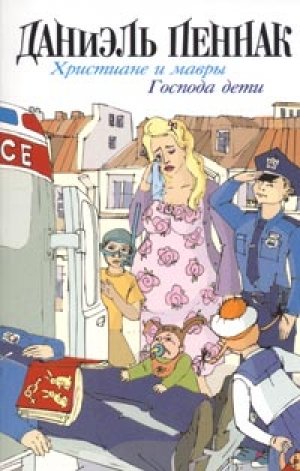

1

БАРТЛБИЗМ

– Я хочу моего папу.

Малыш влетел к нам в спальню, встал в ногах кровати и заявил:

– Я хочу моего папу.

Летнее утро. Конец июня. Половина седьмого или без четверти, где-то так. Во всяком случае, еще не было семи. Бельвиль[2] только начал просыпаться, еще не было слышно бодрящего грохота мусорных бачков, Господин Малоссен, свежеродившийся младенец племени, еще сопел себе в две дырочки в своей люльке, подвешенной над родительской кроватью, и Джулиус Превосходный пока еще не стучал в нетерпении хвостом по полу, напоминая тем самым о размерах своего мочевого пузыря. В общем, семь еще не пробило.

– Я хочу моего папу.

Я постарался продрать глаза и наконец в полумраке разглядел Малыша. Ростом он был не выше дверной ручки, но мне пришлось признать, что, сколько бы там ему ни было лет, он все-таки вырос, незаметно для окружающих. Месье только что открыл для себя юмор и решил поставить меня в известность. Месье изволил пошутить. Он указал на новоприбывшего в люльке у меня над головой и с хитрым видом уточнил:

– Я тоже хочу моего папу.

(Большой мальчик захотел поиграть в дурачка, что ж, ладно.) Я ответил:

– Ладно, будет тебе твой папа, а пока спускайся накрывать на стол, я иду.

И остался лежать в постели. Посмаковать последние минуты покоя перед тем, как раздадутся первые аккорды семейного ора, – это единственное удовольствие, в котором я никогда себе не отказывал.

Когда я спустился, внизу уже ждал накрытый стол, горячий шоколад, тосты, апельсиновый сок, поля просыпанных на скатерть мюслей, словом, понеслось, фабрика работала вовсю. Впереди у всех был долгий день. Через пару минут Клара поведет Верден, Это-Ангела и Господина Малоссена в ясли на улицу де Буа, где она подыскала себе работу, Жереми и Малыш побегут в школу, а Тереза, убрав со стола, отправится давать астрологические консультации вислоухим бельвильцам. (Мальро был прав: двадцать первый век будет духовным; безработица этому весьма способствует.) Через пару минут наша лавочка опустеет. Я спокойно смотрел, как поднимается пена в моей турке, и с легким нетерпением ожидал того благословенного момента, когда наконец останусь один, как вдруг голос Терезы словно током пронзил меня.

– Ты что не пьешь свой шоколад, Малыш? Так ведь и опоздать недолго!

Малыш сидел прямо, неподвижно, в душистом облаке остывающего в его чашке шоколада. К тостам он даже не притронулся.

– Я хочу моего папу.

Пропустим этот день. Оставим за кадром часы работы, когда все мы были заняты делами, в том числе и я, в издательстве «Тальон» – заключив в скобки забвения семейные неурядицы: мы же профессионалы! – до самого вечера, когда за ужином перед нами вновь каменным изваянием предстал Малыш, застывший над тарелкой супа.

– Я хочу моего папу!

– Он и в столовке ничего не ел, – объявил Жереми.

Новость вызвала целый ряд комментариев, где каждый добросовестно озвучил свою партию. Тереза поспешила высказать то, в чем она, как всегда, уже давно была уверена, полагая «совершенно естественным», что после рождения Господина Малоссена у Малыша появился «синдром брошенности» и он стал искать «идентификационной зацепки», отчего и воспоследовал этот «совершенно законный» запрос «собственного биологического отца».

– Глупости, – отрезал Жереми. – Биологический отец, не смешите меня!

Это был первый аргумент пламенной тирады, в которой Жереми (правильно ли я его понял?) вознамерился открыть всем, что отец – это просто гипотеза, без которой можно спокойно обойтись, и что в любом варианте, если наша общая мать приняла решение устранять наших производителей в самую минуту появления на свет каждого из нас, она так поступала, прекрасно сознавая, что делает, «у нее, у нашей мамы, были на то свои причины», которые не могли быть иначе как положительными, принимая во внимание, что у нашей мамы «не само так вышло», она «отлично знала, на что идет, это же мама!».

– Скажешь, мама не знает, что делает? Так, Тереза? Так? Так? Ну же, скажи, так, по-твоему? Мама не знает, что делает?

Воцарилась оглушающая тишина, в недрах которой я расслышал голос Клары, шепчущей на ухо Малышу:

– Но это же Бенжамен, наш папа. Бенжамен, и еще Амар. И Тео тоже. Ну же, давай, кушай свой суп, Малыш.

– Я предпочел бы моего папу, – ответил Малыш, не притрагиваясь к тарелке.

Это условное наклонение преследовало меня всю ночь.

Я предпочел бы.

Да, Малыш так и сказал: «Я предпочел бы моего папу».

Я и не знал, что от наклонения глагола у вас может застыть кровь в жилах. Оказалось, может. По какой-то необъяснимой для меня причине это условное наклонение загнало мой ночной покой в склеп страха. (Жалкая метафора, знаю, но я был не в состоянии найти ничего более сносного.) У меня даже не было сил перевернуться на другой бок. И не было возможности открыться Жюли, так как Жюли была далеко. Ушла, моя Жюли, отправилась в очередной крестовый поход за правдой сразу же после рождения Господина Малоссена. Да-да, едва оправившись от родов, Жюли вбила себе в голову собрать под знамена своей львиной гривы всех журналистов, оказавшихся на улице начиная с января этого года вследствие опустошающего марша либерального реализма, уничтожавшего людские ресурсы французской прессы. Жюли замыслила, не больше и не меньше, как создание газеты, в которой не будет места ни рекламе, ни иерархии, ни информационным агентствам «и прочим предрассудкам». (Именно так!) «На это, конечно, понадобится некоторое время, Бенжамен, но не беспокойся, я вернусь, не забывай, что ты мой любимый авианосец, моя родная посадочная площадка; баюкай нашего Господина Малоссена и смотри, не пропускай время кормления». Жюли осталась какой и была, а я остался один на один с условным наклонением.

Малыш настойчиво потчевал меня этим блюдом и на следующий день, опять не притрагиваясь к своим жареным хлебцам:

– Я предпочел бы моего папу.

Он начал второй день своего поста.

Не где-нибудь, а в издательстве «Тальон» постиг я причину своей аллергии на условное наклонение, да так внезапно, что чуть со стула не упал.

Я как раз пытался убедить одного автора внести кое-какие исправления в его рукопись, которая не вполне устраивала Королеву Забо, мою преподобную патронессу («…Сущие пустяки, Малоссен, ему нужно только переделать начало, слегка подчистить весь текст – слишком много воды, – потом придумать другую концовку, придать полноты и женственности женским образам, а главное – переменить тон всего повествования, у него все слишком плоско, нам нужен оригинальный текст, неповторимый авторский почерк, вот что! Я хочу слышать его голос!»), когда этот самый автор возьми да и ответь мне, как нельзя более вежливо:

– Я предпочел бы ничего не менять.

Опять это условное наклонение! То же, что и у Малыша. Условное необсуждаемое. Иными словами, вежливая форма повелительного. Но повелительного категоричного. Этот фрукт не изменит ни единого слова в своей рукописи. Подыхать будет, а ни одной запятой не поступится. В ту же секунду до меня дошло, что Малыш не проглотит ни кусочка, пока я не найду его настоящего отца. Он просто-напросто умрет. От истощения. Я поднял голову. Автор сидел здесь, напротив, бесстрастный и умиротворенный. Два выражения пронеслись у меня в мозгу: «до жалости чинный», «безнадежно несчастный». И еще третье, для полноты картины: «аккуратный и бледный». Как покойник.

– Вам нехорошо?

Только представьте, это он задает мне этот вопрос! Я сделал над собой титаническое усилие, чтобы ему ответить:

– Нет, нет, ничего, все в порядке, послушайте, я понимаю… очень жаль… может быть, другой издатель… извините, мне надо…

Чтение! Вот откуда у меня эта фобия условного наклонения. Из чего-то, что когда-то было мною прочитано! Вот так, прочтешь однажды и останешься с вирусом условного в крови.

С этого момента у меня было лишь одно неотступное желание: проверить мои источники, вспомнить! Скорее!

Запершись в кабинете, я бросился к внутреннему телефону и попросил Макон отменить все мои встречи, назначенные на это утро.

– Всего шесть посетителей, Малоссен, и двое уже здесь, ждут вас.

– Сообщите им, что я скоропостижно скончался. Лусса на месте?

– На собрании представителей. А зачем он вам?

– Передайте ему, чтобы пришел ко мне в библиотеку, как только освободится. Меня нет ни для кого, кроме него.

Едва я оказался в библиотеке, как через две секунды уже держал в руках «Бартлби» Мелвилла. «Бартлби»! Герман Мелвилл, «Бартлби», ну конечно! Кто прочел эту длинную повесть, знает, какой ужас может нести в себе условное наклонение. Загляните в эту книгу, сами узнаете. Герман Мелвилл, «Бартлби». Я открыл томик и сразу же ушел в него с головой, без оглядки, как за исчезающей в пучине рукой утопающего, и наткнулся как раз на то место, где впервые встречаются рассказчик – адвокат с гуманистическими воззрениями – и этот самый Бартлби, заглавный герой:

«И вот в ответ на помещенное мною объявление в дверях моей конторы, раскрытых настежь, благо время было летнее, возник неподвижный молодой человек. Как сейчас, он стоит у меня перед глазами – аккуратный и бледный, до жалости чинный, безнадежно несчастный. Это был Бартлби».[3]

Это и в самом деле был Бартлби. Да-да. Это был Бартлби. Я продолжил чтение до первого отказа Бартлби. Работая переписчиком у этого законника, Бартлби через несколько страниц должен был отказаться сличать с ним один текст.

«Каково же было мое удивление, вернее, мой ужас, когда Бартлби, не двинувшись с места, ответил необыкновенно тихим, ясным голосом:

– Я бы предпочел отказаться».

После чего следовала сноска о наиболее адекватном переводе выражения, употребленного Бартлби: I would prefer not to. Следовало ли написать, как это сделала переводчица предыдущего издания: «Я предпочел бы этого не делать», или стоило модифицировать выражение, выбрав такой вариант: «Я бы предпочел отказаться», не столь вежливый, но более категоричный? Трудность заключалась в этом конечном not to, своеобразие английского языка, не переводимое на наш. Итак, вся сущность Бартлби кроется в этой оппозиции между видимой вежливостью условного I would prefer и обрубающим not to.

«– Предпочли отказаться? – переспросил я и, от волнения встав с места, в два шага пересек комнату. – Что вы мелете? В своем ли вы уме? Я хочу, чтобы вы считали со мной этот лист – вот, держите. – И я сунул ему бумагу.

– Я бы предпочел отказаться».

I would prefer not to.

Продолжая читать, я вдруг поймал себя на том, что перевожу на английский требование Малыша. Пока он оставался на твердой земле изъявительного наклонения: «Я хочу моего папу… I want my daddy», меня ничто не тревожило, я даже усмотрел в этом некое приглашение подурачиться. Все испортилось, когда Малыш заменил глагол «хотеть» на «предпочитать» и старый добрый индикатив на предательское условное: «Я предпочел бы моего папу». «I would prefer my daddy».

«Я пристально посмотрел на него. Худое лицо его было невозмутимо; серые глаза смотрели спокойно. Ни одна жилка в нем не дрогнула. Будь в его манере держаться хоть капля смущения, гнева, раздражительности или нахальства – словом, будь в нем хоть что-то по-человечески понятное, я бы, несомненно, вспылил и велел ему убираться с глаз долой. Но сейчас мне это и в голову не пришло. Это было бы все равно как выгнать за дверь мой гипсовый бюст Цицерона».

В самом деле, с тех пор, как появилось это несчастное условное, лицо Малыша потеряло всякое выражение. Лишь розовые очки, казалось, отражали еще какое-то оживление. Ни печали, ни желания, ни злости… Ни той же решимости! Пустое лицо. «Я предпочел бы моего папу». «I would prefer my daddy…» Предпочтение, которое исчерпывалось собственной самодостаточностью. Никакого сомнения: Малыш заразился бартлбизмом. И читатели «Бартлби» знают, до чего может довести эта страсть!

Не успел я сделать этот вывод, как мой друг Лусса с Казаманса, сенегальский знаток китайской литературы и, между прочим, молочный брат нашей Королевы Забо, влетел в библиотеку.

– Нин хао, дурачок! (Здравствуй, дурачок!) Как дела?

Я резко осадил его:

– Бу. (Плохо.) – И прибавил: – Хуже некуда, – сразу давая понять, что дело серьезное, и я не в настроении обсуждать это, упражняясь в языке, который сам он знал с детства.

– Меи уэнти, мой мальчик, – ответил он, нисколько не обидевшись. (Нет проблем, мой мальчик.)

Потом он спросил:

– Ну, в чем дело?

Когда я описал ему симптомы, появившиеся у Малыша, и поделился своими опасениями на этот счет, он слегка задумался.

– Надо же, бартлбизм…

– И в самой острой форме, к тому же.

Он взглянул на меня в упор и сказал, не питая ни малейших иллюзий:

– Полагаю, бесполезно напоминать тебе, что «Бартлби» это новелла (он сильно надавил на «новелла»), которая построена на чистом вымысле (он выделил ударением слово «вымысел»), и Мелвилл вовсе не собирался ставить никакого медицинского диагноза (он особо подчеркнул это прилагательное).

– Ты прав, бесполезно.

– Если в этом и есть какой-то диагноз, то он касается рода человеческого вообще, что, кстати, подтверждается последними словами рассказа.

– «О! Бартлби! О! Люди!» Знаю, знаю.

– Знаешь.

Наступила пауза, которая, однако, не давила безысходностью.

– Если я не могу убедить тебя, что «бартлбизм» это никакая не болезнь, я должен, по крайней мере, обсудить это с тобой так, как если бы Малыш в самом деле заразился бартлбизмом. Так?

– Так.

– Что ж, отсюда и будем плясать! – весело ответил он. – Только давай не здесь, а в каком-нибудь ресторанчике, я зверски проголодался. Ну, что, остаемся или отправимся в ваши кварталы? Давненько не пробовал я доброго кускуса. В «Синем человеке», идет? Пообедаем по-берберски. Приглашаю тебя на «невестино» жаркое: манка, корица, зеленый горошек, флёрдоранж, самосозерцание, сдобренное изюмом, что скажешь?

Продолжаем, естественно, в «Синем человеке», то есть у Юсуфа и Али, за стаканчиком их арабского, хорошенько охлажденного, в котором Лусса черпает свою силу убеждения.

– Ладно, пусть твой бартлбизм и вправду существует. В конце концов, эти страницы могут скрывать также какую-то клиническую подоплеку. Не зря же это самая прекрасная повесть на свете…

Большой глоток из стакана.

– Ты не пьешь?

И подливает мне.

– И тем не менее, я должен отметить значительную разницу между твоим юным братом в розовых очках и этим несчастным Бартлби.

– Да? А я что-то не заметил. Во всяком случае, выражение лица у них один в один.

– То есть ты хочешь сказать, отсутствие выражения, полагаю? Одно лицо на двоих, в каком-то смысле.

Тут я уже начал терять терпение.

– Лусса, прекрати доставать меня своими курсивами и предостережениями в английском духе! «Боюсь, что…», «ты хочешь сказать…», «полагаю…», «в каком-то смысле…»; мы с тобой, что, старые ослы из Кембриджа, чтобы подбирать слова и строить фразы, черт бы тебя побрал?!

И так как я уже был на взводе, то не преминул добавить, что сам-то я вовсе не страдаю слабостью госпожи Бовари и прекрасно разбираюсь, где – литература, а где – уже патология, и что Бартлби, кстати говоря, употребляется здесь как метафора, но символ этот ясный, как вспышка отчаяния.

– Я говорю тебе о своем младшем брате, который вздумал объявить мне голодовку!

– Как Бартлби. В точности. Только это не та голодовка.

– Что это еще такое: не та голодовка?

– Бартлби «would prefer not to». А твой братец в розовых очках «would prefer своего папу». Последнее мне представляется более… конструктивным. Нужно только найти того самого daddy, и вопрос исчерпан.

– А то я без тебя уже не думал об этом тысячу раз! Найти отца Малыша так же нереально, как исторгнуть какое-нибудь желание из груди Бартлби.

– Не существует в природе?

– Невозможно отыскать, я тебе говорю. К тому же, может, его уже нет на свете.

– А ваша матушка не хочет вам помочь?

– У нашей матушки подробнейшая картотека. У нее есть адреса всех ее мужчин, кроме этого.

– Ну, так возьмите любого другого! Все равно кого! Вокруг полно отличных парней, которые не откажутся исполнить столь почетную обязанность. Я сам с радостью оказал бы тебе такую услугу… – И он положил свою черную руку негра с Казаманса на мою бледную кисть европейца. Он улыбнулся разительному несоответствию: – Немного внушения и…

– Я нисколько не сомневаюсь в твоих способностях в этой области, Лусса, но Малыш на это не купится. Если ему подсунуть подставного папашу, это обернется катастрофой.

– Инстинкт?

– Полагаю, да, как сказали бы твои друзья англичане.

– Во хюаюи (сомневаюсь), ответили бы мои друзья китайцы.

– И, тем не менее, это так.

Разговор зашел в тупик, и наступила пауза, которой и воспользовался Юсуф, чтобы водрузить на стол таган с горячим. Лусса принялся раскладывать кускус, отчего тишина, падая к нам на тарелки, звенела еще пронзительнее. Беззвучный дождь крупы… постепенно превращается в песчаные дюны… и понемногу успокаивает… так что я, наконец, произношу, уже умиротворенно:

– И все же, если вдуматься, это как-то странно… Отец Малыша – единственный мужчина моей матери, который жил у нас.

– А! Так ты его знаешь?

– Нет.

Тогда Лусса мне предложил:

– Давай-ка сметем эту пустыню, а потом ты мне все расскажешь поподробнее, идет? За чаем с мятой…

Итак, за чаем с мятой мне пришлось, вернувшись назад, оказаться в том времени, когда до рождения Малыша должно было пройти еще десять месяцев. Это прошлое довольно трудно представить сейчас, когда мне кажется, что Малыш в своих розовых или красных очках – у него их две пары – был всегда, насколько хватает горизонта моей памяти. Наши дети – ровесники вечности…

Эти вступительные замечания Лусса выслушивает с терпением бедуина.

– Не торопись, – ободрил он меня, – рассказывай все по порядку.

Чайная струя опрокинулась с неба в мой стаканчик дамасской стали.

– Есть у меня один друг, – начал я, – который утверждает, что никогда не видел своего отца с пустым желудком. Всегда налопавшись, с утра до вечера. Полный до краев, что твоя бочка. Он никогда не видел, чтобы тот хоть раз в жизни чего-то не добрал… Совсем как я. Я никогда не видел мою мать без живота, всегда – с новым жителем внутри.

– А между тем, вас не так уж много, в вашем племени.

– Это если не считать выкидыши.

– Извини, – проронил Лусса, как если бы я невольно упомянул о преждевременно ушедших близких.

– Ничего. Естественный отбор вида… в соответствии с нашей жилой площадью или с моей зарплатой в «Тальоне», кто его знает. Если бы природа допустила, чтобы у нашей мамы все шло в соответствии с ее сердечными порывами, то скобяная лавочка, которая у нас вместо дома, походила бы сейчас на сиротский приют, как у Диккенса. Половину из них мне пришлось бы облачить в лохмотья и отправить за милостыней.

Так я ходил вокруг да около, все взбивал сливки своего рассказа, которые уже превратились в крепкую пену.

– Было это…

2

ДАР НЕБА

Было это хмурым дождливым днем. Мы везли маму из больницы: она потеряла ребенка и заливалась слезами, а небо вторило ей, опорожняя собственные колодцы. Погода стояла не приведи господь, как сейчас помню. Дождь лил третьи сутки подряд. Сена того и гляди все затопит. Самые расторопные уже подумывали о ковчеге. Мама тихонько стонала:

– Это ужасно, ужасно, потерять плод любви, Бенжамен.

Я держал маму за руку, сидя в машине «скорой помощи», дерзко лавировавшей в водных потоках.

– Ну не надо, мамочка, успокойся, отдохни.

– Нет, всё, это было в последний раз, мой мальчик, даю слово.

Мама цеплялась за соломинку клятв и обетов.

– Отдыхай.

– Ты хороший сын, мой маленький.

Стараемся.

– Ну, ты тоже ничего.

Жалобы и утешения наводняли кибитку «скорой», по которой нещадно молотил громовержец.

– Что ты сказал?

– Я сказал, что ты хорошая мать!

На передней линии тоже было невесело. Хадуш сидел за рулем, а рядом с ним Лауна заливалась в три ручья, почище мамочки. Ее только что бросил один докторишка из больницы, где она работала, невропатолог какой-то. Она оставила там добрую половину своего нежного сердечка.

– Руки чешутся расписать его, сукина сына, – вопил Хадуш. – Дай мне зеленый свет, Лауна, я ему разъясню как следует, что такое любовь!

– Нет, Хадуш, оставь его, он не виноват, это моя вина. Клянусь тебе, это все я, я!

– Такое спускать нельзя, Лауна! Никому. Не будет этого, пока я жив, слышишь? Натравлю на него Мо и Симона, тогда узнает, почем фунт изюма, кобель несчастный! Как там его зовут-то?

– Он не виноват, Хадуш, это я!

Лауна в точности повторяла нашу маму, только с изнанки, так сказать. Она оказывалась брошенной так же часто, как мама бросала своих ухажеров, будто стремясь восстановить некую справедливость в республике Любви. Но каждый раз она падала с такой высоты и так расшибалась, что в нас с Хадушем просыпалось желание кровавой мести. Только это гиблое дело – мстить за Лауну: пришлось бы передушить всех медиков. Даже Хадуша с его приятелями на это не хватило бы. В то время Лауна уже работала медсестрой, и вся эта дружная гиппократова семейка питала к ней живейшие, но отнюдь не братские чувства. Она щедро раздаривала себя, надеясь на такую же щедрость с другой стороны. Она наивно предполагала наличие души у мужчин.

Словом, в машине был не меньший потоп, чем на улицах Парижа. Щетки «дворников» слизывали со стекла капли дождя, смешивая их со слезами отчаяния. Драматический отрывок жизни. Я в то время не выпускал тряпки из рук. Эта занудность домашних хлопот доводит до того, что, кажется, обрадовался бы мировой войне, раковой опухоли, чему угодно, лишь бы как-то отвлечься.

И, как будто вняв моим пожеланиям, судьба послала нам привет в виде «мерседеса», который вынырнул откуда-то слева, накатив на нас бурлящую волну (я как сейчас вижу эту промелькнувшую решетку радиатора):

– Черт!

Хадуш – право руля, тот, другой, – влево, чуть не поцеловались, наша «скорая» вскакивает на тротуар, «мерседес» с визгом разворачивается на сто восемьдесят.

Открывается задняя дверца.

Оттуда выкатывает нечто непонятное – и прямо нам под колеса.

– Берегись!

Опять нервный рывок баранки. Удар.

– Какого…

– Что это было?

– Спроси лучше, кто.

– Кто?

– Да, тело. Какой-то парень. Фиг разберешь.

– Мы его задели?

– Скорее всего.

– Стой так, я пойду взгляну.

– Нет, лучше я сам.

– Я медсестра, Хадуш, ты не забыл? И тут мама из салона:

– Что здесь такое, ребятки?

Я. – Ничего, мама, пустяки, просто мы тут задавили кого-то, не волнуйся.

Лауна уже на улице, под проливным дождем, склонилась над телом, лежащим неподвижно возле колес машины, в потоке сточного желоба. Хадуш, вымокший до нитки, стоит рядом с ней. «Мерседес» заглох немного поодаль, и с той стороны движется по направлению к нам под дождем какая-то фигура, нечто коренастое, придавленное тяжелым небом, здоровяк, шлепающий по лужам, нисколько не заботясь о том, чтобы не замочить свои брюки, в общем, человек, которого застала гроза. Подваливает к Хадушу и, вместо того чтобы что-нибудь сказать для начала, сразу сует ему дуло под ребра.

Все это происходит прямо у меня за окном: огромная пушка в печенках у моего друга Хадуша. Я схватился за ручку, чтобы опустить стекло, надеясь, что:

1) меня не заметят;

2) я смогу обезоружить этого типа, прежде чем он нажмет на спуск;

3) мне удастся выбраться из этого живым.

Зря рыпался, потому что все произошло так быстро и резко, что я едва успел поднять стекло обратно на те два сантиметра, которые приоткрыл.

Тусклый блеск метнулся из кармана Хадуша – лезвие его ножа, – струя алой крови на нашем стекле тут же смывается дождем, здоровяк одной рукой хватается за лицо, другую разжимает, выпуская револьвер: слишком тяжел для запястья, из которого торчит десять сантиметров стали.

И вот наш великан уже улепетывает по лужам к своему «мерседесу».

Оттуда показывается второй.

Но тут же скрывается, заметив, что Хадуш наставил на него дуло брошенного револьвера.

Хлопают дверцы «мерседеса».

Отчаливают.

Мы опять одни.

Хадуш уже открыл заднюю дверцу «скорой».

– Давай сюда носилки, Бен, шевелись!

Я вытолкнул носилки на колесиках, на которых будущий отец Малыша и въехал в нашу семью.

– О боже…

Даже Хадушу никогда еще не приходилось видеть человека в таком состоянии. Даже Лауне, которая, между прочим, проходила практику, работая в службе скорой помощи.

– Мы его задавили?

– По всей вероятности, должны были. Это избавило бы его от мучений.

– Что с ним случилось?

– Отправился отдохнуть с друзьями, – ответил Хадуш. – Надо думать, ребята из «мерса» постарались. Должно быть, очень он им по душе пришелся.

– Возвращаемся в больницу, – скомандовала Лауна. – Бенжамен, садись вперед.

Я перебрался к Хадушу, пока Лауна колдовала над своим пациентом: дыхательный аппарат, капельница и все такое прочее. Через пару минут «скорая» превратилась в ком всевозможных трубочек – сплошное лязганье и щелканье клапанов.

– Можно ехать? – спросила мама.

– Давненько на меня не наставляли пушку, – заметил Хадуш с задорной улыбкой спортсмена, которого после болезни наконец-то допустили к тренировкам. – Ты видел? Как я его!

Хадуш положил револьвер между нашими сиденьями.

– А ничего ствол. 11,43. Подарю Симону, у него как раз день рождения послезавтра. К тому же ему давно надо было поменять свой старый. А мы-то с Мо голову ломали, не знали, что ему подарить.

– Идея хорошая, – откликнулся я.

– Скоро мы приедем? – спросила мама. Лауна протирала избитое лицо, все в ссадинах и подтеках. Потом вдруг она наклонилась к нам с Хадушем.

– Остановите-ка, мальчики.

– Что такое? Он скончался?

– Останови машину, Хадуш, припаркуйся. Надо поговорить.

Хадуш выбрал укромное местечко под двумя развесистыми каштанами, и Лауна разъяснила нам ситуацию, от нее вечно чего-нибудь приходится ожидать.

– Я знаю этого парня.

Она знала нашего пассажира, хотя и не была с ним знакома. Он был пациентом нашей больницы. В первый раз она увидела его недели две назад, в отделении скорой помощи, он лежал на полу в коридоре, и никто не видел, как он туда попал. В дежурке единодушно решили, что долго он не протянет. Над ним кто-то хорошенько поработал. Но убивать не стали. Просто разворошили, как ящик с секретом. Этот парень, верно, знал кое-что, что очень хотелось узнать еще кое-кому. Кто-то вздумал поискать отгадки у него под ногтями… вырывая их один за другим. Должно быть, начали именно с этого. Затем подобрались ко рту, в котором не было ни одного зуба. И так далее, по списку. В итоге: жить ему оставалось несколько часов, не больше. И тем не менее он продержался целую ночь. Столь замечательный подвиг, конечно, не остался без внимания: на следующий день все светила отделения изъявили желание взглянуть на него. «Три дня!» – самые смелые прогнозы ограничивались тремя сутками. Он побил и этот рекорд. История становилась все более захватывающей. В клинике стали заключать пари. Бывший Лаунин невропатолог поднимал ставки: «Десять штук, что он протянет еще неделю! Ну, кто хочет перебить?» За этим пациентом ухаживали лучше, чем за кем бы то ни было во всей больнице.

– Как его зовут? – спросил Хадуш.

– Никак, – ответила Лауна.

– Он ничего не говорил?

– Не то чтобы говорил. Бредил что-то. По-английски. С американским акцентом.

Американец имел все шансы продержаться назначенную неделю (невропатолог уже собирался снять банк) и вдруг исчез, в ночь на седьмой день.

– Что?

– Выкрали. Ночью. Наутро в его койке нашли одного из медбратьев. Мертвым.

Я вдруг вспомнил, что Лауна и правда говорила об этой истории с похищением, как раз где-то за неделю до этого. Но подробности она опустила, ей уже было не до того из-за ее сбежавшего невропатолога. («Я не умею любить, вот что! Не умею любить. Я не говорю „заниматься любовью" – с этим все в порядке, но что делать с сердцем? Они правы, Бенжамен, я всегда слишком сильно привязываюсь!»)

– Нельзя везти его обратно в больницу, – заявила Лауна. – Они его сразу же загребут, а потом, когда выбьют из него что хотели, – прикончат.

Я предложил другую больницу.

– Они обшарят все больницы в городе. Те, кто убил охранника, чтобы выкрасть больного, на все пойдут…

– А что полиция?…

Саркастическая усмешка Хадуша пресекла меня на полуслове:

– Ну да, здорово придумал! Легавые небось поинтересуются, где это мы с ним встретились и так ли мне хочется подарить пушку Симону на его день варенья… Нет, правда, отличная идея, легавых только не хватало!

Глаза его вдруг загорелись, и он указал на что-то у меня за спиной:

– Да, кстати, раз уж мы здесь, можно будет вернуть им это…

Я обернулся.

– Что – это?

– Вот, смотри! Стеклом прищемило.

И в самом деле, между поднятым стеклом и рамой дверцы торчал кусок резины какого-то полинявшего розоватого цвета. Но еще прежде чем успел разглядеть, я почувствовал, что это было. Ухо! Ухо того типа с пушкой 11,43. Вот откуда взялась кровь, ну, конечно же. Я едва успел распахнуть дверцу машины, чтобы меня не вывернуло прямо на колени Хадушу.

Когда я, наконец, выпрямился на своем сиденье, Лауна успела положить ухо в стерильный пакет, и они уже решили, что надо делать.

– Мы спрячем его у нас.

– Ах, так?

– Наш страдалец. Я буду выхаживать его у нас дома.

– Не может быть и речи!

При одной только мысли о такой перспективе меня тут же окружила вереница малопривлекательных картин, одна другой хуже. Мало мне матери в трауре и умирающей от любви сестры, они еще решили подкинуть какого-то доходягу, который на ладан дышит, да к тому же скрывает какой-то секрет, и за которым гоняются самые страшные садисты столицы, – только этого и не хватало.

– Нет! – повторял я как заведенный. – Нет, нет и еще раз нет!

– Бен, можно тебя на пару слов?

Хадуш вышел из машины. Я поплелся за ним под дождь.

– Ты боишься, что они явятся к нам в гости, так? Что этот зверюга вернется за своим человечком и за своим ухом?

– И этого тоже.

Хадуш положил мне руку на плечо.

– Бен, ты мне сделал больно. Ты ранил араба в моем сердце. По-твоему, мы не сможем вас защитить? Мо и Симон, значит, барахло? Что ж, им радостно будет узнать, какого ты мнения о них… Ты, значит, больше нам не доверяешь? Ты больше не любишь Бельвиль?

– Я совсем не то хотел сказать.

– А как же Лауна? Ты о ней подумал?

Так, и что же надо было подумать о Лауне, интересно знать?

– Это же обмен душ, такой шанс, Бен! Ей так нужен свой умирающий, нашей Лауне, чтобы залечить свои сердечные раны. Как же ты не понял такой простой вещи? Она отдастся этому вся без остатка, до самозабвения. А для нее сейчас ничего лучше и не придумаешь. Дар неба, в каком-то смысле. Что ты предпочитаешь, чтобы она забыла или чтобы я отправился разделать ее невропатолога?

Мы сели в машину «скорой помощи». Я посмотрел на этот дар неба.

– Боже мой, какой он тощий! Лауна пояснила:

– Это из-за солитера, Бен. И уточнила:

– У него ленточный глист.

3

В ПАМЯТЬ О СОЛИТЕРЕ

Воспоминание – это в каком-то смысле избавление. В то время нас было всего пятеро. Не появились еще, само собой разумеется, ни Малыш, ни Верден, ни Это-Ангел, ни Господин Малоссен, ни Жюли, которую я пока еще не встретил тогда. Даже Превосходный Джулиус еще только готовился появиться на свет, чтобы пополнить наше семейство. Оставались, таким образом, Лауна, Тереза, Клара, Жереми и я. Ну и еще мама, когда она появлялась дома.

В целом нашего страдальца приняли благосклонно.

– Мы будем его выхаживать, – сказал Жереми. – Мы будем его лечить и хранить.

– Хранить? – переспросила Тереза. – Зачем это нам его хранить. Мы ведь даже не знаем, кто он такой.

– Я не говорю «хранить у себя», – ответил Жереми – а «хранить» в смысле «охранять».

И, так как Тереза настойчиво не желала понимать, он пустился в разъяснения:

– Хранить, что тут непонятного? Будем его охранять! Как часовые! Чтобы никто не смог причинить ему зла! Ты можешь это понять или ты совсем дура?

Тереза и Жереми с начала времен шлифуют это искусство перепалки кви про кво, в котором вся соль их взаимоотношений. По сути согласные во всем, они никогда не могут поладить друг с другом. Именно так они и выполняют условия пожизненного договора о братстве.

– То есть, ты хотел сказать, «оберегать его».

Тереза уже родилась в седле своего словесного конька. Она колола разрядами наэлектризованных емких и хорошо составленных фраз, в которых словам редко удавалось выскользнуть из точно определенного значения.

– Точно, охранять.

Думается, не нужно уточнять, что нашего постояльца «хранили» как зеницу ока. Хадуш стоял над ним как спрут. У его «правых рук» руки были длинные. Длинный Мо и Симон-Араб управляли целой армией подручных, у которых, в свою очередь, подначальным не было числа… Приблизиться к нашей лавочке хотя бы на восемьсот метров, не будучи обнаруженным и распознанным, явилось бы настоящим подвигом. Громила с оторванным ухом имел возможность сам в этом убедиться. Он возомнил, что, натянув на глаза свою шапочку и состроив постную физиономию, сможет беспрепятственно нанести визит вежливости бельвильцам, однако свалил отсюда раньше, чем рассчитывал, счастливый уже тем, что не оставил здесь и второе ухо.

– Ну что, убедился? – спросил меня Хадуш.

Бельвиль сомкнулся вокруг нас. Наши ангелы-хранители расправили крылья. Племени ничего не угрожало. На ближайшее будущее можно было на полном основании считать себя бессмертным. Даже дождик ходил вокруг да около, не решаясь нас промочить.

Что до нашего умирающего, то он променял больницу на крепость, где каждый прилагал все усилия, способствуя его воскрешению.

– А если конкретно, что с ним такое?

Лауна пустилась живописать анатомическую трагедию перед амфитеатром, заполненным до отказа. Присутствовали, естественно, племя Малоссенов в полном составе, а также Бен Тайебы – старый Амар с Ясминой, потом Хадуш, Мо и Симон в окружении всего командного состава. Действо разворачивалось наверху, в моей комнате, где возлежал наш мученик, утопая в парах эфира. (Мама же оставалась в постели, оплакивая смерть неродившегося.)

Лауна вещала, ослепляя публику белым халатом. В атмосфере витал дух асептики и профессорства.

– Никаких повреждений, угрожающих летальным исходом, но вследствие обезвоживания и истощения организма жизнь его буквально висит на волоске.

Хадуш последовательно переводил для простых смертных:

– Другими словами, не смертельно. Только сейчас он, бедняга, загибается от жажды и голода. А что еще?

Лауна перебирала четки перенесенных утрат:

– Вырванные ногти, выбитые зубы, ожоги различной степени тяжести.

– Вы подумайте, они его что твоего цыпленка обрабатывали, – вставил Амар. – Посмотрите, какая у него кожа на груди…

– Паяльная лампа, – определил Симон. – Торопились, наверное. Это все равно что красить валиком…

Познания Хадуша в области ожогов уточнили поставленный диагноз.

– Маленькие круглые пятнышки, вот здесь, на руках, это следы от сигарет, знаете, тех, светлых, у которых горящий кончик заостренный. А вот углубления на подошвах ног – это от сигары. Приятель удостоился чести давать интервью самому шефу. Сигара-то – ого-го! Двойная корона! Неосторожно, ему не следовало оставлять следов. Длинный Мо высказал свою гипотезу:

– Да плевали они на следы. Они же хотели развязать ему язык, а потом кокнуть, и все дела.

– Следы на трупе – это уже улики, – заметил Хадуш.

Аудитория сосредоточенно мотала на ус. Лауна продолжала свой курс травматологии.

– Вывих плеча, гемартроз коленного сустава, перелом нескольких ребер…

М о. Ребра пересчитали? Так у него, значит, и дыхалка вся продырявлена?

Л а у н а. Легочной перфорации не наблюдается, он не харкает кровью. Но он ее отрыгивает. Должно быть, много наглотался.

М о. А! Это, наверное, когда они принялись за его зубы! (Обращаясь к своим подопечным.) Всегда нужно следить за тем, чтобы все выплевывалось, когда имеете дело с зубами. Иначе они все будут глотать, глотать, а потом обгадят все вокруг в самый неподходящий момент.

Л а у н а. Нагноения ран, изъязвления на лодыжках и запястьях…

С и м о н. Сколько времени прошло с тех пор, как он исчез из больницы?

Л а у н а. Где-то дней десять.

С и м о н (оглядываясь на своих). Они держали его связанным десять дней.

Х а д у ш. Еще одна улика. Так что у нас получается, в конечном счете?

Лауна без особого оптимизма покачала головой:

– Показатели удручающие: давление упало, моча – кошмар, остальные анализы – хуже некуда, температура держится…

– У него есть шансы выкарабкаться? Чей-то новый голос отрезал:

– Он не умрет.

Все замолчали. Тереза, несгибаемая, как приговор, двинулась вперед, расколов аудиторию надвое, одной силой взгляда отстранила Лауну, взяла руку несчастного, перевернула ее как лист и долго разглаживала ладонь, прежде чем погрузиться в свое немое чтение, по завершении коего она повторила:

– Он не умрет. Потом уточнила:

– Это не простой человек. И еще:

– Он далеко пойдет.

Ж е р е м и. Хватит тут умничать! Скажи лучше, кто это.

Т е р е з а. Линии судьбы – это не удостоверение личности.

Ж е р е м и. Тогда для чего вообще вся эта твоя фигня?

Т е р е з а. Чтобы сообщить вам, что он не умрет.

Ж е р е м и. Конечно, мы ведь будем его выхаживать!

Перепалку прерывает Клара, которая, незаметно проскользнув к постели больного, с ненавязчивостью фотографа и врожденной способностью видеть все насквозь, прильнув одним глазом к своему старенькому «Роллею», кладет большой палец на спуск, и – раз!

Вспышка!

– Nooooo! Manfred, I didn't kill you!

Неизвестно, подействовал ли так свет от фотовспышки, но раненый резко поднялся, сел на кровати и голосом довольно мощным для полумертвого выкрикнул эту фразу, на английском:

– Nooooo! Manfred, I didn't kill you!

Это вырвалось из такой глубины, отдавалось таким страданием, звучало так неистово, с такой пронизывающей болью, отражаясь в его широко распахнутых глазах, что внутри у меня все перевернулось.

– Что он говорит? – спросил Жереми.

– Обращается к какому-то Манфреду, – перевела Тереза. – Утверждает, что не убивал его.

– Ты смотри, – удивился Хадуш, – свой человек, оказывается…

В конечном счете, этот свой человек появился как раз вовремя. Пасхальный звон только что открыл весенние каникулы. А надо сказать, что если ни с Терезой, ни с Кларой в таких случаях никогда не было проблем – каждая спокойно занималась своим любимым делом, – то вот с Жереми совсем наоборот: нечего было и мечтать, что он с головой уйдет в авиамоделирование. Снарядить же его бойскаутом на недельку-другую куда-нибудь подальше значило разжигать пламя войны.

Нет, что ни говори, наш постоялец появился очень кстати. Его присутствие мобилизовало войска Хадуша, утешало Лауну, держало в узде Жереми, развлекало Терезу и, думаю, что не ошибусь, если скажу, что Клара научилась отменно готовить именно благодаря этому недолговременному пополнению нашей семьи. Когда он только появился у нас, у него был недостаток буквально во всем: в белках, углеводах, жирах, полном наборе витаминов и море воды для того, чтобы соединить это все в одно целое, его нужно было правильно кормить, по часам и четко отмеренными порциями. К тому же, не будем забывать, что ему еще и с солитером приходилось делиться. Таким образом, требовалось питание полноценное и обильное.

– А главное – вкусное, как умеют приготовить только французы! Он американец, мы не должны его разочаровать.

На этот счет Жереми был категоричен.

Начиная с жаркого а-ля Россини до морского языка в соусе Морней, включая и рагу из телятины под белым соусом и говядину по-бургундски, он воспитывался на настоящих шедеврах, длинный перечень которых дополняли кускус Ясмины и седло барашка по-монтальбански. Века гастрономической культуры против варварства фаст-фуда. Клара готовила, все тщательным образом взвешивая и отмеривая, а Жереми взял на себя украшение блюд. Он стал настоящим ювелиром оформления. Впрочем, Тереза считала это излишним, ибо всякое блюдо, как бы оно там ни было приготовлено, должно было прежде пройти через миксер, чтобы попасть наконец по резиновой трубке в желудок.

– Если он может есть только протертые блюда, это еще не значит, что мы должны пренебрегать их внешним видом, – объяснял Терезе Жереми. – Я, например, когда нечего редактировать, работаю над слогом. Вопрос принципа.

– Ты не забыл обволакивающее? – прерывала Лауна.

– Фосфалюгель на месте! – рапортовал Жереми, как перед дежурным офицером. – Можно давать напор.

Тогда Лауна принималась за дело, а вся семья внимательным оком следила за продвижением пищи по шлангу, после чего всеобщее внимание переносилось на выражение лица больного:

– Кажется, ему понравилось.

Придавленный на время жгутами повязки, глист сворачивался клубком и давал наконец поесть своему хозяину, лицо которого тут же оживлялось здоровым цветом.

– Да, по нему видно: оценил.

– Еще бы! Это тебе не что попало. Я специально на площадь ходил все выбирать.

Все, как могли, подбадривали друг друга, потому что, по правде сказать, если прием пищи проходил, в общем, неплохо, то все остальное заканчивалось гораздо хуже. Те немногие силы, коих набирался наш больной, исчезали бесследно через несколько минут после кормления, вместе с воплем – все время одним и тем же, – выталкиваемым в неистовой злобе:

– CRISTIANOS Y MOROS!

И он откидывался на подушки, опять без единой кровинки в лице, будто и не ел вовсе.

Когда это случилось впервые, Жереми спросил:

– Что это значит?

– Христиане и мавры! – перевела Тереза.

– Мавры?

– Арабы, – пояснила Тереза.

– Это по-английски?

– По-испански, – поправила Тереза.

– CRISTIANOS Y MOROS! – повторил несчастный.

– Интересно бы знать, – проворчал Жереми, бросив на Терезу недоверчивый взгляд, – по-каковски он все-таки говорит: по-английски или по-испански?

После этого вопля наш больной обычно впадал в такое глубокое забытье, что Лауна вообще теряла дар речи.

Тогда-то солитер и присаживался к столу. Он урчал. Это, конечно, всего лишь образ, звуковой образ, но ни один из нас не испытывал никаких сомнений на этот счет: что-то насыщалось в утробе нашего пациента, что-то гадкое жадно поглощало шедевры Клары – воплощенная прожорливость, невидимая и самодовольная, опустошала тело, высасывая его наполнение. И этот грабеж оживлял муки сознания: «No, Manfred, it's not me!»

Он бредил, выплескивая какое-то урчание в желудке вместо фраз: пузыри на поверхности мертвого сознания. Брожение отчаяния: «Твоя смерть, Манфред, это – Папа!»

Бульканье сменялось яростными протестами: «Твой сынок плохо воспитан, Филипп! Он подкладывает мне бомбы под сиденье!»

Тереза все записывала, развернув блокнот на своих острых коленях.

«Святой Патрик! Где ты спрятал Херонимо?»

Тереза пыталась найти связующую нить. Она улавливала смысл и переводила как можно более близко к содержанию.«Папа, я не хочу твоих конфет! Манфред умер! Чтоб ты подавился своими мальчиками».

И после каждого приема пищи – этот вечный лейтмотив в непередаваемом нагромождении звуков: «CRISTIANOS Y MOROS!»

Настоящий воинственный клич. Хадуш первым заподозрил в этом что-то неладное.

– Да что он к ним привязался, к этим неверным и к арабам? Чего он от нас хочет, этот тип?

«CRISTIANOS Y MOROS!»

– А если это человек «Моссада»?

Хадушу стало не по себе. Он уже видел, как нас обрабатывают секретные службы Израиля, как втягивают нас в одну из этих религиозных войн, в которых взрываются мусорные бачки. Он даже отправился к раввину Разону с улицы Вьей-дю-Тампль. Раввин, будучи поборником мира, провел целую ночь у постели больного. Заключение его было категоричным. Конечно, оно было высказано в присущем ему мечтательно-ироническом тоне, но все же категорично:

– Он – еврей, да, у него обостренное чувство семьи. Но, будьте уверены, мысли о дочери занимают его больше, чем все христиане и мавры.

– Его дочь?

– Господи боже мой! Она путается с гоями. Правда, с евреями тоже. Девица-огонь.

– Шлюха, что ли?

– Нет, мой мальчик, она каждый раз выходит замуж.

– Так, а что еще?

– Это могущественный человек.

– Этого мало.

– Большая память. Но замутненная.

– И?

– Отважный.

– Это все?

– Слишком правильный.

Помолчав, он добавил:

– По-своему, конечно. Это человек Закона. Но у него – солитер. Я буду приходить время от времени, справляться о нем.

– Вы всегда желанный гость в этом доме.

Как-то утром дремлющий зычным голосом выкрикнул новое слово:

– CAPPUCCINO!

Жереми, который в это время дежурил у постели больного, не знал этого слова и решил разбудить Терезу.

– DAMMI UN CAPPUCCINO, STRONZINO, О TI AMMAZZO!

– Капуччино, или он тебя прикончит, – перевела Тереза, не без некоторого удовлетворения. И заметила: – А теперь он говорит по-итальянски. – Потом еще добавила: – Английский, испанский, итальянский… Должно быть, это нью-йоркский еврей. Иди будить Клару, пусть она сделает капуччино. Это такой кофе со сливками или что-то в этом роде…

Капуччино произвел на солитера эффект гарпуна, вонзившегося в бок мурены. Резко очнувшись, тварь подскочила в животе у больного. Анаконда панически искала выхода. Ньюйоркец корчился в постели. От боли и от смеха. Он так пошутил над своим солитером, угостив его капуччино. Он заорал и разбудил Лауну.

– Кофе при глистах? Да вы с ума сошли! Жереми, йогурт, скорее! Йогурт и фосфалюгель!

В общем, спокойные каникулы. Каждый на своем посту, а я – у постели мамы. Мамы, тяжело переживающей свое преждевременное одиночество. Мы вшестером и рядом с ней – это не считается. Если я и говорил ей о больном, то лишь для того, чтобы немного отвлечь ее, и если она в конце концов им заинтересовалась, то это по рассеянности.

– Кстати, как там ваш нью-йоркский еврей?

– Оживает потихоньку.

Да, он поправлялся и оживал, раны его затягивались, все параметры держались в норме, но он все еще пребывал где-то в глубине своего сознания. То, что он назвал Жереми дурачком (stronzino), уже, было, обнадежило всех нас. Но нет, этот луч ясности мысли был обращен на одного из stronzini его прежней жизни, на какого-то другого дурачка, затерянного в его беспамятстве.

– Все это меня очень беспокоит, – заключила Лауна.

Она бубнила себе под нос диагнозы:

– Дезориентация во времени и пространстве, бред, спутанность мыслей, помутнение рассудка…

Потом, задумчиво взглянув на распластанное тело, добавила:

– Если к концу недели физиологические функции организма восстановятся, а в этом отношении все останется без изменений, боюсь, придется иметь дело с церебральными нарушениями типа кровоизлияния в мозг.

И под конец она вынесла свое заключение:

– Надо обратиться к специалисту.

Специалиста отыскали в один момент. Рулетка указала на невропатолога Лауны, завладевшего ее сердцем.

– Невероятно! Что, другого не нашлось? – спросил Хадуш.

– Он – лучший, – ответила Лауна. – Будь с ним повежливей, Хадуш. Теперь у нас чисто деловые отношения.

4

СЛОВО СПЕЦИАЛИСТА

«Лучший» осматривал нью-йоркского еврея под пристальным взглядом раввина Разона и всей нашей ассамблеи. Он попытался установить, насколько глубока его кома. Ни дать ни взять – настоящий исследователь глубин подсознания.

– Сначала посмотрим, как он реагирует на боль.

Он стал бить его по щекам, дергать за уши и чуть не оторвал ему соски, отчего уши у несчастного пациента стали заячьими, от созерцания процесса истязания грудей у нас самих отвисла челюсть, а вместо легкого похлопывания по щекам мы наблюдали хлесткие пощечины. Даже Хадуш, казалось, был под впечатлением. А Симон-Араб позволил себе сдержанный комментарий:

– А я и не знал, что я – лекарь.

Ньюйоркец – ноль внимания, он и не собирался приходить в себя. Он лишь выдал одну из своих бредовых фраз, причем в тоне обычного разговора, ни больше ни меньше:

– You may say what you like, Dermott, but if you don't drop Annie Powell I'll make you eat Bloom's kidneys and I'll give yours to his cat.

– И что это значит?.. – обратился Жереми к Терезе.

– «Можешь говорить, что хочешь, Дермотт, но если ты не оставишь в покое Энни Пауэл, я заставлю тебя проглотить почки Блума, а твои скормлю его коту».

Специалист Лауны постановил, что у ньюйоркца состояние «бодрствования в коме».

– У вас есть молоток?

Мы беспокойно переглянулись, но Лауна утвердительно кивнула в ответ, и двух минут не прошло, как этот эхолот уже отделывал нашего больного по полной программе: пятки, колени, ключицы, локти, запястья – везде приложился; ньюйоркец превратился в марионетку, его конечности торчали теперь во все стороны, неожиданно обретя свою природную твердость. С каждым ударом он выкрикивал какое-нибудь имя, сопровождая его прочувствованным определением:

– Руперт, сукин сын! Стэнли, дерьмо собачье! Зорро, последний прохвост! Мак-Нил, грязная свинья!

Словом, неисчерпаемый источник.

– С рефлексами никаких проблем, – заявил спелеолог человеческого мозга, – все о'кей. Может быть, только небольшая склонность к паранойе, но это уже не мое направление.

Он потребовал электрическую лампу. В потоке света еврейско-нью-йоркские зрачки сузились, превратившись в яростно горящие булавочные головки:

– Do the same fucking thing, Cowboy, you'll end up playing with your whistle at the corner of West 47th Street!

– «Только попробуй сделать так еще раз, Ковбой, быстро вернешься дуть в свой свисток на углу Сорок седьмой западной улицы!» – перевела Тереза.

– Черт, – охнул Хадуш.

– Что такое? – спросил Длинный Мо.

– Это же легавый, – ответил Хадуш.

– И не из последних, – уточнил Симон.

– Как вы это узнали? – удивился Мо.

– А легавые всегда так говорят, когда вставляют своим шестеркам: угрожают отправить их обратно на панель, палочкой вертеть.

– Думаешь, шериф? – поинтересовался Жереми.

– Весьма может быть, – согласился Хадуш.

– Тогда так и будем его звать, – решил Жереми.

– Шериф? – переспросила Тереза.

– Шериф, – подтвердил Жереми. – Шериф с большой буквы.

После чего специалист по нервам практически улегся на Шерифа и стал вывинчивать ему голову во всех направлениях.

– Затылок мягкий, – заявил он, поднявшись. – Порядок.

Чертов педант вновь занимал свои позиции в сверкающих глазах Лауны, я это прекрасно разглядел. Ну, все, опять понеслось. Почему, дьявол, эта девчонка вечно западает на врачей? И это беспокоило меня еще более оттого, что Хадуш тоже просек ситуацию. Недобро прищурившись, он подтолкнул локтем Длинного Мо, который слегка кивнул, а потом сделал знак Симону.

– Так, – продолжал специалист по Лауне, – посмотрим теперь, что у нас с рефлексом Бабинского.

При этих словах он обернулся к нам, указывая на ступни Шерифа:

– Я попробую его пощекотать, – объяснил он. – Если он вытянет большой палец, вместо того чтобы его поджать, значит, в центральной нервной системе большие неполадки.

Хадуш, Мо и Симон уставились на него в упор. Жереми тихо спросил меня:

– Тебе не кажется, что он очень похож на доску для серфинга?

– Кто? – прошептал я.

– Лаунин хахаль, – настаивал Жереми, – очень напоминает доску с парусом, разве нет?

У Жереми всегда был этот дар: сравнения. Мы все в семье обязаны ему своими именами и прозвищами. Потом уже невозможно представить себе человека иначе, чем так, как представил его Жереми, заклеймив его каким-нибудь именем. Взять, к примеру, наших младших – Малыша, Верден, Это-Ангела, Господина Малоссена, которых он окрестил, едва взглянув на них… Это-Ангел – на самом деле ангел, Верден обладает всем, что прославило битву того же названия, а Малыш, как мы в этом скоро убедимся, родился совсем маленьким. И таким остался.

Да, не могло быть никаких сомнений в том, что этот тип, который был и скоро опять будет любовником Лауны и который сейчас пока зондировал кому Шерифа, как две капли воды был похож на серфинг: чистая, ускользающая обтекаемость, длинные мышцы, как из стекловолокна, ловкие и гибкие движения серфингиста, парус шевелюры, развевающейся на ветру, четкий профиль, подставленный пассатам, беспечное пляжное самолюбование и тридцать слов в загашнике, не считая профессионального жаргона.

– Ну, ведь правда, серфинг, да? – не унимался Жереми.

– Да, похоже, – сдался я.

Итак, Серфинг принялся щекотать ступни Шерифа, чтобы проверить у него рефлекс Бабинского. Взгляды всех собравшихся вперились в большой палец коматозника. Однако палец не пошевелился, ни туда, ни сюда. Никакого движения. Только хитрая усмешка и одна фраза, выслушав которую, Тереза беспомощно молчала:

– Моише, гиб мир а слои зойерэ агрекес ун а хейфт килограмм каве, дус иц фар маин ворм.

Пауза.

– И что это значит? – спросил наконец Жереми.

– Я не знаю этого языка, – призналась Тереза. – Похоже на немецкий, только это не немецкий.

– Это на идише, – мечтательно прозвучал голос раввина Разона.

– И что это значит? – переспросил Жереми.

– Это значит: «Мойша, дай мне банку соленых огурцов и полкило кофе, чтобы заморить моего червячка».

– Даже не думайте! – воскликнула Лауна так, как если бы этот бакалейщик Мойша был здесь, среди нас.

– Этот человек сражается со своей душой, – пояснил раввин Разон, – больное, измученное сердце! Он сам себя наказывает, и он будет держаться до последнего.

Серфинг все продолжал свои изыскания и изрек в конце концов заключение:

– Менингеальный синдром отсутствует, пирамидальный синдром отсутствует, рефлексы и мышечный тонус в норме, ни одного аргумента в пользу ушиба мозга, ни кровоизлияния…

Потом, обернувшись к Лауне, он добавил:

– Он в прекрасном состоянии, девочка, отличная работа!

На какое-то мгновение я подумал, что «девочка» сейчас расплавится под обжигающей смолой этого взгляда, но голос Хадуша восстановил температурное равновесие, дохнув пронизывающим холодом:

– Тогда почему же он не просыпается? Знать, дела не так уж хороши?

– Может, истерия, не знаю.

– Ну, и как же ты собираешься это узнать?

– Буду приходить ежедневно в одно и то же время.

– Зачем?

– Наблюдать его. Как говорил мой учитель Машен: «Неврология – это наука наблюдения. Вот и наблюдайте».

Дуэль, вне всякого сомнения, продолжалась бы, не появись в этот момент Клара с подносом в руках.

– Бараньи отбивные по-провансальски и запеканка дофинуаз, – торжественно объявила она.

Всем присутствующим пришлось смирно наблюдать за легким завтраком, который завершился обычным:

– CRISTIANOS Y MOROS!

И тут Серфинг поставил решительную точку:

– Ах, так!

– Что «ах так»? – спросил Хадуш. Серфинг надменно ответил с высоты своей компетентности:

– Бросайте всю эту гастрономию, ему не нравится ваша изысканная кухня, это настоящий мужик, ему надо чего-нибудь посущественнее!

– И все это выражается одним «cristianos у moros»? – недоверчиво спросил Жереми.

– Это название блюда, – ответил Серфинг. – Латиноамериканского. Они там только это и едят. Белый рис и черная фасоль – «cristianos у moros».

И опять посмотрел на Лауну:

– Сеанс окончен. Ну что, девочка, ты идешь?

И девочка пошла. С этого момента вся наша гармония куда-то исчезла: Лауна теперь с большим безразличием относилась к тому, что она делает, Хадуш, Мо и Симон, напротив, с большим вниманием следили за тем, что делает с ней Серфинг, Тереза молча осуждала то, что творится с сестрой, Жереми яростно смешивал черную фасоль с белым рисом, ругая на чем свет стоит латиноамериканских стряпух, Клара, естественно, расстраивалась, видя, как приближается ненастье, и лишь мама, единственная постоянная в нашем доме, оставалась верна своей печали.

Шериф по-прежнему не приходил в себя, но паштет свой наворачивал будь здоров, учтиво разделяя трапезу с червем. Вопли прекратились. Они вдвоем с солитером ели теперь вместе, один внутри другого, как два добрых соседа по комнате.

Это, по крайней мере, воодушевляло.

– Берегитесь, – предупреждал раввин Разон, пытаясь сбить наш оптимизм, – этот солитер – растравленная душа этого человека. Сейчас у них пока перемирие, они отдыхают, но долго так не продлится. Бог свидетель, это долго не продлится! Смотрите за ним хорошенько. Душа ждет, свернувшись кольцами у него в утробе.

И в самом деле, по прошествии первых дней дружного урчания Шериф начал чахнуть, а червь рос и добрел. Шериф терял силы. Он таял на глазах. Лауна с Серфингом лишь констатировали это затухание, не в силах его остановить. Перемежая часы работы в клинике и дежурство дома, они встречались у постели больного. Они выводили солитера километрами, но все впустую. Раввин Разон был прав: эта веревочка вилась без конца. Зловредный клубок, нараставший по мере того, как его разматывали.

– Никогда еще не сталкивался ни с чем подобным, – ворчал Серфинг с той смесью уныния и возбуждения, которую вызывают у представителей его профессии загадочные патологии.

Голова Шерифа все тяжелее проваливалась в подушки: зрелище тем более удручающее, что теперь он молчал. Ни звука. Он как будто был раздавлен тяжестью собственного молчания. Тени радугой окружили его опущенные веки. Семь цветов слились в одном сером свинце.

– Он скоро умрет, – сказала наконец Лауна, – и я не знаю, как этому помешать.

– Он не умрет, – возражала Тереза.

– Да, он просто уйдет на пенсию после смерти, – подтрунивал Жереми.

Но вечерами Клара и Жереми тихонько плакали. Они уже начали, в тайне от всех, покупать цветы и разноцветные ленты, и золоченые шнуры. Я как-то застал их посреди бессонной ночи за плетением траурного венка. Жереми связывал цветы с длинными стеблями, а Клара вышивала золотом слова на белоснежной тафте. Они работали, точа скупую слезу, как святые образа.

– Он скоро умрет, Бен, а мы даже не знаем, как его зовут!

Жереми зашелся в отчаянных рыданиях. Мы с Кларой в четыре руки не могли удержать эту мощную лавину печали. Надписи на лентах тянулись прописью:

Прощай, Шериф, мы все тебя очень

любили… Слава неизвестному Шерифу… Ты ушел

с нашей любовью… Нашему любимому Шерифу…

– Мы заранее начали готовить венки, – объяснял Жереми, всхлипывая, – их ведь много понадобится, понимаешь!

Он не мог себе даже представить, чтобы Шериф скончался вдали от семьи, чтобы его «зарыли, как шакала».

– Он был храбрым человеком, он знал столько народа, как-то ненормально, что ему придется умереть в одиночестве!

Новый голос донесся с высоты.

– А он и правда умирает.

Тереза, свесившись с верхней полки двухъярусной кровати, растерянно смотрела вниз:

– Ничего не понимаю… линии руки, звезды, карты, блюдце, все говорит за то, что он не умрет… и все же он умирает.

Именно тогда Тереза впервые испытала сомнение. Она казалась сейчас такой одинокой в своей ночной рубашке. Наконец она сказала Кларе:

– Нужно будет написать еще несколько слов на американском английском.

– И на испанском, – прибавил Жереми.

– И еще на идише и на иврите, я попрошу раввина Разона.

Наши печальные рассуждения прервал звонок внутреннего телефона, который соединяет мою комнату наверху с детской.

Я снял трубку. Чей-то взволнованный голос торопливо приказал:

– Бен, поднимайся сюда!

Это был Симон-Араб. Закрыв трубку рукой, я шепотом спросил:

– Он умер?

– Поднимайся.

Я помчал вверх по лестнице, прыгая через две ступеньки: уже внизу я услышал, что оттуда доносится какой-то шум. Если агонизирующие кричат, значит, то были вопли агонии, если умирающие бьются головой об стену, значит, сейчас в моей комнате умирали. Шериф, должно быть, вступил в свой последний бой, он бросал остатки сил в решающую битву. Спаситель с компанией приспешников тащили его душу наверх, а он извивался, выплевывая последние проклятия:

– Fuck you! Hijo de puta! Never! Nunca! Niemals! Mai! Kaпn mol! Af paam! Никогда! (Никогда! Никогда! на всех известных ему языках).

Я не открыл дверь, я буквально выбил ее, влетев в комнату.

Шериф и правда сидел на постели, сорвав с себя все трубки, и орал во всю мочь, так напрягаясь, что мышцы его чуть не лопались от натуги, глаза вылезли на лоб, а жилы на шее вибрировали, как натянутые струны.

Не вполне осознавая, что делаю, я бросился на него, повалил на постель, шепча ему в ухо первое, что пришло в голову:

– Спокойно, Шериф, спокойно, вот так, не бойся, я здесь, рядом, все в порядке, это ничего, пройдет…

Его мышцы вдруг разом расслабились, и я рухнул плашмя на него, весь взмокший, будто только что провел целый раунд с самим дьяволом, не меньше. Еще немного, и я отключился бы, обессилевший, прямо на Шерифе. Голос Симона вернул меня к действительности.

– Взгляни сюда. Бен.

Я медленно, очень медленно повернул голову в его сторону. Симон поднял что-то, валявшееся у его ног. Это оказалось тело Серфинга.

– Я тоже решил поиграть в доктора.

Честно говоря, сейчас Серфинг не очень походил на серфинг. Симон превратил его в галион, выброшенный на берег после нескольких веков скитаний в бурном море: весь в тине и налипших ракушках.

– Решение врачебной загадки, Бен!

И Симон пустился мне объяснять, что Хадушу, как и всем нам, внезапный упадок сил у нашего подопечного показался странным, и он сказал Симону залечь под кроватью.

– Что я и сделал.

Что Симон и сделал той же ночью. Ровно в два часа ночи Серфинг вошел в комнату к Шерифу, и Симон услышал, как он говорит больному, что это его последний приход: «Даю тебе последний шанс сесть к столу, мерзавец…»

– Он так и сказал, Бен…

Не получив от Шерифа никакого ответа, Серфинг объявил ему, яснее некуда, что собирается подсыпать ему смертельную дозу в его трубопровод.

– Что он и сделал бы, не схвати я его за ноги, Бен. У него там всякой дряни целый чемодан оказался, в больнице, верно, натаскал.

Следствия поясняли причину. Изо дня в день Серфинг накачивал Шерифа в надежде, что тот выдаст ему секрет, срыгнув его весь сразу, в виде золотого слитка.

– Вот откуда пошло это ухудшение у Шерифа, Бен. Он решил лучше дать себя заморить, чем проговориться. Серфинг возомнил, что тот притворяется, и его бред – бабушкины сказки, туман, в котором удобно прятать свое сокровище.

И он опять стал рассказывать, как после пары легких пощечин Серфинг признал, что работал на одну банду, хорошо известную в кругах, где проплывает героин, банду, которая снабжала его наркотой: конечно, ведь у месье водились денежки. Эта же банда уже выкрала однажды Шерифа из больницы, кстати, при содействии того же Серфинга, их рук дело – главаря с оттяпанным ухом и его молодцов.

– Так как он ничего не смог вытянуть из Шерифа, ему приказали отправить его на тот свет сегодня ночью. Так?

Последний вопрос относился к Серфингу.

– Так или нет? Серфинг кивнул.

– И знаешь еще что, Бен?

Сейчас узнаю.

– После того, как он разделал бы Шерифа, наш добрый доктор собирался заложить нас легавым, свалив все на нас. Мило, правда? Шурин, называется!

Я подумал о Лауне и тут же услышал голос Серфинга, знакомый до боли, до отвращения. Боже мой, что за ответ… Вечный и неизменный ответ всех сволочей на свете, не важно, в форме они или в штатском:

– Мне приказали.

– А я – животное, – ответил Симон, – и подчиняюсь только собственным инстинктам.

И Симоновы инстинкты проредили на полдюжины зубов забор во рту Серфинга.

Тут дверь моей комнаты распахнулась.

– Прекрати, Симон!

Это был Хадуш. Симон остановился. Хадуш обратился ко мне, подводя итог:

– Так и выходит, Бенжамен. Когда в медицине не все ясно, нужно приглядеться к врачам.

Наступила пауза. Потом он спросил:

– Ладно. Что теперь будем делать?

Теперь следовало оставить эти игрушки. Теперь предстояло положиться на справедливость законов. Теперь мы должны были поставить в известность полицейских, выдать им этого убийцу и вернуть им их американского коллегу. Вот, что мы должны были сделать и что я ответил на заданный вопрос.

Но иногда сама судьба противится лучшим намерениям.

На этот раз судьба предстала перед нами в обличии Лауны, которая возникла на пороге комнаты с именем любовника на устах, выпустив коготки, и в один миг оказалась в объятиях ненаглядного Серфинга.

Серфинг, недолго думая, схватил ее за шею, зажав в распоре локтя и приставив острое лезвие скальпеля к стучащей аорте.

Все это произошло так быстро, в полной неразберихе, что я и слова не успел вымолвить.

– Фот фто я фейфаш фделаю, – промямлил Серфинг, кое-как управляясь с остатком зубов. – Фейфаш я фыйфу фмеффе ф эфой ифиошкой, и ефли хошь офин иф фаф шфинефя ф меффа, я ее приконшу.

Такова была его программа выживания.

Но все случилось еще быстрее.

Выстрел грянул прежде, чем я заметил револьвер 11,43 в руке Симона. Однако все уже было кончено: Араб держал в руке дымящийся ствол, а то, что осталось от Серфинга, осело к ногам Лауны.

5

ВОСКРЕШЕНИЕ

Лауна была слишком занята здоровьем Шерифа, чтобы упиваться собственным горем. Это черта истинно сильных духом: печали и радости для них – лишь скобки в писании долга. Оставим.

Нужно было опять подключить Шерифа к системе питания и оценить размеры нанесенного ущерба. Всю эту ночь Лауна выполняла работу лаборантки. Анализ крови показал неимоверное скопление токсических веществ, впрыснутых в тайники ньюйоркца. Серфинг также постарался и над ребрами. Шериф еле дышал.

– Ну и настрадался же он, должно быть!

Да. И жертва не хотела более ни капли страданий. На этот раз мученик серьезно решил сняться с якоря.

– Сейчас счет пошел на часы.

Лауна произнесла эту пророческую фразу на следующий день, ровно в полдень, стоя над Шерифом, жизнь которого держалась на волоске.

– Если бы не эта история, я бы его спасла, Бен! Он уже был спасен!

Бедная Лауна, сразу два предательства: ее любви и ее искусства… Трудно сказать, которое из двух она переживала тяжелее.

– А, знаешь, ведь он был крепкий малый. Она говорила о нем уже в прошедшем.

– И сильной души человек.

– Может, предупредить рабби Разона?

– Думаю, да.

Рабби Разон явился со своим святым писанием. Когда мы ему сообщили о той неблаговидной роли, какую сыграл в этом Серфинг, он лишь ответил:

– Huerco malo! Извини, Лауна, но он мне сразу не понравился, этот guevo de rana…

И перевел для маленьких:

– Нет, он мне совсем не нравился, это жабье отродье…

Жереми, Тереза и Клара убирали комнату цветами, готовясь к приему Бельвиля. Они решили провожать Шерифа в последний путь в атмосфере праздника. Пришпиленные к потолку ленты с прощальными надписями покрывали славой небесный свод над его одром. Ждали в первую очередь племя Бен Тайеба, но еще и делегацию китайцев и евреев квартала, а также всех латиноамериканцев, какие изъявят желание прийти. Долговязый Мо привел всю Западную Африку. За ними увязались пара-тройка американцев, часто захаживавших в ресторанчик «На мели», тот, что на улице Анвьерж. Нужно было сделать так, чтобы этого одинокого человека проводило как можно больше народа. Такова была воля Жереми. И чтобы женщины рыдали в голос. И чтобы рвали на себе волосы. Словом, чтобы было лучше, чем на похоронах национального героя, настоящее погребение планетарного масштаба.

– Как если бы мы хоронили его в центре Земли.

Жереми возложил на голову Шерифу миртовый венок.

Комнату заволокло туманом ладана.

– Я могу начинать? – спросил рабби Разон.

Да, уже можно было. Все было чинно, своим порядком, как на земле, так и на небе.

Но он не начал.

В этот самый момент в дверном проеме появился ангел. Прозрачный, молочно-белый, он застыл под взглядами всех присутствующих. Это был один из тех ангелов, каких мы обычно видим на витражах: пышных, белокожих, с лицом, светящимся небесным спокойствием и безразличием.

Это была мама.

Она прошла к умирающему сквозь благоговейную тишину. Казалось, она не касается ступнями пола. Она приковывала взгляды и проникала в умы. Когда она склонилась над челом умирающего, все, мужчины и женщины, почувствовали жар ее дыхания на своих устах.

– Этот человек еще не умер, – произнесла она наконец.

Потом скомандовала:

– Положите его в мою постель.

И исчезла, так же как появилась.

Пришлось выждать, пока рассеется зачарованность, чтобы рабби Разон мог дать зеленый свет:

– Там, где Бог не справляется, туда он посылает женщину. Перенесите его к ней в кровать.

– Вне всякого сомнения, – заметил Хадуш, после того как мы перенесли Шерифа, – твоя мать – это явление.

– Поэтому-то мы и видим ее так редко, – ответил я.

И так как мы были наедине, я улучил минутку, чтобы спросить:

– Что ты сделал с Серфингом?

– Похоронил, не так пышно, конечно.

– Но кроме этого?

– Он был всего лишь марионеткой. Мы засекли тех сволочей, что дергали его за ниточки. Он был их игрушкой, вот мы его им и вернули.

Они просто-напросто положили тело Серфинга в багажник «мерседеса», вместе с отрезанным ухом владельца и его же стволом 11,43. После чего вызвали полицию и решили не ждать, что будет дальше.

– В принципе, я осуждаю подобное сотрудничество, – объяснял Хадуш, – но бывают обстоятельства, когда мир и спокойствие в гражданском обществе заставляют пойти на некоторые уступки.

Мо и Симон остались на шухере в бандитском квартале. Ровно в шесть утра силовики в масках наводнили здание и забрали человека с отрезанным ухом, «мерседесом», трупом Серфинга, орудием преступления и перспективой загреметь лет эдак на пятнадцать.

– Сейчас он, наверное, уже сдал всех своих. Он крепкий, но размазня.

– Смотри, как бы он тебя самого не заложил, Хадуш. Ухо-то его – твоя работа, не забыл?

Хадуш возвел очи к небу, как бы прося терпения для этого недалекого ученика.

– Мой нож – в кармане Серфинга, с его же отпечатками на рукоятке.

Пауза.

– Видит бог, как нам с Симоном не хотелось оставлять там наши доспехи!

Еще пауза.

– Но чего ты хочешь?..

И он с чувством выполненного гражданского долга заметил:

– Надо уметь жертвовать.

Нам с Жереми запретили появляться в маминой комнате. Очевидно, это было их, женское дело. В доме теперь все разговаривали только шепотом. Лауна представляла нам ежедневный отчет. Шериф лежал пластом.

– Он не шевелится, Бенжамен. Они с мамой лежат, прижавшись друг к другу, и не двигаются. Я никогда еще не видела, чтобы тело было таким неподвижным. Как у кошек, когда они борются со смертью.

Но этот кот не умирал. Накрыв его собой, мама согревала его своим теплом. А когда нарушался ритм его дыхания, мамины уста питали его живительным воздухом.

Незаметно каникулы подошли к концу. Клара, Тереза и Жереми вернулись к своим занятиям. Не помню уже, на какой временной работе я тогда пробавлялся, но знаю точно, что я тогда ее забросил: отпуск по состоянию здоровья. Да, один из тех нахлебников, которые прорывают дыру в соцобеспечении и на которых указывает обличающий перст министров… Если наша страна как-нибудь ненароком загнется, это будет моя вина, никак не министров. Но, неизвестно почему, мне казалось, что мое присутствие будет более полезным под крышей нашей лачуги, чем где бы то ни было в другом месте.

Шериф начал потихоньку оперяться.

– Он ест, Бен!

– Cristianos у moros?

– Нет, для этого он еще недостаточно окреп. Он берет грудь.

Мама вскармливала грудью американского еврея, вернувшегося с того света.

– Он выкрутился, Бен: он оживает на молоке нашего неродившегося братика.

– Я знала, что он не умрет, – бросила Тереза, проходя мимо нас.

Вскоре мама и Лауна смогли объявить победоносную войну солитеру. Тварь была спущена в сортир.

И тогда пришла главная новость:

– Он открыл глаза, Бенжамен!

– Он заговорил?

– Нет. Он улыбнулся.

Честно говоря, Шериф так больше и не заговорил, и с тех пор я никогда уже его не видел. Сейчас я прекрасно помню те события, но не могу воскресить в памяти ни его лица, ни голоса. Шериф – это Данность, а не образ.

Как-то воскресным утром мама созвала к себе весь Бельвиль.

– Он ушел, – сказала она.

Она была одна в своей постели. Она объявила нам о его уходе без тени печали.

– Он ушел, но он оставил нам память о себе. Я беременна.

Девять месяцев спустя из чрева нашей матери вышел Малыш. Он долго плакал, увидев белый свет. Эта грусть огорчила и нас тоже. Тереза отнесла это на счет злоключений Шерифа, его отца.

Рабби Разон ободрил нас:

– Первые слезы, – уверил он, – это всегда хороший знак: niсo que no llога no mama!

– И что это значит? – спросил Жереми.

– «Ребенок, который не плачет, не берет грудь», – перевела Тереза.

Рабби Разон поднял Малыша, подставив его солнечному свету.

– Dios que te page, мой малыш!

– «Господь да воздаст тебе», – перевела Тереза.

Малыш и в самом деле был очень маленьким. Рабби Разон, верно, прочитал это сомнение в моих глазах, потому что счел необходимым меня подбодрить:

– Не бойся, Бенжамен, он и так слишком мал, я не стану его укорачивать. Во всяком случае, не сейчас… – прибавил он, ведя свою линию священнослужителя.

– Он и правда очень маленький, – сказала Клара, щелкнув фотовспышкой.

– Так его и назовем, – заявил Жереми.

– Маленький? – спросила Тереза.

– Малыш, – поправил Жереми.

– …малыш? – переспросила Тереза.

– Малыш, – подтвердил Жереми, – с большой буквы. – Да здравствует Малыш!

6

ВСПОМНИТЕ ИСААКА

Лусса слушал меня не перебивая. Мы перешли уже к четвертому чайнику. Али опустил железные решетки на окнах «Синего человека». Потом они с Юсуфом подсели к нам за столик. В ресторане плавал запах мяты.

– Значит, твоя мать так его и спасла, этого американца? Просто кормила грудью, и все? Нет, решительно, нет ничего прекраснее женщины!

Я задумался.

– Нет, на самом деле она спасла его не этим.

По ее мнению, мы все с самого начала ошиблись в диагнозе. Она полагала, что Шериф умирал не от перенесенных страданий; и уж тем более не от прожорливого солитера. Она даже не была уверена, что это уколы Серфинга так подорвали его здоровье… Наркоторговцы, побои, пули, отрава и солитер, все это составляло его повседневную жизнь, этот человек мог вытерпеть и гораздо большие беды. Нет, его изводили угрызения совести. «Он не мог простить себе смерть Манфреда», – объяснила нам мама. «Но кто же, в конце концов, этот Манфред?» – спросила Тереза. «Призрак, поселившийся у него в сознании, – ответила мама, – и намного ужаснее его солитера!»

И мама заключила сделку с Шерифом. Она вызвалась воскресить Манфреда, вот и все. «Я это ему сразу и предложила: другой Манфред за твоего Манфреда, жизнь за жизнь, сделай мне маленького Манфреда, и твой оставит тебя в покое, слово женщины!»

– Так ваш Шериф воскресил Манфреда и слинял? – спросил Лусса с Казаманса. – Так просто, ни «спасибо», ни «до свидания», ничего?

– Нет, почему, он черкнул словечко.

– Что именно?

– «Вспоминайте Исаака».

– «Remember Isaac»? Этого-то я и боялся.

Я поднял глаза на Луссу. Он качал головой, не решаясь поверить только что услышанному.

– Что такое, Лусса?

– Даже боюсь сказать тебе это.

– Лусса…

– Ты мне не поверишь.

– А ты попробуй.

– Я знаю этого парня.

– Какого парня?

– Твоего шерифа, мой мальчик, отца Малыша, я его знаю.

– Ты с ним знаком?

– В общем, я знаю, кто он. Полагаю… хотя это…

Я посмотрел Луссе прямо в глаза, я взял его руки в свои, и я начал вдалбливать ему слова маленькими точными ударами молотка, прибивая точки над «i»…

– Так ты его знаешь или ты его не знаешь? Не валяй дурака, Лусса, вспомни, что Малыш изводит себя голодом… если ты знаешь его отца, приведи его к нам, как можно быстрее… но если ты его не знаешь, если ты только полагаешь… не думаю, чтобы Малыш мог удовлетвориться какими-то предположениями…

Лусса никак не мог решиться; потом он поднялся, все еще раздумывая.

– Ты будешь дома сегодня вечером?

– А где же мне еще быть?

– Ну, жди тогда, я приду.

– И приведешь отца Малыша?

Он отмахнулся и направился к выходу.

Придя домой, я обнаружил, что Малыш стал уже просто прозрачным. Я поставил его перед настольной лампой. Вне всякого сомнения: еще несколько дней поста – и сквозь него уже можно будет читать.

– Когда же ты решишься что-нибудь предпринять? – спросила меня Тереза.

Я посмотрел Малышу в глаза.

– Ты не хочешь поесть? Ну хоть немножко? Чтобы порадовать меня, а? Нет? Хоть что-нибудь? Йогурт там? Бутерброд? Чипсы?…

Малыш ответил:

– Я предпочел бы моего папу.

И так и не притронулся к ужину.

Я только начал укладывать детей спать (Малыш отправлялся на пустой желудок в туннель ночи, ведущий к третьему дню его поста), когда в дверь позвонил Лусса.

Я кинулся ему открывать. Он был один.

– Ты один?

– И да и нет, – ответил он входя.

Принимая во внимание данные обстоятельства, даже не знаю, стоило ли мне терпеть китайские выходки этого сенегальца?

– Лусса…

Он сделал мне знак заткнуться и присесть.

Сам он сел напротив.

– Приготовься, дурачок, то, что я хочу тебе сказать, будет нелегко проглотить.

Я уже начал исходить слюной.

– Я проверил свои источники. Я знаю отца твоего младшего брата в розовых очках, можешь не сомневаться.

– И ты не привел его?

– Привел.

Он посмотрел на меня долгим взглядом, тяжело вздохнул, расстегнул пуговицы пальто и вытащил из-за пазухи четыре книжки, которые разложил на столе, прямо у меня под носом.

– Он главный герой этих четырех романов.

– Что?

Лусса набрал в легкие побольше воздуху и выдал всю информацию залпом:

– Его зовут Исаак Сидель, он американец, еврей, у него есть дочь, Мэрилин, которая беспрестанно выходит замуж и разводится, он большая шишка в полиции города Нью-Йорка, он считает себя ответственным за смерть некоего Манфреда Коэна, который был его лучшим подчиненным, Джойс и капуччино – его маленькие слабости, питается он христианами и маврами, и вряд ли когда-нибудь от этого загнется, и еще он пытается прищучить всех тех типов, которых он крыл тогда, в бреду: Руперт, Стэнли, Зорро, Ковбой, Мак-Нил, Дермотт и так далее… Можешь сам проверить: бандиты или продажные полицейские – все они появляются на страницах этих четырех романов!

Я посмотрел Луссе в лицо. Прямо в лицо. Он прекрасно понял, что отражалось в моем взгляде, и сказал, переведя дыхание:

– Я знаю… я ведь тебя предупреждал… это трудно усвоить… но должен ли я тебе напоминать, что…

Тут вдруг вспорхнул какой-то странный ангел.

– Должен ли я тебе напоминать, что не далее как сегодня утром ты сам сравнивал младшего брата с Бартлби Мелвилла?

– При чем здесь это? Бартлби – всего лишь метафора! Еще скажи, что моя мать забеременела от метафоры!

Лусса покачал головой.