Nescit labi virtus [1]

В архиве настоятеля кафедрального собора города ***, почтенного сеньора, умершего несколько лет назад, осталась связка документов, которая, переходя из рук в руки, попала наконец ко мне, причем, по удивительному стечению обстоятельств, ни одна из бумаг не была утеряна. Латинское изречение, стоявшее на связке, послужило мне эпиграфом; имени женщины, которым я решил назвать рукопись, не было; возможно, бумаги сохранились именно благодаря заголовку: считая их богословским трудом или проповедью, никто до меня не развязал шнурка и не прочел ни одной страницы.

Содержимое связки состоит из трех частей. Первая называется: «Письма племянника», вторая: «Паралипоменон» [2] и третья: «Эпилог: Письма брата».

Все бумаги написаны одной рукой, – по-видимому, это почерк сеньора настоятеля. А так как все вместе составляет своего рода повесть, правда отличающуюся скудной фабулой или совсем ее лишенную, я решил было сперва, что сеньор настоятель изредка на досуге предавался сочинительству; но, внимательно вчитавшись в рукопись, я заметил ее непринужденную простоту и склоняюсь к мысли, что передо мной копии подлинных писем, которые сеньор настоятель порвал, сжег или возвратил их авторам, и только часть повествования, под библейским заглавием «Паралипоменон», принадлежит перу сеньора настоятеля и написана им с целью пополнить картину, сообщив то, о чем в письмах не упоминается.

Как бы то ни было, признаюсь, что меня не утомило, а скорее заинтересовало чтение этих бумаг; а так как в наши дни печатают решительно все, я и взял на себя смелость опубликовать их без проверки, изменив лишь собственные имена, – на тот случай, если их обладатели еще живы и заявят неудовольствие, что их изобразили в повести вопреки их желанию и без разрешения.

Письма, содержащиеся в первой части, принадлежат, как думается, человеку весьма молодому, обладающему религиозным пылом и некоторыми теоретическими познаниями, но не имеющему никакого житейского опыта; он был воспитан при сеньоре настоятеле, его дяде, в семинарии и страстно желал стать священником.

Этого юношу мы назовем дон Луис де Варгас.

Упомянутая рукопись начинается так:

I. Письма племянника

Дорогой дядя и досточтимый учитель! Вот уже четыре дня, как я благополучно прибыл в уголок, в котором родился; я нашел в добром здравии батюшку, сеньора викария, друзей и родственников. Мне было так отрадно после долгих лет разлуки вновь увидеться и говорить с ними, я был так взволнован встречей, что не заметил, как пролетело время; вот почему я до сих пор не успел написать вам.

Надеюсь, вы простите меня.

Так как я уехал отсюда ребенком, а вернулся мужчиной, все, что сохранилось в моей памяти, производит на меня теперь странное впечатление. Все предметы выглядят меньше, гораздо меньше, но зато милее, чем я ожидал. Дом батюшки в прежнем моем воображении был огромным, а на самом деле этот обычный просторный дом богатого земледельца значительно меньше нашей семинарии. Здешние окрестности – вот что восхищает меня! Особенно хороши сады. Какие чудесные тропки встречаются там! По обочинам с веселым журчанием бежит хрустальная вода. Берега оросительных каналов усеяны душистыми травами и множеством разнообразных цветов. Вмиг можно собрать огромный букет фиалок. Гигантские орешники, смоковницы и другие густолиственные деревья дают прохладу и тень; изгородью служат гранатовые деревья, кусты ежевики, роз и жимолости.

Необычайное множество птиц оживляет поля и рощи.

Я очарован садами и каждый вечер час-другой гуляю в них.

Батюшка хочет взять меня с собой и показать наши оливковые рощи, виноградники и фермы, которых я еще не видел, так как не выходил за пределы городка и окружающих его прелестных садов.

Правда, постоянные гости не дают мне ни минуты покоя. Пять женщин пришли обнять и расцеловать меня, и все оказались моими бывшими кормилицами.

Хотя мне уже двадцать два года, все называют меня Луисито или «малыш дона Педро». Когда меня нет, то справляются у отца о его «малыше».

Кажется, я напрасно привез с собой книги, – меня ни на мгновение не оставляют одного.

Звание касика, к которому я относился как к некоей шутке, оказалось вещью весьма серьезной. Батюшка – касик этой местности.

Едва ли здесь сыщется человек, способный понять мое стремление (или – как говорят местные жители – манию) стать священником; эти добрые люди с наивностью дикарей советуют мне отказаться от духовного звания; по их мнению, сан священника хорош для бедняка, а мне, богатому наследнику, следует жениться и утешить старость отца, подарив ему с полдюжины прекрасных, здоровых внучат.

Чтобы польстить мне и угодить батюшке, мужчины и женщины утверждают, что я парень хоть куда, находчив и остроумен, и будто у меня лукавые глаза, – словом, говорят всякий вздор, который меня огорчает, сердит и смущает, а ведь я не застенчив и знаком со всеми сумасбродствами и темными сторонами жизни настолько, чтобы ничем не возмущаться и ничего не бояться.

Единственный недостаток, который во мне нашли, – это моя худоба; но ее относят за счет учения. Чтобы я поправился, здесь умышленно мешают моим занятиям и отвлекают меня от книг, а кроме того, пичкают всеми чудесами кулинарии, которыми славится наша округа; ну точно задались целью откормить меня на убой. Знакомые семьи что ни день шлют подарки. То это бисквитный торт, то куахадо [3], то ореховая пирамида, то банка засахаренных фруктов.

Внимание, которое мне оказывают, не ограничивается подношениями, – меня приглашают в лучшие дома нашей местности.

Завтра я зван на обед к знаменитой Пепите Хименес, о которой вам, без сомнения, уже приходилось слышать. Здесь ни для кого не секрет, что батюшка сватается к ней.

Несмотря на свои пятьдесят пять лет, батюшка выглядит так, что ему могут позавидовать самые блестящие молодые люди в городе. Кроме того, он обладает обаянием, непреодолимым для некоторых женщин, – его слава старого донжуана до сих пор сияет в ореоле прошлых побед.

Я еще не знаком с Пепитой Хименес. Говорят, она очень хороша собой. Подозреваю, что это обыкновенная провинциальная красавица. По рассказам трудно, конечно, судить, какова она в нравственном отношении, однако можно заключить, что у нее большой природный ум.

Пепите лет двадцать; она вдова, а замужем провела всего три года. Она дочь покойной доньи Франсиски Гальвес, известной вам вдовы отставного капитана, который, как говорит поэт,

До шестнадцати лет Пепита жила с матерью в большой нужде, почти в нищете.

Был у нее дядя, по имени дон Гумерсиндо, владелец ничтожного майората – одного из тех, которые создавались в старину в угоду нелепому тщеславию. Обычный человек жил бы на его месте в непрерывных лишениях и наконец увяз бы в долгах, тщетно пытаясь сохранить блеск имени и поддержать достоинство, приличествующее его положению в обществе; но дон Гумерсиндо оказался человеком необычным – подлинным гением экономии. Нельзя сказать, что он создавал богатство, но он обладал редчайшей способностью поглощать богатство других и проявлял такую скромность в своих расходах, что трудно было найти на земле другого человека, о чьем питании, здоровье и благополучии меньше заботились бы мать-природа и человеческое искусство. Неизвестно, как он существовал, но, так или иначе, он дожил до восьмидесяти лет и сохранил свои доходы нетронутыми, а капитал приумножил с помощью займов, выдаваемых под верный залог. Здесь никто не порицает его за то, что он был ростовщиком, напротив – его даже считают человеком сострадательным, ибо, умеренный во всем, он был умерен и в ростовщичестве, запрашивая не больше десяти процентов в год, в то время как другие берут по двадцать, тридцать, а то и больше.

Благодаря своей аккуратности, расторопности и энергии, всегда направленной на приумножение, а не на уменьшение земных благ, не позволив себе роскоши жениться, иметь детей и даже курить, дон Гумерсиндо достиг возраста, о котором я уже упомянул, и стал обладателем капитала, несомненно значительного где бы то ни было, а здесь, в силу бедности местных жителей и природной склонности андалусцев к преувеличению, казавшегося огромным.

Дон Гумерсиндо, старик весьма опрятный и внимательный к своей особе, производил приятное впечатление.

Костюмы, составлявшие его несложный гардероб, были несколько поношены, но без единого пятнышка; чистота их бросалась в глаза, хотя все знали, что у него с давних времен все те же плащ и пелерина, те же брюки и жилет.

Случалось, соседи спрашивали друг друга, видел ли кто у дона Гумерсиндо обновки, – но никто не мог ответить на подобный вопрос.

Несмотря на эти недостатки, которые здесь, как, впрочем, и в других местах, почитаются добродетелями, хотя и несколько преувеличенными, дон Гумерсиндо обладал также рядом превосходных качеств: он был приветлив, предупредителен, отзывчив и изо всех сил старался угодить и быть полезным всем на свете, хотя бы это требовало бессонных ночей, труда и усталости, – лишь бы не стоило ни одного реала. Весельчак, шутник и балагур, он принимал участие во всех собраниях и празднествах, если они не были в складчину, и очаровывал присутствующих любезностью обращения и разумной, хотя и не слишком утонченной, беседой. Он никогда не обнаруживал сердечной склонности к какой-либо определенной женщине – ему нравились все, – и из местных стариков никто на десять лиг в окружности не умел так просто, без лукавства поухаживать за девушками и посмешить их. Я уже говорил, что он приходился Пепите дядей; когда ему было под восемьдесят, ей еще не исполнилось шестнадцати. Он был богат и знатен, она – бедна и беспомощна.

Ее мать, женщина вульгарная и недалекая, не отличалась тонкостью чувств. Она любила дочь, но беспрестанно попрекала ее теми лишениями и жертвами, на которые она ради нее шла, и горько жаловалась на ожидавшую ее безутешную старость и смерть в нищете. У доньи Франсиски был еще сын, старше Пепиты, – кутила, игрок и забияка, от которого ей после бесчисленных неприятностей удалось наконец отделаться, пристроив его на пустяковую должность подальше за океан, в Гавану. Вскоре, однако, молодого человека уволили за неизменно дурное поведение, и тогда от него посыпались письма с просьбами прислать денег. Мать, которой едва хватало на себя и Пепиту, приходила в отчаяние и ярость; забывая об евангельском терпении, она проклинала свою судьбу и надеялась только на то, что ей удастся пристроить дочь и таким образом избавиться от нужды.

В столь тяжкое для них время дон Гумерсиндо стал чаще обычного посещать их дом и ухаживать за Пепитой так настойчиво и усердно, как еще никогда не ухаживал за другими. Но таким невероятным и безрассудным казалось предположение, что человеку, прожившему восемьдесят лет без мысли о женитьбе и стоявшему уже одной ногой в могиле, вдруг взбрела в голову подобная глупость, что ни мать, ни Пепита не могли разгадать эти поистине дерзкие замыслы дона Гумерсиндо. Поэтому-то обе были изумлены и поражены, когда однажды после многих любезностей, сказанных полушутя, полусерьезно, дон Гумерсиндо нежданно-негаданно, глядя Пепите в глаза, в упор спросил:

– Девочка, выйдешь за меня замуж?

Хотя вопросу этому предшествовали многочисленные остроты и его можно было принять за одну из них, Пепита, несмотря на всю неопытность в житейских делах, каким-то чутьем, присущим женщинам и особенно девушкам, даже самым простодушным, поняла, что тут дело серьезное. Она покраснела, как вишня, и ничего не ответила. За нее ответила мать:

– Девочка, будь же вежливой и отвечай дяде, как полагается: «С удовольствием, дядюшка; когда вам будет угодно».

Говорят, что это «С удовольствием, дядюшка; когда вам будет угодно» – против воли слетело с дрожащих губ Пепиты, уступившей наставлениям, уговорам, жалобам и наконец властному приказу матери.

Кажется, я слишком пространно повествую вам об этой Пепите Хименес и ее приключениях, но она заинтересовала меня и, полагаю, может заинтересовать и вас, так как, судя по всему, она станет вашей невесткой, а моей мачехой. Однако я постараюсь не задерживаться на мелочах и изложу события лишь в общих чертах; возможно, они вам известны, хотя вас уже давно здесь не было.

Пепита Хименес вышла замуж за дона Гумерсиндо.

Завистливые языки жестоко хулили ее как до брака, так и долгое время спустя.

В самом деле, нравственная сторона этого союза достаточно спорна. Но если вспомнить о просьбах, жалобах, и даже прямых приказаниях ее матери, о надеждах Пепиты обеспечить этим замужеством спокойную старость для матери, спасти от позора и бесчестья брата, стать их ангелом-хранителем, их провидением, – то нужно признать, что поступок ее заслуживает снисхождения. Да и как проникнуть в глубину души, в сокровенные тайники разума юной девушки, воспитанной в тиши уединения и полном неведении жизни? Какое представление о браке могло у нее сложиться? Может быть, она думала, что, выйдя замуж за дона Гумерсиндо, она посвятит всю жизнь заботам о нем, будет его сиделкой, усладит его жизнь и не покинет одинокого, больного старика на милость чужих, наемных людей и, наконец, словно ангел, принявший образ женщины, озарит и скрасит своею юностью, нежным сиянием своей сверкающей и пленительной красоты его последние дни. Если таковы были размышления девушки, если в своем неведении она не проникла в другие скрытые тайны, то как не признать ее намерения добрыми.

Но лучше откажемся от всех предположений и догадок: я не имею на них права, так как не знаком с Пепитой Хименес. Одно верно: в течение трех лет она жила со стариком в мире и согласии; дон Гумерсиндо казался счастливее, чем когда-либо; она оберегала его и самоотверженно пеклась о нем, а во время его последней тяжелой болезни ухаживала за ним неутомимо, нежно и любовно, пока старик не скончался на ее руках, оставив ей в наследство большое состояние.

Хотя Пепита уже больше двух лет как потеряла мать, а овдовела более полутора лет назад, она все еще носит траур и живет в скромном, печальном уединении; можно подумать, что она до сих пор оплакивает смерть мужа, словно он был молодым красавцем. Возможно также, что гордость подсказывает ей, какими мало поэтическими средствами она достигла богатства, и в своем душевном смятении, пристыженная и снедаемая укорами совести, она в суровости и уединении пытается умерить боль и излечить сердечную рану.

Здесь, как и везде, люди страстно любят деньги. Впрочем, выражение «как везде» неточно: в многолюдных городах, в больших центрах цивилизации есть другие отличия, которых добиваются так же ревностно, как и денег, ибо эти отличия открывают путь перед людьми, придавая им вес в обществе; но в маленьких городках, где обычно ни литературная, ни научная слава, ни даже благородство манер, тонкий вкус, остроумие, любезность обхождения не ценятся и не считаются достоинствами, – нет других ступеней, создающих социальную иерархию, кроме обладания большим или меньшим состоянием. Пепита, богатая, красивая и к тому же разумно распоряжающаяся своим богатством, пользуется здесь необычайным уважением и весом. Ей предлагают блестящие партии, к ней сватаются самые обеспеченные молодые люди нашей округи. Но она отвергает всех, правда очень мягко, стараясь не нажить врагов; полагают, что она глубоко набожна и мечтает посвятить свою жизнь только делам христианской любви и религиозного благочестия.

Говорят, батюшка преуспел не больше других искателей ее руки. Но Пепита, следуя поговорке: «Храброму не мешает быть учтивым», проявляет к нему чувства искренние, сердечные и бескорыстные. Она с ним чрезвычайно любезна и старается во всем ему угодить; но каждый раз, когда батюшка пытается заговорить с ней о любви, она останавливает его кротким нравоучением, вспоминает его прежние проступки и стремится вызвать в нем разочарование в мирской суетности.

Я слышу так много разговоров об этой женщине, что, признаюсь вам, мне просто любопытно познакомиться с ней. Надеюсь, мое любопытство законно, и полагаю, что в нем нет ничего легкомысленного или греховного; я признаю правоту Пепиты и от всей души желаю, чтобы батюшка в своем зрелом возрасте наконец изменил образ жизни, предав забвению страсти и волнения молодых лет и пришел к спокойной, счастливой и почтенной старости. В одном лишь я не согласен с Пепитой: я думаю, что отец достигнет цели скорее, если женится на достойной, доброй и любящей его женщине. Вот почему я желаю познакомиться с молодой вдовой и удостовериться, может ли она стать этой женщиной; мне даже досадно: я чувствую, что моя семейная гордость задета презрением Пепиты, хотя она и старается облечь его в любезную форму; впрочем, если это дурное чувство, я хотел бы от него освободиться.

Будь у меня иные планы, я предпочел бы, чтобы батюшка остался неженатым. В таком случае я, как единственный сын, унаследовал бы все его богатства, а также звание касика, но вам хорошо известно, как твердо мое решение.

Пусть я недостоин и ничтожен, но я чувствую, что призван стать священником, а земные блага мало привлекают меня. Если во мне есть хоть капля молодого огня и пылкой страсти, свойственных моему возрасту, я посвящу их деятельной и плодотворной христианской любви. Те многочисленные книги, которыми вы снабдили меня, и мои познания из истории древних народов Азии вызывают во мне не только любознательность, но и желание проповедовать веру и побуждают меня отправиться миссионером на далекий Восток. Как только я покину отца и этот городок, куда вы сами послали меня, и, став священником, получу по безграничной доброте всевышнего чудесное и незаслуженное право разрешать от грехов и просвещать язычников, хотя я сам лишь невежественный грешник, как только вечная таинственная благодать снизойдет на меня и вложит в мои недостойные руки плоть и кровь богочеловека, я покину Испанию и отправлюсь проповедовать евангелие в отдаленных землях.

Мной руководит не тщеславие: я не считаю себя лучше других. Если я полон твердой веры и стойкости, этим – после божьей милости и благодати – я обязан, дорогой дядя, вашему разумному воспитанию, святому учению и доброму примеру.

Я не решаюсь признаться себе в одной вещи, но, против моего желания, это соображение, эта мысль, это суждение часто приходит мне на ум; и раз уже так случилось, я хочу и должен исповедаться вам, ибо мне не следует скрывать от вас даже самые затаенные и невольные мысли: вы научили меня анализировать все чувства души, искать их первопричину, хорошую или дурную, исследовать глубочайшие уголки сердца – словом, производить тщательный опрос своей совести.

Я неоднократно размышляю над двумя противоположными методами воспитания: один учитель старается оградить невинность ребенка, вернее его невежество, полагая, что неизвестного зла избегнуть легче, чем известного; другой же, стараясь не оскорбить целомудрия своего ученика, достигшего разумного возраста, мужественно показывает ему зло во всем его ужасном безобразии, во всей его страшной наготе, чтобы он возненавидел и избегал его. Мне думается, зло нужно знать, чтобы лучше оценить безграничную доброту бога – идеальный и недосягаемый предел наших благородных стремлений. Я благодарю вас за то, что вы помогли мне узнать, как говорит священное писание, вместе с медом и елеем вашего учения зло и добро, дабы осудить первое и разумно, настойчиво и сознательно стремиться ко второму. Я рад, что без излишней наивности иду прямой стезей к добродетели и, насколько это в человеческой власти, к совершенству, зная все муки и трудности паломничества, которое нам предстоит в этой юдоли слез, не забывая также о том, насколько, по видимости, ровен, легок, мягок, усеян цветами путь, ведущий к гибели и вечной смерти.

Я считаю себя обязанным поблагодарить вас еще за одно: вы научили меня относиться к ошибкам и грехам, ближних с должной снисходительностью и терпимостью – не слабовольной и потворствующей их порокам, но строгой и взыскательной.

Я все это говорю потому, что хочу посоветоваться с вами по одному настолько щекотливому и сложному вопросу, что я с трудом подыскиваю необходимые слова. Дело в том, что иногда я спрашиваю себя: не лежит ли, хотя бы частично, в основе моих намерений чувство досады против батюшки? Смог ли я в глубине души простить ему страдания бедной матушки, ставшей жертвой его легкомыслия?

Я внимательнейшим образом рассматриваю этот вопрос, но не нахожу в душе и капли ожесточения. Наоборот, душа моя полна благодарности. Батюшка с любовью воспитывал меня, в моем лице ценил память о матери, и я бы сказал, что, балуя меня, с нежностью заботясь обо мне в мои детские годы, он старался смягчить гнев ее оскорбленной души, если только душа моей матушки, ангела доброты и кротости, могла затаить гнев. Итак, повторяю, что я преисполнен благодарности к отцу: он признал меня, а когда мне исполнилось десять лет, послал к вам, и вы стали моим учителем и воспитателем.

Если в моем сердце взошел хоть слабый росток добродетели, если я овладел основами наук, если моя воля стремится к честности и добру – этим я обязан вам.

Любовь батюшки ко мне необычайна, его уважение ко мне безмерно превосходит мои заслуги. Возможно, это следствие тщеславия. В отцовской любви есть нечто эгоистическое, она служит как бы продлением себялюбия. Все мои достоинства и успехи батюшка готов рассматривать как достижение – свое достижение, словно я во плоти и в душе часть его личности. Но во всяком случае, я верю, что он меня любит и что в его любви есть нечто независимое и более высокое, чем этот простительный эгоизм, о котором я говорил.

Моя совесть успокаивается, и я возношу пылкую благодарность богу, когда ощущаю, что сила крови, узы природы – эта таинственная связь, которая роднит нас, – внушают мне бескорыстную любовь и почтение к батюшке. Было бы ужасно, если бы я старался полюбить его лишь во исполнение божественной заповеди. Однако и здесь у меня возникает сомнение: происходит ли мое решение стать священником или монахом, отказаться совсем или принять малую долю тех многочисленных благ, которые перейдут ко мне по наследству и которыми я уже могу пользоваться при жизни батюшки, лишь от презрения к житейской суетности, от истинного призвания к религиозной жизни – или от гордости, тайной горечи и озлобления, от чего-то такого во мне, что не может забыть обиды, которую простила с возвышенным великодушием моя матушка? Это сомнение иногда одолевает и терзает меня, но почти всегда я выхожу из него полный уверенности, что не грешу высокомерием по отношению к батюшке: право, я принял бы от него все, если бы в этом нуждался; и я успокаиваюсь тем, что благодарен ему за малое так же, как и за большое.

До свидания, дядюшка; в дальнейшем я буду писать вам часто и подробно, как вы велели, хотя и не так много, как сегодня, дабы не впасть в грех многословия.

Я начинаю уставать от пребывания в этой местности и каждый день все больше желаю возвратиться к вам и принять духовный сан; но батюшка хочет сопровождать меня и лично присутствовать на великом торжестве, – он просит, чтобы я провел с ним здесь хотя бы еще два месяца. Он так мил, так ласков со мной, что я ни в чем не могу ему отказать. Итак, я останусь здесь столько, сколько он пожелает. Чтобы доставить ему удовольствие, я совершаю над собой насилие и притворяюсь, будто мне нравятся здешние развлечения, сельские пикники и даже охота, – я сопровождаю его повсюду. Я пытаюсь казаться более веселым и шумливым, чем на самом деле. Полушутя и отчасти в похвалу, меня здесь называют «святым»; из скромности я скрываю или смягчаю свою набожность, стараясь умеренными развлечениями придать ей больше простоты; я веселюсь тихо и мирно, а это никогда не было противно ни святости, ни святым. Тем не менее признаюсь, что здешние шалости и празднества, грубые шутки и шумные забавы утомляют меня. Я не хотел бы роптать и впадать в грех злословия даже наедине с вами и втайне от всех, но часто мне приходит в голову мысль, что остаться среди этих людей для проповеди евангелия и нравственного совершенства было бы, пожалуй, значительно труднее, но зато логичнее и похвальнее, чем отправиться в Индию, Персию или Китай, покинув столько соотечественников если и не совсем заблудших, то в какой-то мере испорченных. Как знать! Говорят, будто во всем виноваты новые идеи, материализм и безбожие; по если они в самом деле приводят к таким дурным последствиям, то это происходит не естественным путем, а каким-то странным, волшебным, дьявольским способом, ибо здесь решительно никто не читает ни хороших, ни дурных книг; и я не понимаю, как могли развратить местных жителей вредные учения, распространяемые печатью? Уж не носятся ли безбожные идеи в воздухе, подобно миазмам эпидемии? Я, право, сожалею, что у меня зародилась столь дурная мысль, и сообщаю о ней лишь вам: не виновно ли тут само духовенство? Стоит ли оно в Испании на должной высоте? Проповедует ли оно прихожанам нравственность? Способен ли на это каждый представитель церкви? Обладают ли истинным призванием те, кто посвящает себя религиозной жизни и воспитанию душ, или это для них только способ существования, как и всякий другой, с тою лишь разницей, что ныне ему посвящают себя наиболее нуждающиеся, люди без надежд и без средств, ибо это «занятие» обещает более скромное будущее, чем какое-нибудь другое? Как бы то ни было, недостаток образованных и добродетельных священников вызывает у меня еще большее желание стать служителем церкви. Я не поддаюсь обману себялюбия и признаю за собой множество недостатков, но, чувствуя в себе истинное призвание, я надеюсь исправиться с божьей помощью.

Три дня назад мы были на званом обеде в доме Пепиты Хименес; я уже сообщал вам об ее приглашении. Эта женщина живет так уединенно, что до посещения я не был с нею знаком; она и в самом деле показалась мне прекрасной, и я заметил, что она очень любезна с батюшкой, а это дает ему некоторую надежду, что в конце концов она уступит и примет его предложение.

Так как она, возможно, станет моей мачехой, я внимательно наблюдал за ней, и мне кажется, что это женщина особенная. Я затрудняюсь определить ее духовные качества; внешне она спокойна и кротка, что может происходить от душевной и сердечной холодности, из осторожности и расчета, при полном, или почти полном, отсутствии чувства; но это может быть также следствием других душевных качеств: спокойствия совести, чистоты намерений и готовности исполнять в жизни те обязанности, которые налагает общество; при этом ум ее может стремиться к более возвышенным целям. Но действует ли она из расчета, не уносясь душою в высшие сферы, или же умело соединяет прозу жизни с поэзией своих мечтаний, в ней не чувствуется ни малейшего разногласия с окружающим миром; однако она обладает врожденным благородством, которое возвышает ее над всеми. Она не щеголяет в деревенском платье, но и не следует моде больших городов, – в своем туалете она удачно сочетает оба стиля, так что выглядит сеньорой, но сеньорой провинциальной. Она, насколько я вижу, не хочет показывать, что заботится о своей внешности: на ее лице нет следов краски или пудры, но белизна ее рук, отлично отполированные ногти, чистота и изящество ее платья говорят о том, что она следит за собой больше, чем можно было бы ожидать от особы, живущей в провинции, да еще презирающей суетность мира и думающей лишь о делах небесных.

Ее дом отличается частотой и образцовым порядком. В обстановке его не найдется ценных произведений искусства, но нет и ничего претенциозного или безвкусного. Множество цветов и растений во внутреннем дворе, в залах и галереях придает очарование ее жилищу. Правда, редких деревьев и цветов вы здесь не встретите, но местные растения содержатся отлично.

Канарейки в золоченых клетках наполняют дом веселыми трелями. Видно, что хозяйка дома старается окружить себя живыми существами, на которых можно излить свою нежность, и, не считая горничных, тщательно подобранных, – не случайно же все они хорошенькие, – она, точно старая дева, обзавелась различными животными, составляющими ей компанию: попугаем, очень чистеньким пуделем и двумя-тремя кошками, настолько ручными и общительными, что они прямо надоедают человеку.

В глубине большого зала устроена молельня, где стоит изваяние младенца Иисуса, белолицего и белокурого красавчика с лазурными глазами. Его белоснежное одеяние и голубая мантия усыпаны золотыми звездочками, и весь он увешан драгоценностями; подножки и ступеньки, ведущие к алтарю, где помещается младенец Иисус, убраны цветами, остролистами и лаврами, а наверху горит множество свечей.

Глядя на все это, не знаешь, что и сказать, – право, я склонен думать, что вдова больше всего любит себя, а для развлечения, чтоб было на кого обратить избыток нежности, завела кошек, канареек, цветы и, наконец, младенца Иисуса, которого в глубине души, пожалуй, она ставит не намного выше, чем домашних животных.

Нельзя отрицать ума Пепиты Хименес: ни одной плоской шутки, ни одного неуместного вопроса о моем призвании и сане, который мне предстоит скоро принять, не сорвалось с ее губ. Она беседовала со мной о местных делах, о земледелии, последнем урожае винограда и оливок и о способах усовершенствования виноделия; обо всем этом она говорила скромно и просто, не стараясь представить себя умницей.

Батюшка был в ударе, казался помолодевшим, и его усердное ухаживание принималось дамой его сердца с благодарностью, свидетельствовавшей если не о любви, то о дружеском расположении.

На обеде были еще врач, нотариус и сеньор викарий, преданный друг дома и духовный отец Пепиты.

Сеньор викарий, по-видимому, высокого мнения о ней; он много раз принимался мне рассказывать по секрету о ее благотворительности и щедрых подаяниях, о том, как она сострадательна и добра ко всем людям, – словом, он рисовал ее святой.

Слушая сеньора викария и веря ему, я не могу не желать, чтобы батюшка женился на Пепите. Он ведь не склонен вести жизнь кающегося грешника, и женитьба для него – единственное средство изменить жизнь, доныне весьма мятежную и бурную, остепениться и жить если не образцово, то по крайней мере тихо и спокойно.

Когда мы вернулись от Пепиты Хименес, батюшка в решительных выражениях заговорил со мной о своих планах; он признался, что был большим кутилой, вел разгульную жизнь и, несмотря на свои годы, не знает, сможет ли исправиться, если эта женщина, в которой он видит свое спасение, не полюбит его и не выйдет за него замуж. Далее, предположив, что она уже полюбила его и скоро станет его женой, он заговорил о делах и обещал оставить мне значительную часть своего состояния даже в том случае, если у него будут еще дети.

Я ответил, что для намеченных мною целей мне не потребуется много денег и для меня будет самой большой радостью, если, позабыв о прежних увлечениях, он счастливо заживет с женой и детьми. Батюшка с необыкновенной пылкостью поверял мне свои любовные надежды; право, можно было подумать, будто я отец и старик, а он – мальчик моих лет или еще моложе. Чтобы я лучше мог оценить достоинства невесты и трудность победы, он сообщил мне о высоких качествах и преимуществах пятнадцати или двадцати женихов Пепиты, которым пришлось несолоно хлебавши убраться восвояси; его до известной степени постигла та же участь, но он льстит себя надеждой, что это не окончательно, – ведь Пепита настолько выделяла его среди других и выказывала к нему такую благосклонность, что если ее чувство к нему еще не перешло в любовь, то это легко может произойти в результате длительного общения и его постоянства. Кроме того, уклончивое поведение Пепиты, как казалось батюшке, вызвано какими-то странными причудами, и в конце концов они сами собой исчезнут. Пепита не хочет уходить в монастырь и не питает склонности к покаянной жизни; несмотря на свое затворничество и набожность, она явно любит нравиться. В ее тщательной заботе о своей внешности нет ничего монашеского. Причина уклончивого поведения Пепиты, говорил батюшка, кроется несомненно в ее гордости, вполне обоснованной: может ли она с ее врожденным изяществом, благородством, умом и утонченными вкусами, – сколько бы она ни прикрывала своих качеств скромностью, – отдать сердце неотесанным невеждам, искателям ее руки? Она полагает, будто душа ее полна мистической любви к богу и только бог может ее удовлетворить; но ведь ей еще ни разу не встретился человек достаточно умный и привлекательный, который заставил бы ее забыть даже младенца Иисуса. «Хотя это и нескромно, – добавил батюшка, – но я льщу себя надеждой стать этим счастливым смертным».

Таковы, дорогой дядя, нынешние занятия и заботы батюшки, о которых он часто заводит беседу, желая, чтобы я высказал о них свое мнение. Но сколь чужды они моим целям и помыслам!

По-видимому, лишь крайняя ваша снисходительность распространяла здесь обо мне славу ученого мужа и доброго советника; я слыву кладезем мудрости, все рассказывают мне о своих горестях и просят указать верный путь в жизни. Даже добрейший сеньор викарий, рискуя нарушить тайну исповеди, приходит ко мне за советом по вопросам нравственности, в связи с разными сомнениями, встающими перед ним в исповедальне.

Особенно привлек мое внимание один случай, изложенный викарием, как и прочие, с глубокой таинственностью и без упоминания имени заинтересованной особы.

Его духовную дочь, рассказывал сеньор викарий, одолевают сомнения: она чувствует, что ее с непреодолимой силой влечет к уединенной, созерцательной жизни, но иногда она опасается, что это религиозное усердие вызвано не истинным смирением, а демоном гордости.

Безгранично любить бога, неустанно искать его в глубине души, где он пребывает, отказаться от всех земных страстей и привязанностей, чтобы соединиться с ним – это безусловно благочестивые стремления и добрые намерения; но указанная особа хотела бы знать, не являются ли они плодом преувеличенного себялюбия. "Может быть, они возникают, – спрашивает исповедующаяся, – оттого, что я, недостойная грешница, считаю свою душу лучше душ моих ближних, полагая, что внутренняя красота моего духа и стремлений может быть смущена и омрачена любовью к человеческим существам, которых я знаю и почитаю недостойными себя? Может быть, я люблю бога не превыше всего на свете, не беспредельно, а лишь больше того немногого, что мне известно и что я презираю, – ибо как ценить то, что не может заполнить мое сердце? Если моя набожность основана на этом, то в ней есть два больших недостатка: во-первых, она – порождение гордости, а не чистой, смиренной любви к богу; во-вторых, она словно висит в воздухе, а потому лишена стойкости и ценности, – ибо кто поручится, что душа не окажется способной забыть о любви к своему создателю, если любовь эта не безгранична и основана лишь на ошибочной мысли, будто нет существа, достойного ее любви?

Об этих сомнениях, слишком мудреных и тонких для скромной провинциалки, и пришел посоветоваться со мной отец викарий. Я пытался уклониться от прямого ответа, ссылаясь на неопытность и молодость, но сеньор викарий так настаивал, что мне пришлось волей-неволей высказать по этому поводу ряд мыслей. Я сказал викарию – и был бы очень рад, если бы вы согласились со мной, – что его духовной дочери следует благосклоннее относиться к окружающим, не анализировать, не извлекать на свет их ошибки, а стараться прикрыть их плащом христианской любви, попытаться найти и оценить в людях их достоинства, чтобы любить и уважать людей; ей следует стремиться к тому, чтобы в человеке найти качества, достойные любви, увидеть в нем своего ближнего, равного себе, душу, в чьей глубине скрыта сокровищница превосходных качеств, – словом, существо, созданное по образу и подобию бога. Когда все окружающее нас возвысится, когда мы будем любить и ценить других, как они того достойны и даже больше, и, мужественно заглянув в глубину своей совести, раскроем все свои ошибки и грехи и обретем святое смирение и презрение к себе – тогда сердце преисполнится любви к человеку и будет не презирать, а высоко ценить людей и их качества; и если потом на этой основе вырастет и с непреодолимой силой поднимется любовь к богу, уж не придется опасаться, что эта любовь происходит от преувеличенного себялюбия, гордости или несправедливого презрения к ближнему, – теперь она родится от чистого и святого созерцания бесконечной красоты и добра.

Если, как я подозреваю, относительно этих сомнений и терзаний Пепита Хименес советовалась с сеньором викарием, то отец не может льстить себя надеждой, что он уже любим; но если викарию удастся преподать ей мой совет и Пепита последует ему, то она или станет новой Марией де Агреда [4], или, вернее всего, откажется от склонности к мистицизму и других странностей и примет предложение батюшки, который нисколько не ниже ее.

Однообразие жизни в этом городке начинает изрядно надоедать мне, и не потому, чтобы моя жизнь до сих пор была более деятельной, – скорее наоборот: здесь я много езжу верхом, гуляю в поле и, чтобы угодить батюшке, посещаю казино, бываю в обществе – словом, живу точно в родной, привычной стихии. Но я лишен всякой умственной жизни: книг не читаю, с трудом урываю минутку, чтобы спокойно предаться думам и размышлениям; а раньше вся прелесть моего бытия заключалась именно в этих думах и размышлениях, – вот почему мое теперешнее существование кажется мне таким однообразным. Только благодаря терпению, которое вы советовали мне сохранять во всех случаях, я могу его выносить.

Моя душа неспокойна еще и потому, что во мне растет с каждым днем страстное желание принять духовный сан, к которому я чувствую решительную склонность с давних лет. Сейчас, когда так близко осуществление заветной мечты всей моей жизни, мне кажется кощунством отвлекаться от нее и переносить внимание на что-либо другое. Эта мысль так мучает меня, и я так часто к ней возвращаюсь, что мой восторг перед красотой созданных творцом неба и звезд, сияющих в эти весенние ясные ночи, восхищение зелеными всходами на полях Андалусии, прохладными садами с чарующими тенистыми аллеями, тихими ручейками и прудами в безлюдных уединенных уголках, где щебечут птицы, где столько душистых цветов и трав, – я повторяю, этот восторг и восхищение, которые, как мне прежде казалось, не противоречат религиозному чувству, не ослабляют, но, напротив, окрыляют и утверждают его в моей душе, – теперь кажутся мне грешным, непростительным забвением вечного ради временного, забвением несозданного и сверхчувственного ради сотворенного и ощутимого. Хотя я недалеко ушел по стезе добродетели и мой дух еще не победил призраков воображения, хотя мое внутреннее, "я" не вполне свободно от внешних впечатлений и утомительного метода рассуждений [5], хотя я не способен усилием божественной любви подняться на вершину разума и непосредственного постижения [6], чтобы узреть истину и добро, не прикрытые образами и формами, но уверяю вас, что я боюсь молитвы с участием воображения, свойственной человеку слабому и так мало успевшему, как я. Даже рассудочное размышление внушает мне страх. Я не хотел бы рассуждать, чтобы познать бога, не хотел бы приводить доказательств в пользу любви, чтобы любить его. Я желал бы одним взмахом крыльев воспарить к внутреннему созерцанию его существа. Кто дает мне крылья голубя, дабы вознестись в чертоги всевышнего, куда стремится моя душа? Но где, в чем мои заслуги? Где умерщвление плоти, длительная молитва и пост? Боже, что сделал я для того, чтобы ты был милостив ко мне?

Я превосходно знаю, что современные нечестивцы без всякого основания обвиняют нашу святую веру в том, что она побуждает людей ненавидеть все земное, презирать природу, опасаться ее, как если бы в ней было нечто дьявольское, и отдаваться целиком лишь тому, что маловеры называют чудовищным эгоизмом любви к богу, – ведь они считают, что, любя бога, душа любит самое себя. Я превосходно знаю, что это не так, что истинное вероучение не таково, – ведь божественная любовь означает милосердие, и любить бога – значит, любить все, ибо непостижимым и чудесным образом все в боге и бог во всем. Я превосходно знаю, что не грешу, любя творения, что допустимо и справедливо любить их, ибо что же сами они, как не проявление, не плод божественной любви? И тем не менее какая-то странная боязнь, необычное сомнение, едва ощутимые, неопределенные угрызения совести мучают меня теперь, когда я, как прежде, как в дни моей юности, как в раннем детстве, ощущаю прилив нежности и восторга, проникая в чащу леса, слушая в ночном безмолвии пение соловья, внимая щебетанию ласточек и влюбленному воркованию горлицы, глядя на цветы и звезды. Порой мне чудится, что в моих ощущениях присутствует чувственное наслаждение, нечто отвлекающее меня на один миг от моих высоких стремлений. Я не хочу, чтобы дух мой грешил против плоти; но я не желаю, чтобы красота материального мира, его наслаждения, даже самые утонченные, нежные и воздушные, даже те, что скорее воспринимаются духом, чем плотью, – как легкое веяние свежего воздуха, напоенного ароматом полей, как пение птиц, как спокойное и величественное безмолвие вечерних часов в садах и цветниках, – отвлекали меня от созерцания высшей красоты и хотя бы на одно мгновение умеряли мою любовь к тому, кто сотворил стройное здание вселенной.

Я не скрываю от себя, что материальные предметы подобны буквам в книге или обозначениям и знакам, которые помогают душе постичь глубокий смысл, прочесть и раскрыть красоту бога, чей образ, или, вернее, эмблема, находится в них, не изображая бога, но представляя его. Порой, заметив различие между знаком и образом, я начинаю еще больше сомневаться и терзаться угрызениями совести. Я говорю себе: если я преклоняюсь перед красотой земных предметов, если я слишком люблю их – не идолопоклонство ли это? Ведь я должен любить красоту лишь как знак, как изображение сокровенной божественной красоты, которая в тысячу раз дороже и несравненно выше всего.

Недавно мне исполнилось двадцать два года. До сих пор мой религиозный пыл был столь велик, что я не знал иной любви, кроме непорочной любви к богу и его святой религии, которую я желал бы проповедовать, чье торжество желал бы видеть во всех уголках земли. Признаюсь, что к этой чистой любви примешивалось в какой-то степени земное чувство. Вы это знаете, я часто говорил вам об этом; вы же, относясь ко мне с обычной снисходительностью, отвечали, что человек не ангел и даже стремление к подобной праведности есть гордыня; вы мне советовали умерять подобные чувства, но не заглушать их совсем. Любовь к науке, жажда личной славы, достигнутой с помощью той же науки, даже высокое мнение о себе – все это, испытываемое с умеренностью, смягченное христианским смирением и направленное к доброй цели, хотя и таит зерно себялюбия, однако может служить побуждением и опорой для самых твердых и благородных решений. Итак, сомнение, овладевшее мной, касается не моей гордости и чрезмерной самоуверенности, жажды мирской славы или излишней научной любознательности – нет, дело не в этом, а в чем-то до известной степени противоположном. Меня охватывает порой изнеможение, вялость воли, томление, – и, глядя на милый цветок или созерцая таинственный, тонкий, призрачный луч далекой звезды, я так легко плачу от нежности, что мне почти страшно.

Скажите мне, что вы думаете обо всем этом, и нет ли чего-нибудь нездорового в моем душевном состоянии?

Деревенские развлечения все продолжаются, и я, вопреки желанию, вынужден принимать в них участие.

В сопровождении батюшки я осмотрел почти все наши владения. Батюшка и его друзья были поражены, что я не оказался полным невеждой в вопросах сельского хозяйства, – изучение богословия кажется им несовместимым с познанием природы; они удивились моей осведомленности, когда среди виноградных лоз, на которых едва начали распускаться листочки, я отличил лозу Педро-Хименес от Дон-Буэно. Но не менее поразило их и то, что среди зеленых побегов я смог отличить ячмень от пшеницы и анис от бобов, что знаю много фруктовых и декоративных деревьев и даже среди сорных трав угадал ряд названий и рассказал кое-что об их свойствах и особенностях.

Пепита Хименес, узнав от батюшки, что мне очень нравятся здешние сады, пригласила нас к себе на хутор, отведать ранней земляники. Это желание Пепиты угодить батюшке, который к ней сватается и которого она отвергает, часто кажется мне заслуживающим порицания кокетством, но когда я вижу, как проста, искренна и чистосердечна Пепита, все дурные мысли исчезают и я начинаю верить, что она так поступает не из расчета, а лишь стремясь сохранить верную дружбу, которая издавна связывает ее с нашей семьей.

Как бы то ни было, третьего дня под вечер мы отправились на хутор. Это очаровательное место, самое прелестное и живописное, какое только можно себе представить. Там протекает речка, орошающая почти все здешние сады и питающая множество каналов; за хутором устроена плотина, и после орошения избыток воды устремляется в глубокий овраг, окруженный серебристыми тополями, осокорями, ивами, цветущими олеандрами и другими густолиственными деревьями. Образуя чистый и прозрачный водопад, река, пенясь, течет по дну оврага, а затем вновь устремляется по извилистому руслу, вырытому природой; берега пестрят цветами и травами, а сейчас, весной, усеяны множеством фиалок. Склоны холмов на окраине хутора поросли смоковницами, ореховыми и другими плодовыми деревьями. А на равнине чередуются грядки с земляникой, помидорами, картофелем, фасолью, перцем; за ними – небольшой сад, полный цветов, которыми так изобилуют здешние края. Особенно много роз – их сотни сортов. Домик садовника красивее и чище тех, которые обычно встречаешь в этих местах, а неподалеку стоит беседка, где Пепита и угостила нас великолепным завтраком с земляникой в качестве главного блюда. Для столь ранней поры земляники было удивительно много; ее подавали с козьим молоком, – в хозяйстве Пепиты есть и козы.

В пикнике принимали участие врач, нотариус, моя тетка донья Касильда, батюшка и я, а также неизменный гость – сеньор викарий, духовный отец и восторженный почитатель Пепиты.

По утонченному, несколько сибаритскому обычаю за завтраком нам прислуживали не садовник с женой и мальчиком или местные крестьяне, а две миловидные девушки – горничные Пепиты, обе в живописных деревенских нарядах; все на них выглядело просто, но необыкновенно мило: облегающие фигуру платья из яркого ситца и шелковые косынки на плечах; ничем не покрытые блестящие черные волосы, заплетенные в тугие косы и уложенные сзади узлом в форме молоточка, а спереди – падающие на лоб завитки, которые именуются здесь «улитками»; и у всех свежие розы в волосах.

Наряд Пепиты – черное шерстяное платье – отличался только цветом и высоким качеством ткани от одежды девушек; юбка была не слишком коротка, но и не волочилась по земле. Скромная косынка черного шелка покрывала, по местной моде, ее грудь и плечи, а на голове не было иных украшений, кроме ее собственных золотистых волос, – ни замысловатой прически, ни цветка, ни драгоценностей. Но я обратил внимание, что, вопреки деревенским обычаям, она носила перчатки. Говорят, Пепита уделяет много внимания своим красивым белым рукам с блестящими розовыми ногтями; может, она и вправду грешит тщеславием, но, пожалуй, ей можно простить эту человеческую слабость: если я не ошибаюсь, святая Тереса в молодости тоже обладала подобным тщеславием, что, однако, не помешало ей стать великой святой.

Действительно, я могу понять, если не извинить, это забавное тщеславие. Так благородно, так аристократично иметь красивые руки. Мне иногда даже представляется, что в этом есть нечто символическое. Рука – это творец наших трудов, признак нашего благородства, средство, с помощью которого разум облекает в форму художественные мысли, создания воли и осуществляет власть, которую бог даровал человеку над всем, что им создано. Рука грубая, жилистая, сильная, может быть мозолистая – рука труженика, рабочего – благородно доказывает эту власть, но в той части, которая носит грубо материальный характер. Напротив, руки Пепиты – почти прозрачные, с легким розоватым оттенком; кажется, видишь, как пульсирует ясная кровь, придающая жилкам нежный голубой отблеск, – эти руки, говорю я, с точеными, безукоризненной формы пальцами, кажутся символом волшебного господства, таинственной власти, осуществляемой человеческим духом, без участия материальной силы над всеми видимыми предметами, созданными богом и совершенствуемыми и улучшаемыми им при участии человека. Невозможно поверить, чтобы человек, обладающий такими руками, мог таить нечистые помыслы и грубые, низкие расчеты.

Нечего и говорить, что, как и всегда, батюшка был поглощен Пепитой, а она обходилась с ним весьма любезно и ласково, хотя ее приветливость была более дочерней, нежели того желал бы отец. Действительно, батюшка, несмотря на репутацию человека довольно фамильярного и даже развязного с женщинами, относится к Пепите с таким почтением и уважением, какого и сам Амадис не оказывал сеньоре Ориане [7] в те времена, когда он смиренно за ней ухаживал, – ни одного слова, сказанного невпопад, ни одного грубого и назойливого комплимента, ни даже легкого, шутливого намека на любовь, – из тех, что так часто позволяют себе андалусцы. Он не осмеливается сказать Пепите: «У тебя изумительные глаза», хотя, сказав это, не солгал бы, потому что у нее глаза и в самом деле прекрасные – большие, миндалевидные в зеленые, как у Цирцеи [8]; особенную прелесть придает им то, что она как будто и сама не знает, что у нее за глаза, – в ней не чувствуется никакого намерения привлекать и очаровывать мужчин нежными взорами. Кажется, она считает, будто глаза служат лишь для того, чтобы смотреть, и ни для чего больше. А между тем я слышал, что большинство молодых красивых женщин действуют глазами, как боевым оружием, как электрическим прибором, рождающим искру, которая, подобно молнии, воспламеняет сердца. Несомненно, глаза Пепиты с их небесной ясностью и спокойствием совсем иные. Нельзя, однако, утверждать, будто они взирают с холодным равнодушием: они полны кротости и нежности, они с любовью останавливаются на луче света, на цветке, на любом неодушевленном предмете, – но с еще более мягким, человечным и ласковым чувством они взирают на ближнего. Однако никто, как бы молод и самонадеян он ни был, не осмелится предположить в этом спокойном и мирном взгляде что-нибудь большее, чем простое человеколюбие, христианскую любовь к ближнему и – в крайнем случае – дружеское расположение.

Неужели все это искусственно? Неужели Пепита только талантливая комедиантка? Но мне кажется невозможным такое совершенное притворство, такая тонкая игра. Значит, сама природа руководит и служит направляющим началом для этого взгляда и этих глаз. Безусловно, сперва Пепита любила свою мать; затем в силу обстоятельств, из чувства долга, полюбила дона Гумерсиндо, как спутника жизни; а когда все земные влечения в ней угасли, она, полюбив бога и все живое из любви к нему, приобрела безмятежное и даже завидное состояние духа. Достойным порицания тут может быть лишь ее безотчетный эгоизм: ведь так удобно любить без страданий, без борьбы со страстью, превращая привязанность к другим в нежность, дополняющую любовь к самому себе.

Иногда на меня находит сомнение: осуждая Пепиту, не порицаю ли я себя? Достаточно ли я знаю душу этой женщины, чтобы ее судить? Быть может, полагая, что вижу ее душу, я вижу свою? У меня не было и нет страсти, с которой приходилось бы бороться; все мои склонности и стремления, добрые и дурные, благодаря вашим мудрым советам без препятствий и затруднений достигнут желанной цели; при этом будут удовлетворены не только мои благородные и бескорыстные, но также и эгоистические желания: любовь к почету и к знаниям, интерес к далеким странам, жажда приобрести имя и славу. Все мои помыслы связаны с избранною мной дорогой. Вот почему мне порой кажется, что я заслуживаю порицания больше, чем Пепита, – если предположить, что она его заслуживает.

Я получил уже младший сан, в душе отказался от мирских сует, принял тонзуру, посвятил себя алтарю, – и однако мне мерещится честолюбивое будущее: с удовлетворением я считаю, что могу его достичь, что у меня есть необходимые для этого положительные качества, хотя иногда, борясь против чрезмерной самоуверенности, я призываю в помощь себе скромность. Ну, а эта женщина? К чему она стремится, чего она хочет? Я порицаю ее за то, что она заботится о своей красоте, за то, что она, быть может, радуется ей, за чистоту и изысканность ее наряда, за кокетство, таящееся в самой ее скромности и простоте. Ну и что же? Разве добродетель должна быть неряшливой? Разве святость должна быть грязной? Разве чистая и ясная душа не смеет радоваться красоте тела? Странно, что я так неблагожелательно смотрю на стремление Пепиты к чистоте и изяществу. Быть может, это происходит потому, что она должна стать моею мачехой? Но ведь она этого не желает! Она не любит батюшку! Впрочем, женщины – удивительные создания! Как знать, не склонна ли она уже в глубине души полюбить батюшку и выйти за него замуж? Быть может, понимая, как высоко ценится то, что дорого обошлось, она намерена сперва измучить его пренебрежением, подчинить своей власти, проверить постоянство его чувств – и наконец спокойно сказать ему «да»? Поживем – увидим!

Во всяком случае, настроение в саду было безмятежным и радостным. Мы говорили о цветах, фруктах, прививках, посадках и множестве других вещей, относящихся к земледелию, причем Пепита превосходила своими агрономическими познаниями и моего батюшку, и меня, и сеньора викария, который слушает ее раскрыв рот и клянется, что за свои семьдесят с лишним лет, проведенных почти целиком в разъездах по Андалусии, он никогда не встречал более умной и рассудительной женщины.

Возвращаясь домой после таких прогулок, я все настоятельнее прошу батюшку отпустить меня к вам, чтобы приблизить желанный момент рукоположения в священники, но батюшка так доволен, что я возле него, он так привык к родным краям, где он управляет своими владениями, пользуется неограниченной властью касика, поклоняется Пените и во всем советуется с ней, точно с нимфой Эгерией [9], что он всегда находит – и, возможно, еще несколько месяцев будет находить – основания и предлоги, чтобы удержать меня здесь. То ему нужно очистить или перелить вино, – а бочонков в подвале немало; то вторично окопать виноград, то окучить молодые оливковые деревья, – словом, он против моей воли удерживает меня; хотя мне бы не следовало говорить: «против моей воли», так как я с великим удовольствием живу в доме батюшки, который так добр ко мне.

Но вот что плохо: я опасаюсь, как бы эта жизнь не засосала меня; мне кажется, что во время молитвы я ощущаю какую-то сухость души, мой религиозный экстаз слабеет, повседневная жизнь вытесняет духовную, молитве и беседе со своей совестью я больше не уделяю того глубокого внимания, какое уделял им раньше. Нежность моего сердца уже не изливается на предметы, достойные внимания, она расходуется на пустяки, бьет через край, часто проявляясь в таких ребячествах, которые кажутся смешными и даже постыдными. Если я просыпаюсь глубокой ночью в тишине и слышу вдруг, как влюбленный поселянин, наигрывая на плохонькой гитаре, поет куплеты фанданго или ронденьяс – не очень остроумные, не очень поэтичные, и не очень изящные, – я умиляюсь, словно слушаю небесную мелодию. Иногда меня охватывает порыв мучительного сострадания. Как-то раз дети управляющего разорили воробьиное гнездо; при виде неоперившихся птенцов, жестоко разлученных с матерью, я испытал такое волнение, что, признаюсь, у меня брызнули слезы. А на днях крестьянин привез с поля теленка, сломавшего ногу; он собрался отвезти его на бойню и пришел спросить у батюшки, какую часть туши он пожелает для своего стола. Батюшка попросил несколько фунтов мяса, голову и ноги. Увидев теленка, я растрогался и хотел купить его у крестьянина: может быть, мне удастся его вылечить и сохранить ему жизнь. Но стыд удержал меня от этого поступка. Словом, дорогой дядя, нужно так доверять вам, как доверяю я, чтобы рассказывать о всех проявлениях неясного чувства, в которых я и сам не разберусь; по ним вы можете судить, как необходимо мне вернуться к прежней жизни, к занятиям, к моим возвышенным мыслям и принять наконец сан, чтобы дать огню, пожирающему мою душу, здоровую и благую пищу.

Задержавшись здесь по просьбе батюшки, я продолжаю жить обычной жизнью. Наибольшее удовольствие – не говоря о счастье жить с отцом – мне доставляют дружеские беседы с сеньором викарием, о которым мы часто и подолгу гуляем. Трудно представить себе, чтобы человек в его возрасте, – а ему около восьмидесяти лет, – мог быть таким крепким, подвижным, таким неутомимым ходоком, – я устаю скорее, чем он; в окрестностях не осталось ни одной крутой тропинки, ни одного уединенного уголка, ни одного холма, где бы мы не побывали.

Узнав ближе нашего викария, я готов изменить мнение об испанском духовенстве, которое я иногда в беседе с вами называл малообразованным. Я часто говорю себе, что этот человек, преисполненный искренности, такой доброжелательный, сердечный и прямодушный, намного лучше любого более начитанного священника, в душе которого не пылает так ярко, как в его душе, пламя божественной любви, соединенное с самой искренней и чистой верой. Не подумайте, что сеньор викарий ограниченный человек; правда, он не получил образования, но душа его открыта и светла. Иногда я думаю, что мое доброе мнение о нем проистекает от внимания, с которым он меня слушает; но если судить беспристрастно, то можно сказать, что он очень тонко во всем разбирается и удачно сочетает с сердечной любовью к святой религии уважение к тем полезным вещам, что принесла нам современная цивилизация. Меня особенно восхищает его простое, естественное отношение к моей преувеличенной сентиментальности, наконец – милосердие, с которым сеньор викарий осуществляет добрые дела. Нет такого бедствия, которого он не облегчил бы, нет несчастья, для которого он не нашел бы ласкового слова, нет унижения, которое он не стремился бы смягчить, нет нужды, которой он не предложил бы заботливую помощь.

Необходимо признать, что во всем этом он имеет прекрасную помощницу в лице Пепиты Хименес; он превозносит до небес ее сострадательность и благочестие, он восхищается ее бесчисленными благодеяниями. Пепита постоянно заботится о нуждающихся, жертвует на бедных, не жалеет средств на молебны и мессы, на новены [10], проповеди и церковные праздники. Если алтари приходской церкви украшены прекраснейшими цветами – знайте, что эти цветы доставлены из ее сада. Если сегодня на статуе скорбящей богоматери вместо потертой ветхой мантии блистает новая, из черного бархата, шитого серебром, – то это дар Пепиты.

Отец викарий постоянно восхваляет и превозносит все эти благодеяния. Итак, когда я не говорю о своих стремлениях, своем призвании и занятиях, которыми сеньор викарий так интересуется, что ловит каждое мое слово, а слушаю его, то разговор после различных поворотов и околичностей всегда сводится к Пепите Хименес. Да в конце концов о ком еще может говорить сеньор викарий? Его общение с врачом, аптекарем, местными богатыми крестьянами едва ли дает основание для краткой беседы. Так как сеньор викарий обладает редчайшим качеством для провинциала, а именно: не любит судачить о жизни соседей, о скандальных происшествиях, – то ему не о ком и говорить больше, как о молодой женщине, которую он часто навещает и с которой ведет задушевные беседы.

Не знаю, что читала Пепита, какое получила образование, но из рассказов сеньора викария можно заключить, что она наделена беспокойным, пытливым умом: вместе с викарием она стремится понять и разрешить все вопросы и загадки, встающие перед ней в жизни, и повергает в смущение доброго сеньора. Разум этого человека, который получил деревенское воспитание и умеет, как говорится, только служить обедню да есть похлебку, открыт для ясного света истины, – но ему не хватает живости ума, и, по-видимому, задачи и вопросы, поставленные Пепитой, открывают пред ним новые дали и новые пути, еще туманные и неопределенные, о которых он раньше и не подозревал; своей неясностью, новизной и таинственностью они его влекут и восхищают.

Отцу викарию известно, что подобные мудрствования рискованны и что он и Пепита подвергаются опасности невольно впасть в ересь; но он успокаивает себя тем, что, хотя он и не великий богослов, но катехизис выучил назубок, и надеется, что бог просветит его и укажет верный путь, а Пепита, следуя его советам, тоже не собьется с дороги.

И вот оба создают целые поэмы о таинствах нашей религии и веры. Их преданность владычице нашей пресвятой Марии безмерна, и я восхищен тем, как они умеют связать доступный всем образ девы с возвышенными богословскими рассуждениями.

Из рассказов сеньора викария можно заключить, что, несмотря на внешнее спокойствие и ясность, душа Пепиты Хименес изнемогает от невыносимой боли. Прошлое встает преградой на ее пути к совершенству. Пепита любила дона Гумерсиндо как своего спутника и благодетеля, как человека, которому обязана всем; но ее мучит, у нее вызывает стыд воспоминание о том, что дон Гумерсиндо был ее мужем.

В ее преданности деве Марии чувствуется болезненное унижение, печаль и горечь воспоминаний о ее недостойном бесплодном браке.

К ее поклонению младенцу Иисусу в маленькой домашней молельне примешивается материнская любовь, которая ищет выхода и, не найдя его, изливается на существо, рожденное в чистоте и непорочности.

Отец викарий говорит, что Пепита поклоняется младенцу Иисусу как богу, но любит его по-матерински, как любила бы своего ребенка, если бы могла не стыдиться его зачатия. Молясь пресвятой деве, добавляет наш викарий, и украшая прелестную статую младенца Иисуса, Пепита мечтает о непорочном материнстве и идеальном ребенке.

Право, не знаю, что и думать обо всех этих странностях. Я так мало знаю женщин! Рассказы отца викария о Пепите меня удивляют, и хотя Пепита мне кажется хорошей, а не дурной, на меня иногда нападает страх за батюшку. Правда, ему уже пятьдесят пять лет, но он ведь влюблен, а Пепита, добрая по натуре, может невольно стать орудием злого духа; ее необдуманное, врожденное кокетство способно оказать на человека более сильное и пагубное действие, чем обдуманный расчет ловкой обольстительницы.

«Как знать, – размышляю я иногда, – может быть, несмотря на все то, на чем зиждется привязанность отца викария к Пепите, несмотря на все ее добрые дела, набожность, подаяния и пожертвования для церкви, на ее уединенную благочестивую жизнь, – в том ореоле, которым она окружена в глазах неискушенного деревенского священника, в его восхищении перед этой женщиной, ошеломляющей его вплоть до того, что он думает и говорит только о ней, – может быть, во всем этом таятся какие-то мирские чары, какое-то дьявольское волшебство?»

А власть Пепиты над отцом, человеком сильной воли и далеко не сентиментальным, тоже загадочна.

И едва ли можно объяснить благотворительностью ту любовь, которую Пепита внушает почти всем местным жителям.

Стоит ей выйти на улицу, как со всех сторон сбегаются дети, чтобы поцеловать у нее руку; девочки постарше ласково улыбаются, приветствуя ее, а мужчины почтительно снимают шляпу и с искренним чувством уважения отвешивают ей низкий поклон.

Многие знали Пепиту ребенком, все видели, как она жила с матерью в бедности, а затем вышла замуж за дряхлого и скупого дона Гумерсиндо, – но теперь прошлое забыто, теперь она кажется каким-то необыкновенным существом, чистым и лучезарным, пришедшим из далекой неведомой страны, и вызывает восторженное обожание у местных жителей.

Я вижу, что незаметно для самого себя впадаю в тот же грех, что и отец викарий, – пишу вам только о Пепите Хименес. Но это естественно. Здесь ни о чем другом и не говорят, словно весь городок насыщен духом, мыслью, образом этой необычайной женщины, которую я еще не способен разгадать: ангел ли она, или утонченная кокетка, исполненная естественного лукавства, хотя эти понятия и кажутся противоречивыми. Говоря по совести, я убежден, что она все же не кокетка и не жаждет покорять сердца ради удовлетворения своего тщеславия.

В Пепите Хименес есть откровенность и искренность. Стоит только взглянуть на нее: спокойная и плавная походка, стройный стан, высокий и чистый лоб, мягкий и ясный взгляд – все соразмерно и созвучно, все слито в совершенной гармонии, без единой фальшивой ноты.

Как я жалею, что приехал сюда, да еще так надолго. Живя у вас в доме и в семинарии, я никого не видел, ни с кем не общался, кроме моих товарищей и учителей; я ничего не знал о мире, кроме того, что познавал путем умозрения и теории; и вдруг, очутившись в провинции, я окунулся в иную жизнь, я брошен в мир с его земными страстями и отвлечен от занятий, размышлений и молитв.

Ваши последние письма, горячо любимый дядюшка, явились приятным утешением для моей души. Как всегда доброжелательный, вы наставляете и просвещаете меня полезными и разумными замечаниями.

Это верно: моя горячность достойна порицания. Я хочу разом, без усилий достигнуть конца тернистого пути, не проходя его шаг за шагом. Я жалуюсь на сухость души во время молитвы, на рассеянность, на приливы ребяческой нежности, я страстно желаю взлететь ввысь, чтобы ближе познать бога, созерцать его сущность и пренебрегаю мысленной молитвой и рассудочным логическим размышлением. Каким образом, не познав чистоты, не увидев света, можно обрести божественную любовь?

Во мне много гордыни, я должен сам унизить себя, чтобы в наказание за самонадеянность и гордость меня, с соизволенья божьего, не унизил дух зла.

И все же я не думаю, что так легко, неожиданно и непоправимо могу пасть, как вы того опасаетесь. Я верю не в себя – я верю в милосердие и благость божию и надеюсь, что этого не случится.

Тем не менее вы тысячу раз правы, предостерегая меня от тесной дружбы с Пепитой Хименес; но я далек от того, чтобы сближаться с ней.

Я знаю, что люди, посвятившие себя религии, и святые, которые должны служить нам образцом и примером, допускали привязанность к женщине и известную близость с ней лишь в глубокой старости, после того, как они прошли великие испытания и измождены постом, или при значительной разнице лет между ними и их благочестивыми подругами, как повествует история святого Иеронима [11] и святой Павлины или святого Хуана де ла Крус [12] и святой Тересы. И даже в том случае, если любовь духовна, она может грешить излишеством. Ибо только богу надлежит царить в нашей душе, как ее господину и супругу, а всякое другое существо, находящее в ней приют, может считаться лишь другом или слугой и должно быть угодно богу – как его создание.

Итак, не думайте, что я считаю себя непобедимым, презираю опасности, бросаю им вызов и ищу их. Кто любит их, тот от них погибает. И если царственный пророк [13], столь угодный сердцу господа и столь любимый им, или великий и мудрый Соломон были соблазнены и согрешили, ибо бог отвратил от них лик свой, не должен ли этого опасаться и я, ничтожный грешник, молодой и не скушенный в кознях дьявола, не успевший закалиться в борьбе против страстей.

Преисполненный спасительного страха перед богом и не доверяя, как и подобает, своей слабости, я не забуду ваших советов и благоразумных наставлений и стану с жаром произносить молитвы и размышлять о божественном, чтобы возненавидеть в мирском то, что заслуживает ненависти; но уверяю вас, до сих пор, как я ни вопрошаю свою совесть, как пристально ни изучаю ее тайники, я не нахожу того, чего опасаетесь вы, и чего мне также следует опасаться.

Если в предыдущих письмах я хвалил душу Пепиты. Хименес, то в этом виновны батюшка и сеньор викарий, а не я; ведь сперва я был даже несправедливо предубежден против этой женщины и далек от благожелательного к ней отношения.

Что касается телесной красоты и изящества Пепиты, поверьте мне, я взирал на них со всей чистотой мысли. И хотя мне тяжело говорить, да к тому же это может огорчить вас, признаюсь, что если какое-либо пятно и омрачило ясное зеркало моей души, в котором отразилась Пепита, так это ваше суровое подозрение, чуть было не заставившее меня самого на мгновение усомниться в себе.

Но нет: разве можно из того, что я с похвалой отзывался о Пепите, вывести заключение, будто я склонен испытывать к ней нечто большее, чем невинное чувство восторга, которое внушает нам произведение искусства, особенно если это произведение высшего мастера, если оно – храм?

С другой стороны, дорогой дядя, мне приходится жить с людьми, общаться с ними, бывать у них, и я не могу лишить себя глаз. Вы сотни раз повторяли, что мне следует вести жизнь деятельную, проповедовать и распространять в мире закон божий, а не предаваться созерцательной жизни в уединении. И вот, оказавшись в таком положении, – как мне следовало себя вести, чтобы не замечать Пепиты Хименес? Если только я не желал быть смешным, стараясь не смотреть на нее, – я не мог не заметить ее красоты; я поневоле видел ее нежную белую кожу, розовые щеки, улыбку, открывающую ровный ряд перламутровых зубов, свежий пурпур губ, ясный и чистый лоб – все очарование, которым наградил ее бог. Конечно, для того, в чьей душе бродят легкомысленные, порочные мысли, впечатление, производимое Пепитой, равносильно удару огнива о кремень, высекающему искру, из которой возникает всепожирающее пламя; но я предупрежден об опасности; вооруженный и прикрытый надежным шитом христианской добродетели, я, право, не вижу, чего мне следует бояться. Кроме того, хотя и безрассудно искать опасности, но какое малодушие бежать от нее, вместо того чтобы смело взглянуть ей в лицо…

Не сомневайтесь: я вижу в Пепите лишь прекрасное создание бога и во имя бога люблю ее, как сестру. Если я и питаю к ней некоторое пристрастие, то лишь благодаря похвалам, которые слышу от батюшки, сеньора викария и почти всех жителей городка.

Любя батюшку, я хотел бы, чтобы Пепита отказалась от своих намерений и планов затворницы и вышла за него замуж; но, если увижу, что у батюшки не подлинная страсть, а лишь каприз, я предпочту, чтобы Пепита сохранила непорочное вдовство; я же, находясь далеко отсюда, где-нибудь в Индии, Японии или еще более опасных странствованиях, с отрадным чувством сообщал бы ей о своих паломничествах и трудах. Возвратившись сюда стариком, я был бы счастлив находиться близ нее, тоже состарившейся; вдвоем мы стали бы вести духовные беседы вроде тех, что она теперь ведет с отцом викарием. Но пока я молод, я не ищу дружбы с Пепитой и редко вступаю в разговор с ней. Я предпочитаю прослыть недалеким, дурно воспитанным и нелюдимым, чем уступить тому чувству, на которое я не имею права, чем дать повод к подозрению и злословию.

Что же касается Пепиты, я ни в малейшей степени не согласен с теми туманными опасениями, которые проскальзывают в ваших письмах. Может ли она составлять планы в отношении человека, который через два-три месяца станет священником? Как, отвергнув стольких женихов, влюбиться в меня? Я хорошо знаю, что, к счастью, не могу внушить страсть. Говорят, я не урод, но ведь я неловок, неуклюж, робок, неостроумен; по мне сразу видно, кто я: скромный семинарист. Чего я стою рядом с бойкими, хотя и немного мужиковатыми парнями, которые сватались к Пепите: ловкими всадниками, умными и забавными собеседниками, смелыми, как Нимврод [14], охотниками, искусными игроками в мяч, замечательными певцами, прославившимися на всех ярмарках Андалусии, стройными, изящными танцорами? Если Пепита пренебрегла ими, как может она обратить внимание на меня и возыметь дьявольское желание и еще более дьявольскую мысль смутить покой моей души, отвлечь от призвания, возможно погубить меня? Нет, этого не может быть. Я считаю Пепиту доброй, а себя, говорю это без ложной скромности, – ничтожеством. Конечно, я считаю себя ничтожным в том смысле, что она не может полюбить меня, но я могу стать другом, достойным ее уважения, и в один прекрасный день, если святой и трудолюбивой жизнью я заслужу это счастье, она почувствует ко мне некоторую склонность.

Простите меня, если я с излишним жаром защищаюсь от намеков в вашем письме, звучащих как обвинение и зловещее предсказание.

Я не жалуюсь на ваши упреки; вы даете мне разумные советы, По большей части я с ними согласен и хочу им следовать. Если вы в своих опасениях идете дальше того, что есть на самом деле, несомненно исходит из вашей привязанности ко мне, за которую я от всего сердца вас благодарю.

Как это ни странно, но такова истина – за столько дней я не смог выбрать время, чтобы написать вам. Отец не оставляет меня в одиночестве, и со всех сторон нас осаждают знакомые и друзья.

В больших городах можно не принимать, удалиться от людей, создать себе уединение, Фиваиду [15] среди всеобщей суеты. А в андалусском городке, и особенно в семье касика, приходится жить на людях. Викарий, нотариус, мой двоюродный брат Куррито – сын доньи Касильды, все проходят – и никто не додумается их остановить – не только в комнату, где я пишу, но даже в спальню, будят меня, если я сплю, и уводят куда им вздумается.

Казино здесь не только место для вечерних развлечений; оно открыто в любое время дня. С одиннадцати утра там уже полно народу; одни болтают, другие просматривают газеты в поисках новостей или играют в ломбер. Иные по десять – двадцать часов в день проводят за картами, – словом, здесь царит такая очаровательная праздность, что и представить себе трудно. Досуг заполняется множеством развлечений: кроме ломбера, часто составляется компания для игры в фараон, шашки, шахматы; в почете и домино. И, наконец, здесь страстно увлекаются петушиными боями.

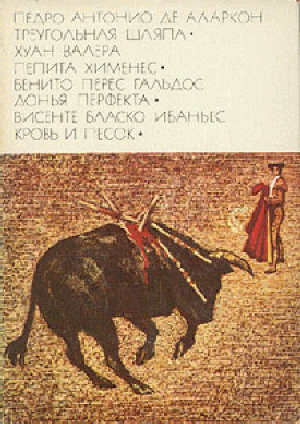

Эти развлечения, наряду с приемом гостей, осмотром владений и наблюдением за полевыми работами, вместе с ежевечерней проверкой отчетов управляющего, посещением винных погребов и бочарных складов, очисткой, переливанием и улучшением вин, разговорами с цыганами и барышниками о покупке, продаже или обмене лошадей, мулов и ослов, или продажей нашего вина виноторговцам, которые превращают его в херес, – все это каждодневно занимает местных идальго, сеньорито или как их там называют. Случаются и другие дела и события, вносящие оживление в жизнь городка, – сенокос, сбор винограда и маслин; а то ярмарка или бой быков у нас или в ближайшем селе, иной раз паломничество в часовню с чудотворной статуей пресвятой Марии, – для некоторых это просто повод поглазеть на людей, повеселиться и раздобыть для друзей образки и ладанки, но большинство совершает паломничество из благочестия, по обету. Одна из таких часовен стоит на высокой горе, но даже слабые женщины иной раз поднимаются туда босиком по крутой, едва заметной тропинке, раня ноги о кустарники, колючки и камни.

Жизнь здесь имеет свою прелесть. Для тех, кто не мечтает о славе и не одержим честолюбием, она весьма спокойна и приятна. Даже уединение можно здесь найти – надо лишь приложить усилие. Так как я здесь живу временно, то мне нельзя – да и не нужно – его искать. Но если бы я обосновался здесь прочно, мне нетрудно было бы, никого не обижая, запереться хоть на целый день, чтобы в одиночестве предаться занятиям и размышлениям.

Ваше последнее письмо несколько опечалило меня. Я вижу, вы остаетесь при своих подозрениях, и я не знаю, что сказать еще в свое оправдание, кроме того, что уже написал.

Вы говорите, что есть сражения, в которых великая победа достигается бегством: бежать – значит победить. Как могу я опровергать то, что изрек апостол, а вслед за ним столько святых отцов и богословов? Однако вы хорошо знаете, что бежать не в моей воле. Батюшка не хочет, чтобы я уезжал. Он держит меня здесь вопреки моему желанию, я вынужден ему подчиниться. Поэтому мне следует одержать победу другим путем, а не бегством.

Я успокою вас: борьба еще только началась, а вам кажется, что дело зашло уже очень далеко.

Нет никаких оснований полагать, что Пепита Хименес меня полюбила. Но если даже она любит меня, ее чувство никак нельзя сравнить со страстью тех женщин, чей пример вы приводите мне в назидание. В наши дни воспитанная порядочная женщина не так легко воспламеняется, как те, не знавшие удержу матроны, о которых сообщают древние легенды.

Место, которое вы приводите из трудов святого Иоанна Златоуста [16], достойно величайшего уважения, но оно не совсем подходит к данному случаю. Жена царедворца, влюбившаяся – в Офе, Фивах или Диосполисе Магне – в любимого сына Иакова, очевидно была необыкновенно красива. Только тогда понятно утверждение святого, будто равнодушие Иосифа – чудо, которое по беспримерности своей превосходит историю необыкновенного спасения трех юношей, брошенных Навуходоносором в огненную печь.

Если говорить о красоте, едва ли жена того египетского князя или старшего управителя во дворце фараонов была прекраснее Пепиты Хименес; но я не похож на Иосифа, человека великих дарований и замечательных достоинств, а Пепиту нельзя сравнить с женщиной, которая не знала ни скромности, ни истинной веры. И если бы даже все было так – хотя подобное предположение ужасно, – я объясняю преувеличение, допущенное святым Иоанном Златоустом, лишь тем, что он жил в развращенной, полуязыческой столице Восточно-Римской империи, при дворе, пороки которого он столь резко порицал и где сама императрица Евдоксия давала пример похотливой распущенности. Но в наши дни евангельское учение так глубоко проникло в христианское общество, что мне кажется необоснованным считать скромность целомудренного Иосифа более чудесной, чем нетленность трех вавилонских юношей.

В своем письме вы затрагиваете еще один вопрос, и ваше суждение о нем меня поддерживает и воодушевляет: вы справедливо порицаете излишнюю чувствительность и способность проливать слезы из-за пустяков, чем, как вам известно, я иногда страдаю; но вы рады, что эта душевная слабость, к сожалению свойственная мне, не посещает меня в часы молитв и размышлений. Вы признаете достойной похвалы ту истинно мужскую энергию, которая присутствует в моих помыслах, стремящихся к богу, – и вы приветствуете ее. Ум, жаждущий понять бога, должен быть бодрым; воля может целиком подчиниться уму лишь в том случае, если она прежде одержит победу над собой, мужественно ведя борьбу со всеми желаниями, торжествуя над всеми искушениями; чистое горячее чувство, которое может посетить даже простые и робкие сердца, чтобы в минуту чудесного прозрения открыть им доступ к познанию бога, порождается, помимо божественной милости, твердым и цельным характером. А вялость, слабость воли, болезненная нежность ничего общего не имеют с милосердием, набожностью и любовью к богу. Первые свойства присущи мужчинам, которые слабы как женщины, вторые же – страсти, – если только их можно назвать страстями, – присущи больше ангелам, нежели мужчинам. Да, вы правы, веря в меня и надеясь, что я не погибну, что расслабляющее, размягчающее сострадание не откроет пороку врата моего сердца и не примирится с ним. Бог спасет меня, я буду бороться, чтобы спастись с его помощью, по если мне суждено погибнуть, всепожирающие смертные грехи проникнут в крепость моего сознания лишь после упорнейшего сражения и войдут открыто, с развевающимися знаменами, сметая все огнем и мечом.

В последние дни мне представился случай подвергнуть великому испытанию терпение и жестоко уязвить свое самолюбие.

Батюшка решил устроить обед в честь Пепиты, в ответ на угощение, которое она устроила в саду, и пригласил ее на свой хутор в Посо де ла Солана. Выезд состоялся двадцать второго апреля. Я никогда не забуду этого дня.

Посо де ла Солана находится на расстоянии более двух лиг от городка, и туда можно проехать только верхом. Все сели на лошадей. Мне же пришлось сесть на мула, – ведь я никогда не учился верховой езде и обычно сопровождал батюшку на смирном муле; по выражению погонщика Дьентеса, это животное благороднее золота и покойнее кареты.

Батюшка, нотариус, аптекарь и мой двоюродный брат Куррито гарцевали на отличных скакунах. Тетя Касильда, весом более семи пудов, ехала в дамском седле на огромной ослице. Сеньор викарий восседал на муле, не менее послушном и смирном, чем мой.