Фредерик Браун

Немного зелени…

Огромное темно-красное солнце пылало на фиолетовом небе. На горизонте за бурой равниной, усеянной бурыми кустами, виднелись красные джунгли.

Макгэрри направился к ним крупным шагом. Поиски в красных джунглях были делом трудным и опасным, но совершенно необходимым. Макгэрри уже обшарил сотню таких зарослей; на этот раз ему предстояло осмотреть еще одни.

— Идем, Дороти, — произнес он. — Ты готова?

Маленькое существо с пятью конечностями на плече у Макгэрри ничего не ответило — впрочем, как и всегда. Дороти не умела говорить, но к ней можно было обращаться. Какая-никакая, а все же компания. Дороти была такая легкая, что вызывала у Макгэрри странное ощущение: как будто на плече у него все время лежит чья-то рука.

Дороти была с ним вот уже… сколько лет? Не меньше четырех. Он здесь уже лет пять, а Дороти с ним, наверное, года четыре. Он причислил Дороти к слабому полу только по тому, с какой мягкостью она покоилась у него на плече, — словно женская рука.

— Дороти, — продолжал он, — мы должны быть готовы ко всему. В зарослях могут оказаться львы или тигры.

Он отстегнул висевшую у пояса кобуру и крепко стиснул солнечный пистолет. В сотый раз он возблагодарил свою счастливую звезду за то, что при аварии ему удалось спасти бесценное оружие, практически вечное. Достаточно было подержать пистолет часок-другой под солнцем — под любым ярким солнцем, чтобы он начал поглощать энергию, которая выделится потом при нажатии курка. Без этого оружия Макгэрри наверняка не смог бы протянуть пять лет на планете Крюгер-3.

Не успел он дойти до красных джунглей, как увидел льва. Разумеется, это животное ничем не напоминало земного льва. У него была красная шкура, не очень заметная на фоне бурых кустов, в которых он прятался, восемь мягких лап, гибких и мощных; чешуйчатая морда заканчивалась птичьим клювом.

Макгэрри назвал это чудовище львом. Но с тем же успехом он мог бы назвать его и иначе, потому что у него еще не было имени. А если оно и было, то его «крестный отец» не вернулся на Землю рассказать о флоре и фауне Крюгера-3. Судя по официальной статистике, до Макгэрри здесь опустился только один корабль, но стартовать отсюда ему так и не пришлось. Именно его и разыскивал Макгэрри, искал все эти пять лет.

Если ему удастся его найти, быть может, там окажется электронная аппаратура, которая разбилась у Макгэрри при посадке. И тогда он бы смог вернуться на Землю.

Он остановился шагах в десяти от красных зарослей и прицелился в то место, где притаился зверь. Нажал курок, последовала ослепительно зеленая вспышка — один только миг, но какой прекрасный миг — и кусты, и восьмилапый лев исчезли бесследно.

Макгэрри удовлетворенно хмыкнул.

— Ты видела, Дороти? Она была зеленая, а только этого цвета нет на твоей кроваво-красной планете. Зеленый цвет — самый чудесный цвет во всей Вселенной. Я знаю зеленую планету, и мы с тобой скоро полетим туда. Конечно, полетим. Это моя родина, Дороти, она прекраснее всего на свете. Она тебе наверняка понравится.

Он отвернулся, окинул взглядом бурую равнину, усеянную бурыми кустами, распростершуюся под фиолетовым небом, в котором пылало темно-красное солнце, всегда темно-красное солнце Крюгера. Оно никогда не уходило за горизонт, так как планета была обращена к нему только одной стороной, как Луна к Земле.

Здесь не было ни дня, ни ночи, если ты не пересекал границу между дневной и ночной стороной планеты; а на ночной стороне было так холодно, что никакой жизни там быть не могло. Здесь не было и времен года. Температура постоянная, всегда одинаковая: нет ни ветров, ни гроз.

Снова и снова, в который уже раз, ему пришла в голову мысль, что жить на Крюгере-3 было бы совсем неплохо, если бы только тут время от времени встречалась зелень, как на Земле, если б можно было увидеть хоть что-то зеленое, кроме вспышки солнечного пистолета. Тут легко дышится, температура колеблется от 5 градусов Цельсия у терминатора до 30 на экваторе, где лучи солнца падают вертикально. Пищи сколько угодно; он давно уже научился отличать съедобные виды животных и растений от несъедобных.

Да, это была превосходная планета. В конце концов Макгэрри примирился с мыслью, что он здесь — единственное разумное существо. Ему в этом очень помогла Дороти: как-никак, есть кому излить душу, хотя Дороти не могла ему ответить.

Вот только — боже мой, как бы ему хотелось снова увидеть зеленый мир! Земля… Единственная планета во Вселенной, где преобладает зеленый цвет, где хлорофилл — основа всего живого.

На других планетах, даже на планетах Солнечной системы, по соседству с Землей, только изредка встречаются на скалах зеленоватые полоски мха, скорее даже зеленовато-бурые. Можно жить на этих планетах годами и ни разу не увидеть ничего зеленого.

При мысли об этом Макгэрри вздохнул и начал думать вслух, обращаясь к Дороти:

— Да, Дороти, Земля — единственная планета, на которой стоит жить! Зеленые поля, зеленые луга, зеленые леса… Знаешь, Дороти, если мне удастся вернуться на Землю, я больше никогда не покину ее. Построю себе хижину в дремучем лесу. Но нужно будет выбрать полянку, где почти нет деревьев и где бы могла расти трава. Зеленая трава! И хижину я тоже покрашу в зеленый цвет.

Он снова вздохнул и посмотрел на красные заросли прямо перед ним.

— Что ты сказала, Дороти? — Дороти ничего не сказала, но Макгэрри часто делал вид, что слышит ее вопросы; эта игра помогала ему сохранить рассудок. — Женюсь ли я по возвращении на Землю? Ты спрашивала меня об этом, да?

Он помедлил с ответом.

— Кто знает? Может быть, да, а может, и нет. Помнишь, я говорил тебе о женщине, которую оставил на Земле? Мы должны были вскоре пожениться. Но пять лет — это очень долгий срок. Наверное, объявили, что я пропал, а может, и погиб. Вряд ли она будет ждать меня. Конечно, если она меня дождется, я на ней женюсь… А если не дождется, что тогда? Ты хочешь знать? Понятия не имею. Но зачем волноваться прежде времени? Конечно, если бы я нашел зеленую женщину, или хотя бы зеленоволосую, я бы влюбился в нее до потери рассудка. Но на моей планете почти все зеленое, кроме женщин.

Он усмехнулся в ответ на собственную шутку и с пистолетом наготове вошел в заросли, в красные заросли, где не было ничего зеленого, лишь изредка озаряли все вокруг зеленые вспышки его пистолета.

Может быть, помимо присутствия Дороти, он не помешался еще и из-за этих выстрелов. Несколько раз в день он видел зеленую вспышку… Чуть-чуть зеленого, просто чтобы напомнить ему, как выглядит этот цвет, просто, чтобы глаз не отвык его различать, если ему еще хоть когда-нибудь доведется увидеть зеленое…

Он оказался на небольшом островке джунглей (правда, земные мерки вряд ли были применимы к Крюгеру-3). Таких островков здесь, вероятно, были миллионы, так как Крюгер-3 больше Юпитера. Чтобы обследовать его поверхность, не хватило бы целой жизни. Макгэрри это знал, но не давал волю таким мыслям. Если бы он позволил себе усомниться в том, что он найдет обломки единственного корабля, опускавшегося на эту планету, или если бы он изверился в том, что найдет там приборы, без которых не может привести в движение собственный космический корабль, ему пришлось бы плохо.

Островок джунглей величиной с квадратную милю порос настолько густыми зарослями, что сквозь них трудно было продираться, и Макгэрри несколько раз останавливался вздремнуть и поесть. Он убил двух львов и одного тигра. Выйдя из чащи, Макгэрри пошел но опушке, делая ножом отметины на самых больших деревьях, чтобы второй раз не искать обломков в одном и том же месте. Стволы были мягкие, лезвие легко, без труда счищало красную кору, обнажая розовую древесину, словно срезало картофельную кожуру.

Макгэрри снова вышел на однообразную бурую равнину.

— На этот раз нет, Дороти, — произнес он. — Может быть, нам больше повезет в других зарослях. Ну хоть бы вон в тех, на горизонте.

Фиолетовое небо, темно-красное солнце, бурая равнина, бурые кусты…

— Зеленые холмы Земли, Дороти! Они тебе наверняка понравятся…

Бурая, бескрайняя равнина…

Неизменное фиолетовое небо…

Но что это доносится оттуда, сверху? Какой-то звук?.. Не может быть, здесь никогда такого не бывало. Он поднял глаза к небу и увидел…

Высоко-высоко в фиолетовом небе он увидел маленькую черную точку. Она двигалась! Космический корабль! Это мог быть только космический корабль. На Крюгере-3 не водятся птицы. Да у птиц и не бывает огненных хвостов…

Он знал, что должен делать: он уже тысячи раз прикидывал, как сообщить о своем присутствии, если когда-нибудь появится корабль. Он выхватил пистолет и выстрелил в небо. Вспышка получилась, конечно, небольшая, но она была зеленая. Если пилот смотрел на планету, если он хоть раз взглянул на нее, прежде чем улететь, — он должен был заметить зеленую вспышку на планете, где нет ничего зеленого.

Он снова нажал на спуск.

И пилот увидел. Трижды выбросив струю пламени (это было общепринятым ответом на сигнал тревоги), он начал заходить на посадку.

Макгэрри стоял весь дрожа. Он так долго ждал — и вот, наконец, свершилось. Он положил руку себе ни плечо и дотронулся до маленького существа с пятью конечностями, которое покоилось там, будто женская рука.

— Дороти, — прошептал он, — это…

Он больше не мог выговорить ни слова. Корабль садился. Макгэрри бросил взгляд на свою одежду, и внезапно при мысли о том, каким он предстанет перед своим спасителем, его охватило чувство стыда. Вся его одежда состояла из пояса, на котором висели кобура, нож, кое-какие инструменты. Он был грязен. Наверняка от него пахло. Под толстым слоем грязи тело казалось истощенным и даже старым. Конечно, он поголодал, но, попади он на Землю, хорошая земная пища изменила бы его до неузнаваемости…

Земля! Зеленые холмы Земли!

Макгэрри побежал, спотыкаясь от нетерпения, туда, куда опускался корабль; тот был уже очень низко, и Макгэрри смог разглядеть, что он одноместный. В конце концов, это неважно: будет нужда, так в нем поместятся и двое. По крайней мере Макгэрри попадет на ближайшую обитаемую планету, а там другой корабль отвезет его на Землю. На Землю! К зеленым холмам, зеленым полям, зеленым долинам…

Он то молился, то чертыхался на бегу, и по щекам у него струились слезы.

Потом он ждал, пока дверца не открылась и оттуда не появился стройный молодой человек в форме межзвездного инспектора.

— Ты возьмешь меня с собой?

— Конечно, — ответил молодой человек. — Ты здесь давно?

— Пять лет.

Макгэрри знал, что плачет, но ничего не мог поделать.

— Вот это да! — воскликнул пилот. — Я лейтенант Арчер из службы инспекции, — представился он. — Конечно, я тебя возьму. Пусть только немного остынет двигатель, а потом я его снова запущу. Я отвезу тебя в Картадж, на Альдебаран-3, а оттуда ты полетишь куда захочешь. Не нужно ли тебе чего-нибудь? Поесть? Попить?

Макгэрри молча покачал головой. У него подгибались колени. Есть, пить… да какое это имеет значение?!

Зеленые холмы Земли! Он их еще увидит! Только это важно, и ничего больше… Он ждал их так долго, и вот наконец свершилось! Внезапно фиолетовое небо заплясало у него перед глазами и почернело. Макгэрри рухнул вниз.

Очнувшись, он увидел, что лежит, а лейтенант подносит к его губам фляжку. Он сделал большой глоток, жидкость обожгла горло. Он сел и почувствовал себя лучше. Огляделся, удостоверился, что корабль никуда не улетел, и у него стало удивительно хорошо на душе.

— Подождем, пока ты соберешься с силами, — сказал пилот. — Тронемся в путь через полчаса, а через шесть часов будем в Картадже. Хочешь со мной поговорить, пока ты тут приходишь в себя? Расскажи мне обо всем, что с тобой случилось.

Они сели в тени бурых кустов, и Макгэрри рассказал Арчеру обо всем. О вынужденной посадке, о разбившемся корабле, который он не мог подготовить к запуску. О том, как он пять лет искал другой корабль — он же читал, что на этой планете разбился корабль, на котором могли уцелеть приборы, необходимые Макгэрри для взлета. О долгих поисках. И о Дороти, приютившейся на его плече: теперь у него было с кем разговаривать.

Но когда рассказ Макгэрри уже подходил к концу, лейтенант Арчер изменился в лице. Он стал еще более серьезным и участливым.

— Послушай, старина, — осторожно спросил он, — в каком году ты сюда прилетел?

Макгэрри смекнул, куда тот клонит. Разве мог он точно измерить время на этой планете без времен года, где вечный день, вечное лето?..

— В сорок втором, — ответил он. — Насколько же я ошибся, лейтенант? Сколько мне лет на самом деле? Я-то считал — тридцать.

— Сейчас семьдесят второй год. Значит, ты провел здесь тридцать лет, и теперь тебе пятьдесят пять. Но ты не огорчайся, — поспешил он добавить. — Медицина у нас сделала большие успехи. Ты еще долго будешь жить.

— Пятьдесят пять, — тихо повторил Макгэрри. — Тридцать лет…

Лейтенант Арчер сочувственно взглянул на него:

— Послушай, хочешь, я скажу тебе все сразу? Остальные плохие вести? Правда, я не психолог, но, мне кажется, лучше тебе узнать всю правду сразу, не выжидая. Ведь тебе будет легче, раз уж ты отсюда уезжаешь. Ну так как, будешь меня слушать, Макгэрри?

Ничто не могло быть хуже той вести, которую ему сейчас сообщили. Конечно, он будет слушать, ведь скоро он вернется на Землю, на зеленую Землю. Он снова окинул взглядом фиолетовое небо, темно-красное солнце, бурую равнину и спокойно ответил:

— Давай, лейтенант. Выкладывай.

— Ты молодцом продержался здесь тридцать лет, Макгэрри. Поблагодари судьбу за то, что верил, будто корабль Марлея опустился на Крюгере-3. На самом деле он разбился о поверхность Крюгера-4. Тебе бы никогда не найти его здесь. Но, как ты правильно заметил, эти поиски помогли тебе сохранить здравый рассудок… почти здравый.

Он помолчал с минуту и затем продолжал еще мягче:

— На плече у тебя никого нет, Макгэрри. Дороти создана твоим воображением. Впрочем, это неважно: призрак помог тебе выстоять.

Медленно, очень медленно Макгэрри протянул руку к левому плечу. Коснулся его. На нем никого не было.

— Пойми старина, уже одно то, что ты не сошел с ума, — поистине чудо. Тридцать лет одиночества! Но если теперь, когда я тебе все рассказал, ты будешь по-прежнему верить в свою фантазию, психиатры в Картадже или на Марсе помогут тебе избавиться от нее в один момент.

— Все кончено, — мрачно произнес Макгэрри. — Дороти больше нет. Я… теперь я даже не знаю, лейтенант, верил ли я когда-нибудь в существование Дороти. Я ее выдумал, чтобы мне было с кем разговаривать. Вот потому-то я и не сошел с ума. Мне казалось… мне казалось, будто у меня на плече — нежная рука. Я об этом говорил?

— Да, говорил. Хочешь узнать остальное?

— Остальное? — воззрился на него Макгэрри. — Мне пятьдесят пять лет. Тридцать из них я потратил на поиски корабля, найти который я и не мог, потому что он упал на другой планете. Все эти годы я был сам не свой. Но велика важность, раз я могу опять полететь на Землю!

Лейтенант Арчер покачал головой:

— Только не на Землю, старина. Если хочешь, на Марс, к прекрасным желтым холмам Марса. Или, если ты хорошо переносишь зной, на фиолетовую Венеру. Но не на Землю. Там сейчас никто не живет.

— На Земле… Никто?..

— Да… Космическая катастрофа. К счастью, мы сумели вовремя ее предугадать. Мы переселились на Марс: сейчас там четыре миллиарда землян.

— Земли больше нет, — без всякого выражения произнес Макгэрри.

— Да, старина. Но Марс — совсем неплохая планета. Привыкнешь… Конечно, тебе будет не хватать зелени…

— Земли больше нет, — опять без всякого выражения повторил Макгэрри.

— Я рад, что ты принял это спокойно, старина, — сказал Арчер. — Все-таки удар. Но, кажется, мы уже можем лететь. Пойду проверю приборы.

Он встал и направился к маленькому кораблю.

Макгэрри достал пистолет. Выстрел — и лейтенант Арчер исчез. Потом Макгэрри поднялся на ноги и пошел к ракете. Прицелился, выстрелил — и часть ракеты исчезла. После шести выстрелов с ракетой все было кончено. Атомы, из которых раньше состоял лейтенант Арчер, и атомы, которые еще недавно были ракетой, кружились в воздухе, остались здесь же, но были уже невидимы.

Засунув пистолет в кобуру, Макгэрри двинулся в путь — к красному пятну зарослей там, на горизонте.

Он дотронулся рукой до плеча: на нем снова сидела Дороти, как и все те четыре или пять лет, что он провел на Крюгере-3.

Он опять почувствовал, будто у него на плече лежит мягкая женская рука.

— Не печалься, Дороти, — произнес он. — Мы наверняка ее найдем. Может быть, она упала вон в тех зарослях. А когда мы ее найдем…

Перед ним уже стеной стояли джунгли, красные джунгли. Оттуда выскочил тигр, кинулся на него. Розовато-лиловый, шестилапый, с огромной, как бочка, головой. Макгэрри прицелился, нажал на спуск. Увидел ослепительно зеленую вспышку. Один только миг, но какой прекрасный миг!.. Тигр исчез бесследно.

Макгэрри удовлетворенно хмыкнул:

— Ты видела, Дороти? Она была зеленая, а этого цвета нет ни на одной планете, кроме той, на которую мы полетим. Зеленый цвет — самый чудесный цвет во всей Вселенной! Я знаю зеленую планету, она прекраснее всего на свете. Это моя родина, Дороти. Она тебе наверняка понравится.

— Конечно, Мак, — ответила Дороти.

Низкий, гортанный голос маленького создания был ему очень знаком. Он не удивился, когда она ответила: она всегда ему отвечала. Он знал голос Дороти не хуже своего собственного. Макгэрри дотронулся рукой до маленького существа, сидевшего на голом плече. Словно его касалась мягкая женская рука.

Он оглянулся, окинул взглядом бурую равнину, усеянную бурыми кустами, фиолетовое небо, на котором пылало темно-красное солнце. И засмеялся. Это был не смех сумасшедшего, а мягкий, снисходительный смешок. Так ли уж важно все это? Ведь скоро он найдет корабль, снимет с него приборы, необходимые ему для ремонта, и тогда вернется на Землю.

К зеленым холмам, зеленым полям, зеленым долинам…

Он снова погладил руку, лежавшую у него на плече, и огляделся. С пистолетом в руке он вошел в красные джунгли.

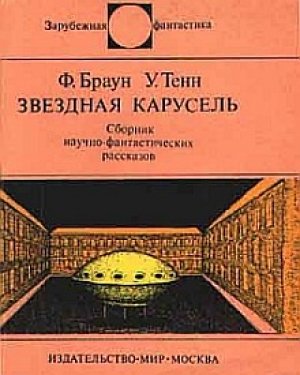

Фредерик Браун

Звездная карусель

Роджер Джером Пфлюггер, чью нелепую фамилию я могу оправдать только тем, что она подлинная, во время описываемых событий был сотрудником Коулской обсерватории.

Несмотря на молодость, он не блистал талантом, хотя свои обязанности выполнял хорошо и дома каждый вечер в течение часа с большим усердием занимался дифференциальным и интегральным исчислениями и мечтал в неопределенном будущем стать директором какой-нибудь известной обсерватории.

Тем не менее свой рассказ о событиях конца марта 1987 года мы должны начать с Роджера Пфлюггера — по той веской причине, что именно он первым во всем мире заметил смещение звезд.

А посему позвольте представить вам Роджера Пфлюггера.

Рост высокий, цвет лица мучнистый, как следствие сидячего образа жизни, черепаховые очки с толстыми линзами, темные волосы, подстриженные ежиком по моде второй половины восьмидесятых годов нашего века, одет не хорошо и не плохо, курит больше, чем следовало бы…

В тот день, с которого начинается наше повествование, без четверти пять Роджер был занят двумя делами сразу. Во-первых, он рассматривал в блинк-микроскоп фотопластинки с изображением области неба в созвездии Близнецов, полученные перед самым рассветом, а во-вторых, взвешивал, можно ли позвонить Элси и пригласить ее куда-нибудь, когда в кармане всего три доллара, на которые еще надо дожить до конца недели.

Несомненно, каждый нормальный молодой человек не раз и не два стоял перед такой же дилеммой, но вот что такое блинк-микроскоп и как он действует, знает далеко не каждый читатель. А потому обратим свой взор не на Элси, а на созвездие Близнецов.

В блинк-микроскоп вставляются две фотографии одного и того же участка неба, но снятые в разное время фотографии располагаются строго симметрично, и, пользуясь особым затвором, наблюдатель видит в окуляре то одну, то другую. Если они абсолютно одинаковы, то он даже не замечает переключения, но если положение какой-то из точек на второй фотографии отличается от ее положения на первой, ему покажется, что она прыгает взад и вперед.

Роджер нажал на затвор, и одна из точек подпрыгнула. Как и сам Роджер. Он повторил операцию, на мгновение совершенно забыв (как и мы с вами) про Элси, и точка снова подпрыгнула. Примерно на одну десятую дуговой секунды.

Роджер разогнул спину и почесал затылок. Он закурил сигарету, тут же бросил ее в пепельницу и снова нагнулся над микроскопом.

Точка снова подпрыгнула.

Гарри Вессон, ночной дежурный, вошел в комнату и начал снимать пальто.

— Гарри! — окликнул его Роджер. — Этот чертов блинк забарахлил.

— А? — сказал Гарри.

— Да. Поллукс сдвинулся на десятую секунды.

— А? — сказал Гарри. — Ну что ж, это вполне соответствует параллаксу. Тридцать два световых года — параллакс Поллукса ноль одна… ну, ноль одна. Немного больше одной десятой секунды. Так и должно быть, если твоя первая фотография была снята полгода назад, когда Земля находилась в противоположной точке своей орбиты.

— Да нет же, Гарри! Ее сняли прошлой ночью. Интервал между ними — сутки.

— Ты свихнулся.

— Посмотри сам.

До пяти часов оставалось еще несколько минут, но Гарри великодушно не посчитался с этим и сел за микроскоп. Он нажал кнопку затвора, и Поллукс услужливо подпрыгнул.

В том, что прыгал именно Поллукс, сомнений быть не могло, так как эта точка яркостью значительно превосходила все остальные на пластинке. Видимая величина Поллукса — 1,2, он входит в число двенадцати самых ярких звезд небосвода, и в созвездии Близнецов другой такой просто нет. И ни одна из более слабых звезд вокруг Поллукса даже не дрогнула!

— Хм! — сказал Гарри Вессон. Он нахмурился и посмотрел еще раз. — Одна из пластинок неправильно датирована, только и всего. Я сейчас проверю.

— Датированы они обе правильно, — упрямо возразил Роджер. — Я сам их регистрировал.

— То-то и оно. Иди-ка ты домой! Уже пять. Если Поллукс за прошлые сутки сдвинулся у тебя на одну десятую, я, уж так и быть, верну его на место.

И Роджер ушел.

Его томило какое-то неприятное предчувствие, словно уходить не следовало. Он не мог понять, что, собственно, его смущает, но что-то было не так. И он решил пройтись до дому пешком, а не ждать автобуса.

Поллукс — неподвижная звезда. Она не могла сдвинуться за сутки на одну десятую дуговой секунды.

«Тридцать два световых года, — прикидывал Роджер. — Одна десятая секунды. Да это же в несколько раз быстрее скорости света! Получается полная чепуха».

Не правда ли?

Роджер почувствовал, что ни заниматься, ни читать ему не хочется. Хватит ли трех долларов, если он все-таки позвонит Элси?

Впереди замаячила вывеска ломбарда, и Роджер не устоял перед искушением. Он заложил часы и позвонил Элси.

— Пообедаем и сходим на ревю?

— С удовольствием.

И до половины второго ночи, когда Роджер проводил Элси домой, он не вспоминал про астрономию. Ничего странного. Было бы удивительнее, если бы он про нее вспоминал.

Но едва он расстался с Элси, как его вновь охватило тревожное чувство. Сначала он не понял почему. Но идти домой ему не хотелось.

Бар на углу был еще открыт, и Роджер свернул туда. После второй рюмки он сообразил, что его гнетет. И заказал третью.

— Хэнк, ты Поллукса знаешь? — спросил он у бармена.

— Какого Поллукса?

— Неважно, — сказал Роджер. Он допил рюмку и пришел к выводу, что где-то напутал. Поллукс не мог сместиться.

Выйдя из бара, Роджер решительно зашагал домой. Но возле самой двери ему вдруг захотелось посмотреть на Поллукса. Конечно, невооруженным глазом смещения в одну десятую секунды не различишь, но все-таки…

Он задрал голову и, ориентируясь по серпу Льва, отыскал Близнецов — из всего созвездия были видны только Кастор и Поллукс, потому что небо затягивала легкая дымка. Вот они, голубчики! И тут ему показалось, будто расстояние между ними увеличилось. Что было заведомой чепухой. Это значило бы, что речь идет уже не о секундах или минутах, а о градусах!

Роджер еще раз посмотрел на них, перевел взгляд на ковш Большой Медведицы и остановился как вкопанный. Он зажмурился, потом осторожно приоткрыл глаза.

Ковш изменился. Его чуть-чуть перекосило. Расстояние между Алькором и Мицаром в ручке ковша стало как будто больше, чем между Мицаром и Алькаидом. Фекда и Мерак на дне ковша сблизились, и его носик стал острее. Заметно острее.

Не веря глазам, Роджер провел воображаемую линию через Мерак и Дубге к Полярной звезде. Ему пришлось мысленно искривить ее. Без этого Полярная звезда против всяких правил осталась бы градусах в пяти в стороне от линии, по которой бесчисленные поколения людей находили ее сразу и точно.

Тяжело дыша, Роджер снял очки и тщательно протер их. Потом снова надел. Ковш остался перекошенным.

Как и Лев, на которого он снова поглядел. Во всяком случае, Регул сместился на один-два градуса.

Один-два градуса! И это — при расстоянии до Регула! Шестьдесят пять световых лет, как будто? Да, что-то вроде.

Тут его осенила спасительная мысль — он же пил! И Роджер вошел в подъезд, не рискнув еще раз взглянуть на небо.

Он лег, но заснуть не мог.

Пьяным он себя не чувствовал. Его душило волнение, и сон не шел. Может, позвонить в обсерваторию? Но вдруг по его голосу заметно, что он перебрал лишнего? Ну и пусть! Роджер решительно спрыгнул с кровати и пошел к телефону.

Номер обсерватории не отвечал. Он позвонил на станцию и после некоторых препирательств выяснил, что непрерывные звонки астрономов-любителей вынудили администрацию обсерватории принять решительные меры: телефоны обсерватории отключены и включаются только при междугородных вызовах, когда звонят из других обсерваторий.

— Спасибо, — сказал Роджер растерянно. — А вы не могли бы вызвать мне такси?

Эта просьба была настолько странной, что дежурный по станции выполнил ее.

Обсерватория походила на приют для умалишенных.

Утром большинство газет оповестило своих читателей об астрономической новости — в коротенькой заметке на последней странице. Однако все факты были изложены точно.

А именно: за последние двое суток у кое-каких звезд — как правило, наиболее ярких — было обнаружено заметное собственное движение.

«Из этого вовсе не следует, — не преминул объяснить нью-йоркский „Прожектор“, — что до сих пор они обходились заимствованным. На языке астрономов „собственное движение“ подразумевает смещение звезды на небосводе по отношению к другим звездам. До сих пор наибольшее собственное движение наблюдалось у звезды Барнарда в созвездии Змееносца, которая за год смещается на десять с четвертью дуговых секунд. Звезда Барнарда не видна невооруженным глазом».

Наверное, в эти сутки ни один астроном на Земле не сомкнул глаз.

Обсерватории заперли свои двери, предварительно впустив в них всех сотрудников и служителей, и проникнуть туда удалось лишь немногим репортерам. Посмотрев, что там происходит, они уходили — в полном недоумении, но уверенные, что происходит нечто необыкновенное.

Блинк-микроскопы мигали шторками затворов, а астрономы — глазами. Кофе поглощалось в неимоверных количествах. Шесть ведущих обсерваторий вызвали наряды полиции. На две из них шли приступом банды осатанелых любителей астрономии, а в четырех остальных споры между сотрудниками закончились рукопашной. По залам Ликской обсерватории словно пронесся ураган, а Джеймса Трувелла, председателя английского Королевского астрономического общества, доставили в лондонскую клинику с легким сотрясением мозга после того, как вспыльчивый подчиненный разбил о его лысину тяжелую фотопластинку из толстого стекла.

Но все эти прискорбные происшествия были скорее исключениями, в большинстве же обсерваторий царил строгий порядок хорошо организованного приюта для умалишенных.

Все внимание в них сосредотачивалось на динамиках, которые передавали последние сообщения, непрерывно поступавшие с ночной стороны Земли, где наблюдение необъяснимого феномена продолжалось.

Астрономы под ночными небесами Сингапура, Шанхая и Сиднея работали, в буквальном смысле слова, не отрываясь от телефонных трубок.

Особенно интересными были известия из Сиднея и Мельбурна, освещавшие ситуацию в небе Южного полушария, невидимого в США и Европе даже ночью. Из этих сообщений следовало, что Южный Крест перестал быть крестом, потому что его альфа и бета сдвинулись к северу. Альфа и бета Центавра, Канопус и Ахернар — все показывали значительное собственное движение, смещаясь к северу. Южный Треугольник и Магеллановы Облака оставались такими же, как всегда, а сигма Октана, слабая звезда, ближайшая к Южному полюсу, не сдвинулась с места ни на йоту.

В целом количество движущихся звезд в небе Южного полушария было заметно меньше, чем в Северном; зато их относительное собственное движение оказалось значительно более быстрым. И хотя все они смещались к северу, пути их не имели строгого направления на север и не конвергировали к какой-то определенной точке.

Астрономы США и Европы переварили эти факты и запили их новыми литрами кофе.

Вечерние газеты, особенно в Америке, проявили значительно больше интереса к необычайным событиям в небесах. Большинство отвело для них целых пол-колонки на первой странице (хотя и без шапки) с продолжением на третьей. Длина продолжения зависела от числа заявлений видных и не очень видных астрономов, которыми удалось заручиться редактору.

Однако в этих заявлениях ученые ограничивались сухими фактами, предпочитая никак их не истолковывать. По их словам, сами факты были достаточно поразительными и следовало избегать скоропалительных выводов. Подождите, скоро все прояснится. Во всяком случае, то движение, что мы наблюдаем сейчас, можно назвать движением с большой скоростью.

— Но с какой именно? — спросил один из редакторов.

— С большей, чем это возможно, — был ответ.

Впрочем, все-таки нельзя утверждать, что ни одному газетчику не удалось тогда же вытянуть из ученых хоть какие-то выводы. Чарльз Уонгрен, предприимчивый издатель чикагского «Лезвия», спустил солидную сумму на междугородные телефонные разговоры. Шестьдесят с лишним попыток все-таки дали результаты, и ему удалось связаться с директорами пяти известных обсерваторий. И каждому он задал один и тот же вопрос: «Все-таки какова, по вашему мнению, причина, пусть самая невероятная, движения звезд, наблюдающегося в последние двое суток?»

Он составил сводку ответов:

«Если бы я знал!» — Дж. Ф. Стэббс, Триппская обсерватория, Лонг-Айленд.

«Кто-то свихнулся или что-то свихнулось. И лучше, чтобы это был я», — Генри Коллистер Мак-Адамс, обсерватория Ллойда, Бостон.

«Того, что происходит, быть не может, и, следовательно, никаких причин для этого нет», — Леттер Тушауэр Тинни, Бургойнская обсерватория, Альбукерк.

«Ищу в штат опытного астролога. Не порекомендуете ли?» — Патрик Уайтекер, Льюкасская обсерватория, штат Вермонт.

Окинув грустным взглядом эту сводку, которая обошлась ему в 187 долларов 35 центов, включая налоги, Чарльз Уонгрен подписал чек на оплату телефонных разговоров и выбросил сводку в корзину. Потом он позвонил постоянному сотруднику своего научного отдела.

— Не можете ли вы написать нам серию статей по восемьдесят машинописных страниц про эту астрономическую сенсацию?

— Конечно, могу, — отозвался автор. — А про какую сенсацию?

И тут выяснилось, что последнюю неделю он провел на лоне природы, где удил рыбу, газет не читал и на небо не смотрел. Впрочем, статьи он написал. И даже придал им некоторую пикантность, проиллюстрировав их старинными звездными картами, на которых созвездия изображались в дезабилье, и добавил фотографию современной девицы в невидимом купальнике, но зато с подзорной трубой в руке, наведенной предположительно на одну из загулявших звезд. Тираж «Лезвия» повысился на 21,7 %.

И вновь в Коулской обсерватории настало пять часов — ровно через двадцать четыре часа пятнадцать минут после начала всей этой неразберихи. Роджер Пфлюггер — да-да, мы вновь возвращаемся к нему — внезапно проснулся, потому что на его плечо легла отеческая ладонь.

— Идите домой, Роджер, — ласково сказал Кервин Армбрестер, директор обсерватории.

Роджер подскочил, как ужаленный.

— Извините, мистер Армбрестер. Я нечаянно.

— Чепуха! Конечно, вы не можете сидеть здесь без конца. Да и мы все тоже. Идите, идите домой.

Роджер Пфлюггер пошел домой. Но когда он принял душ, спать ему расхотелось. Да и часы показывали всего четверть седьмого. Он позвонил Элси.

— Мне ужасно жалко, Роджер, но я уже договорилась с подругой. Но что творится? Я имею в виду — со звездами.

— Они движутся, Элси. И никто не знает почему.

— А я думала, что звезды всегда движутся, — возразила Элси. — Ведь и Солнце — тоже звезда? А ты мне объяснял, что Солнце движется к какой-то там точке в Самсоне.

— В Геркулесе, — поправил Роджер.

— Ну да, в Геркулесе. Ведь ты же сам говорил, что все звезды движутся. Так что же тут такого?

— Это совсем другое дело, — сказал Роджер. — Возьми, к примеру, Канопус. Он вдруг начал двигаться со скоростью семь световых лет в день. А этого не может быть!

— Отчего не мотает?

— Ничто не может двигаться быстрее света, вот отчего, — терпеливо объяснил Роджер.

— Но если этот твой Канопус движется быстрее, значит, он может! — рассудительно заметила Элси. — Или у тебя телескоп испортился, или еще что-нибудь. Да и вообще до него же далеко!

— Сто шестьдесят световых лет. Так далеко, что сейчас мы видим его таким, каким он был сто шестьдесят лет назад.

— Так, может, он вовсе и не движется, — заявила Элси. — То есть он подвигался и перестал сто пятьдесят лет назад, а вы тут с ума сходите из-за того, чего больше и нет. А ты меня еще любишь?

— Очень. А ты никак не можешь пере-договориться с подругой?

— Боюсь, что нет, Роджер. Мне самой очень жалко.

Роджеру пришлось удовлетвориться этим. Он решил пойти куда-нибудь поужинать.

Было совсем светло, и звезды в густо-синем небе еще не загорались. Но Роджер знал, что в эту ночь от многих созвездий останутся только воспоминания.

Шагая по тротуару, он перебирал в уме замечания Элси — ей-богу, они были нисколько не глупее тех, что он наслушался у себя в обсерватории. И они натолкнули его на мысль, которая раньше ему в голову не приходила, — поведение звезд оказалось даже еще непонятнее, чем он думал. Ведь все они начали двигаться в один и тот же вечер, но здесь было что-то не так. Альфа и бета Центавра должны были начать двигаться года четыре тому назад, Ригель же — пятьсот сорок лет назад, когда Христофор Колумб еще бегал в коротких штанишках, а то и вовсе без них. Вега пустилась в путь в год его, Роджера, рождения, двадцать шесть лет назад. Другими словами, каждая из этой сотни звезд должна была прийти в движение в момент, определявшийся ее расстоянием от Земли. Причем с точностью до одной световой секунды, так как изучение снятых в предыдущую ночь фотографий показало, что новое движение всех до единой звезд началось ровно в четыре часа десять минут по Гринвичу. Ну и клубочек!

Разве что свет обладает бесконечной скоростью…

Если же это не так (о душевном состоянии Роджера можно судить по тому факту, что он начал свои рассуждения с немыслимого «если»), то… то… то — что? Он по-прежнему ничего не понимал. И испытывал жгучее возмущение: да что же это такое, в самом деле?!

Роджер вошел в закусочную и сел. Из радиоприемника неслись оглушительные звуки — самые последние достижения в области антиритма, исполнявшиеся на струнно-духовых инструментах и на вложенных друг в друга барабанах. В паузах диктор исступленно восхвалял тот или иной товар.

Роджер жевал бутерброд, наслаждался антиритмикой и выключал из своего сознания рекламу — это искусство он, как и все люди восьмидесятых годов, постиг в совершенстве. По этой причине и последние известия, которые сменили музыкальную программу, продолжали влетать в одно ухо Роджера и вылетать из другого, не задерживаясь в его сознании. И прошло довольно много времени, прежде чем он понял, что пропускает мимо ушей отнюдь не панегирик очередному пищевому концентрату. Собственно говоря, его внимание привлек знакомый голос, и после двух-трех фраз он уже не сомневался, что слушает Милтона Хейла, прославленного физика, чья новая теория принципа индетерминантности совсем недавно вызвала такую бурю в научных кругах. Профессор Хейл, по-видимому, давал интервью радиокомментатору.

— …и, следовательно, небесное тело может обладать позицией или скоростью, но не тем и другим сразу в пределах данной системы пространства — времени.

— Доктор Хейл, не могли бы вы объяснить это на более понятном языке? — медовым голосом осведомился радиокомментатор.

— Это и есть понятный язык, сэр! Если же прибегнуть к научной терминологии, то, исходя из гейзенберговского принципа сжатия, эн в седьмой степени в скобках, определяющее псевдопозицию дитриховского целого числа квантов, деленное на коэффициент искривления массы в седьмой степени…

— Благодарю вас, доктор Хейл, но, боюсь, это не совсем понятно нашим слушателям.

«Зато тебе понятно!» — раздраженно подумал Роджер Пфлюггер.

— Я не сомневаюсь, доктор Хейл, что больше всего нашим слушателям хотелось бы узнать, действительно ли звезды пришли в движение или это только иллюзия.

— И то, и другое. Это движение реально в системе пространства, но не в системе пространства — времени.

— Не могли бы вы, объяснить это подробнее, профессор?

— Конечно. Трудность здесь носит чисто гносеологический характер. Исходя из чистой причинности, воздействие макроскопического…

«А за нею во всю прыть тихими шагами волк старался переплыть миску с пирогами», — подумал Роджер Пфлюггер.

— …на параллелизм градиента энтропии…

— Ха! — сказал Роджер вслух.

— Вы что-то сказали, сэр? — спросила официантка. До этого Роджер не обращал на нее никакого внимания. Она оказалась миниатюрной и очень симпатичной блондинкой. Роджер улыбнулся ей.

— Все зависит от того, с точки зрения какой системы пространства — времени оценивать эту проблему, — задумчиво ответил он. — Трудность тут гносеологическая.

Чтобы загладить эту выходку, он дал ей на чай больше, чем позволяли его средства, и вышел из закусочной.

Именитый физик явно знал о происходящем меньше, чем человек с улицы. Человек с улицы знал хотя бы, что звезды либо движутся, либо нет. Профессор Хейл не знал, по-видимому, и этого. Спрятавшись за дымовую завесу звучных определений, он намекнул, что звезды одновременна и движутся, и не движутся.

Роджер задрал голову, но в небе, озаренном разноцветными огнями реклам, слабо светились лишь две-три звезды. Еще рано, решил он.

Роджер завернул в бар, но не допил даже первой рюмки, так как виски показалось ему удивительно противным. Он не понимал, что продолжительная бессонница действует на него сильнее всякого алкоголя. Он знал только, что вовсе не хочет спать, и собирался бродить по городу, пока не почувствует, что уже пора ложиться. Тот, кто в эту минуту оглушил бы его ударом не слишком тяжелого мешка с песком, оказал бы ему большую услугу, но такого благодетеля не нашлось.

Роджер шел и шел, пока не увидел ослепительные огни синерамы. Он купил билет и добрался до своего места в тот момент, когда на экране замелькали заключительные кадры сладенького финала первой из полнометражных картин программы. Несколько рекламных мультфильмов он пропустил, так сказать, мимо глаз, хотя взгляд его и был устремлен на экран.

— А теперь, — прозвучал голос диктора, — мы предлагаем вашему вниманию вид ночного неба над Лондоном в три часа утра.

Экран усеяли сотни крохотных пятнышек. Это были звезды. Роджер наклонился вперед, чтобы ничего не упустить — наконец-то вместо всяческой словесной шелухи он увидят и услышит нечто стоящее.

— Стрелка, — произнес голос за кадром, когда на экране возникла стрелка, — указывает на Полярную звезду, которая в настоящее время сместилась на десять градусов в направлении к Большой Медведице. Сама же Большая Медведица утратила форму ковша, однако сейчас стрелка укажет звезды, из которых он прежде слагался.

Роджер, затаив дыхание, следил за стрелкой и слушал голос.

— Алькаид и Дубге, — произнес голос. — Неизменные звезды утратили неизменность, но… — на экране внезапно вспыхнуло изображение ультрасовременной кухни — плиты с маркой «Две звезды» неизменно сохраняют все свои превосходные качества. Блюда, изготовленные аупервибрационным методом, вкусны по-прежнему. Плиты с маркой «Две звезды» не знают себе равных.

Роджер Пфлюггер неторопливо поднялся и зашагал по проходу к экрану, доставая из кармана перочинный нож. Прыжок — и он оказался на невысокой эстраде. Экран он резал без всякого неистовства. Его удары были точны и рассчитаны так, чтобы причинять как можно больше повреждений при минимальной затрате усилий.

К тому времени, когда трое рослых капельдинеров заключили его в крепкие объятия, экран был изуродован весьма основательно. Роджер не сопротивлялся. Когда капельдинеры сдали его полицейскому, он также не оказал ни малейшего сопротивления. Час спустя в полицейском суде он невозмутимо выслушал предъявленные ему обвинения.

— Признаете вы себя виновным или нет? — спросил судья.

— Ваша честь, это же чисто гносеологический вопрос, — ответил Роджер чистосердечно. — Неизменные звезды двинутся, но лучшие в мире воздушные хлебцы фирмы Корни все еще определяют псевдопозицию дитриховского целого числа квантов, деленную на седьмую степень коэффициента искривления!

Десять минут спустя он уже сладко спал. Правда, в камере, но очень сладко. Полицейские оставили его в покое, сообразив, что ему полезно выспаться…

Среди других мелких трагедий этой ночи можно поведать о судьбе шхуны «Рансагансетт», пробиравшейся вдоль берегов Калифорнии. Собственно говоря, не очень-то близко от этих берегов. Внезапный шторм унес ее далеко в открытое море. А как далеко, ее шкипер мог только догадываться.

«Рансагансетт», американская шхуна с немецкой командой и венесуэльским портом приписки, занималась контрабандной доставкой спиртных напитков из Энсенады (Нижняя Калифорния) в Канаду. Это была ветхая четырех-моторная посудина с весьма ненадежным компасом и древним радиоприемником 1955 года, который во время шторма раскапризничался так, что Гросс, старший помощник, ничего не мог с ним поделать.

Однако к этому времени от хмурых туч осталась лишь легкая дымка, а затихающий ветер быстро разогнал и ее. Ганс Гросс стоял в ожидании на палубе, держа в руке древнюю астролябию. Его окружал непроницаемый мрак, потому что «Рансагансетт», чтобы не привлекать внимания береговой охраны, шла без огней.

— Проясняется, мистер Гросс? — донесся снизу голос капитана.

— Та, сэр. Пыстро проясняется.

В каюте капитан Рэндолл снова начал сдавать карты второму помощнику и судовому механику. Команда шхуны (пожилой немец с деревянной ногой, носивший фамилию Вайс) мирно спала на крамболе лагуна[1] — что это значит, объяснить не берусь.

Прошло полчаса. Потом еще час. Капитан проигрывал Хальмштадту, механику, все больше.

— Мистер Гросс! — крикнул он.

Ответа не последовало. Он крикнул еще раз, но с тем же результатом.

— Айн момент, счастливчики, — сказал он и поднялся по трапу на палубу.

На палубе, задрав голову и широко разинув рот, стоял Гросс. Небо было совсем чистым.

— Мистер Гросс! — крикнул капитан Рэндолл.

Второй помощник не отозвался. Капитан вдруг заметил, что Гросс медленно вращается вокруг своей оси.

— Ганс! — сказал капитан Рэндолл. — Что на тебя накатило?

И тоже посмотрел вверх.

На первый взгляд, небо казалось обычным. Ангелы там не летали и патрульные самолеты тоже. Ковш… Капитан Рэндолл медленно повернулся вокруг своей оси, хотя и быстрее, чем Ганс Гросс. Куда девалась Большая Медведица?

Да и все прочее тоже. Он не видел ни одного знакомого созвездия. Ни треугольника Лиры, ни пояса Ориона, ни рогов Овна.

Хуже того… Что это еще за многоугольник из восьми ярких звезд? Явное созвездие, но он никогда его не видел, хотя огибал и мыс Горн, и мыс Доброй Надежды. А что, если… Да нет же! Южного-то Креста нигде не видно!

Пошатываясь, как пьяный, капитан Рэндолл подошел к трапу.

— Мистер Вайскопф! — позвал он. — Мистер Хельмштадт! Поднимитесь на палубу!

Они поднялись и посмотрели. Некоторое время все хранили молчание.

— Выключите моторы, мистер Хельмштадт, — сказал капитан. Хельмштадт отдал честь — чего раньше никогда не делал — и спустился в машинное отделение.

— Распутить Вакса, капитан? — спросил Вайскопф.

— Зачем?

— Не снаю.

Капитан поразмыслил.

— Разбудите его, — сказал он.

— Мы, я тумаю, на планете дер Марс, — сказал Гросс.

Но капитан уже взвесил и отбросил такую возможность.

— Нет, — отрезал он. — С любой планеты Солнечной системы созвездия будут выглядеть практически одинаково.

— Фы тумаете, мы профалялись сквось космос?

Шум моторов внезапно смолк, и теперь был слышен только привычный мягкий плеск волн о борта. Шхуна покачивалась на зыби.

Вайскопф вернулся с Вайсом, за ними на палубу вылез Хельмштадт и снова отдал честь.

— Жду ваших приказаний, капитан.

Капитан Рэндолл махнул рукой в сторону корми, где стояли укутанные брезентом бочки.

— Вскрыть груз! — скомандовал он.

За карты больше не садились. На заре, освещенные первыми лучами солнца, которого они уже не надеялись увидеть, — а в эту минуту безусловно и не видели — пятеро бесчувственных моряков были сняты с их шхуны и доставлены в порт Сан-Франциско. Проделал эту операцию патруль береговой охраны. Ночью дрейфовавшая «Рансагансетт» прошла Золотые Ворота и мягко ткнулась о причал парома.

Шхуна тащила за собой на буксире большой брезент, пронзенный гарпуном, линь которого был привязан к бизань-мачте. Что все это означало, так и осталось необъясненным, хотя позднее капитан Рэндолл и вспомнил смутно, что вроде бы загарпунил в ту ночь кашалота. Однако старший матрос по фамилии Вайс так и не вспомнил, что же все-таки произошло с его деревянной ногой. Но, может, оно и к лучшему.

Милтон Хейл, доктор наук, прославленный физик, наконец умолк и отошел от выключенного микрофона.

— Большое спасибо, профессор, — сказал радиокомментатор. — Э… чек можете получить в кассе. Вы… э… знаете где.

— Да-да, знаю, — подтвердил ученый, добродушный толстячок. Пушистая седая борода придавала ему несомненное сходство с рождественским Дедом Морозом в миниатюре. В глазах у него то и дело вспыхивали веселые искры. Он курил короткую трубочку.

Закрыв за собой звуконепроницаемую дверь, он энергичной походкой направился к окошку кассы.

— Здравствуйте, деточка, — сказал он дежурной кассирше. — Если не ошибаюсь, у вас должно быть два чека для профессора Хейла.

— Вы профессор Хейл?

— Не берусь утверждать наверное, но так сказано в моем удостоверении личности, и, следовательно, мы можем принять, что это так.

— Два чека?

— Два чека. За одну и ту же передачу, согласно особому распоряжению. Кстати, сегодня в Мабри неплохое ревю.

— Да? Вот ваши чеки, профессор Хейл. На семьдесят пять долларов и на двадцать пять. Все правильно?

— Более чем. Ну, а как насчет ревю?

— Если хотите, я спрошу мужа. Он здешний швейцар.

Профессор Хейл вздохнул, но веселые искры в его глазах не погасли.

— Я думаю, ваш супруг не будет возражать, — сказал он. — Вот билеты, деточка. Идите с ним. А мне еще надо вечером поработать.

Кассирша широко открыла глаза, но билеты взяла.

Профессор Хейл направился к телефону-автомату и позвонил домой. Домом профессора Хейла и им самим твердой рукой правила его старшая сестра.

— Агата, мне придется остаться до ночи в лаборатории, — сказал он.

— Милтон, ты прекрасно можешь работать и дома, у себя в кабинете. Я слышала твою передачу, Милтон. Ты говорил чудесно.

— Всякую чепуху, Агата. Невероятную чушь. Что, собственно, я сказал?

— Ну, ты сказал, что… э… звезды были… то есть ты был…

— Вот именно, Агата. Я ставил себе целью предотвратить панику среди населения. Если бы я сказал правду, слушатели перепугались бы. Но мое ученое самодовольство оставило их в убеждении, что ситуация… э… полностью контролируется. А ты знаешь, Агата, что я подразумевал, говоря о параллелизме градиента энтропии?

— Ну… не совсем.

— Вот и я тоже.

— Милтон, ты пил!

— Пока еще нет… Нет, что ты! Но сегодня я не могу работать дома. В университете у меня под рукой будут все справочники. И звездные карты.

— Но, Милтон, а как же твой гонорар? Ты же знаешь, что тебе опасно носить при себе деньги, когда ты… в таком настроении.

— Я получил не наличными, а чеком. Сейчас отошлю его тебе по почте. Хорошо?

— Ну что ж. Если уж тебе нужны все справочники… До свиданья, Милтон.

Профессор Хейл вошел в почтовое отделение. Он кассировал чек на двадцать пять долларов. А второй, на семьдесят пять, заклеил в конверт и бросил в ящик.

Просовывая конверт в щель, он поглядел на вечернее небо, вздрогнул и отвел глаза. Потом кратчайшим путем отправился в ближайший бар и заказал большую рюмку виски.

— Давненько вы к нам не заглядывали, профессор, — сказал Майк, бармен.

— Это вы правильно подметили, Майк. Налейте-ка мне еще.

— С удовольствием. И за счет заведения. Мы сейчас слушали вас по радио. Здорово вы говорили.

— Угу.

— Я прямо заслушался. Сын-то у меня летчик, ну и мне немножко не по себе было — чего это, думаю, в небе делается. Но раз уж вы там в своих университетах все про это знаете, так беспокоиться нечего. Хорошо вы говорили, профессор. Мне только хотелось бы спросить вас об одной вещи.

— Этого я и боялся, — сказал профессор Хейл.

— Я про звезды. Они же куда-то движутся! А вот куда? То есть если они на самом деле движутся, как вы говорили.

— Точно этого определить нельзя, Майк.

— А они двинутся по прямой? То есть каждая из них?

Именитый ученый заколебался.

— Ну… и да и нет, Майк. Спектрографический анализ показывает, что все они сохраняют прежнее расстояние от нас, все до единой. И следовательно, каждая из них — если они действительно движутся — описывает круг с нами в центре. А потому они движутся как бы по прямой, не приближаясь к нам и не удаляясь.

— А изобразить эти круги вы можете?

— Да. На звездном глобусе. Это уже сделано. Впечатление такое, будто все они направляются к определенному участку неба, но не в одну какую-то точку. Другими словами, их пути пока не пересекаются.

— А к какому же это участку?

— Он находится примерно где-то между Большой Медведицей и Львом. Те, что дальше, движутся быстрее, те, что ближе, — медленнее. Да ну вас к черту, Майк! Я пришел сюда, чтобы забыть о звездах, а не разговаривать о них. Налейте мне еще.

— Минуточку, профессор. А когда они туда доберутся, они что — остановятся или поползут дальше?

— А я откуда знаю, Майк? Они начали двигаться внезапно в одну и ту же минуту и, так сказать, с полной скоростью — то есть их скорость с первого же момента была такой, какой остается сейчас, они ее, так сказать, не набирали. И значит, остановиться они тоже могут сразу, без предупреждения…

Он сам остановился с внезапностью, какой могла бы позавидовать любая звезда, и уставился на свое отражение в зеркале за стойкой так, словно никогда прежде себя не видел.

— Что с вами, профессор?

— Майк!

— Что?

— Майк, вы — гений!

— Я? Что это вы?

Профессор Хейл испустил легкий стон.

— Майк, мне придется сейчас же отправиться в университет. Чтобы под рукой были справочники и звездные карты. Вы вернули меня на путь истины, Майк. Но дайте-ка мне с собой бутылочку этого виски.

— «Тартанового пледа»? Большую?

— Большую. И побыстрее. Мне нужно поговорить с одним человеком про собачью звезду.

— Вы это серьезно, профессор?

Доктор Хейл испустил вздох.

— Это вы виноваты, Майк. Собачьей звездой называют Сириус. И зачем только я пришел сюда, Майк! В первый раз за три месяца удалось вырваться, и надо же вам было все испортить.

Он взял такси, отправился в университет, отпер свой кабинет и зажег лампы там и в библиотеке. Потом сделал хороший глоток «Тартанового пледа» и взялся за работу.

Для начала после некоторых пререканий с дежурным по коммутатору ему удалось добиться, чтобы его соединили с директором Коулской обсерватории.

— Это Хейл, — сказал он. — Армбрестер, у меня есть идея. Но прежде, чем заняться ею, я хотел бы уточнить данные. Насколько мне известно, новое собственное движение продемонстрировали четыреста шестьдесят восемь звезд. Это число по-прежнему верно?

— Да, Милтон. Движутся только они.

— Отлично. У меня есть их список. А скорость движения остается неизменной?

— Да. Как это ни невероятно, она постоянна. А в чем заключается ваша идея?

— Сначала я хочу ее проверить. Если что-нибудь получится, я вам позвоню.

Но позвонить он забыл.

Это была долгая и кропотливая работа. Взяв карту звездного неба с участком между Большой Медведицей и Львом, он нанес на нее 468 линий, которые обозначили траектории взбесившихся звезд. На полях карты у начала каждой линии он записал видимую скорость звезды, но не в световых годах в час, а в градусах в час с точностью до пятого знака.

Потом он принялся рассуждать.

— Исходя из предпосылки, что эти звезды начали двигаться одновременно, — бормотал он себе под нос, — предположим, что и остановятся они одновременно. Когда? Скажем, завтра в десять вечера.

Он проверил это предположение, нанеся на карту соответствующие позиции звезд. Нет, не то!

Час ночи? Уже что-то похожее на дело.

Полночь?

Вот оно! Во всяком случае, достаточно близко. Несколько минут разницы в ту или иную сторону значения не имели, так что тратить время на точные вычисления не стоило. Теперь он знает все. Невероятно, но факт!

Профессор Хейл еще раз приложился к бутылке и мрачно уставился на карту. Потом прошел в библиотеку, взял справочник и получил нужную информацию. Адрес.

С этого момента начинается эпопея странствий профессора Хейла. Правда, как оказалось, бесполезных, но все же в чем-то сравнимых со странствиями Одиссея.

Начал он с того, что сделал еще глоток. Затем ограбил сейф в кабинете ректора, благо комбинация цифр была ему известна. Записка, которую он оставил в сейфе, могла служить образцом лаконичности:

«Взял деньги. Объясню потом».

После этого он сделал еще глоток, сунул бутылку в карман, вышел на улицу и подозвал такси.

— Куда, сэр? — спросил шофер, когда пассажир сел.

Профессор Хейл назвал адрес.

— Фремонт-стрит? Простите, сэр, но я не знаю, где эта улица.

— В Бостоне, — сказал Хейл. — Ах да! Я же вам этого не сказал! В Бостоне.

— Это что — в штате Массачусетс? Пожалуй, далековато отсюда.

— Тем более нет оснований тратить время на пустые пререкания, — рассудительно сказал профессор Хейл.

Короткие переговоры под шуршание бумажек, изъятых из ректорского сейфа, рассеяли опасения шофера, и они покатили.

Ночь для марта выдалась на редкость холодная, а обогреватель в такси работал не слишком хорошо. Зато «Тартановый плед» отлично согревал и профессора, и шофера, так что через Нью-Хейвен они промчались, распевая старинные ковбойские песни:

— «Мы несемся, мы несемся в дикий голубой простор!»

По слухам, которые, впрочем, могут и не соответствовать действительности, в Хартфорде профессор Хейл якобы одарил сияющей улыбкой даму, которая ждала последнего трамвая, и осведомился, не в Бостон ли ей надо. Но, по-видимому, она ехала не в Бостон, потому что в пять часов утра, когда такси остановилось перед домом номер 614 по Фремонт-стрит в Бостоне, в нем сидели только профессор Хейл и шофер.

Профессор Хейл вылез и поглядел на дом. Это был типичный особняк миллионера, окруженный высокой чугунной оградой с колючей проволокой поверху. Ворота и калитка были заперты, а звонка, во-видимому, не имелось.

Но дом находился от тротуара не дальше чем на бросок камня, и профессор Хейл не преминул воспользоваться этим обстоятельством. Он бросил камень. Потом еще один. В конце концов ему удалось разбить окно.

Вскоре в образовавшуюся дыру просунулась чья-то голова. Дворецкий, решил профессор Хейл.

— Я профессор Милтон Хейл! — крикнул он. — Мне нужно немедленно увидеть мистера Резерфорда Снивели. По крайне важному делу!

— Мистер Снивели в отъезде, сэр, — сказал дворецкий. — А вот окно…

— К черту окно! — объяснил профессор Хейл. — Где Снивели?

— Ловит рыбу.

— Где?

— Я получил распоряжение не давать этих сведений.

Быть может, профессор Хейл был несколько навеселе.

— Нет, вы их дадите! — крикнул он. — По приказу президента Соединенных Штатов!

Дворецкий засмеялся.

— Я его что-то не вижу.

— Так увидите! — сказал Хейл и снова влез в такси. Шофер спал, и профессор потряс его за плечо.

— В Белый дом, — сказал профессор Хейл.

— А?

— В Белый дом в Вашингтоне, — пояснил профессор Хейл. — И поживее!

Он вытащил стодолларовую бумажку. Шофер посмотрел на нее и испустил стон. Но сунул ее в карман и включил мотор.

Пошел легкий снег.

Когда такси скрылось за углом, Резерфорд Р. Снивели, ухмыляясь, втянул голову в комнату. Мистер Снивели не держал дворецкого.

Если бы профессор Хейл был блике знаком с привычками эксцентричного мистера Снивели, он знал бы, что вся прислуга в доме номер 614 по Фремонт-стрит приходящая и уже в двенадцать часов дня покидает особняк, куда приходит в десять. Если не считать этих двух часов, мистер Снивели постоянно пребывал в величественном одиночестве. Ни друзей, ни светских знакомых у него не было. Все свободное время, которое у него оставалось от управления делами одной из ведущих галантерейных фирм страны, он проводил в своей домашней мастерской за изготовлением всевозможных занятных приспособлений и аппаратов.

У Снивели была пепельница, которая услужливо подавала ему зажженную сигарету всякий раз, когда он протягивал к ней руку, и радиокомбайн, который автоматически включался на программах, оплачиваемых фирмой «Снивели», и выключался, едва они подходили к концу. Его ванна мелодично аккомпанировала ему, когда он затягивал песню, плескаясь в воде, и еще у него была машина, которая читала ему на сон грядущий вставленную в нее книгу.

Пусть жизнь Снивели была одинокой, но ее, несомненно, скрашивал некоторый комфорт. Конечно, он был чудаком, но человеку с ежегодным доходом в четыре миллиона это вполне по карману. А уж если ты начал жизнь сыном кассира в мелком пароходстве, то это и совсем неплохо.

Мистер Снивели проводил такси самодовольным смешком, возвратился в постель и уснул сном праведника.

«Значит, кто-то разобрался, в чем дело, на девятнадцать часов раньше срока, — подумал он, засыпая. — Ну и на здоровье!»

Ни один уголовный кодекс не предусматривал наказания за то, что он сделал…

В этот день астрономические отделы книжных магазинов стремительно опустели. У широкой публики вдруг проснулся горячий интерес к небесным явлениям, и даже древние пропыленные тома ньютоновской «Principia» шли нарасхват по бешеным ценам.

Эфир заполнили сообщения о новых небесных чудесах. Однако в них было очень мало не только науки, но и просто здравого смысла, ибо почти все астрономы в этот день крепко спали. Двое суток они не смыкали глаз, но на третьи, измученные душой и телом, махнули рукой на звезды, считая, что им (астрономам, а не звездам) следует немного соснуть, а небесные светила могут сами о себе позаботиться.

Баснословные гонорары, предложенные телевизионными и радиокомпаниями, соблазнили двух-трех из них, и они попробовали выступить с лекциями, но чем меньше будет сказано об этих плачевных попытках, тем лучше. Профессор Карвер Блейк, объясняя многочисленным телезрителям разницу между апогеем и перигеем, впал в каталептическое состояние.

Большой спрос был и на физиков. Однако попытки связаться с самым именитым из них оказались тщетными. Краткая записка: «Взял деньги. Объясню потом», — единственный ключ к исчезновению профессора Милтона Хейла — ничего не дала. Его сестра Агата опасалась худшего.

Впервые за всю историю человечества астрономические новости печатались в газетах под аршинными заголовками.

Снегопад, начавшийся утром на Атлантическом побережье, все усиливался. Перед въездом в Уотербери (штат Коннектикут) шофер профессора Хейла почувствовал, что всему есть предел. Что он, железный, что ли, чтобы без передышки гонять то в Бостон, то в Вашингтон? Разве можно требовать такого от человека хоть бы и за сто долларов?

И уж, во всяком случае, не в такой буран. Видимости никакой, даже когда удается разлепить веки… А пассажир храпит себе на заднем сиденье. Почему бы не съехать на обочину и не подремать часок? Всего часок! Пассажир ведь и не заметит ничего. И вообще, псих какой-то — кажется, мог бы сесть на поезд или на самолет.

Бесспорно, профессор Хейл мог бы воспользоваться этими видами транспорта, если бы вспомнил про них. Но он мало куда ездил, да и «Тартановый плед» сыграл свою роль. Профессор Хейл привык пользоваться такси — ни тебе билетов, ни пересадок. В деньгах он не был стеснен, голова его, окутанная «Тартановым пледом», не сработала, и он не подумал о том, что при длительной поездке на такси имеет дело с человеческим фактором.

Но когда он, совсем оледенев, проснулся в неподвижной машине, ему пришлось-таки об этом подумать. Шофер спал богатырским сном и, сколько ученый его ни тряс, продолжал храпеть. В довершение всего часы профессора Хейла остановились, и он не имел ни малейшего представления ни о времени, ни о том, где он может находиться.

К несчастью, он так и не научился водить автомобиль, а потому, сделав энергичный глоток, чтобы немного согреться, вылез из такси, но тут рядом с ним остановился другой автомобиль.

Это была полицейская машина, а за рулем сидел замечательный полицейский — один полицейский на миллион.

Хейл замахал руками.

— Я профессор Хейл, — завопил он, перекрикивая вой ветра. — Мы заблудились. Где я нахожусь?

— Влезайте скорей ко мне, пока совсем не замерзли, — распорядился полицейский. — Уж не вы ли профессор Милтон Хейл?

— Да.

— Я читал все ваши книги, профессор, — сказал полицейский. — Обожаю физику и всегда мечтал познакомиться с вами. Мне хотелось бы узнать ваше мнение о пересмотренной величине кванта.

— Речь идет о жизни и смерти! — сказал профессор Хейл. — Не могли бы вы меня доставить на ближайший аэродром?

— Само собой, профессор.

— Но послушайте… а как же шофер такси? Ведь, если мы не примем каких-нибудь мер, он замерзнет.

— Я перетащу его в кузов моей машины, а такси отгоню подальше на обочину. Остальным можно будет заняться позже.

— Поторопитесь, если нетрудно.

Услужливый полицейский поторопился. Потом сел за руль, и они тронулись.

— Так, значит, о величине кванта, профессор, — начал он и осекся; профессор Хейл спал непробудным сном.

Полицейский подъехал к аэровокзалу в Уотербери. Остановившись перед кассами, он осторожно разбудил профессора.

— Аэропорт, сэр.

Он еще не успел договорить, а профессор уже выскочил из машины и, спотыкаясь, вбежал в помещение кассы. Он крикнул через плечо «спасибо!» и чуть было не растянулся на пороге.

Рев разогреваемых двигателей суперстратолайнера подстегнул его, на ногах словно выросли крылья, и он в мгновение ока очутился перед окошком кассы.

— Какой это самолет?

— Прямой вашингтонский рейс. Отлет через минуту. Боюсь, вы не успеете.

Профессор Хейл сунул в окошко стодолларовую бумажку.

— Билет! — прохрипел он. — Сдачу оставьте себе.

Схватив билет, профессор взлетел по лестнице к двери стратолайнера в тот момент, когда она уже закрывалась. Он упал на сиденье, еле переводя дух. Когда стюардесса подошла взять его билет, он спал мертвым сном, и ей пришлось самой застегнуть ему ремни.

Вскоре она его разбудила: почти все пассажиры сошли.

Профессор Хейл стремглав скатился по лестнице и кинулся через поле к зданию аэровокзала. Он бросил взгляд на огромные часы. Было еще только девять, и, несколько успокоившись, профессор Хейл юркнул в дверь с надписью «Такси».

— В Белый дом, — сказал он шоферу. — Долго туда ехать?

— Десять минут.

Профессор Хейл удовлетворенно вздохнул и откинулся на сиденье. На этот раз он не заснул. Спать ему совершенно не хотелось. Но он закрыл глаза, чтобы обдумать, как лучше всего объяснить президенту положение.

— Приехали, сэр.

Профессор Хейл расплатился, торопливо вылез из такси и взбежал по ступенькам. Здание оказалось не совсем таким, каким он себе его представлял, но терять время на праздные размышления было некогда. Он увидел конторку и бросился к ней.

— Мне нужно немедленно увидеться с президентом. Дело государственной важности!

Человек за конторкой нахмурился.

— С каким именно-президентом?

Глаза профессора Хейла полезли на лоб.

— С президентом Сое… Послушайте, что это за здание? И какой это город?

Человек за конторкой нахмурился еще больше.

— Это отель «Белый дом», — ответил он. — В городе Сиэтле, штат Вашингтон.

Хейл упал без чувств. Он пришел в себя через три часа в больнице. Была полночь — по тихоокеанскому времени. Следовательно, на атлантическом побережье страны шел четвертый час утра. Другими словами, когда он выходил из самолета в Сиэтле, штат Вашингтон, в городе Вашингтоне, столице страны, и в Бостоне была как раз полночь.

Профессор Хейл бросился к окну и погрозил небесам сжатым кулаком. Бесполезный жест!

Однако на атлантическом побережье метель к вечеру улеглась и в воздухе висел только легкий туман. Телефоны метеорологических бюро звонили не переставая: всех, кто жаждал взглянуть на звездное небо, интересовало, рассеется ли туман.

— Поднимается океанский бриз, — отвечали им. — Он уже достаточно силен и разгонит туман за час или два.

К четверти двенадцатого небо над Бостоном совсем прояснилось. Несмотря на пронзительный холод, улицы были запружены толпами людей, которые, задрав головы, следили за звездной каруселью. И все отказывались верить глазам. Не может быть!

По городу прокатывался нарастающий ропот. Без четверти двенадцать сомневаться было уже нельзя, и ропот внезапно стих — для того лишь, чтобы в последние минуты перед полуночью перейти в оглушительный рев. Разные люди воспринимали случившееся по-разному: кто негодовал, а кто смеялся, кто леденел от ужаса, а кто презрительно кривил губы. Кое-кто дате приходил в восторг.

Вскоре повсюду в городе люди начали двигаться к Фремонт-стрит. Они шли пешком, ехали в автомобилях и на городском транспорте, и маршруты их сходились в одной точке.

Без пяти минут двенадцать Резерфорд Снивели все еще сидел у себя в кабинете за спущенными шторами. Он так и не поддался искушению подойти к окну и выглянуть. Нет, он посмотрит, когда дело будет завершено!

По-видимому, все шло отлично. Об этом свидетельствовал гул голосов — несомненно гневный, — нараставший вокруг его дома. Он слышал, что толпа выкрикивает его фамилию.

Тем не менее он дождался последнего удара часов и только тогда вышел на балкон. Как ни хотелось ему посмотреть вверх, на небо, он принудил себя сначала взглянуть вниз, на улицу. Там колыхалась толпа, разъяренная толпа. Но он презирал толпы.

Сквозь толпу пробирались автомобили. Из одного вылез мэр Бостона в сопровождении начальника городской полиции. Ну и что? Он не нарушил никакого закона.

И вот настал вожделенный миг. Минута его торжества. Снивели возвел глаза к безмолвному небу и увидел… четыреста шестьдесят восемь самых ярких звезд, безмолвно кричавших:

МОЙТЕСЬ МЫЛОМ СНИВЛИ

Упоение длилось ровно четыре секунды. Затем его лицо полиловело, глаза выпучились.

— Господи! — прохрипел мистер Снивели. — Фамилия переврана!

Его лицо стало уже совсем фиолетовым. Как подрубленное дерево, он рухнул на перила балкона и полетел вниз.

Машина скорой помощи тотчас доставила бездыханного миллионера в ближайшую больницу, где врач констатировал смерть, вызванную кровоизлиянием в мозг.

Но его фамилия, пусть и перевранная, продолжала сиять в вышине. Звезды перестали двигаться, они вновь застыли в неизменном положении — для того, чтобы провозглашать:

«МОЙТЕСЬ МЫЛОМ СНИВЛИ!»

Среди бесчисленных объяснений, предлагавшихся всеми, кто претендовал хоть на какие-то знания в области астрономии или физики (а также черной магии), наиболее ясным и логичным — и близким к истине — оказалось объяснение, выдвинутое Уэнделлом Мейеном, почетным председателем нью-йоркского астрономического общества.

— Совершенно очевидно, — заявил профессор Мейен, — что это оптическая иллюзия, созданная рефракцией. Разумеется, никакие силы, подвластные человеку, не могут воздействовать на звезду. Следовательно, на самом деле все звезды занимают на небосводе прежние позиции. Я убежден, что Снивели нашел способ преломлять свет звезд где-то в верхних слоях атмосферы так; чтобы создавалось впечатление, будто звезды смещаются. Где-то и сейчас работают его передатчики, посылая какие-то волны определенной частоты. Хотя мы пока не знаем, как именно это достигается, все же в самой идее поля, способного, подобно призме или силе тяготения, отклонять световые волны от их пути, нет ничего невозможного.

Он говорил еще много, но достаточно привести только самый конец его речи:

— Эффект этот не может быть вечным, как не вечен создающий его передатчик. Рано или поздно машина Снивели будет найдена и выключена, или же она сломается, или какие-нибудь ее части износятся…

Точность выводов профессора Мейена подтвердилась, когда спустя два месяца и восемь дней после этих событий бостонская электрокомпания за неуплату по счетам прекратила подачу тока в дом номер 901 по Уэст-Роджер-стрит, расположенный в десяти кварталах от особняка Снивели. Едва ток был отключен, как с ночной стороны Земли поступили взволнованные сообщения, что все звезды в мгновение ока очутились на своих прежних местах.

Расследование установило, что Элмер Смит, купивший этот дом полгода назад, как две капли воды походил на Резерфорда Снивели, и можно было не сомневаться, что Элмер и Снивели — одно и то же лицо.

На чердаке там обнаружили сложный лабиринт из четырехсот шестидесяти восьми антенн разной длины, направленных в разные стороны. Передатчик, к которому они были присоединены, размерами не превосходил обычный радиопередатчик. Удивительно, но факт! И, согласно данным электрокомпании, тока он потреблял немногим больше. Однако при попытке вскрыть его он рассыпался в пыль.

Как ни странно, серьезных последствий случившееся почти не имело.

Люди стали относиться к звездам с большей нежностью, но доверяли им меньше.

Роджер Пфлюггер вышел из тюрьмы и женился на Элси. Сиэтл произвел на профессора Милтона Хейла самое приятное впечатление, и он поселился там навсегда. На расстоянии в две тысячи миль он впервые в жизни рискнул показать нос своей старшей сестре Агате. Жизнь его стала гораздо приятнее, но есть основания опасаться, что его новые книги будут теперь появляться гораздо реже.

Остается упомянуть об одном прискорбном факте, который наводит на грустные размышления. Факт этот столь же унизителен для нашей гордости, сколь и многозначителен.

За те два месяца и восемь дней, пока передатчик Снивели еще действовал, спрос на мыло Снивели возрос на 915 %!

Фредерик Браун

Этаоин Шрдлу

Поначалу это дело с линотипом Ронсона казалось довольно забавным. Но еще задолго до конца от него стало слишком явно попахивать жареным. И хотя Ронсон здорово нажился на этой сделке, я бы ни за что не послал к нему человечка с шишкой, если бы знал, что из этого получится. Чересчур дорого обошлись Ронсону его баснословные прибыли.

— Мистер Уолтер Мерольд? — осведомился человечек с шишкой. Он явился в контору отеля, где я живу, и я велел препроводить его в мой номер.

Я признался, что это я и есть, и он сказал:

— Рад с вами познакомиться, мистер Мерольд. Меня зовут…

Он назвал себя, но я не запомнил его имени. Хотя обычно хорошо запоминаю имена.

Я сказал, что счастлив встретиться с ним, и спросил, чего он хочет. Он принялся излагать свое дело, но очень скоро я его прервал.

— Вас ввели в заблуждение, — сказал я ему. — Да, в свое время я был специалистом-печатником, но теперь ушел в отставку. И вообще, известно ли вам, что изготовление нестандартных матриц для линотипа стоит чудовищно дорого? Ежели вам так уж требуется отпечатать всего одну страничку ваших закорючек, то лучше написать эту страничку от руки и затем изготовить цинковую фоторепродукцию.

— Но именно это меня и не устраивает, мистер Мерольд. Ни в какой степени. Видите ли, все это должно храниться в тайне. Лица, которых я представляю… Но оставим их. Для изготовления фоторепродукции мне пришлось бы показать ее посторонним, чего я как раз не имею права делать.

Сумасшедший, подумал я и присмотрелся к нему повнимательней.

Он не был похож на сумасшедшего. Вообще выглядел он вполне заурядно, хотя в нем чувствовалось что-то иностранное, я бы сказал — азиатское, несмотря на то, что он был блондин с белой кожей. И на лбу у него была шишка, точно посередине, прямо над переносицей. Такие шишки можно видеть у статуй Будды; обитатели Востока называют их шишками мудрости.

Я пожал плечами.

— Послушайте, — сказал я, — ну кто сможет изготовить вам матрицы с этими вашими закорючками, не видя самих закорючек? Да и тот, кто будет работать на машине, тоже увидит…

— О, все это я сделаю сам, — сказал человечек с шишкой. (Впоследствии мы с Ронсоном назвали его ЧСШ, что было сокращением от «человечка с шишкой», потому как Ронсон тоже не запомнил его настоящего имени; но я забегаю вперед.) — Разумеется, гравер их увидит, но он увидит их как отдельные буквы, а это значения не имеет. Текст же на линотипе наберу я сам. Кто-нибудь покажет мне, как это делается, мне ведь надо набрать всего одну страницу, какие-то два десятка строк, не больше. И печатать текст не обязательно здесь. Мне нужен только набор. И неважно, сколько это будет стоить.

— Ладно, — сказал я. — Я направлю вас к одному человеку в Мергантейлере, к граверам. Они изготовят вам матрицы. Затем, если вам уж так необходимы уединение и доступ к линотипу, повидайте Джорджа Ронсона. Дважды в неделю он выпускает нашу местную газетку. По сходной цене он уступит вам свою лавочку на столько времени, сколько потребуется, чтобы набрать ваш текст.

Так оно и получилось. Через две недели, утром во вторник, мы с Джорджем Ронсоном отправились на рыбалку, а ЧСШ тем временем принялся набирать на линотипе Ронсона текст при помощи жуткого вида матриц, которые он только что получил воздушным экспрессом из Мергантейлера. Накануне вечером Джордж показал человечку, как работать с линотипом.

Мы поймали по дюжине рыб, и, помнится, Ронсон, хихикнув, сказал, что он выудил и еще одну рыбку — ЧСШ уплатил ему пятьдесят монет наличными только за одно утро работы в типографии.

И когда мы вернулись, все было в порядке, если не считать того, что Джорджу пришлось выгребать из металлоподавателя медь, так как ЧСШ вдребезги разбил все свои новенькие медные матрицы, когда в них миновала надобность, и не знал, что смешивать типографский сплав с медью недопустимо.

В следующий раз я встретился с Джорджем после того, как прочел субботний выпуск его газетки. Я тут же задал ему головомойку.

— Как тебе не стыдно! — сказал я. — Нарочно делать орфографические ошибки и пользоваться просторечием давно уже вышло из моды! Это не смотрится даже в провинциальных газетах! Что за пошлость — публиковать письма из окрестных городов прямо в том виде, в каком они приходят? Это зачем, для вящего правдоподобия, что ли?

Ронсон как-то странно взглянул на меня и промямлил:

— Н-ну… да.

— Что — да? — напирал я. — Ты хочешь сказать, что следуешь устарелой моде, или ты делаешь это для вящего…

— Пойдем, я тебе кое-что покажу, — сказал он.

— Что именно?

— То, что я хочу тебе показать, — сказал он туманно. — Ты ведь еще не разучился набирать?

— Конечно. И что из этого?

— Тогда пойдем, — строго сказал он. — Ты опытный линотипист, и потом ты сам меня в это втравил.

— Во что?

— В это самое, — сказал он и больше не добавил ни слова, пока мы не вошли в его контору. Обшарив ящики стола, он извлек лист бумаги и протянул мне.

Физиономия его была какой-то грустной.

— Уолтер, — произнес он. — Может, я сошел с ума, но мне хотелось бы выяснить, так ли это. Вполне допускаю, что двадцать два года издавать местную газету, все делать собственными руками и стараться при этом угодить и нашим, и вашим — вполне достаточно, чтобы свихнуться, но все же я хочу знать это наверняка.

Я взглянул на него, а потом на листок, который он мне передал. Это было самое обыкновенное «письмо с места», и по почерку я сразу узнал руку Хэнка Рогга, торговца скобяным товаром в Хэйлз-Корнерзе, откуда он посылал сообщения на местные темы. Я отметил обычные для Хэнка орфографические ошибки, но само сообщение не было для меня новостью. Оно гласило: «Свадба Х. М. Клэфлина и мисс Марджори Берк состоялась вчера вечером в доме невесты. Падружками были…»

Я поднял глаза на Джорджа, не понимая, к чему он клонит.

— Ну и что? Это было два дня назад, и я сам ходил на эту свадьбу. Ничего особенного здесь…

— Слушай, Уолтер, — сказал он, — набери этот текст. Пойди вон туда, сядь за линотип и набери эту заметку. В ней-не больше десяти-двенадцати строчек.

— Ладно, но скажи, зачем?

— Затем… Ты сначала набери, Уолтер. А потом я скажу тебе зачем.

Ну, я пошел в типографию, сел за линотип и для начала набрал пару пробных строк, чтобы свыкнуться с клавиатурой, а затем положил письмо на пюпитр и принялся за дело. Я сказал:

— Слушай, Джордж, ведь Марджери пишет свое имя через «е», а не через «о», верно?

— Верно, — отозвался Джордж странным тоном.

Я добил заметку до конца, посмотрел на него и спросил:

— Что дальше?

Он подошел, взял блок строчек с уголка и прочел перевернутый текст, как у печатников принято читать набор. Затем вздохнул и проговорил:

— Значит, дело не во мне. Взгляни, Уолтер.

Он передал мне набор, и я тоже прочел. Вернее, начал читать:

«Свадба Х. М. Клэфлина и мисс Марджори Берк состоялась вчера вечером в доме невесты. Падружками были…»

Я ухмыльнулся.

— Слава богу, Джордж, что мне уже не приходится зарабатывать этим себе на хлеб. Пальцы больше не слушаются: в первых пяти строчках три ошибки. Но в чем дело? Можешь ты мне сказать, зачем ты заставил меня набирать эту ерунду?

Он ответил:

— Будь добр, Уолтер, набери еще раз. Я… Мне хотелось бы, чтобы ты понял это сам.

Я поглядел на него. Он показался мне таким серьезным и озабоченным, что я не стал спорить, а повернулся к клавиатуре и напечатал: «Свадьба…» потом поднял глаза к верстатке и прочел по выпавшим матрицам: «Свадба…»

У линотипа есть одно достоинство, о котором вам, возможно, не известно, если вы не печатник. Вы всегда можете исправить ошибку в строке, если спохватитесь до того, как нажмете на рычаг, которым матричную строку посылают на отливку. Вы просто сбрасываете нужную вам матрицу и вручную вставляете ее в надлежащее место.