Осеннее утро

Мануэль Гонсалес, по прозвищу Плинио, в честь мудрого Плиния, начальник МГТ, другими словами – Муниципальной гвардии Томельосо (провинции Сьюдад-Реаль), по привычке вскочил с постели ровно в восемь утра. Похоже, в голове у него были часы, потому что едва на башне пробил первый удар, как он почувствовал томление в веках, разомкнул слипшиеся от сна ресницы и взглянул на белый свет с чувством человека, впервые и неторопливо вступающего в жизнь. До четвертого удара он приходил в себя. С восьмым ударом, он всегда – как и в то утро, о котором идет речь, – уже сидел на краю постели и скреб в затылке, уставившись на ряды ракушек и раковин, которые красовались на мраморной крышке швейного столика со времен первого пришествия.

Пока он так, полуголый, сидел, Грегория, его жена, принесла ему отглаженную серую летнюю форму и до блеска начищенные черные штиблеты.

Надев форменный костюм, подпоясавшись ремнем с положенным по уставу пистолетом и прямо, без всякого кокетства, нахлобучив фуражку, он вышел в выбеленный известью дворик, где был колодец, росла смоковница, вились виноградные лозы и выстроились в ряд цветочные горшки. Он бросил равнодушный взгляд на небо, в ясной голубизне которого в то утро плавали крепкие, белые, словно игрушечные облачка.

К нему подошла дочка Альфонса и, поздоровавшись, подала чашечку черного кофе, которым Плинио баловал себя каждое утро. Пока Плинио молча пил кофе, «его женщины», благоразумно держась в отдалении, наблюдали за ним, как всегда, со сдержанной нежностью. Затем, все так же не проронив ни слова, он вытащил кисет, набил папиросу, закурил, глубоко затянулся и, выпуская дым через нос и рот, сказал:

– Ну, все. Я пошел. Какие будут поручения?

– Ты обедать придешь?

– Да.

– Не забудь сказать лавочнику, что оливкового масла у нас только на сегодня.

– Ладно. А тебе, дочка, что-нибудь надо?

– Нет, отец.

И, не пускаясь в дальнейшие разговоры, он окинул их взглядом, коротко улыбнулся, поднял в знак прощания правую руку и, выйдя через калитку, ибо парадным входом пользовались лишь в особых случаях, направился к муниципалитету.

Он всегда шел одной и той же дорогой. По пути каждый раз слышал почти одни и те же приветствия, обменивался одними и теми же репликами:

– Добрый день, Мануэль.

– Бог в помощь, начальник.

– Грех на погоду пожаловаться, Мануэль, денек-то прямо июньский.

Плинио, не выпуская изо рта папиросу, отвечал односложно, а то просто улыбкой или кивком головы.

Женщины, подметавшие у дверей домов, прекращали свое занятие и пропускали его. Был понедельник, и на улице то и дело попадались грузовики с прицепами и сновали мотоциклы. Не все еще закончили сбор винограда, но большинство уже сдало виноград в кооператив. В это раннее утро на улицах царили светлое, великолепное и немногословное оживление. Утром жизнь еще не давит. А к вечеру навалятся дневные заботы и все станет тяжелее, громче и не так чисто, как утром.

Маноло, самый старый парикмахер в селении, он до сих пор еще плел камышовые стулья и играл на гитаре, как обычно в это время открывая свое заведение – «Мужскую парикмахерскую», спросил Плинио:

– Ты, Мануэль, виноград продал или сделал вино?

– Продал.

– А дон Лотарио как всегда?

– Само собой… – коротко ответил Плинио, не останавливаясь.

– Замечательный он человек…

У дверей муниципалитета караульный приветствовал Плинио по уставу, но довольно вяло:

– Никаких новостей, начальник.

В вестибюле под надзором ефрейтора Малесы происходила смена караула. Восемь или десять караульных, обросшие, со слипающимися ото сна глазами, сдавали ночное дежурство, а десять новеньких, свежевыбритых, подтянутых, как молодые деревца, прихватив сигареты, парами выходили в караул.

– Есть происшествия? – спросил Плинио у Малесы в ответ на его приветствие.

– Никаких, начальник. В городе мир и порядок, – ответил тот привычной скороговоркой. – Если у вас нет срочных распоряжений, то ефрейтор отбывает завтракать в бар «Лови».

Плинио вошел в свой кабинет – кабинет начальника МГТ. Глянул на лежавшие на столе газеты. Завел стенные часы, оставшиеся от времен, когда алькальдом был дон Хесус Ухена, и бросил взгляд на тонкую сияющую серебряную пластинку, висевшую над его креслом: «Его превосходительство сеньор Министр от себя лично и от имени славного сеньора Генерального директора Управления безопасности назначает ПОЧЕТНЫМ КОМИССАРОМ бригады уголовного розыска дона Мануэля Гонсалеса Родриго, начальника Муниципальной гвардии Томельосо, принимая во внимание его выдающиеся заслуги…» – и т. д. и т. п.

Потом он подошел к окну и стал смотреть, как по пригородной улице снуют люди: одни шли с рынка, другие – на рынок с плетеными или пластмассовыми корзинами в руках. Люди неуклонно следовали раз навсегда заведенному порядку и привычкам, и Плинио почти наверняка мог сказать, кто сейчас покажется на улице, кто войдет в мясную лавку Каталино, с кем остановится поболтать Херонимо Торрес, и совершенно безошибочно – кто выйдет из церкви после утренней мессы. Эта площадь, его площадь, была для Плинио подмостками, на которых каждый день развертывалось одно и то же представление, где звезды и статисты менялись очень редко. Вот прошли судейские писцы. Перед зданием Банка Испании прогуливаются служащие. Просигналил мотокар развозчика молока. Служанка Хулиты Торрес выбивает ковры… Ему припомнилось, что происходило здесь двадцать лет назад… Луис Марин, отец, всегда сначала выкуривал папиросу в дверях дома и только после этого выходил на улицу. Давид в этот час открывал магазинчик Анхеля Субриеты. Анибал Талайя потирал руки у дверей бара «Бразилия», приходский священник дон Элисео возвращался из церкви домой…

Так до девяти Плинио простоял у окна, разглядывая улицу и перебирая обрывки воспоминаний, а в девять вышел на площадь и направился в кондитерскую к своей доброй знакомой и поклоннице Росио.

Там, среди женщин, занятых пончиками, кренделями и пышками, с краю у стены, рядом с кофеваркой, уже сидели Браулио-философ и ветеринар Лотарио.

– А вот и он, – сказала Росио, завидев Плинио, но не отрываясь от теста, из которого она лепила пончики, – занял почетную должность комиссара – и стал бриться каждый день, а не два раза в неделю, как прежде.

Плинио, не вникая особенно в смысл слов кондитерши, негромко поздоровался.

Браулио-философ, у ног которого стояла плетеная корзина с бутербродами и огромным арбузом, выставлявшим свою луноподобную лысину из-под крышки, сказал, как бы продолжая уже начатый разговор:

– А я утверждаю, что все на свете – сплошная ошибка и нелепость, и величайшая нелепость природы, главная ее ошибка – человек и ею жизнь.

– А собачья жизнь – тоже ошибка? – спросил Плинио очень серьезно.

– Собачья – нет. Собакам, ослам, слонам, китам, клопам и всем прочим живым тварям, которые ползают по земле, летают или плавают, просто умишка не хватает, чтобы осознать, в какую ловушку они попали, а человек, только у него извилины начинают завязываться, сразу смекает, что к чему. Человек понимает, что конец неминуем, и это величайшая и самая печальная превратность в человеческой судьбе. Первое, что он открыл, было не колесо, и не огонь, и не одежда, а собственный неминуемый конец. Животному неизвестно, что оно такое и что с ним станется. А человек знает, и потому вся его жизнь – агония…

– Постой-ка, Браулио, – прервал его дон Лотарио, ветеринар, нетерпеливым жестом, так что пончик, который тот взял из миски, застыл у него на полпути ко рту. – Если вся жизнь – агония, то какая разница, кто будет новым алькальдом и почему в таком случае ты только что так горячо спорил на эту тему?

– Вот именно – почему? – живо подхватила Росио.

Увидев выражение лица Браулио, Плинио чуть не расхохотался и не выплюнул обратно в чашечку кофе, который только что отхлебнул.

– Черт подери!.. Как «почему»? – возразил Браулио. – Раз сам человек – ошибка природы, то всякое дело его рук, любые слова и поступки будут детьми этого ошибочного родителя. Кого бы ни назначили алькальдом – Рамона или Романа, все, что они станут делать или, наоборот, чего не станут делать, будет опечаткой.

– Если так рассуждать, – не утерпел Плинио, изо всех сил стараясь казаться серьезным, – выходит, все равно, каким быть – хорошим или плохим, умным или дураком, обманутым или обманщиком.

– В конечном счете никакой разницы, Плинио. Уверяю тебя, никакой. Все на свете кончается забвением под могильным холмиком. Все проходит и исчезает бесследно, как тот ветер, что сегодня, точь-в-точь как год назад, треплет деревья на кладбище.

– Ну, вот и до Безносой договорились, – с суеверной гримасой вступила Росио. – Вы думаете, приятно каждое утро слушать, как тут Браулио до потери сознания рассуждает о Безносой.

– А как же иначе, Росио, это единственное, о чем можно порассуждать. Единственное, над чем стоит призадуматься… А все прочее – труха.

– А мне лично плевать на смерть, философ.

– Врешь – и не краснеешь, милая моя.

Браулио – в берете, чуть сдвинутом на затылок, без галстука – всегда говорил, уставясь на собеседника, при этом указательный палец его правой руки скользил в воздухе, словно бы очерчивая контуры мысли, которую он излагал.

– Вы, женщины, сами по себе настолько иррациональны, что вам неохота говорить о тленности, вы знать об этом не хотите. Вы ближе к земле, более суетны, и у вас, у женщин, ум ленивый, не то что у нас, мужчин.

– Браво, черт подери! – вскочил дон Лотарио. – Вот это высказался – ну чистый Цицерон. Если бы ты учился, Браулио, ты бы вполне мог писать в «Ревиста де Оксиденте»… Хотя, сказать по правде, людей, глубоко мыслящих, вроде тебя, в журналистике не ценят. Но их мысль живет и проходит сквозь века.

– А любовь? – недовольно скривилась Росио, услышав тираду Браулио. – Любовь, по-вашему, ничего не стоит? Или, как вы сказали, это тоже «труха»?

Браулио, еще не пришедший в себя от похвал ветеринара, обернулся на ее слова, жестом давая понять, что он поглощен размышлениями.

– Любовь – это наваждение, затмение ума, просто кровь ударяет в голову или пониже живота. Любовь нужна затем, чтобы кровь отхлынула от головы, а слезы – от глаз, чтобы не думать о том единственном, что на самом деле реально.

Тут в кондитерскую ввалилось сразу столько народу, что собеседники оказались зажатыми в угол, и слова Браулио остались без ответа. Дон Лотарио посмотрел на часы и пошел к выходу.

– Ладно, сеньоры, до скорого. Мне надо в погребок. Если я тебе понадоблюсь, Мануэль, ты знаешь, где я.

И, не тратя больше слов, дон Лотарио пробрался между толпившимися посетителями и вышел из кондитерской.

Плинио и Браулио, которых со всех сторон толкали локтями и задевали корзинами, выпили у Росио еще по рюмочке касальи, немного – только тише, то и дело замолкая, потому что их без конца прерывали, – поговорили о жизнетерпении (слово, придуманное самим философом), о том, что все это и есть жизнь, а когда исчерпали тему, то один перекинул корзину через руку, а другой отряхнул перепачканный пеплом мундир, и оба вышли из заведения.

– Ступайте с богом, блюститель закона и ты, прорицатель черепов, – проводила их Росио, вытирая рукою пот со лба – так она уморилась от работы.

Прежде чем вернуться к себе в кабинет, Плинио, это стало у него привычкой, прошелся раз-другой по площади. Поздоровался с теми, кто направлялся в церковь, где отпевали сегодня дона Антонио Салисио, умершего накануне в одной из мадридских больниц. Оглядел проезжавшую мимо огромную цистерну со спиртом, потом зашел к Фелиппе Ромеро сказать, чтобы он прислал оливкового масла, купил в ларьке у Кинито «Лансу», местную газету, и, не видя в перспективе на утро ничего приятного, пошел к себе в МГТ. Он прочитал «Лансу», где обстоятельнейшим образом описывались все сыгранные накануне в провинции футбольные матчи, – описывались, по обычаям наших газет, так, что можно было подумать, будто вся жизнь – сплошной матч, немного полистал бумаги, и тут как раз пробило одиннадцать и пришла первая почта, в которой среди прочего несущественного, вроде журнала испанских муниципальных гвардейцев, проспекта энциклопедии, анонимки на члена муниципалитета и рекламы оружейной лавки, было письмо со штампом: «Генеральная дирекция Управления безопасности, отдел уголовного розыска. Мадрид».

При виде письма глаза у Плинио сузились, мышцы лица напряглись, словно он пытался угадать, что это за письмо и о чем в нем говорится, желая продлить удовольствие, он ощупал его, повертел в руках и медленно вскрыл конверт.

В те времена, когда в этих благословенных краях и для перевозки, и для пахоты, и вместо транспорта использовали мулов, дон Лотарио всегда на всякий случай таскал с собой огромный шприц. Но с тех пор как, по выражению коновала, поле механизировали, если в здешних местах не случалось какого-нибудь преступления – большой кражи или же публичного скандала, в разбирательстве которых он мог бы принять участие вместе с МГТ, – дон Лотарио скучал, скучал тяжко, как мясник в великий пост, и все время проводил у себя в «клинике», которую после того, как мулы вышли в отставку, стал называть «погребком». По правде сказать, огромный дом дона Лотарио всегда служил обеим этим целям: в октябре здесь бродил виноградный сок и в течение всего года лечили животных. У самого парадного входа, который вернее было бы назвать сенями, находилась наковальня. От славного времени, когда тут взбрыкивали мулы, ржали лошади, звенел молот и слышались крики погонщиков, осталась только проржавевшая наковальня да полдюжины развешанных, словно в музее, подков. В глубине слева находились кабинет хозяина и лаборатория. Справа – давильня, а внизу – подвальчик или погреб, которым пользовались лишь в дни, когда собирали виноград и поспевало молодое вино. Раньше приятно было зайти в «клинику» к дону Лотарио. Сколько людей и животных входило и выходило оттуда! Сколько там побывало хромых или плохо подкованных мулов! Сколько там повидали рубах, вельветовых штанов, сколько наслушались понуканий, цоканий, притопываний; сколько щелкало зажигалок и вспыхивало спичек, какие реки мочи и горы желтых зубов оставили тут мулы! И посреди всего этого – ветеринар в белом халате с нервными, почти живописными манерами: как мастерски он вкатывал гигантские клизмы, вспарывал нарывы, резал, делал уколы и щупал животы. Теперь же, когда завершался сбор винограда, все погружалось в тишину и меланхолию – как в заброшенном каретном сарае. Часов этак с одиннадцати дон Лотарио с потерянным видом, исключительно из любви к порядку, убирал помещение и просматривал какие-нибудь бумаги. Время от времени он бросал полный тоски взгляд на полки своего кабинета, забитые старинными книгами по ветеринарии, и на белый стол, уставленный пробирками, пузырьками, среди которых возвышались весы и, словно заколдованная птица, затаился под стеклянным колпаком позолоченный микроскоп. На не занятых полками стенах остались еще висеть, покрываясь мягкой осенней пылью, схемы анатомического строения животных и фотографии отборных лошадей, а на краю стола покоились покоробившиеся папки, расходные книги и телефон.

Но, по правде говоря, гораздо больше, чем по былой своей профессиональной славе и хлопотам, тосковал дон Лотарио, когда, случалось, взяв в кулак бороду, он остановившимся взглядом упирался в окно, – гораздо больше тосковал он по знаменитым детективным приключениям, которые довелось ему пережить вместе с великим Плинио… И мало сказать, тосковал – сердце его наполнялось надеждой, а в голове бурлили идеи, когда он в долгие утренние часы, посвященные бумагам и уборке, заново переживал яркие приключения, которые могли случиться тут и которые, будьте уверены, под руководством многоопытного Мануэля Гонсалеса он и сам раскрыл бы во славу их обоих, а заодно и их родного городка Томельосо… Каждый день он рисовал в воображении все более сложные дела, которые следовало раскрыть. В то утро, о котором идет речь, в тот самый момент, когда в мозгу у него начали вырисовываться загадочные обстоятельства смерти сразу семерых важных лиц в «Томельосском казино», у его локтя зазвонил телефон.

– Кто это?

– Дон Лотарио?

– Я слушаю, Мануэль.

– Мне бы хотелось встретиться с вами сегодня в двенадцать тридцать на террасе казино «Сан-Фернандо».

– Есть новости?

– Да.

– Что именно?

– Письмо из Мадрида. Но потерпите до двенадцати тридцати. Увидимся.

– Хорошо, Мануэль.

Нечего говорить, что уже в двенадцать дон Лотарио прохаживался по площади. От угла, где раньше находилась бензоколонка, до улицы Независимости.

Как я уже сказал, был понедельник; всего несколько дней назад кончили убирать виноград, и в городке было спокойно. Погреба были полным-полны, карманы набиты рухнувшими надеждами или оттопыривались новенькими, еще пахнувшими зеленой краской купюрами, какие банк выдает в октябре; разговоры велись умиротворенные, все расслабились, а свежевымытые давильни сверкали чистотой; виноградники, укрытые хворостом и соломой, тоскливо простирали ввысь свои обобранные, без кистей, ветви. Весь городок пропах терпким запахом вина, виноградного сока. Даже сквозь окошки слышно было урчание бродившего в огромных кувшинах вина. Солнце, стоявшее в небе айвою, не пекло, но все-таки пригревало. Последние мухи метались полукружьями, словно выискивая покороче дорожку к смерти. Долгие месяцы стояла засуха, и борозды в поле лежали пустые, ничего в них не проклевывалось. Даже издали видны были разоренные виноградники с поникшими, словно вывешенное на просушку тряпье, ветвями, которые уже не выставляли горделиво напоказ золотистые, припорошенные пылью сосцы своих лоз. Время от времени группки людей проходили вдоль рядов, тщательно выискивая, не остались ли где гроздья, обойденные второпях, рукою сборщика, не затаились ли где под мышкою у лозы сладкие виноградины. Урожай в этом году был меньше, чем в прошлом, однако четырех песет за килограмм – цена, по которой его продавали, – оказалось вполне достаточно, чтобы унять все сетования и успокоить виноградарей, этих не меняющихся с годами детей.

Дон Лотарио несколько раз успел пройтись туда-сюда по площади, поздороваться с приходским священником доном Мануэлем Санчесом Вальдепеньясом, найдя, что он, без сомнения, выглядит хуже, но не теряет свойственной ему горячности и чувства юмора, пошутил с Пепито Ортагой, сыном доктора, приветственно помахал рукой своему коллеге Антонио Боласу, проехавшему мимо в машине, и, когда он уже в который раз взглянул на часы, к нему подошел полицейский Чичаро:

– Добрый день, дон Лотарио. Начальник сказал, если не возражаете, может, зайдете к нему в контору.

– В контору так в контору.

Они перешли площадь в неположенном месте – даром, что ли, оба были представителями власти, – и дон Лотарио почти вбежал в кабинет Плинио.

– Ты свободен? Ну-ка, что за тайну ты хочешь поведать мне?

Плинио достал табак и, лишь набив папиросу, закурив и затянувшись торжественно, как он всегда делал, лишь после этого сказал, время от времени прерывая речь паузами и растягивая слоги:

– Я получил письмо от нашего приятеля, комиссара из Мадридского уголовного розыска, дона Ансельмо Пералеса, – и, как бы ставя точку, вытащил из кармана письмо.

На лице дона Лотарио изобразилось веселое удивление.

Плинио осторожно развернул письмо, водрузил на нос очки и прочитал, обозначая голосом все знаки препинания:

«Сеньору дону Мануэлю Гонсалесу, начальнику Муниципальной гвардии Томельосо. Мой дорогой и замечательный друг! Простите, что я беспокою Вас, но я веду сейчас дело, в котором замешаны люди, жившие некогда в Томельосо… Мне пришло в голову, что Вам, пожалуй, интересно узнать о нем, а может, даже и заняться этим делом. Ибо не напрасно говорят многие – на то есть основания, – что Вы лучший детектив в Испании.

у нас много работы, а людей не хватает, и мне бы хотелось передать Вам это дело как можно раньше, пока след еще не остыл… А поскольку Вы имеете почетное звание комиссара и крест за успехи в роли детектива (простите но я предпочитаю сказать детектива, а не полицейского), мне думается, что просить Вас о сотрудничестве имеет смысл. Я посоветовался со своим начальством, которое относится к Вам с большой симпатией, и мне дали, как у нас говорят, «зеленую улицу». Я оплачу Вам все расходы, пока Вы тут будете находиться, как, разумеется, и расходы дорогого дона Лотарио. Я не знаю, какие у Вас отношения с сеньором алькальдом – полагаю, что хорошие; не знаю Ваших обязанностей там, но думаю, что они не помешают Вам приехать, в противном случае известите меня; но помните, что для Томельосо и для Вашей Муниципальное гвардии это честь, что Вас вызывают в Мадрид. Короче, Мануэль, позвоните мне по телефону – что и как. Я рассчитываю, что Вы быстро разберетесь в этом' деле и мы будем иметь удовольствие провести вместе несколько дней. Горячий привет доброму дону Лотарио.

С сердечным приветом Ваш добрый друг и товарищ – Ансельмо».

Окончив чтение, Плинио сложил письмо, снял очки и уставился на дона Лотарио.

– Прекрасно, Мануэль, прекрасно, – вскочил тот, словно на пружине, – прекрасная возможность дополнить твою биографию, а кроме того, мы чудесно проведем время в Мадриде: уж сколько времени мы отсюда носа не высовывали.

– Главное, что у нас тут в последнее время так тихо и чинно, что недолго и смекалке притупиться… А моя биография, о которой вы так печетесь, лучше бы осталась девственно нетронутой. Беда в том, что я не представляю, как об этом сказать алькальду. Вы знаете, что я одалживаться не люблю.

– Ты, как и все, имеешь право на отпуск. Вот и возьми его… А домашние твои только рады будут, если ты вернешься из Мадрида с победой.

– Не люблю я уезжать от них надолго.

– Какое там надолго! Увидишь, за неделю справимся. А то пусть и они прокатятся в Мадрид – в театр сходят. Ты в этом году ведь за виноград хорошо выручил.

– Не в деньгах дело…

– Давай решайся, Мануэль.

– Да я в общем-то… Только вот привыкаешь к старым методам работы…

– Что значит – старые методы, новые… В искусстве детектива единственно, что нужно – как, впрочем, и во всем остальном, – это голова и интуиция, а в этом ты дашь сто очков вперед всей испанской полиции.

– Ну, что с вами поделаешь, дон Лотарио.

Отъезд

Приготовления к отъезду были стремительными и веселыми. Стремительными, потому что к вечеру следующего дня все было готово. Веселыми оттого, что весть мгновенно облетела городок и лучшая его часть спешила поздравить друзей и пожелать им всяческих успехов.

Дон Лотарио решил не брать машину, потому что, как он выразился, «движение в Мадриде адское». Плинио купил чемодан и надел свой единственный штатский костюм ярко-синего цвета, который, как оказалось, сшит был по моде чуть ли не времен Серрано, но, хотя ему и было лет пятнадцать, не меньше, пиджак оказался довольно длинный. Плинио пообещал жене по приезде в Мадрид сразу же купить другой. Дочь приобрела ему две пижамы – вещь, к которой Плинио всегда относился подозрительно, ботинки, два галстука и рубашки самого современного покроя. Привыкнув постоянно ходить в форменной фуражке, он и мысли не допускал, что можно выйти на улицу с непокрытой головой, и потому хотел купить берет. Но дон Лотарио отговорил его от берета и взамен подарил ему темно-серую шляпу.

Грегория с дочерью настояли на том, чтобы проводить Мануэля до самого мадридского автобуса. Само собой, Плинио велел им ждать на площади, пока они с доном Лотарио пили кофе в казино. Разумеется, когда начальник появился в казино «Сан-Фернандо» в штатском костюме, все от удивления просто рты разинули и потом еще несколько дней обсуждали это событие. Да и он сам так привык к форме, что то и дело поднимал руку, чтобы заложить пальцы за ремень, и рука, не встретив опоры, соскальзывала вниз. Не удалось по-настоящему справиться и с галстуком: узел по неопытности он не затянул как следует, и тот все время съезжал, обнажая верхнюю пуговицу сорочки. Дон Лотарио нервничал из-за этих мелочей и раза два подтягивал другу узел, а потом пообещал научить его завязывать галстук другим узлом, гораздо более надежным, как только они приедут в гостиницу. В штатском Плинио казался чуть ниже ростом и походил на персонаж со старинной фотографии. Единственной современной деталью в его облике были часы на руке.

Маноло Перона, официант, угостил их кофе, а дону Лотарио подарил несколько билетов лотереи Пресвятой девы, покровительницы виноградарей.

В тот день столько народу хотело ехать в Мадрид, что отправлялись сразу три автобуса. И теперь вокруг них бурлила толпа отъезжающих и провожающих. Матери обцеловывали сыновей-солдат, словно те отправлялись во Вьетнам; Фараон, который тоже ехал в Мадрид – по его словам, приодеться и, глядишь, не ровен час что еще перепадет, – тут же бросился к друзьям, расчищая себе путь огромным животом, и повис на них. Были тут и две девочки-студентки в мини-юбочках – «господи спаси, видела бы их бедняжка Хуста, их бабка-кондитерша», – обе жевали жевательную резинку, причем одна из них была острижена почти наголо. Дополнял эту компанию Караколильо Пуро, куплетист, уроженец этого городка, ныне проживающий в Марселе. Сюда он приезжал по случаю смерти отца. Это, разумеется, был не тот случай, когда следовало рядиться в костюм андалузского покроя – правда, с черным крепом почти у самого плеча, в шляпу с загнутыми полями и туфли, какие носят танцоры. Он порхал, виляя бедрами, невероятно пошлый, окруженный родственниками и почитателями, причем некоторые из них тоже принадлежали к этой порочной ветви и, разинув от восторга рты, смотрели на него, добившегося такого успеха там, за Пиренеями, что отделяют их от Франции. Фараон, желая сказать ему приятное, заметил, что он, мол, хорошо сохранился. Караколильо неприветливо ответил, что «сохраняются консервы в банках, он же мужчина, а не какая-нибудь рыба». Фараон едва удержался, чтобы не хмыкнуть по поводу «мужчины», который не рыба, но и не мясо, однако заметил весьма вежливо:

– Не ершись, дружище, я от чистого сердца.

– Ничего себе от чистого сердца, – не мог успокоиться тот. – «Хорошо сохранились» говорят старикам, а мне до старости далеко, приятель. Да, я куплетист и горжусь этим. Уж лучше быть таким, как я, наслаждаться жизнью и брать от нее все, чем таким, как ты: даже мать твоя не знает, кто твой отец…

– Ах ты, сукин… – И возмущенный Фараон бросился к Караколильо.

Однако он позволил Плинио удержать себя и, стоя лицом к лицу с куплетистом, сказал:

– Слушай, Караколильо, лучше заткнись, а не то вместо Мадрида ты у меня успокоишься в канаве.

Некто из окружения Караколильо – обладатель небесно-голубой рубашки и томного взгляда – объяснил ему, кто такой Плинио. При слове «полиция» Караколильо сразу притушил свой запал, словно его подменили. Он закурил новую сигару светлого табака, Держа ее почти за самый кончик, затянулся, выпустил дым через нос и отошел от Фараона и блюстителя порядка.

– Вот приедем в Мадрид, я ему всыплю как следует, – воскликнул возмущенный Фараон, – он у меня еще порадуется, что он не мужчина, этот толстозадый.

– Замолчи, – приказал Плинио.

Машина посигналила, собирая непроворных пассажиров. Плинио попрощался со своими без лишних поцелуев и рукопожатий.

Пассажиры заняли места, и, когда Плинио уже уселся, появился запыхавшийся Браулио.

– Возьми, Мануэль, пригодится в дороге. – И он протянул двухлитровый мех с вином.

– Спасибо большое, Браулио, ты себе верен.

– Завидую я тебе.

– Черт побери, так поехали вместе.

– Может, выберусь к вам ненадолго.

– Давай, старина, выбирайся.

– Это вино прошлогоднее. Ты знаешь какое.

Грегория прослезилась по этому случаю. Дочка улыбалась Браулио. Мануэль с подножки автобуса еще раз помахал им рукой.

– Ты ь этом пиджаке похож на практиканта, – заметил Браулио.

– Почему именно на практиканта?

– А… не знаю.

– Сеньор Мануэль, отъезжаем, – почтительно предупредил шофер.

Плинио дружески потрепал Браулио по голове, окинул взглядом своих и захлопнул дверцу.

– Да здравствует Плинио, черт его подери! – послышалось вдруг. Это кричал Клавете, и многие со смехом обернулись.

– Да здравствует Плинио, умник из Томельосо! – снова крикнул он.

– Да здравствует! – подхватило довольно много голосов.

– Да здравствуют Плинио и сестра Грегория! – не унимался Клавете.

Провожающие обернулись на Грегорию, которая в смущении наклонила голову.

Автобус тронулся, и все стали махать руками. А Мануэль, глядя в окошко, поднес руку к полям шляпы, как будто это была форменная фуражка.

– Дайте глоточек, – попросил Фараон, не успев усесться на место.

Он пил долго, ловко направляя струю, чтобы не облить пиджак.

– Замечательное, – похвалил он, вытирая губы. – Только вот Браулио отстает от времени. Теперь бота[1] не в моде. Теперь в моде термос.

Автобус ехал по улице Сокуэльямос. Дон Лотарио и Фараон сидели рядом. Плинио – через проход от них, рядом с доньей Марией де лос Ремедиос дель Барон, крепкой, еще хорошо выглядевшей женщиной. Сеньора поселилась в Мадриде задолго до войны, а в Томельосо у нее были земли. В городке она появлялась на время сбора винограда, а так – изредка и ненадолго.

В автобусе ехали по большей части люди скромные, главным образом те, кто убежал от земли и теперь работал в Мадриде, где-нибудь на стройке. Мастеровые, девушки, живущие в прислугах, солдаты и прочий люд, не привыкший особенно к путешествиям.

Караколильо Пуро – настоящее его имя было Анастасио Мария Кулебрас, – возбужденный не то ездой, не то недавней стычкой с Фараоном, довольно развязно запел, и двое его длинноволосых дружков подхватили песню.

Длинноволосые в узких брючках хлопали в ладоши и подначивали куплетиста, а тот лез из кожи вон, отбивая в проходе чечетку.

Люди оборачивались, привставали, отстукивали ритм, подбадривали, и он не унимался.

– Давай, мидок, вот это дело! – закричала какая-то женщина.

Обрадованный таким приемом, Караколильо вырос в собственных глазах и теперь, глядя в сторону Фараона, подмигивал и высовывал язык, но так, словно того требовал танец. Однако его воинственный умысел всем был ясен, и люди смеялись.

Фараон же, делая вид, будто ничего не замечает, курил в окошко. Его мясистая грудь, куполообразный живот и двойной подбородок подрагивали.

Когда проехали Педро-Муньос, который тут называют «Перро-те», взрыв художественной самодеятельности иссяк, а Плинио завязал разговор с доньей Марией де лос Ремедиос. Дон Лотарио, прикрывшись шляпой, поклевывал носом, а Фараон тихонько храпел.

Донья Мария говорила об урожае и о граде, но глаза ее то и дело странно поблескивали. Плинио готов уже был подумать о ней дурно, но все стало на свои места, когда он заметил, что глаза у нее начинали блестеть в то время, как кровь волною приливала к лицу и сеньора краснела до корней своих черных волос. Стараясь оправдать свое состояние, имевшее, по-видимому, чисто физиологическую природу, бедняжка все обмахивалась веером и приговаривала:

– Ну и духота!

– Да, действительно, – соглашался Плинио, хотя и придерживался другого мнения относительно температуры и причин, будораживших бедную сеньору. Стоило крови отхлынуть, как лицу Доньи Марии де лос Ремедиос возвращалась его молочная белизна – под стать сверкающему алебастру. И тогда все – и красивые глаза, и прекрасно очерченный рот, обнажавший прелестные зубы, – расплывалось в умиротворенной улыбке. Когда возбуждение спадало, дыхание ее становилось размеренным и под темной тканью платья угадывались шелковистые соски грудей, немного вытянутые и чуть-чуть потемневшие, но еще вполне крепкие. Когда она двигалась, устраиваясь поудобнее, от нее волнами исходил аромат жаркой плоти, хорошо вымытой и надушенной, но не потерявшей при этом своей естественной привлекательности.

Во время разговора донья Мария Ремедиос несколько раз глотала какие-то таблетки, которые, как решил Плинио, должны были снять напряжение ее идущих на спад страстей. Когда же возбуждение утихало, на светлом пушке над верхней губой доньи Марии выступали жемчужины пота, отчего рот ее становился похожим на соблазнительный плод. Плинио почувствовал грусть, глядя на эту бедняжку, пытавшуюся загасить костер своих чувств.

Муж доньи Марии Ремедиос, уроженец Таранкона, умер после войны. Они были женаты всего несколько лет. Овдовев, она осталась в Мадриде и, как рассказывали, никого больше не нашла, жила вдвоем с матерью. И хотя она так и не вышла замуж, облегчения на стороне, по словам ее друзей, она тоже не искала; и вот теперь подходила к концу отпущенная ей женская пора, не богатая событиями, притом столько долгих лет было прожито впустую.

Они мчались по шоссе, и по обеим сторонам мелькали деревья с высохшими листьями и пепельными стволами. Обезлюдевшие селения – большинство жителей их эмигрировало – стойко несли свое грустное одиночество; тут уже привыкли видеть, как уезжают люди, и редко случалось, чтобы кто-то возвращался. Меж дорожных знаков и рекламных щитов – брошенные дома. Бары для шоферов. Бензоколонки. У дверей домов – старухи, бессмысленным взглядом провожающие грузовики и тракторы. И сельские школьники, с тоской глядящие вслед машинам. Старики, дети, женщины, рекламы кока-колы. И снова голое шоссе, петляющее до самого Вильярубиаде-Сантьяго, где автобус делает короткую передышку.

Длинноволосые время от времени взбадривались и, спев что-нибудь, разражались криками или вдруг начинали выделывать па, подражая не то цыганам, не то шутам. Донья Мария де лос Ремедиос вздыхала. Фараон храпел. Дон Лотарио дремал, свесив голову на грудь, а Плинио почувствовал, что начинают ныть суставы – давало знать приближение осени. «Сентябрь придет – дрожь проберет», – любил говорить дон Гонсало, старенький доктор с белой бородкой и сладким голосом… «Дрожь проберет…» Сейчас, в автобусе, Плинио словно чувствовал каждую косточку и каждое биение своего еще бодрого сердца. И он подумал: «Как хрупко то, что мы называем жизнью». Он глядел на бегущую вниз дорогу, на спокойное, затянутое облаками небо, на унылые деревья, и в памяти всплывали обрывки прошлой жизни: лица каких-то мужчин, отражавшиеся в зеркалах казино, усы и бородки, проступавшие в дыму тогдашних сигарет, затянутые талии и длинные, до пола, юбки танцующих женщин в салоне «Сиркуло либераль» – и имена, теперь высеченные в кладбищенских нишах или на пышных памятниках. В такие минуты Плинио казалось, что жизнь похожа на камень, который, как говорится, долбит капля. Капля долбит камень и уходит, не задерживаясь на нем и не собираясь нигде в чудесный и вечный источник, дабы потом со временем вернуться. Мелкая несправедливость природы. Сначала кажется, что всего столько, а потом выясняется, что всего – ничего. Вот и похожи мы на сито, сквозь которое просеиваются дни нашей жизни. Каждый день оставляет после себя дырочку, пока не изрешетят все, а сначала не начнешь. А нам остаются наши старые мысли и ощущения, которым нет ни выхода, ни простора. Каждый новый день все меньше принадлежит внешней жизни и все глубже утопает в толще жизни внутренней в гроздьях воспоминаний. С годами мы становимся вроде наглухо запертого сундука, вроде комнаты без окон, без дверей, вроде бурдюка без горлышка, пока все внутри нас не превращается наконец в такой насыщенный ликер, в такую концентрированную смесь, что мотор отказывает, провода мозга перегорают, лопается и разрывается в клочья кроваво-красное сердце. Плинио знал: его профессия детектива, принуждающая к работе ум и смекалку, – хорошее противоядие от грустного ощущения, что дело идет к смерти. Когда он был занят, то сразу забывал и о своих годах, и о том, что тяжел на подъем и склонен предаваться воспоминаниям… С некоторых пор он особое внимание стал обращать на людей пожилых, старше себя, отыскивая в их жестах, голосах, манерах и повадках признаки, сходные с признаками его собственной осени. Молодые люди казались ему теперь иными существами, словно из другого теста…

К лицу доньи Марии де лос Ремедиос снова прихлынула кровь. Бедняжка почувствовала, что лицо горит, и стала тереть нос. Капельки пота упрямо выступали на верхней губе и на лбу. У женщин осенняя пора жизни проявляется не только в том, что начинают одолевать былые ощущения и воспоминания и тянет снова и снова перепахивать пашню пережитого, но и в том, что приходится вести вот такую маленькую войну с собственным лицом, которое вдруг ни с того ни с сего бросает в жар, с плотью, решительно предъявляющей свои требования. Закат женской поры – тяжкое физическое испытание. И смена настроения имеет чисто биологические причины.

Странное ощущение возникло вдруг у Плинио, словно предчувствие кольнуло. Ему показалось, что в том, как волною приливала кровь к лицу этой женщины, в том, как время от времени брезгливо вздрагивало ее лицо, как сдерживала она трепет груди и как иногда раздумывала над словами, прежде чем сказать, – ему показалось, что во всем этом проскальзывает какая-то неестественность, будто пыталась она заслонить иное… Будто все ее существо жило в каком-то другом мире. И он вмиг забыл о своих раздумьях, навострил глаз и решил повнимательнее последить за поведением этой женщины, в мягких грудях которой словно покоилась вся осень мира.

Все больше и больше безмолвных селений впадало в черную реку шоссе. Река эта текла и вспять не возвращалась. Она звала уйти, бросить эти лачуги и проржавевшие клочки земли, этих облепленных мухами мулов и старуху, которая мочится под себя, прямо на матрац, эту курицу, подбирающую зерна на пашне, и казино с плакатами, изображающими зелено-красных быков; эту старую заслуженную проститутку, истерически хохочущую у дверей в бильярдную, где из проигрывателя несется механическая музыка; и темный переулок, где юные парочки снимают пенки со своей молодости; и хор святош с мутными, как бульон, глазами, что толкутся у колонн, волоча за собой молитвенные скамеечки. «Надо раз и навсегда, – думают молодые люди, – распроститься с этим толстопузым алькальдом, с победительным видом курившим сигару в коридоре. Хватит, в конце концов, изо дня в день смотреть на одну и ту же улицу, названную именем сеньоры, которая подарила приходу алтарь. И не надо будет ходить больше в лавку, где вместе со съестным продают альпаргаты, а свиные ножки пахнут едой, залежавшейся с прошлого века». Во всех взглядах, устремленных на реку-шоссе, на машины, бегущие по нему, можно прочесть одну и ту же мысль: пришел конец этим бесчисленным селениям, рожденным волею феодального закона по прихоти сеньора или монастыря, – селениям, которые не способны приладиться к укладу современной жизни. В Испании ничто не отменяется со временем. То, что устаревает, – гниет и заканчивает свое существование на свалке инерции. Сколько фантазии у испанца, чтобы выйти из любого положения, но он не в силах вообразить, что можно пойти другим путем.

Когда проехали Аранхуэс, спавшие встряхнулись и раз-другой приложились к боте Браулио. Фараон тихонько сказал Плинио:

– А Мария де лос Ремедиос как еще хороша! Попробуй, может, склеишь…

Сеньора, освеженная ветерком от близкой реки, спокойно разглядывала пейзаж за окошком. Плинио обратил внимание на то, как она обеими руками сжимала сумку, на то, как она просторно расположилась на сиденье, как светилось что-то в самой глубине ее вроде бы отсутствующего взгляда. И особенно – на эти капельки нота, покрывавшие пушок над верхней губой и придававшие ей такой соблазнительный вид, и на кончик языка, который время от времени выглядывал, ловя воздух. И на ноздри, чуть раздувавшиеся в одном ритме с сердцем, вдыхавшие воздух не того, однако, мира, в котором она находилась сейчас…

Они въезжали в Мадрид. Караколильо взбодрился и снова ударился в куплеты, стал прихлопывать в ладоши. Автобус остановился рядом с вокзалом Аточа, на улице Тортоса. Люди поднялись, начали доставать чемоданы. Плинио попрощался с Марией де лос Ремедиос, которую, наверное, укачало в автобусе, и теперь она приходила в себя. Выйдя из автобуса, Фараон как ни в чем не бывало похлопал по животу Караколильо Пуро. И Караколильо, стараясь язвительным тоном и гримасой выразить все свое к нему недоброе отношение, отозвался хрипло и недовольно:

– Сукин сын, толстяк проклятый.

Все трое взяли такси до гостиницы «Центральная» на улице Алькала, 4. Старые томельосцы всегда останавливались там. Знакомый вход, те же фотографии в вестибюле, улыбающийся портье. Неторопливый лифт. И всегда в ресторане или в вестибюле оказывался какой-нибудь томельосец, а то и целое семейство – они словно сменяли тут друг друга, чтобы гостиница не испытывала недостатка в завсегдатаях. В «Центральную» приезжали по случаю свадеб, похорон или чьей-нибудь болезни, приезжали по делам, в пору экзаменов и на праздник, приобрести одежду на зиму или на лето, а то – потратить выручку за первую партию вина. Приезжали, чтобы навестить знакомых, приезжали, чтобы просить руки девушки, в которую влюбился сын-студент, приезжали искать протекции.

Друзья распрощались с Фараоном, и каждый пошел в отведенную ему доном Эустасио комнату.

Полчаса спустя Плинио и дон Лотарио стояли в дверях, не очень ясно представляя себе, что делать дальше. Было около восьми вечера. В конце концов они решили, не теряя времени, идти в Управление безопасности на случай, если их друг комиссар дон Ансельмо Пералес еще там, чтобы сразу же приступить к делу.

Попасть в кабинет к Пералесу оказалось делом нелегким. Пришлось выписывать пропуск, показав приглашение, и пройти несколько раз через контроль полицейских и дежурных; только после этого они оказались в маленькой приемной.

Не успели доложить об их приходе, как вышел дон Ансельмо, улыбаясь и протягивая им руки.

Все трое уселись на маленький, выцветший, видавший виды диванчик. Дон Ансельмо, довольно приземистый человек с простоватым, вечно улыбающимся лицом, изложил суть дела. Люстра с двумя утонувшими под стеклянным колпаком электрическими лампочками заливала кабинет желтым, как вино, светом. Дон Ансельмо рассказывал, зажав в уголке рта сигарету, однако сигарета не падала. Иногда он облизывал губы кончиком языка или поводил носом, и сигарета двигалась, словно приклеенная к губе. Он рассказывал очень хорошо, ни на чем не делая особого упора. Иногда только вдруг замолкал ненадолго, словно припоминая другой, сходный с этим случай. Но тут же снова подхватывал нить повествования и, глядя прямо в глаза слушателям, излагал дальше.

– Вы помните дона Норберто Пелаеса Корреа, который был в Томельосо нотариусом в двадцатые годы?

– Конечно, – отвечал Плинио.

– Дорогой друг, – добавил ветеринар, – он был замечательный человек. Немножко старомодный, но замечательный.

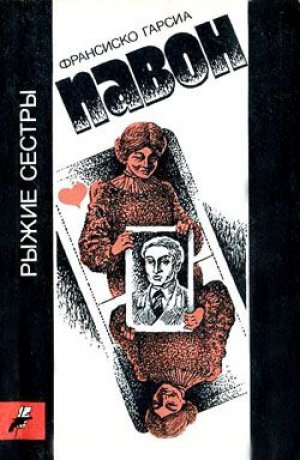

– И помните, наверное, двух его дочек-близнецов?

– Конечно, – снова согласился дон Лотарио, – цветные сестрички.

– Почему цветные?

– Они были рыжие, красно-рыжие, и люди их называли цветными сестрами.

– По-моему, дон Лотарио, их называли цветными близнецами, – задумчиво добавил Плинио.

– Может быть… Точно не помню… Они всегда ходили вместе, одинаково одетые, под руку. Тогда им было уже по двадцать лет.

– Очень симпатичные были и воспитанные, – заметил начальник с некоторой тоской в голосе.

– Но у нас в городке им не везло, – сказал дон Лотарио, – женихов у них не было… Может, молодых людей отпугивала мысль, что жениться вроде бы надо сразу на обеих.

– Они никогда не выходили из дому одни. Всегда с родителями. Ни на танцы не ходили, ни на вечеринки, где собиралась молодежь. В общем, довольно жалкую жизнь вели.

Дон Ансельмо рассмеялся и сказал:

– Так вот, эти рыжие сестрицы, цветные близнецы, исчезли.

– Сразу обе? – с удивлением спросил ветеринар.

– Только так и могло быть, – пояснил Плинио. – Как же это случилось?

– Три дня назад, около половины четвертого, они вышли из дому и до сих пор не вернулись.

– Они так и не были замужем? – продолжал расспрашивать Плинио.

– Не были… Вели спокойную, уединенную жизнь. Как вы выразились, довольно жалкую. Друзей немного, но все люди приличные… Дальше своей улицы почти никуда не ходили… А живут они на улице Аугусто Фигероа в старинном доме, почти на углу улицы Баркильо. И вдруг исчезли бесследно, словом, неизвестно, что и думать. Мы тут провели некоторые расследования, но света они не пролили… А поскольку все их знакомые родом из Томельосо – похоже, они на всю жизнь сохранили теплое отношение к родному городку, – я и вспомнил о великом Мануэле Гонсалесе и доне Лотарио и сказал себе: это дело как раз для них. Вот и все.

Плинио с задумчивым видом провел рукою по щеке и затем сказал:

– Вы одного не учли, дон Ансельмо: я или, вернее, мы не знаем здешней жизни. Мы всего лишь скромные сыщики из скромного винодельческого городка, и Мадрид нам не по зубам. Вы знакомы с техникой и методами работы, которые нам неизвестны. Я, дон Ансельмо, детектив-кустарь, а вы меня вытаскиваете из деревни прямо на Пуэрта-дель-Соль и хотите, чтоб я вам что-то объяснил.

– Ладно-ладно, не скромничайте. В этом мы поможем. Если что – звоните мне, и я пришлю вам все, что нужно. Главное в этом деле – голова и свободное время, а у вас и того и другого предостаточно.

– Конечно, попытка – не пытка, что мы теряем?… – сказал дон Лотарио.

– Что значит не пытка, дорогой друг? Да раз нам дали возможность сделать такую попытку в столице, мы просто обязаны совершить нечто удивительное.

– И вы совершите, Мануэль, совершите. Не скромничайте… Вот вам ключ от квартиры. Как только я узнал, что вы согласны, туда больше никто не входил. Полицейский Хименес – я вас сейчас с ним познакомлю – проводит вас и даст вам все разъяснения, какие понадобятся. Я уверен, что не пройдет и недели, как вы мне это дело распутаете.

– Да услышит вас бог, дон Ансельмо… и пусть не обойдет он нас своим вниманием.

Дом рыжих сестер

Пока полицейский Хименес Пандорадо ходил за машиной, Плинио с доном Лотарио стояли у дверей Управления на улице Корреос. Они стояли, засунув руки в карманы брюк, и словно инстинктивно пытались отгородиться от водоворота автомобилей, огней и людей. Выбитые путешествием из привычной колеи, они стояли, почти физически ощущая на своих лицах отблески огней, тени проходящих мимо людей, обрывки разговоров; все вокруг казалось им чужим – полюбить такое было трудно. Шумный мир столицы давил на них.

– Должно быть, Мануэль, я старею, – сказал вдруг ветеринар.

– Почему вы так решили?

– Видишь ли, с некоторых пор я не перестаю спрашивать себя, в чем смысл жизни, – ответил тот с грустью в голосе. – Видно, смерть кружит рядом… Или, может, философия Браулио подействовала?

Плинио провел рукой по бровям и, чуть помолчав, сказал наставительно:

– Это признак не старости, а зрелости. Меня уже не первый год мучает этот вопрос. Далеко не первый. В том, что говорит Браулио, есть смысл.

– Ты хочешь сказать, я немного отстал?

Плинио улыбнулся:

– Нет, маэстро, просто я хочу сказать, что всякому овощу свое время.

– А ты уже перемучился?

– Нет. Уж если эта мысль начнет смущать покой – так на веки вечные… Просто со временем можно притерпеться.

Несколько парней с длинной гривой, в куртках и брюках клеш прошли мимо; они были возбуждены и хохотали так, будто увидели невесть что.

– Сколько оптимизма…

Некоторое время друзья постояли молча, каждый терзаясь своими проблемами. Нарушил молчание Плинио:

– Как сейчас вижу их…

– Кого, Мануэль?

– Рыжих близнецов… Летним утром они под руку прогуливаются по Вокзальной площади и смеются. В белых платьях… И собачка с ними.

– А ведь ни отец, ни мать не были рыжие.

– Наверное, досталось в наследство от какой-нибудь бабки… А может, ошибка крови.

– Насчет ошибки крови – это ты хорошо… Гены, сказали бы мы, люди науки.

– Ну значит, гены передрались.

– Уж не знаю, старина, могут ли драться гены…

Подошел полицейский Хименес с брюшком не по возрасту.

– Машины не будет еще минут пятнадцать.

– Так пойдемте прогуляемся, – сказал Плинио.

– Нет уж, только не гулять… Мне с моим брюхом… Пошли лучше выпьем пива вот тут, напротив, в «Тропикале».

Дону Лотарио предложение пришлось по душе.

– Пошли, я угощаю.

– Прошу прощения, друг, но всем по кружке ставлю я. А вы, если хотите, можете платить потом или за закуску.

– Согласен, я плачу за креветки.

– Смотрите, придется вам раскошелиться…

– Ничего.

Они дождались зеленого света и перешли улицу.

Официант подал пиво и блюдо с креветками, Хименес потирал руки. Грустное настроение дона Лотарио рассеялось.

– Когда мир придет в порядок, – сказал дон Лотарио, очищая креветку, – мы будем жить почти исключительно за счет моря. Потому что еды и богатства в море хватит на всех. Море совсем не изучено. Люди его боятся, потому и берут у него только пляжи да пустячную рыбку.

Хименес, не отрываясь от еды и пива, засмеялся и закивал согласно.

– Это правда, – подтвердил он, – в земле мало что есть, па и получить от нее трудно.

– Значит, дон Лотарио, вы считаете, что земля вся изучена?

– Вдоль и поперек, Мануэль. Еще, пожалуйста, креветок.

Они курили, когда Хименес Пандорадо пришел сообщить, что машина есть.

И они поехали – Хименес рядом с шофером, а оба томельосца – сзади.

Машина привезла их к дверям старинного дома на улице Аугусто Фигероа. Они вошли в сырой, с облупившимися стенами, плохо освещенный подъезд; в привратницкой светловолосая девушка читала комиксы. Они поднялись по широченной пологой лестнице. На площадке каждого этажа стояла старинная скамья лакированного орехового дерева, которая словно приглашала отдохнуть или присесть побеседовать. Из-под облупившейся краски цокольного этажа проглядывали остатки модернистской росписи, точно виньетки в книге Рубена Дарио «Шутки судьбы». Эти рисунки и цвета конца прошлого века выступали как бы для того, чтобы утереть нос снобам, которые сейчас на плакате заново открывали ранее открытое.

На площадке второго этажа Хименес попросил ключ и, не раздумывая долго, отпер дверь. В прихожей на них пахнуло холодной сыростью. Зеркало на черной консоли было покрыто черно-зелено-золотистыми оспинами. Время разъело ртуть и выступило смертоносной сыпью. Лицо выглядело в зеркале постаревшим, в гнойных язвах, как само зеркало. К тому же оно удаляло отражение, словно отбрасывало его вглубь. И трое мужчин в зеркале как бы задумались в глубине уходящего вдаль узкого переулка.

Хименес выступил вперед, зажег свет и открыл двери. Квартира была огромная. Пахло затхлым. Большие комнаты с высокими окнами, широкими балконами и толстыми стенами. Все тут было в духе последней трети прошлого века – не обыденно, но без роскоши, без напыщенности и без особых излишеств. Видно было, что каждый предмет, каждый стул находятся на этом месте с незапамятных времен. На изъеденных временем коврах – пятна старого-престарого солнца, потускневшей сангвины и белесой лазури. Кружевные накидки и подушки немного скрадывали эти осенние тона. В огромной столовой на мебели – серебряные пластинки с гравировкой (наверняка свадебный подарок времен королевы-регентши); натюрморты из птиц и фруктов цвета потускневшей меди. Написанные маслом портреты: кавалеры с бородками, крестами или орденской лентой поверх сюртука и печальные сеньоры с лицами Пречистых дев. Фотографии священнослужителей, сраженные светом и нескромными взглядами. В алькове – непомерно высокие ночные столики, чудовищные зеркальные шкафы, населявшие комнаты толпами призраков; в глуби не – закрытые портьерами двери. Распахнутые, словно объятия, зеркала туалетных столиков, на которых – флаконы цвета крови. Патетические фигуры распятого Христа. Умывальники с умывальными тазами и кувшинами, расписанными зелеными и желтыми ветками. Словно черные позвоночные хребты – подставки для обуви. Под самым потолком – часы. Резные карнизы, а на них – обвисшие шторы из Дамаска и потертого бархата. И кабинет с широкими до потолка полками, уставленными книгами по юриспруденции и переплетенными подшивками журналов. На свободной от полок стене – почетные звания, дипломы в рамках, витрина с эфемерными медалями и крестами, цветом похожими на извлеченный из земли гроб.

Шкафы и комоды были заперты на ключ, который сестры, выходя из дому, наверняка уносили с собой.

У квартиры был такой вид, будто все тут умерли в одночасье. Будто никто больше не придет сюда открывать шкафы, вытряхивать коврики, лежащие у кровати, заводить граммофон из пальмового дерева, мыться в ванне длиною в полтора человеческих роста и цветом как яичный желток, вытаскивать жаровню и надевать ночные рубашки в цветочек, копошиться за швейным столиком с зеленой подушечкой для игл, греметь цветочными горшками и лейками в чулане, выставлять рождественские фигурки, пересчитывать кольца, просматривать поминание в молитвеннике, притрагиваться к ручкам дверей или же включать в гостиной новый телевизор, покрытый кружевной салфеточкой, бывшей в моде в те времена, когда танцевали польку. Хименес обратил внимание друзей на фотографии, которые представляли сестер Пелаес в различных возрастах. Такие одинаковые, всегда вместе, с вечной улыбкой – на одну сторону, ничем не примечательные коротышки, и руки у них, наверное, всегда ритмично двигались. Плинио с доном Лотарио узнали их сразу же, перекинулись словом и задержались перед официальной фотографией дона Норберто Пелаеса и Корреа в мантии, судейской шапочке и с толстенным сводом законов в правой руке. Должно быть, он сфотографировался сразу по получении диплома. На другом, более позднем снимке – очевидно, он уже был нотариусом в Мадриде – дон Норберто с супругой и двумя дочерьми стоял на томельосской площади у фонтана.

– Как сейчас вижу, – сказал дон Лотарио, – идет по Пасео-дель-Оспиталь под руку с женой, белокурой такой, а впереди – девочки, тоже под ручку, и смеются… Сеньора-то сама из Басконии – широкая в кости, полногрудая, но длинноногая, а кожа – шелковистая. Дон Норберто – из Мадрида.

– А вот про него не скажешь, что широк в кости, – пошутил полицейский Хименес. Потом показал на фотографию, которая стояла на столе в кабинете.

Дон Лотарио подошел поближе: на фотографии супруга дона Норберто, совсем еще молодая. И внизу подпись: «Норберто от Алисии».

– Да, это она.

Над креслом у письменного стола – чудовищный портрет маслом самого дона Норберто.

Они осматривали квартиру, время от времени обмениваясь короткими замечаниями или вспоминая что-то по ходу дела, пока наконец Хименес не поглядел нетерпеливо на часы и не сказал:

– Ну ладно, сеньоры, мне надо идти. Как заметил комиссар, все в ваших руках. Вот ключи от квартиры и список всех произведенных по этому делу расследований. Я в любой момент к вашим услугам. Надеюсь, вам быстро удастся найти следы этих красных, рыжих – или как вы их там называете – близнецов.

И без лишних слов протянул им руку и поспешил прочь.

Когда они остались одни, Плинио сказал:

– Пошли в гостиную, по-моему, я видел там электрический камин, а то меня в этом погребе начинает знобить.

Они погасили свет и пошли в гостиную. Проходя мимо телефона в коридоре, Плинио захватил телефонную книгу.

Они включили камин, настольную лампу и уютно устроились за столом. Закурили сигареты, и Плинио, затянувшись и водрузив на нос очки, со свойственной ему неторопливостью принялся листать телефонную книгу. Судя по списку, который дал им Хименес, сделано было мало, да и то, что попроще.

Ветеринар, надвинув шляпу на самые брови и зажав в углу рта сигарету, оглядывал комнату, самую маленькую в квартире, но где, без сомнения, главным образом и проходила неяркая и одинокая жизнь рыжих сестер. По словам Хименеса, у них была всего одна служанка, которая приходила через день, чтобы постирать и убрать квартиру. Остальное же время несчастные сиротки, дочери нотариуса, проводили одни, как сообщила комиссару служанка сестер, которая первая обнаружила, что обе ее старые госпожи исчезли.

Друзья обратили внимание на то, что в этой комнате на самых видных местах по стенам были развешаны в рамках маленького и среднего размера фотографии родственников и друзей. Словно бы затем, чтобы перед глазами всегда было то, что составляло главную и лучшую часть их жизни.

Пока Плинио был занят телефонной книгой, дон Лотарио внимательно, одну за другой, рассматривал фотографии. Многие совершенно потускнели. Очень скоро они выцветут окончательно и превратятся в желтые кусочки картона, на которых не будет ни лиц, ни пятен. Дон Лотарио пробегал взглядом по лицам незнакомых ему людей и думал о том, что образы умерших выцветают и тускнеют в памяти друзей и родственников вот так же, как эти фотографии. И приходит день, когда ни в умах, знавших нас, ни в сердцах, нас любивших, не остается о нас никаких воспоминаний. Потом поделят наши бумаги, мебель и одежду, перестроят кладбищенскую нишу, освобождая место для других, разобьют могильную плиту – и все то, что было нашей жизнью, составляло смысл нашего присутствия на земле, наши слова и манеры станут пустым звуком, будут так далеко от жизни, словно бы мы и не рождались на свет. Ему вспомнилось: когда перебирали полы в зале у них дома, на обратной стороне одной из старинных мраморных плит, которая когда-то, видимо, была могильной плитой, обнаружили надпись: «Хусто Мартинес Ло… (1802–1837)». Это открытие не давало ему покоя, и он несколько месяцев расспрашивал в селении обо всех Лопесах, Лобесах и Лоренсо. И обо всех Мартинесах, и Хусто Мартинесах – не сыщется ли хозяин имени, которое он и его недавние предки топтали в течение всей жизни. Но так ничего и не дознался. Потому что церковный архив сожгли в гражданскую войну, а архив гражданский такие давние времена не охватывает. «Неужели же, – говорил он себе, – этот Хусто Мартинес Ло… прожил на этой грешной земле тридцать пять лет и не оставил о себе никаких воспоминаний?»

– Хусто Мартинес Ло…! – воскликнул он, больше обращаясь к своим мыслям, нежели к действительности. – От тебя в этой долине слез осталось одно колченогое имя, которое по чистой случайности я храню в памяти.

Плинио оторвался от телефонной книги и уставился на дона Лотарио поверх очков. Но поскольку тот продолжал свой осмотр, не замечая, какое впечатление произвели его слова, Плинио, так ничего и не поняв, снова углубился в телефонную книгу.

Прошло довольно много времени, прежде чем дон Лотарио сказал:

– Смотри-ка, Мануэль, сколько тут фотографий наших земляков.

Тот поднялся посмотреть.

– Видишь, вот дон Норберто в дверях муниципалитета вместе с алькальдом Франсиско Карретеро.

– Ну и толст же был братец Франсиско!

– Наверное, какой-нибудь праздник – оба приодеты.

– Да, видно, примечательный день – оба в праздничных костюмах, а у Франсиско в руках – жезл.

– Послушайте, дон Лотарио, а кто такой Хусто Мартинес Ло…?

– Черт возьми! Откуда ты знаешь это имя?

– Вы только что сами его произнесли. – Я?!

– Да, сеньор, вы громко сказали: «Хусто Мартинес Ло…» И что-то еще.

– Наверное, сказал: покойный.

– Не знаю, что именно. Но только вы начинаете разговаривать сам с собой, как тот каталонец, который, помните, ходил в «Сиркуло либераль» и за чашкой кофе заключал сам с собою сделки. Не помните?

– Как не помнить! А в один прекрасный вечер надавал себе пощечин, приговаривая: «Вот тебе, Мелитона, сукин сын. Вот тебе, вот тебе!..»

– И, бывало, после шести или восьми рюмок коньяку – потому что с каждым днем он пил все больше – он начинал говорить будто сразу со многими. Чем больше выпьет коньяку, тем больше ему мерещилось сеньоров вокруг, с которыми он спорил. Так вот, вы, беседуя с этим Хусто Мартинесом, идете по той же дорожке…

Дон Лотарио засмеялся и рассказал Плинио историю с могильной плитой, которую нашли у него в доме.

Поговорив еще немного, друзья принялись звонить по телефонам, которые были в книге, – такой план придумал Плинио.

Первый номер оказался телефоном бакалейного магазина. Дон Лотарио под диктовку Плинио записал адрес. По второму никто не ответил. Третий принадлежал людям, которым, как им объяснили, сестры звонили в тех случаях, когда надо было известить служанку. Четвертый – дону Хасинто Амату, духовнику сестер. Плинио попросил к телефону священника и условился с ним о встрече на следующий день в кафе «Универсаль». Так они звонили довольно долго, пока не получили список, в котором были модистка, гомеопат, домашний врач, молочная лавка и остальное в том же духе. Потом они составили рабочий план на следующий день и уже хотели уходить, собираясь поужинать в гостинице, как вдруг у дверей позвонили.

– Черт подери, Мануэль, а вдруг эти цветные сестрички объявятся и уведут у нас такое заманчивое дело прямо из-под носа, – сказал ветеринар с душевной мукой.

Плинио расхохотался и глотнул табачного дыма так, что тот проник в самые дальние закоулки дыхательных путей; закашлявшись, он пошел открывать.

Это оказалась женщина, тощая и нервная, замученная работой, а может быть, и нуждой.

– Я Гертрудис, служанка сеньорит, – сказала женщина. И, даже при тусклом освещении узнав Плинио, добавила: – Ах ты боже мой да никак это начальник Плинио.

– А я и не знал, Гертрудис, что ты живешь в Мадриде.

– Вот уже два года, сеньор. Я как все. Ну надо же – и дон Лотарио тут! – обрадовалась она при виде входящего дона Лотарио. – Ну надо же!.. Как же я рада, что вы тут! Вначале я вас не припала – в пиджаке-то, но как вы заговорили… А что вы тут делаете?

– А так, позвали – может, найду, куда пропали твои хозяйки.

– Пресвятая дева Мария! Я как раз пошла к другой моей хозяйке – я туда тоже хожу, – а тут мне и сказали, что звонили отсюда. Я и подумала, дай-ка забегу… тут рядышком – не стряслось ли чего еще ненароком.

– Нет, больше ничего. Проходи, садись.

– Хотите, я сначала вам пива принесу, в холодильнике стоит, все одно пропадет. И ветчина есть.

– Вот и хорошо, – сказал дон Лотарио, – и на свою долю неси.

– Ну как же я рада, что вы тут! Ну как я рада, как я рада! – И с этими словами она пошла по длинному коридору.

Когда ветчины и пива стало вдвое меньше и все трое сидели уютно возле камина, Плинио начал допрос:

– Как ты попала в этот дом?

– Так ведь если сеньоритам что было надо, они всегда имели дело только с нашими – из Томельосо. Даже еда в доме всегда была тамошняя: колбасу всякую покупали у Каталино, вино – у Гонсалеса Фернандеса, сыр – у Иносенсии Торрес. Да и я им то кашу по-нашему сварю, – то курочку зажарю. И все, все – так. Полюбилось им все это, когда там жили. А уж такие они хорошие, сеньориты. Ну хорошие – и все тут. И все-то время ходют, ходют. Туда-сюда, туда-сюда. А уж чистюли – все у них блестит. И весь-то день все моют да моют – сверху донизу, ни пятнышка на них, ни пылинки. И уж мастерицы – на все руки. Ну просто отдыха не знают. На работу и на мытье – отдыха не знают. Как они близ-нята, то и думают и делают все одинаково. Уж я и то сколько раз, особенно когда они в рубашках, не могу различить – кто одна, а кто другая. Одна, знаете, побойчее, поразговорчивее. А другая – поспокойнее, потише, но двигались-то они одинаково и руками – тоже одинаково. Я, знаете, Мануэль, как их различала? У одной, у сеньориты Алисии, на большом пальце на правой руке ноготь кривой.

– Послушай, – прервал ее Плинио, – а как ты думаешь, что могло произойти?

– Ума не приложу. Уж я говорила тутошним полицейским. Ума не приложу. Обокрасть их не обокрали, потому как все свои денежки – а их предостаточно – они держат в банке. А тут, как они ушли, никто и пальцем ни к чему не притронулся. И потом, что я могу сказать? Да вы, наверное, сами знаете, такие они замечательные, ну просто благодать божья, некому на них зла держать! А если вы думаете, какие любовные дела – так уж не в том они возрасте Бедняжки! Да они чище самого святого Иосифа.

– А что за люди у них бывали?

– Я всех знаю, кто тут бывает. Всё, божьей милостью, приличный народ. И многие из Томельосо. Что еще? Эта тайна почище непорочного зачатия, скажу я вам.

– Я вижу, тут все на ключ заперто.

– Да, это – да. Хотя в доме они одни были… Я у них как своя, и все равно всегда все запирают. Да и сами они над собой смеются.

– А где они держат ключи?

– Все ключи – в правом ящике, в большом туалетном столе.

– А от ящика туалетного стола?

– Этот у себя в сумке. У каждой по ключу. Ничего подозрительного вы тут не найдете. Можете не стараться.

Гертрудис сопровождала свои слова резкими и решительными жестами. Слова, хотя она их и коверкала, были меткие. Иногда она поднимала кверху изуродованную работой руку, вытянув указательный палец. А когда слушала, ее глаза, глубоко сидящие на тусклом и худосочном лице, не мигая, бегали как ртуть.

– Обе были незамужними и никого у них не было?

– Бедняжки! Ну конечно. У Марии был жених, за всю жизнь один жених, да и он пропал во время войны. А у другой, я так думаю, и вовсе никого. Правду сказать, красивыми они не были. И потом, скажу я вам, им вроде бы… как бы это… огня, что ли, не хватало… Вы меня понимаете?

Дон Лотарио улыбнулся.

– Чистая правда. В женщине горячей, даже если она и немолодая, сразу видно, кровь играет. А эти…

– Ладно, – сказал Плинио, допивая пиво, – нам придется тебя кое о чем спрашивать, так я буду звонить по этому телефону.

– По этому. Я там бываю каждый день. Вы только позвоните, я примчусь мигом, как на велосипеде, это тут рядышком, на улице Гравина. Чуть что надо – Гертрудис тут как тут. А уж для вас, сеньор Плинио и дон Лотарио, – какой разговор. Мне это ничегошеньки не стоит!

Они так устали с дороги, что решили в этот вечер никуда не ходить и, поужинав в гостинице, прошли в маленький салон, справа, посмотреть, не пришел ли Фараон, и выкурить перед сном сигарету.

В кресле сидела какая-то сеньора, очень пожилая, с виду иностранка; на коленях у нее была собачка – китайский мопс. В другом кресле молодой негр читал книжку на английском языке.

С того момента, как они вошли, сеньора с собачкой не сводила с них глаз. Наконец какое-то время спустя она спросила с явным Французским акцентом:

– Вы тоже из Томельосо?

– Да, сеньора, – ответил дон Лотарио. – Как вы это поняли?

– В этой гостинице – все из Томельосо.

– Кроме него, – показал дон Лотарио на негра.

– Он – не оттуда. И я не оттуда, а вот собачка – оттуда.

– Неужели?

– Да. Мне подарила ее одна девочка из Томельосо. Эта собачка дл я меня как ребенок.

И она замолчала, поглаживая песика, которому это определенно нравилось.

– Он у меня один, больше никого на всем свете. Все умерли во Франции.

– Вы давно живете в Испании?

– Пять лет.

– Вам у нас нравится?

– Нет. Но какая разница, где умереть?

Наступила такая тяжелая тишина, что даже негр заметил это и поднял от книги глаза, сверкнув фаянсово-белыми белками.

А французская сеньора, зажав песика под мышкой, с большим достоинством поднялась и, кивнув на прощание, вышла.

Дон Лотарио жестом выразил удивление. Негр, откинувшись в кресле, опять углубился в книгу.

Вышел дон Эустасио посмотреть, кто остался в зале. Поверх очков оглядел негра. Друзья немного поговорили с доном Эустасио, он рассказал им о французской сеньоре, и, поскольку Фараон все не появлялся, они, зевая, разошлись по комнатам, которые находились на верхнем этаже.

Рано утром они уже были на улице Аугусто Фигероа. Воспользовавшись помощью полицейского, которого им прислали из Управления, они открыли ящик туалетного стола, где лежали все ключи. И начали терпеливый осмотр одежды, писем, фотографий, предметов, которые хранили в память о чем-то, шкафов, комодов и шкатулок в поисках того, что могло бы навести их на след.

Из всего, что в это утро предстало их взгляду и прошло через их руки, внимание Плинио и дона Лотарио привлек лишь хранившийся в банке со спиртом человеческий зародыш всего нескольких недель. Банка стояла на верхней полке шкафа в спальне, которая в свое время, видно, принадлежала супругам Пелаес.

– Наверное, семейная реликвия, – сказал дон Лотарио.

Плинио согласился с доном Лотарио, и они пришли к выводу, что, должно быть, все в этом шкафу – семейные реликвии сестер Пелаес, потому что в шкатулках полно было всяких молочных зубов, прядей волос и даже бандаж от грыжи и прожженная женская перчатка.

– Да… видно, люди они памятливые и к смерти относятся с уважением.

После полудня позвонила Гертрудис и сказала, что придет напоить их пивком.

– Неужели ты считаешь, что мы приехали в Мадрид, чтобы день-деньской торчать в этой квартире!.. – сказал вдруг дон Лотарио и вышел на балкон, словно ему не хватало воздуха.

Плинио уставился на него:

– А вы думаете, что мы будем гулять? Мы работать приехали.

– Правильно, но одно другому не мешает. Можно, к примеру, прогуляться по Растро, перекусить в «Ларди» и в парк Ретиро заглянуть… Да мало ли… Просто мне не нравится сидеть тут целый день безвылазно.

– Да, выходить, конечно, надо. Но время у нас еще будет. Вот кончим дело и целый день посвятим здешней экзотике.

Плинио вспомнил, что в комнате рядом с кухней есть еще огромный шкаф, и пошел туда, но настроение у него немного испортилось. Дон Лотарио постоял некоторое время на пороге залитого солнцем балкона, посмотрел на светлые фасады домов и наконец с недовольным видом, проклиная все на свете, отправился к шефу.

Тот уже открыл большой шкаф. Он был битком набит куклами и куколками всевозможных размеров, времен и сортов. Все они были чистенькие, в аккуратных платьицах и разложены в строгом, скучном порядке. Десятки стеклянных глаз смотрели на мужчин. Поднятые ручки, растопыренные пальцы. Застывшие улыбки. Красные ротики, бесконечное множество белокурых головок. Плинио с нежностью разглядывал этот кукольный мир. Все эти бесчисленные фарфоровые, пластмассовые и целлулоидные фигурки символизировали неудавшееся материнство рыжих сестер. Можно представить себе, как они долгие шестьдесят лет вечерами находили отраду у этого шкафа с куклами, баюкали их, переодевая, прижимая к горячим, высохшим грудям, к своим никем не тронутым губам, укачивая на своих не познавших греха коленях. И, может, какую-нибудь, самую любимую, брали с собою в холодную постель, согревая ее у своих костлявых ребер, в белизне нетронутой рубашки, в гнездах рыжих подмышек. Все мальчики, все девочки, которые у них не родились и о которых они мечтали, были здесь, в этом шкафу, многократно повторенные. Одни – с сосками, другие – в распашонках, третьи – в немыслимых пляжных шляпах… И Плинио думами перенесся к собственной дочери, своей бедной дочери, вполне уже взрослой, которая, быть может, тоже не выйдет замуж и тоже мечтает о родах в муках, о младенцах, точно коконы укутанных в одеяльца, о маленьком слюнявом ротике и о детском плаче по ночам. Женщина, чья плоть не познала радости, а чрево – плода, наводит тоску еще большую, чем самый печальный кладбищенский кипарис. Чрево должно получить свою долю радости, и надо ночами в объятиях исходить потом и криками, надо рожать, когда приходит срок, и выталкивать на свет божий тельце, изрыгая плаценту, воды и крики. Надо, черт подери, отдавать должное нижней половине собственного тела, а не вести себя по ночам словно ты мраморный бюст на пьедестале.

– Что ты там делаешь с таким серьезным видом? – спросил его дон Лотарио.

– Ничего. Просто думал.

У дверей позвонили. Дон Лотарио пошел открывать. Это оказалась Гертрудис. Она вошла упругим шагом и, поздоровавшись, спросила без всякого умысла, что они делали целое утро. Плинио спокойно перечислил ей все, что они осмотрели: вещи, одежду, мебель, комнаты.

Гертрудис, считая себя посвященной, начала перебирать, проверяя, все ли они осмотрели:

– А широкий шкаф видели?… А большой комод?… А кладовку?… А шкаф с «детишками»?… А нижние полки стеллажей?… А…

На каждый вопрос Плинио утвердительно кивал головой. Наконец, признав себя побежденной, она пошла за пивом. Плинио сел в кресло и зевнул. А дон Лотарио вернулся на балкон.

– Ну, уж одно-то место вы – ну как пить дать! – не видели, – сказала Гертрудис, входя с пивом.

– Что именно?

– Что именно?… А комнату духов?

– Что же там – в этой комнате?

– А поглядите. Такого, небось, не видели…

– А то, что хранят в шкафах, на полках, на столиках и в сундуках, – такое ты где-нибудь видела?

– Такого тоже не видела, сеньор. Очень они бережливые.

Потом они молча и не спеша разделались с пивом и ветчиной. И только когда закурили, Плинио сказал:

– Ну-ка, пошли заглянем в ту комнату, что там за духи, что за чистилище?

– Духи, сеньор Мануэль, комната духов, не святотатствуйте.

Между большим шкафом времен королевы Изабеллы и дверью из спальни в маленький полутемный кабинет за светлой шторой был коридорчик, в глубине которого находился еще один шкаф, уже осмотренный. В нем хранилась ношеная одежда, белье и шерстяные вещи.

– Где же комната призраков? Шкаф мы уже смотрели.

– Духов, сеньор Мануэль. Она – за шкафом. Давайте отодвинем его немножко, она там.

И действительно, отодвинув шкаф, они увидели маленькую дверь, оклеенную теми же обоями, что и стены спальни. Унылыми обоями в модернистском стиле, модном в начале столетия.

– А почему она называется комнатой духов?

– Да не знаю… Посмотрите сами…Когда мы во время уборки отодвигали шкаф, они ее так называли.

– В шутку, наверное?

– Да нет, сеньор, всерьез.

Они долго перебирали ключи, пка не нашли нужный.

Дон Лотарио открыл дверь. В маленькой каморке, освещенной тусклым светом, который падал из высокого окна, выходившей в помещение, где хранился уголь, затхлый воздух пропах нафталином. Повернули выключатель рядом с дверью. Комната была гораздо больше, чем казалась при размытом свете из окна. В комнате ничего не было, кроме восьми или десяти манекенов из картона и ивовых прутьев, в костюмах разного времени. Но самое интересное: на шее у каждого – как бы вместо головы – была увеличенная фотография. Диковинный отряд, рожденный детской фантазией. Один манекен (почему-то в куртке) соответствовал дону Норберто. Другой – в черной меховой шубке – донье Алисии. Остальные – другие родственники, бородатые и в локонах, – те, что изображены на портретах, украшавших стены гостиной, в сюртуках и в платьях по щиколотку. Среди них выделялся один – в военной форме тридцатых годов; вместо головы у него был увеличенный портрет юноши с чуточку бараньими глазами. На груди мундира под знаками различия республиканской армии была пришита подушечка-сердечко, а на ней – слова, вышитые желтыми буквами: «Мария Пелаес, моя любовь навеки».

– А это, наверное, жених сеньориты Марии, тот, что пропал во время войны.

Плинио и дон Лотарио грустно усмехались, глядя на этот ни на что не похожий музей, а Гертрудис все не могла прийти в себя от изумления:

– Прости, господи, Пресвятая дева Пеньяройская, что же это они мертвяков-то понаставили! То-то и называли ее комнатой духов. Ну, батюшки мои, дела!.. Вот уж не знаю только, где они достали мундир как у жениха сеньориты Марии. Ведь она голого мужчину, бьюсь об заклад, в жизни не видала.

– Наверное, кто-то им принес… Или купили.

– Не знаю, не знаю. Очень подозрительно. Чужая одежда – в этом доме.

Манекены стояли в хронологическом порядке. И только один не умещался в генеалогические рамки – военный с пришитым сердечком.

Дон Хасинто Амат и Хосе Мария Пелаес

Поскольку новостей больше не было, а время близилось к двум, они отправились обедать в гостиницу. По дороге захватили пива и в неторопливом лифте поднялись наверх. Фараон в гостинице не обедал, и они сели за столик одни. За соседним столиком сидела пожилая супружеская пара и молодая девушка: разговаривали о свадьбе. За другим – одинокий сеньор, занятый газетой, ел, не глядя в тарелку.

Покончив с десертом, они перешли в кафе «Универсаль», где договаривались встретиться со священником. Было еще рано, и они выбрали столик у входа, около окна. Из окна хорошо видна была бойкая торговля на Пуэрта-дель-Соль и в самом начале улицы Алькала. Прямо перед ними людской поток растекался с Алькала по улицам Каррера-де-Сан-Херонимо, Эспос-и-Мина и Карретас.

– Сколько людей, и какие все разные, – заметил задумчиво Плинио. – Смотрите, как они идут по переходу, натыкаются друг на друга и даже в лицо друг другу не взглянут. Будто о вещь споткнулись. Каждый замкнут в себе, у каждого голова болит о своем – о чем, со стороны не поймешь, со стороны только видно, что идут, снуют, никого не замечают. И каждый в этой толпе – чужой.

– Это правда, в селах люди больше общаются между собой. А тут люди живут в одном городе, а друг друга не знают и, похоже, знать не хотят.

– Смотрите, вон тот помогает слепому перейти улицу. Ведет его под руку, а на него не глядит. А через минуту и не вспомнит, слепого он переводил или корзину помог перенести.

– Смотрят только на красивых женщин. Видишь, сколько глаз ну прямо прилипло к ножкам вон той… к ножкам и повыше…

– И славу богу. Единственное, что еще способно растопить холод, который сковывает такие вот города… – заметил Плинио. – А я слышал, в Европе уже и на это не глядят.

– А этот медведь на фонтане посреди площади – просто безобразие. Страшное дело, когда чиновник лезет в искусство, – сказал дон Лотарио. – Ты это лучше меня знаешь. Политиков не следует допускать к украшению города – уж очень они грубы и всегда гнул свое. Стоит алькальду или муниципальному чиновнику взяться за украшение села – крышка. Вот и с медведем так же.

– Да и сам фонтан не из лучших.

– Прямо сказать, безобразный.

– Представь, какой простор фантазии дает городским властям такое, скажем, историческое местечко, как Пуэрта-дель-Соль.

– Первым делом они обычно набрасываются на деревья.

– А потом испоганят и всю площадь: перегородят стоянкой для автомашин, которая все равно не решит дела, да еще изроют подземными переходами.

– Друг мой, коммерция есть коммерция, – заметил невозмутимо дон Лотарио. – Если испанец чует, что пахнет деньгами, он не только площадь не пощадит, но и весь город ему нипочем. А поскольку запретить некому…

– Говорят, испанцы – любители старины. Ложь чистейшей воды. У нас нет вкуса к старине – я не говорю об идеях, тут мы пользуемся старьем времен Мафусаила, – но старины, ее красоты и ценности у нас не понимают.

– Черт подери, Мануэль, да ты никак начинаешь злиться!

– Просто все это мне далеко не безразлично. Хоть я и не знаток но то, что сделано предками, уважаю.

– В этом кафе иногда играет женский оркестр. Лица и бедра у них как у добропорядочных семейных женщин, а играя, они потихоньку разговаривают – наверное, о том, что надо купить, или о том, что ребенок болен корью.

– Интересно: вы мне все это уже рассказывали в прошлый раз, когда мы тут были.

Сейчас пустовавшая эстрада под балдахином с кисточками была задернута розовым занавесом.

За стойкой виднелись два больших куба – в одном автоматически, размеренно перемешивался апельсиновый сок, в другом – лимонный.

– Весь вечер его перемешивают, – сказал вдруг дон Лотарио. – Перемешали бы в миксере – и довольно, как ты думаешь?

– Наверное, специально, чтобы вызвать жажду у клиента. Чего только не придумают, чтобы вытянуть у посетителя несколько лишних монет, – заметил Плинио.