Моему деду, Джозефу Тэлленту, который сказал мне быть всем, чем я хочу.

1910-2003

21 июня – Луна на три четверти

СЕГОДНЯ ЗВОНИЛ КАКОЙ-ТО МУЖЧИНА из Лонг-Бич. Он оставил длинное сообщение на автоответчике: бормотал и кричал, говорил торопливо и медленно, ругался и угрожал вызвать полицию, чтобы тебя арестовали.

Сегодня самый долгий день в году, хотя нынче – все дни такие.

Погода сегодня – нарастающее переживание с порывами ужаса.

Этот мужчина, звонивший из Лонг-Бич, говорит, что у него пропала ванная.

22 июня

КО ВРЕМЕНИ, когда прочтешь это, ты будешь старше, чем себя помнишь. По-медицински твои печеночные пятна называются гиперпигментированными лентигинами. Морщинка по-анатомически называется ритида. А эти складки в верхней части лица, ритиды, избороздившие лоб и кожу вокруг глаз, – это динамическая морщинистость, называемая также гиперфункциональными линиями лица, вызванная движением мышечного слоя. Почти все морщины в нижней части лица – статические ритиды, возникшие из-за солнца и силы тяжести.

Давай глянем в зеркало. Внимательно посмотри на свое лицо. Рассмотри свои глаза, свой рот.

Все, что ты привык считать самым знакомым.

Кожа твоя делится на три основных слоя. То, чего можно коснуться, называется stratum corneum, слой гладких, мертвых клеток кожи, подкрепляемый новыми клетками снизу. То чувство, при касании, чувство чего-то жирного – это кислотный покров, покрытие из сальных масел и пота, защищающее тебя от грибков и микробов. Ниже – твой дермис. Под дермисом – слой жира. Под жиром – твои лицевые мышцы.

Может, ты помнишь все это из курса анатомии человеческой фигуры. Опять же – а может, и нет.

Когда подтягиваешь верхнюю губу – когда обнажаешь тот верхний зуб, который сломал охранник музея – в работе мышца levator labii superioris. Мышца недовольства. Представим, что ты унюхал застарелый запах отстоявшейся мочи. Вообразим, что твой муж только что наложил на себя руки в семейном авто. Представь, что тебе приходится идти и собирать губкой его ссанину с водительского кресла. Вообрази, что тебе еще предстоит ехать в этой вонючей ржавой куче металлолома на работу, а все всё видят и все всё знают, потому что другой машины у вас нет.

Никаких ассоциаций?

Когда нормальная женщина, одна нормальная ни в чем не повинная женщина, которая, черт побери, заслуживала куда большего, – когда она возвращается домой после целодневного обслуживания столиков, и обнаруживает, что ее муж задохнулся в машине, что у него потек мочевой пузырь, и она кричит – это всего лишь ее мышца orbicularis oris натягивается до предела.

Глубокие впадины от уголков твоего рта к носу – это носогубная складка. Иногда называемая «кармашек недовольства». С возрастом круглые подушечки жира у тебя в щеке, которые по-анатомически называются скуловыми жировыми прослойками, опускаются ниже и ниже, пока не пристраиваются у носогубной складки, придавая лицу выражение постоянного недовольства.

Это – просто маленький курс повторения. Маленький обзор шаг за шагом.

Теперь нахмурься. Это твоя треугольная мышца тянет вниз уголки orbicularis oris.

Представь, что ты – двенадцатилетняя девочка, которая любила отца до безумия. Ты маленькая девочка, почти подросток, которой папа нужен как никогда раньше. Которая ждала, что отец всегда будет рядом. Представь, что ты каждый вечер ложишься в кровать в слезах, зажмурив глаза так сильно, что набухают веки.

Текстура твоего подбородка в виде «апельсиновой кожуры», эта «зыбь», вызывается мышцей mentalis. Мышцей, которая помогает «дуться». Хмурые морщины, которые ты замечаешь каждое утро, которые становятся глубже, сбегая от уголков рта к краю подбородка, называются марионеточными линиями. Морщинки между бровей – это складки надпереносья. Провисание твоих опухших век именуется «птоз». Боковые кантальные ритиды – «лучики» у твоих глаз – все глубже с каждым днем, а тебе всего двенадцать сраных лет, прости Господи.

Не притворяйся, что не знаешь, о чем речь.

Это твое лицо.

Теперь улыбнись – если еще можешь.

Это твоя главная скуловая мышца. Каждое сокращение тянет плоть в стороны, как растяжки открывают шторы у тебя на окне гостиной. Будто канаты раздвигают театральные кулисы: каждая твоя улыбка – как начало вечернего спектакля. Будто премьера. Ты распахиваешь свой занавес.

Теперь улыбнись так, как улыбнется престарелая мать, когда ее единственный сын наложит на себя руки. Улыбнись и погладь по руке его жену и юную дочь, и скажи, чтобы они не переживали – все в конце концов обернется к лучшему. Улыбайся себе и закалывай булавкой длинные седые волосы. Сходи поиграть в бридж со старушками-подругами. Припудри нос.

Ужасный огромный комок жира, который, видишь, висит у тебя под подбородком, этот зоб, с каждым днем все растущий и рыхлеющий, – это платизмальная кайма. Весь медленный оползень на лице, подбородке и шее вызывает сила тяжести, которая тянет вниз твою подкожную мышечно-аневротическую систему.

Знакомо звучит?

Если сейчас ты немного смущен, успокойся. Не переживай. Усвоить тебе нужно одну вещь: это твое лицо.

Все, что ты привык считать самым знакомым.

Три слоя твоей кожи.

Три женщины в твоей жизни.

Эпидермис, дермис и жировая прослойка.

Жена, дочь и мать.

Если ты это читаешь – добро пожаловать в реальный мир. Вот куда весь тот славный, безграничный потенциал юности привел тебя. Все твои неисполненные обещания. Вот оно – то, что ты сделал из своей жизни.

Тебя зовут Питер Уилмот.

Усвоить тебе нужно одну вещь: ты оказался сплошным сраным разочарованием.

23 июня

ЗВОНИТ ЖЕНЩИНА из Сивью, и сообщает, что у нее пропала бельевая кладовка. В прошлом сентябре в ее доме было шесть спален и две кладовки для белья. Она уверена в этом. А теперь у нее только одна. Она прибывает открыть на лето пляжный домик. Выезжает из города с детьми, няней и собакой, и вот они здесь, с кучей багажа, – а ни одного полотенца нет. Все исчезли.

Оп.

Канули в Бермудский треугольник.

По ее голосу на автоответчике, с нарастающими нотками визга, которые все выше, которые звучат сигналом воздушной тревоги к концу каждого предложения, нетрудно догадаться, что ее дико трясет, но в основном от страха. Она говорит:

– Это такой розыгрыш? Умоляю, скажите, что вам за это заплатили.

Ее голос на автоответчике просит:

– Умоляю, я не стану вызывать полицию. Только верните все, как было, ладно?

Позади ее голоса, тихонько, на заднем плане, слышен голос мальчика:

– Мам?

Женщина говорит в сторону от телефона:

– Все будет хорошо, – говорит. – Ну-ка, давайте без паники.

Погода сегодня – крепчающая склонность к отрицанию.

Голос на автоответчике просит:

– Только перезвоните мне, ладно?

Она оставляет номер телефона.

Просит:

– Умоляю…

25 июня

ПРЕДСТАВЬ, КАК маленький ребенок нарисует рыбью кость, – скелетик рыбы, на одном конце которого череп, а на другом – хвост. Посередине длинный позвоночник, который расчерчивают ребра. Такой рыбий скелетик, который в мультиках свисает у кота из пасти.

Представь, что эта рыба – остров, застроенный домами. Представь такие дома-дворцы, которые нарисует маленькая девочка, живущая в трейлерном парке: каменные домины, на каждом лес печных труб, на каждом горная цепь разных карнизов, крыльев, башенок и фронтонов, все они тянутся выше и выше, к самому громоотводу на вершине. Шиферные крыши. Причудливые чугунные ограды. Сказочные дома, которые топорщатся от эркеров и слуховых окон. Повсюду вокруг – прекрасные сосны, сады роз и мощеные красным кирпичом тротуары.

Буржуазные полуденные грезы несчастной, грязной, оборванной белой малышки.

Весь этот остров был именно той вещью, о которой ребенок, растущий в некоем трейлерном парке – скажем, на помойке вроде Текумеш-Лэйк, штат Джорджия – станет мечтать. Этот ребенок погасит свет во всем трейлере, пока ее мамочка будет на работе. Уляжется на спине на потертый оранжевый ворсистый ковер в гостиной. Ковер воняет так, будто кто-то вступил рядом в собачью кучу. В оранжевом проплавились черные пятнышки от сигарет. Потолок в пятнах сырости. Она сложит руки на груди и вообразит жизнь в тех краях.

Будет как раз то время – поздняя ночь – когда уши тянутся, пытаясь уловить хоть один звук. Когда с закрытыми глазами видно больше, чем с открытыми.

Рыбий скелет. С первого раза, когда взялась за карандаш – она не рисовала ничего кроме этого.

Все время, пока росла наша малышка, ее мамы, кажется, никогда и не было дома. Папу она никогда не знала, а мама ее вроде бы трудилась на двух работах. Одна на паршивеньком заводе по производству стекловолоконной изоляции, одна на готовке баланды в больничном кафетерии. Конечно же, наша малышка мечтала о краях вроде этого острова, где никто не работает, только ухаживает за домом, собирает дикую голубику и шатается в праздности. Вышивает на носовых платках. Складывает цветы в букеты. Где каждый день не начинается с будильника и не заканчивается телевизором.

Она воображала эти дома, – каждый дом, каждую комнату, резной край обшивки на каждом камине. Узор на каждом паркетном полу. Брала все с потолка. Изгиб каждого крана или крепления фонаря. Она представляла себе каждую черепицу. Воображала поздно ночью. Каждый узор на обоях. Каждую кровлю, лестницу и водосточную трубу она рисовала пастелью. Раскрашивала мелками. Каждый мощеный кирпичом тротуар и живую самшитовую изгородь – зарисовывала. Закрашивала красной и зеленой акварелью. Она видела все это, воображала, мечтала обо всем этом. Как ей всего этого хотелось.

С тех пор, как впервые взяла в руки мел, рисовала она только это и ничего кроме.

Представь, что череп этой рыбы направлен к северу, а хвост – к югу. Спину пересекает шестнадцать ребер, которые тянутся на запад и на восток. Череп – поселковая площадь, сюда приходит и отсюда отплывает паром, из гавани, из рыбьего рта. Глаз рыбы – это гостиница, а ее окружают бакалейная лавка, скобяная лавка, библиотека и церковь.

Она рисовала улицы, где лед покрывает голые деревья. Она рисовала их, когда возвращаются птицы, и каждая приносит пляжную траву и сосновые иголки, чтобы построить гнездо. Потом с цветущей наперстянкой выше человеческого роста. Потом с подсолнухами, – они даже выше. Потом с кружащим листопадом, земля под которым усыпана орехами и каштанами.

Она видела все так ясно. Она могла вообразить каждую комнату, в каждом доме.

И, чем лучше она представляла себе остров, тем меньше нравился ей реальный мир. Чем лучше представляла себе тех людей, тем меньше ей нравились настоящие люди. Особенно ее мамочка-хиппи, вечно усталая, пахнущая французской зажаркой и сигаретным дымом.

Дошло до того, что Мисти Клейнмэн забросила попытки казаться счастливой. Все было криво. Все было косо и как-то… неправильно.

Ее звали Мисти Клейнмэн.

На случай, если ее не будет рядом, когда ты прочтешь это – она была твоей женой. На случай, если ты и правда не придуриваешься, твоя бедная жена – урожденная Мисти Мария Клейнмэн.

Когда наша несчастная дурочка рисовала костер на пляже, она чувствовала вкус кукурузных початков и вареных крабов. Рисуя травы в палисаднике у дома, она ощущала аромат розмарина и тимьяна.

И вот, чем лучше рисовать у нее получалось, тем хуже становилось жить – вплоть до того, что в реальном мире ничто ей не годилось. Дошло до того, что ничему вокруг она не принадлежала. Дошло до того, что никто не казался достойным, достаточно ясным, достаточно подлинным. Ни мальчики в школе. Ни другие девочки. Ничто не было таким настоящим, как ее вымышленный мир. Дошло до того, что она отправилась на студенческие подкурсы и принялась таскать деньги из маминого кошелька на покупку травы.

Чтобы люди не считали ее свихнувшейся, она посвятила жизнь художеству, а не видениям. А на самом деле ей просто нужно было мастерство, чтобы зафиксировать их. Чтобы делать воображаемый мир более и более точным. Более реальным.

И на худфаке она повстречала парня по имени Питер Уилмот. Она встретила тебя, парня с острова под названием Уэйтензи.

И, когда видишь этот остров впервые, кажется, будто ты умерла. Умерла и попала в рай, в вечный покой.

Рыбий позвоночник – Центральная авеню. Ребра рыбы – улицы, начиная с улицы Акаций, кварталом южнее от главной площади. Потом Буковая улица, улица Вязов, улица Грабов, Дубовая, Еловая, улица Жимолости, Заболонная, все по алфавиту, вплоть до улицы Платанов и Рябиновой, у самого хвоста рыбы. Южный конец Центральной авеню превращается там в гравий, потом в грунтовку, а потом теряется среди деревьев Уэйтензийского мыса.

Вполне точное описание. Именно так выглядит гавань, когда ты впервые прибываешь на пароме с континента. Узкая и вытянутая, гавань напоминает рыбий рот, готовый поглотить тебя, как в библейской притче.

Можно прошагать по всей длине Центральной авеню, если в запасе целый день. Позавтракать в Уэйтензийской гостинице, а потом пройти квартал на юг, минуя церковь на улице Акаций. Минуя дом Уилмотов, единственный дом на Восточной Буковой, где шестнадцать акров газона спускаются прямо к воде. Миновать дом Бартонов на Восточной Кедровой. И густые посадки дубов, скрученных и высоких, как замшелый изгиб молнии.

Небо над Центральной авеню летом зелено от густых волнующихся сводов кленовых, дубовых и вязовых листьев.

Приезжаешь сюда впервые, и кажется, будто сбылись все твои надежды и грезы. И жить тебе отныне долго и счастливо.

В смысле, для малышки, которая сроду обитала только в доме с колесами, все это казалось особым, уютным краем, где она будет жить, навеки окруженная любовью и заботой.

Для малышки, которая, бывало, усаживалась на ворсистый ковер с коробкой мелков или цветных карандашей и рисовала картинки этих домов, – домов, которые никогда не видела. Просто их картинки из воображения, с балконами и мозаичными стеклами. Для маленькой девочки, однажды увидеть эти дома в жизни. В точности эти дома. Дома, которые она, как ей казалось, всегда лишь выдумывала…

С первого раза, как смогла рисовать, маленькая Мисти Мария знала жидкие тайны каждой выгребной ямы за каждым домом. Знала, что проводка внутри стен – старая, изолированная тканью и продетая в фарфоровые трубочки и клеммы. Она могла нарисовать внутреннюю сторону каждой входной двери, где семьи островитян ставили пометки с именами и ростом каждого ребенка.

Даже с континента, с причала парома в Лонг-Бич, через три мили соленой воды, остров напоминает райские кущи. Сосны темны до черноты, волны разбиваются о коричневые скалы, – ей будто ни о чем другом и не мечталось. Убежище. Покой и уединение.

Нынче остров таким же видится многим людям. Многим богачам-незнакомцам.

Для нашей малышки, которая сроду не купалась ни в чем, кроме бассейна трейлерного парка с мутной от избытка хлорки водой, – для нее поездка на пароме в Уэйтензийскую гавань, когда пели птицы, а солнце отражалось от многих рядов окон гостиницы. Для нее слышать, как океан разбивается о край волнореза, и чувствовать тепло солнечных лучей, и ясный ветер в волосах, чуять аромат роз в цвету… розмарина и тимьяна…

Наша бедненькая девочка-подросток, которая сроду не видела океан, уже рисовала отмели и утесы, нависавшие в вышине над скалами. И угадала их в точности.

Бедная маленькая Мисти Мария Клейнмэн.

Эта девушка прибыла сюда в роли невесты, и все население острова вышло ее приветствовать. Сорок, пятьдесят семей, все улыбались и ждали очереди пожать ей руку. Пел хор ребятишек из начальной школы. Швыряли рис. В отеле был грандиозный ужин в ее честь, и все чокались с ней шампанским.

С холма над Лавочной улицей, из окон Уэйтензийской гостиницы, с каждого из шести этажей, из череды окон и застекленных балконов, из ломаных линий слуховых окошек покатой крыши, все наблюдали ее прибытие. Все смотрели, как она приезжает, чтобы поселиться в одном из больших домов в тенистом, обрамленном деревьями рыбьем брюхе.

Один взгляд на остров Уэйтензи, и Мисти Клейнмэн решила, что ради этого стоило послать к черту трудягу-мамочку. Собачьи кучи и ворсистый ковер. Она поклялась, что ноги ее больше не будет в трейлерном парке. Она решила повременить с планами стать художницей.

В смысле, когда ты ребенок, даже чуть повзрослевший, пускай даже под двадцать лет, и тебя берут на худфак, ты не знаешь ничего о реальном мире. Тебе хочется верить человеку, когда тот говорит, что любит тебя. Что хочет жениться на тебе и забрать жить домой, на райский остров, только и всего. В большой каменный дом на Восточной Буковой улице. Говорит, мол, он просто-напросто хочет дать тебе счастье.

И – нет, честное слово, он не собирается замучить тебя до смерти.

И бедная Мисти Клейнмэн сказала себе, что ей никогда и не хотелось карьеры художника. Ей на самом деле хотелось лишь одного: дома, семьи и покоя.

Потом она прибыла на остров Уэйтензи, где все было так правильно.

А потом оказалось, что она думала неправильно.

26 июня

ЗВОНИТ МУЖЧИНА с континента, из Оушн-Парк, и жалуется, что у него пропала кухня.

Вполне естественно первое время не замечать. Где не живи как следует долго – в доме, в квартире, в стране – везде станет тесно.

Оушн– Парк, Ойстервилль, Лонг-Бич, Оушн-Шоз -это городки с континента. Женщина с исчезнувшей кладовкой. Мужчина с пропавшей ванной. Сообщения всех этих людей на автоответчике, людей, которым провели небольшую перепланировку дач. У тебя дом с девятью спальнями, и ты видишь его только две недели в году, и может пройти несколько сезонов, пока ты заметишь, что части не хватает. У многих из этих людей есть как минимум полдюжины домов. Это ненастоящие дома. Это вложения средств. У них есть квартиры и кооперативные жилища. У них есть апартаменты в Лондоне и Гонконге. Новая зубная щетка ждет в очередном временном поясе. Груда грязного белья на очередном материке.

Голос, который жалуется в автоответчике, рассказывает, что у него была кухня с газовой плитой. Двойная духовка в стене. Большой двухдверный холодильник.

Слушая, как он нудит, твоя жена, Мисти Мария, кивает, мол, да, многое меняется в этих краях.

В свое время сесть на паром можно было, только показавшись рядом. Он ходит каждые полчаса, на континент и назад. Каждые полчаса. А теперь стоишь в очереди. Ждешь, когда наступит твой черед. Сидишь на стоянке в толпе незнакомцев в сверкающих спортивных машинах, которые не воняют мочой. Паром приходит и уходит три-четыре раза, прежде чем тебе найдется место на палубе. А ты сидишь все время под палящим солнцем в этом запахе.

Целое утро уходит на то, чтобы выбраться с острова.

В свое время можно было зайти в Уэйтензийскую гостиницу и запросто получить столик у окна. В свое время на острове Уэйтензи не видать было мусора. И потока машин. И татуировок. Колец в носу. Шприцов, которые выносят на пляж волны. Липких использованных презервативов в песке. Рекламных щитов. Корпоративных эмблем.

Мужчина из Оушн-Парк сказал, что стена в его столовой представляет собой лишь безупречную дубовую панель и обои в голубую полоску, не более. Плинтус, узоры, и побелка тянутся неповрежденными, без единого шва, от угла до угла. Он простучал стену, и она оказалась сплошным гипсовым простенком на деревянном каркасе. В середине этой безупречной стены, как он клянется, когда-то была кухонная дверь.

Мужчина из Оушн-Парк говорит по телефону:

– Может, я ошибаюсь, но в доме ведь должна быть кухня? Разве нет? Это ведь указано в законах о строительстве, или где-то там?

Дама из Сивью заметила пропажу бельевой кладовки только тогда, когда недосчиталась чистых полотенец.

Мужчина из Оушн-Парк рассказал, что взял из буфета в столовой штопор. Пробуравил дырочку в том месте, где на его памяти была кухонная дверь. Достал из буфета столовый нож и чуть расширил отверстие. У него на брелке маленький фонарик, и он прижался щекой к стене и глянул сквозь проделанную им дыру. Он скосил глаза, а внутри оказалась комната, стены которой были вдоль и поперек исписаны фразами. Он скосил глаза, дал им привыкнуть, и смог прочесть лишь обрывки:

«…ступите на остров и умрете…», – гласили слова. – «…бегите оттуда со всех ног. Они убьют всех детей Божьих, если это значит спасти их собственных…»

Там, где должна была оказаться его кухня, говорилось:

«…всех вас на бойню…»

Мужчина из Оушн-Парк советует:

– Вам бы приехать да глянуть, что я нашел, – говорит его голос на автоответчике. – Уже сам почерк стоит поездки.

28 июня

СТОЛОВАЯ в Уэйтензийской гостинице именуется Древесно-золотой, из-за ореховой отделки и золотой парчовой обивки. Здесь камин, обитый резным орехом, с полированными латунными решетками. Огонь приходится поддерживать даже тогда, когда ветер дует с континента: при этом дым шарахается назад и выкашливается клубами спереди. Рвется сажа и дым, доходит до того, что приходится вытаскивать батарейки из всех противопожарных детекторов. После этого вся гостиница чуть отдает пожаром.

Каждый раз, когда кто-нибудь закажет девятый или десятый столик, который у камина, а потом берется скулить, жалуясь на дым и жару, и требует другой столик, сделай пару глотков. Возьми да отхлебни того, что есть. Для твоей бедной толстой жены сойдет и столовое шерри.

Вот очередной день в жизни Мисти Марии, королевы среди рабов.

Еще один самый долгий день в году.

Это игра, в которую может играть каждый. Это всего-навсего личная кома Мисти.

Пару глотков. Пару аспирина. И еще раз.

В Древесно-золотой столовой, напротив камина – окна с видом на береговую линию. Половина обожженной мастики окаменела и осыпалась, поэтому внутрь со свистом задувает холодный ветер. Окна потеют. Влага в помещении оседает на стекле и сбегает струйками, собираясь в лужу, пока не пропитывает пол; и ковер воняет как кит, выброшенный на берег в последние две недели июля. За окном весь горизонт утыкан рекламными щитами, все теми же торговыми марками, – фаст-фуда, солнечных очков, теннисных туфель, – такие же отпечатаны на мусоре, обозначающем линию прибоя.

В каждой волне видны плывущие окурки.

Каждый раз, когда кто-нибудь просит четырнадцатый, пятнадцатый или шестнадцатый столик, который у окна, а после жалуется на сквозняк и вонь чавкающего промокшего ковра, когда они ноют и требуют другой столик, нужно сделать глоток.

Священный Грааль этих летних людей – идеальный столик. Кресло власти. Положение. Место, где они сидят, никогда не сравнится с тем, где их нет. Сколько тут народу, – просто пересечь столовую уже значит получать тычки в живот локтями и задницами. Шлепки сумочками.

Прежде, чем мы пойдем дальше, тебе, быть может, стоит одеться чуть потеплее. Быть может, стоит запастись витамином В. Может, и вспомогательными мозговыми клеточками. Если ты читаешь это на публике, остановись, пока не наденешь лучшие и самые качественные трусы.

И, все равно, перед этим тебе стоило бы стать где-нибудь в очередь на пересадку печени.

Сам видишь, к чему все идет.

Вот к чему пришла вся жизнь Мисти Марии Клейнмэн.

Есть бесчисленное множество способов покончить с собой, не умирая до смерти.

Всякий раз, как явится кто-то с континента с группой друзей, которые все худые, загорелые, и все вздыхают, глядя на резное дерево и белые скатерти, на хрустальные цветочные вазы, полные роз и папоротника, и всю серебрянно-посудную антикварную роскошь, – каждый раз, когда кто-нибудь заявляет – "уф, вам бы подавать тофу[1] вместо телятины", – сделай глоток.

С каждой из этих худых женщин, быть может, по выходным ты увидишь и мужа, низкорослого и полного, потеющего так обильно, что черный лак, которым он красит волосы на лысине, стекает по его загривку. Густые черные реки черной грязи, пачкающей сзади воротничок рубашки.

Всякий раз, как входит одна из местных старых кошелок, теребя жемчуг у иссохшей глотки, пожилая миссис Бартон, миссис Сеймур или миссис Перри, когда она видит одну из худеньких загорелых летних женщин за собственным персональным любимым с 1865-го столиком, и произносит:

– Мисти, как ты могла? Ты же знаешь, что я всегда здесь постоянная клиентка в полдень по вторникам и четвергам. В самом деле, Мисти… – тогда нужно сделать два глотка.

Когда летние люди требуют кофейных напитков с молочной пено й, хела тного серебра, цератониевых лимонниц или блюд на соевой основе – сделай еще глоток.

Если они не дают чаевых – сделай еще один.

Эти летние женщины. Так мажут глаза тушью, что кажется, будто на них очки. Носят темную губную подводку, а потом едят, и внутренняя помада стирается. И остается столик, занятый кучкой худеньких девочек, у каждой грязное кольцо вокруг рта. С длинными крючковатыми ногтями цвета пастели «иорданский миндаль».

Когда на дворе лето, а тебе все равно приходится топить дымный камин, сними предмет одежды.

Когда идет дождь, и окна дребезжат от ледяного сквозняка, надень предмет одежды.

Пару глотков. Пару аспирина. Еще раз.

Когда входит мать Питера с твоей дочерью, Тэбби, и ждет, что ты будешь обслуживать собственную свекровь и дочь как личная рабыня, сделай глоток. Когда они обе усаживаются за восьмой столик, и бабуля Уилмот говорит Тэбби:

– Твоя мать стала бы знаменитой художницей, если бы только попыталась… – сделай глоток.

Когда летние женщины, в бриллиантовых кольцах, сережках и теннисных браслетах, бриллианты в которых мутные и жирные от крема против загара, – когда они просят тебя спеть им «С Днем рождения», сделай глоток.

Когда твой двенадцатилетний ребенок поднимает взгляд и называет тебя «мэм» вместо «мам»…

Когда ее бабушка, Грэйс, говорит:

– Мисти, дорогая, у тебя стало бы куда больше денег и достоинства, если бы ты вернулась к картинам…

Когда это слышит вся столовая…

Пару глотков. Пару аспирина. Еще раз.

Всякий раз, когда Грэйс заказывает роскошную подборку бутербродов к чаю со сливочным и козьим сыром и орехами, растертыми в пасту без комков и намазанными на тоненький тост, а потом надкусывает пару раз и бросает остатки, а потом включает в счет это, и чашку чая «Граф Грей», и кусок морковного пирога, и записывает все на твой счет, а ты даже не знаешь, что она делала так, пока на чековой книжке у тебя осталось всего семьдесят пять центов на все про все, и спустя несколько недель ты уже должна Уэйтензийской гостинице деньги, и в итоге ты понимаешь, что ты издольщица, которая застряла в Древесно-золотой столовой, скорее всего, на всю оставшуюся жизнь, – тогда сделай пять глотков.

Всякий раз, когда в столовой битком, и каждый стул с обивкой из золотой парчи занят женщиной, местной или с континента, и все они зудят насчет того, что парома ждать приходится очень долго, и на острове не хватает стоянок, и что раньше никогда не нужно было заранее заказывать столик на ланч, и с какой стати некоторые не могут посидеть дома, потому что тут уж очень, уж слишком много; и все локти с капризными, резкими голосами спрашивают, как проехать туда-то и где достать молочный порошок не на сливочной основе и летние платья 2-го размера, а камин все равно должен пылать и пылать, потому что это гостиничная традиция, – тогда сними еще один предмет одежды.

Если на этот момент ты не пьяная и не полуголая – значит, плохо стараешься.

Когда помощник официанта Рэймон перехватывает тебя в морозильной комнате, когда ты прикладываешься к бутылке шерри, и говорит:

– Мисти, cario. Salud![2]

Когда это случается, салютуй ему бутылкой, со словами:

– За моего мужа без мозгов! За дочь, с которой я никогда не вижусь! За наш дом, который скоро отойдет католической церкви! За мою чокнутую свекровь, которая грызет сыр бри и канапе с зеленым луком… – потом прибавь:

– Te amo[3], Рэймон.

Потом отхлебни еще.

Всякий раз, когда очередная коростовая бронтозавриха из доброй семьи островитян принимается объяснять, что она Бартон, но ее мать была Сеймур, а отец был Таппер, а его мать была Карлайл, и каким-то образом это делает ее твоей троюродной сестрой через поколение, – а потом шлепает ледяную, мягкую, иссохшую руку на твое запястье, пока ты пытаешься отчистить грязные салатницы, и спрашивает:

– Мисти, почему ты больше не рисуешь? – а ты видишь, что все стареешь и стареешь, и вся твоя жизнь несется по стоку в помойную яму, – тогда сделай два глотка.

На худфаке не учат тому, что никогда и ни за что нельзя рассказывать людям, что ты хотела стать художницей. Просто чтоб ты знала: всю оставшуюся жизнь окружающие будут изводить тебя рассказами про то, как ты в молодости любила рисовать. Любила писать картины.

Пару глотков. Пару аспирина. Еще раз.

Просто на заметку: сегодня твоя бедная жена роняет нож для масла на пол гостиничной столовой. Когда она за ним наклоняется, на серебряном лезвии отражение. Каких-то слов, написанных снизу крышки шестого столика. Встав на четвереньки, она приподнимает край скатерти. На дереве, среди засохших жвачек и козявок из носу, нацарапано – «Не дай им снова тебя надуть».

Надпись карандашом гласит – «Выбери любую книгу в библиотеке».

Чье-то самодельное бессмертие. Остаточный эффект. Как жизнь после смерти.

Просто на заметку: погода сегодня местами пропитана переменными вспышками раздражения и отчаяния.

Послание под шестым столиком, выцветшая карандашная надпись, подписано – «Мора Кинкэйд».

29 июня – Новолуние

В ОУШН-ПАРК мужчина отпирает входную дверь, в руке у него винный бокал, заполненный бледно-оранжевым вином по указательный палец на стенке. На нем белый плюшевый халат с меткой «Энджел», вышитой на рукаве. На нем золотая цепочка, запутавшаяся в седых волосах на груди, и от него пахнет гипсом. В другой руке он сжимает фонарик. Мужчина отпивает вино до уровня среднего пальца, и у него отекшее лицо под темной щетиной на подбородке. Его брови до того отбелены или выщипаны, что их почти не видно.

Просто на заметку: вот так они повстречались, Энджел Делапорт и Мисти Мария.

На худфаке учат, что у картины Леонардо да Винчи, у Моны Лизы, нет бровей, потому что те были последней деталью, которую добавил художник. Он клал сырую краску поверх сухой. В семнадцатом веке реставратор спутал растворитель и стер их навсегда.

Куча чемоданов свалена прямо у двери, чемоданов из натуральной кожи, а мужчина указывает фонариком в руке мимо них, вглубь дома, со словами:

– Передайте Питеру Уилмоту, что правописание у него чудовищное.

Всем этим летним людям Мисти Мария рассказывает, мол, плотники всегда оставляют надписи внутри стен. У каждого мужчины возникает все та же мысль – написать свое имя и дату, прежде чем запечатать стену гажей. Иногда оставляют сегодняшнюю газету. Есть традиция оставлять бутылку вина или пива. Кровельщики пишут на досках настила, прежде чем покрыть их рубероидом и гонтом. Строители пишут на толе, прежде чем покрыть его обшивной доской или штукатуркой. Свои имена и дату. Некую частичку себя, которую может обнаружить кто-то в будущем. Возможно, какую-то мысль. Мы здесь были. Мы это построили. Какое-то напоминание.

Зовите это обычаем, предрассудком или «фен шуй».

Что-то вроде милого домотканого бессмертия.

По истории живописи учат, что папа Пий V попросил Эль Греко зарисовать несколько обнаженных натур, выполненных Микеланджело на потолке Сикстинской Капеллы. Эль Греко согласился, но с условием, что ему позволят перерисовать весь потолок. Учат, что Эль Греко стал знаменит только благодаря астигматизму. Именно поэтому он искажал человеческие тела, – поскольку неправильно видел, вытягивал руки и ноги, и прославился благодаря драматическому эффекту.

От знаменитых художников до подрядчиков-строителей, все мы хотим оставить свою подпись. Собственный остаточный эффект. Жизнь после смерти.

Мы все желаем самовыразиться. Никто не хочет быть забытым.

В этот день в Оушн-Парк Энджел Делапорт демонстрирует Мисти столовую, деревянную обшивку и обои в голубую полоску. В одной стене посередине пробита дыра, обрамленная завитками рваной бумаги и гипсовой пылью.

Каменщики, рассказывает она ему, замуровывают оберег, священную медаль на цепочке, чтобы та висела в трубе и не давала злым духам спуститься по дымоходу. Средневековые каменщики, рассказывает она ему, заключили бы в стены нового здания живую кошку, чтобы та приносила удачу. Или живую женщину. Чтобы дать зданию душу.

И Мисти разглядывает бокал вина. Она обращается к нему, а не к собеседнику, следит за ним глазами, в надежде, что это заметят и предложат ей выпить.

Энджел Делапорт прислоняет отекшее лицо, выщипанную бровь, к отверстию, и произносит:

– "…люди острова Уэйтензи убьют вас так же, как убивали всех до этого…" – крепко прижимает фонарик к голове, чтобы тот светил во тьму. Ощетинившаяся связка медных и серебряных ключей свисает ему на плечо, сверкает, как костюмное украшение. Он говорит:

– Вам бы увидеть, что здесь написано.

Медленно, как ребенок, который учится читать, Энджел Делапорт всматривается во тьму и произносит:

– "…теперь я наблюдаю, как моя жена работает в Уэйтензийской гостинице, убирает комнаты и превращается в жирную сраную чушку в розовой пластиковой униформе…"

Мистер Делапорт продолжает:

– "…она приходит домой а ее руки воняют как латексовые перчатки которые она носит когда подбирает ваши пользованные резинки… ее светлые волосы сереют и воняют как говно которое она чистит ваших толчках когда она забирается в постель рядом со мной…"

– Гм-м, – говорит он, отпивая вино до уровня безымянного пальца. – Здесь пропущен предлог.

Читает:

– "…ее сиськи висят спереди как пара дохлых карпов. У нас не было секса три года…"

Становится так тихо, что Мисти пытается выдавить смешок.

Энджел Делапорт убирает фонарик. Отпивает бледно-оранжевое вино до мизинца, покоящегося на стенке бокала, и кивает на дыру в стене, со словами:

– Сами почитайте.

Его связка ключей так тяжела, что Мисти приходится напрячь мышцы, чтобы поднять фонарик, и когда она прикладывает глаз к темной дырочке, то видит слова на противоположной стене, гласящие:

«…вы умрете проклиная день когда направились…»

Недостающая бельевая кладовка в Сивью, пропавшая ванная в Лонг-Бич, общая комната в Ойстервилле, где бы люди ни ковыряли стены, они находили все то же. Всегда все те же Питеровы припадочные излияния.

Все те же твои старые припадочные излияния.

«…вы умрете и мир станет лучше для…»

Во всех домах на континенте, где работал Питер, во всех вложениях средств, все та же написанная и запечатанная грязь.

«…умрете крича в ужастных…»

И Энджел Делапорт замечает, стоя позади:

– Передайте мистеру Уилмоту, что слово «ужасных» он написал неправильно.

Всем этим летним людям бедная Мисти говорит, что мистер Уилмот был не в себе последний год или где-то так. У него была опухоль мозга, о которой он не знал – и мы без понятия, насколько долго. Все прижимаясь лицом к дырочке в обоях, она сообщает нашему Энджелу Делапорту, мол, мистер Уилмот поработал в старой Уэйтензийской гостинице, и вот номера комнат стали перепрыгивать с 312 на 314. В том месте, где была комната, остался только безупречный гладкий коридор, стулья у стены, плинтус, новенькие штепсельные розетки через каждые шесть футов, – работа высшего качества.

А этот мужчина из Оушн-Парк взбалтывает вино в бокале и говорит:

– Надеюсь, номер 313 в тот миг был не занят.

Снаружи, в ее машине, есть лом. Они могут снова выломать дверной проем за пять минут. Это всего лишь простенок – и все, говорит она мужчине. Всего лишь сумасшествие мистера Уилмота.

Когда она просовывает нос в дыру и втягивает воздух, обои пахнут миллионом окурков, отправленных сюда на смерть. В дыре можно учуять запах корицы, пыли и краски. Откуда-то из темноты доносится шум холодильника. Тикают часы.

По стенам кругами написаны все те же тирады. Во всех домах для отдыха. Выведенные большой спиралью, витки которой начинаются у потолка и спускаются к полу, так что приходится стать посреди комнаты и читать, поворачиваясь, пока не закружится голова. Пока не затошнит. В свете брелка с ключами слова:

«…убиты невзирая на ваши средства и положение…»

– Смотрите, – говорит она. – Вон ваша плита. Точно в том месте, где вы говорили, – и она отступает назад, передавая ему фонарик.

Каждый подрядчик, рассказывает Мисти, подписывает свой труд. Метит территорию. Отдельщики пишут на накате, прежде чем постелить поверх твердый паркет или ковровое покрытие. Пишут на стенах перед обоями или обивкой. У всех внутри стен такие вещи: подборка картинок, молитв, имен. Дат. Временная капсула. Или еще хуже, можно обнаружить свинцовые трубы, асбест, токсичный раствор, плохую проводку. Опухоли мозга. Часовые бомбы.

В доказательство того, что любое вложение не останется твоим навечно.

Всего, что не хочешь знать никогда в жизни, но не решаешься забыть.

Энджел Делапорт читает, притершись лицом к дыре:

– "…я люблю свою жену и люблю своего ребенка…", – читает. – «…я не собираюсь наблюдать как вы сталкиваете мою семью дальше и дальше в пропасть недоразвитые паразиты…»

Он пригибается к стене, выворачивая лицо у отверстия, и замечает:

– Какой прозрачный почерк. В его написании буквы "р" в словах «направились» и «жирная сраная чушка» верхний изгиб высоко выдается и нависает над остальной частью слова. Это значит, что в жизни он очень любящий, заботливый человек, – говорит. – Видите "б" в слове «убьют»? То, как удлинена верхняя палочка, говорит о том, что он чем-то обеспокоен.

Выкручивая лицо у отверстия, Энджел Делапорт разбирает:

– "…остров Уэйтензи убьет всех и каждого из детей Божьих если это значит спасти наших собственных…"

Рассказывает, что тонкая вытянутая заглавная "У" говорит о том, что у Питера утонченный острый разум, но он до смерти боится матери.

Ключи звенят, когда он водит туда-сюда фонариком и читает:

– "…я танцевал с вашей зубной щеткой торчащей в моем грязном очке…"

Его лицо отдергивается от обоев, и он говорит:

– Угу, там моя плита, точно.

Допивает остатки вина, громко полоща им рот. Глотает со словами:

– Я же знал, что у меня в этом доме была кухня.

А бедная Мисти просит прощения. Она вскроет дверной проем. А мистеру Делапорту, скорее всего, не помещает сегодня вычистить зубы. И потом еще сделать прививку от столбняка. А может, вколоть и гамма-глобулина.

Мистер Делапорт касается пальцем заметного сырого пятна у отверстия в стене. Прикладывает ко рту бокал и, скосив глаза, обнаруживает, что тот пуст. Он трогает темное влажное пятно на голубых обоях. Потом корчит гримасу отвращения и вытирает палец о полу халата, говорит:

– Надеюсь, мистер Уилмот хорошо обеспечен и застрахован.

– Мистер Уилмот в последнее время лежит в больнице без сознания, – отвечает Мисти.

Вытаскивая из кармана халата пачку сигарет, он вытряхивает одну и интересуется:

– И вы теперь заведуете его ремонтной фирмой?

А Мисти пытается выдавить смех.

– Я жирная сраная чушка, – говорит она.

А мужчина, мистер Делапорт, переспрашивает:

– Пардон?

– Я миссис Питер Уилмот.

Мисти Мария Уилмот, подлинное гнусное скотское чудище во плоти. Она говорит ему:

– Я работала в Уэйтензийской гостинице сегодня утром, когда вы позвонили.

Энджел Делапорт кивает, глядя на пустой бокал. Запотевшее стекло захватано пальцами. Он поднимает бокал между ними и предлагает:

– Хотите, принесу вам выпить?

Смотрит туда, где она прижалась щекой к стене столовой, где не удержала слезу и запачкала его обои в голубую полоску. Влажный отпечаток ее глаза, лучиков у глаза, ее orbicularis oculi за решеткой из них. По-прежнему держа в пальцах незажженную сигарету, он берет в другую руку белый плюшевый пояс халата и трет пятно от слезы. И говорит:

– Я дам вам книгу. Она называется «Графология». Ну, знаете, анализ почерка.

А Мисти, которая в свое время искренне считала, что дом Уилмотов, шестнадцать акров на Буковой улице, означает долгую и счастливую жизнь, спрашивает:

– Не хотите снять место на лето? – смотрит на его винный бокал и продолжает:

– Большой старый каменный дом. Не на континенте, а на острове?

А Энджел Делапорт оглядывается на нее через плечо, на бедра Мисти, потом на ее грудь, обтянутую розовой униформой, потом на лицо. Щурится, покачивает головой и говорит:

– Не переживайте, волосы у вас не такие уж серые.

Вся его щека и лоб вокруг глаза присыпаны белой гипсовой пылью.

А Мисти, твоя жена, тянется к нему, раскрыв пальцы. Держит руку ладонью вверх, – кожа покрасневшая, покрыта сыпью, – и предлагает:

– Слушайте, если вы не верите, что я это я, – говорит она. – Можете понюхать мою руку.

30 июня

ТВОЯ БЕДНАЯ ЖЕНА носится из столовой в музыкальную комнату, хватая серебряные подсвечники, позолоченные часики, дрезденские статуэтки, и заталкивая их в наволочку. Мисти Мария Уилмот, отработав утреннюю смену, теперь обчищает большой дом Уилмотов на Буковой улице. Будто чертов грабитель в собственном доме, ворует серебряные портсигары, шкатулки и табакерки. Собирает с каминных полок и тумбочек у кроватей солонки и безделушки резной слоновой кости. Таскает туда-сюда наволочку, тяжелую и гремящую позолоченными бронзовыми соусницами и расписными фарфоровыми блюдами.

По– прежнему одетая в розовую пластиковую униформу с влажными пятнами пота в подмышках. К ее груди приколот именной значок, по милости которого каждый незнакомец из гостиницы зовет ее Мисти. Твоя бедная жена. Она работает по той же паршивой общепитской специальности, что и ее мамочка.

И жили они долго и несчастливо.

После этого бежит домой паковать вещи. Скачет туда-сюда со связкой ключей, которая гремит, как якорная цепь. Со связкой ключей, которая напоминает гроздь железного винограда. Тут короткие и длинные ключи. Резные ключи с причудливыми желобками. Медные и стальные ключи. Несколько полых ключей, пустых внутри, как ствол оружия, – некоторые из них размером с пистолет, который взбешенные жены прячут в подвязке, чтобы пристрелить идиота-муженька.

Мисти сует ключи в замочные скважины, проверяя, повернутся ли они. Пробует замки на шкафах и закрытых дверях, Пробует ключ за ключом. Ткнуть-покрутить. Сунуть-провернуть. И, всякий раз, когда замок отщелкивается, она сваливает внутрь наволочку: часы в золотой оправе, серебряные кольца для салфеток и компотницы свинцового хрусталя, – и запирает дверь.

Сегодня день переезда. Еще один самый долгий день в году.

Все в большом доме на Восточной Буковой по идее должны паковать вещи, да как бы не так. Твоя дочь спускается по лестнице, не захватив практически никакой одежды на всю оставшуюся жизнь. А твоя ненормальная мать продолжает уборку. Она таскает где-то по дому старый пылесос; стоя на четвереньках, выбирает нитки и комки пуха из ковров и скармливает их шлангу. Будто оно чертовски важно – как выглядят ковры. Будто семья Уилмотов когда-нибудь поселится тут снова.

А твоя бедная жена, наша глупая девочка, которая прибыла сюда миллион лет назад из трейлерного парка где-то в Джорджии, не знает за что хвататься.

Не скажешь, что семье Уилмотов это не светило давно. Не бывает так, что просыпаешься однажды утром и обнаруживаешь, что фонд доверия пуст. Что все семейные средства исчезли.

Сейчас только полдень, и она старается отложить второй глоток. Второй никогда не сравнится с первым. Первый – такое совершенство. Просто передышка. Вроде компании для нее. Осталось всего четыре часа до момента, когда съемщик придет за ключами. Мистер Делапорт. Когда им придется освободить помещение.

На с амом деле, смысл вовсе не в том, чтобы напиться. Один бокал вина, и она отхлебнула всего раз, ну два. И все же – просто знать, что он под рукой. Просто знать, что бокал еще как минимум наполовину полон. Это утешение.

После второго глотка она примет пару аспирина. Еще пара глотков, еще пара аспирина – и так она сможет прожить сегодняшний день.

В большом доме Уилмотов на Восточной Буковой улице, тут же, на внутренней стороне входной двери, можно обнаружить что-то вроде граффити. Твоя жена таскает туда-сюда наволочку с награбленным, когда замечает это: слова, нацарапанные на внутренней стороне двери. Там карандашные пометки по белой краске, имена и даты. Начиная с уровня колена, заметны темные горизонтальные штрихи, а вдоль каждого – имя и число.

«Тэбби, пять лет».

Тэбби, которой уже двенадцать, у которой боковые кантальные ритиды вокруг глаз от постоянного плача.

Или – «Питер, семь лет».

Это ты в семь лет. Крошка Питер Уилмот.

Кое– где в царапинах -"Грэйс", «шесть лет», «восемь лет», «двенадцать лет». Они поднимаются до «Грэйс, семнадцать лет». Грэйс с висячим зобом подбородочного жира и глубокими платизмальными складками на шее.

Знакомо звучит?

Никаких ассоциаций?

Карандашные пометки, гребень прилива. Годы: 1795… 1850… 1979… 2003. Древние карандаши были тонкими палочками из смеси сажи и воска, обмотанными ниткой, чтобы не пачкать руки. А до них – просто зарубки и инициалы, вырезанные по толстому дереву и белой краске двери.

Некоторые другие имена на обороте двери не опознать. Герберт, Каролина и Эдна, куча незнакомцев, которые жили здесь, росли и исчезали. Младенцы, потом дети, подростки, взрослые, потом покойники. Твои кровные узы, твоя семья, но незнакомые люди. Твое наследие. Ушедшие, но не ушедшие. Забытые, но оставшиеся здесь, чтобы быть обнаруженными.

А твоя бедная жена стоит прямо у двери, глядя на имена и даты последний разок. Ее имени среди них нет. Несчастной белой оборванной Мисти Марии, с сыпью на покрасневших руках и розовой плешью, просвечивающей сквозь волосы.

Вот вся история и традиции, которые, как она ждала, принесут ей уют. Укроют ее навеки.

Это не типично. Она не пьяница. На случай, если кто забыл – у нее большой стресс. Ей сорок один сраный год, и она теперь без мужа. Без диплома колледжа. Без настоящего опыта работы – если не считать чистку унитазов… нанизывание гирлянд из клюквы для новогодней елки Уилмотов. У нее есть только дочь и свекровь на содержании. Сейчас полдень, и у нее четыре часа на то, чтобы упаковать все ценности в доме. Начиная с серебряной посуды, с картин, с фарфора. Со всего, что они не могут доверить съемщику.

Твоя дочь, Тэбита, спускается по лестнице. Ей двенадцать лет, а она несет лишь один маленький чемоданчик и обувную коробку, перев язанную резинками. Не захватив никакой зимней одежды и обуви. Она упаковала только полдюжины летних платьев, несколько джинсов и купальник. Пару сандалий и теннисные туфли, в которые обута.

А твоя жена хватает древнюю щетинистую модель корабля с иссохшими пожелтевшими парусами и тонкими как паутина снастями, и говорит:

– Тэбби, ты же знаешь – мы не вернемся.

Тэбита пожимает плечами, стоя в парадном холле. Возражает:

– А бабуля говорит – вернемся.

Бабулей она называет Грэйс Уилмот. Ее бабушку, твою мать.

Жена, дочь и мать. Три женщины в твоей жизни.

Пихая в наволочку хлебницу из серебра с пробой, твоя жена орет:

– Грэйс!

Ни звука, кроме гудения пылесоса где-то в доме. В гостиной, а может – на террасе.

Твоя жена перетаскивает наволочку в столовую. Хватая хрустальную вазочку, твоя жена орет:

– Грэйс, нам нужно поговорить! Сейчас же!

Имя «Питер» на обороте двери карабкается до той высоты, которую помнит твоя жена, чуть выше, чем она может дотянуться губами, встав на носки черных туфель на высоком каблуке. Там надпись, гласящая – «Питер, восемнадцать лет».

Другие имена, «Уэстон», «Дороти» и «Элис», тускло виднеются на двери. Затертые прикосновениями, но не закрашенные. Реликвии. Бессмертие. Наследие, которое ей предстоит бросить.

Ворочая ключом в замке чулана, твоя жена откидывает голову и орет:

– Грэйс!

Тэбби спрашивает:

– Что не так?

– Да чертов ключ, – говорит Мисти. – Не работает.

А Тэбби просит:

– Дай я гляну.

Говорит:

– Успокойся, мам. Этим ключом заводятся дедушкины часы.

И отдаленный шум пылесоса утихает.

Снаружи по улице катится машина, медленно и тихо, – водитель в ней навалился на баранку. Подняв солнечные очки на лоб, он тянет голову, высматривая место для парковки. На борту его машины выведено под трафарет – «Силбер Интернешнл – ЗА ПРЕДЕЛАМИ БЫТИЯ СОБОЙ». Ветер приносит с пляжа бумажные салфетки и пластиковые стаканчики с глухими толчками барабана и словом «бля», положенным на танцевальную музыку.

У входной двери стоит Грэйс Уилмот собственной персоной, источая запах лимонного масла и вощеного пола. Ее прилизанная седая шапка волос кончается чуть ниже того роста, который был у нее в пятнадцать лет. В доказательство того, что она усыхает. Можно взять карандаш и сделать пометку у ее макушки. Можно подписать – «Грэйс, семьдесят два года».

Твоя бедная расстроенная жена смотрит на деревянную коробку в руках Грэйс. У коробки из светлого дерева под пожелтевшим лаком, с медными уголками и шарнирами, потускневшими почти до черноты, есть ножки, которые раскладываются с двух сторон, чтобы из нее вышел мольберт.

Грэйс протягивает коробку синеватыми бугорчатыми руками, и говорит:

– Тебе они понадобятся.

Она трясет коробку. Внутри гремят засохшие кисти, старые высохшие тюбики краски и битые пастельные мелки.

– Чтобы взяться за рисование, – продолжает Грэйс. – Когда придет час.

А твоя жена, у которой нет времени для истерик, говорит только:

– Брось.

Питер Уилмот, от твоей матери толку – с хер.

Грэйс улыбается и широко распахивает глаза. Она приподнимает коробку выше, со словами:

– Разве не об этом ты мечтала? – ее брови подняты, работает складочная мышца, она продолжает. – Со времен, когда ты была маленькой девочкой, не всегда ли хотела ты рисовать?

Мечта любой девочки с худфака. Где изучают восковые карандаши, анатомию и морщины.

Зачем Грэйс Уилмот вообще занялась уборкой – Бог ее знает. Им нужно только паковать вещи. По всему дому: по твоему дому: столовая посуда из серебра с пробой, вилки и ложки размером с садовый инвентарь. Над камином в столовой висит портрет Какого-То-Мертвого Уилмота, написанный маслом. В подвале отблескивает ядовитый музей ископаемого варенья и повидла, древних домашних вин, окаменелых староамериканских груш в янтаре сиропа. Липкий отстой богатства и праздности.

Из множества бесценных вещей, оставшихся позади, достается нам только это. Эти артефакты. Памятки. Бесполезные сувениры. Ни один из которых нельзя пустить с молотка. Шрамы, оставленные счастьем.

Вместо того, чтобы собрать что-нибудь ценное, годное для продажи, Грэйс притащила эту коробку красок. У Тэбби обувная коробка с бижутерией, с одежными украшениями, брошками, кольцами и ожерельями. Слой рассыпавшихся поддельных самоцветов и жемчужин катается по дну обувного коробка. Коробка острых ржавых булавок и битого стекла. Тэбби стоит у руки Грэйс. Позади нее, вровень с макушкой, дверь сообщает – «Тэбби, двенадцать лет», и дату нынешнего года, отмеченную розовым флуоресцентным маркером.

Бижутерия, украшения Тэбби, принадлежала когда-то этим именам.

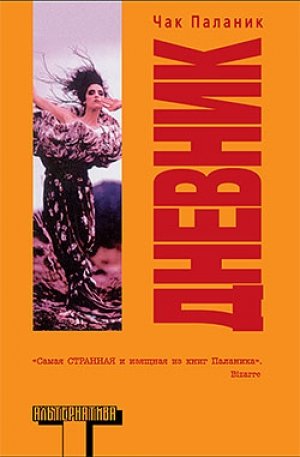

Все, что собрала Грэйс – ее дневник. Ее дневник в красной коже, и немного летнего белья, в основном пастельные свитера ручной вязки и плиссированные шелковые юбки. Дневник – в красной потрескавшейся коже, он закрывается на медный замочек. Золотое тиснение на обложке гласит – «Дневник».

Наша Грэйс Уилмот постоянно наседала на твою жену, чтобы та вела дневник.

Грэйс говорит. «Вернись к картинам».

Грэйс говорит. «Давай. Чаще выбирайся и посещай больницу».

Грэйс говорит. «Улыбайся туристам».

Питер, твоя бедная хмурая жена-людоед смотрит на твою мать и дочь, и произносит:

– В четыре часа. Мистер Делапорт придет за ключами.

Это больше не их дом. И твоя жена добавляет:

– Если к тому времени, когда большая стрелка будет на двенадцати, а маленькая – на четырех, что-то будет не заперто или не упаковано, вы никогда больше это не увидите.

В бокале Мисти Марии осталось еще как минимум пара глотков. И, когда видишь его на столе в столовой, он выглядит как ответ. Он выглядит как счастье, покой и комфорт. Так же, как в свое время выглядел остров Уэйтензи.

Стоя на том же месте, у входной двери, Грэйс говорит с улыбкой:

– Ни один из Уилмотов не покинет этот дом навсегда, – заявляет. – И ни один из прибывших извне здесь не задержится.

Тэбби смотрит на Грэйс и спрашивает:

– Бабуль, quand est-ce qu'on revient[4]?

А ее бабушка отвечает:

– En trois mois[5], – и гладит волосы Тэбби. Твоя бестолковая старая мать отправляется дальше кормить пылесос пухом.

Тэбби берется открывать входную дверь, чтобы отнести чемодан в машину. В ту ржавую груду металлолома с душком мочи ее отца.

Твоей мочи.

А твоя жена спрашивает ее:

– Что тебе только что сказала бабушка?

А Тэбби оборачивается и оглядывается. Закатывает глаза и говорит:

– Боже! Мам, успокойся. Она просто сказала, что ты сегодня утром хорошо выглядишь.

Тэбби врет. Твоя жена не дура. Нынче она уже в курсе, как выглядит.

Непонятному можно придать любой смысл.

Потом, снова оставшись в одиночестве, миссис Мисти Мария Уилмот, которую никто не видит, твоя жена, становится на цыпочки и тянется губами к обратной стороне двери. Ее пальцы накрывают годы и предков. У ее ног – коробка с засохшими красками, а она целует грязное место под твоим именем, где, как ей помнится, были твои губы.

1 июля

ПРОСТО НА ЗАМЕТКУ: Питер, выходит полная фигня с твоей стороны, когда ты всем рассказываешь, мол, твоя жена – гостиничная горничная. Да, может быть, пару лет назад она и была горничной.

А теперь она, представьте себе, младший контролер обслуживания столовой. Она «Сотрудница года» Уэйтензийской гостиницы. Она твоя жена, Мисти Мария Уилмот, мать твоего ребенка, Тэбби. Она почти, чуть было не, едва не получила диплом по изящным искусствам. Она голосует и платит налоги. Она – королева среди сраных рабов, а ты – безмозглый кусок мяса с трубкой в заднице, ты в коме, прицепленный к уйме дорогущих приспособлений, которые поддерживают в тебе жизнь.

Дорогой милый Питер, ты не в том положении, в котором можно звать кого-то жирной сраной чушкой.

У таких жертв комы, как ты, сокращаются все мышцы. Сухожилия натягиваются туже и туже. Колени подтягиваются к груди. Руки плотно складываются у живота. В ногах сокращаются икры, пока пальцы ног не оказываются направлены жутко строго вниз, так, что больно смотреть. В руках пальцы подворачиваются, и ногти врезаются в запястья. Каждый мускул и сухожилие становятся короче и короче. Мышцы спины, спинные выпрямляющие, стягиваются и тянут назад голову, пока она почти касается задницы.

Ты чувствуешь?

Ты весь скручен и связан, и этот клубок приходит проведать в больнице Мисти, проведя три часа за рулем. Не считая еще поездки на пароме. Ты клубок, за которым Мисти замужем.

Худший момент ее дня – записывать все это. Именно у твоей матери, Грэйс, возникла потрясающая идея – чтобы Мисти вела дневник комы. Так когда-то делали моряки и их жены, сказала Грэйс, вели дневники каждого дня разлуки. Это хранимая старинная традиция мореплавателей. Золотой древний обычай острова Уэйтензи. После долгих месяцев разлуки, при встрече, эти самые моряки и жены менялись дневниками и наверстывали пропущенное. Как росли дети. Какой была погода. Заметки обо всем на свете. То рутинное дерьмо, которым вы с Мисти нагружали бы друг друга за ужином. Твоя мать сказала, мол, это окажет тебе пользу в процессе выздоровления. Когда-нибудь, с Божьей помощью, ты откроешь глаза, обнимешь и поцелуешь Мисти, твою любящую жену, – а тут как раз подоспеют все потерянные годы, записанные в умилительных тонкостях: подробно о том, как рос твой ребенок, а твоя жена ждала и жить не могла без тебя, – и ты сможешь присесть под деревом со стаканом доброго лимонада и отлично провести время, наверстывая все это.

Твоей матери, Грэйс Уилмот, стоило бы пробудиться от собственного случая комы.

Дорогой милый Питер. Ты чувствуешь?

У каждого своя личная кома.

Что ты запомнишь из прошедших времен – никто не знает. Есть вероятность, что твоя память стерлась. Канула в Бермудский треугольник. У тебя ведь поврежден мозг. И ты родишься совсем другим человеком. Иным, но все тем же. Перерожденным.

Просто на заметку: вы с Мисти познакомились на худфаке. Ты сделал ей ребенка, и вы оба съехали жить к твоей матери на остров Уэйтензи. Если ты уже знаешь все эти вещи, пропускай. Пробегай глазами.

На худфаке не учат тому, что беременность может положить конец всей твоей жизни.

Есть бесчисленное множество способов покончить с собой, не умирая до смерти.

И, на случай, если ты забыл – ты трусливый ублюдок. Ты самовлюбленный, недоделанный, безвольный кусок дерьма. На случай, если не помнишь – ты завел сраную машину в сраный гараж и пытался удушить свою провинившуюся жопу выхлопными газами, – но нет же, ты даже с этим не справился. Обычно не мешает сперва наполнить бак.

Просто чтобы ты знал, как плохо выглядишь – состояние любого человека, пребывающего в коме больше двух недель, врачи называют устойчивым растительным. Лицо пухнет и краснеет. Выпадают зубы. Если тебя не переворачивать каждые несколько часов, у тебя будут пролежни.

Сегодня, когда твоя жена записывает все это, – сотый день комы.

И тебе ли звать груди Мисти парой дохлых карпов.

Хирург вживил трубку для питания тебе в желудок. В твою руку вставлена трубочка, чтобы мерить кровяное давление. Она же замеряет уровень кислорода и двуокиси углерода в твоих артериях. В шее у тебя еще одна трубка, которая измеряет кровяное давление в венах, возвращающих кровь в сердце. У тебя катетер. По трубке между легкими и грудной клеткой сливаются любые жидкости, какие бы там не скопились. К твоей груди прилеплены небольшие круглые электроды, следящие за сердцем. Наушники на голове посылают звуковые волны, чтобы стимулировать ствол мозга. Трубка, вставленная в нос, накачивает в тебя воздух от аппарата искусственного дыхания. Другая трубка, воткнутая тебе в вены, подает по капельнице лекарства и питание. Твои глаза заклеены, чтобы не высыхали.

Чтобы ты был в курсе, чем за все это платишь – Мисти обещала дом Сестрам Милосердия. Большой старый дом на Буковой улице, все шестнадцать акров, – в секунду твоей смерти во владение им вступает католическая церковь. Сотня лет твоей драгоценной семейной истории – отправляется прямо им в карман.

В ту секунду, когда ты перестанешь дышать, твоя семья останется без дома. Но не нервничай – при аппарате искусственного дыхания, трубке питания и медикаментах – ты не умрешь. Тебе не умереть, даже если захочешь. Тебя будут держать живым, пока ты не превратишься в иссохший скелет, через который машины все прокачивают и прокачивают воздух и витамины.

Дорогой милый глупый Питер. Ты чувствуешь?

Кстати, когда говорят насчет «выдернуть вилку», то это просто оборот речи, и не более того. Тут все, похоже, запаяно намертво. Плюс тут вспомогательные генераторы, бесперебойные сигналы, батареи, десятизначные цифровые коды, пароли. Нужен специальный ключ, чтобы отключить аппарат искусственного дыхания. Нужно распоряжение суда, отказ от обвинения в преступных намерениях, пять свидетелей, консилиум из трех врачей.

Так что располагайся поудобнее. Никто не станет выдергивать вилок, пока Мисти не найдет выход из того дерьма, в котором ты ее оставил.

Просто на случай, если ты не помнишь, в каждый визит к тебе на ней одна из тех старых поддельных брошек, которые ты ей дал. Мисти снимает ее с кофты и открывает острие булавки. Оно стерилизовано, протерто спиртом, естественно. Боже упаси, чтобы у тебя остались шрамы или микробы. Она протыкает булавкой старой волосатой броши – медленно, очень медленно, – мясо твоей ладони, ноги или руки. Пока та не наткнется на кость или не выйдет с другой стороны. Если появляется кровь, Мисти ее вытирает.

Какая ностальгия.

В некоторые из визитов она снова и снова протыкает тебя иглой. И шепчет:

– Ты чувствуешь?

Речь не о том, что тебя никогда не тыкали булавкой.

Она шепчет:

– Ты еще жив, Питер. Как насчет?

Ты, который прихлебывает лимонад, читая это под деревом дюжину лет спустя, – сотню лет спустя, – ты должен знать, что лучшее в этих визитах – погружать булавку.

Мисти ведь отдала тебе лучшие годы своей жизни. Мисти ничего тебе не должна, кроме большого жирного развода. Ты, глупый дешевый пидор, хотел бросить ее наедине с пустым топливным баком, как всегда, в твоем духе. Плюс, ты оставил послания ненависти повсюду в стенах. Ты обещал любить, превозносить и заботиться. Ты сказал, что сделаешь Мисти Марию Клейнмэн знаменитой художницей, но бросил ее в бедности, нелюбви и одиночестве.

Ты чувствуешь?

Ах ты, дорогой милый глупый лжец. Твоя Тэбби шлет папочке поцелуи и объятия. Через две недели ей исполнится тринадцать. Она станет тинэйджером.

Погода сегодня – переменный гнев, временами припадки ярости.

На случай, если ты не помнишь, Мисти принесла шерстяные ботинки, чтобы у тебя не мерзли ноги. На тебе обтягивающие ортопедические носки, заставляющие кровь оттекать к сердцу. Она бережет твои выпавшие зубы.

Просто на заметку: она все еще тебя любит. Она бы не стала мучить тебя, если бы не любила.

Ах ты, мудак. Ты чувствуешь?

2 июля

НУ ЛАДНО, ЛАДНО. МАТЬ ТВОЮ ТАК.

Просто на заметку: большая часть всей этой каши – вина Мисти. Бедной маленькой Мисти Марии Клейнмэн. Маленькой затворницы, продукта развода и почти полного отсутствия родительницы в доме.

Все в колледже, все ее подруги на курсе изящных искусств говорили ей:

«Не смей».

«Нет», говорили ей друзья. Только не Питер Уилмот. Только не «пидор ходячий».

Восточная школа искусств, Академия изящных искусств Мидоус, Художественный институт Уилсона – ходили слухи, что Питера Уилмота выперли из них из всех.

Тебя выперли.

На какой бы худфак в одиннадцати штатах не поступил Питер, он не посещал занятия. Он ни минуты не проводил в студии. Уилмоты наверняка были богаты, потому что он проучился почти пять лет, а его портфолио все еще был пуст. Питер круглые сутки только и делал, что флиртовал с женщинами. У нашего Питера Уилмота были длинные черные волосы, и он носил эдакие растянутые грязно-синие свитера, вязанные кабельным узлом. Шов вечно расползался на плече, а подол свисал в промежности.

Полные, худые, молодые или пожилые женщины, – Питер надевал дрянной синий свитер и весь день шатался по кампусу [6], флиртуя с каждой студенткой. Мерзкий Питер Уилмот. Подруги Мисти однажды указали ей на него в свитере, распускавшемся на локтях и в подоле.

На тебя в свитере.

Единственной разницей между Питером и бездомным экс-пациентом психушки с ограниченным доступом к мылу были его украшения. А может, нет. Это были всего лишь странные затертые старые брошки и ожерелья из поддельных самоцветов. Усыпанные фальшивым жемчугом и самоцветами, эти большие древние поцарапанные грозди цветных стекляшек свисали спереди Питерова свитера. Большие бабушкины броши. Новая брошка каждый день. Иногда – большое кольцо поддельных изумрудов. Следом – снежинка из вырезанных из стекла бриллиантов и рубинов, проволочные части которой позеленели от его пота.

От твоего пота.

Бижутерия.

На заметку, впервые Мисти встретила Питера на художественной выставке первокурсников, когда она и ее подруги разглядывали картину с домом из нетесаного камня. С одной стороны дом открывался в большую стеклянную комнату, в набитую пальмами оранжерею. Сквозь окна можно было разглядеть пианино. Рассмотреть читающего книгу человека. Крошечный персональный рай. Ее подруги говорили, как мило он выглядит, гамма и все такое, а потом кто-то сказал:

– Не оглядывайтесь, но сюда направился пидор ходячий.

Мисти переспросила:

– Как-как?

А кто-то ответил:

– Питер Уилмот.

Еще кто-то добавил:

– Глаз не поднимать.

Все подруги говорили – Мисти, не давай ему даже повода. Всякий раз, когда Питер входил в помещение, каждая женщина припоминала причину выйти. От него вроде и не воняло, но все равно все пытались спрятать руки за спиной. Он не пялился ни на чьи буфера, но почти все женщины все равно складывали руки на груди. Глядя на любую женщину, говорящую с Питером Уилмотом, можно было заметить, как ее мышца frontalis собирает лоб в складки – в знак того, что она боится. Верхние веки Питера бывали полуопущены, что было больше похоже на обозленность, а не на поиски любви.

А потом, тем вечером в галерее, друзья Мисти разбежались.

И тогда она осталась наедине с Питером с его немытыми волосами, свитером и старой бижутерией, и он перекатился на каблуки, уперев кулаки в бедра, и посмотрел на картину, со словами:

– Так что?

Не глядя на нее, спросил:

– Собираешься струсить и сбежать со своими друзьишками?

Он говорил это, выпятив грудь. Его верхние веки были полуопущены, а челюсть двигалась взад-вперед. Зубы скрипели друг о друга. Он развернулся и привалился к стене с такой силой, что картина позади него перекосилась. Он откинулся назад, расправив плечи по стене, сунув руки в карманы джинсов. Питер закрыл глаза и сделал глубокий вдох. Медленно выдохнул, открыл глаза, глядя на нее, и спросил:

– Так что? Твое мнение?

– Насчет картины? – переспросила Мисти. С домом нетесаного камня. Она потянулась и выровняла ее.

А Питер глянул вбок, не поворачивая голову. Перекатил глаза, чтобы посмотреть на картину у плеча, и сказал:

– Я вырос в доме по соседству с этим. Тип с книгой – это Брэтт Питерсен.

А потом он громко, чересчур громко, объявил:

– Мне нужно знать, выйдешь ли ты за меня замуж.

Вот так Питер сделал предложение.

Так ты сделал предложение. Впервые.

Он был с острова, рассказывали все. Остров Уэйтензи, целый музей восковых фигур, куча эдаких старых добрых семейств, живущих со времен Мэйфлауэрского[7] пакта. Эдакие древние родовые древа, где все всем двоюродные родственники через поколение. Где никто не приобретал новое столовое серебро уже лет двести. С каждым блюдом они ели что-нибудь мясное, и всем парням оттуда вроде бы полагалось носить все те же потертые старые украшения. Что-то вроде традиции местной моды. Старинные крытые гонтом каменные дома, которые высятся над Дубовой, Каштановой, Заболонной улицей, омытые соленым ветром.

Даже их чистокровные охотничьи псы по происхождению были кузенами.

Люди говорили, что на острове Уэйтензи все своеобразного музейного качества. Кособокий старинный паромчик, вмещающий шесть машин. Три квартала зданий красного кирпича по Лавочной улице: бакалейщик, старая библиотека с городской часовой ратушей, магазины. Старая дощатая обивка и террасы, опоясывающие древнюю закрытую Уэйтензийскую гостиницу. Уэйтензийская церковь, вся из витражей и гранита.

Тогда, на худфаковской выставке, на Питере была брошь в виде кольца грязно-синих поддельных самоцветов. Внутри был круг фальшивого жемчуга. Некоторых синеньких камешков на месте не было, и пустые ячейки скалились острыми зубками. Металлические части были из серебра, но погнутые и почерневшие. Острие длинной булавки торчало сбоку и вроде было покрыто ржавчиной.

Питер, держа в руках большой пластиковый стакан пива с оттиском какой-то спортивной команды, сделал глоток. Он сказал:

– Если ты не станешь рассматривать предложение выйти за меня, то мне нет смысла приглашать тебя на ужин, так?

Глянул в потолок, потом на нее, и пояснил:

– Я обнаружил, что такой подход позволяет каждому сберечь хренову кучу времени.

– Просто на заметку, – сказала ему Мисти. – Этот дом не существует. Я его выдумала.

Сказала тебе Мисти.

А ты ответил:

– Ты помнишь этот дом, потому что он по-прежнему в твоем сердце.

А Мисти сказала:

– Откуда ты, бля, можешь знать, что в моем чертовом сердце?

Большие каменные дома. Мох на деревьях. Волны океана, которые шипят и бьются об утесы коричневых скал. Все это было в ее белом грязном оборванном сердечке.

Может быть потому, что Мисти осталась стоять рядом, а может потому, что ты решил – она толстая, одинокая и убегать не станет, ты глянул на брошку на своей груди и улыбнулся. Глянул на нее и сказал:

– Нравится?

А Мисти спросила:

– Сколько ей лет?

А ты ответил:

– Много.

– А из каких она камней? – спросила она.

А ты ответил:

– Из синих.

Просто на заметку: нелегко было полюбить Питера Уилмота. Тебя.

Мисти спросила:

– Откуда ты?

А Питер легонько встряхнул головой, ухмыляясь в пол. Жуя нижнюю губу. Оглядел немногих оставшихся в галерее, сузив глаза, посмотрел на Мисти и спросил:

– Обещаешь не кривиться, если я тебе кое-что покажу?

Она оглянулась через плечо на друзей: те ушли к картине, висевшей на противоположной стене, но продолжали наблюдать.

А Питер сказал шепотом, все еще привалившись задницей к стене, склонился к ней и прошептал:

– Чтобы создать настоящее искусство, нужно страдание.

Просто на заметку, однажды Питер спросил Мисти, чем ей нравится та живопись, которая нравится. Почему, например, жуткая батальная сцена вроде «Герники» Пикассо оказывается прекрасной, а картина с двумя целующимися единорогами в цветущем саду кажется дерьмом.

Кто– нибудь вообще отдает себе отчет, почему ему что-то нравится?

Почему люди что-то делают?

Там, в галерее, где подглядывали ее друзья, должна была висеть и картина Питера, так что Мисти согласилась:

– Ну. Покажи мне свое настоящее искусство.

А Питер сербнул пива и вручил пластиковый стакан ей. Сказал:

– Помни. Ты обещала.

Он схватил двумя руками полураспущенный подол свитера и потянул его вверх. Подъемом театральной кулисы. Как занавес. Под свитером показался его впалый живот с произрастающей посередине дорожкой волос. Потом пупок. Показались волосы, торчащие в стороны между двух розовеющих сосков.

Свитер приостановился, укрыв лицо Питера, и один сосок вытянулся за кончик далеко от груди, красный и заскорузлый, прицепленный к изнанке старого свитера.

– Смотри, – произнес изнутри Питеров голос. – Брошка заколота сквозь сосок.

Кто-то коротко вскрикнул, и Мисти рывком оглянулась на друзей. Пластиковый стакан выскользнул у нее из рук, шлепнувшись на пол с пивным взрывом.

Питер опустил свитер и напомнил:

– Ты обещала.

Это была она. Ржавая булавка входила в сосок с одной стороны, пробивала под ним дорогу и торчала из другого края. Кожа вокруг нее измазана кровью. Слипшиеся и прилизанные от засохшей крови волосы. Это была Мисти. Кричала она.

– Я каждый день прокалываю новую дырку, – сказал Питер, нагибаясь за стаканом. Пояснил:

– Так я каждый день чувствую свежую боль.

Теперь, если присмотреться, было видно, что свитер вокруг брошки присох и потемнел от пятна крови. Хотя, дело-то было на худфаке. Она видела вещи и похуже. А может, нет.

– Ты, – сказала Мисти. – Ты псих.

Без причины, быть может, из-за потрясения, она засмеялась и пояснила:

– В смысле – ты монстр.

Ее ноги в сандалиях липли и хлюпали от пива.

Кто знает, почему нам нравится то, что нравится.

Мисти оглянулась на друзей, а те смотрели на нее, подняв брови, и были готовы прийти на выручку.

А она глянула на Питера и представилась:

– Меня зовут Мисти, – и протянула руку.

А Питер, медленно, не отрывая взгляда от нее, потянулся и отщелкнул булавку под брошкой. По его лицу пробежала дрожь, каждая мышца на миг напряглась. Его глаза плотно зажмурились, покрывшись морщинками, и он вытащил булавку из свитера. Из собственной груди.

Из твоей груди. Испачканной твоей кровью.

Он защелкнул булавку и положил брошку ей на ладонь.

Он спросил:

– Так ты выйдешь за меня?

Он сказал это как вызов, будто затевая драку, будто швыряя перчатку к ее ногам. Как посягательство. Дуэль. Его глаза обшарили ее всю, – прическу, грудь, ноги, руки и ладони, будто Мисти Клейнмэн была всем, что оставалось ему в жизни.

Дорогой милый Питер, ты чувствуешь?

И маленькая дурочка из трейлерного парка взяла брошь.

3 июля

ЭНДЖЕЛ КОМАНДУЕТ СЖАТЬ руку в кулак. Говорит:

– Вытяните указательный палец, как если бы хотели прикоснуться к кончику носа.

Берет руку Мисти с вытянутым пальцем и держит ее так, чтобы кончик пальца слегка касался черной краски на стене. Водит ее пальцем так, чтобы тот повторял след, нанесенный черной краской из баллона, обрывки предложений и каракули, кляксы и потеки; и Энджел спрашивает:

– Что-нибудь ощущаете?

Просто на заметку: они, мужчина и женщина, стоят рядом в темной комнатушке. Они пробрались сюда сквозь дыру в стене, а снаружи ждет хозяйка. Просто чтобы в будущем ты знал этот факт – на Энджеле облегающие штаны коричневой кожи, которые пахнут как обувная вакса. Как кожаные сиденья машины. Как пахнет пропитанный потом кошелек, извлеченный из заднего кармана после дневных разъездов в машине. Запах, который Мисти притворялась, будто терпеть не может – вот как пахнут его штаны, прижатые к ней.

Каждые две секунды стоящая снаружи хозяйка пинает стену и требует:

– Вы мне можете сказать, что вы двое там затеяли?

Погода сегодня солнечная и теплая, присутствуют рассеянные облачка и заявление какой-то хозяйки с Плизент-Бич, мол, обнаружилась ее пропавшая обеденная ниша, и кое-кому лучше бы прийти увидеть это немедленно. Мисти позвонила Энджелу Делапорту, и они встретились на палубе парома, чтобы ехать вместе. Он принес фотоаппарат и сумку, набитую пленкой и объективами.

Энджел, если ты помнишь, живет в Оушн-Парк. Вот подсказка: ты замуровал ему кухню. Он говорит, что твое написание букв "м", при котором первый изгиб выше второго, показывает, что ты ставишь собственное мнение выше общественного.

А то, как ты выводишь прописные "п", отчеркивая последним штрихом низ изгиба, говорит о том, что ты никогда не ищешь компромиссов. Это графология, и эта наука не врет, говорит Энджел. Увидев слова в своей пропавшей кухне, он попросил осмотреть другие дома.

Просто на заметку, он утверждает, что твое написание прописных "д" и "у", с уклоняющимся влево нижним завитком, показывает, что ты очень привязан к матери.

А Мисти сказала ему – да, с этим он угадал.

Они с Энджелом приехали в Плизент-Бич, и парадную дверь открыла женщина. Она оглядела их, отклонив голову так, чтобы смотреть вдоль переносицы, выпятив подбородок и плотно сжав губы, сжав каждую мышцу в уголках рта, каждый жевательный мускул, в маленький кулачок, и произнесла:

– Питеру Уилмоту лень здесь показаться?

Эта маленькая мышца между ее нижней губой и подбородком, мышца mentalis, натянулась до такой степени, что подбородок пошел тысячами мелких впадинок, и она добавила:

– Мой муж с утра зудит без перерыва.

Мышца mentalis, складочная мышца, все мелкие мускулы лица, – вот первое, что проходят по курсу анатомии. После этого можно отличить фальшивую улыбку по тому, что мышца смеха и платизма оттягивают нижнюю губу, выворачивая ее, придавая ей прямоугольную форму и обнажая нижний ряд зубов.

Просто на заметку: знать, когда люди только изображают, будто ты им нравишься – невеликий навык.

В ее кухне, около дыры у пола, отслоились желтые обои. Желтый паркет покрыт газетами и белой гипсовой пылью. Возле двери – хозяйственный пакет, раздувшийся от выломанных гипсовых кусков простенка. Оборванные ленты желтых обоев завитками свисают из пакета. Желтые, утыканные крошечными подсолнухами.

Женщина стала у дыры, сложив на груди руки. Кивнула на дыру и сказала:

– Вон там.

Монтажники, рассказала ей Мисти, привязывают ветку к самой высокой точке нового небоскреба или моста, чтобы отпраздновать тот факт, что никто не разбился в процессе сооружения. Или чтобы принести новой постройке процветание. Это называется «венчать деревом». Изящная старинная традиция.

Эти подрядчики-строители битком набиты иррациональными предрассудками.

Мисти попросила хозяйку не волноваться.

Складочная мышца той стягивает брови над переносицей. Levator labii superioris подтягивает верхнюю губу в презрительную гримасу и раздувает ноздри. Depressor labii inferioris ее оттягивает нижнюю губу, обнажая нижний ряд зубов, и она произносит:

– Волноваться должны вы.

За дырой – темная комнатушка, с трех сторон обрамленная встроенными скамейками, вроде «галеры» в кафе, только без столика. То, что хозяйка зовет «обеденной нишей». Обивка желтого винила, а по стенам над лавками – желтые обои. А поверх всего этого наляпано черной краски, и Энджел проводит ее рукой по стене, где говорится:

«…спасти наш мир, перебив эту армию захватчиков…»

Питерова черная краска-аэрозоль, обрывки предложений и росчерки. Каракули. Краска кружит по живописи в рамках, по шелковым подушечкам, по желтому винилу обивки скамеек. Слова разбегаются по комнате во все стороны, по паркету пола, по потолку. На полу – пустые баллончики с черными отпечатками ладоней Питера, которые все еще сжимают каждый баллон.

Энджел командует:

– Дайте руку, – и скрепляет пальцы Мисти в кулак, оставив торчать только указательный. Приставляет кончик ее пальца к черной надписи на стене и заставляет очерчивать каждое слово.

Его рука крепко сжимает ее руку, направляя палец. Темный потек пота у ворота и в подмышках его белой футболки. Запах вина в его дыхании, оседающем на боку шеи Мисти. Как его глаза не сводят с нее взгляда, пока она безотрывно разглядывает выведенные черным слова. Вот как воспринимается эта комната.

Энджел прижимает ее палец к стене, направляя касание вдоль написанных там слов, и спрашивает:

– Ощущаете, что чувствовал ваш муж?

Если верить графологии, когда берешь указательный палец и обводишь им чей-то почерк, или просто берешь деревянную палочку или ложку и пишешь поверх написанных слов, то можно в точности ощутить, что чувствовал писавший, когда выполнял надпись. Нужно разбирать нажим и скорость письма, надавливая так же, как давил писавший. Писать так же быстро, как должен был писать он. Энджел говорит, все это аналогично театральной методике. Как он выражается – метод физических действий Константина Станиславского.

Анализ почерка и театральная методика, как рассказывает Энджел, обрели популярность в одни и те же времена. Станиславский изучал работы Павлова и его слюнявой собаки, и работы нейрофизиолога И. М. Сеченова. Еще до этого Эдгар Алан По изучал графологию. Все пытались увязать физическое и эмоциональное. Тело и разум. Мир и воображение. Наш мир и мир иной.

Двигая палец Мисти по стене, он заставляет ее обводить слова:

«…наплыв вас с вашим бездонным голодом и шумными запросами…»

Энджел говорит шепотом:

– Если эмоция способна вызвать физическое действие, то человек, дублирующий физическое действие, способен воссоздать эмоцию.

Станиславский, Сеченов, По – все искали какой-нибудь научный метод, чтобы производить чудеса по востребованию, говорит Энджел. Неограниченную возможность повторять случайное. Конвейер для разработки и производства спонтанностей.

Столкновение мистики и Индустриальной революции.

Тряпкой, которой начистили ботинки – вот как пахнет вся комната. Как внутренность широкого ремня. Перчатка вратаря. Собачий ошейник. Легкий уксусный душок пропотевшего ремешка часов.

Звук дыхания Энджела, – ее щека сыреет от его шепота. Его рука сдавливает ее капканом, сжимая ей кисть. Пальцы вонзаются Мисти в кожу. А Энджел говорит:

– Ощутите. Ощутите и расскажите мне, что чувствовал ваш муж.