От переводчика

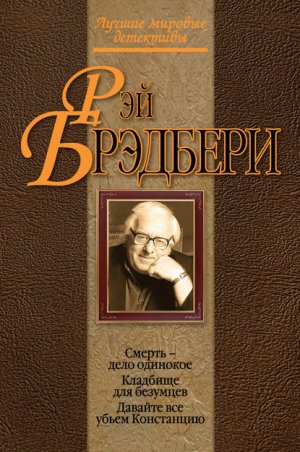

«Кладбище для безумцев» (1990) вместе с романами «Смерть — дело одинокое» (1985) и «Давайте все убьем Констанцию» (2002) входит в своеобразную мистическую трилогию, связанную не столько общим сюжетом, сколько действующими во всех трех романах персонажами, в том числе и фигурой рассказчика, которому Брэдбери, несомненно, подарил часть своей подлинной биографии.

Действие мистического детектива происходит в Голливуде, в 1954 году, примерно в тот период, когда сам писатель работал в качестве сценариста над фильмами «Пришелец из космоса» (It Came from Outer Space, 1953) и «Царь царей» (King of Kings, 1961). Сюжетно эти фильмы также перекликаются с теми вымышленными кинокартинами, съемки которых описаны в романе.

Вообще, «Кладбище для безумцев» изобилует отсылками к голливудским реалиям, что отражено в примечаниях. Конечно, нельзя сказать, что за каждым вымышленным именем и названием скрывается реальный человек или место, тем не менее под многими из них угадываются конкретные прототипы. Так, киностудия «Максимус», вобравшая в себя характерные черты многих гигантов Голливуда (например, «Метро-Голдвин-Майер»), внешне очень напоминает знаменитую «Парамаунт пикчерз». Действительно, территория «Парамаунта» примыкает своей задней стеной к кладбищу «Холливуд форевер» (Hollywood Forever Сеmetry), где покоится прах многих голливудских звезд. Да и описание ажурных ворот в испанском стиле не оставляет никаких сомнений в том, что Брэдбери «списал» их именно с «Парамаунта». За образами Роя Холдстрома и Фрица Вонга угадываются друзья писателя Рэй Харрихаузен и Фриц Ланг. Что касается Арбутнота, его можно назвать собирательным образом киномагната голливудского золотого века.

«Кладбище для безумцев» — настоящая энциклопедия Голливуда 30-50-х годов прошлого века, что делает этот роман не просто увлекательным, но и познавательным чтением.

О. Акимова

1

Жили-были два города внутри города: один светлый, другой темный. Один весь день в непрестанном движении, другой — всегда неподвижен. Один — теплый, наполненный изменчивыми огнями, другой — холодный, застывший под тяжестью камней. Но когда по вечерам над «Максимус филмз», городом живых, заходило солнце, он становился похож на расположенное напротив кладбище «Грин-Глейдс», город мертвых.

Когда гасли огни, и все замирало, и ветер, овевавший угловатые здания киностудии, становился холоднее, казалось, невероятная грусть проносилась по сумеречным улицам — от ворот города живых к высокой кирпичной стене, разделявшей два города внутри города. И внезапно улицы наполнялись чем-то таким, что можно назвать не иначе как припоминанием. Ибо, когда люди уходят, остаются лишь архитектурные постройки, населенные призраками невероятных событий.

Да, это был самый безумный город в мире, где ничего не могло произойти и происходило все. Здесь убивали десять тысяч людей, а потом они вставали, смеясь, и спокойно расходились. Здесь поджигались и не сгорали целые дома. Выли сирены, мчались патрульные машины, их заносило на поворотах, а потом полицейские снимали синюю униформу, смывали кольдкремом сочно-оранжевый макияж и возвращались к себе, в маленький придорожный отель где-то там, в огромном и невероятно скучном мире.

Здесь бродили динозавры: вот они совсем крохотные — и вдруг уже пятидесятифутовые ящеры надвигаются на полураздетых дев, визжащих в унисон. Отсюда отправлялись воины в различные походы, чтобы в конце пути (чуть дальше по улице) сложить доспехи и копья в костюмерной «Вестерн костьюм компани».[2] Здесь рубил головы Генрих VIII. Отсюда Дракула отправился бродить по свету во плоти, чтоб вернуться во прахе. Здесь видны Стояния Крестного пути[3] и остался след неиссякаемых потоков крови тех сценаристов, что, изнемогая, несли свой крест к Голгофе, сгибаясь под непосильной тяжестью поправок, а за ними по пятам гнались режиссеры с плеткой и монтажеры с острыми как бритва ножами. С этих башен правоверных мусульман призывали каждый день к послезакатной молитве, а из ворот с шелестом выезжали лимузины, где за каждым окном сидели безликие властители, и селяне отводили взгляд, боясь ослепнуть от их сияния.

Все это было наяву, и тем охотнее верилось, что с заходом солнца проснутся старые призраки, теплый город остынет и станет похож на дорожки по ту сторону стены, окруженные мраморными плитами. К полуночи, погрузившись в этот странный покой, рожденный холодом, ветром и далекими отзвуками церковных колоколов, два города наконец становились одним. И ночной сторож был единственным живым существом, бродившим от Индии до Франции, от канзасских прерий до нью-йоркских домов из песчаника, от Пикадилли до Пьяцца-ди-Спанья, за каких-то двадцать минут проделывая немыслимые двадцать тысяч миль. А его двойник за стеной проводил свою рабочую ночь, бродя среди памятников, выхватывая фонарем из темноты всевозможных арктических ангелов, читая имена, как титры, на надгробиях, и садился полуночничать за чаем с останками кого-нибудь из «Кистонских полицейских».[4] В четыре утра сторожа засыпают, и оба города, бережно свернутые, ждут, когда солнце взойдет над засохшими цветами, стертыми надгробиями и родиной индийских слонов: они готовы принять по воле Режиссера-Вседержителя и с благословения агентства «Сентрал кастинг»[5] бесчисленные толпы народа.

Так было и в канун Дня всех святых 1954 года.

Хеллоуин.

Моя самая любимая ночь в году.

Если бы ее не было, я никогда не сел бы писать эту новую «Повесть о двух городах».[6]

Как я мог устоять, когда холодный резец выгравировал на камне приглашение?

Как я мог не преклонить колено, не набрать в грудь побольше воздуха и не сдуть пыль с мраморной плиты?

2

Первым пришел…

В то утро после Хеллоуина я пришел на студию в семь утра.

Последним ушел…

Было почти десять вечера, когда я в последний раз совершал свой ночной обход, упиваясь простой, но невероятной мыслью, что наконец-то работаю там, где все ясно определено. Здесь все имело совершенно явное начало и четкий, необратимый конец. Там, за стенами съемочного павильона, я не слишком доверял жизни с ее пугающими сюрпризами и допотопными сюжетами. Здесь же, гуляя по аллеям на рассвете или на закате, я мог воображать, будто сам открываю и закрываю киностудию. Она принадлежала мне, ибо я так захотел.

Итак, я шагал по территории в полмили шириной и в милю глубиной, среди четырнадцати кинопавильонов и десяти открытых съемочных площадок, жертва собственного романтизма и безумной страсти к кино, которое укрощает жизнь, — а там, по ту сторону ажурных кованых ворот в испанском стиле, никто ее укротить не мог.

Час был поздний, но многие съемочные группы составили свое расписание так, чтобы закончить съемки в канун Дня всех святых, так что прощальные попойки в честь окончания съемок совпали на разных площадках. Из трех павильонов, распахнувших гигантские раздвижные ворота, гремел джаз, слышался смех, хлопали пробки от шампанского и доносились песни. Народ внутри, разодетый в киношные костюмы, приветствовал народ, ввалившийся снаружи в нарядах на Хеллоуин.

Я же никуда не входил, только лишь улыбался или смеялся, проходя мимо павильонов и площадок. В конце концов, раз уж я вообразил себя хозяином киностудии, то мог задержаться или уйти когда угодно.

Но стоило мне вновь ступить во тьму, и я чувствовал внутри себя какую-то дрожь. Моя любовь к кино началась много лет назад. Словно Кинг-Конг, она обрушилась на меня, когда мне было тринадцать; и я так и не смог выбраться из-под этой гигантской туши, в которой билось сердце.

Каждое утро, когда я приходил на студию, она точно так же обрушивалась на меня. Несколько часов уходило на то, чтобы побороть ее чары, восстановить дыхание и приняться за работу. На закате волшебные чары снова опутывали меня; мне становилось трудно дышать. Я знал, что когда-нибудь, очень скоро, мне придется покинуть эти места, вырваться на волю, уйти и больше не возвращаться, иначе кино, как Кинг-Конг, вечно падающий точно на свою жертву, однажды прихлопнет меня насмерть.

Я как раз проходил мимо крайнего павильона, когда его стены в последний раз сотряслись от взрыва веселого смеха и грохота джазовых барабанов. Один из ассистентов оператора пронесся мимо меня на велосипеде; его багажная корзина была доверху наполнена кинопленкой, отправляющейся на вскрытие под нож монтажера, в чьей власти спасти картину либо похоронить ее навеки. Затем она попадет или в кинотеатры, или на полку с мертвыми фильмами, где не сгниет — всего лишь покроется пылью.

Где-то на Голливудских холмах церковные часы пробили десять. Я повернул и не спеша побрел к своей каморке в здании для сценаристов.

В кабинете меня ожидало приглашение стать безмозглым тупицей.

Нет, оно не было выгравировано на мраморной плите, а всего лишь аккуратно напечатано на хорошей почтовой бумаге.

Прочтя его, я сполз в кресло, лицо мое покрылось холодной испариной, рука порывалась схватить, скомкать и выбросить подальше этот листок.

Вот что в нем было:

«Грин-Глейдс-парк»,

Хеллоуин

Сегодня в полночь.

У дальней стены, в середине.

P. S. Вас ждет потрясающее открытие. Материал для бестселлера или отличного сценария. Не пропустите!

Вообще-то я совсем не храбрец. Я не вожу машину. Не летаю самолетами. До двадцати пяти лет боялся женщин. Ненавижу высоту; Эмпайр-стейт-билдинг[7] — для меня сущий кошмар. Меня пугают лифты. Эскалаторы вызывают тревогу. Я разборчив в еде. Первый раз я попробовал стейк лишь в двадцать четыре года, а все детство провел на гамбургерах, бутербродах с ветчиной и пикулями, яйцах и томатном супе.

— «Грин-Глейдс-парк»! — произнес я вслух.

«Господи! — подумал я. — В полночь? Это я-то, которого лет в пятнадцать гоняла толпа уличных задир? Мальчик, спрятавшийся в объятиях брата, когда впервые смотрел „Призрак оперы“?[8]»

Да, он самый.

— Дурак! — завопил я.

И отправился на кладбище. В полночь.

3

На выходе из студии я хотел было зайти в мужской туалет неподалеку от главных ворот, но затем повернул в другую сторону. От этого места я по давней привычке держался подальше: подземная пещера, где слышались звуки невидимых струй и торопливые всплески — словно шмыгнул проворный рак, — стоило лишь коснуться ручки и приоткрыть дверь. Я всегда останавливался, откашливался и медленно открывал дверь. И тогда дверцы кабинок начинали захлопываться то со стуком, то совсем тихо, а иногда с грохотом ружейного выстрела, словно те, кто обитал в этой пещере весь день и из-за вечеринок не прятался даже в этот поздний час, в панике разбегались кто куда, — и ты входил в тишину холодного кафеля и подземных течений, поскорее делал свои дела и выскакивал, не помыв рук, чтобы уже снаружи услышать, как неохотно просыпаются ловкие раки, с шорохом распахиваются двери и всплывают на поверхность пещерные жители, встревоженные и всполошенные, кто сильно, кто нет.

Итак, я повернул в другую сторону и, окликнув, нет ли кого внутри, нырнул в женский туалет напротив: холодное, отделанное чистым белым кафелем помещение, ни темной пещеры, ни шмыгающих существ, — а потом мигом вынырнул обратно, как раз вовремя, чтобы увидеть, как мимо шагает отряд прусской гвардии, направляясь на вечеринку в десятом павильоне. Командир, светловолосый красавец с большими невинными глазами, покинул своих гвардейцев и, ничего не подозревая, пошел к мужской уборной.

«Больше никто его не увидит», — подумал я и заспешил прочь по улице. Была уже почти полночь.

Такси (оно мне не по карману, но не пойду же я в одиночку на кладбище, черт побери!) остановилось перед кладбищенскими воротами за три минуты до назначенного времени.

Долгих две минуты я прикидывал в уме количество склепов и могил, где около девяти тысяч мертвецов были на полной ставке у фирмы «Грин-Глейдс-парк».

Пятьдесят лет их складывали сюда, каждого в свое время. С тех самых пор, как владельцам строительной конторы Сэму Грину и Ральфу Глейду пришлось объявить о своем банкротстве, снять вывеску и занять участок надгробиями.

Понимая, что их имена неплохо сочетаются, обанкротившиеся строители одноэтажных коттеджей назвали новое дело просто «Грин-Глейдс-парк», и всех скелетов, выпавших из шкафов соседней киностудии, стали хоронить здесь, на этом кладбище.

Поговаривали, что киношники, замешанные в их темной афере с недвижимостью, вложились в дело: взамен два джентльмена будто бы соглашались держать язык за зубами. Все слухи, пересуды, грехи и старые делишки были похоронены в первой же могиле.

И вот, сжав колени и стиснув зубы, я сидел, уставившись на маячившую вдалеке стену, за которой я насчитал шесть мирных, теплых, прекрасных павильонов, где завершались последние хеллоуинские пирушки, заканчивались последние вечеринки, затихала музыка, и хорошие парни вместе с плохими направлялись домой.

И пока я глядел на отсветы автомобильных фар, пляшущие на высоченных стенах павильонов, воображая себе все эти бесконечные прощания — «пока», «доброй ночи», — мне вдруг так захотелось быть вместе с ними, плохими и хорошими, и ехать неизвестно куда: лучше уж неизвестность, чем это.

На кладбище часы пробили полночь.

— Ну что? — раздался чей-то голос.

Мой взгляд словно отскочил от стены киностудии и остановился на стриженой голове шофера такси.

Тот пристально всматривался сквозь железную решетку, высасывая аромат из мятной жвачки, прилепленной к зубам. Ворота дребезжали от ветра, вдали замирало эхо башенных часов.

— Ну и кто пойдет открывать ворота? — спросил шофер.

— Я?! — в ужасе переспросил я.

— Сам напросился.

После долгих колебаний я все же заставил себя взяться рукой за ворота: к моему удивлению, они оказались незапертыми, и я распахнул их настежь.

Я повел за собой машину, как старик, ведущий под уздцы смертельно усталую и перепуганную лошадь. Такси неустанно что-то бормотало вполголоса, но все без толку, а шофер вторил шепотом:

— Черт, черт! Если что-то пойдет в нашу сторону, не думай, я здесь не останусь.

— Ничего, я тоже здесь не останусь. Вперед!

По обе стороны гравийной дорожки виднелось множество белых силуэтов. Я услышал чей-то призрачный вздох, но это было всего лишь мое дыхание: легкие пыхтели, как кузнечные мехи, пытаясь раздуть в груди хоть какую-то искру.

На голову мне упали несколько капель дождя.

— Боже, — прошептал я. — И зонтика нет.

«Какого лешего я здесь делаю?» — пронеслось в моей голове.

Каждый раз, пересматривая старые фильмы ужасов, я смеялся над тем, как парень выходит поздно ночью на улицу, хотя надо было остаться дома. Или над тем, как женщина делает то же самое, хлопая большими невинными глазами и надевая туфли на шпильках, в которых на бегу только спотыкаешься. Но вот и со мной случилось то же самое, и все из-за этой дурацкой соблазнительной записки.

— Все! — прокричал таксист. — Дальше не поеду!

— Трус! — крикнул я.

— Ага! Я подожду здесь!

И вот я уже шагаю к дальней стене, дождь льет как из ведра, заливая лицо и пожар проклятий, клокочущий в моем горле.

Фары такси давали достаточно света, чтобы разглядеть лестницу, прислоненную к задней ограде кладбища: по ней можно было забраться и попасть на натурные площадки «Максимус филмз».

Я остановился у подножия и стал вглядываться вверх сквозь холодную морось.

Там, наверху, стоял человек. Он словно собирался перелезть через стену.

Но его фигура застыла, точно вспышка молнии выхватила ее и навсегда запечатлела на бледно-голубой эмульсии кинопленки: голова была наклонена вперед, как у бегуна-рекордсмена, а тело согнулось так, будто он готов был перевалиться через стену и сорваться вниз, на территорию «Максимус филмз».

Однако человек, словно статуя, не менял этой нелепой позы.

Я хотел было окликнуть его, но тут понял, почему он молчит, почему он так неподвижен.

Человек на лестнице то ли умирал, то ли был мертв.

Он пришел сюда, преследуемый тьмой, забрался на лестницу и окаменел при виде… чего? Может, что-то у него за спиной заставило его замереть от ужаса? Или — еще хуже — что-то за стеной, в темноте студии?

Дождь поливал белые камни надгробий.

Я слегка подергал лестницу.

— Господи! — вскричал я.

Потому что старик на вершине лестницы вдруг свалился вниз.

Я отскочил и бросился на землю.

Он упал между надгробиями, как десятитонный свинцовый метеор. Я поднялся на ноги и склонился над ним, уже не слыша ни грохота в своей груди, ни шелеста дождя, омывавшего каменные плиты и тело покойного.

Я вгляделся в его лицо.

Ответом был взгляд водянистых, бесцветных глаз.

— Почему ты смотришь на меня? — спросил он молча.

«Потому, — подумал я, — что я тебя узнал!»

Лицо его было белым, как надгробные камни.

«Джеймс Чарльз Арбутнот, бывший глава „Максимус филмз“», — подумал я.

Да, прошептал он.

«Но, но, — беззвучно кричал я, — в последний раз я видел тебя в тринадцать лет, я катался на роликах напротив твоей студии в ту самую неделю, когда ты погиб, двадцать лет назад; потом появились дюжины фотографий — две разбитые машины, врезавшиеся в телефонный столб, страшные, искореженные обломки, окровавленная мостовая, изуродованные тела; а после этого были два дня с сотнями других фотографий — тысячи людей, пришедших на твои похороны, миллион цветов, нью-йоркские боссы, утирающие непритворные слезы, и мокрые глаза за двумя сотнями темных очков, когда актеры без улыбки выходили из машин. Да, это стало большой утратой для всех. А эти последние фото искореженных машин на бульваре Санта-Моника, а газеты, которые неделями не могли забыть о тебе, а радио, где непрестанно пели тебе хвалы и не прощали короля за то, что он ушел навсегда! И все это, Джеймс Чарльз Арбутнот, все это ты.

Не может быть! Это невозможно! — почти кричал я. — Ты, здесь, сейчас, на стене? Кто тебя туда затащил? Тебя что, можно убивать много раз?»

Сверкнула молния. Удар грома обрушился, словно хлопнула гигантская дверь. Дождь поливал лицо мертвеца, капли-слезы текли из глаз. Открытый рот заполнялся водой.

Я закричал и опрометью бросился прочь.

Добежав до такси, я понял, что сердце мое осталось там, возле тела.

Теперь оно гналось за мной. Оно настигло меня, как пуля, попавшая в печень, и припечатало к кузову машины.

Шофер тревожно вглядывался в темноту аллеи позади меня, где дождь барабанил по гравию.

— Там кто-нибудь есть? — крикнул я.

— Нет!

— Слава богу. Сматываемся!

Мотор никак не отзывался.

У нас обоих вырвался стон отчаяния.

Повинуясь страху, мотор все-таки завелся.

Не так уж просто ехать задним ходом со скоростью шестьдесят миль в час.

Нам это удалось.

Полночи я просидел, оглядывая свою обыкновенную гостиную с обыкновенной мебелью в маленьком домике на самой заурядной улице, в тихом квартале. После трех чашек горячего какао мне по-прежнему было холодно, я дрожал; на стене мое воображение рисовало мрачные картины.

«Люди не умирают дважды! — думал я. — Человек, который там, на лестнице, хватался руками за ночной ветер, не мог быть Джеймсом Чарльзом Арбутнотом. Трупы разлагаются. Трупы исчезают».

Я вспомнил, как однажды в 1934 году Арбутнот вышел из своего лимузина перед воротами студии, и тут я подкатился к нему на роликах, потерял равновесие и упал прямо в его объятия. Он, смеясь, помог мне удержаться на ногах, подписал книгу, ущипнул за щеку и прошел через ворота.

И вот теперь — Господи Иисусе! — этот человек, давно затерянный в прошлом, падает откуда-то с высоты вместе с холодным дождем на кладбищенский газон.

Мне уже мерещилось, будто я слышу голоса и читаю заголовки:

ДЖЕЙМС ЧАРЛЬЗ АРБУТНОТ УМЕР И ВОСКРЕС

— Нет! — сказал я, обращаясь к белому потолку, где шуршал дождь и падал человек. — Это был не он. Все это ложь!

«Подожди до утра», — произнес чей-то голос.

4

Утро не принесло ясности.

В радио- и теленовостях не промелькнуло никаких мертвых тел.

Газеты пестрели сообщениями об автомобильных авариях и антинаркотических рейдах. Об Арбутноте ни слова.

Я рассеянно вышел из дома и поплелся на задний двор, в гараж, забитый игрушками и старыми журналами об открытиях и изобретениях. Никакой машины, только подержанный велосипед.

Я проехал уже полпути до студии и вдруг понял, что не могу вспомнить ни одного перекрестка, через которые промчался вслепую. Вздрогнув от ужаса, я свалился с велосипеда.

Огненно-красный родстер со сложенным верхом, поравнявшись со мной, затормозил так резко, что запахло паленой резиной.

Водитель в бейсболке, надетой козырьком назад, явно мчался на полном газу. Он рассматривал меня сквозь ветровое стекло: один глаз ярко-голубой, другой не виден из-за монокля, словно всаженного в глазницу и сверкавшего искрами на солнце.

— Эй ты, чертов сукин сын придурочный, здорово! — крикнул он, по-немецки растягивая гласные.

Велосипед чуть не выпал у меня из рук. Я видел этот профиль на старинных монетах, когда мне было лет двенадцать. Это был то ли воскресший Цезарь, то ли германец, верховный понтифик Священной Римской империи. Мое сердце колотилось так, что в легких не осталось места для воздуха.

— Не слышу! — крикнул он. — Говори!

— Здорово, — услышал я собственные слова, — чертов придурочный сукин сын. Ты Фриц Вонг? Родился в Шанхае, отец китаец, мать австрийка, рос в Гонконге, Бомбее, Лондоне и дюжине городов Германии. Сбежал из дома, бродяжничал, потом работал монтажером, потом сценаристом, потом оператором на студии UFA,[9] потом режиссером в разных уголках мира. Фриц Вонг, потрясающий режиссер, снявший великий фильм немого кино «Песнь Кавальканти». Парень, который устанавливал планку голливудского кино с тысяча девятьсот двадцать пятого по тысяча девятьсот двадцать седьмой год и которого вышвырнули вон за сцену в одном фильме, где ты лично снялся в роли прусского генерала: эпизод, где он вдыхает запах нижнего белья Герты Фрёлих. Всемирно известный режиссер, который вернулся в Берлин, а затем бежал от Гитлера, режиссер, снявший «Безумную любовь», «Исступление», «Путешествие на Луну и обратно»…

С каждым моим словом его голова поворачивалась на четверть дюйма, в то время как рот расплывался в улыбе ярмарочного Петрушки. Монокль вспыхивал, сигналя морзянкой.

Из-за монокля иногда выглядывал краешек восточного глаза. Я думал, что левый глаз был Пекином, а правый — Берлином, но нет. Восточный казался больше лишь благодаря увеличительному стеклу монокля. Лоб и скулы являли непобедимый оплот тевтонской самоуверенности, крепость, способную простоять две тысячи лет или до тех пор, пока не расторгнут контракт.

— Как ты меня назвал? — спросил он необычайно любезно.

— А ты как меня назвал, — тихо отозвался я. — Чертов придурочный, — я вздохнул, — сукин сын.

Он кивнул. Улыбнулся. И распахнул передо мной дверцу машины:

— Залезай!

— Но ты же меня…

— …совсем не знаю? Неужели ты думаешь, я разъезжаю по улицам и подвожу каждого безмозглого велосипедиста? По-твоему, я не видел, как ты шныряешь по павильонам, делая вид, будто ты Белый Кролик на столовской кухне? Ты же этот… — он прищелкнул пальцами, — побочный сын Эдгара Райса Берроуза и Владыки Марса,[10] незаконный отпрыск Герберта Уэллса, который произошел от Жюля Верна. Закидывай свой велик. Мы опаздываем!

Я запихнул велосипед на заднее сиденье и едва успел сесть в машину, как она рванула с места на скорости пятьдесят миль в час.

— Кто знает? — орал Фриц Вонг, перекрикивая рев мотора. — Мы оба ненормальные, раз работаем там, где работаем. Но ты счастливчик, ты все еще любишь это дело.

— А ты разве нет? — спросил я.

— Помоги, Господи, — пробормотал он. — Да!

Я не мог оторвать взгляд от Фрица Вонга: он склонился над рулем, подставляя ветру лицо.

— Ты самый тупой придурок, какого я встречал! — кричал он. — Хочешь попасть под колеса? Ты что, не умеешь водить машину? А что у тебя за велосипед? Это твой первый сценарий в кино? Как ты можешь писать такую галиматью? Почему бы не почитать Томаса Манна, Гёте?

— Томас Манн и Гёте, — спокойно объяснил я, — не сумели бы написать мало-мальски приличный сценарий. «Смерть в Венеции»[11] — да. «Фауста»?[12] Легко. Но хороший сценарий? Или короткий рассказ вроде тех, что пишу я: описать высадку на Луну и заставить тебя поверить в это? Черта с два! А как ты можешь вести машину с этим моноклем?

— Не твое собачье дело! Лучше ничего не видеть. Посмотри ближе на козла, что едет впереди, и захочешь врезаться ему в задницу! Дай-ка поглядеть тебе в лицо. Ты меня одобряешь?

— По-моему, ты классный!

— Бог мой! Да для тебя, похоже, все, что скажет великий и могучий Вонг, — как Библия. Как вышло, что ты не водишь машину?

Мы оба старались перекричать ветер, который бил нам в глаза и трепал губы.

— Писатель не в состоянии купить себе машину! К тому же, когда мне было пятнадцать, я видел пятерых погибших людей, разорванных в клочья. Машина врезалась в телефонный столб.

Фриц взглянул на мое побелевшее при воспоминании лицо.

— Как на войне, да? А ты не такой уж тупой. Я слышал, тебе дали работу в новом проекте с Роем Холдстромом? Спецэффекты? Здорово. Терпеть не могу условностей.

— Мы дружили еще в школе. Я смотрел, как он лепит крохотных динозавров в гараже. Мы пообещали друг другу, что, когда вырастем, будем вместе создавать чудовищ.

— Нет, — кричал Фриц Вонг сквозь ветер, — ты их не создаешь, ты на них работаешь! Вот Мэнни Либер. Ящерица-ядозуб, которой мерещится паук. Берегись! Это настоящий зверинец!

Он кивнул собирателям автографов, стоявшим на другой стороне улицы, напротив ворот студии.

Я тоже посмотрел туда. Внезапно душа моя покинула тело и мгновенно перенесла меня в прошлое. Шел 1934 год, я толкался и давился в толпе страждущих, которые размахивали блокнотами и ручками, шныряли под «солнечными» прожекторами на премьерных показах, подлавливали Марлен Дитрих[13] у ее парикмахера, охотились за Кэри Грантом[14] во время боксерских матчей по средам на стадионе «Лиджен»,[15] ждали у дверей ресторана, пока Джин Харлоу[16] закончит свой более чем трехчасовой обед или когда Клодетт Кольбер,[17] смеясь, выйдет в полночь.

Я окинул взглядом толпу безумцев и снова увидел бульдожьи носы, сплющенные мордочки, бледные близорукие лица безымянных друзей откуда-то из прошлого, стоящих перед величественным, в стиле испанского музея Прадо, фасадом киностудии «Максимус», чьи тридцатифутовые ажурные чугунные ворота открывались и с лязгом захлопывались за спиной недосягаемых знаменитостей. Я представил себя, затерянного в этом гнездовье голодных птиц, жадно разинувших клювы в ожидании пищи: мимолетных встреч, фотовспышек, росчерков в блокнотах. Солнце скатилось за горизонт, в памяти моей взошла луна, и я увидел, как еду на роликах все девять миль до дома по пустынным тротуарам, мечтая, что когда-нибудь стану величайшим в мире писателем или наемным сценаристом где-нибудь на «Шиш-под-Нос пикчерз».

— Зверинец? — пробормотал я. — Вот так, значит?

— А это их зоопарк! — продолжил Фриц Вонг.

И, ворвавшись в ворота студии, мы поехали, раздвигая толпу прибывающих людей, статистов и администраторов. Фриц Вонг направился прямиком под знак «Стоянка запрещена».

Я вышел из машины и спросил:

— Какая разница между зверинцем и зоопарком?

— Здесь, в зоопарке, за решеткой нас держат деньги. А там, в зверинце, болванов держат под замком их глупые мечты.

— Когда-то я был одним из них и мечтал оказаться по ту сторону, в стенах киностудии.

— Глупец. Теперь тебе уже отсюда не выбраться.

— Еще как выберусь. Я только что закончил новый сборник рассказов и пьесу. Мое имя будут помнить!

— Не стоило мне этого говорить. — Монокль Фрица блеснул. — Мое презрение может улетучиться.

— Насколько я знаю Фрица Вонга, через тридцать секунд оно вернется.

Фриц наблюдал, как я вытаскиваю из машины свой велосипед.

— Мне кажется, ты почти немец.

Я сел на велосипед.

— Ты меня оскорбляешь.

— Ты со всеми так разговариваешь?

— Нет, только с Фридрихом Великим, мне не нравятся его манеры, но я обожаю его фильмы.

Фриц Вонг вывинтил из глаза монокль и опустил в нагрудный карман рубашки — словно бросил монету, чтобы запустить какой-то внутренний автомат.

— Я наблюдал за тобой несколько дней, — нараспев произнес он. — Во время припадков безумия я читал твои рассказы. Ты не лишен таланта, а я мог бы отполировать его до блеска. Сейчас я работаю — помоги мне Бог — над совершенно безнадежной картиной об Иисусе Христе, Ироде Антипе и всех этих безмозглых апостолах. Предыдущий режиссер-алкаш, который не способен руководить даже детсадом, потратил на фильм девять миллионов долларов. Меня выбрали ликвидатором. Ты христианин или как?

— Отступник.

— Отлично! Не удивляйся, если по моей милости тебя вышибут из твоего дурацкого сериала с динозаврами. Если сможешь помочь мне спасти от тлена этот ужастик про Христа, для тебя это будет ступенькой наверх. Принцип Лазаря! Если ты работаешь над дохлой курицей и выводишь ее вон из киношного склепа, то зарабатываешь очки. Я еще несколько дней понаблюдаю за тобой и почитаю, что ты пишешь. Появись сегодня ровно в час в студийной столовке. Ешь то, что ем я, говори, когда к тебе обращаются, понял, талантливый маленький ублюдок?

— Так точно, Unterseeboot Kapitan.[18] Будет сделано, господин большой ублюдок.

Когда я отъезжал, он подтолкнул меня. Не сильно — просто своей рукой старого философа помог тронуться с места.

Я не обернулся.

Боялся, что, оглянувшись, увижу его.

5

— Боже правый! — сказал я себе. — Из-за него я чуть не забыл!

Прошлая ночь. Холодный дождь. Высокая стена. Труп.

Я припарковал велосипед возле павильона 13.

Полицейский из охраны студии, проходя мимо, спросил:

— У вас есть разрешение на парковку здесь? Это место Сэма Шёнбродера. Позвоните в администрацию.

— Разрешение! — закричал я. — Черт подери! Для велосипеда?

Гремя великом, я прошел через огромные двойные двери с тамбуром и попал в темноту павильона.

— Рой?! — крикнул я.

Тишина.

Я огляделся в кромешной тьме среди свалки игрушек Роя Ходдстрома.

Точно такая же, но поменьше была у меня в гараже.

Павильон 13 был усыпан игрушками трехлетнего Роя, книжками пятилетнего Роя, наборами фокусника восьмилетнего Роя, наборами для электрических и химических опытов девяти- и десятилетнего Роя, вырезками из воскресных комиксов одиннадцатилетнего Роя, а еще фигурками Кинг-Конга, сделанными в 1933 году, когда Рою исполнилось тринадцать и за две недели он посмотрел гигантскую обезьяну пятьдесят раз.

Руки у меня так и зачесались. Здесь валялись копеечные магнето, гироскопы, оловянные паровозики, наборы фокусника, заставляющие ребятишек скрипеть зубами и мечтать об ограблении магазина. Здесь лежало мое собственное лицо — прижизненная маска, снятая Роем: он смазал мне лицо вазелином и чуть не задушил под слоем гипса. И дюжина раскиданных везде слепков его собственного профиля — прекрасного, ястребиного, — а еще черепа и скелеты в полный рост, рассованные по углам или сидящие на садовых стульях, — в общем, все, чтобы Рой чувствовал себя как дома в этом павильоне, таком огромном, что через его ворота, словно в шлюз космодрома, можно было затащить «Титаник» и еще осталось бы место для фрегата «Олд-Айронсайдс».[19]

Одну из стен Рой сплошь заклеил огромными рекламными плакатами и постерами из «Затерянного мира»,[20] «Кинг-Конга»[21] и «Сына Кинг-Конга»,[22] а также «Дракулы»[23] и «Франкенштейна».[24] В апельсиновых ящиках посреди этой «вулвортовской» барахолки[25] лежали скульптурные изваяния Карлоффа[26] и Лугоши.[27] На рабочем столе — три оригинальных шарнирных макета динозавров, подаренных создателями «Затерянного мира»: резиновая плоть старых чудовищ давно расплавилась, обнажив металлический костяк.

Так что павильон 13 был одновременно магазином игрушек, сундуком с чудесами, саквояжем волшебника, мастерской фокусника и неосязаемым вместилищем снов, посреди которого ежедневно стоял Рой и своими длинными музыкальными пальцами подавал сигналы мифическим существам, чтобы шепотом пробудить их от сна, длившегося десять миллиардов лет.

И вот я осторожно пробираюсь через эту свалку, через эту кучу хламья, порожденного ненасытной страстью ко всяким механизмам, жадной привязанностью к игрушкам и любовью к гигантским прожорливым монстрам, отрубленным головам и темным размотанным мумиям Тутанхамонов.

Повсюду лежали огромные брезентовые тенты, под которыми Рой до поры скрывал свои творения. Я не осмелился заглянуть под них.

Посредине всего этого стоял скелет, держа в поднятой руке записку. Она гласила:

КАРЛ ДЕНЕМ![28]

(Так звали продюсера «Кинг-Конга».)

ГОРОДА МИРА, УЖЕ ГОТОВЫЕ, ЛЕЖАТ ЗДЕСЬ, ПОД ТЕНТОМ, И ЖДУТ, КОГДА ИХ ОТКРОЮТ. НЕ ТРОГАЙ. СПЕРВА НАЙДИ МЕНЯ.

ТОМАС ВУЛФ[29] НЕ ПРАВ. ДОМОЙ ВОЗВРАТ ЕСТЬ. ПОВЕРНИ НАЛЕВО ОТ СТОЛЯРКИ, ВТОРАЯ НАТУРНАЯ ПЛОЩАДКА СПРАВА. ТВОИ БАБУШКА С ДЕДУШКОЙ ЖДУТ ТЕБЯ ТАМ! ИДИ И ВЗГЛЯНИ! РОЙ.

Я посмотрел на брезентовые тенты вокруг. Торжественное открытие! Ну конечно!

Я бежал и думал: «Что он имел в виду? Мои бабушка с дедушкой? Ждут?» Я замедлил бег и начал глубоко вдыхать свежий воздух, пахнущий дубами, вязами и кленами.

Ибо Рой был прав.

Домой возврат есть.

Перед второй натурной площадкой стояла табличка: «Форестплейнс», — но это был Гринтаун, город, где я родился и вырос на хлебе, зревшем всю зиму за брюхатой печью, и вине, бродившем там же на исходе лета, и кирпичи, осыпаясь, падали в эту самую печь, как железные зубы, задолго до прихода весны.

Я пошел не по тротуарам, а по траве, радуясь, что у меня есть такой друг, как Рой, который знал о моей давней мечте и позвал меня посмотреть на нее.

Я прошел мимо трех белых домиков, где в 1931 году жили мои друзья, свернул за угол и остановился, потрясенный.

На пыльной кирпичной дороге стоял старый отцовский «бьюик» 1929 года; на нем в 1933-м мы отправимся на Запад. Он стоял, тихо ржавея: фары потрескались, кожух радиатора облупился, сам радиатор был, как пчелиными сотами, облеплен мотыльками, желтыми и голубыми крыльями бабочек — мозаикой давно ушедших летних дней.

Я наклонился и заглянул внутрь, чтобы дрожащей рукой погладить колючий ворс подушек на заднем сиденье, где мы с братом толкались локтями и орали друг на друга, проезжая через Миссури, Канзас, Оклахому и…

Это не была отцовская машина. Но это была она.

Я поднял глаза и увидел перед собой девятое и величайшее из чудес света:

Дом моих бабушки с дедушкой, терраса, качели, герань в розовых горшках вдоль ограды, папоротники, торчащие повсюду зелеными фонтанчиками, и просторная лужайка, похожая на зеленую кошачью шкуру, так густо усеянная клевером и одуванчиками, что хотелось сбросить ботинки и пробежаться босиком по всем этим коврам. И…

Высокое сводчатое окно комнаты, где я когда-то спал, а потом, проснувшись, выглядывал наружу и видел зеленые луга и зеленый мир.

На летних садовых качелях, тихо покачиваясь вперед-назад, растопырив на коленях ладони с длинными пальцами, сидел мой лучший друг…

Рой Холдстром.

Он тихо скользил, затерявшись, как и я, в каком-то из летних полдней давно ушедших времен.

Увидев меня, Рой поднял свои длинные журавлиные руки и развел ими вправо и влево, охватив лужайку, деревья, себя, меня.

— Господи, — прокричал он, — разве это не… счастье?

6

Рой Холдстром с двенадцати лет мастерил в гараже динозавров. В фильме, снятом на восьмимиллиметровой пленке, динозавры гонялись за его отцом и потом сожрали его целиком. Позже, когда Рою было уже двадцать, он возил своих динозавров по студиям-однодневкам и начал снимать малобюджетные фильмы в жанре «затерянных миров», они-то его и прославили. Динозавры настолько заполнили его жизнь, что друзья забеспокоились и попытались подыскать Рою хорошую девушку, которая бы поладила с его чудовищами. Ищут до сих пор.

Я поднялся по ступеням крыльца, вспоминая тот особенный вечер, когда Рой взял меня на оперу «Зигфрид»[30] в зале «Шрайн».[31]

— Кто поет? — спросил я.

— К черту пение! — вскричал Рой. — Мы идем смотреть дракона!

Что ж, музыка была изумительная. Но дракон? Убейте тенора. Потушите огни.

Наши места были так далеко от сцены, что — увы! — я видел только левую ноздрю дракона Фафнира! Рой же не видел ничего, кроме огромных огненных клубов, которые невидимое чудовище извергало из своих ноздрей, чтобы уничтожить Зигфрида.

— Проклятье! — шептал Рой.

Фафнир погиб, волшебный меч глубоко вонзился в его сердце. Зигфрид издал победный клич. Рой вскочил на ноги, проклиная спектакль, и выбежал из зала.

Я нашел его в фойе, он бормотал себе под нос:

— Вот это Фафнир! Господи! Ты видел?!

Когда мы вылетели в темноту на улицу, Зигфрид все еще завывал о жизни, любви и кровавой резне.

— Вот несчастные идиоты, эти зрители, — сказал Рой. — Еще два часа сидеть там без Фафнира!

И вот теперь он тихо качался на невесомо скользящих качелях, на террасе, затерявшейся во времени, но всплывшей вновь из глубины лет.

— Эй! — счастливо прокричал он. — Ну как? Точно дом моей бабушки!

— Нет, моей!

— Наших!

Рой рассмеялся, по-настоящему счастливый, и протянул мне пухлую книгу Вулфа «Домой возврата нет».

— Он не прав, — тихо произнес Рой.

— Да, — сказал я, — мы дома, ей-богу!

Я осекся. Ибо там, за зелеными лугами съемочной площадки, я увидел высокую стену между киностудией и кладбищем. Видение мертвеца на садовой лестнице стояло у меня перед глазами, но я пока не был готов заговорить о нем. Вместо этого я спросил:

— Как поживает твое чудовище? Ты его нашел?

— А твое-то чудовище где?

И так уже много дней подряд.

Нас с Роем пригласили, чтобы мы рисовали чертежи и создавали чудовищ, чтобы наши метеориты падали из космоса, а из темных заводей появлялись гуманоиды, роняя капли смолы с незатейливых пластмассовых челюстей.

Сначала наняли Роя, потому что он был продвинут в техническом плане. Его птеродактили, как живые, летали в доисторических небесах. Его бронтозавры сами, словно горы, шли к Магомету.

А потом кто-то прочел два-три десятка моих «жутких историй» в журнале «Уиэрд»[32] — рассказов, которые я писал с двенадцати лет, а в двадцать один начал продавать палп-журналам, — и нанял меня, чтобы «создавать сюжет» для чудовищ Роя; от этого предложения у меня участилось дыхание, ибо я, когда с билетом, когда без, на своем веку посмотрел около девяти тысяч фильмов и полжизни только и ждал, чтобы кто-нибудь нажал на курок и дал старт моему безудержному забегу в мир кино.

— Я хочу то, чего никто раньше не видел! — заявил мне Мэнни Либер в первый же день. — Нечто трехмерное, огненное, падающее на Землю. Какой-нибудь метеор…

— Где-нибудь в районе Метеоритного кратера[33] в Аризоне… — вставил я. — Он там уже миллион лет. Отличное место для нового метеора: он врезается в Землю и…

— Оттуда появляется наш новый монстр! — воскликнул Мэнни.

— Мы вправду видим его? — спросил я.

— Что ты хочешь сказать? Мы должны его видеть!

— Да, но вспомните фильм «Человек-леопард»![34] Страх нагнетается ночными тенями, чем-то невидимым. А как насчет «Острова мертвых»?[35] Женщина вроде мертва, но на самом деле находится в кататоническом ступоре, потом она просыпается и видит, что погребена в могиле.

— Это все для радиоспектаклей! — заорал Мэнни Либер. — Черт побери, люди хотят видеть то, что их пугает…

— Не хочу с вами спорить…

— И не спорь! — Мэнни бросил на меня огненный взгляд. — Выдай мне десять страниц, чтоб поджилки тряслись! А ты, — указал он на Роя, — все, что он напишет, склеивай какашками динозавров! Все, проваливайте! И чтобы в три утра ваши кривые рожи отразились в зеркале у меня в кабинете!

— Есть! — рявкнули мы.

Дверь за нами захлопнулась.

Выйдя на солнышко, мы с Роем, моргая, смотрели друг на друга.

— Опять влипли, Стэнли![36]

И с громким хохотом отправились работать.

Я написал десять страниц, оставив место для монстров. Рой шлепнул на стол тридцать фунтов сырой глины и затанцевал вокруг, похлопывая и придавая ей форму, в надежде, что монстр сам возникнет, словно пузырь из доисторического болота, а потом обрушится, со свистом выпуская сернистый газ, — и вот он, настоящий ужас.

Рой прочел мои десять страниц.

— Ну и где твое чудовище?

Я взглянул на его руки, пустые, хотя и покрытые кроваво-красной глиной.

— А где твое? — спросил я.

И вот теперь, три недели спустя, чудовище было здесь.

— Эй, — сказал Рой, — чего ты на меня уставился? Подойди, возьми пончик, сядь, скажи что-нибудь.

Я подошел, взял у него пончик и сел на качели, плавно уносясь то вперед, в будущее, то назад, в прошлое. Вперед — к ракетам и Марсу. Назад — к динозаврам и ископаемым.

И вездесущим, безликим чудовищам.

— Для человека, который обычно говорит со скоростью девяносто миль в минуту, — сказал Рой Холдстром, — ты чертовски молчалив.

— Мне страшно, — сказал я наконец.

— Так, черт побери. — Рой остановил нашу машину времени. — Говори, о всемогущий.

Я заговорил.

Я воздвиг стену, подтащил лестницу, поднял на нее мертвое тело, добавил холодный дождь, а затем вызвал разряд молнии, который ударил в мертвеца, и тот упал наземь. Когда я закончил и капли дождя высохли у меня на лбу, я протянул Рою печатный листок с хеллоуинским приглашением.

Рой пробежал его глазами, бросил на пол веранды и придавил ногой.

— Чьи-то шуточки!

— Конечно. Только… дома мне пришлось сжечь свои подштанники.

Рой поднял записку и перечел, а затем устремил взгляд в сторону кладбищенской ограды.

— Зачем кому-то это посылать?

— Ага. Тем более что на студии мало кто вообще знает о моем существовании!

— Но черт возьми, это же была ночь Хеллоуина. Однако какая изощренная шутка: поставить мертвеца на лестницу. Погоди, а что, если тебе было сказано прийти в полночь, а другим — в восемь, в девять, в десять и в одиннадцать? Напугать всех по очереди! Тогда это имеет смысл!

— Только при условии, что все это придумал ты!

Рой резко повернулся ко мне:

— Уж не думаешь ли ты, что…

— Нет. Да. Нет.

— Тогда кто?

— Помнишь тот Хеллоуин? Нам было по девятнадцать, и мы пошли в «Парамаунт»[37] на Боба Хоупа[38] в фильме «Кот и канарейка»,[39] и тут девушка, сидевшая впереди нас, вдруг закричала. Я огляделся, смотрю, а ты сидишь в резиновой маске вампира.

— Ага! — засмеялся Рой.

— А помнишь, как ты позвонил мне и сказал, что наш лучший друг, старина Ральф Кортни, умер? Ты попросил меня прийти и сказал, что он лежит у тебя дома, но все оказалось шуткой: ты хотел уговорить Ральфа напудрить лицо белой пудрой, лечь и притвориться мертвым, а потом встать, когда я приду. Помнишь?

— Угу. — Рой снова засмеялся.

— Но я встретил Ральфа на улице, и шутка не получилась.

— Точно. — Рой тряхнул головой, хохоча над своими проделками.

— Ну вот. Понятное дело, я подумал, будто это ты поставил чертова покойника и отправил мне письмо.

— Одна неувязка. Ты редко говорил со мной об Арбутноте. Допустим, я смастерил покойника, но как быть уверенным, что ты узнаешь беднягу в лицо? А этот тип точно знал, что ты видел Арбутнота много лет назад, верно?

— М-да…

— Чей-то труп под дождем — зачем это, если ты, черт побери, не знаешь, кто перед тобой? Ты рассказывал мне о множестве других людей, с которыми ты встречался в детстве, ошиваясь возле студии. Я бы сделал другого мертвеца — Рудольфа Валентино[40] или Лона Чейни,[41] чтобы ты узнал наверняка. Так?

— Так, — неуверенно согласился я, внимательно посмотрел Рою в лицо и быстро отвел глаза. — Прости. Но черт возьми, это был Арбутнот. Я видел его раз двадцать пять за все время, тогда, в тридцатых. На предварительных показах. И здесь, у входа в студию. Видел его самого и его спортивные машины, с дюжину разных моделей, и еще лимузины, три штуки. А его женщины, несколько дюжин, они всегда смеялись! А когда он раздавал автографы, то незаметно вкладывал в твой блокнот двадцатипятицентовик. Четвертак! В тридцать четвертом! На четвертак тогда можно было купить молочный коктейль, шоколадку и билет в кино.

— Ах вот, значит, какой он был. Неудивительно, что ты его запомнил. Сколько он тебе дал?

— За один месяц — доллар двадцать пять центов. Я был богач. А теперь он лежит в земле там, за стеной, где я был прошлой ночью, верно? Зачем кому-то пугать меня, чтобы я думал, будто его выкопали из могилы и водрузили на лестницу? К чему тратить силы? Мертвец тяжелый, он упал, как железный сейф. Чтобы поднять его, нужны по меньшей мере двое. Так зачем?

Рой надкусил следующий пончик.

— Ага, зачем? Может, кто-то использует тебя, чтобы ты разболтал об этом всему свету. Ты ведь собирался рассказать об этом кому-то еще, правда?

— Мне надо…

— Не надо. Ты выглядишь таким напуганным.

— С чего мне пугаться? Хотя такое чувство, что это не просто шутка, тут есть еще какой-то смысл.

Рой, спокойно жуя, задумчиво смотрел на стену.

— Черт, — наконец произнес он. — Ты утром не ходил смотреть — вдруг тело все еще там? Может, сходим посмотрим?

— Нет!

— Эй, трусишка! Сейчас же день, светло.

— Нет, хотя…

— Эй! — окликнул нас возмущенный голос. — Что вы тут делаете, болваны?!

Мы поглядели с террасы вниз.

Посреди лужайки стоял Мэнни Либер. Неподалеку был припаркован его «роллс-ройс»; мотор работал глухо и почти бесшумно, не вызывая ни малейшей вибрации кузова.

— Ну так что? — прокричал Мэнни.

— У нас совещание! — непринужденно заявил Рой. — Мы хотим переехать сюда!

— Что?!

Мэнни оглядел старый дом в викторианском стиле.

— Отличное место для работы, — затараторил Рой. — Здесь будут наши кабинеты, солнечная веранда, поставим карточный столик, пишущую машинку.

— У тебя уже есть кабинет!

— Кабинеты не дают вдохновения. А это… — я обвел подбородком вокруг, принимая эстафету от Роя, — вдохновляет. Вам надо бы переселить всех сценаристов из писательского флигеля! Стива Лонгстрита[42] поселим вон там, в новоорлеанском особняке, пусть пишет сценарий фильма о Гражданской войне. А эта французская булочная? Не правда ли, отличное место, где Марсель Дементон сможет закончить свою революцию? Идем дальше — Пикадилли: черт возьми, туда засунем всех этих новых английских сценаристов!

Мэнни не спеша поднялся на террасу, краснея от смущения. Он окинул взглядом киностудию, свой «роллс-ройс» и, наконец, нас обоих, как будто застукал нас за сараем голыми и с сигаретой во рту.

— Господи, мало того, что за завтраком все пошло к чертям собачьим. У меня еще тут два кекса, которые хотят превратить хижину леди Пинкхэм[43] в писательский храм!

— Вот именно! — подхватил Рой. — На этой самой террасе у меня родился замысел самой жуткой минидекорации в истории кино!

— Хватит гипербол, — отступил Мэнни. — Показывай, что у тебя там!

— Можно воспользоваться вашим «роллс-ройсом»? — спросил Рой.

И мы воспользовались.

Пока мы ехали к павильону 13, Мэнни Либер, неподвижно глядя прямо перед собой, произнес:

— Я пытаюсь заставить этот дурдом работать, а вы, ребята, сидите себе на террасе, в кулак свистите. Где, черт побери, обещанное чудовище?! Три недели жду…

— Черт побери, — сказал я, взывая к здравому смыслу, — нужно же время, чтобы из мрака появилось что-то действительно новое. Дайте нам возможность вздохнуть, дайте время на то, чтобы тайное «я» само вышло наружу. Не волнуйтесь. Вот Рой, он замесит глину. И из глины все и возникнет. А пока наш монстр еще скрыт во тьме, понимаете…

— Простите! — отрезал Мэнни, устремив вперед горящий взгляд. — Не понимаю. Даю вам еще три дня! Я хочу видеть монстра!

— А что, если, — вдруг выпалил я, — монстр уже видит вас?! Бог мой! Что, если снять все с точки зрения монстра, выглядывающего из засады?! Камера движется, она и есть монстр, народ пугается камеры и…

Мэнни удивленно посмотрел на меня, прищурил один глаз и пробормотал:

— Неплохо. Камера, хм?

— Да! Камера выползает из кратера. Камера, она же монстр, с пыхтением идет по пустыне, вздымая пыль, распугивая ядозубов, змей, грифов…

— Черт подери! — Мэнни Либер завороженно смотрел на воображаемую пустыню.

— Черт подери! — восхищенно воскликнул Рой.

— Мы поставим на камеру линзу с масляной пленкой, — тараторил я, — добавим клубы пара, тревожную музыку, тени и героя, глядящего прямо в камеру, и…

— А что потом?

— Если я расскажу, то уже не напишу.

— Напиши, напиши!

Мы остановились возле павильона 13. Я выскочил из машины, бормоча:

— О да! Пожалуй, я сделаю две версии сценария: одну — для вас, другую — для себя.

— Две? — вскричал Мэнни. — Зачем?

— В конце недели я вручу вам обе. И вы решите, какая лучше.

Мэнни подозрительно взглянул на меня, так до конца и не выбравшись из «роллс-ройса».

— Чушь! Лучший вариант ты напишешь для себя!

— Нет. Я буду стараться изо всех сил для вас. И для себя тоже. По рукам?

— Два монстра по цене одного? Идет! Пиши!

Перед дверью Рой театрально остановился.

— Вы готовы? Приготовьте ваш разум и душу! — сказал он, как пастор, воздев к небу свои прекрасные руки артиста.

— Я готов, черт возьми. Открывай!

Рой распахнул наружную дверь, за ней — внутреннюю, и мы вошли в непроглядную тьму.

— Дай свет, черт возьми! — произнес Мэнни.

— Потерпите, — шепнул Рой.

Мы слышали, как он движется в темноте, осторожно переступая через невидимые предметы.

Мэнни нервно подергивался.

— Почти готово! — нараспев прокричал Рой откуда-то из мрака. — Итак…

Рой включил ветряную машину на медленной скорости. Сначала послышались шелест вроде чудовищной бури, приносящей ненастье с андских вершин, снежные вихри, завывающие на гималайских уступах, ливень над Суматрой, шум ветра в джунглях, дующего в сторону Килиманджаро, крахмальный шелест волн у берегов Азорских островов, крик первобытных птиц, хлопанье перепончатых крыльев — смешение звуков, от которого мороз драл по коже и мозг словно выпадал из тесного черепа навстречу…

— Свет! — закричал Рой.

И вот над пейзажами Роя Холдстрома забрезжил свет, открывая взору столь нездешние и прекрасные ландшафты, что у вас замирало сердце, страх улетучивался, а затем вы вновь погружались в трепет, когда тени огромными стаями леммингов проносились над микроскопическими дюнами, крошечными холмами и миниатюрными горами, уносясь подальше от смертельной угрозы, уже ощутимой, но еще не явленной.

Я с восхищением огляделся вокруг. И вновь Рой словно прочел мои мысли. Светотени, отбрасываемые на полночный экран моей мысленной камеры-обскуры, были украдены им, скопированы и воплощены даже прежде, чем я успел выпустить их на волю, облечь в слова. Теперь уже я буду использовать эту миниреальность для воплощения в жизнь своего самого необычного и странного сценария. Мой герой едва удержался, чтобы не промчаться по этим миниатюрным просторам.

Мэнни Либер глядел на все это, пораженный.

Созданная Роем страна динозавров — это был мир призраков, представший перед нами в свете древней, искусственной зари.

Весь этот затерянный мир был окружен гигантскими стеклянными панелями, на которых Рой нарисовал первобытные джунгли и смоляные болота, где плавали его твари, под нестерпимо пламенеющими, как марсианские закаты, небесами, горевшими тысячей оттенков красного.

Меня охватила та же дрожь, какую я ощутил еще школьником, когда Рой позвал меня к себе домой и распахнул ворота гаража, в котором — я ахнул — были не автомобили, а существа, движимые древней потребностью вставать на дыбы, скрести когтями, жевать, летать, визжать и умирать во всех наших детских снах.

И вот теперь здесь, в павильоне 13, лицо Роя горело отблесками небес над целым континентом в миниатюре, куда нас с Мэнни выбросило волной.

Я на цыпочках пересек этот континент, боясь разрушить какую-нибудь крохотную деталь. Дойдя до единственной оставшейся под тентом скульптуры, я остановился.

Наверное, это оно, величайшее из его чудовищ, цель, поставленная им самим, когда нам еще не перевалило за тридцать и мы гуляли по коридорам нашего местного Музея естественной истории. Это чудовище, конечно же, все еще существовало в каком-нибудь уголке мира, пряталось под землей, топтало угольные пласты, затерянное в богом забытых угольных шахтах прямо под нашими ногами! Слушай! Слушай этот подземный гул, биение первобытного сердца и свист воздуха в вулканических легких, стремящихся вырваться на свободу! Неужели Рой выпустил его на свободу?

— Разрази меня гром! — Мэнни Либер наклонился к задрапированному монстру. — Это оно?

— Да, — ответил Рой, — это оно.

Мэнни прикоснулся к покрывалу.

— Постойте, — сказал Рой. — Мне нужен еще один день.

— Лжец! — вскричал Мэнни. — Черт побери, я не верю, что под этой тряпкой у тебя вообще что-то есть!

Мэнни сделал два шага. Рой подскочил к нему в три прыжка.

В этот момент в павильоне 13 раздался телефонный звонок.

Прежде чем я успел пошевелиться, Мэнни схватил трубку.

— Ну, что еще? — прокричал он.

И изменился в лице. Может, побледнел, а может, нет, только в его лице что-то изменилось.

— Это я знаю. — Он перевел дыхание. — Это я тоже знаю. — Он сделал еще один вдох, его лицо начало краснеть. — А об этом я знал еще полчаса назад! Черт побери, да кто говорит?

На том конце телефонной линии послышалось какое-то осиное жужжание. Повесили трубку.

— Сукин сын!

Мэнни швырнул телефон, я подхватил.

— Кто-нибудь, наденьте на меня смирительную рубашку, это дурдом какой-то! Так о чем это я? Вы оба!

Он указал на нас.

— Даю вам два дня, а не три. Либо вы по-хорошему предъявите мне чудовище наяву и при божьем свете, либо…

И тут наружная дверь павильона открылась. В ослепительном свете солнца появился коротышка в черном костюме, один из шоферов киностудии.

— Ну что еще? — заорал Мэнни.

— Мы его пригнали сюда, но мотор заглох. Вот, только что починили.

— Так проваливайте отсюда, ради бога!

Мэнни бросился к нему с поднятым кулаком, но дверь с грохотом захлопнулась, коротышка исчез, и Мэнни пришлось обрушить весь свой гнев на нас.

— К вечеру пятницы все должно быть готово окончательно. Сдайте мне работу, или вы больше никогда работы не получите, ни тот ни другой.

— А это, — спокойно спросил Рой, — мы можем оставить себе? Гринтаун, Иллинойс, кабинеты? Теперь, когда вы видели наши результаты, хотите сделать из нас дурачков?

Мэнни оглянулся и довольно долго молчал, окидывая взглядом эту необыкновенную, затерянную во времени страну, как ребенок на фабрике фейерверков.

— Черт, — вздохнул он, на мгновение забыв о своих проблемах, — приходится признать, что вы действительно это сделали.

Он замолк, рассердившись на собственную похвалу, и резко сменил тему.

— Ладно, кончайте болтать и хватит рассиживаться!

Бах! И он ушел, хлопнув дверью. Стоя посреди нашего доисторического ландшафта, затерянного во времени, мы с Роем смотрели друг на друга.

— Все страньше и страньше, — сказал Рой. — Ты и вправду собираешься это сделать? Написать две версии одного сценария? Одну для него, другую для нас?

— Ага! Точно.

— И как ты собираешься это сделать?

— Черт побери, — ответил я, — я занимался этим пятнадцать лет, написал сотню рассказов для палп-журналов, один рассказ в неделю, сто недель подряд, а тут два наброска сценария за два дня? И оба блестящие? Доверься мне.

— Ладно, верю-верю.

Наступило долгое молчание, затем Рой сказал:

— Так что, пойдем посмотрим?

— Посмотрим? На что?

— На покойника, которого ты встретил. Под дождем. Вчера ночью. Там, на стене. Погоди.

Рой подошел к огромной двойной двери павильона. Я последовал за ним. Он открыл дверь. Мы выглянули наружу.

Черный, украшенный искусной резьбой катафалк с прозрачными стеклами как раз уезжал прочь по аллее киностудии, мотор с прогоревшим глушителем страшно ревел.

— Держу пари, я знаю, куда он поехал, — сказал Рой.

7

Мы объехали вокруг киностудии по Гауэр-стрит на потрепанном роевском «фордике» 1927 года выпуска.

Мы не видели, как черный катафалк въехал на кладбище, но когда мы подкатили к воротам и остановились, похоронная машина как раз выезжала из аллеи между надгробиями.

Минуя нас, катафалк вывез гроб на залитую ярким солнечным светом улицу.

Мы повернули головы, провожая взглядом черный автомобиль, выезжающий из ворот с тихим шуршанием, почти неслышным, словно полярное дыхание арктических льдин.

— В первый раз вижу, чтобы катафалк вывозил гроб с кладбища. Опоздали!

Я обернулся и увидел хвост автомобиля, направлявшегося на восток, обратно в сторону киностудии.

— Куда опоздали?

— К твоему покойнику, идиот! Идем!

Мы уже почти подошли к дальней стене кладбища, как Рой вдруг остановился.

— Господи, это ж его могила.

Я посмотрел туда же, куда смотрел Рой, — футах в десяти над нами на мраморе было выгравировано:

ДЖ. Ч. АРБУТНОТ,

1884–1934

ПОКОЙСЯ С МИРОМ

Это был один из тех похожих на древнегреческий храм склепов, где хоронят знаменитостей: запертая на замок чугунная решетка, а за ней массивная внутренняя дверь из дерева и бронзы.

— Не мог же он сам выйти оттуда, а?

— Нет, но что-то там было, на лестнице, и я узнал его лицо. А кто-то другой знал, что я это лицо узнаю, и позвал меня посмотреть.

— Замолчи. Идем.

Мы пошли по дорожке.

— Гляди в оба. Мы ведь не хотим, чтобы нас застукали за этим глупым занятием.

Мы подошли к стене. Разумеется, на ней ничего не было.

— Я же говорил: даже если тело было здесь, мы опоздали, — вздохнул Рой и окинул взглядом стену.

— Нет, посмотри-ка. Вон там.

Я указал на вершину стены. На ней виднелись две отметины, словно что-то прислоняли к ее верхнему краю.

— Лестница?

— И еще здесь, внизу.

Примерно в пяти футах, под соответствующим углом, у подножия стены в траве было два полудюймовых углубления от лестницы.

— И здесь. Видишь?

Я показал Рою продолговатую вмятину на траве, там, куда упало что-то тяжелое.

— Так-так, — пробормотал Рой. — Похоже, Хеллоуин продолжается.

Рой присел на траву и длинными костлявыми пальцами провел по отпечатку, оставленному тяжелым телом — всего двенадцать часов назад оно лежало здесь под холодным дождем.

Я присел рядом с Роем, разглядывая продолговатое углубление, и вздрогнул.

— Я… — начал было я, но осекся.

Ибо между нами легла чья-то тень.

— Добрый день!

Над нами грозно возвышался дневной кладбищенский сторож.

Я бросил на Роя быстрый взгляд.

— Это та могила? Давно здесь не был. Это…

Надгробная плита по соседству была засыпана листьями. Я смахнул пыль. Под нею оказалась полустертая надпись: «СМАЙТ. 1875–1929».

— Это она! Дедушка, дорогой! — воскликнул Рой. — Бедняга. Умер от воспаления легких. — Рой помог мне смести оставшуюся пыль. — Я так любил его. Он…

— А где ваши цветы? — спросил суровый голос над нами.

Мы с Роем так и застыли.

— У мамы, она принесет, — сказал Рой. — Мы пошли вперед, чтобы найти могилу. — Рой оглянулся через плечо. — Да вон и мама.

Кладбищенский сторож, человек немолодой и весьма недоверчивый, чье лицо очень смахивало на потертый надгробный камень, бросил взгляд в сторону ворот.

Вдалеке, где-то возле бульвара Санта-Моника, по улице шла женщина с букетом цветов.

«Слава богу», — подумал я.

Сторож недовольно хмыкнул, пожевал челюстями, развернулся и медленно пошел прочь между могил. Как раз вовремя, потому что женщина остановилась и пошла в другую сторону, удаляясь от нас.

Мы вскочили. Рой схватил с ближайшей могилки несколько цветков.

— Ты что!

— К черту! — Рой кинул цветы на могилу дедушки Смайта. — На случай, если этот дядька вернется и удивится, почему нет цветов, после всего, что мы ему натрепали. Идем!

Мы отошли ярдов на пятьдесят и выждали время, притворяясь, будто беседуем, хотя почти ничего не говорили. Наконец Рой тронул меня за локоть.

— Осторожно, — прошептал он. — Смотри в сторону. Не гляди в упор. Он возвращается.

Старый сторож действительно подошел к тому месту у стены, где остался продолговатый след от упавшего тела.

Он поднял голову и увидел нас. Я тут же обнял Роя за плечо, как бы утешая его.

Потом старик наклонился и пальцами, как граблями, причесал траву. И вскоре уже ничто не напоминало о тяжелом предмете, который прошлой ночью, при проливном дожде, якобы свалился откуда-то сверху.

— Теперь ты веришь? — спросил я.

— Интересно, куда поехал тот катафалк? — произнес Рой.

8

Когда мы снова въезжали в главные ворота киностудии, нам навстречу опять прошелестел катафалк. Пустой. Словно долгий вздох осеннего ветра, он выплыл из ворот, свернул за угол и умчался, возвращаясь в страну Смерти.

— Черт! Все в точности как я и предполагал! — Не отпуская руля, Рой обернулся назад, на пустынную улицу. — Это начинает мне нравиться!

Мы направились туда, откуда выехал катафалк.

Впереди, по противоположной стороне улицы, шагал Фриц Вонг, будто управляя машиной или ведя за собой невидимый военный отряд, он чертыхался и что-то бормотал себе под нос; острый профиль рассекал воздух пополам, а на голове красовался черный берет: Фриц единственный в Голливуде носил берет и сцеплялся с каждым, кто осмеливался ему об этом сказать!

— Фриц! — окликнул его я. — Рой, останови!

Фриц небрежной походкой подошел к нам, облокотился на автомобиль и поприветствовал нас в уже знакомой манере:

— Здорово, марсианский придурок на велосипеде! А это что за странная макака за рулем?

— Здорово, Фриц, сукин… — Я осекся и проблеял: — Рой Холдстром, величайший в мире изобретатель, создатель и гениальный творец динозавров!

Монокль Фрица Вонга блеснул огнем. Он пристально взглянул на Роя своим китайско-немецким оком, затем решительно кивнул.

— Друг Питекантропа Прямоходящего — мой друг!

Рой с чувством пожал ему руку.

— Мне понравился ваш последний фильм.

— Понравился! — вскричал Фриц Вонг.

— Я был в восторге!

— Хорошо. — Фриц взглянул на меня. — Что нового за это утро?

— Ты не заметил, здесь происходит что-то странное?

— Только что здесь прошагала римская фаланга из сорока человек. По десятому павильону бегала горилла, волоча собственную голову. Из мужской уборной выкинули одного художника-постановщика, он голубой. Иуда устроил в Галилее забастовку, требует, чтобы платили больше сребреников. Нет-нет. Ничего странного, иначе я бы заметил.

— А мимо никто не проезжал? — подсказал Рой. — Похоронная процессия?

— Похоронная процессия! Думаете, я бы не заметил? Погодите-ка! — Его монокль блеснул в сторону ворот, затем в сторону натурных площадок. — Да, черт побери. Я даже подумал с надеждой: вдруг это катафалк Демилля,[44] мы могли бы отпраздновать. Он поехал вон туда!

— А что, сегодня где-то снимают похороны?

— Да в каждом павильоне: тухлые сценарии, актеры, вялые как трупы, английские режиссеры-гробовщики, своими кривыми лапами они не сумеют принять роды даже у кита! Ведь вчера был Хеллоуин, верно? А сегодня настоящий мексиканский День мертвых,[45] первое ноября, так почему на «Максимус филмз» не должны его отмечать? Мистер Холдстром, где вы откопали эту развалюху?

— Это, — произнес Рой, приходя в тихую ярость, как Эдгар Кеннеди[46] в старой комедии Хэла Роуча,[47] — машина, с которой Лорел и Харди[48] торговали рыбой в той самой короткометражке, в тридцатом году. Она обошлась мне в пятьдесят баксов плюс семьдесят за покраску. Прочь с дороги, сэр!

Фриц Вонг, в восторге от Роя, отскочил назад.

— Через час, марсианин! В столовке! Приходи обязательно!

Мы попыхтели дальше среди полуденной толпы, свернули за угол. Рой направил машину в сторону Спрингфилда (штат Иллинойс), Нижнего Манхэттена и Пикадилли.

— Ты знаешь, куда мы едем? — спросил я.

— Черт побери, на студии есть отличное место, где можно спрятать тело. Кто его там заметит? На натурных площадках среди абиссинцев, греков, чикагских гангстеров, приведи туда хоть шесть десятков уличных банд и сорок полковых оркестров Сузы,[49] никто ничего не пронюхает! Дружище, этот труп должен быть где-то здесь!

Подняв клубы пыли, мы в последний раз свернули за угол и въехали в город Томбстоун,[50] штат Аризона.

— Неплохое название для города, — заметил Рой.

9

Было тихо и тепло. В этот час — «Ровно в полдень»[51] — нас окружала тысяча следов, отпечатавшихся в пыли киносъемочных задворок. Некоторые принадлежали Тому Миксу,[52] Хуту Гибсону[53] и Кену Мейнарду.[54] Взметая горячую пыль, я смотрел, как ветер уносит прочь память. Конечно, их следы не могли сохраниться, пыль не вечна, и даже отпечатки огромных сапог Джона Уэйна[55] давно улетучились, и точно так же следы от сандалий Матфея, Марка, Луки и Иоанна исчезли с песчаного берега Галилейского моря всего в сотне ярдов отсюда, на площадке № 12. Тем не менее здесь все еще пахло лошадьми, и вот-вот сюда подкатит дилижанс с грузом свежих сценариев и новой бандой вооруженных ковбоев. Я не мог отказать себе в тихой радости просто посидеть в стареньком «фордике» Лорела и Харди, глядя на паровоз времен Гражданской войны, который заправляли углем дважды в год, и он превращался то в поезд 9.10 из Галвестона, то в траурный поезд Линкольна,[56] везущий его домой — о господи! — домой!

Наконец я спросил Роя:

— Почему ты так уверен, что труп здесь?

— Черт побери! — Рой топнул ногой по полу машины, как однажды Гэри Купер[57] — по коровьей лепешке. — Посмотри-ка внимательно на эти строения.

Я присмотрелся.

Здесь, в этом уголке Дикого Запада, за фальшивыми фасадами скрывались сварочные цеха, музеи старинных автомобилей, склады декораций и…

— Столярная мастерская? — предположил я.

Рой кивнул, и наш «форд» медленно, как сонная муха, пополз за угол, подальше от посторонних глаз.

— Гробы делают здесь, так что труп здесь. — Рой вылез из своей развалюхи, по очереди вытаскивая одну длинную ногу за другой. — Гроб вернули сюда, потому что он был изготовлен здесь. Идем, пока не появились индейцы!

Вслед за ним я вошел в прохладную пещеру, где на стеллажах стояли предметы мебели эпохи Наполеона и трон Юлия Цезаря ждал своего хозяина, оставшегося в далеком прошлом.

Я огляделся.

«Ничто не умирает навсегда, — подумал я. — Все возвращается. Если захочешь, конечно.

И где он прячется? Где он воскрес? Здесь, — думал я. — О да, это здесь.

В головах мужчин, что приходят с готовым обедом навынос и выглядят как рабочие, а уходя, выглядят как мужья или идеальные любовники».

А что же в промежутке?

Построй пароход «Красавица Миссисипи»,[58] если хочешь швартоваться у причалов Нового Орлеана, или возведи колоннаду Бернини[59] на задворках. Или построй новый Эмпайр-стейт-билдинг, а потом создай огромную механическую обезьяну, которая сможет забраться на небоскреб.

Твоя фантазия — для них чертеж, все они правнуки Микеланджело и да Винчи, отцы вчерашнего, сыновья будущего.

И вот сейчас мой друг Рой, пригнувшись, нырнул в темную пещеру за ковбойским салуном и потащил меня за собой, пробираясь между спрятанных там фасадов Багдада и Верхнего Сандаски.

Тишина. Все ушли обедать.

Рой потянул носом воздух и тихо засмеялся.

— Боже мой, да! Чувствуешь этот запах! Опилки! Из-за них я бегал с тобой в школьную столярку. И еще звук деревообрабатывающего станка. Сразу слышно: люди работают. У меня руки так и тряслись. Погляди-ка. — Рой остановился рядом с длинным стеклянным футляром и залюбовался.

Там был фрегат «Баунти»[60] в миниатюре: двадцать дюймов в длину, — в полной оснастке он плыл по воображаемым морям два долгих века назад.

— Ну же, давай, — тихо сказал Рой. — Потрогай.

Я прикоснулся к фрегату, и меня охватил такой восторг, что я забыл, зачем мы пришли, и мне захотелось остаться здесь навсегда. Но Рой в конце концов оттащил меня прочь.

— Ну что, счастливчик, — шепнул он мне, — выбирай какой хочешь.

Перед нами в теплой полумгле раскинулся огромный склад гробов, простиравшийся на пятьдесят футов вглубь.

— Зачем им столько? — спросил я, когда мы подошли ближе.

— Чтобы похоронить всех дохлых индеек, которых наклепает киностудия до Дня благодарения.

Мы подошли к траурному конвейеру.

— Все твои, — сказал Рой. — Выбирай.

— Наверху вряд ли. Слишком высоко. А люди ленивы. Поэтому… вот этот.

Я пнул ботинком ближайший гроб.

— Давай, — торопил Рой, подсмеиваясь над моей нерешительностью. — Открывай.

— Нет, ты.

Рой наклонился и попробовал поднять крышку.

— Черт!

Гроб был наглухо заколочен.

Где-то послышался автомобильный гудок. Мы выглянули наружу.

К нам по томбстоунской улице подъезжала машина.

— Скорее! — Рой бросился к одному из столов, лихорадочно порылся в инструментах и нашел молоток и лом, чтобы вытащить гвозди.

— Господибожемой, — прошептал я.

Там, в ослепительных лучах полуденного солнца, поднимая пыль, во двор конюшни въезжал «роллс-ройс» Мэнни Либера.

— Бежим отсюда!

— Нет, пока не посмотрим… есть!

Последний гвоздь отлетел прочь.

Рой ухватился за крышку, сделал глубокий вдох и открыл гроб.

Снаружи, где пылало солнце, в ковбойском городке зазвучали голоса.

— Господи, да открой же глаза! — воскликнул Рой. — Гляди!

Я закрыл глаза, потому что не хотел снова почувствовать капли дождя на своем лице. Но теперь я их открыл.

— Что скажешь? — спросил Рой.

Да, труп был там, мертвец лежал на спине с широко распахнутыми глазами, раздувшимися ноздрями и раскрытым ртом. Только дождь больше не поливал это лицо, не наполнял водой рот, стекая по щекам и подбородку.

— Арбутнот, — сказал я.

— Он, — выдохнул Рой. — Теперь я припоминаю его снимки. А чертовски похож. Но зачем кому-то поднимать это, что бы это ни было, на лестницу, с какой целью?

Я услышал, как хлопнула дверь. В сотне ярдов от нас Мэнни Либер вышел из своего «роллса» среди нагретой пыли и, щурясь, вглядывался во тьму, вокруг, около, поверх наших голов.

Я отпрянул.

— Подожди, не убегай, — сказал Рой.

Он шмыгнул носом и запустил руки в гроб.

— Не делай этого!

— Погоди, — сказал он, прикасаясь к телу.

— Ради бога, скорее!

— Ты только погляди, — продолжал Рой.

Он схватил труп и поднял его.

— Боже! — ахнул я и осекся.

Тело оказалось легким, словно мешок кукурузных хлопьев.

— Не может быть!

— Очень даже может.

Рой встряхнул его. Оно шуршало, как огородное чучело.

— Черт меня побери! Смотри, на дне гроба свинцовые грузила, которые они привязали к мертвецу, как только водрузили его на лестницу, чтобы он был потяжелее! И когда он упал, как ты говоришь, удар был тяжелый. Тревога! Акулы плывут сюда!

Рой быстро выглянул наружу, в полуденный зной, и мельком увидел, как вдалеке из машин выходят какие-то люди и собираются вокруг Мэнни.

— Ладно, бежим.

Рой бросил тело, с грохотом захлопнул крышку и побежал.

Я метнулся за ним, лавируя в лабиринте из мебели, колонн и картонных фасадов.

Отбежав на порядочное расстояние, миновав три дюжины дверей и одолев половину пролета лестницы в стиле ренессанс, мы с Роем, обернувшись, остановились и стали вглядываться и вслушиваться, до боли вытягивая шеи. Где-то вдали, футах в девяноста или ста, Мэнни Либер подошел к тому самому месту, где мы стояли всего минуту назад. Голос Мэнни заглушал все остальные. Насколько я понял, он приказал всем заткнуться. Наступило молчание. Пришедшие открыли гроб с фальшивым трупом.

Рой посмотрел на меня, подняв брови. Я посмотрел на него, не смея даже дышать.

Послышался взволнованный ропот, крики, ругательства. Мэнни орал на остальных. Потом какое-то бормотание, потом снова разговор, Мэнни опять заорал, и наконец послышался стук закрываемой крышки гроба.

Этот звук подействовал на нас с Роем, как выстрел стартового пистолета, и мы рванули вниз по лестнице. Мы сбежали по ступеням, как могли тише, промчались еще сквозь дюжину дверей и выскочили с задней стороны столярной мастерской.

— Ты что-нибудь слышишь? — тяжело дыша, обернулся Рой.

— Нет. А ты?

— Ничегошеньки. Но они определенно взорвались. И даже не один раз, а трижды. И больше всех Мэнни! Господи, да что происходит? Зачем весь этот сыр-бор из-за какой-то двухбаксовой восковой куклы, которую я в полчаса слеплю тебе из латекса, воска и гипса?!

— Не гони так, Рой, — сказал я. — Мы же не хотим, чтобы видели, как мы убегаем.

Рой замедлил бег, но по-прежнему шагал размашистой, журавлиной походкой.

— Господи, Рой! — сказал я. — А вдруг они узнают, что мы там были?!

— Откуда им знать? Да ладно, все это просто шутка.

«И зачем только, — думал я, — я познакомил своего лучшего друга с мертвецом?»

Минуту спустя мы добрались до тарантаса Лорела и Харди, стоявшего позади мастерской.

Рой сел на водительское сиденье, улыбаясь самой что ни на есть дьявольской улыбочкой и при этом любуясь небесами и каждым облачком.

— Залезай, — сказал он.

Гвалт внутри мастерской все усиливался. Кто-то где-то сыпал проклятиями. Другой выступал с критикой. Кто-то соглашался. Остальные были против, и вся небольшая толпа вывалилась на улицу, в полуденный зной, как рой рассерженных пчел.

Через мгновение «роллс-ройс» Мэнни Либера бесшумным вихрем пронесся мимо.

Внутри машины я разглядел трех его прихлебателей с бледными лицами.

И лицо Мэнни Либера, пунцово-красное от злости.

Он увидел нас, когда «роллс» мчался мимо.

Рой помахал рукой и весело крикнул:

— Привет!

— Рой! — закричал я на него.

— И что на меня нашло?! — захохотал Рой и поехал.

Я бросил на Роя враждебный взгляд и едва не разразился проклятиями. Вдыхая ветер, Рой с наслаждением выдыхал его через рот.

— Ты тупица! — сказал я. — У тебя что, вообще нет нервов?

— А с чего мне пугаться куклы из папье-маше? — дружески рассуждал Рой. — Черт, как мне нравится, что у Мэнни поиграли на нервах. За этот месяц я наслушался от него кучу всякой чепухи. И вот теперь кто-то сунул бомбу в штаны ему. Здорово!

— Так это ты? — вырвалось у меня вдруг.

— Ты опять за свое? — ошеломленно спросил Рой. — Зачем мне шить и клеить какое-то дурацкое чучело, а потом лазить по лестницам в полночь?

— А что ты сейчас сказал? Чтобы разогнать скуку. Сунуть бомбу другому в штаны.

— Ничего подобного. Я хочу, чтобы ты мне поверил. Но сейчас мне не терпится пообедать. Когда Мэнни появится, его физиономия наверняка вызовет фурор.

— Как ты думаешь, нас кто-нибудь там видел?

— Нет, конечно. Поэтому я и помахал! Чтобы показать, какие мы глупые и невинные! Творится что-то неладное. Мы должны вести себя естественно.

— Когда в последний раз мы вели себя естественно?

Рой засмеялся.

Под рев мотора мы обогнули сзади мастерские, проехали через Мадрид, Рим и Калькутту, а затем остановились возле бурого здания где-то в Бронксе.

Рой взглянул на часы:

— У тебя назначена встреча. С Фрицем Вонгом. Поехали. В ближайший час нас обоих должны видеть где угодно, только не здесь.

Он кивнул в сторону Томбстоуна в двухстах ярдах от нас.

— Когда ты наконец начнешь бояться? — спросил я.

Рой ощупал рукой свои костлявые колени:

— Пока что не трясутся.

Он высадил меня перед столовой. Я вышел и остановился, глядя ему в лицо. Рой смотрел полусерьезно-полушутливо.

— А ты зайдешь? — спросил я.

— Зайду, скоро. У меня тут еще кое-какие делишки.

— Рой, уж не собираешься ли ты отколоть какую-нибудь глупость, а? У тебя какой-то отсутствующий, безумный взгляд.

— Я как раз думал, — сказал Рой. — Когда умер Арбутнот?

— На этой неделе исполняется двадцать лет. Столкновение двух машин, погибли три человека. Арбутнот, его бухгалтер Слоун и еще жена Слоуна. Об этом несколько дней трубили газеты. Похороны были шикарнее, чем у Валентино. Мы с друзьями стояли за воротами кладбища. Цветов хватило бы на новогодний Парад роз.[61] Тысячи людей не пришли в тот день на работу, слезы текли из-под их темных очков. Господи, какое это было горе. Арбутнота так любили.

— Значит, авария?

— Свидетелей не было. Может, один слишком близко подъехал к другому. Возвращался пьяный после вечеринки на студии.

— Может быть. — Рой оттянул нижнюю губу и прищурил на меня один глаз. — А вдруг тут есть что-то еще? Может, после стольких лет кто-то что-то узнал об аварии и теперь угрожает все рассказать. Иначе зачем этот труп на стене? К чему эта паника? Зачем все замалчивать, если нечего скрывать? Боже, да ты слышал, как они только что кричали? Неужели, если окажется, что мертвец — не мертвец и труп — не труп, руководство так взбудоражится?

— Наверняка письмо было не одно, — сказал я. — Его получил не только я, но и другие. Но я единственный кретин, который пошел посмотреть. Однако сегодня за весь день я не проронил об этом ни слова, ничего не разболтал. Тому, кто повесил труп на стену, пришлось сегодня же писать или звонить на студию, чтобы поднялась паника и приехал катафалк. А тот, кто сделал мертвеца и послал записку, сейчас здесь, наблюдает за всем этим цирком. Зачем… зачем… зачем?..

— Тсс, — тихо сказал Рой. — Тсс. — Он завел мотор. — За ланчем мы решим эту загадку, будь она трижды неладна. Сделай невинное лицо. Притворись наивным поедателем горохового супа от Луиса Б. Майера.[62] Пойду проверю свои модельки. Надо приладить еще одну маленькую улочку. — Он взглянул на часы. — Через два часа моя страна динозавров будет готова для съемки. И тогда все, что нам нужно, — это наше замечательное и потрясающее чудовище.

Я посмотрел на Роя, чье лицо по-прежнему лихорадочно пылало.

— Надеюсь, ты не собираешься выкрасть тело и водрузить его обратно на стену?

— Даже в мыслях не было, — ответил Рой и уехал.

10

В дальней левой части столовой, посередине зала, был небольшой подиум, не выше фута, на котором стоял один-единственный столик с двумя стульями. Я часто представлял себе, как за ним восседает надсмотрщик боевой римской триремы и с грохотом обрушивает то один молот, то другой, задавая темп потным гребцам, прикованным к своим веслам, запуганным и покорным; они плывут к какому-то далекому театральному проходу, за ними гонятся разъяренные постановщики, а на берегу их встречает толпа рассерженных зрителей.

Но за этим столом никогда не сидел командир римской галеры, задающий темп.

Это был стол Мэнни Либера. Он восседал там один над своей тарелкой, помешивая еду, словно то были голубиные потроха под ножом личного гадателя Цезаря, тыкая вилкой селезенку, не обращая внимания на сердце, предсказывая судьбы. Иногда он сидел там, ссутулившись, вместе с врачом киностудии, Доком Филипсом, пробуя новые зелья и снадобья и запивая их водой из-под крана. Бывали дни, когда он закусывал потрохами режиссеров и сценаристов, а те хмуро смотрели ему в глаза, кивая: да-да, съемки не укладываются в график! Да-да, мы ускоримся!

Никто не хотел сидеть за этим столом. Зачастую вместо счета тебе приносили розовый квиток об увольнении.