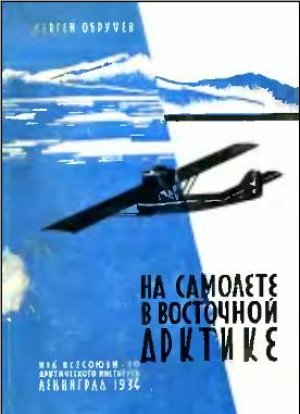

Полярная библиотека

Сергей Обручев. На самолете в восточной арктике

1934 Ленинград

Издание Всесоюзного арктического института

1 ПЛАНЫ И СБОРЫ

Арктика и воздухоплавание — что может быть привлекательнее для жаждущего приключений, всегда тоскующего о неизвестном и недоступном, человеческого сердца? Каждая из этих областей была недостижимой мечтой человечества в течение многих столетий, и только на глазах наших современников были завоеваны и полярные страны и воздух.

Но сейчас Арктика утеряла уже тот таинственный ореол романтизма. Наша Арктика — это такой же участок Советского Союза, как и другие, который надо изучить, снять на карту, победить и освоить, только несколько более недоступный, суровый, негостеприимный. И подходить к нему мы должны уже не с тем трепетом, не с теми мечтами, как в прошлом столетии — а спокойно и трезво, во всеоружии знаний и опыта. Итти в Арктику — не для того, чтобы рассказать о героических неудачах, но чтобы сделать серьезное дело. И если иногда мы не сразу достигаем цели — надо снова и снова вести наступление, чтобы победить суровую природу севера, используя каждое поражение для организации следующей победы.

В 1930 г., во время своей двухлетней экспедиции в Колымский край, я пришел к убеждению, что только при помощи аэроплана или дирижабля можно с достаточной полнотой в короткий срок изучить географию приполярных областей Союза. Те медленные азиатские темпы, в которых изучался наш север до революции, совершенно не соответствуют темпам нашей героической эпохи, темпам в которых развертывается строительство нового мира — и надо решительно и планомерно вводить в дело изучения безлюдных и неизвестных пространств все новейшие технические изобретения — дирижабль и аэроплан для воздуха, гусеничные автомобили и аэросани на земле, глиссеры на воде.

Во время моих экспедиций 1926 и 1929–1930 гг. была изучена в общих чертах география и геология значительной части северо-востока Азии — восточная половина Якутии в области рек Индигирки и Колымы.[1]

Но оставались еще обширные пространства, которые не могли быть сколько нибудь точно изображены на карте — водораздел между Охотским морем и реками Индигиркой и Колымой и в особенности Чукотский национальный округ и северная часть Корякского, занимающих крайний северовосточный конец Союза. Только изучив этот кончик Азии — «кончик» площадью 700.000 кв. км — можно было строить на сколько нибудь серьезном фундаменте теории о геологической связи материков Азии и Америки, о направлении структурных линий, об изгибе тихоокеанских дуг, о распределении областей полезных ископаемых — одним словом, все те построения, которые часто появляются теперь, но основаны в значительной степени на личных взглядах и фантазии авторов.

Тотчас по возвращении из Колымской экспедиции зимой 1930 г. я принялся за организацию изучения северо-востока при помощи самолета. Но дело это оказалось значительно труднее, чем организация наземных экспедиций — даже в таких тяжелых по условиям работы местах как Колымский край. Предыдущие мои экспедиции были организованы: первая Геологическим комитетом (ныне Союзгеоразведка), вторая — Академией наук; Академия охотно пошла навстречу моим предложениям, и включила в программу 1931 г. экспедицию для изучения Охотско-Колымского района. Но скромная смета Академии не позволила выделить достаточно средств для экспедиции, не удалось достать подходящего аэроплана — и экспедиция не осуществилась.

В конце 1931 г., в связи с моей работой во Всесоюзном Арктическом институте и выработкой программы его работ на вторую пятилетку, я предложил начать изучение Чукотского округа при помощи аэропланов, что nозволило бы быстро создать карту страны и дать общее ее описание. На основе этих исследований должна была развернуться пятилетняя работа по изучению естественных производительных сил края. Арктический институт в лице директора О. Ю. Шмидта, зам. директора Р. Л. Самойловича и председателя Ученого Совета С. С. Каменева оказали широкое содействие организации экспедиции. В виду большого интереса этих работ в них приняли участие Союз-георазведка, Востокзолото и Главное Геодезическое управление.

Первоначально предполагалось снабдить экспедицию многообъективными аэрофотокамерами, с тем, чтобы вести аэрофотосъемку, охватывающую всю страну.

Но в связи с теми трудностями, которые представляла организация подобной съемки в областях малодоступных, где самые условия авиоработы были неясны, и в связи с тем, что соответствующую мощную аппаратуру нельзя было своевременно достать — решено было ограничиться в 1932 г. пробной аэросъемкой небольших участков, а центр тяжести перенести на другой, предложенный мною и К. А. Салищевым метод воздушной съемки. Метод этот, названный маршрутно-визуальным, состоял в зарисовке опытным геодезистом полосы вдоль линии полета, шириной до 50 км. Зарисовки эти, опираясь на точно проложенную линию полета, как мы полагали, могут, в случае удачи, дать карту масштаба одна миллионная — т. е. вполне достаточную для дальнейших земных исследований.

Самое трудное в организации этой экспедиции—было найти подходящий самолет и доставить его на Чукотку. Условия полетов на северо-востоке исключительно тяжелы, и немногочисленные опыты перелетов вдоль берегов Охотского, Берингова и Полярного морей были в большинстве случаев неудачны. А нам предстояло не только итти вдоль морских берегов, но и пересекать огромные участки суши — до 500 км, абсолютно лишенные, сухопутных посадочных площадок, с сравнительно небольшими реками и озерами, пригодность которых для посадки гидроплана была неизвестна. Только р. Анадырь, пересекающая округ в широтном направлении, была безусловно посадочна.

Нам нужна была морская машина, которая могла бы садиться везде на побережьи — и вместе с тем этот морской самолет должен был пересекать горные хребты высотой от 1000 до 2000 м, не имея под собой на протяжении сотен километров ни одного водоема, на который можно было бы сесть и затем взлететь (для взлета нужна более длинная площадка).

Наибольшие гарантии в этих условиях представлял, казалось, многомоторный самолет: по статистике больше 50 % аварий происходит от порчи моторов, и если у нас их будет несколько, то в случае остановки одного из них, мы можем на небольшой высоте дотянуть до какой-нибудь воды.

Мы остановились на самолете фирмы Дорнье типа «Валь» (кит) — самолеты, которыми в 1932 г. владел «Комсеверпуть», обслуживавший ими свои Карские экспедиции и Енисейскую линию. Комсеверпуть охотно пошел нам навстречу и согласился предоставить нам один из трех своих «Дорнье-Валь», и взял на себя заброску горючего в промежуточные пункты и в Анадырь. Самолет из Красноярска, где он ремонтировался, должен был перелететь через Иркутск и Читу на Амур, и затем по побережью Охотского и Берингова моря до Анадыря.

Условия фрахтовки не встретили возражений — мы платили как за «воздушного извозчика», за час полета — но очень долго и упорно обсуждались условия полетов внутрь страны, пересечения от р. Анадырь к Ледовитому морю и к Колыме, которые очень пугали авиослужбу Комсеверпути. От нас требовали гарантии, что самолет не будет удаляться дальше чем на 80 км от посадочной площадки — большой реки с прямым плесом или озера километра в 2 длины. Но как можно знать — будут ли там большие озера, когда нам предстояло снова, как и на Колыме и Индигирке — передвинуть горы и реки и, может быть, создать новые хребты? В качестве командира самолета Комсеверпуть давал Л. Петрова, который должен был исполнять кроме того обязанности аэронавигатора и радиста. Первым пилотом шел Г. Страубе — который в 1928 г. в качестве второго пилота участвовал вместе с Б. Чухновским в спасении участников экспедиции Нобиле и после этого работал на Севере. Остальных двух членов экипажа предполагалось назначить позже.

В научный персонал экспедиции, кроме меня, вошли: инженер-геодезист К. Салищев, мой постоянный спутник в экспедициях на северо-восток, аэросъемщик А. Суше и фотолаборант Арктического института А. Филоматитский. Единственным хозяйственником в нашей среде явился завхоз Н. Михайлов.

в середине мая начали выезжать из Ленинграда сотрудники экспедиции — в Красноярск к самолету, и во Владивосток, куда шли для погрузки на пароход грузы экспедиции. Вылет самолета был назначен 10 июня, и в это же время должен был отойти пароход в Анадырь.

Закончив все дела в Ленинграде я приехал 2 июня в Москву и здесь с ужасом убедился, что Комсеверпуть в самом начале своей работы проявил непостижимое легкомыслие: еще небыли отправлены во Владивосток запасные моторы (которые нужны будут для смены после 100 часов полета), а для горючего во Владивостоке не была запасена тара и никаких мер для ее поисков не принималось. Только 5 июня был отправлен последний мотор во Владивосток и к этому времени получилось утешительное известие: пароход уйдет только 17-го.

2 В КРАСНОЯРСКЕ

В Красноярске 10-го июня я застал ремонт самолета «H1» в самом разгаре, но до конца его было еще очень далеко. Самолет стоял на берегу в пароходном затоне под навесом; громадные тяжелые деревянные колеса поддерживали его с боков, плоскости (крылья) еще не были прикреплены, и, бескрылый, он имел вид какой-то гигантской жабы, прижавшейся брюхом к земле. Рядом, почти готовый, с серыми крыльями, с окрашенным черной блестящей краской брюхом, стоял его брат, «Н2». Мы договорились вначале, что Комсеверпуть предоставляет нам «Н2», как более свежий и крепкий, но потом второй номер был назначен для похода на Северную Землю и нам пришлось взять «H1», самолет гораздо более старый и сильно пострадавший в предыдущих кампаниях. Зимой 1930 г. Чухновский должен был лететь на нем на поиски Эйелсона, американского летчика, погибшего на северном побережье Чукотки, при перелете из Номе к мысу Северному, и стартовал на «H1» с земли, едва прикрытой снегом. При этом было сильно повреждено дно самолета.

Кроме того его долгая жизнь (больше пяти лет — это для самолета не мало) вызвала образование обильной коррозии, разъедающей дюралюминий (дюраль). Коррозия для дюраля, говоря вульгарно, то же, что ржавчина для железа: на металле появляются серые матовые пятна, и металл быстро разрушается, превращаясь в пылевидную массу. Сейчас как раз ставили заплатки на места дюраля, захваченные коррозией.

Я с любопытством осматривал машину, которая в течение четырех месяцев должна была быть нашим экипажем, домом, а при печальном исходе — даже и гробом. Дорнье-Валь действительно отчасти напоминает кита: это лодка с тупым носом — вроде головы и длинным хвостом. Она со всех сторон покрыта дюралевыми листами, покоящимися на сложном скелете шпангоутов, стоек и переборок; только сверху прорезано несколько круглых и овальных отверстий: впереди на самом носу, кабина для наблюдателя, за ней рядом две кабины для пилотов, и сзади—длинное овальное отверстие, кормовая кабина, где могут помещаться два человека. Кроме того, в средней части самолета два круглых отверстия над баковыми отделениями. В переднее из них борт-механик может выглядывать во время полета, а в заднее он вылезает, чтобы по трапу (лесенке) подняться в моторную гондолу. Все эти отверстия снабжены козырьками из целлулоида, защищающими сидящих от ветра.

Внутри корпус самолета разделен поперечными перегородками на несколько отсеков, соединяющихся круглыми горловинами. Во время полета горловины эти закрываются почти герметическими крышками.

Над средней частью самолета на тонких стойках возвышается моторная гондола — продолговатый футляр, в котором помещаются два мотора — один тянущий и другой толкающий. Между ними — небольшое помещение, где может сидеть механик, свесив ноги вниз, и следить за работой моторов.

В нижней части моторной гондолы справа и слева выступы, так называемый центроплан, к которому прикрепляются крылья. Их поддерживают подкосы, опирающиеся на жабры — два неуклюжих обрубка, зачатки крыльев, прикрепленные с боков лодки и играющие роль поплавков.

Они придают лодке устойчивость на воде, а в случае пробоины не дают ей затонуть.

Командир самолета Петров, приехавший в Красноярск в конце апреля для руководства ремонтом, сообщил мне, что работы остается еще дней на 5 — прикрепление крыльев и пр, а затем—установка моторов, которые еще не прибыли из Москвы. Можно надеяться, если моторы не запоздают, что около 20–22 мы вылетим.

В затоне я познакомился с третьим членом экипажа — борт-механиком Крутским, крупным человеком в замасленном комбинезоне; он с утра до вечера возился с бензино-проводами и прочими трубками, которые покрывали стенки в моторной гондоле и баковом отделении. Кроме Крутского работает бригада клепальщиков, приехавшая из Севастополя.

Затон лежит в 6 километрах от города на другом берегу Енисея, и туда приходится ходить на моторной лодке.

На веслах здесь никуда не уйдешь — и становится немного тоскливо, когда мотор начинает капризничать. Невольно вспоминаются предыдущие мои опыты с механическими двигaтелями — мне с ними никогда не везет: всегда приходилось моторную лодку в конце концов тащить бичевой, а единственный мой большой перелет от Иркутска до Якутска окончился аварией, мы сели на забор якутской юрты, и пришлось кончать полет поездкой на санях. Неужели и в этом году все моторы будут так неприязненно настроены ко мне, и на воде и в воздухе? Лодочный мотор во время наших переездов в затон несколько раз развлекал нас разными забавными штуками.

А в затон пришлось ездить еще не раз — наш вылет все откладывался и откладывался, и мы не только не улетели 50 июня, но и вообще в июне не вылетели. Мне постоянно обещали, что дня через два ремонт окончится и только гораздо позже я узнал, что после очистки старой краски выяснилась вся значительность площади захваченной коррозией — пришлось менять целых четыре листа и 45 метров профилей (продольных ребер, укрепляющих фюзеляж снаружи).

Но и после этого ремонта осталось немало слегка корродированных мест, и вполне были правы летчики, называя эту работу — ремонтом «дырявой калоши». Комиссия, выпускающая самолет, принуждена была запретить ему посадку на большую волну, так как при этом из-за слабости корродированных листов мог помяться фюзеляж.

За это время «Н2» успел улететь в низовья Енисея. Улетел и другой самолет Комсеверпути — трехмоторный Юнкерс-гигант «Н4», «Юга», как ее называли—а мы все сидели. Остальное все также плохо ладилось. Из Владивостока мне сообщили, что пароход уходит 20-го, что Комсеверпуть не перевел денег для оплаты горючего, что потерялся вагон с нашим грузом, что следовавший отдельно багаж — также неизвестно где. Моторы также никак не могли дойти до Владивостока. Один из них, который надо было перегрузить в Красноярске, вовсе потерялся, документы па него исчезли, и только через два дня его нашли в отдаленном вагоне на запасных путях. Другой, отправленный при мне прямо из Москвы, блуждал неизвестно где, и мы так и не знали до самого Анадыря, будем ли мы иметь возможность сменить там моторы. Оказалось, что он пришел во Владивосток в начале июля, за сутки до отхода парохода и его успели погрузить. Совторгфлот в этом случае оказался также аккуратен как Комсеверпуть, пароход ушел только 9 июля, и к этому времени все удалось собрать.

Самолет стоял на берегу между кучами бревен, старыми опрокинутыми будками, среди зарослей лебеды и полыни. Под ним меланхолично бродил выводок свиней, копаясь

в земле, а сверху копошились Крутский, клепальщики и два техника. Петров утешал меня, что все скоро будет готово. Я постепенно выучился летной терминологии — на самолете, как и на корабле, существуют для всего особые названия: не аэроплан — а самолет, не крылья — а плоскости, не пропеллер — а винт, не жалюзи, а жалюзи (ударение на первом слоге) — но боже вас сохрани также в другом французском слове (шасси) перенести ударение на первый слог — вас засмеют.

В Красноярске собрались уже почти все участники перелета — приехал 2-ой пилот В. Косухин,[2] аэросъемщик Суше сидел здесь уже с конца мая, а Салищев должен был присоединится к нам в Хабаровске.

Только 22 июня был спущен на воду самолет; маленькое утешение — он совсем не течет, что очень удивительно при таком количестве новых заклепок. Дальнейший ремонт идет также медленно — все время встречаются неожиданные препятствия: то лопаются трубки бензинопроводов, то текут бензиновые баки, то целлулоид, поставленный на козырьки, оказывается через два дня никуда негодным—он краснеет на солнце и становится непрозрачным; то выясняется неисправность пускового моторчика.

Наконец, как-будто, все в порядке и 8 июля — первый пробный полет, в котором участвует только экипаж. Мы, — оставшиеся на земле, с замиранием сердца прислушиваемся — взлетит или нет машина.

Но все хорошо — над прибрежными кустами показывается изящный профиль нашей «Даши» — таково ее любовное уменьшительное от Дорнье-Валь (есть еще второе, похуже: «дура»), и затем она, сделав круг, низко пролетает над нами. Петров высовывается из носовой кабины и машет рукой — все очень хорошо.

Снизу «Даша» имеет тяжелые прямоугольные очертания, жабры и туловище окрашены в черный цвет, и она носится в воздухе как какое-то мрачное чудовище, оживший бред больного воображения.

Не все так хорошо, как казалось. Опять подводит пусковой моторчик «Бристоль». Моторы самолета слишком мощны, чтобы заводить их рукой — каждый из них по 600 сил; необходима дополнительная компрессия, которая получается применением сжатого воздуха, или полуторосильным моторчиком. Бристоль прислан нам подержанный, скверный, его уже чинили на-днях, он дает компрессию не больше 20 атмосфер — а задний мотор почему то идет очень туго и заводится только при 40 атмосферах. (Читателю наверно надоели уже все эти технические детали, но они необходимы для понимания дальнейших очень серьезных событий, и придется немного потерпеть).

Говорят, что со временем мотор разработается, что трудны только первые 10–20 ч., — но от этого не легче: мы не можем взять с собой достаточно баллонов с сжатым воздухом, они слишком тяжелы. Надо выписать из Москвы новый Бристоль.

До разрешения вопроса с Бристолем устраиваются пробные полеты для приемки самолета комиссией, которая должна дать разрешение на вылет. Первый полет неудачен — с высоты 700 м самолет быстро поворачивает на посадку: сдал мотор. Во втором полете участвовали и мы с Суше для пробы фотоаппаратов; самолет поднимается до высоты 2 700 м — отсюда видны снежные цепи Саян на юговостоке, а вся страна к северу от гор кажется плоской, грязно-зеленой с желтыми пятнами, освещенными заходящим солнцем. Речки в виде блестящих полосок текут в Енисей, который с этой высоты уже вовсе не так величествен — просто маленькая речка, извивающаяся в горах. Знаменитые Красноярские «Столбы» — гранитные утесы в горах, возле которых на-днях я читал экскурсии водников лекцию по геологии — в виде ничтожных шишечек торчат среди леса, похожего на мох.

Я в первый раз на открытом самолете, и остро чувствую, что я вишу среди огромного пространства в тонкой металлической скорлупке. Но Суше смеется надо мной, и на вираже, когда самолет накреняется на 45 гр., он вылезает и садится на фюзеляж (палубу), свесив ноги в кабину и размахивает руками, чтоб показать как легко соблюдать равновесие. И действительно — благодаря центробежной силе, внутри самолета во время поворота вы не ощущаете крена, даже самого сильного—если вираж сделан правильно. Занявшись фотоаппаратом внутри, я выглянул во время виража и удивился: земля накренилась, и горизонт косой — как в неумелом любительском снимке.

При спуске Страубе, который любит крутые виражи, доставляет себе маленькое удовольствие: с высоты 1500 м он спускается по спирали, кружась над затоном. Спираль — это совсем детская игра, не штопор, который. «Даша» не может делать. Медленно приближаемся к земле, и я уже потерял счет кругам, которые мы сделали. Хочется невольно смотреть через борт вниз — как неуклонно вырастают земные предметы. Это почти спуск в Мальмштрем, как его описывает Эдгар По, 13 июля мы получили из Москвы разрешение снять «Бристоль» с «Н4», но последнего еще не было в Красноярске, Чухновский улетел на нем в низовья Енисея. 15 июля, когда даже и мое терпение начало истощаться — просрочка в целый месяц грозила совершенно сорвать работы на Чукотке, где весь летний период равен 60–70 дням — над городом послышался характерный шум моторов и «Н4», громадная острокрылая машина в 30 м в размахе, пролетела в затон.

3 БОЕВОЕ КРЕЩЕНИЕ

На месяц позже, чем было намечено, 16 июля на рассвете вылетели мы из Красноярска. Еще накануне я перевез свой багаж в затон;— аэросъемщик Суше после испытания фотоаппаратов повез их поездом в Хабаровск, чтобы облегчить самолет на этом трудном перегоне. Я провел ночь в машине, уютно устроившись на дне задней кабины.

Нас провожал только заведующий Енисейским авиоучастком Комсеверпути, летчик Липп, который рад был наконец избавиться от тяжелой ответственности за невылетающий самолет, и крепко пожав нам руки, пожелал сегодня-же долететь до Иркутска.

В затоне было тихо, но на реке нас встретил слабый низовой ветер, который должен был помочь нам подняться. Самолет, перегруженный горючим для далекого перелета, поднимался тяжело. Он бежал почти две минуты по воде и Страубе, пройдя широкое плесо, принужден был свернуть в протоку, где мы наконец оторвались и тяжело и медленно начали подниматься к северу. Сзади в дымке был виден Красноярск с мрачным амфитеатром хребтов. Нам предстояло пройти более 300 километров вниз по Енисею, до устья Ангары — и затем подниматься по Ангаре. Прямой путь на восток в Иркутск по линии железной дороги, был нам строго запрещен — моторы еще только начинали работу, можно было ожидать от них всяких капризов, и не к чему было рисковать машиной, пересекая большой сухопутный участок.

Вскоре мы поднялись на 500 м и пошли на север, несколько срезая изгибы Енисея.

Енисей ниже перекатов у Атамановской входит в узкую долину, по которой течет до устья Ангары; справа тянется плоский и невысокий, покрытый лесами. Енисейский кряж, а слева низкое плато, постепенно склоняющееся к северо-западу. Долина реки извилистой, узкой канавой врезана в плато; немного дальше к северу канава кажется заполненной молоком — это утренний туман, который по всем правилам материковых туманов, лежит в долине реки, чтобы позже вползти на горы. Его поверхность то ровная, то с пушистыми валами, идущими вдоль долины; среди мрачных лесных склонов туман кажется таким легким и нежным.

Уже в половине седьмого утра мы над Стрелкой. Это — довольно большое село, усевшееся на узком языке земли между Ангарой и Енисеем. С востока течет Ангара, мощная река, которая здесь ширe Енисея, скромно прижимающегося к ней сбоку.

На Ангаре стоят и плывут громадные плоты, длиной в сотню метров, с целыми избами, стоящими на них. Ангара теперь — один из важнейших районов по лесозаготовкам, питающих экспорт Карских экспедиций и лесопильный завод Игарки.

Самолет делает круг над Стрелкой, затем быстро вниз — и сразу село из собрания игрушечных домиков, расставленных по линейке вдоль нарисованных улиц, оживает, превращается в сибирскую деревню с широкой пыльной улицей, длинными заборами, кучами ребят и взрослых, бегущих к пристани. Самолет в Стрелке чуть ли не в первый раз: машины летают часто в Енисейск, но ни одна не садится здесь.

Мы хотим пополнить запас горючего, — чтобы иметь возможность долететь до с. Братский Острог, в 1 150 км от устья. До Братского, по имеющимся сведениям, нигде горючего нет.

В Стрелке нас встречают очень радушно, снабжают в колхозе двумя ковригами чудесного хлеба и ужасно солеными стерлядями, которые долго дают себя знать. Заправляем горючее (не следует говорить: «наливаем бензин» — это дурной тон), надеваем шлемы, кожаные пальто, затыкаем уши ватой. Все население собирается на берегу поглядеть, как тяжелый реальный предмет, неуклюжая лодка, вдруг превратится в птицу.

Но этот момент никак не хочет наступить. Тщетно Страубе гоняет «Дашу» поводе по 2 минуты подряд (больше нельзя — перегреются моторы) — она не выходит даже на первый редан.

Опять надо давать технические объяснения: у самолетов — летающих лодок—дно устроено так же, как у глиссеров, с уступами — реданами, и когда машина приобретает большую скорость, она приподнимается и скользит по воде краем первого редана, а при большом ускорении выходит на второй редан, расположенный в хвостовой части.

Моторы рычат, жабры взбивают фонтаны воды, которая плещет в кормовое отделение, от самолета идут волны — но все ни к чему.

На потеху всей деревни мы мчимся то вниз по Енисею;, то вверх по Ангаре, делаем крутые повороты обратно, чтобы выйти на собственную волну — но все напрасно: хотя самолет не имеет еще предельной нагрузки, но ветер кончился, а злокозненный кормовой мотор не дает полного числа оборотов.

Приходится вернуться к пристани и выгрузить часть горючего. Разочарованные зрители расходятся, только небольшая толпа остается возле илимок, выстроившихся в ряд У берега. Илимки — это крытые ангарские лодки, длинные и неуклюжие, на которых поднимают вверх по Ангаре грузы. Они пришли за товаром на Стрелку, и затем медленно потянутся вверх бичевой; каждую поведут пять-шесть человек, а в порогах будут тянуть человек сорок, изнемогая от напряжения и жары в рое комаров и мошек.

К двум часам дня закончена отливка десяти бидонов бензина и неизбежная починка—Крутский всегда находит в моторах что нибудь достойное исправления — и мы легко отрываемся.

Под нами мрачная долина Ангары. Когда я вел геологические работы на Ангаре в 1927 г., и впервые выплыл с нее на Енисей, мне показалось, что из темной пещеры я вышел

в широкие светлые просторы. На Ангаре я был несколько раз и с интересом изучаю теперь знакомые места с воздуха.

Вот первый порог — Стрелковский. Сверху это — горсть камней, рассыпанных поперек реки, частью просвечивающих сквозь воду, частью торчащих наружу. Но между ними вверх по течению пробирается пароход с баржей, и видно, какие большие эти камешки. В действительности это — громадные гранитные глыбы, плоскую поверхность которых лижут струи.

Вот первая деревня—Кулакова, когда то сожженная колчаковскими войсками, а вот неподалеку и р. Тасеева — большой левый приток, один из важнейших центров красного противоколчаковского партизанского движения, Ангара здесь пересекает Енисейский кряж, и главные его высоты тянутся к северу — это когда то гремевший, а теперь сильно выработанный Енисейский золотоносный район. Волнистые плосковерхие горы, напоминающие Урал, все покрыто лесом, и только вдоль Ангары — поля и редкие селения.

Выше Тасеевой больше ста километров мы идем вдоль хребта, здесь река течет по грандиозным сбросам, окаймляющим хребет с юговостока. Внизу несколько жалких поселков с унылыми именами — Кокуй, Погорюй и Потоскуй. По преданию эти названия — месть царских ярыжек (чиновников) за негостеприимную встречу. Между ними — свежесрубленные бараки возле лесосек.

На северо-западе скапливаются грозовые тучи и начинает «болтать».

С непривычки это неприятно — вроде морской качки, но менее плавно. Очень мешает записывать — получаются каракули. Самолет поднимается то вверх, то вниз, кренится то на правое крыло, то на левое. Пилот быстро выправляет крен и при сильной «болтовне» ему приходится работать непрерывно.

Крутский слазал по лесенке в моторную гондолу, проверил все в баковом отделении, и перелезает через горловину ко мне в кормовую кабину. Ему интересно посмотреть как я, новичек, переношу качку. В такой тяжелой машине, как Дорнье-Валь, не надо привязываться к сиденьям — ее никогда не бросает так резко, как маленьких истребителей или разведчиков. Но все же иногда невольно схватываешься за стойки.

Крутский советует мне побольше есть — во избежание морской болезни; у него самого в воздухе волчий аппетит и мы начинаем курс лечения с хлеба и колбасы.

Весь разговор ведется письменно и с помощью оживленной мимики — моторы на самолетах этого типа шумят неистово, не помогает ни вата, ни меховой шлем. Ведь всего Б одном метре перед моим лицом вертится винт заднего мотора, делая 1 500 оборотов в минуту.

К востоку от Енисейского кряжа мы вступаем в Тунгусский бассейн, мое геологическое детище. С чувством любящего отца я убеждаюсь, насколько велико мое дитя — это действительно безбрежное плато, над которым мы будем лететь целый день. Оно тянется на север до горизонта, и лишь кое-где видны грядки гор, — состоящих из изверженных пород, траппов. Ангара врезана в плато на сотни метров; то ее широкая полоса под нами, и надо нагнуться через борт, чтобы посмотреть берега, то она остается далеко в стороне. Мы срезаем изгибы реки, чтобы по возможности сократить путь.

В первое время полета, когда еще остро ощущаешь всю необычность этого состояния, особенно сильно чувствуется полная отделенность от остальной вселенной: единственное реальное — это самолет; все остальное — картины иллюзорного мира, проходящие как в кинематографе. Реальность этой картины начинаешь ощущать только тогда, когда самолет садится, река из условной блестящей ленты превращается в быстро текущую жидкость, деревья, которые сверху казались мхом, высятся на десять метров.

Но что еще сильно поражает в пейзаже — это его наглядность, рельефность. Несколько раз проплывал я Ангару на лодке, мне знакома здесь каждая речка, и я знаю из чего состоит каждый утес — но никогда не представлял я себе так ясно объемности всего этого, формы и направления хребтов, изящного выреза долины реки.

Красивы сверху пороги; все они образованы пересечением рекой полосы (пластовой жилы) траппов и выступают в виде широкой гряды бурунов, перегораживающих реку. На Ангаре 35 порогов, шивер и быков[3] то и дело спокойная река пенится от берега до берега.

Уже почти четыре часа летели мы от Стрелки. Все время болтает, и я начинаю находить, что удовольствие от перелета — как и всякое удовольствие в слишком большом количестве — становится утомительным и скучным.

Мы входим уже во внутреннюю часть Тунгусского бассейна, где Ангара пересекает низкое плато по широкой долине, разливаясь на 10 километров, со множеством островов.

Срезаем большой изгиб реки, оставляя влево километрах в 25-ти с. Кежму, районный центр, наиболее культурное селение этой глухой части Ангары. Полет идет сегодня хорошо, и у Крутского, снова перелезшего ко мне, является смелая мысль — не сможем ли мы сегодня долететь до Балаганска, не снижаясь в Братске.

Но только он успевает снова подняться в моторную гондолу, как внезапно задний мотор изменяет свой звук, в нем резко поднимается температура, из выхлопных труб появляется дым — мотор горит, и через минуту Крутский его выключает.

У нас остается один передний мотор который может поддерживать машину в воздухе очень недолго, и Страубе круто поворачивает к реке. Она от нас километрах в 6–7, внизу сплошной лес.

Как мне советовали на случай аварии, я поднимаю очки — чтобы не поранить глаза при ударе о землю—и отмечаю в записной книжке время остановки мотора. Я по неопытности не знаю, как далеко можно итти на одном моторе, и у меня совсем нет страха, только острое любопытство — дотянем ли до реки.

С высоты 700 м, на которой мы находимся, оказывается можно еще дотянуть, и Страубе имеет возможность не только выйти к реке, но даже еще изящно сесть к деревушке, находящейся на конце одного из островов. Якорь брошен, и все вылезают на фюзеляж — место, где обычно обсуждаются все моменты минувшего полета. Что случилось и что предстоит нам в будущем?

Положение наше довольно печальное: при просмотре оказывается, что мотор сгорел основательно, и починить его можно только в больших мастерских. Причина — небрежность сборки, которую нельзя было установить при испытаниях, незначительное, в сотых долях миллиметра, превышение длины поршневых колец против нормы — но результат потрясающий.

Нужно добираться до Енисея — или до Иркутска. Последнее невозможно — вверху лежат самые большие пороги Ангары. Внизу их также много, но они не так опасны, и можно с хорошим лоцманом надеяться пробраться, если идти в порогах своим мотором, а остальное время — сплавом-

Но прежде всего надо добраться до Кежмы — районного центра, лежащего в 80 км ниже. Там есть радиостанция, и, может быть, нам удастся найти более скорую помощь.

D наш оживленный митинг на фюзеляже сразу начинают вмешиваться местные жители: сначала в громадном количестве прилетают мошки, этот истинный бич Ангары, а затем на долбленных из осины стружках-душегубках подплывают крестьяне деревни Фроловой, возле которой мы сели.

Они робко приближаются к неслыханному и невиданному чуду, свалившемуся с неба. Впервой лодке лишь представитель сельсовета и почтенный старик, а потом любопытные становятся все смелее, и к самолету набиваются мальчишки и девчонки, которые забираются на фюзеляж и с раскрытыми ртами глазеют во все отверстия, какие только можно найти. Старики интересуются положительными данными — о скорости полета, о том, не страшно ли летать и т. п. Когда какой нибудь старик слезает с самолета в стружок, каждый считает своим долгом сказать ему: «Ну вот, теперь можешь и умереть — ероплан видел».

Пока летный состав занят разборкой пострадавшего мотора, на меня падают обязанности популяризатора, и я отвечаю без конца на одни и те же вопросы.

После долгих споров — решено идти завтра своим ходом до Кежмы, а там выяснить наличность лоцманов, связаться с Красноярском и тогда наметить дальнейший план.

4 КЕЖЕМСКОЕ СИДЕНИЕ

«Видишь ты», сказал один другому, — «вот какое колесо! Что ты думаешь, доедет то колесо, если-б случилось, в Москву, или не доедет?» — «Доедет», отвечал другой. — «А в Казань то, я думаю, не доедет?» — «В Казань не доедет».

Н. Гоголь.

Следующий день благоприятствует нам — ясно, тихо. Мы берем с собой лоцмана и пассажирку с грудным ребенком. Она садится в заднюю кабину со всеми своими припасами — туесок с молоком, соска из коровьего рога, чашка ягод, яйца и хлеб в узелке. А лоцман забирается на нос и садится на фюзеляж, свесив ноги.

В кармане у него бутылка с молоком, на голове черная волосяная сетка — «маска» от мошек, а в руках веточка: ею он указывает путь самолету, У всякого уважающего себя лоцмана есть опасные места, даже на таком чистом плесе, как это — и лоцман встает на фюзеляж и помахивает веточкой в ту или другую сторону. В особенности беспокоил его один «порожек», где надо уменьшить скорость.

Мы двигаемся медленно, на одном моторе, на малом газе. После вчерашнего перелета это почти мучительно — так и хочется подтолкнуть машину. Целых пять часов плывем мы по широкой реке. Редкие деревушки ютятся на островах и на правом берегу. Но жители не обращают» на нас большого внимания — стучащая машина, которая ползет по реке, совсем не похожа на легкую птицу, пролетавшую вчера.

Через пять часов показывается на яре Кежма — большое торговое село, оживленный центр района.

Здесь нам не приходится отбиваться от мошек и любопытных. Первых почти нет, а вторых не пускают — выставлена стража из членов Осоавиахима, которая несла охрану все время, пока самолет стоял в Кежме. Иногда это был юноша, ночью засыпающий, иногда — две девушки (девушек ставили попарно), они стояли в платочках с ружьем у хвостового оперенья, стараясь сохранить серьезное лицо при исполнении этой суровой обязанности — несмотря на любезности летчиков.

В Кемже выяснилось, что хороших лоцманов нет, все ушли вниз с «крытыми лодками» (илимками) за товарами, и наш план — плыть вниз до Енисея — невыполним; особенно опасен Аплинский порог, с воротами у самых утесов правого берега; здесь можно сломать крыло, если навалит ветер.

Радиостанция в Кежме оказалась исправно работающей, и в Красноярск и Москву полетели аварийные телеграммы с просьбой доставить на самолете другой мотор.

В ожидании ответа потянулись тихие дни в Кежме. Это — одно из самых больших селений на Ангаре, населенное очень крепкими и предприимчивыми крестьянами. Они создали уже давно мощное кооперативное общество, имевшее ряд предприятий — между прочим соляные варницы на Подкаменной Тунгуске. Теперь здесь есть электрическая мельница, в церкви устроена читальня, а в церковной ограде физкультурники играют в волей-болл.

До революции наиболее зажиточные из крестьян «занимались тунгусами», «тунгусничали», как здесь говорят, попросту — эксплоатировали тунгусов, кочующих по Подкаменной Тунгуске — но теперь, после создания там хороших факторий и раскулачивания Ангары, возможность такой зкс-плоатации уничтожена. Большинство крестьян Кежмы входит в колхоз, а часть образует коммуну в 1200 едоков, с общим инвентарем, скотом, общественной столовой. В последней мы обедали все время — и до самой зимы наш экипаж не мог забыть изумительной сметаны, которую там подавали в количестве, превышавшем наш городской аппетит.

Пока разбирают мотор для выяснения причин аварии, я сижу на берегу лениво текущей Ангары, смотрю на медлительную речную жизнь и думаю с унынием о том, что экспедиция почти погублена. В лучшем случае мы попадем на Чукотку к концу лета, к заморозкам.

Снизу подходят илимки с громадным парусом, который в виде отвислого живота спускается по обе стороны лодки до воды — по мнению ангарских мореплавателей, чем больше «куль» у паруса, тем ветер сильнее тянет.

Еще недавно эти кули вызывали на моем лице презрительную усмешку знатока: по правилам парусного спорта, край паруса должен быть натянут как струна. Но новейшие аэродинамические исследования и американская практика заставили меня преклониться перед практической мудростью ангарцев: наиболее выгодный коэффициент работ парус дает, когда у него есть куль («пузо» по спортивным справочникам) — конечно, не такой безобразный как здесь, но все же иногда до метра, в одну тридцатую его ширины.

Снизу подвозят товары, население ждет их с нетерпением и любопытством. Но первая илимка принесла разочарование и даже вызвала раздражение: в ней пушные организации прислали груз ржаных сухарей для снабжения тунгусов—это в Кежму, где лежат в ожидании вывоза 30 тыс. центнеров пшеницы, и где тунгусы никогда не берут черного хлеба!

19 июля приходит телеграмма из Красноярска, что мотор будет нам доставлен на самолете Чухновским.

На следующий день получается известие, что Чухновский летит, и мы проводим вторую половину дня в ожидании. Уже вечер, темнеет. Наверно Чухновский сел где нибудь по дороге, в Богучанах. Но вот раздается характерное стрекотание мотора, и в двенадцатом часу появляется на совершенно ясном небе «Н 4» с приостренными крыльями, на тяжелых лапах — поплавках.

Условия посадки сейчас очень тяжелы — темно, поверхность воды спокойна и блестяща, трудно точно определить высоту.

Чухновский садится близ устья реченки Кежмы, куда уже для ремонта заведен наш самолет, и заходит в ее устье. Почти все село сбегается: это первый случай в жизни Кежмы, она вдруг превратилась в оживленный аэропорт. У хвоста самолета собирается куча мальчишек, напоминающих арлекинов, в желтых, красных, коричневых колпаках, с черными волосяными «масками» на лице от комаров, которые вечером наваливаются очень зло.

«Н4» на вид кажется громадным, по сравнению с Дорнье — на своих

поплавках он высоко поднимается над водой, и размах его крыльев 30 метров, в полтора раза больше нашего. Но в действительности он слабее — его три мотора имеют мощность всего 900 сил и грузоподъемность на тонну меньше. Поэтому, чтобы привезти нам мотор, весящий полтонны, Чухновский должен был взять мало горючего, и сильно перегрузить машину. И сейчас же первый вопрос, который ставится после встречи — где взять горючее. В Кеж-ме, оказывается, есть бензин, но очень мало, всего часа на 3 полета, а до Стрелки 4 часа. Придется, очевидно, отдать часть нашего — и тем самым снова замедлить наше будущее продвижение: у нас горючего в обрез, чтобы долететь до Братского.

Банкет прибывшим летчикам устраивается в профсоюзной столовой: рубленое мясо с кашей и клюквенный морс. А в 4 ч. утра Чухновский просит разбудить всех, чтобы вылететь пораньше.

Утро уходит на радио-переговоры: надо выяснить, нет-ли где либо ниже по Ангаре «случайно» горючего. Но его нигде нет — и выход один: взять у нас часть с тем, чтобы нам навстречу из Братского через пороги послали несколько бочек в село Воробьево, на полпути.

Днем Чухновский улетает. Снова толпа народа на берегу, оживленные комментарии, общая радость: «Теперь и умереть можно — посмотрели два ероплана». Я пробираюсь к самолету, чтобы передать Чухновскому карты Ангары; мальчуган ростом до пояса хлопает меня покровительственно по ноге и говорит басом: Иди, иди, это твое дело. Без тебя не полетят».

Для Смены моторов самолет подведен к мосту, перекинутому через реку Кежму и соединяющему две половины села. На нем устанавливается стрела, перегораживающая мост и прекращающая сообщение на два дня — но население не очень обижено: зрелище чересчур интересное. На мосту и на берегу все время стоят толпы зрителей, которые оживленно обсуждают все события.

В два дня смена моторов закончена, и самолет испытан в воздухе; при этом несколько местных жителей получили возможность полетать.

Но не всем в селе пробные полеты доставили удовольствие. Были недовольны доярки коммуны: коровы, которые паслись на острове, перепугались и убежали на край острова, залезли в грязь и остались недоенными. Очень возмущен был также один малец лет девяти, гулявший по берегу с двухлетним ребенком: «Посто низко летаете — мне мальца испужали!»

Дальше оставалось — снова сидеть на берегу Ангары и предаваться мрачным мыслям о крушении будущей работы. Надо ждать пока придет известие из Братского, что отправлено горючее в Воробьево. Затем — в Воробьеве ждать горючего. Затем — в Иркутске ждать мотора: присланный нам из Красноярска уже отработал законные часы и для дальнего перелета не годится, из Москвы пришлют новый.

Дальше — длинный путь до Хабаровска и еще более длинный и никем не пройденный путь по морскому побережью до Анадыря. Хорошо, если к концу августа мы попадем туда — а уже 20 сентября надо кончать работу.

Мне, к счастью, нашлось в Кежме дело — или вернее развлечение. В Кежму в это время приехала экспедиция геолога В. Вакара, и Райисполком просил его осмотреть месторождение каменного масла, известное местным жителям, Я отправился вместе в Вакаром и его спутниками вверх по Ангаре; в 1917 и 1923 гг. я изучил всю Ангару, но не видел этого месторожденья и мне любопытно было посмотреть — что именно я проглядел.

Мы отправились вверх по Ангаре бичевой. Проводник из крестьян д. Мозговой, знавший месторождение, ехал верхом по берегу и тащил лодку прикрепленной к седлу бечевой, а мы наслаждались чудесным утром, почти без комаров и мошек — редким здесь в это время года.

Километрах в 25 выше Кежмы на берегу небольшие утесы; проводник останавливает возле них лошадь, мы подтягиваем лодку к берегу. Он показывает белые пятна на утесах: «Вот и каменное масло». Это масло явно выдает свое происхождение — над каждым таким пятном снуют с острыми криками стрижи; здесь их гнезда и любимые места для посиделок. На недоуменные вопросы — есть ли где еще каменное масло, — проводник подводит ко второму утесу. Здесь потеки гуано меньше — но так же несомненны.

Приходится ограничиться исследованием этих залежей. В смысле практическом они не имеют никакого значения, даже как гуано—это только потеки и корки птичьего помета. Но Вакар все же добросовестно собирает образцы, чтобы показать в РИК'е и даже снявши сапоги, самоотверженно залезает по ответному склону утеса.

Экспедицией за каменным маслом закончилась деловая часть нашего пребывания в Кежме. 26 июля пришло долгожданное известие об отгрузке горючего из Братского, и через 1 ч. 32 м, — мы были уже в Воробьеве, в 270 км выше по реке.

Этот участок Ангары красивее—река становится уже и проходит в более высоких горах. Но самые интересные места начинаются выше с. Воробьева.

В с. Воробьеве — снова те же посетители, что и в Фроловой: старики, мальчишки, а к концу и бабы на своих стружках окружают самолет и выползают наверх, почтительно ступая босыми ногами и трепетно ложась на фюзеляж, чтобы заглянуть в кабины. Опять те же разговоры, те же напутствия старикам, и сравнения со своими «чапкими» (валкими) стружками, которые так легко «опруживаются» (опрокидываются).

В Воробьево, конечно, бензин еще не пришел и никаких известий о нем нет. Председатель колхоза относится очень равнодушно к прилету самолета, и нам приходится добиваться всего, что нужно, с большими усилиями.

Выше Воробьева вскоре первый большой порог Ангары — самый большой, Шаманский, и посылать лодку навстречу бензину трудно. Надо терпеливо ждать.

День проходит снова в сиденьи на берегу. Вглядываешься в речную даль — не покажется ли из-за острова черная точка. Несколько раз что-то выплывает оттуда — но это все маленькие стружки.

К вечеру показывается большая лодка, полная людьми. с красным флагом, и мы уже верим, что это бензин — такой флаг подымают ведь над огнеопасным грузом. Но лодка подходит, люди вылезают и под ними не видно никаких бочек. Это кежемцы, возвращающиеся домой; они отправились из Братска на день позже нашего бензина, но нигде на реке его не видели.

Только на второй день к вечеру подходит лодка с бензином, и через полтора часа мы летим дальше. Уже поздно

и к сожалению нельзя фотографировать самые живописные места Ангары. Прежде всего — Шаманский порог: река идет здесь в узком и крутом русле между низкими террасами утесов, и вся кипит на протяжении 6 километров. Я гляжу вниз, и стараюсь разглядеть те грозные валы, которые надвигаются наискось вверх от Ушканьего острова, и которые в 1923 г. бешено опрокидывались на нашу лодку и едва не выкинули за борт лоцмана вместе с рулевым веслом.

Но сверху вся река покрыта пеной, лишь средняя часть — главные ворота, — местами выделяется узким каналом.

Выше Шаманского порога Ангара образует большую излучину, и мы пересекаем горы напрямик. Еще трудно отделаться от некоторого чувства сомнения в надежности моторов после печального опыта первого дня. Эта тень неуверенности, глубоко затаенная, остается, конечно, на все лето, и появляется при каждом перелете через сушу.

Здесь горы стали гораздо выше — мы вышли уже из пределов Тунгусского бассейна, и его окраинная зона поднимается высокими округлыми и столовыми горами, покрытыми темным лесом. Через 20 минут мы снова на реке выше узкого каньона Долгого порога, в котором на протяжении нескольких десятков километров река течет между стенами и колоннадами столбов траппов.

Снова река в широкой долине со множеством островов — и вот опять пороги, второй из главных Ангарских порогов, Падун, не уступающий Шаманскому.

Он гораздо короче и шире, но очень крут — действительно «чадун». Огромная река падает на коротком расстоянии на несколько метров между плоским подводным выступом траппа, и снизу навстречу ей бегут из плеса громадные валы—«толкачи». С воздуха все это — опять только гряды белой пены.

Я вспоминаю, как мою лодку здесь сплавлял через «главное жерло» старик — лоцман, охотно рассказывавший о том, как он «губернахтора через порог плавил, и в самом жерле губернахтор ужахнулся».

Еще несколько мелких порогов с завлекающими названиями—Пьяный, Похмельный—и перед нами Братский острог, большое село, когда то оплот наступавших снизу казаков против живших в южных степях бурятов («братские»).

От старых времен сохранилась только деревянная башня острога, приземистая и квадратная. Еще более любопытные образцы деревянного крепостного зодчества — в городке Илимске, на притоке Ангары Илиме.

В Братском все нам благоприятствует; молоко не хуже и даже дешевле, чем в Кежме, и мошек не больше. Ночевка на реке. Спокойное темное зеркало воды; жители Братского, насмотревшись и выяснив все самые важные вопросы авиации, — вплоть до того, сколько зарабатывает пилот, уходят спать, и мы остаемся одни, на якоре. Устраиваемся на ночевку, кто внутри, кто на крыльях (вернее на центроплане) — благо мошки на ночь прекращают работу.

На рассвете начал накрапывать дождь, и только мы успели убрать постели с центроплана, как налетела с юга буря, и самолет сорвало с якоря, понесло на север и придавило к берегу — к счастью мягкому и невысокому.

По фюзеляжу яростно хлестали потоки дождя и сразу уютная спальня превратилась в холодную и мокрую конуру.

После бури мы начали приводить в порядок самолет, и борт-механик Крутский с печалью убедился, что шлем и летные очки, которые он с таким доверием к мирной речной пристани развесил над моторной гондолой, унесены бесследно - Это была первая потеря в длинной серии подобных же несчастий Крутского, служивших бесконечным источником для шуток.

В половине десятого облака разносит и можно вылетать. Под нами — уже низкие горы, долина Ангары с частыми деревнями; все это закрыто белыми холодными облаками, которые комочками плывут под нами — вернее, которые мы обгоняем с быстротой, недостижимой ни для какого облака.

Иркутск. Мы долго кружим над городом, изучая посадочную площадку. Близко под нами прямоугольники кварталов, чистые и аккуратные — но сколько там, на самом деле пыли и грязи.

5 ОТ БАЙКАЛА ДО ТИХОГО ОКЕАНА

В Иркутске — снова долгая стоянка. Ждем мотора из Москвы, потом его ставят, пробуют. Лишь 4 августа пробы В воздухе и пробный полет до Байкала, Все в порядке — и в 7 ч. вечера назначен вылет.

Мы снова в воздухе, над хорошим аэродромом — рекой впереди громадный Байкал. Ангара все уже, одним потоком среди плоскогорья. Вдоль нее — узкая чистая полоска железной дороги. На горизонте белесоватый провал в разрезе, гор — это поверхность Байкала, которая как-будто круто встает к востоку.

Вот и выход Ангары из Байкала — воронка, в которую выливается озеро. В этой воронке—пробка, знаменитый Шаманский камень. По бурятскому сказанию, если удалить этот камень, вся вода из Байкала вытечет. Он едва виднеется среди реки, вершина его покрыта птичьим пометом («каменным маслом?)» и нет никакой веры в его чудодейственные силы.

Байкал встречает нас ласково: ясное небо, противоположный берег виден хорошо, и не надо искусства аэронавигатора, чтобы пересечь озеро. Мы идем на большой высоте, внизу беляки: вероятно волнение значительно.

На северовосток тянется озеро, исчезая в дымке — все такое же сине-серое, нигде нет ни одного судна, и не видно конца водной пелене.

На том берегу — длинный хребет Хамар-дабан; острые Вершины, врезанные в вечернее небо. Хребет огибает с юга озеро и идет нам на перерез, на север. Мы выходим к нему возле Мысовска (где следующей зимой летчик Водопьянов потерпел тяжелую аварию в самом начале своего перелета в Петропавловске на Камчатке) и поворачиваем вдоль берега, чтобы пересечь затем Хамар-дабан по прорыву Селенги.

Вот дельта Селенги — все залито водой. Сейчас из-за дождей реки восточной Сибири разлились, и здесь среди полос воды лишь кое-где выступает земля или ряды кустов. Деревья также залиты водой и дома чернеют печальными квадратиками.

Селенга выходит к Байкалу, прорывая Хамар-дабан. Это узкая долина, почти вся занятая рекой; мы летим низко и кажется, если не перегибаться через борт, что самолет занимает ее всю, и вот-вот коснется крылом одного из склонов.

Быстро темнеет. До Читы, нашего нормального этапа, мы конечно не дойдем из-за задержки в Иркутске. Но надо дотянуть до Верхнеудинска. Из теснины Хамар-дабана мы выходим в большую долину и в сумерках показывается город. С краю он залит рекой, вода между домами. Селенга сливается с своим притоком Удой в широкую пелену блестящей воды.

После посадки заходим в узкий и длинный пароходский затон — на реке течение быстрое, а в затоне тихо и уютно. Но очень тесно, и среди пароходов, барж и угловатых, и наступившей темноте неопределимых, предметов, самолет едва находит себе место.

Следующие два этапа—Верхнеудинск—Чита—Сретенск — самые трудные для нашей машины: надо пересечь Яблоновый хребет, итти вдоль маленьких речек, с посадочными площадками в виде очень редких отдельных озер. Тяжелые морские машины до сих пор по этой трассе не ходили и не пересекали восточную часть Сибири.

Поэтому на следующий день командир самолета приступает к перелету с большими сомнениями и предосторожностями. Крутскому сказано — проверить сливное приспособление для бензина и быть возле него. Это — на случай если остановится один из моторов: слив большую-часть горючего и облегчив самолет можно итти на одном моторе на небольшой высоте и добраться до Селенги или до ближайшего озера.

Свернув с Селенги, мы направляемся на северо-восток, вверх по р. Уде.

Главное русло переполнено водой, и множество второстепенных проток заполняет тальвег, причудливо сплетаясь в водную сеть.

Через полчаса мы внезапно поворачиваем обратно: носовой мотор кажется Петрову подозрительным и решено вернуться.

Теперь новые задержки: сначала надо доставить бочку горючего.

В половине шестого и мотор, и горючее готовы — но-надвигается ненастье, дождь льет всю ночь, низкие тучи, сидят на Яблоновом хребте.

6 августа с утра все также грустно — тучи не хотят подниматься. Потом между облаками появляются просветы, показывается солнце, и кажется, что на хребтах перевалы чисты. В полдень решаемся вылететь — опять вверх по Уде. Сначала вдоль железной дороги, потом последняя отходит направо, а мы поднимаемся по старому большому тракту. Широкая долина, все та же сеть проток, извилистые речки, окруженные кустами. Вдали сереют озера — это исток Уды, отсюда мы повернем прямо к высотам Яблонового хребта.

Пересекаем низкие гривы и между ним речки, текущие направо и налево—здесь мы переходим на коротком протяжении истоки трех великих рек Сибири: бассейн Байкала, и, следовательно Енисея, потом истоки Витима, правого притока Лены, и, наконец, за Яблоновым хребтом — Ингода, одна из вершин Амура.

Но сам Яблоновый хребет далеко не соответствует важности этого великого водораздела — гребень его низкий, плоский, покрытый лесом. Тучи теснятся над вершинами, и мы едва проползаем через перевал. Внизу полоски дороги с игрушечными телеграфными столбами, и на ней игрушечная лошадь с телегой.

Сразу за перевалом — широкая долина Ингоды, степи, редкие пбселки. На юге синеет другой хребет, параллельный Яблоновому. Мы летим вдоль долины, и вскоре в ее горле появляется темное пятно — Чита, замыкающая долину при переходе Ингоды в южные хребты. Когда едешь на поезде, Чита представляется бестолковой толчеей домов и рельс, но с воздуха видно, как целесообразно она расположена: нечто вроде крепости при входе в долину Ингоды.

В Чите посадка на озере вблизи города — первая посадка с волной и ветром, предтеча будущих морских наших приключений, но пока совершенно безобидная.

Следующий перелет немного безопаснее, мы летим все же над рекой.

Два с половиной часа вдоль Ингоды, которая после ее слияния с Ононом носит уже название Шилки, — имя известное всем или по песням о каторге, или по статьям о горных богатствах Забайкалья.

Дойдя до Сретенска, где надо пополнить запас горючего, Страубе долго с сомнением кружит над городом: река течет здесь в горах, извиваясь—и вряд ли можно найти прямое плесо в два километра длины. Сесть все таки надо. Река встречает самолет неприветливо: сейчас разлив, и скорость течения до 15 километров.

Якорь едва удерживает машину и приходится укрыться в заливчике против города, образовавшемся на месте затопленных огородов. В этом я убеждаюсь на горьком опыте, когда купаясь, попадаю в заросли крапивы, жгущей под водой так же сильно как и на земле.

Вечером пробуем вылететь — но тщетно: с полной нагрузкой машина не может оторваться в этой короткой и узкой канаве. Долго мы бегаем взад и вперед, взрывая фонтаны воды, — но в конце концов приходится отказаться и вернуться снова на свой огород, чтобы сбавить горючее.

Ночь застала нас за этим печальным занятием, и только утром удалось выбраться из Сретенска и то с довольно рискованным поворотом тотчас после взлета, когда машина шла над самой водой — иначе нам предстояло врезаться в гору.

Условия посадки и взлета больших морских машин требуют большого внимания и представляли и в нашей экспедиции самое больное место, поэтому читателю не следует негодовать, что я так часто возвращаюсь к этой мало интересной теме.

Дальнейший перелет до Хабаровска прошел более гладко. Запомнился бесконечный Амур — река, истоки которой мы видели в маленькой Ингоде, проследили Шилку, превратившуюся после слияния с Аргунью в мощную реку, текущую в широкой долине. Все время пока мы стремительно летели по Амуру, над страной висела густая дымка, и было видно на десять-двадцать километров. По обе стороны реки безбрежные леса, но на русской стороне время от времени станицы, а на китайской — полное безлюдье,

Я все время ждал тигров, которые должны выглядывать из-за зарослей: но тигры — это дальше, на Уссури, а здесь еще северный ландшафт, леса похожие на сибирские, из страшных зверей в них бывают только бурые медведи.

Лишь вблизи Малого Хингана разорвалась завеса дымки, и я увидел незабываемое зрелище. Представьте себе громадную реку — перед которой Волга жалкая реченка — извивающуюся среди высоких гор, круто спускающихся к ней зелеными лесными склонами и утесами. На дне по серо-синей полосе реки маленькие паруса лодок и даже пароход, как будто стоящий на месте.

Тигровые места — Сунгари и Уссури, и сам Амур между ними встретил нас целым океаном пресной воды. Поток воды не менее 40 километров в ширину идет по Амуру — это

вода летних дождей, а там, где в Амур впадает Сунгари — действительно безбрежное море, и даже с самолета не видно его краев. Протоки, острова, селения в воде, луга, покрытые водой, и самое необычайное—реки, покрытые водой. Да, в самом деле, маленькие речки, впадающие в Амур, извиваясь по его пойменным лугам, захвачены наводнением, залиты озерами, и сквозь воду видны их правильные синусоидные изгибы в виде темно-зеленой полоски.

Хабаровск. Здесь нас ждут сотрудники экспедиции — инженер-геодезист К. Салищев и аэросъемщик В. Дзюжинский, заменивший А. Суше, отозванного на работу в другой район. Отсюда мы полетим уже в полном составе, и начнем свою работу, как только вылетим на побережье Охотского моря.

14 августа, в 11 ч. 3 минуты утра мы наконец вылетаем из Хабаровска — вместо 20 июня, как предполагалось по плану. Из 70 дней, имевшихся в нашем распоряжении для работы на Чукотке, уже пропало 54 — стоит ли лететь для остающихся шестнадцати? Но я решаю — все же лететь, потому что и в две недели можно сделать очень много, если повезет с погодой. Нужно только ускорить, насколько возможно, перелет до Анадыря и не останавливаться ни перед какими препятствиями, даже перед туманами Охотского моря, знаменитыми туманами, которые лежат на нем в течение всего лета.

Сегодня — последний день нашего перелета над материком. Летим все еще по Амуру. Разлив становится все больше и трудно понять, где же река и где бывшие берега, озера и луга. Час за часом идем над водными пространствами, которым трудно подобрать название—не то озера, не то реки; ну просто «водные просторы» как писали в прошлом веке.

Горы отодвигаются дальше на края этой обширной равнины — и только перед Николаевском, где Амур делает вредное, излишнее колено к северу, мы снова пересекаем, узкую гряду плоских высот.

Николаевск на Амуре—когда то город богатых золотоискателей и купцов, совершенно разрушенный во время интервенции, лежит и сейчас на половину в развалинах, на которых возникли новые маленькие деревянные дома, с новой жизнью, резко отличной от старой. Выросли щупальцы пристани и по ним опять снуют люди разных национальностей; мелкие суда, уже частью необычного для нас восточного вида, исабунки с парусами на бамбуковой решетке, толпятся вдоль стенок.

Скоро к ним присоединяется и наш самолет — на несколько часов его поднимают плавучим краном, и он, вроде маленькой металлической игрушки на вербном базаре, висит растопырив крылья, пока красят ему живот и жабры. Морская вода может губительно отозваться на дюрале, вызвать коррозию и надо возобновить черную окраску «бидмо».

Кроме того, надо было определить здесь девиацию. Опять технические термины! Но без них нельзя обойтись, когда дело касается технических средств передвижения. Ведь даже описывая езду на собаках приходится употреблять специальные термины и путешественники считают особым шиком ввести чукотское или тунгусское слово, хотя бы и перевранное.

Но девиация — термин известный и из кораблевождения; да по существу вождение воздушного корабля в принципах не отличается от вождения морского судна, и аэронавигация, или как говорят англичане, авигация — только видоизмененная навигация.

Итак, девиация — это отклонение магнитной стрелки компаса от магнитного меридиана под влиянием металлических тел, находящихся на корабле. Таких тел на самолете много и их определение и отчасти устранение очень существенно. Нам предстояло итти по морю в тумане и над горами, где отклонение на несколько градусов могло иметь серьезные последствия.

Девиацию можно определить в полете, — проходя через какую-либо прямую линию, положение которой известно, или ла земле вращением самолета на створе ориентирных вех.

6 В ТУМАНЕ ОХОТСКОГО МОРЯ

Девиация задержала нас в Николаевске до вечера и только в шестом часу мы смогли вылететь, наконец, в первый морской перелет. Сахалин в дымке, но мы охотно верим картам и Страубе (который летал здесь столько раз и зимой и летом на линии Хабаровск — Сахалин), что напротив в самом деле недалеко этот мрачный остров с мрачным каторжным прошлым и светлым угольно — нефтяным будущим.

Горы отходят на запад и мы над лагунами. Это превосходные посадочные площадки; рядом море с накатом, обрушивающимся на узкие песчаные косы. Скоро кончаются и косы, мы над морем, и идем прямо к Шантарским островам, расположенным в югозападном, холодном и туманном углу Охотского моря. Море не очень сердится, и в случае нужды посадка на нем не опасна. Серая гладь, мелкая рябь, но наверно внизу это порядочные волны.

Впереди только море, сереющее в вечерней дымке, и в ней одинокий маленький остров, с крутыми обрывами, остров Меньшикова, мимо которого лежит наш курс.

Потом из серой мглы возникают неясные очертания группы островов—маленького острова Прокофьева со скалистыми берегами, и на юге — Большого Шантара.

Уже после семи часов мы достигаем этой северной оконечности Шантарского архипелага. Солнце начинает прятать за тучу свой красный круг, а внизу, за островами Прокофьева — предательские белые пленки ползут по морю с севера: это первая встреча с господином Охотского моря — туманом.

Благоразумнее отступить: мы все равно за-светло не успеем дойти до материка.

После короткого совещания, Петров передает Страубе новый курс. Страубе недоволен, и стучит рукавицей по фюзеляжу: он хочет добраться до Аяна, — ведь надо спешить.

Но делать нечего, поворачиваем через остров. Он печален и суров — скалистые берега, темно-зеленые, покрытые лесом горы и черные и пестрые головы вершин в лишайниках. Короткий перелет — и самолет начинает планировать в губу. По плану разведочной экспедиции Граждвоздух-флота аэростанция должна быть построена в углу губы — там видны действительно какие то крыши, целый поселок. Очевидно, там и аэростанция.

Крутой вираж, с высоты 600 м и самолет быстро ныряет в темную впадину губы. Мы коснулись воды и мчимся к берегу. Все мельче и мельче — дальше итти нельзя. На берегу Собрались люди — и что-то кричат и машут нам руками. Из за шума моторов ничего нельзя понять — наверно, это приветствие первому самолету, прилетевшему на Шантары.

Моторы выключены, и только теперь слышны с берега совсем не приветственные крики: «Сейчас идет отлив, вы обсохнете через несколько минут. Действительно, вода убегает на глазах. Несколько человек экипажа и добровольцы с берега бросаются в воду и пробуют спихнуть „Дашу“, — но она уже крепко села. Едва удается повернуть ее немного, — а затем показывается вокруг жидкий ил и пятна водорослей, и минут через десять мы уходим на берег уже по обнажившемуся дну.

На Шантарах нас встретили с большой радостью — мы не только были здесь первыми летчиками, но и вообще первыми пришельцами из внешнего мира. Только недавно ушел лед из губы. Посреди губы плавают и сегодня (16 августа) несколько льдинок, а в югозападном углу Охотского моря, в сторону Чумикана, все еще стоят льды, и еще ни один пароход не заходил на Шантары.

Все жители острова были на берегу, и вместе с нами толпой пошли обратно в поселок, расположенный невдалеке за ручьем. Нашими радушными хозяевами в этот вечер были местные власти, везде, во время нашего перелета и по Амуру, и на берегах Охотского и Берингова моря оказывали нам существенную помощь и принимали нас с простой и искренней радостью — и нельзя не вспомнить их с благодарностью.

Столица Шантарских островов—небольшой поселок среди леса. Лес только недавно расчищен и, как пишут в северных романах, „еще протягивает свои щупальцы к человеческим жилищам“ — попросту говоря, кругом болота и пни и рядом еще несрубленные деревья.

Несколько лет назад на Шантарах были рыбные промыслы, но они оказались нерентабельными, и сейчас главная ось жизни острова — питомник пушного зверя (соболя), расположенный в лесу, в двух километрах от поселка. Мне не удалось посмотреть его — было слишком поздно, а на следующий день мы хотели вылететь пораньше, и только с воздуха я разглядел дозорную башню питомника. Как внимательно относятся шантарцы к питомнику, и насколько понимают его большое государственное значение, видно из того, что зимой, несмотря на случаи цынги, не были тронуты запасы оленьего мяса, заготовленные для питомника.

Свежее раннее утро, еще солнце не показалось над горой, вдали в губе туман. Холодная горная речка рядом с поселком, в которой умываешься, весело журчит среди мокрой травы. Самолет на плаву, и его можно перевести к аэростанции под заправку.

К аэростанции с берега ведет длинная крутая лестница: сама станция в густом лесу, на торфяном болоте. Это только возникающий аэропорт — кто знает, разовьется ли он скоро? Для Шантар авиосвязь насущная необходимость, но самолеты дальнего следования вряд ли охотно будут залетать сюда: слишком уж много шансов застрять в туманах в этом неприветливом углу. И сейчас на западе стоит белая стена, все удаляющаяся. Ко времени нашего вылета она отступает далеко, и кажется, что путь свободен.

Мы летим на мыс Радужный — юго-западную оконечность Большого Шантара. Его крутые утесы на западной стороне уже купаются в ватном тумане, который нежно и плотно обволакивает все западное побережье острова, поднимаясь струйками вверх по логам, пытаясь перевалить внутрь острова. Лишь вдали на западе над волнующейся белой массой поднимаются вершины другого острова архипелага—о-ва Феклистова. Нужно итти выше тумана, курс на северный конец этого острова, на мыс Белый. Скоро мы достигаем его, дальше к западу все закрыто белыми пушистыми грядами.

И хотя мы на высоте 1000 м горизонт не виден — туман вверху не имеет отчетливой границы. Вести самолет в таких условиях трудно, при отсутствии особых приборов для слепого вождения, правильное положение самолета определяется по поверхности земли или по линии горизонта. Очень опасно итти в самом тумане или прорезать большие толщи облаков: машину незаметно можно передрать, т. е. задрать ей слишком нос, или, наоборот, перейти в пике — т. е. пойти носом прямо вниз. Из этих положений тяжелая машина уже не может выйти, и серьезная авария неизбежна. Но даже и посадка на воду в тонкой пленке тумана без специальных приборов опасна: машину трудно подвести так точно к воде, как это требуется — так как поверхность воды трудно различить, все расстояния в тумане искажаются — и неминуема „жесткая“ посадка или катастрофический удар о воду.

От крайней северной оконечности острова Феклистова, мыса Белого, Петров решает повернуть назад, чтобы попытаться, выйдя опять в губу Якшину, проникнуть под туман и итти у поверхности воды.

Но лишь только мы повернули обратно — самолет стал вдруг быстро снижаться. С тысячи метров мы спускаемся до пятисот, и затем к поверхности тумана, до 250 метров. Вот уже мелькают по обе стороны клочья тумана, бесформенные и разорванные. Мы скользим по поверхности, и сейчас должны нырнуть в предательскую муть. Но самолет задерживается на этой высоте.

В чем же дело? В пустяке, но очень серьезном: лопнула дюритовая трубка в системе, по которой вода, охлаждающая мотор, идет в радиатор, чтобы остыть в проходящем через него потоке воздуха. В разрыв начала выливаться вода и температура заднего мотора сразу повышается до 115 град., нам грозит то же, что и на Ангаре — сгорит мотор.

Крутский мечется из моторной гондолы в баковое отделение. Сначала он зажимает трубку голой рукой — и горячая вода обжигает его, но все же перестает вытекать из мотора. Потом он находит тряпку и молоток, которыми можно заклинить импровизированную обмотку — и самолет спасен. Счастье, что в Дорнье — Валь доступны оба мотора, в другом самолете мы обязательно нырнули бы в туман.

Через 10 минут после происшествия с трубкой мы дотягиваем по белой поверхности до мыса Радужного, где кончается туман — но как долги показались эти минуты, гораздо дольше чем при аварии на Ангаре.

Мы снова в тихой губе Якшиной, Заведующий приезжает в скверной лодчонке, узнать, в чем дело.

А потом — на берегу никого, тихая гладь воды. Ждем пока Крутский поправит повреждение. Виновная трубка переходит из рук в руки — она совсем новая, и ничто не предвещало такого гнусного с ее стороны поступка. Все, кроме Крутского отдыхают; после сильных переживаний хорошо поспать на фюзеляже, греясь на солнце.

В четыре часа — опять в путь: лететь все равно надо, туман может стоять здесь неделями. Он вплотную лежит на воде, и остается одна дорога — поверху.

Нестерпимо сияют белые волны тумана, на нем валы, причудливые бугры, ямы. Время тянется медленно — мы как будто не двигаемся. Потом на западе начинают едва-едва вырисовываться черные вершины и цепи Джугджура, постепенно вытягиваясь к северу. Их подножие закрыто туманом, и до горизонта на север не видно моря: всюду сверкающая белая поверхность. Как найдем мы место посадки?

Но вот у гор открывается черное пятно: это окно вниз, в него видна вода. Здесь, к горам, туман поднимается, превращается в облака, и под ними есть щель, в которую можно нырнуть. Два круга — и мы внизу, снова у воды, такой приятной и прочной после зыбкой поверхности тумана.

Сразу окружающий мир резко меняется: вместо слепящего тумана, яркого солнца, синего неба — серые цвета. Серая вода, низкие серые тучи, почти цепляющиеся за воду, мрачные черные утесы. Окно — только в этом заливе, а дальше к северу сплошь тучи, все более понижающиеся. Сначала мы идем на высоте 50 м, потом начинаем все более и более приближаться к воде, и наконец идем так называемым бреющим полетом на высоте едва 10 м над верхушками серых волн. Вода несется нам навстречу с бешеной быстротой, и вместе с ней черно-белые гагарки (кайры), красноносые топорки, чайки. Они спасаются во все стороны от приближающегося с быстротой урагана страшилища, не успевают скрыться, бросаются в воду, ныряют — некоторые так поспешно, что кувыркаются раза два-три.

Мимо пробегают стены утесов — мы не решаемся отойти далеко от берега, чтобы не потерять ориентировки.

Через час такого утомительного для пилота полета (нужно непрестанное напряжение внимания, чтобы не дать машине удариться о воду, и не задрать ее кверху в туман) мы проходим в виду Аяна. Он лежит в небольшой бухте между красивыми берегами, и над ним тоже есть окно в облаках как часто бывает над бухтами. Видны постройки, но все это проносится мимо, нам не стоит ночевать здесь, ведь завтра туман может быть еще сгустится.

Снова те же черные и серые утесы, но теперь опаснее — несколько узких скалистых мысов выдвигаются в море на километр и даже на десять.

А туман в самом деле сгущается, или опускается ниже: только миновали мы мыс Нурки — узкую гряду утесов, выходящую на 10 км в море, — как туман преграждает нам путь. Петров решает вернуться; я прошу попытаться пройти у самого берега: к горам туман до сих пор подымался. Самолет делает круг — но и здесь такая же белесая мгла до самой воды. Приходится вернуться в Аян — если только можно будет к нему пробраться.

Поворот назад — почти касаясь крылом воды — и мы идем опять вдоль длинной гряды мыса Нурки. Затем поближе к берегу, пока туман не отрезал обратного пути. Но и здесь он наступает на нас, и к югу также сплошная его стена. Приходится врезаться в нее, итти над самой водой — чтобы держаться за ее поверхность.

Лишь только самолет задерется выше — все исчезает. Мы с трепетом глядим вперед: на пути два скалистых мыса, и кто знает, когда один из них внезапно вынырнет из мглы? Здесь необходим расчет почти с точностью до ста метров, а такой прокладки современная аэронавигация дать не может (не говоря уже о том, что наш аэронавигатор Петров ведет всегда машину „на глазок“ без прокладки пройденного курса).

Этот момент наступает — мыс Наклонный выскакивает из тумана метрах в двухстах впереди призрачной серой стеной. Двести метров при нашем ходе — это только шесть секунд до смерти, но за это время Страубе успевает сделать крутой вираж влево, крыло к воде — и гряда зубчатых серых скал проносится безмолвно мимо и исчезает в тумане.

Дальше туман реже, и утесы не дают нам таких сильных переживаний, как мыс Наклонный, который надолго останется у нас всех в памяти, как высший предел летных впечатлений этого года.

Вход в Аянскую бухту свободен, мы круто заворачиваем в нее и внезапно появляемся перед жителями Аяна уже на воде, в брызгах пены.

Аян — место с литературными традициями. Отсюда Гончаров, закончив свое классическое плавание на фрегате „Паллада“, выехал верхом в Якутск через Джугджур и дал несколько точных и ясных, но скучноватых описаний людей и природы. Сейчас Аян резко отличен от „порта Анна“ гончаровских времен.

Но и сейчас жителей в Анне немного. Мы, впрочем, не видели самого поселения, — аэростанция, расположена на другом берегу залива.

Здесь, кроме нескольких десятков человек, живут еще 2 бурых медвеженка местной породы, с белой полосой на шее — Машка и Малашка. Они сидят на цепи у столба качелей и когда их дразнят, Машка, побольше и позлее, рычит, трясет цепью и лезет на столб; Малашка, меньше и трусливее, прячется за столб.

Здесь, как и дальше наш самолет первый. Мы получаем первые приветствия, радушное гостеприимство, еще не отравленное усталой привычкой — но вместе с тем испы-гываем все трудности перелета, в условиях не изученных и тяжелых.

В Аяне мы можем позволить себе роскошь, которая до сих пор была нам недоступна: запросить погоду из Охотска и выждать несколько часов, пока рассеется туман. Нормально, на настоящих авиолиниях, пилот не имеет права вылетать, пока не получит сведений о погоде со следующей станции. Но за все время нашего перелета мы имели такие радио только на Шантарах и в Аяне. На всех остальных перегонах приходилось руководствоваться только личными впечатлениями и барометром — инструментом весьма недостаточным при перелетах в 500—1 000 км в день.

Утром 18 мы трижды получаем сведения о погоде из. Охотска — там небо все покрыто тучами, тумана нет. Но в Аяне туман никак не хочет разойтись, и лишь в половине третьего можно наконец рискнуть — тем более, что из Охотска сообщают о ясном небе.

Сначала — почти как вчера, но туман выше, и постепенно превращается в низкие облака, позволяющие все же лететь в 100–150 м над водой. Но гор мы все равно не видим — только низкую серую стену скал под тучами.

Такой неприютный и для морских и для воздушных кораблей берег тянется на сотни километров — и лишь от устья Ульи, большой речки, становится веселее.

Тучи расходятся, горы отступают вглубь страны, по берегу желтый ровный пляж, длинные узкие косы, за ними располагающие к посадке лагуны, а дальше—равнина, покрытая лесами и болотами, пестро-зеленая, и наверно для зимней езды мучительная, с бесчисленными комарами и мошками.

По берегу ряд рыбалок, почти все японские (последние годы японцы арендовали эти участки) — хорошие постройки, возле них вытянутые на берег кунгасы (небольшие барки), а в море пыхтят катера и тащат за собой кунгасы с рыбой. В виде больших Г выдвигаются от берега невода. У берега стоит какой то пароход, Страубе направляет самолет прямо на него, и мы проходим в ста метрах над мачтами. На пароходе люди машут руками, на встречных кунгасах рыбаки встают и поднимают обе руки кверху, в знак приветствия. Как будто и они рады, что разошлись тучи и туман, и так хорошо лететь.

Охотск найти нетрудно — он на косе, на устьи двух рек. Охоты и Кухтуя. „Охота“ по тунгусски значит просто „река“, но по невежеству русских завоевателей она стала из имени нарицательного — собственным. Охотск когда то был единственным русским портом на востоке, на судах построенных в нем были открыты и завоеваны Камчатка и Аляска и побережье Америки до Сан-Франциско, отсюда велись первые сношения с Японией. А сейчас это небольшое поселение, перегрузочный пункт для грузов в верховья Индигирки и центр рыбного района.

Охотск — несколько улиц полных гальки, деревянные дома, небольшие и редко расставленные среди изгородей, радиостанция с лежащими погнутыми фермами старых громадных мачт, разрушенных во время интервенции.

На берегу самолет ожидает толпа народа — а самый спуск украшен красным транспарантом: „Охотско-эвенский комсомол шлет пламенный привет подшефникам воздушного флота экипажу самолета СССР „H1“.

Здесь со вчерашнего вечера знали о нашем предстоящем прилете и успели подготовиться.

В Охотске уже давно ожидают самолеты, наш был первым и единственным в этом году, посетившим Охотск.

В столовой нас угостили какой то необыкновенной колбасой из рыбы, а на ночь уложили на койки, и мы опять еще раз на короткое время окунулись в налаженную повседневную жизнь.

Вылет из Охотска задержался до полудня. Погода сначала мало благоприятная, и до полуострова Лисянского мы видели под тучами и в дымке только ближайшие горы, и даже Мареканский хребет, выходящий близко к морю, едва серел во мгле.

Из Охотска мне очень хотелось совершить полет внутрь страны, до верховьев Индигирки: этот маршрут связал бы побережье с нашими работами 1926–1930 гг. и разрешил бы ряд важнейших географических вопросов: вопрос о мифическом горном узле Суантар-хаята на стыке трех хребтов — Верхоянского, Станового и Колымского, и вообще вопрос о существовании этого последнего хребта, на месте которого я наметил ряд плоскогорий и поперечных хребтов.

Но время не позволяло боковых экскурсий даже для решения важнейших вопросов и надо было спешить на Чукотку. Мы решили, что на обратном пути, когда здесь будет еще тепло, мы сделаем полеты из Нагаева на Колыму и из Охотска на Индигирку.

Половину пути до Нагаева сделали мы на небольшой высоте, но зато были вознаграждены редким зоологическим зрелищем: на одном из мысов п-ва Лисянского мы увидели целое стадо рыжих сивучей, похожих на плюшевые игрушки, которые лежали на плоском огромном камне, и испугавшись самолета стали медленно сползать в воду - Невдалеке, на другом мысе того же полуострова, десяток оленей бежали (как им вероятно казалось) впереди самолета, желая спастись от него — но быстро остались позади. Северные олени в тундре даже с самолета мало заметны—их пестрая или серая шкура очень похожа на мох.