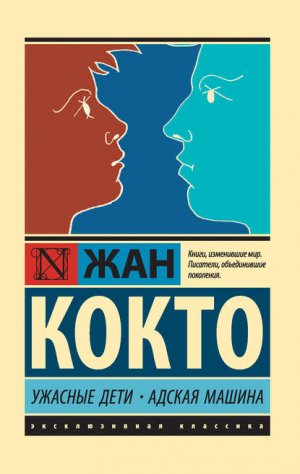

Jean Cocteau

LES ENFANTS TERRIBLE

LA MACHINE INFERNALE

Перевод с французского

Н. Шаховской («Ужасные дети»),

С. Бунтмана («Адская машина»)

Серийное оформление Е. Ферез

Компьютерный дизайн А. Чаругиной

Печатается с разрешения Lester Literary Agency.

Серия «Эксклюзивная классика»

© Editions Grasset & Fasquelle, 1929, 1953

© Перевод. С. Бунтман, 2019

© Издание на русском языке AST Publishers, 2019

Ужасные дети

Часть I

Квартал Монтье зажат между улицами Амстердам и Клиши. С улицы Клиши в него можно попасть через решетчатые ворота, а с улицы Амстердам – через всегда открытый сводчатый проход большого дома, по отношению к которому Монтье представляет собою самый настоящий внутренний двор – длинный, с небольшими особнячками, притаившимися у подножия высоких безликих стен. Эти особнячки с зашторенными стеклянными мансардами, должно быть, принадлежат художникам. Так и представляешь себе, что внутри они все увешаны старинным оружием, парчой, полотнами, на которых запечатлены кошки в корзинках, семьи боливийских министров, и мэтр проживает здесь инкогнито – знаменитый, утомленный государственными заказами и наградами, хранимый от всякого беспокойства провинциальной тишиной подворья.

Но дважды в день, в половине одиннадцатого утра и в четыре вечера, тишина взрывается. Ибо открываются двери маленького лицея Кондорсе напротив дома 72-бис по улице Амстердам, и школьники превращают подворье в свой плацдарм. Это их Гревская площадь. Что-то вроде площади в средневековом понимании, что-то вроде двора чудес, любви, игр; рынок шариков и почтовых марок; трибунал, где вершится суд и казнь; место, где хитроумные заговоры предшествуют тем возмутительным выходкам в классе, продуманность которых так удивляет учителей. Ибо пятиклассники ужасны. На следующий год они будут ходить в шестой класс на улице Комартен, презирать улицу Амстердам, разыгрывать какие-то роли и сменят сумку (или ранец) на четыре книги, завернутые в ковровый лоскут и стянутые ремешком.

Но у пятиклассников пробуждающаяся сила еще подчинена темным инстинктам детства. Инстинктам животным, растительным, проявления которых трудно уловить, потому что в памяти они удерживаются не прочнее, чем какая-нибудь минувшая боль, и потому что дети умолкают при виде взрослых. Умолкают, принимают защитные позы иных царств. Эти великие лицедеи умеют мигом ощетиниться, подобно зверю, или вооружиться смиренной кротостью растения и никогда не открывают темных обрядов своей религии. Мы знаем разве только то, что она требует хитростей, даров, скорого суда, застращивания, пыток, человеческих жертвоприношений. Подробности остаются невыясненными, и у посвященных есть свой язык, которого не понять, даже если вдруг незаметно их подслушать. Какие только сделки не оплачиваются марками и агатовыми шариками! Дары оттопыривают карманы вождей и полубогов, крики – прикрытие тайных собраний, и мне кажется, если бы кто-нибудь из художников, законопатившихся в роскоши, отдернул штору, он не нашел бы в этой молодежи сюжета для жанровой сценки в излюбленном им роде под названием «Трубочисты, играющие в снежки», «Игра в пятнашки» или «Шалуны».

В тот вечер, о котором пойдет речь, шел снег. Он начал падать накануне и легко и естественно воздвигал иную декорацию. Квартал отступал в глубь времен; казалось, снег, изгнанный с благоустроенной земли, ложится и скапливается только там и больше нигде.

Школьники, возвращаясь в классы, уже раскатали, растоптали, измежевали, изжевали его, освежевали жесткую осклизлую землю. По снежной колее бежал грязный ручеек. Окончательно снег становился снегом на ступенях, маркизах и фасадах особнячков. Карнизы, гребни, грузные нагромождения легких частиц не утяжеляли линий, но распространяли вокруг какое-то летучее волнение, предчувствие, и из-за этого снега, светившегося собственным светом, мягким, как у фосфоресцирующих часов, душа роскоши пробивалась сквозь камень, становилась зримой, превращалась в бархат, делая подворье маленьким и уютным, меблируя его, зачаровывая, преображая в призрачный салон.

Внизу было куда менее уютно. Газовые рожки скверно освещали что-то вроде опустелого поля битвы. Заживо ободранная земля выставляла напоказ неровные булыжники в прорехах ледяной глазури; валы грязного снега у водостоков вполне годились для засады, зловредный ветерок то и дело прибивал язычки газа, и темные закоулки уже врачевали своих мертвецов.

Отсюда вид менялся. Особнячки больше не были ложами некоего странного театра, а становились просто-напросто жилищами, намеренно не освещенными, забаррикадированными от вражеского набега.

Ибо снег лишал квартал его атмосферы вольной площади, открытой жонглерам, шарлатанам, палачам и торговцам. Снег закреплял за ним особый статус, безоговорочно определял ему быть полем боя.

С четырех десяти битва так разыгралась, что стало небезопасно высовываться из подворотни. В этой подворотне собирались резервы, пополняясь новыми бойцами, подходившими поодиночке и по двое.

– Даржелоса видал?

– Да… нет, не знаю.

Ответ был дан школьником, который вдвоем с другим поддерживал одного из первых раненых, уводя его под арку подворотни. Раненый с обмотанной платком коленкой прыгал на одной ноге, цепляясь за плечи спутников.

У задавшего вопрос было бледное лицо и печальные глаза. Такие глаза бывают у калек; он хромал, а пелерина, ниспадавшая до середины бедра, скрывала, казалось, не то горб, не то искривление – какое-то необычное уродство. Внезапно он откинул назад полы пелерины, подошел к углу, где были свалены в кучу школьные ранцы, и стало видно, что его хромота и кривобокость – маскарад, просто он так носит свой тяжелый кожаный ранец. Он бросил ранец и перестал быть калекой, однако глаза остались прежними. Он направился к месту боя.

Справа, на тротуаре под сводом, допрашивали пленного. Газовый рожок, мигая, освещал сцену. Четверо держали пленника (младшеклассника), усадив его спиной к стене. Один, постарше, присев у него между ног, дергал его за уши и корчил ужасающие рожи. Безмолвие этого чудовищного лица, все время меняющего форму, приводило жертву в ужас. Пленник плакал и старался зажмуриться или отвернуться. При каждой такой попытке стращатель зачерпывал горсть серого снега и надраивал ему уши.

Бледный школьник обогнул эту группу и двинулся сквозь перестрелку.

Он искал Даржелоса. Он любил его. Эта любовь снедала его тем сильнее, что опережала осознание любви. То была смутная, неотступная боль, от которой нет никакого лекарства, чистое желание, бесполое и бесцельное.

Даржелос был петухом школьного курятника. Он признавал соперников или соратников. А бледный мальчик всякий раз совершенно терялся, стоило ему увидеть перед собой спутанные кудри, разбитые коленки и куртку с карманами, полными тайн.

Бой придавал ему храбрости. Он побежит, найдет Даржелоса, будет биться рядом, защищать его, покажет ему, на что способен.

Снежинки порхали, осыпали пелерины, звездами мерцали на стенах. То там, то здесь в просветах тьмы взгляд выхватывал кусок лица, красного, с открытым ртом, руку, указывающую на некую цель.

Рука указывает на бледного школьника, который оступился, собираясь кого-то окликнуть – среди стоящих на крыльце он узнал одного из вассалов своего кумира. Этот-то вассал и выносит ему приговор. Он открывает рот: «Дар-же…»– и тут же снежок влепляется ему в губы, во рту снег, зубы немеют. Он успевает заметить только чей-то смех и рядом – Даржелоса, окруженного своим штабом, растрепанного, с пылающим лицом, заносящего руку гигантским взмахом.

Удар приходится ему прямо в грудь. Темный удар. Мраморным кулаком. Кулаком статуи. Голова становится пустой. Ему видится Даржелос на каких-то подмостках, с глупым видом уронивший руку, залитый неестественным светом.

Он лежал на земле. Кровь, хлынувшая изо рта, окрашивала подбородок и шею, впитывалась в снег. Послышались свистки. В одну минуту подворье опустело. Только немногие любопытные теснились вокруг тела и, не оказывая никакой помощи, жадно глядели на окровавленный рот. Одни боязливо отходили, щелкнув пальцами, выпячивали губу, поднимали брови, покачивали головой; другие с разбегу подкатывались к своим ранцам. Группа Даржелоса оставалась неподвижной на ступенях крыльца. Наконец появились надзиратель и швейцар, вызванные школьником, которого пострадавший, отправляясь в бой, назвал Жераром. Он показывал им дорогу. Двое мужчин подняли раненого; надзиратель окликнул тень:

– Это вы, Даржелос?

– Да, мсье.

– Идите за мной.

И маленький отряд двинулся в путь.

Привилегии красоты неизмеримы. Она действует даже на тех, кто ее не признает.

Учителя любили Даржелоса. Надзиратель был крайне удручен этим необъяснимым происшествием.

Мальчика отнесли в швейцарскую, где жена швейцара, славная женщина, умыла его и попыталась привести в чувство.

Даржелос стоял в дверях. За дверью теснились любопытные головы. Жерар плакал и держал друга за руку.

– Рассказывайте, Даржелос, – сказал надзиратель.

– Да нечего рассказывать, мсье. Кидались снежками. Я в него кинул. Наверно, снежок оказался крепкий. Ему попало в грудь, он охнул и упал. Я сперва думал, ему разбило нос другим снежком, оттого и кровь.

– Не может снежок проломить грудь.

– Мсье, мсье, – вмешался тут школьник, отзывавшийся на имя «Жерар», – он облепил снегом камень.

– Это правда? – спросил надзиратель.

Даржелос пожал плечами.

– Не отвечаете?

– А что толку? Смотрите, он открывает глаза, у него и спросите…

Пострадавший приходил в себя. Он перекатил голову на рукав товарища.

– Как вы себя чувствуете?

– Простите…

– Не извиняйтесь, вы нездоровы, у вас был обморок.

– Я помню.

– Вы можете сказать, из-за чего упали в обморок?

– Мне попали в грудь снежком.

– От снежка не падают без чувств!

– Ничего другого не было.

– Ваш товарищ утверждает, что в снежке был камень.

Пострадавший видел, как Даржелос пожал плечами.

– Жерар псих, – сказал он. – Ты что, сдурел? Это был снежок как снежок. Просто я бежал, и, наверно, кровь в голову ударила.

Надзиратель перевел дух.

Даржелос уже выходил. Но тут шагнул назад, и все подумали, что он идет к раненому. Поравнявшись с прилавком, где швейцар продавал пеналы, чернила и сладости, он помедлил, вынул из кармана мелочь, положил на прилавок и взял клубок похожей на шнурки для ботинок лакрицы, которую любят школьники. Пересек швейцарскую, поднес руку к виску в подобии воинского салюта и исчез.

Надзиратель собирался сопровождать потерпевшего. Автомобиль, за которым он послал, уже стоял наготове, когда Жерар стал убеждать надзирателя, что этого не нужно делать, что его появление испугает семью и что он сам отвезет больного домой.

– И вообще, – добавил он, – смотрите, Полю уже лучше.

Надзиратель не слишком стремился ехать. Валил снег. Ученик жил на улице Монмартр.

Он проследил за посадкой в автомобиль и, увидев, как юный Жерар укутывает товарища собственным шарфом и пелериной, счел, что может спокойно сложить с себя ответственность.

Автомобиль медленно катился по обледенелой дороге. Жерар глядел на жалко мотающуюся голову в углу. Скосив глаза, он видел запрокинутое, светящееся бледностью лицо. Едва угадывались закрытые глаза и только тень ноздрей и губ, вокруг которых еще оставались присохшие кровяные корочки. Он шепнул: «Поль…» Поль слышал, но неимоверная усталость мешала ему ответить. Он выпростал руку из-под пелерины и положил ее на руку Жерара.

Перед лицом такого рода опасности детство совмещает две крайности. Не ведая, как глубоко коренится жизнь и сколько силы у нее в запасе, оно сразу воображает худшее; но это худшее кажется ему совершенно нереальным из-за невозможности представить себе смерть.

Жерар твердил про себя: «Поль умирает, Поль сейчас умрет», – и не верил в это. Смерть Поля казалась ему естественным продолжением сновидения, путешествием сквозь снегопад, которое будет длиться без конца. Ибо, любя Поля, как Поль любил Даржелоса, притягательную силу Поля Жерар видел в его слабости. Раз уж Поль не сводит глаз с огня-Даржелоса, дело Жерара, сильного и правильного, – присматривать за ним, караулить, оберегать, не давать ему обжечься. Надо же ему было свалять такого дурака в подворотне! Поль искал Даржелоса, Жерару захотелось удивить его своим равнодушием, и то же чувство, что толкало Поля в битву, заставило его остаться на месте. Он видел издали, как тот упал, окровавленный, и поза лежащего была из тех, что удерживают зевак на расстоянии. Побоявшись, что, если он подойдет, Даржелос с компанией не дадут ему оповестить о несчастье, Жерар побежал за помощью.

Теперь он вновь обретал привычный ритм, он оберегал Поля: он был на своем посту. Он унес Поля. Вся эта полуявь возносила его в область экстаза. Беззвучие автомобиля, фонари и его миссия соединялись в некое волшебство. Казалось, слабость его друга затвердевает, обретает величие завершенности, а его собственная сила находит, наконец, достойное применение.

Внезапно он вспомнил, что обвинил Даржелоса, что его слова были продиктованы злостью и несправедливы. Ему вновь представилась швейцарская, мальчик, презрительно пожимающий плечами, голубые глаза Поля – укоряющие глаза, нечеловеческое усилие, сделанное им, чтоб выговорить: «Ты что, сдурел?» и обелить виновного. Он отстранил неприятное воспоминание. У него было оправдание: в железных руках Даржелоса комок снега мог стать снарядом не менее преступным, чем его карманный нож о девяти лезвиях. Поль наверняка все это забудет. Главное – любой ценой вернуться в реальность детства, реальность важную, героическую, тайную, которую питают смиренные мелочи, в то волшебство, которое расспросы взрослых так грубо нарушают.

Автомобиль катил в распахнутое небо. Мимо пробегали встречные звезды. Их огоньки расплывались в шероховатых окнах, по которым хлестали снежные шквалы.

Вдруг возникли звуки – две чередующиеся жалобные ноты. Они становились надрывными, человеческими, нечеловеческими, задрожали стекла, и пронесся вихрь пожарников. Сквозь процарапанные по инею зигзаги Жерар успел разглядеть основания громад, с воем следовавших друг за другом, красные лестницы, аллегорические фигуры в золотых касках.

Красный отсвет плясал на лице Поля. Жерар подумал, что к нему возвращаются живые краски. Когда вихрь миновал, оно снова помертвело, и тут Жерар заметил, что рука в его руке теплая и что эта успокоительная теплота позволяет ему играть в Игру. Игра – термин очень неопределенный, но именно так называл Поль полусознание, в которое погружаются дети; в этом ему не было равных. Он подчинял себе пространство и время; прибирал к рукам грезы, переплетал их с реальностью, умел жить между светом и тенью, творя на уроке свой мир, в котором Даржелос поклонялся и повиновался ему.

«Может, он играет в Игру?» – думает Жерар, сжимая теплую руку, жадно вглядываясь в запрокинутое лицо.

Не будь Поля, этот автомобиль был бы просто автомобилем, снегопад – снегопадом, фонари – фонарями, поездка – поездкой. Сам он был слишком приземленным, чтоб собственными силами привести себя в опьянение; верховодил Поль, и его влияние со временем преобразило все. Вместо того чтобы учиться грамматике, счету, истории, географии, естествознанию, он научился погружаться в сон наяву, уносящий за пределы досягаемости и возвращающий предметам их истинный смысл. Никакие наркотики Индии не произвели бы на этих нервных детей такого действия, как ластик или ручка, которые тайком жуют, прячась за партой.

Может, он играет в Игру?

Жерар не обольщался. Игра Поля его игре не чета. Поля не смог бы отвлечь от нее пожарный поезд.

Он еще пытался не упустить легкую нить, но времени не оставалось: они приехали. Машина тормозила у подъезда.

Поль очнулся от оцепенения.

– Может, позвать кого-нибудь? – спросил Жерар.

Не надо; он сам дойдет. Пусть только Жерар его поддержит. И заберет ранец.

Таща ранец и поддерживая за талию Поля, который закинул левую руку ему за шею, он поднялся по лестнице. Остановился на площадке второго этажа. Старая банкетка зеленого плюша выставляла в прорехи пружины и конский волос. Жерар пристроил на ней свою драгоценную ношу, подошел к правой двери, позвонил и прислушался. Шаги, остановка, молчание.

– Элизабет! – Молчание продолжалось. – Элизабет! – громким шепотом повторил Жерар. – Откройте! Это мы.

Прозвучал твердый юный голосок:

– Не открою! Видеть вас не желаю! Хватит с меня мальчишек. С ума вы сошли – являться в такое время!

– Лизбет, – настаивал Жерар, – открывайте скорее. Полю плохо.

После недолгой паузы дверь приоткрылась. Голосок переспросил через щель:

– Плохо? Выдумываете, чтобы я открыла. Правда или врете?

– Полю плохо, скорее, он мерзнет на банкетке.

Дверь распахнулась. В проеме стояла девушка лет шестнадцати. Она была похожа на Поля: те же голубые глаза, затененные длинными черными ресницами, те же бледные щеки. Два года старшинства четче обозначили какие-то черты, и лицо брата казалось немного вялым в сравнении с обрамленным стрижеными кудрями лицом сестры, которое, выходя из стадии наброска, выстраивалось, в спешке и беспорядке устремляясь к красоте.

Из темноты прихожей первыми представали взгляду белизна этого лица и пятно слишком длинного кухонного фартука.

Реальность того, что она принимала за выдумку, удержала Элизабет от возгласа. Они с Жераром подняли Поля, который шатался и ронял голову на грудь. В прихожей Жерар начал было объяснять, в чем дело.

– Идиот, – зашипела Элизабет, – вечно с вами морока. Обязательно надо орать? Хотите, чтоб мама услышала?

Они пересекли столовую, обогнув стол, и прошли направо, в детскую. В этой комнате были две узкие кровати, комод, камин и три стула. Дверь между кроватями вела в кухню-туалетную, сообщавшуюся также с прихожей. Первым впечатлением от этой комнаты было изумление. Не будь кроватей, ее можно было бы принять за свалку. На полу громоздились какие-то коробки, одежда, полотенца. Коврик, протертый до дыр. В камине царственно возвышался гипсовый бюст, которому пририсовали чернилами глаза и усы; повсюду были прикноплены вырезанные из журналов, газет, программ, фотографии кинозвезд, боксеров, убийц.

Элизабет с проклятиями прокладывала себе дорогу, пинками расшвыривая коробки. Наконец они уложили больного на кровать, заваленную книгами. Жерар рассказал о битве.

– Это уж слишком, – воскликнула Элизабет. – Их милости изволят играть в снежки, пока я тут торчу в сиделках, ухаживаю за больной матерью! За больной матерью! – с удовольствием повторила она слова, придающие ей значительности. – Я ухаживаю за больной матерью, а вы себе играете в снежки. Вы же и затащили туда Поля, наверняка вы, дурак такой!

Жерар молчал. Ему был хорошо знаком бурный стиль брата и сестры – их школьный лексикон, неослабное нервное напряжение, которое они постоянно поддерживали. Однако он по-прежнему робел, и всякий раз все это производило на него впечатление.

– Кто теперь будет с Полем нянчиться, вы, что ли? – продолжала она. – Ну что стоите, как пень?

– Лизбетик…

– Я вам не Лизбетик, ведите себя прилично. И вообще…

Голос, звучащий словно издалека, перебил отповедь:

– Жерар, старина, – проговорил Поль, почти не размыкая губ, – не слушай эту козлиху. Вот пристала…

Оскорбленная Элизабет взвилась:

– Ах, я козлиха? Ладно, распрекрасные мои козлы, управляйтесь как знаете. Сам тогда лечись. Дальше некуда! Этот идиот от снежка с ног валится, а я, как дура, переживаю! Вот, Жерар, – добавила она без всякого перехода, – поглядите.

И резким махом выбросила правую ногу выше головы.

– Две недели тренируюсь.

Она повторила упражнение.

– А теперь катитесь! Марш!

И указала на дверь.

Жерар мялся на пороге.

– Может быть… – пролепетал он, – может, надо вызвать врача…

Элизабет сделала очередной мах.

– Врача? Без вас бы не додумалась. Вы на редкость умны. Да будет вам известно, что к маме в семь приходит врач, и я ему покажу Поля. Всё, кыш! – заключила она, видя, что Жерар медлит в нерешительности.

– Вы, может, сами врач? Нет? Тогда уходите! Ну!

Она топнула ногой, свирепо сверкнув глазами. Жерар ретировался.

Поскольку отступал он задом, а в столовой было темно, он опрокинул стул.

– Идиот! Идиот! – повторяла девочка. – Не подымайте, другой свалите. Катитесь живо! Главное, дверью не хлопайте.

На площадке Жерар вспомнил, что машина ждет, а денег у него нет. Позвонить еще раз он не решался. Элизабет не откроет, или откроет, думая, что пришел доктор, и осыплет его издевками.

Он жил на улице Лаффит, у дяди, который его вырастил. Он решил ехать туда, объяснить ситуацию и упросить дядю оплатить поездку.

Он ехал, забившись в угол, который перед тем занимал его друг. Голова моталась от толчков, он нарочно ее не удерживал. Это не было попыткой играть в Игру: он страдал. Только что ему прямо из сказки пришлось вернуться в обескураживающую атмосферу Поля и Элизабет. Элизабет встряхнула и разбудила его, заставила вспомнить, что слабость ее брата осложнялась жестокой капризностью. Поль, побежденный Даржелосом, Поль-жертва не был тем Полем, в рабстве у которого пребывал Жерар. В машине Жерар злоупотребил его беспомощностью, вроде как маньяк – мертвой женщиной. И, пусть не с такой беспощадностью, отдавал себе отчет в том, что обязан нежностью этих минут совместному действию снегопада и полуобморока, некоему quiproquo. Считать Поля действующим лицом этой поездки было все равно что принять за живой румянец беглый отсвет пожарных машин.

Конечно, он хорошо знал Элизабет с ее культом брата, знал, на какую дружбу может тут рассчитывать. Элизабет и Поль были очень к нему привязаны, ему знакома была буря их любви – скрещивающиеся молнии взглядов, столкновения капризов, подколки и шпильки. Сейчас – в покое, с запрокинутой мотающейся головой и зябнущей шеей – он расставлял все по местам. Но это же здравомыслие, открывающее ему за речами Элизабет пламенную и нежную душу, возвращало его к обмороку Поля, к взрослой реальности этого обморока и его возможным последствиям.

На улице Лаффит он попросил шофера минутку подождать. Шофер недовольно ворчал. Жерар взбежал по лестнице, нашел дядю, и добряк не подвел.

Перед подъездом пустая улица являла взгляду один только снег. Несомненно, шофер, устав ждать, принял убедительное предложение какого-нибудь прохожего оплатить всю поездку. Выданную ему сумму Жерар прикарманил.

«Ничего не скажу, – подумал он. – Куплю Элизабет какой-нибудь подарок, будет предлог к ним зайти».

На улице Монмартр Элизабет, выставив Жерара, прошла в спальню матери. Эта комната и жалкая гостиная составляли левую половину квартиры. Больная дремала. С тех пор как четыре месяца назад ее в расцвете сил разбил паралич, эта тридцатипятилетняя женщина выглядела старухой и хотела умереть. Когда-то у нее был муж, который обворожил ее, оплел, разорил и бросил. В последующие три года он время от времени ненадолго являлся в семью. Разыгрывал безобразные сцены. Причиной его возвращений был цирроз печени. Он требовал заботы и ухода. Угрожал самоубийством, размахивал револьвером. Оправившись от приступа, опять уходил к любовнице, которая при обострениях болезни выгоняла его. Однажды он пришел, побушевал, лег и, не сумев в очередной раз уйти, умер у жены, с которой отказался жить.

В угасшей женщине произошел переворот: она забросила детей, стала краситься, каждую неделю меняла служанок, танцевала и перехватывала денег, где только могла.

Бледная маска досталась Полю и Элизабет от нее. От отца они унаследовали безалаберность, изящество, бешеное своенравие.

«Зачем жить?» – думала мать. Врач, старый друг семьи, не даст детям пропасть. Парализованная женщина только изматывает малышку и весь дом.

– Мам, спишь?

– Подремываю.

– Поль расшибся; я его уложила. Хочу показать его доктору.

– У него что-нибудь болит?

– Только при ходьбе. Он тебя целует. Сейчас вырезает картинки из газет.

Больная вздохнула. Она давно уже во всем полагалась на дочь. Со свойственным страданию эгоизмом она старалась ни во что не вникать.

– А что насчет служанки?

– Все то же.

Элизабет вернулась в детскую. Поль лежал, отвернувшись к стене.

Она наклонилась к нему.

– Спишь?

– Отстань.

– Очень мило. Ты ушел. (на языке брата и сестры уйти означало: «быть в определенном состоянии, вызванном Игрой»; они говорили: «я ухожу», «я ушел». Беспокоить ушедшего игрока было непростительным нарушением правил.) Ты ушел, а я тут с ног сбиваюсь. Свинья. Гнусная свинья. Давай сюда ноги, я тебя разую. Ледяные. Сейчас приготовлю грелку.

Она поставила грязные башмаки около бюста и скрылась в кухне. Слышно было, как зажегся газ. Потом она вернулась и принялась раздевать Поля. Он ворчал, но не сопротивлялся. Когда нельзя было обойтись без его помощи, Элизабет говорила: «приподними голову», «приподними ногу»» или «Если будешь лежать, как покойник, мне рукав не стянуть».

По ходу дела она обшаривала карманы. Побросала на пол носовой платок в чернильных пятнах, пистоны, ириски с налипшими шерстяными катышками. Потом открыла один из ящиков комода и сложила туда остальное: маленькую руку из слоновой кости, агатовый шарик, колпачок от авторучки.

Это было сокровище. Сокровище, не поддающееся описанию: составлявшие его предметы были настолько оторваны от своего первоначального предназначения, исполнены столь символического смысла, что представлялись непосвященному лишь скопищем всякого хлама – английских ключей, флаконов из-под аспирина, алюминиевых колечек и бигуди.

Грелка была готова. Элизабет, ругаясь, откинула одеяло, расправила длинную ночную рубашку и содрала дневную, как шкурку с кролика. Ее грубости неизменно разбивались о тело Поля. От прелести его наворачивались слезы. Она укутала брата, подоткнула одеяло и завершила свои заботы прощальным «спи, придурок!». Потом, напряженно глядя в одну точку, сдвинув брови и высунув кончик языка, проделала очередной комплекс гимнастических упражнений.

За этим занятием застиг ее звонок в дверь. Звук был слабый: звонок обматывали тряпкой. Это пришел врач. Элизабет потащила его за шубу к постели больного и рассказала о случившемся.

– Оставь нас, Лиз. Принеси термометр и подожди в гостиной. Мне надо его послушать, а я не люблю, когда кругом ходят и смотрят.

Элизабет миновала столовую и вошла в гостиную. Там снег продолжал творить чудеса. Стоя за спинкой кресла, девочка оглядывала эту незнакомую комнату, зависшую в снегопаде. Отсветы противоположного тротуара ложились на потолок окнами тени и полутени, световым гипюром, по арабескам которого двигались уменьшенные силуэты прохожих.

Обманчивое впечатление, что комната висит в пустоте, усугубляла наледь, которая тихонько жила и изображала из себя неподвижный призрак между карнизом и полом. Время от времени проезжающий автомобиль все сметал широким черным лучом.

Элизабет попробовала играть в Игру. Оказалось, что это невозможно. Сердце у нее колотилось. Для нее, как и для Жерара, последствия снежного боя перестали быть принадлежностью легенды. Врач возвращал их в суровый мир, где существует страх, где у людей поднимается температура и можно подхватить смерть. За какую-то секунду она успела представить парализованную мать, умирающего брата, суп, принесенный соседкой, холодное мясо, бананы и печенье, которые ешь, когда вздумается, дом без служанки, без любви.

Им с Полем случалось питаться одним ячменным сахаром и поедать его в кроватях, перебрасываясь оскорблениями и книжками. Ибо читали они всего несколько книг, всегда одни и те же, обжираясь ими до тошноты. Эта тошнота была одной из составляющих церемониала, который начинался с тщательной уборки постелей, где не должно было оставаться ни крошек, ни складок, переходил в дикую кучу-малу и завершался Игрой, которой, по-видимому, тошнота придавала большую свободу полета.

– Лиз!

Элизабет уже была далеко от печали, когда ее потревожил оклик доктора. Она открыла дверь.

– Так вот, – сказал он, – паниковать не стоит. Ничего страшного. Ничего страшного, но положение серьезное. Грудь у него всегда была слабая. Довольно было малейшего толчка. О возвращении в школу не может быть и речи. Покой, покой и еще раз покой. Очень глупо было с твоей стороны говорить, что он расшибся. Незачем тревожить вашу маму. Ты уже большая девочка; я на тебя надеюсь. Позови служанку.

– У нас больше нет служанки.

– Ладно. Завтра я пришлю двух сиделок, которые будут дежурить посменно и помогать по дому. Они купят все необходимое, а ты остаешься за хозяйку.

Элизабет не благодарила. Она привыкла жить чудесами и принимала их без удивления. Она ожидала их, и они всегда совершались.

Доктор проведал свою пациентку и ушел.

Поль спал. Элизабет вслушивалась в его дыхание и любовалась им. Ее неистовая нежность рвалась излиться в гримасах, ласках. Спящего больного не дразнят. За ним наблюдают. Подмечают сиреневые тени под веками, обнаруживают, что верхняя губа припухла и выпятилась над нижней, прикладываются ухом к наивному запястью. Ох, как шумит! Элизабет затыкает другое ухо. Теперь шумит и внутри. Она пугается. Кажется, звук стал громче. Если станет еще громче, это смерть.

– Родной мой!

Она будит его.

– А? Что?

Он потягивается. Видит ее растерянное лицо.

– Что с тобой, с ума сошла?

– Я?

– Ты. Зараза какая! Не можешь дать людям спать спокойно?

– Людям! Я бы тоже поспала, а вот кручусь, кормлю тебя, слушаю этот твой шум.

– Какой такой шум?

– Будь здоров какой.

– Дура!

– А я-то хотела тебе сообщить такую новость… Ну, раз я дура, ничего не скажу.

Новость была для Поля сильным соблазном. Он не попался на слишком явную хитрость.

– Можешь оставить свою новость при себе, – сказал он. – Плевал я на нее.

Элизабет разделась. Брат с сестрой нисколько не стеснялись друг друга. Детская была панцирем, в котором они жили, мылись, одевались, как члены одного тела.

Она поставила на стул у изголовья больного холодную говядину, бананы, молоко, отнесла печенье и гранатовый сироп к другой кровати и улеглась в нее.

Она жевала и читала, храня молчание, пока Поль, снедаемый любопытством, не спросил, что сказал доктор.

Диагноз его мало волновал. Ему хотелось узнать новость. А новость могла прийти только таким путем.

Не подымая глаз от книги и продолжая жевать, Элизабет, восприняв вопрос как помеху и опасаясь последствий, если откажется отвечать, равнодушно бросила:

– Он сказал, что ты больше не будешь ходить в школу.

Поль зажмурился. Щемящая боль явила ему Даржелоса, продолжающего жить там, где его нет, будущее, в котором Даржелос не участвует. Защемило так, что он позвал:

– Лиз!

– А?

– Лиз, мне что-то нехорошо.

– Ладно, сейчас! – Она поднялась, хромая на затекшую ногу. – Чего ты хочешь?

– Я хочу… хочу, чтобы ты была рядом, тут, около кровати.

Он залился слезами. Он плакал, как совсем маленькие дети, распустив губы, размазывая душную воду и сопли.

Элизабет подтащила свою кровать к дверям кухни, почти вплотную к братниной, от которой ее отделял теперь только стул. Снова легла и погладила руку страдальца.

– Ну, ну… – приговаривала она. – Вот идиот. Ему говорят, что не надо ходить в школу, а он ревет. Ты подумай, мы теперь можем жить, не выходя из комнаты. У нас будут сиделки, все в белом, доктор обещал, а я буду выходить только за конфетами и за книжками.

Слезы прокладывали мокрые дорожки по бледному несчастному лицу или, срываясь с кончиков ресниц, барабанили по изголовью.

Заинтригованная таким сокрушительным горем, Лиз покусывала губы.

– Тебе что, страшно? – спросила она.

Поль помотал головой.

– Любишь уроки?

– Нет.

– Тогда в чем дело? Тьфу!.. Слушай! – Она потеребила его за руку. – Хочешь, поиграем в Игру? Высморкайся. Я тебя гипнотизирую.

Она придвинулась ближе, сделала большие глаза.

Поль плакал навзрыд. На Элизабет навалилась усталость. Ей хотелось играть в Игру; хотелось утешать его, гипнотизировать; хотелось понять. Но сон уже сметал ее усилия широким черным лучом, который описывал круги, как лучи автомобилей по снегу.

На следующий день обслуживание наладилось. В пять тридцать сиделка в белом халате открыла дверь Жерару, который принес искусственные пармские фиалки в картонной коробочке. Элизабет не устояла.

– Пойдите к Полю, – сказала она без всякого ехидства. – А мне надо проследить, как маме делают укол.

Поль, умытый и причесанный, выглядел почти хорошо. Он спросил, что нового в Кондорсе. Новости были сногсшибательные.

С утра Даржелоса вызвали к директору. Тот хотел продолжить допрос, начатый надзирателем.

Раздраженный Даржелос ответил что-то вроде «ладно, ладно!» таким тоном, что директор, вскочив, погрозил ему через стол кулаком. Тогда Даржелос вытащил из кармана кулек перца и швырнул ему в лицо все содержимое.

Эффект был так ужасен, так чудодейственно молниеносен, что Даржелос в испуге вскочил на стул, движимый инстинктивной защитной реакцией на неведомо какой прорвавшийся шлюз, обрушившееся наводнение. С этой возвышенной позиции он смотрел, как пожилой человек, ослепленный, рвет на себе ворот, повалившись на стол, мыча и демонстрируя все симптомы буйного помешательства. Зрелище этого помешательства и Даржелоса, остолбеневшего на своем насесте с тем же глупым видом, что и вчера, когда он бросил снежок, пригвоздило к порогу прибежавшего на шум надзирателя.

Поскольку смертной казни в школах не существует, Даржелоса исключили, а директора отвезли в больницу. Даржелос прошествовал через вестибюль с высоко поднятой головой, надув губы, никому не подав руки.

Легко вообразить чувства больного, которому друг рассказывает об этом скандале. Раз Жерар ничем не выдает своего торжества, то и он не покажет, как ему больно. Однако это сильнее его сил, и он спрашивает:

– Ты не знаешь его адреса?

– Нет, старик; такой парень адреса никому не даст.

– Бедный Даржелос! Вот, значит, все, что нам от него осталось. Дай-ка сюда фотки.

Жерар вытаскивает из-за бюста две фотографии. Одна из них – классная. Школьники выстроены лесенкой, по росту. Слева от учителя сидят на корточках Поль и Даржелос. Даржелос скрестил руки и, как футболист, гордо демонстрирует свои мощные ноги – немаловажный атрибут его царственного достоинства.

На другой фотографии он снят в костюме Атали. В школе ставили «Атали» на праздник Святого Карла Великого. Даржелос пожелал играть главную роль. Из-под вуалей и мишуры он глядит, как молодой тигр, и напоминает великих трагических актрис 1889-го.

Между тем как Поль и Жерар предавались воспоминаниям, вошла Элизабет.

– Прячем? – сказал Поль, помахав второй фотографией.

– Что прячем? Куда?

– В сокровище?

Лицо девочки угрожающе потемнело. Сокровище было для нее святыней. Поместить в него что-то новое – дело нешуточное. Прежде надо спросить у нее.

– Тебя и спрашивают, – настаивал брат. – Это фотография парня, который залепил в меня снежком.

– Покажи.

Она долго изучала снимок и не дала никакого ответа. Поль добавил:

– Он залепил в меня снежком, и сыпанул перцем в директора, и его выгнали из школы.

Элизабет придирчиво рассматривала, размышляла, расхаживала по комнате, покусывала ноготь. Наконец приоткрыла ящик и, просунув портрет в щелку, задвинула.

– Противная рожа, – сказала она. – Не утомляйте Поля, Жираф. – Это было дружеское прозвище Жерара. – Мне надо вернуться к маме. Я присматриваю за сиделками. Это, знаете, очень трудно. Они пытаются проявлять и-ни-ци-а-ти-ву. Я не могу ни на минуту оставить их без присмотра.

И с полуторжественным, полунасмешливым видом вышла, театральным жестом поправив волосы и держась так, словно влачит за собой тяжелый шлейф.

Благодаря доктору жизнь вошла в более нормальное русло. Для детей комфорт такого рода ничего не значил – у них был свой, не от мира сего. Один Даржелос и привлекал Поля в Кондорсе. Без него школа становилась просто пустыней.

Вообще обаяние Даржелоса начало переходить в иное качество. Не то чтобы оно ослабело. Напротив, школьный кумир вырастал, отрывался от земли, возносился в небеса детской. Его подбитые глаза, крутые кудри, толстые губы, большие руки, венценосные колени мало-помалу принимали форму созвездия. Они двигались по своим орбитам, разделенные пустотой. Короче, Даржелос превращался вместе со своей фотографией в сокровище. Оригинал и изображение совмещались. Оригинал больше не был нужен. Абстрактный образ идеализировал прекрасное животное, пополнял аксессуары магического круга, и Поль, освобожденный, с упоением наслаждался болезнью, которая теперь представлялась ему сплошными каникулами.

Благие намерения сиделок не смогли восторжествовать над беспорядком детской. Он набирал силу и образовывал улицы. Эти проспекты ящиков, бумажные озера, горы белья были городом больного, его средой обитания. Элизабет с особым наслаждением разрушала ключевые позиции, разваливала горы под предлогом стирки и щедрой рукой подбрасывала жару в грозовую атмосферу, без которой ни тот, ни другая не смогли бы жить.

Каждый день приходил Жерар, встречаемый залпом глумлений. Он улыбался и склонял голову. Милая привычка служила ему иммунитетом. Эти наскоки уже не обескураживали его, он даже ощущал их как ласку. Столкнувшись с его хладнокровием, дети покатывались со смеху якобы над его нелепым «геройским» видом, притворяясь, что пересмеиваются по какому-то касающемуся его поводу, составляющему их тайну.

Программа была Жерару знакома. Неуязвимый, терпеливый, он ждал, оглядывая комнату, высматривая следы какой-нибудь новой прихоти, о которой уже никто не упоминал ни словом. Однажды, например, он прочел на зеркале – крупными буквами, мылом: «Самоубийство – смертный грех».

Эта громкая фраза, которая с тех пор так и осталась на зеркале, играла, должно быть, примерно ту же роль, что и усы, пририсованные гипсовому бюсту. Казалось, для детей надпись так же невидима, как если бы они написали ее водой. Она была свидетельством одного из редких лирических моментов, при которых не бывало очевидцев.

Рано или поздно от какой-нибудь неудачной реплики оружие виляло в сторону, и Поль задевал сестру. Тут оба покидали слишком легкую добычу и вовсю использовали уже достигнутый разгон.

– Эх, – вздыхал Поль, – вот когда у меня будет своя комната…

– А у меня своя.

– То-то в твоей комнате будет чисто!

– Уж почище, чем в твоей!

– Жираф, Жираф, слушайте, он хочет люстру…

– Заткнись!

– Жираф, у него будет гипсовый сфинкс у камина и люстра в стиле Людовика XIV!

Она захлебывалась смехом.

– Да, у меня будет сфинкс, и люстра тоже. Тебе не понять, мелко плаваешь.

– А я здесь не останусь. Буду жить в гостинице. Я уже собрала чемодан. Перееду в гостиницу. Пусть он сам себя обслуживает! Я тут не останусь. Уже чемодан собрала. Не хочу больше жить с этой скотиной.

Все эти сцены оканчивались тем, что Элизабет показывала язык и удалялась, круша ударами туфли архитектуру хаоса. Поль плевал ей вслед, она хлопала дверью, и далее, судя по звукам, всем, чем можно было хлопнуть.

У Поля иногда случались легкие приступы сомнамбулизма. Эти приступы, очень недолгие, производили на Элизабет захватывающее впечатление и не пугали ее. Они одни могли вынудить лунатика покинуть постель.

Стоило Элизабет увидеть, как высовывается и протягивается характерным движением длинная нога, она переставала дышать, завороженно следя за действиями живой статуи, которая бродила, искусно обходя препятствия, возвращалась и вновь укладывалась.

Внезапная смерть матери положила конец бурям. Дети любили ее, а если бывали с ней грубы, так это потому, что привыкли считать ее бессмертной. Вдобавок они чувствовали себя виноватыми, потому что умерла она, когда дети о ней и не думали: в тот вечер Поль впервые встал с постели и они с сестрой ссорились в детской.

Сиделка была в кухне. Ссора перешла в драку, и девочка, с пылающими щеками бежавшая укрыться за креслами больной, трагически внезапно очутилась лицом к лицу с незнакомой огромной женщиной, которая глядела на нее, широко открыв глаза и рот.

Окостеневшие руки и стиснувшие подлокотники пальцы зафиксировали в полной сохранности позу трупа – такие позы импровизирует смерть, и только ей они принадлежат. Доктор предвидел этот удар. Одни, не зная, что делать, дети, мертвенно бледные, созерцали этот окаменелый крик, это замещение живого человека манекеном, этого яростного Вольтера, совершенно им незнакомого.

Это видение должно было запечатлеться в них надолго. После траурных церемоний, слез, растерянности, рецидива болезни Поля, добрых слов, на которые не скупились доктор и дядя Жерара, через сиделку обеспечивавшие семью всем необходимым, дети остались одни.

Отнюдь не омрачая воспоминаний о матери, фантастические обстоятельства ее смерти сослужили ей немалую службу. Поразивший ее удар оставил от нее картину из пляски смерти, не имеющую ничего общего с матерью, о которой они горевали. С другой стороны, у таких чистых, таких диких созданий ушедшая, оплаканная по привычке, рискует быстро вылететь из памяти. Приличия им неведомы. Ими движет животный инстинкт, а сыновний цинизм животных общеизвестен. Однако детская нуждалась в необычайном. Необычайность этой смерти защищала покойницу, как варварский саркофаг, и по тем же законам, по которым в детской памяти важное событие удерживается благодаря какой-нибудь смешной подробности, обеспечивала ей почетное место в небе сновидений.

Рецидив Поля оказался долгим и вызывал серьезные опасения. Сиделка Мариетта принимала свои обязанности близко к сердцу. Доктор сердился. Он предписывал тишину, спокойную обстановку, усиленное питание. Он заходил, давал указания, деньги на расходы, и возвращался, чтобы проверить, как его указания исполняются.

Элизабет, сперва дичившаяся и готовая к отпору, в конце концов оставила сопротивление, не устояв перед пухлым румяным лицом, седыми кудряшками и преданностью Мариетты. Преданность же ее была безгранична. Обожающая своего внука, который жил в Бретани, эта бабушка, эта невежественная бретонка умела читать иероглифы детства.

Беспристрастные судьи признали бы Элизабет и Поля сложным случаем, припомнили бы наследственность – сумасшедшую тетку, отца-алкоголика. Сложными они, безусловно, были, как сложна роза, а такие судьи сложны, как усложненность. Мариетта, простая, как сама простота, улавливала незримое. Ее не смущала эта детская атмосфера. Она не доискивалась лишнего. Чутье говорило ей, что воздух детской легче воздуха. Порок не выжил бы в нем, как некоторые микробы на больших высотах. Чистый, летучий воздух, не приемлющий ничего тяжелого, низкого, грязного, Мариетта признавала и оберегала: так признают гения и оберегают его труд. И простота ее сообщала ей гений понимания, способный чтить творческий гений детской. Ибо эти дети действительно творили шедевр, шедевр, которым они и были, в котором интеллект не играл никакой роли, чудо же состояло в бытии без гордыни и цели.

Надо ли упоминать, что больной всячески пользовался своей слабостью и спекулировал температурой? Он отмалчивался и не реагировал на оскорбления.

Элизабет дулась, замыкалась в презрительном безмолвии. Поскольку это было скучно, она сменила амплуа мегеры на амплуа нянюшки. Она изощрялась в самоотречении, говорила нежнейшим голосом, ходила на цыпочках, прикрывала двери с тысячью предосторожностей, носилась с Полем, как с minus habens, как с целым списком пациентов, как с несчастной развалиной, которую надо жалеть.

Она станет сестрой милосердия. Мариетта ее научит. Она часами просиживала в угловой гостиной с усатым бюстом, изорванными рубашками, ватой, марлей и английскими булавками. Этот бюст то и дело всем попадался в любом месте и на любом предмете обстановки – гипсовый, с мрачными глазами и забинтованной головой. Мариетта всякий раз пугалась до смерти, натыкаясь на него в темной комнате.

Доктор хвалил Элизабет и не мог прийти в себя от изумления перед подобной метаморфозой.

А Игра длилась. Элизабет держалась своего решения, вживалась в роль. Ибо никогда, ни на одну минуту наши юные герои не осознавали спектакль, который они давали публике. Они вообще его не давали – не удостаивали давать. Свою комнату, затягивающую, ненасытную, они обустраивали грезами и считали, что она им ненавистна. Они строили планы, согласно которым у каждого была бы собственная комната, и даже не думали освоить пустующую. Точнее, Элизабет как-то об этом думала целый час. Но воспоминание о мертвой, сублимировавшееся в детской, в той комнате все еще слишком пугало ее. Под предлогом ухода за больным она осталась, где была.

Болезнь Поля осложнялась быстрым ростом. Он жаловался на судороги, обездвиженный сложной берлогой из подушек. Элизабет ничего не слушала, прикладывала пальчик к губам и удалялась походкой юноши, который, вернувшись домой поздно ночью, крадется через прихожую в носках, держа в руках ботинки. Поль пожимал плечами и возвращался к Игре.

В апреле он встал. Стоять не получалось. Новые ноги не держали его. Элизабет, глубоко уязвленная, потому что он перерос ее на добрых полголовы, мстила святой кротостью. Она поддерживала его, усаживала, укутывала шалями, обращалась с ним, как с престарелым подагриком.

Поль инстинктивно парировал выпад. Новая тактика сестры сперва привела его в замешательство. Теперь ему хотелось побить ее; но правила дуэли, которую они вели с рождения, требовали подстраиваться. Впрочем, пассивная позиция как раз подходила для его лени. Элизабет кипела, не подавая вида. В который раз они возобновили борьбу, борьбу на высшем уровне, и равновесие было восстановлено.

Жерару, как воздух, необходима была Элизабет, которая нечувствительно заняла в его сердце место Поля. Точнее, то, что он обожал в Поле, было домом на улице Монмартр, было Полем и Элизабет. В силу естественного хода вещей фокус переместился с Поля на Элизабет, которая, превращаясь из девочки в девушку, ускользала из возраста, когда мальчики презирают девчонок, в возраст, когда девушки начинают их волновать.

Лишенный свиданий запретом врача, Жерар искал способа вернуть утраченное и предложил дяде свозить Лиз и больного на море. Дядя был богатый холостяк, облеченный тяжелым грузом административной ответственности. Он усыновил Жерара, сына своей сестры, которая умерла вдовой, производя его на свет. Добряк воспитывал Жерара и собирался завешать ему все свое состояние. Он согласился на поездку: заодно и сам отдохнет.

Жерар ожидал издевательств. Велико же было его изумление при виде воплощенной святости и безответного дурачка, которые выражали ему свою признательность. Он гадал, не затевает ли эта парочка какой-нибудь розыгрыш и не готовится ли к атаке, когда искра, сверкнувшая сквозь ресницы святой, и дрогнувшие ноздри дурачка оповестили его, что идет Игра. По всей видимости, метили не в него. Просто он попал в середину новой главы. Развивался своим чередом какой-то новый период. Оставалось подчиниться его ритму и поздравить себя с новоявленной учтивостью, обещавшей не слишком тягостное для дяди совместное пребывание.

В самом деле, вместо дьяволов, которых он побаивался, дяде предстали восхитительно примерные создания. Элизабет была само очарование:

– Вы знаете, – ворковала она, – мой младший братец немного робок…

– Сука! – сквозь зубы шипел Поль. Но, за исключением этой «суки», которую уловило чуткое ухо Жерара, младший братец не проронил ни слова.

В поезде им понадобилась сверхчеловеческая выдержка, чтоб приглушить возбуждение. Помогла природная грация – физическая и душевная, и эти дети, ничего еще в жизни не видавшие, в чьих глазах вагон экспресса представлял собою верх роскоши, умудрялись казаться привычными ко всему.

Вагонные полки волей-неволей заставили вспомнить детскую. И тут же оба поняли, что думают об одном и том же: «В гостинице у нас будут отдельные комнаты».

Поль не шевелился. Сквозь полуопущенные ресницы Элизабет придирчиво изучала его профиль, голубоватый в свете ночника. Уже и прежде от раза к разу ее взгляд испытательницы глубин отмечал, что со времен режима отчуждения, когда он оказался в изоляции, Поль, склонный к некоторой расслабленности, перестал ей сопротивляться. Слегка убегающая линия его подбородка, у нее резко очерченного, раздражала Элизабет. Она часто шпыняла брата: «Поль, подбородок!» – как матери – «Выпрями спину» или «Убери локти». Он огрызался, что не мешало ему отрабатывать профиль перед зеркалом.

Год назад ей взбрело в голову на ночь защемлять нос бельевой прищепкой, чтоб приобрести греческий профиль. А бедняге Полю шею перерезала резинка, от которой оставался красный след. Потом он избрал другое решение: поворачиваться ко всем анфас или в три четверти.

Ни тот, ни другая не руководствовались желанием нравиться. Эти эксперименты были делом личным и никого не касались.

Избавленный от влияния Даржелоса, предоставленный самому себе упрямым молчанием Элизабет, лишенный живительного треска перепалок, Поль уступил своим наклонностям. Его слабая натура становилась все податливей. Элизабет угадала правильно. От ее тайного надзора не укрылась ни малейшая улика. Ей было ненавистно определенного рода сластолюбие, лакомое до маленьких приятностей, мурлыканья, вылизыванья. Вся огонь и лед, она не признавала теплого. Она, говоря словами послания Ангелу Лаодикийской церкви, «извергала его из уст своих». Она была зверем породистым, и породистым зверем хотела видеть Поля. И вот девочка, впервые в жизни едущая в экспрессе, вместо того чтобы слушать тамтам колес, алчно вбирает в себя лицо брата, а над ними вопли безумицы, бередящие душу космы воплей, раз за разом осеняют сон пассажиров.

По прибытии детей ждало разочарование. Безумные толпы наводняли гостиницы. Кроме комнаты дяди незанятой оставалась только одна, в другом конце коридора. Предполагалось, что в ней будут спать Поль и Жерар, а для Элизабет поставят кровать в смежной ванной. Это означало – Элизабет с Полем в комнате, а в ванной Жерар.

С первого же вечера ситуация стала неконтролируемой: Поль хотел принять ванну, Элизабет тоже. Их холодное бешенство, взаимные каверзы, неожиданное захлопывание и распахивание дверей привели в конце концов к купанию вдвоем. Это бурное купание, когда Поль, полувсплывая, как водоросль, заливался блаженным смехом и дразнил Элизабет, открыло сезон пинков. Пинки возобновились наутро за завтраком. Над столом к дядюшке обращались одни улыбки. Под столом шла тайная война.

Эта война ног и локтей была не единственным элементом набирающих силу перемен. Чары детей делали свое дело. Столик дядюшки становился центром притяжения любопытства, находившего себе выход в улыбках. Элизабет терпеть не могла, когда вокруг толкутся, она презирала посторонних, хотя, случалось, маниакально увлекалась кем-нибудь на расстоянии. До сих пор объектами таких заскоков были герои-любовники и роковые женщины Голливуда, чьи огромные лица раскрашенных статуй покрывали сверху донизу стены детской. Гостиница в этом смысле была безнадежна. Семейные группы были черные, уродливые, прожорливые. Худосочные маленькие девочки, призываемые к порядку тычками, сворачивали себе шеи, озираясь на удивительный стол. Со стороны им видны были, как на специально устроенной сцене, война ног и безмятежность лиц.

Красота была для Элизабет не более чем поводом для гримас, экспериментов с прищепками, пробы помад, примерки в полном одиночестве каких-нибудь диких импровизированных нарядов из подручного тряпья. Теперешний успех, нисколько не вскруживший ей голову, имел шанс стать игрой, которая по отношению к Игре была бы тем же, что воскресная рыбалка по отношению к основной работе. У них были каникулы, отдых от детской, «этой каторги», как они выражались, ибо забывая о собственной нежности, не осознавая своего поэтического дара и питая к нему куда меньше уважения, чем Мариетта, они воображали, что Игра для них – бегство из камеры, где они вынуждены жить, скованные одной цепью.

Эта курортная игра началась в ресторане. Элизабет и Поль, невзирая на испуг Жерара, предавались ей прямо под носом у дядюшки, который по-прежнему не видел ничего, кроме их физиономий пай-деток.

Игра состояла в том, чтоб неожиданной гримасой напугать какую-нибудь из худосочных девочек, а для этого надо было дождаться особого стечения обстоятельств. Если после долгой терпеливой слежки выпадала секунда, когда внимание общества отвлекалось и одна из девочек, извернувшись на стуле, устремляла взгляд в их сторону, Элизабет и Поль изображали улыбку и завершали ее жуткой гримасой. Девочка, удивившись, отворачивалась. Несколько повторных попыток добивали ее и доводили до слез. Она жаловалась матери. Мать оглядывалась. Тут же Элизабет и Поль мило улыбались, им улыбались в ответ, и жертва, оттасканная и отшлепанная, больше не смела шелохнуться. Тычок локтем отмечал успех, но это был тычок сообщнический, вызывающий неудержимый смех. Этому смеху они давали волю у себя в комнате; Жерар покатывался вместе с ними.

Однажды вечером совсем маленькая девочка, вынесшая, не дрогнув, целых двенадцать гримас и только утыкавшаяся в свою тарелку, незаметно для взрослых показала им язык, когда они вставали из-за стола. Этот отпор восхитил их и заставил окончательно распоясаться. Одновременно они препоясывались заново. Как охотников или игроков в гольф, их распирало желание без конца обсуждать свои подвиги. Превозносили храбрую малышку, разбирали ходы игры, усложняли правила. Взаимные оскорбления не заставили себя долго ждать.

Жерар умолял их вести себя потише; закрывать краны, из которых непрерывно хлестало; не проверять, сколько времени можно продержать голову под водой; не драться; не гоняться друг за другом, замахиваясь стульями и зовя на помощь. Ненависть и безудержный смех сосуществовали на равных, ибо никакая привычка к их головокружительным поворотам не смогла бы предсказать секунду, когда эти две корчащиеся половинки соединятся в одно тело. Жерар ожидал этого феномена с надеждой и страхом. С надеждой – из-за дяди и соседей; со страхом – потому что тем самым Поль и Элизабет объединялись против него.

Вскоре игра разрослась. Холл, улица, пляж, лодочная станция расширили ее поле. Элизабет принудила Жерара к соучастию. Адская шайка рассыпалась, перебегала, переползала, улыбалась и кривлялась, сея панику. Семьи уволакивали детей с вывернутыми шеями, разинутыми ртами и вытаращенными глазами. Сыпались шлепки, пощечины, запреты, домашние аресты. Неизвестно, каких размеров достигло бы это бедствие, если бы не открытие нового развлечения.

Этим развлечением было воровство. Жерар плелся следом, не смея высказывать своих опасений. Единственным мотивом этих краж был сам акт кражи. Ни корысть, ни тяга к запретному плоду не играли тут никакой роли. Достаточно было обмирать от страха. В магазинах, куда они заходили с дядюшкой, дети набивали карманы предметами, которые стоили гроши и никак не могли им пригодиться. Правила запрещали брать что-нибудь годное к употреблению. Однажды Элизабет и Поль чуть не заставили Жерара отнести обратно книжку, потому что она оказалась на французском. Жерар был помилован лишь с условием, что украдет «что-нибудь очень трудное», как постановила Элизабет, «например, лейку».

Несчастный, укутанный детьми в широкую пелерину, пошел, как на казнь.

Он вел себя так неуклюже, а лейка так нелепо выпирала, что кассир, парализованный неправдоподобием своих подозрений, проводил их долгим взглядом. «Скорей, скорей, идиот, – шипела Элизабет, – на нас смотрят». Свернув с опасной улицы, они перевели дух и кинулись наутек.

Ночью Жерару снилось, что в плечо ему впивается краб. Это был кассир. Он звал полицию. Жерара арестовывали. Дядя лишал его наследства, и т. д.

Краденое – занавесочные кольца, отвертки, выключатели, этикетки, сандалии огромного размера – сваливалось в кучу в гостинице: нечто вроде дорожного сокровища, фальшивых жемчугов, которые носят женщины в путешествии, оставляя настоящие в сейфе.

Тайной пружиной такого поведения детей, невежественных, до преступного невинных, неспособных различать добро и зло, было инстинктивное стремление Элизабет выправить этими пиратскими играми недостойные наклонности, тревожившие ее в Поле. Поль, спасающийся от погони, испуганный, кривляющийся, мечущийся, ругающийся, больше не заливался блаженным смехом. Будущее покажет, как далеко зайдет она в своем интуитивном методе перевоспитания.

Они вернулись домой. Соль моря, на которое они смотрели не глядя, придала им сил, укрепивших их задатки. Мариетта едва узнала их. Они подарили ей брошку – не краденую.

Лишь с этого момента обнаружилось, что детская вышла в открытое море. Шире стали ее паруса, опаснее груз, выше вздымались волны.

В особом мире детей можно было лежать навзничь и при этом быстро плыть. Тут, как в действии опиума, медлительность оказывалась столь же гибельной, что и рекордная скорость.

Всякий раз, как его дядя отправлялся в инспекторскую поездку по заводам, Жерар ночевал на улице Монмартр. Его укладывали на куче диванных подушек и укутывали старыми пледами. Кровати напротив возвышались над ним, как театральные ложи. Освещение этого театра служило началом пролога, сразу же определявшего ход драмы. В самом деле, источник света располагался над кроватью Поля. Он занавешивал его кумачовым лоскутом. Кумач погружал комнату в красный полумрак, и Элизабет не хватало света. Она вскипала, вскакивала, сдвигала затемнение. Поль возвращал его в прежнее положение; следовала борьба, каждый тянул лоскут к себе, и пролог завершался победой Поля, который разделывался с сестрой и снова завешивал лампу. Ибо после моря Поль взял верх над Элизабет. Опасения, пробудившиеся в ней, когда он встал и сестра заметила, как он вырос, были вполне обоснованы. Поль не соглашался больше на роль больного, а проведенный в гостинице курс закаливания оказался эффективней, чем предполагалось. Сколько бы она ни твердила: «Господину баловню подавай приятное! Фильм приятный, музыка приятная, кресло приятное, гранатовый сироп и ячменный сахар приятные… Не могу, Жираф, мне на него смотреть противно! Вы только поглядите! Неженка! Теленок!» – это не мешало ей чувствовать, как мужчина вытесняет сосунка. Как на бегах, Поль обходил ее чуть ли не на голову. Детская предавала это огласке. Верха ее были комнатой Поля, где он без малейшего усилия доставал рукой или взглядом аксессуары своих грез. Комната Элизабет была внизу, и свое она добывала роясь, ныряя, с таким видом, словно ищет ночной горшок.

Но она не замедлила подыскать подходящие пытки и вернуть пошатнувшееся превосходство. Она, пользовавшаяся прежде мальчишеским оружием, обратилась к арсеналу женственности, новехонькой и готовой к употреблению. Поэтому-то она и привечала Жерара, предчувствуя, что публика пригодится и муки Поля будут острее в присутствии зрителя.

Театр детской открывался в одиннадцать вечера. Утренников не давали, разве что по воскресеньям.

В семнадцать лет Элизабет на семнадцать и выглядела; пятнадцатилетнему Полю можно было дать восемнадцать. Он шатался по городу. Ходил на приятные фильмы, слушал приятную музыку, увязывался за приятными девушками. Чем больше в этих девушках было девического, тем сильнее они его притягивали, тем приятнее казались.

По возвращении он описывал свои находки с маниакальной откровенностью дикаря. Эта откровенность, выдававшая неведение порока, становилась в его устах противоположностью цинизма и верхом невинности. Сестра расспрашивала, высмеивала, возмущалась. Вдруг ее шокировала какая-нибудь подробность, которая никак и никого не могла бы шокировать. Она немедленно принимала вид оскорбленного достоинства, хватала первую попавшуюся газету и, укрывшись за развернутыми во всю ширь листами, принималась сосредоточенно ее изучать.

Обычно Поль и Жерар уговаривались встретиться на террасе какого-нибудь кафе на Монмартре между одиннадцатью и полуночью; домой шли вместе. Элизабет караулила глухой стук дверей парадного, меря шагами прихожую и сгорая от нетерпения.

Двери парадного предупреждали ее, что пора покинуть свой пост. Она бежала в детскую, усаживалась и хваталась за маникюрный набор.

Войдя, они заставали ее сидящей с сеткой для волос на голове и сосредоточенно полирующей ногти, высунув кончик языка.

Поль раздевался, Жерар облачался в свой халат; его усаживали, устраивали поудобнее, и гений детской отбивал три удара.

Повторяем и настаиваем: никто из протагонистов этого театра, даже тот, что был на амплуа зрителя, не сознавал, что играет роль. Именно этой первобытной бессознательности и была обязана пьеса своей вечной молодостью. Они и не подозревали, что пьеса (или, если угодно, комната) балансирует на грани мифа.

Кумач затоплял интерьер пурпурным сумраком. Поль расхаживал нагишом, перестилая свою постель, разглаживал простыни, строил из подушек сложное изголовье, размешал на стуле все свое хозяйство. Элизабет, опираясь на левый локоть, поджав губы, неприступная, как какая-нибудь Теодора, не сводила с него пристального взгляда. Свободной рукой она в кровь расчесывала голову. Потом мазала царапины кремом из баночки, стоявшей у изголовья.

– Дура! – бросал Поль и продолжал: – Ничто меня так не бесит, как эта идиотка со своим кремом. Прочла где-то в журнале, что американские актрисы расцарапываются до крови и чем-то там мажутся. Якобы для волос полезно…

– Жерар!

– А?

– Ты слушаешь?

– Да.

– Жерар, у вас-то совесть все-таки есть. Спите, не слушайте этого типа.

Поль кусал губы. Глаза его метали молнии. Наступало молчание. Наконец под влажным, неотступным, величественным взглядом Элизабет он укладывался, укутывался, перекатывал голову, ища позы поудобней, без колебаний вставал и перестилал все заново, если интерьер постели не вполне отвечал его идеалу комфорта.

Стоило ему достигнуть этого идеала – и уже никакая сила не могла бы сдвинуть его с места. Он больше чем укладывался – он бальзамировался; спеленутый, обложенный запасами пищи, священными безделушками, он уходил в мир теней.

Элизабет дожидалась завершения обустройства, за которым следовал ее выход, и кажется невероятным, как им удавалось целых четыре года из ночи в ночь играть свою пьесу, не держа в уме заранее всех ее сюжетных линий. Ибо, не считая кое-каких штрихов, пьеса была всегда та же самая. Быть может, эти девственно-невежественные души, повинуясь некоему ритму, совершают действо, столь же волнующее, как то, что смыкает на ночь лепестки цветов.

Штрихи вводила Элизабет. Она устраивала сюрпризы. Как-то раз она отставила крем, свесилась до полу и вытащила из-под кровати хрустальную салатницу. В салатнице были креветки. Она прижимала ее к груди, обвив прекрасными обнаженными руками, поводя взглядом лакомки на креветок и на брата.

– Жерар, креветку? Берите, берите! Ну же, они так и просятся в рот.

Она знала пристрастие Поля к перцу, сахару, горчице. Он делал себе с ними бутерброды.

Жерар встал. Он боялся сердить девушку.

– Зараза! – прошептал Поль. Она же терпеть не может креветок. Терпеть не может перца. Она себя заставляет; нарочно ест так смачно.

Сцене с креветками предназначено было длиться до тех пор, пока Поль, не выдержав, не просил дать ему одну. Теперь он был у нее в руках, и она могла карать столь ненавистное ей чревоугодие.

– Жерар, видали вы что-нибудь более презренное, чем шестнадцатилетний парень, который унижается ради креветки? Он половик готов лизать, на четвереньках ползать, уверяю вас. Нет! Не относите ему, пускай сам встанет и возьмет. Что за безобразие, в конце концов, здоровенный детина лежит, исходит слюной и не желает сделать маленького усилия. Мне стыдно за него, потому и не даю ему креветок…

Следовали пророчества. Элизабет изрекала их лишь в те вечера, когда чувствовала, что она в форме, на треножнике, во власти божества.

Поль затыкал уши или хватал книгу и принимался читать вслух. Сен-Симон разделял с Бодлером честь занимать место на его стуле. По окончании пророчеств он говорил:

– Слушай, Жерар, – и громко продолжал:

Он декламировал великолепную строфу, не сознавая, что она воспевает детскую и красоту Элизабет.

Элизабет схватила газету. Подражая голосу Поля, она принялась читать раздел «Разное». Поль кричал: «Хватит, хватит!» Сестра продолжала громче прежнего.

Тогда, воспользовавшись тем, что мучительнице не видно его за газетой, он выпростал руку и, прежде чем Жерар успел вмешаться, со всего маху плеснул в нее молоком.

– Мерзавец! Бешеный!

Элизабет задыхалась от ярости. Газета прилипла к телу, как компресс, все было в молоке. Но, поскольку Поль рассчитывал довести ее до слез, она сдержалась.

– Жерар, – сказала она, – помогите-ка мне, возьмите полотенце, вытрите здесь, газету унесите на кухню. А я-то, – пробормотала она, – как раз собиралась дать ему креветок… Хотите одну? Только осторожно, все в молоке. Принесли полотенце? Спасибо.

Возвращение к теме креветок донеслось до Поля сквозь надвигающуюся дрему. Ему больше не хотелось креветок. Он снимался с якоря. Чревоугодие отваливалось, освобождало его, отпускало, спеленутого, по реке мертвых.

Это был великий миг, который Элизабет всеми силами искусно провоцировала, чтобы перебить его. Она усыпляла брата отказами, а когда было уже поздно, вставала, подходила к постели, ставила ему на колени салатницу.

– Ладно, скотина, я не жадная. Вот тебе твои креветки.

Несчастный приподымал над глубинами сна отяжелевшую голову, слипающиеся, запухшие глаза, рот, уже не вдыхающий человеческий воздух.

– Ну, ешь, что ли. Сам просишь, сам не хочешь. Ешь, а то заберу.

Тогда, словно обезглавленный в последней попытке соприкоснуться с этим миром, Поль приоткрывал губы.

– Нет, сама бы не увидела – не поверила. Эй, Поль! Эй, там! Вот тебе креветка!

Она снимала панцирь, всовывала тушку ему в рот.

– Жует во сне! Смотри, смотри, Жерар! Смотри, как интересно. Вот обжора! Надо же до такого докатиться!

И Элизабет продолжала свою работу с сосредоточенным интересом специалиста. Ноздри ее расширились, язык чуть-чуть высунулся. Серьезная, терпеливая, горбатая, она была похожа на сумасшедшую, кормящую мертвого ребенка.

Из этого показательного урока Жерар усвоил лишь одно: Элизабет обратилась к нему на «ты».

На следующий день он попробовал перейти на «ты» сам. Он боялся нарваться на пощечину, но она приняла взаимное «тыканье», и Жерар ощутил это как глубокую ласку.