Петроградский август

Белые бессолнечные дни. Черные безлунные ночи. Серые мокрые сумерки, как зыбкая граница между явью и сном. Но нет ни полного забытья, ни настоящего пробуждения. Столица больна. Столица наполовину пуста. По прямым каменным улицам бродят растерянные женщины. Мужчин гораздо меньше, зато они деловиты, они спешат. Большинство одеты в военное, но в самом городе ничего воинственного нет. Фронт очень далеко. Только на большом отдалении от выстрелов так густо гнездятся генералы и популяция бравых полковников так решительно превышает количество зеленых прапорщиков.

Один из представителей этого во всех смыслах незначительного меньшинства, о котором еще говорят «курица не птица, прапорщик не офицер» (вполне, впрочем, молодцеватый юноша в превосходно сидящем кителе), соскочил с извозчика у здания Отдельного жандармского корпуса на Фурштатской, поправил портупею, снял и снова надел фуражку, взбежал по ступенькам.

Пока дежурный искал в журнале имя («прп. А. Романов к его првсх. ком-ру ОЖК»), молодой офицер привычным жестом потрогал, словно бы вдавливая в грудь, солдатский георгиевский крест.

Ишь, важничает, подумал дежурный, выписывая пропуск на этаж, где помещалось высшее начальство.

Но Романов не важничал. Он теребил орден всякий раз, когда начинал зудеть рубец от пули. Не будешь же на людях чесаться по-обезьяньи, а на обратной стороне оранжево-черной колодки булавка. Потрешь ею, и легче.

Синьор Сольдо, хирург Луганского госпиталя, говорил: «Мальчик, у тебя кошачья везучесть и собачья живучесть. Нужно очень постараться, чтобы пустить в себя пулю так виртуозно: в сантиметре от сердца, не задев ни одной крупной артерии!» Доктор был человек опытный, умный и верящий в приметы. По его предсказанию, Романову на своем веку предстояло быть множество раз раненным, но не смертельно и даже без тяжелых последствий.

Действительно, от пули, которая насквозь прошила несостоявшегося самоубийцу, только и осталось, что легкий зуд правее соска. Раздробленная на фронте рука, которой врачи сулили постепенное иссыхание, тоже зажила, как-то сама собой. Благодаря усердным упражнениям, которыми ее мучил Алексей, она, пожалуй, стала еще сильней, чем до ранения.

В начале весны прапорщик истребовал медицинского переосвидетельствования, которое прошел безо всяких трудностей, и был переаттестован в разряд полной строевой годности, чего с комиссованными вчистую почти никогда не бывает.

Несмотря на весну и отменно восстановившееся здоровье, жизнь Романову была не мила, опять же отечество пребывало в опасности. И личные, и общественные резоны звали вернуться на фронт, где – об этом писали все газеты – катастрофически не хватало именно младших офицеров, но князь Козловский провел со своим молодым товарищем долгую, обстоятельную беседу и переубедил, переспорил, перекричал. Перекричать Алешу было нетрудно, после трагических событий минувшей зимы он утратил прежнюю пылкость. Да и аргументы князя, что ни говори, звучали логично, а логике бывший студент-математик привык доверять. Собственно, логика – единственное, чему на свете вообще можно верить. В этом он убедился на собственной шкуре, дорогой ценой.

Ротмистр втолковывал молодому человеку:

– Пойми, упрямая башка! Не о своих сантиментах ты должен думать. Думать нужно, где ты причинишь больше вреда врагу и соответственно принесешь больше пользы отчизне. Взводом на фронте могут командовать многие, и получше тебя. А вот толково служить в контрразведке способны единицы. Опасностей у нас не меньше, чем на фронте, это ты сам знаешь. Награды, правда, выдают скупее, чем в окопах. Но это для тебя тоже не новость…

С наградой за успешную швейцарскую операцию вышло одно расстройство. Генерал Жуковский вернувшихся героев расцеловал и представил к ордену святого Георгия 4-й степени, согласно 71-й статье Статута, которая предусматривает это высокое отличие для тех, «кто, подвергая свою жизнь явной опасности, неустанными наблюдениями в бою соберет такие важные сведения о противнике, коими будут выяснены планы и намерения последнего, что даст возможность высшему начальнику одержать решительную победу». Однако Георгиевская кавалерская дума представление с возмущением отвергла, отказавшись приравнивать «альпийский вояж» к боевым действиям. Возможно, вердикт вышел бы иным, имей контрразведка возможность изложить дело во всех подробностях, но, учитывая деликатность «вояжа» и его несоответствие установлениям международного права, это было совершенно немыслимо.

Тогда начальник подал другую реляцию, испрашивая для своих эмиссаров хотя бы «владимира» с мечами и бантом, но и тут получил отказ, даром что командир жандармского корпуса и генерал свиты его величества. То есть дать-то ордена дали, но без мечей, с одними лишь бантами, словно не за военный подвиг, а за мелкую служебную заслугу в глубоком тылу. К этому сомнительному отличию Жуковский прибавил от себя наградные, и на том чествование триумфаторов закончилось.

Полученные деньги, пятьсот рублей, Алексей потратил на офицерское обмундирование – заказал полный комплект у самого Норденштрема, на Невском.

Первый раз надел всю амуницию, встал перед зеркалом – сам на себя засмотрелся, до того был хорош.

Плечист, высок, подтянут. Рука, хоть и абсолютно исцеленная, для эффектности в черной перчатке, висит на перевязи. На груди блестит одинокий, скромный солдатский «георгий» (мирный «владимир» с бантиком Романов, вопреки уставу, решил не носить).

С одного взгляда читается вся жизнь: молодой герой из добровольцев, офицерское звание выслужил храбростью, а что не на фронте – так это из-за ранения.

Но любовался отражением Алексей недолго. Вдруг вспомнил Грушницкого из «Героя нашего времени». Тот тоже красовался солдатским крестом и сшил себе умопомрачительный прапорщицкий мундир. Только ранение у жалкого фанфарона было не в руку, а в ногу. Вот и вся разница.

Разозлился на себя. Сорвал перевязь. Лайковую перчатку стянул с руки, отшвырнул в угол комнаты.

Глупости это были. Последний щенячий писк былого Алеши Романова, романтичного мальчика, обожавшего эффектность.

Вспоминать противно. Тот дурак верил в любовь и думал, что жизнь создана для счастья. А у жизни цель совсем другая – смерть, и это неопровержимо, как теорема Пифагора. Под вопросом только два обстоятельства: когда и ради чего. Всё остальное второстепенности.

Большинство людей очень боятся самого перехода через смертный рубеж, и этот физический страх заставляет их всеми силами цепляться за жизнь. Но Алексей на том рубеже уже побывал, ничего особенно пугающего не обнаружил.

Человек, преодолевший главный из страхов, начинает чувствовать себя неуязвимым. Ему хочется драться и побеждать. Очень хорошо, что войне не видно конца. Пусть бы она продолжалась вечно.

Однако Романов провоевал достаточно, чтобы понимать: одного бесстрашия для победы мало, потребно умение. Войне надо учиться. Контрразведка такая же дисциплина, как алгебра или тригонометрия, – здесь тоже свои формулы, уравнения, правила. Не будешь их знать назубок, завалишься на первом же экзамене.

Алексей хотел стать настоящим профессионалом, был готов учиться. А тут, на счастье, по инициативе генерала Жуковского открылось невиданное учебное заведение – специальные курсы для офицеров-контрразведчиков, которых так не хватало и на фронте, и в тылу.

Пришлось пройти еще одну медицинскую комиссию, главным в которой был врач-невропатолог. От сотрудников контрразведки требовались особенные качества: подвижность ума, устойчивость психики и крепкие нервы.

В недозастрелившегося прапорщика врач вцепился, как лис в цыпленка. Драл зубами, рвал когтями, щипал – и отступился ни с чем. В заключении написал, что психика у А. Романова аномальная, однако укреплять ему нервы незачем, скорее их не мешало бы размягчить. Стреляться А. Романов больше не будет – разве что из-за нежелания сдаваться врагу живьем. Начальство рассудило, что для контрразведчика такая «аномалия» в самый раз, и прапорщик был немедленно зачислен в школу. Там его учили немецкому языку, шифровке и дешифровке, принципам работы с агентами, психологии допроса, рукопашному бою по французской, китайской и японской методикам, стрельбе из всевозможных видов оружия и другим полезнейшим вещам.

Прошла весна, миновала большая часть лета, учеба близилась к окончанию. Алексею не терпелось применить новообретенные знания на практике. На некоторых курсантов уже пришел вызов – кому с германского фронта, кому с австрийского, кому с турецкого, некоторым из военно-морского флота.

Сегодня вызвали и прапорщика Романова. Телефонограммой. Не куда-нибудь, а к самому Жуковскому.

Большие надежды

Трехэтажное здание с кокетливой лепниной. То ли средней руки гостиница, то ли доходный дом. Но у входа часовой, вдоль тротуара – ряд автомобилей и пролеток. И умеренно строгая, черно-золотая вывеска: «Штабъ Отдельнаго Жандармскаго Корпуса».

Внутри треск пишущих машин, жужжание телеграфных аппаратов, перестук каблуков. Однако никакой суеты, спешки, тем более нервозности. Каков поп, таков и приход.

С «попами» российским «приходам» везет редко. Жандармский корпус являлся счастливым исключением. Назначенный перед самой войной генерал-майор Жуковский политическим сыском заниматься не стал, справедливо рассудив, что жители воюющей державы перед лицом общей опасности на время забудут о своих разногласиях. Главной задачей новый командир считал, во-первых, противодействие германско-австрийскому шпионажу, сеть которого густо пронизала все тело беспечной Российской империи, а во-вторых, организацию собственной агентурной разведки.

Пришлось начинать почти с нуля, но энергия цепкого Владимира Федоровича своротила горы. Еще минувшей осенью командиру Жандармского корпуса вверили контроль над военно-разведочным управлением Генерального штаба, так что теперь все специальные службы империи находились под единым руководством.

В тылу борьбой со шпионажем занимались губернские жандармские управления. На театре военных действий дело было устроено иначе. При генерал-квартирмейстере каждого фронта появилось разведочно-контрразведочное отделение, которым руководил подполковник генерального штаба при двух помощниках – генштабисте, ведавшем разведкой, и жандарме-контрразведчике. Такие же органы существовали в каждой из армий.

Счет выловленных шпионов в тылу шел на сотни, во фронтовой полосе – на тысячи. А лучшим комплиментом разведывательной агентуре Жуковского стало примечательное событие: немецкому Генштабу пришлось учредить специальное отделение по борьбе с русскими шпионами.

Борьба спецслужб шла еще не на равных – у германцев было больше опыта и ресурсов, но все-таки это уже не напоминало драку слепого со зрячим, как в первые недели войны.

Поднимаясь по лестнице в бельэтаж и посекундно козыряя встречным военным (все они были старше чином), Алеша гадал, какое назначение сейчас получит и почему генерал решил удостоить какого-то прапорщика личной аудиенцией. Это было лестно. Знать, не забыл Владимир Федорович про швейцарскую эпопею. Вероятно, хочет отправить на какой-нибудь ответственный участок фронта, да еще с особенным заданием или, чем черт не шутит, с чрезвычайными полномочиями. А что такого? Звание хоть и маленькое, но в разведке и контрразведке людей ценят не по звездочкам – по заслугам. Заслуги же у Романова имелись.

Он примерно догадывался, куда его могут послать.

Судьба войны и всего российского государства сейчас решалась на Юго-Западном фронте, который уже четвертый месяц пятился под напором германцев, неся гигантские потери. Пали Перемышль, Львов, Варшава. Ключевой пункт обороны, Новогеоргиевская крепость, в блокаде. Россия потеряла почти треть промышленности, тыловые коммуникации запружены беженцами – на восток хлынуло десять миллионов человек.

В армию непрерывно идут эшелоны с пополнениями, но компенсировать чудовищную убыль штыков невозможно. Любая другая держава рассыпалась бы в прах, разом лишившись двух с лишним миллионов солдат убитыми, ранеными и пленными. А Россия трепетала, стонала, но пока держалась. Лишь откатывалась, откатывалась все дальше на восток под ударами германского стального кулака. Ходили слухи, что великого князя Николая Николаевича вот-вот снимут с должности и что обязанности верховного главнокомандующего примет сам государь. Если уж монарх считает своим долгом в этот тяжкий для родины час быть на фронте, то боевому офицеру и Бог велел.

А вдруг назначат прямо в Ставку? Заниматься не тактической, а оперативной разведкой? Хотя и тактическая, на уровне армии или корпуса, тоже интересно!

Адъютант просунул голову за кожаную дверь:

– Ваше превосходительство, прапорщик Романов.

Густой бас нетерпеливо потребовал:

– Сюда его! Живо!

Вот как? Даже «живо»?

В начальственном кабинете

Обширный кабинет, по которому сразу видно, что он обустроен не для парадности, а для работы. На огромном столе аккуратные стопки папок и бумаг, разложенные по какому-то неочевидному, но строго соблюдающемуся принципу. Телефонные аппараты. Истыканные флажками карты, причем не только фронтов, но всех частей империи – будто и там тоже идут бои. Фотографический портрет императора – маленький, но зато с собственноручной надписью. Встроенный в стену сейф. Из личных вещей, по которым можно было бы судить о пристрастиях обитателя, только теннисная ракетка. Про командира известно: иногда играет с адъютантом в эту английскую игру – не для разрядки, а для концентрации мысли. И будто бы некоторые самые блестящие идеи приходят в голову его превосходительству именно в момент звонкого удара ракетки по мячу. Возможно, впрочем, что и выдумки.

Хозяин кабинета по-свойски помахал молодому человеку рукой: без церемоний, входите-садитесь.

Перед начальственным столом в креслах сидели двое военных. Одного из них, немолодого подполковника, Алексей видел впервые. Вторым был Лавр Козловский, который в последнее время состоял при командире Жандармского корпуса офицером-координатором от военной контрразведки. Ротмистр улыбнулся, шевельнув по-тараканьи торчащими усами, сказал бестактность:

– А вот и наш декадент.

Кинув на приятеля сердитый взгляд (шутки по поводу самоубийства давно обрыдли, а уж поминать прошлое при высоком начальстве – вообще свинство), Романов доложил о прибытии и скромно сел возле длинного стола для совещаний. Фуражку положил на зеленое сукно, руки сложил по-гимназически, перед собой. Только предварительно тронул крест на груди, чтобы покачался. Это означало: приказывайте, ваше превосходительство, всё исполню, но не забывайте, что перед вами боевой офицер, место которого на фронте.

Всех этих тонкостей Жуковский, похоже, не заметил.

– Как учеба, юноша? – спросил он по-домашнему. – Грызите гранит, грызите. Потом дадите нам, неучам, форы.

Он рассматривал прапорщика с улыбкой и вообще выглядел ужасно довольным.

На реплику об учебе отвечать не требовалось – по тону было ясно, что это не вопрос, а так, приветствие. Романов тоже вежливо улыбнулся и попытался применить знания, почерпнутые на лекциях по практической психологии. Генерал и ротмистр веселые, оживленные, а незнакомый офицер сидит хмурый, с почерневшим от горя лицом. Что это может означать?

Алексей окинул подполковника быстрым профессиональным взглядом.

Артиллерист. Значок Академии генштаба. Невысок и некрупен, но ладно скроен. Маленькие красивые руки нервно трутся одна о другую. Черты правильные, даже красивые. Острая бородка с легкой проседью, породистый нос, на лбу резкая вертикальная морщина – признак воли и характера. Но почему блестят глаза? Будто с них только что смахнули слезу.

Очень странно. Уж не арестованный ли это?

Но следующая фраза генерала разрушила эту интересную версию.

– Подполковник, вот офицер, которому мы поручим наше деликатное дело. Прапорщик Романов. Кандидатура просто идеальная. Артистичен, находчив, бывал в переделках. И возраст именно такой, как надо.

Трагические глаза артиллериста так и впились в лицо Алексея – в этом взгляде читались мучительное сомнение и надежда. Сказано, однако, ничего не было – подполковник ограничился кивком.

– Знакомьтесь, – обратился Жуковский теперь уже к Романову. – Это подполковник Шахов из Главного артиллерийского управления. Тут вот какое дело… Козловский, давайте вы.

– Слушаюсь. – Козловский повернулся к товарищу, и Алеша увидел, что физиономия у ротмистра не очень-то веселая, а скорее возбужденная. Глаза блестят, ноздри раздуваются – прямо рысак перед призовой скачкой. – Я, ваше превосходительство, коротко.

– Не надо коротко. Рассказывайте подробно. Послушаю еще раз.

– Как прикажете…

Но говорить долго князь в любом случае не умел, да еще в присутствии высшего начальства. Он откашлялся.

– Некоторое время назад к нам поступили агентурные сведения, что немецкий Генштаб имеет доступ к секретным сведениям из Артуправления. Мы провели тайную проверку. Выяснилось, что некоторые старшие офицеры завели привычку брать секретную документацию домой…

Шахов воскликнул:

– А что прикажете делать? Очень много работы. Приходится заканчивать дома, по вечерам. Конечно, это нарушение…

Как странно: человек с тремя большими звездами на погонах оправдывается перед прапорщиком, подумал Алексей.

Генерал Жуковский обладал слишком живым характером, чтобы долго довольствоваться ролью пассивного слушателя. Он махнул князю: ладно, не мучайтесь, я сам – и с удовольствием продолжил рассказ. Получилось совсем удивительно, будто перед чахлой звездочкой отчитывается целое созвездие Большой Медведицы.

– Проще всего было бы запретить эту опасную практику, и дело с концом, но я распорядился иначе. – Владимир Федорович вкусно улыбнулся. Считалось, что он похож на бульдога (его за глаза так и называли), но сейчас генерал напоминал большого круглоголового кота, который приволок дохлую мышь и очень собою горд. – Нужно ведь не только пресечь утечку, но и установить источник. Это самое главное. Наши химики предложили тайно покрыть документы неким составом, который реагирует на фотоблиц – как известно, без вспышки документ качественно не снимешь. Результата долго ждать не пришлось. Негласная проверка показала, что чертеж новой 76-миллиметровой пушки, с которым работает подполковник Шахов, подвергся фотографированию. Ну а дальше продолжит подполковник – сведения всегда лучше получать из первоисточника.

– Слушаюсь, ваше превосходительство… Позавчера я вернулся домой в девятом часу. Работал с чертежом до полуночи. Прислуге в это время входить в кабинет запрещается. Закончив работу, запер чертеж в сейф. У меня дома сейф. Как у всех сотрудников управления, кому дозволено брать работу домой.

Рассказ давался артиллеристу тяжело, и чем дальше, тем труднее. Шахов все больше бледнел, смотрел вниз, но голосом не дрожал и не сбивался – твердости этому человеку было не занимать.

– …Вот, собственно, всё, что случилось позавчера… Поэтому, когда вчера меня вызвали на допрос, это было как гром среди ясного неба… Я не мог объяснить, кто и когда мог сфотографировать чертеж. А когда выяснилось, что… – Он издал странный квохчущий звук. – Прошу извинить, господа. Сейчас продолжу. В горле что-то… Вы позволите, ваше превосходительство?

Жуковский сам налил ему из графина и продолжил за артиллериста:

– В общем, наши агенты провели обыск у господина Шахова в кабинете. Установили, что сейф открывали только ключом, никаких следов взлома или вскрытия. Тогда с помощью подполковника реконструировали детальный хронометраж событий позавчерашнего вечера. Установили, что единственным посторонним лицом, входившим в кабинет, когда чертеж еще не был помещен в сейф, была дочь подполковника, девица двадцати двух лет.

Командир взглянул на Шахова, словно проверяя, справился ли тот с нервами и может ли дальше рассказывать сам. Теперь Алеша начинал понимать состояние этого немолодого и, очевидно, заслуженного офицера.

– Да, Алина принесла мне чаю… Должен сказать, что она нечасто балует меня такими знаками внимания, и я всякий раз бываю очень рад… Дочь вообще по вечерам редко дома… А тут была приветлива, даже мила. Мы славно поговорили – она задержалась в кабинете, даже, представьте, отпивала из моего стакана, – сказал Шахов и сам смутился. – Вам трудно понять, как много для меня это значит… Ладно, неважно. Важно, что Алина оставалась в кабинете, когда я отлучался, пардон, в уборную… Конечно, чертеж при этом в сейф не запирал, в голову не пришло… Но мог ли я вообразить? – Подполковник скрипнул зубами, сердито потер кулаком глаза. – Ради бога простите. Расклеился, как баба.

Никакого сочувствия к отцовскому горю генерал не проявил. Он сделал рукой хватательное движение, словно поймал в воздухе комара или муху.

– Отлучка подполковника в ватер-клозет – единственный момент, когда документы могли быть сфотографированы. Никаких сомнений: это сделала мадемуазель Шахова. Расскажите-ка про фотоаппарат.

– Я подарил дочери портативный «кодак» по случаю окончания гимназии, тому три года. Одно время Алина очень увлекалась фотографией, и у нее недурно получалось. Потом утратила интерес… Она утратила интерес ко всему…

– Вот редкий случай, когда картина преступления может быть восстановлена полностью, – подытожил Жуковский. – Девица Шахова от кого-то (предположительно от резидента) знала, что в этот день отец принесет важный документ, и потому осталась дома. Спрятать портативную фотокамеру и блиц под одеждой нетрудно. Произвести снимок – дело одной минуты. После реконструкции событий я распорядился произвести тщательный обыск в комнате у барышни, благо она отсутствовала.

– Да, это тоже необычно, – хмуро сказал подполковник. – Алина всегда у себя часов до пяти-шести пополудни, а вчера – горничная рассказала – ушла вскоре после меня.

– Вот именно. В шифоньере, под нижним бельем, мы нашли фотопластину, на которой запечатлен чертеж орудия – снимок превосходного качества. Вот, Романов, каковы исходные условия задачи. Ну-с, господин курсант, как бы вы стали действовать дальше?

Генерал с веселым любопытством воззрился на прапорщика.

– Есть два способа, ваше превосходительство. Можно оставить фотопластину на месте и проследить за девушкой, чтобы установить ее контакты. Но я бы поступил еще проще: взял бы Алину Шахову и допросил. С такими доказательствами она не отвертится. Интеллигентная барышня – очень легкий материал для хорошо подготовленного следователя, – сказал Алексей с высоты обретенных на курсах знаний. – Здесь должен быть какой-то излом личности. Тут ведь не просто шпионаж, а предательство родного отца. Если нащупать эту психическую трещину, объект расколется на половинки, как грецкий орех.

Командир корпуса переглянулся с Козловским, который ободряюще подмигнул молодому человеку. Очевидно, той же логикой руководствовалось и премудрое начальство.

– Допрашивать ее смысла нет, – сказал генерал. – Этот путь в данном случае малоперспективен. Мадемуазель Шахова может быть слепым орудием немцев. Делает то, что ей велят, а знать ничего не знает.

– Уж что-то она наверняка знает. Есть же у нее глаза, уши, голова на плечах, – позволил себе возразить Романов. Его учили, что на аналитическом совещании субординацию соблюдать не обязательно. Если младшему по званию приходит на ум дельная мысль или контраргумент – высказывай, не молчи.

Жуковский покачал головой:

– У людей этого склада наблюдательность понижена, любопытство отсутствует, а умственная энергия направлена лишь в одну сторону. Им лишь бы получить то, что им потребно, всё остальное не имеет значения.

Этого Алексей не понял и поглядел на генерала вопросительно. Но ответил Шахов:

– Алина наркоманка. Морфинистка. Это продолжается уже второй год. Врачи ничего не могут поделать… – Подполковник глядел вниз, на пол. – …Понимаете, на нашу семью прошлой весной обрушились несчастья, одно за другим. Сначала лопнул банк, в котором хранились все наши средства. Вскоре после этого скончалась жена… Я бесконечно виноват перед Алиной. Бывает, что общее горе сближает, а бывает, что и разделяет… Если каждый пробует справиться с ним в одиночку. Я пытался забыться делами службы, благо объявленная мобилизация, а затем и война давали такую возможность. Сутками просиживал в управлении, да поездки на фронт, да командировки на заводы… Алина оказалась предоставлена сама себе. Я ее бросил в беде одну… А она тоже обнаружила свой способ забыться. Связалась с декадентской компанией. Пристрастилась к кокаину, потом к морфию. Было две попытки самоубийства…

Подполковник сделал над собой усилие, поднял голову. Да ему нет и пятидесяти, подумал Алеша. Морщины на лбу, глубокие тени в подглазьях, преждевременная седина и убитый вид состарят кого угодно. При таких обстоятельствах неудивительно.

– Она прошла несколько курсов лечения в клинике Штейна. Это здесь рядом, у Таврического сада, – пояснил Шахов, словно местонахождение клиники имело какое-то значение. – Я знал, что дела плохи, врачи меня не обнадеживали… Но разве я мог подумать…

Тут он вдруг с силой ударил себя кулаком по лбу.

– Что я несу? Будто напрашиваюсь на жалость и снисхождение! Меня нужно гнать со службы. С позором, с судом. Я нынче же сам подам рапорт!

– И оборвете нить, которая ведет к немецкой шпионской сети, – сурово сказал Жуковский. – Мы это уже обсуждали, не будем повторяться. К делу, господа! Ротмистр, излагайте план.

План был логичен и прост: использовать Алину Шахову как наживку на крупного зверя.

– Фотопластину мы, конечно, оставили в шифоньере, – рассказывал Козловский. – Вернее, положили на ее место другую, сделанную со специально искаженного чертежа. Установили наружное наблюдение. Горничную заменили на нашу агентку. Так что барышня находится под постоянным присмотром, что дома, что на улице.

Романов поднял руку, как на занятии:

– Можно? Два вопроса. Не покажется ли Шаховой подозрительным смена прислуги?

– Не уверен, что она это заметит, – горько ответил подполковник. – Иногда мне кажется, что она вообще на нас, домашних, не смотрит. К тому же я часто меняю горничных. Они долго не выдерживают… атмосферы, – не сразу подобрал он слово.

– Тогда, с вашего позволения, второй вопрос. Почему Шахова вчера оставила пластину дома? Если она встречалась с резидентом, то должна была захватить добычу с собой.

Генерал покивал:

– Правильный вопрос, Романов. Мы это обсуждали и нашли объяснение. Разведка часто использует в агентурных целях наркоманов, но этот элемент крайне ненадежен. Обыкновенно их держат на положении экстернов.

– Простите, кого? – вздрогнул Шахов.

– Не ординарных агентов, состоящих на постоянном жалованье, а экстернов, которых используют от случая к случаю. Причем чаще всего втемную. Платят сдельно: есть добыча – есть оплата. Иначе у наркомана нет стимула проявлять активность. Размер гонорара каждый раз определяется особо, в зависимости от ценности улова. Вчера Шахова встречалась со своим заказчиком, чтобы описать трофей и сторговаться о вознаграждении. Передача же, судя по всему, произойдет сегодня.

– Тогда уж и третий вопрос, ваше превосходительство…

– За каким чертом нам понадобился прапорщик Романов? – не дал ему договорить генерал, рассмеявшись. – Это князя благодарите. Его идея.

Козловский снова подмигнул, словно давая понять, что его и в самом деле не грех отблагодарить.

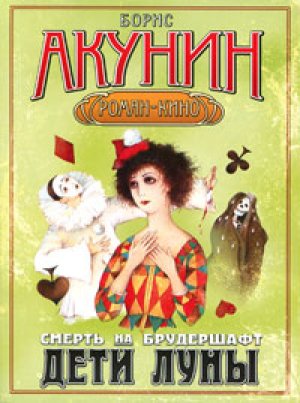

– Понимаешь, Лёша, за девицей следят дома и на улице. Но этого мало. Нужно проникнуть в ее компанию, выявить все связи. По счастью, она мало где бывает. Ходит в одно и то же место. В клуб-кабаре «Дети Луны». Там собирается особая публика, затесаться в которую не так-то просто. Обычному агенту задача не по плечу.

– Что за публика? – настороженно спросил Романов. От Лавра Козловского можно было ожидать каких угодно сюрпризов.

Опасения немедленно подтвердились.

– Отчаянные декаденты вроде тебя. Любители выть на Луну, стреляться, вешаться и все такое.

– Господин ротмистр! – Романов вспылил, даже приподнялся со стула. – Сколько можно?!. Простите, ваше превосходительство.

И сел обратно, под хихиканье князя и пофыркиванье генерала. Лишь Шахов не присоединился к веселью.

– Ваше превосходительство, – тихо, но с нажимом сказал он. – Позволю себе напомнить: вы обещали обеспечить Алине надежную защиту.

Жуковский посерьезнел.

– Прапорщик, тут еще вот что. Если немцы узнают, что Алина Шахова раскрыта… Ну, вы понимаете. Возможно, захотят обрубить концы. Во всяком случае, это было бы логично. Ваша задача не только обнаружить контакт, но и обеспечить безопасность девушки.

Подполковник поднялся, подошел к Алексею и заглянул ему в лицо. В глазах Шахова (теперь Романов отчетливо это разглядел) горело безумие.

– Молодой человек, я умоляю вас! Алиночка государственная преступница, но… это моя девочка! Сберегите ее! Она несчастна, она больна! Если с ней что-нибудь…

И не договорил, отвернулся. Подполковника бил кашель.

Вечер того же дня. Наблюдательный пункт

Пасмурный августовский вечер. Белесые тени за окном пустой квартиры в конце Большого проспекта на Васильевском острове. Из обстановки только стул да несколько ящиков. В углу большой ворох разноцветной одежды, будто украденной из театральной гримерки: балахоны, широченные блузы, широкополые шляпы, шутовские колпаки, маскарадные личины. Струйка голубого дыма из переполненной пепельницы.

– …Без тебя знаю, что эгофутуристы и декаденты не одно и то же, – огрызнулся князь, взбивая Алексею короткие волосы проволочной щеткой. – Не нужно считать меня солдафоном. Но шушера, которая собирается в этом кабаре, вроде как сама по себе. Не вполне декаденты и враждуют с футуристами. Они называют себя «эпатисты». Только не спрашивай меня, что это такое и в чем суть. Эпатировать буржуазную публику, наверно, хотят. Кабак действительно оригинальный. Сам увидишь. Разодеты все – парад мертвецов, бунт в сумасшедшем доме.

– Поэтому ты и нарядил меня пугалом?

Из кучи тряпья ротмистр, собственноручно готовивший Романова к внедрению, выбрал хламиду ядовитого желтого цвета, штаны в красно-зеленую полоску и мушкетерскую шляпу с облезлым пером. Оставалось лишь удивляться, откуда в реквизитной Жандармского корпуса взялась подобная дрянь.

– Боюсь, недостаточно. – Козловский смотрел на дело своих рук с сомнением. – Знаешь, что такое дресс-код и фас-контроль?

– Это когда в дорогом ресторане или клубе встречают по одежке. Кто неприлично выглядит – от ворот поворот.

– Вот-вот. Только у «Детей Луны» всё шиворот-навыворот… Нет, чего-то не хватает… Саранцев! – крикнул ротмистр в сторону кухни, где сидели филеры. – Сколько у нас времени? Где объект? Донесения были?

Из коридора выглянул старший филерской группы Саранцев, самый опытный из сотрудников Козловского.

– Только что Зайкин звонил, ваше благородие. С Николаевской набережной. Там близко 4-е почтово-телеграфное отделение, так он догадался с платного телефона позвонить. Говорит, девица сидит, на воду смотрит. Сорок минут уже.

– Никто к ней не подходил?

– Пока нет.

Романов с отвращением потрогал торчащие дыбом волосы.

– Может, зря ты меня уродуешь? Скорее всего у Шаховой встреча с резидентом там, на набережной, и назначена.

– Хорошо бы, конечно. Там его ребята и взяли бы. Только вряд ли. – Козловский вздохнул. – Это у девчонки привычка такая. Вчера тоже, прежде чем в клуб прийти, битый час сидела, на реку смотрела. Да и не дураки немцы устраивать рандеву на открытом месте. Встреча будет в кабаре, это точно… Что бы на тебя еще такое нацепить?

Он прохромал к реквизиту, стал раскладывать одежду на полу, больше было негде.

Квартиру для проведения операции сняли сегодня и никак не оборудовали, только телефон протянули. Ни мебели, ни черта – хоть в кегли на полу играй. Зато из окна видно клуб «Дети Луны», унылое здание складского типа. На красном кирпиче фасада большими буквами по-русски и по-немецки начертано:

«Т-во БЕКЕРЪС.-Петербургъ – БерлинъРояли, пианино, пианолы»

Алеша уже знал, что раньше, до немецких погромов, там действительно находился склад музыкальных инструментов. В столице многие заведения, раньше принадлежавшие германским и австрийским фирмам, теперь сдаются за бесценок.

– Арендный договор заключен полгода назад, на имя владельца кабаре. Про него я тебе еще не рассказывал…

Времени на подготовку к операции было мало, поэтому экипировку приходилось совмещать с инструктажем и введением в курс дела.

– Это субъект из породы людей, кому сейчас раздолье. Сам знаешь, сколько на Руси-матушке развелось любителей половить стерлядку в мутной воде. Откуда их столько повылазило! Владелец этого вертепа в мирной жизни был антрепренером и импресарио всяких-разных затей легкого жанра. Оперетки, буффонадки, антрепризки и прочее подобное. Подвизался все больше в глубинке, где публика попроще. Теперь же заделался иностранцем. Уругвайско-подданный. Или парагвайско? Я читал сводку, да запамятовал. В общем, что-то знойное, южноамериканское.

– Правда? – заинтересовался Романов, никогда не видавший живых уругвайцев и тем более парагвайцев. – У них там какой язык – испанский?

– Наверно. Но этот господин вряд ли знает по-испански хоть слово. Он такой же парагваец, как мы с тобой. За месяц, прошедший между выстрелом в Сараеве и объявлением всеобщей мобилизации, кое-кто из жителей Российской империи сообразил поменять подданство. Консулы некоторых нейтральных стран сделали на этом неплохую коммерцию.

– Этот тип стал южноамериканцем, чтобы не идти в армию?

– Разумеется. Одни в окопах гибнут, другие жиреют. Как солдаты говорят: кому война, а кому мать родна.

– А как его зовут?

– Смотря где. Черт! – Козловский решил украсить наряд «эпатиста», стал пришивать к рукаву золотую бумажную звезду, но с иголкой управлялся неважно и уколол себе палец. – …В «Детях Луны» его зовут Каином. Там почти у всех какие-нибудь дурацкие прозвища, одно инфернальней другого. Одевается господин Каин соответственно: черный фрак с красной подкладкой, черная полумаска. Но «Дети Луны» не единственное его предприятие. У него есть кабаре «Ше-суа» – совсем в другом роде: безо всякой декадентщины, развеселое, для неизысканной, но денежной публики. Там он обычно носит розовый смокинг с искрой и зовется «дон Хулио». А еще прохиндею принадлежит ресторан – то есть, пардон, трапезная «Русь святая». Это заведение для патриотической публики, близ Таврического дворца. Туда ходят депутаты из крайне правых, много офицеров, военных чиновников. В «Руси святой» владельца называют «Ульян Фомич» (между прочим, это его настоящее имя-отчество), и носит он френч военного покроя.

– Зачем ему все это?

– Ну как же? Декадентствующие детишки при деньгах, среди них много золотой молодежи, которая бесится со скуки. Кабаре «Ше-суа» – предприятие тем более выгодное. А патриотическая трапезная обеспечивает нашему дону Хулио хорошую защиту. Полиция пыталась привлечь его к ответу за шалости по части сухого закона. Как бы не так, за парагвайского Ульяна Фомича заступились влиятельные покровители.

Князь щелкнул пальцами:

– Идея! Я знаю, чего тебе не хватает, чтобы стать настоящим эпатистом!

Он проковылял к реквизиту, взял небольшой ящичек, в котором лежали тюбики и кисточки.

– Ты что, Лавр? Решил живописью заняться?

– Почему «решил»? – Ротмистр ловко давил на палитру краски. – Три года отзанимался. Я, Лешенька, ходячее кладбище разнообразных художественных талантов. Матушка мечтала вырастить меня тонкой артистической натурой. Как я играю на рояле, ты слышал.

– Довольно паршиво.

– Это ты еще не видел меня танцующим. Учителя рыдали и отказывались от двойной оплаты. На полковых балах дамы бледнели, когда я их приглашал на вальс или мазурку. Но спасибо хромой ноге, с танцами покончено. – Козловский рассматривал прапорщика с видом Микеланджело Буонаротти, готовящегося отсечь от глыбы мрамора всё лишнее. – В живописи я преуспел больше, чем в музыкальных искусствах. Особенно мне удавались сеансы с натурщицами. Я тебе как-нибудь нарисую ню – пальчики оближешь. В училище и в полку это умение снискало мне большую популярность среди товарищей.

Влажная кисточка запорхала по Алешиному лбу.

– Щекотно!

– Не дергайся!..Вот теперь то, что надо, – удовлетворенно объявил князь. – Хоть на салоне выставляй. Эй, Саранцев!

Притопал старший филер.

– Как тебе?

Саранцев почмокал губами.

– Подходяще. Талант у вас, ваше благородие.

– Где тут зеркало? – нервно спросил Романов, поднимаясь.

Но зеркала в пустой квартире не было.

А тут и телефон зазвонил.

– Ваше благородие, снова Зайкин. Девица идет по Девятнадцатой линии в сторону Большого проспекта! Наши ее ведут!

– Спускаемся в подъезд!

Последние инструкции ротмистр давал уже на лестнице.

– …Ну а если что, просто пали в потолок. Услышим выстрел – через минуту будем. И помни: главное для тебя не Шахова, а ридикюль. Глаз с него не спускай!

Фас-контроль

Подъезд небогатого дома, где квартируют мелкие чиновники, приказчики, портовые служащие. Чисто, но обшарпанно, и ничего лишнего: ни лепнины, ни медных блях на перилах, на потолке не люстра – обычная лампочка, да и ту филеры вывернули, чтоб нельзя было заглянуть с улицы. В подъезде сумрак, торопливый разговор вполголоса.

– …Врач из больницы Штейна, где лечат нервнобольных, алкоголиков и наркоманов, про Алину Шахову рассказал следующее… Сейчас, я в книжке записывал… Не видно ни черта! Подвинься, Лёша, свет загораживаешь. «Извращенно-акцентуированная личность. Типичный продукт нынешней моды на имморализм. Неизлечима и не желает излечиваться». В общем, девица не подарок. Писхиатр сказал, что рано или поздно она себя обязательно угробит. Снова вскроет вены или снотворного наглотается. Если до того не окочурится от слишком большой дозы морфия.

Козловский говорил и посматривал в стекло. Шахова должна была появиться слева и пройти аккурат мимо двери подъезда. Чтобы не вызывать лишнего любопытства соседей, князь оделся бедненько-скромненько, в паршивую тройку с бумажной манишкой, засаленный котелок, стоптанные штиблеты.

– Идет!

Он отпрянул в тень.

Мимо – Алеша едва успел рассмотреть – процокала каблучками барышня, похожая на экзотическую птицу. Что-то очень тонкое и ломкое, в черных перьях и крылообразной пелерине. Глаза резануло нечто ярко-оранжевое – кажется, боа.

– Видал? Ридикюль она держит под мышкой, – прошипел ротмистр. – Фотопластина спрятана за подкладкой. Горничная обнаружила. Ты понял, что ридикюль – главное? Das Fisch[1] клюнет на него.

– Понял, понял. Ну, я пошел.

Выскользнув из двери, Алексей декадентской, то есть вялой и разболтанной походкой двинулся по направлению к бывшему складу роялей.

Прохожие от него шарахались.

– Мама, гляди, клоун! – радостно пропищал мальчуган. Мамаша дернула его за руку.

Бабка в платке перекрестилась:

– Оссподи, страсть какая!

Романов оглянулся на подъезд, где в окошке торчала усатая физиономия князя. Тот показал большой палец: не робей, всё отлично.

Ну, поглядим.

Под скорбными готическими буквами покойной фирмы «Бекер» висела другая вывеска, украшенная разноцветными лампочками.

«ДЬТИ ЛУНЫ»КЛУБЪ-КАБАРЕ

Под названием – изображение воющих на луну волков, каких-то могилок с крестами. Ниже вкривь и вкось выведено: «Оставь надежду всякъ сюда входящiй!» И, будто этого мало для отпугивания посетителей, перед входом еще торчал огромный рогатый-хвостатый черт в черном трико со страшными, налитыми кровью глазами. Он, видно, и решал, кого пускать в клуб, а кого нет.

Девица Шахова не устрашилась адского создания, прошелестела мимо него своими размашистыми юбками, не задержавшись, а черт приветственно помахал ей ручищей.

Следом к дверям приблизились еще двое. Молодой человек в сутане до пят и остроконечной шляпе, над которой реял воздушный шарик, вел за руку девицу в платье из рыболовной сети, увешанной не то настоящими, не то марлевыми водорослями. На распущенных волосах русалки белел венок из кувшинок. Ни в одно мало-мальски приличное заведение такую парочку не пустили бы, а черт сказал им (Романов был уже недалеко и услышал):

– Здравствуй, брат. Здравствуй, сестра. Заходите.

Но когда двое совершенно презентабельных господ в хороших визитках и котелках, заинтригованные вывеской, попробовали войти, поперек дверного проема косо лег трезубец.

– Шли бы вы отсюда, – мрачно сказал черт. – Нечего вам тут делать.

– Это почему еще? – захорохорился один из мужчин, но посмотрел снизу вверх на нехорошие глаза привратника и попятился.

– Плюнь, Мишель! – тянул его второй. – Это какой-то шалман. Охота тебе сидеть с хамьем? Тут за углом есть кафешка – прелесть.

Ушли.

Алексей приблизился к суровому стражу не без трепета. Вдруг не пропустит? Что же тогда, вся операция к черту?

Но двухметровый громила, окинув Романова взглядом, дружелюбно прогудел:

– Добро пожаловать, брат.

В зеркальном стекле двери прапорщик наконец увидел свое отражение и вздрогнул.

Под мушкетерской шляпой, прямо посередине лба, очень натурально был нарисован широко раскрытый глаз.

Операция начинается

Прямоугольное помещение с некрашеными стенами. Они задрапированы тканью, но голый кирпич высовывается из-под нее то здесь, то там. Бывший склад превращен в кабаре с минимальной затратой времени и средств: в одном конце соорудили небольшую сцену; поставили столики; всюду, где только возможно, понавесили портьер и кривых зеркал.

Занавеси колышутся и шуршат, зеркала бликуют огоньками и искажают представление о пространстве. Шорох, сумрак, фальшь, тихий смех и громкий шепот.

Прапорщик Романов постоял у входа, укрывшись в тени бархатной шторы цвета венозной крови. Оглядел район предстоящих боевых действий.

Народу в зале было довольно много. Выглядели все – кошмар и ужас. В нарядах преобладала могильная и потусторонняя тематика. Неподалеку в зловещем одиночестве сидел субъект, наряженный палачом: красный обтягивающий костюм, остроконечный колпак с дырками для глаз, кожаные перчатки с раструбами. Еще эффектнее выглядела компания, изображающая собою не то скелетов, не то рентгеновские снимки. У каждого на черной рубахе нарисованы кости грудной клетки, вместо лиц – маска Адамовой головы. Впрочем, у некоторых посетителей рожи были такие, что и без маски смотреть жутко. Бледные, с ввалившимися щеками, кривыми ртами, погасшими взглядами. Должно быть, тоже пациенты клиники Штейна, предположил Алексей, высматривая девицу Шахову.

Вон она где, красавица. Сидит одна за столом, расположенным в самом центре. На скатерти табличка «Заказанъ».

Наверху – очень кстати – люстра в виде огромного паука. Наконец можно изучить шпионку как следует, а то фотографии, предоставленные подполковником, были все старые, гимназической поры: свеженькая мордашка с наивно раскрытыми глазами, никакого намека на будущую скверную судьбу.

С тех пор мадемуазель сильно подурнела. Пухлость сменилась болезненной худобой, свежесть – синеватой бледностью. Тонкий, с горбинкой, нос кажется высеченным из прозрачного льда. Губы фиолетовые (ну и помада!). В костлявых пальцах дымится длинная пахитоска. Подглазья темны. Взгляд влажный, черный, мерцающий – будто из другого мира. Шляпу барышня швырнула на стол. На длинных черных волосах переливается муаровая лента. М-да, характерная особа.

Долго торчать у входа, однако, было нельзя. Алеша увидел, что один из столиков, находящийся в удобной близости от Шаховой, свободен, и направился туда.

На сцене колыхалась долговязая певица с выбеленным лицом, по-гамлетовски держала перед собой лакированный черный череп и ныла под аккомпанемент фортепиано пряную поэзу Игоря Северянина.

Что должен был символизировать сверкающий череп, Алексей не понял. Вероятно, блеск и преходящесть моторных лимузинов и коррэктных кавалэров. Огни рампы радужно множились в большом кривом зеркале, тощая певица преломлялась в нем гигантской восьмеркой.

Всё в этом выморочном месте было не таким, как на самом деле. Не было – мерещилось.

Подошел официант, наряженный вампиром, улыбнулся размалеванным красным ртом – вроде как в брызгах крови. Протянул карту с напитками.

– Не желаешь ли чего-нибудь, брат?

– А что у вас подают?

Романов поглядел вокруг. Здесь никто ничего не ел, только пили.

– Могу предложить «Цианид», «Мышьяк», «Цикуту». Рекомендую новинку – «Крысиный яд». Клиенты хвалят.

– Давай «Цикуту», – выбрал Алексей самое дешевое (рубль семьдесят пять, дороже бокала хорошего шампанского).

Он осторожно поглядывал на шпионку, прикидывая, как бы подобраться еще ближе. Шахова сидела беспокойно. Нервно затягивалась, шарила по сторонам ищущим взглядом. Она явно кого-то или чего-то ждала. Ридикюль висел на спинке стула.

Нравы у «детей Луны» были самые непринужденные. Это прапорщик понял очень скоро.

К столику слева, где скучал манерный молодой человек в шелковом цилиндре, подсела совсем молоденькая девушка (на щеках нарисованы черные слезы) – очевидно, хорошая знакомая.

– Как поживаешь, кровосмеситель?

Романова подобное приветствие ошарашило, но франт весело ответил:

– Привет, беспутная.

Поцеловались, сели плечо к плечу, о чем-то вполголоса заворковали.

У столика справа разыгралась сценка еще удивительней. Там, наоборот, сидела одинокая девица, краше в гроб кладут, и меланхолично потягивала какую-то отраву. Подошел такой же потусторонний юноша, без приглашения сел. Алеша подумал: наверное, приятель. И ошибся.

– Мне нравится твое лицо, – сказал юноша замогильным голосом. – В нем так мало жизни. Как тебя зовут, сестра?

– Экстаза.

– А я Мальдорор.

По бледному лицу живой покойницы скользнула улыбка:

– Чудесное имя.

Тогда кавалер взял прелестницу за руку и смело впился поцелуем в восковое запястье. Протестов не последовало.

В общем и целом здешний кодекс поведения был ясен. Простота этикета, пожалуй, облегчала задачу.

Вампир принес чашу, где в янтарной жидкости плавала черная ромашка. Прапорщик недоверчиво пригубил, из чистого любопытства – и удивился. Вкусно!

– Еще одну «Цикуту» вон на тот стол, – велел Романов, поднимаясь.

Без лишних церемоний он подсел к Алине Шаховой и напористо объявил:

– Здравствуй, сестра. У тебя восхитительно злое лицо. Хочу узнать тебя лучше. Я Армагеддон, – назвался он, вспомнив имя персонажа из какой-то декадентской книжки.

Девица повернула к нему свою действительно злую, но, на Алешин вкус, ничуть не восхитительную физиономию. Выдула струйку дыма, смерила «Армагеддона» неприязненно-презрительным взглядом – будто ледяной водой брызнула.

– Привет, Арик, – сказала лениво. – Ты из Костромы?

Он сбился с развязного тона:

– Почему из Костромы?

– Ну, из Кременчуга. Из Царевококшайска. Откуда-нибудь оттуда… – Она неопределенно помахала пальцами – длинные хищные ногти блеснули сине-перламутровым лаком. – …Из провинции. Желтая блуза, дурацкая звезда на рукаве, глаз во лбу. Фи! – Наморщила нос. – Ну ничего, не переживай. Обтешешься.

И отвернулась. Ухажер не пришелся ей по вкусу. Или же (подсказало прапорщику самолюбие) ей сейчас вообще было не до ухажеров – мадемуазель ждала заказчика, чтобы передать фотопластину.

Но отступать было поздно, да и досадно. Все равно он уже, выражаясь фотографически, засветился. Через два столика Мальдорор гладил свою Экстазу по щеке, и та терлась о его руку, как кошечка. Очевидно, здесь нужно действовать понаглее.

Романов взял Алину за почти бесплотную, птичью лапку. Наклонился.

– Как тебя зовут, беспутная? Так и сорвал бы с тебя одежды…

Она выдернула руку.

– Идиот! Сиди молча или катись. Видишь на столе кнопку? Нажму – прибежит Мефистофель.

– Кто?

– Вышибала. Возьмет за шиворот и выкинет на улицу, как нашкодившего щенка. Рядом со мной сидеть нельзя. Передвинься!

Всё это Шахова проговорила, глядя в сторону – на сцену, с которой наконец ушла тоскливая певица.

Мефистофель – это, наверно, двухметровый черт, что стоит у входа, сообразил Алексей и против воли разозлился. Ну и стерва эта Алина!

– Никто не смеет так разговаривать с Армагеддоном… – угрожающе начал он, но худой палец Шаховой потянулся к кнопке, и Романов поспешно пересел на соседний стул.

Сцена с участием вышибалы ему была совершенно ни к чему.

– Ладно. Пускай между нами зияет пустота, – примирительно сказал прапорщик, довольный, что придумал такую отличную декадентскую фразу.

Но Алина вдруг приподнялась и громко захлопала в ладоши.

Хлопали всюду. Пронзительные женские голоса экзальтированно выкрикивали:

– Селен! Селен! Просим!

Электрический свет померк. Заиграла тягучая, сонная музыка. Через весь зал, рассекая сумрак, прочертился луч, от стены до стены. К концу он расширился и заполнил светом белый прямоугольник – кто-то закрыл кривое зеркало позади сцены киноэкраном.

Танец смерти

Выплеснувшийся из земли фонтан земли, черные комья во все стороны. Человечки с разинутыми ртами, с винтовками наперевес. Тонущий в море миноносец. Длинный ряд деревянных гробов, священник с кадилом. Травянистое поле, сплошь покрытое трупами. Пулеметное гнездо: ствол «максима» сотрясается, пулеметчик бешено разевает рот – что-то кричит. Но не слышно ни криков, ни пальбы, ни разрывов. Лишь журчит меланхоличное фортепьяно да сладко подвывает скрипка.

Кинохроника войны заставила Алексея на несколько мгновений забыть о задании, о клубе-кабаре, о колоритных соседях. Он побывал там, где убивают и умирают, видел всё это собственными глазами. Он лежал на таком поле, из его простреленного тела горячими толчками била кровь.

Передернувшись, Романов поглядел по сторонам. Публика заинтересованно смотрела на сцену, словно ей показывали какой-то забавный, оригинальный аттракцион.

«Эх, господа белобилетники, папенькины сыночки, уругвайские, мать вашу, подданные, – мысленно обратился прапорщик к детям полунощного светила, – взять бы вас всех, да в маршевую роту, да на фронт! А барышень – в госпиталь, за ранеными ухаживать». Но представил себе этакого Мальдорора в обмотках, со скаткой через плечо, Экстазу в переднике с красным крестом и сам фыркнул. Как-нибудь обойдется медведица-Россия, лесная царица, без таких защитничков. У всякого крупного зверя в шкуре водятся блохи и прочие мелкие паразиты. Лишь бы не энцефалитные клещи.

Он перевел взгляд на Шахову. Та по-прежнему аплодировала, слабо и беззвучно сдвигая узкие ладони. Ее губы были растянуты в вяло-выжидательной улыбке.

Оказывается, хроника была всего лишь заставкой к номеру. Из-под рампы начал сочиться голубоватый холодный свет. Экран побледнел, картинки войны не исчезли, но превратились в призрачный фон, в задник.

На сцену под аплодисменты и крики («Селен! Селен!») плавной походкой вышел человек с неестественно длинным брезгливым лицом. Одет он был настоящим денди – черный смокинг с атласными отворотами, белая накрахмаленная рубашка. Только вместо галстука на шее толстая и грубая веревка висельника.

Человек изящно отбросил со лба длинные волосы, властно взмахнул рукой в белой перчатке, и шум в зале смолк.

Фортепьяно заиграло живее, вкрадчивей. К скрипке присоединился фагот. Но музыкантов было не видно. По бокам с обеих сторон стояли белые, разрисованные хризантемами ширмы, прикрывая вход за кулисы.

Будет петь, подумал Романов. Но висельник не запел, а протяжно, подвывая и растягивая звуки, продекламировал:

Из-за ширмы, подбоченясь, выплыла павушкой дева в русском сарафане. Лицо у нее было закрыто белой маской: скалящийся скелет. Девочка Смерть покружилась в танце, потянула себя за длинную-предлинную золотистую косу – и выдернула. Коса была прямая – очевидно, с металлическим стержнем. Танцовщица согнула ее на манер буквы Г и стала размашисто косить воображаемую траву.

Ага, это мелодекламация с пантомимой, понял Алексей. Модный жанр.

С другой стороны сцены появился некто в облегающем костюме из серебристой чешуи. Распластался по полу, заизвивался: то скрутится кольцом, то зазмеится ручейком, то выгнется дугой, то подкатится Смерти под ноги, то метнется прочь. Казалось, что в теле искусного мима нет костей, а если и есть, то резиновые.

Голос чтеца был рассеян и монотонен, сонные движения дисгармонировали с грациозным танцем Смерти и виртуозными извивами человека-змеи, но зрители смотрели только на поэта. Очевидно, он был главной здешней знаменитостью. Алексей Романов в последние месяцы был слишком занят учебой и совсем перестал следить за литературно-художественными событиями столичной жизни, однако теперь припомнил, что имя «Селен» ему где-то уже попадалось – не то в газетах, не то на уличных афишах.

Селен всплеснул рукой – за кулисами потусторонним, мертвым зовом засолировала труба. Человек-змея изогнулся на животе, взял себя руками за носки и укатился прочь. Девочка Смерть тоже выкинула трюк: с ловкостью акробатки прошлась по сцене колесом. Из-под сарафана мелькнули стройные, крепкие ноги.

Номер окончился. Дети Луны хлопали стоя, барышни даже взвизгивали.

– Божественно! Браво, Селен! – тонко крикнула Шахова, рупором приложив руки ко рту.

А на вкус Романова, номер был оригинальный, но не более того. Честно говоря, больше всего Алексею понравились ноги танцовщицы – по крайней мере, нечто живое, земное, посюстороннее. Впрочем, как уже было сказано, прапорщик отстал от новейших веяний в искусстве и вообще огрубел чувствами за год военной жизни.

Небрежно покивав публике, поэт спустился в зал и направился к центральному столу. Подставил Алине щеку для поцелуя, устало опустился на стул. Помахал поклоннице, славшей ему издалека воздушные безешки, кивнул другой, отвернулся от третьей.

Алексей рассматривал любимца дев прищуренными глазами. Раз господин Селен близок с Шаховой, значит, он заслуживает сугубого внимания. Выходит, стол резервирован не для Алины, а для поэта?

– Я в изнеможении, – пожаловался певец смерти, подставляя лоб, чтобы Шахова вытерла пот. – Как я выступал?

– Божественно, – повторила она, но уже без восторга, а словно машинально. – Как всегда.

Странно, но ее взгляд по-прежнему кого-то высматривал, всё шарил по залу. Быть может, она ждала так нетерпеливо вовсе не Селена?

– Ненавижу слово «всегда». От него веет безысходностью. – Поэт оттолкнул ее руку и воззрился на Романова, словно на муху или таракана. – Господи, это еще кто? Ты ведь знаешь, я не выношу чужих!

Барышня поставила перед ним «Цикуту», незадолго перед тем принесенную официантом.

– На, выпей. – Ее рука рассеянно легла длиннолицему на плечо. – Подсел какой-то, из Костромы. Пускай. Он дурачок, но забавный.

Сочтя, что взаимное представление состоялось, Алексей недоверчиво спросил:

– Скажи, брат, ты правда считаешь человечество сорным полем, которое нужно выкосить?

Селен пригубил, поморщился – вынул и бросил на скатерть черную ромашку.

– А что с ним еще делать? Слишком много пошлых, не-чувствующих, не-живущих. Раз все равно не живут, пускай подохнут. Пусть их испепелит молния мировой катастрофы. После грозы легче дышать.

– Да ты не эпатист. Ты Максим Горький. «Пусть сильнее грянет буря», – сказал Романов, кажется, выйдя из роли декадентствующего юнца.

Шахова усмехнулась:

– Браво, Кострома. Что, Селен, съел?

К столу шли еще двое – те самые, что выступали с декламатором. Человек-змея накинул поверх своего блестящего костюма куртку. Танцовщица осталась в сарафане, но сняла маску. Лицо у Девочки Смерти оказалось славное – курносое, улыбчивое.

– Садитесь, садитесь, – поманила артистов Алина, видя, что они вопросительно смотрят на незнакомца. – Это Арик, дурачок из Костромы. То есть был дурачком, но умнеет на глазах.

– Люба, – назвалась милая девушка, первой протянув руку. Она смотрела в глаза, приветливо. Пальцы сжала крепко, не по-девичьи. – А это Аспид. Он у нас молчун.

Прежде чем подать руку, мим провел ею по плоскому, застывшему лицу – и словно сдернул с него кожу. Физиономия расплылась широченной глумливой улыбкой.

– Армагеддон.

Романов хотел пожать шутнику руку, но дернулся и отскочил, опрокинув стул. У Аспида из рукава куртки высунулась маленькая змеиная головка, а за ней и гибкое туловище в красно-черную полоску.

Все засмеялись.

– Не пугайтесь, – сказала Люба, поднимая упавший стул. Пододвинула Алексею, сама села рядом. – Она не укусит. Это у них традиция такая. Не знаю, откуда повелась. Держать в заведении живую змею – на счастье.

– У кого – у них?

Романов опасливо косился на Аспида, который сел слева.

– У декадентов. Я одно время, до войны еще, служила в балаганчике одном, назывался «В Последний Путь». – Люба оперлась подбородком о руку, на собеседника смотрела доброжелательно. – У них там тоже змея была, только злющая.

Танцовщица повернулась к официанту.

– Дракулик, мне, пожалуйста, «Стрихнину» с клубничным сиропом, а Жалейке как обычно.

Сняла с головы кокошник, положила на стол. Голова у Любы была стрижена под мальчика, ёжиком. На румяных щеках две ямочки.

– Что это вас «Люба» зовут? – тихо спросил он. – А не какая-нибудь «Люцифера»?

Она прыснула:

– Ужасы какие! Хорошее имя – Любовь. Вам не нравится?

Арику из Костромы такое имя вряд ли бы понравилось, поэтому прапорщик промолчал. На простодушную Любу смотреть было приятно. Не кобенится, не интересничает, разговаривает с малознакомым человеком на «вы» – в общем, ведет себя как нормальный человек. Оказывается, это очень симпатично. В голову пришла вот какая мысль: «Мы двое здесь инородцы, только я прикидываюсь, а она нет».

Однако смотреть тут надо было не на Любу, и Алексей не без сожаления перевел взгляд на кривляку Алину. Та прижалась к Селену, положила голову ему на плечо и перебирала длинные надушенные волосы поэта, но при этом не переставала скользить беспокойным взором по залу.

Аспид молча курил, его бесцветное лицо вновь утратило всякое выражение и одеревенело. Лишь маленькие светлые глаза быстро перемещались с человека на человека, с предмета на предмет. Рядом с локтем мима стояло блюдечко молока, к которому приникла змея, так до конца и не вылезшая из рукава.

Ридикюль висел на прежнем месте – уж его-то Романов из виду старался не выпускать.

К Селену подошла барышня-утопленница, поцеловала руку, лежавшую на плече Алины. Поэт обернулся, притянул жертву вод к себе и стал жадно целовать в рот. Шахова отнеслась к измене с полным равнодушием.

Как-то всё это было странно.

Алексей шепнул, пригнувшись к Любе, которая единственная тут выглядела человеком, способным ответить попросту, без выкрутасов:

– Что-то я не пойму. Он вообще с кем, Селен? С Алиной или с этой?

– Со многими. Такой интересный мужчина! Всякая была бы рада, – ответила та с простодушным восхищением.

– А вы? – спросил Романов, решив не деликатничать. Уж эпатист так эпатист.

– Я для него, как трава на обочине. И вообще, я не такая, как они. Я за деньги здесь служу.

Он посмотрел на нее с удивлением, и Люба объяснила:

– У меня в здешнем кабаре ангажемент. Я ведь из цирковой семьи. Сызмальства на арене. В каких только номерах не выступала! И пилой меня пилили, и ножи кидали, и сама метать научилась. У нас с папашей отличный номер был: «Вильгельм Телль и сын». Он у меня с головы из пистолета яблоко сшибал. А потом, когда он сильно пить начал, мы переделали в «Дочь Вильгельма Телля». Я сама историю придумала. Будто бы у героя швейцарского родная дочка с головы пулей сбивает яблоко. Я вся такая тоненькая, маленького росточка, меня еще нарочно в корсет затягивали. Публике ужасно нравилось… Выросла – в горящую воду с вышки прыгала. Тоже успех имела, но, думаю, больше из-за костюма. Там коротенькое такое трико, руки-ноги голые. Ушла оттуда. Выступала в музыкальной эксцентрике на пианино. Приличная публика, всё культурно, но платили очень мало. И вот уже два года по декадансу работаю. Дело легкое, неопасное, люди интересные, и жалованье ничего себе.

Слушая рассказ бывшей циркачки, Романов бдительно следил за Алиной. Лишь благодаря этому и не пропустил ключевой момент.

Мадемуазель Шахова вдруг высвободилась из-под руки своего султана и поднялась. Это произошло внезапно, очень быстро – а все же Романов успел заметить: из-за правой кулисы высунулась алая перчатка и сделала манящий жест указательным пальцем.

– Я сейчас…

Покачивая узкими бедрами, Алина прошествовала через зал, взбежала на помост, но не скрылась за ширмой, а осталась стоять в «кармане» сцены, наполовину закрытая собранным занавесом.

Там, очевидно, и находился человек, который ее подозвал. Его, однако, Алексею было не видно.

Вот оно! Началось…

Сцена пуста. Киноэкран поднят, вновь обнажилось кривое зеркало задника. В нем движутся сполохи, разноцветные пятна – размытое отражение размытого мира. Под потолком медленно вращается оклеенный блестками шар, на него направлен луч света. По залу бегают серебристые лунные зайчики. Один озарил руку Алины, высунувшуюся из-за бархатных складок занавеса. Белые пальцы трепещут, как крылышки испуганной бабочки.

Вот оно! Началось… Или нет?

Судя по движениям руки, Шахова с кем-то разговаривает. Но ее ридикюль остался висеть на спинке стула, Алина к нему не прикасалась. А что если…

Алексей толкнул коробок спичек, лежавший на краю стола. Подтолкнул носком ботинка.

– Я подниму, мне ближе, – сказала Люба.

Он удержал ее за плечо – упругое, теплое.

– Ну что вы, я сам.

Коробок был отфутболен точно под опустевший стул Алины. Присев на корточки, Романов незаметно ощупал сумочку. Фотопластина была на месте.

Что же делать? Последовать за Шаховой и выяснить, с кем это она так эмоционально объясняется, или остаться возле наживки? Инструкция ротмистра предписывала второе. Логика тоже. Если бы Алину подозвал немецкий агент, она захватила бы ридикюль с собой. Скорее всего, разговор за портьерой не имеет отношения к шпионажу. И всё же лучше выяснить, кого так нетерпеливо ждала похитительница военных секретов.

Черт подери, как быть? Тет-а-тет девицы с незнакомцем (или незнакомкой?) мог в любую секунду закончиться.

Вдруг взгляд прапорщика упал на фортепьяно, посверкивавшее черным глянцевым боком в глубине сцены.

Вот отличная точка, с которой наверняка будет видно и стол, и кулисы!

– Скучно у вас, дети Луны, – громко сказал Алексей, поднимаясь. – Как ночью в пустыне. Нужно устроить звездопад.

Он уверенно пересек зал, прыжком вскочил на сцену. Откинул крышку рояля, пробежал пальцами по клавиатуре – ничего, сойдет. Надо сыграть что-нибудь поживее, взбаламутить это безжизненное болото. Даже не сыграть, а забацать, урезать.

И прапорщик забацал-урезал «Ананасный рэг» Скотта Джоплина, американский рэгтайм, способный расшевелить даже утопленниц с вампирами.

Руки порхали и трепетали, рассыпая звонкую дробь аккордов, но глаза пианиста за клавишами не следили. Голова Романова быстро двигалась: вправо, влево, вправо, влево – словно бы в такт залихватской музыке, на самом же деле взгляд перемещался с сумочки на спину Шаховой; снова на сумочку, снова на шпионку.

Ридикюль висел как висел. С ним всё было в порядке. Но разглядеть человека, с которым разговаривала Шахова, не удавалось и отсюда, со сцены, – его поглощала густая тень. Что-то там в темноте белело. Один раз высунулась рука в алой перчатке, взяла Алину за подбородок и тряхнула – несильно, но грубо. С «Ариком из Костромы» девица вела себя куда как бойко, а тут и не подумала возмутиться. Качнулась, будто кукла на ниточках, умоляюще дотронулась до алой перчатки.

Это был мужчина, никаких сомнений. Романов отчетливо разглядел белый манжет, на котором сверкнула большая золотая запонка.

Проклятье! Как быть?

Кинуться туда, якобы на защиту дамы? А вдруг это всего лишь любовник? Мало ли что Шахова ластилась к Селену. Непринужденность декадентских нравов известна. А ридикюль останется без надзора.

Алексей снова взглянул в зал – и шепотом выругался.

«Ананасный рэг» расшевелил эпатистов сильнее, чем он предполагал. Задорная негритянская музыка подействовала на засидевшуюся публику, словно волшебная дудочка из сказки: все пустились в пляс, никто не смог усидеть на месте! Сколько бы «дети Луны» ни изображали пресыщенность, как бы ни поклонялись мертвенности и тоске, но ведь все молодые, всем хочется темпа, движения.

Призраки и вурдалаки, томные Пьеро и развратные Коломбины, утопленники и скелеты, русалки и ведьмы – танцевали все. Вертлявый Аспид конвульсивно дергался, словно гальванизированная лягушка. Мальдорор поставил свою Экстазу на стул, и она по-цыгански трясла плечами. Мелькнула красная маска палача, из коридора появился верзила Мефистофель и тоже начал приплясывать.

Всё это было бы мило, если б не одно обстоятельство: разбушевавшийся паноптикум заслонил и центральный столик, и стул, на котором остался ридикюль!

Алеше стало не до Шаховой и ее запутанных отношений с мужчинами.

Он привстал, по-прежнему барабаня по клавишам, выгнул шею.

Нет, не видно!

А перестал играть – из зала закричали:

– Еще, еще! Играй, Трехглазый! Лупи!

Отказать было невозможно – это вызвало бы взрыв негодования. Поди, силком усадили бы обратно. Вот идиот, сам себя загнал в ловушку!

Алексей заиграл с удвоенной скоростью, отчаянно пытаясь разглядеть сумочку между хаотично мечущимися фигурами. Кажется, она всё еще висела на спинке.

Вдруг его лихорадочный взгляд упал на круглое лицо Любы, которая танцевала с официантом-Дракулой, но смотрела на пианиста. Кажется, девушка что-то почувствовала – в ее глазах читался вопрос: что с вами?

Она высвободилась. Приплясывая, поднялась на сцену.

– Вы больше не хотите? – шепнула она.

Встала рядом, тоже ударила по клавишам, и с полминуты они играли в четыре руки. Потом Романов поднялся со стула, благодарно сжал Любе локоть и спрыгнул вниз. Никто из танцующих не обратил на это внимания, ведь музыка не прервалась.

Слава тебе, Господи! Сумочка никуда не делась.

Он с облегчением опустился на стул, где прежде сидела Алина. Оглядевшись (никто на него не смотрел), потрогал ридиюкль.

И вздрогнул.

Пластины за подкладкой не было!

Позабыв об осторожности, Романов стал шарить в сумочке, прощупал каждый дюйм.

Снимок пропал…

Опешив, прапорщик стал озираться по сторонам.

Да что толку? Фотопластину мог взять любой из этой беснующейся нечисти!

Он вскочил на ноги. Со сцены спускалась Шахова. Вид у нее был довольный, даже блаженный. Она с веселым удивлением разглядывала зал, как если бы лишь теперь услышала музыку и заметила, что начались танцы. Махнула кому-то рукой, грациозно закачалась в рваном ритме рэгтайма.

Надо хотя бы не упустить человека в алых перчатках!

Расталкивая эпатистов, Алексей протиснулся к сцене, где Люба уже по второму заходу отбарабанивала электрическую мелодию.

Проскользнул за кулисы.

Увидел складское помещение с высоченным потолком, все заставленное огромными дощатыми ящиками, в которых, вероятно, хранились так и не проданные фирмой «Бекер» музыкальные инструменты. Театрального реквизита тут было немного: пара гипсовых колонн, несколько ширм, пианино с горящими в канделябрах свечами, на стульях – скрипка, труба, фагот.

И ни души.

Таинственный собеседник Шаховой мог удалиться в любом направлении: выйти направо, в коридор, или нырнуть в один из проходов между ящиками, которые образовывали нечто вроде обширного лабиринта…

Катастрофа, сказал себе убитый Романов.

SOS!

Что делать?

Полуосвещенная раздевалка клуба. По летнему времени отделение с вешалками закрыто длинной занавеской. За деревянной перегородкой нет гардеробщика. В углу на столике телефонный аппарат-таксометр. Видны двери туалетных комнат. Запах сигарного дыма.

Два коридора: один ведет к выходу, оттуда тянет сквозняком; по другому коридору можно пройти в зал. Там играет фортепьяно – уже не рэгтайм, а модный танец «ванстеп». Шорох ног, голоса, смех.

Романов бросил в прорезь пятиалтынный, назвал телефонной барышне номер. Соединили почти сразу.

– Лавр, это я. Дело плохо. Я виноват, провалил дело. Погнался за двумя зайцами.

Он говорил короткими фразами, все время оглядываясь, не идет ли кто-нибудь.

– Громче и яснее, – потребовал ротмистр. – Я тебя почти не слышу.

– Не могу громче.

– Что пластина?

– Похищена.

– Кем?

– Не видел… Там сидели трое: поэт Селен, мим Аспид и танцовщица Люба. Не обязательно они, но им сделать это было проще.

– Как они выглядят?

Алексей в нескольких словах описал соседей по столу. Как раз заканчивал про декламатора («неестественно длинное лицо, темные волосы до плеч…»), когда из зала вышел сам Селен.

– Черт знает что! – пожаловался он. – Единственное приличное место в городе, и то превратили в какой-то дансинг! Не вернусь, пока не прекратится этот обезьяний шабаш. Спички есть?

Получив коробок, вышел на улицу.

– …Не устроить ли облаву, пока публика не разбрелась? – спросил Романов, проводив декадента взглядом. – Всех взять, обыскать…

– Нет, не годится. Перепрятать пластину – дело одной минуты.

Да Алексей и сам знал, что идея не ахти – предложил с отчаяния.

– Что же делать, Лавр?

Князь похмыкал в трубку, помычал:

– М-м-м… Ну вот что. Не убивайся, всякое бывает. Я приму меры. Авось, поправим дело. А ты паси свою фифу и больше ни на что не отвлекайся. Доведи ее до дома, сдай горничной и дуй к нам сюда.

– Ясно…

Деревянная перегородка упиралась в стену, на которой висело зеркало. Разговаривая с ротмистром, Алеша несколько раз механически посматривал в ту сторону. И вдруг, удивившись, сообразил, что не отражается в мерцающей поверхности. В привидение он превратился, что ли? Поневоле покосился на пол – да нет, тень вроде отбрасывается. Еще раз поднял глаза на зеркало и только теперь рассмотрел, что оно кривое, как и все остальные в этом кривом королевстве. К тому же волнистая поверхность немного скошена и отражает не перегородку и телефонный столик, а неосвещенное пространство за шторой.

Что-то там, в темноте, шевельнулось. Что-то черное с белым.

Оказывается, у вешалок всё это время находился кто-то из посетителей или служителей! И разумеется, слышал каждое слово! В том числе про облаву… Неудивительно, что затих и затаился. Понял: телефонирует секретный агент.

Этого еще не хватало! Мало того, что опозорился, упустив пластину, так теперь еще и разоблачен? Случайный свидетель непременно разболтает всем, что в кабаре затесался ряженый филер!

Скрипнув зубами, прапорщик хотел перепрыгнуть через барьер, чтобы взять черно-белого за шиворот и под страхом ареста, тюрьмы, мордобоя – чего угодно – заставить его проглотить язык, да вдруг сообразил: зеркало-то кривое. Если сам он видит лишь расплывчатое пятно, так и человек, находящийся по ту сторону, может разглядеть только нечто бесформенно-желтое. Занавеска сплошная, ткань плотная – подглядеть невозможно.

Скорее, пока не поздно, прапорщик шмыгнул по коридору в зал и затерялся среди танцующих.

Козловский неспроста выбрал для помощника именно желтую блузу. Многие из эпатистов отдавали предпочтение цвету лунного диска. Не так-то просто будет неизвестному определить, кто именно из «желтых» разговаривал по телефону.

Алексей сел рядом с Алиной, закинул ногу на ногу.

– Какой-то обезьяний шабаш. – Он кивнул на танцующих. – «Ванстеп» – фи! Не думал, что вашим нравится вульгарная музыка.

– Они не мои. Я сама по себе, – ответила Алина, но не колюче, а вполне миролюбиво. – Помолчим, ладно?

Ночь. Улица. Фонарь

Летняя петроградская ночь. Стемнело ненадолго и как будто понарошку. Над городом мокрый туман. В воздухе клубится серая взвесь мелких капель. То, что близко, кажется далеким, далекое – близким. Блестит черная булыжная мостовая, отражая слабый свет фонарей. Очертания домов смутны, улица похожа на театральную декорацию. Каждый шаг гулок.

– Что ты всё оглядываешься? – Алина поежилась, завернула поплотнее свое оранжевое боа из перьев. В мокнущем, зябком тумане она стала еще больше похожа на птицу – нахохленную, больную. – Смешной какой. В провожатые навязался. Сумочку отобрал. Откуда ты только взялся?

– Сама же сказала. Из Костромы.

Они шли вдвоем по пустому проспекту. Романов действительно оглядывался через каждые несколько шагов. На то имелась причина.

Перед выходом из клуба Шахова зашла в дамскую комнату. Воспользовавшись паузой и тем, что в раздевалке никого не было, Алексей перескочил через перегородку и заглянул за штору – туда, где прятался неизвестный.

Возле вешалок обнаружился уголок для курения: стол, удобные кресла. На углу стеклянной пепельницы лежала едва начатая, невыкуренная сигара. Большой коробок спичек. И две перчатки.

Картину восстановить было нетрудно.

Когда Романов начал телефонировать ротмистру, здесь сидел человек, собирался покурить. Снял перчатки, стал раскуривать сигару. Потом, услышав, какие речи доносятся из-за шторы, сигару притушил и отложил, чтобы не выдавать своего присутствия. Продолжение разговора произвело на черно-белого человека такое впечатление, что он забыл и про курение, и про перчатки.

А перчатки были необычные – ярко-алого цвета…

– Зачем ты туда ходишь? – спросил Романов. – Говоришь, что они не твои. Значит, ты там чужая. А ходишь…

Вернувшись из своего таинственного похода за кулисы, Шахова стала не то чтобы разговорчивей – нет, но как-то мягче. Во всяком случае, спокойней, даже веселее. Вдруг удастся завязать с ней разговор о кабаре и выяснить что-нибудь существенное?

– Я везде чужая. А в клуб хожу, потому что название понравилось. Мы все – дети Луны. Прячемся от солнца, оживаем от лунного света.

– Да Луны-то никакой нет, посмотри на небо! Туман один.

– Есть. Это тебе ее не видно… А я ее вижу всегда. Даже днем.

Дискутировать про Луну в намерения прапорщика не входило. Он попробовал зайти с другой стороны. Выражаясь по-военному, открыть стрельбу с прямой наводки.

– У тебя там много друзей, да? Селен этот, танцоры. И потом, я видел, ты за кулисы к кому-то ходила… Ты что, знакома со всеми артистами?

Алина словно не расслышала вопроса.

– Воздух, как стеклянный, – сказала она. – Весь переливается… Возвращайся в клуб. Я привыкла одна. Ничего со мной не случится. Я невидимка. Меня, может, и вовсе нет.

– Тебе одной ходить опасно, тем более ночью. Ты, как райская птица, все на тебя пялятся.

Она рассмеялась.

– Так-таки райская?

– Нет, правда. Сейчас развелось столько хулиганов, налетчиков. Война, озверели все. Ограбить могут, и не только…

– Зарезать, что ли? – спросила она с любопытством. – Пускай режут, не боюсь.

– Могут сделать с одинокой женщиной что-нибудь и похуже.

Эти слова вызвали у Алины приступ веселья.

– «Похуже»? – повторила она сквозь хохот. – Это у вас в Костроме так говорят?

Откуда-то сзади, издалека, донесся заливистый свист.

– А вот и Соловей-разбойник. – Барышня взяла Романова под руку. – Ладно, Илья-Муромец, веди меня через заколдованный лес. Извозчиков не видно, придется пешком. Я неблизко живу, на Тучковой набережной.

Где она живет, Алексею было очень хорошо известно.

По дороге он еще несколько раз пытался завести разговор о кабаре, но Алина опять отвечала невпопад. Может быть, и не слышала его вопросов, а просто откликалась на звук голоса. Глаза ее были полузакрыты, по лицу бродила мечтательная улыбка. Девушка держалась за Алексея, словно слепец за посох. Если бы ее повели не к дому, а совсем в другом направлении, она, верно, и не заметила бы.

Ну и мерзавец же германский резидент, что использует эту бледную немочь, думал прапорщик. Травит ее наркотиками, да еще, поди, запугивает. Что за гнусное ремесло шпионаж! На Шахову, государственную преступницу и похитительницу военных секретов, он уже не держал зла. Что с такой возьмешь? То ли живет, то ли видит сон – сама толком не знает.

Перед большим каменным домом с барельефами Алина вдруг очнулась. Удивленно поглядела на фонари набережной, на черно-серую полосу Малой Невы.

– Мы пришли? Я и не заметила… Я что, объяснила тебе, где я живу?

– Да.

Ничего она ему не объясняла. Но Алексей знал, что эта сомнамбула ничего не помнит.

– Холодно…

Она сняла перчатки и подула на пальцы.

– Разве?

Ночь вовсе не была холодной, скорее душной.

– Мне всегда холодно… Спасибо, что проводил, – сказала она учтиво, как, должно быть, разговаривала когда-то с приличными юношами, провожавшими ее до дома с какого-нибудь журфикса.

Казалось, она опять забылась. Так или иначе, входить в подъезд не спешила. Смотрела она куда-то в сторону. О чем думала и думала ли о чем-то вообще – бог весть.

– Красивый дом.

– Красивый. Мы раньше были богаты. Дача на заливе, поместье. А потом разорились. Одна квартира осталась. – Она показала на окно второго этажа. – Вон моя комната, одинокая гробница.

В устах любой другой девушки эти слова прозвучали бы манерно и глупо. Но Шахова произнесла их безо всякой аффектации, и стало жутко.

Романов представил себе эту жизнь, похожую на антисуществование вампира. Днем – сон за плотно задвинутыми шторами, чтобы, не дай бог, не проникли лучи солнца. Пробуждение в темноте, мучительный голод, тянущий в ночь, в лунный свет. Короткое, жадное, преступное насыщение, недолгое блаженство – и снова назад, в свой склеп…

Но прапорщик сделал вид, что не понял.

– Так ты живешь одна?

– Нет, с отцом. И еще какая-то женщина, в белом переднике. А может быть, она мне мерещится. У нее то одно лицо, то другое. Не знаю. Я там только сплю…

– С отцом – это хорошо, – продолжал изображать наивность Алеша. Он был рад, что Алина разговорилась, и боялся, не спрячется ли она снова в свой кокон. – Я вот сирота. А кто у тебя отец?

– Или нет отца? – спросила девушка, с сомнением глядя на окна. – Раньше-то был, давно. А теперь… Что-то такое сверкнет серебряным плечом, дохнет табаком, иногда царапнет колючим по щеке… Нет, наверное, есть. Впрочем, не знаю…

Для нее всё химера, всё ненастоящее, понял Романов. Фотографирует какие-то чертежи, проявляет чудеса скрытности и ловкости, но делает это, словно бы во сне. Известно, на какое хитроумие способны наркоманы, когда им нужно получить очередную дозу дурмана.

– Но Селен-то тебе не мерещится, – усмехнулся Алексей. – Вон как вы с ним миловались. Страсть галлюцинацией не бывает.

Она непонимающе уставилась на него, да вдруг прыснула – совсем не по-декадентски, а попросту, по-девичьи.

– Ты о роковом разбивателе сердец? О кумире дурочек? Брось, он не мужчина. Он сгусток тумана.

– То есть?

– Это из его стихотворения: «Я грежусь каждой Грезе, сгущаюсь из тумана. Я крик твоей болезни, угар самообмана». Селен очень удобный. Если считается, что ты – его, то другие ухажеры не лезут. Не осмеливаются. Разве кто-то может соперничать с таким павлином? Это не я одна хитрая, многие пользуются. Там ведь, в клубе, много совсем юных девочек, которым только хочется казаться инфернальными, а сами, может, не целовались ни разу. Слыть любовницей великого Селена почетно. И его устраивает. Ему ведь только и нужно, что впечатлять и казаться.

Получалось, что она очень неглупа, Алина Шахова. Вначале она представлялась Алексею отвратительной фигляркой, какой-то карикатурой, и вот на тебе.