Расти на нашей маленькой улице — непременно означало забираться на самый верх железнодорожной стены. Это была стена из красного кирпича почти десяти футов высотой.[1] Забраться на нее мечтали все мальчишки. А потом вы вырастали. Вырастали достаточно, чтобы найти себе работу и начать зарабатывать деньги. Вырастали достаточно, чтобы поздно возвращаться домой и завести собственную девушку. Штурм стены был для нас своего рода ритуалом. Все глядели на вас и громко сочувственно охали, когда у вас ничего не получалось (а именно так чаще всего и случалось), или радостно вопили, когда кому-нибудь все-таки удавалось вскарабкаться наверх и усесться на стену верхом. Существовало несколько способов туда попасть. Можно было, например, раскачаться на фонарном столбе и прыгнуть оттуда на стену — расстояние не превышало четырех-пяти футов.[2]

Можно было еще вылезти из верхнего окна мистера Норманна. Сделать это мог кто угодно. Еще можно было «одолжить» лестницу на стройплощадке, но это был уже не экзамен, а откровенное жульничество. Наш способ пройти испытание был самым простым и самым честным. Нужно было как следует разбежаться с расстояния ярдов в шесть[3] и как можно выше подпрыгнуть в надежде, что набранная скорость и этот последний отчаянный скачок вознесут вас на стену. До самого ее верха держаться было абсолютно не за что, и потому чаще всего случалось неизбежное — соискатель с грохотом валился на землю. В день турнира тех, кто пытался штурмовать стену, можно было отличить с первого взгляда — свежие повязки, расквашенные носы, порванные штаны. Это были маленькие сувениры на память о подвиге.

Я должен был залезть на эту стену во что бы то ни стало. Даже не знаю, сколько раз я оттуда падал. Подсчетов я никогда не вел, но все случилось именно в тот день, когда я в очередной раз рухнул со стены. Из носа у меня немного текла кровь, так что я им все время шмыгал. Как часто говаривала Ма, когда нос разбит, это ничего страшного — зато дурная кровь выходит. Лежа на спине под стеной, я сознавал, что на меня смотрят двое. Понятия не имею, кто была дама, но относительно джентльмена сомнений не возникало. Это был сам Старый Джон Ди Ходж.

Я много слышал о Старом Джоне Ди Ходже. Он был одним из старших преподавателей в местной школе, но в лицо я его никогда не видел. Многие рассказывали мне о нем, и он мне заранее не нравился. Совершенно не нравился. Он был слегка горбат, ноги имел косолапые, и под густой кустистой бородой прятал заячью губу. Это уже звучало достаточно погано, но мне к тому же говорили, что он носит с собой кусок трубы от бунзеновской горелки,[4] который использует вместо трости и без колебаний пускает в ход, когда события складываются не так, как ему предпочтительно, — а это, судя по описанию, случалось довольно часто. Эту трубу все называли просто «уговаривателем». Короче, джентльмен явно принадлежал к славному племени ночных кошмаров.

Я глядел в небеса, он глядел на меня и смеялся. Он и понятия не имел, как важна для меня эта стена. Никто не смел над этим смеяться. Это было слишком серьезно. В любом случае я намеревался сделать еще одну попытку, и я ее сделал, но все с тем же результатом. Мой полет, как всегда, закончился грудой костей на земле.

— Только герои никогда не говорят «нет». Только герои и дураки.

Он все еще торчал тут и улыбался, глядя на меня сверху вниз. Нет, он мне совершенно не нравился. Ну ничуточки. Бьюсь об заклад, он бы тоже не смог влезть на эту стену. Этот молчаливый и насмешливый взгляд вывел меня из себя, а медленное покачивание головой довершило дело. «Только герои никогда не говорят „нет“. Только герои и дураки». Хоть бы он поскорее отвалил и оставил меня в покое.

Когда однажды утром почтальон протянул мне это письмо, я был крайне удивлен. То самое, в котором говорилось, что я сдал все экзамены с приличными оценками. Я получил аттестат, небольшую стипендию, которая была для меня так важна, и шанс перейти в старшие классы. Я не думал, что у меня получится. Проблема была в задании по математике. Первые девятнадцать вопросов оказались такими легкими, что на них я даже не обратил внимания, но вот последний меня сильно заинтересовал, так что я решил заняться им вплотную. Однако далеко я не продвинулся. Через час у меня было несколько листов каракулей, но все еще никакого ответа. Несколько месяцев спустя меня успокоили, что ответить на этот вопрос до меня еще вообще никто не пытался.

Ну, так и вот он я — надраенный и отутюженный, упакованный в отличную новую школьную форму и готовый выстрелить из дому в направлении автобусной остановки.

— Ма, — спросил я, — почему говорят, что нужно ходить в школу, чтобы узнать больше, чем ты знаешь?

— Ну, нужно узнавать новое, — отвечала она, — чтобы защитить себя от того, что уже знаешь.

Это была одна из «маминых пышек» — тех афоризмов, на усвоение которых нужны недели. Мамочка всегда умела поставить все с ног на голову. У нее вообще была странная манера изъясняться, от которой нередко обнаруживаешь, что стоишь на голове и судорожно пытаешься понять, что же не так с окружающим миром.

Вот так и получилось, что мы все просто сидели в классе и ждали, когда что-нибудь произойдет. Мне удалось урвать место за крайней партой в самом заднем ряду. Вскоре мы услышали, как кто-то ковыляет по коридору, и, затаив дыхание, уставились на дверь. Она распахнулась. Господи, там стоял он, точь-в-точь такой, как мне и говорили, — наш классный руководитель Джон Ди Ходж!

— Я буду говорить, — начал он, — а вы будете слушать. Это понятно?

Мы деревянно закивали.

— Я буду вас учить, а вы — учиться. Ясно?

Еще одна волна кивков.

— Если кому-то из вас не захочется учиться, у нас в распоряжении всегда есть еще один способ организации процесса. — И он врезал по доске своим «уговаривателем». — А теперь кто вам сказал, чтобы вы сидели в таком порядке?

В течение следующих нескольких минут мы все менялись местами, пока он наконец не остался полностью удовлетворен. Внезапно оказалось, что я сижу прямо у него под носом. Кому-то велели раздать тетради. Каждый должен был надписать на обложке имя, класс и адрес школы, и — как, наверно, и у многих других ребят, — у меня получилось следующее:

Лондон

Англия

Европа

Земля

Солнечная система

Вселенная

Я уже успел пожалеть об этом, когда он принялся обходить класс, наблюдая за нашими усилиями. Я тщетно попытался накрыть тетрадь ладонью, но тут его рука оказалась у меня под подбородком и резко вздернула мне голову.

— Ну-ну, молодой человек, должно быть, вы знаете, где находитесь. Надеюсь, вы так же твердо знаете, куда идете. Не так ли?

— Нет, сэр, — ответил я.

Возможно, именно в этот момент что-то произошло. Внезапно я понял, что уже не в первый раз смотрю в эти голубые глаза. Я попытался отвернуться, но он крепко держал мою голову.

— Вы тот самый молодой человек, который любит штурмовать высоты, так?

— Да, сэр.

— Полагаю, я смогу предоставить вам великое множество высот для штурма. Великое множество! Могу вам это обещать!

Маленькая улочка, на которой мы жили, была настоящим гнездом всякой шушеры, охвостьем приличных кварталов. Большинство моих друзей жили там (и одними из лучших были тройняшки). Когда дети отправлялись играть на улицу, за ними обязательно кто-нибудь присматривал: наша черная богиня Бомбом или, в крайнем случае, я.

Тройняшки были младшими сестренками Милли. На самом деле их имена были Билли, Лесли и Джозефина, но так их никто не звал. Мы их называли Могу, Хочу, Готов. Они были какие-то странные. Полагаю, современная медицина смогла бы определить природу их недуга, в те же дни люди называли их просто глупыми или прибабахнутыми. Возможно, теперь мы были бы к ним добрее и интеллигентно говорили бы, что они умственно отсталые. Но на самом деле если кого и можно было назвать ангелами, так это Могу, Хочу и Готов. Отца у них не было, а мать работала не покладая рук, чтобы поднять на ноги пятерых детей. Жили на нашей улице дружно, и нередко можно было видеть, как какая-нибудь из наших тетушек бодро шагает в номер двенадцатый, вооруженная кастрюлей, в которой дымились остатки обеда. Никто из ребят не чурался стащить плохо лежащий кочан капусты, картошку или, если повезет, яблоко с тележки зеленщика. Констебль Лэйтвэйт был прекрасно осведомлен об этих мелких кражах, и многие лавочники на базаре, когда начинался детский налет, по каким-то причинам упорно смотрели в другую сторону. В общем, семья так или иначе справлялась. В конце концов, альтернативой был Работный Дом, а его никто в здравом рассудке не пожелал бы даже своему злейшему врагу. Такие вещи, как деньги для уплаты за квартиру, уголь и газ, почему-то всегда усложняют жизнь. Денег у нас на улице никогда особо не водилось. Очень редко у кого-то появлялась пара лишних шиллингов, которые можно было спустить, и все знали, куда в таких случаях пойти.

Милли был известен только один способ заработать, и она им воспользовалась. Она присоединилась к другим молодым леди, обитавшим в большом доме в верхней части улицы. Мы все знали, почему Милли «в игре», как это между нами называлось, но как туда попали остальные девушки — понятия не имели. В любом случае осуждать их никто из нас не стал бы.

Мы с Дэнни дрались за их честь куда чаще, чем ради собственного удовольствия. Мы походили на пару рыцарей в ржавых доспехах, и горе было тому, кто осмеливался сказать о наших дамах что-нибудь плохое. Один из нас бывало говорил: «Сейчас моя очередь. Ты свалил того, последнего. — Хрясь! — Этот больше не станет разевать пасть». Когда констебль Лэйтвэйт вызвал нас в околоток по случаю жалобы от какого-то джентльмена, не до конца просекшего ситуацию, то спросил только:

— Сколько раз вы его ударили?

— Один, разумеется, а что? И, разумеется, вот этим. — Дэнни поднял кулак. — Еще что-нибудь, сэр?

— Ничего. Я просто поинтересовался. Больше так не делай.

— Я и не буду, — заверил его Дэнни. — В следующий раз очередь Финна.

В результате мы оба провели ночь в камере. Не то чтобы мы были действительно заперты, потому что Дэнни отбывал наказание, играя с сержантом в двадцать одно, а я — читая «Учебник по полицейскому делу» и попивая чай. Домой мы вернулись как раз к завтраку.

Наши девушки ходили в церковь и даже подали преподобному Каслу прошение, чтобы на праздники им разрешили украшать алтарь цветами. Этих подробностей о Милли и ее подругах с холма не знали ни Джон, ни Арабелла — его сестра и по совместительству старая дева, которая жила вместе с ним, — и никто из нас не собирался им ничего рассказывать. Так уж получилось, что заложил барышень констебль Лэйтвэйт. И, надо заметить, учитель с сестрой все поняли куда лучше, чем преподобный Касл. Быть может, его слишком заботили души прихожан, но так или иначе беспокоиться ему было не о чем, потому что мы с Дэнни соорудили девушкам небольшую отдельную молельню. Жаль только, что викарий заявил, что об алтаре не может быть и речи. Хотя… цветы все равно были бы из церковного же сада.

Не знаю, как и когда это началось, но постепенно Джон Ди начал мне нравиться. Мне и в голову не могло прийти, что такое возможно, но в какой-то момент я стал находить в общении с ним подлинное удовольствие. Возможно, все дело было в том, что мой отец давным-давно умер и именно поэтому Джон Ди стал для меня так важен. Так или иначе, мне стало очень приятно бывать рядом с ним, хотя ему, казалось, ничто не доставляло такого удовольствия, как возможность меня поддеть. Таких людей я еще никогда не встречал. Он не мог сказать и пары слов, не сдобрив их лошадиной дозой сарказма. Его сухая и сдержанная манера вести урок приводила меня в восторг. Мне нравилось просто слушать его, и меня не пугал даже наводящий ужас «уговариватель». На самом деле близкое знакомство с ним было не таким уж болезненным: через пару минут вы уже чувствовали себя так, будто ничего и не случилось.

Как-то раз я уже готов был отправиться домой после уроков, когда Джон Ди подозвал меня к своему автомобилю и представил даме, которая оказалась его сестрой Арабеллой.

— Один из ваших друзей только что поменял покрышку моей сестре, — сказал он.

— Понятия не имею, кто бы это мог быть… — начал я.

— Его имя — Дэнни Салливан.

— А, старый добрый Дэнни! Он мой соратник по дракам.

— Итак, — продолжал он, — вы тот, кого кличут Финном, не так ли? Я о вас наслышан. Полагаю, у вас есть и другие интересы, кроме драк и попыток взбираться на стены.

Я кивнул.

— А можно поинтересоваться, чем еще молодой Финн любит заниматься?

— В основном математикой. Думаю, это мне нравится больше всего.

— Искусство ума…

— Чего? — встрепенулся я. — Я не понимаю.

— Искусство ума, — повторил он. — Математика.

Такая идея мне в голову еще не приходила.

— У вас дома много книг по предмету? — спросил он.

— Не то чтобы, — ответил я. — Они все развалились от старости. И вообще, я думаю, они несколько того… устарели.

— Возможно. Если вы дадите себе труд зайти ко мне в кабинет после занятий, быть может, я смогу что-нибудь для вас подобрать. Нельзя заставлять наши лучшие мозги страдать от отсутствия правильных книг, не так ли?

Вот ведь, блин, старая язва.

— Кто знает, — продолжал тем временем он, — быть может, нам даже удастся разжечь в вашей голове маленькую искорку понимания. Только сделайте милость, держите это драгоценное вместилище подальше от стен — по крайней мере, пока я не убедился, что в нем хоть что-то есть. Правда, мне в это не верится. Совсем не верится… Но ведь на свете нет ничего невозможного.

На следующий день после уроков я явился к нему в кабинет. За стенами классной комнаты он определенно превращался в другого человека. Он был все так же сух, саркастичен и не упускал ни малейшей возможности зацепить меня, но теперь он еще и задавал вопросы.

— Вот, молодой Финн, — сказал он, подавая мне связку книг, — посмотрим, что у вас получится. Вряд ли что-то стоящее, но никогда не знаешь, где тебе повезет. Что вы станете делать, молодой Финн, если не справитесь с задачами?

— Наверное, буду дальше стараться их решить. Откуда я знаю?!

— Если застрянете, всегда можете прийти ко мне и спросить совета. Заходите после школы. Я всегда готов помочь. Мы не можем позволить искре погаснуть, не так ли? Если, конечно, нам-таки удастся ее зажечь.

Я ухмыльнулся в ответ, а он повернулся ко мне спиной.

Война 1914–1918 годов была для Джона очень тяжелым периодом, и потому он редко говорил о тех временах. Эти испытания, а также физические недостатки, с которыми он родился, сделали его довольно угрюмым. Одно упоминание слова «бог» или «религия» зачастую вызывало у него жестокую вспышку гнева и презрения. В нем престранным образом смешивались несказанное ожесточение и всеобъемлющая щедрость. С ним нужно было быть очень осторожным и тщательнейшим образом выбирать слова.

Ему очень нравилось, когда его называли рационалистом. После Первой мировой войны они с Арабеллой присоединились к группе под названием «Новое общество освобождения». Того немногого, что я о нем знал, вполне хватило, чтобы понять — это не для меня. Несмотря на то что в те годы я любил крепко поспорить, мне все же казалось, что рационалисты заходят слишком далеко.

Вся личная жизнь Джона Ди была так строго регламентирована, а все его имущество приведено в такой безупречный порядок, что для спонтанности не оставалось ни малейшего шанса. Если какое-либо явление не поддавалось калькуляции, оно просто для него не существовало — вот каким он был рационалистом.

С другой стороны, он умел быть и очень добрым. Он всегда с готовностью помогал тем студентам, которым не удавалось ухватить суть предмета, а его желание быть хоть как-то полезным старым друзьям, пострадавшим в годы войны, не имело границ. Когда выдавался такой случай, он был сама нежность и забота. Странность и сложность его натуры многим не давали как следует понять этого незаурядного человека.

Стоял конец лета, когда я отправился к Старому Джону с намерением попросить его о помощи. Я совершенно запутался в одной задаче. Я перепробовал все возможные способы ее решения, но это ни к чему не привело. Пару секунд он смотрел на условие, потом указал мне мою ошибку и оставил сражаться с ней дальше. Разумеется, ошибка оказалась донельзя глупой, а решение — настолько простым, что я был готов дать себе по морде. Тут он снова появился в дверях кухни с подносом, на котором красовались кофе и сдобные булочки.

— Решили, молодой Финн?

Я кивнул:

— Я чувствую себя идиотом. Как у меня вообще получилось сделать такую ошибку?

— Это одна из опасностей математики, Финн! — рассмеялся он. — На поверку очень часто оказывается, что все совершенно элементарно. Со мной тоже часто так бывает.

Меня это, надо сказать, сильно успокоило. Он протянул мне чашку с кофе и спросил:

— Итак, молодой Финн, срок вы почти домотали. Что вы намерены делать?

Это была правда. Школа подходила к концу. Наступило время, когда пора было подумать о заработке. У меня имелась парочка идей, но окончательно я еще не определился.

— Итак, чем мог бы занять себя мой юный гений?

— Я еще не уверен, Джон, — отвечал я. — Я знаю только, что не в силах расстаться с математикой и физикой.

— Рад, что вы так считаете, молодой Финн. Вы знаете, что здесь вам всегда рады. Но как вы собираетесь зарабатывать на жизнь? Счетоводом? Учителем? В этом мире есть множество путей для того, кто в состоянии сложить два и два.

— Я в курсе, Джон, но не уверен, что хочу всем этим заниматься.

— Это почему? — поинтересовался он.

— Я знаю, это звучит довольно по-дурацки, Джон, но эти предметы мне слишком нравятся. Наверное, я просто не хочу лишиться этого удовольствия и волшебства.

Его смех загремел по всей комнате.

— Ох, Финн, ох, Финн… Я всегда это знал. Вы действительно хороши в этом, и вы это знаете, хотя подчас и делаете совершенно глупые ошибки. И из-за этого вы здесь вдвойне желанный гость. Есть еще идеи, чем вы могли бы заниматься?

Это был вопрос, которого я боялся больше всего, но, видно, уж пришло время на него ответить.

— Джон… ну… я… ох, короче, я думаю, что хотел бы служить Церкви.

Я ждал взрыва, но ничего не произошло. Он просто сказал «О!», хотя его голос упал на пару октав. Никакой антирелигиозной проповеди не последовало. Он просто спросил:

— Почему, Финн? Почему? Вы можете мне объяснить?

— Это просто важно для меня, Джон, вот и все. Я не смогу привести вам никаких других причин.

— Разумеется, важно, — отвечал он. — Важно знать, кто мы и где находимся. И почему тоже, если вопрос в этом. Но я не уверен, что вы все хорошо обдумали.

Его ледяное спокойствие поставило меня в тупик.

— Джон, я, честно говоря, думал, что вы…

— Что у меня пробку выбьет от злости…

Я кивнул.

— Знаете что, Финн, — сказал он с улыбкой, — и я не родился атеистом. Чтобы лишиться веры, мне пришлось работать не покладая рук. Я не буду отговаривать вас стать священником, если это то, чего вы действительно хотите. Все, о чем я осмелюсь вас попросить, — как следует и хорошенько подумайте, прежде чем принять решение.

Наверное, я сделал какое-то движение, говорившее о том, что мне надо задать ему вопрос. Он положил ладонь мне на руку:

— Никаких вопросов, юный Финн. Только не сейчас. Возможно, в один прекрасный день вы навестите меня еще — уверен, таких дней и таких визитов будет очень много, — и тогда я смогу все вам рассказать, но не сейчас. Есть, однако, один момент, который вам, возможно, захочется обдумать, прежде чем взвалить на себя это бремя. Вы не принесете Библию из моего кабинета? Она там, на маленьком столике возле лампы. Чего вы так удивляетесь? Да, у меня есть Библия, и, более того, я ее даже читал. И даже не один раз — в основном, надеясь, что я что-то упустил, но, боюсь, это не так.

Я принес из кабинета Библию, положил ее на стул рядом с ним и отступил на шаг. Его следующие слова были настолько неожиданны, что я не мог не расхохотаться.

— Вы пьете пиво, Финн?

— Ну, раз или два в жизни пробовал, да и то немного.

— Полагаю, одна кружка не повредит молодому человеку, который скоро отправляется в мир. Я сварил его сам и горжусь плодами моего труда.

Он протянул мне кружку пива.

— Прежде чем выпить, не могли бы вы прочитать мне стихи 19 и 20 из второй главы Книги Бытия?

— «Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных, и привел их к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы, как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей. И нарек человек…»

— Достаточно, достаточно, — прервал меня Джон. — Теперь можете выпить.

Я сделал глоток.

— Ну, и что вы обо всем этом думаете?

— О чем об этом?

— Сначала о пиве, а потом, если вам есть что сказать, о стихах.

— Ну, пиво хорошее, Джон.

— Хорошее, Финн? Хорошее? Единственное слово, которым можно описать его вкус, — «безупречное». Сделайте еще глоток и скажите мне, что вы думаете о стихах.

— По-моему, с ними все в порядке, Джон. По мне, так они вполне нормальные. Если это правда, так и отлично. На что вы вообще намекаете?

— Я ни на что не намекаю. Если, как нам говорят, бог велик и всемогущ и так далее и так далее, то почему, ну почему всем так нужно, чтобы меня удивляло, радовало и восхищало все то, что он якобы сотворил? У меня это не вызывает никаких эмоций. А вот что меня действительно удивляет, так это почему он решил сделать такую глупость, как предложить Адаму дать всему творению имена? Черт их всех подери, Финн. Я про Вавилон и весь этот бред. А как насчет Всемирного потопа? Сдается мне, он потратил куда больше времени, уничтожая то, что создал. Если бы у Адама хватило ума давать всему номера, а не имена, инфарктов в мире было бы гораздо меньше. Мой юный друг, после долгих лет героических попыток учить детей математике я пришел к выводу, что не зря «числа» и «беспомощный» — однокоренные слова.[5] Вот поэтому я так счастлив, что смог чему-то вас научить, и всегда буду рад вас видеть. Вы немного отличаетесь от остальных моих учеников. Немного, имейте в виду, но вполне достаточно.

Я хотел сказать что-нибудь, что подтвердило бы мою особенность, но в голову как-то ничего не приходило.

— Финн, ради бога, не стройте из себя тупицу. Приканчивайте свое пиво и уж простите мне, что я сел на любимого конька. Моя проблема проста. Я не умею верить. Все предельно просто. Если бы я мог, я бы верил, но даже сейчас я не сказал того, что хотел. Anno Domini,[6] наверное. Я пытаюсь тебе сказать, что чем бы там ни была математика, это прежде всего язык, и это очень важно. А теперь, мой юный друг, вам пора идти. Дайте мне знать, что вы решите… и, пожалуйста, приходите еще, и почаще.

Меня это все порядком смутило. Он никогда еще не был со мной настолько откровенен, и мне определенно хотелось остаться, хотя особой пользы в этом не было бы, — на тот момент я, кажется, был еще меньше уверен в себе, чем раньше. Мысль о том, что математика — тоже язык, была для меня новой; мне хотелось о многом подумать, ибо истинно, что о боге можно говорить на любом языке, и, если математика была языком… проблема в том, что я никак не мог понять, как все это работало.

Священником я так и не стал. Для этого шага мне не хватило уверенности. Я попал на завод, производящий масла и смазки. Наверное, это было достаточно интересно. По крайней мере мне платили жалованье. Знание математики здесь редко шло в ход — разве только чтобы сложить пару цифр от случая к случаю или раз в месяц высчитать семь процентов от сорокасемигаллоновой бочки машинного масла. И поговорить о ней тоже не удавалось. Стоило мне брякнуть, что какая-нибудь задача решается очень красиво, как беседа тут же по необъяснимым причинам прекращалась.

К счастью, у математики есть одно очень большое достоинство. Чтобы заниматься ею, многого не надо — только карандаш и бумага, а иногда даже в них нужды нет. На самом деле нужно только время на раздумья. Поэтому ночные скитания в доках приносили мне чувство громадного покоя и удовлетворения. За ночь я мог встретить разве что парочку кошек, или налившегося по уши пивом моряка, пытающегося отыскать дорогу на родной корабль, или дамочек из тех, что называют мужчин «дорогуша», но кто бы это ни был — кошки, девочки или пьяницы, — хороший прицел и залп чем-нибудь вроде «Пи твою Эр в квадрат!» или «Кубический корень тебе в минус единицу» идеально очищали плацдарм от противника.

Иногда я встречал кого-нибудь из портовых нищих или констебля Лэйтвэйта. И вот как раз в такую ночь, когда голова у меня была битком набита цифрами, Старым Джоном, богом, проблемами языкознания и прочими причудливыми кусками головоломки под названием «мироздание», из тумана внезапно возникла маленькая девочка.

Я едва мог разглядеть ее в тумане даже при свете газового фонаря. Она заявила мне, что «убежала из дому», и имела при себе старую тряпичную куклу, коробку красок и зверский аппетит. Она проделала значительную брешь в моем стратегическом запасе хот-догов. Еще она любила шипучие напитки, особенно те, у которых в горлышке шарик.

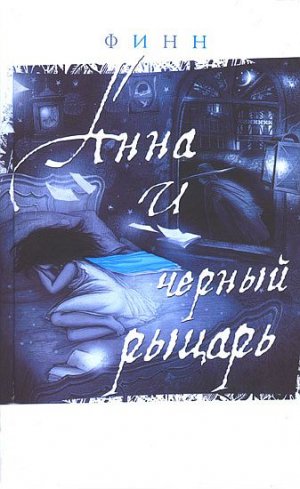

Пара сигарет, чтобы прийти в себя, и вот я уже знал, что ее зовут Анна, что она намерена жить со мной и что она меня любит не менее сильно, чем я ее. Я никогда не был любителем встревать в споры, потому как не умел их выигрывать, и потому принял как должное все, что она мне сообщила.

Со временем я попытался побольше узнать о ее семье, но никто, кажется, ее не искал, а если и искал, то не очень старательно. Итак, она отправилась со мной домой и оставалась с нами несколько лет, до самой своей смерти. После применения горячей ванны мы получили возможность лицезреть копну огненно-рыжих волос и огромное количество синяков. И подобно тому как ванна открыла нам ее довольно своеобразную красоту, так и наше теплое к ней отношение позволило обнаружить ее преданность мистеру Богу, умение беспечно болтать на самые разные темы и невероятную жажду новых знаний, о чем я уже рассказывал в книге «Здравствуйте, мистер Бог, это Анна». Я честно пытался не подпускать Анну и Джона друг к другу, но, поскольку я слишком много о них говорил, встреча была неизбежна, и это заставляло меня нервничать. Это как положительный и отрицательный полюса батарейки. Пока держишь их по отдельности, ничего не происходит. Но стоит подключить их к чему-нибудь, и обязательно что-нибудь получишь — или свет, или короткое замыкание. И, что бы впоследствии между ними ни происходило, я непременно оказывался посередине, то есть в самом эпицентре событий!

И вот я уже рассказывал Джону о том, как повел Анну в церковь.

— В церковь! — взорвался он. — Полный бред!

После того как он довольно спокойно отнесся к моему заявлению о желании стать священником, подобная реакция меня, мягко говоря, удивила. Но Джон никогда не стремился соответствовать чьим-то представлениям.

— Религия не что иное, как чертов оплот хаоса, — продолжал он. — Неужели ты еще не понял, что люди всегда защищают собственные заблуждения с куда большей яростью, чем здоровые и правильные представления? Я совершенно не в состоянии понять, как кто-то может верить в то, что нельзя доказать.

— А как же любовь, Джон?

— А что любовь?

— А что любовь! Вы же не сможете доказать, что любовь существует!

— Так и что же в самом деле любовь? Что, позвольте вас спросить, хорошего она сделала людям?

Я ответил, что не знаю, но она точно должна делать им что-то хорошее.

Эти внезапные вспышки никогда не длились долго и быстро заканчивались смущенной кривой улыбкой, причиной которой была заячья губа; всякий раз мне в голову неизменно приходило, что мы должны быть очень осторожны в своих словах. Сам он прекрасно сознавал опасность таких выплесков, как и то, что из-за них он всегда был очень одинок. Нам казалось, что он совершенно ничего не может с ними поделать. Полагаю, именно поэтому он и был так счастлив стать моим учителем и наставником. Кроме того, думаю, я ему нравился, и мне это ужасно льстило.

Его манера преподавания была весьма необычной; не то чтобы эксцентричной, но просто не такой, как у всех. Когда ему случалось писать на доске какую-нибудь сложную задачу, он всегда приписывал и ответ.

— Теперь вы все знаете ответ, так что у всех по десять баллов.[7] И еще десять каждому, кто скажет мне, почему этот ответ верен.

После того как на доске появлялось доказательство, он всегда крупно писал в конце буквы Q. Е. D. или Q. Е. F., в зависимости от того, что подходило к ситуации. Что, казалось, приносило ему самое большое наслаждение, так это последняя точка в конце доказательства, которую он ставил, яростно скрипя мелом по доске, будто желая пронзить ее насквозь. Поворачиваясь к ученикам, он неизменно изрекал одно-единственное слово: «ВОТ!»

Разумеется, не все находили такое удовольствие в лекциях старого Джона Ди, но меня больше всего восхищала именно его сухая и скрупулезная точность, которая в моих глазах извиняла даже несколько кислую манеру общаться с учениками. Я даже перенял от него привычку заканчивать любую свою писанину буквами Q. Е. D. или Q. Е. F.

Когда Анна впервые увидела эти буквы, она, естественно, сразу же захотела узнать, что они означают, и мне пришлось показать ей, где их искать в разделе сокращений толкового словаря. Там она обнаружила еще одну комбинацию, которая, в свою очередь, была неизвестна мне, — Q. Е. I. Так что теперь у нас было целых три варианта:

Quod Erat Demonstrandum,

Quod Erat Faciendum и

Quod Erat Inveniendum.

Q. E. D., «что и требовалось доказать», к величайшему удовольствию Джона;

Q. E. F., «что и требовалось сделать», чем мне приходилось заниматься всю жизнь;

и Q. Е. I., «что и требовалось отыскать», то бишь главная радость Анны.

«Сплюснутые значки» — вот как Анна называла сокращения. Математика была для нее сплошными «сплюснутыми значками».

Иногда понять, о чем говорит Анна, было не так уж просто. К ее новоизобретенным словечкам еще надо было привыкнуть. Как-то раз в приступе законной гордости я отнес несколько страниц ее писаний Джону Ди, чтобы узнать его мнение. Когда несколько дней спустя я забрал их, то обнаружил, что он, раздосадованный ее «манерой излагать», просто взял красную ручку и тщательно поправил орфографические и стилистические ошибки. Это привело меня в ярость. В грамматике Анна никогда не была сильна. Она брала другим.

Случилось так, что Анна была со мной, когда Джон выдал одну из своих знаменитых яростных проповедей против религии.

— Если бы на свете была только одна религия, — сказал он, — у меня, может быть, и появился бы соблазн изучить ее, но их так много, будто у каждого есть свой собственный бог, а это, Финн, уже выше моих сил, так что увольте. Если у задачи есть решение, то оно может быть только одно.

Анна тем временем написала собственный вариант решения, но Джон не обратил на него ни малейшего внимания. Он просто исходил гневом.

— Это же просто, Финн, — прошептала мне она. — Одна из первых вещей, которые сделал мистер Бог, был свет, да?

— Ну, да. Во всяком случае, так говорят.

Это напомнило мне об одном нашем эксперименте, когда с помощью призмы и луча света мы устроили на стене небольшую радугу. В этом-то и была самая суть.

— Католики берут красный цвет, протестанты — зеленый, иудеи — другой, а индусы — еще другой, чтобы через них видеть мистера Бога.

Разумеется, на свете была куча разных религий, и Анна никогда не могла быть совершенно уверена, что у кого-нибудь из родителей не обнаружится вдруг еще один святой день в неделе, специально чтобы у нее было меньше времени играть со своими друзьями. Хотя, если рассматривать религии как разноцветные лучи одного и того же света, это особого значения не имеет. Как говорила Ма, ты рождаешься в одной религии, потому что особого выбора у тебя нет, но умереть волен в любой другой или вообще ни в какой. Джону такой взгляд на вещи явно был недоступен.

Посещение Анной школы и церкви далеко не всегда отвечало целям, намеченным мисс Хейнс и преподобным Каслом. Из тех же соображений Джон тоже заслужил не один хороший «фырк». Не все из того, что там говорили, было так уж безнадежно, но что-то, с ее точки зрения, было просто за пределами добра и зла — «он чего, с ума сошел, да, Финн?» Доброму старому преподобному Каслу отнюдь не улыбалось прямо посреди проповеди схлопотать громкий отчетливый «фырк»; он всякий раз вперялся в меня поверх очков таким взглядом, будто это я был виноват во всех его бедах. Я честно пытался приструнить Анну, но это никогда не срабатывало надолго. Например, викарий рассказывал пастве притчу о сеятеле, сеющем семена добрые. Тот факт, что некоторые из них падали меж камней, а некоторые — среди терний, снова выводил ее из терпения. Очередной фырк был еще довольно сдержанным, но вот следующий за ним комментарий, что сеятелю не худо было бы разуть глаза и смотреть, куда он кидает свои семена, уже был настолько громким, что, уверен, его слышали даже статуи. Дискуссия продолжалась и после службы. Анна горячо доказывала мне, что у сеятеля было не все в порядке с головой.

— Сначала ему было бы не худо убрать с поля камни, разве нет? По крайней мере, он должен был выкопать все эти сорняки, которые тернии, да, Финн?

Она была практически уверена, что взрослые нарочно морочат голову детям всякими глупыми сказками.

Я часто пересказывал Анне то, что Джон, в свою очередь, рассказывал мне. Она никогда не была, что называется, гением в математике, но часто видела в ней то, что было недоступно нам с Джоном… или, по крайней мере, видела не так, как мы. Например, перемножать два числа было очень здорово, если это именно то, что вы хотели делать в данный момент. Но в других ситуациях это могло быть скучно, а иногда даже довольно трудно. Анна пришла в восторг, когда я доказал ей, что восемью девять будет семьдесят два и никак иначе. Тот же самый результат получался, если одно число разделить на обратную дробь другого. Сама идея, что умножение можно производить посредством деления, в свое время показалась мне настолько абсурдной, что накрепко застряла в голове. Разумеется, я не мог не поделиться этим с Анной.

Она, в свою очередь, немножко изменила терминологию. Например, 9, или 9/1 стало «прямым» числом, а обратная дробь от 9, или 1/9, — соответственно, «перевернутым».

Решать примеры на сложение этим увлекательным новым способом было гораздо веселее. Старый вариант умножения 9 на 8 внезапно превращался в 9÷1/8 или в 8÷1/9. Каким именно способом производить вычисления, особого значения не имело, поскольку никак не отражалось на результате. Независимо от способа ответ все равно был 72, и это тоже было «правильно». Хотя и требовало некоего дополнительного осмысления.

8 × 9 = 72

8 ÷1/9 = 72

9 ÷1/8 = 72

1÷(1/9×1/8) = 72

Не припомню, чтобы я когда-нибудь задумывался о том, что получится, если перемножить 1/8 и 1/9, но Анна явно задумывалась.

— Что получится, Финн, что получится, если ты сделаешь их обоих перевернутыми числами и потом перемножишь? 1/8×1/9 будет что? Что будет, Финн, а? Будет-то что?

Тот факт, что это оказалось 0,013888888, ее несколько разочаровал, но не умалил значения этого нового и прогрессивного способа вычислений.

Я с интересом ждал, каков будет ее следующий вопрос. Ждать пришлось долго, но в конце концов она созрела. Анна решила подойти к делу радикально и, как следует разбежавшись, плюхнулась вместе с вопросом мне на колени:

— Да, Финн? Ведь да же?

— Чего да?

— Ну, это же будет перевернутое число, да, Финн?

Речь шла об обратной дроби от семидесяти двух (1/72 = 0,013888888).

— Ох, Финн! — выдохнула она. — Разве это не здорово? Ох! Я в следующий раз расскажу мистеру Джону. Как ты думаешь, он про это знает, а, Финн?

— Полагаю, знает, — отвечал я. — Можешь рассказать ему об этом завтра, когда мы увидимся.

Джон даже захихикал от удовольствия, когда она поведала ему о «прямых» и «перевернутых» числах. Ему еще не доводилось слышать, чтобы кто-то их так называл.

— Полагаю, не так уж важно, как она их называет, если знает, что они означают.

Я решил оставить их на несколько минут. Анна тараторила со страшной скоростью, а Джон сидел в своем любимом кресле с оцепенелой, но счастливой улыбкой на лице. Вернувшись, я услышал, как он говорит:

— Да, юная леди, я запомню. Я буду внимателен.

— О чем речь, Джон? — спросил я.

Он рассмеялся.

— Она только что сказала мне, что иногда ответ получается «перевернутый», и в этом-то и разница, и поэтому нужно помнить, что ты сделал.

Он налил себе еще кружку пива.

— Не помню, чтобы меня когда-нибудь так волновали обратные дроби, когда я сам учился в школе, Финн. Наверное, меня так очаровали названия, которые она дает числам. «Перевернутые числа» — это надо же! Это же идеально подходит ко множеству ситуаций, вы не находите?

— Нахожу? Да я часто еще и подумать не успеваю, как она уже мчится на всех парах к ответу!

— Ответ может быть «перевернутый», — пробормотал он. — И ведь так очень часто и получается! Запомните это, Финн. Ответ иногда бывает перевернут.

— Хорошо, Джон, я запомню. Иногда мне кажется, что перевернут на самом деле я.

— Ага! — засмеялся он. — Она умудряется всему придать новый смысл, да?

Не важно, какой способ действий вы выбирали; сама идея, что можно умножать посредством деления и делить посредством умножения, была для Анны совершенно новой и потому завораживающей. Это явно было что-то из области мистера Бога. А ведь были еще и логарифмы, когда можно умножать, прибавляя определенные виды чисел, и делить, отнимая их. Джон не видел во всем этом магии, но Анна-то видела.

— Можно делать умножение обычным способом, можно через деление, а можно даже сложением!

С этим явно стоило разобраться. Анна принялась за математику с редкостным рвением. Все эти штуки с Q.E.D. ее мало интересовали. Доказательства были для нее просто тратой времени, ведь нужно было еще столько узнать.

После первых нескольких встреч Джон стал относиться к ней с большей теплотой и терпимостью.

— Она настолько не осознает стоящую перед ней задачу, что просто не в состоянии видеть неотвратимость неудачи, — сказал он.

Анна ставила его в тупик. Уже гораздо позже он заявил:

— Я не знаю, что еще о ней сказать. Кажется, она все делает весьма последовательно, хотя я не в состоянии эту последовательность понять.

Именно в это время между нами троими и зародилось какое-то непонятное волшебство: отставной школьный учитель, мистер «что-и-требовалось-доказать», рыжеволосое дитя «что-и-требовалось-отыскать» и я с моим вечным «что-и-следовало-сделать». Но это было правильно. Оно того стоило! Мне всегда доставляло огромное удовольствие видеть этих двоих вместе. Джон постепенно стал относиться ко всему гораздо спокойнее, а через некоторое время он даже научился играть в Аннины игры «давай-как-будто», хотя все равно ни на минуту не переставал быть ученым. Торчать между этих двух огней было достаточно безопасно, хотя временами я просто терял нить происходящего. В конце концов, всегда можно было спросить. А спрашивать иногда приходилось. Я далеко не всегда был уверен в правильности полученного ответа, но никогда не оставался вообще без него.

Постепенно в устах Джона слово «сорванец» потеряло свое первоначальное содержание, и в нем зазвучала любовь; у Анны почтительное «сэр» тоже лишилось всех своих прежних ассоциаций и наполнилось искренней симпатией. Никто из них, однако, так и не избавился от своей особой манеры говорить. Джон то и дело ронял одну-две иностранные фразы, а Аннин выбор слов часто оставлял желать лучшего. Но они так и остались друг для друга «сорванцом» и «сэром»; мне же по большей части удавалось быть переводчиком.

Когда вокруг не было никого, кто мог бы его уличить, Джон часто носил сердечко из красного бисера, которое смастерила ему Анна на день рождения. Сам он никогда не пытался делать броши и вряд ли бы когда-нибудь стал. Прошло довольно много времени, прежде чем он в свою очередь сделал ей подарок, который она с тех пор надевала только в особых случаях. Джон выбрал для нее плоскую серебряную брошь, на которой — разумеется, а как вы думали! — были выгравированы латинские слова QUOD PETIS HIC EST.

Даже когда ее спрашивали, Анна никогда не признавалась, что это значит. «Спроси Финна, он знает».

Я же гордо изрекал:

— Там написано: «То, что ты ищешь, — здесь».

В какой-то момент я задумался о том, не подарить ли ей вторую, чтобы, так сказать, привести систему в равновесие. На моей было написано QUANTUM SUFFICIT — «Сколько будет нужно!» Если бы я только знал сколько! Но ответа на этот вопрос мне так и не суждено было найти. Поскольку большую часть свободного времени я проводил в обществе книг по математике, физике и смежным дисциплинам, Анна все время цепляла какие-нибудь незнакомые слова вроде «электроны», «многочлены», «относительность» или «квантовая теория». Я никогда не прятал от нее мои книги, и вскоре это привело к тому, что ее вокабуляр обогатился словами, которых большинство нормальных людей в жизни не слышали, а если и слышали, то определенно не понимали. Это не значило, что она сама их понимала, — по крайней мере, не в той мере, чтобы сдать соответствующий экзамен. Она просто добавляла их в речь по вкусу, как соль или сахар. И то, что соль зачастую оказывалась там, где должен был быть сахар, ее ничуть не волновало. Если уж на то пошло, то и я далеко не все о них знал. Но для Анны эти слова явились результатом поисков, а поиски были для нее всем. Любой знак вопроса был приглашением к новым исследованиям. Когда она видела название главы «ВОЗМОЖНО ЛИ ДАЛЬНЕЙШЕЕ ДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОНА?», то знала — это действительно важный вопрос. А когда автор заявлял: «Возможно, нам стоит отнести на милость случая то, что человек, впервые обнаруживший новое замечательное явление, получающееся в результате трения янтарной палочки о шерсть, и известное ныне как электричество, находился под действием неких великих объединяющих сил, связывающих все в мире воедино», — она со всей ясностью понимала, что это друг мистера Бога, и была совершенно уверена, что по милости последнего оно все и произошло.

«Любую книгу по математике, вне зависимости от научной ценности, нужно прочесть от и до, с начала до конца и из конца в начало». Что может быть проще, не правда ли? Анна честно приступила к исполнению инструкций. Просто сказать и почти невозможно сделать, но она всегда умела отыскать жемчужину в куче мусора.

Анна с энтузиазмом восприняла идею о чтении книги из конца в начало, хотя и думала, что это м-м-м… несколько глупо. Она сразу же смекнула, что проще всего осуществить этот план можно, установив на кухонном столе зеркало и читая не саму книгу, а ее отражение в зеркале. Для нее это тоже было чем-то из области мистера Бога. В конце концов, викарий никогда не упускал возможности напомнить нам, что бог недоступен нашим глазам, так что все, с чем мы могли иметь дело, — это отражения. Это означало, что с зеркалами придется обращаться поосторожнее.

Возможно, именно поэтому Анну так интересовало все, что было хоть как-то связано с ней самой. В течение нескольких дней я часто заставал ее перед зеркалом. Она пристально вглядывалась в свое отражение и склоняла голову то вправо, то влево. Однажды вечером, вернувшись с работы, я обнаружил, что она вот-вот лопнет от возбуждения. Зеркало было торжественно установлено на столе. Затем Анна нырнула в свой личный альбом для рисования, куда было запрещено заглядывать кому бы то ни было, и вытащила листок бумаги. Я все никак не мог взять в толк, в чем, собственно, дело. На листке она крупно написала: 4 + 7 = 11.

— Ну и по какому поводу весь кипеж? — поинтересовался я. — Это и ежу понятно.

— Вот тут все правильно, да, Финн?

— Разумеется, — ответил я. — Ты и сама знаешь. Не обязательно было спрашивать меня.

— А теперь смотри, — заявила она и повернула бумагу лицевой стороной к зеркалу. Теперь там отражалось: 11 = 7 + 4.

— И это тоже правильно, — сказал я, прежде чем она успела задать хоть какой-нибудь вопрос.

— Ага, — подтвердила она. — А чему еще равняется одиннадцать, а, Финн?

— Ну, это могло бы быть 10 + 1 или 9 + 2, а еще…

Она прервала меня:

— Это могло бы быть сквиллионы разных вещей. Да?

— Ну, конечно, а то нет?

— Финн, а вот когда одно равно другому — это штука надежная, так ведь?

— Надежная в каком смысле? — тупо спросил я, как всегда, теряя нить ее рассуждений.

— Ну, настолько надежная, чтобы ее можно было читать задом наперед, как мистер Бог.

Теперь я потерялся окончательно.

— А при чем тут мистер Бог?

То, что было совершенно ясно для нее, покамест оставляло меня во тьме неведения.

— Финн, — сказала она уже с некоторым раздражением, — если есть только одна дорога, по какой тебе идти вперед навстречу мистеру Богу, но он тебя по ней не пускает, а идти назад от него — есть сквиллионы разных дорог, что тогда?

Луч света был не то чтобы очень ярок, но на тот момент хватило и его. Делать что-нибудь то в правильном порядке, то задом наперед могло показаться странным, но временами именно это и было нужно, и тогда случались всякие правильные вещи. Мне нравилась идея, что знак равенства давал надежную возможность ходить в обоих направлениях — и взад, и вперед, но вот чего я так до конца и не понял, так это того, что 4 + 7 = 11 было, по Анниной теории, верно только в одном случае, когда читаешь это равенство в правильном порядке, с начала в конец, но если читать его задом наперед, то получаются сквиллионы возможных ответов. 11 = 7 + 4 или 8 + 3, или… или… Короче, вариантов было много. Полагаю, мистер Бог сделал это все специально, чтобы мы не могли видеть его «вперед» — одним-единственным возможным способом, но чтобы нам приходилось глядеть на него «задом наперед», как на отражение в зеркале. А значит, как Анна терпеливо мне разъяснила, существуют сквиллионы способов это сделать и любой из них приводит непосредственно к мистеру Богу, а учитывая, что эта маленькая штука со знаком равенства давала полную гарантию надежности, то все было замечательно.

— Ты бы рассказала про это викарию, — сказал я. — Мне кажется, ему стоит знать.

Но она была в этом совсем не уверена.

— Я лучше расскажу мистеру Джону в следующий раз, когда его увижу. Держу пари, он хотел бы знать, он точно хотел бы!

Через несколько дней она таки умудрилась просветить на этот счет преподобного Касла и, если уж на то пошло, всех, кому случилось присутствовать. Однако ответ преподобного был строг:

— К церкви все это не имеет ни малейшего отношения, знаешь ли.

Куда более теплый прием она встретила у молочника, угольщика, Бомбом и Милли, но это было в порядке вещей. На той же неделе вся железнодорожная стена покрылась написанными углем и мелом примерами: Анна с друзьями претворяли идею в жизнь. С моей точки зрения, это имело мало отношения к мистеру Богу, но Анна считала, что это совершенно одно и то же.

Именно после этого она врубилась в саму идею математики и с величайшим рвением кинулась на штурм соответствующего раздела моей библиотеки.

Иногда ее манера поведения доводила меня до полуобморочного состояния — как, например, в тот раз, когда нас с ней выгнали из собора Святого Павла. Ей было совершенно невдомек, как нам удалось «осквернить святой дом Господа нашего». Мы всего лишь играли молитвенником в классики на черно-белом полу в шашечку, что в этом плохого? Ну да, мы написали мелом несколько цифр на полу, но, как совершенно справедливо заметила Анна, «Финн прекрасно может все оттереть, у него есть носовой платок», так за что же нас выгонять? Разве бог против всего этого?

Любопытно, что Джон Ди, который всегда считал Библию всего лишь не заслуживающим внимания собранием сказок, был глубоко оскорблен Анниной манерой смеяться над такими вещами. Преподобный Касл вообще был вне себя. Он заявил, что Анна глумится над святынями и что я обязан с этим что-то сделать. Оба они относились к жизни крайне серьезно. Каждый любил поговорить о том, как она тяжела. Даже удивительно, что два джентльмена, столь различные по своим убеждениям, думали о ней одинаково.

— Люди на самом деле просто запутались, — сказала мне как-то Анна.

— Да, должно быть, — согласился я. — В чем на этот раз?

— В мистере Боге и Старом Нике.[8]

— Да неужто? Как им это удалось? Я что-то не пойму, что тут не так.

— В церкви преподобный Касл все время твердит, что мистер Бог на меня смотрит.

— Ну и что тебе не нравится?

— Я это и так знаю!

— Ну и?

— Почему он говорит, что мистер Бог будет бить меня большой палкой, если я не буду сидеть прямо и иногда болтаю?

— Ну представь себе, что другие люди хотят послушать, что он им скажет, а детям, кстати, вообще не мешает иногда хорошо себя вести.

— Так я и представляю!

Но она явно не могла поверить в то, что это может быть правдой, и отчаянно пыталась подобрать слова, чтобы объяснить мне свои чувства, слова, которые были бы мне понятны.

— Я стараюсь, Финн, я правда стараюсь.

— Стараешься что, Кроха?

— Стараюсь вести себя хорошо, и сидеть прямо, и все такое.

— Я знаю, Кроха.

— Но у меня не всегда получается, да, Финн?

— Да, не всегда, — сказал я. — Иногда ты бываешь наказанием божьим, но я тебя все равно люблю!

Она кивнула головой и улыбнулась мне:

— Но ведь и у мистера Бога тоже так, правда, Финн?

— Точно! Даже не знаю, что с этим можно поделать.

— Это все эти гребаные камни, Финн. Они такие тяжелые. Это все из-за них, из-за камней.

— Ты о чем, Кроха? Что это за камни, про которые ты говоришь?

— Это все те вещи, которые они говорят тебе делать. Они как камни, вот. И они потом становятся такими тяжелыми, и я ничего не могу делать. Мистер Бог ведь этого не делает, правда, Финн?

До меня наконец начало доходить, в чем тут дело. Викарий действительно все время сыпал своими «делай так», «не делай этак», и временами они уже начинали казаться тяжким грузом.

— Иногда я от этого смеюсь. Это же так смешно!

— Не понимаю, что в этом смешного? И как ты с этим справляешься?

— Никак. Это же смешно. Я просто не могу не смеяться, Финн.

На слух все это казалось слишком сложным, но, судя по всему, она понимала, о чем говорила.

Главная проблема с людьми типа Джона Ди и преподобного Касла состояла в том, что жизнь для них действительно была смертельно серьезной штукой; их хлебом не корми, дай нагрузить тебя выше крыши, так что ты уже не сможешь ни бегать, ни играть.

— Как будто ты обязан носить все эти камни с собой! Но ведь мистер Бог никогда не хотел, чтобы мы так делали, правда?

Насколько Анна понимала мистера Бога и его поступки, он никогда не хотел вставать людям поперек горла или, паче чаяния, чтобы они его боялись. Чего он на самом деле хотел, так это чтобы все смеялись — смеялись над своими собственными ошибками. Если у тебя получалось, значит, ты научился и уже не запутаешься в том, чего не можешь и не умеешь. «Это же смешно, правда?»

Стояла середина осени. Я шел домой с работы. Когда я проходил мимо лавки на углу, меня окликнула миссис Бартлетт, наша местная лавочница, которая, помимо всего прочего, работала телефонной станцией для тех из нас, у кого собственного телефона пока не было. А к этой категории относились все без исключения.

— Финн, — окликнула меня она, — у меня есть для тебя новость. Сегодня после обеда позвонила сестра профессора. Старику чего-то сплохело, так что не придешь ли ты к ним, как только сможешь?

— Спасибо, миссис, — сказал я. — Сейчас только помоюсь и побегу туда.

— Надеюсь, с ним все в порядке. Он забавный старый чудак. Что до меня, так я не понимаю и половины того, о чем он толкует. Ему бы научиться говорить на нормальном английском, вот это было бы да. Вот чем ему стоило бы заняться.

— Как я тебе нравлюсь в виде мадам, Финн?

— Ну, честно говоря, ничего особо не заметно, но тут никогда не скажешь.

— Так он меня называл. «Добрый день, мадам, нет ли у вас по случаю французской горчицы?» А у меня-то на голове папильотки! «Мадам» — вы подумайте! Я себя идиоткой чувствовала, чесслово!

Маму мои приходы и уходы никогда не удивляли. Насколько я понимал, ее также не волновало, происходило это днем или ночью.

— Ты уже сказал Анне?

— Нет, я ее еще не видел.

— Она пошла к Мэй вместе с Бомбом. Я ей просто скажу, что тебе понадобилось уйти. Лучше не говорить лишнего, пока ты не вернешься. Может быть, в результате окажется, что там ничего страшного. Если придешь поздно, разбуди меня. Я и сама хочу знать, как там старый пень.

Я пообещал, что все ей расскажу.

Расстояние до Рэндом-коттеджа, где жили Джон и Арабелла, зависело от того, какой маршрут выбрать, и, разумеется, от транспорта. Автобусы и трамваи занимали слишком много времени. Однако же мне удалось открыть короткий путь, срезав через переулки и набережную.

Пока я несся по мостовой, мысли мои перескакивали с одного на другое, рисуя всякие жуткие картины. В конце концов, Джон не ребенок и, может быть… Я постарался выкинуть это все из головы и просто накручивал педали изо всех сил. Подруливая к задней двери, я уже твердо знал, что не увижу ничего необычного. Арабелла была чем-то занята на кухне. Я позвонил в колокольчик и стал ждать. Вскоре она открыла дверь и приветливо поздоровалась со мной:

— Привет, Финн. Надеюсь, я вас не очень напугала. Спасибо, что приехали так быстро. Ступайте в кабинет, Джон там.

Я выдохнул с облегчением; казалось, все в полном порядке. В кабинете тоже, судя по всему, все было как обычно. Джон восседал в своем обычном кресле со своей обычной пинтой пива в руке.

— Здорово, молодой Финн. Нацедите себе пинту пива и садитесь. Не смотрите на меня так, — усмехнулся он. — У вас такая физиономия, будто вы привидение увидали. Пейте давайте. На самом деле мне было довольно худо, но теперь я уже бодр, как блоха, сами видите.

При этих словах я испытал чувство громадного облегчения, о чем тут же и заявил.

— Боюсь, Финн, Арабелла несколько перегнула палку, но главное — вы здесь.

Это было совершенно типично для Джона — искренне полагать, что другие слишком уж беспокоятся из-за пустяков. В течение секунды или двух я напряженно размышлял, стоит ли мне высказать то, что у меня на душе, и решил, что стоит.

— Вам нужно больше думать о себе, — изрек я.

— Нет, нет, Финн, — прервал меня он, — только не начинай. Ты слишком молод, чтобы указывать мне, что я должен и чего не должен делать.

— Ну, извините, — ответил я. — Вы бы не сказали такого Анне, правда?

— Это совершенно другое, — парировал он. — Вы начинаете думать, как я, и потому я чувствую себя вправе поправлять вас. — Анна же, — продолжал он, — слишком юна, чтобы действительно желать дать мне тот или иной совет. У нее своя, совершенно особая манера думать, я и нахожу ее речи достойными внимания, даже если не всегда понимаю, о чем она говорит.

То, что я начинаю думать, как он, я посчитал за редкий в его устах комплимент, но все равно никак не мог взять в толк, почему он уделял мне так мало внимания, если, по его словам, я все больше и больше походил на него, и почему, с другой стороны, его так интересовал Аннин ход мыслей?

— Я надеялся, — говорил он тем временем, — что вы приведете ее с собой. Вы об этом не подумали?

— Разумеется, подумал, — ответил я с некоторой долей раздражения, — но я решил, что звонок Арабеллы слишком срочен, что вы, должно быть, больны и…

Тут я запутался в собственных словах.

— Тьфу! — засмеялся он. — Тьфу и снова тьфу на вас. Видите, Финн, учиться никогда не поздно.

Меня его замечание откровенно задело.

— Если ваше нездоровье значит так мало, я больше…

— Стоп, Финн. Простите меня.

— Не за что тут извиняться, — проворчал я.

— Я очень рад, что вы пришли. Я действительно хотел вас увидеть. Я тут кое о чем думал последние несколько дней и хотел поговорить с вами об этом.

Я расслабился и решил, что он явно вернулся к своему обычному модусу поведения. Поэтому его следующие слова оказались для меня совершеннейшей неожиданностью.

— Правда, было бы здорово, если бы Анна осталась в Рэндом-коттедже на пару дней?

Меня этот вопрос настолько выбил из колеи, что я оказался просто не в состоянии придумать ответ.

— Похоже, вы удивлены, Финн?

— Э-э-э… да, — признал я.

— Знаете, я ведь вовсе не чудовище, за которое вы меня держите. И у меня есть сердце. Малышка никогда меня не боялась, и мне это, надо сказать, очень приятно.

Когда я объяснил, что не могу дать ему ответ прямо сейчас и что мне сначала нужно спросить Ма и Анну, он, казалось, был весьма разочарован. Не так уж часто случалось, что ему говорили «нет» или отказывались дать немедленный ответ.

— Я поговорю с ними, Джон, — заверил его я. — Я поговорю и дам вам знать позднее.

— Поговорите об этом? Поговорите об этом, молодой Финн? Вы уж, будьте добры, не просто поговорите. Подумайте об этом как следует. Уверен, перемена окружения будет для нее к лучшему.

Я не мог отделаться от странного чувства, что он загнал меня в угол и мне никак не удается оттуда выбраться.

— Подумайте об этом, Финн, — напомнил он, когда я стал прощаться.

Ага, непременно подумаю, пообещал я себе, взгромоздившись на велосипед.

Домой я в тот вечер не торопился. Меня настолько удивил поворот событий, что мне нужно было время подумать, а еще неплохо бы пинту чего-нибудь приятного и просто немножко свободного пространства, чтобы разложить беспорядочно скакавшие в голове мысли по полочкам. Чем больше я обо всем этом думал, тем больше мне казалось, что он подстроил всю эту ситуацию, вплоть до звонка Арабеллы. Хотя нет, это было не в его духе. Тут явно происходило что-то, чего я не понимал. Мне просто нужно было поговорить обо всем с мамой. Я добрался до дома около полуночи. Мама не спала и сидела на кухне, дожидаясь меня.

— Ну, — вопросила она, — какие новости?

— Ложная тревога, — сообщил я. — По мне, так он выглядел вполне нормально.

Она покивала головой:

— Приступ несварения, скорее всего. Бывает крайне неприятно.

У меня до сих пор была такая каша в голове по поводу последних событий, что я решил сначала поспать, а потом уже озвучить его предложение… или это была просьба? Анна уже спала у себя на диване, и мне отнюдь не улыбалось вызвать бесконечный поток вопросов, которого явно хватит на полночи. При свете уличного фонаря я мог ее ясно различить. Единственное слово, пришедшее мне в голову при этом зрелище, было «невинность». Оно же крутилось у меня в голове и спустя пару часов, когда я наконец заснул. Что там говорить, она была сама невинность. Что есть, то есть.

С тем же самым словом я проснулся ранним утром, чтобы принять из рук Анны чашку с чаем. Невинность. Что за отличное слово, даже несмотря на все опасности, которые оно несет. Она уселась на край моей кровати и поцеловала меня со всей страстью маленького ребенка. Только тут до меня дошло, какую ответственность это свойство накладывает на тех, кто старше. Не то чтобы у меня были хоть какие-то сомнения относительно Джона. Просто у меня не было ни малейшего представления, зачем ему понадобилось с ней встретиться. Мысленно я добавил к невинности еще одно слово — «вера».

После завтрака мы наконец обсудили просьбу Джона. Ма полагала, что никакого вреда это не принесет, а кроме того, неплохо было бы увезти ребенка хотя бы на несколько дней из всей этой пыли и фабричного дыма.

— Ты же не думаешь, что он хочет заставить ее перестать ходить в церковь, правда? — спросила Ма.

Такое мне даже не приходило в голову, я был абсолютно уверен, что он никогда не позволит себе ничего подобного. Что до Анны, то мысль о том, чтобы увидеть птиц, кроликов, а то и оленя приводила ее в бешеный восторг. Правда, ей предстояло расстаться с друзьями — с Бомбом, Мэттом, Милли и всей бандой, и это заставило ее еще раз серьезно задуматься над вопросом. К тому времени, как мне пора было уходить на работу, она наконец приняла решение.

— Финн, — завопила она, — если ты тоже поедешь, это будет здорово. Может, ты попросишь мистера Джона, а, Финн?

Я обещал ей обсудить это с Джоном сразу после работы.

— Это был бы лучший вариант, — согласилась с ней Ма. — Мне было бы куда спокойнее думать, что она не одна там, в чужом доме с чужими людьми. Попробуй узнать, зачем она вдруг понадобилась Профессору, а? Я знаю, фантазий у нее — целый мешок с пуговицами, но что такого она может сказать, что было бы интересно ему?

Я пообещал приложить все усилия, чтобы выяснить ответы на эти вопросы.

Анна провожала меня до верха улицы.

— Финн, когда я подрасту, ты сможешь ездить на работу на велосипеде и брать меня с собой, а потом я его буду отгонять назад, а потом приезжать опять и забирать тебя, правда, Финн?

— Всему свое время, — отвечал я. — Не слишком торопись расти, Кроха.

— Я хочу вырасти, как ты, — сказала она. — Такой, как ты.

Последняя реплика мне, конечно же, очень польстила. Крутя педали в сторону завода, я думал только об одном — быть может, ей удастся вырасти и стать хоть немного лучше, чем я.

В тот день я умудрился закончить работу довольно рано и к шести часам, когда звенел звонок об окончании смены, уже был готов идти.

— Куды торопишься, Финн? Подожди меня, пойдем, я тебя угощу хорошей пинтой пенного! — закричал вслед Клифф.

— Он спешит к своей прекрасной даме. Кто сегодня, Финн? Блондинка или брюнетка?

— Ни та, ни другая, — огрызнулся я. — На самом деле она рыжая.

— А! — дошло до Клиффа. — Так ты про Анну?

— Ну да.

— Ты только ею и занят, правда? Она тебе никакой личной жизни не оставит, помяни мое слово. Что она на этот раз придумала? Чего ей от тебя надо? Банку воды из канала или букет полевых цветов?

— Никогда не видел никого типа нее, — включился Тед.

— Просто бомба, да.

— Совершенно убойная девка, факт.

— Да, — согласился я с мнением большинства, — вот если бы еще в сутках было сорок восемь часов. Двадцати четырех точно недостаточно.

Итак, я снова поехал в Рэндом-коттедж. Арабелла открыла на мой звонок.

— Финн, — воскликнула она, — какой вы грязный! Откуда вы вылезли?

Тут я осознал, что приехал прямо в заводской спецовке, а это не самое приятное зрелище.

— Входите, входите же. Только снимите ботинки, пожалуйста. Я не допущу, чтобы все это масло оказалось на моем ковре. Можете посидеть пока на кухне, только подложите сначала на стул газету. Я позову к вам Джона и сделаю вам чай. Надеюсь, вы его надолго не задержите, — мы скоро будем ужинать.

Я пообещал все сделать как можно быстрее.

— Приветствую, молодой Финн, — сказал Джон, входя. — Что у вас случилось?

Затем, окинув меня взглядом и наморщив нос, он изрек:

— Это что, последний писк моды в молодежной одежде? Ну у вас и вид! Что я могу для вас сделать, Финн? Деньги или пара новых брюк? Быть может, желаете ванну?

Его все это откровенно веселило, тем более что он, кажется, пребывал в одном из своих саркастических настроений. Меня это все совершенно не задело — я слышал такое не раз и только молил небеса, чтобы ему не пришло в голову применить тот же подход к Анне. Я постарался передать ему ее слова как можно более мягко, но все равно вышло нелучшим образом.

— Анна сказала, что она не поедет, если я не поеду с ней. Ма тоже так думает.

Он усмехнулся:

— Боитесь страшного людоеда, да?

— Нет, — смело отвечал я. — Мы его не боимся, но вы временами бываете чересчур остры на язык и сами это знаете. О чем вы, в конце концов, собираетесь с ней говорить?

— Вера, вера. Где ваша вера, молодой Финн? Вам бы следовало лучше меня знать, не правда ли, молодой Финн?

Еще немного в том же духе, и мне станет стыдно за свое поведение.

— Извините, Джон, — выдавил я, — просто она еще такая маленькая, и, если бы ее кто-нибудь обидел, я бы… я бы… вот.

— Порвал их напополам, — предложил он. — Не волнуйтесь так, Финн. Я вам охотно помогу.

— Но, Джон, — гнул я свое, — что вы можете с ней обсуждать? Все, что вы знаете, в сравнении с тем, что знает она… Это просто лишено всякого смысла.

— Если это комплимент, я его с удовольствием принимаю.

— Почему, Джон? Объясните мне, почему?

— Она редкостно умная молодая леди и, несомненно, сможет подняться очень высоко, но не это меня так в ней озадачивает. Она заставила меня вновь задуматься о многих вещах, которые я упустил из внимания. Нет-нет, Финн, не пугайтесь. Никакого откровения. Никакой дороги в Дамаск, если вы понимаете, о чем я.[9]

— И чего?

— Быть может, вы этого никогда не замечали, молодой Финн, но у нее подлинный дар. Она умеет использовать нужные слова в нужное время. В отличие от нашего уважаемого викария. Мне просто нравится ее слушать. Она одна из немногих людей, которые временами заставляют меня задуматься. Как и вы, впрочем.

После этого признания я почувствовал себя гораздо лучше. Не часто можно было услышать от Джона подобное.

Домой я ехал довольный и умиротворенный — мой дорогой старый учитель показал себя с лучшей стороны; за Анну можно было не бояться — он ни в коем случае не причинил бы ей никакого огорчения. Особенно приятно было услышать, что он порвал бы напополам всякого, кто осмелился бы ее обидеть. Нет сомнений, слушать ее было очень здорово — весь этот щебет и нескончаемые вопросы, но у меня до сих пор не было никаких идей на тему того, что же он ожидал от нее услышать. Возможно, ситуация как-то прояснится, когда мы оба приедем к нему.

Мама тоже была весьма довольна, когда я закончил свой рассказ.

— Ну, — заявила она, — в таком случае все в порядке. Ты-то сама что обо всем этом думаешь, милая?

— Я рада, что Финн поедет со мной. А то я бы не поехала, — сказала Анна. И, подумав с минуту, добавила:

— А Бомбом можно поедет с нами? Можно, Финн?

— Ох, — ответил я, — честно говоря, не знаю, как и подъехать к нему с этим. Может быть, в другой раз, если он нас еще пригласит. Я узнаю, и тогда она сможет поехать с тобой вместо меня.

— Не поеду, — спокойно отозвалась она. — Без тебя я не поеду.

Просто потрясающе, каким счастливым она умудрялась меня делать. Особенно оттого, что я знал: она за свои слова отвечает.

— Итак, — сказала Ма, — как вы договорились? Поедете на велосипеде?

— Только не сейчас, — отвечал я. — Мы поедем на автомобиле.

— На настоящем автомобиле, Финн? На настоящем-пренастоящем автомобиле?

— Ага. Мистер Джон заедет за нами сюда в следующую субботу в десять часов и привезет обратно в восемь часов вечера в воскресенье.

— А можно я пойду расскажу Бомбом, а, можно? А можно Бомбом и Мэй придут к дому мистера Джона в воскресенье после чая и он привезет нас домой всех вместе, можно, Финн?

— Ну, может быть, и можно. Мы спросим его, когда он приедет в субботу. А ты уверена, что не хочешь позвать еще Хека и Сэнди, и Дорин, и Салли, и Сару, и всех остальных своих друзей?

— Ой, а они все влезут в автомобиль? Влезут, да, Финн? Ой, Финн, ты меня дразнишь, да?

Я кивнул:

— Марш к Бомбом, и чтоб через десять минут была дома.

Она ринулась прочь по коридору. Когда Анна выходила на сцену или покидала ее, об этом неизбежно оказывались осведомлены все домочадцы: она носилась с такой скоростью, что все газовые лампы принимались мигать.

— М-да… — сказала мама, — кажется, мне стоит пойти собрать вам одежду с собой.

Однако через минуту она вернулась.

— Ой, а что мы будем делать с ночной рубашкой для нее? У меня нет времени ничего сшить. Есть в копилке какие-нибудь деньги?

— Пара фунтов, может быть, и есть, — вспомнил я.

— Вполне хватит. На это можно купить две. Лучше добудь ей пару штанишек, а я пока займусь ночнушкой.

— Честно говоря, не могу представить ее в ночнушке. Она же не станет спать ни в чем, кроме моей рубашки.

— Я знаю, — возразила Ма, — но это особый случай, и я не намерена ставить ребенка в неудобное положение.

— Чтобы поставить ее в неудобное положение, нужно что-то гораздо большее, — задумчиво сказал я. — Она и глазом не моргнет, пока ей шило в задницу не вступит.

— И все же, — Ма не дала мне уйти от ответа, — они не такие, как мы, верно? У них большой дом и всякие красивые штуки в нем.

Я расхохотался.

— Вот уж никогда не думал, что ты такой сноб, Ма. Да я бы сам там побоялся жить — до всех этих штук дотронуться страшно.

На следующее утро к семи часам все наши одежки были уже выстираны и выглажены.

— Можно я пойду на улицу, пожалуйста? Мне надо попрощаться с Бомбом и Мэй.

— Некоторые люди в такое время еще спят, знаешь ли, — напомнил я ей. — Если ты встаешь с птичками, это вовсе не значит, что и другие обязаны делать так же. Кроме того, мы же с тобой не уезжаем навсегда. Ладно, марш отсюда и постарайся не испачкаться.

— Постараюсь, — пообещала она. — Ой, Финн, а ты возьмешь и мою сумку тоже, пожалуйста? Вдруг мне чего-нибудь понадобится.

Пришлось мне принести ее сумку и поставить ее рядом с чемоданом.

— Боже ты мой, что там у нее? — поразилась Ма. — Небось, все карандаши и мелки. Что бы она без них делала!

К без четверти десять почти вся улица уже знала, что мы собираемся уехать на два дня, а желающие увидеть автомобиль стали занимать места по обе стороны от проезжей части.

— Привет, Финн! — крикнула Милли. — Вперед и вверх, луне навстречу?

— Похоже на то, да?

Я как раз собирался прикурить сигарету, когда небольшое торнадо врезалось мне куда-то посередь кормы.

— Ты же не забудешь спросить мистера Джона, Финн, правда? А если он скажет «да», ты же позвонишь мистеру Теккерею, да?

Ровно в десять автомобиль Джона свернул на нашу улицу.

— А можно мне вперед, Финн? Ты думаешь, мистер Джон разрешит мне подудеть в клаксон?

Еще несколько «а можно мне?..» вкупе с парочкой «Финн, ты думаешь?..», и мы наконец отчалили. Разумеется, это произошло не раньше, чем она исполнила симфонию на клаксоне (дирижер и композитор — Анна) и подробно объяснила Джону, куда ему ехать, поскольку ни один из многочисленных друзей не должен был упустить возможность лицезреть Анну в автомобиле. Я вольготно раскинулся на огромном заднем сиденье, Анна, визжа и подпрыгивая, устроилась на переднем, и мы медленно тронулись в путь. Джон всегда был очень осторожным водителем, но сейчас ему приходилось следить за дорогой в оба и время от времени уворачиваться от встречных машин, поскольку Анна то и дело принималась размахивать руками и падать на ветровое стекло, желая привлечь его внимание к чему-нибудь интересному, мимо чего мы проезжали.

— Посмотрите! Нет, ну посмотрите же, мистер Джон!

Или:

— Ой, что это? Мистер Джон, что это такое?

Однако мистер Джон был полностью сосредоточен на том, чтобы не встретиться с летающими вокруг его головы руками и добраться до дома целым и невредимым.

В конце концов мы туда добрались. Джон принес нам официальную благодарность за то, что мы не прикончили его по дороге, и заверил, что у него еще никогда не было такого потрясающего путешествия.

Арабелла встречала нас у парадной двери. Мы уже неоднократно бывали здесь, но всякий раз пользовались черным ходом, и нам еще никогда не показывали дом. Максимум, что мы видели, так это столовую и кусочек гостиной по дороге в кабинет.

— Входите оба. Я вам покажу ваши комнаты, а потом вы сможете осмотреть дом. Только, — подчеркнула она, — сделайте милость, ничего не трогайте. Эту комнату мы не используем, — объяснила она, указывая на запертую дверь, — и вот эту тоже, а вон та — моя, можете осмотреть ее, ежели вам угодно.

Нас отвели наверх. У Анны оказалась простая кровать, а у меня — двойная. Я помог ей убрать вещи в платяной шкаф.

— Так, а это как сюда попало? — удивленно вопросил я, когда она вытащила из своей сумки мою рубашку.

— Это на ночь, Финн. Это рубашка, которую ты мне дал.

— А что случилось с теми двумя ночными рубашками, которые я тебе купил?

— Я их вытащила, — объяснила она. — Они были слишком хорошенькие, чтобы в них спать. Вот эта мне нравится больше. — И она подняла повыше мою старую рубашку. В этот самый момент в комнату вошла Арабелла.

— Что это тут у вас? — недоуменно спросила она.

— Это чтобы в ней спать, правда, Финн?

Мне ничего не оставалось, кроме как кивнуть в подтверждение.

— Я найду тебе одну из своих старых блузок, — решительно заявила Арабелла. — Ты не можешь в этом спать!

Анна могла. Более того, ей это нравилось.

Через несколько минут Арабелла вернулась с одной из своих блузок, которая вся состояла из белых и розовых оборок и кружавчиков.

— Можешь надеть вот это, — величественно заявила она Анне.

Распаковывать нам было почти нечего, так что мы быстро с этим покончили и отправились исследовать дом. Анне все вокруг казалось крайне загадочным. Она никак не могла понять, зачем ложиться спать в такой нарядной вещи, если ее все равно никто не увидит. А эти комнаты, которыми никогда не пользовались? Чтобы так жить, нужно быть слегка того, с приветом! А самая настоящая горячая вода в кране? Это только представить себе, что не нужно каждый раз кипятить чайник или зажигать колонку!

— Они же, наверное, настоящие миллионеры, Финн, да?

— Нет, они просто, что называется, «очень неплохо устроились», — объяснил я.

Самым большим сюрпризом для нее оказалось отсутствие висящей на стене ванны — ее не было ни на заднем дворе, ни вообще нигде.

— А ванны у них совсем нет, Финн?

Тогда мы снова отправились наверх, чтобы отыскать ванную комнату. Обнаружив таковую, Анна попыталась сдвинуть ее с места, но не преуспела в этом.

— Финн, она застряла, помоги мне. Надо же вытащить ее в кухню.

Тот факт, что мне тоже не под силу ее сдвинуть, потому что она естественным образом привинчена к полу, оказался выше понимания. Прошло довольно много времени, прежде чем Анна смогла с этим смириться.

Следующие полчаса мы просто бродили по дому и заглядывали во все комнаты, которые были не заперты. Мы обозрели новомодный пылесос (совершенно нелепое изобретение!), электрический бак для кипячения воды, кухонную плиту, работавшую на твердом топливе, и всякие тому подобные новинки. Анна ходила, заложив руки за спину, как в музее.

— Что такое, Кроха? У тебя что-нибудь болит?

— Она мне сказала ничего не трогать, вот я и не трогаю.

— Думаю, она имела в виду ни с чем не играть и не переставлять с места на место.

— Я и не собираюсь, — твердо отвечала она.

За эти несколько лет я успел достаточно хорошо ее узнать. Сейчас мне было совершенно очевидно, что ей что-то не нравится. Когда мы вышли в сад, я спросил:

— Тебе тут не нравится, милая? Думаешь, тебе не понравилось бы тут жить?

— Нет, — бросила она. — Мне куда больше нравится жить дома с Мамочкой. Может быть, кому-нибудь тут и понравилось бы, но только не мне.

И, прежде чем я спросил почему, она с жаром продолжала:

— Финн, тут все такое особенное и столько всяких вещей, за которыми надо все время следить, что они как будто сами за тобой следят и никакого времени не остается, чтобы играть и радоваться.

Я никогда не слышал, чтобы о бытовой технике, призванной облегчить домашний труд, говорили таким образом. Полагаю, в чем-то она была права.

Не оценила Анна по достоинству и то, что за окном не слышно шума проносящихся мимо поездов и в комнату не заглядывает уличный фонарь.

— Я сегодня буду спать у тебя в комнате, Финн. Я там буду спать, и тогда мы сможем поболтать.

Я был далеко не уверен в том, что Арабелле польстит подобный отзыв о ее семейном гнезде, и только надеялся, что она случайно не задаст неправильный вопрос.

Анна крайне удивилась, когда узнала, что у Джона есть свой собственный способ производить сложение. «Математика — это как играть в интересную игру», — сказал он ей. Такой подход оказался для нее внове, и она просто не поняла, о чем речь. Джону пришлось объяснить ей разницу.

— Когда ты играешь на улице, дитя мое, то, ударив по мячу, ты не можешь сделать так, как будто ты по нему не ударяла, а бросив камень — вернуть его назад. Сделав что-нибудь, невозможно обратить процесс вспять. Но со сложением и с математикой все гораздо интереснее — там всегда есть возможность повернуть назад.

В тот день после обеда он показал ей два фильма, которые сам снял много лет назад. Мне еще тоже не случалось их видеть. Мне даже в голову не приходило, что его главным хобби было снимать кино. Предметом одного была игра в шашки, а другого — в шахматы. На пленке не было ни людей, ни даже рук — только фигуры и шашки, делавшие то, что им и положено делать. Это выглядело как настоящее волшебство. Скорость движения пленки можно было варьировать, так что происходящее на экране превращалось то в бессмысленную толкотню, то в нормальную игру. Анне все это ужасно нравилось: все равно что быть сразу двумя разными людьми, один из которых все видит в быстрой перемотке, а другой — в медленной. Неудивительно, что я совершенно запутался со всеми этими разными Аннами, которые стадами бродили вокруг: тех, что видели все в медленном темпе, и тех, что видели в быстром. Временами она приводила мне на память историю про Дика Терпина,[10] который, говорят, как-то раз вышел из «Черного лебедя» в Йорке, сел на своего коня и поскакал себе сразу на все четыре стороны!

— Ну разве бог не замечательный?

Как и многие люди в 1930-е годы, Джон был совершенно убежден в том, что еще несколько лет и наука сможет дать объяснение всему, что вообще стоит объяснять. У него не было ни времени, ни желания верить во что-то, что нельзя было доказать или хотя бы более-менее разумно объяснить. Он держался за свои представления так крепко, что при каждой возможности пускался в пространные рассуждения о науке и научном способе познания мира, высокомерно игнорируя все более тонкие материи, которыми, казалось бы, изобиловала жизнь. Как я уже упоминал, его дом и сад были столь хорошо организованы — всему свое место и все на своем месте, — что любая погрешность против устоявшегося порядка воспринималась как вопиющая несообразность, которую нужно было немедленно устранить. Анна взирала на этот самый порядок с грустью и недоверием.

— Это как рулон обоев, Финн. Который все не кончается и не кончается. Правда же?

Джон подошел к нам, как раз когда мы обозревали сад.

— Тебе нравится, малыш?

— Нет!

Она явно была не из тех, кто уклоняется от удара.

— Неужели вам не нравятся цветы, мистер Джон?

В тот момент перед нами расстилались клумбы красных и желтых, и всяких прочих цветов…

Джон был, мягко говоря, сбит с толку.

— Разве ты не видишь, что нравятся? Я потратил на этот сад кучу времени и денег!

— Но не лю…

Было ясно, что Анна собиралась сказать «но не любите их»; однако она передумала и вместо этого спросила:

— Тогда почему вы не даете им делать, что они хотят?

— Как, ради всего святого, цветок может чего-то хотеть? У него просто нет такой возможности!

Анна могла долго скрывать свое неудовольствие, но в конце концов оно всегда прорывалось презрительным «пуф!». Так случилось и на этот раз. Она повернулась к цветам спиной и устремилась в ту часть сада, которая, по рассказам Джона, была самой неаккуратной из всех и которую он намеревался непременно привести в божеский вид следующей весной, сделав из нее «настоящий правильный сад». Мы с Джоном проследовали за ней.

— Тебе правда не нравится мой сад, юная леди?