Глава 1 КВАРТАЛ

Вечернее платье было шедевром, созданным из обрывков бумаги.

Платье Женевьевы Шелби Кинг оттенка оперения зимородка состояло из искусно подогнанных страниц старых литературных журналов. Ее шелковые голубые бальные туфли украшали отрывки поэм и завитки из сонетов. Она просто источала аромат поэзии.

Бросив меховое манто лакею, стоящему у дверей, Женевьева вошла в мраморный холл под руку со своей лучшей подругой Лулу. Особняк графа Этьена де Фремона предстал в полном великолепии, словно подражал гостям. Где-то высоко над головами покачивались на невидимых проволоках велосипедные колеса, пустые бутылки и старые ботинки.

— Это в стиле Дада, — заметила Лулу.

— Дадаизм уже давно вышел из моды, — откликнулась Женевьева. — И почему никто не намекнет об этом Вайолет де Фремон?

Они направились сквозь толпу гостей, оставив мужа Женевьевы, Роберта, в холле, искать в карманах чаевые для гардеробщика и тихо ругаться себе под нос. Так обычно и бывало — девушки шептались и хихикали, плели интриги, делились секретами, а Роберт оставался не у дел.

В танцевальном зале они застыли перед огромным коллажем из театральных программок, потягивая шампанское и с интересом оглядываясь по сторонам. В этот вечер изысканные канделябры заменили их невероятные копии, сделанные из миллионов сверкающих осколков цветного стекла. Женевьева бойко оглядывала комнату в поисках многочисленных соперниц — дочерей, жен, любовниц и подруг парижской богемы, американских судовладельцев, итальянских владельцев заводов по производству гоночных автомобилей и английской аристократии. Тема мусора и отходов оказалась актуальной для многих присутствующих. Принцесса Мартиньяк вместо фамильных брильянтов нацепила на себя множество разнообразнейших пуговиц всех цветов и размеров и, похоже, не испытывала особенного восторга по этому поводу. Знаменитая своей изысканностью Хэрриет Дюпон в сияющем платье цвета бутылочного стекла сама напоминала бутылку.

И хотя Женевьева понимала, что ее платье не затмило своим великолепием наряды присутствующих дам, чувствовала, что искренняя, открытая и смелая уверенность может дать ей шанс превзойти это собрание. «Они ощущают себя такими маленькими и беззащитными, — думала она. — Стоит лишить их пышного убранства, и не останется ничего привлекательного!»

— Все собрались, — заметила Лулу, кивнув в сторону Эрнеста Хемингуэя, облаченного в костюм из коричневой бумаги. Тристан Тцара и Франсис Пикабиа использовали для своих нарядов билетики для поездок на метро; Поль Пуаре напоминал причудливый клубок переплетенной разноцветной ткани, вероятно, он хотел изобразить мягкий ворсистый коврик? Или меховой мяч? Конечно, никто не посмел не прийти, иначе Вайолет просто прекратила бы финансирование их маленьких выставок, журналов и шоу.

Женевьева нахмурилась:

— Где Вайолет, я что-то не вижу ее.

Оркестр грянул чарльстон; пары закружились в танце по залу, делая птичьи шажки и размахивая руками.

— Давай, Виви, найдем каких-нибудь симпатичных юношей и потанцуем.

Платье Лулу покрывал густой слой сияющих конфетных оберток. Серьги и ожерелье были сделаны из нанизанных на нитку конфет, которые вспыхнули в сиянии канделябров из осколков стекла, когда она, не оглядываясь, устремилась в толпу. Да, в этой комнате находилась только одна женщина, способная соперничать с Женевьевой…

— А, вот ты где. — На Роберте красовался серебряный костюм, который предположительно должен был изображать мусорный бак. Он отказался надеть свою «крышку», и потому костюм казался незавершенным. — Замечательная вечеринка, правда? Скажи, это не Гарри Мортимер? В костюме из газет? Немного похож на рыбу с жареной картошкой в газетном кульке.

Но Женевьева не смотрела на человека в костюме из газет, она наблюдала за Лулу, которая танцевала сразу с двумя мужчинами. Невысокий оказался художником Жозефом Лазарусом, давним поклонником Лулу. Другого, повыше, в светлом костюме, она раньше не встречала. Такого мужчину она бы не пропустила. У него было широкое, привлекательное лицо классического греческого типа.

— Думаешь, это Гарри? — Роберт по-прежнему пристально вглядывался в дальний угол зала.

Женевьева схватила его за руку, потянула за собой.

— Пойдем потанцуем.

— О, дорогая, ты ведь знаешь, что я не люблю танцевать. — Роберт ласково отодвинул ее руку. — Послушай, я хочу пойти поздороваться с Гарри. Почему бы тебе не потанцевать со своими друзьями? Я буду здесь.

— Ну, если ты так хочешь. — Женевьева раздраженно сжала губы. — Есть мужчины, которые готовы умереть за один танец со мной.

— Шери! — Лулу танцевала шимми с высоким мужчиной в светлом костюме.

Женевьева позволила Жозефу Лазарусу взять себя за руки и крепко прижать к себе. Но даже во время танца с Лазарусом она не отводила глаз от Лулу и высокого незнакомца.

— Разве она не чудо? — Лазарус нацепил костюм официанта, и Женевьева не могла сказать определенно, действительно он выбрал такой маскарадный костюм или все дело было в его ужасном вкусе.

— Посмотрите, как она двигается. Она похожа на царицу и должна быть изображена на той фреске. — Он указал на потолок. Женевьева взглянула на людей с головами шакалов среди пирамид и пальмовых листьев. Люди с огромными глазами стояли боком. Глаза Лулу тоже казались огромными, подведенные толстым слоем черной туши, и это определенно вызывало ассоциации с Древним Египтом.

— Леди и джентльмены, — руководитель группы музыкантов взмахнул рукой, и трубы стихли, — я уверен, что вы уже заметили: среди нас находится эффектная звезда кабаре, самая популярная модель художников и фотографов Парижа — Лулу с Монпарнаса! Эй, Лулу, идите к нам, спойте нам песню!

Не успел он договорить, Лулу оказалась на сцене, что-то быстро сказала пианисту, который кивнул ей в ответ. Обернувшись к залу, провозгласила:

— Это песня о Париже. Об особом времени, в самом замечательном и веселом городе. А 1925 год будет самым веселым. Песня называется «Счастливчики».

Ее голос, когда она начала петь, напоминал тонкий шелк, наброшенный на осколки разбитого стекла, он прикрывал, но не скрывал полностью шероховатости от посторонних глаз. Слова сливались, их невозможно было разобрать, но сейчас это не имело значения, важен был только голос. Боль пронизывала его, несмотря на веселое название песенки. Только боль разбитого сердца, отражавшаяся в больших глазах, имела значение, она противоречила улыбке, играющей на красных губах, и легкомысленной мушке.

Женевьева протянула бокал для новой порции шампанского, оглянулась в поисках Роберта, но вдруг прямо над ухом раздался глубокий голос с американским акцентом:

— Как вы полагаете, что бы это могло быть? Яйцо или голова?

Это оказался мужчина в светлом костюме. Он указывал на бронзовую статуэтку Бранкузи, возвышающуюся на постаменте.

— Это яйцо, которое похоже на голову, которая выглядит как яйцо, которое похоже на голову, — заявила Женевьева. Он и в самом деле был очень красив, этот мужчина: такие широкие плечи… замечательный тип!

— Вы заявляете об этом с таким авторитетом. Возможно, все дело в английском произношении?

— Я слышала об этом от Вайолет. Но я пересказала вам краткую версию, в ее исполнении объяснение затянулось бы на добрых двадцать минут.

Имя хозяйки ему было явно незнакомо.

— Вайолет? Графиня де Фремон?

— Это наша изумительная хозяйка, мистер…

— Монтерей. Гай Монтерей. Нет, меня не приглашали, по крайней мере лично. Я гость одного из гостей.

— Понимаю. — Она хотела узнать, с кем он пришел, но промолчала и снова оглянулась в поисках Роберта.

— Я впервые в Париже, — улыбнулся мужчина, — попал прямо с корабля на бал. Я абсолютно неопытный человек.

Она отпила глоток вина и искоса взглянула на него.

— Меня зовут Женевьева Шелби Кинг. — Она еще раз произнесла его имя, и оно показалось ей знакомым. — Вы поэт?

Благороднейшая улыбка.

— Не желаете потанцевать, мисс Шелби Кинг?

— Миссис.

— О, — в его глазах заискрилась улыбка, — прошу простить меня. А где же ваш муж? Он здесь?

Она неопределенно махнула рукой:

— Где-то здесь, он не танцует. — Как жаль.

— Да, — ответила Женевьева, — это так.

Роберт попыхивал сигарой, потягивал виски и наблюдал, как его жена танцует с невероятно высоким, широкоплечим мужчиной в светлом костюме.

— Парень похож на небоскреб.

— Точное сравнение, — его случайный собеседник казался таким незаметным, что Роберт не обратил на него внимания, — не возражаете, если я его запомню?

Роберт слегка захмелел и не заметил, что заговорил сам с собою.

— Запомните? — Он озадаченно нахмурился. — Это всего лишь слова. Они не имеют ко мне никакого отношения, так же как и к вам.

— Это опасная точка зрения. — Вкрадчивый голос. Худое лицо с блестящими глазами и лихорадочным румянцем. — Если большинство людей станут думать именно так, что будет со всеми нами?

— С нами? — Роберт наблюдал, как человек-небоскреб приподнял его жену с пола, а затем снова отпустил и закружил в танце. Похоже, это не составило ему никакого труда.

— С нами, бесчестными бумагомарателями, которые обращают слова в предметы потребления. Не говоря уже о литературе. Вы ведь не помните меня, правда, Роберт?

Жар в его голове нарастал.

— Вы приятель моей жены, ведь так? — Здесь он всегда попадал в точку, все вокруг были приятелями Женевьевы. Именно так обстояли дела с тех пор, как два года назад они поселились в Париже, с тех пор как она познакомилась с этой Лулу. Он изо всех сил старался принять эту ситуацию. Если вы женаты на женщине столь прекрасной, умной, общительной и прогрессивно мыслящей, как Женевьева, не стоит и мечтать о том, чтобы запереть ее дома. С тем же успехом можно требовать от птицы, чтобы она разучилась летать. Но все же иногда он жалел, что это не в его власти.

— Норман Беттерсон. Друг Женевьевы и человек, с благодарностью принимающий ваши щедрые пожертвования, сэр. — Сейчас улыбка собеседника казалась безумной. — На журнал, — добавил он в качестве объяснения.

Журнал… Роберт тщетно пытался вспомнить.

— Сейчас работа сдвинулась с места. Я уже получил рассказы от Хемингуэя и Скотта, стихи Гертруды Стайн. Надеюсь, через пару месяцев у меня накопится достаточно материала, чтобы выйти в печать. — Внезапно человечек остановился и разразился приступом кашля, который согнул его буквально пополам.

— С вами все в порядке? — забеспокоился Роберт.

— О, не беспокойтесь обо мне, — тот прижал к губам большой белый платок, — врачи отмерили мне еще целых пять лет жизни. У вас предостаточно времени, чтобы сделать хорошие вложения в журнал.

— Да, конечно, вы правы. — У Роберта резко пересохло во рту, он с размаху поставил пустой бокал на маленький столик. Он должен поговорить с Женевьевой. Жена слишком чувствительна к влиянию людей, подобных этому типу, с яркими идеями и поэтическим стремлением заполучить немного легких денег. Он молил Бога, чтобы речь шла о небольшом количестве денег… В этом не ее вина. Беда в том, что у Женевьевы были свои собственные мечты. Она мечтала стать поэтессой. Эти литературные амбиции позволяли другим использовать ее в своих целях. Ее невероятная ранимость делала уязвимым его. Что бы сказал на это его отец, если бы был жив?

Он снова попытался найти ее среди танцующих, но ему это не удалось.

— Ваша жена, — глаза собеседника сияли яростным блеском, — самая красивая женщина в Париже. В ней чувствуется дух британской аристократии, вы согласны? Как у породистой лошади. Настоящая порода. Вам крупно повезло. О, не смотрите на меня так, Роберт! Я же не говорю, что она похожа на лошадь! Я и в мыслях этого не держал. Я…

Она растворилась в толпе. А вместе с ней исчез мужчина-небоскреб.

— Простите меня. — Роберт расправил пиджак и откашлялся. — Я должен найти…

Мужчина, Беттерсон или как его там, тут же скрылся из глаз.

Роберт страстно желал, чтобы никто, кроме него, не мог наслаждаться красотой Женевьевы, красотой в ее полном, властном блеске. Ему нравилось думать, что он единственный человек, который по-настоящему знал ее. Он был на девяносто процентов уверен в том, что это так. Или даже на девяносто пять. Но все-таки где-то в глубине души таилась крупица сомнения, и он не мог понять, с чем это связано.

В тот момент, когда Роберт отставил бокал и отправился на поиски Женевьевы, она вместе с Лулу стояла около скульптуры Бранкузи. Официант на ходулях, пошатываясь, прошел мимо с подносом канапе зеленого цвета, и девушки недовольно вскинули брови. Даже если бы им захотелось попробовать бутерброд, они не смогли бы дотянуться до подноса.

— Да, ничего более нелепого мне видеть не приходилось, — заметила Женевьева. — Должно быть, это идея Вайолет.

— Она необычайно глупая женщина, — откликнулась Лулу.

— Но она не настолько глупа, чтобы отказаться от идеи закатить лучшую вечеринку года. Я едва ли смогу соперничать с ней.

Лулу отрешенно махнула рукой.

— О, милая моя. Не стоит даже думать о Вайолет де Фремон. Она ничего собой не представляет. Вайолет пытается купить свой успех, но ей никогда не проникнуть в сердце настоящего Парижа.

— А как насчет меня? Я стала частью настоящего Парижа?

— Держись своей подруги Лулу — и не прогадаешь. Веселись на полную катушку все ночи напролет там, где люди вроде Вайолет де Фремон чувствуют себя чужаками. Богатые здесь не более чем простые потребители. Сердце настоящего Парижа — в искусстве, которое таится в твоей душе, в твоих мыслях. — Она подмигнула Женевьеве. — Ну а теперь расскажи мне о Гае Монтерее.

— Похоже, тебе о нем известно больше, чем мне.

— Давай, Виви. Ты ведь понимаешь, о чем я.

— Неужели?

— Я видела, как вы смотрели друг на друга.

— Мы всего лишь разглядывали друг друга, не более того.

— Ну, если ты так считаешь. — На ее лице по-прежнему искрилось озорное и двусмысленное выражение.

— Прекрати!

— Прекратить что? — Теперь лукавая улыбка уступила место сочувственной мине. — О, Виви, твое настойчивое стремление сохранить неприкосновенность брака кажется мне очень милым, но абсолютно…

— Абсолютно что?

— Нереальным. — Подруга слегка вздохнула. Женевьева сжала губы и снова пристально оглядела зал.

— Куда же сегодня запропастился Кэмби?

Лулу была влюблена в известного фотографа Фредерика Кэмби. Их связь длилась многие годы.

— Откуда мне знать? Этот парень полный идиот. — Ни одной заметной яркой эмоции не промелькнуло под маской безупречного макияжа Лулу.

— Там Норман Беттерсон. — Женевьева коснулась руки Лулу. — Я должна поговорить с ним, недавно дала ему почитать некоторые свои стихи… — Женевьева не договорила, она вдруг заметила нечто необыкновенное, нечто, что просто невозможно было пропустить. Пару туфель…

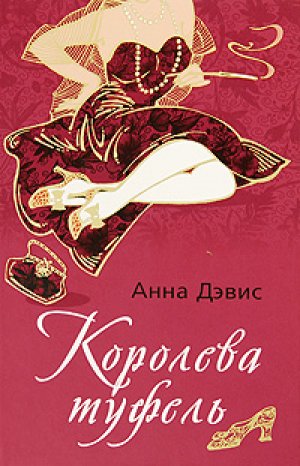

В квартире Шелби Кинг на рю де Лота, расположенной в фешенебельном Шестнадцатом районе, целая комната была отведена под коллекцию туфель Женевьевы. Комнату до самого потолка загромождали полки, на которых стояли деревянные коробки, выложенные изнутри бархатом и шелком. В каждой коробке находилась пара туфель, количество коробок увеличивалось неделю за неделей, месяц за месяцем. Сотни коробок. Туфли для Женевьевы на заказ изготовляли самые известные дизайнеры. Туфли со стеклянными каблуками. Туфли, отделанные драгоценными камнями. Туфли настолько совершенные, что Женевьева с трудом могла поверить, что они существуют на самом деле, поэтому она каждый раз доставала их из коробки, чтобы ощутить хрупкое изящество, а затем снова убирала, боясь испачкать или повредить свое сокровище.

Большую часть туфель из этой замечательной коллекции она не надевала ни разу.

Женевьева зачарованно разглядывала туфельки оттенка слоновой кости с серебристым отливом, сплетенные, казалось, из кружева. Причудливое переплетение многослойного кружева, тончайший и хрупкий узор. Форма балетки и каблучок в стиле Людовика, не слишком толстый, не очень высокий и в то же время не низкий. Изящный носок. Было что-то необычное в этих туфлях… Они поражали благородной утонченностью, с первого взгляда приковывали внимание. Женевьева влюбилась в туфли с первого взгляда. Она безумно жалела, что на ее ножках сейчас красовались не они, а сделанные специально по случаю маскарада поэтические туфли-лодочки. В начале вечера она гордилась ими, но теперь собственные туфли казались чересчур наивными и ребячливыми. Они оказались всего лишь аксессуаром к ее маскарадному костюму, и это было неправильно. Туфли всегда должны быть чем-то большим, чем дополнение к наряду.

Женевьева страстно желала, чтобы эти кружевные туфли красовались на ее ножках, а вместо этого…

…Вместо этого они украшали ноги хозяйки дома, Вайолет де Фремон.

На графине было черное платье, покрытое слоем бумажных салфеточек, и шляпка из салфеток. Вайолет, без сомнения, можно было назвать привлекательной, но все-таки черты ее лица казались чересчур расплывчатыми для того, чтобы сделать ее лицо по-настоящему красивым. Курносый носик делал лицо Вайолет простым. И все же была в ней какая-то изюминка. Многие рисовали ее портреты и лепили скульптуры не только из-за ее денег. Ее лодыжки были безупречны, а ступни казались совсем крохотными. Эти туфли выглядели на ней божественно.

— Женевьева, я так рада, что вы пришли. — Вайолет с бокалом шампанского в руке шла ей навстречу. — И, Лулу, дорогая моя, вы великолепно пели. Как жаль, что у меня нет такого голоса.

— Потрясающий вечер, — ответила Женевьева. — Позвольте добавить, что у вас восхитительные туфли.

Вайолет едва не замурлыкала от удовольствия.

— Правда? — Три женщины уставились вниз, и хозяйка вечера принялась то так, то этак поворачивать ногу, чтобы заслужить еще большее восхищение. — Знаете, вчера я не утерпела и поднялась ни свет ни заря только для того, чтобы надеть их и полюбоваться ими в лунном свете. Этьен проснулся и обнаружил, что я раздвинула шторы и танцую в нижнем белье, разглядывая собственные ноги. Можете себе представить? Он подумал, что я сошла с ума.

— А я и не предполагала, что вы такая ценительница туфель, Вайолет, — заметила Женевьева.

— Неужели? Вы обязательно как-нибудь должны зайти посмотреть мою коллекцию. Ох-ох! — Она схватила Женевьеву за руку. — Посмотрите, сюда идет создатель моих туфель! Женевьева, Лулу, познакомьтесь, это Паоло Закари.

К ним не спеша подошел вальяжный и неторопливый, словно бархатный, мужчина тридцати пяти лет. Ласковый взгляд карих глаз. Черные, спутанные волосы, чересчур длинные, — так и хочется погладить, распрямить их. Его необычный костюм был слишком мрачным — почти черным, но легкое свечение придавало ткани оттенок голубого. Никакого костюма из бумажек и прочего мусора. Его лицо было серьезным, но в уголках рта затаилась неуловимая, смутная улыбка. Лицо показалось ей знакомым.

Когда он наклонился, чтобы поцеловать руку Женевьевы, она почти ощутила, как кончик его языка нежно коснулся пальцев. Почти.

— Мы раньше встречались? — спросила она, когда Паоло выпрямился.

— Несомненно, встречались.

Она нахмурилась. Он целовал руку Лулу, восхищался ее пением. Слишком худощавый, чтобы соответствовать общепринятым стандартам мужской красоты, новый знакомый все-таки казался невероятно привлекательным. Он принадлежал к числу тех мужчин, которые добавляют себе шарма умением одеваться и флиртовать. Да, он в совершенстве овладел наукой флирта. Даже во время разговора с Лулу Паоло несколько раз посмотрел в ее сторону и улыбнулся одной из своих неуловимых улыбок, бесстыдно разглядывая ее с ног до головы.

— Странно, — произнесла она спустя секунду, — я понимаю, что мы встречались, но не могу вспомнить, по какому поводу.

— Неужели? — Он обернулся к Вайолет и зашептал ей что-то на ухо, это заставило ее громко расхохотаться.

Женевьева почувствовала, что краснеет. Но почему она так смущается?

Теперь он наклонился к ней, чтобы рассказать о том, что рассмешило Вайолет, его губы были совсем близко.

— Неужели меня так легко забыть? — Губы почти касались ее уха.

— Конечно нет! — Слова прозвучали чересчур громко, но графиня, похоже, ничего не слышала, увлеклась разговором с Лулу. Понизив голос, Женевьева заговорила. Она сказала то, чего не хотела говорить. — Я много слышала о вас, — начала она.

— И что же вы слышали?

— Что вы выбираете клиенток, как спелые фрукты, только потому, что вам понравились их ножки. Что вы создали туфли только для двадцати женщин. И что женщина, носившая туфли от Закари, не станет больше обращаться ни к одному другому дизайнеру.

— Это действительно так? — Он вскинул бровь.

— Вы у всех на слуху, мистер Закари. Кто-то утверждает, что вы родом из Италии, из Калабрии. Возможно, из Неаполя. Другие говорят, вы из Ост-Индии, возможно уроженец Ост-Индии из Калабрии. Или неаполитанец из Ост-Индии. Я слышала о вас столько разных историй.

— Милая моя, это все слухи. — Закари печально покачал головой. — Я тоже мало знаю о вас, миссис Шелби Кинг.

— И что же вы знаете?

Он снова наклонился к ее уху, и она почувствовала, как его горячее дыхание обожгло ее шею.

— Тот человек, Закари… — Женевьева прислонилась к мраморной колонне, чувствуя, как комната медленно поплыла у нее перед глазами.

Лулу положила в рот канапе.

— И что ты хочешь узнать о нем?

— Что ты о нем думаешь?

— Темная лошадка. Не исключено, что несколько сгущает краски, чтобы казаться таинственным. Думаю, ему нравится тщательно подбирать клиенток. Очевидно, он наслаждается своей мнимой исключительностью. Я с подозрением отношусь к подобному типу людей.

— Не могу поверить, что он делает туфли для Вайолет де Фремон, — воскликнула Женевьева, — а не для меня.

Закари танцевал с графиней де Фремон. Он крепко прижимал ее к себе, обнимая за спину.

— Я слышала, они спят вместе, — заметила Лулу.

Женевьева застонала.

— И как только у человека, который создает такие прелестные туфли, может быть такой ужасный вкус в выборе женщин?

— Милая моя, ты ревнуешь?

— Я должна заполучить пару его туфель. Просто должна.

Лулу пожала плечами:

— Ну так иди и скажи ему об этом. Иногда девушка должна забыть о гордости и заговорить первой. Хотя это так скучно и утомительно.

Но Женевьева покачала головой:

— Он не выбрал меня и теперь уже никогда не выберет. Лулу, когда мы пришли сюда сегодня вечером, я приняла его за лакея, сунула ему свою шубу и попросила Роберта дать ему на чай.

— Ты должен увезти меня отсюда, — сказала Женевьева, когда Роберт опустился перед ней на колено в гостиной ее семейного особняка в Саффолке. Она прерывисто дышала, грудь вздымалась, синие глаза потемнели. — Ты должен увезти меня отсюда и никогда больше сюда не привозить.

Ему доставляли удовольствие ее воодушевление, страстность, казавшиеся признаком глубокого чувства. Но ее непонятное отчаяние пугало и тревожило его. И что такого ужасного в том, что они живут в богатом английском особняке? Определенно дом несколько сыроват, по нему бродят сквозняки, но, несмотря на это, особняк все-таки производил внушительное впечатление. Ее отец, виконт Тикстед, в первый момент показавшийся ворчливым старикашкой, был очень любезен и дружелюбен. Виконт невероятно обрадовался их помолвке, откупорил виски, хлопал Роберта по спине, называл его «мой мальчик» и так широко улыбался, что Роберт почти мог разглядеть кровеносные сосуды под его натянувшейся кожей. Леди Тикстед плакала и целовала его в щеку тонкими дрожащими губами. Чего такого ужасного могло быть в этих людях? Они были очень благожелательно настроены. Если бы только папа дожил до этого дня и увидел, как его паренек из Бостона женится на английской аристократке!

Но вот теперь Женевьева сжимает его руки с поразительной силой.

— Я умру, если нам еще хоть месяц придется провести здесь, Роберт. Я хочу жить в Париже, писать стихи и вращаться в кругу писателей, художников, модельеров. Мы вместе сможем войти в круг богемы.

Роберт и сам поддался притягательному очарованию Парижа. С одной стороны, жизнь там была довольно дешевой. После войны франк практически обесценился по отношению к доллару, поэтому в городе проживало множество американцев. Там они могли чувствовать себя как дома. К тому же он обожал старушку Европу. Он приехал на материк в 1918 году, когда водил санитарный транспорт на итальянском фронте во время австрийского наступления на Пьяве. Тогда он впервые влюбился в английскую медсестру по имени Агнес с лицом ангела, окруженную ореолом легкой и прекрасной печали. Причиной ее печали стал жених, пропавший без вести во время наступления. Роберт решил во что бы то ни стало подбодрить девушку и убедить ее в том, что жизнь без Эдварда существует. В конечном счете щеки Агнес снова заалели, ее смех стал более откровенным и радостным. После окончания войны Роберт собирался сделать ей предложение. Но как раз перед тем, как он решил заговорить об этом, она получила неожиданное письмо. Эдвард оказался жив, он больше года провел в немецком лагере для военнопленных, но сейчас вышел на свободу. И теперь он хотел возобновить отношения.

Агнес не могла вымолвить ни слова. Когда Роберт спросил ее, как она намерена поступить, та просто опустила голову, слезы безвольно катились по ее щекам. Потом Роберт спрашивал себя, ждала ли Агнес, что он что-то предпримет. Заявит, что полюбил ее навеки, и убедит в том, что по-прежнему существует жизнь без Эдварда? Но он этого не сделал. Его чувство достоинства и долга не позволило ему так поступить. Тогда он видел Агнес в последний раз.

Самое разумное, что он мог предпринять, — вернуться в Бостон. Но что-то удерживало его в Европе, и он путешествовал, осматривал достопримечательности, переезжал из страны в страну, хранил в сердце легкую печаль. Внутреннее чутье подсказывало ему, что, если ему суждено когда-нибудь снова встретить любовь, это произойдет здесь, среди военных руин, в одном из непонятных древних государств. Во время своих путешествий Роберт много читал и размышлял, и в конце концов его начала преследовать мучительная мысль, что он проявил невнимательность и повел себя бесчестно в отношениях с Агнес. Перед этой девушкой у него были определенные обязательства, перед ней, а не перед каким-то незнакомым Эдвардом. Он бросил ее самым бесчестным образом как раз тогда, когда она больше всего в нем нуждалась. Но он больше не совершит подобной ошибки, в этом можно не сомневаться. В следующий раз, когда он снова кого-то полюбит, он не станет трусливо медлить и сомневаться. Он ухватится за это мгновение и спасет свое счастье. Приняв решение, он в прекрасном расположении духа отплыл в Англию, где был представлен виконту Тикстеду и как-то вечером приглашен на ужин в его дом, расположенный на серых болотистых равнинах Саффолка. Там он увидел ее.

Оглядываясь назад, Роберт думал, что даже в первый вечер их встречи, наблюдая за мило улыбающейся двадцатилетней девушкой, со сдержанной аккуратностью поедающей жареного фазана, он сумел рассмотреть истинную сущность Женевьевы под притворно застенчивой, скромной внешностью. Три месяца подряд приходил он в дом родителей Женевьевы, его чувства разгорались как пожар. Как разительно отличалась эта девушка от ранимой и слезливой Агнес! Эта прекрасная девушка, достопочтенная Женевьева Сэмюэл, со всем своим огнем и страстью, была создана для него. Он станет беречь ее, он бросит к ее ногам все, чего она пожелает, лишь бы только Женевьева согласилась принадлежать ему.

— Я должна быть свободна, — сказала она в тот памятный день в гостиной и так крепко сжала его руки, что ему показалось: она вот-вот сломает их. — Здесь я никогда не буду свободной.

Затем она поведала ему свою историю. Горячечную, бессвязную историю о лошади, которая у нее была в детстве.

— Я проводила в седле час за часом, проезжала милю за милей, — говорила она. — Никогда в жизни я не ощущала себя такой свободной.

Но однажды прозвучал выстрел. Возможно, стрелял браконьер. Лошадь испугалась и сбросила Женевьеву. Девушка отделалась легкими ушибами, но свою лошадь больше никогда не видела.

— Ты должен увезти меня отсюда! (Сейчас ему казалось, что тогда она бредила!) Как ты думаешь, сколько понадобится времени, чтобы все уладить? — Наконец, Женевьева отпустила его руки, ее влажные глаза подернулись мечтательной пеленой. — Когда мы поженимся, я надену свои кремовые шелковые туфли с горным хрусталем от Альфреда Виктора Ардженса. Париж не простой город, Роберт. Ты скоро сам это поймешь.

Роберт краем глаза следил за Женевьевой, когда они возвращались домой с вечеринки в доме Вайолет де Фремон в своем «бентли». Сегодня вечером в ней явственно ощущалось какое-то неуловимое беспокойство. Она бесконечно проводила правой рукой по своим блестящим, коротко подстриженным волосам. Когда они познакомились в Саффолке, у нее были роскошные длинные волосы, выглядевшие немного по-детски. Сейчас у жены короткая элегантная стрижка, модно завитая в салоне Лины Кавальери на рю де ла Пэ. Эта прическа выгодно подчеркивает ее изящную шею.

Левую руку Женевьева прижала к длинной шее и теребила ожерелье (большие стеклянные бусы, завернутые в обрывки поэтических журналов). Так поступала и ее мать, именно у нее он наблюдал этот странный жест, то же неосознанное сжимание горла. Но Женевьеве вряд ли понравится, если он скажет ей об этом.

— Ты обратил внимание на туфли Вайолет де Фремон? — не оборачиваясь, неожиданно спросила она. Они проехали мимо Отель-де-Вилль и направились дальше по рю де Риволи. Шел дождь. Огни фонарей казались расплывчатыми и словно танцевали в черных лужах.

— Не могу похвастаться.

Она печально вздохнула, он почувствовал ее досаду и разочарование. Роберт никогда не обращал внимания на туфли до тех пор, пока не встретил Женевьеву. Ему нравилось разглядывать элегантные платья и украшения, и его внимание всегда привлекали стройная фигура и хорошенькое личико женщины. Ведь он, в конце концов, мужчина. В середине 1920-х дозволялось носить юбки до колена, что притягивало взгляды мужчин к лодыжкам, пленяло их тонкостью и изяществом. Но Женевьева научила его обращать внимание на туфли. Прекрасно скроенные, яркие, вычурные туфли, изготовленные из дорогих материалов, наделяли обладательницу удивительной чувственной властью. Высокие каблуки были соблазнительны и дерзки, вызов таился в том, как они подчеркивали высоту подъема, тугой изгиб икры. Женевьева гордилась тем, что едва ли не одной из первых поняла: туфли составляют основу всей композиции наряда. И именно поэтому она так сильно отличалась от остальных женщин.

— Они в каком-то смысле показались тебе особенными? — наконец выдавил он из себя.

— Они были особенными во всех смыслах. — Женевьева так сильно потянула ожерелье, что нитка порвалась и бусины рассыпались. — Не надо! — закричала она, когда муж нагнулся, чтобы подобрать бусы.

Но он все равно продолжил искать раскатившиеся бусины.

— Роберт, как ты думаешь, что важнее, красота или талант?

— Ну… — Он запихнул несколько бусин в карман пальто и склонился в поисках остальных.

— Красоты достаточно для того, чтобы заставить мужчину жениться на тебе, но красота не приносит уважения, ведь так? Она не заставляет людей принимать тебя всерьез. Только это не касается людей, которых на самом деле стоит принимать в расчет.

— Каких людей? — Одна бусина забилась сбоку под сиденье. Его пальцы едва не застряли в узкой щели, когда он попытался выудить ее оттуда.

— О, ради бога, прекрати это!

— Достал. — Бусина лежала у него на ладони. Она была завернута в бумагу, как и остальные.

— Если ты талантлива, но некрасива, ты можешь быть кем пожелаешь. Ты можешь жить, как живут мужчины, если тебе того хочется. Вспомни Гертруду Стайн.

— А я должен? — Он и понятия не имел, о чем она говорит. Вероятно, она выпила слишком много шампанского. — Это та поэтесса, которая похожа на бульдога, да?

Теперь она рассмеялась и, придвинувшись ближе, нежно поцеловала его в губы.

— Да, милый. Ты такой чувствительный и умный, мой сильный и надежный муж. — Она прильнула к нему, положила голову на плечо. — Что бы я без тебя делала?

— Ну, тебе необходимо найти кого-то, кто помог бы тебе быть законодательницей моды на туфли, это уж несомненно.

— У Лулу все это есть, — пробормотала она ему в плечо. — Красота, талант, известность, опыт… Она не намного старше меня, но я чувствую себя ребенком в сравнении с ней. Она столько всего знает.

На бусине, зажатой в его ладони, было написано одно-единственное слово — «нежность».

Обстановка в квартире на рю де Лота была спроектирована Эйлин Грей. Идеи принадлежали Женевьеве, но и Лулу сыграла не последнюю роль. На реконструкцию ушло более года, весь этот год они на широкую ногу жили в отеле «Ритц», умудрившись потратить целое состояние. И вот, наконец, перед ними лаковая симфония. В гостиной черные стены блестели, расчерченные серебряными геометрическими фигурами, в кабинете поражал и затянутый пергаментом потолок, и изящный книжный шкаф, знаменитая, выполненная в форме каноэ кушетка «Пирога» черепаховой расцветки. Здесь же находились модные кожаные кресла «Бибендум», абажуры цвета страусиного яйца. Квартиру много раз фотографировали для глянцевых журналов и газет вместе со счастливой парой, позирующей на переднем плане.

И все-таки Роберт чувствовал: до реконструкции квартира нравилась ему больше, сейчас она казалась менее уютной. Но они собирались прожить здесь долгое время, и потому роскошный и дорогой проект Женевьевы стоил потраченных денег. Тем временем Роберту приходилось руководить своей швейной мануфактурой на другом побережье Атлантики, полагаясь более, чем ему того хотелось, на Брэма Фэйли и других проверенных специалистов, а также на скрипучую систему связи. Телефоны имели обыкновение отключаться на самой середине важного разговора, а электричество, похоже, передавалось по проводам в каких-то судорогах, угрожающе при этом вибрируя. Все было далеко от идеала, но он хотел этого, потому что этого желала Женевьева. Ничто не придавало смысл его жизни в большей степени, чем осознание того, что сто жена счастлива.

— Ты счастлива, дорогая? — Они остановились, пройдя парадное, и целовались. Он крепко обнял ее, нежно придерживая ее затылок, словно держал в руках изящное, хрупкое яйцо. Его карманы были набиты стеклянными бусинами, завернутыми в бумагу.

— Я буду чувствовать себя счастливой, когда заполучу пару туфель от Паоло Закари. — Она вырвалась из его объятий и направилась к своей комнате. — А этой хрюшке Вайолет де Фремон, очевидно; стоит только пальцем поманить, и он у ее ног.

— Ах, опять туфли. — Их фигуры смутно отражались в крошечных золотых плитках, покрывавших стены. Два расплывчатых силуэта на небольшом расстоянии друг от друга. Он наблюдал, как отражения медленно приближаются друг к другу.

— Уже поздно. — Она взялась за дверную ручку. — Пора спать.

Роберта охватили грусть и давящая пустота. Даже его отражение погрустнело. Он вспомнил, как его жена смеялась вместе со своей ужасной подругой в этот вечер. Он вспомнил презрение в подведенных черной тушью глазах Лулу, пренебрежительную ухмылку, затаившуюся в уголках ее красных губ. Лулу, несомненно, была его врагом, только теперь он с удивительной ясностью понял это. Она всегда незримо присутствовала рядом с ними, и едва ли это было игрой его воображения. Сейчас он почти разглядел ее отражение в золотых плитках стен рядом с собой и Женевьевой.

— Но ты можешь присоединиться, — добавила она. — Если хочешь, пойдем.

На следующий день после званого вечера в доме де Фремон Женевьева направилась к Рампельмайеру, в австрийскую чайную на рю де Риволи, где они частенько встречались с Лулу, особенно когда у Лулу заканчивался очередной роман и она желала отпраздновать это событие или утешить себя с помощью десерта.

Женевьева устроилась на своем любимом месте, за столиком в углу под аркой, откуда хорошо было видно всех посетителей. Она наполовину расправилась с шоколадом по-африкански (лучший шоколад в Париже, приготовляемый по секретному рецепту) и пралине с миндальной начинкой, когда явилась Лулу в том же платье, что и прошлым вечером. Кое-где обертки от конфет, украшавших платье, отвалились, оставив болтающиеся нити. Макияж выглядел чересчур густым и небрежным, а искусно завитые локоны распрямились.

— Принесите шоколадный мусс, — крикнула Лулу официантке, — и кофе. — А затем, понизив голос, обратилась к Женевьеве: — Меня кто-нибудь преследовал?

Женевьева пристально оглядела зал, больше делая вид, что пытается обнаружить мнимых недоброжелателей.

— Кого я должна искать? Жандарма? Фаната? Обманутую жену?

Лулу пожала плечами:

— Полагаю, кого-то из них. Но в данный момент — Джо Лазаруса.

— О, дорогая? Что-то случилось?

— Просто он никогда не смирится с отказом. — Лулу сняла свою накидку и уселась поудобнее. — Он бродит за мной, словно тень. Лучше бы я никогда не спала с ним, Виви. Не знаю, о чем я только думала. У него такие короткие ноги и вывернутые ступни. И походка пингвина. Я раньше не обращала на это внимание, пока не увидела его без брюк. Знаешь, такое забыть невозможно. И еще он делает эту вещь. Он… — Но тут к их столику подошла официантка с приборами и салфетками для Лулу, и та замолчала.

— Итак, этот мусс за бедного старого Лазаруса. Лулу махнула рукой:

— Он ужасно невезучий человек, ничего уж тут не поделаешь. Пожалуйста, давай поговорим о чем-нибудь еще.

— Как все прошло вчера ночью?

Еще один небрежный взмах руки.

— О, ты ведь знаешь. Все как обычно.

— Расскажи мне все, я так хочу узнать, что пропустила.

— Нет. — Лулу недовольно надула губы. — Ты должна была остаться там со мной. Глупо слушать истории, к которым ты сама не имеешь никакого отношения.

Официантка принесла кофе и мусс.

— Не будь такой, Лулу.

— Какой? Ты убеждаешь меня, что тебе достаточно мужа. Если это действительно так, тебе не нужны мои истории, чтобы почувствовать себя счастливой. — Она принялась ковырять ложечкой десерт.

Женевьева вздохнула:

— И при чем здесь мой муж? Мне что, не дозволено поинтересоваться, как ты провела вечер?

— Ладно тебе, Виви. Ты прекрасно знаешь, что не хотела идти домой в конце вечеринки. Признайся же, наконец.

Женевьева допила горячий шоколад.

— Я ужасно хотела спать. — Ее шея затекла, ей хотелось размять плечи и покрутить головой. Она до сих пор чувствовала руки Роберта, которые поддерживали ее голову, когда он целовал ее в холле. И зачем он это делает? Она словно угодила в тесный корсет.

— А в супружеской постели было невероятно увлекательно, да?

Роберт любил «предварительные» ритуалы. Особый стук в дверь, один едва заметный, один сильный. Это напоминало ей сердцебиение. Каждый раз одно и то же. Затем, как будто еще оставалась необходимость в том, чтобы подтвердить, что это именно он, из-за двери доносилось: «Это я», — потом он, наконец, входил. Роберт всегда ложился в кровать с левой стороны, прижимался к ней своими ледяными ногами, чтобы согреться.

У него были и «промежуточные» ритуалы. Сначала щетинистые поцелуи, от которых она начинала задыхаться, затем бесконечная неловкая возня под простынями. Она пыталась осторожно поговорить с ним, надеялась, что это улучшит процесс для них обоих, но подобные обсуждения были неприемлемы для него. Это неприятно удивляло Женевьеву, потому что он казался ей человеком, с которым спокойно можно говорить о чем угодно. В конце концов он срывал с себя ночную сорочку, забирался на нее и приступал к делу. Тяжелый, краснолицый, он производил всегда одни и те же механические действия. И снова начинался стук. Интересно, какая часть кровати производила этот странный шум? Днем она пыталась разузнать это, внимательно осматривала ножки кровати, матрац… Тук-тук, все быстрее, быстрее. Это напоминало занятие любовью с заводной игрушкой.

А после муж начинал ласкать ее обнаженное плечо, рисуя на нем бесконечные круги, и пытался разговаривать с ней, когда ей меньше всего хотелось говорить. Маленькие круги. Большие круги. Вечно одни круги. И еще он что-то мурлыкал себе под нос. Женевьева почти всегда безошибочно угадывала мелодию, но иногда бывали и исключения.

— Ты кажешься… — начал он прошлой ночью, выписывая, как всегда, свои проклятые круги.

— Какой?

— Далекой. — Сегодняшнее мурлыканье очень сильно напоминало чарльстон, одну из танцевальных мелодий с вечеринки.

— Я просто думаю о прошедшем вечере. Размышляю обо всем, что видела и слышала.

— О чем же ты размышляешь? — Он продолжал рисовать круги.

— Ни о чем особенном.

— Но мне хотелось бы узнать, о чем именно ты думаешь. Я хочу, чтобы мы были близки, насколько это возможно.

— Но мы ведь достаточно близки? Неужели я должна сообщать о каждой мелочи, которая взбредет мне в голову? Разве не могу я сохранить кое-что только для себя?

— Но, дорогая, — он продолжал напевать. Возможно, он просто не осознавал, что делает это, — ты ведь моя жена.

«Я пытаюсь ей быть, — подумала она. — Действительно пытаюсь».

Когда Роберт наконец — наконец! — покидал ее комнату, Женевьева с закрытыми глазами оставалась лежать на своей стороне кровати, думая о том, чем сейчас занимаются Лулу и компания. Они собирались в кафе «Селект», когда она помахала им на прощание и села в «бентли» вместе с мужем. Постоянный любовник Лулу, Кэмби, должен был быть там, и она отчаянно желала увидеть его, хотя никогда не признавалась в этом. Наверняка сначала они выпили по паре бокалов, а затем еще и еще. Потом были танцы и, возможно, драка. Внезапно наступило утро, и они все отправились в Лез-Аль полакомиться луковым супом в одном из рыночных кафе или купили сандвичи и бутылку вина и на такси отправились в Буа. В конце концов они вернулись на бульвар Монпарнас выпить кофе в «Доме» или в «Ротонде». Круг замкнулся, снова оживший Париж проносился мимо, торопясь по своим делам, а они сидели, развалясь в креслах с газетами, смотрели по сторонам, мучаясь от головной боли, пока не начинали один за другим разбредаться по домам, чтобы улечься в постель. И только одна Лулу по-прежнему жаждала безудержного веселья, по-прежнему стремилась к недостижимому.

— Готова поспорить, он пылкий любовник, правда, Виви? Твой Роберт?

— Твоя пудра осыпается прямо в кофе, — заметила Женевьева. — Взгляни на хлопья, которые порхают вокруг тебя.

— Какая жалкая попытка сменить тему! — Лулу все-таки уставилась в чашку, а затем близоруко скосила глаза на свое отражение в зеркале в позолоченной раме, висевшее позади их стола.

— Лулу, мне кажется, тебе необходимы очки.

— Заткнись. — Ворча, Лулу наклонилась и посмотрела под стол.

— Что теперь?

— Хочу взглянуть на сегодняшние туфли.

Женевьева выставила ногу, повернула ее в разные стороны, чтобы подруга могла получше рассмотреть. Королевские туфли с высокой застежкой, украшенные жемчугом, камнями и золотым шитьем, со странными каблучками в виде штопора.

— Ну, эти действительно очень забавные.

— Они от Сальваторе Феррагамо. Я специально выписала их из Калифорнии. Он создал их для Глории Свенсон, она не догадывается, что вторую пару Феррагамо сделал для меня.

— Я никогда не видела ничего подобного.

— Феррагамо — гений. Он сделал открытие: вес женского тела распределяется полностью не только на подушечки пальцев и каблук, но и на весь подъем. Сальваторе вкладывает тонкую стальную полоску в подошвы своих туфель, для устойчивости ступни. Если подошва крепче, нет сильного давления на каблук, появляется возможность менять его форму — делать каблук тоньше, превращать его в штопор… да во что угодно!

— С тем же успехом ты могла бы рассказывать о проектировании зданий, дорогая. Чтобы построить высокое здание, необходимо создать прочный фундамент. Твой Феррагамо напоминает мне архитектора.

— Но так намного сексуальнее. Все голливудские звезды мечтают о его туфлях.

— Ну, — заметила Лулу, — кому нужен Закари, если ты стала обладательницей потрясающих спиралевидных каблуков Глории Свенсон?

При упоминании Закари улыбка Женевьевы погасла.

— И что теперь? — спросила Лулу.

— Ну, — ответила Женевьева, — как только я проснулась, сразу подумала о тех туфлях Вайолет. Я должна заполучить туфли от Закари, Лулу. И я так осмелела, что решила отправиться в его магазин и уговорить его сделать их для меня.

ПАОЛО ЗАКАРИ

САМЫЕ ДОРОГИЕ В МИРЕ ТУФЛИ

Вывеска занимала половину витрины. Женевьева уставилась в окно, занавешенное пурпурным бархатом, в комнате царил полумрак. Никаких показов и шоу, привлекающих посетительниц. Ни одного намека на то, закрыт или открыт магазин. Здесь царила полная тишина. Ей ничего не оставалось, как подергать за дверную ручку.

Нервничая и злясь на себя за нервозность, Женевьева потянулась к круглой медной ручке.

Дверь мягко открылась, она вступила в квадратную комнату, отделанную все тем же пурпурным бархатом. Дневной свет не проникал внутрь, комнату озаряли многочисленные мерцающие канделябры, установленные на расставленных у стен столиках черного дерева, среди копий журналов «Вог». Женевьева поморщилась, уловив жаркий, сладкий запах тающего воска. С потолка свисала гроздь из пяти или шести переплетенных вместе свечей, установленных в витиеватой серебряной клетке. Все это выглядело так старомодно и необычно, словно она в мгновение ока очутилась в прошлом веке.

Белый воск капал, образуя сферические узоры, неторопливо стекал на столики черного дерева и на неровный, сильно отполированный пол из темного дуба. Полосатый коврик цвета зебры в центре комнаты производил гораздо более благоприятное впечатление, привнося элемент современности в мрачноватую обстановку. Женевьева увидела пару кушеток в стиле Наполеона III, обтянутых пурпурным бархатом, и подумала, что, возможно, ей стоит присесть и подождать, пока кто-нибудь появится. Но знал ли кто-нибудь, что она здесь — ведь дверь открылась совершенно бесшумно. В магазине не оказалось звонка, чтобы позвонить и привлечь внимание.

В помещении не было туфель. Ни одной пары.

— Эй! — Голос прозвучал как-то по-особенному громко в тишине комнаты. — Bonjour? — Она увидела свое отражение в высоком серебряном зеркале в другом конце комнаты и показалась себе какой-то неуверенной, жалкой, черт побери, а ей так этого не хотелось! Несмотря на это, она была невероятно привлекательна. Под длинным пальто с отороченными беличьим мехом манжетами и воротником платье из кантонского крепа цвета копенгагенской лазури с круглым воротничком из тончайшего кремового кружева и жатым шелком, смягчающим чересчур вызывающий вырез, низкую талию опоясывал гофрированный пояс. Наряд дополняла шляпка «колокол» из китайского крепа со слегка загнутыми полями, а на ногах красовались туфли Глории Свенсон с уже известными нам смелыми спиралевидными каблучками. Несомненно, даже такой искушенный представитель элиты, как Закари, был бы впечатлен.

— Чем я могу вам помочь?

Женевьева резко обернулась, ужаснувшись тому, что кто-то смог застукать, как она восхищается собой. Одна рука инстинктивно потянулась к горлу в попытке защититься, но тут она заметила стройную, элегантную женщину лет сорока, с чистыми голубыми глазами и длинными волосами, собранными в шиньон. Ее волосы были примечательны своим неопределенным оттенком — ни светлые, ни седые, ни темные, ни серые, но сочетающие все вышеперечисленное, словно переливающиеся и изменяющиеся в прическе. В мерцающем пламени свечей они казались золотистыми, но стоило отступить в тень, они тут же превращались в сияющую, холодную сталь.

— Я вас слушаю? — повторила женщина, высокомерно добавив: — Мадам?

— Я хочу увидеть месье Закари.

Женщина несколько раз моргнула, а затем медленно оглядела ее с головы до ног. Пока она переводила взгляд с одной ноги на другую, свет снова переместился, и на мгновение ее волосы приобрели почти тот же радужный голубой оттенок, что и ее глаза. Женщина молчала.

— Прошу вас, я хотела бы увидеть месье Закари.

Взгляд незнакомки сбивал с толку. Она словно смотрела сквозь Женевьеву и видела все, что происходило за ее спиной.

— Послушайте, я не понимаю, в чем дело? — Женевьева начала раздражаться. — Я непонятно выразилась?

— Вполне понятно. Но вам не назначено на сегодня. — Она говорила с сильным акцентом. Возможно, русским? Или польским?

— Конечно же мне назначено. — Женевьева почувствовала себя глупо, произнеся эти слова, но не смогла вовремя остановиться. В этой женщине было нечто, что заставляло ее спорить, даже если у нее не было подходящих аргументов.

— Нет, вам не назначено. — На бледном лице появилась улыбка, но глаза источали ледяной холод.

Женевьева, изо всех сил стараясь скрыть смущение из-за глупой выходки, попыталась изобразить вежливую улыбку.

— Не могли бы вы сказать, здесь ли месье Закари?

— Не имеет значения, здесь он или нет. Вам не назначено.

— И откуда вы знаете, что мне не назначено? Вы ведь даже не заглянули в записную книжку и тем более не спросили у самого месье Закари. Вы даже имя мое не удосужились узнать.

— Я прекрасно осведомлена обо всех назначенных встречах. И знаю, что вам не назначено. — В лице женщины появилась твердость. Все как-то заострилось. При помощи своих бесцветных волос, неярких глаз и утонченной холодности она сумела погрузить Женевьеву в воображаемые осколки стекла.

Женевьева открыла кожаный ридикюль и, подкопавшись в нем, сухо протянула женщине визитку.

— Пожалуйста, передайте это месье Закари. Скажите ему, что я подруга и клиентка Коко Шанель и Поля Пуаре. Передайте ему… — слова вдруг застряли у нее в горле, — передайте ему, что я близкая подруга графини де Фремон и буду ему очень признательна, если он уделит мне несколько минут своего драгоценного времени. Я бы хотела заказать у него пару туфель.

Ассистентка не пошевелилась, чтобы взять карточку, и Женевьева протянула руку, сунув визитку почти ей под нос.

— Будьте так любезны, передайте мою визитку месье Закари.

Женщина подняла руку, словно собираясь взять карточку, но вместо этого коснулась прически, поправляя невидимые выбившиеся из шиньона пряди.

— Его здесь нет.

Женевьева резко опустила руку.

— Хорошо, а когда он будет здесь? Могу я назначить время?

Неожиданно откуда-то из глубины дома раздался резкий звук. Трудно было определить, откуда он доносился, возможно, откуда-то сверху, или снизу, или из-за двери. Это был кашель.

Женевьева нахмурилась:

— Вы уверены, что его здесь нет?

— Здесь никого нет.

Снова послышался кашель. Теперь в этом не было сомнения, она отчетливо слышала мужской кашель.

Женевьева шагнула в сторону, попыталась рассмотреть узкую лестницу в конце комнаты, пристальным взглядом словно пытаясь преодолеть преграду. Женщина двинулась следом, хотела загородить дорогу. Неожиданно ее лицо показалось Женевьеве странно изможденным.

— Это просто смехотворно. Я понятия не имею, почему вы мне лжете, но позвольте заметить, сейчас вы попросту вредите месье Закари. Я не забуду вашей неучтивости. — Она резко швырнула визитку на самый высокий столик. — Будьте так добры, покажите мою визитку месье Закари и попросите его сделать одолжение и позвонить мне. Я собираюсь заказать у него пару туфель и от своего не отступлюсь. — Быстро взглянув в зеркало, она заметила, что очень бледна. Женщина тоже посмотрела в зеркало. Какое-то мгновение они обе пристально разглядывали отражение Женевьевы. Она была ниже женщины и сейчас, возможно, впервые в жизни почувствовала себя по-настоящему крохотной.

Женевьева быстро направилась к двери.

— Если вы или месье Закари побеспокоитесь навести обо мне справки, вы поймете, что я не из тех женщин, которых можно не принимать во внимание. Это так.

И она бросилась прочь, поскользнувшись на ступеньках.

— О, дорогая. — Лулу отставила в сторону кофе. — Неприятная история, ничего не скажешь, но, возможно, он все-таки позвонит.

— Нет, — ответила Женевьева. — Я сомневаюсь, что эта гарпия передаст ему мою визитку.

— Думаешь, она настолько высокомерна? Если не станет передавать сообщения своему хозяину, вполне может лишиться работы.

— Не знаю, высокомерие ли это, но в ней явно есть что-то отталкивающее. Она сразу мне не понравилась. — Женевьева зачерпнула еще одну ложку мусса Лулу. — А я — ей. Нет, она не передаст ему мою визитку, я в этом уверена. Я должна найти способ как-то обойти ее.

Лулу задорно подняла вверх свою чашку.

— Я пойду с тобой, моя милая. Завтра же. Эта женщина не справится с нами обеими. Давай выпьем. Разговоры о борьбе вызывают у меня жажду.

— Не рановато ли для алкогольных напитков? Даже для тебя?

— Ты забыла, я ведь еще не ложилась. Для меня по-прежнему продолжается вчерашний вечер. Если уж на то пошло, сейчас очень поздно.

Женевьева нахмурилась. В голосе подруги прозвучало слишком много напускной веселости.

— Что-то случилось?

Лулу скорчила гримасу.

— О, ты ведь знаешь. Все как обычно.

— Кэмби? Что он на этот раз натворил?

Но Лулу просто покачала головой, так, словно это было слишком сложно для того, чтобы Женевьева смогла ее понять.

— Как жаль, что я не могу не думать об этом человеке! Это так символично, правда? На самом деле все мужчины в Париже влюблены в меня, но мне нужен именно тот, который меня не любит!

— Он тоже любит тебя. — Женевьева схватила ее руку и крепко сжала. — Если честно, вы друг друга стоите. Никто из вас не может принять другого таким, какой он есть. Вы наслаждаетесь своей загадочностью и непредсказуемостью. И делаете друг другу больно, потому что считаете, что лучше боль, чем сытая спокойная жизнь.

— Может быть, ты и права, милая. — Лулу улыбнулась. — Откуда ты так хорошо меня знаешь?

— Я просто так чувствую, — ответила Женевьева. — И ты тоже меня знаешь лучше, чем кого бы то ни было.

Лулу пожирала ее глазами.

— Если бы мы не были такими близкими подругами, обязательно стали бы врагами. — Она продолжила говорить о Кэмби и том, что он за негодяй. — Я так зла на него, Виви. Я ничего не могу с этим поделать. А как бы ты поступила на моем месте?

Женевьева пожала плечами:

— Не знаю. Возможно, написала бы стихотворение.

— Я не умею писать стихи. Что-то происходит, все мои слова словно улетучились куда-то. Буквы ускользают от меня.

— Ну, тогда просто спой об этом. Вложи все свои чувства в искусство. Ведь, в конце концов, Кэмби именно так и поступает.

— Точно. Свинья. Женевьева снова сжала ее руку.

— Гляди веселей, дорогая. Я решила устроить вечеринку. Грандиозную костюмированную вечеринку, как у Вайолет, только больше и лучше. Главная тема — кубизм. — На самом деле эта идея только что пришла ей в голову, но она уже загорелась ею. — Что скажешь?

Лулу захлопала в ладоши в полном восторге.

— Замечательно!

— И я, конечно, должна все устроить в подходящем месте.

Подруга оживилась:

— Ты могла бы договориться о каких-нибудь интересных и необычных работах. Что-нибудь от Брака[1] или Дерайна. О, и не забудь о Соне Делоне. Ты была на ее последнем модном показе? Все это очень в духе кубизма. Знаешь, она станет центральной фигурой нашей экспозиции.

— Великолепно. Ты поможешь мне, Лулу? Ведь ты же, в конце концов, знакома со всеми деятелями искусства.

Лулу снова помрачнела. Она внезапно посмотрела куда-то в сторону, судорожно ухватилась за руку Женевьевы и горячо зашептала ей на ухо:

— Не оборачивайся, шери, представляешь, этот проклятый пингвин только что вошел сюда.

Роберт задумался об этом в конце одной из своих вечерних партий в покер, во время ежемесячной увеселительной поездки с Гарри Мортимером и его приятелями в небольшой клуб на Монмартре. За ужином спиртное лилось рекой, они играли в покер. Роберт не был заядлым картежником, до приезда в Париж и до знакомства с Гарри он никогда не играл. Вечера в клубе проходили с обычными атрибутами: алкогольными напитками, густым туманом сигаретного дыма, фишками, передвигаемыми по зеленому сукну, определенными разговорами — все это стало, по крайней мере для него, определенной формой праздничного декаданса. Это казалось допустимым во время затянувшегося пребывания в Париже, но должно было навсегда закончиться с неизбежным (хотя еще не запланированным) возвращением домой — к его семьей мануфактуре, обычному стилю жизни в Бостоне.

Гарри был по меньшей мере лет на десять старше Роберта, тучный, лысеющий газетчик с острым умом, горячим темпераментом и богатым опытом, все это ему приходилось держать в узде, чтобы оправдать свои глубокие убеждения. Гарри отличался распутством, но чем-то напоминал Роберту отца, и это делало его компанию весьма привлекательной. Покер стал своего рода вызовом. Роберт играл слишком осторожно и знал это. Иногда, снова и снова выходя из игры, он замечал, как Гарри слегка приподнимает бровь, словно подстрекая его идти дальше. Вперед, Роберт. Включайся в игру. Разбуди в себе азарт. У него, похоже, просто не было этой дьявольской азартной искорки. На кону стояли слишком большие деньги. Если две его карты окажутся не слишком удачными, он просто выйдет из игры. Порой после того, как партия была разыграна, он понимал, что мог бы получить стрит[2] и сорвать банк. Но в другой раз его карты оказывались абсолютно недостойными игры, и он, потягивая напиток, с удовлетворением думал, что был прав, не желая попусту рисковать.

Женевьева знала про покер, но не догадывалась, чем еще занимались Гарри и его приятели в клубе на Монмартре. Для начала девушки приносили напитки в комнату для игры в карты, давали прикурить сигары и меняли пепельницы, мило улыбаясь гостям. Но позже, когда сигарный дым становился гуще, голос Гарри звучал громче, а фишки сновали туда-сюда во все более увеличивающихся стопках, девушки постепенно начинали задерживаться в комнате, при первом удобном случае усаживались на широкие колени, обнимали толстые шеи и начинали шептать на ухо и хихикать. Чуть позже джентльмены один за другим поднимались по маленькой лестнице в задней части клуба, ведущей в комнаты наверху.

И вот наступало самое любимое мгновение Роберта за весь вечер. Тот момент, когда он вставал из-за карточного стола и выходил на прохладный, темный, свежий ночной воздух или в чудесные сиреневые сумерки приближающегося рассвета. Он брел с холма вниз в поисках такси, которое отвезло бы его домой, один-одинешенек в огромном городе, если не считать случайно проехавшей мимо машины или щебечущей птицы. Деньги в целости и сохранности лежали в его кармане (потому что он всегда точно знал, когда следует обналичить фишки), а его добродетель по-прежнему оставалась безупречной (девушки быстро поняли, что зря теряют время, пытаясь кокетливо присесть на колени этого парня или нашептывая ему на ухо милые глупости). Иногда он всю дорогу шел, насвистывая какую-нибудь мелодию.

— Как поживает твоя великолепная кобылка? — спросил Гарри в тот вечер, перетасовывая карты. — Полагаю, ты хорошо взнуздал ее? — Он уже довольно много выпил и пылал от вожделения, но это была его обычная манера, его способ выражать дружелюбие.

— Такую женщину, как Женевьева, взнуздать невозможно, — ответил Роберт. — Последнее дело — вести себя с ней подобным образом.

Гарри пожал плечами и принялся раздавать карты пятерым игрокам.

— Вот тебе мой совет, приятель, хорошенько приглядывай за своей леди. Все эти друзья-артисты, с которыми она путается… Знаешь, я не стал бы доверять мужчине, который носит берет или накидку. — Произнеся эти слова, он взглянул на застывшую в дверях хорошенькую рыжеволосую девушку и подмигнул ей.

— Мне не надо доверять им, — откликнулся Роберт. — Я доверяю ей.

— Это похвально, я не сомневаюсь. Скажи, а почему бы тебе как-нибудь не пригласить ее ко мне в гости, а? Мы могли бы поужинать, а девчонки поболтали бы о детишках, или о цветочном оформлении, или прочих дамских глупостях.

— Конечно, это было бы замечательно. — Роберт слишком хорошо представлял, что думала Женевьева о перспективе провести целый вечер в обществе Мод Мортимер. В компании Мод, помешанной на своих благотворительных комитетах и вышивке гобеленов. Мортимеры — люди не ее круга, впрочем, как и все его друзья. Это стало очевидно сразу после того, как он представил им жену по прибытии в Париж. Но, в конце концов, чего он еще ожидал, женившись на такой женщине? Почему он никогда не влюблялся в тех девушек, которые могли бы близко подружиться с Мод Мортимер или, возможно, с любой девушкой у него на родине?

— Ежовые рукавицы, — Гарри вытянул две карты, — вот что нужно этим женщинам. — Он снова подмигнул рыжеволосой девушке. — И знаешь, я собираюсь позвонить тебе завтра с номера одного моего друга.

— Что это за друг? — Роберту показалось, что в его голосе прозвучала настороженность.

Гарри коснулся своего носа и наклонился ближе, чтобы сидевшие вокруг стола не могли слышать, о чем они говорят.

— Я все объясню, когда позвоню.

Роберт, хмурясь, вытянул карты.

— Давай поговорим завтра. — Гарри взглянул на него. — Играешь?

— Нет, я выхожу из игры.

Около четырех утра, оказавшись на улице, под ночным небом, затянутым густой пеленой облаков, которая словно плотное бархатное покрывало укутывало шпили крыш, трубы и башни, Роберт брел сквозь ряды обшарпанных улиц вдоль площади Пигаль в направлении своего дома и вспоминал о том, как Гарри отзывался о Женевьеве.

Гарри просто ничего не понимает, решил он. Но в этом нет его вины, почти нет. Он просто такой человек.

Роберт вытянул руку, чтобы остановить такси, и выдавил из себя улыбку. Женевьеве крупно повезло, что она выбрала такого мужчину, как он.

Рядом остановился кеб, одна из тех запряженных лошадью повозок, которые теперь не часто можно встретить на улице.

«Знает ли она, как ей повезло?» — думал он, открывая дверь.

И тут у него возникла идея.

На следующий день после званого вечера в доме графини де Фремон идея Роберта нашла свое воплощение в жизнь.

Женевьева вернулась домой после полудня, прослушав, как Лулу отрабатывает несколько новых музыкальных номеров со своим пианистом в «Койоте» на рю Деламбре. Едва она вышла из лифта, заметила, что дверь в квартиру слегка приоткрылась. Крошечное лицо, очевидно, это была горничная Селин, выглянуло оттуда, затем дверь снова резко захлопнулась, Женевьева не была уверена в том, что это ей не показалось.

— Селин? — Женевьева резко постучала в дверь. — Селин!

Но неожиданно появился Роберт и, выйдя ей навстречу, прикрыл за собой дверь. У него был странный вид.

— Ты заболел или что-то случилось?

— Закрой глаза, — Роберт схватил ее за руку, — у меня для тебя сюрприз.

— Что за сюрприз?

— Просто закрой глаза.

Она снова услышала, как заскрипела дверь, потом раздались его приглушенные шаги в холле. Он шумно дышал ртом, как всегда, когда волновался. Были и другие случаи, когда он так дышал… Она представила его себе, совсем близко, его лицо — прямо над нею, его тело придавливает ее своим весом. Его усы пахли сигарами, виски и ужином.

— Давай, Роберт.

Почему ее сердце так бешено колотилось? Из глубины квартиры послышался шелестящий звук, напоминающий звук рвущейся бумаги.

— Могу я открыть глаза?

Стоя с закрытыми глазами, она вдруг почувствовала, как окружающая реальность начинает исчезать. Пол под ногами казался теперь не таким устойчивым, как мгновение назад.

Ей почудилось, что ее уносит к потолку, но, возможно, она стремительно летела вниз, в шахту лифта. Женевьева хотела протянуть руку, прикоснуться ладонями к стенам в шелковых обоях, ухватиться за что-нибудь, чтобы понять, где оказалась.

— Хорошо. — Он снова оказался рядом. Его руки тяжело легли ей на плечи, он слегка подтолкнул ее через порог. — Можешь открыть глаза.

Сюрприз возвышался прямо перед ней, на мгновение показалось, что он раздавит ее. Женевьева слегка вскрикнула и попыталась отступить, но сильные руки держали ее, не давали сдвинуться с места, тело Роберта, словно стена, возвышалось у нее за спиной.

— Я не мог забыть ту историю, которую ты рассказала мне, — прошептал он. — О твоей лошади. Она как-то необъяснимо тронула мою душу. Я представлял тебя маленькой девочкой, скачущей верхом по своим владениям, свободной, словно птица. Я часто думал об этом.

Она на самом деле стояла там, прямо посередине холла, яростно взвиваясь на дыбы на своем мраморном пьедестале. Бронзовая статуя восьми футов высотой, не меньше.

— Видишь? — Роберт ткнулся носом в ее шею. — У тебя есть муж, который полностью тебя понимает. Ты догадывалась об этом?

Безумно вытаращенные глаза, огромные зубы, страшные раздувающиеся ноздри.

И как он на самом деле мог подумать?..

В тот вечер, когда Роберт впервые переступил порог дома родителей Женевьевы и они впервые увиделись за ужином, она мило улыбнулась ему через стол, точно зная, что он пришел спасти ее.

Она так долго ждала своего избавителя. Задолго до того, как наступило то полное неприятностей лето, она начала жаждать спасения. Женевьева пробиралась сквозь бесконечную вереницу дней, читая и мечтая о жизни, которой сможет когда-нибудь жить, и неразборчивым почерком записывая свои стихотворные фантазии в дневнике. А затем появился Роберт с его непринужденным смехом, мужественностью, обходительностью и такой доброй улыбкой. Каким спокойным и непринужденным он казался по сравнению с ее измученной, невротической матерью! Каким прямодушным выглядел по сравнению с ее двуличным отцом! Она выросла в доме, наполненном тайнами, там никто никогда не выражал открыто своих мыслей. И вот, наконец, появился человек, с которым она спокойно могла говорить о чем угодно.

Они встречались три месяца, Женевьева испытывала истинное наслаждение от разговоров с ним, пыталась серьезно оценить его и не позволить себе делать суждения под влиянием желания покинуть родительский дом. Она не была влюблена, по крайней мере, в ее душе не возникло и следа взрывной влюбленности, того невероятного ощущения, когда земля уходит из-под ног. Она испытывала огромную нежность и искренне надеялась, что это бесхитростное чувство сможет перерасти в Настоящую Любовь. К тому времени, когда он решился сделать предложение, Женевьева не сомневалась, что находится на полпути к заветной цели.

Лошадь была изваяна в натуральную величину, но выглядела абсолютно безжизненной.

— Я не слишком хорошо разбираюсь в искусстве, — говорил Роберт, — но я прислушался к некоторым советам, можешь мне поверить, это весьма удачное вложение денег. Гораздо более удачное, чем все те литературные журналы, которые ты заставляешь меня спонсировать.

Как-то днем, еще в период ухаживаний Роберта, они прогуливались в розарии леди Тикстед. Небесную твердь заволокло тучами, над головой рокотали раскаты грома.

Женевьева подняла голову и взглянула на небо. Буря обещала быть великолепной.

— Знаешь, как я голодна? — страстно прошептала она. — Я имею в виду жизнь, целый мир.

— Нам лучше вернуться, — предложил Роберт. — Собирается дождь.

— Ну, так давай вымокнем до нитки. — Она крепко держала его за руку.

— Твоя матушка будет недовольна мной. Что, если ты простудишься?

— О, Роберт, не будь таким занудой.

Неожиданно хлынул дождь.

— Быстрее, — крикнул он. — Мы промокаем насквозь.

— Мне все равно. — Она прижала ладонь к его щеке. — Я задыхаюсь в этом доме. Моя жизнь уходит от меня все дальше и дальше.

Он нахмурился, пристально посмотрел на нее. Это был взгляд потерявшейся собаки, он говорил: «О чем ты?» — он кричал: «Пожалей меня!» Впервые за все это время он смотрел на нее такими глазами.

Она тут же замолчала. И только одно слово громко звучало у нее в голове. Это было громкое и четкое: «Нет».

— Женевьева?

Через несколько мгновений она сумела совладать с собой. С трудом проглотила подступивший к горлу ком, отогнала навязчивое слово, заставила себя забыть его.

Он именно тот человек, который навсегда заберет ее отсюда и бросит к ее ногам целый мир.

Роберт сжал ее руку.

И она позволила ему увести себя обратно в дом.

— Женевьева? Ты ничего не хочешь сказать?

Но она больше не могла притворяться перед самой собой. Муж не понимал ее и никогда не сможет понять.

Утром Женевьева собиралась встретиться с Лулу, чтобы вместе отправиться на штурм магазина Закари, но, едва забрезжили первые лучи слабого мартовского солнца, она уже стояла в одиночестве перед магазином. Женевьева почти не спала этой ночью. Стоило закрыть глаза, как перед ее мысленным взором возникали взбрыкивающие бронзовые копыта. В голове звучали ржание и фырканье. Все это выглядело так, словно монстр, расположившийся в холле, насмехается над ней. Не в силах вынести мысли о том, что придется еще несколько часов лежать без сна, а затем завтракать с Робертом (и что она скажет ему за столом? Что она сделает?), Женевьева приняла ванну, оделась и тихо покинула квартиру.

Из цокольного этажа, расположенного под магазином, пробивался свет. Возможно, это его мастерская? Должно быть, он сейчас там совсем один. У нее возникло желание позвонить, но вывеска «закрыто», красовавшаяся на двери, обезоружила ее. Ей не хотелось раздражать его еще больше. Сделав два круга по крошечному дворику, она вышла через узкий проход на улицу.

На рю де ла Пэ стояла необычная тишина. Ставни известных модных домов были закрыты, кругом царило безмолвие. На мгновение она замерла, пристально разглядывая Вандомскую площадь. Знаменитая колонна казалась сегодня утром странно короткой и толстой. Какой-то мягкой. Словно рулон ткани стоял прямо в центре восьмиконечной площади. Но, вероятно, это была всего лишь игра света и тени.

Пока Женевьева стояла в мечтательном созерцании, длинный черный автомобиль «ли-фрэнсис» проехал мимо, слишком близко к тротуару, и, разбрызгав грязную лужу, облил ее ноги. В уникальных бальных туфлях от Андре Перуджи, парижского дизайнера обуви, с невероятно высокими испанскими каблуками и остроконечными носками, мягчайшее кожаное покрытие которых украшало множество ярко расцвеченных и переплетенных между собой треугольников из замши и парчи. На создание этих туфель, по словам самого Перуджи, его вдохновили картины Матисса. Эти туфли она надела, чтобы произвести впечатление на Паоло Закари, теперь они промокли насквозь и были перепачканы в грязи. Вне себя от ярости Женевьева шагнула вперед и уже открыла рот, чтобы выкрикнуть что-нибудь обидное, но машина уже скрылась за углом. На заднем сиденье сидела женщина. Женевьева не успела рассмотреть ее, но ей показалось, что раньше они встречались… Все те же старые знакомые…

После двух укрепляющих бодрость духа чашек кофе и круассана с маслом, за столиком у окна в ближайшем кафе с мрачноватым зеленым интерьером, Женевьева наконец смогла заставить себя наклониться и взглянуть на промокшие туфли. Все оказалось именно так, как она предполагала. Туфли были безнадежно испорчены. Она смочила свой платок в стакане с водой, чтобы протереть их, но какой теперь в этом был смысл?

— Вам лучше взглянуть на это с другой стороны, — раздался рядом мужской голос. — Они были не так уж и хороши, ведь правда? В них есть что-то клоунское, они немного напоминают туфли Арлекина. Невелика потеря.

— Невелика потеря! Вы представляете себе, сколько эти… — Выпрямившись, Женевьева вдруг обнаружила, что разговаривает с Паоло Закари.

— Это от Андре Перуджи, правда? — весело спросил он. — Знаете, вы определенно переплатили. — Затем он снял пальто и уселся за столик, не спрашивая у нее разрешения.

Поначалу она не могла выдавить из себя ни слова. Его высокомерие полностью лишило ее дара речи, она изумленно смотрела на него разинув рот. На нем было то, что она приняла за рабочую одежду: твидовые коричневые брюки отличного качества, но выцветшие и мешковатые, и хлопчатобумажная рубашка свободного покроя, расстегнутая на груди. Его чванливая манера вести себя с окружающими наводила на мысль, что такой человек едва ли унизится до того, чтобы утруждать себя работой. Бездонные черные глаза скрывали истинные мысли и намерения.

Официант с впалой грудью и меланхоличными усиками принес миндальный круассан и эспрессо и поставил все это перед ним. Похоже, это был обычный завтрак Закари, который уже давно не менялся, поэтому его не стоило обсуждать.

— Ну и как, ты выиграл вчера, Антон? — поинтересовался Закари.

Официант покачал головой:

— Это очень печально, месье Закари. Фабиен убьет меня, когда узнает, сколько я проиграл. Но я нисколько не сомневался, понимаете? Я на самом деле считал, что знаю, что делаю.

Закари дружески кивнул официанту:

— Никогда ни в чем нельзя быть абсолютно уверенным, мой друг. — И он снова посмотрел на Женевьеву, прищурив глаза.

Именно в этот момент Женевьева заметила веснушку на шее Закари, как раз над воротничком рубашки, она притаилась в маленькой впадинке на шее, там, где самая нежная кожа. Каким-то волшебным образом эта веснушка все изменила. Она выглядела очень мило и дружелюбно, намекая, что у этого человека есть другая сторона натуры — ранимость. Ухватившись за нее взглядом, Женевьева начала потихоньку расслабляться.

— Я устраиваю костюмированную вечеринку, — сообщила она Закари. — Главная тема — кубизм. Эта вечеринка превзойдет даже праздник у Вайолет де Фремон, она станет легендой. Там соберется весь свет, и все будут смотреть только на меня. — Она остановилась, чтобы перевести дух. — А на мне будет пара ваших туфель, месье Закари. Что скажете?

Губы Закари растянулись в улыбке. Он вытащил из кармана пальто пачку сигарет и, достав одну, положил пачку на стол.

— Не возражаете, если я закурю?

Осмелев, Женевьева протянула руку к его пачке и тоже взяла сигарету.

— Значит, туфли представляют для вас огромную ценность, миссис Шелби Кинг? — Он поднес зажигалку к ее сигарете, а потом прикурил сам.

— Совершенно верно.

Он откинулся на спинку стула и провел рукой по своим спутанным темным волосам.

— Почему? — Он выдохнул дым и пристально посмотрел на нее.

— Почему? — повторила она. Сигарета оказалась крепче, чем она ожидала. От ее дыма слегка засосало под ложечкой. Но тем не менее она сделала еще одну затяжку. — Неужели должна быть какая-то причина? Туфли могут быть невероятно красивы, мы оба знаем это. Они могут быть произведением искусства.

— Но ведь и платья тоже, правда? А также колье, кольца и духи. Но почему вас интересуют именно туфли?

— Я коллекционер, — ответила Женевьева, немного смутившись. — У меня целая комната отведена под туфли, там более пятисот пар. Туфли — моя страсть.

— Да, да. Но вы до сих пор так и не сказали почему.

От сигаретного дыма у нее кружилась голова.

— Я равнодушна к духам. Конечно, я пользуюсь ими, но не более того. Платья, драгоценности, ну что ж, они, несомненно, важны, но так тривиальны. По-настоящему красивые туфли впечатляют гораздо больше. Ну, конечно, несколько лет назад женщины могли носить под платьем подбитые сапожными гвоздями ботинки или деревянные башмаки — и никому до этого и дела не было. Но теперь… Теперь по-настоящему изысканный костюм — ничто без правильно подобранных туфель.

Его улыбка стала чуть шире.

— Продолжайте.

Она вдруг догадалась, что он испытывает ее. Для нее же будет лучше, если ее ответ окажется правильным.

— И потом, хорошие туфли не просто красивы. Наряд должен быть безупречен, иначе самая блистательная вечеринка может превратиться в сплошную пытку. Туфли связывают нас с окружающим миром, понимаете, в самом прямом физическом смысле. — Ей понравилось собственное последнее замечание, казалось, оно придавало глубину ее словам. Ее голова кружилась все больше, мир плыл перед глазами. Она затушила сигарету.

— Все это очень мило и интересно. — Закари тоже отложил сигарету. — Но ведь это не настоящая причина, не так ли?

Женевьева начала злиться.

— Послушайте, они просто нравятся мне. Вам понятно? А что еще вы ожидали услышать?

— Ничего. — Он допил свой кофе. — Абсолютно ничего.

Тишину, повисшую между ними, внезапно разорвал громкий стук в окно. Женевьева изумленно обернулась и увидела ледяную ассистентку Закари на улице рядом с кафе. Ее волосы отливали серебром в холодных лучах утреннего солнца. Сейчас лицо женщины показалось еще более неприветливым и суровым. Не обращая внимания на Женевьеву, глядя исключительно на Закари, она слегка кивнула и многозначительно указала на часы. А затем резко развернулась и пошла прочь.

— Мне пора. — Он схватился за пальто.

— Потому что так говорит та женщина?

— Потому что у меня назначена встреча с клиенткой.

Женевьева попыталась отыскать веснушку у него на шее, но теперь ее скрывал воротник рубашки.

— А как насчет меня?

— Вас?

— Насчет туфель для моей вечеринки?

Закари нахмурился:

— Я не обещал вам туфель, миссис Шелби Кинг.

— Но вы пообещаете, ведь правда? — Она постаралась улыбнуться как можно кокетливее.

Склонив голову набок, Закари, похоже, обдумывал важную проблему.

— Пожалуйста? — Женевьева терпеть не могла мелочность этого слова.

Закари склонил голову набок.

— Послушайте, я знаю, что обидела вас на вечеринке у Вайолет де Фремон. Если бы существовала возможность повернуть время вспять и снова вернуть то мгновение, чтобы исправить оплошность, я бы так и поступила. Это была нелепая ошибка, месье Закари, простая ошибка, о которой я ужасно сожалею.

— А почему вы думаете, что мне есть до этого дело, мадам?

Улыбка Женевьевы стала умоляющей. «Господи, — вдруг подумала она, — сейчас я унижаюсь перед ним!» Эта мысль привела ее в чувство. Ведь, в конце концов, он всего-навсего сапожник. Он мог быть абсолютно глух к ее чарам, извинениям, готовности унизиться, но у нее все же найдется то, от чего ему не отказаться. Это доллар, король всех валют.

Она потянулась за сумочкой и извлекла пачку денег. Пусть деньги скажут за нее.

Но он быстро поднялся, собираясь уйти, словно и не заметил денег в ее руке.

— Удачного вам дня, мадам. Это был необычный завтрак. Забавный, но в конечном счете он принес одни разочарования. Полагаю, для нас обоих.

Девушки ели ленч в «Куполе», сидя за столиком, который всегда был в полном распоряжении Лулу. Сегодня у нее на голове красовалась нелепая черная шляпа, украшенная павлиньими перьями, а замысловатый макияж более, чем обычно, напоминал египетский.

— Я узнала еще несколько историй о Закари, — сказала она, отодвигая тарелку в сторону.

— Что это за истории?

— Он приехал в Париж, потому что скрывался от мафии. Он расплатился за кровную вражду между его семьей и другим семейным кланом и вступил на корабль с кровью другого мальчика на руках. Мать отправила его сюда в корзине, когда он был еще младенцем, потому что сошла с ума и не могла позаботиться о нем. Его воспитали калабрианские волки.

— И где же правда?

Лулу пожала плечами:

— Откуда мне знать? Он, должно быть, наслаждается слухами, ведь иначе их не передавали бы в таком количестве. Думаю, ты должна стать первой, кто узнает правду, шери.

— Я не выношу его, — заявила Женевьева. — Он самый грубый, самый высокомерный…

Лулу откинулась назад и улыбнулась.

— Признайся, Виви, он кажется тебе неотразимым.

— Вовсе нет.

— Конечно да. Вся эта таинственность… а его глаза… И он отказал тебе. Этот недоступный мужчина становится еще более привлекательным хотя бы только по этой причине.