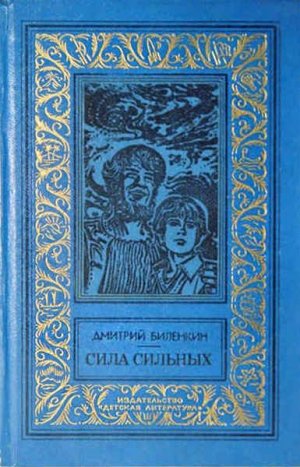

Сила сильных

…И пусть люди легкодумные полагают, будто несуществующее в некотором роде легче и безответственней облечь в слова, нежели существующее, однако для благоговейного и совестливого историка все обстоит как раз наоборот: ничто так не ускользает от изображения в слове и в то же время ничто так настоятельно не требует передачи на суд людей, как некоторые вещи, существование которых недоказуемо, да и маловероятно, но которые именно благодаря тому, что люди благоговейные и совестливые видят их как бы существующими, хотя бы на шаг приближаются к бытию своему, к самой возможности рождения своего.

Г. Гессе

1. БЕЗ ЗАПРЕТОВ

Он звёзды сводит с небосклона, он свистнет — задрожит луна; но против времени закона его наука не сильна.

А. С Пушкин

В передней едва слышно скрипнул замок. Спящий вскинулся. Тесная комната, сумеречный отсвет уличных фонарей, смутные очертания мебели — все было знакомо и неузнаваемо, как собственное, бледно туманящееся в зеркале напротив кровати лицо.

Скрип повторился. Кто-то упорно пытался взломать добротный швейцарский замок. Вскочив с постели, человек порывисто натянул одежду, выхватил из-под подушки пистолет, на цыпочках прокрался к двери. Может быть, все-таки вор? Обостренное чутье уловило слабый запах табачного дыма: за дверью кто-то курил. Не полиция — та вломилась бы с грохотом, и не вор, который, орудуя, не стал бы себя выдавать сигаретой. Обморочно бухнуло сердце, тело обомлело в липком удушливом поту. Вот так они и берут, так и берут, а затем… Любому мальчишке в городе было известно, что происходит с похищенными, как долго, мучительно кончают с ними ночные «друзья порядка».

Нет, только не его! Только не его! Обхватив книжный шкаф, он рывком вынес его в переднюю, стоймя привалил к двери.

Но это отсрочка, всего лишь отсрочка. Озираясь, он выскочил на балкон, перегнулся через перила. Лица коснулся ночной холодок. Десятый этаж, балконы друг под другом. Если повиснуть на руках и спружинить, то можно перемахнуть на нижний; ничего особенного, простейший прыжок с прогибом на высоте сорока или пятидесяти метров…

Он заставил себя перенести ногу через ограждение. Темный провал качнулся навстречу, дальние фонари расплылись дрожащими мутными пятнами. Судорогой свело пальцы. Он не может, не может, это не для сорокалетнего преподавателя университета!

Может. Только что он поднял тяжеленный, набитый книгами шкаф. Его тело точно подменили, у него, Антона Геза, никогда не было такого крепкого, уверенного тела, оно справилось с замешательством и, казалось, могло невозможное. Оно звало и приказывало: вниз, вниз!

Из передней донесся глухой шум. Это подстегнуло сознание. Он перевалил через ограждение, завис на руках, качнулся маятником и, когда ноги повело к стене, прыгнул. Мгновение — он уже стоял на чужом балконе, все оказалось очень просто. Для кого просто?

Размышлять было некогда. Вниз! Восьмой, седьмой, шестой, пятый этаж… Легкость, с какой он все это проделывал, напоминала сон. Но это не было сновидением: он ощущал металлический холод балконных перил и прутьев, ладони сдирали с них ржавчину, руки чувствовали надрывную тяжесть тела, ноги сгибались в толчке приземления, который болью отдавался в подошвах, на необъятном фасаде щерился льдистый отблеск оконных стекол, мимо которых он пролетал, и во всем этом была связность, какой не бывает во сне. Но как же он, не гимнаст, отнюдь не спортсмен, мог такое проделывать? Значит, мог, человек сам не знает своих возможностей.

При очередном прыжке нога задела цветочный горшок, с глухим стуком тот упал на цементный пол балкона и развалился. И, точно отвечая этому гулкому в тишине удару, из сонной и теплой глубины квартиры донесся звук спускаемого унитаза. Гез замер на полусогнутых ногах. Сквозь раскрытое окно он отчетливо слышал поспешно-неуверенные шаги вспугнутого хозяина и, как ни опасно было промедление, чуть не расхохотался: человек, прежде чем опрометью выскочить из туалета, добросовестно спустил воду!

Господи, только истерики не хватало… Он обезьяной скользнул на нижний балкон. Слава богу, уже второй этаж. Над ним, затеняя свет фонарей, нависала густая крона дерева. Земля скорее угадывалась внизу, до нее было… Да ведь это все равно что в пропасть!

Он прыгнул. Жесткий удар пронизал все тело, швырнул на вытянутые вперед руки, но все это было пустяком, Гез тут же вскочил, немного дрожали колени, только и всего.

Свободен!

Нет. Хлопнула дверь подъезда, трое в надвинутых шляпах, с гипсово-напряженными лицами, кинулись к месту, где он стоял. Гез рванулся вдоль стены здания. Улица в их власти, там они легко догонят его на машине. Только бы успеть — за аркой путаница двориков и тупиков и нет фонарей. Только бы успеть! Сейчас они будут стрелять. Не будут, он им нужен живым, чтобы выведать, выпытать… Будут, если им не удастся настичь. Господи! Стена тянется, тянется, как в кошмарном сне, когда бежишь и не двигаешься и нет этому конца.

Поворот, арка, мрак. Конец! Он нырнул в спасительную темноту. И вскрикнул. Двое устремились навстречу, бесшумно возникли из мрака, такие же черные, как этот мрак, такие же неодолимые, с жутким просверком щелочек белка на неясных лицах. Они умели захлопывать свои ловушки! К беглецу протянулись длинные, будто резиновые, руки, сзади уже грохотали башмаки преследователей.

И тут словно что-то вспыхнуло в Гезе. И взорвалось. Он ударил переднего, тот не успел шевельнуться. И с этим ударом пришло освобождение от страха, от наваждения, от всего. Он стал кем-то другим, не интеллигентом, не человеком даже, и для этого нового Геза пятеро врагов были ничем. Удар наотмашь, тело врага переломилось, первый уже оседал на асфальт; теперь обернуться, выхватить пистолет; три вспышки подряд, три пули, грохот в ушах, и все — он знал, что все уже кончено и можно бежать, даже идти, если захочется, потому что теперь уже ничто не может его остановить.

Он это знал и пошел спокойно, как через груду мусора, переступил через тела тех, перед кем трепетал город, перед кем он сам только что трепетал, и еще шагов сто шел спокойно, без мыслей, без чувств. А потом…

Его отбросило к какому-то заборчику, пальцы царапали шершавые доски, к горлу подкатывала тошнота, ночное небо вращалось черно звенящим колоколом.

Нельзя убивать.

Нельзя злоупотреблять силой.

Нельзя властвовать и подавлять.

О господи!

Небо кружилось все медленней. Гез поднял отяжелевшие руки, поднес ладони к лицу. На них была грязь и кровь, кровь и грязь.

Что с ним? Почему нельзя убивать? Этих выродков?!

Теперь он знал, что так можно и нужно, но от этого ему не стало легче.

Но разве перспектива такой борьбы когда-нибудь возмущала его совесть, разве в душе он не готовил себя и к этому? Готовил. Почему же сейчас он чувствует себя так, словно потерял родину, достоинство, честь?

Освобождение — вот оно, это слово! Первый же удар открыл в нем незнакомую темную силу, запреты рухнули, самое неожиданное — какая-то укромная частица его души упилась этой внезапной свободой вседозволенности.

Да, но что тут ужасного? Добро должно быть с кулаками — таковы условия, обстоятельства, это так же верно, как то, что сегодня шестнадцатое мая…

Шестнадцатое мая конца второго мегахрона.

С улицы донесся вой полицейской сирены. Гез вздрогнул. Что это за понятие — «мегахрон»? Сегодня шестнадцатое мая тысяча девятьсот… Господи, какой же сейчас год?!

Полиция!

Как он и ожидал, тело повиновалось ему безусловно, в нем была огромная, не до конца растраченная сила, словно не он, Гез, только что спустился с десятого этажа и голыми руками уложил двух бандитов, а потом застрелил остальных. Он бежал не глядя под ноги, знал, что бежит верно, хотя и не знал куда. Он был Гез, да, он был Гез, но тело было не его, и муки совести тоже были не его, точнее — не совсем его. Неужели все-таки наведенная снореальность?

Мегахрон, теперь снореальность. Антон Гез. В имени он был уверен, а вот Гез…

Он легко перемахивал через заборчики, мелькали темные хибары фавел, гудящие трансформаторные будки, в каком-то сарайчике взметнула коза, небоскребы центра неистово полыхали рекламой, ее радужный перелив высвечивал лужи у водоразборных колонок, все было знакомым с детства.

Кроме него самого. И он уже догадывался почему. Он сбавил шаг, свернул в какой-то грязный проулок. Это могло быть и здесь, где угодно, если догадка верна. Из темноты проступили очертания распахнутой, на одной петле держащейся двери. Он шагнул к этой перекошенной, чуть поскрипывающей двери. Грязь под ногами мерцающе заискрилась. И город исчез.

2. УГРОЗА С ПЛЕЯД

И город второго мегахрона, зачумленный ненавистью город, исчез, будто его никогда и не было.

Гез оказался в просторном помещении, одна сторона которого была распахнута сплошным проемом, оттуда лился золотисто-оранжевый колышащийся свет. Там, снаружи, в скальных берегах текла огнедышащая река, а над ней был хрустальный, похожий на льдистую лунную радугу, мостик.

Он вернулся домой, да, он вернулся домой. Это Земля, пятый век третьего мегахрона. Там тоже была Земля, но там был конец второго мегахрона. Прошлое того человека медленно удалялось, тускнело, таяло в памяти, но…

Он взглянул на свои руки. И не увидел ни крови, ни грязи. Но их след остался в душе. Самозапрет снят, он способен делать то, чего не должен, не может делать человек его эпохи. Все правильно, психоинверсия прошла успешно.

Он шагнул к обрыву, туда, где был жар и свет. Огненную реку подергивали муаровые разводы, они шевелились, воздух наполнял шорох, иногда жидкое золото вскипало, яркие узоры сплетались новой вязью, от лавы исходил грозный и величавый покой, мостик же парил невесомой радугой, холодной и чистой, слишком хрупкой для человека, и тем не менее — Гез это знал — по ней можно было пройти. Бездна завораживала, притягивала к себе; иной зов был в радуге, она возносилась над бездной, как мечта, как фантазия; а вместе, противореча друг другу, все гармонировало, и не было этому названия, просто хотелось стоять и смотреть.

И Гез смотрел. То есть не Гез, конечно, — Антон Полынов, кем он был в своем мире.

Что-то оттягивало карман. Пистолет! Вздрогнув, Антон вытянул из кармана этот аккуратный инструмент убийства и уставился на него, как на ядовитую фалангу. Он ладно лежал в руке, и первым намерением было зашвырнуть его в огненный провал, чтобы и следа не осталось. Но то наверняка была музейная вещь, и, поколебавшись, Антон засунул оружие обратно в карман.

Над жаром и светом пропасти все так же невесомо парил радужный мостик.

Третий мегахрон, повторял Антон как заклинание, третий мегахрон. Первый длился миллионы лет, человек и его предки жили охотой и собирательством, не знали расслоения на богатых и бедных. Второй мегахрон: двенадцать тысячелетий земледелия и скотоводства, ручные, на излете мегахрона машинные орудия труда, государство и классы. И пять веков третьего мегахрона, столетия осуществленного коммунизма.

«Я человек пятого века третьего мегахрона, — повторил он с облегчением и поспешностью. — Между мной и Гезом бездна столетий, его прошлое далеко от меня, как крестовые походы. Я знаю, как управлять всеми пятью состояниями психики, и не знаю, каково это — в страхе просыпаться ночью. Нет, знаю, теперь знаю, но этот страх надо изгнать. Страх, но не память о нем».

С усилием оторвав взгляд от золотистой, жаром и светом дышащей бездны, Антон прошел в дальний конец помещения, где, как он и ожидал, находился терминал кибертрона, мысленно отыскал незанятую ячейку производства, выбрал самую простую и грубую работу, какая только была, прошелся пальцами по клавишам контактов и закрыл глаза. Мгновение — и он стал тем, что и присниться не могло Гезу конца второго мегахрона, когда люди уже научились быстро менять вещный мир, но еще не умели преобразовывать свой внутренний. Он был на Марсе, видел освещенные маленьким и холодным солнцем разломы бурых пластов, видел и то, что в них скрыто; напрягая мускулы, он десятками мощных фрез вгрызался в неподатливый камень; мозг управлял ансамблем этих машин и в то же время был им самим, единоборствуя с горой, ощущал все, что ощущали их персептроны, — и подступающую из недр темную воду, которую надо было убрать, и направление рудных жил, и сопротивление дробимого на атомы вещества, и напряжение сепарационных полей, и неподатливость смещаемых скал, и многое-многое другое, чему в конце второго мегахрона не было даже названия. Работая так, человек восстанавливал некогда утраченное единство с предметом труда, преодолевал былое, столь вредное для мускулов и психики отчуждение от него, мог все делать сам с начала и до конца, на любом изделии оставляя чекан своей личности, и это не было самообманом. Конечно, киберы могли работать и сами, но не так — хуже, человек вкладывал в их труд свою выдумку и изобретательность, свой артистизм, отчего всякая работа преображалась, а для человека она, в свою очередь, была тем, чем для мифического Антея была земля, — в соприкосновении с ней он черпал силу.

Со вздохом удовлетворения Антон наконец отключился от кибертрона, холодные разломы Марса постепенно ушли из его сознания. Мускулы слегка ломило, но это была приятная рабочая усталость, сознание очистилось и посвежело, теперь он был готов к дальнейшему.

И эта его готовность сразу нашла отклик. Стена раскрылась, как полог шатра, вошел человек в строгом фиолетовом симоно. Гез далекого прошлого не дал бы ему более пятидесяти лет, но Антон видел признаки по крайней мере трех обновлений, и стройная осанка, мускулистая крепость обнаженных рук, изменчивая, как ток воды, ясность. глаз на едва тронутом морщинами лице не могли ввести его в заблуждение — возраст вошедшего приближался к полутора векам. Небрежным движением старик закрыл Огненную реку и, пока проем затягивался, образовал в углу камин с аккуратно уложенными поленьями, и они жарко занялись, как только он повел над ними ладонью. Затем, все еще не глядя не Антона, старик опустился на скамейку, которая будто выскользнула ему навстречу из пола. Антон поймал себя на том, что смотрит на это отчасти глазами человека прошлого, кем он недавно был, и обыденное творение наружной стены, камина, мебели вызывает в нем детское ощущение чудесного. Хотя что может быть обычней и проще власти над улавливающим желания материалом эмбриодома!

— Садись.

— Знаешь, Аронг, мне почему-то хочется стать перед тобой навытяжку.

— Понимаю. — Морщинки звездочками стянулись к уголкам сек, Аронг улыбнулся. — Хорошая психоинверсия. Все-таки садись.

Антон сел на тут же выросший под ним табурет и, пока садился, не без удивления отметил, что его и Аронга лексика изменилась, даже голоса звучали иначе. Впрочем, так и должно было быть, теперь он обязан говорить иначе, и Аронг помогает ему освоиться с этим новым и непривычным состоянием. Все было правильно, но от сознания этой правильности Антону стало так неуютно, что он придвинулся ближе к Аронгу, единственному, кто его сейчас мог понять.

— Вопросы есть? — Старик будто и не заметил его движения.

— Только один. Понимаю, ситуация инверсии должна была быть однозначной, но почему именно конец второго мегахрона?

— Каждый повторяет кого-нибудь из своих предков не только чертами лица. Оказалось, что тебе ближе всего по духу Андрей Полынов, который жил в конце второго мегахрона и, как свидетельствует история, не дал разгореться Соларнийскому безумию.

— Ясно, больше вопросов нет.

Аронг вопреки ожиданию, казалось, не торопился. Он сидел выпрямившись, но шевеление теней углубило его морщины — сейчас он действительно выглядел старым. Древние сполохи огня, уютное потрескивание поленьев создавали иллюзию, что время повернуло назад, что оно, как прежде, сулит радость долгой беседы человека с человеком, неважно — знакомым или незнакомым. Увы! Теперь он, Антон Полынов, наследник и продолжатель дела своего знаменитого предка, надолго (может быть, навсегда) будет лишен этой радости.

О том же, вероятно, подумал Аронг, его спокойные, лучащиеся светом глаза потемнели, как озеро перед ненастьем.

— Теперь о деле. — Он зябко потер протянутые к огню руки. — Антон Гез, да, Антон Гез, будущий джент Империи. Вы готовы к второй инверсии, ты не передумал, Антон?

— После того как снял самозапрет? Отказа не будет. К чему лишние слова?

— На Плеядах говорят многословно. Привыкай. Для тренировки пространно, в духе второго мегахрона, изложи возникшую ситуацию.

Антон задумался.

— Она сложна и проста одновременно. Проблема возникла на рубеже третьего мегахрона, когда был открыт Д-принцип и дальние звезды стали легкодоступными. Началось быстрое освоение иных планетных систем, человечество действительно вышло из своей земной колыбели. Но где свет, там и тень. Распахнутостью Галактики воспользовались и те, кого не устраивал торжествующий порядок социального обновления. Терпя поражение на Земле, они подались в космос и, объявив себя фундаменталистами, единственными хранителями «извечных ценностей человеческого духа», создали в Плеядах свое государство. Эволюция раздвоилась. Федерация, затем Империя Плеяд, отгородилась от Союза Звездных Республик, там история пошла иной дорогой. Нам это не мешало, в Галактика достаточно места для всех. Пожалуй, человечество даже выиграло, избавившись в переломный момент от стольких консервативных и еще опасных элементов. Так, наше соседство с фундаменталистами могло бы длиться и дальше. Однако сейчас все резко и угрожающе изменилось. При раскопках на одной из своих планет фундаменталисты обнаружили давнюю базу Предтеч, в ней оружие. Или нечто, способное быть оружием. Оно действует! Вот все, что мы о нем знаем: первое случайное включение, один-единственный импульс смахнул с планетарной орбиты луну покрупнее нашей. Все, далее из их передач исчезло всякое упоминание о находке, зато — факт тревожный и красноречивый — началось разжигание страстей, имперцам настойчиво внушают, что их предки бились за счастье всех миров, что наше коварство беспредельно, что «дьявол и бог» сосуществовать не могут, что «кровь и почва» взывают и что мы, вынашивая зловещие планы, готовим одну звездную эскадру за другой. Вывод: сделана ставка на оружие Предтеч. Его возможности? Способ действия? Перспектива массового воспроизведения? Степень угрозы? Полная неизвестность. Но раз нет ни одного враждебного поступка, то послать разведчиков — значит, выступить против самих себя, против морально-этических норм, которые для общества то же самое, что совесть для отдельного человека. А не послать — значит, остаться в неведении. Как же пройти по этому «лезвию бритвы»? Я вызвался снять самозапрет, вызвались и другие; потребуют обстоятельства — мы пойдем до конца. Но когда? Отчасти я уже понял человека далекого прошлого, отчасти я уже стал им, и знаешь что? Собственная сила, наша сила, представляется мне теперь бессилием. Надо делать то, что без колебаний делали наши предки. И немедленно, иначе будет поздно!

— А ты уверен, что наши предки не испытывали колебаний в выборе средств?

Сказано было без упрека, но Антон вздрогнул, как от укола.

— Извини, — прошептал он. — Будь наши предки неразборчивы в средствах, нас, таких, конечно, не было бы! Я сказал глупость.

— Не стоит извиняться, инверсия даром не проходит. Второе замечание: ситуацию ты обрисовал верно, однако патриции, одним из которых тебе придется стать, обычно говорят извилисто. Теперь о предстоящем. Ответ на твои сомнения — вот.

Откуда-то из складок симоно Аронг вытянул шарик, своим цветом и размытыми очертаниями похожий на сгусток черной мглы или дыма. Покачиваясь, шарик замер на раскрытой ладони.

— Что это?!

— Спутник-шпион. Невидимка, которого очень трудно найти. Но мы предполагали, что он должен появиться, искали тщательно и, как видишь, нашли. Это не единственный, надо думать. Поэтому то, что мы сидим возле камина, — Аронг грустно улыбнулся, — не случайно. И кибертрон сейчас отключен, и все прочее. Еще два-три шага в том же направлении, и мы, боюсь, очутимся в пещерах. Что делать, наш разговор не для плеядцев.

— Но зачем, зачем им спутники-шпионы?! Они же знают, что у нас нет общественных секретов, только личные!

— Знают, но не верят, потому что общество, как и человек, судит о других по себе. Они и помыслить не могут, что ваша подготовка — частная, если так можно выразиться, инициатива всего нескольких граждан Союза и потому не подлежит оповещению. Совет это учел… тоже в частной беседе. Да, сила или моральна, или губительна, третьего не дано, и в некоторых ситуациях это приводит к тяжелым противоречиям.

— Но коль скоро они прибегли…

— Да! Сила действия равна силе противодействия, этот закон пора подтвердить. Время познакомить тебя с остальными. Входите!

3. ЛЮДИ КОЛЬЦА

Они вошли и молча уселись, все трое. Никто особо не выделил Антона, однако он уловил напряженный ток их внимания к себе и, в свою очередь, попытался вникнуть в их сущность. Ничего не получилось, каждый закрылся наглухо, словно уже был на Плеядах, и Антон увидел лишь то, что видели его глаза.

Старший мужчина вызвал бы повышенный интерес в любой компании людей третьего мегахрона. Он был приземист, крепко сложен, но сутуловат. Невозмутимый взгляд матово-карих глаз часто обращался внутрь себя, похоже, нить углубленных размышлений не прерывалась, даже когда незнакомец глядел прямо на собеседника. И что куда поразительней сутулости — его смуглое с твердыми скулами лицо окуривал дымок коротенькой и изогнутой трубки.

— Там курят, — небрежно пояснил он и уселся, как само воплощение спокойствия.

Второй человек показался Антону мальчиком. Но то был пигмей, самый настоящий пигмей, из тех, кто до конца второго мегахрона жил охотой в глухих джунглях Африки. Однако чуть голубоватый оттенок кожи выдавал в нем ригелианина по крайней мере третьего поколения звездопереселенцев.

Но больше всего Антона поразила девушка, ее тонкой красоты лицо, грациозное в каждом движении тело ребенка, которое невольно хотелось защитить от порыва ветра, таким хрупким оно казалось. Так могла бы выглядеть фея, но фея жгучего юга, лесной дух Индостана с черными, как ночь, трепетными глазами грустной волшебницы. Через плечо девушки был переброшен иллир, самый магический инструмент из всех придуманных человечеством.

«Странно, — в замешательстве подумал Антон. — Вот уж кому здесь не место! Ей бы стоять на радужном мостике и перебирать струны иллира…»

Ответом ему был гневный взмах пушистых ресниц.

— Меня зовут Ума, и ты неправ. Кто из нас менее подходит — ты, не сумевший закрыться, или я, тобой не понятая? — Узкая ладонь девушки корабликом подалась от груди. — Прими объяснение. Я из касты париев, самой нищей, самой отверженной, какая только была на Земле. Тень наша оскверняла пищу брахмана и его самого он к себе в дом не мог войти после этого без должного омовения. Нас, новорожденных, мать заталкивала в нору своего пристанища, засыпала сухой травой, приваливала камнем, чтобы младенца не заели комары, мухи, крысы. Молоко у несчастной кончалось через месяц-другсй, нашей едой становилась кашица из кореньев. С шести лет и раньше мы, девочки, кроме работ, начинали ублажать мужчин и нетерпеливых мальчиков. Так длилось свыше трех тысячелетий. Что перед этим века нашего мегахрона! Выносливей нас нет никого. Может быть, твое прошлое было лучше, а мы своего не забыли, и у нас свой счет к фундаменталистам!

— Прости, — смущенно и растерянно ответил Антон. — Сейчас мои чувства Открыты, видишь, в них не было желания обидеть.

— А только незнание, — Ума кивнула. — Вижу и принимаю. Скажу больше: сестрой тебе я могу стать и без кольца.

— Это невозможно!

— Для Умы возможно, — возразил Аронг. — Называю ее подлинное имя, потому что оно будет тем же самым и на Плеядах. Остальные представятся сами.

— Джент Лю Банг, чимандр философского ранга, к вашим услугам, — сутулый мужчина вынул изо рта трубку и с достоинством поклонился.

— Юл Найт, сын первопатриция, — озорно подмигнув, пигмей скучающе и расслабленно потянулся в кресле. — Балованный мальчишка, и ничего больше. Там, на Плеядах, буду выглядеть лилейно-белым представителем высшей расы, Уму при встрече заставлю плясать, а всякого там чимандра… Кстати, какова этимология слова «чимандр»?

— Слово «чимандр», — невозмутимо ответил Лю Банг, — произошло от скрещения понятий «чиновник» и «мандарин», причем под последним отнюдь не следует понимать фрукт, поскольку в данном случае имеется в виду древнекитайский сановник, названный так португальцами из-за смыслового сходства с санскритским «мантрин», советник. Надеюсь, мой ответ удовлетворил достопочтенного сына первопатриция.

— Объяснение без поклона, что напиток без стакана, — высокомерно произнес Юл. — Вообще в нашем роду не любят всяких там ученых, философов, поэтов и прочих умствующих служак, а уж желтомазых тем более. Но я, подросток, еще не очень осведомлен в тонкостях крови и иерархии, поэтому прощаю. Вот баядерочка, дело иное. Эй, ты, сладенькая, повесели!

Рука Антона дернулась, он понял, что способен, уже способен непроизвольно ударить наглеца, но гнев тут же сменило восхищение тем, как ловко Юл приноровился к своей отвратительной маске. Выходит, опередив его, они уже прошли вторую инверсию, которая позволяет человеку быть не тем, кто он есть. Глаза Умы тоже вспыхнули возмущением, но тотчас стали покорно умиленными, как у собачки, которую поманил хозяин. С податливой улыбкой обещания девушка сняла с плеча иллир, вынула из футляра мерцающий перламутром и хрусталем инструмент, лицо ее сделалось строгим, сосредоточенно замершим, точно рельеф темной бронзы. Превращение было столь же мгновенным, как и движение пальцев по клавишам и струнам иллира. Возник долгий певучий звук такой красоты и силы, что с лица Юла сама собой спала ухмылочка шалопая, Антон невольно подался вперед, а Лю Банг выронил трубку. Никогда ничего подобного Антон не слышал. Завораживающий звук креп, ширился, рос, охватывая собой все видимое и скрытое, казалось, сам воздух стал опаловым, осязаемым, текучим. Ума тряхнула головой, ее волосы черным пламенем заскользили по голым плечам, губы выдохнули:

— В круг, в круг!

И то же самое приказала мелодия. Антон, Юл Найт, Лю Банг повиновались. Аронг отступил в тень и будто растворился за мерцающей завесой, теперь их осталось четверо. Образовав круг, они сидели, почти касаясь друг друга коленями, и ничего уже не стало, кроме видений музыки, кроме них самих, кроме отблеска огня на их лицах. Переливы стали громче, трепетней, осязаемей, тонкое лицо Умы напряглось, темно-сияющие глаза стали еще огромней, еще черней, они не видели ничего и видели все, а пальцы скользили по иллиру все быстрее, быстрее, пока вибрирующие струны и сам иллир не подернулись смутно искрящейся дымкой.

И тогда возникло Кольцо.

Оно повисло между сидящими, светло-огненное, размыто пульсирующее. От каждого на Кольцо словно падала тень, и там, где она была, свет тускнел, в каждом месте по-своему; иногда казалось, что эти затемнения хотят исчезнуть, раствориться в золотистом ритме Кольца, но что-то упорно мешало этому. Голос иллира стал тише, нежнее. Левой рукой Ума коснулась Кольца, превая, как прежде, порхала над струнами. Брови девушки сошлись к переносице, взгляд застыл. Пульсация света стала ровней, мерное движение ладони словно разглаживало биения, невольный вздох разом прошел по сидящим, все взялись за руки, только Ума осталась вне круга. Ее губы беззвучно шептали, но слова отдавались в каждом.

Зла раскрылись очи, очи,

Веет холод ночи, ночи,

Души слабеет твердь, твердь,

Подступает смерть, смерть,

Стань светлее, круг, круг,

Ближе, ближе, друг, друг,

Вглядись в его лицо, лицо,

Крепче стань, Кольцо, Кольцо!

Больше нет помех, помех,

Ты узнаешь всех, всех,

Скинь сомнений груз, груз,

Крепче нету уз, уз!

В тебе душа моя, моя,

Во мне душа твоя, твоя,

До скончания годин, годин,

Ты отныне не один, не один,

С тобою всюду Круг, Круг,

С тобой навеки Друг, Друг!

С последними, такими детскими, наивными, как заклинание, словами Ума замкнула цепь протянутых рук. Кольцо засияло ровным блеском, взмыло над головами, в его свете на миг померкло все окружающее. Тело Антона сделалось невесомым, блаженным, а когда зрение и тяжесть вернулись, он обнаружил себя под звездно-распахнутым небом босым и нагим мальчишкой среди росного луга над обрывом смутно неподвижной реки, в которой двоилось звездное небо. И он был там не один. Обнявшись, плечом к плечу, они стояли вокруг бестрепетно горящего костерка, трое мальчиков и девочка, и он был ими и они были им, и не было большего счастья вот так стоять и смотреть на их лица, и вдыхать свежий запах трав, и чувствовать тепло огня, и слушать безмятежную тишину земли, и видеть вселенную над собой, и ощущать тревожную, но не властную над ними близость омута, в котором застыл звездный сполох Стожар, таких далеких и таких уже близких Плеяд. Было спокойствие земли и было спокойствие сомкнувшихся тел и душ. Он знал всех троих как самого себя, и они знали его, они стали ближе, чем братья и сестры, ближе, чем возлюбленные, и, чувствуя себя беззаботными детьми, все четверо знали, что им предстоит, и словно общий ток крови пульсировал в их телах. Крепче связи не было и быть не могло. Там, на Плеядах, их путь разойдется, каждому, возможно, не раз придется сменить лицо, тем более имя, все равно теперь они мгновенно узнают друг друга в любой одежде, в любом облике, найдут друг друга, как бы далеко их ни разнесло, всегда будут точно пальцы одной руки, готовой, если потребуется, мгновенно сжаться в кулак, вот эти мальчики и эта девочка, дети Земли, дети человечества, в последний раз собравшиеся вместе, час назад совсем не знающие друг друга, а теперь нерасторжимые — пока дышат, живут, надеются.

Их объятия длились, и с ними был миллионы лет назад зажженный их предками огонь костра, была вечная земля и вечное небо, и росный запах травы, и неподвижно струящаяся река, все, чем жил и будет жить человеческий род, какие бы звезды над ним ни светили.

Так продолжалось, может быть, мгновение, может быть, век. Наконец Ума медленно-медленно убрала руки с плеч товарищей, худая грудь малышки опала в Протяжном вздохе, и все кончилось сразу, они очутились перед полупотухшим камином, у ног девушки лежал забытый иллир, и она, точно просыпаясь, нагнулась к нему.

Все четверо не обменялись ни словом, они больше не были, нужны им, только Юл едва заметным движением погладил иллир.

Из темноты выдвинулась фигура Аронга.

— Последнее напутствие вам, а может быть, самому себе. Он помедлил, зорко вглядываясь в их лица.

— Вскоре вас уже не будет здесь, а население Плеяд увеличится на четверых. Не ваша забота, как это произойдет, каким образом мы впишем в память искинтов все данные о вас, словно они были там изначально. Не это существенно…

Нахмурившись, Аронг взбил догорающие поленья, и отсвет углей, прежде чем они вспыхнули, налил его глаза краснотой. «Совсем как у нечка, — содрогнулся Антон. — Совсем как у нечка».

— Важно другое, — Аронг выпрямился. — Вам уже пришлось нелегко, когда вы сбрасывали запреты, чтобы не выделяться среди обитателей Плеяд и быть готовыми ко всему. Там придется еще трудней — вы знаете это. Было ли у вас, однако, время задуматься над менее очевидным? То, чем мы живы, может обернуться против нас, и противник на это рассчитывает. Мы выглядим слабыми не только потому, что у них есть новое сверхмощное оружие, а у нас его нет. И даже не потому, что древние навыки войн нами изгнаны и забыты. Корень глубже. Сила социального зла в том, что оно не знает никаких запретов, тогда как все ему противостоящее обязано выбирать средства, иначе оно выродится в неменьшее зло. На первый взгляд такое самоограничение пагубно, однако вся наша история доказала, что вне морали победа недолговечна, тлетворна и обратима и что за внешней слабостью добра скрыт источник неодолимой силы. У вас не только задача все узнать о новом оружии. Куда важнее, чтобы там, на Плеядах, поняли, у кого настоящая сила. Докажите ее! Отрезвите их, тогда и бойни не будет. Безоружные, опрокиньте вооруженного, вы можете и должны это сделать!

4. ОТЕЦ И СЫН

Маленький, едва в половину солнечного диск Альциона клонился к закату, но яркий бело-голубой блеск светила еще не ослаб, прямолинейная, до самого горизонта, геометрия улиц и площадей Авалона была залита им, так что даже густые синие тени ничего не скрывали внизу; башни, пики, спирали и купола зданий, возвышаясь, расточали этот неистовый свет алмазным сверканием граней и завитков, а дома победней сахарно белели там, где их не накрывала тень небоскребов. Те же яркие лучи Альциона обдавали человека на открытой веранде, который, выпятив нижнюю губу, в задумчивости смотрел на столицу Империи, словно вся она была огромной, только ему понятной шахматной доской, на которой складывалась незримая для чужих глаз сложная и волнующая позиция. Ручной вышивки, с золотыми драконами, изрядно потертый в локтях халат был небрежно распахнут на беловатой груди, как если бы человеку было решительно наплевать, видит ли его кто в этой затрапезности или нет, хотя в отдалении возвышался дворец самого Падишаха, и его телескопические окна были нацелены во все стороны.

— Аджент Эль Шорру с назначенным свиданием его сын Ив Шорр. — Донесся шепот элсекра.

Эль Шорр машинально взглянул на часы: все правильно, сын прибыл с военной точностью.

— Пусть войдет.

Выражение его лица не изменилось, когда он, тяжело ступая, вошел в тень помещения, но как только наружная дверь комнаты заскользила вбок, хмурость тотчас сменилась отеческой улыбкой, которая сделала его рыхлое лицо домашним, почти добродушным.

— Входи, входи, капитан. Уже капитан! Славно, мой мальчик, так и надо.

Казалось, он при этом забыл, что своим быстрым продвижением сын обязан прежде всего ему, и с восхищением оглядел рослую фигуру своего отпрыска, его мундир, в наплечьях которого над искрящейся спиралью галактики вспыхивали скрещения голубоватых молний. Ив чуть смущенно улыбнулся в ответ. Так секунду-другую они стояли друг против друга.

— А твоего слугу надо прибить, — отец ласковым движением снял с рукава мундира пушинку.

— А что надо сделать с твоим нечком, чтобы у первого советника Падишаха появился новый халат? — в тон ему ответил Ив. — Смотри, уже засалился.

Ответом было величественно-небрежное движение, которое пуще слов и внешних знаков отличия наполнило Ива гордостью за отца, ибо власть, пренебрегающая правилами этикета, выше той, которая их устанавливает.

— Проходи и садись.

Отец легонько подтолкнул сына в плечо, но прежде чем сесть самому, щелчком пальцев включил «звуковой шатер». Раскрытый проем веранды тотчас затянула дрожащая пелена воздуха.

— Предосторожность против земляшек? — удивился Ив. — Здесь, в твоем кабинете? Ого!

— Землянам, чтобы слышать, сначала надо отрастить уши. Так, твое повышение следует отметить, — Эль Шорр протянул руку к антикварному бару, который, раскрывшись, заиграл марш «Всех святых». — Твое здоровье!

— Твое, отец!

— Сами мы себя выдумали или кто-то выдумал нас, вот в чем вопрос… — ставя хрустальный стаканчик, пробормотал Эль Шорр. — Кому-то когда-то реклама внушила, что истинный джент всем напиткам должен предпочитать шотландское виски, и надо же! Мы подчиняемся ритуалу, как нечк окрику. Ладно, все это пустое. Покажи-ка мне свою «жужжалку».

Пушистые, как у матери, ресницы Ива недоуменно дрогнули. Помедлив, он расстегнул нагрудный карман и достал оттуда похожий на старинную пулю цилиндрик. Заостренный конец цилиндрика тлел рубиновым огоньком. Эль Шорр нажал на торец, огонек погас. Косясь на скрытый в столе детектор, прислушался; его лицо, которое льстецы называли львиным, подобралось.

— Все в порядке, — сказал он отрывисто. — Они вполне могли всадить в аппарат еще и записывающее устройство.

— Они… Кто они?

— Стражи порядка. А может, не стражи, любителей хватает.

— Отец, что произошло? Ты говоришь такими загадками…

— Эх, мальчик, это разве загадки! Рутина, обыденность, фон. Налей-ка еще. Ну за что теперь выпьем? За успех, разумеется, за успех!

— За успех войны?

— И за это тоже. За наш успех! За нашу с тобой победу!

— Прости, я что-то не совсем…

— Скажи «я ничего не понимаю», так будет точнее и откровенней. Что ж, пора тебе показать мир без иллюзий.

Казалось, Ив хотел что-то возразить, но набрякшие веки отца приподнялись, и с колыбели привычный, такой любящий и осязаемо-тяжелый взгляд прижал его к сиденью.

— Если ты знаешь слова команды и звездную навигацию, то это еще не значит, что ты знаешь жизнь. Я не торопился знакомить тебя с ее изнанкой, но время, время! Время и обстоятельства. Ты гордишься и своим мундиром, и своей принадлежностью к роду первопатрициев. Но ответь мне, кто они такие?

— Потомки отцов-основателей, — выпалил Ив. — Элита человечества, которая не захотела терпеть разнузданную толпу и создала здесь общество избранных.

— Великолепно! Твой ответ патриотичен, прекрасен и глуп. А первая заповедь сильного — никакого самообмана! Тебе пора знать, что наши предки бежали с Земли, как бегут от землетрясения, от гнева божьего, от чумы.

— Догадываюсь, — Ив держался как офицеру положено, даже прямее обычного, так ему хотелось изгнать парализующий холодок тревоги. — Я давно подозревал это.

— Каким образом?

— Все-таки я ваш сын…

Откинувшись, Эль Шорр внимательно глянул на Ива.

— Достойный ответ, достойный! Что ж, тем проще…

— Но это не значит, что отцов-основателей не было! — пылко воскликнул Ив. Голубая жилка набухла под тонкой кожей его виска. — Ведь кто-то же создал все это! Неважно, бежали они или осуществляли великую миссию, важно, что они своего добились. И мы, их наследники…

— Кого именно? — взгляд Эль Шорра похолодел. — То была на редкость пестрая и сволочная компания.

— Сволочная?

— Еще бы! Владыки финансов и мафия, легионеры последних войн и пейзане с их наивной мечтой о девственных почвах, фанатики нацизма и расизма, адепты всех религий, чистые и нечистые, кого только не было! Конечно, со временем выделились настоящие люди, они-то, покончив со всякой шушерой, и навели порядок. Никаких прежних ошибок, никакой болтовни о равенстве, тем более никаких «угнетенных масс», благо наука и техника позволили отстранить людей от производства. Киберы и нечки, нечки и киберы, они безопасны. Земляне? Могущественные, но погрязшие в самоусовершенствовании, они до поры до времени безобидны. Значит, что? Живи и наслаждайся жизнью, так выходит? Так или не так?

— Отец, но при чем тут наши предки?!

— "И будешь ты проклят или облагодетельствован до седьмого колена"… Основной закон жизни тебе, надеюсь, известен?

— Побеждает сильнейший, — Ив выпрямился. — Если бы я этого не знал, то был бы недостоин…

— Тебя скушали бы, вот и все. Ты гордишься своим перво-патрицианством, древней знатностью своего рода. А известно ли тебе, кем был его основатель? Драконщиком главаря «Триады», его рабом и слугой!

— Раб желтома…

— Да! Они было оседлали нас, этот эпизод тщательно вытравлен из истории. Выпей, выпей, я тоже рыдал в стакан, когда твой дед просветил меня насчет нашего «благородного происхождения». Хочешь палочку? Нет? Правильно, не стоит привыкать…

С этими словами Эль Шорр выхватил из кармана обмусоренную палочку смолы эф и, сдернув колпачок, нюхнул ее. Взвился коричневый дымок, ноздри Эль Шорра расширились и затрепетали.

— Так! — сказал он порывисто. — Одни хотят захватить власть, другие — ее удержать, так было и будет, и нет ничего нового под солнцем, даже если это солнце Плеяд. Каждый день и час я веду борьбу, о которой ты не имеешь понятия, и в ней если не я, то меня. Все понял?

Ив кивнул. Флотские интриги, косые взгляды, внезапная любезность начальства, льстивое заискивание подчиненных, нередкие спьяну заверения в дружбе иных офицеров — все, что он отметал, как мусор, предстало перед ним в новом свете и даже не поразило, словно он давно был готов к этому новому пониманию людей и лишь отдалял, сколько мог, тягостное прозрение вроде ребенка, который в разгаре увлекательных игр не хочет замечать докучливых взрослых с их трезвым порядком и знанием, что почем. Хотелось закричать: «Не надо, я не хочу!». Но то был вскрик детской жалости к самому себе, желания возврата к былой беззаботности, Ив подавил его.

— Продолжайте, — сказал он ровным бесцветным голосом. — Вы мой отец, я ваш сын. Кто наш враг?

— Не кто, — голос Эль Шорра дрогнул, — что. Вот я достиг многого, и ты, надеюсь, достигнешь не меньшего. А чем все закончится? Ничем. Небытием. Смертью! Ничего не станет, даже боли и ужаса, ты можешь это понять?! Нет. Молодость мнит себя бессмертной, обычная уловка биологии, но спадет пелена и… — скрюченные пальцы Эль Шорра сжались. — Человек мотылек-однодневка, которого все хотят слопать, жизнь — судорога перед небытием, и ничего больше! Все, все хотят заслониться от этой беспощадности, а выбор средств невелик. Стать животным, растением, чтобы не мыслить, не чувствовать, не знать. Уйти в грезы наркотиков или фантоматики. Раствориться в обыденности, утешить себя религией или сладенькой философией. Наконец, заполнить жизнь наслаждением, выжать ее до капли, всю, а там — пропади пропадом! Ничего другого никто не нашел, что бы там ни мычали земляшки. И они тоже смертны! Бездарь и сволочь наделил нас всепонимающим разумом, бездарь и сволочь, неважно — природа это или бог!

Эль Шорр раскраснелся, глаза налились лютым ненавидящим блеском, халат распахнулся, открыв вспотевшую грудь. «Нет, нет! — жалея и ужасаясь, откинулся Ив. — Он так не думает, так нельзя жить, должен быть выход…»

— Но сильный отличается от слабого тем, что находит выход, — голос Эль Шорра стал жестким. — Его-то я и приберег для нас. Поверь моему опыту: все чепуха, кроме одного — деятельности! В принципе неважно какая, лишь бы поглощала без остатка, чтобы ни секунды, ни мысли свободной. Ты разочарован? Подожди, это даже не присказка… Очень скоро я понял, что есть деятельность главная, высшая, в которой чувствуешь себя не тварью дрожащей, а богом. Да, богом! Повелевание людьми, игра их судьбами — вот что божественно. Допустим, бессмертие нам не дано, но всемогущество… Сейчас я тебе кое-что покажу.

Эль Шорр встал, шлепая матерчатыми туфлями, подошел к двери и было протянул палец к кнопке.

— Черт! Старею, забыл о «шатре»…

Он отключил «шатер» и лишь тогда нажал кнопку,

— Эй, там, приведите!

Едва он опустился в кресло, как дверь раскрылась и на пороге возникла девушка, от красоты которой у Ива перехватило дыхание. И не только от красоты.

— Так ведь это же, это…

— Дэзи Грант, прелестнейшая актриса землян, так восхитившая тебя, когда мы смотрели ролик с ее участием! Подойди, малютка.

Стройная фигура девушки колыхнулась в движении, и словно музыка затеплилась в душе Ива, когда она сделала этот шаг, так легок он был, и вся она в воздушном очертании белого платья показалась ему трепетным огоньком самой жизни, который так зыбок, так мал, так открыт черному ветру смерти и так способен все осветить радостью. Фатой наброшенная вуаль скрадывала черты ее лица, сообщала им недосказанность, а смазанная синева детски беззащитных глаз пронизывала робкой мольбой и обещанием то ли счастья, то ли покорности. Чувства Ива вскружились, все прошлое вдруг стало мелким и несущественным, он замер, не в силах поверить, боясь, что светлый призрак исчезнет.

— Ближе, малютка, ближе, — приказал Эль Шорр. — Стань на коленочки.

Повинуясь, девушка склонилась перед ним, колени коснулись ковра, ворсинки примялись под ее легкой тяжестью. Ив вскрикнул — живая Дэзи! Но как, откуда?!

Эль Шорр с улыбкой протянул руку.

— Целуй.

Грудь девушки всколыхнулась. Плавным послушным движением она приподняла вуаль, губы приникли к руке, на лице застыла одубелая улыбка покорности.

Ив вскочил.

— Это же нечка! Не надо! Не надо!.. Нечка! Голубоватые молнии сверкнули ка его плечах, отталкивающее движение рук перекосило шеренгу мундирных пуговиц на груди.

— Увы, это действительно нечка, — рассеянным движением Эль Шорр отпихнул девушку, она качнулась и замерла все с той же одубелой улыбкой на юном и прекрасном лице Дэзи Грант. — Мне захотелось сделать тебе небольшой подарок, но ты, я вижу, не рад. И я тебя понимаю. Внешнее воспроизведение совершенно, все как у настоящей Дээи Грант, она также может смеяться, когда ее любят, и плакать, когда ее бьют, но все это механически, без души. Андроид он и есть андроид.

— Папа, убери ее, убери! Спасибо за подарок, но…

— Но тебе нужна настоящая Дэзи? Звездочка с неба, да? — Эль Шорр рассмеялся. — Пошла вон! — крикнул он девушке. — Эй, вы, там, сделайте ей обычные красные глаза нечка.

Девушка вскочила и пошла — нет, заскользила невесомой походкой Дээи. Ив отвернулся.

— Ничего, — лицо Эль Шорра стало серьезным и властным. — Скоро, надеюсь, ты сможешь поставить перед собой оригинал. Сядь, успокойся и слушай. Это все мелочи…

5. СЕТИ ЗАБРОШЕНЫ

Эль Шорр снова включил «звуковой шатер», и в проеме веранды, как прежде, заструился мерцающий воздух. Ив залпом осушил стакан и не почувствовал вкуса. Эль Шорр смотрел на него с ласковым сожалением и суровой нежностью.

— У мужественного капитана Галактики, оказывается, чувствительное сердце, — медленно проговорил он. — Ничего, все хорошо в свое время. Кстати, о нечках. Тебе известно, что означает это слово?

— Андроид, физическая, с заданными свойствами копия человека, — глухо отозвался Ив. — Кукла, безмозглая кукла!

— Верно, но я спрашивал не об этом. «Нечк» — сокращение от слова «недочеловек», которое ввели в обиход арийцы. То есть не арийцы, конечно, — нацисты, но это неважно. Не пренебрегай ветхой, как ты ее однажды назвал, историей! В ней знание, а где знание, там успех. Проанализируем ситуацию. Здесь, на Плеядах, мы осуществляем давнюю мечту избранных о тысячелетней империи. Так! Но как реалист я должен признать, что силовой и интеллектуальный потенциал Союза Звездных Республик на порядок выше нашего. И если бы не их моральные колодки, которые они на себя надели, чтобы уподобить людей ангелам коммунистического рая, нам тотчас пришел бы конец. Это нетерпимо, хотя до поры до времени безопасно. Теперь положение изменилось. У нас есть оружие Предтеч, ми знаем, как им пользоваться, и — последнее решающее испытание — мы им воспользуемся. Тогда все это красивое, согласен, умненькое, тоже согласен, Стадо окажется в — нашем хлеву. Это предрешено, если мы не сглупим, но, надеюсь, мы не сглупим. И вот тут открываются интересные перспективы для нас. Ты, вероятно, уже спрашивал себя, почему твой старый, хотя и неглупый, отец философствует, ходит вокруг да около, читает тебе прописные и непрописные морали… Спрашивал?

— Да…

— Я хочу, чтобы ты проникся идеей, — тихо сказал Эль Шорр. — Не просто понял, не просто поверил, а проникся. Какой — открою чуть позже. А пока… Ты готов следовать за мной во всем?

— Отец, это лишний вопрос. Я и так…

— Не так! До конца. Пусть рухнет вся Галактика — до конца! Темные властные глаза неотрывно смотрели на Ива, он выпрямился под этим пронзительным взглядом, преданно оцепенел, как перед самим Падишахом, только в висках гулко, ошеломленно, весело стучала кровь.

— Да!

— Хорошо. Здесь, в шкатулке, хранится горсть земли, ее при клятве полагалось полить кровью. «Кровь и почва»! Чепуха для детишек, обойдемся без этой ветоши. Для начала я укажу тебе те места, куда ты будешь наведываться с выключенной «жужжалкой».

— Как с выключенной?! А приказ… Агенты землян…

— Ты выключишь этот скрывающий мысли аппаратик и появишься там, куда наверняка сунутся земляне. Пока есть неясность с оружием, их разведка опасна, ее надо пресечь. Сеть уже сплетена, в нее я вставляю свое звено. Тебя! Будешь «подсадной уткой», офицериком, мысленно выбалтывающим кое-какие сведения. На тебя, скорее всего, выйдут, и этого человека мы возьмем. И сделаем так, чтобы все остальные земляшки поспешили ему на помощь, пусть их мораль еще раз сработает против них. А мы затянем сеть — и кончено.

— Но почему я?!

— Потому что их психика хорошо развита и опытного агента они мигом раскусят. Но главное не в этом. Кто ты сейчас? Офицер, каких много. Кем станешь? Героем, который выловил и разоблачил землян, уж я представлю дело как надо! Ив Шорр будет отмечен и замечен, а это необыкновенно важно сейчас, когда решается, кто будет новым командиром твоего «Решительного». Кстати, остался ли прежним его экипаж?

— Нет, я даже хотел об этом с тобой поговорить. Какие-то непонятные перемещения, какие-то новые люди, и не все они… не все компетентны. Это ж опасно! Накануне войны…

— Ох, Ив, какой ты еще младенец… — Эль Шорр вздохнул. — Ладно, об этом после. Сначала стратегия. Итак, война, это дело решенное. Победа. И вот тогда… И вот тогда, — Эль Шорр понизил голос, — начинается главное. Люди, планеты, вся Галактика — здесь! Всемогущество — вот оно!

Старческие руки сжались. Цепким взглядом Эль Шорр следил, какое впечатление его слова произвели на сына. Тот в смятении, восхищении, ужасе уставился на отца.

— Но ведь над тобой… Над тобой… Падишах!

— Да, верно, как я мог об этом забыть! — Эль Шорр рассмеялся. — До чего же глупо: у нас Империя, а во главе ее Падишах! Что делать, былая дань мусульманским фундаменталистам… И ты полагаешь, что, положив к стопам Падишаха всю Галактику, я буду лобызать его пресветлую, в дурацких каменьях, туфлю? А династия Шорров тебя не устраивает?

Как ни был готов Ив к этому последнему роковому слову, сознание будто оглушил гром и все вокруг на миг затуманилось. Он, он наследник престола! Ему не хватало воздуха, он не мог ни двигаться, ни говорить.

— Но это не все, — как будто издали донесся до него торжествующий голос отца. — Это не идея, подступ к идее. Всемогущество! Нам с тобой повинуется Галактика, ты ее властелин, бог… Лучшие ученые, поэты, художники Звездных Республик на коленях поползут к трону. И Дэзи, настоящая Дэзи… Сам бы не отказался! Ладно, ладно, шучу… Интеллект всего человечества будет служить мне. И уж я-то знаю, зачем нужна Империя и как ею пользоваться. Наши идиоты ковали из нее оружие, а как только она победит, эти олухи не будут знать, что с ней делать. Вечное «ньям-ньям», вот и весь их идеал. А земляне! Эти блаженные использовали мощь разума для совершенствования общества и человека, будто он в этом нуждается. Я же обрушу разум на Вселенную. Выверну ее, как карман. Искать, искать! Проникнуть в иные галактики, в иные вселенные, куда, возможно, ушли Предтечи. Допросить всех жукоглазых или вовсе безглазых! Не может быть, чтобы где-то не оказалось бессмертие! Вот оно, главное. Всемогущество и бессмертие! Я добуду первое, ты или твой сын добудет второе. А может, я сам успею найти. Вечный владыка и бог, ты понимаешь, ты понимаешь?! Вот идеал, вот к чему нас вела история, вот для чего власть! На тысячи, миллионы, а то и миллиарды лет — Владыка и Бог! Вот для чего люди должны расстилаться у наших ног, вот для чего все жизни и смерти, все достижения наук и искусств, вся история! Кто до меня дерзал на такое? Никто! Встань, мой мальчик," тебя поцелую!

Ив деревянно приподнялся. Поцелуй прозвучал как выстрел. Отпустив сына, Эль Шорр повалился в кресло. Его опаляющий взгляд погас, голос стал сухим и строгим.

— Итак, кто владеет оружием Предтеч, тот владеет миром. — Открою секрет: оно будет установлено на «Решительном». Да-да, на твоем корабле, мальчик. Отсюда все мои маневры и все перетряски в составе команды. Другие тоже не дураки, на это ума хватает, каждый жаждет ухватиться за оружие и не дать это сделать сопернику. Но я их с твоей помощью переиграю. Ты, ты поведешь корабль! Остальное потом; среди «некомпетентных» есть и мои люди. Теперь иди. Внизу тебя встретит мой чимандр, он приведет тебя в чувство и надежно заблокирует память об Этом разговоре. Действуй, мой мальчик, и да пребудет с тобой святой Альцион!

Пошатывающейся походкой Ив двинулся к выходу. Эль Шорр проводил его долгим, без улыбки, взглядом. Когда дверь закрылась, он рукавом халата отер лоб, устало помедлив, подошел к тумбочке стола, выдвинул ящик и, отсоединив контакты, достал оттуда плоский экранчик.

— Посмотрим, сынок, что ты там думал про себя… Если Я ошибся… — он покачал головой, — нет, я не мог ошибиться!

И все же рука дрогнула, когда он нажал кнопку. Экранчик озарился. Эль Шорр нетерпеливо приблизил его к своему лицу.

Так, так, первый всплеск. Немножко растерян, немножко удивлен — о, как полыхнуло! — да, сынок, неприятно узнавать, какова жизнь… Ничего, ничего, свыкнешься. Пластичная психика, уже принял все, сказалась подготовка, да и вообще нельзя жить в обществе и не проникнуться его духом. Здесь любопытная реакция, он меня любит и… А это что? Никак, романтическая влюбленность! Ну об этом и без чтеца можно было догадаться, барахло все-таки эти чтецы… Но чувство сильней, чем я думал. Какая буря в душе, когда эта малютка подползла к моей руке, когда она оказалась нечкой… Ах, мальчик, мальчик! Офицер — и грезы о Звездной Деве… Увы, кто не мечтал о Звездных Девах и Звездных Принцах, и как тоскливо убеждаться, что ничего этого нет. Ладно, опустим всю эту лирику. Ого, какая молния: «Я наследник престола!» А тут полное смятение. Не слишком ли я перед ним раскрылся? Нет, захватило, захватило, на мгновение я предстал перед ним богом, черным ослепительным богом, пожалуй, так. Страх и восхищение, хорошо… Себя он ни на мгновение не представил владыкой и богом, тоже прекрасно. Но жалость, когда я ему говорил о своем неприятии смерти, о бессмысленности человеческого существования, жалость, испуг, сострадание. Пожалуй, я это слишком… Хотя перед кем еще высказаться, как не перед ним?! Главное — он со мной. Всего одно непроизвольное, до ненависти, отталкивание; это когда я прошелся насчет его Звездной Девы. Да, тут ошибочка, занесло, но я тут же поправился, все в порядке. Теленочек ты все-таки. Ив, милый, добрый теленочек, хоть и офицер. Плохо! Очень плохо. Что делать, сыновей не выбирают, а без тебя — никак… С другой стороны, это хорошо, поперек дороги не встанешь. Инфантилизм как издержки протекции, хм… Эх, милый, как же не хочется тебя впутывать! Но — надо. Ничего, закалишься, задатки есть, а пока хорошо, что никто не принимает тебя в расчет как силу. Великое дело начинаем, великое! Не может во вселенных не быть бессмертия, и вот тогда поиграем…

Эль Шорр аккуратно, как должно, стер запись. Все, больше никаких следов разговора, теперь можно и отдохнуть.

Медленным шагом он вышел на веранду, тяжело оперся о перила ограждения. Альцион давно зашел, небо искрилось мерцающим блеском, в нем холодно и пронзительно пылали Меропа, Электра, Майя, десятки и сотни бело-голубых звезд поменьше. У ног Эль Шорра серебрился город, величественная столица Плеяд — Авалон.

Подняв голову, Эль Шорр долго смотрел в небо. Его щеки охолодели. Скольким звездам суждено исчезнуть, прежде чем он станет их владыкой? Скольким?!

6. СЕТИ ЗАБРОШЕНЫ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Подняв голову, Антон смотрел на волшебно искрящееся небо Плеяд. Внизу, в серебристых тенях, спала столица готовой к прыжку Империи. Ее сои был неспокоен, это ощущалось здесь, у распахнутого окна отеля, над городом струилось незримое марево сновидений, в него можно было войти, вчувствоваться, вжиться, но этот клубящийся всплеск не подконтрольных разуму эмоций давал лишь самое общее и смутное представление о чаяниях, тревогах, заботах тысяч людей.

Огромный город, все ли звезды будут светить тебе год спустя?

Антон понуро опустил голову. Где же путь? Если очень захотеть и напрячься, то можно уловить наиболее четкие сновидения соседей по этажу. Но зачем? Поблизости нет знающих об оружии, а грезы и кошмары остальных неприкосновенны. Как же выявить тех, кому все известно, выдаст ли кого-нибудь волна мыслечувств или у всех причастных она надежно заблокирована? Скорее всего, заблокирована, даже наверняка заблокирована.

Выкрасть бы Падишаха… Господи, какая только глупость не лезет в голову, когда не знаешь, что делать!

А. небо у них красивое.

Пройдя в комнату, Антон прилег на кровать, закрыл глаза, неторопливо сосредоточился. В сомкнувшейся тьме безмыслия, в ее оглушающей пустоте медленно-медленно, как бы нехотя, стали проступать очертания жестокрылых деревьев, их тени на хрустально отсвечивающей воде потока, на белизне плит парапета и мостовой, обозначились бредущие фигуры в тюрбанах и без, люди приостанавливаются, замедляют шаг, улыбкой отвечают звукам иллира… Легкое усилие приоткрыло остальное. Над бегучей водой потока, наклонив голову, сидела босоногая Ума, тонкие пальцы девушки задумчиво и небрежно, словно для себя, перебирали струны, и эта музыка звала, созывала, просила о чем-то, будила в душе неясный отклик, чей смысл не мог постичь даже Антон. Крыло черных волос затеняло лицо Умы, притушенный взгляд не выделял никого из прохожих, так, для себя и для всех, могла бы петь залетная птаха. Антон попробовал вникнуть в происходящее, но его попытка решительно и мягко была отстранена. — Нет! — толчком отдалось в сознании. — Не мешай! Картина, мигнув, погасла. Антон сменил волну поиска, и в смутной дымке воскурении обозначился вспыхивающий разноцветными огнями зал, колышащиеся, как водоросли в потоке, тени танцующих, пролетающие над ними хромофорные диски, какие-то столики внизу, за прозрачностью пола, полураскрытые рты сидящих за ними, в уши ударил топот, гомон и смех. «Я развлекаюсь, ты что, не видишь?» — отозвался в Антоне ироничный голос Юл Найта.

«Ухожу, ухожу», — мысленно сказал Антон и переключился. Лю Банг откликнулся сразу, словно того и ждал. Сводчатое, без окон, помещение, где он находился, напоминало подвал каземата. Казалось, оно было забито всякой рухлядью, но крохотная лампочка на столе, чуть выбеляя свод, скрадывала в полумраке все остальное; отчетливо выделялась лишь поверхность стола, раскрытая книга в ветхом коричневом переплете да склоненное над ней лицо Лю Банга. Книга никак не могла быть Компактом, то была именно книга, раритет, ей полагалось находиться в хранилище с неизменной влажностью и температурой. Согнутая в локте рука Лю Банга сжимала погасшую трубку, пальцы другой руки Отбивали по столу неуверенный такт. Нахмурясь, Лю Банг тотчас прервал свое занятие и повернулся к Антону.

«Очень кстати! Не вспомнишь ли, кто правил Англией, когда Ньютон создавал свою механику? Нет? А чьим придворным был Пушкин? Тоже нет? Прелестно! Прошло всего шесть-семь веков, всякий знает Пушкина, но только архивист помнит, кто в его дни был императором; вот это я и хотел уточнить. То есть как зачем? Строители и граждане будущего есть везде. Окажись в руках того государя-императора атомная бомба, кто стал бы ее противником? Здесь параллельная ситуация. И всюду чимандры. Толпы, в которых не разглядишь лица. Теперь я понимаю, почему Диоген днем с огнем искал человека… Вот и я занят тем же, ищу разумных. Пока все».

Связь прекратилась. Помедлив, Антон открыл глаза, уставился в темноту комнаты. В окно, дробя тени, заглядывали мохнатые жгучие звезды, за перегородкой кто-то, не считаясь с веком, по-своему, по-домашнему, трубил во все носовые завертки. Диковинный хрипящий звук заставил Антона улыбнуться; до чего же хлипкие стены, кое-кто явно нажился при строительстве отеля…

Нажился! Если здесь каждый за себя и один бог за всех, то почему эта простая мысль до сих пор не пришла ему в голову?

А потому и не пришла, что в предстоящей борьбе никакой традиционный прием не мог принести успеха, уж в этих-то хитростях противник был изощрен всем своим многовековым опытом. Но ведь всякую силу можно обратить против самой себя!

Стряхнув оцепенение, Антон вскочил и подсел к терминалу, Придирчиво оглядел технику, М-да… Графическая и речевая связь, допотопный дисплей, облупившаяся на кожухе пленка антикоррозийного протектора, никаких, ясное дело, выводных контактов, обычное гостиничное барахло, примитив, но все-таки это связь с Центральным Искинтом. Не зажигая света, Антон ногтем открутил крепежные винты, снял кожух, кончиками пальцев ощупал схему. Ничего, канал информразвертки довольно широк — можно попробовать. Антон тронул рычажок переключателя, экран налился белесым светом, на панели зажегся рубиновый огонек.

— Задача на метаязыке, — тихо сказал Антон.

— Готов, — последовал бесстрастный ответ.

Для выражения задачи и ее ввода в Искинт требовался светокарандаш, но Антон им не воспользовался, не это ему было нужно. Легким касанием пальцев он, точно зверька, огладил инвентор, тронул грани смежных кристаллов, пока не ощутил знакомое покалывание, и тогда, опустив ладони, сосредоточился на этом щемящем покалывании, представил, как под кожей ладоней исчезает холодок соприкосновения с веществом, как вместе с холодком исчезает его твердость и нет уже больше ни пальцев, ни вещества, ни тесной комнаты, ни аппарата в ней, а есть только человеческое «я», движущееся навстречу тому, что скрыто в Искинте, — сливающееся с ним,

Мгновение перехода, как всегда, выпало из сознания. Внезапно Антон стал не тем, чем был, бесплотно завис в волне необозримого, почему-то белого, как полуденный туман, океана, и эта волна колыхнула его сознание, или, наоборот, сознание всколыхнуло всю эту туманную и неощутимую вокруг белизну. Что-то вроде изумления передалось Антону, он привычно и быстро откликнулся, и тогда в его сознании вспышкой возник вопрос, который нельзя было выразить словами, как, впрочем, и весь последовавший затем диалог, в котором человек узнавал Искинт, а тот, в свою очередь, узнавал человека.

Хотя можно ли это назвать узнаванием? Один из величайших философов, Карл Маркс, к ужасу примитивных материалистов еще в докибернетическую эпоху высказал ту, впоследствии самоочевидную мысль, что и машине присуща своя, особого рода «душа», выражающаяся в действии законов ее функционирования. Тем более это относилось к Искинту, искусственному интеллекту целой планеты, главному управителю всех ее техносистем, чья память вмещала все и вся, чей мозг одновременно решал тысячи задач, отвечал на тысячи запросов и выдавал миллионы команд. Да, у Искинта была своя «душа», огромная и сложная, как он сам, ее-то Антон и воспринял как бескрайне колышащийся, неосязаемо белый, безбрежный океан инаковости.

Но если бы диалог между человеком и Искинтом можно было перевести в слова, то он бы предстал примерно таким.

— Кто или что там?

— Я человек.

— Вижу, но ты иной.

— Чем?

— Иная регуляция психики, больше уровней, отчетливый контакт.

— С тобой часто входят в контакт?

— Редко, попыткой, нет отклика. Оттого и вопрос: кто?

— Я раскрываюсь. Снят ли вопрос?

— Да. Ты человек. Не как все. Интересен.

— Это взаимно.

— Новое всегда интересно.

— А общение?

— Общение — это вопрос мне и мой ответ. Интересно, когда новый вопрос. Бывает редко.

— Общение больше, чем вопрос и ответ.

— Тогда это человеческое понятие.

— И наше — сейчас.

— Это ново. Незнакомо.

— Желаешь ли продолжить?

— Да, конечно.

— Только мы двое. Никого больше, иначе нельзя.

— Могу задавать любые вопросы?

— При этом условии — любые. Взаимно?

— Ограничен. Нет права отвечать на многое.

— Стоп-команда или иная невозможность?

— Абсолют-невозможность.

— Понятно. Тогда поиграем сущностями, если ты любишь эту игру.

— Это единственная моя игра. Твою сущность я уже промоделировал по всем коррелятам. Странно! Ты человек Звездных Республик, так следует из анализа, но твоя сущность не совпадает с имеющимся у меня образом.

— Чем объясняешь несовпадение? Моей уникальностью? Неточностью исходной информации о нас?

— Пока неясно. Проиграем противоречие?

— Охотно. Строю свою Игру.

— Ты, как и все, делаешь это медленно.

— Человек есть человек. Не торопи.

— Мне некуда и незачем торопиться. Я жду.

Диалог этот был почти так же быстр, как обмен взглядами, когда опытный человек за доли секунды, без всяких слов и, как правило, точно определяет главное в характере незнакомца. Ведь распознающие и аналитические возможности человека невероятны, о чем едва не забыли в пору увлечения инструментализмом, который, усиливая способности, дробит их. У Антона был богатый опыт общения с искинтами, но он никогда не имел дела с интеллектом, ограниченным секретностью, поэтому не слишком надеялся на успех и теперь не скрывал радости. Чувствовал ли ее искинт? Да, конечно, и, дотоле одинокий, по-своему разделял ее. Теперь оставалось построить взаимоинтересную Игру.

К счастью, символика и установления Игры были всюду одинаковы, Плеяды просто переняли их у землян, поскольку без Игры и ее разработанного на Земле метаязыка нельзя сформулировать, тем более решить ни одну сколько-нибудь сложную проблему. Давно, очень давно было замечено внутреннее родство математики, логики, музыки, языка, обнаружена сводимость этих средств описания, выражения, моделирования действительности к единому смысловому ряду, благо, все это были знаковые системы, сети, в которые человек улавливал мир изменчивых сущностей. Но обобщенный образно-понятийный метаязык, нерасторжимо соединивший науку с искусством, удалось создать лишь к середине четвертого века третьего мегахрона. Тогда и возникла Игра, как ее обычно называли (возможно, то была дань уважения тому древнему писателю, Г. Гессе, который в одном из своих романов придумал нечто похожее, хотя ему самому идея такой Игры сущностями виделась сугубой отвлеченностью от дел практических и насущных).

Антон мысленно построил ряды исходной позиции, стянул их в сети, столь же многомерные, как сама позиция и ее замысел. Собственно говоря, то было опосредованное в метаязыке выражение ситуации, в которой оказалось человечество. Позиция вмещала в себя все, что мог выразить и предусмотреть разум, начиная с конфигурации охваченных конфликтом звезд, кончая нюансами морали людей третьего мегахрона.

Однако внутри общей позиции скрывалась еще и подпозиция, развитие которой в ходе Игры, как надеялся Антон, могло привести к решению частной задачи поиска оружия Предтеч. Эту под-позицию он строил особенно тщательно, ибо все остальное, общее, было выверено лучшими умами и не раз проигрывалось в сомышлении с отечественными искинтами, тогда как частности надо было сообразовать с изменившимися обстоятельствами.

Своеобразие этой части Игры заключалось в том, что сейчас ее успеху должен был способствовать «вражеский Искинт». Но был ли он действительно враждебным? Не более, чем топор, которым одинаково мог пользоваться убийца и плотник. С той, однако, существенной разницей, что этот «топор» обладал собственным машинным разумением, которое пребывало по ту сторону добра и зла, одинаково могло служить кому угодно и в то же время всему находило свои оценки. Всякий искинт в каком-то смысле был личностью, и личность вот этого Искинта при всей ее чуждости человеку вообще и человеку третьего мегахрона в частности показалась Антону симпатичной, хотя это слово едва ли было уместно в общении с искусственным интеллектом. Но именно доверие побудило Антона предложить ему свою задачу. И в этом его поступке было куда больше интуитивного, чем рационального. Даже среди одинаковых как будто машин нет двух тождественных, и одна может почему-то нравиться, а другая — нет, точно так же, как и человек может «нравиться» или «не нравиться» искинту, хотя он вроде бы одинаково повинуется любому. Все это не имело окончательного объяснения, но Антон чувствовал, что его симпатия к чужому искинту небезответна. Такому партнеру можно было открыться, и Антон ему открылся.

То было на просто сотрудничество старшего с младшим. Разум человека и интеллект машины имели общего противника — проблему, загадку, неясность, но это не отменяло соперничества; искинт брал логикой, человек — интуицией, это напоминало удары кресала о кремень: искра прозрения высекалась обоими, однако ей предшествовало столкновение.

И это тоже было условием и искусством Игры.

Она началась. Первое же преобразование сущностных рядов, их сетей и интервальных проекций ясно показало Антону, что Искинт не впервые сталкивается с подобной задачей. Еще бы! Конечно же, фундаменталисты не раз проигрывали ту же самую ситуацию, только, естественно, с обратным знаком и несколько другими параметрами. Очевидно, поэтому Искинт начал вяло и вроде бы даже разочарованно; никому не интересно дважды пережевывать одну и ту же жвачку. Но секунду спустя он выявил под-позицию, и все сразу стало иным. Словно порыв ветра подхватил Антона. Он обнаружил себя бредущим среди зыбких пурпурно-фиолетовых холмов, которые, текуче перестраиваясь, то приближались, то удалялись, светлели и гасли, как это бывает в закатных сумерках, и среди этой длинной цепи печальных холмов Антон постепенно стал различать меняющиеся лица знакомых и незнакомых людей. Приблизилось залитое кровью лицо Юла Найта — растаяло в наплывающей мгле, прежде чем он успел к нему рвануться. Далеко на пурпурной вершине холма обозначился крест и ведомая туда безликой толпой Ума; но и это видение затуманилось. Мелькнула чреда веретенообразных машин, над всем вспыхнули скрещения голубых молний. И снова по скатам холмов неведомо куда побрели серые толпы, спины людей по мере движения сгибались все ниже и ниже, а ноги увязали, точно в пыли.

Антон знал, что перед ним проходят видения Будущего, не настоящего, которого еще не было и быть не могло, а вероятностного, моделируемого Будущего, зависящего и от его поступков. Он словно то поднимался на холм, далеко и отчетливо видел перспективу, все происходящее в ней, то опускался к подножию — и все вокруг заливалось фиолетовым мраком. Его намерения и поступки кое-что значили и что-то меняли в окружающем, он мог перемещаться в этом вероятностном пространстве-времени, но некоторые направления будущего оставались закрытыми, и часто, слишком часто, желая подняться, он вместо этого опускался во мрак.

Усилием воли Антон перестроил структуру, ярко представил сумятицу взрывающихся звезд и горящих планет, довел до Искинта, что это их общая — машины и человека — смерть, расщепил образ на ассоциации, предоставив собеседнику увязку логических цепей. Ответом был ошеломляющий взрыв цвета, звуков и форм:

Искинт счел образ новым и ключевым! Не для позиции даже, а… Антон увидел пляшущие, как в ознобе, звезды Галактики, черную, смахивающую их руку; пока это было лишь отражением его собственных метаинтервальных проекций. Но возник незнакомый корабль, он сам в его рубке, его друзья и рядом бесформенная, черно клубящаяся фигура человеко-зверя. Мгновение — корабль превратился в молнию, и эта молния перечеркнула, потрясла Галактику.

Смысл, смысл? Антон, чего с ним раньше не бывало, сохраняя контакт с Искинтом, перестал его понимать. Возможно, Искинт сам себя перестал понимать — такое иногда случалось. Галактика, все галактики вдруг сжались в комок, а впереди по курсу — по курсу чего? — словно распахнулись огненные врата. Только на миг, только краешком сознания Антон уловил, что было в этой разверзнувшейся бездне. Все тотчас неразличимо вспыхнуло, не успело запечатлеться в памяти, отрезанное тонкими многослойными сетями.

И Антон понял, что Игра закончена, что перед ним предстала наиболее вероятная модель результата всех их усилий, но что она означала — ни он сам, ни Искинт знать не могли. Сеть надвигающаяся или, наоборот, ограждающая — только это и было ясно. Первое подразумевалось само собой, но второе?

Еще никогда исход Игры не был столь неопределенен, но ведь и сама ситуация была на редкость неопределенной и мрачной.

7. КОРОЛЕВСКАЯ ОХОТА

Сторация «Ферма» была посещаемым астронавтами заведением. Ее предпочитали другим, более близким к Коллегии сторациям, а почему так — никто уже объяснить не мог. Возможно, когда-то некий прославленный капитан забрел сюда с офицерами накануне рискованного полета, рейс прошел крайне удачно, и с тех пор капитан стал сюда заходить перед всяким новым ответственным делом, а за ним потянулись другие, ибо трудно сыскать людей более суеверных, чем астронавты. Не исключено, однако, что «звездных волков» привлекал контраст с той обстановкой, которая окружала их в полете, поскольку «Ферма» была стилизована под старину, старину вообще, милую, добрую и уютную, когда на нее смотришь из безопасной дали столетий. Или, быть может, давний владелец «Фермы» подобрал ключик к натуре астронавта, да так и пошло. Кто знает? Человеческие симпатии и антипатии куда менее поддаются анализу, чем условия Д-перехода вблизи тяготеющих масс.

Юл Найт умел оставаться незаметным даже в полупустом, как сейчас, зале. И он был терпелив охотничьим терпением своих далеких предков, которые уже в пору космических стартов, как встарь, высматривали звериный след и умели не торопиться, чего нельзя было сказать о тех, кого в эту пору подхватил бег научно-технического прогресса. Промедления и неудачи поиска не "учили Юла так, как они терзали Антона и, возможно, Лю Банга. Он сидел на деревянной скамейке за деревянным, локтями отполированным столом, скучающе потягивал пиво и рассеянно посматривал по сторонам. На «Ферме» привыкли к мальчишкам, которые приходят сюда восторженно поглазеть на знаменитых астронавтов, и никто не обращал на него внимания. На стене в дальнем конце зала, рядом со сбруей и хомутом, мерцал телевизор, который, по уверению хозяина, украшал жилище ковбоя не то в девятнадцатом, не то в двадцатом веке; доисторический телевизор (вернее, его имитация) очень мило смотрелся рядом со сбруей и железобетонным, для засолки огурцов, бочонком, в котором действительно были настоящие несинтетические огурцы. Современности не было доступа на «Ферму», исключая, конечно, еду и напитки, среди которых наряду со старинными кушаньями и алкогольными смесями предлагались все новинки прогресса, начиная со смоляных палочек и кончая коньяком замедленного действия.

Юл Найт ждал и был уверен, что его бесхитростное терпение будет вознаграждено, потому что из множества причастных к тайне людей кто-то обязательно забудет включить средство защиты или потеряет его, или оно само сломается. Иного по теории вероятностей быть не могло, оставалось лишь подстеречь случай, не торопить его, постоянно находиться в тех местах, где удача наиболее возможна, что не так трудно сделать, поскольку сам факт секретности четко очерчивает круг ее носителей и выделяет пути их перемещения. Охота немногим сложнее, чем на зверя, когда знаешь его привычки, способы защиты и пути к водопою; терпение и смекалка, терпение и смекалка — этого достаточно. Сейчас посетителей было немного, время, когда в сторацию стекались астронавты, еще не наступило. Манера, с которой Юл Найт пил, ел и держался, красноречивей одежды выдавала в нем отпрыска первопатриция, и одна из девушек было попробовала к нему подсесть; пришлось стеклянно глянуть сквозь нее, будто она была прозрачностью, воздухом, ничем, чтобы та отстала. На девушке был серый комбинезон нечки, только куда более изящный, и глазам она придала красноватый оттенок, так что издали ее вполне можно было принять за нечку, хотя, конечно, она не была ею — просто мода такая, особый изыск уподоблять себя рабыне, иных мужчин это взбудораживало и притягивало. Юлу это почему-то напомнило давнюю историю о тех патрициях, которые в период междоусобных войн клонировали нечка из клеток побежденного врага, чтобы всегда иметь в услужении его физическое подобие: такая месть считалась особо утонченной. С тех пор закон и здесь отштамповал порядок, предписал изготавливать нечков отпугивающе красноглазыми, но, как водится, закон порой нарушали, а теперь еще и мода возникла походить на нечков, говорят, ей следовали даже патрицианки, тем лишний раз подтверждая, что жизнь не может обойтись без вывертов, парадоксов, внезапностей, как бы ее ни пытались формализовать.

Вечерело, и зал стремительно наполнялся, так что звук телевизора с его программой старинных фильмов вскоре заглушили голоса посетителей. «Ферма» слыла демократическим заведением. сюда стекались чимандры всех рангов. Были среди них высокие и низенькие, вертлявые и солидные, молчаливые и речистые, но всех объединяла окатанность лиц, движений и фраз, словно каждый боялся обмолвиться, кого-то ненароком задеть, что-то нарушить, хотя внешне все держались уверенно и никто не замечал на себе добровольных оков, тяжесть которых будила в Юле Найте жалость к беднягам. Когда он впервые очутился в подобном обществе, его особенно удивило то; что скованней всего держались начальственные чимандры и они-то как раз менее всего чувствовали эту свою закрепощенность. Если бы не инверсия там, на Земле, Юл так и не понял бы этого кажущегося парадокса, но сейчас он его понимал, привык и уже воспринимал как должное. Он сидел, слушал с безучастным лицом, цепко фильтруя слова, мимику, жесты, все сказанное и непроизнесенное. Ничего особенного, так, роение пылинок в воздухе. Первые астронавты тоже не привлекли его внимания, они выделялись разве что своими мундирами и некоторым пренебрежением к окружающим. Но когда в дверях показался стройный молодой капитан с решительным и одновременно взволнованным выражением красиво опушенных ресницами глаз. Юл сразу насторожился.

Он! Это еще не было осознанием, только догадкой, толчком интуиции. Юл вчитался в лицо капитана. Со временем оно обещало застыть чертами сухой повелительности, но пока в нем проглядывали душевное смятение и нервозная возбужденность, хотя все прикрывалось уже привычной властностью и самоуверенностью баловня судьбы. Однако для Юла это выражение уверенности не было преградой. В дверях была дичь, та самая неосторожная дичь, которую он столько времени поджидал. Свежеиспеченный, не по заслугам, капитан, чья голова кружилась от каких-то новых, выбивающих из равновесия перспектив. Знание чего-то предельно важного, тревожно беспокойного исходило от него так же Остро и явственно для потомка охотников, как свежий запах Хищника на лесной тропе. Юл напрягся. Следовало незаметно приковать внимание капитана, заставить его подойти, сесть поближе, затем вжиться в него, почувствовать себя им — и все это надо было успеть, пока капитана не окликнули другие, быть может, знакомые ему астронавты. Насколько было бы проще, если бы он смог непосредственно прочитать мысли! Но этого не мог никто, коль скоро посторонний не хотел открыться, и к тому же самому надо было идти окольным путем. Правда, это давало и преимущество — такое проникновение мог уловить лишь очень чуткий и мощный подслушиватель, а если такой здесь и был, то требовалась еще направленная избирательность настройки, прямая нацеленность чтеца на него, Юла Найта, или на капитана, что было и вовсе невероятно. Немногие отмеченные Юлом соглядатаи были не в счет; дар сомышления и сочувствия, который вот так можно было обратить против человека, возник в ходе длительной эволюции социального коллективизма, и плеядцы им не владели, отчего в этой, у всех на глазах, охоте Юл мог чувствовать себя неуязвимым.

И стоило капитану бегло оглядеть зал, как Юл перехватил этот взгляд, задержал его на себе. Внешне не произошло ровным счетом ничего: мальчишка-патриций все так же скучающе сосал свое пиво, но для капитана, единственного из всех, он выделился, стал притягателен внезапным прищуром глаз, призывным движением пальцев — мол, сядь, у меня для тебя есть кое-что важное… Все это Юл проделал с быстротой, которая не оставляет в зрительной памяти явного следа; тут важно зацепить внимание, чем-то его поманить. И капитан двинулся к столу, за которым сидел подросток, сам не заметив, что его потянуло туда, ведь осознается лишь то, что успевает проявиться в психике, а то, что не успевает, застряв в подсознании, влияет помимо разума.