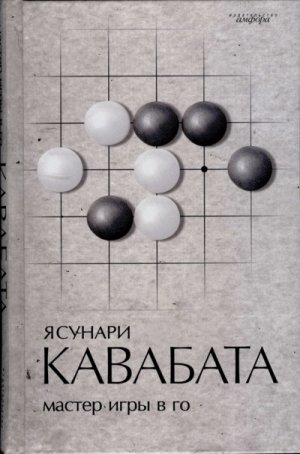

ЯСУНАРИ КАВАБАТА

1

Мастер игры в го Сюсай Хонинобо XXI[1] скончался утром 18 января 1940 года в городе Атами в гостинице «Урокоя». Ему было шестьдесят семь лет по японскому счету.

Эту дату я никогда не забуду и не спутаю с другой, потому что каждый год 17 января в Атами отмечают Дни памяти писателя Одзаки Коё[2]. Именно в этот день Канити, главный герой романа Коё 1890-х годов «Золотой демон», произносит на берегу моря в Атами свой знаменитый монолог «Сегодня луна…».

Мастер Сюсай умер на следующий день после начала праздника.

В те времена было принято к Дням памяти Коё приурочивать некоторые другие торжества литературного мира, и в год смерти мастера они получились как никогда пышными.

Кроме Одзаки Коё о городе Атами писали Такаяма Тёгю и Цубути Соё — их имена тоже поминали в заупокойной службе. В тот год благодарственные адреса от города за описание Атами получили три писателя — Такэда Тосихико, Осораги Дзиро и Хаяси Фу-сао. Я тоже был тогда в Атами и участвовал в Днях памяти Коё.

Вечером 17 января мэр города давал банкет в гостинице «Дэсураку», где остановился и я, а на рассвете 18-го меня разбудил телефонный звонок — мне сообщили о смерти мастера. Я немедленно отправился в гостиницу «Урокоя», затем вернулся к себе, позавтракал и присоединился к приехавшим на Дни памяти Коё писателям, которые вместе с чиновниками из мэрии направлялись возлагать венки на могилу Цубути. После кладбища я вновь зашел в гостиницу, побыл недолго на банкете в павильоне Бусёан в Сливовом саду, а с середины вновь ушел в «Урокоя» и сфотографировал мастера на смертном ложе. Позже я еще раз пошел туда проститься с покойным — его в тот же день увозили в Токио.

Мастер Сюсай приехал в Атами 15 января, а 18-го — умер. Как будто специально прибыл в Атами, чтобы умереть. 16-го я навестил его в гостинице, и мы сыграли две партии в сёги[3]. Вечером, едва я ушел, мастеру стало плохо. Две партии в любимые сёги оказались последними в его жизни. Мне довелось быть корреспондентом газеты на последнем матче, сыгранном Сюсаем, я оказался последним партнером мастера в сеги, я же сделал последние фотографии покойного.

Я близко познакомился с мастером тогда, когда токийская газета «Нити-нити симбун» (ныне «Майнити симбун») поручила мне вести репортаж о его последней партии. Матч организовала газета, и игра получилась невероятно затянувшейся. Началась она 26 июня в павильоне Коёкан в токийском парке Сиба, а завершилась в городе Ито 4 декабря. Одна партия в го продолжалась почти полгода. Ее откладывали четырнадцать раз. Я опубликовал в газете шестьдесят четыре репортажа об этой игре. В середине матча мастер заболел, партию пришлось прервать на три месяца — с середины августа до середины ноября. Вероятно, по причине болезни мастера, последняя партия окончилась для него трагически. Казалось, это она отняла у него жизнь. После матча здоровье к Сюсаю так и не вернулось, а через год он умер.

2

Если быть совсем точным, партия завершилась 4 декабря 1938 года в 2 часа 42 минуты пополудни. Последний 237-й ход черных сделал противник мастера.

Не произнеся ни слова, мастер стал заполнять нейтральные пункты. Один из судей, Онода, игрок шестого дана, сказал: «Кажется, пять очков?» Голос его был полон сочувствия к мастеру — перекладывание камней и подсчет очков сделали бы поражение мастера слишком явным.

— Да-а… пять очков… — пробормотал мастер, поднял тяжелые веки и убрал руку.

Заполнившие зал зрители молчали. Словно желая разрядить тяжелую атмосферу, мастер тихо проговорил:

— Не попади я в больницу, мы закончили бы еще в августе, в Хаконэ.

Затем спросил о потраченном времени.

— Белые — девятнадцать часов пятьдесят семь минут… без трех минут половина лимита, — ответила девушка-секретарь. — Черные — тридцать четыре часа девятнадцать минут…

На одну партию профессионалам обычно дается десять часов, но для этой партии сделали исключение и каждому партнеру отвели по сорок часов, в четыре раза больше обычного. У черных оставалось еще время, но тридцать четыре часа — колоссальный срок, небывалый случай с тех пор, как в го ввели контроль времени.

Игра закончилась около трех часов пополудни, и горничная принесла чай. Все присутствовавшие по-прежнему молча смотрели на доску.

Мастер протянул чашку своему противнику Ота-кэ[4], игроку седьмого дана.

Когда игра была закончена, молодой Отакэ сказал:

— Сэнсэй, покорно вас благодарю.

Он поклонился мастеру и застыл с низко опущенной головой: руки на коленях, белое лицо совсем побледнело.

По примеру мастера, смешавшего камни, Отакэ принялся складывать черные камни в чашу. Мастер, не сказав ни слова об игре, встал и как ни в чем не бывало вышел из зала. Отакэ, естественно, тоже не проронил ни слова. Иное дело, если бы он проиграл.

Я вернулся в свой номер и, случайно глянув в окно, увидел Отакэ — он уже успел переодеться в теплое кимоно и теперь одиноко сидел на скамейке во дворе, руки скрещены на груди, голова опущена. Приближался пасмурный зимний вечер. На широком холодном дворе виднелась лишь фигура погруженного в раздумья Отакэ.

Я открыл застекленную дверь на веранду и окликнул его: «Отакэ-сан!» Он резко оглянулся на мой зов и тут же отвернулся. Мне показалось, что на лице у него слезы.

Я отошел от двери и увидел жену мастера — она зашла поблагодарить меня.

— Вы так долго нам помогали… были так любезны.

Пока я разговаривал с ней, Отакэ исчез со двора. Он вновь переоделся в кимоно с гербами и уже совершал торжественный обход в сопровождении своей жены. Он поблагодарил мастера, организаторов матча, заглянул и в мой номер. Я отправился благодарить мастера.

3

Как только закончилась эта растянувшаяся на полгода партия, на следующий же день все причастные к ней люди поспешно разъехались по домам. Это было накануне открытия железнодорожной ветки на Ито.

Город Ито, к которому провели железную дорогу, в ожидании зимнего курортного сезона украсил свою главную улицу и выглядел нарядным.

У профессиональных игроков в го есть правило — во время матча их «запирают». Вместе с ними сидел почти безвыходно в гостинице и я. Теперь, когда мы ехали в автобусе и видели за окном яркие украшения, я испытывал такое облегчение, словно выбрался наконец из погреба.

Возле вокзала виднелась новая дорога, стояли наспех построенные домики. Этот хаос чем-то напоминал мне нашу редакцию и казался подлинным лицом большого мира.

Когда автобус покинул Ито и поехал вдоль берега, навстречу попалось несколько женщин с вязанками хвороста за спиной. Некоторые несли в руках веточки рябины. Меня неожиданно потянуло к этим людям. Как будто я перевалил через гору и увидел вдруг дымки деревни.

От обычных житейских дел вроде подготовки к Новому году веяло теплом и уютом. Казалось, я вырвался из какого-то ненастоящего мира. Женщины собирали хворост и теперь шли домой готовить ужин. Тускло светилось море, невозможно было понять, где находится солнце. Так бывает зимой, когда быстро спускаются сумерки.

Но и в автобусе я продолжал думать о мастере. Меня пронизывала жалость к нему, возможно, поэтому я испытывал сочувствие ко всем людям.

Все, кто имел отношение к матчу, покинули Ито. В гостинице остался только мастер с женой.

«Непобедимый мастер» проиграл свою последнюю в жизни партию, и никто бы не удивился, если бы он уехал первым. Ему пришлось сражаться сразу с двумя противниками — Отакэ и болезнью, и он, конечно же, нуждался в отдыхе. Но отдыхать ему было бы лучше в другом месте. Неужели мастеру его поражение было настолько безразлично? Ни организаторы матча, ни я не желали оставаться там ни одной лишней минуты и немедленно разъехались по домам, словно сбежали. Остался только побежденный мастер. Унылая, гнетущая атмосфера… Все это мастер предоставил людскому воображению, а сам… Сам он сидел молча, как всегда, и лицо у него было бесстрастным, будто все происшедшее его не касалось. Его противник Отакэ уехал в числе первых. В отличие от бездетного мастера у него была большая семья.

Года через два после матча я получил от жены Отакэ письмо, в котором она сообщала, что теперь в их семье шестнадцать человек. Семья в шестнадцать человек — в этом чувствовался характер Отакэ, или, если угодно/жизненная позиция. Мне захотелось навестить его. Вскоре умер отец Отакэ, и семья уменьшилась до пятнадцати человек. Я отправился к ним выразить соболезнование. Правда, для соболезнования было немного поздно, со дня похорон прошло больше месяца. Отакэ был в отъезде, но его жена тепло встретила меня и провела в гостиную. Когда я закончил слова приветствия, она подошла к внутренней двери и сказала кому-то: «Позови-ка всех!» Послышались шаги, в комнату вошло несколько подростков в возрасте от десяти до двадцати лет. Они выстроились в ряд и застыли как по команде «смирно», словно живущие в доме ученики. Среди них была крупная краснощекая девочка.

Жена Отакэ[5] назвала меня и сказала: «Поздоровайтесь с сэнсэем!» Все одновременно поклонились. Чувствовалось, что это очень дружная семья. В их поведении не было ни малейшей нарочитости, все делалось очень естественно. Едва подростки покинули комнату, как послышался шум, который наполнил просторный дом. Жена Отакэ пригласила меня подняться на второй этаж. Там я сыграл в го с одним из мальчиков. Жена Отакэ угощала меня одним блюдом за другим, я засиделся допоздна.

Среди шестнадцати членов семьи были и домашние ученики. Никто из молодых профессионалов не содержал в своем доме столько учеников. Разумеется, свою роль играли его известность и заработки, но все же главным была широкая натура Отакэ, привязанного к семье и без памяти любившего детей.

Во время матча с мастером «запертый» Отакэ каждый вечер звонил жене по телефону:

— Сегодня милостью сэнсэя мы продвинулись до такого-то хода…

Только это. Ни одного слова, которое могло бы намекнуть на положение в партии. Когда голос Отакэ, говорившего по телефону, доносился до моего номера, я не мог не испытывать к нему симпатии.

4

В день начала матча в павильоне Коёкан в токийском парке Сиба черные и белые сделали всего по одному ходу[6]. На следующий день партия продвинулась до двенадцатого хода, после чего матч перенесли в город Хаконэ. Мастер, Отакэ и все организаторы матча ехали одним поездом, а вечером мастер отдыхал за чашечкой сакэ. Игра по-настоящему еще не началась, все было впереди. Мастер говорил оживленно.

Большой стол в гостиной, куда нас привели, был отлакирован в стиле Цугару. Зашел разговор о лаке. Мастер сказал:

— Не помню, когда это было, но мне довелось видеть доску для го из лака. Не лакированную, а целиком из лака. Ее изготовил интереса ради один мастер из Аомори, потратил на нее двадцать пять лет. Подождет, пока один слой высохнет, и накладывает следующий. Поэтому работа и заняла столько времени. Чаши для камней и крышка для доски тоже из лака. Весь этот набор мастер из Аомори передал на выставку. Хотел получить за него пять тысяч йен, но покупателя не нашлось. Тогда он принес ее в Ассоциацию го и просил помочь продать за три тысячи. Не знаю, не знаю… Уж слишком тяжелая. Тяжелее меня. Весила килограммов пятьдесят.

Мастер посмотрел на Отакэ.

— Отакэ-сан как будто снова поправился, да?

— Шестьдесят килограммов…

— Хо-о! В два раза тяжелее меня. А ведь моложе меня в два раза.

— Мне уже тридцать, сэнсэй. Плохой возраст — тридцать лет. Когда сэнсэй изволил давать мне уроки, я был тощим как щепка, правда? — Отакэ вспомнил свою юность. — Тогда я заболел, и ваша жена выходила меня. Никогда этого не забуду.

Разговор перекинулся на горячие источники в провинции Синею, откуда была родом жена Отакэ, потом перешел на семейные темы. Отакэ женился в возрасте двадцати трех лет, в то время у него был пятый дан. С тремя детьми и тремя домашними учениками его семья насчитывала десять человек.

Он рассказал, что его шестилетняя дочь научилась играть в го, глядя на игру взрослых.

— Тогда я сыграл с ней с форой в девять камней, запись партии сохранилась.

— Хо-о! Девять камней? Молодец! — сказал мастер.

— Младшей четыре года, но и она уже понимает, что такое атари[7]. Есть у них способности или нет, пока не знаю. Будь они постарше…

Никто из присутствовавших не знал, что на это ответить.

Похоже, что и впрямь Отакэ — один из корифеев мира го — играет со своими крошечными детьми, и если уж отыщет искру Божию, то непременно сделает из них профессионалов. Считается, что способности к го проявляются в десятилетнем возрасте и, если в этом возрасте не начать серьезные занятия, больших успехов не добьешься. И все же рассказ Отакэ произвел на меня странное впечатление. Возможно, в нем говорила молодость. Тридцать лет. Игра уже полностью его захватила, а усталость от нее еще не пришла. Помню, я подумал тогда, что у него, наверное, счастливая семья.

Мастер завел разговор о своем доме в Токио, в районе Сэтагая. Дом занимал треть участка, и они с женой собираются продать его и купить новый, с большим садом. Они живут вдвоем. Домашних учеников у него больше нет.

5

Как только мастер выписался из больницы Святого Луки*, прерванная на три месяца партия была продолжена. Играли в гостинице «Данко-эн» в Ито. В первый день было сделано всего пять ходов — со сто первого по сто пятый, после чего возник спор по поводу следующего игрового дня. Мастер просил отложить доигрывание, так как был болен, на что Отакэ не соглашался и угрожал отказаться от участия в матче. Клубок противоречий запутался еще сильнее, чем в Хаконэ.

И партнеры, и организаторы матча безвылазно сидели в гостинице. Дни тянулись мучительно и попусту пропадали. Тогда-то мастер и предпринял поездку в Кавана, чтобы немного развеяться. Примечательно, что он сам предложил эту поездку, хотя по натуре был домоседом. С ним поехали его ученик Мурасима, игрок пятого дана, девушка-секретарь, которая вела запись ходов, трое профессионалов из Ассоциации го и я.

Едва мы вошли в гостиницу «Канко» в Кавана, как сразу же стало ясно, что делать здесь было нечего — разве что сидеть в вестибюле в креслах и пить чай.

Вестибюль представлял собой полукруглый, со всех сторон застекленный фонарь, выступавший из здания в сад, и напоминал то ли смотровую беседку, то ли солярий. Справа и слева от широкого, заросшего травой сада виднелись лужайки для гольфа, принадлежавшие командам «Фудзи» и «Осима». И сад, и лужайки вплотную подходили к морю.

Я с давних пор любил светлые и просторные пейзажи Каваны и надеялся, что скучавшему мастеру захочется ими полюбоваться. Я следил за выражением его лица, но мастер задумался, и трудно было понять, заметил ли он, какая красота его окружает. На других обитателей гостиницы он тоже не смотрел, лицо его оставалось непроницаемым. Ни слова не проронил ни о пейзаже, ни о гостинице. Как обычно, за него говорила жена. Она похвалила пейзаж и повернулась к мастеру, но тот не выразил ни согласия, ни протеста.

Мне хотелось, чтобы он побыл немного на солнце, и я пригласил его выйти в сад.

— Да-да, пойдемте. На улице тепло, тебе не повредит. Может, почувствуешь себя лучше, — уговаривала его жена. Мастер не возражал.

Стояла золотая осень, и остров Осима виднелся как бы сквозь дымку. Над морем завис коршун. На дальнем краю лужайки сквозь сосны проглядывало море. Там находилось несколько пар молодоженов, приехавших сюда в свадебное путешествие. Благодаря простору и свету они не выглядели безвкусно одетыми, как это нередко бывает с молодоженами в свадебном путешествии. Кимоно невест четко выделялись на фоне моря и сосен и, казалось, излучали свежесть. В Кавана приезжали отпрыски из богатых семей. Я почувствовал вдруг зависть, которая, впрочем, больше походила на сожаление, и обратился к мастеру.

— Молодожены…

— Им, должно быть, скучно, — проговорил мастер, и эти слова, сказанные безразличным тоном, мне потом не раз вспоминались. Я хотел пройтись по лужайке, посидеть на ней, но мастер стоял неподвижно, пришлось остаться рядом.

На обратном пути мы заехали на озеро Ицубеки. Крошечное озерцо, пустынное в вечерний час поздней осени, было на удивление красивым. Мастер вышел со всеми из машины и постоял немного, глядя на воду.

Мне так понравилось в Кавана, что на следующий день я пригласил съездить туда Отакэ в надежде, что это развеет его дурное настроение. Вместе с нами поехали секретарь Ассоциации го[8] Явата и корреспондент «Нити-нити симбун» Сунада. На обед мы сами приготовили себе сукияки[9] в деревенской хижине, стоявшей на территории гостиницы. Я хорошо знал Кавана, потому что бывал здесь раньше по приглашению Окуры Киситиро, основателя фирмы «Окура», вместе с танцевальными ансамблями, да и сам по себе.

Осложнения с матчем продолжились и после поездок в Кавана. Улаживать разногласия между мастером Сюсаем и Отакэ приглашали даже меня, хотя я был всего-навсего журналистом. Наконец 25 ноября матч продолжили.

Рядом с мастером стояла жаровня-хибачи, а сзади — еще одна, на которой кипел чайник, чтобы можно было согреться паром. По настоянию Отакэ мастер обмотал шею шарфом, который с изнанки выглядел тканым, а с лицевой стороны — валяным, и завернулся в какой-то плед, напоминающий женскую накидку. Этот плед он не снимал даже у себя в номере. Кажется, его лихорадило.

— Сэнсэй, какая у вас обычно температура? — спросил Отакэ, не отводя глаз от доски.

— Э-э… тридцать пять и восемь, тридцать пять и девять… Выше, чем тридцать шесть и один, никогда не бывает, — спокойно, будто смакуя слова, ответил мастер.

В другой раз, когда мастера спросили, какой у него рост, он сказал: «В юности, когда я проходил военную комиссию, во мне было метр пятьдесят один. Потом я подрос сантиметра на три, но с годами рост стал уменьшаться, сейчас во мне — метр пятьдесят два».

Когда в Хаконэ в разгар игры мастер заболел, врач, который его осматривал, сказал: «У него телочребенка-дистрофика. Что это за икры? В них совершенно нет мяса. Удивляюсь, как у него хватает сил двигаться? Ему нельзя давать полные дозы лекарств, только детские, как тринадцатилетнему».

6

Усаживаясь за доску, мастер, казалось, становился выше ростом. Конечно, свою роль в этом играли его мастерство, звание, умение держаться, но надо сказать, что у него было непропорциональное тело, крупная голова и вытянутое лицо. Нос, рот, уши были велики, а подбородок выступал далеко вперед. Все это хорошо заметно на снятых мною посмертных фотографиях.

Пока фотографии не были отпечатаны, меня очень беспокоило, как на них вышел мастер. Проявить пленку и отпечатать снимки я попросил в фотомастерской высшего разряда «Нономия», предупредил их, что на пленке снимки покойного мастера, и попросил обращаться с ней поосторожнее.

После Дней памяти Коё я ненадолго заехал домой, после чего мне вновь пришлось поехать в Атами. Перед отъездом я строго наказал жене переслать фотографии, как только она их получит, в Атами в гостиницу «Дзюраку». Ни жена, ни кто-либо другой не должны их видеть — снимки любительские, и, если покойный мастер получился на них плохо, лучше, чтобы ни одна душа не узнала об их существовании. В этом случае я не стану показывать фотографии ни вдове, ни ученикам мастера, а просто сожгу. К тому же у меня иногда заедал затвор фотоаппарата, и я не был уверен, что вообще что-то получится.

Жена позвонила мне как раз в тот момент, когда я вместе с другими участниками Дней памяти Коё вяло жевал сукияки из индейки на банкете в павильоне Бусё-ан. Она сказала, что жена мастера просит меня прийти и сфотографировать покойного. Дело в том, что утром, после прощания с мастером, мне пришла в голову эта мысль и я через свою жену, которая шла к супруге мастера выразить соболезнование, предложил свою помощь: если нужно, я сделаю фотографии или гипсовую маску. Маску вдова не захотела, а на фотографии согласилась, и моя жена позвонила, чтобы сообщить об этом.

Но когда пришла пора действовать, я вдруг испугался, что не сумею сделать хорошие фотографии. Поэтому я очень обрадовался, когда в павильон неожиданно зашел фотограф, которого прислали для съемки торжеств на Днях памяти. Я попросил его сфотографировать покойного мастера, и он сразу же согласился. Правда, вдове и другим вряд ли понравится появление постороннего фотографа, но я решил рискнуть — все-таки лучше, чем снимать самому. Увы, распорядители Дней памяти заявили, что не могут отпустить фотографа, и я не смог им что-либо возразить. Смерть мастера касалась только меня, мое настроение совершенно не совпадало с настроением участников Дней памяти. Тогда я попросил фотографа взглянуть, что с моим затвором. Он объяснил мне, что на худой конец можно сделать несколько снимков, прикрывая объектив ладонью. Потом зарядил в фотоаппарат новую пленку, и я на такси отправился в гостиницу «Урокоя».

В комнате, где лежал покойный, были закрыты ставни и горела лампочка. Вместе со мной в комнату вошли вдова и ее младший брат. Брат сказал: «Темно, не хватит света. Я открою ставни».

Я сделал десяток снимков. Чтобы не рисковать, я открыл затвор и действовал ладонью, как научил фотограф. Мне хотелось сделать снимки с разных сторон, однако атмосфера благоговения не позволяла бесцеремонно расхаживать вокруг тела, и я фотографировал с одного места.

На присланных из Камакура фотографиях моя жена написала на обороте фирменного пакета: «Только что получила из мастерской. Конверт не открывала. Тебе нужно зайти четвертого в пять часов в канцелярию храма насчет праздника».

Приближался весенний праздник сэцубун[10], и на церемонию разбрасывания бобов в храме Хачимана в Цуругаока на роль «старейшин» были приглашены камакурские литераторы.

Первое, что мне бросилось в глаза, едва я распечатал пакет, было лицо покойного мастера. Снимки получились хорошие.

Мастер казался на них спящим, и в то же время ощущался покой смерти.

Я фотографировал слегка присев, на уровне живота покойного, поэтому мастер был виден снизу наискось.

Знаком смерти было отсутствие подушки — из-за этого лицо хранило выражение глубокой скорби, которое подчеркивалось выступавшим подбородком и слегка приоткрытым ртом. Мощный нос казался настолько большим, что становилось немного не по себе. От складок закрытых век до погруженного в густую тень лба — все передавало ощущение скорби.

Свет от окна с полуоткрытыми ставнями падал на покойного с изножья, свисавшая с потолка лампочка также освещала нижнюю часть лица, изголовье было опущено, поэтому лоб находился в тени. Свет падал от подбородка на щеки и выступающие части лица: запавшие веки, надбровья, переносицу.

Присмотревшись, я заметил, что нижняя губа была в тени, а верхняя — освещена. Между ними лежала густая тень рта, в котором поблескивал один из верхних зубов. В коротко постриженных усах виднелись седые волоски. На правой, дальней, щеке были две большие родинки, от них падали тени. Получилась даже тень от набухшей вены на виске. Темный лоб пересекала поперечная морщина. В одном месте свет падал на стриженные ежиком волосы. Волосы у мастера были жесткие.

7

На правой щеке у него были две большие родинки, и волоски правой брови на снимке выглядели очень длинными. Их концы изгибались дугой и почти достигали линии смыкания век. И длинные волоски бровей, и большие родинки придавали мертвому лицу скорбное выражение.

Увидев эти длинные волоски в бровях, я с грустью вспомнил, как 16 января, за два дня до смерти мастера, мы с женой зашли проведать его в гостиницу «Урокоя». Его супруга обратилась ко мне, но сначала, как бы извиняясь, взглянула на мастера.

— Да, вот еще что… Я хотела сказать при встрече… Вы помните насчет брови?.. — Она еще раз взглянула на мастера, словно прося разрешения продолжить. — Это было двенадцатого числа. Было довольно тепло. Мы как раз собирались в Атами, он хотел побриться, и мы пригласили нашего парикмахера. Тот брил его на веранде, на солнце, и вдруг муж говорит: «Уважаемый! В левой брови у меня есть длинный волосок, говорят, знак долголетия. Вы уж его не трогайте». Так он сказал. А парикмахер отвел ладони от его лица и говорит: «Как же, как же, волосок на месте. У сэнсэя волосок счастья. Сэнсэй будет долго жить. Не беспокойтесь, все на месте».

А муж посмотрел на меня и говорит: «Про этот волосок господин Ураками даже в газете написал. У Ураками острый глаз, он замечает такие мелочи. Правда? Пока он не заметил этот волосок, я о нем и не подозревал». Вот так и сказал. И знаете, даже настроение поднялось.

Пока его жена говорила, мастер как всегда молчал, лишь тень пробежала по его лицу, словно от пролетевшей птицы. Мне стало неловко. Я и представить себе не мог, что мастер умрет через два дня после разговора о длинном волоске, который парикмахер пощадил как знак долголетия.

Конечно, не бог весть какое событие — заметить длинный волосок в брови у старика и написать об этом. Но писал я в очень трудный момент, когда казалось, что даже какой-то волосок способен повлиять на ход событий. В Хаконэ в гостинице «Нарая» я написал следующий репортаж[11]:

«Старого мастера Сюсая сопровождает жена, она постоянно находится с ним в гостинице. Жена Отакэ то и дело ездит из Хаконэ в Хирацука, где у нее трое детей. Старшему из них шесть лет. Больно смотреть со стороны, как страдают эти женщины. Их переживания были особенно приметны 10 августа, когда мастер играл впервые после болезни.

Жены мастера обычно рядом с ним во время игры нет, но в этот день она сидела в соседней комнате и внимательно за ним следила. На доску она ни разу не взглянула.

Жена Отакэ тоже не появляется в зале, где идет игра, но спокойно дождаться перерыва она не в силах. Она то стоит, то ходит по коридору, наконец, не выдержав, заглядывает к организаторам матча.

— Отакэ еще думает?

— Да… положение очень трудное…

— Я знаю… И к тому же он не спал.

Отакэ промучился всю ночь, пытаясь решить, допустимо ли играть с мастером, который еще не оправился после болезни. Всю ночь глаз не сомкнул, а утром все-таки пришел на игру.

В 12.30, когда партию следует отложить, — ход черных. Прошло полтора часа, а хода все нет. Об обеде никто не вспоминает. Госпожа Отакэ, конечно, не может усидеть в своей комнате. Она тоже провела бессонную ночь.

Единственный в семействе Отакэ, кому сегодня удалось поспать, — это Отакэ-младший, замечательный малыш восьми месяцев от роду. Спроси у меня кто-нибудь о характере Отакэ, я просто показал бы этого малыша — живое воплощение бойцовского духа и мужества отца. Сегодня на взрослых тяжело смотреть, и единственное мое спасение — крошка Момотаро.

В этот день я случайно заметил в брови у мастера Сюсая седой волосок длиной около дюйма. И этот длинный волосок на лице мастера с припухшими веками и вздувшейся веной стал для меня еще одним якорем спасения.

Атмосферу в комнате, где идет игра, можно назвать гнетущей. Я стоял на веранде и смотрел вниз на озаренный солнцем сад. Какая-то модно одетая барышня беззаботно бросала в пруд карпам кусочки печенья.

Казалось, я невольно стал свидетелем некоего тайного действа, и не верилось, что игра и это действо совершаются в одном и том же мире.

Обе женщины — жена мастера Сюсая и жена Отакэ были взволнованы, их лица побледнели, а выражение стало жестче. Когда началась игра, жена мастера, как обычно, покинула зал, но вскоре, вопреки обычаю, вернулась и стала наблюдать за мастером из соседней комнаты. Онода, игрок шестого дана, закрыл глаза и опустил голову. Журналисту Мурамацу Сёфу явно не по себе. Даже Отакэ не произносит ни слова и избегает прямо смотреть на своего противника.

Вот вскрывают конверт с записанным 90-м ходом белых. Мастер то и дело склоняет голову то вправо, то влево, 92-м ходом он пошел на взаимное разрезание. Свой 94-й ход он обдумывал 1 час 9 минут. Мастер то закрывал глаза, то смотрел в сторону, иногда наклонялся, словно преодолевая приступ тошноты. Похоже, ему нездоровится. Его облик не выражал обычной внутренней силы. Возможно, виной тому освещение, но контур лица мастера казался размытым, словно призрачным. Даже тишина в зале была какой-то необычной. Игроки сделали 95-й, 96-й и 97-й ходы. Стук камней о доску вселял смутную тревогу, словно эхо в пустынном ущелье.

Над 98-м ходом мастер вновь думал больше получаса. Он часто моргал, рот его был приоткрыт, а веером он размахивал так яростно, словно старался раздуть где-то в глубине своего существа пламя. Трудно понять, как можно играть в таком состоянии.

В это время в комнату вошел Ясунага, игрок четвертого дана. Переступив порог, он сделал церемонный поклон, но ни один из игроков его поклон не заметил. Когда мастер поворачивался в ту сторону, где сидел Ясунага, тот почтительно опускал голову.

Вся сцена выглядела так, словно какие-то демонические силы сошлись в ужасной битве.

Едва был сделан 98-й ход, как девушка-секретарь объявила время: 12 часов 29 минут. В 12.30 запись хода.

— Сэнсэй, вы устали, может быть, отдохнете?.. — обратился к мастеру Онода. Только что вернувшийся из туалета Отакэ присоединился к его просьбе.

— Отдохните, пожалуйста. Не церемоньтесь со мной. Я один подумаю над ходом и запишу его. Обещаю ни у кого не просить подсказки. — Впервые за весь день все рассмеялись.

Все сочувствовали мастеру и не хотели, чтобы он оставался сидеть за доской. Отакэ должен был лишь записать свой ход, поэтому особой необходимости сидеть у мастера не было. Он наклонил голову и некоторое время раздумывал, уйти ему или остаться…

— Пожалуй, еще немного посижу…

Но тут же встал и отправился в туалет. Вернувшись, он зашел в соседнюю комнату и затеял веселый разговор с Мурамацу Сёфу. Вдали от доски мастер выглядел на удивление бодро.

Оставшись один, Отакэ впился глазами в позицию белых в правом нижнем углу. Он думал 1 час 13 минут и уже во втором часу пополудни записал 99-й ход: нодзоки в центре доски.

В то утро, когда организаторы матча зашли в номер Сюсая и поинтересовались, где он сегодня хотел бы играть: во флигеле или на втором этаже главного корпуса, мастер ответил:

— Я пока не могу выходить на улицу и предпочел бы главный корпус. Но Отакэ-сан как-то говорил, что в главном корпусе ему мешает шум водопада. Спросите у него. Будем играть там, где он захочет».

8

Волосок мастера Сюсая, о котором я упомянул в репортаже, был седым и рос на левой брови. Однако на снимке покойного длинными получились волоски правой брови. Не могли же они вырасти после смерти! И потом, брови у мастера не были такими длинными. На снимке волоски были явно длиннее, а ведь фотография не может врать.

Я фотографировал аппаратом «Контакс» с объективом «Зонар 1.5», и хотя я плохо разбираюсь в технике съемки, все же вижу, что объектив сработал как надо. Ему ведь все равно: живые или мертвые, люди или предметы. Ему незнакомы ни восхищение, ни почтительность. Если я не напутал при съемке, то «Зонар 1.5» снял все точно. Благодаря объективу снимок покойного получился богатым и мягким по тональности.

До глубины души поразило меня то настроение, которым веяло от снимков и создавалось мертвым лицом мастера. Ведь лицо человека всегда что-то выражает, хотя у покойного за этим выражением не скрывается, конечно, никаких чувств. Мне даже стало казаться, что фотографии изображают человека не живого, но и не мертвого. Он получился как живой, только спящий. Нет! И это не так. Смотришь на снимок и понимаешь, что это покойный, но все равно чувствуешь в нем что-то, говорящее и о жизни, и о смерти. Возможно, это объясняется тем, что на снимках у покойного такое же лицо, как и у живых? Быть может, лицо напоминает о многом, что случалось, когда мастер был жив? Или все дело в том, что передо мной не само мертвое лицо, а лишь его фотография? Удивительно и то, что на фотографии лицо мертвого видно гораздо отчетливее и подробнее, чем воочию. И еще мне подумалось, что эти фотографии стали для меня символом чего-то тайного, на что непозволительно смотреть.

Потом я пожалел, что сделал фотографии покойного. Бездушный все-таки поступок. Нельзя сохранять мертвое лицо на фотоснимках. Хотя правда и то, что они напоминают о необычной жизни мастера.

Мастера Сюсая никак нельзя было назвать красивым, а его лицо — утонченным. Скорее оно было худощавым и грубоватым. Красотой не отличалась ни одна из черт его лица. Мочки казались расплющенными, рот был большим, а глаза, наоборот, маленькие. Благодаря долголетней практике, фигура мастера за доской выглядела непоколебимо спокойной, и что-то от этого спокойствия осталось даже на фотографии. Складки сомкнутых век выражали глубокую скорбь, как, впрочем, бывает и у спящих.

Стоило перевести взгляд с лица мертвого мастера на его грудь, как начинало казаться, что перед вами марионетка, у которой есть только голова, а тело задрапировано кимоно с панцирным узором. Это кимоно надели на мастера уже после смерти — оно не было подогнано по фигуре и там, где начинаются рукава, топорщилось. Создавалось впечатление, что тело мастера от груди постепенно сходит книзу на нет. Врач в Хаконэ сказал, что удивляется, как мастеру хватает сил передвигаться. И когда его тело выносили из гостиницы «Урокоя» в машину, по-прежнему казалось, что в гробу находится только голова и грудь. Я впервые увидел Сюсая, когда приехал писать о ходе матча, — уже тогда мне бросились в глаза его крошечные колени. И на фотографиях покойного господствовало лицо. Что-то жуткое было в этой отдельно лежащей голове. Возможно, так казалось потому, что на них было лицо, запечатленное в последний миг драмы, лицо человека, настолько захваченного своим искусством, что оно утратило свои реальные черты. Быть может, я запечатлел на этих снимках лик судьбы человека, отдавшего жизнь служению высшим идеалам. Искусство мастера исчерпало себя в последней партии — ею же завершилась его жизнь.

9

Вряд ли когда-нибудь церемония открытия обставлялась с такой пышностью, как в этом матче. Черные и белые сделали всего по одному ходу, после чего начался банкет.

Еще стоял сезон дождей, но в этот день, 26 июня 1938 года, вдруг выглянуло солнце, и облака были по-летнему легкими. Веранда во дворе павильона Коёкан в парке Сиба была омыта дождем. На редких листьях бамбука поблескивали солнечные лучи.

В парадном углу зала на первом этаже сидели мастер Сюсай Хонинобо XXI и претендент Отакэ, игрок седьмого дана. Слева от мастера Сюсая сидели Сэки-нэ XIII и Кимура. Оба они в разное время имели титул мастера сёги. За ними сидел Такаги, мастер рэндзю[12].

Всего в зале присутствовало четыре мастера. Все они были приглашены на церемонию открытия последнего матча Сюсая Хонинобо. Я, журналист, сидел рядом с мастером Такаги. Справа от Отакэ сидели издатель и главный редактор нашей газеты, секретарь и директор японской Ассоциации го, три престарелых профессионала седьмого дана, судья матча Онода и несколько учеников Сюсая.

Все собравшиеся были в парадных кимоно с гербами. Церемонию открыл главный редактор газеты, который сказал несколько подобающих событию приветственных слов. После его выступления воцарилась тишина — готовили к игре стоявшую посреди зала тяжелую доску. Мастер Сюсай слегка опустил правое плечо — его обычная поза за доской. Какие у него крошечные колени! Рядом с ними даже веер кажется огромным. Отакэ закрыл глаза и тихонько покачивает головой из стороны в сторону.

Мастер Сюсай поднялся и направился к доске. Благодаря вееру он напоминал самурая с коротким мечом со старинной гравюры. Сел за доску. Левую руку сунул за пояс, правую, слегка сжав кулак, поместил под подбородок. Занял свое место и Отакэ. Он поклонился мастеру, взял стоявшую на доске чашу с черными камнями и поставил справа от себя. Поклонившись еще раз, закрыл глаза и застыл неподвижно.

— Начнем? — сказал мастер. Его голос прозвучал негромко, но строго. Это означало «почему вы медлите?». То ли мастера раздражала театральная поза Отакэ, то ли в его словах проявились агрессивность и боевой дух… Отакэ спокойно открыл и снова закрыл глаза.

Позднее, в городе Ито, я узнал, что Отакэ перед игрой читает сутру Лотоса. Вот и сейчас, закрыв глаза, он, должно быть, пытался сосредоточиться. Вдруг раздался резкий стук камня о доску. Первый ход был сделан в 11 часов 40 минут.

Какое начало изберет Отакэ — новое или старое? Куда пойдет: в хоси или в комоку? Все ждали, какой ход он сделает. Первый ход черных был в пункт S16 (комоку), а это означало, что избрано старое традиционное начало. Первая загадка партии была решена.

Мастер смотрел на доску, сложив руки на коленях. Сохранилось много фотографий и кадров кинохроники, запечатлевших этот момент.

Все они изображают залитого ярким светом мастера — его губы так плотно сжаты, что кажутся выпяченными; сидящие вокруг доски люди исчезли в тени. Это была третья игра мастера, которую мне довелось видеть, и я уже знал, что мастер излучает за доской спокойствие, которое таинственным образом как бы охлаждает и очищает воздух вокруг него.

Прошло пять минут, и мастер, видимо забыв о записи хода, рассеянно взял камень, явно собираясь сделать ход.

— Сэнсэй, ваш ход будет только записан, — проговорил, обращаясь к мастеру, Отакэ. — Мне тоже порой кажется, что без поставленного на доску камня игра — не игра.

Сюсай поднялся и в сопровождении секретаря Ассоциации удалился в соседнюю комнату. Закрыв дверь, он записал на бланке свой ход и вложил бланк в конверт. Записанный ход считается недействительным, если его видел кто-нибудь, кроме самого игрока.

Затем мастер снова сел за доску.

— Воды, кажется, нет, — проговорил он и, послюнив два пальца, заклеил конверт.

На месте склейки мастер расписался. Отакэ поставил свою подпись чуть ниже. Этот конверт вложили в другой, большого размера, организаторы матча опечатали его и положили в сейф павильона Коёкан.

На этом церемония открытия закончилась. Обоих участников попросили еще раз сесть за доску, чтобы Кимура Ихэй смог сфотографировать их для заграничных агентств. Когда и это было сделано, все облегченно вздохнули. Несколько пожилых профессионалов подошли к доске и стали обмениваться замечаниями о камнях и доске. Кто говорил, что толщина камней шесть миллиметров, кто — пять, а Кимура, мастер игры в сёги, сказал:

— Камни высшего класса… позвольте потрогать, — и он взял несколько камней.

Кое-кто из профессионалов готов был предоставить для этой выдающейся игры свои прославленные доски.

После недолгого перерыва начался банкет.

Кимуре, мастеру сёги, было тогда тридцать четыре года, мастеру сёги Сэкинэ XIII — семьдесят один год, Такаги, мастеру рэндзю, — пятьдесят один по японскому счету.

10

Сюсай Хонинобо родился в 1874 году и несколько дней назад скромно, как и подобает во время войны, отпраздновал в узком кругу свое шестидесятичетырехлетие. Перед началом второго игрового дня он заметил: «Интересно, кому больше лет? Павильону Коёкан или мне?»

Он рассказал, что в этом зале играли такие, знаменитости прошлого века, как Мурасэ Сюхо, игрок восьмого дана, и мастер Сюэй из династии Хонинобо, к которой он и сам принадлежит.

Игра второго дня велась на втором этаже в зале, выдержанном в стиле конца прошлого века: от раздвижной перегородки до подъемного окна все было украшено изображениями осенних листьев в соответствии с названием: Коёкан — Дворец осенней листвы. Один угол был отгорожен золоченой ширмой, расписанной осенними листьями в духе школы Корина[13]. В нише стояли зеленые листья и маргаритки. Из большого зала в восемнадцать татами[14] была видна другая комната, поменьше, там тоже стоял огромный букет. Было видно, что маргаритки в том букете немного увяли. В зал никто не входил, не считая девушки с короткой стрижкой, которая приносила очередную порцию чая.

Отражение белого веера мастера беззвучно двигалось по черному лакированному подносу, на котором стояла охлажденная вода. Из журналистов присутствовал только я.

Отакэ был одет в кимоно с гербами из двухслойного шелка хабутаэ, поверх которого была накидка-хаори** из полупрозрачного шелка. Сюсай одет сегодня не так парадно. На нем хаори с вышитыми гербами. И доска сегодня другая.

Накануне черные и белые сделали всего по одному ходу — это была церемония открытия, а настоящая игра начинается только сегодня. Отакэ думает сейчас над третьим ходом, он то щелкает веером, то сцепляет руки за спиной, то водружает веер на колено, ставит на него руку и подпирает ладонью щеку. Вдруг я замечаю, что дыхание мастера становится шумным. Он широко разводит плечи и делает глубокие вдохи, но никаких признаков недомогания. Мне показалось, что он внутренне напрягся и сосредоточился, словно в него что-то вселилось. Сам мастер, похоже, не заметил, что с ним происходит.

Все это, однако, длилось недолго. Дыхание мастера постепенно становится таким же тихим и спокойным, как и прежде. Мне пришло в голову, что, возможно, таким образом проявил себя боевой дух мастера, учуявший сражение. А может быть, мне довелось увидеть, как на мастера сошло вдохновение. Или, наконец, это был момент внутреннего сосредоточения и я наблюдал вхождение Сюсая в состояние самадхи, в котором человек отрешается от собственного «я». Как знать, не в этом ли и состоит секрет непобедимости мастера?

Перед тем как сесть за доску, Отакэ церемонно поприветствовал мастера, а потом сказал:

— Сэнсэй, извините, боюсь, что мне придется часто отлучаться во время игры…

Сюсай в ответ проворчал:

— Мне тоже. Я и ночью встаю несколько раз… Это было забавно, потому что характеры Отакэ и мастера были совсем несхожи.

Когда я, да и не только я, работаю за столом, то часто пью чай и бесконечно бегаю в туалет, а иногда со мной случается и «медвежья болезнь». У Отакэ все это было доведено до крайности. Весной и осенью на квалификационных турнирах Ассоциации Отакэ ставил возле себя огромный чайник и большими глотками пил чай. У Цинь-юань[15], игрок шестого дана, излюбленный партнер Отакэ, во время игры тоже часто отлучался в туалет. Я как-то подсчитал: за те четыре-пять часов, которые длится партия, Отакэ вставал больше десяти раз. Иногда можно было видеть, как он еще в коридоре начинает развязывать пояс.

Подумав шесть минут, черные делают третий ход, и тут же:

— Извините, пожалуйста!

Отакэ быстро встал. После пятого хода снова:

— Извините, пожалуйста!

Мастер достал из кимоно сигарету и медленно раскурил ее, думая над пятым ходом. Отакэ то прятал руки в карманы, то скрещивал их перед собой или складывал на коленях, то снимал с доски невидимые пылинки и даже переворачивал поставленный противником белый камень. В том случае, когда лицевая и оборотная стороны белых камней различаются, лицевой считается та сторона раковины хамагури, на которой нет узора, однако на это мало кто обращает внимание. Но только не Отакэ. Когда мастер ставил белый камень оборотной стороной вверх, он аккуратно брал его и переворачивал.

Об игре с мастером Отакэ как-то раз полушутя отозвался так:

— Сэнсэй молчит, и я, хочешь не хочешь, втягиваюсь в молчанку. Какое уж тут настроение.

И еще:

— Для меня чем больше шума — тем лучше. От тишины я устаю.

У Отакэ была привычка во время игры шутить: не всегда удачно, иногда остроумно, но Сюсай делал вид, что не слышит его, и на шутки не отвечал. От подобного «боя с тенью» у Отакэ пропадал задор, и он, играя с мастером, держался тише обычного.

Быть может, достоинство, которое исходит от профессионала за доской, приходит с возрастом, или молодые игроки стали меньше обращать внимание на свои манеры? Как бы там ни было, Отакэ за доской производил странное впечатление: он то и дело подергивался, делал какие-то непонятные жесты. Однако сильнее всего меня поразил как-то один молодой игрок четвертого дана, участник квалификационного турнира Ассоциации. Пока его противник обдумывал ход, он разложил у себя на коленях литературный журнал и как ни в чем не бывало читал какой-то роман. После того как противник делал ход, он ненадолго отрывался от книги и делал ответный ход. Когда же тот начинал думать, снова углублялся в чтение. Говорят, его противник был до предела возмущен подобной бесцеремонностью. Впоследствии я слышал, что этот молодой игрок сошел с ума. Как знать, не проявлялось ли его душевное заболевание уже в той злополучной игре, когда он не мог спокойно ждать ответного хода?

Отакэ и его друг У Циньюань однажды обратились к гадателю с вопросом, что нужно для победы в го? Он ответил им так: «Выключайте сознание, пока противник думает».

Онода, игрок шестого дана, один из судей последнего матча мастера Сюсая, несколько лет спустя, незадолго до своей смерти, вдруг разгромил всех своих противников на большом квалификационном турнире, устроенном Ассоциацией. Его игра была великолепной, я бы даже сказал — пугающе великолепной. И за доской он держался не так, как обычно: при ходе противника тихо сидел с закрытыми глазами. Потом он объяснял, что таким образом старался преодолеть в себе жажду победы. После турнира он попал в больницу, где вскоре скончался от рака желудка, о котором и не подозревал. Кубомацу, игрек шестого дана, у которого одно время учился Отакэ, тоже незадолго до смерти показал выдающиеся результаты на болыиом турнире.

Сюсай и Отакэ были несхожи между собой во всем: они по-разному вели себя в напряженные моменты, разными у них были и неподвижность, и жесты, и реакции, непохожими были выражения лиц. Когда мастер погружался в игру, он, казалось, обо всем забывал. Как развивается партия, обычно можно понять по лицам и поведению игроков, но, глядя на мастера, понять ничего было невозможно. Впрочем, на игре Отакэ его нервозность не отражалась, напротив, она была исполнена силы — таков был его игровой стиль.

Отакэ был тугодум, ему вечно не хватало времени, но, когда он попадал в цейтнот и секундант начинал вести отсчет времени, за считаные минуты он успевал сделать десятки ходов. Его необычайное самообладание в такие минуты действовало на противника устрашающе.

Непоседливость Отакэ, судя по всему, настраивала его на сражение и, вероятно, играла ту же роль, что глубокое дыхание Сюсая. Но когда я глядел на узкие покатые плечи мастера, у меня сжималось сердце, и вовсе не из-за жалости. Я чувствовал себя так, словно украдкой подсмотрел какую-то тайну — приход вдохновения, о чем, кажется, не подозревал и сам мастер.

Когда я впоследствии вспомнил об этом, мои ощущения показались мне надуманными. Кажется, уже тогда у мастера начались боли в груди. Чем дальше продвигалась партия, тем стремительнее развивалась его болезнь. Вероятно, как раз тогда и проявились ее первые признаки. Я не знал, что у мастера больное сердце, и поэтому мое преклонение перед ним, пусть неосознанно, могло представить в моем воображении все именно таким образом.

Впрочем, в то время сам мастер вряд ли что-то знал О своей болезни. Сомневаюсь, что он замечал и то, как он дышит. Но в любом случае по его виду нельзя было догадаться ни о болезни, ни о возможных приступах, и он ни разу не прижал руку к груди, как это делают сердечники.

Над 5-м ходом Отакэ думал 20 минут, на 6-й мастер затратил 41 минуту, впервые надолго задумавшись. Сегодня в четыре часа пополудни нужно было отложить партию. Отакэ свой 11 — й ход сделал без двух минут четыре, и теперь, если мастер за оставшиеся две минуты не сделает ход, партия будет отложена при его ходе.

12-й ход белых мастер записал в 4 часа 22 минуты.

На ясном с утра небе начали понемногу появляться тучи. Эти тучи оказались предвестником сильнейшего ливня, вызвавшего наводнение на огромной территории от Токио до Осака.

11

Вторая встреча в павильоне Кёокан была назначена на 10 часов утра, и тут возникло первое недоразумение, из-за которого начало игры пришлось отложить до двух часов. Я был всего лишь корреспондентом газеты, и происходящее непосредственно меня не касалось, но я заметил какую-то нервозность организаторов; пришло несколько профессионалов из Ассоциации, и у них состоялось что-то вроде «совещания при закрытых дверях».

Утром у входа в павильон Коёкан я столкнулся с Отакэ, который тащил с собой большой чемодан.

— Отакэ-сан с багажом? — спросил я, на что тот с некоторым раздражением ответил:

— Да. Сегодня прямо отсюда едем в Хаконэ.

Я уже знал, что сразу после игры все поедут в Хаконэ, тем не менее Отакэ с большим чемоданом почему-то меня удивил.

Но Сюсай не был готов к отъезду.

— Мы едем? — сказал он. — В таком случае я должен сходить к парикмахеру.

Отакэ расстроился. И дело вовсе не в том, что он готов был продолжать игру до конца, не возвращаясь домой: партия могла затянуться месяца на три. Его расстроило то, что мастер нарушил условия матча, причем неясно было, сообщили ему эти условия в точности или нет. Кроме того, у Отакэ были основания беспокоиться о судьбе матча в целом — строгие условия, выработанные специально для этой партии, на первом же шагу были нарушены. То, что Сюсаю все как следует не объяснили, — явная оплошность организаторов. Однако тогда не нашлось смельчака, который сообщил бы такой высокой персоне, как мастер, об этом досадном промахе, и потому все наперебой принялись уговаривать молодого Отакэ уступить. Но он не стал этого делать.

О том, что отъезд назначен на сегодня, мастер не знал. Теперь ему это стало известно, и все то время, пока люди совещались то в одной, то в другой комнате, пока в коридоре то и дело раздавались шаги, пока искали Отакэ, который куда-то исчез, мастер сидел на своем месте в одиночестве и ждал.

Наконец уже после полудня было достигнуто соглашение: сегодня с двух часов до четырех — игра, а через два дня — отъезд в Хаконэ. Мастер сказал:

— За два часа не разыграешься. Лучше уж играть не спеша в Хаконэ.

Справедливое, но совершенно неосуществимое замечание. Как раз такие реплики мастера и стали причиной многих недоразумений, подобных сегодняшнему. О переносе игрового дня и речи быть не могло. В наши дни игра в го, как и многое другое, регламентирована до предела. То, что для матча выработали регламент, поражающий своей невероятной дотошностью, было сделано специально, чтобы воспрепятствовать старомодному деспотизму мастера и обеспечить партнерам равные условия игры, не давая обладателю титула Хо-нинобо никаких привилегий.

Для матча было принято правило «запирания», а оно-то как раз и требовало, чтобы сегодня же, не заходя домой, противники отправились из Коёкана в Хаконэ.

«Запирание» охраняет чистоту партии и состоит в том, что ее участникам до конца игры запрещено покидать место состязания и встречаться с другими игроками, дабы исключить всякую возможность подсказки. С другой стороны, нельзя не признать, что «запирание» способствует утрате уважения к личности, хотя доверие участников друг к другу при этом возрастает. Более того, поскольку, согласно регламенту, игра проходила каждый пятый день, партия могла растянуться на три месяца и потому возникала опасность вмешательства третьих лиц, а стоит только возникнуть сомнениям, как им уже не будет конца. Конечно, среди профессиональных игроков ценится совесть и соблюдение этикета, так что на играх с откладыванием вряд ли найдется безумец, который рискнет давать советы игрокам, и все же, если нарушения начались, бороться с ними почти невозможно.

В старости Сюсай за десять лет сыграл три серьезных матча, и каждый из них кончался для него болезнью, причем после третьего он умер. Все три матча были доиграны до конца, но из-за болезни мастера первый матч продолжался два месяца, второй — четыре, а третий — последний — целых семь месяцев.

Второй матч был сыгран за пять лет до последнего — в 1930 году[16]. Противником мастера был У Цинь-юань, игрок пятого дана. В середине игры, примерно после 150 ходов, положение белых казалось несколько хуже. И вдруг мастер сделал неожиданный великолепный 160-й ход, который принес ему победу с перевесом в два очка. Тут же распространился слух, будто бы этот «божественный» ход нашел ученик мастера Маэда, игрок шестого дана. Так оно было на самом деле или нет — неизвестно. Маэда все отрицал. Партия растянулась на четыре месяца, и ученики мастера, конечно же, внимательно ее изучали. Вполне возможно, что великолепный 160-й ход действительно отыскал Маэда. А если ход оказался таким сильным, то кто-то, пусть даже не сам Маэда, мог сообщить о нем мастеру. Но мастер, разумеется, мог найти этот ход самостоятельно. Как все было на самом деле, никто, кроме мастера и его учеников, не знает.

Первый из этих матчей был сыгран в 1926 году. Он стал кульминацией соперничества между Ассоциацией игроков в го и другой организацией профессионалов — «Кисэйся». В схватке сошлись предводители этих организаций — мастер и Кариганэ, игрок седьмого дана. В течение двух месяцев, которые длился этот матч, его наверняка тщательно изучали игроки обоих лагерей, но мне неизвестно, давали они советы играющим или нет. По-моему, подсказок не было. Строгость мастера во всем, что связано с его искусством, должна была заставить советчиков молчать.

Но и во время третьего, последнего матча, когда мастер попал в больницу и игра была прервана, не обошлось без слухов. Поговаривали, что мастер ведет какую-то интригу. Я был свидетелем матча от начала до конца, и меня эти сплетни изрядно возмущали.

После трехмесячного перерыва игра была продолжена в Ито. В первый день Отакэ думал над своим первым ходом 211 минут, то есть три с половиной часа. Организаторы матча были поражены. Он думал с 10.30 утра вплоть до часового перерыва на обед. После обеда над доской зажгли свет, осеннее солнце стояло довольно низко. Без двадцати три черные сделали, наконец, 101-й ход.

— Это тоби[17] можно было сделать за минуту, что-то я поглупел. Голова ничего не соображает, — сказал Отакэ с облегчением и засмеялся — три с половиной часа он думал, что делать: прыгать на R13 или продлеваться[18] на R12.

Мастер усмехнулся, но ничего не ответил.

Отакэ сказал правду: даже для нас 101-й ход был очевидным. Игра уже перешла в стадию ёсэ, то есть окончания. Белые образовали в правом нижнем углу большой мешок, и для вторжения в него черные имели, пожалуй, единственную точку — ту, куда был сделан 101-й ход. Кроме прыжка через один пункт черные могли продлиться, и, хотя колебания в выборе можно было понять, в конечном счете разница была невелика.

Почему же Отакэ не сделал столь очевидный ход сразу? Даже я, посторонний наблюдатель, устал ждать и начал уже злиться, но потом меня охватили сомнения. А что, если он тянет специально? Что, если это — тактический ход? Спектакль? Основания для таких подозрений были. Дело в том, что партия была прервана на три месяца. Неужели Отакэ за это время не успел проанализировать позицию? Незадолго до сотого хода черные и белые камни сблизились и начались мелкие локальные стычки: противники сошлись вплотную. Конечно, можно было еще найти ходы, достаточно сильные с точки зрения ёсэ, но все-таки проанализировать все варианты до конца было пока невозможно. Ни об одном из них нельзя было судить наверняка, а вариантов было множество. Но, несмотря на это, Отакэ вряд ли не изучал эту партию во время перерыва^ ведь над 101-м ходом он мог думать три месяца. И вдруг ему зачем-то понадобились еще три с половиной часа! Не маскировка ли это трехмесячного анализа? Столь долгое раздумье показалось подозрительным не только мне, но и организаторам матча и наводило на нехорошие мысли.

Даже мастер, когда Отакэ вышел из зала, тихо проговорил: «Ишь, какой въедливый!» Не знаю, как в тренировочных, но в серьезных играх Сюсай не позволял себе подобных высказываний в адрес противника. Кстати, Ясунага, игрок четвертого дана, близко знакомый и с мастером, и с Отакэ, сказал:

— По-моему, ни мастер, ни Отакэ не анализировали эту партию во время перерыва. Отакэ — человек педантичный до странности, он не стал бы анализировать игру, пока мастер лежит в больнице.

Возможно, так оно и было. А может быть, Отакэ потратил три с половиной часа не столько на 101-й ход, сколько на то, чтобы снова вжиться в эту партию, проникнуться ее духом, обдумать общее положение сторон и, насколько это возможно, наметить стратегию на будущее?

12

Сюсай в последнем матче впервые столкнулся с новыми правилами — с записью хода. При возобновлении игры на второй день из сейфа павильона Коёкан достали запечатанный конверт, игроки в присутствии секретаря Ассоциации убедились, что печати целы, после чего игрок, записавший ход, показал запись партнеру и сделал ход на доске. Точно такая же процедура повторялась в Хаконэ и, позднее, в Ито. Противник не должен был знать записанный ход.

По древнему обычаю, партию откладывали при ходе белых. Этим выражали почтительность по отношению к более сильному игроку, который обычно играл белыми и таким образом получал некоторое преимущество. Недавно, чтобы устранить такого рода неравенство, решили откладывать игру в назначенное время, например в пять часов, и последним делал ход тот игрок, который в это время думал над ним. Затем сделали еще один шаг и стали этот последний ход записывать.

В го, разумеется, лишь воспроизводили систему, которую уже давно применяли в сёги. Если ход противника известен, над своим ответом можно думать до следующей встречи, причем время на обдумывание может составлять несколько дней, которые не входят в контрольное время. Новые правила откладывания, как надеялись, помогут в какой-то степени уравнять противников.

Нельзя сказать, что последняя партия давалась мастеру легко и что он не пострадал от рационализма наших дней. Ведь сейчас игра до мелочей регламентирована, исчезло изящество го как искусства, утрачено почитание старших, да и взаимное уважение людей как будто уменьшилось. Прекрасные японские и вообще восточные обычаи забылись даже в го — всё сейчас рассчитывают, всё обставляют всевозможными правилами. Переход в следующий дан, который изрядно влияет на жизнь профессионала, подчинен ныне мелочной системе набора очков. В го воцарилась тактика, которую можно назвать «победа любой ценой»; над красотой игры, над вкусом думать стало некогда. Сегодня господствует стремление играть во что бы то ни стало на равных, даже если твой противник — мастер, и дело здесь вовсе не в Отакэ. Ведь го не только искусство, это еще и борьба, соревнование, и поэтому такой ход событий, вероятно, неизбежен.

Мастер Сюсай Хонинобо более тридцати лет не играл черными, он был первым, и возле него не было второго. При жизни мастера ни один из его соперников не поднялся до восьмого дана. Игроков своего поколения Сюсай полностью превзошел, и в следующем поколении не нашлось человека, способного с ним соперничать.

Колоссальным авторитетом Сюсая Хонинобо, должно быть, объясняется то, что и сейчас, через десять лет после его смерти, в мире го так и не решено, как должен наследоваться титул мастера. Сюсай был, пожалуй, последним из мастеров, которые почитали традицию го как образ жизни и искусства.

В сёги борьба за титул мастера показывает, что главным стали считать превосходство, а сам титул превратился в своеобразный «знак силы», в разыгрываемый участниками соревнований товар. Правда, мастера Сюсая тоже, пожалуй, можно обвинить в том, что он продал свою последнюю партию газете, причем за немалые деньги, пусть даже он не столько стремился к этому, сколько позволил газете втянуть себя. А может быть, все это просто означает, что пожизненная система, при которой, однажды достигнув титула мастера, человек оставался мастером до конца своих дней, система мастерских разрядов — данов и ученических — кю[19], как и система выдачи дипломов главами семейных школ, образующих замкнутый круг, система множества направлений в искусстве го — рухнула, как рухнули и прочие пережитки феодальной эпохи в Японии. Возможно, если бы мастеру Сюсаю пришлось защищать свой титул ежегодно, как это делают сейчас игроки в сёги, он умер бы раньше.

В старину, став мастером, игрок опасался за свой авторитет и, играя тренировочные партии, официальных встреч с соперниками старался избегать. Кажется, ни один из прежних мастеров не играл серьезной, официальной партии в возрасте 65 лет. Зато в буду идем вряд ли потерпят мастера, который не играет. Сюсай Хонинобо находился как раз на границе между старой и новой эпохами, какой бы смысл в эти слова ни вкладывать. Он пользовался духовным авторитетом, как мастер старых времен, и вместе с тем имел все материальные выгоды, доступные в наши дни. Свою последнюю партию мастер играл как раз во время борьбы «идолопоклонников» с «иконоборцами», возвышаясь над схваткой подобно чудом уцелевшему старинному идолу.

К тому же Сюсаю выпало счастье родиться в эпоху бурного развития страны после революции Мэйдзи. Взять, например, У Циньюаня. Ему не довелось встретиться с такими испытаниями, с которыми столкнулся в годы учебы мастер Сюсай. Допустим даже, что его талант выше, чем у мастера, — все равно, вряд ли он, один человек, может олицетворять собой современную игру. Имя Сюсая блистало в турнирах на протяжении трех эпох — Мэйдзи, Тайсё и Сева[20], с его именем связан нынешний расцвет го. Это имя вообще олицетворяло игру в го. Так как старый мастер венчал последней партией свою карьеру, она должна была стать шедевром, вызывающим восхищение, скрасить его уход, продемонстрировать торжество рыцарского духа, очаровать элегантным артистизмом. И тем не менее мастеру пришлось подчиниться общим правилам.

Когда устанавливается какой-либо закон, немедленно возникает желание его обойти. Если ввести правила, призванные стать преградой нечестной игре, среди молодых профессионалов наверняка найдутся такие, кто постарается использовать их нечестно. Все пойдет в ход — и контроль времени, и откладывание, и запись хода. По этой причине игра перестает быть чистым произведением искусства. Сюсай, садясь за доску, рисковал стать жертвой: ведь он совершенно не знал современных «технических уловок».

Мастер привык играть так, как было принято раньше, — используя преимущества своего высокого положения, когда старший, дождавшись выгодного для себя положения на доске, откладывает партию при своем ходе, причем сам назначает день доигрывания. Не было раньше и контроля времени. И все те вольности, которые были позволительны мастеру, противостояние которым закалило молодого Сюсая, вряд ли можно представить себе в наши дни.

Однако приверженность мастера к старомодному своеволию и его нежелание играть по новым правилам были всем известны. К тому же в матче с У Цинь-юанем, когда из-за болезни Сюсая партию пришлось отложить в невыгодном для него положении, дело дошло до сплетен. Вот почему на этот раз молодые профессионалы установили жесткий регламент и постарались ограничить привилегии мастера. Этим регламентом не занимались ни Отакэ, ни сам Сюсай.

Чтобы определить претендента на встречу с мастером, был проведен турнир с участием обладателей высших титулов в Ассоциации игры в го, а регламент встречи разработали еще до начала турнира. Отакэ, как представитель Ассоциации, старался приучить к этому регламенту мастера. Впоследствии, когда из-за болезни мастера возникали всевозможные осложнения, Отакэ то и дело угрожал бросить партию. Это выглядело нарушением обычая почтительного отношения молодого игрока к старому мастеру, недостатком сочувствия к больному человеку и вообще слабо обоснованной позицией. И хотя все это ставило организаторов партии в крайне трудное положение, у Отакэ находились в свое оправдание веские доводы. Правда, возникала опасность, что, позволив одну поблажку, придется позволить еще сотню, что благодушие, которое делает человека снисходительным, чего доброго приведет его к поражению. Такое благодушие, пожалуй, в серьезной игре не очень уместно. Отакэ, который решил выиграть любой ценой, не мог допустить, чтобы партнер навязывал ему свою волю. Мне порой даже казалось, что Отакэ при каждом проявлении своевольного характера своего противника с удвоенной силой настаивал на соблюдении регламента именно потому, что его противником был сам мастер.

Конечно, околотурнирная борьба и игра за доской — вещи разные. Разумеется, приходилось принимать в расчет все — и отведенное на игру время, и характер противника — и, уступая в мелочах, беспощадно сражаться за доской. Но, судя по всему, Сюсаю достался неудобный в этом смысле противник.

13

В спортивном мире болельщики склонны переоценивать реальную силу своих кумиров. Противоборство равных соперников, разумеется, тоже вызывает интерес, но разве не сильнее желание болельщиков следить за деяниями «сверхчеловека»? Грандиозная фигура НЕПОБЕДИМОГО МАСТЕРА одиноко возвышалась над прочими игроками в го. Сюсай Хонинобо уже не однажды участвовал в матчах, где на карту ставилась его судьба, и в таких матчах ни разу еще не проиграл. Его игра была мощной и до того, как он стал мастером, а игры, которые он вел, получив титул, уверили всех в его непобедимости. То, что он сам в нее верил, более того, хотел верить, — лишь усугубляло трагедию. По сравнению с Сэкинэ, мастером сети, который легко переносил поражения, мастер Сюсай вел более трудную жизнь. Известно, что в го у того, кто ходит первым, примерно семь шансов на победу из десяти, поэтому в проигрыше игравшего белыми мастера нет ничего удивительного, но широкой публике подобные тонкости понять трудно.

Дело здесь не только в огромной награде за победу, назначенной газетой «Нити-нити симбун». Сюсай придавал большое значение этой встрече самой по себе, жаждал победы и был настроен на боевую игру. Если у него и были какие-то сомнения, он вряд ли позволил бы им проявиться. Так или иначе, но с развенчанием непобедимости мастера, казалось, должна была закончиться и его жизнь. Он жил верой в свою необычную судьбу, и, пожалуй, можно сказать, что на этот раз его покорность судьбе сменилась противоборством с ней.

Как раз в тот момент, когда «безупречный мастер своего дела», «непобедимый мастер» после пятилетнего перерыва вновь вышел на сцену, изменился существовавший с незапамятных времен регламент проведения матчей. Когда вспоминаешь все это по прошествии времени, начинает казаться, что этот мелочный, но неодолимый регламент был творением посланца ада, а то и самого ангела смерти.

Случилось то, чего и следовало было ожидать. Условия матча были нарушены Сюсаем уже на второй день, в павильоне Коёкан, и вновь нарушены по прибытии в Хаконэ.

На третий день после павильона Коёкан, 30 июня, все должны были выехать в Хаконэ, однако из-за наводнения, вызванного ливневыми дождями, отъезд перенесли на 3 июля, а затем отложили до восьмого. Район Канто был затоплен, пострадал и район Кобэ. Даже в августе железнодорожная линия Токайдо была восстановлена не полностью.

Я жил в Камакура, поэтому пересел на речном вокзале на поезд, в котором ехал мастер. Поезд отправлялся из Токио в 3.15 и шел в Маибара. В Камакура он пришел с опозданием на 9 минут. В Хирацука, где жил Отакэ, поезд не останавливался, поэтому тот ждал его в Одавара. Едва состав остановился, как появился Отакэ — в синем летнем костюме, в панаме с опущенными спереди полями. С ним был все тот же большой чемодан, с которым он приходил в павильон Коёкан и в котором было все необходимое для отшельнической жизни в горах. Войдя в вагон, он сразу же заговорил о наводнении.

— Спасателям пришлось добираться до сумасшедшего дома, что расположен неподалеку от меня, на лодках. Сначала в ход пошли даже плоты.

От Мияносита до Огасима мы спускались на фуникулере, внизу бушевал мутный поток реки Хаякава. Гостиница «Тайсёкан» стояла на участке, который превратился в островок. Едва нас расселили по номерам, как Отакэ отправился к мастеру с приветствием по всем правилам этикета:

— Сэнсэй, вы, должно быть, очень устали с дороги.

В тот вечер Сюсай выпил немного сакэ и говорил, живо жестикулируя. Отакэ вспоминал о своем детстве. Немного спустя мастер предложил мне сыграть в сёги, но, заметив мои колебания/тут же сказал:

— Ну ладно, раз не хотите. А как вы, Отакэ-сан? Партия в сёги заняла около трех часов, выиграл Отакэ.

Утром парикмахер брил мастера в коридоре возле ванной комнаты. Вероятно, Сюсай готовился к завтрашнему сражению. Стул для бритья взяли первый попавшийся, на нем не было подголовника, какие бывают на парикмахерском кресле, поэтому жена мастера стояла позади и поддерживала его затылок.

Вечером приехали судья матча Онода и секретарь Ассоциации Явата, и мы сели играть в сёги и нинуки.

В нинуки — игре, которую называют также корейским гомоку, — мастеру не повезло, он проиграл несколько партий подряд и сказал, обращаясь к Оноде:

— Онода-сан силен, очень силен… — и поцокал языком.

Я сыграл партию в го с корреспондентом нашей газеты «Нити-нити симбун» Гои. Онода вел запись. Игрок шестого дана в роли секунданта — такой чести не удостаивался даже мастер! Я играл черными и выиграл с перевесом в пять очков. Потом эту партию опубликовал «Путь го», журнал Ассоциации.

За день все отдохнули от трудной дороги в Хаконэ. 10 июля должно было наконец начаться доигрывание. В этот день Отакэ казался совсем другим человеком. Он поджимал губы, раздраженно передергивал плечами, чаще, чем обычно, ходил по коридору, стараясь настроиться на игру. Его маленькие глаза с припухшими веками горели вызовом.

И тут от мастера поступило неприятное известие. Он заявил, что обе ночи плохо спал из-за шума реки. Его уговорили сесть за доску, которую отнесли в самый дальний номер гостиницы, где шум реки был не такой сильный, — нужно было сфотографировать противников для газеты, — но он дал нам понять, что гостиницей недоволен.

Вообще говоря, из-за таких пустяков, как недосыпание, игровой день не переносят. Профессиональные игроки в го строго соблюдают игровые дни — даже если умирают их родители, даже если они падают на доску от болезни. Примеров тому немало и в наши дни. Подобное заявление утром в день доигрывания было поступком недостойным, тем более для почитаемого всеми мастера. Конечно, для него это была очень важная партия, но не менее важной она была и для Отакэ.

И случай в павильоне Коёкан, и последний инцидент — все это были попытки нарушить регламент матча. Никто из его организаторов не имел непререкаемого авторитета, никто не мог приказывать мастеру и тем более заставить его подчиниться. Поэтому Отакэ забеспокоился, как пойдут дела дальше. Несмотря на это, Отакэ, ничуть не изменившись в лице, мужественно снес каприз мастера и только сказал:

— Это я выбрал гостиницу. В том, что сэнсэй не смог уснуть, — моя вина. Давайте переберемся в другое место, сэнсэй выспится как следует, а доигрывать начнем завтра, прошу вас.

Отакэ раньше бывал в Догасима и останавливался в этой гостинице. Он решил, что она подходит для игры, и остановил свой выбор на ней. Но из-за ливней в реке прибыло столько воды, что ее шум напоминал перекатывание огромных камней. В гостинице на островке посреди реки заснуть и впрямь было трудно. Сознавая свой промах, Отакэ чувствовал себя виноватым перед мастером.

И теперь я смотрел на спину Отакэ, одетого в легкое гостиничное кимоно, — в сопровождении корреспондента Гои он отправился искать гостиницу потише.

14

Утром все перебрались в гостиницу «Нарая». На следующий день, 11 июля, во флигеле гостиницы «Нарая» после двенадцатидневного перерыва игра возобновилась. С этого дня мастер целиком погрузился в игру, никакого своеволия больше не проявлял и был совершенно безропотен, словно отдал во власть игры всего себя.

Судей в последнем матче было двое — Оно-да и Ивамото, оба игроки шестого дана. Ивамото приехал одиннадцатого числа в час дня из Токио и, расположившись в кресле на веранде, рассматривал горный пейзаж. Согласно календарю, в этот день заканчивался сезон дождей, и с утра и в самом деле появилось солнце, на влажной земле шевелились тени от листвы деревьев, а в водоеме во дворе поблескивали золотые рыбки. Но когда началась игра, небо снова потемнело. Дул легкий ветерок, от которого чуть заметно колебались стебельки стоявшей в нише икэбаны. Сквозь шум реки и маленького искусственного водопада в парке слышался слабый стук — это работал каменотес. Комнату наполнял запах лилий из сада. Тишину зала, в котором шла игра, то и дело нарушала какая-то пичужка, порхавшая возле стрехи. В этот день было сделано 16 ходов — от 12-го до 27-го, который записали.

Через четыре дня, 16 июля, состоялось второе в Хаконэ доигрывание. В этот день девушка-секретарь сменила свое дешевое темно-синее в белый горошек кимоно на шелковое, выглядевшее по-летнему.

Хотя помещение называлось флигелем и стояло в том же саду, что и главный корпус, их разделяло расстояние примерно в квартал. У меня до сих пор перед глазами одинокая фигура Сюсая, бредущего по дороге к главному корпусу, куда мы ходили на обед. Мне редко доводилось смотреть на него сзади. За воротами флигеля дорога шла в гору. Чуть согнувшись, мастер поднимался по ней. На его маленьких ладонях, сцепленных за спиной, была заметна густая сеть мелких жилок.

Верхняя половина тела, несмотря на небольшой наклон, казалась неподвижной, а ноги — еще более худыми и ненадежными, чем на самом деле. Дорога была широкой, с одной ее стороны рос карликовый бамбук, из чащи которого доносилось журчанье ручья. Вот, собственно, и вся картина. Однако одинокая фигура мастера навевала какое-то глубокое чувство, от которого у меня навернулись слезы. В фигуре мастера, только что вставшего из-за доски и неспешно шагавшего по дороге, было тихое, печальное очарование не от мира сего. Я подумал, что к нему подходят слова «последний из людей эпохи Мэйдзи».

Вдруг Сюсай остановился и, глядя в небо, хрипло прошептал: «Ласточка, ласточка…»

Он стоял перед камнем с надписью, что в гостинице изволил останавливаться император Мэйдзи. Над камнем раскинула свои ветви индийская сирень, но цветов на ней еще не было. В старину гостиница «Нарая» предназначалась только для «благородных особ».

Следом за мастером шагал Онода — он чуть отставал, как бы не желая навязывать ему свой темп. Над прудом виднелась дорожка из выступающих над водой камней, по ним можно было перейти на другой берег. Как раз в это время на камнях стояла жена мастера, которая вышла его встречать. Каждый раз утром и вечером она провожала Сюсая до здания, где шла игра, и, когда по ее расчетам мастер садился за доску, быстро уходила. Когда наступало время обеда или партию откладывали, она приходила к пруду встречать его.

Я смотрел на идущего впереди мастера, и у меня возникло ощущение, будто бы он лишился какого-то внутреннего равновесия. Казалось, он еще не очнулся от игры — его прямое туловище пребывало в том же положении, что и за доской, а ноги двигались сами по себе, и это вызывало тревогу. Как будто в пустоте плывет некое воплощение высокого духа. Мастер думал о чем-то своем, но его фигура была совершенно такой же, как во время игры. Так иногда в комнате остается аромат цветов, которых в ней уже нет.

Хриплый голос Сюсая и слова «ласточка, ласточка» только сейчас натолкнули меня на мысль, что мастер в ту пору еще не выздоровел. Потом такое случалось с ним часто. Возможно, трогательность его фигуры в тот день и положила начало возникшей у меня привязанности к нему.

15

21 июля, в день третьего доигрывания в Хаконэ, я обратил внимание на печальное лицо жены Сюсая. Моя догадка подтвердилась: мастер был болен.

— Знаете, — сказала она, — у него здесь какая-то тяжесть… — и показала на грудь. — Начиная с весны уже несколько раз болело в этом месте.

Я узнал от нее, что у мастера пропал аппетит; накануне он отказался от завтрака, а в обед съел всего-навсего ломтик поджаренного хлеба и выпил чашку молока.

В тот день я заметил, как подрагивают впалые щеки Сюсая — неподвижность выступающего подбородка подчеркивала малейшее их движение. Я подумал, что он, как и все мы, устал от изнурительной жары.

Погода стояла сырая, хотя сезон дождей миновал, и лето запаздывало, но, начиная с 20 июля, первого летнего дня по лунному календарю, наступили жаркие дни. 21 июля прозрачная дымка затянула небо и горы, парило так, что не вспорхнула ни одна из черных бабочек куроагэха. Бабочки сидели на тигровых лилиях перед верандой. На каждом стебле у этих лилий было по пятнадцать-шестнадцать цветков. В саду, сбившись в стаю, каркали вороны. Все, даже девушка-секретарь, размахивали веерами. За все время игры такая жара стояла впервые.

— Ну и жарища… — Отакэ промокнул лоб бумажной салфеткой, вытер ею волосы. — И игра здесь тоже погорячее, ведь мы в горах… Горы Хаконэ…

Хребет Поднебесной — Горы Хаконэ…

Отакэ думал над 59-м ходом 3 часа 35 минут. Он стал обдумывать его еще до обеда, а сделал, когда обед давно уже кончился.

Сюсай заложил правую руку за спину и рассеянно пощелкивал веером в левой руке, которой опирался о подлокотник. Время от времени он рассматривал двор. Похоже, он чувствовал себя как дома и не очень страдал от жары. Усилия молодого Отакэ были заметны даже постороннему наблюдателю вроде меня, а мастер был спокоен, словно происходившее здесь лично его не касалось.

Впрочем, и у мастера на лице выступил пот. Вдруг он взялся руками за голову, затем прижал ладони к щекам.

— В Токио сейчас хорошо, — проговорил он. Немного помедлив, он вновь открыл рот, словно хотел что-то еще сказать, но неопределенно махнул рукой, мол, и не такую жару видал.

— М-да, стоило нам съездить на озеро, как тут же наступила жара, — отозвался Онода, недавно приехавший сюда из Токио. 17 июля, после первого дня доигрывания, мастер, Отакэ, Онода и другие большой компанией ездили рыбачить на озеро Аси.

После того как Отакэ сделал 59-й ход, занявший уйму времени, следующие три хода, словно раскаты эха, не заставили себя ждать, ибо были вынужденными для обеих сторон, после чего положение в верхней части доски стабилизировалось. Для очередного хода у черных имелся большой выбор, сделать его было нелегко, но Отакэ перенес игру в нижнюю часть, и 63-й ход занял у него не больше минуты. Похоже, это была давно задуманная комбинация, возможно, с далеким прицелом — провести разведку в зоне влияния белых в нижней части, а потом вновь продолжить игру в верхней и провести там атаку, и такую острую, на которую был способен только Отакэ. Стук камней о доску был очень энергичным, словно партнеры нетерпеливо делали долгожданные ходы.

— Хорошо, что жара чуть-чуть спала, — проговорил Отакэ, быстро встал и вышел из комнаты. Еще в коридоре он снял с себя верхние парадные штаны-хакама[21], а когда вновь вошел в комнату, штаны красовались на нем задом наперед.

— Была хакама — стала макаха, — пошутил Отакэ, тут же переодел штаны и крестообразным узлом искусно завязал пояс. Но вскоре снова побежал в туалет. Вернувшись и усевшись на свое место, он старательно протер салфеткой очки и сказал:

— За игрой раньше начинаешь ощущать, что наступила жара.

Сюсай ел мороженое. Было три часа дня. После 63-го хода черных он задумался на двадцать минут; видно, этот ход оказался для него неожиданным.

О том, что во время игры Отакэ часто отлучается по малой нужде, он предупредил мастера еще в самом начале игры в павильоне Коёкан. В прошлый раз, 16 июля, он выходил так часто, что мастер удивился:

— Что с вами? Вы чем-нибудь больны?

— Знаете, почки… слабые нервы… Только начну думать — и тут же тянет.

— Надо поменьше пить чай.

— Надо бы. Но стоит задуматься, как тут же хочется пить, — проговорил Отакэ и снова вскочил, бросив на ходу: — Извините, пожалуйста.

Эта слабость Отакэ была любимым «коньком» юмористов и карикатуристов из журнала Ассоциации го. Как-то даже написали, что за одну партию Отакэ проходит расстояние от Токио до станции Мисима на старом тракте Токайдо.

16

Откладывая партию, прежде чем встать из-за доски, партнеры долго выясняли, сколько ходов они сегодня сделали и сколько времени потратил каждый из них. Уже тогда чувствовалось, что мастер плохо схватывает ситуацию.