Франческо Петрарка

- Легко, как двигалась она, не ходит

- Никто из смертных; музыкой чудесной

- Звучали в ангельских устах слова.

- Живое солнце, светлый дух небесный

- Я лицезрел…

Мирза Талиб

- Найдите толмача и приведите его ко мне,

- Ибо есть странник в городе,

- Истории его хотел бы я услышать.

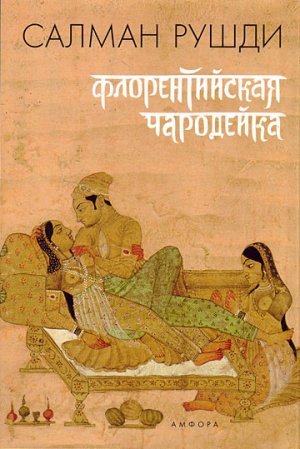

Salman Rushdie

the enchantress of Florence

© 2009, Salman Rushdie

All rights reserved

© E. Бросалина, перевод на русский язык, 2009

© А. Бондаренко, художественное оформление, макет, 2023

© ООО “Издательство ACT”, 2023

Издательство CORPUS ®

I

1. Пламенеющее в последних лучах заходящего солнца озеро…

Пламенеющее в последних лучах заходящего солнца озеро под городом дворцов переливалось, словно расплавленное золото. Страннику, приближавшемуся к нему по идущей вдоль берега дороге, не потребовалось больших усилий, чтобы вообразить, будто вскоре ему предстоит встреча с государем, богатства которого несметны и который специально велел заполнить огромную впадину жидким золотом, дабы изумлять и приводить в священный трепет каждого, кто вступает в его владения. Озеро огромно, и если предположить, что оно всего лишь малая толика царских сокровищ, то каковы же тогда размеры этого океана?! По всей видимости, жидкое золото никем не охранялось. Возможно, это добрый знак. Быть может, здешний правитель настолько щедр, что любому, вступающему в его владения – будь он даже из чужих земель, – дозволено без помех черпать горстями драгоценную жидкость. Если так, то он, должно быть, и вправду человек необычайный, вроде короля Пристера Джона[1], полузабытые легенды и баллады о счастливых временах которого полны описаний множества чудес. “Быть может, – мечтательно рассуждал про себя путешественник, – за теми вот городскими стенами бьет источник вечной молодости, а где-то поблизости находится тайная дверь в земной рай…”

Но тут солнце скрылось за горизонтом, и золото исчезло с поверхности озера. Оно легло на дно, где до наступления следующего дня его будут бдительно охранять русалки и водяные змеи. До самого рассвета вода – единственное сокровище, которое сможет предложить озеро истомленному жаждой путнику, и наш странник готов был принять его с великой признательностью.

Чужеземец ехал на простой двухколесной арбе, запряженной парой буйволов. Однако вместо того чтобы сидеть на жестких подушках, он предпочел стоять, небрежно опершись одною рукой на перила решетчатого деревянного ограждения, словно бог на летающей колеснице. Повозка раскачивалась и дергалась в такт буйволиной поступи, да и сама дорога была вся в рытвинах и ухабах. Езда стоя вполне могла привести к падению, а тогда – прощай, жизнь! Но путешественник упрямо продолжал стоять, умудряясь сохранять при этом спокойный, даже горделивый вид. Вознице давно надоело призывать его к осторожности. Поначалу он принял чужеземца за круглого дурака и махнул на него рукой: сломает себе шею – что ж, туда ему и дорога, здесь чужака оплакивать никто не станет. Правда, вскоре презрение уступило место невольному восхищению. Может, странник и впрямь выглядел чудно: лицо слишком смазливое для настоящего мужчины, да и одежда дурацкая – пестрый плащ из разноцветных ромбиков кожи, – но его осанке, его умению сохранять равновесие можно было позавидовать.

Повозку трясло, колеса то проваливались в колдобины, то наскакивали на булыжники, а чужеземец как ни в чем не бывало продолжал стоять и даже ни разу не покачнулся, сохраняя изящество и непринужденность позы. “Хоть и дурак, но до чего же ловок! – подумал возница. – А может, он и не дурак вовсе, может, это человек, с которым стоит считаться? Если уж и есть у чужака явный недостаток, – продолжал рассуждать про себя хозяин повозки, – так это, пожалуй, выпендривание, желание казаться не таким, каков он на самом деле, а таким, каким он хочет, чтобы его видели другие. Правда, в этих краях у всех есть такая склонность, и в этом смысле они немногим от него отличаются, так что не такой уж он и странный на самом-то деле”.

Когда чужеземец заявил, что его мучает жажда, возница – неожиданно для самого себя – спустился к озеру, наполнил водою выдолбленную из высушенной тыквы и отполированную чашу и с таким почтением подал ее незнакомцу, словно перед ним был знатный господин.

– Тоже мне, князь выискался! Стоишь тут, а я бегай для тебя за водой! – проворчал возчик себе под нос. – С чего это я тебе прислуживаю – сам не пойму. Какое такое у тебя право мной командовать? Да кто ты такой на самом-то деле?! Уж не из благородных, это точно, не то с чего бы ты тащился на моей повозке! А еще нос задираешь! Не иначе как прощелыга, бандит какой-нибудь!

Незнакомец жадно пил. Струйки сбегали вниз, к бритому подбородку, образуя подобие водяной бороды. Наконец он передал пустую чашу вознице и со вздохом облегчения смахнул оставшиеся капли.

– Кто я такой? – словно говоря сам с собою, но на местном наречии произнес странник. – Я человек, владеющий страшным секретом, но он предназначен лишь для ушей великого императора!

Возница снова почувствовал себя уверенно: первое впечатление его не обмануло – этот парень и впрямь полный дурак, так что нечего с ним церемониться.

– Можешь оставить свой секрет при себе, – равнодушно отозвался он. – Секреты – они лишь у малых ребятишек да лазутчиков.

Незнакомец слез с повозки возле караван-сарая, откуда начинались и где кончались все дальние дороги. Он был на удивление высокого роста и держал в руках хурджин из ковровой ткани.

– А еще у колдунов, влюбленных и… государей, – бросил на прощанье чужестранец, перед тем как войти в караван-сарай.

Там, как обычно, царили шум и суета. Лошади, верблюды, волы, ослы, козы – всех их требовалось накормить и напоить. Кругом бегала, скакала и летала прочая живность, пронзительно визжали обезьяны, лаяли грозного вида псы; в небо зеленым фейерверком то и дело взлетали крикливые попугаи. Кузнецы ковали, плотники ладили повозки, а в крытых торговых рядах, расположенных по четырем сторонам огромной площади, люди, готовясь в дальний путь, запасались всем необходимым, покупали съестное, свечи, масло, мыло, прочные веревки. Перенося на головах грузы непомерного веса и объема, носились взад-вперед неутомимые кули в красных тюрбанах. Одни собирались в дорогу и нагружали повозки, другие стремились поскорее разгрузиться и отдохнуть. Здесь за ночлег брали дешево. Деревянные лежаки, перетянутые веревками, с набитыми конским волосом колючими матрасами рядами, как в казармах, стояли на плоских крышах одноэтажных строений по всему периметру громадного подворья. Здесь можно было провести ночь и, устремив взгляд в черное небо, воображать, будто ты равен бессмертным богам. Поодаль, к западу от караван-сарая, стояли лагерем императорские полки, вернувшиеся недавно с полей сражений. Оттуда доносился глухой гул. Полкам не разрешалось входить в город дворцов, им было отведено место под холмом. С армией, только что прибывшей с поля битвы, не занятой своим прямым ратным ремеслом, следовало быть предельно осторожным. Нашему путнику вспомнилась история Древнего Рима. Там император не доверял никому, кроме своих верных преторианцев. Путник знал, что вопрос о доверии к его персоне вскоре станет ключевым. Не сумеешь внушить доверия – потеряешь жизнь.

Совсем близко от караван-сарая высилась украшенная слоновьими бивнями башня, обозначавшая место, где находились главные дворцовые ворота. Все слоны считались личной собственностью правителя, и башня с торчащими из нее бивнями призвана была демонстрировать его могущество. “Берегись! – казалось, говорила башня. – Ты ступаешь на землю самого владыки слонов, обладателя такого множества толстокожих гигантов, что он с легкостью позволил себе истребить целые тысячи их лишь ради того, чтобы украсить меня”. В этом зримом символе могущества путник усмотрел проявление такого же вызывающего стремления к превосходству, какое жгло и его душу. Было ли это чистым огнем или печатью Сатаны – как знать? Тот, по велению кого была воздвигнута башня, для подтверждения своего превосходства явно избрал путь устрашения – качество, которое путнику часто казалось признаком малодушия. “Неужели человек может доказать свою исключительность лишь посредством насилия?” – спросил он себя. Спросил – и не нашел ответа, однако ему хотелось надеяться, что превосходство может быть достигнуто и иным путем, а именно – через чувство прекрасного: он знал, что красив; знал и то, что его красота тоже дает ему власть над людьми.

За клыкастой башней находился большущий колодец, от которого по всему склону холма тянулась вверх целая сеть немыслимо сложных сооружений для снабжения водой увенчанного множеством куполов дворцового комплекса.

Без воды человек ничто, – подумал странник. – Будь он хоть император, но, оставшись без воды, он обратится в прах, как любой другой. Вода – вот истинная госпожа, и все мы – ее рабы. У себя во Флоренции он однажды встретил человека, который умел заставить воду исчезнуть. Это был фокусник. Он наполнил кувшин водой до самых краев, пошептал над ним какие-то заклинания, потом перевернул кувшин – и вместо жидкости оттуда заструился поток шелковых шарфов. Разумеется, это был ловкий фокус, и уже к концу дня он сумел выпытать у фокусника секрет трюка, присовокупив эту тайну к другим, уже им приобретенным. Он успел накопить множество тайн, но лишь одна из них была достойна того, чтобы ее предложить в дар императору.

Дорога круто пошла вверх, и вскоре перед ним открылась панорама города. Безо всякого сомнения, это был самый большой город из всех, какие ему доводилось видеть: больше, чем Флоренция, больше Венеции, больше Рима. Однажды он побывал в Лондоне, но и тот уступал этому городу по величине. По мере того как сгущались сумерки, город, казалось, рос у него на глазах. Густонаселенные предместья лепились у его стен, с верхушек минаретов неслись крики муэдзинов, в отдалении были видны огни обширных поместий. Словно грозное предупреждение, один за другим загорались то там, то здесь всё новые и новые огни, и словно им в ответ в темной чаше небес одна за другой вспыхивали звезды. “Будто земля и небо готовятся к решительной схватке, – подумал он. – Будто две армии затаились во тьме, чтобы с первыми лучами солнца ринуться в бой. И ни в лабиринтах улиц, ни в богатых домах на равнине нет ни одного человека, который хотя бы раз слышал мое имя и готов принять на веру то, о чем я намерен рассказать. И все-таки я это сделаю. Должен сделать. Ради этого я пересек моря и океаны и теперь не отступлюсь”.

Он шел вперед широкими, решительными шагами. Его высокий рост, его длинные, хотя, признаться, довольно грязные волосы, колышущиеся на ветру, словно золотистая озерная вода, привлекали к нему любопытные взгляды. Дорога вела его все выше. Вот он миновал Слоновью башню, и ему стали видны каменные ворота с барельефами, изображающими стоящих друг против друга слонов. Ворота так и назывались – Хатьяпала[2]. Они были распахнуты, и оттуда доносился гул веселящейся и пьющей, насыщающейся и совокупляющейся массы людей. У ворот стояли стражники, но в глазах их не было ничего угрожающего. Настоящие препоны ждали его впереди. Пространство непосредственно за стенами считалось местом, доступным всем: здесь назначали встречи, торговали, покупали и развлекались простолюдины. Странника то и дело обгоняли люди, они спешили, ведомые каждый своей насущной нуждой или жаждой удовольствий. Между внешними и внутренними, дворцовыми, воротами по обеим сторонам вымощенной булыжником дороги тянулись бесконечные ряды харчевен, веселых домов, постоялых дворов, прилавков со съестным и лотков со всякой всячиной. Здесь все занимались вечным как мир делом – куплей-продажей. Одежда, посуда, безделушки, оружие, ром… Здесь был “черный рынок” – рынок жуликов и воров: вздутые цены, грубая ругань и сомнительное качество товара. Однако незнакомые с планом города, утомленные долгой дорогой путники не желали тратить остатки сил, чтобы идти вдоль городской стены к воротам на противоположной стороне, где находился более приличный и дешевый рынок, и довольствовались тем, который ближе. Их потребности были просты, а нужды безотлагательны.

Живые куры со связанными лапками, подвешенные вниз головой, заполошно трепыхались – их уже поджидали кипящие котлы; у прилавков, где готовили пищу для мясоненавистников-вегетарианцев, было потише – овощи не вопили. А еще ветер доносил до странника звонкие женские голоса – дразнящие, призывные голоса женщин, раззадоривающих невидимых мужчин. Он чуял в воздухе запах этих женщин. В любом случае, решил путник, сегодня уже слишком поздно добиваться встречи с государем. Деньги у него имелись, а путь был долгим, потому что непрямой. Таков был его излюбленный способ действия: он всегда шел вперед, но окольными путями, петляя и обходя препятствия. Сойдя с корабля в Сурате, он через Бурханпур, Сиронж, Нарвар, Гвалиор и Дхол-пур добрался до Агры и лишь оттуда двинулся сюда, к новой столице. Прямо теперь ему требовалась по возможности удобная постель, желательно не усатая женщина и пусть недолгое, но полное забытье, какое может подарить лишь добрая выпивка.

Позже, удовлетворив свои насущные потребности в одном из веселых заведений, где было не продохнуть от запахов человеческих тел, он уснул возле всю ночь не смыкавшей глаз старательной шлюхи. Под собственный трубный храп он стал смотреть сны. Он мог смотреть сны на семи языках: на итальянском и испанском, на арабском и персидском, на английском, русском и португальском. Он подцеплял языки, как моряк – дурные болезни. Они липли к нему сами собой, словно гонорея, сифилис, чесотка, горячка, цинга или чума. Стоило ему погрузиться в сон, как тут же голоса половины мира на разных наречиях взахлеб принимались нашептывать ему небывалые истории скитаний по свету. А в этом, лишь наполовину открытом, мире каждый новый день приносил новые, чарующие впечатления и ощущения. Там, во сне, поэтическое воображение рассказчика свободно, оно еще не взято в шоры прозой жизни. Наш путник и сам умел сочинять истории, но он покинул свой край, потому что рассказы о чудесах неудержимо влекли его все дальше и дальше от родных мест. Среди этих рассказов был один, который мог принести ему славу и богатство, но мог и стоить жизни.

2. На борту пиратского корабля под началом шотландского милорда…

На борту пиратского корабля под началом шотландского милорда, названном “Скатах” – в честь легендарной богини-воительницы с острова Скай, – команда которого преспокойно занималась своим разбойничьим ремеслом у побережья Южной Америки, но в настоящий момент направлялась к берегам Индии по делу государственной важности, был обнаружен “заяц”. Им оказался бездельник-флорентиец.

Его не выкинули безо всяких проволочек за борт исключительно потому, что он умудрился у всех на глазах вытащить из уха трясущегося от ужаса боцмана живую водяную змею, которую и выбросили в море вместо него. Парня нашли среди канатов на носу судна через семь дней после того, как корабль обогнул южную оконечность Африканского континента. Одетый в горчичного цвета камзол и штаны в обтяжку, он сладко храпел, накрывшись клоунским плащом, сшитым из разноцветных ромбиков кожи, но даже во сне прижимал к себе небольшую суму из ковровой ткани. Он не сделал ни малейшей попытки спрятаться или удрать. Похоже, парень не имел ничего против того, чтобы его обнаружили, и был глубочайше уверен в своей способности убеждать, поражать и очаровывать. В любом случае, на этом судне ему удалось проделать уже немалый путь. К тому же оказалось, что он действительно ловкий фокусник. Он превращал золотые монеты в дым, а густой желтый дым – обратно в золото; из наполненного водой перевернутого вверх дном кувшина у него вместо жидкости струился поток шелковых шарфов; одним изящным движением руки он щедро приумножал порции рыбы и ломти хлеба, – все это, конечно, отдавало безбожием, но вечно голодные моряки предпочли закрыть на это глаза. Дабы не навлечь на себя гнев Иисуса Христа за то, что они позволили какому-то прощелыге-кудеснику узурпировать Его прерогативу, они торопливо крестились и жадно глотали свою неожиданно обильную, хотя теологически весьма сомнительную пищу. Даже Джордж Луи Хоуксбенк – лорд Хоуксбенк, глава рода Хоуксбенков, то бишь, согласно шотландской традиции, тот один-единственный, который имел право именоваться высокородным Хоуксбенком из Хоуксбенка, в отличие от всех прочих мелкотравчатых Хоуксбенков, проживавших в других, менее значимых, местах Шотландии, – подпал под обаяние пройдохи-пассажира, этого шута, когда того привели в капитанскую каюту для решения его дальнейшей судьбы. Молодой прощелыга назвал себя Учелло.

– Учелло ди Фиренце, маг и ученый, к вашим услугам, милорд, – на превосходном английском представился он, с непринужденной грацией склоняясь в глубоком поклоне.

Лорд Хоуксбенк заулыбался и поднес к носу надушенный платок.

– Я мог бы тебе и поверить, – сказал он, – если б не знал доподлинно, что именно в названном тобою месте и с такой же фамилией жил некий художник Паоло, который в вашем Дуомо[3] создал фреску в честь моего славного предка сэра Джона Хоуксбенка, более известного как Джованни Милано, в прошлом наемника, а впоследствии флорентийского генерала, победителя битвы при Полпетто. Однако этот художник, к несчастью для тебя, уже много лет как умер.

Молодой нахал пренебрежительно щелкнул языком:

– Ясное дело, я не тот покойный живописец, – произнес он и горделиво выпрямился. – Отправляясь путешествовать, я взял себе это имя, потому что на моем родном наречии оно означает “птица”, а птицы, как и я, – самые отважные в мире путешественники. – С этими словами парень проворно выхватил из-за пазухи живого сокола с колпачком на голове, и тут же, словно из воздуха, материализовалась рукавица сокольничего. То и другое он с поклоном вручил ошалевшему от изумления лорду, добавив при этом: – А вот и сокол для господина с Ястребиного берега[4].

Однако едва Хоуксбенк надел рукавицу, как Учелло, словно женщина, отвергающая возлюбленного, щелкнул пальцами, и, к немалому смятению шотландского лорда, птица в кожаном колпачке и сама перчатка исчезли так же молниеносно, как и появились. Учелло же как ни в чем не бывало продолжал:

– Я взял себе такое имя еще и потому, что в моем родном городе это “птичье” словцо имеет и другой смысл: его употребляют, когда говорят о мужском члене, коим я горжусь, однако не настолько дурно воспитан, чтобы предъявлять его всем и каждому.

На удивление быстро оправившись от шока, Хоуксбенк из Хоуксбенка разразился громким хохотом.

– Что ж, – молвил лорд, – в этом отношении мы с тобой похожи.

Высокородный Хоуксбенк успел немало повидать на своем веку. Он выглядел моложе, чем был на самом деле. У него были ясные глаза и гладкое, без морщин лицо, однако пятый десяток он разменял уже лет семь назад. О его владении мечом и шпагой ходили легенды, и он был силен, как белый бык. На утлом плоту он доплыл по Желтой реке[5] до самых ее истоков, где в качестве угощения ему поднесли в золотой чаше зажаренный на углях пенис тигра; он охотился и сразил белого носорога в кратере потухшего вулкана Нгоронгоро; в родных шотландских горах он покорил двести восемьдесят четыре вершины, он взбирался на все – от Бен-Невиса до недоступного пика Сгурр-Диарг на острове Скай, родине кровожадной богини Скатах. Когда-то давным-давно в родовом замке Хоуксбенков он разругался в пух и прах со своей законной супругой – крошечной крикливой женщиной, у которой были рыжие кудри и челюсть словно голландские щипцы для колки орехов. Он оставил ее разводить черных овец и отбыл, чтобы, как и его предок, попытать счастья в далеких краях. Он стал капитаном корабля и под началом Дрейка принял деятельное участие в грабеже груженных золотом испанских кораблей в Карибском море.

В награду за доблесть благодарная королева доверила Хоуксбенку выполнение важной миссии: в качестве посла ему предстояло вручить Великому Моголу[6] послание от самой Глорианы[7] и привезти ответ. При этом он получал единоличное право собственности на все, что ему удастся добыть в Хиндустане[8], – будь то драгоценности, золото или опиум.

– В Италии мы обычно говорим не “могол”, а “могор”, – заметил самозванец, выслушав рассказ высокородного шотландца.

– Кто их разберет, как это у них произносится, – поддержал его Хоуксбенк. – Чужое слово может сто раз исказиться в другом языке.

Их внезапно возникшую обоюдную симпатию скрепил томик сонетов Петрарки, который Учелло приметил на каменной столешнице низкого столика у локтя Хоуксбенка.

– О, блистательный Петрарка! Вот уж кто и вправду истинный маг и волшебник! – воскликнул он и, приняв позу заправского оратора-римлянина, начал декламировать на итальянском:

Benedetto sia ’l giorno, et ’l mese, et l’anno,

et la stagione, e ’l tempo, et l’ora, e ’l punto,

e ’l bel paese, e ’l loco ov’io fui giunto

da’duo begli occhi che legato m’’nno…’ [9]

– Человек, любящий Петрарку, как я, непременно должен стать моим господином! – воскликнул Учелло.

– Человек, чувствующий как я, непременно должен выпить со мной! – ответствовал шотландец. – Ты подобрал ключ к моему сердцу, и я желаю поделиться с тобою своей тайной. Только помни – никому ни слова! Следуй за мной!

В своей каюте, за одной из сдвигающихся панелей, лорд Хоуксбенк хранил шкатулку с любимой коллекцией диковинных предметов искусства. Это было собрание небольших по размеру вещиц, без которых, как выразился бравый шотландец, человек, постоянно находящийся в дороге, может утратить чувство пространства и времени, поскольку от множества необычных и новых впечатлений расшатывается душевное здоровье.

– Это вещи не мои, – признался он своему новому приятелю-флорентийцу, – но они помогают мне не забыть, кто я есть. Какое-то время я держу их при себе, а потом даю им уйти.

Сначала он достал из ящика горсть драгоценных камней поразительной чистоты и размера, затем золотой слиток, который позволил бы любому прожить в роскоши до конца своих дней. “Это всё пустяки”, – пробормотал он и небрежно отодвинул в сторону то и другое, после чего принялся доставать свои, как он их назвал, “настоящие сокровища”. Каждый предмет был любовно обернут тканью и покоился в гнездышке из жатой бумаги и тряпочек: шелковый платок, в знак любви подаренный языческой богиней древнего Согда давно забытому герою; кусочек китового уса, на который чья-то искусная рука нанесла сцену охоты на оленя; медальон с портретом Ее Величества королевы Английской, восьмиугольная книжица в кожаном переплете из Святой земли, на крошечных страницах которой с беспримерным изяществом был начертан весь текст Корана. Он извлек из шкатулки безносую головку из Македонии – якобы скульптурное изображение самого Александра Великого, а также одну из загадочных печаток древней цивилизации долины Инда, найденную в Египте, с изображением буйвола и иероглифическими письменами. Эти знаки так и не были расшифрованы, и назначение печатки оставалось тайной; полированную каменную пластину из Китая с алой гексаграммой из “И цзин”[11]и природным узором, похожим на горный пик в тумане; яйцо из тончайшего фарфора с удивительной росписью; высушенную человеческую голову – произведение обитателей затопленных лесов бассейна Амазонки – и наконец, словник уже исчезнувшего языка племени, селившегося когда-то на Панамском перешейке. Из всего племени в живых осталась лишь одна древняя старуха, но и та не смогла правильно воспроизвести ни единого слова по причине полного отсутствия зубов.

Лорд Хоуксбенк из Хоуксбенка открыл шкафчик, где стояли в ряд ценнейшие бокалы, чудесным образом перенесшие многочисленные скитания по морям и океанам, выбрал из них два одинаковых – пузатых и матовых, знаменитого муранского стекла – и плеснул в каждый солидную порцию бренди. Учелло приблизился и взял один из них. Лорд Хоуксбенк сделал глубокий вдох и жадно отпил из своего.

– Ты из Флоренции, и потому тебе наверняка близка мысль о самой могущественной силе на земле, о власти человеческого духа и о ненасытном его стремлении к красоте, к самосовершенствованию и… к любви, – произнес он.

Человек, назвавшийся Учелло, уже собрался ответить, но шотландец жестом остановил его.

– Подожди, дай мне договорить, – продолжал он, – потому что существуют вещи, в которых даже ваши славные философы не понимают ничего. Человеческий дух, как бы велик и благороден он ни был, иногда может испытывать муки голода, как последний нищий. Вид всех этих прелестных вещиц способен ослабить эти муки, но только на какое-то время. Дух все равно томится, страдает и жаждет. Он словно царь, которому постоянно угрожают вторжением враги, такие, к примеру, как страх и тревога, одиночество и смятение души, странная, невероятная гордыня или дикий, загнанный внутрь стыд. Тайные желания терзают дух человеческий, постоянно иссушают его и в конце концов лишают всяких сил. Вижу, ты не понимаешь, что я имею в виду, – заключил Хоуксбенк с глубоким вздохом. – Что ж, тогда выскажусь яснее. Секрет, которым тебе не должно делиться ни с кем, находится не в этом ящике. Он покоится… нет, какое там покоится – он говорит сам за себя! Вот!

Флорентиец, уже успевший смекнуть, о каких именно тайных желаниях ведет речь высокородный Хоуксбенк, с должным почтением воззрился на внушительных размеров “предмет”, который в окружении спутанного клубка влажных волос его превосходительство изволило выложить прямо на столик. От него исходил слабый запах фенхеля, и больше всего он напоминал фирменную колбаску, именуемую финоккьона.

– Если вы оставите море и согласитесь поселиться в моем родном краю, – с серьезным видом произнес Учелло, – то все ваши треволнения останутся позади, поскольку есть много юных вельмож в Сан-Лоренцо, с которыми вы обретете желанное счастье. Я же, к величайшему сожалению…

– Допивай! – оборвал его побагровевший лицом Хоуксбенк, быстро приведя в порядок свою одежду. – Ни слова больше!

Флорентийцу не понравился недобрый огонек, появившийся в глазах лорда, – он бы предпочел, чтобы рука шотландца не находилась в столь опасной близости к эфесу шпаги. Губы Хоуксбенка улыбались, но улыбка скорее напоминала кровожадный оскал хищника.

Засим последовало долгое, тягостное молчание, и Учелло понял, что жизнь его висит на волоске. Наконец Хоуксбенк одним глотком осушил свой бокал и с хриплым, неприятным смешком проговорил:

– Вот что, господин хороший: секрет мой вы знаете, а теперь извольте открыть мне ваш, ибо он у вас, без сомнения, имеется. Я подумал было, что он у нас с вами общий, но ошибся, так что теперь выкладывайте все как есть, да побыстрей!

Человек, назвавшийся Учелло ди Фиренце, попытался изменить направление разговора:

– Для меня было бы великой честью, сэр, услышать от вас рассказ о захвате груженного сокровищами галеона “Каса-фуэго”. И потом, вы наверняка были с Дрейком во время битвы при Вальпараисо и Номбре-де-Диос, когда его ранили, – разве нет?

Хоуксбенк вместо ответа швырнул свой бокал об стену и с криком: “Говори правду, мерзавец, или умри!” – обнажил меч.

Флорентиец, тщательно подбирая слова, начал говорить:

– Как я теперь понял, я здесь для того, чтобы исполнять вашу волю. Однако, – поспешно продолжал он, почувствовав, как лезвие касается его горла, – в перспективе у меня действительно есть своя собственная цель, я, можно сказать, человек в поиске своего истинного предназначения, но более добавить не решусь. На моем секрете лежит заклятие самой могущественной чародейки наших дней. Есть только один человек на свете, который, услышав мою тайну, может остаться в живых. Я не желаю вам смерти и потому буду молчать.

Лорд Хоуксбенк снова рассмеялся, однако на сей раз в его смехе не было ничего устрашающего: гроза пронеслась мимо, и в небе засверкало солнце.

– Ты смешишь меня, пташка! – проговорил он. – Неужели ты думаешь, что меня можно напутать проклятием какой-то безобразной ведьмы? Меня, который в День мертвецов на празднике вуду плясал с самим бароном Самеди[12] и остался цел, несмотря на все его вопли! Ну нет, так просто ты от меня не отделаешься! Выкладывай свой секрет!

– Что ж, значит, так тому и быть. Жил-был однажды принц – искатель приключений. Одни звали его Аргалья, другие – Аркалья. Он слыл доблестным воином, обладал волшебным оружием и имел в услужении четырех великанов. И была при нем женщина по имени Анжелика…

– Погоди, – молвил высокородный Хоуксбенк, хватаясь за виски. – От твоих бредней у меня разболелась голова… Ладно, продолжай, – через одну-две минуты сказал он.

– Анжелика была принцессой из рода Чингисхана и Тамерлана…

– Погоди! Нет, говори!

– Прекраснейшая из прекрасных…

– Замолчи! – прохрипел шотландец и, потеряв сознание, рухнул на пол.

Наш путешественник, почти устыдившись той легкости, с какой ему удалось плеснуть лауданум в стакан благородного лорда, аккуратно вернул ящик с сокровищами в тайник, запахнул свой пестрый плащ и поспешил на палубу, взывая о помощи. Плащ он выиграл в карты у венецианского торговца бриллиантами, немало изумленного тем, что какой-то флорентиец, оказавшийся на Риальто, смог обставить его в местной игре “скарабочьон”. Бородатого иудейского купца звали Шейлок. Плащ ему сшили по особому заказу в лучшей портняжной мастерской Венеции, под названием “II того invidioso”[13]. Над дверью красовалась картинка с изображением зеленоглазого араба. Это был не просто плащ, а мечта любого мага, потому что подкладка его являла собой целый лабиринт потайных карманов, ложных складок и швов, в которых торговец бриллиантами мог прятать свой драгоценный товар от посторонних глаз, а новый счастливый обладатель мог использовать их для своих бесчисленных трюков.

– Друзья, поспешите! Ваш командир нуждается в помощи! – вскричал, выбегая на палубу, Учелло, весьма убедительно при этом изображая тревогу.

Среди членов видавшей виды пиратской команды, ныне преобразившейся в посольское сопровождение, нашлось много таких, которые с подозрением отнеслись к внезапному обмороку капитана, и их косые взгляды в сторону чужака навряд ли можно было счесть благожелательными, однако Учелло ди Фиренце так сокрушался по поводу происшедшего, что сумел-таки заставить их поверить в его искренность. Он помог уложить находившегося в беспамятстве капитана на постель, снял с него одежду и облачил лорда в ночную рубаху; он прикладывал ко лбу заболевшего то холодные, то горячие компрессы; он сказал, что не станет ни спать, ни есть, пока сиятельный Хоуксбенк не придет в себя. Корабельный врач заявил во всеуслышание, что молодой человек – незаменимый ему помощник, после чего угрожающе придвинувшиеся было к Учелло люди стали потихоньку расходиться.

Оставшись один на один с флорентийцем, врач признался ему, что внезапный обморок пациента ставит его в тупик.

– Насколько я могу судить, – сказал он, – слава Господу, капитан ничем не болен, только почему-то никак не проснется. Что ж, – меланхолично заключил он, – быть может, в этом недружелюбном мире лучше спать и видеть сны, нежели бодрствовать.

Врача, свидетеля многих кровопролитных сражений, прозвали Хоукинс Слава Господу. Добрый и простой, с весьма скудным багажом познаний в медицине, он исправно отрезал конечности, умело извлекал пули и зашивал раны после очередной рукопашной с испанцами, но справиться с поразившим капитана таинственным недугом, взявшимся неизвестно откуда, словно только что обнаруженный “заяц” или наказание Господне, оказалось ему не под силу При Вальпараисо Хоукинс лишился левого глаза, при Номбре-де-Диос потерял половину ноги. Ночи напролет он распевал жалостливые португальские фаду, обращенные к некоей девице на балконе в окрестностях Опорто. Он аккомпанировал сам себе на цыганской скрипочке и горько плакал. Учелло без особого труда догадался, что при этом добряк доктор думал об оставленной дома супруге или возлюбленной и растравлял свою сердечную рану картинами того, как она, подвыпив, ублажает в постели не калек, а вполне здоровых мужчин: рыбаков, провонявших рыбой, похотливых францисканцев, которые, словно привидения, наводнили страну после первых конкистадоров, а также всех прочих, независимо от цвета кожи и происхождения: мулатов, метисов, англичан, китайцев и евреев. “Одурманенный любовью себе уже не хозяин, обмануть такого будет нетрудно”, – подумал Учелло.

“Скатах” обогнула Африканский Рог, прошла мимо острова Сокотра, пополнила продовольственные запасы в Маскате и, подгоняемая муссонным ветром, двинулась от персидских берегов на юго-восток, держа курс на порт Диу, который португальцы называли земным раем, а доктор Хоукинс – Гузератом. Лорд Хоуксбенк меж тем продолжал мирно почивать.

– Его сон так безмятежен, – беспомощно вздыхал добряк Хоукинс. – Это доказывает, что совесть его чиста и по крайней мере душа его вполне здорова и готова к встрече с Создателем в любой момент.

– Не допусти Господь! – воскликнул Учелло.

– Славься, Господь, и пока не забирай его от нас! – подхватил Хоукинс.

Во время их долгих бдений у постели больного Учелло подробно расспрашивал доктора о его далекой португалке, и Хоукинс отвечал ему с большой охотой. Флорентиец терпеливо выслушивал восторженные гимны в честь ее очей, ее губ, грудей и бедер, живота, зада и стройных ног. Он выучил наизусть все тайные (но теперь переставшие таковыми быть) ласкательные имена, которыми они наделяли друг друга в постели, он узнал, что она клялась любить его вечно.

– Она лгала, лгала! – рыдал доктор.

– Тебе это доподлинно известно? – спросил Учелло, и когда добрейший Хоукинс Слава Господу, уныло повесив голову, проговорил: “Все это было так давно, а от меня осталась всего половина, так что уж лучше приготовить себя к самому худшему”, – флорентиец сумел разогнать его печаль: – Брось горевать, Слава Господу! Лучше возблагодари Его, ибо ты грустишь напрасно. Лично я уверен, что она тебе верна и ждет тебя не дождется. У тебя не стало ноги? Ну и что? Это всего лишь значит, что всю освободившуюся ввиду отсутствия ноги любовь твоя женщина разделит меж другими частями тела. Нет одного глаза? Зато другим, здоровым, ты будешь с удвоенным жаром взирать на ту, что хранила тебе верность и любит тебя так же, как ты ее. Довольно причитать, Слава Господу! Спой веселую песню и перестань проливать слезы.

Утешая таким манером простака эскулапа и уверяя беднягу, что моряки будут горевать без его песен, флорентиец оставался один на один с впавшим в кому Хоуксбенком и ночь за ночью обследовал обшивку каюты в поисках тайников. Он рассудил, что человек, устроивший один тайник, вряд ли им ограничится, и оказался прав. К тому времени, когда на горизонте замаячил порт Диу, он общипал высокородного Хоуксбенка как хороший повар – цыпленка. Он обнаружил семь тайников, и теперь все драгоценности вместе с деревянными коробочками и семь золотых слитков обрели новое место обитания в бесчисленных карманах плаща Шейлока, причем плащ по-прежнему казался легким как перышко: зеленоглазый араб из Венеции знал свое ремесло, и сколько драгоценных предметов ни пряталось в складках волшебного плаща, он выглядел невесомым. Что же касается “диковинок”, то нашего воришку они не заинтересовали: флорентиец оставил их мирно дремать в своих гнездышках. “Пусть ими подкормятся другие пичуги”, – решил он. Однако огромный улов не удовлетворил Учелло, потому что главное сокровище пока еще не было им обнаружено. Учелло старался не впадать в отчаяние. Судьба дала ему в руки величайший шанс, и он был просто обязан воспользоваться им! Где же это может находиться? Он обследовал уже все помещение, но безрезультатно: желанная вещь так и не нашлась. Черт возьми, неужто это сокровище заговорено и сделалось невидимо простым глазом?!

После краткой остановки в Диу судно взяло курс на Сурат, город, куда только что с карательной экспедицией наведался сам Акбар и откуда лорд Хоуксбенк планировал двинуться к столице Великого Могола уже по суше.

В самую последнюю ночь перед прибытием в Сурат (превращенный разгневанным императором в дымящиеся руины), в то время как Хоукинс Слава Господу на палубе изливал в песнях свою душу перед упившейся вдрызг по случаю окончания долгого морского похода командой, находившийся в капитанской каюте флорентиец наконец обнаружил то, за чем охотился, – в восьмом тайнике, на один больше, чем священное число семь, на один больше, чем мог предположить любой бывалый вор. После этого Учелло присоединился к остальным. Он пел, пил и веселился больше, чем кто-либо другой. Он обладал редкой способностью не спать сутками и потому в предрассветный час, никем не замеченный, воспользовался одной из шлюпок, добрался в ней до берега и исчез, словно фантом.

Он скрылся задолго до того, как Хоукинс Слава Господу поднял тревогу, обнаружив лорда Хоуксбенка из Хоуксбенка в его последней в этой жизни корабельной койке уже с посиневшими губами, навсегда освободившегося от мучительных желаний своей финоккъоны. Учелло ди Фиренце перестал существовать, от него осталось лишь имя, которое он сбросил, как змея сбрасывает старую кожу. Зато у самого сердца безымянного путешественника теперь лежало бесценное сокровище – послание, начертанное рукою Елизаветы Тюдор и скрепленное ее личной печатью, письмо королевы Английской, которое должно было распахнуть перед ним заветные двери во дворец Великого Могола. Он стал послом королевы Англии.

3. На заре дворцы из красноватого песчаника…

На заре дворцы из красноватого песчаника в новом “граде победы” великого императора Акбара казались созданными из клубов багрового дыма. Большинство великих городов кажутся древними чуть ли не со дня своего основания, Сикри же всегда будет выглядеть как город-призрак. Когда солнце стояло в зените, тяжкий молот зноя бил по каменным плитам, отчего люди глохли, воздух дрожал, как перепуганный насмерть раб, а граница между здравым смыслом и бредом, между реальностью и вымыслом становилась зыбкой.

Сам император временами терял эту грань. Привидениями скользили по его покоям, будто играя в прятки, мелькали и пропадали из виду раджпутские князья и турецкие султаны. Одна из царственных особ вообще не существовала во плоти. Это была созданная воображением императора любимая жена. Он выдумал ее, как одинокие дети придумывают себе друзей, и, несмотря на наличие множества вполне реальных, хотя и бесшумно скользящих жен, склонен был считать привидениями именно этих, реальной же для него стала она, несуществующая. Он даже дал ей имя – Джодха, и ни одна живая душа не смела оспорить ее существование. В тиши женских покоев, в шелковых лабиринтах дворца ее влияние и власть крепли день ото дня. Тансен слагал в честь нее песни, в галерее искусств ее красота была запечатлена кистью живописцев и воспета в стихах поэтов.

Великий художник перс Абдус Самад самолично написал ее портрет. Он никогда не встречал ее, он творил по памяти, изобразив ее такой, какой она явилась ему во сне, и когда Акбар увидел его работу, то даже захлопал в ладоши – столь ослепительно прекрасно было ее лицо. “Она у тебя прямо как в жизни!” – воскликнул он. Абдус Самад вздохнул наконец свободно и перестал чувствовать себя так, будто его голова едва держится на плечах. После того как этот шедевр живописного искусства был выставлен на публичное обозрение в галерее, весь двор уверился, что Джодха и вправду существует.

Навратна[14], то есть все девять величайших талантов среди его приближенных, признали не только то, что она существует, но и то, что красотою, умом, грациозностью и мелодичностью голоса превосходит всех прочих. “Ах, Акбар! Ах, Джодха-баи![15] Подобной любви еще не видел свет!”

Строительство города было завершено в срок, как раз к сорокалетию императора. Его строили тяжкие двенадцать лет, но долгое время Акбару казалось, будто город вырастает сам собой, как по волшебству. Его министр строго следил за тем, чтобы во время пребывания Его Величества в своей резиденции никаких строительных работ не производилось. Когда здесь находился император, замолкали молоты каменщиков, плотники не забивали гвоздей, а мастера-декораторы, художники, отделочники, резчики по дереву исчезали из виду. Тогда в городе должны были раздаваться лишь приглушенные, радующие сердце звуки. Слабый ветерок разносил отдаленный перезвон колокольцев на ногах танцовщиц, журчание фонтанов и мелодии гения музыки Тансена. Слух императора услаждали поэтическими шедеврами; по вторникам в открытом павильоне шла неторопливая игра в шахматы – при этом в качестве шахматных фигур использовались девушки-рабыни, – а во второй половине дня в затененных покоях, под огромными колыхающимися опахалами, начинались игры любовные.

Томная атмосфера чувственности, царившая во всех дворцах, была не столько результатом жары, сколько следствием необычайно высокой сексуальной потенции правителя.

Правда, ни один город не состоит лишь из дворцов.

Под стенами дворцового ансамбля, возведенного на мощном монолите красного камня, ютился другой, реальный город из дерева и глины, навоза и кирпича. Здесь люди селились согласно своему происхождению и роду занятий. Одну улицу образовывали лавки торговцев серебром, на другой жили и трудились оружейники со своим громыхающим товаром, еще дальше шли дома и лавки тех, кто торговал тканями, одеждой, украшениями. С восточной стороны тесной колонией жили хинду, далее вдоль городских стен раскинулся квартал персов, затем – квартал выходцев с Алтая – туранцев, а за ним, вблизи пятничной мечети, располагались жилища мусульман, родившихся уже в Индии. Окрестности пестрели поместьями знати; вне дворцового комплекса находились также скрипториум – хранилище рукописей, слава о котором уже успела облететь весь мир, и два павильона: один музыкальный, второй – для танцевальных представлений. Жители “нижних” Сикри в большинстве своем не знали, что такое досуг, и, когда император возвращался из очередного похода и в действие вступал запрет на шум, людям начинало казаться, что их лишают возможности дышать. Из страха нарушить покой владыки владык приходилось, перед тем как отрубить голову курице, вставлять ей в горло кляп. Возница, у которого скрипела телега, мог легко схлопотать кнут, а его крики боли могли повлечь за собой куда более суровое наказание; женщины во время родов зажимали себе рты, а зашедший на базар, где изъяснялись с помощью жестов, подумал бы, что попал к умалишенным. “Когда владыка в городе, мы все дуреем, – говорили люди, но, поскольку шпионов и доносчиков было не счесть, тут же поспешно добавляли: – От радости”.

Люди глинобитного города доказывали свою любовь к императору, но делали это бессловесно, поскольку звук их голосов был под запретом. Когда же владыка отправлялся в очередной поход, на одно из бесчисленных (хотя неизменно победоносных) сражений – в Гуджарат, Раджастан, Кабул или Кашмир, – тюрьму молчания отпирали, и рокотали барабаны, и веселье било ключом, и люди наконец-то могли поделиться друг с другом всем тем, о чем не рассказывали месяцами. Можно было крикнуть: “Ялюблю тебя!”, или “Уменя мать умерла!”, или “Если не отдашь мне долг, я тебе руки переломаю!”, или “Я тоже тебя люблю, милая!”

К счастью обитателей “нижнего” города ратные заботы часто вынуждали владыку покидать свою резиденцию, и в его отсутствие шум и гам перенаселенных бедных кварталов вкупе с грохотом возобновленных строительных работ терзал слух обитательниц женской дворцовой половины. Бедняжки, они ничего не могли с этим поделать! Они жались друг к другу, возлежа на постелях, и тихо стенали, однако то, как и чем именно они пытались отвлечь и развлечь себя за плотными занавесями, мы здесь описывать не будем. Незапятнанной и чистой помыслами оставалась лишь одна из жен владыки – та, которая жила в его воображении. Это она поведала Акбару о тех неудобствах, которые терпят его подданные из-за ретивых чинуш, стремящихся любыми средствами сохранить покой императора. Узнав об этом, Акбар немедленно отменил приказ, заменил жестокого министра общественных работ на более мягкосердечного и велел пронести себя по улицам, возглашая при этом: “Шумите и кричите, люди, сколько душа пожелает! Шум – знак жизни, а громкий шум – признак того, что жизнь – хорошая штука. Успеем намолчаться, когда смерть придет”. Город взорвался радостными криками. В этот день все поняли, что их император не похож на прежних и теперь все пойдет по-иному.

В стране наконец-то настал мир, но душе императора покой был неведом. Он только что вернулся из похода. Он задавил мятеж в Сурате, но и на марше, и во время боя философские и языковые проблемы занимали его ум наряду со стратегическими. Император Абул-Фатх Джелаль-ад-дин Мухаммад, царь царей, которого с детства так и звали – Акбар, то есть “великий”, а впоследствии стали, презрев явную тавтологию, именовать Великий Акбар, то есть великий вдвойне, величайший из великих, настолько великий, что удвоение эпитета почиталось не только уместным, но и совершенно необходимым, дабы с наибольшей полнотой выразить величие его славы; Великий Могол, запорошенный дорожной пылью, закаленный в битвах, непобедимый и меланхоличный, начинающий полнеть и длинноусый, разочарованный и поэтичный, наделенный невероятной мужской силой обладатель абсолютной власти; тот, который был столь великолепен, столь всемогущ, что с трудом верилось, как все это могло сочетаться в одном человеке, – этот правитель, словно неудержимый потоп, поглощающий одно за другим царства и части света, этот многоглавый монстр, говорящий о себе во множественном числе, во время долгого, однообразного пути домой и компании множества отрубленных голов поверженных врагов в наглухо запечатанных кувшинах предавался размышлениям о соблазнительных возможностях, которые представляет употребление формы первого лица единственного числа, то есть местоимения “я”.

Монотонные и тягучие дни путешествия по суше располагают человека соответствующего темперамента к неторопливым размышлениям на самые разнообразные, не связанные между собою темы, и Великий Могол на обратном пути к столице думал об изменчивости мира, о величине звезд, о грудях своих жен и о природе Господа. Ныне же предметом его размышлений явилась проблема грамматическая, а именно употребление личных местоимений первого, второго и третьего лица единственного и множественного числа и их соотношение с личностью как таковой. Сам Акбар никогда – ни в мыслях, ни во сне – не говорил о себе “я”. По отношению к себе он всегда употреблял “мы” – иначе и быть не могло. Император был воплощенное “мы”: произнося “мы”, он твердо и вполне искренне был убежден, что вмещает в себе все народы, все города и земли свои, все горы, долины, реки и озера, все растения – словом, все, что жило и дышало в пределах его царства, включая птиц, кусачих комаров и безымянных гадов, затаившихся под землей и расшатывающих основы Вселенной. Он являл собой воплощение и итог всех побед, вместилище всех качеств, способностей, жизненного опыта и, пожалуй, даже душ своих поверженных или временно усмиренных врагов. Кроме того, он был убежден, что в его особе заключено прошлое и настоящее народа и в ней же залог его будущего.

“Мы” – только так и следует называть себя государю. Однако чисто умозрительно, а также справедливости ради можно предположить, что простые смертные, думая о себе, тоже употребляют форму множественного числа. Неправы ли они? Или – о предательская мысль! – неправ он сам? Быть может, представление индивидуума о себе как о члене некоего сообщества, по сути дела, и означает реальное существование в мире, пребывание среди себе подобных как часть бытия вообще. Может статься, употребление по отношению к себе формы личного местоимения во множественном числе вовсе не является прерогативой государя, его священным, исключительным правом? Можно ведь предположить далее, что поскольку качества монарха – пусть даже в менее рафинированной, примитивной форме, – словно в зеркале, находят отражение в мыслях его подданных, то это неизбежно должно было привести к тому, что как мужская, так и женская части его народа тоже иногда говорят о себе “мы”. Возможно, они употребляют это местоимение, подразумевая себя, своих детей, матерей и теток, своих братьев по вере, знакомых или друзей. Как и он, эти люди соединяют в себе множество “я”. Человек может думать о себе как об отце семейства и в то же время являться сыном для тех, кто произвел на свет его самого; с хозяином он будет не таким, как у себя дома с женой. Короче говоря, каждый человек не что иное, как мешок, набитый разнообразными “я”, точно так же, как и он сам. Тогда выходит, что между правителем и его подданными особой разницы нет?

И тут заинтересовавшая его первоначально лингвистическая проблема неожиданно предстала перед ним в новом, пугающем варианте: если люди, которыми он правит, все же предпочитают, говоря о себе, употреблять местоимение первого лица в единственном числе, то, возможно, и он сам вправе говорить о себе “я”?! Быть может, это “я” и обозначает отдельного индивидуума, отличного от прочих? Быть может, именно это неприкрытое, единичное я” и есть ядро, затоптанное в мире бесчисленными “мы”?

Вопрос напугал его всерьез. Не знающий страха и поражений и, что греха таить, довольно тучный, он скакал на белом коне, направляясь домой, но от собственного вопроса ему стало не по себе. Той ночью проблема “я” не дала ему уснуть. Что он скажет Джодхе при встрече? И если он скажет “это я” или “я вернулся”, ответит ли она ему, употребив интимно-фамильярную форму, то самое “ты”, которое обычно употребляют при обращении к детям, возлюбленным или богам? И что тогда это будет означать? Что он для нее как дитя или как бог или он просто желанный возлюбленный, которого она создала силой своего воображения, подобно тому как создал ее он сам? Может статься, это малюсенькое словечко и является самым трогательным и самым возбуждающим словом в языке. “Я – робко, едва слышно прошептал он. – Я здесь. Я люблю тебя. Иди ко мне”.

На обратном пути его ждало еще одно, последнее, военное предприятие. Следовало примерно наказать некоего возомнившего о себе невесть что князька. Раздавить упрямца – правителя Кучх-Нахина, что на полуострове Катиявар. Правитель был молод, слишком говорлив, к тому же обладал великолепными усами (усы были гордостью императора, и он не желал иметь соперников по этой части). Глупый князек почему-то обожал говорить о свободе. “Свобода – для кого и от чего? – возмущался про себя Акбар. – Свобода – это сказка для детей, это забава для женщин. Ни один человек на земле не свободен”.

Под прикрытием белесых деревьев лесного массива Гир полки Акбара бесшумно, словно чума, подобралась к самым стенам жалкой крепости Кучх-Нахин, и ее защитники, угадав во внезапном треске ломающихся деревьев приближение смертного часа, сами снесли укрепления, выкинули белый флаг и стали молить о милосердии. Вместо того чтобы казнить побежденного противника, император частенько забирал его дочь себе в жены, а побежденному тестю предоставлял какую-нибудь должность при дворе, справедливо полагая, что врага лучше сделать родственником, нежели гниющим трупом. На сей раз, однако, он в ярости выдрал наглому красавчику усы и изрубил его на куски. Он сделал это самолично, своим собственным мечом, как наверняка сделал бы его дед, после чего, весь дрожа, терзаясь угрызениями совести, удалился к себе в шатер.

У императора были большие с прищуром глаза, как у юной мечтательницы или у моряка, жаждущего увидеть землю, они всегда были устремлены куда-то вдаль. Припухлые, по-женски чувственные губы были сложены в капризную гримасу. Правда, несмотря на женственные черты лица, он был мужчиной в превосходной степени, с могучим, крепким телом. Совсем мальчиком он задушил тигрицу голыми руками, но, придя в смятение от своего поступка, поклялся никогда в жизни не есть мяса и стал вегетарианцем. Травоядный мусульманин, воитель, мечтавший о мире, император-философ… Одним словом, клубок противоречий. Таков он был, этот величайший правитель, которого когда-либо знал мир.

На никому не нужные мертвые тела, на залитую кровью, разрушенную крепость опустилась ночь. Внизу, в долине, Акбар, сидя в своем разубранном шатре, под журчавшие, словно ручеек, соловьиные трели, как всегда после кровопролитного сражения, предавался черной меланхолии и горько сокрушался по поводу своего личного генеалогического древа. Он не хотел, ну никак не хотел походить на своих кровожадных предков. Их имена – имена грабителей и захватчиков – угнетали его. Его собственное имя принесло к нему с каскадами человеческой крови. Дед его Бабур был воитель родом из Ферганы. Он покорил Хиндустан, но терпеть не мог это новое свое владение, где всегда было слишком много всего – слишком много богатств и слишком много богов… Бабур был машиной для уничтожения с удивительным даром красноречия; до Бабура в роду Акбара были правители из Трансок-сании[16] и Монголии. Самым известным среди них был Темучин, он же Чингисхан, которому Акбар был обязан тем, что прозывался также “могол” или “монгол”, каковым себя не желал чувствовать. Он ощущал себя… хиндустанцем. Его “орда” никогда не была ни Золотой, ни Голубой, ни Белой. Само это слово, орда, резало ему слух, казалось неприятным, грубым, как свинячье хрюканье. Он не желал иметь в своем подчинении орду; не хотел заливать глазницы врагов расплавленным серебром или расплющивать их в лепешку тяжелым помостом и пировать на нем с соратниками. Он устал от войн. Ему вспомнилось, как первый его наставник, перс Мир, говорил ему о том, что человек, желающий быть в согласии с самим собою, должен научиться жить в мире с другими. “Сулх-и-кул — глубокий покой”, – твердил он. Ни один хан не понял бы его. Но ему, Акбару, не нужно ханства. Ему нужна просто его страна.

Темучин был далеко не единственным среди его предков, кто не знал пощады. Своим появлением на свет он был обязан Тимуру, которого прозвали Железная Нога. Этот Тимур, или Тамерлан, разрушил до основания Дамаск и Багдад и оставил от Дели руины, населенные пятьюдесятью тысячами духов убиенных. Нет, Акбар определенно предпочел бы иметь других предков. Он давно перестал говорить на чагатае, языке, названном в честь одного из сыновей Чингисхана, и сначала изъяснялся на фарси, а затем стал пользоваться языком-ублюдком, рожденным и выросшим в армейской среде, – урду В нем смешалось около дюжины самых разных говоров; из скрежета и свиста, ко всеобщему изумлению, возник красивейший и благозвучнейший язык – язык поэзии.

Смуглокожий правитель Кучх-Нахина был строен и очень молод. Его лишенное усов, ободранное лицо заливала кровь. Он опустился на колени перед Акбаром и замер в ожидании рокового удара.

– История повторяется, – еле выговорил он. – Семьдесят лет назад твой дед убил моего.

– Наш дед, – молвил Акбар, привычно употребляя множественное число первого лица (сейчас было не время экспериментировать – еще не хватало, чтобы свидетелем эксперимента стало это ничтожество!) – был варваром, который умел говорить, как поэт. Мы же, напротив, поэт с варварским прошлым и со своей, присущей варвару, ратной долей, но она внушает нам отвращение. Это как раз доказывает, что история не знает повторений: она движется вперед, и человек меняется тоже.

– Странно слышать такое от палача, – тихо произнес юный правитель, – хотя что толку спорить, когда перед тобой сама Смерть.

– Да, твой час пробил, – холодно согласился император. – Но прежде чем умереть, скажи честно: каким тебе видится рай – там, по ту сторону занавеса?

Князь поднял обезображенное лицо и взглянул прямо в глаза Акбару:

– В раю “почитание” и “несогласие” не противоречат друг другу. Всевышний не тиран. В обители Господа каждый свободно может выражать свои мысли, это способ почитания.

“Щенок, зазнайка, воображает, что умнее всех”, – с раздражением подумал Акбар, но слова князька нашли отклик в его душе.

– Обещаем построить особый храм для такого рода почитания, – сказал он и с возгласом “Аллах акбар!”, что могло означать “Аллах велик” или же “Акбар Всемогущий”, отрубил жалкому прыщу его наглую, несговорчивую и и вмиг ставшую абсолютно никчемной голову.

После убийства князька, как всегда в подобных случаях, Акбара посетил знакомый демон одиночества. Всякий раз, когда кто-нибудь смел говорить с ним как с равным, Акбар впадал в бешенство. Он понимал, что это нехорошо: гнев правителя – его недостаток, гневливый правитель все одно что ошибающийся бог. Одно из главных противоречий его натуры в том и заключалось, что он, будучи не только философствующим и плачущим убийцей, но еще и эгоцентриком, привыкшим к раболепию и лести, тем не менее тосковал по совсем иному миру, такому, где он мог бы встретить равного себе, родственную душу, брата по разуму, человека, с которым можно было бы делиться мыслями, обмениваться знаниями, испытывая и даря радость общения; он мечтал о таком устройстве мира, при котором можно было бы одержать над противником верх не посредством кровавой расправы, но способом более приятным, хотя и требующим напряжения всех умственных сил, – то есть в ходе диспута. Существует ли такой миропорядок и можно ли найти к нему дорогу? – спрашивал себя император. Существует ли на свете равный ему человек? Может статься, убитый князек с отодранными усами как раз и был тем самым человеком. Неужто он сейчас убил единственного, кто мог бы сделаться его задушевным другом? Под влиянием выпитого вина мысли Акбара становились все более сбивчивыми и сентиментальными, и на глаза навернулись пьяные слезы. Какой путь избрать, чтобы добиться желаемого – стать по-настоящему Акбаром?

Говорить было не с кем. Своего личного слугу, глухого Бхактирама Джайна, он прогнал прочь, чтобы никто не мешал ему пить. Глухой слуга хорош тем, что не слышит, о чем бормочет его пьяный господин, однако Бхактирам научился читать по губам, и это обесценило его; он теперь мог продать его, как и всякий другой.

Шептались, что владыка безумен. Об этом твердили все: его солдаты, его слуги, его жены. И Бхактирам, возможно, говорил за его спиной то же самое. Разумеется, в лицо это ему не смел бросить никто: он, словно сказочный герой, был огромного роста, он был доблестным воином, и коли такой человек предпочитал слыть чуть-чуть не в себе, то это его, императорское, дело. Император, однако, не был помешанным. Просто он был недоволен самим собой. Он изо всех сил пытался найти себя.

Ладно, он выполнит обещание, данное им князьку Кучх-Нахина, – воздвигнет новый храм, который станет местом для диспутов, где каждый будет иметь право высказывать свои мысли на любую тему, включая такие, как существование Всевышнего и необходимость императорской власти. Возможно, в этом новом храме он научится терпимости. Нет, не то чтобы заново научится, а постарается реализовать ту терпимость, которая – он это чувствовал – и без того была органически ему присуща, только спрятана глубоко в сердце. Тот смиренный Акбар, порожденный детскими годами, проведенными в изгнании, наверное, лучшее из всех его “я”. Под внешними символами власти в нем еще наверняка жив Акбар-ребенок, чье детство прошло не под знаком побед, но под знаком неудач. Неудачником был его отец. Неудача носила имя Хумаюн.

Он не хотел вспоминать об отце. Тот слишком любил опиум, потерял империю и вернул себе власть лишь после того, как прикинулся шиитом (и вдобавок передал владыке Персии знаменитый алмаз Кох-и-Нор), чтобы ему дали войско, но почти сразу после возвращения к власти умер, упав с лестницы в дворцовой библиотеке.

Акбар никогда не видел своего отца. Он родился в Синде, после поражения Хумаюна в битве при Чаусе, когда царская власть, которая по праву принадлежала Хумаюну, но к которой он оказался непригоден, оказалась в руках Шер-шаха Сури. Бросив сына, лишившийся трона отец ретировался в Персию. Подумать только: оставить на произвол судьбы своего годовалого сына! Допустить, чтобы его нашел и взял на воспитание брат и заклятый враг Хумаюна – дядя Аскари из Кандагара, беспощадный Аскари, который задушил бы его собственными руками, если бы смог добраться до него, но добраться до него он не смог, ибо рядом с ребенком всегда была жена Аскари. Акбар остался в живых потому, что так решила его тетка.

Там, в Кандагаре, он и освоил науку выживания и борьбы, научился тому, как убивать и выслеживать добычу; научился – хотя никто его не учил – и многому другому, например, что следует надеяться лишь на собственные силы, что следует держать язык за зубами и не говорить лишнего, иначе тебя запросто могут убить. Там и тогда он понял, что такое потеря и как, даже потеряв все, можно сохранить достоинство; понял и то, как иногда полезно для души признать свое поражение; там и тогда он приобрел умение вовремя отступать, не попадаться в капкан собственных желаний, как бы сильны они ни были; там и тогда он узнал, что такое быть покинутым вообще и родным отцом в частности; там он понял, что бывают никчемные отцы и никому не нужные дети. Там же, в Кандагаре, он научился самым действенным способам, к которым прибегает слабый для защиты от того, кто старше и сильнее: научился скрытности, предусмотрительности, хитрости, смирению, а также умению видеть не только то, что перед тобой, но и то, что вокруг, то есть выработал периферическое зрение.

Таковы были его уроки – уроки уничижения, от которого нередко начинается путь к величию.

Были, однако, и такие вещи, которым никто его не учил и которые он так и не освоил.

– Мы император Хиндустана, но до сих пор не умеем написать свое имя, Бхактирам! – громыхал он на рассвете, пока глухой Джайн омывал его.

– Да, о благословенное целое, отец множества сыновей, супруг сонма жен, опора Вселенной! – откликнулся Бхактирам, передавая господину полотенце.

Время императорского утреннего туалета являлось также временем императорского прославления. Бхактирам с гордостью носил звание льстеца высшей категории и был мастером витиеватого славословия старой школы. Для этого требовалась исключительная память, дабы изощренные, но по возможности короткие восхваления могли дать желаемый эффект. Из-за бесконечных повторений требовалось строго выдерживать последовательность при перечислении всех императорских достоинств. Память у Бхактирама была великолепной и никогда его не подводила. Он мог славить часами.

В воде купели Акбар увидел свое отражение. Лицо было свирепым, как у вестника смерти.

– Мы, император Хиндустана, – вскричал он, – не можем прочитать собственные законы! Что ты скажешь на это, Бхактирам?

– О да, справедливейший из судей, отец множества сыновей, супруг сонма жен, владыка мира, опора Вселенной и устроитель всего сущего! – нараспев произнес Бхактирам.

– Мы – чистое сияние, мы – светило Хиндустана и солнце славы, – заговорил Акбар, который и сам знал толк в славословии, – и тем не менее юные лета мы провели в вонючей дыре, в Кандагаре, где мужчины совокупляются с женщинами, чтобы делать мальчиков, и с мальчиками – чтобы делать из них мужчин; где нам пришлось день и ночь быть настороже, потому что на тебя могли напасть сзади с такой же долей вероятности, с какой и изрубить в открытом поединке.

– Да, о слепящий свет, отец множества сыновей, супруг сонма жен, владыка мира, правитель всех живущих, всеустроитель, чистое сияние и светило Хиндустана!

Глухота глухотой, но намеки Бхактирам ловил на лету.

– Скажи, Бхактирам, разве в таком окружении следовало расти будущему монарху? – гневно продолжал Акбар, чуть не перевернув купель. – Разве допустимо, чтобы наследник был таким, как мы, – неграмотным, с повадками звереныша, постоянно опасающимся за свою задницу?

– Да, о да, мудрейший из мудрых, отец множества сыновей, супруг сонма жен, владыка мира, опора Вселенной, правитель всего живого, средоточие жизни, чистое сияние, светило Хиндустана, солнце славы, господин людских душ и вершитель судеб!

– Ты лишь притворяешься, будто не понимаешь по губам! – зарычал император.

– Да, о прозорливейший из пророков, отец множества…

– Старый козел! Давно пора перерезать тебе горло и поджарить на вертеле!

– Да, о милосерднейший, отец…

– Не иначе твоя мать зачала тебя с боровом!

– Да, о красноречивейший, о…

– Перестань. Нам уже лучше. Ладно, живи себе.

4. И вот снова перед ним его Сикри, колышущийся в знойном воздухе…

И вот снова перед ним его Сикри, колышущийся в знойном воздухе, словно опиумный мираж, и шелковые занавеси окон красного дворца, будто знамена, полощутся на ветру Здесь, где приседают и распускают веера хвостов павлины, где перед ним танцуют девушки, его истинный дом. Раздираемый раздорами мир есть реальность, но его Сикри – прекрасная сказка. Император спешил в Сикри, как курильщик опиума – к своей заветной трубке. Здесь он был магом-волшебником. Здесь он создавал свой собственный мир, где будто бы не существовало различий по вере, по положению и происхождению. Самые прекрасные женщины жили в его дворцах, и все принадлежали ему одному. Талантливейшие люди страны были собраны здесь, и среди них – Девять Жемчужин, Девять Звезд – самые что ни на есть блистательные, их присутствие дает ему неограниченные возможности. С их помощью он, как по волшебству, заново создает мир, эту землю и ее будущее, самоё вечность. С такими, каку него, помощниками, он станет императором-магом, он преобразует реальность. Напевы Тансена распахнут врата рая, и небесные силы снизойдут на землю. Стихи Файзи проложат себе дорогу в сердца и умы, и тогда каждый будет различать, где свет и где тьма. Со стратегическим умом его полководца раджи Мана Сингха, с финансовым гением раджи Тодара Мала его империи ничто не страшно. И есть еще Бирбал – лучший из девяти, лучший из лучших, его первый министр и верный друг.

Первый министр и остроумнейший человек своего времени Бирбал встречал императора возле Слоновьей башни.

– Можно задать тебе всего один вопрос, Бирбал? – спросил Акбар спешившись. – Он всю дорогу не давал мне покоя.

Первый остроумец империи смиренно склонился перед владыкой:

– Ваша воля – закон, о Джаханпана[17].

– Тогда скажи: что было сначала – курица или яйцо?

– Курица, – не раздумывая ответил Бирбал.

– Ты в этом уверен? – изумился Акбар.

– Я обещал Вашему Величеству ответить всего на один вопрос.

Первый министр и император стояли на крепостной стене. Высоко в небе кружили стаи ворон.

– Как думаешь, сколько ворон в моем царстве? – вопросил Акбар.

– Ровно девяносто девять тысяч девятьсот девяносто, – немедленно отозвался Бирбал.

– А если мы пересчитаем и окажется, что их больше? – поинтересовался император.

– Значит, у наших ворон гостят соседи.

– А если их будет меньше?

– Значит, наши вороны отправились мир посмотреть.

Во время торжественного приема к императору подвели гостя, им оказался иезуитский священник, отец Джозеф, прославившийся знанием множества языков и наречий. Он мог свободно изъясняться на нескольких десятках языков и, будучи представленным Акбару, предложил императору угадать, какой из многих является его родным. Пока Акбар ломал над этим голову, первый министр незаметно подкрался к иезуиту и неожиданно дал ему пинка под зад. Священник разразился цветистой бранью, и не на португальском, как можно было предположить, а на итальянском.

– Видите ли, Джаханпана, – заметил Бирбал, – когда человеку требуется отвести душу и выругаться, он всегда делает это на родном языке.

– Будь ты безбожником, что ты мог бы сказать верующим? – спросил однажды Бирбала император.

Бирбал, высокородный брахман из Тривикрампура, без колебаний ответил:

– Я бы сказал, что они сами такие же безбожники, как я, просто у меня на одного бога меньше, чем у каждого из них.

– Это как?

– А вот как: любой верующий приведет массу веских оснований для неприятия всех прочих божеств, кроме своего, и именно эти веские основания дают мне право утверждать, что никаких богов нет вообще.

В другой раз первый министр и его господин находились в Кхвабче – Дворце сновидений. Они смотрели на гладкую поверхность Ануп-Талао – Несравненного водоема, устроенного лишь для одного человека – самого Акбара. Говорили, что перед каким-либо бедствием его волнующиеся воды предупреждают императора об опасности.

– Как ты знаешь, Бирбал, самая любимая из наших жен имеет несчастье не существовать во плоти. Несмотря на то что мы любим ее больше прочих, ценим ее превыше утраченного Кох-и-Нора, она безутешна. “Самая сварливая, самая скандальная из твоих жен, – говорит она, – существо из плоти и крови, и в самом конце победа останется за ней, а не за мною”.

– Тебе следует сказать ей на это, – посоветовал Бирбал, – что именно в самом конце ее превосходство станет очевидно всем, ибо в самом конце, когда все другие твои жены тоже перестанут быть, она останется единственной твоей любовью, и слава о ней будет жить в веках. Таким образом, хотя можно признать, что в действительности ее и не существует, она и есть самая что ни на есть живая. Посмотри-ка вон на то высокое окно. Кто, если не она, и нетерпении ждет возле него твоего возвращения?

Другие жены Джодху ненавидели: как мог император пренебрегать ими, реальными, ради нее, несуществующей?! В любом случае ей следовало исчезать хотя бы на время его отсутствия, а не маячить тут и там, рядом с теми, кто из плоти и крови. Пусть бы растворилась в воздухе, скрылась в зеркале, стала тенью, как это принято у привидений.

Однако она и не думала исчезать, и эта ее непоследовательность была вполне в духе призраков. Откуда она могла получить представление о хороших манерах, раз ее этому никто не учил? Она была невежей, ничтожеством и заслуживала презрения. Жены шипели, что император слепил ее, используя их в качестве исходного материала. Он утверждал, будто она дочь раджи Джодхпура, но это не так! Одна из цариц и вправду была из джодхпурского царского дома, только она была не дочерью, а сестрой раджи! Господин твердо верил, что именно его выдуманная возлюбленная родила ему первенца, долгожданного сына, зачатого с благословения одного святого человека, того самого, вблизи горной обители которого и был возведен этот город. Только и это противоречило истине, как не уставала объяснять всем его настоящая мать, принцесса Хира Кунвари, больше известная под именем Мириам уз-Замани, дочь амберского раджи Бихармала из рода Качхвахов.

От одной из жен воображаемая и самая любимая супруга взяла красоту от другой – веру, от третьей – несметные богатства. Однако характер император придумал ей сам. В бескорыстии, во внимании к малейшему желанию господина, в готовности отдать себя в его распоряжение в любое время дня и ночи ей не было равных среди живущих. Она была нереальна и совершенна – какой бывает только мечта. Жены опасались ее, потому что понимали: она безупречна и потому непобедима, и император всегда будет любить ее больше всех. Они ненавидели ее и с наслаждением убили бы, но покуда он не пресытился ею или не умер, она все равно будет существовать. Мысль о смерти императора была довольно соблазнительна, однако пока жены не рассматривали ее всерьез. До сих пор они таили обиду, но громко не роптали. Про себя каждая из них полагала, что император лишился рассудка, но благоразумно никогда не произносила ничего подобного вслух. Во время его отлучек, когда он скакал по горам и лесам и убивал людей, жены старались ее не тревожить, даже имя ее – Джодха, Джодха-баи – никогда не произносили. Она бродила по дворцовым покоям в полном одиночестве. Ею была тень, мелькнувшая сквозь узорчатую каменную решетку окна; ею был подхваченный ветром край одежды… По ночам она стояла в маленькой башенке на крыше главного дворца, Панч-Махала, и всматривалась в даль, в ожидании того, кто дал ей жизнь.

Еще задолго до взбудоражившего столицу появления в Фатехпур-Сикри златовласого вруна из далеких земель с его неправдоподобными историями о чародейках и заклятиях Джодха знала, что ее сиятельный супруг унаследовал от своих предков дар колдовства. Чингисхан, как всем было хорошо известно, был некромант, приносил в жертву животных, использовал всякие зелья и с помощью черной магии сумел оставить после себя сотни тысяч детей. Все знали и о том, как Тимур сжег Коран и, покончив с завоеванием земли, строил планы добраться до звезд и покорить небеса. Все слышали историю о Бабуре, который спас своего сына Хумаюна тем, что очертил вокруг его смертного одра магический круг, выманил из него Смерть и заставил ее вместо мальчика взять себя. Все они водили дружбу с Сатаной и со Смертью, так что не было ничего удивительного в том, что и ее господин на равных общался с силами потустороннего мира. Само ее существование – яркое тому подтверждение.

Сделать фантазию реальностью – прерогатива Господа, такое не может совершить простой смертный. Это прямое посягательство на Его право. В те времена Сикри был наводнен поэтами, музыкантами и художниками. Кривляющиеся эгоцентрики, они все как один претендовали на гениальность и возглашали, будто умеют создавать прекрасное из ничего, и все же ни один скульптор, ни один поэт, ни один живописец – никто не сумел создать до сих пор такое чудо, как ее император, ее Совершенный Муж. При дворе вечно толпилось также множество чужестранцев, среди них мелькали напомаженные чудные лица вельмож, задубевшие на ветру физиономии купцов и постные физиономии священнослужителей. Все они на разных, но одинаково неблагозвучных языках наперебой расхваливали свои края, своих богов, своих царей. Из высокого окна она через узорчатую каменную решетку смотрела вниз, где на огромной, обнесенной стеною площадке для официальных приемов расхаживали, раздуваясь от важности, эти странные, неприятные люди. Император как-то показал ей привезенные ими в подарок картины с изображением тамошних гор и долин, а ей вспомнились Гималаи и Кашмир, и она громко рассмеялась – настолько забавными показались ей выспренние описания иноземных природных красот – всех этих “ваалов” и “аальп”. “Полуслова для обозначения невзрачных полувещей”, – подумала Джодха. В их краях правители – дикари, и своего бога они прибили гвоздями к дереву. Разве у нее могло быть хоть что-то общее со всеми этими возмутительными людьми?! Разумеется, нет.

Истории, которые они рассказывали, не казались ей занимательными. Одну из них она услышала от императора. В ней говорилось о том, как в древности какой-то греческий скульптор вдохнул жизнь в статую, а после влюбился в нее. История эта завершилась печально, да и вообще это была детская сказочка, она не шла ни в какое сравнение с ее вполне ощутимым существованием. Все очень просто: она присутствует здесь и сейчас. Лишь один-единственный человек мог совершить подобное чудо – сотворить ее усилием воли.

Нет, Джодху чужестранцы нисколько не интересовали, зато они поражали воображение ее супруга. Что, собственно, влекло их в дальние страны? Что искали они? Похоже, не то, что могло пригодиться им в реальной жизни. Будь у них хоть капля здравого смысла, они бы поняли, насколько бесполезны странствия. Путешествие – никчемное, пустое занятие. Оно удаляет тебя от места, где твое существование имеет смысл и которое, в свою очередь, имеет для тебя определенную значимость, ибо ты отдаешь ему себя и свои силы, и приводит в волшебные края, где ты, по сути, никто, да и вид имеешь донельзя глупый.

Именно так оно и есть: Сикри для них такая же диковина, как для нее их Англия и Португалия, Голландия или Франция. Понять и представить, что являют собою эти страны, она неспособна. Мир такой разный! “Они для нас и мы для них нереальны, как сновидения”, – сказал ей однажды Акбар. Она любила сиятельного супруга, кроме прочих достоинств также и за то, что он всегда внимательно выслушивал ее, а не отмахивался, как от надоедливой мухи.

“Ты только представь, Джодха, – сказал он ей однажды, когда они коротали вечер за картами, – что, если бы было возможно проникнуть в мечты другого человека, изменить их, а взамен набраться мужества и дать ему доступ к своим? Что, если весь мир станет овеществленной мечтой?” Когда он произносил такие фразы, она не решалась назвать его фантазером, потому что кем как не овеществленной мечтой была она сама? Джодха никогда не покидала дворцовый комплекс, где она появилась на свет десять лет назад, где была сотворена сразу взрослой, сотворена человеком, который не только ее создал, но и стал ее возлюбленным. Она его творение, его жена. Она была почти уверена: стоит ей выйти за дворцовые стены, как чары утратят силу и она перестанет жить. Возможно, ей и удалось бы уцелеть, будь рядом он: его непоколебимая вера придала бы ей сил, – в ином случае у нее нет шансов на спасение. К счастью, у нее не возникало ни малейшего желания покидать дворцовые покои. Нескончаемые крытые и занавешенные галереи, переходы, соединявшие все дворцы в одно целое, вполне удовлетворяли ее потребность к странствиям. Здесь была ее собственная маленькая вселенная, она не знала, что такое страсть к покорению чужих территорий. Пускай остальной мир живет как ему хочется, с нее довольно и этого обнесенного крепостными стенами обширного каменного квадрата.

Она была женщиной без прошлого, без жизненных вех – вернее сказать, у нее имелись лишь такие, которыми пожелал наделить ее тот, кто ее создал, да и они, как злобно утверждали другие жены, были украдены у других. Вопрос о том, насколько она независима в своем бытии, если таковое у нее имеется, занимал ее постоянно, он требовал ответа. Неужели если Создатель отвернется от сотворенного им человека, человек просто перестанет существовать? Сложный, можно сказать, глобальный вопрос. Джодху же больше волновало ее собственное положение. Например, обладает ли она свободой воли или целиком зависима от того, чья воля ее породила? И существует ли она лишь вследствие его упрямого нежелания сомневаться в возможности ее существования? И будет ли она продолжать жить, если он умрет?

Джодха вдруг почувствовала прилив жизненных сил. Вот-вот должно было что-то произойти. Смутные страхи исчезли. Он! Он идет!

Император вступил во дворец. Всем существом ощущала она его жадное предвкушение встречи. Да, вот-вот что-то случится. Его шаги отдавались эхом у нее в крови. Он подходил все ближе, и в ней, словно в зеркале, росло его отражение. Да, Джодха была его зеркальным отражением, потому что именно он ее сотворил, но вместе с тем она жила сама по себе. Да, акт творения уже свершился, и теперь она может существовать как и все, сама по себе, – в тех пределах и с теми качествами, которые заложены в нее создателем, и поступать согласно своей природе. О, какой сильной, полнокровной, яростно желающей всего на свете ощутила она себя! Власть императора над нею далеко не безгранична, ей нужно лишь выражать вслух то, что она думает, и сейчас, как никогда прежде, она к этому готова. Решено: она проявит характер, она не будет смиренной и покорной. Он не любит покорных и смиренных женщин.

Разумеется, поначалу она воздержится от нападок, будет мягкой и трепетно-нежной. Скажет: “Как ты мог оставить меня на столь долгий срок, оставить одну? Ведь все то время мне приходилось разбираться во множестве мелких интриг. Здесь никому нельзя верить и ничему нельзя доверять. Здесь сами стены шепчутся о тайных заговорах”. Она справилась, она хранила мир и покой во дворце до дня его возвращения, раскрывая мелкие, корыстные уловки слуг, изгоняя прилепившихся к стенам, подглядывающих и подслушивающих гекконов, заставляя умолкнуть заговорщески шуршащих мышей. И все это ей приходилось делать в то время, когда она слабела день ото дня, когда сама борьба – борьба за выживание – требовала от нее напряжения всех сил. А другие жены… Нет, она не станет упоминать других жен, они не существуют. Есть только она одна. Она ведь тоже колдунья. Она наколдовала сама себя. Ей нужно околдовать всего лишь одного человека, и он уже здесь, рядом. Он не пошел к другим женам. Он пришел за наслаждением. Он переполнял все ее существо, он и его желание, и ожидание того, что вскоре должно произойти. Кому как не ей знать, что ему нужно, она в этом разбирается лучше, чем кто-либо другой. Она знает все!