1

Всю ночь выло, качало со скрежетом фонари, звякало наружной щеколдой, а к утру улеглось, успокоилось — и пришёл хозяин. Он сидел на табурете, обхватив колено красной набрякшей рукой, и курил — ждал, когда Руслан доест похлёбку. Свой автомат хозяин принёс с собою и повесил на крюк в углу кабины — это значило, что предстоит служба, которой давно уже не было, а поэтому есть надлежало не торопясь, но и не мешкая.

А нынче ему досталась большая сахарная кость, так много обещавшая, что хотелось немедленно унести её в угол и затолкать в подстилку, чтобы уж потом разгрызть как следует — в темноте и в одиночестве. Но при хозяине он стеснялся тащить из кормушки, только содрал всё мясо на всякий случай — опыт говорил, что по возвращении может этой косточки и не оказаться. Бережно её передвигая носом, он вылакал навар и принялся сглатывать комья тёплого варева, роняя их и подхватывая, — как вдруг хозяин пошевелился и спросил нетерпеливо:

— Готов?

И, уже вставая, кинул окурок на пол. Окурок попал в кормушку и зашипел. Такого ни разу не случалось, но Руслан не подал виду, чтоб это его удивило или обидело, а поднял взгляд к хозяину и качнул тяжёлым хвостом — в знак благодарности за кормёжку и что он готов её отслужить тотчас. На косточку он взглянуть себе не позволил, только наспех полакал из пойлушки. И был совсем готов.

— Пошли тогда.

Хозяин предложил ему ошейник. Руслан с охотой в него потянулся и задвигал ушами, отзываясь на прикосновения хозяевых рук, застёгивающих пряжку, проверяющих — не туго ли, вдевающих карабинчик в кольцо. Сколько-то поводка хозяин намотал на руку, а самый конец крепился у него к поясу, — так все часы службы они бывали связаны и не теряли друг друга, — свободной рукою подбросил автомат и поймал за ремень, закинул за спину вспотевшим стволом книзу. И Руслан привычно занял своё место — у левой его ноги.

Они прошли сумрачным коридором, куда выходили двери всех кабин, забранные толстой сеткой, — сквозь прутья влажно блестели косящие глаза, не кормленные собаки скулили, бодали сетку крутыми лбами, а в дальнем конце кто-то лаял навзрыд от злой, жгучей зависти, — и Руслан чувствовал гордость, что его нынче первым выводят на службу.

Но едва открылась наружная дверь, как белый, слепяще яркий свет хлынул ему в глаза, и он, зажмурясь, отпрянул с рычанием.

— Нно! — сказал хозяин и рванул поводок. — Засиделся, падло. Чо пятисси, снега не видал?

Вон что выло, оказывается. И вон как улеглось — толстым пушистым покровом по безлюдному плацу, по крышам казармы, складов и гаража, шапками на фонарях, на скамейках вокруг окурочного ящика. Сколько же раз это выпадало на его веку, а всегда в диковинку. Он знал, что у хозяев это зовётся «снег», но не согласился бы, пожалуй, чтоб это вообще как-нибудь называлось. Для Руслана оно было просто — белое. И от него всё теряло названия, всё менялось, привычное глазу и нюху, мир опустел и заглох, все следы спрятались. Лишь чёткая виднелась цепочка от кухни к порогу — это хозяевы сапоги. В следующий миг белое кинулось ему в ноздри и всего объяло волнением; он окунул в него морду по брови и пропахал борозду, забил им всю пасть; отфыркавшись, даже пролаял ему что-то нелепо-радостное, приблизительно означавшее: «Врёшь, я тебя знаю!» Хозяин его не придерживал, распустил поводок на всю длину, и Руслан то отставал, то вперёд забегал — уже белобородый, с белыми ресницами и бровями — и не мог успокоиться, надышаться, нанюхаться.

Оттого-то он и допустил маленькую оплошность — не взглянул, куда следует, когда тебя выводят на службу. Но что-то, однако, насторожило его, он вздел высоко уши и замер. Явилась неясная тревога. Справа были ошкуренные столбы и проволока с колючками, а дальше — пустынное поле и тёмная иззубренная стена лесов, и слева такие же столбы и проволока, и такого же поля кусок, но с разбросанными по нему бараками — низкими, как погреба, из брёвен, почерневших от старости. И как всегда, они на него глядели заиндевевшими, пустыми, как бельма, окошками. Всё стояло на месте, никуда не сдвинулось. Но необычайная, неслыханная тишина опустилась на мир, шаги хозяина вязли в ней, точно он ступал по войлочной подстилке. И странно: никто в тех окошках не продышал зрачка — полюбопытствовать, что на свете делается (ведь люди в этом отношении нисколько не отличаются от собак!), — и сами бараки выглядели странно плоскими, как будто намалёванными на белом, и ни звука не издавали. Как будто все сразу, кто жил в них, шумел и вонял, вымерли в одну ночь.

Но — если вымерли, то ведь он бы это почувствовал! Не он, так другие собаки, — кому-то же это непременно приснилось бы, и он бы всех разбудил воем. «Их там нет, — подумал Руслан. — И куда ж они делись?» Но тут же он устыдился своей недогадливости. Не вымерли они, а — убежали! Он весь затрепетал от волнения, задышал шумно и жарко; ему захотелось натянуть повод и потащить хозяина, как это бывало в редкие, необыкновенные дни, когда они пробегали иной раз по нескольку вёрст и всё-таки догоняли — ни разу не было, чтоб не догнали! — и начиналась настоящая Служба, лучшее, что пришлось Руслану изведать.

Однако ж не всё укладывалось — даже и в редкое, необыкновенное. Он знал слово «побег», различал даже «побег одиночный» и «групповой», но в такие дни всегда бывало много шума, нервозной суеты, хозяева с чего-то орали друг на друга, да и собакам доставалось ни за что, и они — в ошеломлении, в беспамятстве — затевали свою грызню, утихавшую лишь с началом погони. Такой тишины он не слышал ни разу, и это наводило на самые ужасные подозрения. Похоже, ударились в побег все обитатели бараков, а хозяева — за ними, и так поспешно, что даже не успели прихватить собак, а без них какая же может быть погоня! И теперь лишь они вдвоём, хозяин и Руслан, должны всех найти и пригнать на место — всё смрадное, ревущее, обезумевшее стадо.

Он почувствовал томление и страх, от которого захолодело в брюхе, и забежал поглядеть на лицо хозяина. Но и с хозяином что-то неладное сделалось: так непривычно он сутулился, хмуро поглядывая по сторонам, а руку, продетую сквозь автоматный ремень, держал не на ремне, как всегда, а сунул зябко в карман шинели. Руслан подумал даже, что и у него там, в животе, захолодело, и ничего удивительного, когда им сегодня такое предстоит! Он приник к шинели хозяина, потёрся об неё плечом — это значило, что он всё понимает и на всё готов, пусть даже и умереть. Руслану ещё не приходилось умирать, но он видел, как это делают и люди, и собаки. Страшней ничего не бывает, но если вместе с хозяином — это другое дело, это он выдержит. Только хозяин не заметил его прикосновения, не ободрил ответно, как всегда делал, кладя руку на лоб, и вот это уже было скверно.

Внезапно он увидел такое, что шерсть на загривке сама собою вздыбилась, а в горле заклокотало рычание. Он не отличался хорошим зрением, — и знал за собою этот порок, честно его искупая старательностью и чутьём, — главные ворота лагеря бросились ему в глаза, когда они с хозяином уже вошли через калитку в предзонник. И так странен был вид этих ворот, что и представить себе невозможно. Они стояли — открытые настежь, поскрипывая от ветра в длинных оржавленных петлях, и никто к ним не бежал с криками и стрельбою, спеша затворить немедленно. Мало этого, и вторые ворота, с другой стороны предзонника, никогда не открывавшиеся с первыми одновременно, и они были настежь; белая дорога вытекала из лагеря, не разгороженная, не расчерченная в решётку, и убегала к тёмному горизонту, в леса.

А с вышкой что сделалось! Её не узнать было, она совсем ослепла — один прожектор валялся внизу, заметённый снегом, а другой, оскалясь разбитым стеклом, повис на проводе. Исчезли с неё куда-то и белый тулуп, и ушанка, и чёрный ребристый ствол, всегда повёрнутый вниз. Линялый кумач над воротами ещё остался, но кем-то изодранный в лохмотья, безобразно свисавшие, треплемые ветром. А с этим красным полотнищем, с его белыми таинственными начертаниями у Руслана свои были отношения: слишком запечатлелось в его душе, как чёрными вечерами после работы, в любую погоду — в стужу, в метель, в ливень — останавливалась перед ним колонна лагерников, с хозяевами и собаками по бокам, и оба прожектора, вспыхнув, сходились на нём своими дымными лучами; оно всё загоралось — во весь проём ворот, — и невольно лагерники вскидывали головы и, ёжась, впивались глазами в эти слепяще-белые начертания. Всей затаённой мудрости их не дано было постичь Руслану, но и ему тоже они щипали глаза до слёз, и на него тоже вдруг нападали трепет, сладостная печаль и восторг невозможный, от которого внутри обморочно замирало.

Эти утраты и разрушения ошеломили Руслана, он растерялся перед наглостью беглецов. Как они были уверены, что уж теперь-то их не догонят! И как все заранее знали — что выпадет снег и заметёт все следы и как трудно собаке работать на холоде. Но самое скверное, что они особенно и не таились: ведь отлично же он помнил, как все последние непонятные дни, когда собаки изнывали без службы и приходил только хозяин Руслана, и то — без автомата, покормить их и дать немножко размяться в прогулочном дворике, — как всё это время вели себя лагерники. В высшей степени странно: расхаживали по всей жилой зоне табунами, визжали гармошкой, горланили песни, а то ещё и собак принимались передразнивать — так непохоже и безо всякого смысла. И как же хозяин ничего этого не замечал, когда буквально все собаки чувствовали неладное и от злой тоски грызли свои подстилки!

Руслан не винил хозяина, не упрекал его. Он уже был немолод и знал — хозяева иногда ошибаются. Но им это можно. Это нельзя собакам и лагерникам, которые всегда отвечают за свои ошибки, а часто и за ошибки хозяев. И раз уж так выпало, эту ошибку — он знал — ему придётся разделить с хозяином и помочь исправить её, чего бы это ни стоило. И, думая о том, как ловко беглецы обвели хозяина, он просто растравлял себя для дела, растил в себе злобу, пока не озлился по-настоящему. Злоба его была жёлтого цвета. В жёлтое окрасились небо и снег, жёлтыми сделались лица беглецов, в ужасе оборачивающихся на бегу, жёлтыми бликами замелькали подошвы. Увидя всё это вживе, он не выдержал, рванулся с яростным лаем, натягивая широкий сыромятный повод, и выволок хозяина за собою в ворота.

— Ты что, ты что, падло! — Хозяин едва удержался на ногах. Он подтащил Руслана к себе. И, чтоб успокоить, проделал свой обычный номер: привздернул его за ошейник, так что передние лапы повисли в воздухе. Руслан не рычал уже, а хрипел. — Куды рвёсси, в рай не успеешь? Ага, там таких только не хватает.

Затем отпустил, отстегнул карабинчик, а поводок смотал и сунул в карман шинели.

— Вот теперь иди. Вперёд иди, не ошибёсси.

Рукою он показывал в поле, вдоль белой дороги, и это одно могло значить: «Ищи, Руслан!» Такие вещи Руслан понимал без команды. Только вот никакого следа он не чуял, намёка даже на след.

Он взглянул на хозяина быстро и тревожно, близкий к отчаянию, и, опустив голову, сделал положенный круг. Пахло иссохшими травами, прелью, мышами, золой, а людьми — не пахло. Не останавливаясь, он сделал второй круг — пошире. И опять ничего. Так давно они здесь прошли, что глупо и пытаться вынюхать что-нибудь толковое. А соврать, куда-нибудь наобум повести, а потом разыграть истерику, что сам же хозяин что-то напутал, а от него требует, — этих штук он не позволял себе. И ничего не мог напутать хозяин, они ушли в ворота, это яснее ясного, вот и танцуй от ворот. Скоро он лишился сил, почувствовал себя как выпотрошенным и плюхнулся в снег задом. Вывалив набок дымящийся язык, виновато помаргивая, прядая ушами, он честно признался в своём бессилии.

Хозяин смотрел на него и недобро кривил губы. Ни малого сочувствия Руслан не нашёл в его глазах — в двух таких восхитительных плошках, налитых мутной голубизною, — а только холод и усмешку. И захотелось распластаться, подползти на брюхе, хоть он и знал всю бесполезность мольбы и жалоб. Всё, чего хотели эти любимейшие в мире плошки, всегда делалось, сколько ни скули и хоть сапоги ему вылизывай, смазанные вонючим едким гуталином. Руслан когда-то и пробовал это делать, но однажды увидел, как это делал человек — и человеку это не помогло.

— Может, подалее? — спросил хозяин. — Или тут хочешь, к дому поближе? — Он оглянулся на ворота и медленно потянул автомат с плеча. — Один хрен, можно и тут…

Руслана забила дрожь, и неожиданною зевотой стало разламывать челюсти, но он себя пересилил и встал. Иначе и не мог он. Всё самое страшное зверь принимает стоя. А он уже понял, что оно пришло к нему в этот белый день, уже минуту назад случилось — и дальнейшего не избежать, и даже винить тут некого. Кто виноват, что вот и он перестал понимать, что к чему?

Он знал хорошо, что за это бывает, когда собака перестаёт понимать, что к чему. Тут не спасают никакие прежние заслуги. Впервые на его памяти это случилось с Рексом, весьма опытным и ревностным псом, любимцем хозяев, которому Руслан по молодости сильно завидовал. День Рексова падения был самый обычный, ни у кого из собак не возникло предчувствия: как обычно, приняли тогда колонну от лагерной вахты и, как обычно, всех пересчитали, и были сказаны обычные слова. И вот здесь, едва от ворот отошли, один лагерник вдруг закричал дико, точно его укусили, и кинулся наутёк. Безумец, куда бы он делся в открытом поле, да на виду всех! Он никуда и не делся, ещё его вскрик не умолк, как автоматы загрохотали в три, в четыре ствола, а с вышки ещё добавил пулемётчик. Да, на такие вот глупости, как ни странно, способны иной раз двуногие! Но своей глупостью он сильно подвёл Рекса, который шёл рядом и должен был держаться начеку и всё предчувствовать заранее, а если уж прозевал, допустил оплошность, то кинуться следом и повалить немедленно. Вместо этого Рекс, увлёкшись зрелищем, сел с высунутым языком и допустил, чтобы ещё двое нарушили строй и кричали на хозяев, размахивая руками. Конечно, их тут же загнали на место прикладами, помогли и собаки, но Рекс-то даже в этом не участвовал! Он совсем перестал понимать, что к чему. Он кинулся к тому человеку, в поле, — который уже и не хрипел! — и впился в его правую руку. Это было так глупо, что сам он даже не рычал при этом, а скулил прежалким образом. Хозяин Рекса оттащил его и при всех поддал ему хорошенько сапогом под брюхо. В этот день Рексу ещё доверили конвоировать, но все собаки поняли — случилось непоправимое, и Рекс это понял лучше всех.

Весь вечер после службы он переживал свой позор. Он лежал, как больной, носом в угол кабины, и не притронулся к еде, а ночью то и дело принимался выть, так что все собаки с ума сходили от страшных предчувствий и не могли глаз сомкнуть. Наутро хозяин Рекса пришёл за ним, и как ни скулил Рекс, сколько ни лизал ему сапоги, ничто не помогло. Его повели за проволоку, в поле, все слышали короткую очередь, и Рекс не вернулся. Не то чтобы он сразу исчез навсегда — ещё несколько дней его присутствие чувствовалось в зоне, и неподалёку от дороги собаки видели его вздувшийся бок, по которому расхаживали вороны, и вспоминали ужасную ошибку Рекса. Потом и следа не осталось. Рексову кабину помыли с мылом, сменили кормушку и подстилку, повесили другую табличку на дверь, и там поселился новичок Амур, у которого всё было впереди.

Рано или поздно, так случалось со всеми. Одни теряли чутьё или слепли от старости, другие слишком привыкали к своим подконвойным и начинали им делать кое-какие поблажки, третьих — от долгой службы — постигало страшное помрачение ума, заставлявшее их рычать и кидаться на собственного хозяина. А конец был один — все уходили дорогою Рекса, за проволоку. Лишь одно помнилось исключение, когда собака умерла в своей же кабине. Когда Бурану в схватке с двумя беглецами перебили спину железной трубой, хозяева принесли его из леса на шинели, гладили его и трепали за ухо, говорили: «Буран хороший, Буран молодец, задержал, задержал!», не знали, чем только его накормить. А к вечеру чем-то таким накормили, что он тут же издох в корчах.

Так уж повелось, что Служба для собаки всегда кончалась смертью от руки хозяина, и восемь лет, прожитых в зоне лагеря, Руслана не покидало ощущение, что это и ему когда-нибудь предстоит. Оно страшило его, навеивало кошмарные сны, от которых он просыпался с жуткими завываниями, но понемногу он с этим ощущением свыкся, понял, что избежать ничего нельзя, но отдалить — можно, только нужно стараться, стараться изо всех сил. И предстоявшее стало ему казаться естественным завершением Службы, таким же, как она сама, честным, правильным и почётным. Ведь ни одна собака всё-таки не пожелала бы себе другого конца — чтобы её, к примеру, выгнали за ворота и предоставили ей побираться, вместе с шелудивыми дворнягами, откуда-то прибегавшими к мусорному отвалу подхарчиться гнильём с кухни. Не пожелал бы этого и Руслан.

Поэтому не ползал он, не скулил о пощаде, не пытался убежать. Если б увидел хозяин его глаза — жёлтые, подолгу не мигающие, с чёткими, как воронёные дула, провалами зрачков, — то не прочёл бы в них ни злобы, ни мольбы, а лишь покорное ожидание. Но хозяин смотрел куда-то поверх его темени и ствол автомата отводил к небу. Что-то — позади Руслана — мешало ему стрелять. Руслан оглянулся и разглядел — что. Он это и раньше различил краем глаза, слышал вполуха тарахтенье и лязг, но заставил себя не обращать внимания, весь занятый поиском следа.

По белой дороге к лагерю двигался трактор. Он полз медленно, как будто сто лет уже как сжился с этим снежным полем и с этим белесым сводом небес, и без него невозможно было их себе представить. Поводя ощеренным глазастым рылом, весь в копоти и струящемся воздухе, он тащил сани-волокушу; на них, покачиваясь, сползая с дороги, плыло что-то, ещё огромней его, малиново-красное; когда приблизилось оно, стало видно, что это товарный вагон без колёс, прикрученный ржавыми тросами.

Руслан заворчал и ушёл с дороги. Тракторы были ему не внове — они вывозили брёвна с лесоповала, и ничего хорошего он из знакомства с ними не вынес. От чёрного выхлопа у него надолго пропадало чутьё, и он делался самым беспомощным существом на свете. И к тому же на них работали «вольняшки», народ ему чужой и очень странный: они всюду расхаживали без конвоя и к хозяевам относились без должного почтения. Но, впрочем, дорогу в рабочую зону они находили сами; колонна ещё только втягивалась в лес, а они уже там вовсю тарахтели. В общем, неприятный народ.

Трактор подполз и остановился, но не затих, что-то в нём возмущённо подвывало, и сквозь этот шум водитель прогаркал хозяину своё приветствие. Руслана оно поразило до крайности. Так, сколько помнилось ему, не обращался к хозяину ни один двуногий:

— Здорово, вологодский!

Возмущал уже самый вид водителя — этакая лоснящаяся багровая харя, с губастой огнедышащей пастью, с ухмылкою до ушей. Из-под шапки, которую он не снял перед хозяином, слетал на лоб слипшийся белобрысый чуб, вещь для лагерника немыслимая, как и обращение к хозяину сразу с несколькими вопросами:

— Ты не меня ли ждёшь? Чо, не слышишь, чо говорю? Бытовку вон те припёр, куда её, дуру, ставить прикажешь? Или ты чо — не за начальника? Пропуска проверяешь? Так я не захватил. Потом ещё, гляди, не выпустишь, а?

И он возмутительно, противно заржал, навалясь на открытую дверцу, поставив ногу в валенке на гусеницу. Хозяин на его ржанье и на вопросы не отвечал. И Руслан знал, что и не ответит. Эта привычка хозяев не переставала восхищать Руслана: на вопрос лагерника они отвечали очень не сразу или совсем не отвечали, а только смотрели на него — холодно, светло и насмешливо. И не проходило много времени, прежде чем любитель спрашивать опускал глаза и втягивал голову в плечи, а у иного даже лицо покрывалось испариной. А ведь ничего плохого хозяева ему не причиняли, одно их молчание и взгляд производили такое же действие, как поднесённый к носу кулак или клацанье затвора. Поначалу Руслану казалось, что с этим своим волшебным умением хозяева так и родились на свет, но позднее он заметил, что друг другу они отвечали охотно, а если спрашивал Главный хозяин, которого они звали «Тарщ-Ктан-Ршите-Обратицца», так отвечали очень даже быстро и руки прикладывали к ляжкам. Отсюда он и заподозрил, что хозяев тоже специально учат, как с кем себя вести, — совершенно, как и собак!

— А ты чо такой невесёлый? — спросил водитель. Он не опустил глаза, не втянул голову в плечи, лицо у него не покрылось испариной, а только приняло вид сочувственный. — Жалко, что служба кончилась? И вроде бы жизнь по новой начинай, верно? Ничо, не тужи, пристроишься. Только в деревню не езди, не советую. Слыхал насчёт пленума? Особо не полопаешь.

— Проезжай, — сказал хозяин. — Много разговариваешь.

Однако дороги трактору не уступил. И автомат держал крепко обеими руками у груди.

— Это есть, — согласился водитель, — это за мной числится. Люблю это… языком об зубы почесать. А что делать, ежели чешется?

— Я б те его смазал, — сказал хозяин. — Ружейной смазкой. Он бы не чесался.

Водитель ещё пуще заржал.

— Умрёшь с тобой, вологодский! Ну, однако, красив же ты — с пушкой. Ты хоть на память-то снялся? А то не поверит маруха, не полюбит. Им же, стервям, чтоб пушка была, а человека-то — и не видют.

Хозяин не отвечал ему, и он, наконец, спохватился:

— Так куда, ты говоришь, её ставить, бытовку-то?

— Где хошь, там и ставь. Мне дело большое!

— Ну, всё же ты тут за начальство…

— На кой ты её пёр? В бараках не поживёте?

— В бараках — не-е! Лучше в палаточках.

Хозяин повёл нетерпеливо плечом.

— Ваши заботы.

Водитель кивнул и, всё ещё сияя харей, уселся, потянул к себе дверцу, но тут его взгляд наткнулся на Руслана. Он как бы что-то вспомнил — на лбу отразилась работа мысли, проступила жалостная морщинка.

— А ты чего это — пса в расход пускаешь? Я-то думаю — тренировка у них. Еду, смотрю — чего это он его тренирует, когда уж на пенсию пора? А ты его, значит, к исполнению… А может, не надо? Нам оставишь? Пёс-то — дорогой. Чего-нибудь покараулит, а?

— Покараулит, — сказал хозяин. — Не обрадуешься. Водитель поглядел на Руслана с уважением.

— А перевоспитать?

— Кого можно, тех уж всех перевоспитали.

— Н-да. — Водитель скорбно покачивал головой и кривился. — Самое тебе, вологодский, хреновое дело доверили — собак стрелять. Ну, порядочки! За службу верную — выходное пособие девять грамм. А почему ж ему одному? Вместе ж служили.

— Ты проедешь? — спросил хозяин.

— Ага, — сказал водитель. — Проеду.

Взгляды их встретились в упор: неподвижный, ледяной — хозяина, бешено-весёлый — водителя. Трактор взревел, окутался чёрными клубами, и хозяин отступил нехотя в сторону. Но трактор выбрал себе другой путь — дёрнувшись, отвернул своё рыло от ворот и пополз наискось целиною, взрыхляя траками Неприкосновенную полосу.

Злоба, мгновенно вспыхнувшая, выбросила Руслана одним прыжком на дорогу. Малиновая краснота вагона и визг полозьев, уминающих рваную грязную колею, привели его в неистовство, но видел он ясно лишь одно — толстый локоть водителя в проёме дверцы; в него жаждалось впиться, прокусить до кости. Руслан зарычал, завыл, роняя слюну, косясь на хозяина моляще — он ждал от него, он выпрашивал «фас». Сейчас прозвучит оно, уже лицо хозяина побелело и зубы стиснулись, сейчас оно послышится — красно вспыхивающее и точно бы не изо рта вылетающее, а из брошенной вперёд руки: «Фас, Руслан! Фас!»

Тогда-то и начинается настоящая Служба. Восторг повиновения, стремительный яростный разбег, обманные прыжки из стороны в сторону — и враг мечется, не знает, бежать ему или защищаться. И вот последний прыжок, лапами на грудь, валит его навзничь, и ты с ним вместе падаешь, рычишь неистово над искажённым его лицом, но берёшь только руку, только правую, где что-нибудь зажато, и держишь её, держишь, слыша, как он кричит и бьётся, и густая тёплая одуряющая влага тебе заливает пасть, — покуда хозяин силою не оттащит за ошейник. Тогда только и почувствуешь все удары и раны, которые сам получил… Давно прошли времена, когда ему за это давали кусочек мяса или сухарик, да он и тогда брал их скорее из вежливости, чем как награду, есть он в такие минуты всё равно не мог. И не было наградою, когда потом, в лагере, перед угрюмым строем, его понукали немножко порвать нарушителя, — ведь тот уже не противился, а только вскрикивал жалко, — и Руслан ему терзал больше одежду, чем тело. Лучшей наградой за Службу была сама Служба — и даже странно, при всём их уме хозяева этого недопонимали, считали должным ещё чем-то поощрить. Где-то на краешке его сознания, в жёлтом тумане, чернело, не стёрлось и то, что хозяин задумал сделать с ним самим, но пусть же оно потом случится, а сначала пусть будет вот эта Служба-награда, пусть ему напоследок скомандуют «фас» — и хватит у него силы и бесстрашия вспрыгнуть на лязгающую гусеницу, выволочь врага из кабины, стереть с его наглой хари эту ухмылку, которую не согнал и всевластный взгляд хозяина.

Нетерпение сводило ему челюсти, он мотал головою и скулил, а хозяин всё медлил и не кричал «фас». А в это время делалось ужасное, постыдное, что никак делаться не могло. Сипло урчащее рыло ткнулось в опорный столб, точно понюхало его, и злобно взревело. Оно не двигалось с места, а гусеницы ползли и ползли, и столб скрежетал в ответ; он тужился выстоять, но уже понемногу кренился, натягивая звенящие струны, и вдруг лопнул — с пушечным грохотом. Ему теперь только проволока не давала завалиться совсем, но рыло упрямо лезло вперёд, и проволока, струна за струною, касалась снега. Гусеницы подминали её, собирали в жгуты, а потом по ним с визжанием проползли полозья. И когда опять показался столб, то лежал, как человек, упавший навзничь с раскинутыми руками.

Там, в зоне, трактор остановился, теперь уже довольно урча. И водитель вылез поглядеть на содеянное. Он тоже остался доволен и весело прогаркал хозяину:

— Что б ты без меня делал, вологодский! Учись, пока я жив. А ты всё собак стреляешь.

Его грудь, в распахнутом ватнике, была так удобно подставлена для выстрела. Но хозяин уже повесил автомат на сгиб локтя, вытащил из-под шинели свой портсигар, постучал папироской по крышечке. Он посмотрел на рисунок на этой крышечке, который сам же и выколол сапожным шилом, и усмехнулся. Он любил смотреть на свою работу и всегда при этом усмехался чему-то, а когда показывал её другим хозяевам, так те чуть не падали от регота. И, пряча портсигар, он с этой же усмешкой смотрел, как трактор прокладывает свой страшный путь ко второму ряду и там опять трудится у столба, который оказался покрепче, так что пришлось его несколько раз бодать с разбега.

Когда и он завалился, хозяин повернулся, наконец, к Руслану — и будто впервые увидел его.

— Ты тут ещё, падло? Я ж те сказал — иди. Кому я сказал? — Он вытянул руку с дымящейся папироской — опять вдоль дороги, к лесам. — И чтоб я тя никогда не видел, понял?

Понять его Руслан не то что не мог, но не согласился бы ни за что на свете. Впервые его не туда посылали, куда следовало немедля кинуться, а совсем в другую сторону. Двуногий приблизился к проволоке, порвал её… и был прощён, когда в других за это палили даже без окрика. И оттого ещё лютее он возненавидел харю-водителя — который наглым своим озорством спас жизнь Руслану, а заодно и другим собакам, ожидавшим своей очереди в кабинах.

Однако Руслан подчинился и пошёл. Он прошёл немного, услышал, что хозяин не идёт за ним, и оглянулся. Хозяин уходил обратно в зону, через проход, проделанный трактором, держа автомат за ремень, так что приклад волочился по снегу. И, глядя на его ссутуленную спину, Руслан почувствовал вдруг, что и автомат, и сам он — больше не нужны хозяину. От отчаяния, от стыда хотелось ему упасть задом в снег, задрать голову к изжёлта-серому солнцу и извыть ему свою тоску, которой предела не было. Ещё худшим, чем он всегда страшился, оказался конец его службы: его за тем вывели за проволоку, чтобы прогнать совсем, предоставить ему побираться с шелудивыми дворнягами, которых презирал он всей душой и едва ли за собак считал. Но почему же это? За что? Ведь не совершил он такого поступка, за который бы полагалась эта особенная, невиданная кара!

Но приказ хозяина был всё же приказом, хотя и последним, поэтому Руслан побежал один по белой дороге к тёмному иззубренному горизонту.

Он знал, что будет бежать по этой дороге долго-долго, — может быть, целый день, — всё через лес и лес, а в сумерках увидит с высокого холма, сквозь деревья, россыпь огней посёлка. Там будут дощатые тротуары, смолисто пахнущие сквозь снег, и глухие заборы, высотою с барьер на учебной площадке, будет пахнуть дымом и вкуснотою от приземистых домишек, из которых сквозь толстые ставни едва пробивается в щёлочки свет, а дальше запахнет другим дымом и поездами, и, наконец, он выбежит прямо к круглому скверику перед станцией. В этом скверике тоже есть нечто, знакомое ему, виденное на учебной площадке, — два неживых человечка, цвета алюминиевой миски, зачем-то забрались на тумбы и вот что изображают: один, без шапки, вытянул руку вперёд и раскрыл рот, как будто бросил палку и сейчас скомандует «апорт!», другой же, в фуражке, никуда не показывает, а заложил руку за борт мундира — всем видом давая понять, что апорт следует принести ему.

А ещё там будет широкая платформа, совсем крайняя, на которую можно вспрыгнуть с земли. Длинные ленты рельсов, изгибаясь, сплетаясь, текут мимо, днём иной раз голубые, а вечером — розовые. Но те рельсы, что возле самой платформы, всегда ржавые и сразу же за нею кончаются; загнутыми кверху концами они поддерживают чёрный брус с фонарём, всегда загорающимся красно, когда подходит тот самый поезд, которого ждали. Он может быть зелёный, с косыми решётками на окнах, а бывает и красный, совсем заколоченный, без единой щёлочки. Здесь кончалась дорога Руслана — единственная, которую он знал. Он бежал мерной, неспешной рысью, но вдруг, спохватясь, припустил вовсю. Он догадался, зачем посылали его. Он должен быть там, на платформе, когда загорится красный фонарь и в знакомый тупик медленно втянется поезд с беглецами.

2

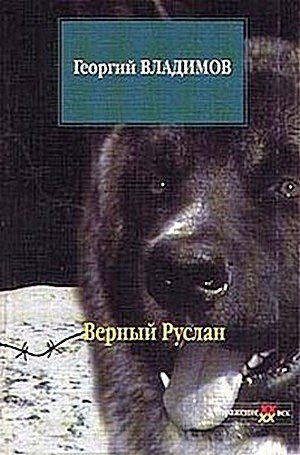

Утром другого дня путейцы на станции наблюдали картину, которая, верно, поразила бы их, не знай они её настоящего смысла. Десятка два собак собрались на платформе тупика, расхаживали по ней или сидели, дружно облаивая проносившиеся поезда; в их голосах явственно слышался изрядной толщины металл. Были эти собаки почти одного окраса: с черным ремнём по спине, делящим широкий лоб надвое, отчего выглядел он угрюмым, короткость ушей и морды ещё добавляла свирепости; стальной цвет боков постепенно менялся — от сизо-воронёного к ржавчине, к апельсинно-оранжевому калению, а на животе вислая шерсть отливала оттенком, который хотелось назвать «цвет зари». Светились зарёю пушистый воротник на горле, тяжёлое полукольцо хвоста и крупные мускулистые лапы. Звери были красивы, были достойны, чтоб ими любовались не издали, но взойти на платформу к ним никто не отважился, здешние люди знали — сойти с неё будет много сложнее.

Проходили часы, и проносились поезда — красные товарняки и зелёные экспрессы; голоса у собак скудели, металл заметно терял в толщине, а в сумерках сделался тоньше жести. Всё меньше собаки расхаживали, всё больше присаживались и прилегали, тупо уставясь в розовеющие полоски рельсов. Пробыв на платформе до темноты и своего не дождавшись, они сгрудились в стаю, дружно сошли наземь и разбрелись по улицам посёлка.

Повторялось это и в следующие дни, но внимательный наблюдатель мог заметить, что раз от разу собак приходило всё меньше и уходили они быстрее, а в металле появилась надтреснутость. Вскоре он и совсем умолк, пятеро или шестеро собак, не изменивших своему расписанию, никого уже не облаивали и не обскуливали, лишь покорно отсиживали свои часы.

В самом посёлке их появление вызвало поначалу тревогу. Слишком уж рьяно прочёсывали они улицы, проносясь по ним аллюром, — с вываленными из разверстых пастей лиловыми дымящимися языками. Однако ни разу они никого не тронули. А вскоре увидели, как они собираются словно бы для каких-то своих совещаний, часто оглядываясь через плечо и не допуская в свой круг посторонних. Своя была у них жизнь, а в чужую они не вторгались. Не замечали детей и женщин, подчас ненароком задевая их на бегу — и удивляясь передвижению в пространстве странного предмета. Привлекали их внимание одни мужчины, и тут избрали они себе, наконец, определённое занятие — сопровождать мужчин в разнообразных хождениях: в гости, в магазин или на работу. Завидев прохожего и установив ещё за квартал его принадлежность к сильному полу, та или иная отделялась от стаи и пристраивалась к нему — слегка поодаль и позади. Проводив до места — возвращалась, ничего себе не выпросив. Когда же ей что-нибудь бросали съестного, собака рычала и отворачивалась, глотая судорожно слюну. Никто не знал, чем они живы, в эту свою заботу они тоже никого не посвящали. Было от них, правда, единственное беспокойство: они не любили, когда собиралось вместе более трёх мужчин. Но трое — как раз законная норма на Руси, а в морозную зиму и не частая. И понемногу к собакам привыкли. Привыкли, наверное, и они к посёлку, по крайней мере, не собирались отсюда уходить.

Не мог привыкнуть один Руслан, да у него и времени не было для этого. Каждое утро он отправлялся по белой дороге к лагерю и часами сидел у проволоки. Он много важного имел сообщить хозяину: что поезд ещё не пришёл, но когда придёт, то не будет не встречен, кто-нибудь из собак обязательно там караулит; что, в общем, пока устроились на первое время и живут дружно, ну и ещё кое-чего по мелочи. Как он это сообщит — Руслана не заботило, он просто о том не задумывался, всегда как-нибудь да сообщал, а хозяин как-нибудь да ухватывал. Заботило и грусть наводило другое — то, что теперь творилось в зоне. Уже повалены были многие столбы, а меж не поваленными зияли в проволоке огромные безобразные проходы и лазы, а возле бараков жгли костры какие-то непонятные пришельцы. Они здесь сбрасывали кирпичи с грузовиков и складывали в штабели, но всем этим занимались между прочим, а больше любили побороться на снегу, перекурить часик-другой или попеть хором, сидючи рядком на брёвнах — поди-ка, на тех же священных столбах! С особенным же удовольствием обыскивали женщин, похлопывая их по штанам или по груди, а те при этом шмоне хохотали или визжали как резанные. Слишком всё это было непохоже на прежнюю жизнь прежних лагерников, и к тем беглецам чувствовал Руслан всё возрастающую нежность. Пожалуй, он бы простил их глупый побег, только б они вернулись и снова стали в красивые стройные колонны, с хозяевами и собаками по бокам.

Очень хотелось ему войти в зону и хорошенько облаять пришлых — пусть помнят, что лагерь не им принадлежит, и нечего устанавливать свои порядки. Но заходить за проволоку ему запретил хозяин, и только он мог снять свой запрет. Однако сумерки наступали, а хозяин не появлялся. Ни разу Руслан не напал на его след, не почуял любимый мужественный запах — ружейной смазки и табака, сильной, хорошо промытой молодости. Так, впрочем, пахло от всех хозяев, но Русланов ещё любил душиться одеколоном, который он покупал в офицерском ларьке, и, кроме того, целый букет принадлежал ему одному, его характеру, а Руслан знал хорошо, что люди точно так же отличаются друг от друга характерами, как и собаки. Потому-то и пахнет от всех по-разному, внюхайся — и не останется никакой загадки. К примеру, его хозяин — судя по этому букету, — может быть, и не слишком храбр, но зато он не знает жалости; он, может быть, не чересчур умён, но зато он никогда никому не доверяет; его, быть может, не так уж и любят его друзья, но зато он застрелит любого из них, если понадобится для Службы. И, всё это зная про хозяина, Руслан себе живо представлял, каково ему там, среди чужих, как он всех подозревает и ненавидит и весь занят мыслями, как ему вернуть беглецов и наказать других хозяев, позволивших им убежать. А в это время — единственный, кто ему во всём поможет, сидит совсем рядом и ждёт только, чтоб его позвали! В представлении Руслана хозяин был велик, всемогущ, наделён редкостными достоинствами и лишь одной слабостью — он постоянно нуждался в помощи Руслана. Когда бы не так — стоило ли прибегать сюда каждый день, коченеть на морозе часами и терзаться голодом?

Ведь с того утра — накормленный в последний раз — он мало чего раздобыл себе поесть. В брюхе у него горело, тошнота изнуряла до одури, и всё труднее было одолевать эту дорогу — туда и обратно. И всё же он ни разу не взял из чужих рук, не подобрал ничего с земли.

Тайный и ненавистный враг поставил на его пути булочную — здесь пробивался Руслан сквозь вязкое, тормозящее бег, пьянящее облако, изливавшееся из дверей при каждом взмахе. Однажды из этих дверей вышла женщина и кинула ему довесок, и Руслан как будто напоролся грудью на преграду. Едва хватило у него сил отвернуться и зарычать.

— На спор: не возьмёт, — сказал женщине вышедший с нею мужчина. — Это ж лагерная, они специально занятия проходили.

— Что же она, отравы боится? Но я же вот ем — и ничего! — С выражением умильно ласковым она отщипнула от тёплого каравая и сжевала, чмокая. — Видишь, собаченька, жива-здорова. Какая ж ты глупая!

Руслан равнодушно смотрел в сторону. Эти штуки он тоже знал: сами откусывают, и им ничего, знают, с какого краю, а у тебя потом пламя разгорается в пасти и всё брюхо выворачивает.

— На спор, — сказал мужчина.

Подобравши довесок, он поднёс его со злорадством к самому носу Руслана. Глупый мучитель, ему в голову не пришло, что если собака у женщины не взяла, существа безразличного, так у него и подавно. Он только вызвал подозрение. Руслан проводил его до дому — и запомнил этот дом.

Помогло неожиданное, все годы дремавшее в Руслане, а теперь пробудившееся представление, что еда — для него безопасная — должна быть живой. Бегающая, прыгающая, летающая, не могла же она быть кем-то подброшенной ему нарочно и, наверное, отравленной быть не могла — иначе б её саму измучила отрава. А с давних дней погонь остались в нём воспоминания о каких-то посторонних следах в лесу, окровавленных перьях, клочках шкуры, костях — остатках чьей-то живой добычи. В первый же свой поход он проверил себя — и не обманулся. Он свернул с дороги, углубился в лес и через минуту стал охотником. Как будто всю жизнь только тем и занимался, он сразу научился разнюхивать подснежные ходы лесных мышей и пробивать снег лапой как раз в том месте, где мышь пробегала или затаилась. Скудная охота не утолила голода, но успокоила, вселила надежды. И помогла вернуться к своим обязанностям.

В остальном же было — прескверно. И как ещё может быть собаке, привыкшей спать в тепле на чистой подстилке, привыкшей, что её мыли и вычёсывали, подстригали когти, смазывали ранки и ссадины, — лишась всего этого, она быстро доходит до того предела, до которого не опустится и бродяга, бездомный от рождения. Бродяга себе не позволит спать посреди улицы, да ещё под колесом стоящего грузовика — Руслан именно так спал, и чудом его не раздавили. Бродяга избежит греться на кучах паровозного шлака — Руслан это делал сдуру, и в несколько дней свалялась, полезла его густая шерсть, надёжнейшая защита от холода, а лапы покрылись расчёсами и порезами. Он с каждым днём обтрёпывался, тощал, себе самому делался противен. Но глаза горели всё ярче — неугасимым жёлтым огнём исступления. И каждое утро, проверив караул на платформе, он убегал к лагерю.

За всё время никто из собак не бегал с ним. Ещё в первый день, выпущенные из кабин, они обшарили всю зону и лагерь и поняли, что хозяева давно отсюда ушли и что одна надежда их увидеть — отправиться по цепочке Руслановых следов, которая и привела к платформе. Руслан оказался счастливее, его хозяин ещё оставался в зоне, и чувствовалось это не нюхом даже, а сверхчутьём, верою необъяснимой, но и не обманывающей — как и представление о живой добыче.

Что станется, если и он уедет, Руслан даже думать боялся. Тогда, наверное, незачем станет жить. Потому что всё, в общем-то, складывалось скверно. Да, служба несётся, голод ещё не заставил собак забыть о ней, но с некоторых пор при встречах с ними замечает Руслан — они его сторонятся, воротят угрюмые морды, а когда он приближается к стае — тут же расходятся. К тому же иным удаётся и выглядеть не такими отощавшими, как он, — небось, не побрезговали падалью или помойкой, а может быть, — но как ужасно это заподозрить! — уже кое-кем совершён величайший грех: напросились на другую службу, во дворы, и были приняты, и берут теперь спокойно — из чужих рук! Но разве забыли они, разве не учили их: сегодня не отравили — отравят завтра, но отравят непременно!

И подозрения его подтверждались. Как-то он встретил Альму, они столкнулись нос к носу на углу двух заборов, и оба растерялись от этой встречи. Он не ждал увидеть её такой сытой, холёной, весёлой, переполненной какими-то своими радостями. Ему вспомнилось, кстати, что она давно уже не появлялась на платформе. Альма тоже была поражена, но тут же сделала вид, что не знает такого. А следом выскочил из ворот кривоногий гладкий кобель, угольно-чёрный и с белыми надглазьями, и побежал с нею рядышком по улице. И Альма ему, уроду, позволяла покусывать её в плечо. Должно быть, она что-то сообщила ему на бегу — кобель обернулся к Руслану толстой отвратной мордой и нагло ощерился. Это он угрожал — находясь на приличном расстоянии и под защитой своей же подруги! Руслан отвернулся с презрением и побрёл своим путём.

Альма его не признала! А не дальше как позапрошлой весной хозяева сводили их вместе в углу двора, освободив от всякой службы — ради той особой, которой они придавали большое значение. На это время даже клички у него с нею переменились, хозяева их звали Жених и Невеста. Что вышло из этой службы, он никогда не узнал и долго потом не видел Альму, но совместное задание сблизило их необычайно; встречаясь после этого на большой Службе, они тянулись друг к другу, сколько позволяли поводки, и всячески выказывали расположение и приязнь. Он надеялся, что скоро их опять сведут вместе, но хозяева решили иначе: привезли ей откуда-то другого пса. Кажется, впервые в жизни Руслану хотелось себе подобного загрызть до смерти, но с тем псом он так и не встретился, даже имени его не узнал.

А с этим шпаком белоглазым и связываться не стоило, до того всё выглядело жалко и противно.

В другой раз он напал на след Джульбарса, старейшего в их стае. След привёл в сырую вонючую подворотню и дальше во двор, завешанный бельём и заваленный дровами. Здесь Руслан просто оторопел, увидев Джульбарса лежащим на грязном половике, возле поленницы дров, — с таким видом, будто он охранял её! С точки зрения Руслана, охранять эту дурацкую поленницу было то же, что охранять воду в реке или небо над головою; она не представляла никакой ценности, ценность могли представлять только люди. И хоть бы он просто дрых у поленницы, но этот свирепейший из свирепых, этот пёс-громила, с распаханной шрамами мордой, ещё и вилял хвостом, угодливо осклабясь. Кой там вилял! — просто лупил по дровам в припадке подхалимажа. И кому же предназначались его восторги? Какому-то заморышу в белой овчинке без рукавов, который там с чем-то возился около сарайчика, с машиненкою о двух колёсах. От неё и машиной-то не пахло, гадостью какой-то — чуть-чуть бензина и масляная гарь. И скорее этого недокормыша с впалыми щеками можно было за лагерника признать, и то — хорошенько обвыкшегося в зоне, но уж никак — за хозяина!

А знать бы и недокормышу, что за подарочек Джульбарс, ему бы не с машиненкой возиться, а побыстрее лом в руки. Он кусал кого ни попадя, хоть своих же собак, хоть лагерников, он день считал пропащим, если кому-нибудь не пустил кровь. Стоило человеку не то что шагнуть из строя, а оступиться, шатнуться от усталости, — собака же различает, когда нарушение неумышленное, — Джульбарс его тут же хватал, даже не зарычав предупредительно. Заветная была у него мечта — покусать собственного хозяина, и он таки её осуществил — придравшись, что тот ему наступил на лапу. Момент был серьёзный, все собаки ждали, что наконец-то эту сволочь отправят к Рексу, да и сам Джульбарс на лучшее не надеялся, но надо признать, повёл себя удивительно: когда хозяин наутро пришёл к нему, весь перебинтованный, Джульбарс его поприветствовал как ни в чём не бывало и прошёлся туда-сюда по кабине, показывая, как он ужасно хромает. И всё ему сошло, даже заработал три дня отдыха. Должно быть, хозяева сочли его правым или уж таким ценным, что без него Служба развалится. Ведь он всем собакам был пример: неизменный «отличник по злобе», «отличник по недоверию к посторонним». Кто б заподозрил, что он и повилять умеет чужому!

Руслан подошёл и лёг напротив отступника, глядя ему в глаза неистовым взглядом. Джульбарс, хоть и застигнутый врасплох, не слишком, однако, смутился. Разика два он ещё лупанул по дровам и зевнул, показав бугристое чёрное нёбо — предмет гордости, знак неутомимого кусаки и бойца. Зевнул в такую сласть, что даже слёзы выступили на его кабаньих глазках, из коих один по причине шрама открывался не полностью, а покуда смыкал челюсти да склеивал чёрно-лиловые губы, его перепаханная морда успела состроиться в гримасу сострадания. Удручало его — состояние товарища, немощь тела, растерзанность души.

«И чего психовать-то? — спрашивал взгляд отступника. — Жить же надо, старик. Думаешь, неохота мне ляжку этому хиляку обработать? Так ведь жрать не даст, прогонит. Тут тебе не зона; где выдай, что положено, не повиляешь — не съешь».

«И это теперь твоя служба?» — спрашивал неистовый.

«Э, святого не трогай! На службу-то я как штык являюсь».

И его правда была, на платформу он приходил, и по два раза на дню. И как не прийти, когда клыки чешутся. Если бы поезд пришёл, то-то б им было работы!

«А ежели честно, — отступник уже наступал, — то где она, твоя служба? Кто нас на неё посылал? И почём знаешь — может, она вообще не вернётся?»

И теперь отступал неистовый:

«Как это может быть? Она вернётся! И тогда не простят таким, как ты».

«А вот уж не беспокойтесь! Первыми позовут. Потому что, когда она будет, ты-то уже околеешь. А и выживешь — так сил не останется служить. А я, погляди-ка, псина в порядке, в мясе, в теле!»

Неистовый закрыл глаза. Не было у него сил долее препираться. И странно, он почувствовал правоту отступника — может быть, и спасительную для всех. Ведь помнилось, как этот же изменник однажды всех выручил, от смерти спас… Руслан встал и побрёл со двора. А в подворотне оглянулся на новый стук: намозоливши себе хвост дровами, «отличник по злобе и недоверию» трудился теперь на мягком половике. Перешагнув высокий порог калитки, неистовый брезгливо отряхнул лапу. И не знал Руслан, — а мы, грамотные, знаем ли? — что наше первое движение к гибели всегда бывает брезгливо перешагивающим через какой-то порог.

В этот день он многое ещё узнал, чего бы лучше не знать. Да, попросились уже во дворы — почти все, — и были приняты и накормлены, а до следующей кормёжки успели показать, что умеют. Начали с курятников, это попроще, а кто и с живности покрупнее. Дик, успевший половину кабанчика сожрать, пока не застигли, теперь хранит отметину от железного шкворня — на морде, где её и не залижешь как следует. Курок сам себя наказал: таща с плиты мясо, прямо из кипящей кастрюли, опрокинул её на себя — полголовы и грудь остались без шерсти, таким его и прогнали за ворота. Затвору, правда, удалось бежать с гусём в зубах, а как вернуться теперь, когда новый хозяин ему издали показывает кочергу? В одном дворе, где всех собак привечают, кто ни попросится, взяли сразу двоих — Эру и Гильзу, так эти неразлучницы с того начали, что разодрались меж собою из-за кобелька, равно притязавшего на обеих, а помирившись, дружно его загрызли — только что не до смерти, едва успели у них отнять. Тоже выгнаны. А кто не выгнан — потому что не приняли или не попросился? Гром, решивший своим путём идти в жизни, пришёл к помойке у станционного буфета, нажрался тухлятины — и теперь, безгласный, смёрзшийся, лежит в яме неподалёку, политый извёсткой. Глупая Аза придумала кошек промышлять — грех невелик, Руслан бы ей и простил его, сам отведавший мышатины, но никакого же опыта работы с кошками, не знала даже, что эту тварь ни в коем случае нельзя в угол загонять, — да никого нельзя! — и кошачья лапка вмиг ей съездила по глазам. Кошку она задавила, но глаз вытек, а другой гноится, еле она им видит, с ума сходит от боли. Скверно, всё скверно! И не то особенно худо, что устали ждать. Устали — верить.

Оглушённый, раздавленный всеми этими несчастьями, он лежал, вытянувшись поперёк тротуара, закрыв глаза. Прохожим он казался околевающим; в таких случаях человечество разделяется на два потока — одни тебя обходят с опасливым состраданием, другие же, сердцем покрепче, просто перешагивают. Он не замечал ни тех, ни других, прислушиваясь к боли, жёгшей ему брюхо и дёсны, натёртые снегом. В последнее время он часто ел снег — от жажды и от голодной тошноты. Вдруг он вспомнил, что сегодня не бегал к лагерю. И страшно ему стало, что он только сейчас это вспомнил, а перед этим надолго упустил, — страшно, как перед неведомым наказанием. Голод повредил его память. Он силился услышать запах того человека, что совал ему довесок, а слышал лишь запах хлеба. И видел только хлеб — сквозь сомкнутые веки. А когда захотел свой дом увидеть — всплыла сахарная косточка, оставшаяся в кормушке, и с нею рядом — размокший жёлтый окурок. Но это и подняло его с тротуара.

«Всё-таки надо сбегать, — подумал Руслан. — Так много накопилось сообщить хозяину!» Ужас как не хотелось ему отправляться в далёкий путь — уже близились сумерки, а возвращаться предстояло совсем в темноте или ещё хуже — при луне. В темноте он почти ничего не видел, а лунный свет его чуть с ума не сводил, пробуждая неясные скорбные предчувствия. В этом смысле Руслан был вполне обычным псом, законным сыном той первородной Собаки, которую этот страх перед темнотою и ненависть к луне пригнали к пещерному костру Человека и вынудили заменить свободу верностью. Чтобы взбодриться, Руслан стал думать о косточке, которую, может быть, не выбросил хозяин, а приберёг для него, — но в это как-то слабо верилось, так не бывало ещё, чтобы кусок, который ты сразу не спрятал, к тебе же опять вернулся. И он задумался о грехе, о том, что забыл свои обязанности, — вот пусть проклятая луна и будет ему наказанием! Ведь всякий грех наказывается, даже самая малость, это он хорошо усвоил за свой собачий век — и не видел исключений.

Кончилась главная улица посёлка, глухие её заборы и слепенькие окошки, для чего угодно прорубленные, только не затем, чтобы из них смотреть. Здесь остановило Руслана какое-то воспоминание — о чём-то недавнем, но уже успевшем расплыться в памяти. А между тем оно не пускало его дальше и наполняло неясным предчувствием, — но не скорбным, а радостным. Он заскулил, завертелся на месте, как щенок, впервые увидевший собственный хвост, и вдруг замер, широко расставив лапы. Постояв так несколько мгновений, он опустил голову и медленно побрёл обратно, веря себе и не веря.

Вот оно, это место, мимо которого так поспешно он пробежал, занятый своими мыслями. Это, правда, на другой стороне улицы, но хозяина-то можно было учуять! Его, оказывается, привезли на машине, — чёрт бы пожрал эту резину, чёрт бы выпил этот бензин! — но вот здесь он спрыгнул и потоптался, пока ему подали чемодан и мешок. Ну, что в чемодане, того не разнюхаешь, какой-то он дрянью оклеен, а в мешке — стираное бельё и мыло (сиреневое, из офицерского ларька), и ещё вазелин, которым смазывают консервные банки. А здесь он закурил, спичка ещё пахнет дымом и его руками, потом взял чемодан и вскинул мешок на плечо — всё исчезло, остался только след хозяина, чётко впечатанный в снег. Тут уж не спутаешь! У него немножко кривые ноги и, пожалуй, коротковатые для его роста, зато ступает он твёрдо, всей подошвой сразу, как будто несёт тяжёлый груз. На нём сегодня праздничные, кожаные сапоги — такие, правда, у всех хозяев есть, но ведь под сапоги наматываются портянки, а они (как мы уже выяснили) пахнут его характером. И важно, что след не петляет среди других, — хозяин вообще петлять не любит, — всё прямо, ни одного отклонения в сторону.

Теперь прохожие шарахались от Руслана; они его, охваченного любовью, принимали за бешеного, с цепи сорвавшегося, и впрямь был он страшен — отощавший до рёбер, с жёлтой пеленой в глазах, мчащийся с хрипом и со звяканьем болтающегося ошейника, — страшен был и его бег по прямой, к неведомой для них цели. У станции путь ему преградил медленно разворачивающийся грузовик; Руслан проскочил под ним, ударившись спиною, но след заставил его забыть о боли и повлёк дальше, в тепло раскрытых дверей, в шумную надышанную залу. И здесь, на слякотном полу, среди пропотевших валенок, гнилой мешковины, сыромяти ремней, плевательниц с вымокшими окурками, среди нечистых истомившихся тел, — оборвалась ниточка, продетая в его ноздри, за которой он бежал, как бык за своим кольцом. Тщетно он пытался почувствовать её спасительную резь, её натяжение, — тут ещё и едой пахло, от её пряных паров он совсем ошалел. Но вдруг он услышал — голос хозяина, неповторимый, божественный голос, который не звал его, но звучал где-то рядом, и кинулся туда — не обходами, а напрямик, через скамьи и чьи-то мешки, готовый любого порвать, кто б его не пустил к хозяину.

Однако ему пришлось справиться со своей радостью. Ворвавшись в буфет, он только хотел пролаять: «Я здесь! Вот он я!» — как увидел, что хозяин сидит за столиком не один, а с кем-то ещё беседует, и подойти не решился. Став робко у стенки, он разглядывал хозяина и его собеседника — суетливого человечка с розовой вспотевшей лысиной, в сильно потёртом пальто и раскиданном по груди косматом зелёном шарфе, который то ли рубашку грязную прикрывал, то ли её отсутствие. Руслан разглядывал их обоих сравнительно, и сравнение вышло в пользу хозяина — молодого, сильного, статного, совершенно чудесного хозяина. Он бы ещё чудеснее выглядел, если б не забыл надеть погоны и не сидел бы с расстёгнутым воротом и закатанными рукавами. Но лицо его всё равно было прекрасное, божественное, с прекрасными, божественными глазами-плошками, и он прекрасно, божественно держался. А его собеседник был просто отвратителен — с этими слезящимися глазками, с дурацкой манерой беспричинно хихикать и чесать при этом всей пятернёй небритую щёку. От них, правда, от обоих попахивало не очень приятно, даже скорее омерзительно, и источником этой мерзости, как Руслан заподозрил, был графинчик с прозрачной, бесцветной, как вода, жидкостью, — но, сделав некоторое усилие, он нашёл, что от хозяина пахнет гораздо меньше, совсем чуть-чуть, просто даже почти нисколько не пахнет, а вот уж от Потёртого — разит невыносимо. Потёртый уже тем не понравился Руслану, что при нём нельзя было кинуться к хозяину, но особенно тем, что он разговаривал с хозяином странно небрежно, не опустив глаз, даже с какой-то не скрытой усмешкой. Как тот водитель трактора.

— А ты, гляжу, попризадержался, сержант, — говорил Потёртый. — Ваши-то когда подмётки смазали!

Всё время он называл хозяина Сержант, тогда как на самом деле его звали Ефрейтор, и странно, что хозяину это новое имя больше нравилось. Руслану оно не нравилось совершенно. Он любил имена, где слышалось «Р», он и своё любил за то, что оно с «Р» начиналось, так ведь в Ефрейторе их было целых два, и так они оба славно рычали, а в Сержанте и одно-то еле слышалось.

Хозяин отвечал не сразу, он два дела не любил делать одновременно, а прежде докончил разливать из графинчика в стопки — сначала себе, а потом Потёртому.

— Значит, надо, ежели задержался.

— Ну, ты не говори, коли секрет.

— Зачем «секрет»? Теперь уже — не секрет. Архив охранял.

— Архи-ив? — тянул Потёртый. — Наш-то? А как же теперь он, без охраны остался?

— Не остался, не бойсь. Опечатали да увезли.

— Понятное дело. А на кой это, сержант?

— Чего «на кой»?

— Да вот — охранять, опечатывать. Сожгли б его в печке — и вся любовь. Опять же, и все секреты там, в печке. Зола — и только.

Хозяин смотрел на него с сожалением.

— Ты чо, маленький? Или так — из ума выжил? Не знаешь, что он — вечного хранения?

— Вечного ж ничего не бывает, сержант. Ты же умный человек.

Хозяин вздохнул и взялся за свою стопку. Тотчас и Потёртый схватился за свою, он только того и ждал.

— Ну, будем, — сказал хозяин.

Потёртый к нему потянулся со стопкой, но хозяин его опередил, поднявши свою чуть выше, чем они могли бы столкнуться, и быстро опрокинул в рот. Медленно убрал руку и выпил Потёртый. Затем они отхлебнули жёлтенького из кружек и затыкали вилками в еду. Руслан глотал слюну и не мог себя заставить отвернуться.

— Всё же ты мне не ответил, сержант, — напомнил Потёртый.

Хозяин опять вздохнул.

— Чо те отвечать, с тобой же — как с умным, а ты детством занимаешься. Ну, какой те пример привести, чтоб те понятней? Видал ты — пионеры жучков собирают, бабочек там всяких? Поймают — и на иголочку, а на бумажке — запишут. Вот те пример: вечное хранение.

— Да какое ж оно «вечное»? Через год от этого жучка пыль останется. Ну, через десять.

— Не пы-ыль! — Хозяин поднял палец. — На бумажке же всё про него записано. Значит, он есть. Вроде его нету, а он — есть!

Руслан поглядел на Потёртого с укоризной. Палец хозяина должен был, кажется, убедить его, а он всё посмеивался и почёсывал щеку.

— Это мы, значит, жучки?

— Те же самые, — сказал хозяин. Обхватив себя за локти, он налёг на столик и смотрел на собеседника с ласковой улыбкой. — Вот вы разлетелись, размахались крылышками, кто куда, а все — там остались. В любой час можно каждого поднять, полное мнение составить. У кого чего за душой, и кто куда повернёт, если что. Всё заранее известно.

— Так мы ж вроде невиновные оказались…

— Так считаешь? Ну, считай. А я б те по-другому советовал считать. Что ты — временно освобождённый. Понял? Временно тебе свободу доверили. Между прочим, больше ценить будешь. Потому что — я ж вижу, на что ты свою свободу тратишь. По кабакам ошиваисси, пить полюбил. А в лагере ты как стёклышко был и печёнка в порядке. Верно?

— Да вроде, — как будто согласился Потёртый. — Ну, так тем более — чего про нас-то интересно знать? Из нас уж труха сыпется. А вот их возьми, — он кивнул через плечо на сидевших за другими двумя столиками, — что тебе про них известно?

— Не бойсь, и их возьмут, если надо. Про них тоже кой-чего записано.

Потёртый тоже налёг на столик, и они долго смотрели в глаза друг другу, добро посмеиваясь.

— Между прочим, — сказал Потёртый, — заметил я, сержант, палец у тебя — дёргается. Руки дёргаются — поболе, чем у меня. Весь ты дёрганый, брат. Тоже это — навечно, а?

Хозяин посуровел, убрал руки со столика и взялся за графинчик. Разлил из него поровну и подержал горлышко над стопкой Потёртого, чтоб последние капли стекли ему. Потёртый следил за его рукою. Хозяин это заметил и потряс графинчиком — хоть ничего уже и не вытряс.

Они опять выпили, отхлебнули жёлтенького, после чего подобрели друг к другу, и Потёртому, верно, уже неловко было за свой вопрос.

— Но ты ж не скажешь, что я живоглот был, — сказал хозяин. — Тебя, например, я хоть раз тронул?

— Меня — нет.

— Вот. Потому что ты главное осознал. Раз на тебя родина обиделась — значит, у ней основания были. Зря — не обижается. А раз ты осознал — всё, для меня закон, ты — человек, и я к тебе — человек. Ну, прикажут тебя тронуть — другое дело, я присягу давал или не давал? Но без приказа… Ты меня понимаешь?

— Я тебя, брат, понимаю.

— И хорошо. А на этих — мы клали, они этого никогда не осознают. И нас с тобой не поймут. А мы друг друга — всегда, верно? Вот я почему с тобой сижу.

Потёртый наконец-то не выдержал хозяева взгляда или устал пререкаться, но опустил глаза.

Устал и Руслан ждать, когда на него обратят внимание в шуме и толчее буфета. Входившие и выходившие задевали его, он сиротливо прижимался к стене — покуда не сообразил, чем себя занять и быть полезным хозяину: охранять его чемодан и мешок и брошенную на них шинель. Мягко упрекнув хозяина в душе — за неосмотрительность, он важно разлёгся подле, занял ту позицию, которая внушает нам уважение к четверолапому часовому и не позволяет не то что задеть его, но подойти ближе, чем на шаг. И тем ещё хороша была позиция, что позволяла спокойно любоваться лицом хозяина. Его чуть портили капельки, выступившие на лбу и на верхней губе, но всё равно оно было прекрасное, божественное!

Руслан давно заметил, что лица хозяев, самые разные, чем-то, однако, схожи. Лицо могло быть широким или узким, могло быть бледным, а могло и смуглым, но непременно оно имело твёрдый и чуть раздвоенный подбородок, плотно сжатые губы, скулы — жёстко обтянутые, а глаза — честные и пронзительные, про которые трудно понять, гневаются они или смеются, но умеющие подолгу смотреть в упор и повелевать без слов. Такие лица могли принадлежать только высшей породе двуногих, самой умной, бесценной, редчайшей породе, — но вот что хотелось бы знать: эти лица специально отбирает для себя Служба или же она сама их такими делает? С собаками было проще: чёрный Тобик с белым ушком, прижившийся около кухни, тоже как будто служил, иначе б его кормить не стали, но за всё время таинственной своей службы и на вершок не прибавил в росте, не изменил окраса, да и характера не изменил — всё таким же оставался попрошайкой и пустобрёхом; он даже на мух лаял, а лагерникам — которые только и мечтали изловить его да зажарить на костерке — через проволоку посылал приветы хвостом. Собак, ясное дело, отбирают, всех ведь их, караульных, не с улицы позвали, привезли из питомников, а как с хозяевами — оставалось загадкой. Но в одном Руслан не сомневался: с таким лицом хозяин мог бы не тратить на Потёртого столько слов, а тому давно уже следовало встать руки по швам и отправиться на работу.

— Куда путь держишь, сержант? — опять заговорил Потёртый. — В город какой или же к себе, в деревню?

— Домой, — отвечал хозяин как бы в раздумье. — В городе-то чо хорошего? И отдохнуть охота.

— Это понятно. Ну, а делом каким?.. Ты уж, поди, позабыл, как и вилы держат.

— На кой мне вилы? Я свои вилы подержал, семидесятидвухзарядные. Считай, полтора твоих срока оттрубил, так мне за это пенсия — как у полярного лётчика. Который мильон километров налетал.

— Это хорошо. Да денежки-то не лечат. Я б на твоём месте только б сейчас и уродовался. Живо помогает.

Хозяин уставился на него неподвижным взглядом.

— Я думал, мы об этом договорились. И кончили. А ты, значит, так: сидишь со мной и подкалываешь? Это — неуважение называется.

— Тебя-то не уважать, сержа-ант! — засмеялся Потёртый. — Да чему ж меня столько годков учили? Ну, не огорчайся, воскреснешь ещё душой. Молодость, вся жизнь впереди!

И с этими словами он выкинул штуку, которая могла бы ему стоить жизни: перегнулся через столик и хлопнул хозяина по плечу. Руслан вскочил и кинулся — стремительно, почти бесшумно, только шваркнув когтями об пол.

Мгновенно обернувшись, хозяин успел опередить его, выбросив навстречу кулак. Удар пришёлся в челюсть и задел по носу. Руслан едва не покатился с воем, но устоял, не показал врагу, как ему больно, а зарычал грозно в его сторону, почти не видя его из-за слёз.

— Бох ты мой, — удивился хозяин. — Это ты, падло? Что, по буфетам уже промышляешь?

Руслан, всё ещё ворча, потёрся носом об его колено, стало полегче, а когда погладил хозяин, то и совсем прошло.

— Твой такой? — спросил Потёртый. Он даже не успел испугаться.

— Какой «такой»? Обидчивый? Это точно, мы друг дружку в обиду не даём. Правда, Руслаша? Так бы мы этого ухайдакали — будь здоров!

Все в буфете смотрели на Руслана, как будто фокуса от него ждали. А может быть, он всё ещё был красив, и просто любовались им, как в прежние дни, когда хозяин им гордился. Однако ж буфетчице чем-то он не понравился.

— Гражданин, — заявила она хозяину из полутёмного, плотно накуренного угла, — вы бы вашу собаку страшную увели куда-нибудь, тут всё-таки не зона. А буфет всё-таки. В общественных местах намордник полагается.

— Это зачем? — Хозяин улыбнулся ей. — Он его сроду не носил, так обходился. А ты — возьми его себе, хозяйка. Что плечьми пожимаешь? Он те свой харч отработает, ревизора на порог не пустит.

— Мне ревизора бояться нечего. А вас я, учтите, на полном официале предупредила. Покусает — штраф будете платить. И за уколы.

— Слыхал, Руслаша? Учти. Кто тя знает — может, ты бешеный. Ты ж без справки гуляешь.

Руслан слегка пряднул ушами, нагнал страдальческую морщинку на лоб и перемнулся с лапы на лапу. Если и ждали фокуса, то едва ли увидели его, когда пёс так просто и так много этим сказал: что даже странно, как можно говорить о нём такие глупости, что ему, право, неловко за эту вздорную бабу, от которой хозяину пришлось из-за него выслушать неприятное, и что неплохо бы уйти отсюда поскорее, но он подождёт, пока хозяин освободится.

Хозяин, развалясь на стуле, сыто рыгнул и вытащил свой портсигар. Он чувствовал недобрые взгляды и был немножко в себе неуверен; в таких случаях закуривание превращалось у него в целый ритуал: папироса долго выбиралась, потом ею стучали по крышечке с выколотым рисунком, дули в неё с трубным гудением и, хрустко разминая, ввёртывали в рот по спирали; хозяин хищно закусывал её своими ровными мелкими зубами и, поджигая, сводил глаза на кончике, а затянувшись, держал её двумя вытянутыми пальцами на отлёте и выпускал колечко дыма.

— Вот проблема, — сказал он Потёртому, кивая на Руслана. — И заплатишь — никто не возьмёт. А такие кадры бегают!

— Да жалко, что говорить, — ответил Потёртый. — То думали: «Хоть бы вы передохли скорей, тварюги!», а теперь — жалко. Прикончили бы их разом, чем так…

— Ага, именно! Все больно жалостные, гляжу, а пострелять — другой дядя пускай.

— Другому дяде, небось, и приказано.

— Мало мне чо приказано. Кто приказал — уже погоны засолил и пиджачок меряет. А мне — руки марать? Когда можно и не марать. Только, видишь, как она, жалость-то? Хуже всего выходит.

Руслан понял так, что хозяин всё переживает из-за вздорной бабы, и носом подтолкнул его руку, лежавшую на колене. Рука нехотя поднялась, легла на его лоб. Не падкий на ласку, не привыкший к ней, он всё же ценил эту единственную, к тому же и очень редкую. Но в этот раз рука не понравилась Руслану, она была вялой, безвольной и отчего-то подрагивала, и пахло от неё этой мерзостью из графинчика.

— Ничо, Руслаша, обживёсси, — сказал хозяин. — А то — позовут ещё: обратно служить. Службу-то не забыл? По ночам, говоришь, снится? У, жёлтоглазина! Закрой зенки-то, глядеть страшно!

Рука медленно прошлась по закрытым глазам Руслана и, обхватив челюсти, вдруг сжала их жёсткой хваткой. Клыки, громко клацнув, защемили губу, от боли даже вспыхнуло под веками. Но ещё сильнее ужалила обида. Что за привычка была у них, у таких умных хозяев, — непременно хватать рукой. Собаку — за морду, человека — за лицо. У них это длинно называлось: «Я те щас смазь сделаю, поговори у меня!», но делалось коротко, ни собака, ни человек не успевали отшатнуться. А потом долго не могли опомниться. Вот так однажды хозяин сделал одному лагернику, который с ним пререкался и не спешил в строй, а потом — стоял оглушённый, с бледным, сразу вспотевшим лицом. С его носа упали стёклышки, которые этот лагерник очень любил, часто на них дышал и протирал платком, — теперь он за ними даже не нагнулся, хотя хозяин ему напомнил: «Подбери глаза!» — и сам же их ему подбросил носком сапога. Вот что он чувствовал тогда на своём лице, этот человек, когда шёл в строю, спотыкаясь, как слепой, а потом с криком бежал по полю, упущенный несчастным Рексом.

— Не тискай, — сказал Потёртый. — Вот черт какой, ведь тяпнет же — ну, прав же будет!

— Много ты про него понимаешь, — засмеялся хозяин. — Нас ведь с Руслашей служба спаяла, правду говорю?

Рука опять легла на лоб, гладила его, трепала за ухом, а Руслан едва сдерживался — так хотелось ему сбросить её и истерзать. Не впервые он чувствовал это желание, при всей любви к хозяину, и сам же его страшился, и долго потом переживал, как могло ему такое прийти в голову. Но сейчас и другое ему пришло — озарение, догадка, отчего тогда Рекс упустил того лагерника: да ведь не мог он ничего предчувствовать заранее, потому что и сам человек не знал, что он через секунду сделает!

Высвобождаясь от ненавистной руки, он медленно — трудным поворотом головы, сумрачным из-под широкого крутого лба взглядом — обвёл сидевших в буфете, поднял немигающие глаза к хозяину. У них на столе оставалась еда, они с нею не торопились, но смолоду Руслан был жестоко отучен просить — и не на еду он смотрел, ничего не просил этот тяжёлый взгляд, в котором лишь дурак или незрячий не смогли бы прочесть: «Ты нехорош сегодня, хозяин. Ты плохо шутишь. А мы ведь среди чужих».

Потёртый вдруг сморщился горестно, схватил со стола кусок хлеба, положил на пол. Руслан этого никак не заметил, не покосился.

— Ага, взял! — ухмыльнулся хозяин, очень довольный. — Всю жизнь он мечтал твоим хлебушком попитаться. На чем тогда держава стоит!

— Ладно, держава… Сам ему дай.

Посетители буфета опять, верно, ждали фокуса, нехитрого, но обречённого на успех. Неизменно умиляются наши сердца, когда младший наш брат проявляет зачатки разума, так самоотверженно насилуя свою природу: не принимая пищу от чужих и тут же хватая её, давясь от жадности, с ладони хозяина. Но в этот раз фокус вышел ещё занятнее, чем ожидался: хлеб так и не покинул дарящей руки, пёс лишь взглянул на него и отодвинулся — осторожно, чтоб не повалить ненароком державу.

— Ага! — возликовал Потёртый. — И ты ему нынче — никто, понял?

— Ты чо это? Брезгуешь? — спросил хозяин. Розовость медленно отливала с его лица. — Уже где-то обожраться успел? Быстренько ты! Ну-кось, — он положил кусок на пол, — подбери. Кому сказано?

— А вы, гражданин, там не разбрасывайте, — опять вмешалась буфетчица.

— Ещё мне дело: за вашими собаками подбирать!

— Зачем? Он — возьмёт. Ещё как возьмёт.

Уже с побелевшими скулами, но всё ухмыляясь, хозяин сам подобрал хлеб, нашарил весёлыми глазами вилку. Макая её в баночку и ляпая на хлеб, стал густо по всему куску намазывать горчицу.

— Не надо, — попросил Потёртый. Попросил кто-то и в очереди у буфета:

— Сержант, не дури.

— Нельзя, — объяснил хозяин. — Чтоб он моей команды не выполнил — это нельзя. Не бойсь, он уж сам знает, что допустил провинность, с первого разу не подчинился. Значит, отвечать надо. А он — службе верный: он те щас покажет, какая у него верность. С чем её едят… Весь запас я у тя использовал, хозяйка!

Он разломил кусок пополам и сложил его — намазанным внутрь.

— Кушать, Руслан, кушать. Взять, говорю! Мужчина в кожаном, сидевший спиной к хозяину, повернулся, блестя белками скосившихся глаз.

— Ты, часом, не сбесился?

— Я те щас поговорю, «сбесился», — сказал хозяин. — Смотри, куда смотрел!

Кожаный, однако, не повернулся обратно. Сидевшая с ним женщина в сером платке, кормившая с ложечки ребёнка, положила ложечку и прикрыла глаза ребёнку ладонью.

— Толя, не связывайся, — попросила она. — Ты ж знаешь, как с ними связываться. Мы на это смотреть не будем.

Но сама всё-таки смотрела, морщась и кусая губы. И весь буфет смотрел и роптал:

— Не мучай собаку, конвойный!

— Живоглот, привыкли там измываться…

— Бухой же, разве не видно?..

— Хоть бы отнял кто…

— У него отнимешь! Тебя же ещё и порвёт… Кусок в неверной руке хозяина качался перед Русланом.

— Ведь возьмёшь же! Сам знаешь — возьмёшь! Что знал Руслан об этом запахе? То, что и полагается знать караульному псу, которого с этих-то угощений и начинают учить уму-разуму. Однажды утром его — ещё не пса, а подпёска — выводят перед кормёжкой в прогулочный дворик, и куда-то на минутку отлучается хозяин, сказав:

«Гулять, гулять», — и тут-то как раз происходит удивительная встреча. Как из-под земли является Неизвестный, в телогрейке и сером балахоне поверх. В длинном рукаве у него что-то спрятано, он показывает — что, протягивает к самому твоему носу. Пахнет так дивно, что пасть переполняется слюною. Ах, всё не так просто! От его одежды разит причудливой вонью барака, про который уже известно собаке, что там — «фуки!», там — «злые живут!», и уже высказано ею по этому поводу категорическое «Ррр!» Но — солнышко греет ей голову, утренняя истома в её душе и сладостная уверенность, что всё в её жизни преотлично складывается. И так беден наш изобильный мир, что всё живое ценит еду, борется за неё — ещё в слепоте, у сосцов матери. Ценит, наверное, и человек, если не швыряет наземь, а на ладони протягивает с улыбкой — как дар, цены не имеющий. И, одарив его в ответ улыбкою глаз, взмахом хвоста, собака берёт кусок в зубы. В зубах он ещё приятнее пахнет, душистая пряность щекочет нёбо, чудесно пощипывает язык, не разжевать — нет возможности, и она жуёт, ещё качая хвостом, ещё не заслезившимися глазами благодарит Неизвестного, который так скромно удаляется. В следующий миг ей кажется, что в пасти у неё — пожар, ей туда натолкали горящей пакли, от которой не освободиться теперь никак, не выхаркнуть в мучительном кашле, всё обожжено пламенем, и дым съел глаза. Она слышит смех убегающего и свирепеет от обиды; злоба пересиливает муки, бросает в погоню, а тот и не спешит удрать, он протягивает свой длинный толстый рукав, в котором вязнут клыки… Ничего не подозревающий хозяин приходит наконец; можно ему пожаловаться, он все поймёт, пожалеет, даст попить вволю, накормит вкуснотой необыкновенной. И все забудется? Пожалуй, что и забылось бы, если б эти лагерники не предпринимали новых козней, всякий раз похитрее. Но никакая новая их каверза так не поразит, как первая, от которой уже сделала собака свой маленький шажок к истине: всё, что не из рук хозяина, — мерзко, ядовито, греховно, даже если и хорошо пахнет.

А теперь и из этих рук ему предстояло взять отраву. И он знал, что придётся взять. Он всяким видел лицо хозяина, но никогда не видел жалким. Шутка затянулась, хозяин уже и рад бы её прекратить, но именно этого хотели чужие, а он их ни за что не мог послушаться. В другом месте и Руслан выказал бы неповиновение, он знал свои права и умел о них напомнить: тихим, но грозным ворчанием, не разжимая пасти и полузакрыв глаза, превратясь в глыбу, которую ни окриком, ни битьём не расшевелить. Перед чужими это нельзя — и, как ни глупа шутка, Руслан её должен был поддержать. Нехотя разжав клыки, он принял этот кусок с ладони, скосив глаза — куда бы отнести и положить.

Хозяин обеими руками взял его за челюсти и с силой сомкнул. Руслан дёрнулся, но руки держали крепко, и скоро он почувствовал жгучую боль в дёснах, натёртых снегом. Он попытался разжать челюсти, вытолкнуть отраву языком — всё только хуже вышло, пламя охватило язык и нёбо, даже в уши проникло звенящим шумом. Весь сумрачный, завешенный табачной синевою буфет и розовое лицо хозяина расплылись и потекли обильными едкими слезами. Чтобы не длить пытку, он стал судорожно глотать, а пламя только пуще разгорелось в брюхе, и без того сжигаемом голодной тошнотой. До смерти испуганный, ставший сразу беспомощным, больным, он уже и не помышлял, вырвавшись, искусать эти руки, а только пятился от них, скользя когтями по полу, и одно держал в голове — то, что владело всеми его предками, измученными раной или болезнью: уйти, уползти куда-нибудь — в тёмное логово, в подворотню, в лесные заросли, в камыши или густую траву — и там перемучиться или издохнуть, наедине со своей болью.

Чьи-то другие руки отняли его наконец у хозяина, рванув за ошейник, и Руслан тотчас двинулся наугад — туда, где свет, откуда тянуло морозным воздухом, жадно втянул его всей грудью вместе с огнём и задохнулся, задёргался в изнуряющей икоте.

— Ладно, Руслаша, помиримся, — услышал он голос хозяина, непривычно ласковый и точно вязнущий в вате. — Куда пошёл, ко мне!

Руслан оглянулся, вздрагивая, обвёл слезящимся взглядом весь буфет. Лица расплывались, дрожали, двоились; среди них он едва различил хозяина — нет, сразу двух хозяев, одинаково улыбавшихся виновато, одинаково розовых, мутноглазых. Одним и тем же голосом оба они скомандовали: «Ко мне, Руслан!» — и он силился понять, к которому же из двух он должен подойти. Кто был прежний, любимый хозяин, а кто — предатель, на которого следовало зарычать и кинуться? Он так и не понял этого и решил оставить обоих.

Уже за порогом он услышал, как там опять начали роптать на хозяина, и кому-то он отвечал, срываясь на крик:

«Знаю, что делаю, не в своё дело суёёси! Его отучать надо. А то все жалостные, а чтоб убить — ни у кого жалости нету!» Руслан постоял в раздумье: они там могли и напасть на хозяина, а ведь он, помнится, сидел без автомата. Но ещё в первое снежное утро не зря заподозрилось, что не нужны ему больше ни его оружие, ни Руслан, теперь это лишь подтвердилось горько и унизительно. Ему, хозяину, лучше знать, как ему дальше жить. Да никто и не решился напасть.

С опущенной головою Руслан прошёл опять всю залу, осторожно сошёл с крыльца и двинулся вдоль заиндевевшей стены, стараясь держаться к ней вплотную. Завернув за угол, он взял в зубы немного снега — десны заныли от холода, но и огонь стал утихать. Он обронил льдистый комок с налипшим хлебом и сгустками горчицы и шумно выдохнул остатки пламени. Однако икота всё мучила его, он чувствовал себя больным и искал, где бы укрыться. Тропинка привела к помойке, где нашёл свой конец одуревший от голода Гром, за нею стояла дощатая, изжелта-белая уборная, и вот тут, между ними, в тесном закутке он и улёгся, положив морду на лапы. Вонь ему не мешала, он её и не слышал сейчас, зато дышало теплом от уборной и мусорного ящика, и скоро Руслан угрелся, перестал ворочаться, только чуть вздрагивали его брови, когда слышались чьи-нибудь голоса, скрежет шагов по снегу или паровозный гудок.

Хозяин не любил его — это открытие всегда потрясает собаку, наполняет горем всё её существо, отнимает волю к жизни. Потрясло оно и Руслана, хоть, казалось бы, мог он и раньше догадаться. Мог бы, и догадывался, да только легче бы, право, съесть всю банку этой горчицы, чем признаться себе в нелюбви хозяина. Что же тогда, если не любовь, позволяло сносить все тяготы Службы? Что помогало им всем, хозяевам и собакам, держаться бесстрашной горсткой против тысячеглавого стада лагерников, на которых, только взбунтуйся они все разом, не хватило бы никаких пулемётов, никакой проволоки? Что бросало Руслана в пленительную погоню за убегающим, в опасную схватку с ним? Разве же не единственной наградой было — угодить хозяину? И разве только за корм прощал он Ефрейтору незаслуженные окрики, хлестание поводком? Всё, что случалось порою, случалось между своими, чужим не дано было видеть унижения Службы. Так унизить его при всех только и могла не любящая рука, предавшая всё, что их связывало, и саму Службу, которая не жила без любви. Из этой руки получил он то, что привык лишь от врагов получать, и значит, сам его бывший хозяин стал врагом. Пусть он живёт как знает. Но как дальше жить Руслану?