МОРЯК НА СУШЕ

и его проза

«Моряк в седле» — так называлась книга о Джеке Лондоне, который до своей трагической смерти в 1916 году был кумиром и учителем жизненной философии, а подчас и практики, молодых людей начала XX, недавно незамеченно минувшего, века. (Интересно, как отчетливо-рифмованно совпадают строки очень непохожих современников: «Вы говорили: Джек Лондон, деньги, любовь, страсть…» /Маяковский/; «Джек Лондон, деньги, сила, власть…» /Булгаков/).

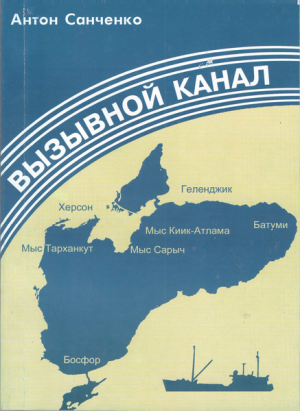

«Моряком на суше» можно назвать и Антона Санченко, списанного общей гнусной ситуацией с моря в абсурд и хаос берега. Это не просто обозначение его нынешнего статуса, а акцентуация факта, что он и в нашенском сухопутном «бордельеро» остается — не «в душе», а всей своей сутью и плотью — моряком, Человеком Моря.

Совершенно определенно существует и имеет все права на существование морская литература. Я всегда был противником раскладывания (или разлагания?) белль леттра по «отраслевым» полочкам: «производственная», «деревенская», «городская». (Ad absurdum можно дойти и до «фрезеровщицкая», «комбайнерская», «компьютерщицкая» и даже — «зубодолбежная»). Представьте себе только: «деревенщик» Ив. Бунин. Или: «Ялтинский мещанский писатель А. П. Чехов»! «Морская» тема имеет законное жизненное право называться таковой в силу своей отчетливой «отдельности». Она принадлежит совсем иной стихии, нежели вся прочая. У писателей-моряков не только своя особая лексика, у них иной, особый стиль мышления и высказывания.

Когда-то, когда я работал в знаменитой одесской газете «Моряк», ко мне приходило много моряков, пытавшихся писать (и часто, в смысле печатания, небезуспешно) «морскую» прозу. Это всегда было вполне литературно грамотно (нечастое, кстати, умение), остроумно, с интересными стилевыми находками — на уровне, правда, «хохмы» — но… Но все это было как бы нескончаемым продолжением «вахтенной трепологии» замечательнейшего, симпатичнейшего, всепьянейшего баюна-рассказчика Виктора Конецкого. «А между тем на полубаке старый боцман, дядя Сэм, разорви его собаки, так рассказывает всем,» — пелось в матросском фольклоре. Но ребята эти не поняли одного: феномен Конецкого заключался в том (и ограничивался тем), что он нашел свою «экологическую нишку», застолбил золотоносный участок, исчерпал его полностью и закрыл навсегда для эпигонов. Лучше его написать в этом жанре и стиле, видимо, нельзя, и, видимо же, не нужно. «Хватэ!» — как говорят украинские деды.

С первого взгляда может показаться, что Антон Санченко тоже увяз в упомянутой традиции. Ну, разве что, реалии. На окраинах Батуми у него «мирно потрескивают автоматы». Ну и что? Где проходка дальше Конецкого? Более того, спросим «внаглую», где попытка хотя бы подпрыжки к высотам планок Джозефа Конрада, Р. Л. Стивенсона?

Дальше Конецкого Санченко все-таки пошел. Отчасти. Несомненное достоинство его прозы — сжато-напряженная, «наэлектризованная», почти афористичная стилистика целых столбцов строк-двухстрочий-абзацев. И этим он отличается от свободно разглагольствовавшего «на тему и около нее» Виктора Викторовича. У него (Антона) есть великолепные лирические отступления, эдакие «Песни Песней» любящего моряка, обращенные к если не выдуманной, то к домечтанной, Прекрасной Даме Суши (что должно, по-моему, весьма утешить оставшихся на плаву моряков, не изверившихся в верности своих жен). В то время, как ВВ пришедшим с визитом пишущим и непишущим дамам давно предлагал. чокнуться.

И все-таки. Хотя автору предисловия положено бы спрятать в карман критические соображения и только помахивать надушенным напутственно-комплементарным платочком, я вынужден констатировать, что полностью вырваться из завораживающего плена «конецкости» Антону Санченко не удалось.

Ну и что? Его вещи берут за душу «конецкой» — и «санченковской» одновременно — искренностью и непринужденностью, тонким, интеллигентным остроумием, богатством культурных ассоциаций, обаянием завлекательного «баяния». (Знаете, был в фольклоре нашем славянском такой Кот-Баюн, подручный Бабки-Яжки, «завлекатель»). Ведь, если подумать, литература откуда пошла «вопче»? От россказней у костра вернувшихся из опасных дебрей охотников или брехней возвратившихся с моря рыбаков-моряков, Синдбадов всех времен и народов. Откуда же еще?

Так вот. Книжка Антона Санченко, которой я всеми порами сердца желаю успешно увидеть свет, имеет скромное, но законное право стоять у мариманов на одной полке с книгами Стивенсона, Дж. Конрада и Дж. Лондона, Бестужева-Марлинского, Станюковича, Соколова-Микитова, Дмитрия Лухманова, Бориса Житкова, Александра Грина, Николая Трублаини, Леонида Тендюка, Тура Хейердала, Ж.-И. Кусто, — и многих других, кто посвятил свое перо (или принтер компьютера, по-нонешнему) нелюдимой, но любимой даже без взаимности Иной Стихии, большей части земного шара — Морю.

А главное, ее жильцам-хозяевам и мученикам-рыцарям — морякам.

Виктор Сильченко,

прозаик, член комиссии по детективной, приключенческой, фантастической и научно-популярной литературе Союза писателей Украины.

СЛОВАРЬ МОРСКИХ ТЕРМИНОВ ДЛЯ КУРСАНТОВ АКАДЕМИЙ

Законы жанра требуют словаря морских терминов. Между тем, на самом деле словарь не нужен. Ради эксперимента я давал читать эту книжку своему строго сухопутному другу Кузе, и единственным непонятным ему словом оказались «зары». Поскольку зары не являются чисто морским термином, я безболезненно заменил его на «кости», за что и извиняюсь перед великим азербайджанским народом, давшим флоту шеш-беш, танкера Нобеля (сказочки про динамит рассказывайте лауреатам) и подводника Магомеда Гаджиева (Эфенди, насылсын? Говорите хотя бы по-английски, когда проходите Босфор, из ваших разговоров с турецкими лоцманами нам теперь ни черта не понятно). И вообще, автор убедился, что наиболее бестолковыми по части морских терминов являются сами моряки, особенно радисты. Сколько раз его поправляла пехота по части «веревок» и «ходят». Но всех радистов превосходят курсанты пятого курса морской академии, которые на приказ старпома принести из ахтерпика ведро сурика реагируют мгновенно, но потом возвращаются с вопросом: «Извините, а где это?» Автору кажется, что когда академиков было меньше, а инженеров больше, это знали даже курсанты-судоводители.

Тропик — Бывают: Рака, Козерога и штральзундской постройки. После Рака начинают давать стакан тропического вина каждый день. После Козерога вино отбирают. Штральзундской постройки см. «тропик».

«атлантик» — Серия рыболовецких траулеров морозильных следующая за «тропиком». Лучшее судно для сороковых и Антарктики. Пароход.

«бармалей» — БМРТ, большой рыболовецкий траулер морозильный николаевской, завод «Океан», постройки. Пароход.

«Восток» — Плавбаза. Вершина гигантофилии. Предполагалось, что будет стоять на якоре посреди океана, мутить воду насосами, и рыба перепутает насосы с холодным течением, и сама придет к борту. Команду менять предполагалось вертолетами, а рыбу ловить «мыльницами». Рыба оказалась умнее. Пароход с собственным отделом кадров и трамваем (вместо вертолета).

«Гадючник» — На самом деле Юзефа Францевна никакого отношения к «Гадючнику» не имела. Всю жизнь проработала в рюмочной, конфискованной большевиками у Франца. См. также Е. Лигачев, винное дерево, бутлегер.

«Гарпунер Зарва» — Супертраулер объединения «Антарктика», порт приписки — Ильичевск. Эстонец, первый в мире гарпунер ненорвежец. См. «Гарпунер Прокопенко».

«Гарпунер Прокопенко» — Супертраулер, «Антарктика». Украинец, первый в мире ненорвежец. См. «Гарпунер Зарва».

«Голубая стрела», «Крымская стрела» — Скоростные катамараны, на волне трясет как на танке до Берлина.

«Дружба» — Фрегат. См. Мальта, Горбачев, Рейган.

«Звезда Черноморья» — Атлантик? «Звезда Азова» точно был супер. См. также, «Гарпунер Зарва».

Зиппо — Зажигалка из сухого пайка американских рейнджеров наряду с сигаретами, презервативами и горячими собаками.

«Копет-Даг» — В списке кораблей Гомера не значится.

«Крест» — Видимо имеется ввиду «Южный крест», павший жертвой борьбы с космополитизмом, но так и не ставший «Комсомольцем».

«Плавмаруся» — Плавмастерская.

«Профессор Миняев» — Учебно-производственное судно, на котором учат, что в Марокко дешевая кожа, но забывают объяснить, где у этого Марокко ахтерпик.

«Прощание славянки» — Марш, написанный по поводу Балканской войны 1912 года, когда сербы и греки воевали с болгарами за Македонию.

«рогатые» — Формула вежливости при обращении механика к судоводителю.

«Св. Анна», Брусилов — См. «Два капитана» В. Каверина.

«Седов» — Учебный барк МРХ, Балтийского отряда учебных судов (БОУС). Полярный исследователь. См. «Седовка», «Св. Фока».

«сквозняк» — Серия транспортных рефрижераторов «Шторм», «Ветер» и т. д., то что вояки называли бы дивизионом плохой погоды.

«супер-супер» — Вот «атлантик» был пароход.

«супер» — «суператлантик». Тоже пароход. Но в сороковых изгибает на волне. И главный двигатель — один, опять же. Начало гигантомании.

«Сэмэн» — Только автору известно по крайней мере два «Сэмэна»: СРТМ и РС-300. О каком из них идет речь — непонятно.

«тропик» — Большая серия рыболовецких траулеров морозильных конца шестидесятых, построенных в Штральзунде, ГДР. Пароход. Знаю механиков нежно любящих «тропики» и через двадцать лет после их переплавки на гвозди. Чем не могут похвастаться их любимые женщины. Кроме того, на «тропиках» были самые низкие оклады, и весь «резерв» приписывали к «тропикам». См. также «Шедар», «Южный Крест», «Кальмар». Баб-эль-Мандебский пролив.

«тропикан» — См. «тропик». Упоминаемый в тексте «Шедар» на самом деле тогда уже затонул у причала в Поти, и никак не мог быть в Мапуту.

«централка» — Херсон, старейшее мореходное училище страны, см. Александр Грин «Автобиографическая повесть», см. «Товарищ». Теперь — символ Бременхафена.

«Шедар» — См. «тропикан».

«Эстония» — «…хрустят плащи болония доставки загранплаванья, то теплоход «Эстония» ошвартовался в гавани», Александр Розенбаум, флотский военврач.

.... — В академическом издании Пушкина количество точек на месте пропущенных слов — разное. Например, в фразе из письма: «Только что закончил «Евгения Онегина», еще не успели остыть мои взопревшие седые....» Точек — четыре.

500 килогерц — 600 метров, кажется

SOS — Самая большая мистификация радистов. Ти-ти-ти-та-та-та-ти-ти-ти, и никаких мертвых душ.

Абандон — Судно, покинутое командой. Также — отказ судовладельца от судна в пользу страховщика или фрахтователя.

Абраг, абрек — Бандит.

аванец — Бывает отходной и приходной. Деньги, получаемые перед и после рейса, до расчета. К сумме заработка за рейс самими рыбаками обычно не прибавлялись. См. «Меридиан», «Горняк», «Уют», Юзефа Францевна, «Волна», «Бригада», «Люстдорф», «Баба Утя».

агловоз — Агломератовоз, см. Завод «Азовсталь»

Аденская копия Биг Бена — Часы на башне зафиксировали время ухода последнего англичанина из колонии (не считая «Бритиш петролеум»).

Адидас, Пума, Найк — Мокасины, по которым сборника Союза можно было отличить от моряка. Устарело, как все стеклянные бусы для аборигенов.

Айвазовский — Художник, порт приписки — Измаил.

аларм — Звук действительно мерзкий

Александр Матросов — Пехотинец действительно закрывший телом амбразуру дота под Невской Дубровкой. И это не было ни пропагандой коммунизма, ни рекламой пулеметов.

баббит — Товарная позиция наряду с бронзой См. ченч.

Баб-эль-Мандебский пролив — Самое гиблое место на земном шаре. См. «Любимая женщина механика Гаврилова», см. «тропик».

балласт — В отличие от воздухоплавания — вещь крайне необходимая. Чтоб пароходы не взлетали. См. остойчивость.

банановка — Самогон из скоропорта.

Барабаш — Пропольский гетьман, кум Хмельницкого, у жены которого последний обманом получил секретный польский документ. Здесь: капитан второго ранга, командир дивизиона торпедных катеров ТОФ и ДКБФ, 17 лет плавценза, преподаватель военно-морского училища и клуба юных моряков.

Барколоме Диас — Португальский капитан, давший настоящее название мысу Бурь (переименован королем Жуаном в мыс Доброй Надежды), и вынужденный повернуть на обратный курс у Великой Рыбьей Реки в результате забастовки команды.

Батуми — Порт в Аджарии, база ГМП, в котором остался весь танкерный флот Черного моря.

батюшка — См. помполит.

Беня (Бенцион) Крик — Бандит.

Бербоут-чартер — Разновидность демайс-чартера. Любимая чартер-парти братьев Кудюкиных.

Бикини — Атолл в Тихом океане. Часть женского туалета.

Бич — См. «Третий лишний» стр…47.

бичевать — Сидеть на биче.

Бичкамер, Конецкий — ВВ никогда в жизни не сидел на биче, потому что 14 раз прошел севморпутем (каботаж, см.), какой тут Торресов пролив на паруснике (капитан Дж. Конрад, см.). (Изрядно запоздавший ответ спорщикам со стр. 49)

Блатной пароход — Термин видимо польский. В Польше отсидку в тюрьме можно заменить рейсом на рыбаке на срок вдвое меньший.

бомж — От бича отличается тем, что в Керчи не живет. Любимое ругательство ялтинских бомжей: «Тебя надо в Керчь отправить».

боны — Сетевые заграждения от подводных лодок и боевых пловцов, а также чеки Внешторгбанка, последний курс обмена 1:25

Бриндизи — Порт в Италии, военно-морская база со времен Цезаря и паромный терминал на Грецию с тех же времен. Пиво дороговато.

Бургас — Порт в Болгарии, база Рыбного Стопанства. Пиво отличное.

вельбот — Позывной пограничного корабля.

Верньер, секстан — Не спрашивайте у американских штурманов, их уже не учат.

виски — Ячменный (кукурузный, ам.) самогон, приобретший свой характерный цвет оттого, что его возили на рыболовецкие промыслы в выжженых изнутри бочках (после рыбы).

Владик — Порт на берегах бухты Золотой Рог. Не путать с портами Фриско и Стамбул.

воки-токи — Предшественник сотовых телефонов, работающий на морских каналах УКВ.

Восемь тонн железа — Учитывается только железо, поднятое Жаботинским на соревнованиях, под протокол.

гадство — Слово, выдуманное народным артистом Одессы Водяным. На самом деле не употребляется. Эвфемизм.

гальюн — Носовое украшение на галеонах и флейтах семнадцатого века, использовавшееся не только для украшения, но и по назначению. (ОО).

Гаша, огон — То, чего не умеют заплести турецкие моряки. Пользуются беседочным узлом.

Гиппохондрия — Так верно.

ГУРФ — В настоящее время «Укрречфлот», непроданная контора, см. Славов. Одесситы — цените. Вам, подфлажникам, один черт. А кто пацанов учить будет?

Дата Туташхия — Бандит.

Де Рибас — Адмирал гребной флотилии Де Рибаса, единственный неукраинец флотилии. См. также «Остров Сокровищ», «адмирал с лопатой».

делагил — Любимая пилюля судовых айболитов.

джиггер — Блесна на кальмара.

Джим Гопкинс — Палубный (каютный?) юнга. Увиливал от судовых работ, спрятавшись в бочке. Версия с яблоком неубедительна. Не женат.

джин — Настойка на шишечках можжевельника, в Голландии применялся как лекарство от простуды и разливался в пузырьки, пока не был распробован английскими моряками. См. также «Зубной эликсир», «гамбургер».

дистиллат — Вода, которую младшие механики тайком подливают в питьевые танки на своей вахте, см. Магеллан, тухлая вода, крысы по дукату, Антонио Пифагетта.

длинноухие — Без комментариев.

Добровольный флот — Флот, построенный на добровольные пожертвования граждан и проданный начальниками пароходств во время гражданской войны. См. Дмитрий Лухманов «Жизнь моряка», Китай, интернирование, возвращение судов во Владивосток. См. также Кудюкин.

Доки Адмиралтейства — См. «Виктория», см. «Катти Сарк», но не в этом словаре.

Донузлав — Соленое озеро в Крыму, имеющее выход в море.

Доска почета — См. план, потолок, огород, «барракуда», рыбак, Капитанский шпигат.

Дракон — Формула вежливости при обращении к боцману.

Дубай — Порт в Персидском заливе, во времена автора соблюдавший сухой закон.

Дуплетом тралить — Один трал на борту — другой за бортом. См. также капитанский шпигат.

Звездный заплыв — См. Севастополь, день Флота или фильм «Хабиасы».

Звякнуло трижды — Сигналы тревог даны еще по отечественному руководству.

ЗРБ-40 — Помню, что белая и звездная.

зубан — Рыба.

Изобаты резать — Ну, это только дальневосточники умеют. Изобата — линия равных глубин.

каботаж — Плавание, в котором обороты винта не пересчитываются на центы

кадры — См. плавсостав, бич

(Из собрания граффити на причальных стенках В. Конецкого)

Калашников — Купец, конструктор стрелкового оружия, также — экспортная продукция СССР

кандей — Не путать с кондиционером, — поваренок.

карпалить — Крымское. То же, что грачевать. Карпаль — тот, кто возит грачей. См. тралмастера, поселок Котовского.

КДП — Капитан дальнего плавания, диплом дающий право на ношение капитанского жетона и плавание дальше Босфора.

Кергелен — Остров в Антарктической части Индийского океана, французская заморская территория. См. Жан Мишель Лепетико. Цены на польский клыкач см. в журнале «Бизнес».

Китобоец «Венера» — В списке позывных отсутствует. Была «Венера-4», но это не китобой, а межпланетная космическая станция.

Клыкач — Рыба см. Фокленды, Маргарет Тетчер, война. Кергелен, кролики, муфлоны и вечный Жан Мари. Капитан Ефимов (нынче — немецкий моряк). Новый промрайон клыкача.

кнехт — Немецкий пехотинец времен ледового побоища. Также — двойная чугунная тумба для швартовки. См. «скоро наши молодцы все швартовые концы намотают на кнехты и причалят корабли». По-моему, это писал механик. Не путать кнехт с битенгом, кнехт-битенгом и причальной пушкой

Ковш порта — Могу только нарисовать, не техфлотовский. См. «черпак», Родион стр. 120

Колумб — Настоящее имя — Колон (земледелец). Плыл в Индию. Не закрыл за собой Америку. Сразу же колонизировали.

коносамент — Грузовой документ, необходимый для предъявления американским нэви в Адриатике и на Дунае по пути в Югославию.

Конрад Джозеф — Капитан. Родился под Житомиром. В море ушел из Марселя. Английский начал изучать в 23 года. Провел парусник Торресовым проливом. Новеллист, классик английской литературы, непревзойденный стилист. См. Бичкамер

коньяк — Дистиллированное вино, изготовленное по заказу Вильгельма Завоевателя для перевозки через Ла-Манш в дубовых бочках. В Англии вино предполагалось развести водой до нормального состояния, и сэкономить таким образом тоннаж флота вторжения. Английская вода, видимо, не подошла.

Копенгаген, порт — Русалочка, «Шербек», каналы, крейсера, фиш-куттера, пиво отличное.

Кореш, корешок, братва, братан, брат-2 — Флотскими больше не употребляется, чтобы не перепутать своих.

корочки — Раньше — свидетельство о профессионализме моряка. Сейчас — товарная позиция.

Кренкель — RAEM — его позывные. Папанинский/челюскинский радист (Блин, ну ты даешь, кадет! Ты и Папанина не знаешь?)

Крымская война — Последняя война парусных флотов. Впервые применены бомбические орудия, броненосные батареи, пароходо-фрегаты и якорные мины. После войны Россия лишилась права иметь военно-морской флот на Черном море.

Кубрик — Стэнли, голливудский кинорежиссер, а также — место коммунального обитания моряков. Не путать с каютой.

Кухлянка, унты — Сказалось чтение О. Куваева, автора «Территории» и «Идущих за горизонт» (фильм). Шанти (английская матросская песня, поющаяся при выхаживании шпиля) в фильм не попало. Автору захотелось восстановить справедливость в эпиграфе. См. также Н. Трублаини (сезонник-кочегар) «Лахтак», В. Конецкий (капитан-дублер) «Соленый лед», Всеволод Васнецов (гидролог) «Повести северных морей», Н. Погорлецкий «Как меня обкалывали шесть ледоколов», В. Горбенко «Как Коля-Морячок полез поперед батьки из полыньи и попал в подвижку» С. Урусов «Как мы гнали назад «чешки», которые туда перегонял еще Конецкий», «Как тонули речные «чешки», став морскими пароходами на тридцатом году жизни» неизвестного автора, и «Погибель» капитана Б. Житкова, 1929.

Лангуст — Большой морской рак. Самая вкусная часть лангуста — клешни.

легость — Бросательный конец, выброска. См. мультфильм «Балерина на корабле».

лендлиз — Куриные окорочка, за временное пользование которыми приходится расплачиваться золотом. См. также крейсер «Эдинбург».

линемет Лох — См. легость, см. выброска, см. фаус-патрон Без него ломщику плохо.

Лоц-порт — Калитка для лоцмана в фальшборте, выходить без трапа не рекомендуется.

Луи — Порт-Луи, остров Маврикий. См. Лангуст. См. также капитан Газаров (Виктор Арташесович), ныне — турецкий моряк.

Люмитер — Окно такое (с броняшкой).

Люрекс, парики, мохер, ковры (каперты), кримплен — Товарные позиции колониальной торговли.

Мапутовка — На самом деле не на Лимпопо, а миль на сорок южнее.

Маркони — Изобретатель приемника см. Попов.

Мастер — От англ. Хозяин. Должность. Кэптэйн — ученая степень для визиток.

махновцы — Собирательный образ азовских мореходов. Визуально отличаются отсутствием белых «усов» на фальшборте полубака.

медкомиссия — Когда-то приходилось проходить ее по-настоящему, а не за деньги.

Мендель и Морган — Генетики, к пирату (банкиру) Моргану отношения не имеют.

Местный флот — См. каботаж, путина, хамса, шпрот (черноморская килька), мидии, тюлька, камбала (калкан, глось), белуга (хрюшка), барабуля (султанка), СЧС.

мигалка — См. Конецкий, керченский медвытрезвитель, виза, не все мы писатели.

Мишка Японец — Не путать с современным Япончиком. Тот был действительно Японец. Бандит.

МРС — «а за бортами глубина и семь кило`метров до дна, и семь кило`метров и тридцать шесть акул. А волна до небес раскачала МРС (малый рыболовецкий сейнер) но пока еще никто не утонул.» Юлий Ким в исполнении О. Газманова. Мы пели УПС (учебно-производственное судно), и думали, что курсантская народная песня.

Мыс Киик-Атлама — Любимое место для дуэлей поэта Максимилиана Волошина.

Невский рейд — См. «Аврора», крейсер и банкетный зал, см. 70-летие Конецкого.

невязка — ДоGPSовское слово, значение забыто.

Николаев, порт — Степан Осипович Макаров, «Альбатрос», разводной мост, БМРТ, авианосцы, пиво — николаевское.

Новый Орлеан — Порт на Миссисипи, штат Луизиана. В нем все негры становятся свободными и поют блюз на Бурбон Стрит. Пиво скверное. См. лоцман Марк Твен «Приключения Гекельбери Финна».

Одиссей — Первый из наших. Морепроходимец. Читать одновременно с «Лоцией Средиземного моря».

Остойчивость, метацентр, угол заката — Принцип Ваньки-Встаньки применительно к судну. Адмирал Макаров, академик Крылов, математик Эйлер, всякий вахтенный помощник капитана, даже в отстое.

Остров Змеиный — Район промысла черноморского шпрота. Древние греки посмертно высадили на него своего героя Ахиллеса. Ныне населен героями-пограничниками прижизненно.

Отоварка — Непонятое слово. См. «Совиспан», маклаки, фри-шоп.

Очаков — Порт у входа в БДЛК. Также — крейсер ЧФ. См. Шмидт.

Пальмас — Когда-то был столицей рыбаков, а не новым курортом. Вольный город.

Патагонский шельф, Буэнос — См. остров Буян, кальмар, японцы, джиггер.

Пеленгаторный мостик — Над капитанским. Все что выше — уже мачта.

Первым президентом Херсонщины — был космонавт Жолобов.

Пиросмани — Художник. Негрузинам известен по попсовой песне про миллион алых роз.

Плавдок — См. Херсон, завод Коминтерна.

Плотики сдавать — Плот спасательный надувной. Аттестация — раз в полгода. Вместо этого можно было сдать экзамен по Есенину тому же плотовщику. Любимый вопрос билетов — послание Есенина к Вере Инбер.

Помполит — Если его нет, то все дозволено.

Попов — Изобретатель передатчика см. Маркони.

Порт-Артур — Порт в Китае, русская военная база. Место гибели броненосца «Петропавловск», адмирала Макарова, художника Верещагина и прочих корабельных служителей на мине японского производства.

Потемкин — Броненосец, князь Таврический, Грыцько Нечеса, Херсон.

Промысел под Западной Сахарой — ЦВА, Центрально-Восточная Атлантика.

ПТС — Приемо-транспортное судно.

Александр Сергеевич — 1. Пушкин. 2. Матвиенко, капитан первого ранга, начальник строевого отдела «централки», начальник водной станции «тюльки», чемпион ВМФ по гребле 1954 г.

Реверс — Механический критерий определения мастерства штурманов.

Ревизор — Комедия Н. В. Гоголя, также — второй помощник капитана.

Регистр Союза ССР — Конкурент Ллойда, не догадавший вовремя ввести моды на фуражки.

Рейд — Не путать с кавалерийским. Там где кавалерия скачет, пароходы отстаиваются.

Рейдовый катер — Например «Аскания», капитан Сузанна.

ром — Самогон из сахарного тростника, любим моряками за обилие глюкозы.

Рыбная мореходка, «тюлька» — См. «централка», танцклетка, нос по боксерскому фасону. Ладно, дело прошлое.

рында — ВОХР царей московских с топориком, давший неправильное название судовому колоколу.

С вечера солнце было хорошее — Дмитрий Лухманов, Чиф Ленинградского морского техникума:

Саковал — Злые корректоры пытались исправить на «сачковал». Между тем, этимология слова восходит еще к парусникам см. «Товарищ», «Крузентштерн», «Седов».

Сарыч — Мыс в Крыму.

Сахара — Пустыня, над которой летал на почтовом самолете Антуан де Сент-Экзюпери.

Седовка — Училище им. Г. Я. Седова, порт Ростов.

Сигнал «барракуда» — Атакован тремя пятерками (не шоколад).

Сильвер, Джон — Одноногий судовой повар, пират. Автор фразы «Лучше быть одноногим, чем быть одиноким, когда скучно и грустно, и некому руку пожать» Женат.

Сити оф… Ялта — Серия укороченных «омских» под греческим флагом.

скоропорт — Бананы со вкусом яблок, арбузы в форме дыни. Но лучше всего — французские яблоки с голубым китом.

слип — Отличительная черта траулера-кормовика, начинается на промпалубе спускается в океан между «карманами».

смычка — В тексте — смычка якорь-цепи, 25 метров.

Сокотра, меляка, камушки — Остров, Индийский океан, Южный Йемен. См. также лишение диплома, матрос, возмещение убытков от спасательной операции, безденежье. На вопрос Горина: «Есть ли у Вас такая женщина? (барон Мюнхгаузен)» — отвечал: «Есть». Стр. 43, Чиф.

Срочная 23 пункта — Количество пунктов, видимо, соответствует количеству судов черноморского поискового флота (только разведки, не считая СЭКБП) одновременно находившихся в океане на 13/10

СРТМ — Средний рыболовецкий траулер морозильный, постройки «Ленкузни», Киев. Любимый пароход херсонцев. Все байки о том, что конструктором была баба — гнусные выдумки, гальюн на головном пароходе серии (см. «Железняков», 1966) спроектировать не забыли. Генеральный конструктор Сычов, госпремия, Волга-21. По праву. Окупались за два рейса. Работают до сих пор. До капитана Язвюка (нынче — болгарский моряк) считалось, что в сороковых СРТМы работать не могут.

Ставрида БГ — Никакого отношения к Борису Гребенщикову.

Суэцкий канал — Аналог Беломора в Египте. Минирован израильтянами. Караван судов, попавший в шестидневную войну, простоял в Горьких озерах восемь лет. Чьи тральщики разминировали канал до сих пор составляет военную тайну.

сходня — Разновидность трапа. По технике безопасности под сходней положено натягивать сетку от регистра, портнадзора, пожарника, карантинного доктора и прочих проверяющих.

СЧС — Средний черноморский сейнер, Азовская верфь.

Сэр Френсис Чичестер — Яхтсмен-одиночка, повторивший кругосветный рейс капитана Слокама не от безработицы, а от хорошей жизни.

Таблицы девиации — См. Влияние топора на магнитный компас (Жюль Верн), влияние корабельного железа на компас (канонерская лодка «Бобр»), устранение этого влияния (академик Крылов, писатель Леонид Соболев).

Тальманша — Тальманит, записывает, приносит несчастья грузовым помощникам.

там-тамы — барабаны, которые нужно греть на огне перед концертом.

Тапочки без задников — Такого не было, врут.

Тарас Шевченко — Поэт, в то время — порт приписки Одесса.

Телефонный канал киевского радиоцентра — См. Неонила Максимовна.

ТР — Транспортный рефрижератор, поставщик окорочков и ананасов. Югрыбхолодфлот, Севастополь. См. также «сквозняк».

Траверз Большого Фонтана — Уже на прямой видимости от Воронцовского маяка (фонтан — от молдавского «колодец», для знатоков одесских анекдотов).

тралмастера — Первые из нас, кому пришлось переучиваться на таксистов. См. поселок Котовского, порт Одесса. Улица тралмастеров, порт Белгород-Днестровский.

Тренажер — Видимо — радиолокационный, хотя в описываемом порту второй категории по-моему его не было. Дорогое удовольствие было — игрушками капитанов до инфаркта доводить.

Турки-тысячники работают без помощников капитана — по причине шестиклассного бесплатного школьного образования в Турции.

удебный лов — Лов тунца на удочку и дождевальную установку.

Учебный пластырь в районе сорок третьего шпангоута — Непонятные белые цифирки на зеленой палубе, по которым моряки определяют место учебной пробоины. См. Академик Крылов, пластырь, борьба за живучесть, Учебно-тренировочное судно, «Никольск», «тропик», корабли-музеи. За «Лесозаводск» нехай Скафиди пишет.

фальшборт — Чи борт, чи не борт?

Фемида — Слепая с безменом и шашкой.

Флинт — Бандит, капитан бандитов.

Формио — Алушта Италии, порт между Гаэтой и Неаполем.

Форштевень — Носовая оконечность судна, которой дельфин норовит получить по заднице.

Хемингуэй — Кубинец, написавший о старике и море. Почему-то любил Париж, а не Марсель.

Херсон — Порт на Днепре, Украина. Колыбель судоходства, кораблестроения и морского образования. По настоящее время — город красивых женщин. Также — танкер Грузинского морского пароходства. (ГМП)

Циркуляр 0010 — 4la de ujq7 … QSS/QSX уже не помню.

Цихисдзири — Непередаваемое морзянкой слово.

ченч — Любимое занятие египетских матросов швартовщиков.

Чиф — Старпом, также — начальник мореходного училища.

Шаляпин — Пассажир

Шанель № 5 — Зимняя форма курсанта мореходного училища № 5 (с шапкой-ушанкой)

Шахиня — См. «Херсон-Батуми».

Шахтеры на Шпицбергене — Сейчас им еще и денег не платят, как в Донбассе.

Шехерезада Иванна — Я готова. См. Шехреза — порт в Иране.

Шмидт — Капитан второго ранга в отставке на момент мятежа на крейсере «Очаков». Подписант радиограммы: «Командую флотом. Шмидт.» Не путать с Отто Юльевичем.

шпигат — Всякое отверстие в борту, в которое нельзя выглянуть или высунуть пушку. Из них вечно что-то льется за борт. Через капитанский шпигат лилась за борт необработанная рыба.

ШРМ ЕВЖВ — Спросите у радиста.

шурубра — Щетка такая, чтоб палубу шурубрить.

Шхеры — См. Финский залив, Гангут, галеры, Петр Первый.

Юлиус Фучик — Автор «Репортажа с петлей на шее». Лихтеровоз Дунайского пароходства.

ярус — Рыболовный порядок длиной миль сто, чтобы не соврать.

"Cobe Queen-1"

У БЕРЕГОВ ИНДИИ ЗАДЕРЖАНО УКРАИНСКОЕ ПИРАТСКОЕ СУДНО С МЕРТВЫМ КАПИТАНОМ НА БОРТУ

Как сообщили "ФАКТАМ" в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, в территориальных водах Индии, в 20-ти километрах от побережья штата Керала, задержано судно "Cobe Queen-1" с 25 украинскими моряками. Это судно якобы числилось пропавшим на протяжении нескольких месяцев, но, как утверждают неофициальные источники, наши моряки… захватили свой сухогруз и проплавали в качестве корсаров около шести месяцев. Их одиссея началась в Стамбуле 9 июля, откуда "Cobe Queen-1" взял курс на Ямайку. Позже его видели около берегов Южной Африки. Судно перевозило 15 тысяч тонн стали. Две тонны металла морякам удалось продать в Сенегале. После сделки судно исчезло.

На следующий после задержания день в каюте был найден труп капитана "Cobe Queen-1" Юрия Личевского.

В переплет попали также четверо украинских моряков, задержанных позавчера в итальянском порту Таранто. По сообщению "Интерфакса", полиция подозревает моряков в ограблении пятерых нелегальных пассажиров (все — африканцы) на судне и убийстве одного из них. По данным итальянской прессы, 25-летний бурундиец Жан Поль Касаме не выдержал жестокого обращения с ним, прыгнул за борт судна и погиб.

По сообщению итальянского агентства ANSA, полиция задержала пятерых из шести членов экипажа, среди которых оказались четверо украинцев и один житель Эстонии.

Газета "Факты" 29.12.1999

"Tiger"

ПРИЧАСТНЫ ЛИ УКРАИНСКИЕ МОРЯКИ К ПЕРЕВОЗКЕ НАРКОТИКОВ?

Посольство Украины в США направило ноту Госдепартаменту США с просьбой предоставить исчерпывающую информацию о задержании украинских моряков — членов экипажа судна "Tiger", сообщил на брифинге руководитель пресс-службы МИДа Игорь Грушко.

Судно торгового флота Дании "Tiger", ходящее под панамским флагом, с командой, состоящей из 10 украинцев, двух граждан Перу и одного — Венесуэлы, было задержано сотрудниками береговой охраны США в 200 милях от северного побережья Венесуэлы еще 29 июня. На его борту обнаружено почти полторы тонны кокаина, который "тянет" примерно на 100 млн. долларов. Тем не менее американская сторона до сих пор затягивает с предоставлением Украине официальной информации о задержанных украинских моряках.

Газета "Сегодня" 13.07.2000

В тексте словаря обнаружены ссылки на рассказы, не написанные автором по вине блока ФРП радиолокатора «Печора-2». Оные ссылки считать ссылками в жизнь. Дополнения и исправления к словарю принимаются по адресу [email protected]

АБИССИНСКИЙ ГРИПП

Н. Гумилев

- Сегодня, я вижу, особенно грустен твой взгляд

- И руки особенно тонки, колени обняв.

- Послушай: далеко, далеко, на озере Чад

- Изысканный бродит жираф.

Знаю, радость моя, всё пройдёт. И это — тоже. Не я такой первый. И последний — тоже не я. Просто мне нездоровится. И пусть поэт Гумилёв называл эту блажь своей Музой Дальних Странствий, я-то знаю, что это всего лишь даёт знать о себе мой странный вирус.

Переболею как-нибудь. Устану, угомонюсь и осяду подле тебя, как навечно ставший к причалу пароход. Мне не грозят ни музейные доки Адмиралтейства, ни вечная стоянка на Невском рейде. Пусть уж лучше буду простым отстойным "тропиком", дающим приют поиздержавшемуся на биче плавсоставу в своих холодных каютах. Парни станут жить со мной всю долгую зиму, по утрам будут ходить отмечаться в своей конторе, будут безбожно экономить на своих желудках, и, проклиная всё на свете, будут пытаться заснуть, не ужинав, натягивая на уши шапки. Один отстойный "тропик" стоит всех кораблей-музеев, и мои парни станут жалеть обо мне, когда меня потащат за ноздрю куда-нибудь в Грецию, на переплавку. И выпьют положенное за упокой моей не увековеченной сухим доком корабельной души, пусть я и был совершенно неприспособленным к длительным зимовкам.

Словом, буду, как все нормальные люди. Внимательным мужем. Любящим отцом. По вечерам сам стану забирать из сада нашу девушку, научусь терпеливо ждать, пока она приберёт на место игрушки, попрощается с воспитательницей и разберется в премудростях своих башмачков, колгот и платьиц. Детская обувь — с норовом. Правый башмак так и норовит стать левым, и наоборот. А по пути домой норовистая обувка обязательно находит подходящую по глубинам лужу, пусть даже такой сухой осени не припомнить и старожилам, помнящим коновязь для волов на месте нынешнего дворца спорта. А в дождь нам — вообще раздолье. Мы будем идти домой через стадион или окружной госпиталь, будем не бояться луж, сбивать каштаны связкой ключей, сбивать каштанами застрявшие в листьях ключи, и не потому, что нам будет жалко купленного в Джибути брелока, просто: как мы попадем в наш теплый и сухой дом, если тебя еще не будет с работы?.. Да и вообще: сбивать каштаны ключами — мальчишество, конечно, и вряд ли ты нас похвалишь, если они так и останутся висеть на этой корявой ветке.

Но ты уже будешь дома, с кухни будет соблазнительно тянуть чем-то вкусненьким, ключи мы всё-таки стряхнём с дерева, тщательно проверим наш почтовый ящик, и заявимся домой с полными карманами каштанов, невредимыми ключами и "Весёлыми картинками". И с мокрыми ногами. И нам за это, конечно, влетит, но не очень сильно. Ты сама тоже ведь любишь побродить иногда под дождём, не обращая внимания на капризы прохудившегося финского сапога. На то она и осень, чтобы шел дождь. И, кроме того, ты всегда почему-то предпочитала финские капризы добротной отечественной кирзе.

Задыхаюсь, который рейс попадая в вечное лето и зной. Не могу без осени, дождей и каштанов, градом осыпающихся на госпитальный асфальт. Они несутся к земле маленькими метеоритами, рикошетируя, скачут по лужам, теряя осколки своей колючей кожуры. Осень смывает с души любую накипь, будь она толщиной даже с расколовшуюся от удара каштанову оболочку, оставшуюся сидеть на коричневом ядрышке, как каска на голове военного. Молюсь на дожди и оттопырившие карман каштаны, как молятся туземцы своим всемогущим амулетам. Может быть и стоило бы стать ярым язычником, и брать с собой в путь заклятый страшным заклинанием каштан, едино на его полагаясь силу, спасущую от ностальгии под звёздами чужого неба. Но силы такой нет. Каштаний полированный глянец высыхает и морщится от длительного хранения в рундуке, и амулетами уже — только моль по шкафам распугивать. Поэтому я не язычник.

Не упаковать в потертый чемодан ни врачующей душу осени, ни наполняющей гулкую пустоту в груди новой радостью и смыслом бытия весны. Не забрать с собой этой поры цветения, торжества жизни, буйства красок и запахов, забытых за зиму, и трижды позабытых за рейс.

Огоньки белоснежных свечей над ладонями пятипалых листьев, сумасбродные ночи без сна, теплоту твоих рук, поцелуй на углу Бессарабки, где днём кормятся добротой киевских старушек целые воздушные флоты голубей, а по вечерам гуляют влюблённые парочки, но мы им теперь не завидуем, а просто стоим и целуемся на углу Крещатика и Бессарабки, опьянённые счастьем, никого не замечающие, будто бы в первый раз…

Этого не унести с собой, к этому можно только вернуться. Вернуться…

Считать дни до конца рейса;

подталкивать пароход в ржавую корму мыслями о том, что дома сейчас весна, и вот-вот зацветут каштаны;

справляться о погодах у телефонного канала киевского радиоцентра, радоваться затянувшимся холодам и вычислять мучительно: "Успеем?"

И, плюнув на субординацию и простое приличие, мчаться в аэропорт прямо с судна, не показавшись в отделе, не оформив отгулы и отпуск, закусив в зубах отношение на вынос личных вещей через проходную порта;

мчаться через весь город на частнике, забыв о сдаче;

как на амбразуру, бросаться на окошко кассы: "Девушка, киевский еще не улетел?";

вскакивать в самолёт последним, когда уже убран трап, забросив впереди себя чемодан и баул, подтягиваясь на руках;

и скатываться по трапу в числе первых, нарушителем вышагивать по лётному полю, не в силах ждать автобуса, толкать ногой скрипучую подпружиненную дверь под надписью "Выход в город", и, сделав шаг, вдруг обмякнуть, охмелеть, осознав наконец, что ты — дома, что марафон этот, бег от самого экватора наперегонки с неумолимым временем, завершён и выигран:

— Успел. Цветут.

И осталось — всего-ничего. Достоять очередь, плюхнуться на сидение рядом с таксистом, отвыкшими губами выговорить наш адрес. А потом — открыть своим ключом, бросить у порога баул, и устало сказать тебе:

— Здравствуй. Вернулся.

И неоформленная вечность весны впереди. И у меня опять есть ты, наша дочь и цветущий каштан под балконом. Я — вернулся… Но, вот незадача: невозможно возвращаться, не уходя.

Откуда это во мне? Кто, и за чьи грехи наделил меня этой непонятной болью? И на гены не спишешь. Не было и нет в роду моем моряков.

Казаки были: и запорожцы, и реестровые. Кашевары, куренные атаманы, крепостные казачки Энгельгардтов. Писари волостные были. Были землепашцы, почти купперовские пионеры, бороздами плуга размечавшие линии будущих улиц в степях Таврии. Батраки Фальцфейна, протоиереи, начальники станций на КВЖД, столяры-краснодеревщики, красные командиры и бандиты батьки Зелёного, разжалованные в пасечники председатели колхозов, артиллерийские полковники, сельские учителя, шофёры (позже — завгары), продавцы, медработники, токаря, дворники, статисты киевской оперы, математики, работающие на оборону, и беглые физики, работающие на себя рефами от Фастова-товарного, — много кого оказалось на поверку в моём ветвистом роду, но моряка — ни одного.

Беду эту я нашёл себе сам. Был, правда, по материнской линии один прадед-кочегар, но очень непонятного родства. Такого дальнего, как рейсы судов Добровольного флота через Суэц и Сингапур во Владивосток. Я его почти не застал. Помню только шелковицу у дома и натянутую над двором рыбацкую сеть. Прадед-кочегар уберегал чистоту своих асфальтированных променад-деков от чернильных клякс опадающей шелковицы этаким флибустьерско-корсарским макаром. Во времена парусных баталий пираты, впрочем как и моряки регулярных флотов, натягивали над палубой такие сети, сохраняя свои головы для прицеливания из карронад под шквалом рушащегося под огнем противника рангоута.

Впрочем, и этого дальнего родича не приходится винить в моей болезни, потому что о его кочегарском прошлом я узнал совершенно случайно, уже перед этим рейсом. И никто из моей большой родни уже не в состоянии ответить на простенький вопрос: "Был ли он в Джибути?" Мы больше знаем о жизни Пушкина и Миклухо-Маклая, чем о своих прямых предках.

Миклухо-Маклай в Джибути как раз не был. А Гумилёв — был. И быть может, эта вековая пыль порта ещё помнит лёгкую поступь поэта.

Он был здесь, и ходил по порту, видел бродящих по мелководью залива фламинго и ревущих буйволов, которых целыми гроздьями грузят краном на доисторическую арабскую самбуку. И помогал перетрусившим загонщикам вернуть к стаду одного из буйволов, самого задиристого, не пожелавшего быть вздернутым стропом за рога над зеленью воды между бортами. Гумилёв ведь был не чета нам с чифом, и не мог пройти мимо затевающейся буйволиной корриды.

Много, конечно, протекло воды с тех пор через горлышко Баб-эль-Мандебского пролива, но кое над чем время пока невластно. И полунагие туземцы до сих пор каждое утро собираются у ворот порта, чтобы ещё на один день наняться таскать на худых спинах по-русски огромные джутовые мешки и заработать ещё на один ужин. А на контрабандном рынке и сейчас ещё можно встретить настоящего, не бутафорского, горца в одеянии из козьих шкур, с кривым пастушьим кинжалом на сыромятном поясе и запечатлённым в осанке достоинством вершин, дающих жизнь величию Нила. Точно, как и в начале века, прогуливаются по улицам и светят бритыми затылками французские морские пехотинцы в тропической униформе. Униформа изменилась, пехотинцы — нет. И тогда точно так же рылись в отбросах в поисках съестного чернокожие женщины и дети, только горы жратвы и пойла в расположенном через дорогу супермаркете тогда ещё не были так броско и изобретательно упакованы. Так же прелестно выглядели белые француженки, но Гумилёв, наверное, смотрел вслед чернокожим красавицам с осиной талией и раздавшимися вширь бёдрами. Уже тогда в Джибути была русская колония, но не было агентства Аэрофлота, и русский посланник, подвозя соотечественника на лимузине, вряд ли хвастался поэту тем, что недавно купил у француза специально натасканную на чернокожих собаку.

Гумилёв последний раз был здесь в 1913, во время путешествия по Абиссинии. Но обязательно вернулся бы сюда ещё и ещё, если бы не мировая война, революция и смерть. Он был болен своей Африкой, грезил ею во сне и наяву. Боль рождала стихи.

На озере Чад я не был, и вряд ли уже побываю. Впрочем, как и Гумилёв. Я о другом. О том, что, читая его стихи, внезапно понимаешь, почему ты хотела уйти от меня после моих джибутийских писем.

Полно, радость моя. Не так уж я безнадёжен. По крайней мере — не штурман, на всю жизнь прикованный к штурманскому столу цепью галерного каторжника. В случае чего, мне найдётся занятие и на берегу. С восьми до семнадцати, или сутки через трое. Это вселяет надежду.

Всему свой черёд. Дай время, и я пойду на поправку. Просто я всё ещё болен.

Болен гриппом океанских рассветов, благозвучных портов и китовых игр перед рассекающим гладь Аравийского моря форштевнем. (Киты приходят в тёплое море рожать своих детёнышей).

Всё ещё болен. И в своём горячечном бреду слышу не потусторонние голоса, а многоголосье промысла у берегов Западной Сахары, всполошившегося по сигналу "барракуда", или морзяночный вопль на пятистах килогерцах, 808, подаваемый яхтой, терпящей бедствие в ста милях к югу от мыса Игольный. (Француз не имел за душой ничего, кроме своей яхты и своей жёлтенькой жены-индонезийки. Но яхту не смогли буксировать из-за шторма, а осиротевшую цветную чету высадили в запретном в иные времена Порт-Элизабете. Жаль их, так мило путешествовали по миру вдвоём, свободные от всего, кроме себя самих. Хочется верить, что они как-то выкарабкались, и француз не вернулся на родину, чтобы стать агентом по продаже недвижимости и обзавестись новой, для метрополии, подругой.)

Болен предельной ясностью и честностью человеческих отношений на этих палубах, где никто не выдаёт себя иначе, чем он записан в судовой роли, где невозможно быть самому по себе, и каждый рейс дарит друга…

Я болен, и болезнь пока сильнее меня. Я смертельно измучен хворью. Я уже не могу быть вместилищем боли. Нас прививали от жёлтой лихорадки и кормили делагилом в целях профилактики малярии. Почему не найдена ещё вакцина от красоты? Зачем мне она? Ведь как ни прекрасен шатёр южного неба, мне не донести до тебя и пригоршни звёзд. Звёзды успеют погаснуть десятки раз и уйти за горизонт, прежде, чем я доберусь до родного порога. И зачем мне тогда Крест и огромная, величиной с голубиное яйцо, Венера? Зачем пустынные пляжи Сокотры, аденский Кратер и бегущие под крылом заходящего на посадку в Мапуту самолёта жирафы?

Говорят, прошлый раз с нами летела до Адена жена одного восточного немца. Его пароход должен был с месяц простоять на изуродованном затонувшими в ночь государственного переворота судами внутреннем рейде. Но мало ли что говорят. Мы не немцы и не французы. Будем вечно болтаться, распятые между морем и домом, и ничего, выдюжим. Мы ж — атланты. И пусть уходят сломавшиеся, слабые в коленках.

Наверное, я слаб. Не могу и не хочу побеждать своих дурацких предрассудков: любви к единственной в мире женщине, с которой мне легко и покойно, как укрывшемуся от всяческих ураганов в портовом ковше сейнеришке, и любви к единственному в мире городу, в котором мне дышится полной грудью. И мне осточертела моя болезнь, непонятная даже тебе.

Наверное, близок тот день, когда я вернусь к тебе окончательно. Вернусь, чтобы не уходить от тебя никогда.

Я смертельно устану, издёргаюсь и обозлюсь. Щепетильно пересчитаю все свои приобретения и потери. Прокляну каждый день свой, лучшие свои годы, отданные на заклание этой ненасытной утробе с бесполым именем Море, плюну с набережной в набегающую волну, и возвращусь навсегда.

Я видел, как это бывает с другими. Не я такой первый. Именно так всё будет и со мной. И возможно — скоро. Я научился врать самому себе. Но есть ещё ты. И ты выводишь меня на чистую воду, стоит тебе задать простой и понятный вопрос:

— Когда?

Пусть я уже изолгался, как уличённый в курении школьник, не буду усугублять своей лжи лживым: "Завтра."

Было это уже, и не раз. Усталость, разбитость, озлобленность и единственное желание — добраться. Доползти из водных пустынь до животворного оазиса, в котором произрастают не пальмы, а каштаны. Пусть они и конские, и их нельзя употреблять в пищу вместо фиников. Были пустота и безразличие, и желание бросить шапкой оземь:

Хватит! Доколе?

Желание было — не было земли и сил на швыряние казённого подшлемника и прочие театральные действа. Я просто возвращался и устало говорил тебе:

Здравствуй. Вернулся.

Говорил и верил, что вернулся в последний раз. Чтобы не уходить.

Есть лекарство от тоски и от боли: знать, что у нас с тобой всё по-прежнему. Знать, и видеть тебя каждый день.

Есть средство от измочаленных нервов и кошмарных снов: просыпаясь, слышать твоё дыхание.

Есть снадобье от нечеловеческой усталости, пропитавшей каждую клетку бренной плоти: ощущать жар твоего тела.

Раны рубцуются от прикосновения рук твоих. Воспалённый слух, непроизвольно пытающийся вычленить телеграфный смысл даже в трели сверчка, успокоен звуками твоего голоса: беззаботным мурлыканьем модного мотивчика над кухонной плитой, тихим смехом и шёпотом.

Ты, как целебный листок подорожника, приложенный к сбитой ребячьей коленке. Как моя совсем молодая мама, целовавшая мои шишки и ссадины, чтобы унять мой безутешный рёв. Ты целуешь — и боли, как ни бывало. Ты умеешь и лечишь меня от всего.

От всего, кроме моей непонятной болезни.

Праздники тонут в буднях. Приходные авансы и расчёты за рейс уносит ветер. Я не отлынивал и не саковал. Я выжат, как лимон. И не моя вина, что пять месяцев в море не могут прокормить всего лишь одной весны. Пусть — на троих. Пусть двое из них — в декретном, и давно уже не получают даже жалких рублей пособия. А третий — совсем без способностей к негоциантству. Да и заходы были совсем не в те порты. Мапутянскими кокосами семьи не прокормить.

Пусть всё — именно так, мне этого всё равно не понять. Как не понять и того, почему вдруг так тягуче почувствуешь свою причастность к клану воспетых классиками лишних людей на третьем месяце отпуска.

Знаю ведь, прекрасно знаю, что это всего лишь дал знать о себе мой проклятый вирус. Мне найдётся место и на берегу. С восьми до семнадцати, или сутки через трое. Рубли станут короче, но исчезнут и долгие месяцы "бича", ожидания судна и рейса, этой безработицы, не названной своим именем, выметающей из мозгов весь мусор мифов о небывалых заработках рыбацких промыслов. И перестанут сыпаться оцинготевшие от дистиллата и отсутствия скоропорта зубы. И желудок отдохнёт от стряпни самозванцев-поварят. Забудутся гастриты и хлеще пива бьющая по почкам водичка, добранная со дна питьевых танков.

И каждый вечер — ты, дети… Телевизор и свежая газета, наконец. Буду возвращаться со службы, и вместе с пиджаком и галстуком стану снимать с себя груз должностных забот, становиться просто отцом и мужем. И никому не прийдёт в голову выдёргивать меня из койки среди ночи, если скиснет необходимый второму штурману, как волку нюх, эхолот.

Знаю и понимаю всё холодным своим рассудком. Но знание бессильно против хвори. Рассудок умывает руки. Так прирученный и сытый волк рвётся с привязи и сбегает, услышав нутро выворачивающий вой своих голодных диких собратьев. Оглушённый этим воем, не находящий себе места даже рядом с тобой, я приму, как должное, звонок из конторы, торопящий меня в путь на полмесяца раньше срока.

Я не стану радоваться этому звонку. Всё ясно, как божий день: лето. Какой-то там Сидоров приберёг специально на отпуск долго лелеемую в рейсах болячку, и срочно нужна замена. Но и злиться на Сидорова не стану: болячка его — настоящая. У каждого из нас хватит болячек на троих береговых Ивановых. Другое дело, о них не вспоминают, будь сейчас зима, или гарантированный заход в Пальмас в конце рейса. Но — не мне его судить. В конце концов, мне тоже иногда шли навстречу, когда нужно было во что бы то ни стало задержаться дома без всяких отгулов и отпусков. Так что мне — грех жаловаться. Мои дни "догулов" не падали с неба. Они исчезали из отпуска какого-нибудь Сидорова.

Так что хватит рассусоливать. Пора собирать мой баул.

Ну что ты, какая радость? Ты ведь — моя половинка. Я прирос к тебе намертво, и рвать по живому.

Хуже нет, чем вокзальные сцены. Провожая, стараются шутить. Но не весело — шумно. Только ты молчишь и смотришь на меня отрешённо, не принимая участия в этих напутствиях. Печально улыбаешься, берёшь на руки дочь, только недавно усвоившую, что "папа" — это не только фотография на стенке, и вдруг начинаешь отдаляться, застыв на рывком тронувшейся назад платформе. Уменьшаться, теряться за пришедшими в движение фонарными столбами, киосками и толпами провожающих. И, выкурив в тамбуре первую сигарету, я вспомню, что в спешке сборов забыл самое главное: оставил на письменном столе твою и дочкину фотографии.

И — не вернуться. Потому что когда сбегаешь от того, без чего не стоит и жить, нельзя возвращаться с полпути. Эшелон можно остановить, вырвав на себя стоп-кран. Вернуться — нельзя. Стоит только оглянуться — и останешься навсегда. Каждый раз словно веревками к мачте себя прикручиваешь, уподобляясь Гомерову Одиссею. Ведь можно было просто заложить уши воском. К чему эти самоистязания? А если б не выдержал и в самом деле сиганул за борт, на радость коварным сиренам? Я же не связан ничем, кроме предрассудков. Вернуться?

Нет, только вперед! Поезд мотается на стрелках, стучит колесами на стыках рельсов, останавливается на станциях. На перронах торгуют пирожками и пивом. Жизнь — продолжается.

Не будем оглядываться на каштаны, детские шалости и слезы жены. Потому что если все станут оглядываться, флот станет на прикол. Не я такой первый, не я — последний. Но не будем и затыкать уши воском.

Каюсь, научился перешагивать через боль наших разлук. Научился не оглядываться, думать о грядущем. О груде железа, стали переборок, бортов и палуб. Казалось бы, что об этом думать и загадывать, как безусый курсант перед первым свиданием? Железо — оно и есть железо. Да и не первый раз иду в море на судне такого типа. Знаю даже, что рядом со мной — каюта доктора и второй с третьим. Хорошая компания. Все дело — в них, с которыми предстоит полгода топтать гулкие палубы. Но, странная вещь, пусть пароходы похожи, как братья близнецы, пока они стоят у пирсов судоремонта, очнувшись от ремонтной спячки, каждый из них станет жить своей особой жизнью.

Станет демонстрировать норов, подтверждать или опровергать свою добрую ли, дурную, но — славу. Будет горбатить на промысле и отдыхать на переходах. Его станет коробить от столкновений с бортами баз и неожиданно вспыхнувшей посреди рейса войны между машиной и палубой. Стальной истукан обретет голос и слух, и вовсе не капитан, он сам станет докладывать флагману на промсовете, исправно откликаясь на свое имя или бортовой номер. Он, а не метушащиеся в его чреве людишки, будет жутко "прогорать", или под потолок "рвать пай". Он будет болтаться на якорных местах в ожидании топлива, хлебать соляр и водичку из танков подошедшего транспорта, пыхтеть с тралом и штормовать носом на волну. Все будут воспринимать его, как живое существо, единый организм, поглотивший в себя на полгода несколько десятков "я" ради начертанного на борту "мы". Писать название корабля на лентах матросских бескозырок — было правильным обычаем. Бескозырки упразднены, и буквы проступают на наших лбах. После нескольких месяцев рейса на собственное имя откликаешься с меньшей готовностью, чем на название своего судна или позывной.

И все же — железо оно и есть железо. Романтика все это. Занятие, недостойное настоящих мужчин. Правда, та штральзундская немочка, которая лет пятнадцать назад била о стальную скулу бутылку шампанского, нарекла железного истукана действительно красивым именем.

Даже удовлетворение получаешь, когда пытаешься ощупывать его буквы. Я ведь — радист, и могу ощущать звуки пальцами рук. Пусть радистов здорово обидели при пересмотре окладов, этого у них не отнять.

Прошлый рейс пароход отработал на Патагонском шельфе. Заход — Буэнос-Айрес.

И я, как молитву, твержу про себя имена города, шельфа и судна, на которых еще не пришлось побывать. Красивые имена позволяют справиться с болью. Даже вагонные колеса стучат уже совсем по-другому: отстукивают мой новый позывной.

Интересно, растут ли в Патагонии каштаны?

Будет новый день и забытая в углу прокуренного тамбура боль. И к обеду я доберусь до причала и стоящего бортом к "плавмарусе" парохода.

Представлюсь старпому. Получу ключи от каюты. Стану обживаться.

Вытряхну из рундука и ящиков стола оставшийся от прежних хозяев мусор. Заделаю влажную приборочку, отдраю для свежего дуновения люмитер, и закурю, присев на койке поверх цветастого одеяла. И каюта не будет уже такой чуждой и непривычной, и кощунственно простая мысль захватит врасплох, ткнет под ребро своим святотатством:

— Ну вот и вернулся…

Вернулся? Я отравлен своей болезнью. Я столько раз возвращался и уходил, что не знаю уже, где мой дом. Прости, родная.

Чушь! Бред! Дом мой — там, где сейчас ты.

Пароход приняла величественная океанская зыбь. Мы с ним уже немного приноровились друг к другу, и я перестал сшибать головой плафоны, выходя из радиорубки на мостик. Мы идем не в Атлантику, в обедневший "золотыми" портами Индийский. И зря я заучивал наизусть шероховатости букв Буэноса и Пальмаса. Ключ мой попискивает названиями совсем других портов:

13/10 1500 МСК ЗАХОДИМ ПОРТ АДЕН СЛЕДИМ СРОКИ СУДОВ ИНПОРТАХ УВАЖЕНИЕМ = ШРМ ЕВЖВ-

Новые сутки. Циркуляр в 0010. Срочная, 23 пункта…

Дом мой там, где ты наконец-то свалила раскапризничавшуюся нашу, девушку, и чутко засыпаешь сама, спохватываясь при малейшем похныкивании. Но нет, показалось. Нервы. Девулька наша спокойно посапывает носиком, отвернувшись к стене. Вот только раскрылась, сбросила, как всегда, одеяло.

0330 Москвы. В районе 07 опять погашен маяк в Мозамбикском проливе. В 08 — стреляют в заливе Кач и отсутствует на штатном месте светящий буй у порта с архисложным именем Вишакхапатнам. 09 — буровые платформы в Суэцком заливе и бесконечная танкерная война в Персидском: минная опасность на подходах к сказочному порту Дубай. 03 — стрельбы кораблей и авиации, учения подводных лодок и траление мин по всему Средиземноморью.

Дом мой — там, где угомонились под утро ночные автомобили за окнами, а дворники уже начинают мести своими широкозахватными ивовыми

метлами облетевшие листья тополей и каштанов на бульваре. Скоро проснутся и поведут выгуливать своих жутко породистых борзых, догов и ньюфаундлендов их самоотверженные хозяева, и побегут в облачках пара целеустремленные физкультурники. Потом тронутся троллейбусы, соберутся к открытию молочного ранние бабки и дедки-пенсионеры.

Дом мой — там, где ты досматриваешь свой последний сон, и снятся тебе почему-то белые медведи и Арктика. Вот уж где не был. Что ни рейс — тропики.

В тропиках же каштаны не растут. Климат не тот. Нет ивовых прутьев на метлы, сметающие желтый лист осенью. И самой осени тоже нет. А без осени, что за каштаны?

Да и часто ли я вижу эту экзотику берегов? И меняет ли что-нибудь эта бананово-кокосовая экзотика?

Все равно, дом мой — там, где ты готовишь манную кашу и бутерброды, завариваешь чай, зеваешь над плитой и убираешь громкость радио, чтобы слышать, когда проснется наше сокровище и потребует свой драгоценный ночной горшок.

И восходит солнце. Не из-за труб и крыш человечьего муравейника, не над путаницей проводов и телевизионных антенн — горячей каплей отрывается прямо от горизонта. И звезды заранее, как куры на насест, сами сходят с небес, предчувствуя его пробуждение.

Старпом гасит ходовые огни и освещение на верхней палубе, посылает матроса поднять флаг. А огненный шар, пульсируя от рефракции, выныривает из глубин океана и сразу начинает раскалять сталь обшивки, мгновенно обсохнув после соленой купели.

Дом мой — там, где ты набиваешь кашей рот нашей капризули, допиваешь свой давно остывший чай и спешно подводишь глаза перед зеркалом в прихожей, прежде, чем захлопнуть дверь и отправиться по неизменному маршруту дом — детский сад — работа, ведя за руку наше чудо.

Только почему я отчетливо понимаю это только тогда, когда между нами опять — три бесконечных моря, судно перевалило узкость Баб-эль-Мандебского пролива, заставляющего начинать рассказ с упоминаний о Гумилеве, и нас, как безумная мать, колышет мерная океанская зыбь?

Всему приходит конец. Настанет день, когда по приходу из рейса, мне не нужно будет торопиться домой. Я устрою все мои приходные дела, подпишу все бумажки, не передоверяя этого своим друзьям. Не спеша сойду на стенку по парадному трапу и, прежде чем окончательно уйти, брошу в грязную воду ковша монету в сто джибутийских франков.

Уходить надо со спокойным сердцем, без затаенных обид и злобы. Особенно, если уходишь навсегда. Все-таки, я немало хорошего видел в своей скитальческой жизни. Лучшие годы… А может, потому и лучшие, что прошли они в море?

Будет день, когда я почувствую себя абсолютно здоровым и способным вернуться к оседлой жизни. Я принесу к твоим ногам сокровища страны Пунт, приведу в наш дом многих людей, с которыми свело меня море, людей, неистребимо пропахших рыбой и ветром…

Только, ради бога, не спрашивай у меня, когда этот день наступит.

РС СЕМЕН ОСИПЕНКО

Декабрь, 1988

ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ

(повесть для черно-белого видео)

Шурке Войтову, которому остался должен.

Леше Албантову, которому должен Шура.

Олег Куваев, геолог.

- У нас нет ни имен, ни званий

- Мы быдло, мы палубный скот

- Только тот, кто моряк по призванью

- Не бросает английский флот.

- Смерть морским молитвам не внемлет

- Рвется жизнь, как манильский трос

- Но еще неизвестную землю

- Первым с мачты заметит матрос.

На причалах рыбного порта гудели маневровые тепловозы. Портальные краны выгружали какой-то транспортный рефрижератор (ТР) — серую громадину с развитой белой надстройкой и множеством грузовых стрел на порталах. Между ног кранов, по железнодорожным путям, шёл человек лет двадцати пяти. Заметно отощавший, с отсутствующим взглядом. Это Третий.

В дальнем закутке портового ковша на поросшем ковылём причале среди груд лома, списанных лебёдок, шлюпок и траловых досок скелетом кита возвышались останки какого-то пароходишки. Третий по длинной прогибающейся сходне поднимался на борт списанного «тропика», стоявшего кормой к причалу.

Низкий протяжный гудок разнёсся над водой. Гудел уходивший в рейс супертраулер. Сгрудившиеся у борта людишки махали кому-то на берегу. Метушились чайки. Третий оступился на сходне, выматерился вполголоса и спрыгнул на палубу.

У входа в надстройку, под чёрной доской с надписью «Вахтенная служба» с неразборчиво нацарапанными мелом фамилиями напротив граф «вахтенный помощник», «… механик», «… матрос», резались в шеш-беш двое в грязных ватниках и когда-то белых подшлемниках.

— Ну чё там, Шуркеш? Чего тебе обещають? — спросил Пожилой игрок и бросил кости.

Третий подкурил у молодого игрока и неопределённо махнул рукой.

— Загранкомандировку в развивающуюся страну. Представителем министерства, — съехидничал Молодой.

— До декабря — глухо, — подтвердил Третий.

Ночью в воде гавани отражалась иллюминация на палубах живых пароходов. На холме, над светящейся мозаикой окон припортовых многоэтажек, проблескивал красным маяк. Выгрузка ТРа продолжалась при свете прожекторов. Только силуэт отстойного парохода был тёмным, без единого огонька.

Где-то залаяли собаки. Раздались тихие голоса. Потом вспыхнула спичка, высветив на мгновение два лица, и над бортом появились тлеющие угольки сигарет.

— …о чём они там думають? Годов пять назад ещё за последним матросом-уборщиком кадровики по всему городу гонялись летом. Пароход на отходе, а народ в рейс итить никак не хотит. Ну, зимой — другой расклад.

Зимой, конечно, приятнее в тропиках зад погреть. А такого гадства, чтоб по два года хлопцы на биче сидели, я что-то не припомню. А я в нашей управе, слава богу, с 66-го года… — продолжил прерванный разговор Пожилой.

— Древний ты старик, Дракон. Патриарх, — вздохнул Третий.

— Да уж. Как думаешь, до пенсии на «тропикане» нашем досижу?

— Досидишь, если на иголки не порежут. Что-то в управе поговаривали насчёт Греции. Погоним?

— Можно и в Грецию. Напоследок. В Греции всё есть…

Уголёк полетел в воду.

— Ладно, спать, — сказал Третий.

— И до декабря не будить.

Раздался характерный звук: кто-то прямо с борта пошёл по малой нужде. Громко лязгнула металлическая дверь.

Двухместная каюта освещалась тусклым светом надкоечного светильника. Третий, не раздеваясь, лежал на нижней койке поверх одеяла и листал журнал «Вокруг света».

— Летом 1913 года зверобойная шхуна «Святая Анна» под командованием лейтенанта Брусилова была затёрта льдами у берегов полуострова Ямал…

Перевёрнутая страница.

Рында с потускневшими литерами «Св. Анна», причудливо обросшая сосульками. Торосящиеся льды до самого горизонта. Мёртвый лунный свет. Звёзды. Человек в меховой кухлянке и унтах берёт высоты секстаном, сняв огромные рукавицы. Торопится, хукает на примерзающие к верньеру пальцы, черкает карандашом на кусочке фанеры.

Перевёрнутая страница.

Штурманский стол. Столбики вычислений. Острый карандаш наносит обсервованую точку на карту, пишет рядом время обсервации. Пунктир точно таких же точек тянется к берегу.

Перевёрнутая страница.

Каюткомпания. Буржуйка посреди помещения. Давешние вахтенные в тех же грязных ватниках режутся в шеш-беш. В клубах морозного воздуха вваливается внутрь Человек в кухлянке. Откидывает капюшон и оказывается, что это Третий, заросший беспорядочной бородой. Борода в инее.

Дверь из кают-компании в капитанскую каюту приоткрыта. В каюте, спиной к двери, сидит за столом Капитан в форменном кителе поверх грубого свитера. Что-то пишет в свете керосиновой лампы с зелёным абажуром.

Третий подбрасывает щепу в буржуйку, греет руки у распахнутого зева печурки. Шум отодвигаемого кресла из капитанской каюты. Появляется Капитан. Он нервно комкает исписанный лист, порывисто шагает к печке и швыряет бумагу в огонь. Бумага, обугливаясь, разворачивается. Огонь пожирает слово «Рапортъ» с верхней части листа.

— Ещё три мили к Норду, — докладывает Третий.

Капитан молча скрывается в своей каюте.

Светил надкоечник. Третий спал, уронив журнал на койку. Но был почему-то с бородой и в кухлянке.

Утром на набережной волна накатывалась на парапет и фонтанировала. По солёным лужицам важно разгуливали чайки. Бежал по заливу рейдовый катерок. Третий вышагивал вдоль моря. Судя по тому, как он был одет, декабрь уже наступил.

Перед зданием конторы с якорями у входа собиралась пёстрая, галдящая толпа моряков. Моряки говорили о своём, малопонятном:

— Под Кергеленом работали. Голова-ноги все пять месяцев. Тральцы, как сволочи, горбатили. Дуплетом. Два плана дали. Думали хоть в Луи зайдём. Фиг там. Мапутовка. Вот вам, парни, и отоварка, и флаг в руку: за первое место в соцсоревновании…

— В Адене самолёт в стаю фламинго при посадке угодил. Метров с пятидесяти на полосу шмякнулись. В рубашках родились: две турбины всмятку, в хвосту — пробоины, хоть задом героически затыкай. Трое суток на пляжу провалялись, пока Аэрофлот лайнер на замену подогнал…

Третий стоял в группке коллег перед входом в управу, у доски почёта, и покуривая, слушал трёп одного из коллег.

— Помнишь, в девятой роте учился блэк, Антонио? Приходил на «Звезду Черноморья». Безработный. Государственная компания разорилась, пока он у нас в Союзе учился. Ну, покормили хоть парня от пуза…

За спиной Третьего, на доске почёта, висела фотография. Капитан был всё в той же бородке-эспаньолке, но уже в кителе другого, не старорежимного, фасона с морфлотовскими погонами. Капитан глядел вдаль. Трёп плавсостава ему был малоинтересен.

— «Шедар»? — переспросил коллега.

— Так они на ремонте в Мапутовке стоят. Первая группа только 29-го из Шереметьево вылетает…

Начинают бить тамтамы. Шереметьево. «ИЛ» выруливает на полосу. В салоне паиньки-стюардессы, запинаясь по-английски, учат пассажиров пользоваться спасжилетами.

Тамтамы убыстряют ритм. Равнина облаков под крылом. Заход на посадку. Саванна. Из иллюминатора уже можно различить бегущих под крылом жирафов.

Ещё быстрее. Международный аэропорт. Вездесущие немцы-туристы в шортах. Старички и старушки в хороших очках и с «аусвайсами», повешенными на шею. Чернокожие полуголые люди бросают кирпич по цепочке. Что-то строят возле стоянки автобусов. На флагштоке — национальный флаг Мозамбика с калашниковым на полотнище.

Ритм ускоряется. Автобус мчится по шоссе. Из окна видны хижины гетто из самых экзотичных материалов, вроде картона или гофрированного пластика. Барахтаются в грязной жиже пересыхающего канала голые ребятишки.

Центр города. Облезшие здания. Мусор на улицах. Городской икарус с выдавленными стёклами, из окон и дверей гроздьями свисают жизнерадостные белозубые пассажиры.

Порт. Пакгауз с лозунгом и обафриканенными Марксом-Лениным на побелке. Люди в хаки с кобурами на ляжках. Поросшая бурьяном узкоколейка и сошедшие с рельсов вагоны около причала. Два парохода у пирса. Один — безбожно ржавый. Второй — свежевыкрашенный. Люди с сумками, баулами поднимаются на борт по парадному трапу. По причалу, взрёвывая, едет танк Т-54. Везёт на броне штабель досок.

Дробь, обрывающаяся протяжным гудком: «супер» проходит мимо стоящего на рейде дока с русским «ТИХИЙ ХОД» аршинными буквами на борту, и направляется на выход в море.

Гудок затихает. Панорама сказочного города с пальмами и виллами на набережной и очень привлекательными с моря многоэтажками, оставшимися ещё от португальцев.

Били тамтамы. Третий шёл по бесконечному конторскому коридору к двери с табличкой «Отдел мореплавания».

— А, Альбанов! Заходи-заходи… — поприветсвовал его бодрый голос, стоило ему заглянуть в приоткрытую дверь. Хлопок двери оборвал бой тамтамов.

Толпа у входа с якорями уже рассосалась. Третий пытался подкурить беломорину, но спички чиркали и ломались.

Александр, не пора ли уже на зажигалки переходить? — посоветовал чей-то голос. Третий оглянулся на голос, и губы его сами собой расплылись

в идиотскую улыбку. На лавочке, под доской почёта, развалившись, сидел Корефуля. Огонёк зажигалки вспыхнул в протянутой руке. Вальяжный, с иголочки одетый Корефуля в этот момент был похож на героя рекламного клипа, прославляющего зажигалку «Зиппо».

— Ну? — спросил Корефуля, как только Третий подкурил.

Графинчик с коньяком официант поставил в самую середину натюрморта из тарелок с цыплятами табака, рюмками, салатиками, пиалами с водой и ёмкостями с соусом. Официант был в накрахмаленной сорочке и бабочке, и обслуживал без подобострастия, но проворненько.

— Нет, мужики. Работа, — твёрдо отказался он от предложенной Корефулей рюмки.

— Что там управа ваша, не прогнила ещё до основания?

— О, ты глянь:»Ваша!» — передразнил Корефуля.

— Быстро ты в ресторане акклиматизировался, Юрасик. Конечно, при цыплятах, это тебе не при макаронах по-флотски…

— Ладно, нужно чего будет, свистните… — собрался уходить официант.

И Корефуля тут же свистнул в два пальца.

— Музыка в твоём гнусном заведении имеется?

— Кориф, ты меня обижаешь. Ты меня уже обидел. Хоть цыган с медведем.

Через некоторое время действительно взвыло «Не сыпь мне соль на рану». Видимо, официант считал Добрынина музыкой.

— Уникальный поварёнок. Пищу профессионально ненавидит. Дед как-то минут на пятнадцать подзадержался в машине, а у Юрасика всё уже на корм рыбам пошло, и посуда с содой выдраена, — объяснил Корефуля.

— А ты как, всё бичуешь?

— В отстое, — подтвердил Третий.

— Ну, со свиданьицем. Сколько мы не виделись? Год?

Коньяк в графинчике убывал. С вытекающими последствиями. Оба приятеля уже пребывали в фазе задушевных разговоров.

— Знаешь, Ром, я уже привык. Была бы крыша над головой, наверное, вообще ничего не хотел бы. Мне уже плевать на всё с высокой колокольни. Суета эта в отделе, подсиживания вечные… Не хочу. Слава богу, ни жены, ни спиногрызов. Меня Веретенников на «Копет-Даг» планировал. Третьим. Ну, сижу себе, не рыпаюсь. Время подходит — он уже в загранкомандировку укатил. А у Медведева — своя очередь. Хоть номерок на руке записывай, мать их…

— На руке не номерки писать надо. На руке надо ворс иметь. Дай ты ему на лапу — уйдёшь в рейс мигом.

— Медведеву?

— Ему самому. Все они одним миром… Пусть не лично в руки, через Шехеризаду Иванну, но и ему отломится. Нашёл бессребреника. Кушать всем хочется.

— Ром, я пустой. На наше «пособие по безработице», сам знаешь, не прожить. Всё, что от пальмасов было, уже с характерным свистом…

— Отдолжить что-ли не у кого? У меня хотя бы.

— Ром, кончай гнилой базар. Почему мы с тобой должны платить за возможность ра-бо-тать? Мы ж не круиз в Японию по блату пробиваем, работа у нас такая: рыбу ловить.

— Не работать, а ЗА-работать. В отстое сидеть — тоже работа. Или на местном флоте — работа, и ещё та. Платят по-разному.

— Но в случае с Косолапычем я очень сомневаюсь. Он не берёт.

— Правильно. Пока не дают.

— Всё это — трёп обычнейший за углами.

— Правильно. Пока сам не убедишься, ни одному слову верить не надо. Кто там у нас на отходе? «Шедар»? Если всуну тебя туда третьим, поверишь? Спорим? Если проспоришь, будешь покрывать мои издержки.

— Знаешь, мы в прошлом рейсе рыбу в Норвегии сдавали. И рыбинспектор местный забраковал партию. Кэп ему на лапу дать пытался. Потом — даром всю партию отдать, только не фиксировать. А он жетон свой рыбинспекторский ему показывает. «Видишь? Мне его вручал лично король.»

— Слава богу, с монархией мы ещё в семнадцатом… Не в Норвегии.

Из-за соседнего столика, недавно занятого какими-то мальчиками спортивного вида, подошёл один из них, и, ни слова не говоря, взял со стола Корефулину зажигалку. Подкурив, демонстративно опустил заморское кресало в свой карман. Корефуля спокойно выдернул сигарету из зубов «спортсмена» и погасил её в пиале с водой:

— Извини, братан. Здесь не курят.

В очередной раз взвывшее «Не сыпь мне соль на рану» превратило последующую сцену в пантомиму. В результате Корефуля, Третий двое «спортсменов» направились к выходу. Оставшийся за столиком лишний «спортсмен» почему-то решил не участвовать. Пробегавший с подносом в руках официант покачал головой и побежал дальше. Работа, мужики.

В подворотне Третий и Корефуля оказались спиной к двору. «Спортсмены» — со стороны улицы. «Курец» зачем-то вертел в руках

Корефулину зажигалку. Со словами «говорят тебе, курить вредно» Корефуля неожиданно ухватил его за нос и согнул. Третий бросился наперерез второму «спортсмену». В этот момент с улицы раздался скрип тормозов, на стены упал отсвет мигалки. Третий ухватил Корефулю за шкирки и потащил за собой в глубину двора, по-регбистски расталкивая «спортсменов». Потеряв равновесие, Корефуля очень удачно задел штабель ящиков, вызвав целый обвал, цепную реакцию падающих ящиков, отгородившую на время и от «спортсменов», и от мигалок.

Третий и Корефуля понеслись вдоль стены, свернули за угол, ещё раз за угол. Юрасик стоял в распахнутой двери подсобки и невозмутимо пропустил их в свою «шхеру» и быстро повёл по тёмному коридору.

— Лохи, идиоты, дауны! Вы что, не видели, с кем связываетесь? Эти гопники на постое здесь на пару с ментами валюту с вашего брата снимают. Паспорта целы?

— Какая с меня валюта? — удивился Третий, ощупывая заплывающий глаз.

— Это твои проблемы. Виза хочешь — валюта найдешь. Корефуля уже сложился пополам, вылезая через окно для приёмки товара, но вспомнил о деньгах:

— Юрасик, чуть не забыл, сколько там с нас?

— Вай, какой деньги, дорогой? Завтра приходи. Красивый, трезвый приходи, да? — почему-то опять с кавказским акцентом отмахнулся Юрасик, и уже вдогонку, с чисто кубанским акцентом посоветовал:

— И огородами, огородами…

За ночь палуба покрылась инеем. Корефуля морщился от головной боли и протирал глаза.

— Однако…

— Да уж, — согласился Третий и стал сливать из кружки на руки Корефуле.

Корефуля фыркая, ахая и подвывая тёр пальцами глаза, изображая умывание.

— Пропала твоя медкомиссия, — сказал Третий, отдавая кружку.

— Остаётся только снова принять волевое решение, — согласился Корефуля, в свою очередь сливая ему на руки.

Умывшись, они не сговариваясь, устремились к борту, чтобы стать спинами к берегу и издать характерный звук.

— Во сколько «Гадючник» открывается? — спросил Корефуля.

В пивбаре «Гадючник» на длинной стойке бара возвышались штабеля подносов с бокалами. Упитанная Бандерша в кружевной наколке и грязном переднике трудилась на разливе. На стене, между двумя декоративными донцами бочёнков имела место огромная, как первомайский транспарант, надпись «Пиво только с закуской». Очередь помятых мужчин двигалась вдоль стойки.

— Францевна, на хрен мне ваша рыба? Ставрида, к тому же, — запротестовал было Корефуля.

— А ты думал, я тебя краснюком угощать буду? Ладно, повторять будешь, отпущу без закуски.

Корефуля с четырьмя бокалами в одной руке и двумя порциями ставриды в другой протолкался за стол к Третьему. Некоторое время они с интересом рассматривали «ставриду», выуживая её за хвост, обнюхивали и морщились.

— Месяца два назад, возможно, это ещё было ставридой БГ, — поделился результатами исследований Третий.

Корефуля уже жадно припал к бокалу. Махом отпил половину и скривился.

— Да, не Копенгаген. Моча верблюжья пополам со стиральным порошком.

— Не Николаев даже, — согласился Третий.

— Интересно, как верблюд этот выживает в такой колотун?

У стойки начался какой-то шум. Пропитый бомж в чёрном мятом плаще, покоробленной военно-морской мичманке пытался прорваться без очереди. Седые баки обрамляли его морщинистое и предельно страждущее лицо.

— Чеши отсюда, Адмирал проклятый. Сейчас милицию позову, — отгоняла бомжа Бандерша.

Третий мрачно разглядывал калоши Адмирала, натянутые на босу ногу. «По погоде».

— Самое скверное: он действительно капитан второго ранга. За их столик, кивнув Корефуле, подсел ещё один пациент.

— А, Серёга! Говорят, ваш трояк после этого рейса в отпуск намыливается? — оживился Корефуля.

— Кадры его намыливают. Чего я здесь околачиваюсь? Я бы с «Сэмэна» лет пять ещё не слазил бы. Больше двух рейсов сделать не дают. В отпуск выгнали. Ну, Марченко турнут, народ с «Сэмэна» побежит…

— Папу? За что? — удивился Корефуля.

— А ты не слышал ещё? Акустик с «Сэмэна» в Пальмасе сбежал. Не везёт папе что-то последнее время. То Чиф под Сокотрой на меляку выскочил. Заснул. Стоя. Хорошо — на песочек. Милю правее — и на камушки могли бы сесть.

Корефуля критически рассматривал собственную трёхдневную щетину в зеркале, расписанном русалками и водорослями.

— Значит, «Сэмэн» теперь без мастера? Это кого ж на Марченкино место посадят? Податься что-ли в капитаны? Шурик, третьим ко мне пойдёшь?

В зеркале над Корефулиной головой и в самом деле вдруг появилась капитанская фуражка. Но тут же из-под козырька выросли седые баки. Лицо Корефули потекло, побурело, покрылось морщинами, трасформируясь в физиономию Адмирала. Корефуля, передёрнувшись, обернулся. Адмирал косился на их нетронутую «ставриду».

— Бери-бери, отец. Мы не будем, — разрешил Третий.

— В баню что-ли сходить? — родил свежую мысль Корефуля, окончив ощупывать подбородок.

— Ладно, мужики. Побежал плотики сдавать, — попрощался Серёга с «Сэмэна».

Они вывалились из автобуса на остановке «Баня».

— Отмоемся, отскребём ракушку, а то ни к женщине подойти, ни… размечтался было Корефуля, но потух, увидев надпись «Ремонт» на дверях.

— Что за город мерзкий? Единственная баня в радиусе полста миль, и та не фунциклирует. Так собирался помыться…-

— Ну, если только помыться… — загадочно хмыкнул Третий.

— Не понял?