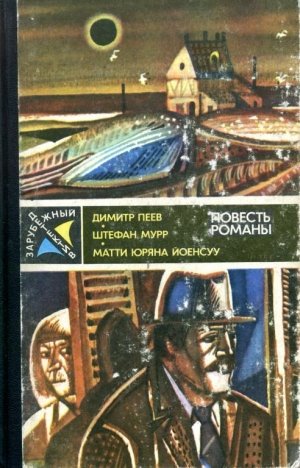

В сборник вошли три произведения детективного жанра: повесть известного болгарского писателя Димитра Пеева «Вероятность равна нулю» рассказывает о работе органов госбезопасности Болгарии; в романе писателя ФРГ Штефана Мурра «Гиблое место» полиция раскрывает загадочную историю исчезновения молодой богатой женщины; в документальном романе финского писателя Матти Юряна Йоенсуу «Служащий криминальной полиции» речь идет о будничной работе рядовых сотрудников криминальной полиции Хельсинки.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Очередной сборник зарубежного детектива содержит три произведения писателей Болгарии, ФРГ и Финляндии. Три произведения об одном и том же: о преступлении. Читая их, отчетливо ощущаешь, образно говоря, различный климат, в котором происходит действие, но для более убедительного сравнения хочется взглянуть на эти произведения в несколько иной последовательности.

Роман Штефана Мурра в переводе называется «Гиблое место». Конечно, гиблым местом в прямом смысле этого слова можно назвать поселок, в котором разворачиваются драматические события, связанные с убийством Сандры Робертс. В самом деле: малонаселенный и редко посещаемый даже туристами поселок, такая же маленькая гостиница, еще не фешенебельная, но задуманная как место отдыха для «уставших» избранных. И к тому же экзотика — местность опасна, так как выход к морю осложнен наличием зыбучих песков, в которых не знающему местности человеку нетрудно и погибнуть. Место для отдыха. Но и место, удобное для совершения преступлений и сокрытия их следов. Вот что важно. Как-то сразу, начиная читать роман Штефана Мурра, думаешь именно так.

Дальнейшее развитие событий в общем-то традиционно для традиционного детектива. Усложненные личностные отношения, наличие многих людей, которых можно заподозрить в совершении преступления, в том числе даже один бывший нацист. В итоге конец тоже традиционен: несложившаяся жизнь в богатом буржуазном семействе, деньги, борьба за наследство, брошенная старая и молодая новая жена, месть, месть утонченная, продуманная, вынашиваемая много лет, преступление, совершенное так, чтобы напомнить всем участникам трагедии о прошлом, и, конечно, естественный разоблачительный финал — на фоне действий криминальной полиции, вполне прилично оснащенной технически. И конечно, умный сыщик. Впрочем, неумный и не знающий своего дела человек, конечно, ничего бы сделать не мог. Более того, опытный сыщик знал, что такие продуманные преступления нередки в высших кругах. Как знал и то, что сильные мира сего не очень-то любят, когда разоблачения их образа жизни выплывают наружу. Но в данном случае, как говорят, деваться некуда, да и главное действующее лицо — сенатор Робертс умер. А мертвые, как известно, сраму не имут.

Вот тут-то и возникает вопрос; а может быть, «гиблое место» — это своего рода обобщение и относится не только к поселку, где разыгралась трагедия, но является характеристикой общества, в котором совершаются преступления подобного рода? Думаю, читатель примет это название (несмотря на традиционность повествования), и примет именно потому, что «гиблым местом» можно (и нужно) назвать общество насилия, человеконенавистничества, обогащения любыми средствами, — общество, в котором совершено преступление, описываемое автором.

Еще один роман — это роман тоже о событиях в капиталистической стране — в Финляндии. Но стране, отличающейся во многом по образу жизни, традициям, нравам от таких стран этой же системы, как США, ФРГ, Италия, и ряда других. Хотя истоки преступности в них одинаковы, но различен образ жизни людей, различен и характер преступности. «Экспорт преступности» из США и других ведущих капиталистических стран, «экспорт» наиболее опасных ее форм еще не захлестнул эту северную страну, хотя, конечно, никаких гарантий от этой опасности нет. Естественно, нигде, ни в каких странах не может быть все одинаково. Преступность тоже неодинакова. А работа тех, кто непосредственно ведет борьбу с ней, в частности сотрудников полиции, следователей, судей, прокуроров и т. п., также имеет свои особенности, хотя и однозначна в главном.

Матти Йоенсуу пишет о преступности, борьбе с ней в приглушенных тонах, я бы сказал, как-то обыденно-буднично живописует не столько само преступление, сколько жизнь и работу тех, кто призван раскрывать преступления. Его герои — сотрудники криминальной полиции, которые в общем-то тяготятся своей работой, мечтают о том, чтобы во время их дежурства ничего не произошло, чтобы не было событий, которые ставили бы под угрозу их собственную жизнь, принесли бы неблагоприятные испытания их семьям.

В романе мы находим в то же время рассуждения о чувстве ответственности сотрудников криминальной полиции перед людьми. Проникаешься к ним сочувствием, когда читаешь, что и технически-то они оснащены неважно, и автомобили у них старые (да и мало их), и даже оружие они подчас покупают на свои деньги, получая не очень-то удовлетворяющую их заработную плату. В общем, тяжелый труд, ответственные обязанности, невысокий престиж профессии и даже постоянная боязнь за свою жизнь.

Психологический настрой сотрудников, которых показывает на страницах книги автор, приводит их к серьезным профессиональным ошибкам в ситуациях, где их не должно было бы быть, например, при задержании соучастницы преступления, некой Кариты Ирмели, ранее уже известной полиции. В этой сцене каждый шаг — ошибка. Сотрудники сами создают для себя опасность, практически без всякой надобности рискуя жизнью. Действуют как робкие новички, ничего не выяснив предварительно, не обеспечив элементарных условий ни для собственной безопасности, ни для того, чтобы обеспечить успех операции. Но, пожалуй, чувство долга и страх, именно страх, гонят их вперед. И они глубоко вздыхают с удовлетворением, когда все кончается благополучно. Кончается и столь тягостное для них время дежурства. Все мысли их: скорее уйти домой, увидеть жену, детей, забыть, хотя бы на время, о своих делах и даже о своей профессии.

Таким образом, это не «бодренький» детектив, где упоенный своим величием проницательный сыщик преодолевает ухищрения преступника и «наказывает» зло. Это скорее показ того, что делу борьбы с преступностью служат люди, с одной стороны, понимающие, что со злом нужно вести борьбу, а с другой — тяготящиеся своей службой. Но даже в этих условиях они стараются быть добросовестными, они ищут пути к установлению преступников, они понимают свою ответственность. Обратите внимание на эпизод, где сотрудники криминальной полиции с нетерпением и надеждой ждут ответа эксперта-криминалиста о принадлежности отпечатков пальцев, обнаруженных на месте происшествия. Не постоянные погони, «игра ума и смелости», а тяжелый, утомительный труд, психологически не всеми понимаемый, труд не сверхчеловеков, а обыкновенных людей — вот что стремится показать автор. Не случайно и называется роман «Служащий криминальной полиции».

Это труд для людей, но в условиях буржуазного общества это труд людей, оторванных от людей. У них нет устойчивых и постоянных связей с окружающими, они работают изолированно, даже свидетелей для раскрытия тяжкого преступления им найти трудно. Никого ничто вокруг не интересует. Даже семью убитого. В противоположность роману Мурра автор показывает нам преступность деклассированных элементов буржуазного общества.

Особое место занимает в сборнике повесть известного болгарского писателя и публициста Димитра Пеева. Это произведение о тех опасных проявлениях, которые сегодня наиболее беспокоят капиталистическое общество. Произведение, подтверждающее, что уголовные преступления в современном капиталистическом мире нередко имеют политическую подоплеку, что терроризм, ставший ныне средством осуществления государственной политики США, это практически смыкание общеуголовной преступности с теми, кто верховодит политикой империалистических государств. Наконец, это произведение о том, как уголовщина и преступная политика используются империализмом для наступления на социализм, для проведения подрывной деятельности против стран социалистического содружества, о том, как и кого использует империализм на путях своего «крестового похода» против коммунизма. Автор в то же время раскрывает очень важную тему, суть которой заключается в том, что те люди социалистического общества, даже пользующиеся доверием и занимающие ответственное положение, но подпавшие под разлагающее влияние чуждой нам идеологии стяжательства, могут стать и становятся либо людьми, ступившими на путь преступлений, либо, что еще опаснее, людьми, за деньги торгующими интересами своего общества, своего государства, своего народа.

На этом фоне автор с большим чувством такта и в то же время умело показывает и прекрасную профессиональную зрелость сотрудников органов госбезопасности, и их глубокую связь с народом, с людьми, ради интересов которых они трудятся.

Небезынтересен прием, использованный Пеевым. Он заканчивает одно повествование. Казалось бы, все ясно и подведена черта. Но уже в самом конце начинается новая линия, вроде бы и не связанная с предыдущим изложением, но имеющая право на свое возникновение. Писатель начинает ее развивать. Но только начинает. Что будет дальше, он не говорит. Появляются новые персонажи, новый поворот событий. Не знаешь, какое чувство испытывать: неудовлетворение от того, что автор бросил читателя в начале пути, или от того, что не раскрыл связь предшествующих событий с последующими. А может быть, автор сделал это намеренно, как бы показывая, что разоблачать преступную деятельность тех, кто вредит социалистическому обществу, нужно постоянно, что он об этом еще расскажет читателю.

И. КАРПЕЦ

ДИМИТР ПЕЕВ

ВЕРОЯТНОСТЬ РАВНА НУЛЮ

ПОВЕСТЬ

© Димитър Пеев, 1980 c/oJusautor, Sofia

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I. ПОЛУНОЧНЫЕ ШИФРОГРАММЫ

Ковачева разбудил телефонный звонок. Он сразу же по привычке посмотрел на часы — было начало седьмого. Кому он мог понадобиться в такую рань? Скорей всего досадная ошибка. А может, из управления? Как бы то ни было, придется откликаться на назойливое дребезжанье, не то проснется жена. И он соскочил с кровати, двинулся в холл к телефону.

— Доброе утро, товарищ полковник, — зарокотал знакомый бас генерала Маркова. — Вроде бы не вовремя звоню, вы уж извините и за воскресенье, и за ранний час. Надеюсь, понимаете, что по неотложному делу. Неотложному!

— Что случилось, товарищ генерал? — спросил Ковачев приглушенно.

Однако жена все-таки проснулась. Она появилась в дверях спальни сонная, с недоумевающим взглядом.

— Случилось то, что вам надо немедленно отправляться в Варну. Вместе с Петевым и Дейновым. Они уже в курсе. Товарищу полковнику, как и положено, звоню последнему. Чтобы он прихватил лишние пятнадцать минут сна.

— Благодарю за любезность. Подробности будут?

— Все подробности узнаете из шифровки. Ее передаст вам Петев. Самолет в 8.15, машина будет у вас в 7.30. Времени достаточно, правда? Минев знает о вашем прилете, будет ждать в управлении.

Пока Ковачев брился и стоял под душем, жена приготовила ему чемоданчик. К таким вызовам она давно привыкла.

Шифровка была лаконичной. Минувшей ночью, точнее за минуту до полуночи, спецслужба перехватила странную радиограмму, переданную в эфир в районе между Золотыми песками и Балчиком, где-то возле Кранева. Те, кто засек передачу, сразу предположили по «почерку», что неизвестный радист был крайне сбивчив. Вероятнее всего, передатчик находился в автомашине — заодно удобно было воспользоваться и ее аккумулятором.

Вот и все содержание шифровки. Остальное предстояло распутывать.

В Софийском аэропорту у них еще хватило времени выпить по чашечке кофе. А в Варне ждала машина, и они с места в карьер понеслись в город.

Вскоре они вошли в кабинет начальника окружного управления генерала Минева. Там уже чинно сидел человек в очках, представившийся майором Симовым из отдела дешифровальной службы. Минев быстро ознакомил Ковачева с материалами, но по тону его трудно было понять, обижен ли он, что министерство скоропалительно передало дело своей софийской группе, или радуется, что в самый пик горячего курортного сезона не придется самому копаться в такой заурядной истории.

Впрочем, знакомство с материалами не затянулось надолго. Действительно, в 23.59 седьмая станция перехвата засекла тайную передачу. Электронная автоматика не только записала сигналы, но мгновенно задействовала подстанции Б и В. Три луча пересеклись в квадрате Л-17, где зафиксировали стационарный радиоисточник. Туда немедленно выехали оперативники, но, когда через четверть часа группа оказалась на предполагаемом месте, вблизи не было ни единой души. Ни одного автомобиля в окрестностях, ни одного строения вокруг.

Пока оперативные машины безуспешно прочесывали окрестности, перехваченные сигналы были переданы в Софию. Дешифровальная машина в министерстве бесстрастно проглотила пятизначные группы цифр, «жевала» радиограмму несколько часов и наконец в восьмом режиме алгоритма ЕФ-3 «выплюнула» дешифровку. Оказывается, передача велась на английском языке. В переводе текст выглядел так:

«...ПЕСКИ ДВЕНАДЦАТЬ ОТЕЛЬ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬ О’КЭЙ ЭКСТЕРЬЕРА УСЛОВИЯ ЖАЛКИЕ МЭРИ И ДИНГО ЧЕРЕЗ ТУРЦИЮ МАМАН».

Ковачев повертел листок с переведенным текстом, который передал ему Минев, положил на стоя.

— Гм... динго, не о дикой ли австралийской собаке идет речь?.. И куда — «через Турцию»? К нам или от нас? Вроде и расшифровали, а поди разберись!..

— То-то и оно, — сказал Минев. — Вероятно, она еще и закодирована. Однако пора выслушать соображения майора Симова.

— Действительно, в дешифровке сориентироваться трудно. Надо иметь в виду, что начало радиограммы отсутствует, мы располагаем текстом лишь с того момента, когда включился магнитофон. Передача шла с небольшим ускорением, не более двадцатипятикратного. Но «растягивание» сигналов до скорости, с которой работал неизвестный радист, показало, что специалист он отнюдь не классный. Скорее всего недостаточно хорошо обученный любитель. Об этом можно судить не только по неравномерным интервалам между цифрами, но и по неровному радиопочерку. К тому же этот почерк немного вялый, замедленный.

— Но этот ваш заурядный любитель, — подал голос Ковачев, — располагает приставкой для предварительной записи сигналов, которая в нужную минуту «выстреливает» загадочную цифирь.

— И что самое интересное, — подхватил Симов, — приставка снабжена достаточно мощным передатчиком. Отсюда его услышат хоть в Новой Зеландии.

— Или в Австралии, — сказал Минев.

— К тому же радист располагал и аппаратурой для шифрования текста, для превращения букв в цифры, правда, в несколько ограниченных пределах. Такую аппаратуру, как и приставку для ускорения записи, в магазине «Тысяча мелочей» не найдешь!

— Вы хотите сказать, что радист хорошо подготовлен, вооружен специфичными для профессии средствами, если можно так выразиться? — спросил Ковачев. — Такое вполне естественно.

— Я хочу обратить внимание на тот факт, что оснащен он как раз слабовато, с ограниченными возможностями для шифрования. Потому мы так легко и раскусили орешек.

— Простой шифр, говорите? — в задумчивости спросил Минев.

— Да, вполне.

— Странно, как будто нам хотели облегчить задачку по дешифровке. Но тогда едва ли можно верить этой шифрограмме.

— Хоть верь, хоть не верь, все равно будем разбираться, — сказал Ковачев. — Первая наша задача — найти Маман, раскрыть этот псевдоним. Следует установить наблюдение за всеми автомобилями, которые ночью останавливаются на шоссе с работающим двигателем. Понятно, что такая слежка в чем-то бессмысленна, но другого выхода нет. Дейнов, твоя задача поинтересоваться всеми гостями, прибывшими в последние дни в гостиницу «Интернациональ». А Петев возьмет на себя наблюдение за машинами. Вдруг кто-нибудь еще раз выйдет в эфир. — Он перевел взгляд на Минева: — Товарищ генерал, одной нашей группе здесь не управиться. И для поисков машины с передатчиком, и для кое-чего другого нужна ваша помощь. Нам потребуется кто-либо из ваших подопечных.

— Согласен, я уже думал об этом. Но ждал, когда вы сами поднимете вопрос. Предлагаю капитана Крума Консулова. Хотя этой весной его перевели к нам из Софии, но он наш земляк, варненский. Обстановку знает отлично, инициативен, порою даже сверх меры, энергии на троих...

В тоне, которым превозносились достоинства Консулова, чувствовалась скрытая ирония, хотя нельзя было понять, разыгрывают ли столичных гостей или хотят им капитана подсунуть. Поэтому Ковачев, хотя и не знавший Консулова лично, но кое-что о нем наслышанный, не стал вступать в игру, а лишь спросил:

— И за эти несколько месяцев он так преуспел, что уже сработался с местными коллегами?

— О, вы его не знаете! Сработался, да еще как. Попробуйте парня. Если не подойдет, всегда можно заменить.

Полковник Ковачев любил работать с так называемыми трудными людьми, знал, как затрагивать потаенные струны их сердец, а «трудные», «несговорчивые» отплачивали ему преданностью и предельным напряжением сил. И порою даже дружбой.

В небольшом кабинете директора гостиницы «Интернациональ» Дейнов внимательно просматривал списки гостей. С первого числа гостиница принимала только иностранцев. Не было ни одного болгарина. Но как он ни старался, пока что выйти на след не удавалось. Тоненькая ниточка от Маман обрывалась в самом начале. Эта кличка могла принадлежать равно и мужчине и женщине, и старому и молодому. Даже английский язык, на котором была составлена шифровка, не подсказывал категорично, что радист непременно англичанин (их здесь было достаточно) или американец (гостей из США значилось гораздо меньше). Все-таки Дейнов аккуратно записал подозрительные, на его взгляд, имена и отправился расспрашивать здешнего лифтера. Эти вроде бы неприметные служащие в гигантской машине «Балкантуриста» обыкновенно отличались наблюдательностью и могли быть чрезвычайно полезными, если заручиться их доверием или хотя бы симпатиями.

Здравко оказался словоохотливым малым, через несколько минут они уже беседовали как старые приятели. Дейнов представился летчиком-истребителем. Но, судя по всему, парнишка не только не поверил этой версии, но и живо смекнул, что за «истребитель» вовлек его в разговор. Несколько раз Дейнов замечал, как лифтер разглядывает его со страхом и любопытством, будто ищет, где у гостя предательски оттопырен пиджак от пистолета. Слава богу, оружие он сегодня не прихватил...

Может, потому, что он обо всем догадался и хотел помочь, а может, из-за обыкновенной мальчишеской болтливости Здравко охотно делился своими наблюдениями над постояльцами, порою давая остроумные характеристики.

— А вон еще один редкий тип, — он кивнул в сторону только что вышедшего из лифта немолодого господина, одетого с подчеркнуто английскими пристрастиями начала века: клетчатый костюм с точно таким же платком, очки в толстой роговой оправе черного цвета, дымящаяся трубка. Господин был рыжий, весь усеян веснушками и надменно важен, точь-в-точь Джон Буль на карикатурах. — Мистер Галлиган тоже наш постоялец. Приехал несколько дней назад вместе с женой. Он коллекционирует окурки.

— Как так окурки? — изумился Дейнов.

— А вот так, окурки. За оригинальный окурок он готов выложить хоть целый лев. Вчера высыпали с верхнего этажа целую пепельницу. Он заметил и тут же попросил меня собрать их все с террасы. Среди них были и наши сигареты, и заграничные, большинство со следами губной помады...

— Ну и что?

— Да ничего. Он взял их, а мне вручил очередную купюру. Эх, были б все постояльцы как мистер Галлиган!

Этой ночью между Варной и Балчиком патрулировал капитан Консулов. Вместе с шофером они объезжали свой сектор и упорно молчали — нечто крайне странное для обоих. Но для взаимного молчания была причина. Шофер опоздал на две минуты, а Консулов закатил такой скандал, будто тот вообще не явился. Теперь обиженный шофер дулся на капитана. Консулов же не считал возможным снисходить до беседы с подобным растяпой.

Дорога была пустынной. Машина ехала медленно, спешить было некуда.

Поднявшись на очередной холм, они заметили впереди, возле перелеска внизу на равнине, автомашину с горящими задними огнями. Едва машина Консулова приблизилась, огни погасли. Консулов скомандовал включить дальний свет, чтобы высветить чужой номер. Когда они проезжали мимо, то заметили за рулем мужчину с зажженной сигаретой.

Консулов докладывал по радиотелефону: на двадцать пятом километре, недалеко от развилки, замечен «вартбург-люкс» ПА 37-18...

— Работал ли у него мотор? — спросил дежурный по управлению.

— Разобрать было невозможно. Однако... ожидайте очередного выхода в эфир.

Когда оперативная машина отдалилась, мужчина в «вартбурге» внимательно посмотрел взад и вперед. Шоссе было абсолютно пустым. Он кивнул — и сразу же рядом с ним оказалась притаившаяся на соседнем сиденье спутница с коротко стриженными русыми волосами. И они незамедлительно принялись целоваться.

Петев приехал в ведомственный дом отдыха забрать Ковачева в окружное управление.

— Что новенького? — спросил полковник уже в машине.

— Ничего, не считая ночной ложной тревоги Консулова.

— А как Дейнов?

— Прикипел к Галлигану, целый день проторчал на пляже возле этого господина. Вообразил, что тот и есть Маман...

— По мне он смахивает на Папана. Боюсь, это ложный след. Странный субъект... Окурки собирает...

— Может, разыгрывает из себя сумасшедшего?

— Едва ли. Какой смысл ему привлекать наше внимание своим идиотским хобби!

Войдя в кабинет, который ему отвели, Ковачев механически снял трубку, чтобы позвонить генералу Маркову. И тут же ее положил. Что нового мог он сообщить? Какую свежую идею подкинуть? Да, две машины патрулируют ночью по шоссе возле Золотых песков, но «они» могут снова выйти в эфир хоть через неделю, хоть через месяц, а могут и вообще не выйти. Или выйдут в дневной суете. А этот Галлиган, единственная находка, по всей вероятности был безобидный чудак-одиночка, не более...

И все же Ковачев позвонил:

— Никаких новостей, товарищ генерал. Главное наше занятие — лежать пока что на песочке и доводить до кондиции загар.

— Что-то вы быстро выкатились на дорожку, по какой прогуливаются отдыхающие у моря болгары.

— Не ради прогулок, а единственно службы ради. Просто мы. должны целыми днями быть на пляже, рядом с нашими подопечными. А что, если и вам переправиться сюда? И пободаете нас, и дадите какое-либо ценное, как всегда, указание.

— Не искушай меня без нужды. Коли дойдет до ЦэУ, я уж не упущу возможность. Продолжайте и докладывайте каждое утро.

В оперативном помещении часами, а то и днями царило абсолютное спокойствие. Приборы следили за официально разрешенными передачами, контролировали их согласно эталонам, и только мягкое свечение экранов и едва уловимый ухом шум реле подсказывали, что аппаратура, хотя и дремлющая, задействована. А людям ничего другого не оставалось, как только любоваться этим странным техническим пейзажем. Но появись в эфире незарегистрированный передатчик — и в тот же миг с внезапностью взрыва все оживет: и аппараты, и люди с максимальной скоростью и напряжением начнут действовать.

Ровно в полночь опять вышел в эфир тот же самый передатчик. Но это никого не удивило. Сигналы на сей раз были записаны с самого начала. И едва пересеклись два луча, дежурный, не дожидаясь третьего, уже сообщил в управление:

— Внимание, та же самая станция. Наши машины движутся по направлению к Краневу.

К счастью, машины оказались по разные стороны от точки пересечения, на том же шоссе, только в нескольких километрах от прежнего места, и спустя буквально секунды уже неслись на предельной скорости.

В той, что летела от Балчика, Петев поддерживал постоянную связь по радиотелефону. Третий луч пеленгатора уже уточнил нужное место. И в этот момент шифрованные сигналы прекратились.

— Жми на педаль! Газуй! — задыхаясь, подгонял Петев шофера. — Он уже вырубился, пойми! Еще немного! Эх, не упустить бы!

Шофер так газовал, что на каждом повороте они рисковали опрокинуться в кювет. Когда вылетели на очередной холм, Петев скомандовал:

— Теперь потише! Где-то здесь, недалеко.

Шофер сбросил газ, и вскоре они заметили вдали одну-единственную машину. Она стояла на обочине с зажженными задними огнями.

При их приближении неизвестный шофер совершил маневр: выехал поперек шоссе, будто вознамерился его перегородить. В свете, фар был отчетливо виден одинокий мужчина за рулем. Впечатление, что им хотели преградить путь, вскоре рассеялось. Стало ясно, что шофер хотел всего лишь развернуться. Огромный американский автомобиль с австралийским номером, который Петев тотчас записал.

— Посигналь ему, будто мы нервничаем. Пусть поймет, что спешим, а он перегородил дорогу.

Шофер несколько раз просигналил, а мужчина в ответ помахал приветливо рукой, как бы пытаясь извиниться. Развернувшись, он поехал в сторону города. Петев начал доклад по радиотелефону.

Рано утром Ковачев собрал в кабинете Петева, Дейнова и Консулова.

— Передатчик находился в автомобиле марки «плимут», австралийский номер АУС фау эм 46-57, — начал полковник. — Шофера зовут Дэвид Маклоренс, австралийский гражданин, пересекший нашу границу на рассвете 12 июля со стороны Греции через погранпункт Кула. Заметьте, в тот самый день, когда засекли первую шифровку. Вместе с Маклоренсом в машине приехала и Эдлайн Мелвилл, тоже австралийская гражданка. Сегодня оба они разместились в отеле «Интернациональ», в двух соседних номерах: 1305 и 1307...

— Доподлинно известно, что это именно та самая машина? — поинтересовался Дейнов.

— Мы прибыли к запеленгованному месту ровно через минуту после прекращения сигналов, — доложил Петев. — И по пути не встретили ни единой машины. Со стороны Варны двигался капитан Консулов — он тоже никого не видел. Стало быть, сомнений нет. К тому же, заметив нас, Маклоренс сразу же смылся с запеленгованного места. Повторяю, сомневаться здесь бессмысленно.

— А этот... Маклоренс, — спросил Ковачев, — он что из себя представляет?

— Ему тридцать пять лет. Крупный, атлетически сложенный господин с немного флегматичным, я бы даже сказал, туповатым видом, — впервые отозвался Консулов. Он проследил Маклоренса до самой гостиницы и имел возможность разглядеть его вблизи.

— Да это же явно Маман! — с энтузиазмом воскликнул Дейнов.

— Ну как же! Собственной персоной, — усмехнулся Консулов. — Стало быть, Маман, да? Вы, значит, тешите себя такими догадками? А я все же задался бы вопросом, с чего это он на своем австралийском рыдване прикатил к нам. То ли пляжей у них нет, то ли соблазнился обслугой «Балкантуриста»? И почему притащился именно из Австралии, а?..

— Хочу ознакомить всех с текстом ночной радиограммы, — счел нужным вмешаться Ковачев. — Она тоже на английском. Шифр идентичен, по этой части наши коллеги не встретили затруднений. Итак:

«ДОН БОНИФАЦИО СТАРЫЙ НИКТО И КОКО С ЖЕЛЕЗНЫМ ВОЛКОМ УЖЕ В ОТЕЛЯХ У НАС ЖДУ ПАРОЛЯ МАМАН».

— Значит, еще четыре персоны пожаловали сюда, а пароля ждут уже шестеро. Приличная компания! Что же их сюда привело? Что же касается...

Эти размышления Дейнова были прерваны возгласом Ковачева:

— Погоди, погоди! Откуда набралось их вдруг шестеро?

— Ну... эти... Маклоренс и его возлюбленная, что из Австралии... двое... старый Бонифацио — трое, Никто, Коко и Железный Волк. Шестеро!

— Значит, и Никто зачисляется в компашку, да? — спросил Консулов.

— И Никто, и Железный Волк, и Коко — все это псевдонимы...

— Достаточно, Дейнов, я понял. А вы, Консулов, что скажете?

— Похоже на розыгрыш, товарищ полковник. Особенно если иметь в виду этот элементарнейший шифр. Текст уж больно несерьезный. А дон Бонифацио сильно смахивает на дона Базилио.

— А на что смахивает «жду пароля»?

— Тоже с гнильцой товар. Слишком ясно и категорично.

— Да, но все же зашифровано, — возразил Ковачев.

— Зашифровано, но так, чтоб мы сразу все поняли. И этот легко опознанный автомобиль с передатчиком, и сам радист — все это или какой-то идиотизм, полная глупость, розыгрыш, или... серьезнейшее дело...

— Продолжайте, Консулов.

— Дон Бонифацио старый — это, несомненно, адрес. Бонифацио старший — отец Бонифацио младшего. Такое на Западе практикуется. Для меня загадочнее Коко и Никто. Железный Волк вызывает ассоциации с техникой. Может быть, речь идет о какой-либо аппаратуре, уже установленной Коко в нескольких номерах гостиничного комплекса.

— Я вас серьезно спрашиваю, — сказал Ковачев.

— Я вполне серьезен... Если допустить, разумеется, что текст — не розыгрыш. Железный Волк может означать подводную лодку; Никто тогда название операции, а Коко — дата ее окончания. «В отелях у нас» — это соседние державы, а Пароль — некая красотка, которая вот-вот прибудет. И так далее, если есть желание фантазировать.

II. ЧЕРНЫЙ ЧЕМОДАН

После раскрытия радиста и дешифровки радиограммы снова наступило полное затишье, и никто не мог предсказать, когда оно нарушится. Гораздо важнее было поразмышлять: действительное или кажущееся это спокойствие? Поэтому, едва закончилось утреннее совещание и коллеги его направились решать свои задачи, Ковачев отправился в дом отдыха министерства. Даже пошел на пляж. Но не прошло и часа, как там появилась угловатая фигура Консулова. Тот был в плавках и с сумкою в руках. То и дело оборачиваясь, вглядываясь в голые тела, Консулов наверняка искал его, Ковачева. Уж не случилось ли что?

— Здравствуйте! Ко мне или в объятия Нептуна?

Ковачев уже распознал своеобразную манеру высказываний Консулова и решил ему подыграть.

— Какой там Нептун! Квод лицет Йови, нон лицет бови. Что дозволено Юпитеру, то не дозволено быку. — Он явно полагал, что Ковачев не силен в латыни, поэтому сразу перевел поговорку: — Бреду в жалкой роли почтальона. Хочу порадовать вас открыточкой.

— Любопытствую.

Консулов достал из сумки цветную открытку с видом Золотых песков. На обратной стороне значилось:

«Варна, Сиреневая улица, дом № 5. Петру Петкову. Дорогой Пешо, я на несколько дней приехал на Золотые пески. Гостиница «Метрополь». Давай-ка повидаемся в пятницу, 19 июля, в десять тридцать. Твой приятель Гошо».

— И что же? Чем замечательна эта открытка?

— Тем, что ее только что опустил в почтовый ящик гостиницы «Метрополь» Дэвид Маклоренс. Наблюдатель засек и с помощью администрации гостиницы заполучил открыточку.

— Гм! Интересно. А не мог ли наблюдатель ошибиться?

— Нет. Во-первых, он видел, кто и как опускал открытку, во-вторых, в ящике она оказалась единственной.

— Возможно ли, что этот Маклоренс — болгарин? В Австралию много отбросов уплыло.

— Даже если он и болгарин, то скорее всего второго издания: допустим, сын некоего нашего эмигранта. К тому же от англосаксонской мамаши, судя по комплекции.

— У вас было больше времени на размышление. Что вы думаете относительно открытки? — спросил по пути к дому отдыха Ковачев.

— Адресат, разумеется, никакой не друг Маклоренсу. Сообщается место и время встречи агенту, каковым не обязательно должен быть Петр Петков. Во-первых, Маклоренс обитает не в «Метрополе», а в «Интернационале». Во вторых, если они друзья, то Маклоренс может посетить дом друга. В-третьих, и это самое важное, пятница приходится не на девятнадцатое, а на восемнадцатое июля.

Ковачев мысленно сосчитал дни недели.

— Да, правильно... Что бы это могло означать? Не мог же он случайно ошибиться. Восемнадцатое... Девятнадцатое... В нашем деле такие ошибки маловероятны.

— Вероятно, это какая-то уловка, к которой мы еще вернемся. А открытка? Как поступить с ней? Все-таки надо послать по адресу, не правда ли?

— Обязательно. Иначе возникает опасность, что ничего не случится вообще. А этого допустить нельзя. Но время есть. Почта доставит открытку завтра, вероятно, после обеда. У нас в запасе чуть больше суток. Думать, думать, думать!

Ковачев оделся быстро и, уже сидя в машине, взял открытку у Консулова, снова пристально в нее вгляделся. И чем дольше он смотрел, тем больше убеждался, что эта открытка, случайно попавшая в их руки, кроет немалую тайну. То был не просто условный знак для встречи, но нечто гораздо значительней...

— Думаете ли, товарищ полковник? — спросил Консулов, как будто телепатически уловил его состояние.

— Думаю, думаю, чем еще лучшим можно заняться?

— Тогда поразмышляйте вслух. Может, и я чем-нибудь помогу.

— Вырисовываются две версии. Или этот Дэвид Маклоренс болгарин, и тогда нет ничего удивительного, что он, подписываясь как Гошо (может, он действительно Гошо или под этим именем его знает Пешо), послал открытку, которую сам надписал здесь, у нас. Но интересней и, разумеется, перспективней другая версия. Что он не болгарин и, стало быть, не мог сам написать текст. Тогда следует логически, что открытку ему вручили «там» уже готовой, надписанной и его задача — только опустить ее и повстречаться с Пешо или в пятницу, 18-го, или 19-го, в субботу, перед гостиницей «Метрополь».

— С ним или кем-то другим, которого Пешо знает как Гошо... Возникает законный вопрос: как Пешо узнает Маклоренса, который только что прибыл аж из Австралии?

— Знаете, когда я вас слушал, пришла в голову одна догадка в пользу версии, что открытка была надписана «там».

— Представьте себе, и меня осенила такая же догадка, — усмехнулся Консулов.

— Тогда поделитесь вашей догадкой. А после мы их сравним.

— Почему встреча перед гостиницей «Метрополь», а не перед «Интернационалем», где расположился Маклоренс и где было бы естественно увидеться, допустим, в холле, а еще естественней — в номере, если они друзья? Не означает ли это, что открытка была надписана еще до того, как Маклоренс поселился в гостинице «Интернациональ», причем надписана человеком, которого он знает и который жил в гостинице «Метрополь»? Такова ли была ваша догадка?

— Нет. Ваше предположение, быть может, и верно. Оно весьма логично и правдоподобно, но существует вероятность, что «Метрополь» указан для конспирации, чтобы знакомые случайно не засекли их встречу. А может, «Метрополь» означает некую условность.

— Не исключено.

— Представьте себе, что некто поручил вам, когда прибудете на Золотые пески, отправить открытку с таким содержанием. Независимо от того, болгарин ли вы или только перепишете текст по-болгарски. Как вы поступите?

— Куплю открытку, приклею марку, напишу условленный текст и опущу в почтовый ящик, — отвечал без размышлений Консулов, глядя на полковника с нескрываемым интересом.

— Именно это я и хотел от вас услышать! Прежде всего купите открытку! Что я и поручаю вам сделать. Я сейчас сойду и дальше доберусь автобусом к окружному управлению, а вы на машине постарайтесь решить единственную задачу: купить такую же открытку и доставить ее мне. Но помните: не какую-нибудь другую, а именно такую. Начните у киоска возле «Интернационаля», потом в других гостиницах комплекса, в «Дружбе», если понадобится, поищите и по городу на центральных улицах, но любою ценой найдите и привезите мне такую открытку.

— Но зачем вам? Да не решили ли вы...

— Ничего я не решал. Выполните задание и после этого поговорим... в управлении... — отвечал Ковачев, вылезая из машины.

В кабинете его ожидал Петев. Оказывается, он звонил в дом отдыха, но уже после того, как Ковачев отбыл.

— Ну, рассказывайте о вашем Дэвиде.

— Почему моем? Разве он не общий?

— Вы его открыли, значит, ваш. Что он теперь поделывает? Вижу, не случайно вы меня искали.

— Так называемый «мой Дэвид» чувствует себя отлично и держится превосходно. После открытки он ничем себя не проявил. Но появился господин, который его усиленно ищет.

— Как так ищет?

— Ходит из гостиницы в гостиницу, ища некоего Мортимера Гаррисона, а когда ему отвечают, что такого не значится, спрашивает и о Дэвиде Маклоренсе.

— Болгарин?

— Нет, ирландец. Ларри О’Коннор, из Соединенных Штатов. Прибыл вчера вечером самолетом из Парижа, поселился в гостинице «Лебедь». С самого начала, как мы его засекли, он, вместо того чтобы нежиться на пляже, занимается одним и тем же: ходит, расспрашивает, высматривает...

— И кого же он высмотрел?

— Слава богу, гостиниц много, он еще не дошел до «Интернационаля». Как вы полагаете, найдет ли он Маклоренса?

— Разумеется. Зачем нам мешать человеку? Ни в чем ему не препятствуйте, только наблюдайте.

Консулов появился лишь под вечер — усталый, голодный и раздраженный.

— Нет как нет проклятой открытки, — докладывал он. — Нигде ни единой. Я до отвращения насмотрелся на все эти разноцветные картинки, но именно такой не обнаружил. На всякий случай заглянул и в контору, что ведает распространением такого рода продукции. Там мне объяснили, что прошлым летом проходила одна такая партия открыток, но больше их не производили. Марочка тоже прошлогодняя. Эта серия быстро себя исчерпала еще в середине прошлого года.

— Вот видите, одна из наших догадок оказалась убедительной. Теперь уверенно можно полагать, что Маклоренс привез с собой открытку, купленную в прошлом году здесь, но надписанную «там».

Консулов оставил открытку на столе и несколько театрально откинулся на стуле. Ковачев взял ее и снова принялся разглядывать. После долгого молчания он слегка усмехнулся и сказал:

— Не люблю, когда «он» меня не уважает. Тогда и я начинаю терять к нему всякое уважение.

— Кто же сей таинственный «он», товарищ полковник, и чем он соизволил провиниться перед вами, утратив ваше доверие?

— Не доверие, нет! Я как старые кабатчики. Помнится, в былые времена везде в корчмах и бакалейных лавках красовались засиженные мухами надписи: «Уважение — каждому, кредит — никому!» Так и я: доверие — никому, но уважать готов всякого. Опасно перестать уважать кого-либо. Мигом можно дело любое завалить. Если, конечно, «он» сам не потеряет к тебе уважения.

— И опять вы упомянули местоимение «он»...

— Тот, кто послал сюда Маклоренса, кто распорядился купить, надписать и послать по почте открытку. Какой-нибудь тамошний полковник или, чтобы себе не льстить, только майор.

— Чем же заслужил «он» ваш гнев?

— Посмотрите на эту открытку. Гребешки морских волн, плохо покрашенная пластмассовая пальма, зарытая в песок вместе с жестяной посудиной, но жесть видна, ветер выдул песок. И бедный несчастный верблюд, разукрашенный «по-восточному», в полном согласии с представлениями и этнографической культурой какого-то торгаша из «Балкантуриста». И восседающий на верблюде этот самодовольный розовый болван, закутанный в простыню из инвентаря гостиницы. А копьем он размахивает так, будто сейчас проткнет нубийского льва. Пожалуйста, любуйтесь остатками рыжей его шевелюры, ухмыляющейся круглой физиономией, на которой и презрение к «туземцам», и самодовольство дурака, рассказавшего тупой анекдот. «Созерцайте меня в дикой Болгарии, которая разыгрывает свою фальшивую экзотику, покуда я провожу свои денечки почти бесплатно!»

— И чем же этот коммерсант из Дюссельдорфа так раздосадовал вас?

— Пусть коммерсант останется на совести мазил, сляпавших открытку. Ошибся тот, кто купил одну из этих картинок — якобы поражающих взор, вроде бы эффектных, а значит, и запоминающихся, вместо того, чтобы избрать обыкновенную, скромную, безличную. Если иметь в виду стандарты и вкусы Запада на такого рода продукцию, надо было выбрать популярную серию, которая долгое время в ходу. Ведь поправка-то должна была быть на целый год вперед. Но нет, «он» и мысли не допускал, что здесь раскусят его картинный замысел. За слабоумных идиотов нас считает. А это нехорошо. Нехорошо его характеризует!

— Теоретически вы правы, но какое это имеет практическое значение? Не заметь мы, как Маклоренс опускает открытку, и она дошла бы с любой расцветкой. «Он» явно на это и рассчитывал. А когда Маклоренса уже засекли, то не все ли равно, что на открытке изображено? Хоть гостиница «Мимоза»...

— Нет, не все равно. Красуйся на открытке «Мимоза» — и поди узнай, что она куплена год назад, что надписана «там», что Маклоренс не болгарин и, самое важное, что «он» считает нас дураками.

Открытка пошла своим путем, и на следующий день почтальон доставил ее Петкову. Действительно, на улице Сиреневой, в доме № 5 проживал Петр Господинов Петков, или, как его ласково именовали все знакомые, Пеню. Ему было 28 лет, он давно осел в этих местах и последние три года работал шофером такси. В биографии его не было особенных шероховатостей, если не считать того, что, будучи матросом торгового флота, он попался на валютной махинации с контрабандой в придачу, после чего его уволили. Смущала и еще одна особенность — недавно он женился на служащей военно-морского флота, она работала в финансовом отделе одного из подразделений.

Следить за таксистом особенно трудно — целый день он носится по улицам, доставляя десятки людей в разные концы, поди разберись, с кем он встречается, о чем беседует! Но при больших неудобствах для слежки есть и некоторые преимущества — можно, к примеру, в любое время сесть в его машину и затеять нехитрый разговор, изучая собеседника. А если потребуется, не составит особого труда приспособить в незаметном местечке микрофон с передатчиком. Именно этими преимуществами и воспользовались.

Ровно в девять Ковачев собрал две группы для последнего уточнения задач. В конце он обобщил:

— Хотя сегодня и восемнадцатое, но все же пятница, первая возможность для их встречи, так что будем начеку. Номер машины Петкова — ВН 13-30, серая «Волга».

— Вы все же убеждены, что десять тридцать — это именно время встречи, а не что-либо другое? — спросил Петев.

— Да, я убежден, но независимо от этого следует проверить самую вероятную возможность. Если нет других вопросов, то по местам.

...Петев стоял рядом с шофером оперативной машины. Отсюда, где они припарковались среди других машин, отлично просматривался вход в «Метрополь». Почти все обитатели гостиницы были на пляже, наслаждаясь знойным солнцем и тихим морем. Лишь изредка кто-либо входил или выходил. В 10.27 появился Маклоренс — успевший слегка загореть атлет в элегантном светло-синем костюме и пестрой рубашке с раскрытым воротом. Он курил сигарету, а в левой руке держал средних размеров черный чемодан. Стоя неподалеку от входа, он чего-то ждал, как обычно ждут машину, чтобы ехать на аэродром.

Петев немедленно доложил по радиотелефону:

— Докладывает «Второй». Вышел, ждет у гостиницы. В руке черный чемодан.

— Скоро прибудет и другой, — отвечал ему Ковачев.

В 10.31 к «Метрополю» подкатило серое такси ВН 13-30. Не заглушая мотора, шофер быстро вылез из «Волги», взял чемодан и, пока Маклоренс устраивался на заднем сиденье, поставил в багажник. И тотчас же, даже не спросив, куда ехать, направился в город. Вслед на некотором расстоянии двинулась машина Петева. На пересечении одной из аллей он заметил оперативную машину, где рядом с шофером сидел Консулов. Петев слегка ему кивнул и взял трубку радиотелефона.

Даже на широком и сегодня почти безлюдном шоссе на Варну таксист не увеличивал скорость. Видимо, они не спешили. Пришлось Консулову и Петеву обогнать серую «Волгу», так что позади осталась лишь третья оперативная машина — побитый, замызганный «Запорожец» с тремя веселыми беззаботными девицами. Вряд ли кто мог бы заподозрить, что «Запорожец» оснащен мощным двигателем и радиопередатчиком.

Одна из девушек докладывала Ковачеву:

— Едут довольно медленно, не лучше ли и нам их обогнать?

— Нет. «Запорожцу» не положено нестись по шоссе. Но что они там поделывают в салоне, почему молчат?

— Сидят, как прежде, на своих местах.

— Уж не поврежден ли микрофон? Ни звука от них.

— Вовсе нет, товарищ полковник. Вы ведь слышите, должно быть, как играет музыка. Это шофер включил радиоприемник.

Все так же не спеша такси достигло города и вскоре остановилось перед вокзалом. Петков проворно выскочил, открыл багажник и протянул чемодан Маклоренсу, который небрежно сунул ему десять левов. Пешо согнулся подобострастно. Маклоренс приветливо ему махнул, и они расстались, так и не обменявшись ни единым словом.

Минут десять Маклоренс бродил по вокзалу, постоял у расписания поездов и пароходов, полюбовался на рекламные щиты «Балкантуриста», потолкался у буфета, но ничего не купил, а затем внезапно влился в поток прибывших с очередным поездом и оказался опять на стоянке такси. Наконец подошла его очередь. На сей раз «Волга» была оранжевая, из Софии, под номером СА 81-19. Шофером, как быстро установили, оказался Иван Петров Биловарски, из командированных. Он отвез Маклоренса обратно, но не к «Метрополю», а к «Интернационалю», за что получил пять левов. Все повторилось в обратной последовательности. Однако чемодан был не в багажнике, а рядом с Маклоренсом.

Вскоре после того, как австралиец поднялся в свой номер, в кабинет Ковачева прибыли Петев и Консулов. Интересно было наблюдать за их поведением — возбужденный Консулов готов был немедленно делиться своими мыслями, спорить, даже на повышенных тонах. Петев же удрученно молчал, как будто на нем лежала вина за то, что «его Дэвид» ничем себя не выдал и тем самым «надул» его, Петева. Смущен был и Ковачев, хотя старался этого не показать.

— Ладно, ребятки, не вешайте носы! Было бы гораздо хуже, если бы Маклоренс бросил открытку не после, а до радиограммы.

— Увы, — сказал Консулов. — И специальная, надписанная «там» открытка, и загадочное путешествие черного чемодана, и получасовое сидение Маклоренса в холле «Метрополя» в ожидании Петкова — все это вовсе не водевиль, нет! Таксист заранее знал, куда ехать. Все было обговорено заранее. А мы хоть и наблюдали за ними и извне, и, как говорится, «изнутри» спектакля, не можем ответить сейчас на самые элементарные вопросы.

— Да, события протекали вроде бы совсем гладко, — отвечал спокойно Ковачев. — Но только на первый взгляд. Хотелось бы проанализировать отклонения от привычной картины вызова иностранцем такси на предмет поездки в город. Может, поговорим на эту тему, а? Авось что и придумаем.

— Прежде всего настораживает способ вызова, — заговорил с пересохшим горлом Петев. — Иностранцы обращаются обычно к администратору или ловят свободное такси...

— Не возбраняется вызывать и почтовой открыткой, — перебил его Ковачев. — А еще что?

— Бросается в глаза ошибка в дате, — зачастил Консулов. — Не верю, что это описка. Видимо, читать следует так: «18 июля, в пятницу, а если не сможешь, то 19-го, в субботу».

— Об этом мы говорили несколько раньше. Что еще?

— Поскольку они не обменялись ни словом, — сказал Петев, — для таксиста открытка означала: приезжай и отвези гостя на вокзал!

— Какого такого гостя? — спросил Консулов.

— Как это какого? С черным чемоданом в руке.

Ковачев пожал плечами.

— Ага, значит, черный чемодан играл роль опознавательного знака. Допустим. А почему именно Пешо должен был везти Маклоренса, а не любой другой шофер? И почему именно на вокзал? Давайте думать и над этим. Разыгрывать среди бела дня спектакль с поездкой в город и обратно, ради чего? — почти шепотом закончил Ковачев.

А пока они пытались раскрыть загадку этой вроде бы бессмысленной встречи, все разрешилось само собою. Сделав еще несколько посадок, таксист Петков вывесил на переднем стекле табличку «В гараж» и заглянул ненадолго к себе домой. Там он оставил черный чемодан, абсолютно похожий на чемодан Маклоренса, только намного тяжелее, после чего приехал в гараж и передал машину сменщику.

Все это Ковачев узнал уже под вечер, когда бригада слежения за Петковым вручила свой рапорт.

III. КАТАСТРОФА

Ковачев был из тех людей, что каждую ночь по нескольку раз видят сны. Сколько он помнил, видения его были всегда остросюжетны. Более того, почти каждую ночь, точнее около часу пополуночи, снился ему какой-нибудь кошмар. Или он ведет автомобиль, а шоссе начинает круто уходить вниз, настолько круто, что уже не затормозишь, и за мгновение до того, как рухнуть в пропасть, он просыпался. Или он в каком-то огромном, почти незнакомом городе, похожем на Париж, или в новом районе его любимой Москвы заблудился, пытаясь найти дорогу к аэродрому, и самолет улетает без него. Или ему предстоит выпускной экзамен, а он ничего не знает, абсолютно не готов, и лишь за долю секунды перед пробуждением от пережитого страха он с облегчением осознает, что давно уже получил высшее образование...

Сегодня он стоял на краю небольшой, нависшей над водою деревянной пристани, а жена его с двумя детьми носилась в лодчонке без весел далеко в море и звала: «Асен! Асен!» А волны били в пристань, угрожающе раскачивали осклизлые доски. Будто прикованный к этим хлопающим доскам, он и шагу не мог ступить, чтобы прийти семье на помощь. И неслось над морем встревоженное: «Асен! Асен!»

Ковачев проснулся, но не сразу понял, что находится в гостиничном номере. Первое, что он почувствовал, — радость, ибо избавился от кошмара. Вслед за тем он не на шутку рассердился, когда понял, что его разбудили. Включив настольную лампу, он с некоторым облегчением отметил, что было всего лишь полдвенадцатого. Телефон снова зазвонил. Дежурный окружного управления попросил спуститься вниз и подождать оперативную.

Через несколько минут он уже был внизу, перед входом в гостиницу и курил сигарету. Ночь была прохладной, с моря поддувал ветерок, и он с удовольствием застегнул плащ, который предусмотрительно взял с собою. Судя по всему, случилось нечто важное.

Не успел он докурить сигарету, как подкатила черная «Волга», он сел рядом с шофером, а Петев немедленно доложил сзади над ухом:

— Только что сообщили, что Маклоренс погиб в автомобильной катастрофе на шоссе, ведущем к Балчику. Его машина съехала с шоссе и разбилась где-то недалеко от пионерского лагеря.

— Кто доложил?

— Служба наблюдения.

— Маклоренс был один в машине? Кто-нибудь еще пострадал?

— Больше ничего не известно.

Шофер мчался с такой скоростью, что Ковачев всерьез начал думать об опасности последовать за Маклоренсом. Время от времени навстречу им проносились с шумом машины, возвращавшиеся в Варну или на Золотые пески. Судя по тому, как они вписывались в повороты и не переключали дальний свет, можно было предположить, что большинство шоферов предпочли бы в эту ночь не встречаться с автоинспекторами.

На одном из поворотов, где шины снова зловеще запищали, Ковачев увидел вдалеке, как кто-то вроде бы размахивал огнем. Шофер сбавил скорость, и за следующим поворотом показался крупный мужчина с электрическим фонарем в руке, а рядом стояли машина ГАИ, санитарная машина и темная «Волга». Ковачев выскочил и сразу был ослеплен, но мужчина тут же перевел луч на землю и представился:

— Бай[1] Драган, сторож пионерского лагеря. Вы, кажется, из милиции. Другие ваши внизу. Следуйте за мною, я знаю дорогу меж камней.

Строителям шоссе пришлось здесь рассечь скалистый холм, и лишние камни так и остались на склоне. Тропинки не было, и в ночной тьме, хотя и рассекаемой фонарем бая Драгана, они все же с большим трудом сумели попасть на травянистую поляну, где теперь покоился «плимут».

Собравшиеся представились: врач курортной поликлиники Миладинов, установивший факт смерти, капитан Савов из ГАИ и два эксперта, которые закончили осмотр, фотографирование и зарисовку места происшествия, а также один работник службы наблюдения. Каждый из них дело свое уже сделал и теперь ждал указаний «начальства из Софии».

Ковачев отозвал в сторону оперативника. Тот доложил:

— Точная картина не ясна. Мы следовали сзади метрах в трехстах-четырехстах. А он погиб именно на повороте, вне пределов видимости. Какой-то шум мы, правда, услышали, но не придали значения. А когда вылетели на открытое место и увидели, что он исчез, решили возвратиться. Отъехали почти на километр. И тут его обнаружили. По огням внизу и по... проломанному парапету.

Ковачев поинтересовался, кто сообщил о происшествии. Оказалось, что первым все же позвонил в милицию не оперативник, а сторож пионерского лагеря. Сейчас и он ожидал своей очереди, смущенный вниманием, но гордый своей ролью бдительного помощника. Рядом с ним неразлучной тенью маячил сухонький старикашка.

— Вот кто видел воочию происшествие, — представил старичка капитан Савов.

— Да ну... никто его не видел, товарищ капитан.

— Не видели, так хотя бы слышали, правда?

— А как же, слышали. Сидим мы как раз, стало быть, в кухне, в картишки перекидываемся, а тут что-то как заскрежещет. Загромыхало, значит, потом удар... и еще разок ударило.

— Когда это произошло?

— Да как вам сказать, товарищ капитан, не догадались мы на часы-то поглядеть. Однако время-то достаточно прошло после вечерней поверки. За одиннадцать наверняка перевалило...

— А вы, доктор, не взглянули на часы, когда вас вызвали? — спросил Ковачев.

— Взглянул. Было 23.07, когда мне позвонили.

— Благодарю. А теперь надо вытащить из машины труп. Прежде чем он попадет в морг, хотелось бы его осмотреть.

«Плимут», перевернувшись по откосу несколько раз, снова оказался на колесах. Но почти все стекла были разбиты, крылья разодраны, дверцы раздавлены. Лишь ломом удалось вскрыть шоферскую дверь. Наконец вытащили Маклоренса. Хотя и окровавленное, лицо его сохранило холодноватую англосаксонскую красоту. Должно быть, смертоносный удар пришелся от руля в грудную клетку, к сердцу.

Из правого кармана Ковачев достал паспорт. Между страницами пестрели банкноты. Он пересчитал их: в одном месте девять купюр по сто долларов, в другом — сто двадцать левов пятерками и десятками. С первой страницы в свете фонаря ему улыбался мертвый Дэвид Маклоренс. Слева под мышкой у него обнаружился в элегантной кобуре увесистый блестящий пистолет. Ковачев стал его разглядывать. То была неизвестная американская модель, вероятно, тридцать восьмого калибра или побольше. Он сунул пистолет обратно в кобуру.

После внимательного осмотра трупа Ковачев распорядился доставить его в морг для вскрытия. А сам полез в «плимут», чтобы окинуть взглядом все изнутри, порыться в карманчиках дверок и в ящике на панели.

— А вот и еще один!

— Что вы нашли? — спросил его доктор Миладинов, склоняясь над его спиной. После находки пистолета его интерес к происходящему значительно вырос.

— Это, доктор, не по вашей части, — сказал Ковачев, вылезая из машины. В руке он держал второй пистолет, на этот раз с гораздо более длинным и тонким дулом с глушителем на конце.

Труп положили на носилки. Предстояло тащить его наверх, но уже не между камней. Бай Драган взялся показать им окольный путь по тропинке.

— Откройте багажник и вообще осмотрите машину. Самым внимательным образом, — распорядился Ковачев. — Мы с капитаном Савовым отправляемся к шоссе, поможем, если понадобится, нести труп.

Когда мертвого положили в санитарную машину, Ковачев взял у Савова фонарь и принялся внимательно разглядывать что-то на шоссе. Что он мог найти?

Оперативник ему рассказал, что в 19.30 Маклоренс и Эдлайн Мелвилл поехали в сторону Балчика. Двигались они не торопясь, как на прогулке, нигде не останавливались, ни с кем не встречались. В Балчике они заняли столик на террасе ресторана. Недалеко от них расположился наблюдатель, потягивая пиво и закусывая.

Через полчаса, когда Маклоренс (к великому ужасу наблюдателя, тоже шофера-любителя) сумел справиться с двумя стограммовыми стопками водки без всякой закуски, за их стол подсела еще одна пара: мужчина лет пятидесяти пяти — шестидесяти, низенький, с лысиной, обрамленной седыми кудряшками, и большим крючковатым носом, сопровождал тридцатилетнюю даму — непомерно загримированную броскую брюнетку в расцвеченных розовым и синим хлопчатобумажных брюках. Подсели они как старые знакомые, заказали себе ужин и все сразу начали оживленно переговариваться.

Этот спокойный момент и избрал оперативник, чтобы позвонить из кабинета директора ресторана и «попросить подкрепления» ввиду прибытия неизвестной пары. Но он так и не успел ничего о ней выяснить, поскольку его сослуживцы вскоре появились в ресторане.

К половине одиннадцатого Эдлайн Мелвилл заплатила по счету. Однако лысый и обе дамы направились не к «плимуту», а к другой иностранной машине, броская брюнетка села за руль, и они укатили. А Маклоренс допил водку (возможно, они на него за что-то рассердились) и уехал через четверть часа. Характерно, что если те трое пили лишь белое вино, то Дэвид успел влить в себя еще два стакана водки, что не помешало ему завести свою машину. Правда, сказалось опьянение: без всякой нужды он начал форсировать двигатель, будто любовался его мощностью, зажигать и гасить дальний свет, пока наконец не рванул с места с такой скоростью, что оперативная машина еле за ним успевала.

Как и положено при транспортном происшествии, капитан Савов начал измерять на шоссе тормозной путь «плимута». Нет, не беззаботным ангелом вознесся Маклоренс на небеса. Надо отдать ему должное: хотя и сильно пьян, он сделал все возможное, чтобы спастись.

Освещая фонарем дорогу и помогая Савову в замерах, Ковачев никак не мог отвязаться от навязчивого вопроса: катастрофа ли это пьяного шофера или нечто другое? Вроде бы все говорило в пользу обычного варианта — и водка, и ненужная перегазовка, и бешеная скорость даже на поворотах, у одного из которых он и обрел свою смерть. Но приходили на ум и другие доводы. Почему Мелвилл пересела в другую машину, оставив его одного? Почему катастрофа случилась в самом опасном месте на всем отрезке пути между Варной и Балчиком — на самом крутом повороте, у самой глубокой пропасти? Вторая случайность? Да, именно в этом месте его бешеная гонка вероятней всего могла закончиться смертью. Но почему именно здесь он потерял вдруг управление?

Когда они дошли до начала тормозного пути, Савов принялся записывать измерения в блокнот, а Ковачев продолжал освещать самым внимательным образом буквально каждую пядь предполагаемого последнего пути «плимута». В одном месте он остановился и долго вглядывался в световой круг.

— Товарищ капитан, взгляните-ка сюда.

Савов тоже навел свой фонарь, вгляделся и покачал удивленно головой.

— Надо аккуратно снять асфальтовое покрытие и отдать на экспертизу, — сказал Ковачев.

В эту ночь полковник Ковачев смог лечь в постель лишь на рассвете. И хотя славился тем, что засыпал, едва лишь коснется подушки, на этот раз он долго не смыкал глаз. Мучили его вопросы, порожденные этой катастрофой, а процедура вскрытия трупа, на которой он присутствовал, не давала успокоиться. И когда в предрассветных сумерках сон все-таки сморил его, выспаться всласть он так и не смог. Его разбудили, вызвав в окружное управление. Там уже был высокий гость. Узнав о катастрофе («все-таки труп есть труп!»), генерал Марков первым же самолетом прибыл в Варну и теперь хлопал Ковачева своею медвежьей лапой по плечу.

— Вот и я решил воспользоваться субботой и воскресеньем. И вас, думаю, повидаю, и воздухом морским надышусь. Эх, какая вокруг красота! Ну, рассказывай, чем порадуешь?

— После такого убийства радости мало...

— Значит, все-таки убийство!

— Да, это не случайная катастрофа. Слишком уж место для нее подходящее.

— Мне сообщили по телефону, что сломался привод рулевого управления.

— Да, сломан. Весь вопрос в том, почему он переломился в ситуации экстремальной, на самом опасном повороте. Допустим, реакция Маклоренса, хотя и пьяного, но опытного шофера, составляет полсекунды. Мы тщательно просмотрели тормозной след от его начала по всей пятнадцатиметровой длине.

— И что же?

— К приводу была прилеплена магнитная радиоуправляемая мина.

Генерал Марков даже присвистнул от удивления.

— Осколки мины торчали в асфальте между четырнадцатым и пятнадцатым метром. Примерно посередине. Обнаружены подобные осколки и в нижней части двигателя. То, что мина была магнитной, подтверждается и отсутствием следов ее крепления, и точностью взрыва перед катастрофой.

— Значит, тот, кто ее поставил и взорвал, находился где-нибудь вблизи, наблюдая за движением на дороге, из автомобиля.

— Несомненно.

— Так, так... — Генерал почесал кончик носа. — Радиомина — бесспорное доказательство, что убийство задумано и даже предрешено там... где продают такие игрушки.

— Если их не берут с собою просто так, на всякий случай, а вдруг понадобятся. Достаточно вспомнить два пистолета Маклоренса.

— В таком случае компания их должна быть экипирована прилично.

— Нашли мы и передатчик, — продолжал Ковачев. — За обыкновенным приемником, в арматурном табло. Он настроен на ту же волну. Одна клавиша задействует его, другая включает частоту приема. Теперь частота известна. И постоянно прослушивается.

— Смею надеяться, прослушивается не только частота передатчика, но и приемника.

— Неужели у вас есть сомнения, что это тот самый, уже засеченный передатчик?

— Раз вы так уверены, могу ли я сомневаться. Но позвольте грешному вашему начальнику продолжить свои расспросы. С чего бы этому австралийскому красавцу приспичило мчаться аж в Болгарию, чтобы здесь отдать богу душу? Кто обделал это дельце и... зачем, зачем?

— Да, именно так. Экспертиза установила, что паспорт у него подложный, фото приклеено вместо другого. Приклеено ловко, но все же не без огреха. Паспорт действительно австралийский, визы показывают весь путь из Австралии. Но поскольку, повторяю, документ оказался поддельным, появилось вновь основание считать убитого болгарином.

— Теперь и вы туда же. И это после вашего же убедительного доказательства, что открытка куплена в прошлом году.

— Одно не исключает другого. Открытка может быть и прошлогодней, как условный знак с пейзажем, а надписана по приезде Маклоренсом. Кстати, и шофер его знает как Гошо.

— Нет... изучил я нашего брата. А этот... — Марков полистал дело, захваченное в управлении, и нашел снимок Маклоренса. — Этот со своею жеребячьей мордой не болгарин, не наша кровь. Нисколько не похож.

— Или... полуболгарин, если мать англосаксонка.

— Все может быть, но какой смысл гадать. И без того столько загадок, прежде всего два пистолета.

— Есть и еще кое-что. Вы знаете, у него при себе было девятьсот долларов и сто двадцать левов. Это в паспорте. А в другом кармане были еще и чеки. Тогда зачем доллары в банкнотах? Спекулировать? Или для других целей?.. Допустим, долларов была тысяча и недостающая сотня превратилась в левы.

— Да-а, ничего себе этот... Маман. Неплохо подзапасся всем. Хотя тот, кто снабдил его радиоминой, все-таки лучше предвидел финал... Не вызывает ли каких-либо ассоциаций этот его псевдоним?

— Маман — значит мать, товарищ генерал, а он никак не похож на чью-либо матушку.

— Допустим. А как насчет тех, кто похож? К примеру, Мелвилл.

— Никакой реакции с ее стороны. До сих пор убитым она не поинтересовалась, будто вообще ничего не знает...

— Или именно потому, что знает!

— Вроде бы она его любовница, а...

— Или он ее любовник.

— Разве не одно и то же?

— Пора уж разбираться в таких тонкостях, Ковачев. Когда ей за сорок, а он явно ее моложе, есть кой-какая разница.

— Разница, возможно, и есть, но стоит ли начинать по этому поводу дискуссию? Выделим главное. Во время катастрофы она была уже в своем номере. А знаете ли, с кем прибыла вчера вечером в гостиницу Мелвилл?

— В управлении Петев мне докладывал, что с каким-то господином в летах. За рулем была его дочь. Они вместе ужинали в Балчике, — сказал Марков.

— Именно так. Сей господин — торговый представитель одной американской фирмы в Константинополе. А знаете ли, как зовется это милое семейство?

— Откуда я могу знать, если вы крутитесь вокруг да около, вместо того чтобы мне доложить. Надеюсь, это не Рокфеллер и не Джон Пирпон Морган?

— Конечно, нет. Он всего-навсего Еремей Ноумен, а дочь его Мишель Ноумен.

— И что же из того?

— А то лишь, что фамилия Ноумен в буквальном переводе с английского означает... Никто!

— Никто! Значит... это и есть господин Никто!

— Очевидно. Старый Никто с Коко, как значится в одной из шифрограмм. А наши простодушно перевели фамилию, вот и все.

— Браво, вот это переводчики!

— Существенно, что старый Никто и Коко, я имею в виду Еремея и его дочурку, прибыли к нам именно в понедельник, 14 июля, когда выпорхнуло в эфир второе послание.

— И они, разумеется, тоже имеют алиби?

— Вы проявляете удивительную догадливость!

Ковачев позволял себе иногда подобные вольности, он знал о душевной слабости генерала по отношению к своим любимцам и хотя и редко, но пользовался этим.

— Во время катастрофы они как раз входили в свой номер, после того, как распрощались с Мелвилл, — сказал полковник.

— А этот Ларри О’Коннор?

— Сидел в ночном баре гостиницы «Интернациональ» и потягивал коньяк «Поморие».

— Тогда остается парочка Галлиган...

— Должен вас разочаровать, товарищ генерал. После девяти вечера эта замечательная пара уснула сном праведников. Во сне мистер Галлиган отыскивал оригинальные окурки, а супруга ему помогала.

Генерал хмуро взглянул на Ковачева.

— У меня подозрение, что вы недоговариваете. Что вместо положенного доклада испытываете своего начальника на сообразительность. Да ладно, уж так и быть. Если все оказались в ауте, остается шофер Пешо. Не находилась ли мина в черном чемодане?

— В каком из двух? — Ковачев выждал небольшую паузу и, поскольку генерал ею не воспользовался, продолжал: — Версия, что Маклоренс собственными руками передал шоферу мину, которая и доставила его на тот свет, мне представляется, мягко говоря, несостоятельной. Но загвоздка в том, что у Пешо обеспечено алиби. С половины девятого он был со своею женой в гостях у одного дружка и домой возвратился, порядком нагрузившись, притом далеко за полночь.

— Гм... Значит, у всех алиби на момент катастрофы. В конце концов получится, что только я не запасся! Кто-то ведь должен оказаться без алиби! Какой же вывод должны мы сделать?.. Может, это вовсе и не убийство? Может, Маклоренс прилепил магнитную мину к тяге рулевого управления всего-навсего для украшения? И она случайно взорвалась в самом подходящем месте! Не так ли?

— Выходит, так. Если, разумеется, не предположить, что есть еще какая-то фигура, о которой мы даже не подозреваем.

IV. МАМАН

Спала ли этой ночью Эдлайн Мелвилл, в каком часу проснулась, делала ли свою утреннюю гимнастику, осталось неизвестным. Первые признаки жизни она подала около восьми утра, когда позвонила по телефону в номер Маклоренса. Поскольку никто не отвечал, она появилась у дверей соседнего номера и долго стучалась. Пришла горничная, открыла номер, и, когда Мелвилл выяснила, что ее любовника не просто нет, но он и не ночевал здесь, она явно растревожилась и вернулась к себе. Минут через пять она опять появилась в коридоре, за спешкою позабыв о тонкостях туалета и грима, и немедленно ринулась вниз к администратору с расспросами о Маклоренсе. Но никто ничего сказать ей не мог, кроме того, что ключ со вчерашнего вечера висит на положенном ему месте. Последнее известие взволновало Мелвилл, она упала в ближайшее кресло и нервно закурила. Она настолько погрузилась в какие-то неспокойные думы, что оперативник позволил себе приблизиться и взглянуть ей в лицо. Ему почему-то показалось, что вовсе не ревность исказила это лицо, не ревность и не тревога за судьбу ее дружка, а какой-то дикий, животный страх за собственную жизнь.

Докурив сигарету и погасив ее в пепельнице, немного успокоенная, Мелвилл встала. Она попросила женщину-администратора узнать в больнице или в полиции (она именно так выразилась), не случилось ли чего с ее приятелем Дэвидом Маклоренсом. И снова закурила в кресле.

Прошло десять минут, прежде чем администраторша выяснила в курортной поликлинике, что случилось. Сильно смущенная, она пересказала Мелвилл ужасную новость, вплоть до того, что в крови погибшего обнаружено много алкоголя, а машина его тяжко повреждена.

Мелвилл выслушала все это без единой слезинки, быстро вышла из гостиницы и принялась возбужденно расхаживать перед входом. Села на ближайшую скамейку, снова закурила, но после двух-трех затяжек отшвырнула сигарету. Опять началось хождение перед фасадом гостиницы. Наконец, будто выяснив для себя что-то или приняв какое-то решение, она направилась к почте.

Марков и Ковачев только что вышли прогуляться в парк возле дома отдыха, когда их почти бегом догнал возбужденный Петев.

— Товарищ генерал, я понял, кто Маман!

— Говорите!

— Это... Мелвилл. Только что она отправила телеграмму в Нью-Йорк. И подписалась «Маман». На английском... — И он протянул Ковачеву листок бумаги с латинскими буквами.

— Нью-Йорк, Бронкс, Уэстчестер-авеню, 181, квартира 73. Джо Формика, — переводил Ковачев. — Морти погиб катастрофа машине быстрее жду Маман.

— Гм... Морти... — прошептал еле слышно Марков. — Мортимер... Напомните, как звали господина, которого ирландец искал по гостиницам?

— Мортимер Гаррисон.

— Так, так... По паспорту погиб Дэвид Маклоренс...

— По фальшивому, товарищ генерал!

— А она сообщает, что погиб Морти. О’Коннор разыскивает Мортимера Гаррисона или... в крайнем случае Дэвида Маклоренса. Видимо, это одно и то же лицо. Ибо найдя Маклоренса, он прекратил поиски Гаррисона. Вроде бы логично, а?

— Она и есть Маман! — не унимался Петев.

Ковачев сердито потряс головой.

— Откуда такая уверенность! Можно писать и от чужого имени, как это делал Маклоренс. Хотя... скорее всего вы правы. — Он ненадолго задумался. — Джо... Формика... На латыни «формика» означает вроде бы муравья. Джо Муравей!

— Может быть, так зовут этого... Бонифацио, — сказал Петев.

— Оставьте вы эти псевдонимы. Кто поручится, что Бонифацио — это не какой-нибудь полковник Лоуренс, а Муравей, к примеру, может оказаться и генералом.

Петев машинально поглядел на Маркова.

— Дались вам генералы, — усмехнулся Марков. — Пока что можно сделать лишь один вполне определенный вывод: у них нет на сегодня другого передатчика и приходится пользоваться официальным телеграфом.

— Значит... — Петев почесал свою бородку, — значит, Мелвилл не причастна к убийству.

— Ладно... — махнул рукою Марков. — Может, она сообщает, что возложенная на них задача успешно выполнена. Самое большое впечатление в этой телеграмме на меня лично произвела подпись. Точно такая же, как в шифрограммах, — Маман. Профессионалы так не поступают. Не так уж трудно догадаться, что мы можем их засечь и расшифровать текст. Тем более что шифр-то элементарный...

— А что могут значить эти два словечка напоследок: «быстрее жду»? — размышлял вслух Ковачев. — Куда уж там спешить после катастрофы? И чего ждать?

— Или... кого? — продолжил генерал. — Как поступили с телеграммой? Отправили?

— Я поговорил с начальником почты, — сказал Петев. — Договорились немного ее подзадержать.

— И правильно поступили. Когда ее там получат, то будут знать...

— Что Маклоренс, что Морти уже... морто, мертв. И что передатчик уже в наших руках. Так что других шифрограмм больше не поступит. Заметьте следующее... — Ковачев заглянул в лист с текстом: — «Морти погиб катастрофа машине» можно понять и так: «Морти погиб. Точка. Катастрофа в машине». То есть катастрофа с передатчиком.

— А что все-таки передать начальнику почты? — спросил Петев. — Он не может надолго задержать телеграмму.

Марков зажег сигарету, несколько раз торопливо затянулся.

— Действительно... А жалко! Смущает меня, что время идет, а мы все еще не знаем цели их прибытия сюда.

— Надо надеяться, скоро они покажут свои коготки, — сказал Петев.

— На что надеяться? Разве они уже не показали, на что способны, когда спровадили Маклоренса в пропасть. А завтра может произойти что-нибудь и похлеще!

Супруги Галлиган, как и положено достопочтенным англичанам, точно в восемь явились к забронированному для них столику. Несколько минут спустя, когда еще ничего не было заказано, в зал вошел Ларри О’Коннор. Он оглядел зал, как бы кого-то ища, и, хотя свободных столиков было достаточно, он приблизился к столу англичан и обменялся с ними несколькими ничего не значащими фразами, как водится между соотечественниками в чужой стране, после чего был убедительно приглашен разделить компанию. Когда О’Коннор оказался за столом, беседа была продолжена.

Петев сидел недалеко. Цены здесь были не для командированных, а выдавать обеды и ужины в таком первоклассном заведении тоже за служебное задание Петеву было совестно, и потому он заказал пиво. Официант посмотрел на него подозрительно, но недовольства не выказал. Тем временем подоспел Дейнов и уселся напротив.

— Здравствуйте!

— Добрый вечер! Как видите, сидят и беседуют.

— Беседуют и закусывают. Скоро к ним присоединится и Мелвилл. Я проверил, О’Коннор прибыл самолетом прямо из Франкфурта.

— Что еще известно о нем?

— Ничего. Паспорт выдан в Нью-Йорке.

Среди столиков замаячила и Мелвилл. Заметив Галлиганов, она приветливо им замахала, а те энергично начали зазывать ее к себе. Она еще только усаживалась, а уж ей представили О’Коннора, и сразу же завязался оживленный разговор.

— Вот и собрались, — сказал Петев. — Этот О’Коннор искал Гаррисона-Маклоренса, а нашел его любовницу.

— Как будто она была ему только любовница! Не кажется ли вам, что уже пора вызвать ее к нам и порасспрашивать о том о сем... — оживился Дейнов.

— О чем, например?

— Да хотя бы о том... — тут Дейнов задумался, — о том хотя бы, что ее дружок, с которым она прикатила к нашим берегам в одной машине, оказался убитым.

— В автомобильной катастрофе!

— А она прыгает, ручкой помахивает, будто ничего не случилось.

— Вы ожидали, что она облачится во все черное, да? Она узнала скорбную весть вполне официально, от администраторши. После обеда побывала в морге. Даже всплакнула. Но что поделаешь, дорожное происшествие, такие вещи случаются даже в Австралии.

— А про два пистолета и радиопередатчик что она станет плести?

— Помилуйте, скажет она, я ничего такого не знаю, не ведаю... И точка. Вы думаете, вам одному хочется перекинуться с нею парой словечек. Однако не забывайте, что перед вами Маман. Поглядите-ка на нее!

О’Коннор пригласил Мелвилл, и они оба весело отплясывали.

Странную пару представляли Ноумены. Огромный крючковатый нос, жалкие остатки рыжеватых кудряшек выдавали в Еремее выходца с Ближнего Востока. А вот дочь его походила скорее на испанку, или сицилианку, или француженку. Появлялась она везде одетой крайне экстравагантно, непомерно, даже вульгарно загримированной и почти всегда одна. С отцом ее видели целый вечер только тогда, в Балчике. Она редко пользовалась автомашиной, предпочитая пешие прогулки в одиночестве. Складывалось ощущение, что она кого-то разыскивает. Ее трудно было бы назвать красавицей, хотя на мужчин она производила впечатление. И только глаза ее, если в них вглядеться, говорили о какой-то душевной опустошенности и внушали страх.

После обеда — на сей раз в одном отдаленном ресторанчике — Мишель Ноумен снова отправилась на прогулку. Но то было не беспечное послеобеденное путешествие для облегчения пищеварения, а подобие неистового уморительного кросса, как будто возникла необходимость разом сбросить все калории, набранные за столом. Не впервые Мишель выматывала таким манером оперативников.

На этот раз очередная прихоть привела ее на пристань. Послеобеденная дремота одолела всех отдыхающих, так что свободных лодок, предназначенных для приятных прогулок, было хоть отбавляй.

Мишель внимательно оглядела все лодки, а главное, всех лодочников и остановилась возле небольшого суденышка с надписью «Гларус». В ней красовался в выразительной позе культуриста, молоденький черноволосый лодочник. После того как он перехватил ее взгляд, Мишель кокетливо усмехнулась. Видя столь явный к себе интерес, он поднялся, дерзко ухмыльнулся, даже подмигнул и прибегнул к жестам с полупоклонами, каковыми, по его представлению, венецианские гондольеры зазывают молодых синьорит в свои лодки.

— Не угодно ли, фройляйн, на прогулку. Шпацирен гевезен... променад. Чиба гарантирует полное обслуживание.

Без всяких колебаний Мишель вскочила в лодку, а Чиба ухватил ее за талию, делая это несколько энергичней, чем следует при посадке дамы. И оба они рассмеялись, довольные. Чиба немедленно завел мотор, лодка понеслась от берега.

Генерал Марков собрал в управлении всю группу, как он выразился, на прощальный разговор, поскольку намеревался ближайшим самолетом вернуться в Софию. Кроме Ковачева, Петева и Дейнова, был здесь и Консулов как энергичный и полноправный участник общего дела.

— Что нового у наших господ? — спросил Марков.

— Дочь Ноумена почти целый час бесцельно носилась в лодке по морю, — ответил первым Петев.

— Кто лодочник?

— Христо Спиров Диамендиев, известный среди местных ухажеров как Чиба. Год назад выгнан из торгового флота за валютные спекуляции. Теперь он вольный рыбак, а летом промышляет как лодочник, предлагая клиенткам «полное обслуживание»... Встретились они впервые в жизни.

— Какие страны посещал он в плаваниях, другие интересные подробности?

— Коллеги из Варны занялись и его биографией, и им самим.

— А в лодке?

— Ничего особенного не замечено, — закончил Петев.

— Как вы полагаете, полковник, — генерал обернулся к Ковачеву, — случайно ли Мишель Ноумен угодила к Чибе или... был предварительный уговор?

— Не могу сказать ничего определенного... Как вы знаете из доклада, Еремей Ноумен внимательно наблюдал за Мелвилл все то время, пока она была с О’Коннором в кафе-мороженом. Он следил целых два часа, пока они не расстались. И сразу же пошел к ней в номер. Там он находился примерно пятнадцать минут.

— Встречался ли он с О’Коннором наедине?

— Нет. Кроме усиленного ухаживания за Мелвилл, ничем другим О’Коннор не интересен. Слонялся бесцельно по пляжу, лежал на песке...

— По моей линии я видел его только вместе с Мелвилл, — взял слово Дейнов, — но в ее номер он пока не входил. Или мы его не засекли. Вчера многие посещали Мелвилл: оба Галлиганы, Ноумен, дочь его тоже показывалась на этаже. Но Ларри О’Коннор визит ей еще не нанес.

— А она гостила у него?

— Едва ли. Разве что... ночью... не знаю, — сказал Дейнов.

— Странно... столько людей собралось. — Марков начал загибать пальцы. — Один... два... пять... если считать и Железного Волка...

— Если он человек. А одно время их было даже шестеро, — вставил Ковачев.

— Да, с убитым. Собралось столько людей, а ничего не делают, — продолжал Марков. — Если прибавим парочку Галлиган, набирается восемь душ. Хотя Галлиганов можно и не считать.

— Ничего не делают! — изумился Петев. — Один убит, две шифровки...

— Убийство не в счет, это их внутреннее дело. Едва ли такая компания прилетела сюда, чтобы убрать Морти. А радиограммы... Расшифровали мы их, но что из того? Что взамен?

— Да, прошла неделя после прилета первых ласточек, — сказал Ковачев. — Ясно, что это не агенты, которых внедряют надолго. Еще десять, от силы пятнадцать деньков — и они все упорхнут. Кто в Англию, кто в Штаты, а кто и еще дальше. А мы как засели на мели, так и сидим. Ни единой версии об их пребывании здесь.

— Насчет версий мы еще поговорим, но... — Генерал испытующе всех оглядел. — Но сначала ответьте на такой вопрос: регулярно ли читаете газеты?

Все молчали.

— Красноречивый ответ. А если бы регулярно читали, то знали бы, что вчера через Босфор в Черное море вошли два ракетоносных крейсера из шестого американского флота.

— Вы думаете, есть связь?