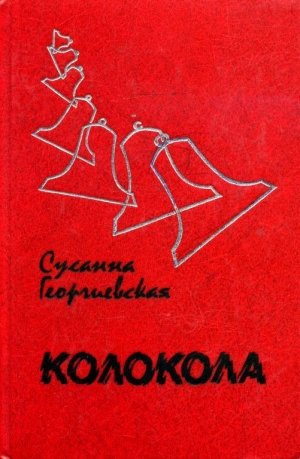

В сборник С. Георгиевской (1916—1974) «Колокола» вошли лучшие произведения писательницы: «Колокола», «Монолог», «Любовь и кибернетика», «Пека» и другие, уже известные читателю произведения.

С. Георгиевская — своеобразная, интересная писательница, ее глубоко волнует мир человеческих чувств и переживаний.

Разные по темам, по времени действия, по характерам и возрасту героев повести С. Георгиевской объединены гуманным подходом к человеку, добротой и осторожностью, с которой писательница касается скрытой, затаенной жизни своих героев. Она умеет увидеть в повседневности необычность, то неповторимое чудо жизни, которое всегда удивляет и радует.

БЕЗ ВРАНЬЯ

Мне кажется, что у человека бывают как бы две биографии: первая — всего лишь рассказ о том, когда человек родился, когда окончил школу, в каком году пошел на фронт...

Вторая — тайное тайных о человеке.

Однако, как ни быть откровенным, что-то все же остается за пределом памяти, за пределом нашего понимания

Лишь в редкие минуты озарения приоткроется занавес, жгуче и больно сожмется сердце.

Что же это такое? Характер? Судьба? Мера радостей и печалей?

Нет. Это и есть рассказ о жизни, рассказ, с великим доверием отданный писателем своему первому другу — читателю.

Первое, что я помню, — был свет. Пять острых язычков пламени над керосиновой лампой. Она голубая, а горела золотенькая. Каждый зубчик пламени окружен коротким сияньицем.

Я стояла без башмаков на диване, я чувствовала сквозь толстые чулки прикосновение не то кожи, не то клеенки дивана.

Свет!..

И вот я протянула руку к огню и сказала: «Се-ек».

Бабушка, папина мама, удивленно повернула ко мне коричневое от старости лицо. Оно попало в сияние огня и выразило любовь.

Эта ранняя память явилась ко мне, подобно озарению, во время войны. Она воскресла в минуту как бы наивысшего душевного потрясения.

Из темноты землянки выпорхнуло пять колеблющихся язычков огня, а в их свету коричневое от старости лицо моей бабушки.

Пламя вспыхнуло — и погасло.

Там же, на фронте, я вдруг услыхала шумы одесской улицы времени самого раннего моего детства. Просыпаюсь и вместе с сознанием возвращающегося дня слышу грохот одесской мостовой. Мостовая покрыта булыжником. Ой, как громко и радостно она грохочет! Кто-то вопит, не иначе — мороженщик.

От шума и синевы звенели стекла в окне. Я хотела встать, но не могла, я вцепилась в сетку кровати.

До сих пор я люблю дальний уличный шум, он для меня как звук тишины, как звук моего беззащитного детства и ясного пробуждения.

В белый свет тундры, на фронте, вместе с грохотом мостовых, как бы врывался желтый свет одесского солнца. Сейчас пошире открою глаза, и меня зальет сиянием и теплотой.

— Чего бы вы больше всего хотели? — спросил меня как-то раз мой начальник.

— Прежде всего — как все — я хочу победы. А для себя... еще раз увидеть жаркое солнце.

...Случилось так, что в день, когда освободили нашу Одессу, в газете появилось сообщение о том, что я награждена. Газету я не успела прочесть и о награждении не имела понятия.

Все меня поздравляли.

«До чего хорошие люди! Помнят, откуда я!»

Только к обеду мне стало известно, что я получила медаль «За отвагу».

...Помнится, мир раннего детства состоял для меня из множества разных предметов: например, из качалки с продавленным сиденьем.

Рядом с качалкой — большущий фикус. (Я считала, что его толстые листки — не растение, а мебель.)

«Я» была мирозданием, пупом вселенной. Во мне жила уверенность, что весь мир притворяется. Если крепко зажмуриться, а потом побыстрее раскрыть глаза — «оно» еще не успеет начать притворяться и застынет остановившееся, смущенное... Беда лишь в том, что я не успевала достаточно быстро разлепить веки. «Оно» было много хитрее меня, всегда успевало меня обдурить.

Я не знала еще, что значит «спектакль», но в этом единении — я и мир — «Я» как будто бы была зрителем, а все остальные — вплоть до солнца, извозчика, лошади — играли свой удивительный спектакль существования.

...Далеко в моем детстве остался мир запахов, — у меня, должно быть от природы, было хорошее обоняние, которое я испортила курением. Прекраснее всего для меня был запах книжного магазина, запах типографской краски. Он кружил мне голову.

Но выросши, я не стала собирать книги. Для меня книга — не вещь, не предмет, — она живая душа, мне не нужно, чтобы она стояла на полке. Я не коллекционер книг, даже самых любимых (и не коллекционер душ).

Когда мама выходила замуж за моего папу, ее отец, мой дед, дал ей приданое. Среди маминого приданого были книги. Они привычно стояли в книжном шкафу, как зеленая декорация, никто их никогда не читал.

Сопротивление такому понятию о книге родило во мне протест против книжных полок. Книга — часть моих радостей и страданий: она не вещь.

Семья воспитывает в нас не только сходство с собой, но и страстное сопротивление: я не ценю почти ничего из того, что было ценимо моими родителями; я ценю все то, чему они цены не знали.

...А еще я помню особый запах, который стоял в квартире у другой моей бабушки — маминой мамы. Там пахло чем-то вроде прокисшего теста. Запах был стойкий. Его не могла стереть ни доброта выражения бабушкиного лица, ни то, что она меня всегда брала под свою защиту. Мама ей обо мне говорила, что у меня «зверское выражение лица и злой взгляд». А бабушка отвечала: «Неправда! Чего ты хочешь? Глаза очень даже хорошие: черные».

Они обе обо мне говорили при мне, словно я была глухонемая. А я все слышала и запомнила на всю жизнь.

Мамина мама была большая и толстая, шаг у нее — тяжелый. Она, ее дом, его запах не соответствовали моему понятию о красоте. Моему понятию о красоте соответствовали жестяные квадраты с пробитыми в них кружочками, которые валялись неподалеку от бабушкиного дома, на тротуаре. Там, видно, была какая-то мастерская, отходы от производства мастерская выбрасывала на улицу. Квадраты из жести чуть грохотали. В них были пробиты красивые дырочки. Наклоняясь, я поднимала вздрагивающий серебряный лист. (Я была уверена в том, что он из чистого серебра.) Я его поднимаю, а мне говорят: «Брось!» Но на эти серебряные квадраты можно было все-таки осторожненько наступать ногами; они шуршали, сталкиваясь друг с дружкой. Серебряный клад в дырочках лежал по дороге к дому маминой мамы. Я была уверена, что эта бабушка ужасно богатая. А другая бабушка — папина мама — была бедная, старая. Мой папа у нее родился, когда ей было пятьдесят восемь лет. Папина мама была замужем три раза и всех своих мужей пережила. Фамилия моего самого старшего дяди — Москвич. Он написал путеводитель по Крыму. Этот путеводитель лежит до сих пор на письменном столе в музее у Антона Павловича Чехова.

Я знала и до сих пор знаю, что папина мама очень сильно меня любила. Ведь я была дочкой ее самого младшего сына.

Все бабушки любят своих внучек и внуков. Но душа наша знает часто больше, чем разум. Из внучат моя бабка любила меня одну. До сих пор, если я чувствую себя одинокой, я словно бы снова делаюсь маленькой и призываю ее на помощь себе.

«Не оставь меня, бабушка! Сделай так, чтоб медленней билось мое старое сердце. Бабушка!.. Ба-а-буш-ка!»

«Я тут», — отвечает мне бабушкина любовь.

Ее глаза были прикрыты стеклами толстых очков (эти глаза, которые сдали от возраста, оперировал знаменитый в Одессе доктор Филатов).

Лицо у бабушки было в глубоких бороздах, седые, очень густые волосы коротко стрижены, а поверх волос надет «очипок». Руки у бабушки темно-коричневые. В руках она держала палку даже тогда, когда сидела на стуле. Палка опиралась об пол, а сверху, на ее круглом конце, — рука, и на ней — другая рука (этажами).

Бабушка прекрасно владела речью, любила поговорить и рассказывала разные разности. Она говорила, а ее коричневое лицо с полуслепыми глазами казалось совсем неподвижным. Двигались, двигались только коричневые бабушкины пальцы, как бы пытаясь вылепить что-то.

Она мне рассказывала о том, как однажды в «Местечке» они переходили реку. Тронулся лед, люди стали тонуть. Они громко кричали и звали на помощь. С берега кинули им канат.

«Ты — первый! Нет, ты! Нет, ты!!!»

— Э-эх, детка, знала бы, какая в ту минуту была любовь!

Месяцев через пять у бабки родился сынок. Он ходил на реку, не отходил от берега. И вот однажды он вошел в воду и утонул.

— Ты плакала?

— Нет. А может, и плакала. Это было давно. Не помню.

Покою мне не было от бабушкиных рассказов..

Я выросла и записала их. Рассказы пропали во время блокады. Я не жалею о них: мне просто надо было спеть свою песню о бабушке.

Когда мне минуло четыре года, мама привела меня в детский сад. Там я подолгу (нет, вечно!) сидела над манной кашей. И там-то определились черты моего будущего ремесла.

Однажды учительница нам показала картинки и попросила, чтоб мы ей что-нибудь о них рассказали. Очередь дошла до меня. Я принялась рассказывать. Я всё знала про эти картинки. Я говорила, говорила и говорила... Учительница на меня поглядела, глаза у нее стали круглые. А я говорила... Как видите, я говорю до сих пор.

Мир вокруг себя мы измеряем самими собой. Я была уверена в том, что все, точно так же как я, рассказывают себе какие-нибудь истории.

Часть моих историй оживала в темноте и тишине ночи.

...Якобы я и Лёня — знакомый мальчик (он теперь капитан-наставник) — гуляем по зоосаду и заходим в клетку со львом. (Никто про это не знает, но мы хорошо говорим по-звериному.)

Удивительно, но во всех этих дурацких историях я не бывала девочкой — только мальчиком. Выросши, я не пыталась писать стихов, потому что стихи — это «Я». Но мне невозможно и неинтересно было говорить о себе: «я думала, чувствовала, была». Я хотела говорить только: «думал, чувствовал, был». Так я и говорю, разумеется... по ночам. Когда беседую в зоопарке со львами.

Один раз я одиноко сидела в комнате под качалкой и рассказывала себе «только правду». Моя игра была бесконечной. Она начиналась с подступов к игре: я искала «правдивого звука». Для этого я начинала игру всё сначала, сначала...

...И вот я работаю на Преображенской улице и... якобы я ломовой извозчик.

Проезжаю по улице, грохочу жестяными ведрами.

У собора сидит на земле рябая, слепая нищенка, она просит молитвенно: «Обратите внимание на мое калецтво вецное...» — и улыбается в темноту.

— Мы обратили! — шепотом говорю я ей. — Тетенька, возьмите себе ведро!

И вдруг — короткий всамделишный, резкий звонок у двери парадного хода. Я бегу отворять, привстаю на цыпочки...

В дверях — отец и две мои двоюродные сестры. Отец вздыхает. Он говорит:

— Принеси-ка из кухни кружку воды и полей нам на руки.

Галопом, счастливая, я бегу на кухню, набираю в ковшик воды.

Отец берет руки моих сестер чуть повлажневшими руками...

Все трое шагают во мглу передней.

— Санечка! У них умерла мама. Теперь они всегда будут жить у нас.

От счастья я закружилась, запрыгала. У меня — сестры! Перелистнулось для меня одиночество, сбылась моя давнишняя мечта. Сестры! Вот. Стоят. И молчат. И мнутся.

Теперь их кровати стояли рядом с моей кроватью. Когда в комнате становилось темно, мы шептались. Мы открыли общество «Кок» и спорили, у кого красивее скрипят ботинки.

Скоро дядя Петр, чьим именем я назвала впоследствии своего сына, раздобыл для своих дочек, моих двоюродных сестер, воспитательницу. А сам уехал в Москву.

— Он влюбился в телеграфистку, — сказала мама: — В телеграфистку из Вышнего Волочка.

— Он ей купил лису! — возмутился папа.

— И колечко, — вскинулась мама.

Швейцарка, которую дядя Петр нашел для своих детей, велела себя называть — мадам. Но мы прозвали ее «Кудесой».

«Девочки, показать вам альбом? Что ж! У Жюли Бланкур не бывает секрет. Этот альбом я собой привезла из Швейцарии, из Кантон де Лёвё. Я его иногда вынимаю (в восемь часов утра) и смотрю картинки... Хотите, я покажу вам Лютреф? Каждый знает, что значит Лютреф. Очень белый, очень высоки гора...»

Я была совершенно уверена, что больше всего на свете Кудеса любит меня (за то, что я самая младшая). Я нуждалась в любви, в доверии и в уважении для того, чтобы мое детство расправило крылья.

И оно их расправило.

Вот я бегу со двора по лестнице. В парадном тихо, темно, прохладно. Я скачу через три ступеньки, я объясняю самой себе, до чего я счастливая. Мои ноги, в красивых туфлях, мчатся все вверх, они мчатся в небо, в солнце, в вершины всех на земле деревьев.

Летом мы ходим с Кудесой на Ланжерон. Дорога длинная, улицы залиты солнцем, от зноя становится пыльной листва... Жарко, ой жарко!.. На Кудесе — шапочка «канотье».

Вот поворот дороги, еще поворот, еще... Впереди — море. Нет, нет, не может этого быть!

Зажмурившись, я сейчас плюхнусь в воду. В воде от счастья я буду себе рассказывать всяческие истории. Я — в Швейцарии, на вершине Лютрефа. Раз, два! Я сейчас с головой окунусь в снег. Мо-оре! Хочу — ногами дрыгаю, хочу — полощусь в его пене, хочу — могу стоять на мокрых камешках головою вниз. Рыбы — серебряные. Рыбы — они тоже счастливые; вот целый косячок рыб. Вильнули и скрылись. А вот медуза — переливается на солнце всеми цветами радуги. Каждый камешек счастливо чавкает, обточенный и влажный: ему хорошо! Он купается целый день. Море, море! Волна в белесых пупырышках Я плыву, как птицы летят по небу, вытянув ноги, размахивая руками вместо крыльев. Зной. Желтизна. Волны. Песок. Ракушки.

Кудеса тайно надеялась, что дядя Петр возьмет ее себе в жены (ради детей-сирот). Все говорили, будто ему решительно все равно, хороша ли женщина или нет: лишь бы юбка. Но ведь Кудеса ходила в юбке!..

Он приехал, привез нам кораллы, а Кудесе большой оренбургский платок. Он ей подарил платок, но не подумал взять ее в жены.

Тогда Кудеса решила, что следует самой о себе позаботиться. Она взяла у дворника тачку, сложила в тачку свой чемодан, голубое сатиновое одеяло, впряглась в эту тачку и поехала на вокзал.

Провожала ее я одна. Только я — бежала рядом, перебирая коротенькими ногами.

— Кудеса-а-а!

Она мне не отвечала. Я была уже ее прошлое. Серые глаза Кудесы смотрели вперед, вперед.

Но я не могла, не хотела стать ее прошлым. Ведь я ее любила! Кудеса доехала до угла. Красное солнце залило последним светом булыжники мостовой. Въехала в переулок... Я стояла и плакала.

Так окончилось мое детство.

Ушло. На смену ему пришла пора страстей и гроз. Но со мной случилось второе детство: я стала мамой.

Моим миром сделалось вот что: я бегу с работы домой; на работе я беспокоюсь за тебя, мальчик. Няня тебя приносит, и я тебя кормлю. Мой огромный мир — корыто, в котором тебя купают, песня няни и скрип коляски (няня ее подталкивает, как люльку).

Не надо оглядываться. Надо жить. Жить!

Хорошо, когда много дела, много забот: ты делаешь, делаешь дело и не успеваешь задуматься. Вот еще это я сделаю, вот еще это я сделаю. Итак — одно дело за другим, одно дело за другим делом...

И не успеваешь открывать шкаф и смотреть на бечевку, где галстуки, и стоять возле шкафа — зажмурившись, прижавшись головой к дверке шкафа, растянув рот, замерев, как будто прислушиваясь к чему-то.

Это... Ну, в общем, примерно как смерть родного человека. Ушел — и нету. А жизнь продолжается. Надо жить. А об ушедшем говорят вещи. Книги на полке. Коробка из-под табака.

Ночь приходит, чтобы, дать людям покой и отдых. А Петя плакал. И то мне бывало страшно, что нельзя ни о чем у него спросить. Как хочешь! Догадывайся сама.

Я вставала по ночам к Пете, я говорила хрипло и ласково: «Спите, нянечка. Спите! У вас и днем хлопот полон рот... Спи, Петька!.. А то твоя мама сейчас упадет и заснет на полу».

Он приехал. Пришел, увидел коляску. Подошел. И замер. Мальчик спал.

Он смотрел на сына. Лицо у него было грустное. Может, ушел в тепло этой детской кровати? От бурь. От тяжелой необходимости все на свете решать самому — даже то, как бросить родного сына. Вплыл в его дыхание, оделся в чепчик, слился с тем, чему мы так завидуем в маленьких...

Странно, но я не испытывала к нему решительно никакой ненависти, — я успела пережить наедине с собой все фазы отчаяния, сказать ему в воображении все на свете горькие и мстительные слова.

Рядом со мной сидел не муж, не возлюбленный, а близкий мне человек. Родственник. Мечась когда-то одна по комнате, выкликая его, призывая, я не учла своей сестринской привязанности к нему.

Мне было жалко, что он не брит, что лицо у него измученное, что весь он словно покрылся серым налетом — поблек, постарел.

«...Знаешь, — прищурившись, думала я, — а ведь мне и заплакать-то было негде».

Как-то — это уж позже было — мы с няней Васильевной пеленали мальчика, и вдруг — одиночество, сознание, что мы с ним на свете одни, шагнуло из окон, из сумерек, — и на меня, на меня!.. Горло перехватило. И я заплакала при Васильевне. Я плакала и причитала, и спрашивала, повернувшись к окну, к дворовой стенке: «Что будет с нами? Что будет с нами?»

Но стена ничего не ответила. А Васильевна: «Нет! Я так не согласная! Все нервы перевернете...» — и затикала тощей шеей, и зашлепала шлепанцами, и задрожала седым пучком...

Я работала на сверлильном станке (это не требовало высокой квалификации); носила красную сатиновую косынку. Мои руки были в неотмывающемся машинном масле и глубоких царапинах (ведь тогда еще не было на заводе душа, тогда и не слыхивали про душ).

Мой отец болел. Он болел сердцем. Лицо матери выражало, что в дом пришло несчастье и что ни на минуту не надо этого забывать.

На меня сердились за то, что голос у меня громкий и смех громкий. Отец корил, что по вечерам я одеваюсь и ухожу. «Так, так, дольше щеткой води, аккуратней води, — говорил отец. — А в зеркало смотрись до тех пор, пока не проглядишь дырку».

Я вся сжималась. Я чувствовала себя виноватой за то, что хочу жить. Чем настойчивей требовали от меня сострадания, тем меньше я была способна на него.

Вечер был мой. Это была та жизнь, которую отнять у меня невозможно было, — жизнь молодости.

...Моя макушка доставала ему до груди. Снизу я видела, какой большой, красивый и сильный у него подбородок.

И теперь, в чутком сне, похожем на бодрствование, мне мнилась былая одушевленность предметов. Все во сне металось и плакало. Оживало детство со всей остротой его чувств, словно там, далеко, была настоящая я, а не вот эта — выросшая и ставшая мамой.

О чем я плакала?

Чего хотела?

«...Бабушка!.. Ты родила двенадцатерых сыновей и не знала тревоги и страха. А мой ушел и оставил сына. Я знаю, бабушка, ты мне скажешь: время было другое, детка...»

«Я этого не скажу.

Жизнь — это жизнь... Ты думаешь, в мое время не было страстей? Они были. Только их называли «срамом».

«Бабушка!.. Я разучилась верить, ожесточилась».

«Ты сильная. И я была сильная. А я у тебя в крови. Потому что я твоя бабушка...»

«Да. Я сильная. Я смогла вместить эту тишину, и этот кувшин, и это корыто, и эту коляску, и каждое колесико этой коляски, и ее скрип. И сдобную булочку для Васильевны... Пьет по утрам «кофею». Жует булочку и молчит. Счастлива. И это я смогла. Я! Я!

Я могу все!..»

В чувствах любви и дружеского расположения правды нет. Чувства — несправедливы. Я догадалась еще тогда, что есть на земле вины, за которые не судят людей.

В добре и любви есть хоть малая, а все-таки слабина. Любящий — уязвим, так же точно, как уязвим человек добра, потому что он человек совести.

...Словно гроза, излившая на землю весь скопленный ею дождь, истратила я на отца своего ребенка все силы женского чувства, отпущенные мне на долгую жизнь. И я поняла, что за предательство чувств человека не судят. Здесь право сильнейшего, то есть чувствующего бедней, а не право правого.

Но разве бывают на свете химические лаборатории, где производят анализ чувств?

С тех пор, как родился ты, — что бы я ни делала, куда бы ни шла, — во мне поет сила: покупаю хлеб — а во мне поет сила. Иду на работу, бегом бегу — а во мне поет сила. Это сила здоровья, да?..

...Лестница. Дверь открывает Васильевна. Отопрет и тихо заковыляет на тонких ногах, переваливаясь, как утка... «Каши наелся и спать завалился», — скажет она тонюсеньким голоском (как будто ты можешь сам завалиться спать!). Ну и чудачка наша Васильевна!..

Каждый вечер загораются окна. Мое сердце уверенно. Мне спокойно. Много лет будут загораться они. Возвращаясь домой, подниму голову, гляну вверх... Светло. Зажег светляк свой фонарь.

Я знаю, сейчас ко мне протянутся твои руки. Ты капризно откинешь назад полулысую голову. И вдруг прижмешь ее ко мне.

Я любима. Нужна. Я — есть. Меня ждали... Я все для тебя. Ведь правда? Опора, защита... Я как бог для тебя. Ведь правда?

Два окна. Из которых одно угловое. Стена его загораживает.

Я тут. Я — бегу. Ну и длинный у нас коридор! Я расстегиваю пальто. А мне вслед хохочут соседки:

«Бедный!.. Он своей мамки никогда без шляпы-то и не видел. Небось думает, так она и родилась — в шляпе!»

Война!

Как резко повернулось колесо... Как все изменилось.

...Я ли та девочка, которая от нечего делать привстала на цыпочки и заглянула в корзину цветочницы?

Тогда мне стукнуло десять. В те очень близкие от сегодняшних времена я вытягивала из волос прядку и сооружала себе на лбу загогулину. Для вящей красоты. А глаза и рот я готова была раззявить по каждому поводу. Не ребенок, а обезоруживающая невинность. И странное дело — она была подлинной. Было — было такое дело. Могу засвидетельствовать.

Возвращаясь тогда из школы, я размахивала портфелем. И все думали: «Вот идет девочка. Хорошая девочка».

«Возьми-ка цветик, милая девочка», — так сказала цветочница. Слова умиления, слова любви из глубины старости. Нежность, обращенная к святости детства, к толстым ножкам в полосатых чулках.

Так это я была?!

Словно две жизни, прожитые одним и тем же человеком.

В то время тело мое еще не было «бренным». Оно источало силу. Властное молодое животное.

...Где же та часть земли, где было надобно мне родиться, чтобы остаться той девочкой?

Черноглазая девочка и вдруг — вот те здрасте! — какое-то колесо истории. Ни назад, ни вперед. Только на той планете, в том времени, где ты, девочка, родилась!

А вы знаете, что это значит — совсем не бояться смерти на войне? А спать на противогазе? На противогазе вместо подушки?

А знаете, что это значит: голод и чтобы во сне тебе снился хлеб? А знаете, что это значит для городского человека — по два месяца не снимать с себя ватной одежды? А кровоточащие десны?.. И ты выплевываешь кровь. Плюешь-плюешь кровь.

Нет меры, нет разума у слова «плохо». А ты искала сочувствия, дитя человеческое.

Ан нет его.

А что это значит — Смерть? Смерть — это значит не худшее из того, что предстоит человеку. А что такое жизнь?

А так... Ничего особенного. Жизнь — это значит: любовь.

...Пламя коптилки. Всхрапывания и вздохи.

Полярная ночь. Землянка на самой передовой. Мы — морская пехота.

Двое в землянке не спят.

Два шепота. Два скрещенных сострадания. И я вам никогда не расскажу, господин Шляух, господин пленный, что расстреляли в Германии ваших родителей за то, что вы перебежчик. Этого я вам не скажу, господин Шляух. Но я жалею вас, имейте это в виду.

А вы?.. Вы тоже жалеете меня, господин Шляух?.. А вы знаете, что лет мне мало и что я женщина?

Нет.

И вы не знаете, господин Шляух, что ноги мои, в мокрых кирзовых сапогах, похожи на ступни ребенка? И вы не знаете этого:

«Милая девочка, возьми-ка цветик».

И этого: «Спите, нянюшка, спите, у вас и так хлопот полон рот... Спи, Петенька, спи!»

В причуде теней, в причуде пламени, в причуде храпов и морозных узоров на окнах против вас, господин Шляух, — самое причудливое из причудливых существ на земле.

Но время, убившее ваших родителей, и убившее моего сына, и погнавшее вас сквозь минное поле, не хочет причуды.

Оно хочет устойчивости.

Двери пламени, двери морозов, двери страданий и свинца, приоткройтесь, приотворитесь. Я гляну в щелку. А в щель я увижу девочку. Руки — короткопалые. Зубы — белые и кривые. Живое — среди живых.

Седина остается на гребешке. Потому что быть такого не может, чтобы это была моя седина! И быть не может, чтобы голос не получал отклика.

И было — чувство. А вослед ему пришла мысль.

А чувство и мысль родили слово.

Берлин — в огне.

«Мы дошли до Берлина!» — пыталась я себе объяснить.

Горящий город был окружен цветущей сиренью. Я отломила ветку... И вдруг мне стало жалко куста, красоту которого я нарушила.

Множество рук в бушлатах — рук моих однополчан — потянулось к сирени вслед за моей рукой. Они ломали кусты, отдавая мне чуть вздрагивающие ветки.

Нас заметила армия. Солдаты сказали:

— А это флот!.. Ей-ей! Это — флот. Флот!

Меня подхватили на руки, окрестили «сестренкой» и понесли. Я сидела на плечах у солдат, придерживая рукой свой флотский беретик, свесив вниз ноги, и крепко обнимала ветки сирени.

Так я вошла в Берлин.

Создание книги, рассказа, повести — как бы своеобразное возвращение к детству, к его непосредственности, остроте детской памяти, ясности первых чувств.

Поэтому к кому бы ни было обращено признание, его источник — детство.

Недаром ребенок стал моим первым поверенным слушателем, собеседником; недаром ему — ребенку я пыталась первому отдать пережитое и выстраданное и обратилась к нему, чтобы выкричать свою боль.

Не так давно я побывала в маленьком городе Паневежисе (Литва) и пыталась вызнать у Юозаса Мильтиниса «секрет», сделавший известным на всю страну его провинциальный театр. Секрет этот оказался отсутствием какого бы то ни было секрета.

А между тем, как это ни парадоксально, секрет все же есть — безоговорочное, безоглядное, страстное служение делу, которому ты отдал жизнь. Безоглядное — даже в том случае, если дело это не платит тебе сторицей, если ты остаешься неизвестным (или мало известным), если не удается тебе полностью осуществить свои замыслы.

Вряд ли кто-нибудь говорит себе в начале пути: «А отдам-ка я себя всего, целиком своему делу». Так, разумеется, не бывает. Все проще и таинственнее. Дело само забирает человека, забирает его без остатка — с часами сна и бессонницы, со вторыми, бессознательными, никогда не оставляющими человека мыслями о том, над чем он сейчас работает.

Прав или не прав человек? Разве в том дело? Дело в силе страсти, его ведущей, — в силе страсти, с которой он не в силах бороться. Здесь существуют частные законы, связанные с характером и складом создающего, и законы о б щ и е, действующие как бы для каждого.

Один из о б щ и х законов для писателя, думается мне, состоит в том, что если тебе по каким-либо причинам скучно писать страницу, даже если она необходима, нужна (как тебе кажется) по логике повествования, — то скучно будет ее и читать. Она «не получится», не станет держать читающего. Можно, как видно, испытывать отчаяние, недовольство, ощущение того, что до конца не удается тебе высказаться (хотя полезней все же этого не испытывать!), — но не скуку, не холод.

Страстность увлечения ничем не может быть подменена — ни «мастерством» (это понятие условное), ни опытом, ни великолепной ясностью головы.

Мастерство писателя — так кажется мне — заключается в совершенном (или более или менее совершенном) знании себя (ибо абсолютного совершенства, как известно, нет), при этом «знании», знании своего рабочего аппарата, появляется более полное умение управлять собой — умение создать ту внутреннюю собранность и вместе «приподнятость», которые нужны для написания любой страницы в книге, даже как будто страницы логической, ибо здесь действует логика не обычная, а эмоциональная, как бы спокоен и ровен ни был ход повествования. Мастерство — по моему разумению — заключается еще и в том, чтобы не приходить в полнейшее отчаяние, даже если ты к нему склонен. Отчаяние занимает много времени, а работа прозаика — трудоемка, здесь времени терять нельзя.

Высказывая все эти соображения как «общие», я между тем понимаю, что они глубоко индивидуальны, что здесь многое зависит от жанра прозы и характера пишущего.

Больше всего я знаю о ремесле прозаика-лирика. Думаю, что «лирик» — вовсе не тот человек, который постоянно пишет о себе. Лирик-актер — это тот человек, тот прозаик, который может сыграть роль другого, как бы полностью растворившись в ней. Тяжела эта форма прозы — электрическим током должен пропустить через себя пишущий все, что чувствует и думает его герой. И никакая логика знания, выдумки здесь помочь не в силах — закон е д и н: ты д о л ж е н стать своим героем, иначе будет нарушено равновесие правды и верить тебе читатель не станет.

Чего ждет читатель от автора? Я имею в виду не детективные романы (хотя в лучших случаях и это романы психологические, то есть рассказы о чувствах и мыслях людей). Читатель ждет от пишущего не п р а в д ы — он ждет чего-то гораздо большего: откровенности. Лишь безоговорочная откровенность, как бы умело спрятана она ни была, утолит читающего, заставит его думать о книге и после того, как она будет прочтена. Человек хочет в написанном. — стихах или прозе — хоть отдаленно узнавать себя. Этим и диктуются наши вкусы в искусстве: «Я узнаю себя: это точно». Но люди — разные, и вкусы разные, и откровенность разных людей (писателей) найдет разных людей-читателей, которым требуются большие или малые открытия именно этого писателя. Закон лишь один — при полной откровенности (а не есть ли способность к этой неестественной и полной откровенности собственно писательский талант?) не может быть, чтобы не нашлись читатели, которые откликнутся на то, что было пишущим поведано.

Память? Да. Она безмерно важна. Память бывает многосторонней, разной, как сами люди, как их таланты. «Волка ноги кормят» — можно легко перефразировать: «А писателя — память». Память чувств, мыслей, обстоятельств, физического холода и тепла, мелочная и странная память простого человеческого движения — все это и многое, многое другое создает подлинность повествования, заставляющую верить. Не веря в написанное, я имею в виду своеобразную веру, — ведь в сказку, к примеру, кроме ребенка малого, не верит никто, а надо верить и ей, иначе никто увлеченно книги читать не станет, одним словом, чтобы создать эту вторую реальность — реальность искусства, она должна жить в пишущем, не всегда осознанная им, она должна лежать в нем и быть им отдана.

Всегда ли и по первому ли мановению вызывается она писателем, чтобы лечь на страницу?

Нет. Искусство в том, чтобы ее вызвать, найти в себе, о чем бы ни вздумал пишущий рассказать.

Сразу ли приходит к нам это умение? Нет. До конца ему не научается никто, как бы долго ни жил, сколько бы ни написал книг.

Ты сел и пишешь.

Легко писать. Очень легко. Если ты опытен, ты сразу заподозришь неладное: легко толчется в ступе вода — без всякого сопротивления, в то время как духовный материал, извлекаемый нами на поверхность, всегда хоть несколько сопротивляется, даже в лучшие наши минуты мгновенных (редких!) удач.

Ты садишься и пишешь. Трудно. Очень трудно. Снова и снова возвращаешься ты к началу своего повествования, пытаясь трудолюбием превозмочь затор. Но нет. Трудолюбием — и только — этого не превозмочь. При решительном сопротивлении материала ты можешь сделать вывод, что неверно тебя повела рука. Недостаточно хорошо и верно п р и д у м а т ь. Надо з н а т ь. Материал должен быть твоим. И, коль скоро ты дотронулся до своего «знания» — до своей стихии духовного понимания, работа сейчас же даст тебе отклик. Становится в меру легко и трудно. Ты пишешь. Наступили лучшие для тебя минуты и часы. Но как подойти к этому «знанию»? Как научиться писать?

В противоположность многим другим, я полагаю, что технически н а у ч и т ь с я п и с а т ь — возможно. При одном обязательном условии — большого духовного запаса. Без этого можно, как говорится, «иметь перо» или родиться на Волге, где речь безупречна; можно быть вообще замечательно способным человеком и множество раз вводить в невольный обман того, кто читает тебя, и себя самого — и все же п и с а т е л е м не стать.

Чтобы стать писателем, кроме прочих данных, надо иметь свой мир, свою вселенную — малую или большую, — мир, как бы рвущий тебя, мир, требующий того, чтобы быть отданным. И все тогда, пусть для некоторых с великой трудностью, а для других — с меньшей, становится преодолимо, и, поскольку живущее в тебе, крича (или шепча), обязательно требует выхода, выражение ему ты скоро или с годами — найдешь, то есть технически писать — научишься. И какое дело, в конце концов, читателю до того, трудно или легко тебе было?..

Никакие внешние, блестящие способности не заменят подлинности таланта — то есть неодолимого горения — потребности с к а з а т ь. Каждый пишущий глубоко субъективен; быть может, и даже наверное, субъективна и я, впервые делящаяся своими мыслями о работе писателя, так сказать, о сути писательского дела.

Себя я, помимо своего желания, рассматриваю не в отрыве от современного потока литературы, а лишь как часть ее. Это ощущение — иррационально, но оно есть, и тут ничего не поделаешь. Поэтому я радуюсь чужой удаче в области современной прозы, словно сама к этой удаче причастна. Поэтому мне трудно рассказать что-либо о себе, не говоря о ремесле писателя в целом.

Мое «ремесло» мною выбрано не было. Оно жестоко схватило меня за горло в достаточно раннем возрасте и научило отказываться от множества радостей ради дела, которое приковало меня к столу.

Писать и печататься я начала рано (мне было двадцать два года, когда появились мои первые рассказы). Я никогда не писала стихов — сразу стала работать прозу. Но часто гул стихов, их звучание как бы проносятся у меня в ушах, и в лучшие минуты мне кажется, что это «стены поют» — наговором, звуком, ритмикой стиха. К поэтам я отношусь, как к «шаманам», завидую им, ибо часто мне кажется, есть нечто, что не может быть выражено прозой.

Меня заставило сесть к столу «сострадание» — любовь к людям, меня окружающим. Мера моего сочувствия была комически велика, — она не могла быть выражена одной только жизнью. Кроме того (признаюсь!), люди плохо умеют слушать, терпелива одна лишь бумага, — а я была «переполнена», мне хотелось говорить, говорить, говорить...

Вещи мои грешат непростительными для серьезного писателя недостатками: проходя рядом с моими героями сквозь различные жизненные перипетии, я склонна оправдывать их. Другими словами, я — адвокат, не прокурор (отлично при этом сознаю, что лучше было бы для моего дела содержать в себе двух, равно достойных работников юстиции: и адвоката, и прокурора).

Мои самые первые рассказы были о детях и стариках. Я глубоко сочувствую человеческому одиночеству. Это рвущее душу чувство и усадило меня к столу. Смешно ссылаться на мои первые рассказы, хотя бы на «Песню о трех барабанщиках», они недостаточно известны, поэтому придется читателю поверить моей искренности и слову.

Садясь за работу, мне приходится искать единственный, необходимый для данной вещи «звук» — внутреннюю мелодию, мелодию повествования. Логически продумать вещь для меня далеко не достаточно, и работа не пойдет. Коль скоро «звук» найден — работа пойдет легко и быстро. Это можно сравнить с несравнимым — с внутривенным вливанием, которое нам делают, если мы больны. Мимо вены идет игла — больно. Игла попала в вену — все просто. А между тем как сложно! Где он, этот единственный звук, который даст возможность повествованию слиться с твоей кровью?! Где он — звук, единственный звук правды, как колдовское слово, как чудо. Рядом — а как долго порой его приходится искать.

Главные затруднения (чисто внешние, частично одолимые с годами), которые я испытывала, — это общие затруднения малоопытных писателей: постройка вещи. Для того чтобы вещь легко читалась, кроме прочего, она должна быть умело построена (словно дом, в котором возможно было бы жить). Крыша венчает любое строение — ей невозможно стать фундаментом. А между тем сколько раз я начинала строить свои здания с крыш!

В погоне за неизбежной, обязательной правдивостью «звука», выражающего вещь в целом, я часто упускала из виду правильную постройку вещи. Это я испытала с повестью «Отрочество», в которой из-за неумелой постройки мне пришлось отказаться от многих удавшихся «кусков» — глав, от десятка страниц, затруднявших чтение: они органически не лезли в общее здание повести — я не умела их собрать.

Неумение «строить» — недостаток многих молодых писателей.

Прошло много времени, пока я поняла, что жанр лирической прозы вообще, по-видимому, не терпит большой длины. Книга лирика хочет быть по возможности краткой и емкой. В лирическом повествовании, то есть рассказе о человека или людях — их характерах, поступках и чувствах, — практически может и не быть прямого сюжета, ничего «сенсационного» на протяжении повествования может и не происходить: это всего лишь кусок жизни, ее «отрывок». Если человек, о котором пишет лирик, совершенно ясен с самого начала, если он не раскрывается впоследствии более полно, то писать, собственно, не о чем. Люди, их характеры, мотивы их поступков — как бы содержание книги в целом.

Разумеется, я говорю о «сути дела» — грубо, весьма общо, — здесь возможно множество колебаний в ту или другую сторону, может появиться и некоторая острота сюжета, но главное остается все же: действующий, живущий в этих обстоятельствах человек (или люди) — мир их чувств, ошибок, их понимание мира, их восприятие действительности.

У людей бывают разные профессии, они населяют множество точек нашей страны, и чтобы поставить их в те или иные условия, кроме моего частного знания людей — меры их радостей и страданий, — мне приходится многое, по мере сил моих, узнавать для того, чтобы родилась книга, Я езжу по стране и без поездок работать совсем не могу. Это относится к каждому (или почти к каждому) рассказу и повести, написанным мною. Я начинаю книгу со «сбора материала» — будь то школа, рыболовецкий совхоз или Тува. Мой герой (или героиня), о которых я по-человечески заранее все знаю, должны быть поставлены в обстоятельства, знакомые мне. Мой личный, «биографический» опыт использовать не удается почти никогда. Я с е б я н е и н т е р е с у ю. Поэтому в моей работе почти что нет элементов биографических, хотя я не могу писать на материале, который не знала бы превосходно (не объективно, но, хоть для себя, субъективно). Это относится главным образом к малому количеству моих вещей о войне, производящих впечатление биографической записи, не будучи ею.

До войны, в 1941 году, в марте месяце, в Москве, мне довелось однажды встретиться с писателем В. Вересаевым, вызвавшим меня к себе. Викентий Викентьевич очень интересно говорил о «судьбах» книг, судьбах, словно от их авторов не зависящих. (Это как судьбы людей — мало зависящие от матери, их родившей.) «Нам не дано предугадать, как наше слово отзовется...» и т. д. Наше дело — работать. И жить. Как можно мужественнее и честнее.

Лишена ли недостатков хорошая книга? Нет. Книга, как и человек, может быть полна недостатков и быть при этом хорошей, даже прекрасной, покорять. Книга может быть лишена или почти лишена зримых недостатков, но не затрагивать человеческое сердце.

Позволю себе привести для примера прекраснейшую книгу Хемингуэя «По ком звонит колокол». В этой повести рассказ одного из героев (героини Пилар) торчит повестью в повести. Не она это говорит. Говорит, и видит, и делится увиденным Э. Хемингуэй. Это недостаток (внешний), который заметит любой мало-мальски опытный литератор. А между тем спасибо, огромное спасибо и за книгу, и за рассказ Пилар. Пусть остается внешним нарушением всех возможных канонов — но существует.

Какой из этого можно сделать вывод? Множество — и почти никакого. «Жар сердца», — повторю снова, — обязательное условие существования любого литературного произведения. Лишь без него нельзя обойтись. Для того, чтобы жить, — и книга, и человек не могут быть мертворожденными. Живой пульс передается книге ее автором. Как? Искренностью, — отвечу я снова, — безмерным доверием к читателю — это е д и н с т в е н н о е и непременное условие для существования, для живучести любой книги вообще. Сложный это вопрос, о нем можно было бы говорить бесконечно. Но все в этом мире имеет форму — и человек, и книга, и письмо, и статья. Поэтому я, «дорвавшись» до того, чтобы поговорить о работе писателя, закончу все же перечень открытых мною «секретов».

Мне могут бросить упрек в том, что, делясь своими мыслями о ремесле прозаика, я говорю об этом ремесле как о категории внесоциальной.

Отвечу: выделять этот вопрос из общих вопросов жизни, смерти, труда, радостей и горя мне кажется немыслимым, невозможным. Я — человек своего времени, дитя своей страны, о них и пишу. Нельзя сказать себе, садясь за стол: «А напишу-ка я вещь социальную, сегодняшнюю». Надо быть сердцем и помыслами человеком с в о е й страны, той действительности, в которой ты живешь, болея за нее, любя, страдая и радуясь, чтобы написать книгу о людях своего времени. Это знание как бы сам состав твоей крови, твоей логики, а значит, и твоей книги. Поэтому я этот вопрос и не выделяю особо из вопросов о писательской профессии в целом, он разумеется сам собой.

Вот то немногое, что я могу сказать сознательно о своей работе. Многого в ней я не знаю, но, быть может, пойму, когда стану совсем уже старой.

Как о личной особенности мне следует сказать еще и о том, что я помню каждого сказавшего мне на протяжении всей моей жизни о моем труде, хоть случайное, доброе слово. Эти слова я помню — с большой и никогда не остывающей благодарностью. Вероятно, подобная благодарность и «страстная» память живут во мне потому, что, будучи человеком крайне в себе неуверенным (более того, чем это допустимо профессией), я бессознательно нуждаюсь в словах поддержки для пользы своего дела.

Приходится, как это ни грустно, сознаться в том, что я (увы!) в достаточной мере слабый человек.

Я не в ладах с цифрами. Плохо запоминаю даты. «Это было... одну минуту... в... году... Я, кажется, тогда писала «Тарасика»? Нет, «Молодые»... Да, да. Это было в том самом году...»

Признаками моей биографии стали книги. Сегодня (в 73-м) — мне 57 лет. Книг мною написано — двадцать две. Однако я знаю, что напишу их тридцать три. Ровно тридцать три. Понимаете?

Странно, не правда ли? Откуда такая уверенность?

От суеверия. Я — суеверна, как все матросы.

Однажды я лежала в больнице, «отдавала концы» — умирала.

На дворе был день. Свет причинял мне боль. Лежа в палате, я ушла во тьму, где была одинока, как всегда бывает одиноким тяжко больной человек. Одна. Среди расплывчатых видений, о которых люди потом никогда никому не рассказывают.

То, что делалось со мной и во мне, было много торжественнее и больше того, что умеет о себе рассказать человек.

«Мне жарко, — думала я. — Мне очень жарко. Мне недостает воздуха».

Закрыв глаза, я как будто неслась над землей, над трубами, крышами, как это бывает в детских снах. Напрягшись, я расталкивала воздух руками.

И вдруг попала в Ленинград в Публичную библиотеку, в которой когда-то написала свой первый рассказ.

Я поднимаюсь по лестнице библиотеки и думаю, как тогда:

...Интересно, а будет ли в каталоге стоять когда-нибудь хоть одна моя карточка?

И вот я медленно, осторожно подхожу к тому ящику, который на «Ге».

Ге-ор-гиевская, С. М.

Принимаюсь считать... Пятнадцать! (Довольно!) Двадцать! (Довольно!) Двадцать де-вять!.. Тридцать... Тридцать две. Тридцать три!..

Черт знает что!.. Как долго мне еще предстоит жить.

ЛГУНЬЯ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

КИРА, ДОЛИНОВ, МАЯКОВСКИЙ И ПАСТЕРНАК

Светлые капли дождя лениво ударялись об оконные стекла. Время было весеннее.

Сева Костырик — студент последнего курса Архитектурного института имени зодчего Воронихина — циклевал пол в квартире Зиновьевых.

Сам Зиновьев, Иван Иванович, с которым Сева не однажды ремонтировал квартиры тех, кто хорошо за это платит, напевал и, насмешливо щурясь, грунтовал стены своей новехонькой, только что полученной кооперативной квартиры.

Он пел:

Маляр Зиновьев — первейший мастер своего дела, бывал в Чехословакии, Польше, Болгарии. Дочь его Кира не теряла надежды, что придет время и батю пошлют в Париж.

— Замерзал, а не «помирал». И что вам за охота, право, Иван Иваныч!

— Ага... Значит, ты говоришь, Всеволод, чтобы стены в спальной — багровые?.. Ну, а годы куда? Лета свои куда, говорю! Может, в скрытую электропроводку?.. Или я похож на молодожена?.. Багряные! Ничего не скажешь — эффектно, броско!.. Э-эх, Всеволод, Всеволод, разве ты имеешь понятие, до чего я люблю красоту! Вот вырастешь ты... А к себе в маляры возьмешь ли меня, товарищ строитель?

— Да будет вам! Вместе станем работать, художник... Мэтр!

— Чего?

— Мэтр, ну мэтр, мэтр... По-французски — учитель. Прибегу советоваться. Заломлю шапку. Не оставьте, мол, окажите такую милость зодчему сиволапому... Вместе халтурили у Пьятровского, у Шестопалова... Или запамятовали?..

Дождь стал наотмашь биться о стекла окон. Комната потемнела. Пришлось зажечь электричество.

Вплетаясь в бормотание дождя, послышались на лестнице шаги. Лифт, отнесенный к наружной стене, подальше от квартир — с целью смягчения шумов, — еще не начал работать...

Кто-то быстро и нетерпеливо поднялся наверх.

Зиновьев узнал шаги своей дочери Киры.

Ее звали Кирой (она была глубоко огорчена, что Кирой и вдруг — Ивановной!). Ей пошел восемнадцатый год. Она была взбалмошна, как батя, и скрыто высокомерна.

«Кем ты хочешь быть, Кира?» — дознавались у нее взрослые.

Чуть расширив глаза, она не задумываясь отвечала:

«Стервой».

Отец ее баловал тайно (от матери), любовался броской ее красотой, значительностью лица и великолепной формой всегда чуть откинутой назад головы. С годами она дурнела. От быстрого роста стала сутуловатой... Но спросите любого школьника, он вам разъяснит, что сегодня важны не линии, не пропорции, как в отсталые времена греков. Сегодня женщина начинается с ног.

Длина Кириных ног была поистине удивляющей. Тем более что год от года ноги ее становились все длинней и длинней. (Ведь она росла!)

Но главным очарованием Киры было неколебимое сознание своей неповторимости на этой «пошлой» земле, в этом мире, начисто лишенном причуд и поэзии.

Девочки говорили, что Кира умна, чуть ленива, много читала и все здорово помнит.

Как все ее поколение, она была заворожена магией поэзии.

...Рожденные после войны, откуда вам знать, что до войны стихи не имели спроса?

Неужели мужество, смерть, горький запах пожарищ донесли до вас дыхание поэзии?

Памятник грубо-элегантному Маяковскому — место нынешних частых свиданий школьниц и школьников. Но кто помнит, что эти каменные, когда-то живые глаза не раз подергивались от обиды слезами?

Кто знает, что, глянув однажды, в пролетке, на длинные свои ноги в американских полуботинках, памятник скорбно-насмешливо спросил своего попутчика: «А есть ли у вас та женщина, что готова без отвращения выстирать ваши носки?»

Сегодня десятый класс любой школы почитал бы за честь простирнуть носки Маяковского.

А ведь, по вашим понятиям, нелюбимый — слаб!

Стихи... Они стали вашей школой чувств и вашей энциклопедией. Вы их бормочете по ночам, а иной раз поете тихим речитативом, и вашему голосу вторит гитара.

...Москва. Литературные диспуты. (Конная милиция не всегда бывала для вас преградой.)

И вот однажды отцу пришлось вызволять из милиции свою Киру и двух ее кавалеров. Всех троих схватили за то, что Кира рванула за рукав постового.

Кавалеры стояли подавленно рядом с ней. Она сидела на милицейской лавке. Лицо ее было бледно и высокомерно.

— Ты что, ошалела? — строго спросил Зиновьев у Киры. — А вы? Неужто не можете разобраться, кто девица, а кто подонок?..

— Извините, но она дернула за рукав постового.

— Кира, сознайся, ты дернула постового?!

Молчание.

— А может, она не дернула. Мои дети — они, знаете ли, не приучены, чтобы дергать. И что ж получается: сегодня она в дежурке, а завтра у вас за решеткой! Извините меня, конечно, как старшего, но вы несолидно с ней поступили... Нехорошо!

Киру вывели под руку из милиции. За всю дорогу она не сказала ни слова. Не возмущалась. И не оправдывалась.

На ночь ее укрыли двумя одеялами, напоили горячим чаем.

Мать на кухне тихонько всхлипывала.

...Однажды Кира с подругами из десятого класса пробралась в университет на выступление поэта Долинова. Вырвавшись на эстраду, она преподнесла поэту цветы.

Встав на одно колено, на европейский лад, поэт взял фиалки и дотронулся губами до руки своей юной поклонницы. Его шелковистые, легкие, как пух одуванчика, волосы коснулись ее ладони. От губ поэта шло сухое тепло, от тонкого запаха склоненной его головы перехватывало дыхание.

— Руки не мой. Никогда! Слышишь! — шептали Кире девочки-десятиклассницы.

И разболтали в школе об этом сверхзнаменательном происшествии.

— Сам Долинов? Врете.

— А я тебе говорю, говорю!.. Ведь он же при всех свидетелях.

— Кира, правда?

Она пожимала плечами. Она молчала.

Вопли школьников докатились до Кириного отца.

— Кира! Я тебе кто? Отец? Сознайся: вот так-таки бух на колени, при всем народе?!

— Ну и что тут особенного?

— Нет, позволь... Как же так? Не кто-нибудь — сам Долинов!

— Папа, я отказываюсь тебя понимать.

— Ну извини, извини... Ты, конечно, девушка интересная. Если не ты, так какая тогда достойна? Но все ж таки на глазах у всех?! Мы в эти годы, надо сознаться, были поаккуратней.

О коленопреклонении поэта стало известно всей рабочей бригаде Зиновьева.

— Вот дочка-то у Ивана Иваныча! — увлеченно рассказывали заказчикам маляры. — Сам Долинов увидел — и бух! — не снес. Зверь девка.

...Кира любила грозу. В ливень, в дождь выходила одна на улицу, растрепанная, простоволосая.

Откинув голову, подставляла дождю лицо, ступала в лужи чуть косолапо, большими своими ногами в коротких ботах.

— Ты это куда собралась? Ополоумела? — кричала мать, увидев, что Кира опять норовит улизнуть из дому в грозу и дождь.

— Мама, оставь. Отстань.

И девочка громко хлопала дверью.

Мать в тревоге бродила по дому.

— Ну что ты с ней делать будешь!.. Драть, что ли? Так уж вроде бы великовата.

Под проливным дождем Кира ездила в Переделкино, шла на кладбище и долго-долго стояла там, прислонившись к влажному от дождя стволу.

Мир вокруг становился мигающей пеленой дождя. Небеса рассекали молнии. Расширенными глазами смотрела девочка на сиянье серной огромной спички.

Мир лежал у ног Киры весь в тающих облаках.

Встав на колени, она вытаскивала прихваченную из дома свечу, тихонько, влажными пальцами оправляла фитиль.

Не колебалось робкое пламя на могиле поэта, его защищали стекла запотевшего от дождей фонаря.

— Где ты была?

— Гуляла.

— Да какие такие гулянки в грозу?! С ума от тебя сойдешь.

— Мама, а я — лягушка. Сама меня такой родила, а теперь смеешься. Это же гены, мама!

— Че-го?!

— Гены, гены! — шутливо и нежно, словно недавно еще не захлопнула двери перед носом матери, отвечала Кира.

КИРА И ТО, ЧТО ЕЙ ХОРОШО УДАЕТСЯ

Итак, Иван Иванович, насвистывая, готовил под клеевую стены и потолок, а Сева, его подручный, сосредоточенно циклевал пол.

В комнату вошла Кира и увидела незнакомого юношу.

Гроза и дождь в этот день пришли неожиданно. Облепившее Киру влажное платье выдавало ее резкую худобу. С волос стекала вода, лицо было мокрое, напряженное, как у ныряльщицы.

— Ты словно чуешь грозу, — покачав головой, сказа отец.

— Угу.

— Поди-ка переоденься... Простынешь, Кира.

— Ладно. Сейчас.

Прислонилась к двери, скрестила руки по-наполеоновски, задумчиво и небрежно перекинула ногу на ногу. (Ноги в больших туфлях, чуть искривленных. Походка у Киры была косолапая.)

На светлой двери красиво вырисовывался силуэт девочки в юбке выше колен, с поэтическими ногами «тонколодыжной девы». Стояла, щурилась, разглядывая незнакомого малого. И вдруг сказала лениво:

— Я знаю, что вы студент и что ваша фамилия — Костырик... А почему бы вам, собственно, не поменять фамилию?

— Недосуг, — ответил студент.

— Иди-ка лучше переоденься! — прикрикнул отец.

— Иду. Ушла.

— Мама! Если б ты только видела Фалька, — послышалось из соседней комнаты. — Нет. Ты не можешь себе представить, как это остро!

(Кирина мама, Марья Ивановна, только тем и была озабочена, как бы ей повидать Фалька. Она с ним, понимаете ли, пивала чаи. Она имела полное разумение о том кто такое Фальк.)

— Супу хочешь?

— Ну что ты, мама.

— А гречневой каши?

— Да нет же. Какие каши?!

— Ты у нас вроде Кощея Бессмертного. Отощала, одни мослы. Разве можно — с утра не евши!

— Мама!.. Ну как ты можешь?! Я.. Я...

Сделалось тихо.

Минут десять спустя, подколов волосы и надев розовое платье с белым воротником, Кира снова вошла в ту комнату, где колдовали отец и его помощник.

Студент был среднего роста, широк в плечах. Красивый? Пожалуй. Волосы коротко стрижены, очень коротко, как соответствовало моде (архитекторы — свободные и перегруженные работой, развитые и ограниченные, — все как один пижоны).

— Костырик! Вы уже были на выставке Фалька?

— Нет, — ответил он, не поднимая на нее глаз. — Я бывал у них на дому, у вдовы художника. Интересно, конечно... Но, говорят, на выставке он бедновато представлен...

Сева был несколько озадачен. Но продолжал старательно циклевать пол. Видно, очень любил работать.

Каждый любит то, что хорошо ему удается. Не иначе как студенту Костырику хорошо удавалась циклевка полов.

...А Кире — обратить на себя внимание любого, пусть самого упрямого человека.

Она уронила книгу.

Сева не поднял головы.

Задела стол. Лампа, стоявшая на столе, со стуком грохнулась о стул.

— Кирилл, ты рехнулся? — спросил отец.

— Я с ума сошел, — ответила Кира.

Сева не оглянулся, не сдвинулся с места. Продолжал циклевать пол.

«Он — корова! — решила Кира, разглядывая красивое, хорошо слепленное, наклоненное к полу лицо студента. — Корова!.. Корова!..» И вышла из комнаты.

Эх, если б. Сева видел, с каким аппетитом Кира хлебала суп и уписывала гречневую кашу с поджаренным луком.

Он не видел этого... А вдруг он и гитары не слышал и грудного, неожиданно низкого голоса!

— До свиданья, Иван Иваныч. До завтра. В половине шестого, так, что ли?

О ФРЕЙДЕ И О САДИСТАХ

Из соображений практичности потолок в кухне решили окрасить масляной краской. Споткнулись на цветовом решении стен.

— Пижон! — усмехался Зиновьев. — Ведь надоест, надоест... Утомит глаз. Ладно. Ну, а что там слышно новенького, как его... ну на вашем архитектурном фронте?

— Я уже вам говорил про балконную дверь из сплошного стекла.

— Действительно. Говорил... Нет! Для нас не пойдет... Во-первых, мы — север, а не Флорида. А второе — кое-кто задастся вопросом: «А не рехнулся ли, делом, Зиновьев на заграничной почве?» — «Он и до Запада был «с приветом», не замечали?..» Эх-эх... Ну был бы ты, Костырик, хоть со второго курса!.. Мы бы не только мою квартиру — мы бы, может, всю Москву перекомпоновали на новый лад. А так — втянусь... А дальше что! Спросят: «Где твой советчик, товарищ Зиновьев?» — «Где? Очень просто. Выбыл в архитектора...» — «Ребята, а мастер Зиновьев где?» — «А вон там. На своей стремянке. Остался с похлебкой... При бороде!»

...Перед окраской кухонного потолка пол из пластика следовало тщательно застелить.

Явилась Кира, внесла газеты и мешковину.

Была она одета для этого случая следующим образом: узкая юбка, английская мужская рубаха (непрозрачный нейлон), широкая клетчатая жилетка. Жилетку Кира сшила сама. Очень свободная, она скрывала Кирину худобу и сутулость.

— Какая досада, папа... — вздыхая, сказала Кира, расстилая по полу газету. — У меня на сегодня билеты в кино на «Красную бороду», а Зойку из дома не выпускают. Домострой! У ее матери мания преследования. Ее надо отправить к Фрейду. Вчера она побила Зойку по морде... Я бы на Зойкином месте с собой покончила.

— Эко ты, дочка, дешево ценишь жизнь.

— Да. Дешево... Но я завещаю, чтобы меня кремировали, а пепел развеяли над сосновым бором. Запомнил?

— Костырик, слыхал, до чего умна?! Самая вредная изо всех моих детей! Ну?! А как же с этим... с «Зеленой бородой»? — подмигнул он дочери с высоты стремянки. — Мне, что ли, прикажешь с тобой пойти, а то как бы твоим пеплом не пришлось удобрять леса!

— При чем тут ты? — пожав плечами, ответила дочь. — Я просто делюсь, вот и все!.. Зойку жаль... Потому что Зойкина мать — садистка.

— Зря не побьют. Это будьте спокойны. Небось знала, за что побила. Мать! Не чужой человек.

— Папа, ты так говоришь, как будто бы избиваешь нас каждый день.

— Не надо — не бью. Надо будет — так излупцую, как Сидорову козу, — рассеянно и певуче ответил Иван Иванович. — А сеанс-то какой?.. В часу, говорю, котором?

— В девять тридцать.

— Может, Сева пойдет на эту, как его... «Синюю бороду»? Пойдешь, что ли?

— Да что вы! Некогда. Большое спасибо. Как-нибудь в другой раз.

— Ладно, будет тебе... Всей работы все равно не переработаешь.

Сева молчал.

— Пойдет, Кируша. Что ж так... Нельзя, чтобы каждый день до самой до поздней ночи.

— Как хотите, Иван Иваныч.

— Зачем ты его заставляешь, папа? Ведь ему совершенно неинтересно!

— Что-о-о?! Тебе интересно, а Всеволоду неинтересно? Да ты понимаешь, что говоришь?

— Если б ты знал, как трудно было достать билеты. Как много желающих... До начала сеанса еще два часа с четвертью. Я кого-нибудь вызвоню!

— Что-о-о?

— Хорошо бы... А то я и переодеться-то не успею. Неудобно в рабочих брюках и куртке.

— Да будет, будет тебе, Костырик, — огорчился Иван Иваныч. — Приоденешься как-нибудь в другой раз... Все гуляют, а ты работать?.. Весна! Гуляй. Я смолоду, как бы это выразить... Я вроде бы поэнергичней был. Мы хорошо гуляли. Красиво гуляли. А на нее ты внимания не обращай. Она ж не со зла. Просто набалована до невозможности. Да и какой тебе оппонент — школьник!

ИЗБИТАЯ ЗОЙКА

Сделав великое одолжение Иван Иванычу и согласившись пойти в кино с его дочкой, Сева съездил домой и переоделся: отутюжил единственную пару выходных брюк, начистил полуботинки (еще вполне элегантные, современной формы, с туповатыми и вместе вытянутыми носами), надел импортный пиджачок.

Когда он вернулся к Зиновьевым, Иван Иваныч уже по третьему разу обрабатывал стены над чешским кафелем.

— Учитель! Вот кнопки... Для детской. Гляньте! По-моему — блеск.

— О-го-о-о! А где ты такими разжился?

— На заводе у бати. Да и много ли надо для детской? Штук тридцать — сорок — у них небольшая дверь.

— Не знаешь моих бандитов. Обивать будем с двух сторон, иначе не достигнуть звуковой изоляции.

Замолчали.

Отвернувшись от Севы, Зиновьев энергично орудовал щетками.

И вдруг щетки в руках у Зиновьева на минуту остановились.

— Сева, а может, для стен светло!.. Светловато, а? Да ладно! Кухня — не филармония.

Скрипнула дверь, вошла Кира.

— Отец! У меня немыслимо болит голова.

— То есть как это так «немыслимо»? Может, простыла? Ну так легла бы, сказала матери.

— Нет. Не стану ее волновать. Сева! Привет. То есть, извините, пожалуйста, добрый вечер. Я все перепутала, перепутала... Так болит голова!

Ее лицо искривилось, изображая боль. (Стало похоже, будто не Кира, а Сева купил билеты и долго-долго ее упрашивал... И она с трудом согласилась, что называется — снизошла, а теперь колеблется... Но отказать, если ты уже обещал, невежливо, нехорошо!.. Правда?)

— Ну что ж... Я охотно пойду один. Отдыхайте, Кира. Хорошо бы, знаете ли, выпить малинки и пропотеть.

— Я не пью малинок... И не потею!..

— А что вы пьете, когда простужаетесь? Самогон?

— Да вы не сердитесь! Не надо... — И шепотом: — Не в моих привычках ранить людей. Всем нужны тепло, доброта.

— Ха-ха-ха! — глядя в лицо этой лгунье и фарисейке, не удержавшись, захохотал Костырик.

— Ну как?.. Прошла там у вас голова, что ли? — спросил из кухни Зиновьев.

— Не совсем, папа. Попробую погулять.

Когда оба они, не глядя один на другого, спускались с лестницы, навстречу им поднялась девочка. Белокурая, толстощекая.

— Здравствуй, Кирок!

— Зойка, ты, как всегда, опаздываешь. Я уже отдала билет...

— А может, мне зайцем, Кирочек, как в прошлый раз?

— Не знаю, что тебе посоветовать... Нет! Я бы на твоем месте не стала этого делать.

— Скажите, пожалуйста, Зоя, это вас сегодня избила мама? — спросил Костырик.

— Меня?! За что?.. И как вам только не стыдно!.. Что я вам сделала? Вы меня видите в первый раз, в первый раз!

И толстая девочка, разрыдавшись, сбежала с лестницы.

— Это же совершенно другая Зоя, — огорченно сказала Кира. — У нас в классе — четыре Зои. Это жестоко, жестоко! У нее плохая фигура. Она так уязвима!

— Кира! Ты скоро бросишь валять петрушку!.. Или я поверну домой. Отчего ты нас всех считаешь за дураков?

— Зачем же всех?.. Не всех. Ну? Как ты решил? Домой?.. А если в кино, так давай побыстрей на троллейбусную остановку.

— Могу тебе предложить такси. Не хочешь?.. А может, тебе желательно у меня на закорках? Ну так давай!.. Не стесняйся!.. Садись. Валяй!

— Успокойся, Сева... Веди себя как мужчина.

Было видно, что он разъярен.

...Но и то было видно, что парень он славный, «первого класса» — прямой, бесхитростный... И что бриться начал недавно. Остатки недобритого пушка проступали на щеках, на ямке у подбородка (другая, твердая часть подбородка была еще совершенно девственной: не тронутая бородой).

— Пошли, — зевнув, сказала Кира. — Сева, этот зевок к тебе не относится. Я сегодня заснула в шестом часу, читала Цветаеву. Кого ты любишь больше всего? Я имею в виду из наших, из современных?

— Знаешь ли, недосуг читать... Институт. Стенгазета. Работа.

— А летом? Ах, да... Я забыла: у студентов летняя практика...

— И вдобавок у нас садовый участок. Приходится помогать отцу.

Он сиял. Каждое его слово сопровождала улыбка. Казалось бы, нет на земле ничего веселей, как помогать отцу сажать и полоть петрушку.

Зажегся зеленый свет.

Уверенно и спокойно он взял ее под руку, не раздумывая, инстинктивным, быстрым движением...

— Ну а спорт? — лениво спросила она.

— На лыжах хожу, конечно. Но как-то, знаешь ли, несерьезно... Разряда нет. Не стремлюсь. Нет времени для разряда.

— Сева!.. Слабо сорвать мне вот эту ветку!

— Нас оштрафуют. И прямиком — в милицию. Под конвоем.

— По-одумаешь — невидаль. У меня уж есть привод.

— Врешь.

— Не вру. Спроси у отца.

— Ну и фруктец же ты, Кирочек!

— Сева!.. Ты любишь фрукты? Я люблю. Фейхоа. Ты ел?

— Не те ли фейхоа, Кирок, что растут у вас на дворовой липе?

— Нет... Настоящие. Южноамериканские. Я бы хотела в Африку... А ты?

Задумавшись, она наклонилась к его лицу, он услышал ее дыхание.

— Вся моя цель — это Африка!

(«Это она нечаянно или нарочно?.. С ума от нее сойти!..»)

— Подожди, Кира...

Она продолжала шагать опустив голову, подбрасывая носком искривленной туфли камень, валявшийся на дорожке сквера. Он нагнал ее. В руках у него была ветка.

— На. Возьми.

— Не хочу.

— Отчего?

— Сама не знаю... Должно быть, слишком долго пришлось просить.

Наивное лицо его, не занятое тем, чтобы управлять собою, выразило растерянность. Рука играла веткой. Пальцы не знали, что делать с ней.

Он кинул ветку на мостовую.

И веточку, с чуть распустившимися весенними почками, тотчас затоптали люди. И пришла ее смерть. Но из четырех желтоватых почек заплакала только одна. У нее был скверный характер. К тому же, как самая молодая, она еще не знала слова «смирение». Почки вообще не знают слов...

— Весна! — удивившись, сказала Кира. И вскинула голову. — Вчера еще не было... А сегодня — весна.

БЕЗ ВРАНЬЯ

Да. Конечно. Весна. Эка невидаль!

Ночью она подошла к деревьям и дыхнула на них зеленым своим дыханием.

Пустынными были улицы в этот час, и никто не видал, как ложились первые отсветы дня на тихую поверхность рек; и как благодарно, и тайно, и счастливо подхватывали московские воды свет раннего, самого раннего утра; и как бережно мчали его вперед, все вперед-вперед, каждой каплей своей.

А зубчатые стены Кремля, очерченные светлеющими небесами! Это лучший час Красной площади. В этот час Кремлевские стены хороши до щемоты в сердце.

Светлеет. Светло... Загорелись от первого солнца купола Василия Блаженного. Зевая, подхватывают отблески утра окна жилых домов. Пораженные, не понимая, что же это такое нынче с ними творится, стоят на постах молодые милиционеры, охваченные смутным предчувствием счастья.

Минута! И вот уж выскочила из-за угла поливочная машина... Грузовик. И еще один.

Побелел край неба. Звякнул трамвай. Хлынули на улицу москвичи.

Они переполнят сейчас метро, троллейбусы и автобусы, заслонят Москву, заслонят утро.

Но разве им заслонить весну?

Она не спала всю ночь. Работала. Она снимет свой номерок в проходной года только тогда, когда повесит на табель свой номерок лето.

Она работяга, весна. Ни одно деревце, ни один лопух не обойдены ею.

Набухла каждая древесная почка. А запахи!.. Плохо разве она поработала над их оттенками!... А человечьи лица!

Но она не тщеславна. Нет. Не честолюбива. А всего лишь старательна. Труд ее — труд высококвалифицированный. И темпов она не снизит, независимо от наших вздохов, влюбленностей и переэкзаменовок.

— Весна! — сказала Кира.

И на этот раз не солгала. Рядом с ней, над ней, под ее ногами — со сбитым каблуком левой туфли — была весна.

К ВОПРОСУ О ПОЦЕЛУЯХ

— А нет ли билетика лишнего? — унижалась очередь.

— Биле-етик. Биле-етик... Нет ли билетика?

В фойе был джаз. Дирижер, искусно просияв унылым своим лицом, объявил солистку.

Она вышла на авансцену, немолодая, усталая... И приступила к делу: улыбнулась губами, накрашенными нежно-лиловой помадой.

— Бедняга! Да кто ж это согласится ее целовать?

— Странно ты говоришь, Кира. А вдруг она замужем?

— Разве твои папа с мамой целуются?

— ...?

— И мои никогда не целуются. Мой папа любит только красивых и молодых.

— Полно врать! Уж будто я не знаю Иван Иваныча!..

— Нет. Ты не знаешь. Он любит цветы... И музыку. И балерин. Он мужчина, но здорово на меня похож!

— Да будет тебе. И уж во всяком случае не он на тебя, а ты на него.

— Пусть по-твоему. Я знаю, что говорю!

Открылась дверь в кинозал. Подхваченные толпой, они вплыли в его полумглу, жуя на ходу пирожные с заварным кремом.

Свет погас. Темноту рассек круглый глаз ручного фонарика. Билетерша, пригнувшись указывала места, зрители бодро ругали каждого опоздавшего.

— Тишина... Наконец-то!

В зал вместе с юным самураем, облаченным в парадные шальвары хаканги, шагнуло искусство.

...Опыт требуется не только для понимания какого-нибудь сложнейшего обстоятельства. Нет. Он нужен и для того, чтобы ощутить теплоту чьих-то пальцев, необходим, чтоб засечь едва уловимое: то, к примеру, что сидящий рядом с тобой человек прижался к тебе плечом чуть сильней, чем надо. Само собой разумеется, что люди, вообще не похожие один на другого, разнятся и врожденными темпераментами.

Зрелость и та выбирает свои пути. (Один становится хорошим рабочим, другой — квалифицированным ухажером.)

Картина «Красная борода» была экранизацией классического японского романа девятнадцатого столетия. Плохие люди здесь были мерзавцами, хорошие — неуязвимы в своей победительной доброте. Одним словом — никаких льгот. Легко догадаться, что фильму предстояла счастливая концовка. (Вспомните о романах Диккенса. XIX век.)

Нынче — мы шустрые. Мы знаем, что не все на свете кончается хорошо. И все же искусство сохраняет для нас свою магию, ибо в искусстве всегда есть магия — даже если оно печально.

Кира вздрагивала; в том месте, где женщины склоняются над колодцем, посылая в его глубину имя больного мальчика для того, чтобы услыхала их просьбу Земля и сохранила ребенку жизнь, ногти ее вонзились в Севину ладонь. Он ей ответил мягким пожатием и зашуршал оберткой от шоколада.

Картина окончилась. Люди хлынули к выходу. В ярком свете Кира увидела спокойное, рассеянное лицо своего провожатого. Отгораживая Киру локтями, он вел ее сквозь толпу.

...Вот и бульвар. В его центре — пенсионеры, в дальних углах — влюбленные. Ну, а может, это и не влюбленные вовсе!.. Ведь не только любовь, даже самые крошечные влюбленности далеко не всегда рассиживают на скамейках в скверах, точно так же как подлинные влюбленности далеко не всегда «валяются на дорогах».

Весна... Ее ловит глаз вон той одиноко шагающей по бульвару семнадцатилетней девочки. Ладони девочки скрещены на затылке. Она идет, рассекая весну, занятая только собой, собой, своими тревогами и сомнениями... (Если бы ей сказали, что та прогулка, этот ее бессмысленный, торопливый шаг и есть счастье, что редко достанутся ей такие минуты, — потому что счастье, как и влюбленность, на улице не валяется, — она засмеялась бы вам в глаза.)

...Бредет по бульвару женщина. Усталая, немолодая. И радуется весне. Нет у нее и не будет спутника. Ее спутник — весна. Но женщина знает — это вовсе не мало. Она успела понять высокую ценность жизни, научилась признательности.

Шагают, шагают, шагают люди. Шуршит под ногами песок и гравий... Зажигается красный, зеленый и желтый свет мигающих светофоров.

Город не видит луны и звезд. Они — дети лесов и полей. Не снизойдут они до большого города.

У городов свои звезды и полумесяцы.

...Дошли до подъезда, и остановились. Кира почему-то не протянула ему руки. Она чертила на тротуаре полосы и квадраты носком своей сбитой туфли.

И вдруг — закрыла глаза и откинула голову.

Потерянный, он стоял рядом с ней, не зная, что делать.

— Ну!

И Сева первый раз в жизни поцеловал девочку. Он не был тем человеком, которому дано изобрести поцелуй. Он не изобрел бы его, если бы эта форма человеческого общения не была бы открыта до нас, нашими прапрадедами.

— А почему ты мне не сказал ни разу, что я красивая?

— Красивая?! Ты?.. Да когда я увидел тебя в первый раз, мне показалось, что ты похожа на мокрого суслика.

— А потом?

— А потом, что ты худая... и очень бледная.

— Значит, ты считаешь меня уродиной?! — в восторге сказала она. — Хорошо. Тогда доставь мне, пожалуйста, удовольствие — поволочись-ка за нашей Зойкой! Ну я же тебя прошу. Из человечности, из человеколюбия... Ну и что тебе стоит? Мы за это тебе всем классом при жизни воздвигнем памятник.

Она засмеялась. Свет фонаря осветил ее нежные щеки и рот.

Очарование неведомое, очарование тонкой и вместе гордой, уверенной в себе красоты поразило Севу.

— Кира...

— Нет, Сева... Нет, нет!..

Долог и нежен был их второй поцелуй.

— До свиданья, Кира.

— А наверх ты меня не проводишь?.. Не тресну — дойду одна!

Медленно поднимались они на седьмой этаж. Он обнимал ее за плечи так осторожно, так бережно. Поди догадайся — а можно ли это? А вдруг обидится?

— До завтра, Сева.

— До завтра, Кира.

...Стоял и глядел ей вслед, пока не раскрылась и не закрылась за нею дверь.

Обыкновенная дверь. В самом что ни на есть обыкновенном подъезде.

Стоял (как дурак!) и глядел, глядел на эту обыкновенную, закрывшуюся за девочкой дверь.

...Речь пойдет о небезызвестном нам современном характере.

«Ты меня любишь?»

«...А иначе почему бы я был с тобой!»

Способность к любви — достояние не каждого человека (точно так же, как достояние не каждого — безоговорочная приверженность делу, которому ты отдал жизнь).

Добросовестность, трудолюбие и с т р а с т ь — вещи, или, вернее, понятия, разные.

Костырик-младший рисовал с детства. На эту склонность ученика обратила внимание еще в пятом классе школы учительница рисования. Когда Сева перешел в седьмой класс, она показала его работы художнику-живописцу и, придя к Костырикам, переговорила о Севе с отцом...

«Ну?.. И что ж из этого вытекает?» — спокойно сказал отец.

...Костырики не отличались ни широтой, ни «богемностью». Это были люди практические и замкнутые благодаря суровому характеру Костырика-старшего. Как говорится, «семья — в себе».

В девятом классе Сева постановил, что будет строителем. Он решил податься в архитектурный.

Шагая по улицам, он теперь останавливался у каждого красивого здания; замирал, как будто его оглоушили; просиживал по вечерам в строительной библиотеке, знакомился с последними работами бразильца Нимейера (по Севиным понятиям, счастливца, ибо Нимейер спроектировал целый город — Бразилиа).

Как у многих будущих архитекторов, у Севы руки были умелые, «золотые». Если он обивал дверь — то не хуже подлинного обойщика; умел собрать из сучков красивую и добротную дачную мебель, отполировать ее не хуже краснодеревца...

И все это не как-нибудь. Все это — преотлично.

Расход душевных сил был велик. На влюбленность в девочек не хватало ни воображения, ни досуга...

...И вот он стоит (как дурак!) и смотрит на обыкновенную дверь в самом что ни на есть обыкновенном подъезде.

Стоял, стоял и глядел на эту обыкновенную, закрывшуюся за девочкой дверь...

Кира разделась, не зажигая света, кое-как побросала одежку. Легла, подложила руки под голову.

Не спалось.

Мы уже говорили о том, что луна — гость полей и лесов. Но редким гостем бывает она пусть не на городских улицах, но в городских квартирах.

Нагло — совершенно так, как бы сделала это Кира, — не спросив разрешения, луна вступила в квартиру Зиновьевых.

Кира вздохнула, забормотала:

То есть как это «что»?

Разве ты не одна из тех девочек, для которых чужое спокойствие — нарушение общественного приличия! Разве мир — не твой раб? Весь! Братья, сестры, соученики; книги, музыка, ветки дерева... Даже трава и пыль.

— Душно, — сказала Кира.

Трубы парового отопления пиликали тоненьким звуком скрипок: «цвивирк-цвивирк...» Отец рассказывал, что будто бы там живет домовой (взял и переселился в щелку труб центрального отопления, потому что разве может такое быть, чтобы добрый дом и вдруг безо всякого домового?)... Под русской печкой домовой был, конечно, побольше, полохматей... А здесь... Здесь он маленький, серенький, с всклокоченными волосами и точечными глазами — синими, как два озерца.

Домовой! Дух огня, очага, семьи... Он старый, куда же ему, бедняге, деваться, если люди взяли и отменили печь?

А вдруг в щелях тех печей, где нынче все еще топят дровами, живет не старик домовой, а молодая красивая девушка?.. А вдруг ее зовут Берюлюной, Милой или Огнивкой?

— Душно, — сказала Кира и, прошлепав босыми ногами по полу, распахнула форточку.

Она распахнула фортку, а оттуда, ясное дело, возьми и шагни весна. Шагнула и принялась переговариваться со своей старой знакомой — луной, лежащей отблеском на полу, в комнате.

Луна:

«Дрянь девка?!»

Весна:

«Больно просто... Знаешь что! Поживем — увидим...»

Дело в том, что луна не особо опытна, поскольку она небожитель. Ну а весна... Нет у нее прямого ответа на то, что хорошо, а что плохо в вопросах чувств. Милостивая к деревьям, травам, хлебам и будущему картофелю, она не всегда бывает милостивой к человеческим детям, но, многоопытная, понимает: «дрянь девки» (красивые и дурные) не что иное, как музы. Ради них воздвигают дома, мосты; открывают сложные физические законы; пишут книги, летят на Марсы.

Несправедливо?

Увы! Разумеется. Но что ж поделать? Такова жизнь.

О НОВОСТРОЙКАХ

Если в квартире семь человек постоянных жильцов и если пятеро из них дети и к каждому, кроме младшенького, приходят товарищи, можно легко представить себе, что значит проходной двор.

Если учесть, что мебель в доме еще не расставлена, что в квартире производится внутренняя отделка, если принять во внимание взбалмошный характер старшего из детей — Киры, чуть что — она принимается причитать, словно бы над покойником, по поводу каждого исчезнувшего чулка, косынки, штанов, обвиняя в этом своих сестер, — одним словом, если вообразить обстановку в доме Зиновьевых, легко догадаться: Ивану Ивановичу здорово повезло — у его супруги, Марии Ивановны, многотерпеливый русский характер.

Ей приходилось закупать и тащить на седьмой этаж продукты на всю ораву (лифты еще не работали). Приходилось готовить, мирить детей (младшие девочки, Ксана и Вероника, дрались часто и с необыкновенной энергией). Им было — одной восемь, другой девять лет. Они лупили друг друга коварно, тем способом, который свойствен только слабому полу, — мальчики, согласитесь, не царапают друг другу лица ногтями, не щиплются и не визжат так пронзительно, чтобы всю семью могли проклясть соседи с нижних этажей.

Кешка лупил их обеих совсем иначе: усердно. Честно.

Одним словом, всего лишь две недели живут в новом доме Зиновьевы, а их знает вся лестница.

— Невозможная обстановка, невозможная обстановка!.. «Ты этого хотел, Жорж Дандэн, ты этого хотел, Жорж Дандэн!» — страдальчески говорила Кира. — У меня экзамены!.. Мама, скажи им, ма-а-а-ма...

— Какому еще Даниле и что я, детка, должна сказать? — вопрошала Мария Ивановна.

На водворенном в кухне большом столе она кормила своих и чужих ребят. Дети занимались в разные смены. По этой причине день супруги Зиновьева смахивал на уплотненный рабочий день подавальщицы из столовой.

Ребята ели и громко переговаривались. Поспорив, ударяли друг друга — для краткости — ложкой по лбу. (Изобретение Вероники.)

Недавно еще пустынны были эти квартиры... По лестницам дома спускались только женщины-штукатуры со строительными носилками, переругиваясь, каждая бригада только со своим (и редко с чужим) прорабом. В то давнее время лестница подхватывала только сиплые голоса строителей... Недавно (совсем недавно) водопроводчик Семен забыл в квартире тридцать четвертой несколько стульчаков. Хозяин квартиры — фрезеровщик Ксаверьев, умеющий уважать чужой труд, — лелеял забытые стульчаки. Он думал: «Строительство! А стульчак, как ни говорите, вещь первой необходимости!»

В то время окна и стены нового дома еще спрашивали себя: кто будет нашим хозяином? Стены знали, что люди вдохнут в них жизнь, что с приходом людей забьются сердца и у них, у кирпичных стен.

И вот забились сердца у стен.

Большой грузовик вывез из дома утильсырье.

Во двор явилась весна. Следом за ней невесть откуда явился давно уже было пропавший лудильщик. Он громко запел:

— Лу-удить-пая-ать, кастрюли; паяйте нужные ве-ещи-и!

А женщинам, которые мыли окна, показалось, что мужской тоскливый голос поет:

«Лю-юбить — стра-адать, поцелуи — объятья — нежные речи!»

— Маладой чел-авек!.. То есть дяденька... Пожалуйте на второй этаж.

«Лю-юби-ить — страдать, поцелуи-объятия — нежные речи!»

— На шестой!

— На восьмой!

— На третий!