У каждого здания своя история, каждое несет через столетия рассказ о жизни своих обитателей и о происшествиях того времени. В них стиль, вкус и характер эпохи дней прошлого…

Анатоль Франс

Гале – жене и помощнице…

По этому городу нужно ходить на цыпочках, а если разговаривать – то шепотом. Этого, разумеется, никто не делает: ни туристы, ни уж тем более шумная и растрепанная молодежь, перелетающая с улицы на улицу. Я думаю, это – временно. Рано или поздно, если захотят всмотреться в город, прислушаться к его камням, они все равно перейдут с безумной побежки, с привычного ора на почти беззвучный шепот и очарованный шаг. Иначе ведь не понять этого чуда, этой необъятной гранитной иконописи, с которой можно слой за слоем, как это делают терпеливые реставраторы, «смывать» историю за историей. Вообще историю – в прямом смысле этого слова. Иначе никогда не увидеть мелькнувшую в окне за серо-палевой шторой тень бесплотной Ахматовой; не поймать жуткого взгляда летящего в таксомоторе на свою первую и единственную дуэль Волошина; не улыбнуться прыгающей походке Мандельштама, спешащего сквозь танцующую метель на Марсовом поле за широко шагающим Гумилевым, и не услышать за плеском вёсел и криками потревоженных чаек на рассветных Островах, что же там, в лодке, нашептывает улыбчивой красавице с пепельными волосами Александр Блок…

Я люблю ходить к домашним «гнездам» поэтов. «Шоколадные, кирпичные невысокие дома, здравствуй, здравствуй, петербургская несуровая зима!..» Их, домов, где жили или бывали мои любимые поэты, сохранилось всего-то, ну, сотня, ну, может быть – другая. Отнюдь не шоколадные – всякие, в том числе совсем обветшавшие, – они стоят и в маленьких переулках, и на широких проспектах. И по-прежнему безымянны, ибо никто не зовет их «блоковскими» или «есенинскими» домами. На фасадах их пока еще не висят мемориальные доски, сообщающие, кто здесь жил и когда.

Повезло «золотому веку» русской литературы – мемориальные доски, как ордена, сияют на его домах. А вот поэтам века Серебряного – как с легкой руки писателя Иванова-Разумника была названа первая четверть XX века – повезло значительно меньше. Их имена не только не выбивались на мраморных досках – они, на моей еще памяти, буквально выжигались из нашей жизни. Ведь век-то, стоит копнуть любой исторический документ, всегда готов обернуться, сверкнуть отнюдь не праздничным серебром – диким переливом парной крови.

Но именно тогда довелось жить Блоку и Сологубу, Кузмину и Мандельштаму, Ходасевичу и Северянину, Ахматовой и Гумилеву – легендам русской поэзии. И нам, с каждым вздохом отдаляющимся от их эпохи, все интереснее становится, где, а главное, как жили они под грозными небесами колыбели трех русских революций. В каких домах снимали квартиры, в каких углах устраивали жилища, по каким лестницам поднимались, где влюблялись, пировали, стрелялись на дуэлях и встречались порой в последний раз? Ведь образно говоря, если есть история литературы, то есть и живая «география» ее. Тот неизвестный, ушедший, казалось, в небытие Петербург, по которому, зная факты и имея хоть капельку воображения, можно легко, следя за судьбами поэтов, пройтись след в след – пешком.

Знаете ли вы, про какое окно Блок написал, что оно «горит не от одной зари»? Из какого окна Владислав Ходасевич высматривал идущую к нему на свидание Нину Берберову или у какого подоконника сидела Анна Ахматова, когда к ней, перед арестом и расстрелом, в последний раз пришел Гумилев? А ведь эти окна и тысяча других таких же еще живы. И разве они не являются, если говорить шире, окнами в глубочайшую духовную культуру Петербурга, в великую историю России?

Звучит, согласен, несколько пафосно. Но если снизить тон, если говорить о вещах приземленных, то нельзя не заметить: сегодня, когда опубликовано то, что так долго было под запретом, когда открываются самые закрытые архивы, когда появляются никогда ранее не читанные мемуары и воспоминания свидетелей того времени, когда сошлись наконец три великих пласта, три необъятных «архипелага» русской словесности – литература запрещенная, эмигрантская и написанная «в стол», – мы вправе констатировать: история ее требует если не создания наново, то хотя бы значительной корректировки. Ведь вчерашние «великие» поэты ныне на наших глазах превращаются вдруг в «знаменитых», а иногда – по нисходящей! – вообще в просто «известных». И, разумеется, наоборот – безвестные дотоле имена неожиданно становятся позарез необходимыми всем. Я и сам, признаюсь, если отбросить холодную объективность повествователя, когда-то считал Ахматову более значимым поэтом, нежели Цветаева, а Пастернака – более великим, чем Мандельштам. Что говорить, сегодня даже знакомые со школы имена Блока, Есенина, Маяковского после новых публикаций, возникших из небытия мемуаров, обнародованных документов вдруг начинают выглядеть иначе – не так, как мы понимали их вчера. По сути, мы открываем сегодня неизвестных, хотя и давно знакомых нам поэтов.

Кто-то очень верно сказал однажды: «правда – в деталях». В бытовых подробностях и творческих экстазах, в шокирующих ситуациях и «говорящих» обстоятельствах, в грубых фактах и трогательных мелочах – в том «соре», из которого и «растет» настоящая поэзия. Именно это больше всего интересовало и вдохновляло меня. Свыше десяти лет выписывал я из мемуаров и воспоминаний даже не важные, казалось, события жизни поэтов, бесконечные «истории любви», сцены и сценки ушедшей уже жизни, сравнивал разные мнения о них и добирал недостающие факты, которые могли бы «дорисовать» знакомые уже портреты. Это сопоставление фактов, когда тени свидетелей жизни поэтов словно садились в кружок и вспоминали, как все было на самом деле, это сравнение мемуаров, когда об одном и том же случае рассказывают и два, и даже пять человек, было, пожалуй, самым увлекательным в работе над этой книгой. Особенно если «держать в уме» при этом чье-то ироническое выражение, бытующее в мире историков: «Врет, как очевидец». Вот разобраться: где правда, а где ложь, где легенда, миф, сплетня, а где все-таки реальность, – это и было некоей сверхзадачей моей, увы, конечно же, несовершенной и незаконченной еще работы…

Знаю, мне, возможно, возразят: правда – в стихах поэтов. И я соглашусь с этим. Но стихов в этой книге вы почти не найдете. Во-первых, потому, что они, по счастью, все опубликованы ныне и читателю остается только протянуть руку к книжным полкам. А во-вторых, оттого, что жизнь поэтов, включающая в себя и мотивацию создания бессмертных стихов, и темы их, не менее интересна и глубока, но о ней почему-то либо не рассказывается вовсе, либо сообщается скороговоркой, биографическими эпизодами в сугубо литературоведческих трудах. Упаси меня бог, я ничего не имею против этого достойного труда уважаемых мной людей – из крупиц их изысканий, как в детской игре пазл, складывается в конце концов общая картина жизни писателей. Без их работ не было бы и этой книги. Я – о другом. О том, кто же и когда нарисует эту общую картину? И главное, как? Другими словами, я не раз замечал: те, кто знают и творчество, и жизнь поэта, не пишут, как правило, для «широкого читателя». Пишут научным, «птичьим» языком, который иному человеку не просто скучен – непонятен. А те, кто могут рассказать о поэте увлекательно, чья профессия – писать, те, к сожалению, зачастую не знакомы с предметом и глубоко, и всесторонне. И неосведомленность свою в фактах и деталях (это же сколько, простите, надо прочитать!) пытаются подменить некоей «художественностью», попыткой «реконструировать» жизнь великого человека в меру своего понимания. Примеров тому тьма, я не открываю здесь Америку, вы и сами, не сомневаюсь, не раз «корчились», читая фразы: «Гумилев подумал…», «Блок засомневался…», «Ахматова решила…». Да откуда вы знаете, хочется сказать им, что он «подумал», а она – «решила»?.. И именно этого мне больше всего хотелось (опираясь более чем на три сотни проштудированных свидетельств) избежать в своей книге. А уж что получилось – судить вам, читатели…

Книга, которую вы держите в руках, довольно откровенна. Вы можете спросить: а есть ли предел откровенности в представленных очерках? Есть. Он ровно такой, каким был в первоисточниках – в мемуарах, воспоминаниях, письмах и дневниках моих героев. Вот еще почему, скажу заранее, никаких упреков иных пуритан вроде «подглядывания в замочную скважину» или «копания в грязном белье» я не принимаю. Во-первых, откровенным и даже грешным было само «серебряное» время. Во–вторых, знание любовных и прочих «интимных» обстоятельств помогает (что тут поделаешь?) понять и мотивы творчества, и поводы рождения стихов. А в-третьих, и это главное, – не будем забывать, что начиная с символистов (конец XIX века) основным принципом стихотворцев стало, как известно, соединение ЖИЗНИ поэта и его ПОЭЗИИ. Поэты считали (и в этом была известная революционность их), что надо «творить» не столько в стихах, сколько в жизни. И необычную жизнь эту «делать» потом, иногда сознательно бесстыдно (подчеркиваю для стыдливых!), «объектом» своей поэзии. События биографии (дуэли, измены, банальные драки, «нетрадиционная ориентация», а порой и не вполне благовидные поступки), равно как и тончайшие переживания поэтов, – все переплавлялось ими в стихи. Это было ошеломляюще ново для России, но в конце концов стало одной из отличительных черт поэзии Серебряного века. Вот еще почему рассказ о жизни поэтов не только может – должен быть предельно откровенен. Другое дело, как заметил один критик, тонкое все равно должно остаться тонким, простота не вправе превращаться в грубость, а вещи чисто житейские должны не унижать героев, а по необходимости «дорисовывать» их. Ведь все в конечном итоге упирается в авторскую меру понимания поэта и его жизни, а та, в свою очередь, зависит уже только от меры личности рассказчика. Подлый рассказчик и напишет подло, за что бы он ни брался…

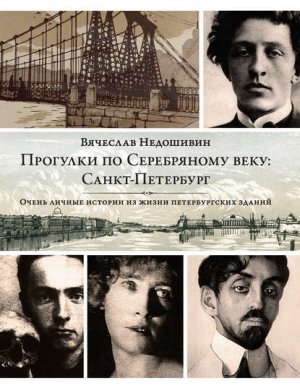

И последнее. В этой книге двенадцать глав о двенадцати крупнейших поэтах России XX века. Увы, в книге нет отдельных историй, специально посвященных не менее крупным фигурам Серебряного века: Иннокентию Анненскому, Вячеславу Иванову, Андрею Белому, Николаю Клюеву, Зинаиде Гиппиус, Константину Фофанову. О них рассказывается, конечно, но, что называется, попутно – на фоне эпохи. Подробнее о некоторых из них я расскажу во втором томе – в книге о Серебряном веке Москвы, где мы будем искать «безымянные дома» Брюсова, Бальмонта, Цветаевой и Пастернака.

А пока – пока отправимся по петербургским адресам поэтов. И начнем с нескольких, никому, кроме специалистов, не известных домов Анны Ахматовой. Тех, в которых она успела пожить в эпоху века «серебра» – до того как на десятилетия поселилась в знаменитом Фонтанном доме. Том самом, где совсем недавно, если судить по меркам вечности, открыли наконец ее музей.

Как люблю, как любила глядеть я

На закованные берега,

На балконы, куда столетья

Не ступала ничья нога.

И воистину ты – столица

Для безумных и светлых нас;

Но когда над Невою длится

Тот особенный, чистый час

И проносится ветер майский

Мимо всех надводных колонн,

Ты – как грешник, видящий райский

Перед смертью сладчайший сон…

Иногда мне кажется, что ее не было. Стихи остались – вот они, только руку к полке протяни. А ее нет. И не было. Будто она – миф. Бренд, как сказали бы сегодня. Миф, растиражированный в рассказах, распечатанный в миллионах экземпляров, мельком отразившийся в сотнях чужих зеркал, в десятках воспоминаний, в раздутой до невозможности хвале (к чему она и сама, как известно ныне, приложила руку!) и в невозможной, иногда до низменной грязи, хуле. Легенды, сплетни, тайны, красивые сказки о себе (она их звала «пластинками») и сквозь захлебывающийся восторг мемуаров о ней – вдруг невероятные, порой скандальные, «проговорки». Невольные, как всякие «проговорки», но которые только лишний раз подтверждали: она была совсем не такой, какой хотела казаться… Так какой же была? Она – Великая Ахматова? И Великая ли?

Этот круг очарования и разочарования ею я «прошел» не раз. От «неужели это правда?» до «лучше бы этого не знать совсем!..». Впадал из крайности в крайность, в лед и пламень, в веру и неверие. Пока наконец не понял: есть не одна – три Ахматовых. О, знаю, знаю, мне напомнят, что и сама она на старости лет любила говорить: «Есть одна Ахматова, есть другая, а есть еще и третья». Говорила! Но я имею в виду нечто иное. Была та Ахматова, что выдумывалась ею самой, часто упоительная до умопомрачения, та, о которой с придыханием рассказывали современники, и, наконец, Ахматова – реальная, настоящая. Может, самая интересная. Ведь Петербург, Петроград, Ленинград – не миф же, не сказка, не декорация к ее жизни. Арка на Галерной, «флюгарка» в Летнем саду, магазин на углу Литейного, куда забегала в молодости, Троицкий мост, где «придумала» однажды стихотворение про свою жизнь, наконец, шестое окно на Неву, с подоконника которого два года любовалась закатами. Ведь все это не только было – есть и сегодня!

Хотите покажу? Хотите устрою нечто вроде виртуальной экскурсии по ее городу, от дома к дому, по тем более чем ста адресам, где она жила или бывала? И если хотите, то – вперед! От улицы к улице, от детства поэта – к старости, от легенд и намеков – к твердокаменной, именно так, в буквальном смысле слова, твердокаменной правде города…

Вот Казанский собор – самый центр Петербурга. Но если с Невского обогнуть собор справа, вы попадете на неожиданно тихую, неширокую, но такую знаменитую Казанскую улицу. Здесь, ближе к Гороховой, и по сей день стоит дом каретного мастера Иохима, в котором почти сто восемьдесят лет назад жил сначала Адам Мицкевич, а затем сам Николай Гоголь (Казанская, 39). А слева, в конце первого переулка (ныне переулок Сергея Тюленина), у самого канала, – и об этом знают меньше – в доме двоюродной сестры Ольги Фрейденберг всегда останавливался москвич Пастернак (кан. Грибоедова, 37). Он даже был влюблен в Ольгу, правда, еще в 10-м году теперь уже прошлого столетия.

Но есть на Казанской дом, про который до недавнего времени не знал ничего особо примечательного никто, даже та, что, возможно, жила в нем, – Анна Ахматова. Тогда – Анечка Горенко. Дом №4/2, второй слева, если идти от собора. Но удивительно не это. Удивительно, что спустя тридцать два года Ахматова поселится здесь же, на Казанской, но в доме №3 – ровно напротив того, первого здания. Она, которая слишком любила такого рода совпадения (и они действительно случались в ее жизни!), никогда не поминала дом №4. Не знала. Ведь ей, когда она появилась в нем, было всего два года. Здесь находилась служебная квартира отца. Он и мать Ахматовой не были петербуржцами, семья, переехав в столицу с юга, поселилась сначала в Павловске, потом в Царском Селе. А отец, поступив на службу, то ли получил, то ли снял квартиру на Казанской. Факт этот обнародовал литературовед Вадим Черных – нашел в «Адресной книге г. Санкт–Петербурга на 1892 г.» [1]. С тех пор это место рискует стать на Казанской самым знаменитым, культовым, как говорят ныне. Только в доме №4 она была младенцем и любила лишь переводные картинки да «китайский чай» (детская забава: чаинки, которые распускаются в воде), а в мрачноватом доме №3 ей было тридцать четыре – ее имя гремело, ей едва ли не поклонялись…

Вообще с адресами, по которым жила Ахматова, все время случались какие-то немыслимые совпадения. Скажем, первый дом Ахматовой в Царском Селе, дом купчихи Шухардиной, у которой родители сняли квартиру, стоял на улице Широкой. Он сгорел в 1919-м, на его месте привокзальный сквер, а улица получила, конечно же, имя Ленина. Но странность в том, что и последний дом Ахматовой в Петербурге – вообще последний! – тоже встал на бывшей Широкой улице, которая после революции тоже стала именоваться улицей Ленина. Мистика какая-то! Правда, этот последний дом ее, к счастью, цел и сегодня (ул. Ленина, 34).

В дом №4 просто так ныне не войдешь. Никаких подъездов снаружи – глухие ворота, закрытые на кодовый замок. Крепость, хранящая свои тайны. Я, правда, проник внутрь, поднимался по лестницам с высокими полукруглыми окнами, но, увы, не знал, в какую квартиру въехал сюда в 1891 году Андрей Антонович Горенко. Знал зато другое, что он, еще мичманом, в 1875 году был приглашен преподавать в Петербургский Морской корпус, да оказался, увы, «неблагонадежен», свел знакомство с террористами и после покушения на Александра II был уволен вчистую. Уехал в Севастополь. Знал, что две из трех сестер отца были близки к «Народной воле», а одна, с красивым именем Аспазия (на деле Евгения), была, кажется, влюблена в Николая Желвакова, студента-убийцу, расстрелявшего из пистолета генерал-майора Стрельникова, прокурора, прославившегося своей жестокостью. Аспазию даже разыскивала полиция. Такая вот родня оказалась у Ахматовой. Правда, сама она, кажется, ничего этого не знала, хотя в семнадцать лет жила на даче у Аспазии. А может, и не интересовалась. Упоминаний об этом я, во всяком случае, не встречал нигде, даже у исследователей Ахматовой [2].

В доме на Казанской Горенко поселился, имея на руках троих детей: Инну, Андрея и Анну. И случилось это как раз в год, когда умер его отец, дед Ахматовой, к тому времени полковник Антон Горенко, участник обороны Севастополя. Это он был женат на полугречанке, от которой Ахматовой и достался знаменитый нос с горбинкой. «Профиль моей дорогой сестры, – писал потом брат Ахматовой Виктор, – есть наследство от бабушки-гречанки…»

Пишу это к тому, что ныне любой скажет – Ахматова вела род от татарского хана. Увы, литературоведы доказали: ее происхождение от золотоордынского хана Ахмата, «чингизида», последнего татарского хана на Руси, – миф. Образ татарской княжны – легенда, придуманная Ахматовой. Может, первая из легенд, первая ее «пластинка». На самом деле прабабушка ее, Мотовилова, носила в девичестве фамилию Ахматова, но к золотоордынцам эта женщина с незамысловатым именем Прасковья Федосеевна (не умевшая, кстати, ни читать, ни писать) отношения не имела. Ахматова знала это, знала в том числе из записок, которые оставил ее дед по матери, Эразм Стогов. Но признать сей факт – значило бы разрушить выстроенный миф. Зато, кажется, не миф, что гусар, первый партизан и поэт Денис Давыдов приходился ей какой-то дальней родней. Так пишет все тот же Эразм Стогов, который «дитятей» катался в седле легендарного в будущем партизана; семьи Давыдовых и Стоговых жили по соседству под Можайском, недалеко от знаменитого Бородинского поля.

Наконец, не миф, что фрейлина Анна Бунина (тоже Анна!), первая русская поэтесса, умершая за шесть десятилетий до рождения Ахматовой, была хоть и дальней, хоть и не прямой, но родней ее. Это про Бунину Карамзин скажет: «Ни одна женщина не писала у нас так сильно». А императрица Елизавета за первый сборник стихов пожалует ей золотую лиру, осыпанную бриллиантами. Так что, кажется, не знал уже Иван Бунин, нобелевский лауреат, что ядовитой эпиграммой своей на Ахматову (ее и цитировать-то неловко!) фактически задевал свою не столь уж и дальнюю родственницу…

Да, легенд и тайн про род Ахматовой хватает. Например, Иван Стогов, прадед Ахматовой, бессменный ординарец Суворова, а позже глава уездного сословного суда, был, пишут, колдуном. Все колдовство его заключалось, правда, в том, чтобы сыпать иногда на дорогу перед лошадьми порошок из толченой печени медведя и тем самым не давать проехать повозке обидчиков. Или превращать вдруг коня, натурально, «в мертвого» благодаря шарику из воска с языком змеи в середине, который надо было запихнуть в лошадиное ухо. Наивный такой колдун! Вынешь шарик из уха, и лошадь встанет «веселее прежнего». И легенда, конечно, что его сын, дед Ахматовой, столбовой дворянин Эразм Стогов, но окончании Морского корпуса «был назначен на деревянный корабль, который пошел в кругосветное путешествие под парусами». На деле доплыл на военном корабле «Берлин» только до Кале. Кстати, Ахматова нигде, кажется, не поминает «Записок» Стогова. И знаете почему? Потому что он, «завязав» с морем, «поступил» в жандармы. Понять ее можно: поминать жандармского офицера, прямого предка своего, было и опасно в советские времена, и, что говорить, в любые времена стыдновато. Каково ей, боготворившей Пушкина и писавшей о нем, было знать, что ее деда, жандармского офицера, родственник жены Пушкина, А.М.Загряжский, едва не вызвал на дуэль за весьма неблаговидный поступок? Сам Стогов, напротив, пишет об этом с усмешкой и даже не без некой гордости. Но об этом «скелете в шкафу» Ахматова не рассказывала и мужьям. Хотя, если отбросить соображения подобного рода, дед Ахматовой был личностью весьма оригинальной. В «Записках жандармского офицера» (они были напечатаны еще при жизни его) он сообщает, скажем, что, окончив Морской корпус, служил в Сибири начальником Иркутского адмиралтейства, был знаком со Сперанским и Батеньковым. И лишь потом, польстившись на деньги, пошел служить в жандармский корпус, где в конце концов дослужился до полковника. Гордился, что был офицером «нравственной полиции», что ссужал деньгами самого Дубельта и, случалось, присматривал за губернаторами, чтобы не играли в карты по крупной. А вообще, богач, весельчак, блестящий танцор, успешный преферансист, он столь же успешно и почти весело подавил однажды бунт, за что был отмечен самим царем.

Увы, одна из пяти дочерей Стоговых, Инна, тонкая девушка с «прозрачными глазами» и «белыми ручками» – мать Ахматовой, – распорядится долей отцовского богатства, что называется, в духе времени. У нее, как и у родни мужа, тоже не обошлось без народовольцев. Представьте, Инна Эразмовна, став слушательницей медицинских курсов в Петербурге, отдаст свою парижскую шубку Вере Фигнер («Ей надо было ехать», – говорила она). Потом шубка в рассказах Ахматовой превратится всего лишь в кофточку, которая нужна была «для конспирации». А кроме того, Инна Эразмовна пожертвует студентам 2200 рублей для подготовки покушения на царя. Те, в свою очередь, в благодарность чуть не примут ее в ячейку «Народной воли». Таковы окажутся убеждения у дочери жандарма! Впрочем, сегодня сведения «канонические» (в том смысле, что «из первых уст») специалисты подвергают сомнению. Было – не было? Дескать, этот «народовольческий миф» являлся какой-то очень важной составляющей поэтического сознания поэта. То есть как бы говорят, что Ахматова все выдумала (иными словами – солгала), но, мол, мы догадываемся, что там стояло за этим в ее сознании [3]. Странное оправдание и странная логика, если учесть, что про деда жандарма она знала точно, но молчала всю жизнь, а про мать – не знала, но не раз говорила и подчеркивала.

Впрочем, если «революционное прошлое» все-таки было, тогда неудивительно, что мать Ахматовой окажется в будущем не слишком радивой хозяйкой. Жена Осипа Мандельштама скажет потом, со слов Ахматовой, что та «выросла в растрепанном доме», что отец ее считал: «ничего беспорядочнее и неуютнее их дома представить себе нельзя», что Инну Эразмовну даже звали за глаза Инной Несуразмовной и что сама Ахматова объясняла все «добротой и растерянностью матери». Было от чего теряться. Шесть детей, из которых трое умрут от туберкулеза, а один покончит с собой, несчастное первое замужество (муж застрелился), потом развод и с отцом Ахматовой. От первого мужа, кстати, в семье останется книга стихов Некрасова – тоже растрепанный том, который мать давала читать детям исключительно по праздникам. Одна книга на всех! Фантастика! Но этого тома хватит маленькой Ане, чтобы вырасти поэтом.

«Читать я училась по азбуке Льва Толстого. В пять лет, слушая, как учительница занималась со старшими детьми, – вспоминала она, – я тоже начала говорить по-французски». Няни, в строгом смысле этого слова, у Ани не было, была калужская крестьянка Татьяна Ритивкина, которая якобы скажет о ней однажды: «Это перец будет!» Потом появится бонна. А в пять лет случится событие, которое она будет помнить всю жизнь: в каком-то парке найдет булавку в виде лиры. О, конечно, без бриллиантов! Но – поразительно! – бонна именно тогда ей и скажет: «Значит, ты будешь поэтом…» А ведь первое стихотворение она напишет только через шесть лет – в одиннадцать. И что уж совсем необъяснимо, отец Ахматовой задолго до первых стихов назовет ее почему-то «декадентской поэтессой».

Став поэтом, она, смеясь, будет звать себя «ведьмушкой». И что-то такое за ней водилось. Когда самой Ахматовой что-нибудь предсказывали, это, к счастью, не сбывалось (ей, например, в двенадцать лет предсказали, что она умрет в тюрьме). Но когда предсказывать случалось ей, все, как ни странно, получалось. На старости лет расскажет, что впервые открыла в себе дар вещуньи-прорицательницы еще подростком, когда на юге, лежа в комнате на диване, услышала вдруг, как родственницы ее шумно восхищались одной молодой и удачливой соседкой: и блестящая-де, и поклонников тьма, и красавица, и будущее у нее великолепное. И тут, сама не понимая как, она бросила с дивана почти сонно: «Если она не умрет шестнадцати лет от чахотки в Ницце». Надо ли говорить, что именно так все и случилось…

«Я не то, за что меня выдают, – думала о себе в детстве. – У меня есть еще какое-то тайное существование и цель». И поразительно, но там же, на юге, в пятнадцать лет скажет вдруг матери, когда та покажет дачный домик, где она родилась: «Здесь когда-нибудь будет мемориальная доска». Мать тогда огорчилась. «Боже, – заметила, – как плохо я тебя воспитала…» И напрасно: к 100-летию со дня рождения Ахматовой бронзовый барельеф ее установили на том месте – сама дача, увы, не сохранилась…

«Дикая девочка» – звали ее в детстве. «Лазала, как кошка, плавала, как рыба», – вспоминала подруга «на всю жизнь» Валечка Тюльпанова-Срезневская. Та Валечка, которая потом, после Великой Отечественной, будет арестована, отсидит срок, а уже перед смертью вообще сойдет с ума. С ней, с Валей (Валерией) Тюльпановой, Ахматова познакомится в шесть лет на курорте в Усть-Нарве, где родители их жили на дачах. «Обе мы имели гувернанток, – вспоминала Тюльпанова, – обе болтали бегло по-французски и по-немецки, и обе ходили с нашими “мадамами” на площадку около курзала, где дети играли в разные игры… Аня была худенькой стриженой девочкой, ничем не примечательной, довольно тихонькой и замкнутой».

Тихонькой?.. Московская поэтесса Ольга Мочалова отозвалась круче: «отчаянная озорница». Это верней. То на катке в Царском Селе, где под военный оркестр лихие гимназисты выкручивали на льду причудливые кренделя, «интригует» сына начальницы гимназии. То, уже на юге, прямо в стареньком платьице с неприкрытой прорехой на бедре бросается в море и «за версту от земли на плоском камне» сушит соленую косу и одежду. Лохматая, шальная, быстроногая, она называла себя потом «чудовищем». «Вы знаете, в каком виде барышни ездили в то время на пляж? – спрашивала позже. – Корсет, сверху лиф, две юбки, одна из них крахмальная, и шелковое платье. Разоблачится в купальне, наденет такой же нелепый и плотный купальный костюм, резиновые туфельки, особую шапочку, войдет в воду, плеснет на себя – и назад. И тут появлялось чудовище – я в платье на голом теле, босая. Я прыгала в море и уплывала часа на два… И кудлатая, мокрая, бежала домой». А вдогонку, говорит, неслось: «О, беспутная девка!..» Но главное, как призналась позднее, она просила мать не делать три вещи: «Не говорить, что мне пятнадцать лет, что я лунатичка и что я пишу стихи…»

Лунатичка! Еще одна тайна Ахматовой. Дело в том, что Ахматова «своекоштной пансионеркой» училась в Смольном институте (Смольный проезд, 1). Недолго, месяц всего. Потом отец, к тому времени уже статский советник, забрал ее домой, и ему вернули 133 рубля 33 копейки из внесенных ранее 200 рублей. «Без воли не могла жить», – скажет Ахматова. Но дело было в другом. Страдая в детстве сомнамбулизмом, она ночью во сне бродила по бесконечно длинным коридорам Смольного. А однажды, пишут, воспитанницу Горенко нашли лежавшей в институтской церкви Смольного то ли в обмороке, то ли в состоянии странного сна. Причиной всего вроде бы была корь, перенесенная ею до этого. Именно тогда она стала писать стихи, и ее никогда не покидало чувство, что начало ее поэтического пути тесно связано с этим таинственным недугом…

Лунатизмом страдала до четырнадцати, отец находил ее и приносил в кровать на руках. «У меня осталось об этом воспоминание – запах сигары… И сейчас еще при луне у меня бывает это воспоминание о запахе сигары», – говорила Ахматова. Сигары курил отец – красивый, высокий, стройный, одетый всегда с иголочки. Был членом «Клуба сельских хозяев», который помещался там, где ныне кинотеатр «Баррикада» (Невский, 15). Любил и умел тратить деньги, напропалую ухаживал за чужими женами («и они его очень любили») и даже имел на стороне внебрачного сына (Леонида Галахова), про которого, как пишет брат Ахматовой, они все «отлично знали». Именно из-за отца Аня Горенко станет Ахматовой; он попросит ее (думаю – прикрикнет, ибо кричал часто!) «не срамить» стихами своего имени. «И не надо мне твоего имени», – резко ответит она.

Наконец, в четырнадцать лет, в сочельник 1903 года, в Царском она познакомится с гимназистом Колей Гумилевым. Думаю, виделись и раньше: в Царском Селе, в этом «игрушечном городке», не встретиться было невозможно. Например, оба точно были на закладке памятника Пушкину 26 мая 1899 года, были, но не знали еще друг друга. А познакомились 24 декабря 1903-го.

«Был чудесный солнечный день, – вспоминала верная Тюльпанова. – Около Гостиного двора мы встретились с “мальчиками Гумилевыми”: Митей (старшим) – он учился в Морском кадетском корпусе, и с братом его Колей – гимназистом… Дальше пошли уже вместе – я с Митей, Аня с Колей… Аня ничуть не была заинтересована этой встречей, я тем менее, потому что с Митей мне всегда было скучно… Но, очевидно, не так отнесся Коля к этой встрече…»

Николай сразу влюбился в Аню и стал поджидать ее, где только мог. Познакомился с ее старшим братом, чтобы проникнуть в их довольно закрытый царскосельский дом, и, ненавидя, например, немецкий, подолгу терпел издевательскую декламацию двумя ехидными девчонками длиннейших стихов германских поэтов. «Часто, возвращаясь из гимназии, я видела, как он шагает вдали в ожидании появления Ани, – пишет Тюльпанова. – Ане он не нравился – вероятно, в этом возрасте девушкам нравятся разочарованные молодые люди, старше двадцати пяти лет, познавшие уже много запретных плодов и пресытившиеся их пряным вкусом. Но уже тогда Коля не любил отступать перед неудачами». Потом Анна Андреевна, хоть он и не нравился ей, напишет про те дни: «В ремешках пенал и книги были. // Возвращалась я домой из школы. // Эти липы, верно, не забыли // Наши встречи, мальчик мой веселый…» Увы, у «веселого мальчика» Гумилева все было настолько серьезно, что через год он попытается покончить с собой – как раз из-за несерьезного отношения Ани к его чувству. Она, напуганная этим, поссорится с ним. А в семнадцать лет сама – правда, не из-за Гумилева – попытается повеситься. «Я в Евпатории вешалась, – напишет в письме Сергею Штейну, мужу своей старшей сестры, – и гвоздь выскочил из известковой стенки. Мама плакала, мне было стыдно…»

Все вроде бы здесь так, и тем не менее все не так. На деле именно тогда «закрутилась» подлинная и, конечно, совсем недетская трагедия двух этих незаурядных людей: Ахматовой и Гумилева. Десять писем шестнадцатилетней Ахматовой к Штейну, чудом, вопреки желанию ее, сохранившихся, да самые первые стихи ее разворачивают перед нами и тревожную, и даже грозную картину начала их отношений. Ведь Ахматова именно тогда написала страшную фразу про свою юность: «Я кончила жить, еще не начиная…»

Вообще за год до смерти Ахматова скажет, что для Гумилева и поэзия, и любовь были «всегда трагедией». Гумилев мог бы, думаю, сказать это и про нее. Вот почему попытки их покончить с собой в юности – это не школьные, детские бездумные «выходки», как бывает иногда. Тут были серьезные причины – оба с детства были людьми сильных страстей. Ахматоведы оправдывают Анну Андреевну во всем и, скажем мягко, затушевывают иные факты ее жизни. Специалисты по Гумилеву, напротив, непримиримо осуждают ее. Я мог бы привести десятки примеров этому. Скажем, у ахматоведов почти не встретишь фамилии Федорова, одесского поэта и прозаика, когда-то друга Куприна, Бунина, Сологуба, Мережковских и даже Чехова, того Федорова, который был знакомым и соседом по южным дачам еще четырнадцатилетней Ани Горенко. Зато у ярых поклонников Гумилева ныне можно почти прямо прочесть: именно он, Александр Митрофанович Федоров, стал первым любовником Ахматовой, еще девочки совсем. Ссылаются при этом как раз на первые ее стихи, одно из которых – «Над черною бездной с тобою я шла…» – было посвящено как раз Федорову. «…И песня любви нашей чистой была // Прозрачнее лунного света, // А черная бездна, проснувшись, ждала // В молчании страсти обета. // Ты нежно-тревожно меня целовал, // Сверкающей грезою полный, // Над бездною ветер, шумя, завывал… // И крест над могилой забытой стоял, // Белея, как призрак безмолвный».

Под этим стихом дата неопровержима – 24 июля 1904 года. Ахматовой месяц как исполнилось пятнадцать. Всего полгода назад она познакомилась в Царском с Гумилевым. Вместе ходили на выступления Айседоры Дункан, на какие-то вечера в ратуше, на спиритические сеансы. Но то было детством. А через полгода все кончилось: на даче под Одессой она знакомится с тридцатишестилетним Федоровым, маститым литератором, может, первым поэтом в ее жизни.

Кто же такой этот Федоров – безнадежно забытый ныне прозаик и поэт? «Манеры и ухватки приказчика, – пишет Федор Сологуб, знакомый с ним еще с 1894 года. – Жилы, которые надуваются на лбу. Смуглый. Светло-розовый галстук. Самомнение. “У меня тонкое чутье. Меня Майков… Я тоже пишу стихи с тонкими душевными движениями”. Обижается, когда с ним спорят. Сам признается, что у него рабский страх перед городовыми, дворниками… ибо происхождения крестьянского». Многие вспоминают это имя. Известно, например, что брат Федорова, «босяк из одесского порта, вечный острожник», как пишет Бунин, избил однажды на одесском пляже поэта Бальмонта. А самого Федорова молоденькая Тэффи обвинила в плагиате (да, да, был даже третейский суд!), а до того в столичной газете «Новое время» ему едва «не набили морду» за распространение сплетен. Но, с другой стороны, сама Савина, знаменитая актриса, добивалась постановки его пьесы, и одна из пьес под говорящим названием «Любите жизнь» была поставлена в петербургской Александринке. А Чуковский, уже заявивший о себе как о критике, так любил его стихи, что знал их наизусть. Что говорить, сам Чехов посылал его стихи Ольге Книппер. Кстати, Федоров бурно возмущался декадентами – Андрея Белого и молодого еще Блока называл по гостиным «хулиганами и жуликами». А вообще, любил околачиваться в Петербурге, жил то в отеле «Пале-Рояль» (Пушкинская, 20), то у своего приятеля М.Аверьянова (Невский, 130), обожал бильярд, но главное – был страшный бабник. Любите, дескать, жизнь! «Только женщины, только они» – главное в творчестве, учил того же Чуковского. И в тридцать шесть, видимо умело, над каким-то обрывом (Л.Миклашевская, тогда еще Эйзенгардт, бывавшая на его даче под Одессой, пишет, что к дому Федорова действительно надо идти по «романтическому обрыву») обольщал фактически ребенка, и это продолжалось, уму непостижимо, чуть ли не два года.

Разумеется, Ахматова разберется во всем – «дикая девочка» взрослела стремительно. Но сначала, в 1906-м, в одном из писем все тому же Штейну сообщит: «Летом Федоров опять целовал меня, клялся, что любит, и от него опять пахло обедом» (это было как раз то лето, когда она пыталась покончить с собой). И лишь потом, в феврале 1907-го, напишет тому же адресату: «Стихи Федорова, за немногими исключениями, действительно слабы. У него неяркий и довольно сомнительный талант. Он не поэт, а мы, Сережа, – поэты…» Несколько месяцев спустя к ней на юг заедет Гумилев и после этой встречи еще дважды будет пытаться покончить с собой. Отчего? Да оттого, думается, что именно тогда Ахматова и сказала ему, что уже «не невинна»…

Страшное признание для Гумилева… Впрочем, это уже новая история. И как развивались отношения двух «самолюбцев» – Ахматовой и Гумилева, – я расскажу у следующего дома Анны Андреевны.

…Уходя от Казанского собора, поклонитесь на прощание памятнику Голенищеву-Кутузову. Почему только ему? Ведь там и Барклаю стоит памятник. Да потому, что все, как известно, не случайно в жизни. Ведь Ахматова, утверждают, по-настоящему любила только раз. И знаете кого? Тоже Голенищева-Кутузова – потомка знаменитого полководца!..

Вообще весна 1905 года для Ани Горенко окажется бурной. Она уже знакома с Гумилевым и Федоровым, в нее вот-вот влюбятся гимназист Миша Мосарский, который будет готовить ее к экзаменам, и киевский кузен Демьяновский. Но больше кого-либо другого она в это время любит студента третьего курса арабско-персидско-турецко-татарского разряда факультета восточных языков Петербургского университета Владимира Голенищева-Кутузова. Его видела в Царском, он, кстати, был знаком с юным еще гимназистом Гумилевым. Но, увы, элегантный, равнодушно-холодный, со спокойным взором близоруких светлых глаз, по ее характеристике, он, как считают иные исследователи, просто «не заметил этой влюбленности». Он был старше ее на десять лет. Мне, грешным делом, одно время казалось, что это была еще детская любовь Ахматовой, которую, как правило, обычно скоро забывают. Я ошибся! Когда в 1987 году в Ленинград вернулась из Парижа Ирина Одоевцева, то, рассказывая литературоведу Анне Саакянц о Гумилеве, с которым когда-то была близко знакома, она как-то особенно подчеркнула, что Гумилев «никогда, ни одним словом не обмолвился, не рассказывал ни разу о Голенищеве…»: «Может, он не знал?» – спросила Саакянц. «Как не знал! – вскинулась почти парализованная к тому времени Одоевцева. – Все знали… единственная любовь…» Имела в виду – единственная любовь Ахматовой.

Вот это «все» и смущает. Да, Ахматова чуть ли не пять месяцев выпрашивала фотографию Голенищева-Кутузова у Штейна. Писала: «Будет ли Кутузов на Рождество в Петербурге?.. От мысли, что моя поездка может не состояться, я заболела (чудное средство добиться чего-нибудь), у меня жар, сердцебиение, невыносимые головные боли… Я не сплю уже четвертую ночь… я вчера упала в обморок на ковер, никого не было в целой квартире… Какая я жалкая и ненужная. Главное, ненужная… Отвечайте же скорее о Кутузове. Он для меня – всё…»

Странное письмо, согласитесь! «Африканские какие-то страсти», – как сказала бы она сама в старости. Странная любовь к далекому студенту, которая будто скрывает какую-то иную тайну. Но, главное, странно решение, к которому привело это ее чувство. Ведь чуть ли не в следующем письме она неожиданно пишет: «Я не могу оторвать от него (Кутузова. – В.Н.) душу мою. Я отравлена на всю жизнь, горек яд неразделенной любви!.. Но Гумилев – моя Судьба, и я покорно отдаюсь ей… Я клянусь Вам всем для меня святым, что этот несчастный человек будет счастлив со мной…» И прямо сообщает, что выходит за Гумилева замуж. Словно, скрывая нечто, предназначает эти слова кому-то третьему. Ведь сам Гумилев (это-то и невероятно!), добивавшийся ее любви, почти два года (!) еще не будет даже догадываться, что его уже «выбрали» в мужья.

И, более того, еще трижды (!!!) получит от Ахматовой отказ на предложение руки и сердца. Почему? Вот – тайна!..

В «Нью-Йорк» я попал только к вечеру. Долго ждал коменданта. «Нью-Йорк», а не «Америка» – так звали в 10-х годах прошлого века огромную гостиницу, стоявшую на Васильевском острове (5-я линия, 66), где обитал когда-то художник Натан Альтман. Мне нужен был комендант; я хотел подняться на крышу этого здания, ибо якобы сюда любила выходить Ахматова, когда позировала Альтману для знаменитого портрета. Смущало, правда, что в доме не было мансард и, главное, с кровли этого дома я не смог увидеть ни Невы, ни Зимнего дворца, о чем писала Анна Андреевна.

Не сразу, но понял: дом – не тот. Позже узнал: Альтман жил в «Нью-Йорке» в 1916 году, а знаменитый портрет Ахматовой был написан года за полтора до того. По какой же тогда крыше бегала «дикая девочка» – двадцатипятилетняя столбовая дворянка и уже известная к тому времени поэтесса? Так вот, Альтман, как оказалось, в 1914-м жил не так уж и далеко от «Нью-Йорка» – на Малой Неве, но у Биржевого моста (Мытнинская наб., 5), в доме, который и ныне стоит недалеко от Петропавловки. На этот раз сошлось все: мансарды, седьмой этаж, и, главное, то, о чем говорила Ахматова, – дом стоял прямо «против Зимнего дворца», можно было «видеть снег, Неву и облака». Именно тут, в одной из мансард, и была мастерская художника, откуда она через окно, кутаясь между сеансами в желтую шаль, что изображена на портрете (ее подарил, кстати, муж – Гумилев), и пробиралась по карнизу в гости к друзьям – художнику Вене Белкину и его жене. Они жили в такой же мансарде рядом.

Альтмана спрашивали потом: был ли у него роман с Ахматовой? «Кажется, это единственный случай, – отвечал он, – когда романа с моделью не было. Мы просто веселились, бегали по карнизам». «Веселиться» на сеансы поднимался Мандельштам, заходил итальянский художник Гранди, который, вглядываясь в портрет, на ломаном русском восклицал: «Это будет большой змьясь». Смех имел в виду. (Ахматова, напишет А.Найман, до старости любила произносить: «Это будет большой змьясь», имея в виду то поездку в Англию, то перелицовку старого пальто, то выход за границей «Реквиема».)

Ахматова была уже известна, знаменита с первой книги стихов… Что с того, что тираж «Вечера» был всего 300 экземпляров? А какой сама была в то время – об этом и «рассказывает» альтмановский портрет в фиолетово-желтых тонах, он сейчас в Русском музее. Пишут, правда, что она этого портрета не любила и будто бы говорила поэту Георгию Иванову: «Кому же нравится видеть себя зеленой мумией?» Но скорее всего, даже если эти слова не приписал ей Иванов (что, кстати, он умел делать!), это, видимо, не так. Мне что-то не попадались огорченные отзывы ее, когда в 1915 году портрет был представлен публике. Это ведь тоже была часть славы, которой она ждала.

Альтман не первым изображал ее. Ее рисовал уже Модильяни в Париже – по Ахматовой, обнаруженные лишь недавно у Поля Александра, врача, лечившего художника, грохнули сенсацией на весь мир [4]. Потом, кажется еще до Альтмана, ее рисовала соседка по Царскому Селу Ольга Делла-Вос Кардовская. В дневнике записала: «Я любовалась красивыми линиями и овалом лица Ахматовой и думала о том, как должно быть трудно людям, связанным с этим существом родственными узами. А она, лежа на своем диване, не сводила глаз с зеркала, которое стоит перед диваном, и она на себя смотрела (так! – В.Н.) влюбленными глазами…» Наконец, после Альтмана за ее портреты брались (невероятно!) более двухсот живописцев. Куда там Пушкину! Да какие художники брались: Анненков, Судейкин, Петров-Водкин, Осмеркин, Бушен, Тырса, Серебрякова, Тышлер, Сарьян!.. Даже знаменитый актер Алексей Баталов и тот брал кисть. Про портрет, созданный им, Ахматова скажет потом Маргарите Алигер: «Так писали крепостные художники. Неграмотно, но похоже!..» А один живописный портрет даже через двадцать лет хотела выкупить у автора и уничтожить – не нравился собственный лик, уходящий в историю…

Жила Ахматова в те дни на «Тучке», в доме по Тучкову переулку. Точно известно, дом №17 – с проходным, продуваемым всеми невскими ветрами, двором. Номер квартиры тоже известен – 29-й. Но, кажется, это уже не та квартира: в той, пишут, окна выходили в переулок, а не на Малую Неву, как сейчас.

Впрочем, нам достаточно знать, что поселились в этом доме молодожены в 1913-м. Вернее, так: сначала, в октябре 1912 года, поселился Гумилев, а потом и Ахматова. В маленькой комнатке проживут с перерывами почти два года, в том числе и 1913-й – один из двух самых важных для нее. Она ведь подчеркивала: «Важнейшие для меня даты: 1913 и 1940». Действительно, в 1913-м ее признали как поэта, в этом году случились самоубийство красавца-гусара Князева, первая встреча с Артуром Лурье, визит к Блоку, перед которым и преклонялась, и робела. Но что–то мы все-таки не знаем про ее 1913-й год, ибо и «история» с Князевым, и встреча с Лурье, на мой взгляд, ни в какое сравнение не идут с рождением сына Льва и выходом первой книги, которые случились за год до этого – в 1912 году…

«Был переулок снежным и недлинным», – напишет Ахматова про Тучков переулок. Отсюда по утрам она ходила с Гумилевым завтракать в уютный ресторанчик «Кинши» по соседству (1-я линия, 20), в прошлом – трактир, где Михайло Ломоносов, по преданию, пропил казенные часы. А по вечерам именно сюда тихо подкатывала на «дутиках» пролетка, из которой выскакивали либо тонкий юноша в элегантном университетском сюртуке с высоким темно-синим воротником (по тогдашней моде), либо такая же стройная, изящная девушка, с «гордым поворотом маленькой головки» и с темной, почти черной челкой на лбу. Либо Гумилев, либо, как вы поняли уже, Ахматова; вместе теперь они нечасто возвращались. Возможно, про это время она вспомнит потом ностальгически: «Какие-то дальние поездки на извозчике, когда дождь уютно барабанит по поднятому верху пролетки и запах моих духов (Avia) сливается с запахом мокрой кожи…» Какие поездки, куда? Как мало, как, в сущности, ничтожно мало знаем мы о жизни ее тех лет…

В первой главе я обещал рассказать о взаимоотношениях двух «самолюбцев» – Ахматовой и Гумилева. Так вот, Гумилев чуть ли не пять раз делал предложение Ахматовой и три раза пытался из-за нее покончить с собой. Бесконечное его жениховство и ее отказы утомили, как вспоминала она, даже ее «кроткую маму», которая сказала с упреком: «Невеста неневестная», что показалось Ане почти «кощунством». Только после дуэли Гумилева с другим поэтом, Максом Волошиным (не из-за Ахматовой – из-за поэтессы Дмитриевой, знаменитой Черубины де Габриак, о чем я еще расскажу), Ахматова неожиданно согласилась стать его женой. Это случится в Киеве, в гостинице «Европейская», за чашкой кофе. Она потом признавалась – ее убедила фраза Гумилева в письме: «Я понял, что в мире меня интересует только то, что имеет отношение к Вам». Но за два месяца до венчания она вдруг напишет Вале Тюльпановой загадочное письмо: «Птица моя, – сейчас еду в Киев. Молитесь обо мне. Хуже не бывает. Смерти хочу. Вы все знаете, единственная, ненаглядная, любимая, нежная. Валя моя, если бы я умела плакать. Анна». Почему хотела слез и даже смерти, что имела в виду, когда писала «вы все знаете», – этого никто уже не объяснит. Некому! Останется лишь признание Тюльпановой, что Ахматова после свадьбы ни разу не говорила с ней, как это бывает между подругами, ни о венчании, ни о новом положении своем, ни об отношениях с мужем…

Кстати, в церковь никто из родственников Ахматовой не пришел: замужество в ее семье считали «обреченным» и, как окажется, не без основания. Гумилев, обвенчавшись, получил долгожданное свидетельство о браке: «Означенный в сем студент С.-Петербургского университета Николай Степанович Гумилев 1910 года апреля 25 дня причтом Николаевской церкви села Никольской Слободки, Остерского уезда, Черниговской губернии обвенчан с потомственной дворянкой Анной Андреевной Горенко, что удостоверяем подписями и приложением церковной печати». Она же получила с него слово, что он перестанет наконец носить «дурацкий цилиндр». Только-то! И оба, по взаимной договоренности, как бы начиная все с чистого листа, сожгли письма, которые писали друг другу. Вот и все почти, что известно об этом важном для русской литературы событии – венчании двух поэтов.

Гумилев после свадьбы выдал жене «личный вид на жительство» и положил в банк на ее имя 2000 рублей. «Я хотел, чтобы она чувствовала себя независимой и вполне обеспеченной», – скажет позже поэтессе Одоевцевой. Правда, к стихам жены на первых порах относился иронически, советовал: «Ты бы, Аничка, пошла в балет – ты ведь стройная». По другому варианту, который, со слов Ахматовой, запомнит Сильва Гитович, говорил: «Если хочешь заниматься искусством, почему тебе не заняться пластикой?..» Предполагают, что он, который пуще всего боялся показаться смешным, опасался именно насмешек: муж и жена – поэты. И когда стихи ее кто-нибудь хвалил, якобы криво улыбался: «Вам нравится? Очень рад. Моя жена и по канве прелестно вышивает…» Правда, вернувшись из Африки, еще в марте 1911 года, прямо на вокзале, как пишет со слов Ахматовой уже А.Хейт, спросил: «А стихи ты писала?» Она, тайно ликуя, ответила: «Да». Он попросил почитать их, прослушал и спокойно сказал: «Ты поэт – надо делать книгу».

Поразительно! Признал! Но вдвойне поразительно другое, что разговор этот состоялся на вокзале, едва он ступил на перрон. Ведь еще до возвращения его из Африки, до этих слов, Ахматова узнала и поверила, что она поэт, вообразите, тоже на вокзале – на Витебском, по дороге в Царское Село. Именно на Витебском, тогда Царскосельском, как рассказывал через много лет с ее слов В.Е.Ардов, Ахматова оказалась как-то ночью за одним столиком с поэтом Георгием Чулковым. Помнила об этой встрече всю жизнь. Да, в шумном вокзальном ресторане, под чьи-то выкрики, пьяные тосты, позвякивание ножей и вилок, Ахматова впервые читала стихи Чулкову, уже признанному поэту и другу самого Блока. Встретилась с ним вроде бы случайно – поздним вечером, примерно в одиннадцать, у выхода из Тенишевского училища (Моховая, 33-35). Там было какое-то собрание, на котором присутствовали оба.

Чулков вспоминал: «Моросил дождь, и характернейший петербургский вечер окутал город своим синеватым волшебным сумраком. У подъезда я встретил опять сероглазую молодую даму (их недавно познакомили на вернисаже “Мира искусств”. – В.Н.). В… вечернем тумане она похожа была на большую птицу, которая привыкла летать высоко, а теперь влачит по земле раненое крыло. Случилось так, что я предложил… довезти ее до вокзала: нам было по дороге. Она ехала на дачу. Мы опоздали и сели на вокзале за столик, ожидая следующего поезда. Среди беседы моя новая знакомая сказала между прочим: “А вы знаете, что я пишу стихи?” Полагая, что это одна из многих тогдашних поэтесс, я равнодушно и рассеянно попросил ее прочесть что-нибудь. Она стала читать… Первые же строфы… заставили меня насторожиться. “Еще!.. Еще!.. Читайте еще”, – бормотал я, наслаждаясь новою своеобразною мелодией, тонким и острым благоуханием живых стихов. “Вы – поэт”, – сказал я совсем уж не тем равнодушным голосом…» Настолько не «равнодушным», добавим, что они просто влюбятся друг в друга. В курсе этого окажется, например, Алексей Толстой, а поэт Николай Минский через год после этой встречи и, конечно, до выхода еще первой книги Ахматовой убеждал в Париже одного петербуржца, что «Ахматова и Чулков влюблены друг в друга». Откуда-то знал это? Уж не так ли рождалась ее известность, явление поэта, первые проблески будущей славы! [5]

…Вообще до Тучкова, если быть точным, молодожены успели пожить в Петербурге. В августе 1912 года, когда Ахматова была на последнем месяце беременности, они жили на Невском, в меблированных комнатах «Белград» (Невский, 81) – этот адрес я узнал недавно – первая квартира молодоженов в Петербурге. Там же, на главном проспекте, «в магазине Александра» (Невский, 11/2), Гумилев к Новому году купил ей в подарок шесть пар шелковых чулок, флакон духов «Коти», фунт шоколада Крафта, черепаховый гребень с шишками – он знал, что она о нем мечтает, – и томик Тристана Корбьера. «Как она обрадовалась, – рассказывал он через много лет. – Она прыгала по комнате от радости. Ведь у нее в семье ее не особенно-то баловали». Это было, разумеется, и до «Белграда», и до «Тучки», подарок вручил раньше – в Царском Селе, в родительском доме Гумилева, где они поселились сразу после свадьбы.

«Два этажа, обсыпающаяся штукатурка, дикий виноград на стене, – описывал этот дом в Царском Селе Георгий Иванов. – Но внутри – тепло, просторно, удобно. Старый паркет поскрипывает, в стеклянной столовой розовеют большие кусты азалий, печи жарко натоплены… Комнат много, какие-то все кабинетики с горой мягких подушек, неярко освещенные, пахнущие невыветриваемым запахом книг, старых стен, духов, пыли». Здесь, кстати, с приходом Ахматовой оказались теперь две Анны Андреевны – старший брат поэта, женившись на год раньше, ввел в дом Анну Андреевну Фрейнганг, дочь латвийского помещика. Та была старше Ахматовой и, в отличие от нее, блондинкой. Видимо, были и другие, более существенные «отличия» у молодых женщин, ибо они так и не подружатся.

А вообще, брак Гумилева удивил многих. В Петербурге судачили: Гумилев, известный поэт, «конквистадор», дуэлянт, и вдруг женился на «обыкновенной барышне». Да еще, кажется, на «раечке». «Очевидно, от него, уже совершившего первое свое путешествие в Абиссинию, – защищал его поэт Пяст, – ожидалось, что он привезет в качестве жены зулуску или, по меньшей мере, мулатку». А «раечками», кстати, пишущая братия звала тех женщин, которые учились на литературных курсах Н.П.Раева при Женском педагогическом институте (Гороховая, 20). Ахматова действительно хоть и недолго, но посещала их.

Мгновения их совместной жизни запомнят немногие – их и было немного, этих мгновений. Двоюродная внучка матери Гумилева вспоминала потом, что Ахматова была небрежна в одежде, «борты ее блузки были застегнуты английскими булавками», что «светскому разговору» была не обучена и «вела себя так: меня сюда привезли, а вы мне неинтересны, и я здесь ни при чем…». Она и правда поздно вставала, являлась к завтраку около часа, последняя, и, войдя в столовую, говорила: «Здравствуйте все!» За столом как бы отсутствовала, а потом исчезала в своей «синей», как звала ее, комнате. Там были синие шелковые обивки на фоне белых обоев, сукно на полу, у кушетки лежала шкура выдры, на комоде – безделушки, фарфор. В комнате Гумилева общий цвет был коричневым – обои, занавески. Ахматова, правда, звала его комнату желтой. У него стояли диван, который он называл тахтой (над ним, как вспоминают, висел портрет Жореса), любимое большое и мягкое кресло, доставшееся от покойного отца. Но отличалась жизнь супругов здесь не цветом обоев, отнюдь. Смешно, но, как вспоминает все та же двоюродная внучка матери Гумилева, когда семья однажды получила свежие журналы, то молодоженов спросили при всех: «Что о вас пишут?» Так вот, Гумилев, полистав журналы, гордо задрав голову, ответил: «Бранят». А Ахматова, опустив глаза, как бы про себя сказала: «Хвалят…» Нетрудно представить, что за бури вскипали в самолюбивой душе Гумилева, когда его, у кого была уже не одна, а три книги стихов, называли, подшучивая в компаниях и, разумеется, за глаза, не Гумилевым, а Ахматовым. Надежда Тэффи, которая приходила к ним и которая точно отметит, что жили молодожены «как-то “пока”», рассказывала, как уже у нее в доме (Бассейная, 17) какой-то бестолковый казачий генерал из Оренбурга даже запутался вконец: кто же из двух представленных ему поэтов Гумилева, а кто – Ахматов. «А кто это около двери?» – спрашивал у Тэффи. «А это Гумилев, поэт», – отвечала хозяйка. «А кто эта худенькая на диване?» – «А это Анна Ахматова, поэтесса». – «А который из них сам Ахматов?» – «А сам Ахматов это и есть Гумилев». – «Вот как оно складывается, – прошептал генерал. – А которая же его супруга, то есть сама Гумилева?» – «А вот Ахматова это и есть Гумилева…» Генерал, пишет Тэффи, закрутил головой и что-то пометил в книжечке. Воображаю, добавляет она, что он там потом в Оренбурге рассказывал… Хотя справедливости ради отметим – шутки про «поэта Ахматова» Анну Андреевну как раз сердили не на шутку…

«У нее было все, о чем другие только мечтают, – говорил Гумилев о жене спустя годы. – Но она проводила целые дни лежа на диване, томясь и вздыхая… Я всегда весело и празднично, с удовольствием возвращался к ней. Придя домой, я, по раз установленному ритуалу, кричал: “Гуси!” И она, если была в хорошем настроении, – что случалось очень редко, – звонко отвечала: “И лебеди” или просто “Мы!”, и я, не сняв даже пальто, бежал к ней в “ту темно-синюю комнату”, и мы начинали бегать и гоняться друг за другом. Но чаще я на свои “Гуси!” не получал ответа и сразу направлялся… в свой кабинет… Я знал, что она встретит меня обычной, ненавистной фразой: “Николай, нам надо объясниться!” – за которой неминуемо последует сцена ревности на всю ночь…»

Кто кому изменил первым – покрыто мраком. «Я очень скоро стал изменять ей, – рассказывал Гумилев Одоевцевой. – Не особенно и скрывал это». А Олечке Арбениной, своей возлюбленной, воспоминания которой опубликованы недавно, сказал прямо противоположное. В 1920-м признался ей, что они с Ахматовой условились сказать друг другу о первой измене. «Представьте, – добавил, – она изменила первая». И, как пишет Арбенина, сказал без всякой злости. Ахматова же, в преклонных уже годах, обмолвится о Гумилеве: «Он был резко правдив. Спрашиваю: “Куда идешь?” – “На свидание к женщине”. – “Вернешься поздно?” – “Может быть, и не вернусь”. – Перестала спрашивать. Правдивость бывает страшной, убийственной. Лучше не знать…»

Впрочем, это было до «Тучки», до дома в Тучковом. В нем, где была когда-то сначала небольшая парфюмерная фабрика, а потом фабрика мебельная, жили и архитектор Щусев, и художник Лансере, и даже сам Ульянов-Ленин (где он только не жил!), который снимал здесь комнату на время сдачи экзаменов на юрфаке университета. Гумилев, кстати, тоже снял комнату тут, «чтобы жить ближе к университету». Так пишет его биограф Павел Лукницкий. Но так ли? Если сравнить даты, то въехал он сюда через три недели после рождения Левушки, сына. И рискну предположить: не убегал ли он на «Тучку» от плача младенца, пеленок, суеты и прочих «счастливых» обстоятельств? Ахматова ведь неспроста напишет в стихах, что не любил он только три вещи: чай с малиной, женскую истерику и… «когда плачут дети»…

Хозяйка квартиры долго колебалась, сдавать ли комнатенку Гумилеву. «“Собственный домик, говорите, в Царском? Так, так, – раздумывала она. – Комнатку, чтобы переночевать, когда наезжаете?.. Верю, сударь… Мне такой жилец, как вы, – самый подходящий. Только… Только в поеты публика идет, извиняюсь, не того… “Да, шла в поэты публика, – заканчивает Георгий Иванов, – и впрямь “шалая, беспокойная”». И хотя хозяйка рекомендовала Гумилеву известные ей комнаты в других домах, он все-таки настоял на своем – жилье снял именно в Тучковом. Мне кажется, еще и потому, что в двух шагах отсюда, на квартире Лозинского (Волховскийпер., 2), как раз в октябре 1912 года сдавался в печать первый номер журнала «Гиперборей», ежемесячника стихов и критики. Их с Лозинским журнала. В нем, несмотря на тираж в 200 экземпляров, печатались потом Блок, Мандельштам, Кузмин, Городецкий, Эренбург, Грааль Арельский. Ну и, разумеется, Гумилев, Ахматова, сам Михаил Лозинский, издатель, редактор, но главное – сосед и друг.

«Дружба наша, – напишет Ахматова о Лозинском, – началась как-то сразу и продолжалась до его смерти. Тогда же… составился некий триумвират: Лозинский, Гумилев и Шилейко. С Лозинским Гумилев играл в карты. Шилейко толковал ему Библию и Талмуд… Пили вместе так называемый “флогистон” (дешевое разливное вино)». «Флогистон» – от греческого «воспламеняемый», «горючий»! Через полвека Лозинский скажет об этой дружбе: «Мы обладали тремя главными человеческими пороками. Причем Гумилеву были присущи все три: женщины, вино, карты; Шилейко – два: женщины и вино, а мне – один… – Тут Лозинский кинет взгляд на присутствовавшую при разговоре Татьяну Борисовну, его жену, и закончит: – Карты»… Для Ахматовой же главным окажется то, что оба, Лозинский и Гумилев, «свято верили в гениальность третьего (Шилея) и, что уже совсем непростительно, – в его святость. Это они, – не без упрека говорила она потом, – внушили мне, что равного ему нет на свете…». Ахматова не знала еще, что через пять лет станет женой Шилейко, поэта, ученого, языковеда, о чем позже будет жалеть. Кстати, и с третьим своим мужем, Николаем Пуниным, она познакомится в годы жизни здесь, в Тучковом, – впервые они окажутся вместе в царскосельском поезде, и Пунин запишет в дневник: «Сегодня возвращался из Петрограда с А.Ахматовой. В черном котиковом пальто с меховым воротником и манжетами, в черной бархатной шляпе – она странна и стройна, худая, бледная, бессмертная и мистическая. У нее длинное лицо с хорошо выраженным подбородком, губы тонкие и больные, и немного провалившиеся, как у старухи или покойницы; у нее сильно развитые скулы и особенный нос с горбом, словно сломанный, как у Микеланджело; серые глаза, быстрые, но недоумевающие, останавливающиеся с глупым ожиданием или вопросом… но ее фигура – фигура истерички… Из-под шляпы пробивалась прядь черных волос; я ее слушал с восхищением, так как, взволнованная, она выкрикивает свои слова с интонациями, вызывающими страх и любопытство. Она умна… она великолепна. Но она невыносима в своем позерстве, и если сегодня она не кривлялась, то это, вероятно, оттого, что я не даю ей для этого достаточного повода…»

Злая характеристика! [6] Правда, и о Пунине того времени довольно едко писал современник: «Хлыщеватый молодой человек ультрапетербургского вида… Играет моноклем, слишком непринужденно закладывает ногу за ногу, слишком рассеянно щурится. Ежесекундно его лицо подергивается тиком. Говорит он в нос, цедит слова, картавит и пришепетывает… Каждую фразу, начиная по-русски, кончает по-французски, или наоборот…» Пунин в то время сотрудничал в «Аполлоне» в качестве художественного критика, но считал себя и поэтом, пока кто-то из «Аполлона» не посоветовал ему оставить стихи. Скоро, скоро пути «аполлоновцев» разойдутся с ним, скоро Гумилев назовет его «ванькой-встанькой» наоборот, которого, «как ни поставишь, всегда упадет», а Пунин отзовется о Гумилеве и того резче – как о «гидре реакции», вновь поднимающей свою недобитую голову. Правда, сама Ахматова окажется тут ни при чем – политические взгляды и первого, и третьего мужа ее, кажется, никогда особенно не волновали. Что-то другое, свое, зорко высматривала в них. Недаром проговорилась потом Наде, жене Мандельштама, что в Петербурге ее поразил не столько успех ее первых книг, сколько «женский успех». Успех кружил голову, и я, признаюсь, уже не удивился, когда прочел недавно у Арбениной, что Гумилев называл ее не просто «притворщицей» – «артисткой». «Сидя дома, – рассказывал про жену, – завтракала с аппетитом, смеялась, и вдруг – кто-то приходит (особенно – граф Комаровский) – она падает на диван, бледнеет и на вопрос о здоровье цедит что-то трогательно-больное!..» Через несколько лет она же, разойдясь уже со вторым мужем, с Шилейко, будет, напротив, розоветь по заказу и, если надо, мгновенно «хорошеть». Такие вот женские уловки!

На «Тучке» Гумилев и Ахматова часто оставались ночевать, особенно если опаздывали на поезд в Царское. И почти всегда пикировались, подтрунивали друг над другом и надо всем легко шутили. Вышучивали даже то, что оба без особой натуги разыгрывали на публике благополучную семейную пару, хотя у обоих были романы на стороне и отношения их, несмотря на младенца-сына, оставленного в Царском, трещали по швам. Кого в этом винить – его, ее? Известно лишь, что в те дни их страшно забавляло сравнение себя с супругами Браунингами – знаменитыми английскими поэтами Робертом и Элизабет. Если не считать того, что Элизабет была намного старше мужа, то все у Гумилева с Ахматовой было похоже. Оба часто говорили об этом. Но устраивала ли Ахматову участь Элизабет, которая как поэт при жизни была известней мужа, а после смерти «уступила» славу ему? И не хотела ли она быть известней Гумилева и при жизни, и после смерти? Ведь через полвека она скажет Наталии Роскиной: «Вся Россия подражала Гумилеву, а я – нет»…

Именно на «Тучке» Лозинский помогал Ахматовой держать корректуру ее второй книги «Четки» [7]. «Делал это безукоризненно, как все, что он делал, – пишет Ахматова. – Я капризничала, а он ласково говорил: “Она занималась со своим секретарем и была не в духе…”» Потом, в старости, вспомнит, что широко пользовалась знаком, который называла «своим», – запятой-тире и Лозинский («Лозинька», как она ласково называла его) якобы здесь сказал ей про это пунктуационное «новшество»: «Вообще такого знака нет, но вам можно». Но по-настоящему смешил ее на «Тучке» Осип Мандельштам, уже не худощавый мальчик с ландышем в петлице, каким появился среди поэтов, – но по-прежнему с ресницами в полщеки. «Смешили мы друг друга так, – вспоминала Ахматова, – что падали на поющий всеми пружинами диван на “Тучке” и хохотали до обморочного состояния, как кондитерские девушки в “Улиссе” Джойса… Мне ни с кем так хорошо не смеялось, как с ним!» Чему смеялись? Да хотя бы тому, как Мандельштам перевел строчку Малларме: «И молодая мать, кормящая со сна». При декламации получалось и впрямь смешно: мать выходила не матерью, а какой-то кормящей сосной!.. Впрочем, иногда Мандельштам шутил и жестоко – намекая на худобу ее, любил, например, повторять: «Ваша шея создана для гильотины…» В известном смысле шутка окажется пророческой – над Ахматовой действительно всю жизнь висел неотвратимый, пусть и умозрительный, топор…

Что еще? Видимо, отсюда Гумилев и Ахматова ходили на поэтические вечера, появлялись в салоне Вячеслава Иванова (Таврическая, 35). Именно там, на «Башне», как называли огромную квартиру Иванова и о которой я много буду рассказывать еще, Вячеслав Великолепный, как вспоминала Кузьмина-Караваева, предложил как-то устроить суд над стихами Ахматовой. «Он хотел, – писала Кузьмина-Караваева, – чтобы Блок был прокурором, а он, Иванов, адвокатом. Блок отказался… Тогда уж об одном, кратко выраженном, мнении стал он просить Блока. Блок покраснел, – он удивительно умел краснеть от смущения, – серьезно посмотрел вокруг и сказал: “Она (Ахматова. – В.Н.) пишет стихи как бы перед мужчиной, а надо писать как бы перед Богом”». Сама Анна Андреевна, не опровергая, кстати, слов поэта, подчеркивала позже, что это было не на «Башне», а в доме Тырковой-Вильямс и, конечно, в отсутствие ее самой: Блок, сказала она, «был хорошо воспитан…»

Наконец, именно на «Тучку» напросился однажды в гости знаменитый тогда еще поэт Сергей Городецкий[8]. Ахматова сказала ему: «Приходите завтра в двенадцать», а на следующий день, забыв об этом, мирно проснулась в одиннадцать, пила кофе в постели, пока Гумилев в халате работал за столом… Но ровно в двенадцать «явился Городецкий – заглаженный, с розой» – и резким голосом стал упрекать Гумилева «за какое-то невыполненное дело». Может, оттого она и недолюбливала его потом, задолго до того, как он из ярого «патриота» стал коммунистом. Он, правда, платил тем же. Ведь известно его письмо, где еще тогда, в 1914-м, он не без яда писал: «Вчера видел Ахматовых. Мадам отощала зело, и челка до губ отросла»…

Да, иногда она пила кофе в постели на «Тучке», как дама, а иногда, как девчонка, хватала лыжи и каталась по Неве. Никто не помнит, например, Ахматову танцующей; говорят, что и на коньках не умела кататься, хотя, покопавшись в мемуарах, понимаешь, что это по меньшей мере спорно; но зато многие пишут, что любила лыжи. Каталась по Неве до Стрелки, под мостами и вдоль набережных. В это трудно поверить еще и потому, что Гумилев говорил Одоевцевой: Аня «не только в жизни, но и в стихах постоянно жаловалась на жар, бред, одышку, бессонницу и даже на чахотку». Но сам же, правда, и добавлял: «…хотя отличалась завидным здоровьем и аппетитом, и плавала, как рыба… и спала, как сурок…» А еще была сумасшедше, безумно гибкой. Помните цветаевскую строку о ней: «Вас передать одной ломаной черной линией»? Так вот, в присутствии многих свидетелей, одетая, как писала Лидия Иванова, «во что-то длинное, темное и облегающее, так что походила на невероятно красивое змеевидное, чешуйчатое существо», Ахматова могла на спор достать с пола зубами спичку, воткнутую в коробок. Могла, изогнувшись, достать пятками затылок, закинуть ногу за шею или даже, «сохраняя при этом строгое лицо послушницы», пролезть под стулом, сидя на нем и не коснувшись пола при этом. Да, да, этот «фокус» она проделывала, говорят, даже в «Бродячей собаке», но, правда, для своих и под утро, когда почти все расходились или дремали по углам в накуренном зале. Что говорить, если легендарная уже Спесивцева сказала: «Так сгибаться… у нас в Мариинском театре не умеют». Вспомним еще раз ахматовский портрет, созданный Альтманом и хранящийся ныне в Русском музее. Она на нем столь худа и угловата, что и впрямь поверишь ее словам: «В мою околоключичную ямку вливали полный бокал шампанского»…

Наконец, отсюда, с «Тучки», 15 декабря 1913 года Ахматова пошла к Блоку на Пряжку (Офицерская, 57). Помните: «Я пришла к поэту в гости…»? Месяца за три до этого она и Блок читали вместе стихи на Бестужевских курсах (10-я линия, 33). «К нам подошла курсистка со списком, – вспоминала потом Ахматова, – и сказала, что мое выступление после блоковского. Я взмолилась: “Александр Александрович, я не могу читать после вас”. Он – с упреком – в ответ: “Анна Андреевна, мы не тенора”». Не тенора… Не потому ли у нее и вырвется о нем нечаянно: «Трагический тенор эпохи»? Это, впрочем, будет потом. А пока она взяла с собой книги Блока, чтобы он надписал их. Через несколько дней он принесет их на «Тучку» уже надписанными, но, по его признанию, не решится позвонить в дверь Ахматовой и передаст книги дворнику, перепутав при этом номер квартиры. Короче, книги попадут к Ахматовой только 5 или 6 января 1914 года. 7 января она напишет ему: «Знаете… я только вчера получила Ваши книги. Вы спутали номер квартиры, и они пролежали все это время у кого-то, кто с ними расстался с большим трудом. А я скучала без Ваших стихов. Вы очень добрый, что надписали мне так много книг, а за стихи я Вам глубоко и навсегда благодарна. Я им ужасно радуюсь, а это удается мне реже всего в жизни…» На одной из книг Блок напишет: «“Красота страшна”, – Вам скажут, – // Вы накинете лениво // Шаль испанскую на плечи, // Красный розан – в волосах…» Было три редакции этого стихотворения, и все сохранились. Но через много-много лет Лидия Чуковская признается Ахматовой, что не может понять его. «А я и сейчас не понимаю, – вскрикнет в ответ Ахматова. – И никто не понимает. Одно ясно, что оно написано вот так, – она сделала ладонями отстраняющее движение: “не тронь меня”»…

Догадалась. Хотя и не знала тогда, не могла знать, живя на «Тучке», что через три месяца после их встречи, 29 марта 1914 года, мать Блока напишет в письме к знакомой своей: «Есть такая молодая поэтесса, Анна Ахматова, которая к нему (Блоку. – В.Н.) протягивает руки и была бы готова его любить. Он от нее отвертывается, хотя она красивая и талантливая, но печальная. А он этого не любит… У нее уже есть, впрочем, ребенок». Ахматова, повторяю, этого не знала, но что-то такое чувствовала. В истории их отношений, строго говоря, и поныне все темно. Любовь, отвергнутость, обида – не знаю. Но отзывалась она потом о Блоке, прямо скажем, неоднозначно. Той же Чуковской сказала: «В Блоке жили два человека: один – гениальный поэт, провидец, пророк Исайя; другой – сын и племянник Бекетовых и Любин муж. “Тете не нравится”… “Маме не нравится”… “Люба сказала”». А Пунину, еще в 1923-м, говорила: «Он страшненький. Он ничему не удивлялся, кроме одного: что его ничто не удивляет, только это его удивляло». Правда, когда до нее доходили потом слухи, что у нее с Блоком был якобы роман, не отпиралась – смеялась: «Я не в обиде! Блок был таким милым, таким хорошим, что я не в обиде, если считают, что у него был со мной роман!» Но если уж хотите всю правду, то обида была, ибо, прочитав потом опубликованные «Записные книжки» его, Ахматова не скрыла разочарования: «Как известно из записных книжек Блока, – сказала, – я не занимала места в его жизни…»

…Наконец, как раз весной 1913 года, когда жила на «Тучке», она познакомилась с Николаем Недоброво – с «перламутровым мальчиком», как звали его в юности, с «аристократом духа», как позднее выразился Андрей Белый, с «домочадцем поэзии», по словам Мандельштама. Внешность его «носила очаровательные следы “дендизма” – всегда элегантно одет, блистал какой-то тончайшей манерой ухода за собой… какой-то рыцарской вежливостью, изяществом; искрился мыслями, остроумными замечаниями, оживлением». Они не могли не влюбиться, и роман их продолжался почти два года. Кстати, именно с ним Ахматова и совершала те самые долгие прогулки на лыжах. А еще «мимозный» Недоброво не только был поэтом (книга его стихов впервые издана только что), но и собирал коллекцию кружев, которую Ахматова смотреть почему-то отказывалась. Кстати, на «Тучке» он не бывал, а вот она у него бывала (Кавалергардская, 20), были какие-то семейные обеды у женатого Недоброво. (В 1952-м Ахматова и сама поселится на этой улице, которая тогда будет именоваться, конечно же, улицей Красной Конницы.)

Родословная Недоброво, говорят, восходила к Пушкину, пишут, что он был в родне с поэтом Баратынским. Про него, причисляя его к самым выдающимся людям эпохи, Анна Андреевна скажет потом: «А он, может быть, и сделал Ахматову…» Имела в виду его статью о ней – лучшую, по ее мнению. Надежда Мандельштам вспоминала: Недоброво не только занимался стихами Ахматовой, но и по мере сил «сглаживал» неистовый нрав ее, необузданность, дикость. «Аничка всем хороша, – говорил, – только вот этот жест…» – и Н.Я. довольно живописно описала одну из привычек Ахматовой, которая так шокировала «денди». Оказывается, Ахматова любила в разговоре (от возмущения, от удивления ли) ударить рукой по колену, а затем, изогнув кисть, молниеносно поднять ее ладонью вверх и сунуть собеседнику почти под нос. «Жест приморской девчонки, хулиганки и озорницы», – не без симпатии иронизировала Н.Я.

Недоброво умрет от туберкулеза в Крыму в 1919-м. Она навещала его там – целую неделю жила в 1916-м в Бахчисарае, в гостинице, где заканчивался их роман. Жена Недоброво, кстати, ревнуя мужа, считала, что именно Ахматова заразила его туберкулезом. Потом, в 1920-м, могилу Недоброво отыщет в Ялте Мандельштам. Ходили слухи, что приезжала на кладбище и Ахматова. Не знаю, так ли? Аутского кладбища в Ялте давно уже нет – на его месте городской сквер…

Впрочем, я забегаю вперед. Ведь Недоброво успел познакомить Ахматову, еще когда она жила на «Тучке», с другом своей юности Борисом Анрепом – рослым красавцем, в ту пору блестящим офицером, талантливым поэтом, но, главное, признанным уже художником – может, самой романтической влюбленностью ее.

Роман с ним, как напишет Ахматова, случится буквально «в три дня».

Но как случится – об этом вновь у следующего дома Анны Андреевны.

Вообще-то это великая тайна: как, когда и где рождаются стихи. Но вот про ахматовское стихотворение «Думали: нищие мы, нету у нас ничего…» можно сказать абсолютно точно: оно появилось на свет на мосту. Да-да, именно на Троицком мосту. И случилось это 12 апреля 1915 года.

Ахматова вспоминала: «Я написала его, когда Гумилев лежал в лазарете. Я шла к нему, и на Троицком придумала его, и сразу же в лазарете прочитала Николаю Степановичу. Я не хотела его печатать, говорила – “отрывок”, а Гумилев посоветовал именно так и напечатать…»

Ахматова шла на Петроградскую, где находился «Лазарет деятелей искусств» (Введенская, 1). Сейчас того здания нет – на его месте в 1953 году выстроен жилой дом. Детский сад, прачечная – все, как полагается. Но где-то здесь в больничной палате и лежал унтер-офицер, фронтовик, кавалер пока еще одного Георгиевского креста и муж Ахматовой – Николай Гумилев. В лазарет, кстати, попал не по поводу боевого ранения, фронтовые пули его и дальше будут облетать, – по поводу воспаления почек. Считается, что простудил их на фронте. Но так ли? Ведь он с молодости пренебрегал своим здоровьем. Художница Войтинская, например, смеялась, что он всерьез, видите ли, считал «недостойным мужчины носить калоши». Другие носили, было даже модно тогда, а он – презирал. Не отсюда ли все эти воспаления?..

Ахматова сначала ездила в лазарет из Царского Села, где они жили, а потом, чтобы быть поближе, на два месяца сняла комнату неподалеку – на Большой Пушкарской. Вот туда и отправимся, раз у нас «экскурсия», пойдем так, как ходила она…

Она шла в черном котиковом пальто – так одевалась тогда. «Тонкая, высокая, стройная… Нос с горбинкой, темные волосы на лбу подстрижены короткой челкой, на затылке подхвачены высоким испанским гребнем… Суровые глаза. Ее нельзя было не заметить. Мимо нее нельзя было пройти, не залюбовавшись ею», – восхищалась Ариадна Тыркова-Вильямс. Одевалась, к слову, небогато. Но кто-то (первый, кажется, Корней Чуковский) заметил, что уже к 1915 году, после выхода двух всего книг, в ней – «дикой девочке», «провинциалке» – вдруг появилась некая «величавость». Может, потому и нельзя было не заметить ее? «Не спесивость, не надменность, не заносчивость, а именно величавость, – пишет Чуковский, – “царственная”, монументально важная поступь, нерушимое чувство уважения к себе, к своей высокой писательской миссии». А давно ли, думаешь, она, робея и краснея, написала в Москву первое письмо Валерию Брюсову: «Я была бы бесконечно благодарна Вам, если бы Вы написали мне, надо ли мне заниматься поэзией. Простите, что беспокою. Анна Ахматова» и приложила четыре стихотворения. Подписалась псевдонимом, но поэтом себя не чувствовала. Потом скрывала этот факт, особенно то, что Брюсов ей не ответил. Давно ли, расчесывая косу у окна в доме мужа и одновременно читая корректуру сборника стихов Иннокентия Анненского «Кипарисовый ларец», неожиданно поняла – как надо писать стихи? Наконец, давно ли боялась заглядывать в журналы, украдкой листала их в магазинах, а дома прятала под подушки, ибо и хвала, и хула в них ее первой книги казалась незаслуженной. В старости Ахматова скажет про первый сборник: «Бедные стихи пустейшей девочки…» А в 1915-м, после оглушительного успеха первых книг, удержаться от «величавости» уже не смогла. Да и кто смог бы?

Вы не поверите, но именно в 1915 году на аукционе в пользу раненых, который состоялся в Обществе поощрения художников (Б. Морская, 38), Николай Пахомов, лермонтовед, музеевед, будущий директор усадьбы «Абрамцево», чуть не сцепился с балериной Карсавиной из-за портрета Ахматовой работы Савелия Сорина. Всего-то – «подцвеченный карандаш», а сколько страсти? И только-только, за две недели до переезда на Пушкарскую, 28 марта 1915 года, ей бешено рукоплескал зал на вечере «Поэты – воинам» в нынешнем Доме офицеров (Литейный, 20). На вечере выступали Блок, Сологуб, Городецкий, Кузмин, Северянин, пела Дельмас, декламировала Мария Федоровна Андреева, а изящная Олечка Судейкина танцевала свою знаменитую полечку. Ахматова вышла на сцену с температурой под тридцать девять, но, может, потому была особенно хороша. В белом платье с воланами, с большим кружным «стюартовским» воротником (какие только входили в моду), она, сложив на груди руки, так читала стихи, что Нина Берберова, тогда четырнадцатилетняя девочка, пришедшая на концерт с матерью, вдруг, словно сомнамбула, встала и, не помня себя, пошла по проходу к эстраде. Она ведь тоже писала стихи, и Ахматова была для нее богиней; их и познакомят на этом вечере. Через шесть лет красавице Берберовой будет кружить голову Гумилев, она станет последней его любовью. Но навсегда запомнит протянутую руку Ахматовой («впечатление чего-то узкого и прохладного в моей ладони), ее «очень приятно» и нестерпимое сознание своего ничтожества [9].

Впрочем, меня поразили еще два обстоятельства этого вечера. Во-первых, в антракте Ахматова прохаживалась под руку, как с лучшей подругой, с Татьяной Адамович, у которой с Гумилевым был в разгаре трехлетний роман (и Анна Андреевна прекрасно знала о нем). А во-вторых, деньги от этого благотворительного концерта как раз и шли конкретно в помощь «Лазарету деятелей искусств», где лежал ее муж. Пока еще – муж…