СТАКАН МОЛОКА АНДРЕ ЖИДА

Он присел на сундук Лаллы, чтобы выпить стакан чаю с мятой. Лалла не боялась его, но знала, что если она не уйдет, то настанет день, когда он силой уведет ее к себе, чтобы взять в жены, потому что он богатый и всесильный и не любит, когда идут ему наперекор.

Ж. М. Г. Леклезио, «Пустыня»

Точно помню, как я стал фанатом литературы.

В ту пору я был очень юн и жил с родителями на улице Виллерсексель в VII округе Парижа. Прошло совсем немного времени после Освобождения, я только что перешел в предпоследний класс в лицее Людовика Великого. Во Франции не хватало всего, но только не артистической жизни — наоборот, она-то имелась в изобилии. Американские фильмы, не выходившие целых пять лет, обрушились на освобожденную Францию, а Сен-Жермен-де-Пре так и норовил превратится в нервный узел философии, джаза и снобизма. До самого моего перехода в предпоследний класс я был прилежным, дисциплинированным учеником, но ограничивался тем, что усваивал необходимый минимум знаний. Входившие в программу авторы насыщали мое любопытство, и моя охота к чтению не продвигалась дальше обследования библиотеки моего отца. Некоторых иллюстрированных изданий на веленевой бумаге, в которых, что греха таить, даже не все страницы были разрезаны, как, например, «Песни Билитис» Пьера Луиса, вполне могло бы хватить для стимуляции юношеской пылкости мальчика моих лет. Но были там в горделиво блестевших переплетах и собрания сочинений Мопассана, Флобера, Мериме, Доде. Это было уже многовато. Слишком. Вот тут на сцену и выходит наш преподаватель французского, латыни и греческого, мсье Бийо, имевший манеру шептать ученикам на ушко.

Мураками сегодня рассказывает, что, когда Гайдн сочинял музыку, он имел привычку облачаться в соответствующее платье и надевать напудренный парик. Вот такого же типа был и мсье Бийо, когда приходил на урок, — типа, на описание которого Бальзак потратил бы с десяток страниц. Кутаясь в широкий плащ в крупную клетку, который он редко снимал, замотав горло изысканным шейным платком, мсье Бийо громогласно упивался началом «Болот» Жида, которое заставлял выучить и нас:

В шесть часов явился мой большой друг Юбер; он вернулся с манежа.

Он сказал: «Ах вот что! Ты работаешь?»

Я ответил: «Пишу "Болота"».

Мсье Бийо читал так, что мы слушали как зачарованные. И само молчание, следовавшее за его чтением, было частью полученного наслаждения. Потом мы бежали в книжный «Жибер Жен» на бульваре Сен-Мишель спросить в букинистическом отделе Жида, которого у них не было.

С тех самых пор, когда я открыл для себя еще и «Подземелья Ватикана», Жид стал одним из моих кумиров. Другим был Орсон Уэллс, чей «Гражданин Кейн» заставил сбежаться весь киноманский Париж. Я, как и всю свою жизнь, балансировал между литературой и кинематографом. Меня обуревала страсть то к кино, с его ощущением действия, непосредственностью, сильным эмоциональным зарядом, то — к литературе: там психологические тонкости, самоанализ, стиль, счастье писать — просидеть целое утро в раздумьях над точкой с запятой, чтобы после обеда ее вовсе убрать.

Не думаю, что сохранилась фотография той единственной в своем роде вечеринки, но я видел их вместе. Я видел, как они пожимали друг другу руки! Уэллс и Жид. В тот вечер там был еще и Кокто. Сейчас уже и не вспомнить многих, кто еще там был. Возможно, Александр Астрюк… А с Жидом эта моя встреча оказалась единственной.

Я был в том возрасте, когда вам крайне неприятно, если вас увидят с мамочкой. И тем не менее мы с ней вместе пошли на презентацию фильма в киноклуб, который я посещал регулярно. Это была мировая премьера «Макбета» Орсона Уэллса в Доме работника химии на улице Сен-Доминик. В том самом доме, где, как я узнал позже, нацистский военный трибунал в 1942 году приговорил к смертной казни молодых участников Сопротивления…

Холод стоял собачий. Орсон Уэллс вышел сказать несколько слов, и Кокто выразил большое желание представить его. Орсон отвечал голосом, которым поистине впору было декламировать Шекспира. Да мог ли я предполагать, что со временем стану другом Орсона, этой громадины Орсона, чье тело еще не совсем отяжелело от злоупотреблений жирным свиным шпиком, от которого он был без ума? Он показался мне изумительным, точно таким, каким к нему уже присмотрелись на экране в «Гражданине Кейне», «Леди из Шанхая» или — там он появлялся пореже — «Третьем человеке». Уэллс, с его манерой широко шагать, повадками ребенка-вундеркинда, с его насмешливым взглядом и, что забавно, маленьким носиком, этим свидетельством детской уязвимости, делавшим его еще очаровательнее.

Присутствовал там и Жид, чествуемый, окруженный лестью и поклонением. С ним пришла Дороти Басси, его переводчица, у которой волосы вились голубоватыми кольцами; она играла с моим отцом в бридж. Жид с его пергаментным лицом в свои без малого восемьдесят превратился в этакого старого мерзлявого господина, беспрестанно кутавшегося в толстый коричневый шерстяной плащ и не снимавшего с головы берет. И я, как зачарованный, смотрел на него. Своей вытянутой маской, мешками под глазами и бледностью треугольного лица он напомнил мне мсье Бийо. У меня остались такие чистые, такие светлые воспоминания об этой встрече, что иногда я и сам не могу понять — память ли это о Жиде как человеке или скорее о том образе, который понемногу запечатлелся в моей душе после его фотографий и прочитанных произведений.

Чтобы сделать мне приятное, мать уговорила Дороти Басси, чтобы мы довезли Жида на машине на улицу Вано, в дом номер 1-бис. В ту пору у нас был одиннадцатый «ситроен», черного цвета и легкий, и я даже помню его номер: 307 RS3. За руль сел я, ведь я только что получил права. Жида усадили справа от меня — на почетное место рядом с водителем. В этот поздний час улицы были пусты, и ничто не мешало доехать быстро и без помех. Естественно, я изобретал самые заковыристые повороты, ссылаясь на то, что там или сям запрещен проезд, и ехал со скоростью десять километров в час — таким до смешного коротким казалось мне расстояние от Сен-Доминик до Вано. Жид наверняка заметил мои проделки, однако не подал виду. Тем временем он обратил внимание, как жадно я поглядываю на его губы — точно ловец жемчуга, высматривающий во глубине океанских вод жемчужину. Наконец он покрутил трость между костлявых колен и наклонился ко мне. Его ничего не значившая фраза еще звучит у меня в ушах с необыкновенной точностью:

— А вы, мсье, чему намереваетесь себя посвятить?

Я прекрасно понимал, что это банальность, но ведь я вез в своей машине Божество. Я был не в силах сформулировать мысль. Я ответил, сам не понимая что:

— Попозже я хотел бы заняться писательством. Или преподавать французский язык.

Жид кивнул головой. Я украдкой следил за ним. Страх пропустить хоть крупицу того, что он сейчас скажет, сжал мне сердце.

— Ах, как хорошо, — произнес он, и его тонкие губы сложились в призрак улыбки.

Я с удовольствием ехал бы так всю ночь, плутая по лабиринту времени и не испытывая никакого желания выбираться из него. Увы. Мы уже приехали на улицу Вано. Жид с трудом вылез из «ситроена» — точнее, его вытащила оттуда Дороти. Потом он повернулся ко мне, тоже вылезшему попрощаться с ним, и сказал мне с видом человека, одурачить которого не вышло:

— Спасибо, что прокатили, молодой человек.

Эта фраза подействовала на меня так, будто меня прокололи шилом, словно один из тех punte,[1] какими наказывал самого себя Лафкадио из «Подземелий Ватикана», но на сей раз это была противоположность того удивительного беспричинного деяния.

Тогда, пока он маленькими скользящими шажочками прошел в ворота и, так и не обернувшись, растворился в полутьме двора, я смотрел, как исчезает его знаменитый силуэт, воплощавший для меня все величие и всю тайну литературы.

Благодаря моей матери я смог прикоснуться к руке великого человека! Отца Лафкадио! Жид, Уэллс, Кокто. Может быть, и Сартр, Камю в непромокаемом плаще с поясом, у которого я осмелился попросить автограф на книжной распродаже: невозможно представить, как много значило это дефиле гениев для молодого человека семнадцати лет, к тому же скромного и еще совсем желторотого, ничего не успевшего понять в жизни и посещавшего всего нескольких друзей и несколько художественных событий в родном городе, который он так мало знал. Но уже склонного к преклонению и одержимого пылкой мечтой: самому играть роль, пусть самую маленькую роль, в области раскрытия дарований. Тот же самый пожар сердца я буду испытывать при каждой крупной встрече на кинофестивале в Каннах. Возбуждение началось тогда, и ему больше не будет конца.

В тот вечер мать удивило, как я уходил к себе в комнату.

— Я ведь не пожелал тебе доброй ночи, — сказал ей я.

Я набросился на книги Жида, которых до этого не читал, — на «Фальшивомонетчиков», «Прометея плохо прикованного», другие. Пока однажды не наткнулся в его «Дневнике» на такую вот невозмутимую констатацию: «Выпил молока».

Сколько же лет нужно работать, чтобы достичь такой чистоты стиля? Вспомнив все, я заключил, что старина Жид был со мной красноречивей, чем мне показалось. Решено: буду писателем.

Прошло еще три года — и я точно помню, как стал фанатом кинематографа.

Признаться, тогда я влюбился в Сюзанну Клутье, увидев ее в «Царстве небесном» Дювивье.[2] У нее были ореховые глаза, очаровательная походка манекенщицы, и после того, как я осыпал ее комплиментами, придя к ней в уборную в театре «Эдуард VII» после спектакля «Лангуст, который не думает ни о чем», мы пару-тройку раз встречались. А теперь она играла Дездемону у Орсона Уэллса и снималась в его «Отелло» в марокканском Могадоре. Даже само изображение ревности оказалось заразительным — ревнуя ее, я весь извелся и не смог противиться желанию рвануть туда следом за ней. Так вышло, что моим партнером по теннису был Дониоль-Валькроз, один из редакторов «Кайе дю синема». Он-то и выдал мне удостоверение журналиста-международника, которое я храню по сей день, и я отправился брать интервью у Уэллса с заездом в Марракеш. Только я успел приехать, как ассистент, уже предупрежденный о моем прибытии, говорит мне, что снимается очень важная сцена — общее погребение Отелло и Дездемоны. Такой пролог к фильму придумал Орсон. Если не возражаете, добавил он, мы вас задействуем в толпе как статиста, а то нам их не хватает. Я влезаю в латаный-перелатаный бурнус, который он мне подает, и мы стремглав несемся к крепостной стене. Меня еще не представили самому Уэллсу, хотя он здесь, командует осветителями и актерами, а сам еще в гриме венецианского мавра, подчеркивавшем белки его глаз. Уэллс ждал своего «часа икс» — когда свет заходящего солнца отвесно озарит охристые камни. Вокруг нас высилась грандиозная декорация — над развалинами громко рыдали чайки, морской бриз покачивал рыбацкие сети, и две монашеские процессии то останавливались, то опять возобновляли медленное шествие, повинуясь приказаниям режиссера. Сюзанна не участвовала в съемках — понятно почему, — но тоже важно стояла в толпе под белой вуалью, чтобы пополнить массовку, тем самым словно бы присутствуя на собственных похоронах. Я тихонько проскользнул к ней поближе и украдкой пожал ей руку, никто не заметил моей проделки, и она не уклонилась.

— Тебе-то известно, как я хотела стать монахиней, — прошептала она с усмешкой, подобно мне возбужденная величием этой сцены.

На следующее утро мне предстояло брать интервью у Орсона. Я постучал в дверь его номера в тот момент, когда они с Сюзанной выясняли отношения. Я понял, что ей приходится защищаться. «Если тебе больше нравится малышка Бетси, — говорила она, — еще есть время отдать роль ей. Это будет уже которая?» Он крикнул, чтобы я вошел. Уэллс вальяжно развалился в постели. Я попятился было, шагнув обратно к двери, но тут он пинком отбросил одеяло, и я увидел, что он лежал совершенно одетый, — подобные мистификации для него были самым обычным делом. Уэллс пригласил меня в мавританское кафе с музыкантами. Какое-то подобие местного фиакра подвезло нас совсем недалеко, а потом мы дошли до кафе отлого спускавшимся переулком. Это был час намаза, и в пустом зале кауаджи принес нам дымящийся мятный чай.

— Мне предлагают снимать «Подземелья Ватикана». Понимаете, что это значит?

Уэллс раскатисто захохотал.

— Снимать-то должен был Рене Клеман, да Белла потащила его к карточной гадалке, а та заявила, что из фильма ничего не выйдет. Это такая же истинная правда, как вон та смесь табака с гашишем, которую сейчас курит этот старик араб, скрестивший ноги на циновке. Вот, должно быть, отчего и вспомнили про меня.

И он снова расхохотался.

— А насчет Лафкадио… Признайтесь честно — вы видите в роли Лафкадио Уильяма Холдена под тем предлогом, что он сыграл в «Сансет-бульваре»? Снимать, естественно, надо будет на английском языке. Только не записывайте этого в ваш блокнот, ведь после смерти Жида дочь должна дать согласие, а она его не дает.

Но я уже не слушал его. Я думал о том, кого бы лучше сыграла Сюзанна — Каролу или Женевьеву де Баральуль. Что вы хотите, ведь я был влюблен: и точно помню, что в эту минуту я стал фанатом самой жизни.

Зато мало кому известно, что назавтра, в последний съемочный день, Сюзанна не пришла на праздничную вечеринку в честь окончания съемок. Я узнал, что она в ту же ночь уехала в пустыню, не подав никаких признаков жизни. Что за мощная сила обрушилась на нее, заставив отступить? От кого или от чего она спасалась бегством? Газеты в те дни пестрели заголовками о вторжении китайских войск в Корею. О ее исчезновении не было ни слова.

— Когда ты поймешь, — сказала мне мать по моем возвращении, — что женщина непредсказуема?

Сюзанна объявилась только две недели спустя — в Лондоне, где все кончилось ее замужеством за Питером Устиновым.

Я вспоминаю тот вечер в Могадоре, где между нами разыгралась немая сцена. Она была женой венецианского мавра; а я — я был Яго. В лучах заходящего солнца ее густые светлые волосы блестели словно корона. Я впервые рассказываю об этом.

Жиль Жакоб,

кинокритик, президент Каннского кинофестиваля

***

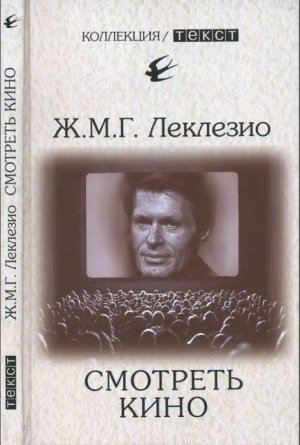

Смотреть кино

это падать с неба

с облака на облако

среди

молний

Свет во тьме, он окружает вращающуюся Землю, ее свет струится из беспредельного

Двадцать пять веков назад написал это стихотворение грек Парменид, и вот кинематограф ставит философский вопрос вновь. Этому свету из беспредельного, который озаряет экран, подобно сиянию, исходящему от луны, необходима темнота; светящаяся звезда похожа на диск, на зеркало или, может быть, даже на линзу, не она ли и послужила прообразом проектора или камеры-обскуры, отбрасывая собственный образ сквозь просветы в листве деревьев? Пучок света, падающий на экран, — разве он не принимает форму круга, если не заключить его в рамку (должно быть, по заразительному примеру прямоугольной формы живописных полотен), подправив с помощью каширования? И камера, и проектор — механизмы, придуманные для того, чтобы воссоздать для нас свет из беспредельного, — разве не воскрешают они саму природу этого лунного отблеска, чрезмерно белого, чрезмерно контрастного ночного сияния, чтобы в темном зале кинотеатра мы смогли прожить жизнь, о которой только мечтаем, уйдя далеко, так далеко от реальности?

Все с самого начала разворачивалось в этой двузначности — от реального до придуманного, от переживаемого до воображаемого, от того, во что веришь, до того, чего жаждешь. Политый поливальщик братьев Люмьер вызывал смех потому, что на него взирали издалека, ощущая собственную неуязвимость (то бишь чувствуя себя сухими). Анри Бергсон обнаружил в кинематографе подтверждение своей теории смеха: ни один другой жанр не в силах был придать ему предельную выверенность механики, к тому же, как любая механика, и эта тоже могла быть бесконечное множество раз заново поставлена и сыграна, и все с тем же успехом. Повторение, настойчивость, простота ловушки делают свое дело, и раскатистый хохот свидетельствует о том, что сами-то мы под надежной защитой, мы просто зрители.

Свет из беспредельного: то, что это слово «свет» — «люмьер» — будет ассоциироваться с кинематографом, с его историей, — вот что поразительно. Свет существует прежде кино. Он есть выражение бытия. Он сияет из самого далекого прошлого, из глубин пещер Альтамиры, с тех наскальных рисунков, нанесенных далекими предками, которые оживали от движения факелов, — стад бизонов, антилоп, притаившихся воинов, охотников, потрясающих дротиками.

Электрический свет, пусть так! Первые шаги кинематограф делает еще до использования электрических ламп накаливания. Это волшебный фонарь XIX века, тот, что описывает Пруст на первых страницах «Любви Свана», неустанно возвращаясь к истории Женевьевы Брабантской, тот самый, о котором Ингмар Бергман рассказывает в «Латерна магика» как о проводнике его инициации в мир образов. Или тот, который я смотрел ребенком в коридоре моей бабушки, он работал на масляной лампе, а внутрь вставлялись стеклянные пластины, на них бледными красками были нанесены картинки, которые знакомили меня со сценами из басен Лафонтена или сказок Перро.

Не хватало движения, то есть жизни. Феномен изображения, задерживающегося на сетчатке глаза, был известен с давних времен. Ребенком я узнал о нем из чудесной книги Тома Тита («Занимательная наука»), которая учила, как можно поэкспериментировать с блюдцем и картонным кружком, — если его проткнуть посередке, то получается карусель, на которой, стоит мне только захотеть, поскачет лошадь или побежит человеческий силуэт. Говорят, в Ангкоре похожее развлечение устраивали себе кхмерские принцы, глядя из окна проносившейся кареты на то, как шагают каменные слоны. Не пора ли нам вернуться к античной философской мысли, ко всем этим вопросам о том, насколько реально движение, полет птиц, галоп лошадей, которые все суть вариации Зеноновой стрелы? Фотография, а потом и кинематограф принесли зачатки ответа. Но разрешили ли они проблему времени?

«Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота», «Выход рабочих с заводов Люмьер» мгновенно обессмысливают эту тему. Подобные ожившие картины утверждают реальность, демонстрируют ее весомо, грубо, как принцип. Течение жизни становится данностью. Зритель больше не размышляет. Он не отступает, чтобы лучше разглядеть, не прищуривается. Он пугается, очаровывается, ему смешно, он забывает обо всем. Режиссер Робер Брессон вспоминает, как воздействовало кино на своих первых зрителей. «Больше всего нас удивило, — рассказывает он, — что шевелились листья на деревьях».

В одном из первых фильмов, навеки запечатленных синематографом, Луи Люмьер снимает своего брата Огюста в кругу семьи, в саду, когда тот кормит младенца, вкладывая пищу прямо ему в ротик. Это называется «Завтрак ребенка». В глубине сада по листве кустов пробегает легкий ветерок. Прошла сотня лет, но мы испытываем все то же очарование этой обыденной сценкой, будто это одно из наших собственных воспоминаний, будто мы вот-вот услышим шепоток пробегающего по саду ветра, услышим, как ложка звякает о тарелку, и еще смех, нежные слова родителей.

Я очень люблю лунную метафору. Не потому ли я и вглядываюсь в свое детство, что мне так нравится свет кинематографа, этот бледный, жемчужный, зернистый свет, немного сероватый или, напротив, чрезмерно резкий, свет, который, как говорится, светит, да не греет, зато может оживлять сны и призраки? Луна — звезда сновидений, ее диск — это серебряное зеркало, или, быть может, линза, или еще то выпуклое зеркало, что отражает пучок от электрической лампы проектора. Проектор, ну точно как лунный свет, распространяет сияние, совершающее путешествие во времени, прежде чем оно доберется до белизны экрана. То, что он освещает, — театр теней, ибо в ту минуту, когда на них смотришь, несмотря на их движение и жизнь, эта реальность, эти мужские и женские силуэты уже перестали существовать.

Все помнят значительные технические трудности, сопутствовашие изобретению кинематографа. В ранние годы снимали лишенные движения сцены на пленэре, в студии, простейшие опыты. Трудно увидеть в этих трепетных, обольстительных кадрах что-то иное, кроме плохой имитации реального.

Иногда это может спровоцировать эмоцию, вызвать забавное замечание, на грани изумления. Но в первые мгновения своей жизни кинематограф кажется обреченным на интерьерные съемки (стена в глубине пещеры). Вне помещения слишком яркое солнце, слишком сильный ветер, может быть, слишком много шевелящихся листьев на деревьях. Ночь, настоящая ночь слишком темна, и пленка не может зафиксировать сверкание звезд.

Если хотят иметь дело с искусством (а кажется, именно этого и хотели — от создания «Фильм д'Ар» до основания «Метро-Голдвин-Майер»), с приключением, с любовью, с чувством, необходимо извлечь кино из его хитроумной механической оболочки, забыть его волшебные детские времена. Его истина лунная, она в одно и то же время и далекая, и родная, она изобретает реализм, но так никогда и не станет реальностью. Все первые кинофильмы рассказывают интриги, показывают сцены, заимствованные из романов или театрального репертуара. Их вдохновляет нечто среднее между мифом и фарсом. А ведь это именно то, чего так ждут зрители. Моему отцу было всего семнадцать, когда он на острове Маврикий узнал о том, что семья разорена и грядет выселение из отчего дома. Он пошел на обман, прибавив себе лет, и завербовался добровольцем в британскую армию, чтобы ехать сражаться в Европу, на ту войну, о которой ничего не знал. Чтобы обмануть свою печаль, он пойдет посмотреть один из первых игровых фильмов, которые показывают в театре «Кюрпип», видавшем виды и перестроенном под кинозал. Фильм называется «Эдип царь», по Софоклу. Его режиссер — Андре Кальметт. Дата выхода— 1908 год. Я так и не смог представить себе, на что же он был похож, этот фильм, с драматической ролью Муне-Сюлли, игравшего ослепленного Эдипа в духоте маврикианской зимы, в то время как по гофрированному железу крыши барабанили потоки дождя, над Мока и родным домом собирались грозовые облака, и иная гроза, куда более страшная, назревала на другом краю света, над долиной Марны. У меня ничего не осталось от того волнующего вечера. Только маленькая записная книжка отца, в которой есть сделанная карандашом пометка, полустершаяся от времени: «10 декабря 1914, ходил в кино смотреть «"Эдип царь"».

Рождение кинематографа для такого ребенка, каким был я, поначалу (а сегодня, должно быть, это повсеместно распространено благодаря телевидению и DVD) было развлечением домашним. В квартире, где мы жили после войны, моя бабушка устроила у себя в коридоре систему, состоявшую из проектора «Патэ Бэби», экрана из белой скатерти, повешенной на стенку, и стульев для детей. Проектор и бобины принесла бабушкина подруга, ее звали Габи, и она всю жизнь проработала на заводах Патэ — о ней я еще расскажу чуть дальше. Чего только не находили мы в коробке с кинолентами. Бобины со старыми новостями тридцатилетней давности, виды Парижа и Эрменонвилля, прекрасные незнакомки в узких корсажах и украшенных цветами шляпках (подруги бабушки или Габи, а может, и девицы, желавшие стать актрисами, пришедшие сняться в пробах на студию Патэ в X округе), документальные съемки об Алжире и Крайнем Севере, автомобильные гонки — больше всего я любил эпизод, где показывалось, как высоко стоявшие на колесах автомашины опрокидывались на крутом вираже с такой неспешностью, что сидевшие за рулем вполне успевали вылезти и отойти в сторону. Проектор с ручкой позволял поэкспериментировать и с замедлением, смотреть кадр за кадром (однако нельзя было долго задерживаться на чем-то одном, иначе лампа проектора могла прожечь пленку). Еще я обнаружил, как приятно смотреть фильмы с конца, крутя ручку в обратную сторону. Особенно для этого подходила бобина, на которой был снят прыжок с парашютом. Можно было видеть, как человек подскакивает, отрываясь от земли, обвязанный веревками парашюта, который после этого сразу складывается, и как потом его, пятящегося задом, проглатывает открытая дверь биплана. Думаю, что благодаря этому маленькому проектору я познакомился со всеми техническими приемами кинематографа — замедлением, монтажом, крупным планом, зумом и размытостью изображения, — хотя некоторые из этих приемов объяснялись по большей части ветхостью пленки. Для приведения ее в божеский вид мы использовали специальный клей и прищепки. Позже, когда бабушка решилась поменять «Патэ Бэби» на проектор для широких бобин, тоже снабженный ручкой, я открыл искусство зрелища. Соединяя разнородные куски, я делал фильмы длительностью минут по двадцать, организуя их более логично, по-новому склеивая документальные съемки («Празднования победы 1918 года», «Утиная охота на биплане», «Вторжение в Рур», сцены бури или закатов, верблюд в Ботаническом саду, мультипликации, комедии). Если мне случалось приглашать на такие просмотры приятелей, я вывешивал афиши, указывая в них программу.

Бабушкин коридор был для меня тем, что зовут открытием мира, которое и есть кинематограф. Окно в реальную жизнь, окно во вражеской стене, в послевоенной оборонительной системе. Того, что показывал нам экран, уже давно не существовало, но я этого не знал.

Эти господа в котелках, с закрученными усиками, чернеющим взглядом, с их манерой ходить вприпрыжку, преувеличенной выразительностью жестов, эти дамы под вуалетками и в пышных юбках, затянутые в корсет, на ногах ботиночки, эти слишком бледные, слишком накрашенные лица, губы, напомаженные сердечком, взмах ресниц и взгляды искоса, такие долгие и говорящие так много, — я еще мог верить, что все они по сию пору живы, что они населяют эти города по ту сторону стены — должно быть, последние, кто еще уцелел от этой исчезнувшей цивилизации, вроде бабушкиного «Де Дион-Бутона», с которого немецкие солдаты сняли шины, и в нашем дворе он стал моей игрушкой.

Обучение на таком конвейере для снов позволило мне овладеть этой иной реальностью, что была живее, забавнее моей повседневности, но при этом столь же безумна. Она породила во мне ощущение иного измерения, фантастическое, изнанку окружающего (но где же тогда было его настоящее лицо?), воображаемое — а иными словами, образное мышление.

В детстве я не ходил в кино. Я не знал, что собою представляет «зрелище», не понимал разницы между документом и вымыслом. Единственными ориентирами для меня были книги, точнее, словари, а еще точнее — двадцать томов «Словарей разговорной речи», занимавших целую этажерку в библиотеке бабушки.

Илья Эренбург знает, что говорит, упоминая о революции «Патэ Бэби». Революцией была возможность для семей творить у себя дома собственное волшебство. В темноте коридора — мы завешивали окна голубой бумагой, во время войны употреблявшейся для светомаскировки, — я смотрел, как на белом полотне оживают эти трепетные, немного призрачные картины. Нашим излюбленным фильмом был «Дом с привидениями» Гарольда Ллойда, и вспоминаю, что смотреть на эти самодвижущиеся столы было и страшно, и смешно. В мультфильмах людоед с огромным ножом, ощупывающий головы своих дочерей прежде чем отрезать их, вызывал у меня какой-то недоверчивый ужас. Тогда, во время этих просмотров, я впервые испытал эстетическое чувство. Мне хватило его надолго. И мне не нужно было ничего иного.

Тем временем в мире-то кино существовало. Оно совершило гигантский прорыв. Снимали сблизи, и издалека, и патетически, и грандиозно, актеры говорили, пели, музыка усиливала впечатление от душераздирающих сцен, от гэгов, от поцелуев любовных пар. Звезды появлялись, и звезды исчезали.

Но для меня, тщедушного малыша военной поры, весь мир был замкнут в этом закутке коридора с его хрупкими и огнеопасными пленками, с вслушиванием в треск вертящейся ручки, и хотелось вертеть и вертеть ее до боли в запястье. С обязательным наведением резкости с помощью навинчиваемой линзы, со склеиванием обрывов — оживить изображение, заставив пленку пробежать по всем шести пружинящим роликам.

Это было детство, и мое детство, и искусства. С тех пор как я ушел из этого коридора, с тех пор как понял, сколь большое расстояние отделяет меня от действительности, очарование рухнуло. Мне потребовалось нечто иное, крупнее, оглушительнее. Коллективное зрелище. Я упаковал старый проектор в картонную коробку, вместе с бобинами кинолент. Я пошел в кино.

Интермедия 1

Габи-монтажерка

появилась на свет в конце 1880-х годов, и ей, должно быть, уже стукнуло лет двенадцать в 1901-м, когда Шарль Патэ после многочисленных авантюр решил открыть заводы в Венсене и Жуанвиле, чтобы в больших количествах производить на них фильмы для показа в кинозалах. Я хорошо знал эту женщину в конце ее жизни, в Ницце, где она хваталась за любую работу ради куска хлеба (в те времена работницам никакой пенсии не полагалось), реставрируя картины, расписывая абажуры. Это была женщина своеобразная, так и оставшаяся незамужней, наделенная блистательной красотой и трудным характером. В семье моей бабушки (думаю, по отдаленному родству Габи приходилась ей кузиной) она считалась артисткой, независимая, беспечная, — ее прозвали Стрекозкой за полное неумение заботиться о завтрашнем дне. Я очень любил ее. Жила она вместе с сестрой в окружении стаи полудиких котов, в подвале дряхлой виллы, куда я приходил ее навещать. Я знал, что она работала в монтажных мастерских Патэ в Венсене, но никогда не проявлял любопытства и не просил ее поделиться воспоминаниями. Да она и не выказала бы никакого удовольствия от моего любопытства. Она всей душой ненавидела свою молодость и вздорный характер людей уже поживших на свете тоже не слишком щадила. Только по обрывкам реплик, когда при мне речь иногда заходила о ней, я и узнал о ее кинематографическом прошлом. Все это было отнюдь не безынтересно. Множество детей и даже подростков полагают, что кино — это всего лишь фильм, увиденный ими на экране. В лучшем случае они проявляют интерес к актерам, актрисам, читают сплетни из мира шоу-бизнеса, которые печатают специальные журналы. Благодаря Габи, благодаря окружавшей ее своего рода легенде я рано узнал, что по ту сторону экрана скрыт целый мир, мир работников, техперсонала, они за кулисами, и это они делают декорации, проявляют, рисуют, ретушируют фотографии, разрезают и склеивают кинопленку, готовят заглавные титры и субтитры.

Габи, по-видимому, очень рано пришла работать на заводы Патэ. Драма, разразившаяся в ее семье, превратила и ее, и ее сестру в сироток, каких немало, лишившихся всего и не имевших никакой специальности. Им необходимо было работать. Одна играла на пианино, говорила по-английски. Вторая умела чертить, рисовать. Вот она-то и нашла работу монтажерки, изготовительницы макетов, колористки. Пришла она где-то в годы 1910-е, а ушла с завода Патэ, кажется, когда он перешел под руководство братьев Натан, это было в 1930-е. Двадцать лет трудилась в мире кино, не снискав никакой славы, не оставив ни малейшего следа. Можно лишь воображать, сколько километров фильмов всех мыслимых жанров прошло через ее руки. К этой эпохе относятся все ленты, виденные мною в раннем детстве, те самые, что показывались у бабушки на импровизированном экране при помощи знаменитого проектора «Патэ Бэби», выпущенного в продажу Шарлем Патэ в 1920-м. А что, если это были вырезанные куски, отходы? Или, что вероятнее, Габи, работая там, имела возможность забирать пробные позитивы или покупать бобины по сходной цене? В коробках с фильмами, в которых мы копались, когда жили у бабушки — у Габи никогда не было средств иметь собственный проектор, — было все, и лучшее, и худшее той героической эпохи, комические ленты, жалкие фильмы с Ригаденом («Ригаден и соблазнительная маникюрша», «Женитьба Ригадена») или с Боситроном («Изобретатель», «Детская соска»), документальные фильмы, мультипликация («Мальчик-с-Пальчик», «Басни Лафонтена» и очень оригинальный мультик «Горести пешехода», в нем авто преследовало пешехода до самых лестниц его дома).

Некоторые из этих фильмов несомненно носили следы работы Габи. Мне она об этом никогда не рассказывала, но я знал — те сцены, где показывалось, как из куколки вылупляется бабочка (смелая покадровая съемка) или как распускается цветок камелии, были раскрашены именно ею, кадр за кадром, что для фильма длительностью в полторы минуты составляло около 2000 картинок, на которые краски надо было наносить кисточкой, глядя через сильную лупу.

Эту историю великой эпохи Габи прожила на заводе в Венсене, который, по рассказам самого Шарля Патэ, походил на улей с множеством рабочих, ежедневно печатая до 40 километров пленки, работая в две смены. Я представлял ее себе, очень парижскую молодую девицу, в подвязанном фартуке, белокурые волосы собраны в шиньон, с головой погруженную в свой ювелирный труд посреди шумной мастерской. Ее жизнь совпала с жизнью завода и в известном смысле с историей кинематографа первых лет после его изобретения. Бывала ли она на студиях, где снимал свои фильмы Шарль Патэ? Знавала ли актеров и актрис той эпохи, Гретийя и Дефонтена, Лепренса, Монсу, Мишеля Каре, а может, Луи Фейяда с его съемочной группой, Рене Карл, Иветт Андрейор, Жанну-Мари Лоран… и — чем черт не шутит? — Жоржа Мельеса и изумительного мастера на все руки со студий Патэ, которого звали Макс Линдер? Уж наверное, ей довелось повидать тогдашних режиссеров, и прежде всего Фердинанда Зекка, который был одним из спонсоров студий Патэ, Альбера Капеллани, вместе с Гуггенхаймом руководившего Кинематографическим обществом авторов и литераторов, или еще Альфреда Машена, снявшего все первые документальные фильмы об Африке. Вполне возможно, что в оживленных коридорах венсенских мастерских ей случалось натолкнуться — хоть он и проходил, не обращая никакого внимания, мимо простой девушки с большими глазами и прической на манер школьницы Клодины,[3] — на самого старика Шарля Патэ, всегда любезного и элегантного господина в строгом сером костюме и котелке, своим добродушным видом очень напоминавшего юмориста Альфонса Алле.

По-видимому, ее талант рисовальщицы оценили по достоинству, ибо она приехала работать в Ниццу на студии дома Патэ, которые как раз открылись там в конце 1910-х годов. Вот об этом своем месте жительства она, должно быть, рассказывала, потому что мне известно, что для нее это были счастливейшие годы жизни. Дом Патэ снимал для технических служащих квартал маленьких вилл, построенных на месте древних крепостных стен, вдоль Английского бульвара. Зимой и летом, прежде чем отправиться на работу, Габи каждый день выходила из дома, пересекала Бульвар и купалась в Средиземном море. В Ницце она, должно быть, и познакомилась на съемочных площадках с режиссером Ромео Бозетти, французским специалистом по гонкам с преследованиями, создателем серий «Казимира» и «Малыша Морица», ныне давно канувших в Лету.

Как же изменилась жизнь. Теперь Бульвар весь запружен автомобилями, пляж кажется неприступным и переполненным людьми, а студии «Викторин» после мертвого сезона пыжатся изо всех сил, стараясь возродиться. Но каждый раз, когда я прохожу мимо этих домиков на Английском бульваре — а там есть и такие, что сохранили ветхое обаяние бель эпок, — я думаю о том, как Габи в пеньюаре шествует к галечному пляжу, как она плывет по синему-синему морю, подставив лицо солнцу. Это потрясающий образ, образ женщины свободной, в гордом одиночестве зарабатывающей на жизнь своим мастерством, с полной достоинства скромностью трудящейся ради пришествия искусства, которому вскоре суждено будет завоевать весь мир.

Стремилась ли Габи делать фильмы сама? Уж наверное, настала в ее жизни такая минута, когда, работая в Венсене, ей пришлось самой поставить камеру и попытаться снять что-нибудь на пробу. Сохранилось несколько пленок, на которых запечатлен бабушкин дом в Париже, семейные вечера, заснятые в Эрменон-вилле, и уникальные кадры молодых лет моей матери. Попытка снять гэг — когда бабушкины фокстерьеры подпрыгивают и приплясывают на задних лапках на манер цирковых собачек! Нет сомнений, что Габи была способна стать постановщицей фильмов. Технику она знала, на площадках для съемок бывала частенько и, главное, была наделена изобретательным воображением и своего рода художественным чутьем. Однако времена к тому не располагали. Очень характерно, что среди создателей самой ранней истории кино нет женщин. Смелость Габи смогла найти свое выражение в независимости ее жизни, ничем не обязанной мужчинам — до конца. Умерла она в 1980-е в домике у моря, где проживала в маленькой мансарде на последнем этаже. За несколько дней до кончины, уже после инсульта, она все беспокоилась, что обездвижела и не сможет пойти проголосовать на выборах. «Надо побеспокоиться о будущем», — говорила она.

Боги —

это они, те самые, кто стоял у истоков рождения кинематографа, и в пантеоне искусств еще слышны отзвуки преданий о них. Они-то все и изобрели, причем с такой смелостью, что и их идеи, и технические новации живы по сей день. В 2007 году еще можно смотреть истрепанную, дрожащую, иссеченную царапинами копию «Страстей Жанны д'Арк» Карла Дрейера, «Золотую лихорадку» Чарли Чаплина, «Нанука с Севера» Флаэрти или «Путешествия на Луну» Жоржа Мельеса и приходить в восхищение, пленяться, переживать самые разные чувства, от смеха до слез. Это не вопрос культуры. Это не означает быть или не быть синефилом (вот необычный клуб по интересам). Ребенок, подросток, никогда не бывавший в кино — в долине Амазонки или на Борнео такое уже едва ли встретишь, а вот в общине меннонитов в Нуэва-Альзасия, что в Мексике, наверное, еще можно, — наверняка испытает то же ощущение, что и самые первые зрители, увидевшие чудо движущихся картин.

Кинематограф — единственное искусство, целиком и полностью зависящее от электричества. За срок менее столетия он накопил необыкновенный капитал изобретений, усовершенствований, опытов.

Это могло бы стать для него непомерной обузой. Реализм, символизм, экспрессионизм, фантастика, эротизм, наркомания, обнаженка, хоррор, синема-верите и полудокумент-полуигровое кино, фильм, составленный из скетчей, из гэгов, тенденциозный, тематический, телесериал, мыльная опера, рекламный фильм, пропагандистский, клип, музыкальная комедия, роуд-муви, психодрама, фильм, снятый коллективно, анонимный, порно — все уже создано, все уже сказано, и лучшее, и худшее, искусство и пустая киножвачка.

Вот какие слова сказал Жиль Жакоб в интервью по случаю пятидесятой годовщины Каннского кинофестиваля: времена, когда полагали, что о кино знают абсолютно все, прошли. В начале XX века тому, кто увлекся кино, кто работал в этой среде — как моей старой подружке Габи, монтажерке у Патэ, о которой я только что вспоминал, — удавалось ухватить самое главное. Несколько дюжин короткометражных комедий с Максом Линдером, Боситроном или Ригаденом, чуть побольше документальных фильмов — «новостей» или кинопутешествий, горстка игровых картин. Актеры, режиссеры (что очень часто совпадало) переезжали из одной студии в другую, из той страны в эту в соответствии с их контрактом. Макс Линдер снимается в Соединенных Штатах, Мозжухин во Франции, Любич в Германии, Бунюэль в Мексике. Есть ощущение, что тогда пользовались огромной свободой, отличались необыкновенной изобретательностью.

Сегодня кино — это прежде всего индустрия — так гласит определение, вынесенное Андре Мальро, — а Илья Эренбург выразился поэлегантнее: «фабрика грез». В мировой продукции счет идет на тысячи. Индия выпускает по фильму в день, Египет и Китай — по всей вероятности, тоже. Продюсеры по всему миру проворачивают миллиарды. Когда-то была нефтяная пристань Сан-Педро — а теперь тут Голливуд. Это он кормит весь штат Калифорния. Нет сомнений, что сегодня можно, не прочитав всего самому, быть в курсе мировой литературной продукции. Но это совершенно исключено с продукцией кинематографической. Наконец, культура визуального образа стремится заменить все другие формы культуры. Можно об этом сожалеть или этому радоваться. Нельзя лишь этого отрицать. Меткое предвидение Шарля Патэ, когда в 1901 году вместе с Франсуа Дюссо он создавал свой знаменитый продюсерский дом, уже осуществилось: «Кино станет театром, газетой, школой завтрашнего дня».

На самом деле вопрос, который мне хотелось бы задать (любому из режиссеров, а можно ведь и у зрителя спросить), звучит так: чем фильм лучше книги? Возразят, что выбор, может быть, не так однозначен, как может показаться, что речь просто о двух радикально разных выразительных средствах — чтобы не называть их противостоящими друг другу. Однако, если поразмыслить как следует, не стараясь выдать желаемое за действительное, решение придется принимать. Кино берет роман или стихотворение за образец (Годар отталкивается от «Столицы печали» Поля Элюара, Пазолини или Бергман — от сочинений маркиза де Сада, Феллини — от Боккаччо). Фильмы часто служат источником вдохновения для романистов или поэтов, прямо или опосредованно. В «Пере» Анри Мишо есть нечто чаплинское, в Олдосе Хаксли что-то от Фрица Ланга, в Верноне Салливане — от Хьюстона. Слова «розовый бутон», преследующие «Гражданина Кейна» Орсона Уэллса, эхом откликаются в готическом романе Стивена Кинга «Сияние», затасканное «Аll work and no play makes Jack a dull boy» (французский вариант этой поговорки «лучше один раз «возьми», чем дважды "когда-нибудь возьмешь"») — почти та же самая загадка, которую слышит старик, когда в «Земляничной поляне» Бергмана ему снится, что его допрашивают в суде.

Эту связь необходимо принять, даже если она никому не по душе: та реальность, какую мы видим перед собою, которая у самых границ наших, каждый миг изменяется образами, пробегающими по экрану. В романе «Над пропастью во ржи», памятнике, который воздвиг Сэлинджер нью-йоркской культуре, молодой Холден Колфилд принимает и извергает из себя этот поток образов, этот виртуальный ручей, заполняющий его город, его мозг и дарующий ему чувство, будто он и есть персонаж фильма, абсолютно phoney(неестественный) и безмозглый.

Итак, надо выбрать: писать или снимать?

Есть такие, кто делает и то, и другое: Мальро — и режиссер и романист, Колетт пробовала силы и там и тут, Бергман курсирует между театром и кинематографом, а из более свежих примеров — корейский режиссер Ли Чанг Донг. Последний, отвечая на прямой вопрос об этом, признался, что для него имеет значение прежде всего результативность воздействия. У романа, у спектакля аудитория совсем не так уж велика. А вот кино как раз привлекает больше зрителей, и ощущение прямого контакта есть. Это имеет смысл, когда творчество отождествляют с битвой (за справедливость, за реформу институций и изменение нравов). Но вправду ли такова цель искусства?

Результативность воздействия кино исходит из его сиюминутности. Эта движущаяся картинка, эти персонажи, воплощающие в себе мысли или навязчивые идеи режиссера, выражающие поэтичность, человеческие драмы, устремления, наивность, — в тот момент, когда я их вижу, они и есть настоящее. Я не чувствую никакой дистанции, не подозреваю, как они далеки от меня. Разве что какие-нибудь детали окружающей обстановки, марка машины, стиль одежды, даже определенная манера выражаться переносят их в другие времена, но искусство режиссера настойчиво заставляет забыть об этой разделяющей дистанции. Если я смотрю фильм Мидзогути, Сембена или Альмодовара — разве я не японец, сенегалец, испанец, пусть даже не урожденный? А когда меня уносит музыка слов Петера Хандке в «Крыльях желания» или когда я слушаю язык бамбара в «Йеелен» («Яркий свет») Сулеймана Сисе — да разве я все еще иностранец?

Для меня доводы в пользу кинематографа — это а contrario[4] похвале литературе, всему, что таится в ней хрупкого, задушевного. Я люблю книги именно за то, что они не требуют от меня такого напряжения. Да взять хоть процесс письма: не нужны для него никакие продюсеры, режиссер, актеры, ни техработники, ни бухгалтеры, ни банкиры. Мне хватает угла стола, тетрадки, ручки — ну, в некоторых случаях еще компьютера. Мне нравится эта свобода писать, когда зависишь только от себя самого. Мне нравится чувствовать ее и при чтении книг. Я думаю, она и есть самое блистательное, самое цельное в литературе. Если я хочу прочесть стихотворение — вот оно, здесь и сейчас. Хочу драму или диалоги, описание, перемену обстановки, хочу о любви — и все это немедленно в моем распоряжении. Стоит перевернуть страницу, и можно читать. Стоит лишь взять еще лист бумаги, и можно писать.

Такая свобода — не просто свобода экономическая. Слишком легко говорить, что кино — это индустрия и оно требует вложения капиталов. Современный кинематограф доказывает, что этот довод не окончательный. Сегодня можно снимать на видео или портативной камерой, может быть, даже и камерой наблюдения. Можно снимать на улице, перед восходом солнца, не прося разрешения ни у какой охранной службы. Снимать можно без студии, без сценария, без музыки, без актеров.

Свобода есть во всем. В литературе свобода — это прямое обращение к источнику эмоций, памяти, воображения, иными словами — к речи. Вот где, должно быть, и сокрыт корень того выбора, о котором я говорил выше. Кино — это иной способ высказывания. Его язык соткан из образов. Он обращается к другой области мозга, затрагивает другую память, приводит в действие иные механизмы. В книгах я чувствую такое же колдовство, как и колдовство пения, колдовство музыки. Пока я упиваюсь сюжетом, или историями, или теми частицами истории, которые мне рассказываются, — слова, проникая внутрь, включают во мне медитацию о языке. Меня глубоко волнуют вот такая вот манера говорить, интонация, плотность текста, задушевная близость того, кто написал это для моего прочтения. Я ощущаю сарказм, гордость, запах, нежность, тепло, сокрытые в этих словах, но при этом я ведь не забываю и слов других, и песен иных. Это искры, высекаемые из жизни, сверкающей, неисчерпаемой. «Слышу песню, вижу цветок, — говорится в поэме принца ацтеков Нецауалькойотля. — Да не увянут они вовек!»

Это написано в иные времена, в ином мире, ныне давным-давно исчезнувшем, как и народ, населявший его. И тем не менее стоит мне открыть книгу — и это уже моя жизнь, мое достояние, мое настоящее. Из книги, наводящей на меня скуку, я с легкостью могу выйти вон. От книги трудной я жду чего-то необычного, чуда, озарения, иллюминации. Чтобы найти верный путь к «Поискам утраченного времени», мне очень долго пришлось возвращаться и возвращаться туда заново, теряться там, искать ключ. Однажды я нашел его: нет, никакое не печенье Мадлен — а та длинная фраза из самого начала «Любви Свана», где говорится о колокольчике у парадного дома Вердюренов: его звон возвещает прибытие того, кто включает ход памяти рассказчика. Это напомнило мне хокку о шуме горного водопада: «Вот он, исток…»

То, чем меня обогащает кинематограф, так же интимно, столь же глубоко. И по-другому. Колдовская зачарованность. Ослепление. Кино обращается к нашему чувству реального, то есть не только к нашим стереотипам или к нашим человеческим меркам, привычным для восприятия мира (вот шляпа, а это женщина, ребенок, это старик, это любовная сцена, тут преследование, там печаль), но и к нашим сенестезии и синестезии — ощущениям и отождествлениям. Высокое, низкое, глубина, прошлое, будущее, подлинное, опасное, отвратительное, сомнительное… Вот же, вот как нас околдовывают, разоблачают, похищают, закабаляют. Но в то же время мы и свободны, в полном сознании, сами пришли — можем встать да и хлопнуть откидным сиденьем, толкнуть дверь, выйти. Совершенно неповторимое состояние.

О кино говорят, что оно способно вызывать попеременно, а подчас и одновременно и смех и слезы — это пара масок классического античного театра. Такое мощное владение противоположными чувствами, наверное, и есть самое лучшее определение этого искусства. Смех в кино — это предельно просто, никаких комплексов. Со смеха кино начинало свою карьеру. Устанавливая свой необыкновенный аппарат на «разъездах» Нью-Йорка или парижских Больших бульварах, Цукор или Патэ, к бурному веселью ребятишек, зазывают клиента, желающего поглазеть в камеру, и заставляют его заплатить за это.

Чувство, сочувствие, симпатия, короче говоря — то, что вас волнует и исторгает слезы, что заставляет забиться ваше сердце, — вот что придает кинематографу его истинную глубину. Это свойственно отнюдь не только трагедии. В фильмах Чаплина, Тати, в нежных и горьких комедиях Карне или Бергмана ощутим тот же род тревоги, тайной боли, который проникает в вас и достигает самой чувствительной точки вашего существа. Это ловкий трюк киношников: ведь, в конце концов, все это не более чем тени, пробегающие по белому полотну. Даже если это цветные тени и сопутствующие им музыка и шумы громки и записаны с высокой точностью воспроизведения, это все равно не более чем обманка. Но ведь этот образ или последовательность образов обращены к вашей памяти, к вашему воображению. В «Малыше» Чаплин и Джекки Кутан, бродяжка и уличный мальчуган, волнуют все так же, как прежде. Уличная сцена, свидетелем которой вы оказались, или затянутая туманом, издалека пришедшая картинка, воспоминание, воскрешающее страх любого ребенка однажды оказаться брошенным. В «Жизни О'Хару, куртизанки» Мидзогути женщина бродит в ночи в поисках клиента, пряча лицо под покрывалом: нет, она не боится, что ее узнают, — просто ее лицо постарело и может не понравиться мужчинам, которых она завлекает; в «Легенде о Нарайяме» Имамуры старуха крестьянка разбивает себе зубы о камень, чтобы ей больше не могли отказывать в праве умереть: это не просто эпизоды, не просто театральные эффекты. Это говорит нам о повсеместной жестокости, в которой живут женщины, о несправедливостях, о роковом предопределении, это волнует нас так, словно мы пережили это сами. Ибо эти образы проникают в вас именно там, где безмолвствует бессильный язык, они как ударивший вас камень, как укол иглой, и искусство оператора и режиссера как раз в том, чтобы безошибочно прицелиться в чувствительную точку, не дав бодрствующему духу времени парировать удар. Да и как его парировать — разве что пойти в кино?

Кинематограф — это, наверное, прежде всего искусство лиц. Любят вспоминать об экспериментах Кулешова с лицом Мозжухина, или о том, как Эйзенштейн монтировал лица с масками животных, или о превращении Вакаси в страшного ночного демона в «Угэцу моногатари» Мидзогути. Но нас лицо привлекает главным образом своей банальностью, обыкновенностью. Я вспоминаю мысль Годара, сказавшего, что единственный фильм, который можно было бы назвать окончательным, идеальным, должен был бы показывать человеческое лицо с момента рождения до смерти, взяв за принцип «каждый день — один кадр», чтобы получилось двадцатиминутное зрелище лица, раскрывающегося и постепенно увядающего, как цветок.

А что, если так и есть, — поверх всех рассказываемых нам сложных и захватывающих историй кино по сути своей именно вот это: лицо, человеческое лицо во всей его тревожащей естественности, и не важно, каковы его корни, природа, красиво оно или безобразно — удивительная ли это чистота Анны Вяземски в «Наудачу, Бальтазар» или искаженная страданием и ненавистью образина Бориса Карлоффа в фильме Джеймса Уэйла, — чувственное ли свечение Моники Витти в «Приключении» или застывшая маска из кожи, на которой виден след от ожога, в «Дерсу Узала» Куросавы.

Одно лицо, все лица. С мимики кожи лиц мы считываем эмоции, которые сами переживаем в ту же минуту, ибо в этом зеркале мы видим самих себя. Кино — это, без сомнения, доказательство нашего желания быть, нашей жажды знаний. Оно порождает в нас это желание, затеяв игру с нашим сознанием, показывая нам по ту сторону плоского, жемчужного экрана, в этом лунарном сиянии, наше собственное лицо, то самое, что мы и есть, чем когда-то были. В начале моего балансирования — от лица к лицу, от фильма к фильму — я думаю еще и вот о чем: о слезах. Кино сходно с музыкой этим умением исторгнуть сии драгоценные капли, единственные по-настоящему соленые потому, что пропитаны солью этой земли и всего сотворенного на ней и появляются украдкой, нежданно, так что сдержать их нельзя. Господствующая в Западной Европе культура, наследница сальянских франков и саксов, запечатлела в нашей душе известный код, подавляющий открытые проявления эмоций. В отличие от индусов, южноамериканцев, корейцев или африканцев, у нас не принято проливать слезы. Кинематограф, с его темнотой просмотровых залов, внезапно привечает их, заставляет литься, стремится их вызвать. Что, если мы на пороге революции?

Смех сквозь слёзы

Иногда говорят, что труднее посмеяться с друзьями, чем поплакать с врагами. Если это правда, то кинематограф может служить примером такой трудности, ибо он начал смеяться с самых первых лет своей жизни. Эта необычная механика кажется созданной для уморительных забав, импровизации. Прежде чем придумать мелодраму или саспенс, кино изобрело гэг. Вырезанные из черной бумаги силуэты на белом экране передвигаются, спотыкаются, падают, поднимаются, пошатываясь, теряют все свое достоинство или пытаются обрести его заново, поправляя шляпу тросточкой. Гэг прекрасно вписывался в немоту экрана. Чтобы понять, слов не нужно. Поджидающая ловушка, засада, оплошность — все сразу заметно. Зритель, как в пьесе театра гиньоль, упивается тем, что сам-то смотрит со стороны, и догадывается, что сейчас произойдет.

Мое детство протекало под обаянием такого вот кино, самого немудрящего, самого действенного. И моим любимым героем тех времен (в бабушкином коридоре, которым и ограничивался весь мир зрелищ) был Гарольд Ллойд. Уже потом я посмотрел великих классиков — Макса Линдера, Бастера Китона, Чаплина, В.К.Филдса, Лаурела и Харди, Кантинфласа. По мне, никто из них не идет ни в какое сравнение с Гарольдом Ллойдом. Дело тут не в моем снобизме или причастности к избранному кругу. Между 1920 и 1930 годом Гарольд Ллойд снялся в ряде самых лучших комедийных фильмов за всю историю кино. Я не видел эпизодов с Лонесамом Лаком, когда Ллойд еще не Гарольд, он только нащупывает свой персонаж — ведь тем же путем шли и Чаплин, и Линдер, и большинство великих актеров немого кино. Для меня его творчество начинается с «Дома с привидениями», который я смотрел, наверное, сотню раз, крутя ручку бабушкиного детского «Патэ». С тех пор я не пересматривал его. У меня сохранилось впечатление, что фильм очень длинный, сложный, где смешное перемешано со страшным, мне даже кажется, что я слышу звуки, хлопанье дверей, завывания привидений, закутанных в белые простыни, смех, когда на экране испуганное и нежное лицо малыша Саншайна Сэмми Моррисона. Потом я узнал, что Сэмми было примерно столько же лет, сколько моему отцу, что он сделал долгую карьеру в кинематографе вплоть до своей смерти в 1970-е годы. Но когда я смотрел «Дом с привидениями», я видел мальчишку своих лет, и мне по сей день кажется, что это был мой братишка, еще не выросший, я вспоминаю его так же, как тех африканских малышей, с которыми играл возле отцовского дома в Огожа. Фильм датирован 1920 годом, это начало великой эпохи Гарольда Ллойда, времен «Выйдите и доберитесь», «Горячей воды» (там Гарольд впервые стоит на крыше трамвая в Сан-Франциско, прижимая к груди индюшку) и особенно «Наконец в безопасности», с той бессмертной сценой, когда Гарольд карабкается по фасаду большого магазина компании «Энгульф и Девор», а потом цепляется за стрелки часов. Но шедевром Гарольда Ллойда для меня остается «Женобоязнь», снятая в 1924 году. В этом фильме с его ошеломляющим ритмом Гарольд — подмастерье портного, скромный и неуклюжий, один вид молодой девушки превращает его в заику. Излечиться от этого недуга помогает только свисток его дядюшки. Но при этом он мечтает стать писателем и приносит насмешливому издателю рукопись своего «Искусства заниматься любовью», подписанного псевдонимом «Эксперт». Случай сводит его с дочкой богатого промышленника, за которой увивается мужчина, интересующийся главным образом ее состоянием. Фильм, сперва немного слащавый (хотя Гарольд Ллойд ухитряется сделать так, чтобы в немом фильме мы слышали, как он заикается), заканчивается самой необыкновенной гонкой с преследованием в истории кино (ни комбинированных съемок, ни дублера — а она стоит всех современных сцен!) Через весь Сан-Франциско мчится Гарольд на повозке с отваливающимися колесами, на мотоцикле полицейского, на несущейся стремительным галопом лошади, потом на крыше трамвая без вагоновожатого, повиснув на электрорее. Изумительно!

Карла Дрейера (снятое в 1955 году) — один из безусловных шедевров кино. Мощь его образов, некий род визуального колдовства, проникающего в нас исподволь, понемногу, заставляя утратить чувство реальности, — пример того, сколь многого удалось достичь искусству кино со времени его изобретения. Только живые картины, ритм эпизодов могли обладать подобной силой. В «Слове» очень мало дерзновенных нововведений — если сравнивать стиль Дрейера со стилем Ланга или Мурнау, — совсем маловато и эффектов, как и движений камеры или крупных планов, и никаких комбинированных съемок. Ритм медленный, планы по большей части средние, снятые без всякого нажима на высоте человеческого роста, все сцены практически полностью интерьерные. Игра актеров напыщенна, без ярко выраженной экспрессии, дикция театральная.

И тем не менее это далеко не театр. Медлительность, тяжеловесность ритма, ощущение странности, в которую погружена обстановка сцен, определенное пристрастие к продолжительным паузам, насыщенность молчания, а главное — эта необыкновенная конструкция в черно-белом, лица, подчеркнуто помещенные в самый центр затемненной зоны, композиция вглубь, освещаемая лишь бледным лучом из узенького окошка, — все это очень сближает нас с героями, как будто это мы сами находимся внутри дома патриарха семейства Борген, дышим воздухом этой драмы, стремимся тоже принять в ней участие. Вот она, разница между искусством кинематографическим и искусством сценическим. Дрейер передает напряженность потрясающей человеческой драмы, не прибегая к помощи движения, наоборот — ограничивая поле действия неким замкнутым пространством. Ферма семейства Борген — низкие потолки, окна, больше походящие на бойницы, свет, ужавшийся до кружка от масляной лампы, — закрытое место, в котором чувства докипают до степени неконтролируемого безумия. С той стороны — дом Петера Петерсена, врага Боргенов, и их истовая религиозность, пуританская и ханжеская, кажется миром свободы и радости по сравнению с железными семейными запретами, которые установил патриарх-вольнодумец.

В его закрытой от мира крепости единственным разумным существом кажется Иоханнес Борген со своей просветленной верой. Его нежность, его детский мистицизм — мерцающее пламя, блуждающий огонек посреди пронизывающего всю уединенную ферму насилия. Единственные мгновения свободы — только когда повозка патриарха мчится мимо дикой деревни, где высоченные травы и камыши гнутся под ветром, а над людьми нависает низкое облачное небо, ослепляющее пустотой и холодом, безразличием и вечностью.

В комнате дома Боргенов рожает невестка (Ингер, сыгранная актрисой Биргиттой Федершциль) — и это одна из самых мощных сцен фильма, полная первобытной силы, заставляющей забиться наше сердце, причиняющая нам боль, потому что она связана с жизнью, с той реальностью, в какой живут все женщины. Все происходит по ту сторону стены, мы ничего не видим. Зато слышим. Вопли, рыдания страдающей роженицы (легенда рассказывает, что актриса была беременна во время съемок и, когда ей пришло время родить, Дрейер записал ее крики и плач для озвучания этой сцены) смешиваются с шумом со двора, из внешнего мира, с доносящимся из стойла тяжелым мычанием коров. В существующем мире, по Дрейеру, нет ни нежности, ни гармонии, он земной и жестокий, и жизнь в нем перемешана со смертью, а фантазия — с истиной.

Лишь два существа заслуживают спасения в этом хаосе гордыни, религиозной веры, интересов, озлобления. Иоханнес, этакий Иисус, отвергнутый людьми и замкнувшийся в безумии, — он единственный, кто достоин называться сыном человеческим. И Ингер, молодая жена Миккеля Боргена, умирающая при родах. Они встречаются только раз — в финальной сцене. Медленная и тяжелая поступь фильма, обыденные сцены из сельской жизни, ненависть, разделяющая глав обоих семейств, та разновидность веры пополам с суевериями, что сродни колдовству, чью истинную сущность так умело показывает Дрейер, опасная, таящая прямую угрозу, которой противостоит одно только безумие Иоханнеса, — все это, что не назовешь иначе как реализм, ведет нас к непостижимому, неприемлемому для понимания. В тот миг, когда крышка гроба уже вот-вот захлопнется над телом Ингер, Иоханнес взывает к той, в ком уже явила свою сущность смерть, и вновь возвращает ее к жизни. Иоханнес-то говорит, обращаясь к Ингер, но мы видим чудо воскресения отраженным на лице маленькой дочки Ингер. Эта сцена покоряет вас, трогает до слез. Ах, сколько еще можно сказать о слезах в кино! Разве не потрясающе, что простой ряд черно-белых картинок на плоском экране волнует вас так, словно вы сами там, по ту сторону, как будто вы пальцами ощупываете эти существа и предметы, сами являетесь их частью, сами родом из этой же семьи? Финальная сцена «Слова» отмечена дерзновенностью незабвенной и в то же время простотою почти детской. Она одна показывает всю силу кинематографа, несравненную в его первые времена.

Родившийся в первые годы существования кино, в 1903-м, он в 1934-м снял один из самых изобретательных фильмов за всю историю немого кино, «Укикуса моногатари» («Повесть плавучих трав»). В 1959-м, поддавшись давлению продюсеров, он сделал новую версию фильма, цветную и звуковую, не дотянув ее до талантливости первой. Это в том же ряду, что и некоторые фильмы Мидзогути, или «Быть или не быть» Любича, или «Дети райка» Марселя Карне, — тот случай, когда подлинным сюжетом фильма выступает театр, а подчас и сам кинематограф. Актер-неудачник, жизнь которого клонится к закату, Кихати (сыгранный Такеши Сакамото) переезжает из города в город вместе со своей маленькой разношерстной труппой, играя там и тут спектакли театра кабуки. Это плохой актер-кривляка, он несправедлив, постоянно озабочен поиском средств к выживанию, готов ради этого на все. И вот он опять оказывается в том городе, где у него когда-то была любимая женщина и остался от нее сын. Этот мальчик, пока еще студент, влюбляется в Отоки, девушку из труппы Кихати. Понемногу становится понятно, что вот-вот наступит момент истины и для старого актера, и для женщины, которую он любил когда-то, и в жизни его сына, а главное — для всей театральной труппы. По уши в долгах, уставший от бесконечных скитаний, Кихати подумывает бросить все и остаться в доме у бывшей любовницы, занявшись воспитанием сына. Но как раз сын-то, узнав правду, отвергает отца, некогда бросившего его, и оставляет его на произвол судьбы бродячего актера. Фильм, начинающийся с прибытия труппы на вокзал, там же и завершается, оставшиеся в труппе актеры встречаются вновь, разочарованные, но в конце концов счастливые, что опять могут вернуться к привычным приключениям.

Фильм Одзу ценен не столько сценарием, сколько манерой, в которой режиссер изображает эту семейную драму. Открытых проявлений чувств мало, трагических эффектов нет вовсе. Отчаянное положение Кихати, его встречи с женщиной, которую он не видел вот уже двадцать лет, взаимная любовь его сына и Отоки, привязанность девушки к старому Хозяину театра, которым она восхищается, сама жизнь внутри этой труппы скитальцев, немножко пьянчуг, немножко лгунов, но всегда бесконечно забавных чудаков, — все это показано с целомудрием и скромностью, в реалистическом ключе и с редкой сдержанностью (фильм снят в годы расцвета крайностей эскпрессионизма и фантастического кино).

Одна сцена в фильме трогает своей неподдельной возвышенностью (не побоимся этого слова). Шинкити, сын Кихати, встречает Отоки на железнодорожных путях. Девушка любит Шинкити, но ей очень трудно изменить свою жизнь, бросить бродяжничество. Ничто не сказано словами, никак не прорываются ее чувство, ее опасения. Она просто уходит вдаль в ночной темноте, балансируя на рельсе, и этот образ, ее невесомый силуэт, раскачивающийся и растворяющийся в ночи, на бегущей линии рельсов, проникает в нас и наполняет ощутимым счастьем совершенства.

Искусство Одзу может послужить примером, ибо оно лишено всяческой напыщенности и свидетельствует о высшей степени мастерского владения профессией. Тут нечто вроде интуитивного предчувствия всего того, чем станет кино современное, — в ритме, нарезке планов, сцеплении эпизодов. «Повесть плавучих трав» окончательно отделяет немое кино от искусства пантомимы — и еще это будет последний немой фильм Одзу, поскольку в 1936 году он придет в кино звуковое с фильмом «Хитори мусуко» («Единственный сын»). Без символов, без выспренних речей, без кривляния и бессмысленных ужимок, просто используя одни лишь картины реальной жизни, Одзу успешно передает для нас тревогу своих главных героев, их страх перед будущим, то, как трудно им пойти на компромисс с действительностью. Каждый персонаж воспринимается как чрезвычайно живой, со всеми его недостатками, притворством и со всей своей искренностью. Роль женщин в поисках счастья, без сомнения, центральная тема фильмов Одзу: их воля, их замкнутость, стремление к согласию и сочувствие. Это они управляют миром, одинаково успешно справляясь с этим как в безопасных условиях дома, так и в поисках приключений. Это ощущение реальности и интимной задушевности Одзу возводит в принцип своего искусства. Он снимает человеческие особи такими, как они живут на свете или, может быть, какими их видят собаки: камера устанавливается на расстоянии двадцати сантиметров от пола, чтобы быть вровень с ними, когда они сидят на полу. При том, что голосов их не слышно, планы чередуются так, что диалог выглядит живым. Одзу пользуется приемом пропуска, планы сменяют друг друга быстро, без ненужных эффектов. Иллюзия присутствия такова, что вот-вот вы забудете о том, как стар этот фильм, у него даже нет звуковой дорожки. Как будто слышишь и голоса актеров, и их песни, их смех. Одзу показывает нам человеческие существа в их восхитительной обыденности. Отака, главная актриса труппы — любовница Кихати, — очень правдивый, современный женский тип — Мидзогути черпал в нем вдохновение, когда изображал гейшу в «Жизни О'Хару, куртизанки», и ничто не мешает предположить, что он же мог послужить образцом и для Гаранс из «Детей райка» Марселя Карие. Чувства, которые она переживает, обыкновенны, иногда до смешного. Скорее ревность, досада, чем отчаяние, — когда она понимает, что Хозяин вот-вот бросит ее, чтобы зажить семейной жизнью с бывшей любовницей и сыном. В последнем эпизоде Отака в одиночестве дожидается на вокзале поезда, который увезет ее далеко-далеко. У нее больше ничего нет, все продано — платья, украшения. Не осталось ничего, кроме пачки сигарет. Она курит, ожидая прибытия поезда, и на ее лице отражается одна только долгая усталость, бесконечная горечь. Когда Кихати тоже приходит на вокзал, она разделяет с ним на двоих рюмку сакэ, поет прощальную песню, и в эту простую минуту в ней такая эмоциональная самоотдача, столько естественности, что поклясться можно, будто на самом деле слышишь эту песню, слышишь слегка хрипловатый тембр ее голоса, потрепанного театром, алкоголем и табаком. Вот и все. Ничего особенного. Только большое искусство, такое точное, такое подробное, такое настоящее. В отличие от Мидзогути, Ясудзиро Одзу, умерший слишком рано, не оставил заметного следа в киноманской памяти западных зрителей (при том, что это одно из самых славных имен кино японского). Но придуманное им еще живо.

Жана Виго сияет несравненным светом на небосклоне кинематографического искусства. Мне не удалось посмотреть его в киноклубе в Ницце, который редко включал фильм в свои программы, хотя и носил название «Жан Виго», которым там очень гордились. Мне нравились «По поводу Ниццы» и «Ноль за поведение», показывавшиеся в лицее, в маленьком зальчике, где наш преподаватель филологии, мсье Вольфель, перекрикивая неописуемый галдеж, старался привить нам любовь к классике. «Аталанта» вошла в мою жизнь гораздо позже, во время аналитических занятий по искусству в синематеке. Что меня потрясло сразу — так это смелость Виго, его спокойная дерзость, мастерство съемок, ведь он тогда был таким молодым, что, кажется, опыта не должен был нажить никакого (в работе с актерами, в коммерческой кинопостановке). Из банальнейшего романса — Жан любит Жюльетту, берет ее в жены и увозит на своей шаланде, она скучает и хочет бросить его — Жан Виго создает совершенно исключительный мир, выдумывает и способ повествования, и романтику, и киноманеру, предвосхитившую стилистику того кино, каким оно еще только станет в будущем. В «Аталанте» сливаются чувственность, меланхоличность «Моники» Бергмана, изящество Трюффо периода «Четырехсот ударов», «Дикого ребенка», юмор и вызывающая надменность Годара в «На последнем дыхании», «Женщина есть женщина», экзистенциальная тоска Антониони в «Затмении» и «Ночи», а можно даже перекинуть мостик и в кино современное — к «Через оливы» Кьяростами или к некоторым фильмам Тима Бартона.

Все сказано визуальными образами. Они проникают в вас и неотступно преследуют как осколки сна, раздвигают границы настоящей реальности, придавая ей внутреннее измерение. Свадебный кортеж, шествующий вдоль берегов Сены, одновременно и напыщенный, и гротескный, грязная земля, трепет речных вод, шлюзы, силуэты подъемных кранов и стоящих на якорях кораблей. Дита Парло, в платье новобрачной всходящая по чуть наклонному мостику баржи, в игре смешивающихся друг с другом нюансов черного, серого и белого, отнюдь не абстрактной — но лунатической, словно из иных миров, — это уже что-то напоминающее лодку Охамы из «Угэцу» Мидзогути. Любовь — теперь уже не жеманная изысканность застывших фотографий, этой услады начала века, нет — чувственная, земная, она так сильна, что к ней явно примешиваются тоска и боль, любовь Жана и Жюльетты, наполняющая каждое мгновение их жизней на этой шаланде, которая им и защита, и плен. Потом — насмешливость и беспокойная веселость папаши Жюля, Мишель Симон в окружении котов и колониальных сувениров выглядит здесь этаким Диогеном, похожим на философа Бриса Паррена из «Жить своей жизнью» Годара, — вот только коллекционировать ему судьба велела не слова, а сирен и талисманы тех мест, где он плавал, король на этой куче хлама и рухляди, непрестанно что-то разбивающий, передвигающий, переворачивающий вверх дном. Любовь папаши Жюля, любовь Жана, любовь Жюльетты на этом кораблике, плывущем наудачу, — что же везет он? Судьбу нашу? Иллюзии наши? Или просто безмерную силу молодости, которой самому Виго попользоваться так и не было суждено?

То, что с такой волшебной непринужденностью изобретает Виго, и есть язык кино, окончательно отделяющий его от романного письма и сфотографированного театра. Непосредственность, легкость и игра актеров рождаются из их собственной глубины, и окружающая обстановка подыгрывает им — никакого декора больше не существует, есть только то, что видят и чувствуют Жан и Жюльетта, то, что управляет ими, без помощи слов, не выражаясь в их психологии, но посредством инстинкта, интуиции, жизни. Они одни в мире, подвешены во времени, плывут по течению вод. В папаше Жюле есть что-то от кормилицы из «Ромео и Джульетты» (nurse, sweet nurse, tell me, where is my love?[5]), он жив тем, что помогает другим пережить то, что в реальной жизни не довелось самому. В нем выражен еще и взгляд режиссера на то, что создается на наших глазах, на этот хаос образов, смутных воспоминаний, дешевых сувениров, от которых у него остался один только свет совершенной любви. И стоит Жюльетте потеряться, уйти от Жана и с «Аталанты», как папаше Жюлю срочно необходимо разыскать ее, не для того, чтобы уберечь ее наивность от соблазнов большого города — Жюльетты, бродящей возле витрин больших магазинов, Жюльетты, соприкоснувшейся с отчаянием очереди рабочих, ожидающих работы у заводских проходных, — но дабы сохранить этот бесконечно долгий миг любви, этот образ, превратившийся в эталон.

Жан Виго — исключение в ходе истории кино, некий блуждающий огонек, видение. В нем есть что-то от Алена-Фурнье, от Радиге (скорее от него, нежели от Рембо), от Модильяни, влюбленного в Жанну Эбютерн. И не только потому, что ему не дано было времени постареть. «Аталанта» несет в себе воодушевление и природное изящество молодости, но это фильм не о молодости. Как во всех великих произведениях, в нем есть весомость опыта, мастерство выразительных средств и зрелость чувств. Кадры, в которых «Аталанта» тихонько скользит по глади вод, вся эта разруха и опустошенность на окраинах большого города, немножко безвкусная поэзия простонародья, кислое молодое вино, веселая насмешка, лицо Диты Парло, ее радость, ее обнажившаяся детскость, желание жить и любопытство к жизни — вот те коды, которые использует в своем киноязыке Жан Виго. С реальностью у этого ничего общего нет. Это перемешано со смертью, с отчаянием, с сознанием вселенской изменчивости. Вот почему это так волнует нас, мы живем, смеемся и переживаем вместе с ним, ибо каждый миг, каждая сцена, каждый кадр дают нам понять, что в этом и состоит работа киноискусства — показать нам незавершенное в преходящем, бесконечное в мимолетном.

Интермедия 2

Комната Одзу

Вот здесь он проживал в последние годы жизни. Я, в общем-то, не слишком интересовался местами проживания писателей или домами художников. Мне все равно, где они жили, неинтересно созерцать их мебель. Дом Бунюэля в Койоакане, лагерь в джунглях Фрэнсиса Форда Копполы в Белизе или даже комната Мисимы в токийском отеле «Хиллтоп» — все это меня никак не трогает. Уж если бы я и сделал исключение, то разве что для квартиры Ингмара Бергмана в Стокгольме и для мансарды Рембо в Париже на улице Серпант, просто потому, что они располагаются в самых оживленных уголках обеих столиц. Но комната Ясудзиро Одзу — дело совсем иное. Меня пригласил туда японский друг. Это в Шигасаки, на роскошном берегу по пути в Иокогаму, место, кажется, выпавшее из времени, повисшее над океаном, обратив лик к самому знаменитому вулкану всей планеты. Квартал, состоящий из маленьких избушек, часть из них еще бревенчатые, как до войны, кривые тихие улочки, по которым ходят кошки. Климат здесь, похоже, мягкий, потому что в садиках я заметил пальмы вида Cycas. Но когда я приехал, вся деревня утопала в сугробах. Отель «Шигасаки Кан» стоит немного в отдалении, на откосе, к нему ведет такая узенькая тропка, что трудно представить, как по ней может пробраться машина. На самом деле это рёкан, то есть типичный постоялый двор старинной Японии, где спят прямо на земле и едят в общей столовой. Холод, должно быть, отпугивает отсюда клиентов. Меня поселили в довольно просторной по японским меркам комнате в конце длинного застекленного коридора, ведущего из основного здания в апартаменты для гостей. Вот здесь Одзу писал, принимал друзей, спал. Из мебели только самое необходимое: хлопчатый матрас на полу, полочка, чтобы было куда поставить чашку, шкаф для одеял и кимоно, лохань для умывания. У выхода из спальни — нечто вроде летней веранды, выводящей в сад, там стоят маленький столик и два низких стула. Окна все на застежках-молниях, большие и прямоугольной формы, заклеенные квадратами из рисовой бумаги. На стене я увидел фотографию, на ней маэстро на этой летней веранде сидит за пишущей машинкой.

Полагаю, что в этом уединенном и промерзшем доме я провел одну из самых скверных ночей в своей жизни — но в то же время и одну из самых вдохновенных. Стоило зайти солнцу, как моя спальня стала похожа на что-то вроде крытого плота, затерянного во льдах зимних небес. Незадолго перед сном я прошелся по улочкам Шигасаки до самой плотины, от которой виден конус горы Фудзи, еще розовевший поверх токийских туманов. Потом все постепенно сковало морозом. Ложась на матрас, я вслушивался в то, как снежные хлопья похрустывают на ветках садовых кипарисов. Я думал о том, какое же оно нежное, тепло человеческих жилищ в фильмах Одзу, — как та женская душа, о которой так много сказано в его лентах. Я думал об этом особом мире, в котором все происходит на уровне пола, в лоне очень древнего народа. Я думал о его жизни, такой яркой, полной песен, беспрестанного бренчания странствующих оркестров, смеха детей, запускающих на пляже воздушных змеев, об этой жизни, напоминавшей о временах, когда Япония хранила связь с почвой, выражавшуюся не в невинности золотого века, а, напротив, в твердом следовании заветам предков. То и дело я просыпался. Среди ночи мне почудился в коридоре какой-то легкий шорох, вздох. Не стану пугать страшилками: то старый управляющий рёкана, про которого я уже понял, что именно он и есть последний свидетель того, как здесь жил Одзу, он, облаченный в шуршащее кимоно, в подследниках и бамбуковых галошах, как и подобает старцу придирчивому и осмотрительному, совершал обход, памятуя о временах, когда постоялый двор и путешественников приходилось охранять от воров. Ранним утром, позавтракав в общей столовой, промерзшей и горделивой, словно брошенный храм, я вышел на городские улочки, немного удивляясь тому, что за мной не бежит ватага мальчуганов, во времена оны преследовавших по пятам актера Кихати, и отправился на железнодорожную станцию.

Война — Кино было японским

в те годы. «Угэцу моногатари» — или «Сказки туманной луны после дождя» — так, немного вычурно, назвали фильм Мидзогути во Франции (японское название означает просто: «Сказка луны в сезон дождей»).

Тогда я впервые понял для себя, что кино — это искусство. И еще тогда же впервые заключил, что, как и большинство французов, ничего не знаю о японской цивилизации — как и вообще о Востоке. Мысль, что Европа чем-то обязана Японии, в то время, когда я увидел фильм Мидзогути, звучала совсем не так, как сегодня. Япония — что-то далекое, непонятное, начиненное штампованными клише ар-нуво (эти ширмы, коробочки из папье-маше, цветочные букеты, кривые мечи и романы Пьера Лота — о Лафкадио Хирне тогда никто еще ничего не слыхал, — которые были в доме моей бабушки).

Иной вклад, в промышленное развитие, только еще начинает осознаваться в Европе. От отца, работавшего врачом в Африке, я знал, что Япония была самым крупным поставщиком (уже!) промышленных товаров в страны третьего мира: эмалированной посуды, алюминиевых котелков, столовых приборов, кухонной утвари, ламп и всевозможных обогревательных приборов, но не изделий, связанных с высокими технологиями, — например, фотоаппарат у него был производства немецкого.

Японские литература, философия были совершенно не известны широкой публике. Молодежь имела доступ к отрывкам из Камино Мичи в виде «Сказок и легенд». В лицеях ничего не хотели знать о такой литературе, и филологические изыскания пренебрегали японской философской мыслью и восточной мыслью вообще — насколько мне известно, такая нетерпимая ситуация сохраняется и по сей день. Даосизм, синтоизм, буддизм — о них в учебниках сообщалось, что «тут не приходится говорить о собственно философии». Даже самый «западный» из японских философов, Нишида Китаро, не был переведен на французский. Естественно, что, за исключением нескольких специалистов, никто из широкой публики и понятия не имел о том, какой долгой была история кино Японии — первый японский фильм, документальная лента о театре кабуки, был снят в 1898 году! Ничего не известно и о Мидзогути, о его пути кинорежиссера — начиная с 1923 года он сделал около девяноста фильмов, выпуская по два в год, чередуя короткометражные, авторские, экранизации классических романов, не допуская никаких простоев и снимая все с одинаковым мастерством. В те времена, когда я посмотрел «Угэцу» в первый раз, кино показывало Японию только в форме лубочных картинок или в тех страшных американских фильмах про войну, где японцы — джэпс — представлены, как индейцы старых времен, — кровожадными фанатиками, готовыми на все, чтобы завоевать мир и разрушить Америку.