Believe it or not[1]

Печатается с разрешения издательства RCS Libri S.p.A.;

© RCS Libri S.p.A. Milan, 2010

© Перевод. Н.Н. Сотникова, 2011

© Издание на русском языке AST Publishers, 2011

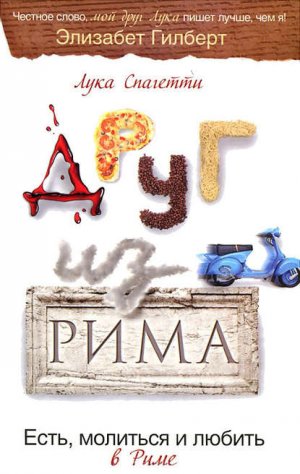

«Среди моих новых итальянских друзей есть один, который вызывает у меня самое большое любопытство. Его зовут… держитесь, чтобы не упасть… Лука Спагетти. Клянусь вам, у него именно такая фамилия. Я не выдумала ее. Я бы просто не смогла. Знаю, это нелепая фамилия. […] И я решила связаться с Лукой Спагетти, как только у меня появится возможность».

Шел 2003 год, Элизабет Гилберт – американская писательница и журналистка – представляла одного из персонажей своей новой книги «Есть, молиться, любить», правдивой истории своего путешествия длиною в год по Италии, Индии и Индонезии в поисках самой себя и истинной любви. Этим парнем с фамилией, казалось, найденной в каком-то туристическом путеводителе по Италии, который возил Элизабет по Риму на своем порядком облезлом мотороллере, водил на стадион смотреть воскресные футбольные матчи и потчевал блюдами, оценить которые способен только истинный римлянин, был я. Родившийся и выросший в Риме гитарист-самоучка, страстный футбольный болельщик, поклонник хорошей кухни. Да, я действительно существую, моя фамилия на самом деле Спагетти, и я не имел ни малейшего представления о том, какие приключения уготованы мне судьбой. Ибо никто, и меньше всего я сам, не мог представить себе, что книга «Есть, молиться, любить» обойдет весь мир, вызовет восхищение многочисленных читателей и читательниц, станет настоящим явлением и будет продана миллионными тиражами. Для меня же книга Лиз была всего-навсего достоверной и оттого еще более необычной историей американской девушки-блондинки, красивой и немного нервной, полной любопытства и жажды жизни. Однажды сентябрьским днем я случайно познакомился с ней через нашего общего приятеля, и вскоре она стала одним из самых важных людей моей жизни. Настоящим другом, которого никогда не забудешь.

Я и представить себе не мог, что, в какую бы страну ни прилетел, во всех аэропортах будет продаваться книга Лиз, и я попаду в самую популярную телевизионную передачу Америки – ток-шоу Опры Уинфри, где Лиз покажет в прямом эфире фотографии нас двоих в Риме. Еще меньше я ожидал, что ко мне будут обращаться читательницы самого разного происхождения, обуреваемые любопытством: «А ты действительно „тот самый“ Лука Спагетти?»

И кто бы мог поверить, что эта история попадет на киноэкраны всего мира и мою приятельницу Лиз сыграет Джулия Робертс, а меня – симпатичный и жизнерадостный итальянский актер?

Жизнь удивительна и полна неожиданностей: это внушила мне Лиз. И она же научила ценить настоящую дружбу, перед которой бессильны и время, и расстояние. Дружбу, которая, как мы часто говаривали друг другу, является иной разновидностью любви.

В этой книге я хотел рассказать свою часть этой истории. О своей жизни, любви, необычной и неожиданной дружбе с Лиз и моем любимом городе. Рим – я знаю его с детских лет, с тех самых пор, когда мальчишкой играл в мяч во дворе дома, и товарищи подшучивали над моей фамилией, которая заставляет вспомнить о накрытых столах и томатном соусе. Рим, который я весь обошел вместе с Лиз, стараясь поделиться с ней моими привязанностями и воспоминаниями. Выкладываясь по полной, ибо именно так завоевывают настоящих друзей, я брал у нее уроки жизни, учился начинать с самого начала и находить в себе силы искать, искать, искать, пока не обретешь то, что ты истинно желаешь. И прежде всего – счастье, которое можно найти там, где ты его меньше всего ожидаешь: в блюде макарон со свежими помидорами, в забитом голе твоей любимой команды, в бокале ледяного вина на площади Кампо де Фьори, в радости от того, что ты запомнил новое слово на языке, который только что начал осваивать.

Ибо, как писал Трилусса[2] в стихотворении под названием «Вода и вино»: «Вывод таков: счастье – в малом».

Часть первая

Рим, не валяй дурака![3]

Предупреждение: название каждой главы является названием какой-то из песен, которую сочинил и/или исполнил Джеймс Тейлор. Любая связь с фактами, относящимися к истинной истории Луки Спагетти, к счастью, является чисто случайной!

1. «That's why I'm here»[4]

Моя бабушка постоянно твердила мне:

– Эта фамилия принесет тебе счастье! Она пробуждает радость в людях, с которыми ты сталкиваешься. И немного возбуждает аппетит…

Естественно, я ей не верил. И совершенно не понимал ее. Каждый раз, когда бабушка повторяла мне это, я думал, что она тоже подшучивает надо мной.

Дело было в Италии, в Риме, шел, кажется, 1978 год, и мой детский мозг только начал осознавать, чем чревато носить такую фамилию: Спагетти. И какой несоизмеримый груз падает на хрупкие плечи семилетнего мальчика.

Вначале я даже не понял, что это моя фамилия. «Скорее всего это только прозвище», – уверял я себя. Кто знает, возможно, у меня был предок-толстяк, который содержал тратторию, и его фирменным блюдо были спагетти алламатричана[5]. Или же мой отец так наелся спагетти в кругу знакомых, что это знаменательное событие запечатлелось в их умах и они наградили его этим прозвищем.

В общем, когда кто-нибудь спрашивал, как меня зовут, я отвечал: «Лука Спагетти», – но только потому, что мои родители велели мне говорить именно так.

По-настоящему я прозрел, когда начал ходить в школу. Или, вернее сказать, моих одноклассников настигло озарение. В первом классе начальной школы ситуация еще была относительно спокойной, но в последующие годы, с наступлением сентября и при первой перекличке в классе всеобщий дружный смех был гарантирован. А я в то время еще не научился посмеиваться над самим собой. Хуже того, судьба наградила меня братом, Фабио Спагетти, который был на четыре года моложе меня. Естественно, я горел желанием защитить его от участи, выпавшей на мою долю. Я старался подготовить его к неизбежному, но он, казалось, отодвигал момент постижения всей глубины нашей беды. Помнится, я даже подумывал о том, как сжить его со света. Таким образом, из самых благих побуждений и предусмотрительности, я бы избавил его от тяжких испытаний, которые выпали на мою долю. Жаль, что мои родители не потрудились понять и разделить мою точку зрения, настаивая на том, что мое желание стереть его с лица земли было вызвано «ревностью по отношению к младшему брату», а вовсе не «благими побуждениями и предусмотрительностью». Однако, для вашего сведения, Фабио до сих пор жив, пребывает в добром здравии и с гордостью несет бремя нашей фамилии.

Конечно, мои одноклассники и дружки по молодежному клубу, куда я после обеда каждый день ходил играть в мяч, со временем привыкли к ней; но каждый раз, когда дело доходило до какого-нибудь спора, я с самого начала оказывался в проигрыше:

– Да что ты в этом понимаешь? Сиди уж со своей фамилией!

Я уж не говорю о тех гениях, которые раз в неделю развлекались тем, что звонили по домофону в квартиру и, когда мы спрашивали: «Кто там?» – нам отвечали:

– Спагетти, поешь пасты!

Мои родители и моя бабушка Инес, проживавшая вместе с нами, только улыбались на то, что в их глазах являлось простой шуткой; для меня же положение постепенно становилось невыносимым. Но у меня не было никаких средств защиты. Как я мог отплатить мальчику, которого, например, звали Карло Бьянки?

– Привет от Марио Росси[6]?

Возможно, проблема заключается в том, что у нас, итальянцев, существуют поистине особые отношения с пастой. Я всегда задавался вопросом, откуда произошла эта безграничная любовь. Но то, что это чудо один раз в день за обедом или ужином появляется на наших столах, нельзя объяснить простой привычкой. В этом есть нечто большее. В Италии самый лучший подарок, который можно сделать человеку, возвратившемуся из путешествия за границу, – это подать ему блюдо букатини[7] алламатричана. Сколько раз мне приходилось быть свидетелем телефонных звонков соотечественников, готовящихся к возвращению из-за границы, единственной заботой которых было удостовериться, что, как только они вставят ключ в замочную скважину двери родного дома, еще до приветственных объятий с матерями, женами и невестами, им удастся краем глаза усмотреть кастрюльку с водой, поставленную на огонь.

Согласно словарю итальянского языка, я представляю собой «спагетти – разновидность макаронных изделий, длинных и тонких, с круглым сечением, типичных для итальянской кухни», в то время как под пастой подразумевается «продукт питания из отрубей или муки иного происхождения в виде небольших фигурок одинаковой формы, предназначенных для приготовления на огне во влаге; а также может означать блюдо, где пищевая паста является главным составляющим, приправленным соусом, подливой или какой-либо другой приправой». Понятно, что в Италии быть обладателем такой фамилии непросто.

Я часто размышлял о том, какой же вид пасты предпочтителен для меня. Ответ кажется банальным, но я обожаю спагетти… Возможно, этот вид пасты находится вне конкуренции. К тому же, чтобы составить список приоритетов, надо кое-что уточнить. Провести границу между различными видами пасты, например, между длинной и короткой, гладкой и рифленой, приготовленной дома, с начинкой, и в конце концов дополнить разновидностями, которые для меня не являются пастой, такими как лазанья и каннелони[8], но которые некоторые гурманы включают в эту категорию.

Я не хочу сказать, что питаю абсолютную привязанность к какому-то одному виду пасты, поскольку, несомненно, основная роль принадлежит приправе. Лично у меня предпочтения выстроены в следующем порядке: безоговорочное первенство принадлежит длинным макаронным изделиям, независимо от возможных приправ. На первом месте, ясное дело, спагетти, а точнее, спагетти номер пять; но, когда речь идет о длинной приправленной пасте, то, несомненно, ничто не сравнится с букатини, перед которыми невозможно устоять из-за их плотной консистенции и способности притягивать к себе подливу. У них только один недостаток: невозможно съесть целую тарелку и не испачкаться. Букатини представляет собой настоящую рогатку, стреляющую подливой, и существуют лишь два способа сесть за стол без страха заполучить на свою физиономию грамм двести – триста помидорного соуса, да еще наставить пятен на одежду: либо полностью обнажиться, либо запеленаться подобно мумии, оставив открытым только рот для поглощения еды.

Я видел, как разлетавшиеся на несколько метров капли подливы поражали соседние столы, пока человек пытался накрутить на вилку непокорные букатини, утопающие в соусе; я всегда восторгался бездумными личностями, которые заказывают их для деловых обедов, чтобы потом ткань их костюмов оказалась расцвеченной в горошек. И меня просто ошеломило совершенно гениальное решение новобрачных, которые заказали букатини в качестве обязательного первого блюда для свадебного обеда, подвергая неимоверному риску не только элегантную одежду гостей, но и туалет невесты.

Переходим к коротким макаронным изделиям: с моей точки зрения, превосходство так называемых рифленых макаронных изделий над «гладкими» не подлежит никакому обсуждению. Я любитель подливы и вынужден констатировать, что она имеет обыкновение стекать с гладкой пасты; возможно, этот вид больше ценят любители посмаковать вкус самой пасты, а не приправы. Шероховатость имеет свойство вбирать в себя и сохранять на поверхности большую часть соуса. «Перышки», ригатони[9], макароны, «нарукавники» – каждые из них имеют свою форму, свой размер, и, возможно, каждый вид был задуман для особой подливы. И на самом деле в Риме исторически «перышки» ассоциируются с острой подливой алларрабьята[10], ригатони – с пайатой[11] и так далее.

Отдельный случай представляют собой фузилли[12], своей необычной формой смахивающие на матрасную пружину, которые, являясь «гладким» вариантом пасты, в то же время обеспечивают результат, весьма близкий к достижениям рифленой.

Среди иностранцев пользуются славой фетуччини[13] со сливочным маслом. Трудно поверить, но простой союз яичной пасты со сливочным маслом создает божественное сочетание. Естественно, это не так просто, как кажется: похоже, что для идеального подмешивания масла требуется определенная сноровка, дабы образовалась однородная вязкая масса, прекрасно обволакивающая каждую отдельную фетуччинку. Иностранцы сходят с ума по ним. Мы, римляне, не в таком восторге… однако же по меньшей мере один раз в жизни мы их попробовали[14].

Далее следует паста с начинкой, которая находит свое наиболее полное выражение в тортеллини, аньолотти и равиолях[15]. Возможно, тортеллини плохо поддаются новаторским экспериментам, лучше всего проявляя себя в бульоне или рагу. Серьезной проблемой равиолей является их количество, в особенности в ресторане: каждый раз, когда ты обедаешь не дома и заказываешь равиоли, в тарелке обнаруживается лишь наводящая уныние кучка из трех квадратиков. В лучшем случае из четырех, если шеф-повар проявляет особую щедрость, но никак не больше. Этого едва хватает, чтобы почувствовать вкус равиоли.

В Риме рассказывают историю о каком-то субъекте, которому в ресторане подали первое, состоящее из трех равиолей. Раздраженно взглянув на пустую тарелку, он нанизал все три друг за другом на вилку, проглотил их за один раз, повернулся к официанту, с любопытством наблюдавшему за ним, и заявил:

– До чего же хороши, можешь бросить в кастрюлю еще три десятка!

Но вернемся к римским первым блюдам, которые играют в этом городе действительно важную роль: спагетти алла карбонара[16], алла грича[17], с сыром и перцем; ригатони с пайатой; паста и фасоль; фетуччини по-папски; клецки по-римски.

Это традиционные блюда, в них живет истинный дух римской кухни. Некоторые из них изумительно просты в приготовлении, скажем, такие как паста с сыром и перцем: поэтому они заслужили такую любовь у нас, мужчин. Для того чтобы подать их на стол, достаточно лишь сварить пасту, и вкуснейшее блюдо обеспечено!

Основным и самым замечательным свойством пасты является то, что этот продукт удовлетворяет все запросы. В своей обезоруживающей простоте она представляет собой идеальное решение на все случаи. Паста сочетается с любыми компонентами, которые только можно себе представить, она по душе вегетарианцам, летом прекрасно идет с приправами, свежими и вселяющими радость, зимой – с основательными и сытными, а по вечерам влюбленные используют ее в качестве афродизиака. Согласен, можно спорить о вкусах и предпочтениях, о продолжительности варки и технологии приготовления, но в отличие от большинства споров, которые нам приходится вести ежедневно, эти дискуссии дают радость, зажигают огонек в глазах, а во рту от них текут слюнки.

Такие же слюнки вызывает и моя фамилия. Мне хотелось бы знать, живет ли в Германии некто по имени Франц Картофель, в Америке – Джон Гамбургер, в Греции – Нико Сувлаки[18], а во Франции – Брижжит Багет[19] и оказывают ли их фамилии такое же воздействие на аппетит и настроение людей. Мы могли бы составить неплохую команду: может быть, нам и не удалось бы накормить весь мир, но место в Правлении Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН нам было бы гарантировано.

Во всяком случае, я подчеркиваю, моя фамилия со временем становилась все более привлекательной, нежели смешной, и глупые шутки моих товарищей звучали все реже. Хотя возникли другие проблемы. Например, с девушками!

Конкуренция между мальчиками в возрасте 10–12 лет может оказаться смертельной, а отказ девочки на предложение дружить способен привести в самое глубокое отчаяние, не говоря уже о позоре. Согласен, все это длилось от силы несколько часов, но события эти оставляли следы в моей несчастной душе.

Я уже начал задаваться вопросом: а существует ли на свете девочка, расположенная дружить с мальчиком по фамилии Спагетти? И, что еще серьезнее, вышла бы она когда-нибудь за него замуж? И решилась ли завести с ним детей? То есть многочисленных спагеттиков – разновидность пасты, которая особенно хороша, если сварена «на зубок»[20], с подливой из свежих помидоров и базилика? Возможно, нет, если только она сама не носит фамилию «Тальятелла»[21].

Одним словом, как можете убедиться, жизнь человека по фамилии Спагетти начиналась с испытаний и преодоления трудностей.

2. «Places in my past»[22]

Бесполезно скрывать – я римлянин и горжусь этим. Хотя, как вы понимаете, фамилия Спагетти не сулит легкого детства и отрочества в любом итальянском городе. Тем более в Риме.

В том, что касается чувства юмора его жителей, Рим – город особый. Дело в том, что юмор римлян нельзя сравнить ни с чем, и мы, римляне, вырастаем с убеждением, что ирония позволяет украсить жизнь. Коренной римлянин умеет воспринимать ситуации и людей с легкостью и склонен все превращать в шутку, если это возможно. Я знаю немногих в Риме, которые будут ссориться из-за глупостей. Конечно, обидчивых людей полно на этом свете… но если составлять итальянскую классификацию, то в Риме концентрация подобных личностей наиболее низкая. В противном случае вы здесь не сможете выжить. Это качество не обязательно должно быть врожденным, но если ты человек сообразительный, усвоишь его с младых ногтей. Примерно так же с детских лет должен смекнуть, на чью сторону ты встанешь в своих футбольных предпочтениях, будешь ли болеть за команду «Лацио»[23] или «Рома». В противном случае это сильно осложнит твою жизнь, так что лучше определиться пораньше.

В Риме вы повсюду найдете проявления шутливости, для которой нет ничего святого. Даже в вывесках различных заведений: вот вам два ресторана – «Благодарение Богу, сегодня пятница» и «Здесь не отравишься»; парикмахерские «Никогда не стригись по понедельникам», «Давайте совершим обрезание», «Два конца, два кольца, посредине гвоздик»; зоомагазин «От 0 до 4 лап»; забегаловка-бутербродная «Что тебе туда положить?».

На работе мы также предпочитаем относиться ко всему легко. Существует пословица, которая гласит: «Не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня». Но похоже, что римлянам больше подходит фраза Марка Твена, изрекшего: «Не откладывайте на завтра то, что безо всяких трудностей можно отложить на послезавтра». Однако возможно, здесь требуется уточнение… Фактически создается впечатление, что в Риме не особо горят желанием работать: это – одно из многих расхожих мнений о столице. В действительности все иначе. В Риме работают много, но вся прелесть в том, что мы умеем стратегическим образом распределять время, предназначенное для трудов и перерывов.

Например, по утрам мы запасаемся максимально возможным спокойствием, чтобы начать предстоящий тяжелый трудовой день… Для этого существуют различные способы: чтение газеты, ибо быть информированным – дело первейшее; или же вторая чашка кофе в баре либо у автомата в конторе; в результате обеденный перерыв часто используется для длительной разминки в тренировочном зале. После такой разминки просто невозможно отказаться от обеда в клубе или баре-столовой. Таким образом вы ликвидируете последствия занятий физкультурой и должны повторить этот цикл точно так же на следующий день. Если же вы не увлекаетесь спортом, наиболее популярным местом для посещений является настоящий ресторан с обедами, состоящими из первого блюда, второго, гарнира, десерта, кофе и рюмочки крепкого напитка для завершения. В некоторых районах города, таких как Прати и Париоли, подобные заведения зачастую больше работают в обед, чем вечером.

Одним словом, нам, римлянам, нравится распределять время по нашему усмотрению еще и потому, что вечером мы имеем обыкновение задерживаться в конторе, дабы компенсировать наши утренние или обеденные «отвлечения». Весь секрет состоит в том, чтобы спокойно противостоять каждой проблеме в отдельности, не позволяя стрессу взять над вами верх.

От работы отвлекают и красоты Рима: этот город обладает необычайным художественным наследием, и даже если мы не замечаем этого, несясь на полном ходу на мотороллере или спускаясь под землю в метрополитен, иногда все-таки останавливаемся, потому что дух захватывает от великолепия этого города. Достаточно иного освещения Римских форумов, взгляда на спокойно текущий Тибр или же смены времен года, вместе с которыми меняется сам Рим: зимы, отдающей запахом жареных каштанов; весенних вечеров в пивных Трастевере[24]; летних напитков из дробленого льда с соком в киосках, манящих привкусом отпуска; и сентябрьских закатов, которые с каждым днем наступают все раньше, возвещая о том, что осень не за горами.

В Риме множество мест, хранящих таинственные истории; некоторые из них я люблю рассказывать моим друзьям-иностранцам, навещающим меня, или же тем, кто еще не знает их, хотя и прожил в Риме всю свою жизнь.

Больница Санто-Спирито на набережной Тибра, рядом с Кастель Сант-Анджело[25], со всем своим прошлым является таким местом. Это одна из старейших лечебниц Европы, от одной мысли о ней мороз пробегает по коже. Самое интересное, что, согласно преданию, к строительству больницы на берегу реки для приюта старикам, калекам и младенцам-подкидышам папу Иннокентия III подтолкнул сон: ангел явился перед ним и рассказал о вине жестоких матерей, которые бросали в Тибр нежеланных младенцев. Значение колеса, которое все еще виднеется слева от монументального главного входа в стиле барокко в больнице Санто Спирито, заключалось в следующем. Эти сооружения назывались «колеса выставленных напоказ»: на колесо укладывали незаконнорожденных младенцев, которые, после приемки настоятельницей, получали метку двойным крестом на левой ножке и вновь «выставлялись» на колесе на предмет возможного усыновления. Каждый малыш регистрировался как filius m. Ignotae[26], причем буква m. означала matris[27]. Однако с учетом того, что на точку после буквы «т» никто не обращал внимания, в простонародье это словосочетание произносилось как filius mignotae[28], откуда и пошел термин, используемый некоторыми в Риме, «mignotta»[29].

Так что если вы пойдете на стадион в Риме посмотреть футбольный матч, то услышите это ставшее нарицательным прозвище, в особенности в отношении родительницы судьи.

Не могу удержаться и расскажу историю, довольно авантюрную, одного из моих любимых римских памятников – фонтана Треви, места, популярного не только у туристов, но и у некоторых взрослых римлян. Фонтан этот имеет древнейшее происхождение, поскольку является художественным оформлением выхода Аква Верджине[30], акведука, который Марк Випсаний Агриппа построил в Риме в 19 году до нашей эры, чтобы снабжать водой римские бани. Название источник, Вода Девы, получил, по преданию, в честь девушки, по-латыни virgo, которая указала Агриппе место, откуда ключом била вода.

Таким образом, на теперешней площади Треви Агриппа установил один из небольших фонтанов акведука, состоящий из трех чаш для сбора воды. Вереница реставрационных работ и переделок превратила эти чаши в чудесный фонтан, который сегодня занимает почти всю площадь. В первой половине семнадцатого века, при папе Урбане VIII, фонтан начал приобретать свой теперешний вид. Папа решил превратить его в грандиозный памятник и с этой целью нанял великого скульптора Джованни Лоренцо Бернини. Тот представил целый ряд проектов, один дороже другого, так что для осуществления финансирования этой затеи папа был вынужден увеличить налоги, а именно на вино. В историю по этой же причине вошел и папа из рода Барберини:

И Урбан VIII, и Бернини умерли, так и не увидев готовый фонтан; работу завершил в восемнадцатом веке Николо Сальви.

Среди историй, которые рассказывают о знаменитом фонтане, наиболее известной является легенда, согласно которой тот, кто бросит туда монету, повернувшись к нему спиной, рано или поздно возвратится в Рим. Менее известной, но более любопытной является другая, связанная с огромной вазой, находящейся на правой стороне фонтана и прозванной «чашей-туз» за сходство с игральной картой: она якобы была установлена там, чтобы критически настроенный в отношении проекта Бернини цирюльник, чье заведение находилось как раз на этой стороне площади, не видел проводимых работ и перестал поносить последними словами этот замысел! Вероятно, если бы он смог представить себе красавицу, подобную Аните Экберг[31], погружающуюся в фонтан при свете луны, то сменил бы гнев на милость…

Другое место, которое мне нравится посещать и водить туда гостей Рима, – церковь Святого Игнация Лойолы: каждый раз я испытываю удовольствие при виде потрясения своего спутника, если ему удается догадаться, что купол церкви ложный. Автором этого чудесного обмана зрения был Андреа Поццо, который создал оптическую иллюзию и представил дело так, что потолок является куполом. На полу имеется отметина в направлении алтаря, указывающая на идеальную точку для рассмотрения ложного купола.

Похоже, речь идет о грандиозной уловке, к которой прибегали по причине внезапной нехватки денег. Построить величественный купол из каменной кладки, предусмотренный проектом, оказалось невозможным. Андреа Поццо был истинным мастером в создании ложной перспективы, и весьма забавно оказаться перед его творениями и немного поломать себе голову для осознания, что такие работы, как коридор комнат Святого Игнация в церкви Джезу[32], на самом деле намного меньше, нежели кажется при первом взгляде.

Площадь Святого Петра также играет шутку со зрением посетителя, в этом случае такую, которая очень нравится детям: «два центра колоннады». Эта площадь имеет овальную форму, но овал на самом деле состоит из двух полукругов, окаймленных четырьмя рядами колонн, число которых можно определить с любой точки этой площади, за исключением двух центров полукругов, или «двух центров колоннады», где создается впечатление, что стоят не четыре ряда колонн, а только один.

Для нас, детей, выросших по соседству с Сан Пьетро, «центры колоннады» были основным аттракционом в городе, которые нам нравилось показывать туристам или приехавшим в Рим друзьям; признаюсь, иногда мы использовали их как ворота для импровизированной игры в футбол. Дело в том, что до покушения на папу Иоанна Павла II[33] на площади Святого Петра не было барьеров и особо жестких систем слежения, поэтому группе ребят, отправляющейся на прогулку, обязательно с мячом, было трудно устоять перед искушением использовать такое гостеприимное пространство. И когда охранники предлагали нам возвратиться для игры в свой приход, казалось, что их больше заботило, как бы мы не потревожили послеобеденный отдых папы, нежели факт использования одного из самых святых и посещаемых мест в мире таким образом, как будто это был наш стадион Маракана[34].

Другим местом, которое в состоянии приберечь немало сюрпризов, является Авентин, один из семи римских холмов, возможно, наиболее живописный. Он вздымается над Чирко-Массимо[35], на его склонах расположился великолепный городской розарий Рима, в то время как наверху видны средневековые церкви Святого Ансельма, Святого Алессио и Святой Сабины, прекрасные и романтичные: трудно представить, сколько бракосочетаний заключается здесь каждый день! И, примите к сведению, если вы хотите завоевать сердце девушки, то это одно из первых мест, куда вам следует повести ее, назначив встречу у чудесного Апельсинового сада.

Но главной причиной, из-за которой я, будучи ребенком, обожал Авентинский холм, стала площадь Мальтийских рыцарей, где располагался одноименный орден, во дворце с величественным входом и постоянно запертыми воротами.

Любой, кому случается проходить мимо, не удержится от того, чтобы удовлетворить свое любопытство: ворота как будто нарочно поставлены именно там, где каждый может беспрепятственно заглянуть в замочную скважину, не стыдясь делать этого, не чувствуя себя совершающим нечто компрометирующее, и прежде всего потому, что там нет никого, кто готов осудить и упрекнуть. Да и с другой стороны, там не обнаружишь ничего ужасающего или неприличного, а только один из самых красивых видов в Риме: длинный бульвар с двумя рядами деревьев, кроны которых, сплетаясь между собой, образуют глубокую перспективу из арок. Создается впечатление, что она кончается как раз куполом собора Святого Петра, виднеющегося в отдалении на заднем плане.

Мне также вспоминается мое удивление, когда меня впервые привели сюда ребенком: я испытывал безумный страх, глядя в скважину, потому что мои родители всегда твердили мне, что такие вещи делать не следует, к тому же меня пугала мысль о том, что я могу там увидеть. Но когда передо мной возникла эта прекрасная перспектива, мой глаз превратился в нечто вроде присоски, не способной оторваться от необыкновенного зрелища. С тех пор это место прочно поселилось в моем сердце, и я стараюсь привести всех друзей, которые там никогда не были, чтобы понаблюдать за их реакцией, поначалу робкой, затем переходящей в экстаз, дабы сделать им подарок, который они никогда не забудут. Так же, как и я не забуду их взгляды, полные изумления и ошеломления.

Потому что Рим всегда может предложить нечто особое: украдкой восторженно рассматривать арку прохода во двор старинного дворца, с улицы любоваться деревянными потолками во многих домах или вдыхать запах ладана и свечей в церкви, которую посетил в первый раз, – все это заставляет вас испытывать волшебный привкус чего-то необычного.

Время от времени глоток воды из «носища», типичного фонтанчика с изогнутым носиком для подачи питьевой воды, коими изобилует Рим, прерывает прогулку, имеющую своей целью для нас, римлян, посещение магазинчиков, как правило, выпадающих из поля зрения туристов. Не то чтобы нас порой не тянет заново навестить (читай: в несчетное количество раз с рождения) Колизей или Пантеон, но пить кофе на небольшой полускрытой площади, когда тебя ласкает весна, под взглядом довольно потягивающегося кота… это совершенно другое дело.

И все это, а также и многое другое – Рим. Это город с тысячью лиц, но для римлянина это просто Рим.

Согласен, он является Вечным городом, столицей мира, колыбелью современной цивилизации. И хотя это запечатлено в душе и мозгу римлянина, часто он забывает об этом.

В Аризоне рождаются случайно, случайно рождаются в Чили или в Индии, случайно на Гаити, в Кении или на Виргинских островах. Можно появиться на свет в тысяче других стран, ты даже не знаешь их все. Однако же, если случайно ты рождаешься в Италии, да к тому же еще в Риме, в определенный момент жизни начинаешь ощущать, что родиться в Чили или в Индии было бы чем-то иным. И вовсе не по очевидным причинам. Ты можешь ничего не замечать до отрочества и продолжать играть в мяч, заставляя его отскакивать от Аврелиановых стен на высоте ворот Метрония: им всего-то по две тысячи лет, но ты еще не знаешь этого. Взрослым ты можешь притворяться и думать о чем-то другом, когда, находясь в пробке более часа и трясясь на покрытии площади Святого Петра, имеющем тот же возраст, что и стены, отдаешь себе отчет в том, что Колизей уже лет двадцать используют как разделитель транспортного потока. И, разозленный опозданием, которое, как и всякий раз, отравляет тебе деловую встречу, даже не замечаешь всю эту историю вокруг тебя.

Однако же в какой-то момент жизни до тебя доходит, что тебе выпала судьба появиться на свет в самом красивом городе мира. И тогда начинаешь соображать, что он дал тебе.

На память приходят поездки на «Римское море», в Остию, когда ты был ребенком, и восхищаешься пляжем – столько километров песка и средиземноморского кустарника, незагаженного и душистого, находятся так близко от дома и от шума городского. Вспоминаешь о первых вылазках на мопеде, когда ты пересекал город тайком от родителей и тебе казалось, что ему нет конца. И возможно, была весна, и Рим купался в великолепном освещении, и душу искушало желание рвануть на луга, которые тянутся по обеим сторонам Старой Аппиевой дороги, или на Римский форум, идеальные места, чтобы удалиться туда со своей первой девушкой, дабы никто тебя не обнаружил.

Вспоминаешь выходы вечером, на свидания, назначенные на улице Императорских Форумов, где, возможно, катились колесницы самых знатных римлян, но которая для тебя и твоих друзей была всего-навсего отличным местом для игры в мяч.

Потому что, с улыбкой вспоминается тебе, в Риме всегда найдется тот, кто ездит по городу с мячом в багажнике.

И потом вечера в Трастевере, пицца, настоящая римская, тонкая и хрустящая, которую выносят тебе в переулочках на салфетках из белой бумаги.

И в памяти всплывает все, что ты делал с детских лет и продолжаешь этим заниматься: как ты ешь рогалики глубокой ночью в переулке Пяти в Трастевере или в Тестаччо, неподалеку от Газометра; по меньшей мере раз в год любуешься шедеврами Караваджо, который не был римлянином, но также прекрасно чувствовал себя в этом городе – «Призвание Святого Матфея» в церкви Святого Людовика и «Мадонну пилигримов» в церкви Святого Августина; выстаиваешь десять минут в очереди, чтобы за тридцать секунд выпить кофе в баре «Сант-Эустакио», рядом с Пантеоном; развлекаешься, читая сонеты, написанные прохожими на цоколе памятника Паскуино[36], которые клеймят очередное правительство, не важно, правое или левое, оно все равно несправедливое; проходишь мимо пирамиды Цестия, являющейся копией египетской пирамиды уменьшенного масштаба, но относящейся к 12 году до Рождества Христова, думая, что там, рядом, на католическом кладбище, покоятся Китс и Шелли, Грамши[37] и Гадда[38]. И болтаешь с обычным официантом остерии рабочего квартала на окраине, где ты ешь спагетти алла карбонара, не такие легкие, как большая часть блюд римской кухни, но столь хорошо приготовленные, что таких вы не найдете больше нигде в мире.

И, таким образом, погрузившись в воспоминания о прошлом, ты каждодневно переживаешь их в настоящем и начинаешь думать, что если ты продолжаешь в течение стольких лет проезжать мимо Колизея, считая его всего-навсего отличным разделителем транспортного потока, тебе действительно повезло родиться в Риме.

3. «Anywhere like Heaven»[39]

Однажды, во время воскресной службы в небольшой церквушке поблизости от дома, когда священник читал Евангелие на странном языке – нечто среднее между испанским и итальянским, я задался вопросом: а сколько же церквей в Риме?

Я провел расследование по Интернету, исключительно из любопытства. Мне не удалось найти точного ответа, хотя какой-то полоумный написал, что сосчитал их и вышел на цифру 230.

На этот вопрос трудно ответить, учитывая протяженность исторического центра города. Даже если ты живешь в Риме всю свою жизнь, значительная часть которой была посвящена посещению его церквей, куда либо тебя таскали родители, либо ты сам сопровождал приезжих друзей.

Тем временем, кружа по городу, рано или поздно вы обязательно увидите одну: купол, как мы любовно называем его. Именно так, потому что базилика Святого Петра в Ватикане, построенная в том месте, где был похоронен апостол Петр, помимо того, что она является символом Рима во всем мире, для нас, римлян, – старинный друг, подлинный и незыблемый оплот надежности и устойчивости.

Несколько лет назад, когда не было такого риска покушений, как сейчас, и еще не проверяли детектором на металл при входе в базилику, почти каждая вечерняя прогулка по центру заканчивалась, кто его знает почему, выходом в центр огромной площади, творения Бернини. И всякий раз я неизбежно испытывал одно и то же странное ощущение ничтожности перед этим величием. Базилика Святого Петра на самом деле грандиозна: это самая большая католическая церковь в мире. Всего несколько лет назад в Риме действовало неписаное правило: ни одно здание не должно превосходить по высоте купол или даже приближаться к нему. Но времена меняются, теперь и в Риме появились небоскребы…

К тому же базилика Святого Петра является центром католической религии. Мысль об этом также производит известное впечатление, даже на тех, кто не исповедует веру. Почти невозможно перечислить сокровища, которые хранятся в ней: мраморные бюсты, статуи, надгробия, гобелены, картины, фрески, мозаики, лепнина. Тотчас же при входе ваше внимание привлекает группа людей справа. Там находится «Пьета»[40], на мой взгляд, самая прекрасная, самая трагичная, самая гуманная скульптура, когда-либо созданная человеком, работа Микеланджело, когда ему едва исполнилось двадцать четыре года. Теперь этот шедевр защищен стеклянной витриной после того, как в 1972 году безумец бросился на нее, ударив в нескольких местах молотком.

В ходе моих паломничеств не к святым местам, но к морскому побережью Рима я всегда наталкивался на базилику Сан-Паоло-фуориле-Мура[41], которая, в свою очередь, была создана на том месте, которое по традиции считается могилой святого Павла. Она находится на улице Остиенсе, поблизости от берега Тибра, теперь заполоненного кафе, барами и известными ресторанами вроде того, где ужинал вечером Пьер Паоло Пазолини[42] перед тем, как его убили. Оказываясь в этом районе, я непременно заезжаю в то место, которое мы, римляне, для краткости называем «Три фонтана», на расстоянии примерно трех километров от базилики: это комплекс из трех церквей и одного монастыря в местечке, где царит необычайная тишина и куда попадаешь, свернув с огромной и шумной римской магистрали, улицы Лаурентина.

Этот комплекс называется «Три фонтана» по очень любопытной причине: здесь в 67 году нашей эры был обезглавлен святой Павел, и его голова, согласно преданию, трижды подскочила при ударе о землю, причем после каждого удара из земли забил источник; именно в память об этих трех источниках построены три церкви. Самое старое здание – монастырь, был основан в 625 году, и в нем по очереди обитали греческие монахи, затем члены ордена бенедиктинцев и цистерцианцев. Распространение малярии заставило их покинуть это место, которое затем оказалось вверено заботам святых отцов из ордена траппистов, засадивших местность эвкалиптами, деревьями, почитавшимися как верное средство против малярии. Невероятно, но и в наши дни, по прошествии веков, трапписты производят эвкалиптовый ликер, который вместе со знаменитым шоколадом и различными лечебными снадобьями из трав продается в маленьком магазинчике во дворе. Округа утопает в зелени и погружена в сон. Это место, где можно обрести немного покоя, вдали от транспортного шума и городского хаоса.

Другая удивительная история, которую мне рассказывал мой отец, опять-таки когда я был маленьким, связана с другой папской базиликой, Санта-Мария-Маджоре. Она была сооружена в том месте, где, согласно легенде, в ночь с 4 августа 352 года чудесным образом выпал обильный снег.

Сама эта история является совершенно захватывающей: благородный патриций по имени Джованни, не имевший детей, вместе с женой решил принести церкви в дар все свое имущество и построить базилику в честь Девы Марии. Легенда утверждает, что обоим в ночь с 4 на 5 августа 352 года во сне явилась Святая Дева, открыв им, что место, на котором следует воздвигнуть церковь, будет указано чудом. Папу посетил такой же сон, и на следующий день, отправившись на Эсквилинский холм, он обнаружил, что тот покрыт снегом. Тогда он начертил на нем периметр здания, и церковь была построена за счет двух супругов, приобретя известность как церковь Святой Марии «в снегах», хотя то, что мы видим сейчас, является реконструкцией последующей эпохи. Мадонну Снегов по всей Италии празднуют 5 августа, и она является покровительницей примерно сорока итальянских городов.

В Риме же в августе каждый год «выпадает снег» из белых лепестков. Кто знает, что думает об этом Бернини, который покоится именно в этой базилике…

При всем этом изобилии церквей удивительно, что в Риме чаще, нежели в любом другом месте, имеют обыкновение говорить, что их всего-навсего семь: знаменитый обход семи церквей.

Только уже став взрослым, я задался вопросом, какие же эти семь церквей и почему каждый римлянин, включая меня, время от времени перечисляет их. И обнаружил, что обход семи церквей на самом деле был древнейшим маршрутом паломничества. Святой Филиппо Нери в 1540 году установил, что паломник, навещающий Рим, должен в Святую Пятницу отправиться помолиться в семи церквях, самых главных в те времена… и, ясное дело, единственный способ, которым это можно было осуществить, – хождение пешком! Бросаю вызов любому, кто сможет найти римлянина, который за свою жизнь умудрился посетить все их за один день. Тем более добрался до них пешком, а не со всеми удобствами на автомобиле.

И каковы же были эти «семь церквей»? Кроме четырех базилик патриарха, то есть Святого Петра, Сан-Джованни-ин-Латерано, Сан-Паоло-фуори-ле-Мура и Санта-Мария-Маджоре, к ним относились Сан-Лоренцо-фуори-ле-Мура, Санта-Кроче-ин-Джерузалемме[43] и, наконец, Сан-Себастьяно-фуори-ле-Мура, недалеко от одноименных катакомб, поблизости от Старой Аппиевой дороги.

Но в Риме существуют также и современные церкви. Как-то в одно зимнее воскресенье меня начало снедать любопытство. Несколько лет назад строительство церкви в пригородном рабочем районе Рима, Тор-Тре-Тесте, вызвало ожесточенные споры. Чтобы воздвигнуть ее, администрация решилась побеспокоить великого мастера современной архитектуры, Рихарда Майера.

В действительности Майер выиграл нечто вроде конкурса, объявленного по случаю празднования 2000 года, и в 1998 году был заложен первый камень. Но церковь Господа Милосердного, как она называется, была закончена намного позже после празднования 2000 года, в 2003-м, и представляет собой нечто вроде собора в безликом районе, тесно застроенном невыразительными зданиями. Майер также спроектировал вызвавший споры колпак, закрывающий Алтарь Мира[44] на набережной Тибра. Он выполнил грандиозную работу, производящую возвышенное впечатление: три огромных белых самонесущих паруса, высочайший из которых достигает 26 метров. Солнечный луч никогда не проникает туда, за исключением одного момента после обеда, когда пучок солнечных лучей через небольшое окошко освещает распятие, установленное внутри.

Ну что тут скажешь? Определенно, церковь красивая. Но если подумаешь о соборе Святого Петра и его куполе, самом знаменитом в мире…

4. «Long ago and far away»[45]

То, о чем я рассказал вам, – это Рим, который каждый его житель учится узнавать уже взрослым, когда отдает себе отчет в том, какие красоты и сокровища таит в себе этот город. Но у маленького мальчика Луки Спагетти голова была забита совершенно другим.

Вероятно, в жизни каждого итальянского мальчишки воскресенье занимает особое место. В самом деле, я вспоминаю все воскресенья моего детства как сплошной праздник. В том смысле, что все, что происходило со мной в воскресенье, для меня имело оттенок особого события. Уже субботним вечером я ложился спать с мыслью о пробуждении, возвещавшем о замечательной возможности, которая никак не могла иметь место в течение недели: об игре в мяч утром.

Конечно же, прежде чем дать выход энергии и футбольной доблести на поле нашего прихода с покрытием из пуццоланы[46], обязательным этапом для всех ребят была воскресная служба в десять часов, учрежденная специально для них. Если говорить начистоту, то желание поиграть в мяч было настолько сильно, что мы охотно обошлись бы и без службы, но в глубине души воспринимали ее благосклонно, потому что это был повод для маленьких футболистов собраться всем вместе в точно назначенное время поблизости от поля. С того момента, когда мы чинно размещались на скамейках друг подле друга, уже во время проповеди начиналась работа по определению состава команд.

По окончании службы мы давали выход нашему футбольному зуду, и орда вопящих огольцов вываливалась на площадку, явно слишком маленькую для того, чтобы уместить всех. Уже потому, что ребенок присутствовал на службе, он имел право принять участие в игре, даже если ему не доставался мяч. Так что воскресное состязание выливалось во встречу двух фаланг ребятишек, числом под тридцать в каждой команде. В довершение этого, у всех были майки разных цветов.

Когда свисток возвещал о начале матча, армия малолетних сорванцов бросалась преследовать мяч подобно стае свихнувшихся обезьян. Мяч обычно был марки «Супертеле», то есть кусок пластика сферической формы, который летал по воле ветра и потому был совершенно неуправляем. Отскакивания рикошетом было невозможно предугадать на поле, где кроме почвы имелось множество разнообразных подвохов: платановые деревья высотой в десятки метров, преграждавшие путь выбросам в сторону, колдобины, камни и острые выступы, делавшие игровое поле довольно коварным, безобразная стенка из туфа высотой тридцать сантиметров, окаймлявшая границу поля. За одними воротами из проржавевших столбов возвышалась пятиметровая стена, за другими, из еще более проржавевших штанг – высоченная сетка, которая должна была бы защищать стекла соседних домов. Должна была бы…

Я помню матчи, в которых мне ни разу не доводилось коснуться мяча; я только глотал пыль, поднятую другими озорниками, гонявшими по полю с проворством, достойным Койота и Бип-Бипа[47]. Часто и охотно, когда стая сбивала меня с ног, я оставался лежать, чтобы посчитать упавших, которые постепенно появлялись на поле по мере того, как рассеивалась туча пыли.

Некоторые игроки, более безжалостные и менее склонные к трудам, выстраивались прямо на линии ворот противника в надежде, что судьба подкатит им под ноги мяч, обеспечив возможность легко отправить его в сетку. Когда такое случалось, празднество длилось около четверти часа, и возобновление игры становилось делом чрезвычайно сложным.

Эти матчи обычно прекращались, когда одни за другими являлись родители, уводя своих детей, или же назначаемый по очереди судья официально объявлял, что настал час обеда.

Естественно, обеденное время было делом существенной важности. К часу дня детвора разбегалась по улицам квартала, чтобы преодолеть несколько сот метров, отделявших их от дома; во время этого путешествия я всегда пускал слюнки при виде чудесной вывески кондитерской рядом с домом. Ибо воскресный обед не обходился без пирожных.

В кондитерской всегда змеилась длинная очередь, потому что все старались сделать покупку до часа дня, дабы обеспечить себе преимущество приобрести сладости из последней партии свежей выпечки и не заставлять пирожные слишком долго томиться в домашнем холодильнике. Всегда возникал бурный спор по поводу того, какой же самый лучший размер пирожного: кое-кто предпочитал птифуры, вероятно, эти лакомки являлись истинными ценителями сладостей, потому что они выгадывали на возможности попробовать несколько их разновидностей сразу, но при этом тешили себя иллюзией, что потребляют меньше калорий. Некоторые же, наоборот, были склонны воздать должное большому размеру, настоящему пирожному, которое при первой же атаке на него взрывается у вас во рту изобилием крема. Перед пирожными не может устоять никто, даже тот, кто не питает особой слабости к сладкому, и уж это воскресное лакомство действительно несло в себе привкус праздника.

После посещения кондитерской кое-что еще напоминало мне, что я голоден как волк: аромат рагу, исходящий из домов. Воскресного рагу. Хотя я так никогда и не смог разобраться, как же правильно пишется это слово, ragu, ragout или ragou, но оно в любом написании одинаково возбуждает аппетит.

Конечно, мы жили не в Неаполе и не в Болонье, однако же и в Риме мы умеем готовить рагу. На сегодняшний день, возможно, традиции уже несколько утеряны, но это изысканное кушанье всегда остается единственным истинным «воскресным угощением» по многим причинам: прежде всего из-за времени, необходимого для его приготовления, которое итальянские матери семейств могут выкроить только на седьмой день недели; нельзя не признать и роль экономической подоплеки, то есть стоимости составляющих его продуктов. Не будем упоминать и о калорийности: наверняка лишь немногие были бы в состоянии возобновить работу в послеобеденное время, предварительно набив себе желудок доброй порцией фетуччини аль рагу.

Традиционный рецепт нашей семьи Спагетти состоит в том, чтобы подрумянить в нескольких ложках оливкового масла телятину с салом, грудинкой, петрушкой, перцем, измельченным чесноком и луком. Когда мясо как следует подрумянилось, огонь уменьшают и начинают медленно подливать вино, давая ему выпариваться и продолжая добавлять до тех пор, пока не образуется однородная смесь.

Тогда кладут томатное пюре и продолжают томить на медленном огне, пока соус не примет очень темно-красный цвет. Все это требует чрезвычайно длительного времени приготовления, но еще более длительного времени «выдержки», чтобы все ингредиенты могли идеально перемешаться. Некоторые готовят рагу за сутки вперед, чтобы оно было готово и «настоялось» для обеда на следующий день.

Чтобы потом корочкой собрать подливу, оставшуюся после первого, в нашем доме никогда не испытывалось недостатка в хлебе, который покупался непосредственно у булочника в Трастевере. По завершении ритуала удаления соуса с тарелки чуть ли не досуха мы все были готовы наброситься на второе, которое чаще всего состояло из рулетиков, фаршированных чесноком, сыром, солью и перцем. Мощное подкрепление на тот случай, если рагу оказалось недостаточно.

Однако же перед тем, как предаться воскресному кутежу, я должен был преодолеть последнее препятствие, которое для ребенка на самом деле могло представлять некоторое затруднение: переход улицы. Ибо я жил на улице Папы Григория VII, длинной магистрали, ведущей прямо на площадь Святого Петра, и в этот час в воскресенье по ней беспрерывно и хаотично снуют прохожие, автобусы и автомобили, возвращающиеся с молитвы, вознесенной к Святой Богородице.

Не знаю, сколько раз мне приходилось пересекать улицу Григория VII, чтобы пойти в собор Святого Петра, но один такой поход мне запомнился особо: день, когда избрали папу Иоанна Павла II. Весь город пришел в движение по случаю этого события, а также и толпы некатоликов, поскольку, в сущности, папу в Риме считают кем-то вроде престарелого дядюшки, одним словом, членом семьи. Много раз мне приходилось выжидать, сидя на мотороллере, по приказу регулировщиков, невзирая на зеленый свет светофора, чтобы пропустить папу с его свитой, и всегда меня забавляло ошеломленное выражение лиц туристов, стоявших у светофора подле меня, когда я объяснял им: «Папа едет!» Их устрашенные физиономии всегда возбуждали во мне некоторое подобие нежности.

Избрание Иоанна Павла II для меня было действительно волнующим событием. Мне объяснили, что итог выборов я пойму по цвету дыма, который пойдет из дымохода Сикстинской капеллы: черный дым означал отрицательный результат, то есть ни один из «кандидатов» не набрал двух третей голосов в свою пользу, белый дым сообщал об избрании нового понтифика. Опять-таки меня просветили, что черный дым возникает от сожжения бумаг, а белый – при добавлении влажной соломы.

Зараженный волнениями людей вокруг меня на огромной площади Святого Петра, я ни на секунду не сводил глаз с дымохода, надеясь увидеть, как начнет виться белый дымок. Вместо этого после длительного ожидания появился унылый черный дым, сопровождаемый разочарованным «ооххх» толпы, извещая нас, что попытка не удалась.

Я спросил у родителей, не может ли конклав остаться на совещании еще некоторое время, возможно, они передумают и перед тем, как отправиться спать, изберут кого-то, так что на следующий день я смогу рассказать в школе, что «я там был». Мне опять-таки разъяснили, что это не так просто и быстро, как поджарить пару колбасок на углях, и мы отправились по пологому склону улицы Григория VII, которая привела нас к дому. Мне удалось увидеть белый дым только по телевизору, так же как и первое выступление Иоанна Павла II.

Ясно, что в обычное воскресенье на молитву Святой Богородице не являлась такая толпа, как в день избрания, но, для того чтобы пересечь знаменитую улицу Григория VII, мне пришлось быть очень внимательным. Вернувшись домой, я имел возможность восстановить за столом силы, оставленные на приходском футбольном поле. Однако это была лишь короткая передышка – в полтретьего начиналось событие, которое я ожидал в течение всей недели: футбольный чемпионат серии А.

Поскольку я пообедал дома, у меня не было возможности посетить стадион, так что следить за игрой я мог, лишь припав к радио. Существовало два варианта: либо вернуться на футбольную площадку с моими друзьями и вместе с ними слушать известия о происходящих событиях, ведь там всегда были один или несколько радиоприемников, либо сконцентрироваться на словах радиокомментаторов дома. По мере того как текли минуты, я пытался запомнить тембр голоса журналиста, который вел передачу о «Лацио», команде, за которую я болел, и каждый раз, когда кто-то вмешивался, чтобы сообщить о голе, мне казалось, что я чувствовал удар в грудь кулаком, и некоторые доли секунды пытался понять, не раздался ли этот голос с площадки, на которой играли наши ребята. Но часто у радиокомментаторов были похожие голоса, и я приходил в волнение, когда говорящий объявлял о голе, но потом отдавал себе отчет в том, что его забила не «Лацио».

По окончании матча, чтобы восстановиться после серьезного напряжения от прослушанной радиопередачи, мы в отличие от взрослых, все еще изнемогающих после рагу, рулетиков и пирожных, возвращались на поле, где играли до вечера, если нам разрешали родители.

Послеобеденный футбол не являлся исключительно воскресным развлечением: мы играли каждый божий день, независимо от того, были занятия в школе или нет, случился ли всемирный потоп или стояла сорокаградусная жара, мы играли, пока у нас была хоть какая-то возможность. Зимой мы превращались в летучих мышей, продолжая бегать за мячом, когда его уже не было видно. Я даже играл в темноте в одиночестве, пока родители не приходили за мной после того, как уже обзвонили все больницы в окрестностях…

Однако же над послеобеденными матчами в течение недели висела тяжкая повинность: урок катехизиса. Из шестидесяти сорванцов, гоняющихся за мячом, каждый день после обеда группами, человек по пятнадцать, мы должны были покидать поле, чтобы присутствовать на часовом уроке в здании прихода. Игра прекращалась за несколько минут до урока, и те, кому выпал жребий, уходили с рыданиями и истериками, в то время как другие с легким сердцем продолжали носиться по полю.

К счастью, площадка была окружена небольшими холмами с богатой растительностью, и примерно за четверть часа до рокового момента детвора скрывалась между ветвями деревьев, чтобы их не поймали за чуб и не отвели на урок. На поле царствовали те, кто по какому-то странному капризу судьбы не ходили на катехизис.

Как только проверка заканчивалась, буквально через несколько минут орда хоббитов вновь появлялась из леса и невозмутимо возобновляла игру, которой не видно было конца.

После матча по возвращении домой юных футболистов ожидало самое скучное – купание. Мне трудно сказать, сколько килограммов пыли в состоянии притащить домой ребенок после такой игры, сколько грязи пристает к рукам, впитывается с потом в майку, оседает в складках носков. Факт остается фактом: лично я для экономии времени спокойно бы улегся в постель в таком виде – тем более что на следующий день после десяти минут игры я достигал такой же степени чумазости, – однако моя мать регулярно подвергала меня тщательному и длительному мытью.

Я пытался вести с ней переговоры, чтобы выторговать купание по меньшей мере раз в два дня вместо каждого божьего вечера, но она не поддавалась никакому убеждению. Мне сильно досаждало, что из-за ее упорства я терял возможность участвовать в особом состязании: соревновании раскрашенных всеми цветами радуги ног.

В конце семидесятых годов все мальчишки были обуты в одинаковую спортивную обувь: внушающие страх кеды «Мекап». Они были изготовлены из прорезиненного полотна сине-зеленого цвета и имели общее свойство: при соприкосновении с потными ногами становились на размер меньше и, помимо того, что исключали использование носков, оставляли на коже пятна самой фантастической окраски. Художественные творения, возникающие сами по себе, которые отпечатывались на наших ногах, являли собой нечто галлюциногенное, чудесное, почти гипнотическое. Но прежде всего это был вид соревнования. Мы могли часами восторгаться этими произведениями поп-арта, охватывавшими всю гамму зеленых и синих оттенков, шедеврами, которые могли претендовать на место в нью-йоркском Музее современного искусства. Впрочем, в то время, как и всем гениям, нам было суждено остаться непонятыми.

Только самые смелые или удачливые, то есть те, которым посредством сложных переговоров или же под весомым предлогом удавалось избежать цепких рук своих мамаш и не мыть ноги в течение двух или трех дней подряд, могли надеяться на победу в «состязании радужных ног». Мне же после игры в воскресенье явно было не на что уповать: ноги не только мыли до восстановления естественного цвета, но еще и дезинфицировали этиловым спиртом.

После вечернего омовения для нас, юных футболистов, наступал час отхода ко сну. По крайней мере так было в течение недели. А воскресный вечер приберегал для нас последний волшебный подарок: «90 минут» – спортивную передачу, страстно ожидаемую всей Италией, о ней возвещали музыкальные позывные, которые невозможно было спутать ни с чем, любой итальянец был в состоянии узнать их, даже если бы его глубокой ночью сбросили с кровати.

Условным сигналом были последние аккорды музыки к телефильму «Следите за этими двумя», более известного за границей как «Мастера убеждать»: звуки этой мелодии означали, что через несколько минут начнется ожидаемая с таким нетерпением спортивная программа.

С начала «90 минут» до позднего вечера, когда меня загоняли в постель, я купался в потоке сообщений, кратких описаний матчей, монтажных вставок и комментариев: будь на то моя воля, я бы слушал их бесконечно. Если моя команда «Лацио» выигрывала, то я предавался золотым снам, в противном случае отправлялся спать несколько встревоженным при мысли о том, что завтра после школы мне предстоит возобновить повседневную битву с болельщиками команды «Рома»: этот извечный конфликт между Добром и Злом.

Естественно, я олицетворял собой Добро.

5. «Secret o'life»[48]

Об этом бесполезно говорить: с самого нежного возраста, как и многие итальянские дети, я твердо решил, что стану футболистом. То, что у меня может не оказаться соответствующего таланта, являлось вопросом совершенно второстепенным. Для себя, ежедневно игравшего со своими друзьями в приходском молодежном клубе с полудня до заката, а потом продолжавшего игру в одиночку на террасе дома, я не видел иного будущего.

Когда опускалась тьма и игра на приходском поле заканчивалась, я возвращался домой и возобновлял ее на террасе, заставляя отца играть со мной, или же в одиночестве бил мячом об стену. Думаю, что для моей матери это был самый настоящий кошмар: начиная с грязи, покрывавшей меня, когда я возвращался домой, до постоянного равномерного стука мяча о наружную стенку гостиной. Ей, должно быть, пришлось тяжко. Только любовь матери помогала вынести подобную пытку. Полагаю, что, если бы сегодня в доме завелся такой проказник, я выплеснул бы ему на голову кипящую воду, только что слитую с готовых спагетти!

Благодаря ежедневным тренировкам с утра до вечера мне казалось, что я играю все лучше, и ночью под одеялом я воображал себе долгую карьеру, расцвеченную успехами. Я буду играть всегда и только за мою команду «Лацио», пока не попаду в сборную и не выиграю чемпионат мира, забив решающий гол в самом ожесточенном финале в истории футбола; и тогда мой вопль радости станет помесью выкриков Роки Бальбоа на ринге и Марко Тарделли в финальном матче 1982 года против Германии. Я подниму кубок чемпионата мира перед океаном итальянских флагов и обязательно стану легендой.

Сколько раз я погружался в эти золотые мечты… Но каждый раз примешивался кошмар, спрятанный под притягательным звучанием моей фамилии: а если вместо выигрыша в результате моего решающего гола мы проиграем чемпионат мира из-за моего удара в собственные ворота? Что напишут в «Гадзетта делло Спорт» на следующий день на первой странице аршинными буквами? Я просто уверен в этом: «Объелись Спагетти»!

Правда, я играл в нападении, то есть ближе к воротам противника, нежели к своим, отсюда больше возможностей забить гол, нежели угодить в собственные ворота, но, конечно же, всегда существовала вероятность чего-то непредусмотренного: удар в штангу, неожиданный угловой удар по мячу соперниками, никогда нельзя загадывать. Одним словом, всегда можно ожидать подвох с возможностью «объесться Спагетти». Естественно, если бы потенциальный гол в свои ворота забил какой-нибудь Карло Бьянки или Марио Росси, то это была бы совсем другая история.

Однако же ничто не мешало мне тешиться мечтами. И отчаянно болеть за команду моего сердца, «Лацио».

Я рожден с «Лацио» в душе. Или по меньшей мере так мне кажется, потому что не помню точного момента, когда я стал ее болельщиком, а отсюда и ощущение, что это было всегда. Конечно, празднование 1974 года в честь первого в истории выигрыша моей команды чемпионата Италии дало существенный толчок моей футбольной вере, но, возможно, это были какие-то подсознательные послания, исходившие от моего отца, страстного приверженца «Лацио», когда я еще пребывал в чреве моей матери, и побудившие меня стать закоренелым лациистом.

«Лацио» – первая римская команда, которая была основана в 1900 году в самом сердце Рима, на площади Свободы, с выходом на Тибр, где и сегодня болельщики ожидают полночь с 8 на 9 января, чтобы отпраздновать день рождения своей любимой команды. В честь Греции, родины Олимпийских игр, были выбраны ее цвета, белый и небесно-голубой; что же касается герба, то замысел основателей был грандиозным: орел с распростертыми крыльями, гордая птица, символ римских легионов.

Как мог ребенок остаться равнодушным к подобной истории? Она бы и осталась чрезвычайно поэтичной и сентиментальной, если бы двадцать семь лет спустя не произошло непоправимое. Четыре второстепенных команды города слились, чтобы образовать новую, которую назвали «Рома».

Ее болельщики за эти годы неуправляемо множились таким образом, что сегодня в городе соотношение между болельщиками «Ромы» и «Лацио» составляет, вероятно, семь к одному. Но это не поколебало любовь как мою, так и моих друзей-болельщиков к бело-голубым майкам: как говорится, лучше меньше, да лучше… Однако сторонники «Ромы» всегда подчеркивали свое присутствие, даже расцветкой: но как можно сравнивать элегантное сочетание белого с голубым команды «Лацио» с кричащим красно-желтым «романистов» – любой стилист высокой моды согласился бы со мной!

Когда я начал в конце семидесятых годов следить за футболом как завзятый болельщик, дела в «Лацио», к сожалению, шли плохо, а вскоре на нее посыпались всяческие несчастья. Конечно же, как и во всякой большой любви, в футболе чем больше любишь, тем больше страдаешь: последовали тяжелые годы, кульминацией которых стал переход в лигу Б по причине договорных матчей. Вины болельщиков в том не было, но позор пал и на них. Я в своей бело-голубой майке играл на приходском поле, но группа сорванцов в красно-желтых всегда оказывалась более многочисленной, и насмехаться над болельщиком «Лацио» из лиги Б стало делом несложным. Тем более когда у тебя фамилия Спагетти…

Противостоять насмешкам было невероятно трудно. Точно так же, как организовывать состязание между ребятами: обычно против четырех жалких лациистов играли одиннадцать озверевших романистов. Возможно, именно поэтому мы, приверженцы «Лацио», становились все искуснее. Благодаря несчастьям нашей бедной «Лацио» мы, маленькие болельщики, уже научились проигрывать, в то время как наши красно-желтые кузены еще не наловчились выигрывать.

«Лацио» вернулась в лигу А только в конце чемпионата 1982–1983 годов: жаль, что именно тогда «Рома» выиграла кубок чемпионата Италии, ибо это достижение отравило мой первый спортивный бело-голубой восторг.

В этом возрасте, между восемью и тринадцатью годами, посещение стадиона было радостью и требовало соответствующей подготовки. Для того чтобы в душе затеплился хотя бы огонек надежды, требовалось доставать просьбами папу за несколько недель до матча. Как только удавалось убедить его, начиналось лихорадочное ожидание воскресного дня. На стадион, столичный Олимпийский стадион, ехали автобусом во избежание проблем парковки – уже тогда найти место для стоянки автомобиля в Риме было несбыточной мечтой – и прежде всего потому, что места не были пронумерованы, из дома уходили утром, чтобы хватило времени доехать, купить билеты в кассе и выбрать хорошее место из разряда дешевых, обычно стоячее.

Затем приходилось долго ждать, так как матч не начинался раньше 14.30. Привилегированные же зрители, которые сидели на трибуне с пронумерованными местами, могли позволить себе прибыть незадолго до свистка, возвещающего о начале игры. Но для меня пребывание на набитых людьми трибунах не было тягостно: мне нравилось наблюдать пеструю и возбужденную толпу вокруг себя и готовиться к волшебству зрелища.

Возможно, для моего отца, который сам также был ярым болельщиком, поездка со мной на стадион являлась скорее пыткой, нежели радостью. Для него это означало отказ от воскресного обеда в день, когда кулинарное искусство моих бабушки и матери достигало наивысшей точки и за столом сидели и трапезничали часами, болтая и попивая вино, наслаждаясь этим времяпрепровождением, которого не могли позволить себе в течение недели. А для меня потеря воскресного обеда по причине похода на стадион всегда была праздником и подкрепиться бутербродом не составляло никакой проблемы. Так что вкус бутербродов с ветчиной, которые мы приносили с собой из дома, еще не выветрился из моей памяти, и я верю, что у меня он всегда будет ассоциироваться с волнением этих минут, таких напряженных в моей жизни болельщика.

Я вспоминаю, как первый раз вошел на стадион, в солнечный полдень, отчего трава показалась еще более зеленой, потом напряженное ожидание выхода команд на поле и, наконец, саму игру, которую впервые видел под совершенно новым углом с недорогих мест на трибунах. И затем шок – мне следовало ожидать этого, ясное дело: комментариев не было! К счастью, с помощью спортивных передач воскресным вечером, которые показывали все голы, забитые в течение дня, и благодаря нескольким годам тщательного изучения фотографий во вкладышах из пачек с печеньем мне было несложно узнать моих любимцев даже без каркающего голоса комментатора, выкрикивающего имя каждый раз, когда один из них завладевал мячом.

В восьмидесятые годы я начал ходить на стадион с друзьями, без обязательного привлечения к этому мероприятию моего отца. Это был нелегкий период, а стадион не принадлежал к числу самых безопасных мест. В Италии лишь недавно закончились так называемые свинцовые годы[49], и взрослые не чувствовали себя спокойно, отпуская детей шататься по городу. Прежде всего когда имело место состязание: матч «Лацио» против «Ромы».

В нашем городе это противостояние двух команд, тем более это феномен, который выходит за пределы человеческого понимания: каждый болельщик, будь то лациист или романист, ожидает и переживает его по-своему, со своими суевериями и заклинаниями против дурного глаза. Кто-то приходит на эту игру каждый раз в течение многих лет, облаченный в одну и ту же одежду, кто-то погружается в медитацию на всю предшествующую матчу неделю, кто-то взвинчивает себя и заявляется на стадион полный ненависти к противнику, а кто-то, напротив, теряет последние силы от нервного напряжения.

Полагаю, что в немногих столицах мира спортивные соревнования так определяют городскую жизнь. Каждый день в Риме просыпаются, умываются, удостоверяются в том, что с соответствующих тренировочных баз прибывают хорошие известия, и только затем начинают работать. Я наконец-то пришел к убеждению, что истинный столичный болельщик, перед тем как доказывать любовь к собственной команде, обречен исполниться ненависти и желать самого плохого со спортивной точки зрения команде с другого берега Тибра.

Таким образом, как это ни парадоксально, я считаю, что моим первым большим успехом болельщика «Лацио» было поражение «Ромы» по пенальти в финале Кубка чемпионов в Ливерпуле в 1984 году. Это была моя месть: над нами смеялись за переход в низшую лигу, который команда заслужила не на поле, а теперь, благодаря этому поражению по пенальти, я создавал себе иллюзию, что они наконец-то научатся проигрывать.

6. «Music»[50]

От незавидной участи человека с фамилией Спагетти меня прежде всего спасла музыка.

Первой песней, которую я спел, была «Mamunia» Пола Маккартни и группы «Wings», включенная в чудесный альбом «Band on the Run». Шел 1973 год; мне стукнуло три года, я произносил свое имя как «Кука Петти», был первым и единственным внуком в семье и потому безраздельным повелителем моих родителей, дедов и бабок, для которых возможность повидать меня каждый раз становилась праздником.

Моя бабушка Лилиана, родом с Сардинии, отличалась чрезвычайно малым ростом и бесконечно ласковым взором своих глаз, чем-то смахивая на фантастическую инопланетянку.

Дед играл роль моего благодетеля, обеспечивавшего возможность выпить несколько капель вина: только в воскресенье, на обеде в их доме, мне дозволялось попробовать этот изысканный нектар, который тщательно отмерялся в мою рюмку под бдительным присмотром взрослых.

С моими дедушкой и бабушкой жили также двое их сыновей, два моих юных дяди, Джорджо и Фабрицио. Именно они заставили меня страстно полюбить музыку, которую, будучи в середине семидесятых годов молодыми людьми чуть старше двадцати лет, слушали беспрерывно. Я родился и вырос в доме, где музыка не умолкала: мой отец был большим любителем джаза, и эта музыка непрерывно и негромко звучала в наших комнатах. Но, уж если говорить начистоту, как ни ценю я джаз, больше всего меня притягивала музыка, которую слушали мои дяди.

Я был совершенно зачарован аккуратным длинным рядом долгоиграющих пластинок, которые стояли у них на полках: сотни конвертов, тысячи оттенков в прекрасных фотографиях и словах, по большей части непонятных для меня. Одной из немногих надписей, которую, как мне казалось, я понял, так как считал ее итальянской, хотя значение было не совсем ясно, оказалась именно «Mamunia».

Она стала моей песней, и я пел ее ко всеобщему удовольствию, бесконечно повторяя это странное слово, пока какой-нибудь дружеский пинок не давал мне понять, что пора выключить этот маленький и, похоже, назойливый музыкальный автомат. Но дяди с энтузиазмом относились к моим нечленораздельным певческим выступлениям, так что при малейшей возможности ставили «Mamunia» на проигрыватель, усиливали звук, и я, какой бы игрой ни был увлечен, бросал все и бежал к стереоустановке, чтобы возобновить мое представление поющего гнома.

Это длилось до тех пор, пока они не предложили мне:

– Лука, ты не хочешь попробовать спеть кое-что потруднее? Есть песня, состоящая всего из двух слов. Называется «Ob-La-Di Ob-La-Da»!

И залихватские звуки «Ob-La-Di Ob-La-Da» полетели из двух таинственных кубов, которые мои дяди называли «ящиками», вместе со столь дорогим моему сердцу голосом Пола Маккартни. Родственники убедили меня в том, что он тоже приходится мне каким-то дальним дядей.

Дядя Джорджо и дядя Фабрицио постоянно возились с пластинками, которые казались мне предметами, исполненными загадочной притягательности, и устанавливали их на диск проигрывателя с невероятной осторожностью, стараясь не оставить на поверхности отпечатка или царапины. Мне, естественно, было запрещено даже мимолетно прикасаться к этому длинному ряду сокровищ, и, будучи послушным ребенком, я не нарушал этот запрет. Хотя бы еще и потому, что у меня тоже была собственная музыкальная игрушка: оранжевый щелевой портативный электропроигрыватель, памятный всем, кому довелось быть ребенком в Италии в мифические семидесятые годы. Я вставлял в него знаменитые пластинки, которые крутились со скоростью 45 оборотов в минуту, с напетыми на них сказками. Они также были непременной принадлежностью детей той эпохи.

Я знал их все наизусть, однако даже тогда, должен признаться, «Mamunia» и «Ob-La-Di Ob-La-Da» доставляли мне совершенно иное удовольствие. Представьте себе мой восторг, когда вскоре я начал петь, не понимая ни единого слова, «Yellow Submarine», или, как мы произносили, «Йелло Саммарин», под аккомпанемент двух акустических гитар моих дядей.

Тогда моей ручонкой было невозможно держать виниловые пластинки, не касаясь их проигрывающей части, так что дяди научили меня брать их раскрытыми ладонями. К восьми годам я получил подарок, который навсегда изменил мою музыкальную судьбу: первую настоящую долгоиграющую пластинку, к тому же первую двойную долгоиграющую пластинку.

Пластинку в красном конверте, на котором красовались улыбающиеся лица четырех парней, смотрящих на нас с балкона. Именно тогда с помощью родителей я в первый раз прочитал по-английски это слово: «Битлз». Мои дяди немедленно настояли на том, чтобы я тут же выучил имена четырех юношей, стоящих на балконе, и после целого дня терзаний и допросов мне это удалось: Джон Леннон, Пол Маккартни, Джордж Харрисон и Ринго Старр.

А когда мне объяснили, что Пол Маккартни был тот самый старый дядюшка, который пел «Mamunia» и «Ob-La-Di Ob-La-Da», я с некоторым опасением спросил, не могу ли я считать и остальных трех старыми дядюшками.

Мне было дано разрешение, и с того дня эти четыре парня для меня стали просто Джон, Пол, Джордж и Ринго.

Первой песней двойной долгоиграющей пластинки была «Love Me Do», за ней следовала «Please Please Me» и «From Me to You». Я слушал их без остановки, одну за другой. Каждый раз, прослушав «From Me to You», я вытянутым пальчиком осторожно поднимал головку звукоснимателя и ставил опять «Love Me Do». И так – до бесконечности. Кажется, четвертую песню на пластинке я прослушал только через месяц. «From Me to You» стала первым настоящим музыкальным потрясением: я отчетливо слышал два голоса, которые пели одни и те же слова, но с двумя различными мелодиями, одна звучала высоко, а другая – низко. Высокая казалась мне не соответствующей никаким канонам, но невообразимо прекрасной. Я был загипнотизирован.

Через несколько лет я вложил все свои сбережения в первую пластинку, которую купил самостоятельно: «Double Fantasy» Джона Леннона. Однако вскоре после выхода пластинки какой-то ненормальный выстрелил в дядю Джона в Нью-Йорке и убил его, когда тот возвращался к себе домой. Я не переставал задавать себе вопрос, почему лиходей сделал этот выстрел, ведь жертва была всего-навсего певцом, писавшим прекрасные песни, но все вокруг меня были слишком опечалены, чтобы дать ответ.

Диск был из ряда вон выходящий, хватило бы одних только песен «Woman», «Starting Over» и «Watching the Wheels», чтобы я часами слушал их.

«Woman» занимала первое место в итальянском хит-параде; в пятницу и субботу ближе к полудню по радио передавали первые десять песен по порядку и так называемые горячие диски, песни, занимавшие места с одиннадцатого по двадцатое. Чтобы не пропускать недельные хит-парады в прямом вещании, я приносил в школу небольшой переносной радиоприемник, который слушал с приглушенным звуком, сидя на последней парте и прижав его к уху, чтобы меня не поймали преподаватели. Конечно, чтобы послушать «Woman», которая кочевала по первым местам, приходилось выслушивать песни, начиная с двадцатой позиции и в убывающем порядке, но она того стоила.

Я был покорен музыкой, той музыкой, и жаждал ее новинок. Утром, выходя на римское солнце с деньгами в кармане, которые были выданы мне на покупку полдника в школе, я часто принимал решение оставить их втайне от родителей и, благодаря отказу от полдников, постепенно накапливал необходимую сумму для моей ежемесячной музыкальной покупки. Как раз напротив моего дома находился магазинчик пластинок, и я стал самым малолетним покупателем; хозяин к тому времени привык к любознательному и восторженному ребенку, который заходил в его владения как в страну чудес, и, должно быть, испытывал к нему симпатию, хотя и дивился каждый раз, когда я выходил оттуда, неся в руке «Tug of War» Пола Маккартни, «Alibi» в исполнении группы «America» или же «Eye in the Sky» ансамбля «Alan Parsons Project».

Я проводил все послеобеденное время, слушая музыку, и пытался повторять слова по напечатанным текстам внутри конверта.

Коренной поворот в моей жизни произошел, когда я получил от своих дядей свободный доступ к их длинному ряду долгоиграющих пластинок, который с годами стал еще длиннее. Теперь я мог слушать их также в отсутствие хозяев. Там были сотни виниловых пластинок, современнейшая дискография, а лет пятнадцать музыкальной истории подлежало восстановлению: Джэксон Браун, «Eagles», «America», Дэн Фогельберг, «Poco».

Я решил сделать это с толком: купить все, но по порядку, по исполнителям. Начал с «Eagles». В субботу после обеда, когда большая часть моих одноклассников отправлялась на дискотеку, я садился на свой мопед и рыскал по Риму от одного магазина пластинок к другому, чтобы вернуться домой по меньшей мере с одним трофеем, хотя и побывавшим в употреблении или с немного поврежденным конвертом.

В это время я подхватил еще одну заразу: желание научиться играть на гитаре. Слишком сильно было притяжение «шести струн», которым искушала меня моя любимая музыка, и было так соблазнительно видеть других, бережно перебирающих эти струны и извлекающих из них гармоничные звуки где-нибудь у костра, в окружении друзей, чтобы не попытаться проделать то же самое.

К тому же не стоило упускать из вида: мною было замечено, что мои друзья, игравшие на гитаре, пробуждали особый интерес у девушек; и возможно, если мне удастся достичь успехов, то моя фамилия как-то отойдет на второй план.

Так что я позаимствовал у моих дядей их старую расстроенную гитару фирмы «Эко», которая не представляла собой какой-либо ценности, но для начала этого было вполне достаточно. И, вооружившись учебником и нотами песен и, конечно, беспрерывно слушая музыку, я потихоньку начал, как самый настоящий самоучка, выстраивать связное исполнение, осваивая один аккорд за другим. Я и сейчас помню огромную радость от моего первого успеха: я целый день проигрывал ту мелодию в тональности фа-мажор.

Уверен, что в этот период мои родители серьезно подумывали о том, чтобы отделаться от меня: они всегда с большим вниманием относились к моим художественным наклонностям, как, впрочем, и способностям моего брата, но подозреваю, что выслушивать непрекращающееся биение по ушам этим бренчанием было тяжким испытанием для их терпения.

Я постепенно прогрессировал. Теперь у меня в запасе имелось несколько песен: например, наиболее простые из репертуара «Eagles» давались мне с легкостью. Но моя музыкальная жизнь круто изменилась раз и навсегда, когда я перешел на пластинки другого американского автора-исполнителя: Джеймса Тейлора[51]. Мне были знакомы две его песни: «Hard Times» и «Her Town Too», услышанные совершенно случайно. Они были включены в долгоиграющую пластинку, выпущенную четыре года назад, «Dad Loves His Work», последнюю из тех, что он сочинил до того момента. Была середина восьмидесятых годов, и ожидалось появление его нового творения: «That's Why I'm Here». А кроме того, в 1985 году Джеймс в первый раз приехал с концертом в Италию, в Рим. В моем распоряжении оказалось совсем немного времени, уже наступил июль, и самым простым делом было записать на магнитофонную ленту его «Самые большие хиты», белую пластинку, которую я нашел в доме моих дядей. По мере того как приближался вечер концерта, я начинал ощущать все возрастающее возбуждение.