Знаменитый французский художник Эдгар Дега рассказывал, что, когда он был еще ребенком, мать однажды взяла его с собой навестить подругу, мадам Леба, вдову члена Конвента и монтаньяра, который 9 термидора застрелился, не желая умереть на гильотине. Визит заканчивался, мадам Дега уже стала прощаться, но вдруг внезапно остановилась, взволнованная. Она увидела на стене портреты Робеспьера, Кутона, Сен-Жюста и гневно воскликнула:

— Как! Вы еще храните портреты этих чудовищ?

— Замолчи, Селестина, — пылко откликнулась мадам Леба. — Замолчи! Они святые!

Чудовища или святые? Кем были монтаньяры в действительности? Два века историки занимаются этой тайной…

«Тайны монтаньяров»… О них упоминал Бальзак, обладавший необычайной способностью если не разгадывать, то превращать таинственные истории магическим воображением в сюжеты великолепных романов. Два из них — «Шуаны» и «Темное дело» — прямо связаны с Великой французской революцией. И в других произведениях он часто напоминал о событиях революции, о судьбах ее людей. Без этого, пожалуй, невозможно было бы создать бесподобно верные картины жизни Франции конца XVIII — начала XIX века. Ведь над историей всей Европы еще столетие витал грозный призрак революции. Однако «тайны монтаньяров» так и остались у Бальзака неиспользованной темой.

На первый, поверхностный, взгляд это можно объяснить отсутствием каких-либо тайн. Монтаньяры — самая смелая, передовая группа французских революционеров XVIII века — действовали совершенно открыто, гласно, публично. Они были на виду у народа и много, красноречиво, откровенно говорили о себе сами. Вожди монтаньяров — Жорж Дантон, Максимилиан Робеспьер, Жан-Поль Марат — обладали замечательным ораторским даром.

Но все же в определенном смысле тайны монтаньяров существовали. То были не столько лежащие на поверхности секреты, заговоры или интриги, сколько неразгаданная путаница характеров и стремлений, непредсказуемость сталкивавшихся между собой честолюбий, сложность социальных и политических пружин многих явлений того драматического времени.

И сейчас, спустя 200 лет, эти тайны до конца не раскрыты, хотя ни об одном событии всемирной истории не написано так много, как о Великой французской революции. Ей посвящали свои труды историки. Она привлекала внимание многих выдающихся писателей. О ней часто размышляли профессиональные политические деятели. Обстоятельство весьма знаменательное, ибо объясняет, почему необъятный поток литературы о революции не только не прояснил ее до конца, но даже запутал.

Революция служила и продолжает служить средством политической борьбы, ее опыт используется для идейного оправдания самых неожиданных дел, благо противоречивая, яркая, насыщенная идеями, надеждами и страстями, она давала и дает прецеденты на любой случай.

Может быть, иначе обстоит дело с многочисленными биографическими сочинениями о ее героях? Увы, в них беспристрастия и объективности еще меньше. Причина та же — политические склонности, интересы и предубеждения авторов. Посмертная судьба Робеспьера и Дантона, к примеру, повторяет их реальные прижизненные разногласия — биографы, словно облачаясь в костюмы своих героев, продолжают их борьбу между собой. Одни неизбежно идеализируют Робеспьера, принижая Дантона, другие, подчеркивая величие Дантона, стремятся умалить авторитет Робеспьера.

Однако споры об этих героях революции кажутся легкой перепалкой по сравнению с яростью, кипящей до сих пор из-за Марата. Кто он, исчадие ада или образ божественного откровения? Его истерические заклинания одни считают бредом сумасшедшего, а другие — гениальными пророчествами, сравнимыми лишь с откровениями библейских пророков вроде Исайи. Действительно, сострадание к униженным и оскорбленным сочеталось в нем с бешеной злобой, ненавистью к тиранам и врагам революции. В самом ее начале, когда все наивно радовались осуществлению мечты о свободе и братстве, он первый призвал к террору.

Его ненавидели и боготворили. Шарлотта Корде, вдохновляясь искренними чувствами, пронзила ножом сердце Друга народа. Санкюлоты же, поклонявшиеся ему как Божеству революции, почтили в нем мученика святого дела. По сей день одни объявляют его шарлатаном, другие — несравненным выразителем сути революции.

Только Дантон удостоился персонального памятника в Париже. Но и остальные обрели бессмертие. Возможно, именно благодаря противоречивости суждений о них раскрываются ныне их подлинные черты и своеобразие каждого. Склонные к плюрализму французы создали много интереснейших биографий своих революционных героев.

Что касается наших отечественных авторов, писавших о французских революционерах XVIII века, то над ними тяготеет «злой рок» — укоренившееся убеждение, что представители передового, прогрессивного движения обязательно должны быть идеальными во всех отношениях людьми, вообще не способными совершать какие-либо предосудительные поступки. В результате в изобилии появляются книги о «пламенных революционерах», напоминающие жития святых. В них революцию творят искусственно приукрашенные личности, лишенные слабостей, колебаний, не говоря уже о пороках или преступных склонностях.

Впрочем, идеализация революционеров прошлого свойственна не только нашей историко-революционной литературе. Еще Маркс и Энгельс осуждали канонизацию революционных вождей: «Было бы весьма желательно, — писали они, — чтобы люди, стоявшие во главе партии движения — будь то перед революцией, в тайных обществах или в печати, будь то в период революции, в качестве официальных лиц, — были, наконец, изображены суровыми рембрандтовскими красками во всей своей жизненной правде. Во всех существующих описаниях эти лица никогда не изображаются в их реальном, а лишь в официальном виде, с котурнами на ногах и с ореолом вокруг головы. В этих восторженно, преображенных рафаэлевских портретах пропадает вся правдивость изображения».

К несчастью, подлинная история свидетельствует, что справедливое, в перспективе победоносное движение особенно сильно притягивает к себе карьеристов и проходимцев, лицемерно присоединяющихся к благородному делу ради корыстных целей. Имена Жозефа Фуше, Станислава Фрерона, Жана Тельена, к примеру, фигурировали среди самых известных монтаньяров. Преданность революции они доказывали исключительной жестокостью, доводившей политику террора до крайнего абсурда. Затем они обнаружили столь же чудовищную продажность и реакционность…

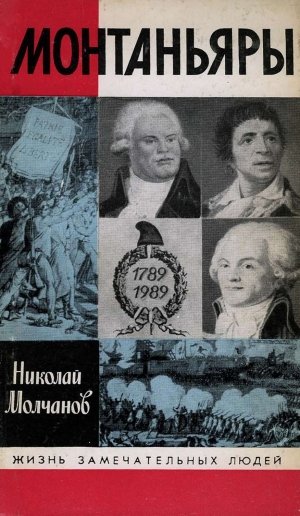

В этой книге, в отличие от обычных биографий серии ЖЗЛ, не один, а много героев, хотя главное место уделено, естественно, трем великим вождям монтаньяров — Дантону, Марату и Робеспьеру. Такое «расширение» биографического жанра ведет к более широкому раскрытию среды, в которой они жили и боролись, то есть самой Французской революции и ее главного действующего лица — народа.

Метод сравнительного жизнеописания не зря считается классическим. Он позволяет избежать обычно подстерегающей биографа опасности превратиться в адвоката, а то и апологета своего героя. У автора биографического сочинения неизбежно вырабатывается своеобразный, в чем-то, разумеется, простительный, рефлекс: занимаясь нелегким исследованием жизни и творчества какого-либо одного исторического персонажа, биограф настолько проникается его интересами, что начинает незаметно для себя слепо любить своего героя. По-человечески эта трогательная слабость вполне понятна. Но беда, что от такой сентиментальности страдает истина.

Достоверность, истинность исторических книг зависит и от многого другого. Трудолюбие и добросовестность автора, уровень его знаний, влияние на него предрассудков и заблуждений — все это неизбежно определяет качество труда как в этой, так и в любой другой области человеческой деятельности. Но бывает, что обстоятельства не позволяют сказать людям то, что они думают, вынуждают их скрывать, а иногда искажать истину. В 1939 году в нашей стране вышла очень большая книга, написанная группой авторов по случаю 150-летия Великой французской революции. В ней содержалось много интересного, ценного, правдивого. Однако то время — время, когда создавался этот труд, не могло не наложить на него свою печать. Например, принимавшая устрашающие масштабы политика террора 1793-1794 годов в книге оценивалась так: «В отличие от реакционных историков и публицистов, Маркс и Энгельс показали, что террор был необходим для преодоления сопротивления врагов революции, без чего невозможна была победа революции».

При этом тщетно искать в огромном томе главные высказывания основоположников марксизма о терроре. Их просто нет. Правда, приводятся цитаты, относящиеся к периоду еще юношеского увлечения классиков французскими революционерами, когда молодой Энгельс называл себя монтаньяром. В те времена и он и Маркс не очень-то осуждали террор.

Но в зрелые годы оба теоретика вынесли ему иные оценки. 4 сентября 1870 года Энгельс написал Марксу письмо, в котором с юмором вспомнил свое понимание «периода господства террора» как периода господства людей, «внушающих ужас». «В действительности же наоборот, — пишет Энгельс, — это господство людей, которые сами напуганы. Террор — это большей частью бесполезные жестокости, совершаемые ради собственного успокоения людьми, которые сами испытывают страх. Я убежден, что вина за господство террора в 1793 году падает почти исключительно на перепуганных, выставлявших себя патриотами буржуа, на мелких мещан, напускавших в штаны от страха, и на шайку прохвостов, обделывавших свои делишки при терроре».

Эта беспощадная, но справедливая оценка относится в первую очередь к Робеспьеру. Однако ни в одной изданной у нас его биографии не найдешь подобных высказываний Маркса и Энгельса. Еще бы, ведь они решительно противоречат закрепившемуся в нашей биографической литературе идеализированному образу знаменитого монтаньяра… Много еще в истории Французской революции «белых», «черных» и иных пятен, исказивших ее картину.

Моменты единства монтаньяров с народом, с парижскими санкюлотами предопределили их историческое величие. Разрыв с народом был их трагедией и крахом. Но этот глубокий социальный смысл истории монтаньяров крайне сложно отражался в личной судьбе вождей передовой революционной партии Франции XVIII века. Примитивный классовый подход сталкивается с действительностью, не укладывающейся в жесткие, схоластические рамки. Почему нередко скромный труженик — рабочий или крестьянин — примыкал к роялистам, выступал за старый феодальный порядок, а бывшие титулованные дворяне и священники становились искренними революционерами? Здесь-то и скрываются пресловутые «тайны монтаньяров».

Если рассматривать эти тайны не в духе социальных утопий или литературного вымысла, а так, как все происходило в действительности, то суть их обнаруживается в сложных отношениях между буржуазией и народом. Тому, кто воспитан на упрощенных схемах учебников истории, внушающих инстинктивное недоверие, неприятие всего, что связано с буржуазией, надо совершить умственное усилие, мысленно перешагнуть через два века и усвоить непреложную истину: французская буржуазия была молодым, передовым, воплощавшим лучшую часть нации, революционным классом, которому принадлежало будущее, который олицетворял реальный прогресс. Точно так же обстоит дело и с другими привычными социальными и политическими понятиями. Например, если мы называем монтаньяров «партией», то совсем не в том смысле, который вкладывается в современное понятие «партия»…

Итак, попробуем перенестись на два века назад, войдем в мир интересов, идей и чувств миллионов французов, совершивших революцию. Отрешимся на время от всего мира, каким мы видим его сейчас, и вызовем из небытия другую страну, иной мир, ушедших людей — Францию, которой уже нет.

Глава I РЕВОЛЮЦИЯ

Наступление революции во Франции предвидели и предсказывали многие. Но никто не знал, как это произойдет. Людовика XVI неожиданно разбудили ночью 14 июля 1789 года. Удивленно и растерянно слушал он торопливый рассказ герцога Лианкура о взятии Бастилии,

— Это же бунт! — пробормотал король.

— Нет, государь, это революция, — печально ответил герцог.

В глубине души король не верил в такую опасность. Что может поколебать древнейшее, самое знаменитое королевство и самое богатое в Европе государство? Конечно, досаждали финансовые трудности. Но когда их не было? Разве его предшественники на троне, Людовик XV, сам король-солнце Людовик XIV, не нуждались постоянно в деньгах? В конце концов все как-то улаживалось. И разве Франция не процветает в почете и славе?

С начала века число его подданных возросло с двадцати до двадцати пяти миллионов. Ни при одном другом царствовании в Париже не строили так много: шестьсот новых роскошных особняков, тридцать тысяч солидных домов украсили столицу. Дворец в Версале поражает богатством и роскошью. Правда, предшественники Людовика XVI проиграли несколько войн. Но сам он не знал военных поражений. Еще не так давно, в 1783 году, Париж ликовал, празднуя победу над заносчивой Англией в американской войне. Народ радовался тогда, любуясь красочным фейерверком по случаю подписания мирного договора.

В последнее время король перестал понимать людей. Даже среди принятых при дворе четырех тысяч самых знатных мелькали постные физиономии, которые своим унылым видом будто предвещали недоброе. Что им еще надо? Кажется, он уступал всем: королеве, братьям-принцам, придворным, всему дворянству… По сравнению с предшественниками, он очень покладистый король, за что, как он считал, его любили. Конечно, он король-домосед. За пятнадцать лет царствования он совершил только две поездки: на коронацию в Реймс и на торжественное открытие Шербурского порта. Зато он не страдал пороками Людовика XV, своего деда, управлявшего по капризам любовниц — вначале мадам Помпадур, а затем мадам Дюбарри. Людовик XVI был целомудрен и ходил к исповеди с чистой совестью. Он увлекался науками, заполнял апартаменты научными приборами, машинами, любил географию и одобрил экспедиции капитана Кука, послал на край света Лаперуза обследовать Тихий океан.

У него были невинные слабости: король обожал ремесла и с удовольствием сам работал напильником, изготовлял с помощью слесаря Гамена хитроумные замки. Людовик не мог жить без охоты. Хотя его считали близоруким, он превосходно стрелял и гордился своими охотничьими трофеями. Только в августе 1784 года он подстрелил 460 штук дичи, в декабре 1787-го — 218. Не пренебрегал он и псовой охотой, застрелил за десять лет 1275 оленей, убил много кабанов, даже волков…

Его нельзя было упрекнуть в невежестве, он знал несколько языков. Хотя Людовик не любил и не умел вести изысканные остроумные беседы, никто не назвал бы его глупым. Он был достойным королем, правда, довольно нерешительным и ленивым. Порой он даже проявлял способность воспринимать новые идеи и требования жизни. Как прекрасно начиналось его царствование! Новый король, которому не было и двадцати лет, получил прозвище Людовика Желанного. Юный монарх даже отказался от традиционного подарка в 24 миллиона ливров, поднесенного ему по случаю вступления на престол, разогнал развратную шайку, царившую при дворе его предшественника, отправив в ссылку всесильную фаворитку Дюбарри. Король начал очищать авгиевы конюшни королевских финансов, назначив генеральным контролером ученого экономиста и крупного администратора Тюрго. Тот взялся за дело, предложив самое простое и разумное решение: пусть налоги платит не только народ, но и два первых, привилегированных сословия, — дворянство с духовенством. Ведь выжать еще что-то из третьего сословия — крестьян, горожан, буржуазии — уже было невозможно. Тюрго наметил программу экономических и политических реформ, хотел шире открыть дорогу свободному предпринимательству буржуазии.

Естественно, аристократов охватило яростное негодование. Набожный король особенно прислушивался к протестам епископов. В страхе за свои богатства они вдруг обнаружили «нечистивость» Тюрго: «Ведь он не ходит к мессе!» Людовик, еще недавно писавший Тюрго, что «только вы да я и любим народ», теперь подписал отставку реформатора. Все, начиная с братьев короля, ликовали. Реформы Тюрго попытались забыть.

Играли на том, что Людовик XVI не мог заставить себя согласиться с умалением роли дворянства; ведь он сам был первым дворянином. В блеске крупнейших дворянских родов он видел собственную честь и славу. Слушая различные доводы серьезных и честных советников, он соглашался с необходимостью изменения старого порядка. Но как только попытки частичных реформ встречали противодействие дворянства и церкви, Людовик отступал. Вся его деятельность на троне — хаос противоречивых колебаний, всегда кончавшихся уступками благородному сословию.

Беда в том, что денег в казначействе не прибавлялось. С трудом сводили концы с концами. Парижские банкиры, недовольные отставкой Тюрго, не хотели больше давать королю взаймы. Они знали, что без серьезных реформ получить обратно деньги не удастся. Чтобы выйти из положения, пришлось опять взяться за реформы, доверив управление финансами богатому швейцарскому банкиру Жаку Неккеру. Кое в чем он расходился с Тюрго, однако действовал тоже в интересах буржуазии, а не только аристократии. Он сократил расходы двора, ввел новые меры веса, предложил новую налоговую систему, посягавшую и на доходы дворянства. И хотя он не затрагивал главных основ старого феодально-абсолютистского порядка, аристократы возмутились. Почему этот швейцарец, протестант, официально даже не назначенный, подобно Тюрго, генеральным контролером финансов, смеет не считаться с интересами привилегированных?

В мае 1781 года Людовик XVI уволил его в отставку. Неккеру не могли простить опубликование отчета о состоянии финансов, наглядно показавшего паразитизм дворянства. Король еще раз уступил, отказавшись от частичных, осторожных, половинчатых реформ. И опять попытка предотвратить революцию закончилась неудачей.

Старый порядок сам рыл себе могилу. Двор, особенно королева, беззаботно пускали по ветру миллионы, государству угрожало банкротство. Мария-Антуанетта, да и сам король старались не задумываться о завтрашнем дне. Братья короля, граф д'Артуа и граф Прованский, увлекавшиеся игрой в карты, добились оплаты своих многомиллионных долгов за счет казны. Королевские финансы по-прежнему оставались в хаотическом состоянии, из которого их теперь уже не пытаются вывести два новых, быстро сменившихся генеральных контролера. В 1783 году на этот пост назначили Шарля Калонна. Он превзошел безответственностью своих предшественников, не отказывал в деньгах никому, особенно Марии-Антуанетте. Но бесконечно продолжать вакханалию расточительства невозможно. Калонн, по примеру Тюрго и Неккера, предлагает новый вариант, по существу, тех же реформ: главная среди них — единый земельный налог на всех, в том числе на дворянство и духовенство. На этот раз королевские реформаторы решили действовать наверняка и созвать нотаблей — самых знатных людей королевства. Ведь они должны наверняка поддержать короля. В феврале 1787 года собрались принцы крови, герцоги, маршалы, епископы, интенданты, мэры, всего 147 «столпов» королевства. Однако попытка использовать старый феодальный институт дала неожиданный результат. Нотабли не только отвергают реформы, но вынуждают короля прогнать самого реформатора Калонна!

Аристократы заразились либеральными идеями французских философов XVIII века: Вольтера, Монтескье, Гольбаха! Они не желают больше терпеть абсолютизм монархии, деспотизм короля, хотя и не склонны расстаться со своими привилегиями. Институт старого порядка ведет атаку на этот порядок во имя новых идей свободы! Для этого они требуют созвать Генеральные Штаты всех сословий, последний раз собиравшиеся в 1614 году. Необычайная политическая двусмысленность возмущает и озадачивает двор. Он реагирует немедленно, хотя и вслепую: на место Калонна по совету Марии-Антуанетты назначают епископа Ломени де Бриенна.

Красноречивый прелат-философ имеет множество замыслов, но в конце концов считает, что «есть столько случайностей, а довольно одной, чтобы спасти нас». Увы, нотабли отвергают и его реформы. Тогда их воплощают в королевские эдикты и представляют для регистрации в парламент Парижа — старинное судебное учреждение, имеющее право регистрировать законы. Но парламент тоже отвергает их и, в свою очередь, требует созыва Генеральных Штатов. Людовика XVI вывели даже из его обычного состояния ленивой апатии. Он приказывает отправить весь парламент в ссылку, в Труа. Но бунтарей поддерживают другие парламенты в провинции. Антиабсолютистская позиция парламентов одобряется всеми городами. Здесь «бунт» привилегированных начинает превращаться в восстание буржуазии — вождя третьего сословия. Настоящее восстание, когда в дело вступают солдаты, а народ забрасывает их с крыш черепицей, происходит в Гренобле, в провинции Дофине. В замке Визиль созывается собрание, на котором верховодит уже не знать, а буржуазия.

Здесь-то и рождается новая идея, хотя она и выдвигается под старой вывеской — созыв Генеральных Штатов, — но не так, как раньше, когда каждое из трех сословий имело равное число представителей, а с двойным представительством третьего сословия! Ведь оно составляет 98 процентов населения.

Король капитулирует: 8 августа объявлено о созыве Генеральных Штатов на 1 мая 1789 года, а через две недели Ломени де Бриенн уволен в отставку, а на его место снова призван Неккер.

Итак, сначала привилегированные, дворянство и духовенство, нотабли и парламенты потребовали созыва Генеральных Штатов. Затем к ним присоединилась буржуазия, возглавляющая третье сословие, и тоже потребовала созыва Генеральных Штатов. И те и другие объединились против короля; они требуют одного и того же. Но, как выяснилось очень скоро, на совершенно разных условиях! Знатные хотят Генеральных Штатов по старинке, когда они господствовали и все решали: ведь два всегда больше одного, и третье сословие смиренно подчинялось. Теперь же оно само одно хочет иметь столько же голосов, как и два первых сословия вместе. Решение же должно приниматься путем индивидуального, поголовного голосования. Стоит лишь небольшому числу дворян и духовенства присоединиться к третьему сословию, и оно будет хозяином Генеральные Штатов. Общий антиабсолютистский фронт разделился на два соперничающих лагеря. Кто же из них возьмет верх?

Именно в это время в событие вмешивается новая сила — народ.

Финансовый кризис оказался лишь симптомом общего острейшего экономического кризиса, охватившего страну. На этот раз не только люди, но и само небо против короля. Дожди, наводнение весной 1787 года, потом засуха, страшный град 13 июля, опустошивший поля Западной Франции, — все это вызвало катастрофический неурожай. Бедствие обрушилось и на города. Текстильная промышленность из-за английской конкуренции не могла дать работу десяткам тысяч рабочих, а затем наступает небывало суровая зима 1788/89 года. Жестокие морозы обрушились на Францию. Сена замерзла вплоть до Гавра, Луара до Нанта, каналы по всей стране. Остановились скованные льдом баржи. В их трюмах гнили зерно, сыры, овощи. Обозы застряли на заснеженных дорогах. В Париже цена четырехфунтового хлеба поднялась с восьми до пятнадцати су. Голодные бунты вспыхивают повсюду, от Прованса до Бургундии, от Бретани до Эльзаса. Крестьяне и рабочие грабят склады, останавливают обозы с продовольствием.

Голодные бунты явление не новое для Франции. Новым является поиск политического выхода. Кризис ведет к объединению третьего сословия. Массы голодных теперь приобрели вождя: буржуазию, требующую реформы государственного строя. Борьба парламентов, дворянства и духовенства против абсолютизма; все это сразу отступило на второй план. Возникает «национальная партия» третьего сословия, в которой стихийно сливаются все многочисленные потоки недовольства большинства населения.

Весной 1789 года проходят выборы в Генеральные Штаты. В отличие от современных выборов, когда до последнего момента никто не знает, сколько мест получит та или иная партия, число депутатов от каждого сословия было заранее известно: по 300 от двух привилегированных сословий и 600 — от третьего. Выбрали немного меньше (всего 1165), но в основном пропорция сохранилась. Важнее количественных показателей оказались результаты уникальной письменной консультации: на избирательных собраниях принимались наказы — тетради жалоб и пожеланий. Конечно, в них не нашли отражение чаяния сельских и городских бедняков, ведь наказы писали грамотные.

Во всяком случае, получилась как бы программа деятельности Генеральных Штатов, но отнюдь не программа революции. Ее цель — преобразование феодального строя в буржуазный — все хотели достичь путем реформы, без применения насилия. Наказы соответствовали идеалам французских философов — просветителей XVIII века. Они всесторонне разработали и определили цель преобразования общества, но не средства и методы ее достижения.

В одном вопросе все наказы независимо от сословий оказались едины: все хотели сохранения монархии, но ограниченной, контролируемой законом. Никто не добивался установления республики.

Наказы третьего сословия требовали принятия конституции, отменяющей феодализм, гарантирующей индивидуальные свободы, собственность, интеллектуальную и религиозную терпимость, равенство прав, обязательное утверждение налогов Национальным собранием. В наказах не содержалось ничего враждебного монархии, напротив, все опиралось на союз между королем и нацией. В них выражалось пожелание, чтобы законодательная власть принадлежала нации совместно с королем, а исполнительная — одному королю.

Наказы дворянства резко отличались от наказов третьего сословия. Соглашаясь на равенство в налогообложении, оно не допускало равенства в правах, требовало сохранения сословий.

Людовику XVI предоставлялась великолепная возможность: нация избавляла его от тягостных забот, вызвавших изнурительную борьбу с нотаблями, с парламентами. Будущее его монархии гарантировалось конституцией, освобождавшей его от ответственности за самые важные, трудные и тяжелые проблемы жизни страны. Правда, пришлось бы разделить власть с представителями народа. Пойдет ли он на это? Пока никто не мог дать ответа на такой вопрос. Оставались неясными и порядок работы Генеральных Штатов, способ голосования и принятия решений…

В конце апреля депутаты Генеральных Штатов съезжаются в Версаль. Представителям третьего сословия предписывают явиться обязательно в скромном черном одеянии, напоминающем смесь одежды монаха и мелкого клерка. Дворянам и духовным советуют одеться как можно ярче, пышнее. 2 мая депутатов официально представляют королю. Дворяне и духовенство допускаются в кабинет короля. Монарх свидетельствует им свое уважение. Гораздо более многочисленную массу депутатов третьего сословия принимают в другом помещении, где король с подчеркнутой небрежностью лишь окидывает их холодным взором. 4 мая депутаты отправляются к мессе в церковь Святого Людовика. Сначала, подальше от короля, отдельно идут скромные представители народа. Затем в парадных одеждах, блистая бархатом, золотым шитьем, шляпами с пышными плюмажами, со шпагами шествуют дворяне. Далее идут епископы в фиолетовых сутанах, в красных шляпах, в кружевных стихарях, сопровождаемые священниками, одетыми поскромнее. Наконец выступает двор во главе с королем и королевой. На этот раз их ослепительный облик превзошел даже традиционную помпезность, роскошь и блеск, которыми славился на весь мир версальский двор. Пока еще никто и подумать не мог, что видит начало шествия монархии к смертному одру…

5 мая 1789 года король Людовик XVI торжественно открыл Генеральные Штаты. В королевском дворце не нашлось достаточно большого помещения, чтобы вместить депутатов. Их собрали в расположенном невдалеке огромном здании Меню плезир — Малых забав. Так обычно переводят его название на русский язык, хотя точнее было бы по смыслу, назначению и аналогии с известным древним сооружением в Кремле назвать его Потешный дворец. Обычно здесь веселились, смотрели спектакли, устраивали балы, маскарады, приемы. Пять лет назад в этом зале состоялось первое представление «Женитьбы Фигаро» Бомарше. Придворные от души смеялись над проделками остроумного Фигаро, над его словами о своем хозяине графе Альмавиве, который лишь «дал себе труд родиться». Ныне здесь же предстояло всерьез решить, достаточно ли подобного «труда», чтобы господствовать…

По случаю открытия Генеральных Штатов огромный зал с великолепными колоннами заново отремонтировали и украсили. На эстраде возвышался королевский трон. По одной стороне зала сидели дворяне, по другой — духовенство. А в глубине, подальше от короля, отвели места для третьего сословия. Его депутатов впустили не в парадные двери, как дворян, а в скромные боковые. Сиденья для них сделали пониже.

Среди 570 депутатов третьего сословия оказалось 200 юристов, 100 торговцев и промышленников, 50 крупных землевладельцев, 11 дворян, 3 священника. Ни одного настоящего крестьянина или рабочего там не нашлось. И все же они представляли народ и были самой монолитной, однородной единой группой. Что касается 270 дворян, то 90 среди них склонялись к новым, передовым либеральным идеям, хотя тон задавали пока яростные защитники старого феодального порядка. Еще меньше единства было среди 290 представителей духовенства. Высшая церковная иерархия — кардиналы, епископы — имела мало общего с бедными приходскими священниками. Некоторые из них будут даже революционерами. Но пока Генеральные Штаты как бы воплощают старую сословно-феодальную Францию.

Правда, теперь, слушая короля, депутаты третьего сословия не обязаны становиться на колени, как в старых Генеральных Штатах. Однако сразу же произошел мелкий, но многозначительный эпизод. Усевшись на троне, король надел шляпу, дворяне и духовенство последовали его примеру. А депутаты третьего сословия вместо того, чтобы по предписанному им этикету остаться с непокрытыми головами, тоже водрузили на головы свои шляпы. Неслыханное своеволие! Но король нашелся: он снял шляпу, и всем пришлось сделать это же. Итак, для начала восторжествовал принцип «равенства». Впрочем, третье сословие хотело проявить не враждебность к королю, а отношение к другим сословиям. Ведь все депутаты без исключения были монархистами.

Король произнес короткую, тщательно взвешенную, но, впрочем, многозначительную речь.

— Всеобщее брожение, чрезмерное стремление к нововведениям, — сказал он, — овладели умами, и если не поторопиться отрезвить их, это может окончательно ввести в заблуждение…

Ни слова о конституции, о реформах, которых требовали наказы. Ничего не сказано и по вопросу, не. терпящему отлагательства: как будет работать собрание, как голосовать. Когда вслед за королем выступил министр юстиции Барантен, выяснилось, что двор стоит за старые правила, по которым привилегированные сословия всегда будут в большинстве. Значит, третьему сословию самому придется добиваться справедливости. Рухнули надежды и на прославленного реформатора Неккера. В пространной речи он вообще не вспомнил о своих прежних планах и сообщил только о дефиците бюджета в 56 миллионов ливров и предложил одобрить заем в 80 миллионов. Под давлением двора он не поддержал требование поголовного голосования.

Третье сословие сидело в оцепенении. Для чего их собрали? Впрочем, уже на другой день они решили именовать себя не депутатами третьего сословия, а «депутатами общин». Это походило на пока еще робкое, но явное отрицание многовекового униженного положения народа, на стремление дать понять, что именно они представляют все население, входящее в общины. Начинается длительный, почти в пять недель период, внешне выглядевший замешательством или бездействием третьего сословия. Так и думали самонадеянно в окружении короля. В действительности происходило нечто очень важное. Собравшиеся с разных концов страны, часто совершенно незнакомые люди должны были осознать свою общность, выработать единую и твердую позицию. Надо было убедить робких и колеблющихся, склонных к привычному рабскому послушанию дворянам и церкви. Ведь открыто отвергнуть правило голосования по сословиям означало отрицание монархической законности. Здесь была граница, за которой начиналась революция. Не у всех хватало на это смелости. Но никто не высказался и за подчинение. Сумеют ли эти люди смело и решительно не только встать наравне с привилегированными сословиями, но и объявить себя единственным воплощением нации? Группа самых активных создает Бретонский клуб, заседающий в версальских кафе, где идут напряженные обсуждения.

Наконец 10 июня аббат Сийес, автор нашумевшей брошюры о третьем сословии, в которой он требовал, чтобы из ничего это сословие стало воплощением нации, вносит внешне скромное предложение, которое принимается. Третье сословие объявляет о решимости выйти из состояния долгого бездействия и предлагает депутатам двух других сословий начать совместную проверку полномочий «всех представителей нации». Не явившиеся будут считаться отсутствующими.

Сначала не последовало никакого отклика. Но 13 июня явилось три приходских священника. За несколько дней таких набралось уже 19. Проверка полномочий началась. 17 июня депутаты наконец решились: они объявили себя Национальным собранием (490 голосов против 90). Тем самым третье сословие совершало революционный акт, отвергало старое общество и создавало новую власть, независимую от короля. А затем Национальное собрание принимает решение, что народ прекратит уплату любых налогов, если это собрание будет распущено. Новый революционный шаг произвел грозное впечатление.

К собранию присоединяется большинство приходских священников. Герцог Орлеанский призвал так же поступить и дворян, и его призыв встретил поддержку 80 депутатов.

Но епископы и большинство дворян, забыв все прежние распри, взывают к королю. Их представители отправляются в Марли и умоляют короля обуздать чернь. Королева, братья короля, парижский архиепископ вырывают у короля согласие на решительные действия, началом которых должно послужить особое королевское заседание Генеральных Штатов. Под предлогом его подготовки приказано запереть зал Меню плезир и не допускать туда никого.

20 июня ничего не подозревающие депутаты Национального собрания явились на заседание, но нашли двери запертыми и охраняемыми. Лил дождь, и народные представители мокли во главе со своим председателем, знаменитым астрономом, академиком Сильвеном Байи. Наконец кто-то предложил пойти в находившийся рядом зал для игры в мяч. Это было высокое помещение, освещаемое окнами под самым потолком, с голыми гладкими стенами без всяких украшений, без стульев или кресел. Унылое помещение с деревянной галереей на одной из стен, какой-то сарай стал вместилищем и ареной поистине исторической сцены. Она запечатлена на картине одного из учеников Давида; сам метр задумал, но не завершил ее, оставив только наброски. В центре, забравшись на стол, Байи читает текст клятвы, которую горячо одобрили, а затем подписали все депутаты, кроме одного. Они поклялись, что будут собираться на заседания в любом месте до тех пор, пока не выработают конституцию.

На другой день воскресенье, а в понедельник 22 июня Национальное собрание провело заседание в церкви Святого Людовика. В нем участвовали 150 представителей духовенства. Но все ждали королевского заседания.

Три дня совещался Совет короля. Неккер предложил сделать кое-какие уступки. Их отвергли и решили проводить твердую линию.

23 июня снова в зале Малых забав депутаты трех сословий явились на королевское заседание. Все обставлено как в день открытия Генеральных Штатов. Но в зал не допустили публику, а здание окружили войсками. Снова депутатов третьего сословия пытаются унизить и больше часа держат под проливным дождем перед входом в зад. Король является со всей помпой Старого порядка и произносит речь, интересную не только в качестве демонстрации глупости, но и как выражение того предела уступок, на которые он согласен. Он может пойти лишь на некоторую либерализацию, индивидуальные свободы, административную децентрализацию. Король пообещал, что будет советоваться с Генеральными Штатами о налогах и финансах. Но он не допустит никакого ограничения своей власти и никакого покушения на сословные привилегии и феодальный порядок. Решения 17 июня отменяются.

— Я один добьюсь блага для своих подданных; я буду рассматривать одного себя их подлинным представителем… Я повелеваю вам, господа, разойтись тотчас же и собраться завтра утром каждому сословию в отведенных вам палатах…

Затем король удалился, уверенный, что приказ немедленно исполнят. С ним ушли многие дворяне, большинство духовенства. Но депутаты третьего сословия остались в зале. Явное неповиновение королю побудило церемониймейстера маркиза Дре-Брезе подойти к председателю и напомнить ему о повелении короля.

— Мне кажется, — ответил Байи, — что нации не приказывают…

Намного сильнее прозвучало возмущенное заявление графа Мирабо, произнесенное громовым голосом:

— Ступайте и скажите вашему господину, что мы находимся здесь по воле народа и оставим наши места, только уступая силе штыков!

Тогда в зал по приказу короля явились гвардейцы, чтобы выгнать депутатов. Однако против них встали, обнажив шпаги, присоединившиеся к третьему сословию маркиз Лафайет, герцог Ларошфуко, герцог Лианкур, еще несколько дворян. Гвардейцы отступили. К королю поспешили с вопросом: что же делать? Не склонный к смелым решениям без постороннего воздействия, Людовик XVI махнул рукой:

— Ну, если они не желают уходить, черт с ними, пусть остаются!

А Национальное собрание продолжало заседать. Оно подтвердило свои прежние решения и утвердило декрет о неприкосновенности его членов. 24 июня большинство духовенства присоединилось к Собранию, на следующий день их примеру последовали 47 дворян во главе с герцогом Орлеанским. 27 июня король как бы примирился с совершившимся фактом и призвал «свое верное духовенство и своих верных дворян» объединиться с третьим сословием. В Париже ликовали. Кому могло прийти в голову, что король лишь впервые применил уловку, которая станет постоянной особенностью его тактики: притворной уступкой прикрывалась тайная подготовка применения силы? Королю слепо верили. Депутаты чувствовали себя победителями и думали, что предстоит лишь поскорее закрепить победу. 7 июля Собрание создает Конституционный комитет, через два дня официально объявляет себя Учредительным, хотя фактически оно выступало в такой роли еще в июне. Однако депутаты слишком спешили, думая, что все трудное позади.

26 июня шесть полков получили приказ разместиться в окрестностях Парижа, а 1 июля такой же приказ был отдан десяти другим полкам. Срочно перебрасывались наемные швейцарские и немецкие полки: французским гвардейцам король Франции уже не доверял. Национальное собрание 8 июля выразило королю беспокойство по поводу переброски войск. Король ответил издевательским советом Собранию перенести свою работу в провинцию, но прекратить сбор войск отказался. 11 июля король смещает Неккера и других министров — противников применения силы. На их места назначаются крайние контрреволюционеры. Все восприняли эту смену правительства как объявление гражданской войны.

Разогнать Учредительное собрание не составляло никакого труда, если бы не Париж. В столице многое внушало тревогу. Всего можно было ждать от голодных обитателей рабочих предместий. Никогда еще на протяжении всего века хлеб не стоил так дорого, как сейчас, в июле 1789 года. За неделю до открытия Генеральных Штатов санкюлоты Сент-Антуанского предместья, возбужденные сомнительными слухами о неосторожных словах фабриканта Ревельона, яростно громили его бумажную фабрику. Войскам пришлось перестрелять больше сотни отчаявшихся санкюлотов. Унося несколько сотен раненых, они укрылись в своих трущобах. Стало ясно: достаточно искры, чтобы вспыхнул пожар мятежа. Невозможно надеяться и на солдат-французов.

В казармах королевской лейб-гвардии открыто заявляют, что не будут стрелять в народ. Но даже состоятельные парижане, не страдающие от голода, настроены слишком опасно. Еще недавно, во время выборов в Генеральные Штаты, они казались равнодушными и спокойными. Лишь часть избирателей вообще приняли участие в выборах. Но сейчас всех словно охватила лихорадка. Выборщики депутатов, давно выполнившие свою задачу, по-прежнему собираются и заседают, затевая опасные дела. Они хотят вооружиться, создать отряды милиции, а затем занять Ратушу и заменить королевских чиновников выбранным ими комитетом. Сад Пале-Рояль с его магазинами, лавками, ресторанами, кафе, игорными заведениями из места развлечения стал мятежным очагом. Там непрерывно идут собрания, звучат бунтарские призывы, и все, что происходит в Версале, в Учредительном собрании, вызывает немедленный отклик в Париже. Ясно, что разгон Учредительного собрания может вызвать взрыв.

Теперь король возлагает надежды на новое министерство барона Бретейля. «Если понадобится сжечь Париж, — заверил он, — сожжем и Париж». Так же настроен и военный министр маршал Брольи. Он считает, что, установив надежный контроль в Париже, можно легко будет либо разогнать Учредительное собрание, либо добиться его безропотного послушания. Иностранные полки постепенно окружают Париж. Они уже входят в город, заняли Марсово поле…

В Париже, и без того охваченном волнением и тревогой, в воскресенье около полудня узнали об увольнении Неккера. Хотя этот швейцарский банкир практически не сделал ровно ничего для революции, имя его окружено ореолом, созданным молвой. Просто вблизи трона нет никого другого, о ком бы знали что-либо хорошее. И его удаление восприняли как явное осуществление опасного аристократического заговора. Ясно, что завтра королевские войска вступят в Париж и парижане будут отданы на расправу иностранным наемникам! Слухи тем более легко принимают на веру, что есть уже свидетели, своими глазами видевшие продвижение войск. В этот жаркий солнечный воскресный день улицы полны народа. Тревожные известия быстро возбуждают толпу. Все устремляются к Пале-Роялю, к этому форуму революции. В разных местах сада кричат сразу несколько ораторов, забравшихся на тумбы, на столы и стулья уличных кафе. Из всех пылких, порой бессвязных, но искренних и страстных речей наибольший эффект имеет речь молодого адвоката Камилла Демулена. Вскочив на стол с пистолетом и шпагой в руке, в шляпе, украшенной зеленым листом, символом надежды, он кричит:

— Граждане! Я только что из Версаля. Нельзя терять ни минуты. Неккер уволен! Эта отставка — то же самое, что колокол Варфоломеевской ночи для патриотов! Этой ночью батальоны швейцарцев и немцев придут с Марсова поля, чтобы нас перерезать. У нас остается один шанс — прибегнуть к оружию!

Призыв к оружию подхватывают тысячи уст. По примеру Камилла Демулена, на шляпы прикрепляют зеленые листья. Впрочем, вскоре выясняется, что зелень — цвет графа д'Артуа, брата короля. Через несколько дней утверждается постоянный революционный символ — сочетание трех цветов: красного и синего (цвета герба Парижа) с белым, королевским цветом. Ведь еще никто не помышляет о республике, о свержении короля, который, конечно, просто обманут дурными советчиками.

Между тем толпа бурлит. Наиболее энергичные бросаются на поиски оружия. Громят оружейные лавки. Врываются в оружейную палату дворца Тюильри, где хранится старое парадное оружие. Там обнаруживают несколько разукрашенных пушечек, подаренных Людовику XIV королем Сиама. Захватывают бочонки с порохом, найденные на барже, стоящей у берега Сены.

Возникает огромная демонстрация. Во главе несут восковые бюсты Неккера и герцога Орлеанского, обвязанные крепом. На площади Людовика XV (нынешняя площадь Согласия) толпа сталкивается с конницей королевского немецкого полка. Одного старика насмерть затаптывают лошадьми. Французские гвардейцы вступают в перестрелку с немцами и присоединяются к демонстрантам. Вечером барон Базенваль, военный губернатор Парижа, отводит своих немцев на Марсово поле. Он безнадежно ждет инструкций из Версаля.

Отступление наемников не успокаивает толпу. Волнения продолжаются ночью, приобретают совершенно хаотический характер. Горят многочисленные таможенные заставы. С ними связывают дороговизну, ибо на заставах берут налог на продовольствие, ввозимое в город. Но особенно упорно ищут оружие. Народ опасается, что Версаль не оставит без последствий мятеж. На другой день тысячи парижан собираются на Гревской площади перед Ратушей. Старая городская власть во главе с Флесселем совершенно беспомощна, перепугана, и никто с ней не считается. Выборщики создают чрезвычайный постоянный Комитет и принимают решение о немедленном создании буржуазной милиции по 600 человек на каждый из 60 избирательных дистриктов Парижа. Сразу же тысячи добровольцев отвечают на призыв. В ночь с 13 по 14 первые патрули с гвардейцами обходят город, ярко освещенный по приказу Комитета. Так рождается Национальная гвардия.

14 июля волнения в Париже не только не затихают, но резко усиливаются. На устах у всех одно слово — Бастилия. 400 лет возвышается над предместьем Сент-Антуан крепость с восемью башнями высотой в 24 метра. Крепость давно утратила военное значение, но продолжает служить складом боеприпасов и государственной тюрьмой. Бастилия в глазах французов — символ безграничного произвола королей. Здесь на основании знаменитых «летр де каше» — приказов о произвольных арестах — побывало немало известных узников, вплоть до Вольтера. В наказах избиратели на выборах в Генеральные Штаты требовали уничтожить Бастилию. В борьбе против феодального абсолютизма это требование приобретает значение лозунга, как бы обобщающего все революционные стремления. Для двора Бастилия тоже имеет огромное значение как символ несокрушимости королевской власти. Поэтому недавно ее гарнизон, состоявший из 80 солдат-инвалидов, усилили отрядом швейцарцев в 30 человек.

С утра 14 июля разносится весть, что большие запасы оружия хранятся на правом берегу Сены в Доме инвалидов. Туда устремляется около десяти тысяч человек. Сначала комендант маркиз Сомбрейль отказывается выдать оружие. Но солдаты не желают стрелять в народ, и комендант вынужден открыть ворота. Народ захватывает 30 тысяч мушкетов, несколько пушек, множество сабель. Вокруг Бастилии собирается все больше вооруженных людей, не скрывающих своего намерения захватить крепость. Комитет в Ратуше пытается предотвратить столкновение и посылает в крепость делегацию для переговоров. Комендант Бастилии де Лоде не желает выдать запасы пороха и оружия, но обещает не открывать огонь, если на крепость нападут. Комитет посылает новых парламентеров. Окружающие крепость проявляют нетерпение. Внезапно из крепости загремели выстрелы. Это и послужило сигналом к началу штурма. Из 700 осаждающих десятую часть составляют солдаты и офицеры гвардии. Они пускают в ход пушки. Удается разбить цепи первого подъемного моста, перейти через ров, заполненный водой. Ценою немалых потерь (80 убитых и свыше 100 раненых) осаждающие врываются в крепость. Подавляющее большинство участников штурма — жители предместья Сент-Антуан, рабочие, подмастерья, ремесленники, лавочники и солдаты, присоединившиеся к народу. Коменданта де Лоне ведут к Ратуше, но здесь толпа, возбужденная рассказами о кровопролитии, расправляется с ним и с бывшим прево Парижа Флесселем, отказавшим народу в оружии. Отрубленные головы этих первых жертв революции на острие пик несут над толпой.

Так традиции жестокости Старого порядка наследует и революция. Находившийся в толпе Гракх Бабеф, впоследствии прославившийся своими коммунистическими утопиями, рассказывал о стихийных расправах в письме к жене и пытался объяснить жестокость, чуждую гуманистическому смыслу революции: «Казни всякого рода, четвертование, пытки, колесование, костры, виселицы, палачи повсюду внедрили среди нас такие дурные нравы! Наши властители вместо того, чтобы приобщить нас к культуре, превратили нас в варваров, ибо сами они варвары. Они пожинают и будут пожинать то, что посеют…». Эти слова революционера, написанные в первые дни революции, могут служить, пожалуй, лучшим объяснением всех последующих террористических эксцессов революции…

Взятие Бастилии влечет неисчислимые последствия. От этого удара монархии уже никогда не удастся оправиться. Самым непосредственным результатом оказался приказ короля Базенвалю немедленно увести своих немецких и швейцарских солдат из Парижа в Сен-Клу.

Об этом лично сообщил Учредительному собранию Людовик XVI, неожиданно явившийся 15 июля на заседание. Он объявил, что вверяет собранию свою безопасность. Король даже соизволил назвать его собственным именем: «Национальным собранием»! Правительство Бретейля уволено в отставку, вновь призвали Неккера. Собрание приветствовало короля долгими аплодисментами. Депутаты искренне радовались, что народ Парижа спас их от контрреволюции, но они хотели также сохранить короля как орудие защиты от революции.

Людовик XVI лишь разыгрывал очередную сцену лицемерия, которое станет главной формой его политики.

В действительности он и не думал прекращать борьбы с революцией, но лишь теми способами, на которые он был способен. Вот что произошло сразу же после трогательной примирительной сцены в Учредительном собрании, если верить мемуарам офицера немецко-королевского полка Вильдемберга. В ночь с 15-го на 16 июля полк прибыл в Версаль. Его командир князь Ламбеск поднялся к королю и в присутствии королевы и нескольких придворных заявил ему:

«— Государь! Желает ли ваше величество спасти Францию? Если да, то соблаговолите встать во главе вашего немецко-королевского полка, и всяким дискуссиям будет положен конец!»

После небольшого совещания с приближенными король объявил, что он принимает предложение, и приказал привести полк на следующий день в тот же час. Полк прибыл вновь в Версаль к назначенному времени. Для короля приготовили его любимую испанскую лошадь. Ламбеск поднялся и на лестнице встретил короля, спускающегося вместе со своими двумя братьями. Однако внезапно король почувствовал слабость, ноги его стали заплетаться, и он упал в обморок. После того как короля привели в чувство, он вернулся в свои апартаменты. Боевой поход был отложен, королевскую лошадь отвели обратно в конюшню, и полк вернулся в Сен-Клу…

Таким, образом, раздираемый теми, кто хотел его открытого сопротивления революции и похода на Париж во главе войск, и теми, кто требовал уступок, Людовик XVI предпочел пока искать согласия со «своим добрым народом». 16 июля вечером он повелел своему брату графу д'Артуа, принцу Конде, герцогу Полиньяку и другим крупным аристократам отправиться «за пределы королевства». Началась первая эмиграция. Распределили роли: король будет тайно бороться с революцией внутри страны, а его братья и другая знать организуют открытую борьбу против нее за рубежом.

17 июля король поехал в Париж, чтобы разыграть новую сцену «примирения» с революцией. Конечно, не любовь к народу, к Франции толкала его на этот шаг, а жалкая трусость и жгучая ненависть к революции, которую он тщательно скрывал, мечтая в глубине души расправиться с подлой чернью. Но сейчас надо было разыгрывать спектакль, что он и делал. Народ чувствовал это. Люди мрачно стояли с оружием в руках, образуя дорогу, по которой шел король. Его не сопровождала столь пышная, сверкающая свита аристократов, как это было совсем недавно. Ведь главные ее представители уже исчезли. Те, кто стоял во главе провалившегося заговора, бежали этой ночью. Брат короля, граф д'Артуа, так боялся за свою жизнь, что решился тайно проехать через город лишь в сопровождении целого полка наемников с двумя пушками.

Из толпы часто раздавались возгласы «Да здравствует нация!», и очень редко слышалось: «Да здравствует король!» Значительно теплее встретили Людовика выбранный командующим Национальной гвардии Лафайет и мэр Байи. Король утвердил их новые должности, признал все, одобрив даже решение о разрушении Бастилии. Видно было, что все это тяготит короля, что он вынужден играть роль, вызывавшую у него отвращение. Еще бы, к шляпе короля прикололи трехцветную кокарду — символ революции, заменившую старые королевские лилии и белый цвет монархии. Ведь это был визит побежденного к победителям.

С наступлением ночи, когда король вернулся в свой дворец в Версале, его встретила разъяренная Мария-Антуанетта. Увидев трехцветную кокарду, украшавшую шляпу Людовика, она яростно сорвала ее и швырнула под ноги:

«— Я и не подозревала, что вышла замуж не за короля, — а за мещанина!» — гневно воскликнула гордая дочь императора.

Теперь Мария-Антуанетта воплощает смертельную ненависть к революции. Но все же она была несправедлива к своему супругу. Ведь он тоже ненавидел «бунт», хотя и действовал более трусливо. Но разве смелый замысел разогнать Учредительное собрание не привел народ к Бастилии? И вот теперь революция стала не только парламентской, но народной. Отныне у нее не один, а два центра силы: Собрание и героический, восторженный победивший Париж. Открытая борьба с революцией больше невозможна.

Обнаруживается социальная природа революции: тот, кто сражался 14 июля и проливал кровь, не получит прямого выигрыша. Но буржуазия имеет осязаемые выгоды с первого дня. Пример — сама Бастилия. 16 июля ненавистный символ деспотизма решили уничтожить до основания. Но разобрать массивные стены из огромных глыб камня не так-то просто. Взялся за это архитектор и подрядчик Паллуа, нанявший 800 рабочих. К концу года Бастилию сровняли с землей ко всеобщему восторгу. И к выгоде подрядчика! Народ радуется бескорыстно; буржуазия разделяет эти чувства, но и не упускает шанса заработать. Крепость распродается по кускам! Ценный строительный материал пошел на строительство моста Конкорд, и поныне украшающего Париж. Кроме того, все департаменты пожелали иметь макеты крепости, изготовленные из ее камней…

Такое желание возникло не случайно. События в Париже заразили своим примером все города Франции. Они совершили всеобщую муниципальную революцию. Повсюду буржуазия, как и в столице, требует участия в администрации своих городов. Если королевские магистраты не уступали власти, их изгоняли силой, как в Страсбурге, где разгромили старую Ратушу. Штурмуют местные «бастилии»: дворец Тромпет в Бордо, форт Пьер-Асиз в Лионе, башню Леви в Кане. В Марселе скоро разрушат форт Сен-Жан, прикрывавший город. Кое-где обошлось без потрясений: кровопролитный штурм Бастилии послужил назидательным уроком. Миром решилось дело в Тулузе, в Аксе, в Тарбе. Напротив, городскую власть сменяли насильно в Ренне, Туре, Седане, Меце, Нанси.

За две недели Старый порядок уничтожили повсюду. Королевская власть — интенданты, губернаторы — сменилась новой революционной буржуазной администрацией. Во всей Франции формировалась и Национальная гвардия. Как и в столице, гвардеец обязан приобрести синий мундир и все снаряжение за свой счет, и поэтому новая вооруженная сила состояла отнюдь не из бедняков. Национальная гвардия, естественно, призывалась дать отпор любому заговору аристократов. Им противостоит также и заключенный между городами союз — «федерация». Формирование гвардии ускорялось обстановкой паники «великого страха».

Внешне это явление психологическое, порожденное тревожными слухами, мифами и призраками, каким-то нервным шоком. Еще раньше зародилась боязнь «разбойников». Теперь же, после захвата Бастилии бедняками Сент-Антуанского предместья, психоз страха охватил не только аристократов, но и всех более или менее состоятельных людей. С ужасом передавали они друг другу известия о страшных событиях.

Дело в том, что разговоры о свободе, о равенстве, звучавшие все громче, не могли не дойти и до слуха голодных не только в городах, но и в деревне. Еще недавно они мирились с тем, что от революции им было мало проку. Теперь, после 14 июля, осмелела и сельская Франция. Быстро откликнулись многочисленные бродяги и нищие. Раньше они довольствовались подаянием или сбором оставшихся на полях после жатвы колосков. Сейчас эти отверженные действуют посмелее. Кое-где по ночам они косят еще не созревший хлеб. Учащаются разные мелкие хищения. Несчастных толкают на это муки голода. Таких случаев немного, но число сельских грабежей невероятно раздувается молвой. Возмущенные крестьяне, вооружившись чем попало, сотнями собираются и бродят в поисках «разбойников». Почти всегда они их просто не находят. Зато по пути озлобленные крестьянские отряды проходят мимо феодальных замков, и они напоминают им об их настоящих врагах. Ведь революция еще никак не коснулась господства феодалов в деревнях, где живет подавляющее большинство населения страны. Крестьяне массами начинают своими средствами сводить счеты с феодалами. Они требуют у владельцев замков книги и документы с записями тяжелых повинностей и немедленно предают их огню. Но часто, наталкиваясь на сопротивление, они громят и жгут сами замки. Передают слухи об убийствах землевладельцев. Зарева пожаров охватывают ночное небо в большинстве французских провинций. Напуганы не только дворяне, но и буржуа, особенно остро реагирующие на угрозу любой собственности. Буржуазная Национальная гвардия идет из городов в поход на «разбойников». Однако для подавления новой «жакерии» немыслимого размаха потребовалось бы оборонять каждый феодальный замок. «Великий страх» охватывает и Учредительное собрание.

Кажется, что звон набата, разорвавший тишину над сельской Францией, загремел в самом зале Учредительного собрания. Усыпляющие депутатов бесконечно скучные, длинные речи сменяются 3 августа тревожными словами, пробуждающими всех.

Слушайте сообщение из провинции… Повсюду собственность стала добычей самого преступного разбоя. Во всех концах страны поджигают замки, разрушают монастыри, грабят фермы… Налоги не платят… Закон потерял силу… Власть, суд — не более как призрак…

На трибуне, конечно, аристократ, представитель дворян, вереницы которых в своих каретах поспешно мчатся из городских замков? Нет, это человек третьего сословия! Буржуазия смертельно напугана покушением на собственность, хотя это феодальная собственность. Но ведь разъяренные крестьяне не разбираются в тонкостях, и буржуа требуют действовать так, как всегда поступали аристократы, отвечавшие на бунт водружением новеньких виселиц. Но как воевать против всей Франции? Если прибегнуть к помощи наемников короля, то это значит и вернуть ему всю власть! К тому же никакой силы ни у дворянства, ни у короля просто нет. Положение было бы безвыходным, если бы не выручили аристократы. Они первые поняли, что невозможно совладать с великой крестьянской революцией. Герцог Эгийон, один из богатейших людей страны, владелец огромных земель, выступает с необычайно либеральной речью.

— Речь идет не только о разбойниках, во многих провинциях объединяется весь народ, чтобы разрушать замки, опустошать поля и особенно чтобы завладеть архивами, где хранятся грамоты, удостоверяющие феодальную собственность. Он пытается сбросить с себя иго, которое гнетет его уже много веков, и следует признать, господа, что для этого восстания, хотя и преступного, можно найти оправдание в тех притеснениях, жертвой которых является народ…

А затем наступило чудо. Некоторые сентиментальные историки всерьез уверяют, что на депутатов Собрания снизошел Святой Дух! Охваченные могучим и прекрасным порывом великодушия, бескорыстия и щедрости, в страстном припадке любви к ближнему дворяне и священники рвались на трибуну, чтобы возложить на алтарь отечества свои приношения. Далеко за полночь продолжалась вакханалия самосожжения феодализма, отказа от многовековых привилегий. Отказались от церковной десятины, от прав на личную зависимость крестьянина, от дворянского права охоты и рыбной ловли, от голубятен и кроличьих садков, от всяких налоговых привилегий, от неравенства перед законом и налоговым обложением. Вконец утомленные патриотическим рвением в эту чудесную ночь 4 августа, депутаты привилегированных сословий выходили с гордо поднятыми головами, как бы задевая ими звезды…

Правда, освобожденные от патетической фразеологии, плоды волшебной ночи выглядели значительно скромнее. Практически отказались лишь от второстепенных, малодоходных привилегий, составлявших по стоимости менее четверти всего феодального бремени. Основные же платежи за землю подлежали выкупу, равному феодальным взносам за 30 лет. Оплатить такой выкуп крестьяне просто не в состоянии, а следовательно, старый добрый феодальный порядок сохранялся и впредь. Все было подсчитано, продумано и осуществлено ради того, чтобы потушить пожар крестьянской революции. Либеральные аристократы имели заднюю мысль и политического характера: ценой второстепенных уступок крестьянам хотели сохранить союз третьего сословия, либерального дворянства и низшего духовенства, рассчитывая держать революцию под контролем.

Но крестьяне буквально толковали первую фразу знаменитого декрета: «Национальное собрание полностью уничтожает феодальный порядок». Они просто прекратили вносить какие-либо феодальные платежи и десятину церкви, а на попытки принуждения отвечали новыми мятежами. Только в 1793 году монтаньяры действительно полностью освободят французских крестьян от феодализма… Однако начало все же было положено 4 августа 1789 года, и с учетом последующего эта дата имеет несомненное историческое значение.

Под грохот камней, сбрасываемых с разрушаемой в то время Бастилии, Учредительное собрание сумело решить еще одну, может быть, не менее важную задачу. 26 августа 1789 года оно принимает Декларацию прав человека и гражданина. Она должна служить введением и идейной основой будущей конституции, быть ее важнейшей частью. Ее удалось согласовать за несколько недель, тогда как для подготовки конституции потребуется два года. Помог этому быстрому решению задачи ее абстрактный, весьма общий характер. Декларации намеренно стремились придать универсальный, максимально общий смысл, чтобы сделать ее образцом, примером для всего мира, что для того времени удалось сделать, и она поэтому превосходит универсализмом и рациональностью предшествующие ей английскую и американскую декларации.

Историческую задачу решили быстро и сравнительно легко, поскольку смысл 17 статей Декларации основательно разработали французские философы-просветители.

Собрание имело до трех десятков письменных проектов документа. Окончательный вариант изложили ясным языком, а главное — кратко. Депутаты сознавали величие стоящей перед ними задачи, считая Декларацию орудием, «военной машиной» против феодализма, его «свидетельством о смерти». Поэтому, исходя из идеи естественных прав человека, упор делали на уничтожение привилегий и злоупотреблений феодального строя.

Действительно, что касается прошлого, то Декларация несомненно имела историческое значение. Иначе обстояло дело с будущим. О нем-то, видимо, ее творцы не особенно думали, поскольку важнейшие принципиальные положения Декларации вступают в непримиримое противоречие с действительностью буквально на следующий день. Это тем более кажется на первый взгляд странным, что в составлении и утверждении документа участвовали несколько сот профессиональных юристов. Но, возможно, именно поэтому в Учредительном собрании и отнеслись столь беззаботно к будущему. Ведь юристы понимали лучше, чем профаны, что речь идет о провозглашении общих принципов, а не точных и конкретных пунктов закона, обязательного к исполнению. Поэтому думали о риторике, о том, чтобы произвести впечатление яркими, эффектными фразами общего характера. В самом деле, уже первая статья Декларации звучит поистине величественно:

«Люди рождаются и остаются свободными и равными в правах».

Далее в том же торжественном тоне утверждалось, что целью всякого политического сообщества является сохранение естественных и неотъемлемых прав человека, к которым относятся свобода, собственность, безопасность и сопротивление угнетению. Нация является источником верховной власти, закон — выражением общей воли. Все граждане прямо или через представителей имеют право участвовать в выработке законов. Декларация ограждала от арестов и преследований, предоставляла право свободно выражать мысли и мнения, свободно излагать их устно или печатно. В заключение Декларация снова обращалась к собственности и объявляла ее неприкосновенной и священной.

Несомненно, Декларация — удар по абсолютизму и обоснование правомерности революции. Однако с самого начала она производит впечатление исторического недоразумения: в ней нет даже упоминания о короле! А ведь этот республиканский по смыслу документ одобрен монархистами. Ведь в Учредительном собрании никто еще не выступал за республику. Один из самых честнейших депутатов, аббат Грегуар, искренне говорил, что французы «обожают своего короля». Однако, провозглашая источником верховной власти нацию, Декларация тем самым санкционировала лишение короля этой власти, хотя никто об этом пока и не заикался. Более того, шел спор о том, имеет ли право король налагать запрет-вето на решения Собрания. Большинство считало, что имеет! Налицо вопиющее противоречие, и далеко не единственное. Учредительное собрание, провозглашая равенство граждан, одновременно решало вопрос о том, чтобы лишить права участия в выборах бедняков, тех, кто платит слишком маленький налог, то есть почти половину французов. Собрание объявило в Декларации любую собственность священной, а не прошло и месяца, как оно проголосовало за упразднение феодальной собственности, объявило ее незаконной. Вообще, слишком общие положения о собственности влекли за собой наиболее вопиющие противоречия. Например, сохранение права на наследство сводило на нет торжественное заявление статьи первой Декларации о том, что люди рождаются равными. Она не касалась имущественного неравенства и вытекавшего из него угнетения, не включала права на труд, на свободу ассоциаций и многое другое. Поэтому монтаньяры в 1793 году и примут новую Декларацию прав, шире и конкретнее трактующую права человека, хотя она, естественно, тоже будет буржуазной по своей сути. И все же Декларация прав человека и гражданина — великое революционное завоевание 1789 года.

Итак, после взятия Бастилии, всего за несколько недель, революция, казалось, сделала гигантский шаг вперед. Король торжественно признал 15 июля Учредительное собрание, его законность, его полномочия. Он даже собственную безопасность поставил под защиту Собрания. Решена, да еще в обстановке необычайного энтузиазма 4 августа, судьба отжившего, обреченного феодализма. Принята Декларация прав человека и гражданина, открывающая новую эру в истории цивилизации. Решение этих трех кардинальных проблем создавало принципиальную основу для создания новой государственной и общественной системы, которая выдвигала Францию в авангард прогрессивного развития всего человечества!

Увы, трудности и злоключения революции еще только начинались. 14 июля народ Парижа сорвал попытку контрреволюционного военного заговора. Однако теперь ему угрожает попытка законодательного государственного переворота.

11 августа собрание окончательно одобрило в форме постановления то, что в виде речей и пылких выступлений говорилось в ночь с 4 на 5 августа. В заключение Собрание дало королю титул «восстановителя французской свободы» и решило отслужить торжественный молебен. 12 августа председатель Собрания Лe Шапелье явился к королю и спросил, когда он пожелает принять депутатов и провести с ними намеченное богослужение. Король назначил следующий день, и 13-го Собрание явилось во дворец, его встречает король. Председатель произносит речь, в которой объясняет королю, что решило собрание, сообщает о присвоенном королю почетном титуле. Людовик XVI принял титул с благодарностью, приветствовал Собрание и выразил ему свое доверие. Сердечное согласие, царившее в ходе церемонии, растрогало некоторых депутатов до слез. Даже наиболее скептически настроенные депутаты решили, что король таким образом принял решение 4 августа. Одобрение недвусмысленно выражено им в письме председателю Собрания.

Все оказалось ложью! В частном письме архиепископу Арля Дюло Людовик XVI писал в это время: «Я никогда не соглашусь на то, чтобы ограбили мое духовенство, мое дворянство, я никогда не санкционирую декреты, ведущие к их разорению».

В чем же смысл этого загадочного поведения? Двойная игра? Глупый фарс? Ослепление или безумие? Современники в то время, а историки поныне изощряются в догадках. Еще бы, дворяне и духовенство благородно приносят «жертву», а король, действуя от их же имени, берет подарок обратно. Королевское величество опускается до лживых уловок и примитивного обмана. Вождь аристократического сословия, провозглашающего себя «благородным», разглагольствующего о «чести», скатывается к вульгарному жульничеству! Сначала король не только не выразил неодобрения решениям 4 августа, но принял их даже с благодарственной молитвой. Проходит месяц, и монарх в письме Собранию 18 сентября высказывает множество мелочных возражений, прибегает к казуистическим уловкам, означающим полную отмену сделанного 4 августа. А затем он отвергает Декларацию прав человека и гражданина.

Выходит, что согласие короля с Учредительным собранием, которое уже несколько раз торжественно выразил Людовик XVI, грубо нарушено. Двор явно стремится ликвидировать только что завоеванную победу народа и Учредительного собрания над феодализмом. Революция вновь в опасности. Буржуазия, низшее духовенство, даже либеральная аристократия крайне встревожены.

Как же поведет себя теперь Учредительное собрание? А оно являет собой необычайно осложнившуюся картину по сравнению с тем простым делением на три сословия, какое существовало в мае, когда Учредительное собрание называлось еще Генеральными Штатами. В августе внутри Собрания возникает совсем новое разделение на партии, группировки и фракции, раздираемые соперничеством и разногласиями. Спор разгорелся на почве составления конституции, то есть по вопросу о том, каким должно быть новое государственное устройство Франции. Трогательное, хотя и внешнее единодушие ночи 4 августа сменилось ожесточенным столкновением идей и интересов. На поверхности, естественно, выступала борьба удивительно разнообразных личностей, пестрый калейдоскоп людей, открывавших новую главу истории.

Тысячу лет создавалось французское королевство. Считанные недели требовались Учредительному собранию, чтобы начать быстрое разрушение самой могучей в Европе монархии. С негодованием король и его двор видели, как созванные для спасения государства люди заменяют все старое на нечто возмутительно новое, хотя как будто и не посягают на сам принцип монархического правления. «Бунт дворянства» вынудил короля созвать представителей трех сословий. Теперь дворяне и король оказались в одной лодке, беспощадно швыряемой волнами революционной бури.

Впрочем, нельзя положиться и на дворян! Нашлись среди них такие, которые уверяют, что для народа король — всего лишь «его первый слуга на жалованье и больше ничего». Это подлинные слова представителя одного из знатнейших дворянских семейств Франции — графа де Мирабо, превратившегося в вождя этого буйного сборища, заседающего в Версале.

С него-то, пожалуй, и надо начать, чтобы нарисовать портрет Учредительного собрания. В этой личности ярче всего проявились парадоксальность, загадочность и смертельная опасность для монархии всего происходившего летом 1789 года. Уже двести лет множество историков и писателей бьются над тайной его и в самом деле необычайной личности. Такие эпитеты, как «великий» и «гениальный», сопутствуют имени Мирабо, которого сам Маркс назвал «львом революции». Но его же с не меньшим основанием считают олицетворением предательства, продажности, мерзкого разврата и полного аморализма. Чего стоит только жизнь Мирабо еще до революции, из подлинных фактов которой можно было бы создать десятки захватывающих романов! Счастливое начало, предвещающее безоблачно радостную жизнь: «лев» родился в богатейшем аристократическом семействе. Его отец — образованнейший мыслитель, которого по названию одной из написанных им книг именовали «Другом людей». Но этот «гуманист» люто возненавидел своего старшего сына! Он слишком любил жизнь, особенно ее удовольствия, за что и стал жертвой родительского гнева, не затихавшего десятки лет. 17 «летр де каше» — приказов о тайном аресте получил от короля старый маркиз для обуздания своего сына. Первая ссылка, заточение в крепости на острове Иф, в замке Жу, побег, приговор к смерти, заключение в Венсенский замок. А в перерывах женитьба и приобретение в лице супруги еще одного смертельного врага, сенсационные судебные процессы, дуэли, страстные романы со многими женщинами, громкая и невероятно скандальная известность.

Самые противоречивые, несовместимые качества уживались в этом необычайном человеке. Мирабо фантастически талантлив, трудолюбив и образован! В тюремных камерах он умудрился написать десяток томов! Он высказывает самые передовые, смелые идеи: «Я всегда полагаю и буду так полагать и впредь, что безразличие к несправедливости есть предательство и подлость». Он решительный поборник свободы: «Человеку, чтобы разорвать свои цепи, дозволены все средства без исключения».

Поскольку среди его талантов удивительная способность приобретать себе врагов, дворянство Прованса с негодованием отвергает кандидатуру Мирабо в Генеральные Штаты. Тем хуже для дворян: графа с восторгом избирает третье сословие, и 4 мая Мирабо идет среди его депутатов в торжественной церемонии по случаю открытия Генеральных Штатов, выделяясь своей массивной фигурой с огромной головой и лицом, совершенно не блещущим красотой. Подумать только, этот урод с изрытой оспой физиономией неотразим для красивейших женщин!

Что занесло сюда скандального человека, которого явно сторонятся многие из депутатов, ибо его репутация ужасна? На что он может рассчитывать здесь, на фоне таких знаменитостей, как прославленный маркиз Лафайет или пользующийся всеобщим уважением министр Неккер? А он их просто презирает и считает посредственностями. Самое поразительное, что он быстро доказывает свое превосходство. Мирабо определил ту тактику, которая позволила третьему сословию превратиться в Национальное, а затем и в Учредительное собрание. А после королевского заседания 23 июня он заразил Собрание своей страстной смелостью, выставив за дверь королевского посланца, которому поручили распустить Собрание. Мирабо сказал, что депутаты удалятся только под угрозой штыков! Эта легендарная сцена сделала Мирабо идолом народа. Теперь дивный ораторский талант вызывает бурные овации даже не слишком уважающих его депутатов. Еще бы, он подчинил короля Учредительному собранию! Правда, он занял положение вождя революции, далеко не разделяя восторженной приверженности к высоким принципам демократии и добродетели в духе Руссо, которые воодушевляли многих депутатов Собрания. Он презрительно объявлял культ принципов «метафизикой» и предсказывал, что слепое следование им может кончиться плохо: либо установлением хищной буржуазной олигархии, либо военной деспотией. Поэтому он проводил в жизнь иной, весьма прагматический план примирения короля с революцией и надеялся сам путем реализации этого плана стать главным министром короля, заменив бездарного Неккера. Этого швейцарца Мирабо сравнивал с постоянно опаздывающими часами.

Однако оказалось, что отстает от революции он сам. Непоследовательность Мирабо, которую он плохо скрывал с присущей ему прованской беспечностью, уже начинает подтачивать его авторитет. В самом деле, «отец народа», как его зовут в Париже, не разделяет энтузиазма ночи 4 августа: он не выступил активно и за принятие Декларации прав. Но пока гениальные актерские данные Мирабо обеспечивают ему прочное положение и его побаивается двор, хотя король и особенно королева презирают великого оратора.

А их немало в Собрании, хотя никто не может сравниться с Мирабо в способности к пламенной импровизации. Все, как правило, читают свои речи по бумажке, и заседания нередко бывают из-за этого очень скучны. К тому же нет регламента, и многие, злоупотребляя вниманием коллег, долгими часами усыпляют Собрание чтением нудных диссертаций, часто написанных к тому же другими. И все же каждая из группировок, только что возникших в Учредительном собрании, имеет своих лидеров, с которыми надо познакомиться. Удобнее всего рассмотреть их справа налево. Кстати, именно здесь возникло это привычное затем повсюду деление на правых, то есть консерваторов, сидящих обычно по правую руку председателя, и левых, противостоящих им политически и занимающих противоположную сторону зала.

По иронии истории, наиболее ревностными защитниками Старого порядка в Учредительном собрании оказались люди, производившие просто карикатурное впечатление. Они блестяще демонстрировали всем своим обликом и поведением разложение, нравственный упадок и обреченность феодализма.

Среди правых экстремистов выделялся огромным животом и скандальным поведением виконт де Мирабо. Родной брат прославленного оратора, но на пять лет моложе, имел прозвище Мирабо-бочка. Он заслужил его не только ожиревшей фигурой, но и сильной склонностью к вину. Даже на заседания Учредительного собрания виконт являлся пьяным. Великий Мирабо любил застолье, но его не находили пьяным в канавах, как младшего брата. Кроме самоуверенности, он отличался также бездарностью. Это не мешало ему упорно соперничать с братом на трибуне, что вызывало смех Собрания, обстановка в котором часто вовсе не располагала к веселью. Словом, Мирабо-бочка играл роль королевского шута, компрометируя и без того безнадежное дело роялистов.

Рядом восседал д'Эпремениль, недавний «герой» бунта парламентов против короля. Арест на основании «летр де каше» принес ему тогда популярность. Теперь боец с абсолютизмом стал его озлобленным защитником. Поклонник оккультных «наук», он проявлял на трибуне такую безумную наглость, что заслужил кличку Сумасшедшего Собрания. Аббат Мори дополнял эту компанию. Сын сапожника, дослужившийся до проповедника короля, произносил по дюжине речей в неделю, защищая дело церкви, которое он отождествлял с интересами кошелька. Этот «гренадер», переодетый семинаристом, как его называли, затевал драки на трибуне. Самым способным оратором у правых был дворянин с юга Франции, драгунский капитан Казалес, обнищавший от картежной игры. Но и он не обходился без эксцессов, кулаками сталкивал с трибуны противников. А главное, у всех этих людей не было никакой мало-мальски осмысленной программы, кроме безумной ненависти к Революции.

Но разрушению монархии содействовали и так называемые умеренные роялисты. Они, в отличие от крайне правых, допускали кое-какие второстепенные реформы и обладали хотя бы репутацией приличных людей. При этом история снова сыграла злую шутку: они были не дворяне и не священники, а депутаты третьего сословия!

Полтора десятка умеренных монархистов отличались от крайних респектабельностью и образованностью. Допуская некоторые реформы, они хотели лишь подкрасить фасад старой монархии, а затем остановить революцию и повернуть вспять. Сознавая в глубине души свою обреченность, они начали выступать за реставрацию еще до того, как монархия рухнула.

Королевский судья Мунье в Дофине раньше рьяно добивался созыва Генеральных Штатов, но уже клятва в Зале для игры в мяч смертельно перепугала его, а события 14 июля настолько ужаснули Мунье, что с тех пор ему постоянно мерещился призрак фонаря. Он выдвигал монархическую программу, заимствованную из опыта Англии, но только с большей властью короля. Мунье прямо говорил, что демократия — бессмысленная мечта, а нация не способна сама управлять собой, наивно надеясь свести революцию только к оздоровлению королевских финансов. Другой видный деятель умеренных, Малуэ, тоже будучи депутатом от третьего сословия, настаивал тем не менее на неприкосновенности старых прав и владений двух привилегированных сословий. Он просил только об отмене законов, явно унижающих третье сословие.