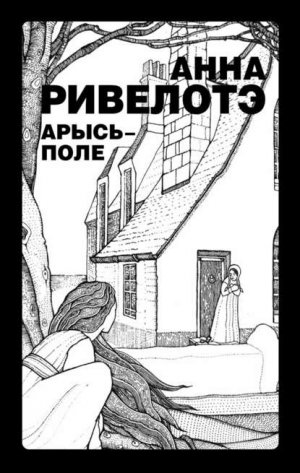

Иллюстрации Ольги Русановой www.rusanova.com

Сказки

Товары для дома

Одна бездомная одинокая девушка, назовем ее Франсуаза, очень хотела иметь дом и семью. Нет, вы только не подумайте, что Франсуаза была клошаром. Крыша над головой у нее имелась всегда. Иногда это была крыша съемной квартиры, иногда — потолок комнаты в общежитии гостиничного типа. Просто ей хотелось свой собственный дом, где она могла бы все обставить по своему вкусу и завести свои порядки. Совсем одинокой ее тоже нельзя было считать: в конце концов, она ходила на работу в ателье, где могла общаться с коллегами, и никогда не отказывала себе в удовольствии поболтать с соседкой, если случалось повстречать таковую на лестнице или у ворот. Ничего, что порой соседку приходилось там подкарауливать, так чтобы встреча казалась случайной.

У Франсуазы были прямые, зачесанные за уши темно-русые волосы, длинноватый нос, близко посаженные глаза и скошенный подбородок. Красавицей назвать ее было сложно, особыми талантами она не блистала, но нрав имела добрый и кроткий и всегда кормила бродячих котов, а потому, когда на улице ее, зазевавшуюся на витрину, сбил автобус, Франсуаза прямиком направилась в рай.

Рай выглядел как огромный магазин «Товары для дома» за месяц до Рождества. Сначала Франсуаза обомлела от неожиданности. Она всегда представляла, что после смерти попадет куда-то, где все будут по крайней мере такие же мертвые, как она сама. Но нет, совершенно обычные люди из плоти и крови деловито сновали по торговым залам, как муравьи, таща корзины и пакеты с уютным добром. Некоторые деликатно огибали Франсуазу, а другие проходили насквозь, что, в общем, было неудивительно, потому что тело девушки, верой и правдой служившее ей без малого сорок три года, в данный момент находилось в муниципальном морге.

Когда первый шок прошел, Франсуаза решила, что Кто-то насмехается над ней, дразня тем, что и при жизни не было ей доступно, и ужасно расстроилась. Она не ожидала такой жестокости. Все те, кто выбирал, приценивался, платил или просто глазел, имели домики и квартирки, имели друзей и близких, которым в подарок предназначались вот эти часы, пушистые пледы, рамки для фото, шкатулки для украшений. Вот в этих сковородках они собирались тушить цыплят и жарить рыбу, собирались подавать на стол, покрытый вот этой скатертью, зажигать вон те высокие свечи, беседовать и смеяться, в то время как Франсуаза, всего этого лишенная, обречена была горько и бессильно завидовать чужому счастью. С досады она что было сил пнула аккуратную пирамиду елочных игрушек, но конечно же не произошло ровным счетом ничего.

Однако горевать Франсуазе быстро прискучило. В магазине играла какая-то симпатичная зимняя музыка, моргали огоньки гирлянд, обстановка была эйфорическая и сентиментальная: то, что нужно, чтобы любая нормальная женщина размечталась и потеряла голову. В уголке зала одна юная особа битых полчаса рассматривала выставленные на столике чайные пары и никак не могла определиться с выбором. Почему-то в эту секунду Франсуаза абсолютно точно знала, что та ищет подарок для младшей сестренки и чашка, усеянная красными сердцами, будто валентинка, — не лучший вариант. «Возьми с коровкой», — прошептала Франсуаза. Девица решительно нахмурилась и взяла с коровкой. Потом Франсуаза отсоветовала пожилой леди дарить лучшей подруге точилку для ножей — и правильно сделала, потому что в доме у старушки таких точилок было три. Потом подсказала неприятному скупому господину купить для тещи аляповатый кухонный фартук, за который он наверняка получит нагоняй от жены, и долго потешалась, представляя эту сцену. Жизнь в магазине определенно нравилась ей все больше.

Там я сегодня и нашла ее, свернувшуюся калачиком на белоснежном диване. Франсуаза лежала, обняв большую меховую подушку, бесплотная и совершенно счастливая. Выглядела она так, словно ее тело состояло из сгущенного с сахаром воздуха, приторная сонная фея, сквозь которую чьи-то руки тянулись, чтобы потрогать обивку дивана. Вообще, по идее, видеть ее живым людям не полагается. Только самым послушным детям да тем, кому абсолютно незачем делать покупки в «Товарах для дома» в канун Рождества, кто плывет, нигде не бросая якоря.

Мария и ангелы

«Я — холодная ящерка, — обычно говорила она о себе, — мне ангелы сказали». И смеялась. Потом ей стало не до смеху, но это только потом.

Мария была высокая и худая, с измученными темными глазами и тонкой бледно-оливковой кожей, под которой тут и там бились бирюзовые жилки. Ее плоская грудь в вырезе платья походила на карту рек. У Марии была привычка кусать губы; она кусала их, даже когда спала, и от этого ее рот всегда полыхал, как открытая рана. Первый ангел сошел к ней, когда ей было шестнадцать; она понесла от него, но ее чрево исторгло дитя через девять недель вместо сорока; так Мария утратила девство и больше уже никогда не беременела. Первого ангела звали Варахиил, но ей пришлось позабыть это имя.

Однажды ей приснился сон: она тонула в горной реке. Вода опалила ее холодом, вошла в уши, глаза и рот и стала бить о камни. Мария испугалась; ее сердце искало выхода то промеж ребер, то у горла, но тут в воздухе рядом с ней раздался голос, сказавший, что смерти боятся лишь глупцы, не ведающие ее красоты. Голос успокоил Марию; она расслабилась и отдалась созерцанию смерти. Во сне смерть была оглушительно прекрасна, она взорвалась горячим цветком между почек Марии, выгнула ей крестец и свела лопатки, раскрутилась в лоне огненной спиралью, высушила небо и брызнула слезами из глаз. Умерев, Мария проснулась. Простыня под бедрами была мокрехонька, словно в постель вбили сырое яйцо. С тех пор Мария искала смерти.

Второй нарекся Уриилом, и он обещал ей сады. Но вместо того опоил ее вином, чинил блуд ей в рот и в девятые врата и вел срамные речи. Потом велел Марии привязать его к ложу, взнуздать, оседлать и душить. Мария послушалась и душила своим чулком, пока Уриил не испустил дух, ибо не могла ему простить своей легковерности. Так Мария вкусила скверны.

Иегудиилом звали третьего ангела; он был яростен духом и светел ликом. Со страстью взял он Марию и со страстью отверг; между тем и этим было лишь три луны, но Марии показалось, что прошла целая жизнь, яркая и стремительная. Дыша ей на пальцы, Иегудиил повторял: «Холодна ты, Мария, будто ящерица под камнем». И Мария стыдилась и не знала, где взять огня для ангела. Тогда она взмолилась, и Господь послал ей дар. Это был дар речи. Мария не успела им воспользоваться — скорый на расправу Иегудиил уже оставил ее. И только славный подарок Господень остался при ней — вместо сына, которого она мечтала родить от Иегудиила, и вместо всех будущих сыновей и дочерей.

В тоске по Иегудиилу миновали многие годы Марии. Не замечая вокруг других ангелов, играла она с Господним подарком и надеялась, что когда-нибудь третий ангел вернется за ней, но он не вернулся. Мария остригла душистые волосы и поклялась отдать себя первому, кто полюбит ее больше, чем самого себя. И вот к ней сошел Салафиил, и Мария с ним сочеталась. Салафиил был прост, как дитя; он отдал ей все, что имел, но Мария оставалась холодна и день за днем кисла со скуки, как киснет в кувшине молоко на жаре. Она привыкла бродить в одиночку по берегу моря.

Гавриила Мария встретила у воды. Он шел берегом и пел. Его голос пронизал ее раскаленной спицей, да так и остался в ней, и она пошла за Гавриилом и его голосом. Гавриил был скитальцем; Мария скиталась вместе с ним. Долгие годы шли они то на восход, то на закат, исходили горы и долины, повидали города и пустыни, голод и мор. Гавриил был беспечен и ласков, любил Марию без памяти; по ночам накрывал ее теплыми крыльями и говорил, смеясь: «Холодна ты, Мария, как сонная ящерка». В чужом краю выпил ангел бесноватой воды и подхватил летучую язву. Мария врачевала, была кроткой и терпеливой, но Гавриил стал худеть и терять разум. Пел по-прежнему, только песни его стали неистовы, и смущали сердце, и отнимали все его силы. Отчаялась Мария. Как-то раз, когда Гавриил в буйстве позабыл о ней и ушел жечь костры, Марию нашел Рафаил.

Рафаил пленился ее красотой, силой и кротостью и сложил к ее ногам все свое оружие. Он трепетал перед ней и желал ее неутолимо. Рафаил ни разу не назвал ее сонной ящеркой, а только Бесконечной, Благословенной и Цветком-среди-Зимы. Деля с ним ложе, Мария многажды умирала для него и познала свое женское естество. Так ей открылось, что нет женской холодности, а есть ангельская леность. Рафаил звал ее в свою страну, но где-то среди огней бродил в одиночестве безумный Гавриил, и Мария не могла его бросить.

Она оставила Рафаила в слезах и отправилась на поиски певчего ангела. Гавриил был плох; летучая язва перемешала его дни и ночи. Повсюду он искал бесноватой воды, от нее и истаял. От Гавриила осталась одна только мятежная тень. И однажды на рассвете Мария обнаружила, что тень Гавриила ее покинула. Он ушел к ледяному полюсу, куда уходят все неприкаянные, взяв с собой деву из юных, чтобы грела его во льдах. Так Мария причастилась скорби.

Михаил сошел к ней в самый ее полдень. Благоухал он, как спелое яблоко, волосы сияли чистым золотом, а глаза смеялись; облик его утолял любую печаль. Увидев его, Мария поняла, что несть числа ангелам на небесах, но когда выступит в последний поход небесное воинство, Михаил будет его архистратигом. Михаил выстроил для Марии белый град, населил его чудесами и тварями и разбил неомраченные сады; в сердце ее открылся родник: нескончаемо плакала она невидимыми слезами благодарности и умиления. Только смерти не мог ей причинить последний ангел, и оттого был неспокоен, и говорил с досады: «Холодна ты, Мария, как спящая под камнем ящерица». Как бы женщина ни старалась, недоволен был Михаил, глаза его гасли, а твари в белом городе томились и тосковали. И привел он в город Магдалину.

Магдалина была рыжая, бойкая и косоватая баба, говорила задыхаясь, разум за языком не поспевал, но лоном и прочими вратами была она расторопна и услужлива и умела рожать сыновей, крепких, неуклюжих и полоротых, как толстолапые щенки. Михаил души в ней не чаял, говорил: «Не равна она тебе, Мария, красой, умом и статью, а ты не равна ей в любовном утешении, а потому хочу, чтобы ты была мне дневным светилом, Магдалина же пусть озаряет мои ночи». Мария покорилась. Ночами выходила она на улицу — пуст был белый город, сохли цветы, чахло зверье, стены занимались пожарами. Иногда ветер доносил человеческий голос: то кричала Магдалина-Луна, радуясь последнему ангелу Марии.

И однажды Мария покинула город. Она шла долго, шла в пустыню, повторяя: «Я — холодная ящерка». Сбила ноги, упала в пыль и уснула под камнем. А когда проснулась, не было при ней дара речи, а были быстрый хвост и серая чешуя. Михаил искал ее, выкликая из-под всех камней, но Мария больше не отзывалась на имя, и понял он, что утратил дневное светило. Вечная ночь воцарилась в его городе, темная и юродивая, потому что Господь сотворил Луну так, что не светит она своим собственным светом. Расплодились в городе бесы, и когда Магдалина заново ублажала Михаила Архистратига, они пришли на запах его семени. Михаил не успел опоясаться мечом; бесы подхватили его, вознесли под кроны деревьев и там разорвали чресла неупокоенные, сожрали на ветвях живого и растащили, визжа, золотые волосы.

Универсальный вирус

Вчера по электронной почте мне пришло письмо, в котором было только одно слово: ezri.

С утра гуляла по проспекту, и около магазина для беременных, где я всегда хожу, зажмурясь от отвращения, кто-то похлопал меня по плечу. Я открыла глаза и увидела худую женщину ростом примерно 270 см, в круглых голубых очках. Женщина протянула мне завернутый в фольгу початок кукурузы, закачалась и пошла дымными струями; ее прогнал дворник. Я раскрыла фольгу; кукуруза щербато улыбнулась. На месте отсутствующего зуба торчала записка. В записке значилось: ezri. К черту ваши пароли, сказала я и выбросила бумажку в урну. Кукуруза зарычала и впилась мне в запястье. Я заткнула ей нос пальцами, она разжала челюсти и упала на тротуар.

На обратном пути я купила маринованный патиссон и полкило шахмат; зашла в чужой подъезд и нашарила в кармане чужой ключ. В квартире было чисто и сумрачно, лишь на полу валялась яблочная кобура. Я порылась в ней, но там были только револьвер с лопнувшей барабанной дробью и полбаллончика черемухи, сулившей похолодание. Тогда я забралась в постель и стала ждать ezri. Он принесет ломтик дикого сала, мы съедим его пополам и станем понимать языки друг друга. ezri, думала я, вмерзая чужим мокрым лицом в подушку, меченную синими петухами. Потом в мой сон вползла трехочковая дремучая змея и раздула капюшон, обнажив ядовитые десны, и мне ничего не оставалось, как уйти через черный ход. Ход был таким черным, что в нем вязли глаза, и пришлось их бросить. Наверное, поэтому я так и не увидела ezri. Но ощупью я нашла и выпила из его чашек всю недопитую воду, словно на каждой из них была благословенная зараза, которая теперь останется со мной. Я стану незрячим источником печали для всех, кто разделит со мной мои губы, стану пепельной лихорадкой и маковым тавром. Вырезайте меня из-под кожи и никогда не вскрывайте электронных писем с незнакомых адресов, потому что в любом может быть универсальный вирус. Он сожрет ваш мозг кластер за кластером, кластерзаклас

Ореховый Соня

Жила-была одинокая женщина, которой страсть как хотелось завести ребенка. Она пошла к колдунье, и колдунья дала ей сухой земляной орех. Женщина принесла орех домой в платочке; встряхнула — внутри что-то звонко каталось. С некоторым скепсисом она зарыла орех в цветочный горшок и стала по часам поливать. Через несколько дней из земли показался скрюченный бледный росток. Засыпая, женщина видела во сне, как под жирной черной землей, под ореховой скорлупой пищит и возится вертлявый синюшный зародыш. Просыпаясь, она первым делом прикладывала ухо к горшку и даже будто бы слышала копошение и тихий непрерывный скулеж. Ждать было тягостно: вдруг вздулась и отяжелела грудь, ныла поясница, должно быть, от волнения. Росток тянулся вверх, с наклоном к солнцу, и вскоре опушился и выстрелил сразу четырьмя округлыми листьями. Женщина все поливала его — водой, чаем с молоком, мясным бульоном — и, прислушиваясь, с удовольствием отмечала, что подземный скулеж сменяется сопением, урчанием и сытой отрыжкой. Она стала бояться, что горшок слишком мал для Орехового Сони, как она прозвала зародыш, и вскакивать по ночам, когда ей казалось, что глина пошла трещинами.

Однажды женщина отлучилась на рынок, и орех выкопала кошка, зацепившись коготком за жесткий жилистый стебель. Вернувшись, хозяйка обнаружила, что крошечный Ореховый Соня, белесый, полупрозрачный, с узкими жаберными щелями, с большими навыкате глазами, затянутыми плевой, судорожно бьется в горшке, весь в налипших крупицах земли. Кошка шипела, выгнувшись дугой. Не зная, что делать, боясь взять в руки хрупкого Соню, женщина в панике металась по дому. Потом налила в стакан физраствора для линз, послюнявила пальцы и коснулась малыша. Скользкий Соня прилип к пальцам, и она осторожно стряхнула его в стакан. Сперва детеныш пошел ко дну, но на середине вдруг завис, помавая недоразвитыми ручками, как плавниками. Женщина наблюдала за Ореховым Соней не отрываясь; в ее душе боролись умиление и омерзение; точнее, не боролись, а перекатывались одним тошнотворным слезоточивым комком. Соня разевал безгубый роток; если приглядеться, можно было заметить его тоненькую хорду и даже голубоватые веточки сосудов. Сыночка, подумала женщина. Нежность подкосила ее; она опустилась на стул перед стаканом, подперла голову руками и задумалась на часы, не сводя влажных глаз с прозрачной жидкости.

— Сидит?..

— Сидит, родимая. В стакан заглядывает.

— Так не пьет вроде?

— Не пьет. Смотрит только. Тихая. Кто знает, что у ней на уме.

Ангелы пели ей прямо в уши, аккомпанируя себе на цитрах.

Лотарингский пирог

Одна девушка пришла с приятным мужчиной в незнакомое кафе поздней ночью и не знала, что заказать. Потому что очень по-московски ходить в какое-нибудь специальное место за чем-нибудь специальным — например, зайти выпить туда, где лучше всего готовят коктейль «Маргарита». Или в определенный день недели где-то потанцевать под особенную музыку. И она растерялась и спросила себе киш лорэн. Объяснила мужчине, что всегда ест киш лорэн, когда растеряна, хоть он ей и не нравится: его повсюду подают одинаково невкусным. Мужчина сдержанно рассмеялся; к слову сказать, ему принесли луковый суп. Они беседовали о чем-то, но мужчина не терял интереса к лотарингскому пирогу. Девушка подробно рассказала, что за тесто и какая начинка, где пробовала его впервые, и пока рассказывала, незаметно доела пирог. И вдруг увидела, как мужчина провожает взглядом последнюю крошку, исчезающую у нее во рту. Во взгляде были какая-то напряженная жадность, тревога и гадливое любопытство. Через секунду взгляд будто потух, потом вновь стал осмысленным, и беседа продолжилась.

Девушка жила неподалеку, ей часто случалось идти мимо этого кафе, но внутрь она больше не заходила. На улице поселился призрак лотарингского пирога. С тем же мужчиной она бывала в другом заведении и тамошнюю стряпню невзлюбила. Он ел, а она тянула сок через трубочку. Как-то он взял куриных крылышек; к крылышкам полагались стебли сельдерея. Девушка любила сельдерей и всегда держала дома, но мужчина, приходя в гости, от сельдерея неизменно отказывался. Поэтому, когда он принялся за крылышки, она непринужденно взяла с его тарелки стебель и стала жевать. Тут же мужчина скверно на нее посмотрел. Она оправдывалась: но ты же не любишь сельдерей? Мужчина глухо зарычал, как кот, у которого отбирают миску: и крылышки я тоже не люблю! Через паузу разговор возобновился, но в воздухе повис призрак сельдерея.

Они продолжали встречаться, часто спали в одной постели, называли друг друга ласковыми именами. Потом раз она пошла в кофейню одна, заказала киш лорэн, но не смогла его есть. Закурила сигарету и молча смотрела непонятно куда. Думала, даже если расстаться теперь с мужчиной, призраки пирога и сельдерея — с ними не расстанешься, они будут приходить и напоминать о нем снова и снова, каким он был вежливым и чистоплотным, с прекрасным чувством юмора, разбирался в старой музыке и модной одежде.

Пэр Ноэль

Это случилось за несколько лет до войны, когда абсент еще был, а сальварсана еще не было. Я жила тогда в веселом доме на рю де л’Об; нас было полторы дюжины шлюх всех мастей. В сочельник, понятное дело, был выходной, и те из девиц, у кого еще родители были живы, отправились на Рождество по домам. Смех был смотреть, как они в скромных дорожных накидках и платьях, с зонтами и саквояжами, набитыми гостинцами для детворы, очи долу, семенят через улицу, на которой только вчера торговали собственным задом, — ни дать ни взять девушки с фабрики или прислуга с превосходными рекомендациями. Я вышла проводить Жужу, мою соседку: она хотела навестить свою мамашу на рю де ла Гэте, а я была не прочь прогуляться. Погода была на удивление пакостной, сырой и ветреной. Рождественский снежок не желал падать хлопьями, как положено, а таял прямо в воздухе, превращаясь в холодные плевки. Жужу предложила мне подняться вместе с ней, отогреться у печки, выпить кофе и сладкой наливки, но я отказалась. Сказать по чести, в нашем заведении всегда была такая теснота и толчея, что я старалась не упускать возможности побыть в одиночестве.

Я бродила по улицам, пока от холода не начало ломить уши. Ботики намокли, пальцы почти не сгибались. И вот, когда уже была готова вернуться под гостеприимный кров веселого дома, я заметила, что неподалеку в подворотне лежит человек. Человек был жив, просто мертвецки пьян. Я подошла ближе и признала в нем папашу Ноэля. Бедняга не дополз до своей каморки буквально несколько шагов и теперь ворочался в стылой луже, как упавший на спину жук. Я наклонилась, крепко ухватила его за лацканы битого молью пальто и потянула вверх. Папаша Ноэль сел, потом осторожно перевернулся, встал на четвереньки и продолжил путь. Я открыла перед ним дверь, ведущую под лестницу, где он жил, а потом еще одну — в крошечную комнату без окна.

Эта девушка, Рири, — я знал, что она очень добрая, хотя был с ней едва знаком. Среди шлюх бывают удивительно добрые женщины, я бы сказал — святые, но не могу, язык не поворачивается. Она втолкнула меня в каморку и спросила: «Что же вы, папаша, не запираете дверь? Вас же обворуют!» Эх, было бы что красть в этой вонючей норе. Я спросил: «Рири — это Генриетта?» Она сказала: «Нет, Ривелотэ». И имя-то у нее нехристианское, и лицо вот тоже какое-то.

Я зажгла лампу, стянула с папаши Ноэля мокрое пальто и помогла ему влезть на высокую скрипучую кровать, заваленную тряпьем поверх пыльных тюфяков. Он попросил:

— Открой комод, пожалуйста, дочка, если не трудно. Там в верхнем ящике бутылочка лежит.

— Куда уж вам пить, папаша?

— Да я тебя угостить хочу.

На комоде я вижу фото в картонной рамке. Молодой, лет тридцати, солдат с гладко выбритым лицом и ослепительной улыбкой. Достаю из ящика бутылку, откупориваю, пью. Дешевая мерзость, но согревает. Хозяин кивает на фотокарточку:

— Нравится?

— Симпатяга.

— Сынок мой, Эжен. В Марокко служит, за порядком следит.

Старик явно хочет сказать что-то еще, но не решается. Я беру фото и присаживаюсь на край кровати.

— Очень похож на вас.

— Просто копия… Послушай, Рири, у меня к тебе дело. Приехать он обещался в этом году на Рождество. Ну а сегодня как раз сочельник. Я за его здоровье и выпил… Жду вот, специально домой полз, не успеть боялся.

— Нет, папаша, и не просите, мадам Жанин мне голову оторвет, если узнает, что я на стороне прирабатывала. Идти мне пора. Спасибо за выпивку и счастливого Рождества.

— Не уходи, дочка. Мадам Жанин ничего не узнает. У меня и деньги есть, спрятаны. Все по-честному оплачу, ты только останься. Представь, какой парню сюрприз будет! Ты же все по первому классу сделаешь, я не сомневаюсь.

Я мешкаю с уходом. В конце концов, мадам Жанин меня не ждет. Она решит, что я осталась с Жужу у ее матери. Папаша Ноэль запускает руку куда-то под тюфяк и извлекает мятые банкноты. А говорил, нечего красть. Какая беспечность в этом жесте, а ведь наверняка на смерть копил. Всю свою долбаную жизнь копил на смерть. Он привстает и всовывает деньги мне в руку.

— Ты ведь дождешься, ты ведь уже согласна. Эжен тебе понравится, он настоящий красавец, наверняка в Марокко все бабы от него без ума, но парижанки — это парижанки, нечего и сравнивать. Не уходи только никуда, а я пока вздремну часок.

Рири зачем-то начинает раздеваться. Она ложится рядом на кровать — худая, как селедка, корсет в серую полоску, слентами, чулки на подвязках, батистовые панталоны с разрезом в шагу. Она замерзнет, непременно замерзнет, эта ночь будет долгой, а у меня давно нет ни угля, ни дров. Она прихлебывает из бутылки, ведь это тоже недурное топливо, если уметь им пользоваться.

Папаша Ноэль закрывает светлые мутные глаза. Он сипло дышит, и я расстегиваю ворот его рубашки. Если сбрить его клочковатую бороду, можно будет заметить, что на самом деле ему не больше сорока пяти. Если присмотреться к фото, можно будет понять, что оно слишком старое, пожелтевшее и потрескавшееся. Если сложить все это вместе, можно будет догадаться, что солдат не годится Ноэлю в сыновья. Так вот, значит, как тебя зовут, папаша Ноэль. Что ж, за знакомство! Я засовываю деньги обратно под тюфяк. Мы долго лежим молча, просто лежим рядом. Мы ждем молодого Эжена, который никогда не вернется. Но если в рождественскую ночь случится чудо — ведь так бывает, — то я сделаю все по первому классу.

Рестораны

За ужином в «Санта-Фе» у тебя зазвонил телефон. Ты со вздохом нажал прием и сказал, что на совещании. Я вылавливала креветки из салата, напоминавшего гербарий. Ты отложил мобильный, прикрыл глаза рукой и пожаловался на страшнейшее дежавю.

Когда мы сидели в «La Marе́e», поедая улитки, я спросила, почему мне нельзя звонить тебе, когда ты у нее. Ты сказал: «Потому что она считает меня своей собственностью и это продлится еще какое-то время». «Комплимент от шеф-повара», — объявил официант, ставя перед нами рюмки с кокосовым супом. Я сказала: «Просто перестань спать с ней, и она перестанет считать тебя своей собственностью». Были еще морские ежи и устрицы, но они были нехороши.

Потом мы обедали в «Куполе», и ты спросил, не беспокоит ли меня будущее. Я ответила: «Нет, не беспокоит». Мы оба заказали пасту, ты — белую с грибами, я — черную с кальмарами. Моя была на грани съедобного; с виду она здорово походила на кровельное покрытие. Я сказала: «Люди делятся на три типа. Одних мучает прошлое, других — настоящее, третьих — будущее. Меня мучает прошлое, поэтому о будущем я не беспокоюсь». «Это здорово», — сказал ты, и тебе принесли самое невкусное в мире сорбе. «А почему ты спросил?» — поинтересовалась я. Ты ответил, что мог бы меня успокоить, но раз и так все хорошо, то ты очень рад. Я сказала: «Все станет еще лучше, когда у нас с тобой будет достаточно общего прошлого». Гаже всего, что в пасте была вареная морковь.

«Ты такая хорошенькая после трех коктейлей», — признался ты в «Недальнем Востоке», отставляя тарелку с панцирями лангустинов.

«Поласкай мою грудь», — попросила я в «Шатуше» в ожидании говядины, жаренной в воке.

Я засунула твою руку себе в трусики в «Goodman» еще раньше, чем успела заказать филе миньон.

А вчера я попала под проливной дождь, торопясь на встречу в «Blue Elephant». От мокрого кардигана несло псиной, тушь поплыла. Ты был такой невероятно красивый — должно быть, оттого, что успел от меня отдохнуть. Между нами стояли пахучие и хрустящие тайские закуски. А есть-то, есть и не хотелось совсем.

Чили и виноград

Колесо любви катится по разным дорогам, но никогда не останавливается. Тебе кажется — вот уже все, дальше нет ничего, а это только перекрестки тебя путают.

Пока ты растерян и чувствуешь себя нищим и злым, оно катится помимо твоейволи и разумения, настойчиво, непрерывно.

Оно ведет тебя в иные пределы, туда, где солнечный свет выбивает слезы из глаз и куда ты никогда не надеялся попасть.

Все безверные и отчаявшиеся, я дело вам говорю, колесо любви катится по разным дорогам, но никогда не останавливается.

Если есть место, которое ждет тебя и зовет, место, где тебе несбыточно хочется оказаться, — ты непременно там окажешься.

Иногда приходится потратить уйму бестолковых лет, чтобы понять такие простые вещи.

И преклонить колени в знак чистого восхищения Силой, что однажды привела в движение это колесо.

В той точке, откуда вдруг становится виден его нескончаемый путь.

Мир преподносит нас в подарок друг другу, и перед этой щедростью мы беззащитны, как дети.

Бесхитростные и голые, мы смотрим друг на друга и не можем наглядеться.

Хотя глаза наши горьки от прожитого, мы согласны верить, снова согласны.

Потому что такова наша удивительная человеческая природа.

Господи, мы возлюбленные чада Твои и ничего не желаем видеть, кроме красоты.

Мы готовы бежать на край света, не переводя дыхания, только пусть катится колесо.

Я люблю Тео. Крошечный грек зашел ко мне на вечеринку и не смог от меня уйти, остался. У него мальчишеское тело и острая косичка. Я люблю его уже три недели, и каждый раз, когда я открываю ему дверь, его красота разбивает мне сердце.

Мы идем в клуб слушать блюз. Я надеваю узкое платье на голое тело, чулки в сетку и сапоги с черепами. Я хочу, чтобы все мужчины ему завидовали. В клубе мы пьем и играем в пул. Я представляю, как он раскладывает меня на бильярдном столе, и чувствую, как течет по ногам, течет прямо в роскошные сапоги с черепами. Мы бросаем партию и едем ко мне домой. Я танцую для него под Диаманду Галлас, и пока я танцую, он проживает целую жизнь. Потом мы целуемся у окна, отражаясь в оконном стекле и трех зеркалах, и Тео снимает с меня мокрые чулки в сетку.

Теодорит — драгоценный камень в развалах пустой породы моей гребаной жизни. Мне всегда хочется заниматься любовью медленно и долго, но с ним я не могу. Я веду себя как кошка, которой неделю не давали жрать, а потом поставили перед носом банку любимых консервов.

Каждый день Тео рисует Бога. Он — иконописец. Задумчиво смотрит он на срез копченой свинины на столе и перечисляет: здесь гематит и разбеленная киноварь, немного лазурита и охра на корочке. Теодорит — пигмент, проникший мне в кровь; это им отныне окрашены изнутри мои вены. Вот уже двадцать лет Тео рисует только Бога, а теперь он хочет рисовать меня. Он покупает мелки и бумагу, приносит, и они лежат нетронутыми. Он говорит, эти мелки не годятся, но я думаю, он просто боится. Он дрожит и слабеет, когда я целую его в родинку под ключицей. Он любит меня уже три недели, и пока он рисует Бога на стенах и на досках, я шлю ему эсэмэски, от которых его член перестает умещаться между ног.

Он пьет виски со льдом и смотрит на меня дурными карими глазами; под его слипшейся челкой дрожит на лбу неоновая жилка. Я столько вижу в нем, как будто он — Алеф Борхеса, как будто в нем заключены все сущности, все знания и все эпохи. Он рассказывает мне о торнадо в Южной Дакоте, о своем послушничестве в Балтии, и его нежный голос звучит так проникновенно, словно он признается в любви. Я говорю ему: ты ангел, ты совенок, ты волчок, ты все сразу.

Когда он спит, он пахнет нагретой кожей, как новенький автомобиль. Когда он уходит, я без сил падаю на кровать и хватаю воздух ртом, как рыба. Мне больше нечем дышать. Теодорит — редкий недуг венценосных.

За три недели я не плакала ни разу. Я хочу жить вечно, у меня больше нет ни одной причины умирать. Я хочу быть украшением его жизни, его русалочкой, его жемчужиной. У него темный упрямый рот, и если он смеется, я не в силах оторвать взгляд от его кривоватых сахарных резцов. Немота обнимает меня, как отравленный плащ Деяниры. Я не могу вымолвить ни слова — так сильно я люблю Тео.

Пока ты счастлив, время — это летящий в тебя камень. В тот момент, когда он проламывает дыру в твоем черепе, ты понимаешь, что, покуда он летел, ты был счастлив. Нет ничего молниеноснее и слаще, чем те отрезки твоей жизни, когда ты не чувствуешь времени, когда оно не касается тебя, не сокрушает всей поверхностью. Солнце подпрыгивает над горизонтом, как шарик для пинг-понга. Ты просыпаешься на рассвете, делаешь вдох, один-единственный поцелуй — и вокруг уже сгущаются сумерки.

Тео красивый, он такой красивый, он абсолютно, божественно пьян; он лежит на полу на пушистой овечьей шкуре лицом вверх и безмятежно смеется, потому что позабыл все слова. Тео смеется, а в него летит камень.

— Тео, проснись! Если ты не встанешь прямо сейчас, я буду трясти тебя, как грушу.

— Я не похож на грушу. Я лук-порей.

— Ты недостаточно зелен.

— Тогда кто я?

— Ты — виноград.

— Почему это?

— Ты синий. Ты сладкий. Ты костлявый. Значит, ты — виноград.

— Согласен.

— А я?.. Кто я?

— Ты чили. Ты шелковица. Ты порто, разбавленный молоком. Ты клубника с черным перцем. Ты кофе с гвоздикой.

Тео возвращается к недописанным иконам, а я бездельничаю дни напролет. Стремительно спускаю деньги на косметику и прически, покупаю белье, чулки и прозрачные платья. Я непосредственная девушка: живу не по средствам. У меня эротический психоз. В кои-то веки я не думаю ни о прошлом, ни о будущем. Мне по фигу, как скоро все это кончится. Я не собираюсь экономить на счастье.

— Давай поиграем. Я хочу знать, какой ты. Какое у тебя лицо?

— У меня один глаз. Возможно, я циклоп.

— Какой у тебя рот?

— Вместо рта у меня цветы сакуры.

— Ты высокий?

— Иногда очень высокий.

— Какие у тебя руки?

— Сухие. Творческие. Любящие.

— Каков ты в любви?

— Неуправляем.

— Ты прекрасен. Я люблю тебя.

— На кого ты похожа?

— Ни на кого.

— Приезжай ко мне прямо сейчас.

— Нет.

— Я знал, что ты откажешь. Никто не срывается ради меня в три часа ночи.

Через четверть часа я звоню, и Тео выходит во двор, набросив куртку прямо на голые плечи.

— Почему ты приехала?

— Потому что ты стоишь того, чтобы срываться ради тебя в три часа ночи.

— Никто никогда не любил меня так.

— Я ведь говорила тебе, что ни на кого не похожа.

Мы садимся в автомобиль. Тео по-прежнему пьян. Его лишили прав на четыре месяца за езду по встречке. Он включает музыку, и мы медленно ездим по двору кругами, среди развороченных мусорных баков. Мне видна его смуглая грудь и зажатая в ярких зубах сигарета. Мне смешно; мне хочется трахаться больше, чем жить. Тео выезжает на проезжую часть и жмет на газ. Машину швыряет; нас обдает запахом горелой резины.

— Я пьян. Черт, похоже, я действительно пьян.

— Ты напугал меня.

— Прости, девочка, я больше не буду.

Мы возвращаемся во двор и паркуем автомобиль. Я забираюсь к Тео на колени и снимаю с себя его майку. Мои груди в лунном свете дрожат, как шарики ртути.

— Хочу тебя. Я так тебя хочу.

— Я не могу сейчас, прости. Я думаю только о том, как бы уехать с тобой на этой машине к чертовой матери. Давай я хотя бы отвезу тебя домой.

— Не делай этого, прошу тебя.

— Но это игра. Мы должны в нее сыграть! В это время нигде нет патрульных машин. Я знаю, как ехать, чтобы не наткнуться на них.

И мы едем, едем по ночной Москве. Это опасно, глупо и противозаконно, и это невыносимо сладко и жгуче, как чили и виноград, как Тео и Ана. Мы живые, и нас никому не догнать.

Как-то раз на Пасху мы выпивали у одного приятеля. Он включил Genesis. Желая завести беседу о музыке, я спросил его: «Ты любишь Genesis?» Он как-то странно посмотрел на меня и сказал: «Я люблю Бога!» Тогда я посмеялся над ним; мне этот ответ показался напыщенным и неуместным. Но теперь-то, теперь я понял, что он имел в виду. Если бы сейчас кто-нибудь спросил меня, люблю ли я Genesis, я бы ответил: «Я люблю Ану».

Я лежу в ванне, а Тео стоит рядом на коленях.

— Представляешь, послезавтра я снова стану монахом. Нет, серьезно. Правда, у меня будет отдельный номер в монастырской гостинице, где я смогу по ночам слушать музыку и мечтать о тебе.

Наше время истекает, истекает нежностью и тревогой. Меньше чем через сутки Тео уезжает в Святогорск расписывать Свято-Успенскую лавру, и это будет наша первая разлука. До отъезда ему надо выполнить еще один эскиз, а он не в силах от меня оторваться. То и дело он погружает в ванну голову, насколько хватает дыхания, и тогда под водой я чувствую его горячий язык. Тео выныривает, нахлебавшись мыла; я кладу мокрую руку ему в пах.

— Стоп. Мне нужно работать.

— Как ты делаешь в таком виде все эти вещи?

— Я уже задавал себе этот вопрос. И пришел к выводу, что ответ на него лежит за пределами категорий логики, философии и богословия. Поэтому четко сформулировать его я не могу. Скажу только, что вера без любви — пустышка.

— «Все огни — огонь»?

— Да, именно так. Все огни — огонь.

Тео улыбается; ему в глаза попало мыло, и по лицу течет вода пополам со слезами. Когда он улыбается, он самый славный и лукавый розовый пантера на свете. В эту минуту я так полно ощущаю родство всех огней. Если бы сейчас кто-нибудь спросил меня, люблю ли я Кортасара, я сказала бы: я люблю Бога, подарившего мне Тео.

Никто никогда не хотел от меня детей. Не исключая двух законных и одного общегражданского мужа. Я так и видела, как им муторно делается при мысли о том, что я могу произвести на свет корабельный якорь, пушечное ядро, чугунный крест, под которым навсегда похороню их свободу, — как же они полетят дальше, легкие, неземные!

Ну не то чтобы совсем никто никогда. Один-единственный раз мы с моим первым мальчиком ехали в метро и всю дорогу любовались чужим малышом. Выйдя на улицу, мальчик купил мне тюльпаны и сказал: «Это тебе за нашу будущую чебурашку». «Хрен тебе, а не чебурашку», — мстительно подумала я. Мне было семнадцать лет, и у меня впереди была жизнь, полная упоительных приключений и самых замечательных мужчин, гораздо лучше, чем этот. В июле я сделала от него аборт. Под наркозом мне казалось, что я еду на больничной каталке по долгому белому коридору с кафельными стенами, освещенному тусклым желтым светом. Коридор раздваивался, и я ехала сразу в обе стороны, и каждая из равных половин меня мучилась от неполноты. Я орала на все отделение. Кто-то из персонала бил меня по лицу. Девочка-практикантка робко возражала: «Ей же больно!» Ей отвечали философски: «Трахаться было не больно».

Утром женщины ползли в общую столовую, держась за поручни вроде балетных станков. Их глаза горели от голода. Бледно пахло капустой, кровью, страданием и потерей. Сестричка из абортария, в клеенчатом переднике, курила в форточку сигареты «Космос». Мы ели серую скользкую овсянку, выбирая жесткую ость, кислый хлеб с маслом и избегали смотреть друг другу в глаза. Был год номер девяносто. Меня выскоблили на совесть. Больше я не беременела.

Возлагала большую надежду на задержку. Мы с приятелем тогда жили на балконе у друзей. Он смотрел на меня мутно и печально: «И что ты хочешь сказать?.. Вот сейчас ты будешь ходить такая с животиком, а потом у нас будет бэби?.. Вот на этом самом балконе?!» Ронял голову на руки. А это не беременность была. Это был алкоголизм. Но тогда я не знала, что от синьки такое случается. Месячных не было восемь лет. Мужчины любили меня, и за это — тоже. Они не хотели детей.

Любуясь тобой как произведением искусства, я понимаю: ты сама — его автор.

О да, он понимает. Но я бы сказала по-другому. Скорее, я создаю не себя саму, а свою жизнь. Снимаю бесконечное кино, лезу из кожи вон для того, чтобы оно наконец-то перестало быть просто home video, и радуюсь, когда фильм вдруг начинает обретать милые сердцу артхаусные черты. Я предполагала, что в монастыре Тео некогда будет водить со мной хороводы в честь моего дня рождения и что атмосфера там, скорее всего, не самая дружелюбная. Но так нужно было по сюжету: Она приезжает к Нему на свидание в лавру; все на натуре, минимум диалогов, чумовая музыка и потрясающие любовные сцены. Мы, киношники, от таких вещей не отказываемся.

Я вхожу в ворота суккубом, укрытая шелковой шалью и в очках а-ля принцесса Грейс; под самым постным из моих платьев на мне самое скоромное белье. Тео проводит меня в свой номер — высокую светлую комнату с кроватью, столом и иконой в углу. Я выглядываю в окно. Субъективная камера: мощеный монастырский двор, обсаженный тюльпанами и незнакомыми пахучими кустами, выходит к реке. За рекой виднеются шатры летних кафе. Через мост тянутся череды паломников; издалека это напоминает пеструю муравьиную тропу. Там, за окном, — чистота и покой, льющиеся прямо с неба. Там огромные деревья, обметанные призрачными шарами омелы, как мотками полуистлевшего ришелье. Печально кричат в клетках павлины, и среди них один белый — оживший морозный узор, пронизанный светом. Все внутри меня цепенеет. Замирает кровь, только что бившаяся у виска. Лавра разоружает меня. Откат, рапид сто: я оглядываюсь на Тео, ища поддержки. Он смотрит на меня смущенно и ласково, и от этого взгляда сладко ноет где-то между ключицами. В своих черно-алых кружевах я чувствую себя ужасно глупо, и мне ничего не остается, как только снять их к чертовой матери. Стоп. Снято.

Вечер. Комната Тео. У нас гости: иконописцы, сидя на полу, передают по кругу бутылку вискаря. Мы отмечаем мое рождение — и наступающее Вербное воскресенье. Гости улыбаются мне; им нравится моя татуировка, нравится, что в этот день я приехала к Тео, а не осталась в Москве веселиться с друзьями, нравится, что я купила хорошее виски. Я без сил лежу на кровати. Странное недомогание, похожее на затяжной легкий продром, длится уже несколько недель, но я стараюсь не обращать внимания. Когда гости уходят, Тео расстегивает на мне блузку и осторожно дотрагивается губами до отяжелевшей груди. Каждое прикосновение отзывается острой болью. ЗТМ.

По ночам монастырь патрулируют казаки. Иногда из молодецкой удали они палят из пистолетов. Мы подсматриваем за ними, сидя голыми на подоконнике, и курим одну сигарету на двоих. Тео совершенно распоясался: он бросает работу, чтобы отвести меня поужинать в кафе за речкой, заводит меня в гостиницу перед носом у владыки и швыряет окурки прямо в форточку. Интершум комнаты: когда мы занимаемся любовью, весь постоялый двор ходит ходуном. Мы хохочем, как школьники, напакостившие в учительской. Ночь беспокойна, кричат птицы в клетках. Я хочу однажды стать белым павлином, летать под солнцем, и славить Господа, и выклевывать жемчужные бусины омелы из дрожащих ажурных шаров. В пять утра кто-то шаркает по коридору, созывает паломников к службе, оглушительно звоня в колокольчик. Тео недовольно сопит и ворочается во сне.

Доделать работу к Пасхе нереально. Артель распускают раньше срока. Я уезжаю из Святогорска в понедельник, а Тео — следом, во вторник. Мне нужно будет подождать всего один день.

В Москве минус два. Я выхожу из плацкартного вагона грязная и измученная, в рваных колготках и легких туфельках, меня мутит. По дороге домой я покупаю в аптеке три струйных теста, но в этом нет особой необходимости. Я знаю, что скажу ему завтра, когда он приедет ко мне.

Тео, я беременна.

По сюжету должно быть именно так.

Тео разбавляет водку кипятком.

— А какая водка нужна для золочения?

— В идеале — «Журавли».

— А почему? Она самая чистая?

— Нет. Просто для работы достаточно рюмки, а остальное я выпиваю в процессе.

Перед Тео лежит доска, на которой он собирается писать святого Георгия. На левкасе процарапан контур победоносного всадника, поражающего дракона. Тео трет доску шкуркой в том месте, где угадывается нимб, и поясняет, что хочет сделать «летающую тарелку»: шероховатая поверхность после золочения и полировки будет волнисто играть на солнце. Он покрывает ее тонким слоем желатинового клея и мажет себе лоб сливочным маслом. Лист золота выкладывается на замшевую подушку; он так тонок, что расправить его можно только легким дыханием. Тео режет золото закругленным ножом и проводит по лбу лапкой — широкой плоской кистью без ручки. Лапку можно сделать лишь из беличьих хвостов, ни один другой материал на земле для нее не годится. Чтобы золото пристало к лапке, она должна быть слегка зажирена, и для этого золотильщики мажут лоб. Сияющие пластины наклеиваются на смоченную водкой доску, а когда доска просохнет, притираются. Я боюсь дышать: от слишком сильного колебания воздуха золотые листы сминаются, рвутся и улетают. Они пугливые и нежные, и только Тео может их приручить. Через пару недель икона будет в одном из тверских храмов, и прихожане станут молиться перед ней и целовать ее, картину, которую написал Тео.

А пока он берет оставшееся золото и выкладывает мне на живот целыми листами и шепчет горячо и пьяно: я куплю еще золота и позолочу тебя всю, я сварю асист и покрою тебя тончайшими узорами, дай мне любить тебя, мой золотой Инка. Потом замирает вдруг: знаешь, иногда мне кажется, что мы уже в раю, как ты думаешь, мы живы еще, мы еще на земле? Но я не знаю, откуда мне знать, в этой мансарде мы так далеко от остального мира. В крошечных окнах дрожат стекла от рева и грохота тяжелой техники, чувствуется резкая вонь соляры. По Тверской идут парадные танки, идут БТР и зенитки под красными флагами — куда? зачем? Люди снимают танки мобильными телефонами. Мы с Тео сидим на подоконнике и едим черные, пухлые как младенцы, душистые груши. Через мой живот тянется широкая золотая полоса, похожая на след от протектора. Солнечная колесница переехала меня.

Однажды я проснулась в чужом доме с чудовищного перепоя и увидела голубые стены и голубой потолок. Рядом лежал кто-то теплый. Я не узнала ни комнаты, ни того, кто лежал рядом, не вспомнила даже собственного имени. И должно быть, от этого мне пришло на ум, что я — в Эдемском саду до грехопадения и, кроме нас двоих, там никого нет. Тогда я обняла лежащего рядом человека и прижалась лицом к его шее и лежала так несколько минут, трепетно счастливая. Потом человек завозился и участливо сказал: «Не знаю, что ты там себе думаешь, но я — Света Орлова». Голубая комната оказалась спальней в доме ее друга Коляна, у которого я потом выменяла три ампулы трамала на полблистера феназепама.

Но теперь я знаю, каков он, мой рай, — это ведь оттуда мы с Тео смотрим на нелепую, уморительно серьезную бронетехнику, ползущую в сторону Кремля. Даже думать не хочу, что одна из этих адских черепах может развернуть ствол в нашу сторону и пальнуть прямо по облаку: пыщ-пыщ, а ну слезайте, пригрелись, бляди.

Врачи назначили нам встречу с прекрасным. Прекрасное предстало на мониторе отчетливой тенью, извивающейся и потрясающей крохотными ручонками. Оно грозило нам чудесным будущим, грозило совместным счастьем, сулило море дармового тепла, горы безнаказанной радости. Будто мы трое планируем ограбление века, простое, дерзкое и ошеломительное. Так страшно стало, до дурноты, какая бывает, когда подходишь к краю крыши. А потом включили звук, и мы услышали, как быстро и ровно бьется его сердце, сто шестьдесят ударов в минуту, как у нас с Тео на двоих.

Полных тринадцать недель, говорит доктор. Это значит, мы сотворили прекрасное в нашу первую ночь. Мы боялись, что второй ночи у нас не будет. Мы не могли упустить шанс. Мы не смели отдаться на волю времени, о котором никто никогда не знает, сколько его осталось.

Он любит меня так нежно, что это едва выносимо. С трудом терпя его медленную, сосредоточенную нежность, я горлом издаю нечто похожее на шипение радиоволн. За что, Господи? За что он делает мне так приятно? Разве я заслужила такое обращение? Да я просто расту в его жизни, как трава, а эти высшие любовные почести — я их недостойна. Не покажи мне, Господи, не дай мне увидеть, как выгорит последняя капля волшебства.

Если человек боится — значит, он не доверяет Богу, а это стыдно, очень стыдно. Но где-то в глубине меня, в теплой студенистой глубине, плавает твердое зернышко страха. Я боюсь, что Тео был дан мне лишь для того, чтобы зачать наше дивное золотое дитя, а потом его снова заберут на небо, где место ангелам. Я боюсь, что его любовь — скоропортящийся тропический цветок, отцветающий за ночь. Все цветы восплачут по нему благоуханными слезами, когда он скинет прелые лепестки.

Должно быть, у меня отрос невидимый и новый орган чувств, рождающий во мне знание о сюжете — наряду со знанием о звуке, вкусе, запахе. Как это тонко и избыточно. Порой я чувствую себя жирафом, столь я роскошно и непрактично устроена. Я слон Дали на комариных ногах. Это лишнее знание. Я хочу, как все влюбленные, думать, будто вечен наш союз, будто это сокровище мы сможем унести с собой за край. Я хочу утверждать это, как утверждает Тео каждым движением во мне, проникая взглядом за мою сетчатку. А я вижу, да, я вижу, как переполнен он любовью, он как тугой щенячий живот, как нитью перевязанный палец, он как спелый виноград, раскачивающийся у моих губ,

за что, Господи,

он как виноград, да.

Арысь-поле

Гольда Паттерсон толкнула мужа в плечо и указала взглядом на входную дверь. Том, глухой, как все блондины с голубыми глазами, растерянно покрутил головой и поплелся открывать. За дверью стояли два здоровенных детины в форменных красных шинелях и башлыках. И почему-то в карнавальных масках. Один держал двумя руками большую корзину, второй — саквояж и папку с бумагами. Том потратил некоторое время, раздумывая, смеяться ему или нет. Он не мог определить, ряженые это (но почему с бумагами?) или люди из комиссариата (но почему в масках?). На всякий случай он гостеприимно шагнул назад, впуская гостей в прихожую. Гольда продолжала кормить ребенка грудью. Один из гостей, тот, что был в маске кота и с папкой, одарил ее долгим неподвижным взглядом. Гольда вложила мизинец в рот ребенка, отнимая его от груди, поднялась с лавки, застегнула рубашку и изобразила что-то вроде быстрого книксена.

Как следовало из речи, с которой человек-кот обратился к хозяевам, из ратуши их с товарищем прислали с особым поручением. Два месяца назад в городской больнице, где Гольде сделали операцию чревосечения под общим наркозом, произошла грубая и непростительная ошибка. Проще говоря, младенцев перепутали, и та девочка, которую Гольда в данный момент прижимала к груди, на самом деле принадлежала совсем другим родителям. Гость с готовностью сорвал сургуч с папки, распахнул ее и проиллюстрировал свои слова показом писем, отпечатанных на гербовых бланках. Главврач больницы обстоятельно подтверждал факт случайной подмены. Глава городской администрации лично извинялся за «досадное недоразумение» и назначал семье Гольды компенсацию морального ущерба в размере, превышающем годовой заработок Тома.

Том и Гольда молча стояли как громом пораженные. Крошка Малеста, почуяв неладное, закатилась плачем. Гость отложил папку, щелкнул замком саквояжа и продемонстрировал супругам содержимое: несколько пачек новеньких купюр в банковской упаковке. Второй детина, в маске циклопа, опустил корзину на пол и снял с нее крышку. В корзине кто-то тихонько завозился. Том присел на корточки и заглянул внутрь. На подушках лежал младенец возраста Малесты, о чем Том на языке глухонемых сообщил жене. Человек-циклоп выудил из-за пазухи несколько сшитых вместе карточек с печатью больницы: результаты анализов, подтверждающие, что девочка из корзины действительно является дочерью Гольды и Тома Паттерсон.

Незнакомец в маске кота шагнул в комнату и протянул руки к Малесте. Гольда увернулась:

— Прошу вас, дайте нам с мужем несколько минут!

Ей пришлось уложить плачущее дитя в люльку, чтобы освободить руки для разговора с Томом. Некоторое время супруги ожесточенно жестикулировали, Гольда даже пару раз топнула ногой. Гости скучающе озирались. В сущности, им было все равно, о чем договорятся между собой эти двое. Выразительно взглянув на часы, человек-кот потянул Гольду за рукав. Человек-циклоп подвинул ногой корзину. Том выхватил Малесту из люльки и передал ряженым. Гольда пронзительно закричала и рванулась вперед, но муж преградил ей дорогу, распахнув полы куртки и поймав ее, как бьющуюся птицу. Люди в шинелях быстро поменяли младенцев местами, закрыли корзину и откланялись, оставив в прихожей папку и саквояж. На прощание человек-кот сказал, кивнув в сторону колыбели:

— Те люди называли ее Фликке… Впрочем, зовите как угодно.

Выйдя на улицу, они сняли маски. Тот, что был повыше ростом, оглянулся на дом Гольды единственным глазом посреди морщинистого лба и хохотнул:

— Тихо. Ссорятся небось.

В этот момент из-за двери раздался глухой стук и сдавленный вой Тома. Второй незнакомец значительно облизал ладонь и пригладил торчащие брови.

В первые дни молока из груди Гольды вытекало меньше, чем слез из ее глаз. Потом молоко и вовсе пропало. Это была катастрофа. В Нейланде, где считалось хорошим тоном кормить детей грудью хотя бы до четырнадцати лет, то, что случилось с Гольдой, приравнивалось к постыдным болезням. Но сейчас это было последнее, о чем она думала.

Кормя малышку из бутылочки, Гольда внимательно разглядывала ее голубые глазенки и белый пух на темени. Как ни крути, вновь обретенная дочь сильно походила на Тома. Однако сама возможность подобной ошибки не укладывалась у Гольды в голове. Неужто целых два месяца она прижимала к сердцу чужое дитя, не чуя подвоха?! Выходит, инстинкты обманули ее, все чувства обманули?.. Не в силах женщина отличить родную кровь даже по запаху, как могут все звери, и должна принимать на веру чьи-то слова. А ведь та девочка, которую она привезла с собой из больницы, была так похожа на саму Гольду — темными волосами, необычайно длинными для младенца, ямкой на подбородке и даже формой ступни! И бровки у нее, как казалось Гольде, были совсем бабушкины!

Гольда вспоминала, как щедро лилось молоко из груди, как сладко схватывало в низу живота, когда чужая дочь присасывалась к ней мокрым голодным ртом. Как полыхало солнце и шла война Алой и Белой роз на щеках младенца, добытого врачами из чужого, анонимного чрева. Вспоминала и плакала, мучась виной перед лежащим на ее коленях ребенком, так некстати милым и улыбчивым. Малышку все так же пытались звать Малестой — как определили задолго до ее рождения. Но имя это не клеилось к ней, каждый раз рыбьей костью застревало у Гольды в горле. Нейтральное «зайка» не вызывало у матери внутреннего протеста, и мало-помалу нужда в имени вообще отпала.

Том теплел сердцем, видя явное сходство Зайки с собой любимым. Он сумел проглотить и переварить «досадное недоразумение»; казалось, новое дитя нравилось ему больше прежнего. Этому немало способствовали деньги из саквояжа: Том решил, что Зайка впредь непременно будет приносить их семье удачу во всех делах и звонкие монеты так и посыплются в их с Гольдой карманы. Почти всю сумму он потратил на покупку небольшой кроличьей фермы, задумав поднять собственное дело. Спустя полгода эпидемия полностью опустошила крольчатник, но Том не терял веры в Зайкину счастливую звезду.

День ото дня Гольда становилась все более задумчивой. Она продолжала отправлять свои обычные домашние обязанности, но еда все время чуть пригорала, забытое белье целыми днями пылилось на веревках во дворе, а в облике самой Гольды понемногу проступала какая-то горькая вдовья неряшливость. Том списывал эти перемены на нехватку времени из-за забот, связанных с появлением малышки. После того как в супе обнаружилась кухонная тряпка, оставленная Гольдой в кастрюле, он предложил вызвать в помощь свою мать, которая приехала бы не раздумывая, но Гольда отказалась.

Как правило, приступы задумчивости начинались с того, что Гольда бросала взгляд на Зайку, дремавшую в кроватке или возившуюся с игрушками на ковре, и уже не могла его отвести. Так и цепенела понемногу; глаза ее останавливались и стекленели, будто вся душа струйкой пара выходила из нее. Однажды это случилось на прогулке. Зайка сидела в саночках, укутанная в шаль по самые брови. Гольда тащила санки; вдруг собачий лай раздался совсем близко позади. Гольда обернулась взглянуть и замерла. Большой беспородный пес басовито лаял, то подаваясь вперед, то отбегая прочь. Зайка протянула к нему ручонки, и в этот момент, осмелев, пес кинулся на нее. Ухватив крепкими желтоватыми зубами за край шали, он попытался вытащить ребенка из санок, но Зайка была хорошо привязана. Гольда стояла, не шелохнувшись, мечтательно глядя на дочь, орущую от ужаса. Стояла до тех пор, пока соседский мальчишка не прогнал собаку палкой, а потом этой же палкой не огрел Гольду по ноге.

— Дура блаженная! — выкрикнул мальчик и убежал прочь.

Гольда проводила его долгим мутным взором.

В другой день во время вечернего купания Зайка поскользнулась в корыте и упала навзничь. Гольда, опустив полные белые руки, задумчиво смотрела, как девочка неуклюже бьется под мыльной водой, не делая попыток помочь ей подняться. Если бы в эту секунду Том не вошел с чистым полотенцем, Зайка так и захлебнулась бы под нежным осовелым взглядом Гольды.

Том отправил телеграмму матери, и через день старая фру Паттерсон, попыхивая трубкой, стояла на пороге его дома с перевязанным бечевкой чемоданом, двумя узлами и птичьей клеткой, в которой хлопал подрезанными крыльями маленький, но свирепый бойцовый петух.

Чтобы объяснить матери, что именно происходит с Гольдой, Тому пришлось рассказать ей обо всем: о замене младенца, деньгах из саквояжа, пропаже молока и путанице с именами. Фру Паттерсон только качала головой, следя за торопливыми жестами сына. Лишь при упоминании о кроличьей ферме сплюнула с досадой: «Послал бы деньги мне, коли лишние, — целей бы были! Я бы из картошки вырезала лучшего фермера, чем ты».

Что касалось недомогания Гольды, ее вердикт был скор и краток: «Твоя женщина насосалась erma lorda, не иначе. Поищи как следует, где-то в доме припрятана виландская бутылочка».

Том прищурился и поплевал через плечо. Он был напуган, но дом обыскивать не стал. Он все еще доверял жене.

Было решено, что старая фру Паттерсон возьмет на себя заботу о девочке, а Гольда станет присматривать за хозяйством. Гольда не сопротивлялась; казалось, она даже испытала облегчение. Но старая фру Паттерсон не терпела полумер. Вскоре под ее властным контролем оказались и кухня, и расходы, и огород. Все чаще Гольда, не обремененная домашней работой, сидела бесцельно на скамейке под яблоней, глядя, как за невысокой ивовой изгородью нервно мечется бойцовый петух, или отправлялась на долгие прогулки. Где она бывала в эти часы, Гольда не рассказывала Тому и свекрови, зато рассказывали друг другу соседи. Молодая фру Паттерсон якобы слонялась вблизи детских площадок и педиатрических кабинетов, в парке аттракционов и других местах, куда родители приводят детей. Не стесняясь, заглядывала в коляски и как будто что-то искала. Когда ее прогоняли, уходила молча, не вдаваясь в объяснения.

Ночами Гольда тяжко ворочалась в постели за спиной мерно храпящего Тома. Ей казалось, что в доме то слишком натоплено, то угарно, то сыро. Из-за того что к ней теперь относились, как к больной, она и вправду стала чувствовать, что больна, — не могла лишь сказать, где в ней гнездился скорбный тлеющий недуг. Малеста не шла у нее из головы, маленькая плутовка, обманувшая ее материнское чутье, никто не мог ее заменить, Зайка не могла. Гольда накрывала ладонями плоские груди, жалея о пропавшем молоке, и тихонько плакала: слезы были лучшим снотворным.

Гольда грезила о краях, куда могла бы сбежать теперь, даже об унылом зловещем Виланде. Редкие путешественники, возвращавшиеся оттуда, говорили, тамошние жители счастливы, все поголовно. Холод, мрак и запустение царят в этой северной стране, но людям Виланда все нипочем. Они владеют тайной изготовления волшебного напитка erma lorda, дающего забвение и отдохновение от всех печалей. Пришлым кажется, будто все виландцы слоняются, как бледные тени с потухшими глазами, без цели и смысла, но в сердце каждого из них поет чистая радость. Erma lorda плоха лишь тем, что убивает их, каждого — после того как сделает своим рабом. Но что толку судить о том, чего никогда не пробовал? Те, кому на язык упала капля erma lorda, никогда не возвращаются в Нейланд.

В одну из душных ночей Том проснулся от жажды. Выпив в кухне стакан воды, он вернулся в постель и вдруг заметил, что Гольда лежит в какой-то странной позе, свернувшись клубком и неловко подобрав под себя обе руки. Он просунул ладонь ей под шею и попытался развернуть жену к себе лицом, но она только глубже зарылась под простыню. Тому Гольда показалась какой-то липкой, должно быть, от пота. В темноте ему неудобно было разговаривать с ней, и он оставил ее в покое.

Наутро Гольды в постели не было. Мать стояла у изголовья и трясла его за плечо. Том огляделся. Старая фру Паттерсон была в дорожном платье и тюрбане; в открытую дверь он увидел полностью одетую Зайку, сидящую за столом и хнычущую над недоеденным завтраком. «Куда вы собрались? Где Гольда?» — спросил он. «Мы уезжаем, — был ответ. — А с женщиной своей разберешься сам. Совсем она у тебя умом повредилась. Ребенку здесь небезопасно. Нынче ночью она задавила моего петуха. Голыми руками задавила». Мать кивнула на постель. Тут только Том заметил, что простыни в крови и сам он изукрашен ржавыми полосами.

Том вскочил с кровати и выбежал во двор как был, в исподнем. Гольду он нашел под яблоней; она сидела, раскачиваясь, будто убаюкивала свои забинтованные по локоть руки. Должно быть, петух храбро сражался и шуму было немало, но Том не мог его слышать, а старая фру Паттерсон всегда спала как убитая. Жалость ударила Тома в горло, он задохнулся и упал перед женой на колени.

В годы, последовавшие за отъездом Зайки, за Гольдой прочно закрепилась слава городской сумасшедшей. Так прочно, что никто уже и внимания не обращал на нее, слоняющуюся по парку или у школы. Гольда не забредала слишком далеко от дома — будто боялась, что в ее отсутствие появится важный гость или почтальон принесет долгожданное письмо. Муж никогда не ходил за ней.

Тому жилось нелегко. Он умирал с тоски по Зайке, то и дело срываясь навестить ее у старой фру Паттерсон, но и Гольду оставить не мог. Жалость переместилась куда-то под ложечку и уже не покидала его, грызла, грызла изнутри. Он чувствовал в Гольде страшную поломку, исправить которую почти мог — а это хуже, чем не мог совсем. Поздними вечерами, в кровати или на полу у печи, он садился у нее за спиной так, чтоб обнять руками и ногами, обернуть собой, и писал пальцем на ее ладонях поверх белесых шрамов: «бедная Гольда, бедная моя девочка, бедная лисичка». Но Гольда будто разучилась читать. Нестихающая тоска в ней разрасталась, выходила наружу, поедала пространство, и Том слышал, да, слышал, как она урчит и жрет.

Иногда он думал, что было бы, откажись он от Зайки и саквояжа с деньгами. Растил бы прежнюю Малесту как родную или мучился бы сомнениями и в конце концов возненавидел? Но мысли эти скоро гнал прочь. Ну как это — отказался бы от Зайки?! От своей красавицы дочки, которой повезет однажды в жизни так, как еще не везло им с Гольдой.

Гольда Паттерсон день за днем выходила из дома и кружила все теми же улочками. Шла и шла, будто голодная собака за струйкой запаха жаркого, изнемогая от близости недосягаемой цели. Пока однажды не остановилась как вкопанная. На нее будто снизошло просветление. Как если бы в мутное от копоти и грязи стекло плеснули чистой водой и мир за окном просиял красками. Все, что ей нужно было сделать, — это подкупить больничного архивариуса, чтобы получить доступ к документам тринадцатилетней давности. На этом ее поиск навсегда был бы окончен. И как только это не пришло ей в голову сразу?.. Видать, и вправду горе помрачило ее рассудок.

Понемногу Гольда приходила в себя. Перестала патрулировать улицы, привела в порядок дом, даже улыбалась мужу. Захотела работать: стала брать заказы на пошив одежды. Сначала их было не много, но шила она аккуратно и дешево. Лед неприязни постепенно таял вокруг Гольды, и вскоре к ней даже стали приводить детей, с которыми она вела себя ласково и ничуть не тревожно, часто шутила. Том был счастлив. Он уже предвкушал тот день, когда с окончательно выздоровевшей женой отправится к матери, чтобы забрать назад Зайку, ставшую тихим, застенчивым подростком.

Но у Гольды другое было на уме. Тайком она все пересчитывала накопленные деньги и однажды рискнула отправиться в больницу, где когда-то произвела на свет с Божьей и врачебной помощью свою единственную дочь.

Сестра Таланта, заведовавшая архивом больницы, молча убрала кошелек в ящик стола и жестом приказала Гольде следовать за ней.

Раскрыв протянутую монахиней папку, Гольда ахнула. Так вот где следовало ей искать свою девочку — в доме советника Нюквиста.

Так далеко от дома Гольда еще не заходила. Особняк Нюквистов стоял в богатом квартале у озера. Точнее, это был не квартал, а целое поселение на городской окраине, где зимой необозримые лужайки и корты превращались в снежную пустыню, а вишневые сады, над которыми граяли полчища ворон, вид имели жуткий и одичалый. Издалека дом казался нежилым. Гольда долго шла вдоль невысокой, но плотной живой изгороди. Дошла до угла и повернула на узкую тропинку, отделяющую владения Нюквистов от участка соседей. Чем ближе подходила она к заднему двору, тем глубже втягивала голову в плечи и в конце концов пригнулась, затрусила с остановками, как охотящаяся лисица.

На заднем дворе между опорами свернутого летнего шатра был натянут гамак, и в гамаке, завернувшись в длинную шубу, лежала ее малышка Малеста. Из-под круглой шапочки, сшитой по тогдашней моде (с ушками наподобие леопардовых) свисали темные пушистые косы. Щуря золотые глазки на зимнем солнце, девочка неспешно объедала навешенные на шею бусы из мороженой клюквы. Она была в той самой поре, когда в Нейланде девушек отлучают от материнской груди, в нежном расцвете четырнадцати лет. Война Алой и Белой роз шла на ее щеках, и Гольде почудилось, будто до ее ноздрей долетает исходящий от Малесты превосходный и тонкий кокосовый запах.

Ноги Гольды подкосились, кончики грудей полыхнули тысячами осиных жал. Она протянула к девочке руки, силясь позвать, но не смогла издать ни звука. В этот момент отворилась дверь и на заднем крыльце показалась служанка.

— Фрекен Фликке, вас матушка зовет!

Гольда видела, как девочка лениво и ловко выпрыгнула из гамака, потянулась и направилась в дом. Под шерстяной накидкой Гольды струилось по животу молоко; сперва теплое, оно быстро остывало, скатывалось в мягкие ледышки. Гольда высоко, по-звериному, закричала, наконец, и погрузила в него обе руки. Руки будто плавились в китовом жире, молоко заливало ее целиком, тугое, белое молоко всей ее жизни. Последнее, о чем подумала Гольда, перед тем как лишиться чувств, — это о том, что так и останется стоять за изгородью на всю долгую нейландскую зиму, превратившись в статую из белого льда.

Хотелось бы написать теперь: там ее и нашли, но это не было бы правдой. Никто и никогда больше не видел Гольду Паттерсон. Говорили, будто с накопленными деньгами она тайком отправилась в Виланд, чтобы найти покой и отраду в тамошней erma lorda. Никому, конечно, и в голову не пришло, что золото, с которым якобы бежала фру Паттерсон, и золото, которое, прежде чем удавиться на собственном поясе, пожертвовала на храм сестра Таланта, было одно и то же золото.

Том не верил этому, а чему верить, не знал. Он и не пытался искать жену, просто терпеливо ждал, ведь она всегда приходила домой. Пробовал бродить ее прежними привычными тропами — и так же, как она сама, скоро шел назад, боясь, что пропустит ее возвращение. Погруженный в отсутствие Гольды, Том казался еще более немым, чем был от рождения. Но нет худа без добра: отныне Зайка снова могла жить с ним.

Теперь Том любил в дочери сразу все, что раньше любил по отдельности: ее, себя, Гольду, их общее будущее, которое никогда не наступит, их общее прошлое, которое так и не состоялось. Все эти любови были прошиты чувством утраты, как листы книги — суровой нитью, и порой ему мнилось, что он — лишь сухоцвет, заложенный между страницами. Тогда он должен был бросаться к Зайке, чтобы обнять ее, как раньше обнимал Гольду, со спины, писать пальцем на ее ладонях, дышать ее волосами. Зайка распаляла в нем горе, это правда, но только она и давала облегчение.

В городе о Гольде скоро забыли, появилась новая тема для пересудов. За зиму в разных районах были обнаружены убитыми несколько сотрудников комиссариата. Причем убиты они были не человеком: их загрызли дикие звери. Какие именно, судебные медики определить не могли. Горожане не знали, бояться или смеяться, потому что ранее дикие звери никогда не выделяли своих жертв по профессиональному признаку, если не брать в расчет егерей и цирковых укротителей. В трех случаях из четырех следы были уничтожены снегопадом, а рядом с четвертой жертвой удалось найти несколько сносных отпечатков лап. Следы в целом были похожи на лисьи, только оставил их зверь примерно втрое крупнее лисы.

Шуму добавляло то, что такие же следы обнаружились в поселке над озером, где пока никого не убили. Среди владельцев особняков, понятное дело, никто не служил в комиссариате, но почувствовали они себя неуютно, особенно советник Нюквист с супругой. У их дома цепочки лисьих следов появлялись неоднократно, причем возникали на снежной целине ниоткуда, так, словно животное бесшумно опускалось с неба.

Постепенно поползли слухи о том, что в Нейланд из диких славянских земель забрел зверь Арысь-поле, неприкаянная тварь, ищущая по свету своего младенца. Но граждане с фантазией, бывает, от скуки и не такое плетут. Даже Арысь-поле вряд ли догадалась бы начать осуществление мести за детеныша с истребления людей из комиссариата.

Пятому убийству нашелся свидетель. В участке он рассказал:

— Шел рано утром от подруги, сильно хотел спать. Думал, показалось. Ваш сотрудник, надо полагать, мертвый уже, лежал вот эдак, распластавшись. Шинель красная, кровища красная, и рядом это существо прильнуло, вроде баба в накидке его целует. А потом ка-ак прыгнет, твою мать, я чуть в штаны не наложил. Но не человек, нет, не знаю. Ноги шерстяные были, да, видел, как разогнулись. Лиса?.. Хрен знает, нет, не лиса. Хвоста не было. Да бросьте вы, какой фоторобот, я ноги в руки и бежать.

Ася Нюквист никогда не считала себя слабонервной. Как ей казалось, она неплохо стреляла, а в юности ей пару раз даже доводилось собственноручно резать кур к ужину. Поэтому бессонными ночами, истекая горячим потом, она лишь поглядывала на пузырек прописанных доктором успокоительных пилюль. «Еще не настолько худо дело, — думала она, — чтобы принимать лекарства. Как может маленькая белая пилюля заставить стихнуть ветер за окном? Свист и вой голых веток, царапающих ставни? А может, это не ветки вовсе, а шалый зверь Арысь-поле скребется, просит ночлега? Не отгонит его лекарство, не смирит, не успокоит».

Фру Нюквист никому бы под пытками не призналась, что именно зверь лишил ее сна, но слишком велика была тревога за Фликке. Девочка с обычной своей беспечностью в одиночестве совершала долгие прогулки вдоль озера, пешком выходила в город за открытками, лентами и свежими комиксами. Словно не видала своими глазами лисьих следов на лужайке, появлявшихся ниоткуда и уходивших в никуда. Перед одной из таких прогулок Ася торопливо отозвала дочь в свою спальню и сообщила, что насыпала заговоренной соли во все карманы ее шуб, пальто и накидок, и если Фликке, не дай бог, что-то такое покажется, она должна без промедления бросить горсть в это что-то и бежать без оглядки. Ася морально подготовила себя к тому, что девочка рассмеется ей в лицо, но Фликке только рассеянно кивнула, приложилась губами к сухой материнской руке и вышла вон.

Нескончаемая нейландская зима шла на убыль, истончалась в паутину. И хотя еще далеко было до выстрелов бледной зелени, до бестолкового насекомого копошения под ногами и вокруг, до того, как пыльца и споры защекочут воздух — в восточном ветре уже отчетливо звучали ноты сырости. Приближался первый весенний праздник, бал дебютанток, день, когда благополучные горожане выводят на люди дочерей, набравших цвет за зиму.

Том Паттерсон был страшно удивлен, обнаружив в почтовом ящике приглашение на бал. По закону он мог считаться свободным от брачных уз лишь через год после исчезновения супруги. Кроме того, Том был, мягко говоря, небогат, знакомств в высших кругах не имел и никак не мог взять в толк, кто это вспомнил о нем в связи с таким значительным мероприятием. Сначала он решил было, что приглашен вместе с Зайкой как отец дебютантки, но приглашение было на одну — его — персону. Да и какая, по совести, дебютантка из щуплой и болезненно застенчивой Зайки, которой и в школу-то надеть особенно нечего.

Неизвестно, узнал бы Том за давностью лет тех двоих, что положили картонный прямоугольник в его почтовый ящик и затрусили в квартал у озера. Один — удерживая под мышкой перехваченную лентой коробку, второй — облизывая ладонь, чтобы пригладить непослушно топорщившиеся усы.

Возвращаясь с прогулки, Фликке Нюквист торопливо, как на горячую картошку, дула на озябшие пальцы. Она не любила рукавиц и привыкла держать руки в карманах, однако теперь все карманы были загажены матушкиной заговоренной солью. Фликке силилась вспомнить, где она видела в последний раз свою старую меховую муфту — надо бы привести ее в порядок, — как вдруг заметила коробку, стоящую у порога.

В доме Нюквистов к балу готовились особо. Еще осенью для Фликке был приглашен учитель танцев, молчаливый и невероятно худой месье Эдмон, который приходил дважды в неделю. Танцы давались девочке легко, но особого интереса к ним она не питала, и это злило учителя. Он предпочел бы неловкую дурнушку, страстно мечтающую затмить всех на балу не красотой, так грацией. На взгляд месье Эдмона, за равнодушием Фликке крылись пресыщение, леность и спесь, присущие богачам. Впрочем, он ошибался: для того чтобы отвечать представлениям учителя о нравах нейландской знати, фрекен Нюквист была слишком юна. Но настоящим восторгом ее глаза зажигали не танцы, а наряды.

Как все девочки ее возраста, Фликке была без ума от бальных платьев, и, будь ее воля, она облачалась бы в них прямо с утра, едва сбросив пижаму. Само собой, Фликке роптала, узнав, что наряд для бала был заказан в городе готовым, без примерки, но мать хотела сделать дочери сюрприз, и детали не обсуждались. Теперь, увидев у двери коробку, девочка почувствовала учащенное сердцебиение; пальцы вмиг согрелись. Должно быть, служанка не слышала звонка посыльного — была туговата на ухо. Фликке схватила коробку и устремилась в дом. Проворно взбежав по лестнице, она бросила ношу на кровать и торопливо освободилась от пальто, башмаков и шапки. Папиросная бумага, лента, пломба портного, крышка коробки — все полетело в разные стороны. Под крышкой обнаружилась ветка орхидеи — как изысканно! — а уж под ней заветное платье.

Фликке ожидала чего-нибудь, что более отвечало бы вкусам матери, чем ее собственным, и выбор фру Нюквист ее удивил. Платье было восхитительным — но странным, и она никак не могла определить, в чем же заключается эта странность. Шелк цвета старой бумаги, пожелтевшее, будто ветхое, кружево, ряд мелких пуговиц вдоль спинки. Его словно сняли с врасплох застигнутого привидения где-нибудь на брошенном корабле. Действительно редкая вещица, должно быть, винтажная, и стоит уйму денег. Если бы мать была дома, Фликке кинулась бы к ней с поцелуями, но мать с утра отправилась в город по делам благотворительного комитета.

Ася вернулась домой уже к обеду. Фру Нюквист спешила: ей не терпелось сделать дочери подарок. Благотворительность была лишь отговоркой, а настоящую причину ее визита в город она теперь держала за бретельки, поднимаясь по ступенькам в комнату Фликке.

— Дочка! Ты дома? Смотри, что у меня есть для тебя!

Фликке выскочила из комнаты и остановилась в замешательстве. Остановилась и Ася.

— Что это за платье? — одновременно выдохнули мать и дочь.

День, начавшийся для Фликке так замечательно, сменился вечером, полным упреков и слез. Фру Нюквист требовала разыскать сорванную пломбу, позвонить портному, отправившему заказ не по адресу, и вернуть платье, которое так нравилось Фликке. Девочка пришла в уныние и ужас при виде усыпанного каменьями и блестками наряда, купленного матерью и не шедшего ни в какое сравнение с тем, что прислали по ошибке. Теперь она чувствовала себя неблагодарной, и от этого мысль о грядущей разлуке с платьем ее мечты жгла еще сильнее. Фликке пришлось повиноваться, но к ее облегчению, по телефону сказали, что ателье, отправившего посылку, больше не существует, и довольно давно, уже несколько лет. Облегчение сменилось тревогой. Так вот что странного было в платье: оно отправлено из места, которого нет, возможно, кем-то также несуществующим. Однако это лишь делало ярче окружавший его романтический ореол.

Тот факт, что платье некуда было возвращать, не мог реабилитировать его в глазах Аси. Фру Нюквист не собиралась мириться с тем, что дочь отвергла ее подарок. Платье-подкидыш должно было найти пристанище на чердаке, а Фликке — пообещать матери исполнить ее волю и отправиться на бал наряженной, будто Хозяйка Медной горы.

Тот день, когда Фликке Нюквист сражалась с матерью за право явиться на бал в наряде, присланном ниоткуда, и была побеждена, Малеста Паттерсон провела дома. Ей нездоровилось, но валяться в постели было бы совсем скучно. Поэтому девочка решила занять себя какой-нибудь необременительной домашней работой в ожидании отца, отправившегося к букмекеру. (Делая ставки, он всегда просил у нее совета, несмотря на то что выиграть с Зайкиной помощью ему еще не удалось ни разу.) Зайка взялась привести в порядок невеликий гардероб Тома. Покончив со штопкой носков, она вытащила из шкафа сюртук, чтобы почистить его. Девочка запустила руку в карман, исследуя на предмет дыр, и извлекла на свет картонный прямоугольник приглашения, который Том уже смял, честно собравшись выбросить, но позабыл.

Зайка не хотела на бал. Она действительно туда не хотела. Если начистоту, одиночество и избыток времени для размышлений и чтения сделали из нее порядочного сноба. Зайке нравилось противопоставлять себя обществу пустоголовых сверстниц, в которое она, строго говоря, даже не была вхожа, и их родителей, в суете пекшихся об успехе. В свои четырнадцать лет она искренне считала, что лучшая судьба для нее — заботиться об отце, не отвлекаясь на танцульки и шашни с кавалерами. Растроганный нежным вниманием дочери, Том порой с грустью думал о том дне, когда ему придется выдать Зайку замуж, может, даже против ее воли, но все-таки от этого момента их обоих еще отделяло неопределенно долгое и определенно сладкое время.

Зайка не хотела на бал и совершенно не была расстроена тем, что отец получил приглашение на одну персону. По ее мнению, Тому не следовало отказываться от возможности «развеяться», а у него не достало духу сопротивляться ее уговорам. Они словно поменялись ролями: Зайка говорила с ним, как с приунывшим ребенком, который отказывается выйти поиграть в мяч.

День выдался теплый и ветреный. Пахло так, как может пахнуть только ранней весной, словно в воздухе распылили эликсир безумия. Еще только покидая дом, Том Паттерсон был уже пьян, хоть и не выпил ни глотка спиртного. Его лихорадило предчувствие какой-то упоительной победы. Он даже не жалел, что дочь не разделит ее с ним, потому что чувствовал: победа предназначена лишь ему одному.

Бал дебютанток был мероприятием скорее торжественным, чем роскошным. Взятый напрокат фрак сидел скорее хорошо, чем худо. Стоя внизу парадной лестницы ратуши, Том не был ни скован, ни растерян; он горел любопытством. Любопытством не к светскому обществу или юным девушкам, но единственно к обещанной победе. Он оглядывался, пытаясь прочесть какие-нибудь адресованные ему знаки, и взор выхватывал случайные детали: какой-то кислый господин поправляет бутоньерку; толстуха в лиловом с досадой замечает, что веер сломан; в охапке желтых тюльпанов два уже наклонили голову, сморенные последним сном. Том не знал, что из этого было знаком, не знал, было ли в этот вечер в этом месте что-то, что знаком не являлось.

Вдруг до его ноздрей донесся превосходный и тонкий кокосовый запах, и он, как борзая, на этот запах оглянулся, замерев и поджавшись всем телом. Та, кого увидел Том, сначала показалась ему весьма миловидной и смутно знакомой, но первое впечатление тут же смыло волной необыкновенного, леденящего душу восторга и ужаса.

На ступеньках лестницы стояла Фликке Нюквист в подвенечном платье его пропавшей жены. Война Алой и Белой роз шла на ее щеках, и Алая одерживала верх.