От переводчика

Немного найдется исторических персонажей, которым потомки уделили бы больше внимания, нежели «самой неудачливой британской правительнице» — Марии Стюарт, королеве Шотландской. Трагической судьбе королевы Шотландской посвящено немало биографических романов. О ее гибели Лопе де Вега написал эпическую поэму «Трагическая корона». Ей посвящены цикл песен Шумана, а также опера Доницетти (1834), либретто которой основывается на знаменитой драме «Мария Стюарт» Фридриха Шиллера (1800), до сих пор не сходящей с подмостков театров всего мира. Позднее о Марии писали бродвейский драматург Максвелл Андерсон (1933) и Роберт Болт (1970). На большом экране роль Марии в биографических фильмах исполняли Кэтрин Хёпберн (1933) и Ванесса Редгрейв (1971).

Интерес людей искусства всегда подогревался интересом историков. Самой знаменитой биографией Марии Стюарт, написанной в XX веке, несомненно, был труд Стефана Цвейга, переведенный на множество языков.

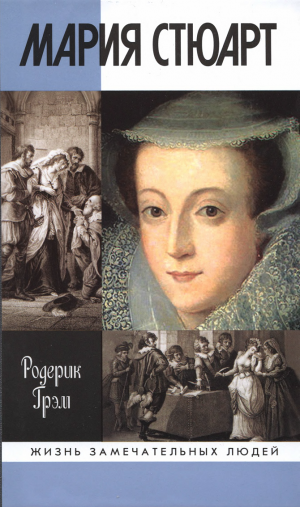

Вниманию читателя представляется перевод недавно вышедшей в свет (2008) биографии королевы Марии, написанной шотландским писателем и сценаристом Родериком Грэмом.

Родерик Грэм (род. 1934) — выпускник старейшей в Шотландии Эдинбургской королевской школы, а также исторического факультета Эдинбургского университета. Он долгие годы работал на Би-би-си в качестве сценариста, режиссера и продюсера в различных жанрах — от полицейской драмы до награжденного двумя премиями «Эмми» популярного мини-сериала «Елизавета», посвященного сопернице и родственнице Марии Стюарт. В последние годы Грэм обратился к биографическому жанру: его перу принадлежат биографии Джона Нокса и Дэвида Юма, а теперь к ним прибавилось и жизнеописание шотландской королевы.

Обстоятельность и скрупулезность Грэма-историка удачно сочетаются с присущей ему как сценаристу «кинематографичностью»: биография Марии разбита на ряд драматических эпизодов, посвященных главным событиям ее жизни; подробные описания бытовых деталей позволяют читателю как бы увидеть происходящее. Кроме того, автор постоянно цитирует источники — письма и другие документы, позволяя своим героям «говорить» от собственного лица, создавая тем самым эффект драматического диалога. На страницах книги словно бы оживают люди XVI столетия с их страстями и интригами. Присущая Грэму исследовательская добросовестность побуждает его представить в своем труде различные толкования самых спорных эпизодов, давая читателю простор для размышления.

Однако мировоззрение Родерика Грэма обусловлено влиянием западноевропейской культуры, и в этом смысле, пожалуй, его сочинение представляет интерес не только тем, что это обстоятельная и увлекательно написанная биография Марии Стюарт, но также и тем, что дает представление о стереотипах и предрассудках нашего собственного времени, отстоящего от эпохи Реформации более чем на 400 лет и все же во многом предопределенного ею.

На страницах книги Мария Стюарт предстает перед нами не злодейкой и даже не страстной женщиной, жертвующей всем во имя любви, но скорее слабой правительницей, игрушкой в руках честолюбивых интриганов. Весьма показательна картина, появляющаяся уже на первых страницах биографии и неоднократно повторяющаяся: Мария, занятая рукоделием на заседании своего совета. Опытный сценарист, Грэм рисует перед читателем образ женщины, не склонной к занятиям государственными делами, скучающей от политики. Этот образ противопоставляется «настоящим» правительницам — Екатерине Медичи и Елизавете Тюдор. Однако образ этот лукав: рукоделию-то Мария научилась у Екатерины Медичи, которая тоже приносила вышивание на заседания своего совета. Только вот ее почему-то не обвиняют в невнимании к государственным делам… Да и сам по себе ручной труд такого рода весьма способствует концентрации внимания, необходимого для того, чтобы воспринять большое количество новых сведений — как раз то, что требуется для общения с советниками.

Так в чем же дело? Для Грэма Мария Стюарт — «прекрасная дама», не приспособленная к жестокому миру реальной политики, и он толкует исторические свидетельства в соответствии с этим образом. Правда, автор слишком добросовестный историк, чтобы обойти вниманием и другие факты, поэтому порой этот образ оказывается противоречивым. Так, Грэм противопоставляет Марию ее наставницам — Диане де Пуатье и Екатерине Медичи, считая, что она мало чему научилась у этих искусных правительниц. Но когда читатель добирается до описания убийства секретаря королевы Риццио, вдруг выясняется, что Мария не просто усвоила их уроки, но и блестяще сумела ими воспользоваться, переиграв своих противников и собственного мужа. Возникает вопрос: таким ли уж плохим политиком на самом деле была Мария Стюарт? А если нет, то что же предопределило ее падение?

Конечно, шотландская королева — не самая удачливая правительница. Но рассматривать ее ошибки и достижения все же следует в соответствующем контексте времени. Прежде всего это касается Шотландии. Управлять этой страной всегда было нелегко. В отличие от Франции или Англии шотландская монархия была гораздо слабее. Король здесь был первым среди знатных лордов. Из семи королей династии Стюартов — предков Марии все семь вступали в серьезные конфликты со своими подданными, и двое из них погибли в ходе таких противостояний. На таком историческом фоне первые годы правления Марии выглядят просто успешными.

Не стоит забывать и тот факт, что Марии первой пришлось править страной, разделенной конфессиональным конфликтом. Официальное принятие протестантизма знаменовало собой только первый шаг в длительном процессе изменения религиозных взглядов шотландцев, и растянулось оно не на одно десятилетие. В результате Мария стала правительницей страны, лишившейся внутреннего единства. Стоит учитывать и то, что принятое в 1560 году в Шотландии кальвинистское учение представляет собой куда более радикальный разрыв с католическим прошлым, нежели англиканская церковь, главой которой являлась Елизавета I. Марии пришлось иметь дело с более сложной, взрывоопасной ситуацией, и она не сумела удержать ее под контролем. Возможно, это не свидетельствует о ее искусстве политика, но поставим вопрос иначе: а кто сумел выполнить эту задачу? Филипп II Испанский долгие годы вел войну с протестантами в Нидерландах, утратив в результате половину унаследованных от отца владений в этой области. Екатерина Медичи, с которой так часто сравнивали Марию Стюарт, и ее сыновья Карл IX и Генрих III также не сумели спасти свою страну от опустошительных Религиозных войн. Возможно, речь идет о том, что представления о святости королевского сана и долге подчинения монарху столкнулись с выработавшимся в годы религиозного противостояния представлением о долге христианина — католика или протестанта, — ставившемся превыше подданства. Столкнувшись с этим, многим европейским монархам пришлось заново постигать премудрости политики, осложнившейся благодаря новому, конфессиональному, фактору.

Мария Стюарт явно не была фанатиком и не мыслила в терминах конфессионального противостояния — в отличие от многих своих противников, включая Сесила. А ее представление о будущем Шотландии было так или иначе связано с другими странами — Францией или Англией. Для современного британца, каковым является Грэм, совершенно очевидно, что проекты соединения Шотландии с Францией являлись предательством национальных интересов, а вот объединение с Англией — совсем другое дело. Однако это не было столь очевидным для европейцев XVI столетия: Шотландию и Францию уже многие века объединял военно-политический союз, а также и многочисленные культурные связи, тогда как англичане для них были врагами, ненавистными завоевателями. Сама возможность мирного сосуществования англичан и шотландцев в одном государстве в XVI веке казалась чем-то невероятным. Таким образом, объединение Шотландии и Франции в рамках одной империи было для людей того времени явлением такого же порядка, что и объединение с Англией, даже, пожалуй, более вероятным. Поэтому подписанные Марией договоры свидетельствуют не о предательстве национальных интересов, а скорее о том, какими эти интересы тогда представлялись.

Покинув Францию, Мария, по сути, сменила один «имперский проект» на другой, теперь уже английский, стараясь добиться признания своих прав наследовать английский престол. Примечательно, что эта юная правительница, казалось бы, не интересовавшаяся политикой, так и не подписала ущемлявшего ее права Эдинбургского договора с Англией. Хотя ее целью и было мирное урегулирование отношений с Англией, Мария не желала ограничить свою власть и оказаться под контролем южного соседа. Вместе с тем она не желала и отказываться от своих династических прав на английскую корону. Именно династической логике был подчинен ее брак с Генри Дарнли. За ним стояло не упрямство, а холодный расчет: из всех возможных женихов только этот укреплял права Марии и ее будущих детей на английский (и шотландский) престол. Что же до недовольства знати, то, как показывал опыт, оно было неизбежно в любом случае. Кроме того, Марии все же удалось справиться с вызванным ее замужеством политическим кризисом. И ей почти удалось добиться своего: договор, объявлявший о признании наследственных прав Марии, готовился к подписанию в 1567 году, однако был отброшен английской стороной после убийства ее супруга Генри Дарнли.

Причастность Марии к убийству мужа в течение столетий обсуждалась историками. На наш взгляд, наиболее обоснованным выглядит мнение английского историка Джона Гая, полагающего, что шотландская королева не стала бы рисковать делом своей жизни — подписанием договора с Англией, даровавшего бы ей и ее новорожденному сыну право стать правителями всего острова, тем более что существовал и другой выход — аннулирование брака. Признание сына от аннулированного брака законным теоретически тоже было возможно, а наличие влиятельных родственников — кардинала Лотарингского и кардинала де Гиза делало такой исход вполне вероятным. Поэтому Марии незачем было убивать мужа; а вот у ее лордов мотивов было предостаточно. Здесь и желание отомстить Дарнли за вероломство, с которым он сначала поддержал заговорщиков, убивших в 1566 году Риццио, а затем отрекся от них, и более тонкий расчет. Устранив Дарнли и скомпрометировав при этом королеву, лорды смогли избавиться от них обоих; тем самым устранялась опасность, что, достигнув двадцати пяти лет, Мария отменит обогатившие их в годы Реформации земельные пожалования (из бывших церковных земель). Теперь в стране был наследник-младенец, от имени которого лорды могли править еще долгие годы.

Но даже и в той ситуации Мария могла бы удержаться у власти, обвинив в убийстве Босуэлла; ей не хватило решительности и, пожалуй, цинизма. Кроме того, ее поведение после убийства мужа говорит не о виновности — в таком случае у нее был бы готов план действий, — но как раз о непричастности и глубоком шоке, в который это убийство ее повергло. Но от шока можно было бы оправиться…

Что по-настоящему лишило Марию власти, так это ее брак с Босуэллом. Однако этот брак не выглядит союзом страстных любовников или даже капризом легкомысленной женщины — скорее, это поступок женщины, у которой не было выбора. Брак по принуждению, заключенный после похищения и вполне вероятного изнасилования, был довольно распространенным явлением в Европе того времени вообще и в Шотландии в частности. Отказать насильнику опозоренной женщине было сложно; в случае Марии ситуацию осложнила и ее беременность: согласно господствовавшим в медицине XVI века представлениям зачатие ребенка в результате изнасилования было невозможным, так как считалось, что беременность наступает только после получения женщиной сексуального удовольствия, что невозможно при изнасиловании. Таким образом, беременность автоматически превращала Марию из жертвы преступления в прелюбодейку. Брак в подобной ситуации оставался единственным выходом. Тогда объяснимым кажется и непонятное Грэму поведение Марии в сражении при Карберри-Хилл, когда она довольно легко согласилась расстаться с Босуэллом и отдать себя в руки лордов. Не сочла ли она их в тот момент избавителями от ненавистного мужа?

Примеры можно множить, но из них уже вырисовывается образ совсем иной Марии — отнюдь не легкомысленной дамы, а активного игрока на политической арене, хотя, пожалуй, игрока не первоклассного. На пассивную жертву обстоятельств она, при всех своих неудачах, не похожа.

Откуда же тогда приходит на страницы книги Грэма этот образ безвольной жертвы обстоятельств? У него давняя история. По сути, это облагороженная версия старой темы: противостояние женщины Марии и политика Елизаветы, в котором Марии приписываются стереотипные женские свойства и слабости — легкомыслие, внушаемость, пассивность, поверхностность и т. п. Корни этого двойного образа уходят в эпоху самой Марии; они тянутся ко временам конфессионального противостояния и жестокой полемики. Фактически он восходит к шотландскому реформатору Джону Ноксу. И дело не только во враждебности протестанта к правительнице-католичке. Для Нокса и его собратьев протестантское учение (в их собственной версии) было единственным религиозным учением, согласующимся с разумом. Мария же отказывалась его принимать; следовательно, она в своих поступках руководствовалась не разумом, а страстями. Одна страсть ведет за собой другую, неприятие религиозной истины приводит к распутству. Так Мария превратилась в femme fatale, игрушку собственных страстей. И даже в смягченной версии Грэма Мария подчиняется не разуму (эта роль отдана Елизавете и другим женщинам-правительницам — Екатерине Медичи и Диане де Пуатье), а своим чувствам.

Таким образом, биография Марии Стюарт, изданная в начале XXI века, показывает, как по-прежнему сильна в британской культуре антикатолическая компонента, уходящая корнями в религиозную полемику эпохи Реформации. Для британцев старшего поколения, к которому принадлежит Родерик Грэм, она составляет часть знакомого национального мифа, привычного представления о самих себе, и не может не проявляться и в их представлениях об истории. Поэтому образ Марии Стюарт до сих пор овеян страстями, рожденными в давно ушедшую эпоху. Или же она гораздо ближе к современным европейцам, чем кажется?

А. Ю. Серёгина

От автора

Прежде всего, я должен поблагодарить моего издателя Хью Эндрю, который высказал соображение о том, что настало время для обстоятельной биографии Марии Стюарт. Без исходившего от него начального импульса эта книга не была бы написана. Место рядом с Хью Эндрю следует отдать моей жене Фионе: она в течение двух лет с неизменным интересом выслушивала мои бесконечные рассуждения о Марии. Затем Фиона взяла на себя труд вычитать рукопись и не обижалась, если я раздражался, когда она указывала, например, что Марию вряд ли короновали дважды в разные дни. Это был подвиг Геракла, совершаемый с улыбкой, и я благодарен ей за это.

Главный редактор издательства «Бирлинн» Эндрю Симмонс оказывал огромную помощь и постоянно поощрял меня, а также обеспечил мне редакторов с орлиным взором, изрядно прояснивших мой порой самонадеянный рассказ. Лора Эсслмонт и Питер Бёрнс обшаривали для меня собрания иллюстраций, превратив рутинную работу в удовольствие.

Доктор Дженни Уормалд — преподавательница колледжа Святой Хильды (Оксфорд) и Эдинбургского университета — прочитала рукопись и высказала весьма полезные замечания. Почетный профессор шотландской истории Эдинбургского университета Майкл Линч прочел рукопись с целью оценки исторической достоверности и благожелательно предложил внести некоторые исправления. Оуэн Дадли Эдвардс, бывший преподаватель истории Эдинбургского университета, предоставил мне бесценную информацию о нескольких кампаниях по канонизации Марии.

Два важных пробела были заполнены благодаря предоставленным сотрудниками Королевского арсенала (Лидс) техническим деталям, касавшимся рокового турнира Генриха II.

Медицинские комментарии профессора И. Доналдсона, доктора Морриса Маккри и доктора Питера Блумфилда помогли поставить диагноз с дистанции в 500 лет. Старший хранитель рукописей Национальной библиотеки Шотландии Кеннет Данн исправил мои переводы с латыни, а сотрудники этого отдела, как и библиотекари Эдинбургского университета, находили для меня книги и рукописи со свойственной им сноровкой и желанием помочь.

Однако никто из них не может нести ответственность за то, каким образом я использовал их советы и информацию: все ошибки здесь только мои.

Предисловие

Мария Стюарт стала заложницей золотого детства, окончившегося вдовством, а ее трагедия была игрой случая. Эта книга — попытка не очернить ее, изобразив мужеубийцей, и не превознести как одинокую мученицу за веру, но рассказать об обстоятельствах, сформировавших ее характер, и объяснить события, предопределившие ее судьбу.

Мария, несомненно, была одной из красивейших женщин своей эпохи. Начиная с золотого века Голливуда, звезд фотографировали, используя множество технических уловок, чтобы сделать их еще привлекательнее: камера могла быть слегка не в фокусе, линзы покрывали тонким слоем масла или жира, иногда перед объективом вешали занавесь из газа, в которой даже проделывали отверстия, чтобы глаза блестели ярче, а порой в студии даже напускали дым. В результате возникал совершенно нереальный образ красоты. Именно так мы сейчас видим не только Гарбо или Дитрих, но и многих современных знаменитостей. Те же газ, дым и ретушь щедро использовались и в повествованиях о Марии Стюарт.

Она родилась в Шотландии от матери-француженки, была коронована в девятимесячном возрасте. Чтобы избежать принудительного брака с английским принцем, ее ради безопасности сразу отослали к родственникам во Францию. Там она получила воспитание сказочной принцессы, обручилась с дофином — увы, он отставал и в физическом, и в умственном развитии — и была судьбой предназначена стать блестящей королевой Франции. Когда Мария взошла на трон, ее дяди и их союзники безжалостно использовали ее положение, чтобы самим приобрести власть, но после смерти слабого мальчика-короля ее сочли бесполезной. Поэтому ее миссия во Франции была закончена, когда она — еще девственница — овдовела в возрасте восемнадцати лет и семи месяцев. Мария вернулась в Шотландию.

Она получила образование во времена агрессивных и мужественных правителей, а женское искусство обретения власти ей преподавали две обладавшие огромной властью женщины весьма разного характера: Диана де Пуатье и Екатерина Медичи. Мария видела, каким может быть подлинное женское правление, при своей кузине Елизавете I Английской, но сама она была заключена в золотой клетке и ни разу не попыталась выбраться из нее и применить все эти уроки на практике. Ее учили навыкам, необходимым для жизни при ренессансном дворе, и она постигла их в совершенстве, будь то искусство принимать лесть, ездить верхом, танцевать, петь, устраивать театральные представления, флиртовать и возглавлять толпу роскошно одетых и осыпанных драгоценностями придворных. Мария не знала ничего о политике или дипломатии — за исключением тех случаев, когда речь шла о браках ее друзей. Теперь, лишенная возможности советоваться с дядями, она должна была править Шотландией — одна.

Во время своего краткого пребывания в Шотландии Мария жила на созданном ее воображением острове наслаждений, обустроенном по образцу двора Валуа во Франции. В момент ее возвращения в 1561 году шотландская знать искала лидера, предпочтительно такого, который трудился бы на ее благо, а получила вместо этого равнодушную и податливую королеву. Уверив подданных в том, что она не станет навязывать им никаких религиозных догм, Мария в дальнейшем не проявляла никакого интереса к их делам, если те выказывали ей знаки любви и повиновения, когда она проезжала мимо них во время своих путешествий, уводивших ее от двора в Холируде. Страной управлял совет, королева подписывала то, что ей советовали подписать, и говорила подобающие слова, обращенные к южному соседу. Мария совсем не интересовалась политикой, а в тех редких случаях, когда посещала заседания Тайного совета, приносила с собой шитье.

Будучи желанной невестой, она несла двойное бремя — религии и династии. Мария не занималась делами управления лично и не давала совету четких распоряжений, чтобы тот мог править от ее имени. Это вынуждало аристократов, без конца ссорившихся друг с другом, толковать ее настроения по собственному усмотрению, вызвав тем самым чуть не ставшее фатальным разделение между монархией и законодательными органами.

Навыки, требовавшиеся прекрасной и милостивой королеве, украшавшей французский двор, сильно отличались от тех, которые позволяли бы управлять народом, отличавшимся природной драчливостью и едва вышедшим из конфликта Реформации. Мария просто игнорировала эту обескураживающую задачу, и в конце концов потерявшая терпение знать сместила ее. Она бежала, оставив за спиной бушевавшую в стране гражданскую войну, и отдалась на милость своей кузины Елизаветы Тюдор.

В Англии Мария пребывала под своеобразным домашним арестом, более или менее строгим до тех пор, пока она по легкомыслию не одобрила заговор с целью убить Елизавету. Последнюю наконец вынудили действовать, и Мария Стюарт была казнена в возрасте сорока четырех лет.

Мария обожала танцевать, она была стройной и высокой — первым партнером, подходившим ей по росту, оказался ее будущий муж Генри Дарнли — белокожий, со светлыми, вероятно рыжевато-золотистыми, волосами. Она любила верховую езду, часто ездила по-мужски, и вряд ли были в ее жизни более счастливые моменты, нежели те, когда она мчалась галопом под яркими лучами солнца.

Множество мужчин влюблялись в нее, что порой имело катастрофические последствия. Придворный поэт-француз спрятался в ее спальне и был казнен за свой дерзкий поступок; шотландский граф пытался ее похитить и был объявлен сумасшедшим; другие же просто падали на колени и признавались в вечной любви.

Мария провела в Шотландии с перерывом одиннадцать лет и шесть месяцев, тринадцать лет во Франции и семнадцать лет и девять месяцев в Англии. Но в сердце своем она оставалась французской принцессой и естественнее всего чувствовала себя, говоря по-французски в замке на Луаре, а не где бы то ни было еще. Мария всегда подчинялась ходу событий, а те немногие решения, которые она приняла, привели к трагедии.

В эпоху Марии Стюарт в ходу были три основные валюты — шотландские марки, кроны и фунты; английские фунты, шиллинги и пенсы; французские ливры и кроны. К сожалению, сейчас невозможно перевести тогдашние цены в современные. Однако в конце XVI века в Англии учитель, лавочник или приходский священник могли жить в достатке, имея 20 фунтов в год.

Поскольку оружие играло важную роль в жизни мужчины, необходимо дать несколько разъяснений. Все мужчины носили с собой кинжал, иногда — меч или шпагу. В сражениях использовались либо различного вида шпаги, либо палаши. Пехотинцы, выстраивавшиеся в фалангу, для отражения атак кавалерии использовали шотландские пики длиной в 12 футов. Огнестрельное оружие, если не считать пушек, было еще относительной редкостью. Основной его формой был мушкет, или аркебуза. Чтобы избежать ненужной путаницы, я везде называл его аркебузой.

Часть I

ШОТЛАНДИЯ

1542–1548

Глава I

«САМЫЙ КРАСИВЫЙ РЕБЕНОК, КАКОГО Я ВИДЕЛ»

Ранним утром 8 декабря 1542 года вооруженные гонцы галопом вылетели из дворца Линлитгоу, оставив позади тепло караулок. Их дыхание превращалось на морозе в пар, а копыта лошадей высекали искры из замерзших булыжников внешнего двора. Всадники миновали церковь Святого Михаила и спустились с крутого склона холма в город, а там разъехались в разные стороны по обледеневшим дорогам. Сильные снегопады укрыли страну снежным ковром в ту зиму, одну из худших за столетие. Всадники несли важные вести: Мария де Гиз, королева Шотландская, благополучно разрешилась от бремени. Поскольку ранее двое ее детей умерли, были приняты особые меры предосторожности в отношении этого ребенка, появившегося на свет в палате на втором этаже дворца, а гонцы находились в состоянии полной готовности с того момента, как начались роды.

Из всех гонцов самым важным был тот, что направлялся к королевскому охотничьему замку Фолкленд, где лежал тяжело больной Яков V. Зимние дни коротки, а замена лошадей была предусмотрена лишь однажды, поэтому гонец, вероятно, остановился на ночлег через двадцать миль, в Стирлинге, прежде чем свернуть к востоку через Файф. Его запечатанный пакет был надежно спрятан в седельной сумке, а сам он не знал содержания послания, хотя в караулках ходили слухи о том, что роды королевы прошли хорошо. Поскольку ему выдали два заряженных пистолета в придачу к палашу и кинжалу, он понял, что послание — огромной важности, а значит, учитывая слухи о состоянии здоровья короля, скорость имеет первостепенное значение.

В Стирлинге он спал не раздеваясь, положив палаш рядом с собой, а пистолет — поверх пакета под подушку. Рано утром, когда было еще темно, он покинул Стирлинг, чтобы проделать последние тридцать пять миль до замка Фолкленд, и наконец доставил свое донесение. Придворный немедленно распечатал пакет, прочел послание, поморщился и отправился с новостями к больному королю Якову, лежавшему в постели. На первый взгляд новость была хорошей, так как королева благополучно разрешилась от бремени здоровым младенцем. Плохо было то, что родилась девочка, которую назвали Марией. Это было имя ее матери, кроме того, на 8 декабря приходится праздник Непорочного зачатия Девы Марии. Возможно, на самом деле Мария родилась на день раньше, а запись была изменена позднее, чтобы даты удачно совпали.

Яков V не был с женой во время родов, но, поскольку короли редко присутствовали при подобных событиях, это не стоит считать чем-то из ряда вон выходящим. Необычным было то, что всего несколькими днями раньше Яков вел за собой армию из 18 тысяч шотландцев к переправе Солуэй Мосс на английской границе. Вторгнуться в Англию Генриха VIII в то время означало раздразнить очень сердитого медведя, и Яков об этом знал.

Во время похода Яков расположил свою штаб-квартиру в двадцати милях к северу от границы, в Лохмейбене, и оттуда отряд налетчиков под командованием презираемого всеми его фаворита, Оливера Синклера, отправился к переправе на реке Эск. Отряды налетчиков не были редкостью в пограничном крае, где невозможно было провести точное размежевание территорий, а частые угоны скота, похищения и вымогательства совершались под патриотическими лозунгами.

Эта территория была известна как Спорные земли, и даже сейчас впечатлительных туристов ее несомненная красота тревожит ощущением, что за ближайшим холмом, возможно, ждут в засаде всадники врага.

Налетчики вторглись в Англию и сожгли имущество, принадлежавшее Грэмам, но ничего не достигли, лишь предупредили англичан, что шотландская армия неподалеку. Помощник смотрителя Западной марки нагнал шотландцев, когда они пересекали реку Эск в обратном направлении, по пути домой. «В сопровождении копейщиков из Пограничья, готовых обрушиться на врага, он напал на их задние ряды и многих убил». Шотландцы оказались в ловушке, устроенной быстро поднимающимися приливными водами в заливе Солуэй, и отступление превратилось в беспорядочное бегство. Поднимающийся прилив утопил многих, а остальные завязли в болотах Солуэй Мосс или просто сдались тем, кого могли найти, чтобы только избежать смерти. Небольшая группа беглецов была захвачена в Лиддсдейле и отправлена домой босиком, в одних рубахах. Немногие пережили это испытание ноябрьскими холодами. Англичане продолжали преследование до 12 декабря и, чувствуя себя правыми, занялись угоном скота. Их добыча, помимо пленников, составила 1018 голов крупного рогатого скота, 4240 овец и 400 лошадей.

Когда Яков V осознал размеры потерь, он впал в отчаяние и повернул на север, сопровождаемый лишь личной свитой. Сообщают, что он сначала отправился в замок Танталлон, стоящий на юго-восточном берегу реки Форт, чтобы проститься с любовницей, вверенной заботам жены Оливера Синклера, но затем, вероятнее всего, поскакал в Эдинбург, чтобы привести в порядок личные дела, прежде чем навестить жену Марию, ожидавшую родов в Линлитгоу.

Замок Линлитгоу, строго говоря, личная собственность королевы, был роскошно отделан в соответствии с последними веяниями французской моды. Жаркое пламя каминов, богатые гобелены и вся роскошь, которая только могла окружать государя, встретили Якова, когда он проехал сквозь арку южных ворот, выстроенных по образцу ворот Венсенского замка близ Парижа. В парадном дворе находился фонтан, замерзший, но тем не менее впечатляющий; он был украшен изящными рельефами с изображениями русалок, менестрелей и геральдических зверей, выдержанными в современном французском стиле; он был построен Яковом, чтобы порадовать королеву. Но король был слишком подавлен, и на него не произвела впечатления окружавшая его роскошь. Он провел два дня с беременной женой, и в это время придворные дамы делали все возможное, чтобы не позволить его грусти расстроить ее, а затем попрощался и уехал в свой охотничий замок в Фолкленде (графство Файф).

В более счастливые времена дворец в Линлитгоу был особым проектом Якова и Марии, они вместе следили за его строительством и отделкой. Но на этот раз, когда король приехал в новый дворец, счастье оставалось лишь приятным воспоминанием. Ведь в Эдинбурге, сразу после катастрофы при Солуэй Мосс, ему напророчили, что через пятнадцать дней он умрет. Слуги короля, занимавшиеся необходимыми приготовлениями, спросили, где бы он пожелал провести со своим двором Рождество, и услышали в ответ: «Я не знаю, выбирайте место сами. Я знаю лишь, что на Святки у вас не будет господина, а у королевства — короля». Он удалился в свои покои в Фолкленде безутешным, постоянно вспоминая о потерях, понесенных у Солуэй Мосс.

Хотя убитых было немного, большое число знатных дворян оказались в плену, и выкуп за них должен был обойтись Якову V в огромную сумму, которой он не имел. Он восклицал: «А Оливера взяли? Беги, Оливер!» — пугая слуг. В возрасте тридцати лет Яков Стюарт сломался под бременем власти. Оплакивая потерю людей, которых он сам повел в безрассудный набег, он претерпевал страшные муки и умирал от горя, сокрушаясь о своем неудачном правлении. Хронист Роберт Линдси из Питскотти пишет, что «его почти до смерти задушила» глубокая меланхолия.

Новость о рождении дочери не порадовала Якова, и он, как утверждает легенда, произнес: «Пришло с девчонкой и уйдет с девчонкой», а затем отвернулся к стене, ожидая смерти.

Пророчество — если таковое было — сложно истолковать. Династия Стюартов, несомненно, была основана «девчонкой», когда Марджери Брюс, дочь победителя при Баннокберне[1], вышла замуж за Уолтера Стюарда[2], а корона Дэвида II перешла к их сыну, Роберту Стюарду. Правление Стюартов закончилось в 1714 году со смертью бездетной королевы Анны, однако Яков вряд ли мог это предвидеть. Скорее, пророчество короля означало, что королева одна не сможет управлять раздираемым враждой и мятежами шотландским королевством.

Будущей королеве, которой выпала эта задача, было всего два дня от роду, и в течение первых дней ее жизни ее строго охраняли. В те времена детская смертность была высокой и, что хорошо знала ее мать, не имела почтения к королям. Согласно обычаю, соблюдавшемуся, по крайней мере, во Франции, при родах присутствовал священник, чтобы дитя можно было крестить, как только перережут пуповину. Но нет никаких свидетельств тому, что так поступили и с Марией. Целая команда нянек под началом некоей Дженет Синклер постоянно присматривали за королевской дочерью, которая пока знала только чувство голода и громко кричала, обозначая первый из знаменитых королевских приступов гнева. Ее немедленно вынимали из колыбели и давали кормилице. Эту женщину выбрали с особым тщанием; она должна была выкормить нескольких здоровых детей, включая собственных. Дамы знатного происхождения не кормили своих детей сами, ведь чем раньше прекращался период грудного вскармливания, тем быстрее они оказывались готовыми к деторождению, выполнению своего долга продолжения рода — подобно призовым кобылам в стойлах и породистым сукам на псарнях.

Мария знала, что ее брак с Яковом V был политическим союзом. Реформация Генриха VIII и роспуск монастырей грозили поглотить Шотландию, и, чтобы противостоять напору еретической волны, Яков стремился к союзу с Францией. Поэтому 1 января 1537 года король Франции Франциск I в соборе Парижской Богоматери отдал в жены Якову свою двадцатилетнюю дочь Мадлен. Яков вернулся в Шотландию, счастливый тем, что сумел вступить в католический альянс с величайшим врагом Генриха VIII. Он получил приданое в 100 тысяч ливров и ежегодную пенсию в 125 тысяч ливров — приятное пополнение сокровищницы довольно бедного короля Шотландии. К тому же брак этот, как ни удивительно, был заключен по любви. Яков вел переговоры о руке Марии де Вандом, но, увидев красавицу Мадлен, изменил свое намерение. К несчастью, хрупкая Мадлен умерла от лихорадки через два месяца после прибытия в Шотландию, однако не устрашенный этим Яков вернулся во Францию. На этот раз он обручился с Марией де Гиз Лотарингской, приходившейся дочерью двум самым властным людям Франции. Ее отцом был герцог Клод де Гиз, а матерью — Антуанетта де Бурбон, наводящая ужас мегера, один взгляд которой, как говорят, способен был напугать короля. Мария уже была замужем за герцогом де Лонгвиллем, но овдовела в двадцать два года. У нее был сын, юный герцог, унаследовавший титул отца.

Мария не отличалась хрупкостью, подобно Мадлен, она была высокой, пышногрудой и ослепительной. Любой современник понимал: эта женщина родит здоровых детей. Генрих VIII сделал ей предложение после того, как умерла Джейн Сеймур, давшая жизнь принцу Эдуарду. Однако Мария ответила: хотя ростом она и высокая, но шея у нее короткая — и отклонила такую честь. Всегда готовый спровоцировать английского короля Франциск I согласился выплатить подобающее приданое по случаю ее бракосочетания с Яковом, и свадьба была сыграна, причем жениха представлял лорд Максвелл. 18 мая 1538 года в присутствии французского королевского двора лорд Максвелл поставил свою ногу на постель рядом с Марией и брак был сочтен совершившимся. В июне Мария прибыла в Шотландию, где было отпраздновано повторное бракосочетание в соборе Сент-Эндрюса, а затем королевская чета отправилась в торжественную поездку по стране. Мария надлежащим образом восхваляла утонченность и цивилизованность шотландцев и, хотя знала, что Яков продолжает наносить визиты любовнице в замке Танталлон, вела себя как достойная дочь Гизов, милостиво улыбаясь всем. Она начала изучать шотландское наречие, которым вскоре овладела в совершенстве, но в то же время слала полные тоски по дому письма матери и сыну Франсуа. Он скучал по матери, но не желал посещать Шотландию. Как все бабушки, Антуанетта писала дочери письма, наполненные сплетнями и советами, особенно во время беременности последней. Марии следовало советоваться только с французскими докторами. «Королева будет чувствовать себя хорошо, если только станет мыть голову хотя бы раз в месяц или отрежет волосы покороче, потому что грязные волосы способствуют простуде. Она не должна позволять пускать ей кровь».

Позднее, когда Мария родила двух принцев и была наконец коронована, она почувствовала, что может ослабить свое дипломатическое восхищение всем шотландским. Королева выписывала мастеров, предметы роскоши и даже саженцы деревьев из Франции. В характере Марии всегда присутствовала практическая жилка, и она высоко ставила собственный комфорт. В результате королевский двор подвергся сильному влиянию французского Возрождения. Теперь же, спустя всего четыре года после свадьбы, трагически потеряв обоих принцев, она вот-вот должна была стать вдовой.

Яков V простился с жизнью в полночь 14 декабря 1542 года, и сразу же поползли различные слухи. Король был отравлен; его задушили подушкой фанатичные прелаты или не менее фанатичные еретики — словом, царила обычная истерия, ведь истина оказалась слишком прозаичной. Король мучился от рвоты и поноса, а до этого заразился венерической болезнью, часто страдал от всевозможных лихорадок, какими изобиловало то время, и находился в состоянии глубочайшей депрессии, потеряв своего фаворита Оливера Синклера и умудрившись навлечь на себя гнев воинственного соседа Генриха Тюдора. Согласно легенде король умер от горя, но сейчас мы бы назвали вероятной причиной смерти дизентерию. Джон Нокс изрек: «Все сокрушались, что королевство осталось без мужчины-наследника». Правителем Шотландии теперь стала девочка шести дней от роду.

Новости, достигшие Англии, поначалу гласили, что ребенок очень слаб, а позднее заговорили, что он умер. Мудрые английские придворные всегда сначала сообщали Генриху хорошие новости, а потом придумывали, как преподнести ему нежелательные известия. Только после смерти Якова V Генриху сказали, что Мария жива и здорова. Дурные новости распространяют с удовольствием, поэтому к Рождеству до далекой Венгрии дошли вести, что мать и дочь находятся при смерти.

На самом деле все было иначе, и как только Дженет Синклер сочла погоду достаточно сухой, а королеву Марию — достаточно окрепшей, младенца завернули в теплые одеяла и пронесли несколько сот ярдов до церкви Святого Михаила, где, облаченного в крестильную сорочку из белой тафты, символизировавшую невинность, крестили в купели. Если бы Мария умерла в течение месяца после крещения, крестильная сорочка превратилась бы в саван. Потом девочку отнесли к алтарю и там конфирмовали как члена Римской католической церкви. Затем участники церемонии вернулись во дворец для празднования, хотя и довольно скромного — ведь двор официально был в трауре.

Генрих Тюдор как двоюродный дед Марии также соблюдал подобающий срок траура. Искушение, возникшее перед стареющим королем, было и в самом деле большим. После разгрома при Солуэй Мосс Шотландия лишилась лидера, многие представители знати находились в английских тюрьмах, а страна пребывала в состоянии хаоса. Но Джон Дадли, виконт Лайл, собиравший для Генриха армию в северо-восточной Англии, писал: «Видя, что Господь по своей воле подобным образом распорядился королем [Шотландии], мы полагаем, что не к чести Вашему Величеству посылать нас, солдат, воевать с мертвым телом короля, его вдовой или младенцем-дочерью». Шотландия была открыта для захвата, однако умный Генрих понял, что при помощи такта и дипломатии подчинит Шотландию правлению Тюдоров мирным путем и задешево, что всегда было важным доводом для Тюдоров.

Подчинение северного соседа было целью жизни Генриха, и он пытался вести переговоры с Яковом V в начале этого же года[3]. Только когда Яков просто не явился для переговоров в Йорк, разъяренный Генрих послал на север карательный отряд. Удачное отражение этого набега шотландцами при Хаддон Риге[4] подтолкнуло Якова к безрассудному ответному рейду к Солуэй Мосс, оставившему Шотландию открытой для возмездия.

Теперь же престол унаследовала девочка, а девочки, выйдя замуж, подчиняются своим мужьям. У Генриха был пятилетний сын Эдуард, из которого мог получиться жених, отвечающий интересам династии, так что король решил пока подождать.

Шотландцев теперь ожидал очередной период регентства при малолетнем монархе. Он был не первым, а сказ о монархии и регентстве при Стюартах печален, но краток. Яков I стал королем в возрасте двенадцати лет, но оставался пленником в Англии, пока ему не исполнилось тридцать; позднее, когда ему исполнилось сорок три, его закололи в дворцовой уборной[5]. Его сыну Якову II было в ту пору шесть лет; он правил до тридцатого года своей жизни (1460), когда пушку, которую он осматривал, разорвало. Яков II был убит наповал, и править стал его девятилетний сын Яков III. Последний в возрасте тридцати семи лет бежал после сражения при Сочберне, а дворяне нагнали его и убили на месте[6], легкомысленно заметив впоследствии: «Король оказался убитым». Его сыну, Якову IV, было тогда пятнадцать, и он был вовлечен в мятеж против отца, за что совершал покаяние в течение всей оставшейся жизни, нося на теле под одеждой железный пояс. Он успешно правил шотландским двором до тех пор, пока его не настигла смерть во время безумной резни под Флодденом[7]; на престол сел его сын, Яков V, в возрасте восемнадцати месяцев. Мария оказалась самой младшей из монархов, но она была отнюдь не первым ребенком, унаследовавшим престол.

Эти постоянно возникавшие кризисы имели два важных последствия. Во-первых, знать привыкла существовать без сильного правителя. Норманны тщательно выстроили феодальную систему, при которой вся власть и право жаловать земли принадлежат королю, однако эта система пошатнулась. Клятва верности государю в обмен на пожалование земли, завоеванной мечом, превращалась в фарс, когда государь оказывался младенцем в колыбели или, в лучшем случае, розовощеким юнцом пятнадцати лет от роду. В двух случаях те самые лорды, которые клялись в верности, являлись участниками убийства отца нового монарха. Они подобающим образом сгибали колени и склоняли головы, но реальность была совсем иной. Шотландия была мятежной федерацией владетельных лордов, объединявшихся в общем совете лишь благодаря семейным связям и необходимости соблюдать внутренний мир. Корона была высшим законом, однако на своих землях лорды обладали правом казнить и миловать. Они не были теми безграмотными головорезами, какими их зачастую рисуют: большинство из них получили классическое образование, свободно говорили на латыни и по-французски, много путешествовали. Хотя они всегда с готовностью пускали в ход шпагу, но были утонченными и культурными людьми из относительно благополучной страны. Их арендаторы жили не хуже, чем обитатели Гаскони, Пьемонта или Эстремадуры, а трудности и лишения, которые они испытывали, были обычными для всех крестьян XVI века. Сам король Яков V «наполнил страну разного рода мастерами из других земель» и даже имел среди своих многочисленных придворных «смотрителя королевских попугаев».

Вторым результатом утраты центральной власти явилось то обстоятельство, что объединить всю знать под началом короля стало возможным лишь в том случае, если возникала необходимость отразить английское вторжение. Королевская кампания, предполагавшая пересечение границы и вторжение в Англию, предпринималась с неохотой. Стремление защитить королевство зачастую отходило на второй план, уступая место мыслям о наживе, а если это оказывалось затруднительным, желание вернуться на север становилось подавляющим. Последним из Стюартов, получившим этот горький урок, оказался в 1746 году Чарлз Эдвард Стюарт[8].

Конечно, чтобы предотвратить сползание к анархии, нужно было как можно скорее назначить регента. Он взял бы под контроль королевские замки и казну и получал бы доходы от королевских поместий до тех пор, пока власть в свои руки не взяла бы новая правительница. Регент оказался бы также самым влиятельным человеком в королевстве. Это место немедленно занял кардинал Дэвид Битон, архиепископ Сент-Эндрюсский. Ему было пятьдесят лет, он был опытным дипломатом и убежденным католиком — несмотря на многочисленных любовниц и незаконнорожденных детей. Он был сторонником франкошотландского союза и непримиримым противником реформации английской церкви, начатой Генрихом VIII. Битон представил шотландцам документ, который, как он утверждал, являлся завещанием покойного короля. Согласно этому завещанию власть передавалась совету четырех: графам Хантли, Морею, Аргайлу и Аррану, причем сам Битон оказывался главой совета и «согласно завещанию наставником» принцессы. О ней он отозвался весьма примечательно, назвав ее «не имеющей значения девчонкой». Поскольку завещание давало подробные наставления относительно воспитания принцессы, Яков должен был его писать в течение четырех дней между 10 и 14 декабря, когда он лежал при смерти. Однако большую часть времени он пребывал без сознания, не вызывал секретарей, не делал распоряжений и явно никакого завещания не составлял. Король умер на руках у Битона, и кардинал, по слухам, сумел заставить короля подписать чистый лист бумаги, который впоследствии и превратился в королевское завещание. Все было проделано очень ловко. Битоновское «завещание» явно представляло собой спешно изготовленную при помощи некоего Генри Бэлфура подделку, и его немедленно оспорил граф Арран.

Джеймс Хэмилтон, второй граф Арран, и сам по себе имел серьезные наследственные права на престол. Его дед был женат на Мэри Стюарт, сестре Якова III, таким образом, в жилах графа текла королевская кровь Стюартов. Впрочем, его дед, возможно, не имел права жениться на Мэри, поскольку его сомнительный развод с предыдущей женой был молчаливо признан без всяких доказательств. Следовательно, Арран мог быть сыном незаконнорожденного. Безусловно законным потомком Стюартов был граф Леннокс, однако его наследственные права передавались исключительно по женской линии и потому были слабее. Именно от этой линии происходил Генри Дарили. Но если бы юная Мария умерла — а такая вероятность оставалась всегда, — Арран мог требовать корону для себя.

Арран, однако, был самым бездарным и нерешительным человеком из всех уроженцев Шотландии. Каждый его шаг был продиктован соображениями личной выгоды и личными амбициями, но ему не хватало ума, чтобы понять, в чем состоит эта выгода и как ее добиться. Сначала он стал сторонником Марии де Гиз и католической Франции, а потом перешел на другую сторону, поддержав Джона Нокса и Реформацию. Тем не менее к январю 1542 года он обеспечил свое утверждение в должности правителя и его первым решением стало назначение кардинала Битона канцлером. Затем он резко изменил мнение — такие крутые повороты впоследствии станут его характерной чертой — и отправил кардинала в тюрьму. Арран вздохнул с облегчением, когда Генрих VIII освободил знатных дворян, захваченных в плен при Солуэй Мосс, без выкупа, но ему не пришло в голову посмотреть в зубы этому дареному коню.

Генрих VIII разделял стремление Аррана к власти, однако в отличие от него точно знал, как ее получить. Самым дешевым и эффективным способом вовлечь Шотландию в свою орбиту был брак юной Марии с принцем Эдуардом, поэтому дворяне были отпущены с условием оказания поддержки этому плану. Были даны клятвы в верности и подписаны соглашения, было обещано вознаграждение, а Арран бездумно приветствовал в Шотландии партию, полностью преданную делу подчинения страны Англии. Лучше быть богатым графом на службе английского короля, нежели бедным и к тому же подчиненным нерешительному правителю и вдове-француженке.

10 января 1543 года Яков V был похоронен со всей подобающей пышностью в Холирудском аббатстве рядом с Мадлен и двумя покойными сыновьями. Его правление не было счастливым. Его безжалостный опыт выколачивания денег напугал духовенство, хорошо знавшее о том рвении, с которым Тюдор — дядя короля — грабил церкви и монастыри, и опасавшееся, что теперь наступала его очередь быть остриженным. Тем не менее Яков заложил основы современного шотландского права, учредив в 1532 году Верховный суд юстициария, следовавший образцу итало-нормандского суда Павии, и оставил в казне 26 тысяч шотландских фунтов. Говорили также, что у него было «много посуды», другими словами, он хранил запас золотой и серебряной утвари. Это была популярная форма вложений, ведь в случае нужды посуду легко было переплавить. То же самое верно и в отношении золотых цепей, которые носили знатные дворяне. Историк Джон Лесли, живший в XVI веке, назвал Якова «королем бедняков — отправлявшим правосудие, исполнявшим законы и защищавшим невинных и бедных».

Вдовствующая королева с дочерью все еще находилась во дворце Линлитгоу, но прекрасно знала о неуклюжих махинациях Аррана. История обвиняла Марию де Гиз во многом, но некомпетентность никогда не входила в число предъявлявшихся ей претензий. Имея свои планы на дочь, она поступила мудро, устроив так, что Мария оставалась на ее попечении в Линлитгоу, а не в руках Аррана. Мария де Гиз понимала, каким важным династическим призом является ее дочь, знала она и то, что Генрих будет только рад заполучить и юную королеву, и ее мать. Назначенный Генрихом смотритель Северной марки, виконт Лайл, сказал о Марии: «Я бы предпочел, чтобы она и ее нянька находились в доме моего государя».

Первое официальное предложение было сделано, когда Марии не исполнилось и четырех месяцев. В Холирудский дворец прибыл посол Генриха сэр Ральф Сэдлер, чтобы вести переговоры о брачном союзе. Сэдлер был «маленького роста… искусен в воинских делах, силен и энергичен». Он был профессиональным дипломатом, обученным на службе Томасу Кромвелю[9], и не был чужаком в Шотландии. В свое время он пытался отвратить Якова V от французского союза, однако Яков «сравнил расточительную щедрость Франциска I с жалким подарком — упряжкой лошадей». Скаредный Генрих VIII прислал в качестве примирительного дара всего лишь шесть меринов.

Теперь, в конце марта, Сэдлер встретился с Арраном, сказавшим ему, что у него нет возражений против брака, а согласие шотландских сословий можно гарантировать, если Генрих станет иметь дело только с ним. Стало ясно, что понадобятся взятки, а также гарантии того, что Арран сохранит свой пост правителя. Сэдлер намекнул на возможность брака между сыном Аррана Джеймсом Хэмилтоном и дочерью Генриха принцессой Елизаветой, но Арран не выказал заинтересованности и ясно дал понять, что его нынешняя цена — единовременная выплата тысячи фунтов. Он обещал Сэдлеру публичную поддержку Реформации Генриха, но в частной жизни оставался католиком. Арран с радостью продал бы Сэдлеру мебель из дворца, которой он как правитель имел право распоряжаться. Англичанин быстро понял, что с Арраном дело можно уладить обычным подкупом или же запугать его и добиться подчинения. Поэтому следующим шагом Сэдлера стала поездка в Линлитгоу для встречи с Марией де Гиз — королевой-матерью, которая, он был уверен, гораздо менее податлива.

По-настоящему осторожный посол, Сэдлер настоял на том, чтобы ему показали ребенка. В этой просьбе не было ничего необычного, и Мария приказала нянькам распеленать пятимесячного младенца. Сэдлеру даже позволили подержать Марию на коленях под неусыпным присмотром королевских нянек. Девочка радостно гукала, и Сэдлер стал первым из многих мужчин, подпавших под чары Марии Стюарт. Он описывал ее как «самого красивого ребенка, какого я видел».

Дитя опять завернули и унесли кормить, пока Сэдлер и Мария обсуждали возможность брака с Эдуардом. Зная преданность Марии католической вере и ее тесную связь с Францией, Сэдлер ожидал, что она будет страстно возражать и ему придется вернуться к корыстному Аррану. Но Сэдлер не знал, что 20 февраля Мария получила письмо от Чарлза Брендона, герцога Саффолка, которого Генрих VIII назначил лордом-лейтенантом Пограничного края. В письме говорилось, что брак будет «не только очень выгоден ее дочери, но и прекратит бедствия и кровопролитие». Это было предложение, от которого Мария де Гиз, как предполагалось, не могла отказаться; но подобные угрозы лишь вызвали мрачную усмешку решимости на ее лице. Мария знала, чего ждал Сэдлер, и перехитрила его, согласившись на все требования. Она «была полностью согласна и горела желанием содействовать целям Его Величества», даже готова была отправить ребенка для безопасности в Лондон. Конечно, на самом деле Мария и не думала так поступать.

Арран отослал французских послов и безуспешно пытался изолировать Марию, перехватывая ее письма. Однако она уже сумела переправить одно письмо матери, собиравшей союзников при дворе Франциска I на случай возможных волнений в Шотландии. Полностью, хотя и неискренне, согласившись с Сэдлером, Мария вывела Аррана из игры. Теперь Сэдлер мог иметь дело напрямую с королевой-матерью и забыть об Арране. Сэдлер мог уверить Генриха в том, что имеет влияние на реальную власть, тогда как Мария втайне продолжала следовать своему замыслу.

Мария знала, что дворец Линлитгоу не выдержит осады; она также знала, что Арран прибегнет к насилию, если расстроить его планы. Она звала Аррана «самым непостоянным человеком в мире, ведь что бы он ни решил сегодня, назавтра он передумает». Чтобы не потерять опеки над дочерью, Мария уже начала отсылать тайные конвои с казной, утварью и мебелью в свой замок Стирлинг, гораздо лучше защищенный.

Замок Стирлинг, который принадлежал Марии как часть выделенного ей по брачному соглашению имущества, стоит, как и Эдинбургский замок, на высокой скале, с которой открывается широкий вид на окрестности. Он был практически неприступным. Там ее дитя было бы в безопасности. Но пронюхавший о ее планах Арран запретил Марии покидать Линлитгоу. Вдовствующая королева продолжала обманывать Сэдлера, говоря ему, что Арран нарушит свое слово, дождется смерти Генриха, а затем выдаст Марию Стюарт замуж за своего сына и сам захватит престол. У Марии де Гиз не было тому доказательств, не считая того, что большинство людей были готовы поверить худшему, если речь шла об Арране, и Сэдлер был склонен верить ей. В конце концов оказалось, что перебираться в Стирлинг необязательно, поскольку французские связи Марии де Гиз стали приносить плоды.

Сведения из Франции гласили, что Франциск предоставил дяде Марии Стюарт, герцогу де Гизу, средства, чтобы тот в случае необходимости собрал армию. Так или иначе, Франциск отправил в Шотландию Мэтью Стюарта, графа Леннокса, — соперника Аррана, также обладавшего правами на престол.

(Живя в изгнании, Леннокс стал французским подданным и изменил написание фамилии Stewart на французскую версию — Stuart.) Леннокс прибыл готовым к схватке и занял свой замок Дамбартон на северном берегу Клайда — еще одну неприступную крепость на скале. Кардинала Битона — его Генрих VIII называл «лучшим французом в Шотландии» — перевели из тюрьмы в его собственный замок в Сент-Эндрюсе, и вокруг него собирались католические лорды. Нетерпеливый Генрих, уставший от отсутствия результатов в Шотландии, приказал Аррану перевезти девочку в Эдинбургский замок. Бессильный Арран, не имевший реальной возможности сделать это, не вступив в противостояние с Марией, Ленноксом и кардиналом Битоном, тянул время. Он вяло оправдывался, говоря, что у девочки режутся зубы и перевозить ее нельзя. Теперь Мария, Битон и Леннокс пользовались усиливавшейся поддержкой Франциска и на их попечении находилась юная королева Мария. На стороне Аррана были немногие лорды, выполнявшие обещания, данные Генриху во время плена после Солуэй Мосс, а сам Генрих дышал Аррану в затылок, требуя действий.

Тюдоры не отличались терпением, и у Генриха оно уже кончилось. «Его королевское величество приказывает собрать на границе войска и оружие, и в случае, если обещания, мягкое обращение и разумные уговоры не возымеют действия, его королевское величество может использовать свою власть и силу». Английский король дал знать Аррану, что отправляет к нему для подписания договор, и если подписи под ним не появятся немедленно, Шотландии следует ожидать английского вторжения. Речь шла о Гринвичском договоре, и 1 июля 1543 года он был подписан, хотя и без особого энтузиазма. Генрих VIII прежде всего хотел, чтобы Шотландия была связана с ним узами соглашения и не могла воззвать о помощи к Франции, тогда как он сам обретал свободу выискивать за Ла-Маншем возможности для вторжения во Францию. Поэтому условия договора были на удивление благоприятны для Шотландии. Мария Стюарт должна была оставаться в Шотландии до тех пор, пока ей не исполнится десять лет, а Генриху надлежало прислать знатного дворянина с женой, которые ведали бы образованием девочки, когда она достигнет соответствующего возраста. Другими словами, король желал, чтобы невеста Эдуарда говорила по-английски, а не по-французски или на шотландском наречии. На свой десятый день рождения Мария должна была выйти замуж за Эдуарда в Англии; предполагалось, что она больше не вернется в Шотландию. Стороны пришли к соглашению относительно приданого, хотя знали, что его всегда можно изменить. Удивительно, но Генрих VIII согласился, чтобы королевство Шотландия «сохранило свои законы и вольности». Он гарантировал независимость Шотландии на протяжении десяти лет, а обещанный брак откладывался на этот срок. Заключая подобный договор, все заинтересованные стороны знали, что за данный отрезок времени может произойти все что угодно, и стремились извлечь из него как можно больше сиюминутных выгод.

Тем временем Сэдлер получал неизбежные просьбы о деньгах, которыми надлежало обеспечить верность шотландских лордов. Выплаты варьировались в размере от ста фунтов графу-маршалу[10] и графу Энгусу до трехсот фунтов лорду Максвеллу и тысячи фунтов самому Аррану. Арран уверил Сэдлера в том, что способен контролировать шотландских лордов: «Если они не исполнят своего долга, он сообщит всему миру об их вероломстве и станет искать помощи Англии и всего мира, чтобы покарать их». Если его противники выступят против него, он «будет держаться» Генриха, а все крепости к югу от Форта «будут готовы по приказу английского короля». Теперь Арран хотел заключить договор о браке Елизаветы и своего сына и намекал, что, приобретая лояльность лордов Генриху, он переплавил на монеты часть своей драгоценной утвари, однако выплата тысячи фунтов уладила бы дело. Мудрый Сэдлер придерживал деньги, чувствуя, что Арран использует их «безрезультатно», но в июле наконец заплатил. Результатом стало лишь то, что в августе Арран попросил еще пять тысяч фунтов.

К беспокойству Сэдлера, Арран по-прежнему добивался контроля над Марией Стюарт, чтобы воспротивиться ее увозу во Францию. Дело все больше выглядело так, как если бы Мария де Гиз вступила в официальный союз с Битоном и Ленноксом и их войска собирались в Линлитгоу. Ходил слух, что у побережья затаились французские корабли, хотя их никто не видел. Сэдлер хотел, чтобы Марию Стюарт перевезли в Стирлинг, подальше от возможного вооруженного конфликта, а поскольку именно к этому и стремилась Мария де Гиз, она с радостью выполнила желание посла.

27 июля Мария Стюарт, сопровождаемая Ленноксом и эскортом из двух с половиной тысяч всадников и тысячи пехотинцев, в парадном шествии достигла замка Стирлинг по той же дороге, по которой мчался гонец, доставивший весть о ее рождении Якову V. Ей было всего восемь месяцев, и она еще нуждалась в кормилице, однако все, кто видел процессию, не сомневались в том, что встретили королеву. Мария находилась под надзором своей матери, и Арран лишился козырей для переговоров.

Стирлинг, даже лучше укрепленный, чем Эдинбургский замок, также удостоился благосклонного внимания Якова V, и там появились великолепные резные геральдические щиты во французском стиле и большой зал, который, по слухам, мог вместить 400 человек. Благодаря тайным перевозкам из Линлитгоу, совершавшимся по приказу Марии де Гиз, замок был обставлен как подобает королевскому дворцу. Он стал первой королевской резиденцией в Шотландии, где построили королевскую капеллу. Внутри замковых стен были разбиты сады, и Мария Стюарт могла расти здесь в безопасности. Даже на Сэдлера, привыкшего к роскоши королевского дворца Хэмптон Корт, замок произвел впечатление; посол сообщал о матери и ребенке: «Она счастлива находиться в Стирлинге. Ее дочь быстро вытянулась, и она скоро превратится в женщину, если только пойдет в мать, ведь та и в самом деле одна из самых высоких женщин». Хотя под конец жизни излишний вес сильно досаждал Марии де Гиз, но и тогда она по-прежнему оставалась статной и привлекательной женщиной.

Генрих VIII, отчаянно пытавшийся сохранить контроль над ухудшающейся ситуацией с расстояния в 500 миль, теперь потребовал, чтобы в замке разместили только юную королеву, а ее мать поместили в городе и ограничили право доступа к дочери. Он был совершенно прав, разглядев суть проблемы: приказы отдавала Мария де Гиз. Требование короля просто проигнорировали.

Однако Сэдлер, осмотрительный, как всегда, вновь потребовал показать ему девочку, и ее покорно привели — здоровую, поправившуюся после ветряной оспы. Осознав, что у него больше нет возможности кого-либо обманывать, Арран, как обычно, решил присоединиться к победителям и встретился с Битоном. Кардинал организовал публичное признание графа в отступничестве и отпустил ему грехи. Арран также отправил своего сына Джеймса Хэмилтона на попечение кардинала в замок Сент-Эндрюс. Теперь вся власть в Шотландии была сосредоточена вокруг юной Марии, а ее мать могла перейти к реализации нового, важнейшего этапа своего плана.

9 сентября 1543 года состоялась коронация Марии. Ей было ровно десять месяцев, и она, конечно, ничего не запомнила. Церемония состоялась в Королевской капелле Стирлинга, по словам Сэдлера, «со всей торжественностью, которая в обычае в этой стране — а она стоит немногого». Арран нес корону — его наследники, герцоги Хэмилтоны, делают это и по сей день; у Леннокса в руках был скипетр, а у Аргайла — королевский меч. Марию несла ее мать, а церемонию проводил облаченный в красную кардинальскую мантию Битон. Корону последний раз надевал Яков V во время коронации Марии де Гиз; теперь кардинал держал ее над крошечной головкой королевы. Она была подобающим образом помазана освященным маслом, смешанным с миррой, и немедленно превратилась в помазанницу Божью. Теперь она обладала долей сакральной власти: например, могла исцелять прикосновением золотуху, «королевскую болезнь», а полученная корона — вместе со светской властью, которую она олицетворяла, — дана была ей по божественному праву.

Новая королева плохо вела себя на протяжении всей церемонии, постоянно разражаясь криками, так что никто не в состоянии был расслышать, как знатные дворяне приносили свою, зачастую лживую, присягу на верность. Герольды, долгом которых было перечислить все длинные титулы Марии, просто сдались, и пока Дженет Синклер устраивала новую королеву в ее колыбели, двор отправился в большой зал дворца на бал. Лорды — сторонники англичан отсутствовали, и казалось, что у них не будет уже никакой возможности выполнить обещания, данные Генриху VIII. Мария де Гиз показала всем, что она не просто королева-мать, которую уважают и тихо игнорируют, но искусная и решительная женщина, представляющая франко-шотландский союз, и с ней нельзя не считаться. Генриху оставался потерявший всякую ценность Гринвичский договор, и он больше никогда не станет доверять шотландцам.

Хотя стояла осень, двор все еще наслаждался соколиной и псовой охотой и танцами. В Стирлинг устремились музыканты и живописцы, и Мария, ненадолго освободившаяся от династических обязанностей, извлекала удовольствие из своего положения молодой вдовы. Ей было двадцать восемь лет, и она была привлекательна, так что простейшим способом обеспечить верность своей вечно ссорящейся знати была брачная игра. Аррана можно было подкупить деньгами и властью, но благосклонность Леннокса приобреталась взмахом ресниц. Леннокс обладал европейским лоском, он служил лейтенантом Шотландской гвардии — отряда наемников-аристократов, являвшихся личной охраной французского короля. Он был утонченным и легко соблазнял придворных дам изысканными манерами.

Подобный флирт с одним мужчиной мог оказаться опасным, если только его не уравновесить флиртом с другим, и Мария нашла отличный противовес в лице Патрика Хёпберна, графа Босуэлла. Его уже изгоняли из страны за надменное самоуправство; он, хотя и несправедливо, считался королевским бастардом — и не сделал ничего, чтобы пресечь распространение подобных слухов. Наследственный лорд-адмирал, Босуэлл имел право на долю дохода от продажи всех кораблей, потерпевших крушение у берегов Шотландии, что давало ему регулярный и надежный источник дохода. Он владел крепостью Крайтон близ Эдинбурга и мрачным замком Хэрмитедж в Пограничном крае. Этот замок он держал от имени короля, но оттуда мог как угрожать любой английской армии, так и оказать ей благосклонный прием, потакая собственному капризу. Поведение Босуэлла было типичным для рыцарей XII века, когда насилие становилось решением всех проблем. Он был женат, но как только понял, что вскоре может стать отчимом королевы, быстро получил разрешение аннулировать брак.

Леннокс и Босуэлл соперничали друг с другом в том, «чья одежда более роскошна», и «в присутствии королевы порой танцевали, порой стреляли по мишеням или же пели, участвовали в турнирах и скачках и прочих рыцарских забавах, которые могли понравиться ей». Их ухаживание было выдержано в стиле, восхищавшем 400 лет назад Элеонору Аквитанскую и ее Суд Любви[11]. Хронист Линдси из Пискотти говорил, что двор Марии де Гиз «был подобен Венере и Купидону в начале мая».

Главным центром притяжения двора была, несомненно, вдовствующая королева, а его самой большой драгоценностью — юная королева Мария. Мария де Гиз требовала, чтобы девочке оказывали подобающее ее сану почтение, и, когда ей разрешали смотреть на придворных, танцующих гальярду и павану, дамы и кавалеры низко кланялись ей, прежде чем начать танец. Когда вечно бдительная Дженет Синклер решала, что Марию пора укладывать спать, лорд-камергер провозглашал: «Королева удаляется!» Танец прерывался, и весь двор преклонял колени. Мария вряд ли видела вооруженных стражников, всегда следовавших за ней на небольшом расстоянии, но она должна была чувствовать внимание, которое ей оказывали те счастливчики-придворные, которым дозволялось к ней приближаться. Суровые вояки типа Босуэлла хвастались потом, что юная королева им улыбнулась, и они снимали шляпы, приветствуя ее, когда она смотрела на кавалькады охотников, выезжавших из замка, с охотничьими птицами на руке. Однако жизнь Марии была слишком драгоценной, чтобы юной королеве могли позволить присоединиться к ним за стенами замка. Мир ее детства был полон музыки, звучавшей на регулярно устраивавшихся балах или еще чаще в Королевской капелле, где мессу сопровождала музыка Роберта Карвера и Роберта Джонсона[12]. Мария не помнила это время в деталях, однако первыми взрослыми увлечениями ее жизни стали музыка, танцы и придворный этикет. Она не знала о дерзких интригах, сплетавшихся под поверхностью этого блистательного двора.

Мария де Гиз знала толк в куртуазном ухаживании, однако Босуэлл испортил всю игру, публично объявив о якобы данном Марией обещании выйти за него замуж. Леннокс почувствовал себя обманутым любовником и, оскорбленный, удалился в свою крепость Дамбартон. Один удар едва не разрушил тщательно возводимое Марией здание всеобщего единства.

Конечно, оставалась реальная возможность получить помощь из Франции, и герцогиня Антуанетта писала дочери: «Я не сомневаюсь, что король со своей стороны окажет тебе всю помошь, какую только сможет. Твой брат, герцог Омаль, и я будем просить его». Поняв, что Мария де Гиз находится в опасности, Франциск I отреагировал на это отправкой к ней флота, денег, оружия и боеприпасов, а также двух послов — де Бросса и Месанжа. Леннокс тут же захватил груз, однако ему напомнили, что, поступая так, он, как французский подданный, совершает государственную измену. Он знал, что французы не церемонились с изменниками, а наказание подразумевало долгую и мучительную смерть, поэтому немедленно примирился с Марией. Теперь Леннокс принудил Марию обещать ему свою руку, и она добилась соглашения с Арраном о том, что Леннокс и он станут управлять королевством совместно. В свою очередь, Леннокс позволил послам распределить среди знатных дворян около 59 тысяч крон, и опасно пошатнувшееся было единство первого сословия, которого добилась Мария, восстановилось.

Арран, как и сама Мария, вовсе не собирался вознаграждать Леннокса и перешел к крайним мерам, которые зачастую предпочитают трусы: немедленно выступил против соперника на Глазго Мьюр[13] и был жестоко наказан. Но Леннокс теперь знал, что его шанс добиться единоличной власти над Шотландией иллюзорен; он бежал на юг, в Лондон, где 29 июня 1544 года женился на племяннице Генриха VIII леди Маргарет Дуглас. Их сыном был Генри Дарнли.

Теперь ко двору Марии де Гиз вернулись французские послы со своими свитами, и она, свободная от политических конфликтов, наслаждалась материнством. Арран и Битон были ее союзниками, а отступничество Леннокса она рассматривала как устранение еще одной помехи. Обожаемая всеми юная королева находилась там, где и должна была быть, — на попечении матери. Мария де Гиз одержала полную победу без единого выстрела, не пролив ни капли крови. От ее внимания не ускользнул тот факт, что французский дофин Генрих и его супруга-итальянка Екатерина Медичи наконец произвели на свет сына, Франциска, так что теперь вполне возможным становился католический династический брак с союзником на континенте.

Генрих VIII, гнев которого возрастал день ото дня, поспешно захватил и сжег несколько ни в чем не повинных шотландских торговых кораблей и тем самым дал шотландскому парламенту предлог официально отказаться от Гринвичского договора. Акт шотландского парламента провозглашал: «Король Англии нарушил мир… Упомянутые договоренности недействительны и не должны соблюдаться в будущем». К 11 ноября от имени одиннадцатимесячной Марии были отправлены письма Карлу V, императору Священной Римской империи, с просьбой взять под свою защиту шотландские торговые корабли, направляющиеся к Нижней Германии, то есть к Гамбургу и Любеку. Печать королевы находилась в руках Аррана, а письма признавали тот само собой разумеющийся факт, что Шотландия находилась в состоянии войны с Англией. Генрих VIII написал Аррану гневное письмо, обвиняя его в нарушении своего слова, обошедшегося английской короне в тысячу фунтов. Герольд Генриха предупредил Аррана и совет, что страну ждут гибель и запустение. Это заставило Битона уверять Генриха, что он, как и все подданные обоих королевств, желает «поддерживать согласие», существовавшее между ним и их покойным королем. Битон не был искренен, и Генрих не поверил ни одному слову. Он сказал, что Битон «трудится на радость Франции».

Сэдлер был изолирован и попал под надзор. «Я не могу служить Его Величеству так, как желало бы мое бедное сердце… Все тело королевства склоняется к Франции», — писал он.

Английский король Генрих VIII в последние годы жизни был тяжело болен. Его изъязвленная нога распухла до такой степени, что он часто оказывался прикованным к постели и, несмотря на тщательный уход его последней жены, Екатерины Парр, постоянно испытывал боль. Он и раньше не отличался мягкостью, а теперь постоянно находился в ярости в отношении Марии де Гиз и шотландцев, отвергших Гринвичский договор. Его угрозы никогда не были пустыми, не стали они таковыми и в этот раз.

20 декабря 1543 года герольд Бервик[14] по имени Генри Рэй заявил шотландцам, что состоявшийся годом раньше набег на Солуэй Мосс рассматривается в Лондоне как враждебный акт и поэтому Шотландии надлежит либо сделать все возможное, чтобы умилостивить Генриха VIII, либо защищаться.

В мае 1544 года граф Хартфорд высадил в Грантоне, в трех милях к северу от Эдинбурга, 15 тысяч солдат. Данные ему приказы были точными и безжалостными.

Глава II

«ОДНО ИЗ САМЫХ СОВЕРШЕННЫХ СОЗДАНИЙ»

Марии исполнилось восемнадцать месяцев; она была крепкой девочкой и беззаботно играла на весеннем солнышке под присмотром нянек за охранявшими ее стенами замка Стирлинг. Она, естественно, понятия не имела о том, что правители Западной Европы нацелились захватить ее.

Большей частью континента правили три могущественных человека. В Англии царствовал пятидесятитрехлетний Генрих VIII; его власть не подвергалась сомнению в собственной стране, однако его северной границе могла угрожать Шотландия. Генрих знал, что сама по себе Шотландия слишком бедна, чтобы организовать нечто большее, чем приграничный рейд. Однако Генрих был единственным королем-протестантом в Европе, и Шотландия могла рассчитывать на поддержку: моральную — из Рима и практическую — из Франции. Английская Реформация Генриха, напротив, не приобрела ему друзей.

Францией управлял пятидесятилетний Франциск I — личность не менее яркая. С момента восшествия на престол эти два государя постоянно соперничали, то воюя, то стараясь превзойти друг друга в роскоши и великолепии. Их встреча на Поле Золотой Парчи в 1520 году[15] планировалась как праздник дружбы, но на самом деле явила собой зрелище двух павлинов, распускавших друг перед другом хвосты. Единственным важным ее последствием стало то, что Генрих встретил там англичанку, фрейлину французского двора по имени Анна Буллен, или Болейн[16].

Франциск постоянно находился под угрозой удара с севера, из Испанских Нидерландов, или с юга, из самой Испании через Пиренеи. Испанией и Нидерландами управлял сорокачетырехлетний император Священной Римской империи Карл V. Карл также управлял Австрией и имел плацдарм в Северной Италии, откуда он, конечно, мог напасть на Францию с юговостока — через Савойю. Там Франциск вел с Карлом войну, обернувшуюся для него трагической неудачей и закончившуюся его пленением в битве при Павии в 1525 году. Большая часть французской аристократии была либо убита, либо захвачена в плен, и сам Франциск в течение года был пленником Карла V в Испании. Его в конце концов освободили в обмен на отданных в заложники сыновей. Так будущий Генрих II в свою очередь провел два года в Испании как пленник. Карл V был ревностным католиком, а Испанские Нидерланды были северной частью того кулака, в котором этот государь сжимал Францию. От Англии Нидерланды отделял лишь пролив Па-де-Кале.

На протяжении столетия три соперника дрались, подписывали договоры, формировали союзы и постоянно затевали военные кампании. Теперь же появилась принцесса, готовая вступить в брак, хотя и была совсем еще ребенком, а самыми прочными из всех были именно брачные союзы. Наследником Генриха VIII был принц Эдуард, хотя семилетний мальчик, чье рождение стоило жизни его матери Джейн Сеймур, был слабеньким и от него не ожидали долголетия. Впрочем, никто при дворе не был столь безрассудно-храбрым, чтобы упомянуть об этом при его отце. Предполагалось, что архиепископ Кентерберийский Томас Кранмер воспитает Эдуарда в протестантской вере. Но если бы Генрих сумел нейтрализовать угрозу франко-шотландского союза, у него были бы развязаны руки и он мог бы сосредоточить свое внимание на южном соседе — Франции.

У Франциска был внук одного возраста с Марией, чья мать была урожденная де Гиз; на нее, соответственно, можно было положиться — уж она-то точно благосклонно смотрела на французский брак. Кроме того, девочку непременно вырастили бы доброй католичкой. В 1546 году Франциск предложил, чтобы Мария Стюарт вышла замуж за сына датского короля Христиана, ведь он мог рассчитывать на то, что Мария де Гиз в Шотландии останется союзником Франции. Тогда восточное побережье Англии оказывалось под угрозой со стороны Дании, и французский король смог бы полностью окружить Генриха, устранить опасность английской агрессии и свободно выступить против Карла V. Однако из этого плана ничего не вышло.

У Карла, в свою очередь, был сын Филипп, женатый на Марии Португальской. Они вполне могли произвести на свет подходящего жениха. Так что Карл мог и подождать.

Генрих же ждать не мог, и результатом его нетерпения стал поспешно заключенный Гринвичский договор, теперь денонсированный приводившими его в ярость шотландцами. В конце января 1544 года Генрих написал герцогу Саффолку в Ньюкасл, приказав ему собрать 20-тысячную армию и вторгнуться в Шотландию в мае. В марте Саффолку приказали наводнить Пограничный край своими шпионами. Ему отвели шесть недель на то, чтобы поставить Шотландское королевство на колени при помощи того, что английское правительство именовало «Шотландским предприятием», а теперь чаще называют «Грубым ухаживанием». Смотрители Приграничных марок должны были начать процесс «ухаживания» постоянными рейдами и налетами. Подготовка к кампании шла открыто, так как Генрих надеялся, что благодаря многочисленным шпионам с обеих сторон сведения о его намерениях вселят в шотландцев страх и приведут их за стол переговоров. Этого, однако, не произошло; результатом стало лишь гробовое молчание шотландского парламента. Впрочем, шотландцы не позаботились и укрепить свои защитные сооружения на берегах Фиртоф-Форт.

При дворе в Стирлинге все шло как обычно. Мария де Гиз умоляла папу Павла III позволить назначить Маргарет Хоум приорессой аббатства в Северном Берике вместо Изабеллы. Причиной вынужденной отставки стало нервное истощение, вызванное волнением от постоянных английских набегов. Таким образом, становится очевидным, что усиливавшаяся кампания военного давления и стычек теперь уже затрагивала территории, находившиеся менее чем в двадцати милях от Эдинбурга. Через четыре дня, 24 января, Мария де Гиз снова написала в Рим, прося, чтобы сводному брату Аррана Джону Хэмилтону даровали епископство Данкелд со всеми его доходами. «В наше время религию надлежит поддерживать не только достоинством, но и богатством». 1 февраля Генрих VIII отправил письмо Карлу V, уверяя его в том, что его королевства не побеспокоит; другими словами, он просил о гарантиях невмешательства. Таковые были ему даны при условии, что император сможет рассчитывать на равную поддержку в отношении его собственной проблемы в Австрии. Генрих согласился.

В конце апреля Хартфорд уже настолько преуспел в выполнении своей задачи — сбору войск, что мог торжественно проследовать по улицам Ньюкасла: «3000 всадников-северян, одетых в кожаные куртки-доспехи, 28 знатных дворян и джентльменов в черном бархате и золотых цепях, 3 трубы и 3 рожка, 3 герольда в камзолах, джентльмен с обнаженным мечом в руке, граф в богатом одеянии, 4 разодетых пажа, 28 слуг в ливреях и, наконец, 3000 пехотинцев». Никто не сомневался, что готовится полномасштабное вторжение, и 1 мая Сэдлеру было предписано предложить окончательные условия. Генрих УТИ хотел, чтобы королева Мария Стюарт вышла замуж за его сына и была отослана в Англию до достижения ею десяти лет; он также желал договора о вечном мире, отказа Шотландии от дружбы с Францией, запрета заключения любых союзов без его согласия, безусловного обещания Шотландии поддерживать Англию во всех войнах и гарантий того, что Арран останется правителем страны при условии доброго отношения к королю Англии.

Ответа на это предложение получено не было, и Хартфорд отплыл от английских берегов с точными приказами, данными ему Тайным советом. Во все века они остаются примером санкционированной государством жестокости:

«Предать все огню и мечу. Сжечь город Эдинбург, вернее то, что от него останется после того, как вы разрушите его до основания и уничтожите, взяв его и захватив там все, что сможете, чтобы вечной оставалась память о возмездии, посланном Богом за лживость и измену. Не медлите у замка, разграбьте дворец Холируд и столько городов и деревень в окрестностях Эдинбурга, сколько удастся. Разграбьте Лит, сожгите и уничтожьте его и все остальное, а если вам станут сопротивляться, предайте огню и мечу всех мужчин, женщин и детей без исключения. После этого отправляйтесь в графство Файф и распространите такие же бедствия и разрушения на все его города и деревни, каких сможете достичь, не забыв также разграбить и разрушить город кардинала — Сент-Эндрюс, не оставив там камня на камне и не пощадив ни одного живого существа. Проведите там месяц, грабя и поджигая округу».