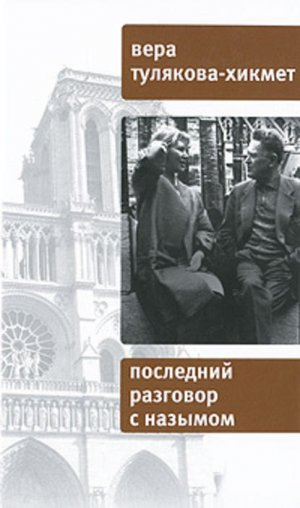

Вера Тулякова-Хикмет

Последний разговор с Назымом

ПРЕДИСЛОВИЕ

Весной 1977 года я решился на авантюру. Ушел с филфака МГУ и подал заявление на сценарное отделение ВГИКа. Представители деканата изматывали меня наводящими вопросами, пытаясь выяснить, не маячит ли за моим уходом из МГУ какая-нибудь скандальная история. Педагог курса Вера Тулякова, о которой я до того дня не знал ровным счетом ничего и потому опасался ее особенно, выспрашивала меня странно. Ее вопросы подсказывали мне ответы на вопросы начальства. Да и сами были такими ответами. «Правда, что вы ушли из МГУ, потому что любовь к кино оказалась сильнее?» «Правда», – испуганно мямлил я. И Вера оглядывалась на деканшу с победительно-ласковой улыбкой. Так она боролась за меня, и меня приняли.

И все пять лет она боролась за нас, своих учеников, в какие бы передряги мы ни вляпывались. И все пять лет не сходила с ее лица победительная улыбка. На нас стучали – она, улыбаясь, шла в ректорат и там глушила стук. Мы поочередно впадали во мрак хандры – она, улыбаясь, выводила нас на солнечный свет. Кого-то из нас то и дело собирались отчислить за хроническую неуспеваемость, – Вера недоуменно улыбалась, и начальство отвязывалось от нас. И после окончания нами ВГИКа Вера то и дело приходила на помощь своим ученикам – помогала она и мне в труднейшие мгновения жизни.

О том, что Вера была замужем за Назымом Хикметом, я узнал довольно быстро. К тому времени я ничего не читал из Хикмета. Прилипшее к его имени словосочетание «поэт-коммунист» заставляло меня вздрагивать. Больше скажу: я начал читать – и с радостным изумлением! – Хикмета много позже, уже после ВГИКа. Сейчас я с удивлением вспоминаю: Вера ни разу ни у кого из нас не спросила, читали ли мы Хикмета? И никогда не настаивала на том, что мы обязательно должны его прочесть. Вера вообще о нем почти не говорила, а как только о Хикмете все же заходила речь (у нее на квартире, в присутствии его фотографий, молчать о нем было бы странно) – речь была лишена пафоса, даже грусти: Вера вспоминала только веселое и даже жутковатые вещи вспоминала весело. Так, историю о том, как румынское судно отказывалось до согласования со Сталиным поднимать на борт Хикмета, бежавшего из Турции, что вообще-то могло закончиться для него гибелью, Вера преподносила нам как анекдот, со своей всегдашней улыбкой. В Вере не было ничего от вдовы. И только сейчас я прочел в ее книге о том, как она отказывается считать себя вдовой и вести себя как вдова, продолжая оставаться женой…

Я никогда не встречал человека, которому так завидовали, как завидовали Вере. Казалось, идя по жизни, она шагает по волнам зависти. Завистливые реплики в ее адрес – даже из уст юных студенток – были нам привычны, как скрип дверей на сквозняке. Объяснить эту зависть было трудно. Хикмет давно умер, поездки с ним по Европе, дружеские встречи с мировыми знаменитостями – все было в прошлом… Сейчас я думаю, что зависть вызывал сам ее облик и, прежде всего, ее демонстративно приязненное отношение к жизни. В стране, где на вопрос: «Как дела?» принято отвечать: «Спасибо, хреново» – нельзя безнаказанно излучать радость.

Вера была и в поздние свои годы хороша собой, исключительно жизнелюбива и жизнерадостна. Помню, как она с дочерью приехала в Ивантеевку, где мы с Ольгой снимали дачу. Вера только что вышла из больницы. Она была смертельно больна и знала это. И мы знали. На вопрос о самочувствии она ответила с удивлением: «Мне никогда не было так радостно жить, как сейчас. Я купаюсь в каждом дарованном мне мгновении». И на лице ее не было напряжения. И улыбка ее не была вымученной. Я был убежден и убежден по сей день – она говорила правду…

И вот, прочтя ее книгу, услышав ее разговор с Хикметом, я в который раз сказал себе: ничего мы не знаем о людях, даже о тех, кого знаем. О цене радости, цене жизнелюбия Веры я никогда не задумывался, полагая их врожденными свойствами характера.

Вера стала такой, какой мы ее узнали, благодаря этой книге, благодаря этому долгому разговору с Хикметом. Прежде всего она стала бесстрашной – и это стало залогом радости.

…Книга, предлагаемая вниманию читателей, – не мемуары. И разговор с умершим Хикметом – не литературный прием, как это может показаться в начале чтения. Это и впрямь разговор, которым Вера поначалу спасалась от горя и который, по мере его продолжения и усугубления, стал потаенным делом жизни. Вера не вспоминает – Вера напоминает Хикмету о том, что было, о том, что вместе видели и пережили, о том, что и при каких обстоятельствах он ей рассказывал. И есть у этого разговора одна особенность. Не всегда сходясь с мужем в отношении к тем или иным событиям и явлениям, Вера пытается повлиять на его позицию, как если бы он оставался живым. Причем делает это не впрямую, а деликатно, словно опасаясь ранить любимого человека. Не риторически, а спрягая эпизоды… Вера сильно моложе Хикмета. Опыт у них несоизмеримо разный. Но в чем-то она его умудреннее.

И здесь, говоря о жизненном опыте, уместно вернуться к словосочетанию «поэт-коммунист» применительно к Хикмету. Хикмет был коммунист-романтик. Он жил и учился в Советской России уже после Гражданской войны, в двадцатые годы, во времена нэпа, плодотворно общаясь с самыми яркими художниками эпохи. Вернувшись в Турцию, подвергся преследованиям и семнадцать лет сидел в тюрьме. На эти семнадцать лет пришлись все самые страшные события двадцатого века. Вне пределов СССР даже свободные люди не слишком были осведомлены о том, что на самом деле происходит в нашей стране (о тех, кто делал вид, что ничего не знает, говорить не будем). В тюрьме у Хикмета не то что газет – книг почти не было. Даже о том, что происходит в Турции, он знал плохо. О том, что творится в Советском Союзе, Хикмет не знал вообще ничего. Он мог только мечтать – и мечтал. Сейчас даже трудно представить себе, что Хикмет, выйдя из тюрьмы и будучи приглашенным в советское посольство на показ фильма «Кубанские казаки», принял фильм за чистую монету и решил, что его мечты сбылись. И грустно и смешно воспринимается его рассказ о том, как, прилетев в СССР и едучи из аэропорта в город, он принял убогие избы по краям шоссе за музей дореволюционного быта под открытым небом… Или его пожелание встретиться со старым другом Мейерхольдом, на что ему ответили, что Мейерхольд (почти двадцать лет как расстрелянный) находится на лечении в горах… История о том, как простодушный романтик Хикмет постигал советскую реальность, достойна Вольтера. Но – постигал. Его активное столкновение с этой реальностью, его противостояние мерзости, его бесстрашие и обреченность – достойны Шекспира.

Книга Веры Туляковой достойна по меньшей мере благодарного прочтения.

Андрей Дмитриев

ПОСЛЕДНИЙ РАЗГОВОР С НАЗЫМОМ

Перед вами не книга литературных воспоминаний, а наш разговор с Назымом. Он начался через две-три недели после его ухода, потому что, верьте мне, общению двух близких людей ничто не в силах помешать.

Два года, с 1963 по 1965, из ночи в ночь – так легче почему-то – продолжался этот разговор. Остались тысяча страниц и Назым, каким я его знала. Теперь это самое главное.

Конечно, здесь не тысяча страниц, а половина, иначе было бы слишком много. Я оставила историю наших отношений и многие дорогие моменты жизни. Сюда не вошел рассказ о работе Назыма над стихами, пьесами, сценариями, романом, свидетелем которой я была.

Я опустила кое-что из гуманных соображений по отношению к людям, еще живущим и, наверное, раскаявшимся в причиненных Назыму огорчениях.

Вера

Москва, 1977 В прошлый раз, когда мы сидели с тобой на голубой скамейке у твоей могилы и молча шептались, мимо величественно шла старуха. Несколько высокомерно посмотрела на меня, проследовала дальше. Вдруг я услышала ее сильный голос:

– Жила на свете женщина. Потом на эту женщину надели корону. Теперь корону сняли. Осталась просто женщина.

Правда, она к слову «женщина» прибавила «красивая». Поэтично сказала старуха. Жаль, что ты не слышал. Тебе бы понравилось. Я знаю. А ты сидел со мною рядом, так близко, что наши колени соприкасались, и, как всегда, спрашивал: «О чем ты думаешь, Веруся? О чем ты думаешь?»

У твоей могилы голова моя становится ясной, легкой. Мы снова вместе. Я не одна. И нет для меня в эти минуты никаких проблем, никаких вопросов, все просто и светло, как в детстве. Мир стоит и плывет в обе стороны, как мысли. Смешиваются времена, сходятся дороги, сжимаются расстояния, и сквозь этот наплыв видений и образов пробивается эхо наших голосов – в час, когда мы молча шепчемся на голубой скамейке у твоей могилы.

Раньше я навещала тебя часто, почти каждый день. Потом мы условились, что я буду приходить по субботам. Ты согласился. Не с радостью, а так: «Ничего, мол, не поделаешь, маленькая Веруся, ходи хоть по субботам». Знаю. Все знаю, но что поделаешь, мне надо выжить, Назым. Помоги.

Утром я обычно еду на базар и покупаю тебе цветы. Я выбираю их так тщательно, как будто от их красоты и свежести что-то зависит, что-то переменится к лучшему у нас с тобой. Первое время я приезжала к тебе в такси. Твой шофер не оставлял мне ключей от гаража, боялся, что сяду за руль – разобьюсь. Не нарочно, конечно, по рассеянности. Хороший человек, все-таки жалел. Потом однажды дал повести машину. С тех пор я приезжаю к тебе на нашей «Красной шапочке». Вхожу в кладбищенские ворота как к себе домой. Сначала каждый шаг давался с трудом. Теперь – как к себе домой. Еще лейку прихватываю у смотрительницы возле ворот, метлу – полить розы, убрать вокруг. Иду и знаю, ты сидишь и ждешь на краю скамейки. На самом краю. И хоть пять человек на скамейку садись – не помешаешь. Сидишь и ждешь, как усталые больные в больницах в приемные часы. И каждый раз тебе кажется, что я не приду, что-нибудь у меня случится, помешает прийти… точь-в-точь как больные в больницах, сомневаешься. А я иду и вовсе сначала на нашу скамейку не смотрю, словно ее и нет. Цветы складываю на землю. Проверяю могилу, все ли в порядке. Смотрю: вот цветы – не мои. Кто-то приходил. Иногда нахожу сласти, например, пакет миндаля в сахаре. Без сомнения, они с твоей родины.

Иногда – и все чаще – под цветами желтенькие турецкие лиры. Я рассматриваю монеты твоей страны. Странно, Назым, путешествуя с тобой по свету, я никогда не видела турецких денег… А теперь их все больше в траве. Я зарываю эти монеты в землю, пусть будут при тебе запоздалые гонорары от турецких читателей.

Словом, все у нас как обычно, даже мистика. А я в первые минуты у твоей могилы всегда суечусь. Достаю банки, горшки с цветами, старые выбрасываю, новые – ставлю. Иду за водой, поливаю розы. Они так разрастаются! Сделаю все дела, все поставлю на свое место, подмету, уберу, тогда сажусь. Вот тут и начинается наш разговор. Время летит быстро, когда посмотришь на часы. Время летит…

Это наш последний разговор, Назым. Он последний, потому что мы уже никогда не сможем его остановить. Наши голоса, переплетенные, перепутанные, веселые и грустные, бодрые и трагические, смешавшись c деревьями и дорогами, городами и небом, страхом и радостями, отзовутся в сердцах людей. Господи, я не знаю молитв. Но прошу только об одном – не отними памяти. Пока я помню все слова, все улыбки, все краски до последней каемки на твоем носовом платке, я – человек.

Я не могу поверить в разлуку с тобой, Назым. Как ты поторопился! В этом мире, где столько людей голодает, где столько людей живет без крова, где так много отчаявшихся, мы с тобой были счастливы. Не удивительно ли это?Мы встретились морозным декабрем 1955 года. Я только что окончила ВГИК и пришла работать редактором на киностудию «Союзмультфильм». Вот тут-то и покатилось колесо моей судьбы в путешествие, из которого нет возврата…

Назым, ты жил в Москве уже несколько лет и был неслыханно знаменит. Твое имя то и дело мелькало на страницах газет, на театральных афишах, расклееных по улицам нашего города. Твои поэтические сборники постоянно появлялись на книжных прилавках. Ты часто выступал по радио, по телевидению. Ты был человеком из легенды. Но с тех пор как ты приехал в Москву – я не думала о тебе. Ты был от меня так же далеко, как, например, те, кто работал тогда в Кремле. В то время люди, овеянные славой, не разгуливали по улицам, их жизнь шла отдельно от нас и была полна суровой таинственности. Тем глубже врезался в память день, когда я впервые тебя увидела.

Первым же моим заданием был фильм по албанской сказке. Мы готовили его в пожарном порядке к какой-то политической дате. Все шло хорошо. Я нашла чудесную народную сказку, мы сделали сценарий. Но вот за дело взялись главные люди, художники, и – о, ужас! – работа встала. Оказалось, что ни один человек на киностудии понятия не имел, какая она, эта Албания. Никто там не бывал и не может нарисовать ни пейзаж, ни одежду, ни убранство жилища – ни-че-го, что создает на экране неповторимую атмосферу национальной жизни. Нужно было найти консультанта, который бы понял поэтический строй фильма и подсказывал в его ключе. Мы сбились с ног. План горел, начальство ругалось. Вместе со мной консультанта искали все мои коллеги. И вконец отчаявшись, один режиссер скорее как бы в порядке бреда предложил позвать Назыма Хикмета – сказал, что «турки триста лет сидели на голове у Албании. Он все про это знает».

– Чем черт не шутит, – философски рассудил мой начальник. – Либо Назым Хикмет пошлет вас, Вера, куда Макар телят не гонял, либо поможет. Но как вы добудете его телефон? Наверняка он засекречен…

Была середина дня. Я позвонила в Союз писателей и безо всякого труда получила два номера твоего телефона – дачи в Переделкино и московской квартиры.Помнишь, Назым, спустя годы, когда мы отдыхали с тобой на юге Грузии, к нам подошла на пляже румяная женщина и, смеясь, сказала: «Это я тогда, Вера, дала вам телефон Назыма. Я узнала ваш голос…» Но в тот момент, когда я записывала твой телефон, мне почему-то стало не по себе, и я с нарастающим беспокойством начала просить всех вокруг позвонить вместо меня. Больше всех мечтала увидеть Назыма Хикмета моя режиссерша – Валентина Брумберг. Маленькая, кругленькая, с лицом, раскрашенным как пасхальное яичко, и взбитым пушком на голове, она сама была похожа на обаятельный персонаж из веселого мультика. Родившаяся задолго до советской власти, Валентина сохранила легкий общительный характер и была знакома со всеми известными артистами, художниками, писателями Москвы. Узнав, что у меня в кулаке зажат телефон Назыма Хикмета, пронеслась по всем закоулкам студии и объявила как о деле решенном, что теперь с нами будет работать сам Назым Хик-мет!

Потрясенный новостью, студийный люд стал стекаться в мой сценарный отдел за подтверждением. Ажиотаж вокруг имени Назыма Хикмета нарастал. Народ требовал от меня поступка. Я, чуть не плача, умоляла позвонить закаленную в светском общении Валентину Брумберг. Но она вдруг наотрез отказалась под предлогом своей «сквер-р-р-ной дикции»:

– Тур-р-рок ничего не поймет, бр-р-росит тр-р-р-убку, и все пр-р-ропало! Вы – молоденькая! Тур-р-рки любят молоденьких! Как только он услышит ваш тоненький ангельский голосок… – и она в неподражаемой пародийной манере, по-московски акая и растягивая слова, произнесла: «Ал-л-лё, это Назым Хикмет? С вами говор-р-рит р-р-ре-дактор такой – Вер-р-ра Тулякова-а… Вер-ра Тулякова-а, р-р-редактор-р-р та-акой…» – он сейчас же сдастся! Это ясно, ясно, как Божий день!

Показала меня смешно, похоже. Все веселились.

– Да на кой черт Назыму это нужно?! Что, ему делать нечего? Звони лучше министру иностранных дел Громыке! – советовал циник и весельчак мой коллега Аркашка Снесарев.

– Неэтично напоминать коммунисту товарищу Хикмету, что его народ был колонизатором! – кто-то предостерегал в толпе… И тут в дело вступил мой начальник. Растолкав всех, он высокомерно выдернул у меня из рук бумажку с телефоном и решительно набрал твой номер. А когда на другом конце провода ответили, бросил говорящую трубку мне, как кусок раскаленного железа. Все замерли. Образ Назыма Хикмета приобретал космические очертания.

– Ал-лё, – прошептала я, – Это Назым Хикмет? С вами говорит реда-а-актор та-акой, Вера Тулякова… Вера… Тулякова-а…Вот так, Назым, восемь лет назад я впервые позвонила тебе в московскую квартиру, в ту самую квартиру, где потом мы с тобой жили, где сейчас ночью я стучу на машинке.

Ты, выслушав мою просьбу, буднично сказал:

– Милая, приходите.

– Когда? – не поверила я своим ушам.

– Если у вас дело, приходите сейчас.

Я оглянулась. За моей спиной происходила немая сцена, как в «Ревизоре» у Гоголя. Постоянно работая с писателями, на студии все знали, что даже самые плохонькие из них были нам недоступны. Они подолгу заставляли вымаливать у них встречу, упрашивать, как тогда говорили, нас «принять» (словечко, которое ты, Назым, ненавидел). А уж про знаменитых, про богатых, про классиков и говорить нечего… Да, справедливости ради нужно признать, что студия наша в то время была маленькая, мультфильмы на экране показывали неохотно, авторам платили копейки. Так что работали с нами в пятидесятые годы энтузиасты вроде Николая Эрдмана, Михаила Вольпина, Юрия Олеши, Михаила Светлова, Александра Галича, Владимира Сутеева и им подобные хорошие люди.

Мы начали сборы к Назыму Хикмету. Пока художники заворачивали эскизы, коллеги наперебой просвещали нас по поводу политического климата Турции, американской экспансии и минаретов, а Аркадий, вызывая всеобщее возмущение, наставлял Валентину Брумберг – велел не спускать с меня глаз и ни в коем случае не оставлять наедине с «роскошным турком»:

– Его же полжизни в тюрьме продержали! – не унимался он. – Набросится на блондинку и – привет! – растерзает, аки тигр. Турки – они такие… Хотя, надо думать, его кругом обложили стукачами. Там небось целый взвод кормится…

Мы пришли – я и Валентина Брумберг. Ты распахнул дверь – в нос ударил запах крепкого кофе. Я подняла на тебя глаза и увидела копну рыжих кудрей. Ты помог нам раздеться, чуть не уронив на пол мою пудовую шубу из овчины. Проводил в большую полупустую гостиную, уютное диковинное логово, созданное как бы шутя и временно. Посередине комнаты за большим круглым столом, заваленным рукописями, сосредоточенно работал угрюмый человек лет сорока, едва кивнувший нам головой. Это был переводчик Акпер Бабаев. В черном костюме, в черной рубашке, с черным чубчиком вьющихся волос, он был мрачным и походил на гробовщика или детектива из наших мультфильмов. И мы с Валентиной, не сговариваясь, сразу решили про себя, что он, конечно, и есть агент КГБ, приставленный к Назыму Хикмету.Теперь-то я знаю, что это не так, что это совсем не так… Удивительные отношения сложились у вас с Акпером Бабаевым – уютные, дружеские. Вы дня не могли прожить, не повидавшись. Взыскательность, интеллигентность, я бы сказала, изысканность вашего диалога подчеркивалась обращением друг к другу на вы. Дружба людей с такими полярными характерами на первый взгляд могла показаться необъяснимой. Но чем чаще мне приходилось наблюдать вас рядом, тем понятнее становилась эта умная мужская привязанность. Ты, вспыльчивый, экспансивный человек-динамит, работающий, как завод, – и спокойный, неторопливый Акпер, способный разрядить грозовую обстановку мягким юмором, вы были необходимы друг другу.

Я больше смотрела на Акпера, может быть, потому, что стеснялась смотреть на на тебя. Твой голос грохотал вокруг и мешал сосредоточиться. Я с удивлением понимала, что этот странный человек заставляет меня думать над каждой произнесенной им фразой, точно впечатывая ее в мой мозг. Отныне так будет всегда.

По-русски ты легко находил нужное слово, говорил горячо, образно, но неправильно, с сильным восточным акцентом. Грамматику русского языка знал плохо, говорил интуитивно, и речь твоя была удивительно точной, свободной, по-своему красноречивой, легко запоминалась, и потому многие собеседники до сих пор точно воспроизводят даже пространные разговоры с тобой.

Оказалось, что по телефону ты толком не понял, чего от тебя хотят, и долго смеялся, что турка приглашают консультантом по албанской культуре. Но когда узнал, что мы хотим подарить нашу картину албанским детям, у которых нет своего кино, серьезно согласился помочь.

С нескрываемым любопытством ты ходил вокруг нас, пока мы распаковывали эскизы и раскладывали свои картинки на полу. Ты склонился над ними. Мы замерли. Внимательно смотришь… И вдруг ярость:

– Я ненавижу в искусстве натурализм!

Мы помертвели. От ужаса Валентина Брумберг попыталась волевым усилием увести разговор в русло теории:

– Назым, дорогой, вы не любите натурализм? А что это такое, по-вашему?

И ты без паузы:

– Вот если бы сейчас сюда вошел человек без рубашки – это был бы реализм. Ну, а если бы вошел без штанов – тогда натурализм.

И первый рассмеялся.

Но сбить тебя с мысли непросто. С сожалением ты говорил о том, что пока не встретил в ЦК ни одного мыслящего философа, ни интеллигента вроде Луначарского и других полемистов, лекции которых слушал в своем университете в Москве в двадцатые годы. При упоминании ЦК Валентина взмолилась о пощаде и попросила с нами о политике не говорить.

– Почему, миленькая? – искренне удивился ты. – Двери тюрем открылись. У меня на даче живет друг молодости ваш знаменитый кинорежиссер Николай Экк. Пришел прямо из лагеря, в лохмотьях… Сталин умер.

– Какая разница, если Сталин лежит в Мавзолее рядом с Лениным…

– Этого не могу понять. Не понимаю, как трудящиеся передовой страны могут поклоняться трупам?

– Назым, я умираю от страха! Видите, – она тронула твои руки похолодевшими пальчиками, – как у мертвеца.

– Простите, миленькая, – вздохнул ты. – И все-таки он умер. Многие люди здесь перестали бояться. На днях мы с Акпером ужинали в Доме актера. Там артисты с замечательным энтузиазмом соревновались в анекдотах про него. И про Хрущева. Ими сейчас полна Москва.В то время, в 1955 году, у Хрущева не было авторитета. Ты сказал тогда, что Хрущеву необходимо совершить поступок, чтобы люди поняли, кто он есть на самом деле. До главного поступка Хрущева, до ХХ съезда КПСС оставалось меньше трех месяцев.

Ты попросил Акпера повторить нам какой-то анекдот. Бедная Валентина все пыталась сменить тему, но тщетно. И она на всякий случай взбудоражено приговаривала:

– А нам нравится, нравится Хрущев! Все цари в русских сказках похожи на него! Шутят, дурака валяют, а если надо – кулаком по столу и голову с плеч! Никто лучше нас, мультипликаторов, не знает психологии царей. Ведь для каждого движения их брови мы делаем сотни рисунков!

Ты смеялся над ее сравнениями, потом взял карандаш и стал быстро, почти одной линией рисовать сюжет нашей сказки. Показал, как может быть одет бедный мальчик, какие у него шаровары, как завязывается кушак, как он носит пастушескую сумку через плечо, показал форму кувшина, орнамент ковра на стене… В конце концов ты пообещал приехать на студию и встретиться с художниками, когда раскадровка фильма будет готова.

Наша миссия была выполнена, но ты не отпускал нас. Ты подвел меня к картине, она резко выделялась на оранжевой стене. Это была странная картина. Казалось, что в узкую деревянную раму заключили кусок обезображенной взрывами, в упор расстрелянной земли. Ее запекшаяся буграми масляной краски поверхность была сплошь усеяна кусками рваного железа.

– Мне подарил эту картину Константин Симонов. Ее сделал один русский солдат из осколков снарядов Сталинградской битвы.Жаль, Назым, что мы не сохранили ее. Она года два висела у нас в гостиной, вызывая щемящее чувство. Как-то к нам пришел один бывший фронтовик. Долго смотрел на эту картину.

Уходил, снова возвращался и стоял перед ней. Тогда ты снял эту картину со стены.

– Возьми, брат, – сказал ты ему. – Мне очень нравится эта картина. Очень. Бери, бери.В тот день ты показывал и показывал нам каргопольские, дымковские, украинские и какие-то еще игрушки. Глиняные павлины, единороги, старики, бабы, толстые и самодовольно-глупые, лукавые и кокетливые, стояли по всей длине грубо сколоченных полок, висевших низко вдоль стен над турецкими диванами с множеством разноцветных подушек.

Ты дал мне подержать двухголовую лошадку. Предлагал посмотреть на нее сбоку, и прямо, и как-то еще, и сам не мог на нее нарадоваться. Я с удивлением видела взрослого человека не из среды мультипликаторов – профессионалов игры, который с такой детской радостью играл в деревенские самоделки. В те часы рядом с тобой я впервые ощутила, до чегo же мы, русские, зажаты и однообразны.

– А знаете, ко мне недавно приходил один московский писатель и, увидев все это, спросил, из какой страны я их привез. Я очень рассердился на него и ругал по матери, черт пoдepи! Да, да! Если писатель не интересуется, как жили его предки, значит, все ушедшие из жизни поколения для него просто навоз!

Мне стало неприятно, обидно даже.

Тогда я не возразила тебе, но и не поверила в существование столь невежественного литератора. Воспитанная бабушками на поэзии XIX века, я наивно верила, что все писатели – люди глубоко просвещенные. Позже я несколько раз слышала упоминания об этом возмутившем тебя писателе, но так и не спросила, кто же им был.Меня заинтересовало название пьесы, над которой вы с Бабаевым тогда работали – «А был ли Иван Иванович?» И я робко спросила – о чем она? Ты сказал, что если я захочу, то смогу прочесть ее, когда Бабаев закончит перевод на русский язык. Но Бабаев так выразительно на меня посмотрел, дал понять, что маэстро, конечно, шутит…

– Опаснее всего искушение властью. Особенно политической властью. Сталин тому пример. Вот об этом я думал, когда писал свою пьесу. В общем, миленькая, – улыбнулся ты мне, – бюрократы на нас обидятся, конечно, но ничего не поделаешь. Пусть обидятся! – и, шутя, спросил: – Надеюсь, вы еще не бюрократ?

Все рассмеялись, даже Бабаев.

– Сколько вам лет? – поинтересовался Назым.

– Двадцать три.

– Двадцать три… – покачал головой Назым. – Значит, когда я впервые приезжал в Москву, а это был двадцать первый год, вас даже в проекте не существовало… Вы, конечно, русская девушка, блондиночка?

– Русская.

– Вообще, миленькая, я сомневаюсь. Сколько лет над вашей страной сидел татарский хан? Вот и у вас, если хорошенько посмотреть, скулы немножко восточные и глаза как турецкий миндаль, не типичные для русских… Неужели вам никто не говорил, что у вас лицо восточной девушки? А? Бабаев, правильно я говорю? – улыбнулся ты. – Извините, миленькая, я не хотел вас обидеть.

Потом ты спрашивал меня дипломатично, слыхала ли я что-нибудь о твоих пьесах, и, когда узнал, что я смотрела «Рассказ о Турции» в театре имени Моссовета и «Лeгендy о любви» по телевизору, искренне вздохнул:

– Ругались, конечно. Я знаю, постановки не получились. Но если бы вы согласились прочесть мою «Легенду», я не кaзался бы вам таким безнадежным драматургом.

– Я читала вашу «Легенду», – сказала я, но по твоим глазам поняла, что ты не поверил.

Тогда я рассказала, как у нас в институте литературный кружок выбрал темой одного из семинаров именно «Легенду о любви», как ребята готовили доклады и даже ездили к тебе домой.

– А вы почему тогда не приехали?

– Но я все-таки приехала, – рассмеялась я.

И вдруг вспомнила, как они говорили о тебе: «интеллигент с большой буквы», «неподдельный коммунист», «смертельно больной человек»… Кто-то из них рассказывал про твои безжизненные руки, которые во все время беседы лежали на подлокотниках кресла как бы отдельно от тебя… Я посмотрела на твои руки. Ладони их были упругими, крепкие недлинные пальцы нервно двигались, не успокаиваясь ни на секунду.Помнишь, Назым, мы как-то зашли в мастерскую художника Юры Васильева. Ты любил к нему приходить. «Пойдем, посмотрим, как парень живет. Что-то в прошлый раз у него дело не клеилось совсем…» И добродушный, похожий на большого медведя Юра всегда радовался твоему приходу, как-то отрешался от всего домашнего, и тогда его маленькая дочка с беленькой косичкой – Василиса, видно, не узнавала отца и, тихо приоткрывая дверь мастерской, с удивлением следила за ним глазами в щель… Так вот, помнишь, в один из таких приходов Юра сделал гипсовые слепки твоих рук и одной моей, той, на которой было бирюзовое кольцо с каирского базара… Потом эти наши три руки висели у него на веревочке вместе с руками Святослава Рихтера и еще каких-то знаменитостей. И приходя к нему, мы иногда снимали их с гвоздика и разглядывали. А потом, потом… Когда тебя не стало, когда тебя увезли на специальной машине в белых простынях, Юра пришел в морг и сделал посмертную маску с твоего лица… Она хранится у него дома. И я все время, все время, все время про это помню и не могу к нему войти в дом… У него есть неопровержимое вещественное доказательство твоей смерти, Назым!

Внезапно – у меня так бывает – я почувствовала страшную усталость. Сказалось всё сразу: напряжение дня, обилие впечатлений, напор твоей мысли с непредсказуемыми поворотами. Мы стали прощаться. И вдруг ты по-турецки сказал Бабаеву фразу, которую я к своему изумлению поняла. Ты сказал нечто вроде:

– Ничего девушка, интересная, только грудь плоская. Я невольно посмотрела на свою грудь, на вас с Бабаевым, и лицо мое стала заливать краска.

– Вы поняли, что я сказал?! – после некоторого замешательства спросил ты.

– Поняла… – призналась я.

Глаза твои в мгновение сделались жесткими, подозрительными, враждебными.Бедный Назым, всю жизнь ты кому-то внушал страх, всю жизнь за тобой подсматривали, подслушивали. Ты знал об этом и предпочитал честную игру, но я-то была от всего этого так далека…

– Вы что, изучали турецкий язык в своей киношколе? – с нескрываемой иронией спросил ты.

Кровь ударила мне в виски, лицо горело. От растерянности я не могла сообразить, каким образом поняла смысл твоих турецких слов. Я тупо молчала. Твое лицо угрожающе багровело. Валентина с испугом смотрела на всех, не понимая, что я натворила… Я с отвращением взглянула на подошедшего ко мне Акпера и вдруг увидала его ласковые глаза.

– Не волнуйтесь. Я знаю всех, кто учился в последние годы турецкому языку в университете. Вас среди них не было. Вспомните, где вы могли услышать наш язык.

И тут меня осенило.

– Но ведь вы же сказали свой «комплимент» по-татарски?

– А вы что, говорите по-татарски? – удивился ты.

– Наверное, во мне проснулась та самая капля татарской крови, – грустно пошутила я. Жить не хотелось.

Ты пресек мою жалкую улыбку:

– Ну а если серьезно?

– Ну, если серьезно…

И я увидела себя девятилетнюю в выцветшем на солнце военного 1942 года платье, босую, ноги по щиколотку в пыли… Я сбивчиво рассказала, как в годы войны мы с мамой оказались в эвакуации в глухой татарской деревне. Я приехала туда со столичным образованием в один класс и два года совершенствовала его чтением полного собрания сочинений Мопассана – единственных книг на русском языке, оказавшихся в татарской школе. Месяца за два я научилась бойко говорить по-татарски и, вместо того чтобы сесть за парту с татарскими сверстниками, все два года проторчала на местном базаре, «работая» переводчиком. Я помогала людям менять последние городские вещи на последнюю картошку и хлеб. Но прошло много лет, и я забыла язык благословенной моей деревни Салоуши… Что пробудило его вдруг?Ты всегда помнил о моей привязанности к татарам и постоянно подшучивал надо мной:

– Ну, Веруся, а какой еще вклад в мировую культуру внесли наши татарские братья?

А я всерьез рассказывала тебе про татарские корни Аксакова, Кутузова, Карамзина, Пушкина, Лермонтова, всех Толстых, про татарское происхождение слов «Ура!» и «товарищ», рассказывала, рассказывала…– Вот у вас какая дружба народов получается. Вы, русская девушка, понимаете по-татарски, а это значит, мужчины Азии, и конечно турки, должны выражать свои мысли при вас очень осторожно. Наш кинорежиссер товарищ Валентина говорит на языке мультипликации, а это значит, она может общаться без переводчика с детьми всего мира. Наконец, мой друг, которого я очень люблю, Акпер Бабаев – азербайджанец. Он переводит все, что я пишу, с турецкого на русский. Это замечательно здесь, в Советском Союзе, – несколько театрально подытожил Назым.

А мне тяжело. Ушлa радость.

Ты очень суетился тогда, Назым. Я тебе потом сказала об этом, и ты ответил: «А как же? Что я, дурак, что ли?»Ты бегал по комнате, приносил какие-то вышивки, чем-то угощал нас и в конце концов я тебя рассмотрела. Волосы твои в то время были еще со светлыми прядями, и бежевая вязаная куртка, отделанная замшей, делала твою фигуру чуть спортивной. И глаза твои синие были совсем молодыми. Пожалуй, они у тебя были моложе всего, моложе вьющихся рыжих волос, моложе античного носа, усов, плеч и рук твоих. И только то, что было скрыто за глазами – мысли твои, надежды твои, идеалы твои – были еще моложе глаз. Но лицо твое часто покрывалось испариной, какая-то тяжелая усталость наваливалась на тебя, и, как безжалостная мать наказывает при чужих своего ребенка, так и она опускала твои плечи и хватала тебя твоей рукой за сердце. И в эти мгновенья молодость глаз твоих казалась почти героической. Когда мы уходили, ты спросил:

– Почему вы не предлагаете мне написать сценарий? Я очень люблю сказки и знаю такие турецкие сказки, ай-я-яй!

Мы отшутились, понимая, что разговор утопический. Пока мы были у тебя, беспрерывно звонил телефон, из разных учреждений наперебой просили стихи, пьесу, статью, выступление, встречу… Наше богоугодное заведение и думать не могло тягаться с колоссами столичной культуры…

Я стояла в узкой прихожей, прислонившись спиной к двери и безучастно ждала, когда оживленная, раскрасневшаяся Валентина Брумберг наконец распрощается с тобой. Паршивое настроение не проходило, горечь расползалась и расползалась внутри. «Вот, – думала я, – неплохие уроки беспощадности дают нам великие поэты-гуманисты… Запросто могут припереть тебя к стенке и допрашивать с упорством инквизиторов. И зачем, зачем я согласилась делать этот злосчастный фильм, в котором ничего не понимаю…» Но в это время тексты Валентины Брумберг вывели меня из задумчивости:

– Вы такой красивый, Назым! – и как комплимент: – Вы совершенно не похожи на турка! Почему вы живете один? Вы не должны так жить! Женщины наверняка вас безумно, безумно, безумно любят! Почему вы не женитесь?

И ты со своей обезоруживающей улыбкой ответил ей:

– Да потому, миленькая, что я против семьи, частной сoбственности и государства!

Мне опять сделалось весело, легко. Я тихо смеялась, уткнувшись в воротник. И вдруг ты подошел ко мне близко-близко, оперся рукой поверх моей головы о косяк двери и сказал:

– Не сердитесь на меня, Вера. Вы еще очень молодая девушка. Слишком молодая… Знайте: самая страшная ложь на свете – это ложь с красивым лицом. Ей верит сердце. Я рад, что вы пришли.Дверь за нами захлопнулась, и ты спросил у Акпера:

– Ну как?

И он ответил:

– Ничего.

Оказывается, ты досадовал тогда, что волосы мои, показавшиеся тебе такими красивыми, были «завиты, как у барашка». И сколько мы потом не спорили по этому поводу – ты стоял на своем. Конечно, волосы были завиты, но совсем не беспощадно. А тебе они показались такими просто потому, что были тогда чужими, вот и всё. Мы со временем расчесали мои волосы, и ты был счастлив. Тебе нравилось, когда я носила их без единой заколки и была похожа на лохматую Марину Влади из французского фильма «Колдунья».На следующее утро после нашего знакомства с тобой я пришла на студию и сказала:

– Мне кажется, будто я поговорила с Лениным. А старшие замахали на меня руками, зашикали:

– Бедная Вера, что ты говоришь!

Тогда я просто не знала, как передать масштаб твоей личности, – такого человека повстречала впервые. Потом зазвонил телефон, и ты сказал мне:

– Я хочу с вами встpeтиться. Я кое-что придумал. По-моему, моя сказка вам понравится.

Честно говоря, мы и не мечтали получить от тебя когда-нибудь сценарий. Деньги авторам у нас платили небольшие, а работа была трудоемкая и требовала от писателей, как мы говорили, сумасшедшей головы. Мультипликация – искусство условное, там, как нигде, нужна выдумка, гротеск, фантасмагория, юмор. В твоем звонке была пионерская верность слову. Нам стало весело.

Ты приехал на студию. Об этом мы узнали от глухого вахтера, бывшего вояки, который позвонил снизу, из проходной, и с присущей нашей вооруженной охране деликатностью заорал:

– Тут писатель к вам какой-то нерусский просится, Насын Хинкет называется, пропускать его или нет?

Ты поднимался по лестнице очень медленно. Отдыхал на каждой ступени. Ты поднимался так осторожно, как будто боялся разбить в себе какой-то тончайший сосуд.Потом, спустя какое-то время ты рассказал мне, что после инфаркта твою болезнь в «кремлевке» обсуждал консилиум врачей. Тебе удалось подслушать часть их разговора. Латынь ты понимал легко, вот тогда ты и услышал роковое слово «аневризма», не очень ясно, в каком контексте, но услышал. – Понимаете, – объяснял ты мне, – аневризма – это маленький кусочек на сердце, тоньше папиросной бумаги. Иногда достаточно пустякового движения, чтобы эта папиросная бумага лопнула – и все, конец. Потом я прочел о своей болезни все книги. С моим инфарктом люди живут максимум одиннадцать лет…

Сценарий твой по-русски был записан ужасно. Видно, ты торопился, продиктовал его кому-то из домашних и в таком виде принес на студию. Но едва я начала вчитываться, как стали открываться мне романтические герои маленькой очаровательной поэмы о самоотверженной любви Облака к бедной одинокой девушке Айше. И непривычная для мультфильма трагическая нота финала сказки показалась горькой, но единственно возможной: влюбленное Облако гибло, проливалось дождем над умирающим под натиском суховея садом Айше. Дождь кончился, зазеленели ветви деревьев, вновь распустились цветы. Девушка плачет, а ты ее успокаиваешь ее немного наивными, простенькими стихами.

Взгляни – уж зеленеют ветви,

Не плачь, Айше, смотри на них.

Не умирает тот навеки,

Кто умирает за других.

И не нужна героям жалость,

Они живут

во всем,

везде,

Как это облако осталось,

Став отражением в воде.

Ты назвал свою сказку – «Влюбленное Облако». Так я начала слушать твои сказки, Назым.

Прошло много дней, много недель, много месяцев. Мы виделись с тобой все чаще и чаще то в Москве, то в Переделкино. На дачу к тебе всегда приезжали с Валентиной Брумберг. Оказывается, во время первой встречи ты спросил ее, замужем ли я. И она ответила:

– Нет! Что вы!

Когда мы возвращались домой, Валентина шутливо призналась мне в этой лжи и с присущим ей легкомыслием объяснила свой обман тем, что все турки страшно ревнивы, что с девушкой тебе приятнее будет работать – так ты скорее напишешь нам сценарий. Ведь ей нужен был сценарий…

Чудачка, ей и в голову не могло прийти, как это все осложнит потом. Но странно: ее милый обман помог нам с тобой надолго сохранить добрые безмятежные отношения, которые постепенно переросли в любовь. Валентина, я благодарю вас.

Шли месяцы со времени нашего знакомства. Ты стал у нас на студии своим. К тебе привыкли. Тебе у нас хорошо. Нам казалось, что ты среди нас отдыхаешь. В то время мультфильмы создавали веселые, до озорства насмешливые, чистые люди. Наш сценарный отдел на втором этаже пристройки к бывшей церкви, длинный, как пенал, был любимым перекрестком всех студийных дорог. Сюда забегали отвести душу, сообщить или узнать интересную новость, проверить на юмор трюк, реплику или послушать, о чем говорят наши обожаемые авторы. Ты часто звонил, приходил на студию, и все видели, что приходишь ты к нам не только по делу.

Я знала, что после звонка с вахты пройдет еще десять, а то и пятнадцать минут, прежде чем постучат в дверь и ты войдешь. Сценарный отдел – проходной двор студии – наполнялся нужным, а чаще всего любопытствующим народом. Все, кто обгонял тебя на лестнице, уже никуда не сворачивали. Они прямиком шли к нам.

Ты всегда входил в нашу узкую комнату как праздник. Тебя встречали с восторгом. Ты здоровался с каждым по очереди: женщинам целовал руки, что всех нас ужасно трогало и смущало. Наши мужчины, с которыми мы работали, не целовали нам рук. Мы все были товарищи. А ты слетал, словно из другого мира. Все при тебе приободрялись, подтягивались, прихорашивались; мелькали зеркальца, пудреницы, расчески. Мои коллеги трогательно подставляли тебе стул к моему столу, ты садился и говорил о каких-то делах, хотя все они были давно решены. К тебе очень хорошо относились, Назым, и мужчины, и женщины. У тебя для всех находилось доброе слово, совет, участие. И никто над тобой не подсмеивался и не злословил. Через пять минут в комнате уже разгоралась оживленная дискуссия. Споры были шумные, но какие-то честные, гуманные, даже веселые. Ты, Назым, был большой мастер втягивать людей в острый разговор, где скрещивались разные точки зрения.

Однажды ты пришел к нам и с улыбкой сообщил, что на днях встречался с колхозниками Украины и от них услышал злой анекдот про коммунизм.

– Смысл его в том, что коммунизм наступит, если в каждом колхозе появится вертолет, чтобы крестьяне в любой момент могли слетать в Москву за пшеном.

Тогда бесчисленные анекдоты множилось пропорционально государственному истреблению сатиры. Анекдотами люди отзывались на любые проявления лжи, глупости, демагогии, социальной несправедливости и административного головотяпства. Их рассказывали везде и всюду, но никто из нас почему-то не задумывался, откуда они берутся.

– Я спросил их, – продолжал ты, – а знают ли они, кто в Советском Союзе сочиняет анекдоты? Они очень серьезно отвечали: «Политические – Илья Эренбург, а про пшено – Зощенко!» Я их не стал разубеждать. Я очень за товарища Зощенко обрадовался. Какой замечательный у него народный авторитет, несмотря на весь позор, который здесь сделали! И я очень хочу, чтобы товарищ Зощенко знал об этой прекрасной любви советских людей.

Ты видел, как вместе с Никитой Хрущевым жиреет верхушка, расслаивается население СССР на «мы» и «они». К безликой кликухе «они» низы приговорили власть предержащих, тех, кто командует и анонимно повелевает нами. Говоря о «них», мы редко поминаем слова «партократия», «администрация», «чиновники». Коротко бросаем «они», и каждому все ясно – речь идет об отчужденных и опасных.

Как-то ты приехал из Союза писателей озадаченным: только что в разговоре с тобой один поэт почему-то все грехи нашей жизни приписывал козням какой-то Софьи Власьевны. Ты спросил, не знаю ли я, кем она работает и где. Я тебе со смехом объяснила, что «Софьей Власьевной» наша интеллигенция для конспирации нарекла советскую власть. Ты тоже смеялся, но как-то невесело.

Мне нравилось твое внимание, твое удивительно нежное отношение ко мне. Долго, очень долго я ничего не понимала. Я видела в тебе необыкновенно хорошего, умного, доброго человека, несмотря на болезнь и возраст, заразительно молодого, с обостренным чувством романтики. Твоя жизнь была освещена более обширной идеей, чем у официозных глашатаев моего времени. Ты говорил о моей стране с такой неслыханной искренностью, что я впервые стала задумываться о ее трагической судьбе и любить еще больше. Это было важно. Важно было и другое – тебе я поверила сразу. Но мне не приходило в голову, что твои чувства – любовь.

И вот однажды ты позвонил и попросил показать тебе старый французский фильм «Дети райка». Это было сложно, сложно по тем временам. Мы специально для тебя привезли эту картину из хранилища Госфильмофонда, и 3 ноября 1956 года ты приехал смотреть ее с Бабаевым и друзьями.

Стояли ранние морозы, на студии еще не включили отопление, было холодно, и мы работали в пальто. В полупустом холодном зале мы все так и сидели, не раздеваясь, а грустный, трагический в своей неразделенной любви Арлекин – Луи Барро – удивлял нас совершенством и силой своих чувств. Ты был очень взволнован тогда. Ты попросил меня сесть рядом, и я заметила в тебе какое-то беспокойство. Мне показалось, что ты замерз, я принесла тебе из буфета стакан горячего чая. Ты выпил чай, но не выпускал стакана из рук. Ты не хотел, чтобы я отнесла его. Ты не хотел, чтобы я уходила. Кончалась первая серия. Фильм потряс меня.Я тогда впервые увидела знаменитого актера Луи Барро, которого я уже никогда не забуду, потому что с ним связаны дорогие минуты моей жизни, минуты громадного удивления и открытия.

Ты поднялся со своего места, Назым. Поднялся вдруг и сказал, что должен уйти. Я очень удивилась, ведь ты сам просил показать тебе фильм и почему-то, не досмотрев, уходишь…

– Вам не понравилась картина?

– К сожалению, милая, у меня нет времени. Нет времени… Вы можете меня проводить?

Мы вышли из зала. Ты шел непривычно быстро, почти бежал, и первым делом я подумала, что разболелось твое сердце. Ты был гордый человек, не любил жаловаться, перекладывать на плечи других свою боль. На лестничной площадке между вторым и первым этажами ты остановился и молча стал смотреть на меня, сжав мои руки выше локтей. Так мы стояли и не говорили ни слова. Твои глаза метались по моему лицу.

– Я люблю вас. Понимаете ли вы это? Я люблю вас, – тихо-тихо сказал ты и заплакал.

Я никогда не видела, как плачут мужчины. Свет закачался под моими ногами от твоих слов, от твоих слез… Мы стояли на лестничной площадке, я смотрела на твое мокрое лицо, не отрываясь. Было время обеденного перерыва, и люди сновали мимо нас – вверх-вниз, вверх-вниз. Но мы их не замечали.

– Вам, наверное, все это кажется смешным? Вы сейчас думаете, что я гожусь вам в деды. Я и сам бы так думал на вашем месте… Но поймите, мне очень больно. Кровь идет из моего сердца, так я вас люблю.

– Не плачьте, – тихо просила я. – Не плачьте.

– Через два часа я уезжаю за границу. Я понимаю, вы не можете мне оставить никакой надежды, я обещаю вам никогда об этом больше не говорить, не вспоминать. Я вернусь в Москву, только когда избавлюсь от вас.

Ты не уходил. А я все молчала и во все глаза смотрела на тебя. Впервые не как на революционера, и не как на героя, и не как на великого поэта, а как на милого слабого волшебника, совершавшего свое последнее чудо. Мое сердце качнулось к тебе навстречу, я еще не понимала, отчего оно качнулось, и твои руки, сжавшие мои плечи, унесли меня куда-то, не знаю куда. Ты робко, едва прикасаясь к щекам и лбу, целовал меня на лестничной площадке в час обеденного перерыва и говорил мне:

– Прощайте!Интересно, помнит ли нашу встречу в Париже уважаемый мастер Луи Барро?

Однажды весной мы пришли в его театр, чтобы посмотреть спектакль юных мимов. Их на произвол судьбы бросил тогда Марсель Марсо, а Барро предоставил им свою сцену. Оказалось, что он в театре и просит нас зайти в антракте. Это было невероятно. Его кабинет находился высоко, под самой крышей. Мы увидели Луи Барро в пролете лестницы издалека: он стоял на площадке верхнего этажа и махал нам рукой. Потом вы с ним сидели близко-близко и говорили о театре, обнаружив родство вкусов и привязанностей. Ты не скрыл, что он невольно оказался посредником между нами…

Мы зашли к Барро и после спектакля. Удивительный он человек! Время отступило перед ним, оставив таким же, каким мы увидели его в «Детях райка». Вероятно, он был в пиджаке и, быть может, даже в галстуке. Не знаю. Почему-то теперь вижу его легкое стройное тело в черном трико. А длинные белые пальцы самого изысканного рисунка, на какой только способна человеческая природа, кружатся перед моими глазами, как ночные бабочки, подправляя его речь, закругляя слова запятыми и обрамляя точками фразы.

Мы покидали театр, когда в нем никого уже не было. Мы заглянули в пустынный зал – он спал, укутанный чехлами. И только выйдя на маленькую площадь, мы узнали, что полчаса назад здесь, у театрального подъезда, оасовцы бросили бомбу.

Мы никогда больше не встречали Луи Барро, но образ его уже вошел в нашу жизнь.Ты уехал. В тот же день. Через несколько часов. Я осталась. Осталась еще та лестничная площадка и легкое чувство утраты. Тогда я не любила тебя, Назым. Но после тех минут… Я стала думать, немножко грустить и, не признаваясь себе, чуть-чуть о тебе тосковать.

И вот тогда я убедилась, что все встречи с тобой прилежно сохранила моя память. Я кручу прошедшее, как фильм, туда-сюда. Потрясающе… Смотрю наше кино, смотрю, все больше убеждаясь, что ничего ни о тебе, ни о твоей жизни не знаю. Десяток-полтора стихов, две пьесы да отлакированная нашей пропагандой биография «классового борца» и «борца за мир». Этот набор больше мне не кажется достаточным. На помощь приходят твои книги, я начинаю читать тебя, Назым. Трудную работу изучения твоей личности исполняю с тщательностью исследователя-фаната.

Как мне легко воспринимать твою идейность, я сама патриотка, каких свет не видывал. Ведь всю мою жизнь определяет одно слово – счастье. Я не подвергала его сомнению. Ни разу. Я родилась в самой счастливой стране в единственной стране повальной справедливости. Я с детства усвоила, что у меня, как и у всех моих сверстников, было самое счастливое детство. Мой отец отдал жизнь на войне за победу над фашизмом, то есть по высшему счету за мое счастливое будущее. Как я ненавидела своего дядьку, маминого брата, у которого после возвращения из эвакуации мы года два жили под Москвой. Когда радио в конце войны оглашало очередной приказ Сталина об освобождении от фашистов нашего или чужого города, он кривлялся перед репродуктором, плевался и кричал: «Ге-не-ра-лис-си-мус! Гришка Отрепьев! Самозванец!» Мы считали его немножко сумасшедшим, в эти моменты боялись и выглядывали во двор – не услышал бы кто… Но в семье, как говорят, не без урода.

Зато моя мама настоящая патриотка. Педагог по призванию, с нежностью прививала она мне и своим воспитанникам-детдомовцам любовь к нашей советской Родине. Всю жизнь она хранила величайшую обиду на своего старшего брата, все того же дядю Колю за то, что когда она в 1923 году вернулась из школы и с гордостью сказала, что ее приняли в комсомол, он подошел и молча дал ей пощечину. Иногда в трудные минуты строгая мама плакала и, как маленькая девочка, причитала:

– Господи, господи, Веруся, ну почему я так люблю Советскую власть?! Ведь она в семь лет сделала меня сиротой… Моего отца расстрелял отряд красных конников, примчавшийся из Саратова жечь барскую усадьбу. Папа там много лет прослужил управляющим… Не говори только никогда никому… Господи, ну зачем он вышел на крыльцо и крикнул им: «Не дам!» А наутро меня с Марией Максимовной (маминой мачехой. – В. Т .) отвезли в саратовскую тюрьму… Господи, Веруша, что ты меня не остановишь?! Я тебе уже двадцать раз об этом рассказывала… А у меня нет зла на душе. Нет! – продолжала мама. – А твоего отца? Близорукого инженера убили на войне как пушечное мясо…Мама, мама, всю жизнь ты работала с какой-то страстной честностью, ты согрела много маленьких сирот, и люди тебя уважают. А мне отчего-то всегда жалко тебя и твою горькую жизнь. Очень. Знаешь, Назым, когда ты умер, мама во славу и память о тебе решила вступить в партию. Восполнить выбывшее звено. Ну, как тысячи наших людей вступали в партию после смерти Ленина. Под лозунгом «Ленин умер, но дело его живет!» Вот и она на этот манер одна, правда, написала заявление. А ее не приняли. «Вам, – сказали, – пятьдесят три года, мамаша. Вам, наверное, пенсию персональную хочется? А партии нужны молодые бойцы».

Итак, я читаю твои книги. Ты много раз говорил, что вся твоя поэзия автобиографична, а все свои пьесы ты рано или поздно прожил.

Раньше я особо не задумывалась о твоей жизни, все принимала как есть, но какие-то вопросы возникали. Вопросы о значении некоторых людей в твоей жизни. Вот, например, на даче в верхней гостиной к стеклам окна ты прислонил две укрупненные фотографии – прелестного мальчика с твоим лицом и красивой женщины, упорно смотрящей в сторону. Два лица из прошлого, экспонированные в оконной витрине, символы былого – воспринимаются как дизайн. И что это за новая формула родства, которую я услышала от тебя: «мать моего сына»?

Вопросы, вопросы… С нетерпением молодости я пытаюсь разгадать твое нынешнее житие, не имея внятного представления о твоем прошлом. Мне было недоступно понять, как на твоей даче, где царила крамольная бескомпромиссность взглядов на всю нашу запутанную жизнь, политику, где бескорыстно предлагалась всяческая помощь порой и вовсе чужой душе, хозяйничали две мещанки, две сибирские бабы – молодайка и старая, вечно попрекавшие тебя при посторонних нехваткой денег.

Я видела, как ты угнетен своей болезнью, как унижен. Ты делал несколько шагов по дорожке сада и замирал, прислушиваясь к биению своего сердца. Ты больше любил сидеть, полеживать. Тебе постоянно делали уколы, а за едой перед твоей тарелкой неизменно выставлялся громадный больничный поднос с лекарствами, и ты глотал, глотал порошки и пилюли, пугая всех нас повиновением.

Никто из нас – частых свидетелей твоего быта, воспитанных литературой и жизнью почти в религиозном уважении к эскулапам, не воспринимал всерьез твою докторшу. Этому немало способствовал и ты сам: как бы предвосхищая реакцию на нее, шутливо объяснял всякому вновь прибывшему гостю, что являешься единственным человеком в Советском Союзе, у кого есть персональный врач на договоре и зарплате… На манер писательских шоферов и домработниц. И персональный врач отрабатывала: «Не ешь, а то умрешь!», «Не разговаривай, а то умрешь!», «Иди медленнее, а то умрешь!» И странное дело, ты в страхе останавливался, отодвигал тарелку, умолкал. В жару при гостях за столом она могла раздеть тебя до пояса и натянуть шерстяное белье, а через час тут же, когда с тебя ручьями уже тек пот, в присутствии интеллигентнейших друзей и смущенных дам – стаскивать и менять мокрое. Все это поначалу выглядело просто дико.

Ты боялся есть, пить, дышать свежим воздухом. Ты боялся ветра, снега, солнца, дождя, но больше всего ты боялся сумерек. Я заметила это очень скоро. Когда солнце уходило за горизонт, мне казалось, ты поднимаешься на цыпочки, чтобы подольше не отпускать его край. Ты менялся в несколько секунд. Из веселого, общительного, жадного до самых горячих споров человека ты превращался в настороженное ожидание. Ты боялся одиночества в сумерки. И если целый день люди черпали в тебе силы, то вечером ты молча просил их о поддержке.

Вопросы, вопросы…Подожди, Назым, подожди. Я сейчас. Выпью темного чая, чтобы согреться. Знаешь, я теперь приладилась чай в термосе заваривать. На всю ночь хватает. До самого утра. До утра… Спаси меня, Назым, спаси. Мне одной не выйти из круга…

Изредка звонит Акпер, справляется о твоем фильме. И ни одного слова о тебе. Я тоже ни о чем не спрашиваю. И вдруг слух: Назым Хикмет женился?! В Польше! На какой-то старой богатой графине. Разговоры, разговоры… В те годы полнейшего отсутствия информации мы питались слухами. Несметное множество их ходило по Москве. Все плохое обычно подтверждалось… «Ну, что же, Назым. Пусть будет старая графиня. Богатая ваша полька. Поздравляю с выздоровлением! Как говорят у нас, что′ Бог ни делает – все к лучшему», – безрадостно думаю я. На душе муторно… Но у Акпера ни за что спрашивать не стану! Почему-то постоянно вертелась в голове сказанная тобой заповедь заключенных: «Не верь, не бойся, не проси».

Передо мной вереница лиц. Дамский интернационал зачарованных тобой интеллигенток. По составу трогательной массовки можно без труда определить географию всех твоих передвижений по планете. Теперь, откручивая события назад, вижу, как с переменным успехом дамы боролись за счастье быть с тобой, становясь – как все влюбленные на белом свете – то вдохновенно прекрасными, то потерявшими надежду дурнушками. А вы, великий миротворец Назым Хикмет, как управлялись с этим пылким хороводом? Я, кажется, слышала от вас ответ.

Однажды после премьеры «Чудака» в Минске, ты, Назым, как водится, пришел за кулисы поблагодарить исполнителей и, прежде всего, известную актрису, игравшую главную героиню Нихаль. В ответ многоопытная прима кокетливо упрекнула тебя:

– Ах, Назым, спасибо, но вы, наверное, хвалили всех актрис, не только меня…

Ты сказал со своей неизменной улыбкой:

– Ах, миленькая, мы, турецкие мужики, такие, ничего не поделаешь! Знаете, у одного нашего султана был гарем, и вот в этот гарем вошла однажды молодая жена. После брачной ночи довольный султан надел ей на шею голубые бирюзовые бусы: «Это знак моей любви. Никому не говори о моем подарке и никому его не показывай, потому что ту, которой принадлежат голубые бусы, я больше всех и люблю!» Новая жена гордо вошла в гарем и с порога заявила другим женщинам, что теперь султан больше всех любит ее. Те обиделись и потребовали доказательств. Тогда молодая жена, отвернув ворот, показала им свои голубые бусы. Каково же было ее изумление, когда все жены султана продемонстрировали ей точно такие же… Моя голова, как сундук, набита всякой всячиной, услышанной от тебя…Прошло почти девять месяцев. 27 июля 1957 года ты приехал, позвонил и сказал:

– Милая, это я.

– Здравствуйте, Назым, – сказала я и засмеялась от радости.

Оказывается, все эти девять месяцев не переставая я думала об этой минуте, о том дне, когда ты ве4нешься, когда позвонишь. Но убедилась в этом несколько секунд назад. Стало вдруг хорошо и страшно…

– Ну как наши дела?

– Да все в порядке. Ваш сценарий запущен в производство. Но ставит его другой режиссер – Анатолий Георгиевич Каранович.

– Но вы уже что-нибудь сделали? Есть что посмотреть?

– Да, Назым. Написан режиссерский сценарий, и готова раскадровка.

– Когда я могу все это увидеть?

– Когда захотите.

– А можно завтра?

– Можно.

Пауза.

– Можно?

– Можно.

Пауза.

– Я немножко устал от дороги, милая. Вы не могли бы приехать ко мне на дачу? Я завтра пришлю за вами машину. Часов в двенадцать, а?

– Хорошо. Мы приедем, – стараясь не выдавать волнения, сказала я.

– Спасибо, милая. Целую вашу ручку.

Попрощавшись, я положила трубку. На ней блеснул влажный след ладони. О чем думала тогда – не помню. Так постояв несколько минут, я перевела дух и сломя голову помчалась в режиссерскую группу сказать, что ты приехал!

Ночью я не сомкнула глаз и все утро не находила себе места. Я перебирала в памяти вчерашний разговор, пытаясь понять, значил ли он то, что значил, или нечто большее, даже не большее, а другое?У тебя была красивая дача в Переделкино…

По дороге почему-то представила тебя, поджидающего нас наверху, на просторной светлой террасе, превращенной в зимнюю комнату. И пол, и стены там светло-желтые. Непривычно. Вспомнила, как впервые вошла туда и оказалась в окружении книг, картин, диковинных вещиц, привезенных и присланных со всего мира. Запомнились небольшие скульптуры из Китая, Индии, Африки, книги по искусству, монографии о художниках, изданные в «Skira» (итальянское издательство. – А. С .). Ничего этого мы тогда не видели. Все было новым, вызывающим жгучий интерес.

Вспомнила акварель театрального режиссера и художника Николая Павловича Акимова, стоявшую на длинном столе. Не знаю, как она называлась. На ней были нарисованы две головы: старика и молодой очень красивой женщины. Вспомнила, как ты всегда, пересаживаясь с места на место, поворачивал к себе эту картину, чтобы не терять два этих лица из виду.

Вспомнила, что стена против двери была сверху наполовину застеклена, а внизу, прямо на полу, окантованная в раму, стояла репродукция с картины Ван Гога «Кафе в Арле ночью». Над дверью отличная репродукция с картины Пикассо «Плачущая женщина». В комнате висело и стояло прислоненными к стене еще много картин, а среди них большой холст Абрамова «Назым Хикмет в тюрьме» – на черном фоне серая решетка и в глубине красный цветок.Потом, когда мы уже жили вместе с тобой в Москве, этот художник время от времени являлся с криком: «Назым, купи мою новую работу!» И всякий раз в его руках была копия все той же картины с решеткой и цветком. Только назывались они иначе: «Белоянис в тюрьме», «Манолис Глезос в тюрьме», «Патрис Лумумба в тюрьме»… Ты купил у него четыре картины. Все они стояли в доме лицом к стене, пока как-то Абрамов не ворвался к нам и не потребовал их назад.

Однажды на рассвете, несколько месяцев спустя после твоей смерти, он опять появился у двери нашего дома. «Назым, открой, Назым, открой!» – истошно взывал он.

Но это было потом. Господи, как в голове моей все скачет, одно набегает на другое, но ты-то меня понимаешь. Ты понимаешь, Назым…В машине по дороге на дачу, мысленно блуждая по комнате, где ты, как мне казалось, чаще всего любил разговаривать с гостями, я настойчиво вызывала в памяти образы ее предметов. И эта странная погоня за ними отвлекала, успокаивала. Стена справа от двери была скрыта большими книжными полками, они поднимались почти до потолка. Рядом с книгами стояли и русские матрешки, и вятские игрушки, и даже старая русская икона. Но в убранстве твоей дачи ощущалась музейная холодность и грусть.

Знаешь, когда наш друг, Михаил Давидович Вольпин побывал у тебя впервые, он сказал мне: – Какая должна быть тоска у этого человека, если он поселил себя среди игрушек. Я сам люблю игрушки, но мне жаль Назыма, он пытается заполнить ими ту часть своего сердца, которую игрушки заполнить не в силах.

А в тот теплый июльский день 1957 года по пути в Переделкино я вдруг отчетливо представила, как мы сейчас подойдем к твоему дому, позвоним в дверь. Услышим лай собаки, твои шаги, спускающиеся по лестнице вниз, твой голос, успокаивающий Шайтана. Потом увидим тебя самого, непременно радушного, радостного. Поднимемся вслед за тобой по деревянной лестнице наверх. Окажемся внутри солнечной желтизны стен. Снова возникнет чудесное ощущение твоего мира… О старой польской графине не думала. Видимо, как все женщины твоей орбиты, я не могла представить тебя ни с одной из них. Сейчас ты гостеприимно усадишь нас в плетеные кресла, определишь каждому свое место, угостишь легким вином, орешками и крепчайшим кофе. Завяжется интересный разговор… Сейчас мы узнаем, как живет закрытый для нас мир. Что там смотрят в кино, что ставят в театрах, что рисуют, чем дышат… И вот тут я споткнулась. Машина затормозила и завернула к воротам.

Вот она, знакомая дача. Улица Тренева, № 1. Жара. Солнце играет на стеклах двух этажей. Направо – гараж и сторожка, налево – собачья будка. Дворовый пес громыхает цепью – единственное угнетаемое существо на этом полугектаре земли, воздуха и света. Впрочем, рыбы в твоем аквариуме вряд ли забыли море… И птицы летают – в клетках. И бог знает, кто еще в этом доме, распахнутом тобой настежь перед людьми, хочет свободы…

Мы вошли. Тихо. На стенах прихожей нас встретили польские киноплакаты, лучше которых нет пока у мирового кино. Налево дверь, открытая в кухню. Заглянули: посередине длинный стол, выкрашенный по твоей просьбе синей масляной краской, стоит на желтых ногах – модерн Хикмета. На стенах гирлянды желтых кукурузных початков, красного перца, лука, чеснока. Вдоль стен бордюр деревянных полок с расписными глиняными тарелками. Холодильники, шкафы, а тебя нет. Тихо… Безлюдно…

Мы с Карановичем вышли из кухни и остановились в растерянности. Наверх вела узкая деревянная лестница с перилами. Но подниматься на второй этаж мы не стали. Пошли в нижнюю гостиную. Длинный дубовый стол-гигант захватил тут лучшую часть пространства. А на нем выставка, музей ремесел: игрушки, и безделушки, и праздничные свечи – чего тут только нет. На стенах картины, уже знакомые, уже полюбившиеся, смотрят, как старые друзья. Гордость Назыма – детища турка Абидина Дино. Картины Пикассо, его друга испанца Альберто, Юры Васильева, Володи Вайсберга. Выделяется эта. Измученная жизнью женщина в полосатом платье смотрит на вас устало и прямо, тяжело опершись рукой на газовую плиту. Трудно выдержать этот взгляд, устремленный в вашу совесть.

– Когда я смотрю на эту женщину, – признался ты однажды, – мне становится страшно стыдно, что живу один в этой семикомнатной даче. Чувствую, что я просто сволочь. Тогда постараюсь работать побольше, что-то сделать полезное, но не всегда удается…

Ты не выносил пустых стен, я убедилась в этом, когда мы создавали наш общий дом. Потом расскажу, почему твоя квартира оказалась вдруг пустой, но мы весело поклялись, что в нашем доме будут жить вместе с нами только красивые вещи. Это, конечно, не означало дорогие, потому что с деньгами иногда бывало туго. И однажды я возмутилась, увидев, как ты прибиваешь гвоздями к стене картинку, вырезанную из журнала «Огонек». Ты посмотрел на меня с грустью, с сожалением и сказал:

– Тебе трудно понять меня. Но, Веруся, я больше четверти своей жизни провел среди пустых тюремных стен. Их украшала только грязь. Извини, что теперь хочу радовать мои глаза.

Прости и ты меня, Назым. Так трудно было представить тебя узником. Поначалу я многого не знала.На потолке – соломенный поросенок, подарок Пабло Неруды. На оконных стеклах искусно подвешенные тобой на леску персонажи турецкого театра теней «Карагез», сделанные из буйволиной кожи. Всё на месте. И плакат Пикассо «Девушка в голубом» – вот он, а тебя нет.

А ты рядом. Примостился на крошечной открытой террасе в плетеном кресле. Сидишь, пальцами шерсть Шайтана перебираешь, а сам далеко-далеко отсюда – то ли в будущее забрался, то ли в прошлом кого-то повстречал… Боже мой, какая дума в эти мгновенья сокрушала тебя… И было в тебе так много усталости, словно все пережитое обступило тебя со всех сторон. Навалилась всей тяжестью жизнь, измяла синий вельветовый пиджак и состарила тебя. И был ты в эту минуту, может быть, самым-разсамым самим собой.

Большой, одинокий, старый человек с высоким лбом и копной пепельных кудрей да громадная собака с ласковой желтой шерстью и людскими глазами сидели, прижавшись задумчивые, отрешенные, согревая друг друга в этот жаркий июльский день теплом своим. И никто, никто им сейчас не был нужен…

Мы стояли, боясь пошевелиться, боясь потревожить, вспугнуть то, что приходит к человеку мучительно, а исчезает в миг. Увидела я тебя таким, и исчезло мое ожидание праздника, и все иллюзии, в которых не признавалась себе сама. И стало мне легко.

Шайтан – большой лохматый тонконогий колли бросился нам навстречу и стал лизать мои голые колени.

– О-о, наш Шайтанчик весь пошел в своего хозяина! – грубовато пошутил ты и превратился в обычного: непоседливого, гостеприимного, оживленного.

В эти дни в Москве проходил Первый международный фестиваль молодежи и студентов. Ты стал подробно расспрашивать нас о фестивале.

– Как относятся советские люди к приехавшим? Нравятся ли негры русским девушкам? Как реагирует Москва на такое количество молодых иностранцев? Не скучно ли гостям «у нас»?

С детским любопытством – ведь тебе не приходилось до этого сталкиваться с производством кукольных картин – ты разглядывал раскадровку будущего фильма, был изумлен и обрадован. Ты великолепно знал живопись, был тонким, умным и требовательным ее ценителем. Поэтому не все из того, что увидел, тебе одинаково понравилось.Знаю, ты мог иногда слукавить и похвалить из вежливости спектакль, книгу, стихи, музыку, но художнику и архитектору не врал никогда, понимал, что они лишены возможности видеть мир, что профессионально задыхаются в наглухо закупоренной кастрюле соцреализма без музеев, выставок современного искусства, без возможности увидеть даже репродукции нового.

У тебя было необычайно развито чувство композиции и цвета. Это относилось не только к живописи, а ко всему, что окружало тебя в жизни. Но живопись была для тебя отдушиной. Когда ты, Назым, смотрел на чистые, сочные, глубокие краски – были ли они черными, желтыми или синими, – казалось, словно вдыхаешь краски с тканей, с картин, с неба, с автомобилей. И все для тебя окрашивалось в цвет: и дождь, и асфальт, и музыка, и слова любви, и разлука, и будущее, и стихи…

Когда ты начинал объяснять художнику свое отношение, то размахивал руками, вскакивал, садился, говорил громко, почти кричал. Опрокидывал вещи, стоящие под рукой, разливал и крошил то, что находилось на столе, но сохранял при этом сногсшибательную элегантность…И все-таки в тот день тебе не доставало твоей подкупающей естественности. Точно невидимые бури лихорадили тебя. Я была сама не своя. Но и ты допускал фальшивые ноты. А все, что произошло девять месяцев назад на лестнице, казалось невероятным наваждением. «Ну что он суетится, – злилась я. – Боится, что обрел свободу, а глупая барышня пребывает во власти неосторожно брошенных слов? Да ничего подобного. Было и прошло. Не стоит беспокоиться. Никого он с пути истинного не свел. Но почему на сердце так больно кошки скребут?»

А ты мне потом говорил: – Я впервые увидел тебя такой суровой и закрытой, точно индийская гробница. Не смеешься, не улыбаешься и постоянно видишь меня насквозь, как рентген. Я тогда почувствовал чуть-чуть твою внутреннюю силу и вдруг стал нервничать…

Во двор въехала серая «Победа». Шоферская дверца распахнулась и…

– Вот наша Музочка, – сказал ты.

Вслед за Музой из машины вышел Акпер. И они вместе, улыбающиеся, летние, направились к террасе. Муза, одетая во все зеленое, выглядела очень экстравагантно, несколько роскошно для шофера, но зато мимо не пройдешь. Ха, едет, должно быть, по Москве, рулем покручивает, зелеными глазами светофорам подмигивает, и они ей зеленым отвечают. Здорово!

– Ну, Музочка, приехала? – ласково приветствовал ты ее. – Ну, расскажи, посмотрим!

Любил ты это «ну» к словам прикладывать. Так тебе легче было разговор заводить и дело делать. «Ну!» – да еще в ладоши хлопнешь, да подмигнешь, да головой покачаешь – попробуй устоять при таком обхождении.

Ты поцеловал Музе руку, а с Акпером расцеловался, да еще приговаривал:

– Ой, Экперим, эфендим, устадым, ой, паша! Познакомься, Музочка, вот наша Вера Тулякова, редакторша из мультфильма, а вот наш режиссер… – и ты запнулся.У тебя была никудышная память на имена, фамилии, числа, дни недели… Список велик. Но в главном память была надежная: не забывал обманутой дружбы, хотя и объясняться на этот счет не любил, всегда помнил человечные поступки людей, неважно, относились они к тебе самому или к другим, всегда возвращал долги. Недавно мне показали твое письмо, написанное, когда ты в 1960-м году покупал автомобиль «Волга»: «Прошу троих моих братьев: Сулеймана Рустама, Мехти Гусейна и Расула Рза одолжить мне деньги на машину. Обещаю вам не умереть, пока не верну долг. Ваш Назым».

Ты оставил нас слушать свои последние стихи, переведенные Музой Павловой и Акпером за время твоего отсутствия. Что и говорить – слушать стихи мы остались с удовольствием. Стихи твои уже жили во мне.

Ты слушал переводы напряженно, просил повторить строки, которые не понял или не принял. Ничего не существовало для тебя в этот момент, только стихи. Слушая их, ты в такт покачивал головой. Лоб твой взмок, покрылся капельками пота, пальцы пришли в движение, что-то беспорядочно перебирали, трогали, мяли, словом – нервничали.

Муза читала ровно, спокойно, донося каждое слово:Родина, родина,

не осталось на мне

даже шапки работы твоей,

ни ботинок,

носивших дороги твои.

Твой последний пиджак из бурской материи

износился давно на спине…

В том варианте перевода строка о ботинках сначала была иной: привычной, правильной – «ни дорог, носивших ботинки твои». Ты сразу прервал чтение, стал объяснять, что у тебя написано наоборот. Очень волновался. Тебе все казалось, что ты недостаточно внятно говоришь, поэтому ты постоянно обращался за поддержкой к Акперу. Быстро скороговоркой объяснял ему свою мысль по-турецки, чтобы Акпер помог растолковать заложенный в строку смысл.

Акпер был счастливым человеком. Все, кто любил тебя, Назым, завидовали ему – он читал твои стихи в подлиннике. Ты утверждал, что Акпер говорит по-турецки, как урожденный стамбулец. Ты доверял его литературному вкусу и всегда волновался, показывая ему только что законченные стихи. В моменты домашних поэтических премьер Бабаев был для тебя Турцией.

Акпер тебе никогда не поддакивал, а бывало, и не соглашался с тобой в литературных спорах. Ты кипел, старался переубедить его. Акпер упорствовал. Ты злился, просил, умолял и смеялся, в конце концов восклицал:

– С ума вы меня сведете, Бабаев! Упрямый, как черт!

Ты не случайно называл Акпера своим сыном. Много сил твоих вложено в азербайджанского паренька, приехавшего в Москву из провинциального Кировабада. Акпер боготворил тебя. Свой выбор он сделал заочно, начав писать диссертацию о творчестве Назыма Хикмета – тогда ты еще сидел в тюрьме. Вот так вы и дружили. Назло врагам. А враги у вас были. Близость Акпера к тебе вызывала в первые годы подозрительность у функционеров из разных ведомств. С другой стороны, совместная литературная работа поэта и переводчика рождала острую зависть, желание убрать Акпера с дороги и у некоторых туркологов.

И писались клеветнические заявления и подметные письма, они принесли Акперу в сталинское время, да и позже, много горя. Рикошетом грязь летела в тебя. Когда ты получил советский паспорт, тебе показали несколько подлейших образчиков доносительства.

Акпер иногда подтрунивал над тобой. Научил говорить «спасибо» по телефону, когда ты набирал «100» и механический голос называл точное время. Конечно, это он сказал тебе, что московские милиционеры любят обращение «товарищ мильтон». Да и много чего еще… А ты в долгу не оставался. Привез однажды Акперу из-за границы как самый дорогой подарок консервы с питьевой водой! Вы очень непосредственно и по-доброму воспринимали друг друга и не переставали удивляться неожиданным поступкам, на которые были горазды оба.

И еще: ты очень любил рассказывать, вспоминать, а Акпера медом не корми, дай тебя послушать. Правда, ты никогда не повторял историю буквально. Всякий раз в ней появлялись какие-нибудь новые подробности. Акпер мог слушать тебя бесконечно, хотя большинство историй знал наизусть.

Муза читала стихи.Странная стала погода —

то снег, то солнце,

то дождь.

Говорят,

после атомных испытаний

оседает стронций

на траву,

на мясо,

на рожь.

На надежду,

и на свободу,

и на великую мечту,

у чьих ворот

стучимся…

Ты слушал придирчиво. Просил заменить не «свое» слово более точным. Обращался ко всем за помощью. Все хором искали синонимы, думали, предлагали. Ты мастерски улавливал самое подходящее слово. Ты был так прост, так непосредственен, такая жажда творчества исходила от тебя, что передавалась и всем нам.

Я еще не знала, насколько важным для тебя было мнение самых разных людей о твоей работе. Ты не гнушался, как некоторые, показывать только что написанное знакомым и незнакомым людям.

Но выслушивать любое, самое толковое замечание для тебя было сущей мукой. Ты нервничал, спорил, обижался, говорил, что ничего не умеешь. Поневоле приходилось тебя ласкать и утешать. Были люди, к мнению которых ты прислушивался. Хотя механически предложения не использовал. Никогда. Сбить тебя критикой было невозможно. Все это я поняла хорошенько потом, а в тот день…Муза читала отчетливо и спокойно, донося каждое слово:

Начался листопад моего поколения.

Не все мы дождемся

этой зимы.

– Извини, милая, как ты сказала? – прервал ты Музу.

– Начался листопад…

– Листопад – это когда осенью деревья становятся голыми? Дождь из листьев? У вас так?

– Да, Назым.

– Какое красивое слово «листопад». Никогда не слышал. Читай, пожалуйста.

Что ты хотел сказать, Назым, в этих стихах? Что смерть заставляет задуматься о жизни? О жизни того, кто умер, и о жизни собственной? Я много раз слышала от тебя фразу из Корана: «Человек должен жить так, словно он вечен, и так, словно проживет всего один день».

«Товарищ Нина» – так уважительно называл ты хозяйку кухни и чистоты, а попросту повариху и домработницу – ударила в гонг. Наступало время обеда. Ты хлопнул в ладоши и позвал всех за стол. Гости особенно не сопротивлялись. Мы встали, зашумели. На не покрытом скатертью столе небольшие болгарские пиалы, рядом русские деревянные ложки, неудобные, больше пригодные, чтобы щи хлебать из общей миски. Я не любительница показухи, тут же попросила дать мне нормальную ложку и получила ее под твоим остреньким, все с ходу понимающим взглядом.

Еды немного, трапеза больше символическая: фасоль, брынза, зеленый лук. Поэтому гости нажимают на хлеб. Мне есть не хочется. Зазвонил телефон – говорят, это Аркадий Райкин. Ты вышел из-за стола, взял трубку, бурно обмениваешься с ним приветствиями, шутишь, и с ходу:

– Прежде всего, я должен тебе рассказать. Про меня здесь пустили слух, будто я женился в Варшаве. На богатой – это ладно, то, что она графиня – нормально, но вот что она старая – это мог придумать только враг!

Ты вернулся за стол, на меня не смотришь, будто меня и нет. Это трудно – сижу я прямо напротив тебя. Зато Акпер пристально наблюдает за нами обоими.

За столом оживление. Гости возбужденно говорят о стихах. Многое из прочитаного в тот день позже вошло в сборники «60 стихотворений» и «Новые стихи». Грусть их надолго повисла в воздухе. Это была грусть листопада.

– Ничего! – ударил ты ладонями по столу, откинулся назад и взглянул на меня в упор. – Все-таки вы можете мне сказать, Вера, что с вами произошло? Вы так похорошели!

Тогда все посмотрели на меня. Муза посмотрела, и Акпер посмотрел, и Анатолий Георгиевич посмотрел. А я, как со мной бывает, краснею до ушей. Такая уж у меня способность дурацкая – краснеть в самое неподходящее время. И по сравнению с правдой стихов этот вопрос показался мне мелковатым. Стало досадно, что убрала Муза в папочку вместе с рукописью большого Назыма и оставила на обед Назыма маленького.

– Я хочу узнать, есть ли в моих стихах что-нибудь, что не нравится моей редакторше? – неожиданно весело спросил ты.

– Ваша печаль, – в тон ответила я.

– Вам, наверное, как большинству, кажется, что я самый счастливый человек мира? – ты усмехнулся.

– Если бы меня все любили так, как вас, я бы ни за какие деньги не писала грустных стихов, – попыталась я обратить разговор в шутку.

– Поэзия вообще дело невеселое, – вздохнул ты.

Помнишь, Назым, однажды Вольпин рассказал нам, как они с Эрдманом во время войны рыли окопы под Москвой. Немецкие летчики летали низко-низко над ними, даже их ухмыляющиеся морды были видны. Вольпин устал и пожаловался:

– Какая это тяжелая работа – копать землю. А Эрдман и говорит:

– Но все-таки легче, чем писать стихи.

– Да, – согласился с ним Вольпин, – несравненно легче.Значит, что-то со мной все-таки произошло… Какая-то тревога навалилась на меня. Стало холодно, беспокойно. А ты оживленно общаешься со всеми, много шутишь. Вот попросил ключи и вытащил из шкафчика бутылку ракы, наливаешь в рюмки, учишь нас пить турецкую анисовую водку, доливая водой. Мне показалось, что поглядываешь ты на меня как-то воровато, и веселье твое напускное, и говоришь что-то не свое, а слабенькое такое, ерундовое. Поймала я себя на мысли, что ты мне не нравишься. Захотелось мне поскорее уехать из этого дома.

Вышла я в прихожую, встала перед зеркалом и поглядела на себя. Ничего нового. Разве что волосы отросли, распрямились, выгорели на солнце… И вдруг увидела я тебя как наваждение в зеркале позади себя. Наше зеркальное отражение точь-в-точь походило на на неудачную фотографию акварели Акимова с лицами старика и молодой женщины. Только тут я с потухшими глазами, а ты с виноватыми. Не понравилась тебе эта фотография. Ты посмотрел мне в глаза строго, проницательно, властно. Потом схватил мои волосы в горсть так, что стало больно затылку, притянул мою голову к своему плечу, вдруг разжал ладонь, провел ею по своему лицу и, не оглядываясь, ушел.