В. Каспаров

Камень, кружево, паутина

О. Мандельштам

- Я ненавижу свет

- Однообразных звезд,

- Здравствуй, мой давний бред,

- Башни стрельчатый рост!

- Кружевом, камень, будь

- И паутиной стань,

- Неба пустую грудь

- Тонкой иглой рань.

Сведущие люди говорят, что конец света уже наступил — в шестнадцатом веке, мы просто не знаем этого и думаем, что живем. Невидимая трещина, прошедшая через плоть и кровь, через звезды и минералы, разделила мир на храм и не-храм — храм, где человек оправдан, и не-храм, где ему уже не оправдаться.

Незаметно для человеческого глаза храм постоянно пульсирует, перемещаясь из бытия в небытие и обратно, насыщаясь благодатной энергией. Подобно тому как мир держится молитвами праведников, само присутствие на земле храмов — готических, неготических, — их пульсации обеспечивают истечение любви к нам сюда. И если какая-нибудь девочка любит, не задумываясь об этом, ей простится — она так молода. Мы же, остальные, да сохраним это в памяти.

А теперь длинная цитата: «Иаков же вышел из Вирсавии… и пришел на одно место и остался там ночевать… И взял один из камней того места, и положил себе изголовьем, и лег на том месте. И увидел во сне: вот лестница стоит на земле, а верх ее касается неба; и вот Ангелы Божии восходят и нисходят по ней. Иаков пробудился от сна своего и сказал: истинно Господь присутствует на месте сем… Это не что иное, как дом Божий, это врата небесные.

И встал Иаков рано утром, взял камень, который он положил себе изголовьем, и поставил его памятником, и возлил елей на верх его. И нарек имя месту тому: Вефиль (Дом Божий)… в знак того, что камень, который он поставил памятником, будет Домом Божиим…»

Камень, которому предстояло стать кружевом и паутиной.

А посему камень — образ храма, храм же — врата небесные, за которыми лестница, по ней душа возносится на встречу с Божественным.

В то же время храм — мы сами, а так как деление мира на внешнее и внутреннее — иллюзия, следствие греха, то, минуя королевский портал Шартрского собора, как и любые врата в любой другой храм, мы вступаем в самих себя и принимаемся отыскивать в себе ту самую лествицу.

«Я есмь Дверь, ведущая в жизнь вечную», — сказал Христос, потому королевский портал в Шартре есть воистину Христос. Впрочем, подробнее об этом в самом романе Гюисманса, который романом можно назвать лишь условно, поскольку герой там один — Шартрский собор, а люди — свита, играющая короля. По сути, мы имеем дело с церковно-католической мистикой, которая кому-то с непривычки может показаться сухой, начетнической, утопающей в подробностях. Однако недаром поэт сказал, что «жизнь, как тишина осенняя, подробна». Требуется усилие, чтобы понять: собор — квинтэссенция жизни, подробная подробность.

Каждая ступень лествицы Иакова соответствует определенному изменению внутреннего сознания, происходящему до момента встречи твари, восходящей к Богу, и Бога, нисходящего к твари. Это «место единения, священной взаимности, где божественная (духовная) любовь и человеческая любовь становятся единым целым в существе любящего» (К. Бамфорд). Место, где это единение осуществляется, — по определению храм, видимый плотским взором или нет. Есть уровни, где храм везде. Не обладая возможностью постоянно пребывать на этом уровне в силу своей немощности, мы нуждаемся в храме рукотворном.

Храм — земное воспроизведение модели высшего мира, копия небесного архетипа. Зодчий, приступая к строительству храма, испытывает мощное воздействие высших сил, а завершая строительство, становится неотличим от своего творения. Чтобы светское здание не могло разрушить время, обращались к строительной магии, вмуровывали в стену человека, жизнь которого перетекала в камень, а живой камень не умирает. Чтобы не обрушились стены собора, молящиеся должны были отринуть свою плоть и кровь, вмуровать их в стены, завершив таким образом постройку.

С наступлением второго тысячелетия началась — пусть не сразу — новая пора. Души в необъяснимом порыве воспылали к Богу. Одна за другой возводились новые церкви, перестраивались старые, даже те, которые в этом особо не нуждались. Благородное соперничество, ристалище, на котором состязаются бегуны, — кто быстрее достигнет вечной жизни.

В начале двенадцатого века средневековые каменщики сделали великое открытие — нашли способ удерживать потолочные своды на широких опорах. Прежние, тяжелые своды и их перекрытия всею мощью давили на стены, из-за чего приходилось прибегать к массивным колоннам. Появление ребристого свода, арочные балки которого поддерживали сводчатый потолок из тонких каменных панелей, было сродни чуду. Не будем вдаваться в технические подробности, скажем лишь, что нововведение во многом освобождало стены от несущих функций, они становились тоньше, украшались окнами, стала возможной постройка очень высоких зданий с тонкими шпилями. Земные существа устремились ввысь. Готические церкви вырастали одна за другой. Аббатство Сен-Дени в Париже, Нотр-Дам де Пари, соборы в Лионе, Страсбурге, Реймсе, Амьене, Кельне, Ульме, Леоне… Все не перечислишь. Одно из первых мест в этом ряду занимает главное действующее лицо романа Гюисманса — собор в Шартре, освященный в 1260 г. (строили его 26 лет) и способный вместить 18 тысяч верующих, при том что в самом городе Шартре проживает сегодня немногим более 39 тысяч жителей.

А потом, на рубеже XIII–XIV вв., в мире, чьей проекцией является наш земной мир, что-то случилось, и это событие ударило по нам. Дети стали рождаться реже. Один за другим поднимались бунты. В 1284 г. обрушились своды собора в Бове, достигавшие 48 метров. Прекратилось строительство соборов в Нарбонне, Кельне, Сиене. О новых соборах уже не думали. Недород, голод. Ангелы, покидая наш мир, отряхивали пыль со своих ног. Улицы заполонили слепцы с бельмами или дырами вместо глаз (Брейгель ничего не сочинял), калеки, горбуны, хромые, паралитики. Наконец, в 1348 г. пришла черная смерть — чума. Далеко на горизонте замаячила эпоха Возрождения, когда человек обожествил самого себя, эпоха с инквизицией (почему-то думают, что людей жгли в «мрачную эпоху средневековья»), папами-отравителями и тому подобными прелестями.

Однако не будем о грустном. В конце концов Божьей милостью нам дано выбирать время, в котором нам жить, поэтому вернемся к нашим соборам. Так вот, конструкция готического собора такова, что по мере восхождения находящихся в нем он утончается сначала в кружево, потом в паутину. Кружево — воистину красота, «начало того ужасного, которое еще способна вынести наша душа». Но еще более утончаясь, красота рождает священный трепет, паутину с пауком в центре. Паук с его непрерывным плетением паутины и стремлением к убийству обеспечивает «непрерывную жертву, которая является формой непрерывной трансмутации человека на всем протяжении его жизненного пути» (Х. Керлот), когда человек перематывает нити своей судьбы, — сматывает прежнюю жизнь и прядет новую, потому боящийся смерти, по существу, боится новой жизни, на пороге которой он находится.

Получается, что незримый храм почти всегда пуст, в зримом же постоянно толкутся мнози. «Ужас овладевает мной при виде нечестивых, оставляющих закон твой» (Пс. 118, 53).

Страшен жребий не живущих для вечности. Они пища для нездешних сущностей, в некоторых традициях именующих себя богами, — чудовищ, скрытых до поры до времени от нашего взора. Как свиней в загоне, как кур, вскармливают они свои жертвы.

Вот и японец говорит:

Только живущий для вечности несъедобен. Его благоухание отпугивает чудовищ.

Конец света — безусловная катастрофа для тех, кто живет во времени. Рецепт спасения единственный — постепенно переносить тяжесть (или легкость) своего «я» сначала на душевный, а потом на духовный план. Для этого обретают в себе храм, «ковчеже, позлащенный духом», делают его явленным.

«Опыт — критерий истины» — сказано правильно. Опыт подсказывает нам, что не каждый человек обладает душой. Душа — жемчужина, которая есть в раковине или которой нет. Чтобы убедиться в этом воочию, осторожно приоткрываешь створки. И радуешься или в страхе убегаешь. Потому что человек (именно человек, а не, допустим, собака, с которой все не так просто), не обладающий душой, — существо чрезвычайно опасное.

С духом сложнее. Он подобен саду (райский сад — аналог духа), его взращивают. И тут — хорошо это или плохо, судить не берусь, — нужны единомышленники. Один сажает, другой поливает, третий окучивает. Нужна церковь уже не как здание, а невидимая Церковь истинно верующих. «Я ходил в твой храм, Господи», — скажут многие, когда придет время. «Изыдите, не видел я вас в Храме своем», — проречет Господь.

Перефразируя древнее изречение, скажем: жизнь — ложь, смерть — неправда, но за пределами жизни и смерти есть выход. Другими словами, за пределами жизни и смерти существует некий источник бытия, для приобщения к которому необходима метанойя — изменение сознания. Цель — достижение состояния, когда вопрос о вечной жизни лишается смысла, поскольку преодолевается само противопоставление жизни и смерти. Христос победил смерть не как один силач другого, а как большее объемлет, вбирает в себя меньшее. «Обретенье смелости Божью зреть лазурь» приходит через осознание того, что

Даже успех в том, что мы полагаем приближением к Богу.

Входя в обитель Бога, мы вступаем в полумрак, который путем внутреннего усилия или насилия над собой следует преобразовать в полную тьму. Достигается это через любовь к Богу, который предполагается несуществующим. «Через воздействие темной ночи Он удаляется от нас, чтобы Его не любили той любовью, которой скупой любит свое сокровище… Если мы любим Бога, считая Его несуществующим, Он проявит свое существование» (С. Вейль).

Первый шаг на пути обретения духовной жизни — нисхождение в ад, «нигредо» в алхимической терминологии, погружение в космическую ночь, в чрево земли. Здесь зарождается «тело славы»— «атрибут существа высшего порядка».

Пусть никого не смущает обращение к алхимическому языку применительно к нашей теме. Давно показано, что язык готических соборов есть в первую очередь язык алхимии. Фулканелли само выражение art gothique (арготик — готическое искусство) возводит к слову «арго». Арго — «особый язык для тех, кто хочет обменяться мыслями, но так, чтобы окружающие их не поняли». Арго — одна из производных форм Языка Птиц, праязыка, основы всех других. Тогда получается, что готический собор — произведение готического искусства — есть произведение на арго. Соборы в плане имеют форму креста, но крест, как отмечает Фулканелли, — алхимический иероглиф тигля. «В тигле первоматерия, подобно Христу, претерпевает мучения и умирает, чтобы воскреснуть очищенной, одухотворенной, преображенной». В тигле нашего внутреннего собора преображается наша душа. Или не преображается и навеки уже пребывает в аду. Впрочем, пребывание в аду лучше дурного небытия (по аналогии с дурной бесконечностью). Многие живут в аду — и ничего, притерпелись.

Для трехчастного человека, состоящего из тела, души и потенциально духа, вступление во мрак — самоистребление, уподобление себя черному остатку на дне алхимического сосуда. Многим сходящим в ад кажется, что они спускаются туда добровольно. Пусть так, лишь бы это не приводило к гордыне, однако даже Данте нуждался в Вергилии.

Хуан Креста различает ночь чувств и ночь духа. И если вступить в ночь чувств относительно просто, то ночь духа для не взрастившего дух гибельна, и многие почитатели священного знания гибли или сбивались с пути в самом его начале.

«Божественный Мрак, — пишет Дионисий Ареопагит, — это тот неприступный Свет, в котором, как сказано в Писании, пребывает Бог. А поскольку невидим и неприступен Он по причине своего необыкновенного сверхъестественного сияния, достичь его может только тот, кто, удостоившись боговедения и боговидения, погружается во Мрак, воистину превосходящий ведение и видение, и, познав неведением и невидением, что Бог запределен всему чувственно воспринимаемому и умопостигаемому бытию, восклицает вместе с пророком: “Дивно для меня ведение Твое, не могу постигнуть Его”».

С появлением витражей потоки света хлынули внутрь готических соборов, и этот свет воспринимался не как свет звезд («я ненавижу свет однообразных звезд») и не как свет солнца, а как свет метафизический. Разрабатывается средневековая метафизика света. Красота воспринимается как запредельный свет, как знак благородства. Собор как бы делал видимым Божественный Мрак Дионисия Ареопагита. И у Данте рай — это восхождение к Свету.

Элиаде называет этот процесс спонтанной люминофанией. Погружение в сверхъестественный свет преображает любое живое существо. Оно достигает иного уровня существования и получает доступ к высшим мирам.

Теперь мы приближаемся к деликатной теме, деликатной для всех почитателей Девы Марии, к которым автор статьи причисляет и себя. Дело в том, что одна из священных реликвий Шартрского собора, главного героя романа Гюисманса, один из древнейших объектов паломничества — подземная Дева Мария, одна из так называемых Черных Мадонн. Собственно, в Шартрском соборе две Черные Мадонны, одна из которых находится в крипте, потому и называется подземной, другая снаружи. Черные мадонны встречаются, пусть редко, по всей Европе, больше всего их на юге Франции. Эти статуи соответствуют всем канонам изображения Богоматери и отличаются только цветом. Хронисты свидетельствуют, что Шартрская Богоматерь изначально была старинной статуей Исиды, изваянной еще до Иисуса Христа. Впрочем, ту статую разбили и заменили новой.

Дева — шестой знак Зодиака. У египтян он отождествлялся с Исидой и являлся символом души. Как отмечает в «Словаре символов» Керлот, она часто изображалась в виде «печати Соломона (два треугольника, представляющих огонь и воду, наложенных друг на друга и пересекающихся таким образом, что они образуют шестиконечную звезду). В мифологии и религиозных учениях вообще данный символ ассоциируется с рождением бога». И Мария, и Исида равно символизируют Деву, рождающую Бога. Надпись «Virgini partiturae» (Деве, имеющей родить) встречается под скульптурными изображениями и одной и другой.

Комментируя начало католического гимна, Ф. Шуон пишет: «Мария есть чистота, красота, доброта и скромность католической субстанции: микрокосмическим отражением этой субстанции является душа в состоянии благодати… Эта чистота — состояние Марии — является существенным условием… для духовной актуализации реального присутствия Слова».

Эти слова православного акафиста, обращенные к Пресвятой Богородице, суть не поэтические метафоры, а определения предмета, по природе своей не поддающегося определению. Это описание мира, где «камень, напоивший жаждущия жизни», есть в то же время «корабль хотящих спастись».

Христиане многое заимствовали из иконографии Исиды для изображения Богоматери. Это утверждение вызывает злорадную ухмылку одних и яростное неприятие других. Последние полагают, что они защищают Божью Матерь, вряд ли нуждающуюся в их защите. Невозможно оспорить, что изображение матери и младенца утвердилось в культе Исиды, что Звездою моря и Царицей неба прежде называли Исиду, что сперва Исиду, а потом уже Марию изображали стоящей на полумесяце или со звездами в волосах. Предлагают роман Гюго переводить по-другому, не «Собор Парижской Богоматери», потому что Notre-Dame на самом деле не мать Христа.

Позволю себе заметить, что «самого дела» на самом деле никогда не было, что приведенные выше рассуждения ничуть не умаляют Деву Марию, что женское начало мира принимает различные образы, так как в силу своей немощи мы нуждаемся в образах, и Богоматерь — прекраснейший из них, ведь «Бог есть красота, и Бог любит красоту».

Мария — луч света, по которому мы карабкаемся вверх, где Марии уже нет. Как, впрочем, и Исиды. Но потерявший Марию Марию в конце концов обретает. Или Беатриче. «Что в имени тебе моем?»

Чем еще знаменит Шартрский собор, так это своим лабиринтом. С лабиринтом вообще все не так просто. Лабиринт связан с символикой инициатических организаций, создававших соборы. Задача лабиринта — указать путь в центр мира избранным, обладающим знанием, и создать препятствие на этом пути людям случайным, лишенным достоинств, необходимых для победы над смертью.

Идея прохождения лабиринта, как отмечал Генон, сродни идее паломничества к духовному центру, который является Святой Землей в широком смысле слова. Часто, однако, символический язык заменялся буквальным. Так, в Аррасе верующие ползли по лабиринту на коленях с молитвами на устах, пока не добирались до цели, так что весь их путь занимал около часа.

Лабиринты встречаются не только в церквах, но и в алхимических манускриптах и являются «частью мистических традиций, связанных с именем Соломона». Тот факт, что с XVIII и до конца XX в. лабиринт в Шартрском соборе был заставлен стульями как нечто второстепенное, наглядно свидетельствует о глухоте современного человека к традиционной символике.

Шартрский лабиринт самый крупный, его диаметр — около 12 метров. Лабиринт насчитывает одиннадцать концентрических кругов, общая длина пути по лабиринту — приблизительно 300 метров. В его центре цветок с шестью лепестками, контуры которого напоминают розы собора. Другое название для окна-розы — Rota, или колесо, а колесо, согласно Фулканелли, алхимический иероглиф времени, необходимого для варки философской материи — процесса, представленного, в частности, на северном портале Шартрского собора. В то же время эти окна — блестящий пример концентрических мандал, которые через определенные ментальные состояния приводят к созерцанию и концентрации. По сути дела, мандала — аналог лабиринта, она одновременно и путь к центру, и сам этот центр. Неудивительно, что в Шартрском соборе она представлена лабиринтом внутри лабиринта. В то же время роза как таковая — символ скрытого центра, находящегося за пределами нашего мира. Визуализация этого центра как цели путешествия способствует его обретению, упорядочению Хаоса посредством любви как единственного созидательного начала.

В США, в Нью-Хармоне, штат Индиана, возвели гранитную копию лабиринта Шартрского собора в натуральную величину. В соборе в Шартре убрали наконец стулья. Появилось много книг о лабиринтах (так, название одной из них: «Священная дорожка: новое обращение к лабиринту как инструменту духовного совершенствования»). Того и гляди, толпы неофитов поползут к центру Мира, что не может не настораживать.

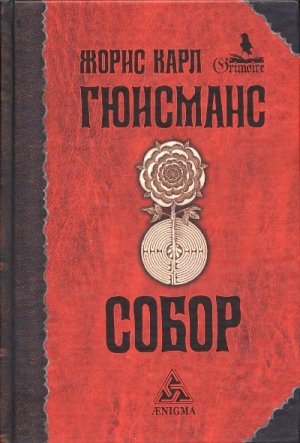

Автор «Собора» Гюисманс — писатель удивительный. Его произведения — своеобразные энциклопедии, где каждая тема, к которой он обращается, рассматривается подробно, со всей дотошностью. Настоящий компедиум знаний, характерный, скорее, для времени Исидора Севильского, Климента Александрийского. Для нового времени редкость.

Желающий просветить себя во всем, что касается символики драгоценных камней, литургического садоводства, мистического значения запахов, может смело обращаться к «Собору».

«Во всех минералах заключен знак и смысл, а другими словами, символ, — пишет Гюисманс, затрагивая одну из таких тем в предисловии к новому изданию романа «Наоборот». — Под этим углом зрения их и воспринимали с самых давних времен. Правда, в наши дни образный язык гемм, составлявший неотъемлемую часть христианской символики, напрочь забыт и мирянами, и монахами. Я попытался в общих чертах восстановить его в книге о Шартрском соборе».

Собственно, вся книга посвящена благородной цели восстановления утраченного знания, которое современный человек бездумно выбрасывает за борт на своем пути в никуда. Так, обращаясь к литургическому садоводству, Гюисманс, как крупицы золота, вкрапляет в свой труд сведения из не самых популярных сегодня источников — трудов святой Хильдегарды, святого Мелитона, святого Евхерия.

Раскрывает Гюисманс и мистическое значение запахов, подробно останавливаясь на церковных благовониях — ладане, миро, фимиаме, описывая, в частности, приготовление фимиама в библейской книге Исхода. Оказывается, «приготовляется он из стакти, халвана душистого и ониха». На случай, если кто-нибудь из читателей по рассеянности запамятовал, что такое оних, Гюисманс заботливо поясняет, что это не что иное, как оперкула (кто бы сомневался!), «хрящик, служащий для того, чтобы закрывались створки моллюска». Моллюск этот (естественно!) «из семейства иглянок и обитает в индийских водоемах».

После выхода романа «Наоборот» проницательный Барбе д’Оревильи заметил, что после такой книги автору остается одно из двух — либо удавиться, либо уверовать. Гюисманс не удавился. Судьба свела его с траппистами, монахами Нотр-Дам де ля Трапп, аббатства в Нормандии, основанного бенедиктинцами — монахами ордена с весьма строгим уставом. Орден проповедует молчальничество, созерцание, простоту жизни, вегетарианство и уделяет большое значение литургической молитве.

Гюисманс долгое время живет послушником вблизи бенедиктинского монастыря. Создает романы «На пути», «Собор» и, наконец, «Историю святой Лидвины».

Перед смертью Гюисманс претерпел много страданий, у него была редкая болезнь — рак языка, который в конце концов и свел его в могилу.

Мы же, пока живы, отнесемся к его трудам с должным вниманием.

В. Каспаров

Жорис Карл Гюисманс

СОБОР[1]

Роман

J.-K. H.[2]

- Patri, amico, defuncto

- Gabrieli Ferret presbyt. s. s.

- Moeste filius, amicus

I

В Шартре, на углу маленькой площади, где вечно метет пыль сердитый равнинный ветер, в тот миг, когда вступаешь под величественную сень теплого леса, тебя обдувает тихий, еще умягчаемый нежным, придушенным запахом елея, дух подземелья.

Дюрталь хорошо знал этот дивный момент, когда переводишь дыхание и не можешь оправиться, потому что в воздухе пронзительный ледяной ветер внезапно сменяется бархатной лаской. Каждое утро в пять часов он выходил из дома, и путь его к подножью диковинной чащи лежал через эту площадь; в одних и тех же улицах каждый раз мелькали фигуры одних и тех же людей: монашки склоняли головы под взлетающими и хлопающими накидками, все нагибались вперед, еле придерживали надутые ветром юбки; проходили под бичующими шквалами какие-то сморщенные, сгорбленные женщины, обхватившие себя руками, чтобы не парусила одежда.

В такой час он ни разу не видел никого, кто держался бы с достоинством, шел бы, не вытянув шею и не опустив лица. В конце концов все эти женские фигуры соединялись в две цепочки: одна сворачивала налево и скрывалась из виду за освещенными воротцами, стоявшими ниже уровня площади; другая тянулась прямо вперед, проходя через невидимую черную стену.

В конце колонны поспешали припозднившиеся клирошане — одной рукой подхватив вздувшиеся, как воздушные шары, подолы, другой придерживая шляпы, они приостанавливались, чтобы подхватить выскользнувший из-за пазухи служебник, вытирали лицо, засовывали книгу обратно и вновь устремлялись головой вперед против рожна северного ветра; уши их покраснели, глаза слезились; в дождь они отчаянно цеплялись за зонтики, а те рвались вверх, чуть не отрывали их от земли, крутили и волочили во все стороны.

В это утро идти было еще трудней обычного: буря из тех, что проносятся через Бос, не имея перед собой препятствий, уже много часов завывала без перерыва: шел дождь, под ногами хлюпали лужи, ничего не было видно; Дюрталю казалось, что он никогда не доберется до туманной массы стены, перегораживающей площадь, и не толкнет калитку, за которой начинался укрывавший от ветра диковинный лес, приятно пахнувший ночником и склепом.

Он облегченно вздохнул и пошел по широченному проходу, тянувшемуся в полутьме. Дорогу он знал, но по аллее меж огромных деревьев, чьи вершины терялись в высоте, ступал осторожно. Казалось, ты в оранжерее, под глухим куполом черного стекла: идешь по каменной мостовой, а над тобой ни просвета, ни ветерка. Даже несколько звездочек, мерцавших вдалеке, не имели отношения к небосводу: они трепетали над самой дорогой, фактически на земле.

В этой тьме и слышен был только тихий звук шагов, и видны лишь безмолвные тени, рисовавшиеся на сумеречном фоне темными линиями ночи.

В конце концов Дюрталь доходил до другой большой просеки, наперерез прежней. Там стояла скамейка, прислоненная к древесному стволу; он опирался на нее и ждал, когда проснется Матерь Божья, когда возобновится сладостное присутствие, прерванное с темнотой накануне.

Он помышлял о Богородице, Чье неусыпное попечение столько раз удерживало его от неосторожного риска, от соблазнительных ошибок, от грандиозных падений. Не Она ли Кладезь добра бездонный, Подательница даров терпения, Привратница затворенных сухих сердец; не Она ли прежде всего наша Матерь деятельная и благодеющая?

Всегда склонясь над убогим ложем душ, Она омывает язвы, перевязывает раны, укрепляет немощь и томление кающихся. В веках Она остается молящейся и молимой, милостивой и благодарной: милостивой к облегчаемым Ею злополучьям, но им же и благодарной. Ведь Она и вправду в долгу у грехов наших, ибо, не согреши человек, Христос не родился бы в зраке раба и Она не стала бы Пренепорочной Матерью Божьей. Наша беда для Нее была начальной причиной Ее радостей, и это, несомненно, самое поразительное чудо: высшее Благо, исшедшее из самой безудержности Зла, трогательная, однако непостижная связь, соединяющая нас с Нею: ведь благодарность Ее могла бы показаться излишней; ведь и милости Ее неистощимой было бы довольно, чтобы навеки нас к Ней привязать.

А затем в прещедром Своем смирении Она предала Себя множествам людей; в разные времена Она являлась в самых разнообразных местах, то возникая как бы из-под земли, то проносясь над безднами, спускаясь с неприступных горных вершин; за Ней влеклись толпы, и Она исцеляла их; потом, словно утомившись от посещения множества мест поклонения, Она, видимо, пожелала установить одно-единственное, и все прежние Ее уделы почти опустели ради Лурда.

Этот город в XIX веке стал Ее второй остановкой во Франции. Первая была в Ла-Салетт{1}.

Так много с тех пор воды утекло… 19 сентября 1846 г., Ей посвященный, Пресвятая Дева явилась на горе двум детям; была суббота — день поминовения Богородицы, а в тот год еще и постный по случаю начала осени. Еще одно совпадение: то был день перед праздником Божьей Матери Семи Скорбей, и как раз начиналась первая праздничная вечерня, когда Дева Мария возникла над землей, облеченная светом.

Она явилась средь этой пустынной природы, на непреклонных скалах, на печальных горах, как Мадонна Плачущая; рыдая, Она произносила слова упреков и угроз, и с той поры источник, с незапамятных времен пробивавшийся лишь при таянье снегов, течет непрерывно.

Отзыв на это явленье был огромен; множества людей в исступленье карабкались по страшным тропам на высоту такую, где уже и деревья не растут. Бог знает как, туда над бездной препровождали караваны недужных и умирающих, что пили эту воду, и под пенье псалмов покалеченные члены срастались, опухоли рассасывались бесследно.

Затем состоялись невнятные прения некрасивого судебного процесса, и постепенно, не сразу, мода на Ла-Салетт пошла на убыль; паломников стало меньше; чудеса случались все реже и реже. Словно Богородица ушла оттуда, словно Ей надоел этот источник милости и самые эти горы.

Сейчас туда почти никто не ходит, кроме жителей Дофине да туристов, заплутавших в Альпах, да еще больные, приехавшие по соседству на Мотские минеральные воды, совершают восхождения в Ла-Салетт; обращений и духовных даров там и теперь довольно, но исцелений почти не бывает.

В общем-то, размышлял Дюрталь, явление в Ла-Салетт прославилось, но непонятно, каким, собственно, образом. Можно так себе это представить: сначала слух утвердился в деревушке Кор у подножья горы, распространился по всему департаменту, заполонил окрестные провинции, оттуда проник во всю Францию, выплеснулся за границу, растекся по Европе и, наконец, пересек океан и достиг Нового Света, который тоже поколебался и двинулся в горную пустыню воззвать к Приснодеве.

А условия для паломничества там таковы, что и самый упорный может отчаяться. Чтобы добраться до гостиницы, прилепившейся к церкви, приходится часами терпеть неспешный шум колес, то и дело пересаживаться, целыми днями томиться в дилижансах, ночевать в харчевнях, кишащих блохами, а затем, исколов всю спину железными гребнями чудовищных тюфяков, приходится спозаранок начинать безумное восхождение пешком или верхом на муле по извилистым дорогам над пропастями; когда же дойдешь до места, не найдешь ни сосенки, ни лужка, ни ручья: ничего, кроме полной тишины, не тревожимой даже птичьими криками — на такую высоту уже и птицы не залетают!

Что за места! — раздумывал Дюрталь, припоминая свою поездку туда по возвращении от траппистов вместе с аббатом Жеврезеном и его домоправительницей. Он вспомнил, как перепугался по дороге между Сен-Жорж-де-Комье и Ла-Мюр, как чуть с ума не сошел, увидев, что вагон медленно катится прямо по краю бездны.

Внизу в бездонные колодцы уходила тьма, закручиваясь спиралями; вверху, куда ни кинешь взгляд, поднимались к небу горные кряжи.

Поезд шел в гору, пыхтел, закручивался волчком, спускался в туннели, зарывался в землю, словно проталкивая вперед себя дневной свет, выныривал под кричащее солнце, возвращался назад, погружался в новую дыру, опять выскакивал, пронзительно свистя и оглушительно грохоча колесами, бежал по желобку, пробитому прямо в скале на горном склоне.

И вдруг остроконечные вершины расступились, огромный просвет затопил поезд яркими лучами; со всех сторон явился поразительный страшный вид.

— Глядите: Драк! — воскликнул аббат: на дне пропасти виднелась колоссальная текучая змея; она ползла, извиваясь, меж скал, как меж челюстей бездны.

И впрямь иногда змея словно поднималась, набрасывалась на утесы, а те хватали ее клыками, и вода, отравленная укусами, совершенно менялась: из стальной становилась белесой, пенистой, как мучной отвар; потом Драк вновь бежал быстрее, прорывался через темень ущелий, отдыхал, развалясь, на солнышке, вскакивал опять; от него отлетали чешуйки, похожие на радужную пенку застывающего свинца; он пластал свои кольца все дальше и дальше, затем наконец пропадал, сбросив кожу, оставив за собой на земле белую шелуху камней да выползину высохшего песка.

Перегнувшись через вагонную дверцу, Дюрталь свешивался прямо над провалом; поезд полз по узкой одноколейке, одним боком прижимаясь к каменным глыбам, другим накренясь над пустотой. Господи, думал Дюрталь, а вдруг он сойдет с рельс? — мокрого же места не останется!

Когда же поднимешь голову, не меньше чудовищной глубины бездны устрашал вид вершин, бешено, отчаянно наперегонки гнавшихся ввысь. Решительно ты был подвешен между небом и землей, а почвы, по которой ехал, видно не было: вся она скрывалась под габаритами вагона.

Так он и катился по воздусем на головокружительной высоте, по нескончаемым балконам без парапета; внизу утесы сваливались лавиной, обрывались, отвесные, нагие, без травинки, без деревца; по временам они казались прорубленными в буреломе каменного леса, иногда же вырезанными в безлиственных сланцевых кучах.

А кругом открывался амфитеатр бесконечных гор, закрывавших небо, громоздившихся друг на друга, перегораживавших путь облакам, тормозивших поступь неба.

Одни, с зубчатыми серыми гребнями, напоминали громадные кучи устричных раковин; пирамидальные вершины других, зеленых до пояса, пузырились, как спекшиеся угольные отвалы. На них топорщились хвойные леса, нависавшие над пропастями, перерезанные белыми крестами дорог, там и сям усеянные, словно елочными игрушками, деревеньками с красными кровлями и овчарнями, что неведомо как держались на склоне, готовые сорваться кубарем вниз, в беспорядке разбросанные по зеленым коврам, привешенным к склонам. Были и такие горы, что торчали подобно огромным окаменелым скирдам; их полупотухшие кратеры еще грезили пожарами, курились большими тучами, словно вырывавшимися прямо из остроконечных вершин.

Зловещий вид… Глядя на него, становилось не по себе — оттого, быть может, что он извращал заложенную в нас идею бесконечности. Небесная твердь становилась лишь приложением, отбрасывалась, как хлам, к ненужным вершинам гор, бездна же становилась всем. Она уменьшала, съеживала небо, подменяла сияние вечных пространств великолепием своей глубины.

И вправду: глаза раздраженно отворачивались от неба, утратившего бездонность, ибо горы доставали до него, проникали в него, несли его на себе; они рвали его в клочки, перепиливали щербатыми зубьями верхушек, от голубизны оставляли одни лишь крохотные лоскутки, от облаков одни ошметки.

И взор поневоле притягивался пучиной, и тогда голова кружилась, пытаясь исследовать эти безмерные провалы в ночь. И превращение бесконечности, убранной сверху и перенесенной вниз, становилось ужасно!

«Драк, — рассказывал аббат, — один из самых опасных горных потоков во Франции; теперь мы видим его спокойным, почти пересохшим, но когда приходит время ураганов и снежных бурь, он просыпается, бурлит серебристой лавой, свистит, волнуется, пенится и скачет, поглощая хутора, срывая запруды».

Он отвратителен, подумал тогда Дюрталь; эта река желчи, должно быть, рождает лихоманку; гнилая река, порченая: взять и эти мыльные лужи, и стальной ее отлив, и обрывки радуги, свалившиеся в грязь.

Теперь Дюрталь оживлял в памяти все подробности, закрыв глаза, вновь видел перед собой и Драк, и Ла-Салетт. О, думал он, есть за что похвалить паломников, дерзающих отправиться в эти унылые места помолиться на самом месте явления; ведь там их сбивают в кучу на площадке величиной не больше площади Сен-Сюльпис; с одной стороны стоит церковь из неотесанного мрамора, обмазанная горчично-желтой шпаклевкой из Вальбонне, с другой кладбище. Виды? — лишь сухие пепельные конические пики, камни, ноздреватые или покрытые коротенькой травкой; выше — вечные снега, остекленевшие ледяные глыбы; идешь по выщипанной лужайке, словно молью траченной, с песчаными пятнами; одним словом, про эти места можно сказать: парша природы, прокаженный пейзаж!

Что же касается искусства, на этом крохотном пространстве, возле источника, забранного в трубы с водопроводными кранами, стоят три бронзовые статуи. Первая: Богородица в нелепом платье, с прической, похожей на кондитерскую формочку, с индейской повязкой на голове, стоит на коленях и плачет, закрыв лицо руками. Другая: та же женщина стоит, по-монашески спрятав руки в рукава, и обращается взором к двум детишкам: Максимен пострижен, как пудель, вертит в руках дурацкую шляпу в виде каравая хлеба, Мелани в чепце с рюшами неловко жмется, рядом с ней щенок с бронзового пресс-папье. Наконец, еще раз эта женская фигура, одиночная, стоит на цыпочках и мелодраматически закатывает глаза, обращенные к небу.

Нигде жуткая страсть к безобразию, позорящая Церковь наших дней, не утверждала себя так решительно, как в этом месте; душа стенала от неизбывного унижения перед негодными группами, выдуманными неким мещанином Барремом из Анжера и отлитыми на паровозном заводе в Ле-Крёзо, а тело страдало на горном плато, задыхаясь под массами, заслонявшими взор.

Первое, величайшее из чудес, совершенных в Ла-Салетт, — как удалось заполнить толпами эти альпийские обрывы: здесь все создано, чтобы люди сюда не ходили?!

Но они приходили годы и годы, пока ими не завладел Лурд. С нового явления Богородицы начался упадок этих мест.

Ибо через двенадцать лет после событий в Ла-Салетт Мадонна явилась уже не в Дофине, а в гасконской глуши. Та была Матерью слез, Божьей Матерью Семи Скорбей, здесь же предстала Богоматерь умиления, Божья Матерь Непорочного Зачатия, Владычица преславных радостей; Она также открыла маленькой пастушке источник, исцеляющий болезни.

И тут начинается совсем непонятное. Лурд, можно сказать, во всем противоположен Ла-Салетт: виды там великолепные, окрестности утопают в зелени, подниматься по возделанным горам легко; повсюду тенистые аллеи, большие деревья, веселые ручейки, пологие склоны, широкие, безопасные, всем доступные дороги; там пустыня — здесь город, где предусмотрено все необходимое для больных. Приезжая в Лурд, не окунаешься в клоповники, не проводишь ночи в деревенских трактирах, не трясешься днями напролет в крестьянских колымагах, не карабкаешься по краю бездны: сошел с поезда — и сразу на месте.

Так что этот город и без того изумительно расположен, чтобы собирать толпы людей, а значит, вроде бы нет необходимости в таком могучем вмешательстве Провидения, чтоб их туда привести.

А Бог, явивший Ла-Салетт, не прибегая к путям мирской гласности, на сей раз выбрал новую тактику: в Лурде огромную роль играет реклама.

Вот это и смущает: Христос соглашается прибегать к жалким хитростям человеческой коммерции, идет на отвратительные уловки, которыми пользуемся мы, чтобы запустить новый продукт или дело!

Можно задуматься: не самый ли это суровый урок смирения, что был дан людям, не горчайший ли упрек американскому похабству наших дней… Богу опять и опять приходится опускаться до нас, говорить нашим языком, использовать наши изобретения, чтобы мы Его услышали, Его послушались. Бог уже даже не пробует заставить нас понять Его Самого в судах Его, возвысить нас до Себя!

В самом деле: совершенно поразительно, каким образом Спаситель стал преподавать людям милости, открывшиеся в Лурде.

Чтобы их получили многие, Ему уже недостаточно разносить славу о Своих чудесах только из уст в уста; нет, создается впечатление, что Ему было труднее возвеличить Лурд, чем Ла-Салетт, — и Он сразу же прибегает к сильным средствам. Он вдохновляет человека, чья книга, переведенная на все языки, донесет до самых дальних стран новость о явлении Божьей Матери и подтвердит истинность исцелений, совершившихся в Лурде.

Чтобы это сочинение подняло массы, писателю, к тому предназначенному, нужно было быть умелым компилятором и вместе с тем вовсе не иметь ни собственного стиля, ни собственных идей. Словом, нужен был бездарный литератор: оно и понятно, потому что с точки зрения понимания искусства католическая публика на десять голов ниже светской. Господь и с этим справился: Он избрал Анри Лассера.

Вследствие этого желанный взрыв произошел: души раскрылись, толпы устремились в Лурд.

Прошли годы; репутация святого места укрепилась; происходили неоспоримые исцеления, свершившиеся сверхъестественным путем и подтвержденные клинически, неоспоримые и для здравого смысла, и для науки. Лурд на вершине славы, и вот понемногу, хотя паломничества не прекращаются, разговоры о пещере идут на спад. Шум стихает не в церковной среде, но в неизмеримо более обширном мире безразличных и колеблющихся, которых должно убедить. И Господь подумал: хорошо бы вновь привлечь внимание к щедротам Матери Его.

Теперь Лассер уже не был человеком, способным обновить полуиссякшую моду на Лурд. Его книгой публика пресытилась, обсосала со всех сторон, во всех видах; ее цель была исполнена; этого протоколиста чудес, что прежде был необходимым инструментом, следовало списать в тираж.

Нужна была другая, совершенно непохожая книга: такая, чтобы могла подействовать на ту огромную часть публики, до которой проза деревенского пономаря не доходила. О Лурде должны были заговорить в слоях менее податливых и более глубоких, среди публики не столь плоской и не столь неразборчивой. Итак, необходимо было, чтобы такое сочинение написал человек с талантом, но не настолько изысканный по стилю, чтобы отпугнуть людей. Лучше всего было бы для пользы дела, чтобы это был очень известный писатель, огромные тиражи которого могли бы сравниться с лассеровскими.

А во всей литературе имелся лишь один человек, удовлетворяющий этим настоятельным требованиям: Эмиль Золя. Другого и искать не стоило. Только он с его внушительной внешностью, немыслимыми продажами и мощной рекламой мог возобновить моду на Лурд.

Раз так, не имело уже значения, что Золя отрицал сверхъестественные явления и пытался объяснить необъяснимые исцеления самыми шаткими предположениями; не имело значения, что свои жалкие посылки он скреплял раствором, замешанным на медицинском перегное всяческих Шарко: было лишь важно, что вокруг его романа начались громкие споры и более ста пятидесяти тысяч экземпляров произведения разнесли имя Лурда по всему миру.

И наконец, сбивчивость его аргументов, ссылка на «дыхание, исцеляющее толпы», выдуманное вопреки всем фактам той самой положительной науки, за которую он так цеплялся, чтоб уяснить для себя необычайные исцеления, которые видел сам и не смел отрицать их реальность и многочисленность, — разве все это наилучшим образом не убеждало непредвзятых, добросовестных людей в достоверности чудес, ежегодно совершаемых в Лурде?

Само признание в действительности этих невероятных событий уже давало массам новый толчок. Следует также заметить, что в книге не проявлено и никакой вражды к Богородице: Золя говорит о Ней лишь в достаточно почтительных выражениях; а если так, не позволительно ли думать, что шум, поднявшийся вокруг этого сочинения, пошел на пользу?

Словом, можно утверждать, что и Лассер, и Золя оказались нужными орудиями; первый, не имея таланта, именно потому и поднял глубокую целину простонародья; второго, напротив, прочла более образованная, более интеллигентная публика ради великолепных страниц, на которых проходят пламенные толпы процессий, где из урагана скорбей восстает торжествующая вера белоснежных верениц людей.

О, Приснодева дорожит своим Лурдом, лелеет его! Кажется, будто Она соединила в нем все свои силы, все милости; прочие ее святилища доживают век, чтобы жило это.

Почему же?

А главное, почему Она создала Ла-Салетт, а потом словно принесла его в жертву?

Отчего Она пришла туда — понятно, размышлял Дюрталь в ответ себе. В Дофине Богоматерь почитают еще больше, чем в других провинциях; церквей и часовен в Ее честь в тех краях множество, так что Она, быть может, захотела вознаградить такое усердие своим появлением.

С другой стороны, Она явилась там специально, с определенной, точно указанной целью: проповеди покаяния всем людям, а особливо священству. Истинность миссии, порученной Мелани, Она подтвердила чудесами, а затем, когда эта миссия была выполнена, потеряла интерес к местам, где, очевидно, никогда и не собиралась пребывать.

А собственно, продолжил он, на минуту прервав раздумья, можно ведь допустить и более простое объяснение. Вот такое:

Дева Мария соизволила явить себя в разных видах, чтобы удовлетворить вкусы и требования души каждого из нас. В Ла-Салетт, где, открывшись в слезах среди угрюмой природы, Она свидетельствовала о Себе лишь некоторым: скорей всего, душам, исполненным скорби, тем, кто жаждет таинственно пережить муки Страстей и пойти за Матерью душераздирающим крестным путем. Там Она не столь привлекательна для черни, которая не любит горестей и слез, а, кстати, еще того менее любит укоры и угрозы. Уже своим поведением, содержанием своих речей Ласалеттская Божия Матерь не могла стать популярной, а вот Лурдская явилась с улыбкой и без пророчеств о катастрофах; Она легко нашла путь к надеждам и радостям толпы.

Одним словом, в этом уделе пребывает Богородица общенародная, а не Мадонна мистиков и художников, Мадонна для избранных, как в Ла-Салетт.

Что за чудо — прямое деяние Самой Матери Божией в нашем мире! — думал Дюрталь.

Если подумать, продолжал он, можно заметить, что и основанные Ею храмы можно разделить на две явно различные группы.

В одних Она являлась людям; там пробились источники, совершались исцеления: таковы Ла-Салетт, Лурд.

В других люди или никогда не видели Ее, или видения относились к незапамятным временам, к давно протекшим эпохам. В этих храмах действует одна лишь молитва, которую Приснодева возбуждает без помощи каких-либо вод; там Она преподает не столько телесные, сколько духовные исцеления: таковы Божья Матерь Фурвьерская в Лионе, Божья Матерь Подземелья в Шартре, Нотр-Дам де Виктуар в Париже.

Откуда такая разница? Никто не понимает и никто, конечно, никогда не узнает. Можно разве что помыслить, что, сжалившись над вечной смутой наших ничтожных душ, устающих все время молиться и ничего не видеть, Она пожелала укрепить в нас веру и ради увеличения паствы явить Себя.

Нельзя ли в этой неизвестности, продолжал Дюрталь, нащупать хоть какие-то невнятные ориентиры, хоть скромные правила?

Вглядевшись в мрак, ответил он себе, можно заметить два просвета.

Вот первый. Она является лишь бедным и смиренным, обращается прежде всего к простым людям, продолжающим, так сказать, исконное дело библейских патриархов: чаще всего Она дает себя видеть деревенским детям, пастухам и девочкам, стерегущим стада. И в Ла-Салетт, и в Лурде Она выбрала себе в доверенные маленьких пастушек, и это можно объяснить: поступая таким образом, она подтвердила всем известную волю Сына — ведь и в Вифлееме Младенца Иисуса первыми увидели в яслях пастухи, и апостолов Себе Христос выбирал среди людей самого низкого разбора.

А вода, служащая средством исцеления, разве не имеет прообраза в Святом Писании? В Ветхом Завете это Иордан, очистивший от проказы Нахмана, в Новом — целебная купель, возмущаемая ангелом.

И вот еще какой закон казался вероятным. Богородица, насколько возможно, отдает должное темпераменту и сложению того, с кем общается. Она приспосабливается к уровню его понимания, воплощается в той и только той материальной форме, которая ему доступна. Она являет себя в том неуклюжем облике, который любят простые люди: соглашается носить белое или голубое платье, короны и розовые венцы, бусы и четки, побрякушки первого причастия, самые безобразные украшения.

В общем-то, и не было примеров, чтобы пастухи описали Ее иначе, нежели как «Прекрасную Даму», как в образе Богородицы с деревенского алтаря, Мадонны из квартала Сен-Сюльпис, Царицы Небесной с перекрестка.

И эти два правила почти не знают исключений, думал Дюрталь. Сын же, кажется, теперь не желает являться народу в телесном облике. После явления блаженной Марии-Маргарите{2}, которой Он воспользовался как посредником для разговора с народом, Он отошел и уступил место Своей Матери.

Правда, Он оставляет за Собой жилище в потаенных закромах, в запретных владениях, в замках души, как называет их святая Тереза{3}, но там Он присутствует незримо и, по большей части, недоступен для чувственного постижения.

Дюрталь прервал мысль и покачал головой, отдав себе отчет в слабости подобных рассуждений, в неспособности человеческого разума проникнуть неисповедимые пути Господни; и вновь на ум ему пришло неотвязное воспоминание о поездке в Дофине.

Все-таки, все-таки, думал он, эти хребты Высоких Альп, эти горы вокруг Ла-Салетт, эта большая белая гостиница, эта церковь, обмазанная цементом цвета гусиного помета, не то византийская, не то романская, эта келейка с гипсовым Христом, прилепленным на кресте черного дерева, крохотная комнатка, беленная известью, такая тесная, что шага негде ступить ни вперед, ни вбок, — как во всем этом запечатлелась Она!

Несомненно, Она туда возвращалась укреплять паломников, хотя, по видимости, и оставила это место. Ты понимал, что Она, внимающая и сострадающая, совсем близко от тебя, по вечерам, оставшись один при свече, когда душа лопалась, будто стручок, выбрасывая семена грехов и зерна неправды, раскаяние же, на которое так долго ты не решался, приходило столь властно, столь несомненно, что ты падал на колени перед ложем и, рыдая, зарывался головой в простыни.

Эти вечера были так смертельно унылы, но с тем вместе так сладки! Ты выпалывал себя, трепал себе все фибры души, но рядом с собой ощущал Богородицу, и столько в Ней было материнского сострадания, что после кризиса Она брала твою окровавленную душу на руки, и баюкала ее, укачивала, словно больного ребенка…

А днем убежищем против одолевавших приступов головокружения была церковь; взор, терявшийся среди окружавших пропастей, шалевший от туч, вдруг собиравшихся над головой и курившихся белыми хлопьями по склонам гор, успокаивался в укрытии меж стен капеллы.

Наконец, как ни ужасны были тамошние окрестности и статуи, как ни смешна гостиничная прислуга с бородами лопатой и в детских костюмчиках: кепи, серые подпоясанные блузы, короткие черные дерматиновые штаны, как у воспитанников парижского сиротского дома, — удивительные, божественно простые души в Ла-Салетт могли раскрыться.

Дюрталь припомнил, как однажды утром увидел там чудное зрелище.

Он сидел на площадке в ледяной тени храма, глядя на кладбище прямо перед собой, на застывшую горную зыбь. Где-то далеко в небе на каемку дороги, обрамлявшую бездну, одно за одним высыпались зернышки. Поначалу они были темными, потом проявлялись светлые оттенки платьев, обозначались цветные колокольчики с белыми круглыми навершниками; наконец, все зерна соединились в цепочку крестьянок в белых колпаках.

Так, гуськом, они и дотянулись до места.

Перекрестились на кладбищенский вход, подошли испить водицы из источника, потом обернулись, и вот что увидел Дюрталь, сидевший прямо напротив:

Впереди шла женщина лет ста, не меньше, очень высокая, еще не сгорбленная; ее голову покрывал капюшон, из-под которого железной стружкой падали вниз спутанные волнистые седые волосы. Лицо у нее было сухое и бурое, как луковая чешуя, а сама она так худа, что кожа, если посмотреть сбоку, просвечивала насквозь.

Она преклонила колени перед первой статуей; ее спутницы, все по большей части лет восемнадцати, у нее за спиной сложили руки, закрыли глаза и стали преображаться.

Под дуновением молитвы душа, погребенная под пеплом земных забот, воспламенилась, и раздувавший ее ветер, словно огнем изнутри, освещал матовую кожу щек, все их тусклые черты.

У старух озарившаяся душа разглаживала сеть морщин, у молодых смягчала вульгарность потрескавшихся розовых губ, просветляла непропеченно-мучнистые лица, прорывалась в улыбке губ, приоткрывавшихся в немом моленье, в поцелуях, робких, но совсем простодушных, совсем чистосердечных, без сомнений, в невыразимом притяженье данных ими Младенцу, которого они столько баюкали с младенчества, который вырос в голгофских муках и стал их страждущим Женихом!

Быть может, они разделяли услады, назначенные Пречистой — Матери, и Супруге, и восторженной Рабе Господней.

Тогда в тишине раздался голос, исходивший из дали веков, и старица произнесла: «Отче наш…», и все повторяли за ней молитву, и, влачась на коленях, поднимались по ступеням крестного пути, размеченного четырнадцатью столпами с литыми медальонами, змейкой расставленными от статуи к статуе; они двигались, оставаясь на каждой новой ступеньке, чтобы прочитать «Аве», а после, опершись на руки, переползали на следующую. Когда же неточный круг молитв исчерпался, старуха поднялась на ноги, и все медленно проследовали за ней в церковь, где долго молились, пав ниц перед алтарем; потом предводительница, встав у дверей, окропила спутниц святой водой, отвела всех к источнику, где девушки вновь испили из ковшика, и, ни словом не перекинувшись, они отправились обратно, поднялись гуськом по узкой тропке, и наконец, как появились, так и исчезли черными горошинками за горизонтом.

— Они идут по горам уже два дня и две ночи, — сказал священник, подошедший к Дюрталю. — Отправились из савойской глуши, шли почти без передышки, чтоб провести здесь несколько минут; вечером они устроятся на ночлег где-нибудь в первом попавшемся хлеву или пещере, а завтра чуть свет снова двинутся в тяжелый путь…

Дюрталь не мог прийти в себя, видя такое блистание веры. Значит, могут и не в затворе, не в монастыре, а в окруженье ущелий и скал, среди сурового, неотесанного крестьянства жить такие души: вечно молодые, вечно свежие, навеки детские, неусыпно бдящие. Эти женщины, сами того не зная, шли путем умной молитвы и, перекапывая мотыгой чахлые поля на горных склонах, духом соединялись с Богом. Они были и Лиями, и Рахилями, и Марфами, и Мариями; и верили они наивно, простодушно, как веровали в Средние века. И чувства их были грубы, и понятия не обделаны, они едва умели выразить мысли, навряд ли — читать, и они плакали от любви к Неприступному, Которого своим смирением, своим целомудрием принудили явиться и показаться им.

По всей справедливости Пречистая их утешила, избрала их из всех, сделав своими любимицами!

Да, это потому, что они избавлены от ужасного груза сомнений, что обладают почти совершенным неведением зла; но разве не бывает душ, слишком, увы, искушенных в греховной культуре, но все равно обретших у Нее благодать? Разве нет у Богородицы святых мест не столь известных, не столь посещаемых, но все же не сносившихся от времени, выдержавших в течение веков перемены моды — очень древних церквей, где Она принимает тех, кто любит Ее сам по себе, без лишнего шума? И здесь, в Шартре, оглядываясь, он видел людей, в теплых сумерках непроглядной чащи ожидавших пробуждения Богородицы, чтобы поклониться Ей.

Начинал брезжить рассвет, и с ним лес храма, под деревьями которого сидел Дюрталь, становился совсем смутным. Проявившиеся было формы вновь искажались во мраке, где все линии сливались и затухали. Внизу рассеивалось облако, из которого вырастали, словно из колодцев, стиснутые их узкими горловинами, небывалые белые деревья; у земли ночь была почти белой, но выше мрак сгущался и обрезал деревья там, где начинались сучья: их не было видно.

Подняв голову к небу, Дюрталь погрузился в глубокий мрак, не освещаемый ни звездами, ни луной.

Глядя по-прежнему прямо перед собой, он в сумеречной дымке увидел уже освещенные мечи — огромные клинки без рукояток и гард, сужавшиеся к остриям; они воздымались на огромной высоте, пронзали полумрак, и в этом полумраке казалось, что они покрыты неясными насечками или расплывчатыми рельефами.

Оглядываясь же налево и направо, Дюрталь останавливал взгляд на гигантских круглых щитах, подвешенных высоко-высоко на стенах тьмы, колоссальных, изрешеченных выемками, и на каждом из них — пять широких шпаг без эфесов, по всей длине покрытые неясным рисунком, еле различимой чернью.

Робкое солнце неверной зимы потихоньку пробивалось через дымку, которая голубела и растворялась; тогда щит, висевший слева от Дюрталя, с северной стороны, ожил первым; розовые искры и огоньки голубого пунша зажглись в его лунках, а ниже, на среднем клинке под стального цвета стрельчатой аркой, явилась гигантская фигура негритянки в зеленом платье и буром плаще. Голову, обернутую голубым платком, окружал золотой нимб; она величаво и дико смотрела прямо перед собой вытаращенными белыми глазами.

Эта загадочная черная фигура держала на коленях маленького негритенка с глазками, выступавшими на черном лице, как снежки.

Вокруг медленно освещались другие клинки, еще неясные, и кровь потекла с их побагровевших кончиков, словно сейчас приносилась жертва; средь пурпурных потоков обозначились фигуры людей, прибывших, должно быть, с берегов далекого Ганга: с одной стороны некий царь играл на золотой арфе, с другой — владыка держал большой скипетр, завершавшийся лепестками небывалой бирюзовой лилии.

Дальше, слева от царя-музыканта, стоял еще один бородатый человек с лицом, написанным ореховой краской, с пустыми орбитами глаз под стеклами круглых очков, с головой, увенчанной тиарой и диадемой, в руках держащий чашу и дискос[3], кадило и хлеб. По правую руку от другого государя, того, что держал древо скипетра, от голубоватой поверхности меча отделилась еще более непонятная фигура: какой-то бродяга, сбежавший, видно, из эргастула в Сузах или Персеполе: бандит в ярко-красной шапочке, похожей на перевернутый горшок для варенья, с желтыми полями, одетый в рубаху цвета дубленой кожи с белой оторочкой внизу; в руках у этого дикого, неуклюжего человека были зеленая ветвь и книга.

Обернувшись, Дюрталь вгляделся в сумерки позади себя; на горизонте, на головокружительной высоте, и там блестели клинки. Абрисы, которые в темноте можно было принять за чеканенные по металлу рельефы, превратились в изображения людей, облаченных в долгие складчатые платья, а в самой высокой точке небосвода, в мерцании рубинов и сапфиров, парила бледнолицая женская фигура в венце, одетая, как и мавританка в северном проходе, в монашеский коричневый и зеленый цвет; она также протягивала на руках младенца, только этот был белой расы; в одной руке младенец крепко сжимал шар, а другой благословлял.

Наконец осветилась и самая темная, запоздавшая за небом сторона, справа от Дюрталя: конец южной аллеи, все еще прятавшийся в неиспарившейся рассветной дымке; щит напротив северного сверкнул огнем, а под ним в резном поле клинка, прямо против меча с царственной негритянкой, появилась мулатка — женщина с неопределенно-смуглым цветом лица, в светло-зеленом и коричневом, как и другие две, со скипетром в руке и также с младенцем.

Вокруг нее обозначались мужские фигуры, еще неясные, словно скакавшие тесной толпой и то и дело сталкивавшиеся друг с другом.

Еще с четверть часа ничто не становилось яснее, а затем проявились истинные формы. В центре клинков, которые на самом деле были стеклянными полосами, изображение явилось в ярком свете; повсюду, в середине каждого стрельчатого окна, пламенели бородатые лица, бесстрастные среди горящих углей; и как в Неопалимой Купине на Хориве, где Бог явился Моисею, из огненных зарослей в недвижной позе властной любви и печальной милости возникала Пресвятая Дева, немая и строгая, с золотым венцом на голове.

Она умножалась; Она спускалась с эмпиреев в нижние сферы, чтобы приблизиться к пастве своей; наконец Она останавливалась в месте, где можно было почти что облобызать Ей стопы: на углу вечно сумрачной галереи; и там Она открывалась в новом виде.

Она виднелась посередине оконного переплета, подобно большому голубому цветку, а то, что казалось темно-красными листьями этого цветка, держалось на черных железных подпорках.

Ее чуть-чуть желтоватое, почти китайское лицо с длинным носом, слегка раскосыми глазами, обрамленное черным чепцом и лазоревым нимбом, смотрело прямо перед собой; нижняя часть лица со скошенным подбородком и ртом, очерченным двумя глубокими складками, давала Ей вид скорбный, даже угрюмый. Она носила странное имя Богоматерь Прекрасного Витража и также держала на руках младенца в рубашке цвета изюма, еле видимого в нагромождении темных тонов вокруг фигуры.

Та, к Которой все взывали, наконец пришла.

II

Дюрталь жил в Шартре уже три месяца.

Вернувшись от траппистов в Париж, он долго оставался в состоянии жуткой духовной анемии. Душа недужила, просыпалась еле-еле, дни проводила развалясь, дремала в расслабляющей теплой ванне, убаюкиваемая гулом одними губами произносимых молитв, катившихся, будто сломанная машина, что сама собой сходит со стопора и сама по себе крутится в пустоте.

Правда, несколько раз он восставал, и тогда ему удавалось держаться, останавливать разлаженный ход часов своих молений; тогда он пытался испытать себя, посмотреть на себя немного с высоты, единым взором оглядеть смутные дали своего существа.

Тогда, видя затерянные в дымке жилища души, он размышлял, как странно перекликаются откровения святой Терезы с повестями Эдгара По.

Покои его душевного замка были пустынны и холодны; их, подобно залам дома Эшеров, окружал пруд, чьи туманы проникали внутрь, разъедая ветхую оболочку стен. Одинокий, встревоженный, скитался он по этим заброшенным руинам, чьи ворота были наглухо заперты и больше не открывались; таким образом, пространство его прогулок внутри самого себя было резко ограничено, а панорама, которую он мог наблюдать, решительно ужималась, сводилась почти на нет. Впрочем, он прекрасно знал, что комнаты вокруг центрального жилья, принадлежащего Самому Хозяину, были закрыты на все замки, затянуты тугими болтами, забиты тройными брусьями и доступа туда нет. Так что приходилось ему слоняться по окрестностям и прихожим.

В Нотр-Дам де л’Атр ему случалось пройти и дальше, заглянуть в затворенный сад, окружающий жилище Христово; он разглядел на горизонте границы мистики и упал, не в силах идти далее. Теперь все было как нельзя хуже, ибо, как указывает святая Тереза, «на пути Духа не идти вперед значит идти назад». И он действительно возвращался обратно, лежал навзничь, полупарализованный, даже не в передних комнатах своих владений, а на дворе.

Пока что все явления, описанные несравненной аббатисой, наблюдались в точности. Замки души Дюрталя были необитаемы, как после долгого траура, но в тех покоях, что еще оставались открыты, скиталась, словно сестра Эшера из страшного рассказа{4}, тень поведанных грехов и усопших прегрешений.

Подобно изнервленному больному у Эдгара По, Дюрталь с ужасом слышал, как шаркают шаги на лестнице, как раздаются жалобные крики за дверями…

Впрочем, призраки старых злых дел являлись лишь в смутных образах, не сгущались, не обретали тел. Самый назойливый из всех грехов, столько мучивший Дюрталя, грех плотский, наконец притих и оставил его в покое. Аббатство вырвало корни прежнего разврата; воспоминанье о нем, о том, что там было самого прискорбного и подлого, иногда еще привязывалось, но оно приходило и уходило, а Дюрталь, с безмолвным сердцем, удивлялся, как это он так долго поддавался на эти грязные происки, и даже не понимал уже силы этих миражей: иллюзии оазиса похоти в пустыне бытия маячили где-то в безлюдной дали да в книгах.

Воображение еще могло ему докучать, но по возвращении из обители ему без всяких усилий, без борьбы, одной божественной благодатью удавалось обходиться без дурных приключений.

Но зато, хоть он и плевал, так сказать, на прошлое, хоть от самых тяжких скорбей и был избавлен, но видел, как в нем прорастают новые плевелы, прежде замаскированные густой порослью прочих грехов. Поперву он счел себя не столь покорным греху, не столь низким; а на самом деле был все так же прикован ко злу; только природа и качество этих уз переменились, стали иными.

Было состояние сухосердия, от которого он, войдя в храм или дома преклонив колени, ощущал, как холод леденит ему душу и замораживает молитву, а кроме того он мог разглядеть тайные приступы, немые нападения смехотворной гордыни. Как он ни остерегался, всякий раз они его заставали врасплох, и он даже не замечал, как это начиналось.

Сначала они прикрывались самыми спокойными, невинными размышлениями.

Если, к примеру, он оказывал услугу ближнему в ущерб себе или не делал ничего плохого человеку, на которого имел зуб, которого не любил, в него тотчас прокрадывалось некое чувство довольства, мелкое тщеславие, приводившее к нелепому заключению, что он-де лучше многих других; а на это подленькое самолюбование накладывалась еще гордость от добродетели, которую он и вовсе не своей заслугой обрел — превозношение целомудрием, такое коварное, что большинство людей предаются ему, даже не подозревая о том.

И лишь с запозданием, когда эти атаки обозначались ясно, когда он забывался до того, что поддавался им, осознавал он их цель; и отчаивался оттого, что раз за разом попадал все в одну ловушку, и говорил себе, что малая толика добра, которую удалось ему стяжать, и та списана со счетов его жизни из-за бесстыдного расточения пороков…

Он выбивался из сил, подводил аргументы под свое старое безумие и, потеряв терпенье, восклицал про себя: обитель сломала меня; она спасла меня от похоти, но сколько недугов, неизвестных прежде, на меня навалилось после этого хирургического вмешательства! Обитель, сама столь смиренная, умножила мое тщеславие и удесятерила гордыню; я слаб и устал, как никогда, я не смог превозмочь это сверхистощение, не смог полюбить таинственной перестройки, а ведь она мне необходима, если я не хочу умереть для Бога!

И в сотый раз он спрашивал себя: стал ли я счастливее после обращения? Между тем, не солгав себе, он не мог не ответить: да, стал; он жил теперь, в общем, по-христиански, молился дурно, но зато непрестанно, только… только вот… до чего же ветха, до чего бесплодна была нищая храмина его души! И он с тоскою спрашивал себя: вдруг она, как родовое гнездо у Эдгара По, в роковой день разом рухнет в черные воды грехов, подмывающие стены!

Дойдя до этой точки пустомыслия, он неизбежно должен был обходить стороной аббата Жеврезена, который понуждал Дюрталя причащаться, хоть ему и не хотелось. После возвращения из Нотр-Дам де л’Атр его отношения со старым священником стали еще теснее, совсем дружескими.

Теперь он знал и домашний быт священнослужителя, эмигрировавшего из современности в самое настоящее Средневековье. Прежде, позвонив ему, он не обращал никакого внимания на служанку — пожилую женщину, с поклоном молча отворявшую дверь.

Теперь он бывал у этой необычайной, добрейшей домоправительницы.

Впервые они повстречались, когда он отправился проведать больного аббата. Служанка сидела возле постели, сосредоточенно сдвинув очки на кончик носа, и одну за другой целовала священные изображения в книге, обернутой черной материей. Она и Дюрталя пригласила сесть, закрыла книгу, надвинула очки на глаза и вступила в их разговор. Дюрталь вышел, потрясенный этой старушкой, которая аббата называла «батюшкой», а сама просто, как о чем-то очень обыкновенном, рассказывала о своих разговорах с Христом и святыми; она, кажется, была с ними в прекрасных отношениях и говорила о них как о добрых знакомых, с которыми можно поболтать запросто.

Да и внешность этой женщины, которую аббат представил Дюрталю как госпожу Селесту Бавуаль, никак нельзя было назвать обыкновенной. Она была худощава, стройна, но мала ростом. Ее профиль с горбатым носом и строго сжатым ртом был похож на затвердевшую маску мертвого римского цезаря, но в фас суровость профиля размывалась крестьянской дружелюбностью, растворялась в благодушии добросердечной монашки, совершенно не сочетавшихся с высокоторжественной силой ее черт.

Казалось, с этим властным носом, правильным лицом, ровными белыми зубами, черными, светящимися, подвижными, любопытными, словно мышиными глазами под великолепными ресницами, она и в свои годы должна была оставаться красавицей; по крайней мере, соединение таких элементов должно было бы отметить это лицо какой-то особенной печатью, дать ему поистине благородное выражение. Ничуть не бывало; общее впечатление не сходилось с предпосылками; целое не складывалось из сочетания частей. Понятно, думал Дюрталь, что это происходит из-за других особенностей внешности, противоречащих согласию основных черт лица: прежде всего, из-за тощих, усеянных крапинками уютных веснушек, щек цвета старых бревен, затем из-за седых кос, уложенных поперек под чепцом с рюшами; наконец, из-за скромной одежды: черного платья дурного вкуса, гофрированного у ворота, из-под которого выглядывала арматура корсета, на спине рельефно отпечатывающегося под материей.

Может быть, в ее внешности не столько черты лица не сочетаются друг с другом, сколько решительно физиономия контрастирует с туалетом, лицо — с фигурой.

В общем, пытаясь свести ее облик воедино, он ощущал в нем и церковный, и деревенский налет. Она вела себя и по-монашески, и по-крестьянски. Да, похоже, но все же не совсем так, продолжал он свою мысль; в ней меньше достоинства, но и меньше вульгарности, она и хуже, и лучше. Если посмотреть сзади, она больше похожа на церковную сторожиху, чем на монашку, спереди же гораздо благородней крестьянки. Еще надо отметить, что, творя хвалу святым, она возвышается и становится иной; тогда она взметается вспышкой души; впрочем, все это пустые предположения, заключал он, ибо что же можно сказать о ней по краткому впечатлению, по беглому взгляду? Одно видно сразу: она совсем не похожа на аббата, но, как и он, переменчиво двоится. У него глаза невинные и взгляд, как у девицы при первом причастии, а улыбка часто горькая, стариковская; она с виду горделива, а душой смиренна; и у обоих эти несхожие признаки, несочетаемые черты дают один результат, одно и то же соединение отеческой снисходительности с добротой зрелого возраста.

И Дюрталь стал часто заходить к ним. Его встречали всегда одинаково. Г-жа Бавуаль приветствовала гостя неизменной фразой: «А вот и друг наш», а аббат, смеясь одними глазами, пожимал ему руку. Когда бы Дюрталь ни видел г-жу Бавуаль, она молилась: у плиты ли, за штопкой, вытирая ли пыль, открывая дверь — всегда и везде, непрестанно, она перебирала четки.

Ее главной, но почти невысказанной радостью было славить Матерь Божью, Которую служанка особенно почитала; кроме того, она читала на память отрывки из довольно необычайной мистической писательницы XVI века Жанны Шезар де Матель, основательницы ордена Воплощенного Слова, того, где инокини носят яркую одежду: белое платье с пунцовым кожаным поясом на талии, красную мантию и наплечник цвета крови, на котором синим шелком вышито имя Господне в терновом венце, пламенеющее сердце, пронзенное тремя гвоздями, и притом еще слова: amor meus[4].

Сначала Дюрталь решил, что г-жа Бавуаль не совсем в себе, но видел, как аббат, когда она излагала очередной кусочек из Жанны де Матель о святом Иосифе, не шевелил даже бровью.

— Но значит, госпожа Бавуаль святая? — спросил его Дюрталь, когда однажды они остались наедине.

— Наша дорогая госпожа Бавуаль — столп молитвы, — очень серьезно ответил священник.

В один прекрасный день, когда уже аббата не было дома, Дюрталь разговорился со служанкой.

Она рассказала ему про свои долгие паломничества по всей Европе, в которых провела много лет, пешком, питаясь подаянием по дорогам.

Где бы ни обретался храм Богородицы, она отправлялась туда с узелком белья в одной руке, зонтиком в другой, жестяным крестом на груди и четками, подвешенными к поясу. Г-жа Бавуаль вела каждодневные записи, и получалось, что она прошагала пешком около сорока тысяч километров.

Наконец подошли годы; по ее собственному выражению, «в ней добра-то поубавилось». Прежде через ее внутренний голос Вышняя воля говорила, когда ей отправляться в путь; теперь таких повелений не было. Бог послал ее на отдых к аббату Жеврезену, но образ жизни ей был предуказан раз навсегда: на ночь соломенный тюфячок на голых досках, еда такая же крестьянско-монашеская, как она сама: молоко, мед, хлеб, а во время поста молоко ей приходилось заменять водой.

— И вы никогда ничего больше не едите?

— Нет, никогда. Ах, друг наш, это мне Всевышний епитимью положил, — сказала она, весело посмеиваясь над собой и своими повадками: — Видели бы вы меня, когда я возвращалась из Испании, от Божьей Матери дель Пилар в Сарагосе{5}: я была как негритянка; на груди большой крест с Распятием, платье, как у монахини, и все кругом пальцем показывали: что за пустосвятка такая? Я походила на угольщицу в воскресном наряде: чепец, манжеты да ворот белые, а все остальное, лицо, руки, юбка — все черное.

— А не скучно вам было путешествовать в одиночку?

— О нет, друг наш, меня же святые всю дорогу не оставляли; они показывали мне дом для ночлега, и я уже наверняка знала, что меня там хорошо примут.

— И никогда вам не отказывали в приюте?

— Никогда, нет; правда, мне много и не нужно; в пути я просила только кусок хлеба да стакан воды, да еще охапку соломы в хлеву, чтобы вздремнуть.

— А как вы познакомились с батюшкой?

— О, это целая история. Представьте себе: однажды Бог в наказание лишил меня причастия на год и три месяца, день в день. Я исповедалась одному аббату и рассказала ему про свои разговоры с Господом Иисусом, с Богородицей, с ангелами. Он меня счел полоумной, а может, и бесом одержимой и не отпустил грехи. Еще хорошо, что прямо с первых же слов не захлопнул окошечко исповедальни.

Я думала, что умру от огорчения, но тут Господь сжалился надо мной. Однажды в субботу я была в Париже и Он направил меня в Нотр-Дам де Виктуар, где батюшка служил очередным священником. Он меня выслушал, долго и тяжко испытывал, а потом допустил к причастию. Потом я опять часто приходила к нему на таинство покаяния, а потом его племянница, что раньше вела его хозяйство, поступила в монастырь, я заняла ее место и вот уже больше десяти лет служу у него…

Свои рассказы она повторяла с дополнениями много раз. Перестав странствовать по свету, она ходила на паломничества к Божьей Матери в самом Париже. Г-жа Бавуаль перечисляла самые посещаемые алтари: Нотр-Дам де Виктуар, Нотр-Дам де Пари, часовня Богоматери Доброй Надежды в Сен-Северене, Всепомощницы в Лесном аббатстве; Богоматерь Мира у инокинь на улице Пикпюс; Богоматерь Болящих в церкви Святого Лаврентия; Богоматерь Благого Избавления, черная мадонна из церкви Сент-Этьен де Гре ныне у монахинь Сен-Тома де Вильнев на улице Севр, а помимо самого Парижа — в пригородных храмах: Богоматерь Чудотворная в Сен-Море, Богоматерь Ангелов в Бонди; Богоматерь Добродетелей в Обервилье; Благая Хранительница в Лонпоне; храмы Богородице в Спире, в Понтуазе и прочие…

Как-то раз, когда Дюрталь усомнился, действительно ли Христос предписал ей соблюдать столь суровый устав, она возразила:

— А припомните, друг наш, что случилось с великой служительницей Господней, с Марией Агредской{6}; однажды она, тяжко заболев, уступила настояниям своих духовных дочерей и пососала куриную ножку; и Иисус Христос ее тут же отчитал; Он сказал ей: «Мне невесты неженки не нужны». Так может быть, и меня Он так же упрекнул бы, если бы я съела кусочек мяса, выпила бы глоточек кофе или вина!

Нет, думал Дюрталь, совершенно очевидно: эта женщина не сумасшедшая. Она вовсе не бредит и совсем не похожа на истеричку; она, правда, сухонькая, хрупкая, но почти совершенно спокойна и чувствует себя, несмотря на скромные трапезы, очень хорошо, никогда даже легко не болеет; к тому же она человек очень здравый и прекрасная хозяйка. Чуть свет, сходив в церковь и причастившись, она сама стирает и гладит белье, шьет простыни и сорочки, штопает сутаны, живет сама невероятно экономно, притом заботится, чтобы хозяин ни в чем не нуждался. Это мудрое понимание практической жизни никак не вяжется с психозом и горячкой. Еще он знал, что она ни за что не желала брать жалованья. Конечно, в глазах света, где только и думают, как бы урвать безнаказанно кусочек, уже одно ее бескорыстие может быть свидетельством безумия, но Дюрталь, вопреки установившимся предрассудкам, вовсе не считал пренебрежение деньгами признаком душевного расстройства, и чем больше он думал о г-же Бавуаль, тем больше приходил к мысли, что она святая: святая без ханжества, терпимая, веселая!

Вот еще, что он мог заметить и что было ему очень лестно: когда он вернулся из аббатства, г-жа Бавуаль, как только могла, помогала ему: подбадривала в печали и, как он ни протестовал, внимательно осматривала его одежду при малейшем подозрении, что разошелся шов или отрывается пуговица.

Дружба стала еще теснее с тех пор, как все трое жили общей жизнью в путешествии в Ла-Салетт, куда Дюрталь отправился с аббатом и его служанкой по их настойчивым просьбам. И вдруг оказалось, что это задушевное общение обрывается: аббат собрался уехать из Парижа.

В Шартре скончался епископ, а его преемником стал старый-старый друг Жеврезена аббат Ле Тиллуа де Моффлен. В самый день хиротонии он слезно просил Жеврезена переехать к нему. Старому аббату тяжело было решиться. Он чувствовал себя хворым, усталым, ни на что не способным; собственно, ему уже не хотелось никуда ехать, а с другой стороны, не было духа и отказать монсеньеру де Моффлену в своем скромном содействии. Он пытался разжалобить прелата своими преклонными годами, но тот не желал ничего слушать и соглашался сделать лишь одну уступку: назначать старого друга не генеральным викарием, а простым каноником. Жеврезен все так же тихонько качал головой… Наконец епископ одолел, воззвав к милосердию аббата и заявив, что он должен принять этот пост хотя бы как епитимью, в покаяние.

Когда же отъезд был решен, уже аббат начал уговаривать Дюрталя решиться оставить Париж и поселиться у него в Шартре.

Тот, хотя и был донельзя огорчен его отъездом (против которого, впрочем, возражал, как только мог), артачился, не желая похоронить себя в маленьком городке.

— Но послушайте, друг наш, — сказала ему г-жа Бавуаль, — я просто не понимаю, почему вы так упорно хотите окопаться в Париже; вы же все равно живете тут в совершенном уединении со своими книгами, и там будете жить так же.

Не находя больше доводов, Дюрталь бегло выложил все, что можно сказать против провинции, и наконец произнес:

— Ну а в Париже есть набережные, Сен-Северен, Нотр-Дам, есть очаровательные монастыри…

Аббат возразил:

— Это есть и в Шартре: там самый прекрасный в мире собор{7}, монастыри как раз такие, как вы любите, а что до книг, ваша библиотека так хорошо подобрана, что вы, кажется мне, едва ли сможете увеличить ее, бродя по набережным. Да вы и сами лучше меня знаете, что книг такого рода, как вам нужны, в ящиках букинистов не найти. Они попадаются только в каталогах книготорговцев, а им ничто не мешает высылать книги вам, где бы вы ни жили.

— Не спорю… но на набережных есть ведь не только книги: можно разглядывать всякие вещички, есть сама Сена, вид на город…

— Ну что ж, если вы так уж стоскуетесь по этой прогулке, садитесь на поезд и ходите себе целый день вдоль реки; из Шартра в Париж доехать просто; утром и вечером ходит экспресс, а идет он из конца в конец меньше двух часов.

— Да что, — воскликнула г-жа Бавуаль, — о том ли вообще речь! А речь о том, что вы уедете из города самого обыкновенного и поселитесь на собственной земле Матери Божьей. Подумайте только: ведь Богоматерь Подземная — самый древний храм Девы Марии во Франции; представьте себе: там живут подле Нее, в гостях у Нее, и Она осыплет вас щедротами!

— И наконец, — снова вступил аббат, — вашим художественным планам это не помешает нисколько. Вы собирались писать жития святых; так не лучше ли вам работать в провинциальной тишине, чем в парижском гвалте?

— Провинциальном… то-то и оно! — воскликнул Дюрталь. — От провинции мне вчуже тяжко. Если бы знали, с какими впечатлениями она для меня связана, как я представляю себе ее атмосферу, какой аромат воображаю! Скажем, вы знаете в старых домах большие двустворчатые стенные шкафы, оклеенные внутри вечно отсыревшей синей бумагой? Так вот, при едином слове «провинция» я будто раскрываю такой шкаф и мне в лицо ударяет застоявшаяся гниль! И еще продолжу сравнение: а на вкус и на запах ни дать ни взять жую такую галету, которые нынче делают бог знает из чего, которые пахнут рыбьим жиром и отсыревшим творогом с плесенью! Как представишь себе, что жуешь эту гадкую холодную массу, что нюхаешь затхлый запах из шкафа, так и видишь себя в каком-нибудь захолустье! И Шартр ваш наверняка такой же!

— Ой-ой-ой, — воскликнула в ответ г-жа Бавуаль, — откуда же вам знать? Вы ведь никогда не бывали в этом городе!

— Ничего-ничего, — посмеялся аббат, — он еще откажется от своих предубеждений. — И продолжал: — Ну объясните такое противоречие, будьте добры: парижанин вовсе не любит родной город, из-за этого выбирает для жилья самый тихий, самый заброшенный угол, самый похожий на провинцию. Он терпеть не может бульваров, многолюдных мест, театров, забивается в свою дыру и уши затыкает, чтоб не слышать шума кругом; а когда представляется случай приблизить образ жизни к совершенству, вынашивать свои мысли в подлинном уединении, удалившись от толпы, перевернуть понятие о своей жизни и превратиться из парижского провинциала в провинциального парижанина, он фыркает и возмущается!