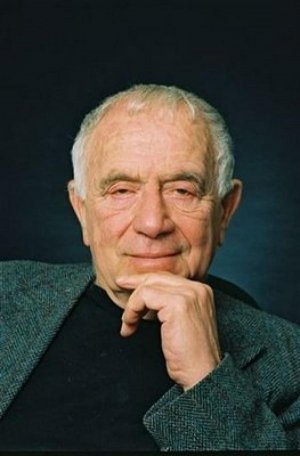

АМИХАЙ Иегуда (1924-2000) – израильский писатель – поэт, прозаик и драматург, один из зачинателей и наиболее ярких представителей «новой» израильской поэзии второй половины ХХ-го века..

Иегуда Амихай родился в Вирцбурге (Германия). В возрасте 11 лет переехал с родителями в Палестину. Во время Второй мировой войны служил в Британских войсках. В Войне за независимость Израиля участвовал в боях в Нэгеве. Изучал ТАНАХ и ивритскую литературу в Еврейском университете в Иерусалиме. Работал учителем в школе, преподавал в академиях в Израиле и заграницей.

Первый сборник стихов Иегуды Амихая – «Сейчас и в другие дни» был опубликован в 1955г. С тех пор вышло в свет много поэтических сборников («Стихи 1948 – 1962 г.г.», «За всем этим кроется большое счастье», «Время», «Песни любви» и др.), роман «Не сейчас и не отсюда» (1963), сборник пьес для радио (1968), книги стихов для детей. Стихи Амихая переведены на 35 языков, некоторые положены на музыку.

Творчество Амихая не раз отмечалось различными премиями, а в 1982г. он был удостоен Государственной премии Израиля.

Иегуда Амихай умер в 2000г.

Иегуда Амихай по праву считается поэтом, с творчеством которого связана революция в израильской поэзии. Он принадлежит к поколению, на долю которого выпала задача не формулировать идеалы и чаяния народа, а непосредственно участвовать в их воплощении, выполнять реальную работу по созданию и защите молодого еврейского государства. Эта реальность, конкретность отразилась в тематике и образном строе его стихотворений и потребовала соответствующих поэтических средств, в частности, отказа от симметрии формы (рифмы, чёткого ритма) в пользу большей текучести, естест-венности поэтической речи.

Язык стихов Амихая прост, полон обыденных слов и выражений, но, вместе с тем, опирается на всё богатство многовековой еврейской культуры. Его метафоры остроумны, точны, полны силы и неожиданны.

Произведения Иегуды Амихая очень личные. Поэт, чаще всего, говорит от перво-го лица, описывает конкретные события, дающие толчок переживаниям и обобщениям. Недаром, в стихах Амихая так часто встречаются слова «сейчас» и «здесь».

Главные темы поэзии Иегуды Амихая – любовь, ревность, разлука, война, воспоминания о прожитой жизни, о родителях (особенно – об отце, образ которого присутствует во многих стихах поэта) и т.п., причём в неожиданных сочетаниях, что придаёт стихам свежесть и силу. Общий настрой их элегический, в них нет шума, восклицаний, всплесков эмоций. Соответственно видится Амихаю и роль самого поэта: не вождь, не пророк, а участник, один из многих.

Новизна стиля и тематики поэзии Амихая вызвали определённое неприятие со стороны израильского культурного истеблишмента. В 50-60е годы его стихи печатались неохотно. Вместе с тем, критика в его адрес зачастую была вполне обоснована.

Иль, скажем , скорбь

Из книги « В том месте, где я не был »

А вправду ль знать тебе ещё так много надо,

Подруга встреч случайных, прошлогодний снег ?

А «после» не для нас, не капля яда,

А чаша… И молчанье… И навек.

Ведь мы подменены, как сумка или плащ в заботах.

И я уже - не я, и ты – не ты. Потом

Нам не вернуться вновь. Исход субботы,

И свечка гаснет в пальцах, смоченных вином.

От солнца твоего одна луна со мною,

Звук слов незначащих и утешенье фраз:

«Будь добр, оставь» иль «Я хочу покоя»,

Иль, скажем, «Скорбь», или «Всё кончено для нас».

Перевод Адольфа Гомана, 1999

Песня

Из книги « За всем этим кроется большое счастье »

Из цикла « Я не защищён »

Вот и начало – раскрыто,

Как в родах.

Всё! Хватит! Теперь – отдохнуть.

Перевод Адольфа Гомана, 1999

Проводи меня

Из книги « За всем этим кроется большое счастье »

Из цикла « Я не защищён »

Проводи меня к аэропорту.

Я не лечу, не ухожу и не оставляю.

Но проводи меня сквозь туманы маслин

До белого самолёта.

Скажи слова, что спешат сказать

В час короткий разлуки времена года,

В час, когда руки приходят к

Глазам, полным слёз, словно к

Корыту, чтоб пить и пить.

Перевод Адольфа Гомана, 1999

Песня любви

Из книги « За всем этим кроется большое счастье »

Из цикла « Я не защищён »

Люди пользуются друг другом

Как средством от боли. Один другого

Прикладывают к ранам житейским своим,

Ко рту и к глазам, к лобку и к ладони

раскрытой.

Сжимают один другого и не хотят отпускать.

Перевод Адольфа Гомана, 1999

Тот, кто забывает

Из книги « За всем этим кроется большое счастье »

Из цикла « Я не защищён »

Одного человека забыв,

Забудешь троих: его,

Название улицы, где он жил,

И того, чьё имя она носила.

Ты не обязан плакать.

Тогда там стояли два эвкалипта.

Выросли, верно. То было

Вечером. Ты не обязан плакать.

Это сейчас всё тихо,

Верно, разумно, печально чуть-чуть,

Как отец, что один растит малыша-сына,

Как сын, что один растёт у отца своего.

Перевод Адольфа Гомана, 1999

Печаль в глазах и картины пути

Из книги « За всем этим кроется большое счастье »

Из цикла « Я не защищён »

Есть память смутная – как сахаром цветным,

Она покрыта гомоном играющих детей.

Есть вещи, что не защитят

Уже тебя. И двери есть – они могилы крепче.

И есть мелодия, похожая на ту, у Мазэди

Возле Каира, обещавшую тогда

То, что молчание «сейчас»

Старается исполнить, только зря.

И место есть, куда вернуться не сумеешь ты.

Его скрывают ветки днём

И освещает лампа среди ночи.

И больше ничего я не могу сказать,

И больше ничего не знаю.

Забыть и улететь. Летать и забывать. И это всё.

Всё прочее – печаль в глазах, картины на пути.

Перевод Адольфа Гомана, 1999

Мы были близки

Из книги « За всем этим кроется большое счастье »

Из цикла « Я не защищён »

Мы были друг другу близки,

Как два номера в лотерее

С разницей маленькой в цифре одной –

Одному, глядишь, повезёт.

Твоё прекрасное лицо и имя на тебе, как печать

На коробке чудесного деликатеса.

Плод и имя его.

Ты всё ещё там, внутри?

В дни, когда каждый день

Будет также сладок, как ночь,

И красив, во времена людей,

Для которых время не важно уже,

Мы узнаем, узнаем…

Перевод Адольфа Гомана, 1999

Умерла Лея Гольдберг

Лея Гольдберг умерла в дождливый день,

Как и писала в своих стихах;

И перенесла свои похороны

Назавтра, на солнечный день,

Как только она могла.

Её печальные глаза – единственные,

Способные состязаться с глазами отца моего

В старинной еврейской игре

Тяжёлых глаз, опускающихся

К ямкам под ними.

(Теперь они оба там.)

Лея умерла после того,

Как литературные приложения

Уже два дня печатались вовсю.

Так она вынудила нас

Написать о ней с неторопливой печалью

Чистыми словами, как только она могла.

(Во время боёв в Негеве её книжку

"Из моего старого дома" я всегда носил в рюкзаке.

Страницы были разорваны и подклеены

Полосками липкой ленты, но я знал наизусть

Все сокрытые в ней слова

И все видимые глазу.)

Она изучила много языков,

Подталкиваемая человеческой печалью:

Говори, пиши и плачь втихомолку.

(В одной из квартир в Иерусалиме жили после неё

Три девушки,

Одну из которых я очень любил.)

Мы принесли ей часть сладости

Нашей жизни, чтобы поместила её

В свои стихи, как повидло в пончики.

А горечи и мучений для этого

Хватало у неё самой,

Не нужно было занимать у других.

(Когда моему сыну было два года,

Он называл её "Гольдберг" –

Не "тётя", не "Лея".)

Профессор внутри неё был готов,

Может быть, жить ещё долгие годы,

Но поэт в ней не желал

Состариться. И победил.

Лея умерла. В этом молчании

Она уже здесь владела многими акциями.

Туда она уходит богатой –

Царица, уходящая в изгнание смерти.

А девушки и юноши продолжат читать

Её книги в потаённых

И столь сладостных комнатах

В стране, жизнь которой так захватила её.

На этой горé, что называют "горой упокоенья"

Я думаю сейчас о словах из Пятикнижья

"С печалью в преисподнюю":

Печаль должна быть чем-то

Прекрасным и очень дорогим,

Как золотые и серебряные вещи,

Что кладут в гробницы царей. Так и тут.

Теперь уходи. Собери

Все голоса. Возьми их с собой.

Они твои, наконец.

Возвращайся туда. Мёртвые, вроде тебя, любят точность:

Не могут сказать, как мы: "Я думаю, что…",

"Я хочу сказать, что…" или "Возможно, приду".

Они говорят: "Нет. Не я. Я не…".

Уходи, успокойся, такая усталая Лея,*

А нам остаётся только стоять,

Подняв голову, и ожидать

Вестей, плохих и хороших,

Смешанных с запахом сосен.

Перевод Адольфа Гомана, 2009г.

* На иврите "леа" – усталая, утомлённая (Прим. перев.)

« Песни Земли Сиона и Иерусалима »

«Песни Земли Сиона и Иерусалима» написаны поэтом по следам Шестидневной войны 1967г. и отражают его мироощущение в период всеобщей эйфории. Они входят в книгу «За всем этим кроется большое счастье».

Иерусалим занимает особое место в поэзии Амихая. Известный израильский поэт и современник Иегуды Амихая – Натан Зах считает, что в стихах поэта не меньше любви к Иерусалиму, чем даже в произведениях великого Иегуды бен-Галеви.

Первые 15 частей цикла посвящены теме войны и связанных с ней страданий. Иерусалим здесь не называется явно, но всё время подразумевается. Развиваясь, тема дополняется историческими и философскими аспектами.

Затем центральной становится тема Иерусалима, а война как бы присутствует на заднем плане картины. И вновь, по мере развития темы, в неё вплетаются, помимо личных и конкретных, также исторические и философские мотивы.

В произведениях Амихая важным художественным и содержательным компонентом являются прямые и завуалированные (часто переиначенные) ссылки на древние еврейские религиозные и литературные тексты.

В ивритской литературе прямое и косвенное использование цитат из древних источников – частый приём, делающий текст более художественным и многоплановым, благодаря подразумеваемым ассоциациям, которых тем больше, чем лучше знаком читатель с этими источниками. Для тех же, кто, не зная древних текстов, не может оценить намёков автора, при переводе приходится ограничиваться прямым смыслом текста.

( 1 )

Наш младенец был отлучён от груди в первые дни

Войны. И я сразу помчался наблюдать

За страшной пустыней.

Ночью вернулся снова посмотреть на него

Спящего. Он стал забывать соски матери

И продолжит забывать до следующей войны.

Так, пока он мал, иссякнут надежды его

И потекут жалобы, чтобы уже не прекращаться. [1]

( 2 )

Война началась на пустом пространстве

Между цитрусами и виноградом.

Небеса сини, как вены на бёдрах измученной женщины.

Пустыня – зеркало для смотрящих в неё.

Помятые мужчины несут память о семьях своих

В горбах ранцев, на ремнях , в портупеях,

В вещмешках душ и в тяжёлых пузырях глаз.

Кровь застыла в жилах его и потому не вытекла,

( 3 )

Октябрьское солнце согревает нам лица.

Солдат наполняет мешки рыхлым песком,

Которым когда-то играл.

Октябрьское солнце согревает погибших,

Печаль сходна с тяжёлой деревянной доской,

Где слёзы, как гвозди.

( 4 )

Мне нечего сказать о войне.

Нечего добавить, хоть я и стыжусь.

Знания те, что впитал я за годы жизни своей, -

Я готов их отдать, как пустыня отдала воду.

Я стал забывать имена, о которых и не помышлял,

Что могу их забыть.

И из-за войны я готов повторить вновь

Ради сладости этой последней простой:

Солнце вращается вкруг Земли, да.

Земля плоская, как доска, да.

Есть Бог в небесах, да.

( 5 )

Я закрыл сам себя, я похож

На шар тяжёлый яйца. Я впадаю в спячку войны,

Как в зимнюю спячку.

Я назначен командиром убитых

На Масличной горе.

Я проигрываю всегда,

Даже если я победил.

( 6 )

«Где он ранен?» Нельзя понять,

Идёт ли речь о части тела

Иногда пуля проходит сквозь

Тело человека и ранит заодно

( 7 )

Кровь, поднимающая член,

Это не сперма.

И пролитая кровь, безусловно,

Это не сперма.

И сперма, что тонет в крови, - не сперма.

И кровь без спермы – ничто,

( 8 )

Что завещал нам этот обгорелый мертвец?

То же, что завещает вода:

Не шуметь, не мутить,

Быть очень тихими рядом с ней,

( 9 )

Потому, что нет мира в сердце моём,

Есть война вовне.

Я не смог удержать её внутри себя.

Мой маленький сын сказал: «На войне

Пропадают машины. И те,

У которых есть души, - люди».

( 10 )

Я иногда размышляю о предках своих –

Со времени разрушения Храма,

Через мучения Средневековья, до наших дней.

Но помню я только своего деда.

Не было у него дополнительных рук,

Специальной розетки, второго пупка

Или других средств, чтобы получать и передавать мне.

Богобоязненный сельский еврей,

Старик, слабый глазами,

С длинной трубкой во рту. Первое, что я помню, это

Как бабушка дрожащими руками

Опрокинула мне на ноги горшок кипятка.

Мне было тогда два года.

( 11 )

Город, где я родился, разрушили пушки.

Корабль, что доставил меня сюда,

потоплен во время войны.

Гумно в Хамадии, где я был влюблён, сожжено.

Киоск в Эйн-геди был взорван врагами,

А мост в Исмаилии, который я пересёк

В обе стороны в вечер моей любви,

Разорван в клочья.

Позади меня жизнь стирается с карты по точному плану.

Сколько ещё устоят воспоминанья?

Убита девочка из моего детства и умер отец.

Потому не выбирайте меня ни любимым, ни сыном,

( 12 )

На последних словах Трумпельдора[2]

«Хорошо умереть за отчизну» мы строили родину

Новую роями обезумевших шершней.

Говорил ли он их, те ли были слова,

Может, были, но испарились,

Но остался на месте их свод, как пещера. Цемент

Стал теперь твёрже камня. И это – отчизна моя,

Где я могу грезить, не боясь упасть,

Совершать дурные поступки, не пропадая,

Могу оставить жену и не быть одиноким,

Могу изменять, могу лгать и, не стыдясь, плакать

Без того, чтоб быть брошенным на погибель.

Эту землю покрыли мы полем и лесом,

Но нам не хватило времени, чтоб прикрыть наши лица,

Голы они и в гримасе печали и в уродстве веселья.

Это страна, где земля полна мёртвых

Вместо золота, угля, железа. Они –

Топливо для явленья мессий.

( 13 )

Нафтали Герц Имбер[3] сочинил гимн «Надежда»,

Спился в Кливленде, штат Огайо,

И умер без всякой надежды. «Ещё не исчезла…»

Ни Польша, ни надежда двух тысяч лет.

К благородной царице приставлена крепкая стража.

Рассыпаны звёзды по поверхности флага. Отчизны сыны

Давно поднялись и ушли. И давно уже мёртвы.

И воспрянь, это будет последний бой.

Я немного тебя провожу. Стóит мне уничтожить

Одно только взлётное поле разлук, как вместо него

Вырастают две железнодорожные станции, порт...

Как у древнего монстра.

Мы пока не пропали. Ну, ещё понемногу. Я мчусь,

Опьяневший и раненый тяжко, вглубь ночи.

( 14 )

По желанию ночи оставил я вéчера землю. [4]

К кедрам я опоздал, их давно уже нет.

Опоздал я и к А.Д.Гордону, и бóльшую часть болот

Осушили, когда я был ещё мал.

Но я удержался от плача, и это

Укрепило основы, и ноги мои,

Что ступают в отчаянье счастья,

Сделались словно плуг или дорожный каток.

Я подрастал, а голос ломался и у матери нашей, Рахели.[5]

Ко мне возвращаются мысли под вечер,

Как жнецы времён Дгании, полные пыли и счастья

Наверху на арбе.

Теперь я живу в горном городе; здесь темнеет

Раньше, чем около моря.

И я живу в доме, в котором темнеет раньше, чем за стеной.

Но в сердце моём, где я, в самом деле, живу,

Всегда темнота.

Может быть, под конец будет свет

И в нём, как на севере дальнем.

( 15 )

Даже любовь свою я измеряю днями войны.

Я говорю: «Это случилось после Второй

Мировой, мы встретились за день до Шестидневной

Войны». Никогда не скажу «до мира

45-48го» или «посредине

Мира 56-67го».

Но известие о мире

Переходит с места на место,

Как детские игры,

Что так похожи во всех местах.

( 16 )

Песня влюблённых в Иерусалиме: включили

Нас в большинство гневных пророчеств

И почти во все добрые вести.

На красивых открытках с видами города

Мы присутствуем тоже. Нас только не видно:

То ли мы внутри дома,

То ли слишком малы -

Снимок сделан с пролетающего самолёта.

( 17 )

Похоронное шествие на горе Сион.

Гроб качается, как соломинка

Над процессией чёрных мурашек.

Чёрная сумка вдовы блестит

На вечернем солнце. Да, Ты отец наш.

Да, Он наш царь. Да, во дни наши нет нам Мессии.[6]

( 18 )

Могилы в Иерусалиме, как входы в пещеры

Глубокие в день их закладки.

Потом уже не продолжают копать.

Надгробья – роскошные краеугольные камни

Зданий, которые не построят вовек.

( 19 )

Бог построил Иерусалим, как старый моряк,

Который строит модель корабля в бутылке.

Зачем? Ведь судно в море было бы лучше

И плыло бы. Город в высоком небе был бы красивее всех.[7]

( 20 )

У Баруха бен-Нерия[8] есть переулок,

Названный его именем, около рынка.

Я обнаружил его этой весной.

О Барух, человек благородный,

Смелым он был , как цветенье, и силён,

Как слёзы, которые прорываются сквозь

Глаз тяжёлый истории. Никогда

Он не плакал.

Сейчас подобен Иерусалим той,

Что хочет, чтобы все любящие её,

Любили друг друга,

И знает, что это не так.

( 21 )

Иерусалим – это место, о котором все помнят,

Что забыли там что-то,

Но не помнят, что именно.

И для того, чтобы вспомнить,

Я надеваю на лицо своё лицо моего отца.

Это мой город, здесь наполняются сосуды моих снов,

Как кислородные баллоны ныряльщиков перед

погруженьем.

Святость в нём

Превращается иногда в любовь.

И вопросы, задаваемые в этих горах,

Остаются всё теми же: ты не видел моего стада?

Ты не видел моего пастуха?

И дверь моего дома открыта,

Как могила, покинутая в день воскресения мёртвых.

( 22 )

Это конец пейзажа. Среди блоков

Бетона и ржавеющего железа стоит

Но даже дети не приходят их собирать.

Это конец пейзажа.

Внутри трупа матраса, гниющего в поле,

Остались пружины, как души.

Отдаляется дом, в котором я жил,

Свет горящий оставлен в окне

Не для того, чтоб услышали, - только,

Чтоб увидали.[9]

Это конец.

Полюбить снова – проблема,

Как у архитектора в старом городе: надо

Строить на прежнем месте

( 23 )

Девятнадцать лет город был разделён –

Время жизни юноши, павшего, может быть, на войне.

Я с тоской вспоминаю тот покой, ту тоску.

Сумасшедшие пересекали, бывало,

разделявший город забор,:

Он был прорван врагами.

Влюблённые до него доходили и пробовали,

Как акробаты в цирке пробуют сетку

Перед отчаянно смелым прыжком.

Ничейные полосы в городе были вроде спокойных

заливов,

И плыла тоска наверху в небесах,

Как корабли, чьи якоря в нас вонзились и вызывали

Сладкую боль.

( 24 )

Сжигают фотоснимки разделённого Иерусалима

И любовные письма прекрасные

Тихой возлюбленной.

Вернулась - богатая, здоровая, шумная,

С золотом, медью, каменьями

К сытой законной жизни.

Но я не люблю её

( 25 )

Старый учитель гимнастики загорает

На солнце возле стены. Далеко от его головы

Начищенные ботинки, а вверху изгибается,

Морщится тоска, подобно хрупкой бумаге.

Я не знал, что учителя гимнастики могут быть

Печальны. Он устал,

Ему хочется только одного:

Чтоб красивая туристка за соседним столом

Встала и прошлась перед ним, качая

Округлым задом, привезенным ею из-за границы.

Больше не нужно ему ничего.

( 26 )

Давид бен-Ишай[10]. Могила вечером перед субботой.

Вокруг покойно: ведь он никогда тут и не был. Мне

нравится

Этот заброшенный уголок с его памятным садиком,

Запах воска (как все запахи женщины, которую раньше

любил

И которую время и боль времени сделали самой красивой

из всех).

Здесь в пустых залах я должен снова говорить правду

И плакать в сгиб локтя,

И смеяться в пустую ладонь, как больной при кашле.

Из овец для закланья ни одна здесь теперь не проблеет,

Ни один язык не будет лизать слова между камнями,

Все ушли на бурлящий рынок дешёвых молитв,

Вниз, на весёлую ярмарку у Стены плача.

Могила Давида. Она открывается в час, когда

закрывают ворота,[11]

И остаётся открытой. Город духов искателей золота,

Пустая квартира: один постоялец ушёл, других пока нет,

Тело, что вскрыли и снова зашили , оставив на тихую смерть.

Но своего последнего сына назвал я Давидом.

( 27 )

Игрушки богатого бога – единственного и избалованного.

Куклы, ангелы, мраморный шарик, колокольчик, стекло,

Золотые колёсики, связки свирелей.

Но игрушки бедных детей бедного бога.

На праздник трещотки к молитве, ветки пальмы

Сухие, маца и нет более дорогого,

Чем склянка дешёвых духов,

На которой кружится флажок.[12]

( 28 )

Чьё лицо здесь спокойнее всех?

Звонит колокол на горе Сион.

Кто идёт там на гору Мориа?

Дети идут с родителями в субботу,

Едят гниль миндаля с плесенью шоколада.

Кто не накрывал здесь стол?

Цари, полководцы, пророки,

Что играли в кости на игрушечный Иерусалим,

А потом разбрасывали по всему свету.

Кто-нибудь видел голый Иерусалим?

Даже археологи не видали.

Никогда не разоблачался он до конца,

Всегда в новые одевался дома

Поверх ветхих, разрушенных и разбитых.

( 29 )

Люди уезжают далёко затем,

Чтобы сказать: мне это напоминает другое место…

Тут так и было… это похоже. Но я

Был знаком с человеком, который уехал в Нью-Йорк

С целью самоубийства. Он утверждал, что домá

В Иерусалиме слишком низки и что тут его знают.

Я поминаю его добром за то, что он вызвал

Меня из класса посреди урока:

«Красивая женщина ждёт Вас снаружи, в саду»

И утихомирил шумящих детей.

Когда я думаю об этой женщине и о саде,

Я вижу его на высокой крыше –

Одиночество смерти его и его одиночества смерть.

( 30 )

Друзья мои вечером дома,

Их печаль – вечера этого аромат,

Их счастье мне увлажняет глаза.

До войны жили они вдоль границы,

Сильны, как берег крутой. Сейчас плывут,

Захваченные внезапным приливом,

Легки, как нанос, бог их – пена.

Друзья мои, нет углов у моей души,

Трудно меня ухватить и использовать в кладке.

Через щели во мне прорываются солнце и горе.

Отец, я не вышел по формам, которые ты изготовил,

Сейчас они пусты, как камни вокруг

И как другие дома.

По всему, что я вижу в окне, я провожу пальцем

Горизонтальную линию, как проводят,

Чтобы легче читать строку.

( 31 )

Четыре синагоги зарылись в землю рядом[13]

От бомбёжек господних.

В одной - ковчег Торы с тайником для сластей

И сладкая смесь из божественных слов

благословенного года

В красивых баночках для детей,

Чтобы, стоя на кончиках пальцев,

могли облизывать золотую палочку.

Есть там и печки с чолнтом и кашей бурлящей.

Во второй – четыре крепких столба

для вечной хупы

Над ушедшей любовью.

Третья – старая баня с окошками сверху

И с книгами Торы, голыми и снимающими с себя

Одежды. «Ответь нам, ответь нам».[14]

В облаках дыма и белого пара:

Ответь нам, ответь нам – до полной потери чувств.

И четвёртая:

Из того, что осталось у Бога.

Да, вот шатры твои, Яков, в пучинах[15]

«Отсюда начнётся спуск. Оставаться на месте,

Покуда не будет дан знак».[16]

Как полёт, где посадки не будет вовек.

( 32 )

На площадке, бывшей местом свиданий влюблённых,

Разместился румынский цирк.

Вкруг закатного солнца сгрудились облака,

Человек двадцатого века

Отбрасывает византийскую тёмно-лиловую тень.

Женщина прикрывает глаза, подняв руку

С позвякивающей виноградной гроздью.

Боль нашла меня среди улицы,

Свистнула своим друзьям: вот ещё один.

На могилу отца устремились дома-новостройки,

Как колонны танков. Она осталась гордой и устояла.

Мужчина, у которого нет ничего общего с миром

грядущим,

Лежит с женщиной, у которой есть.

Их страсть усиливается

Воздержанием всех живущих в окрестных монастырях.

Вот - этот дом, где любовь на карнизе

И одиночество в сваях.

«С крыши видно…» или «В будущем году…»[17]–

Между двух этих фраз проходят время и мир.

В этом городе уровень грунтовых вод

Всегда ниже уровня мёртвых.

( 33 )

Песня рождения. Познание вод вокруг нас

Начинаем со слёз.

Иногда я люблю воду, иногда - камень.

Сейчас, мне кажется, больше люблю камни.

Но это может измениться.

( 34 )

Пусть гора памяти вспомнит вместо меня,

Это её дело. Пусть вспомнит сад памяти,

Пусть вспомнит улица имени,

Дом известный пусть вспомнит,

Дом молитвы, имя Бога носящий, пусть вспомнит,

Свиток Торы пусть вспомнит. Пусть вспомнит

Поминальный "Изкор". Пусть вспомнят флаги

И цветной саван истории тел,

Что давно стали прахом. Пусть вспомнит тот прах,

Мусор возле ворот[18], плацента пусть вспомнит.

Звери в поле и птицы небесные пусть,

насытившись, вспомнят.

Пусть вспомнят все, чтобы я упокоиться мог.

( 35 )

Летом один народ приходит к другому,

Посмотреть на нагую землю его.

Иврит и арабский, как два

Камня гортанных, как нёба песок,

Размягчились, подобно маслу, ради туристов.

Джихад и война Завета

Лопаются, будто плоды инжира.

Сеть труб выпячивается в Иерусалиме,

Как жилы и вены усталого старика.

Дома его, словно зубы в челюсти нижней:

Без толку жуют,

Потому что вверху пусты небеса.

Возможно, Иерусалим – мёртвый город,

В котором все люди ползают вроде червей и личинок.

Временами бывает праздник у них.

( 36 )

Каждый вечер Господь вынимает из яркой витрины

Свой чудесный товар –

Мироздания тайны, скрижали Завета, прекрасные перлы,

Блестящие колокола и кресты,

Возвращает их внутрь тёмных шкатулок,

Опускает все шторы: «Опять

( 37 )

Все эти камни, всю эту печаль и весь свет,

Осколки часов полуночных и пепел полудня,

Все искривлённые святости трубы,

Ржавые нимбы и стену, все башни её,

Все эти пророчества с недержанием старцев,

Потные ангелов крылья, вонючие

Свечи, искусственный этот туризм,

Избавленья навоз, жажду ахать и трахать,

Мусор небытия времени, бомб и любви,

Всю эту пыль и все кости в процессе

Воскресенья из мёртвых и возрождения духа,

Все эти камни, всю эту печаль…

Взять бы их все и наполнить ущелья

Вокруг. Пусть Иерусалим превратится в равнину,

Откуда сладостный мой самолёт

( 38 )

И, несмотря на всё это, я должен

Любить Иерусалим и всегда помнить того,

Кто пал за него на Мосту маслобойни, [19]

Чья смерть стала водоразделом

Между одной памятью и другою и между

Надеждой одной и другой, и который

Был этой землёй и её плодом,

В котором сплелись воедино

Ангелов крылья, их трубы и пальмовый лист,

Того, кто и есть все спасенья, утешенья и смерти

Во имя небес и земли,

Кто встал и стоял, кто стоял и упал,

И чьё тело – ворота ещё одни в этой стене,

И чей голос и есть глас народа, как в день воскресения мёртвых,

Кто в каждом мече - как меч, как ночь -

В каждой ночи, кто слышен, как шум в тишине.

И сейчас подымается он, движим лёгким дыханьем

Тихо спящего малыша,

растворяясь в небесном блаженстве,

И весь Иерусалим – смысл смерти его.

( 39 )

В Иерусалиме, который

Вечно стоит

В святости, в славе своей,

Двое легли в кровать –

Создать

Нового, счастливого человека.

Перевод – Адольф Гоман, 2001г.