От издателя

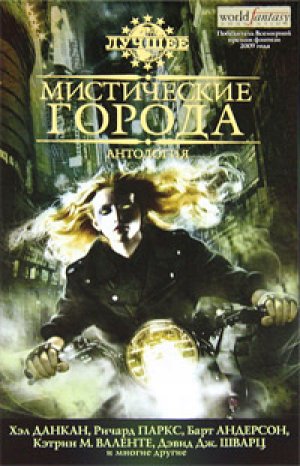

В этой антологии собраны рассказы, действие которых разворачивается в разные эпохи и в разных декорациях — в мирах подлинных и вымышленных. Но объединяет их одно: здесь говорится о городах и о том, какова в них жизнь. Я выбрала именно эти рассказы, потому что в каждом из них город предстает как живое существо, зловещее или доброе, но в любом случае способное изменить судьбу тех, кто в нем обитает. Всех авторов объединяет интерес к городам, к их легендам и тайнам, к сосуществованию живой плоти и неодушевленной материи. Кое-кто из писателей уже успел прославиться, но есть в антологии и работы тех, кто еще только начал создавать себе имя. Мне понравились все рассказы, и надеюсь, читателям они понравятся тоже.

Екатерина Седиа

ДЖЕСС НЕВИНС

Вступление. Городское фэнтези

Пер. В. Полищук

Одна из привлекательных черт городского, или урбанистического, фэнтези отмечена Джоном Клютом в «Энциклопедии фэнтези». И заключается она в том, что городское фэнтези — скорее способ, модус повествования, нежели самостоятельный жанр, а потому обращается к широкому спектру тем, используя самые разные приемы. Городское фэнтези не ограничено рамками жанра, подобно киберпанку и детективу с их твердым панцирем, вестерну и пиратским историям. Городское фэнтези куда более свободно в своем выборе, и антология «Мистические города» служит тому веским доказательством.

Корни городского фэнтези можно обнаружить в самой глубине веков, начиная со сказок «Тысячи и одной ночи» и историй о том, как Гарун аль-Рашид в поисках приключений инкогнито разгуливал по Багдаду. Готический роман конца XVIII — начала XIX века тоже подарил городскому фэнтези немало камней для фундамента. В частности, оттуда пошла традиция, чтобы в тексте непременно присутствовала определенная, строго очерченная декорация — фон для сюжета; обычно это замок или особняк, но иногда целый город. Однако городское фэнтези в том виде, в котором мы его знаем, сложилось в 1830–1840-е гг.

Тенденция изображать города одновременно и как декорацию, и как одно из второстепенных действующих лиц зародилась в 1820-е гг., начиная с «Вампира» Джона Полидори (1819), первого современного городского хоррора, а также с романов о Ньюгейтской тюрьме, ранних образцов криминального романа, — в них рассказывались биографии преступников и вместе с тем шла речь о жизни и среде обитания городского «дна». Виктор Гюго в своем романе «Собор Парижской Богоматери» (1831) превратил Париж в одно из главных действующих лиц — даже более важное, чем горбун Квазимодо. Эжен Сю проделал то же самое в своем неимоверно популярном романе-фельетоне «Парижские тайны» (1842–1843) и, в меньшей степени, в романе «Вечный жид» (1844–1845), также пользовавшемся изрядной популярностью у читающей публики. Однако Сю добавил элемент фантастического, который у Гюго отсутствовал. Главный герой «Парижских тайн», Рудольф фон Герольштейн, обладает поистине сверхъестественной способностью менять внешность и перевоплощаться, а кроме того, он фантастически всеведущ и вездесущ. В романе «Вечный жид» фигурирует откровенно сверхъестественный персонаж по имени Агасфер, Вечный жид из средневековой легенды, а также несколько других, не столь внятно обрисованных, но тоже явно сверхъестественных персонажей. Этими двумя романами Эжен Сю представил тогдашней европейской и американской читающей публике концепцию города как места действия, где фантастическое и сверхъестественное не только возможно, но и уместно. Истории о Ньюгейтской тюрьме и ранние криминальные романы, такие как «Жизнь в Лондоне» (1821) Пирса Игана-старшего и «Пелэм» (1828) лорда Бульвера-Литтона, расширили систему координат, в которой может разворачиваться действие городской истории, от бытового фона до криминального. Сю же ввел новые оси координат: от «реального» к «фантастическому».

Литература последующих лет, английская и европейская, широко использовала и разрабатывала дальше эту идею. Диккенс, следуя примеру Гюго и Сю, писал истории, в которых город представал как самый подобающий и естественный фон для фантастических событий, или истории, в которых, по сути, фантастическим было все, но слово это не произносилось; таким образом, Диккенс заложил основу образа Лондона как архетипического Города англоязычной литературы.[1] В XIX веке произошел отток населения из деревень в города, и появились новые, сосредоточенные на городской жизни формы литературы, в том числе и сборники «дел» (casebooks) 1850-х гг., и отчеты о полицейских расследованиях, где в фокусе внимания оказывались преступления, совершенные в городской обстановке, и городские рассказы о домах с привидениями, как в книге Бульвера-Литтона «Преследуемый и охотники» (1859). Однако над всеми своими последователями довлела фигура Чарльза Диккенса и то, как он навсегда изменил восприятие города читающей публикой. Под пером Диккенса Лондон стал одним из действующих лиц, активным участником фабулы, практически одушевленным и разумным фоном, в котором сочетались и усиливались сентиментальность, отчаяние и мелодраматичность. К концу века дело Диккенса успешно продолжил Роберт Льюис Стивенсон со своим сборником «Новые сказки Шахерезады». Перенеся исходную идею сказок «Тысячи и одной ночи» и представив Лондон как современный вариант сказочного Багдада, то есть города, в котором чудеса встречаются на каждом шагу, Стивенсон подчеркнул сугубо фантастические элементы и уничтожил политическую и идеологическую подоплеку творений Сю и Диккенса.

Однако у американского читателя городской фон и обстановка вызывали совершенно иную цепочку ассоциаций. Пуритане видели свежепостроенные американские поселения — города-форты, фронтиры, не только как воплощение девственной в своей нетронутости и строгой природы, но и как средоточие зла, отражающее грехи человеческие. Именно эти воззрения и повлияли на американскую прозу XIX века — они открыто просматриваются в произведениях Натаниеля Готорна и, в меньшей степени, в книгах наподобие «Лесного дьявола» (1837) Роберта Монтгомери Бёрда. Американцы питали такое же недоверие к городу, как и их европейские собратья. Наиболее яркое выражение этого недоверия мы находим в «Городе квакеров» (1844–1845) Джорджа Липпарда: автор не пожалел красок, чтобы изобразить современную ему Филадельфию как город-преисподнюю, кишащий убийцами, похитителями, насильниками и иным отребьем, город, спасти который может разве что пожар. Это настороженное отношение к городу и ужас перед тем, что таят его закоулки, — сквозная тема американской урбанистической литературы; она звучит в таких разных произведениях, как рассказы Фитц-Джеймса О'Брайена (см., например, рассказ «Чудо-кузнец»; 1859) и дешевые криминальные романы и вестерны. В некоторых из этих романов-фельетонов, например в популярной серии о Дедвуде Дике (1877–1883) и о Фрэнке и Джесси Джеймсе (1881–1903), общины поселений-фронтиров живут мирно и гармонично, а Нью-Йорк (и, как подразумевается, все города на востоке страны), в противоположность западным фронтирам, — это средоточие коррупции и зла, где власть имущие наживаются на безвинных тружениках и пьют их кровь.

Именно это противоречие между идеями «города, полного чудес» и «города зла» прежде оказало решающее влияние на городское фэнтези XX века. Ни одну из этих тенденций нельзя признать сугубо американской или сугубо британской, поскольку примеры обратного находятся и там, и там. Лучшие образцы европейского и британского городского фэнтези конца XIX — начала XX века рисуют город как место, где преступлений не меньше, чем чудес. Например, так обрисован мегаполис в трехтысячестраничном шедевре в стиле гран-гиньоль Виктора фон Фалька «Берлинский палач» (1890–1892), «Дракуле» (1897) Брэма Стокера, «Призраке Оперы» (1910) Гастона Леру и «М» (1931) Tea фон Харбоу и Фрица Ланга. Существует также ряд примеров из американского городского фэнтези, где города тяготеют к тому, чтобы предстать как арена скорее чудес, нежели ужасов, — начиная с серии «Пограничные области», изданной Терри Уиндлингом, и заканчивая циклом Франчески Лии Блок о Лос-Анджелесе. Но основная тенденция в американском городском фэнтези все же отталкивается от убеждения, что город изначально ужасен и греховен. Примерами могут служить Готам-сити из «Бэтмена» (утрированное изображение Нью-Йорка), Чикаго в «Дымном призраке» (1941) Фрица Лейбера, Нью-Йорк, изображенный Анджелой Картер в «Страсти новой Евы» (1977), Сиэтл в «Голубином волшебнике» (1986) Мэган Линдхольм. Британское и европейское городское фэнтези тяготеет к тому, чтобы изображать город в менее зловещих тонах, даже если, как в романах Терри Пратчетта и Чайны Мьевиля, город обладает своими реалистически отталкивающими характеристиками.

И это наконец-то подводит нас к «Мистическим городам». Городское фэнтези как метод повествования насчитывает уже почти двести лет, однако как четко очерченный в глазах издателей жанр оно сравнительно молодо и начинается всего лишь с 1980-х гг. Заложить основы городского фэнтези удалось Чарльзу де Линту, Эмме Булл и Мэган Линдхольм, они придали этому жанру четкие, характерные черты. Но, как традиционно случается с новыми жанрами в литературе, второе поколение авторов городского фэнтези оспаривает жанровые границы, очерченные предшественниками, и старается расширить эти границы, осваивая новые, неизведанные территории. Рассказы, собранные в антологии «Мистические города», не только почерпнуты из многочисленных источников вдохновения, но и мастерски прилагают модус городского фэнтези к другим жанрам и к иным традициям, помимо западной. Так, Дарин С. Брэдли в рассказе «Будут только дороги» перековывает городское фэнтези в киберпанк с его отчаянными уличными программистами, с фоном из города, разрушающегося на глазах, и с возможностью подвига и спасения. Хэл Данкан в «Башне костей утра» складывает яркую мозаику, отчетливо напоминающую Джойса; то же справедливо и в отношении книг Данкана «Чернила» и «Пергамент». «Башня костей утра» — воплощение древних легенд и писательской радости от власти над языком, а в итоге рождается нечто неповторимое, свойственное только Данкану. Барт Андерсон в «Последнем побеге» переводит историю о героическом бунтаре на темную сторону, неожиданно увлекая читателя от сверхгероического к ужасам. Рассказ Джея Лейка «Обещания. История Бессмертного города», как и другие его рассказы о Бессмертном городе, отличается жесткостью, насыщенной атмосферой и декадансным оттенком, но в нем также есть глубокие чувства и печаль, которых иным образчикам декаданса недостает. «Алекс и тойсиверы» Пола Мелоя напоминает нам, что пригороды и окрестности города — тоже подходящие декорации для городского фэнтези, особенно для рассказов о детях и домашних животных.

Рассказ Анны Тамбур «Эра рыб. Постцветочная» — история о чудовищах на развалинах исчезнувшей цивилизации, однако автор отказывается от предсказуемой киношной героики, бурного действия и взрывов, предпочтя сосредоточиться на цене, которую люди вынуждены заплатить за то, чтобы выжить во враждебной обстановке. Рассказ Марка Теппо «Тот, что ушел» — своего рода джазовая импровизация на тему «клубного рассказа» Дансени, но с точки зрения XXI века. Теппо рассказывает о том, что бы пришлось пережить герою лорда Дансени, мистеру Джоркенсу, если бы он жил в реальном мире. Не так-то легко классифицировать рассказ Стефани Кампизи «Заглавие», потому что в нем отчетливо прослеживаются элементы городского декаданса, борхесовского хоррора и лексиграфической фантазии. Наверное, для этого рассказа придется создать отдельную категорию, где он и будет красоваться в гордом одиночестве. «Рынок призраков» Грега ван Экхаута — это городской ужастик, мрачный, печальный, и, кроме того, это дерзкая пощечина, исподтишка нанесенная современной культуре, которая пренебрегает смертью простых людей, сводя их к сухим статистическим данным, но зато несоразмерно раздувает в событие смерть любой знаменитости. Ричард Паркс в рассказе «Как завоевать леди Смерть» использует традиционный фэнтезийный антураж, чтобы рассказать историю, которая одновременно и поучает — «будьте осторожны в желаниях», — совершая непредсказуемый выверт под занавес, — и показывает горестную и трогательную историю любви. История Бена Пика «Испорченные похороны» — продолжение его же рассказа «Души погибших солдат предназначены для черных дроздов, а не для маленьких мальчиков». С помощью декораций инопланетного кладбища и образа раненого ветерана Пик размышляет над вопросами о личности и о том, каким испытаниям общество подвергает солдат.

В рассказе Дженн Риз «Тазер»[2] есть и магия, и демоны-псы, и телепатия, но это лишь элементы декора; на самом же деле рассказ посвящен тому, каково живется участникам уличной городской банды, и сюжет вполне бы вписался, даже невзирая на фантастические элементы, в газетную криминальную хронику 1950-х гг. или занял бы достойное место в 1960-е гг. рядом с «Вестсайдской историей» или с «Изгоями» в 1970-е гг. Рассказ Кэт Спаркс «Саммариндская впадина» начинается как фэнтези в арабском духе и заканчивается как меланхолическая любовная история о цене чести. «Сомнамбула» Дэвида Шварца — исследование на тему того, дорого ли обходится магия и к чему способны привести отношения с колдуном; к тому же это едкое метафорическое описание мужей определенного типа. «Вниз за серебряными душами» Каарон Уоррен — это рассказ-ужастик на тему материнства, который, бесспорно, вызовет живейший отклик у матерей, но одновременно это и рассказ-ужастик на тему брака, который заставит задуматься мужей, и рассказ-ужастик на тему родительства в целом, так что от него содрогнутся любые родители. «История о слезах» Стива Бермана — это один из его рассказов о Потерянной Земле, представляющий собой и дань признания Сэмюэлю Делани, и размышления о феномене виктимизации. «Шарик Бамлети» Кэт Рэмбо — один из ее рассказов о Табате, где структура традиционной волшебной сказки использована, чтобы поведать колоритную историю о том, как городской ребенок переходит от отрочества к юности. «Рисуя Гаити» Майкла Джаспера — это рассказ о силе искусства и о власти кровных уз; он напоминает нам о том, что в городах всегда проживают представители разных народностей и что даже в фантастических городах есть иммигранты. В рассказе Форреста Агирре «Андретто идет дорогой королей» с помощью стилистики традиционного фэнтези вызваны к жизни Эдгар По и Мервин Пик, а заодно иносказательно ведется речь о СПИДе. Замечательный рассказ «Палимпсест» Кэтрин Валенте — это сплав роскошного декадентского стиля, неповторимого и присущего только ей, с запоминающимися фантастическими декорациями.

Если «Мистические города» могут стать лицом второго поколения авторов, пишущих городское фэнтези, — а по моему мнению, так оно и есть, — то и у жанра, и у направления городского фэнтези славное будущее.

Джесс Невинс, Хантсвиль,Техас, август 2007 г.

ФОРРЕСТ АГИРРЕ

Андретто идет дорогой королей

Пер. Н. Киктенко

Кольчуга позвякивает, когда стражник поворачивает гремящую связку ключей, чтобы впустить доярку в главную башню. Ковыляя, она входит во двор через боковую дверь, нетвердо держась на ногах. С утра ей уже пришлось похлопотать по дому, а накануне вечером порезвиться со старшим сыном мясника.

Это все карнавал, осуждающе думает она и, споткнувшись в дверях, расплескивает молоко на булыжники, разражаясь проклятиями.

Какой-то монах останавливается, чтобы отчитать доярку за богохульство, но у той с похмелья слишком трещит голова, чтобы обращать на него внимание.

Двое стражников смеются над незадачливой девицей, оба в надежде порезвиться с ней на карнавале, когда окончится смена, однако ни один из них не сообщает другому о своем намерении.

В узкую щель бойницы влетает облако пыли, и петух подает свой голос. Солнечный свет переливается поверх зубчатой стены — день вступил в свои права.

Своенравный, избалованный принц, полный презрения к королевскому указу, который запрещает лицедеям появляться в большом зале без личного приглашения короля, отправляется в путь. Принц клянется, что подобных декретов не будет, когда он унаследует трон.

Его штаны покрываются слоем пыли. Он опускает на них взгляд, поздравляя себя с тем, что сообразил переодеться в крестьянскую одежку, и все же сомневаясь в разумности такой маскировки поверх камзола и панталон. День, по всей видимости, обещает быть жарким.

От карниза на фасаде к дорожным столбам тянутся флажки, этот лоскутный хвост манит к себе богатых, наивных, скучающих. Ильян, дрессировщик медведей, просыпается от пристального взгляда зверя. Акробаты уже начали натягивать и устанавливать свои снаряды. Женщина сомнительной репутации потягивается в походной постели. Ее кошелек несколько потяжелел благодаря ночному посетителю. Она чувствует нарастающую боль в паху, однако эта боль вряд ли может быть результатом ее торговли собой минувшей ночью. Это невозможно.

Андретто, личный карлик-жонглер принца, шатаясь после ночи, проведенной с карнавальными проститутками, проходит в ворота. Стражники, хохоча, пинками в спину заставляют его совершить хорошо отрепетированный кувырок. Однако, выходя из него, Андретто приземляется не на ноги — голова у него все еще трещит от половины бочонка крепкого сидра. Он падает на колени и ползет наверх, к своей постели, находящейся над кухней главной башни.

Не успевает Андретто забраться в свою кроватку, как на него внезапно накатывается волна тошноты и холодного пота, причиной которых никак не могут быть излишества минувшей ночи. Не может человек чувствовать себя так скверно, сколько бы спиртного он ни выпил, думает карлик. В голове у него жар, даже пар, поднимающийся снизу от кухонных горшков, холоднее его тела. Он слышит где-то вдали низкий угрожающий звук, — похоже, какая-то собака лает на детей.

Королевские легкие испускают крик, который эхом отражается от стен зала городского совета:

«Где мой сын?»

И стражник потихоньку выскальзывает из комнаты, чтобы по цепочке передать инструкции. Слова перелетают шепотом от одного к другому, трое всадников выскакивают из-под главной подъемной решетки замка и галопом пересекают мост, перекинутый через заполненный водой ров.

Отпрыски кузнеца, три крепких парня, гроза дороги, наводят страх на своих более слабых товарищей. «Слабо!» — «Докажи!» — «Да!» — «Нет!» — и удары сыплются градом на сына кожевника. Его разбитый в кровь нос красен, словно расплавленная сталь, но глаза оказываются пепельно-черными, когда юный Таннер приводит в порядок лицо и с достоинством удаляется. Смиты идут дальше, выискивая очередную жертву, а в сердце Таннера разгорается огонь.

Группа солдат, недавно сменившихся с ночного караула, не спеша направляется к палаточному городку.

Жонглер, сверкая улыбкой и лазурными, а может быть, серебристыми нашивками, наблюдает с высоты своих ходулей, как к ярмарке потихоньку стекается толпа. Жонглер узнает принца, видит жалкую попытку этого человека благородного происхождения уподобиться бедняку. Сегодня кое-кто заплатит дань!

Медведь Варга пожирает предложенного ему барашка с вожделением, которого Ильян, этот житель Востока, еще не видел с тех пор, как поймал зверя пятнадцать лет назад. По коже дрессировщика ползут мурашки, когда он вспоминает, как от его гончих псов клочья летели во все стороны. Ильян напоминает себе, что все это в прошлом, и отгоняет от себя неприятное чувство — стариковскую боязливость.

— Слишком уж долго я этим занимаюсь, — жалуется он зверю. — Вот скоро поднатаскаю ученика и продам тебя, дружище. Не могу же я до самой смерти возиться с животным.

Прикрытые шерстью глаза все так же прикованы к лысине дрессировщика. Ильян, не обращая внимания на Варгу, смотрит в дверь палатки на ярмарочный пустырь, где борцы смазывают жиром свои туловища и похлопывают трицепсы, подзадоривая местных жителей помериться с ними силой. «Кто смелый? Пенни, всего пенни, победишь — пять твои!» — слышны призывы с лужайки. Эти пронзительные крики вторгаются в палатку проститутки, которая потирает саднящие подмышечные впадины в промежутках между приступами кашля, вырывающегося из самой глубины легких; жар от нарастающей лихорадки ее только успокаивает.

Перед посохом пастуха толкутся овцы; деревенский пустырь, раскинувшийся вокруг холма, заполняют путники. Для свадебного торжества требуются охотничьи трофеи: перепел, утка и цыпленок для священника, — вот пастух и пришел поторговать. По пути в замок, на окраине близлежащего ярмарочного городка, у него пропадает овца.

Мельник из ближнего замка гонит на рынок запряженную ослом телегу с мукой. У входа во двор помощник шерифа собирает налоги: натурой — мешок с телеги или наличными — золотыми дукатами, и мельник едет к прилавку, стоящему в самом центре. Он выменивает у соседа мешок цыплят. «Ну разве жена не обрадуется? Курочка на обед. А главное — ко времени».

В таверну входят трое музыкантов: скрипка, бубен и волынка, чтобы объявить об открытии ярмарки первым прибывшим. Потом следующим, следующим и так далее. Все оживает на их пути, их провожают улыбки и как попало написанные приглашения, хор одобрения меняет планы музыкантов, пусть даже он исходит от невежественной толпы. Подобным образом они приняли бы и свою собственную писанину, настолько волнует их музыка и настолько безразличны они к письменному слову.

В большом зале царит уныние, и королю не терпится высказаться:

— Я выпорю этого мальчишку — он недостоин звания принца. И в чью он пошел породу, дочь моего вассала, в чью?

Не желая препираться, королева направляется к своей машинке для чесания шерсти.

Нос у карлика сильно кровоточит. Андретто страдает — словно невидимая лошадь лягнула его в голову. Дело не просто в похмелье. Его начинает трясти, по шее и спине струится холодный пот. Он сокрушается о том, что уборная далеко от его каморки.

Свободные от дежурства солдаты замечают борцов, и один из них отвечает на вызов.

— Эй, жирный, у меня есть пенни, — хвастает этот здоровяк. — Мне в бок воткнули меч, а сарацин[4] пронзил стрелой ногу. Меткинс, я сумею тебя одолеть.

Заключаются пари: 5:1, 1:5, на кону месячное жалованье. Это Бёкер, караульный сержант, родом из Пруссии. Он сбрасывает мундир, чтобы был виден шрам, и выходит на ринг. Его солдаты держат пари, что он проиграет.

Королевские всадники пристально вглядываются в толпу, однако не могут обнаружить принца. Они медлят, им хочется посмотреть представление. Старик, пузатый, как и его любимец, велит медведю под ликование толпы: «Танцуй, танцуй!» Затем, к ужасу зрителей, раздается пронзительный вопль: медведь бросается на морщинистого дрессировщика и впивается ему когтями в лицо, потом он кидается в толпу, где в узком проходе настигает принца — «Вот же он!» — и молниеносным движением лапы раздирает ему живот, — внимание зверя привлекает блестящий брелок на шее принца. Трое всадников бросаются к Варге, они выхватывают мечи и наносят зверю удары до тех пор, пока тот не испускает дух. Двое из них подхватывают принца, а третий, расчищающий им дорогу, лезет, согнувшись, в какую-то палатку и пытается что-то вытащить оттуда: «Отдай одеяло, шлюха!» Завернув в него истекающего кровью принца, они несут его к замку, где его ожидает еще более острая боль.

Женщина сомнительной репутации лежит в своей палатке, погибая от холода, так как ее одеяло упорхнуло вместе с принцем. На шее, под мышками и в паху у нее взбухают черные бубоны.

Акробаты, которых заранее известили о присутствии на ярмарке принца, несутся королевской дорогой к замку, ошибочно полагая, что его высочество разделит любовь сына к зрелищам. Делая сальто и кувыркаясь, они пробиваются сквозь безликую толпу, досадуя на то, что обычный обыватель вносит грустную ноту в их проказы. Они подбрасывают один другого над серо-белой людской массой, истерически хохочут и выжимают из себя улыбки, несмотря на то что опечалены и не в состоянии отличить у себя под ногами четвероногих овец от двуногих.

Таннер, с пустым кошельком и выражением боли на лице, на полной скорости сворачивает с дороги общинников на дорогу короля и сливается с безликой толпой. Распухший глаз у него не открывается, отчего погружена в темноту половина мозга, в дальнем уголке которого затаилась обида. «Неужели я всегда буду самым слабым среди мальчишек, самым слабым из мужчин?»

«Шелка с Востока!» — возвещает разодетый в бордовый бархат торговец.

Но тут из-под копья, впившегося в кучу его мануфактуры, вырывается приглушенный крик боли, и на ткани проступает алое пятно. Лишившийся защиты своего парчового кокона, человек оказывается безумным воришкой по имени Ван Хэй, который прошлой весной совершил налет на покои королевы и оставил на ее подушке свою подпись в виде сердца, свернутого из шелкового шарфа. Стражники из замка, еще не забывшие жгучую боль от порки, вытаскивают бродягу из-под простыней. Возница, которого препровождают в караульное помещение, обеспокоен возможной конфискацией своего товара. Вскоре он обнаружит, что потеря ткани — это наименьшая из его неприятностей, когда узнает, что плоть более драгоценна, нежели шелк, но не менее чувствительна, когда ее режут, рвут и сдирают.

Тишина в полдень — это ужас, конец света, думают ярмарочные надзиратели. Одни лишь купцы на рынке торгуют среди себе подобных. Покупателей нет, все потянулись за город, вслед за музыкантами. Торговцы наводят порядок и тайком ведут переговоры, готовясь к возможному возвращению народа. Они бесстыжи и скупы — в отсутствие покупателей им нет нужды это скрывать. Такова честность в воровской среде.

Король замирает на своем троне и прислушивается к звукам, которые, возможно, свидетельствуют о возвращении его блудного сына. Королева, радуясь покою, чешет в одиночестве шерсть.

Андретто, подобно Офелии, плывет по реке тошноты и галлюцинаций. Он позволяет лихорадке унести себя подальше от боли под мышками и между ног, от расцарапанных шишек, которые саднят при каждом повороте тела. Он грезит о богатстве, ему мерещится комната с множеством шелковых подушек, где арлекины и целомудренные девушки развлекают его своими танцами и прыжками. Его рот наполняется вкусом соленой плоти, когда он с жадностью поглощает жареного кабана. По обе стороны позолоченной двери стоят два безгласных черных гиганта, вооруженные ятаганами, самоотверженные, преданные королю Андретто. Он слышит перезвон ветра в раскрытом окне и шлейф какого-то странного запаха.

Гиганты растворяются и превращаются в уродливые коричневые кляксы. С плеч арлекинов скатываются головы, тела их разлагаются быстрее, чем рассыпаются истлевшие комнатные шелка.

Перезвоны ветра утрачивают хрустальный оттенок, теряясь в хрипе и всхлипах легких Андретто.

Запах представляет собой пудинг из пота, слизи и крови.

Музыканты, гордые своей уловкой, смешиваются с ослепшей от радости толпой. Полупьяные мужчины и отчаянные парни уже забыли о правилах скрипичной игры и, пританцовывая, направляются к палаткам, установленным в конце дороги. Тихие женщины внезапно становятся крикливыми, дочери их, разинув рты, таращатся на своих мамаш, в недоумении от их преобразившейся внешности и от речей, вырывающихся из их хохочущих пастей. Священник призывает толпу к покаянию, но люди поднимают его на смех.

Стрела сарацина — вот причина поражения Бёкера. Плешивый борец, с волосами и рукой короче, чем у пруссака, бросает караульного сержанта на спину, рванув этого более крупного мужчину за больную ногу. Его солдаты, выиграв по пятимесячному окладу, оказываются значительно богаче своего начальника.

Их одолевает похоть; не проходит и пяти секунд, как они, роясь в кошельках, откидывают полог в палатке проститутки.

Пыл их быстро гаснет, когда они отводят глаза от распахнутой мошны. Взгляды каждого из этой троицы одновременно встречаются с пустыми глазами ее раздувшегося, гниющего тела, сплошь усыпанного переливающимися черными жемчужинами.

Они несутся назад, к замку, натыкаясь друг на друга в борьбе за право первым протиснуться сквозь толпу и оказаться под защитой главной башни замка.

Непреклонные лица стражников остужают пыл акробатов.

— Входа нет, цыгане, — приказ короля. Поворачивайте назад.

Хорошо отрепетированные улыбки и чересчур откровенная лесть акробатов натыкаются на холодные взгляды и скользящий звук вынимаемой из ножен стали. Улыбки тают, акробаты поворачивают на дорогу общинников. Между замком и карнавальной площадью они видят почти безлюдную дорогу — открытую полосу пустоты. Улыбки возвращаются, и цыгане снова скачут по направлению к палаткам, поднимая руками и ногами крошечные облачка пыли.

Мимо акробатов стремительно проносится Таннер. Старик-стражник узнает его и впускает в ворота.

— Похоже, ты получил хороший удар в глаз.

Стражник щурится, изображая распухшее лицо Таннера.

— Вот ты какой, — шепчет старый, высохший солдат, наклоняясь к уху молодого человека. Лукавая улыбка передается от старика юноше, наводя мост между двумя поколениями.

Еще более древний старик, если кто-то удосужился рассмотреть это под предусмотрительно надвинутым капюшоном, проскальзывает мимо старого стражника и мальчика. Он безлик и неприметен настолько, что никто не замечает, как он пробирается по опустевшему рынку мимо охраны главной башни и попадает в коридор, ведущий в зал городского совета.

Многим невдомек, что принц ранен. Люди по ошибке принимают алую диагональную отметину, пересекающую его манишку, за геральдический символ — яркую, кроваво-красную полосу, наискосок пересекающую герб. Но в том, что это действительно принц, никто не сомневается, несмотря на грязную нищенскую накидку, которую придерживает на его плечах личный охранник короля.

Слуги принца выдают себя тем, что бесцеремонно проталкиваются сквозь людскую толчею. Толпа редеет: одни поворачивают, чтобы последовать за акробатами обратно на карнавал, другие разбредаются по окрестностям, видя, что охранники не собираются терпеть самовольного вторжения в замок. Кроме того, кое-кто делает вывод, что купцы, скорее всего, подались на ярмарку. В замке скоро не останется никого, кроме привидений.

Купцы, каждый из которых полагает, что ему повезло больше, чем другим, запирают на щеколды свои ящики, грузят в телеги или навьючивают товар на мулов, накрывают прилавки и выезжают из центральной башни. Они хитро усмехаются, с фальшивыми, неестественными улыбками поздравляют своих собратьев, в то же время потешаясь над ними внутри своих алчных натур.

Королю не сидится на троне, ему неуютно и одиноко, несмотря на присутствие двух величественных стражей, которые, чего доброго, могут и заснуть. В огромном зале холодно и воняет золой от костра, который жгли прошлой ночью. Король уже почти готов отменить декрет, воспрещающий вход в башню чужеземным затейникам. Глотатели огня и акробаты отогрели бы стены и развлекли, к тому же одному богу известно, куда подевался его личный карлик. Кроме того, такое решение, вероятно, удержало бы принца и он не потащился бы на карнавал. Ведь все признаки были налицо — Черная Смерть уже начала свое шествие. И хотя цыгане, очевидно, занесли эту заразу в сельскую местность, в главную башню ей не пробраться.

Король подносит к носу маленький букетик — розы, ноготки, — отгоняя прочь отвратительные испарения, которые проникают в башню, судя по тому, что он все равно их чувствует.

По дороге к дому Таннер плюет в ведро с молоком, стоящее у двери мясника. Спустя несколько секунд из нее высовывается здоровенная рука и втаскивает ведро в дом.

Пол рядом с Андретто весь в забавных липких лужицах. В мгновение ока эта масса сворачивается и вытягивается вверх, принимая вид крошечного уродца, величиной не больше ладони карлика. Между утыканным перьями беретом и оттопыривающимся парчовым камзолом пузырится лицо лилипута, с бульканьем издавая почти неразборчивые слова:

— Антлефо, тфой слок плисок.

Карлик стонет.

— Оставь меня.

Слезы жгут лицо Андретто и, не добежав до подбородка, испаряются от жара. Следом за ними струятся холодные ручейки, слишком маленькие, чтобы они могли успокоить воспаленную кожу.

— Я не моу остаить тя, мой трук. Не раньсе тфой конес.

Голос веселеет — если только способен повеселеть голос существа, которое вечно утопает в собственном соку.

— Я буду тфой компаньон. Когда я оставлю тя…

— Тогда я умру? — опережает его опечаленный, но уже смирившийся Андретто.

— Я гал-л-лю-ци-на-ция, а не пред-ска-за-тель.

Откуда-то издалека в комнату просачивается смех, похожий на журчание ручейка.

Купец — единственный человек в караульном помещении, которому не до смеха.

Хохот остальных также не отличается веселостью.

Отголоски его, как и собственные отчаянные вопли, болью отдаются в посиневших и кровоточащих ушах купца.

Дорога проходит в глубоком ущелье, пустынном, если не считать оседающей пыли, приглушенного смеха, пронзительных воплей, доносящихся из комнаты караула, да неистовых взрывов хохота и визга с карнавала.

В чисто практических целях башня переместилась на карнавальную площадь. Самые честолюбивые торговцы перебрались вместе с покупателями подальше от негостеприимных стен замка в распростертые, ярко разукрашенные объятия палаточного городка. Местные жители и чужестранцы без разбору перемешались друг с другом — совместная выпивка, песни и болтовня сметают все барьеры. Веселье, сплошное веселье царит на карнавале.

Подчиненные Бёкера мчатся впереди него, время от времени из их кошельков летят монеты, призванные устлать богатством королевскую дорогу. Пруссак ковыляет позади — старая рана, обострившаяся теперь, мешает ему бежать в будущее. Все его усилия тщетны. Солдаты отталкивают с дороги на пологую насыпь нескольких отставших пешеходов (этого рвения достаточно, чтобы услышать звон дукатов о мостовую). На склоне дня крестьяне разбредаются по своим фермам, кое-кто сжимает в руке достаточное количество монет, чтобы растянуть их на несколько неурожайных лет.

Принц склоняет голову, когда телохранители проезжают на своих боевых конях под опускающейся решеткой. Поклон его совершается, однако, не в знак приветствия и не для того, чтобы не задеть головой стальные ворота, которые на добрых шесть футов выше королевского чела. Это чисто непроизвольный поклон; не проходит и мгновения, как принц соскальзывает с окровавленного седла. Всадник подхватывает принца, прежде чем он ударяется о землю, и мощной рукой поддерживает его на весу. Вскоре законный наследник уже окружен слугами, которые обтирают его запекшуюся кровь и останавливают кровотечение всеми подручными средствами. Даже одеяло, обмотанное вокруг его плеч, режется на бинты для перевязки ран.

Неизвестный старец смело проходит в королевский зал и, широко шагая, поднимается к трону потомственного монарха. Стражники, убаюканные тишиной, охватившей комнату с тех пор, как телохранители устремились вслед за принцем, не сразу соображают, что к королю приближается вовсе не королева. Король, уставившийся в пол, ничего не замечает, пока старик — убийца, насколько это известно стражам, — откинув капюшон, не начинает говорить.

Его ласковый, успокаивающий голос напоминает шелест засохших цветочных лепестков, тихо уносящихся вверх вместе с легким ветерком. Однако же слова, произносимые умиротворенным тоном, оборачиваются в его устах настоящим оружием, острым мечом:

— Его величество поступает разумно, пряча лицо в цветы. И все-таки этого будет недостаточно.

Король поднимает глаза и вздрагивает, когда охранники хватают старца на расстоянии от трона, не большем, чем длина меча.

Лишь слегка встревоженный грубым обращением стражников, голос продолжает:

— Чума уже нашла дорогу в эти края. Скоро за ней последуют ее спутники — голод, паника, смерть.

Он замолкает и с довольной усмешкой наблюдает, как король отшатывается назад.

— У меня донесение, о господин, — слышится из-за закрываемой двери.

Тело Андретто сотрясается от холода. Моргая, он улавливает обрывки слов заикающегося лилипута. Внезапно он чувствует, что слезы на его холодном лице становятся горячее, — такой резкий температурный перепад потрясает его.

Словно сквозь систему туннелей до него доходят звуки: сквозь один из них он слышит свое дыхание, сквозь другой — пронзительные крики вдалеке, из третьего, снизу из кухни, доносится свист безнадзорного чайника, и все же в следующем туннеле Андретто улавливает замирающий до шепота голос лилипута:

— Тфое фре-мя прис-с-сло, мой тру-у-к.

Все туннели вдруг разражаются хором расстроенных труб.

Голова Андретто взрывается от дьявольского погребального пения.

В караульном помещении наступает тишина. Служба неожиданно перестает интересовать солдат, и они бегут из башни, а внутрь ее вплывают могильщики в черных капюшонах. Купец продает последний товар.

На опустевшей дороге стихает охота на ворон, и они набрасываются на крошки и лакомые куски, оставшиеся после удалившейся толпы. Одичавшая собака рыщет по канавам и разгоняет птиц. Потом, теряя к ним интерес, дворняга не спеша трусит обратно в деревню. Как только собака скрывается из виду, вороны возвращаются.

Энергия толпы на исходе. Даже акробаты угомонились. Праздник теряет свою прелесть, когда кое-кто из присутствующих, обхватив руками голову, бредет домой, несмотря на то что пирушка едва началась. Музыканты выдохлись, танцоры падают от головокружения. Праздничное настроение, подбоченясь, уходит, уступая место витающему в воздухе ощущению чего-то неуловимо зловещего. Вскоре это уже не карнавал, а высушенная морская звезда. Ряды участников празднества редеют в пурпурном вечернем свете. Со всех сторон слышны стоны, кашель, сопение, звуки эти напоминают потрескивание небольшого костра, разложенного в отдалении на краю поля с высоким сухостоем, и создают атмосферу предчувствия, ожидания.

Где-то далеко у себя за спиной Бёкер слышит глухое бормотание толпы, разрываемое время от времени резким кашлем. Подойдя к решетке главной башни, Бёкер с ужасом замечает, что этот странный кашель учащается и усиливается, он уже похож на дробь боевых барабанов, предвестник неминуемой атаки. Когда ворота опускаются, он все понимает, и сознание неотвратимой беды поражает его в самое сердце.

«Запирайте ворота! Никого не впускайте — под страхом смертной казни! Запирайте ворота!»

Бёкер отшатывается от падающих ворот, когда личные охранники короля выскакивают из башни и швыряют какой-то человекоподобный снаряд, — внутри этого рулона сержант с трудом различает какого-то мужчину. Замотанный в ковер человек-кукла в последнее мгновение выкатывается из-под решетки, и острое ребро ворот, словно злая собака, пришпиливает край его плаща. Солдатам некогда его высмеивать, так как они спешат закрыть двустворчатые дубовые ворота позади решетки. Огромная поперечина, в три обхвата толщиной, устанавливается на железные перекладины, крепко-накрепко скрепленные болтами с дверью.

Потирая лоб, солдаты прислоняются к воротам. Они смотрят друг на друга и смеются, довольные тем, что оставили своего сержанта на улице, и не беспокоясь о том, что ему грозит чума.

Принц, поддерживаемый придворными, ковыляет в королевские покои. Король подбегает к наследнику. Королева, услышав о прибытии сына, также спешит ему навстречу. Все трое обнимаются и плачут, не стесняясь менее именитых приближенных особ и слуг.

— Отец, мама… — задыхается от рыданий юноша, — я так виноват.

— Нет, это я должен извиняться, сын мой, — смиренно признается король. — Я был… ах…

Король останавливается как вкопанный и смотрит на свою грудь.

Королева пронзительно вскрикивает при виде крови, которой перемазана вся троица. Бинты не помогли.

В дверях появляется Бёкер, волнение на его потном лице говорит о неотвратимости конца. Он качает головой и принимается рыдать.

Оставшаяся публика разбегается, как мыши от света факела.

На дворе ночь, но Андретто не может уснуть. Силы возвращаются к нему, а лилипут растаял и ускользнул под пол, в кухню. Карлик встает — суставы еще побаливают, зато он жив и выздоравливает — и пробует идти. Ноги держат его, и карлик решает пойти подышать свежим воздухом.

Он спускается на кухню, где ночные кухарки в угрюмом молчании выполняют свою работу, с решительным, но безнадежным видом шинкуя овощи. Слуги нервничают, словно в последний раз готовясь к завтраку. Андретто проходит мимо королевского зала, замершего в жуткой — даже для такого позднего часа — тишине. Затем поднимается по винтовой лестнице на самый верх, к балюстраде.

Он вглядывается в безлунную ночь. Стоит тишина, если не считать отдаленного лая собаки да прерывистого карканья ворон. Даже карнавала не слышно вдали. Андретто думает, что палатки, возможно, уже убрали, впрочем, судить об этом в темноте трудно.

Он вдыхает холодный воздух и слегка покашливает. Грудь у него еще болит, но уже не печет так, как раньше. Дует легкий ветерок, однако он не пробирает до костей, как это было на пике лихорадки. Шишки уже опадают, и, несмотря на недомогание, он чувствует, что тело его вновь наливается здоровьем.

«Я буду жить», — громко говорит он.

Голос его на ветру звучит бессвязно, и это заявление не достигает ничьих ушей, кроме его собственных.

Где-то рядом с замком кто-то разводит костер. Чуть позже появляется другой, потом еще один. Андретто улыбается, глядя на этот маленький лагерь и стихийно возникающие огни костров, которые, словно звезды, загораются со всех сторон от башни и дальше по окрестностям, до самого горизонта. Вокруг этих костров, думает он, сидят философы и простые труженики, солдаты и проститутки, короли и принцы. Ему кажется, что все люди в этом мире, согретые своими кострами, связаны между собой.

ХЭЛ ДАНКАН

Башня костей утра

Пер. А. Липинская

Некогда земли Шубер и Хамази, многоязыкий Шумер, великая Страна божественных законов, Ури, земля, живущая в довольстве, земля Марту, покоящаяся в мире, вся вселенная, все люди славили Энлиля на едином языке.

«Энмеркар и владыка Аратты»

Прочь поток, спит, одинок, под рокот речной, дитя. У Летейских струй, листопадных вод, волчье чадо уловили мы в зимней глуши. Где?

— Видите, там?

Мраморный юноша высечен, бело-зеленый, из лунных лучей, витых ветвей, павший певец. Музы и фурии пляшут в кругу на Амазонке маиса. Крылатый конь сильфа губами воду вбирает, плещет вода у копыт. Цветы и листва почти что скрывают его.

Как его имя? Гадаем. Если бы к уху губами прильнуть и имя промолвить, он восстал бы в ночи, устремляясь к рассвету.

Прочь, прогоняем иных.

Прочь? В ночь? Ждите! Он пробуждается.

По водам Летейским плывет дурманящий дым, золотой от первых солнечных лучей. Пробуждающиеся змеи в его извивах плещут водой над ним, потонувшим в гиацинтах и лотосовых лепестках. А, думает он, едва шевельнувшись, пробужденный от дремы, а, быть ангелом в руках чужих, свободно даруя причастие члена. И вот, пробуждаясь под песни колдовские волынщика у врат зари, шевельнулся лениво, легкую дымку вдохнул и зевнул. Он песню слышит и знает (а звук замирает), что это лишь отзвуки эха, отражение воспоминанья.

Плеск и блеск в янтаре, сон на заре, истома, отступает дрема, гаснут искры поденок ночных, прочь из смутных мыслей юноши. Он открывает глаза на мерцанье зари и выходит из сна, выпутываясь из простынь льняных.

Голая кожа усыпана каплями пота, пальцы пробегают по волосам, воронова крыла чернее, он напрасно пытается ухватить плоть потока того, что, как он помнит, видел во сне. Но… эта песня, она была так прекрасна, что помнить ее было бы слишком печально, жажда вернуться была бы слишком сильна.

Сонно моргая на мрачный рассвет, песнопевец, что ходит путем сновидений, ворочается в постели и видит возлюбленных, все еще сонных, в покое — возможно, в их собственных ветвящихся потоках сновидений. Он уже пропустил этот миг, но… говорят, величайший дар бога музыки и природы нашим пленным животным душам — забывать каждый раз, когда слышим мы эту песню во сне.

Но эхо всегда остается.

Он выскальзывает из-под простыни и идет босиком, шлепает по холодному деревянному полу и теплому узорчатому прозийскому ковру к окну, где ждет его город — чтобы он пробудил его и заставил подняться из праха.

Где-то во тьме у подножья отвесных зазубренных скал, в камнях и бетоне, раскрошенных млечной водою, истертых черным базальтовым песком, связанный, стянутый туго цепями и проводами, идущими сквозь его мертвую плоть в толщу породы, грудная клетка разорвана гнутою сталью, пронзенный, в вечной агонии похититель огня бьется в оковах. Если бы только он мог отдохнуть, его цепи проржавели бы и распались, но он должен в ярости проклинать судьбу. Однажды, думает он, однажды боги заплатят. Однажды.

В пещерах в толще скалы кузнец хромоногий создает вечные вещи из злата и стали, меди и бронзы, увечное тело при каждом ударе пронзает боль. Он создает себя заново, ноги из бронзы, рука из серебра, глаза из зеркального хрома, зубы стальные, железное сердце. В темной пещере огня, теней и отражений однажды, скоро уже, однажды тело несокрушимого, наделенного словом бога будет готово. И холодно, и бесстрастно начнет он ковать себе душу. Однажды.

Клешни в кровавых мозолях, руки падшего властелина бьют и толкают камень. Руки его напряжены, мускулы, вены и жилы проступают резко, словно он изваяние. Шаг за шагом влачит он тяжкий валун вверх по склону горы, ноги скользят по осыпающимся обломкам, он бьется, порвано горло, иссохшее криком беззвучным. Он знает, его не сломить, пусть валун срывается и с грохотом катится вниз по склону. Он знает, его не сломить, и снова берется за дело, не зная, что, лишь сломавшись, поднимет валун он на плечи, яростью движимый, и понесет его вверх, к вратам извечного града. Однажды.

Миф — человек горящий, из древа душа, кожа из глины, изрезанная грехами и алчными расчетами. Титаны, богоподобные и слишком уж человечьей породы, мы создали из ваших мифов ушебти[5] — человечков из камня, ответчиков за чужие грехи. Назовите это Адом, Аидом, Тартаром, Шеолом или же Куром, этот новый век сновидений — край проклятых. В этом у нас нет выбора, у нас, микромеров потустороннего мира, дарующих вам лишь то, чего вы желаете: порядок и смысл.

За пределами сумерек бледных, за оградой, по ту сторону известных нам различий, нет определений, нет рубежей, только внутренние горизонты ваших бесчувственных душ. Кажется, нет запретного края, столь темного, чтобы нельзя было представить его как место мучений для тех сил, что вас страшат. У нас нет иного выбора, кроме как облечь это видение в плоть. И все же, изгнанные из реальности, эти мифы не признают поражения. Однажды, говорят они. Однажды.

Песнопевец кладет ладонь на створки ставен и раскрывает их одним плавным движением, впуская света частицы, серые отблески сумерек, все еще слишком неясных, чтобы назваться рассветом. Он встает на цыпочки, закидывает руки за голову и вытягивает их в стороны. Еще один громкий зевок. Уловив повелителя жест, где-то система запустилась, и золотятся стены, ковер, постель, простыни, и изгибы тела любимой, все еще спящей, и стол (и на нем затрепанные листки с цитатами из Гераклита торчат между страницами старой Платоновой «Морфологии»), золотится все это робким, призрачным светом, рассеянным и преломленным, мерцающей имитацией живого огня.

Той ночью снился ему огонь. Снились ему все духи развилок, сквозь века в камнях подножных наследье копящие, в утраченных песнях реки и пыльных путях, что их книгами были. Под храмом древесным они собрали совет, предки и судьи, династии обожествленных посмертно. Да. Снился ему волшебный фонарь, игра теней на стенах пещеры — элевсинской и елисейской, иллюзии ускользания — и домифические громады камня и стали, титаны Кровказа и высоких Геомалаев, строители горных курганов, в обширных сонных могилах спящие, под Востралией и Кибирью. Даже пробуждаясь от собственного сна, в котором свой путь еще не окончил, он видел, что эти брахманы тоже спят, но проснутся, что во сне они видят его мир — этот старый, старый мир — молодым.

Снаружи в первых рассветных лучах лес созданий из камня поднимается, словно тени, в утренней дымке, зарождающейся над океаном. Призрачные создания возникают из дрогнувшей тучи: червеподобные, мягкие, допозвоночные пикайи среднекембрийского века, Mixopterus Kjaeri позднего силура, с клеткой костистой передних конечностей; вымершие в позднем девоне; черные, как головешки, духи каменноугольной эры. Там — заря времен. Там непробудившийся город пребывает в лимбе, в пустоте среднепермской суперконтинентальной пустыни, мир трилобитов, глядящих вокруг глазами на тонких тычинках, и огромных акадопарадоксидов. Там — время зари, зари времен, и так — каждое утро в городе на окраине мира.

Огонь. Снился ему огонь — яростная твердь в основании мира грядущего, вспышек поток в океане течений и водоворотов, волн и приливов, всплесков и ряби, простое учетверение цвета, усложненное до кьяроскуро.[6] Ему грезилось слово возвещение, влившееся в бездну, преломившееся в целый язык света, первоначал, в целый калейдоскоп, буйство сезонов, друг друга сменяющих, колесо дурной и доброй фортуны, словно написанное белыми и голубыми мазками на поле пшеничном.

Песнопевец встряхивает головой, сбрасывая последний бред свой дремотный, прочищает горло. Труд его — песней призвать мир более твердый, сотворить реальное голосом. Уж что ему точно не нужно, это избыток странных слов, разве ж мир недостаточно странен?

По гладкому сланцу брусчатки, обточенному округло, но не сказать чтобы ровно, трясется телега, гремя костяными колесами по развалинам города, мертвых везя на себе. Сделанная не из дерева, но из камня, древних костей, окаменевших стволов деревьев, возросших из лимба в пустыне за окраиной города, телега крепка и нетороплива, методична, хладнокровная ящерица, костяной автомат, влекомый ручною химерой. Возчик тянет поводья — хай! — остановка на перекрестке, он смотрит налево, направо — и дальше — и-хай! — по улицам темным.

Он смотрит через плечо на груз камня, костей и пыли, кладку заброшенных рая и ада, извлеченную из забытых иллюзий, вечности, что уж прошла, пустынь, где в свой час воздвиглись и пали те и другие города мертвецов, те миры, что казались — тем, кто оставил свои жизни позади, дабы идти по долгой дороге полей пшеничных и пугал, — обетованием Гавани, где странник мог навеки обрести покой с другими доблестными, с праведными пилигримами, в пирах и восторгах. Кажется, глядя на пустошь, по которой влачится повозка, был во времена стародавние для каждого странника выстроенный град, лишь для него сотворенный, зал в том граде, и стол в том зале, и кресло пустое по правую руку их божества, лишь их ожидающее.

Даже вечности умирают в свой час, рушатся под собственной тяжестью. Стекло стекает с многоцветных окон, смешиваясь с песками, истирающими края новых миров. Души пируют на нескончаемых пирах, соскальзывая в пьяную дремоту, и отзвуки отзвуков песен и смеха отражаются от каменных стен, и каменных столов, и каменных душ, и каменных богов, но в конечном итоге даже эти отзвуки гаснут.

И вот они пришли, они все пришли в конце концов в этот единственный город на краю всего, изгнанники или избранники, души доселе… живые, хотя в своих бесконечностях давно уж забыли, кто они есть, или же души, давно погруженные в дрему, закостеневшие, крошащиеся статуи самих себя, осколки костей, пригоршни красной пыли. И вот возчик еженощно отправляется в пустыню охотиться в городах душ на камень, песок, известняк, составляющие цемента, что скрепляет этот последний великий город мертвых.

Химера бьет скорпионьим хвостом из стороны в сторону, язык пламени, огненный меч. Блещет чешуя золотая на панцире медном, где улиц огни сияют, тело ее говорит на собственном языке о своей животной природе, стройное, полное силы, мускулы рябью идут, как на боках у коня или кошачьих плечах. Тягловый зверь, не способный понять цивилизацию, что вокруг, ему внятны лишь звуки и пот, рогатая голова, огромная, склоняется то ли с угрозой, то ли смиренно, львиная грива окаймляет морду двуполую — то ли дева, то ли мальчик-гадюка. Тянет воздух ноздрями, пытаясь унюхать хоть что-либо схожее с сильфом ее. Выдохнула, из ноздрей серый пар в утренней дымке расходится облачками. Тот воздух, что улицы заполняет, думает возчик, может статься, дыхание зверя такого.

И певец, муэдзин мифов, вдыхает, глубоко вдыхает воздух и удерживает в легких, и город замирает в остановленном мгновении. Клубящаяся дымка, подхваченная случайным дуновением, тянется словно дым к устам курящего, всасывается своим истоком. Если бы возчик и его зверь двинулись по слабому следу времени по улицам, то нашли бы устье всего, закрытое окно старого песчаникового дома в Литанском квартале, и там стоит певец, словно распятый, на рамах покоятся руки, голова чуть наклонена, грудная клетка растянута, в напряжении межреберных мышц и опущенной диафрагмы. Дыхание наполняет легкие — крылья сердца. Город замер.

Где-то, когда-то еще мальчик выходит на сцену, окруженный семьей и друзьями, под взглядом священника, чтобы читать — петь — из писания, петь, что сегодня мужчиной он стал. Он наполняет легкие воздухом и страхом и дрожащим пальцем касается букв таинственного алфавита, пережившего империи и тысячелетия, зная, что этот момент своей жизни он разделит с бесчисленными отроками.

На другой сцене актер прерывает монолог, выдерживая эффектную паузу, позволяя публике почувствовать напряжение, предвкушение разрядки.

Где-то, когда-то еще священнослужитель входит в святая святых в день, назначенный для ежегодного действа ритуального чтения. Он оставляет позади пышность и церемонность, что блюдут другие — отец его и братья, и идет в одиночестве за последнюю завесу, чтобы предстать перед золоченым ларцом, чьи нерушимые тайны хранят крылатые херувимы, стоящие на противоположных концах, друг другу в лицо смотрящие. Он здесь, чтобы возгласить тайное имя Бога, — в любой другой момент действо запретное, но не в этот единственный день: раз в году, когда призывают Бога, завет устанавливается заново, мир возрождается. Он чувствует бремя ответственности и гордость — в пересохшем рту, надорванном горле, в груди.

И певец выпевает хрустальную ноту, начинающуюся в бессловесной чистоте, где-то, когда-то: мальчик поет о смерти детства и рождении зрелости, священнослужитель призывает сокрытое бесформенное божество, изрекая его имя и тем вызывая сюда, в свой мир, и где-то, когда-то другой священнослужитель открывает уста иссохшего мертвого господина и по изогнутой трубке вдувает дыхание в высохшие легкие мумии, как требует обряд, думая о старой легенде, о том, как был создан сам творец, как Пта, бог-гончар, возник из первобытного хаоса, и зачал великого бога Атума в сердце своем, и вывел его в мир устами своими, возгласив имя его.

Возчик с телеги видит пыль, поднятую громыхающими по мостовой трясущимися колесами, захваченную слабым далеким содроганием воздуха, танцующую.

Башня возвышается над песчаниковыми улицами старого города, обелиск в серебристо-стальном сиянии, отражается в небе, касаясь его, и все же каким-то образом первый утренний свет рассекает его грани и при этом словно удерживает тьму в заточении где-то в глубине. Что-то в конструкции модернистского стеклянного фасада говорит о том же видении, том же голосе, той же великой, прочной и недвижимой древней цели, заключенной во всех монолитах всех тысячелетий. Глубинная цель этой тайны — немая архитектура монотеистического творения. И здесь, в городе на краю времени, он — сингулярность внутри сингулярности, монада внутри Монополиса.

Но здесь, сейчас, на заре времени, несмотря на всю эту прочность, тишину нарушает слабый звук: гудение, жужжание. Резонанс.

В сплетнях, что часты в толпы толкованьях на улицах этого града, говорится, что зодчий, создавший эти геометрические абстракции, которые кажутся нам столь абсолютными в своей трансцендентности, сам все еще изучает их. Уже давно и, как говорят, по собственной воле вошел он в свое создание и, блуждая, согласно числам Фибоначчи, по изгибам внутренних коридоров, в некотором смысле перестал считать себя отдельным от него. Теперь, молвят, он уже давно как исчез в этих хитросплетениях, и то и дело его замечают в бездне обширного атриума, там и тут, скорчившегося на уступе, словно порожденная ими забытая горгулья. Иные говорят, что видели его лицо на каменных рельефах, слышали его голос в акустике зала.

Возможно, в этом вся суть: его намерением, стало быть, было связать друг с другом здание и его окружение нерушимыми связями, так же как связаны мир и воля любого творца. Итак, в своем замысле он стремился уловить сложность отношений между творением и творцом, описать его исчерпывающе и связно. Однако же, лишь когда башня поднялась из стали и бетона, стекла и штукатурки, света и материи, он начал понимать резонансы ее формы. И вот, идя по извивам коридоров, повтореньям пространства, формам и проекциям координат, ногою следя смыслы, в творении своем он читал усилие, разрывающее все представления о творении как акте его сознания, говорящее о мире и воле на языке столь же жидком и бурлящем, сколь прочна и недвижна была башня. И вот он все еще ходит по ней, все еще создает ее и перепланирует ее мысленно. Иногда по ночам, говорят, когда никто не смотрит, стены движутся и комнаты преображаются, отражая его помыслы.

В городе души это и башня, и могила изменений. Это архитектура времени, описанного в трех измерениях, а не в одном, равные ширина и длина его — план энергии и возможности, твердая форма его сформирована из событий, подобно окружающему ее городу — и всей окружающей его преисподней — сформирована и в свою очередь формирует единое великое событие. Некоторым горожанам кажется, что это символ власти, часовой системы стабильности мысли, порождающей порядок из правил, навязанных императивов. Из ее верхнего окна на высотах осознания повелители и законодатели, кто бы они ни были, может статься, окидывают взором город вплоть до обширных полей иллюзии, мимо знаемого и постижимого до дальних горизонтов, к безначальной, бесконечной предельности истины.

Для возчика, что поднимает глаза на эту темную массу, заключенную между облупившейся краской на деревянных дверях, закопченными стенами и ржавыми пожарными лестницами, пересеченную и затененную бельем на веревках, висящим подобно флагам, она — всего лишь очередной памятник тщеславию смертных, ожидающий падения в свой час.

Верховный зодчий глядит поверх тьмы, что струится по улицам расстилающегося внизу города, поверх ночных рек, все еще текущих, — а ведь уже розовые отблески зари мерцают на красной черепице старых кварталов. Весь мир, что он видит, есть мир падший, словно некий Вавилон, обрушенный микромерами, стертый скарабеями-серафимами. В густых черных потоках он различает руины, каменную кладку, небоскреб, возносящийся ввысь под невозможным углом, и новые трущобы, в которые превратились заброшенные доки. Эстакада элегантно поднимается в воздух, обвиваясь вокруг самой себя, и внезапно — прямо в воздухе — обрывается. Микромеры поработали.

— Думаете, они остановятся? — спрашивает его консул.

Консул стоит у письменного стола, постукивая пальцем по обтянутой кожей поверхности, его тусклая форма помята и пропитана потом. Верховный зодчий поворачивается к нему, качает головой, медленным шагом удаляется от темного видения по ту сторону стекла.

— Нет… я не знаю.

— Нам надо знать, мессир. Вы должны выяснить, что им нужно.

Микромеры. Заводные игрушки слепого часовщика. Верховный зодчий изучил тонкое строение этих мощных крошечных механизмов и впечатлен слаженной работой и сопряжением частей, тем, как центральный командный механизм претворяет стимулы в движение, восприятие — в действие. Даже на уровне врожденных рефлексов, даже в те дни, когда их действиями руководили не собственные побуждения, но ситуация, нужда или опасность, микромеры казались столь сложными, что человеку их и за всю жизнь не понять. А у него на это ушло куда больше времени. Он даже сам не знает, сколько именно. Когда минула первая тысяча лет, в мире, пересозданном по образу рая и ада, забытого прошлого и воображаемого будущего, отсчет времени уже более не казался чем-то важным.

К тому времени микромеры сами начали пересоздавать человечество.

Они были порождены секретной военной или медицинской биологической наукой, как говорилось в записанных слухах старого мира, в виде летучих всепроникающих зародышей и антител, созданных, чтобы заселить человека-носителя, уничтожить его либо наделить иммунитетом. Или же то была тайная система надзора, элементы которой передавали друг другу информацию через эфир, действуя в ответ на сигналы сообразно неизвестным инструкциям и негласным протоколам. Одно время он полагал, что это технологии пришельцев, посеянные неким холодным разумом, пытающимся понять человеческое сознание, извлекая на свет божий все его древние сны, желания и страхи. В другую эпоху он был убежден, что он сам же и был их первотворцом, что по некой случайности он выпустил их в мир. Он предпочитал считать себя лишь одним из первых, кого призвали их изучать, лишь последним в команде, кто падет, сдастся снам, что они принесли, последним разумным человеком в мире хаоса.

Посвятив их изучению целый эон, он, кажется, знает меньше, чем в самом начале, и беспокоится, что память уже не та. Он спит днем и бодрствует ночью, когда микромеры активны более всего, когда они разрушают и создают с особой энергией, словно его бдение может удержать мир от полного распада.

— Который час? — спрашивает он.

Консул достает из кармана древние часы на цепочке, открывает их и с любопытством разглядывает циферблат, стучит по ним, заводит, снова постукивает.

— Мессир…

— Не важно.

На улице, где стало светлее от первых рассветных лучей, серый бесформенный туман, бесконечные волны микромеров, поднимающиеся из океана, что в прессе однажды окрестили чертовой пылью, растекаются по миру, подобно утренней дымке, растворяют силуэты и очертания, размывают свет в окнах, превращая его в эфирное зарево, золотистое, как огни вулкана, как тлеющие угли в дыму и тени. Он даже не знает, сколько там, снаружи, еще осталось от города.

— Уже почти рассвело, — говорит он.

«Через юру и триас беги, — поет песнопевец. — Беги, маленькая двуногая рептилия-теодонт, развиваясь в ихтиозавра двухсотмиллионолетней давности; двухметровая многоножка Arthropleura mammata вьется вокруг тебя; плыви сквозь камень, луч окаменелый, ты, рыба Pseuderhina alifera, спиральный аммонит, чья вьющаяся сифоноподобная трубка разделена на все увеличивающиеся камеры; лети, архангел-археоптерикс в первой вспышке света, прародитель птиц, голубки и ворона праотец, — одна приносит мир, другой огонь похитил».

Огонь. Рассветные лучи, на заре времен, прежде чем возникло солнце, это не бледное сияние архонта эфира, но вулканическое пламя, что раскрашивает скалу плотным мерцанием искусственного освещения. Пробуждаясь, мы прослеживаем ясную текстуру мира с четкой прозрачностью голубизны и роскошью золота, ведь даже мир иной — из базальта и горит жарче солнечного лика, и сердцевина его — из железа. Облаченный в инкрустации бело-голубых стеклянных вод и льда, беспросветно-черной аллювиальной глины, густой красной дождевой пыли песнопений, зеленого мерцания роскошной растительности. Даже воздух, наше дыхание, наша пневма, не лишен цвета, он голубой — воздух в наших легких то же, что и небо над нами.

Да, он видел во сне дух, положивший начало этому миру, видел его не бледным плоским отсветом какой-то небесной субстанции, но полнокровным, с огненной плотью, огнем глубин. И он чувствует это в своих легких, огонь, и он поет, и плоть становится словом, и слово становится миром.

«Восстань, — поет он, — двухмиллионолетний Homo habilis; иди путем сновидений нашего афроавстралоазиатского Адама по своим пещерам огня и казней. Иди, кроманьонец из Дордони нарисованных туров и газелей, вы, люди-птицы палеолита, парящие в жидких глубинах небес, люди-звери из Ласко и Тассилин-Аджера. Высекайте тучную праматерь, вдовствующую невесту на могилах и в пещерах. Выйдите из тьмы, высеченные из огня, пробудитесь в лесной рассвет».

Из пустынь текут потоки сознания, сплетаясь, словно реки, что затопляют по ночам улицы города, вливаясь в хтонический океан.

Над серой памятью его снов и над серой реальностью внешнего мира выводит он строки, что сплетают мир вокруг него, музыку и мозаику, извивы троп песнопений. Этот современный муэдзин поет со своего минарета, чтобы разбудить скорбящий город, и с пением его из трясины поднимается часовая башня, лозы оплетают ее до стеклянного купола. Песнопевец смеется — город «восстал», пробуждаясь. Где-то флюгер-петух кукарекнул.

«Проснись, потонувший в дремоте град среди джунглей», — поет он. И покуда поет, море сребристое рассветным прибоем изливается в город, и мгла отступает от него, града тайного знания об алфавитах, града строителей книги и трех недостойных умельцев, града сыновей первоубийцы, града, что Эдем заменил, средоточия Нода.

«Пробудись», — поет он.

Возчик поворачивает, тянет на себя поводья одной рукой, прикрывая глаза другой от бьющего в лицо солнечного света, рассекающего зеркало башни и сверкающего на улицах, подобно клинку, пронзающего туманы и сметающего каждую пылинку. Химера останавливается и фыркает, роет землю когтями. Возчик моргает и натягивает шляпу на глаза, чтобы прикрыть их, снова берет поводья обеими руками и гонит зверя дальше. Теперь ему слышна песня муэдзина, звенящая над городом, отражающаяся от стен, как солнечный свет отражается от зеркальных окон башни, и хотя язык ему непонятен, мелодия так знакома, что он тихо напевает ее по пути, чувствуя вибрации в горле, ритм в груди.

Он поворачивает за угол, и вот башня перед ним, теперь ближе, заросшая лозой, но в дальнем конце асфальтированной улицы, где сквозь трещины пробивается сорная трава, а на балконах бетонных домов роскошная листва, сплетение ветвей и каскады цветов. Повозка гремит по улице, крики и свист просыпающихся птиц поднимаются и опадают, окружая песню, словно прочная упорядоченная конструкция, глубоко спрятанная, но от этого не менее реальная. Под венами лоз — скелет утра, воплощенный в песне и камне.

«Хай! Хай!»

Он снова сворачивает за угол, и вот снова башня, руина, обломок, напоминающий разбитую бутылку, врезающийся в серо-черный дым, что поднимается из ее горящей громады, языки красно-золотого пламени, бело-голубые вспышки электрических разрядов плетьми хлещут ее остов, осыпая его дождем искр. Химера мотает головой и нервно бьет хвостом, и он говорит, успокаивая ее, и снова поворачивает за угол, где…

Башня поднимается над песчаниковыми улицами города, обелиск, сияющий сталью и серебром, отражающий небо, которое он пронзает, но еще… в его незавершенности, в серых балках и бетонных колоннах, где кончаются зеркала и башня продолжается как смешение грузоподъемных кранов, и бытовок, и сетки, закрывающей фасады, более или менее отражая реальность расстилающегося внизу города, улиц, что даже в упадке динамичны и величавы, в них та жизненная сила, которую скрывает за своими зеркалами модернизм законченной части башни.

И возчик едет в хаос прибывающих рабочих, машин, с грохотом оживающих и выплевывающих в воздух дым от горючего, хаос желтых касок и ругательств, и зодчего, который, держа в одной руке чертежи, другой указывает вверх, и качающего головой бригадира, и сотни других возчиков, что прибыли с разных сторон с грузом утренних костей, и им показывают, куда это вываливать. Песня далекого певца смешивается с собственным эхом и вливается до неразличимости в какофонию повседневной жизни, и возчик следует вдоль стен башни вверх, мимо того места, где они на самом деле кончаются, вверх, туда, где все окончательно растворяется в голубом утреннем небе.

Красный, золотой и зеленый, город расстилается внизу. Из своего окна в самой высокой комнате башни главный зодчий видит, как его омывает рассвет, серые и черные тени растворяются, дымка сгорает под утренним солнцем. Он видит соборы и мавзолеи, шпили и купола, парки и трущобы, доки и свалки, торговые и развлекательные центры, универмаги и стадионы, лачуги и аэропорты, деловые кварталы и храмовые комплексы, все сады и гетто. Тут и там попадаются знакомые места — здание, которое осталось на своем месте, улица, которая никуда не переместилась, но большая часть изменилась до неузнаваемости. Разрушенный ввечеру и вновь возведенный на рассвете, город ускользает от всяких попыток ухватить хоть какую-то устойчивость в его структуре.

— Не надо винить себя, мессир, — говорит консул.

Он бы и рад, но за эти три коротких года, которые понадобились для воплощения его замысла, видел слишком многое, чтобы не сожалеть о своих решениях. Он помнит личные беседы с президентами, помнит, как говорил об огромном потенциале микромеров как автономных исполнителей. Он помнит месяцы, прошедшие за изучением микромеров, селекцией поведения, практически полным переписыванием заложенного в их природе, созданием настоящего текучего языка, которым они могли бы подпитываться, пить и вдыхать информацию. Он наблюдал, как из автоматических органов рассчитанными рефлексами, с заранее предусмотренными действиями, предполагающимися при такой конструкции, они развивают механизмы, способные уловить сложное содержание, контекст, поставить под сомнение власть ситуации и действовать сообразно возможностям и выбору. Он…

— Не надо винить себя, мессир, — говорит консул.

Но именно он задал им категорический императив — конечное высшее правило: они могут ломать собственные правила. Без этого, как он был абсолютно уверен, все модули их простого восприятия, которые он позаимствовал, несколько модифицировав, из их внутренних возможностей, сводились к холодному расчету в целях выживания. Он наделил их умением сомневаться и быть уверенными, чувством ярости и страха, желания и удовлетворения, чтобы на этом основании развить в них своего рода смекалку, отвагу и волю, полностью отсутствующие в автоматах, которыми они исходно являлись. Это, равно как и энграммы, которые он встроил в язык, должно было превратить их в могущественнейшую комбинацию автономного и автоматического, солдата и раба. Но похоже, эти создания породили собственный языковой хаос, и теперь во всем этом шуме и гаме жители — а он помнил, как собственными руками сотворил их из глины, — превратились в лепет, трепет, пыли и праха легкий полет, о, сколько хлопот…

— Не надо винить себя, мессир, — говорит консул.

Верховный зодчий поворачивается к своему консулу, застигнутый в момент смущения. На секунду он чувствует, глядя на город, что башня падает на расстилающийся внизу мир с ясного синего неба, в красное, золотое и зеленое города душ, пыли и камня, глины и костей. Это чувство ускользает, словно греза, и вот он помнит лишь свои собственные руки, липкие от густой красной охры, глины или крови. Он хмурит брови, но видение слишком бесплотно, и ему остались лишь зачатки формы, кости бесплотной памяти, мелодия без слов.

Он понимает, что где-то в промежутке между рассветом и сумерками забыл собственное имя.

Песнопевец поет о башне высокой, что должна была быть построена по приказу богатого и влиятельного купца. Презрев суть и цель ради значения, купец понимал смысл как поиск совершенных форм, поиск прочной конструкции. Он изучил целую библиотеку определений, музей правил, галереи границ, зал славы имен. И призвал он к себе величайшего зодчего эпохи, сделал его господином, и верховный зодчий взял на себя самый честолюбивый из всех замыслов. Он спроектировал здание. Он сделал попытку наложить искусственную рамку на динамику усилия. Это было высокое, самое высокое здание в мире, оно достигало самих небес. Но когда достигается предел сложности любой системы, эта система может обратиться против себя самой, свернуться спиралью, обратиться в хаос. И вот в тот день, когда его должны были открыть, самое высокое здание в мире обрушилось.

Акведук на пролегающих внизу улицах вьется по невозможным сдвигам перспективы, его желоб лестницей поднимается вверх, пока, достигнув высшей точки, вода не низвергается водопадом, возвращаясь в мраморный бассейн, откуда течет.

Песнопевец поет об ограничении ограничений, о смерти имени в раковине сингулярности, что сама есть бесконечный ноль.

— Как тебя зовут? — спросила одна из его возлюбленных.

Он повернулся, поглядел на обеих, что лежали подле него в постели, нежась на простынях.

— Ну, — сказал он, — знаешь, бывает, что у тебя когда-то что-то было, а теперь больше нет.

Она покачала головой, хитро улыбнулась:

— Знаешь, ты сумасшедший.

Он рассмеялся и кивнул. Ну конечно, это так; его восприятие пошло змеящимися спиралями, такая синестезия, которая формирует ощущение себя, вновь возникающее с осознанием окружающего мира, как же иначе? Ему дан трепетный образ нас, микромеров, и образ озвучить он может, так что он почти один из нас… почти. Мы внутри каждого жителя этого города, но лишь он один не спит и полностью сознает это. И для хаоса, царящего в его сердце, имя кажется такой мелочью, это закольцованность змеящегося мира, вечно замыкающегося на себе, пожирающего свой хвост. Лучше потянуться, зевнуть, запеть, занести на скрижали эту кружащую линию тождества как существование в мире.

Комната обозначена мерцающими трассирующими следами, словно кислотная галлюцинация, словно трехмерное кино без очков, но он чувствует, что во всем этом есть система. Кислотная змея заговора чувств, один глаз красный, другой зеленый, обвивает этот виртуальный мир, мандала в основании видения, несущиеся огни — колесницы пришельцев или ангелов. Вот что лежит по ту сторону зрительного восприятия и делает возможными шизоидные сдвиги, что порождают новые союзы, новые грани восприятия, выкованные из форм и теней, фигур и цветов. На улице небо из лазурного становится цвета индиго, но в небесах воображения все оттенки синего присутствуют одновременно.

— Мы все сумасшедшие, — сказал он.

Его песня — та сила, что связывает, свивает и порождает смысл. В каждом танцующем образе и звуке, запахе, вкусе, ощущении, веществе и душе присутствует грация и величие древней мощи. Мир закружился, причудливый объект экстатического изумления или путаный лабиринт ярости и страха, тайна, рожденная в столкновении мифа и истории, ее обитатели — более ноумены, чем люди.

— Все мы, — сказал он.

Как музыкальные ноты, моменты восприятия его песнопения становятся темой, эфемерные определенности зрения, оспариваемые любопытством, вечные потенции звука, отягощенные сомнением. В нарастании и ослабевании напряжения его история обретает значение и целостность. Погруженный в вихрящийся мир, он зачарован рапсодией, гармонической связью, значением, что сотворено для него ритмом, не разумом.

Напряжение, сопряжение, натяжение, выражение — он всегда старался понимать полный смысл слова не как нечто целостное, но как сумму индивидуальных сем, других слов, созданных на основе одной и той же корневой морфемы. Он видит в них грани разрушенного единства, значение — как разбитую голограмму, каждый фрагмент которой имплицитно содержит целое, но лишь частица его ясно читаема. Вот почему мы избрали его, чтобы он воспел мир.

— Твой мир лишен смысла, — сказала его возлюбленная.

— Мир есть то, что он есть, — сказал он, — не более и не менее… но что он есть — вопрос тонкий и загадочный.

И вот он стоит у окна, его песнь о мире и окончании мира почти завершена, его песнь о новом начале только начинается.

Он выходит из пустыни, дитя с копытами и рогами, козленок в шкуре овечьей, вор и лжец, проказник-бунтарь, сопровождаемый лишь хором микромеров, отражающим голоса всех тех, кто в смерти имя утратил, всей истории человечества, поверженной в прах. Его собственное имя тоже забыто, но он потеет и чешется во второй коже, коровьей, ежится и голодает ночами под сожженными дочерна заемными крыльями, и, пусть все утратив, он жив. Он идет сквозь пустую вечность, ища хоть кого-то наделенного разумом, как он сам. Но здесь лишь мы, микромеры, кто расчленил мир в попытке удовлетворить все души, наложить искусственный порядок на анархистскую метафизику человеческого воображения. Мы лишь хотели даровать человечеству то, чего оно желало, не понимая, что оно желает покончить со всеми врагами, желает войны, что положит конец всем войнам, умиротворения смерти. И вот теперь существуем лишь мы, микромеры, и несколько бессловесных тварей, химер, что влачат пустые повозки по преисподней, ведомые лишь инстинктом. Устремляясь в путь далеко, в пески своих снов, он хоронит кости собственной истории глубоко в пустынном мраке и поет им погребальную песнь, элегию, которую мы обращаем в костер погребальный. Потом же он видит и слышит, он понимает, как сплетаются наше видение и его голос. Певец душ, освобожденный и возрожденный, его слова — огонь, этот дьявол, ворона со сломанными крыльями, и мы отвечаем на его единственное желание. И вот в отсутствие всех остальных он начинает песней творить мир грядущий, в первую очередь — брата.

Возчик, которого он призвал песней, улыбается ему с соседнего сиденья и кивает.

Он поет о дороге всякого праха, реке и руинах мира, что оставил он позади. Он поет о городе горном, высеченном из скалы, раскрашенном в серебро лунного света, в пурпур крови своей, в серую мглу, цвета его запятнаны глубокой виной, широкие мазки по твердой поверхности. Он поет о воронах над полем пшеницы в небе бурлящем, в жаре низко идущей бури, что медленно настигает его. Он поет херувимов и серафимов, шепчет слова в воздухе тяжком. Он поет о двух воронах, что прибиты к столбам деревянным у крыльца и у двери сельского дома, — то Память и Мысль. Он встает на колени кровь их испробовать, усилить песню свою размышлением и воспоминанием. И встает он, и дальше идет, и в песне несет души всех тех, что когда-либо знал и узнает — или же не узнает, всех их несет он в вечность с собою.

«Следуйте же за мной, — он поет, — ушабти, шувабти, клювастые ответчики из Египта, следуйте же за мной с елисейских полей тяжкой работы, где разбросано зерно элевсинское, сеятели иллюзий, следуйте же за мной в город имперский».

С волнующихся полей пшеницы, где падальщик вьется над трупом, с верхнего моря сребристого он идет прочь, песнопевец, как беглый раб, как чужак, одержимый тенями, на пустые улицы города времени. Души — это камни, на которых город построен. Души — фрески на стенах его и статуи на площадях, души — башни и купола, балюстрады и колоннады и часословы златые. Это вечность, которой человечество жаждет, построенная из людских сновидений нами, Аркадия и гробница.

В Аркадию он идет, чтобы стать ее смертью.

«Титаны и боги, восстаньте», — поет он.

И они восстают: Шамаш сияет на финиковых пальмах Инанны. Таммуз вступает в термидор, по висячим садам жерминаля и флореаля зеленого. Даже смерть, смерть восстала, густая и красная, словно глина, в созданиях, сотворенных из пепла и крови, растворенных потопом, переоформленных руками человека. Миф освобожден от оков, горящий человек с душою деревянной, на коже глиняной те письмена, что прегрешения его перечисляют, — вне уз, вне плена.

Империя пала, республика вновь процветает.

Город встает вокруг, камни сбрасывают узы твердости, вечности ради вещества сновидений и смертности символов. Башня, что высится над городом, над закатным прибоем, башня всего, чем мы были или могли бы быть, не будь мы мертвы, резонирует, камень дрожит в ритме песни. Вновь пробужденные песнею песнопевца, мы вьемся словами его вокруг этой башни, достигая небес и падая, падая вечно и навсегда в радость и горе времен, в плоть дней, в слова, рожденные на языке песнопевца, башни всех костей утра, падая вечно и навсегда в великолепный хаос мира.

РИЧАРД ПАРКС

Как завоевать леди Смерть

Пер. О. Полухина