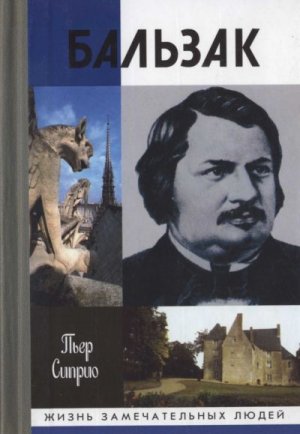

Сиприо Пьер

Бальзак без маски

КОМЕДИЯ МАСОК И ТРАГЕДИЯ ЖИЗНИ

Вступительная статья

У этой книги очень точное заглавие: «Бальзак без маски». Действительно, гениальный художник, показавший крупным планом «человеческую комедию», посвятивший свое необъятное творчество срыванию всяческих масок, сам всю жизнь прожил в маске, которую добровольно на себя надел и не мог снять, подобно тем несчастным, которых заковывали в глухие железные шлемы, дабы уморить голодом. Маска Бальзака — образ преуспевающего дельца, обладателя огромного состояния, блестящего светского льва, не отказывающего себе ни в чем, не хуже всех этих Нусингенов и иже с ними, созданных его гением. А под маской — совершенно иная, реальная жизнь. Как ярко показал автор книги, это каторжный труд, непрерывные поиски денег, побеги от кредиторов, тяжелые болезни и равнодушие тех, кому отдана вся душа.

Автор «Бальзака без маски» Пьер Сиприо широко известен во Франции. Журналист и издатель, неутомимый деятель «Франс-Кюльтюр», создатель многочисленных литературных радиопередач и руководитель ревю «Табль ронд», он особенно прославился двухтомной биографией Монтерлана и рядом других работ об этом писателе. Что же касается Бальзака, то здесь Сиприо, разумеется, не пионер: на его родине, да и вообще на Западе, литература о Бальзаке безбрежна. К нам же, в Россию, во времена оны просочились лишь два существенных произведения о великом писателе: книги С. Цвейга[1] и А. Моруа[2]. Обе эти принятые на ура читателями, модные в те годы «романизированные биографии» имели друг от друга то существенное отличие, что стиль Цвейга ближе к первой части этого определения, а Моруа — ко второй. Цвейг в «Бальзаке», как и в других своих произведениях, очень эмоционален, и образ создателя «Человеческой комедии» под его пером иной раз приобретает характер гротеска. Моруа же в первую очередь документалист, и при всей художественности созданного им образа главное у него — стремление приблизиться к жизненной правде.

По этому же пути пошел и автор предлагаемой книги, что не скрывает и он сам, отдав дань уважения Моруа в «Предисловии», а также постоянно ссылаясь на него в самом тексте. Главным своим достижением по сравнению с Моруа Сиприо считает учет и использование литературы, вышедшей за десятилетия после появления «Прометея». Но здесь он явно скромничает. Его «Бальзак» — совершенно оригинальное произведение, весьма отличное и по существу, и по стилю от трудов предшественников. У Сиприо мы не найдем обычного для бальзаковедов деления творчества великого писателя на отдельные «периоды». Его книга не имеет ни частей, ни глав: она состоит как бы из отдельных очерков разной величины и разного характера, каждый из которых имеет броское заглавие и самоценное значение. Одни из них посвящены истории, другие — событиям жизни героя, третьи — очередному роману или трактату, четвертые — сопутствующим лицам и обстоятельствам. Поэтому в процессе чтения книги, особенно поначалу, возникает впечатление некоей фрагментарности. И только вчитавшись и дочитав до конца, охватываешь мыслью целое и понимаешь замысел автора.

Сиприо начинает с того, что выясняет, сколько стоили в 30–40-е годы XIX века соотносительно с современным курсом продовольствие, предметы обихода, передвижение и т. п., и этим сразу вводит в экономику бальзаковского времени. Постоянно присутствует и чисто исторический фон. Читая книгу, знакомишься с важнейшими чертами истории Франции за целое столетие — с середины XVIII по середину XIX века. Перед нами чередой проходят абсолютная монархия Людовика XV и его преемника, Великая революция 1789–1799 годов, эпоха Наполеона, года Реставрации, революция 1830 года, Июльская монархия Луи-Филиппа, революция 1848 года. И для каждого из этих этапов Сиприо, иногда несколькими страницами, иногда несколькими строками, находит емкое и точное определение, выделив самое главное, как он себе его представляет. При этом факты истории даются не ради самих себя, а в тесном переплетении с жизненными судьбами Оноре и его отца.

Об отце мы упомянули не случайно. Сиприо уделяет ему в книге большое, на первый взгляд слишком большое место, гораздо большее, чем любой из его предшественников. Но это вполне оправдано. На примере карьеры Бернара-Франсуа Бальзака Сиприо показывает, как во Франции складывалась и пришла к господству буржуазия, та самая буржуазия, представители разных слоев которой станут главными персонажами «Человеческой комедии» и к которой у великого писателя сложится такое неоднозначное отношение.

Выходец из провинции, потомственный крестьянин Бальса пробирается в Париж и удачно пристраивается к администрации Людовика XV. Он тут же меняет свое родовое имя: чтобы оторваться от всех этих деревенских «Бальса», он вдруг становится «де Бальзаком», явно намекая на мифическую принадлежность к дворянскому роду «Бальзак д’Антрег». Он умело находит покровителей и ловко приспосабливается к каждой смене режима: начинается революция, и он, недавний королевский слуга, — ярый революционер; появляется Наполеон — и он преданный бонапартист, поющий осанну императору; приходит Реставрация — и он, напрочь забыв о недавнем прошлом, оказывается роялистом. Но вне зависимости от режима он всегда умеет пристроиться к «тепленькому местечку», связанному с администрацией и всевозможными поставками — здесь легче создать состояние и положение в обществе. Обстоятельства и возраст обрывают карьеру Бернара-Франсуа, но его ловкое восхождение — превосходный материал для будущего писателя, его сына!

Значительное место Сиприо уделяет детским и юношеским годам Оноре. И это не менее оправдано. Не знавший родительской любви, покалеченный школой, молодой Бальзак в мучительной борьбе с внешним давлением сам сформировал себя и, вопреки стараниям родителей, пробился к тому, что властно его призывало — к художественной литературе.

Первые неудачные опыты отнюдь не поколебали его, не сняли юношеского энтузиазма; преодолевая все препоны, Бальзак твердо шел по избранному пути, пока в конце концов не добился прижизненной славы. Но слава не принесла успокоения его мятущейся душе; он постоянно ставил перед собой сверхзадачи и рвался к недостижимому. Плебей, он хотел стать аристократом, труженик, он мечтал о сокровищах Монте-Кристо, беспомощный в практической жизни, он лез в дельцы, внешне непривлекательный и нескладный, он грезил о страстной любви. Естественно, все подобные «начинания» одно за другим проваливались. Литературный труд не сделал его богатым, попытки организовать свое «дело» чуть не привели в долговую яму, а стремление «выйти в знать», равно как и «страстная любовь», обернулись жестокой трагедией.

В основе уникальности Бальзака, полагает Сиприо, были изначально заложены три компонента: наблюдательность, фантазия и упорный труд. Все, что его окружало, вызывало в нем жадный интерес. Он видел, замечал, улавливал, чувствовал то, что большинству других было недоступно. Сиприо показывает — и это составляет основную часть его труда — как почти во всех произведениях Бальзака фигурируют он сам, его близкие, те, кого он видел, о ком слышал или прочитал. Но все эти персонажи не были прямо перенесены автором на страницы его романов — то было бы банально. Писатель обладал неукротимой фантазией, и она преображала увиденное и познанное настолько, что зачастую деформировала почти до неузнаваемости. И вот эта-то деформация, результат полета фантазии гения, и создавала тот сплав реального и идеального, который сделал образы Бальзака такими емкими и впечатляющими. Однако и наблюдательности, и фантазии было бы недостаточно, если бы их не сдабривал упорный труд. Мало можно найти писателей, которые были бы так строги к написанному ими, как Бальзак. Его никогда не удовлетворяли первые варианты; он без конца правил, добавлял, изменял и снова правил. Его ненавидели типографы, ибо не только гранки, но и верстки его романов были сплошь исчерканы исправлениями.

Все это вместе взятое и определило неповторимость творчества Бальзака. И если ранние его произведения грешили сентиментальностью, характерной для его эпохи, то начиная с 1829 года он отрывается от большинства писателей-современников, обретя черты того Бальзака, который обеспечил себе бессмертие. Это хорошо подметил Сиприо, приведя характерный диалог. Писателя спросили: что, его «Шуаны» — исторический, любовный или мистический роман? И Бальзак не задумываясь ответил: «Это правдивый роман». Так великий писатель впервые определил основную черту своего творчества, которая позднее заставит критиков признать его основоположником реализма в литературе и которая со всей силой и мощью раскрылась в 30–40-е годы в «Гобсеке», «Отце Горио», «Евгении Гранде», «Шагреневой коже», «Утраченных иллюзиях» и других гениальных произведениях, выстроенных им в цикл «Человеческой комедии», давшей подлинный облик политической, общественной и частной жизни Франции середины XIX века.

Огромную, часто определяющую роль в жизни и творчестве Бальзака — и это прекрасно выявил Сиприо — сыграли женщина и любовь. «Я таю в себе культ женщины и жажду любви», — признавался сам великий романист.

Сначала появилась сестра Лора, противовес отринувшей сына матери, затем — мадам Берни, и мать, и любовница, и сотрудница, и заимодавец, а рядом с ней — Зюльма Каро, верный друг и поверенный; после смерти мадам Берни ее отчасти заменила мадам Брюньоль; и, наконец, всех затмила и вытеснила «прекрасная иностранка», Эвелина Ганская. Но эти пять «основных» привязанностей не исключали и множества других; преклонявшийся перед аристократией Бальзак неизменно льнул к знатным дамам. В результате он добился полного или частичного успеха у таких титулованных аристократок, как герцогиня Абрантес, графиня Гидобони-Висконти и непреклонная хромоножка, маркиза де Кастри. И даже последняя, самая «страстная» и роковая любовь писателя в значительной мере была приправлена все тем же великосветским флером.

Женщина, женщина и еще раз женщина — вот, по мнению Сиприо, прямой путь к пониманию творчества Бальзака. «Женщина бальзаковского возраста» — расхожая фраза, которую повторяют даже те, кто никогда не читал Бальзака. Мать, оттолкнувшая сына, — и нежная мать, исполненная заботы о детях, преданная жена — и жена тайный враг, страстная любовница — и змея в облике возлюбленной, женщина-ангел — и женщина-дьявол, женщина — чистая душа — и женщина — кладезь коварства, покинутая женщина — и женщина роковая, женщина, одаряющая блаженством, — и женщина, убивающая любовь: таковы образы-антагонисты, переходящие из романа в роман. И даже мужские персонажи бальзаковской «Комедии» и других циклов немыслимы без связанных с ними женщин — матерей, дочерей, сестер, жен и любовниц.

Самые сильные страницы книги Сиприо — история «страстной» любви Бальзака и Эвелины Ганской. Здесь, работая по первоисточникам, автор поднял обширную переписку Бальзака, которую скрупулезно изучил и на которой в основном построил свои выводы. Собственно, выводов-то как раз и нет, и в этом сила повествования; выводы предлагается сделать читателю. Автор же ограничивается фактами, не педалируя и редко давая оценки. И факты впечатляют гораздо сильнее, чем самая пылкая агитация — ну как тут не вспомнить роман нашего соотечественника, украинского писателя Натана Рыбака![3] Постепенно вырисовывается печальная картина: гений, плененный очередным мифом, и своенравная, непостоянная и равнодушная эгоистка, думающая лишь об удовольствиях и благополучии своего клана…

«Роман» Бальзака с «иностранкой», по существу, результат плена у собственной маски, чисто «головной»; «страстность» его лишь в том, что несчастному «влюбленному» казалось, будто вот-вот и он достигнет вожделенной мечты своей жизни: станет богачом и «попадет» в аристократы. Да и не просто в аристократы, а в самые сливки знати — что там какие-то Абрантес или Кастри, если Ганская была дальней родственницей самой Марии Лещинской, супруги Людовика XV, а ее поместья и замки раскинулись по всей Украине! Такая женщина могла дать писателю и полную обеспеченность, и покой, и блестящее положение в обществе! Правда, был еще и господин Ганский, но он, к счастью, оказался стариком и должен был умереть со дня на день…

В дальнейшем выяснилось, что все это не совсем так. Ганский действительно умер, хотя и не столь уж быстро, но что касается «поместий и замков», то хозяйство Ганских оказалось сильно запущенным, после смерти мужа Эвелина увязла в земельных тяжбах и в конце концов совершенно разорилась. Но все это еще впереди, а пока…

…Началось с загадочного письма, подписанного «иностранкой» и содержавшего комплименты в адрес писателя. Бальзак воспрянул: его хвалили редко, а тут фимиам шел от «прекрасной иностранки» (в воображении писателя она не могла не быть «прекрасной»). Вскоре «иностранка» раскрыла свое инкогнито и в одном из следующих писем появились такие слова: «Ваша душа — века… По Вашему знанию человеческого сердца я чувствую в Вас существо высшего порядка… Читая Ваше произведение[4], я отождествляю себя и Вас… Ваш гений представляется мне вершиной…» (7 ноября 1832 г.). Наживка была брошена и проглочена: писатель оказался на крючке…

Следующие три года стали для него некоей фантасмагорией. До этого не покидавший Франции Бальзак стал метаться по Европе. Невшатель, Женева, Вена… И все для того, чтобы увидеть возлюбленную, пробыть с ней несколько дней, а то всего лишь и часов под бдительным оком мужа, и затем месяцами предаваться сладким воспоминаниям… Несмотря на то что прелести Эвелины уже поблекли, а вследствие излишней дородности она при ходьбе переваливалась с ноги на ногу, точно утка, влюбленному она показалась «идеалом божественной красоты». «Он настоящий ребенок», — решила в свою очередь Эвелина после первой встречи, а позднее прозвала его «бильбоке» — детской игрушкой. В 1834 году в Женеве она наконец допустила сгоравшего от любви писателя к «райскому блаженству», но затем оттолкнула, и в следующем году в Вене, несмотря на сетования несчастного, уже держала его на расстоянии. Так определилась вся дальнейшая тактика Эвелины, ее «двойственность», по выражению Сиприо: она то натягивала леску, то отпускала ее…

Следующая встреча произошла лишь восемь лет спустя, а переписка едва не заглохла — письма от возлюбленной приходили все реже. Бальзак жаловался, умолял, но тщетно. Он старался как-то отвлечься: вновь с головой ушел в работу, заводил короткие связи, утешался нежными заботами мадам Брюньоль, путешествовал. Но на каждую мольбу о новой встрече получал один и тот же ответ, равносильный приказу: «Не приезжайте».

«Ева не испытывала к Бальзаку любви в привычном смысле слова, — замечает Сиприо. — Похоже, она собиралась расстаться с ним». Однако и из далекой Верховни она пристально следила за «нравственностью» Бальзака, ревновала его и заставляла оправдываться. Вот уж воистину: «И есть тошно, и бросить жалко»…

29 ноября 1841 года Эвелина овдовела, о чем сообщила Бальзаку только через два месяца. Теперь она была свободна. Казалось бы, чего лучше для двух любящих сердец? Но нет. Игра продолжалась: «Не приезжайте». Он не выдержал и в июле 1843 года помчался в Петербург. Приняли его холодно. «Ева частенько оставляла его наедине с книгой». После его возвращения в Париж она написала ему, что собирается уйти в монастырь. Она утверждала, что «воплощает его несбыточную мечту». Он слег. Тогда было решено сменить гнев на милость: из Дрездена, где она находилась с дочерью и ее женихом, Эвелина написала в Париж: «Мне хотелось бы увидеться с тобой». Какое счастье! Бальзак, несмотря на недомогание, поспешил в Дрезден. Потом все завертелось, словно в калейдоскопе: Париж, Верховня, снова Париж, снова Верховня, беременность Эвелины, завершившаяся выкидышем… «Теперь главная мысль писем Евы к Оноре сводилась к следующему: видеться — да; выйти замуж — нет; жить в Париже — нет». Осенью 1848 года, убегая от новой, претившей ему революции, Бальзак снова поехал в Верховню и пробыл там 19 месяцев. Теперь болезнь окончательно свалила его. Он почти не вставал с постели. О литературной работе думать больше не приходилось. И тут вдруг Эвелина сделала новое антраша: отдав остатки своей недвижимости детям в обмен на ежегодную ренту, она согласилась… стать «госпожой де Бальзак» и жить в Париже. Свадьба была сыграна в 1850 году в Бердичеве, после чего «молодые» отправились во Францию. Бальзак возвратился в Париж только для того, чтобы там умереть на пятьдесят первом году жизни. Так он стал одним из самых ярких героев своей «Человеческой комедии» — куда более ярким, чем Люсьен Рюбампре или Рафаэль Валантен! Шагреневая кожа, все уменьшаясь, сморщилась до предела и, едва после всех танталовых мук он получил вожделенное, обратилась в прах…

Сиприо не остановился на этом и посвятил несколько строк последующей судьбе госпожи де Бальзак. Они интересны, поскольку бросают луч в прошлое, освещая подлинный характер отношения Эвелины к писателю. Она отнюдь не оказалась безутешной вдовой. Во время агонии мужа, в своих письмах к дочери, она почти не упоминала о «бедном бильбоке», зато подробно распространялась о том, как весело проводит время в Париже. Не успел еще прах Бальзака найти последний приют, а она уже флиртовала с молодым критиком, «малышом» Шамфлери; а когда он бросил ее, Эвелина тут же увлеклась художником Жаном Жигу, с которым пробыла до конца своих дней. После смерти Бальзака она здравствовала еще 32 года, пережив Вторую империю, Франко-прусскую войну и Парижскую коммуну.

На этой ноте, так отвечающей смыслу «Человеческой комедии», можно бы и закончить, если бы не осталось еще одной и немаловажной проблемы, которой бальзаковеды обычно занимаются в начале своих исследований, а Сиприо, в основном, оставил на конец: выяснить социальное и политическое кредо Бальзака, его место и роль в многообразных коллизиях своего времени и, соответственно, в мировой литературе.

Советское литературоведение решало эту проблему «не мудрствуя лукаво»[5]. Бальзак провозглашался «великим народным писателем», одним из основоположников «критического реализма», предшествующего «социалистическому реализму» советской литературы. Мировоззрение Бальзака и его творческий метод рассматривались как «следствие революционной ликвидации феодализма» и «результат широкого общественного движения», питавшего творчество писателя. Бальзак якобы объективно отражал интересы «трудящихся масс», «с глубоким пониманием той огромной роли, которую играют „низы“ в жизни общества». Смотря вперед, «он видел людей будущего, выступающих против буржуазии», и показал «преходящий характер ее власти». Его же так называемый «легитимизм» — всего лишь «оборотная сторона антибуржуазных настроений», форма оппозиции «царству банкиров», монархии Луи-Филиппа.

Как было бы все просто, если бы дело обстояло именно так! Но здесь, как убедительно показал Сиприо, все было значительно сложнее.

Идеология Бальзака столь же противоречива, как его жизнь и творчество. Действительно, он не жаловал буржуазию, хотя сам происходил из буржуазной среды. Но неприязнь его распространялась прежде всего на «паразитическую», непроизводящую буржуазию — на банкиров и финансистов. А главное, она шла у Бальзака не «слева», а «справа»: в противовес своим коллегам — либеральным демократам он превозносил аристократию и пытался баллотироваться от легитимистов — крайне правой монархической партии. «Бальзак был вечным оппозиционером из принципа, — утверждает Сиприо. — При Карле X, короле ультрароялистов, он был либералом, зато при Луи-Филиппе, короле буржуазии, стал монархистом-легитимистом». Что касается второй части этой фразы, то она не вызывает сомнений. Но вот говоря о «либерализме» Бальзака в период Реставрации, Сиприо противоречит сам себе, ибо на этой же странице указывает, что именно в 1825 году (то есть как раз при Карле X!) Бальзак опубликовал две «ультра-реакционные» брошюры — о праве первородства и о благости ордена иезуитов. Отсюда следуем, что отрицательное отношение к буржуазии сложилось у него раньше революции 1830 года; быть может, этому содействовали и размышления о карьере отца. Что речь здесь идет в первую очередь о буржуазии финансовой, показывает реплика писателя, приводимая Сиприо, о ненависти «к этой отвратительной буржуазии», поскольку она «подлинный удав, подмявший под себя все прочие слои». Скупив «национальные имущества» в результате революции 1789 года, эта буржуазия подменила собой и церковь и дворянство, лишив земли тех, кто ее обрабатывал. Она стремилась создать «демократию», которую Бальзак назвал «медиократией» — «властью посредственности». Его не прельщала «холодная свобода» Соединенных Штатов, этот «наряд Арлекина». «Общество, признающее человека знатным лишь благодаря его состоянию, предпринимателем лишь благодаря его власти над рабочими и земельным собственником, благодаря его власти над крестьянами — застывшее общество», — заключает писатель. Именно такое общество и представляло, по его мнению, государство Луи-Филиппа, короля, который «расточает ласки легитимистам, хранит супружескую верность бонапартистам и идет на небольшие уступки республиканцам», что не назовешь иначе, как «мошеннический трюк». При этом Бальзак издевается над лозунгами либеральных республиканцев, высмеивая «фатальную троицу»: свободу, равенство, братство. «У нас есть свобода умирать с голоду, равенство в нищете, братство с Каином, вот каково Евангелие Ледрю-Роллена».

И однако, критикуя «царство банкиров» с правых позиций, писатель идет иной раз на явное сближение с крайне левыми. Так, Сиприо показывает, что в начале 30-х годов он находился под несомненным влиянием сен-симонистов, а накануне революции 1848 года пророчествовал о некоей «крестьянской диктатуре» с отменой частной собственности, наподобие коммуны Бабефа. В подобных зигзагах — весь Бальзак.

Да, бесспорно, он был «народным писателем», он любил и отражал в своем творчестве «народ» в широком смысле этого слова. Он подчеркивал, что бедность обездоленных не причина для их третирования, что «способные представители этого класса должны иметь возможность проявить себя». Но при этом Бальзак отличал от народа его низы, «чернь», всю эту бунтарскую неукротимую толпу, безликую разъяренную массу, которая грабит дома и поднимает мятежи. Он не приветствовал современных ему революций и боялся их, как фактора, дестабилизирующего общество. «Три славных дня» июля 1830 года он обозвал «лаем собак в темноте», а к февральской революции 1848 года оказался еще более непримиримым. Сразу же после событий в Париже он писал: «Необходимо проводить безжалостную политику, чтобы государство твердо стояло на ногах. Я, как и прежде, одобряю и тюремные застенки Австрии, и Сибирь, и прочие методы сильной власти…»

«Сильная власть»… Вот, собственно, и ключ к пониманию легитимизма Бальзака. Неприятие беспорядков и мятежей приводило к идеализации авторитарного режима, требованию «сильной руки».

В качестве «классических образцов» Бальзак рассматривал Екатерину Медичи, Робеспьера и Наполеона. Что касается последнего, дело ясное: бонапартизмом страдало все поколение Бальзака. Но вот в отношении Екатерины, эгерии Варфоломеевской ночи… И, в особенности, Робеспьера, этого «исчадия революции»… Впрочем, в Бальзаке ничто не должно удивлять. Вот какие слова вкладывает он в уста Робеспьера: «Политическая свобода, спокойствие нации и даже наука — это подарки судьбы, за которые она требует уплаты налога кровью»… Таков силлогизм революции. Не июльской, породившей ублюдка Луи-Филиппа. И не февральской, результатом которой стало появление жалкой пародии на императора. Нет, той другой, Великой революции, что выковала в своем горниле Робеспьера и Наполеона. Да и самого Бальзака как гениального художника, открывшего необъятную панораму эпохи.

Бальзак увидел, разглядел и отобразил свое время во всех его ипостасях.

«Бальзак знал, что жизнь полна жестокостей, что вмешательство человека в природу не доведет до добра, что общество разделено на выскочек и жертв, но, осуждая многое в человеческой деятельности, он показал, насколько велик человек в своих устремлениях. […] В этом смысле Бальзак, как он сам говорил, принадлежит партии революции, которая является партией Жизни».

Эти заключительные слова Сиприо лучше всего синтезируют поток фактов и мыслей, заключенных в его фундаментальной и такой незаурядной книге.

А. П. ЛЕВАНДОВСКИЙ

БЛЕСК И НИЩЕТА СТРАСТЕЙ

Человек, сошедший в эту могилу, принадлежит к тем редким людям, в последний путь которых провожает общая боль… Господин де Бальзак являлся частью того мощного поколения писателей XIX века, что пришло вслед за падением Наполеоновской империи, подобно тому, как взошло после правления Ришелье блистательное созвездие писателей XVII века, словно в развитии цивилизации существует некая закономерность, в силу которой за владеющими мечом следуют властители умов.

Господин де Бальзак был первым среди великих, лучшим среди лучших. Его романы суть не что иное, как одна огромная книга, живая, яркая, глубокая, в которой приходит и уходит, возвращается, движется и живет поразительная и пугающая, и в то же время небывало реалистичная современная нам действительность; волшебная книга, которую автор нарек «Комедией» и которую с полным правом мог назвать «Историей»…

Виктор Гюго

Роже Пьерро, кропотливо собравшему, расположившему в безупречном хронологическом порядке и прокомментировавшему с глубоким пониманием трех тысяч обнаруженных писем, что сделало личность Бальзака ближе и понятнее для нас, чем для самих современников писателя, — от признательного поклонника, воспользовавшегося следующими публикациями:

Бальзак. Переписка. В пяти томах. Издательство Гарнье.

Письма Бальзака мадам Ганской.

В двух томах. Издательство Робер Лаффон.

Жан А. Дюкурно. Календарь Бальзака // Этюды о Бальзаке 1952–1960. Год Бальзака 1960–1979. Издательство Гарнье.

П. С.

ЧТО СКОЛЬКО СТОИЛО

«Увы, приходится признать, что я — прорва», — писал Бальзак Еве Ганской.

Даже имея за плечами тридцать лет литературного труда, Бальзак не прекращал писать ради заработка. «Сколько заботы о деньгах!» — воскликнет по этому поводу Флобер в 1876 году.

После краха своей типографии в августе 1828 года, задолжав более 500 тысяч франков, Бальзак продолжал жить широко, с некоторым даже блеском в расчете, видимо, на «взаимные» или, как их называли, «бронзовые» векселя. Он договаривался с издателями и главными редакторами журналов насчет романов и новелл. Тем не менее рукопись, подлежащую сдаче в определенный срок, ему случалось задерживать, а иногда он мог даже отказаться от издания книги, оплаченной авансом.

Начиная с 1833 года, одновременно с работой над «Этюдами о нравственности XIX века», Бальзак завершил разработку системы продажи рукописей, которая позволяла ему объединять в некое целое произведения, издававшиеся ранее, с теми, которые еще только замышлялись. Он начал перепродавать различным издателям свои таким образом дополненные труды. Эти следующие друг за другом серии привели к подписанию крупного контракта с издателями Фурном, Этцелем, Поленом и Дюбоше, предполагавшим публикацию «Человеческой комедии», проект которой был подготовлен Бальзаком в январе 1840 года.

«Будучи продуктом своего времени, я с уважением отношусь к деньгам», — скажет Бальзак устами одного из своих персонажей. Романы с продолжением в ежедневных газетах приносили Эжену Сю и Александру Дюма до ста тысяч франков в год. Бальзак стремился получать столько же, но и в самые благоприятные годы его доход едва ли достигал такой цифры. Он жил как стесненный в средствах богач, то ли потому что тратил больше, чем зарабатывал, то ли потому что с 1846 года занялся обустройством и меблировкой дома на улице Фортюне, приобретенного за 50 тысяч франков, который с учетом произведенных работ обошелся в 500 тысяч.

Всю жизнь его неотступно преследовал финансовый вопрос. Во франках 1992 года легко представить цены 1820–1850 годов, умножив их на двадцать. Такой коэффициент предложил Франсис Амбриер в своей книге «Мадмуазель Марс и Мари Дорваль в театре и в жизни».

Нельзя не учитывать также неравенство доходов: богатые были зачастую богаче, чем в наши дни, а бедные — по-настоящему нищими.

Так, у очень богатых людей годовой доход составлял от 150 до 300 тысяч франков. Приданое девушки из обеспеченной буржуазной семьи обходилось в 150–300 тысяч франков. В провинции семье вполне хватало годового дохода в 12 тысяч франков. Служащие зарабатывали от одной до трех тысяч франков в год. Жизнеобеспечение крестьян и рабочих поддерживала сумма в 300 франков в год. Бюджет их семей был прост: на жилье и топливо шло 100 франков, на хлеб, основной продукт питания — 15, на соль, масло и овощи — 50 франков.

В 1832 году в Париже 40 процентов населения жили ниже уровня бедности; это были неимущие.

В 1844 году Бальзак, живший в Париже с мадам де Брюньоль и служанкой, тратил 6 тысяч франков в год. В 1846 году эта цифра достигла 12 тысяч франков, при этом он содержал уже четырех слуг.

Путешествия стоили дорого. В мае 1835 года Бальзак запросил у своего издателя Верде тысячу франков на переезд из Вены в Париж. В 1847 году, когда Ева Ганская собралась на несколько недель в Париж, Бальзак посоветовал ей рассчитывать на расходы в сумме 7 тысяч франков «без особых излишеств».

Жилье стоило дорого. «Плата составит всего 5 тысяч франков в год», — писал Бальзак в 1844 году. На квартиру из трех комнат в Сен-Жермен-де-Пре в доходном доме уходило 1800 франков в год. В Пасси, на улице Басс (теперь улица Рейнуар) Бальзак снимал дом за 650 франков. Частный же дом обходился в 14–15 тысяч франков.

Купить дом стоило дорого. Цены зависели от квартала и от занимаемой площади. В теперешнем VII округе квадратный метр стоил в то время 100 франков. И если Бальзак купил за 50 тысяч франков ветхий дом на улице Фортюне, в Пасси частный дом стоил 120 тысяч франков.

В провинции деревенский дом, такой как Гренадьер, который Бальзак снимал в 1830 году, стоил 2 тысячи франков в год.

Очень высока была арендная плата за лавки, некоторые, где торговали предметами роскоши, можно было снять за 30 тысяч франков.

Товары широкого потребления, изготовленные в небольшом количестве вручную, стоили очень дорого:

— настенные часы — 120 франков;

— наручные часы — 110 франков;

— фонарь — 58 франков;

— подсвечник ручной работы — 8 франков.

В 1833 году Бальзак заплатил 4 тысячи франков за серебряные с эмалью столовые приборы и 1500 франков за столовое белье. Его знаменитая трость с бирюзой в набалдашнике обошлась в 730 франков.

Держать экипаж для выездов было весьма накладно. В 1831 году Бальзак по случаю приобрел лошадь, кабриолет, упряжь за 4 тысячи франков. Ливрейный лакей, ухаживавший за лошадью и коляской, стоил 40 франков в месяц, за ливрею Бальзак заплатил 225 франков.

Бальзак одевался у Бюиссона, самого элегантного портного в Париже. В 1831 году он потратил на него 630 франков, в 1833-м — 2 тысячи франков, из них 150 — на домашний халат. В то же время такие необходимые вещи, как полотенца, платки и носки для племянника, отправленного в пансион, стоили 68 франков.

В 1828 году Бальзак после банкротства своей типографии занял у родителей 45 тысяч франков, которые спасли его от долговой тюрьмы. Через 18 лет, в 1846 году он вернул матери 12 тысяч франков, в 1847-м собирался отдать еще 8 тысяч, но потом решил выплачивать по 100 франков ежемесячно, «чтобы она жила в покое и некотором довольстве»; эти деньги он и высылал «от всего сердца». После смерти Бальзака его вдова, мадам Оноре де Бальзак, продолжала платить указанную сумму своей свекрови.

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Отец Бальзака был крестьянином, в 1776-м, к тридцати годам, ставший чиновником на королевской службе. Бернар-Франсуа Бальзак считал, видимо, что это произошло в результате тихой революции, совершенной его собственными руками. Его принимали в свете. В 1789 году великосветское общество кануло в Лету. Вчерашний выскочка и не думал тосковать по прошлому. Нет! Он решил делать карьеру на том, что было ему близко с крестьянского детства: на пропитании. Так же, как Грегуар Ригу, Мален де Гондервилль Феликс Гранде или отец Горио, Бернар-Франсуа Бальзак сколотил состояние, так сказать, «содействуя Революции».

Если я в этой биографии писателя отвел столь большое место Бернару-Франсуа Бальзаку, посвятив ему столько страниц в начале книги, то лишь потому, что он был человеком дальновидным и в высшей степени полезным. Это был сын французского крестьянина, бедного, но не нищего, который в эпоху Революции и Реставрации сумел стать «кормильцем» нации. В нем сконцентрировалось все истинное, вечное, нерушимое. Кроме того, мир семьи Бальзаков — это прежде всего карьера, преуспеяние. Бальзак-писатель был полной противоположностью лирическим авторам, эфемерным поэтам. В своем творчестве он показал целую эпоху, переживаемую человечеством, у которого было прошлое и которого, несомненно, ожидает великое будущее. Бернар-Франсуа — первый и основной персонаж романов Бальзака. Выгодная женитьба в пятьдесят один год (1797) на дочери парижских коммерсантов Саламбье стала блестящим завершением его карьеры. Его брак способствовал укреплению связей с королевскими чиновниками, начало которым Бернар-Франсуа заложил в 1776 году; позже, во времена Революции, а потом Реставрации, эти чиновники станут поставщиками продовольствия армии. Подобные настроения и действия были понятны Оноре де Бальзаку. Отношение отца к людям станет для него примером, так как и он в свою очередь мечтает разбогатеть.

Бернар-Франсуа ушел в отставку в 1819 году и до самой смерти (он умер восьмидесяти трех лет в 1829-м) покоил свою старость, смакуя чистый воздух и питаясь соками растений. Он лелеял мечту дожить до ста лет, чтобы получить «тонтину», странную пожизненную ренту, полагавшуюся старейшему из живущих.

Что лучше, умереть от того, что жил в полную силу, или не умирать, не живя? В конце жизни Бернар-Франсуа задал сыну этот вопрос, предопределивший замысел «Шагреневой кожи» (1831).

Бальзак рискнул умереть молодым, будучи большим любителем пожить. Темперамент заставлял его много работать, чтобы питать воистину ненасытное воображение, которое всегда оставалось неизменным, воображением одинокого заброшенного ребенка.

После своего первого романа «Стени», где речь шла о них с сестрой, Бальзак стал профессиональным писателем. Он четко понял, что читателей всегда будут увлекать сюжеты с кровожадными разбойниками, потерявшимися детьми и похищениями прекрасных дев.

Очень скоро история в духе Вальтера Скотта предстала перед ним как волшебный источник приключений, а естественная история Бюффона — живым изображением диких хищников и безобидных существ, помогающих определять характеры человеческих персонажей, наглядно представить их страсти и переживания. Сказать о человеке «настоящий тигр» или «трусливый шакал» — значит воочию увидеть его.

С 1822 по 1825 год Бальзак писал под разными псевдонимами, позже под именем Орас де Сент-Обен выпускал книжки на потребу невзыскательной публики. Он понял, что сойдет любой сюжет, даже и без намека на достоверность, если действие непрерывно развивается, одно несчастье влечет за собой другое, а умело закрученная интрига, как всякое воображаемое действие, волнует, потрясает и убеждает.

Даже в серьезных произведениях Бальзак продолжал выдумывать совершенно безвыходные ситуации, из которых герои выбирались лишь благодаря пылкой фантазии писателя.

Каким образом молодой Бальзак, стремясь увлечь читателя, умудрявшийся всюду видеть разбойников, монстров, оживших мертвецов и полубезумцев, сумел в «Шагреневой коже» передать истину или, по крайней мере, ту правду, которая соответствовала его чувствам?

Ролан Шолле и Рене Гиз в «Философских эссе» показали, как Бальзак, наряду со своим творчеством романиста, приобщался к философской логике таких мыслителей, как Мальбранш, Декарт, Спиноза, Гольбах.

Его творчество интересно как своими контрастами, так и с точки зрения эмоционального воздействия. Его должно рассматривать как особую целостную систему. Тибодо сопоставляет «Человеческую комедию» с сотворением мира Богом-Отцом. Сам Бальзак не сомневался, что создает мир, где есть место всему, «монолит, в котором сосуществуют» добро и зло, порок и добродетель, а также социальные условия и все слои населения: дворяне, буржуа, пролетарии и крестьяне; все они вдыхают подлинную жизнь в «Человеческую комедию». Они движутся, переходя из одной группы в другую, из одного класса в другой, не нарушая при этом структуры общества, состоящего из рабочих, служащих, банкиров, ростовщиков и торговцев… В развитии общества романист отмечает факты порой анекдотические, принципы, обычно соблюдаемые людьми честными и преданными, но не облеченными властью: судьями, нотариусами, врачами, священнослужителями; существуют и принципы, выступающие в роли законов, на которых зиждется общество и которые позволяют сильным пожирать слабых, но до определенного предела; и если теоретически некий лавочник может стать пэром Франции, это отнюдь не означает, что на деле каждый может им стать…

В мире, созданном Бальзаком, интересны все без исключения, даже преступники, без которых у людей отсутствовало бы и чувство собственности, и чувство справедливости, так как им не нужно было бы опасаться убийц и воров. Вор сам по себе явление восхитительное — и своим цепким взглядом, и хладнокровием, и ловкостью рук. Вотрен, например, — славный малый, дающий полезные советы молодым людям, готовым на все, чтобы преуспеть. Гобсек, этот образцовый скупец и в то же время тонкий психолог, манипулирующий судьбами так же легко, как своими несметными богатствами.

Современная Бальзаку критика обвиняла его в аморальности даже в таких великих его романах, как «Отец Горио» или «Старая дева». Но вседозволенность в романах Бальзака всегда наказуема. Право, законы, суды, институт полиции и даже привидение в «Урсуле Мируе» стоят на страже моральных устоев с большим рвением, чем следят за общественным порядком, так как необходимо, чтобы Авели были отомщены.

Бальзак никогда не остается равнодушным, поэтому его произведения всегда захватывающи. Но добро, которое остается «тайной основой, на которой покоится все», являет себя миру, и весьма красноречиво, тогда как порок гнездится в семьях, скрывается в бумагах нотариуса или стоит у изголовья умирающего.

Бальзак, конечно, не Бог, но к обществу он относился как если бы на него была возложена миссия сохранять его в неприкосновенности и в то же время воспитывать и улучшать. Он видит мир в свете историческом и конкретном, но также и в неконкретно-духовном. Описывая людские пороки, Бальзак стремится исправить общество, без которого человек не может существовать. Взглядам Руссо, который считал человека существом самодостаточным и под влиянием общества лишь деградирующим, Бальзак противопоставляет социум, стимулирующий созидательное начало в человеке. Он оплакивает всех одиноких людей и особенно брошенных женщин с их неудовлетворенной потребностью любить. Писатель мечтал о таком устройстве мира, при котором десять тысяч честных, умных и бескорыстных людей могли бы создать царство истинной справедливости и гармонии.

Бальзак незримо присутствует во всех своих произведениях. На каждой странице, в каждом персонаже распознаются его энергия, его желания, его пламенная страсть, прослеживаются его излюбленные идеи. Бальзака захватывают политика, биржа, а также воспоминания детства, его волнуют женщины, идиллия любви, деревня; увлекает журналистика, празднества, «внешняя благопристойность», коллекционирование.

Попав в водоворот парижской и международной жизни, но не всегда находясь в центре внимания, писатель часто находил женщин поверхностными, а ум мужчин бесплодным. В периоды растерянности ему случалось строить планы возвращения к земле. В 1847 году он предлагал Еве Ганской поселиться в замке в Турени, ни с кем не видеться, питаться овощами со своего огорода, а садовнику предоставить возможность приторговывать вином, чтобы ему было на что жить. Ева Ганская сделала вид, что такого предложения не получала.

Продолжить вслед за отцом восхождение по социальной лестнице, излечить общество посредством «Человеческой комедии» от его недугов или в случае неудачи вновь взять родовое имя деда-землепашца в Нугерье (Тарн), — вот одна из дилемм, мучивших Бальзака.

Перед ним стояла и другая проблема — одиночество творца, на которое обречен человек, по природе своей привязчивый и общительный. Уже в 1818 году, в девятнадцать лет, Бальзаку пришлось отдалиться от семьи, ибо поиски истины требуют от литератора и особенно от философа смелости выбрать собственный путь в жизни, не уподобляясь большинству молодых людей, избравших карьеру нотариуса или прокурора.

С самого начала Бальзак становится создателем фундаментальных произведений, охватывающих весь накопленный человечеством опыт. В противоположность Вальтеру Скотту, романисту-историку, Бальзак — историк-романист. Его интересует подоплека истории: инстинкты, страсти, эмоции, движущие миром, который писатель воспринимает как единое целое. Человечество — это огромное живое существо, непрерывно меняющееся и одолеваемое всякого рода конфликтами: бедные восстают против богатых, богачи в один прекрасный день становятся нищими: самые знатные могут впасть в полное ничтожество в погоне за удовольствиями, на которые испокон веков столь падки люди.

Бальзаковский роман — это комедия, оборачивающаяся трагедией. Нужно жить в полную силу, потворствовать своим желаниям, следовать своим пристрастиям, суметь выразить себя, но не забывать ни на минуту, что «острое лезвие истачивает ножны». Что бы мы ни делали, время разрушает нас, и к концу жизни мы приходим к полной отрешенности, которая есть не что иное, как переходная ступень к неотвратимому.

Любой жизненный путь свершается так же неизбежно, как расцветают и вянут цветы, как вьют гнезда и поют птицы. Невозможно ни прожить в одиночестве, которое защитило бы нас от других, ни ограничиться общественной жизнью, которая позволила бы нам забыть о человеческой нежности и привязанностях. И именно «Человеческая комедия» — произведение эпическое — повествует о бесконечной борьбе, порождаемой плодотворной энергией жизни и любви.

Живописец фундаментальных полотен, Бальзак не чужд и жанровой живописи. Подобно клиницисту, он изучает каждый человеческий характер и среду, его сформировавшую.

Бальзак — писатель-репортер, и романы его зачастую построены в форме репортажей.

На страницах его книг оживают все встреченные им когда-либо люди: журналист, издатель, химик, работающий над исследованием атома, банкир, «прожигатель жизни», врач-филантроп, считающий политику либо религией, либо полной ерундой. Склады ростовщика, погреб скупца, затеявшего выгодную банковскую операцию, смертная агония коллекционера — ничто не составляет тайны ни для него, ни для его читателя.

Гуго фон Гофмансталь мечтал об энциклопедии по произведениям Бальзака: «В этом труде было бы представлено все, от кулинарных рецептов и химических формул до банковских операций и биржевого курса… В нем можно было бы почерпнуть смелые предположения, намного опережающие грядущие открытия в сфере естествознания». Такая энциклопедия начала вырисовываться передо мной по мере того, как я изучал творения Бальзака, задуманные им как исчерпывающий исследовательский труд. Он рассказал обо всем: об исканиях молодого человека и одиночестве старости, об оставленных родителях и о влюбленной, но хранящий верность мужу женщине, о загнанном в угол коммерсанте и заговорщике, о мошеннике, изобретателе, о роскошно живущей женщине и о женщине, нуждающейся в любви и брошенной на произвол судьбы. Он не покидает своих героев и тогда, когда они остаются один на один с самими собой. Чем меньше эти люди понимают, что с ними происходит, тем больше Бальзак сочувствует им. Он не утешает советами, которые стоят не больше слов, он помещает их в безвыходные ситуации, из которых сам когда-то сумел выбраться. Клаэс, Саварус или Рюбампре — суть шаржи на самого Бальзака, то, чем он мог бы стать и от чего нашел силы избавиться.

Все, что он говорит, всегда поражает воображение, потому что Бальзак в совершенстве владеет магией неожиданной развязки и его романы подобны волнующему сну. Читая их, одинокий обретает врагов или добрых друзей, слабак и ленивец переживает немыслимые приключения, карьерист четко видит свой путь к успеху, а добродетельный вновь открывает для себя всю притягательность жизни.

В политике Бальзак — неугомонный памфлетист. Его убеждения зачастую полярно менялись, что случалось на протяжении работы над одной статьей или романом. Позиция сторонника абсолютизма служила ему убежищем от неких якобы грядущих «страшных времен», она охраняла не только его покой в потаенной сфере творчества, но и собственность, прежде всего — литературную, единственно достойную форму собственности.

Идея собственности занимала немаловажное место в семье Бальзаков, крестьян и торговцев, кровно связанных со своей землей и своими амбарами.

Бальзак не был демократом. Он не поддерживал Ламартина, Гюго, Токвиля, не веря в возможность плавного перехода от прежних идей к новым, в действенность полумер, таких, как хартии, выборная власть, демократизация избирательной системы и всеобщее образование.

Бальзак не верил, что человечество способно обрести некое равновесие и покой, поставив во главу угла общественное мнение, перераспределив министерские портфели и предавшись осмотрительному, велеречивому и двусмысленному администрированию. Будучи человеком циничным, он интересовался пролетариатом лишь потому, что его вообще интересовала тяга простого люда к зрелищам и порокам, которые неизбежно совращали его.

В частной жизни Бальзак представляется мне героем пьес Корнеля. К карьере он относился с азартом, как к охоте или рыцарским приключениям. В любви был честолюбив. Он становился верным сыном королевской Франции, жарко обнимая мадемуазель Берни, которая ребенком жила в Трианоне, при дворе Марии Антуанетты. Герцогиня д’Абрантес всю жизнь подтрунивала над Наполеоном, с которым была знакома с юных лет. Это она ввела Бальзака в высшее общество. Маркиза де Кастри, хромая и фригидная, отлучила Бальзака от партии легитимистов, которой он и не особенно сочувствовал. Роман с Евой Ганской явился своего рода «реваншем» Бальзака за все разочарования, постигшие его во Франции. Он восхищался этой женщиной, внучатой племянницей Марии Лещинской, свояченицей первого адъютанта Его Величества Императора Всея Руси, племянницей графини, фрейлины Ее Величества Императрицы, преклонялся перед любовью Евы к Украине, поселянам, святой Руси, мужикам, все больше пленяясь ею: она для него стала той вершиной, с высоты которой так явно обозначилась ограниченность французских женщин.

И если в жизни Бальзака, такой, какой мы ее знаем, остаются пробелы, которые нельзя восполнить, даже собрав все сплетни высшего света 1830–1850 годов, то, читая произведения Бальзака, мы получаем полное представление о работе этого «великого ума», его переживаниях и заблуждениях. Свою внутреннюю жизнь он отобразил с исчерпывающей полнотой в своем творчестве в образах различных персонажей. С большим мастерством тасовал он обстоятельства, возраст, пол и условия жизни героев, зачастую не изменяя сюжета. Основным содержанием его книг стал мир жадных завоевателей и их жертв. Он всегда ставил на оба эти стана.

Жан Дюкурно и Роже Пьеро в «Этюдах о Бальзаке» (1951–1960), а также в эссе «Год Бальзака» составили на материале проверенных знаменательных дат календарь, которому я следовал в своей книге. Мне очень пригодились пятитомная «Переписка», опубликованная Роже Пьеро в издательстве «Гарнье», и «Письма мадам Ганской», вышедшие в «Букене» в 1991 году.

Можно утверждать, что творчество Бальзака не подвластно времени. Когда-то в юности я покупал его книги на уличных лотках. С тех пор они стали выходить большими тиражами, когда Люк Этан и Пьер Ситрон издали их в «Интеграле» («Ле Сей», 1965), и когда с 1970 по 1974 год я выпустил серию «Ливр де пош» («Ашетт»). Познания о писателе расширялись с изданием серии «Классики» («Гарнье»). К 1992 году практически не осталось неизданных произведений Бальзака. Они появлялись в восхитительных изданиях, которые многое для меня прояснили. Например, издание Мориса Бардеша в «Клубе благовоспитанных людей», вышедшее под редакцией Жана Дюкурно, которому мы обязаны факсимильным изданием Фурна, переплетенным и исправленным самим Бальзаком («Любители оригиналов»). И наконец, нельзя не упомянуть то, что Мальро называл «изысканной библиотекой»: двенадцать томов «Плеяды», опубликованных Пьером-Жоржем Кастексом и его сотрудниками, предпринявшими комментированное издание «Человеческой комедии» и других произведений и в корне изменившими наше отношение к жизни и творчеству Бальзака.

Предлагаемая вниманию читателей книга учитывает все, что было наиболее ценного в бальзаковедении за те почти три десятка лет, что прошли со времени выхода в свет классических трудов Андре Моруа («Прометей, или Жизнь Бальзака», 1965) и Фелисьена Марсо («Персонажи „Человеческой комедии“», 1977).

ПО ЛИНИИ ОТЦА

Бернар-Франсуа Бальзак, отец Оноре, родился 22 июля 1746 года на ферме Нугерье, близ Канезака (департамент Тарн). Он был сыном Бернара Бальса (1684–1754), земледельца, и Жанны Нувиаль.

Из страха быть принятым неизвестно за кого (точнее, за Бальса — эту фамилию в Тарне носили многие) Бернар-Франсуа стал именовать себя «Бальзак».

Имя Бальзак воскрешает в памяти одну любовную историю. Мари Туше, фаворитка Карла IX, вышла замуж за Бальзака д’Антрег и родила дочь, на которой собирался жениться Генрих IV. Сюлли, отличный финансист, выступил против этого брака, предпочтя видеть женой своего короля Марию Медичи. При Людовике XV один из Бальзаков д’Антрег стал королевским сокольничим, он умер, не оставив наследника. Его дочь вышла замуж за графа Сен-При, ставшего в 1763 году послом Франции. В 1789-м Сен-При, уже министру иностранных дел, выпала честь, которая, однако, могла стоить и жизни, подать руку королеве Марии Антуанетте в роковой день 6 октября 1789 года. В этот день королева покинула Версаль под улюлюканье кухарок, явившихся за «булочником, булочницей и их подмастерьем».

Кому известна история Бальзаков д’Антрег? Почти никому. Во всяком случае, Оноре Бальзак в 1836 году в предисловии к «Лилии в долине» преподнес свою версию. Он гордился тем, что родился Бальзаком, что его настоящее, «родовое» имя, «его преимущество» перед многими аристократическими семьями, которые прежде чем стать Шатийонами, носили имя Оде; или Рике — прежде чем получить имя Караман и Дюплесси — прежде чем стать Ришелье.

Бернар-Франсуа считал себя галлом, как, впрочем, Лафайет, тоже урожденный овернец. Порабощенные Цезарем галлы остались на своих землях. Овернь стала тем незамутненным озером, которое тщетно осаждали римляне, поверхность которого баламутили франки и над которым гунны, бургунды и вестготы пищали, как комары.

Галльским племенам, в отличие от франков, не было известно, что такое чистопородные аристократические фамилии. Они были не чистокровными скакунами, но рабочими лошадками. У галлов были плоские ступни, приплюснутые носы, они были приверженцами крестьянской жизни, традиции которой, вплоть до кулинарных рецептов, бережно хранили. Они любили натертый чесноком хлеб, мясо с острыми приправами, солонину. От лука, лука-порея, артишоков их тошнило. И никогда ни один галл не поддавался искушению попробовать «те вонючие порошки, что вывезены из Америки: кофе, чай, шоколад».

Сам Бальзак злоупотреблял кофе только пока писал роман. Правда, иногда он писал их четыре сразу.

В своем «Трактате о современных возбуждающих средствах» Бальзак советует опасаться неумеренного потребления кофе, которое ведет к подагре. Он не переносит запаха табака и боится его действия. Тот, кто закуривает сигару или сигарету, изнуряет себя: «Существует несомненная связь между неудачами любви (бессилием) и употреблением табака».

Начиная со времен галлов, те, кто носит фамилию Бальзак, толкуют историю следующим образом: крестьянские восстания суть борьба классов. Жакерии вспыхивают время от времени с незапамятных времен. Последняя, ее прозвали «великий страх», породила 1789 год — разрушение замков, уничтожение привилегий сеньоров — она стала реваншем галлов, отвоевывавших свои земли.

Когда Бальзак напечатал в издательстве «Пресс» в 1844 году роман «Крестьяне», он был владельцем поместья «Жарди» в Севре. В сатирической газете «Шаривари» изобразили галльского военачальника Рупиярдовира, захватившего дом Бальзака. Чтобы попасть домой, писателю приходится сражаться. Атака очень опасна, ведь в распоряжении Рупиярдовира пушки с несметным количеством снарядов — тома полного собрания сочинений Бальзака.

Отец Бальзака, Бернар-Франсуа, использовал свою должность служащего в управлении земельной собственностью Короны, чтобы проводить изыскания в «Кабинете хартий». В созданном в 1762 году «Кабинете» хранились контракты на земельную собственность королевства начиная с 1762 года. «Кабинет» до сих пор существует — в Национальной библиотеке под именем «Моро», его основателя, адвоката по финансовым делам и историографа Франции. Бернару-Франсуа, пересмотревшему 21 758 документов, повезло. Он нашел упоминание о пожаловании семьей Бальзаков на постройку монастыря близ городка Бальзак, основанного в V веке. Бернар-Франсуа не растерялся, он подписал акт о пожаловании в парижском парламенте.

Так, благодаря отцу, Бальзак получил столь древнее дворянство, что он даже стеснялся подписывать романы своим именем. До 1830 года он подписывал их Вьейргле, лорд Р’Хун (Viellergle lord R’Hoon — анаграмма на Оноре), или Орас де Сент-Обен: ведь быть писателем означало уронить дворянское достоинство имени, выбранного его отцом.

МЫ, КОТОРЫЕ КРЕСТЬЯНЕ…

Бальса — семья земледельцев в Альбижуа и Руерге — принадлежала к общине Монтира со времен Генриха IV.

В 1745 году Бернар Бальса, оставшийся вдовцом после смерти Мари Бланке, обвенчался в церкви Сен-Мартен де Канезак с Жанной Гранье.

Бернар-Франсуа — их старший сын, всего детей у них было одиннадцать. Иметь много детей означало иметь надежду на лучшее будущее. Когда-нибудь они вырастут, начнут помогать отцу, и тогда Бальса увеличат свое поле, ибо смогут обрабатывать в 8–10 раз больше земли. Будучи старшим в семье, Бернар-Франсуа служил примером для братьев и сестер.

Департамент Тарн — отнюдь не райские кущи. Здесь полно невозделанной земли, леса, камней, а плодоносный слой тонок. Летом его добела выжигает солнце, зимой сдувает ветрами. Тем не менее Бальса были привязаны к земле, на которой жили и которую обрабатывали. Бальзак опишет это в романе «Крестьяне»: хотя земледельцы и «уступают друг другу клочки земли, они ни за какую цену и ни при каких условиях не выпустят ее из рук ради буржуа».

Так же относились Бальса и к своему дому: «ими владел животный инстинкт оберегать свое жилище, как птицы оберегают свое гнездо, а звери — нору».

Тем более что речь шла не о какой-нибудь хижине, а о настоящей добротной ферме. Ферма состояла из трех солидных строений: жилого дома и пристроенных к нему хлева и крытого гумна.

Но в доме, полном детей, где бесконечно слышался собачий лай и кудахтали куры, условия жизни трудно назвать комфортабельными. Кто-то из многочисленного потомства умер, другим грозила участь стать теми рахитичными отпрысками крестьян, чьи «кошачьи глаза» и «всклокоченные волосы» описывал Бальзак. Одеты они были в лохмотья: рваные штаны, едва доходившие до колен, такая же рваная рубаха, и все это держалось на веревках, выполнявших роль подтяжек. Наряд сельской девушки описан Бальзаком в романе «Возмутительница», когда Флора Бразье впервые появляется на сцене: неописуемая юбка, короткая и вся в дырах, которая «держится на булавке и напоминает тряпье».

Интересно было бы понаблюдать, как умудрялись дети без лишнего шума улечься на нары, расположенные одни над другими, как полки в шкафу.

С наступлением холодов семья перебиралась в хлев. Люди устраивались в ящиках из сосновых досок, застеленных соломой, вокруг которых укладывались овцы и ослы. Ложились спать с курами, вставали поздно, только затем, чтобы накормить скотину или трепать коноплю.

Когда погода совсем портилась, из хлева не выходили целыми днями. Родители пересказывали детям библейские сюжеты, местные легенды. Иногда играли в «загадки».

Весной и летом дети резвились на воздухе или лазали по деревьям, собирая фрукты; мужчины ловили рыбу и охотились, соблюдая предосторожности, чтобы их не схватили за браконьерство, или собирали урожай. Когда Оноре Бальзак, измотанный работой, ездил проветриться в деревню, в крестьянах, увиденных там, он не нашел ни малейшего сходства с дедом и отцом, какими помнил их ребенком. Вместо них он обнаружил «краснокожих индейцев Фенимора Купера. Незачем ездить в Америку, чтобы посмотреть на дикарей», — писал он позже.

Ребенком Бернар-Франсуа ни на шаг не отходил от матери. Потом заметил, что солнце всходит и заходит, что времена года сменяют друг друга, а вокруг столько интересного: множество разных вещей, которые необходимо понюхать, послушать, рассмотреть.

Как и все крестьянские дети, когда вырастет, он станет пастухом; это была самая приятная, «непыльная» работенка. Стадо переходило с места на место. Оно никому не мешало на не разгороженной еще на частные усадьбы земле. Если детям хотелось спать, они ложились и спали, под бдительной охраной собак волков можно было не бояться. В те времена убийцей считали мужчину, который ходил на охоту, или ребенка, разорявшего птичьи гнезда либо для игры, либо ради пасхального стола, либо чтобы слопать их сырыми на месте.

ЗАДАЧИ ШКОЛЬНИКА

Вольтер осуждал методы преподавания в сельских школах. Он считал, что совершенно незачем воспитывать будущих капралов вместо того, чтобы готовить рабочую силу, необходимую для обработки земли. Тем не менее Бернар-Франсуа пошел в школу. Руссо считал, что детей должны учить французскому языку, однако начальные знания сельские школьники получали на латыни. Латынь в Канезаке преподавал аббат Виалар. Чтобы лучше запомнить алфавит, школьники смотрели картинки: собака — это «С», «Д» — это дерево… Потом они учились нацарапывать латинские тексты. Латынь — язык Церкви, кроме того, это и праязык, зная его, можно постичь скрытый смысл слов.

Когда доходило дело до французского, оказывалось, что это совсем не тот язык, на котором говорят. Глаголы было принято писать в устаревшей форме, хотя произносились они так же, как и сегодня.

Лучших учеников поощряли. Им дозволялось подойти к столу учителя и лизнуть сахарную голову; по воскресеньям в церкви именно они дирижировали хором, читавшим молитву и исполнявшим церковные песнопения, мотеты. Причастившись, они получали право на «дополнительное причастие»: толстый круглый ломоть подсоленного белого хлеба.

Бернару-Франсуа везло: ему даже поручали звонить в церковный колокол. Позже, в 1793 году, обращенный в совсем другую веру, в письмах к брату он издевался над «болтавшимися колоколами», которые теперь переплавляли на пушки. Он писал, что «колокола бьют по мозгам живых, ничего не делая для мертвых». А тогда, подростком, он изо всех сил тянул за веревку, стараясь добиться того, чтобы голос у колокола звучал чисто и в то же время настойчиво. По окончании мессы Бернар-Франсуа четкими военными ударами созывал жителей деревни собираться вокруг синдиков, составлявших в ту пору муниципальный совет. В него входили сборщик податей, обязанностью которого являлось распределять налоги, пограничная охрана округа, уличные проповедники. Когда местные крестьяне обращались в муниципалитет за разрешением каких-либо спорных вопросов, бальи или его представитель старались все уладить; бальи исполнял функции нотариуса, а также мирового судьи. Крестьянский сход вершил почти все дела, шла ли речь о пользовании лесом, общинными землями или о распределении орудий труда. Часто не хватало лошадей. Поэтому, чтобы заплатить земельную ренту, крестьянам на время полевых работ приходилось объединяться.

Многие семьи, кому принадлежало лишь по клочку земли и у кого не было инвентаря и тяглового скота, присоединялись к таким же неимущим беднякам. Вольтер писал: «Пятеро-шестеро нищих вместе представляли одно вполне терпимое хозяйство. С каждого по нитке — голому рубашка».

Для таких объединившихся семей Канезак, впрочем, как и другие французские деревни, воплощал собой демократию.

Бернар-Франсуа понял, что общество существует благодаря взаимовыгодным обменам, иначе говоря, сложной игре интересов. Нотариусы, оформляющие все совершаемые действия юридически, всегда будут процветать в обществе, законы которого ужесточаются по мере того, как растет продолжительность жизни, а следовательно, и численность населения. Король принял решение взимать налоги со всех, в том числе и на недвижимость. Вопрос в том, кому принадлежит земля? Тому, кто годами, а порой и веками формально владеет ею? Или тому, кто ее обрабатывает? Этот вопрос лежал в основе множества тяжб.

Бернар-Франсуа станет нотариусом.

Он старался не вспоминать о своем детстве. Оно прошло в многодетной семье и было неслыханно тяжелым. Случались дни, когда члены семьи смертельно ненавидели друг друга. Бернар-Франсуа долгое время оставался холостяком, и характер его сформировала среда. Она наделила его гибкостью; в отношении ближнего он научился проявлять понимание и снисходительность, которые заслуженно снискали ему дружбу самых разных людей, зачастую не имевших с ним ничего общего, будь то коммерсанты, банкиры или министры. И когда наконец Бернар-Франсуа решился завести детей (Оноре родился в 1799 году, Лора — в 1800-м) он воспитывал их так же, как растили его самого, в деревне, в тяжелых условиях, в тесноте и духоте. Воспитание должно быть традиционным, следовать вековому опыту, к тому же можно быть уверенным, что именно в деревне галльские традиции сохранялись в девственной чистоте, и их чтили, как прежде.

В прежние времена молодые люди не покидали Канезака. Среди своих жить было дешевле, а бродить по дорогам — накладно: «нужно иметь столько монет, сколько встречаешь на пути деревень».

Родители Бернара-Франсуа не препятствовали ему уехать. Пусть едет, может у него, в отличие от них, будет все, и, разодетый по последней моде, он станет разъезжать в карете. И он пополнит ряды выскочек, которые пришли на смену зарвавшейся знати. Сколотив состояние, он вернется повидать близких.

Бернар-Франсуа отлично сознавал, что никогда не вернется. Зачем навещать родителей, погрязших в нищете и совершенно опустившихся? Один из братьев Бернара-Франсуа, Луи Бальса по прозвищу «Князь», 16 августа 1817 года будет обезглавлен. Его обвинят в убийстве девушки с фермы. Следствию не удалось пролить свет на это преступление. Обвиняемый, явно невиновный, не смог оправдаться. Бернар-Франсуа сделал вид, что не знает этого Бальса.

В «Сельском священнике», опубликованном в 1838 году, Бальзак покажет, как смертный приговор, вынесенный невиновному, может обеспечить процветание одного из беднейших регионов Франции. Если успешно использовать ад, рай пребудет с нами.

МЕСТО ПИСЦА

«Кем станут наши дети?» Вопрос, которым задаются родители в любую эпоху.

В конце XVIII века во время Революции Бернар-Франсуа покинет Канезак, чтобы отправиться служить в армии, мечтая когда-нибудь стать генералом или маршалом. В 1759 году он пополнил ряды армии бюрократов на службе у короля, который решил одним ударом положить конец власти парламента, заменив его кабинетом министров. Людовик XV сделал свой выбор между монархией и властью аристократов. Основное значение его реформы — перераспределение налогов: государство было разорено, необходимо было заставить всех платить пропорциональные доходам налоги. Реформа положила конец избранничеству привилегированных.

Торговцы и ремесленные корпорации платили высокие пошлины, и это было не по карману сыну крестьянина. Только в аппарате управления крестьянин мог превратиться в писца, затем — в чиновника. Такова была схема продвижения по служебной лестнице.

Бернар-Франсуа пустился в дорогу однажды утром 1759 года. Он надел овечий тулуп, взял с собой две пары полушерстяных штанов. На ногах его были толстые коричневые чулки, на теле — полотняная рубаха, которую он стирал в придорожных ручьях. Поверх рубахи на нем был шерстяной жилет. На поясе — охотничий нож, пригодный для того, чтобы резать овощи и фрукты, разделывать мелкую дичь, которую можно поджарить на костре, а также чтобы доставать из раковины улиток; их он съедал сырыми.

В 1760–1770 годы молодые крестьяне часто покидали свои семьи.

Еще один бродяга, Жан-Батист Каррье, оставил родную деревню Лало близ Орийяка. В 1789 году Каррье, ставший прокурором Орийяка, был избран в Генеральные штаты. В году II Республика направила его следить за соблюдением порядка в Нант, которому грозило выступление шуанов. По его приказу в Луару бросали связанных вместе супругов, к ногам которых привязывали большие камни. В историю эти казни вошли под названием «свадьбы Каррье».

В те же годы Франсуа-Ноэль Бабеф, в прошлом также деревенский житель, искал место писца у какого-нибудь нотариуса. Он станет специалистом по вопросам феодального права. В восемнадцать лет он откроет бюро, где станет консультировать крестьян, которым не под силу было платить десятину, денежный эквивалент барщины, налог на недвижимость. Его бюро было всегда полно посетителей. В 1789 году он издал «Постоянный кадастр», в котором призывал создавать «индустриальные хозяйства», то есть коллективные фермы, оснащенные необходимым инвентарем, на пустующих, конфискованных революционным правительством землях. Бабеф называл себя Гракхом в память о римских народных трибунах. 16 апреля 1796 года он взошел на эшафот за «призывы разграбить и поделить частные владения под предлогом нового аграрного закона».

В Канезаке у мэтра Альбара, нотариуса, у которого Бернар-Франсуа нашел себе работу, его ждал приятный сюрприз. Здесь как раз нуждались в услугах расторопного клерка, который должен был ходить пешком, не боясь испачкаться или вымокнуть, и, не жалея времени, посещать крестьян, растолковывая им новые законы. Если поначалу крестьянин упрямился и отказывался отвечать, во время второго визита язык у него понемногу развязывался. А уж когда клерк являлся в третий раз, справлялся о самочувствии членов семьи, помнил о сердечном приступе у дедушки и краснухе меньшого ребенка, у крестьян складывалось хорошее мнение о нотариусе, который с таким дружеским участием относится к своим подопечным.

Бальса, Каррье и Бабеф покинули родные края, поскольку деревня переживала тяжелые времена. Бальзак напишет об этом в 1844 году. Крупные землевладельцы ссужали деньги под залог земель, купленных крестьянами, погрязшими в долгах. У них не было ни упряжи, ни плугов, чтобы возделывать землю. Заимодавцы соглашались прекратить преследования, если крестьяне вызывались работать на них, не получая за свои труды ни гроша. «Крестьяне недорого оценивают свой труд, особенно когда речь заходит об отсрочке процентных платежей». Крестьянин, наивно полагавший, что наконец избавился от долгов, платил втридорога. Он лишался заработанных денег, а его земля приходила в запустение и вскоре продавалась за бесценок. А тем временем долги крестьянина все росли.

Основываясь на наблюдениях Бернара-Франсуа, использованных в «Крестьянах» Бальзаком, Карл Маркс создал свою знаменитую теорию роста и отчуждения капитала.

Крестьянин думал лишь о подушном налоге. Но взимание недоимок было еще тяжелее, нежели этот налог.

Генеральные откупщики, являясь неотъемлемой частью ведомства, уполномоченного собирать подати, записывали общую сумму недоимок за одним из крестьян. Получалось, что он один нес ответственность за всех остальных, исполняя роль расходчика или казначея. Он определял размер налога каждому хозяйству. А если собранных денег недоставало, он платил из своих личных средств. Назначали на эту должность только компетентных и платежеспособных собственников, умевших писать и считать. Их называли «приходскими шишками».

Бернар-Франсуа понял, чем различаются крестьянин, торговец и рабочий. Эти различия и легли в основу «Человеческой комедии». В 1760 году они проявлялись прежде всего в налогообложении. Платил один крестьянин. Он вершил благородное дело на земле, принадлежавшей королю. На той самой земле, где все произрастало по воле Господа Бога. Сельское хозяйство было единственным видом деятельности, производившей товар в чистом виде.

Поземельный налог или косвенный налог на потребление? Вот дилемма, которая вновь расколола общество на два лагеря во времена Реставрации и Июльской монархии. Оноре де Бальзак неоднократно выступал против поземельного налога. Необходимо упразднить бремя этого налога, говорил он, чтобы у крестьянина появились средства для улучшения культуры землепользования, покупки орудий труда, возделывания залежных земель, осушения болот… В «Служащих» Рабурден стремился упразднить поземельный налог и заменить его налогом на потребление.

В 1773 году косвенный налог, введенный терпевшим финансовый крах государством, повлек за собой дознание с пристрастием, запрет на некоторые товары, обыски, штрафы. Вот тут и настало время бюрократии, время, когда Бернару-Франсуа улыбнулась удача. Возникла потребность в контролерах, которых нередко изображали в самых черных тонах. Очень часто рисовали, как они украдкой пробираются в деревни; как допрашивают крестьян и строчат доносы. За порядком на рынках следили инспекторы: оценщики вина, меряльщики дров и угля, осмотрщики свиных языков…

Все собранные ими сведения стекались в Париж. Францией управляли словно колонией, населенной отсталыми племенами. Зарождалась Администрация. Уложения, эдикты, хартии, указы с приводимыми в подтверждение таблицами переписывались на бумаге для официальных актов, самой лучшей бумаге «тельер». «Тезисы, которые умещаются на одном листе, расчеты, помещенные в скобки, и заголовки исполняются наклонным шрифтом, подобным рукописному, а подзаголовки — округлым шрифтом» («Служащие»), «Государственные счета должны быть такими же простыми, как счета от прачки», — говорил аббат Террэ, Генеральный контролер финансов. Таким образом, «нас заставляют полагать, что состояние каждого есть не что иное, как частица всеобщего состояния». Руководствуясь подобными принципами, французская бюрократия стала «самой безукоризненной из всех бюрократий, которые занимаются бумагомаранием на земле. Она сделала кражу невозможной» («Служащие»).

АЗИЯ

Китайцы счастливы

Двадцатилетний Бернар-Франсуа решил попытать счастья в Париже.

В 1776 году он поступил на должность секретаря-письмоводителя в администрацию по управлению имуществом Королевского совета, иными словами, в «общий совет», весьма отличный от «частного совета», в члены которого король производит тех, в чьих услугах нуждается.

Бернар-Франсуа прибыл в Париж словно нарочно для того, чтобы записывать вопросы и ответы — именно это входит в обязанности секретаря, — относящиеся к ликвидации Ост-Индской компании.

Созданная во имя всеобщего благоденствия королевства и активно занимавшаяся внешней торговлей, в том числе и с Ост-Индией, компания с прискорбием взирала на потерю колоний и своих большегрузных судов, либо захваченных, либо потопленных. Она по-прежнему контролировала продажу бобровых шкур в Канаде и работорговлю в Сан-Доминго. Но все приходили в отчаяние от ее обесценивавшихся акций, стоимость которых упала с 2100 ливров в 1743-м до 745 ливров в 1762 году. Вот почему тарифы на перевозки в компании в три раза превышали суммы, запрашиваемые частными судовладельцами.

Привилегии компании были упразднены в 1769 году. Но поскольку пострадали очень многие, подписавшиеся на займы, король не мог обойти их вниманием, он вынужден был возместить причиненный им ущерб.

Ликвидацией компании занимался статский советник интендант Бутен. Были проданы корабли, опустошены пакгаузы, закрыты сахарные заводы, выставлены на аукцион диковинные животные и растения, складированы заморские продовольственные товары.

По-видимому, Бернар-Франсуа очень внимательно отнесся к этим товарным излишкам, торговля которыми приносит огромные барыши, если уметь выждать и вовремя сбыть их с рук. Вплоть до выхода на пенсию в 1819 году Бернар-Франсуа умело вел свои дела на поприще продовольственного снабжения, что было самым насущным и самым рискованным делом во Франции, вечно объятой революциями и войнами и, следовательно, вечно нуждающейся.

В 1763 году два китайца, Ко и Янг, приехавшие учиться у иезуитов, были возведены в сан священников ордена лазаристов. Министр Бертен пожелал выслушать их рассказ о технике, образовании, системе сельского хозяйства Китая, который считался одним из наиболее процветающих и наиболее добродетельных государств.

Совершив путешествие по Франции и ближе познакомившись с самыми лучшими товарами, которые здесь производились, Ко и Янг сели в Лорьяне на корабль, нагруженный подарками.

Китайцам, уехавшим из Китая и вернувшимся обратно, обычно грозила смертная казнь. Иезуиты Пекина связались с королем и обеспечили им защиту.

Иезуиты преподнесли китайскому императору ковры, картины, зеркала, севрский фарфор, различные научные приборы, которые привезли с собой два китайца. Подарки были милостиво приняты, после чего иезуиты Пекина предложили Бертену «литературную переписку», чтобы таким образом удовлетворить любознательность короля. Кое-что из написанного о Китае было издано. Так, в 1776 году вышла в свет книга «Записки об истории, науках, искусствах, нравах и обычаях Китая». Бернар-Франсуа, видимо, приобрел эту книгу, открывшую ему глаза на часть света, где было изобретено столько необходимых вещей. Как ни странно, при этом образ жизни китайцев нисколько не изменился и по-прежнему основывался на глубоко укоренившейся традиционной мудрости.

Еще в раннем детстве Оноре доводилось слышать разговоры об Индии и Китае, и этот азиатский мир навсегда остался в его грезах как территория, населенная чудесными птицами и фантастическими животными и окаймленная голубыми вершинами. Бальзак всегда представлял себе Восток вожделенным краем, где даже день и ночь ходят рука об руку. Но Китай — не просто волшебная страна. Это — страна просвещения, страна письменности.

Оноре де Бальзак прославит красоту и прочность товаров, изготовленных в Китае, равно как и торговое превосходство китайцев. Они непобедимы, поскольку бедняки платят за жилье ничтожную сумму, мало едят, а из движимого имущества у них лишь гамак да видавший виды сундук.

Когда в 1815 году Бальзак увидит в Турени китайскую безделушку, она покажется ему столь прекрасной, словно ее создавали «три поколения семьи Бенвенуто Челлини». Китайцы — чрезвычайно забавный народ: сколько занятных историй могут поведать их болванчики, зонтики, веера!

Наконец, именно китайцы охотно возводят в дворянское достоинство задним числом, что переносит на отца славу, завоеванную сыном. Бальзак не откажет себе в этом удовольствии. В 1839 году, через десять лет после смерти отца, он произведет его в секретари Большого Совета при Людовике XV, решения которого он якобы записывал. На самом деле, и вскоре мы это увидим, Бернар-Франсуа Бальзак поступил на службу в Королевский совет в качестве секретаря господина д’Альбера, докладчика. И случилось это 1 января 1776 года — при Людовике XVI.

В 1821 году Бальзак-отец и Бальзак-сын прибавят к своей фамилии дворянскую частицу «де», причем сделают это весьма искусно. Они станут именовать себя «де Бальзак», общаясь с представителями светского общества, и останутся просто Бальзаками в кругу близких. «Что до меня, то мне все равно, — писал Бальзак в 1835 году. — Сегодняшнее дворянство — это 500 тысяч франков ренты или персональная известность». В этой книге я постараюсь избегать употреблять частицу «де», рассказывая о личной жизни писателя; и сохраню ее, когда речь пойдет о его общественной и писательской деятельности.

БРАТСТВО КОМИССАРОВ ПРОВИАНТСКОЙ СЛУЖБЫ

Нация, пресытившаяся трагедиями, комедиями, романами, операми, романтическими историями, а еще более — нравоучительными нотациями и диспутами о Греции и о народных волнениях, начинает рассуждать о хлебе.

Вольтер

10 мая 1774 года Франция получила в наследство молодого короля Людовика XVI, но тут же одряхлела из-за своего министра Фелипо, графа де Морепа, ревностного хранителя традиций. Он стал членом правительства за пятьдесят лет до того, так что казалось, и он, и его пост вечны.

Зато назначение друга философов Жака Тюрго (1727–1781) на должность морского министра, а впоследствии — министра финансов омолодило правительственную команду.

В 1774 году Тюрго исполнилось 47 лет. Начиная с 1761-го он занимал пост интенданта провинции Лимузен. Высокий, неуклюжий, он презирал общественное мнение, но зато был переполнен собственными идеями. Будучи убежден, что деятели эпохи Просвещения созданы для того, чтобы просвещать, он хотел опередить общественное мнение, пробудить спящих. Тюрго, сам по характеру робкий, ободрял еще более робкого Людовика XVI. И все же король упрекал своего министра в слишком бурной деятельности: «Господин Тюрго хочет быть мной, а я не хочу, чтобы он был мной».

Новый министр проповедовал «теорию сокращений». И первый подал пример: он наполовину урезал свое жалованье, отказывался от возмещения расходов при вступлении в должность и просил своих подчиненных обустроить свои рабочие кабинеты у себя дома.

Тюрго ввел коллегиальное управление. Он окружил себя людьми, которым полностью доверял, мнения которых внимательно выслушивал, даже если единолично принимал решение. В числе его друзей был и Жозеф-Франсуа д’Альбер (1722–1790), самый преданный друг, недавно назначенный в Службу продовольственного снабжения.

1 января 1776 года Бернар-Франсуа Бальса, который по такому случаю сменил фамилию на «де Бальзак», поступил в частный совет Людовика XVI на должность секретаря д’Альбера, докладчика Резиденции короля.

Именно в окружении д'Альбера Бернар-Франсуа познакомился с человеком, сделавшим впоследствии блестящую карьеру, но в то время подвергавшимся большой опасности. Даниель Думерк (1738–1816) был наряду с Сореном де Бонном самым крупным королевским комиссионером зерновых. Его обязанности заключались в том, чтобы покупать хлеб там, где он в избытке, а затем переправлять его для продажи туда, где в нем ощущалась нехватка.

Поговаривали, что «король наживается на хлебе». И это правда; народ ненавидел спекулянтов, которые запрещали частным лицам продавать зерно до тех пор, пока королевские склады не реализуют свои припасы. Неважно, обилен или ничтожен урожай, создание запасов поддерживало цену на хлеб на постоянном уровне. Фиксированные цены на зерновые необходимы в стране, где хлеб — основная пища, поглощающая половину бюджета каждой семьи.

Помимо доходов от мельниц в Корбейе и других аналогичных сооружений, разбросанных по всей Франции, Даниель Думерк получил от Казначейства огромный кредит для покупки зерна. Тюрго установил для Думерка и Сорена де Бонна бюджет в 14 350 тысяч ливров.

Тюрго хотел ввести свободную торговлю зерном, ибо свобода торговли — условие процветания. «Когда богатства свободно переливаются из одной провинции в другую, сельское хозяйство процветает». Но тут возникли первые распри между регламентаристами и либералами. Регламентаристы переносят урожай этого года на следующий, чтобы восполнить дефицит. Либералы перевозят хлеб из плодородной провинции в неплодородную, делая ставку то на время, то на пространство.

В первые шесть месяцев своего пребывания в должности Тюрго, понимая важность реформ, выжидал, и тем самым вызвал раздражение у своих сторонников, прозванных «поспешниками».