Дорогие читатели!

Я рада приветствовать вас по случаю издания моего романа «Море» на русском языке. Мы с вами не знакомы, поэтому позвольте прежде всего представиться.

Я венгерская писательница, живу в Будапеште. Мой отец в 1919 году, в период Венгерской Советской Республики, был красноармейцем, и после падения советской власти ему пришлось эмигрировать. Он нашел убежище в Чехословакии; там прошли первые десять лет моей жизни. В начале тридцатых годов я вернулась в Будапешт. Здесь я окончила среднюю школу и получила аттестат зрелости.

Мне хотелось стать врачом, но для продолжения учебы не было денег, и поэтому после средней школы я пошла работать. Вскоре началась вторая мировая война. О периоде войны, о жизни в осажденном Будапеште и о первых годах свободной Венгрии говорится в моем романе «Море».

Хотя «Море» не автобиографический роман, однако в нем нет ни одного образа, прототипом которого не служили бы живые люди, нет ни одного выдуманного эпизода — все рассказанное я либо видела, либо сама пережила. Мне тоже, как и героине романа, пришлось бежать с военного завода, скрываться в оккупированном нацистами Будапеште, с освобождением и мои мечты стали действительностью. Я смогла поступить в университет, стать писательницей. Еще будучи молодой журналисткой, я объездила всю страну вдоль и поперек, и в сотнях статей и очерков писала о возрождении моей родины, о гибели феодальной Венгрии и возникновении нового, социалистического общества.

Я занимаюсь литературным творчеством с 1946 года: пишу очерки, рассказы, романы и пьесы. В Будапеште уже поставлены четыре мои пьесы, в том числе комедии «Мы тоже не ангелы» и «Венец творения», которые поставлены в этом году. Я написала много книг для юношества и хотела бы написать еще больше. Подрастающее поколение у нас только по рассказам знает, что такое капитализм. Наш долг, долг писателей, — в своих книгах показать юношам и девушкам, каким было то прошлое, от которого мы навсегда избавились. Наш долг — в оптимистичных и ярких произведениях показать им, сколько радости и красоты ожидает их в будущем.

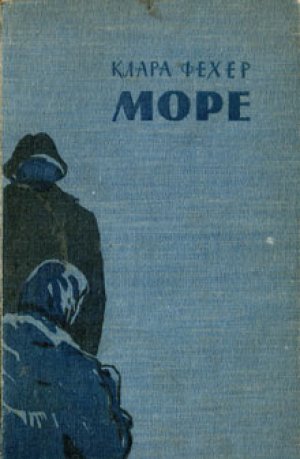

Для взрослых я написала пока что только два романа. Первый из них — роман «Море». Русский, мною авторизованный перевод — первый перевод моего романа на иностранный язык. Это обстоятельство не только доставляет мне как писателю большую радость, но и глубоко волнует меня. Мне выпало особое счастье писать это предисловие в Москве. Впервые в жизни я хожу по советской земле, преисполненная благоговейного изумления, разглядываю Кремль, любуюсь метрополитеном, высотными зданиями, гуляю по улице Горького и Арбату и с любовью смотрю на проходящих мимо людей…

В ресторане, где мне довелось обедать, подали хлеб двух сортов: белоснежный, легкий, как сдобная булка, и темный, кисловатый ржаной хлеб, похожий на тот самый солдатский хлеб, вкус которого я храню вот уже четырнадцать лет. Я вспомнила о том, как четырнадцать лет назад высокий пожилой солдат с пышными усами, советский воин — освободитель моей родины, разломал краюху хлеба и половину дал мне, худой, оборванной, грязной от копоти убежища девушке из Будапешта. Точно так же как героиня моего романа Агнеш Чаплар, я стояла тогда на улице и смотрела, как в город входили советские войска. Я с жадностью глотала хлеб, сладкий, мягкий и дивный, как сама свобода.

Не могу налюбоваться Москвой, не могу надышаться ее воздухом. На эскалаторах метро, в магазинах, на мостах через Москву-реку я засматриваюсь на торопливо спешащих куда-то и медленно прогуливающихся людей, засматриваюсь на вас, мои дорогие друзья и читатели, и думаю о том, что среди вас наверняка найдутся сотни и тысячи таких, которые сами или чьи братья, сыновья, отцы принимали участие в боях за Будапешт и которых мы ждали с замиранием сердца, с надеждой.

Я очень люблю жизнь и верю в нее. Верю, что весь мир стоит ныне на пороге такой эпохи, когда на земле все будут жить в мире и счастье, как равноправные и свободные люди. Я очень люблю жизнь и именно поэтому с благоговением вспоминаю героев второй мировой войны, которые во имя жизни жертвовали собой. В 1931 году я видела в Берлине, в Трептов-парке, памятник советским воинам. К нему нескончаемым потоком шли со всех концов земного шара юноши и девушки — англичане и негры, поляки и индийцы — и несли, несли цветы. Тогда я решила написать свой роман «Море» и, как цветок, преподнести его вам, мои дорогие читатели, с любовью и благодарностью.

Москва, 15 апреля 1959 года

Клара Фехер

Любовь

Не знаю, чистят ли лампы в почтовых отделениях. Или, быть может, их матовые колпаки служат именно для того, чтобы в них собирались пыль, грязь и льнущие к свету насекомые и чтобы лампочки в сорок свечей светили еще более тускло. Царящий здесь полумрак делает неубранное служебное помещение еще более неприветливым. В углу стоит покосившийся, ободранный коричневый стол, на нем высохшая чернильница, сломанная ручка без пера.

А какие здесь неприветливые, сонные люди! За окошком с надписью «Прием ценных посылок, заказных и срочных писем» сидит ворчливая старая дева. Ставя штемпель на конверте, она каждый раз вскидывает свой острый нос, напоминая курицу, пьющую воду. Движения ее рук медленны и вялы — спешить некуда, дежурство длится до полуночи. В окошке то и дело показываются все новые и новые лица. Большинство их ей ужа знакомо. Вот чиновник в синей шапке и очках, принесший двадцать — двадцать пять заказных писем, практикант из транспортной конторы «Шенкер и К°», вот долговязый угреватый молодой человек, от которого неизменно пахнет йодом и одеколоном. Она узнает толстого чиновника из фирмы «Оренштейн и Коппел», который, как всегда, не соблюдая очереди, проталкивается к окошку. Однако это ее не интересует. Пусть они хоть убьют друг друга — по крайней мере работы будет меньше.

Между тем у окошка каждый вечер и впрямь идет борьба не на жизнь, а на смерть. Как ненавидят друг друга все эти мужчины в шапках и кепках, озябшие старушки в платках и в демисезонных пальто. Но больше всего здесь презирают «барышень», завитых девушек в шляпках, тюрбанах, беретах, которые громко разговаривают и постоянно твердят друг дружке, будто вовсе не их дело ходить на почту и что пришли они сюда лишь из уважения к заболевшему чиновнику. Барышни хихикают, болтают о киноактерах, хвастаются своими успехами, но вечера простаивают в очереди и счастливы, если им удается кого-нибудь оттолкнуть и минутой раньше убежать.

«Через три года уйду на пенсию, и черт с ними со всеми», — думает остроносая старая дева, принимая письма конторы «Шенкер и К°» и ставя штемпель в реестре. Ворсинки ветхой подушечки прилипли к штемпелю, и поэтому с трудом удается разобрать дату — 16 марта 1944 года. Беда невелика! «Все равно один день похож на другой как две капли воды», — ворчливо заметила она. И, не глядя в окошко, протянула руку за следующим письмом, но тут же бросила его обратно.

— Не по правилам.

— Но позвольте, в таком виде мне его передал господин начальник… он сказал, что вы примете…

— Не пойдет. Плохо запечатано.

— Не задерживайте очередь, чего вы там! Несите скорее своему недотепе начальнику, пускай заклеит, как надо, — загудела толпа.

Стоящий позади неудачника высокий, худой мужчина с выпирающим кадыком, рассчитывая, очевидно, на благосклонность старой девы, добавил:

— Вы что думаете, у барышни много свободного времени? Не хватало бы еще курс лекций вам прочесть…

Вертя в руках возвращенное письмо, семнадцатилетний юноша в сером дерюжном костюме в отчаянии тер свои воспаленные глаза.

— Как?.. Возвращаться к господину начальнику? Да ведь он живет в Буде, а уже половина восьмого… Что ж… мне идти?

— Нет, я схожу или вацский епископ, — желчно бросил мужчина с кадыком. — Давай, приятель! — С этими словами он локтем отстранил паренька и протянул свои заказные письма. Старая дева даже не взглянула на них.

— Не по правилам.

— Как так не по правилам?

— А так. Плохо заклеены.

— Дайте пузырек, я заклею.

— Довольно шутить. Ишь, чего захотел — здесь заклеивать. А башенных часов с цепочкой не хотите?

Стоявшая позади него толстая женщина захихикала. Но мужчина с кадыком не сдавался. Лицо его побагровело.

— Я требую принять мои письма.

— Можете требовать, сколько вам заблагорассудится.

— Чего задерживаете очередь? Мы тоже хотим поскорее уйти домой.

— Поймите же, мои письма запечатаны правильно. Не виноват же я, что конверты плохо заклеиваются.

— Военные конверты! Наверно, гитлеровцы клей слизали, — выкрикнул кто-то в конце очереди.

— Кто здесь болтает? — закричал человек с кадыком. — Кто смеет?..

Наступила тишина.

— Я смею… — послышался спокойный мужской голос.

Все оглянулись.

В очереди стоял мужчина в солдатской форме. Один глаз его скрывала черная повязка. Правый рукав был пуст.

— Ну, что уставились? Или никогда не видели? Бегите за полицейским, соотечественнички. Мне уже терять нечего. Разве что отхватят и вторую руку. Правую пришлось пожертвовать за Маляра[1].

— Замолчите, — завопил мужчина с кадыком, — а то…

— Не петушись, приятель. Если уж ты так кипятишься из-за своего фюрера, так ступай на фронт. Нечего дома драть глотку. Иди-ка навстречу русским, они уже недалеко. Тут рядом, у Татарского перевала.

— Черта лысого у Татарского перевала, проклятый большевик! Ну, погоди же, я сейчас приведу полицейского. — С этими словами он схватил свои письма и выбежал из почтового отделения.

Длинная очередь молча продвинулась на шаг вперед. Позади одноглазого солдата стояли две девушки. Одна из них лет двадцати, ростом повыше соседки была в простом темно-синем костюме и бледно-голубой шелковой блузке. Ее светлые коротко подстриженные волосы были гладко причесаны и заколоты сзади двумя коричневыми гребешками. Вторая — немного моложе первой — розовощекая кареглазая пышка с черными волосами — была в плаще, из-под которого виднелась шерстяная юбка в красную клетку.

Блондинка посматривала на большие круглые стенные часы. Каждый раз, когда минутная стрелка прыгала вперед, она, словно от сильной боли, закусывала губу.

— Без четверти восемь.

— Ну, уходи. Я и твои сдам.

— Ты же знаешь, какая у нас госпожа Геренчер. Лютый зверь.

— Знаю не хуже тебя.

— Ну вот!

— А что ты о ней беспокоишься? Пусть хоть повесится. Если бы могла, она бы нас и на ночь не отпускала. «О, дорогой господин директор, девушки еще не устали. Девушки с радостью побегут на почту, девушки с радостью поедут в Гонолулу, для девушек нет большей радости, как за сто пенге в месяц служить денно и нощно Заводу сельскохозяйственных машин».

— Прошу прощения, у меня сто тридцать пенге, — ответила блондинка, и на ее огорченном лице мелькнула улыбка.

— Да. Потому что ты арийка. Это тебе надбавка за твою прабабушку. Ну, давай сюда твои письма, беги. Ты еще успеешь?

— Пожалуй, успею, — согласилась Агнеш, — если потороплюсь. Начало в восемь.

— С ним идешь?

— Ты же знаешь.

— Ну, тогда давай письма.

— Если бы этот глупый солдат не поднял скандала, мы бы уже стояли у окошка, — сказала Агнеш, не зная, на что решиться.

— Оставь. Он прав.

— Ладно, прав. Но если он в своем уме, то не стал бы болтать языком… Гизика, ты правда сдашь мои письма?

— Господи боже мой! Опять ты начала, вместо того чтобы скорей бежать. Без шести минут восемь.

— Я тебе очень благодарна. Эта кипа пойдет в Кечкемет, это в Шомошбаню, это срочное, вот два ценных, а это объявление о конкурсе. Привет, Гизика.

— Веселись спокойно! — крикнула вслед брюнетка, но Агнеш уже не слышала ее. В дверях она столкнулась с полицейским, его привел мужчина с кадыком. «Какой гадкий тип», — подумала она, устремляясь по проспекту императора Вильгельма к станции метро.

На улице царила кромешная тьма.

Агнеш боялась ходить по затемненным улицам, ее пугали передаваемые по радио сигналы тревоги. Однако она никак не могла смириться с мыслью, что на Будапешт могут сбросить бомбы. Памятный налет сорок второго года она проспала, и лишь утром разнесся слух, что в Буде разбомбили виллу и кто-то даже погиб. В ту пору ходил по городу анекдот, будто возвращается на свой аэродром русский пилот после бомбежки, а сержант устраивает ему головомойку: что, мол, за безобразие, почему прилетел на два часа позже, чем было приказано. «Извините, я не виноват, — ответил летчик, — пришлось ждать, пока в Пеште затемнятся». Повсюду рассказывали, что на горе Геллерт возле зенитного орудия не было ни души. Только когда начали бомбить, солдаты бросились искать офицеров, которые в это время попивали винцо в погребке Матяша. С той поры прошло уже два года, люди привыкли к светомаскировке, к побеленным краям тротуаров, к тому, что внезапно на неопределенное время прерываются радиопередачи и начинают реветь сирены, но всерьез так и не верили в опасность воздушных налетов.

Агнеш еще никогда не была в столь томительном, плохом настроении, как сейчас: «Можно подумать, что я иду не на свидание с любимым, а на собственные похороны, — с досадой бормотала она. — Не знаю, что со мной происходит. Того и гляди заплачу. Да и как не плакать, — ответила она сама себе. — Он не придет. Но почему? До сих пор он всякий раз приходил на свидание вовремя. До сих пор, но сегодня…»

Заметив, что последние слова она произнесла вслух, Агнеш испуганно оглянулась вокруг, но никто не обращал на нее внимания. «Мне постоянно мерещатся какие-то страхи. Почему он вдруг не придет?..»

Она спускалась по лестнице метро с такой поспешностью, словно спасалась от своих тревожных мыслей. Вагон был переполнен. Веселые мужчины и женщины держали друг друга за руки и хохотали. Там, наверху, трамваи с замазанными синей краской окнами, без фонаря впереди громыхают и скрежещут, словно какие-то неуклюжие чудовища. Зато здесь вагон залит ярким светом, элегантно одетые женщины, во все углы проникает запах духов «Chat noir» и «4711». Какая-то компания громко болтала по-французски с явным будапештским акцентом. Очередной анекдот о Гитлере. Имя Гитлера, разумеется, не произносилось, ограничивались прозвищем Маляр, а в конце анекдота раздались аплодисменты и крики: «Très bien, excellent!»[2] Возле Оперы половина пассажиров вышла, можно было сесть, но Агнеш даже не заметила этого. Она стояла возле кондуктора и через стеклянную дверь вагона пристально смотрела на желто-серую стену туннеля.

Неделю назад они тоже были на концерте в консерватории, слушали Пастораль, а потом, прижавшись друг к другу, шли пешком до самого ее дома. Стояла теплая весенняя ночь. Тибор всю дорогу читал стихи Арпада Гота, Бабича, Дюлы Юхаса… «Кудрей ее золотистых не помню, но вот золотятся поля… Мне голос Анны слышится из той весны, что ныне так далеко… Я окутан страшной тьмой мучений, не на день — на годы и столетья… Когда всемогущие боги небесные даруют мне речь…» Путаются сейчас в ее памяти строки, как путались они и в тот раз. Она слышала тогда его голос и чувствовала, что сердце ее тоже бьется в такт стихам. Настроение у Тибора было веселое. Прерывая на время чтение стихов, он рассказывал разные студенческие истории, делился своими впечатлениями об Италии. Потом ни с того ни с сего вдруг предлагал звонить в запертые дома на улице Уллеи. Она немного трусила, но все же смеялась и вместе с Гибором, разгоряченная, убегала от растревоженных домов, а затем из-за ближайшего угла со смехом посматривала, как появляется в ночных туфлях привратник, как он, щуря глаза, оглядывается кругом и, ругаясь на чем свет стоит, снова захлопывает двери. «Нельзя так, — запротестовала она. — Зачем будить бедных стариков?» — «Почему нельзя?» — «Ведь это же бесчеловечно». «А разве не бесчеловечна нынешняя война, когда нам всего по двадцать лет… Будем мстить обществу там, где только можно», — ответил Тибор и снова нажал кнопку звонка.

Возле кирпичного, неприветливого здания больницы они пересекли площадь Надьварад. Окна были затемнены — казалось, что за ними все вымерло. «Как-то раз вы приглашали меня к себе на ужин, — без всякого перехода обратился к ней Тибор. — Когда прикажете прийти?» «Когда пожелаете», — ответила она, почти задыхаясь от неожиданной радости. «В воскресенье под вечер, можно?» «Очень хорошо». И они молча пошли дальше. Тибор заговорил снова, только когда Агнеш собралась позвонить, чтобы ей открыли дверь. «Погодите немного», — и он внезапно поцеловал ее в губы. Все это произошло в мгновение ока, от растерянности она не могла ни защититься, ни ответить взаимностью. Совсем смутившись, она поспешно нажала кнопку звонка. Тибор поцеловал ей руку. И, пока неторопливая, хромая привратница открывала дверь, он уже быстро шагал обратно в сторону Надьварадской площади.

В воскресенье под вечер он действительно пришел. Его фигура показалась в воротах ровно в пять часов.

Соседки еще в третьем часу дня собрались на веранде и стали терпеливо ожидать, когда к молодой Чаплар придет ухажор. Неужто он такой богатый, как хвастает Чапларне? Но раз он такой барин, то почему бы ему не подобрать себе лучшей пары, чем эта дочь слесаря? «Он, видать, с каким-нибудь изъянцем, — многозначительно заметила тетушка Буркуш. — Наверно, стар». «Или хромой», — вставила Марьяине, усыпанная родинками старуха, которая с утра до вечера торчала на веранде в своем грязном цветастом халате.

Но, когда Тибор Кеменеш прошел по коридору первого этажа и позвонил к Чапларам, у кумушек перехватило дыхание. Они увидели стройного, крепкого синеглазого мужчину с каштановыми волосами, лет двадцати пяти — двадцати шести. На нем был серый костюм, голубая рубашка из шелкового поплина, темно-синий шелковый галстук. Коричневые полуботинки были начищены так, что казались совсем новыми. Руки белоснежные, холеные, может быть, даже с маникюром.

— Он похож на киноактера, — с восхищением промолвила старшая дочь Буркушей.

— А ты похожа на замызганную ведьму, — прикрикнула на нее мать. — Не можешь ради такого случая надеть розовое платье.

— И не знаю, право, чем его прельстила дочь Чапларов, — проворчала Бедене, у которой тоже были на выданье две косоглазые дочери. — Ни спереди, ни сзади…

— Он пока еще не женится, — прокаркала Марьяине. — И не известно, станет ли вообще на ней жениться.

Тибор скрылся в квартире Чапларов. Агнеш встретила его в передней, если, конечно, можно назвать передней то тесное, крохотное помещение, где каждая стена не больше двери. Здесь даже вешалки не было, а лишь вбитые в стенку четыре костыля. На двух висела мужская одежда, а два других Агнеш освободила для Тибора. «Сюда», — указала она на коричневую дверь, и, когда вошла вместе с ним в комнату, ей показалось, что она увидела все здесь впервые. В двух смежных комнатах — в той, что побольше, и в той, что с альковом, — жили ее родители и братья, а эта маленькая, с окнами на улицу, принадлежала ей одной. Она всегда гордилась, что имеет собственную комнатку с коричневым полированным шкафом, диваном, подставкой для цветов и этажеркой. Ее раздражала только стоявшая в углу мамина старомодная зингеровская швейная машина под деревянным колпаком. Сколько раз она просила мать убрать ее отсюда или хотя бы не покрывать этой ужасной вязаной салфеткой.

Братьев ее, Карчи и Ферко, дома не было, вместе со старым Чапларом они поехали на футбольный матч. Мать в алькове поправляла накидку на постели. Заметив вошедшего мужчину, она пошла ему навстречу с такой поспешностью, что, казалось, вот-вот обнимет и прижмет к груди.

— Будьте как дома. Мне Агнешка много о вас рассказывала. Мы, конечно, живем по-простому. Но могли бы жить и получше. Мой отец, знаете, имел сорок хольдов земли да, кроме того, ездил на ярмарки и перепродавал лошадей, но, знаете, мой младший брат был отчаянным картежником… Впрочем, к чему это я рассказываю, вы ведь пришли не ко мне, а к моей дочери. Да садитесь же, не стесняйтесь…

Поклонившись, Гибор чуть было не приложился губами к руке тетушки Чаплар, но тут же опомнился и поспешно выпрямился. Агнеш заметила это и покраснела, как маков цвет. Но тетушку Чаплар поведение гостя не смутило. Она выбежала на кухню и, раскрыв наружную дверь, принялась взбивать сливки, сопровождая это занятие таким громким рассказом, что, к ужасу Агнеш, обрывки фраз долетали и в комнату: «А как он ее любит… видели, какой чудный букет он принес?.. Но Агнешка пока раздумывает, она у меня еще совсем ребенок…»

С четверга, с того вечера Агнеш миллион раз представляла себе эту встречу. Наяву и во сне она снова и снова мысленно переживала все по порядку. Вот Тибор звонит, входит в переднюю. Она говорит ему: «Добро пожаловать!» Вводит к себе в комнату, и они остаются наедине… Тибор смотрит на нее. А вот вышло совсем иначе: он сидит с ней рядом, в одной комнате, но смотрит не на нее, а на стену. Над печкой видна черная от дыма полоска, хотя в прошлом году ремонтировали квартиру… Да где там в прошлом году — скоро будет три года. Вот он переводит взгляд на картину. Она написана маслом и изображает уголок в лесу. На лесной полянке цыгане варят обед. Эта картина висит над диваном с тех пор, как Агнеш помнит себя. Рисовал ее какой-то Чапо или Цако; однажды друг художника навязал эту картину отцу Агнеш… Но, лишь мельком взглянув на картину, Тибор поднимается и подходит к этажерке, он ворошит книги. Лин Ю Танг, «Мудрая улыбка». «Ага!» — произносит он, зевая, и ставит книгу на место. Затем ему в руки попадает томик Гейне. Он открывает его на том месте, где напечатано «Слава морю», и принимается вслух декламировать: «Таласса! Таласса! Славлю тебя, о вечное море! Десять тысяч раз тебя славлю ликующим сердцем, как некогда славили десять тысяч бесстрашных эллинских сердец…» «Красиво», — вяло говорит он, водворяя томик на место. На верхней полке лежит кружевная накидка. «Это я связала в прошлом году», — говорит Агнеш. «Вы все умеете?» — улыбаясь, спрашивает Тибор. Она стоит перед ним, как ученица перед экзаменатором, дрожа и волнуясь, готовая одним дыханием перечислить все, что она знает и умеет: печь, стряпать, вести бухгалтерский учет, штопать, плавать, петь, целовать, нежно прижиматься к нему…

Тибор испытывает неловкость и быстро тянется за следующей книгой.

Но тут появляется мама, неся кофе со сливками, калач и грушевое варенье в стеклянной вазочке. Тибор даже за стол садится с книгой, будто она служит ему защитой. Мама остается в комнате, они торопливо, молча едят. «Агнеш пекла, попробуйте, не стесняйтесь», — угощает она гостя калачом с изюмом, Тибор благодарит и больше ни к чему не притрагивается. Ровно в шесть он встает и прощается. Агнеш еще долго смотрит ему вслед из окна, выходящего на улицу. Видит, как он хватает на углу улицы свободное такси. Спешит. Куда же он спешит? Вообще, что она знает о нем? Зачем было и начинать? Но что начинать? Разве между ними что-нибудь было? Концерты по вечерам в четверг… и ничего, право же, ничего больше. В комнату шумно входит мама. Агнеш и сама могла бы убрать посуду, но сейчас ей не до этого. Мать ставит на поднос пустые чашки и довольным тоном произносит: «Это да. Такой парень тебе как раз под стать. Куда годятся косолапые дружки Кари. Сразу видать, что он благородный. Пальто ему не меньше чем в пятьсот пенге обошлось. Настоящий молодой барин. Ты тоже девица с аттестатом зрелости. Такого бы мне зятя!» «Он никогда на мне не женится!» — вскрикивает Агнеш и заливается горючими слезами. «Глупая ты, глупая. Ты слушай меня. Он будет ползать за тобой на четвереньках и женится, когда ты только захочешь. Я в этом деле лучше разбираюсь», — говорит мать, направляясь с подносом к двери. «Он даже не упомянул о будущем четверге, только и сказал, что до свидания…»

— Площадь Муссолини, — выкрикивает кондуктор. Агнеш вздрогнула, словно очнувшись от сна. Взглянула на свои часы. Без одной минуты восемь. Она бросилась вверх по лестнице и, не сбавляя шагу, побежала по Бульварному кольцу в сторону улицы Кирай. «Глупости… он и без того каждый четверг приходит. зачем еще говорить?»

В гардеробе консерватории слонялось лишь несколько человек. Агнеш быстро поправила волосы и оглянулась. Она ничуть не удивилась, что Тибора нигде не видно. Конечно, ведь уже три минуты девятого. Может быть, Тибор подумал, что она не придет, и прошел в зал?

Она подошла к двери, заглянула в зал, желая отыскать глазами их обычные места. Контролерша узнала ее, кивнула головой, спросила абонемент. «Я еще немного подожду». «Оркестр уже идет, через две-три минуты начало». «Хотя бы до тех пор», — попросила Агнеш и вернулась в гардероб. Как только открывалась дверь вестибюля, Агнеш вздрагивала и краснела. Как он мог так поступить! Хоть бы позвонил. Ну а если что-нибудь помешало, а если он только опаздывает, ведь она сама опоздала. Агнеш опять вернулась ко входу в зал. Оркестранты уже сидели на местах, настраивали инструменты. Сколько раз смеялись они с Тибором над неким магараджей, который, впервые посетив европейскую оперу, сказал после спектакля, что ему больше всего понравился тот момент, когда в самом начале музыканты играли без дирижера. Теперь даже и это ей больше не казалось смешным. «Ну и пусть, пойду одна», — решила Агнеш и заторопилась на свое место.

Вот появился дирижер. Сейчас закроют двери, и если он даже придет, то на худой конец будет ждать до антракта. Но нет… Затаив дыхание, она прислушалась. Кто-то быстро приближался к ней. «Назло не буду оглядываться, пусть знает», — и она почувствовала, как кровь прилила к лицу.

— Вы барышня Агнеш Чаплар? — услышала она незнакомый шепот.

Агнеш вскинула голову. Возле нее стоял высокий черноволосый молодой человек. Он так высок, что ему приходится сгибаться чуть ли не пополам, чтобы приблизиться к уху Агнеш.

— Мой коллега Тибор просил извинить его: он не мог прийти. Он позвонит вам по телефону. Свой билет он дал мне. Я — Тамаш Перц.

И он тут же уселся на место Тибора.

Дирижер устремился к оркестру. Его палочка взвилась вверх, и в зале зазвучала игривая, веселая мелодия Моцарта. «Только бы не разреветься», — думает Агнеш и тихонько открывает свою сумочку. Вместо носового платка в руке зашуршали листы бумаги. Боже праведный! Ведь она забыла вложить в конверт объявление о конкурсе! Гизи, наверное, уже сдала письмо. Наверняка сдала! Что же теперь будет, господи? Если только узнает госпожа Геренчер! Как же ей не узнать? Поступит рекламация… На всем белом свете нет несчастнее существа…

И, к немалому негодованию слушателей, под тихие звуки менуэта Агнеш громко шмыгает носом и вытирает на щеках крупные слезы.

К чему приводит кружка пива

Акционерное общество «Завод сельскохозяйственных машин» — серьезная и надежная фирма, с огромными заводскими зданиями, литейной, монтажным цехом, собственной узкоколейной дорогой и сырьевыми складами, с центральной конторой и текущим счетом в банке, с дирекцией и зарегистрированными на бирже акциями… Поэтому сразу как-то трудно поверить, что своим возникновением оно обязано кружке пива.

А между тем дело было именно так.

Семнадцать лет назад, то есть в тысяча девятьсот двадцать седьмом году, два молодых инженера брели по асфальту Бульварного кольца. Стояла нестерпимая августовская жара. Оба молодых человека шли медленно, разомлев от пропитанного испарениями, неподвижного воздуха.

— Слушай, Геза, давай выпьем по кружке пива.

— У меня нет ни гроша.

— Я заплачу.

— Я не хочу, чтобы за меня кто-то платил.

— Глупый ты. Ведь сколько лет подряд ты вдалбливал мне в голову устройство машин.

— За это ты уже заплатил.

— Ты любишь только чистые сделки?

— Исключительно.

— Тогда тебе придется подохнуть с голоду.

— Не думаю, — ответил Геза Ремер.

Хофхаузер пожал плечами:

— Тебе лучше знать, старина. А если я одолжу тебе филлеров двадцать?

— На каких процентах?

Хофхаузер засмеялся.

— Ты неподражаем. Десять процентов в месяц.

— То есть сто двадцать процентов в год. Вот это неплохой ростовщик! Ну, да ладно, ты мне нравишься. Если когда-нибудь у меня будет свой завод, я возьму тебя в компаньоны. Давай свои двадцать филлеров, и присядем. Я беру их в долг на год.

— На сколько угодно.

На углу площади Октогон они зашли в открытое кафе и сели за столик. Ремер царапал ногтем яркую клетчатую скатерть.

— Послушай, Андриш, я открою тебе свой стратегический план, пускай это будет гарантией в отношении твоего кредита. В этом году я женюсь.

— Вот так новость! Неужто так приспичило? Поверь мне, семейная жизнь не так сладка, как кажется.

— Сейчас за меня хорошо заплатят, — ответил Ремер и нервно засмеялся. — Если поголодаю еще пять лет, за меня никто не даст и ломаного гроша.

— На ком же ты собираешься жениться?

— А черт его знает. На ком угодно, только бы с деньгами.

Андриш Хофхаузер был поражен. Он с недоумением посмотрел на своего коллегу, на самого талантливого, самого красивого, самого интеллигентного инженера-механика из всего их курса. Ремер был стройный кареглазый мужчина, с жесткими волосами, высоким выпуклым лбом, с энергичными быстрыми движениями.

— Ты только послушай, Андриш. Прошло два года, как я стал инженером. Работы, по сути дела, никакой. Расчищать снег не хочу, вешаться тоже не намерен. Отец мой умер, мать торгует молоком на рынке. Она не только не в состоянии помогать мне, но еще от меня требует денег. Это одна сторона. Если же я женюсь на богатой невесте, то построю завод. Но это тоже не главное, есть у меня патент на одну отливку, над которой я работал всего полгода, пока служил у Хоффера… Как только обзаведусь собственным заводом, я испытаю свое изобретение. Буду отливать листы четырехмиллиметровой толщины… Словом, необходимо сто тысяч пенге. Напрасно ты смеешься.

Однако Хофхаузен не смеялся. Он в раздумье пил пиво мелкими глотками, как бы цедя его сквозь зубы, — теплое пиво казалось вкуснее.

— Послушай, что я тебе скажу, Ремер. Ты серьезно задумал жениться?

— Я не привык шутить.

— Нет, но я… я так поражен… словом, если ты задумал серьезно, у меня есть для тебя подходящая невеста.

— А деньги есть у нее?

— Ого!

— Откуда ты ее знаешь?

— Она моя сестра.

Ремер оторопел.

— А она пойдет за меня?

— Пожалуй… возможно… Приходи сегодня часа в четыре к моему папаше. Я поговорю со стариком. Он непременно тебя примет.

Они заплатили за пиво и расстались на площади Октогон. Входя в метро, Хофхаузер помахал Ремеру рукой. Ремер оперся спиной о фонарный столб и захохотал. Слыхано ли? Тут же предложить свою родную сестру. Уж, наверное, красавица! Какая-нибудь горбунья и лет на десять старше… Но, будь она хоть последним уродом… не имеет значения… Он обзаведется собственной машиной, будет содержать любовницу, иметь квартиру в Фашоре, виллу, наверху — рабочий кабинет, уставленный мебелью из махагони[3] работы самого лучшего краснодеревщика. Он станет главным инженером, директором… Ей-богу, женится, женится, если отдадут за него…

В четыре часа пополудни Андриш Хофхаузер старший пригласил к себе инженера Гезу Ремера. Он принял его в своем кабинете, угостил коньяком, черным кофе, предоставив молодому человеку возможность украдкой осмотреться, прикинуть стоимость массивного письменного стола, огромного, на весь пол, персидского ковра, ваз баккара, картин и книжных полок. О деле заговорил лишь тогда, когда заметил, что взгляд молодого человека прикован к несгораемому шкафу.

— Стало быть, вы собираетесь основать завод?

«Точь-в-точь таким же будет и Андриш в старости, — подумал Ремер. — Полысеет, станет чопорным. Только у Андриша нет бородавки на носу… Может быть, она еще вырастет?»

Он посмотрел своему будущему тестю прямо в глаза.

— Да, собираюсь.

— Ну что ж… — в раздумье проговорил старик, глядя на кофейную чашечку.

Отправляясь сюда, Ремер всю дорогу думал, что неплохо было бы солгать, будто он видел девушку и влюбился в нее. Подобрал даже подходящие к случаю выражения. «Андриш меня хорошо знает, вы можете спокойно выдать за меня свою дочь. Я здоров, трудолюбив, два года, как стал инженером, и могу содержать жену». Глупости. Подобные разговоры здесь неуместны.

— Ну что ж, — повторил еще раз старик. — Расскажите, как вы представляете себе завод.

К вечеру перед глазами Ремера комната пошла кругом. Старик насел на него, заставляя делать расчеты, выкладки, составлять чертежи. «Он может принудить меня выдать весь проект, а потом выгонит вон», — подумал Ремер и продолжал потеть. «Потеть», разумеется, надо понимать в переносном смысле; комната охлаждалась двумя огромными вентиляторами; Хофхаузер велел принести холодного лимонаду и мороженого, а к вечеру они пили вермут со льдом. «Очевидно, девица ко всему прочему еще и глухая, но, если выдадут за меня, женюсь».

В десять часов вечера стол был накрыт к ужину. Полный план акционерного общества был готов. Хофхаузер убрал бумаги в сейф.

— Пойдем, сынок, в гостиную. Я познакомлю тебя со своей семьей.

Геза Ремер чувствовал, как у него немели руки и ноги, к горлу подкатывал какой-то комок, от которого он чуть не задыхался.

Они прошли через длинную библиотеку. Ремер лишь мельком увидел все ее богатство. Его взору представился огромный ряд справочников и энциклопедий, бронзовая фигура греческого воина со щитом и в шлеме. В углу, возле высоких книжных шкафов со стеклянными дверцами, стояли два уютных мягких кресла, между ними — торшер и небольшой кованый столик со стеклянным верхом; на столике красовалась новинка: детекторный радиоприемник.

— Профессор Аладар Ремер твой родственник?

— Да, мой дядя. Но мы не очень близки… они были против женитьбы моего отца…

— Словом, тогда ты… какой же ты веры?

— Я готов перейти в католическую веру.

— Так, — произнес Хофхаузер и прекратил свои расспросы.

Они прошли еще с полдюжины комнат. Ремера совершенно сбила с толку анфилада покрытых белым лаком, застекленных дверей, его поражало множество ковров, драпировок, тяжелых бронзовых люстр, китайских фарфоровых ваз.

— Пожалуйста, сюда, сынок.

В гостиной с оттоманки табачного цвета поднялась женщина лет сорока пяти — пятидесяти и поспешила им навстречу.

— Позволь, дорогая, представить тебе господина инженера Гезу Ремера, друга нашего Андриша.

— Очень рада, — ответила женщина и, когда она протянула руку для поцелуя, Геза ощутил запах лавандовых духов и мыла коти, запах изнеженной кремами бархатистой кожи, запах довольства и роскоши. Темно-синее шелковое платье на женщине тоже пахло лавандой. И Ремер впервые подумал о том, что от его матери всегда несет кислым молоком.

— Прошу вас, — указала хозяйка на глубокое мягкое кресло. Сама она села против Ремера на оттоманке. На стене висела большая написанная маслом картина размером, пожалуй, два метра на три, натюрморт с цветами. Вот когда было б неплохо, если б он разбирался в искусстве и сказал: как прекрасен этот Риппл-Ронаи, — но Геза только проглотил слюну, промолчал, подумав, что у этой привлекательной полной шатенки дочь не может быть безобразной. И ей самое большее лет двадцать восемь — тридцать…

— Сына моего, Андриша, ты уже знаешь… а вот и дочь, Лилика…

Ремер повернул голову и вскочил. Возле него стояли Хофхаузеры — отец и двое его отпрысков: Андриш — он покраснел до корней волос и опустил глаза, — а рядом с ним девушка. Боже праведный… да разве это девушка?! Гном какой-то. Урод. Голова то и дело нервно подергивается, одна половина лица как будто парализована, в отличие от другой она кажется совершенно неподвижной. А ноги?.. Ремер уставился на ее ортопедические ботинки, как заяц на фары автомобиля, который несет ему гибель.

Все это длилось какое-то мгновение. Ремер перевел взгляд с ботинок на богатый, огромный персидский ковер, затем низко поклонился и сказал: «Дипломированный инженер-механик Геза Ремер. Имею честь просить вашей руки».

Так это было или нет, никто не знает.

Но эта история, подобно легенде, передается в конторе акционерного общества «Завод сельскохозяйственных машин» от машинистки к машинистке. Агнеш Чаплар узнала ее от госпожи Геренчер в тот же день, когда впервые пришла на производство. Доверие госпожи Геренчер означало, что она с первого же момента удостоила Агнеш величайшей благосклонности.

Госпожа Геренчер[4] давным-давно превратилась на предприятии в старую-престарую вещь. Она уже утратила значение человека и являлась только его символом, изваянием в роли преданного слуги и жестокого тирана. Тощая, костлявая женщина с гладко зачесанными и собранными в узел черными волосами, в больших роговых очках, приходила на работу каждый день в одной и той же зеленовато-бурой шотландской юбке и свежевыстиранной и выглаженной кремовой блузке. Казалось, что эта женщина без возраста: ей в равной мере можно было дать и двадцать пять и шестьдесят лет. Никто поэтому не стал бы удивляться, узнав по пропуску, что госпоже Геренчер всего тридцать четыре года. Когда госпожа Геренчер семнадцати лет от роду пришла в контору акционерного общества, ее звали Мальвиной Рожаш. В ту пору ее черные волосы свисали длинными косами, а шотландская юбка была совершенно новой. Она была первой служащей на предприятии и благодаря этому сразу же оказалась на таком посту, который обеспечивал ей доверие начальства. Молодой директор Геза Ремер советовался с ней, какую мебель следует купить для конторы; он же дал ей и имя Маргит, которое казалось ему более благозвучным, чем Мальвина. Маргит застенографировала устав акционерного общества и протоколы общего собрания учредителей. Она напечатала заявление в управление фирм, в котором дирекция предприятия просила занести в списки вновь созданное акционерное общество «Завод сельскохозяйственных машин». Маргит нарисовала и заказала печати предприятия на проспекте императора Вильгельма у гравера Хуго Гедульдигера. Она сделала заключение о двух пишущих машинках системы «Рояль». Продавец, выбрав подходящий момент, отозвал ее в сторону и шепнул на ухо, что уступит ей тридцать пенге комиссионных, если контора купит в придачу еще и допотопный «Ундервуд». Но чистая душа Маргит была возмущена. Чтобы она, Маргит, обманула когда-нибудь господина директора Гезу Ремера, гениального, красивого, хорошего, милого человека, которого она всю жизнь будет обожать с такой нежностью, как в романах Сомахази…

Центральная контора состояла всего лишь из пяти комнат. Угловая с балконом и четырехстворчатым окном служила резиденцией Гезы Ремера. В ней громоздился массивый кожаный гарнитур, двухметровый, покрытый стеклом письменный стол с мраморным чернильным прибором и кожаной папкой. Чернильница представляла собой открытую пасть разъяренного льва, а на рукоятке разрезного ножа кувыркались львята. Других украшений в комнате не было, но в этой простоте сильно сказывалось хозяйское тщеславие. Кремовые, спускавшиеся до самого пола кружевные гардины, мягкие ковры, панель красного дерева во всю стену…

Святилищу Ремера предшествовала комната госпожи Геренчер — маленькая, в два метра шириной и три — длиной; здесь были: американский письменный стол, лучшая пишущая машинка системы «Рояль» и высокий, до самого потолка, шкаф со шторой. На письменном столе хранились печати фирмы, которые госпожа Геренчер каждый вечер ставила на бумагах, перед тем как дать их на подпись директору, и овальный штемпель, на котором госпожа Геренчер регулярно меняла дни и месяцы, а в первое утро каждого нового года, соответственно расчувствовавшись, — и цифру, обозначающую год. Тысяча девятьсот двадцать восьмой… тысяча девятьсот тридцать шестой… тысяча девятьсот сорок четвертый… Всякий раз в новогоднее утро по заведенной традиции чиновники в обязательном порядке являлись в контору ровно в восемь часов, чтобы пожелать господам директорам Гезе Ремеру и Андришу Хофхаузеру младшему счастья и здоровья. Не успев еще протрезвиться после выпитой абрикосовой палинки, чиновники были хмуры; прежде чем выстроиться в средней комнате, они заходили в туалет побриться. Главный бухгалтер Дюси Вайс, носивший круглый год пропахшие табаком серые брюки и такого же цвета вязаную кофту, из-под которой неизменно выглядывали коричневые подтяжки, надевал по этому случаю элегантный синий костюм, с трудом приводил в порядок свои непокорные черные волосы и большие усы и, низко кланяясь, представлял господам директорам годовой баланс, каллиграфически написанный синими и красными чернилами. Представление баланса носило лишь символический характер: бухгалтерия из года в год задыхалась в спешке и, как правило, опаздывала на три-четыре месяца, но тем не менее не находилось ревизора, который мог бы вскрыть истинное положение дел, а оба директора с полной серьезностью принимали исписанные листы бумаги. Они благодарили чиновников за прилежание в работе, обращали внимание на то, что в новом году им надлежит верой и правдой служить отечеству и фирме, проводить свободное время в молитвах, читать нравственные книги и остерегаться профсоюзов. После этого раздавались премии. Речь длилась долго, а выдача кончалась быстро, хотя Ремер, дабы создать впечатление, что на это выделена солидная сумма, отсчитывал двух- и пятипенговые монеты очень медленно и торжественно. Церемония кончалась тем, что директора раскупоривали бутылку вина и чокались с чиновниками, причем в первую очередь с присутствующими здесь главными инженерами завода и каменоломни, господами Чути и Хайдоком. Госпожа Геренчер мыла рюмки; оставшись одна, она, закрыв глаза, подносила к губам рюмку, из которой пил Ремер.

Агнеш Чаплар уже не довелось лично знать Ремера, Хофхаузера, Дюси Вайса. Когда в тысяча девятьсот сорок втором году она попала на предприятие, из прежних людей там осталась только госпожа Геренчер. Геза Ремер и Андриш Хофхаузер еще в тысяча девятьсот тридцать девятом году вместе с семьями эмигрировали в Лондон «на то короткое время, пока англичане разделаются с Гитлером». В кабинете директора Гезы Ремера трудился его превосходительство Арманд Карлсдорфер, невероятно высокий, седовласый инженер. В прошлом высший чиновник, по профессии железнодорожный инженер, он числился на пенсии. В молодости ему пришлось объездить всю империю[5] — он строил виадуки в Карстах, двадцать лет жил в Фиуме, но и по-хорватски, и по-немецки, и по-итальянски знал лишь столько, сколько необходимо было, чтобы заказать в ресторане кружку пива или порцию фаршированной рыбы.

Некогда Карлсдорфер вместе с Хофхаузером старшим служил в армии. Переехав в Будапешт, он зачастил к бывшему товарищу по военной службе. Карлсдорфер оказывал кое-какие услуги Заводу сельскохозяйственных машин, обеспечивая для него государственные заказы. Правда, за это он получал некоторую мзду, но что поделаешь, ведь у Карлсдорфера была дочь на выданье, да к тому же гроб Иисуса Христа — и тот не стерегли даром. Когда же старик ушел на пенсию, он охотно ухватился за предложение молодого Ремера, который пригласил его в члены дирекции предприятия, где якобы необходимы его знания и опыт.

Его превосходительство приходил в контору всегда в половине десятого утра. Он отпирал средний ящик письменного стола и извлекал оттуда толстую книгу, обернутую в вощеную бумагу. На книге красивым каллиграфическим почерком было написано: «Список должников по текущим счетам». Затем из правого ящика он доставал бутылку лиловых чернил для авторучек «Паркер», наполнял свой огромный «Монблан» и приступал к работе, то есть на следующем чистом листе книги «должников по текущим счетам» записывал очередной анекдот о Гитлере, Семнадцатого марта сорок четвертого года он заносил в книгу двести четвертый анекдот. «Умирает нацистский министр пропаганды Геббельс и попадает в рай. Расхаживает там взад-вперед по барашковым облакам и неимоверно скучает. Добрался он до одной звезды. Глянул вниз. И что же он видит, прости господи? Ярко освещенный, роскошный зал, накрытые столы, на столах самые дорогие блюда и вина. Вокруг прелестные обнаженные женщины, играет музыка… Ух, черт возьми, как же туда попасть? Подзывает он к себе архангела и спрашивает: что, мол, это такое? «Ваше высокопревосходительство, это ад», — отвечает архангел. «Как туда попасть?» «Очень просто», — говорит архангел, и как пнет Геббельса ногой в мягкое место, тот и полетел кувырком вниз. Летит он, летит, вдруг — шлеп в котел, полный смолы! Вокруг пляшут семьсот семьдесят семь чертей, переворачивают его железными вилами и раздувают огонь. «Эй, черти! — кричит Геббельс. — Что же это такое, где я?» «А там, где тебе и положено быть, в аду», — отвечает ему самый главный, Вельзевул. «Свинство! Ведь когда я сверху глядел в ад, он был прекрасен — дорогие блюда, красивые женщины, я в тот ад хочу!» В ответ черти захохотали: «То был не ад, а отдел нашей пропаганды…»

Карлсдорфер, тщательно промокнув лист, где только что записал анекдот, прячет книгу в средний ящик стола, ставит чернила на полку справа рядом с двадцатью другими пузырьками паркеровских чернил. Ему удалось приобрести такую коллекцию американских чернил, что при любых условиях хватит до конца войны, пусть даже вторая мировая война протянется дольше, чем тридцатилетняя религиозная война некогда примирившихся в Вестфалии противников. Заперев правый ящик, старик выдвигает левый. Вынув оттуда аккуратно свернутую в трубку бумагу, осторожно разворачивает ее на столе и разглаживает ладонью. Это карта Европы. Затем он достает из того же ящика фанерную шкатулку из-под сигар. Шкатулка полным-полна красных и черных флажков. Булавочные «древки» флажков он со знанием дела втыкает в карту, причем с учетом сообщений «Нейе Цюрхер Цейтунг», «Мадяр Немзет» и на основе своих собственных умозаключений. «Так, — произносит он. — Стало быть, по сведениям немецкого шурина бои ведутся в районе Орла. Ну что ж, если наш дружок Гитлер говорит Орел, то надо понимать — Варшава». В результате такого своеобразного толкования военных сводок флажки Карлсдорфера не раз реяли над Бранденбургскими воротами, тогда как на самом деле бои шли еще у Дона или Днестра, а открытие второго фронта все оттягивалось и оттягивалось, хотя Карлсдорфер уже давно отдал союзническим войскам и Париж и Аахен.

В половине двенадцатого его превосходительство прятал карту в стол и открывал свой портфель. Из него он доставал сначала большую белую камчатую салфетку, в уголке которой виднелась вышитая белым шелком гербовая корона и монограмма супруги Арманда Иене Августа Карлсдорфера урожденной графини Илоны Марии Фештетич. Затем на графскую салфетку выкладывал сверток в целофане и извлекал из него сто граммов копченого сала, кусок белого хлеба и головку репчатого лука. Разрезал на мелкие ломтики сало и лук и, быстро работая челюстями, истреблял все подряд. Поев, старик открывал окно, вытирал надушенным носовым платком усы, тщательно проверял, закрыт ли на замок письменный стол, брал шляпу и отправлялся пить пиво на площадь Эржебет. В половине второго Карлсдорфер возвращался в контору, поднимал трубку внутреннего телефона и запрашивал почту. Госпожа Геренчер приносила письма. Низко кланяясь, она раскрывала на столе перед его превосходительством толстую книгу в черном переплете и принималась осторожно перелистывать, стараясь, чтобы не слетели письма с тех страниц, которые заложены промокательной бумагой.

— И это все я должен подписать?

— Так точно, ваше превосходительство, можете быть совершенно спокойны. Господин директор уже видел эти письма.

— Ну ладно, я не возражаю, дорогая, но, если меня посадят в тюрьму, вы будете носить мне обед, хе-хе-хе…

На этом разговор и обрывался. «Монблан» выводил лиловые закорючки в соответствующих графах совершенно непонятных для его превосходительства заводских планов, конкурсных объявлений, требований на валюту. Он рисовал настоящие тугры турецкого султана, как будто надеясь, что в случае беды сможет сказать: позвольте, это подписывал не я, а султан Мохамед II. Маргит замечала на лбу его превосходительства бусинки пота, тревожно бегающие глаза, но не произносила ни слова. Так, наверное, смотрят графские слуги на неловкого гостя, который не знает, как едят раков…

— Это все?

— Спасибо, ваше превосходительство, все.

— У господина доктора кто-нибудь есть?

— Да, он ведет переговоры насчет экспорта в Италию. Хотите зайти к нему?

— Ни за что на свете не стану мешать. Завтра зайду. Вернее, завтра я, очевидно, поеду в Шомошбаню. Тогда, значит, послезавтра.

— Стало быть, вы завтра уедете?

— Да, вполне возможно.

— До свидания, ваше превосходительство, — говорит Маргит, думая при этом, что первого числа его превосходительство получит две тысячи пенге, а ей положено всего лишь четыреста пятьдесят. Правда, если только обнаружится какое-нибудь безобразие, то его превосходительству господину генеральному директору Карлсдорферу придется отсидеть в тюрьме лет десять.

Господин доктор Аладар Ремер, дядя Гезы Ремера, профессор-пенсионер, ученый-юрист, администратор и юрисконсульт акционерного общества, был маленьким, тщедушного вида человечком с лысой, похожей на футбольный мяч головой, на самой макушке которой торчал один-единственный волосок. Кому приходилось стоять против доктора, у того появлялось непреодолимое желание нагнуться и вырвать этот волосок. Между собой чиновники называют его Императором, так как он как две капли воды похож на экс-короля и императора Виктора Эмануила III, только без усов. Доктор восседал в кабинете, который прежде принадлежал Андришу Хофхаузеру, и работал за его же столом. Из комнаты бывшего генерального директора сюда перенесли только одну вещь: большой сейф. На дверях кабинета Карлсдорфера красовалась медная табличка, а на дверях докторского кабинета никаких вывесок не было. При встрече с его превосходительством Карлсдсрфером он был так любезен, так учтив, будто первого числа ему предстояло получать из рук Карлсдорфера две тысячи пенге, а не наоборот.

Подписанные бумаги Маргит принесла доктору.

— Его превосходительство завтра собирается ехать в Шомошбаню, — доложила она доктору. Ремер оторвал взгляд от кипы бумаг, сдвинул на нос очки и поверх них посмотрел на Маргит.

— Слава богу. Вероятно, понадобилось сто пенге.

Маргит почтительно ухмыльнулась, но смолчала. Она твердо усвоила правила приличия в разговоре между начальником и подчиненным, которому первый выдает свои мысли. Ее ухмылка означала, что она находит весьма забавной реплику господина директора: я, дескать, тоже заметила, что его превосходительство господин Карлсдорфер передергивает с дорожными счетами. Делать свои замечания вслух — значит разрешать себе недопустимую фамильярность.

— Все подписал? — спросил господин доктор.

— Все.

— И прошение о валютной отсрочке?

— Подписал.

— И что-нибудь сказал при этом?

— Даже не заметил.

На сей раз ухмыльнулся господин доктор.

— Ладно, Маргитка. Позвоните Тибору Кеменешу и сообщите, чтобы они прислали человека за прошением. Почту я просмотрю после обеда. Вы очень проголодались?

Этот вопрос он задавал всегда в полдень. И он означал: мне не хочется, чтобы вы шли обедать вместе со всеми, ведь другим не обязательно знать о лондонской переписке. И неизменно следовал один и тот же ответ: «Диктуйте, господин доктор, я пообедаю позже». Маргит тут же брала тетрадь для стенограмм, несколькими значками помечала знакомый адрес: Г. Ремер и А. Хофхаузер, Лондон, Гемпштедт Сквер 4. И, как будто в этом была надобность, исключительно для порядка приписывала рядом: через Стокгольм. Но, прежде чем приступить к стенографированию, она выходила в среднюю комнату и проверяла, все ли ушли обедать.

Каждый день ровно в два часа большая комната действительно становилась пустой, только по оставшимся на письменных столах вещам можно было определить, кому принадлежало то или иное место.

Здесь стояли пять письменных столов, два у окна, три посередине. Один из столов возле окна принадлежал некогда Дюси Вайсу, умершему еще в тридцать восьмом году во время операции почек. Ныне этот стол по наследству перешел к новому главному бухгалтеру Миклошу Кету, тридцатишестилетнему шатену в очках, дальнему родственнику Ремеров. Кет был не в меру педантичен. Он мог замучить любого практиканта за какой-нибудь смятый лист бумаги. На его черном резном письменном столе были искусно расставлены в ряд красные карандаши, стояла картотека. К чернильному прибору была прикреплена большая визитная карточка, на которой значилось: «Главный бухгалтер фирмы, начальник отдела сбыта Миклош Кет».

У второго окна за светлым, в модном стиле письменным столом сидел Дердь Татар. На его столе никогда ничего не лежало, кроме серой папки с надписью крупными печатными буквами: «Начальник отдела материального снабжения, референт по вопросам государственной мобилизации, начальник ПВО Дердь Татар».

В каких-нибудь полутора метрах от начальников скромно стояли сдвинутые столы молодых чиновников. За расшатанным столом, покрытым зеленым сукном, восседал молодой практикант Эмиль Паланкаи. Паланкаи не обращал внимания на свое рабочее место, равно как и на всю контору. Почетная обязанность вносить в особую книгу входящие и исходящие счета совсем не вдохновляла его.

Являясь утром в контору, Паланкаи сразу же садился за стол, доставал учебник японского языка и с усердием погружался в учебу. Он твердо верил, что в скором времени будет установлена венгерско-японская граница и тогда он будет по меньшей мере послан в Токио, если не станет министром иностранных дел. Паланкаи носил форму, причем придуманную им самим особую форму командира бойскаутов, из черного сукна, с многочисленными золотыми кисточками, звездами и нашивками, а на петлице — символом победы «V». Дополняли этот наряд сапоги и шапка «Турул». Как-то раз он явился в контору с нарукавной повязкой ннлашистов[6], но по обоюдному требованию Карлсдорфера и Ремера вынужден был спрятать ее в карман. Он затягивал поясной ремень до такой степени, что, казалось, вот-вот тонкая талия сломается и верхняя часть туловища отделится от нижней. Худое лицо этого тщедушного юноши было усыпано множеством прыщей, над которыми возвышался большой горбатый нос. Раньше у него был прямой, красивый римский нос, но как-то раз во время лыжной прогулки в Семмеринге он налетел на дерево, сломал себе левую ногу и разбил нос. Эта трагедия — что касается, конечно, носа — потрясла его до глубины души. Он любой ценой хотел доказать, что за его не совсем арийской внешностью скрывается пламенное сердце расиста. Начиная с пятого класса гимназии Паланкаи работал над грандиозной монографией под названием «Венгры — самая благородная раса». Этим трудом он собирался доказать, что господствующая прослойка англичан, французов, голландцев и всех других культурных наций произошла от венгров. В английском языке он уже нашел доказательства этому. Английское слово «элевен»[7] которое, правда, вырождающиеся альбионцы произносят как «илевн», несомненно, венгерского происхождения. Этимология проста. Примерно тысячу лет назад, во время великого переселения народов, сто венгерских всадников отправились в путь с намерением завоевать Англию. После тяжелых и героических сражений из ста человек одиннадцать попали на английскую землю живыми. Они положили начало английским королевским фамилиям, поэтому память о них хранится в слове «элевен», и поэтому на языке англичан это слово означает «одиннадцать»… Или кто стал бы оспаривать, что члены династии Тюдоров, то есть Тюдоры, по всей вероятности, находятся в родстве с венгерскими «тудорами»?[8] Во французском и голландском языках он пока еще не выискал доказательств своей теории, но ведь сейчас, в тысяча девятьсот сорок четвертом году, Паланкаи всего лишь девятнадцать лет! У него еще хватит времени продолжать свои изыскания, пока он станет дедушкой!

Кроме главного своего труда, Паланкаи работал и над более коротким научным исследованием, для которого пока придумал только название и план. «Евреи — кровопийцы чистокровных арийских народов». В пункте первом его плана значится: «Можно ли считать еврея человеком?»

Но однажды судьба зло посмеялась над ним. В одно прекраснее весеннее утро, когда он, спрятав в книге исходящих счетов свои научные заметки, как раз трудился над упомянутой выше «философской темой», на его письменном столе зазвонил внутренний телефон. Его превосходительство Карлсдорфер вызывал Эмиля к себе. Поскольку Карлсдорфер имел обыкновение приглашать к себе чиновников только в редчайших случаях, то уже сам по себе этот факт был из ряда вон выходящим. Паланкаи неохотно повиновался, отложив на более поздний срок разгадку важнейшего биологического вопроса.

— Прошу вас, дорогой господин Паланкаи, — обратился к нему Карлсдорфер, — будьте так добры, сходите в городскую управу и передайте, пожалуйста, это письмо господину бунчужному витязю Чаба Хайтаи.

Паланкаи поморщился, он ведь не чиновник на побегушках, а начальник бойскаутов и студент университета. Но весеннее солнце так ярко светило, что куда приятнее было прогуляться по проспекту Андраши, чем сидеть здесь, в этой замызганной конторе, поэтому он без возражений взял письмо Карлсдорфера и ушел.

Через полчаса он вернулся, и с позором. Бунчужный витязь Чаба Хайтаи страшно разгневался оттого, что Паланкаи не назвал его почтеннейшим господином. Он выхватил из рук начальника бойскаутов письмо, а его самого выгнал вон. Карлсдорферу позвонил по телефону и попросил, чтобы в другой раз не присылали писем с такими носатыми, невоспитанными еврейскими щенками. Кровно обиженный Паланкаи уселся за свой письменный стол и ответил на первый вопрос своего произведения: «Нет, евреи ни в коем случае не могут считаться людьми». И тогда же дал клятву подвергнуть свой нос — совсем как у Сирано де Бержерака — операции.

Письменный стол Паланкаи был ветхий, но зато довольно большой. У двух других практикантов столы были маленькие. За одним сидела Гизи Керн, за другим — Агнеш Чаплар. И, что самое обидное, эти столы использовались всей конторой для свалки мусора. На них стояла корзина, и в нее бросали письма, папки, деловые бумаги, предназначенные для сдачи в архив. А так как у столов Агнеш и Гизи находился огромный шкаф, то, кто бы ни приходил искать в нем нужные документы, обязательно устраивался на этих столах. И тем не менее Миклош Кет то и дело ругал девушек за то, что они не могут навести у себя порядок. Даже из соседней бухгалтерии приходили рыться в делах. Все три бухгалтера были люди особенно неприятные. Они задирали нос, говорили на каком-то таинственном языке и ровно в половине шестого уходили домой. Их не интересовала отправка корреспонденции, их не мог вызвать к себе господин доктор в девять часов вечера, чтобы продиктовать письмо. Они только разбрасывали архив и постоянно жаловались, что ничего нельзя найти на месте. Да к тому же так командовали практикантами, будто сами руководили фирмой, хотя старше всех по возрасту был только господин Лустиг. Он носил нарукавники и каждый день рассказывал о том, как он хотел попасть в музыкальную академию. Две другие девицы, Йолан Добран и Анна Декань, были почти ровесницами Агнеш Чаплар.

Госпожа Геренчер высунула нос из-за двери докторского кабинета.

За пятью письменными столами никого не было. Она подошла к столу Агнеш Чаплар и положила записку: «Позвони своему возлюбленному. Пусть присылает за прошениями о валюте». И, возвратившись в комнату юрисконсульта, уселась по-домашнему в кресло против письменного стола, положила на колени тетрадь и застыла в ожидании, когда старик начнет диктовать письмо. На руке у нее громко тикали большие мужские часы. Половина третьего. К четырем часам она напишет корреспонденцию в Лондон, к пяти сбегает домой и пообедает. Разумеется, до половины шестого ей не справиться с почтой, практиканты опять будут ворчать, что в полночь приходится идти на почту. Такая уж нынешняя молодежь. Свидания, кино, концерты, только работать не любят. Ну что ж, пусть учатся уважать труд. Когда госпожа Геренчер была практиканткой, она частенько отправлялась на почту и после одиннадцати вечера.

«Дорогие Гезе и Андриш, как я сообщал вам в последнем письме…» И госпожа Геренчер сразу же переводит на английский:

«Dear Géza and Andris, as I told you last time…»

Так однообразно проходил день в конторе Завода сельскохозяйственных машин. На окне госпожи Геренчер висела плотная штора, сквозь которую даже нельзя было увидеть, светит ли на дворе солнце или идет снег. На улице продавцы газет выкрикивали названия городов… Дюнкерк, Париж, Тобрук, затем Сталинград, Воронеж, Татарский перевал. Но сюда не доносилось ни звука.

Господин управляющий

В два часа ночи в квартире управляющего фирмой Миклоша Кета раздался звонок. Первым проснулся восьмилетний Габи. Подумав, что это опять воздушная тревога, он в испуге выскочил из кроватки и торопливо стал запихивать в маленький рюкзак свои сокровенные богатства — игрушечную железную дорогу, книгу сказок, полплитки шоколада и хранимую под подушкой тетрадь со стихами, дневниковыми записями и неприличными рисунками.

Со вторым настойчивым звонком вскочил с постели и Кет.

— Повестка, — сказал он жене, и сам удивился, какой у него спокойный голос. — Неплохо будет, если ты приготовишь мою форму.

Жена, ничего не понимая, села в постели. На ее лицо свисали рыжие всклокоченные волосы. Она щурила глаза от света и с тревогой прислушивалась к разговору в передней.

Кет принял от почтальона белую бумажку и расписался в книге. В сумке почтальона было полно повесток о мобилизации.

— Нечего сказать, приятные вести вы приносите людям, — проворчал Кет, возвращая карандаш.

— А тем временем кто-нибудь другой принес мне повестку, — ответил почтальон, в сердцах пожав плечами. — Все. равно подыхать, днем раньше или днем позже, — и, не простившись, вышел.

Кет слышал, как он позвонил и в соседнюю квартиру. Не старого ли Шомоди мобилизовали? Хороши тогда дела у нашего доблестного воинства.

Кета разозлил жалостный, испуганный взгляд жены.

— Что ты уставилась на меня? Тебе ведь еще не принесли извещения о моей смерти. Есть у нас коньяк?

— Есть.

Миклош отворил дверцу комбинированного шкафа, в котором хранились напитки.

— Тебя освободят? — спросила жена.

Кет вместо ответа пожал плечами.

— Татара освободили.

— Его — да.

— А тебя тем более должны освободить.

Мнклош не ответил и снова налил себе коньяку.

— Следовало бы поговорить с доктором Ремером, — посоветовала жена.

— Обойдусь без твоих советов.

Госпожа Кет натянула на голову одеяло и отвернулась к стене; от страха у нее зуб на зуб не попадал. Она хорошо гнала мужа. Грубость была у него признаком того, что он трусил. Видно, что-то неладно в конторе. Вот Миклош вышел в ванную комнату, открыл кран. Неужели одевается на ночь глядя? Она ждала, что он вернется, сядет с ней рядом и расскажет о своих намерениях. Наверное, собирается пойти к Татару. Сколько раз она его предостерегала. Да разве он послушается? Краешком одеяла женщина вытерла заплаканные глаза и уснула. Даже не слышала, когда Кет захлопнул дверь в прихожей. Было часа четыре утра. Близилось неприветливое, холодное утро. Все казалось серым: и тротуары, и стены домов, и бумажные шторы на окнах для светомаскировки, серым было и само небо. Кет быстро шагал вдоль улицы Палне Вереш и, дойдя до площади Эшкю, свернул к мосту. Спустившись на берег, он сел на самой нижней ступеньке лестницы и устремил взгляд на Дунай. Вода тоже была серой и несла серые сучья. Серыми казались и стройная арка моста Эржебет и неуклюжий массив горы Геллерт. Кету с детства запомнилась одна книга; на ее толстой серой обложке была нарисована странная картинка: клубы дыма, низко над землей нависли мрачные тучи, стояли, прижавшись друг к другу, серые люди, вставшие на дыбы ржущие лошади… «Что это?» — спросил он тогда у отца. «Война», — ответил тот. «Холодно», — подумал Кет, по-прежнему глядя на воду. У него застучали зубы, потом вдруг по всему телу прошла дрожь. По ногам и рукам быстро распространились едва ощутимые судороги, заныл живот. «Боюсь. Не хочу идти на фронт».

Он продолжал неподвижно сидеть на каменной лестнице. На лбу выступил холодный пот. В голове беспорядочно копошились мысли. Он видел себя изображенным на обложке книги — лежащим на глинистой земле, раздавленным копытами лошадей. Потом ему почудилось, что он видит сына Габи, но не восьмилетним, а совсем крошечным, таким, каким он увидел его впервые. В тот день Дунай так же, как сейчас, нес свои воды. На Цепном мосту Кет встретился в автобусе со знакомыми и, задыхаясь от волнения, поведал им новость: «У меня родился сын!» Точно так же Дунай будет течь и тогда, когда в газетах среди прочих имен павших смертью храбрых появится и его имя…

Как ужасно заранее знать все это: найдут в типографии клише с лавровым венком и со словами Pro patria[9]. Под ними будут значиться имена погибших: старший лейтенант Миклош Кет… Если, конечно, сообщат о нем в газетах. И потом еще не известно, оставят ли ему офицерское звание… Впрочем, раз уж погибать, то все равно как… Дефекта в брачном свидетельстве родителей больше нет, но если запросят метрическую выписку отца… Следовало бы отречься, подделать что-нибудь… Нужно, чтоб мать заявила, что он незаконнорожденный, что в его жилах нет ни капли еврейской крови. Другие тоже так делали. Для спасения все средства хороши.

Вверх по Дунаю плыл немецкий транспорт. Медленно, надрываясь, его тянул крохотный буксир. Здорово нагрузили. По-видимому, хлеб из Бачки. А тут и по карточкам хлеба не выдают. Эх, пропади он пропадом, весь этот прогнивший мир!

По набережной прогрохотал первый трамвай. Он словно разбудил Кета. Миклош вскочил на ноги. «Надо сходить к Гатару. Буду умолять его. Пообещаю денег. Отдам ему драгоценности, виноградник в Эрде, что угодно, только пусть освободят. Только бы освободили! Татар тоже отец, он поймет меня. Есть у нас в банке две тысячи пенге, отдам. Татар за деньги все сделает».

И он почти бегом опять подался к площади Эшкю, как будто все зависело от того, за сколько минут он дойдет до улицы Изабеллы.

Когда Кет позвонил Татару, тот еще спал. Дверь открыла старуха, восьмидесятилетняя мать Татара, которая из вечного страха перед сыном постоянно пряталась в кладовую, когда он приходил домой.

— Не надо будить, я подожду, — сказал Кет и вошел в столовую. Он уже давно не навещал Татаров и был просто поражен, когда и в этот раз почувствовал тот же неприятный запах, что и полтора или два года назад. Может, это стены так дурно пахнут — чем-то вроде смеси старого жира, горящей резины, пыли и плесени. В комнате царил полумрак, одна из штор была приспущена. Сквозь другое окно на противоположной стороне улицы виднелись магазины с закрытыми витринами. Глаза Кета мало-помалу привыкли к темноте, он с неприязнью принялся рассматривать комнату. «Мебель, разумеется, тоже новая. А сколько ковров! И все это на семьсот пенге в месяц?!»

— Привет, Миклош!

Из соседней комнаты в ночных туфлях, ночной рубашке вышел небритый Татар с запавшими щеками. Он протянул гостю обе руки, но в голосе его было мало радости и приветствие прозвучало как-то странно: «П’ивет!» Понятно, не успел вставить искусственные зубы! Поступив два года назад на Завод сельскохозяйственных машин, Татар вытащил себе все зубы. Тогда он ходил с такими же запавшими щеками и стиснутыми губами и точно так же шепелявил.

Этот его облик вдруг смутил Кета. Сейчас Дердь Татар был похож на того Татара, который однажды вечером явился к нему с просьбой. Тот раз он просил не денег, как обычно, не старые брюки, а работу. «Ты управляющий фирмой или бог знает, кто еще, и, стоит тебе только захотеть, ты сможешь составить мне протекцию. Но если откажешь…»

— Прости — минуточку, я все же оденусь…

— Ради бога, конечно, изволь… Я ворвался к тебе ни свет ни заря…

Татар ушел в ванную комнату.

С этим не поладишь за две тысячи пенге. Ему и четырех мало. Он горазд урвать столько, сколько другому и не приснится. Говорил же он, Миклош Кет, доктору Ремеру, чтобы тот не доверял Татару материальное обеспечение — и без него бы справились. Такой гангстер и десять тысяч не постесняется взять. В ответ на это предостережение доктор лишь посмотрел на него поверх очков и скривил рот: «Думаешь, только нашей семейке дозволено воровать». Вспомнишь эти слова — кровь закипает в жилах. К счастью, ему самому удалось тогда реализовать часть заготовок. От них-то и осталось на книжечке две тысячи пенге.

Минут через пятнадцать Татар вернулся. Его нельзя было узнать. Чисто выбритый, причесанный, надушенный, с белыми, как снег, зубами, в коричневом костюме, кремовой шелковой рубашке с темно-зеленым шелковым галстуком.

— Ты уже завтракал, Миклошка?

Кет только рукой махнул: дескать, ему сейчас не до еды.

Татар позвонил, и старушка внесла голубую камчатую скатерть.

— Один завтрак, мама, да поскорее.

Кет обалдел: ну и ну, звонить в двухкомнатной квартире!

Подойдя к серванту, Татар достал палинку и соленое печенье. Потом поставил возле бутылки две рюмки и, наливая, спросил:

— Мобилизовали?

— Да.

— Когда явиться?

— Завтра.

— Ну, выпьем. За твое здоровье.

— Дюри… что мне делать?

— Что делать? — с недоумением переспросил Татар и опорожнил рюмку. — Пойдешь в армию и будешь делать то, что делают другие.

— У меня ребенок.

— А я чем могу помочь?

— Чем угодно… ты в хороших отношениях с военным комендантом.

— Брось эти глупости.

— Тебя ведь не взяли.

Татар пожал плечами.

— C’est la guerre[10]. Одного берут, другого нет. Кому как повезет.

Кет чувствовал, что лицо его покрывается потом.

— Пойми, Дюри, я готов на любую жертву. Скажи, сколько тебе надо. Я не хочу идти на фронт. Не хочу подыхать, да еще сейчас, когда все равно конец… Русские уже у Карпат. Может быть, еще месяц… Я не дурак продавать свою шкуру… Помоги мне, старина. Пообещай коменданту денег.

Татар ручкой ножа стучал по яйцу. Он даже не взглянул на Кета.

— Выпейте стакан воды, коллега, и придите в себя. На сей раз будем считать, что я не слышал ваших предательских заявлений.

Кет побелел, как стена. Он вскочил и замахал кулаками.

— Ты подлец! Ты мошенник! Как ты смеешь со мной так разговаривать? Думаешь, что все забыто? Командовать мной собираешься, жалкая тварь? Ведь это же я вывел тебя в люди!

Татар не ответил. Он неторопливо тщательно выскребал из яйца ложечкой желток. Всякий раз, проглотив, он облизывал ложечку и откусывал булку с маслом, делая вид, будто не замечает Кета.

— Пусть будет так, — понизил голос Кет. — Пусть будет так. Я еще докажу, что ты неправ. Но если уж дело дошло до разрыва, то все-таки я родственник Ремеров, а не ты. Конечно, ты только и ждешь моей смерти. Пусть меня угонят на фронт, пусть я подохну — садись на мое место. Но ты, как видно, рад забыть то, что было, а?

— Не стоит ворошить старые дела, — очень спокойно ответил Татар, но лицо его покраснело. — Даже выведи ты сейчас всех на чистую воду — я не уверен, что тебе удастся выйти сухим из воды. Я воровал? Воровал, но вместе с тобой. Тебя выгородили родственники. Но так было раньше. Теперь вашей еврейской семейственности пришел конец, теперь ты уже не бросишь рваные штаны вышедшему из тюрьмы безработному. И если суждено подохнуть кому-нибудь из нас, так это тебе!

— Вот она благодарность… благодарность, злодей! Ну, ты еще увидишь… я тебя проучу, меня освободят и без твоей помощи… но уж тогда ты полетишь…

Кет вскочил, толкнул курительный столик. На пол с грохотом свалилась херендская ваза. Не помня себя от гнева, он очутился за дверью. Ну, конечно же, не стоило ему приходить сюда. Ведь можно было не сомневаться, что Татар только обрадуется, если его погонят на фронт, он давно этого ждет не дождется. Если только не сам устроил, чтобы Кету прислали повестку.

Кет зашел в первый попавшийся кафетерий, заказал завтрак, но не притрагивался к еде, а лишь нервно стучал пальцами по столу. Надо поговорить с директором. Сослаться на Гезу Ремера. Сказать, что перед отъездом в Лондон они велели до последней минуты щадить его и удерживать на предприятии. В такие времена бухгалтерию нельзя доверять кому попало. Доктор поймет это.

Он хлебнул кофе, бросил на стол двухпенговую монету и вышел на улицу. Дул ветер, было пасмурно. На площади Муссолини часы показывали половину восьмого. Задумавшись, Кет медленно побрел в контору.

Правда на земле

Госпожа Геренчер, подбоченясь, стояла посреди большой комнаты и битый час читала нотацию практиканткам Гизи Керн и Агнеш Чаплар. Паланкаи со злорадством поглядывал на них из-за учебника японского языка.

— Я уже семнадцать лет работаю, а подобной низости и представить себе не могу. У нее, видите ли, свидание, и на этом основании она бросает почту. Пусть даже миллион раз будет свидание. Долг…

— Рабочий день кончается в половине шестого, — дерзко перебила ее Агнеш.

— Во-первых, не перебивайте, когда с вами говорят старшие, понятно? Ну и что из того, что рабочий день кончается в половине шестого? По-вашему выходит, пробило половину шестого, так бросай все дела. Врач разрезал живот, но, если кончилось рабочее время, он не станет продолжать операцию? Капитан опустит наполовину якорь, кочегар сядет в тендере на уголь и будет болтать ногами, потому что кончился рабочий день? Погодите, пусть только придет господин доктор, увидите, вам несдобровать…

— Вы могли бы и раньше выдать почту.

— Я не обязана отчитываться перед вами в своей работе. В ваши годы я и рта не смела открыть перед начальством. Для вас не существует ни работы, ни начальства, ни авторитета, вы хуже тех большевиков. Нетрудно предсказать… Идите сюда, Миклош, и послушайте, какую подлость сделали эти две пройдохи.

Кет остановился в открытых дверях и пожал плечами.

— Плевать мне на все это. Меня мобилизовали.

Госпожа Геренчер всплеснула руками и тотчас же стала прикидывать в уме, что сулит ей уход Кета. Прежде всего освободится ставка в восемьсот пенге и тогда, может быть, ей повысят жалование пенге на двести. Кроме того, Миклош Кет — противный тип, однажды он наговорил доктору, что она невежлива с заказчиками. Но, как бы там ни было, он во сто крат лучше Татара. А уж если Кета угонят на фронт, то с Татаром ей не сладить. И потом нет уверенности, что доктор использует фонд и даст надбавку.

После этих лихорадочных мыслей она начала хныкать:

— Мобилизовали? Да что же это такое? К чему это приведет? И так никого не остается в тылу. Да еще забирают теперь, когда надо составлять годовой отчет.

— Замолчите, госпожа Геренчер! — яростно вскричал Паланкаи, хлопнув книгой о стол. — Как вы смеете так говорить? Конечно, какое вам дело до нашей борьбы за тысячелетнюю Великую Венгрию. Вы что, хотите, чтобы на нас надели большевистское ярмо?

— И вы еще поостынете, Паланкаи! — ответила госпожа Геренчер и шмыгнула к себе в комнату.

Пришел Татар. Он повесил шляпу на вешалку и поздоровался с Миклошем Кетом, будто ничего и не произошло. Кет, уткнувшись в газету, не ответил на приветствие.

Гизи Керн, обливаясь горькими слезами, разбирала почту.

— Глупая, чего ты так убиваешься, — шептала ей Агнеш. — Если и влетит, то скорее мне, ведь я виновата, а не ты. И госпоже Геренчер созналась и доктору скажу. Ты думаешь, такая важность — это налоговое свидетельство? Весь этот конкурс — обман чистейшей воды. Слышала, как Карлсдорфер рассказывал доктору, что договорился с вице-губернатором, — все равно подряд будет наш. Только для проформы надо было представить смету… Да полно тебе, перестань реветь. Зачем только я пошла на концерт? Тибора все равно там не было.

— Не было?

— Не было, — ответила Агнеш, и на этот раз голос ее дрогнул.

Миклош Кет, подперев ладонями подбородок, смотрел на противоположный дом, на облезлую вывеску пивной. Отсюда ему не было видно первой буквы, а только: ИНО, ПИВО, ПАЛИНКА — и это до того бесило его, что он готов был сломя голову броситься вниз и дописать отсутствующую букву «В».

«Как только придет доктор, сразу же пойду к нему. Положу перед ним на стол повестку и попрошу настоять, чтобы меня освободили. Без всяких волнений. Чтобы ему и в голову не пришло отказать».

Доктор Аладар Ремер пришел в контору часам к девяти.

Проходя через большую комнату, он кивком головы отвечал на приветствия чиновников.

— Доброе утро. Что нового? Как твой сынок, Миклош?

У Габи, между прочим, на прошлой неделе была ангина. Госпожа Геренчер с умилением на лице повернулась к доктору. «Вот это начальник, вот это человек», — казалось, говорила ее сияющая улыбка.

— Спасибо, ему лучше… Но произошло несчастье гораздо большее. Меня мобилизовали.

Это было как раз вовремя.

Доктор Ремер уже стоял в дверях своего кабинета. Татар следовал за ним по пятам с утренней почтой.

— Ну что ж, заходи, потолкуем, — ответил Ремер и скрылся в своем кабинете.

— Потолкуем, а о чем здесь толковать? Дайте указание Татару, пусть позвонит коменданту, и все тут…

Словно пораженный молнией, Кет сидел за своим столом.

— Что с тобой, Миклош, почему не идешь? — вдруг услышал он по внутреннему телефону голос доктора.

— Сейчас.

У доктора, кроме Татара, он застал и госпожу Геренчер, которая в яростном гневе пересчитывала «страшные» грехи практиканток.

— Они совершенно недостойны того, чтобы работать в такой известной фирме.

Доктор играл карандашом и громко зевал.

— Ладно. Зайдите ко мне попозже. Садись, Миклош. Надо обмозговать, кому передать твои дела, — сказал доктор.

Кет побелел.

Конец. Стало быть, его отпускают. Он будет валяться в сырых окопах, бросать гранаты, ходить в атаку, убивать людей, которые никогда не причиняли ему никакого зла, будет, надрывая горло, кричать «ура!», лежать в перевязочном пункте, истекать кровью, хрипеть, возможно… возможно, ночь будет таять в огнях залпов, повалит снег, будет свирепствовать холод, грохотать земля, будут взрываться бомбы… во имя бога, подумайте о моей жене, сыне, спасите…

— Очнись! Что это с тобой, ты как будто даже не слушаешь? Кого ты рекомендуешь на свое место?

Кет опять не ответил. Кого он рекомендует? Никого. Плевать ему на всю контору. Пропади все пропадом. Пусть хоть никогда не составляется годовой отчет — какое ему дело?

— Ну? — теряя терпение, спросил Ремер.

Кет вскочил.

— Господин доктор, спасите меня, не отпускайте… я не хочу идти на фронт. Я не хочу подыхать. Какое мне дело до этой войны? Прошу вас, дайте указание Татару, он в хороших отношениях с комендантом… стоит ему сказать только слово…

Татар был холоден как лед.

— Можете не сомневаться, коллега Кет, что мы готовы ради вас пойти на все. Но мы не вправе делать так, чтоб комендант подумал, будто у нас тут семейственность. Всем известно, что вы родственник Ремеров. Поэтому естественно, что господин доктор даже не сможет подписать подобное прошение.

Доктор Ремер с благодарностью улыбнулся Татару и с видом сожаления развел руками.

— Какое у тебя было жалование, Миклош?

За Кета ответил Татар:

— Восемьсот пенге.

— Не беспокойся, твоя жена систематически будет получать половину оклада, а если вернешься, должность главного бухгалтера останется за тобой. Ну, будь счастлив, Миклош.

Он протянул Кету руку, но тот, словно не заметив ее, багровея, повернулся на каблуках и направился к дверям.

— Немедленно остановись! — завопил доктор. — Что ты о себе мнишь? Как смеешь так себя вести? Может быть, я устроил эту войну? Я тебя мобилизовал? Или господин Татар? Если не сдашь, как положено, свои дела, то больше и носа сюда не показывай.

Кет остановился, как побитая собака, уткнулся взглядом в ковер, втянул голову в плечи.

— Что вам от меня надо?

— Предложи кого-нибудь на пост главного бухгалтера. Если не считаешь возможным передать дела кому-нибудь из наших чиновников, мы возьмем человека со стороны.