О ТОМ, КТО НАПИСАЛ ЭТУ КНИГУ

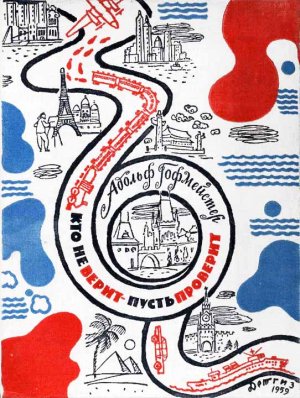

Эту книгу, ребята, написал чехословацкий писатель-коммунист, большой друг Советского Союза — Адольф Гофмейстер.

Он удивительно талантливый человек.

Адольф Гофмейстер не только писатель и журналист, пишущий очерки и фельетоны для газет и журналов, — он еще и художник-карикатурист, рисующий острые, смешные карикатуры и шаржи, а также занимательные иллюстрации к своим книгам. Он еще и поэт, пишущий стихи; он и драматург, сочиняющий пьесы. Он историк и дипломат, критик и искусствовед, написавший большой и серьезный труд «Сто лет чешской карикатуры».

Но и это не все. Адольф Гофмейстер обладает еще одним замечательным и ценнейшим качеством: он неутомимый и страстный путешественник, исколесивший почти весь земной шар.

Надо сказать, что не всегда эти путешествия были для него приятны. Так, в 1939 году, когда немецкие фашисты захватили Чехословакию, Гофмейстеру пришлось покинуть родную страну. У гитлеровцев были с ним особые счеты: ведь он был автором многочисленных карикатур, метко разоблачавших и зло высмеивавших Гитлера со всей его бандой. Карикатуры печатались в издававшемся в Праге сатирическом еженедельнике «Симпликус». И Гофмейстер был редактором этого боевого антифашистского журнала.

Расставшись с родной землей, Гофмейстер много скитался по разным странам, пережил немало лишений и невзгод, в том числе и заключение в концлагере оккупированной гитлеровцами Франции, затем в Марокко и Португалии. Это были тяжелые, трудные времена, но испытания и опасности не сломили духа мужественного писателя-антифашиста, не лишили его бодрости, а еще больше закалили его характер и волю, укрепили веру в победу над врагом, которой он и дождался в 1945 году, когда советские войска освободили Чехословакию.

Вернувшись на родину, Гофмейстер становится активным борцом за новую жизнь в народно-демократической Чехословакии. Перо журналиста и карандаш художника-сатирика помогают ему в этом.

Он много разъезжает в эти годы по белу свету и как корреспондент, и как турист, и как дипломатический работник. Гофмейстер посещает интереснейшие места нашей планеты, видит далекие, незнакомые страны, знакомится с жизнью, трудом и нравами разных народов, изучает их культуру, искусство и историю, искренне разделяет их горести и радости. Как говорит сам Гофмейстер, он «старался вжиться в их быт, ощутить тепло и аромат этих стран».

У Адольфа Гофмейстера есть сын, мальчик, по имени Мартин Давид, или, как ласково называет его отец, Кнопка. (Это прозвище очень не нравится Мартину Давиду.) Отец любит беседовать с сыном и рассказывать о своих путешествиях и приключениях.

Счастливый Кнопка! О чем только не довелось ему услышать и узнать из интересных, занимательных и веселых рассказов своего отца!

И о том, как четыре французских мальчика открыли пещеру, на стенах которой оказались картины, нарисованные двадцать пять тысяч лет назад;

и о том, как знаменитый детский писатель Жюль Верн в двенадцатилетнем возрасте пытался убежать из дому в Индию на почтовой шхуне «Корали»;

и о том, как была придумана игра в шахматы и какую награду потребовал себе изобретатель шахмат — индийский ученый Сисса;

и о прославленном художнике Пабло Пикассо, нарисовавшем голубя мира;

и о легендарном крейсере «Аврора»;

и о том, как отец Кнопки был в гостях у великого писателя Максима Горького;

и о героической борьбе Китайской Красной армии;

и о римском фонтане с монетами на дне, и о самых больших в мире домах, и о великом итальянском художнике Леонардо да Винчи, и о поездке в пустыню Сахару, и о многом, многом другом…

Видите, ребята, как повезло Кнопке, что его отец увидел и узнал столько интересных вещей, о которых может рассказать своему сыну! Но нельзя ли сделать так, чтобы и другие ребята смогли познакомиться с этими чудесными историями?

Конечно, можно! И вот Адольф Гофмейстер записал все свои беседы с Кнопкой, нарисовал прекрасные иллюстрации — и получилась интересная, увлекательная книжка. Прочитав эту книгу, вы узнаете, ребята, много для себя нового, любопытного и поучительного. Вы поймете, как велик и прекрасен мир, манящий своими неведомыми, таинственными далями, рождающий у человека любовь к путешествиям, стремление к познанию сил и красот природы. Вы узнаете также, как человек изменяет лицо планеты, подчиняя себе природу, для того чтобы она служила на благо человеческому обществу, как много умного, полезного и доброго сделали и продолжают делать на земле простые, обыкновенные люди.

Книга Адольфа Гофмейстера проникнута благородным духом дружбы и солидарности всех народов, она учит любви и уважению к культуре, обычаям и искусству всех наций, независимо от языка, верований и цвета кожи.

Но не случайно Гофмейстер заканчивает свою книгу словами, что как ни хорошо в гостях, а дома лучше, как ни прекрасен мир, прекраснее и дороже всего для человека Родина.

Но почему книга Гофмейстера носит такое задорное и немного лукавое название: «Кто не верит — пусть проверит»? Неужели автор и в самом деле опасается, что юные читатели не поверят в правдивость его рассказов?

Я думаю, что это не так. А дело в том, что многим любознательным и пытливым ребятам, наверное, захочется дополнить и «проверить» рассказы Гофмейстера по другим, историческим и географическим, книгам, повествующим о тех же событиях и явлениях. «Проверяя» Гофмейстера, вы прочтете, ребята, еще ряд интересных книг, узнаете немало занимательного и полезного. И вы с еще большим удовольствием будете вспоминать и перечитывать эту книгу, которую написал и нарисовал для вас талантливый, веселый и умный человек, друг нашей страны — Адольф Гофмейстер.

Ребята! Вам, может быть, интересно знать, как выглядит писатель, сочинивший эту книгу? Его портрет здесь не помещен, но скажу вам по секрету: на одной из иллюстраций Адольф Гофмейстер сам себя нарисовал. У него темные волосы и густые усы. В руке — сигара. Изображен он рядом с одним очень старым и очень знаменитым художником.

Сможете ли вы его найти?

Бор. Ефимов

ВЫБОР ПРОФЕССИИ,

или

ЗНАМЕНИТЫЕ ЛЮДИ ТОЖЕ БЫЛИ ДЕТЬМИ

Мне кажется вполне естественным, что книжка, в которой рассказывается о разных странах, начинается и кончается у самой восточной границы Чехии, в Орлицких горах, в поселке Ржички, в моем домике под номером семьдесят один. Летом я здесь работаю и больше чем когда-либо уделяю времени своим детям. В Ржичках нет ни заседаний, ни телефона, правда, здесь нет также электричества, водопровода и даже, представьте себе, громоотвода, но зато во время прогулок по окрестностям, за колкой дров или вечером, сидя на крылечке, можно вести долгие философские и политические беседы с Кнопкой.

Однажды этим летом мы шли от лесной сторожки Вотроубека вниз, к «Мельнице с привидениями». Кнопка, спускаясь по крутой каменистой дороге, упал и разбил колено. Он мужественно сдерживал слезы, хотя колено было разбито в кровь. Когда я промывал ему ранку в ручье у мельницы, мальчик сразу посерьезнел и устремил свой взгляд куда-то в пустоту, а это, насколько мне известно, означает, что он задумался над чем-то чрезвычайно важным. Результатом этих размышлений явился целый ряд очень сложных вопросов, которыми он засыпал меня, когда мы, продолжая свой путь, поднимались к домику Богачовица.

— Папа, а знаменитые люди тоже сначала были маленькими мальчиками и девочками, да?

— Конечно, Кнопка. Никто не явился на свет с бородой или уже знаменитым.

— Значит, и Ян Жижка из Троцнова тоже был маленьким мальчиком… и… плакал, когда разбивал коленку?

— Хотя в «Истории чешского народа» Палацкого об этом ничего не сказано, но несомненно, что и Ян Жижка из Троцнова тоже, был когда-то маленьким мальчиком и часто разбивал себе колени. А дома мама, вероятно, говорила ему: «Еник, мне уже надоело чинить твои штанишки. И коленку ты опять разбил. Неужели нельзя быть поосторожнее?» Но Еник никак не мог быть осторожнее — ведь он играл в разбойников с деревенскими ребятишками. Нельзя же винить человека, если, преследуя разбойников, он споткнется о самострел и растянется на дороге. Ведь никто не разбивает колени нарочно. Это только мамам так кажется. Правда, Кнопка?

— Правда, папа.

— А вот плакал ли маленький Еник, разбив колено, это совсем другой вопрос. Возможно, что он уже в детстве был героем и не ревел из-за таких пустяков.

— Неужели все герои, полководцы, изобретатели и путешественники были маленькими мальчиками? И Ленин?

— И Ленин когда-то был маленьким русским мальчиком. И Эдисон сначала был просто маленьким американцем и, лишь когда вырос, стал знаменитым изобретателем.

— И пан президент? И пан Трнка? И дядя Верих? И дядя Сыхра?[1] (Кнопка всегда очень обстоятелен).

— Да, все они были такими же малышами, как наш Адам, прежде чем пан президент стал президентом, а дядя Верих — актером.

— И все великие путешественники тоже были маленькими и вначале только читали о неведомых странах, а потом уже поехали их открывать, правда, папа? Путешественник Голуб…

— …Ганзелка и Зикмунд.

— Но Ганзелка и Зикмунд путешествуют вдвоем. Вдвоем легче ехать по песчаной пустыне. Скажи, папа, еще маленькими мальчиками они уже знали, что когда вырастут, то станут знаменитыми полководцами — Яном Жижкой и Прокопом Голым, или великими путешественниками — Ганзелкой и Зикмундом?

— Нет, Кнопка. Один из них знал, что будет Ганзелкой, другой — Зикмундом, один — что он Ян, а другой — Прокоп, потому что так их назвали, а имя дается человеку на всю жизнь. Но никто из них тогда еще не знал, кем он станет. И тем более не знал, что будет знаменитым. И уж никак не предполагал, что в 1956/57 учебном году тебе будут рассказывать о нем на уроках истории.

— Значит, каждый сначала должен быть самым обыкновенным ребенком?

— Да. Ребенок рождается голым, беззубым, беспомощным; он не умеет говорить, не знает, как вести себя, ничего не понимает и только через несколько месяцев начинает кое-что соображать, через год-другой уже становится человечком, как твой братик Адам; и не успеешь оглянуться — он уже начал ходить в школу.

— Малыши смешные, — критически заметил Кнопка.

— Я бы этого не сказал. Они еще не умеют говорить, а уже понимают друг друга. Это кажется невероятным, однако это так.

Как-то я видел маленького китайчонка и маленькую чешку; им вместе не было и трех лет, а они так хорошо играли и объяснялись друг с другом, словно знали некий язык, неведомый взрослым, но известный самым маленьким детям. Но, как только люди начинают говорить на разных языках, им уже нелегко понять друг друга, им приходится учиться тому, что было доступно малышам, совсем не умеющим разговаривать.

— А жаль, что люди не остаются детьми навсегда. Они могли бы все время играть.

— Жизнь не игра, иногда она бывает очень трудной. И все-таки жизнь прекрасна. Знаешь, Кнопка, все люди появляются на свет, ничего не имея, и каждому приходится начинать жизнь «с ничего» — и белому, и желтому, и черному, и краснокожему. В этом великая идея равенства. Всех одинаково окружает огромный мир, полный великих возможностей. Каждый может стать тем, к чему у него есть склонности и способности, к чему он стремится.

— Папа, а у нас каждый мальчик может стать знаменитым путешественником?

Этот вопрос привел меня в замешательство. Но я понял, что именно он-то и был главным и мучил Кнопку больше всего.

— Строго говоря, Кнопка, каждый мальчик может стать знаменитым путешественником. Но тогда мы превратились бы в народ путешественников. Представь себе, в один прекрасный день все разъедутся по свету. А кто же останется дома? Если все станут путешественниками, кто будет пекарем, мясником, художником, музыкантом или министром? Ты действительно думаешь, что все мальчики хотят стать путешественниками?

— Я думаю, что в этом году — все.

— Почему именно в этом году?

— Потому что в прошлом году все мальчики из второго «Б» хотели быть шоферами или хоккеистами, но нынче и Зденечек, и Пепик, и Ярда, и Мартин, даже Наташа и Маркета хотят стать мореплавателями и путешествовать по дальним странам.

— А в будущем году это пройдет и все захотят быть еще кем-нибудь. Видишь ли, Кнопка, каждый человек раз в жизни переживает такое чудесное время, когда его влекут дали и приключения, когда его манит таинственный, прекрасный, неведомый мир. Это бывает в детстве…

И для детей пишу я эту книжку.

ИСТОЧНИКИ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ПОЗНАНИЙ,

или

ОХОТА НА ТАРАНТУЛОВ

— У нас, чехов, в крови желание поездить по свету, повидать другой мир, других людей, чужие обычаи. Во время войны и после нее мы долго не могли путешествовать по чужим странам. Но люди жаждут видеть все новое, все, что творится вокруг них, собственными глазами. Из газет о настоящих приключениях не много узнаешь. Люди же очень любопытны, они хотят сравнивать, познавать и, глотнув свежего ветра чужбины, поскорее вернуться домой.

В этом нет ничего непатриотичного, наоборот — это наша национальная черта. В силу исторических судеб наша страна уже с X века являлась перекрестком торговых путей, центром культурных связей и мировым рынком редкостных товаров. Путешествия в дальние страны и отважные экспедиции, заманчивые поездки, паломничества, плавания и полеты по неведомым путям стали у нас национальной традицией. Это определяется географическим положением нашей страны. Чехословакия расположена в центре Европы, словно крепость, окруженная со всех сторон горами и реками. Это отразилось и в литературе, нашло отзвук во всех произведениях чешских писателей. Нашу родину называли островом, отмелью, скалой, сторожевой вышкой, крепостью, замком, сердцем Европы, средоточием передовых идей. И от этих слов всегда веяло непреодолимым желанием вырваться из замкнутого круга. Вот почему чехи ездили в Россию и в Америку, в крайнем случае — в Вену и Будапешт. Вот почему в истории нашей культуры столько путешественников, хотя у нас и нет моря. Поэтому-то мы, небольшой континентальный народ, давший свету великие идеи и способный на славные деяния, стремимся завязать связи с большим миром. Не только вы, мальчики, но и мы, взрослые, мечтаем об этом. По натуре мы бродяги и мысленно все время путешествуем, понимаешь?

— Конечно, папа. Ведь ты все время разъезжаешь. Знаешь что: я принесу глобус, ты мне покажешь места, где побывал, и мы вместе проедемся по ним.

— Хорошо, Кнопка, давай проедемся по карте — нас ждет немало приключений.

Кнопка принес глобус, и я с изумлением увидел, что он знает, где находится Австралия, где расположена Индия и где высится гора Килиманджаро. Но он не мог найти ни Грецию, ни Румынию, ни Португалию. Его географические познания были сумбурны и бесспорно почерпнуты не из карты или атласа, и глобус он явно не часто держал в руках. Кое-что осталось у него в памяти от приключенческих романов, кое-что он узнал в пражском зоопарке в Трое, но большую часть своих географических познаний Кнопка приобрел окольными путями, из источников до некоторой степени случайных.

Я постарался выяснить, откуда он черпает свои сведения, и узнал, что ребята изучают сейчас географию главным образом вне стен школы и притом способами весьма различными и своеобразными.

Как-то по приглашению Кнопки я присутствовал на собрании ребят, созванном на тротуаре перед педагогическим факультетом, в тупичке улицы Магдалены Добромилы Реттиговой, и у меня сложилось весьма высокое мнение о географических познаниях школьников, правда отрывочных, но весьма разнообразных. Увы, когда я показал им расположение стран на карте, они растерялись и рассматривали карту, словно непонятную аллегорию.

Мальчик — назову первого попавшегося, ну, скажем, Карлик, — собирает марки. По маркам он знает все страны света, даже такие, о которых рядовой гражданин Чехословацкой республики не имеет никакого представления. Но раз страна выпускает собственные марки, значит, она есть на самом деле. Например, есть страна Стрейтс-Сетлментс[2] или, скажем, Саравак,[3] или Реюньон.[4] На марках часто изображены пейзажи, замки и дворцы, города и мосты этих стран или их известные исторические деятели. Иногда на марках портрет государя или президента республики. Марки бывают всех цветов радуги, а красота некоторых марок созвучна романтическому названию этих далеких краев. Марки имеют семнадцать или шестнадцать с половиной зубцов; края иных обрезаны, на некоторых есть водяные знаки. И, наконец, есть марки с небольшими опечатками, эти ценятся больше всего, уж не говоря о tête-bêche.[5] Вообще марки рассказывают о многом… Вы знакомитесь не только с валютой страны и определяете ее курс по стоимости марки, но с культурой, спортом, уровнем науки, с местной Академией наук, с фауной и флорой, транспортом и аэролиниями, а иногда по маркам можно определить, является ли данная страна активным сторонником лагеря мира или наоборот. Карличек придерживается такого мнения, что на международной выставке марок повторение географии — сплошное удовольствие и вовсе ни к чему зубрить ее по карте.

Иржик — крупный знаток государственных флагов. У него над кроватью развешана великолепная коллекция флагов, включая сигнальные морские флажки. Как-то Иржика даже отметили на Доске почета местной партийной организации за лучшее оформление окна в день 9 мая. На его окне висели флаги почти всех стран мира, так что в комнате стало совсем темно. Иржик может назвать и нарисовать флаги всех стран, знает их национальные цвета и даже может описать флаги всех союзных советских социалистических республик. С ироническим педантизмом он различает флаги военного и торгового флота. Изучив штандарты глав государств, он еще в прошлом году перешел к геральдике — науке о гербах и знаках, и теперь как пулемет сыплет наизусть все государственные гербы. Однажды, сопровождая с отцом какого-то иностранца, Иржик был в гостинице «Алькрон» и назвал все государственные гербы, которые в обилии украшали две стены главного зала. Служащие гостиницы, иностранцы и чехи, были поражены. Они сочли Иржика вундеркиндом, чего никак о нем не скажешь.

Эдитка коллекционирует чемоданные наклейки. Ей привозит их отец. Папа Эдитки разъезжает по всему миру как агент по продаже чешского граненого и дутого стекла. Он останавливался во всех гостиницах столиц и больших портов, какие только есть на земном шаре. Эдитка вначале собирала все «Гранд-отели», затем все «Сплендиды» и «Эспланады», а сейчас уже систематизирует наклейки по странам. Мальчики, конечно, уверяют, что она все выдумывает и не знает, например, что мюнхенский «Hotel zu vier Jahreszeiten»[6] находится, собственно, в Мнихове, а Мнихов[7] — в Германии. Вот какая она, эта Эдитка. Сами понимаете — девчонка!

Но самый крупный специалист — подписчик «Молодого техника» товарищ Франтик. Он знает географию по маркам автомобилей и по табличкам, удостоверяющим государственную принадлежность автотранспорта. Франтик знает, что ДК говорит о принадлежности машины дипломатическому корпусу, или дипломатическому персоналу, или какому-нибудь посольству. Франтик даже знает, что «СН» читается не как «х» в слове «хохолок», а как «КГ», так как это начальные буквы слов «Confédération Helvétique» — «Конфедерасьон Гельветик», — что означает «Швейцарская конфедерация».

Не всякий мальчишка с Владиславской улицы сумеет в этом разобраться! Стоит только Франтику издали увидеть радиатор, как он сразу распознает ситроены, паккарды, «Победы», ЗИСы и ЗИМы! А на каком расстоянии он отличает «Ягуара» от машины Бугати! Франтик — настоящий профессор автомобильной номенклатуры: он отличает шевроле от форда не хуже пана Шмейкала. А уж пан-то Шмейкал кое в чем разбирается! Ведь он шофер Министерства культуры. Да и Франтик культурный человек. Образованный!

Зденек, сын академика, распознаёт страны по их письменности. Например, он умеет отличить санскрит от китайских иероглифов и знает, что по-арабски пишут справа налево. Он переписал в свой блокнот тексты вывесок всех посольств и консульств Праги. Ему известны латинские буквы, которых нет в нашей азбуке, как, например, ё, ô или ï и т. п. Он усвоил их произношение, но мальчики утверждают, что он произносит эти буквы слишком в нос, и, если его послушать, так можно подумать, что у всех иностранцев насморк.

Его двоюродный брат Петр решил его перещеголять и выучил имена числительные всех известных ему языков мира. Но так запутался, что в третьем классе писал 1 и 5 вверх ногами, за что и получил по арифметике неудовлетворительную отметку.

А Здислав — его отец работает в «Прамене»[8] — различает страны по консервам и чужеземным фруктам. Он легко отличит испанские апельсины от кипрских, греческие мандарины — от советских, кокосовые африканские орехи и американские бананы, китайские орешки и какао с Суматры, чай грузинский и чай цейлонский. Как разнообразны, осязаемы и вкусны представления о далеких странах! Мир предстает не только в красках, неизвестные края имеют также аромат. И каждая страна — свой.

Я разложил перед группкой ученых мальчишек с нашей улицы все карты, какие у меня только были: старые карты, гравюры и новые — русские, американские и китайские атласы. Карты исторические. Карты сражений. Карты звездного небосвода и даже карту Луны. Планы городов. Старые автомобильные карты и подробные карты Союза чешских туристов. Словом, все карты, какие только нашлись в моих шкафах. И вот мы отправились в путь, уменьшили масштаб до 1: 500 000 и проделали совместное путешествие вокруг света за сорок пять минут. Интерес моих слушателей все возрастал. Перед ними на бумаге представал весь мир.

— Видите, ребята, как мы без особого труда познакомились с целым светом. Кто умеет читать карты, тот и дома, за своим столом, увидит немало. Немного фантазии — и сразу представишь себе любую страну. Карты нагляднее путевых дневников. По склонам гор можно легко взбираться к самым неприступным ледникам. По цветным звездочкам, квадратикам и треугольникам ты узнаешь, где люди добывают железную руду, где буровые вышки черпают нефть, где находятся месторождения цветных металлов, меди, ртути, где люди разводят каучуконосы, где выращивают чай и хлопок, где шахтеры рубят уголь. По сетке параллелей и меридианов можно узнать, какой климат в горах и низинах и где бывает ночь, когда у нас светит солнце. А чего не прочтешь по карте, то можно довообразить. Чтение карты — это школа фантазии. Есть в этом что-то от поэзии и всегда чуточка жажды приключений. Учитесь, мальчики, читать карты, и вы никогда не заблудитесь, отовсюду найдете дорогу домой.

— Папа, а карты трудно чертить?

— И да и нет. Когда работа валится у меня из рук, когда не получается статья или рисунок, я усаживаюсь чертить карту какой-нибудь прекрасной страны.

— Какой страны, папа?

— Любой. Может быть, даже несуществующей. Я расскажу вам об одной такой карте. Во время войны мы с Иржиком и Яном были в Америке — в Голливуде; у нас частенько не хватало денег на обед, и мы не могли вовремя заплатить за квартиру. Работу найти было очень трудно. Иржик и Ян записывали на пластинки антифашистские песенки, а я с доном Парисом переводил на английский язык свою книгу «Турист поневоле». Но нельзя же работать беспрерывно, и потому в свободные минуты я чертил карты. Но не той страны, где я жил, а от начала до конца вымышленной.

— Такой, которая вообще не существует, папа?

— Понимаешь, Кнопка, я чертил карту страны, которая ни на какую другую на свете не похожа. Там были горы и долины, ручьи и полноводные реки, дремучие леса и степи, богатые месторождения и разные звери. А когда карта бывала готова, по моей воле там появились и жители. В самых удобных местах я поместил города и села, потом возникли государства и границы между ними, расцвела цивилизация. От города к городу протянулись шоссейные и железные дороги. И, наконец, разразились войны.

— И эта страна не походила ни на какую другую страну?

— Да, то была целиком вымышленная страна.

— Папа, а существует ли на свете что-нибудь ни на что не похожее?

— Гм! Ты прав, Кнопка. Каждая вещь хоть на что-то да похожа. Люди ведь тоже походят друг на друга. И страны тоже похожи одна на другую. Мои карты были совсем как обычные географические, и не только по форме и внешнему виду — они имели все особенности, свойственные картам. С одной картой мне особенно повезло. Я считал ее исключительно важной и вычертил во всех деталях. Когда мы возвращались из Голливуда в Нью-Йорк, я подарил эту карту Саше Гакеншмидту. Не знаю, что потом с ней случилось. Эта карта была больше стола, ярко раскрашена, с красивыми надписями, совсем как настоящая. Иржик и Ян приходили смотреть, как подвигается моя работа, а поскольку они такие же любители игр, как и твой отец, то каждый раз что-нибудь советовали и вносили рационализаторские предложения — у них ежедневно возникали новые идеи. Так выросли на карте богатые приморские страны, прельщающие завоевателей, и бедные страны, большие и малые. Но удивительно, Кнопка, что на всех картах обязательно была одна небольшая, но плодородная и богатая страна, со всех сторон окруженная лесистыми вершинами, прекрасная страна…

— Это была Чехия, правда?

— И да и нет, Кнопка. Когда я чертил эту карту, Чехия была оккупирована жестоким и мстительным врагом, и мы постоянно вспоминали нашу родину и наш народ…

— …и бабушку.

— …и бабушку, и друзей. Вот почему эта прекрасная страна так напоминала нашу родину. Она всегда получалась похожей на Чехию, ну и я уже перестал этому удивляться.

Когда Иржик и Ян уехали в Нью-Йорк, а я остался ненадолго в Калифорнии, мы переписывались так, словно каждый из нас и вправду жил в одном из городов выдуманной мной страны. Мы рассказывали друг другу, какова там жизнь. Ян сообщал, куда он ездит на рыбную ловлю и какую рыбу он ловит. А я отвечал, что в городе Переполох вспыхнула революция или что на склонах Синих гор, в долине реки Ио, необычайный урожай винограда. Ирка извещал: в городе Хохол в государстве Кордаков женщина родила сразу пятерых и одного из них назвали в его честь. Я отвечал, что еду по торговым делам на север, туда, где кончается карта, к Лунному морю, покупать кршел и морту.

— А что такое кршел и морта, папа?

— Ничего, чепуха. Мы дофантазировались до того, что стали выдумывать названия несуществующих деревьев, плодов, минералов и зверей. Я вспоминаю благородный, культурный, прекрасный народ — дурутов, который жил в горах, и миролюбивых крестьян Плахы, их соседей. Но однажды весь этот нарисованный материк и особенно страна дурутов подверглись страшной опасности.

— Что случилось, папа?

— Был чудесный жаркий день. Через окна, закрытые сеткой, в комнату доносилось непрерывное щебетание калифорнийской птички — я не знаю, как она называется, — напоминавшее стук старой пишущей машинки. Я дочерчивал условные обозначения в правом углу карты, как вдруг напротив меня на столе появилось отвратительное чудовище: черный мохнатый паук. Огромный, как черные очки… нет, больше ладони взрослого человека. Чудовище взобралось на карту и уселось примерно на двадцатом градусе западной долготы и пятьдесят третьем градусе северной широты — на самых высоких хребтах пограничных гор государства дурутов. Я пулей вылетел из комнаты и поднял в доме тревогу. Через минуту, вооруженные ножами, одурманивающими средствами и сачком для бабочек, мы с сильно бьющимися сердцами приоткрыли дверь. Огромный паук сидел на том же самом месте…

— Ой, а что было дальше, папа?

— Я представил себе, каково же приходится бедным дурутам, если на их стране восседает такой огромный паук. Как жители бегут с гор в долины. Дурутское правительство объявляет мобилизацию и устанавливает военное положение в пограничных областях, которым угрожает непосредственная опасность. Как это обычно происходит в сказках, объявляется награда тому артиллерийскому полку либо той эскадрилье бомбардировщиков, которые одолеют чудовище. Известие о неожиданном событии мгновенно облетело весь материк на нашей карте. В некоторых городах поднялась паника, и дело дошло даже до беспорядков и демонстраций.

— Как ты узнал об этом, папа?

— Я все выдумал, Кнопка! Но, взглянув на карту, к своему ужасу понял, что чудовище было большое и если бы оно уселось на карту Чехословакии того же масштаба, то закрыло бы Крконоши, Орлицкие горы, Есеники и Бескиды. Где-то над Ржичками колыхалось бы его косматое брюхо, над всей страной опустилась бы черная тень, и днем стало бы темно, как ночью. Под каждой из восьми ног чудовища находился город, теперь превратившийся в руины. Это был ядовитый калифорнийский паук — тарантул. Его укус смертелен.

— А ты не преувеличиваешь, папа?

— Нет, Кнопка, в самом деле! Это сущая правда, и мы сильно испугались. Женщины убежали на бульвар Сансет, а мы плясали вокруг стола и отскакивали от него, как только паук поднимал ногу. Мы налетали друг на друга — в общем, как в комической постановке в «Освобожденном театре».[9] Ты не представляешь, как быстро бегает этот паук и как тесна была комната для трех неуклюжих горе-охотников за ядовитыми пауками. Наконец мы уже решили отказаться от борьбы, запереть комнату на ключ и уморить чудовище голодом. Но в последнюю минуту Иржика осенила блестящая идея: «Поймаем его в коробку из-под сигар!» Ян держал у края стола открытую коробку, а я рейсшиной подталкивал туда паука. Вон он уже на самом краю стола. Перед ним разверзлась пропасть — коробка. Паук понял, какая опасность угрожает ему, и побежал. Но коробка всюду следовала за ним. Наконец мне удалось столкнуть паука. Иржик тут же захлопнул крышку коробки. Чудовище попало в плен. Но мы обливались потом. Коробку сразу заклеили и сделали на ней надпись на чешском и английском языках: «Осторожно, внутри живой ядовитый паук!» Затем, собрав наши последние центы, мы отправились на рынок в северном Голливуде купить галлон калифорнийского, отнюдь не первосортного вина. Страна дурутов уцелела. Мы избавили ее от чудовища не менее страшного, чем бич человечества — война.

— И за это вам присвоили звание почетных граждан столицы дурутов или по меньшей мере народных художников, да?

— Но, Кнопка, ведь страны дурутов на самом деле не существует. Нам не повезло: мы освободили несуществующий народ и благодарить нас было некому.

— А на глобусе все страны настоящие, правда, папа?

— Да, там только те страны, которые есть на самом деле.

— А ты во всех побывал, да? И не меньше чем по два раза?

— Что ты, Кнопка! Правда, кое-где я был, по собственному желанию или в силу обстоятельств, но не объехал и полмира. Мне незнакомо все Южное полушарие от экватора на юг к Антарктиде. Там я никогда не был, хотя именно в Южной Америке находятся страны, о которых я мечтал с детства. Северное полушарие я знаю лучше, но и здесь далеко не всё. И вообще, Кнопка, недостаточно повидать какой-нибудь уголок земли, чтобы заявить: я его знаю. Нынче все так быстро меняется, что человек не успевал бы ездить туда и обратно. Приедешь куда-нибудь, где лет десять — двадцать назад были скалы и леса у реки, и поразишься: сейчас здесь раскинулся город, в скалах проложен туннель, через реку перекинут мост, да не один, а два, три, четыре моста. Как муравьи, взбираются на гору электрические мачты, затопленную долину преградила плотина. Совсем иной пейзаж. Это особенно бросается в глаза в странах, строящих социализм, и главным образом в Советском Союзе. Вот взгляни хотя бы на поля у нас в Ржичках. Примерно лет десять назад вокруг, словно заплатки, пестрели небольшие пашни. А сегодня здесь до самого горизонта раскинулись сплошные поля. Спроси художников-пейзажистов, они тебе скажут, насколько теперь стало труднее разыскать живописные уголки.

— Но, папа, ведь мосты, туннели, дома — не природа.

— Почему ты так думаешь?

— Потому что дома, мосты не растут, у них нет детей — они не цветут и не приносят плодов!

— Это, конечно, так, но они слились с природой, вросли в нее, окружили ее со всех сторон. Это дело рук человека. Результат человеческого труда, Кнопка. Человек меняет лицо мира. Он покоряет природу, чтобы она служила на благо человечества.

— И природа поддается человеку?

— Сопротивляется, но человек сильнее ее. Теперь планетой управляют люди. У них есть разум и сила. Люди мыслят. Ты мыслишь. Это великое дело, Кнопка! Люди борются с природой организованно. У них в руках технические приборы, машины, электричество, атомная энергия. Человек неуклонно идет в наступление и покоряет стихию. Это называется цивилизацией, или, если хочешь, прогрессом, а прогресс нельзя остановить. Пусть природа сопротивляется, но, несмотря на бури, наводнения, смерчи, морозы и жару, люди в конце концов победят. И ты когда-нибудь побываешь всюду, Кнопка, но мир уже будет не таким, каким его видел я. Ты станешь путешествовать в новом, преображенном мире. Полетишь в реактивных авиапоездах, стратосферных экспрессах, поплывешь в подводных ракетных лодках или отправишься пешком с рюкзаком и палкой, но пойдешь уже через совсем иные края и страны, да и люди, которых встретишь, будут совсем другими людьми.

Тогда будут не нужны ни визы, ни паспорта, ибо исчезнут границы между государствами и людьми, не будет ни врагов, ни общественных классов и даже не придется заполнять анкеты!

— А почему вдруг всего этого не будет, если сейчас это есть?

— Придет время — и люди поймут, что все могут жить в дружбе и согласии, потому что к этому стремится мир от глубокой древности.

ПРОГУЛКА ПО ПЕРВОБЫТНОЙ КАРТИННОЙ ГАЛЕРЕЕ,

или

ЛАСКО

Однажды, это было во вторник после полудня, на пути из Комара к Черной воде мы с Кнопкой обнаружили в лесу пещеру. Из нее поверх трех огромных дубов, росших в долине, открывался вид прямо на Польшу. Мы с трудом пробрались внутрь. Пещера могла бы служить хорошей защитой от непогоды, но сегодня, как нарочно, небо было ясное, хотя последние три недели дождь лил ежедневно.

— Ты когда-нибудь жил в пещере, папа?

— Нет. Правда, еще и теперь есть места, где люди обитают в пещерных городах, но до того, как человек научился строить дома и хижины, в пещерах жили все.

— В таких пещерах, как эта?

— В больших, гораздо больших. Помнишь, мы были в сталактитовых пещерах на Мацохе и в ледяной пещере в Добшине?

— В Добшине люди замерзли бы.

— Гм, пожалуй…

Значит, там они не жили, но, возможно, хранили на льду мясо кабанов, медведей, серн и оленей. Холодильников тогда еще не было. Но ты прав: в наших пещерах очень сыро, со сводов все время капает, и спящему лило бы прямо на нос. Нет, они непригодны для жилья. И в первобытные времена, вероятно, был жилищный кризис. Не хватало сухих, гигиеничных, комфортабельных, хорошо проветриваемых, удобно расположенных пещер. Но я видел пещеру, где когда-то обитали люди. Там был очаг, зал заседаний и даже картинная галерея. Да, милый мой, первобытная Национальная галерея! И какая!

— Где ты это видел, папа?

— Во Франции, в пойме реки Дордонь. В долинах рек Везер и Бен есть множество обширных пещер и катакомб. Очень давно в этих пещерах жили дикие звери, ну, скажем, медведи, а позже там поселились пражители этого края. В те далекие времена и возникло первобытное искусство. Первая картинная галерея.

— Там жили французы?

— Нет. Тогда вообще еще не было никаких наций и человеческая речь только начинала развиваться. Это было давно.

— А когда было это «давно»?

— Это «давно» действительно было очень давно. Вот представь себе. Тебе десять лет…

— Скоро будет.

— Ну хорошо, допустим, что тебе уже десять. Представь себе две тысячи пятьсот десятилетних мальчиков, стоящих рядом, или, вернее, один на другом, и ты должен сосчитать сверху вниз так, чтобы…

— Но это ерунда, папа! Если бы я и пересчитал две тысячи пятьсот десятилетних мальчиков, стоящих рядом или один на другом, то все равно было бы две тысячи пятьсот десятилетних мальчиков, а не один мальчик двадцати пяти тысяч лет.

— Гм! Да, это в самом деле ерунда. Пожалуй, ты прав. Я всегда был слаб в арифметике. Но ты уж представляешь себе, как давно это было?

— Да, ужасно давно…

— Вот именно. Это было ужасно давно. Так давно, что это даже трудно вообразить. Уже сто тысяч лет назад в этих пещерах, вероятно, обитали наши предки. Это были скорее человекообразные обезьяны. Они только начали действовать руками, но я знаю наверняка, что двадцать пять тысяч лет назад здесь жили люди, которые уже умели рисовать.

— А откуда ты это знаешь, папа? Ведь тебя тогда еще не было на свете.

— Конечно, меня тогда на свете еще не было. Но я побывал в этих пещерах и видел картины из жизни прапредков человечества, которые они нарисовали на стенах.

— Ты был там? Ты первый обнаружил те пещеры, как мы с тобой вот эту?

— Был, но пещеры нашел не я. Их нашла собачка.

— Ну, папа, не загибай!

— Нельзя ли повежливей? С отцом так не разговаривают. Я тебе говорю, те пещеры обнаружил рыжий песик.

— Папа, расскажи, пожалуйста!

— Дело было так. В одном французском городке, по названию Монтиньяк, в центре Франции, в области Перигор, где готовят отличные паштеты, жили четыре мальчика. Они частенько бродили по окрестностям вместе со своим неразлучным другом, маленьким рыжим песиком.

— Как его звали?

— Этого я не знаю, Кнопка, в «Истории мировой культуры» об этом забыли упомянуть. Да и в книге записей муниципалитета Монтиньяка не указано, что этот песик был рыжий. Но я думаю, что он непременно был рыжий.

— Определенно рыжий! Ну, дальше.

— Обычно мальчики играли в индейцев, но в ту осень, когда произошло это событие, они играли в партизан, потому что нацисты оккупировали Францию и французские патриоты и коммунисты объединились для сопротивления оккупантам. Итак, четыре мальчика ползли среди густого кустарника графского поместья, расположенного на холме над городом. Эти земли принадлежали замку Ласко, который стоял здесь с пятнадцатого столетия. Владелицу замка мальчики знали. Она иногда ездила на машине в город за покупками. У нее была машина «Рено» и очень длинное имя: графиня де ля Рошфуко-Монбель, урожденная Дарбле-Лабрусс де Ласко.

— Если она посылала кому-нибудь открытку, то, наверно, целиком заполняла ее одной своей подписью. Ну, рассказывай о мальчиках.

— Да… Итак, скрываясь от врагов, мальчики ползли среди густого кустарника в графских владениях.

— Это ты уже говорил.

— И вот они подползли к вывороченному дереву. Незадолго до этого буря выворотила старую ель. Под ее корнями зияла глубокая черная яма; наш рыжий песик свалился туда и стал отчаянно выть и лаять. Видимо, ему там было очень страшно. Тогда мальчики — двое из них были постарше — спустились за песиком вниз, в темноту. Они зажгли спичку и обнаружили, что находятся в огромной пещере, конца которой не видно. Опасаясь куда-нибудь провалиться, мальчики вылезли, старший из них — он был командиром партизан, — созвал…

— …пленум!

— Какой там пленум!..

— …собрание!

— Нет, никакое не собрание. Тогда не было никаких собраний. Он созвал совет. Военный совет. На совете обсуждался один вопрос: должны ли они объявить о том, что обнаружили пещеру, или сохранить свое открытие в тайне.

— Это должно было остаться их тайной.

— Не тут-то было, промахнулся, Кнопка! Хорош пионер! О таком открытии нужно обязательно рассказать тому, кому доверяешь и кто знает, что предпринять дальше. Первый мальчик сказал: «Заявим в полицию». А другой возразил: «Это не дело. Полиция теперь фашистская, а мы партизаны. Доверимся леснику». — «Ни в коем случае! — вмешался третий. — Лесник напустится на нас: как, мол, вы сюда попали, ведь известно, что на территорию имения вход строго воспрещен». Четвертый мальчик, который обычно был их командиром, рассудил так: «Скажем об этом учителю Лавалю». Учителя Лаваля они все любили. Он еще в прошлом году преподавал у них. Лаваль был патриотом, и поэтому предательское правительство Петэна уволило его на пенсию. Новому учителю наши партизаны не могли довериться: это был фашист, он сотрудничал с оккупантами.

Мальчики обнаружили пещеру двенадцатого сентября 1940 года, днем, после уроков. Листья уже пожелтели. На следующий день, тринадцатого, а может быть, и четырнадцатого сентября, точно не знаю, из города на холм тайком отправилась довольно странная экспедиция. В первый раз учитель Лаваль нарушил приказ, запрещающий вход в графские владения. Он полз среди кустов, зазеленил себе брюки на коленях, но не повернул обратно. Мальчики были в восторге от своего открытия, а учитель Лаваль любил молодых энтузиастов. «Из таких выйдет толк», — говаривал он. Ну, короче, учитель Лаваль убедился, что эта пещера необыкновенная. На ее стенах были изображены различные животные, гораздо больше натуральной величины, да и пещера была самой большой в их крае. А пещер там очень много…

— Ты уже об этом говорил.

— Учитель Лаваль написал письмо в Париж известному ученому, знатоку пещерной живописи, аббату Брейлю, и пригласил его приехать посмотреть пещеру. Аббат Брейль примчался мигом. Двадцать первого сентября он был уже на месте и, даже не отдохнув с дороги, принялся исследовать, насколько важно это открытие. Ученый сразу понял, что это самое крупное открытие доисторической живописи в мире. Подобные изображения были найдены и в других местах: в пещерах Альтамиры в Испании, в Южной Африке, в Австралии, во всем мире, всюду, где жил человек, но рисунки в пещере около замка Ласко были наиболее совершенны и прекрасно сохранились. Они выглядели так, словно их рисовали только вчера. Четыре мальчика и их песик даже не подозревали, как они прославились своим открытием. Не исключена возможность, что все они получили орден Почетного легиона.

— И песик?

— Песик, конечно, нет, самое большее — ему дали какую-нибудь кость, хотя именно он упал в пещеру и этим первый обратил на нее внимание мальчиков. Все равно он знаменитый песик… Могу тебе сказать, Кнопка, что живопись в Ласко — самый древний из всех известных до сих пор памятников изобразительного искусства на земле. Я стоял перед рисунками как вкопанный. По спине у меня бегали мурашки, сердце радостно билось, а на глаза навернулись слезы.

— Почему, папа?

— Я убедился, что искусство переживает все эпохи, войны и бедствия. Искусство вечно. Если люди смогли нарисовать такое двадцать пять тысяч лет назад, значит, чувство прекрасного присуще человеку всегда. Искусство живет в каждом. Оно как пламя, как огонь, его никто и никогда не сможет загасить. Искусство бессмертно.

— Чего ты так разволновался, папа?

— Ничего. Я всегда волнуюсь, когда речь заходит об искусстве. Если бы ты, сынок, сейчас нарисовал такого быка, как в пещере Ласко, и так же живописно, так же выразительно, просто и достоверно, то стал бы одним из величайших художников нашего времени.

— А что же там нарисовано?

— Быки, шестиметровые быки, коровы, кони — серые в яблоках, буланые, гнедые, сивые, вороные, — жеребые кобылицы, зубры, олени, лани, северные олени; они стоят, бегут, лежат, сраженные стрелами и копьями… Есть там и трехрогий носорог.

— Носорогов во Франции нет.

— Верно, сейчас нет, но тогда еще были. Водились раньше там и слоны, и львы, и мамонты. Мамонты уже вообще вымерли, не только во Франции. Но в то время, когда первобытные охотники рисовали животных на стенах пещеры, во Франции еще встречались породы степных зверей, которые до сих пор живут в сибирской тундре. Охотники рисовали только то, что видели, знали. И как знали, мальчик! Им было известно, где какая кость, где сустав, где мышца и как расположено копыто, где у коровы рога, где уши, где начинается хвост и какой длины должно быть туловище, если они изображают ее двухметрового роста. Они хорошо знали природу и животных. Понимаешь, Кнопка, в искусстве главное — наблюдать, познавать, знать обо всем, почему, что и как, и лишь тогда приниматься рисовать. Но это умеют только истинные художники.

— А все первобытные люди были художниками?

— Ну, что ты! Тогда бы им есть было нечего! Ясно, что они не все были художниками, лишь некоторые из них обладали особым художественным даром, умели изобразить, нарисовать или высечь в скале точное изображение зверей. Главным занятием этих племен была охота. Ею они жили и кормились. Они не умели ни пахать, ни сеять, не умели ни читать, ни писать.

— А рисовать умели?

— Да, Кнопка, рисовать они умели. Рисование вообще основа основ. Сначала люди, вместо того чтобы писать, просто рисовали. Возможно — я подчеркиваю: возможно, ибо не знаю наверняка, как и никто точно не знает, — что, прежде чем люди научились объясняться друг с другом, они уже рисовали. Живопись — это божественная профессия, прекрасная, трудная, не терпящая принуждения. Ты не хочешь быть художником?

— Нет, папа, я хочу быть моряком.

— Ну, тогда ничего не поделаешь, надо вылезать из первобытной пещеры и спускаться с горы. Морякам в горах нечего делать. Пошли, ведь нам нужно преодолеть всего лишь двести семьдесят столетий и не менее шести километров, чтобы попасть домой к ужину.

ЧЕХОСЛОВАЦКИЙ ВОЕННЫЙ ФЛОТ В ОРЛИЦКИХ ГОРАХ,

или

ЗОВ МОРЯ

Одно время Кнопка совершенно серьезно решил стать моряком. В моей комнате в Ржичках находился его флот, искусно вырезанный и сколоченный из дерева. Что правда, то правда — флотилия была действительно очень хороша: башни одеты в броню из жестяных консервных банок, испорченные карманные фонарики пошли на прожекторы, пробки — на трубы или орудийные щиты, из проволоки сделаны мачты, из всевозможных гвоздей — орудия разного калибра. Так возникли новые типы морских орудий: кровельные, шурупные, литые, заклепочные. Суда были изумрудного цвета. Не потому, что эта окраска была защитной и корабли могли незамеченными пробраться в зелени лесов и лугов сквозь овес или крапиву, а просто потому, что с прошлого года после ремонта у нас осталась зеленая краска, которой мы покрывали рамы. Кнопка и Лойза Фишарек были адмиралами.

А какие прекрасные названия носили эти суда! Адмиральское — «Аврора». Авианосцы с побеленной взлетной площадкой и катапультой, выбрасывающей самолеты-истребители, получили гордые имена «Прага» и «Горымир». Броненосцы первого класса — «Стальной», «Отважный», а также «Радецкий».[10] Уговорить ребят, что теперь это имя не годится, не удалось. Кнопка унаследовал от меня игрушечный крейсер, на корме которого стояло имя «Radetzky». Когда-то я получил его в подарок от своей тетки из Вены. Итак, в память о моем детстве «Радецкий» занял надлежащее место в чехословацком военном флоте. Торпедным катерам повезло больше: они торжественно именовались «Ленин» и «Фучик». Зато подводные лодки получили женские имена — ведь лодка женского рода. Они назывались: «Шарка»[11] и «Либуша».[12] И, наконец, один броненосец звался «Ржички», хотя Ржички так далеко от моря!

Впрочем, наткнуться в Орлицких горах на лугу за малинником на эскадру дредноутов было столь же странно, как встретить в открытом море, скажем в Индийском океане, судно, которое носило бы имя чешской горной деревушки «Ржички».

Этот флот нельзя было спустить на воду, потому что кили не уравновешивали суда, а в трюмах было полно гвоздей и металлических частей. Как только мы спустили лодки в ручей, они накренились… Ну, вот я и попался. Иногда сболтнешь что-нибудь и попадешь в глупое положение. Ну что ж, признаюсь, я тоже участвовал в этих морских битвах, правда, лишь как наблюдатель и корреспондент местных жамберецких газет. Признаюсь, некоторые рационализаторские предложения при постройке этих судов внес я, иные были взяты из старого австро-венгерского морского альманаха.

Занятное зрелище: с холма, от дома Подземных, по лужайке среди цветов и колышущейся травы навстречу неприятельской флотилии, построенной в боевом порядке перед нашим домом, на всех парах мчится чехословацкий военный флот. Неприятель трусливо укрывается за дымовой завесой. Начинается пальба. Подсчитываются прямые попадания. В этих битвах участвуют все дети с Альмы — холма вблизи Ржичек. Вот с левой стороны появляются торпедные катера. Внимание! Мины! Мама давно зовет «адмирала» обедать, но битва не прекращается. Мы уже доедаем кнедлики со сливами, когда запыхавшийся «адмирал» появляется у окна с криком:

— Папа, телеграфируй в свою газету: «Чехословацкий флот разбил неприятеля наголову, потопил три броненосца, два торпедных катера, один авианосец, а остальные разогнал! Остатки неприятельского флота удирают по склону вниз, на пасеку. Догнала… Точка».

Я телеграфировал в газету, но все же отчитал «адмирала» за опоздание к обеду:

— Когда суп на столе, битва должна быть прекращена. Сражение можно прервать и возобновить после обеда!

— Да, чтоб неприятель в это время занял выгодные позиции и перегруппировал войска! Этого только не хватало!

Так окончились мои тщетные педагогические начинания. Я сдался и, оставив адмирала за кнедликами со сливами, пошел по грибы. В этом году грибов так много, что искать их не приходится. Я шел лесом и говорил себе: «Отдам Кнопку в морское училище в Ленинграде или в Щецине. Там принимают с четырнадцати лет. Может быть, его возьмут. Но ведь четырнадцать лет не за горами. И тогда я не увижу его целых пять лет! Он будет скучать. Впрочем, есть еще время подумать. Возможно, это увлечение у него пройдет».

Размышляя таким образом, я дошел до самой Плахты, откуда открывается прекрасный вид на наш край и неведомые синие дали. Что там? Быть может, горы, возможно, и облака или… море. Стою, смотрю… В такие минуты люди охотно рассуждают сами с собой. Я говорю себе: «Море прекрасно. Кто хоть раз увидит море, того неудержимо влечет к нему. Странствия по далеким морям — это чудесная страница из чудесной книги, в ней — мечта народов, у которых нет своего моря. В сущности, Кнопка унаследовал это влечение от отца».

Впрочем, Кнопка уже видел море. Правда, тогда ему едва минуло четыре года, но он часто слышит о море от меня и нередко сам рассказывает о нем. Однажды я услышал, как Кнопка говорил о море Адаму. Адаму еще нет двух лет, но Кнопка усиленно просвещает его.

— Адам, а ты вообще знаешь, что такое море? Море — это вода. Например, когда играют и что-нибудь прячут, то приговаривают: вода, вода.[13] И в море кругом вода, со всех сторон, насколько хватает глаз. Одна вода. Но там она не прозрачная, как в стакане, и не зеленая, как в тазу под черешней. Морская вода темная. Иногда синяя. Иногда даже стального цвета. Порой она словно из жести. А к вечеру как ртуть. Знаешь, такая серебристая, которая в термометре, понимаешь, Адам?

Адам никак не может уловить связи между морем и термометром, который ему ставит доктор, когда он нездоров. Поэтому Адам встает и отправляется строить из кубиков новую вавилонскую башню.

— Адам, когда я рассказываю о море, ты слушай, а не играй кубиками! У моря вообще нет берегов. Конечно, они есть, но так далеко, что их не видно. На берегу — песок или просто скалы. В Нормандии — песок. В Бретани — скалы. В Дьепе и Берневале — белые круглые камешки. Миллиарды миллионов камешков. Во время отлива песчаная полоса расширяется и вдается в море. Она гладкая или волнистая — это волны оставили на ней полосы. Иногда во время прилива вода совсем закрывает песок. Прилив и отлив бывают по очереди. По песку можно ходить босиком и собирать ракушки. Там живут крабы; они пятятся назад, и еще каракатицы, их скелетом кормят канареек и очищают пальцы от чернил. Моллюски бывают разные, и все их можно есть. Наш папа их очень любит. А еще он любит морских ежей, омаров и лангустов — это большие раки. У моря они дешевле говядины. У омаров клещи, а у лангустов щупальца. Раковины очень трудно открывать: ведь моллюски, которые живут в них, не хотят, чтобы люди их съели. И достать их нелегко, потому что они лежат на самом дне моря. Море очень глубокое, и каждый, кто заплывет дальше веревки, утонет. Поэтому по берегу ходит матрос, босиком, в панаме, с вытатуированным на плече якорем. Если кто-нибудь заплывет слишком далеко, он свистит в свисток, который висит у него на шее на красном шнуре. Плавать далеко можно только на лодке. Зато лодкам, особенно парусным, нельзя подходить близко к берегу — киль может завязнуть в песке или руль запутаться в морских водорослях. Водоросли после прилива лежат на берегу и сильно пахнут. Вернее, не пахнут, а воняют. Запах у них — как в приемной врача. Море, которое не имеет конца, называется открытым морем, или океаном. В открытом море водятся рыбы разных пород и размеров. Рыбаки рано утром выходят в море и ловят рыбу для консервов. Вечером они возвращаются домой с уловом. В море не ловят удочкой с удилищем, катушкой, леской и поплавком, как папа в Орлице, в Здобнице или на Малше, не наживляют, как при ловле форели, мушек, кнедлики, вишни или дождевых червей. В море рыбу ловят темно-коричневыми сетями и вытаскивают ее целыми ведрами. Если рыбаку повезло, он возвращается с большим уловом. Раков ловят корзинами, похожими на крысоловки, а приманкой служит тухлое мясо. В открытом море или океане плавают пароходы с тремя трубами. Во время тумана, чтобы не столкнуться, они гудят. Гудят так страшно, словно мычат коровы.

Адам явно не находит ничего страшного в мычании коровы Фидлеров и начинает сам: «Му-му-му!» Кнопка озадачен. Он усомнился, достаточно ли понятен его рассказ о том, как идут пароходы в бурю. Но он тут же обретает уверенность. Ему приходит идея наглядно показать Адаму все трудности, с которыми сталкиваются мореплаватели:

— Смотри, Адам! На берегу стоит высокий белый маяк. Я буду маяком, а мои руки — лучами света, который маяк посылает в темноту. Ты будешь кораблем, попавшим в беду. Качайся возле меня, будто не знаешь, где берег и коварные подводные камни. Сторож маяка, увидев, что стемнело и разразилась буря, поднимается по винтовой лестнице в сто пять ступенек на самый верх и зажигает лампу. Видишь, мои руки — это свет. Ты чуть было не разбился о камни, но при свете маяка вовремя заметил опасный утес. Остановись, Адам! Ты спасен. Жаль, что ты еще не умеешь говорить. Тебе следует со слезами на глазах благодарить героического сторожа маяка!

Адам явно задет этим бестактным намеком на свое неумение изъясняться и начинает с восторгом горланить: «Ла, ла, ла!» — в доказательство того, что все-таки обладает даром речи.

— Адам, замолчи! Ты даже не знаешь, какой опасности избежал! Морской прибой мог вдребезги разбить тебя о скалы, и весь экипаж погиб бы. Волны очень сильны… Папа, Адам не знает, что такое волны. Он думает, что это нечто теплое, вроде его курточки,[14] а я не знаю, как ему объяснить.

— Ну, волны — это вечное движение моря. Это ветер…

— Для Адама это слишком учено! Волны — это маленькие холмики из воды, которые появляются и опять исчезают. Во время сильного ветра волны надевают белые чепчики из пены. Волны гонятся одна за другой и на берегу расползаются…

— Говорят: волны разбиваются…

— Нет, папа, они не разбиваются, волны волнятся. Бьют в спину, с шумом налетают на берег, расползаются и откатываются обратно в воду. Они соленые. Такие соленые, что и воздух у моря соленый. Да, Адам, ведь я тебе еще не сказал, что морская вода соленая. По вкусу она напоминает минеральную воду, только без пузырьков.

Кнопка замечтался и неожиданно закончил:

— Море огромное. Это стихия. Море очень сильное. Потому что оно стихия. Оно может разбить и железо и скалы. На морском дне полно обломков затонувших кораблей. Но у нашей республики нет моря. Море — это стихия.

Слово «стихия» Кнопке понравилось. Он повторил его несколько раз. Затем оставил Адама в покое и обратился ко мне:

— Папа, за морем находятся одни лишь неизвестные страны?

— Нет, Кнопка. Теперь уже все страны известны. Разведана почти вся суша. Люди побывали повсюду.

— А там, за морем, прекрасные страны, да?

— Конечно. Но и наша страна тоже прекрасна.

— Я знаю. Но у нас нет тигров и дикарей, как в приключенческих книжках. Я бы хотел повидать все страны на свете.

— Может быть, когда-нибудь увидишь.

— А мне хочется уже сейчас. Если бы я добрался до какого-нибудь порта, то, возможно, меня взяли бы на судно.

— И ты оставил бы папу, маму, бабушку, Адама и уехал от нас?

— Что ты, папа! Я ведь не навсегда оставил бы вас, я бы вернулся знаменитым путешественником и написал книгу о своих приключениях. Дядя Дрда[15] издал бы ее, а я получил бы много денег и стал писателем, как Жюлес Верне.

— Пишется Jules Verne, а произносится Жюль Верн. Знаешь, Кнопка, а ведь в детстве знаменитый писатель Жюль Верн так же, как и ты, представлял себе, что все это очень просто, и из этого ничего хорошего не вышло.

— Но ведь он стал знаменитым писателем!

— Не в таком возрасте, как ты. Все не так легко, как тебе кажется сейчас. Чтобы твои мечты сбылись, нужно много учиться и работать. Со временем ты это поймешь. А сейчас садись, и я расскажу тебе, что случилось с Жюлем Верном.

— Пожалуйста, папа, начинай поскорей!

— Подожди, вот только набью трубку… Итак, Жюль Верн родился восьмого февраля 1829 года в Нанте. Его отец, Пьер Верн, был то ли нотариусом, то ли адвокатом. Мать Жюля происходила из семьи нантских судовладельцев. В бывшей комнате дедушки на коричневых бамбуковых палках все еще висели тяжелые зеленые плюшевые гардины с коричневыми помпончиками, люстра с кораллами, стоял шкаф, наполненный открытками с иностранными марками. У Жюля был младший брат, Поль. Мальчикам больше всего нравились красивые, воспроизведенные вплоть до мельчайших деталей модели парусных лодок, фрегатов и бригов, медная бусоль, глобус, карты и старые судовые журналы плаваний в Индию или на острова Тринидад, Мартинику, Гаити и Кубу. Когда старый Пьер Верн закуривал гаванскую сигару, мать Жюля всегда вспоминала отца, деда и прадеда. Они тоже курили сигары, но не покупали их на углу улицы, в табачной лавке мадам Боннепье, а привозили прямо из Гаваны завернутыми в ароматные пальмовые листья, в ящиках из кедрового дерева. Мать столько рассказывала Жюлю об этих поездках, словно сама объехала с дедушкой весь свет, хотя в действительности никогда не плавала по морю и даже ни разу не ездила в поезде.

У Жюля Верна, как я уже сказал, был младший братишка, Поль. Ребята часами торчали у окна своего дома на кривой улице Карвеган, ожидая, пока появится первая мачта парусника, возвращавшегося во время вечернего прилива в порт. Из дома Вернов можно было видеть только верхушку мачты, но мальчики и этим были довольны.

А дальше, на горизонте, виднелось море. Говорят, что в порту море видно из любого окна, однако это не так. Но из окна дома Вернов море было видно. Соленый морской ветер приносил с собой запахи порта: мокрых канатов, рыболовных сетей, устриц, моллюсков и морских звезд, свернутых парусов и заманчивый аромат приключений. Если конец улицы тонул в тумане или прилив начинался поздно ночью, маленький Жюль брал с дедушкиного письменного стола большую розовую раковину, прикладывал ее к уху и слушал, как в ней шумит море. Жюль Верн верил, что в раковине заключен вечный шум морского прибоя, как музыка в граммофоне.

Когда мальчикам исполнилось примерно столько же лет, сколько тебе, десять или одиннадцать, родители отдали их на воспитание в лицей святого Доната.

Поль уже в первом классе обнаружил способности к арифметике, физике, географии; он разбирался в звездах и умел пятью способами определить север, юг, восток и запад. В табеле у него были сплошь пятерки, и вел он себя примерно. Еще в школе было ясно, что из Поля выйдет морской капитан.

Жюль учился не так хорошо. У него бывали четверки, а иногда и тройки. То он был сверх меры предприимчив и самостоятелен, то зевал, ничего не слышал, не видел и все мечтал о чем-то. Но, когда воспитанники лицея затевали игру, они обращались к Жюлю за советом. На это Жюль был мастер. Он всегда предлагал что-нибудь новое, интересное и умел вовлечь весь класс в такую увлекательную игру, что даже старшеклассники им завидовали.

— Во что они играли, папа?

— Не знаю, Кнопка, но наверняка играли в лоцманов, китоловов, в мужественных капитанов, в героических водолазов, сражались с пиратами, поднявшими на захваченном корабле черный флаг, в общем — в морские игры.

— И Жюль Верн всегда был капитаном, да, папа?

— Нет, Кнопка, маленький Жюль Верн не был таким тщеславным, как ты, хотя очень хотел стать капитаном и бороздить моря всего света. Но он хорошо понимал, что это не так-то просто. Ни с того ни с сего стать первым на корабле — так не бывает. Прежде всего нужны знания. Чтобы быть капитаном, надо сперва учиться. Старый капитан Кермадес, который жил на улице Карвеган, как раз напротив Вернов, тоже начинал юнгой на рыбацкой шаланде, а потом стал капитаном корабля дальнего плавания.

И однажды маленький Жюль Верн совершил глупость. Это случается даже со знаменитыми людьми. Огромную глупость. Она могла ему дорого обойтись. В феврале Жюлю исполнилось двенадцать лет. Он получил в подарок от отца и бабушки деньги, кое-что скопил раньше, и вот тогда-то Жюль разработал тайный план. Учительница заметила, что мальчик стал часто задумываться, словно все время о чем-то размышлял. Она спрашивала, что с ним. Он отвечал, что ничего, просто так. Ты тоже иногда отвечаешь в таком духе.

— А что с ним было, папа?

— Не буду тебя долго мучить. Просто двенадцатилетний Жюль Верн отправился в «Компанию заокеанских плаваний», которая набирала экипаж для шхун, идущих в дальние плавания. Эти суда возвращались в Нант с грузом чая, кофе, сахарного тростника, редких пород древесины и масла. Жюль был красивый, статный и сильный мальчик, потому что хорошо ел, всегда все доедал, в том числе суп, не привередничал и по гимнастике имел пятерку, пожалуй единственную в табеле, которой мог похвастать. Он даже знал немного английский язык. Жюль подошел к конторке и заявил, что хотел бы наняться юнгой на почтовую шхуну «Корали», которая на следующий день должна была сняться с якоря и отплыть в Индию. Тогда не нужно было ни особых разрешений, ни выездных виз или паспортов. Чиновника в очках не интересовало, разрешил ли отец пуститься в плавание этому приятному, серьезному мальчику. Его занимал лишь один вопрос: хватит ли у мальчика денег для взноса, обязательного для каждого члена экипажа. Деньги нужны были как гарантия того, что по дороге он не сбежит, не набедокурит, а если на чужбине с ним что-нибудь стрясется, то эти деньги пойдут на похороны. Жюль Верн выложил на стол нужную сумму, франк за франком, но разрешения от отца у него не было.

Жюль знал, что отец считает его еще маленьким и не пустит в такую поездку, знал, что мама будет плакать, но он так мечтал о далеких морях и неведомых странах, что решил уехать. Бежать. В случае, если его не возьмут юнгой, он собирался тайно проникнуть на судно и плыть зайцем. Жюль был захвачен своей мечтой, и, хотя я понимаю, что он не мог устоять перед этим соблазном и заранее радовался первому плаванию, все же это была глупость, бессмыслица, озорная выходка непослушного мальчишки. Он не представлял себе, как тяжела и опасна работа юнги, и не подумал, какое огорчение и обиду нанесет своим родителям. Его пожитки были с ним, и, выйдя из «Заокеанской компании» с документом юнги, он направился прямо на шхуну. Дело было к вечеру. На судне зажгли красные и зеленые фонари. Лучи маяка то и дело скользили по морской глади. Жюль не явился к ужину. Вместо него у двери позвонил старый моряк Мариус, знакомый отца, южанин, уроженец Тулона. Он мял в руках синюю морскую шапку с красным помпоном. Мариус был смущен и походил на фискала в школе. А ябедничать стыдно! Но другого выхода не было. Дело шло о счастье семьи его приятеля Пьера Верна, а возможно, и о жизни их маленького озорника Жюля. В конце концов он выложил все: Жюль нанялся юнгой на шхуну «Корали», которая вот-вот снимается с якоря. Вместе с месье Пьером они побежали в порт. «Корали» уже плыла по широкому устью Луары к морю.

— И он в самом деле убежал?

— Да. Убежал. Убежал из дому. Но его отец, месье Пьер Верн, с моряком Мариусом сели в лодку и нагнали их в Пембефе, где, на счастье, судно брало какой-то груз. Отец Верна зашел к капитану, и через четверть часа юнга Жюль Верн, плача, выходил на берег. Так закончилось первое приключение знаменитого автора приключенческих романов для юношества.

— Бедняга! А ему досталось?

— Сам понимаешь, что за такую глупость похвалить его не могли. Месье Пьер Верн был строг, и, конечно, без наказания дело не обошлось. Жюлю пришлось пообещать никогда больше не отправляться в путешествия, разве что в мечтах.

АЛИСА РАССУЖДАЕТ О ПОЛИТИКЕ,

или

НЕВОЗМУТИМОСТЬ АНГЛИЧАНИНА

В Ржичках некоторые вещи кажутся невероятными и невыполнимыми, потому что они нарушают нормы поведения, которых хотя никто и не устанавливал, но придерживается каждый. Например, просить мужа бриться ежедневно может только супруга, которая живет здесь недавно. Поэтому не только моя жена, но и Кнопка удивились, когда в ответ на ее просьбу надеть галстук я не разразился гомерическим хохотом, а открыл шкаф, достал галстук-бабочку в крапинку и сказал:

— Пожалуйста, я невозмутим, как англичанин.

Кнопку, конечно, заинтересовала не моя психология, а почему именно я «невозмутим, как англичанин».

Как вы уже заметили, Кнопка в этих вопросах весьма обстоятелен.

— Потому что англичане, жители островов, существенно отличаются от жителей материка многими хорошими и плохими чертами характера. Одна из них — невозмутимость, которую англичанин сохраняет или делает вид, что сохраняет — а это, кстати, очень трудно в минуту раздражения — даже в ситуациях крайне сложных и перед лицом самых неожиданных и потрясающих событий. Англичанин, встретив, скажем, ночью тигра на самой оживленной лондонской улице Пиккадилли, и бровью не поведет, а сделает вид, будто нет ничего необычного в том, что в три четверти двенадцатого наряду с идущими из театров зрителями и лондонскими полисменами двухметрового роста, которых называют «Бобби», по улице расхаживают и тигры. Ты помнишь Филеаса Фогга, члена Реформ-клуба, проживавшего в Лондоне на Сэвиль-Роу, номер семь, который в 1872 году, точнее двадцать первого декабря в восемь часов сорок пять минут вечера, закончил путешествие вокруг света за восемьдесят дней?

— Да, это написано у Жюля Верна. Но что в этом особенного? Теперь советский или английский реактивный самолет шутя облетит земной шар за сорок восемь часов даже там, где он шире всего, — по экватору.

— Но Филеас Фогг совершил свой путь, преодолев бесчисленные препятствия, непредвиденные случайности, превратности судьбы и страшные опасности с такой чисто английской невозмутимостью, что об этом стоило написать.

— А что, папа, разве все англичане путешествуют с английской невозмутимостью?

— Нет, этого не скажешь. Некоторые из них полнокровны, как бифштекс, и вспыльчивы, как порох. Одни из них нервные, другие флегматичные, но можно без преувеличения сказать, что все они путешествуют. Куда бы ты ни приехал, всюду встретишь англичанина. Причем узнаешь его за тысячу шагов. Про англичан говорят, что они, путешествуя, носят свой дом в чемодане. Дело в том, что они никогда не приспосабливаются к чужим условиям. У англичан характерные, энергичные лица, они сдержанны, вежливы, нелегко сходятся с людьми. Чтобы подружиться с англичанином, надо выпить с ним по меньшей мере бочонок виски и пережить множество приключений. Но и после этого вы не перейдете на «ты», потому что в повседневной английской речи вообще нет обращения «ты». Отец бабушке, сын маме, ты Адаму — все говорят друг другу «вы». Утром при встрече обязательно нужно сказать: «Доброе утро! Как вы спали? Не правда ли, прекрасная погода?» И это говорят даже в том случае, если на улице сыро, туман и холод.

— Они точны?

— Да, точны, даже пунктуальны и всё принимают всерьез. Охотно держат пари. Курят трубки. Любят спорт и лошадей. Пьют виски и портер. До сих пор живут своим далеким прошлым, теми временами, когда Великобритания была самой мощной и самой великой державой, владычицей морей, Лондон — самым большим городом земного шара, а Вильям Шекспир — величайшим драматургом мира. С тех пор многое изменилось, и лишь Шекспир по-прежнему остался вершиной мировой драматургии.

— А ты был в лондонском Реформ-клубе, там, где «на пятьдесят седьмой секунде двери салона открылись и маятник часов не успел еще качнуться в шестидесятый раз, как на пороге показался Филеас Фогг в сопровождении обезумевшей толпы, которая насильно ворвалась в клуб. „Вот и я, господа!“ — произнес он спокойным голосом».

— Верно, Мартин Давид. Я был в Реформ-клубе на улице Пэль-Мэль, в доме, который несколько напоминает городскую сберкассу или этнографический музей, и обедал там с английским писателем Франком Суинертоном за столом, где, вероятно, сиживал сам Филеас Фогг. Но из-за тумана я едва нашел этот особняк. В Лондоне туман или дождь — обычное явление.

В тот день дождя не было, но стоял густой, как молоко, туман, и видно было не дальше собственного носа. Автомобили ползли, как черепахи, и днем горели фонари. Чувствуешь себя словно на дне пруда из гороховой похлебки. Лондонские туманы, которые стоят всю осень и зиму, парализуют жизнь города. Люди сидят дома, топят камины, ногам тепло, а в спину дует. Они кутаются в пледы и пьют чай. Поэтому у лорда Фаунтлероя[16] в старости была подагра — большинство истинных англичан и англичанок страдают подагрой и ревматизмом.

— А что дальше?

— Что дальше? Дальше пойдет рассказ о самой Англии. Английская природа напоминает культурный парк, где среди пологих холмов разбросаны трехсотлетние дубы, пятисотлетние замки и тысячелетние крепости — а поскольку англичане неохотно свыкаются с чем-нибудь новым, то и живут они в этих замках и крепостях, как живали встарь, даже с призраками и привидениями. В Англии до сих пор существуют графы, князья, рыцари и лорды. Судьи носят белые парики, а мэр ездит в золотой карете, запряженной четверкой лошадей. Но и англичане уже начинают понимать, что время нельзя остановить, оно неуклонно идет вперед. В городах вырастают огромные кварталы, населенные беднотой, почти нищими, — целые улицы домов, дьявольски похожих один на другой, где живут потомственные рабочие: металлурги, шахтеры, ткачи, строители, и их куда больше, чем лордов. А если к ним еще добавить портовых рабочих и матросов дальнего плавания, из которых почти каждый — морской волк, не раз ходивший вокруг света, то это и есть та самая новая Англия, которая обгоняет старую. Уже и теперь она на голову, а то и на две выше той, старой.

— Это англичане носят клетчатые юбки?

— Нет, их носят шотландцы, да и в Шотландии сейчас такие юбки увидишь только по праздникам и в дни народных торжеств. Наоборот, англичане стараются одеваться как можно проще и скромнее. Таков их взгляд на моду. Если бы меня спросили, как я представляю себе штатского человека, то мне сразу представился бы англичанин в кепке и непромокаемом плаще. Чаще всего, держа в руке мокрый раскрытый зонт и читая газету, он покорно стоит в очереди на автобус. Он убежден, что все законы писаны для граждан, а не против них, и в этом частенько заблуждается.

— Но ведь не все англичане — штатские, среди них есть военные и даже кирасиры на конях и гренадеры в больших мохнатых шапках.

— Да, но все эти кирасиры и гренадеры нужны только для парадов. Армия и флот у англичан всегда были на высоте, но в последней войне именно гражданское население своим бесстрашным поведением доказало, что британцы — мужественный народ. В битве за Англию летчики защищали страну от фашистских налетов, и жители изо дня в день стойко переносили бомбардировки городов; героическое население скромно приносило страшные жертвы. А английские моряки, с огромными потерями прорывая подводную блокаду, снабжали голодающий остров оружием и продовольствием. Перед таким выполнением гражданского долга почтительно снимают шапку. Одно время казалось, что этот дорого обошедшийся народу опыт до основания потрясет Британскую империю. И правда, очень многое изменилось. Основы империи были действительно потрясены, но перемены никак не коснулись характера англичан.

Кнопка задумался над тем, что же такое «штатский человек». Он полагал, что штатский — это «тот, кто не носит мундира, потому что он не военный». Теперь же мальчик услыхал, что и штатский может быть героем, хотя раньше считал, что герой — это непременно человек в мундире.

— Англичане знают толк в хороших товарах и ремеслах. Шотландская домотканая материя очень прочна, а их национальный напиток — шотландское домашнее виски, которое не менее восьми лет выдерживают в деревянных бочках, — с удовольствием пьют во всем мире. Со сталью ножей из Шеффилда мало кто может соперничать. Англичане любят животных и растения, любовно и преданно ухаживают за ними. В каждом доме есть кошка или собака и хотя бы небольшой садик с подстриженным газончиком. Англичане приветливы и обладают редким качеством: не вмешиваться в чужие семейные дела.

— У каждого англичанина свой домик?

— Нет, но мечтает об этом каждый. Лондон раскинулся так широко именно потому, что там целые кварталы вилл, домов и домиков. В Лондоне множество улиц, проездов, площадей, проспектов, построек, мостов, гостиниц, музеев и домов. Дом подле дома. Но особого внимания заслуживают из них два, хотя это совсем обычные дома и ничего, абсолютно ничего примечательного в них нет. Один на Даунинг-стрит, другой — на Бекер-стрит. На Даунинг-стрит в доме номер одиннадцать с показной скромностью живет премьер-министр Великобритании. Я видел, как из этого дома выходил и седовласый Ллойд-Джордж, и Болдуин, и Макдональд с трубкой, и Черчилль с сигарой. Бекер-стрит, где стоит дом номер девять, — тихая улочка в центре столицы Британии, но тут же, за углом, бурлит суетливая торговая артерия столицы — Оксфорд-стрит. Над входной дверью дома номер девять — балкон, который поддерживают две белые колонны, в домике зеленые ставни и садик метра в полтора шириной, обнесенный решеткой, на дверях медная девятка.

— А кто там живет?

— Там нет ни таблички, ни мемориальной доски: здесь, мол, жил и умер такой-то. Но тут жил и у этого самого окна играл на скрипке грустные мелодии своему другу Ватсону…

— …Шерлок Холмс?

— Да, величайший детектив Шерлок Холмс, которого придумал Конан-Дойль, отец всех детективных книжек и фильмов. Конечно, теперь методы Шерлока Холмса устарели, но классическое литературное произведение «Собака Баскервилей» — одно из лучших в этом роде. Это ты поймешь, когда станешь постарше и пресытишься американскими уголовными романами, где все время стреляют. Каждый мальчик в свое время увлекается ими, каждому они в конце концов приедаются, но в более позднем возрасте все с удовольствием вспоминают о них. Эти хотя и явно преувеличенные и неправдоподобные приключения имеют свою притягательную силу, не так ли?

— Конечно, папа!

Величайший детектив Шерлок Холмс, которого придумал Конан-Дойль, отец всех детективных книжек и фильмов…

— И тем более трудно поверить, что в таком тихом, невзрачном доме, на малолюдной улице жил детектив, который по оставленному пеплу сигары отыскивал крупнейших международных преступников. На другом конце этой боковой улицы, как раз у вокзала Бекер-стрит-стейшен, находится музей мадам Тюссо — самый интересный и большой паноптикум на свете, где восковые фигуры воссоздают реальный облик и самого Шерлока Холмса и преступников, которых он разоблачал и передавал в руки правосудия. Рядом с преступниками, преобладающими среди экспонатов музея, находятся английская королевская семья, премьер-министры, знаменитые актеры, кинозвезды, генералы и мировые рекордсмены. Теперь там наверняка есть и Эмиль Затопек. Но король или королева — сейчас в Англии молодая королева — сохранились не только в музее. Хотя почти всюду короли и королевы остались лишь в сказках да на страницах истории, в Англии есть настоящая королева. Ее можно видеть с короной на голове, в пурпурной мантии с горностаем, с державой и скипетром в руке. Раньше короля нередко встречали на улице, когда он шел в табачную лавку за сигаретами. В Англии это называют демократией. Но в действительности все это похоже на восковые фигуры в музее мадам Тюссо. Восковые фигуры одеты в настоящие платья, раскрашены, и позы их так естественны, что у одной, стоявшей на лестнице у перил, я даже спросил, который час, потому что спешил на поезд.

— А куда ты ехал, папа?

— За город. Спешил вырваться из города. Там это необходимо. Без этого трудно выдержать. Лондон слишком велик, в нем нельзя находиться все время, без перерыва. В конце недели — по-английски конец недели «уик энд» — половина семимиллионного населения выезжает за город. В поездах, автобусах, машинах, на мотоциклах, на велосипедах, «голосуя» на дорогах, сотни тысяч лондонцев выбираются из Лондона. Впечатление такое, будто переселяется весь Лондон. Люди хотят переменить обстановку и видеть что-то не похожее на то, что видели и делали всю неделю. Горожане располагаются на траве и обедают без удобств, на скатерти, расстеленной прямо на земле, обливают чаем штаны, катаются на лодках, причем не всегда умеют грести, купаются там, где это запрещено, и с давних времен по сей день являются объектом английских карикатуристов.

— А что вы делали в тот раз?

— То же, что и все остальные. Но в один из уик эндов мы плыли на лодках по реке Кем из города Кембридж к мосту Байрона. Здесь когда-то якобы катался великий поэт лорд Байрон, и поэтому мост носит его имя. Нас было двое мужчин, и с нами катались три девушки-англичанки. Были мы тогда еще студентами, и нам не хотелось ударить лицом в грязь перед нашими спутницами. Девушек звали Сивилла, Юдифь и Эсфирь. Англичанкам часто дают библейские имена, но находиться в компании трех девушек с такими именами было уже забавно. Это были очень красивые и веселые барышни. Мы наняли пант — плоскодонную лодку с площадками на носу и на корме, где стоит гребец и длинным шестом отталкивается от дна. Заставить такую лодку плыть прямо очень трудно. Мы были неопытными гребцами, и лодка юлой крутилась и вертелась на воде. Когда же мы наконец сдвинулись с места и поплыли меж берегов, поросших вербой, откуда доносились громкие звуки бесчисленных граммофонов, играющих каждый свое, то решили недостаток умения восполнить силой, короче — развить темп. Так всегда рассуждают молодые и неопытные люди, но жизнь показывает, что это неверно. Мы перемигнулись и сильнее налегли на шесты, чтобы оттолкнуться от дна реки. Но, как говорится, человек предполагает, а шест располагает. Шесты застряли в илистом дне, лодка медленно уплыла из-под ног, и мы остались висеть на шестах над рекой, как кузнечики или червяки, а скорей всего — как две обезьяны, потому что мы кричали, взывая о помощи, совсем не в английском духе. Наши прелестные спутницы Сивилла, Юдифь и Эсфирь покатывались со смеху, а нам было вовсе не до шуток.

— И чем это кончилось? Вам помогли?

— Один, это был я, упал в воду как был, в костюме: шест не выдержал моей тяжести. Другой торжественно висел до конца. Но наша репутация галантных кавалеров была сильно подмочена. Я уверен, что еще и по сей день в древней готической столовой королевского колледжа на Сильвер-стрит — этот университетский колледж был основан в 1448 году английской королевой Маргаритой Анжуйской, и с тех пор там все сохраняется в неприкосновенном виде — в средневековом зале сухопарые профессора, деканы и услужливые доценты по крайней мере раз в месяц рассказывают ректору, как два молодых человека из Средней Европы висели на шестах посреди реки, а лодка уплыла у них из-под ног. И ректор всегда смеется, словно слышит об этом впервые, потому что обидит рассказчика, если даст ему понять, что эта история, которую он сейчас выслушал в триста семидесятый раз, ему страшно надоела.

— Но, может, это и вправду смешно, папа?