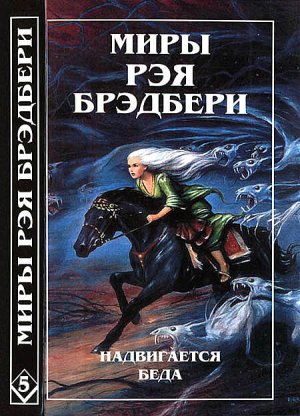

Миры Рэя Брэдбери

Том пятый

Надвигается беда

С Благодарностью Дженет Джонсон,учившей меня писать рассказы,иСноу Лонгли Хауш, учившей меня поэзиив Лос-Анджелесской средней школе,очень давно,иДжеку Гассу, помогавшему мне в работенад этим романом, не так уж давно

Не удержишь то, что любишь…

У. Б. Йетс

Потому что они не заснут,

если не сделают зла; пропадет сон у них,

если они не доведут кого до падения;

ибо они едят хлеб беззакония и пьют

вино хищения.

Книга Притчей Соломоновых, 4, 6-17

Я не знаю толком, чем все это кончится,

но что бы там ни было, я иду навстречу

концу, смеясь[1].

Стабб в «Моби Дике». Гл. XXXIX Г. Мелвилл

Пролог

Главное дело — стоял октябрь, месяц, особенный для мальчишек. Само собой, остальные месяцы тоже не похожи друг на друга, просто, как говорят пираты, одни получше, другие похуже. Взять вот сентябрь — плохой месяц — надо в школу идти. Август не в пример лучше — до школы еще не близко. Июль — ну, июль замечательный: куда ни глянь, на школу и намека нет. Ну а уж июнь лучше всех: школьные двери нараспашку, а до сентября — миллион лет.

А теперь взять октябрь. Уже месяц, как началась школьная тягомотина, значит, к узде пообвык, и дальше пойдет легче. Уже можно выкроить время и поразмыслить, чего бы этакого особенно гадкого подкинуть на крыльцо старому Приккету, или что за прелесть мохнатый обезьяний костюм, дожидающийся праздника у ХСМ[2] в последний вечер месяца.

А если дело, к примеру, происходит еще и в двадцатых числах, и небо, оранжевое, как апельсин, слегка пахнет дымом, то кажется, что Хэллоуин[3] в суматохе метел и хлопанье простынь на ветру так никогда и не наступит.

Но вот в один странный, дикий, мрачный, долгий год Хэллоуин пришел рано, и случилось это двадцать четвертого октября в три часа после полуночи.

К этому времени Джеймсу Найтшеду с 97-й Дубовой улицы исполнилось тринадцать лет, одиннадцать месяцев и двадцать три дня от роду, а соседу его, Вильяму Хэллоуэю — тринадцать лет, одиннадцать месяцев и двадцать четыре дня. Оба почти добежали до четырнадцатилетия, вот-вот оно затрепыхается в руках.

В ту октябрьскую неделю им обоим выпала ночь, когда они выросли сразу, вдруг, и навсегда распрощались с детством…

Часть 1

Прибытие

1

Продавец громоотводов прибыл как раз перед бурей. На склоне облачного октябрьского дня он шел по улице Гринтауна, Иллинойс, и внимательно поглядывал по сторонам. А вслед за ним, пока еще в отдалении, стая молний долбила землю, там огромным зубастым зверем ворочалась гроза и увернуться от нее было не так-то просто.

В огромном кожаном мешке торговца тоже погромыхивало. Он шел от дома к дому, выкрикивая странные названия таившихся в мешке штуковин, и вдруг остановился перед подстриженной вкривь и вкось лужайкой.

Трава? Нет, не то. Торговец поднял глаза. А, вот оно. На траве, выше по отлогому склону — двое мальчишек. Сидят, здорово похожие и ростом, и обликом, и вырезают свистульки из бузины, беспечно болтая о прошлом и будущем, сидят, вполне довольные собой. Этим летом ничего в Гринтауне не обошлось без них, отсюда до озера, и еще дальше — до реки, на каждой вольной тропке остались следы их ног, и к школе они вроде управились со всеми делами.

— Эй! Как дела? — окликнул их человек в одежде грозового цвета. — Дома есть кто?

Мальчишки одинаково помотали головами.

— Ладно. Ну а как у вас с монетой? Головы снова качнулись вправо-влево.

— Добро, — кивнул торговец, сделал несколько шагов и остановился, сразу ссутулившись. Что-то его встревожило… может, окна ближайшего дома, может, тяжелое, холодное небо над городом. Он медленно повернулся, словно принюхиваясь. Ветер трепал ветки облетевших деревьев. Солнечный луч, отыскав просвет в тучах, мгновенно вызолотил последние дубовые листья и тут же пропал, — золото на дубах потускнело, потянуло сыростью. Все. Очарование исчезло.

Пришелец ступил на зеленый склон.

— Как звать тебя, парень? — спросил он.

Один из ребят, с головой, похожей на белый пух чертополоха, прищурился и глянул на торговца глазом, блестящим, словно огромная капля летнего дождя.

— Вилли, — представился он. — Вильям Хэллоуэй[4]. Грозовой джентльмен слегка повернулся:

— А тебя?

Сосед Вилли даже не шелохнулся. Он лежал ничком на осенней траве, глубоко задумавшись, словно ему еще только предстояло сотворить себе имя. Волосы густые, настоящие лохмы цвета спелых каштанов, вид — отсутствующий, глаза разглядывают что-то внутри, а цветом — как зеленый горный хрусталь. Все. Сотворил. Небрежно ткнул сухую травину в рот.

— Джим Найтшед[5]. Торговец понимающе кивнул:

— Найтшед. То самое имя.

— И в самый раз ему, — сказал Вилли. — Я родился за минуту до полуночи тридцатого октября, а Джим через минуту после полуночи, стало быть, уже тридцать первого.

— Аккурат в Хэллоуин, — произнес Джим.

Несколько слов — но за ними крылись их жизни: гордость за матерей, живущих по соседству, вместе спешащих в больницу, вместе приносящих миру сыновей, минутой раньше — светлого, минутой позже — темного. За этим виделась история веселых праздников вместе, на них Вилли каждый год зажигал свечи на пироге за минуту до полуночи, а Джим в первую минуту последнего дня месяца гасил их.

Так много сказал Вилли несколькими словами, так много подтвердил своим молчанием Джим. Так много услышал торговец, опередивший бурю и задержавшийся здесь невесть зачем, разглядывая лица ребят.

— Хэллоуэй, Найтшед, — повторил он. — Значит, говорите, нет денег?

Похоже, огорченный собственным безрассудством, торговец запустил руку в мешок и выудил чудную железяку.

— Ладно. Берите даром. Думаете — с чего бы это? Скажу, пожалуй. В один из этих домов ударит молния. Без этой штуки — бац! Огонь и пепел, жаркое и угли! Трах!

Торговец протянул стержень. Джим не пошевелился, а Вилли схватил железку и воскликнул:

— Ты посмотри, какая тяжеленная! И чудная. Никогда таких громоотводов не видал. Ну, погляди, Джим!

Потянувшись, как кошка, Джим, наконец, соизволил повернуть голову. Зеленые глаза удивленно распахнулись и тут же превратились в узенькие щелочки.

Громоотвод представлял из себя кованый крест с полумесяцем внизу. Стержень усеивали крохотные завитушки и сплошь покрывали выгравированные слова, произнося которые можно было запросто вывихнуть челюсть, а таинственные цифры переплетались с какими-то полузверями-полунасекомыми из сплошной щетины, когтей и клыков.

— Это — египетский, — уверенно показал носом Джим на припаянного посередке жука. — Скарабей!

— Точно, парень. Он и есть! Джим прищурился.

— А вон те куриные следы — финикийские знаки.

— Опять верно.

— Но почему они здесь?

— Почему? — повторил задумчиво торговец. — Ты спрашиваешь, почему на громоотводе египетские, арабские, абиссинские, чоктавские знаки? А на каком языке, по-твоему, говорит ветер? Из какого народа буря? Откуда приходит дождь? Какого цвета молния? Где родина грома? Чтобы заклинать Огни святого Эльма, чтобы усмирять этих синих, крадущихся, косматых котов, надо быть готовым воспользоваться любым наречием, может пригодиться любой знак, зверь любого обличья. Во всем мире только мои громоотводы способны почуять и отогнать любую бурю, откуда бы она ни явилась, на каком бы языке ни говорила и в каком бы виде ни пришла. Не сыщете такого чужедальнего громогласного шторма, которого не смогла бы перешептать эта железная штуковина.

Но, похоже, Вилли уже не слушал. Повернувшись, он уставился на что-то позади.

— Чей? — напряженно выдохнул он. — В чей дом она попадет?

— Гм… в чей?.. — отозвался торговец. — Погоди-ка… а ну, повернись ко мне, — он внимательно изучал их лица и бормотал при этом: — Есть люди… они просто-таки притягивают молнию, словно хотят высосать ее. У одних, знаете ли, отрицательная полярность, у других положительная.

Одни только в темноте и загораются, другие в ней гаснут… Вот вы двое…

— А почему вы так уверены, что молния попадет прямо сюда? — перебил Джим, сверкая глазами.

Торговца вопрос не смутил.

— У меня есть нос, глаза и уши. Вот два дома. Прислушайтесь, что говорят их бревна!

Они прислушались. Наверное, это ветер нажимал на стены… а может, и не ветер.

— Молнии, как реки, текут по своим руслам, — продолжал между тем торговец. — Чердак одного из этих домов как раз и есть такое пересохшее русло, оно только и ждет, чтобы молния пролилась и промчалась по нему. Нынче же ночью!

— Ночью? Этой ночью? — Джим просто сиял от счастья.

— Идет не обычная гроза, — промолвил торговец. — Это вам Том Фури говорит. Фури — подходящее имечко для торговца громоотводами, а? Я ли взял его? Нет. Имя ли подтолкнуло меня выбрать профессию? Да! Я жил и смотрел, как облачные огни скачут по миру, а люди вздрагивают и прячутся. И я подумал: нанесу на карты ураганы, отмечу бури, а потом пойду впереди них и буду громыхать моими железными дубинками, моими чудесными защитниками. Я укрыл и обезопасил сто тысяч, нет, двести, бессчетно мирных, богобоязненных домов. Слушайте меня, парни. Если я говорю, что ваши дела плохи, значит, так оно и есть. Полезайте на крышу, прибейте там эту железку да заземлите хорошенько. И все это надо успеть до полуночи!

— Но вы же не сказали, который из домов? — воскликнул Вилли.

Торговец отступил назад, достал огромный платок, высморкался и медленно пошел через лужайку. Он шел так, словно впереди его ждала большая мина с часовым механизмом. Он осторожно коснулся перил на крыльце у Вилли, провел рукой по столбу, потрогал доски ступеней, потом закрыл глаза и прильнул к дому, вслушиваясь в скрипы и шорохи его костей. Через минуту, все так же настороженно, он перешел к дверям Джима. Джим встал и вытянул шею.

Торговец лишь коснулся, лишь пробежал пальцами по старой краске, слегка стукнул по дереву и уверенно заявил:

— Этот.

Не оглядываясь, он спросил:

— Джим Найтшед, это — твой?

— Мой! — с гордостью ответил Джим.

— Я мог бы сразу догадаться, — буркнул торговец.

— Эй, а со мной как же? — в голосе Вилли звучала обида.

Торговец повел носом в сторону его дома.

— Нет. Разве что несколько искорок проскочат по водосточной трубе. А настоящее зрелище будет здесь, у Найтшедов. Вот так-то! — Торговец заторопился по лужайке к своему мешку. — Ну, мне пора. Гроза уже близко. Джим, друг, тебе говорю — не тяни! А то — бамм! И все твои медяки, все десятицентовики, все солдатики-индейцы потекли ручейками. Аб Линкольн расплылся в мисс Колумбию, орлы на четвертаках полиняли догола, даже пуговицы на джинсах — и те потекут, как ртуть. А если молния попадет в мальчишку — трах! — и в глазу, как на «кодаке», отпечатался этот огонь. Вот он скачет с неба, и как дунет в тебя — душа вон! Эй, парень, прибей эту штуку повыше, а то не видать тебе завтрашнего рассвета!

Громко брякнув мешком, торговец повернулся и пошел по дороге, поглядывая то на небо, то на крыши домов, фыркая и бормоча себе под нос:

— Ох, худо! Сюда идет, чую. Далеко пока, но уж больно быстро…

Человек в грозовых одеждах уходил. Шляпа цвета тучи сползла ему на глаза, деревья встревоженно шелестели, а небо враз стало старым.

Джим и Вилли стояли на лужайке, повернув носы на ветер — не пахнет ли электричеством, а громоотвод лежал между ними на траве.

— Джим, — пихнул наконец друга в бок Вилли, — да не стой ты! Твой ведь дом-то, он сказал. Собираешься ты прибивать эту штуку или нет?

— Нет, — улыбнулся Джим. — Зачем веселье портить?

— Да какое веселье?! Рехнулся, что ли! Я тащу лестницу, а ты — давай за молотком с гвоздями. И проволоку не забудь.

Вилли мигом приволок лестницу. А Джим, похоже, и не пошевелился за это время.

— Ну, Джим! Ты о маме подумал? Хочешь, чтобы она сгорела?

Вилли приставил лестницу и сам полез наверх. Тогда наконец и Джим медленно подошел и начал взбираться по ступеням.

Далеко в облачных холмах прокатился гром. Наверху в воздухе явно различались запахи свежести и сырости. Даже Джим согласился.

2

Самые лучшие на свете книжки — о живой воде, о рыцарях, изрубленных на куски, или о том, как расплавленный свинец льется со стен на головы всяким дуракам, — так говорил Джим Найтшед, и других книжек он не читал. Если уж не об ограблении Первого Национального Банка, так хоть про то, как построить катапульту или сшить из черных лоскутьев невидимую одежду для ночных вылазок.

Все это Джим выдохнул разом, а Вилли, тоже разом, вдохнул, пока они возились на крыше, прилаживая громоотвод. Вилли занимался этим делом с чувством важности и нужности происходящего, а Джим — слегка стыдясь и считая, что они просто струсили. Так и день прошел.

После ужина предстоял еженедельный поход в библиотеку. Как все мальчишки, они никогда не ходили просто так, но, выбрав цель, кидались к ней со всех ног. Никто не выигрывал, да и не хотел выиграть, они ведь были друзья; просто хорошо было бежать рядом, стремительно пропечатывать теннисными туфлями параллельные строчки следов по лужайкам, через кусты и рощицы, хорошо было вместе рвать финишную ленточку и разом схватиться за ручку библиотечной двери, — никто не оставался в проигрыше, оба побеждали, храня дружбу до поры, когда утраты станут неизбежны.

Все так и шло этим вечером, сначала теплым, потом — прохладным. В восемь часов они предоставили ветру нести их вниз, в город. Летящие руки, локти развернуты, как крылья, мелькают перемежающиеся слои воздуха — и вот они уже там, где надо. Три ступеньки, шесть, девять, двенадцать, — хлоп — ладони шлепнули по библиотечной двери.

Джим и Вилли улыбнулись друг другу. Все это было здорово: и тихие октябрьские вечера, и библиотека с зелеными лампами внутри и едва уловимым запахом бумажной пыли.

Джим вслушался.

— Что это?

— Ветер?..

— Как музыка… — Джим всматривался вдаль.

— Совсем никакой музыки не слышу…

— Кончилась! — Джим тряхнул головой. — А может, и не было. Идем!

Они открыли дверь, ступили внутрь и застыли на пороге. Перед ними в ожидании распахнулись библиотечные глубины.

Снаружи, в мире, как будто ничего не происходило. Но здесь, в этих зеленых сумерках, в этой земле бумаги и кожи могло случиться всякое. Всегда случалось. Только прислушайся и услышишь крики десятков тысяч людей, вот миллионы перетаскивают пушки, точат гильотины, а вот китайцы маршируют по четыре в ряд. Конечно, незримо, конечно, бесшумно, но ведь и у Джима, и у Вилли носы и уши на месте. Здесь фабрика пряностей, здесь дремлют чужие пустыни.

Напротив двери приятная пожилая дама мисс Уотрисс отмечает книги, а справа от нее — уже Тибет, и Антарктида, и Конго. Туда как раз удалилась другая библиотекарша, мисс Уиллс, ушла через Монголию, запросто унося куски Иокагамы и остров Целебес. Дальше, в третьем книжном туннеле, пожилой мужчина шуршит в темноте веником, подметая остатки имбиря и корицы…

Вилли широко открыл глаза. Каждый раз этот старик удивлял его — своей работой, своим именем. «Чарльз Вильям Хэллоуэй, — думал Вилли, — не дедушка, не дальний родственник, не какой-нибудь пожилой дядюшка, нет, — мой отец…»

А отец? Не поражался ли он каждый раз, встречая собственного сына на пороге этого уединенного мира? Да. Каждый раз он выглядел ошеломленным, словно последняя их встреча состоялась век назад и с тех пор один успел вырасти, а другой так и остался молодым. Это мешало, стояло между ними.

Старик неуверенно улыбнулся издали. Отец и сын осторожно двинулись навстречу друг другу.

— Батюшки! Вилли! С утра еще на дюйм вырос! — Чарльз Хэллоуэй повернул голову. — Джим? О, глаза потемнели, щеки посветлели, тебя что, с обеих сторон припекло?

— Дьявольщина! — энергично высказался Джим.

— Такого не держим, — мгновенно ответил старик. — Ад есть, вот тут, на «А», у Алигьери.

— Аллегории — это не по мне, — мотнул головой Джим.

— Твоя правда, — засмеялся отец Вилли. — Но я-то имел в виду Данте. Погляди-ка сюда. Рисунки самого господина Дорэ. Со всех сторон все показано. Аду повезло. Он никогда не выглядел лучше. Вот, обрати внимание, души падают прямо в грязь. Смотри, смотри, кто-то даже вверх ногами…

— Ничего себе! — Джим мгновенно пожрал страницу глазами вдоль и поперек и принялся листать дальше. — А картинки с динозаврами тут есть?

— Это там, дальше. — Он повел их в следующий проход. — Вот здесь. «Птеродактиль, Змей-Разоритель», — прочитал он. — А как насчет «Барабанов Рока: сага о Громовых Ящерах»? Ну, ожил, Джим?

— Ага. Вполне.

Отец подмигнул Вилли. Вилли подмигнул в ответ. Они стояли рядом — мальчишка с волосами цвета спелой пшеницы и мужчина, седой, как лунь. Лицо мальчишки — словно летнее наливное яблоко, лицо мужчины — словно то же яблоко зимой. «Папа, папа мой, — думал Вилли, — он похож на меня! Только… как в плохом зеркале!»

Внезапно Вилли припомнил, как, бывало, ночами он вставал и смотрел из окна на город внизу. Там мерцал только один огонек в библиотечном окне. Это отец засиживался допоздна над книгой в нездешнем свете зеленой лампы. И радостно, и грустно было смотреть на этот одинокий огонек и знать, что его… — Вилли помедлил, подбирая слово, — …его отец один бодрствует во всем этом мраке.

— Вилли, — окликнул старик, по должности — уборщик, по воле случая — его отец, — а тебе чего хочется?

— А? — Вилли встрепенулся.

— Ты предпочитаешь книжку в белой шляпе или в черной?

— Шляпе?

— Вот Джим, — старик медленно двинулся вдоль полок, слегка касаясь пальцами книжных корешков, — Джим носит черные десятигаллоновые шляпы и книжки предпочитает им под стать. Поначалу Мориарти, верно, Джим? Теперь он готов хоть сейчас двинуться от Фу Мангу к Макиавелли — средних размеров темная фетровая шляпа, а оттуда — к доктору Фаусту — это уже большущий черный Стетсон. А на твою долю остаются приятели в белых шляпах… Вот Ганди, там дальше — святой Томас, следующий… ну, к примеру, Будда.

— Меня вполне устроит «Таинственный остров», — улыбнулся Вилли.

— Я не понял, при чем здесь шляпы? — нахмурился Джим.

— Однажды, очень давно, — неторопливо проговорил отец, протягивая Вилли Жюля Верна, — я, как и каждый человек, решил для себя, какой цвет буду носить.

— Ну и какой? — недоверчиво спросил Джим. Старый человек, казалось, удивился и поспешил рассмеяться.

— Ну и вопросы ты задаешь!.. Ладно, Вилли, скажи маме, что я скоро буду. А теперь двигайте-ка отсюда оба. Мисс Уотрисс! — мягко окликнул он библиотекаршу. — Будьте настороже. К вам подбираются динозавры и таинственные острова.

Дверь захлопнулась. На небесных полях высыпали ясные звезды.

— Дьявольщина! — Джим втянул носом воздух с севера, потом — с юга. — А где буря? Этот проклятый торгаш обещал… Я же должен посмотреть, как молния вдарит в мою крышу!

Вилли подождал, пока порыв ветра взъерошит, а потом пригладит волосы.

— Она будет здесь. К утру, — словно нехотя произнес он.

— Кто сказал?

— А вот черничник у меня под руками. Он говорит.

— Ха! Здорово!

Ветер сорвал и унес Джима прочь. Таким же воздушным змеем Вилли кинулся вдогонку.

3

Чарльз Хэллоуэй провожал ребят глазами, с трудом сдерживая желание составить им компанию. Он знал эти колдовские штучки ветра, знал, как и где подхватывает он две легкие фигурки, как несет их мимо всяких таинственных мест, таинственных только сегодня, только в этот миг и никогда больше.

Грусть взмахнула крылом в груди старого человека.

«Если бежать вместе в такой вечер, то печаль не ранит, — подумал он. — Смотри-ка! Вот Вилли. Он бежит ради самого бега. А вот Джим. Он бежит потому, что впереди есть цель. И все-таки, как ни странно, они бегут вместе. В чем же дело, — продолжал он раздумывать, проходя по библиотеке и гася одну за другой зеленые мягкие звезды, — неужели только в линиях наших ладоней? Почему одни — такие, а другие… Один всю жизнь на поверхности, весь — стрекотание кузнечика, весь — подрагивание усиков, сплошной узел нервов, вечно запутывающийся и запутывающий всех… Губы не знают покоя, глаза с колыбели сверкают и бросаются из стороны в сторону. Ненасытные глаза, и питаются тьмой… Это — Джим, с головой, похожей на ежевичный куст, и с неуемным задором разрастаться вширь, как у сорняка.

А вот — Вилли. Словно последний персик на самой высокой ветке. Он из тех, на которых взглянешь — заплачешь. Да, вроде бы у них все в порядке, и не то чтобы они отказались от случая передернуть в бридже или прихватить плохо лежащую точилку, нет, дело не в этом. Просто какими их увидел впервые, такими они и остаются всю жизнь: сплошные толчки, синяки, царапины да шишки, и вечное недоумение: почему, ну почему же это случилось? Как это могло случиться с ними?

Джим, он знает. Он караулит начало, примечает конец, и если уж зализывает царапину, то никогда не спросит — почему? Он знает. И всегда знал. Это еще до него кто-то знал, кто-то, бывший давным-давно, из тех, у кого волки ходили в любимчиках, а львы — в ночных приятелях. Это же не от головы. Это само его тело знает. И пока Вилли перевязывает очередную рану, Джим уже движется по рингу, отскакивает, уворачивается от неминуемого удара. Вон они уже где! Джим притормаживает, поджидает Вилли. Вилли наддал, чтобы догнать Джима. Бац! Бац! Джим выбил два окна в заброшенном доме. Бац! И Вилли выбил окно — как же, ведь Джим рядом, смотрит. Боже, вот она, дружба! Каждый из них — гончар, каждый что-то лепит из другого.

Джим, Вилли… — подумал он. — Странники. Идите дальше. Когда-нибудь я пойму…»

Дверь библиотеки выпустила его с легким вздохом и слегка хлопнула на прощанье.

Спустя пять минут он уже заворачивал в пивную на углу пропустить свой первый — и последний — стаканчик и поспел как раз к концу чьей-то фразы:

— …когда открыли алкоголь, итальянцы решили, что это — великая вещь, прямо настоящий эликсир жизни. А? Слыхали вы про такое?

— Нет, — равнодушно откликнулся бармен.

— Точно! — с воодушевлением продолжал посетитель. — Очищенный алкоголь! Век девятый-десятый. Выглядело оно как вода. Но обжигало. Не только во рту ведь, или там, в желудке, нет, оно и в самом деле горит. Так вот, итальянцы решили, что им удалось смешать огонь с водой. Огненная вода! Эликсир жизни! Ей-Богу! А может, не так уж они и ошибались, принимая его за лекарство от всех болезней… за такую чудотворную штуку… Ну что, выпьем?

— Да я-то не хочу, — улыбнулся Хэллоуэй, — а вот кто-то внутри меня вроде просит.

— Кто?!

«Наверное, мальчишка, которым я был когда-то, — подумал Хеллоуэй, — тот самый, который пролетает осенними вечерними улицами, как листья под ветром».

Но сказать так он, конечно, не смог бы, и поэтому просто выпил, закрыл глаза и прислушался: не шевельнется ли давешнее крыло, не мелькнет ли на куче давно сложенных для костра поленьев хоть малая искорка? Нет, не мелькнула.

4

Вилли остановился. Вилли поглядел на город, погруженный в пятничный вечер. При первом из девяти ударе часов на доме мэрии всюду еще сияли огни, в магазинах кипела жизнь. Но при последнем ударе, отозвавшемся в десятке больных зубов горожан, картина изменилась. Парикмахеры поспешно припудривали клиентов и выпроваживали их за дверь, на ходу сдергивая простыни; смолк сифон аптекаря, весь день шипевший словно змеиное гнездо; прекратилось комариное жужжание неоновых ламп, и обширный аквариум дешевого универмага, где миллионы всяких ерундовых штучек безнадежно ожидали своего избавителя, внезапно погрузился в темноту.

Заскользили тени, захлопали двери, ключи затрещали костями в замках, люди разбегались, и разбегались мыши, торопливо догрызая обрывок газеты или крошку галеты.

Раз! И они исчезли.

— Старик! — завопил Вилли. — Народ бежит, словно от урагана!

— Так оно и есть! — крикнул Джим. — Он за нами!

Они громко протопали мимо дюжины темных магазинчиков, мимо дюжины полутемных, мимо дюжины темнеющих. Город словно успел вымереть, пока они огибали Объединенные Сахарные Склады. И тут, за углом, ребята налетели на идущего навстречу деревянного индейца из табачной лавки.

— Эй! — мистер Татли, хозяин, выглянул из-за плеча чероки. — Я вас не напугал, ребята?

— Не-а! — с запинкой, сквозь легкий озноб, ответил Вилли. Ему вдруг показалось, что из прерий на город катится волна странно холодного дождя. Молния прорезала небо в отдалении, и Вилли испытал неудержимое желание оказаться дома, под шестнадцатью одеялами в собственной постели.

— Мистер Татли, — тихонько окликнул он.

Теперь уже два деревянных индейца застыли в плотной тьме табачной лавки. Мистер Татли окаменел, забыв закрыть рот.

— Мистер Татли!

Он не слышал. Нет, он слышал что-то вдалеке, что-то, долетевшее с порывом ветра, но не мог сказать, что именно. Вилли и Джим отпрянули. Он не видел их. Он не шевелился. Он только слушал. Ребята оставили его и убежали.

В четвертом от библиотеки квартале они наткнулись еще на одну одеревеневшую фигуру.

Мистер Крозетти застыл перед своей парикмахерской с ключом в дрожащих пальцах, не замечая остановившихся ребят.

Что заставило их насторожиться? Слезинка. Слезинка катилась по левой щеке парикмахера. Он всхлипнул.

— Разве вы не чувствуете?

Джим и Вилли дружно принюхались.

— Лакрица!

— Да нет. Леденцы на палочке!

— Сколько лет я не слышал этого запаха, — вздохнул мистер Крозетти.

— Им же все тут пропахло! — фыркнул Джим.

— А кто это замечал? Когда? Сейчас вот только мой нос велел мне: дыши! Я и расплакался. Почему? Да потому, что вспомнил, как давным-давно мальчишки облизывали такие штуки. Почему я за все эти тридцать лет ни разу не принюхался?

— Вы просто заняты были, мистер Крозетти, — подсказал Вилли, — времени у вас не было.

— Время, время… — проворчал мистер Крозетти, вытирая глаза. — Откуда он взялся, этот запах? Во всем городе никто не продает леденцов на палочке. Они теперь бывают только в цирках.

— О! — сказал Вилли. — Верно.

— Ну, Крозетти наплакался, — парикмахер высморкался и повернулся с ключом к двери. А Вилли стоял и взгляд его убегал вместе с красно-белой спиралью, бесконечно вьющейся на шесте возле парикмахерской. Сколько раз он уже пытался размотать эту ленту, тщетно ловя ее начало, тщетно подстерегая конец.

Мистер Крозетти собрался выключать свой вращающийся шест.

— Не надо, — попросил Вилли. — Не выключайте. Мистер Крозетти взглянул на шест так, словно впервые открыл для себя его чудодейственные свойства. Глаза его мягко засветились, и он тихонько кивнул.

— Откуда берется и где исчезает, а? Никому не дано знать, ни мне, ни тебе, ни ему. О, тут тайна, ей-Богу. Ладно. Пусть себе крутится.

«Как хорошо знать, — думал Вилли, — что он будет крутиться до самого утра, что, пока мы будем спать, лента все так же нескончаемо будет возникать из ничего и исчезать в никуда».

— Спокойной ночи!

— Спокойной ночи!

Они оставили парикмахера позади вместе с ветром, несущим запах лакрицы и леденцов на палочке.

5

Чарльз Хэллоуэй уже протянул руку к вращающейся двери пивной, но остановил движение — редкие седые волоски на тыльной стороне ладони, как антенны, уловили нечто в октябрьской ночи. Может быть, полыхающие где-то пожары дохнули над прерией, может, новая ледниковая эра нависла над землей и уже погребла в мертвенном холодном чреве миллион человек, — лучше не выходить. Вдруг само Время дало трещину, и через нее уже сыплется пыль мрака, покрывая улицы серым пеплом. А может, все дело в прохожем, идущем той стороной улицы со свертком под мышкой и корзиной с торчащей из нее кистью. Он что-то насвистывает… Мелодия… она из другого времени года, нет, вовсе не печальная, просто она не годилась в октябре, но Чарльз Хэллоуэй всегда слушал ее с удовольствием.

Чарльз Хэллоуэй задрожал. Внезапно нахлынуло ощущение жутковатого восторга, захотелось смеяться и плакать одновременно. Так бывало, когда в канун Рождества он смотрел на безгрешные лица детей на заснеженных улицах среди усталых прохожих. Порок испятнал лица взрослых, грех оставил на них следы, жизнь разбила их, словно окна заброшенного дома, разбила, отбежала, спряталась, вернулась и вновь бросила камень…

Громче и глубже пели колокола:

Прохожий перестал насвистывать. Теперь он был занят чем-то возле телеграфного столба на перекрестке, потом отошел и вдруг нырнул в открытую дверь давно пустовавшего магазинчика.

Чарльз Хэллоуэй вышел и зачем-то направился к той же двери. А человек со свертком, кистью и корзиной уже снова появился на улице. Глаза его, пронзительные и неприятные, взглянули на Хэллоуэя в упор. Человек протянул руку и медленно раскрыл ладонь. Хэллоуэй вздрогнул. Ладонь незнакомца покрывала густая черная шерсть. Это походило на… он не успел сообразить — на что. Ладонь сжалась и исчезла. Человек повернул за угол. Ошеломленный Хэллоуэй смахнул со лба вдруг выступившую испарину и с трудом сделал несколько шагов к дверям пустого магазина.

Там, в небольшом зале, под лучом единственной яркой лампы стоял на козлах, словно на похоронах зимы, ледяной брус шести футов длины. Тусклый зеленовато-голубой свет струился из его глубин, и весь он был как огромная холодная жемчужина. Сбоку, у самого окна, висел на щите небольшой рекламный лист. Выведенное от руки каллиграфическим почерком, там значилось:

КУГЕР И ДАРК[6]

ШОУ И ПАНДЕМОНИУМ ТЕНЕЙ.

ФАНТОЧЧИНИ. ЦИРК МАРИОНЕТОК.

ВАШ ТРАДИЦИОННЫЙ КАРНАВАЛ!

ПРИБЫВАЕТ НЕМЕДЛЕННО!

ЗДЕСЬ ПЕРЕД ВАМИ ОДИН ИЗ НАШИХ

АТТРАКЦИОНОВ:

САМАЯ ПРЕКРАСНАЯ ЖЕНЩИНА В МИРЕ!

Взгляд Хэллоуэя метнулся от надписи к ледяной глыбе. Она ничуть не изменилась с детства. Он помнил ее, точно такую же, и бродячих фокусников, когда Холодильная Компания выставляла на всеобщее обозрение кусок зимы с вмороженными девушками. Вокруг толпились зрители, на экране мелькали лица комедийных актеров, аттракционы сменяли друг друга, пока, наконец, вспотевший от натуги волшебник не вызволял заиндевевших бедняжек из ледяного плена и они, едва улыбаясь посиневшими губами, не исчезали за занавесом.

«Самая прекрасная женщина в мире!»

Но там же нет ничего! Просто замерзшая речная вода! Нет, не совсем.

Хэллоуэй почувствовал, как в груди тяжело трепыхнулось сердце. Может быть, там, внутри огромной зимней жемчужины есть пустое место, этакая продолговатая волнистая выемка, ждущая жаркую летнюю плоть, может быть, она имеет форму женского тела?

Да, похоже.

Лед. И прекрасная, с таинственными изгибами пустота внутри. Томительное ничто. Изысканная плавность незримой русалки, позволившей поймать себя в ледяной футляр.

Лед был холоден. Пустота внутри была теплой. Хэллоуэй хотел уйти, но еще долго стоял посреди странной ночи, в пустом магазине, перед холодным арктическим саркофагом, сверкавшим, словно огромная Звезда Индии во мраке…

6

На углу Хиккори и Главной улицы Джим Найтшед притормозил.

— Вилли, а? — в голосе его неожиданно зазвучала нежная просительная нотка.

— Нет! — Вилли даже остановился, пораженный собственной жестокостью.

— Ну тут же рядышком, а? Пятый дом. И всего на минуточку, Вилли, — упрашивал Джим.

— На минуточку? — Вилли в сомнении оглядел улицу. Улицу Театра.

Все лето она была улица как улица. Здесь они лазили за персиками, за сливами и абрикосами, когда приходило время. Но вот в конце августа, в пору кислейших яблок, случилось нечто, разом изменившее все: и дома, и вкус персиков, и даже сам воздух под болтушками-деревьями.

— Вилли! Оно же ждет! Может быть, уже началось, а? — шептал Джим.

Вилли был непреклонен. Джим просительно тронул его за плечо. Они стояли на улице, переставшей быть яблочной, сливовой, персиковой. С некоторых пор она превратилась в улицу Единственного Дома, Дома с Окном Сбоку. Окно это — сцена, по словам Джима, а всегдашний занавес — сумрак за окном — иногда (может, и сегодня) бывал поднят. И там, в комнате, на чудных подмостках — актеры. Они говорят загадочные, невероятные вещи, смеются непонятно чему, вздыхают, их бормотание и перешептывание казались Вилли лишними, он не понимал их.

— Ну в самый-самый распоследний разочек, Вилли?! — не унимался Джим.

— Да если бы в последний! — в сердцах откликнулся Вилли.

Щеки Джима зарделись. В глазах мелькнул зеленый огонек. А Вилли словно наяву увидел ту ночь. Он только что закончил с яблоками на дереве, как вдруг голос Джима шепотом окликнул его с соседней ветки: «Смотри! Вон там!» Вцепившись в ствол дерева, странно возбужденный, Вилли смотрел и не мог отвести взгляда от сцены. Перед ним был Театр, там незнакомые актеры сдергивали через голову рубашку, роняли одежду на ковер, нагие, похожие на дрожащих лошадей, тянулись друг к другу, касались… «Что они творят? — лихорадочно думал Вилли. — Почему смеются? Что с ними стряслось? Разве это хорошо?»

О, как ему хотелось, чтобы свет на Сцене погас! Но Сцена там, за окном, была освещена ярко-ярко, и Вилли, оцепеневший на своем суку, глаз не мог оторвать. До него долетал смех, он вслушивался в смутные звуки, пока в изнеможении не скользнул по стволу вниз, почти упал, потом посмотрел вверх, на Джима — тот все еще висел на своей ветке: лицо словно опалило огнем, рот приоткрыт…

«Джим, спускайся, — позвал Вилли. Не слышит. — Джим!»

Джим наконец посмотрел вниз, странно посмотрел: как будто идиот прохожий предложил ему перестать жить и спуститься на землю. И тогда Вилли убежал, убежал один, просто погибая от половодья мыслей, не думая ни о чем, не зная, что и подумать.

— Вилли, ну пожалуйста!

Даже глаза Джима просили. Руки прижимали к груди книжки.

— Мы в библиотеке были? Тебе мало? Джим упрямо помотал головой.

— Тогда захвати мои, ладно?

Он отдал Вилли книги, повернулся и легко побежал под шелестящими, мерцающими деревьями. Обернулся. Кричит:

— Вилли! Знаешь, ты кто? Старый, глупый, дрянной епископальный баптист!

Пропал.

Вилли изо всех сил притиснул книги к груди. Ладони у него повлажнели.

«Не оглядывайся! — говорил он себе и сам же отвечал: — Не буду, не буду!» Не оглядываясь, он пошел к дому. Быстро.

7

На полдороге за спиной Вилли послышалось пыхтенье.

— Что, Театр закрыт? — бросил Вилли, не оборачиваясь. Джим поравнялся с ним и долго шел рядом молча.

— Там нет никого.

— Отлично! Джим сплюнул.

— Ты, проклятый баптистский проповедник… — начал было он.

Из-за угла выкатилось навстречу перекати-поле — мятый бумажный шар подскочил и лег у ног Джима. Вилли со смехом пнул мячик — пусть летит, и замолк.

Бумага развернулась и по ветру плавно скользнула пестрая афишка. Ребятам вдруг стало холодно.

— Эй, погоди-ка… — медленно проговорил Джим. И вдруг они сорвались с места и помчались за ней.

— Да осторожней ты! Не порви!

Бумага у них в руках вздрагивала и, казалось, даже погромыхивала, как маленький барабанчик.

ПРИХОДИТЕ 24 ОКТЯБРЯ!

Губы Джима двигались, не сразу произнося слова, написанные затейливым шрифтом.

КУГЕР И ДАРК

КАРНАВАЛ!!!

— Эй, двадцать четвертое… Это ведь завтра!

— Не может такого быть! — убежденно сказал Вилли. — После Дня Труда карнавалов не бывает!

— Да плевать на это! Посмотри! «Тысяча и одно чудо!» Смотри! «Мефистофель, пьющий лаву! Мистер Электрико! Монстр-Монгольфьер!» Э-э?..

— Воздушный шар, — пояснил Вилли. — Монгольфьер — это воздушный шар.

— Мадемуазель Тарот! — читал Джим. — Висящий Человек! Дьявольская гильотина! Человек-в-Картинках! Ого!

— Да подумаешь! Просто парень в татуировке!

— Нет. — Джим подышал на афишку и махнул по ней рукавом. — Он раз-ри-со-ван, специально разрисован. Погляди, он весь в чудовищах. Целый зверинец! — глаза Джима так и шарили по афише. — Смотри, смотри, Скелет! Вот здорово, Вилли! Не какой-нибудь там Тощий Человек, а Скелет! Во! Пыльная Ведьма! Что бы это могло быть, а, Вилли?

— Просто грязная старая цыганка…

— Нет, — Джим прищурился, будя воображение. — Да… вот так… Цыганка. Она родилась в Пыли, в Пыли выросла и однажды унесется обратно в Пыль! А вот здесь еще есть: «Египетский Зеркальный Лабиринт! Вы увидите себя десять тысяч раз! Храм искушений святого Антония!»

— Самая прекрасная… — начал читать Вилли.

— Женщина в мире, — закончил Джим. Они взглянули друг на друга.

— Как это может Самая Прекрасная Женщина в Мире оказаться в карнавальном балагане, а, Вилли?

— Ты когда-нибудь видел карнавальных женщин, Джим?

— А как же! Медведицы-гризли! А чего же тогда здесь пишут?

— Да заткнись ты!

— Ну чего ты злишься, Вилли?

— Да ничего! Просто… Ай! Держи ее!

Ветер рванул лист у них из рук. Каким-то нелепым прыжком афиша взмыла вверх и исчезла за деревьями.

— Все равно это неправда, — не сдавался Вилли. — Не бывает карнавалов так поздно. Глупость это! Кто туда пойдет?

— Я, — тихо выдохнул Джим.

«И я, — подумал Вилли. — Увидеть зловещий блеск гильотины, египетские зеркала, человека-дьявола с кожей, как сера, прихлебывающего лаву…»

— Эта музыка… — пробормотал Джим. — Калиоп[7]. Наверное, они приедут сегодня!

— Карнавалы всегда приезжают на рассвете…

— Ага, а лакрица, а леденцы? Помнишь запах? Ведь близко совсем.

Вилли подумал о запахах и звуках, принесенных ветровой рекой, о мистере Татли, стоящем в обнимку с другом-индейцем и слушающем ночь, о мистере Крозетти со слезинкой на щеке и о его шесте, вокруг которого все вьется красный язык: из ниоткуда в никуда. Вилли подумал обо всем этом и неожиданно стукнул зубами.

— Пошли-ка по домам.

— А мы и так дома! — удивленно воскликнул Джим. Действительно, они и не заметили, как поднялись на холм, и теперь оставалось только разойтись каждому к своей двери.

Уже на крыльце Джим перегнулся через перила и тихонько окликнул:

— Вилли, ты — ничего?

— В порядке.

— Мы теперь месяц туда не пойдем, ну, к этому… к Театру. Год не пойдем! Клянусь!

— Ладно, Джим. Не пойдем.

Они так и стояли, положив руки на дверные ручки. Вилли взглянул на соседскую крышу. Там под холодными звездами поблескивал чудной громоотвод. Гроза то ли приближалась, то ли обходила стороной. Неважно. Вилли все равно был доволен, что у Джима есть теперь такая могучая защита.

— Пока!

— Пока!

Одновременно хлопнули две двери.

8

Однако дверь пришлось открывать снова и уж на этот раз тихонько прикрывать за собой.

— Так-то лучше, — прозвучал мамин голос.

Через дверной проем Вилли смотрел на свою театральную сцену, единственную, которую любил всегда, знакомую до мельчайших деталей. Вот сидит отец (О! Он уже дома! Ну конечно же. Ведь они с Джимом дали приличного крюка), держит книгу, но открыта она на пустой странице. В кресле у огня мама. Вяжет и бормочет, как чайник.

Вилли одновременно тянуло и к ним, и от них. То они далеко, то близко. Вот они совсем крошечные в огромной комнате, в громадном городе, посреди исполинского мира, маленькие, совсем беззащитные перед вторжением ночи в этот открытый уютный театрик.

«И я такой же, — подумалось Вилли, — и я».

Любовь хлынула в душу мальчика. Такой он не чувствовал никогда, пока родители оставались только большими.

Мамины пальцы хлопотали, губы шевелились, пересчитывая петли, — именно так выглядит счастливая женщина. Вилли вспомнился парник, где среди зимы цвела кремовая тепличная роза. Вот и мама… вполне довольная в своей комнатке, счастливая по-своему. Счастливая? Но почему? Как? Вот рядом с ней сидит уборщик из библиотеки, чужак в этой комнате. Да, он снял форменную одежду, но лицо-то осталось, лицо человека, который бывает счастлив только по ночам, там, под мраморными сводами, одинокий, шаркая метлой по пыльным коридорам.

Вилли смотрел, не в силах постичь, почему счастлива женщина у камина, почему печален мужчина рядом с ней.

Отец смотрит в огонь. Рука расслабленно свисает с кресла. На ладони — смятый бумажный шарик. Вилли заморгал. Он вспомнил выкатившийся из темноты бумажный мяч. Ему не видно было, что и как написано на листе, но цвет! Цвет был тот же самый!

— Эй! — Вилли шагнул в гостиную.

Мама тут же улыбнулась — словно еще один огонь зажегся в комнате. Отец выглядел немного растерянным, словно его застали врасплох за не совсем достойным занятием.

Вилли так и подмывало спросить: «Ну и что вы думаете об этой афишке?» Но, поглядев, как молча и сосредоточенно отец запихивает бумажный шарик между подлокотником и сиденьем кресла, Вилли сдержал себя. Мама листала библиотечные книжки.

— О! Они замечательные, Вилли!

Кугер и Дарк так и норовили соскочить с языка, и стоило немалого труда как можно небрежнее произнести:

— Ветер так и сдул нас домой. По улицам бумажки летают.

Отец никак не отреагировал на его слова.

— Пап, что новенького?

Рука отца так и осталась лежать на подлокотнике. Он бросил на сына слегка встревоженный взгляд. Глаза казались усталыми.

— Да все то же. Каменный лев разнес библиотечное крыльцо. Теперь рыщет по городу, за христианами охотится. Ан ни одного и нету. Нашел тут было одну в заточении, но уж больно она готовит хорошо.

— Ну что ты мелешь, — отмахнулась мама. Поднимаясь к себе, Вилли услышал то, что и ожидал.

Огонь в камине удовлетворенно вздохнул, блики метнулись по стене. И, не оборачиваясь, Вилли буквально видел, как отец стоит вплотную к камину и наблюдает за превращающимися в пепел Кугером, Дарком, карнавалом, ведьмами, чудесами… Вернуться бы, встать рядом с отцом, протянуть к огню руки, согреться… Вместо этого он продолжал медленно подниматься по ступеням, а потом тихо прикрыл за собой дверь комнаты.

Иногда ночами, уже в постели, Вилли приникал ухом к стене. Бывало, там говорили о правильных вещах, и он слушал; бывало, речь шла о чем-то неприятном — и он отворачивался. Когда голоса тихо скорбели о времени, о том, как быстро идут годы, о городе и мире, о неисповедимых путях Господних на земле, или, в крайнем случае, о нем самом — тогда на сердце становилось тепло и грустно. Вилли лежал, уютно пристроившись, и слушал отца — чаще говорил он. Вряд ли они смогли бы говорить с отцом с глазу на глаз, а так — так другое дело. Речь отца с подъемами и спадами, перевалами и паузами вызывала в воображении большую белую птицу, неторопливо взмахивающую крыльями. Хотелось слушать и слушать, а перед глазами вспыхивали яркие картины.

Была в его голосе одна странность. Он говорил, и говорил истинно. О чем бы ни шла речь, будь то город или деревня, в словах звучала истина — какой же мальчишка не почувствует ее чары! Часто Вилли так и засыпал под глуховатые звуки напевного голоса за стеной; просто ощущения, которые еще секунду назад давали знать, что ты — это ты, вдруг останавливались, как останавливаются часы. Отцовский голос был ночной школой, он звучал как раз тогда, когда сознание лучше всего готово понимать, и тема была самая важная — жизнь.

Так начиналась и эта ночь. Вилли закрыл глаза и медленно приблизил ухо к прохладной стене. Поначалу голос отца рокотал, словно большой старый барабан, где-то внизу. А вот звонкий ручеек маминого голоса — сопрано в баптистском хоре — не поет, а выпевает ответные реплики. Вилли почти видел, как отец, вольготно устроившись в кресле, обращается к потолку.

— Вилли… из-за него я чувствую себя таким старым… другой бы запросто играл в бейсбол с собственным сыном…

— Не кори себя… не за что, — нежный женский голос. — Ты и так хорош…

— …на безрыбье… Черт! Мне ведь было сорок, когда он родился, да еще — ты! Люди спрашивают: «А это — ваша дочь?» Черт! Стоит только прилечь, и от мыслей не знаешь куда деваться!

Вилли услышал скрип кресла. Чиркнула спичка. Отец зажег трубку. Ветер бился за окнами.

— …тот человек с афишей…

— Карнавал? Так поздно? Вилли хотел отвернуться и не мог.

— …самая прекрасная женщина в мире, — пробормотал отец.

Мать тихонько рассмеялась:

— Ты же знаешь, это — не обо мне.

«Как! — подумал Вилли. — Это же из афиши! Почему отец не скажет? Потому, — ответил он сам себе. — Что-то начинается! Что-то уже происходит».

Перед глазами Вилли мелькнул тот бумажный лист — вот он резвится между деревьями. «Самая прекрасная женщина…» В темноте щеки его вспыхнули, словно внезапный внутренний жар опалил их… Джим, улица Театра… обнаженные фигуры на сцене… безумные, как в китайской опере, проклятые древним проклятием… евреи… джиу-джитсу… индийские головоломки… и отцовский голос, грустный, печальный, печальнее всех… слишком печальный, чтобы можно было понять. Почему отец не сказал об афише? Почему сжег ее тайком?

Вилли выглянул в окно. Вон там! Белый лист танцевал в воздухе словно большой клок одуванчикового пуха.

— Ну не бывает карнавалов так поздно! — прошептал он. — Не может быть!

Через минуту, с головой накрывшись одеялом, при свете фонаря он открыл книгу. С первой же страницы на него ощерился доисторический ящер, миллион лет назад долбивший змеиной головой ночное небо.

«Дьявольщина! — подумал он. — Это я Джимову книжку прихватил, а он — мою! А что? Вроде симпатичная зверюга…»

Уже улетая в сон, Вилли успел услышать, как негромко хлопнула входная дверь. Отец ушел. Ушел к своим метлам, к своим книгам, ушел в город… просто ушел прочь. А мама спала. Она ничего не слышала.

9

Во всем мире нет другого имени, чтобы так легко слетало с языка. «Джим Найтшед — это я».

Джим вытянулся в постели и стал как стебель тростника. Кости легко держат плоть… мышцам удобно на костях… Библиотечные книжки, так и не открытые, сгрудились возле расслабленной руки.

Он ждал. Глаза полны сумрака, а под глазами — тень. Он помнил, откуда она. Мать говорила: в три года он едва не умер, вот тогда и появилась эта тень. На подушке — волосы цвета спелого каштана, жилки на висках и на запястьях гибких рук — темно-синие. Плоть его ваяла темнота, темнота медленно брала свое. Джим Найтшед — подросток, который все меньше говорит и все реже смеется.

Джим всегда смотрел только на мир перед собой, видел только его и не отводил глаз ни на миг. А если за всю жизнь ни разу не взглянуть в сторону, то к тринадцати годам проживешь все двадцать.

Вилли Хэллоуэй — другой. Следы детства видны пока отчетливо. Взгляд вечно скользит поверх, уходит в сторону, проникает насквозь, и в результате к своим тринадцати годам он насмотрелся едва ли на шесть.

Джим досконально изучил каждый квадратный дюйм своей тени, он запросто мог бы вырезать ее из черной бумаги и поднять на флагштоке, как свое знамя.

Вилли удивлялся, изредка замечая скользящее рядом темное пятно.

— Джим, ты не спишь?

— Нет, мама.

Дверь открылась и снова закрылась бесшумно. Кровать слегка прогнулась от ее невеликого веса.

— Ох, Джим, какие у тебя руки холодные. Прямо ледяные. У тебя слишком большое окно в комнате. Это не очень хорошо для здоровья.

— Точно.

— Ты еще не понимаешь. Вот будет у тебя трое детей, а потом из них один останется…

— Да я их вообще заводить не собираюсь! — фыркнул Джим.

— Все так говорят.

— Да нет. Я точно знаю. Я все знаю.

— Что ты… знаешь? — мамин голос слегка дрогнул.

— С какой стати новых людей плодить? Они ведь все равно умрут, — голос его звучал тихо и ровно. — Вот и все.

— Ну, это еще не все. Ты-то есть, Джим. А не будь тебя — и меня давно бы не было.

— Мама… — и долгая пауза, — ты помнишь папу? Я похож на него?

— Джим, в день, когда ты уйдешь, он уйдет навсегда.

— Кто?

— Ох, да лежи ты спокойно. Хватит уже, набегался. Просто лежи себе и спи. Только… обещай мне, Джим. Когда ты уйдешь, а потом вернешься, пусть у тебя будет куча детей. Пусть носятся вокруг. Позволь мне когда-нибудь побаловать их.

— Да не буду я заводить таких вещей, от которых потом одни неприятности.

— Каменный ты, что ли? Придет время, сам захочешь «неприятностей».

— Нет, не захочу.

Он посмотрел на мать. Да, ее ударило давным-давно. С той поры и навсегда остались синяки под глазами. В темноте глуховато и спокойно прозвучал ее голос:

— Ты будешь жить, Джим. Жить и получать удары. Только скажи мне, когда придет срок. Чтобы мы попрощались спокойно. А то я не смогу отпустить тебя. Что хорошего — вцепиться в человека и не отпускать? Она встала и закрыла окно.

— Почему это у мальчишек всегда окна нараспашку?

— Кровь горячая.

— Горячая… — она стояла возле двери. — Вот откуда все наши беды. И не спрашивай почему.

Дверь закрылась.

Джим вскочил, открыл окно и выглянул. Ночь была ясная.

«Буря, — подумал он, — ты там?»

Да. Чувствуется… там, на западе этакий «парень что надо» рвется напролом.

Тень от громоотвода замерла на дорожке под окнами.

Джим набрал полную грудь холодного воздуха и выдохнул маленькую теплую речку.

«А может быть, — подумалось ему, — залезть на крышу и отодрать этот дурацкий громоотвод? На фиг он нужен? Выкинуть его и посмотреть, что будет? Вот именно, посмотреть, что получится?»

10

Сразу после полуночи.

Шаркающие шаги. Пустынная улица, и на ней давешний торговец. Большущий кожаный саквояж, почти пустой, легко болтается в крепкой руке. Лицо спокойное. Он заворачивает за угол и останавливается.

Мягкие белые мотыльки бьются о витринное стекло, заглядывают внутрь. А там, за окном, в пустоте зала стоит на козлах погребальная ладья из звездного стекла — глыба льда Аляскинской Снежной Компании, бриллиант для перстня великана. Внутри… да, там внутри — самая прекрасная женщина в мире.

Торговец больше не улыбался.

Она предстала перед ним вечно юной; она упала в сонную холодность льда и спит уже тысячи лет. Прекрасная, как нынешнее утро, свежая, как завтрашние цветы, милая, как любая девушка, чей профиль совершенной камеей врезается в память любого мужчины.

Торговец громоотводами вздохнул. Когда-то, давным-давно он путешествовал по Италии и встречал таких женщин. Только там черты их хранил не лед, а мрамор. Однажды он стоял в Лувре перед полотном, а с картины, омытая летними красками, едва заметно улыбалась ему такая женщина. А как-то раз, пробираясь за кулисами театра, он бросил взгляд на сцену и примерз к полу. В темноте плыло лицо женщины, какой он не встречал больше никогда. Чуть шевелились губы, птичьими крыльями взмахивали ресницы, снежно-смертно-белым светом мерцали щеки.

Из прошлых лет возникали образы, накатывали, текли и обретали новое воплощение здесь, среди льда.

Какого цвета ее волосы? Они примут любой оттенок — только освободи их ото льда.

Какого она роста? Стоит двинуться перед витриной магазина, — и ледяная призма станет увеличительным или уменьшительным стеклом. Впрочем, какая разница? Торговец громоотводами вздрогнул. Он вдруг понял, что знает. Если она сейчас откроет глаза, он знает, какими они будут.

Если войти в этот пустынный ночной магазин… если протянуть руку… ведь рука теплая, лед растает.

Он прикрыл глаза. По губам скользнуло мимолетное летнее тепло. Он едва коснулся двери, и она открылась. Холодный северный воздух. Он шагнул внутрь.

Дверь медленно, бесшумно закрылась за ним. Белые снежинки-мотыльки колотились в окно.

11

Полночь. Потом городские часы пробьют час, два, три, и перед рассветом звон их стряхнет пыль со старых игрушек на одних чердаках, сбросит блестки амальгамы со старинных зеркал на других, расшевелит сны во всех постелях, где спят дети.

Вилли услышал.

Издалека, из прерий донесся звук: будто пыхтенье паровоза, а за ним медленный драконий лёт поезда. Вилли сел на постели.

В доме напротив, как в зеркале, на своей постели сел Джим.

Мягко, печально где-то за миллион миль заиграл калиоп.

Вилли рывком высунулся из окна. В соседнем окне появилась голова Джима. Из их окон, как и положено у мальчишек, можно было увидеть все: и библиотеку, и муниципалитет, и склад, и фермы, и даже саму прерию. Там, на краю мира, поблескивали, уходя за горизонт, волосинки рельс и переливалась лимонно-желтым и вишнево-красным звезда семафора. Там кончалась земля и из-за края гонцом грядущей тучи вставало перышко дыма. Оттуда, звено за звеном, вытягивался кольчатый поезд. Все как надо: сначала паровоз, потом угольный тендер, а за ним — вагоны, вагоны… сонные, видящие сны вагоны, но впереди — сыплющий искрами, перемешивающий ночь паровоз. Адские сполохи заметались по ошеломленным холмам. Он был очень далеко, и все же ребятам виделся черный человек с огромными руками, ввергающий в открытые топки метеорный поток черного угля.

Головы в окнах мгновенно сгинули и появились опять с биноклями у глаз.

— Паровоз!

— Гражданская война! Да таких труб уже сто лет нету!

— И остальной поезд… он весь такой старый!

— Флаги, клетки! Это карнавал!

Они прислушались. Сначала Вилли показалось, что это посвистывает воздух в горле, но нет, это был поезд, это там плакал и вздыхал калиоп.

— Похоже на церковную музыку…

— Черт! С чего бы на карнавале играть, как в церкви?

— Не ругайся! — прошептал Вилли.

— Черт! Во мне весь день копилось! — не унимался Джим. — А все так спят, черт бы их побрал!

Волна дальней музыки подкатывала к окнам. У Вилли мурашки пошли по коже.

— Нет, послушай: точно церковная музыка. Только немножко не такая. Бр-р! Замерз я. Пойдем, глянем, как они приедут.

— Это в четвертом-то часу?

— А чего? В четвертом часу!

Голова Джима исчезла. Вилли видел, как он скачет в глубине комнаты — рубашка задирается, штаны запутываются, — а далеко в ночи задыхался и шептал шальной похоронный поезд с черным плюмажем на каждом вагоне, с лакричного цвета клетками, и угольно-черный калиоп все вскрикивал, все вызванивал мелодии трех гимнов, каких-то спутанных, полузабытых, а может, и вообще не их.

Джим соскользнул по водосточной трубе.

— Джим! Подожди! — Вилли лихорадочно сражался с одеждой. — Джим! Да подожди же. Не ходи один! — Вилли кинулся следом за другом.

12

Иногда воздушного змея заносит высоко-высоко. Ты смотришь на него снизу и думаешь: «Он высоко. Он мудрый.

Он сам чует ветер». Змей свободно гуляет по небу сам по себе, сам высматривает местечко, куда приземлиться, и уж если высмотрел — кричи не кричи, бегай не бегай, он просто рвет бечевку и идет на посадку, а тебе остается мчаться к нему со всех ног, мчаться так, что во рту появляется привкус крови.

— Джим! Да подожди же!

Сейчас Джим стал змеем. Бечевка порвалась, и уж какая там мудрость — неизвестно, но она уносит его от Вилли, а Вилли только и остается бежать изо всех сил, бежать за темным и молчаливым силуэтом, парящим высоко, вдруг ставшим чужим и дальним.

— Джим! Я тоже иду!

Вилли бежал и думал: «Ба! Да ведь это все то же, что и всегда. Я говорю, Джим бежит. Я ворочаю камни, Джим мигом выгребает из-под них всякий хлам. Я взбираюсь на холм, Джим кричит с колокольни. У меня счет в банке, у Джима — буйная шевелюра, рубашка да теннисные туфли, и все же почему-то он — богач, а я — бедняк. Не потому ли, — думал Вилли, — что вот, я сижу на камне и греюсь на солнышке, а старик Джим танцует с жабами в лунном луче. Я пасу коров, а Джим дрессирует жутких чудищ. "Ну и дурак!" — кричу я ему. "Трус!" — кричит он в ответ. Но вот сейчас мы бежим туда, бежим оба».

Город остался позади, по сторонам мелькали поля. Под железнодорожным мостом мальчишек окатила волна холода. Луна вот-вот должна была показаться из-за холмов, и луга зябко вздрагивали под тонким росным одеялом.

Бамм!

Карнавальный поезд загрохотал под мостом. Взвыл калиоп.

— На нем не играет никто! — вздрогнув, прошептал Джим.

— Шутишь!

— Матерью клянусь! Сам погляди.

Платформа с калиопом удалялась. Свинцовые трубы мерцали под звездами, но за пультом никого не было. Только ветер гнал ледяной воздух в узкие щели, это ветер творил музыку.

Мальчишки мчались следом. Поезд изгибался, корчился под этот странный подводный похоронный звон, звук падал, падал, глох и все-таки звенел и звенел. Вдруг свисток паровоза взметнул огромный султан пара и вокруг Вилли заплясали ледяные жемчужинки.

Ночами — часто? изредка? — Вилли слышал свист пара на краю сна, одинокий, далекий голос поезда. Он всегда оставался далеко, как бы близко ни подходить к вагонам. Иногда Вилли просыпался и с удивлением трогал мокрые щеки — откуда это? Он снова откидывался на подушку, прислушивался и думал: «Да, это они заставляют меня плакать, те поезда, что идут на восток и на запад, они уходят, уходят вдаль, ночной прилив затопляет их, волна сна накрывает поезда, города…» Ночной плач поездов, заблудившихся между станциями, потерявших память о пункте отправления, забывших, куда ехать: они вздыхают печально и пар из их труб тает над горизонтом. Они уходят. Все поезда, всегда.

Но этот паровозный крик!

В нем одном были собраны все стенания жизни из всех ночей, из всех сонных лет, там слышался и заунывный вой псов, грезящих о Луне, в нем был посвист зимнего ветра с речной долины, когда он просачивается в щели веранды, и скорбные голоса тысяч огненных сирен, а то и хуже! — миллионы клубочков вздохов ушедших людей, уже мертвых, умирающих, не желающих умирать, все их стоны, вздохи и жалобы, разом рванувшиеся над землей.

Слезы брызнули у Вилли из глаз. Ему пришлось нагнуться, встать на колени, сделать вид, будто шнурок развязался. А потом он увидел, как Джим тоже трет глаза. Паровоз вскрикнул, и Джим вскрикнул в ответ. Паровоз взвизгнул и заставил Вилли взвизгнуть тоже. А потом весь этот сонм голосов разом смолк, словно поезд подхватил и умчал огненный нездешний вихрь.

Нет. Вот он скользит мягко, легко, черная бахрома трепещет, черные конфетти завиваются в сладком приторном ветре, сопровождающем поезд, опускаются на окрестные холмы, а ребята бегут следом, и воздух вокруг такой холодный, словно ешь уже третью порцию мороженого подряд.

Джим и Вилли взлетели на пригорок.

— Старик, — прошептал Джим, — он здесь.

Поезд забрался в лунную долину — излюбленное место прогулок всяких парочек. Обычно их так и тянуло за край холмов; там, словно внутреннее море, лежала падь, до краев полная лунным светом, зараставшая буйными травами по весне, заставленная стогами летом, заваленная снегом зимой. Да, это было дивное место для прогулок, когда над холмами вставала луна и призрачный свет трепетал и разливался на просторе.

И вот теперь, по старой железнодорожной ветке, исчезающей в лесу, сюда добрался, изогнулся и замер в осенней траве чудной поезд. Ребята поползли — иначе нельзя было — и притаились под кустом.

— Тихо как! — прошептал Вилли.

Поезд был недвижим. Никого не видать на локомотиве, никого в тендере, никого в вагонах. Черный безжизненный дракон под луной, и только остывающий металл позвякивает едва слышно.

— Тихо! — прошипел Джим. — Я чувствую, они там, внутри, шевелятся…

У Вилли волосы встали дыбом по всему телу.

— Может, они догадываются, что мы — тут?

— Запросто! — замирая от сладкой жути, подтвердил Джим.

— А почему калиоп опять слышно?

— Как узнаю, сразу тебе скажу! — огрызнулся Джим. — Смотри!

И откуда он только взялся, этот болотного цвета огромный воздушный шар? А вот уже летит, прямо к луне, поднявшись футов на двести.

— Смотри, там в корзине под шаром есть кто-то!

Но тут им стало не до шара. С высокой платформы, как с капитанского мостика, спускался высокий человек. Он и вправду был похож на капитана, наблюдающего за приливом в этом внутреннем море. Темный костюм, черная рубашка, лицо сумрачное, а на руках — черные перчатки. Вот он вошел в лунный столб и махнул рукой. Только один раз махнул.

Поезд ожил. В окне вагона показалась голова. Еще одна. Они возникали, как куклы в театре марионеток. И вот уже двое в черном волокут по шуршащей траве шест для шатра. Молча.

Безмолвие заставило Вилли отпрянуть, а Джим, наоборот, подался вперед. По всем правилам, карнавал должен был громыхать, греметь, как лесопилка, ему положено громоздиться штабелями, путаться в канатах, сталкиваться под львиный рык, возбужденные люди должны звенеть бутылками с шипучкой, а кони — бляхами на сбруе, слоны — в панике, зебры ржут и дрожат, вдвойне полосатые от прутьев клеток.

А здесь было как в старом немом кино с черно-белыми актерами. Рты открываются, но испускают один лунный свет. Жесты беззвучны, и слышишь, как ветер шевелит пушок у тебя на щеках.

Новые тени выходили из поезда, шли мимо звериных клеток, а там даже глаза не горели, только темнота металась из угла в угол. Калиоп почти смолк, лишь ветер, бродя по трубам, пытался наиграть дурацкий мотивчик.

Посреди поля встал шпрех-шталмейстер. Шар, точно здоровенный, заплесневевший зеленый сыр, повис прямехонько над ним.

И вдруг пришел мрак. В последний миг Вилли успел заметить, как шар ринулся вниз — и луна исчезла. Теперь он мог только чувствовать суету на поле. Ему казалось, что шар подхватили и растягивают на шестах, как огромного жирного паука.

Луна появилась. Облако слезло с нее, и выяснилось, что от шара остался один намек, а на лугу уже стоит готовый каркас.

Опять облака! Вилли окатила тень, и он вздрогнул. Ухо уловило шорох, это Джим пополз вперед. Вилли схватил его за ногу.

— Подожди! Сейчас парусину принесут.

— Нет, ой нет… — проговорил Джим.

Оба как-то сразу поняли: парусины не будет. В ней не было нужды. Канаты на верхушках шестов болтались из стороны в сторону, взмывали вверх, выхватывали из пролетающих облаков длинные ленты, и какая-то огромная тень заставляла облачные пряди сплетаться в покрывало. Шатер возникал прямо на глазах, и скоро остался только чистый плеск флагов на шестах.

Все замерло.

Вилли лежал с закрытыми глазами и слышал над головой хлопанье огромных маслянисто-черных крыльев — словно громадная древняя птица билась над полем. Она хотела жить.

Облака сдуло. Шар исчез. Люди сгинули. Палатки, растянутые на каркасах, струились и трепетали, как под черным дождем. Вилли показалось вдруг, что до города тысяча миль. Он быстро оглянулся. Ничего. Только травы и ночные шорохи. Он снова повернулся, теперь уже медленно, и оглядел безмолвные, темные, кажущиеся пустыми шатры.

— Не нравятся они мне, — в голос сказал он. Джим не мог отвести глаз.

— Ага, — завороженно прошептал он, — ага… Вилли встал. Джим остался лежать на траве.

— Джим! — позвал Вилли.

Джим вздрогнул, как будто его шлепнули по спине, Джим привстал на колени, Джим уже поднимался, уже тело его отвернулось, а глаза неотрывно прикованы к черным полотнищам, к огромным зазывающим транспарантам, к непонятным трубам, к дьявольским усмешкам темных, змеящихся складок.

Вскрикнула птица. Джим вскочил и перевел дух.

Облачные тени гнали их через холмы и оставили только на окраине города.

13

Вместе с ветром в распахнутое окно библиотеки вливался холод. Чарльз Хэллоуэй долго стоял возле окна, но теперь вдруг заторопился. По улице мчались две тени, обладатели теней неслись на шаг впереди.

— Джим! — окликнул старик негромко. — Вилли! Нет. Они не услышали и продолжали бежать. К дому.

Чарльз Хэллоуэй огляделся. Бродя в одиночестве по библиотечным коридорам, слабо улыбаясь внятным лишь ему речам веника в руках, он, конечно же, слышал и вскрик поезда, и бессвязные гимны калиопа.

— Три, — прошептал он едва слышно, — три утра… На лугу уже поднялись шатры, карнавал ждал кого угодно, кого-нибудь, способного преодолеть неширокое озерцо травы. Вздутые шатры тихонько выпускали воздух, он покидал их чрево, пропитавшись древними запахами больших желтых зверей.

Никого. Только луна старается заглянуть в угольную тень между балаганами. Неподвижно мчатся карусельные лошади. За каруселью раскинулись топи Зеркального Лабиринта. Там, вал за валом, поднимаются из глубин волны пустых тщеславий, отстоявшиеся за много лет, посеребренные возрастом, белые от времени. Появись у входа любая тень — отражения шевельнутся испуганно, в зеркалах начнут восходить глубоко похороненные луны. Доведись появиться на пороге человеку — не предстанет ли он сам перед собой миллионоликим? Вот он смотрит на них, а они на него; а ну как каждое из отражений вдруг обернется и взглянет на своего соседа, и лица начнут оборачиваться одно к другому, одно к другому, еще не старое — к тому, что постарше, это — к еще более почтенному, а оно — к совсем уже старому, потом к тому, что старше всех… Не разыщет ли стоящий у входа человек в пыльных глубинах лабиринта себя самого, но только уже не пятидесяти, а шестидесятилетнего, семидесяти, восьмидесяти, девяноста девяти лет?

У лабиринта не спросишь, не ответит лабиринт. Он просто ждет, похожий на огромную арктическую снежинку.

Три часа… Чарльз Хэллоуэй замерз. Кожа вдруг стала как у ящерицы, кровь словно подернулась ржавчиной, во рту — привкус ночной сырости. И почему-то никак не отойти от окна. Далеко-далеко на лугу что-то поблескивает, как будто лунный свет отражается в стекле. Может, эти вспышки — какой-то код, может, они говорят о чем-то?

«Я пойду туда, — подумал Чарльз Хэллоуэй. — Нет, я не пойду туда. Там хорошо, — подумал он. — Нет, там плохо», — тут же догнала следующая мысль.

Несколько минут спустя хлопнула, закрываясь, входная дверь. По пути домой он миновал окна пустого магазина. Внутри стояли козлы, а под ними — лужа грязноватой воды. Кое-где виднелись кусочки льда, а между ними — длинная прядь волос.

Чарльз Хэллоуэй заметил ее, но почел за благо не увидеть. Он отвернулся и прошел мимо, и вскоре улица опустела так же, как и пространство магазина за витринным стеклом.

А вдали, на лугу все поблескивал свет, отражаясь в Зеркальном Лабиринте. Там мелькали тени, словно осколки чьей-то жизни, еще не начавшейся, но уже пойманной и ожидающей воплощения.

Лабиринт ждал; его настороженный холодный взгляд скользил сквозь ночь, отыскивая хоть что-нибудь живое, хоть ночную птицу, пролетающую над лугом. Она заглянула бы внутрь… и пусть бы себе уносилась потом с заполошным криком дальше. Но не было ни одной птицы.

14

— Три, — произнес голос.

Вилли прислушался. Озноб еще прохватывал тело, но он уже согревался под одеялом и радовался, что вокруг — стены, над головой — крыша, и пол под ногами; что дверь, наконец, укрыла его от огромности ночи, от обширности ночных пространств и ночной свободы, слишком большой, слишком пустынной и одинокой…

— Три…

Это — голос отца… уже внутри, здесь, в доме. Он там, в гостиной, осторожно ходит и разговаривает сам с собой.

— Три…

Почему поезд пришел именно в это время? Значит, отец тоже видел его? Следил за ним? Нет! Он не должен. Вилли свернулся под одеялом в тугой клубок, стараясь унять дрожь. Что за ерунда? Чего он боится? Этого ворвавшегося, словно черный штормовой прилив, карнавала? Или того, что знают о нем только он с Джимом, да вот еще отец, наверное, а весь город спит и не подозревает ни о чем?

Да. Вилли зарылся в одеяло с головой. Да…

— Три…

Три — это три утра, думал Чарльз Хэллоуэй, сидя на краю постели. Почему поезд пришел именно в этот час?

Да потому, текли дальше мысли, что этот час — особый. Женщины ведь никогда не просыпаются в это время. Они спят сном младенцев. А мужчины средних лет? О, они хорошо знают этот час. О Господи, полночь — это совсем неплохо: проснулся — и уснул, и час, и два — не страшно, ну, заворочаешься и уснешь опять. А в шестом часу уже появилась надежда, рассвет недалеко. Но — три! Господи Иисусе, три пополуночи! Врачи говорят, тело в эту пору затихает. Душа выходит. Кровь течет еле-еле, а смерть подбирается так близко, как бывает только в последний час. Сон — это клочок смерти, но три часа утра, на которые взглянул в упор, — это смерть заживо! Тогда начинаешь грезить с открытыми глазами. Боже, если бы найти силы встать и перестрелять эти полусны! Но нет сил. Лежишь, приколоченный к самому дну, выжженному дотла. И эта дурацкая лунная рожа пялится на тебя сверху! Вечерней зари не осталось и в помине, а до рассвета еще сто лет. Лежишь и собираешь всю дурь своей жизни, какие-то милые глупости близких людей — а их давно уже нет… где-то было написано, что в больницах люди умирают чаще всего в три пополуночи…

— Хватит! — молча крикнул он.

— Чарли? — сонно-вопросительно пробормотала жена.

Он медленно снял второй ботинок. Жена слабо улыбнулась во сне… чему? Она бессмертна. У нее есть сын. Но ведь и у тебя тоже. Э-э, когда и какой отец на самом деле верил в это? Не выносив ребенка, не пережив боли? Кто из мужчин опускался во мрак и возвращался с сыном или дочерью так, как это делают женщины? Эти милые улыбающиеся создания владеют доброй тайной. Эти чудесные часы, приютившие Время, — они творят плоть, которой суждено связать бесконечности. Дар внутри них, они признали силу чуда и больше не задумываются о ней. К чему размышлять о Времени, если ты — само время, если претворяешь мимолетный миг вечности в тепло и жизнь? Как должны завидовать мужчины своим женам, как часто такая зависть оборачивается ненавистью к этим мягким существам, уже обретшим жизнь вечную! А мы? Мы становимся ужасно важными, хотя не способны удержать не только мир вокруг себя, но даже себя в мире. Слепые, не ведающие целого, мы падаем, разбиваемся, таем, останавливаемся и поворачиваем вспять. Мы не можем придать форму Времени. И что же остается? Страдать от бессонницы и пялить глаза в ночную темень.

Три после полуночи. Вот и вся нам награда. Три утра. Полночь души. Отлив. Душа остается на песке. И в этот час отчаяния приходит поезд. Почему?

— Чарли? — рука жены нашла его руку. — С тобой… все в порядке? Чарли? — Она спала.

Он не ответил. Он не смог бы объяснить, каково ему сейчас.

15

Лимонно-желтое солнце появилось на круглом синем небе. Птицы рассыпали в воздухе прозрачные журчащие трели. Вилли и Джим выглянули из окон.

Вроде бы ничего не изменилось. Вот только взгляд у Джима…

— Этой ночью, — проговорил Вилли, — что это было? Или — не было?

Они вгляделись в луговые дали. Воздух там сгущался, как сироп. Даже под деревьями не видно ни единой тени.

— Шесть минут! — крикнул Джим.

— Пять!

Через четыре минуты с шуршащими в животах кукурузными хлопьями ребята уже выколачивали из палой листвы красноватую пыль на окраине. Вот последний холм. Глаза наконец оторвались от земли под ногами.

Карнавал был тут. Шатры лимонно-желтые, как солнце, медно-желтые, как пшеничные поля еще две недели назад.

Вымпелы, флаги, яркие, как синие птицы, хлопают над холщовыми балаганами львиного цвета. Из палаток, похожих на леденцы, плывут субботние запахи яичницы с ветчиной, жареных сосисок и оладий с кленовым сиропом. Повсюду носятся мальчишки, таща на буксире еще не проснувшихся до конца отцов.

— Ну, прямо самый обычный карнавал, — растерянно проговорил Вилли.

— Самая обычная дьявольщина, — энергично произнес Джим. — Не ослепли же мы прошлой ночью, в самом деле! Пошли!

Они прошли сотню ярдов, и вот уже карнавал вокруг. Чем дальше они продвигались, тем яснее становилось: им не найти здесь тех ночных людей, что по-кошачьи двигались в тени болотного шара, под шатрами, клубящимися, как грозовые тучи. Вблизи карнавал оборачивался полусгнившими веревками, изъеденной молью парусиной, давно полинявшей, выгоревшей на солнце мишурой. Вывески балаганов обвисли на шестах печальными птицами, с них осыпались чешуйки древней краски; пологи трепыхались, приоткрывая на миг скучные чудеса: тощий человек, толстый человек, человек в картинках, человек, танцующий хула…

Сколько они ни рыскали, им так и не попалась таинственная сфера, надутая вредоносным газом, привязанная диковинными восточными узлами к рукоятям кинжалов, вонзенных в землю; не было ни помешанного билетера, ни жуткой мести. Калиоп возле билетной кассы был нем, как рыба. Ну а поезд? А что — поезд? Вон он стоит в густой теплой траве, сильно старый, в меру ржавый, с торчащими рычагами, шатунами и тендером, где даже второсортного кошмара не отыскать. Не было и в помине у этой развалины мрачного похоронного силуэта. Из него так много гари вылетело с паром и черными пороховыми хлопьями, что сил осталось разве на безмолвную просьбу полежать вот тут, на травке, среди осеннего листопада.

— Джим! Вилли!

Перед ребятами стояла мисс Фолей, учительница из седьмого класса, — одна сплошная улыбка.

— Мальчики, что стряслось? У вас такой вид, словно вы что-то потеряли.

— Да вот… — замялся Вилли, — калиоп… Вы не слышали прошлой ночью?

— Калиоп? Нет, не слыхала.

— А тогда как же вы оказались тут в такую рань, мисс Фолей? — спросил Джим.

— Я люблю карнавалы, — беспечно сияя, ответила мисс Фолей, маленькая улыбчивая женщина, заплутавшая между своим пятым и шестым десятком. — Давайте я куплю вам горячих сосисок, а пока вы будете есть, разыщу своего несносного племянника. Вы его не видели?

— Племянника?

— Да. Роберта. Он должен погостить у меня пару недель. У него умер отец, а мать после этого расхворалась. Вот я его и взяла к себе. Он еще спозаранок удрал сюда. Там, говорит, встретимся. Вот и ищи его теперь. Э-э, что-то вы сегодня не в духе. Ну, пожуйте пока, и нечего хмуриться! — она протянула мальчишкам угощение. — Через десять минут откроются аттракционы. Пойду-ка, посмотрю его в Зеркальном Лабиринте…

— Нет! — неожиданно выпалил Вилли.

— Что «нет»? — не поняла мисс Фолей.

— Не надо в Зеркальном Лабиринте, — судорожно глотнув, промолвил Вилли. Перед его глазами в глубине лабиринта проплыли мили отражений, а дна не было видно. Мальчику показалось, что там затаилась Зима и ждет, чтобы превратить в лед одним убийственным взглядом. — Мисс Фолей, — с трудом выговорил он, с удивлением вслушиваясь в звуки собственного голоса, — мисс Фолей, не ходите туда.

— Но почему?

Джим удивленно воззрился на друга.

— Да, Вилли, почему бы и не сходить туда?

— Там люди пропадают, — смущенно вымолвил Вилли.

— Ха! Тем более. А вдруг Роберт там заблудился? Этак он не выберется, пока я его за ухо не вытащу! — мисс Фолей была настроена по-боевому.

— Никто не знает, что там внутри плавает, — с трудом выговорил Вилли, не в силах отвести глаз от тысяч миль сверкающего стекла.

— Плавает! — рассмеялась мисс Фолей. — А ты — фантазер, Вилли! Ну да я-то старая рыбка, так что…

— Мисс Фолей!

Но она уже отошла от них, помахав на прощанье, на секунду помедлила перед входом, шагнула и исчезла в зеркальном океане. Некоторое время ребята еще видели, как ее отражение погружается все глубже и наконец окончательно растворяется среди мерцающего серебра.

Джим вцепился в плечо Вилли.

— Что это значит, Вилли?

— Черт побери, Джим! Да зеркала эти! Не нравятся они мне. Посмотри, они здесь единственные такие же, как ночью.

— Ну, приятель, ты просто перегрелся на солнце! — фыркнул Джим. — Это же лабиринт… — он вдруг умолк. От зеркальных стен потянуло ледяным сквозняком.

— Джим, ты что-то начал говорить про лабиринт… Но Джим молчал. Только спустя минуту он хлопнул себя ладонью по шее.

— Точно!

— Да что с тобой, Джим? О чем ты?

— Волосы! — выкрикнул Джим. — Я же везде про это читал. Во всех страшных историях они всегда дыбом встают. Вот как сейчас у меня.

— Черт возьми, Джим! И у меня тоже.

Так они и стояли, переглядываясь, чувствуя восхитительные мурашки, а волосы у каждого и правда стояли дыбом.

В Зеркальном Лабиринте беспомощно тыкался силуэт мисс Фолей, — два силуэта, четыре, нет, целая дюжина. Они не знали, которая из них настоящая, и помахали всем сразу. Но вот странность — ни одна мисс Фолей не заметила их и не помахала в ответ. Она брела там, в лабиринте, словно слепая, скользя ногтями по холодному стеклу.

— Мисс Фолей!

Нет, она не слышит. Глаза побелели, как у статуи. Она что-то говорила, там, в зеркалах, во всяком случае, губы ее шевелились. Она бормотала, причитала, вскрикивала, нет, кричала. Она билась головой о стекло, колотилась в него локтями, словно ошалевший мотылек о лампу, она воздевала руки. «О Господи! Помоги! — плакала она. — Помоги, о Господи!»

Джим и Вилли бросились вперед и замерли — из глубины зеркал выплыли их бледные лица с широко раскрытыми глазами.

— Мисс Фолей, вот сюда! — Джим протянул руку ко входу и наткнулся на холодное стекло.

— Сюда! — крикнул Вилли и ткнулся лбом в зеркало. Из пустоты вынырнула рука, рука пожилой женщины, уже обессиленная, она в последний раз искала спасительную опору, и этой опорой оказался Вилли. Рука вцепилась в него и потащила в глубину, едва не сбив с ног.

— Вилли!

— Ай, Джим!

Джим ухватил друга за штаны. Вилли вцепился в руку и так они вместе вытащили ее из безмолвных, обступающих со всех сторон, накатывающихся волной холодных зеркал.

Они выбрались на солнце.

Мисс Фолей, ощупывая синяк на щеке, то постанывала, то вздыхала, то принималась смеяться и вытирать глаза.

— Спасибо вам, спасибо, Вилли, спасибо, Джим! Я чуть не утонула там. Нет, я хотела сказать… О Боже, Вилли, ты был прав. Господи, Вилли, ты видел, как она заблудилась, как тонула… Бедняжка, она там совсем одна, она заблудилась! Мы должны спасти ее!

— Мисс Фолей! — Вилли с трудом удерживал руки, норовившие вцепиться в него. — Там же нет никого! Мисс Фолей!

— Я видела! Прошу вас, посмотрите! Спасите ее! Вилли подскочил ко входу в Лабиринт и остановился, наткнувшись на ленивый, презрительный взгляд билетера. Он повернулся и подошел к учительнице:

— Мисс Фолей! Клянусь вам, там нет никого. После вас никто туда не входил. Это я неудачно пошутил насчет воды, вот вам, наверное, и запало…

Может быть, она и услышала, но никак не могла остановиться и все бормотала, растирая тыльные стороны ладоней. Голос учительницы изменился, словно она и правда каким-то чудом вернулась из невообразимых глубин, где нет уже никакой надежды.

— Никто не входил? Да она там, на дне! Бедная девочка! Я узнала ее… и сказала ей: «Я знаю тебя». Я даже помахала ей, и она крикнула мне: «Привет!» Я побежала к ней, и вдруг — бац! упала. И она упала. И десятки, тысячи нас упали. «Погоди, — сказала я, — что ты тут делаешь?» Она была такой прелестной, такой юной… Но я почему-то испугалась. И тут мне послышалось, что она ответила: «Я — настоящая, — говорит, — а ты — нет!» — и засмеялась как из-под воды, а потом убежала туда, в лабиринт. Надо найти ее!

— Мисс Фолей! — Вилли крепко обхватил ее и встряхнул. Она в последний раз всхлипнула и затихла.

Джим все вглядывался в холодные глубины, словно высматривая акул, но если они и были там, то предпочитали не показываться.

— Мисс Фолей, а как она выглядела? — спросил он.

Учительница заговорила снова слабым, но спокойным голосом:

— Она… она очень похожа на меня… только много-много лет назад. Ох, пойду-ка я домой…

— Мисс Фолей, мы проводим вас.

— Нет-нет, оставайтесь. Мне уже лучше. Оставайтесь, не стану портить вам веселье, — и она медленно пошла прочь. Одна.

Где-то неподалеку немаленький зверь напустил лужу. Ветер принес резкий запах аммиака, почему-то напомнивший о древности.

— Я ухожу, — сказал Вилли.

— Мы остаемся до заката, — быстро возразил Джим. — До самого темна, и все углядим, все как есть. Ты что, сдрейфил?

— Нет, — автоматически ответил Вилли. — А ты уверен, что никто не захочет больше нырнуть в этот чертов лабиринт?

Джим быстро взглянул в бездонное зеркальное море, но там был теперь только чистый холодный свет, он открывал пустоту за пустотой позади пустоты.

— Никто! — твердо вымолвил Джим. Подождал, пока сердце стукнет дважды, и пробормотал: — Наверное…

16

Плохое случилось уже на закате. Исчез Джим.