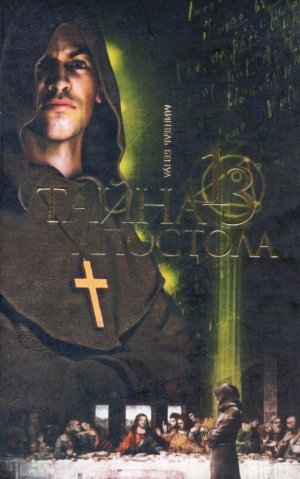

Мишель Бенуа

Тайна тринадцатого апостола

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1

Поезд мчался во мраке ноябрьской ночи. Римский экспресс, пересекая Италию, по обыкновению, опаздывал на два часа. Пассажир взглянул на часы и вздохнул: раньше девяти вечера до Парижа не добраться…

Стараясь устроиться поудобнее, он оттянул пальцем целлулоидный воротничок, давивший шею. Отец Андрей не привык к традиционному облачению священнослужителя, так он одевался, только когда покидал аббатство, а случалось это редко. Эти итальянские вагоны, должно быть, еще помнят эпоху Муссолини! Сиденья, обтянутые искусственной кожей, жестки, как кресла в монастырской приемной, окно можно опустить только до половины, кондиционера нет…

Ладно, в конце концов, уже осталось не больше часа пути. Промелькнули огни станции Ламот-Веврон. На длинном прямом прогоне до Солони экспресс развивал максимальную скорость.

Заметив, что монах беспокойно вертится, пассажир, сидевший напротив, поднял от газеты темные глаза и слегка улыбнулся, но его бледное лицо тут же снова стало замкнутым.

«Вроде бы улыбается, — подумал отец Андрей, — а глаза холодны, как галька на берегу Луары».

Римский экспресс так часто перевозил духовных лиц, что стал похож на филиал Ватикана, но в этом купе, кроме отца Андрея, ехали только два молчаливых пассажира. Остальные места были забронированы, но так и оставались пустыми. Отец Андрей бросил взгляд на второго попутчика, забившегося в угол, — этот был чуть постарше, элегантный, с волосами цвета спелой пшеницы. Он, казалось, дремал, но временами пальцы его правой руки барабанили по колену, будто по клавишам. Перед отправлением поезда они обменялись парой вежливых фраз, и отец Андрей заметил, что незнакомец говорит с сильным акцентом, но с каким именно, определить не смог. Может быть, с восточно-европейским? Его лицо казалось юношеским, несмотря на шрам возле левого уха.

Эта привычка замечать малейшие детали… Она появилась после многих лет, проведенных над пыльными страницами древних манускриптов.

Прижавшись лбом к стеклу, он рассеянно смотрел на дорогу, бежавшую вдоль железнодорожного полотна.

Уже два месяца прошло с тех пор, как он должен был отослать в Рим перевод и анализ коптской рукописи из Наг-Хаммади. С переводом он управился в два счета, но вот доклад о результатах исследований… Он так и не сумел его составить. Невозможно сказать все как есть, а уж написать тем более. Слишком опасно.

Тогда его вызвали в Рим. В Конгрегации вероучения — бывшей инквизиции — на него насели с расспросами. Он предпочел бы не делиться с ними своими гипотезами, а ограничиться обсуждением технических проблем, возникающих при переводе. Но кардинал, а еще больше этот жуткий минутант[1] приперли его к стенке и заставили сказать куда больше, чем ему бы хотелось. Потом они начали расспрашивать о мраморной плите в Жерминьи, и физиономии у них мало-помалу стали каменеть.

В конце концов отец Андрей отправился в хранилище библиотеки Ватикана, где ему снова довелось прикоснуться к полной страданий истории своей семьи. Это было тяжело, но, может статься, такова цена, которую нужно заплатить, чтобы наконец получить доказательства того, о чем так давно догадывался. И вот тогда-то ему пришлось спешно покинуть Сан-Джироламо, сесть на поезд и мчаться без оглядки в аббатство, ибо он был в опасности, хотя желал только покоя и мира. Ему нечего делать в Риме, он чужой там. Но есть ли теперь на свете место, где он еще может чувствовать себя дома? Когда отец Андрей вступил под сень аббатства, то вторично поменял родину и одиночество обступило его.

Итак, тайна раскрыта. Что же сказать отцу Нилу? Его друг умеет хранить секреты, а кроме того, он в одиночку уже проделал большую часть пути… То, к чему отец Андрей шел всю жизнь, полную исканий, отец Нил обрел благодаря проницательности и сосредоточенности духа.

Если с ним что-нибудь случится, отец Нил станет достойным преемником.

Отец Андрей раскрыл сумку и стал рыться в ней под бесстрастным взглядом пассажира, сидящего напротив. В конце концов, даже хорошо, что их всего лишь трое в купе, рассчитанном на шестерых. Можно сбросить новую куртку, положить ее на пустое сиденье, чтобы не помялась. Он наконец нашел карандаш и маленький листок бумаги, быстро нацарапал несколько слов, сложил бумажку и зажал в левом кулаке, потом откинул голову на спинку кресла.

Перестук колес убаюкивал его. Он почувствовал, что начинает засыпать…

Дальше все произошло очень быстро. Пассажир, сидевший напротив, спокойно отложил газету и встал. В то же мгновение лицо блондина, сидевшего у выхода из купе, напряглось и застыло. Он тоже поднялся и подошел, словно затем, чтобы взять что-то с багажной полки. Отец Андрей машинально поднял глаза: полка была пуста.

Удивиться он не успел: мужчина потянулся к куртке, лежавшей на соседнем сиденье, а потом наступила темнота: отцу Андрею накинули куртку на голову. Мускулистые руки ухватили его за пояс, оторвали от пола. Ткань заглушила его протестующий крик. Раздался скрежет окна. Отец Андрей стал вырываться, ветер яростно трепал куртку, но ее удерживала твердая рука.

Отец Андрей задыхался. «Кто они? Я должен был ждать этого! За две тысячи лет столько людей… Но почему сейчас? Почему здесь?»

Пальцы его руки, придавленной к оконной раме, так и остались стиснутыми в кулак.

Монах почувствовал, как его выбрасывают в пустоту.

2

Преподобный Алессандро Кальфо был доволен. Прежде чем покинуть большую продолговатую залу в доме близ Ватиканского дворца, Одиннадцать предоставили ему полную свободу действий: нельзя было допустить ни малейшего риска. Вот уже четыре века они стерегут бесценное сокровище Римской апостольской католической церкви. Любой, кто приблизится к нему, должен быть устранен.

Кальфо поостерегся сказать кардиналу всю правду. Долго ли тот сможет хранить молчание? Если тайна будет предана огласке, это станет концом католической церкви, да и всего христианства. И ужасным ударом для Запада, который и без того сильно ослаб в противостоянии с исламом. Ответственность, что лежала на плечах двенадцати человек, огромна: Союз Святого Пия V создан с единственной целью — сохранить тайну, а он, Кальфо, был его ректором.

Итак, в беседе с кардиналом он ограничился заверениями, что известно лишь об отдельных разрозненных знаках, понять и интерпретировать которые способны лишь немногие. Но о главном он умолчал: кто угодно, окажись он достаточно упорным или догадливым, собрав воедино и сопоставив знаки, получит возможность докопаться до истины. Вот почему так важно, чтобы эти знаки оставались разрозненными.

Кальфо встал, обошел стол и остановился перед распятием:

— Учитель! Твои двенадцать апостолов охраняют Тебя!

Задумчиво покрутил перстень на безымянном пальце правой руки. Изысканный камень — темно-зеленый гелиотроп, усеянный красными точками, — был слишком увесист даже для римского прелата, не гнушавшегося показной роскоши, призванной подчеркивать величие сана. Этот драгоценный камень постоянно напоминал Кальфо об истинном значении возложенной на него миссии.

Он, Кальфо, должен уничтожить любого, кто приоткроет завесу тайны.

3

Поезд, похожий на огненную змею, мчался по равнине Солони. Отец Андрей все еще продолжал упираться, сопротивляясь тем, кто толкал его в бездну, но вдруг обмяк.

«Боже, с юных лет я искал Тебя, и вот жизнь моя подошла к концу».

Поднатужившись, убийца толкнул еще раз, и отец Андрей исчез в пустоте за окном. Второй пассажир неподвижно стоял у дверей купе.

Тело жертвы, перевернувшись в воздухе, рухнуло и распласталось на щебне.

Римский экспресс упорно стремился наверстать время — минуты не прошло, а он уже скрылся, только на обочине железнодорожного полотна осталось лежать тело монаха, как сломанная кукла. Куртка отлетела далеко в сторону. Странное дело, левая рука отца Андрея, зажатая во время борьбы оконной рамой, осталась согнутой, а кулак, по-прежнему сжимающий клочок бумаги, словно тянулся к немому черному небу, по которому катились на восток тяжелые тучи.

Чуть позже из ближнего леса появилась косуля и подошла понюхать этот бесформенный предмет, пахнущий человеком. Ей был знаком этот терпкий дух, что исходит от двуногих в минуты опасности. Косуля долго обнюхивала стиснутые пальцы отца Андрея.

Вдруг она вскинула голову, прислушалась и проворно бросилась к лесу, где замерла под пологом деревьев. Автомобиль, спугнувший ее, резко остановился на обочине дороги под насыпью. Из него вышли двое, вскарабкались по откосу и склонились над телом, потом вернулись к машине, о чем-то оживленно переговариваясь.

Когда же косуля увидела стремительно приближающиеся пятна света от мигалки на автомобиле жандармерии, она стрелой умчалась в глубь темного, молчаливого леса.

4

Евангелия от Марка и Иоанна

Досадливо скривившись, он подвинул повыше съехавшую подушку: сам пожелал придать этой трапезе некоторую торжественность. Только богачи могли завести привычку есть как римляне, полулежа на диване, а бедные евреи едят где придется, сидя прямо на земле. Влиятельный хозяин дома позаботился обо всем как нельзя лучше, но Двенадцать, возлежа в этой зале вокруг столов, поставленных покоем, чувствовали себя немного неловко.

В этот вечер четверга 6 апреля 30 года сын Иосифа, которого вся Палестина знала как Иисуса из Назарета, готовился принять свою последнюю трапезу в окружении двенадцати апостолов.

Оттеснив других учеников, они образовали вокруг него что-то вроде доверенной охраны — группы избранных, куда вошли только они — Двенадцать — число в высшей степени символическое; напоминающее о двенадцати коленах Израиля; Когда они возьмут штурмом храм, главный, единственный, а этот час близок, — народ поймет. Тогда они, Двенадцать, будут править Израилем во имя Господа, давшего Иакову двенадцать сыновей. На сей счет между ними было полное согласие. Вот только одесную от Иисуса, когда он воцарится, будет лишь одно место, и они уже теперь яростно соперничали, торопясь узнать, кто станет первым среди них, Двенадцати.

Уже скоро. После бунта, который они разожгут, пользуясь пасхальной суматохой. Через два дня.

окинув родную Галилею, чтобы отправиться в столицу, они тогда же договорились с человеком, который оказывал им гостеприимство этим вечером, владельцем прекрасного дома в западном квартале Иерусалима. Между собой они так и называли его — Домохозяин. Это был высокообразованный богатый иудей, между тем как знания Двенадцати ограничивались умением обращаться с рыболовной снастью.

Пока слуги разносили кушанья, Домохозяин помалкивал… Однако же Иисус подвергается чудовищной опасности в окружении этой дюжины фанатиков. Совершенно очевидно, что этот дурацкий захват храма закончится провалом. Нужно оградить его от участия в их честолюбивых и безумных планах, даже если ради этого придется временно стать сообщником Петра.

С Иисусом Домохозяин встретился два года назад на берегу Иордана. В прошлом ессей, он тогда стал назореем — эта иудейская секта провозглашала свою приверженность учению Иоанна Крестителя. Иисус и сам был одним из них, только никогда о том не распространялся. Между ними быстро установилось согласие, основанное на понимании и обоюдном уважении. Домохозяин утверждал, что лишь ему дано постигнуть, кем на самом деле является Иисус. Не Богом, как поговаривали в народе после одного потрясшего всех исцеления. Не мессией, каким хотел бы видеть его Петр. И не новым царем Давидом, как об этом мечтали зелоты.

Он был иным. Двенадцать, чьи умы были помрачены бреднями о власти и могуществе, и помыслить не могли, кем был Иисус на самом деле.

Себя Домохозяин считал гораздо выше их и всякому, кто хотел его слушать, говорил, что в глазах Учителя именно он — «возлюбленный ученик», что Иисус за последние месяцы все с большим трудом терпит эту банду невежественных галилеян, у которых аж руки чешутся дорваться до власти.

Двенадцать пребывали в бешенстве, видя, что рядом с ними появился еще один, и он добился Дружбы Назорея, чего никому из них до сих пор не удалось. Враг, провозгласивший себя возлюбленным учеником, проник в самое сердце их группы. Да он сиднем сидел в своей Иудее, когда они неотступно следовали за Учителем в его галилейских странствиях. И он говорит, что понимает Иисуса лучше их…

Самозванец!

Он возлежал по правую руку от Иисуса — на хозяйском месте. Петр глаз с него не спускал: не выдаст ли он страшный секрет, что с недавних пор связывает их? Не намекнет ли Иисусу о предательстве? Может, он уже успел пожалеть, что свел Иуду с Каиафой, чтобы расставить Учителю капкан, который захлопнется в этот вечер?

Иисус вдруг протянул руку, взял с блюда кусок, дал стечь подливе. Сейчас ритуальным жестом, говорящим об исключительной приязни, он предложит его одному из сотрапезников. Все разом примолкли. Петр побледнел, на щеках заходили желваки. «Если кусок предназначен этому самозванцу, — подумал он, — все пропало: тут-то он и проболтается о нашем договоре. Тогда я его убью, а сам сбегу…»

Широким жестом Иисус протянул кусок Иуде, который недвижно, словно окаменев, замер у дальнего конца стола.

— Ну же, мой друг… Возьми!

Иуда молча потянулся, взял кусок и положил в рот. Капля подливы стекла на его коротко подстриженную бородку.

Беседа возобновилась. Иуда медленно жевал, стараясь не встречаться глазами с Учителем. Потом встал и двинулся к выходу. Когда он проходил позади хозяина дома, тот заметил, что Иисус слегка повернул голову. И услышал слова, произнесенные так тихо, что больше никто из сотрапезников их не разобрал:

— Мой друг… Что взялся сделать, делай скорее!

Иуда медленно отворил дверь. Пасхальная луна еще не взошла, и ночь была черна.

Их теперь подле Иисуса осталось лишь одиннадцать.

Одиннадцать и возлюбленный ученик.

5

Колокольчик зазвонил — уже во второй раз. В этот ранний смутный час во всем селенье освещено было только аббатство Сен-Мартен. В такие зимние ночи ветер так тоскливо воет над унылыми берегами реки, что Валь-де-Луар начинает смахивать на далекую незнакомую Сибирь.

Отголоски колокольного звона еще звучали в стенах обители, когда отец Нил вошел туда, едва успев сбросить широкий балахон певчего — утренняя служба только что завершилась. Обычно монахи соблюдают полную тишину до «терции», девятичасовой утренней молитвы, и колокольчик на воротах никогда не звонит раньше восьми.

Прозвучал третий звонок — настойчивый, требовательный.

«Брат привратник не отзовется, таково предписание. Тем хуже, придется идти мне».

С тех пор как обнаружились ранее скрытые обстоятельства смерти Иисуса, недомогания отца Нила участились. Он не любил отлучек отца Андрея, как ни редки они были: библиотекарь стал его единственным, не считая Господа, доверенным собеседником. Монахи хоть и живут общиной, но особых отношений между собой не поддерживают, а отцу Нилу было необходимо рассказывать кому-то о своих изысканиях. И вот вместо того, чтобы вернуться в келью, где его ждали еще не законченные записки об обстоятельствах пленения Иисуса, он вошел в привратницкую и отпер тяжелые ворота, отделяющие монастырь от внешнего мира.

Жандармский офицер приветствовал его, вытянувшись по стойке «смирно» в свете фар:

— Отец мой, этот человек проживал здесь?

И протянул удостоверение личности. Отец Нил молча взял документ: «Андрей Соколовский, 67 лет. Проживает: аббатство Сен-Мартен…»

Отец Андрей!

Кровь застыла в жилах монаха.

— Да… конечно, это библиотекарь аббатства. Но что произошло?

Жандарм привык сообщать неприятные известия.

— Мы получили сообщение вчера вечером: двое рабочих, поздно возвращавшихся домой, обнаружили его тело на железнодорожной насыпи между станциями Ламот-Бёврон и Ла-Ферте-Сент-Обен. Он был мертв. Мне очень жаль, но кому-нибудь из вас необходимо явиться для опознания тела. Мы ведем расследование, вы же понимаете?

— Отец Андрей мертв?!

Отец Нил зашатался, ноги не держали его.

— Но… надо, чтобы преподобный отец настоятель…

Тут послышались шаги, по-монастырски степенные, приглушенные. Так и есть, отец настоятель собственной персоной. Потревожил ли его звон колокольчика, или он пришел сюда, движимый каким-то предчувствием?

Жандарм поклонился. В орлеанской бригаде знали: в аббатстве тот, кто носит перстень и нагрудный крест, имеет сан епископа. Республика уважает знаки отличия.

— Преподобный отец, один из ваших монахов, отец Андрей, был вчера вечером обнаружен неподалеку отсюда на железнодорожной насыпи вскоре после прохождения Римского экспресса. Шейные позвонки сломаны, смерть, видимо, наступила мгновенно. Мы не можем отправить труп в Париж на вскрытие до того, как будет произведено опознание. Не могли бы вы проехать со мной, чтобы поскорее исполнить эту формальность… тягостную, конечно, но необходимую?

С тех пор как его избрали на эту почетную должность, отец настоятель аббатства Сен-Мартен не позволял ни единому чувству, каким бы оно ни было, отражаться на его лице. Разумеется, он был избран самими монахами сообразно установленному в монастырях обычаю. Но вопреки правилам между Римом и Валь-де — Луар велось множество телефонных переговоров. И как раз перед избранием в монастырь прибыл римский прелат весьма высокого ранга, дабы на год предаться уединению, а заодно ненавязчиво внушить строптивым, что отец Жерар — самая подходящая кандидатура.

Власть над аббатством, над его весьма незаурядным схоластикатом, включавшим в себя епархиальную семинарию и три библиотеки, Рим мог доверить только надежному человеку, владеющему собой в любой ситуации. Ни один мускул не дрогнул на лице настоятеля.

— Отец Андрей! Боже мой, какая катастрофа! Мы ожидали его сегодня утром, он должен был вернуться из Рима. Как мог произойти такой несчастный случай?

— Несчастный случай? Боюсь, это выражение здесь не совсем подходит, преподобный отец. Мы располагаем данными, которые опровергают эту версию. В Римском экспрессе вагоны старого образца, но при отправлении поезда двери запираются на все время пути. Ваш собрат не мог покинуть вагон иначе, чем через окно своего купе. Во время последней проверки перед прибытием в Париж контролер отметил, что это купе опустело: там уже не было не только отца Андрея (хотя его чемодан оказался на месте), но и двух других пассажиров, они тоже исчезли, и после них не осталось никакого багажа. Еще три зарезервированных места оставались незанятыми от самого Рима, так что у нас нет свидетелей. Расследование в самом начале, но уже сейчас можно отказаться от версии о несчастном случае. Все это куда больше похоже на преступление. Отец Андрей был, несомненно, подвергнут дефенестрации, то есть, проще говоря, его выбросили из окна. На полном ходу. И сделали это два других пассажира, севшие с ним в поезд. Так вы сможете последовать за мной, чтобы опознать труп?

Отец Нил незаметно отступил назад, но, когда он взглянул на лицо настоятеля, ему показалось, что преподобный отец уже с трудом сдерживает волны эмоций.

Впрочем, отец Жерар тут же вновь овладел собой:

— Последовать за вами? Сейчас? Никак невозможно. Я сегодня принимаю у себя епископов из Центральных епархий, мое присутствие здесь необходимо.

И, повернувшись к отцу Нилу, он с сокрушенным вздохом попросил:

— Не могли бы вы, отец Нил, последовать за господином офицером, чтобы исполнить эту прискорбную формальность?

Склонив голову в знак повиновения, Нил подумал: его записки относительно заговора вокруг Иисуса могут подождать. Ведь сегодня крестную муку принял отец Андрей.

— Разумеется, отец мой, я только схожу за нашей накидкой, а то холодно. Офицер, я вернусь сию минуту, соблаговолите подождать…

Обет монастырской бедности запрещает монаху объявлять себя собственником чего бы то ни было: хотя «наша» накидка многие годы пребывала в пользовании только отца Нила, называть ее «своей» не полагалось.

Отец настоятель пригласил жандарма зайти в пустую привратницкую и, по-дружески взяв его вод руку, сказал:

— Я ни в коей мере не предвосхищаю результатов вашего расследования, но преступление — это просто немыслимо! Вы только представьте; пресса, телевидение, журналисты! Это бросит тень на католическую церковь, да и Республика будет выглядеть далеко не лучшим образом. Я уверен, что это было самоубийство. Несчастный отец Андрей…

Жандарм высвободил руку: он все прекрасно понял, но расследование есть расследование, а выпрыгнуть из окна поезда на полном ходу не так-то просто. К тому же он не любил, когда штатские, даже если они носили епископский перстень и нагрудный крест, диктовали ему, как он должен действовать.

— Преподобный, расследование пойдет своим чередом. Отец Андрей не мог выпасть из поезда без посторонней помощи, в Париже это сразу поймут. Позвольте заметить, что в настоящий момент, похоже, все наводит на мысль о преступлении.

— Ну ведь самоубийство тоже…

— Монах, покончивший с собой? В его-то годы? Крайне маловероятно.

Тут офицер потер подбородок, соображая: однако аббат прав, такое дело способно доставить немало беспокойства, в том числе и в высоких сферах……

— Скажите, отец настоятель, а не страдал ли отец Андрей какими-либо… гм… нервными расстройствами?

Аббат облегченно вздохнул: до жандарма, похоже, дошло.

— Совершенно верно! Он проходил курс лечения, я вас уверяю, что его психика была в самом плачевном состоянии.

Отец Андрей был известен среди своих собратьев поразительной уравновешенностью, и за сорок лет своего пребывания в монастыре ни разу не обращался к врачу. Это был человек спокойный, весь в своих занятиях и рукописях, эрудит, чей сердечный ритм никогда не превышал шестидесяти ударов в минуту… Прелат улыбнулся жандарму:

— Самоубийство, конечно, ужасный грех, но всякий грех достоин милосердия. В то время как преступление…

Мертвенно-бледный рассвет озарил мрачную сцену. Тело оттащили подальше от железнодорожного полотна, чтобы поезда могли ходить без помех, но труп успел окоченеть, а сжатый кулак отца Андрея по-прежнему тянулся к небу. За время пути отец Нил приготовился к ожидавшему его зрелищу. И все-таки ему было больно, когда он, приблизившись и преклонив колена, откинул с изуродованного лица прикрывавшую его простыню.

— Да, — пробормотал он, задохнувшись. — Да, это отец Андрей. Мой бедный друг…

Жандарм почтительно помолчал, потом тронул отца Нила за плечо:

— Побудьте возле него: я составлю в машине протокол опознания, вы его подпишите, и я тотчас отвезу вас назад в аббатство.

Отец Нил смахнул слезу, которая медленно катилась по щеке. И тут только заметил сжатый кулак, которым отец Андрей, казалось, в последнем отчаянном порыве грозил небесам. В заледеневших пальцах застрял маленький скомканный клочок бумаги.

Монах оглянулся: жандарм сидел, склонясь над протоколом. Отлепив бумажку от мертвой руки друга, он заметил на ней несколько строк, написанных карандашом. Никто не смотрел на него, и он проворно сунул записку в карман накидки.

6

Евангелия от Матфея и Иоанна

За несколько дней до последней трапезы Петр ожидал Домохозяина за городской стеной. Тот прошел через ворота, и караульные, узнав владельца одного из богатейших домов квартала, почтительно приветствовали его. Он сделал еще несколько шагов, и фигура рыбака выступила из тени ему навстречу.

— Шалом!

— И я тебя приветствую.

Домохозяин не подал галилеянину руки. Вот уже неделю его терзали страхи: с тех пор как он встретил Двенадцать на холме за городом, где они ночевали в большой оливковой роще под покровом сообщницы темноты, эти люди ни о чем ином не говорили, кроме как о скором захвате храма. Никогда еще обстоятельства не складывались столь благоприятно для них: повсюду на подступах к городу расположились лагерем тысячи паломников. Толпа, распаленная подстрекательствами зелотов, была готова на все. И Двенадцать собирались использовать любовь народа к Иисусу. Прямо сейчас.

Все их планы погорят, это ясно как день. А когда евреи пустятся наутек, в этой заварухе Иисуса могут глупейшим образом убить. Учитель стоит большего, он бесконечно важнее, чем они все, вместе взятые. Надо удалить его от этих фанатичных невежд, так называемых учеников. И вот в голове у Домохозяина созрел план, осталось лишь убедить Петра.

— Учитель спрашивает, нельзя ли в четверг поужинать в высокой зале твоего дома. А то ему в этом году не удастся отпраздновать Пасху, вокруг так и кишат соглядатаи. Просто трапеза, ну, чуть более торжественная, чем обычно, как положено по обычаю ессеев, только и всего.

— Вы совсем с ума спятили! Собраться для этого у меня? От моего дома четыреста шагов до дворца первосвященника! К тому же в этом квартале вас за один ваш галилейский выговор немедленно повяжут!

Рыбак с озера хихикнул, подмигнул — этакий хитрый лис:

— Право слово, как раз у тебя безопаснее всего. Никогда стражникам не взбредет в голову искать нас в самом охраняемом квартале, а тем паче в доме друга первосвященника!

— Ну… друг — это слишком сильно сказано. Приятельствуем по-соседски, не более того. Да и какая дружба возможна между бывшим ессеем вроде меня и духовным лицом высшего ранга?

— Стало быть, в четверг вечером, как стемнеет.

Идея была хоть и сумасшедшая, но хитроумная: укрывшись в стенах его жилища, галилеяне и впрямь ускользнут от всех надзирающих.

— Ладно. Скажи Учителю, что для меня честь принять его под моим кровом. Для праздничной вечери все будет приготовлено. Один из моих слуг проведет вас, поможет проскользнуть мимо всех дозоров. Вы его узнаете по кувшину с водой для ритуального омовения. А теперь отойдем-ка вон туда, нам надо потолковать.

Следуя за ним, Петр перешагнул через груду кирпичей. Под его плащом звякнуло что-то металлическое — это был сика, длинный изогнутый кинжал, которым зелоты вспарывают живот жертве. Значит, апостолы больше не расстаются с оружием! Они готовы на все…

В нескольких словах Домохозяин поделился своим планом. Вы решили поднять восстание, как только начнется праздник? Идея великолепная, толпу паломников легко подбить на что угодно. Но Иисус — проповедник мира и прощения. Как он поведет себя, когда начнется заваруха? Его и ранить могут, и даже хуже того. Если Учитель падет от меча легионера, всему их перевороту конец.

Петр навострил уши, внезапно заинтересовавшись:

— Значит, надо его уговорить вернуться в Галилею, где ему ничто не будет угрожать? Но ведь это в четырех днях пути отсюда…

— А кто просит удалять его из Иерусалима? Напротив, надо поместить его в самый центр событий, но так, чтобы никакая римская стрела не могла его настигнуть. Вы хотите устроить трапезу в том же квартале, где дворец Каиафы, поскольку считаете, что нигде не найти лучшего убежища, и это хорошо придумано. А я тебе больше скажу: вовремя выступления нужно, чтобы Иисус находился внутри этого дворца. Пусть его арестуют накануне Пасхи и отведут к Каиафе. Его запрут в подземелье, а в дни праздника не судят. Когда же праздник кончится, власть уже перейдет в другие руки! Вы победно освободите его, он появится на балконе дворца, и толпа будет вопить от восторга, что ее наконец избавили от гнета первосвященника и его шатии…

Петр, изумленный, перебил:

— Отдать Учителя в руки наших заклятых врагов? Сделать так, чтобы они его схватили?

— Иисус вам нужен живым и здоровым. Ваше дело — захватить власть, а потом уже настанет его черед увлечь народ словом, как умеет лишь он один. Нужно уберечь его от смуты и неразберихи восстания, где ему не место, а после переворота вы обретете его снова!

«А когда их разобьют, а их точно разобьют, как только в дело вступят римские войска, Иисус, по крайней мере, останется в живых. Все закончится совсем не так, как им грезится. Израилю нужен пророк, а не предводитель банды».

В молчании они прошли еще несколько шагов вдоль скалистого гребня, что возвышается над долиной, называемой Геенной.

Внезапно Петр тряхнул головой:

— Ты прав: он только будет нас смущать, когда настанет время применить силу, он же такого не одобрит. Но как устроить, чтобы его схватили точь-в-точь когда надо? Тут ведь на час промахнись, и уже все может пойти не так!

— Я об этом подумал. Как ты знаешь, Иуда ему предан безмерно. Ты, как и он, бывший зелот, вот ты ему и объяснишь: он должен привести храмовую стражу именно туда и именно тогда, когда они наверняка найдут его вдали от толпы, которая всегда его защищает. Например, сразу после вашей вечери у меня дома, в ночь с четверга на пятницу, в Гефсиманский сад.

— Согласится ли Иуда? И как он свяжется с еврейскими властями? Ему ли, простому галилеянину, получить доступ во дворец? Да еще столковаться с первосвященником, мечтая при этом его уничтожить? Да и с чего ты взял, что он был зелотом? Я-то их знаю: у них разговор короткий!

И он похлопал ладонью по кинжалу, при каждом шаге бьющему его по левому бедру.

— Ты скажешь ему, что так нужно для дела, что так мы убережем Учителя от опасности. Ты найдешь верные слова, он тебя послушает. А уж к Каиафе его проведу я. Я вхож во дворец, могу беспрепятственно и приходить туда, и уходить. Иуду пропустят, если он будет со мной. Каиафа попадется в ловушку: наши святоши так опасаются Иисуса!

— Ладно. Раз ты берешься свести его с Каиафой… И если, по-твоему, он может прикинуться предателем, чтобы защитить Иисуса… Рискованно, ясное дело. Да ведь сейчас, как ни поверни, все выходит рискованно.

Проходя через городские ворота, Домохозяин дружески махнул караульным рукой. Через несколько дней большинство этих людей будут мертвы или ранены: римляне, подавляя восстания, церемониться не привыкли. Земля Израиля скоро освободится навсегда от этой банды Двенадцати.

И вот тогда откроется предназначение Иисуса, его подлинная миссия.

7

Все утро — с момента, когда жандарм привез его назад в аббатство, — отец Нил просидел в полнейшей прострации, даже не раскрыв папки с материалами, касающимися обстоятельств смерти Христа. В монастырской келье не бывает стульев, тут не откинешься на спинку, не расслабишься в грезах. Тем не менее монах погрузился в воспоминания, картины прошлого проходили перед ним. Аббатство было окутано молчанием, как ватой: все занятия в схоластикате были прерваны вплоть до похорон отца Андрея. До мессы оставался еще час.

Отец Андрей… Единственный, с кем он мог говорить о своих изысканиях, кто понимал, а подчас даже опережал его выводы:

— Вы не должны страшиться истины, отец Нил: вы же затем и пришли в это аббатство, чтобы найти ее, чтобы узнать. Да, истина сделает вас одиноким, она может даже погубить вас, но не забывайте — именно истина привела к смерти Иисуса, а вслед за ним и многие другие отдали жизнь ради нее. Я приблизился к ней благодаря манускриптам, которые расшифровывал в течение сорока лет. Я пользуюсь доверием только потому, что таких специалистов, как я, способных постичь эти материи, очень мало, а также потому, что я своих выводов никогда ни с кем не обсуждаю. Вы же кое-что поняли, вчитываясь лишь в сами тексты Евангелий. Берегитесь: раз уж церковь так долго скрывает в своих самых темных подвалах то, о чем вы догадываетесь, опасно заговаривать об этом открыто.

— Евангелие от Иоанна входит в программу схоластиката на этот год. Как же я могу обойти вопрос об авторе? И о той роли, которую сыграл в заговоре этот таинственный «возлюбленный ученик», а также о решающих событиях, что последовали за смертью Иисуса?

Сын русских эмигрантов, перешедший в католичество, отец Андрей обладал исключительными способностями к языкам, и благодаря этому в его ведение были переданы все три библиотеки аббатства. На такую ответственную должность назначают только лиц, пользующихся особым доверием. Когда отец Андрей улыбался, он становился похож на старца из какой-нибудь русской пустыни.

— Мой друг, да ведь это вопрос, который обходили испокон веков. И вы уже начинаете понимать, почему, не правда ли? Вот и поступайте так же, как те, что были на вашем месте до вас: не говорите всего, что знаете. Студентам схоластиката ни к чему такие откровения… И, честно говоря, мне просто страшно за вас!

Отец Андрей был прав. Вот уже тридцать лет католическая церковь переживала глубокий кризис. Ряды ее прихожан редели: кто подавался в разного рода секты, кто в буддизм. В христианском мире все было далеко от благополучия. Стало трудно найти надежных преподавателей, чтобы знакомить со святой доктриной учащихся семинарий. Впрочем, семинарии тоже обезлюдели.

Тогда Рим решил сплотить семинаристов, оставшихся в монастырской школе — схоластикате. Двадцать студентов были поручены заботам ученых монахов, которым предстояло их обучать. Монахи, скрывшиеся от мира в стенах аббатства, должны были вооружить юных питомцев истинами, необходимыми для духовного выживания.

Отцу Нилу доверили обучать их экзегезе — толкованию евангельских текстов. Истинным знатоком древних языков он не являлся, вот и было решено, что в работе ему будет помогать отец Андрей, свободно читавший по-коптски, понимавший диалекты древней Сирии и другие мертвые языки.

Общее дело сдружило двух одиночек: монастырская жизнь не способствует сближению, но любовь к старинным текстам сделала это возможным.

И вот теперь отец Нил потерял своего единственного друга, да еще при столь трагических обстоятельствах. Эта смерть наполнила его душу тревогой.

В это же самое время дрожащая рука набирала номер международной связи, начинающийся на «390», пытаясь соединиться с частной и в высшей степени конфиденциальной линией Ватикана. На безымянном пальце этой руки был перстень с простым опалом. Архиепископ Парижский являл собою пример скромности.

— Слушаю?

Под соборным куполом, возведенным Микеланджело, трубку подняла другая рука с тщательно ухоженными ногтями. На ней также был епископский перстень, но с любопытнейшим камнем — темно-зеленым гелиотропом в виде асимметричного ромба, вставленным в серебряную резную оправу и почти закрывавшим ее. Украшение было чрезвычайно дорогим.

— Добрый день, монсеньор, говорит архиепископ Парижский… А, вы как раз собирались мне звонить?.. Да, история весьма прискорбная. Однако… вы уже в курсе?

«Как это возможно? Ведь несчастье произошло прошлой ночью…»

— Сохранить в полнейшей тайне? Чтобы ничего не просочилось? Это будет сложно. Расследование поручено Набережной д'Орфевр, похоже, это было преступление… Кардинал? Да-да, понимаю… Самоубийство, не так ли? Да… конечно, это горько слышать, самоубийство — грех, против коего даже божественное милосердие бессильно. Вы хотите сказать… предоставим Господу самому решить этот вопрос?

Архиепископ отстранил трубку от уха, чтобы собеседник не расслышал легкого смешка. В Ватикане любят давать поручения Богу.

— Алло? Да, я вас слушаю… Самое время пустить в ход мои связи? Разумеется, с министром внутренних дел у нас превосходные отношения. Хорошо… Итак, я этим займусь. Успокойте кардинала, речь пойдет о самоубийстве, и дело будет закрыто. Ариведерчи, монсеньор!

Архиепископ Парижский всегда очень заботился о том, чтобы не растрачивать без необходимости кредит своего влияния на правительство. Каким образом можно оправдать просьбу, прикрыть без расследования дело о смерти монаха, безобидного книжника? Архиепископ Парижский тяжело вздохнул. Приказы, исходящие от монсеньора Кальфо, не обсуждаются, тем паче когда он передает недвусмысленную просьбу кардинала-префекта.

Архиепископ снова поднял трубку: — Не могли бы вы соединить меня с министром внутренних дел? Спасибо, я подожду…

8

Евангелия от Матфея и Иоанна

Ночь с четверга на пятницу подходила к концу, заря вот-вот должна была забрезжить. Было так холодно, что караульные разожгли костер неподалеку от дворца Каиафы. Домохозяин подошел к огню, протянул руки к его благодатному теплу. Его почтительно приветствовали: как-никак владелец одного из богатейших домов в квартале, знакомец первосвященника… Он обернулся: Петр прятался за углом, напуганный тем, что оказался вблизи дворца — средоточия той власти, которую всего через несколько часов намеревался свергнуть. Его поведение рано или поздно должно было вызвать подозрения.

Домохозяин сделал Петру знак, чтобы тот подошел к костру. Рыбак нерешительно проскользнул в круг греющихся у огня.

Все прошло великолепно. Позавчера он привел сюда ошеломленного Иуду, впервые в жизни попавшего в квартал иудейских сановников. Беседа с Каиафой пошла сначала как по маслу — первосвященник был в восторге оттого, что ему предоставится повод без шума, по-тихому отправить Иисуса за решетку. Потом Иуда вдруг пошел на попятный. Может, до него только в тот момент дошло, кто перед ним, и он сообразил, что собирается выдать Учителя еврейским властям?

— А кто поручится, что вы не прикажете убить Иисуса, как только он попадет к вам?

Первосвященник торжественно поднял правую руку:

— Перед лицом Предвечного я клянусь тебе, галилеянин: Иисуса Назорея будут судить по нашему закону, согласно которому странствующему проповеднику не грозит смертная казнь. Его жизни ничто не угрожает. Да будет Предвечный свидетелем нашего договора.

И он с улыбкой вручил Иуде тридцать золотых монет.

Иуда молча взял деньги. Первосвященник дал торжественную клятву: Иисуса арестуют и будут судить. Это потребует времени, а через три дня Каиафа уже не будет верховным правителем страны. К тому времени его вообще не будет.

Что они там, наверху, копаются? Почему Иисус все еще не заперт где-нибудь в укромном подземелье? Уж скорее бы он оказался в темнице — и в безопасности!

Домохозяин видел, как несколько членов Синедриона поднялись по лестнице на второй этаж дворца, куда отвели Иисуса. Неизвестность угнетала. Пытаясь скрыть беспокойство, он направился к выходу на улицу, прошелся взад-вперед. Какая-то тень жалась к стене.

— Иуда? А ты что здесь делаешь?

Бедняга дрожал, как листок смоковницы на галилейском ветру.

— Я… я пришел посмотреть, мне страшно за Учителя! Можно ли верить слову Каиафы?

— Да полно, успокойся, все идет своим чередом. Не задерживайся здесь, это опасно: первый встречный дозор может тебя схватить. Ступай ко мне домой, у меня в высокой зале ты будешь в безопасности.

И Домохозяин направился обратно к входу во дворец. Оглянувшись, увидел Иуду — тот по-прежнему стоял неподвижно, как в землю врос, с места не сдвинется.

Когда раздались крики первых петухов, дверь залы распахнулась, свет факелов озарил лестницу. Вышел Каиафа, оглядывая двор. Домохозяин проворно отступил в тень, подальше от костра: сейчас не стоит попадаться на глаза. После, когда бунт будет подавлен, он отправится к первосвященнику и попросит отпустить Учителя.

Следом вышел Иисус, он был крепко связан. Два стражника держали его за локти.

Почему? Какой смысл связывать его, чтобы бросить в подземелье?

Группа, сопровождавшая узника, прошла по ту сторону костра, послышался резкий голос Каиафы:

— Немедленно ведите его к Пилату!

Домохозяина прошиб холодный пот.

«К Пилату!» Чего ради Иисуса ведут к римскому прокуратору? Этому есть лишь одно объяснение: Каиафа нарушил клятву.

Иуда по-прежнему прятался в тени. Вдруг его ослепил свет факелов. Он вжался в дверной проем, затаив дыхание. Что это? Дозор?

В окружении отряда храмовой стражи, спотыкаясь, шел человек со связанными за спиной руками. Поравнявшись с Иудой, офицер, что шагал впереди, отрывисто бросил:

— Во дворец Пилата! Пошевеливайтесь!

Иуда с ужасом увидел лицо пленника, которого подгоняли ударами кулаков в спину.

Учитель был очень бледен, черты лица искажены страданием. Он прошел мимо, никого не заметив, — казалось, взгляд его был обращен внутрь. Потрясенный, Иуда смотрел на запястья Учителя, стянутые веревкой до крови, и посиневшие пальцы, судорожно искривленные.

Страшная процессия скрылась из глаз — отряд свернул за угол направо, к крепости Антония, где останавливался Пилат, когда он бывал в Иерусалиме.

Любому иудею известен закон, по которому в Израиле богохульство жестоко карается: виновного насмерть забивают камнями. Если Иисуса не казнили сразу во дворе, это значит только одно: он не признал того, что провозглашал себя равным Богу. Поэтому правители Иудеи решили добиться приговора за преступление против власти. А поскольку римляне накануне Пасхи опасаются народных волнений и взвинчены, сделать это будет нетрудно.

Шатаясь, Иуда побрел прочь из города. Иисуса не станут судить. Каиафа нарушил клятву и решил предать его смерти. Учитель не признал себя виновным, и первосвященник решил передать пленника римлянам, которые казнят любого по малейшему подозрению.

Иуда подошел к храму, величественная тень накрыла его. В кармане позвякивали тридцать монет — смехотворный залог договора, который только что был нарушен. Каиафа посмеялся над ним.

Сейчас он войдет в храм, чтобы напомнить первосвященнику о его клятве. А если тот станет упорствовать в своем злодеянии, Иуда призовет в свидетели Предвечного, перед лицом которого поклялся Каиафа.

«Священники храма, пришел для вас час Божьего суда!»

9

Отец Нил вздрогнул, раздался первый удар колокола, зовущий к мессе. Надо спуститься в ризницу, приготовиться. Он еще раз перечитал слова, нацарапанные на клочке бумаги, которые несколькими часами ранее извлек из сжатых, окоченевших пальцев мертвого Андрея:

«Сказать Нилу: коптский манускрипт (Апок)

Послание Апостола.

МММ

Плита в Ж

Установить связь. Немедленно».

Оставив мысли о роли Иуды в гибели Иисуса, отец Нил вновь оказался лицом к лицу с жестокой реальностью дня нынешнего. Что все это могло означать? Вопрос, конечно, бессмысленный. Отец Андрей хотел поговорить с ним о коптской рукописи. О той, что из Рима, или другой? В ящиках его стола хранились многие сотни фотокопий — о которой из них идет речь? Он приписал в скобках «Апок» — может, имеется в виду коптский манускрипт об Апокалипсисе? Но это мало чем поможет: Апокалипсис упоминается во множестве источников, как еврейских, так и христианских. А отец Нил хоть и мог с грехом пополам читать по-коптски, но чувствовал, что с таким трудным текстом ему не справиться.

Следующая строка записки напомнила ему один разговор с библиотекарем. Речь зашла о некоем апостольском послании. Отец Андрей упомянул о его существовании крайне сдержанно, вскользь, как о простой гипотезе, догадке, ничем не подтвержденной. И не пожелал больше говорить об этом. Не это ли послание имелось здесь в виду? А что означает трижды повторенная буква «М»? Только одна, предпоследняя строка была вполне ясна для отца Нила. Да, ему надо было вернуться и сфотографировать каменную плиту в Жерминьи, как он обещал своему другу перед самым его отъездом.

Что касается последних слов: «Установить связь», они часто говорили об этом: для отца Андрея, как историка, обнаружение связей было необыкновенно важно. Но почему «немедленно», почему это слово подчеркнуто?

Отец Нил напряженно размышлял о своих исследованиях евангельских текстов, живо интересовавших отца Андрея, о вызове библиотекаря в Рим по поводу коптской рукописи и, наконец, о находке, сделанной отцом Андреем в Жерминьи и глубоко его взволновавшей. Похоже, все это неожиданно приобрело в глазах его друга такую важность, что ему не терпелось поговорить об этом с Нилом, как только он вернется.

Может быть, отец Андрей обнаружил во время поездки что-то, о чем они упоминали во время своих многочисленных бесед с глазу на глаз? Или его друг проговорился в Риме о том, о чем следовало молчать?

Жандарм говорил о «преступлении». Но для убийства нужен мотив. Отец Андрей ничем не владел, жил затворником в своей библиотеке, и никому не было до него дела… Никому, кроме Ватикана. Однако отец Нил никак не мог поверить, что за убийством мог стоять Рим. Последнее убийство священников по приказу папы произошло в Парагвае в 1760 году. Это массовое истребление невинных было, возможно, необходимым с точки зрения тогдашней политики, но сейчас другие времена. Невозможно представить, чтобы папа на исходе XX столетия распорядился убрать безобидного книгочея!

«Рим уже давно не проливает крови. Немыслимо, чтобы это преступление было организовано Ватиканом».

Однако покойный друг неоднократно предостерегал его. И тотчас тревога, с некоторых пор не оставлявшая его, снова дала о себе знать тупой болью в животе.

Отец Нил глянул на часы — до мессы осталось четыре минуты, нужно торопиться в ризницу, как бы не опоздать. Он выдвинул ящик письменного стола, сунул записку под стопку писем. Пальцы коснулись фотографии, сделанной месяц назад в церкви Жерминьи. Последняя воля отца Андрея…

Он встал и вышел из кельи. Темный выстуженный коридор третьего этажа — так называемый «кулуар святых отцов» — напомнил ему: отныне его ждет полное одиночество. Никогда больше улыбка его друга — библиотекаря не озарит это унылое место.

10

— Садитесь, монсеньор.

Удержавшись от досадливой гримасы, Кальфо опустил свое упитанное тело в мягкое кресло, стоявшее напротив внушительного письменного стола. Ему не понравилось, что Эмиль Катцингер, могущественный кардинал-префект, глава Конгрегации вероучения, официально вызвал его к себе. Ведь всем известно, что настоящие дела обсуждают не за письменным столом, а за пиццей или во время прогулки в тенистом парке после порции спагетти, да с хорошей сигарой.

Алессандро Кальфо появился на свет в испанском квартале, в бедном районе Неаполя. Его многодетная нищая семья, ютилась в одной-единственной комнатке, выходящей прямо на улицу. Выросший среди людей, чей вулканический темперамент питает щедрое неаполитанское солнце, он очень рано почувствовал неодолимую тягу к наслаждению. Кругом было столько мягкой, трепещущей плоти, недоступной для маленького бедняка. И он научился грезить о своих желаниях и желать осуществления своих грез.

Алессандро мог бы стать истинным неаполитанцем, ревностным служителем культа Эроса — единственного божества, способного даровать сладкое забвение обитателю убогого квартала. Но строгие нравы семьи не позволяли надеяться, что его мечты осуществятся. Скорее можно было дождаться чудес от святого Януария.

Тогда-то отец и отправил его на негостеприимный север Италии: в их тесной каморке ютилось слишком много народу. Пусть из его сынка сделают церковника, но только не абы где, нет! Папаша, восторженный поклонник Муссолини, слыхал, что там — в высших, стало быть, сферах — приняли решение учреждать семинарии, где детей воспитывают в духе фашизма. Коль скоро Господь сам добрый итальянец, то и готовиться к служению нужно именно в подобном заведении. Так Алессандро в десять лет от роду отослали на пологие берега реки По, где он облачился в сутану, чтобы никогда ее более не снимать.

Но сутана не могла заставить этого сына Везувия смириться с его новым положением.

В семинарии он сделал свое второе открытие: ощутил, что комфорт и достаток также притягательны, как и мир наслаждений. Средства таинственным образом стекались сюда от правых радикалов, чьи сети были раскинуты по всей Европе. Нищий уличный мальчишка живо смекнул, что деньги могут все.

Когда ему исполнилось семнадцать, Алессандро отправили в Ватикан для изучения латыни — языка Бога. Там его ожидало третье открытие: он познал вкус власти. Узнал, что она может наполнить жизнь смыслом даже больше, чем погоня за наслаждением. Конечно, культ Эроса приближает к тайне Всевышнего, но власть делает того, кто ею обладает, равным Богу.

Внутренняя склонность к фашизму в один прекрасный день привела его в Союз Святого Пия V. Он понял, что здесь обретет все, что желает. Его жажда власти утолится в лоне тоталитарной идеологии Союза. Сутана с фиолетовой оторочкой будет напоминать ему о духовных устремлениях, так поздно пробудившихся в нем, и в то же время позволит удовлетворить терзающие его желания. Деньги рекой потекут к нему благодаря сотням досье, которые тщательно составляются Союзом, никого не оставляющим без внимания.

Деньги, власть и наслаждение — в этом весь Алессандро Кальфо. К сорока годам его уже называли «монсеньором», он стал ректором таинственной и весьма влиятельной Коллегии, подчиненной непосредственно папе и ни от какой иной власти не зависящей. И тут произошло нечто неожиданное: он воспылал истинной страстью к порученному ему делу и стал яростным защитником догм церкви, которой был обязан всем. Он перестал сдерживать свою чувственность. Однако, позволив страстям выразиться во всей полноте, он придал им размах, соответствующий его духовной власти: отныне он видел в этом способ посредством преображения плоти быстро приблизиться к мистическому соединению с Богом.

Всего два человека, сам папа да кардинал Эмиль Катцингер, знали, что этот низенький человечек с елейным голосом и есть всемогущий ректор. Для всех же прочих, urbi et orbi[2], он оставался скромным минутантом Конгрегации.

— Садитесь. У нас два вопроса: один касается дел внутренних, другой — внешних.

Так было принято в правящих ведомствах Ватикана: под «внутренними вопросами» подразумевалось то, что происходит внутри церкви, стало быть, в дружественной, привычной и уютной среде. А вопросы «внешние» имели отношение к остальному миру — враждебному и безумному, который тем не менее следовало держать под контролем.

— Мы уже обсуждали проблемы французского бенедиктинского аббатства…

— Да, вы просили меня принять необходимые меры, но мы не успели вмешаться, несчастный отец Андрей покончил с собой. Полагаю, дело закрыто.

Его высокопреосвященство терпеть не мог, когда его перебивали, главным здесь был он. Нужно поставить Кальфо на место.

Папа приблизил к себе австрийца Катцингера, поскольку тот обладал репутацией просвещенного богослова. Но кардинал оказался ярым консерватором, что соответствовало глубоким убеждениям самого папы.

— Самоубийство — страшный грех, да примет Господь его душу! Но, похоже, в этом монастыре завелась еще одна паршивая овца. Взгляните на сообщение отца настоятеля. — Он протянул Кальфо папку. — Может быть, это не так уж важно, вы ознакомьтесь, потом обсудим.

Отношения Катцингера с собственным прошлым были довольно сложными: его отец был офицером австрийского вермахта, служил в дивизии «Аншлюс». Кардинал отвергал нацизм, но при этом считал, что только он способен объединить мир под эгидой единственно истинной католической веры.

— А вот внутренний вопрос непосредственно касается вас, монсеньор…

Кальфо закинул ногу на ногу и ждал продолжения.

— Вам известна римская поговорка: una piccola avventura non fa male — от маленького приключенья вреда нет, лишь бы прелат, уважая свой сан, не забывал о скромности и хорошем тоне. А до моего сведения дошло, что некая… некое создание может пойти на контакт с папарацци. Антиклерикальная пресса обещает ей целое состояние в обмен на откровения касательно… Как бы выразиться?.. Личных отношений, в которых вы якобы с ней состояли.

— Это были духовные отношения, ваше высокопреосвященство: мы вместе продвигаемся по стезе мистического опыта.

— Не сомневаюсь. Но дело в том, что журналисты предлагают очень большие деньги. Что вы думаете делать?

— Молчание — первейшая добродетель христианина. Наш Господь, и тот отказался отвечать Каиафе, клеветавшему на него. Полагаю, хватит нескольких сотен долларов?

— Вы шутите! На сей раз сумма на порядок больше. Я готов вам помочь, но пусть это будет в последний раз. Святой Отец вряд ли не заметит так встревожившую нас статейку в «Ла Стампа». Все это прискорбно!

Эмиль Катцингер извлек из складок своей пурпурной сутаны маленький серебряный ключик, открыл нижний ящик письменного стола. В ящике лежали десятка два пухлых конвертов. Католическая империя собирала налог со всех, даже самых маленьких приходов. Катцингер руководил одной из трех конгрегации, обеспечивающих сбор этих денег.

Он осторожно взял первый конверт и проворно пересчитал содержимое. Затем протянул конверт Кальфо, тот его приоткрыл, но проверять не стал, неаполитанцу достаточно одного взгляда на пачку купюр, чтобы определить размер суммы.

— Ваше высокопреосвященство, я бесконечно тронут, мои преданность и благодарность не будут иметь границ!

— Я уверен в этом. Мы ценим ваше рвение в самом святом из всех дел церкви, ибо оно касается Господа нашего Иисуса Христа. Что ж, ступайте с миром, успокойте эту прыткую девицу, возжаждавшую известности, и, прошу вас, впредь руководите ею на путях духа не столь… гм… дорогостоящим образом.

Несколько часов спустя Катцингер вошел в другой кабинет, расположенный над колоннадой Бернини и выходящий окнами непосредственно на площадь Святого Петра. Возвысившись до апостольского сана, папа немало времени проводил в разъездах, возлагая руководство повседневными делами на тех, кто всегда оставался в тени, но твердой рукой вел ладью святого Петра к реставрации прежних порядков.

Его высокопреосвященство Эмиль Катцингер управлял делами католической церкви тайно — и держал кормило железной рукой.

Сейчас другая рука, немощная и дрожащая, протянула кардиналу, почтительно стоявшему перед креслом, номер «Ла Стампа». Раздался голос — речь говорившего была заметно затруднена:

— А эта история, где мелькает имя Кальфо… гм… это наш монсеньор Кальфо?

— Да, Святейший Отец, это он. Я виделся с ним сегодня; он примет надлежащие меры, чтобы помешать мерзкой клевете запятнать Святой Престол.

— И… как же избежать…

— Он проследит за этим лично. К тому же, как вам известно, мы через ватиканский банк контролируем ту группу СМИ, к которой принадлежит «Ла Стампа».

— Нет, этого я не знал. Что ж, ваше преосвященство, помогите вновь воцариться миру. Я молюсь об этом каждый день и час.

Кардинал поклонился, улыбаясь. С годами он научился любить старого понтифика. Он был свидетелем той ежедневной борьбы, которую папа вел с болезнью, и восхищался силой его веры и мужеством, с которым тот переносил страдания.

11

Отец настоятель последним вошел в просторную трапезную. Монахи в грубошерстных балахонах почтительно ожидали его, стоя возле табуретов, расставленных в ряд с безукоризненной аккуратностью. Мелодичным голосом он прочел молитву, монахи сели за стол. Сорок голов склонились, готовясь в молчании внимать чтению. Полуденная трапеза началась.

Напротив прелата в другом конце трапезной занимали стол учащиеся схоластиката — будущие безукоризненные служители церкви. Лица их были сосредоточены, под глазами залегли круги. На столах перед ними стояли миски с салатом, на который они готовы были накинуться по первому сигналу. Начинался учебный год, нужно продержаться до июня.

Отец Нил всегда любил раннюю осень, когда зреют плоды, недаром Францию сравнивают с фруктовым садом. Но сейчас… Вот уже несколько дней, как у него пропал аппетит, занятия в схоластикате тяготили.

— Итак, совершенно очевидно, что Евангелие от святого Иоанна — произведение не вполне цельное, оно является результатом продолжительной литературной обработки. Кто его автор? Или здесь скорее надлежит говорить о нескольких авторах? Мы с вами только что сопоставили некоторые фрагменты этого священного текста и убедились, что в различных его частях не только язык, но подчас и содержание весьма отличаются. Один и тот же автор не мог одновременно так живо описать события, очевидцем которых он явно был сам, и в то же время пускаться в пространные рассуждения на блестящем греческом языке, в которых чувствуется влияние философии гностиков.

Отец Нил разрешал своим студентам прерывать его во время лекций при условии, что вопросы будут краткими. Но сегодня, стоило ему затронуть столь волнующую его тему, как он увидел перед собой окаменевшие лица учеников.

«Я понимаю, что мы сходим с торной дороги, это совсем не то, чему вас учили на уроках катехизиса. Но если сам текст вызывает вопросы… Вам еще предстоит много удивительного!» — думал он, глядя на застывших студентов.

Замысел его лекций возник в результате многолетних одиноких исследований и раздумий. В библиотеке аббатства он несколько раз тщетно разыскивал некоторые произведения, недавно вышедшие в свет. Он узнавал о них из специализированного журнала, который получал отец Андрей.

— Смотрите-ка, отец Нил, наконец извлечена из забвения еще одна часть рукописей с берегов Мертвого моря! Я уж и не надеялся… Пятьдесят лет прошло с тех пор, как в Кумранских пещерах были обнаружены кувшины, но после смерти Иггаэля Ядина ничего не публиковалось, больше половины этих текстов до сих пор не известны публике. Неслыханное безобразие!

Отец Нил улыбнулся. Он вспоминал, как постепенно ему открывались новые черты характера отца Андрея — увлеченность, стремление постоянно узнавать что-то новое. Он полюбил их долгие уединенные беседы, когда отец Андрей, слегка наклонив голову, внимательно слушал рассказы Нила о его изысканиях. Потом одним словом, а порой и молчанием или одобрял выводы своего ученика, или помогал сориентироваться в дебрях самых рискованных предположений.

Человек, которого он тогда видел перед собой, совсем не походил на сдержанного библиотекаря, сурового хранителя трех ключей, каким испокон веков полагалось быть исполнителю сей важной должности в аббатстве на берегу Луары!

Здание после войны было перестроено, хотя монастырь при этом не закрывался. Оно напоминало собой подкову. Библиотека располагалась на верхнем этаже под самой крышей, занимая все три крыла — северное, южное и центральное.

Четыре года назад в распоряжение отца Андрея вдруг поступили значительные суммы. Ему надлежало пополнить библиотечные фонды ценными изданиями по религиозной и исторической проблематике. Придя в восторг, он поставил все свои знания и умения на службу предложенной задаче. На стеллажах появились издания редкие или уже исчезнувшие из продажи, каких обычно днем с огнем не сыщешь, книги на древних и современных языках. Последовавшее непосредственно за этим распоряжение Ватикана об открытии схоластиката подсказало, откуда вдруг появилось такое сказочное изобилие материалов для исследований.

Однако все это сопровождалось и новым непривычным ограничением. Каждый из восьми монахов, преподававших в схоластикате, получил в свое распоряжение один ключ, дающий доступ только в ту часть библиотеки, где хранились материалы по его дисциплине. Отцу Нилу, читавшему лекции по Новому Завету, выдали ключ от двери, ведущей в помещения центрального крыла здания и над которой висел деревянный щит с вырезанной надписью «Библейские науки». Книгохранилища «Исторические науки» в северном крыле и «Теологические науки» — в южном оставались для него закрытыми.

Ключи от всех трех библиотек, собранные в неразделимую связку, были только у отца Андрея и отца настоятеля.

В самом начале своих исследований, отец Нил попросил у друга позволения посещать и историческую библиотеку.

— Я не смог найти в центральном крыле некоторых материалов, без которых мне не продвинуться дальше. Вы однажды говорили мне, что они приписаны к фондам северного крыла. Почему мне нельзя входить туда? Это же смешно!

Лицо библиотекаря внезапно замкнулось. Отец Андрей помялся и наконец, смущенно произнес:

— Отец Нил… Забудьте то, что я сказал тогда, я не должен был этого говорить. Пожалуйста, никогда не просите у меня ключей от тех двух библиотек, куда вам запрещен доступ. Поймите, мой друг, я не могу поступать так, как мне бы хотелось. Распоряжения отца настоятеля на этот счет категоричны, и это идет… с самого верха. Никто больше не может посещать все три наши библиотеки. И это совсем не смешно — это трагично. Я то допущен во все три крыла и часто пользуюсь правом читать все, что пожелаю… Но ради вашего душевного спокойствия, во имя нашей дружбы умоляю вас, довольствуйтесь тем, что найдете в центральном крыле.

Затем он погрузился в тяжкое молчание, обычно не свойственное ему в те часы, когда они с отцом Нилом оставались наедине.

И пришлось обескураженному преподавателю экзегезы волей-неволей ограничиться теми сокровищами, что таились за дверью, открывавшейся его единственным ключом.

— При внимательном чтении становится ясно, что основной автор Евангелия от святого Иоанна хорошо знал Иерусалим, имел в столице связи; это был просвещенный, зажиточный иудей, тогда как сам апостол Иоанн вырос в Галилее, был беден и малограмотен… как же он мог создать подобный текст, носящий теперь его имя?

Лица студентов мрачнели все больше, по мере того как он развивал свою мысль. Некоторые неодобрительно покачивали головами, однако никто не произносил ни слова. Это молчание аудитория тревожило отца Нила больше всего. Его ученики — сплошь отпрыски самых консервативных семей страны. Каждый из них оказался здесь неслучайно, завтра они станут передовым отрядом церкви — хранительницы догматов. И зачем только его назначили на это место? Как хорошо было работать одному, в тишине!

Отец Нил понимал, что всех своих выводов открывать ученикам не стоит. Но он и вообразить не мог, что настанет день, когда уроки толкования священных текстов станут для него такими трудными и опасными. Когда он сам учился в Риме, все казалось таким простым и легким рядом с Рембертом Лиландом, исполненным горячей братской приязни…

Первый удар колокола, зовущего к мессе, неторопливо поплыл в воздухе.

— Благодарю вас, и всего доброго. До будущей недели.

Студенты встали с мест, собрали свои записи. Коротко стриженный семинарист в сутане замешкался, дописывая несколько строк на маленьком листке из тех, которыми монахи пользуются, чтобы перекинуться парой слов, не нарушая тишины.

Пока молодой человек, прикусив губу, складывал листок вдвое, отец Нил рассеянно заметил, что ногти юноши обкусаны. А тот наконец встал и прошел мимо преподавателя, даже не взглянув на него.

Пока отец Нил переодевался в церковное облачение в ризнице, где приятно пахло свежим воском, тот, в сутане, проскользнул в общую залу и подошел к шкафчикам, отведенным для святых отцов, бросил проворный взгляд вокруг, чтобы убедиться, что в зале никого нет. И вот уже рука с обкусанными ногтями сунула сложенный листок в шкафчик отца настоятеля.

12

Если бы не венецианские бра, рассеивающие теплый приглушенный свет, лишенная окон зала выглядела бы мрачной. Всю ее длину занимал стол из вощеного дерева, за которым стояли тринадцать кресел, касающиеся спинками стены. В центре высилось некое подобие трона в неаполитанско-анжуйском стиле, обитого пурпурным бархатом. А по обе стороны от него — по шесть кресел попроще, хотя и с подлокотниками, украшенными львиными головами.

Драгоценные занавеси входной двери маскировали ее массивную броню.

Около пяти метров отделяло стол от противоположной, почти голой стены. В кирпичную кладку был вмурован темный деревянный щит. На фоне красного дерева, выделяясь своей мертвенной бледностью, белело окровавленное распятие, выполненное в янсенистском духе, в свете двух скрещивающихся прожекторов, спрятанных над центральным троном.

На этом троне никто никогда не сидел, да и впредь не будет; он призван напоминать членам собрания, что присутствие Учителя, главы Союза Святого Пия V, хотя и чисто духовно, зато вечно. Иисус Христос, Бог воскресший, на протяжении уже четырех столетий восседает на нем в Духе и Истине, окруженный двенадцатью верными апостолами, шестеро одесную, шестеро — ошую. В точности так, как за той последней трапезой, которую он разделил с учениками две тысячи лет назад в высокой зале одного из домов западного квартала Иерусалима.

Все двенадцать кресел были заняты людьми в широких стихарях, с низко надвинутыми капюшонами. Лица были скрыты простой белой тканью так, что на виду оставались лишь глаза, а длинные рукава умышленно скроены с таким расчетом, чтобы скрывать запястья и даже пальцы участников. Сидящие располагались за столом таким образом, что рассмотреть прочих собравшихся без дополнительных усилий было невозможно.

Члены этой ассамблеи обращались не друг к другу, а всегда как бы только к окровавленному распятию, которое видели перед собой. И если остальные слышали сказанное, то потому лишь, что так было угодно Учителю, безмолвствовавшему на кресте.

В этой комнате, само существование которой было тайной для простых смертных, Союз Святого Пия V ныне держал совет, собравшись в три тысячи шестьсот третий раз со дня своего основания.

Лишь один участник совета, занимавший место справа от пустого трона, сидел, положив на стол не прикрытые рукавами пухлые руки, и, когда он встал, на одной из них сверкнул темно-зеленый драгоценный камень. Машинально разгладив стихарь на внушительном животе, обладатель перстня заговорил:

— Братья мои, три внешних вопроса, которые мы уже обсуждали, ныне снова привлекли наше внимание. Есть и четвертый, внутренний вопрос, и он… мучителен для каждого из нас.

Эти слова были встречены молчанием: все ждали продолжения.

— По просьбе кардинала-префекта Конгрегации мы занялись той маленькой проблемой, что недавно возникла во Франции, в бенедиктинском аббатстве, находящемся под весьма строгим надзором. Итак, вы поручили мне разобраться. Что ж, я имею удовольствие сообщить, что проблема решена: монах, чьи высказывания вызвали наше беспокойство, отныне не сможет вредить святой католической церкви.

Один из присутствующих почти неприметно приподнял сложенные руки в знак, что хочет говорить:

— Вы хотите сказать, что он был… устранен?

— Я не употреблю этого слова, ибо оно offensivum auribus nostris[3]. Возвращаясь в свое аббатство, он случайно выпал из поезда и умер на месте. Французские власти пришли к заключению, что он покончил с собой. Итак, я прошу вас помолиться за него, самоубийство — ужасное преступление пред лицом Творца.

— Брат ректор, стоило ли обращаться за помощью к иностранному агенту, чтобы устроить все это?

— Этого палестинца я встретил в Каире много лет назад. С тех пор он не раз доказывал свою надежность. В данном случае его интересы совпадали с нашими, и он это прекрасно понял. В помощь себе он привлек своего старого знакомого, израильского агента. Люди из Хамаса и Моссада отчаянно враждуют, но, когда нужно, они могут выступить единым фронтом против общего противника. И сейчас это было нам на руку. Важен только результат, достичь которого мы должны решительно и быстро. Я гарантирую, что оба агента будут молчать. Они получили хорошее вознаграждение.

— Вот именно, несколько тысяч долларов — внушительная сумма. Такие траты впрямь оправданны?

На этот раз ректор повернулся к тому, кто задал вопрос:

— Брат мой, эта сумма просто смешна в сравнении с выгодой, которую она может принести. Я полагаю, можно говорить не о тысячах, а о миллионах долларов. Если все сложится так, как задумано, мы наконец получим средства, необходимые для осуществления нашей миссии. Помните, как внезапно разбогатели тамплиеры? Так вот, у нас есть надежда припасть к тому же источнику. И мы сможем добиться успеха там, где они потерпели поражение.

— А что с плитой в Жерминьи?

— Я к этому и веду. Это открытие прошло бы незамеченным, если бы отец Андрей не проведал о нем лишь потому, что его аббатство расположено по соседству. Он отправился туда и первым прочел надпись, о которой мы знаем из архивов ордена тамплиеров.

— Об этом вы уже говорили.

— Когда отец Андрей был в Риме, из его слов стало понятно, что он уловил некую связь между теми разрозненными сведениями, которыми обладал. Все это очень опасно, и неизвестно, к чему может привести. Наш Союз основан святым папой Пием V, — ректор поклонился пустому трону, — именно затем, чтобы не позволить ни малейшему пятну или даже тени коснуться памяти и образа Учителя. — И он поклонился распятию. — Любой, кто пытался даже помыслить об этом, был уничтожен. Чаще всего вовремя, но иногда — слишком поздно, и это порождало чудовищные беспорядки, причиняло немало страданий: вспомните Оригена, Ария или Нестора, многих других… Мои люди сделают все необходимое: плита из Жерминьи будет надежно укрыта от чужих взглядов.

Собравшиеся облегченно вздохнули.

— Однако у нас появилась другая проблема, тесно связанная с первой, — продолжал ректор.

Некоторые из присутствующих, не удержавшись, повернулись к нему.

— Покойный отец Андрей обзавелся, можно сказать, учеником. С ним сдружился один из монахов того же аббатства, преподаватель схоластиката, и похоже, что он тоже проникся идеями несчастного отца Андрея. Возможно, это ложная тревога, вызванная донесением отца настоятеля аббатства. Один из студентов, посещающих курс экзегезы, который ведет этот преподаватель, некто отец Нил, сообщил, что последний высказывал по поводу Евангелия от Иоанна суждения, идущие вразрез со святой доктриной. Принимая во внимание сложившуюся обстановку, отец настоятель счел уместным незамедлительно известить нас.

Братья насторожились: Евангелие от Иоанна имело самое прямое отношение к их миссии, и дело требовало самого пристального рассмотрения.

— Конгрегация должна следить за тем, чтобы преподаватель — богослов не допускал вольностей, толкуя священное писание. И этот монах будет не первым, кого призовут к порядку.

Если бы кто-то наблюдал за происходящим, он почувствовал бы, как усмехнулись собравшиеся.

— …но обстоятельства сложились исключительные. Отец Андрей был высокообразован и одарен острым, пытливым умом. Сам он уже не сможет причинить вреда, но что он успел передать своему ученику, отцу Нилу? Судя по донесению отца настоятеля, их связывала тесная дружба, что для аббатства и само по себе явление прискорбное. Иначе говоря, вопрос в том, заразился ли отец Нил теми же пагубными идеями? У нас пока не было способа выяснить это.

Один из братьев приподнял сложенные руки:

— Скажите, брат ректор, этот отец Нил… Ему, случаем, не приходится тоже путешествовать Римским экспрессом?

— Разумеется, это можно было бы устроить. Но о втором самоубийстве в том же аббатстве нечего и думать. Тут уж нам не убедить ни французское правительство, ни общественность. Однако же дело не терпит отлагательства. Этот монах регулярно читает лекции и, похоже, решил поделиться со студентами некоторыми своими выводами. Что это за выводы, мы не знаем, но не стоит рисковать; кардинал возлагает большие надежды на схоластикат монастыря Сен-Мартен и хочет, чтобы он был совершенно безупречен.

— Что вы предлагаете?

Ректор сел, спрятав руки в рукава стихаря.

— Пока не знаю. Необходимо, и притом немедленно, выяснить, что известно этому монаху, и, если он еще не докопался до чего-то серьезного, нужно выяснить, до чего он способен дойти своим умом. Я буду держать вас в курсе.

Он выдержал паузу, устремив напряженный взгляд на распятие, на слоновой кости которого темнела кровь. Следующий вопрос был потруднее, и приступать к нему следовало с большой осторожностью.

— Ни один из вас не знает ничего или почти ничего о брате, сидящем рядом. Таким образом, лишь на меня одного ложится тяжелая обязанность оберегать наш Союз.

Ректор Союза Святого Пия V назначается пожизненно. И только он один знает имена остальных одиннадцати братьев. Они же знают лишь его одного. Когда он чувствует приближение кончины, то сам избирает своего преемника среди братьев. Начиная с 1570 года большинство ректоров были достаточно благоразумны, чтобы умереть до наступления старческого слабоумия. Подчас, конечно, приходилось помогать тем, кто дорожил своей жизнью больше, чем служением Учителю. Дееспособность главы Союза находилась под неусыпным контролем Одиннадцати. И сам ректор, в свою очередь, следил за тем, чтобы никто из братьев не нарушал Устава. Если же такое случалось, то с провинившимся поступали вполне определенным образом. Для подобных случаев существовала особая процедура, которую и предстояло сейчас применить по отношению к одному из братьев.

— Как ни горько это признавать, но оказалось, что один из нас не способен более соблюдать наше главное требование — не разглашать информацию о делах Союза. Преклонный возраст, несомненно, притупил его бдительность.

Один из собравшихся вздрогнул, рукава стихаря соскользнули, обнажив костлявые руки со вздувшимися венами:

— Прикройтесь, брат! Итак, вам известен порядок. С сегодняшнего вечера мы все должны посвятить себя посту, молитве и суровому покаянию, как полагается перед тем, как один из нас завершит свои земные дела. Мы должны помочь нашему брату подойти к последнему порогу. Накануне следующего собрания объявляется строжайший пост, а с этого дня самобичевание хлыстом во время утреннего и вечернего чтения молитвы «Помилуй меня, Боже» или чаще. Ведь мы испытываем искреннюю привязанность к нашему брату, долгое время разделявшему с нами бремя ответственности, а теперь ему предстоит нас покинуть.

Кальфо не любил эту процедуру. Он устремил исступленный взор на распятие. С тех пор как он возглавил Союз, здесь еще и не такое происходило…

— Благодарю вас. Посвятим же оставшееся до следующего собрания время тому, чтобы тайно, но со всем усердием проявить любовь к нашему брату.

Братья встали и направились к бронированной двери в дальнем конце зала.

13

Евангелия от Матфея и Иоанна

Восходящее солнце пасхальной субботы коснулось черепицы крытой галереи вокруг имплювиума — мощеного камнем бассейна для сбора дождевой воды. Дом был построен в римском стиле, как и пристало жилищу богатого иудея. Домохозяин, измученный событиями двух последних дней, когда все надежды разом обратились в прах, присел на бортик бассейна и тяжко вздохнул. Иисуса выдали Пилату, вчера в полдень он был распят… это не просто удар, это кошмарное поражение.

Одиннадцать, словно перепуганное стадо, сгрудились в высокой зале. Надо идти туда. Собравшись наконец с духом, он стал медленно подниматься на второй этаж. Толкнул дверь — ту самую, порог которой Иуда переступил тогда, в четверг вечером. В просторной зале горел лишь один простой светильник. Он различил силуэты людей, сидевших на полу. Все молчали. Одиннадцать объятых ужасом галилеян, что прячутся здесь, — вот и все, что осталось от мечты о новом Израиле.

Один из них, отделившись от стены, приблизился к нему.

— Ну что?

Петр смотрел с презрением.

«Он никогда не смирится с поражением и, даже скрываясь под моим кровом, не признает, что чем-то мне обязан, — как прежде не желал признавать особых отношений между мною и Иисусом».

— Вчера вечером Пилат разрешил снять Иисуса с креста. Было уже слишком поздно, чтобы совершить похоронный обряд, тело временно поместили в ближайший склеп, который принадлежит Иосифу Аримафейскому — он из сочувствующих.

— Кто переносил тело?

— Никодим, он нес за плечи, Иосиф за ноги. И еще там было несколько женщин-плакальщиц — Мария из Магдалы с подругами, мы их знаем.

Петр сжал кулаки:

— Какой позор, какая… какая низость! В последний путь покойного должны проводить члены его семьи! А там не было ни Марии, ни Иакова, его брата! Никого, кроме просто сочувствующих! Учитель умер, как собака.

Домохозяин насмешливо посмотрел на него:

— Разве Мария, его мать, или Иаков и другие его братья или сестры виноваты в том, что вы готовились к бунту? Или в том, что в течение нескольких часов все так ужасно переменилось? Кто повинен в том, что Каиафа солгал и приказал отвести Иисуса к Пилату? И что распяли его без промедления, без суда? Кого во всем этом винить?

Петр опустил голову. Это именно он задумал восстание, связавшись с друзьями — зелотами, и он же уговорил Иуду взяться за такое грязное дело. Он понимал, что вся вина на нем, но признаться в этом не мог. Особенно перед лицом самозванца, который тем временем продолжал обличать его.

— А где был ты, когда Иисуса укладывали на крест, когда ему в запястья вбивали гвозди? Я-то был там вчера в полдень, прятался в толпе. Я слышал эти страшные удары молотка, видел, как кровь и вода хлынули из раны, когда легионер добил его копьем, Я здесь единственный, кто может подтвердить, что Иисус Назареянин умер как человек, без единой жалобы или упрека нам, толкнувшим его в западню. А вы все — где были вы?

Петр не ответил ни слова. Предательство Каиафы, выдача Иисуса римлянам — эти страшные события разрушили все их планы. Когда Учитель умирал, Петр, как и остальные, прятался где-то в бедных кварталах города, лишь бы подальше от римских легионеров, подальше от западных ворот Иерусалима и от этих крестов. Да, только Домохозяин там был, лишь он один действительно все видел, отныне только он сможет засвидетельствовать мужество и достоинство Иисуса в его смертный час. Теперь этот самозванец все время будет лезть вперед и еще больше возгордится!

Надо перехватить инициативу. Главный здесь все-таки он, Петр! Он увлек домохозяина к окну:

— Пойдем, поговорить надо.

Низкие тучи закрыли небо Иерусалима, за окном потемнело, будто уже надвигалась ночь. Несколько мгновений Петр вглядывался во мрак, потом обернулся и, прерывая тягостное молчание, сказал:

— У нас два дела, оба срочные. Прежде всего тело Иисуса — никто из нас не согласится, чтобы его бросили в общую яму, как всех приговоренных к смерти. Это было бы оскорблением его памяти.

Домохозяин покосился на едва различимые фигуры в глубине залы. Совершенно очевидно, что никто из них не сможет обеспечить Учителю достойного погребения. Иосиф Аримафейский тоже не согласится, чтобы тело Иисуса долго оставалось в его фамильном склепе. Нужно что-то придумать.

— Думаю, выход есть. Ессеи всегда считали Иисуса своим, хотя он никогда не признавал себя членом их секты. Я долгое время состоял в их мирской общине, так что хорошо их знаю. Мне кажется, они согласятся перенести тело Учителя в пустыню, в один из своих некрополей.

— Ты можешь быстро связаться с ними?

— Елеазар живет неподалеку, я возьму это на себя и поговорю с ним. А второе дело?

Петр посмотрел на собеседника в упор. Тучи тем временем немного разошлись, и грубые черты его лица стали еще резче в бледном свете пасмурного дня. Сейчас с Домохозяином говорил бывший зелот, и голос его прозвучал жестко:

— Иуда. Но это уже моя забота.

— Иуда? Что с ним?

— Ты знаешь, что сегодня утром он явился в храм и устроил скандал? Знаешь, что он во всеуслышание обвинил первосвященника в вероломстве, призывал Бога в свидетели договора, заключенного между ним и Каиафой? Целая толпа это слышала. Евреи верят, что один из них теперь должен умереть от руки Божьей. Каиафе это ведомо, он арестует Иуду, тот заговорит, и тогда мы оба будем разоблачены. Священнослужителям это безразлично. Если они узнают, что Учителя схватили из-за нас, все пропало. Никто не поверит, что мы хотели лишь оградить его от опасности, и никакого будущего у нас уже не будет. Понимаешь?

Домохозяин изумленно смотрел на галилеянина. «Что еще за будущее, — думал он, — мерещится тебе, несчастный? Ты и так насилу уцелел после провала своей безумной затеи. Какое у тебя, бедолага, может быть будущее, кроме как вернуться к своим рыболовным сетям? Да и лучше бы ты их никогда не оставлял?»

Но вслух он ничего не сказал. Петр опустил голову, на лицо его упала тень.

— Иуда спятил, он становится опасным. Нельзя допустить беды. Но об этом ты не думай, я с ним разберусь.

И он коснулся кинжала, висевшего на боку.

14

Деяния апостолов

Оставив Домохозяина в недоумении, Петр вышел из залы, обогнул бассейн и выскользнул на улицу. Он знал, где искать Иуду.

В это ненастное утро город был безлюден. Петр зашагал в сторону бедных кварталов. Чем дальше он уходил, тем уже становились здесь сплошь немощеные улочки. Песок похрустывал под его сандалиями. Перед одним из домов он остановился и постучал.

Из-за двери выглянула женщина, закутанная в покрывало, и посмотрела на него с ужасом. — Петр! Ты? В такое время?

— Я пришел не к тебе, женщина. Мне нужен Искариот. Он здесь?