Писать предисловие к новому изданию «Повести о детстве» Михаила Штительмана я взялся с радостью и горечью. С радостью — потому, что люблю эту книгу и был дружен с ее автором. С горечью — именно поэтому. С радостью — потому что очень многое вспомнилось из — теперь уже далекого — прошлого. С горечью — именно поэтому.

В давние, предвоенные, годы издательство в городе Ростове-на-Дону обратилось ко мне с предложением взять на себя редактирование этой повести молодого ростовского прозаика. Тогда мы и познакомились с Михаилом Ефимовичем — в ту пору Мишей — Штительманом.

Потом случилось нам вместе проводить отпуск на берегу Черного моря. Помню, как безуспешно учил его плавать. Держал его в воде на вытянутых руках — он не весил ничего, — осторожно опускал руки, и он немедленно тонул. Удивительная худоба не давала ему ни малейшей опоры на воде. Если воспользоваться выражением одного остроумного человека, у Миши было не телосложение, а теловычитание… На отсутствующем туловище помещалась относительно большая голова с огромными глазами. Казалось, эти глаза и тянули его камнем на дно.

Потом мы ушли — почти одновременно — с народным ополчением. Он — из Ростова, я — из Москвы. Оказались примерно на одном участке Западного фронта, где-то неподалеку друг от друга. Он нашел меня по очеркам и заметкам, публиковавшимся в армейской газете. Прислал глубоко тронувшее меня письмо, в котором даже в тех условиях проявилась его до застенчивости нежная душа. Я ответил, и он написал еще раз. Очень грущу теперь, что война не сохранила этих дорогих мне писем доброго художника, милого человека, моего друга.

Позже мы увиделись в Москве: свели нас совпавшие по времени командировки. Со Штительманом приехал ростовский поэт, его сверстник Гриша Кац. И встретились мы все вместе в гостиничном номере у их земляка — Михаила Александровича Шолохова. Он был в городе проездом: направлялся на фронт в качестве военного корреспондента газеты «Красная звезда». В тот вечер — с перерывом лишь на воздушную тревогу — Штительман и Кац много пели. Михаил Александрович, любящий пение, понимающий в нем толк, удивлялся, что не знал раньше, какие у них звонкие тенора… Наутро все мы разъехались в свои воинские части.

Вскоре пришло письмо. Оно есть у меня. Миша писал об этом вечере в Москве, о прощании у подъезда «Национала», о том, что никогда еще мы не расставались, так мало зная о своем будущем. Писал, что воспоминания — большое и тревожное богатство на войне, хорошо что они есть. Писал, что будет у нас наше завтра, будет большое общее счастье возвращения. Писал, что командование части представило его к правительственной награде — ордену «Красной звезды» и что он никогда не думал, что его «представят к ордену за… войну».

Счастье возвращения изведать ему не довелось.

Потом не было больше ни писем от Миши, ни — долгое время — известий о нем. Впоследствии выяснилось, что и он и Гриша Кац погибли.

Вот почему в воспоминаниях смешиваются и радость и горечь.

А книга, написанная Михаилом Штительманом, живет. Она перед нами, дорогие читатели, скоро вы перевернете страницу, и вас гурьбой окружат ее герои — и непохожие друга на друга, и в чем-то схожие, повеет воздухом маленького окраинного городишка дореволюционной России, которые назывались местечками… И оживут перед вами надежды и каждодневные заботы населявших такое местечко людей, их стремления, их заблуждения и предрассудки, и то новое, что с революцией вошло в их жизнь, переделало их психологию, круто изменило их судьбу.

Мальчик Сема Гольдин со смешным прозвищем «Старый нос» — образ, несомненно, автобиографический. В нем так много того, что было присуще Мише Штительману! Да и на то надо обратить внимание, что всех остальных и всё остальное в повести видим мы такими и таким, как оно запечатлевалось в больших, удивленных глазах Семы.

С первых страниц предстанет основная группа героев и персонажей. Каждому посвящена отдельная глава.

Вот два человека, которые пестовали детство Семы, — бабушка и дедушка.

«У дедушки всегда деловой вид, всегда он куда-то торопился. Прежде чем совершить сделку, дедушка с жаром рассказывает, эта сделка может дать.

— Допустим, — говорит дедушка, — мадам Фейгельман согласится продать свой дом с флигелем за пятьсот рублей. Как раз сейчас хочет купить дом без флигеля мосье Фиш… Мм продаем Фишу дом, а на комиссионные забираем флигель и сдаем его семье Ровес. Это даст нам… — дедушка щурит правый глаз, — пятьдесят — шестьдесят рублей в год!

Но потом выясняется, что мадам Фейгельман не продает своего дома, а думает лишь его продать, когда ее сын Моська, которому сейчас год, достигнет совершеннолетия, а господин Фиш действительно хотел купить дом на те деньги, что он заработает при покупке партии леса у польского помещика, но так как помещик прогорел и лес не прибыл, то он, Фиш, пока дом не покупает. Так рушится вся дедушкина постройка! Два дня бабушка распекает его за флигель, а на третий дедушка придумывает остроумную операцию с бязью и подсчитывает, что это дело может дать.

Все дни старик что-то ищет, что-то прикидывает, берет на заметку… Отрывки разговоров, случайно услышанные слова, чьи-то намеки — все это мысленно склеивает он, как клочки разорванного письма, и составляет очередной план. Нужду свою дедушка старательно прячет. Заняв до четверга рубль, он расплачивается в четверг. Правда, он пошел на новый заем, но это никого не касается. Одним словом, дедушка крутится!»

А бабушка? Вот затеяла она кормить желающих домашними обедами… «И пусть не подумают, что из-за денег. Просто бабушка делает одолжение. Не все равно — готовить на двух или на пятерых? Она только докладывает к этому делу, но у нее такое сердце, что она просто не может отказать…»

У бабушки был четкий план: Фрейда скажет Фейге, Фейга скажет Двойре, Двойра — Хиньке, Хинька — Риве. Если не сегодня, так завтра клиенты будут наверняка!.. А когда в первый же день дедушка позволил себе выразить сомнение: «Ой, Сарра, ты, кажется, берешься не за свое дело!» — рассерженная бабушка напомнила мужу, что ему не следует бояться убыточности начатого дела, поскольку он ничего не вложил в это дело. Дедушка еще пытался наступать, засвидетельствовать свою нелюбовь к пустым затеям… И вот тут-то и последовала решительная контратака: бабушка негодующе переспрашивает: «Это пустые затеи? А флигель покупать — не пустые?» — и, услышав о флигеле… дедушка сконфуженно умолкает.

Есть у Семы потешный и славный приятель. Зовут этого мальчика Пейся. Характер у него совсем не Семин: он может и смалодушничать, и угодничать, служа у богача Гозмана, который выгнал Сему, не стерпев непокорного характера своего служащего и его острого ума. Однако это в характере Пейси поверхностное, легко слетающее, как шелуха. А сердце у Пейси доброе, притом он забавнейший и упоенный враль, не истощимый на выдумки и не теряющий присутствия духа, когда его пытаются уличить в явных несуразицах, которыми полны его истории. Сема и Пейся то ссорятся, то мирятся, а под конец становятся настоящими друзьями.

В какой-то степени, лишь в какой-то степени под стать бабушке и дедушке Семы «посредник», маклер Фрайман. Но в нем заложено и нечто другое. Если старики Гольдины строят свои воздушные замки, рассчитывая лишь на удачу, никому не грозящую ни бедой, ни убытком, то Фрайман — натура паразитическая, извлекающая свой хотя и небольшой доход из того, что посреднику удается урвать из заработка «облагодетельствованных» им людей.

Сема на несладком опыте услужения у господ Гозманов. Айзенблитов, Магазаников узнает, что такое дух эксплуатации, что тянут за собой жадные мечты о наживе. Эти господа хотели бы прибрать к рукам многое не только в местечке — и прибрали бы, если бы не революция.

Фрайман определил Сему сначала на службу к мануфактуристу Магазанику, потом — к обувщику-«европейцу» Гозману. Он же устроил к Гозману и Пейсю… Побывав и «компаньоном» у водовоза Герша, Сема в конце концов попадает на кожевенную фабрику Айзенблита.

Вот где люди помогли ему найти себя.

Дело в том, что на фабрике было много друзей Семиного отца. Все здесь помнили Якова Гольдина…

Но сначала несколько слов о том, что же это за местечко, где происходили описанные в повести события.

Вот речка, на берегу которой оно стояло, «маленькая, смешная речка Чернушка. Семе представлялось, как хорошо было бы, если б Чернушка впадала „в какой-нибудь порядочный океан…“ Сема поплыл бы по речке и увидел корабли, настоящие города… Он понимал, что мечтать об этом глупо, что Чернушка никуда не впадает, а к середине лета и вовсе высыхает, но — „почему не помечтать — это ж ничего не стоит“…»

По реке — и улицы. «Говорят, что в больших городах каждая улица имеет название: ну, допустим, Крещатик, или Садовая, или еще какие-нибудь. В Семином городе улицы не имели никаких названий, и даже при желании заблудиться здесь было трудно. Во-первых, всего три улицы, во-вторых, что такое улица? Если в местечко въезжают дроги, так задние колеса стоят на тракте, а оглобли упираются в конец улицы. Вот и гуляй по таким проспектам!»

И вот в таком-то местечке уже копили силы, вызревали дельцы недюжинного масштаба…

В начале книги мы видели Гозмана всего-навсего злобным самодуром, издевающимся над «мальчишкой на побегушках», досадующим на то, что этот мальчишка сметлив и умен, а его собственный сын — полукретин.

Во второй части мы узнаем пошире, что представлял собою этот коммерсант и предприниматель. Он не выезжал из местечка, однако был известен не только в Киеве, но и в Варшаве. Нельзя было увидеть Гозмана гуляющим с ребенком или сидящим на скамейке под тенистым деревом. У него не было желаний, присущих обычным людям. Все, что его интересовало, так или иначе связывалось с рублем. Он и в карты не играл, не прокучивал денег: Гозман «делал деньги — со злобой, с упорством, нанося увечья людям и не замечая их страданий…»

Так жило местечко, своим микромирком, со своими стремлениями и философией. Одни неутомимо барахтались в трясине, веря и не веря в слепую, шалую удачу, в возможность выбраться когда-то на гребень жизни. Другие надеялись одолеть жизнь, подмять ее под себя, стать господами жизни, на беде и горе других построить свое благополучие. А как изменить само течение жизни, как направить его по новому руслу, — знали совсем иные, не похожие на них люди.

Это — отец Семы, это — рабочий айзенблитовской фабрики Антон Дорошенко, это — в годы революции военный комиссар Трофим Березняк, это — матрос-балтиец Степан Тимофеевич Полянка и это — юные их помощники, набравшиеся жизненного опыта, «курьеры военного комиссара»… Сема и Пейся, а также девушка, которую полюбил Сема, Шера.

Вторая часть книги отделена от первой недолгим сроком: Семе исполняется всего лишь пятнадцать лет. Но эта часть охватывает огромные сдвиги в жизни местечка, которые возникают как отражение и как малое звено великих революционных событий в жизни всей страны.

В связи с этим на смену бытовым сценкам, где в зарисовки тех или других сторон жизни местечка вкрапливались выполненные также в бытописательской манере колоритные портреты обитателей местечка, представителей различных его социальных слоев, — на смену всему этому приходит живопись, углубляющаяся в характеры, в психологию персонажей и тем самым в итоге некоего диалектического процесса, поднимающаяся над бытом, наполняющая повесть содержанием возвышенным. Если в первой части преобладает людское, то здесь на первый план выходит человеческое.

И в первую очередь связано это со всеми сюжетными линиями, которые прочерчиваются в эпизодах, где либо присутствует, либо все окрашивает собою образ отца Семы, мотив преемственности поколений. Вот где обретают полную силу произнесенные и подхваченные в главах первой части слова о том, что в Семе есть «кусочек от его папы», вот где раскрывается подлинный пафос этих слов.

Обратим внимание на страницы, где описан приход отца, его возвращение из царской ссылки. Всмотримся в плачущие большие серые глаза человека с маузером, в фигуру его старой матери, опустившейся подле него на колени, вслушаемся в ее вырывающийся будто прямо из сердца голос:

«— Ты приехал… Я не надеялась дожить до этого дня. Теперь я могу умереть. Единственный мой… Счастье мое… Ты совсем белый, — с тоской произнесла бабушка, — ни одного черного волоса! Где твоя молодость, сын? Где ты потерял ее? — застонала она. Но вдруг, вспомнив что-то, бабушка вскочила и закричала: — Сема, ты здесь? (Побледневший и испуганный, он стоял рядом.) О чем ты думаешь? Почему ты не двигаешься? Это ж твой папа! Твой папа!»

И вслед за этим — мужественно нежная сцена встречи отца с сыном. И волнующая сцена чудесного исцеления, как в библейской притче, старика, к которому возвратился сын.

А вскоре картина прощания Семы с отцом — прощания, казалось, на короткое время…

«Опустив руки, стоял Сема на дороге, провожая глазами отца. Господи! Хотелось не стоять, а бежать за ним, бежать и бежать, целовать его белую голову, худые руки, вылинявшую куртку. Прощай, отец!.. Его уже не было видно, а Сема все стоял, и прохожие с удивлением смотрели на него. Какая-то телега, громыхая, проехала мимо, черные брызги, полетели вправо и влево, но Сема не заметил их».

И вот — после милых страниц, отданных первой, детской любви Семы и Шеры, лирическим воспоминаниям бабушки и дедушки, с юмором написанным эпизодам, в которых участвуют Полянка, Пейся, после главки, где показано расставание с уходящими на один из фронтов гражданской войны Антоном, Моисеем, Полянкой, — командировка Семы в тот район, где он надеялся встретить отца, комиссара района, и на этот раз последнее, навсегда, прощание с отцом.

Задержитесь, дорогие читатели, на финальных страницах книги, не торопитесь, очень внимательно, открыв свое сердце тому, что их наполняет, читайте их, и вам сдавит горло глубокое волнение, омоют глаза светлые, очищающие душу слезы.

Прекрасно завершается книга. Концовка как бы не ставит точки. В подтексте она, эта концовка, несет что-то, что дает возможность угадывать наступающее стремительное возмужание юного героя повести.

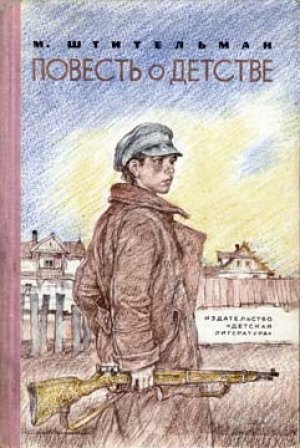

Еще немного — об авторе книги. Родился он в Одессе, в 1911 году. Детство прошло на Украине. Юношей работал на заводе в Ростове-на-Дону. Был журналистом — сотрудничал в газетах, альманахе, журнале… В 1934 году выпустил первую книгу «Сын родился» — сборник рассказов, в 1936 году — «Рассказы о друзьях». Продолжал работу в газетах.

На войне был секретарем редакции армейской газеты «К победе». Это была газета 19-й армии. В 1941 году погиб в районе Вязьмы.

Если эта книга попадет вам, дорогие читатели, в руки впервые, вы узнаете нового для вас писателя. И пусть напутствуют вас в вашем чтении слова другого писателя о своем молодом собрате по профессии:

«Товарищ Штительман!

Примите 1000 моих извинений. Только недавно прочитал. Книга теплая, и я не раскаиваюсь, что чтение отложил на осень. Когда холодно, теплое согревает. Привет!

Мих. Шолохов.23 ноября 1938 г.»[1]

Ну вот, товарищ Штительман, ну вот, хороший мой Миша, вашу книгу встречают тысячи новых, молодых глаз, тысячи распахнутых навстречу ей сердец.

Ю. Лукин

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Отцу моему посвящаю

Все люди живут по-людски, только у одного Семы не жизнь, а сплошное мучение. Конечно, он взрослый человек, понимает, что — почему, но уж слишком много у него забот. Подумайте только, вот сейчас бабушка Сарра уж наверняка ищет Сему. Вообще эта бабушка — минуты она не может прожить без него, как будто он дает ей воздух. Сема — туда, Сема — сюда, все Сема!

Надо принести дров со склада — Сема; надо натаскать воды на кухню — Сема; надо развести самовар — Сема; надо дедушке принести шкалик — Сема; надо занять у соседки стаканчик крупы — кто бы вы думали? — тоже Сема! Просто голова кружится. И хорошо, если бы все говорили: Сема — это золотой мальчик; хорошо, если бы все были им довольны, — тогда можно терпеть. Но нет же, его еще ругают! Легче выучиться талмуду[2], чем угодить бабушке. Каждый день его ругают: он весь в папу, он минуты на месте не стоит, он не уважает старших, у него ветер в голове, и — мало этого — он еще вдобавок… Старый Нос. Да, да, Старый Нос!

За что же дали Семе это дурацкое прозвище? Шагу не может он ступить по местечку, только и слышит: «О, Старый Нос идет!» или «О, Старый Нос уже все знает!» У других мальчиков тоже есть прозвища, но такого нет ни у кого.

Мальчика Пейсю прозвали Вруном; так ему и надо, потому что Пейся всегда что-нибудь придумывает. Он, например, выдумал, что его папа, мясник Шлема, поставляет мясо к царскому двору. Кто поверит этому шарлатану? Может быть, завтра он придет и скажет, что царь звал Шлему пить кофе или кушать котлеты.

Пейся-Врун. И никак его иначе не назовешь. Еще какой врун! Вчера Сема встретил на улице Пейсю. Пейся нес какой-то сверток и с таинственным видом прошел мимо. Но Сема не может его пропустить, не узнав, что у Пейси в свертке. Он останавливает Пейсю и спрашивает:

— Куда ты летишь, что у тебя в свертке?

— А тебе, Старый Нос, все нужно знать?

Семе очень тяжело слышать такие противные слова, но он не может уйти, не узнав, что в Пейсином свертке.

— Ты, наверно, был у отца? — допытывается Сема, и глаза его блестят от радостного возбуждения.

— Я был на станции, я там получал груз! — с гордостью отвечает Пейся и тычет пальцем в таинственный сверток.

— Груз? — повторяет Сема. — А ну покажи!

— А ты никому не скажешь?

— Никому.

— А побожись!

— Чтоб я так жил!

— Еще!

— Пусть у меня руки отсохнут!

— Еще!

— Чтоб у меня бабушка умерла!

Клятва эта убеждает Пейсю. Он уводит Сему за угол и, оглянувшись по сторонам, медленно развертывает сверток:

— Здесь американская летучая мышь!

Сема широко раскрывает глаза:

— Американская? Вот черт! Ай да Пейся! Ну, показывай! Что ж ты возишься?

Пейся откидывает край листа. Сема видит обыкновенного дохлого маленького мышонка. Американская? Летучая? Какой врун! Сема с негодованием уходит. Пейся пытается держаться важно, он даже кричит вслед Семе:

— Завидуешь, Старый Нос!

Но он уже сам не верит своей выдумке, и мокрый, тщедушный мышонок лежит в его грязной руке.

И вот Сема рассуждает: если Пейсю прозвали Вруном — это правильно! Он и есть самый настоящий врун. Если сына заготовщика Фомы прозвали Нехай — это правильно: пусть не сует после каждого слова это самое «нехай» — кто его выдумал? Если тощую тетю Фейгу прозвали, извините, Коровой, так и это правильно. Она ведь всю жизнь только и знает, что говорит о корове. Ей нужна обязательно корова, иначе она не может. Чудачка эта тетя Фейга!.. Но, спрашивается, почему его прозвали Старый Нос?

Бабушка говорит Семе, что он — Старый Нос потому, что он все знает, всюду суется и во все вмешивается. Вот и угоди после этого бабушке! Он все знает, так это, оказывается, плохо. «Пожалуйста, сделайте одолжение, — думает Сема, — я не буду во все вмешиваться. Сами ходите по воду, сами пилите дрова, сами занимайте крупу, сами несите курицу к резнику — всё сами. Старый Нос! Выдумали человеку прозвище…»

Сема вздыхает: день только начался — и уже столько надо обдумать. Думать… Сема вспоминает — вчера гимназист Ясинский, рассказывая что-то деду, сказал: «Шел я по улице, ни о чем не думая…» Что это значит: ни о чем не думая? Сема пробует ни о чем не думать, но это занятие злит его. Он думает о том, что он ни о чем не думает, — получается ерунда. Этот Ясинский — или чудак, или врун вроде Пейси. Надо будет спросить у дедушки. Покончив с Ясинским, Сема тихонько спускается на пол — он сидел в кухне на посудном столике. Бабушка с утра куда-то ушла, в доме было совершенно пусто — никто не мешал ему.

Сема подходит к окну, и вдруг он видит, что во дворе стоит Пейся, корчит рожи и показывает ему огромный нос. Сема взбирается на подоконник и быстро прыгает вниз. Он хватает за шиворот Пейсю и пригибает его к земле.

— Дурак, Старый Нос! — кричит Пейся задыхаясь.

— Кто Старый Нос? — свирепо спрашивает Сема.

— Я, я — Старый Нос, — покорно говорит Пейся.

— Проси прощения, Врун!

— Прошу.

— Нет, повторяй за мной: «Я, Пейся-Врун, прошу у тебя, Сема, прощения».

— Я… — дрожащим голосом, заикаясь, повторяет Пейся, — Врун… прошу у тебя…

— Ладно! — великодушно заявляет Сема. — А где твоя мышь?

— Улетела, она ведь летучая.

— Да она дохлая, твоя мышь!

— Я достал для нее лекарство, и она теперь опять летает.

Сема с удивлением смотрит на Пейсю. Как можно так врать?. И хоть бы глазом моргнул!

— Ну, знаешь что, убирайся отсюда. Это наш двор!

— Ладно, ладно, — говорит Пейся, — придешь к нам, я тебя тоже не пущу.

— Я с детьми не играю, — важно говорит Сема и лезет обратно в окно.

Вдруг он слышит крик:

— Долго рос Старый Нос! Семка-тесемка!

Сема стремительно поворачивается, но поздно: Пейся уже за воротами. Издалека доносится его тоненький голосок:

— Долго рос — Старый Нос! Семка-тесемка!

«Убью! — думает Сема и сжимает кулаки. — Убью! Мышь летучая!»

В это время во двор входит бабушка. На ней почему-то черная шаль, та самая, которую она надевает лишь в большие праздники. С бабушкой идет человек с палкой, в сером люстриновом[3] пиджаке и соломенке. Сема его никогда не видел. Почему на бабушке черная шаль? Что это за человек, интересно знать? Сема прячется за шкаф, бабушка с гостем проходят в комнату. Интересно! Да пусть его тридцать раз называют Старый Нос, должен же он знать, что делается в его собственном доме. И Сема прячется у двери.

Бабушка. А как Яша выглядит? Наверно, похудел. Ты понимаешь, все ночи я лежу с открытыми глазами. И он все время — передо мной.

Человек с палкой. Он выглядит, тетя Сарра, не очень хорошо, но его уже оставил кашель.

Бабушка. А он получил мою посылку?

Человек с палкой. Получил. Я даже сам сухарики ел — объедение! У вас, тетя, на такие вещи золотые руки.

Бабушка. Ну, так ты разденься, умойся и ложись. Придет старик, мы поговорим. Хорошо? Вот здесь умывальник…

Бабушка открывает дверь и сталкивается с Семой. Сема сконфуженно смотрит на нее и… растерянно разводит руками.

— Я здесь искал…

— Что ты искал? — кричит бабушка. — Что ты искал, мамзер?[4] Искал! Все тебе нужно, Старый Нос!.. Поди-ка лучше купи дров на складе!

Сема любит дедушку больше, чем бабушку. Он и не пытается скрывать это. Когда бабушка говорит: «Эх ты, Старый Нос!» — это у нее звучит так, как будто она говорит: «Эх ты, дурак, чтоб тебя черти утащили». А когда дедушка говорит: «Эх ты, Старый Нос!» — это у него звучит так, как будто он говорит: «Эх ты, мой дорогой, трудно тебе приходится».

Профессий у дедушки много: он был продавцом живой птицы, бакалейщиком, агентом по страхованию жизни, приказчиком, комиссионером по продаже и покупке домов. Всего не перечислить! Но ни одна профессия не сделала его карман тугим. Шутя, он говорит, что ему нужно уметь считать, самое большее, до десяти. Дедушке приходится иметь дело с маленькими цифрами: грош, пятак, гривна, пятиалтынный…

Но жить нужно — нужно зарабатывать деньги. Нужно выдумывать деньги! Это очень трудно. Когда дедушка был молодым, он надеялся на помощь свыше. Бог, мало ли что может бог! Град пустить, метель поднять, зрячего ослепить, реки осушить.

Но потом дедушка изменился, и с богом у него установились довольно холодные отношения. Во всяком случае, на него дедушка особенно не рассчитывал.

Сейчас дедушка — комиссионер по покупке и продаже домов. Нельзя сказать, чтоб это было очень прибыльное дело. В местечке многие имеют свои домики, но никто не собирается их продавать или покупать. На прошлой неделе семья Нюрельман продала свой дом. Почему? Нюрельманы уезжали в Америку. Но, во-первых, не каждый день люди уезжают за океан, во-вторых, кроме дедушки, в местечке есть еще девять комиссионеров по покупке и продаже домов. Поэтому дедушка часто лезет в чужие дела и вместо домов продает картофельную муку, щепу, камни для бритв…

У дедушки всегда деловой вид, всегда он куда-то торопится. Прежде чем совершить сделку, дедушка с жаром рассказывает бабушке, что́ эта сделка может дать.

— Допустим, — говорит дедушка, — мадам Фейгельман согласится продать свой дом с флигелем за пятьсот рублей. Как раз сейчас хочет купить дом без флигеля мосье Фиш… Мы продаем Фишу дом, а на комиссионные забираем флигель и сдаем его семье Ровес. Это даст нам… — дедушка щурит правый глаз, — пятьдесят — шестьдесят рублей в год!

Но потом выясняется, что мадам Фейгельман не продает своего дома, а думает лишь его продать, когда ее сын Моська, которому сейчас год, достигнет совершеннолетия, а господин Фиш действительно хотел купить дом на те деньги, что он заработает при покупке партии леса у польского помещика, но так как помещик прогорел и лес не прибыл, то он, Фиш, пока дом не покупает. Так рушится вся дедушкина постройка! Два дня бабушка распекает его за флигель, а на третий дедушка придумывает остроумную операцию с бязью и подсчитывает, что это дело может дать.

Все дни старик что-то ищет, что-то прикидывает, берет на заметку… Отрывки разговоров, случайно услышанные слова, чьи-то намеки — все это мысленно склеивает он, как клочки разорванного письма, и составляет очередной план. Нужду свою дедушка старательно прячет. Заняв до четверга рубль, он расплачивается в четверг. Правда, он пошел на новый заем, но это никого не касается. Одним словом, дедушка крутится!

Днем, падев свои черные в белую полоску, тщательно выутюженные брюки, он выходит в город. Около аптеки он встречается с друзьями. Они говорят обо всем, кроме того, что их действительно интересует. Прислонившись к железным перилам, они толкуют о фальшивомонетчиках, о новом правительстве во Франции, о недавно назначенном губернаторе, даже о революции. Это больное место дедушки. Когда произносят слово «революция», дедушка вздрагивает, как будто называют его фамилию. Из-за этой революции его сын торчит где-то в глуши, и дай бог дожить до его возвращения.

Дедушка вздыхает и, постукивая палкой по деревянному тротуару, медленно идет домой. По дороге он заходит в обувной магазин Гозмана и уславливается, чтоб его имели в виду, если прибудет небольшая партия дамской обуви. У него есть покупатель — что-нибудь особенное! Прощаясь, он начинает думать, кто бы мог быть покупателем, если действительно обувь прибудет. Новая комбинация! Может быть, выгорит дело…

Чем ближе подходит дедушка к дому, тем хуже становится его настроение. Завтра опять нужно идти на базар. Боже мой! Базар пожирает все. При этой дороговизне только Ротшильду[5] хорошо… Навстречу дедушке бежит Сема. Пальцы торчат из его больших, завязанных веревочкой ботинок… Дедушка гладит Сему по голове:

— Что это у тебя такие синяки под глазами, Сема? Ты ел что-нибудь?

Сема прижимается к дедушке, обнимает его:

— Ел, дедушка, много ел!

— Ну, вот и хорошо!

Дедушка лезет в карман, шарит рукой, но потом вспоминает, что денег нет, и вздыхает.

— Дедушка, а у нас гость!

— Какой гость?

— Я знаю? — пожимает плечами Сема, — Может быть, даже этот господин от папы. Бабушка спрашивала у него, как выглядит Яша.

— От папы?.. Что ж ты мне сразу не сказал, Старый Нос!

И, оставив Сему, дедушка бежит в дом.

Есть в местечке большой, глубокий колодец. Каждый день уносят сотни ведер воды, а колодец все полон и полон. Хорошо Гершу: его товару нет конца. Само небо дарит заработок! И нашел же человек. Десять лет тому назад Герш продал все, что у него было, и купил — что бы вы думали? — обыкновенную бочку. Потом поехал на ярмарку и купил рыжего костлявого коняшку.

С тех пор Герш живет, как министр. Со своей бочкой приезжает он к колодцу, набирает и развозит по домам воду. Конечно, не каждый может себе позволить такую роскошь — покупать у Герша воду! Герш поставляет воду только самым богатым и почтенным людям: раввину[6], купцам Магазанику и Гозману…

Все было б хорошо, но у Герша есть конкурент, и этот конкурент не дает ему покоя. Старый черт отбивает у него кусок хлеба. Старого черта зовут Лазарь Солас. И, хотя Герш ругает его, он заслужил свой заработок. Он почетный человек. Он герой. Он георгиевский кавалер.

В 18… году молодой широкоплечий Лазарь был призван в действующую армию. Доктор пришел в восторг от его выправки. Чтоб у еврея была такая грудь! Ширина — косая сажень. Его зачислили в кавалерию — это была большая честь.

Через несколько лет в местечко пришел усталой походкой хмурый человек в солдатской форме с Георгиевским крестом на груди. Это был Лазарь Солас. Он с любопытством смотрел на прохожих, но его не узнавали. Дома он застал трех рыжих евреев, тощих и длинных.

— Евреи, что вы здесь делаете, хотел бы я знать? — улыбнувшись, спросил он и, бросив бескозырку, опустился на стул.

— Странный вопрос, господин солдат, — ответил младший, — мы сыновья Аврама Соласа.

— Ну, так я тоже сын Аврама Соласа. Я тоже у себя… А где мать?

Поднялся плач, сбежались любопытные соседи. Вернулся с крестом! Все-таки не даром послужил Лазарь. Теперь он почетный человек, шутка сказать — георгиевский кавалер! Одно жаль, что мать не дожила, — ах, как бы она радовалась! Хорошая была старуха. Но какое счастье будет его детям — это же бывает раз в сто лет!

Что значит георгиевский кавалер? Боже мой, это значит, что Лазарь Солас имеет право жительства во всей Российской империи. Хочет Лазарь — он берет чемодан, садится в поезд и приезжает в Москву. Хочет Лазарь — он берет чемодан и приезжает в Петербург. Рай! Хочет — что хочет. Может поехать в Область Войска Донского, в Ростов! Да! Приедет и скажет градоначальнику: «Я решил у вас пожить», — «А кто вы такой, позвольте узнать?» — скажет градоначальник. «Я — георгиевский кавалер» и градоначальник — под козырек: «Добро пожаловать, милости прошу».

Вот что значит Лазарь Солас!

А если захочет его сын выучиться, скажем, на доктора или даже на горного инженера — пожалуйста! Хоть на академика! Никакой процентной нормы!.. Конечно, какая-нибудь пуля могла попасть ему в печень или даже в сердце, но ничего — обошлось. И теперь большое счастье!

Так говорили евреи в синагоге[7], на базаре, в лавках и дома. Все говорили, кроме Лазаря Соласа и его братьев. Какие-то странные люди — они не радовались.

Лазарь Солас женился. Жена подарила ему одного за другим трех сыновей. Сыновья росли, как все дети бедняков: в пыли улиц, в духоте хедера[8], в тесноте мастерских. Геройство отца не дало им счастья. Были они такие же тощие, как братья отца, рыжие и тощие; только младший пошел в Лазаря — из подковы он мог сделать конторскую линейку. Ну так что?

Шли годы, пожелтел Георгиевский крест, поблекли глаза, выцвела старая боевая куртка солдата. Вечерами скучный сидел Лазарь Солас у ворот своего дома. И люди равнодушно проходили мимо него.

Право на жительство? Но зачем оно ему нужно в семьдесят пять лет? Верните ему молодость, и он отдаст все эти льготы. Дети могут учиться? А на какие деньги? На те, что он скопил в царской армии?

И вот георгиевский кавалер стал конкурентом Герша. Герш развозит воду — Лазарь разносит воду. У него нет клячи, нет бочки. У него только широкие, жилистые руки. Пять — десять клиентов — тридцать — сорок ведер в день. В пятницу вдобавок к деньгам для него пекут булочку, в субботу он отдыхает — дети слушают его рассказы, с завистью смотрят на крест и хотят в солдаты.

А сыновья? Старший работает на фабрике, средний переносил тяжести — надорвался и слег, младший давно ушел из местечка, где он — никто не знает. И ходит с ведрами по пыльной дороге старый солдат, георгиевский кавалер, разносит воду по домам, получает булочку в пятницу, — и никто уж ему не завидует.

Интересный человек — Лазарь. Как бы хотелось Семе его послушать! Как бы хотелось!..

И вдруг такое счастье: Сема заходит с дедушкой в дом и видит, что возле бабушки и человека в люстриновом пиджаке сидит он, Лазарь, георгиевский кавалер. Сема радостно потирает руки. Не будет же Лазарь сидеть молча в чужом доме. Что-нибудь Лазарь расскажет — послушаем! Но дедушка портит все дело. Он подлетает к гостю, хватает его за пуговицы:

— Послушай, это ты видел моего сына? Ты своими глазами видел?

Лазарь смеется:

— Это же мой сын, мосье Гольдин. Разве мой сын может соврать? Мое горе, что он видел вашего сына. Мое горе — и ваше счастье.

Дедушка садится и вытирает платком лоб:

— Ну, рассказывай все подробно. Ты поверишь, я не узнал тебя. Бороду отпустил… Сколько лет тебя не было?

— Много лет. Больше десяти.

— Гм! Подумайте — больше десяти!

Вдруг бабушка замечает Сему:

— Ты еще здесь?

Как будто от нее что-нибудь отвалится, если он послушает.

— Да, здесь.

— Иди спать сейчас же! Чтоб мальчик любил только крутиться среди взрослых! Все ему нужно!

Сема быстро забирается под одеяло. Он закрывает глаза и даже похрапывает, но он все слышит. Каждое слово!

О Семином папе всегда говорили, что у него все не как у людей. Молодой человек, вместо того чтобы учиться солидному делу, пошел в сапожники. Во всем роду Гольдиных не было сапожников, так он решил быть первым, как будто его просили или перед ним кланялись. Зачем это, кому это нужно? Один бог знает. Разве он не мог пойти по мануфактурной части? Или — отчего нет? — выйти в раввины? С такой золотой головой все можно!

Семин папа никого не послушал и стал сапожником. Бабушка после долгого раздумья смирилась с этим. Конечно, было бы приятней, если б ее сын дошел до доктора, удачно женился, взял за женой хорошее приданое и купил себе свой собственный кабинет. Но что поделаешь! Дети не слушают старших. Сумасшедшее время наступило. И люди — не люди, а какие-то звери.

Вот хотя бы Фрейда, хозяйка бакалейной лавки. Бабушка у нее каждый день делает покупки: на полкопейки перцу, на копейку уксусу, на три копейки селедки, на полторы копейки керосину и за эти же деньги — еще немножко соды в придачу. И так — много лет. Кажется, люди уже должны знать, с кем они имеют дело. Но теперь сумасшедшее время. Эта Фрейда — гори она огнем! — отказала бабушке в кредите. Прямо взяла и отказала. Ужас! Бабушка целый день пролежала с головной болью.

Так вот, Семин папа стал сапожником. Ну что ж, ставь латки, ставь латки на латки, делай набойки, а если случится такой праздник — сшей новую пару. Все-таки, если говорить откровенно (бабушка начала утешать дедушку), сапожник — это даже лучше, чем посредник, чем сват, чем служка в синагоге. А что бы сделал дедушка, если б его сын вздумал стать тряпичником, или жестянщиком, или маляром? И ходил бы по дворам?

Так рассуждала бабушка. Привыкшая к тревогам, смятениям, несчастьям, она быстро сживается с новым горем и находит утешение в том, что в мире есть еще что-то более тяжелое, более страшное… Если Герш Литвак повесился, она вспоминает о том, что уехавший в Америку Шустер там, в Филадельфии, открыл в комнате газ и отравил не только себя, но и трех детей. Это же хуже? Если у Зоей Нехамкеса провалилась торговля, бабушка вспоминает о том, как прогорел колбасник Жохельман, и не только прогорел, но и сам заболел горячкой. Это же хуже? Лишь бы было здоровье! Живое горе — легкое горе.

Но у Яши все шиворот-навыворот, все не так, как у людей. Бабушка говорит — брито, Яша говорит — стрижено. Бабушка говорит — день, Яша — ночь. Бабушка говорит — да, Яша — нет. Он совсем не хочет находить утешение в том, что есть бедняк несчастнее его.

Совсем наоборот! Если Шустер и его дети погибли в Америке, так Яша вспоминает хозяина — Магазаника, который остался здесь в местечке и живет, как царь. Почему он имеет сейф в банке, а бежавший от него Шустер ничего не нашел? Почему нам плохо, а купцу Гозману хорошо? Почему исправник плюет на Лазаря с крестом и кланяется Гозману, хотя того зовут Мендель-Меер-Ицхок. Почему? И так на каждом шагу он ставил эти колючие «почему», где нужно и где не нужно. И что же? Его отправили «на поправку» в Туруханский край, без него там минин[9] не состоится — как раз не хватало одного еврея к молитве.

Ах, эта милая бабушки! Утром она надевает свой рыжий парик, ходит с палочкой по комнате и ворчит без умолку. Хотелось бы видеть живого человека, который ее переговорит! Не дай бог попасть ей на язык!

Что же это? Сема приоткрывает левый глаз. Что же это все время они говорили: Яша такой сякой, а сейчас расспрашивают про каждую мелочь? А дедушка каждый раз вскакивает, хватает гостя за пуговицы, смотрит ему в глаза, как будто в них что-нибудь написано.

— Значит, вы говорите, он через год может вернуться? — недоверчиво спрашивает дедушка.

— Я думаю, да. Но вообще трудно гадать.

— Почему? — тревожится бабушка. — Что значит — трудно гадать?

— Ему могут предложить поехать в другое место.

— Хорошо, — говорит дедушка. — А скажите, если не секрет, как вы попали к Якову?

Гость смеется:

— Я же сын георгиевского кавалера. Я имею кругом право жительства. Когда хочу, я меняю климат!

— Нет, серьезно?

— Серьезно — я попал туда по этапу, а уехал один.

Дедушка выходит на цыпочках в коридор, плотно закрывает двери и, вернувшись в комнату, тихо спрашивает:

— Значит, вы бежали?

— С моим характером трудно сидеть на одном месте.

Какая красота! Сема не может улежать в постели. Ведь это же самый настоящий живой арестант, беглый, с каторги. Какая красота!.. Так вот какой младший сын у Лазаря! Бабушка берет его за руку и отводит в сторону. Что это за секреты? И вечно бабушка что-нибудь придумает. Иди догадывайся, о чем они говорят. Зовут дедушку… Сема напрягает слух: «Надо купить паспорт… Чужая фамилия… Один месяц…»

Потом бабушка подходит к Лазарю и, положив руку на его плечо, важно заявляет:

— Ну, мы решили: пусть этот месяц он пробудет у нас.

Урра! Сема подбрасывает одеяло. Урра! Каторжник будет жить у нас, у нас, у нас! Ведь это радость…

Бабушка склоняется над внуком и проводит рукой по его лбу:

— Вспотел. Бедный мальчик! Ничего хорошего не видит.

Странный человек эта бабушка, честное слово! Ее трудно понять. «Ничего хорошего»! А живой арестант?.. Смешная женщина! И это у нее называется «ничего»… Сема зарывается головой под подушку. Все известно — теперь можно спать.

Соседи с любопытством наблюдают за домом Гольдиных. Что-то там происходит — в этом они уверены. Как видно, старик схватил где-то хороший куш. Но где, на чем? Может быть, он устроил хорошую комбинацию с партией хрома? Людям счастье, людям везет. Вот так всегда бывает: тихий, тихий, а умеет вовремя сливки снять. Но где?

Соседи теряются в догадках. Но что бы там ни было, в доме завелись деньги — это слепому видно. Спрашивается, с чего бы это Семка вдруг перестал таскать воду из колодца, — ведь руки у него, слава богу, работают. Но он воду не носит. Каждое утро к ним является Лазарь с ведрами. За спасибо же это не делается?

Может быть, их новый квартирант хорошо платит? Он ведь у них снимает комнату со столом. Тоже интересно знать, чем занимается этот приличный молодой человек. Говорят, он племянник казенного раввина из местечка Лобны и приехал сюда выбирать невесту. На всякий случай к нему уже заходили вчера три свата — он отказался: хитрит, наверно, уже сторговался с четвертым… Такой симпатичный молодой человек… Ходят, правда, еще слухи, что этот квартирант вложил состояние в бриллианты, но прогорел и остался, что называется, без копейки. Так чего же он явился сюда, этот прощелыга? Но разве можно залезть в чужую душу? Завтра окажется, что он вовсе выжидает, пока упадут цены на сахар, и вывезет отсюда вагон или два… Тогда у Семкиного деда будет вполне приличный заработок…

Они уже искали знакомства с молодым человеком, думали — нельзя ли переманить к себе на квартиру такого выгодного жильца. Им казалось, что этот приезжий — не приезжий, а просто мешок с золотом. Им казалось, что даже стоять рядом с приезжим — прибыльное дело.

Если б кто-нибудь сказал, что дедушкин гость — беглый каторжник или арестант, преступник, — ему бы рассмеялись в глаза.

Никто не догадывался, что старый Лазарь носит воду для того, чтобы незаметно перекинуться парой слов со своим сыном, никто не догадывался, что в доме Гольдиных было по-прежнему уныло, голодно и тихо.

Сын Лазаря уходил куда-то на весь день. Прощаясь с бабушкой, он весело напевал, как будто последние три года провел на одесском лимане, а не в глухом, далеком краю. Ни одним словом, ни одним движением этот человек не выдавал себя. Он был спокоен. Можно было подумать, что он действительно приехал выбирать невесту и не знает, какому свату довериться. Когда бабушка видела, что мимо дома идет полицейский, она дрожала в смутной тоске и тревоге. Моисей, улыбаясь, смотрел на нее.

— Что вы боитесь? — говорил ей он. — При чем тут полиция? Зачем ей идти к человеку, который ищет невесту? Разве они мне дадут приданое?

Бабушка смеялась:

— Вам, кажется, один раз уже дали?

— Дали, но из десяти я взял только пять.

— Чего? — спрашивала бабушка.

— Лет, конечно, — спокойно отвечал Моисей. — Лет каторги!

И, надев шляпу, он выходил на улицу. Моисей так нравился ей, что она уже начинала находить в нем сходство с сыном: то он улыбнулся, как Яков, то он поднял брови, точно как Яков, то он запел песенку, которую любил Яков. «Лишь бы его не схватили», — вздыхала она и брала в руки молитвенник.

Сема жестоко ошибался в бабушке. Он не знал о ее бессонных почах, он не знал, как много надежд возлагала старая мать на своего единственного сына. Он не видел слез бабушки — долгих и тихих слез: она плакала ночью, когда в доме все спали и ветер шумел за окном…

Дедушка уходил рано утром. Теперь уж почти всегда молчал он за чаем, и это был тревожный, плохой признак. Старик бродил по пыльному базару от рундука к рундуку, из лавки в лавку, щупал кожу, рассматривал узоры на ситце, стучал пальцем по подошве новых ботинок, хвалил механизм часов. Кожа была чужая, ситец был чужой, часы были чужие. У него был маленький карманный бумажник с шестью отделениями — в них было пусто.

Может быть, написать прошение на высочайшее имя? Но «высочайшее имя» было очень далеко от старика, еще дальше, чем сын, о котором хотелось просить. Кому не завидовал в эти дни мосье Гольдин! Даже тряпичнику, даже стекольщику, даже Гершу.

Долгий тянулся день — с поисками, надеждами, расспросами… А там, в полутемной комнате, старуха придумывала что-то на обед, и длинный, худой мальчик, всегда чем-то озабоченный, с любопытством и жадностью ожидал, что получится у бабушки из ее загадочной смеси.

Он слишком много знал для своих лет, Старый Нос. Он уже знал вкус соли и перца!

В тот день, когда приехал Моисей, заболел учитель в хедере. Не то он объелся на свадьбе у своей племянницы, не то жена его избила. Учитель слег, и все мальчики, желая ему добра и успехов главным образом на том свете, надеялись, что болезнь затянется. Они провели три ликующих дня. Домашние хлопоты — не тяжесть и не бремя. А вот высидеть в хедере пять часов, смотреть на горбатый нос учителя, на его красную бороду и вечно слюнявые, мокрые губы — маленькое удовольствие.

Но прошло три дня, и выяснилось, что болезнь не опасна, что это вовсе не болезнь, а усталость, что ребе[10] Иоселе уже вышел и с радостью ждет учеников. Бабушка дала Семе два куска хлеба, густо посыпанных солью, и Сема, угрюмый и злой, пошел в хедер.

На улице он встретил Пейсю. Врун тоже торопился в синагогу, но, увидев Сему, подбежал к нему:

— Мир?

Сема согласился:

— Мир.

Они пошли вместе.

— Иоселе выздоровел, ни дна ему, ни покрышки!

— Выздоровел, рыжий черт!

Помолчали. Пейся посмотрел на Сему. Он хотел что-то спросить, но не решался. Сема заметил это: «Так вот почему мир. Ладно».

— Семка, — отважился наконец Пейся, — кто это у вас живет?

— А зачем тебе?

— Так просто!

— «Так просто»? Обойдешься!

Опять помолчали. Пейся вынул из кармана какую-то штучку и вызывающе взглянул на Сему:

— Свисток. Настоящий, с косточкой!

— На айданы[11] поменяем?

— Что я, с ума сошел?.. А сколько дашь?

— Два.

— Что я, с ума сошел?.. А больше не дашь?

— Четыре.

— Что я, с ума сошел?.. А ну, покажи!

Сема вывалил горсть айданов и, охраняя их рукой, показал Пейсе. Айданы были тяжелые, со свинцом. Пейся заволновался, глазки его забегали:

— А в придачу про квартиранта расскажешь?

— Ничего я тебе не скажу. Хочешь — делаем дело, хочешь — нет.

— Ну, меняем!

Сема выхватил из рук Пейси свисток и закричал:

— Цур менки без разменки!

Сделка состоялась. Друзья повеселели.

— Сема, правда, что ваш жилец привез сундук с деньгами?

— Неправда.

— А что?

— Мешок привез.

— Честное слово? А правда, что он ищет невесту?

— Ну откуда я могу знать? Замолчи, а то заберу айданы.

Они вошли в серый маленький домик с матовыми окнами.

В синагоге помещался хедер.

Ребе сидит за столиком. На нем длинный сюртук и выцветший лиловый картуз. Белыми тонкими пальцами с длинными, грязными ногтями он почесывает свою густую рыжую бороду. Полная нижняя губа ребе отвисла, видны зубы, маленькие, острые, желтые.

— Ну, уже скоро будет тихо? — лениво говорит он.

Но шум продолжается: кто-то кого то ущипнул, ударил, обманул. Скрипят скамейки, падают на пол книжки. И опять раздается тоненький, злой голосок ребе:

— Ну, я спрашиваю: будет тихо наконец или вы скучаете за этим?

Иоселе поднимает кантчик — палочку, к которой прикреплено множество узеньких, как лапша, ремешков. Наступает тишина. Тощая крыса шмыгнула в угол, черная кошка постояла в раздумье и прыгнула на колони учителя. Тишина. Глаза ребе закрыты. Ему надоели худые, вытянутые лица детей, их рваные куртки, их веснушки, мокрые носы. Все противно ребе. Он слушает себя:

— И приснился фараону сон, и не мог понять фараон сна своего. Будто стоит он на берегу реки, и выходят из вод ее семь коров, тучных плотью и хороших видом. И смотрит фараон — идут за ними следом семь других коров, тощих и худых. И съели тощие и худые семь первых коров, упитанных.

И еще снится фараону: семь колосьев всходят на одном стебле, полных и хороших, и вырастают позади них семь колосьев, засохших, тонких. И поглотили колосья тонкие семь колосьев хороших.

Призвал фараон вещателя самого молодого — ничего тот не сказал ему. Призвал фараон вещателя самого старого — ничего тот не сказал ему. Послал гонцов фараон к Иосифу — и тот все сказал ему:

«Семь коров тучных, семь колосьев полных — это семь лет. Семь коров тощих, семь колосьев пустых — это семь лет. Наступят на земле твоей семь лет урожая обильного, а потом придут семь лет голода, и забудется урожай весь, и голод истощит страну. Колосья пустые поглотят колосья полные!..»

Голос ребе звучит ровно, глаза его закрыты. Пейся перебирает айданы в руке — тяжелые айданы, со свинцом. Сема смотрит на свисток и думает: коровы тощие, коровы толстые, фараон… Может быть, такой сон был у дедушки, и поэтому в доме пусто и даже в пятницу перестали печь? Вообще жизнь становится труднее, и Сема уже не понимает, что — почему… Эта рыжая борода рассказывает про фараона, и Сема должен слушать от начала до конца. А если у Семы есть дела поважнее?

— Ребе, почему полицейского называют фараон? А?

Иоселе открывает глаза и ударяет ладонью по столу. Испуганная кошка соскакивает на пол. Дети притаились. Пейся сочинил вопрос… Интересно, долго он думал? Ребе подбегает к мальчику и, брезгливо оттопырив мизинец, хватает его за ухо.

— Я спрашиваю, где тебя учили? — кричит ребе. — Я спрашиваю тебя, паршивец, где ты слышал такие слова, чтоб ты не дожил их повторить!

Ребе толкает Пейсю в угол, привычным движением срывает штаны:

— На колени, ты!

Он сует в дрожащие Пейсины руки веник:

— Держи, мерзавец!

Пейся стоит на голых коленях с веником в руках, плечи его вздрагивают — он плачет:

— Я ничего не думал!

— Я тебе покажу, я тебе покажу «ничего не думал»! — орет ребе, бегая по комнате. — Ну, что вы сидите? Я спрашиваю!

Все знают, чего ждет ребе. Уже много лет существует это наказание — пусть лопнет тот, кто придумал его! Полуголый ребенок стоит в углу на коленях с веником в руке. По очереди подходят все воспитанники и плюют ему в лицо, или в спину, или на ноги.

— Ну, что вы сидите? — нетерпеливо повторяет ребе. — Я спрашиваю!

Встает сын Магазаника, подходит к Пейсе и лениво плюет на него один раз, потом, накопив слюны, — второй.

— Молодец! — говорит ребе и успокаивается. — Следующие.

Сема поднимается со своего места. Лицо его спокойно и решительно. Ребе ласково смотрит на Сему: «Ай да Старый Нос!» Старый Нос медленно подходит к ребе и, склонившись к его уху, громко говорит:

— Вы понимаете, я плевать не буду. Не буду! — повторяет он. — Я не могу плевать, вы понимаете? Не хочу! Пусть он это сделает за нас. — И Сема указывает пальцем на Магазаника. — Ему это нравится.

Ошеломленный ребе молчит. Он обводит глазами класс и нервно облизывает губы:

— Шарлатан! Такой шарлатан! Несчастный голодранец! Тебе, наверно, захотелось повидаться с твоим милым папой?

— Хорошо, я плюну, — тихо говорит Сема и плюет на сюртук ребе.

Лицо Иоселе зеленеет. Задыхаясь, он кричит:

— Все идут домой! Он остается здесь!

Мальчики молчат. Сын Магазаника трусливо оглядывается по сторонам.

— Вы слышите? Все идут домой! Он остается здесь!

Трое быстро и весело выбегают из комнаты. Остальные сидят молча на своих местах.

— Идите же! — кричит ребе.

Все сидят. Учитель хватает кнут и быстро выходит навстречу испуганной жене. Сема стоит посреди комнаты, к нему подбегают ребята. Пейся сидит на полу, слезы текут по его худым немытым щекам.

— Сема, что ты наделал? Что теперь будет? Боже мой, что теперь будет?!

Комната пустеет. За окном идет дождь, по вязкой грязи молча шагают дети.

На другой день, рано утром, к дедушке прибежал посыльный из хедера.

— Идите скорее, — сказал он, тяжело дыша, — ребе Иоселе вас со вчера ждет!

— Ну, если он ждет со вчера, так подождет еще час, — спокойно ответил дедушка и сел пить чай.

— Нет, господин Гольдин, вы идите скорее, — не унимался посыльный…

— Что там, горит, что ли? — вмешалась бабушка. — Сема, а ну-ка, скажи, что ты там наделал?

— Ничего я не наделал! — хмуро огрызнулся Сема. — Пусть он не лезет!

— Кто это «он», хотела бы я знать?

— Ну, что ты хочешь от ребенка? — быстро сказал дедушка. — Оставь его. Я сам всё узнаю.

— Ой, — вздохнула бабушка, — что-то там не так. Я по его глазам вижу, что там что-то не так.

— Будет вам гадать! — закричал Сема.

— Сема, что ты делаешь? — Дедушка строго нахмурил брови и оттолкнул недопитый стакан. — Что ты делаешь? Разве можно кричать на бабушку? Она только и думает, чтоб из тебя вышел человек, она недосыпает и недоедает, чтобы тебя учить, а ты кричишь… Твой папа никогда не кричал на бабушку, даже когда он был прав!

Дедушка замолчал, быстро надел пиджак и, пригладив щеткой редкие волосы, вышел с посыльным на улицу.

— Ну, вот видишь, — укоризненно сказала бабушка, — даже дедушка на тебя рассердился. А если б ты слушал старших…

— Слушать старших и плевать на товарищей, да? Сегодня я заплюю Пейсю, а завтра мне нахаркают в лицо! Этому вы меня учите? Да? Так, может быть, велел мой папа? Да? Может быть, он просил, чтоб на меня плевали? Да?

Сема взволновался, обида теснила его грудь, хотелось плакать…

Бабушка удивленно взглянула на него:

— Ша! Я уже ничего не сказала. Ша! Пусть будет тихо… — и, бросив на плечо серое полотенце, начала молча вытирать стаканы.

— Что скажет ребе Иоселе? — вежливо спросил дедушка.

Учитель молча взглянул на него, потом, взяв в руки какой-то листок, потряс им в воздухе и закричал:

— Когда люди не хотят, что я могу с ними сделать?

— Чего не хотят?

Ребе подвинул стул и присел поближе к дедушке:

— Будем говорить откровенно. Я же знаю вас не первый год. Мне кажется, что, когда у человека есть всего-навсего один внук, можно найти время посмотреть за ним. Мне кажется, что когда этот один внук начинает лезть на голову, так берут снимают ему штаны и накладывают внуку столько, сколько он стоит. Мне кажется, — неутомимо продолжает ребе, — что, когда бьют, извините, по заднице, лезет в голову. Мне кажется…

Дедушка встал и сухо сказал, не глядя на ребе:

— Я пришел не затем, чтоб узнать, что вам кажется. Для этого у меня нет лишнего времени. Что вы хотите?

Учитель опять взял в руки листок и обидчиво произнес:

— Конечно, что бы ни случилось, я во всем кругом виноват. За вашего Семку, оказывается, тоже я виноват. Это же не ребенок, а… — он остановился, подыскивая нужное слово, — а стачечник какой-то. Он мне всех детей перепортил, он их черт знает чему учит!

— Чему? — спросил дедушка.

— Что я вам буду говорить! Если б это касалось только меня, так я бы еще помучился с ним. Но вот пишут… — Он снизил голос до шепота: — Господин Гозман пишет — «дурное влияние»! Вы ж понимаете: к вам все время имели снисхождение, если сажали рядом с сыном Гозмана или Магазаника вашего Семку. Мы же хорошо помним, где его папа, и если теперь вы заберете Семку, так уверяю — будет лучше для вас! Шлема тоже забрал своего Пейсю. Я бы с удовольствием, но нельзя же, чтоб из-за двух портилось еще тридцать. Мне кажется…

— Вам не кажется, что вы старый дурак? — закричал дедушка. — Он еще смеет меня учить! Он еще смеет ругать мальчика! Тьфу! Черный сон на твою голову! — И, хлопнув дверью, дедушка выскочил на улицу.

Каждую минуту выбегал Сема за ворота, смотрел во все стороны с тревогой и нетерпением, ожидая возвращения дедушки. Но старик пришел лишь к обеду. Сбросив пиджак, он медленно скрутил папироску и прошел на кухню к бабушке. Они говорили шепотом, но Сема знал, что говорят о нем. Он приготовился выслушать строгие слова дедушки и даже готов был просить прощения. Если хорошо подумать, то внуку совсем не обязательно поднимать голос на бабушку. Но дедушка вышел из кухни улыбаясь; бабушка, вытирая руки о фартук, быстро шла за ним:

— И что же ты не мог все это сказать тихо? Спичка!

— Нет, — отвечает дедушка, — я уже ему вывалил все, что у меня было на сердце…

Дедушка снимает брюки, аккуратно складывает их и, откинув одеяло, ложится в постель.

— Сема, — говорит он, — возьми там на столе табак и иди сюда.

Скрутив папироску, Сема подает ее дедушке:

— На, кури.

— Этому ты как раз мог бы не учиться. Ну, слушай, внук, если я на тебя не кричу, это не значит, что ты прав. Ты бы мог вести себя лучше! Одним словом, придется тебя забрать из хедера. Что ты прыгаешь? Ты думаешь, я тебе позволю бегать по улицам? Конечно, раз ты дома, бабушке должно стать легче. Но книг ты выпускать из рук не должен! Маленьких детей нет, никто тебе не мешает — сиди читай хоть целый день. Понял?

Сема не верит своим ушам. Свобода! Значит, не надо идти в хедер, не надо смотреть в рот Иоселе, не надо крутить голову с фараонами. Как жаль, что этот Моисей пропадает где-то и приходит только поспать. Теперь у Семы есть время и он мог бы затеять что-нибудь с сыном Лазаря.

— Дедушка, — говорит торжественно Сема, — будь спокоен! Я всем покажу, что такое Старый Нос. Я даже деньги зарабатывать буду!

— Деньги… — вздыхает дедушка, думая о чем-то другом. — Деньги — хорошая вещь…

Сема выбегает во двор. Может быть, он будет строить голубятню. Может быть, нарежет камышей на реке и продаст. Может быть, откроет торговлю сельтерской. Он же свободный человек. Боже мой, хочет — что хочет!

Бабушка вытирает пыль. Что бы у человека ни было на душе, комната тут ни при чем. В комнате должно быть чисто.

Старик ходит где-то там по базару, еле ноги тащит. Вы́ходит он что-нибудь — никто не знает. Так пусть хоть ему будет приятно войти в дом: всё на своем месте, зеркало блестит, самовар блестит, кровать блестит. А посмотрели бы, какой кухонный столик у бабушки! Другая неряха напихала бы тряпок, развела тараканов, а здесь и кухонный столик — просто что-нибудь особенное. За этот столик можно губернатора посадить.

Да что там столик, возьмите половую тряпку. Возьмите ее в руки и посмотрите внимательно. У кого держится тряпка столько, сколько у бабушки? А все-таки три комнаты, и полы моют часто.

И на все это — только одни ее руки. Бабушка вытирает пыль и напевает. Она напевает с такой горечью, что кажется — вот-вот бабушка расплачется:

Тут бабушка останавливается и, вздохнув полной грудью, с повой силой продолжает:

Бабушка прячет тряпку в шкафчик, садится штопать носки и опять затягивает свою песню с гневом, горем и злобой.

Сема лежит на полу и думает. Вот он уже слышит эту песню пять лет. И бабушка никак не может выяснить раз и навсегда, где ее золотые годы. Все время она на кого-то сердита, на кого-то кричит. Может быть, бабушка думает, что в один прекрасный день к ней придет сам бог и скажет:

«Слушай, Сарра, знаешь ты что — вот твои золотые годы, на тебе их, и не морочь мне голову».

— Сема! Сема! — вдруг кричит бабушка.

Сема нехотя поднимается.

— А ну посмотри, что там торчит в щелке?.. Куда ты смотришь? Вот здесь, на полу, около кровати.

Сема шарит рукой и нащупывает что-то металлическое:

— Что я вижу, бабушка, это же самый настоящий рубль!

— Не может быть, покажи!

Бабушка берет монету, внимательно рассматривает ее сквозь очки:

— Действительно, рубль! А ну посмотри, Сема, может быть, там еще закатилось.

Сема смеется:

— Там же не склад.

— Ну хорошо, тогда слушай. Мы сделаем дедушке сюрприз. На тебе еще девять копеек. Иди в лавку. За девять копеек купишь шкалик. А на рубль возьмешь: крупы два фунта, муки четыре фунта, два золотника чаю, пять полешек дров, только сухих, и гильз коробочку. Ты запомнишь? Ты не перепутаешь, Старый Нос?

Нет, нет, Сема не перепутает. Вот он уже выскочил из комнаты, мелькнул за окном, понесся по улице. Тише, ведь так можно, не дай бог, разбиться.

Бабушка опять затягивает песенку:

Но голос ее звучит спокойно и весело.

С канавы на канаву, с бугра на бугор, с камешка на камешек — бежит, летит Старый Нос. Два серых мешочка у него в руке и серебряный рубль в кармане. Кто, кто во всем местечке сейчас равен Семе? И какое это удовольствие — покупать за наличные деньги? Первым делом Сема заходит в казенку[12], покупает для дедушки шкалик водки — на это у него отложено отдельно девять копеек. Небрежно расплатившись, он идет в лавку к Фрейде.

Хозяйка стоит за стойкой. У нее большой горбатый нос, широкие смуглые жилистые руки. Если приклеить усы, получился бы настоящий мужчина… В лавке запах ванили и керосина. Горит лампа на конторке.

— Здравствуйте, тетя Фрейда!

— Здравствуй, а что?

Ей уже нужно знать «а что». Но Сема не торопится, он подходит к высокому мешку и берет на ладонь горсть муки.

— Мука неважная, — говорит он понимающим тоном взрослого.

Это только и нужно было тете Фрейде. Она вскакивает из-за прилавка и подбегает к Семе:

— Это называется мука неважная? А где вы видели муку лучше? Где, я вас спрашиваю? Разве во всем местечке найдется что-нибудь подобное? Это не мука, а солнце! Конечно, когда не было денег, знали дорогу только ко мне, а теперь с этим квартирантом вы совсем загордились.

Сема небрежно машет рукой:

— Ну хорошо, тетя Фрейда, взвесьте четыре фунта.

Хозяйка облегченно вздыхает и берет совок. Сема смотрит, как сыплется белая мука, и видит уже пухлый, румяный калач с горбушкой.

— Пшено есть? — высокомерно спрашивает Сема.

— А как же, обязательно.

— Два фунта! — сухо бросает Сема. — Два.

Хозяйка суетится: какая у мальчика легкая рука!

— Кроме — ничего? — угодливо спрашивает Фрейда. — Может быть, вы возьмете цукерки?[13] Знаменитые цукерки, даю вам честное слово.

— Два золотника чаю и… ну, и четверть фунта цукерок. Сколько там получается? Девяносто восемь копеек? А гильзы вы положили?

— Положили, положили! — заискивающе говорит хозяйка. — Какой ты уже молодец стал, Сема! Совсем мужчина!

Сема гордо выпячивает грудь и лезет в карман. Сейчас, одну минуточку. Что такое, где же рубль? Сейчас, одну минуточку… Сема выкладывает на стойку свисток, две пустые спичечные коробки, кусочек засохшего рогаля. Может быть, в другом кармане? Может быть, монета упала здесь где-нибудь? Сердце Семы лихорадочно бьется, руки его дрожат. Боже мой, где же рубль?!

— Шарлатан, — визжит тетя Фрейда, — голодранец! Пошел вон, чтоб я глаза твои не видела!

Мука высыпается, пшено высыпается, цукерки падают на стойку, пустые серые мешочки летят в растерянное лицо Семы.

После истории с злополучной находкой прошел месяц. В доме все было по-прежнему. Только Сема стал молчаливей и тише. Раньше он знал, что нужно идти в хедер, слушать молитвы, учить псалмы. Теперь все это ушло от него. Он был одинок и грустен. Свисток валялся где-то на кухне, айданы, тяжелые айданы, со свинцом, уже не радовали Сему.

Хотелось чего-нибудь вкусного. Сколько в мире прекрасных вещей: суп с клецками, жаркое из мяса, маринованная рыба, бульон с лапшой!.. А разве маковки — плохая вещь? Или хлеб с медом? Или хворост? Или просто горячий чай с сахаром!

Ну, что стоит Магазанику позвать Сему и подарить ему сто рублей. Разве Магазаник от этого похудеет? Но важный купец и не знает Семы, он даже не подозревает, что живет на свете Старый Нос…

С Пейсей дружба не получалась. Встречаясь с Семой, Пейся твердил:

— Черт тебя дернул лезть! Что ты, не мог плюнуть? Слюны у тебя не хватило? Теперь из-за тебя страдать!

Дурак, вылитый дурак!

Магазаник не звал Сему. В жаркие дни лежал Старый Нос на полу в темной пустынной комнате. Считал до ста, до двухсот, до тысячи — и засыпал. Однажды ему приснился пирог с черносливом, но на самом интересном месте, когда он подносил ко рту кусок пирога, его разбудила бабушка.

— Встань-ка и пиши! — Она протянула ему большой желтый лист.

— Что? — недоуменно спросил Сема.

— Пиши, что я буду говорить! — Бабушка задумалась — «Здесь домашние»… Написал — домашние? Так! «Обеды». А ну-ка, прочти.

И Сема с удивлением прочел:

— «Здесь домашние обеды».

— Теперь повесь это на дверь! Понял?

Ни черта нельзя понять у этой бабушки. Неужели и она начинает выдумывать комбинации? Сема не ошибся. Выйдя на улицу, бабушка с гордостью взглянула на объявление и пошла к базару. Старый Нос побежал за ней. Около башни им встретилась лавочница Фрейда. Бабушка быстро прошла мимо нее. Фрейда удивленно крикнула:

— Куда вы спешите, извиняюсь, как на пожар?

— Мне нужно делать покупки.

— Покупки? — встрепенулась Фрейда. — Какие, извиняюсь, покупки?

— Разве вы не знаете? Я же даю домашние обеды. У меня уже три клиента!

И бабушка, помахивая пустой кошелкой, двинулась дальше. Так она проходила около часа, знакомым и незнакомым жаловалась на дороговизну, на то, что ей особенно трудно — ведь она дает домашние обеды! И пусть не подумают, что из-за денег. Просто бабушка делает одолжение. Не все равно — готовить на двух или на пятерых? Она только докладывает к этому делу, но у нее такое сердце, что она просто не может отказать…

В полдень вернулись домой. Бросив в угол пустую корзинку, бабушка загадочно улыбнулась. Фрейда скажет Фейге, Фейга скажет Двойре, Двойра — Хиньке, Хинька — Риве. И, если сегодня нет клиентов, уж завтра они будут наверняка!..

Пришел дедушка, устало вздохнул, поставил в угол палку и, вымыв руки, молча сел к столу. Проглотив кусочек хлеба с солью, он спросил бабушку:

— Где же борщ?

— Какой борщ?

— Там же написано: «Здесь домашние обеды».

— Я не знаю, что тебе так весело! — обидчиво сказала бабушка.

— Ой, Сарра, ты, кажется, берешься не за свое дело!

— А что, ты боишься убытков? То, что ты вложил в это дело, ты получишь обратно!

— Я не люблю пустые затеи.

— Это пустые затеи? А флигель покупать — не пустые? А партия хрома — не пустые? Чтоб человек только болтал языком!..

Услышав про флигель, дедушка сконфуженно умолк и вышел в другую комнату.

Вечером бабушка учила Сему:

— Если придет человек, ты не бросайся как угорелый. Ты ему скажи: «Хорошо, я передам бабушке, но вряд ли она согласится. Она уже кормит трех. Может быть, скажи, она согласится. Может быть… — повторила бабушка. — Но вряд ли». Ты понимаешь?

Еще бы, теперь Сема все понимал. Он еще сделает такое лицо, как будто ему уже надоело разговаривать о домашних обедах, как будто все местечко только и мечтает сесть к бабушке за стол. Внук был доволен бабушкой, бабушка — внуком.

Сема долго не мог уснуть. Что будет, если эта затея удастся? Что будет? Красота! Каждый день варить, печь, жарить, чистить. Ох, съесть бы что-нибудь вкусненькое. Например, суп с клецками. Что на свете лучше!

На другой день Сема и бабушка взволнованно ждали клиентов. Бабушка сидела на кухне, Сема — в передней. Он прислушивался к шагам на улице, к скрипу двери, к каждому шороху. Наконец в дверь постучали. «Начинается!» — радостно подумал Сема и пошел открывать. Лицо его было спокойно и равнодушно. Впустив человека в котелке, с рыжими мохнатыми усами, Сема предложил ему стул и холодно осведомился, в чем дело.

— Я бы хотел, — сказал вошедший, — видеть вашу бабушку.

— Насчет обедов? — небрежно спросил Сема, и сердце его замерло.

— Да, — многозначительно сказал еврей, — как раз насчет обедов.

Сема вспомнил поучения бабушки и, не глядя на гостя, вяло, словно нехотя, произнес:

— Сейчас скажу… Она уже кормит трех. Может быть, она согласится, но вряд ли! Не успевает и за этими убирать.

Сема прошел в кухню. Бабушка оправила чепец и шепотом спросила:

— А какой он из себя?

— Я знаю? — сухо ответил Сема. — Еврей с усами. Какая нам разница, кого кормить?

Бабушка прошла в переднюю; пришедший вскочил со стула и побежал ей навстречу:

— Мы здесь живем только полгода. И, может быть, вы меня не знаете?

Бабушка вежливо улыбнулась.

— Так вы меня узнаете! — закричал еврей. — Разве так между порядочными людьми поступают? Я не знаю, что вы молчите. Моя жена здесь визави дает обеды, так вы тоже суетесь!.. У вас из-за этого бессонница? Ну хорошо, я вам покажу домашние обеды! — прохрипел гость и выбежал на улицу.

— Сема, дай мне воды! — тихо сказала бабушка.

В тот день больше клиентов не было. Желтая бумажка с надписью: «Здесь домашние обеды», уныло висела на двери.

И тогда подвернулось новое дело. Прямо, можно сказать, счастье само полезло в руки — и кому? Семе — Старому Носу. Шел он по улице и увидел Герша. Водовоз гордо сидел на своей пыльной двуколке и задумчиво смотрел на костлявые бедра рыжего коня. Заметив Сему, Герш приподнял кнут и крикнул:

— Иди-ка сюда, Старый Нос!

Сема подошел.

— Что ты ходишь по улице, хотел бы я знать?

— А так. Почему мне не ходить?

— Когда я был такой парень, как ты, я уже вносил свою долю в дом.

— А где я найду эту долю? — обидчиво сказал Сема и усмехнулся: — Может быть, вы знаете адрес?

— Когда ищут, так находят! — уклончиво ответил Герш и внимательно взглянул на Сему.

— Может быть, вы скажете еще что-нибудь? — спросил Старый Нос и поправил болтавшееся позади бочки ведро.

— Хотя Лазарь вам носит воду и я это не люблю, я бы мог с тобой сделать дело. Я решил расширить свое предприятие, — важно сказал Герш и хлопнул ладонью по бочке. — Ты видишь, как я живу? Я, можно сказать, самая заметная фигура в местечке. Кто меня не знает? Но сейчас я уже стар и могу себе позволить такую роскошь — взять помощника. Он будет у меня жить, как вице-губернатор. Сидеть будет здесь, пожалуйста, рядом со мной. И, когда мы подъезжаем к дому, он должен сойти, налить из бочки ведро и занести клиенту — только и всего. Ты понимаешь? А для такого мальчика, как ты, это целое удовольствие — весь день катаешься на собственном фаэтоне. А?

Предложение ошеломило и обрадовало Сему, но он решил не подавать виду. Вспомнив, что говорят в таких случаях взрослые, Сема деловито спросил:

— Короче, сколько я буду с этого иметь?

— Сколько? — Герш сдвинул на затылок картуз. — Сколько — ты хочешь знать? Одну пятую с дневного оборота! Если я развезу десять ведер — два все равно как у тебя в кармане.

— А что это значит на деньги?

— Два ведра — это уже копейка!

Сема быстро прикинул: два ведра — копейка, двадцать ведер — десять копеек. В месяц это триста копеек. Триста копеек — три рубля. Три рубля на земле не валяются!

— Хорошо, я согласен.

Утром, ничего не сказав дома, Сема побежал к своему компаньону. Герш пил чай из блюдечка, крупные капли пота выступили на его высоком лбу.

— Ты уже пришел? В добрый час!

— В добрый час!

— Иди во двор. Надо напоить коня, поскоблить и запрячь.

Семе не очень понравилось такое начало, но он промолчал.

Сразу ж нельзя стать вторым хозяином. Но все дело в том, что он просто боялся подойти близко к этой проклятой лошади, чтобы ее черт забрал. Тощая, тощая, а если она ударит копытом, допустим, в живот — конец Семе. А рот какой — боже мой! — там лежит язык, как десять Семиных языков, и все время плюется. Может быть, у этого друга насморк, но к нему подойти страшно! Отважившись, Сема поставил ведро с водой и, толкнув его слегка ногой, отбежал в сторону. Обошлось благополучно. Наполеон — так звали рыжего коняшку — укоризненно взглянул на Сему и с жадностью окунул морду в ведро. Вышел Герш. Заткнув за пояс кнут, он подошел к Семе и строго сказал:

— Я вижу, у тебя под руками не горит! Ну, смотри-ка сюда…

Через пять минут они были у колодца. Сидя рядом с Гершем, Сема старался не смотреть по сторонам, ему было стыдно. Но потом он подумал: «Что здесь стыдного?» — и, выпрямившись, даже нарочно стал заглядывать в лица прохожим. Когда Герш кричал: «Эй!», Сема, стараясь подделаться под грубый голос возницы, тоже кричал: «Эй!» Герш возмущенно ругал проклятого Наполеона, и Сема важно хлопал кнутом по тощей спине коняшки. Кому-кому, а Наполеону стало вдвое тяжелее…

Проехав молча несколько улиц, Герш гордо сказал:

— Ну как, приятно с Гершем ехать?

Сема промолчал. Сидеть возле толстого водовоза было жарко, смотреть в зад коню — скучно, таскать воду — трудно.

— Такой мальчик, как ты, должен был бы догадаться.

— О чем?

— С чем ты едешь? Ты едешь с водой. С кем ты едешь? Ты едешь с Гершем! Так все должны это знать.

И вот дребезжит по желтой пыли тачанка, стучит о колеса жестяное ведро, и на всю улицу раздается звонкий голос Семы:

…Опустившись в изнеможении на землю, Сема смотрит на Герша:

— На сегодня хватит?

— Да. Почин дороже денег.

— А сколько же я заработал?

— Сколько? Ты уже хочешь знать, Старый Нос? Сейчас посчитаем.

— Я считал.

— Молодец! Я тоже считал. Мы отпустили шестьдесят ведер. Так? Так. Магазаники брали у меня воду вчера? Брали. Шесть ведер долой. Гозманы брали у меня воду и вчера? Шесть ведер долой. Фрайманы брали и вчера? Четыре ведра долой… Гинзбурги брали и вчера? Три ведра долой… Итак, остается двадцать ведер — это новые клиенты, которых мы получили уже с тобой вместе. Значит, честно ты заработал одну пятую с двадцати — это будет четыре. Четыре — это будет две копейки. Две копейки все равно как у тебя в кармане. Получишь в четверг. Хорошо?

Сема молчит. Если бы он был сильнее, он ткнул бы этого Герша с его арифметикой головой в ведро. Такой прохвост! Отпустили шестьдесят, а считает двадцать. Но ведь те сорок ведер он своими руками из колодца вытянул и в дома занес. Почему же Герш кричит долой? Почему?

Медленно, опустив голову, идет Сема домой. Если так действительно живет вице-губернатор, то Сема ему не завидует.

Дедушка бегает взад и вперед по комнате. Устав, он садится на стул и сердито говорит:

— Кто вас просит? Эта выдумала обеды. Я же говорил, что это пустая затея, — нет, не послушалась. И что теперь? Ничего. Один срам. А этот совсем с ума сошел. На бочку полез. Водовоз! Это мне больше всего нравится. Умнее ты не мог ничего придумать. А? Я тебя просил или бабушка тебя просила? Или ты думаешь, что если папы нет, так ты сам себе хозяин?

Дедушка закуривает папиросу и тихо, непривычно строго говорит:

— Довольно! Чтоб вы больше ни в какие дела не совались. Я поступаю на службу.

Хорошо, дедушка поступает на службу, хорошо, даже превосходно! А кто вернет Семе заработанные деньги? Даже те несчастные две копейки, про которые Герш сказал, что они все равно как у Семы в кармане, даже те четыре гроша он не отдает. Почему, спрашивается? «Сема нарушил договор. Еще с него следует неустойка».

Вот и сговорились с этим старым прохвостом. Недаром он живет, как министр!

Перемены, перемены, перемены. Дедушка служит. У дедушки есть должность, и он теперь совсем редко бывает дома. Но бабушка довольна. О, она уже не будет дурой: если дедушка принесет в дом рубль — что бы там ни было, десять, двадцать копеек она отложит. Пусть лежат на черный день. И главное — надо экономить: обед на три дня, кушать побольше зелени, не обязательно готовить мясное (это даже вредно), получше торговаться на базаре и вообще не строить из себя большую барыню.

Допустим, покупается курица: крылышки, пупочек и лапки идут на холодец — это раз, из филе можно сделать котлеты — это два, пупочки сварить в бульоне — это три, потом их зажарить отдельно — это четыре. Бульон поставить в холодное место — и, пожалуйста, готов обед на три дня, знаменитый обед.

Но почему обязательно курица? А какие чудеса можно сделать из морковки, щавеля, лука, капусты, если в доме еще есть мука и масло… Покупали у Фрейды. Зачем? Разве нельзя сходить к привозу и сделать покупки у крестьян? Все свежее и вдвое дешевле. Нет, главное — надо экономить!

Такой наказ дает себе бабушка. Но Семе от этого не жарко и не холодно. Все равно он один, и ему некуда деть себя. Как жаль, что провалилось дело с Гершем, с этим толстым мошенником, с этим старым плутом. Но все-таки хорошо, что Сема догадался в первый же день спросить о своем заработке: ведь чем позже бы он спросил, тем больше денег замотал бы водовоз. Теперь надо держать ухо остро и, если что-нибудь подвернется, сразу не лететь.

Сема сидит над толстой книгой, бабушка с восхищением смотрит на него. Он читает, как взрослый, с таким выражением! Бабушке некогда — она месит тесто, ей еще нужно порубить мясо, растереть лук и взбить белки, — но разве можно не подойти к мальчику, когда он читает?

«Шесть лет засевай землю свою и собирай произведения ее. А в седьмой оставляй ее в покое, не трогай ее, чтобы питались неимущие из народа твоего, а остатками после них питались звери полевые…»

Интересные вещи пишет этот старик… Только Сема не понимает его. Какая земля? Какие остатки? Где они? Старый Нос знает, что есть земля пана Лисовского, есть земля пана Квятко и есть даже земля господина Магазаника. Но он что-то нигде не слышал, что есть еще земля Семы Гольдина. А может быть, правда есть и кто-нибудь обокрал его? И Сема как бы невзначай спрашивает бабушку:

— Да, бабушка, я совсем забыл, где моя земля?

— Какая земля? Что с тобой?

— Ну, та, которую на седьмой год нужно оставлять в покое.

— Что ты мелешь, Старый Нос, что ты выдумываешь? Сиди и читай. Будь хорошим мальчиком, и я спеку тебе кихеле!

Сема сердито смотрит на бабушку и вновь берется за книгу.

«Никакой вдовы и сироты не притесняйте. Если кого-либо из них притеснишь, то едва возопиет ко мне, услышу я вопль его, и возгорится гнев мой, и поражу вас мечом…»

Хорошее — «едва возопию»… Когда папу забрали первый раз и увели в участок, мама так горько плакала, что соседи даже удивлялись, откуда у нее берутся силы. И что же? Мама умерла, а тот офицер, что забрал папу и посадил его за решетку, ходит по улице как ни в чем не бывало, и никто его не то что мечом — пальцем не тронул! Почему, спрашивается?

В комнату входит Моисей; он торопливо моет руки и садится к столу:

— О чем задумался, Старый Нос?

Сема пожимает плечами:

— Или я ошибаюсь, или он.

— Кто — он?

— Тише, — говорит Сема и показывает на черную книгу.

Моисей смеется и с любопытством смотрит на Сему:

— А ты знаешь, кто написал эту книгу?

— Знаю.

— Вот как? А ты помнишь, где сказано: «Трава засыхает, цветы увядают — слово же бога нашего пребудет вечно!»

— Помню, — смущенно отвечает Сема. — Здесь сказано.

— И ты после этого спрашиваешь?

Сема уже не рад, что затеял этот разговор, но отступать ему не хочется.

— Да, спрашиваю! — говорит он дрогнувшим голосом.

— Молодец! — серьезно отвечает Моисей и притягивает Сему к себе. — А почему это тебя интересует?

— Надо знать правду!

— Вот как? — Моисей весело улыбается. — Когда я был мальчиком, мне тоже хотелось поскорее все узнать. И вот ребе мне сказал: «Слушай, мальчик, если мы видим розу, мы восхищаемся ее красотой и не спрашиваем, почему красива она. Если мы видим крапиву, мы остерегаемся ее и не спрашиваем, почему колется она. Роза должна радовать, крапива должна обжигать! Всему на свете дано свое, все на свете предуказано свыше, все мудро, и не нужно спрашивать. Много будешь знать — скоро состаришься! Много будешь думать — рога вырастут!»

— Ну и что? — спрашивает Сема. — Ты послушался ребе?

— Черта в зубы, — отвечает Моисей, — черта в зубы я его послушался! И ты видишь — большие рога у меня выросли или, может быть, я похож на старика?

Сема, смеясь, щупает его лоб: как будто рога еще не выросли.

— Так, значит, в этой книге неправда?

— Да.

— Ты же пугаешь меня, дядя Моисей. Это святая книга: если ее уронить, надо три дня поститься. Хорошенькое дело!

— А кто тебе сказал, что ты должен обязательно читать святые книги? Разве без них люди не растут?

— Но где ж тогда правда? — испуганно спрашивает Сема.

— Успокойся, — весело говорит Моисей. — Она живет и ходит. Ей уже тридцать раз хотели руки и ноги переломить. И все напрасно. Она ходит и ходит. В каждом городе для нее построили дачу: в Киеве — Лукьяновку, в Москве — Бутырки. Но сколько ей ни строят, все мало. Ее связывали по рукам и ногам, били шомполами, гнали по этапам, пускали сквозь строй, топили в воде, огнем жгли — и хоть бы что: живет! И будет жить! Понял?

— Нет, дядя Моисей, — вздыхает Сема, — это я как раз не понял.

— Сколько тебе лет, Старый Нос?

— О, мне уже одиннадцать лет, дядя Моисей.

— Одиннадцать? Тогда это не опасно. У тебя еще будет время все понять!

Когда лавочница Фрейда проходила мимо завода Айзенблита, она думала, что с ней случится удар. Молодой человек, который живет у Гольдина, стоит около ворот и торгует какой-то дрянью. Боже мой, можно ли так ошибаться! Ведь только вчера она хотела открыть Семкиной бабушке кредит под этого самого квартиранта. Хорошо бы она выглядела сейчас!

Оказывается, что этот Моисей копейки не стоит. Какое счастье, что она не успела сделать этой глупости! Но, с другой стороны, разве могла быть Фрейда умнее всех? Ведь все говорили, что он богач, как будто сами рылись в его карманах. А теперь — здравствуйте пожалуйста! — торгует какими-то палочками. Верь после этого людям!