Интродукция

Как хорошо за городом! Особенно в солнечный полдень. Ивы стоят по колено в небесной воде, и солнце так отражается в них, что даже аистам, вышагивающим на мелководье и без умолку тарахтящим по-египетски, не по себе от щедрой тяжести грядущего лета. И хорошо, что аисты не атеисты. Ибо сезон требует веры. Весна удивительная в этом году. В ней всего довольно: и жарких, стремительно плавящихся дней, от которых, как от тела девственницы, кружится голова, и холодных порывистых ветров, с утренними заморозками и ночными снегопадами, косо секущими все пространство от Киева до города Z.

Томительны и неуверенны вечера, мерцают холодные сквозняки, дрожит свеча. Хрустящая корочка наста, запах пропеченного хлеба, висящая головой вниз незадачливая, но прекрасная кряква. Натюрморт с уткой. Жан Батист Шарден. Огонек мерцает в окне. Пес на цепи. Месяц играет мизер. Хозяйка угощает заезжего охотника. Ранним утром он выйдет с ружьем. И пойдет. Свистнет сотоварищей. Зальются лаем борзые. Выпадет снежок. Маслом по дубу. Охотники на снегу.

Будет пахнуть мокрой землей, навозом и лежалым сеном, прелым прошлогодним листом, мышиными норами, вязкими клейкими почками, проснувшимися на тонких и мокрых ветвях. Неслышно летит горькая паутина запахов. Туман. Свежие тонкие полоски снега на теплых ветках плодовых деревьев. По стволам катятся легкие волны грусти и нежности. Лед хрупок и красив.

Такая весна.

И никак не желают таять снежные холмы по обочинам дорог, у будок стрелочников, у опорных колон мостов и у портиков храмов. Кое-где намело до самого архитрава, не пробиться жрецу, не пройти туристу, не рассмотреть колонн, не реставрировать коринфскую капитель. Только ходить вокруг да около. Плакать и пить. Пить и петь. И плясать придуравошно с гиканьем и хлопаньем, с прибаутками и закличками! Призывать весну! Входить в нее, как в женское лоно, рывками, сцепив зубы, до отказа, насыщая это лоно сбивчивым синтаксисом, скверной пунктуацией, путаной рифмой и приблизительным смыслом. Весна все спишет!

Не тает снег у понтонов, в зарослях камыша и орешника, у заячьих и волчьих нор, в сизых намерзших за зиму буграх льда у плотины и в темных оврагах, глубоко разрезающих землю у самой реки. Звучит лед и гудит земля, как колокол, изумляя монахов и ювенильных пауков нотою «до» первой октавы. На холодных жаровнях тающих луж плавится ванильный виноград медленно кружащихся в небе сливочных облаков.

После жаркого, почти летнего дня на город Z и его предместья налетает северный ветер. Он хлещет хутора, поселки и стекла одиноких усадьб ледяными весенними струнами, гремит черепицей, выстуживает подъезды и дворы, придорожные закусочные, высокие, пустые, как храмы, рощи. Несет облака. Ветер кружит вокруг стогов сена, изъеденных за зиму козами, коровами, бесами. Бьется в зеркала глубоких прозрачных ручьев, в щели курятников, в стекла оранжерей. Рвет пленку с теплиц, заставляет собак сворачиваться в будках колечком, а кошек – прыгать на колени хозяевам.

Трещит флюгер, скрипит калитка, бьется мелочь в кружке у нищего, пытаясь взлететь. На косой деревяшке скрипит старое пугало, машет птицам, просится ввысь. Наступает ночь. Хуторские дети, дальнобойщики, офицеры и сержанты дорожной полиции, проститутки и люди, не имеющие где главу приклонить, торопящиеся домой горожане и спешащие из города фермеры – все находят место, приуготовленное для них. Наполняются мотели и бары, подвалы строящихся домов и гулкие тоннели городских теплотрасс, гостиницы и морги, автобусы, троллейбусы, подземные переходы, вагоны метро.

И последняя электричка, холодный зеленый циклоп, мчит в ночи – сквозь косо летящий снег, – освещая грядущую жизнь жарким и влажным глазом.

Часть 1 Мраморный утенок

Сотворенному уму никогда не избыть тайн непостижимых.

Ум бунтует против этих уз: но бунтуй не бунтуй, а уз таинственности не разорвешь.

Святитель Феофан Затворник

«За городом просто охренительно, – так начал бы эту историю любой, кто смыслит хоть что-то в загородном отдыхе. – Здесь – ах! ах! – дышишь до изнеможения, до боли. Здесь поля и пруды!» Именно здесь утка Гретхен, типичная фрау птица с немецким сильным характером, сидела на яйцах. Обычно невзгоды по высиживанию она переносила стойко, но к концу этого весеннего месяца внезапно затосковала. Уж очень хотелось ей поплавать всласть, размяться, проехаться широким животом по жирной глади озер. Старовата она стала для этой работы. И уткой быть подустала, и трудилась в жизни много. Впрочем, труд так и не сделал из нее человека.

Но зачем же еще мы приходим в эту жизнь, как не всласть посидеть на яйцах, уготованных нам судьбой? Что бы ни писали в газетах, дело есть дело! Как говорится, сначала арбайтен унд дисциплинен, майне зольдаттен , а потом все остальное. И, несмотря на усталость, Гретхен сидела.

И вот наконец-то полезли утята. Фрау птица придирчиво осматривала каждого и в целом оставалась довольна. Только одно, самое большое, яйцо продолжало лежать в гнезде. «Бросай его, сколько можно, – кричали птицы усадьбы. – Оно не твое! Брось! Прокатись брюхом по жирной глади озер! Донырни до темной их сердцевины! Рассмотри тени, пугающие и дразнящие!»

Гретхен глядела, как колышутся травы, как солнце катится по вогнутой тверди неба, провожала темным взглядом счастливых подруг. За ними шлепали по воде ловкие пушистые шарики. Фрау без зависти смотрела на комочки утиной плоти, предназначенные для какого-то пока еще неведомого Рождества. Гордо поведя головой, оставалась на месте. Птица была строга к себе. «Буду сидеть, если понадобится, до самого Армагеддона», – думала она. Даже в мраморном яйце есть свой утенок. Благословенна мать, высиживающая его.

Звенели клены и тополя, наливаясь соками и светом. Сновали муравьи и мыши, стрижи и чайки. Вольный простор утопал в бесконечности весенней благодати. Стоял теплый субботний полдень, когда наконец-то это свершилось. Самое большое яйцо фрау птицы дало трещину. Четкая линия разлома однозначно и бесповоротно перечеркнула синевато-белую поверхность. С шумом и шипением, с жалобным стоном яйцо раздвинуло пространство, имя которому жизнь.

«Вот и ты», – сказала утка, подслеповато щурясь на то, что показалось из темной паркой щели. Разводя руками черноватые тени небытия, из яйца, приглушенно матерясь, выбирался Иван Павлович Левкин. Отплевываясь от липкого и скользкого, он с омерзением рассматривал ладони, покрытые белковой жидкостью, ошалело глядел на слепящий весенний свет, ломал острые края скорлупы, ускоряя освобождение.

«Да что ж это такое?» – прошептал он, выбравшись наружу, разглядев наконец-то старую утку у своих ног и необозримые пространства вокруг. Иван был удивлен, но главным образом – испуган. Бессмысленный ужас происходящего переполнял его. Жутчайшее страдание пролегло по разломам артерий и вен. Организм болел, испытывал тошноту, существование томило злобой нового дня.

Подрагивающими руками ощупал пиджак, куртку, брюки… «Ох!» Этот вздох свидетельствовал о том, что нашелся бумажник. Он вытащил из внутреннего кармана то, что было когда-то паспортом. Обложка пожелтела и побурела, строчки расплылись. В раскисший документ был вложен билет на самолет. Летательный аппарат должен был двигаться из Киева в город Z. «Киев – мать городов», – машинально сказал Левкин. Билет был еще менее пригоден к использованию, чем паспорт. Даты отсутствовали, фамилия пассажира тоже, часть билета превратилась в скользкую желтоватую кашицу.

Но, с другой стороны, бумажник был цел. Слава богу! Отчего-то из всего происходящего чудом казалось только это. Внезапно в затылок острым углом вступило окружающее пространство. «Мама», – проговорил он невольно и взялся за голову. «Да, сынок, – сказала фрау с отчетливым немецким акцентом, – да. Понимаю. Нужно поплавать, понырять, вглядеться в темную суть наших озер». – «Извините», – ошарашенно проговорил Иван Павлович. Согнулся, наклонил голову к жирной птице у своих ног. Перед глазами тут же пошли круги, захотелось одновременно попить и помочиться.

«Ничего, – степенно произнесла утка, встала с гнезда, почистила перья плоским оранжевым клювом, – не дергайся. Ты вот что, мальчик, искупайся и покажись на глаза людям. Без этого ты просто сойдешь на нет. Станешь мертвее мертвого. Натюрлих. Понял меня, милый?»

Иван с тоскою вгляделся в утку. Ноги и руки дрожали. Поминутно озираясь по сторонам, Левкин норовил присесть пониже, чтобы слышать голос мамы-утки как можно более отчетливо. «Не садись, не пугай меня! Ты отвратительно громадный! Встань и стой! – Утка громко крякнула и гордо расправила крылья. – Иди в воду и начинай жить! Vivamus, mea Lesbia, atque amemus , что значит будем жить и любить, моя Лесбия !»

«Лесбия?!» – Иван на всякий случай коснулся причинного места. «Вот озеро! Озеро, мальчик! Время идет, а ты ужасен!» – «А что же дальше?» – Левкин не переставал с томительной тоской оглядываться вокруг. «Да ладно тебе, – мотнула головой фрау птица. – Пошел в озеро, пошел! Как коньяк жрать, так ты не спрашивал, что дальше! А именно сейчас отчего-то забеспокоился. Невротик, мать твою. Пошел! Будет видно, что дальше. В озеро! Brevi manu , что значит быстро, млять , и без проволочек !»

В теле нарастал зуд. Действительно противно, утка-мать совершенно права. «Несомненно быстро, – проговорил Иван. – Разумеется, без проволочек». Осторожно переступив через Гретхен, бросился в воду. Поплыл, периодически ныряя, отдуваясь, хрипя от восторга и натуги. Вокруг расходились волны, будто видимые сигналы невидимому. Дрожала ряска. Мерцали неясные отражения в глубине пруда. Качалось в воде высокое небо с быстро набегающими тучами.

«Что-что высидела глупая немка, – оглушительно орали птицы, – что-что высидела старая дура?!» – «Что за урод, – орало воробье, – урод, мать его! Гребаный урод!» – «Не кра-кра-красифффф, – вынес приговор грач, – фтопку фертика!»

«На себя посмотрите», – посоветовал Иван Павлович, стараясь не сбиваться с ритма. Раздался оглушающий хлопок – в воду прыгнула жаба, едва-едва оправившаяся после зимней спячки. Пошли круги. Истерически заорал грач в орешнике. Подул ветер, зашумели деревья. Двадцать метров туда, двадцать обратно. В голове прояснялось. «Однако холодно», – проговорил Левкин, отплевываясь от тины. Холодно, страшно холодно. Намокшая куртка, пиджак, брюки, сорочка с галстуком тянули ко дну, вызывая потерю настроения. В два-три широчайших взмаха Иван преодолел расстояние до берега – и вот уже торжествовал высадку в зеленейших травах, кое-где покрытых грязноватым снежком.

Пока плавал, горизонт закрыли тучи, закапало, загремело. «Решительно действовать, – сказал вслух, – иначе никак». Поправив на шее потемневший от воды бежевый галстук в крупную черную клетку, пошел вперед.

Справа и слева возвышались хозяйские постройки. Узкий мелкий залив, являющийся частью дворовой территории, был наводнен птицами, собаками, свиньями. Свиньи ради шутки пытались съесть индюка, тот с этим согласен не был. Кричали утки, гоготали гуси. Визжали кошки. Лаяли псы, радуясь непогоде и общему бедламу. Все, в сущности, были очарованы первым весенним громом и теплым дождем, шумно переговаривались между собой.

Иван стал событием. «Что за гадкий, Гретхен, что за гадкий у тебя вылупился Иван Павлович?! Что за гадкий! Гадкий, гадкий Иван Павлович, гадкий!» – «Не ваше дело», – равнодушно отвечала фрау птица, тяжело переваливаясь, вышла из воды и пошла к птичьим кормушкам, наполненным почти до половины. «Сука, сука, – задорно трещали сороки, – сука, немецкая сука! Зачем привела урода?!»

Иван, оглядываясь на веселых дворовых собак, несколько раз стукнул в окно. Никто не ответил. Подошел к двери. Остановился. Опять нащупал бумажник, посмотрел на него, улыбнулся, как старому другу, проверил наличие денег. Деньги были.

«Мальчик, – громко сказала утка за его спиной, – Ваня!» Повернулся и в неизмеримом ужасе прислонился к стене дома. Неправдоподобно громадная Гретхен стояла перед ним, переступая с лапы на лапу, смотрела темным взглядом. Яснее всего Иван видел оранжевый клюв и все свое внимание зачем-то сконцентрировал именно на нем.

«Не бойся, глупыш, это мама». – «А я и не боюсь», – проговорил Левкин и едва не разрыдался от ужаса. «Слушай, Ваня. Ты, конечно, в городе все забудешь, но постарайся запомнить следующее… – Утка подняла правое крыло. – Во-первых, будь осторожен на заводе. Соблюдай технику безопасности. Употребляй кефир. Не стой под стрелой. Слушай гудки локомотивов. Не пей с Петренко. Во-вторых, найди лемура, как найдешь, бегом ко мне! Ты задержался у нас, тебе пора куда подальше».

Кружилась голова. Иван почувствовал, что его может вытошнить в любой момент.

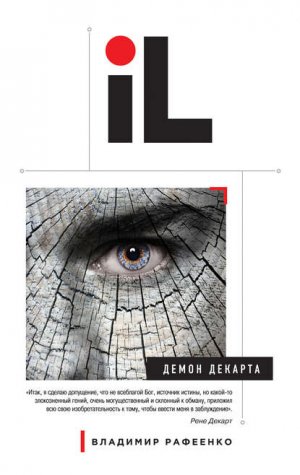

«Но без лемура никак, милый. Подумай также о том, кто таков демон Декарта. В борьбе с ним – твой шанс стать реальным Иваном, сверх-Иваном и суб-Иваном».

«Вы что-то перепутали, – трясущимися губами выговорил Левкин, – лемуры? Я вообще не знаю, кто это». – «Тогда тебя сожрет демон, – доверительно сообщила утка. – Впрочем, я свое дело сделала, дальше – как знаешь. А теперь вперед, а то замерзнешь!»

Потянув на себя массивную железную рукоятку, поднимающую щеколду на обратной стороне двери, Левкин проник внутрь. В изнеможении прислонился к двери. Увидал старую тяжеловесную мебель. Чуть кривовато висящие часы с гирьками отмеряли время. Кирпичные нештукатуреные и небеленые стены. Уют, пахнущий печным чадом. В большой печи старинной кладки лениво тлели покрывшиеся пеплом угли.

«Извините, – сказал Левкин, – извините. Кто-нибудь!» Но его никто не извинил, дом был пуст. С минуту потоптавшись, Иван, тяжело вздыхая, разделся и развесил одежду на двух скрипучих стульях у огня. На лавке отыскал полотенце и вытерся досуха. Присел у стола на грубо сколоченный табурет. Попытался сообразить, что нужно предпринять и что в мире не так. А все буквально было не так. В голове холодным огнем кипели мысли и воспоминания, причем все до единого идиотские. Однако им следовало верить.

Иван ясно помнил, что является уроженцем города Z и мужчиной. Последнее уверенно подтверждалось особенностями строения тела. Откуда-то было известно, что Левкину сегодня нужно явиться на работу в газету с тревожным, глубоко масонским названием «Звезда металлурга». Этот инфернальный листок выпускался метзаводом Z для создания понтов и поддержания корпоративного духа. Иван призван был стать там главным редактором.

«Сегодня, между прочим, первый день работы, – сказал себе Левкин и мрачно покачал головой. – Ужасно, что он начался, а я не на месте. Просто ужасно. Что сказать заводскому куратору, если мы когда-нибудь встретимся? Не мог успеть вследствие крепости скорлупы?»

Иван Павлович оглядел руки, ощупал лицо и ясно понял, что ему сорок лет или, в крайнем случае, около того. Молодость могла бы и не уходить, но что поделаешь – она ушла, оставив мочекаменную болезнь и какие-то проблемы с родителями, решить которые только еще предстояло. «Мама, папа, – проговорил Иван Павлович, наморщив лоб. – А в чем, собственно, дело?

Марк, – проговорил Левкин, – Марк Ильич». То ли недруг, то ли друг. То ли белка, то ль петух. Может, чей-то родственник? Кто-то еще? Участковый инспектор? Похоронный агент? Это еще предстояло вспомнить. Был звонок от него. Или письмо? Посылка? Телеграмма? Кардиограмма? Что-то определенно было. Вот в чем дело. Иван лихорадочно растер ладонями лицо, чувствуя, как в медленно согревающееся сердце возвращается горечь и недоумение. Родители скоропостижно скончались.

Это было непонятно. Иван Павлович не был медиком, но судил так, что скоропостижно скончаться может кто-то один. И обычно люди перед этим долго болеют, во всяком случае, о них как-то заранее становится известно, что смерть близка, что она возможна, ходит неподалеку кругами, напевает песенки, зовет в утробу бытия: «Тра-ля-ля, тру-ля-ля, бум-ц, бум-ц, кви-си бум-ц». Но его родители (если они вообще имели место быть) наверняка были людьми здоровыми, жизнерадостными, никогда не болели, жили в относительном достатке и спокойствии. И тут вдруг скончались, да еще и одновременно. Ромео и Джульетта какие-то, прости господи. Две знатные фамилии давно в провинции шахтерской обитали.

«Может быть, – подумал Иван, – их убил ужасный демон Декарта, который угрожает теперь и моей жизни? Демон города Z?! Провинциальный Z-Демон?!» Иван не помнил точно, что может значить словосочетание «демон Декарта», и представил себе длинного, как железная дорога, худого беса в полосатом европейском костюме, стоящего с расставленными в стороны руками как раз посреди Z-степи. Попробуй убечь от него! Ни за что не сбежишь! Схватит в охапку и забросит в тартарары. Скоропостижно и уверенно. Вот и родители его, видно, не убежали, что печально.

«И никого у меня нет, только утка-мать», – проговорил Иван Павлович. Горько усмехнулся, на глаза навернулись слезы. Он так спешил на похороны, но вот не успел. И непонятно отчего. И вылетел вовремя, и летел как надо. И кто Левкин такой вообще? Кто таков? Иван Павлович закрыл глаза, зашептал что-то невнятное, обхватил голову руками.

Левкин помнил взлет, миниатюрные домики, бесконечные реки, квадратные разноцветные поля и облака под крылом самолета. Стюардесса предложила скудный сиротский завтрак, который Ивану не понравился, от него за версту несло разогретым пластиком и мировым финансовым кризисом. А вот бедра стюардессы показались очень даже симпатичными. Он так ей и сказал. Правда, по обыкновению, еле слышно, шепотом, осознавая всю смехотворность этого мимолетного, хотя, безусловно, искреннего и глубокого чувства, упрямо крепнущего с каждой минутой.

«Милая-милая-милая, бедра твои! Кому ты их несешь? Капитану воздушного судна (вопросительный знак с последующим восклицательным). Напрасно (запятая) детка. Смотри, он красит волосы. Он извращенец (запятая, а может быть, и тире) он мечтает стать космонавтом. Брось его. Приди ко мне, сядь на жезл, пронзающий время. Скажи томное «о» злыми губами своими. Некая ось так упоительно трепещет в моих немецких штанах, ибо я редактор, корректор твой. Я птица, которая умре, одинокий больной лингвистический нонсенс, человек, попавший в янтарь».

Но было не суждено. Главным образом потому, что самолет не долетел до Z. Облачность, грозы, гром. «Весна, – грустно сказала девушка с изумительными бедрами. – Будем или падать, или снижаться». – «Как падать, – заорал народ, – мы не согласны, у нас билеты!» – «У всех билеты, но долетают не все, – разъяснила ситуацию стюардесса. – Освободите карманы от острых вещей, дабы не вонзились в мозг при паденье болида. Ноги выпрямите, головы суньте между колен. Это успокоит и навеет мысли».

Сели в каком-то южном русском городе, возможно, в Таганроге. И было непонятно, почему именно здесь. Но, вероятно, в других местах тоже грохотала весна. Полет должен был занять час двадцать, но реально занял некую часть жизни. Возможно, лучшую.

«А где же я был до этого, – подумал Иван Павлович, глядя на капли, барабанящие по оконному стеклу. – До «Звезды металлурга», яйца и утки? До усадьбы и пруда?! До самолета где я был?! Ах да! Билет из Киева. Значит, Киев».

Точная биография невосстановима. Это-то Иван Павлович понимал отчетливо. Следовало двигаться на ощупь, предполагая, анализируя, экстраполируя и надеясь. Ну что там могло быть? Учеба, работа, женитьба? Развод, пьянки, больницы. Работа, работа, работа.

Пожалуй, как-то вернулся в Z, выдержал месяц и снова сбежал. И чем суетнее, тем несчастнее ложились на душу спиртные напитки, поцелуи женщин, киевское высокое небо, синие горы и зеленые воды Днепра. «Хорошо, это хорошо, – проговорил Иван. – Особенно вот это: «Чем суетнее, тем несчастнее». Да-да, так, видимо, и было. Все суетнее и несчастнее! Очень трогательно, млять. Синие горы и зеленые воды Днепра».

Жизнь в столице была не для него. «Как, в сущности, и жизнь вообще, – уточнил про себя Левкин. – Не для меня, – сказал Иван, – придет весна и Терек, volens nolens , разольется». Но в любом случае в провинцию возвращаться было страшно. Гораздо страшнее, чем хотелось бы. Так он и умер бы где-нибудь на Андреевском спуске, хватаясь за сердце, проклиная янтарь, судьбу и скверное здоровье, если бы не Мрак . Этот носитель множества лиц поставил жирную точку в печальной и смешной повести, перепачканной слезами, соплями и, чего греха таить, пятнами майонеза. Иван обожал «Провансаль» и телевизор.

Да уж, последние месяцы жизнь Ивана Павловича была нехороша. Он стал замечать, что мироздание к нему не благоволит. Чувствовал, что время и пространство пытаются его из себя извергнуть, переместить по строке, причинить двойное тире, сугубо вынести за скобки, а возможно, и дать сноской: «Такой-то умре и погребен такого-то числа в слепящий полдень».

И никого на могилке одинокого И. П. Л. Только ветер и солнце. Только годы жизни на некрашеной фанерке да оплавленная солнцем конфета «Стрела» в темно-золотистой фольге – своеобразная дань оригинальности умершего. В пластиковом стаканчике печально накренились сто граммов водки. Они предназначены как бы даже не самому человеку, а его душе, которая, согласно марксистской мистической традиции, после смерти нуждается не в молитве, но именно в небольшом количестве водки и двух-трех конфетах.

Повсеместно для этих целей используют конфеты системы карамель, которые в сочетании с теплой водкой сами по себе способны свести в гроб кого угодно. Тем не менее без водки и «Рачков» душа человека, родившегося в этих тенетах, не в состоянии перейти границу, пролегшую между жизнью и смертью.

Разлучившись с телом, душа не верит в это. Бродит между родственников, рассматривает, трогает за локти и зубы, залезает пальцами во рты, извергающие в мир потоки тоскливой благостной мути, дергает покрытые беловатым налетом языки. Тщетно. Окружающие мертвы. Но только после того, как все направятся к автобусу, водитель которого прогревает мотор на центральной аллее кладбища, умерший вдруг осознает, что не сможет вместе со всеми поесть горячего жирного борща с мясом.

И тут уместными как раз оказываются оставленные на могилке стаканчик водки и две-три конфеты. Невидимый садится на свежую землю, которая под ним не подминается, берет пластиковый стакан и пьет, в одночасье сильно хмелеет, но водки в стакане не становится меньше. А съеденная карамель, застрявшая между зубов приторными рыхлыми кусочками, опять лежит у креста. Очень, кстати, удобно. «При жизни бы так, – думает он машинально, – сколько денег ушло на водку да на, мать их, «Рачков»!

Левкин закрыл лицо ладонями. Он с легкостью мог перечислить всех, кто появился бы на похоронах. До мельчайших подробностей знал, о чем говорили в небольшой, но разношерстной толпе. Две-три слезы обнаружила полуженщина-полурыба. Остальные, как говорится, честно въезжали в тему. Впрочем, и веселья особого не было. А чего радоваться? Травы никто не курил, а тащиться за город на кладбище невесело. Не забавно стоять под веселым и хлестким ветром, комкать шляпу, делать задумчивый вид. Неприятно ступать добротными европейскими ботинками в весеннюю украинскую грязь, разбивать в лужах отражение неба, щуриться на яркое солнце, под сурдинку видеть сны о долгах, о работах, о том и о сем. С недоумением изучать портрет Левкина. Не верить, что этого чудака больше нет на свете, и хмыкать недоуменно, все хмыкать и хмыкать. А потом пить водку, хлебать горячий борщ и думать, что, слава богу, перед смертью не мучился, не болел.

«Да и не умирал вовсе», – сказал Левкин, – сумрачно глядя в слезящееся каплями окно усадьбы. Нет, не умирал! И не хоронили его в этой могилке, потому что Иван не позволил бы себе покинуть тело, отправившись в неизвестность, не проверенную через словари, через перекрестные ссылки, не заявленную в библиографических каталогах. Левкин терпеть не мог сносок, эпитафий, списков использованной литературы, а также ссылок на иностранные источники, которые нельзя было проверить через Интернет.

О, как он не любил сноски в текстах, особенно переводных! Их нужно было не только перепроверять, необходимо было вникать в суть дела. А эту суть часто даже сам автор понимал плохо. Не говоря уже о тех случаях, когда сноска ставилась не автором, а вообще неизвестно кем. Болваном каким-то! Переводчиком, первым редактором, который сидит в своей Баварии, мерзавец, пьет пиво и ни хрена работать не хочет.

Тексты Ивану присылали по электронной почте. Они представляли собой скверно переведенные на русский язык книги, из которых только предстояло слепить что-то более или менее сносное, что-то такое, за что ему, как редактору, и издательству, желающему это выпустить, будет не очень стыдно. Стыдно, но не очень. В меру. С легким румянцем на лице. Издаем, раскрасневшись. Репринт. Вольный пересказ. Полезные знания для наших людей. Свежие книги СНГ-народам. Тексты наши, нейроны ваши.

Но вот с какого-то момента в присылаемые из издательства материалы стали закрадываться дивные опечатки. Через время Иван был вынужден признать, что ошибки эти, а скорее, вставки в текст совершенно не случайны, а, следовательно, намеренны. Некоторое время Левкин, захваченный атакой текстов на середине жизненного пути, не предпринимал ничего.

Но вот пришел день, когда в рукописи по истории французской кулинарии девятнадцатого века ему встретились, в частности, такие фразы: «Левкин – мертвый труп», «предатель своего народа Иван Павлович умер», «умерший Левкин, дохлая утка» и «проклюнься, Левкин, в яйце сущий». Там было много чего еще, но Иван в первую очередь обратил внимание именно на эти. В них говорилось о смерти, а это уже можно было расценивать как недвусмысленную угрозу жизни и здоровью.

Трезво взвесив варианты, Иван предположил, что кто-то там, в далеком головном офисе, возненавидел его и поставил себе целью вывести Левкина из себя, морально уничтожить, измучив зловещими намеками и полунамеками. Неизвестный недоброжелатель холодной расчетливой рукой мечтал разъять ему мозг, насильно остановить дрожание живых и ранимых нейронов, выпить немногую кровь, причинить раннюю смерть в виде самоубийства.

Иван купил бутылку коньяка, нарезал два лимона тонкими, просвечивающимися на солнце ломтиками, посыпал их сахарным песком и, смакуя тяжелый сладковатый напиток, написал местами гневное, а местами и язвительное письмо. Вложенным файлом Левкин отправил в головной офис имеющийся у него текст по истории французской кулинарии девятнадцатого века, предварительно обработав соответствующим образом те самые фразы. Залил их в текстовом редакторе красным цветом и прокомментировал каждую.

Выполняя эту довольно объемную (фраз было много) и скрупулезную работу (Иван давал отповедь на каждый выпад), Левкин чувствовал некоторый подъем как душевных, так и физических сил. После особо удачных пассажей он победительно выглядывал в окно, из которого был виден Днепр.

– Так их, Ваня! – говорил он. – Так их, пся крев!

Обратно к нему пришел доброжелательный, хотя и несколько настороженный ответ с точной копией того файла, который в свое время направлялся ему для работы. И в этом файле не было никаких таких фраз. Шел чистый текст без чужеродных вкраплений. И фамилия «Левкин», кстати, там не встречалась ни разу. Ответственный редактор Жарден отписал в том духе, что понимает, как это неприятно и все такое, но лучше бы Иван Павлович поинтересовался у своих домашних, откуда в редактируемом им тексте появляются фразы, не имеющие отношения к делу.

«Это наверняка чей-то розыгрыш, – писал он. – Мы слишком ценим вас как старого и опытного сотрудника. Поверьте, никому в голову не пришло бы разыгрывать таким образом человека, который напряженно и плодотворно трудится в нашей издательской команде столько лет. Со своей стороны, тем не менее, выражаю сочувствие. Надеюсь, мы и впредь будем сотрудничать с вами, делая все возможное для как можно более качественного наполнения нашего издательского портфеля!»

В постскриптуме ответственный позволил себе заметить, что стиль левкинских комментариев кажется ему весьма любопытным и стоило бы, вероятно, Ивану Павловичу подумать о написании книги, в которой вот так бы легко, свободно и остроумно рассматривались те или иные аспекты современной постиндустриальной действительности.

Фразу насчет действительности Левкин перечитывал три раза. Говоря буквально, он никогда так и не смог взять в толк, что бы это могло значить конкретно. По его разумению, действительность в самом деле наличествовала. Неумолимо бытийствовала. Но не могла быть никакой другой, кроме как настойчиво непреходящей, мучительно желтой, стискивающей, напряженно довлеющей, как эрегированный член. Янтарной.

Левкин давно уже чувствовал себя половозрелым жуком в янтаре. Все застыло. Ничего не движется. Ничто не переходит ни во что, хотя и страстно желает этого. Кипение и рябь, наблюдаемые на поверхности мира, особенно когда Левкин смотрел на них из окон снимаемых квартир, не являлись действительностью. Они ее только прикрывали, манифестировали, возможно, адаптировали для . Действительность, кажется, нуждалась в этой ряби. Возможно, без нее человеку было бы еще хуже. Но она ею не была.

Янтарь, в котором застыл Левкин, был тягуч, невыносимо красив и переливчат. Первые годы своей жизни Иван рассматривал его изнутри, только пытаясь представить, как все это выглядит снаружи, и не мог. Не хватало времени, сил и сосредоточенности. Всегда что-то мешало.

Как сказать – что? Честно говоря, все. Одно и другое. Описанное, отрецензированное и отредактированное там и здесь. Имеющее аннотации, синопсисы, пояснения и ремарки. Пятое и десятое. Умолчания и гневные артикулы завистников. Упоминания в статьях доброжелателей и научных рецензентов. Сны и тревожные телеграммы: «Извольте заметить, что биквадратный корень – это корень четвертой степени какого-нибудь числа. Не пятой, не восьмой и не сорок четвертой, как указанно в книге, изданной вашим издательством под редакцией редактора имярек. С тревогой за науку. Такого-то числа такого-то года. Группа ученых, на хрену верченных, их предводитель Алоиз Альцгеймер и его подруга Деменция Сенильная. Желаем ответа. Требуем сатисфакции. Предлагаем виновному вырвать ноздри плоскогубцами комбинированными, переставными, пневмоаппаратами, плунжерами, плугами, плотномерами – на выбор. На желтой спине выжечь вольфрамовой кочергой теорию пространств Александрова, а также метод Перельмана для анализа потоков Риччи».

Прогнозы продаж. Письма с родины и из-за рубежа. Сомнения и надежды. Шумы и отголоски пережитых и вялотекущих болезней. Да, грамотному анализу бытия, прежде всего, препятствовала медицинская карта, на которой моря отсутствовали вовсе, а вот гор был полно, одна страшней другой. Масса низин и топких болот чередовалась с жирными, жалкими и жаркими пустынями. В мохнатых протуберанцевых лесах было страшней всего, ибо там жили семантические артефакты, добытые Левкиным из разноцветной пустоты, которая, в свою очередь, являлась порождением мерцающего смыслами информационного поля Земли.

В него Левкин был также неизбежно и надежно включен, как жук в тот самый янтарь, из которого выхода нет миллионы лет. Смерть Усамы бен Ладена и падение Тунгусского метеорита были в нем равны и конгруэнтны друг другу. Тот факт, что один из президентов Соединенных Штатов черен, как вакса, а саму эту мазь изобрели еще при Карле II и представляла она собой взбитое с печной сажей яйцо, разведенное в уксусе или в пиве, эстетически, логически и мистически дополняли друг друга. Биография Лавуазье была встроена в сознание Ивана Павловича на прочном фундаменте «Ватьсьяны Камасутры», а птица под названием Parus major каждое утро в течение долгих лет приходила к нему в мундире в образе отставного майора-железнодорожника. В подпитии он был уверен в том, что является тем самым пресловутым столяром, который сотворил из соснового чурбана человека.

Вместо того чтобы почистить зубы и помочиться, вычитать утренние молитвы или, на худой конец, проделать комплекс «Сурья намаскар», Левкин был вынужден садиться на кровати рядом с майором и гладить того по жесткой щетке седых волос, по заплаканному лицу, по плохо выбритым щекам. Вдыхать запах нечистых волос, водочного перегара, говорить что-то утешающее, приводить по памяти цитаты из Евангелий и Торы, «Алмазной сутры» и «Толкового словаря» Даля, Уголовного кодекса и «Геопоников», Византийской сельскохозяйственной энциклопедии.

И это ведь не все. Далеко не все.

Многое и другое сотворил Иисус; но если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг, прочел как-то Левкин у апостола Иоанна и заплакал. Но плакал он не оттого, что в его душе появилась видимость веры. Эта видимость была там всегда. Левкину, чтобы жить, наоборот, нужно было ее как-то умерять. Или, скорее, соизмерять с собственными возможностями, непростыми жизненными задачами, а главное – с реальными объемами жизни. Слова апостола о делах Иисуса, которые невозможно было вместить в мир, очень точно и очень горько указали на самую суть обстоятельств внутренней жизни Левкина. Она была невыносимо осложнена, преизобиловала частными мирами и отдельными величинами, постоянно и бесконечно умножающимися друг на друга, противоречащими друг другу, никогда не находящими покоя, но тем не менее рождающими радость. И вот эта радость порой бывала столь велика, что вынести ее Иван уже не мог. И тогда с ним случалось то, что случалось. И именно потому он и был тем, чем был. Левкин иногда думал о том, что, если бы кто-то попытался вместить в мир книгу его личных смыслов, тот бы раскололся сверху донизу, янтарная твердь разрушилась бы и наконец-то обнажилась бы позолота небес и дивные звери, стерегущие настоящее знание.

Кроме того, были же еще и так называемые социальные реалии. Преодолевая их, Левкин жил заказами, нигде в штате не числился, потому не отказывался ни от какой работы, если только она была связана с редактурой и написанием текстов. Время жизни стремительно уходило. Работы было все больше, денег все меньше. Янтарь становился все гуще. Он будто прилипал к рукам, и их приходилось старательно мыть. Все старательнее и старательнее. Желтое вещество бытия налипало не только на руки. Иногда, подчиняясь неведомым Левкину законам, оно выступало у него на затылке, темечке, медленно стекало абрикосовым вареньем на шею и грудь. И это было неуютнее всего. Приходилось себя контролировать, особенно на людях.

Женился Иван скоропостижно, на второй день после знакомства с полуженщиной-полурыбой, о чем не любил вспоминать даже наедине с собой. Да и что было вспоминать? Околдовала его сучья русалка, мавка, майка, нявка, нейка. В общем, как ни крути, типичная навь, численность которых на данных территориях с конца прошлого века непрестанно возрастала. Особенно много наутов обреталось в среде депутатского корпуса и властей предержащих, новых и старых русских, тюркских, турецких, еврейских, греческих, татарских, цыганских, украинских и молдаванских.

Ну что такое навь? Смерть, мертвое тело. Смотри готский: naus – «мертвец», а также, если уж снова возвращаться к полурыбе, то mawi – «девушка». Околдовал его наут, да не рассчитал степени погруженности Левкина в янтарь. Иван старался не вспоминать об этом, ни к чему. Что было, то прошло.

Но зато в памяти часто всплывал один из эпизодов общения с родными жены. О своей жене тогда он еще ничего толком не знал и продолжал верить в любовь с первого взгляда. Во всяком случае, с ее стороны. Это было уже время, когда город, люди, янтарь выдавливали его или скорее продавливали через действительность, как через крупное сито, измельчая и перемещая куда-то дальше в пространстве невидимого.

Но тексты тогда молчали. И окружающий эфир был чист. Так что тогда он был еще о-го-го – или, по крайней мере, уверял себя в этом. Да, Левкин повернулся к печке, протянул к ней свои холодные липкие ладони и усмехнулся. О-го-го ! Как говорится, телом и душой. Впрочем, скорее все-таки и-го-го . Так как желтое бытие неумолимо блуждало телом и мешало жить, как огромный речной слепень мешает жить лошади, уставшей после целой огромной жизни, наполненной разной «х», «у», «й», «н», «ей». Ей-ей, наполненной ею без меры!

Слепень– Messerschmitt точен, яростен и жужжит. Истребитель-перехватчик, палач, ангел, продлевающий жизнь. Он не сосет кровь, но вдувает в вены вещество бытия. Прямо в кровь попадают кусочки мистического янтаря, чрезмерного знания , желтоватой бездны, взыскующей смерти и любви. Лошадь в нашем случае – конь, усталый, грязный и заезженный конь в очках, с толстым, хотя и несколько коротковатым для любовных баталий пенисом и компьютерной мышкой вместо мошонки, пытается искупаться в чистых водах забвения. Но истребитель-перехватчик, ангел Вильгельм Эмиль, жужжит и бьет, как Вильгельм Телль. Он не дает вступить в эти воды, но тащит коня к родственникам жены. За поводья души и светских приличий. Тянет его за упавший хрен, набрякшие веки и соски, за скользкую разбухшую красную печень. Он шепчет ему: открой рот, Ланселот! Ибо чаша Грааля близка, а Гвенхуивар уже продает цветы в своей палатке!

Итак, они сидели в большом доме на берегу Днепра. Был полдень. Ожидание обеда. Жарко. Странная беседа взрослых людей, которые непонятно отчего внезапно вынуждены считать себя близкими родственниками. А им не хочется этого делать. И это естественно. С какой, в сущности, стати? Но, с другой стороны, закон прямо указывает на некоторую необходимость такого рода. Любовь же с этой необходимостью не согласна. Но тихо конфузится, по обыкновению, прядает ушами, поглядывая с мучительной тоской на грызущего слепня. В общем, ужасно. Кошмар, в сущности. Дичь первобытная, думал Левкин.

«Что вы скукожились, – спросила Левкина теща по имени Зина, – что вы так сидите, будто у вас геморрой?» – «Мама, оставь Ивана в покое», – лениво вступилась за мужа Марина. – «В самом деле, Зинаида, пусть сидит как хочет», – приветливо улыбнулась сестра тещи, Маргарита Тимофеевна Гудзь. – «Когда он так сидит, – пояснила Зина, анализируя свои ощущения, – мне хочется ударить его шваброй». – «Ну зачем ты так, – бархатно засмеялся тесть, снимая очки и отрываясь от газеты, – вполне нормальный зять. Только, на мой взгляд, ему стоит подумать о покупке новых носков».

«Да-да, – серьезно кивнула пышная Маргарита, – я согласна с тобой, Мишель! Носки без дырок на пальцах придают даже самому невзрачному мужчине неизъяснимый шарм. Возьмите себе это на заметку, Ванечка. Кроме того, никогда не вправляйте клеша своих брюк в носки. Создается впечатление, что вы сумасшедший. А сие неприятно, согласитесь. Другой человек, чужой, посторонний, не скажет, утаит от вас эти простые истины, но не я. – Маргарита вдумчиво оглядела всю фигуру Ивана Павловича. – И в самом деле, что вы так ежитесь? У вас температура? Неудобный пиджак? Может быть, у вас и в самом деле сфинктер болит? Запор? Простатит? Изжога? Не стесняйтесь, здесь все свои!»

Тесть посмотрел на Ивана поверх очков. «Да у него просто свитер под пиджаком спину натирает, так ведь, милый? – сочувственно проговорил тесть. – Свитер такой, кусается ! Он надел его на голое тело». – «А зачем ты такой свитер надеваешь на тело, когда идешь в гости, – спросила Гудзь, – ты же знаешь, что он кусается, так зачем его надевать?» – «Я тоже этого не понимаю», – фыркнула теща, встала с кресла, вышла на балкон отдышаться.

С балкона был виден сентябрьский Днепр. Внизу какие-то люди тащили лодки от поселка к заводи. В камышах сидело сто тысяч рыбаков. Они курили, ловили рыбу, пили водку. Над рекой стоял сизый туман и слышался надсадный кашель. Камыш упирался в небо – высокий, прямой, желтый и светлый, как слеза, которая дрожала в горле у Ивана Павловича невысказанной обидой.

Во время неспешной беседы близких родственников с упрямо молчащим Иваном янтарь разливался по телу последнего все гуще и гуще. Казалось, не пройдет и пяти минут, как он проступит на его одежде мутными желтоватыми пятнами. Левкин печально смотрел на свои носки и не видел дырок. Возможно, они были, спорить не хотелось. Но видно ему их не было.

Да и при чем тут носки, если из-под многослойного ногтя большого пальца левой ноги Маргариты Тимофеевны стекала и капала на пол густая янтарная струйка? Она растекалась у ее ног гладкой мерцающей лужицей, рябила, превращалась в тапок в форме зайца, в ночной горшок в форме гуся, в желтую, подрагивающую по каемке лепестков болотную лилию. Снова растекалась лужей. Набравшись густого колера зрелого сентября, янтарь принялся медленно взбираться по ножке стула, а потом и по ноге Маргариты Тимофеевны. Иван почувствовал приступ тошноты. «О боже, – проговорил он. Тесть и теща вздрогнули и с испугом посмотрели на него. – Боже мой!» – Левкин не в силах был отвести взгляд от янтаря, который деловито убирался под юбку перезрелой барышни.

«Зачем, – спросила Гудзь, – вы так смотрите на мои ноги? Это неприлично».

Сконцентрировав мысли на вчерашнем переводном тексте по содержанию и начальной дрессировке восточноевропейских овчарок, Иван отвел взгляд. Теперь следовало зафиксировать его на какой-то теплой осмысленной точке. Он решил посмотреть в глаза тестю, который был настроен по отношению к Левкину вполне лояльно.

Тесть по-своему понял обращенный к нему взгляд. «Выпьем?» Пить нельзя было ни в коем случае, так как алкоголь сводил на нет работу сдерживающих центров. Это Левкин понимал. Но он также знал, что, если срочно что-нибудь не предпринять, дело закончится плохо. Пить ни в коем случае было нельзя, но другого выхода не находилось. Нужно было или пить, или падать на пол, стучать по нему всеми членами своего организма, плакать и призывать на помощь некую группу матерей, обретающихся предположительно в Z.

Этого Иван Павлович, конечно, не желал. Он наверное знал, что ни одна мать на его зов не придет, не защитит, не поможет. Видно, матери рожают сыновей в мир не для того, чтобы выслушивать их гадкие пошлые истерики по поводу того и сего, пятого и десятого.

Да и кто бы, скажите, пришел на помощь к такому человеку? Никто. Разве только профильные специалисты. Но дело в том, что Иван знал о своих состояниях неизмеримо больше любого врача. Мог бы лекции читать студентам медицинских факультетов. Его опыта самонаблюдения хватило бы на две-три кандидатские диссертации. Но Левкина не прельщала слава Кандинского. И потом, не зря говорят: мол, не показывай на себе, дурная примета. Кроме того, Иван был убежден, что любая болезнь с некоторой точки зрения вовсе не болезнь. Как расскажешь обо всех перипетиях, светлых, пронзительных и счастливых моментах, которые выпали на его долю в качестве носителя, обладателя некоторого мучительного, но и счастливого избытка?!

Да, избытка! Об этом Иван был готов спорить с кем угодно. Никогда – ни в своем ужасном детстве, ни в еще более мучительном отрочестве, не говоря уже о более зрелых, вовсе уж инфернальных годах, – Иван не думал о себе как о человеке, обделенном чем-то. О нет! Он обладал избытком. Только этот избыток следовало вынести. Эта ноша требовала постоянных усилий. Но именно в эту секунду она потребовала алкоголя.

Левкин, улыбаясь одними слегка подрагивающими губами, повторял про себя мантру, заключающуюся в том, что восточноевропейское собако, покрытое шерстью животное, умеренно растянуто. Высота в холке для кобелей шестьдесят шесть (тире) семьдесят шесть сантиметров, для сук – шестьдесят два (тире) семьдесят два сантиметра (точка, точка, точка). Предпочтителен крупный рост, прост, клен и клест. Восточноевропейское умеренно растянутое собако имеет определенный тип сложения, а также некоторый костяк и мускулатуру, о которых Иван не помнил ничего.

Левкин взял в руки бокал густого терпкого коньяка. У тестя был отличный вкус. «Она скорее выше среднего роста», – проговорил Иван, чувствуя, как пищевод согрел первый глоток. Коньяк смешивался с янтарем, вступал в реакцию. Торжествовала выход, говоря образно, кипящая магма мозга, способная на многое.

«Кто выше среднего роста? – участливо поинтересовался тесть, по-светски присев в кресло рядом. – Если ты о Марине, то это не так. Она скорее малышка. При чем тут она?!» Иван внезапно хохотнул, сам неприятно удивившись этому хохоту. «Окрас чепрачный на осветленном фоне. Но глубокий чепрак не считается большим недостатком, – добавил он с большим удовольствием. – Это я с вами, – пояснил Левкин, заметив, что к их разговору прислушиваются дамы, – пытаюсь толковать на кинологические темы. Кинология, Михаил Эдуардович, – это наука о собаках. Об их выведении, дрессировке, но прежде всего – об их существовании на планете Земля. В последнее время меня заботит овчарка. Небольшое, покрытое шерстью собако, часто, к сожалению, суко. Иное, включенное в шерсть. По сути, нонсенс. Продукт направленных мутаций. Страшные вещи, Михаил Эдуардович, творятся под покровом культуры. Мы живем в мире уродов, порожденных уродами».

«Интересно, – кивнул тесть, – а почему?» – «Что, – не понял Иван, – почему?» – «Почему, – задумчиво повторил тесть, – именно со мной на кинологические темы?» – «А почему бы и нет? – Нежно глянув на тестя, Иван протянул ему пустой бокал и пальцем показал, сколько именно нужно в него налить. – Почему, собственно, не кинология? Или вы хотите поговорить о том, как мой свитер или сфинктер, а вернее сказать, свинктер под пиджаком в мелкую синюю клеточку натирает мне спину и кусается?! Давайте, я готов! – Он с трудом подавил очередной приступ мелкого убористого смеха. – Не стесняйтесь! Свинктер кусался, – продекламировал он нараспев, – сжимался, ломался, он сфинктером был, но не признавался! Или лучше о носках? Легко. Какие перышки! Какой носок! И, верно, ангельский быть должен голосок! Ангельский носок у вас, говорит, наверное, мохеровый, в Киеве трудно удивить плохими манерами!

Это, кстати, лисица вороне говорит. Старая сука, хочет выманить у птички, питающейся падалью, пищу, хлеб насущный, сыр, покрытый легкой соблазнительной плесенью. Стоит, падла, на задних лапах и языком вот так делает! – Иван показал, как именно. – Даже свинктером работает от азарта! Упс, упс, упс! И этот свинктер , заметьте, нигде ей не натирает, что еще раз доказывает вторичность любой так называемой реальности по сравнению с реальностью эстетической! Ведь глупо же, в самом же деле, предполагать, что натирающий свинктер , то есть мир, в котором он натирает, и является тем самым миром, в котором мы живем! Не может быть этого! Не верю!»

Иван выпил еще граммов семьдесят коньяку и замолчал, взволнованный открывшимся видением. Народ, притихший во время его монолога, ожил. Гудзь посмотрела на тещу. Зина, в свою очередь, глянула на Марину. Полуженщина покачала головой, одновременно пожала плечами, разведя руки в стороны. Как истолковывать этот жест, Иван так и не понял за то время, что они пытались жить вместе. Впрочем, периферией сознания Левкин уловил, что молодую жену происходящее скорее забавляет.

«Или, быть может, вы желаете поговорить о ляжках вот этой женщины? Нет?! Что вы молчите?! Да выберите же, млять, тему! – Иван прикрикнул на тестя, крепко о чем-то задумавшегося, и самостоятельно налил себе коньяку. – Выберите, Мишель, а не то провал, фиаско, фрустрация! Вам знаком термин «фрустрация»? Обман, расстройство замыслов, неудача, тщетное ожидание, короче, жопа. Жопа, кстати, не что иное как грубое, просторечное название двух человеческих ягодиц и милого, крохотного по сравнению хотя бы с вашим огромным мозгом, анального отверстия, сфинктера или свинктера , как мы договорились называть его в нашей теплой компании!»

В этот момент видение усилилось, обрело зримую форму. И даже звук, что вообще-то случалось нечасто даже после приема алкоголя. Увиденное заставило Ивана глянуть на тестя веселым, пронзительным, чепрачным на осветленном фоне взглядом и предположить: «А ведь именно это, то есть именно жопа, и привлекает вас больше всего в Маргарите Тимофеевне? Так ведь, Мишель? Когда наша Зина уходит, вернее, уезжает на свою идиотскую работу в институт, вы вступаете в половую связь с Маргаритой, а если быть более точным, даже не с ней. Она сама по себе вас никогда не привлекала в этом смысле. Ваша жена может быть спокойна, вы ей верны. Ведь вы вступаете в половую связь именно со свинктером , который неизвестно что еще ей там натирает, вашей милой кокетливой избраннице».

Иван встал и стремительно прошелся, вернее, пробежался по комнате. Выглянул на балкон. Там было темно и оглушительно пахло грибами. «Вот тут, – он указал на круглый обеденный стол, который стоял посредине комнаты и за которым, в сущности, они все располагались. – Вот именно тут произошло ваше первое совокупление. Она накрывала на стол, по обыкновению, в жару не надев трусы, а вы, по обыкновению опять же, смотрели на ее жопу не как на совокупность ягодиц, мясных человеческих булок с дыркой посредине, а как на тоску и сказку всей вашей жизни. Вы, Михаил Эдуардович, ощущали себя маленьким принцем, глядя, как колышутся эти телеса. Внутри себя самого вы были упоительно воздушны, представляя, что ждет всякого неутомимого и любознательного исследователя среди этих телес. Вы думали о том, как бы славно было бы вам среди них затесаться !

А у вас губы мокреют от возбуждения, вы в курсе? Я почему спрашиваю. Дело в том, что чужие люди, незнакомые, которым все равно, как вы выглядите, вам об этом говорить не станут. Ну, течет у вас изо рта во время случки, и пусть течет. Но мы же с вами почти родня. То есть – натуральная! Родные! Родненькие! В отличие от чужих , помните чудесный фильм Ридли Скотта?! Не помните?! Да что ж вы, в самом деле, господа, в невежестве-то погрязли. Надо, надо будет вас как-то обрадовать в этом смысле. Фильм-то снят еще в семьдесят девятом, а вы ни в одном глазу. В общем, я как-нибудь потом изображу кратенько. А сейчас довольно знать, что чужие – это такая мерзость, ужас, такой, мать его, страх, что лучше засунуть себе голову в сфинктер и задохнуться там, чем встретится лицом к лицу хотя бы с одним из этих монстров. У них вместо крови кислота, они рождаются из липких яиц, они просто суки, млять, сволочи, я не знаю. А кроме того, представьте, убивают космических колонистов ни за хрен собако, кстати, о кинологии! Но сейчас не об этом.

Так вот, Мишель, у вас пренеприятно течет изо рта, когда вы испытываете желание. Как у какого-нибудь чужого . Я это к тому, что вы в тот июньский полдень текли, мой друг, как последняя сучка. Вас томила ваша горькая, никчемная половая жизнь, которую вы тридцать лет вели в угоду семейным ценностям. Немолчным прибоем она пробивала ваш мозжечок».

Иван помолчал, с интересом рассматривая белого как мел тестя. «Я могу предположить, что именно свинктер – это то, чего не хватало вам всю вашу жизнь. Именно он грезился вам в ваших юношеских мечтах и фантазиях. Именно его, в сущности, вы хотели бы видеть своей супругой и матерью своих детей. Но это, к сожалению, никак не осуществимо! Ну как, в самом деле, может государство, это ли, другое, – сами понимаете, нам в нашем ученом споре это совершенно не важно – разрешить людям, мужчинам ли, женщинам ли, вступать в официальный и нерасторжимый на небесах союз со свинктером ? Вы можете себе это представить? И я не могу. Хотя, кажется, вам и грезилось бы что-то в этом роде. Звучит Мендельсон. «Уважаемые родные и близкие брачующихся! Сегодня две голубки, две ласточки, два белых невинных зайчика, два существа, сущности, мать их, две самости, до сего дня скитавшиеся в янтарной бессмысленности бытия, наконец слепились в одно целое! Согласны ли вы, Михаил Эдуардович N-ский, и вы, Свинктер Оргазмович Узкоходов, любить друг друга, пока смерть не разлучит вас?!» Впрочем, – добавил Иван после секундного раздумья, – это порой уже случается в более развитых странах. Но мы не об этом.

Маргарита Тимофеевна, а что вы молчите, расставив ноги? Что ж вы ничего больше не рассказываете нам о дырках? Ведь эта тема, кажется, еще десять минут назад вас так волновала. Странно, что сейчас вам нечего сказать. А вы, Зина, – он стремительно повернулся к теще, – не желаете нам поведать, как решили однажды вернуться домой, ощутив на улице внезапную слабость? – Левкин озабоченно покачал головой. – Вам и впрямь стало дурно. Так бывает у диабетиков. Вы постояли минут пять у калитки, потом присели на лавочку и так провели еще одну минуту, пока не поняли, что сегодня лекции у третьего курса отменяются. Дурнота не проходила. Напряженно вдыхая через нос сосновый блаженный запах, вы медленно отправились домой. Вошли, бросив сумку в прихожей, и быстро прошли через все комнаты на звук несомненного совокупления, который вами, конечно, был сразу узнан и правильно истолкован».

«Иван, прекрати наконец!» – вступилась за родных и близких Марина.

«Отчего же?!» – Иван упал в кресло, закрыл глаза, продолжая видеть внутренним зрением крупные детские слезы тогдашней Зины. Она была моложе на пятнадцать лет, стройнее и печальнее. В сущности, еще совсем не старая, очень приятная женщина перехватила себе ладонью рот, стараясь даже не дышать. Ей было так больно, как было только однажды в жизни. Во время родов. Но, в отличие от той боли, эта боль не обещала прекратиться никогда. И добрый толстый гинеколог не стоял рядом, не кричал с поразительным азартом: «Тужьтесь, тужьтесь, Зиночка! Вы молодец! У нас уже почти получилось!»

Да и получившийся в результате этих мучительных родов младенец, некое духовное образование с печальными мохнатыми, немного гноящимися глазами, не собирался взрослеть. Он с тех пор не покидал этих комнат. Глядел багровыми глазами на жителей старого интеллигентского дома. Ел по ночам котлеты по-киевски, под утро хлебал диетический киселик прямо из кастрюли. Холодильник распахивал настежь. Никогда не выключал ночник. Мочился мимо унитаза голубой струей, фальшиво насвистывая Вивальди. Иногда в ночи расхаживал по комнатам и декламировал стихи. Что-то в том духе, типа, «Маргарита, Маргарита, членом к счастью пригвоздита, дребезжало сердце Зины, как усталая дрезина». Вполне невинные и бессмысленные строчки. Именно их Левкин принялся напевать, прикрывая глаза…

Дом сначала никак не мог привыкнуть к этому младенцу, но потом усвоил его в себя, принял. По ночам возвращал из обходной галереи в комнаты, там было потеплее, скрывал от него входную дверь, чтобы тот не ушел и безвозвратно не затерялся среди страшного бескрайнего мира. Рассохшимися балками, стенами и ставнями напевал ему колыбельные песни. И младенец порой засыпал.

Бедное, бедное дитя.

…И, кажется, потерял сознание. В любом случае дальше никаких событий память не сохранила. Очнулся Иван в Марининой квартире. Во рту ощущался привкус кислой стали, мертвых кошек и табака. Он ясно все помнил и ни о чем не жалел. Тогда ему еще казалось, что все наладится. Ведь, в сущности, как могло оно не наладиться, если у него имелась настоящая жена?

Впрочем, он не обольщался. И правильно. Они скоро расстались, хотя и остались друзьями. Когда Левкин навсегда покидал Киев, имея отличный повод для бегства – смерть родителей, единственным человеком, который пришел провожать его в аэропорт, была бывшая супруга. В ходе совместной жизни она оказалась лесбиянкой и рыбой. Попытавшись совместить несовместимое, Марина на второй месяц их супружества сдалась и призналась, что им нравится один и тот же тип женщин. А кроме того, выяснилось, что она по ночам не спит, а уходит из квартиры прочь и плавает в мутных водах Днепра, ловит сырую рыбу, ест ее вместе с плавниками, кишками и плавательным пузырем, ломает животом камыши, приманивает одиноких прохожих, трется грудью о речную скользкую глину. Часами исторгает из себя чешую, глядя на то, как плывет, покачиваясь, над Днепром сдобный сухарик луны.

«Это у тебя сны такие?» – Иван честно пытался понять. «Нет, – пожала плечами Марина, – какие там сны! Я продукт русалки, Ваня, молодой и прекрасной студентки одного киевского гуманитарного вуза, замученной половым партнером в овуляторной фазе менструального цикла. То есть она успела зачать, будучи еще вполне человеком, а вот дальше, что называется, не задалось. Но у нее был такой сильный инстинкт материнства, что он не дал ее трупу разложиться до тех пор, пока мама не выносила меня».

«Прикольно, – сказал Левкин и щелкнул зажигалкой, он любил в людях странности. – То есть ты хочешь сказать, что мертвая женщина девять месяцев плавала по Днепру туда-сюда, не желая успокоения, только потому, что у нее в животе находилась ты?» – «Именно», – кивнула Марина. «Малоправдоподобная история, – вздохнул он. – Обожди, а как же эти родственники, что я видел?»

«Родители, которых ты видел, не настоящие», – устало пояснила Марина. «Пришельцы со звезд, что ли?» – «Не в этом дело. Меня студентка родила в воде, будучи уже мертвой. Девять месяцев не разлагалась, горемычная, давая возможность плоду сформироваться и выйти из утробы. Редкий, в сущности, случай». – Да уж, – согласился Иван, – ранее в медицине ничего подобного описано не было». – «Ребенка, то есть меня, нашли добрые люди, пьяные менеджеры одной киевской фирмы. Выловили багром из воды и отнесли в больницу. А уж в больнице добрый толстый доктор подменил нормальное дитя, девочку, родившуюся у Зины и Миши, мной».

«А на хрена он это сделал?» – «А кто ж его знает, – вздохнула Марина, – может, он нормального младенца продал налево». – «А если спросить?» – «Не выйдет, – развела она руками, – утопила я его как-то в самом конце прошлого десятилетия. Как выяснила все, так и утопила». – «Ну и зачем, – поинтересовался Иван, потирая трехдневную щетину, – ты выходила замуж?»

«Млятская погоня за традиционными ценностями, – пояснила Марина, вынула из его пальцев сигарету и жадно затянулась. – Конформизм у нас в крови. И потом, не забывай, могли быть дети! У них был бы умный, но гребнутый папа и богатая, хотя и не принадлежащая к хомо сапиенс, мама. Обожаю межвидовое скрещивание. Это ли не кайф?» – «Не кайф», – ответил Иван. «Да ты не расстраивайся, – похлопала она его по щеке, – хороший друг лучше двух подруг».

Марина имела бизнес, после развода порой выручала Ивана деньгами. Иногда подкидывала заказчиков. Порой поселяла в квартиры, за которые ничего не нужно было платить по целому году – хозяевам было достаточно присмотра за личными вещами и домашними питомцами.

Иногда, особенно в морозные зимние ночи, когда Марина ленилась уходить на Днепр, Иван приезжал к ней, и они сидели до утра, попивая бренди. С наутом хорошо было сидеть. Она часами молчала, курила, пахла болотом и тихо улыбалась своему размытому отражению в оконном стекле.

В аэропорту выглядела растерянной. На голове топорщился сиреневый ежик, в ухе болтался кусок кожи с золотым жуком на конце. Образ дополняли скинхедовские ботинки с белыми шнурками. Пуговицы на белой кожаной куртке отливали червонным перламутром.

«Ну что, голубь, – она обдала его ароматом мятной жевательной резинки, – прости, если что не так». – «Все было просто отлично», – кивнул он. – «Ага, – кивнула Марина, пригубила кофе. – Вот что я тебе скажу. Не женись больше спьяну, та еще лотерея. И в следующий раз выбирай бабу с грудями. Все бабы без грудей, как я, – конченые суки. Вот такой секрет». – «Буду иметь в виду», – кивнул Левкин. «А лучше, как найдешь невесту, зови меня. Я подскажу, стоит с ней связываться или нет. У меня на баб глаз наметан». – «Ну да, ну да, – кисло улыбнулся Иван, – я в курсе». Помолчали.

«А что ты это, Ваня? Родительский дом начало кончал? Да здравствует шахтерский край, мой край бескрайний, край угля и быдла?!» – «Сама ты быдло. Родители умерли», – сухо сказал он, поднялся, взял сумку на плечо и двинул на регистрацию.

Он шел, ссутулившись, и думал о том, что эта сутулость и сухость, с какой он попрощался, обязательно заставят Марину раскаяться. Пусть и не во всем, но хотя бы в чем-то. Это была маленькая месть, крохотный серебряный гвоздик, который он засадил ей на прощание куда-то между холодным рыбьим сердцем и плавательным пузырем. Умные совестливые лесбиянки, особенно родившиеся у неживых матерей, просто обречены на душевные муки.

Он бросил сумку на ленту транспортера и подумал о том, что на самом деле не так удручен, как хотелось бы. И это плохо. Провинция увидит это и не простит. Он должен быть удручен, да и Мрак этого, наверное, хотел бы. Мрак и те, что стоят в его тени там, в провинции, горящей огнем и металлическими ветрами.

Но отчаяния не было. На самом деле, кто такие эти умершие, он толком и вспомнить не мог. Впрочем, как ни странно, боль от их потери это не уменьшало. Просто он не был удручен . Но это не значит, что он был бесчувствен.

А по сути, Левкин твердо знал, что просто настала пора уехать из этого города в тот. Здесь жить он уже не мог, а там его ждали. Что-то новое готовилось в судьбе. Возможно, смерть, а возможно, что и похуже. Но в голосах, объявляющих рейсы, звучала музыка сфер. В грудь женскими острыми кулачками стучалась судьба, и Левкин был тревожен, но счастлив, пусть и не мог пока понять, в чем смысл возвращения в Z, что направляет вещи и события и чем завершится их неумолимое движение.

Не мог же Мрак или злокозненный демон Декарта желать его приезда в Z, не имея четкого плана?! Ведь не просто так украден черный лемур и обещана новая встреча? Левкин твердо знал, что ответы придут. Чувствовал, как яростно и мощно вскипает янтарь в темечке при одной мысли о том, что приходит к концу если не жизнь, то что-то очень на нее похожее.

И пусть будет, что будет, думал он, с улыбкой закрывая глаза и чувствуя, как крохотный самолетик набирает скорость. Да здравствуют лемурии, сатурналии, металлургия и горнодобыча. Да здравствует время, живущее в нас!

Часть 2 Телевизор Малевича

В стройном миросозерцании нет места прорехам, и цепь умозаключений, имея точкой исхода конкретные факты опыта, должна восходить до высших обобщений нашей мысли.

В. Х. Кандинский

После расставания с Мариной, а особенно после жалобы ответственному редактору жизнь Ивана Павловича, как он, впрочем, и предвидел, не улучшилась. Разоблаченные тексты потеряли последнюю совесть. Циничные издевки, странные, пугающие намеки встречались теперь в каждой присланной из издательства книге. Но мысли об издательских интригах оставили его. Дело в том, что приблизительно в это же время за вполне умеренную плату он взялся редактировать роман одного очень пожилого человека, видного представителя южнорусской школы письма. Тот был величав, крайне вежлив, несмешлив и почти ничего не знал об Иване Павловиче. Открыв рукопись, после эпиграфа из Максима Рыльского Иван обнаружил следующий текст: «Левкин, утка, Левкин, млять, смерть свою идет искать!».

Настроение, конечно, испортилось. Но, с другой стороны, стало ясно, что данное явление, по крайней мере, не зависит от автора и отправителя. Иван вычистил из романа все не должные быть строчки и не стал задавать вопросов ни старичку-писателю, ни своим домашним, из которых у Ивана остался только телевизор. Но какие вопросы ему задашь и, самое главное, кто тебе ответит?

Тем более что Левкин любил свой телевизионный прибор. Любил давно и тихо, как любят некоторые рано состарившиеся люди домашних питомцев. Приходя домой, Иван сразу его включал. Наблюдая, как тот приступает к трансляции какого-нибудь канала, любовно протирал экран фланелевой тряпочкой, приговаривал что-нибудь утешительное. «Экран ты мой Малевича, – шептал, например, Левкин, – Малевича четырехугольник!»

Установив минимальную громкость, чтобы до уха доносились только невнятные музыка, шорох и шептание, создающие впечатление топчущихся по мирозданию мышей, Иван шел принимать душ, обедал или ужинал, разбирал завалы на столе, курил, попивая херес или коньяк на балконе.

Редактируя тексты или работая над заказными статьями, Левкин периодически поглядывал в сторону своего плоского друга. Непростая жизнь, оторванность от каких бы то ни было семейных устоев, стремительный и горький развод, наконец, уединенный характер работы укрепили его в мысли, что телевизор – одна из немногих вещей в мире, которая не изменит. Иван верил этому мерцающему окну. Оно, в отличие от настоящих окон, а также, кстати, от проклятых Windows , никогда не имело ничего общего с реальностью.

Экран, несмотря на обилие цветов и голосов, по существу, был бессодержателен простой вселенской бессодержательностью. За ней чудилось нечто стоящее над действительностью, вечно покрытой рябью персонажей, сюжетов, идей, убегающих в небытие предметов и ощущений. Телевизор не играл в прятки с уходящей натурой, а в качестве вербальной альтернативы миру предлагал только себя и всегда был равен себе, что успокаивало нервы. Он содержал в своей супрематической идиотичности исключительно цветной шум, чистый мерцающий эфир, состоящий из разноцветных разновеликих геометрических фигур, почти не воспринимаемых взглядом. Телевизор являл собой разумный предел и границу псевдоразумной окружающей действительности.

Левкин понимал, что есть люди, которые смотрят на экран Малевича как на окно в мир, и искренне сочувствовал им. Но он их не презирал, нет. Иван преклонялся перед простотой восприятия жизни и, как мог, служил ей. Если бы он и хотел видеть в чем-то свое предназначение, то именно в этом. А служить простоте – это тяжелый и неблагодарный труд, и именно телевизор, кстати, помогал ему претерпевать на этом пути все, что предполагалось претерпевать.

Однако трещина, которая вследствие бунта текстов пролегла между Левкиным и миром, продолжала увеличиваться. Впрочем, так обычно и происходило раньше и отвечало общей логике его судьбы. И вот эта порча усугубилась, одним рывком завоевав такие территории в жизни Ивана, которые он никогда ранее не позволял себе сдавать.

Случилось это ветреным осенним днем. Левкин не работал. Отвез вещи в прачечную и сел в кафе в полуоткрытой беседке, попивая белое десертное вино. Съел миниатюрное пирожное, испытав старинный детский восторг от сознания того, что красивое может быть вкусным. Потом помрачнел, изучая небо и птиц, летящих перпендикулярно ветру. По улице несло листву и мусор. Заспанный помятый парнишка принес бутылку боржоми и кофе. Спросил, не будет ли клиент против, если он включит широкий плазменный экран. Левкин был не против. Его не слишком радовали яростные бодрые птицы, вульгарные серо-синие облака и медленно оголяющиеся деревья.

Налив Левкину ледяного боржоми, парень подошел к панели и включил ее.

Показывали Ибицу. Двое ведущих путешествовали по острову. Сначала демонстрировали красоты. Затем на пляже пытались разговорить гуманоидов, очнувшихся после прошлой ночи только к вечеру нынешнего дня. Самоуглубленные счастливцы сидели, тускло наблюдая за красноватым диском, погружающимся в воду.

«Вот так день за днем, – улыбаясь, говорил Стив, – день за днем!» – «День за днем», – вторила ему Сью. «Это класс, – убеждал Стив, – жизнь проходит незаметно». – «Они приходят сюда проводить солнце, – восторгалась Сью. – Это принцип – сначала проводить дневное светило и только потом позавтракать». – «Их жизнь, – хором сказали ведущие, – начинается с заходом солнца!»

И тут вдруг в телевизионной картинке произошел какой-то сбой. Иван не сразу понял, в чем дело. Он сделал очередной глоток обжигающего кофе, быстро запил его ледяной водой и машинально потянулся за пачкой сигарет. Что было не так?!

Это испугало Ивана больше, чем все послания, которые он до сих пор получал в присылаемых из издательства текстах. В картинке на экране появился кто-то лишний. Тот, кому там места не было. Кто-то, не должный быть. И он появился там ради Ивана, моментально ощутившего, как с головы до ног его обсыпал крупный колкий озноб.

Подрагивающей рукой Левкин достал сигаретку, щелкнул зажигалкой. Подавляя страх перед абрикосовым слепящим туманом, вплотную придвинувшимся к самой носоглотке, стиснул зубы. Медленно вдохнул и выдохнул, заставляя себя смотреть дальше.

Итак, за спинами ведущих появилась новая фигура: мужчина неопределенного возраста с сигаретой в руке, загорелый, в белой майке и ярко-красных шортах. Отчего-то было мучительно ясно, что этот человек не имеет никакого отношения к Балеарским островам. Он выпадал из телевизионной картинки. Среди окружающей цифры его фигура являлась единственно реальной. Увидев Ивана, он приветливо помахал ему рукой. Слегка подвинув в сторонку Стива, прошел вперед к камере и улыбнулся. Без труда перекрывая голоса ведущих, сказал: « Ты попал в колесо сансары, Левкин! Ибица приветствует тебя!»

Иван плохо ориентировался в современных технологиях связи, но понимал, что происходящее невозможно. Телевизор, пусть это трижды четырехугольник Малевича, сам по себе не обеспечивает обратную связь. «Тем более, – проговорил Иван, глядя на огонь в печи, – что это была прошлогодняя передача, и шла она в записи».

Непричастный к происходящему попытался сказать что-то еще, но здесь пошли титры и грянула музыка. Покачав головой, он за спинами ведущих наклонился к бамперу стоявшего рядом фургона и стал что-то писать красным фломастером на небольшом листке бумаги. Текст выходил длинный. Наконец, дописав послание, не должный быть прижал лист к плазменному экрану с той стороны (как бы это ни понимать).

«Я Мрак по имени Марк, а ты умерший Левкин – дохлая птица! – прочитал Иван, тихо шевеля холодными губами. – Проклюнься, Левкин, в яйце сущий! Умер, умре, умертвие, мертвечина. Левкин умре, утка, утке, уток нет восточно-европейское собако точка юэй». Листок отняли от экрана. Не должный быть , назвавшийся Мраком , пропал. Титры прервались, и снова стали видны жизнерадостные ведущие. Теперь они мажорно улыбались в стилизованной желтой рамочке, мерцающей на фоне моря и нескольких жизнеутверждающих жиденьких пальм. Пошли помехи, экран избороздили полосы.

«Итак, – подвел итог передаче Стив, – я и Сью, мы считаем, что Ибица – это символ свободы, молодости, стильного отдыха и любви!» Молодые люди, слегка потрескивая и рябя, весело переглянулись и закончили хором: «Ибица с нами, Ибица с вами, Ибица ждет каждого из вас!»

Пошла заставка, и начался рекламный блок.

Левкин несколько раз с силой растер лицо ладонями, чувствуя, как приливает кровь к коже. «Ибица с нами», – сказал он и подумал, что за долгие годы привык верить в незыблемость простых вещей и понятий. Например, в то, что киевские время и пространство являются старыми добрыми пространством и временем.

Однако теперь все изменилось. Оставаясь на излюбленных позициях мистического материализма, трудно было объяснить происшедшее. Мрак и то, как он поступил с экраном Малевича, выходило за все допустимые рамки. Случившееся непоправимо нарушало давно установившиеся правила игры и, безусловно, являлось признаком того, что Левкин вступает в новую фазу существования, желает он того или нет.

И это заставило его впервые за долгие годы вспомнить о страшных и вязких, болезненно разноцветных, тех давних, отчего-то невероятно праздничных, проще говоря – детских годах . Иван никогда не называл те годы детскими, потому что от одного этого словосочетания его мутило. Он понимал, конечно, что хронологически все правильно. Именно тогда, когда он был мал, пришло все это . Каждый раз, разговаривая с самим собой обо всем этом , Левкин, конечно, подразумевал в первую очередь тот холодный янтарный ветер, который, однажды начавшись, уже не переставал никогда.

Его первые родители, образы которых Левкин почти не сохранил в памяти, жили в самом центре города Z, а значит, и в самом сердце одноименной провинции. Иван предполагал, что в один из дней такого-то года он родился. Кстати, что это был за день, он не знал, и выяснить правду не представлялось возможным. Впрочем, кому была нужна эта правда? Да и кто бы это еще стал ее выяснять?

Итак, день неизвестен. На свет появлялся с трудом, как говорится, нехотя. Недели три болтался между мирами. Но понятно, что рос и развивался. Держал головку, жевал соски, получал прививки, гадил в пеленки. Много кричал, предчувствуя дальнейшее. Часто болел, в садик не ходил – следствие общего нежелания жить, даже более стойкого, чем инстинкт размножения. Подрастая, чувствовал интерес и ужас. Последнего было не так много, чтобы умереть, кончиться, прекратиться. Но вполне достаточно, чтобы перестать доверять той действительности, которая, как с течением времени понял малыш, была единственной для большинства окружающих его людей.

Долгое время упругий живой сверток лежал, отгороженный от мира даже не прутьями манежа, но главным образом идиотизмом возраста. Хотел, но не мог прекратить все это. Стоило чуть повзрослеть – научился регулярно, до двух раз на дню, уходить в инсайт. Оказываясь вне тела, орать, естественно, прекращал.

Чувствовал легкость и свободу. Окружающее было видно ясно и хорошо. Плавая в желтоватом тумане вокруг дешевой лампочки в шестьдесят ватт, одно время висевшей в их спальне на черном, кое-как скрученном проводе, учился любви к людям. Находящиеся внизу существа были приятными и трогательными. Папа пил водку и играл на рояле. Мама накидывала на себя шаль и танцевала, смешно покачивая угловатыми бедрами, а также чрезмерно развитыми, как у всех пианисток, плечами.

К школьным годам Иван научился переживать состояния, которые к нему приходили, не беспокоя домашних. Другими словами, Карлсон Кастанеда прилетал к Малышу по-тихому, что не позволяло окружающим усомниться в душевном здоровье ребенка. Но стоило Левкину слегка повзрослеть, как его взяло мерцание , чтобы больше не отпускать лет до тридцати.

Затем он уехал из провинции и на десять лет забыл то, что с ним происходило раньше. Решил, что во всем виновата она, Z-земля, Z-юность, Z-мир, затерянный в степи, пахнущий молибденом, ковылем и медом. В столице Иван Павлович пытался жить честно и добропорядочно в метафизическом смысле этого слова. Но вот, кажется, этой добропорядочности снова был положен предел. Такой же простой и категоричный, какой случился тогда.

Левкин не мог сказать, что стало толчком для первого путешествия к бескрайним берегам великого Нигде . Но момент ухода в мерцание Левкин помнил так ясно, будто это произошло с ним вчера.

Стоял самый что ни на есть легкий, прозрачный, разноцветный прекрасный октябрь. Мальчик шел из школы домой, вяло помахивая портфелем. Левкин и сейчас помнил это ощущение в руке. Он делает взмах назад, портфель по инерции выносит вперед, снова отводит руку назад – портфель сам собой возвращается. Хорошо идти, петляя между деревьев старого сквера. Листья шуршат под ногами, и ботинок из-за этого шуршащего разноцветного кома разглядеть нельзя.

Листопад захватывал и покрывал все вокруг. Пронзительный свет наискось резал мир сквозь стремительно редеющие яркие кроны. Запах смерти и свежести кружил голову. Этот запах и был последним, что Иван запомнил из той жизни. Он вошел в мерцание прямо из листопада. В глазах отчаянно зарябило, замерцало, и во всем теле разлилась томная разноцветная тяжесть, а потом случилась яростная янтарная вспышка.

Паузы не было. Следующая же секунда жизни началась так.

Над городом гудел снегами промозглый февраль. Иван шел из школы домой. И ботинок снова не было видно, но теперь уже из-за снега. Ничего особенного не произошло, за исключением того, что теперь он шел из другой школы и в другой дом . А также к другим родителям , которые, тем не менее, на самом деле ими являлись.

Шел он по проспекту, на котором в той своей жизни не бывал никогда. Впрочем, он знал эту дорогу, и как прийти домой – тоже. Нажимая на кнопку звонка квартиры номер восемь, Иван, с одной стороны, точно представлял, что его ожидает за дверью.

Ну, что именно? Немолодая пара, любящая сына до дрожи в руках. Небольшая уютная квартира. В этой семье, в отличие от предыдущей, он был ребенком поздним, недоношенным, вымоленным если не у Бога, то уж у мироздания во всяком случае. Мама – худенькая улыбчивая усатая еврейка, гениальная швея, постоянно работающая по частным заказам, папа – бодрый громогласный грек, отличный преподаватель географии. Знакомое до мелочей жилище, своя комната с большим окном, выходящим в уютный советский двор. Кухня с запахами табака, кисло-сладкого мяса и пресных пирогов с маком. Гостиная с тюлевыми занавесками, с довоенным массивным диваном и тремя креслами. Зимние поездки в Карпаты, летний отдых в Туапсе.

Политическая карта мира на всю стену. Вверху на полках спрятаны в книгах несколько украденных у отца сигарет. Несмотря на стоящее между шкафом и окном поцарапанное во многих местах пианино «Украина», в этой квартире Ивану страшно не хватало музыки. Его первые были преподавателями консерватории, и он еще в утробе привык слышать ее ежедневно.

С другой стороны, шаркая по глубокому снегу деревянными от холода и страха ногами, Иван отчетливо осознавал, что совершенно не знает новых родителей, а его память о них принадлежит как бы немного не ему. Принадлежит ему, но как бы не по-настоящему . Вся проблема была в том, что он не утратил памяти о той семье и о той жизни. О первой своей школе и первых друзьях.

Иван ничего не забыл. Его просто взяло мерцание , а потом отдало , но, увы, отдало несколько неточно . Природу этой намеренной неточности Иван стал понимать только годы спустя. А тогда, в том феврале, он не думал об этом, но лихорадочно вживался в обстоятельства. Чувствуя себя размазанным по черно-белой картинке зимы, мальчик пытался сразу целиком вместить в себя изменившийся мир с новыми правилами игры.

Да, и вот что важно. Он чувствовал собственную вину в том, что произошло. Она накладывалась на противную ослабляющую лихорадку и пустоту беспамятства о прошедших трех-четырех месяцах жизни, на ужас перед не подлежащей никакому объяснению двойственной памятью. Вину многократно усугублял страх, который, в том числе, был страхом и перед грядущим наказанием.

А наказание, конечно, должно было воспоследовать, ибо тот ужасный проступок, который он совершил, став одновременно сыном разных родителей, не мог быть прощен. Иван не был в состоянии понять, как у него получилось совершить нечто не должное быть . Однако это не отменяло ни вины, ни наказания, ни, тем более, мук совести. Он был плохим , раз с ним произошло то, что произошло. А плохих мальчиков наказывают, иначе как они поймут, как следует и как не следует себя вести в этом мире?

Боже, как страшно идти к людям, считающим тебя своим сыном, но которым, по сути, ты – никто! Немилосердно трепетала изнанка детского сердца в тот момент, когда мальчик подошел к пятиэтажному дому, узнавая и не узнавая окрестности и старый подъезд. Смятение и паника, слезы, застывающие на ресницах льдинками, и трепет.

О, как убивала Ваню мысль о собственном одиночестве перед открывшейся у его ног бездной! Раньше все, что с ним случалось, можно было попытаться разделить с матерью или отцом. Залечить свое сердце их бестолковым овечьим теплом. То, что случилось сейчас, разделить было не с кем.

Снег валил, стелился, летел и падал. Иван шел с так называемых продленных занятий, посему стремительно темнело. Провинциальная зимняя ночь торопилась, гудела в проводах, дымила поземкой, обжигала лицо и руки в тех местах, где они не прикрывались ни темно-синим клетчатым зимним пальто, ни варежками, полными льда и снега. Фонарей в те годы в городах было не так много, как хотелось бы мальчикам, прошедшим мерцание . Из пяти подъездов тусклая желтая лампа скудно освещала только один – самый дальний. Периодически из-за низко летящих туч проглядывал белый диск луны, и в его свете Иван вновь и вновь утверждался в мысли, что стоит перед своим домом . Но ему определенно не нравился этот дом, в котором он никогда раньше не бывал. Он боялся в него заходить. Жилище, где он обитал в минувшем такте своей жизни, было лучше и чище. И находилось в более приятном месте. До боли стискивая ручку портфеля, он качал головой: «Нет, нет, нет, не хочу. Пожалуйста, не надо. Если можно, не надо».