В книге использованы фотографии из семейного архива В.П. Аксенова, А.В. Аксенова, А.П. Аксеновой, из личного архива В.М. Есипова, Е.А. Попова и А.А. Кабакова, а также работы М.Н. Пазия, В.М. Есипова, В.Ф. Плотникова

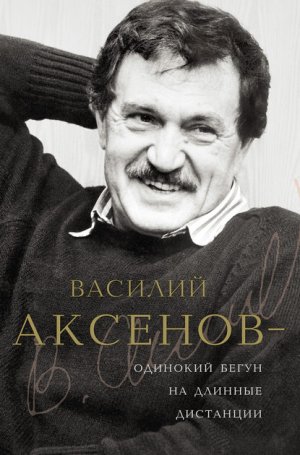

Четыре жизни Василия Аксенова

Биография писателя Василия Аксенова, широко известного не только в России, но и в мире, настолько богата событиями, будто он прожил несколько жизней. Родился в 1932 году в Казани в благополучной советской семье: отец — председатель горсовета, мать — преподаватель пединститута и завотделом культуры газеты «Красная Татария». Счастливые первые годы. Затем арест родителей, спецприемник для детей «врагов народа», многодетная семья тетки, в 1948-м поездка в Магадан к находящейся на поселении матери (по существу знакомство с ней). В Магадане Василий оканчивает среднюю школу и с аттестатом зрелости возвращается в Казань, где в 1950-м поступает в мединститут: профессия врача самая безопасная и житейски полезная для сына лагерников и, значит, потенциального лагерника.

В марте 1953-го умирает Сталин. Вдруг буквально ниоткуда появляются так называемые стиляги, первая субкультура в Советском Союзе. Стиляг привлекает все западное: они любят западное кино и джаз, восхищаются Америкой. Это стихийная, не вполне осознаваемая ее участниками форма протеста против советского тоталитаризма. Василий увлечен этим новшеством: у него прическа с коком, вычурная одежда, он не упускает случая послушать джаз. В том же 1953 году он переводится в Ленинградский медицинский институт им. И.П. Павлова, который оканчивает в 1956-м. Работает врачом в Ленинградском морском порту, в поселке Вознесение на Онежском озере, в Московском областном туберкулезном диспансере. В 1957 году женится на красавице Кире Менделевой.

Жизнь в стране начинает меняться. После прошедшего в апреле 1956 года ХХ съезда правящей коммунистической партии, на котором лидер коммунистов Никита Хрущев разоблачил преступления сталинского режима, идет массовая реабилитация незаконно репрессированных. Начинается политическая оттепель. В литературе одно за другим появляются новые имена. Возникают новые журналы и альманахи, открываются новые театры. Выходят кинофильмы, появление которых еще несколько лет назад было бы невозможно.

С изменениями этими совпали и изменения в жизни молодого врача Василия Аксенова. Так, в 1959 году известный советский писатель Валентин Катаев, главный редактор недавно созданного журнала «Юность», публикует в нем два рассказа безвестного медика. Рассказывали, что Катаев подписал их в номер, даже не дочитав до конца, восхитившись двумя метафорами начинающего прозаика. А вскоре, в 1961 году, там же выходят повести «Коллеги» и «Звездный билет». В советской литературе появляется новый герой[1] — с нравственными исканиями, презирающий советские штампы, тянущийся к западной культуре, в частности к джазу. У этого героя своя лексика с оттенками иронии и критическими нотками по отношению к окружающей его действительности. Зоя Богуславская отметила в свое время: то ли Аксенов внес в литературу городской молодежный сленг начала шестидесятых, то ли молодежь заговорила языком его героев. Наверное, и то, и другое: лексика героев аксеновских повестей и язык улицы — это были как бы два сообщающихся сосуда…

Аксенов обретает известность, он буквально врывается в литературу так называемых шестидесятников и становится одним из лидеров нового поколения. Нового во всем: в отношении к творчеству, в художественном стиле, в стиле жизни, в одежде и манере поведения.

Александр Кабаков в недавно изданной совместно с Евгением Поповым книге «Аксенов» описал это вхождение их героя в литературную среду весьма экспрессивно: «И вот Вася оказывается среди этих не худо одетых, но совершенно ему чуждых монстров, богатырей совписа. А с другой стороны — и ровесники Васины не отстают, шлюзы оттепелью открыты <…> Вот, пожалуйста, — Евгений Александрович Евтушенко. В этом случае, конечно, не столько об элегантности следует говорить, сколько об экстравагантности, но экстравагантности первосортной … А Андрей Андреевич Вознесенский! Человек, показавший всему СССР, что такое шейный платок! А Белла Ахмадулина в скромненьком черном платьице, которое вечно в моде и называется «маленькое черное платье», в точно таком же платье, как Эдит Пиаф! <…> И тут: здрасьте, я Вася. А что происходит дальше? А дальше Вася становится номер один — ну, или около того, — среди них как автор, и Вася становится номер один среди них как стиляга! Суть вот в чем: Аксенов может жить только номером первым, он просто сориентирован с молодости на это, он возмещает Казань, нищету, всю эту как бы второсортность сына «врага народа» — и теперь он номер один».

Так началась вторая жизнь Василия Аксенова. Он много пишет и печатается, его рассказы, повести и романы с восторгом принимаются читателями, особенно молодежью: «На полпути к Луне» («Новый мир», 1962, № 7), «Апельсины из Марокко» («Юность», 1963, № 1), «Товарищ Красивый Фуражкин» («Юность», 1964), «Катапульта» («Советский писатель», 1964), «Пора, мой друг, пора» («Молодая гвардия», 1965), «На полпути к Луне» («Советская Россия», 1966), «Затоваренная бочкотара» («Юность», 1968, № 3), «Жаль, что вас не было с нами» («Советский писатель», 1969). Но этот успех сопровождается неослабевающими нападками ревнителей лживой коммунистической морали и драматическими эпизодами непосредственного общения с властью. Например, с Никитой Хрущевым во время встречи руководителей партии и правительства с творческой интеллигенцией в Кремле в марте 1963 года, где глава государства кричал и топал ногами на него и на Андрея Вознесенского.

Между тем время благотворных перемен в истории страны, время политической оттепели закончилось быстро: в октябре 1964 года был смещен с поста Первого секретаря ЦК КПСС инициатор оттепели Никита Хрущев, 29 марта — 8 апреля 1966 года прошел XXIII съезд КПСС, вернувший в Устав партии сталинские названия (Политбюро и Генсек), в том же году в Москве прошел первый политический судебный процесс над писателями Андреем Синявским и Юлием Даниэлем, за ним последовали суды над правозащитниками и диссидентами, несогласных с режимом отправляли в лагеря и психбольницы. В августе 1968-го советские танки вошли в Прагу.

Для значительной части писателей, к которой принадлежал и Василий Аксенов, иллюзии о возможности существования «социализма с человеческим лицом» окончательно развеялись. Становится ясно, что любое свежее и правдивое слово будет появляться в печати с большими трудностями. Начинается эпоха застоя. Аксенова печатают все реже. В 1968 году выходит пародийно-фантастический роман «Джин Грин — неприкасаемый» (в соавторстве с Григорием Поженяном и Овидием Горчаковым), да еще в 1971-м в «Политиздате» (серия «Пламенные революционеры») повесть о Леониде Красине «Любовь к электричеству». А через несколько лет — с перерывами — детская научно-фантастическая дилогия «Мой дедушка — памятник» (1972) и «Сундучок, в котором что-то стучит» (1976).

Аксенов, словно забыв о существовании цензуры, начинает писать новый роман «Ожог», роман совершенно антисоветский, вырывающийся за пределы традиционного реализма. Стремление воспарить над элементарной достоверностью и обыденностью происходящего весьма характерно для творчества зрелого Аксенова и является, быть может, главной отличительной чертой его стиля.

Очень показателен в этом смысле рассказ «А А А А» из более поздней по времени книги «Негатив положительного героя». Весь он насыщен вполне достоверными деталями и местами даже смахивает на дневниковую запись, не лишенную, впрочем, весьма артистичных иронических эскапад, и вдруг в последней части находим такое вот авторское предуведомление: «Пришла уже пора подкручивать этому рассказу пружину». И начинается! Появляется надувной матрас, как плавучее средство для выхода из советской береговой зоны в нейтральные воды Балтики; прорезают темень прожектора пограничников; выныривают из темноты неведомые аквалангисты, которые увлекают с собой, словно «морские черти», мирную эстонскую библиотекаршу, дрейфующую вместе с героем-рассказчиком на означенном выше надувном матрасике…

Но вернемся к истории «Ожога». Он был окончен в 1975 году, и Аксенов, понимая, что на родине роман не может быть опубликован, переслал его на Запад. Это было опасно: могли последовать репрессии властей. Но, с другой стороны, таким образом автор мог сохранить роман, что бы ни случилось теперь с ним самим. Кроме того, Аксенов не исключал при определенных условиях возможности публикации «Ожога» за границей; в таком случае, получив широкую известность на Западе, роман мог защитить его самого: западная общественность поднялась бы на защиту писателя.

Так называемым компетентным органам эта акция Аксенова становится известной. Не желая допустить публикации «Ожога» за рубежом, власти в отношениях с Аксеновым идут на определенные послабления. Ему все еще разрешаются заграничные командировки и даже чтение лекций в зарубежных университетах. Допускаются отдельные публикации в периодической печати: в 1976 году в «Литературной газете» («Вне сезона»), в 1978-м в «Новом мире» («В поисках жанра»). Окончательный разрыв происходит в 1979 году, когда выходит неподцензурный альманах «Метро́поль», негласным лидером которого был Аксенов. Альманах задумывался как вполне лояльное по отношению к власти издание, в него даже не приглашали из тактических соображений уже преследуемых в то время писателей-диссидентов, например, Владимира Войновича и Георгия Владимова. Тираж «Метрополя» всего 12 машинописных экземпляров (4 закладки бумаги на пишущей машинке), но сам факт выхода издания, не прошедшего советскую цензуру, а также передача одного из экземпляров «Метрополя» в Америку, вызывает бурную реакцию писательского начальства. Из Союза писателей исключают двух молодых участников альманаха Виктора Ерофеева и Евгения Попова, в ответ на это Аксенов демонстративно выходит из Союза. В июле 1980 года писатель вместе с семьей[2] вылетает в Париж. Перед отъездом за границу на него совершается покушение, когда он вместе с женой Майей возвращается из Казани, простившись с отцом.

Начинается третья жизнь Василия Аксенова — эмиграция. Недолго пробыв в Европе, Аксеновы 10 сентября 1980 года прилетают в Нью-Йорк. Там они находят приют и поддержку в Анн Арборе (штат Мичиган) у известных американских славистов Карла и Эллендеи Профферов, посвятивших себя служению русской литературе. В издательстве Профферов, знаменитом «Ардисе», выходят главные книги Аксенова советского периода — романы «Ожог» (1980) и «Остров Крым» (1981), которые не могли быть напечатаны на родине. Кроме того, тот же «Ардис» выпускает в свет роман «Золотая наша Железка», издательство «Эрмитаж» (Анн Арбор) — сборник пьес «Аристофаниана с лягушками» (1981), а «Серебряный век» (Нью-Йорк) — повести «Затоваренная бочкотара» и «Рандеву» (1980). Но эти издания не могли обеспечить материальной независимости автору: слишком малы были их тиражи. Отношения же с отечеством были окончательно разорваны: 21 января 1981 года решением Верховного Совета СССР писатель был лишен советского гражданства.

Эмигрантская жизнь продолжалась. Аксеновы поселились в Вашингтоне. Там Аксенов начинает преподавать русскую литературу и отдается этому с удовольствием. Впоследствии он признается, что многолетнее преподавание сделало его «интеллектуалом». Профессор Василий Аксенов преподает в Вашингтонском институте Кеннана (1981–1982), университете Дж. Вашингтона (1982–1983), Гаучерском колледже и университете Джона Хопкинса (1983–1988), а с 1988 года — в расположенном неподалеку от Вашингтона (г. Фейрфакс, штат Вирджиния) — университете Джорджа Мейсона. Здесь он проработает 16 лет, вплоть до своего возвращения в новую Россию в 2004 году.

Параллельно Аксенов продолжает много писать. В первое десятилетие эмиграции написаны и изданы сборник рассказов «Право на остров» (1983), романы «Бумажный пейзаж» (1982), «Скажи изюм» (1985), «В поисках грустного бэби» (1986), «Желток яйца» (1989)[3].

Рассказы, воспоминания и эссе Аксенова печатаются в эмигрантских изданиях «Новый американец», «Третья волна», «Russika», «Страна и мир», «Грани», «Континент».

Между тем на родине вновь происходят серьезные изменения. Михаил Горбачев объявляет политическую перестройку. В 1989 году, на девятом году эмиграции, Василий Аксенов впервые посещает Советский Союз. Но эта поездка оказалась возможной отнюдь не по воле руководства страны, а по приглашению посла США в Москве Джека Мэтлока, который дружил с русским писателем-эмигрантом. И жили Василий и Майя Аксеновы в тот приезд в резиденции посла Спасо-хаусе, а не в московской гостинице.

Однако политическая ситуация менялась довольно быстро, и в 1990 году Аксенову вернули советское гражданство. Отныне он мог свободно приезжать на родину. В Москве издали «Ожог» и «Остров Крым», что было невозможно себе представить еще год назад. В августовские дни 1991 года Аксенова не было в Москве, здесь была Майя, она по телефону обсуждала с Василием стремительное развитие революционных событий. В 1992-ом и он приезжает в столицу новой России. Исторические дни августа 1991 будут запечатлены Аксеновым позднее в романе «Новый сладостный стиль»[4] (1997). В нем будут интересные предвидения: незабвенный соавтор сталинского гимна СССР, С.В. Михалков, шлепая в «верблюжьих тапочках» по площади Восстания, сочиняя на ходу, бормочет про себя слова нового гимна, гимна демократической России («Борцов демократии, сильных, свободных / Сплотила навеки великая Русь…»).

В 1993 году московские власти предоставляют Майе квартиру в высотном доме на Котельнической набережной — взамен отобранной у нее после отъезда в эмиграцию квартиры ее умершего мужа Романа Кармена. Впоследствии этот дом станет центром повествования в романе «Москва-ква-ква». На родине издаются новые книги Аксенова: трилогия «Московская сага» (1993–1994), сборник рассказов «Негатив положительного героя» (1996), упомянутый уже роман «Новый сладостный стиль». В 1995 году журнал «Юность», постоянным автором которого был молодой Василий Аксенов, издает его пятитомное собрание сочинений. В многочисленных интервью Аксенову все чаще задают вопросы об окончательном возвращении на родину.

В 2001 году писатель приобретает небольшой дом в Биаррице на французском побережье Бискайского залива и вскоре переезжает туда с женой. В том же году в Москве выходит его новый роман «Кесарево свечение», который Аксенов считает своим высшим достижением. Теперь жизнь его проходит между Россией (куда он регулярно приезжает с середины 1990-х) и Францией. Это можно считать началом четвертой, самой короткой, жизни писателя. Он, правда, еще сохраняет за собой весенние семестры в университете Джорджа Мейсона. Лишь в 2004 году он закончит свою преподавательскую деятельность и окончательно покинет Америку.

В Биаррице Аксенов работает в тиши и покое, в Москве общается с друзьями и прессой. Внимание прессы и других СМИ он привлекает своей яркой биографией и необычайной творческой активностью.

Анатолий Гладилин совершенно справедливо заметил по этому поводу: Аксенов совершил то, что суждено немногим. Он вернулся и «вновь стал популярным писателем у себя на родине»[5].

Его книги выходят в Москве одна за другой:

2004 — «Десятилетие клеветы. Радиожурнал писателя» — это аксеновские радиоочерки, которые регулярно с 1980 по 1991 год звучали в эфире радио «Свобода»;

2004 — «Американская кириллица»;

2004 — роман «Вольтерьянцы и вольтерьянки»;

2005 — «Зеница ока», книга, включившая в себя публицистические выступления писателя по самым животрепещущим вопросам жизни России — в еженедельнике «Московские новости» и журнале «Огонек» с января 1996 по октябрь 2004;

2006 — роман «Москва-ква-ква»;

2007 — роман «Редкие земли»;

2007 — «Ква-каем, ква-каем… Предисловия, послесловия, интервью».

Кроме того, в 2004 году по центральному телевидению демонстрируется телевизионный сериал по трилогии «Московская сага».

За роман «Вольтерьянцы и вольтерьянки» Аксенов получает «Русского Букера» — первую крупную литературную премию за все годы его служения литературе. Роман переведен на французский язык и издается в Париже. В 2005 году Василий Аксенов награждается Орденом литературы и искусства, одной из высших наград Франции. Это его единственная государственная награда. В России же в день своего 75-летия он удостаивается лишь поздравительных телеграмм от президента и премьер-министра.

Тот факт, что во Франции заслуги Аксенова оцениваются выше, чем на родине, объясняется независимостью его гражданской позиции: в России такая независимость всегда только раздражает власть. Зато родная Казань встречает его с любовью и почетом во время первого «Аксенов-феста», который был устроен в его честь в октябре 2007 года и с тех пор проводится каждую осень. Возможно, идея фестиваля и его подготовка пробудили яркие воспоминания о его казанском детстве и стали стимулом для написания нового романа. Во всяком случае, ко времени приезда в Казань, роман был уже начат. К сожалению, Аксенов не успеет его закончить: 15 января 2008 года за рулем автомобиля его настигнет инсульт, после которого ему не суждено будет оправиться. Смерть наступит 6 июля 2009 года.

После смерти писателя, в 2010 году, вышли еще три его новые книги: «Логово льва. Забытые рассказы», «Таинственная страсть» и «Ленд-лизовские». На двух последних следует остановиться особо.

«Таинственная страсть» — роман об аксеновском поколении, о писателях и поэтах, вошедших в литературу в конце 50-х, начале 60-х годов прошлого века. Название взято из стихотворения Беллы Ахмадулиной 1959 года, где есть такая строфа:

«Не в этом ли, — задавался вопросом в статье, посвященной «Таинственной страсти», автор настоящего предисловия, — идея романа: поколение предало само себя, не сумев сохранить человеческое и творческое единение в противостоянии бесчеловечной власти. Страх перед железобетонной властью и личные амбиции разъединили их».

Роман горький и честный — о дружбе, о служении призванию, о предательстве. Он написан с той же искренностью и вдохновением, что были свойственны молодой прозе Аксенова. Роман, как выяснилось после смерти автора, писался с середины 2006 по середину 2007 года.

А всю вторую половину 2007 года Аксенов был занят уже новым романом — о своем казанском детстве, о голоде, об американской помощи воюющей России — романом, который получил издательское название «Ленд-лизовские». Роман не завершен: окончена первая часть и начата вторая, а состоять он должен был из трех частей. Он написан в совсем иной манере, чем «Таинственная страсть». Здесь — то стремление к полному авторскому освобождению, которое прослеживается во всех его последних романах, но достигает воплощения только сейчас. Если когда-то в «Ожоге» Аксенов полностью освободился от соображений о проходимости или непроходимости написанного в условиях советской цензуры, то в «Ленд-лизовских» он перестал думать о читателе: например, о том, поймет или не поймет читатель написанное им. Перестав ориентироваться на читателя, даже самого просвещенного, он обрел полную свободу самовыражения. Как будет оценена в будущем эта экспериментальная проза, покажет время…

Настоящая книга посвящена памяти Василия Аксенова: 20 августа 2012 года ему исполнилось бы 80 лет. Книга состоит из трех частей. В первой части собраны поздравления друзей Аксенова с его прижизненными юбилеями, публиковавшиеся в тех или иных изданиях, а также воспоминания о нем российских и американских авторов, написанные специально для этой книги, отклики на его преждевременный уход из жизни, заметки и записи близких ему людей, найденные в его архиве.

Во второй части публикуется переписка Аксенова с близкими людьми, где особое место занимают переписка Василия и Майи Аксеновых с Беллой Ахмадулиной и Борисом Мессерером, два письма Василия Аксенова Иосифу Бродскому и письма отца Павла Васильевича Аксенова к сыну.

В третьей части читатель найдет наиболее интересные и содержательные, на взгляд составителя и редактора, интервью с Василием Аксеновым, в том числе последнее интервью, взятое у него 12 января 2008 года, за три дня до случившегося с ним несчастья.

К сожалению, представленные здесь материалы, не могут охватить всех этапов многосторонней и яркой жизни замечательного писателя и человека Василия Павловича Аксенова. Тем не менее составитель и издательство выражают самую горячую признательность всем авторам этой книги за согласие участвовать в ее создании.

Виктор Есипов

Современники о Василии Аксенове

Марк Розовский

Дух юности и тайна гвинейского попугая

Память придуривается — пытается сохранить образ Васи в каких-то благоглупостях, деталях и кадрах быстротекущей жизни.

Вот мы играем в пинг-понг в подвальном помещении Центрального дома литераторов, и Вася злится, не любит проигрывать. Я ему: «Пинг-понг — спорт смелых!» А он мне: «Вот потому ты и тыркаешь! Научись бить!» Это после восьмой проигранной им подряд партии!

Вот на Семинаре творческой молодежи в пионерском лагере в Пахре мы сражаемся в футбол и баскетбол с комсомольскими работниками (капитан Камшалов, секретарь ЦК ВЛКСМ), теперь уже злятся они, тоже проигрывать не любят. Но, представьте, проигрывают.

Вот уже играем мы меж собой (слезли с теплохода, где «Юность»[6] отмечала свой очередной юбилей на какой-то лесной поляне) в тот же доморощенный дворовый футбол — Фазиль Искандер в воротах, Вася, Стасик Красаускас, Женя Сидоров и я — бегаем как сумасшедшие, кирные, в трусах и плавках…

Вот те же и другие юбилеи «Юности», где блещут капустными пародиями на Евтушенко и «Звездный билет» Гриша Горин и Аркаша Арканов. Вася выпивает (он тогда еще хорошо выпивал).

А вот я пишу пародию на «Письмо ялтинских шоферов», опубликованное в «Известиях» с целью оклеветать Василия Павловича, — это наш ответ «Юности» на официозные нападки. За это получаю разнос в «Комсомольской правде» и донос в докладе первого секретаря Павлова на Пленуме ЦК ВЛКСМ.

А вот мой рассказ «Вася, живи», посвященный Аксенову в 80-м году — в момент «Метрополя» — и опубликованный в «Антологии сатиры и юмора»[7] совсем недавно, но Вася успел его прочесть до проклятого инсульта, прямо на своем вечере-презентации романа «Редкие земли» на Винзаводе. И благодарно пожал мне руку, сказав:

— Жить постараюсь, но не обещаю.

Как в воду глядел. Вероятно, он хотел сказать «долго не обещаю», но слово «долго» пропустил, и получилось по-аксеновски, и горько, и весело.

А вот самое стародавнее воспоминание. Мы встретились в Болгарии, на Золотых Песках, и был чудный вечер вдвоем на берегу Черного моря — ели какую-то на наших глазах зажаренную рыбку, и Вася был невероятно красив: я впервые видел на нем шорты, большая новость в те времена, сам приехал на курорт в каких-то допотопных шароварах, и Вася, глядя на меня, смеялся:

— Каждый Рабинович хочет выглядеть Тарасом Бульбой!

И наконец отъезд в США. Финал истории «Метрополя». Всем грустно, многие бабоньки плачут, а Вася ходит меж именитых гостей и друзей и угощает всех нескончаемым шампанским. На дворе — год 1980-й. Эпоха Андропова, диалектично переходящая в эпоху Черненко. Или — наоборот.

Вот незадолго до трагедии в автомобиле Вася пришел в театр «У Никитских ворот» на премьеру «Крокодильни» по Ф.М. Достоевскому, и — тут случился казус: после интерактивного обращения лично к нему одного из персонажей Аксенов-зритель, вместо того чтобы прочесть вслух по бумажке фразу «Снести Казанский собор», прочел «Спасти Казанский собор». Оговорка, как говорится, по Фрейду! Многозначащая и заставляющая сделать вывод о том, что настоящего русского писателя-гуманиста голыми руками не возьмешь.

А вот еще одна наша встреча, нашедшая не однажды упомянутая в переписке Аксенова с Бродским. Она состоялась в родном их городе Ленинграде скоро после возвращения Иосифа из пресловутой ссылки. Я тогда работал в БДТ над «Историей лошади», и ко мне в гости приехала из Москвы на пару дней прекрасная девушка по имени Юля Варшавская, и приехала не одна, а… с гвинейским попугаем на плече. Я встретил ее на Московском вокзале, и не было человека, который бы не оборачивался на нас. И тут же, в гостинице, мы нос к носу столкнулись с Васей Аксеновым.

Он сказал:

— Шикарно!.. Вечером давайте отужинаем вместе!

Сказано — сделано. Договорились встретиться в «Европейской», там был наверху ресторан под названием «Крыша», где хорошо кормили и классно играл какой-то клевый джазик.

— С нами Рыжий посидит, не возражаешь? — спросил Вася еще на входе.

— Какой Рыжий?

— Бродский Ося.

Ого!.. Я не был знаком с известным опальным поэтом, а тут такой представился случай!

И вот мы сидим за столом втроем — действительно рыжий Бродский, Аксенов, я — и с нами моя прекрасная девушка Юля с попугаем на плече. Конечно, этот попугай был главным действующим лицом в тот вечер!..

Шутили, скабрезничали:

— У вас что, любовь втроем?

— Нет, — отвечал я. — Он не мужик. Он импотент.

Юля краснела. Объясняла:

— Я не могла его в Москве одного оставить.

Сейчас эту ситуацию назвали бы «приколом».

— А вы не боитесь, что он улетит? — спросил Бродский.

— Боюсь. Он форточку клювом все время открывает.

— А почему бы его не посадить в клетку?

Вопрос из уст Бродского, недавнего «зэка», показался мне смешным.

— Что вы, он совершенно ручной и послушный… В клетке он только спит, а по квартире гуляет и летает как хочет. Свободная птица.

— Дайте поносить! — улыбнулся Бродский. И попугай тотчас перекочевал с плеча Юли на плечо Иосифа, будущего лауреата Нобелевской премии.

Однако в тот момент он был для нас просто «Рыжий».

Вася посмеивался:

— Смотри, как бы он тебя не обделал!.. А впрочем… это будет хорошая реклама Бродскому в Ленинграде!

— Мне реклама не нужна! — заявил Иосиф совершенно серьезно, и мы с Василием переглянулись.

Вот так трепались о чем угодно, только не о литературе, жрали шашлыки и слушали ресторанных лабухов. На великих людей здесь никто не смотрел, и даже гвинейский попугай не обращал на себя внимание.

А потом была волшебная белая ночь на теплоходике, прокатившем нас по Неве. Бродский оказался открытым, общительным парнем, говорившим без умолку, захлебами, подробно — о каждом доме на набережной, меня поразили эти его знания.

— Город-музей, — сказал Вася. — Здесь каждый поэт может работать экскурсоводом.

Интересно, что дружбаны-шестидесятники, на интерес и нежность которых в тот момент было любо-дорого смотреть, впоследствии, в обстоятельствах эмиграции, вдрызг рассорились, сделались литературными врагами, злыми и нетерпимыми. Их велеречивая, с подтекстами и взаимной пикировкой, американская переписка — тому грустное свидетельство. Разрушение произошло, и это факт нашей общей и довольно-таки глупой истории.

В неразберихе словесных эскапад, в нюансах изящных уколов сегодня нам видятся и слышатся два гениальных языкотворца, чье служение Литературе оказалось под влиянием всяких окололитературных интриг и слухов.

Жаль, конечно. Но тут уж ничего не поделаешь. «Милый Василий» и «любезнейшим Иосифом» разошлись как в море корабли. Не помог им даже гвинейский попугай.

По смерти Василия, как известно, вышел в свет последний его роман «Таинственная страсть»[8], посвященный «шестидесятничеству» и «шестидесятникам». В аннотации было объяснено издателями, что «таинственная страсть» — есть нечто, зовущее к творчеству, этакое вдохновение, делающее человека свободным. Между тем в стихе Беллы Ахмадулиной, четверостишие которого приводится в романе, строка звучит иначе: «Предательства таинственная страсть…» Совсем другой смысл!..

Василий Аксенов в своем последнем романе вовсе не сводит счеты с друзьями (в чем нас хотели убедить некоторые!), а с присущими ему юмором и образной символикой припечатывает «предательство» и «предателей» эпохи шестидесятничества, видя в этом глубинные причины распада дружества, крушения исторического духовного конгломерата. Вот о чем этот роман! Вот что волновало писателя!

Метафоры Аксенова еще предстоит раскрыть. И сверить их поэтические круги с документалистикой времени. Вот только кто этим займется?.. Кому это будет интересно сейчас?

…Нет ничего горше, чем говорить о Василии Павловиче Аксенове в прошедшем времени, нет ничего печальнее, чем, узнав о его кончине, со вздохом говорить: «Отмучился». Аксенов — был? Нет, он был и остается с нами. Мы — коллеги, по его раннему определению. Но он выше нас. Он «стальная птица» нашей юности — культуры шестидесятничества.

Может быть, у нас не было подобной потери с момента ухода Володи Высоцкого и Булата, с которыми Вася был одной животворящей плоти. Он сделал не меньше для рассвобождения общественного сознания нашей страны, чем Солженицын и Сахаров. Он был властитель дум. Не властителин каких-то надуманных псевдятин — колец, а властитель именно дум поколения реальных, конкретных людей, которым суждено было готовить и поддержать грядущую перестройку — снабдив новую эпоху Горбачева своим чистым и светлым, я бы сказал, внематериальным, то есть романтичным и одновременно ироничным отношением.

Вася, следует помнить, великий сын своей великой мамы — Евгении Гинзбург — этот женский ряд от Анны Андреевны и Надежды Яковлевны тянется к Ларисе Богораз и Наталье Горбаневской, имеет продолжение и сегодня — и никакое НКВД и КГБ их, этих великих женщин, не в силах победить.

Когда нас, «метропольцев», в самую тяжкую минуту поддержал Андрей Дмитриевич Сахаров, рядом с которым, помнится, стоял, прислонившись буквально к дверному косяку, еще один святой диссидент — из рабочих — Анатолий Марченко, Василий Аксенов сказал на этой встрече:

— Чем больше они боятся нас, тем больше они сажают вас!

На что Андрей Дмитриевич мрачно пошутил:

— Ничего. Скоро вы нас догоните.

Это я к тому, что Аксенов не занимался политикой. Он занимался литературой. Но в какой-то момент честная литература становится наичистейшей и наичестнейшей политикой. Почитайте тексты его выступлений у микрофона радио «Свобода» в самый разгар нашего застоя, и вы убедитесь, что эта публицистика — высший класс писательства, эти блестящие эссе российского мастера слова посылались нам из эмигрантского далека не зря и делали свое дело.

Автор целой серии романов, которые сложите в ряд — и будет эпос быстротекущей нашей жизни, ввергнутой в совок и из него вынырнувшей. Для меня Вася — гений прозы. Хотя при этом он, когда надо, становился и поэтом, и драматургом. Жаль, что в театре после фантастического успеха «Всегда в продаже» в ефремовском «Современнике» у него не сложилась судьба по большому счету.

Но театр он любил и постоянно писал для театра в надежде, что его там поймут и воспроизведут по-аксеновски мудро и озорно. Перед отъездом в Америку он вручил мне самиздатовски переплетенный огромный том под названием «Пьесы» с такой надписью: «Дорогому Марку Розовскому для разыгрывания в уме и в сердце. 19.VII.80. В. Аксенов». Я храню этот авторский экземпляр — свидетельство обреченности сей драматургии на жизнь вне сцены. Но к театру Аксенова тянуло, и я в долгу перед ним.

Помнится, он пришел на гастрольную премьеру «Истории лошади» и привел с собой в Театр им. Моссовета самого Олби, твердившего после спектакля:

— Конгратюлейшнс! Конгратюлейшнс!

А Вася с ухмылкой добавлял:

— Конгратюлейшнс-то конгратюлейшнс, а у вас такого на Бродвее нет!

А когда «История лошади» в виде «Страйдера» все же появилась на Бродвее — это уже было, когда Вася жил там, — он мне прислал в Москву открытку с оповещением об этой американской постановке. Она кончалась многозначительно:

— Конгратюлейшнс и «Как жаль, что вас не было с нами!»

И вдруг, через несколько лет, когда меня, наконец, выпустили из Союза и я перестал носить тайную кличку «невыездной», мы встретились в Монтеррее — Вася специально приехал туда на наш концерт — и это незабываемо: город американской разведки, эпицентр, можно сказать, шпионского обучения — и мы, «метропольцы», не имеющие с ними ничего общего и тем не менее с еще не снятым клеймом «антисоветчиков», «пособников американского империализма».

Много смеялись по этому поводу в тот вечер. Было ясно, что большевистская система дребезжит не без наших усилий.

«Двадцать лет им понадобилось на то, чтобы понять, что кока-кола — это обыкновенный лимонад!» — эта аксеновская фраза, подаренная им Вите Славкину в пьесу «Взрослая дочь молодого человека» (кстати, как и само название, — ибо первоначальное название «Дочь стиляги» было «не прохонже» через тогдашнюю цензуру), сделалась крылатой.

Тут надо сказать, что Вася — весь — из джаза. Да и все его творчество — «Весь этот джаз». Все его романы, повести, рассказы — это своеобразный литературный джаз, где тема и импровизации на тему — основа аксеновской звукоречи. Писателя Аксенова, как милого по походке, мы узнаем по его языку, где сленг и фэнтези реальной жизни сливаются в картину ритмизованной полуабсурдистской натуральности, чья поэтика какофонична и абсолютно свободна и притом выплывает к гармонии, к неслыханной простоте правды характеров и сюжетов. Аксеновские герои — знаки пережитых нами исторических фантасмагорий, каждый вырос из подробностей узнаваемого быта и сделался фантомом эпохи.

Давайте вспомним хотя бы «Остров Крым» и «Москва-ква-ква», как все-таки по-снайперски точно Аксенов и мыслит, и живописует Время, — прекрасно разбираясь и в его прошлом, и в настоящем, и будущем. Аксенов — это школа.

Без Аксенова у нас не было бы ни Сорокина, ни Ерофеева, ни Пелевина, ни Акунина, ни Кабакова, ни Прилепина… Может, кто-то из них будет это отрицать, — что ж, Бог с ними, но я убежден, что расчистил для них площадку и дал идти своими дорогами именно Василий Павлович. Сначала он был свободен, они — после него.

Конечно, сам Аксенов, будучи мэтром, никому не лез в учителя и менторы. В последнее время, когда он обрушил на всех нас цикл новых романов, эта бальзаковская плодотворность стала кое-кого раздражать. Его пытались принизить, не замечая ни его активности, ни класса его последних работ. Но читатель разобрался, что к чему, быстро и чутко: Аксенов и сегодня среди лидеров у читающей публики. При слове «Аксенов» мы улыбаемся и ждем непредсказуемой речи и игры фантазии. С ним никогда не скучно. Он из тех титанов, которые умеют шкодничать и куролесить, и притом быть серьезными и глубокими.

Техника его письма удивительно легка и по-моцартовски вся в игре, в словесном многоцветье ярчайших, неожиданно выплеснутых сочетаний лексики, которую автор подчиняет своим целям весело и философично.

Чтение Аксенова приносит удовольствие, ибо озарено одновременно и вкусом, и хулиганством.

советовал, как мы знаем, Пушкин.

В наше время можно было бы сказать: «Иль перечти хотя бы «Затоваренную бочкотару»! Да и «Апельсины из Марокко» тоже, я думаю, доставят высшее наслаждение ценителям.

Тут что еще интересно?

Аксенов — прекрасный стилизатор. И вот он, на дух не переносивший «почвенников» (по справедливости, и они платили ему тем же!), помнится, пишет, публикуя в «Новом мире», серию отменных рассказов из жизни «работяг» — да так, что и тезка Макарыч позавидовал бы.

Захочет Аксенов посоревноваться с самим Набоковым — и выйдет все в лучшем виде, неподражаемо, по-аксеновски. Да и с Кафкой может иной раз перемигнуться, и с Булгаковым… А вот этот пассаж — ни дать ни взять Хемингуэй… А вот этот период своей музыкой восходит к Андрею Платоновичу Платонову, а здесь происходит перекличка с Хармсом, с Хлебниковым, с Андреем Белым… Я что хочу сказать?

Аксенов, не будучи ни в коем разе подражателем, оставаясь всегда самим собой, а именно Василием Павловичем Аксеновым, — своими языковыми связями генерирует общекультурный пласт новой российской прозы и поэтики, живущей и плодоносящей на фундаменте нашей классики, в пространстве взаимоперетекающих и взаимопреображающих ценностей.

Только так и становятся классиками — как в баскетболе, которым Вася баловался всерьез, перебрасывая мячик от одного к другому, прежде чем забросить его в корзину, — как в джазе, которым Вася увлекался так же серьезно, где инструменты переговариваются меж собой, иногда нарочно вступая в перепалку, чтобы затем излиться в мелодии коды в оркестровом «тутти», — как в литературе, где парит высоко-высоко дух незабвенной юности — журнала и лучшего времени в жизни, — вопреки всему, несмотря ни на что.

Георгий Садовников

Мой одноклассник Вася

В ту пору я жил в Краснодаре, откуда с начала шестидесятых частенько наезжал в Москву. В шестьдесят втором меня приняли в Союз писателей, выдали членский билет, открывающий двери в Центральный дом литераторов, и я в очередной приезд тут же воспользовался этим правом. И там, сидя за столиком в Дубовом зале, разглядывал жующих и пьющих писателей, гадал: кто же из них Василий Аксенов, — автор «Коллег» и «Звездного билета»? Интерес мой к этому писателю был не совсем литературный, он имел несколько мистический оттенок. Да, мне нравились его роман и повесть, особенно повесть, и можно было бы сказать — не более того, если бы не одно важное «но»: читая его сочинения, я чувствовал нечто общее, связывающее меня и автора. В войну я остался сиротой, в прямом смысле «казанским», был беззащитен, зависим от взрослых, и во мне возродилось чувство, присущее животным и ставшее у людей рудиментарным, оно подсказывало мне при встрече с людьми: держись от такого-то человека подальше, а этот для тебя свой.

Именно такое чувство, кто-то может назвать его интуицией, подталкивало меня: ищи этого человека, он тебе нужен. И я сейчас пристально всматривался в клиентов ресторана, стараясь вычислить Василия Аксенова. И, как мне показалось, все-таки вычислил! Пообедав, я пошел к гардеробу и там-то в последний момент его увидел. Лет он был моих, что и проистекало из нашей общности, такого я и искал, отсекая тех, кто постарше. У него, как, по-моему, и полагалось Аксенову, был респектабельный вид: ухоженная короткая прическа, элегантное длинное пальто, которое он в этот момент надевал возле гардероба. Крепко сжатые тонкие губы и волевой подбородок соответствовали моему представлению об Аксенове. Его портрет эффектно дополняла лежавшая на стойке стопка книг, не то взятых в клубной библиотеке, не то купленных здесь же в киоске. Ну, как можно представить Аксенова без книг?! Лично я не мог. Господь миловал, у меня не хватило духа подойти и завязать разговор, высказав комплименты «Звездному билету». Вскоре выяснилось: мой вариант Василия оказался критиком Анатолием Ланщиковым, активным борцом с аксеновской прозой!

И все же мое знакомство с подлинным Аксеновым состоялось, произошло сие принципиальное для меня событие осенью того же 62-го года. Еще летом я отдал новую повесть «Суета сует» в популярнейший тогда журнал «Юность», рукопись быстро прочли и приняли к публикации. В конце октября мне, в Краснодар, позвонила Мэри Лазаревна Озерова, «крестная литературная мать» Гладилина и Аксенова, и предложила приехать в Москву, дабы произвести кое-какую правку. Я быстро собрался и на следующий день предстал перед Озеровой. Она была не одна, — перед ней, спиной ко мне, сидел молодой человек в черном просторном свитере крупной вязки. На его светловолосой голове проглядывала ранняя небольшая плешь, — по тогдашним народным приметам признак таланта, что и соответствовало имиджу журнала. «Познакомьтесь: Анатолий Гладилин!» — сказала Озерова и представила меня. «Как же, как же, «Хроника Виктора Подгурского», — тут же вспомнилось мне. Знаменитость, повернувшись всего лишь вполоборота, показав голубой глаз, небрежно протянула левую ладонь. Мэри Лазаревна попросила меня погулять минут пятнадцать, я погулял, осуждая Гладилина за раннюю «звездную болезнь». Впрочем, его правая рука сжимала авторучку, на столе была распахнута верстка, но это не убавило моей обиды. Когда я вернулся, его уже не было. Получив свою рукопись и выслушав замечания редактора, я решил пообедать в ЦДЛ, пересек двор и устроился в Дубовом зале, выбрав свободный столик. Вскоре, тоже со стороны Воровского, в ресторан вошли Гладилин и плотный парень в светлой распахнутой куртке, открывающей темно-синюю футболку, на его плече висела большая сумка с надписью «Аэрофлот». Они свернули направо и сели за стол возле лестницы, ведущей на антресоли. А я уже выучил меню назубок, но официантки обходили меня стороной, я был для них чужаком, кого и не грех потомить, все остальные были своими, звали официанток по именам. Я произносил внутренние гневные монологи и не заметил, как ко мне подошел Гладилин, только услышал, как он произнес на языке своих героев:

— Что сидишь, как сирота? — и, не подозревая, что попал прямо в яблочко, предложил: — Присоединяйся к нам! Баб не обещаем, но рюмку водки и хвост селедки тебе гарантируем!

Разумеется, ни в этом, ни в других, последующих эпизодах не велась стенограмма, и здесь, и далее я привожу реплики тех, о ком решился рассказать, в собственном изложении, стараясь как можно точней передать содержавшийся в них смысл и по мере возможности сохранить свойственную им манеру речи.

Итак, Гладилин пригласил за свой стол, а я не стал кочевряжиться и последовал за Анатолием.

— Фамилия этого человека Аксенов. Может, я заблуждаюсь, но, по-моему, он неплохой парень, — представил Гладилин своего товарища.

Парень, названный Аксеновым, поднялся, протянул ладонь и, дружелюбно глядя мне в лицо, коротко назвался:

— Вася!

Так мы впервые встретились втроем, с этого дня началась наша почти братская дружба. На другой день, вечером после затянувшегося обеда Толя затащил нас на танцплощадку в горьковском парке культуры и отдыха. Там с первыми тактами музыки мы с Васей оробели, приткнулись спинами к ограде, смотрели, как бойко фокстротирует и твистует наш товарищ. Теперь я почти каждый день встречался со своими новыми друзьями, путешествовал с ними по Москве, чаще всего по ресторанам творческих клубов. Помню: в Доме журналистов, домжуре, все столики были заняты, постояв посреди зала, мы собрались уходить, но Васю вдруг окликнули. Это был Марк Бернес, он позвал нас за свой стол, посреди которого красовался огромный поднос с горой красных раков. И такое случалось часто, и в Доме композиторов, и ресторане ВТО, — вроде бы после публикации «Звездного билета» минуло не так уж много времени, но мне казалось: Васю знает вся творческая Москва.

У него, ясное дело, была своя жизнь за рамками нашего общения. Я вопросов не задавал, считая: если ему понадобится, он расскажет сам. Но уже кое-что знал из рассказов Гладилина. Родители Васи при сталинском режиме были репрессированы, ныне реабилитированы, сам он окончил Ленинградский мединститут, будто бы имел какое-то отношение к питерским стилягам, поэтому его прошлое в моем сознании связывалось с Ленинградом. Этот город отразился и в «Коллегах». А сейчас у него была семья: жена Кира и сын Алеша, он же «Кит — маленький лакировщик действительности», и с ними я уже общался, и не раз, бывая в квартире Аксеновых. Они тогда жили в доме на Аэропортовской, на первом этаже. Как-то Вася положил на окно мокрые любимые плавки, их кто-то спер. «В первые минуты было грустно, словно я потерял брата», — посмеиваясь над собой, сказал нам c Толей их бывший владелец.

Но однажды он открылся мне другой, не питерской стороной, оказавшейся лично для меня ошеломляюще важной. Как-то утром в вестибюле своей гостиницы, да, именно в «Варшавской», я купил свежий номер «Недели», толстенького приложения к «Известиям», зашел в кафе и, сочетая завтрак с чтением, наткнулся в еженедельнике на новый рассказ Василия Аксенова «Завтраки сорок третьего года». А дочитав его до конца, вернулся к началу и прошелся заново по тексту. Я копался в рассказе, я его изучал, проверяя себя: верно ли понял автора. Тот ли Казак, главарь нашей шпаны? Та ли училка, нагло присвоившая наши скромные и все же вожделенные завтраки «сорок третьего года»? И был у нас свой Аксенов. Его родители были арестованы как «враги народа», да не рядовые, а высокопоставленные. Видимо, поэтому его фамилия и осела в моей памяти. Словом, автор вернул меня в мое военное казанское детство, в мой класс, из которого я в конце этого сорок третьего ушел в Суворовское училище. А если я ошибаюсь? Наверное, в каждом классе имелся свой Казак, и мало ли было учителей, отнимавших завтраки у ребят? Город на Волге? Но сколько их, «приволжских», как мимоходом бросил автор, городов стоят на великой реке, от верховья до устья? И в каждой школе, наверно, было по Аксенову.

Во второй половине дня мы встретились в Пестром зале ЦДЛ, я выложил на стол «Неделю», раскрытую на странице с рассказом, и задал первый вопрос:

— Вася, «приволжский» город, случаем, не Казань?

— Казань, — признался автор.

— А школа, часом, не девятнадцать?

— Да, но откуда тебе это известно? — удивился Аксенов.

— Из твоего рассказа! Вася! Мы с тобой одноклассники. Учились вместе с первого по четвертый класс! — сказал я, возможно не удержавшись от театрального эффекта. — А потом я уехал в Астрахань, в Суворовское училище.

— Ты все это придумал, — усомнился Аксенов и обратился к Гладилину: — Признайся: ты снабдил его информацией? — Он счел Толю моим сообщником.

— Вася, о твоей школе я ни ухом, ни тем более рылом, — отрекся Гладилин: в детстве он тоже был причастен к Казани, однако недолгое время.

Признаться, у меня уже начала складываться репутация шутника, склонного к розыгрышам, этим я и объяснил Васино неверие и потому сразу бросил перед ним главный козырь:

— Если не веришь, я кое-что напомню. Урок: пословицы, поговорки и загадки. Ты посрамил нашу учительницу на глазах у всего класса. Ну, что? Теперь поверил?

— Я бы очень хотел, но не помню, чтобы мне такое удалось, — усмехнулся Вася.

То, что казалось забавным мне, возможно никогда не представляло для него особого интереса, а посему не задержалось в закромах его памяти. И я поведал ему его же собственную историю.

Да, темой того урока были пословицы, поговорки и загадки. Урок вела именно та учительница, что припечатана в его рассказе. Заканчивая урок, она сказала: «А сейчас задавать загадки будете вы сами, а мы, остальные, отгадывать!» И началось! Посыпались немудреные загадки, и каждая тут же легко разгадывалась. «Аксенов! А ты почему молчишь? — сурово спросила учительница. В классе было полным-полно ребят, к нам, казанским, добавились дети из эвакуированных семей, на последних партах безобразничало хулиганье во главе с Казаком, а она бдительно следила за яблоком, несомненно упавшим неподалеку от вражеской яблони, и чуть что к нему придиралась, как это сделала сейчас. — Аксенов, мы ждем твою загадку!» Помню, отпрыск «врагов народа» нехотя поднялся и, краснея, выложил свою загадку. Вот она: «Между двух высоких гор сидит дядюшка Егор, его не видно, а голос слышно. Кто он?» Личность дядюшки оказалась непосильной для нашего интеллекта, особенно старалась учительница, для нее-то, педагога, верный ответ был делом престижа, на нее с любопытством смотрел весь класс, но все ее старания разбивались об упорство зловредного ученика, Аксенов угрюмо бубнил свое: «Не, не то». Когда за дверью раскатился звонок, учительница недовольно сказала: «Аксенов, мы сдаемся. Кто он, твой Егор?» Вася и вовсе залился алой краской и выдавил из себя: «Задница». Наверно, эту эскападу Аксенова можно трактовать как дебют будущего автора «Звездного билета».

Но Вася и тут мне не поверил, пробурчал:

— Ты все это сочинил, в своем стиле.

Ну, коль на него не подействовало художественно оформленное доказательство, я обратился к самому простому: высыпал на Васю ворох фамилий: Газман, Плоткин, Белов, Колюжный… Интуитивно припомнил Зою Харитонову, она с нами не училась, просто жила в моем доме, но как мне потом говорили, впоследствии пробудила в нем первые сердечные чувства.

И все же еще некоторое время Аксенов сопротивлялся, его никак не устраивала участь простака, попавшегося на изощренный и вместе с тем нахальный розыгрыш. Но вскоре в Москву приехали Газман и, если я не путаю, Белов. У Васи появилась возможность разоблачить самозванца, сведя его носом к носу с настоящими одноклассниками. Очная ставка состоялась в Доме литераторов. После оной Вася подарил мне свою фотографию с надписью «Моему однокласснику» и предложил вместе смотаться в Казань. Сам он наведывался в наш родной город едва ли не по нескольку раз в год, навещал отца. Я же не был в Казани со дня отъезда, там, на городском кладбище, описанном в «Ленд-лизовских», покоились мои родители, их кончина была для меня ужасной, пугала до сих пор, и я отказался, возможно, не совсем убедительно сославшись на какие-то причины. Аксенов повторял приглашения из раза в раз, собираясь в очередную поездку, а я увиливал, вновь придумывая некие помехи, — мне мешал все тот же психологический барьер. Думаю, Вася догадывался о моих комплексах, на четвертый, а может, и пятый раз он позвонил со словами: «Сегодня вечером мы с тобой выезжаем в Казань. Билеты куплены, время отправления такое-то, вагон такой-то. Встретимся у вагона. Все!» После чего положил трубку. И я отправился на родину. Попал в другой город, почти мегаполис второй половины двадцатого века, друзья детства обратились в солидных мужчин. Словом, не было Казани сорок третьего. И мы с Василием Павловичем уже были не дети.

Я поселился в гостинице, Вася остановился у своего отца. С Павлом Васильевичем я познакомился еще в Москве, в один из его приездов к сыну, и сейчас, заходя к ним здесь, в Казани, с удовольствием слушал их дружескую пикировку. Вася шутливо называл отца «социал-демократом».

Случилась эта поездка в конце шестидесятых. С тех пор прошли многие годы, ушел из жизни мой одноклассник Вася Аксенов. И вдруг в этом 2011-ом он из небытия будто подал мне свой голос, после рассказа «Завтраки сорок третьего года» вновь вернул меня в Казань моего военного детства, в ту столовую, где я, как и Акси-Вакси, герой «Ленд-лизовских», обедал по талонам для детей из особенно бедствующих семей, в наш класс, в пионерский лагерь «Пустые Моркваши»[9] с его одноруким военруком. В лагере Акси-Вакси ведет необычные беседы с одноклассником Валерой Садовским. Садовский, конечно, не Садовников, хотя у Валеры есть кое-что, свойственное моей скромной особе. Я бы, переборов тщеславие, опустил этот эпизод, боясь показаться нескромным. Но мне помешало важное, на мой взгляд, обстоятельство: Акси-Вакси и Валера обсуждают родословную Лермонтова, их интересуют шотландские корни поэта. Тем, кто был близок к Аксенову, известен его особый интерес к Михаилу Юрьевичу.

В последние годы мое общение с Аксеновым свелось к телефонным разговорам, — Василий, по его словам, приезжая в Москву, «попадал на карнавал», я избегал тусовок, вел, в сущности, жизнь отшельника, редко вылезая из дома. Однажды, позвонив, он без обычных «как живешь, что у тебя нового» сразу возбужденно заговорил:

— Проживи Лермонтов положенный каждому век, не будь этой жуткой дуэли, наша литература получила бы еще одного писателя масштабом с Толстого! Я уверен: никак не меньше! А что думаешь ты?

Я понял: он только что — уже в который раз! — перечитал Лермонтова, очевидно, «Героя нашего времени» — вот-вот закрыл книгу. И был, наверное, тоже в который раз, потрясен. Я с ним согласился, о чем и известил.

Не думаю, что там, в «Пустых Морквашах», ученики начальных классов Акси-Вакси и его приятель и впрямь размышляли о шотландских корнях Лермонтова — не тот возраст и пока еще не те знания. Думаю, в этих строчках аукнулся эпизод, случившийся на самом деле через годы и годы и связанный с происхождением Михаила Юрьевича, к тому же одним из фигурантов этой истории оказался Садовников, имеющий нечто общее с Валерой Садовским.

А произошло это где-то посреди семидесятых. Мы тем летом работали в Доме творчества Переделкино. Потом Василий, отбыв отпущенные ему по путевке дни, вернулся в Москву, а я вместе с женой остался доживать свой срок. На другой день после его отъезда в нашу комнату постучались, я открыл дверь и увидел даму из иностранной комиссии, прозванной МИДом писательского союза, за ее спиной возвышался рыжеволосый мужчина средних лет. Не дав даме открыть рот, он на русском, но с заметным акцентом себя представил сам: «Я такой-то! (Мы услышали имя и фамилию из англоязычного мира.) Специалист по шотландскому поэту Михаилу Лермонтову!» В его голосе прозвучал вызов на тот случай, если я буду возражать. Видимо, на таковое сопротивление шотландец уже не раз нарывался в нашей стране. Но я-то не возражал, лишь выразил удивление его визитом, лестным и вместе с тем несколько неясным. И тут выяснилось: рыжий выходец из шотландских кланов приехал отнюдь не по мою душу, а к Василию Павловичу Аксенову, намереваясь с ним обсудить интересующие его проблемы. И, как видим, на день опоздал. Кто-то из администраторов, решив компенсировать его неудачу, направил шотландца к другу Аксенова, то есть в мою комнату. Таково было объяснение, разумеется, в переводе сопровождающей дамы. Я сказал, что к дискуссии не готов, но дабы их поездка не была и вовсе напрасной, предложил свою компенсацию: если гости желают, я и моя жена можем их сводить на могилу Пастернака, похороненного, как известно, здесь же, в Переделкино. Наше предложение было принято с радостью. Но у трех сосен (тогда их еще было три) мы застали чудовищную картину: вандалы разбили все вазы и стеклянные банки, предназначенные для цветов, земля вокруг знаменитой могилы была усеяна битым стеклом и растерзанными цветами. Пока Ирина и дама прибирали могилу, мы с шотландцем молчали, подавленные увиденным. Рыжеволосый Мак — помнится так начиналась его фамилия, — глядя на следы погрома, возможно, мысленно размышлял о том, что предки великого поэта сваляли распоследнего дурака, променяв прекрасную и свободолюбивую Шотландию на и впрямь «немытую» страну «рабов» и «господ».

О явлении шотландца в Доме творчества я не мог не рассказать Василию и, наверное, постарался описать в самых выразительных красках, однако, не помню, состоялась ли их встреча, а с ней и содержательный диспут, или им что-то помешало и в Москве, но несомненно эта история нашла отзвук в книге о детстве Акси-Вакси.

Но вернусь в начало шестидесятых. В январе шестьдесят третьего в «Юности» была напечатана повесть Аксенова «Апельсины из Марокко», во втором, февральском номере журнала появился гладилинский «Первый день Нового года», следом за ними, в марте, журнал опубликовал мою «Суету сует». Получалось, будто наша тройка выступила командой. Ну, а коли так, нас после мартовской встречи Хрущева с писателями начали идеологически сечь: Аксенова и Гладилина привычно, меня к ним подверстали, как новичка. Хотя на самом деле партийно-советских розог я сподобился отведать задолго до своих товарищей: еще в 1955 году меня обвинили в «зощенковщине», что в ту пору считалось едва ли не идеологической диверсией, и, не заступись за краснодарского студента сам Михаил Шолохов, еще не известно, как бы сложилась моя дальнейшая судьба. Но на всесоюзной плахе для меня это действительно явилось дебютом. Сборник моих повестей, куда вошла и «Суета сует», только что изданный «Молодой гвардией», был изъят из магазинов и библиотек и пущен «под нож».

Но особо лакомой добычей я стал для краснодарских властей, у них появилась возможность показать высокомерной столице, что и они у себя, «на местах», тоже знают толк в борьбе с идейными врагами. Меня окрестили «антисоветчиком» и начали «прорабатывать» и так, и этак. Московские друзья помогали мне, как могли, однажды я получил телеграмму: «Вылетаю вечерним самолетом сегодня Василий».

До этого ему бывать на Кубани не случалось, и все же своего великолепного Валеру Кирпиченко, героя рассказа «На полпути к Луне», он сделал парнем из Краснодара. Еще в первые дни нашего знакомства Василий дотошно пытал меня о танцплощадке «над Кубанью», где некогда отплясывал его Валера, опасаясь, все ли описано точно, не было ли им, автором, допущена «лажа». На второй день после его приезда я сводил его на эту площадку, оказалось: он угадал, все совпало. Утром дня третьего мы взяли такси и покатили в Новороссийск. В пути дурачились, изображая лихих людей, бритый затылок нашего бедного водителя весь маршрут пребывал в напряжении. Но, слава богу, он нас не выбросил вон посреди трассы — помнится, мужик был здоров.

Аксенова в ту пору называли знатоком городского быта. «Есть «деревенщики», а в городе он, Аксенов». В Новороссийске мы шлялись по экзотическим для сухопутного человека портовым забегаловкам, где оттягивался морской люд, наш и заграничный. Помню, в одном из таких злачных заведений к нам прилип долговязый голландский матрос, компанейская душа. Его судно стояло в долгом ремонте, и этот голландец стал достопримечательностью города, местный народ дал ему прозвище: «хер голландский». Его так и окликали: «Эй, ты, хер голландский», — и он охотно отзывался. Мы ему чем-то пришлись по нраву, особенно Василий. Отлучившись к стойке буфета, я любовался этой парой со стороны, они, отхлебывая из кружек мутное пиво, что-то обсуждали и заразительно хохотали — может потому, что объяснялись на сквернейшем английском и ни черта друг друга не понимали. Потом мы долго не могли избавиться от этого «хера». Я был уверен в том, что когда-нибудь голландец выплывет в аксеновской прозе, но, кажется, голландцу не повезло. Впрочем, вокруг нас бродили и другие потенциальные Васины персонажи — его конкуренты. А пока я с интересом наблюдал, как мой товарищ жадно прислушивается к разношерстной речи на улицах этого Зурбагана, своими находками он тут же делился со мной, что было в характере Аксенова — делиться найденным. Когда могучая буфетчица с руками борца времен Поддубного и Заикина и хилый портовый хмырь обменивались обидными репликами, Василий, навалившись на стойку, едва не влез между ними, стараясь не упустить ни единого слова из их роскошной словесной дуэли. «А ты не суй свой длинный нос», — требовала буфетчица от своего оппонента, и Василий мне сейчас же радостно прокомментировал: «Посмотри, у самой-то какой шнобель!» А рядом, за нечистым столом общались двое рослых мужчин в вязаных шапочках, видимо докеры, один просил другого, размазывая пьяные слезы: «Ген, когда я помру, ты протопчешь к моей могилке дорожку?» Второй твердо отвечал: «Не трухай, Петя, я к твоей могилке проложу целое шоссе!» Если я не ошибаюсь, этот душераздирающий диалог я позже у Аксенова где-то встречал, разве что Василий изменил имена. Да и я их взял с потолка.

Не оставили мы, разумеется, без внимания и знаменитое «Абрау-Дюрсо». И, все разумом понимая, душой не могли принять: дегустатор, омочив рот мелким глотком из преогромной рюмки, наполненной до краев шампанским, все остальное ее содержимое — на наших глазах! — выливал в сосуд для отходов, расположенный в центре стола. «Но мы не будем огорчаться, верно? Все-таки это была не водка, а всего лишь шампанское, пусть и лучшее в стране», — подтрунивал Аксенов над нашими переживаниями, когда мы покидали дегустационный зал.

В конце 1964-го я, после годичного романа, женился на Ирине и переехал в Москву. В ЗАГС мы пошли вчетвером. Моим свидетелем был Аксенов, сторону невесты представлял Гладилин.

Это событие, казалось бы важное лишь для моей семьи и близких друзей, было отмечено на улице Кирова, в ЦК ВЛКСМ, там, на совещании редакторов комсомольской печати, кто-то из секретарей посетовал: уж эти писатели-евреи, никак не уймутся, они не только сами мутят нашу литературу, но и сбивают с верного пути некоторых нестойких русских коллег, вот женили Георгия Садовникова на еврейке. Мне об этом поведал один из участников оного собрания. Под евреями подразумевались мои друзья: у Васи и Толи мамы по национальности считались еврейками. Четверть еврейской крови бегала и по сосудам моей жены.

Аксенов и Гладилин были особой слабостью комсомольского вождя Сергея Павлова. После их поездки в Тулу, в гости к Анатолию Кузнецову, он публично обвинил Василия и двух Анатолиев в возмутительной выходке, — они появились на встрече с читателями в… свитерах! То есть одевшись по подобию своих идейно незрелых героев.

В одну из зим к нам в Дубултах присоединился Георгий Владимов с женой Натальей. Наташа писала о цирке, сочиняла репризы к цирковым номерам, часто ездила в рижский цирк, благо город был под боком, и однажды вернулась из очередной поездки с заманчивым известием: она договорилась с дрессировщиком тигров, он готов допустить нас в святая святых — в тигрятник. Мы приехали в цирк и вступили в помещение, где вдоль стен стояли клетки с могучими полосатыми кошками. Нас было пятеро, четверых хищники начисто игнорировали, словно тех не было, талантливых и известных, все внимание они сосредоточили на мне, а если быть справедливым, на белом тулупе, в который я был одет. Тулуп пошили где-то на Памире из шкуры горного козла. Его острый дух пронзил ноздри тигров, они взбеленились, неистово рвались сквозь прутья клеток, желая разорвать меня на куски, видимо аппетитные с их гастрономической точки зрения. Я, бедный, обратился в их цель — вожделенную добычу. Реакция зверей вызвала у друзей приступ бурного веселья, я старался не отставать, тоже рассыпался в шутках. Но, признаться, в душе-то испытывал жуть, глядя в горящие желтые глаза, видя страшные когти, подобные зубьям вил, тянущиеся в мою сторону, слыша яростное рычанье. Они окружали меня, я слышал их за своей спиной, видел затылком. Наконец в тигрятник прибежал где-то задержавшийся дрессировщик и, осыпая нас проклятиями, выгнал вон. Вечером ему выступать, а мы вывели из равновесия его артистов, наделенных тончайшей нервной организацией.

— И каково себя чувствовать дичью? — сочувственно поинтересовался Василий, после того как нас выдворили из тигрятника.

Я ответил:

— Как тебе объяснить? Представь: ты оказался в кабинете Суслова. А если серьезно… Вася, о чем ты спрашиваешь, елы-палы? Можно подумать, сам никогда не был в этой шкуре!

— Приходилось, и не раз. Скверное чувство, — печально вздохнув, подтвердил мой товарищ.

Аксенов раздражал идеологических чинов своей яркой индивидуальностью. Помню, еще до знакомства с Василием я был приглашен на семинар молодых писателей. Официозный критик Б. резвился, иронизируя над внешним видом аксеновских литературных героев, их прическами, стремлением парней и девушек вырваться из навязанного им стандарта, он изгалялся и так, и этак, наконец, завершая пассаж, пустил последнюю, убойную саркастическую стрелу: «Как видите, полный джентльменский набор». У самого же борца с «влиянием Запада» плечи черного москвошвеевского пиджака были густо усыпаны серой перхотью.

А вот какую историю мне поведал сам Аксенов, когда я, в очередной раз спасаясь от хулителей, прилетел из Краснодара в Москву. Руководство Союза писателей СССР устроило международную встречу писателей, куда пригласило ряд иностранных знаменитостей, а заодно позвало и Аксенова с Гладилиным — пусть видят западные клеветники: у нас в чести и такие авторы. После официальных мероприятий для участников встречи была устроена прогулка на шикарном речном теплоходе. Пока хозяева и гости, собравшись на палубе, любовались живописными берегами Московского моря, Аксенов, Гладилин и присоединившийся к ним Эдвард Олби, можно сказать, по духу ровесник Васи и Толи, обосновались в буфете, попивали коктейли за стойкой бара. За этим непристойным занятием их застала группа секретарей во главе с Леонидом Соболевым. Увидев столь циничное подражание западному образу жизни, дородный глава Союза писателей РСФСР впал в праведный гнев:

— Безобразие! От этих хиппи нет спаса, они даже пролезли на наш теплоход!

Сопровождавшие его чиновники из иностранной комиссии растолковали обозленному секретарю: один из так называемых хиппи известный американский драматург — автор знаменитых пьес, а одна из них, именно «Кто боится Вирджинии Вульф», обошла почти все мировые сцены. Что-то растерянно пробормотав, Соболев выскочил из буфета. «По-моему, он понял, что публично отхлестал себя по физиономии мокрой половой тряпкой», — сказал Вася, заканчивая свой рассказ. Потом я от него услышу таковой приговор еще и еще, когда наши власти на глазах у всего цивилизованного мира в очередной раз устраивали себе порку, возили по собственным мордам той же грязной тряпкой. Только вот беда: после экзекуции утрутся и будут беспредельничать дальше.

После низвержения Хрущева покрылись льдом последние завоевания «оттепели», а вместе с ними окончательно исчезли и наши наивные надежды на торжество светлого и доброго. Авторы, которые «кучковались» (сказано Аксеновым) вокруг «Юности» и породили «молодую литературу» или, как ее еще именовали, «исповедальную прозу», поняли: писать, как прежде, более нет никакого смысла. Сказалось и личное возмужание каждого, а тут еще ко всему советские идеологи задушили «пражскую весну». Перед нами замаячил болезненный вопрос: а что писать теперь? И как? Некоторые растерялись и долго искали в этом не лучшем мире свою новую творческую ипостась. Первым из нас определился Василий Аксенов, неофициальный лидер уходящей «исповедальной прозы», и написал «Затоваренную бочкотару», снова став флагманом, подавшим сигнал: «Следуй за мной!»

Он был лидером не только в творческом смысле, но и как яркая сама по себе личность. От него исходила некая магическая сила, привлекающая к нему не только сверстников, но и людей старшего возраста. Или назову это флюидами. Вокруг Василия или просто Васи, собирались, его любили, к этому располагала и Васина открытая и доброжелательная натура. Именно Аксенова попросил о встрече Юлиан Семенов, когда решил изменить свое писательское кредо, и объяснялся с ним как с самым авторитетным представителем нашего поколения, к которому до этого принадлежал сам. Мы сидели небольшой компанией в Дубовом зале, не было только Аксенова. Наконец он появился, пребывая, судя по виду, в некоторой растерянности. «Сейчас встречался с Юликом Семеновым, я как бы представлял всех вас», — сказал Василий и выложил нам все то, что просил передать Юлиан. «И скажи ребятам, — будто бы попросил он Василия, — если кто-то из них плюнет мне в лицо, я не обижусь, пойму!» Однако я не знаю случая, чтобы кто-то из ребят воспользовался разрешением Юлиана и плюнул. Тот год для Семенова был чрезвычайно сложен. Кажется, что-то было связано с классической «трагедией на охоте», но это уже другая история, возможно, искаженная молвой, к тому же она совершенно не касалась его недавнего единомышленника Аксенова.

Сейчас я выскажу то, что кому-то, вероятно, покажется кощунством: когда Василий «завязал», в Дубовом и Пестром залах ЦДЛ стало скучно — ушла «эпоха Аксенова». Его стол, когда он появлялся в ЦДЛ, превращался в центр веселья, да что там, настоящего праздника, вокруг Палыча собирались многолюдные компании, гудевшие до закрытия Дома литераторов. Василий, а для многих любовно просто Вася, был щедрым, радушным хозяином, угощавшим порой на последние не только друзей, но и чужих, подсевших. И выделялся он среди нас не только добрым разгульным нравом, но и своим несколько экзотичным видом, то ли необычной «заморской» курткой, то ли темно-зеленым твидовым пиджаком. Ах, если бы эти праздники ему не вышли боком! Аксенов обладал знаниями врача и волей, однако покончил с питьем только со второй попытки, после чего Дом литераторов сразу прижух.

Но в истории писательского клуба остались другие «аксеновские страницы», непосредственно не связанные с питьем, хотя действие порой формально разыгрывалось именно в ресторане и кафе. Коснусь только двух, и случились и первая, и вторая после того, как он принял для себя «сухой закон».

Итак, наша компания расселась вокруг столика у входа в Пестрый зал, мы обсуждаем что-то важное для нас, под кофе себе «позволяем» по рюмке коньяка, не более того, Аксенов уже по привычке попивает сок. Мимо нас проходит поэт Г. и, задержавшись возле нашего стола, бросает Белле Ахмадулиной реплику, начиненную оскорбительным смыслом. Я не смею ее здесь повторить, чтя священную для меня память Беллы. К тому же слова этого Г. были совершенно несправедливы. Нас точно парализовало, нам кажется невозможным — сказать такое гадкое нашему товарищу, нашей богине. Возможно, не пошел нам впрок и хмель, пусть и легкий. Мы остолбенели, но не все. Из-за стола поднялся Вася Аксенов и предложил Г. выйти в холл. Этот Г. слыл умелым драчуном, поговаривали, будто он в молодости серьезно занимался боксом. Васе это было известно, и все же он бесстрашно бросился на подонка, врезал ему по скуле и, не мешкая, вошел с ним в клинч. Бойцы, сцепившись, катались по полу, пока их не разняли администраторы. Обычно дирекция карала и за более мелкие проступки, но на этот раз Аксенова не тронули, а Г. я более не встречал в нашем клубе. Видимо, ему было стыдно, а может, мое предположение ошибочно, но мне хочется думать именно так.

Вторая история была повеселей. Мы собрались за столиком в Дубовом зале, помнится, слева от входа, связывающего «новое» здание ЦДЛ со «старым». В противоположном конце ресторана в одиночестве обедал поэт Ярослав Смеляков, автор знаменитой поэмы о Любке Фейгельман. Он был поглощен своим излюбленным занятием — попивал из графинчика водку и, казалось, был отрешен от всего остального мира. Но вдруг Ярослав Васильевич обратил взгляд к нашей компании и повелительным жестом позвал к себе Аксенова. Василий вышел из-за стола и подошел к Смелякову. Они обменялись короткими фразами, и наш друг, проследовав мимо нас, покинул зал, не сказав нам ни слова.

Увидели мы его минут через десять с необычной ношей. На его плече ленинским бревном лежал вырезанный из дерева Михаил Пришвин, выставленный недавно в холле Дома литераторов, под лестницей, ведущей в правление Московской организации. За Аксеновым бежали дамы из администрации, умоляюще восклицая:

— Василий Павлович, будьте любезны, верните скульптуру на место!

Василий Павлович отвечал:

— Ярослав Васильевич желает отобедать в обществе Михаила Михайлыча. Попросил посодействовать. Я не мог ему отказать, я уважаю Ярослава Васильевича.

Он направился к столу Смелякова и установил Пришвина по его левую, а может, правую, руку. Были ли какие-то для Аксенова неприятные последствия, не помню, но, судя по всему, обошлось и на этот раз.

В отличие от флагмана я менял галсы, долго не мог найти свою новую прозу, а пока переводил национальных писателей. Работа с подстрочниками — занятие невеселое, рутинное, и я в конце концов решил себя развлечь, сочинил в жанре «вранья» повесть для подростков. Мой «Продавец приключений»[10] был издан «Детгизом», через год его переиздали, затем перевели на многие языки. Мой неожиданный и при этом будто бы успешный прыжок в детскую литературу заразил и Аксенова, и Гладилина, и они решили последовать моему примеру. Я привел Василия к своему редактору Елене Константиновне Махлах и представил: «Знакомьтесь: начинающий детский писатель Василий Аксенов!» Редакция встретила такого новичка с восторгом. Детская литература давно ждала этого автора.

С ним тотчас был заключен договор, Аксенов быстро написал современную сказочную повесть «Мой дедушка — памятник», в издательстве прочли, восхищенно заахали, и… рукопись легла в пыль, на полки. На звонки автора издатели отвечали что-то невразумительное. Аксенов привык к издательским выкрутасам, но тогда неприличные игры касались «взрослых» книг, а эта абсолютно безобидная, светлая, веселая. И такие непонятки растянулись на месяцы.

У меня появилось чувство вины: в эту историю он влип, доверившись мне. Я донимал звонками нашу замечательную Елену Константиновну, но она, бедная, не понимала сама, почему начальство препятствует выходу книги. И вдруг ее звонок: «Вы можете приехать? С вами хочет поговорить заведующая нашей редакции. — И вполголоса: — Речь идет об Аксенове». Я предстал перед заведующей, она была не одна, у окна стоял мужчина, его я не раз встречал в издательских коридорах. На столе лежала раскрытая Васина рукопись.

— Георгий Михайлович, мы просим вас быть с нами откровенным, — начала заведующая, — где, в каких главах этой рукописи Аксенов завуалировал свои намеки, скажем, на события в Чехословакии? Мы знаем: вы с ним дружны. И просим вас помочь. Это в его же интересах. Чем раньше мы исправим огрехи, тем раньше выйдет книга.

Поначалу мне показалось, будто я ослышался, а потом вспомнил, что передо мной типичный пуганый советский редактор, и потому вразумляющее пояснил:

— В повести Аксенова нет ничего похожего на намеки, тем более на ввод советских войск Чехословакию, не ищите какого-либо особого подтекста, ни прочих тайн. В повести все открыто нараспашку. Она по-своему даже простодушна. Ее герой — советский мальчик, пионер. Куда же больше? Да вы читали сами. Вам ли мне говорить?

— Вроде бы все так, — смущенно согласилась издательская дама и в отчаянии произнесла: — Ну, не мог, не мог Аксенов обойтись без намеков, без чего-то такого. Мы же не дети! Аксенов есть Аксенов. Где-нибудь тут, — она положила ладонь на рукопись, — замаскированы танки и Прага. Но где? Не найдем мы, найдет цензор!

— Не найдет! Хотя кто знает, — признал я. — Гена Стратофонтов путешествует в иных краях, в тропиках, а там попадает на остров.

— Вот-вот, именно на остров! — оживился мужчина и, оторвавшись от окна, переместился к нам. — А кто высаживается на острова? Наемники! И если подумать, кто они? Не наши ли войска? И остров ли это? Может, что-то иное?

— Наемников, которых вы имеете в виду, называют «дикими гусями», как правило, они бывшие коммандос. Эти птицы перелетают из страны в страну, где их нанимают, кого-то, скажем, свергнуть или учинить другую заваруху. — Для примера я назвал африканскую страну, где недавно был устроен государственный переворот. — Ну что у них общего с нашими доблестными солдатами? Кстати, Гена борется с этими «гусями» как образцовый пионер!

Книга вышла! Я не ставлю это себе в заслугу — трусость и идиотизм, проявленные в этой истории, были очевидны. Понимая это, издатели старались загладить вину, к тому же книга тотчас разошлась по читателям, словом, Аксенову предложили написать новую книгу и сразу заключили договор, выдали аванс, что было важно при нашем безденежье. Вторую книгу о Гене Стратофонтове, «Сундучок, в котором что-то стучит», он писал в Доме творчества в Дубултах, куда мы приехали небольшой компанией, работал над ней без прежнего куража, принуждая себя. О чем мне и говорил. То ли так и не отошел от неприятной истории, случившейся с первой книгой, то ли охладел к этому жанру. И все же книга получилась замечательной. «Аксенов есть Аксенов» — в этом-то заведующая была права.

Я в это время там же, в Дубултах, подступал к своей второй детской книге. Мучил свое воображение, не зная о чем писать. Размышляя об этом на завтраке, решил, дабы разогнать свою фантазию, начать с имени своего героя, придумаю, а дальше авось покатится само. Я посмотрел на Аксенова, поедавшего творог или овсянку по ту сторону стола, и спросил:

— Ты не будешь возражать, если я назову своего странствующего слесаря Базилем Аксеночкиным?

— Тогда уж лучше Аксенушкин, — подумав, посоветовал Вася.

Так с подачи Василия и стал главный персонаж «Спасителя океана»[11] Базилем Тихоновичем Аксенушкиным. Отчество я позаимствовал у Гладилина.

Ребячество уходило из нас с большой неохотой, в те годы веселье, шутка были защитным куполом от идеологической мерзости, разлитой в атмосфере. Мы подтрунивали друг над другом даже на страницах наших книг. Аксенов в «Джине Грине — неприкасаемом»[12] обыгрывал фамилии и Гладилина, и мою. Помню премьеру фильма в Доме литераторов — автор сценария Василий Аксенов. В финале картины какой-то милицейский чин за кадром командует голосом Аксенова: «Гладилин и Садовников, уведите арестованных!» В зале это вызвало оживление, сидевший рядом со мной Владимир Максимов недовольно пробурчал: «Вы обнаглели! Разве можно так обращаться с искусством?!» Володя был дружен с Аксеновым, но осуждал его молодежные куртки и джинсы; сам же, обзаведясь деньжатами, что с ним случалось нечасто, покупал в комиссионках дешевые «респектабельные» костюмы. Не нравился ему и «вольный, непричесанный» стиль аксеновских рассказов и повестей. Мне он говорил: «Представляю, как Юра Казаков, читая Аксенова, скрежещет зубами». Максимов ошибался. Юра, блистательный продолжатель русской классической традиции, обладал широким литературным вкусом, с удовольствием читал американца Фолкнера, немца Ремарка и Васину прозу, я слышал это от самого Казакова, прожив рядом с ним целое лето в дачном поселке Абрамцево. Кстати, туда ко мне приезжал на зеленой «Волге» и сам Аксенов, и я видел, насколько глубоко он и Казаков друг другу симпатичны.

Впрочем, сближало их и некоторое общее прошлое. Когда-то, в тех же шестидесятых, Вася и Юра, а за компанию с ними и Виктор Конецкий, отправились в Одессу, намереваясь слепить сообща сценарий морской киношной комедии. Впрочем, наверное, профессиональный моряк Конецкий и был инициатором этой затеи. Обосновавшись в гостиничных номерах на Дерибасовской, писательская артель бурно отметила канун предстоящего творческого сотрудничества, канун растянулся на второй и третий день и перетек в каждодневное пьянство. Василий и Юрий поняли, что сотрудничество в такой форме не приведет к добру, и вернулись в Москву, на поле боя остался самый пьющий Виктор. И что удивительно: в конце концов, эта нелепейшая и авантюрная история в результате каких-то новых комбинаций-пертурбаций увенчалась замечательной кинокомедией «Полосатый рейс»[13], но Аксенов и Казаков к ней уже не имели ни малейшего отношения. Впрочем, если обратиться к жанру абсурда, то можно сказать и так: они стояли у истоков этого шедевра.

Работа писателя за письменным столом, как известно, — «тайна тайн». Однако в домах творчества мы видывали своих друзей-коллег, как говаривали гусары-рубаки, «в деле», литературном, разумеется. В Ялте Аксенов и Гладилин поселились в соседних комнатах, выходящих на общую лоджию. «Сижу как-то за столом, не пишется, — потом рассказывал мне Анатолий. — Я подумал: любопытно, а что сейчас делает Васька? Работает или валяется на постели поверх одеяла, тоже валяет дурака? Вышел на балкон, заглянул в его окно. Представляешь? Что-то царапает на бумаге и сам же хихикает над тем, что только что соскочило с его пера».

Порой мне казалось, будто Толя считает Васю хитрецом. «Мы с тобой перелопачиваем рукопись по несколько раз, правим, а он сразу пишет начисто и тащит в издательство или журнал». Отчасти я был с ним согласен. Но, видимо, такова была у Аксенова метода: Василий словно бы, прежде чем воспроизвести на бумаге, вынашивал в голове текст, все до последней строчки. Он любил в компании делиться тем, что, скажем, написал с утра, как бы проверял на будущем читателе. И потом в его уже готовой рукописи — а мы тогда читали рукописи друг друга — я встречал знакомые фразы.

Васина мать Евгения Семеновна Гинзбург, автор «Крутого маршрута», подолгу жила в Переделкино, сначала снимала часть дачи, потом сама стала владелицей, но тоже только части деревянного дома. Василий ее навещал, он был заботливым сыном. Однажды я, работая в переделкинском Доме творчества, вернулся с прогулки и обнаружил в дверной ручке обрывок желтоватой туалетной бумаги. Сейчас он перед моими глазами. На его шероховатом поле нацарапано шариком: «Вместо того чтобы писать нетленку, ты где-то шляешься. 13.00!!! Вася». Ниже: 8/Х.

«Нетленки», «нужники» — словечки из нашего тогдашнего жаргона. По ЦДЛ ходила шутка: «Весь год тужился, писал «нужник», теперь, наконец, займусь «нетленкой».