Мадам Оболенская, похоже, опаздывала на службу.

Служила она вахтером в театре и, к несчастью, сменяла по дежурству злобную, ворчливую мегеру, которую иначе как Сколопендра за глаза никто и не величал.

Впрочем, у всякого в театре имелось прозвище: у кого-то беззлобно-ироническое, у кого-то насмешливое, у кого-то — добродушное. Мадам Оболенской она тоже стала с легкой руки молодых актеров, которым импонировал ее знатный древний род и которые никогда не задавали ей бестактных вопросов типа как дошла она до жизни такой, и никогда не обсуждали ее неискоренимой привычки постоянно носить тканые ажурные перчатки и шляпку с легкой газовой вуалью, уложенной по узким полям.

То, что Елена Николаевна бедствовала, догадывались немногие, хотя в последнее время это удавалось скрывать все труднее. Еще не хватало, чтобы сердобольные актеры начали подкармливать ее, как подкармливали приблудных собак и кошек, вечно снующих по двору театра.

Елена Николаевна судорожно сглотнула застрявший в горле ком обиды и горечи. Ну это уж положим! Достоинства ей не занимать. Если она всегда отмалчивается на злостные нападки Сколопендры и мягкие нарекания администратора Вдовина, то это лишь потому, что жизнь приучила ее молчать.

Золотой кленовый лист в багровых причудливых разводах осени мягко спланировал на грудь мадам Оболенской. Она задумчиво разгладила его и огляделась вокруг.

Бульвар неистовствовал лихорадочной агонией осени. Елена Николаевна вздрогнула и остановилась, прижимая кленовый листок заштопанными кружевными перчатками к груди, как любовное послание. Она всегда так больно чувствовала это безумствующее умирание осени. А теперь, если бы не этот невзначай брошенный ей на грудь лист, она бы и не увидела, как божественно и причудливо разодет бульвар.

Дрожащими пальцами она вытянула из пачки дешевую сигарету и, жадно затянувшись, с бесшабашным аристократизмом, пренебрегая очередным выговором на службе, присела на край скамейки. Усмехнулась, вспомнив, как ее соседка по коммуналке, краснолицая Татьяна — продавщица из овощного магазина, всегда всплескивает руками и замечает ехидно: «Опять ты, Николавна, как птичка на жердочке, пристроилась. Зад-то пропихни глубже, сидеть так сидеть, чтоб со всем удобством». Елена Николаевна молчит в ответ, а в памяти возникает глуховатый голос ее педагога по мастерству актера — знаменитой актрисы Александринки: «Сидеть, Леночка, надо всегда так, чтобы было немного неудобно — на самом краешке. В таком положении — как бы продолжение движения, готовность в любую секунду без усилий встать, легко и непринужденно, а не выкарабкиваться всем телом…»

Конечно, в ее возрасте следовать привычкам молодости все трудней, но именно они, эти привычки и навыки той, далекой, жизни спасают ее от беспросветного отчаяния одиночества. Они словно перекидывают невидимый мостик к тем людям, которые нежно оберегали ее хрупкую, юную жизнь, дарили ей чудо любви и пристрастности… Не уберегли. Жизнь расправилась с Леночкой Оболенской со всей мерой жестокости, впрочем, совсем неудивительной для той безумной эпохи, когда все трещало по швам… Мадам Оболенская не любила вспоминать, не любила сожалеть. Она верила в вечную жизнь и в то, что ее земные страдания искупают грехи людей, их тяжкую вину перед Спасителем. Не далее как вчера Елена Николаевна перечитывала свой любимый роман «Доктор Живаго», зачитанный до целых страниц наизусть, и в очередной раз, задумавшись о пастернаковских строчках, рыдающих над тремя днями от смерти до воскресения Христа, записала в своем дневнике кое-какие собственные мысли. Верней, не в дневнике — на обрывке бумаги: тетрадка была уже исписана, а купить новую еще не довелось.

Елена Николаевна затушила окурок, достала из сумочки сложенный листок бумаги.

«Три дня в сравнении с веками — и века окажутся мгновением, взмахом ресниц мироздания перед величием скорби тех трех дней. Длиной в историю всего человечества отныне будут эти три дня. От распятия до Воскресения…

Далекий наш предок Адам — виновник изначальный этих скорбных трех дней.

Что он, собственно, мог, этот первенец, несмышленыш, эдакий блин комом, положивший начало вселенской неразберихе?

Быть первым, вне опыта — это так ответственно. Но много ли в этом вины, когда еще ничего не познал, ничего не изведал, когда чувственный опыт ошибок и достижений, поражений и побед умозрителен и лишь она, сотворенная из его плоти, так дорога и так безоговорочно непорочна в его глазах.

Он, Адам, — замысел, но не ошибка. Господь не совершает ошибок. Бог — творец, и процесс Его творчества непостижим для слабого человеческого разумения, поэтому Он дал шанс человеку разуметь свои шаги верой. И, сотворив первенца, ошибочно принявшего Родительскую любовь за вседозволенность, Сам вместе с ним пустился в долгий путь искупления, то прижимая к сердцу, то с болью отрывая от груди, отпуская грешить и каяться свое драгоценное создание.

Человеческая кровь на опыте оказалась жидкой для высокого предназначения…

И Христос пришел и отдал для таинства причащения свою плоть и кровь, чтобы ее частички вернули людской крови ту вязкость, которая взбудоражит и укрепит слабые силы для рывка в бессмертие…»

Сильный порыв ветра вырвал из пальцев Елены Николаевны листок бумаги, разворошил сметенную в охапку сухую листву и беспардонно швырнул ей в лицо. Она охнула и поспешно одернула задранную юбку. Беспомощным движением попыталась поймать листок, но тут же отказалась от этой мысли и, легко поднявшись со скамьи, направилась к троллейбусной остановке.

Записи мадам Оболенской поднял и спрятал в карман молодой человек с копной длинных густых волос, в очках, сильно увеличивающих бледно-голубые, точно выцветшие на солнце или выплаканные долгими ночами глаза в пушистых ресницах.

Елене Николаевне было невдомек, что эти глаза неотступно следили за ней из-за толстого ствола дуба наискосок от скамейки, где она сидела.

Главным режиссером молодежного театра Алена Позднякова стала неожиданно и для себя, и для всей труппы. Два года назад ее дипломный режиссерский спектакль стал событием. Студенты — выпускники актерского факультета — играли чуть ли не телефонную книгу — так незамысловата была пьеса. Но неожиданно острые режиссерские ходы, властная, почти мужская воля, объединяющая необычную сценографию, пластику каждой роли и, наконец, незабываемой яркости актерские работы заставили многих усомниться, а так ли уж банальна и проста фабула, если на ней столь мощно заблистал талант режиссера. Пьеса оказалась при тщательном изучении весьма средней. Выбор ее — странен. Но налицо результат — в театре появилось уникальное режиссерское дарование.

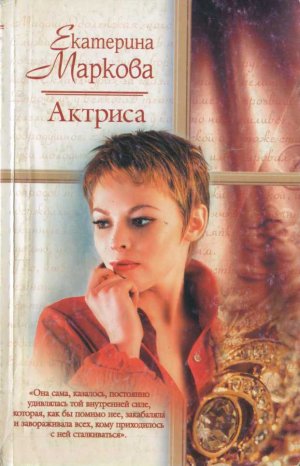

Внешне Алена являла собой полную противоположность такой профессиональной мужской манере. Маленькая, складненькая блондинка с пухлым детским ртом, в круглых очечках и с тихим, низким, гудящим, как у осы, голосом, она сама, казалось, постоянно удивлялась той внутренней силе, которая, как бы помимо нее, закабаляла и завораживала всех, кому привелось с ней работать.

Тогда же, два года назад, после ее дипломного успеха, главный режиссер молодежного театра Виталий Семенович Перегудов пригласил ее на юбилейную постановку Островского. Злые языки пророчили в кулуарах провал. После заурядной «телефонной книги» поставить «Бесприданницу» — это уж явно продемонстрировать всему свету, что проехать в сверходаренные можно было только на слабой драматургии, в которой нет своей энергетики и с трактовкой которой можно не считаться, а изначально сочинять и пьесу и постановку. А здесь Александр Николаевич сам жестко манипулирует героями и поставить себя с ног на голову вряд ли позволит. Но Малышка Алена, любовно прозванная так актерами, умудрилась, вопреки прогнозам, поставить-таки великого драматурга если не на макушку, то уж на уши точно. И что самое удивительное, придраться было не к чему: ее собственная трактовка никак не исказила замысла автора. Это был тот самый умный, глубокий, ироничный Островский — только непривычно увиденный, по-своему пересказанный языком режиссуры и сценографии.

Удивительна была все знающая наперед, рвущаяся доказать всем трагизм и обреченность земной любви, пусть на своей судьбе бесприданница Лариса. Ее играла Катя Воробьева, которая до прихода Алены пять лет бегала в массовках, и единственной ее большой ролью была Баба Яга в «Двух кленах».

Как уж рассмотрела в ней Алена страстную, умную, совсем лишенную лиризма и голубизны Ларису — уму непостижимо. Долговязая, плоская Катька Воробьева словно прикосновением волшебной палочки превратилась в длинноногую супермодель и сразу после премьеры «Бесприданницы» была приглашена на главную роль в многосерийный телевизионный фильм.

Воробьеву в театре не любили и отчаянно ей завидовали — даже тогда, когда играла только массовки. Ее родители жили в Америке, имели дом в Испании и квартиру в Лондоне. Катька одевалась в самых шикарных «бутиках», стриглась в дорогом американском салоне и загорала летом на пляжах фешенебельных курортов. А теперь, после того как Малышка так убедительно доказала всему театральному московскому миру, какая Воробьева первоклассная героиня и актриса Божьим даром, пришлось взгляд пересмотреть. Звезде и пристало загорать не где попало и стричься не там, где подешевле.

Одним словом, в театре по немому сговору прекратили дружить против Катьки, тем более что Виталий Семенович Перегудов распределил ее на роль Катарины в «Укрощении строптивой», начал репетировать, но спектакль выпустить не успел — умер скоропостижно от сердечного приступа прямо в своем кабинете. Спектакль выпустила Алена, продемонстрировав при этом поразительное чувство такта к чужому режиссерскому видению и сохранив все, что было заложено или только начально разработано.

Воробьева опять блистала. На худсовете, утверждавшем кандидатуру Малышки на должность главного режиссера, задали вопрос, как удалось ей разглядеть в Екатерине Воробьевой ее необычайность. Наверное, монолог Бабы Яги дал почувствовать и этот нерв актрисы, и глубину трагической природы? Малышка ответила отрицательно, потом помолчала и добавила, по-детски потирая подушечками пальцев глаза за стеклами очков:

— Я случайно увидела на улице, как Катя рыдала над сбитой самосвалом дворнягой, как тащила на себе окровавленную собаку в машину, чтобы срочно отвезти в ветеринарную клинику.

— И все? — дружно удивились члены худсовета.

— И все, — серьезно подтвердила Алена.

На минуту в кабинете воцарилось молчание, которое нарушил раздумчивый голос одной из пожилых актрис:

— Так сказать, человеческий фактор…

— Возможно, — пожала плечами Малышка.

Распространяться об изнанке своего творческого процесса она явно не собиралась.

Казалось, несмотря на свою травестюшную внешность, Алена соответствовала всем параметрам, чтобы считаться «железной леди». Но… и у нее имелись свои слабости. Основной слабостью был Петр Сиволапов, двухметровый детина родом из Красноярского края. Его фамилия настолько дополняла мощную фактуру сибирского медвежатника, что возникало ощущение розыгрыша, когда он протягивал широкую, как лопата, ладонь для пожатия и представлялся: «Сиволапов». У Петра были прекрасные задумчивые глаза ярко-синего цвета, крепкие красивые зубы, точеный прямой нос с легкой горбинкой и чувственные, изящного рисунка губы. Он сразу производил очень сильное впечатление, этот Сиволапов. И ничего не было удивительного в том, что Алена, влюбившись по уши в статного сибиряка, закончившего в то время высшие сценарные курсы, выбрала для диплома его пьесу, к сожалению, сильно проигрывающую в своем «совершенстве» синеглазому автору. Но любовь зла… И Алена мощным режиссерским даром вытолкнула имя молодого драматурга к жизни в кино и театре.

Теперь, закончив «Укрощение строптивой», уже будучи главным режиссером театра, Алена выпускала очередную пьесу Сиволапова, где Кате Воробьевой была дана возможность предстать в новом качестве — отрицательного персонажа.

Театр бурлил обычными повседневными заботами, и очередное опоздание мадам Оболенской на службу взвинтило лишь изнывающую от отсутствия событий в собственной личной жизни Сколопендру. Улучив момент, когда Алена, откинувшись за режиссерским столиком на спинку стула, попросила костюмеров принести из пошивочного костюм Воробьевой и помочь актрисе одеться и сделать другую прическу, Сколопендра подсела сбоку и зашипела в ухо Малышке:

— Вот вы, Алена Владимировна, руководитель театра… должны знать… Вдовин прикрывает безобразия Оболенской.

Алена рассеянно отозвалась, перелистывая исчерченный вариант пьесы.

— Да бросьте, Зинаида Ивановна. Старая женщина, из прекрасного дворянского рода, с несложившейся, безумно трудной судьбой… Какие безобразия? О чем вы?

— Вот, вот. Из прекрасного дворянского рода. Это-то всех и вводит в заблуждение. Она же алкоголичка, Алена Владимировна. Позволяет себе опаздывать на дежурство аж на час, а как дыхнет — так сразу понятно: пила точно, потому и опухшая вся, и опаздывает потому… Вы же сами-то не видите, вся в творчестве.

— А я и не должна видеть, Зинаида Ивановна. — Голос Малышки прогудел с угрожающей высоковольтной мощью. — Вдовин прекрасно сам справится с этой проблемой. Извините, у меня репетиция, мне бы не хотелось отвлекаться…

— Отвлекаться, видите ли, не хотелось бы, — бурчала разъяренная Сколопендра, демонстративно покинув зал. — А вопрос кадров — важнейший, уж руководителю-то понятно должно быть.

Натолкнувшись на вылетевшую в коридор Катю Воробьеву в полном, можно сказать, неглиже, она недовольно пробормотала: «Вот бордель-то!» — и понесла свое грузное тело к кабинету зам. директора.

А Малышка вдруг ощутила почти болезненную жалость к Оболенской. Ей была очень симпатична эта худенькая большеглазая женщина, кроткая, с встревоженным выражением лица и манерами великосветской дамы. Зинаида не первый раз нападает на нее, и Алена однажды застала омерзительную сцену: Сколопендра оскорбляла Оболенскую, а та молча слушала, как провинившаяся школьница, с вежливой виноватой улыбкой, и только пальцы, вечно задрапированные старенькими ажурными перчатками, мелко дрожали…

Говорили, что Оболенская родилась в эмиграции, в Париже, получила прекрасное образование в Сорбонне. А потом вышла замуж за какого-то актера из Питера, уехала с ним туда, училась на актерском факультете, но актерская судьба не сложилась, так же, впрочем, как и личная жизнь. Ее муж, видимо, оказался еще тот прощелыга. Рассчитывал на богатых родственников жены, но у них началась какая-то денежная неразбериха, и никакого наследства не было получено. Оболенская вернулась в Париж ухаживать за умирающей матерью. Потеряв всех близких, осела в России — теперь уже почему-то в Москве… В общем, толком о ней Алена ничего и не знает. И может, права Сколопендра: надо бы знать.

От мыслей об Оболенской Малышку отвлекла появившаяся на сцене Воробьева. Алена вскочила со стула, поднялась к авансцене.

— Катюша, мне не нравится. Понимаешь, если она шлюха и пробы ставить негде, значит, мы должны все же поискать местечко в ее душе, где пробы отсутствуют. И в одежде, и в прическе это поискать… Иначе все однозначно. Ну-ка повернись!

Катя крутанулась вокруг себя, распахнулись разрезы короткой яркой юбки, открывая длинные ноги в чулках с резинками и блестящие малиновые трусики-бикини. Она дотронулась до сильно загримированного лица, припудренного блестками, и спросила:

— Грим тоже ярковат?

— Да. Будем пробовать от обратного. Давай так. Лицо без косметики. Знаю, знаю, сейчас начнутся слезы по поводу того, что ты без макияжа — моль. Но мне сейчас и нужна моль. Итак, образ моли. Строгий английский костюм, юбка чуть выше колен, гладко зачесанная голова, пучок сзади — пусть слегка старомодный — тем неожиданней будет ее поведение. Туфли… Так! Никаких каблуков, что-то типа «чешек», чтобы походка была мягкая, вкрадчивая. И давай попробуем очки. Такая идеальная студентка-пятерочница. Зануда, одним словом. Благопристойная зануда. Ну что мордочку-то скукожила? Не нравится? Это же проба!

— Алена Владимировна, но ведь она же убийца.

— Ну правильно. А что у убийц на лбу написано: «Господа, я — убийца!»? Вот здорово было бы! Чем дольше зритель не сможет согласиться с тем, что в этой благовоспитанной пятерочнице прописался сам дьявол, тем будет интересней. Согласна?

Катя уныло взглянула исподлобья на режиссера:

— Так хотелось бы сыграть что-нибудь острое, характерное, как бы… крайность человеческой природы.

— Здрасьте, приехали! Катерина! Это — второй курс! Работа на образ. Нехарактерных ролей вообще не существует! Если хочешь знать, твои Лариса и Катарина героини только потому, что вокруг них сюжет крутится и они — носители идеи драматурга. Ты сегодня как с луны свалилась! Опять магнитная буря? О твоей метеочувствительности уши слышать уже отказываются.

— Да ей просто здешний климат не в кайф, — раздался из темноты зала веселый голос Сиволапова. — Небось в Штатах у родителей голова не болит.

Алена вздрогнула, и на бледных щеках вспыхнул яркий румянец. Она сразу похорошела, и голос стал влажным и глубоким.

— Нечего актрису отвлекать воспоминаниями о приятном. Ей сейчас трудно — и прекрасно! Не сбивай с толку, Петр! Иди, Катюша, поищи все, о чем говорили. Перерыв — пятнадцать минут. Свет в зал не надо!

Малышка вприпрыжку ринулась к режиссерскому столику, где Сиволапов пристроился у настольной лампы и любовно перелистывал испещренный режиссерскими ремарками вариант своего детища.

— Люблю тебя, — шепнул Петр, не отрывая глаз от пьесы.

— Меня или свое произведение? — так же шепотом отозвалась Алена.

— Ты развращена до безобразия своей профессией — везде мерещатся парадоксальные трактовки и мизансцены. Автор в темноте зрительного зала объясняется в любви своей пьесе! Иди ко мне, зайка, я соскучился.

Алена, повертев головой по сторонам, шагнула в объятия Сиволапова и словно сразу утонула в нем. Но уже через секунду высвободилась из рук Петра, протерла очки кончиком шейного платка и голосом, утратившим привлекательность, распорядилась:

— Так, мой дорогой, подумай-ка над этим диалогом. Что-то здесь неточно.

Две головы склонились над исписанной стопкой листков. А с последнего ряда бельэтажа со вздохом поднялась Инга Ковалева, молодая актриса, второй сезон работающая в театре. В ее жгуче-черных чуть растянутых к вискам глазах застыли злые слезы. Красивое тонкое лицо было обезображено страдальческой гримасой. Казалось, еще чуть-чуть — и она забьется в страшной истерике, взорвав тишину полутемного зала дикими, отчаянными криками, взбаламутив видимость порядка и отлаженности в непростом механизме жизни, именуемом «театр».

В кабинете заместителя директора Нины Евгеньевны Ковалевой отводила душу переполненная негодованием Сколопендра.

— Видите ли, княжеский титул делает ей исключение…

— Да при чем здесь это? — поморщилась Нина Евгеньевна. — Просто Перегудову до всего было дело, все успевал… царствие ему небесное. А у этой… одни пристрастия и представления обо всем весьма сомнительные. Я часто, Зинуля, вспоминаю, как мы здесь начинали. Все молодые, все равны… справедливость какая-то существовала. А теперь… борьба за выживание.

— Да уж это точно! — с воодушевлением подхватила Сколопендра. — Ингушу жалко… — И, осторожным взглядом проверив в глазах старинной приятельницы, а теперь, волей судеб, начальницы, дозволение на продолжение больной темы, продолжала, подыскивая нужные слова: — На глазах ведь выросла. А как в дипломном спектакле играла! Помню, Перегудов обещал ей со временем интересные роли. А сейчас… похоже, девочке ничего и не светит…

Нина Евгеньевна нервным щелчком выбила из пачки сигарету, глубоко затянулась.

Весь театр знал, как до умопомрачения обожает она свою единственную дочь, как гордится ею и как способна перегрызть глотку всякому, кто ее обидит.

— Сама-то не пробовала говорить с Аленой?

— Боюсь Инге еще хуже сделать. — Нина Евгеньевна проверила лежащую на рычаге трубку и доверительно склонилась к уху Зинаиды Ивановны. — Инга сама с ней несколько раз говорила — просила ввести ее на роли Воробьевой. Но пока ей только разрешено присутствовать на репетициях новой пьесы на предмет второго состава Воробьевой. Здесь другое… Сиволапов ведет себя по отношению к Инге весьма недвусмысленно. Звонит, приглашал поужинать вместе…

— Ходила? — Сколопендра задыхалась от переполнявших ее чувств.

— Ходила… Вернулась под утро… В общем, ситуация — хуже не придумаешь. — Нина Евгеньевна поискала глазами пепельницу и, не найдя, в сердцах затушила окурок в горшке с протестующим против подобного обращения всеми своими колючками огромным плоским кактусом.

— А сама она… Ингуша… она-то как к нему?

— По-моему, влюблена до полусмерти. — Нина Евгеньевна тяжело, прерывисто вздохнула.

Сколопендра тоже вздохнула, и обе погрузились в тягостное, больное раздумье.

Зам. директора Ковалева была человеком театральным в самом высоком смысле этого слова. Глубоко понимая природу театра, она никогда не допускала других приоритетов, кроме творческих, никогда организационная и производственная деятельность не была в ущерб режиссеру, актерам, цехам, осуществлявшим работу над спектаклями.

Нина Евгеньевна одна из первых сумела рассмотреть в Алене Поздняковой огромное режиссерское дарование, прожужжала все уши бывшему главному режиссеру, что нельзя упустить эту очкастую малышку. И при этом умудрилась никак не задеть профессиональное самолюбие Перегудова — наоборот, убедила, что, несмотря на талант, Позднякова — начинающая, а он — мэтр и это прибавит ему чести — вырастить яркого ученика. Сработало. Боявшийся оказаться в ситуации «побежденного учителя» Перегудов пришел к выводу, что он уже ох как немолод, а Алена несколько лет будет развиваться творчески под его отеческой опекой, а там и, даст Бог, будет кому театр передать.

Дочь Ковалевой и Алена в один год перешагнули порог театра. Имея навык все просчитывать намного вперед, Нина Евгеньевна позвала Алену на дипломный спектакль, в котором Инга играла главную роль.

— Ей нужно серьезно заняться голосом, — вместо ожидаемых дифирамбов сообщила Малышка после спектакля взволнованной матери. — Внешние данные хорошие, а голос… Тусклый, невыразительный. Чуть пытается повысить его — пищит, а писклявый высокий голос на сцене — что ножом по тарелке. Низы у нее совсем отсутствуют. — Алена недоуменно пожала плечами. — Почему в училище так мало уделяли этому внимание — непонятно. Она же не в немом кино будет работать.

Сердце Нины Евгеньевны от обиды и досады рвалось на части. Она так и видела свою ненаглядную девочку в ролях, которые играет Воробьева. Против самой Катерины Ковалева, впрочем, ничего не имеет. Нормальная симпатичная девочка. И родители — милые люди. Несколько лет назад Нина Евгеньевна гостила у них в Калифорнии. Таких людей можно только уважать. Отец — один из первых предпринимателей горбачевского периода. Был директором банка, потом кожей почувствовал какую-то опасность для крупного бизнеса и переехал с семьей в Штаты. Младший сын учится в Оксфорде. По Кате до недавнего времени у родителей болело сердце — хорош был у нее репертуар: Баба Яга и шесть массовок. Но теперь… Катины родители шлют приглашения Малышке провести отпуск в любой точке земного шара. А та без своего Сиволапова — ни шагу.

Какая-то дикая карусель вертелась в голове у Нины Евгеньевны. Ее Инга, ее ненаглядная, любимая девочка страдает, а она, мать, ничем не может ей помочь. И все так уродливо переплелось. Вчера вечером Петр позвонил ей в одиннадцать, а в час ночи Инга положила трубку. Проговорить два часа по телефону! И где в это время была Алена? А если она догадается или кто-нибудь скажет, то Инге придется уходить из театра. Из театра, который для нее с детства был родным домом. Инге было пять лет, когда она впервые вышла на сцену в розовском «Дне свадьбы», потом Перегудов еще несколько раз поручал ей детские незначительные роли. И кто бы мог подумать, что судьба так зарулит… так все перебаламутит…

Мощный толчок в дверь кабинета заставил вздрогнуть обеих женщин.

— В чем дело? — успела вскрикнуть Нина Евгеньевна, и в этот же момент задом наперед с огромной коробкой в руках ввалился реквизитор Сева Киреев по прозвищу Домовой.

— Ура! Нина Евгеньевна! Справедливость восторжествовала! Мы теперь такое устроим! Чертям в аду тошно станет от нашей пальбы! Виват! Победа!

— Успокойся, Сева! — всегда сдержанная с подчиненными, Ковалева волевым усилием задавила в себе личные переживания и из сумасшедшей страдающей матери превратилась в умного, спокойного руководителя. — Что ты приволок? Что это за махина?

— В этой махине… — от волнения Севка даже задохнулся, — то, о чем вы так сокрушались… сокрушались, что отсутствие э-то-го не сможет украсить юбилей нашего театра, потому что дорого и нам не потянуть!

— Ну? — Нина Евгеньевна в недоумении пожала плечами.

— Ага, сдаетесь! Не можете угадать?! Считаю до трех, не угадаете — унесу в реквизиторский.

— Киреев, прекрати балаган. Вечно как тайфун! — поморщилась Сколопендра.

— Правда, Севка, кончай свои выкрутасы, — засмеялась Нина Евгеньевна. — Что в коробке?

Киреев гордо подбоченился и произнес торжественным голосом:

— Тысяча петард и фейерверков!

— Откуда? — хором охнули Ковалева и Сколопендра.

— Оттеда, вестимо! Из Америки! В подарок театру от бизнесмена Воробьева. Вот так! Побегу разбираться. Можно, да? Там еще три коробищи!

Веснушчатое детское лицо Севки сияло таким невероятным счастьем, что даже Сколопендра не удержалась от улыбки.

Домовой крутанулся на одной ноге, подпрыгнул, коснувшись рукой подвесок на люстре, и с радостным воплем под звон хрусталя выволок коробку.

— Вот дите-то! — не то одобрительно, не то осуждающе прошипела вслед Сколопендра.

— Ну, хорошо! Пойду посмотрю на все эти дары! — Ковалева приподнялась с кресла, но потом вдруг села и, взволнованно глядя на дверь, за которой скрылся Сева, произнесла: — Дите-то дите, но на этом мальчишке без преувеличения весь театр держится. Уникальный парень! Ведь и прибился к театру случайно. Помню, я его на работу брала — после девятого класса пришел наниматься рабочим сцены… Через месяц знал наизусть все спектакли. Еще через месяц актеры перестали опаздывать на выход — он бегал по гримерным, предупреждая каждого. Перестановки в затемнении на сцене стали происходить так бесшумно и отлажено, что все только диву давались. Реквизит весь был обновлен и подавался с такой четкостью, что актеры ходили ко мне толпами и спрашивали, что это за чудо-домовой появился в театре. Я его в реквизиторский цех тогда перевела. Хотя место его работы ничего не значит. Следит абсолютно за всеми цехами. Даже переодевания актеров за кулисами умудряется осуществлять. И все уверяют, что, когда переодевает Севка, получается намного быстрей. А старики вообще без него как без рук. Каждого после спектакля домой доставит без промедления. Актер вышел — такси уже ждет. Так же с театральными машинами. Раньше за пожилыми артистами съездить, привезти к спектаклю с трудом удавалось — театральные производственные нужды заполняли весь день. Теперь под Севкиным давлением оба наших водителя так свой график ухитряются подтасовать, что непременно стариков доставят в театр. Удивительный тип этот Севка! Недавно на переодевании Воробьевой вообще анекдотический случай произошел. У нее за кулисами полное переодевание, и костюмер Вера ждет ее с платьем, перчатками, туфлями и прочим. Севка с реквизитом мимо пронесся, глянул в ее сторону и шепчет: «Верунь, колготки перепутала — Катерине на этот выход зеленые нужны, а ты какие приготовила!» — и сам бегом в костюмерную… Да-а, такое впечатление, что это не человек, а какое-то порождение театра. Хвалишь его — сердится… Ну ладно, Зинаида, пойду… Дел невпроворот.

Сколопендра молча кивнула, в задумчивости вышла в коридор, сожалея о том, что не успела присоединить в монологу Ковалевой свои собственные симпатии Севке. Прошлой зимой к ней в больницу если кто и ездил из театра, то только Севка. Фрукты привозил, всякий раз допытывался, не скрывает ли она каких-нибудь своих нужд. Вот только нежной дружбы с Оболенской она ему никак простить не может…

Холодный осенний вечер запеленал засыпающий город плотным влажным туманом. К ночи ветер не утихомирился, но словно подустал неистово рвать из рук прохожих пакеты и свертки, выворачивать раскрытые зонты, срывать головные уборы и играючи катить колесом по мостовой шляпы, потешаясь над нелепыми пируэтами их обладателей, пытающихся догнать и уже не сметь водрузить их на голову.

Около погрузившегося в темноту театра натужно поскрипывал раскачивающийся фонарь, стилизованный неизвестно под какую никому не интересную эпоху — самодурство главного художника, ухнувшего на изготовление этого чудища уйму денег, — и похохатывала дребезжащими переборами кровля нависающего над входом козырька.

Непривычно пустынный, словно сразу осунувшийся от тоски по дневной суете, с крыльями прилегающих флигелей театр выглядел гигантской летучей мышью. Казалось, вот дождется полуночи, напружинится и, взлетев, вцепится мертвой хваткой в намеченную невинную жертву…

В одном из флигелей располагался служебный вход, и сквозь окно рядом с крыльцом слабо пробивался свет настольной лампы.

Елена Николаевна Оболенская раскладывала пасьянс под широким пластиковым абажуром лампы.

Ночное дежурство сравнительно недавно стало входить в обязанности вахтера. Раньше в ночную смену заступал охранник. Но потом театр разорился на централизованную систему, всюду была подведена сигнализация — необходимость в живой охране отпала, а вахтерам предложили за дополнительную оплату ночевать в театре — на всякий непредвиденный случай. Они и в самом деле возникали, разные случаи, только непредвиденными их вряд ли можно было назвать: то позвонит за полночь Катя Воробьева — машину, мол, бросила у театра, просьба проверить, горит ли лампочка сигнализации; то кто-нибудь впопыхах забыл что-то в гримерной, а вдруг не в гримерной, а еще где-то… срочные междугородные звонки от актеров, снимающихся в других городах и не успевающих к утренней репетиции.

Час был поздний, и Елена Николаевна уже застелила узкий диванчик стареньким пледом, чтобы, проворочавшись в тяжких раздумьях, провалиться к рассвету в глубокий, как обморок, сон.

Резкая телефонная трель оторвала ее от удачно сложившегося пасьянса. Недоумевая над выходившим трижды бубновым королем, Елена Николаевна машинально ответила:

— Театр! Слушаю вас.

Прерывистое, взволнованное дыхание в трубке мгновенно отозвалось непонятной тревогой.

— Я слушаю! Алло! — повторила мадам Оболенская.

— Простите… Мне нужна Елена Николаевна Оболенская. — Мальчишеский голос с сильным иностранным акцентом вибрировал и срывался — казалось, молодой человек пробежал длинную дистанцию, так шумно он дышал.

— Слушаю вас. Я — Елена Николаевна Оболенская.

Трубка, стиснутая ее побелевшими пальцами, молчала. Елена Николаевна облизала мгновенно пересохшие губы, почти шепотом попросила:

— Пожалуйста, говорите. Кто вы?

И услышала в ответ такой же взволнованный шепот:

— Я — Адам.

— Кто?

— Адам Оболенский. Внук вашей старшей сестры Нины.

По коридорам спящего театра еще добрые полчаса разносился гулким эхом срывающийся на хриплый полушепот голос старой одинокой женщины, в чудный миг провидения вдруг обретшей смысл своего шаткого, больного существования.

А еще через какое-то время, когда стрелки часов давно уж перевалили за полночь, взорвав пронзительным звонком в дверь ночную тишину, явилась Екатерина Воробьева. Глаза ее, уже очищенные от макияжа, словно два кофейных зернышка прятались в бесцветных густых ресничках. Лицо слегка поблескивало от наложенного слоя крема. Наспех застегнутая не на те пуговицы теплая клетчатая кофта давала понять, как она торопилась.

— Катюша?! — удивилась Елена Николаевна. — Что случилось, дорогая?

Катя покрутила в руках ключи от машины, автоматически бросила на вахтерский столик и, вздрогнув от их звона, заговорила, как всегда, эмоциональной скороговоркой:

— Елена Николаевна, простите за мое дикое вторжение. Но мне вдруг пришло в голову, как я должна играть финальную сцену в «Столичной штучке». Меня, Елена Николаевна, словно озарило… знаете, будто током шибануло. И все, что я придумала, решается только в пластике, только в мизансценах… Без единого слова! Я должна немедленно это проверить в декорациях. Завтра прогон в десять. Алене будет не до того. Да и мне хотелось бы одной, без посторонних глаз электриков, реквизиторов, радистов, которые ни свет ни заря начнут сновать по сцене… Я не разбудила вас, Елена Николаевна? Ох, как я вас перебаламутила — вы бледная, как стенка. Простите ради Бога. Я ненадолго. Можно, включу на сцене дежурный свет? К счастью, весь реквизит остался в декорациях — мне это тоже понадобится. Можно, Елена Николаевна?

Мадам Оболенская проводила Катю на темную сцену. С помощью фонарика они отыскали рубильник дежурного света, и Катя, точно загипнотизированная озарением своего творческого порыва, не дожидаясь ухода Оболенской, начала проверять финальную сцену.

Елена Николаевна вернулась на вахту, дрожащими пальцами вытянула из пачки сигарету, закурила, собрала в колоду раскиданные по столу карты, отложив в сторону постоянно сигналившего ей в пасьянсах бубнового короля, так чудесно воплотившегося в Ниночкиного внука. Улыбнулась, взяв в руки брошенную связку Катиных ключей. Вместо брелка на колечке раскачивался смешной плюшевый слоненок с трогательным розовым хоботом, ушами-бабочками и длинным мягким хвостом.

Эта девочка всегда проявляла к ней ласковое внимание и участие. Стараясь не обидеть, привозила из всех поездок скромные, но всегда нужные подарки. К началу сезона, вернувшись от родителей, она подарила Оболенской две пары ажурных черных перчаток. Растроганная до слез, Елена Николаевна спрятала их до так называемых худших времен, которые неизбежно привнесет грядущая старость. Хотя теперь ее жизнь, возможно, станет совсем иной…

Катя отсутствовала долго и появилась так тихо, что заставила Елену Николаевну вздрогнуть.

— Простите, я снова вас испугала. Алена требует, чтобы я двигалась бесшумно, как бы стелилась… А все, что репетируешь, сразу влезает в привычку. Можно, я пять минут посижу?

— Конечно, садись, Катюша. И сразу убери ключи — забудешь, как уже не раз случалось. Хочешь чаю?

Катя плюхнулась на стул, вытянув длинные ноги в мягких кроссовках, и, потянувшись, сладко зевнула:

— Спасибо, я уж сейчас помчусь домой. А как вы себя чувствуете, Елена Николаевна? Что-то вы мне сегодня не нравитесь — бледненькая и руки вот дрожат. Может, какое-нибудь лекарство надо? Я — мигом, здесь за углом дежурная аптека.

От теплых Катиных слов внутреннее напряжение неожиданно прорвалось неудержимым потоком слез. Они текли и текли, несмотря на мужественные усилия Елены Николаевны взять себя в руки. Встревоженная Катя извлекла из кармана упаковку бумажных платочков и протянула Оболенской. Потом встала и, обняв ее подрагивающие худые плечи, стала гладить по голове, приговаривая шепотом:

— Ну-ну, не надо, не надо плакать. Успокойтесь, моя дорогая. Давайте вытрем слезы… вот так. Ну-ну, успокойтесь. И расскажите, что случилось. Сразу легче станет. А я никому — ничего. Меня подруги даже называют «братской могилой». Вы — замкнутая, все в себе держите. А иногда надо расслабиться и с кем-то поделиться. Освободиться. Что-нибудь стряслось серьезное?

Елена Николаевна всхлипнула и отрицательно мотнула головой.

— Стряслось… замечательное, Катюша. Впрочем, это долгая история, а уже поздно…

— Я никуда не спешу. — Катя села на стул и, подперев руками голову, приготовилась слушать. — Мне, Елена Николаевна, теперь все равно не заснуть. Чем бока мять, кувыркаясь без сна в кровати, посижу с вами.

Оболенская благодарно улыбнулась, и глаза ее мгновенно опрокинулись в далекое прошлое.

— У меня была сестра, Катюша. Старшая. Ниночка. Перед самой войной она вышла замуж за итальянца, и они уехали из Парижа. Последние вести от нее мы с мамой получили к концу войны — они с мужем участвовали в итальянском Сопротивлении. Потом наступило полное молчание. И уже после войны пришло письмо от родственников ее мужа, которые сообщали, что Ниночка с мужем попали в плен и, видимо, погибли или были угнаны в Германию… Короче, больше известий никаких не поступало. Мы ждали, а потом перестали надеяться. Тем более что обстоятельства швыряли нас с мамой из одного города в другой. Последние годы мама жила в Марселе, где и умерла… Царствие ей небесное.

Катя глубоко вздохнула и перекрестилась. Оболенская промокнула влажные глаза и продолжала:

— И вот сегодня, Катюша, как раз перед твоим приходом, мне позвонил внук Нины…

— Да что вы! — Катя резко вскочила со стула, ее глаза загорелись, щеки вспыхнули ярким румянцем. — Вот здорово! И он здесь? В Москве? А как же он отыскал вас?

— Все это очень загадочно и непостижимо, хотя я уже давно взяла в привычку ничему не удивляться… Ну разве не поразительно то, что в моих пасьянсах последние две недели неизменно появляется бубновый король, как будто в мою жизнь врывается какой-то молодой человек. Чудеса, да и только.

Елена Николаевна в задумчивости повертела лежащей отдельно от колоды картой.

— Можно? — Катя осторожно потянула из рук Оболенской карту и жадно впилась в нее любопытным взглядом.

Оболенская тихо рассмеялась.

— Какая ты смешная, Катюша. Это же не фотография, а просто картинка, причем дурного вкуса… Одним словом, он приехал учиться в Московский международный университет для иностранных студентов. Оказывается (мы об этом ничего и не знали!), у Ниночки еще во время войны родился сын, которого она доверила на время какой-то многодетной итальянской подруге. А дальше вся эта дикая карусель: Сопротивление, плен, убийство при попытке к бегству… Ниночкин ребенок вырос в итальянской семье… Его приемные родители пытались отыскать нас с мамой, но…

Сам Адам… Моего внука зовут Адамом, и это еще одно интересное совпадение… Я, видите ли, Катюша, недавно много дней провела, размышляя о праотце нашем Адаме, даже записи кое-какие сделала… Так вот, Адам — он представился Оболенским, но носит другую фамилию — год назад потерял родителей. Они погибли в авиационной катастрофе. Боже, бедный мальчик! Адам всегда стремился в Россию, она манила его. Это так понятно. Кровь несет в себе мощнейшую информацию. Родители, видимо, были совсем небогаты, но как-то удалось получить гранд на обучение в России. Он приехал, и кто-то в университете надоумил его связаться с дворянским собранием. Я никогда ни с кем там не общалась, но мир тесен, и, к изумлению своему, узнаешь, что все обо всем знают. Ему сказали, что якобы какая-то Оболенская работает в театре. И вот…

Елена Николаевна закрыла лицо руками и опять разрыдалась.

Катя сидела напротив, тихо глотая слезы, и теперь уже не пыталась успокоить Оболенскую. Она понимала, что эти рыдания — спасение от стресса, сердечного приступа, любой другой опасной для жизни реакции. Ее кофейные глаза сейчас еще больше напоминали маслянистые зернышки — так влажно блестели они сквозь полуприкрытые пшеничные реснички.

— Спасибо тебе, милая, — проговорила наконец Елена Николаевна. — Завтра я увижусь с Адамом и непременно расскажу ему о тебе. У меня так стиснуло сердце, когда он позвонил, что, если бы не ты, неизвестно, как бы я дожила до утра.

— Елена Николаевна, дайте слово познакомить меня с Адамом. Я его по театрам повожу. Кстати, сколько ему лет?

— Девятнадцать.

— Отлично. Найдем общий язык. Я вас так поздравляю, так поздравляю… Это по справедливости судьба устроила. Теперь вы не одна, и он не один. Класс!

Возбужденная Катя расцеловала Оболенскую и вихрем скрылась за дверью, но через минуту появилась опять с виноватой улыбкой:

— Ключи забыла… — и, схватив плюшевого слоненка, вприпрыжку побежала к машине.

Мадам Оболенская конечно же не сомкнула глаз. А в девять утра позвонили из больницы и сочувственный голос сообщил, что актриса Воробьева не придет на репетицию: она попала на машине в аварию и, к счастью, «отделалась» сотрясением мозга и переломом ноги.

Трясущимися руками Елена Николаевна собрала со стола карты, с глубоким вздохом положила сверху колоды ту самую картинку, которую несколько часов назад вертела в руках Катя, и вздрогнула. Ей показалось, что тонкие губы бубнового короля расползлись в ироничной усмешке и он плутовато подмигнул одним глазом…

Театр бурлил и ходил ходуном. Актриса, на которой держится репертуар, выбыла из строя минимум на месяц. Перелом ноги в двух местах и сотрясение мозга — дело нешуточное. Тут таблеткой аспирина или дежурством «неотложки» на спектакле не отделаешься. Кстати, тем и другим не отличающаяся богатырским здоровьем Катя Воробьева вынуждена была изредка пользоваться.

«Неотложку», правда, по своей инициативе вызывал влюбленный в нее по уши Севка. Все знали, что у Кати больное сердце, но она обычно скрывала недомогания, и лишь Домовой своим пристрастным, обожающим взглядом умел сквозь слой грима увидеть синеватую бледность, проступающую на лице девушки. Во время ее спектаклей, как только выдавалась свободная минутка, Севка вставал в кулисе, и тогда никто не дергал его, не донимал вопросами и просьбами — таким благоговейным и отстраненным становилось его лицо. Он умудрялся непременно выкроить время, чтобы довести до блеска ее роскошную изумрудно-перламутровую «Тойоту», припаркованную во дворе театра, привозил домой продукты, встречал и провожал, если Катя отправлялась на съемки в другие города, таскал ее вещи при отъездах на гастроли. Одним словом, служил ей самозабвенно и безоговорочно, но делал это с таким чувством внутреннего достоинства, что ни у кого в театре не поворачивался язык обсуждать его поступки. Впрочем, однажды Катина подруга, хорошенькая инженю Женя Трембич, взвилась до небес, когда Севка принес Кате в гримерку туфли из мастерской.

— Ох, Катерина, наглая же ты баба, — заклокотал праведным гневом Женин осевший на низы голос. — Совсем парня поработила! Он тебе скоро попу подтирать будет.

— Ну и что? — хладнокровно отозвалась Катя, разглядывая починенную туфлю. — Если надо будет, то и подотрет. Знаешь, Женька, чем возмущаться, задумайся вот о чем. Нас с детства без устали учат любить. Но никогда никто мне лично — не знаю, как тебе, — не сказал о том, как надо принимать любовь. Чтобы не обидеть, не оскорбить, чтобы человек, отдавая, знал, что все это принимается с благодарностью. Нет, ну как принимать подарки на день рождения, нам, конечно, говорили: книксен, ножкой шаркнуть, высветить благодарную улыбку и так далее. А как принимать дар души? Не упакованный в нарядную бумажку сувенирчик, а то, чему нет цены?! Севка хотел бы положить к моим ногам весь мир и сходит с ума от того, что на свою символическую зарплату не может купить мне букет роз. Поэтому на то, что в его возможностях, на все его бесконечные, пусть незначительные, но необходимые для него проявления внимания и заботы я с восторгом отзываюсь согласием. Я его обожаю до полусмерти, он понимает. Понимает и то, что это обожание совсем не такое, которого бы он хотел. Но он мне как-то сказал: «Какой дурак выдумал, что любовь без взаимности — трагедия? Я люблю тебя и счастлив!» Он — особенный, отдельный… а вы все хотите подогнать его под собственные стереотипы. Короче, отстань и больше на эту тему не возникай!

Теперь, когда взволнованная Алена попросила всех пройти в зал и обсудить ситуацию, на Севку было жалко смотреть. Ему не сиделось, и он, перебравшись на сцену, сновал от портала к порталу, создавая видимость тщательной проверки реквизита. Как единственно двигающийся объект, он приковывал к себе десятки глаз, машинально фиксирующих любое его движение. Если бы знали все эти люди, что совсем скоро будут напряженно воспроизводить в памяти каждый шаг мечущегося по сцене Севки, чтобы вспомнить, как он нагнулся, пристально вглядываясь в коврик, лежащий у дивана, поднял что-то, прищурившись, рассмотрел на свету включенной настольной лампы, пожал недоуменно плечами и, налив в стакан воды из графина, заготовленного для прогона, бросил туда это «что-то», сразу забыв о своей находке и продолжая выполнять десятки других никому не нужных дел.

Алена в который раз поразила своим мужеством и умением мгновенно взять себя в руки.

— Что говорить, ситуация, конечно, непростая. Премьера назначена, отменить ее невозможно. У нас — восемь дней. Это очень мало, чтобы равноценно заменить Катю, но, как говорится, надежда умирает последней. Премьерных спектаклей в этом месяце четыре, но помимо них — три «Бесприданницы» и три «Укрощения строптивой». Это сурово. Но безвыходных ситуаций не существует — значит, выход найдется.

— На два из этих шести спектаклей прилетает продюсер из Японии, — напомнила Нина Евгеньевна.

— Так что же теперь получается, что судьба наших гастролей в Японию будет зависеть от сломанной ноги Воробьевой?

Реплика принадлежала партнеру Кати. Паратов в «Бесприданнице» и Петруччо в «Укрощении строптивой» — смуглый красавец и признанный кино и театром секс-символ Валерий Гладышев вальяжно раскидал свои длинные руки и ноги в последнем ряду партера. Капризный рот растянулся в ироничной ухмылке в ответ на быстрый неодобрительный взгляд Малышки.

— Между прочим, — возразила Алена, — во всем цивилизованном мире при переговорах о гастролях просто высылается кассета с записанным спектаклем. Наивно полагать, что только ради этого продюсер примчится в Москву. У него тут есть другие дела. Кто спорит, что смотреть спектакль живьем намного выгодней для театра. Поэтому приглашение на спектакль пока не отменяем.

Но Гладышева неожиданно поддержал директор театра — Валентин Глебович Пожарский, за глаза просто Глебыч или Шкафендра — огромных размеров и необъятной толщины человек, с вводящей в заблуждение добродушной улыбкой и располагающими манерами барина и сибарита. Перекатывая в пухлых пальцах нераспечатанную сигару, он ласково улыбнулся Алене и заговорил неторопливым задушевным тенорком:

— Я многократно предупреждал о необходимости двух составов на все центральные роли, особенно в тех спектаклях, которые идут как премьерные и пользуются таким успехом, как «Бесприданница» и «Укрощение…». Алена, дорогая, вы уже морщите лобик, и я предвижу все ваши возражения. Но бывают ситуации в любом производстве (а театр — специфическое, особенное, но тоже производство, и никуда от этого не денешься), так вот… бывают ситуации, когда нежелательное становится насущным. Дай Бог скорейшего выздоровления Катюше — обещаю, что театр немедленно подключит лучших врачей, если возникнет необходимость, — но ввод на ее роли в теперешней ситуации просто необходим. Таких коммерчески выгодных гастролей, как в Японию, нам давно никто не предлагал. Да и потом… Алена Владимировна, в театре без работы много талантливых молодых актрис… На днях уже вывесили распределение «Двенадцатой ночи» Шекспира. Воробьева опять в одном составе, да еще и на две главные роли. Я убежден, что вы придумали чрезвычайно интересное, дерзкое, как всегда, режиссерское решение. Виолу и Себастьяна только средствами кинематографа могла играть одна актриса, и я заранее трепещу перед появлением чего-то грандиозно неожиданного и яркого. Но… опять тысяча «но»…

— Знаете, Валентин Глебович, — взорвалась вдруг завлит Галя Бурьянова, — ей-богу, странно слушать ваши рассуждения. Вы всю жизнь в театре и вдруг отказываетесь понимать, что такая актриса, как Воробьева, — товар штучный, извините за грубое сравнение. Одна ее пластика… эти ее неправдоподобно длинные руки и ноги, которыми она от природы владеет не так, как все… Да что я про пластику! Ее актерская природа предполагает драматизм такой глубины и непредсказуемости, что даже у матерых театроведов дух захватывает. Она на сцене существует таким образом, что вспоминаешь невольно слова Достоевского о том, что слишком широк человек, хотелось бы сузить. Он имел в виду человека в жизни, а Екатерина умудряется со сцены транслировать на каком-то подсознательном уровне такую бездонность и непознаваемость души… И ведь такая в ней, смотришь, вроде бы порочность сидит, а то вдруг озаряется светом… до святости…

Пожарский добродушно рассмеялся:

— Ну, пошла-поехала… Уж эти мне теоретики! Я, Галчонок, против таланта Воробьевой ничего не имею — более того, самый большой ее поклонник. Еще покойному Перегудову всегда советовал обратить на нее внимание — уж больно хороша она была в «Двух кленах», не Баба Яга, а объедение какое-то… Теперь к насущным делам и поконкретней. Инга Ковалева назначена вторым составом в «Столичной штучке». С этим, думаю, вопрос решен? Что скажете, Алена Владимировна?

Алена задумчиво протерла шейным платочком стекла очков и прогудела низким, неприятным голосом:

— Будем пробовать. Пока что о полноценной замене речь идти не может.

Головы всех присутствующих, как по команде, выполнили равнение налево, где сидела Инга. Актриса залилась ярким румянцем и, закусив до боли нижнюю губу, низко опустила голову.

— Валентин Глебович, машина свободна? — сменила тему Малышка. — Я навещу Катю, она в больнице наотрез отказалась оставаться, ее под расписку отпустили домой. Световую репетицию пройдете без меня. Через полчаса художница принесет эскизы костюмов для «Двенадцатой ночи» — пусть подождет. Проводите ее в мой кабинет…

Во дворе театра Алену догнал взволнованный Севка.

— Ты хочешь поехать со мной? Без тебя на световой репетиции не обойтись, — предупредила Алена.

Домовой отрицательно мотнул головой. В его всегда блестящих глазах появилось тусклое, тоскливое выражение. Он выглядел несчастной собакой, потерявшей своего хозяина.

— Алена Владимировна, сейчас все говорили о том, как заменить Катю в спектаклях, но никому не пришло в голову, что здесь что-то не так…

Алена остановилась, внимательно посмотрела в Севкино потерянное лицо.

— Что ты имеешь в виду, Сева? Что не так?

— Я говорил с ней по телефону. Она сказала, что на выезде из тоннеля к бордюру ее прижал какой-то джип. Катя — замечательный водитель, прошла отличную водительскую школу в Штатах — там движение покруче нашего. Она всегда за рулем предельно сконцентрирована и ездит по правилам.

Малышка озадаченно покачала головой.

— Ты считаешь, что кто-то покушался на Катину жизнь?

Севка побледнел еще больше, и Алене на миг показалось, что сейчас он лишится чувств. Она обняла его за плечи и слегка встряхнула.

— Во-первых, успокойся. Она — в порядке. Жива и практически здорова.

— Этот джип все время ехал за ней, — стоял на своем Севка. — Возможно, пока это было просто какое-то предупреждение… Но ведь и оно могло стоить ей жизни.

Волнение Домового внезапно передалось Алене. Она зябко повела плечами, но тут же взяла себя в руки.

— Я думаю, все намного проще. Ну ехал за ней какой-нибудь полуночный болван, к тому же не совсем трезвый. Увидел роскошную блондинку за рулем и решил подклеиться.

— Елена Николаевна сказала, что Катя была уже умытая на ночь. А без косметики она совсем не роскошная, — уныло возразил Севка.

Алена засмеялась, потрепала парня по взлохмаченной голове.

— В темноте этого не видно. Только длинные белые волосы. Скорее всего, Катя устала, эмоционально перенапряглась. О чем, кстати, свидетельствует ее ночной приезд в театр. Тем более живет она сейчас в детективном материале: убийства, покушения, подозрения, поиски преступника. Вот по ночам и не спится. Все, дорогой, я понеслась. Купить от тебя Кате цветы? — Малышка лукаво подмигнула Севке.

— Какая вы все-таки замечательная, Алена Владимировна… — проникновенно начал Севка, но Алена махнула рукой и села в машину. Оглянувшись, увидела одинокую долговязую фигуру посреди дворика и снова поежилась. Интуиция любящего сердца чего-то да значит…

Дверь в квартиру Кати Воробьевой открыл рослый красивый мужчина с серебристой проседью в отливающих синевой черных вьющихся волосах. На вид Алена дала ему лет сорок, но тут же, окинув наметанным профессиональным взглядом его холеные руки, безупречно облегающий атлетическую фигуру дорогой фирменный костюм и учуяв запах роскошного мужского парфюма, подумала, что, возможно, он старше, но следит за собой безупречно.

Мужчина склонил голову и посторонился, пропуская Алену внутрь.

— Здравствуйте. Вы — Стивен. — Алена вошла в переднюю и протянула мужчине руку.

Крепкое и одновременно бережное рукопожатие сразу расположило ее к этому человеку.

— Здравствуйте. А вы — Алена Владимировна. Наслышан от Кати и по нескольку раз видел ваши спектакли. Можете считать меня вашим искренним поклонником.

— Тогда можно просто Алена, — засмеялась Малышка. — Тем более я знаю, как иностранцам даются наши труднопроизносимые отчества. Хотя вы иностранец весьма сомнительный — даже с моим абсолютным слухом не улавливаю ни малейшего акцента.

— Вот именно… сомнительный. Я воспитывался в русскоязычной семье, а из России, можно сказать, не вылезаю. То, что я по паспорту американец, ровным счетом ничего не значит. Выдает только имя, но мои коллеги в клинике называют меня Степа. Стивен, как они определили, по-русски Степан. Проходите, Алена, Катя очень ждала вас, но ей ввели много обезболивающих лекарств, и сейчас она заснула. Будить ее я бы не хотел — ей нужен отдых. Кофе, чай?

— Кофе и, если можно, покрепче.

Стивен провел Алену в просторную гостиную, со вкусом обставленную старинной мебелью из карельской березы. Пока он возился на кухне, Алена, с удовольствием опустившись в мягкое ампирное кресло, внимательно оглядела комнату. Мебель, обтянутая полосатым атласом, была отреставрирована первоклассным краснодеревщиком и производила впечатление совсем новой. Лучам мягкого осеннего солнца словно доставляло удовольствие выгодно подсвечивать полированную поверхность изысканного дерева, шустрыми зайчиками прыгать по стеклянным створкам буфета, вызванивая на хрустальных фужерах и рюмках свои беззвучные солнечные мелодии.

Алена погрузилась в странное блаженное оцепенение. Где-то там, за пределами этой огромной светлой квартиры, бушевали страсти, люди ссорились и выясняли отношения, обижались и негодовали, искали выхода и впадали в отчаяние, а здесь был тихий светлый покой. Наверное, она тоже очень устала. Устала от всего. Взяв однажды себе за правило слова Бетховена: «Ради своего искусства жертвуй, жертвуй всегда пустяками житейскими», Алена мужественно преодолевала уйму бытовых трудностей. Пять лет прожив в институтской общаге, она овладела мудростью коммуникативных навыков и научилась говорить жесткое «нет» любым посягательствам на свое время и психологическое пространство. Теперь она перебралась в маленькую двухкомнатную квартиру неподалеку от театра, но хроническая нехватка времени не давала благоустроить новое жилье. Прихожая была забита коробками с книгами, в комнатах уже разобранные книги лежали на полу аккуратными стопками, но никак не получалось купить полки. Петр, поначалу с воодушевлением взявшийся приводить квартиру в порядок, повесил люстры, смонтировал кухонную стенку… и, пожалуй, все. У него тоже ни на что не хватало времени. Впрочем, Алена не выносила иллюзий и чувствовала, что в их отношения закралась какая-то неправда. Она терялась в догадках и не задавала никаких вопросов, боясь до ужаса услышать правду или — еще хуже — спрятанную за словами ложь. По взаимной договоренности они жили порознь — Петр снимал квартиру в арбатских переулках, но ночевать он оставался все реже и реже. Вчера позвонил поздно и сказал, что через полчаса приедет, но в его взвинченном тоне Алене почудилась не всегдашняя радость предстоящей встречи, а что-то тягостно-насильственное, точно он делал это только для нее, обреченно шел на поводу у сложившегося стереотипа отношений. Ночью он был, как всегда, безупречно нежен, и умело доведенная им до высот крайнего блаженства Алена должна была бы, обессиленная и счастливая, провалиться в глубокий сон, но ее абсолютный слух вычленил из всей их страстной любовной симфонии несколько фальшивых звуков, услышанных, видимо, и им самим и потому впопыхах исправленных. Исправленному верить… Но только не в любви, где любая поправка саднит, как плохо залеченная рана. Заснула Алена лишь под утро, поэтому, прикидываясь спящей, слышала, как Петр ворочался, ходил курить на кухню, — что-то его терзало…

Появившийся с подносом Стивен вернул Алену к насущным проблемам.

— Катя позвонила вам из больницы? — спросила Алена, помогая расстелить белоснежную кружевную салфетку.

— Да. И в пять утра я забрал ее. — Стивен подвинул Алене вазочку с печеньем и налил кофе из изящного белого кофейника.

— Как здесь все у Катюши красиво.

— Красиво. Она очень любит свой дом. Это уже много. А когда имеешь хороший вкус и материальные возможности, тогда и получается богато, уютно и комфортно. Простите, я, как всегда, забыл сахар и не спросил, не нужны ли сливки. — Стивен стремительно поднялся с кресла, и Алена еще раз отметила, какое тренированное, спортивное тело у этого красивого американца.

— Сливки не надо, а сахар с удовольствием. Я жуткая сладкоежка, — улыбаясь, сообщила Алена.

— Миниатюрные хорошенькие женщины обычно любят сладкое, — отозвался из кухни Стивен. И, показавшись в дверях гостиной, пояснил: — Это не комплимент, а констатация факта, хотя вы располагаете к тому, чтобы говорить комплименты. Пока Катя спит, я могу заливаться соловьем, а в ее присутствии — замолкаю. Она крайне строго следит за моим нравственным обликом, потому что очень дружна с моей женой.

— Как удачно сложилось, что вы оказались в Москве. И раз вы забрали ее из больницы, значит, ей действительно можно лечиться в домашних условиях. Это так?

— Не совсем. Под постоянным присмотром врачей было бы, безусловно, разумней. Но… она наотрез отказалась. Дома ей спокойней, а сотрясение мозга лечится абсолютным покоем. Лежать, лежать и лежать. К ней станет приходить каждый день медсестра — я договорился в своей клинике. И подруга поживет здесь. А главное, Катюша не хочет волновать родителей, поэтому будет, как обычно, разговаривать с ними по телефону. Это каждодневный ритуал. От родителей решено происшествие скрыть. Я давно дружу с этой семьей и знаю, что начнется в их доме, если они узнают, что Катя попала в аварию. Во-первых, они не поверят ни одному слову и сразу примчатся, чтобы увидеть все своими глазами. А путь не близкий, и здоровье у обоих оставляет желать лучшего.

— И, как вы считаете, это надолго? — с глубоким вздохом спросила Алена. — У нас без нее в театре все летит кувырком.

— Надолго ли? — Стивен задумался. — Я хоть и не невропатолог, а хирург, и к тому же совсем в другой области, но тем не менее могу сказать определенно, что сотрясение средней тяжести лечится три недели абсолютным покоем. Что касается ноги… там двойной перелом лодыжки и голени. Это месяц. Но опять же это прогнозы на среднестатистического больного. У творческих индивидуальностей все по-своему и непредсказуемо. Контрольный рентген назначен через неделю.

— Понятно, — протяжно прогудела Малышка. — Ах, как все это некстати.

— Болезнь и травмы никогда не бывают кстати, — усмехнулся Стивен. — Еще, слава Богу, легко отделалась.

— Ох, это да! — Перед мысленным взором Алены всплыли тоскливые глаза Севки, и она осторожно спросила: — Скажите, Стивен, Катя никогда не говорила вам о том, что… ну… не делилась ли она с вами своими страхами… возможно, ей казалось, что за ней кто-то следит, преследует…

Стивен рассмеялся:

— Относительно преследований знаю точно, что оно регулярно осуществляется молодым человеком по имени Сева. Удивительно обаятельный парень! Но на меня смотрит зверем — я его боюсь. Он собой пытается вытеснить все и всех, кто вокруг Кати.

Алена с удовольствием отхлебнула горячий душистый кофе:

— Именно он и насторожился в первую очередь.

С лица Стивена исчезла ослепительная улыбка, он сразу стал старше, и Алена кожей почувствовала мощную внутреннюю силу, которой обладал этот человек.

— Простите, а в какой области вы работаете? — поинтересовалась она.

— В той, что вам долго еще не понадобится. Я — пластический хирург. Помогаю людям стать красивее и моложе. Хотя сам, как ни парадоксально, считаю, что в любом человеке и любом возрасте есть та гармония и красота, которую нельзя корректировать, тем более грубым хирургическим вмешательством. Возможно, я пришел к этому выводу не сразу. С опытом.

— То есть вам пациент до операции нравится больше, чем после нее. Так, что ли? — удивилась Алена.

— Ну, если в общих чертах, то так. А если развивать эту тему, то всплывет целая философия. К примеру, возраст женщины всегда выдают глаза — их выражение, вобравшее опыт целой жизни, нельзя поменять хирургическим методом. И слава Богу. То, что дано свыше, имеет смысл принимать как дар, а не бежать от себя, как черт от ладана… К примеру, моя жена старше меня на пятнадцать лет. Старшему сыну — двадцать пять. Их всегда принимают за любовную пару. Глаза жены вводят в заблуждение: все морщинки на месте (никогда не было речи о том, что она воспользуется услугами моей клиники), а весь ее необыкновенный внутренний мир — в ярких, лучистых, радостных глазах. Напрашивается вывод: позитивный стереотип мышления способен изнутри производить омолаживающий эффект.

— Она тоже хирург, ваша жена?

— Нет, Джой — психолог. Она много работала с Катей. Катюша всегда остро переживала свою актерскую невостребованность, и Джой сумела ее убедить в том, что мысли всегда формируют ситуацию и меняют качество жизни, что в возможностях человека влиять на свое будущее… — Стивен оборвал себя, прислушался: — По-моему, Катя… Простите, я сейчас.

Алена тоже прислушалась, но в квартире по-прежнему царила полная тишина. Дорогие пластиковые окна надежно защищали обособленность этого пространства от внешней среды. Внезапно Алена ощутила досаду, вспомнив о круглосуточном шуме Садового кольца в своей неустроенной квартирке, и подумала, что так будет всегда — стеклопакеты для нее слишком дорогое удовольствие. Но она тут же недовольно отмахнулась от этих мыслей. А то больше проблем нет! И так голова идет кругом.

Стивен появился так тихо, что Алена вздрогнула.

— Ну что? Как она?

— Во сне, наверное, вскрикнула. — Он сел рядом с гостьей. — Еще кофе?

— Спасибо, мне нужно вернуться в театр. — Алена тяжело вздохнула. — Вы себе представить не можете, как все трудно, — пожаловалась она Стивену и поймала себя на том, что ей хочется, чтобы он положил теплую крепкую ладонь ей на макушку, а она, почувствовав, как струится по ней его добрая умная энергия, рассказала бы ему без утайки, как ей сейчас одиноко, что совсем она никакая не «железная леди», а просто глупая испуганная девчонка, волей судьбы оказавшаяся в положении творческого руководителя такого сложного и жестокого организма, как театр, и что ей подчас невыносимо трудно без мудрого совета и безусловной веры в ее силы. Алена испугалась собственных мыслей и подозрительно покосилась на Стивена — кто знает, может быть, его супержена научила считывать чужие мысли. Взгляд Малышки натолкнулся на такое сочувствие и понимание в глазах американца, что в носу предательски защекотало.

Алена решительно встала.

— Спасибо, Стивен. Хоть и не удалось повидать Катю, зато теперь я спокойна, что она находится в надежных руках. И сроки ее выздоровления в общих чертах ясны. Передайте Катюше самый нежный привет, скажите, что уже готов макет и эскизы костюмов для «Двенадцатой ночи». Ее ждет интересная и трудная работа.

Стивен кивнул понимающе:

— Она говорила, что вы придумали такое решение, когда Виолу и Себастьяна играет одна актриса, то есть — Катя. Насколько я помню пьесу, они там встречаются… Это должно быть необычно и неожиданно. Мечтаю оказаться на премьере.

— Это будет нескоро. А вот на юбилей театра непременно пришлю официальное приглашение.

— И когда?

— Через две недели. — Алена внезапно поморщилась. — Ох, только что было собрание в театре, и у всех вылетело из головы, что, помимо спектаклей, Катя занята в юбилейном капустнике и там ее заменить будет совсем непросто…

И вновь крепкое бережное рукопожатие Стивена.

— Знаете, я отдохнула с вами, — невольно вырвалось у Алены.

Американец задержал на секунду дольше положенного Аленину руку и, приняв ее слова как должное, ответил с мягкой улыбкой:

— Всегда к вашим услугам.

Уже выходя из подъезда, Алена вспомнила, что забыла в машине розы, купленные для Кати.

— Не мог букет поднять, — недовольно пробурчала Алена водителю, сладко дремавшему на переднем сиденье.

— Так я ж не был уверен, кому эти цветы, — виновато отозвался толстый, флегматичный Миша. — Может, еще куда поедем.

Алена схватила букет, почти бегом вернулась обратно.

На ее звонок дверь долго не открывали. Наконец послышались шаги, и перед Аленой вновь предстал Стивен. Видно, ее возвращения не ждали. Перед ней стоял совсем другой человек. Злое, капризное выражение изменило до неузнаваемости его лицо. Алена вздрогнула и инстинктивно сделала шаг назад.

Свою оплошность американец исправил мгновенно. Добродушная ослепительная улыбка далась ему одним движением мускулов.

— Цветы мне? — неуклюже пошутил он с галантным полупоклоном.

— Цветы… — Малышке самообладание далось не так легко. — Цветы передайте Кате от того самого Севки, которого вы боитесь.

В замешательстве она повернулась к стоящему на этаже лифту и вдруг услышала приглушенные рыдания, доносившиеся из открытой двери.

— Катя? — В два прыжка Алена очутилась у порога квартиры.

Стивен перекрывал дверной проем своим большим сильным телом и чуть насмешливо глядел сверху вниз на напружинившуюся Малышку.

— Конечно же не Катя. Она спит. В квартире наверху вчера были похороны. Вдова, совсем еще молодая женщина, безутешна. Я с утра уже оказывал ей помощь. Это же современный дом — слышимость или, как говорят в театре, — акустика превосходит все ожидания. — Стивен осуждающе покачал головой и прибавил: — Жду обещанного приглашения на юбилей.

— Нервы, нервы, нервы… — бормотала себе под нос Алена, спускаясь в лифте. — Немедленно брать себя в руки. Только что объясняла Севке, что, когда работаешь в детективном материале, вечно что-нибудь подозрительное мерещится…

В театре Алену поджидал очередной сюрприз. Около служебного входа стояла «неотложка», и рядом на скамейке устроили перекур монтировщики во главе с завпостом Золотухиным. Увидев Алену, они дружно вскочили на ноги и, переглядываясь, с трудом сдерживали смех. У Алены сразу отлегло от сердца, и она быстро спросила, обращаясь к Золотухину:

— Николай Петрович, к кому «неотложка»?

Коренастый неторопливый дядя Коля поправил заложенную за ухо сигарету и хмыкнул:

— Секс-символ Гладышев в глаз заработал!

— Севка? — моментально среагировала Алена.

Монтировщики дружно заржали. Дядя Коля усмехнулся и, с нежностью глядя на Малышку, успокоил:

— Да не волнуйся ты так, Алена Владимировна. Никакой не Севка. Женя Трембич так ему врезала, что сейчас у него вместо глаза какой-то экзотический плод.

— И все же раз понадобилась «неотложка», значит, там что-то серьезное?

— Ну да, как же, — иронично протянул один из монтировщиков, Митя Травкин. — Ему ведь главное вокруг своей персоны скандал организовать. Странно, что он еще фотографа не вызвал, чтобы тиснуть на обложку «ТВ ПАРКА» свою израненную физиономию. С очередной легендой, как актер, отказавшись от дублера, получил увечье в сложном каскадерском трюке… А от врачей ему нужно медицинское заключение. Во-первых, вид теперь не товарный, а у него съемки, а во-вторых, грозится Женьку под суд отдать.

— Та-ак… — Алена не спешила входить в театр. Она испытывала огромную симпатию к бригаде рабочих сцены. Все пятеро были молодые ребята, интеллигентные, тонкие, умные. Трое из них заочно учились на постановочном факультете, а ее любимец белобрысый Митя Травкин поступил в этом году во ВГИК на режиссерский. Когда от усталости и напряжения на репетициях у Алены заходил «ум за разум», она советовалась с Митей, и вдвоем они всегда отвоевывали у своей сложной профессии шаг вперед. — Так из-за чего весь сыр-бор разгорелся?

Самый младший из монтировщиков, Федор Бритиков, заканчивающий в этом году школу, потряс поднятой рукой и попросил:

— Я расскажу, ладно? — И, получив согласие окружающих, придвинулся поближе к Алене. — Вы когда уехали, Алена Владимировна, Гладышев совсем распоясался — стал нести всякую ахинею про Воробьеву, якобы она купила свою незаменимость, что на самом деле она как партнер на сцене оставляет желать лучшего. А как женщина вообще не может волновать, никакой, мол, сексуальности. Тут вскочила Женя Трембич и закричала, что, естественно, его она волновать не может, потому что он совсем другой сексуальной ориентации, и чтобы он вообще немедленно заткнулся и отправлялся к своей «подруге» Васе, который уже изнывает от безделья на служебном входе. Тут Гладышев схватил Женьку за волосы и стал орать, чтобы она сейчас же извинилась и что она сама в окружении Воробьевой, потому что та ее «гуляет» по заграницам и покупает ей шмотки в дорогих магазинах. Ну вот тут Трембич выскользнула из рук Гладышева, причем оставив добрую половину своего роскошного хвоста в его руках, и дала ему кулаком в глаз. Он взревел как бешеный, но тут уж мы кинулись его держать, иначе Женьке была бы хана… Глаз его сразу залился кровью и начал распухать, а Гладышев визжал как резаный и требовал вызвать милицию и «неотложку». Ковалева тотчас побежала звонить. Не знаю, сообщила ли она в милицию, но врачи приехали, сейчас его осматривают.

— Ясненько… Свет, конечно, не успели проверить?

— Обижаете, Алена Владимировна, — откликнулся зав. постановочной частью дядя Коля. — Хотя если бы не Севка, то вряд ли успели бы… Он на нервной почве так активизировался, что электрики только стонали. Все прошли, кроме финала. Но вы сами говорили, что там свет будет другой.

— Молодцы! Спасибо. А где сейчас Женя?

— Рыдает у себя в гримерной. А Гладышев с врачом — в кабинете Ковалевой, — с готовностью доложил Федор. — И еще у вас сидит художница по костюмам.

Алена перевела дух и с непоколебимым выражением лица решительной походкой вошла в здание театра.

Уже в коридоре ее окружили взволнованные сотрудники, заговорили вразнобой, но Алена коротко ответила всем сразу:

— Я в курсе. Всем цехам приготовиться к монтировочной репетиции. Актеров пока не отпускать. Ингу Ковалеву, пожалуйста, попросите пройти на сцену.

Алена поискала взглядом в группе людей Домового и кивком головы попросила его подойти.

— Я сейчас не хочу отвлекаться на посторонние разговоры, Сева, — тихо заговорила Алена, вместе с ним следуя в зрительный зал, — но так как памяти ни на что не хватает, чтобы не забыть, прошу тебя сделать одно дело.

Севка с готовностью кивнул.

— Ты должен узнать кое-что. Были ли в квартире, которая прямо над Катей, вчера похороны.

Севка в недоумении уставился на Алену, не задавая никаких вопросов, но и совсем ничего не понимая. Потом согласно затряс головой и шепотом произнес:

— Сегодня же спрошу у Кати.

Алена недовольно сдвинула брови:

— Ты плохо слушаешь! Кате ничего говорить не надо. — И прибавила тихо: — Ради ее же безопасности… Все, Сева. Развивать эту тему некогда.

Несколькими часами позже в театре появился Петр Сиволапов. Стараясь быть незамеченным, уселся в последнем ряду погруженного в полумрак зала. На сцене находились две актрисы: Инга Ковалева и Женя Трембич. Лица обеих девушек показались Петру заплаканными. Он удивился этому обстоятельству, припоминая, где по ходу пьесы существует повод для слез. О том, что стряслось с Воробьевой, ему поведала встреченная по пути в театр мадам Оболенская. Она брела по бульвару, вцепившись в высокого молодого человека так, точно боялась, что он испарится, словно мираж. Столкнувшись с Петром, Елена Николаевна, казалось, с трудом его узнала — глядела на Сиволапова, точно спускаясь с небес на землю, а когда коснулась ее, вздрогнула и воскликнула:

— Боже праведный, Петр Алексеевич, а я вас сразу и не узнала! — Ее голос был влажным от счастья, а глаза сияли, как два пылающих факела. — Разрешите представить вам моего внука Адама.

От пристального взгляда Сиволапова не ускользнуло легкое замешательство, промелькнувшее в глазах молодого человека. Петр сразу мысленно переодел его в костюм прошлого века — таким старомодным изяществом веяло от облика юноши. Он был высок и строен, во всем угадывалась какая-то нервная подвижность — в быстром испытующем взгляде бледно-голубых глаз, сильно увеличенных толстыми стеклами очков, в судорожных движениях нежной гибкой шеи, когда он привычкой, доведенной до чрезмерности, отбрасывал назад длинные пшеничного цвета волосы, в ломаных импульсивных метаниях затянутых в лайковые перчатки пальцев.

— Рад познакомиться, — с заметным акцентом произнес молодой человек, и Петр отметил чарующее обаяние его голоса, живущего по своим собственным законам музыкальности.

Мадам Оболенская, точно вынырнувшая из нирваны, взволнованно сообщила все события прошедшей ночи, и Петр заторопился в театр. Откланялся и сказал вспыхнувшей от его слов Елене Николаевне.

— Очень славный мальчик, ваш внук.

Следуя по привычному маршруту в театр, Сиволапов с удивлением обнаружил, что досадует на себя за то, что недостаточно пообщался с молодым человеком, по непонятной причине так мощно завладевшим его мыслями. Было такое впечатление, что он чего-то недоглядел в этом юноше, чего-то недопрочувствовал. Впрочем, это естественно при таком стремительном знакомстве. Но так как природе Петра было чуждо долго истязать себя непонятными ощущениями, он пришел к выводу, что внук Оболенской — персонаж и это обстоятельство сильно давит на воображение драматурга…

Микрофон на режиссерском столике Алены разразился гневной тирадой в адрес пошивочного цеха.

— Откуда берутся соображения, что если пьеса не костюмная, если в ней живут современные люди, то можно до самой премьеры перебиваться личным гардеробчиком, ну на худой конец позаимствовать необходимые детали из подбора? Я уже неоднократно говорила, что для данного спектакля форма — на первом месте. На первом месте для цехов! Остальное — мое дело. Короче, о безобразной работе пошивочного цеха придется говорить отдельно. И, честно сказать, я уже в отчаянии от перспективы работы над «Двенадцатой ночью». Там костюмы невероятной сложности…

По взвинченности Алениной речи Петр вычислил, что дело, конечно, не в пошивочном цехе. Раздражитель в другом… И Петр уже догадывался, в чем именно. Дождавшись перерыва, Сиволапов подсел к Малышке.

— Все знаешь? — коротко спросила Алена.

Петр кивнул.

Они помолчали, потом Алена заговорила шепотом:

— Понимаешь, Инга не может это играть… Не говоря уже про другие воробьевские роли…

— Почему?

— Потому что она не актриса, Петр! Актриса — самая загадочная профессия на свете. Ну почему красивая, обаятельная, даже обольстительная в жизни Инга Ковалева, стоит ей оказаться по ту сторону рампы, теряет и обаяние, и прельстительность, и привлекательность? У нее даже отрицательного обаяния нет, с которым можно было бы еще что-то пробовать в твоей пьесе… И почему некрасивая, долговязая, неуклюжая Катя Воробьева, преодолевая этот загадочный, мистический, я бы сказала, порог рампы, становится божественно привлекательной, манкой, сексуальной? Из бесцветной «моли», как она сама себя называет, превращается в яркую женщину — вамп. Что это? Не знаю. Никто не знает… То, что от Бога — не поддается раскодированию.

— Погоди, Алена, дай собраться с мыслями, — проговорил ошарашенный Сиволапов. — Я что-то не совсем врубаюсь. Если у Инги нет положительного обаяния, то почему же и отрицательного нет? А какое есть?

— Господи, Петька, ты как с луны свалился! Никакого нет! В ее природе нет предпосылок для того, чтобы быть актрисой. Я прекрасно к ней отношусь, и мне жаль, что ей с детства задурили голову, внушая, будто ее ждет необыкновенная актерская судьба. Ни у кого, и в первую очередь у мамаши, не нашлось мужества сказать девочке… что не надо ей заниматься этим неблагодарным делом! Хорош довод: она с пеленок на сцене этого театра! Да все дети очаровательны, каждый по-своему! Теперь что касается отрицательного обаяния. В мире есть сотни, тысячи великих актеров с отрицательным обаянием. Отрицательное обаяние — такой же допуск в профессию…

— Ну хорошо, — вдруг грубо оборвал ее Петр. — И что ты собираешься делать?

Алена какое-то время удивленно изучала лицо Сиволапова, точно увидела его впервые, потом прогудела низко и жестко, как пчела, решившая ужалить:

— Я нашла выход, и, если даже тебе это придется не по вкусу, придется принять его как состоявшийся факт. Два часа назад я позвонила в таллинский театр и связалась с Энекен Прайс. Как тебе известно, у них премьера твоей пьесы состоится через месяц, но Энекен уже три месяца в материале, они давно перешли из репетиционного зала на сцену, а какая она актриса, не мне тебе рассказывать! Томас, главный режиссер, отнесся к нашей проблеме с большим пониманием и сочувствием и отпускает Энку на неделю. Тебе от нее пламенный привет, говорит, что наш дипломный спектакль ей до сих пор снится…

— В кошмарах, — мрачно закончил фразу Сиволапов.

На сцене появился Севка и, с разбегу спрыгнув в зал, через секунду оказался перед режиссерским столиком.

— Катастрофа! Алена Владимировна! Маша не выключила трансляцию, и все, что вы сейчас говорили, было слышно в гримерках. У Инги началась истерика — как полоумная вылетела из театра.

— Ну и что? — хладнокровно отозвалась Малышка. — Ничего нового для себя она не услышала. Я беседовала с ней сегодня.

— Ты соображаешь, что говоришь! Теперь это стало достоянием всего театра! — Смуглое лицо Сиволапова исказилось такой ненавистью, гневом и болью, и все эти эмоции, которыми он не умел сейчас управлять, так однозначно свидетельствовали о том, какое чувство он испытывал к Инге, что бедный Севка готов был провалиться сквозь землю. Однако непредсказуемая Алена расценила это по-своему.

— Отлично! Вот в таком состоянии праведного гнева ты крайне убедителен. Найди Ингу и приведи ее в себя.

Сиволапов рванул из зала на предельной скорости, а Алена, откинувшись на спинку стула, протерла очки и устало спросила Севку:

— Трансляцию отключил? — И, получив положительный ответ, шепотом поинтересовалась: — Ну как? Узнал?

Севка не успел открыть рта, как в зал влетела заведующая труппой, бывшая актриса театра Лидия Михайловна Синельникова. Всегда сильно накрашенная, с длинными яркими ногтями и волосами цвета синьки, за что и сподобилась прозвища Мальвина, она отличалась не только высочайшим профессионализмом в своей сложной, нервной, требующей особого дипломатического дара должности, но также была большой искусницей в плетении изощреннейшего рисунка кружев интриг и сплетен. В ней непостижимым образом сочеталось искреннее желание служить интересам театра с непреодолимой потребностью умело сталкивать актерские амбиции, ловко подставляя под удар невиновного и всегда выходя сухой из воды. Если Перегудов терпел и прощал своей старой сотруднице ее так называемые слабости, то Алене эти игры были отвратительны.