СТАРИНА И НОВИЗНА

Она присутствует в русской истории унылой, надоевшей женой, освободившись от которой Петр Великий уплыл на выстроенном им корабле Российской империи и захватил с собой в вечное путешествие нас, потомков, чтобы мы больше никогда не вспоминали о Московском царстве как об оставленном береге. Запертая в монастырь, царица Евдокия Федоровна, как и полагается монахине, словно бы умерла для мира. Все триумфы и фейерверки петровского царствования были не для нее. И только первый ее сын, наследник Петра царевич Алексей Петрович, остался олицетворением вечной связи с порушенным, «бабьим» миром прошлого века. Царевич, согласно официальной версии, умер потому, что отверг эту новизну Другими словами — не захотел разделить в своем сердце мать и отца.

Невидимое глазу стороннего наблюдателя «женское влияние» на молодого царя-реформатора, будущего триумфатора Полтавы и первого русского императора — «Отца Отечества», все-таки существовало. У Петра была семья, в которой он почитал мать Наталью Кирилловну. Угождая ей, он рано женился, взяв по ее выбору в супруги Евдокию Лопухину. Он был хорошим племянником, неизменно отмечал именины любимых тетушек, заботился о сестрах, особенно о младшей, единокровной Наталье Алексеевне. Семью брата Ивана он тоже любил, как свою. После ранней смерти соправителя положение его вдовы царицы Прасковьи Федоровны (урожденной Салтыковой) никак не изменилось. В отличие от положения собственной жены Петра I, отправленной в Суздальский Покровский монастырь. Петр по-своему позаботился и о дочерях царя Ивана, которые были выданы замуж в соответствии с его политическими расчетами: одна, Екатерина Иоанновна, — за мекленбургского герцога, другая, Анна Иоанновна, — за курляндского. Это имело отдаленные последствия в истории «дворцовых переворотов» в России.

Следствие и суд над царевичем Алексеем Петровичем в 1718 году напрямую затронули царицу Евдокию: ведь это была еще и династическая история. Петру I требовалось узаконить права на престол новой жены Екатерины I и своих младших детей, рожденных во втором браке. Царевич Алексей, хотя и находившийся в полной воле отца, был помехой для этих планов, ибо младшие дочери Петра Анна и Елизавета, рожденные до церковного брака с царицей Екатериной Алексеевной, формально лишались права на престол. Мужская линия наследников Петра I была «выше» по порядку престолонаследия даже дочерей его старшего брата. Все изменилось в 1715 году, когда родился любимый младший сын царевич Петр Петрович — «Шишечка», как его называли родители. Оставалось только подогреть мнительность царя Петра, в том числе рассказами о тайном посещении или переписке царевича Алексея с матерью, пребывавшей в монастыре. А уж когда попутно и совершенно случайно открылась история про сердечное увлечение брошенной им жены, царь воспринял это как «заговор». Он мстительно обнародовал подробности частной жизни бывшей царицы, собственноручно исправил государственный манифест, заставил царевича Алексея и его мать отречься даже от призрачных мечтаний о престоле.

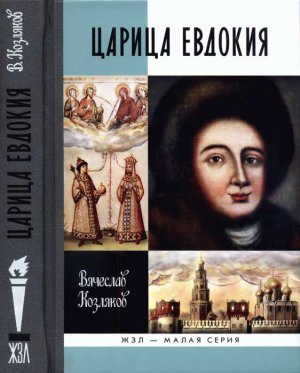

Царица Евдокия Федоровна оказалась неудобной фигурой для апологетов Петра. Отношение к ней во многом определяет понимание истории всей эпохи рубежа XVII–XVIII веков. Как только вспоминается имя царицы Евдокии, неизбежно возникают вопросы о цене реформ Петра, о том, что происходило с людьми, ввергнутыми в пучину исторических перемен. Приведем отзыв историографа князя Михаила Михайловича Щербатова, писавшего в «Записке о повреждении нравов в России»: «Со всем почтением, которое я к сему великому в монархах и великому в человеках в сердце своем сохраняю… не могу я удержаться, чтобы не охулить развод его с первою его супругой, рожденной Лопухиной, и второй брак по пострижении первой супруги, с пленницею Екатериною Алексеевною; ибо пример сей нарушения таинства супружества, ненарушимого в своем существе, показал, что без наказания можно его нарушать»{1}. Оправдывать царя Петра — значит, согласиться и с тем, как он распорядился судьбой первой жены и сына. Хотя не лучше выглядит и простая смена полюсов, когда справедливые укоры Петру, напротив, становятся всего лишь предлогом для подчеркивания его тирании или его слабостей. Отсутствие простого решения не избавляет от дальнейших размышлений о целях и средствах строительства нового. В жизни и судьбе царицы Евдокии есть свои уроки, которые по-настоящему можно понять, последовательно узнавая вехи ее биографии. Тогда можно увидеть, что за скороговоркой о царице Евдокии из исторических трудов о Петровской эпохе или за ее надуманными литературными образами, оказывается, скрывается особенная, но пока не рассказанная жизнь последней московской царицы XVII века.

В 1722 году в указе «О единонаследии» Петр I сформулирует принцип единоличного решения вопроса о передаче власти. Исчерпывающим образом один из главных законодательных актов Петровской эпохи, изменивший историю России, охарактеризовал Василий Осипович Ключевский:

«Этот злополучный закон вышел из рокового сцепления династических несчастий. По привычному и естественному порядку наследования престол после Петра переходил к его сыну от первого брака царевичу Алексею, грозившему разрушить дело отца. Спасая свое дело, отец во имя его пожертвовал и сыном, и естественным порядком престолонаследия. Сыновья от второго брака Петр и Павел умерли в младенчестве. Оставался малолетний внук, сын погибшего царевича, естественный мститель за отца. При вероятной возможности смерти деда до совершеннолетия внука опеку, значит власть, могла получить которая-либо из двух бабушек: одна — прямая, озлобленная разводка, монахиня, сама себя расстригшая, Евдокия Федоровна, урожденная Лопухина, ненавистница всяких нововведений; другая — боковая, привенчанная, иноземка, простая мужичка темного происхождения, жена сомнительной законности в глазах многих, и, достанься ей власть, она, наверное, отдаст свою волю первому любимцу царя и первому казнокраду в государстве князю Меншикову. Можно представить себе душевное состояние Петра, когда, свалив с плеч шведскую войну, он на досуге стал заглядывать в будущее своей империи»{2}.

Царица Евдокия действительно была далека от государственных дел (или просто отстранена от них). Она попала в водоворот исторических и политических обстоятельств. То, как царица пыталась сражаться за себя, наперекор судьбе, оказалось малоинтересно потомкам. А между тем ее присутствие в истории хорошо понималось современниками Петровской эпохи. С ее именем связывались некие ожидания на возврат «старины» Московского царства, которая для многих оставалась милой. Показательно, что в недолгое время правления Екатерины I в 1725–1727 годах царица Евдокия (монахиня Елена) была посажена под арест в крепость Шлиссельбург. В это время вся переписка по делам о содержании «известной персоны» велась верным клевретом Екатерины I Александром Даниловичем Меншиковым. Хотя «старицу» Елену и полагалось содержать так, чтобы она ни в чем не нуждалась, для нее самой это заточение оказалось самым тяжелым в ее и так нелегкой жизни. Особенно из-за той неизвестности, которую обещали годы нового царствования. Ведь оставались в живых еще ее внуки, дети царевича Алексея Петровича. И с ними, как когда-то с сыном, она была разлучена, и их смогла увидеть только тогда, когда они уже повзрослели. Неожиданный и даже чудесный поворот в ее судьбе произошел только в 1727 году, когда умерла императрица Екатерина I и престол перешел к ее родному внуку Петру Алексеевичу II.

Монахине и шлиссельбургской узнице удалось тогда пережить недолгое время триумфа. Она снова стала для своих внуков «государыней бабушкой», а для окружающих — царицей. Жизнь наполнилась понятными житейскими радостями, признанием и почтением внуков — императора и великой княжны, которых можно было порадовать маленькими подарками и гостинцами. Даже вчерашние враги и гонители униженно искали ее «ласкательства». Вокруг царицы Евдокии снова был двор, созданный по указу Верховного тайного совета. Но и это время оказалось недолгим… Один за другим умерли сначала внучка — великая княжна Наталья Алексеевна, а затем внук — император Петр II. Такой удар судьбы, когда окончательно рухнули надежды на продолжение династии, оказался ей уже не по силам. Говорили, что царица Евдокия была соперницей в правах на престол императрицы Анны Иоанновны — дочери соправителя Петра I царя Ивана Алексеевича, но вряд ли. На императорский трон в итоге вступила ровесница несчастного царевича Алексея Петровича, загубленного своим отцом Петром I. Царица Евдокия только и успела, что приветствовать ее коронацию в Москве. Императрица Анна Иоанновна продолжала по-царски содержать двор бывшей царицы Евдокии, но для нее самой пошел уже последний год жизни…

Жизнеописание царицы Евдокии Федоровны Лопухиной впервые явилось на авансцене общественного интереса на рубеже 1850–1860-х годов. Дело ее сына царевича Алексея Петровича до этого времени было тщательно охраняемой династической тайной. Никто открыто не вспоминал о том, как царь Петр расправился со своим запуганным сыном, вынужденным бежать за границу, и о том, как к мнимому заговору царевича Алексея были добавлены «вины» царицы Евдокии, перед этим на двадцать лет вычеркнутой царем Петром из памяти. Даже материалы следствия о беглом сыне Петра I и розыска о его матери хранились в Государственном архиве Российской империи в разделе «Секретнейшие дела»{3}.

Впервые документы по делу царевича Алексея подробно исследовал академик Николай Герасимович Устрялов в «Истории царствования Петра Великого». В ходе работы над большим трудом по истории Петровской эпохи он собрал и опубликовал много материалов как из российских, так и из зарубежных архивов, исчерпывающе иллюстрировавших ход громкого дела, окончившегося смертью старшего сына царя Петра. Выход шестого тома, полностью посвященного делу царевича Алексея, был задержан цензурой, и при появлении в свет в 1859 году он даже несколько нарушил задуманную последовательность издания «Истории царствования Петра Великого» (1858–1863){4}. Естественно, что на страницах этого труда оказались страницы, посвященные и царице Евдокии. Материалы Суздальского розыска 1718 года вошли в приложение к шестому тому наряду с основным корпусом материалов по делу царевича Алексея. Впрочем, вмешательство цензуры не прошло бесследно, ряд документов подвергся в публикации Н.Г. Устрялова недопустимой правке, искажающей обстоятельства побега царевича Алексея за границу и «смягчавшей» сведения о недовольстве бояр царем Петром. Видимо, изъятия в тексте источников были сделаны историком в расчете на спасение всего замысла «Истории…». Последнее обстоятельство уже получило справедливую оценку в историографии{5}, хотя суровость приговора с позиций современной науки не отменяет главного: академик Устрялов стал первооткрывателем научной истории царствования Петра.

Критиковали «Историю царствования Петра Великого» и по другому поводу: за академическую сухость изложения, отсутствие достаточного внимания к тем сюжетам, которые были интересны широкой читательской публике. Восполнить пробелы взялся молодой офицер, преподаватель и литератор Михаил Иванович Семевский (будущий издатель «Русской старины»). Он тоже работал в Государственном архиве с документами дела царевича Алексея и многими другими «тайными» материалами Петровской эпохи. Семевский выбирал самые громкие темы, привлекавшие общий интерес в истории царствования Петра I, рассказывал о деле царевича Алексея и Тайной канцелярии, Анне Монс, царице Прасковье Федоровне и царице Екатерине I. В ряду этих «популярных» трудов в журнале «Русский вестник» в 1859 году был опубликован большой биографический очерк Семевского о первой жене Петра — «Авдотья Федоровна Лопухина». Здесь были впервые опубликованы Манифест 1718 года по Суздальскому розыску и письма царицы Евдокии, конфискованные следствием по ее делу{6}. Сам М.И. Семевский впоследствии снисходительно относился к своим первым журнальным работам, раскрывавшим скрытые обстоятельства истории семьи царя Петра, и не придавал этим очеркам большого значения. Из-за быстроты, с которой одна за другой появлялись его статьи, а также из-за отсутствия у автора специальной подготовки не считали их достойными внимания и историки из числа университетской профессуры, представлявшие официальную науку. Но во многом именно благодаря Михаилу Ивановичу Семевскому в 1860 году цензура разрешила историкам писать обо всех обстоятельствах истории царствования и жизни Петра Великого. Семевский же получил славу борца с «устряловщиной». Он имел полное право написать: «…администрация наша уступала лишь не иначе как с боя, шаг за шагом поле исследователю отечественной новейшей истории…»{7}

В 1860–1870-х годах университетской науке и литературным журналам больше уже не было смысла соревноваться в открытии неизвестных обстоятельств царствования Петра Великого. Освобожденные от цензурных пут историки, особенно Сергей Михайлович Соловьев на страницах своей «Истории России с древнейших времен», подробным образом рассказали о времени царствования Петра I и его наследников, больше не скрывая имени царицы Евдокии. И она, изначально вычеркнутая из русской истории, снова возвратилась в нее, стала, как и положено, значимой фигурой своей эпохи. Отдельного упоминания заслуживает том «Переписки русских государей», опубликованный в 1862 году, куда вошли письма царевича Алексея и царицы Евдокии Федоровны Петру I и ее внуку Петру II, а также материалы о ее шлиссельбургском заточении{8}.

Молчание о царице Евдокии сменилось явным сочувствием, с которым говорили о ней историки. Без упоминания ее имени уже трудно было представить новейшую историю петровского царствования. Вот что написал о своем отношении к царице С.М. Соловьев в одном из томов «Истории России с древнейших времен» (1864):

«Еще прежде сестер Софьи и Марфы Петр постриг жену свою, царицу Евдокию Федоровну. Из известного нам образа жизни Петра с его компаниею, Петра — плотника, шкипера, бомбардира, вождя новой дружины, бросившего дворец, столицу для беспрерывного движения, — из такого образа жизни легко догадаться, что Петр не мог быть хорошим семьянином. Петр женился, т. е. Петра женили в 17 лет, женили по старому обычаю, на молодой, красивой женщине, которая могла сначала нравиться. Но теремная воспитанница не имела никакого нравственного влияния на молодого богатыря, который рвался в совершенно иной мир; Евдокия Федоровна не могла за ним следовать и была постоянно покидаема для любимых потех. Отлучка производила охлаждение, жалобы на разлуку раздражали. Но этого мало; Петр повадился в Немецкую слободу, где увидал первую красавицу слободы, очаровательную Анну Монс, дочь виноторговца. Легко понять, как должна была проигрывать в глазах Петра бедная Евдокия Федоровна в сравнении с развязною немкою, привыкшею к обществу мужчин, как претили ему приветствия вроде: лапушка мой, Петр Алексеевич! — в сравнении с любезностями цивилизованной мещанки. Но легко понять также, как должна была смотреть Евдокия Федоровна на эти потехи мужа, как раздражали Петра справедливые жалобы жены и как сильно становилось стремление не видать жены, чтоб не слыхать ее жалоб»{9}.

Исследования и очерки Григория Васильевича Есипова также были основаны на работе с впервые открытыми для исследования материалами Тайной канцелярии и другими источниками из дворцового архива, где он служил. Есипов опубликовал дело царевича Алексея и подробно описал жизнь царицы Евдокии во времена ее ссылки в Суздале, Ладоге и Шлиссельбурге{10}. Его публикации не только повлияли на новые разыскания в дворцовых архивах{11}, но и заставили современников впервые публично обсуждать вопрос о личности Петра I в свете нового знания о его отношении к первой жене — царице Евдокии и их сыну — царевичу Алексею Петровичу. «Ветеран» историко-археологической литературы Иван Михайлович Снегирев, изучавший обычно фольклор, древности и церковную старину, задавался вопросом в журнале «Русский архив»: «Страдальческая жизнь Евдокии, то царицы, то невольной инокини, то заточницы и опять царицы, не обнаруживает ли нам, какое имел значение Петр, как муж, отец и человек, помимо высокого исторического его значения, как великий государь и преобразователь России? Евдокии выпал плачевный жребий прострадать лучшую часть своей жизни; в ее истории еще остается довольно неразъясненного и необъяснимого, несмотря на новые важные открытия в области истории Петрова времени, которые нам сообщил г. Есипов»{12}. Даже такой известный историк эпохи Петра, как академик Михаил Петрович Погодин, до этого только благоговейно восхищавшийся Петром Великим, вынужден был впервые заметить прямую связь дела царевича Алексея с тем, как Петр Великий беспощадно расправился с его матерью — царицей Евдокией. Историк справедливо написал, что заведомо обвинительная направленность розыска о царице, завершившегося страшными казнями, и есть «новое разительное доказательство искусственности, недобросовестности процесса». Ранее же «дело о царице Евдокии считалось только эпизодом, именно потому, что в его решении не виделось настоящих причин, скрывавшихся между строками»{13}.

«Семейная» история Петра Великого с тех пор утвердилась в числе тем, которые постоянно присутствуют в трудах историков петровского царствования{14}. Но «поле битвы» все равно осталось за М.И. Семевским: более подробно, чем он, о тайной истории Петровской эпохи так никто и не написал. Свидетельством перелома во взглядах общественности стала и знаменитая картина художника Николая Ге «Петр I допрашивает царевича Алексея в Петергофе» (1871), написанная в предощущении 200-летнего юбилея Петра Великого. Репликой историка по поводу этого полотна стал очерк Николая Ивановича Костомарова «Алексей Петрович» в журнале «Древняя и Новая Россия» в 1875 году (там же был опубликован портрет царицы Евдокии). Костомаров раскрыл семейные противоречия Петра I и царицы Евдокии, следствием которых стала страшная развязка. «Царица Евдокия Федоровна была простая русская любящая женщина», — писал историк. Костомаров не склонен был доверять противопоставлениям «приверженной старине» царицы и «гениальной натуры преобразователя», объясняя происшедшее личным выбором царя Петра{15}.

Как бы ни были интересны скрытые дотоле страницы прежней дворцовой жизни, они не могли заменить главной истории России. А в ней оставались основание Санкт-Петербурга, Северная война и походы Петра I, реформы управления, армии и флота. Полное преображение страны, превратившейся из «сонного» Московского царства в Российскую империю, по-прежнему завораживало исследователей. Новое поколение историков, живших на рубеже XIX и XX веков, отошло от порядком надоевшего бытовизма и красот журналистского стиля (которые сегодня, конечно, уже кажутся наивными). Началось подробное изучение государственного управления и хозяйства, административных реформ и внешней политики царя Петра Великого, почти полностью снявшее интерес к частной жизни русского дворца конца XVII века. Его затмили открытые «Миром искусства» барочные картинки дворцовой жизни великолепного «Осьмнадцатого века». Образно говоря, посматривая в «прорубленное» царем Петром окно в Европу, не слишком хотелось оглядываться назад…

Впрочем, ученики научной школы В.О. Ключевского сохраняли интерес и вкус к исследованию трансформации Московского царства в Российскую империю в петровское время. Один из них, Михаил Михайлович Богословский, долгие годы собирал «Материалы к биографии» Петра Великого. В первом томе его труда, посвященном детству и юности Петра, временам его совместного правления с братом Иваном, снова можно было найти упоминания о царице Евдокии. М.М. Богословский использовал внешне архаические приемы исторической биографии, реконструируя повседневные занятия царя Петра. Некоторым разделам его труда больше всего подходит определение «Летопись жизни и творчества». Но в использованных историком источниках, например разрядных книгах, по преимуществу фиксировались лишь внешние обстоятельства дворцового церемониала. Проникнуть «внутрь» события при этом, к сожалению, не удается. И это не вина историка, а условие изучения истории конца XVII века.

Книга М.М. Богословского имела непростую судьбу Работу над ней историк вел в годы революционных потрясений и Гражданской войны в начале XX века, понимая свой труд как миссию сохранения науки. Его многотомное исследование, совершенно свободное от новейшей большевистской идеологии и вторжения политики, в итоге вышло в свет только после смерти ученого и в совершенно другой стране в 1940–1948 годах. Надо сказать, что оно воспринималось как своего рода непонятный «пришелец», ибо культура таких фундаментальных трудов в советской историографии была почти утрачена. Зато с тех пор оно оказалось востребованным всеми, кто интересуется историей Петра Великого.

В новейшем научном издании труда историка, впервые опубликованном по рукописи без купюр только в 2005 году{16}, установлено, что к началу публикации книги М.М. Богословского «Петр 1» имел отношение также «красный граф», писатель Алексей Толстой. Тот самый, чей знаменитый роман о Петре лег в основу сценария советского фильма 1937 года. Царица Евдокия Лопухина появлялась в романе «Петр I» (и в одноименном фильме) в смешной, если не сказать карикатурной, сцене разъедания свадебного «куря» как навязанная царю жена. Потом выигрышный сюжет с «курем» повторится и в фильме «Юность Петра», снятом в 1980 году режиссером Сергеем Герасимовым, довершив в отечественном кинематографе малопривлекательный образ царицы Евдокии — сторонницы старины, не подходившей «прогрессивному» царю.

Показательна полная смена воззрений на петровское время самого Алексея Толстого. После революционного переворота в 1918 году он так оценивал в «Дне Петра» историческую битву между новым и старым: «Но все же случилось не то, чего хотел гордый Петр; Россия не вошла, нарядная и сильная, на пир великих держав. А подтянутая им за волосы, окровавленная и обезумевшая от ужаса и отчаяния, предстала новым родственникам в жалком и неравном виде — рабою. И сколько бы ни гремели грозно русские пушки, повелось, что рабской и униженной была перед всем миром великая страна, раскинувшаяся от Вислы до Китайской стены»{17}. А потом, уже на рубеже 1920–1930-х годов, когда появилась первая редакция знаменитого романа «Петр I», Алексей Толстой исполнил социальный заказ на освещение истории, где все деяния «сильного царя» оправданны, а самодержавие хорошо рифмовалось с большевистской «диктатурой». Царица Евдокия в романе Алексея Толстого — одна из заметных героинь, но она полностью принадлежит ненавистному для Петра прошлому. Поэтому и живет эта героиня из романа как будто сама по себе — неуклюжая, робкая, не понимающая замыслов великого мужа, ревнующая его к Монсихе и неметчине, возмечтавшая о царстве, обидевшая царя в скорби по кончине его матери, оставленная и в итоге отосланная с глаз долой.

Возвращение историков к биографическому жанру во многом состоялось благодаря трудам нынешнего патриарха исторического цеха Николая Ивановича Павленко — автора книг о Петре I, Екатерине I, царевиче Алексее Петровиче и Петре II, а также первых научных биографий «птенцов гнезда Петрова», выходивших в серии «Жизнь замечательных людей»{18}. Царица Евдокия в его книгах — редкий персонаж; историк хотя и не отказывает ей «во внешней привлекательности», но не относит «к числу высокоталантливых людей»: «Евдокия Лопухина, женщина с привлекательной внешностью, но целиком находившаяся в плену старомосковских представлений о своей роли в семье, неспособная, благодаря ограниченному интеллекту, воспринимать новшества, наводившая скуку своей покорностью, быстро опостылела Петру»{19}. Сходным образом говорится про царицу Евдокию и в другой книге Н.И. Павленко, посвященной ее сыну — царевичу Алексею Петровичу: «Евдокия воспитана была в старорусских традициях. Покорная, не способная воспринимать новизну, она тем более не годилась в помощницы своему энергичному супругу, человеку, несомненно, во всех отношениях выдающемуся»{20}. Не будем спорить или опровергать эту точку зрения; достаточно указать, что она основана на общих представлениях о царице Евдокии. С тем, что у создателя Российской империи были все основания избавиться от Евдокии почти так же, как он это сделал с надоевшим московским костюмом, готовы согласиться многие.

Петру Великому, другим правителям и правительницам XVIII века в новейшей историографии посвящены яркие труды историка Евгения Викторовича Анисимова, возглавившего недавно созданный Институт Петра Великого в Санкт-Петербурге. Исследованиями Е.В. Анисимова изменены каноны изучения Петровской эпохи, представшей во всем ее величии и противоречиях как триумф этатизма (преобладания государственного над частным) и воли преобразователя России{21}. В новой, насажденной Петром с помощью «дыбы и кнута», казней и воинских команд системе взглядов обычному человеку с его кругом повседневных занятий и интересов места уже не оставалось. Под пером биографа и исследователя царица Евдокия, вопреки распространенным взглядам, предстает вполне самостоятельной личностью, с запоминающимся характером: «…Ранний брак Петра с Евдокией оказался неудачным. Супруги были очень разными людьми. Евдокия, женщина яркая, волевая, упрямая, не желала жить так, как хотел Петр — в непрестанных походах, плаваниях, гульбе. Она оставалась царицей XVII в. Это не устраивало Петра, рвавшегося к новой, необычной жизни. Между супругами наступило полное отчуждение»{22}. Похожий рассказ содержится и в других популярных работах Е.В. Анисимова, где о царице Евдокии говорится с легкой иронией, «извиняющей» упоминание о семейной ошибке Петра Великого{23}. Автор отдает должное царице Евдокии, из его слов не следует, что она была «покорной» или «ограниченной» теремной затворницей. Историк делает акцент на исторических обстоятельствах, разрушивших первый брак Петра I. Вследствие этого царица Евдокия Лопухина, как и в жизни самого императора Петра Великого, оказывается на периферии внимания. Последняя русская царица так и не покинула глубокой тени, несмотря на «цветущую» современную петровскую историографию{24}.

Есть только одна тема, при изучении которой неизбежно возникает необходимость разобраться в обстоятельствах ее жизни, — дело царевича Алексея. В 1990-е годы состоялось интересное, основанное на новых архивных разысканиях обращение к истории следствия по делу царевича Алексея в работах Сергея Владимировича Ефимова. Он также посвятил ряд статей «Суздальскому розыску» и героине этой книги. По справедливой оценке исследователя, Е.Ф. Лопухина «не сыграла решающую или значительную роль в жизни России, но ее трагедия достойна сочувственного отношения потомков»{25}. Такое отношение к царице Евдокии — скорее исключение, чем правило, а «потомки», как известно, не очень спешат следовать любым призывам.

Историки Петровской эпохи имеют основания оправдывать деяния царя результатами преобразования страны. Согласимся с тем, что царица Евдокия не успевала за Петром, мыслившим не масштабами царского терема, а всего Российского государства. Но стоит ли торопиться с приговором? Ведь у истории существует не одно лишь государственное измерение. Более того, изучая историю России в отрыве от частной жизни людей, стереотипов и нравственных правил, бытовавших в обществе в ту или иную эпоху, можно не увидеть чего-то очень важного. Конечно, уход от магистральной дороги описания Петровской эпохи в сторону частного измерения жизни одного человека может и не привести ни к какому особенному повороту в наших представлениях. Повседневность обычно плохо поддается описанию, а преходящие человеческие эмоции — учету или какой-нибудь бухгалтерской калькуляции. Но отсекая судьбу царицы Евдокии как несущественную часть истории царствования Петра Великого, мы все-таки обедняем ее содержание и грешим против истины. Даже в династической истории Романовых роль царицы Евдокии достаточно заметна. О первой жене царя Петра I знали все современники, ведь было время, когда ее имя поминалось на церковных службах рядом с царским. Судьбой царицы интересовались иностранные послы, записи о ней есть в «Дневнике» одного из первых сотрудников царя Петра — шотландского офицера на русской службе Патрика Гордона. Да и в дворцовом окружении царя Петра оставалось много людей, которым было что рассказать о ней. Но при жизни Петра I своих записок, как правило, они не вели, опасаясь, что их мнения и суждения дойдут до скорого на расправу царя.

Только позже подданные пристрастились к писанию «гистории» царствования первого русского императора. Но при этом на них уже действовал гипноз состоявшейся судьбы отверженной пленницы, не подошедшей великому Петру. Например, князь Борис Иванович Куракин решил составить в своих гаагских и парижских досугах знаменитую «Гисторию Петра Алексеевича», где обратился к годам, предшествовавшим великой эпохе, свидетелем и участником которой он был. В «Гистории…» сохранился самый подробный рассказ о жизни во дворце царицы Евдокии Лопухиной (между прочим, старшей сестры его собственной первой жены Ксении Федоровны Куракиной). Князь Куракин оставил и словесный портрет свояченицы. Его характеристика царицы звучит уничтожающе: «…лицом изрядная, токмо ума посредняго и нравом несходная к своему супругу»{26}. Но все ли здесь было сказано? Помнил ли тот же князь Куракин о положении своей высокой родственницы, когда та была убрана с глаз Петра в монастырь? Ведь он не стал возражать против опалы царицы Евдокии, тем более что вскоре после этих событий, со смертью Ксении Федоровны Куракиной в 1699 году, прекратилась и семейная связь Куракиных с Лопухиными. Хотя события 1718 года всё равно затронули князя Бориса Ивановича Куракина, и он едва избежал царской расправы за свои разговоры с царевичем Алексеем. Само возвращение царицы Евдокии во дворец при коронованном императоре-внуке Петре II состоялось уже после смерти мемуариста, и, как увидим, она повела себя более великодушно по отношению к семье князя, чем это можно было ожидать после прочтения его «Гистории…».

Современники императора Петра Великого, конечно, задумывались над ценой тех перемен, которые он насаждал. Многое объясняется разломом поколений и новой эпохой, неизменно начинающейся рубежом столетий. Тогда молодые люди приветствуют новый век и его привычки, а старики держатся за старое, вспоминая времена, когда они были молоды. Лучше всего о петровской новизне когда-то с восторгом и удивлением написал биограф и почитатель Петра I историк Михаил Петрович Погодин, перечисляя все новшества, которыми продолжали обыденно пользоваться и позже, сто лет спустя. Календарь, начинающийся 1 января, платье, «сшитое по фасону», определенному Петром I, книги гражданского шрифта, газеты. Разные вещи, от «шелкового шейного платка до сапожной подошвы», напоминали историку о Петре Великом: «…одни выписаны им, другие введены в употребление, улучшены, привезены на его корабле, в его гавань, по его каналу, по его дороге». Погодин видел действующие петровские образцы в ассамблеях, Табели о рангах, Генеральном регламенте и путешествиях в разные страны, по примеру Петра Великого, который «поместил Россию в число европейских государств»{27}. Однако, увлеченный своим реформаторством, Петр Великий оказался по большей части слеп к собственному окружению, где чаще выживали не сильнейшие, но подлейшие и вороватые, жившие без каких-либо моральных принципов люди. Лицемерие и соглядатайство становились их второй натурой. Да, они умели всё делать, умели хорошо воевать, строить и управлять, но умели и следить, интриговать и казнить тоже. За блеском новых титулов, орденов и мундиров часто оставались всё те же казнокрады и люди без принципов, боявшиеся только одного — гнева своего патрона, которому были всем обязаны. Про слезы и боль людей историки петровского царствования вспоминают редко, оправдывая всё задачами ведения войны и создания империи. Ведь совсем не зря, по римскому образцу, русский царь стал императором Всероссийским и даже получил титул Отца Отечества. А когда Петр Великий — отец, а его подданные — дети, возможно всё что угодно.

Отношение к царской власти в России определялось тем, что царский чин в глазах подданных имел божественную природу. Поэтому никто в окружении царя Петра I не осмелился возразить ему, и почти все пресловутые царские соратники поставили свои подписи под смертным приговором царевичу Алексею Петровичу и согласились со ссылкой опальной старицы Елены. Потом, когда снова вернулась «царица Евдокия», те же самые люди, кто заключал ее в Ладогу и Шлиссельбург, униженно кланялись ей и даже как ни в чем не бывало передавали приветы от жен и детей, надеясь, что бабушка императора Петра II не оставит их своим вниманием. Как проницательно заметил один историк, «хищные птенцы гнезда Петрова» немедленно заклевали друг друга, оставшись один на один без своего покровителя, исполняя «волю богини Немезиды»{28}.

Эта книга не просто о судьбе царицы Евдокии Лопухиной, а еще и о том, что ради чаемой новизны нельзя переступать через главное в человеческом мире. У человека, угнетенного обстоятельствами, все равно остается своя правда, пусть непонятая современниками, но никуда не исчезающая из истории страны. Московское царство XVII века пало при Петре Великом, но немедленно стало возрождаться при его преемниках. Столица, хоть на короткое время, вернулась в Москву, а Петербург едва не опустел. Кстати, пугающее пророчество «Петербургу быть пусту» тоже приписывают царице Евдокии! Случайно вырванная из контекста показаний по следственному делу фраза о Петербурге стала частью национальной памяти, подходящей временам тяжелых исторических надломов.

Как сказано в «Поэме без героя» Анны Ахматовой:

Глава первая.

В ЦАРСКОЙ СВЕТЛИЦЕ

Немного простых смертных оказывалось на русском троне. Одним из них, как Борису Годунову, это стоило полностью погубленной семьи; другие в обольщении самозванства разрушили себя сами и увлекли вслед за собой в бездну тысячи поверивших им людей. Иначе складывались судьбы жен царей и царевичей, а еще раньше — жен великих князей. Среди них была отправленная в монастырь после развода с великим князем Василием III Соломония Сабурова. Необузданный Иван Грозный с его семью женами вообще донельзя запутал дворцовые дела. Впрочем, его первый брак с Анастасией Романовной стал каноническим примером для последующей династии, строившей свою легитимность на родстве с первой русской царицей. Но другие жены, например Мария Нагая, мать несчастного царевича Дмитрия — последнего сына Ивана Грозного, положили начало недоброй традиции временного пребывания во дворце царской родни с последующим их низвержением и опалой. А родня эта, как правило, была всегда многочисленная. Ведь цариц выбирали по главному принципу: чтобы могла родить наследника престола, поэтому большая семья царицы оказывалась ее важным достоинством.

«Матриархом» в памяти династии Романовых, конечно, осталась царица Евдокия Лукьяновна Стрешнева — жена царя Михаила Федоровича, основателя династии. Петр I был их внуком. Он не мог видеть ни деда, ни бабки, умерших почти за тридцать лет до его рождения. Однако дворцовая жизнь велась в тех самых царских палатах, которые выстроили после Смуты первые Романовы и по некогда установленному ими порядку. Уклад дворцовой жизни, как и почти всё в Московском царстве, менялся не быстро. Напротив, чем лучше сохранялись традиции, тем устойчивее казался общий порядок. Но есть вещи непреодолимой силы, зависящие не только от воли людей. Семейная история царя Алексея Михайловича — отца Петра I — стала основой для долгого, длившегося несколько десятилетий династического кризиса, завершившегося в итоге полным изменением существовавших веками принципов престолонаследия.

Напомню хрестоматийно известные обстоятельства, связанные с рождением старших детей царя — царевны Софьи Алексеевны и царевича Ивана Алексеевича — от его первой жены из рода Милославских, а младшего сына — царевича Петра Алексеевича — от второй жены из рода Нарышкиных{29}. Обе семьи — Милославских и Нарышкиных — стали «воевать» друг с другом еще при жизни царя Алексея Михайловича. И подоплека этой войны более чем прозрачна: те и другие стремились обеспечить права на престол наследникам по своей линии рода. Коллизия заключалась в том, что главный наследник — старший сын царя Иван Алексеевич — был не способен к царствованию, а следующий сын — Петр — еще очень молод. О женском царствовании серьезно никто не помышлял, это противоречило нормам наследования трона. Компромисс, достигнутый в обстоятельствах бунташного времени и триумфа стрелецкой вольности в 1682 году, на некоторое время снял остроту противостояния. Время царевича Петра Алексеевича, уже тогда едва не ставшего единоличным правителем царства, еще не пришло. Стрельцы отстояли «старину». Они насильно соединили у власти две линии царского рода, заставили придворные «партии» считаться друг с другом во имя высшей цели управления Московским царством. Но все это, как и любой компромисс, могло существовать до поры, пока новые обстоятельства не отменят прежних договоренностей.

Брак царя Петра I и Евдокии Лопухиной подготавливался в тех условиях, когда надо было следовать учету интересов «противной» (противоположной) стороны, но он сам по себе становился символом разрушения прежнего мира. Это на деле означало вступление царя в пору совершеннолетия и, как следствие, должно было сопровождаться передачей ему всей власти от старшей, сводной сестры Софьи Алексеевны. Ей изначально была уготована «всего лишь» роль соправительницы двух царей — Ивана и Петра. Вступление в брак младшего брата стало символом перемен, для царевны Софьи настало время отойти от трона и вернуться на женскую половину дворца. Но она этого уже не хотела и еще сильнее стала защищать права на трон брата Ивана, при котором могла оставаться регентшей еще очень долго. Иван Голиков — первый неутомимый собиратель материалов к истории «деяний Петра Великого», опубликованных еще в конце XVIII века, — написал о том, что вдовая царица Наталья Кирилловна поспешила женить сына, потому что узнала, что в семье царя Ивана ожидается прибавление («видя супругу царя Иоанна Алексеевича уже непраздну»){30}. Потом эту мысль запомнил А.С. Пушкин, готовившийся на основании голиковских разысканий написать свою «Историю Петра Великого»: «Супруга царя Иоанна сделалась беременна: сие побудило царицу Наталью Кириловну и приближенных бояр склонить и Петра к избранию себе супруги. Петр 27 января (по друг. 17-го) 1689 г. женился на Евдокии Феодоровне Лопухиной»{31}. Однако домысливая за царицу Наталью Кирилловну, легко и ошибиться в дворцовых счетах. Царевна Мария Иоанновна родилась 21 марта 1689 года, а царь Петр был одним из восприемников своей племянницы{32}. И далее союз двух братьев держался крепко.

Конечно, царь Петр I, которому к моменту вступления в брак не исполнилось и семнадцати лет, еще полностью зависел от выбора матери царицы Натальи Кирилловны и старших родственников. По молодости лет и сложным обстоятельствам придворной борьбы он оказался заложником чужих решений. Необходимость вступления в брак была для Петра такой же ритуальной царской обязанностью, как представительство на многочисленных праздничных церковных службах, приемах послов, отвлекавших его от уже найденных им любимых военных занятий, а также начинавшегося увлечения «корабликами». У Петра I не оказалось в жизни никакой Марии Хлоповой, как когда-то у его деда — царя Михаила Романова, чувства к которой перевешивали бы царский долг сохранения династии{33}. Или как у его отца, вынужденного отказаться от касимовской невесты Евфимии (Ефимьи) Всеволожской и жениться на Марии Милославской по выбору царского «дядьки» боярина Бориса Ивановича Морозова.

Всё это известные обстоятельства, но их рассматривают исключительно с точки зрения политической борьбы или династических интересов, не слишком задумываясь при этом о значении рода царской невесты. Но важно также понять, почему выбор царицы Натальи Кирилловны и ее советников пал именно на род Лопухиных, к которому принадлежала будущая молодая царица. Что предопределило царский брак с представительницей именно этого рода? Какое место отводилось Лопухиным в раскладах придворной борьбы? В средневековом обществе все держалось на родстве, и можно представить, сколько слов тогда было говорено в царской светлице Натальи Кирилловны, как пристально и внимательно рассматривались семьи будущих царских родственников, перед тем как Лопухиных ввели во дворец и, следовательно, в российскую историю.

Путь во дворец

Свою родословную Лопухины — неизвестно, обоснованно или нет, — выводили от касожского (адыгского) князя XIV века Редеги, потомки которого присутствуют уже в первом царском родословце середины XVI века (например, род Сорокоумовых-Глебовых). Однако генеалогов, изучавших родственные связи, смущает многочисленность потомков Редеги, отсутствие достоверных сведений о пресечении той или иной ветви и, как следствие, «удобство» рода Сорокоумовых-Глебовых «для генеалогического обмана»{34}. Кроме Лопухиных к роду Глебовых причислились еще Колтовские, представительница которых — царица Анна — была четвертой женой Ивана Грозного. Бывают такие повторы судеб через поколения: царица Анна Колтовская, в монашестве Дарья, оказалась постриженницей Суздальского Покровского монастыря, где потом окажется и царица Евдокия.

Сами же Лопухины в конце XVI века служили рядовыми детьми боярскими по Мещовску. Первым заметным человеком, чье имя тогда попало в боярские списки, был выборный дворянин Никита Васильевич Лопухин{35}. С него началась и важная для этого рода традиция службы в стрелецких головах, хотя это скорее говорит о невысоком положении Лопухиных в кругу дворянства, служившего по преимуществу на «стратилатских», то есть воеводских, должностях. Старший из братьев Лопухиных Дмитрий Васильевич чем-то не угодил царю Борису Федоровичу, был сослан в «понизовые» города, в Лаишев, где и погиб. В семье осталось предание о том, что его царь Борис «уморил безвинно в Лаишеве нужною смертью в тюрьме»{36}. Другой брат, Никита Васильевич Лопухин, получил вотчину «за царя Васильево осадное сиденье» в Лыченском стану Мещовского уезда; вотчина эта потом перешла к его сыну Аврааму Никитичу{37}. Потомки Никиты Васильевича после Смутного времени гордо говорили о службе предков «искони в городах по выбору» и о вхождении в верхи дворянства — «московский список» при царе Василии Шуйском. Однако в первые годы царствования Михаила Романова Лопухины служили в малозаметных чинах; мы видим их среди жильцов, в обязанности которых в основном входили функции придворной охраны.

Все изменилось для рода мещовских дворян Лопухиных в 1626 году, когда царь Михаил Федорович женился на Евдокии, дочери мещовского же дворянина Лукьяна Стрешнева. С тех пор не только сами Стрешневы, но и близкие им люди по службе в одном и том же «городе» (служило-землевладельческой корпорации уездного дворянства) узнали дорогу в «Верх», как назывались царские покои, вошли в Боярскую думу — правительство Московского царства. Возможно, сказывалось какое-то семейное родство Стрешневых и Лопухиных или покровительство, истоки которого теряются в скрытых фамильных историях уездных дворян. Правда, восстановить их сейчас не представляется возможным. Показательно, что представитель старшей ветви рода Лопухиных, Илларион (Ларион) Дмитриевич, сразу после свадьбы царя Михаила с Евдокией Стрешневой был пожалован в чин московского дворянина{38}. Близость Стрешневых и Лопухиных фиксируется и несколько десятилетий спустя, когда отец будущей царицы Евдокии, Федор Авраамович, и всесильный глава Разрядного приказа Тихон Никитич Стрешнев были ктиторами Мещовского Георгиевского монастыря, они делали туда большие вклады и помогали его строительству. Сам монастырь после разорения в Смуту был перенесен ближе к Мещовску и находился рядом с лопухинской вотчиной — селом Серебряным. Наверное, такая близость монастыря сказалась на воспитании Евдокии Лопухиной, которая могла с детства бывать на монастырских службах и знакомиться с гостями отца, приезжавшими в монастырь на богомолье. Особое положение монастыря подтверждалось царскими вкладами Федора Алексеевича и царского «триумвирата» — Ивана, Петра и Софьи, тоже жаловавших в 1680-х годах деньги и материалы (железо) на строительство каменной церкви в Георгиевском монастыре, деньги на покупку книг и церковной утвари{39}. Такое близкое знакомство со Стрешневыми, очевидно, повлияло на выбор будущей царицы из рода Лопухиных.

Карьера деда царицы, Авраама Никитича Лопухина, началась со службы в чине жильца, когда ему исполнилось 16 лет. В этом чине он прослужил четверть века, пока уже в сорокалетнем возрасте его во время жилецкого разбора не переписали на службу по «московскому списку», то есть не пожаловали чином московского дворянина{40}. Будучи стрелецким головой, Лопухин командовал караулами в царской охране, например, стоял с сотнею стрельцов «в воротех, что на Каменный мост» в дни свадьбы царя Алексея Михайловича в январе 1648 года[1]. Стрелецким начальником служил и его двоюродный брат, один из самых заметных представителей рода — Илларион Дмитриевич Лопухин, раньше всех в этом роду получивший чин думного дьяка, а потом и думного дворянина{41}. В «Дневальных записках Тайного приказа», где фиксировалась повседневная жизнь двора царя Алексея Михайловича, в иные годы имя кого-нибудь из стрелецких голов Лопухиных можно было встретить чуть ли не каждую неделю, когда они со своими приказами охраняли «государев двор». Стрелецкие головы несколько раз в году принимали участие в дворцовых церемониях по поводу больших церковных празднований. Обычно им полагалось идти в процессии за одной из особо почитаемых икон. В дни других, личных торжеств, таких как именины царя, царицы или их детей, стрелецких начальников также принимали и награждали «именинными пирогами»{42}. Дед будущей царицы Авраам Никитич Лопухин еще и воевал. Он выжил в бесславном конотопском деле в 1659 году и даже получил поместную и денежную придачу за эту службу{43}. После завершения Русско-польской войны 1654–1667 годов он продолжил службу во дворце.

Авраам Лопухин был назначен дворецким царицы Натальи Кирилловны 17 апреля 1671 года (хотя делами Царицыной мастерской палаты он стал заведовать даже чуть раньше){44}. В этом назначении тоже есть определенная традиция, ибо управлять царицыным двором и Царицыной мастерской палатой могли только особо доверенные лица, лучше всего из родственного круга. Например, первым дворецким царицы Евдокии Лукьяновны стал ее родственник Федор Степанович Стрешнев. В царствование Алексея Михайловича у его первой жены царицы Марии Ильиничны Милославский долгое время служили отец и сын Соковнины (к их семье принадлежала и знаменитая боярыня Федосья Прокопьевна Морозова, в девичестве Соковнина). Смена царицыного дворецкого Федора Прокопьевича Соковнина (родного брата боярыни Морозовой) на Авраама Никитича Лопухина стала символичным отражением перемен при дворе царя Алексея Михайловича, когда в силу вошел временщик Артамон Матвеев (кстати, тоже бывший стрелецкий голова, участвовавший в охране свадьбы царя с Марией Милославской в 1648 году). Царица Наталья Кирилловна из рода Нарышкиных была воспитанницей Артамона Матвеева. В разряде второй свадьбы царя Алексея Михайловича с Натальей Кирилловной в конце января 1671 года Авраам Никитич Лопухин уже не стоял где-то далеко, охраняя вход в Кремль, а «путь слал» новой царице и «великой государыне». А его сын Федор Лопухин охранял царскую свадьбу со стрельцами своего приказа{45}.

Царицыны родственники Нарышкины, а еще Стрешневы и Лопухины более других выиграли от своей близости к Артамону Матвееву. Когда 30 мая 1672 года родился царевич Петр Алексеевич — будущий Петр Великий, при царском дворе состоялись обычные по такому поводу назначения в Думу. Царь Алексей Михайлович пожаловал из думных дворян в окольничие царицыного отца Кирилла Полуектовича Нарышкина и Артамона Сергеевича Матвеева. Окольничество царскому тестю «сказывал», то есть объявлял, Ларион Дмитриевич Лопухин. В тот же день состоялись еще два пожалования в Думу, и опять они коснулись Нарышкиных и Лопухиных. Думными дворянами стали царицын дядя Федор Полуектович Нарышкин и дворецкий царицы Натальи Кирилловны Авраам Никитич Лопухин{46}. В эти радостные дни на дворецкого молодой царицы легло особенно много забот, он готовил пир, состоявшийся после крещения царевича в Чудовом монастыре в день Петра и Павла 29 июня 1672 года. Гостей угощали разными сладостями, на столе стояли «орел сахарной белый большой с державой», «лебедь сахарной литой, весом в два пуда» и даже, трогательная деталь, «кроватка сахарна». Подавались смоквы, имбирь, финики, полосы дыни и арбуза, замысловатые «индейские овощи в патоке» и другие диковины. У царицыного «поставца» сидел и, значит, всем распоряжался ее дворецкий Авраам Никитич Лопухин. После пира благодарная царица Наталья Кирилловна послала сладости со своего стола на двор к Артамону Матвееву, чтобы поздравить его и порадовать своих подруг, живших в его доме.

Приближенные царицы Натальи Кирилловны Лопухины недолго наслаждались вместе с нею своим новым высоким положением при дворе. Вскоре после смерти царя Алексея Михайловича в 1676 году они вместе с Нарышкиными разделили все прихотливые повороты дворцовой жизни. На престол вступил царь Федор Алексеевич, старший брат и крестный царевича Петра Алексеевича (другой восприемницей была их тетка царевна Ирина Михайловна){47}. Главный покровитель Нарышкиных временщик Артамон Матвеев был удален от двора, царицын дворецкий Авраам Никитич Лопухин принял постриг в Троице-Сергиевом монастыре и умер в 1685 году, в возрасте больше восьмидесяти лет. Положение царицы Натальи Кирилловны сильно изменилось. Теперь на лествице наследников покойного царя Алексея Михайловича ее сын стал занимать очень скромное место. А при условии рождения наследников у царя Федора Алексеевича Петр вообще вряд ли когда-нибудь стал бы царем. Соответственно изменившейся роли в династическом порядке наследования по-новому стали воспринимать и прежнюю царицу Наталью Кирилловну вместе с ее двором.

А потом случился великий и несчастный 1682 год, получивший название «Хованщина». Едва не появившаяся в России стрелецкая республика прославилась террором, жертвами которого стали Артамон Матвеев, близкие родственники царицы Натальи Кирилловны, включая ее родных братьев. Царицыного отца Кирилла Полуектовича Нарышкина тоже едва не казнили и лишь «по упрощению» царицы насильно постригли в монастырь. Угроза жизни существовала даже для молодого царевича Петра. Десятилетний мальчик навсегда запомнил страшные сцены бушующей людской толпы у царского Постельного крыльца, требовавшей выдачи ей на заклание бояр. Отсюда его ненависть к стрельцам, да и вообще к связанной с ними московской старине.

В итоге с безвластием 1682 года справилась, как известно, царевна Софья Алексеевна. Но и ей пришлось пойти на соглашение со стрельцами, добившимися царствования двух царей — Ивана и Петра. Софья стала при них фактически регентшей и правительницей государства. Так две линии царского рода — от Милославских и от Нарышкиных — дали предлог для еще одного толкования государственного герба — двуглавого орла. И так же, как этот державный орел, не ладившие друг с другом родственники держали свои головы в разные стороны. Хотя не стоит забывать, что речь шла все равно о родных братьях и сестрах. Юный царь Петр очень любил своего старшего брата, вместе с которым ему приходилось сидеть на троне. В Оружейной палате Московского Кремля до сих пор можно видеть этот диковинный трон, выкованный ажурным плетением, с креслами для двух царей. А за ними — тайное место для советников, подсказывавших, как надо отвечать на вопросы при приеме послов{48}. Конечно, очень часто за спиной у братьев, скрытая покровом, стояла именно царевна Софья Алексеевна.

Известно, что Петр иначе относился к своей сестре Софье, чем к брату, власть которого он всегда признавал. Но не смешивается ли при этом в восприятии тех событий государственный интерес будущего правителя царства с его личными чувствами к сестре? Не стоит ли вспомнить и роль придворных, пытавшихся посадить на трон только одного правителя и покончить с временами компромисса, растянувшимися на целых семь лет с 1682 по 1689 год? Все эти вопросы высокой политики не касались царской невесты Евдокии Лопухиной, но о них прекрасно помнили и знали те, кто устраивал брак молодого царя Петра Алексеевича.

Конечно, нет ничего удивительного в том, что, когда пришло время женить сына, царица Наталья Кирилловна вспомнила о внучке преданного ей дворецкого Авраама Лопухина. Хотя та и не была единственной претенденткой: во дворце в разное время состоялись какие-то смотрины невест[2]. Князь Борис Иванович Куракин в «Гистории о Петре I и ближних к нему людях» вспоминал, что «в 7197-м (1689) царица Наталья Кирилловна, видя сына своего в возрасте лет полных, взяла резолюцию женить царя Петра Алексеевича. И к тому выбору многия были из знатных персон привожены девицы, а особливо княжна Трубецкая, которой был свойственник князь Борис Алексеевич Голицын, и старался всячески, чтоб на оной женить. Но противная ему, князю Голицыну, партия Нарышкины и Тихон Стрешнев того не допустили, опасаяся, что чрез тот марьяж оной князь Голицын с Трубецкими и другими своими свойственники великих фамилей возьмут повоир (pouvoir) и всех других затеснят. Того ради, Тихон Стрешнев искал из шляхетства малаго и сыскал одну девицу из фамилии Лопухиных, дочь Федора, Лопухину, на которой его царское величество сочетался законным браком»{49}. Свидетельству князя Куракина можно доверять. Ведь, как уже говорилось, его женой была младшая сестра царицы Евдокии — Ксения Лопухина, а их дочь впоследствии вышла замуж за князя Михаила Михайловича Голицына. Словом, мемуарист рассказывал о событии, хорошо известном в семьях Куракиных и князей Голицыных. Не говоря уже о возможности узнать слухи от других придворных, всегда зорко следивших за теми, кто попадал в силу. Или, как на французский «манир» выражался князь Куракин, брали «повоир».

Кто такая княжна Трубецкая, которую прочили в жены Петру I, установить нелегко. Этот древний род князей Гедиминовичей едва не пресекся после сложных перипетий Смуты. Выжила одна ветвь аристократического рода, продолжившаяся от князя Юрия Никитича Трубецкого, вынужденного некогда бежать в Речь Посполитую. Его внук, князь Юрий Петрович, был вывезен в Россию только во второй половине XVII века. Он получил боярский чин и женился на сестре князя Василия Васильевича Голицына. Отсюда и «свойство» Голицыных и Трубецких, о котором упоминал князь Борис Иванович Куракин. По возрасту княжна Трубецкая должна была быть дочерью князя Юрия Петровича и младшей сестрой двух его знаменитых сыновей, родившихся в конце 1660-х годов — Ивана Юрьевича и Юрия Юрьевича. Однако в родословии и семейных сказаниях князей Трубецких о дочери князя Юрия Петровича ничего не говорилось{50}, тем более не упоминалось о не состоявшемся родстве князей Трубецких с царствующей династией. Поэтому остается только догадываться, кого имел в виду князь Б.И. Куракин, очень правдоподобно описывая расклад придворных партий, столкнувшихся по поводу предполагаемой свадьбы Петра 1. Возможно, впрочем, что соперница Евдокии Лопухиной умерла в юном возрасте и поэтому оказалась забытой. Но это не более чем предположение.

«Сначала любовь между ими… была изрядная»

Царица Наталья Кирилловна действительно искала невесту сыну с помощью своих родственников и самых надежных людей. Может быть, она даже заранее остановила свой выбор на Лопухиной, которую ей могли представить еще совсем юной девочкой. У будущей царицы Евдокии было еще одно преимущество происхождения: она соединяла не один, а два рода, очень близких к семье царя Алексея Михайловича. По материнской линии Евдокия Лопухина происходила из рода Ртищевых, служивших по другому калужскому городу — Лихвину (оттуда же происходили и царские дворецкие Соковнины). В самом начале царствования Алексея Михайловича Михаил Алексеевич Ртищев получил заметный чин «стряпчего с ключем»{51}, по сути, распорядителя дел в царском дворце. В разряде свадьбы царя в 1648 году он уже упоминается как постельничий, а с чином «стряпчего с ключем» записан его старший сын Федор Ртищев. Матерью царицы Евдокии была Устинья Богдановна Ртищева, вероятно, родственница окольничего Федора Михайловича Ртищева, воспитателя старшего сына и наследника престола — царевича Алексея Алексеевича, умершего в 1670 году. В исторической памяти Ртищев остался как один из самых необычных придворных. Он прославился книжной ученостью и благотворительностью, которую, кстати, совсем не афишировал. Пользовавшийся особой доверительностью царя, он так и не стал боярином и, презирая блага власти, стремился к духовным исканиям и добру{52}. Память о Федоре Ртищеве еще долго оставалась у тех, кто его знал, и могла быть перенесена на весь его род. Когда царь Алексей Михайлович женился во второй раз, Ртищевы никак не участвовали в последовавших дворцовых интригах и дележе чинов. Федор Михайлович остро переживал смерть своего юного воспитанника Алексея Алексеевича, оборвавшую продолжение династии и изменившую самого царя. Один из ближайших к царю Алексею Михайловичу людей, он удалился в свои деревни и вскоре умер.

Князь Борис Иванович Куракин не случайно упомянул еще одного человека — Тихона Никитича Стрешнева, расчеты которого на близость к царю и царице через брак с Евдокией Лопухиной вполне оправдались. Как и ожидания родственников царицы Лопухиных, про которых Куракин высказался очень нелицеприятно: «Род же их, Лопухиных, был из шляхетства средняго, токмо на площади знатнаго… понеже были знающие в приказных делех, или, просто назвать, ябедники»{53}. А ведь какое-то время это были и его родственники! Впрочем, записки князя Бориса Ивановича написаны в то время, когда его уже давно ничего не связывало с Лопухиными, кроме воспоминаний.

27 января 1689 года царица Евдокия была введена во дворец. Тогда же состоялось ее бракосочетание с семнадцатилетним царем Петром Алексеевичем. Судя по сохранившимся разрядам, обычно царские свадьбы становились государственным торжеством, в котором участвовали сотни людей. Бояре мерились «местами», стремясь занять более почетное место при молодом царе, юные стольники — «дружки» царя — впоследствии, как правило, становились его ближайшими придворными. Увы, на этот раз, все было по-другому. Венчание состоялось не в главном Успенском соборе, а в скромной, недавно построенной дворцовой церкви Апостолов Петра и Павла, обряд проводил не весь церковный синклит во главе с патриархом, а царский духовник протопоп Меркурий{54}. У подобной дворцовой скромности могло быть много толкований, однако не стоит забывать, что «негромкой» (в прямом смысле тоже) была свадьба самой царицы Натальи Кирилловны. Царь Алексей Михайлович долго держал траур по царице Марии Ильиничне, умершей после родов, проводя это тяжелое время, по собственному признанию, в «душевных и телесных» трудах. Настолько, что запретил стрелецкой охране дворца во время прохода строем по Кремлю бить в барабаны, чтобы не нарушать сосредоточения молитвы. И не отступил от этого правила в дни свадьбы с царицей Натальей Кирилловной. Выход царя Алексея Михайловича из этого состояния «тишины» был связан именно с новым браком. Царь тайно ходил к патриарху, чтобы получить благословение, а свадьба состоялась только в окружении самых близких придворных. Всем остальным, судя по сохранившемуся б архиве «чиновнику» второй свадьбы царя Алексея Михайловича, имя новой царицы, Натальи Кирилловны, было объявлено позднее{55}. Нет ничего удивительного, что и для свадьбы его сына тоже был использован скромный чин брачного торжества. Хотя много позже панегиристы Петра I, подобные Петру Крекшину, будут писать о том, как царь «поя прекрасную деву» и как «брак был со многим торжеством и с великою всенародною радостию»{56}.

Тем не менее свадьба одного из царей все равно воспринималась подданными как великое событие. Придворный книжник «менший иеродиакон» Карион Истомин преподнес сочиненную им к этому событию иллюминированную рукопись «Книга любви знак в честен брак». Она открывалась парным изображением царя Петра и царицы Евдокии и содержала торжественную эпиталаму с барочным словесным плетением из силлабических стихов. Хотя торопливость Кариона Истомина, хотевшего почтить царскую брачную чету в видах будущих наград, все-таки сказывается. В его риторике нет искреннего чувства, она темна и выспрення, а стилистически вполне укладывается в уже сформировавшуюся при дворе трудами Симеона Полоцкого и Сильвестра Медведева (чьим свойственником был Карион Истомин) традицию таких стихотворных панегириков. Получали их от Кариона Истомина царевна Софья, царь Иван, царица Наталья Кирилловна.

Поэтическое творчество Кариона Истомина еще будет вдохновляться событиями из жизни царской четы — Петра и Евдокии. Он сочинил для молодой царицы Евдокии стихотворное «Желательно приветство… в день рождения», поздравлял царя Петра Алексеевича и царицу с рождением в 1690 году царевича Алексея. Самая важная его работа для русской культуры — составление замечательного букваря — также будет связана с необходимостью обучения первенца в царской семье (причем эта книга в марте 1692 года была поднесена царице Наталье Кирилловне, от которой зависел выбор будущего наставника для царевича Алексея, а не царице Евдокии). Но пока, 30 января 1689 года, Карион Истомин еще только провозглашал первые здравицы «избранной деве Евдокие царице Феодоровне росской владычице», торжественно восклицая: «Потреба царю была в россах ныне / с царицею жить век в любви едине»{57}.

Царевна Софья вынуждена была принять брак своего брата. В январе 1689 года была отправлена окружная грамота с объявлением «государской радости», извещавшая подданных о свадьбе царя Петра Алексеевича. И имя царевны Софьи по-прежнему стояло в общем царском «титле». Как выяснится всего несколько месяцев спустя, именно это включение имени царевны Софьи в общее титулование русских царей больше всего раздражало повзрослевшего Петра. Жителей разных уездов Московского царства извещали, что «в нынешнем во 197 году генваря в 27 день изволили мы великий государь царь и великий князь Петр Алексеевич, всея Великия и Малыя и Белыя России самодержец, сочетатися законному браку, а поняти дщерь Феодора Аврамовича Лопухина девицу Евдокею Феодоровну»{58}. Едва ли не впервые в подобных грамотах говорилось исключительно о царе Петре, обозначая уже намечавшийся передел власти. Хотя в окружной грамоте назван точный день, когда состоялась свадьба, — 27 января, торжества, как и положено, растянулись на несколько дней. Кгрион Истомин подносил свою эпиталаму царской чете только 30 января, а судя по разряду свадьбы царя Алексея Михайловича и царицы Натальи Кирилловны, именно в четвертый, последний день царя и царицу поздравляли патриарх и другие церковные власти, а также московские гости и купцы{59}.[3]

О женитьбе царя Петра Алексеевича на Евдокии Лопухиной, в отличие от других царских свадеб, практически ничего не известно, кроме даты. Отсутствие источников заполнили красивые легенды, растиражированные версии из упомянутого романа Алексея Толстого «Петр Первый» и снятого в 1937 году по его мотивам фильма. Писатель стремился угадать характеры царя и царицы, показывая, как царь Петр, вынужденный согласиться на свою собственную свадьбу под нажимом матери, снисходительно успокаивает боящуюся всего на свете невесту… Царица Евдокия если и запоминается, то картиной совместной трапезы молодых, делящих «куря» после свадебного пира. Кстати, верная деталь, основанная на описании обрядов других царских свадеб, когда пир завершался посылкой молодым блюд со свадебного стола, включая неизменную жареную курицу… Вот как об этом написано в разряде свадьбы царя Алексея Михайловича и царицы Марии Ильиничны в 1648 году: «А после третьие ествы поставили перед царя и великого князя, и перед царицу и великую княгиню, куря жаркое, и большой государев дружка, обертев куря з блюдом, и с перепечею[4], и с солонкою, скатертью другою, отнес к сеннику»{60}.

Каждый этап в этом действе, начиная с приготовлений во дворце, украшения покоев и комнат, освящения еды и одежды, угощения молодых фряжским вином и приготовленным заранее хлебом с солью, имел глубокий смысл. Не говорим уже о самом церковном таинстве. Тот же глубокий смысл имел каждый шаг в шествии от брачного стола в Грановитой палате до сенника, где молодых оставляли одних. На следующий день после свадьбы царь отправлялся в «мыленку» со своими «дружками»; затем совершался обряд открытия покрова с невесты, исполнявшийся посаженым отцом с помощью стрелы, чтобы все могли впервые ее «царские очи видети».

Пир проходил радостно и весело и растягивался на несколько дней. Подавали лучшие блюда и заморские вина, то же фряжское вино, романею, ренское и другие изысканные сорта. На царицыном столе были еще и «жаркий» гусь и «жаркий» поросенок, а также любимое «куря» трех видов: «в калье с лимоны», «в лапше», «во щах богатых». Правда, царь Алексей Михайлович в свое время отказался от музыки сурн, труб и битья в накромы (барабаны), заполнявших шумными звуками пространство дворца весь второй день свадьбы. Вместо «труб и органов и всяких свадебных потех» он распорядился во время царских приемов и «столов», чтобы пели «государевы певчие дьяки… со всяким благочинием»{61}. Но царь Алексей Михайлович воспитан был в особом благочестии, и для него такой шаг представлялся разумным и логичным; во всяком случае, подданные всё приняли и одобрили, хваля царский «честен брак» и «веселие». Зная порывистый, веселый и даже буйный характер его сына царя Петра (которому тогда было примерно столько же лет, сколько и отцу во время первой свадьбы), вряд ли можно предполагать, что на его свадьбе тоже звучали песнопения из Триоди… Спустя год царь Петр будет пускать фейерверки в честь рождения сына, и это больше подходило его нраву.

Сочетание серьезного осознания своей царской миссии со стремлением к безудержным разгулам представляет одну из загадок личности Петра. Очень легко ошибиться, видя в каждом царском шаге государственный интерес и забывая, что Петр был еще и человеком со своими слабостями и страстями. В год своей свадьбы Petrvs, как он подписывался в письмах к матери — царице Наталье Кирилловне, прилежно занимался математикой, астрономией и артиллерийским делом, с увлечением записывал в тетради сведения о «мультипликации» (то есть умножении), знакомился с астролябией и осваивал навыки, необходимые для стрельбы из пушек{62}.

В его архиве осталась памятная записная книжка, где главными, всегда находящимися под рукой будут сведения о кораблях, бомбах, крепостях и фейерверках. Разделить с ним эти увлечения невеста из московских боярышень явно не могла, хотя и она интересовалась какими-то «зрительными трубками» (подзорными трубами?), купленными ей для развлечения, судя по материалам Оружейной палаты.

Живость царя Петра, уже знавшего силу своей власти, могла завести его куда угодно. И не этим ли объясняется скорое решение о царской свадьбе, принятое царицей Натальей Кирилловной? Так полагал, например, несостоявшийся сотрудник А.С. Пушкина в написании истории Петра Великого Михаил Петрович Погодин: «Царица Наталия Кирилловна думала, как бы остепенить сына, которому не сидится дома, который беспрестанно отлучается то туда, то сюда, знается преимущественно с иноземцами не нашей веры, ведет беспорядочную жизнь. Как же остепенить его, усадить на место?» Тогда и было выбрано самое простое и очевидное решение: «окрутить» или женить царя Петра, заключает Погодин: ведь «ему уже пошел 17 год»{63}. Однако скромный, домашний характер свадебных торжеств ничуть не отменяет их значимости ни для царя Петра, ни для подданных. Московское царство узнало имя новой царицы Евдокии Федоровны, и ее уже никогда не забывали, что бы дальше ни происходило с самим государством или с частной жизнью последней русской царицы.

Пару месяцев спустя после свадьбы, весной 1689 года, царь Петр уехал из Москвы в Переславль-Залесский, чтобы строить свои первые корабли. На первый, поверхностный взгляд подтверждается версия о некоем разладе, случившемся в жизни царя и царицы с самого начала. Тот же М.П. Погодин сильно повлиял на утверждение подобных взглядов: «…едва кончился полумедовый, полуполынный месяц, как Петр отпросился на несколько дней в Переяславль посмотреть, что там делается, успешно ли идет строение»{64}. Другой биограф царя Петра, академик Михаил Михайлович Богословский, тоже не избежал беллетристического искуса: «К красавице-жене Петр не почувствовал никакой склонности. По-видимому, его гораздо более занимали в то время заложенные предыдущим летом в Переяславле корабли. Едва миновал медовый месяц и стали вскрываться реки, Петр летит уже, забыв жену, к любимому озеру»{65}. Действительно, послушный и любящий сын, «в работе пребывающий», писал, и довольно часто, своей матери царице Наталье Кирилловне, а вот жене — нет, и даже не упоминал о ней в письмах. Конечно, можно предположить, что письма, адресованные царице Евдокии, просто не дошли до нас. Впрочем, драгоценные автографы Петра I, если бы его переписка с женой существовала, никто бы не решился уничтожить, кроме разве что его самого. Так как все-таки объяснить этот отъезд Петра? Неужели он и вправду с самых первых месяцев брака невзлюбил жену, которую многие признавали красавицей?!

Как бы ни влияли на нас основатели апологетического восприятия Петра I от Погодина до Алексея Толстого, но писательские версии об исключительном герое, Петре-государственнике, не могут оставаться универсальным объяснением всего, что с самых ранних лет происходило в биографии царя. Почему-то мало кому из историков приходило в голову сопоставить время отъезда царя в Переславль-Залесский в 1689 году с церковным календарем… начался Великий пост, и нет ничего удивительного в том, что царь Петр решил не проводить эти дни в коленопреклоненных церковных молитвах, сдерживая себя рядом с молодой женой, а заняться увлекшим его делом. Прекрасный знаток петровской биографии М.М. Богословский упоминал, что в 1693-м, как и в 1692 году царь Петр выезжал в Переславль-Залесский именно в Чистый понедельник, но сделал такой вывод: «Можно заметить, как у Петра, еще очень молодого человека, всего на 21-м году жизни, складываются определенные, постоянные привычки, — любовь к ежегодному повторению установленного порядка»{66}. Это верное в целом суждение — яркий пример того, как заранее сформировавшееся отношение к герою влияет на историков. Почему бы не датировать складывание привычки более ранним временем — 1689 годом, когда Петр впервые начал лично участвовать в строительстве кораблей на Плещеевом озере? Не с тем ли постоянством восемнадцатилетний царь избегал строгих церковных запретов, распространявшихся в пост и на едва начавшуюся семейную жизнь?

Позднее в предисловии к Морскому регламенту царь Петр признавался, что в самый первый раз на Переславское озеро он попал, схитрив, сказав матери, что едет на богомолье, «под образом обещания в Троицкий монастырь», а «потом уже стал просить ее и явно, чтоб там двор и суды сделать»{67}. Было это в 1688 году. И что снова придумал Петр, дабы на следующий год опять уехать на Плещеево озеро?{68} Да, он там немного задержался и пропустил торжества Пасхи 11 апреля и всю Пасхальную неделю, ожидая полного вскрытия воды ото льда. Именно об этом он писал в письме матери царице Наталье Кирилловне 20 апреля: «А у нас, молитвами твоими, здорово все; а озеро все вскрылось сего 20-го числа, и суды все, кроме болшого корабля, в одцелке, тол (ко) за канатами станет». По поводу этих канатов и написано письмо: он просил прислать их поскорее из Пушкарского приказа. Добиваясь своего, юный Петр опять прибегал к хитрости, предупреждая, что из-за канатов «дело станет, и житье наше продолжитца». На самом деле он уже днем 23 апреля «за три часа до вечерни» оказался в Москве и сразу уехал в Преображенское[5]. После чего оставался там все время с матерью и женой, пока в самом начале июня снова не умчался в Переславль на несколько дней. Следовательно, версия о Петре, избегавшем молодой жены красавицы, не выдерживает критики.

Между тем царица Евдокия сразу стала полноправной участницей дворцового обихода. Было кому и «попечаловаться» за нее во дворце царицы Натальи Кирилловны, если бы понадобилось. Ведь свадьба царицы Евдокии еще более приблизила Лопухиных к Нарышкиным. Дядя царицы, боярин Петр Авраамович Большой Лопухин, встал во главе Приказа Большого дворца. У новой царицы, как и положено, был заведен свой двор. По документам архива Оружейной палаты можно назвать некоторые имена членов этого малого двора: «казначеи» Марфа Ивановна Кафтырева (с 9 февраля), вдова Анна Васильевна Сокольникова (с 21 марта), «дворовая девушка» Дарья Михайлова Дорогого. У царицы появились свои первые стольники из совсем молодых дворян — Иван Нармацкий (к этому роду принадлежали стрелецкие полковники) и Степан Таболин (с 21–22 февраля). Как видно, никто из представителей «больших» и заметных родов молодой царице тогда не служил и ее окружение было самое простое. Но она понемногу осваивалась во дворце; в свою очередь и дворцовые служители привыкали к присутствию там царицы Евдокии. 11 марта из Приказа Большой казны было выделено «в Верх» в Царицыну мастерскую палату 890 рублей для раздачи «верховым чинам» по случаю «всемирной радости» — брака царя Петра и царицы Евдокии. Известно также, что в боярынях у царицы Евдокии служили в разное время Авдотья Авраамовна Чирикова, Наталья Осиповна Лопухина и пожалованная из казначей Акулина Владимировна Доможирова{69}.

Пока Петр находился в дни поста в марте — апреле 1689 года в Переславле-Залесском, его молодая царица была занята таким обычным и понятным делом: готовила свои царские наряды! К «телогреям» царицы Евдокии Федоровны покупались атласы и тафта, кружева и «бельи исподы». За всем этим, конечно, стояла другая, рачительная (если не сказать скупая) хозяйка — царица Наталья Кирилловна. Беличья подкладка закупалась одновременно для «телогрей» царицы Евдокии и младшей сестры царя Петра царевны Натальи Алексеевны. А из остатков купленной для царицы Евдокии в Сурожском ряду «тафты красной» царица Наталья Кирилловна распорядилась сделать «бумажник» — украшение для постели в своих хоромах. Но если у царицы Евдокии и были обиды, она, конечно, должна была держать их при себе. Напротив, она благочестиво попросила написать образ ангела своего мужа — апостола Петра. Запись о покупке золота и красок для написания образа в хоромы царицы Евдокии связана с одним из первых упоминаний жены царя Петра в документах Оружейной палаты{70}.

В стремлении понять, как царь Петр относился к своей жене, нельзя пройти мимо единственного сохранившегося письма царицы Евдокии, датированного 1689 годом. Читая его, можно увидеть, что никакого разлада между царем и царицей изначально не существовало, да и не могло существовать. Царица Евдокия писала своему мужу: «Государю моему радости, царю Петру Алексеевичу. Здравствуй, свет мой, на множество лет! Просим милости, пожалуй, государь, буди к нам не замешкав. А я при милости матушкиной жива. Женишка твоя Дунька челом бьет»{71}.[6] Поскольку царь Петр не взял жену с собой в Переславль-Залесский, а отдельно от него, например в Троице-Сергиевом монастыре или Александровой слободе, она пока находиться не могла, Евдокия оставалась в полном подчинении своей свекрови.

Лучше всего дела в молодой семье царя Петра объясняются почтительной фразой невестки: «…я при милости матушкиной жива». Главной распорядительницей в делах сына и после брака была царица Наталья Кирилловна. Не случайно именно ей, а не жене, Петр шлет, одно за другим, похожие на отчет письма из Переславля. К сентиментальным радостям Петр всегда относился насмешливо, предпочитая простоту устоявшемуся этикету. Подпись царицы Евдокии под письмом мужу — «женишка твоя Дунька» — тоже говорит о том, что жена приняла фамильярное обращение Петра. Это было в духе царя. А.С. Пушкин выписал примечательное известие для своей «Истории Петра Великого»: «Петр, получив от Апраксина слишком учтивое письмо (пишет Голиков), отвечает, что он сомневается, к нему ли оно писано; ибо оно с зельными чинами, чего-де я не люблю, и ты знаешь, как к компании своей писать. В другом письме запрещает он ему слово величество»{72}. Свою жену, как видно, он тоже пытался научить близкому ему простому и лаконичному стилю обращений.

Петр I, конечно, прежде всего был воином и строителем, и это ни у кого не вызывает сомнения. В самом юном возрасте он последовательно занимался тем, чему будет посвящена вся его жизнь: осваивал военный строй и стрельбу, превратив со временем «потешные» полки в новую армию. Его новое увлечение водной стихией, согласно интересной версии Юрия Николаевича Беспятых, было похоже на страсть, временами даже болезненную, каким некогда было паническое отторжение от воды{73}.[7] Как заметил исследователь, «Петр пережил потрясение в пятилетнем возрасте и избавился от недуга в 14 лет, то есть в 1686 г. Если так, мы сталкиваемся с поистине удивительным обстоятельством. Выходит, люди, излечившие царя, невольно, так сказать, перестарались, ибо ужас перед водой тут же, без сколько-нибудь заметного временного промежутка, обратился в любовь к ней»{74}. Сначала занятия царя Петра военными маневрами и строительством кораблей не выходили дальше Преображенского, Измайлова и поездок на Плещеево озеро. Но со временем они превратятся в главное дело жизни императора Петра. Однако было бы большим преувеличением думать, что на этом большом пути в жизни Петра изначально противопоставлялись боги войны и любви — Марс и Венера. Молодой царь Петр одинаково поклонялся обоим…

Только со стороны могло казаться, будто царь Петр бежал от своей царицы, думая исключительно о кораблях. На такие мысли можно натолкнуться, например, в одной из самых ранних биографий царя, написанных его современником, новгородским дворянином Петром Крекшиным. Крекшин поэтично описывал состояние молодого царя Петра во время его отъезда в Переславль для строительства корабля в 1691 году: «…так весело и охотно в труде сем пребывая, как весело никто не сядет в брачном пировании, и так к трудам спешил, как бы к Царствованию, и не толико мила ему бысть тогда Держава, елико то двор плотнической при деле онаго корабля…»{75}

Документы, однако, свидетельствуют о другом. Увлечения царя сначала хватило на год, а потом до конца 1691 года Петр не появлялся на Плещеевом озере. Вскоре молодой царь Петр снова вспомнил о месте своих забав и в 1692 году, кроме кораблей, решил строить и новую дворцовую резиденцию. Для «государского хоромного строения» в Переславле-Залесском будет работать Приказ Большого дворца, а мастера-иконописцы Оружейной палаты напишут для царских хором образы апостола Петра и мученицы Евдокии, соименные царю и царице. Царь Петр сам заботился об этом и отдавал распоряжения о росписи «слюдяных окончин» в хоромах, где должны были жить царица Евдокия и их дети{76}. Не правда ли — это уже какая-то другая история, совсем непохожая на ту, которую чаще всего рисуют нам биографы царя?