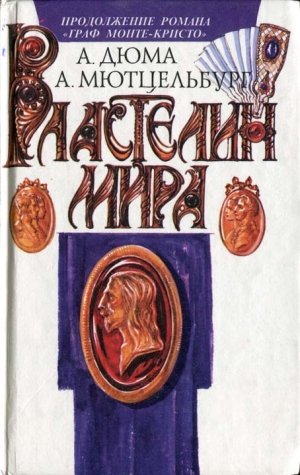

НЕМНОГО ОБ АВТОРЕ

Адольф Мютцельбург родился во Франкфурте-на-Одере в 1831 году. С детских лет он был уверен, что станет писателем. Ученье давалось ему легко. Он много и жадно читал, пробовал свои силы в сочинительстве. Еще в тринадцатилетнем возрасте он послал в одну из газет два своих рассказа и был крайне удивлен, когда ему вернули написанное. Познакомившись с творчеством Александра Дюма, Адольф сделался его страстным почитателем. Вскоре он переехал в Берлин, решив посвятить себя литературной деятельности. Из-под его пера один за другим начинают выходить популярные исторические романы. Особое место в его творчестве занимают продолжения «Графа Монте-Кристо» — особо полюбившегося ему романа его литературного кумира.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I. ДОН ЛОТАРИО И ЛОРД ХОУП

— Еще один прыжок, мой славный Сокол, и мы на той стороне! А там лети себе по равнине, как стрела индейца. Ну, смелее!

Произнося эти слова, молодой всадник ободряюще похлопывал правой рукой по холке своей лошади, поскольку в левой держал поводья.

Это был, впрочем, рискованный шаг, и Сокол, казалось, не осмеливается преодолеть зияющую у него под ногами расщелину в скалах. Он приготовился было к прыжку, но потом, испугавшись, вновь заупрямился.

— Что это с тобой? Давно не пробовал шпор? — сердито воскликнул молодой человек, не задумываясь о том, что неудачный прыжок лошади стоил бы ему жизни, ибо расщелина достигала в глубину более тридцати футов. — Сейчас я тебе напомню!

С этими словами он вонзил длинные испанские шпоры в брюхо лошади, которая от боли встала на дыбы, резко прянула в сторону, словно намереваясь сбросить всадника, но потом одним мощным прыжком перенесла его через казавшееся непреодолимым препятствие.

Очутившись на противоположной стороне расщелины, Сокол остановился, дрожа всем телом и пугливо всхрапывая, он будто сознавал, что избежал большой опасности. А всадник звонко расхохотался.

— Не говорил ли я тебе, глупое животное? — воскликнул он, словно лошадь могла его понять. — Кратчайший путь — самый лучший, пусть даже он лежит через сотню таких расщелин!

Отважный всадник, произносивший эти слова, был статным молодым человеком немногим более двадцати лет от роду, истинным испанцем с головы до пят, таких же чистых кровей, как и его конь. Из-под соломенной шляпы выбивались вьющиеся каштановые волосы, над орлиным носом сверкали темные глаза, а усы были закручены столь тщательно, словно дон Лотарио ехал на лошади по Пуэрта-дель-Соль — самой аристократической улице Мадрида, — а не преодолевал скалы Верхней Калифорнии, которая в описываемое нами время — в начале сороковых годов XIX века — еще принадлежала Мексиканской республике.

— Вперед, — крикнул дон Лотарио, — но не так быстро, иначе мы, чего доброго, еще свернем себе шею!

Лошади и всаднику предстояло спуститься в долину, преодолевая выступы скал и хаотичные нагромождения камней. Ни малейшего намека на тропу не было, и любой менее отчаянный человек натерпелся бы смертельного страху, решившись на подобное предприятие даже пешком. Лишь человек такой безрассудной храбрости, как дон Лотарио, мог доверить свою жизнь лошади: не заботясь о том, куда Сокол ставит копыта, наш герой смотрел в долину. Дон Лотарио как раз собирался замурлыкать какую-то песенку, но тут лошадь снова остановилась.

— Каррамба, Сокол! — вскричал он. — Если ты так пуглив, нам то и дело придется ссориться. Что с тобой? Почему ты ловишь ноздрями ветер? Ах, вот оно что! На этот раз ты прав.

С этими словами он бросил поводья, и руки его метнулись к кобурам, притороченным по обе стороны седла. Через мгновение в каждой оказалось по двуствольному пистолету.

Предосторожность была, похоже, не напрасной. Перед нашим всадником как из-под земли, словно горные духи, выросли пять темных фигур. Это были индейцы, уроженцы здешних мест. Двое из них были вооружены копьями и луками, двое — только ножами, а у пятого за плечами виднелось старое охотничье ружье.

— Ни шагу дальше! — крикнул дон Лотарио, когда этот последний приблизился. — Что вам нужно? Ни шагу дальше, говорю вам! Иначе четырех из вас уложу из пистолетов, а последнему хватит и моего ножа!

Однако прежде, чем он успел привести свою угрозу в исполнение, краснокожие вновь исчезли, то ли испугавшись, то ли вообще не собираясь нападать на бледнолицего. Еще некоторое время дон Лотарио оставался на прежнем месте: ему хотелось удостовериться, что индейцы в самом деле удалились. Вскоре он вновь заметил их поодаль на гребне скалы — они спешили в противоположном направлении.

— На этот раз я сэкономил порох! — невозмутимо заметил испанец, убирая пистолеты в кобуру. — Может быть, краснокожие охотились за лордом; в таком случае я смогу предостеречь его, и в знак благодарности он будет более откровенен со мной. Вперед, Сокол, теперь ты достаточно отдохнул! Через десять минут мы должны быть на горе Желаний.

Лошадь, осторожно выбирая, куда поставить копыта, продолжила спуск по скалам и через несколько минут благополучно добралась до поросшей зеленой травою долины. Испанец потрепал лошадь по холке, щелкнул языком, и она помчалась, в полной мере оправдывая свою кличку, причем почти так же бесшумно, как летит по воздуху сокол, ибо мягкий зеленый покров скрадывал топот копыт.

Не прошло и десяти минут после встречи дона Лотарио с индейцами, как он уже миновал мост, недавно перекинутый через небольшую речку с кристально чистой водой, и остановился у подножия горы, которую местные жители называли горой Желаний.

Он посмотрел вверх и покачал головой. Почему? Непосвященному было бы нелегко узнать причину. Но тот, кто знал, что всего полгода назад на этой горе не было ничего, кроме нескольких жалких пихт, кривых кедров и кустарника, и обнаружил теперь деревянные, а кое-где даже каменные постройки, венчавшие ее вершину, — тот не удержался бы и тоже покачал головой. Эти постройки поднялись как по волшебству. Вершина горы стала совершенно неузнаваемой. Одни каменные глыбы были взорваны, другие соединены друг с другом кирпичной кладкой, так что вершину горы окружал теперь прочный каменный пояс — стена, образующая внушительную линию укреплений, амбразуры которой свидетельствовали о том, что она предназначена именно для обороны.

От подножия горы вверх змеилась широкая дорога, сооруженная по всем правилам строительного искусства. И все это лорд Хоуп сделал с горсткой людей, так что дон Лотарио имел все основания покачать головой.

Он пустил лошадь рысью по удобной дороге. Очутившись наверху, он и там обнаружил перемены: простую решетку, преграждавшую вход, сменили прочные каменные ворота с мощными дубовыми створками.

— Кто идет? — услышал дон Лотарио голос караульного, донесшийся через маленькое окошко в воротах.

— Дон Лотарио, — ответил молодой человек. — Доложите милорду. Он принимает?

Ответа не последовало, однако спустя несколько минут дон Лотарио уже въезжал в открытые ворота цитадели.

Крепкий малый в матросском костюме принял у него лошадь, и испанец направился к каменному зданию, фасад которого выделялся строгой красотой. Перед тем как войти, он еще раз в восхищении остановился, бросив взгляд на свободное пространство между домами. Там были сложены бочки, балки, хозяйственная и мелкая домашняя утварь, стояли ящики и сундуки, тачки и повозки, громоздились уложенные рядами тюки. Над всем этим был растянут брезентовый навес для защиты от непогоды. Кругом озабоченно сновали мужчины в легких костюмах, напоминающих матросские. Между ними, на большом ящике, стоял коренастый крепыш с решительным лицом, отдававший короткие команды и временами поглядывавший на окно большого каменного дома. Вероятно, хотел удостовериться, что действует как надо.

В главном здании дона Лотарио ожидали новые сюрпризы. Полы были устланы коврами, в нишах красовались алебастровые вазы, у стен стояли мраморные статуи, лестничные марши были украшены цветочными гирляндами, в дверях блестели великолепные замки.

— Кажется, дону Лотарио угодно, чтобы его встречали на лестнице! — услышал он сверху звучный голос. — Простите, я не знаю обычаев вашей страны.

Испанец непроизвольно снял шляпу и отвесил глубокий поклон. Он стоял перед хозяином дома, создателем этого дворца, настоящим волшебником.

Лорд Хоуп был выше среднего роста, широкоплечий, с могучей грудной клеткой. У него были черные волосы, небольшая бородка, тонкое, очень бледное лицо, на котором выделялись темные глаза. Никто не заподозрил бы в нем англичанина. Однако это был настоящий аристократ. Глядя на его непринужденную позу, на ту легкость, с какой он приветствовал гостя, на его мимолетную любезную улыбку, надменный и своенравный испанец снова поймал себя на мысли, что перед ним необыкновенный человек, достойный восхищения.

— Милорд, мне кажется, я грежу! — сказал он в замешательстве. — Эта роскошь, это великолепие! А всего две недели назад я ничего подобного не видел. Возможно ли такое?

С той же едва уловимой улыбкой, придававшей его бледному лицу своеобразное, с трудом поддающееся разгадке выражение, лорд вместо ответа спросил:

— Разве вы собираетесь оставаться в коридоре, дон Лотарио?

Испанец, смутившись, поднялся по небольшой лестнице и вошел в распахнутую дверь. Это была всего лишь передняя, но юноше она показалась вполне достойной того, чтобы поместить в ней члена королевской фамилии. Потом он прошел в следующую дверь. Повсюду его встречала та же изысканная роскошь: прекрасные ковры, великолепные обои, картины на стенах, изящная мебель. При этом его не покидало ощущение уюта, удобства, гармонии — на молодого испанца увиденное произвело неизгладимое впечатление. Он пробормотал несколько восхищенных слов и, опустившись в кресло, продолжал осматриваться широко открытыми глазами. Между тем лорд подошел к окну и сделал рукой какой-то знак — должно быть, отдал управляющему очередное распоряжение. Когда он вновь обернулся к гостю, тот воскликнул:

— Скажите же мне, ради Бога, как вам удалось доставить сюда все это? Наверное, из Нью-Йорка, ведь даже в Новом Орлеане не найти таких сокровищ?

— Друг мой, — небрежно ответил лорд, — мне не по душе американский вкус. Эти вещи попали сюда из разных мест. Ковры — из Парижа, мебель — оттуда же, обои — из Лондона, как и этот камин: зимой, я думаю, он может понадобиться. Что касается картин и статуй, часть из них принадлежала мне и раньше.

— Из Лондона! Из Парижа! — Испанец покачал головой. — Но ведь всего этого на одном корабле за один рейс, должно быть, не доставишь! Как вам удалось разрешить такую задачу? И привести все в порядок за каких-нибудь две недели! Невероятно!

Лорд тем временем подал своему управляющему очередной знак.

— Вы хотите сказать, что здесь не обойтись без корабля? Вы правы! — ответил он. — Вон там стоит мой пароход.

Испанец подошел к окну, выходящему на запад, откуда открывалась взору широкая панорама местности. Виднелись вершины простирающихся до самого моря скал, то тут, то там между скалами можно было разглядеть и синеву далекого моря. На расстоянии приблизительно в тысячу шагов от подножия горы Желаний скалы прорезал узкий, по ширине едва ли превышающий реку, залив, напоминающий шхеры у побережья Норвегии. В этом заливе стояла на якоре легкая парусная яхта, которая своими прекрасными очертаниями еще раньше привела дона Лотарио в восторг. Теперь рядом с ней покачивался на волнах небольшой пароход.

— Это пароход? — воскликнул испанец. — И он принадлежит вам?

— Разумеется, — ответил лорд с обычной невозмутимостью. — Что же в этом удивительного? Разве в Нью-Йорке нет людей, владеющих пятью, шестью такими пароходами, а бывает — и бо́льшим их числом?

— Конечно, конечно, — выдавил испанец, все еще не придя в себя от удивления. — Но это коммерсанты, которые извлекают из своих судов прибыль. Тот, кто может построить нечто подобное для собственного удовольствия, должен быть богатым, очень богатым человеком.

— Возможно, — вскользь заметил лорд Хоуп. — Я и в самом деле не знаю, во сколько обошелся этот пароход.

— Я приехал, милорд, — продолжал испанец, — просить вас посетить и мою гасиенду. Но я робею. Что может вам предложить мое скромное жилище?

— Не говорите так, не исключено, что я узнаю там кое-что новое для себя, — спокойно ответил лорд. — Правда, пока я еще слишком занят, чтобы принять ваше приглашение. Однако, прошу вас, — добавил он, указывая на столик с изысканной легкой закуской и прохладительными напитками, который только что бесшумно внес негр-слуга. — Вы все еще рассматриваете пароход? — с улыбкой поинтересовался лорд у своего гостя.

— Еще бы! Но цвета на его флаге — это не английские цвета, — удивился дон Лотарио. — Белый, красный, зеленый… это…

— …цвета итальянского флага, которые я предпочитаю английским и к тому же могу носить с полным правом, поскольку имею владения в Италии и являюсь гражданином Тосканы, — закончил начатую им фразу лорд. — Впрочем, совершенно не имеет значения, какие цвета на твоем флаге, главное — чтобы они были настоящими.

— А вы не боитесь ставить эти прекрасные суда на якорь так далеко от своей резиденции?

— А чего же мне бояться?

— О, вы еще не знаете эту страну! — воскликнул испанец, явно обрадованный, что сможет наконец дать своему хозяину добрый совет. — Мы живем здесь при почти полном отсутствии законов. Слабая рука мексиканского правительства не в силах дотянуться до этих мест.

— Прекрасно, именно это обстоятельство меня и привлекает, — сказал лорд с улыбкой.

— Как ни приятно такое положение, в некоторых случаях оно может обернуться неприятностями, — продолжал дон Лотарио. — Мои соотечественники, а тем более североамериканцы немедленно попытались бы похитить у вас эти великолепные суда, и я боюсь, что вы, проснувшись однажды утром, обнаружите пустую якорную стоянку. Ведь она довольно далеко от горы Желаний. Похитители могут выйти в море раньше, чем вы обнаружите пропажу.

— Не исключено! Впрочем, и на этот случай приняты необходимые меры, — усмехнулся лорд Хоуп.

— Наверное, вы держите на пароходе многочисленную команду? — предположил испанец.

— Отнюдь нет. На судне всего шесть человек. Этого вполне достаточно. А если кто-то действительно осмелится посягнуть на мою собственность, я знаю еще одно средство, чтобы обеспечить ее безопасность. Вы что-нибудь слышали об электрическом телеграфе?

— Кажется, слышал, — ответил испанец, несколько смутившись. — Если не ошибаюсь, это новое изобретение[1].

— Совершенно новое, — подтвердил лорд. — Я провел здесь первый опыт, который закончился к моему полному удовлетворению. Как только на судне появляется посторонний человек, я тотчас узнаю об этом. Вдобавок это изобретение позволяет мне взорвать пароход, если возникнет угроза, что он попадет в чужие руки.

— Вы и в самом деле предусмотрели все, — растерянно заметил молодой человек. — Однако, милорд, позвольте обратить ваше внимание еще на одно обстоятельство. Остерегайтесь индейцев — мне кажется, в самое ближайшее время они попытаются напасть на вас.

— С тех пор как мне представился случай оказать одному из вождей краснокожих важную услугу, я уверен, что могу не опасаться местных индейцев, — невозмутимо сказал лорд.

— На вашем месте я бы не слишком полагался на это, — воскликнул дон Лотарио. — Краснокожие — хитрые и коварные бестии.

— Благодарю вас, дон Лотарио, — ответил лорд с такой холодностью, что юный испанец от досады закусил губу.

— А вы не пьете этого вина? — помолчав, спросил он у хозяина.

— Нет, херес мне не по вкусу, впрочем, я вообще почти не употребляю вина, — заметил лорд. — Однако пусть вас это не смущает. Я полагаю, вино неплохое. Мой управляющий знает в нем толк, да и должен разбираться в винах, поскольку пьет больше меня. Как вы находите это вино?

— Превосходное, — ответил испанец, который, казалось, повеселел оттого, что разговор перешел на другую тему. Он облегченно вздохнул, и щеки его окрасил легкий румянец. — Так я могу надеяться, милорд, что в ближайшее время вы нанесете мне ответный визит?

— Помнится, мы уже говорили об этом, — заметил лорд.

— Да, правда! — спохватился дон Лотарио, несколько обескураженный своим новым промахом. — Кстати, милорд, простите меня за бестактность, но, когда я осматриваю эту комнату, мне представляется почти невероятным, чтобы только мужская рука была способна обставить ее с таким вкусом.

— Вы полагаете, что для этого необходима помощь женщины? — равнодушно осведомился лорд Хоуп.

— Да, мне так кажется. А между тем я еще ни одной…

— Разве мой управляющий не может быть женат, — с улыбкой прервал лорд, прежде чем молодой человек успел закончить фразу. — Не угодно ли вам осмотреть и остальные комнаты?

— С величайшим удовольствием, — согласился дон Лотарио, вынужденный волей-неволей оставить затронутую тему.

Лорд Хоуп провел гостя через анфиладу комнат. Испанца вновь и вновь поражало великолепие обстановки, тонкий вкус, с каким были подобраны отдельные предметы. Наконец они остановились перед металлической винтовой лестницей.

— Не хотите взглянуть на мою домашнюю обсерваторию? — спросил лорд. — Она еще не вполне приведена в порядок — инструменты подняли туда только вчера.

— С удовольствием! Мне еще не приходилось видеть ни одной обсерватории! — восхищенно ответил испанец.

Лорд Хоуп поднялся по лестнице первым. Четырехугольное сооружение с широкими окнами в мавританском стиле венчало каменную постройку и было отведено под обсерваторию. Прекрасные блестящие инструменты, составлявшие оборудование обсерватории, вызвали у испанца, разбиравшегося в астрономии немногим лучше, чем в китайской конституции, возглас удивления. Однако он был любознателен, а поскольку самому лорду, видимо, доставляло удовольствие объяснять юноше назначение астрономических приборов (по крайней мере судя по его готовности удовлетворить любопытство дона Лотарио), ближайшие полчаса были посвящены интенсивному обучению.

— Довольно! — воскликнул наконец дон Лотарио. — У меня голова идет кругом. Боже мой, оказывается, я полный невежда. А вы, человек, который во много раз богаче меня, знаете все это!

— Так, по-вашему, богатство в известной степени исключает образованность? — спросил лорд.

— Вовсе нет, — ответил дон Лотарио. — Но, к сожалению, нам обычно внушают, что состоятельным людям нет нужды много учиться.

— Такие мысли могут внушать вам только глупцы! — вскричал лорд. — Кстати, где вы учились?

— Я? Вначале с домашним учителем, потом два года в Мехико и полгода в Новом Орлеане. Вот и все!

— Вам следовало бы отправиться на несколько лет в Лондон и в Париж, — заметил лорд.

— Да, не мешало бы, — со вздохом ответил дон Лотарио. — Но теперь уже слишком поздно.

— Слишком поздно? Сколько же вам лет? — спросил лорд Хоуп.

— Двадцать один год.

— И это, вы считаете, слишком поздно? — воскликнул лорд. — Дорогой друг, в ваши годы я был много невежественнее вас, но понимал, что впереди вся жизнь, и учился.

Это было резкое наставление, и испанец помрачнел, опустив глаза. Однако он сознавал правоту лорда, а от такого человека не стыдно было и выслушать небольшую нотацию.

— Вы даете мне добрый совет, милорд! Но, к сожалению, я уже не смогу воспользоваться им, — вздохнул он.

— Отчего же? Разве вы прикованы к своей гасиенде? Или без вас не смогут обойтись?

— Дело не в этом, я влюблен и вскоре женюсь! — покраснев от смущения, сознался дон Лотарио.

Смущение ли молодого испанца или румянец, окрасивший его лицо, послужили тому причиной — неизвестно, но только взгляд обычно холодного и равнодушного лорда вдруг потеплел, сделался более участливым.

— Вам всего двадцать один год, и вы уже решились вступить в брак? Здесь, правда, женятся рано.

— Решился, милорд. Вы позволите мне задать вам один вопрос? — неуверенно произнес дон Лотарио.

— Говорите же! — сказал лорд, на этот раз мягче и сердечнее.

— Милорд, я испытываю к вам столь большое доверие, я так глубоко убежден, что вы знаете жизнь, что хотел бы посоветоваться о своей женитьбе именно с вами, узнать именно ваше мнение. Дело не совсем обычное, и я все еще в нерешительности. Я знаю, что еще очень молод, а с тех пор, как увидел вас, почувствовал себя мальчишкой настолько же глупым, насколько умным считал себя раньше. Могу я поговорить об этом с вами, милорд?

— Разумеется, мой друг. Но не сейчас. Поразмыслите еще раз сами, а потом, когда я наведаюсь на вашу гасиенду, мы это обсудим. Скажу вам только одно. Когда мне было двадцать один год, я тоже собирался жениться. В то время мои желания не исполнились, и это сделало меня бесконечно несчастным. И тем не менее, если бы священник благословил тогда меня и мою возлюбленную, я бы не стал тем, кто я есть.

— И вы удовлетворены, что ваша женитьба тогда расстроилась? — почти с испугом спросил дон Лотарио.

— Не знаю, — коротко ответил лорд, и внезапная перемена в его лице свидетельствовала о том, что он предпочел бы не говорить на эту тему. — Вы еще не обратили внимания на прекрасный вид, который открывается отсюда.

— Верно, вид замечательный! — согласился молодой испанец, выглянув в широкое окно. — И ваши люди прекрасно поработали. Душа радуется, глядя на все это! Вон там отчетливо видны поля. Вероятно, рис? А это — хлеба! Что я вижу? У вас даже возделывается виноград! Прекрасная мысль. Не сомневаюсь, года через два вся долина будет цветущим садом. Вы успели уже столько, сколько другому и за десять лет не сделать. Но что это?

— Вы имеете в виду большое сооружение внизу? — спросил, улыбаясь, лорд. — Попробуйте-ка догадаться!

— Не собираетесь ли вы заложить рудник?

— Я предполагал, что вы подумаете именно об этом, — ответил лорд. — Но вы ошибаетесь.

— В таком случае это можно было бы принять за колодец; но воды у нас в избытке. На той стороне есть река, здесь недалеко протекает ручей с чистейшей водой.

— А что бы вы сказали, если бы мне захотелось иметь горячую воду?

— О, это совсем другое дело! — воскликнул испанец, не скрывая удивления. — Вы полагаете, что обнаружили горячий источник?

— Надеюсь, — ответил лорд. — Хотя, возможно, я и ошибаюсь: скважина уже довольно глубока, а мои ожидания все еще не оправдались. Впрочем, некоторые признаки позволяют думать, что будет найден горячий источник, каких в этой местности открыто уже немало.

— А для чего вам нужен такой источник? — заинтересовался дон Лотарио.

— О, лично мне он ни к чему, — ответил лорд. — Если поиски увенчаются успехом, это станет благом для страждущего человечества. Я отдам его больным безвозмездно.

— Браво! — вскричал дон Лотарио. — Но откуда вы берете древесину для возведения лесов? На сорок миль в округе не отыщется и пяти бревен, чтобы напилить такие толстые балки. Это опять-таки одно из ваших чудес, причем чудо не из последних.

— Пожалуй, вы правы, — улыбнулся лорд. — Недостаток древесины — неприятная особенность здешних мест. Но я легко выхожу из затруднительного положения, ведь у меня есть пароход. Как только он прибыл сюда, я послал его вверх по реке Орегон до американской пристани, где для меня уже были приготовлены два плота. Пароходу оставалось только отбуксировать плоты вниз по течению и вдоль побережья.

— Вы — настоящий чародей или состоите в сговоре с добрыми духами!

— Может быть, может быть… Только мои добрые духи — смекалка, сила и труд. Но об этом мы поговорим подробнее тоже в другой раз. Надеюсь, вы окажете мне честь пообедать со мной?

— О, благодарю! — обрадовался испанец. — В котором часу вы, однако, обедаете?

— Когда вам будет угодно, — любезно сказал лорд Хоуп. — Вам предстоит далекий путь, не так ли?

— Целых два часа, если ехать через горы, — ответил Лотарио. — Однако на такую поездку я могу отважиться только днем. Ночью мне требуется на это почти четыре часа, и это, можете мне поверить, довольно скучное времяпрепровождение. А нельзя ли мне прежде взглянуть разок на скважину или на пароход?

— Разумеется, — кивнул лорд, уже намереваясь спуститься по лестнице. Испанец последовал его примеру.

Во дворе продолжалась напряженная работа. Лорд Хоуп направился к небольшим воротам, пробитым в оборонительной стене недалеко от большого каменного дома. Чтобы добраться до них, требовалось пройти вдоль этого дома.

Дон Лотарио по временам посматривал на дом, выдержанный в духе строгой красоты и отличавшийся особой соразмерностью линий. Внезапно его взгляд задержался на одном из окон, и от неожиданности он застыл на месте.

Лорд, шедший впереди, обернулся и тоже взглянул на это окно.

— Кто это? — с содроганием спросил дон Лотарио. — Разве это человеческое лицо?

У него были все основания усомниться. В лице, которое он увидел за решеткой окна, не было почти ничего человеческого. Оно отличалось мертвенной бледностью с землистым оттенком; глаза ввалились, волосы были взъерошены. Но самым ужасным было застывшее, словно у трупа, выражение лица несчастного.

— Это умалишенный, — пояснил лорд, не в силах сдержать охватившую его дрожь.

— Умалишенный! — повторил потрясенный испанец. Его поразило, что даже такой хладнокровный человек, как лорд, не сумел скрыть волнение. — Боже мой, — не мог успокоиться дон Лотарио, — не из числа ли он ваших близких? Уж не ваш ли это отец?

— Нет, — ответил лорд, все еще не вполне владея собой. — Но кто знает, может быть, это убийца моего отца!

— Убийца! — в ужасе вскричал испанец. — И вы держите убийцу отца в своем доме?

Лорд Хоуп промолчал, отвел взгляд от злополучного окна и, опустив голову, медленно пошел вперед. Когда он распахнул ворота, дон Лотарио заметил тропинку, которая, извиваясь среди скал, спускалась к заливу.

Спустя полтора часа наши герои возвращались той же дорогой, и дон Лотарио вновь нерешительно поднял глаза на таинственное окно, но напрасно. Ужасное лицо исчезло. Последовал ли владелец дома его примеру, он не заметил — тот говорил о посторонних вещах.

Обед уже ожидал их. Стол был накрыт всего на две персоны. Никогда прежде молодому испанцу не приходилось сидеть за столь богато сервированным столом. Он даже не знал названий большинства подаваемых блюд. Лорд ел очень мало и добавлял в воду, которую велел себе принести, всего несколько капель вина. Дон Лотарио, напротив, обедал с большим аппетитом, тем более что разговор шел теперь о таких вещах, где он и сам мог вставить словечко. Лорд попросил его рассказать, например, о различных сторонах жизни в Калифорнии. Разгоряченный изысканными винами и переполненный впечатлениями, которые произвел на него необыкновенный человек, юноша поднялся наконец из-за стола и стал прощаться.

— Не откладывайте надолго свой визит, милорд, прошу вас! Теперь вам известно, что речь идет об очень важных для меня сердечных делах.

С этими словами он протянул лорду руку, которую тот наспех пожал, и вскочил в седло.

— Двадцать один год! — прошептал лорд, когда молодой испанец резво поскакал, направляясь к подножию горы. — И я в его годы был таким же простодушным, веселым и довольным. И мне казалось, я стою на пороге счастья!

Он задумчиво смотрел в голубую даль, потом вернулся к работникам, отдал на ходу несколько распоряжений и велел управляющему через несколько минут быть готовым к прогулке верхом. Затем скрылся в доме и вскоре появился вновь в соломенной шляпе и с тростью в руке. Рукоять трости представляла собой подобие стального молотка.

Слуга уже держал под уздцы лошадь лорда, чистокровного арабского скакуна. Едва ворота открылись, лорд пришпорил коня, и управляющему стоило изрядных трудов не отстать от своего хозяина. Лошадь лорда летела галопом к подножию горы, а всадник держался в седле с таким завидным хладнокровием, будто скакал в манеже; затем он направил коня к ручью и поехал вдоль берега.

Потом лорд повернул назад на гору Желаний, неотступно сопровождаемый управляющим, и направился к воздвигнутым лесам, которые, как он объяснил испанцу, предназначены для обнаружения горячего источника.

Леса представляли собой массивный помост из толстых досок, служивший опорой для бурильной машины, которая в это время, как, впрочем, и всегда, находилась в действии. Около машины хлопотали четверо рабочих. Пробуренная и обшитая внутри досками шахта была уже довольно глубокой.

Один из работников, по-видимому старший, приветствовал лорда с некоторым смущением.

— Ну, — спросил лорд, подъезжая к нему вплотную, — все еще ничего не нашли?

— Нет, милорд. И, наверное, уже не найдем, — услышал он малоутешительный ответ.

— Должно быть, я допустил ошибку, — заметил лорд, покачивая головой. — Насколько же вы углубились в землю?

— По моим расчетам, на сто восемьдесят три фута, — ответил рабочий.

— Так глубоко? Тогда и впрямь мало надежды, — продолжал лорд с сомнением. — Начнем заново в другом месте. Здесь непременно должны быть горячие источники. Кстати, можно ли использовать эту шахту для какой-нибудь надобности?

— Не знаю, — подумав, пожал плечами его собеседник. — Может быть, как резервуар для воды в сухое время года?

— Хорошо, пусть шахта остается, — распорядился лорд. — На сегодня достаточно. Возвращайтесь в форт.

Рабочие не заставили просить себя дважды, натянули куртки и отправились вверх по склону горы.

— Нужно еще раз исследовать грунт, — сказал лорд, обращаясь как бы к самому себе и нимало не беспокоясь об управляющем. — Возьми поводья, Хэки. Я спущусь вниз.

Он соскочил с лошади и, не выпуская из рук трость, ловко спустился в шахту. Там он пробыл примерно четверть часа, полностью скрывшись от глаз управляющего. Когда он поднялся на поверхность, на его лице играл легкий румянец — вероятно, от физического напряжения.

Вскоре оба всадника уже поднимались к вершине горы. Наверху, оказавшись перед воротами, лорд еще раз бросил взгляд на долину, которую начали окутывать синие сумеречные тени.

— Хм, что это? — спросил он, устремив взгляд вдаль. — Ты тоже заметил эту вереницу людей, Хэки?

— Да, господин граф.

— Разве ты забыл, что здесь меня следует называть не «господин граф», а «милорд»? — прервал его лорд в таком резком тоне, что управляющий в замешательстве опустил глаза. — Ну так что, ты видишь эту вереницу?

— Да, милорд, человек триста, никак не меньше. Только это не индейцы.

— Мне тоже так показалось, — согласился лорд. — Необходима осторожность, господин управляющий. Белые здесь похуже индейцев, так что распорядитесь удвоить на ночь караулы!

Ворота были уже открыты, и лорд поспешил прямо к своему дому. Нигде не задерживаясь, он направился в обсерваторию и уже через несколько мгновений рассматривал незваных гостей в подзорную трубу.

Как и предполагал управляющий, их оказалось около трехсот человек. В трубу лорд разглядел их вполне отчетливо, и то, что он обнаружил, привлекло самое пристальное его внимание. Кроме мужчин он насчитал и немало женщин. Вся эта масса людей двигалась, вытянувшись длинной цепочкой. Одни шли пешком, другие ехали верхом, третьи сидели и лежали, разместившись в больших повозках, запряженных лошадьми, а то и волами. Мужчины все как один были вооружены, причем, как показалось лорду, вооружены очень неплохо. Люди уже миновали мост и направились прямо к горе. Лорд видел, как они останавливались, как снимали с повозок палатки, видел, как хлопотали неизвестные переселенцы, устраиваясь на ночлег. Повозки они поставили вокруг палаток, чтобы защитить лагерь на случай ночного нападения. Один за другим в лагере вспыхивали костры, из реки начали таскать к ним воду. Все это происходило примерно в тысяче шагов от подножия горы Желаний.

— Милорд! — донесся снизу чей-то голос. — Трое неизвестных хотят поговорить с вами.

— Я видел, как они поднимались! — сказал лорд. — Проводите их в прихожую и зажгите лампы.

Он сложил подзорную трубу, не спеша спустился вниз, прошел в свою комнату и оставался там некоторое время, как и подобает важной персоне, которая намеренно заставляет ждать себя людей, жаждущих аудиенции. По крайней мере именно так подумал бы каждый, кто не знал (а не знал этого никто), что лорд тем временем через потайное отверстие рассмотрел троих незнакомцев и подслушал их негромкий разговор.

Все трое разительно отличались друг от друга. Первый был немолодой мужчина, почти старик, невысокого роста, седой, с небольшой бородкой тоже тронутой сединой. Морщины на его лице свидетельствовали скорее о приверженности к умственным занятиям, чем об изнурительном труде под открытым небом. У него были проницательные, не без лукавства глаза, тонкие губы, впалые щеки. Одет он был в длинный потрепанный сюртук, на голове красовалась низкая квакерская шляпа.

Второй незнакомец выглядел настоящим геркулесом, Косая сажень в плечах. Лицо его выражало добродушие и упрямство. Он был в короткой блузе и кожаных штанах, заправленных в высокие сапоги; довершала его наряд измятая соломенная шляпа. За поясом торчал нож. Он напоминал необузданного покорителя американских прерий.

Третий совершенно не походил на двух первых. Ростом он не уступал второму, но отличался изяществом и хорошим сложением. Его одежда, теперь неряшливая, износившаяся от ветра и непогоды, когда-то, вероятно, считалась изысканной — по крайней мере для переселенцев. На нем была соломенная шляпа с черной лентой, просторный ворот рубашки обхватывал шейный платок, завязанный свободным узлом; он был облачен в сюртук, брюки и жилет модного покроя из плотной серой ткани. За поясом также торчал нож. Покрытое легким загаром лицо с правильными чертами отличалось благородством линий, длинные темно-каштановые волосы почти касались плеч. Лорда особенно привлекли прекрасные темные глаза молодого человека, спокойная, хотя и несколько небрежная, поза. В разговор своих товарищей он не вмешивался.

При появлении лорда, спускавшегося по лестнице в прихожую, все трое, с притворным спокойствием ожидавшие хозяина дома, слегка вздрогнули.

Великан отвесил неловкий поклон, старик снял шляпу, и только молодой человек, более других сохранявший самообладание, в знак приветствия машинально дотронулся до своей шляпы.

— Вы интересовались моей персоной, господа, — сказал лорд по-английски, остановившись на некотором расстоянии от незнакомцев. — Моя фамилия Хоуп. Что вам угодно?

— Выходит, вас нужно называть «лорд Хоуп», — заметил самый старший из трех, окидывая лорда хитрым взглядом. — Кто из нас будет говорить? — обратился он затем к своим товарищам. — Давай ты, Хиллоу!

— Это дело не по мне, я не в ладах со словами, черт побери! — ответил великан.

— Говори лучше ты, Уипки! — бросил молодой человек самому старшему. — Тебе и карты в руки!

— Верно, но только не здесь, а среди братьев, — ответил Уипки, растянув в улыбке тонкие губы и вновь искоса взглянув на владельца дома. — С таким благородным господином объясняться лучше всего тебе, Вольфрам!

— Что ж, я согласен, — равнодушно ответил молодой человек. — Итак, милорд, от имени своих братьев я сообщаю вам о принятом нами решении: мы просим снабдить нас продовольствием.

— Что это за братья, позвольте узнать? — обронил лорд.

— Мы — святые последнего дня, — ответил Вольфрам. — Обычно нас называют мормонами.

— Ах вот оно что, я слышал о них, — сказал лорд и посмотрел на юношу с таким равнодушием, как будто все еще не знал, о чем идет речь.

— Вы готовы исполнить нашу просьбу? — спросил молодой мормон, решивший в свою очередь не терять хладнокровия, несмотря на подчеркнутую сдержанность, сквозившую в словах лорда. — Нам хватило бы нескольких мер риса или пшеницы, нескольких бочонков вина или пива. Сколько вы за это потребуете?

— Сколько я за это потребую? — повторил лорд пренебрежительно. — Мой дом — не гостиница!

— Но мы — переселенцы, — угрюмо заметил мормон. — Мы сбились с пути, а направляемся в Юту, к Большому Соленому озеру.

— Итак, вы нуждаетесь в помощи, вам недостает самых необходимых продуктов? — спросил лорд.

— Не совсем так, — мрачно уточнил мормон. — Нам нужно пополнить свои запасы, и вы должны нам в этом помочь. Не будете же вы требовать от нас чего-то помимо платы?

— Может быть, — совершенно невозмутимо ответил лорд. — Я ничего не продаю. Мои запасы нужны мне самому.

— Хорошо! — сказал Вольфрам, намереваясь, видимо, прекратить разговор. — Уипки, Хиллоу, вы все слышали?

Оба его приятеля, внимательно следившие за всем происходящим: здоровенный Хиллоу — несколько озадаченно, а маленький Уипки — с видимым беспокойством, — смотрели теперь на молодого человека во все глаза и, казалось, не знали, что и сказать.

— В лагере, помнится, толковали и о том, чтобы достать немного хорошего вина для больных, — пробормотал Хиллоу.

— Да, верно, — сказал Вольфрам, небрежно повернувшись к лорду. — Среди наших людей несколько больных, в том числе и женщин. Собственные запасы у нас уже вышли. Не уступите ли вы нам дюжину бутылок?

— Уступлю ли я? — повторил лорд. Внешне он сохранял спокойствие, но вспыхнувший в глазах огонь выдавал его настроение. — Сударь, я уже сказал вам, что не занимаюсь мелочной торговлей. Кстати, позвольте дать вам совет: разговаривая со мной, смените тон, если не хотите, чтобы вас вышвырнули из этого дома.

Молодой человек побагровел — казалось, он прилагает огромные усилия, чтобы не потерять самообладания. Его товарищи напряженно ожидали исхода этого словесного поединка.

— Нас триста человек, милорд, примерно половина — мужчины, владеющие оружием, — насмешливо заметил Вольфрам. — Что нам мешает изгнать вас с этой столь живописно расположенной горы и самим занять ваше место или по крайней мере отобрать у вас то, в чем мы испытываем нужду?

— Что вам мешает? — повторил лорд, подойдя поближе к молодому человеку. — Во-первых, вам мешает чувство долга, если оно вам знакомо. Во-вторых, вам мешает то печальное обстоятельство, что я предусмотрел возможность подобных нападений. Вы и ваши сто пятьдесят мужчин рискуете сложить головы под этими стенами. Разговор окончен, молодой человек. Уходите, если не желаете, чтобы по вашей вине я заставил страдать и ваших товарищей и запретил им расположиться в моих владениях.

— Запрещать-то вы можете, но что за этим последует — увидим! — со смехом ответил Вольфрам.

— Джон! Джек! — крикнул лорд, отвернувшись от наглеца.

В то же мгновение рядом с лордом оказались двое дюжих молодцов, выросших как из-под земли.

— Вышвырните этого человека за ворота! — приказал лорд, указывая на Вольфрама.

В следующий же момент, прежде чем молодой мормон успел приготовиться к обороне, он был схвачен и выдворен из прихожей. До присутствующих донеслись только его запоздалые проклятья.

Хиллоу и Уипки были до такой степени ошеломлены случившимся, что не осмелились прийти на помощь приятелю. Да это ничего бы и не дало. Только Хиллоу машинально потянулся к ножу, торчавшему за поясом. Видимо, он решил, что теперь наступила его очередь.

— Господа! — сказал лорд почти учтиво. — Вы видели, как я поступаю в своем доме с наглецами. Если вам угодно продолжать разговор в том же духе, вас постигнет такая же участь. Но если будете благоразумны, я готов вас выслушать.

— Милорд, — начал теперь вкрадчивый Уипки, — не наказывайте нас и наших братьев из-за этого молодого человека. Мы действительно в трудном положении и нуждаемся в продовольствии больше, чем захотел признаться Вольфрам. Уже три месяца мы испытываем все тяготы странствия по лесам и горам. В стычках с индейцами мы лишились многого из нашего снаряжения, в том числе и компаса. Поэтому мы сбились с правильного пути, и нам предстоит добираться еще три недели. Если вы будете настолько любезны, что поделитесь с нами частью своих запасов — неважно, на каких условиях, — вы окажете нашей общине огромную услугу. Мы достаточно сильны, милорд, и быть в числе наших друзей — отнюдь не бесполезно.

— Прекрасно! — сказал лорд, не придавая, похоже, никакого значения этим заверениям. — Вы получите все, что просите. Скажите, не вы ли предводитель мормонов?

— Нет, милорд. Наш предводитель, Фортери, болен, не может передвигаться. Он лежит в нашем лагере. А я всего лишь секретарь, мое имя — Уипки, доктор Уипки.

Произнося эти слова, он слегка поклонился. Лорд не счел нужным ответить ему тем же, только добавил:

— Продовольствие будет доставлено в лагерь почти одновременно с вашим возвращением. Прощайте, господа!

Когда мормоны миновали ворота цитадели, в наступившей темноте они увидели сидевшего на камне и поджидавшего их Вольфрама. При их появлении он поднялся и медленно зашагал впереди, упрямо задрав подбородок.

— Договорились? — обернулся он к своим спутникам.

— Конечно.

— Я так и думал! — язвительно заметил Вольфрам. — Ну, Хиллоу, я тебе припомню, как бросать меня в беде!

— Скажешь тоже! — обиделся верзила. — А что я, по-твоему, мог сделать, когда все произошло так быстро!

Они молча спускались с горы, ориентируясь на пылающие в лагере костры. Едва они добрались до места, как стоящий в карауле сообщил о появлении трех посторонних, которые доставили большую повозку со съестными припасами. Это были посланцы лорда. Они привезли несколько больших мешков с мукой, хлебом, запас вина и свежие фрукты. Сгрузив продовольствие, они исчезли так же быстро, как и появились.

Спустя полчаса к выставленному на ночь посту приблизился незнакомец в темной широкополой шляпе и длинном плаще.

— Проводите меня к вашему предводителю, — потребовал прибывший.

— Он болен.

— Мне это известно, но тем не менее я должен с ним побеседовать. Я — лорд Хоуп.

— Тот самый, что прислал нам продукты?

— Тот самый.

— В таком случае проходите, милорд. Палатку, где поместили нашего предводителя, вы узнаете по флагу, который на ней укреплен.

Лорд Хоуп беспрепятственно добрался до указанной палатки. Едва он хотел войти, как оттуда вынырнул Уипки и преградил ему путь.

— Это вы, милорд? — воскликнул старик. — Чему мы обязаны?

— Я хочу побеседовать с вашим предводителем.

— Что ж, это весьма его обрадует, он нашел ваше вино превосходным.

Уипки вошел первым. Лорд последовал за ним. Палатка оказалась оборудованной довольно неплохо, если принять во внимание обстоятельства. На походной кровати лежал человек средних лет с бледным лицом и беспокойными, живыми глазами. Перед ним стояла бутылка вина — одна из присланных лордом. В некотором удалении от больного, за импровизированным столом, занимались шитьем женщины, не блиставшие красотой. Старшей было на вид лет сорок, младшей — лет двадцать пять.

Уипки представил лорда, и Фортери, предводитель общины мормонов, казалось, был приятно удивлен. Если доктор Уипки надеялся, что беседа гостя с хозяином палатки (которой он с нетерпением ожидал) состоится в его присутствии, ему пришлось разочароваться. Фортери недвусмысленно дал ему понять, что намерен остаться с лордом наедине. Женщинам тоже пришлось выйти.

Лорд Хоуп пробыл у предводителя общины около часа. О чем они говорили, никто тогда не знал. Впрочем, одна из женщин проболталась Уипки, что хотя ничего и не поняла из этого разговора, но видела, как лорд вручил Фортери пачку каких-то бумаг, напоминающих билеты. Это была истинная правда. Лорд передал главе общины сто тысяч долларов банкнотами и получил с него расписку. Правда, никто из членов общины об этом не узнал. Фортери сказал только, что попросил лорда ссудить лично ему тысячу долларов.

Когда лорд покидал палатку, он опять столкнулся с Уипки, который вертелся у входа, пытаясь по выражению лица выходившего гостя догадаться, о чем шла речь. Но тщетно! Этот человек слишком хорошо владел своими чувствами.

Уипки вызвался сопровождать лорда на обратном пути, и они отправились вдвоем.

— Если вам небезразлична судьба предводителя общины — а он, похоже, дельный человек, — не давайте ему во время похода много пить, — сказал лорд попутчику. — Вода только повредит ему. Заставляйте его время от времени принимать хинин.

— Вы, я вижу, еще и врач, — ответил Уипки, внимательно прислушиваясь к рекомендациям лорда. — А я всего лишь доктор теологии.

— Думаю, что знаю не меньше иного врача, — бросил лорд. — Так что запомните: немного воды и временами хинин. Что касается ревеня, больному он противопоказан.

— А до сих пор он его принимал, — сказал Уипки, стараясь ничего не упустить из советов лорда.

— С этого дня о ревене нужно забыть, иначе через месяц Фортери не будет в живых!

При этом лорд мельком взглянул на Уипки, который, видимо, с головой ушел в какие-то свои мысли. Читал ли он в душе этого человека? Вероятно. В противном случае не давал бы своих советов. Чтобы спасти больного, ему нужно было давать много воды и большие дозы ревеня. Казалось, лорд предвидел, что Уипки в избытке станет давать заболевшему именно то, от чего он его предостерегал.

Тем временем собеседники приблизились к большому костру, вокруг которого расположились несколько мужчин и женщин.

— Лорд Хоуп, если не ошибаюсь! — воскликнул один из сидевших, поднимаясь навстречу лорду.

— Вы не ошиблись, — ответил тот. Он сразу узнал Вольфрама, но не утратил своего обычного хладнокровия.

— Милорд, — сказал молодой человек, понизив голос, — вы нанесли мне смертельную обиду. Такое оскорбление искупают кровью. Мы будем драться этой ночью или завтра на рассвете.

— Драться мы не будем, — отрезал лорд.

— Как? Выходит, вы просто трус и полагаетесь только на своих слуг?

— Дорогой друг, — сказал лорд, побледнев как смерть, — если вы попытаетесь испробовать мою силу и ловкость, то наверняка не уйдете отсюда живым. Но я не собираюсь убивать вас. Я отклоняю ваш вызов. Вы сами виноваты. Вы оскорбили меня в моем собственном доме, и я велел вышвырнуть вас. Только и всего!

Произнося эту тираду, он обводил глазами лица мормонов, собравшихся вокруг костра, пока его взгляд не задержался на лице женщины, так плотно закутанной в свое одеяние, что видны были одни только ее глаза, — так обычно поступают турчанки. Но глаза эти были прекрасны, и хотя читать по глазам нелегко, лорду почудились затаенная печаль и обида.

Он быстро повернулся и спокойно зашагал дальше, оставив побелевшего от гнева Вольфрама на прежнем месте. Можно было подумать, что лорд видит происходящее у него за спиной, что он способен точно рассчитать время, которое потребуется молодому мормону, чтобы сделать то, что он, по предположению лорда, не мог не сделать; как бы то ни было, пройдя всего несколько шагов, лорд внезапно отскочил в сторону. Он не ошибся — в тот же момент раздался выстрел. Пуля, просвистев между лордом и доктором Уипки, угодила, к счастью, в шест, поддерживающий палатку. Если бы лорд чуть замешкался, этот выстрел мог оказаться для него роковым.

Обернувшись, он увидел, что какая-то женщина пытается удержать Вольфрама от необдуманных поступков, и узнал ту, которая привлекла его внимание у костра. Несмотря на все ее усилия, Вольфраму удалось вырваться из ее рук. Не помня себя от ярости, он отшвырнул в сторону пистолет и, выхватив из-за пояса нож, одним прыжком, словно тигр, настиг лорда.

Тот хладнокровно ждал. Как только разъяренный мормон оказался рядом, лорд ловко увернулся от занесенного ножа и молниеносно ударил нападавшего в левый висок. Удар был настолько силен, что Вольфрам рухнул наземь как подкошенный, не издав ни звука. Уипки вместе с остальными мормонами бросился к потерявшему сознание собрату. Лишь закутанная до глаз женщина не поспешила последовать их примеру, оставшись на прежнем месте.

Когда мормоны вспомнили наконец о лорде, он уже исчез.

II. ЭДМОН ДАНТЕС, ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО

Спустя два часа лорд уже находился в комнате, которую оборудовал своими руками. Кроме него, сюда еще никто не входил. С первого взгляда становилось ясно, что перед вами химическая лаборатория, отвечающая самым взыскательным требованиям. Плавильная печь, тигли, реторты, колбы, склянки, лампы, сотни металлических банок с веществами всех цветов и оттенков — ничего не было упущено предусмотрительным хозяином.

В одном из тиглей, стоящих на сильном огне, бурлило желтоватое вещество, на поверхности которого время от времени образовывался неприятного цвета шлак; лорд удалял его и сливал в отдельный сосуд. На поду лежали куски такого же вещества, частично покрытые землей; там, где земли не было, они блестели, как благородный металл.

Лорд снял наконец тигель с огня и вылил его содержимое в продолговатую форму. Затем положил в тигель новый кусок вещества и поставил на огонь.

Когда масса в форме застыла, он открыл форму и осмотрел слиток.

— Ошибки быть не может, — сказал он вполголоса. — Это золото, настоящее золото!

— И в самом деле чистое золото, Эдмон? — услышал он мягкий, мелодичный голос, и чья-то нежная рука опустилась на его плечо.

— Ты, Гайде? — Лорд обернулся, не выказывая, впрочем, ни малейшего удивления.

— Ты не сердишься, что я прошла следом за тобой? Когда мы перебирались в этот дом, ты сказал, что передо мной открыты все двери и я могу говорить с тобой в любое время.

— Да, Гайде, я говорил так, — ответил лорд, сопровождая свои слова такой мягкой улыбкой, на которую, казалось, этот человек просто неспособен. — Говорил и повторяю сейчас.

— Когда ты, Эдмон, за целый день ни разу не заглянул ко мне…

— Ты права, — виновато сознался лорд. — Я действительно не был у тебя.

— …я подумала: «Ты должна знать, чем он занят. И вот я здесь.

— Благодарю тебя, — проникновенно сказал лорд и поцеловал у нее руку. — Я непременно пришел бы к тебе. Больше всего времени отнял у меня сегодня молодой испанец. Теперь послушай, Гайде, что я тебе скажу. Видишь это золото?

— Вижу, мой возлюбленный, мой повелитель, — ответила она с улыбкой. — Ты занялся алхимией?

— Это золото я не приготовил, даже не отыскал — я просто извлек его из-под земли. И это только начало…[2]

— Выходит, скважина, которую ты велел пробурить, привела тебя к золотоносной жиле?

— Скважина — всего лишь для отвода глаз. Позволь, я расскажу тебе. Помнишь тот день, когда мы, добираясь сюда из Нового Орлеана, наткнулись среди скалистой пустыни на человека, скорее похожего на живой скелет? Солнце немилосердно жгло, раскаляя известковые скалы, нигде ни травинки, ни капли воды, ни кустика, чтобы укрыться от нестерпимого зноя. Я опасался за тебя — даже моя холодная кровь готова была закипеть в этом пекле. И вдруг из-за одного камня до нас донесся стон. Я соскочил с повозки, подошел ближе и увидел несчастного, которого можно было принять за мертвеца. Глубоко запавшие глаза лихорадочно блестели, кожа высохла, как у мумии, и через нее отчетливо проступали кости.

«Ах, сударь, — пробормотал он, силясь приподняться, — вас послало само небо. Дайте хоть глоток воды!»

«Воды? — переспросил я. — В этой пустыне? Да известно ли вам, что вода здесь дороже золота?»

«Я знаю, — ответил он, глядя на меня такими глазами, что невозможно описать. — За каждый глоток воды я расплачусь ведром золотого песка!»

Я дал ему кружку воды с вином. Он ухватился за нее как утопающий за соломинку и с жадностью выпил. Затем я велел отнести его на повозку и дал одно из моих снадобий, надеясь спасти несчастного. Но спустя полчаса он позвал меня.

«Я умираю, — в отчаянии произнес он, — я знаю, что это конец. Вы единственный, кто проявил ко мне сострадание, и я вознагражу вас щедрее иного короля. Я сказочно богат, богаче владык Индии».

Легкая дрожь пробежала по моему телу. Мне показалось что в нем говорит безумие. И я снова вспомнил того человека, аббата Фариа, о котором я тебе уже рассказывал, Гайде, вспомнил творца моего счастья.

— Я помню, — ответила Гайде и кивнула в знак того, что внимательно слушает рассказ лорда.

— Его тоже считали сумасшедшим. Бедный Фариа! — со вздохом продолжал лорд. — Короче, я сдержал улыбку, но не верить ему тоже не мог. Только спросил его, как случилось, что он, несмотря на свое богатство, вынужден в одиночестве погибать в пустыне. Он вздохнул.

«Пути Господни неисповедимы, сударь! — сказал он мне на это. — Я родом из Германии, моя фамилия Бюхтинг. Я имел жену и детей, службу и кусок хлеба. Но по дьявольскому наущенью я воспылал безумной страстью к жене своего брата и убил его. Потом бежал в Америку. Несколько лет провел на восточном побережье, но не мог спокойно смотреть на чужое счастье. Меня влекло уединение, одиночество. Я перебрался в Калифорнию и жил там на побережье, зарабатывая на хлеб трудом. Однажды, копая землю, чтобы спрятать немного денег, я обнаружил нечто, что сделало бы меня властелином мира, если бы мне было суждено остаться в живых. Я нашел золото, самородное золото. Я принялся копать дальше и повсюду находил чистое золото. Тогда меня вновь охватило безумное желание жить. Я был богат, как Крез, богаче владык мира. Муки совести померкли перед блеском золота. Я мог вернуться к жене, к детям, я мог всех сделать счастливыми. Но при мысли, что кто-то откроет мою тайну, меня охватил ужас. Я вознамерился добраться до Нового Орлеана, продать там несколько слитков золота, которые захватил с собой, запастись всем необходимым, купить тот участок земли и тихо-мирно извлекать свои сокровища. Я немедля собрался в путь. До этой пустыни я добрался вполне благополучно. Мне и в голову не пришло, что пробираться через нее придется в такое время года, когда там нет ни воды, ни людей. Примкнуть к Другим путникам я не решился, зная за собой привычку разговаривать во сне и опасаясь раскрыть свою тайну. Дней пять назад я почувствовал сильный голод и жажду, которые буквально сводили меня с ума. Но я продолжал тащиться Дальше. Добравшись до камня, где вы нашли меня сегодня утром, я уже не в силах был подняться. Силы мои иссякли. Я знаю, что должен умереть, умереть от жажды, умереть самым богатым человеком на земле. Но это Божья кара, я знаю!

Постойте! — воскликнул он затем. — Моя тайна не должна уйти в могилу вместе со мной. Вы — мой спаситель, по крайней мере пытались им стать. Вас привело ко мне само Провидение. Отправляйтесь в Калифорнию, там есть гора, которую называют горой Желаний, ибо каждый, кто с вершины этой горы окидывает взглядом расстилающуюся у ее подножия долину, испытывает страстное желание владеть этой долиной. Отсчитайте от подножия горы со стороны ее восточного склона сто шагов на север. Там вы обнаружите четыре камня, как бы случайно образующие прямоугольник. Начинайте копать между ними, и вы найдете золота больше, чем в сокровищнице любого из королей. Обещайте мне только одно: навести справки о моей жене и детях. Если они еще живы, велите послать им часть найденного золота. У меня с собой все бумаги, из которых вы узнаете, откуда я и все прочее, что требуется для исполнения моей последней воли».

Слова его стало трудно разобрать, мысли у него путались, и он начал бредить, снова и снова упоминая о своих сокровищах. Спустя четверть часа он умер. Ты помнишь, Гайде, мы велели похоронить его там же, в пустыне. Простой камень лежит на месте его последнего упокоения.

Я добрался до Калифорнии, нашел гору Желаний и отыскал четыре камня. Ночью я принялся копать в указанном месте и действительно обнаружил золото. Я убедился, что покойник был прав: если бы Провидение судило ему владение этими сокровищами, он был бы самым богатым человеком; на земле. Но мне тоже приходилось опасаться проницательности своих людей, и, чтобы не выдать себя, я велел заложить известную тебе шахту. Во внутренней деревянной обшивке я ночью тайком проделал отверстие, через которое и добрался до подземных сокровищ. Они находятся близко от поверхности земли — на глубине человеческого роста. Тогда я еще не проверял добытый металл, хотя с первого же взгляда принял его за золото. Лишь сегодня я захватил несколько кусков породы и провел исследование. Теперь вижу, что это золото, чистое золото, и, думаю, я стал вдвое, а возможно, и втрое богаче прежнего.

— Но ведь тебя и раньше считали одним из самых состоятельных людей на свете! — заметила Гайде.

— Да, и по праву, — сказал лорд. — Я уже написал одному из своих знакомых в Германии, чтобы разузнать о семье покойного. В ближайшее время должен прийти ответ. Если верить бумагам, ему было приблизительно пятьдесят лет, и его дети, сын и дочь, теперь, должно быть, взрослые. Как только я их найду, я намерен дать им столько золота, сколько способен унести обычный человек, но давать его постепенно, иначе такое богатство может сделать их несчастными.

— А тебя самого, Эдмон, охватило волнение, когда ты убедился, что нашел чистое золото?

— Да, я и сейчас еще взволнован!

Он взял Гайде за руку и заглянул ей в глаза. Лицо его стало серьезным, почти торжественным. Гайде смотрела на него вопросительно. Она, дочь Али-паши из Янины, которую Эдмон когда-то спас, изящная, гибкая, в белом одеянии, с цветами в темных волосах, с античными чертами лица, выдававшими греческое происхождение, — чертами, которые придавали ее лицу выражение кротости, — и он, бледный, сосредоточенный, с высоким лбом, с лицом, в котором отчетливо проглядывал сильный, решительный характер, — оба они олицетворяли замечательный союз мужчины и женщины, являя собой символ самого прекрасного и святого в жизни: он — воплощение силы, энергии и, рассудительности, она — воплощение мягкости, преданности и любви.

— Да, Гайде, — повторил он, — я взволнован, и не боюсь тебе в этом признаться. Ты знаешь мою жизнь, знаешь, что я вытерпел, за какие преступления я должен был отомстить. Мне, слабому, темному и пропащему, судьба дала средства и указала пути, как выбраться из мрака каземата, из тьмы моего невежества. Карающая Немезида свела меня с тем аббатом Фариа, который создал из бедного, неразумного и наивного Эдмона Дантеса могущественного графа Монте-Кристо. Кем я впоследствии стал и что я совершил — всем этим я в большей или меньшей степени обязан ему. И все-таки в то время меня преследовала одна только мысль: сокровища, которые оставил мне умерший в каземате аббат, призваны стать лишь орудием мести за меня самого, за голодную смерть моего отца. Ты знаешь, что стало с Фернаном, который выдал меня, ибо домогался моей возлюбленной, который оклеветал меня и предал твоего несчастного отца. Он добровольно принял смерть, когда жена и сын отвернулись от него, оставив его один на один со своим позором. Тебе известно, как я отплатил Данглару, подсказавшему Фернану дьявольски хитрый план, заключавшийся в том, чтобы представить меня сторонником бонапартистов. Он сейчас нищенствует в Риме, а ведь был одним из самых крупных банкиров Парижа. Жена отреклась от него, дочь бежала, едва не сделавшись женой каторжника, отбывавшего наказание на галерах. А тот Вильфор, что собирался навек упрятать меня в подземельях замка Иф, чтобы я никогда не смог сообщить, что его отец — приверженец Наполеона… Ты знаешь, он сошел с ума и теперь содержится в нашем доме. Его жена и сын мертвы. Избежала смерти только Валентина, его дочь, хотя он об этом не знает. Все мои враги, некогда вознесшиеся к вершинам богатства и славы, ныне повержены в прах. Я стал орудием в руках судьбы. Я торжествовал. Может быть, я зашел чересчур далеко, может быть. Но я постараюсь восстановить попранную мной справедливость, я уверен в своих силах.

Все это я сделал, Гайде, ибо поклялся отомстить за то зло, которое мне причинили. Для моей личной мести моих богатств оказалось вполне достаточно. Но за те десять лет после моего освобождения из подземелья, что я провел в свете, за время моего пребывания в Париже, этом центре так называемого цивилизованного мира, среди людей, считающих себя умнейшими и достойнейшими, я убедился, что помимо несправедливости, допущенной в отношении меня, господствует несправедливость в отношении тысяч людей, которые так же несчастны, как несчастен был и я. Я не в силах отомстить за всех, не в моей власти изменить существующий в мире порядок — я всего лишь человек, не Бог! Но я в долгу перед человечеством, и временами мне не дает покоя мысль, что забывать о несчастье других перед лицом собственного несчастья, употреблять свои богатства лишь для достижения своих собственных целей было недостойно меня. Что-то нужно менять в этом мире, Гайде! Влить свежую кровь в эти ссохшиеся вены, вдохнуть новую жизнь в эту чахлую плоть! Когда я покидал Европу, я уже сознавал это, и на сердце у меня был камень, ибо я полагал, что мои силы слишком слабы и мне не добиться того, что туманно рисовалось тогда в моем воображении. Не просто случай свел меня в то время с умирающим от жажды — это был перст Божий, это была воля Провидения, постигшего мои неясные мысли! Теперь я верю, что совершу то, что прежде представлялось мне слишком трудным, то, для чего недоставало раньше моих сил. Как я это выполню, что именно мне нужно сделать, чтобы искупить перед человечеством вину, которую несут перед ним сильные Мира сего — все вместе и каждый в отдельности, — я пока не знаю. Но со временем мои неясные мысли обретут форму. В облике графа Монте-Кристо я отомстил за все то зло, что причинили мне и моему отцу; в обличье лорда Хоупа я намерен оправдать свое новое имя, вернуть миру надежду, утешить и исцелить страждущих, ободрить упавших духом, помочь слабым. Человечество жаждет справедливости. Я попытаюсь вновь воздвигнуть алтарь земной справедливости, повергнутый алчностью, слабостями, корыстолюбием людей! Да будет Бог милостив ко мне, да поддержит меня в моих начинаниях! — Его голос окреп, в нем зазвучали патетические нотки. Гайде смотрела на него почти с трепетом.

— Поэтому ты и выбрал себе имя «надежда»? — спросила она едва слышно. — Поэтому ты и называешь себя «лорд Хоуп»?

— Отчасти да! — ответил он. — На этой земле существует лишь одна власть — власть денег. Любовь, добродетель, справедливость — все забыто, всем правят деньги. С помощью собственных богатств я попытаюсь свергнуть власть золотого тельца. Сила против силы. Яд против яда. Подобно тому как я спас Валентину от ее мачехи-отравительницы, дав ей другой яд, который повлек за собой ее мнимую смерть, точно так же я собираюсь с помощью своих сокровищ избавить мир от идола, поправшего добродетель, честь, счастье. Да, золото — это бальзам, это целительное снадобье, но не для нашего развращенного общества. Я волью его в те жилы, которые еще не утратили свежести и чистоты. Удастся ли мне это — знает только Всевышний, который избрал меня орудием своей мести и позволил мне познать, что в этом мире существует и воздаяние!

Лорд умолк. Пока он говорил, Гайде, бледная, трепещущая, опустилась перед ним на колени.

Неожиданно с потолка донесся негромкий тонкий, звенящий звук.

— Встань, Гайде, — сказал лорд Хоуп, поднимая и привлекал к себе прелестную женщину. — Али хочет со мной говорить. Он стучит в мою дверь. Оставим пока мечты о будущем и вернемся к настоящему. Видишь, в каждой комнате находится маленький колокольчик, при помощи пружины он прикреплен к моей двери. Поэтому, где бы я ни находился, я всегда слышу, если стучит Али.

— Ты велик даже в малом! — сказала Гайде с мягкой улыбкой и осушила выступившие слезы. — Ах, Эдмон, ты сделал меня счастливейшей из женщин. А что я для тебя?!

— Ты — это все! — воскликнул лорд. — А теперь пойдем!

И он увлек ее за собой. Но сделал это не так бурно и порывисто, как поступил бы влюбленный юноша, а как зрелый мужчина, сознающий, что владеет величайшей драгоценностью на свете.

III. НЕВЕСТА МОРМОНА

— Тебе нужно поговорить со мной, Али? — спросил лорд, вернувшись в свою спальню.

Повторный стук подтвердил его предположение. Али не мог отвечать иначе, поскольку был нем.

Лорд распахнул дверь. Али знаками спросил, может ли господин принять управляющего.

Эдмон ответил согласием. По-видимому, произошло нечто необычное, ибо подобные визиты управляющего случались нечасто; здесь, в Калифорнии, такое наблюдалось впервые.

В дверях появился управляющий, прежде именовавшийся синьором Бертуччо, а ныне — мастером Хэки.

— Милорд, — начал он, — стук в ворота оповестил охрану, что снаружи кто-то есть. Оказалось, это женщина. Она утверждает, что пришла из лагеря мормонов, и непременно хочет поговорить с вами.

— Проведите ее сюда, — распорядился лорд.

На пороге возникла женская фигурка. Она была с головы до ног закутана в свое одеяние, однако лорд с первого взгляда узнал ее. Именно эта женщина привлекла его внимание у костра, именно она пыталась помешать Вольфраму выстрелить в него.

Увидев лорда, она откинула вуаль, закрывавшую ее лицо, и порывисто бросилась к его ногам.

— Милорд! — воскликнула она по-английски. — Как бы вы ни распорядились моей судьбой, пока я жива, я отсюда не уйду. Вы должны дать мне приют, иначе я покончу с собой!

Внешне лорд хранил полное спокойствие, хотя подобное вступление не могло не поразить его. Он молчал, пристально всматриваясь в ночную гостью. Черты ее прекрасного лица несли печать горя и скорби, необычных для ее возраста. На мраморно-бледном лице выделялись лучистые голубые глаза. Прелесть ее облика довершали вьющиеся золотистые волосы. Сейчас глаза незнакомки были влажны от слез, губы болезненно вздрагивали, а руки с мольбой простерты к нему.

Что прочел лорд на ее лице, в ее глазах, определить было невозможно. Однако он сказал:

— Вы не покинете мой дом, если он способен защитить вас. Встаньте, миледи!

Лорд пододвинул ей кресло. Она заметила его только теперь и оперлась на него рукой, словно была очень слаба. Затем опустилась на сиденье.

— Ваше желание будет исполнено, однако звучит оно довольно странно. Надеюсь, вы не откажетесь все объяснить?

Просительница опустила глаза, и они опять наполнились слезами.

— О, милорд, вы станете презирать меня, если я признаюсь, что судьба связала меня с тем несчастным, который поднял на вас руку!

— Вовсе нет, я видел, как вы пытались помешать ему. Однако я слышу, что по-английски вы говорите с французским акцентом. Говорите по-французски! Наверняка это родной для вас язык!

— Вы это почувствовали? Да, я француженка, внебрачная дочь французского генерала. Когда он познакомился с моей матерью, он, как мне рассказывали, уже был женат на Достойной женщине. Моя мать, насколько я знаю, была дочерью немецкого офицера, который во время войны поступил на французскую службу. Сама я матери никогда не видела. Очевидно, она была бедна и нужда толкнула ее на эту связь, которая никак не могла закончиться браком. Этой связи я и обязана своим появлением на свет. Мать, вероятно, умерла вскоре после моего рождения. Может быть, мой отец в самом деле любил ее, а может быть — меня; как бы там ни было, он велел дать мне хорошее воспитание, как если бы я была его законной дочерью. Я выросла в монастыре под Парижем, среди дочерей знатнейших семейств Франции. Там я жила до семнадцати лет. За неделю до моего отъезда из монастыря мне показалось, что настоятельница посматривает на меня с жалостью. Впрочем, я не придала этому значения. Лишь прощаясь со мной, она произнесла слова, которые прозвучали довольно странно: «Да благословит вас Бог, мадемуазель! Ваш жизненный путь будет нелегким». Однако и на этот раз я не обратила на ее напутствие особого внимания. Но сразу же по прибытии в Париж узнала, что дела мои неожиданно изменились в худшую сторону. Более того, они стали просто ужасными. Еще две недели назад отец писал мне, что я должна остановиться в гостинице, он встретит меня сам или кому-нибудь поручит встретить, а затем позаботится обо мне. Я поселилась именно в той гостинице, которая была мне указана. Ее хозяйка поглядела на мое платье с удивлением. «Мадемуазель, — сказала она, — вам весело, вы смеетесь? На вас светлое платье?» «А почему бы и нет, сударыня?» — спросила я озадаченно. Она с недоумением уставилась на меня. Потом, видимо, решила, что такое создание, как я, не может любить своего отца, как любит законная дочь, и поэтому сказала мне всю правду: «Ваш отец неделю назад покончил с собой. Палата пэров признала его бесчестным, так как, говорят, он некогда предал пашу Янины»[3]. На мгновение я словно окаменела, потом лишилась чувств. Но что с вами, милорд?

И в самом деле, лорд стал бледнее обычного. Он невольно поднял глаза к небу. «Ты справедлив, Господи!» — говорил этот взгляд.

— Я знал вашего отца, — сказал он, — это был генерал де Морсер. Но продолжайте, прошу вас!

— Теперь нетрудно угадать историю моих страданий, — всхлипнула француженка. — Я была уничтожена, сражена. Я осталась одна в целом свете, без всякой поддержки. Я отдала хозяйке гостиницы все деньги и драгоценности, какие имела, и получила разрешение три месяца жить у нее. Затем попыталась разыскать своего брата, сына генерала де Морсера; я надеялась, он проникнется состраданием ко мне, придет на помощь. Но когда я навела более подробные справки, я горько разочаровалась. Жена и сын генерала приняли героическое решение не брать ничего из доставшегося им наследства. Они все продали и деньги раздали бедным. Потом госпожа де Морсер с сыном Альбером перебрались в Марсель, а с ними исчезла и моя последняя надежда.

Впрочем, нет, что я говорю, — не последняя! Уже в это время я познакомилась с человеком, с которым и вы встречались, милорд, человеком, который едва не застрелил вас, — я говорю о Вольфраме. Он жил со мной в одной гостинице, мы встретились за столом. Как он мне сказал, он немец и приехал в Париж изучать новейшие достижения и изобретения в области техники. Большого пристрастия к занятиям я за ним не замечала. Про таких говорят: легкомысленный субъект, но вы видели, в нем есть что-то привлекательное, несмотря на его резкость. Это «что-то» вскоре целиком покорило меня — ведь я никогда не встречала прежде молодых людей. Спустя месяц Вольфрам признался мне в любви, я ответила, что тоже неравнодушна к нему.

Между тем минуло три месяца. Как-то в порыве откровенности я поделилась с Вольфрамом своими опасениями о будущем. Он внимательно выслушал меня, потом спросил, умею ли я молчать. Я сказала, что умею. Тогда он признался, что не может вернуться в Германию, но не может и оставаться далее в Париже: повсюду он наделал долгов. У него нет денег даже на то, чтобы расплатиться с нашей хозяйкой. Ему, добавил он, не остается другого выхода, как уехать в Америку, и он будет счастлив, если я соглашусь отправиться с ним.

Я немного испугалась, но быстро овладела собой. Любовь побуждала меня видеть все в розовом свете. Он упрашивал меня, умолял, говорил, что в ближайшие дни вынужден будет бежать, и мысль о том, что я больше никогда его не увижу, показалась мне невыносимой. Я поклялась уехать вместе с ним в Америку. Ведь весь мир был мне враждебен. Париж был для меня ничем не лучше Америки. Только об одном я просила Вольфрама: пока в Америке нас не соединят узы брака, он должен обращаться со мной как с сестрой. Он согласился.

Мы бежали. В Гавре сели на пароход, который отплывал в Нью-Йорк. Вольфрам сдержал свое слово и обходился со мной как с сестрой. Не нравилось мне только, что на пароходе он много пил, играл в карты и болтал всякий вздор. Вскоре я постигла самую суть его характера. По натуре он добр, может быть, даже благороден, талантлив, образован; говорят, он весьма способный архитектор. Но, видимо, ему чего-то недостает — удовлетворенности, чистой совести. Что-то угнетает его, не давая искренне радоваться жизни. То ли это какая-то вина, то ли мысль о том, что он неудачник. Не знаю. Но иногда он делается ужасно мрачным и невыносимым. В такие минуты я боюсь его, у меня зарождаются сомнения, могу ли я обрести счастье с этим человеком.

Мы прибыли в Нью-Йорк. Там случай свел Вольфрама с доктором Уипки. Он был апостолом, посланцем мормонов. Казалось, он был счастлив, что встретил такого человека, как Вольфрам. Уипки сулил ему золотые горы, обещал постоянную доходную работу, если Вольфрам перейдет к мормонам. Что было известно Вольфраму о мормонах? Думаю, немного. Если что-то он о них и знал, то от меня скрывал. Мне эта секта была знакома только по названию. Уипки дал нам денег на дорогу. Мы отправились в Нову, тогдашнюю столицу мормонов.

Быстрый отъезд из Нью-Йорка, поспешность, которую проявил Вольфрам, стремясь добраться до Нову, помешали нам осуществить свое намерение — повенчаться еще в Нью-Йорке. Теперь я благодарна Всевышнему. Клянусь вам, милорд, все это время Вольфрам видел во мне только сестру, и я, хотя и не знала нравов света, сумела сохранить свою честь. Не думайте обо мне дурно, милорд, уверяю вас, мне не стыдно посмотреть в глаза любому!

Она простерла руку, как бы давая клятву, и с волнением взглянула на лорда.

— Я верю вам, — спокойно и твердо сказал тот. — Продолжайте ваш рассказ. Я уже предвижу конец.

— Моя судьба решилась, когда мы прибыли в город Нову в штате Иллинойс, — упавшим голосом продолжала француженка. — Мы застали колонию мормонов накануне распада. Из-за своей нетерпимости святые последнего дня успели перессориться с остальными жителями этого быстро растущего города. Дело дошло до открытой борьбы, в которой погиб Джозеф Смит, создатель и глава секты, а сам город был разрушен. Преемником Смита стал Бригем Янг. Он объездил всю страну вдоль и поперек в поисках нового пристанища для общины. По его совету было решено перебираться на Дальний Запад, в Юту, на Большое Соленое озеро. Несколько отрядов уже отправились туда. Мы должны были последовать за ними. Уипки организовал новый отряд, и нам с Вольфрамом предстояло к нему присоединиться.

Что за жизнь у этих мормонов! Мне не в чем их упрекнуть, я восхищаюсь их усердием, старательностью, их приверженностью этой странной вере; признаю, среди них немало сильных натур, толковых людей, но все, что я узнала об их семейной жизни, внушает мне только отвращение. У них царит многоженство, которое ввел Джозеф Смит будто бы под влиянием повеления свыше.

В это время Вольфрам просил меня стать его женой, пока отряд еще не отправился в путь. С дрожью ждала я этого предложения. Я спросила его, как же нам венчаться, ведь мормоны не признают католических священников и церковного освящения брака. Он посмотрел на меня с удивлением. «Мы скрепим наш брак по обычаям мормонов. Разве тебе этого мало?» «Нет! — ответила я ему, залившись слезами. — Единственное, что я принесла с собой из Старого Света, — это моя вера. Я никогда не позволю отнять ее у меня. И ты надеешься, Вольфрам, что я покорюсь обычаям этих людей? Не думаешь ли ты, что я когда-нибудь смирюсь, зная, что у моего мужа есть кто-то еще кроме меня. Нет, Вольфрам, я не стану твоей женой, если наш брак не благословит католический священник и ты не поклянешься, что, пока я жива, не будешь любить никого, кроме меня!»

«Но ты требуешь невозможного, Амелия! — засмеялся он в ответ. — Даже если бы я и обещал — а я охотно бы это сделал, — что проку? Мы среди мормонов и должны следовать принятым у них обычаям. Ведь меня могут заставить взять еще одну жену».

«Но мормонам принадлежишь ты, а не я! — сказала я тогда. — Я никогда не присоединюсь к ним!»

«И ты отказываешься выйти за меня замуж, если на то не будет благословения католического священника? — угрюмо спросил он. — Никогда бы не поверил, что ты так мало любишь меня и так цепляешься за всякие предрассудки».

«Предрассудки? — заметила я с горечью. — Будем откровенны друг с другом, Вольфрам. Да, я полюбила тебя, но никогда не стану твоей женой, разве что перед алтарем католической церкви. Слышишь — никогда!»

Он пожал плечами и удалился, даже не оглянувшись. Я осталась охваченная страхом, близкая к отчаянию. Надежду в меня вселяло только то, что Вольфраму наскучит такая жизнь и он сам отстанет от мормонов. Но, увы!

Мы покинули Иллинойс вместе с отрядом. По дороге от одной женщины, с которой мы подружились — ибо нас сблизили одни и те же заботы, — мне стало известно, что вскоре решится моя судьба. Как только мы доберемся до Большого Соленого озера, сказала моя подруга, меня ждет суровое испытание: решено вершить суд над «невестой мормона» — так меня прозвали — и отдать мою руку Вольфраму. Я с ужасом ждала этого дня. Я знала, что не переживу его.

Наконец сегодня, когда я увидела этот форт, услышала о ваших благодеяниях, когда мне представился случай оценить ваше поведение по отношению к Вольфраму, которого я отныне всей душой презираю, — сегодня у меня возникла мысль бежать, доверить свою судьбу вам. Какой-то внутренний голос подсказал мне, что вы найдете способ спасти меня от этого позора!

— Вы останетесь в этом доме, мадемуазель! Я не боюсь ваших мормонов! Но прежде вы должны узнать, кто я.

— О, я знаю это! — воскликнула француженка. — Вы — самый великодушный и благородный человек!

— Может быть, вы заблуждаетесь. — Лорд так помрачнел, что едва не напугал Амелию. — Выслушайте теперь меня. Почти тридцать лет назад — впрочем, время не играет здесь особой роли — в Марселе жил совсем молодой, полный надежд человек, который наслаждался жизнью. Он был счастлив. Владелец судна, на котором он плавал — этот юноша был моряком, — ценил его способности и собирался назначить капитаном. Кроме того, молодой моряк намеревался жениться на прекрасной девушке, которая страстно любила его. Нашлись, однако, люди, которые позавидовали его счастью. Среди них оказался некий Данглар, судовой бухгалтер. Он сам добивался должности капитана, обещанной молодому человеку. Ненавидел молодого моряка и некий Фернан, кузен его невесты. Он сам был влюблен в кузину и не желал уступать ее юноше. Завистники заключили между собой союз. Данглар написал донос, где представил молодого человека агентом бонапартистской партии, а Фернан передал донос властям. Молодой моряк был арестован в тот момент, когда со своей невестой, по имени Мерседес, собирался отправиться к алтарю. К несчастью, у него действительно оказалось при себе письмо, адресованное стороннику Наполеона в Париже, некоему Нуартье. Он не знал ни его содержания, ни того, кому оно предназначалось. Принимая на себя обязанность вручить письмо адресату, он всего лишь выполнял обещание, которое дал своему умирающему капитану. Королевский прокурор Марселя, господин де Вильфор, на словах сторонник Бурбонов, тоже, казалось, был склонен поверить молодому человеку. Однако Нуартье, давний и ярый приверженец Наполеона, был его отцом. Попади письмо в деловые бумаги, карьера молодого честолюбивого юриста была бы кончена. Поэтому он разорвал письмо и, чтобы уничтожить всякую память о его существовании и скрыть, что его отец продолжает тайную деятельность в пользу Бонапарта, отослал молодого моряка в замок Иф вблизи Марселя и отдал приказ заточить его в подземелье навечно. И действительно, несчастный провел там четырнадцать лет. Он испытал все муки отчаяния и поклялся отомстить своим врагам. Наконец ему удалось бежать. Став по воле случая владельцем несметных сокровищ, он вновь появился в свете. Он нашел своих врагов достигшими вершин благополучия и признания. Данглар стал богатым банкиром, Фернан женился на Мерседес, бывшей невесте молодого моряка. Он успел дослужиться до генерала и сколотил немалое состояние, выдав туркам пашу Янины. А молодой моряк появился под именем графа Монте-Кристо, и ему удалось отомстить своим недругам. Данглар теперь просит подаяние в Риме, господин де Вильфор сошел с ума, Фернан покончил с собой после того, как жена, Мерседес, и сын, Альбер, оставили его. Тот моряк, мадемуазель, — ваш покорный слуга, а Фернан — генерал де Морсер, ваш отец!

Амелия, с напряженным вниманием выслушавшая рассказ лорда, невольно вскрикнула и закрыла лицо руками. Наступила томительная пауза. Лорд тоже был взволнован — он принялся расхаживать взад и вперед по комнате.