© Сороткина Н. М., 2010

© ООО «Издательство «Вече», 2014

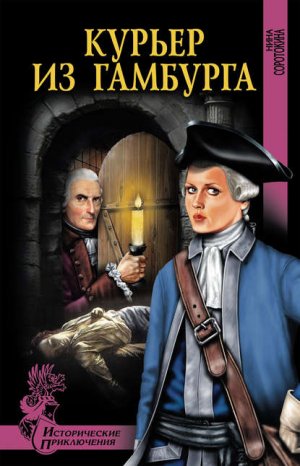

Часть первая

Ну вот, еще и ноготь сломала до самого мяса… больно! Кто знал, что у дорожной сумы есть потайной карман с металлическим замком. Глафира сунула палец в рот. За окном, стоя по колено в тумане, за ней наблюдали яблони. С листьев их стекала роса, и казалось, идет дождь.

В кармане лежали паспорт на имя Альберта фон Шлоса, запечатанный сургучом пакет, какое-то письмо и деньги в сафьяновом кошеле. Золото…

Глафира вернулась к покойнику. Странно, она его совсем не боялась. Альберт… Казалось, что смерть сделала его моложе, совсем мальчишка, и только отросшая за три дня щетина на подбородке (впрочем, довольно хилая) выдавала в нем взрослого мужчину. Казалось, он удобно лежит на топчане, тетка не пожалела хорошего белья, поэтому смерть выглядела опрятно. Если бы не широко открытые, странно выпуклые, глядящие в никуда глаза, можно было подумать, что он спит.

Пальцем с обломанным ногтем Глафира дотронулась до шелковистого на ощупь века. Она боялась, что глаза не закроются. Но они покорно закрылись, словно на немецкой фарфоровой кукле, которой она играла в детстве.

Этот юноша, Альберт Шлос, появился в их забытой Богом усадьбе три дня назад, когда гроза уже пошла на убыль. Солнце давно село, но в доме не спали, ожидая, когда отгремят дальние громы. Мало того, что неожиданный гость промок до нитки, он еще был донельзя измучен и, казалось, чудом держится в седле. Из всех домочадцев только Глафира поняла его невнятную речь, хотя и без знания немецкого можно было догадаться: он заблудился, устал и просит крова. Понятное дело – заблудился, псковские леса шутят с чужаками странные шутки. Еще удивительно, как он пробрался через Варнавинскую гать.

Тетка Марья, существо глупое, вздорное, но незлобивое, душа ее не находила радости в чужих бедах (последнее качество соседи принимали за доброту), при виде всадника смертельно испугалась. В каждом незнакомце ей чудился разбойник, но потом, услышав чужой язык, и зацепив взглядом обвисшие кружева на манжетах, и уловив в жесте измученной руки ночного гостя манеры изящные, опомнилась и принялась орать на дворню. Шутка ли – к ним пожаловал иностранец собственной персоной, так надо же принять подобающе!

В дом незнакомец вошел собственными ногами, стекающая с плаща его вода оставляла мокрую полосу на крашеном полу. Его сразу повели в крохотную комнатенку, которую тетка гордо называла гостевой: стены без обоев, мебели кой-каковские, в углу топчан, рядом с топчаном стул, одна радость – окна выходят в сад.

Здесь незнакомца переодели в сухое. Он так и рухнул на лежанку. От еды отказался, выпил только клюквенной настойки, стуча зубами о края бокала. Несмотря на летнюю теплынь, он дрожал от холода. Его закрыли пуховиком, нянька Татьяна приладила к ногам его голландскую грелку с оплетенной соломой ручкой, а для услуг усадила на стул сенную девку – мало ли что, хоть воды поднести. К утру незнакомец был уже в полном беспамятстве.

И что прикажите делать? Надо было посылать за лекарем, а это двадцать с лишним верст. Да и лекарь в их округе – чистое наказание. Все болезни лечит одним способом – кровопусканием. А куда немцу пускать кровь, в нем и так чуть душа держится. И опять же – денежки плати! Поохав для приличия, Марья велела привезти деревенского знахаря, он в травах понимает. Оно, может, и полезнее будет для больного, чем скальпель.

Привели знахаря. Он выпростал из седой гривы ухо и припал к груди больного, которая так и сотрясалась от кашля. Далее на стул были поставлены две склянки с бурой жидкостью – одна от жара, другая для выхода грудной мокроты. Ничего обнадеживающего знахарь не сказал, но присовокупил вещь крайне неприятную, де, может быть, сия лихорадка заразительная, а потому без нужды в комнату больного не шастать.

Свои страшные слова знахарь сказал барыне на ухо, но через полчаса про плохую болезнь знали все обитатели усадьбы. Сенную девку как ветром сдуло от постели страдальца, и не было той силы, которая заставила бы ее вернуться обратно. Марья Викторовна решила было перенести незнакомца в курную избу к знахарю, но устыдилась, там народу жило душ пятнадцать. В господском доме было решено устроить подобие карантина. Для сих нужд в коридорчике, ведущем в гостевую, повесили мокрые простыни, которым надлежало препятствовать проникновению заразительных миазмов на здоровую половину дома. Дворне было запрещено ходить в гостевую под угрозой порки, и только сердобольная нянька Татьяна шмыгала, ровно мышь, за влажные полотна. На самодеятельность строптивой старухи барыня закрыла глаза. На все воля Божья. И потом, кто-то же должен давать больному лекарство.

Вторым человеком, посещавшим гостевую, была Глафира. Делала она это тайно, когда весь дом уже спал. Свечу не зажигала, чтобы не привлекать внимания. Благо, ночи были светлые. Она садилась рядом с больным на краешек топчана и ждала, что он попросит ее о чем-нибудь, ну, хоть бы воды попить, но он ничего не просил, только бредил. Лежал спокойно, но иногда руки его приходили в движение, он необычайно быстро начинал шарить по одеялу, словно что-то искал в его складках и не мог найти. При этом он явно пытался сесть. Глафира пугалась этой активности и подсовывала под его потную ладонь свою руку. Он хватал ее цепко и тут же с улыбкой на устах начинал производить странные пассы. Поочередно прикасаясь к суставам ее указательного пальца, он шептал непонятное: «я-а-кин». Повторив этот свой «яакин» несколько раз, он несколько затихал на время, но потом опять начинал шептать вздор. Может, он на непонятном языке бредит? Что такое означает, например, «ардарел» или «кастаран»?

Поначалу бред его казался Глафире совершенно бессвязным, но долгое и терпеливое прослушивание вернули обрывкам речей смысл. Девушка уловила в бормотании больного три основные темы. С истовостью шамана он твердил какой-то адрес и фамилию, присовокупляя к ней имя и отчество. В немецком исполнении русское имя звучало очень странно, и Глафира с трудом добралась до сути. Наумов Андрей Иванович, капитан, живет на Стремянной улице (или что-то похожее) в собственном дому у ведерного кабака. А теперь этот неведомый юноша терзался из опасения забыть сей адрес и само имя человека, который был ему очень нужен, причем нужен в каком-то высоком мистическом смысле. Больной ощущал себя не обычным курьером, другом или родственником капитана Наумова. На юношу была кем-то возложена высокая миссия.

Вторая тема бреда носила характер оправдательный. Некая дама терзала его душу. Потом Глафира поняла, что участницей романтического сюжета была всего лишь маменька. Какие-то у них были странные отношения, или он ее обидел, или она сына не поняла, но была надежда, что когда он вернется, то все само собой объясниться и претензий больше у маменьки не будет.

Третья мелодия бреда была, пожалуй, трагической. Альберт фон Шлос говорил о высоких задачах, каких-то градусах и циркулях (инженер, наверное), о поиске справедливости и счастья. Слова сыпались словно их продырявленного мешка, в который в беспорядке были напиханы все термины, высокопарно трактующие о святом назначение человека на земле. Но помимо высокой радости, которую обретает человек в братстве со всем миром, в словах Альберта присутствовали также тьма, смерть, тлен, могила и крест.

– Тит – государь милосердный, Сарданапал – тиран сладострастный, Зоил – злобный критик. Достойное возмездия порока на земле… – шептал он истово.

И в поведении рук больного Глафира уловила некоторое нарочитое постоянство. Проведет ладонью по лбу, всегда правой рукой с оттопыренным большим пальцем, а потом долго и напряженно держит руку в том же положении. И еще был знак… Он сплетал пальцы обеих рук, выставлял их ладонями наружу, а потом закрывал лицо свое, словно в смущении. А то вдруг прикроет правый глаз ногтем большего пальца, большой палец мудрено оттопырит и шепчет: «Я измеряю расстояние до солнца».

– Милый, чего тебе измерять-то? Ты и так чуть живой, – волновалась Глафира.

Слушая шепот юноши, Глафира находила тайное удовольствие в том, что никто в их доме, а может быть, и во всей округе не смог бы понять его речей. Здесь в отдаленном уголке Псковской губернии если кто и знает иностранный язык, то только французский, и конечно, в самом обыденном, вульгарном исполнении. А для Глафиры немецкий с детства был родным, а потому именно ее судьба назначила хранительницей тайн бедного, больного юноши.

За три дня пребывания молодого человека в их усадьбе она успела влюбиться в него без памяти. Конечно, это была любовь выдуманная, на одном мечтании построенная, но если ты в свои двадцать без малого лет не видишь вокруг никого, на ком можно остановить взор, то, разумеется, ночной гость покажется принцем.

Был, правда, некий молодой человек, на котором Глафира против воли однажды задержала взгляд. Ну, ладно, не однажды, а несколько раз. Степка Кокошкин. Всего-то и было в нем достоинств, что фигурой строен да поет хорошо. Было и третье достоинство, которого все, включая самого Степана, стеснялись. Он виртуозно играл на балалайке – у дворни выучился.

Возьмет, бывало, балалайку и затянет:

И этому-то балалаечнику Глафира позволяла делать любовные намеки! Тетка приметила чего-то, родители Степана тоже взволновались. Поднялся невообразимый гвалт, даже перебранка. Для Марьи Викторовны Кокошкины были бедны и непрезентабельны, а те, в свою очередь, воротили нос от Глафиры – незаконная дочь, кто ж на такую позарится! Впрочем, Степан скоро оставил отчий дом и отбыл в армию. Глафира о нем и не вспоминала, только сейчас в этой пропахшей болезнью комнатенке он вдруг пришел на ум, словно из тумана выплыл.

Куда Степке Кокошкину тягаться с прекрасным, поверженным болезнью юношей. Он хоть и не атлет, но возвышен душой, даже в бреду (значит, не врет!) толкует о высоком, о счастье и справедливости. Он выздоровеет. Непременно! В мечтах Глафире уже рисовалась необыкновенная судьба, слезы умиления подступали к глазам. Ах, кабы не происки опекуна, как прекрасна могла бы быть ее жизнь.

Был человек, который позарился на Глафиру и которого она боялась больше огня. Жениха подыскал опекун, и теперь беззастенчиво писал тетке, что «устроил счастье Глафиры», что дело не надо откладывать и что он сам явится в усадьбу Вешенки, чтоб отвести молодых к венцу.

Петр Ефграфович Баранов, вот как его звали. Он, конечно, титулованный дворян и в юности послужил на пользу отечеству, и деньжат скопил, и душками крестьянскими обзавелся, но дед его, несмотря на титул, служил дьячком, а отец вообще ходил в приживалах у князей Оболенских. Не будь в родословном дереве Барановых этих диких веток, может быть, и не польстился бы Петр Ефграфович на девицу Турлину.

Но на эти изъяны жениха Глафире было наплевать. Она видела перед собой пятидесятилетнего старика с жирным, в складки собранным затылком, по которому елозила оплетенная в черную ленту коса. Лента казалась сальной, взгляд круглых, как у рыбы глаз, плотоядным, а в задушевных интонациях, которыми он непременно приправлял любые, обращенные к Глафире слова, слышалась отвратительная похоть. Он просил за столом передать мясо или вдруг начинал сетовать на дождь, а она прямо-таки корчилась от брезгливости. Мало того, он пытался шутить, то есть употреблял юмор, а у самого бородавка за ухом! Глафира сама видела, как он старательно прикрывал ее буклей нечистого парика.

Неожиданно в гостевую явилась нянька. Глафира успела шмыгнуть в темный угол, притаилась за шкапчиком, с головой закутавшись в темную шаль. По счастью, старуха была подслеповата. Под шалью было душно, девушка открыла лицо. В утреннем полумраке Глафира увидела, что нянька ловко вытащила из-под больного мокрую простынь, с потом с превеликим трудом стала подсовывать под голые бедра молодого человека сухое. Господи, да он в одной рубахе лежит! Вид мужского голого тела вызвал жгучий стыд и еще какое-то странное, пугающее ощущение, из-за чего у Глафиры вдруг заломило затылок, и она поклясться была готова, что губы ее распухли, как от укуса слепня. Может быть, когда он ее за руку хватал, ему, бедному, надо было нужду справить, а она себе Бог знает что вообразила.

Поменяв простынку, нянька влила в бескровные губы больного лекарственную настойку, положила мокрое полотенце на лоб, потом перекрестила страдальца широким крестом и вышла. Глафира боялась дышать.

На следующую ночь девушка опять явилась в гостевую. Теперь бормот больного воспринимался как обращенный лично к ней. Особенно волновало слово «amore», и не важно, что толковал он о любви к человечеству, а не к русской незнакомой девице. Каждый слышит то, что хочет.

А потом все кончилось. Черная дама с косой всегда является неожиданной и нельзя уследить, когда перерубает она нить жизни. А ведь казалось, что дело пошло на поправку. На третью ночь больной был покоен и почти перестал бредить. Иногда только шептал что-то невнятное, тяжело поворачивая головой. По примеру няньки Глафира подносила к губам его чашку с питьем, но он не пил, оставаясь совершенно бесчувственным.

Двенадцать было, не больше, когда бедный Альберт впал в беспокойство. Она попробовала предложить ему свою руку, но он оттолкнул ее с негодованием и стал нервно поправлять на груди рубаху. Глафира вспомнила неприятное слово «обираться». Говорят, умирающий обирает себя», словно собирает в щепотку все грехи с тела и выбрасывает их вон. Да какие у тебя грехи, у такого молоденького?

– Святой Жако Моле, сожженный Жако Моле, иду за тобой, – произнес вдруг Альберт внятно.

Девушка только успела крикнуть: «Что, что, какой Моле-то? Кем сожженный?», как грудь юноши поднялась последний раз и тихо, без хрипа опала. Глафире не надо было подносить зеркальце к его устам, не надо было искать пульс, она знала, что он умер.

Правы люди, придумавшие фразу – время остановилось. Сколько просидела она в оцепенении рядом с покойным – пять минут или час? Нет, меньше часа, потому что именно в эти минуты как вспышка, как озарение, к ней пришла мысль о побеге. Не случись у нее этого потрясения, можно даже сказать – шока при виде смерти, она никогда не решилась бы на столь решительное предприятие. А здесь все разом в мозгу выстроилось. А как выстроилось, ей ничего другого не оставалось, как действовать. Побегом из теткиного дома она не только избавит себя от ненавистного брака, но исполнит волю покойного. Она приедет в Петербург, придет по названному в бреду адресу и расскажет все о трагической судьбе молодого немца.

Скоро начнет светать. Осторожно на цыпочках, боясь, что старая лестница предательски скрипнет, Глафира поднялась к себе в светелку. Далеко внизу хлопнула дверь, видно, кто-то из слуг выбежал во двор по нужде.

Ну вот, прощайся! Десять лет она прожила невольной пленницей этой комнаты. Ее выпускали на волю, и к соседям в гости водили, даже позволяли конные прогулки. И мадама у нее была. Считалось, что она учит Глашеньку французскому языку, а также истории с географией. На самом деле учителями девочки были книги. Мадама явилась в дом с полным сундуком французских книг, по счастью, там были и учебники. Потом опекун решил, что Глафира вполне образована для деревенской жизни, и мадама с сундуком и книгами исчезла так же внезапно, как появилась.

И все-таки Глафира жила здесь пленницей. Не по любви, а по обязанности опекун сочинил ей будущее, придумал топографию, очертив невидимой чертой место, где она выйдет замуж, нарожает детей, состарится и успокоится на деревенском погосте.

В углу под иконой стояла корзина с рукодельем. Три дня назад Глафира воткнула иголку в распятые на полотне анютины глазки. Видно, не суждено этим цветкам распуститься, некому будет закончить вышивку. Она отодвинула корзину и опустилась на колени перед иконой.

У Богоматери на иконе была пугающая Глафиру особенность. Выражение лика менялось в зависимости от времени суток и освещения. Сейчас в призрачном свете белесой ночи и розовом отблеске лампады она была как всегда прекрасна, и главное, что уловила Глафира, – доброжелательна. В иные ясные и жаркие дни лицо Ее было скорбным, трагическим. Она прижимала к себе младенца, страдая и за него, и, казалось, все беды человеческие умещались в ее чистом, высоком лбу. А сейчас Богоматерь была не только сострадательна, но и великодушна. Она благословляла. Более того, она улыбалась!

Теперь быстрее, каждая секунда на счету! Глафира вернулась в гостевую, которую уже мысленно называла мертвецкой, и, стараясь на смотреть на покойника, стала быстро раздеваться. Потом отошла за шкапчик. По правде говоря, она стеснялась покойника. В мечтах ее между живым Альбертом и мертвым было мало разницы.

Выстиранная и выглаженная одежда его лежала на столике, рядом стояли сапоги со шпорами. Уверенно, словно не единожды облачалась в мужской костюм, Глафира надела рубаху (запасная сыскалась в дорожной суме) кюлоты, вязанные чулки и кафтан. Небольшая заминка произошла, когда она выбирала обувь. В суме обнаружились туфли с пряжками. Сапоги Альберта ей были велики, особенно в икрах. Но туфли с пряжками мало подходили для поездки верхом. И потом, забери она их, в чем будут хоронить несчастного?

Тут же Глафира обругала себя за лицемерие. Бедный господин фон Шлос. Его и так будут хоронить в чужом камзоле, на чужбине. Прости меня, милый Альберт. Я ограбила тебя, но ты для меня путеводная звезда, мое счастье и надежда. Всего-то было у меня с тобой три ночи любви, но они будут залогом моего дальнейшего благополучия.

Глафира подумала и подпоясалась шпагой. Потом подошла к покойнику и поцеловала его в губы. Странно, они еще не утратили тепла и казались живыми. Прощай, рыцарь, и прости.

Она надела шляпу, взяла в руки дорожную суму Альберта. Взгляд ее упал на брошенную за шкапчиком собственную одежду. Что подумает Марья Викторовна, обнаружив в комнате больного не только ее платье, но и нижнюю сорочку? Щеки Глафиры невольно зарделись. Она быстро уложила свою одежду в шаль. Относить узел в светелку уже не было времени. Придется взять узел с собой. Потом выкинет где-нибудь по дороге.

Глафира не решилась идти через дверь, вылезла через окно. Яблони были союзницами, ветки их, полные листьев, сразу скрыли ее от чужих глаз. К конюшне из осторожности пробиралась через заросли сныти, и каждый зонтик прыснул на нее росой. Этот холодный душ был приятен, он остудил лицо и затылок. Сердце колотилось с такой силой, что она всерьез боялась, что от его стука пробудятся не только лошади, но и собаки.

Был большой соблазн взять собственного Вороного, но она не стала этого делать. Вороной стоял в дальнем стойле, чтобы до него добраться, надо было пройти мимо закутка, где спал конюх Сергей. А конь Альберта здесь, рядом. Он покосился на Глафиру и, как показалось ей, вежливо махнул мордой, видно, уловил запах хозяина.

Сергей учил ее седлать лошадь и прилаживать верховую сбрую, беда только, что тренировки у нее было маловато. Но конь был покорен ее усилиям, главное, хватило бы сил подтянуть как следует подпругу. Она приторочила к седлу груз и тихо вышла из конюшни, ведя за собой коня, которого мысленно назвала Добрым.

Идти по просеке к главным воротам Глафира не рискнула, а пошла через сад к березовой рощице. Там она вскочила в седло и выехала на знакомую тропку.

Ближайшую округу девушка знала хорошо. Она поедет мимо теткиной деревеньки Пинино, далее начинаются чужие владения, Билибино она объедет стороной. В ближайший городок Д. тоже не стоит заезжать. Вдруг встретится кто-то из знакомых, и ей придется объяснять свой маскарад.

Утро было ясным, солнечным, настроение отличны. Даже воспоминания о вдруг вспыхнувшей и умершей любви не тревожили душу. Об этом она подумает после. Пока надо как можно дальше уехать от теткиной усадьбы.

Через три часа Глафира позволила себе привал у темного, зажатого елками озерца. Умылась, попила воды. Место было красивым, но бестравным, только узорная кислица пробивалась через усыпанную иголками землю. Взяв под уздцы лошадь, она двинулась дальше и вскоре вышла на круглую зеленую поляну. Вот достойное место для отдыха!

Вы пробовали когда-нибудь использовать шпагу для цирюльничьих нужд? А Глафира попробовала. Трудной была эта работа. Девушка думала, что если заплести волосы в косу, то можно будет отрезать их разом. Не получилось. Может быть, шпага была тупа, но, скорее всего, у Глафиры просто не хватало сноровки. Но любое дело требует терпения и времени. А этого Глафире было не занимать. Обкорнав наконец волосы так, что они чуть-чуть доставали ей до плеча, она закинула остатки косы в осинник.

Теперь можно расслабиться. Привалившись к березе, Глафира с удовольствием наблюдала, как Добрый смачно хрумкает молодой травой. Самой ей не хотелось есть, но она понимала, что голод со временем заставит ее выйти к людям. И как она не сообразила, что нужно прихватить в дорогу какой-нибудь еды!

При мысли о хлебе и куске вареной говядины, который с вечера был оставлен на кухне и закрыт мисой от мышей, она вдруг живо представила себе дом, тетку, гостевую с покойником. Надо наконец внимательно посмотреть его багаж. И выучить имя так, чтоб от губ отскакивало.

Она принесла суму к березе. Письмо явно от маменьки, строгая дама, проживает в Любеке! Кошель: деньги Глафира берет их взаймы. Как получит наследство, так и отошлет всю сумму с подобающими объяснениями его маменьке. Паспорт Альберту выписали в Гамбурге. А пока произнеси его имя вслух – Альберт фон Шлос. Неожиданно слезы подступили к ее глазам, а потом и горло словно судорогой сжало, и она разрыдалась. Она оплакивала несчастную судьбу свою, кроткого юношу, которого оставила в одиночестве в стылой теткиной усадьбе, теперь не бросит она горсть земли на его гроб, а более всего ее пугала неизвестность, которая ждет ее в парадном и негостеприимном Санкт-Петербурге.

Пропажу Глафиры в усадьбе обнаружили не сразу. В летнее время она часто пропускала завтрак, предпочитая отдавать утреннее время прогулке. Переполох начался, когда перед Марьей Викторовной предстала перепуганная нянька.

– Барыня, беда! Немецкий господин странен стал. Лежит вот так, – нянька вытянулась, словно солдат перед капралом, – глаза закрыты, и не дышит.

– Помер, что ли? В моем доме помер! Ой, страхи какие! Мало у меня неприятностей…

– Не знаю, помер или нет, но теплый, и руки-ноги гнутся.

Тут же послали за знахарем. На этот раз старику было велено находиться при больном неотлучно. Если вылечишь – лечи, а не вылечишь, так подтверди смерть. Не век же немцу в доме бревном бесчувственным лежать!

Тут и время обеда подошло. Глафира опять не вышла к столу. Барыня топнула ногой – сыскать немедля! Что это за шутки такие? У нее и так нервы в полном расстройстве, так еще эта девчонка масла в огонь подливает. Нет на нее никакой управы!

Немедля были обысканы дом, двор, сад, голубятня, наведались в беседку над нижним прудом, кто-то расторопный даже на мельницу сбегал. Барышни нигде не было. Марья Викторовна, предположила, что своевольница ускакала в гости к ближайшим соседям. Четыре версты, если через гать, а в объезд все восемь наберется. Да и что Глафире там делать-то? И все-таки Марья Викторовна послала дворовых верхами к Кокошкиным. Дворовые вернулись ни с чем.

Тогда стали объезжать прочих соседей. На поиски ушел весь день. К ночи у Марьи Викторовны нервы были в таком состоянии, что знахарь вынужден был переселиться в спаленку хозяйки. Немец лежал в том же виде, то есть не подавал признаков жизни, ну и пусть его. Барыня, напротив, признаки жизни подавала очень активно, но при этом явно требовала не только сострадания, но и медицинской помощи. Она плакала, причитала, заламывала руки и уверяла всех, что не доживет до утра, потому что подозревает худшее.

В середине мая Марья Викторовна получила письмо от опекуна. Ипполит Иванович писал, что вскорости направится в Рим или в Венецию, но по дороге непременно заедет в Вешенки, дабы уладить дела своей подопечной – «поставит последний штрих». Этим штрихом был вполне определенно названный день свадьбы – на Петра Афонского, то есть 12 июня. Дата эта, оказывается, была заранее оговорена женихом, поскольку он мыслил, что женитьба в день его ангела будет особенно удачной. Когда до приезда Ипполита Ивановича осталось всего ничего, Марья Викторовна решила наконец оповестить о предстоящем счастье невесту. А случилось это как раз три, теперь уже четыре, дня назад перед грозой.

Глафира тогда молча выслушала сладкие речи тетушки, а потом, как бы и вовсе без эмоций, сказала одно только слово: «Никогда» и хотела выйти из комнаты, но Марья Викторовна встала в дверях.

– Это что же ты говоришь такое? Иль на мне поупражняться решила? Ведь не посмеешь же ты бросить в лицо своему благодетелю то же самое слово?

– А я ему говорить ничего не буду. Я просто к венцу не пойду. А заставлять станете, уйду в монастырь. Или того хуже, утоплюсь, чтоб вас совесть потом загрызла.

На слове «утоплюсь» и грянул тогда первый гром, так что слова про совесть услышаны не были. Гроза и появление незнакомца не позволили довести важный разговор до конца, а на следующий день Татьяна Викторовна решила к нему не возвращаться. В конце концов ее дело сторона, пусть девчонка сама разбирается со своим опекуном. А теперь оказывается, что слова Глафиры не были пустой угрозой.

На утро к барыне в комнату не заходили, она лежала с компрессом на лбу, с пиявками на затылке и стонала. Сыском стала руководить нянька Татьяна. Искали записку, не могла же Глафира просто так уйти из мира. Никаких записок нигде не было. Как последнее средство, уже не надеясь на успех, но для собственного успокоения, мол, все что могли, сделали, снарядили экспедицию в дальний монастырь. Экспедиция тоже закончилась неудачей.

Теперь, когда до предполагаемой свадьбы оставалась неделя, а следовательно, с минуту на минуту надо было ждать приезда опекуна, Марья Викторовна впала в совершеннейшую прострацию. Она уже не сомневалась, что Глафира наложила на себя руки: либо повесилась где-нибудь в лесу, либо сиганула в пруд. А что теперь сказать Ипполиту Ивановичу?

С того самого дня, как привез он Марью Викторовну в усадьбу Вешенки и объявил ее хозяйкой, и очертил в общих словах обязанности, у них установились странные отношения. Ипполит Иванович был вежлив, терпелив, никогда не повышал голоса, но она пласталась перед ним словно перед каким-нибудь шахом бухарским, боялась его панически и знала, что она раба его, раба в полном смысле слова.

Потом привезли девочку: угловатую, длинную, чернявую. Нужды нет, что она красотой не блистала, но то существенно, что Глаша была неприветлива, своевольная, обидчива, ах, всего не перечислишь. «А вы лаской, – посоветовал, вежливо осклабившись, Ипполит Иванович, – лаской многого можно достичь. Для всех в округе она ваша племянница. Полюбите девочку, и она ответит вам добротой». Не скажешь, что Марье Викторовне удалось как-то особенно сблизиться с мнимой племянницей и в душу ее заглянуть, но все эти годы совместная жизнь их была вполне сносной.

Марья Викторовна оказалась хорошей хозяйкой, усадьба при ней расцвела. Уже подходил к концу срок, когда она должна была доглядывать за строптивой девицей. Это и была ее главная обязанность, за которую в свое время получила большие посулы. А теперь что? Живой нет, так хоть труп надо предъявить опекуну. Наскучив лежать, Мария Викторовна перебралась из спальни в гостиную и уже оттуда давала распоряжения. Нянька Татьяна Авдеевна заикнулась было, что следует позвать по помощь полицейскую команду, но барыня даже ногами затопала от негодования.

– В своем ли ты уме, старая? Это же срам на всю губернию. Дворня пусть ищет.

И дворня принялась шарить по окрестным лесам, плавать в лодках с багром по нижнему пруду, по дальнему. Про больного немца, что валялся в гостевой ни живой ни мертвый, вообще забыли. Да и как вспомнить, если усадьба в эти дни превратилась в истинный сумасшедший дом. Ели не вовремя, спали где попало, если вообще спали, на кухне горы грязной посуды, полы неметены, а среди этого разгрома сидит барыня, вид мрачнее тучи, и все с криком и рукоприкладством. «Быстрей, пошевеливайтесь олухи, недоумки!» – торопила она дворню, и нетерпение ее было больным, истерическим. Совсем помешалась женщина! И так всю неделю.

И вдруг… не скажешь «повезло», потому что какое в этом может быть везенье – труп найти, но тут все сразу как-то приутихли. Утопленница сама всплыла. Случилось это на лесном Длинном озере. Мальцы-малолетки пошли окуней ловить и увидели страшный предмет. Лицо и руки несчастной до неузнаваемости обглодали сомы, а может, щуки, но прибежавшие на крик мужики и бабы сразу признали и розовое муслиновое платье, и шейную косынку, отороченную кружевами.

О находке сообщили барыне. Она первым делом упала в обморок, а когда очнулась, потребовала самого подробного рассказа. Самой смотреть на утопленницу она не пожелала, но к утру совсем успокоилась, можно сказать, перевела дух, и первый раз за эту страшную неделю кофий выпила почти с удовольствием. На все воля Божья. Что ж теперь судить да рядить?

Ипполит Иванович и раньше в своих обещаниях был не точен, а здесь хоть и опоздал, но явился словно подгадал – на следующий день после похорон. Накануне Мария Викторовна долго увещевала попа, чтобы отпел покойницу по всем правилам и похоронил по-человечески. Какой-никакой обряд отец Георгий совершил, но хоронить в кладбищенской ограде категорически отказался, поскольку самоубийцам лежать рядом с православными не положено.

Больше всего Мария Викторовна боялась первых слов опекуна, сурового его взгляда и справедливых упреков. Ведь вообще не понятно, как повернется все дело. Но никакого сурового взгляда не было, а в первых словах Ипполита Ивановича звучало более участие, чем недовольство. Он и в гостиную явился с этим самым постным выражением на лице, поскольку видно был заранее уведомлен о грустном событии. Вопрос только – кем?

Далее все пошло очень быстро. Мария Викторовна привезла его к неприметному холмику, притаившемуся за кривой березой.

– Тут Глашенька лежит, – прошептала она, вытирая непритворные слезы и шмыгая носом. – Место сухое, чистое. Здесь нашей девочке будет покойно.

Опекун покивал головой, обошел холмик кругом.

– А нет ли за всем этим признаков болезни?

Мария Викторовна с готовностью согласилась. Как не быть. Глашенька вообще была неуравновешенной.

– А сообщили ли о происшедшем жениху Петру Евграфовичу?

Да, они сообщили, и Петр Евграфович горевали искренне. И пролили чистые слезы, и сказали, что все это ужасно, ужасно…

– А какие разговоры в округе среди соседей?

– Да какие разговоры, батюшка Ипполит Иванович? Здесь у нас соседей-то раз два и обчелся. Ко мне с визитами не ездили, да я бы и не приняла никого. Я думаю, посудачат недельку, да и затихнут. Это наше частное дело.

На этом важный разговор и кончился.

Мария Викторовна ожидала, что в связи с горестным событием Ипполит Иванович отложит свой отъезд в дальние края и займется улаживанием опекунских дел, но, оказывается, тот не собирался ломать свои планы. Уже вечером первого дня он сказал хозяйке, что завтра же с утра отправится в дальний путь, а делами о наследстве займется по возвращении.

– Пока о смерти Глафиры в Петербурге никто не знает, – сказал он доверительно, – а это значит, что и торопиться некуда. Я ведь тоже узнал о случившемся, можно сказать, случайно. Мог бы и вообще не заехать в Вешенки.

Марья Викторовна хотела было возразить, мол, какая же здесь сударь, случайность? Не оповестите вы нас всех о своем приезде и свадьбе, Глашенька наверняка бы жива была. Но здравомыслие взяло верх, и она промолчала.

Однако утром Ипполит Иванович не уехал из усадьбы. Помешал ему в этом больной немец, о котором хозяйка и думать забыла. Оказывается, он пришел в себя еще три дня назад. Вначале только воду пил и мычал, а теперь настолько очухался, что все время машет руками, злится и что-то говорит на своем тарабарском языке. Ясно, что это уже не горячечный бред, но от этого слова его не становятся понятнее. Вот тут-то Марья Викторовна и рассказала опекуну все подробности о незнакомце. Понятное дело, Ипполит Иванович отправился в гостевую.

С первых же слов больного опекун понял, в чем дело, молодой человек требовал свою дорожную сумку.

– Да как вас зовут и кто вы такой?

Немец отрекомендовался, сказал, что он едет в Петербург и безмерно благодарит хозяйку дома, которая спасла ему жизнь и честь. Меж тем сумка не находилась, и фон Шлос опять начал нервничать. При этот лоб его покрылся испариной, проступили синяки под глазами, он отчаянно заламывал руки и заверял Ипполита Ивановича, что без сумки он погиб.

– Не волнуйтесь так. Найдется ваша пропажа. А пока выпейте вина. Это вас подкрепит.

Фон Шлос с удовольствием опорожнил стакан, засмеялся по-детски и опять принялся жаловаться.

– В Гамбурге мне говорили – в России императрица немка, и там все, включая мужиков, говорят по-немецки. А теперь такой конфуз. Здесь никто не понимает ни слова! А без дорожной сумки я вообще не человек. Там у меня все – паспорт, деньги, и… неважно. Словом – все!

Тут как-то само собой обнаружилось, что исчезла не только дорожная сума, но и костюм его, и сапоги, более того, даже конь, на котором он прискакал в тот роковой вечер. Тут Марья Викторовна перепугалась не на шутку. Нервы ее опять пришли в совершеннейшее расстройство. Она, грешным делом, подозревала, что кто-то из дворни засунул немецкое барахло куда-нибудь в сундук. Но коня-то в сундук не спрячешь! На лицо откровенное воровство.

Только тут нянька Татьяна отважилась рассказать о видении, рассказом про которого конюх Сергей уже несколько дней смущал дворню. Оказывается, конюх собственными глазами видел, как ночью в конюшню явился этот самый господин, собственноручно оседлал свою лошадь и скрылся в неизвестном направлении.

Сергея призвали к барыне, он повторил слово в слово свой рассказ.

– Что же не доложил мне сразу о происшедшем?

Сергей повалился ноги. Да как же он мог доложить, если утром узнал, что немец как лежал в гостиной, так и лежит без признаков жизни, а это значит, что дух его принял телесный облик и стал шляться по усадьбе. Марья Викторовна хотела для острастки всыпать Сергею пару плетей, но передумала, не до того было.

Ипполит Иванович сам вызвался сообщить фон Шлосу о пропаже (да и кто бы это мог сделать кроме него?).

– А не было ли у вас, господин фон Шлос, недоброжелателя, который следовал бы за вами на всем пути? А потом выбрал момент и решил вас ограбить?

Вопрос это Ипполит Иванович задал чисто риторически, надо ведь что-то говорить. В их губернии своего ворья полно, но такого шустрого, чтобы он проник тайком в гостевую и взял бы только вещи фон Шлоса, а потом еще и лошадь его, а на все прочее не позарился – таких злоумышленников во всей округе не сыскать. Немец дважды выслушал заданный ему вопрос, потом ужасно взволновался и, наконец, расплакался.

О! Его предупреждали! Он выполнял секретное поручение, и его заклинали быть осторожным. А он пренебрег. То есть не пренебрег, а не сумел. Он несчастный человек, лучше бы он умер! Да он и умрет, можете поверить на слово. Вот только матушка, несчастная женщина, так и не узнает, что он был прав. Маменька не может понять, что он уже вырос, и не пустое равнодушие заставляет его жить по новым правилам, а высокий долг! И так далее, и в том же духе…

Ипполит Иванович решил отложить поездку на несколько дней, то есть на тот срок, когда больной достаточной окрепнет и можно будет взять его с собой. Удивительное участие употреблял этот убеленный сединами человек к несчастному юноше. И главное, слепому видно, что руководило Ипполитом Ивановичем только человеколюбие и полное бескорыстие, и любовь, чистое отеческое чувство. А может быть, и не отеческое.

На восстановление сил ушло пять дней. За это время Ипполит Иванович проявил необычайную прыткость. Он успел съездить в уездный город, где не только заявил о смерти опекаемой им девицы, но и выправил для Шлоса временный паспорт, дабы не было задержки на границе.

И фон Шлос тем временем измывался над дворней. Пока он лежал в бреду, его все жалели: такой молоденький, хорошенький, чистый херувим, а вот привязалась же заразительная лихорадка! Помрет, бедняжка! Но когда херувим пошел на поправку и понял, что и деньгами ему помогут, и до дому довезут, он стал совершенно невозможен. С утра до вечера он ворчал и капризничал. Усвоив несколько русских слов, в основном бранных, он совал их к месту и не к месту. Ему не нравилась купленная для него одежда. Вор словно в насмешку оставил ему только башмаки. Что же ему в одних башмаках ехать? Для острастки он изорвал батистовую новую рубаху, а собственным башмаком запустил в старого слугу. Словом, он всем смертельно надоел, и когда, наконец, опекун со своим новым подопечным отбыл со двора. Мария Викторовна вздохнула с облегчением. Тем более что накануне отъезда Ипполит Иванович прямо сказал, что до его возвращения в отечестве она остается хозяйкой в Вешенках, а также намекнул, что службой ее доволен и обещанное вознаграждение она получит сполна, а может быть, и более того.

Глафира Турлина перестала существовать. Как говорится, земля ей пухом. И только два человека в усадьбе знали подноготную последних событий, а все прочие как-то забыли, что дней за десять от начала нашего повествования, а именно появления немца Шлоса, случилась грустная, в общем-то, семейная история. Негодницу Катерину, что убирала в комнате барышни, уличили в воровстве и с криком и бранью выслали прочь из усадьбы. Воровство было незначительным, а главное, сама Катерина божилась, что бусы копеечные, так, пустяк, подарил ей конюх Сергей. Последнее разозлило барыню больше, чем обвинение в краже. Завести беззастенчивые любовные шашни с женатым мужиком – это уж ни в какие ворота! Сам конюх и слова не сказал в защиту девки, а супружница его расцарапала обидчице нахальную ее харю. Правда, Катерина тоже в долгу не осталась. Словом, скандал был страшный.

Марья Викторовна сочла за благо выслать негодницу в дальнюю деревню, куда девка и отбыла на возу с сеном. С собой она взяла подарок барышни – платье розовое, мало ношенное, и приклад к нему в виде косынки и башмаков. В этом наряде, пробежав пятнадцать верст, и явилась ночью к конюху для серьезного, окончательного объяснения. Чем это объяснение кончилось, и так понятно.

Когда в пруду нашли утопленницу, конюх Сергей все понял и, понятное дело, навесил на рот замок. Да и кто бы посмел упрекнуть его в молчании? Катерину не вернешь, а неприятностей на свою голову он уже получил с избытком. К тому же умный мужик быстро понял, что правда его никому не нужна. О Глафире пожалела разве что старая нянька, а все прочие, включая дворню, отнеслись к гибели барышни с завидной стойкостью.

Но тайна распирала грудь, мучила, совесть-то в карман не спрячешь. По прошествии двух недель, когда уж и опекун с немцем съехали со двора, Сергей раскрыл рот. Он зазвал няньку в конюшню и рассказал о подаренном платье и о последнем свидании. Татьяна Авдеевна удивилась гораздо меньше, чем он ожидал.

– Жива наша девочка! Я чувствовала. Слава тебе, Всемилостивый Боже! А ты, Серега, забудь обо всем до времени. Видно, сам Господь этого хочет.

Больше она конюху ни слова не сказала, а могла бы порассказать и про Ипполитовы козни, и про Марьину подлость. Обобрать хотели сироту. Но не такова Глафира. Она за себя сумеет постоять, только мешать ей в этом не надо. А пока надо жить-поживать, молиться Всевышнему, ждать, как будут развиваться события, а как настанет нужный момент, так и подать голос в защиту юной барышни.

Пора наконец познакомить читателя с происхождением нашей героини. Глафира была внебрачной дочерью весьма уважаемого человека, богатого, знатного, обласканного государыней, и заезжей немецкой актрисы. Тогда все были помешаны на театре, подмостки были главным развлечением света.

Немка была молода, пригожа. Осиная талия, розовые щечки, пухлые губки, именно такой она была изображена на фарфоровой миниатюре. Грета, так ее звали, великолепно пела, но ангельский голосок ее замечательно уживался с бюргерским практицизмом. Заметив ухаживание графа, она ответила на них со всем пылом и, несмотря на разницу в тридцать лет, смогла уверить поклонника в абсолютной своей искренности.

Связь их была вполне в духе современных нравов. Вельможи брали пример с обожаемой императрицы, поэтому иметь содержанку при живой жене было дело не только обычным, но и необходимым. Разумеется, о браке не могла быть и речи, таких поступков свет не прощал, но умненькая Гретхен верила в свою звезду. По слухам графиня, мало того, что бездетна, при этом ее еще мучают какие-то хвори. Она то призывала целый штат просвещенных докторов, то ездила по монастырям, а случалось, обращалась к колдуньям-знахаркам, рассчитывая, что уж кто-нибудь из этой троицы вернет ей женскую силу.

А пока граф снял любовнице особняк, не роскошный, но очень приличный. У нее был свой выезд, свои слуги, про наряды Греты судачил весь Петербург, и вообще она жила припеваючи.

Через год к радости графа родилась Глория. Отец сразу стал звать девочку Глашей. У Глории, то есть победы, уменьшительного имени нет. Обращение «Глорочка» не звучало ласково, а дребезжало, словно из жести вырезанное, а от «Глаши», как от домашней печки, веяло теплом. Теперь многие вечера граф проводил не в спальне своей обожаемой, а в детской, балуя дочку игрушками, разговорами и даже сказками.

Тем не менее супружеская жизнь благополучно продолжалась, у хворой графини хватило ума смотреть сквозь пальцы на закулисную жизнь мужа. За терпение ли ее, а может, страстная молитва помогла, но спустя три с небольшим года после рождения Глории Господь послал чете Бутурлиных дочь.

После появления Вареньки граф не то, чтобы охладел к старшей дочери, но стал появляться в особняке сожительницы гораздо реже. Пораженный своей плодоносностью, он очень воспрял духом и уже подумывал о сыне. Бутурлин был возраста преклонного, за пятьдесят перевалило, он уже не ждал, что у него будут дети. А здесь как-то помолодел разом, обновил гардероб, стал чаще появляться при дворе, а на балах и маскерадах танцевал менуэты уж и вовсе с бутончиками.

Грета закатывала графу сцена, а бедная графиня словно и не замечала молодеческого возрождения мужа. Роды были трудными, она перенесла родильную горячку, чудом выжила и теперь была очень слаба. Как часто Господь, исполняя дословно наши молитвы, требует за это слишком большой платы. Хотела ребенка – на тебе! Словом, графиня чахла-чахла и угасла, благословляя на жизнь свою дочь. Хорошая была женщина графиня Бутурлина, земля ей пухом.

Грета поняла, что дождалась своего часа. Решив, что долгожданный брак может состояться, она буквально пошла атакой на графа, угрожая, что вернется на сцену, но и это не возымело своего действия. Граф был непреклонен. Одно дело амуры крутить и живые деньги тратить, а совсем иное ставить на кон накопленное предками богатство. Кроме того, он тяжело переживал смерть жены. Словом, немка услышала твердое «нет».

Глафире было шесть лет, когда кончилась ее жизнь с маменькой. Надо сказать, что Грета действительно тосковала по сцене. Ей давно наскучила жизнь в золотой клетке, она жаждала оваций, цветов и поклонников. Не будем описывать новый жаркий роман актрисы, все было очень традиционно. Австрийский офицер, занесенный неведомым ветром в Петербург, оказался поклонником оперы. Грета сбежала с ним за границу, бросив Глафиру на руках у нянек, оставив графу кучу долгов и каких-то неправдоподобных, иногда не очень приличных историй о своих недавних похождениях. Шумный был побег.

О дальнейшей судьбе Гретхен мы не можем рассказать со всей достоверностью. Людское любопытство неиссякаемо, рассказы о судьбе знаменитой певички продолжали порхать в гостиных. Но в сплетнях этих есть серьезные расхождения. Иные говорили, что Гретхен живет в браке и все у нее благополучно, другие утверждали, что видели ее где-то в Саксонии или в Боварии в бродячей труппе, но были люди, которые клялись, что они знают наверное: сладкоголосая Гретхен умерла родами. При этом божились, что чуть ли не сами присутствовали на ее похоронах.

Глашенька переживала побег матери, но по малолетству быстро о нем забыла, тем более, что граф забрал ее в свой дом и стал воспитывать вместе с младшей дочерью Варей. Более того, он удочерил Глафиру, имя Глория было навсегда забыто, а фамилии, которая значилась в бумагах, был придан надлежащий вид. По обычаю того времени отбросили две первые буквы, и получилась Турлина.

Отношения у сестер сложились, можно сказать, они друг в дружке души не чаяли. Так они и жили до того часа, когда смерть прибрала старого Бутурлина. Удар случился с ним на охоте, переоценил граф свои силы.

Далее опекунский совет, весь Бутурлинский клан принял активное участие в судьбе девочек. Участие вылилось в основном в шумные обсуждения. Несмотря на то, что смерть графа была внезапной, завещание его было оформлено по всем правилам. Главной наследницей была, конечно, Варенька, но и Глафиру отец не обидел, оставив девочке и деревни, и души, и деньги в векселях и ассигнациях.

В свете часто закрывали глаза на внебрачные отношения, но когда дело доходило до дележа наследства, тут каждый вдруг становился необычайно нравственным и нетерпимым. Если Глафиру раньше просто не замечали, то тут разом как-то и возненавидели, даже обвинили ее в ранней смерти графини. Родня единодушно решила, что Варенька достойна со временем стать фрейлиной при дворе, для чего ее шестилетнюю отдали в только что открывшееся Воспитательное общество благородных девиц, а Глафиру решили отправить куда-нибудь с глаз долой. Пусть она в сельской тиши возрастает до своего совершеннолетия, а там можно будет быстро спровадить ее замуж, осчастливив какого-нибудь дворянина неожиданным богатством. Опекуны у девочек были разные. Престарелый Ипполит Иванович тоже каким-то дальним боком принадлежал к семье. Его давно опочившая супруга в девичестве носила фамилию Бутурлина. Ипполит Иванович взял на себя опеку неохотно, только уступая чужим просьбам. Он давно почитал себя закоренелым холостяком, был равнодушен к женщинам, понятия не имел, что такое детская. Свет знал его как человека порядочного, с уважением относился к его познаниям в области искусств. Ипполит Иванович был принят во всех знатных домах, уступая условностям своей среды, играл, но без азарта, не доверял докторам, но все время лечился, много тратя на мази и кремы, держал отличного повара, словом, как говорят в двадцатом веке, жил для себя, то есть был законченным эгоистом.

Поначалу он перевез в Вешенки свою дальнюю родственницу, женщину небогатую, глупую и пугливую, потом доставил туда же Глафиру, скрыв от девочки, что деревня назначена ей в собственность.

С Глафирой он держался ровно, был внимателен, но девочка его не любила. Ей казалось, что в ее присутствии опекун принимал насупленный и надменный вид. С прочими людьми он улыбался и даже говорил любезности, а рядом с Глашей сразу как-то тускнел. Она почему-то смертельно боялась встретиться с ним глазами. При самом первом знакомстве Ипполит Иванович сказал:

– Ну-ка, крошка, покажись, какая ты есть Глафира Турлина? – и тут же сунул ей под нос руку. От неожиданности, хоть и не хотелось ей этого, девочка поцеловала надушенные пальцы. До сего дня она целовала руку только у папеньки, а здесь так и повелось – при встрече и расставании Глафира не видела лица опекуна, но руку, которую касалась губами, запомнила во всех подробностях. Она была в мелкой сетке морщин, между которыми, как горошек на чашке, были рассыпаны коричневые старческие пятна – гречка, костяшки пальцев были лиловыми, а ногти не гладкие, а словно рифленые. Рука опекуна выглядела мертвой, и только перстни были живыми, камни сияли синими и рубиновыми огнями. Казалось, что эти веселые огни и давали жизнь всему телу, искусственно питая их светом.

Пять лет, а может быть более того, опекун исправно выполнял свои обязанности, но потом эта добровольная служба дала трещину. Ипполит Иванович не был злодеем, в обычае которого обворовывать сирот. Можно даже сказать, что он был задуман природой как честный человек, но было в его жизни нечто, из-за чего он забывал обо всем и даже душу дьяволу готов был заложить, чтобы получить желаемое. Насмешница фортуна наградила его очень дорогостоящей страстью – он собирал картины, то есть живопись, гравюры, рисунки и гобелены. Знай родственники Глафиры цену его новым приобретениям, они, может быть, и усомнились бы в честности опекуна, но мало кто в Петербурге мог оценить по достоинству его новые итальянские полотна. Купил – и купил, а что картины относятся к неведомому им раннему возрождению, прозванному чинквеченто, это его дело. Может, он эти картинки на пшеницу от нового урожая выменял.

Страсть не до конца заглушила в Ипполите Ивановиче голос рассудка. Уж перед самим собой он, во всяком случае, хотел быть честным, а потому заискивал со своей совестью: «Я не вор. Я просто вкладываю Глафирины деньги в новые приобретения. После моей смерти эти дивные полона наверняка возрастут в цене. Я завещаю их Глафире, и она сможет сполна получить свои деньги. Не забыть бы только написать завещание. А может быть, Глафира и не захочет их продавать, а будет жить рядом с картинами, любоваться дивными красками и беседовать, подобно мне, с изображенными на холсте людьми. Только бы не обнаружилась растрата!» Вроде бы совестливые слова, но глянь в эти минуты Ипполит Иванович в зеркало, он бы с удивлением увидел, что на лице его написано злое, акулье выражение.

К счастью, он сыскал Глафире достойного жениха и разговоры о наследстве невесты будет вести с господином Барановым. Господин этот хоть и скуп, но у самого рыльце в пушку. Ипполит Иванович уже нащупал к нему безопасные подходы.

А тут вдруг неожиданность – невеста возьми да и утони. С одной стороны, это приятная новость, но с другой – разговоров не оберешься. Начнут доискивать, как и что, но если деликатно повести дело, то можно будет скрыть истинную причину смерти. Лето, жара, все купаются, иные и тонут, дело житейское. И некому будет предъявить иск по растраченным деньгам. Глафирина родня вряд ли затеет тяжбу. Оставшиеся деньги и недвижимое имущество поступят в казну. И кончено дело.

Вторая неожиданность была и вовсе оглушительной и совершенно смутила душу старого мецената. Ожил герой с портрета. Вот он, перед глазами, дивный юноша с полотна Джироламо Савольдо. Те же глаза, тот же задумчивый прекрасный взгляд и дивный профиль, только у юноши на портрете шея несколько толстовата. Высокое возрождение ценило в людях мужественность, а этот, живой, весь как благоуханный цветок на тонком стебле. Он приценялся к портрету кисти Савольдо в свой прошлый наезд в Рим, но не столковались в цене. Небольшое полотно, а цену заломили немыслимую. Как же, 1520 год! Но сейчас он готов на любые затраты. Он усыновит этого прекрасного немецкого мальчика, и он будет жить в его доме на Большом проспекте, а в гостиной будет висеть портрет кисти незабвенного Савольдо.

Иного жизнь тащит за собой по ухабам и рытвинам, а Ипполита Ивановича судьба вела за собой, обходя все преграды. И вдруг на старости лет такая напасть – безоглядная любовь.

Ипполит Иванович не скоро вернется на наши страницы, поскольку у него полно дел и в Венеции, и в Риме, а еще в Пизу надо заехать к одному известному коллекционеру. Но как только он вернется в отечество, мы более подробно поговорим об этом человеке и вспомним повадки его, и серповидный рот, полный мелких и чистых, несмотря на преклонные годы, зубов, и умный опасный взгляд карих глаз, притаившихся за монгольскими, сбористыми веками.

Удивительно выглядит мир за оконным стеклом, по которому бежит дождь. Вода все время меняет очертание предметов, придавая им странные оттенки. А может, это только кажется, и воображение само добавляет бирюзы в зелень травы и добавляет голубоватый оттенок в листья молодого клена. Мир колышется, как мираж, как тень, бегущая по стене. Мечется ветка в окне, да что ветка, все дерево пришло в движение, словно ветер задался целью склонить его до самой земли.

Выйди на улицу и рассматривай весь город через водяную линзу. И дома, и кровли слегка колышутся, словно отраженные в каналах. Шпиль на башне извивается, как гигантская змея. Золотое яблоко на конце его подпрыгивает, как мяч, и кораблик, венчающий яблоко, скользит, покачиваясь, по дождевым струям, как по волнам. Много в Петербурге дождя, много.

Глафира сняла комнаты на Большой Мещанской в деревянном флигельке, принадлежавшем немцу-каретнику. Рядом находился хозяйский дом и служебный двор. Флигелек был скромен, но зато имел садик с парой деревьев, а главное, конюшню, в которой, Доброму, а как вы помните, именно так Глафира назвала коня, было предоставлено место. Впрочем, нашей героине не из чего было выбирать.

Не будем описывать трудности, которые ей пришлось пережить в дороге. На постоялом дворе почти невозможно добыть отдельную комнату. Камзол и штаны обязывали Глафиру ночевать в мужской компании. Мужчины разговаривали грубо, откровенно и со смаком обсуждали интимные стороны жизни. Иногда девушка не знала, куда глаза деть.

Будущее рисовалось смутно. В Вешенках в роковую ночь побега она ясно представляла, как по приезде в Петербург тут же направится в дом князя К., бросится к его ногам, напомнит, как дружен он был с ее покойным батюшкой, как носил ее малюткой на руках и очень смешил, делая растопыренными пальцами «козу». Князь подымет ее с колен, заверит, что защитит сироту от посягательств развратника Баранова и ненавистного брака, и они вместе заплачут слезами умиления. Нет совершенства в мире, но эта придуманная картинка выглядела идеальной и вполне правдоподобной.

Но на подходах к этой счастливой сцене возникала масса вопросов. В каком обличье она явится к князю – в мужском или женском? Если идти сразу, то, разумеется, в мужском, но одежда загрязнилась в дороге, на плаще жирные пятна, пропахшие щами волосы торчат, как солома, на сапогах слой пыли. Кроме того, князю придется объяснять мужской костюм, а этого Глафире совсем не хотелось. Но прежде чем попадешь в гостиную князя К., надобно будет объясняться со слугами, а столичные холопы народ дерзкий, могут вообще не доложить о визите незнакомого, непрезентабельного просителя.

Петербург потряс и оглушил Глафиру. Ей казалось, что она сразу узнает улицы, по которым гуляла ребенком, но перед ее глазами предстал совершенно другой пейзаж. Там, где был пустырь, выросла слобода обывателей или дворец с парком за чугунной решеткой. Она забыла, как много в этом городе каналов и рек. Отраженные в воде дома, деревья, церкви, мосты и набережные создавали зыбкую перспективу, от которой у Глафиры кружилась голова.

Тут она с благодарностью вспомнила немца каретника, с которым познакомилась в дороге. На постоялом дворе он показался ей некрасивым, облезлым каким-то, а главное, навязчивым. Узнав в Глафире соотечественника, он прилип как банный лист, описывая в самых ярких красках свое жилье. И от центра города недалеко, и дешево. Может быть, у вас в Петербургах это дешево, а у нас в Вешенках – сумасшедшие деньги!

Устав мотаться по городу Глафира, не слезая с лошади, стала расспрашивать прохожих, как проехать на Большую Мещанскую. Каретник принял «юношу» с распростертыми объятиями, предложил стол, то есть обед и ужин и даже цену скостил, против ранее названной.

Каретник только начал разговор, а продолжила его жена – пышная особа в русском платье. Расписывая достоинства флигелька, она внимательно вглядывалась в Глафиру, насмешливо морща губы. Девушке очень не понравился этот взгляд. Но скоро она и думать об этом забыла. Жилье и в самом деле было очень приличным.

Две маленькие комнаты, на стенах обои с диковинными птицами и ягодами, на окнах солнечные желтые занавески. Но главное достоинство нового жилья виделось в том, что оно имело отдельный вход. Мнимый Шлос был не единственным квартирантом. За стеной жил молодой чиновник Сената, некто Озеров, разбитной и любопытный, причем оба эти качества очень подходили к его тучной фигуре. Круглые глаза на круглом лице, ямочки на розовых щеках, короткие руки с пухлыми пальцами, колобок, одним словом. Чиновник обрадовался новому постояльцу и тут же стал навязывать свое знакомство. Мой юный друг… что за обращение такое? И вообще по какому праву?

Глафира приняла совершенно неприступный вид, но чиновник не обратил на это внимания и вечером того же дня явился в гости с какой-то дрянью в кувшинце, уверяя, что это английский ром. Потом за разговором он сам эту дрянь и выкушал. И опять… «мой юный друг»! Он, вишь, знает все окрестные кабаки, научит, где играть по маленькой, а где вообще не брать карты в руки, потому что, мой милый юноша, шулера… Глафира не поддержала темы, и Озеров принялся перемывать кости хозяевам.

– Сам-то каретник совершенный тюфяк и недотепа, правда, руки у него золотые. А сама-то хозяйка, чистое безобразие. Что это за имя такое – Феврония? Я мысленно и зову ее на букву «Ф» – фурия! Рыбу готовить не умеет, без конца ворчит и покои мне сдала кой-каковские. У вас я вижу не в пример лучше. Вы за какую плату сговорились?

Глафира промямлила что-то нечленораздельное, но Озеров не отставал, вцепился в тему, как весенний клещ. Но дрянь из кувшинца оказала свое действие, и чиновник сполз на разговор о женщинах.

– Не вздумайте знакомиться с кем попало! Упреждаю вас с полной ответственностью. Если будет нужда, ну, вы меня понимаете, я познакомлю вас с отличными девочками, чистые барышни.

Вскоре и девицы были отставлены, и Озеров настойчиво стал уговаривать приезжего мальца «прямо завтрева» идти записываться в кирасирский Измайловский полк.

– Я могу поспособствовать. Там вашего брата немца пруд пруди. И по-русски вы лопочите, дай Бог каждому. Но главное, у вас фигура отличная, костюм будет сидеть как влитой. Сам я тоже хотел в гвардию, но не был принят по здоровью. А военных я страсть как люблю. Кираса с вензелям вам, в виду вашей субтильности, может быть и тяжеловата. Но ведь вы еще юноша, а со временем войдете в сок. А уж в шляпе с медной тульей вы будете истинный красавчик!

Язык у него заплетался. Глафира решительно заявила, что ни в какую армию не пойдет и вообще у нее другие планы.

– Какие же?

– Отдохнуть наконец с дороги!

– Кисель вы, братец, а с виду сокол, – на этом и расстались.

Она закрыла дверь на два оборота ключи и расхохоталась. Разглагольствования соседа не только развеселили ее, но и успокоили. Ранее думалось, что мужской костюм ей понадобится только в дороге, а в Петербурге она опять станет Глафирой Турлиной. Но судьба подсказывала ей – не торопись! Уж если этот колобок за два часа общения не распознал в ней девицу, более того, стал уговаривать идти в гвардию, так не разумнее ли ей оставаться до лучших времен в мужском обличии? И опять же – Добрый. Она лихо ездит в мужском седле, а это значит сможет беспрепятственно передвигаться по городу.

Визит к князю К. был отложен на день, потом на два. Глафира решила обновить свой гардероб. Она наведалась в модную лавку на Невской перспективе и купила новый камзол. Обычный бархат, отделка золотой тесьмой самая скромная, а цена запредельная. Торговец уверял, что камзол имеет какую-то особую модную линию, посмотрите, сударь, как изящно обужена талия, а фарфоровые пуговицы, а шлица! Все так, но за эти деньги в Вешенках можно корову купить. Ну и шут с ним со всем! Она не в деревне теперь живет, а в столице. Глафира купила еще и башмаки, и смену чулок, и даже парик, в котором неожиданно для себя очень похорошела.

Женскими платьями торговала тонкая, как стрекоза, мамзель. Конечно, глаза зацепились за зеленую юбку-полонез с маргаритками по подолу, сбоку прорези, а через них пропущены воланы темного шелка – очень красиво! Но эту покупку она решила отложить.

Только на четвертый день по приезде она отправилась на Почтовую улицу к князю К. Дом нашла с трудом. Он словно уменьшился в размере, потускнел, и мраморный лев на бронзовом шаре смотрелся уже не таким страшным, как в детстве. На стук дверного молотка вышел слуга в богатой лазоревой ливрее и белых чулках. Богато стали одевать прислугу. Вид у холопа был строгий, но доброжелательный, правда, по неприметным признакам было заметно, что доброжелательность эта была привитой, как ветка садовой яблони на дичке. Не исключено, что эту любовь к человечеству носителю лазоревого камзола не один раз внушали батогами на конюшне. Глафира знала, что князь К. был строгим человеком.

Глафира откашлялась, стараясь говорить низким голосом.

– Доложи, братец, их сиятельству, что кавалер фон Шлос, прибывший из Гамбурга, просит аудиенции по неотложному делу. Да поторапливайся. У меня нет времени ждать.

Слуга сложился в поклоне, не извольте, сударь гневаться, но доложить никак нельзя, понеже их сиятельство находится в отсутствии.

– И когда же он вернется?

– Нам знать не дано.

– А где же сейчас Николай Афанасьевич? – перепугалась вдруг Глафира.

Слуга посмотрел на молодого человека внимательно, потом потряс головой, словно отгоняя наваждение. Раз юнец называет хозяина по имени-отчеству, то, стало быть, имеет на это право. Да и сам он может позволить себе быть более словоохотливым.

– Их сиятельство обретаются сейчас в Англии, куда приняли вояж по дипломатическим делам. При них молодая княгиня. Раньше зимы они никак не воротятся, но и этот срок хоть и самый ранний, но отнюдь не надежный.

Этого Глафира никак не ожидала. Она уже привыкла к мысли, что ей сопутствует удача, и внезапный отъезд князя за границу показался ей чуть ли не предательством. На ватных ногах она спустилась с лестницы, отвязала лошадь. Рядом кипела жизнь. Катились кареты, ругались кучера, протяжно крича: «Остерегись», сновали лотошники с пирогами и ягодами, две смешливые девы в кисейных нарядах пробежали мимо и скрылись за углом. Никому в этом городе не было до Глафиры дела.

Она тронула лошадь и не спеша поехала по улице. Умный конь запомнил дорогу к своему стойлу и закромам с овсом, поэтому уверенно свернул в правый переулок, но Глафира направила его в другую сторону. Не надо отчаиваться, уговаривала она себя, отчаяние есть грех. Что, собственно, случилось. Нет князя Николая на месте, бывает…. Еще неизвестно, помог бы он ей. Жена у него молодая, значит, Николай Афанасьевич продолжает амуры крутить Седина в бороду, бес в ребро. Очень может быть, что желая несчастной сироте блага, он оповестил бы о ее побеге всю Батурлинскую рать, и Глафиру чуть ли не под конвоем доставили назад в родную деревню. А сейчас она вольна в своем выборе, и деньги у нее есть. Если быть экономной, то хватит на год жизни в Петербурге. Ну, если не на год, то на пять месяцев – точно. Если не безумствовать, конечно. Главное, дотянуть до совершеннолетия, а там она сама заявит о своих правах.

А пока она решила хоть издали увидеть то место, где живет кровная сестра ее Варенька Бутурлина. Пусть к Смольному воспитательному обществу был не близкий, о месте его расположения Глафира имела самые общие понятия. Но, говорят, и до Киева можно доехать, если спрашивать дорогу.

В том месте, где Нева круто изгибается в сторону Финского залива, еще при Петре I был построен смольный двор, на котором хранили и варили смолу для кораблей Адмиралтейской верфи. Рядом был построен изрядный дом для царя, который прозывался Смольный дворец.

После смерти Великого дворец перешел в собственность супруга Екатерины, а потом дочери – цесаревны Елизаветы Петровны. Смольный двор со складами, оборудованием и производственными чанами перенесли в другое место, но название осталось. Именно из Смольного стылой ноябрьской ночью шла Елизавета с гвардейцами-преображенцами в Зимний брать власть.

Потом Смольный дворец сгорел, и в память знаменательного события Елизавета решила на месте погорелья построить обитель – Воскресенский Новодевичий монастырь. Строил его любимый императрицей Бартоломео Растрелли. В конце жизни великий архитектор составил «Общее описание всех зданий, дворцов и садов», то есть список своих работ. Про Воскресенский Новодевичий монастырь он написал: «По моему возвращению из Москвы я начал большое здание Монастыря для благородных девиц, который должен был содержать 120 келий, кроме того, большое здание для госпожи настоятельницы с большой трапезной. Это здание имело в плане параллелограмм, в каждом из четырех углов которого была построена часовня; для удобства воспитанниц имелось, посредством большого коридора, сообщение с каждой церковью. В центре большого внутреннего двора я построил большую церковь с куполом, причем капители, колонны и их базы были сделаны из чугуна, большая колокольня, которая была выстроена при въезде в названный монастырь, должна была иметь высоту в 560 английских футов».

Растрелли возвел истинное чудо, хоть и не успел довести дело до конца. Великолепный пятиглавый собор и по после смерти создателя стоял без отделки, но кельи для монахинь были полностью обустроены. Для народа Вознесенский монастырь так и остался в прежнем прозвании – Смольный.

Вот в нем и решила императрица Екатерина II, слегка потеснив монашек, разместить Воспитательное общество благородных девиц. Это был смелый поступок. В середине XVIII века мысль о специальном женском образовании просто никому не приходила в голову. А Екатерине пришла. Кто главный воспитатель мальчиков в семье? Конечно, мать, и желательно, чтобы она была образованной. Если посмотреть на картину русского общества в целом, то со всей ответственностью можно сказать, что образованная мать поможет императрице в ее великих планах улучшения общественных нравов.

В основу воспитания девиц было положено учение Руссо: человек от природы добр, в младенчестве он не имеет дурных наклонностей, и только окружающая его действительность и порочные люди оказывают на него дурное влияние. А потому единственный инструмент, с помощью которого можно уничтожить в характере зло и пробудить добро, – воспитание.

Логично, не правда ли? В XVIII веке понятия не имели о генах, но удивительно, что человечество и дальше продолжало вставать на те же грабли. «Среда заела» – говорили в XIX веке, а в двадцатом пошли дальше. Спора нет, толковое воспитание хорошая и необходимая вещь, но нельзя человеку, как к яблоне, привить любое, нужное государству качество. А в Советском Союзе искренне верили, что если елку «правильно растить», то можно ее со временем переделать в сосну, а если постараться, то и в кокос. Авторы «Кодекса строителей коммунизма» придумали себе идеального человека и считали, что при правильном воспитании можно такового создать из любого материала, и не будет жадности, ревности, зависти, страсти к убийств, эгоизма, равнодушия, а будет славный боец за счастье коммунизма. Страшная вещь – утопия. Но это так, шаг в сторону.

Словом, Екатерина II и верный ей господин Бецкий решили, что для «создания нового поколения» девочек следует в самом раннем возрасте изолировать от грубой действительности, а также от родителей, и поместить в закрытое учебное заведение.

В эту обитель мудрости и направила Глафира своего коня. Ехала долго, петляла, вконец замучила Доброго. Но ведь добралась!

Высоченный собор с центральным куполом она увидела издали и двигалась к нему, как в маяку. Вблизи собор выглядел уже не столь величественно. Необлицованный и неокрашенный, он казался неприлично голым. Высокие монастырские стены прерывались чугунной оградой. Через решетку был виден угол двора и нарядные двухэтажные здания. Окна украшал замысловатый декор, на бирюзовой поверхности стен ярко выделялись белые колонны. Двор выглядел пустым – ни деревца, ни куста. Парк располагался дальше, ближе к Неве, а за монастырскими стенами раскинулась целая березовая роща. Стволы деревьев были ослепительно белыми, но зеленые кроны их были изуродованы огромными неряшливыми гнездами. При появлении Глафиры вороны стали тревожно кричать, замахали крыльями, какая-то мелкая дрянь полетела на голову. Кыш, проклятые! Среди берез вилась хорошо вытоптанная тропка, которая упиралась в скрытую кустами бузины калитку.

Глафира спешилась, дала коню отдохнуть, а сама внимательно осмотрела калитку. Закрыто, разумеется. Право слово, крепость. Интересно, водят ли воспитанниц гулять сюда, на берег Невы, или они так и сидят взаперти в своих кельях?

Еще бы хорошо представить, как выглядит сейчас Варенька. В свои шесть лет девочка была не по возрасту мала. Она много болела и полнота ее казалась нездоровой, но при этом была она фантазерка и выдумщица. Слуги про нее говорили – веселый ребенок. Когда расставались, обе они боялись плакать, только стояли обнявшись, глядя на незнакомых, до приторности вежливых, но неумолимых в своих действиях родственников. Вареньку отлепляли от Глафиры силой, она пыхтела, не желая оставлять шею сестры, потом цеплялась за ее подол, фартук. Сейчас ей шестнадцать. Глафира, пожалуй, и не узнает ее с первого взгляда. Но это не важно. Не узнает с первого, узнает со второго. Только бы проникнуть как-нибудь за эти высокие стены.

Когда Глафира, уже направлялась домой, опять проезжала мимо чугунной решетки, воспитанниц вывели на прогулку. Вначале их не было видно за собором, слышен был только гомон. Потом показалась стайка девушек в белых платьях. Куда-то они бежали со смехом, может, в прятки играли, или ловили бабочку, или просто хотели размять ноги. Они добежали до угла здания и тут же понеслись назад. Платье взрослого покроя в пол, шелковые оборки на рукавах, а на самом деле еще дети, котенки несмышленые. Худенькие ручки, грациозные шейки. А одна, поменьше ростом, запнулась за подол, чуть не упав, и сразу отметила неловкость звонким смехом. Это и была Варенька Бутурлина, но Глафира ее не узнала.

Князь К. был в отсутствии, встреча с сестрой тоже откладывалась на неопределенный срок. Понятное дело, со временем Глафира найдет способ встретиться с Варенькой, но для этого надо обжиться в столице, изучить повадки этого города, а потом уж искать пути, которые ведут к юным монастыркам. Говорят, что хоть и редко, но в город их вывозят, а по важным праздникам они и вовсе у себя в Смольном гостей принимают.

Итак, два дела, о котором в дороге думалось, как о простом и естественном, на первом этапе кончились неудачей. Но на повестке дня стояло еще третье предприятие, которое не сулило Глафире никаких выгод, но почиталось ей необычайно важным. Она должна была отнести по адресу пакет, найденный в дорожной суме Альберта. Покойный твердил, что является исполнителем высокой миссии, что с этим, запечатанным сургучом пакетом связано счастье человечества. Теперь это будущее вселенское счастье обреталось в Глафириных руках.

По хорошему-то ей следовало начать жизнь в Петербурге с этого пакета. Адрес отпечатался в сознании, она его до смертного часа не забудет. Но не произнеси она клятвы перед телом Альберта, то, может быть, и не решилась идти к капитану Наумову, а положила бы документ со счастьем под куст и постаралась забыть о нем навсегда. Виной появления этих крамольных мыслей была обыкновенная трусость. Да, она боялась этой встречи. Вручение важного пакета требовало объяснений. А как расскажешь о судьбе несчастного Шлоса, не выдав себя? Правда, можно сочинить историю. Но не надо городить лишнего, а то она непременно собьется. Она все расскажет по порядку: больной юноша приехал в их усадьбу, его лечили, но он был безнадежен, а перед смертью он поручил передать ей пакет по вышеназванному адресу. И совершенно необязательно говорить, что она переодетая девица. Она не племянница хозяйки, а племенник. А лучше вообще – сын. Так ложь будет совсем маленькая, но зато все просто и понятно.

Теперь вопрос – когда ехать. Капитан человек военный, значит, с утра в казармах. Стало быть, самое подходящее время вторая половина дня. Перед выходом из дома Глафира повторила перед зеркалом приготовленную речь, и не единыжды, а несколько раз. Выглядело вполне убедительно.

Дорогу на Стремянную улицу объяснила жена каретника Феврония. Сделала она это вполне толково, только уж слишком подробно. «Стремянная? Так это Астраханская слобода. Там, говорят, когда-то Астраханский полк стоял. Гренадерский, все красавцы под потолок. А потом там Конюшенная контора обжилась. Хорошие построили домы. Их жилье-то огонь пожрал. Вот им и выделили землю под поселение. У меня в этой слободе золовка жила. А кабак ведерный – каменный, двухэтажный. В нем водку ведрами отпускают. И дешево. Вы этот дом стороной обойдите, а то обидеть могу. Там иногда такая рвань собирается, что не приведи Господь. Вы такой молоденький! А напротив кабака пустырь. Далеко ли? Так за Фонтанной речкой. Можно и пешком прогуляться, но лучше верхами. Похоже, что дождь собирается. Ехать надо так… Вначале до Невской першпективы…»

Глафира накинула на себя Альбертов плащ, новым пока не обзавелась, вывела из конюшни Доброго и направилась на Стремянную улицу. Вначале, как и было оговорено, она нашла кабак. Дом капитана Наумова обретался вовсе не рядом, а в некотором отдалении. Большой, деревянный, можно сказать, неказистый на вид, с обширным двором и палисадом. Калитка была не заперта, только притворена. Глафира усомнилась было, тот ли это дом. Бред несчастного Альберта нарисовал в уме если не дворец, то уж, во всяком случае, что-то куда более значительное, чем двор с бурьяном и неубранным конским навозом. У настежь открытой конюшни бродили куры. Она осмотрелась с испугом, нет ли собаки. А куда лошадь-то привязать?

Внезапно дверь в господский дом отворилась, и на пороге, украшенном двумя белыми колоннам, появился старик в немецком платье с ведром в руке. «Неужели в кабак за водкой пошел?» – оторопело подумала Глафира, но старик, не обращая ни малейшего внимания на гостя, решительно направился в глубь двора к колодцу. Закрутился ворот, цепь, лязгая, нырнула в колодезную глубину. Глафира, ведя в поводу Доброго, подошла ближе и услышала, что старик кого-то ругает. Почудилось ли ей или впрямь он бранился по-немецки? А почему бы и нет? Все знают, что в Петербурге половина населения иностранцы. Он с натугой вытащил из колодца бадью.

– Гутен таг, – робко обратилась Глафира.

Старик круто повернулся. Произнеси она «добрый день» по-русски, и судьба вытолкнула ее совсем на другую жизненную тропку, и не влипла бы она в странную и опасную историю. Физики говорят – точка бифуркации. А это такая замысловатая точка, когда изменение мельчайшей величины может привести к совершенно различным результатам. И обидно думать, что у нашей героини этой самой точкой бифуркации было всего лишь дурацкое «гутен таг». Весь дальнейший разговор велся по-немецки, хоть было ясно, старик в этом языке не силен.

– Что надо?

– Я к господину Наумову. Он дома?

– Как доложить?

– Я с письмом от Альберта фон Шлоса.

– Подождите.

Старик перелили воду из бадьи в ведро, поднял его с натугой и заковылял к дому. По дороге он продолжал ворчать, и делал это на чистейшем русском языке.

– Шляются тут всякие. Не сидится им дома. Овса на вас не напасешься. Каждого накорми…

Глафира со смущением поняла, что последние слова относятся именно к ней. Минуты не прошло, как на порог выбежал рыжий молодой человек в партикулярном платье, зорко осмотрел Глафиру с головы до ног и бойко затрещал по-немецки.

– Здравстуйте, наконец-то! Как доехали? Мы вас давно ждем, господин Шлос.

– Вы ошибаетесь, я только посыльный, – проговорила Глафира, пытаясь одной рукой вытащить секретный пакет из слишком тесной новой сумки. Добрый топтался на месте, стесняя ее движения.

Хлопнула дверь, и на пороге возник второй, постарше, вид строгий, офицерский кафтан застегнут на все пуговицы. Он тоже внимательно осмотрел Глафиру и, ни слова ни говоря, выставил вперед правую руку и неторопливо, явно со значением оттопырил под прямым углом большой палец. Глафира наконец достала пакет и сунула его под мышку, как обычное письмо. Только гипнозом, модным в то время словом, она потом могла себе объяснить, почему с точностью повторила жест больного Альберта, то есть провела правой ладонью по лбу и точно так же, как сделал это капитан, оттопырила большой палец. Мужчина опустил руку и улыбнулся.

– Я капитан Наумов Андрей Иванович. Хозяин сего жилища, – сказал он на вполне сносном немецком.

Глафира перевела дух. Вот сейчас она все объяснит. Только надо вспомнить, как она репетировала речь перед зеркалом. Какая там была первая фраза-то?

– Вначале выслушайте меня. Я стал невольным свидетелем, – начала Глафира, настойчиво протягивая пакет капитану, и очень удивилась, видя, что тот оттолкнул пакет и даже отступил на шаг назад.

– Нет, нет, мы не уполномочены получать ваши объяснения, мое благодарение Всемогущему, – опять затрещал рыжий. – Сейте семена света, – добавил он, неожиданно подмигнув. – Сейчас мы предпримем небольшое путешествие. Вы не против? Вашего славного коня мы оставим здесь. Не волнуйтесь, его накормят, а вечером вы получите его в целости и сохранности. Единственное условие, мы должны завязать вам глаза. Надеюсь вы не против? – он так же, как Наумов, отсалютовал пятерней с оттопыренным большим пальцем.

А дальше все стало происходить со стремительной быстротой. Доброго куда-то увели, из конюшни выехала карета, такая-же неказистая, как Наумовский дом, Глафире завязали черным крепом глаза, мужчины сели рядом с двух сторон, хлопнули дверцы. Все, поехали.

Сказать, что им было очень тесно втроем на узком сидении, это ничего не сказать. Плечи попутчиков казались чугунными, сжатым легким ощутимо не хватало воздуха. К лежащему на коленях пакету они вообще не притронулись. Вот тебе и высокая миссия! Понятно, что Глафира их пленница. Повязка на глазах была плотной. Сидишь, как в каменном мешке, вокруг полный мрак. Вначале ехали молча, потом завели странный разговор. Начал рыжий, он, видно, вообще не мог долго молчать.

– Что у тебя Захар такой вредный?

– Да уж какой есть.

– Все ворчит, ворчит, злющий, как Пифон.

– Тьфу на тебя. Никогда не поминай всуе гения зла, – проворчал Наумов.

– Только бы Всеправедный был на месте.

– Гринька, не болтай лишнего!

– Да он же немец, по-русски не понимает ни черта.

– Иногда и палка стреляет, – ответствовал Наумов значительно и вздохнул.

Глафира уже запомнила за капитаном эту особенность, вздыхал он часто и как-то значительно, словно скорбел за все людские пороки.

– Предупредить надо.

– Ты же послал с Захаром записку? Твой слуга хоть и злющий, но расторопный. Уверяю тебя, все соберутся, слетятся, как мухи на мед.

– Ладно, успокойся, – Наумов застучал кулаком в переднюю стенку кареты.

Кучер покорно остановил.

– Посиди в карете. Я выйду, наведаюсь к ритору.

– А секретаря, а казначея, а стуартов и милостине-собирателей мы тоже будем объезжать?

– Это уже не наша забота. Главное, ритора известить. Я так думаю, если Всеправедного не застанем, то первый надзиратель точно будет на месте. Он и воспримет тайну.

Что значит – воспримет тайну? Глафира не знает никакой тайны. Куда ее везут? И главное, два этих молодца ведут себя так, словно она тварь бессловесная, пустое место. Всеправедный, слово-то какое замысловатое! Будем надеется, что этот всеправедный не пырнет ее ножом при встрече. Правда, если бы ее везли к палачу, они бы иначе его называли. Но все равно страшно. И потом, у них есть еще первый надзиратель, а это значит есть еще второй, третий, а может быть и четвертый, и все они будут за ней надзирать?