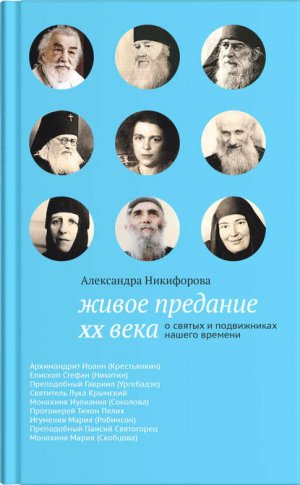

Светлой памяти протоиерея Александра Куликова

В книге использованы фотографии из семейных архивов героев, из архива журнала «Православие и современность», из фотобанка Shatterstock, а также фотографии Н. Горского, В. Ештокина, В. Лучанинова, А. Никифоровой, А. Тополова

Предисловие

Предание – то, что передается из уст в уста. Это не просто истории, семейные или профессиональные, хотя и они тоже. Предание – передача опыта с помощью личного примера. Невозможно стать аристократом, прочитав книгу по этикету, или хирургом, только на основании теоретических знаний. Ведь все самое важное передается через живой пример.

Каждый из нас – это совокупность наших встреч. Мы такие, потому что встретили на своем пути определенных людей, и сами в свою очередь полученное от них передаем окружающим.

Так сохраняются честь, вера, ценности, традиции в истории человечества. Это и есть его живая, неписаная история.

Все герои книги – наши с вами современники. И рассказывают они о встречах с людьми, которые определили их жизнь, – с людьми Церкви. Кто такие люди Церкви? Чем отличаются они от людей светских, нерелигиозных (ведь сама по себе этика добрых дел общая у людей верующих и неверующих)? С этих вопросов начиналась книга, которую вы держите в руках.

Перед вами девять историй об очень разных людях. Тут и грузинский монах, проповедовавший Евангелие через юродство в пивбарах и на улицах советского Тбилиси, и шотландская аристократка, на Святой Земле перешедшая в Православие и основавшая там русский монастырь, и греческий монах, удалившийся в пустыню Афона, живший в полной нищете и своей любовью и милостивым сердцем притягивавший, как магнит, людей со всех уголков земли.

При разности характеров, национальностей и судеб их всех объединяет одно – явно различимый в каждом из них образ Христа. В дневнике одного из героев книги, священника Тихона Пелиха, есть запись: «Христианская мораль направлена не на поведение, а на самобытие». Самобытие, в центре которого Христос. Личность Христа определяет мировоззрение и мироощущение человека верующего. Благодаря Христу верующий человек никогда не одинок, он всегда чувствует присутствие Бога рядом. Благодаря Христу он усматривает во всем, что происходит в его жизни, Промысел Божий, и в час испытания это знание дает ему силу пережить скорбь или болезнь. Благодаря Христу он понимает, что смертью жизнь не заканчивается, а начинается, и эта жизнь – вечная и прекрасная.

Когда христианин совершает поступки, принимает решения, он всегда видит перед собой Христа, Распятого и Воскресшего. Именно это помогает ему не бояться, когда по-человечески страшно, прощать и любить, когда по-человечески это не нужно и невозможно. Иначе как можно объяснить, почему выдающийся хирург, доктор медицины и лауреат Сталинской премии, архиепископ Лука (Войно-Ясенец-кий), утирая плевки в лицо специально нанятых туберкулезных больных, продолжал свой путь по улицам Ялты со словами «Боже, прости им, ибо не ведают, что творят»? Или как могла мать Мария (Скобцова) ответить гестаповцу, обрекшему ее и ее сына на верную погибель, что она, наверное, помогла бы ему, своему убийце, приключись с ним беда?

В основу книги легли беседы, прошедшие в эфире радиопрограммы «Благовещение». Некоторые из них были в том или ином виде опубликованы на интернет-порталах «Правмир», «Православие. Яи», «Татьянин день», в журнале «Православие и современность», и я благодарю эти издания за разрешение напечатать переработанный вариант бесед. Многие из них были записаны по инициативе и с благословения приснопамятного настоятеля храма Свт. Николая в Кленниках на Маросейке протоиерея Александра Куликова, светлой памяти которого мне хотелось бы посвятить эту книгу.

За разного рода помощь я сердечно благодарю игумена Тихона (Борисова), скитоначальника Оптиной пустыни, протоиерея Савву Михаилидиса, протоиерея Андрея Спиридонова, Алевтину Волгину, Анну Данилову, Маю Гагуа, Ольгу Гусинскую, Георгия Борисовича Ефимова, Николая Николаевича Лисового, Михаила Моисеева, Антона Поспелова, Татьяну Романову. И совершенно особая благодарность Елене Борисовне Делоне, моему соредактору этой книги.

«Никто не может повернуться к вечности, если не увидит в глазах хоть одного человека сияние вечной жизни», – сказал однажды митрополит Антоний Сурожский. Это сияние видели герои книги и этим опытом делятся с вами.

Александра Никифорова

Под сенью ялтинского храма

О святителе Луке Крымском и протоиерее Михаиле Семенюке

На фото: святитель Лука Крымский

Владыка Лука очень любил моего дедушку, а дедушка любил владыку. На них обоих было клеймо «ссыльных попов». Дедушка с владыкой Лукой могли разговаривать часами. И дедушка, и владыка считали, что вера – это состояние души, образ жизни, уважительно относились к любой вере и никогда не употребляли слова «иноверцы».

Рассказчик:

Анна Николаевна Гаранкина (род. 1946) – выпускница историко-филологического отделения Крымского педагогического института (1968). На протяжении 45 лет работает в Ялтинском историко-литературном музее.

Анна Николаевна Гаранкина помнит святителя Луку Крымского. Ее дедушка, протоиерей Михаил Семенюк, и архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий) были друзьями. Познакомились они в ссылке и были очень близки по духу. Оба – высоко эрудированны, безразличны к жизни тела и строги к жизни души, для обоих было непреложным законом любому человеку, оказавшемуся в беде, в любое время суток и при любом физическом состоянии – идти и помочь.

Отец Михаил окончил Тульскую семинарию, учился в Варшаве, Петербурге, Париже, владел многими европейскими и древними языками, рисовал, был блестящим знатоком Библии. Владыка, убежденный в том, что в Крыму должны служить образованные пастыри, пригласил отца Михаила на служение в Ялту.

Анна Николаевна вспоминает о своем дедушке, протоиерее Михаиле Семенюке, и о святителе Луке.

Кукла от святителя

Мой дедушка, протоиерей Михаил Семенюк[1], родился в 1892 году на Украине. Его родители были помещиками. Благодаря своим способностям он рано окончил гимназию и поступил в Тульскую духовную семинарию, которую окончил блестяще. После он учился в Варшавском университете и в Петербурге, прослушал курс лекций в Сорбонне в Париже. Рукоположен он был митрополитом Варшавским Дионисием[2], и сразу же, молодым, направлен в Варшавскую миссию. Когда в 1939 году Восточную Галицию присоединили к Советскому Союзу, дедушку арестовали. Он попал в лагерь, где и познакомился с архиепископом Лукой[3]. Так началась их дружба, которая продолжилась в Крыму.

Мы приехали в Крым по приглашению владыки Луки в 1951 году. Мне было пять лет. До того дедушка служил настоятелем Успенского собора во Владимире-Волынском. После очередной опалы оказался в Шацке, в Полесье (сейчас это известный курорт, а тогда был небольшой хуторок). И вот тогда владыка Лука позвал дедушку в Крым, во-первых, потому, что они были знакомы и многое перестрадали вместе. Во-вторых, дедушка был очень образованный, владыка это ценил: после войны очень не хватало образованных священников.

Сильный процесс в легких, который у меня развивался, способствовал принятию решения о нашем переезде. Но, конечно, прежде всего, для дедушки большой честью было приглашение владыки Луки. Мне кажется, что если бы владыка служил где-то в Сибири или в Средней Азии, дедушка все равно бы к нему поехал.

Меня готовили к встрече с владыкой. Моя бабушка, очень строгих правил, происходила из знатного дворянского рода и старалась мне, ребенку, прививать уважение к священнослужителям. Она много рассказывала о том, какой владыка Лука хороший врач и добрый человек, какое благо он делает для нашей семьи. Мне же было гораздо важнее, что мы едем в Ялту, и там есть море, есть пальмы. Выросшая в болотах Полесья, я не могла представить, что где-то почти круглый год светит яркое солнце.

Дедушка первым отправился в Крым «на разведку», а мы с бабушкой и мамой ждали его в Шацке. Наконец он вернулся.

– Ну что, мы едем?

– Да, мы обязательно едем. И там есть море.

Вокруг дедушки собрались дети, они никак не могли понять, что же такое море. И дедушка объяснил: «Это озеро Свитязь, еще одно озеро, и еще, и еще, и конца-краю не видно». Мы ехали в Крым, и мне так хотелось поскорее увидеть это море!

Конечно, я тогда не понимала, что жизнь сводит меня не просто с другом дедушки и замечательным человеком, но с будущим великим святым земли Русской.

Мы вышли на перрон в Симферополе. За нами прислали злополучную «Победу», из-за которой потом столько грязи было вылито на святителя. Нас встречали секретарь Крымской епархии отец Виталий Карвовский и Евгения Павловна Лейкфельд, личный секретарь владыки, очень порядочный человек. Она была его глазами (ведь владыка постепенно слеп), а в какой-то степени даже и душой – именно она переписывала проповеди святителя Луки, его книгу «Дух, душа и тело». После войны ее хотели депортировать из Крыма за немецкое происхождение вместе с огромным числом татар, греков, немцев, армян. И только по просьбе владыки Луки (он редко просил, за себя никогда, только за близких ему людей) ее оставили в покое.

Мы прибыли на Госпитальную (теперь это улица Курчатова), в епархиальное управление. Там, в двухэтажном домике, всего в пяти минутах ходьбы от Свято-Троицкого кафедрального собора находилась квартира владыки Луки (сейчас на месте дома стоит часовенка в память о нем). Квартира была обставлена просто – железная кровать, диван, обтянутый дерматином, стол, киот с иконами, печатная машинка Евгении Павловны, много фотографий. И большая картина, написанная владыкой, – поле, цветущее маками, и идущий по этому полю Иисус Христос.

Я увидела высокого и, как мне показалось, даже величественного человека, но – старого, больного, в домашних войлочных ботах «прощай, молодость», в скромном ветхом подряснике. Моему разочарованию не было предела! Я подошла под благословение (это было неукоснительно, так нас воспитывали), но мне уже хотелось бежать во двор, где я видела детскую компанию. Владыка понял, что я не нахожу себе места, и обратился к своей помощнице: «Евгения Павловна, вот вам деньги, возьмите Аню и пойдите с ней в универмаг. Купите ребенку игрушки». До этого момента у меня не было настоящих игрушек, только куклы, сшитые бабушкой и разрисованные дедушкой, – мы жили скудно. А тут мне купили потрясающую куклу и книжки.

Иногда меня спрашивают: «А вы сохранили куклу, которую вам подарил святой Лука?» Да нет, конечно. Моей куклой играл весь наш двор, она быстро претерпела всевозможные изменения и была выброшена. Но у меня и сегодня есть игрушка из подаренных владыкой – пластмассовая обезьяна с оторванными руками. Не знаю, каким чудом она уцелела – ведь тогда для меня была важна моя детская любовь к владыке, бескорыстная и наивная, а отношение к нему как к святому появилось позднее.

«Девочка в штанах»

С детства меня заставляли выучить наизусть – не написать на бумажке, а выучить! – адреса людей, к которым, если дедушку и бабушку заберут, я должна была пойти и остаться с ними жить. В наволочке на этот случай всегда были приготовлены трое трусов и маечка. Родители не верили, что могут наступить лучшие времена. Мне всегда повторяли: «Разговоры, которые ты слышишь дома, сразу забудь!» Я, например, не знаю, где сидел мой дедушка. От меня в детстве это скрывали, чтоб я нигде и никому случайно не проболталась.

Протоиерей Михаил Семенюк с внучкой Аней

«Девочка в штанах», я лазала по всем крышам, играла со всеми собаками и котами нашей округи, дедушка с бабушкой к этому относились спокойно. При этом я была очень самостоятельным ребенком – дети священников рано взрослели. В Ялте собор стоял в центре города, а часть священнослужителей жила в отдаленных районах – Васильевке или на Ломоносова. Когда поступали требы, меня, пятилетнюю, посылали на другой конец города, и я сообщала диакону Григорию: «Отец Григорий, отпевание – во столько-то, вы служите».

Когда я шла по улице вместе с дедушкой (священники тогда ходили не в цивильной одежде, а в подряснике), то нам вслед улюлюкали, плевали, бросали в нас камни. В ребенка – камни! Все это было. Но я шла. Мне было очень больно за дедушку, я понимала, как это мерзко, что его обзывают, и старалась крепко держать его за руку, чтоб он чувствовал, что я – с ним! И только сейчас, достигнув возраста моего дедушки, я понимаю, что это значило для него – знать, что твои близкие, те, кого ты очень любишь, с тобой, и никогда тебя не оставят, не предадут. Это – огромное счастье.

В Ялте мы жили в маленькой комнатушке возле собора[4], те, кто приходил к нам, называли ее «хатынкой». Наш дом не запирался, и вечно у нас кто-то ночевал. В комнате стояли письменный стол, дедушка за ним рисовал и много писал, столик, за которым я делала уроки, маленький шкафчик, стул и одна кровать. На кровати спал дедушка, а мы с мамой и бабушкой – на полу. Плюс к этому у нас оставались ночевать приехавшие в Ялту люди, которым негде было остановиться. Они спали и там, где стоял умывальник, и повсюду спали, где можно было найти свободное место.

Как в нашу комнату вмещалось иногда до 20 человек, я не представляю! Стол всегда накрывали белой накрахмаленной простыней, ставили на него сахар, и каждого гостя с порога угощали чаем с сахаром, когда больше нечем было угостить. И ни бабушке, ни дедушке не приходило в голову, что кто-то может быть им за это «обязан». В наше время все жили так, как наша семья: и в церковном доме на Ломоносова, и в домах моих подруг.

Мы, дети, бегали в квартиры друг к другу, нас сажали за стол, и все делилось между нами поровну. Мои подруги были из семей ялтинской интеллигенции, они не ходили в храм, но по образу жизни были верующими – не сознавая того, они жили, как заповедал Христос. Ведь вера – это образ жизни, бывает, люди говорят, что нужно жить по заповедям Христа, а сами не живут. Те же не говорили, и даже заповедей не знали, но их исполняли! Как-то раз, много лет спустя, одна моя подруга сказала: «Я только сейчас поняла, как много дало мне то, что мы все выросли под сенью храма». Действительно, ялтинский храм осенял нас своей благодатью, это святое место. Мы все жили около храма, играли на церковном дворе. «Церковка», «пошли играть в церковку», «встречаемся в церковке»…

Мы играли и в мяч, и в классики, и в скакалки. «Бабушки» выговаривали нам за это, и дедушка всегда предупреждал меня: «Смотри, чтобы особенно они не видели». Сам же он считал великим счастьем, что дети играют около храма, что им там весело и радостно. Нас, детей, никогда не заставляли выстаивать всю службу. Конечно, на Символ веры, на «Отче наш» я должна была молиться в храме. А так – идет служба, мне надо что-то взять у бабушки или спросить, я забегала, и бабушка всегда спокойно мне отвечала.

Меня не воспитывали так, как сейчас иногда принято воспитывать в верующих семьях: «Ты должна то, то и то.» Воспитывала сама жизнь и пример родных, их взгляды, их разговоры. Главное – «Не предай! Ни в любви, ни в вере, ни в дружбе». Слово «порядочность» было в моей семье самым главным. Всегда в разговорах бабушки, дедушки, мамы я слышала слово «порядочный», для них оно было мерилом человека. Порядочность – это исключительная честность, это свойство не предавать другого, не склоняться перед обстоятельствами и властью. Когда дедушку пригласили в КГБ и потребовали, чтобы он разглашал им тайну исповеди, он повернулся и ушел. Это тоже порядочность, то есть ненарушение данного обета. Безвозмездная помощь другому, сострадание, доброта – это все тоже порядочность. Очень большое слово, и для меня оно значит много.

Дедушка невероятно ценил дружбу. Когда он оказался за штатом, и ему по почте из епархии приходили несчастные 20 рублей, он рассылал по 5 рублей по четырем адресам вдовам своих друзей. Большего он не мог послать, но считал, что для людей это много значит – даже не в материальном смысле, а то, что о них помнят, их любят. Позднее, оказавшись в трудной ситуации и получая помощь от моих друзей, я тоже почувствовала, как важна не только материальная поддержка, но подтверждение великого братства дружбы, когда о тебе помнят и заботятся, независимо от того, есть ли от тебя «польза» или нет.

Я научилась разграничивать два слова – милосердие и благотворительность. Благотворительность – это, наверное, очень великая миссия, многие в ней сегодня участвуют для создания своего имиджа. И как часто бывает, что получишь помощь и тяготишься ею, чувствуя себя в долгу перед давшим! Милосердие – это совсем другое. Милосердие – это милость, оказанная сердцем, когда ты отдаешь то, чего сам не имеешь в достатке. Так жили мои родные. Не имея, они отдавали. Отдавали потому, что иначе им самим становилось тяжело на душе. А когда их благодарили, они не понимали, за что их благодарят. Вот эта легкость отдачи и помощь в беде были очень характерны для окружавших меня с детства людей.

Валерка Малогорский

У нас в «хатынке», за фанерной стенкой, жила семья Малогорских. Валера учился со мной в одном классе. Его отец погиб на фронте, мама очень бедствовала, воспитывала сына одна. Она работала в столовой, уходила из дома в пять утра, возвращалась поздно. Валерка был толстый, неуклюжий, плохо учился. И моя бабушка сразу взяла над ним шефство. Он приходил к нам кушать, делал со мной уроки. Дедушка заставлял его читать, давал ему книжки. Рая, его мама, успокоилась. Она потом всю жизнь приходила в церковь и писала записочки об упокоении Анны и Михаила. Она говорила: «Благодаря им Валерочка остался жив и вырос, и не свихнулся, и не пошел по плохой дороге».

А Валерка… он настолько был ленивый, что ему вскоре надоело ходить ко мне. Для этого нужно было выйти из одной двери, пройти три шага и зайти в другую. И что он сделал? Он взял и лобзиком вырезал большую дырку в стене. И через эту дырку кричал:

– Отец Михаил, решите мне задачку.

А дедушка:

– Ну, Валерка, ты даешь, иди сюда!

– Нет, я устал.

– Ну ладно, Валерочка.

Напишет на бумажке: «Аня, объясни ему». А я начинаю:

– Как тебе, Валерка, не стыдно? Я тебе бумажку не дам, пока ты не придешь.

Начнем ругаться, дедушка слушает-слушает:

– Давай, Валерочка, я тебе сам все объясню.

Подходит, меня от дырки отодвигает и начинает ему в дырку объяснять, как решать задачу. При большой твердости и несгибаемости в главном дедушку отличал легкий характер.

Вот такой был Валерка Малогорский. Он уже умер, и мама его умерла. Он жил в Ялте, иногда выпивал… И когда выпьет, сразу брал такси, ехал к дедушке на могилку и там горько плакал. Так искренне, спустя столько лет! А потом приходил ко мне. Он своего отца не знал и к моему дедушке относился как к отцу.

Бульдозером по храму

Конечно, годы атеизма и надругательства над священством были страшные. Но владыка Лука и мой дедушка самыми страшными считали не послереволюционные, а 1950-е – 1960-е годы, потому что в послереволюционные уничтожали священство физически, а в хрущевские[5] – морально. Это для них было самое страшное, когда священник публично вставал и говорил: «Я, такой-то, понял: Бога нет. Отрекаюсь от Бога, буду служить верой и правдой своему народу». Нахлынула волна массовых публичных отречений от Христа, которые печатались в газетах на первой полосе.

Кроме того, в хрущевские годы началось повальное закрытие церквей, священников отчисляли за штат без прихода и без средств к существованию. Когда дедушку отправили за штат, ему выдали от епархии 20 рублей (это меньше студенческой стипендии, мне платили тогда 28!). Дедушку выгнали из Ялты, несмотря на ходатайство владыки Луки перед Патриархом, и направили во Введенскую церковь в Керчи. Но и ее в 1961 году снесли, бульдозер проехал по храму прямо у дедушки на глазах.

И если бы не мой отчим, Иван Васильевич Мясоедов, человек партийный, но крайне порядочный, – не знаю, как бы мы выжили. Отец бросил маму, когда мне исполнился год, потому что ему сказали: «Или поповская дочь, или карьера». Он выбрал карьеру. Но судить нельзя, такое время было. Владыка Лука говорил: «У каждого есть свой предел боли, физической, психической и моральной». У отца предел был таким. Отчим взял на себя заботу о нас и все финансовые трудности не только наши с мамой, но бабушки, дедушки, наших многочисленных бедных родственников, прошедших ужасы «красного колеса». О нем дедушка говорил: «Если бы все члены партии были такими, то, наверное, на земле был бы рай!» Когда дедушка умер, отчим с другими людьми на руках трижды обносил его гроб вокруг церкви. На следующий день его вызвали в обком и стали читать мораль, как он, дескать, мог хоронить попа. А он ответил: «Этот поп мне дороже очень многого», – и положил партбилет на стол. Положить партбилет на стол в те времена – это почти то же самое, что расстаться с жизнью. Поступок произвел на коммунистов такое сильное впечатление, что отчиму позвонили, извинились, и он остался на своем высоком посту.

Потрясающие люди были и в советское время: если кто-то писал гадкие фельетоны, находился и тот, кто приходил поддержать и извиниться за написавшего. Был такой случай: в ялтинской газете опубликовали омерзительную статью о том, что бабушка, мама и я развратничаем, а дедушка, протоиерей, «сожительствует» с молодыми женщинами – ну редкостная гадость! И директор моей школы (а школа находилась рядом с собором, и дедушку там безмерно уважали), Мария Петровна Тараненко, награжденная орденом Ленина, пришла и просила прощения за автора статьи!

И признанный советский писатель Константин Георгиевич Паустовский[6] очень дружил с дедушкой, приезжал к нему. Бывала у нас и Мария Павловна Чехова, сестра Антона Павловича[7], художник Ромадин[8] (много его картин хранится в Третьяковской галерее), советские учителя, дети советских работников.

Когда я вступила в пионеры, я принимала активное участие в тимуровских отрядах, кострах, походах, в помощи людям. Дедушка не препятствовал этому, но предупреждал: «Аня, ты помни всегда одно – то, что хорошо, то хорошо, но то, что они говорят о вере в Бога, ты должна забыть. Бог есть, ты верующий человек». И я как-то легко это поняла. Я всегда очень верила в Бога. И в школе об этом знали. Во всяком времени есть что-то свое, и хорошее и плохое, и, наверное, я все равно до какой-то степени идеализирую то время.

«Ссыльные попы»

Владыка Лука очень любил моего дедушку, а дедушка любил владыку. На них обоих было клеймо «ссыльных попов». Дедушка с владыкой Лукой могли разговаривать часами. И дедушка, и владыка считали, что вера – это состояние души, образ жизни, уважительно относились к любой вере и никогда не употребляли слова «иноверцы». Дедушка вообще этого слова не признавал: «Если люди так верят, мы должны уважать их выбор. Если они верят в Бога, то это уже прекрасно». У владыки Луки есть много проповедей в защиту еврейского народа. Он всегда говорил: «Не забывайте, что это народ, давший нам Матерь Божию». Вот в таких убеждениях меня воспитали.

Крайний слева – архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий), крайний справа – протоиерей Михаил Семенюк

Дедушка в совершенстве знал многие иностранные языки: немецкий, французский, английский, польский, чешский. Знал он и латынь, арамейский, греческий, церковнославянский – говорил, что священник обязан владеть языками Библии. Он великолепно рисовал, расписал иконостас ялтинского собора, сам вырезал рамы для икон, был блестящим оратором и знатоком Ветхого Завета. И даже раввин Симферополя по рекомендации владыки Луки приезжал к дедушке брать уроки по библейской истории. Приходил в нашу ялтинскую квартиру на улице Ломоносова и пастор из молитвенного дома баптистов, что находился напротив нас, и дедушка толковал ему многие страницы ветхозаветной истории. Приезжал и ксендз (позже его замучили бандеровцы[9], закопали живыми в землю).

Владыка всегда приезжал в Ялту на большие праздники, и тут появлялись люди, специально нанятые, которые за определенные «блага» делали страшные вещи. Вот выходит владыка из храма (его, полуслепого, под руки обычно вели отец Виталий и водитель Рахманов, дедушка шел впереди). «Наемники» подходили и могли облить чем-нибудь, стараясь попасть прямо в лицо. Но самое ужасное, когда больные открытой формой туберкулеза, а их в Ялте было много, подходили и харкали в лицо мокротой. Владыка, утираясь, шел дальше со словами: «Боже, прости им, ибо не ведают, что творят».

Несмотря на Сталинскую премию и на общегосударственное признание как врача, владыка Лука был в немилости и у правительства, и у Патриарха. Он находился в опале, потому что никогда не молчал. Я хорошо помню его рассказ о том, как его пригласили в Мединститут – и выгнали оттуда за то, что он пришел в облачении. Ему сказали: «Или снимайте рясу и крест, или вон!» Он предпочел второе. И когда он рассказывал об этом дедушке, из его полуслепых глаз текли слезы.

Владыку так часто обижали, унижали, презирали! В донесениях уполномоченного – а это был не просто человек, который отвечал за дела религии в епархии, но местный «царь», вершивший судьбы людей, – читаешь, что владыка служит потому, что скуп и жаден. Этого не было, он так много всем помогал и никогда не брал денег! Мы часто приезжали с дедушкой в Симферополь, и владыка при нас вел прием. Даже полуслепой, обремененный огромной епархией, он никому не сказал: «Я занят».

В Симферополе владыку боготворили, к нему шли, шли и шли. Старики, женщины, больные шли за помощью, за советом. Он всегда находил доброе слово, давал верный медицинский совет, нуждающимся помогал материально. Когда мы оказались в страшной беде, он купил нам квартиру. Я уже потом видела документы, как он каждый месяц платил епархии в рассрочку за нас из своего жалования. В донесениях упоминается дача владыки в Алуште, но это была даже не дача, а маленькая татарская хатка, вокруг нее – сад. Там, в тишине, владыка отдыхал не столько даже от трудов, сколько от бесконечной советской суеты вокруг храма и от общения с уполномоченными.

История с белугой

Владыка никогда не оправдывал роскошь у священнослужителей, как и мой дедушка. Они считали, что священники не могут жить богато, когда вокруг так много бедных людей. Свою Сталинскую премию, за исключением очень небольшой суммы, владыка направил в Фонд помощи детям-сиротам войны. «Я, – говорил он, – не имею права пользоваться тем, чего нет у других, тем более у обездоленных детей послевоенной поры». У владыки не было личных дорогих вещей: ни одежды, ни ваз, ни картин, в его доме все было предельно скромно. Он имел полное безразличие к жизни тела (она мало интересовала его!), но очень строг он был к жизни души.

Дедушка был таким же. В Ялте жила Елизавета Петровна Алчевская, известная в дворянских кругах, верующая и состоятельная женщина, она всегда нам помогала. В детстве я тяжело болела туберкулезом, и Елизавета Петровна старалась купить для меня дорогие продукты. Я хорошо помню – как-то я сидела дома, в нашей «хатынке», играла с кошкой на кровати. Пришла Елизавета Петровна и говорит бабушке:

– Анна Харитоновна, я не застала вас дома и оставила в соборе у отца Михаила белугу, сварите бульон для Анечки.

Бабушка так обрадовалась, белуга была очень дорогой рыбой, ее называли «царская рыба». Приходит дедушка. Бабушка:

– Миша, где белуга?

Дедушка:

– Как где? Мы сварили суп и раздали всем бедным у собора. Они так давно этого не ели!

Бабушка говорит:

– А как же Аня?

Вы знаете, лицо дедушки стало таким холодным-холодным, и голос совершенно неузнаваемым:

– Если Аня будет кушать белугу, когда кругом нищие, она никогда не поправится. Мы не имеем права жить так, чтобы кушать белугу.

И все, больше к этой теме мы не возвращались.

Прощание

Дедушка хоронил владыку Луку, он служил панихиду и нес гроб. Собрались тысячи людей. Мне рассказывала моя свекровь, она была на похоронах, что процессия от Свято-Троицкого собора до кладбища, которое расположено неподалеку, двигалась девять часов. КГБ скрывало дату погребения, переносило ее, грозилось уволить тех, кто придет на прощание с владыкой. Но людей было море, они залезали на заборы, толпились повсюду, сыпали розы под ноги двигавшейся процессии. И сейчас, когда отмечают день кончины святителя Луки и выносят его мощи, то путь усыпают лепестками крымских роз.

Почитание владыки Луки в Крыму было огромным уже при его жизни. Если узнавали, что владыка служит, то, несмотря на вероятные последствия, собирались толпы верующих. Всюду владыку встречали хлебом-солью на красивом рушнике, прекрасными букетами цветов, украшали к его приезду собор. Так бесхитростно люди выражали свою любовь, хотя и знали, что владыка всего этого увидеть не сможет! Я с детства понимала, при всей грязи, которая лилась на владыку, что он – человек великой силы, великой души, великой молитвы. И когда он умер, то ходила к нему на могилу, молилась ему, приводила людей. Простая ограда, крест – но там происходили чудеса, всегда было множество народу. Незадолго до кончины владыки дедушка подарил ему икону, на оборотной стороне которой написал: «Да святится имя Твое». Его слова стали пророческими. В моей голове не умещается, что я рассказываю о святом. Вплоть до канонизации владыки, поминая своих родных, я в записках всегда писала его имя, а теперь не пишу, это уже всё, Небеса, с Богом рядом.

После освобождения из лагеря дедушке предлагали уехать за границу, где он мог прожить вполне сытно и достойно. Но он говорил: «Я останусь на Родине, потому что Родина – это не государство, не управленческий аппарат. Родина – это леса, поля, люди, звери, травы, цветы. Я хочу лежать в своей земле. Я хочу, чтобы хоронили меня родные руки и провожали меня в последний путь те, кого я любил и кто любил меня». Дедушка был намного моложе владыки Луки, но пережил его всего на шесть лет. На его проводы собралось тоже очень много людей. Гроб стоял в ялтинском соборе три дня, и все три дня тянулись проститься с дедушкой люди. Приехали его прихожане из Керчи, монахини Топловского монастыря[10]. Сейчас я иногда прихожу на могилу и вижу: то яблочко лежит, то конфетки, то люди стоят. Дедушку помнят, хотя столько лет прошло со дня его кончины (он умер в 1967 году), а до сих пор приходят внуки знавших его людей!

Анна Николаевна Гаранкина

Дедушка часто повторял: «Я прошел через все – нищету и богатство, почет и поношения и понял, что лишь три вещи нужны человеку: вера в Бога, любовь близких, дружба».

Дедушка любил меня безмерно, и именно он своим примером заложил во мне сострадание к людям и искреннее желание прийти на помощь. У нас в семье это было непреложным законом: любому человеку, оказавшемуся в беде, в любое время суток и при любом твоем физическом состоянии, как бы плохо и больно ни было тебе самому, идти и помочь. И делалось так не потому, что нужно, но по зову души. Дедушка, владыка Лука и близкие мне люди сформировали во мне душу. Все-таки главное в человеке – это жизнь души!

Маленькая женщина с лучистыми глазами

О монахине Иулиании (Соколовой)

На фото: монахиня Иулиания (Соколова)

Когда ей было лет 13, кто-то из близких посоветовал пойти в храм Святителя Николая на Маросейку, к отцу Алексию Мечеву. Удивительный это был священник: молитвенник и утешитель москвичей! Увидев Марию, батюшка произнес: «Давно я ждал эти глаза».

Рассказчик:

Наталья Евгеньевна Алдошина (род. 1956) – художник-реставратор высшей категории, зав. реставрационной мастерской Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и преподаватель Иконописной школы при Московской духовной академии. Автор книг о монахине Иулиании – «Благословенный труд» (2001), «Труд иконописца» (1996, 1998), «Смысл и содержание иконы» (2005), «Иконописец монахиня Иулиания» (2012).

«Блестками Руси уходящей» назвал старец Иоанн (Крестьянкин) иконописца Марину Николаевну Соколову. Она сочетала в себе лучшие черты русского человека: благородство, ровное отношение к людям, добрый юмор, хорошую меру строгости. О ней говорили – гранит в нежной оболочке. Эта маленькая женщина с лучистыми глазами перевернула художественное мировоззрение целого поколения: тот, кто увлекался академической живописью, оценил и полюбил древнюю икону. Вся ее жизнь была связана с жизнью общины храма Святителя Николая на Маросейке. Совсем юной она стала духовной дочерью праведного старца Алексия Мечева и запечатлела нам его облик, записав воспоминания очевидцев. В годы гонения на Церковь, когда священники находились в ссылках, она участвовала в сохранении знаменитого прихода московской интеллигенции на Маросейке, собирая людей на квартирах для продолжения строя церковной жизни, и до открытия храма в 1990-е годы донесла традиции, заложенные основателем общины праведным Алексием Мечевым.

О Марии Николаевне Соколовой, монахине Иулиании, вспоминают ее внучатая племянница Наталья Евгеньевна Алдошина, Ирина Васильевна Ватагина, Владимир Владимирович Быков и архимандрит Лука (Головков).

– В 1999 году мы отмечали столетний юбилей монахини Иулиании[11], – рассказывает ее внучатая племянница, Наталья Евгеньевна Алдошина. – О том, что необходимо устроить юбилейный вечер памяти монахини Иулиании в стенах Московской духовной академии, сказал тогда отец Иоанн (Крестьянкин). Его благословение встрепенуло людей. И из разных уголков России приехали ученики, близкие друзья, совсем тогда уже старенькие чада маросейской общины. Насколько же вечер оказался драгоценным! Через несколько лет его уже было бы невозможно повторить, ушли от нас живые свидетели той особой эпохи в жизни нашей Церкви. Вечер продолжался около шести часов при полном актовом зале – это тысяча человек. Все были объяты каким-то особым чувством тепла. Воспоминания собравшихся вошли потом в книгу «Благословенный труд».

«Давно я ждал эти глаза»

Мария Николаевна была дочерью священника, Николая Александровича Соколова[12], настоятеля храма Успения Божией Матери на Таганке. Он умер, когда дочери едва исполнилось двенадцать лет. За этот короткий период он заложил в ней прочный фундамент для дальнейшего укрепления веры в Бога. А в обществе уже начинались сильные колебания в сторону полного неверия.

Мария Николаевна рано почувствовала необходимость духовного руководства. Когда ей было лет 13, кто-то из близких посоветовал пойти в храм Святителя Николая на Маросейку, к отцу Алексию Мечеву[13]. Удивительный это был священник: молитвенник и утешитель москвичей! Увидев Марию, батюшка произнес: «Давно я ждал эти глаза». Отец Алексий стал духовником Марии Николаевны. С первой же исповеди она начала записывать все его слова в дневник, который вела в течение десяти лет, практически до конца жизни отца Алексия. В дальнейшем она составила наиболее полное жизнеописание батюшки. «Отец Алексий, – писала Мария Николаевна, – всегда возводил руководимых им к подвигу духовному, т. е. наиболее трудному и существенному. Но все трудное начинается с легкого. Внешний подвиг необходим. Хотя и самый малый, он воспитывает силу воли, без которой невозможен никакой, тем более духовный подвиг. Надо прежде взвесить силы и возможности». «Семь раз примерь, – говорил батюшка, – один раз отрежь.

А уж на что решился, того надо держаться во что бы то ни стало. Иначе цель достигнута не будет. Например, молитвенное правило пусть будет небольшое, но оно должно выполняться неукоснительно, несмотря на усталость, занятость, на другие помехи».

Отец Алексий советовал направлять душу свою и характер так, чтобы ближнему было легко с нами жить. И забывать свое «я», забывать себя, быть как бы чуждым себе, а жить скорбями и радостями всякого человека, с которым нас Господь поставил. Так и в молитве нужно искать не для себя радости и утешения, а отстраняясь от себя, просить только силы у Господа исполнить Его повеления на земле, куда он нас послал для того, чтобы мы, исполняя Его волю, работали Ему и трудились для Него.

Этот путь и избрала Мария Николаевна.

Революция

Каждую субботу, по воспоминаниям монахини Иулиании, после всенощной отец Алексий выходил на краткий молебен перед чудотворной Феодоровской иконой Божией Матери[14]. Однажды во время такого молебна из глаз Царицы Небесной полились слезы. Вскоре настал 1917 год. Марии Соколовой было 18 лет.

Сестра Марии Николаевны, Лидия Николаевна, рассказывала: «С наступлением зимы 1918 – начала 1919 годов Москва стала похожа на убогую деревню. Дома собственников отбирались, туда сажались управдомы. Улицы и тротуары не чистили. Трамваи перестали ходить. Народ передвигался пешком посередине улицы с мешками за спиной в надежде что-нибудь достать себе для пропитания. Распространялись рассказы о бандитах, прозванных „прыгунчиками". Они по вечерам нападали на одиноких прохожих. Но две девушки, одна из них будущая монахиня Иулиания, а другая Павла Федоровна Хватова, ходили в храм утром и вечером каждый день. Батюшка благословил их дружить и поочередно ночевать друг у друга. Жили они не близко, но с батюшкиным благословением ничего не страшно.

Бывало, по окончании праздничной всенощной, когда храм был переполнен, батюшка начинал сам, встав на колени, петь: „Под Твою милость прибегаем…" И вся церковь вторила ему. После все расходились из храма в полной уверенности, что наступающая ночь, чреватая всякими последствиями, пройдет спокойно».

По воспоминаниям Марии Николаевны, когда в Москве наступил голод, бывало, что хлеба не видели по 2–3 месяца. Карточная система на их семью не распространялась, так как мама попала в разряд «лишенцев» за то, что была женой священника и дочерью священника. В это тяжелое время не было ни работы, ни заработка. Мама заболела и слегла, и Мария Николаевна попросила отца Алексия причастить ее. Он посетил их, помолился и сказал: «Манюша, я на столике пролил воду и намочил салфетку. Ты уж приведи в порядок, вытри столик». Когда Мария Николаевна проводила батюшку и стала снимать салфетку, то под ней увидела конверт, а в нем сто рублей. Отец Алексий помогал бедствующим.

Когда возникла мысль уехать куда-нибудь, чтобы спастись от голодной смерти, Мария Николаевна пошла к отцу Алексию за благословением, но услышала такие слова: «Если мы будем убегать от посылаемых нам Богом испытаний, то они постигнут нас там, куда побежим, поэтому лучше потерпите здесь».

Духовная диссертация

Благодаря маросейским знакомым Мария Николаевна поступила в Объединение научнотехнических издательств, где стала работать художником-графиком. Такая работа давала ей возможность располагать своим временем. А в маросейский храм в эти тяжелые годы приходило все больше и больше людей, община увеличивалась. Мария Николаевна ходила в храм каждый день. Между духовными детьми отца Алексия были распределены послушания, и Мария заведовала ризницей и следила за порядком во время исповеди. По благословению батюшки был установлен сбор средств для помощи нуждающимся, престарелым и многодетным, и члены общины каждый месяц отдавали десятую часть своего заработка. Мария Николаевна выполняла это благословение – отдавать десятину нуждающимся – до конца своей жизни.

В 1923 году отец Алексий окончил свой земной путь, и все попечение о пастве и храме передал сыну, иерею Сергию[15]. У отца Сергия был богословский ум, он много беседовал с молодежью из интеллигенции, и эти беседы становились настоящим откровением для них. Глубокий почитатель древней иконы, он благословил Марию Николаевну, художественные таланты и духовное устроение которой увидел еще отец Алексий, заниматься иконописью с Василием Осиповичем Кириковым[16], опытным реставратором, иконописцем и копиистом древних икон.

– В 1928 году Мария Николаевна создала для маросейских сестер и братьев иконописный кружок, – вспоминает Владимир Владимирович Быков[17], один из старейших маросейских прихожан. – Вдумчиво и долго она занималась со своими ученицами. В 1932 и 1933 годах Мария Николаевна и моя жена Елена[18] на месяц ездили в Новгородскую и Псковскую области делать зарисовки с икон старинных храмов. Монастыри и соборы были закрыты или порушены. Музейные работники пускали в них неохотно, но, к счастью, иногда храмы сторожили обыкновенные сторожа, и они за деньги пускали. Там Мария, иногда при свече, делала зарисовки фресок и икон, привозила их в Москву. Многие мотивы впоследствии вошли в иконописное творчество Марии, она написала огромное количество икон, прекрасных и духовно совершенных.

В конце 20-х годов Мария Николаевна по благословению ныне прославленного владыки Афанасия, епископа Ковровского[19], начинает работать над иконой «Собор всех святых, в земле Русской просиявших».

– В моей памяти свежо воспоминание о том, как писалась икона «Всех святых, в земле Русской просиявших», – рассказывает Владимир Быков. – Марии в то время было около тридцати лет. Она просмотрела сотни житий святых, сказаний, книг, подняла огромный иконографический материал.

Этот образ по количеству духовных знаний и труда, вложенного в него, по моему мнению, равен большой духовной диссертации. Она советовалась с отцом Сергием, ездила к нему, когда он был в ссылках. А также с отцом Борисом (Холчевым)[20], с владыкой Стефаном (Никитиным)[21], с владыкой Афанасием (Сахаровым), который кратковременно выходил на свободу. Создав образ «Всех святых, в земле Русской просиявших», Мария Николаевна Соколова стала уже не иконописицей маросейской общины, а иконописцем Русской Православной Церкви.

Образ был освящен в 1934 году. На обороте этой иконы владыка Афанасий попросил Марию Николаевну записать ее историю в таком виде: «Сей святый образ всех святых, в земле Русской просиявших, первый в такой композиции по благословению и указанию Преосвященного Афанасия, епископа Ковровского, написан в граде Москве иконописцем Марией Николаевной Соколовой в лето от Рождества по плоти Бога Слова в 1934 году в январе – мае месяцах. Освящен сей святый образ Преосвященным Афанасием после малой вечерни под Неделю всех святых, в земле Русской просиявших, 27 мая того же года»[22].

«Нет священника – идите к Марии Николаевне»

В 1929 году отец Сергий был арестован. Вскоре после его ареста начались преследования прихожан, духовных чад и духовенства маросейского храма. Как раз тогда отец Сергий благословил обращаться за духовной поддержкой к Марии Николаевне и с полной откровенностью доверять ей так же, как ему самому.

– Когда отец Сергий находился в заключении, он написал нам оттуда: «Если около вас нет священника, идите к Марии Николаевне Соколовой, и она даст вам всегда точный и ясный ответ», – рассказывает Владимир Быков. – Когда бы мы ни пришли к ней, то видели одно и то же: она сидела за небольшим столиком, выполняя очередную графическую работу для издательства, или писала икону. Наклонив голову, слушала она собеседника, и ты понимал, что она сейчас вся в тебе, вся в твоем горе, в твоих сомнениях, бедах. Внимательно выслушав тебя, она поднимала голову и всегда давала точный и ясный ответ.

В 1932 году храм Святителя Николая в Кленниках был закрыт, но община продолжала жить. Марии Николаевне были переданы и хранились у нее почти до самой ее кончины чтимый образ храма – икона Феодоровской Божией Матери, складень алтаря.

Отец Сергий желал, чтобы и после закрытия храма богослужения не прекращались, поэтому всю маросейскую общину поделили на отдельные группы так, чтобы в каждой был человек, хорошо знавший богослужение. Встречи групп проходили на квартирах прихожан. По рассказам Елизаветы Александровны Булгаковой[23], духовной дочери отца Сергия Мечева, в группу Мария Николаевна приходила каждый день часов в пять вечера. Служили всенощные, молебны (литургии совершались редко из-за того, что священников почти не осталось, они были арестованы). После богослужения предлагалось скромное угощение, во время которого Мария Николаевна читала вслух что-нибудь интересное: духовную литературу, свои воспоминания о батюшке Алексии, общие письма к членам мечевской общины отца Сергия из заключения.

– Одной из групп руководила моя жена Елена, – вспоминает Владимир Быков. – У Марии Николаевны была своя группа. Иногда она просила разрешения собрать свою группу у нас на квартире. Помню, однажды Мария Николаевна читала письмо отца Сергия, присланное из ссылки. Письмо отца Сергия ранее разбиралось моей женой на нашей группе, и когда все разошлись, она сказала мне: «Ты знаешь, я сгораю от стыда: мой разбор письма и разбор Марии Николаевны – это небо и земля. Слушая ее, я поняла, на сколько ступеней стою ниже Марии». И я, слушая тогда Марию, поражался ее необыкновенному пониманию мыслей отца Сергия, выраженных в этом письме.

Никогда в нашем общении не было осуждения, пустых разговоров. При Марии это было бы даже и невозможно. Все разговоры, так или иначе, касались религиозных тем: вспоминали ушедших, говорили о жизни Церкви, о прочитанных духовных книгах, о сказаниях и преданиях, дополняющих жизнь святого. Иногда разбирался отрывок из учения святых отцов. Тему и тон разговора всегда задавала Мария Николаевна. И мы уезжали домой радостные и обновленные душою.

Очень ценные были эти вечера! После этих встреч почти всегда кто-нибудь из присутствующих провожал ее домой, чтобы побеседовать по дороге. Жила Мария Николаевна с мамой на Большой Коммунистической улице в двухэтажном старом доме с деревянными высокими воротами и калиткой, которая скрипела. В левом углу комнаты был уголок Марии Николаевны, с двух сторон отгороженный шкафами. В углу – столик. Во время богослужения он покрывался, как в церкви, соответственно празднику: в Богородичные праздники – голубой салфеткой, в воскресные – белой и т. д. Она написала маленькие иконы каждого праздника, икона ставилась на столик, и перед ней – лампада и Евангелие, цветы, или зимой – ветка сосны. Так жизнь и шла. Бывало, придешь к ней воскресным днем, видишь – перед Марией Николаевной раскрыт толстый том «Толковой Библии» Лопухина или разложены воспоминания об отце Алексии. Видимо, она готовилась к предстоящему занятию. Очень многие из тех, кто знал Марию Соколову, говорили, что от общения с ней «душа оживала». Сама она в одном из писем к Елизавете Александровне Булгаковой писала: «В отношении с людьми нужно стараться или учиться, или давать самой. Когда тебя ругают, ты должна сознавать, что действительно виновата, заслуживаешь того, чтобы тебя ругали. Если даже в том, что сейчас ругают, ты и не виновата, то есть другое, в чем ты виновата, чего, может быть, никто не знает. Старайся делать всем, что можешь, несмотря на то, есть расположение к человеку или нет: часто мы не знаем, а человеку очень трудно.

Бойся больше всего самооправдания, потому что оно закрывает доступ благодати к душе. Перед кем оправдываешь себя? Перед Богом!

Любовь к людям – не чувство любви, а дела любви, без всякого вкуса, только через много лет, если будут в душе складываться эти дела любви, может появиться к ним чувство.

Каждый день читаешь: „Господи, даруй мне зрети моя прегрешения": „мои", а не „ее". А мы до сих пор служим только для смирения других.

Что всего сильнее приводит ко Христу? Терпение чего бы то ни было, хоть маленькое, но терпение.

Ты живешь в своих мыслях, и тебя ничего не задевает, а когда будешь жить жизнью, тебя все больше и больше будет задевать, и тогда понадобится тебе молитва.

Куда ни поедешь, куда ни бросишься – везде твое сердце и все, чем полно оно будет, с тобой неразлучно.

Делай каждый день что-нибудь для других, хоть маленькое. Можно покормить кого-нибудь или почитать с кем-нибудь, или нищему подать, или поклончик положить за кого-нибудь. Старайся каждый день обязательно что-нибудь сделать, и тот день, в который сделала что-нибудь, значит, не совсем зря прошел, а если ничего не сделала, – значит, тот день прошел совсем зря».

Из записок Марии Николаевны мы узнали, что батюшка отец Алексий хотел, чтобы у нее во всем был порядок. Она установила себе точное расписание, когда и сколько заниматься тем или иным делом. Мария Николаевна всегда вставала в пять часов утра, часа 2–3 молилась, затем примерно до двух часов дня занималась графической работой. Кроме того, она принимала людей, приходящих к ней за советом. Многие тогда обращались к Марии Николаевне за духовной поддержкой, а ей ведь было всего тридцать с небольшим лет! Ирина Сергеевна Мечева, дочь отца Сергия, рассказывала, что, несмотря на свою занятость, Мария Николаевна неустанно уделяла внимание христианскому воспитанию детей маросейской общины, занимаясь с ними Священной историей. Она была талантливым педагогом.

Всенощные под елью

– В 1936 году мы решили снять две дачи рядом, чтобы в одной жили отпускники, а в другой – Мария Николаевна с семьей, – вспоминает Елизавета Булгакова. – Сняли в Опалихе. Сейчас это Москва, а тогда была деревня, окруженная со всех сторон густым лесом. Мы вставали в определенное время, приходила Мария Николаевна, и мы по очереди читали утренние молитвы, часы, изобразительны, затем Мария Николаевна уходила. В обед она приходила вновь, мы обедали, а она читала житие святого следующего дня. Около пяти часов вечера – всенощная или будничная служба, а если праздник, то – праздничная служба. Среди леса у нас стояла большая развесистая ель. На ее ствол прикреплялись иконы. Все молящиеся залезали под густые ветви, а один ходил кругом и стерег, чтобы никто не подошел. Чудные это были всенощные! Поскольку за обедом уже было прочтено и объяснено житие святого, служба оживала, все делалось понятным. По дороге домой беседовали. Потом Мария Николаевна с Лидией Петровной, своей мамой, приходили читать к нам вечерние молитвы. На следующий год сняли дачу только для Марии Николаевны, поскольку в сельсовете говорили, что «пропустили организацию». Собираться всем вместе стало опасно.

Среди лета отпустили отца Сергия. Мне и еще нескольким чадам сообщили, что он остановится у Марии Николаевны в Опалихе, и разрешили приехать. Он принимал в лесу. Сильно изменившийся, в очках, в гражданской одежде. Вскоре уехал под Тверь в деревню, где жили его близкие духовные чада.

Мешочек для нищих

– В 1938 году, когда умерла мама Марии Николаевны, ее сестра с маленькими детьми собралась уехать из Москвы, – рассказывает Наталья Алдошина. – Она хотела, чтобы дети росли на воздухе. Вместе с Марией Николаевной она по благословению отца Сергия поехала в Рыбинск к слепой матушке Ксении, женщине высокой духовной жизни. Марии Николаевне она сказала: «Марфа и Мария, Марфа и Мария». Мария Николаевна поняла, что ей нужно соединиться со своей сестрой Лидией Николаевной. Искали подходящее место, и за месяц до войны она вместе с сестрой переезжает в окрестности Загорска, современного Сергиева Посада. Все эти годы Мария Николаевна постоянно чувствовала слежку за собой.

С началом войны службы, которые совершали маросейские прихожане на дому, не прекращались. Елизавета Александровна Булгакова была арестована вместе с отцом Сергием. Четыре месяца она просидела в одиночке, в течение месяца ожидая расстрела. Но документы вернули чистыми, и ее освободили. Это было чудо по молитвам отца Сергия.

Она вспоминала, что в Москву ей требовался особый пропуск[24], и так она попала в Загорск: «Уже в сумерках легко нашла дом, где жила Мария Николаевна. Дверь была не заперта, вошла в кухню. Уголок Марии Николаевны был отгорожен темно-красной старинной занавеской. Занавеска приоткрылась, и выглянула Клавдия Никаноровна, тоже чадо батюшки отца Алексия. Они с Марией Николаевной в этот момент читали всенощную. Я тоже подключилась. Мария Николаевна никогда без нужды не прерывала богослужения; когда же закончили, конечно, посыпались вопросы, рассказы о пережитых ими первых месяцах войны. И тут я заметила у Марии Николаевны над кроватью мешочек. Оказалось, что это мешочек для нищих – когда получат хлеб, отрезают часть и кладут в этот мешочек». Из письма Марии Николаевны к Елизавете Александровне становится понятно, какой на самом деле это был подвиг – отложить кусочек хлеба для нищих: «Дорогой Лизочек, наконец предоставляется возможность написать тебе все более подробно, чем раньше… Беспокойство, от которого ты уехала, все еще продолжается там: Елену Сергеевну все таскают, остальных будто бы оставили „пока". Все очень голодают. Борис Васильевич и Мария Петровна, да и все питаются главным образом комбикормом и тем, что смогут достать. За это время умерло много людей, перечту тебе их: Николай Николаевич и Василий Михайлович, Павлик Оленин, прислали недавно извещение о смерти Миши Мамонтова, скончавшегося еще в феврале прошлого года в саратовской тюрьме <…>. Всех выпишу тебе в отдельном списочке. Умирает совсем Катя Синельщикова. Муж ее пропал без вести на фронте, она совсем одна. Ируська черненькая по-прежнему обслуживает всех окрестных старушек и дум о поездке к тебе не имеет. Удивляться на нее приходится, но сила Божия в немощи совершается.

Жили мы всю зиму исключительно на то, что Лида продавала наш белый хлеб на рынке, и на эти деньги покупала пшеницу стаканами на два дня. Теперь хлеба белого стали давать только 100 граммов на карточку. На этом выгадывать очень трудно. Словом, Лида – мученица, но благодаря ее трудам мы лучше чувствуем себя. Я уже не имею того звериного голода, какой был прошлой осенью и зимой, когда я готова была есть из помойки, могу теперь терпеть голод и спокойно уже смотрю на хлеб. В связи с этим стали уже приходить мысли о посте.

Хочу с тобой поделиться опытом своим в этом отношении. В прошлый Великий пост решила я отделять раз в день от своего кусочка хлеба маленькую дольку, может быть, граммов 15–20 для нищих. Этому последовал потом Женя[25], так что эти кусочки мы могли подать случающимся нищим. Главная трудность была не в том, что голодно после: такой крошкой все равно не наешься, но трудность сделать именно так, как решила. Нечто вроде, но несколько иначе, я проделала в Петровский. И видела в этом для себя большую пользу. Душа встает в какое-то положение трудящейся, бодрствующей, трезвящейся, и так как это трудно, то она чаще прибегает к сердечной просьбе и мольбе к Господу о помощи, чтобы выдержать, не сдать. От частой сердечной молитвы пробуждается сознание и ощущение вездеприсутствия Божия. Вот так все одно за другое цепляется, а начинается с такого маленького и, казалось бы, ничтожного. Не говорю уже о том, что когда переешь, то омрачение какое-то находит на душу, отяжеление, трудно молиться. Вот почему, наверное, все святые так крепко держались за воздержание в пище: оно ведь ведет к воздержанию и в слове, и в взгляде, и во всем другом. Душа не может оставаться на одном месте, она, как говорит епископ Феофан, приснодвижна и, преодолев одно препятствие, ей уже хочется преодолевать еще и еще что-нибудь.

Заметила, что очень хорошо брать на себя что-нибудь на определенный отрезок времени, например, на неделю, на две или на пост и т. д. Помнишь, и святые ведь тоже, предпринимая что-либо, предпринимали на время: на год, на три года и т. д. Опасность тут та: можно удариться в сухое подвижничество, забыв о главном – о любви и милосердии, при нашем жестоком и сухом сердце это очень легко, но надо помнить об этом всегда, это все только средства, так сказать, кисти и краски, которыми надо писать портрет души, а не самый портрет.

Когда почувствуешь, в чем тут дело, можно оставить одно и взять другое, особенно, например: не говорить лишнего или слушать терпеливо, не досадуя на болтовню другого, или не говорить, например, о пороках других, каковы бы они ни были, и т. п. Это будет прямо учить любви. Душа почувствует – и не может не почувствовать пользы ото всего этого – и потянется сама во след Креста Христова, по стопам Господа.

Сейчас подходит Успенский пост. Матерь Божия была и есть самая кроткая и самая смиренная из всех людей, и хочется взять что-либо такое, именно, что вело бы к этому, хоть малое, что было бы Ей приятно. Причем все взятое полезно только, пока это трудно хоть немножко для души. Как только перестало быть трудно, то уже надо что-то другое, иначе будет застой.

Ну вот, сколько тебе написала: целое откровение помыслов.

Милая моя, родная, дорогая, старайся и заботься, чтобы тебе быть во всем верной Господу, чтобы тебе быть принадлежащей Ему, и Одному Ему. Старайся об этом, и со смирением, по-детски, исповедуй Ему свои немощи, горести, трудности. Умоляй Его, припади к Его ногам, чтобы Он научил тебя быть Его во всем. Пусть не пугает тебя бездна твоих грехов, якобы непростительных… Море Его любви больше бездны твоих грехов. Со слезами пишу тебе – старайся быть Его.

Ты пишешь, что часто разговариваешь с мамой. Кого разумеешь – Божию Матерь? Если да, то очень хорошо. Продолжай читать часто „Богородице, Дево, радуйся". Она особенно благоволит к тем, кто часто воссылает Ей это приветствие архангельское, и не лишит таковых Своего покрова и милости.

Утешаюсь я сейчас тем, что каждую неделю езжу в Москву рисовать со старых икон, это мне столько придает бодрости.

Целую тебя крепко-крепко.

М.Н. 1942-й год».

«Вот, вот мой монастырь»

Роспись Серапионовой палаты – места кельи преподобного Сергия, создание и реставрация икон для лаврских храмов, преподавание студентам иконописного кружка[26] при Московской духовной академии – это особая страница в жизни Марии Николаевны.

Мария Николаевна как-то рассказывала о себе, что когда она была совсем маленькой, сидела с мамой и рассматривала альбом с видами разных монастырей. Мама ей говорит:

– В какой монастырь ты пошла бы?

И она показала на изображение Троице-Сергиевой Лавры.

– Это мужской монастырь, ты выбирай себе женский: вот смотри, какой красивый…

– Нет, вот это мой монастырь.

В свое время так и произошло. Когда в 1946 году открылась Троице-Сергиева Лавра, Мария Николавна стала там трудиться.

– В Лавре будущая монахиня Иулиания продолжала традицию древней иконы, и первая ее значимая работа – роспись Серапионовой палаты – была выполнена в традициях Руси начала XVI века, – рассказывает архимандрит Лука (Головков)[27]. – Любимое ее время, XV – начало XVI века, служило ориентиром для написания фресок Серапионовой палаты, особой лаврской святыни. В каждом лаврском храме есть иконы, написанные Марией Николаевной. Кроме того, многие иконы были ею отреставрированы – например, иконы преподобного Андрея Рублева, благодаря чему это сокровище не было перенесено в музей и по сей день пребывает в Троицком соборе Лавры. Монахиня Иулиания создавала образы не только для Троице-Сергиевой Лавры. Ее иконами украшены многие храмы. Она написала очень много икон, и точного их количества мы даже не знаем. Один из студентов иконописного кружка, который монахиня Иулиания вела в Московской духовной академии, игумен Марк Лозинский[28], в 70-е годы фотографировал все, что она тогда создавала. Неизвестно, где находится целый ряд отснятых им икон, но иногда случайно в каком-то храме можно встретить иконы монахини Иулиании. Они очень узнаваемы: узнается не только ее рука, узнается особое выражение, одухотворенность лика. Ее подвиг молитвы, ее жизнь, ее служение Церкви не могли не отразиться на иконе. Эти иконы написаны святым человеком, который все богатство души вложил в образ.

Гранит в мягкой оболочке

– Мне в конце войны было 20 лет, и очень хотелось работать для Церкви, – вспоминает ученица Марии Николаевны Ирина Васильевна Ватагина[29]. – Я как раз окончила Суриковский институт, живописное отделение, и узнала, что в Троице-Сергиевой Лавре есть художница, которая пишет для Церкви, Мария Николаевна Соколова. Поехала ее искать. В Лавре я поселилась у знакомых и стала писать этюд. Этюд-то уже закончила, а Марию Николаевну никак не могу найти – никто ее не знает. Однажды мне показалось, что я увидела ее в церкви. Это была маленькая женщина с лучистыми глазами, как две звезды, и я подумала: «У Марии Николаевны должны быть такие глаза».

А попала я к ней так. Приехала к своим подругам, тоже художницам, Кате и Маше Чураковым, которые жили в Семхозе[30], и выяснилось, что они хорошо знают Марию Николаевну и меня познакомят с ней.

В назначенный день я была в Семхозе с рюкзаком своих работ. Катя и Маша повели меня к Марии Николаевне. Это действительно была та «маленькая женщина с лучистыми глазами». Потом я уехала в Тарусу, и вдруг меня вызывают на почту, к телефону. Катя спрашивает: «Ты куда запропастилась? Мария Николаевна тебя ищет – Серапионову палатку помогать расписывать». Я, помню, буквально сорвалась! Мы с Катей помогали на самых последних ролях, но это было такое счастье! Больше у меня в жизни не было такого восторга, это была не жизнь, а какая-то сказка.

Постоянно приходили монахи, Патриарх Алексий I (Симанский)[31]. Люди, о которых я читала в книжке самиздата «Жизнеописание отца Алексия»[32], оказались живыми и реальными! И сама Мария Николаевна, ближайшая духовная дочь отца Алексия, и отец Константин Всехсвятский приходил – «дедушка», так его называли. Присутствие таких людей вдохновляло. Я просто «залезла на облака» и не спускалась оттуда.

Потом Мария Николаевна, посоветовавшись с отцом Константином, бывшим на тот момент ее духовным отцом, организовала группу занятий по иконописи, по воскресеньям мы ездили к ней заниматься. Это тоже было замечательно. Родные, правда, решили, что я ушла в монастырь.

Так у нас пролетело лето. Потом наместником стал Пимен[33], который очень Марию Николаевну чтил. Мы работали почти напротив его кельи, и он часто заходил к ней, да и нас запомнил и потом узнавал.

Знаете, она была такая маленькая, хрупкая, типичная представительница священнической семьи. Но сильнейший характер. Когда у нас случились семейные неприятности, я приезжала к ней и всем делилась, и она всегда успокаивала. Она была очень мягким человеком, но одновременно – как гранитная скала. Вот так – гранит, но с нежной и мягкой оболочкой.

Когда у меня что-то в иконе не получалось, я давала знать Марии Николаевне, она приезжала и помогала. Есть одна икона в храме в Медведкове, которую я писала, – недавно я была там, и мне говорят: «А вы знаете, что она чудотворная?» Я отвечаю: «Этого я не знаю, но знаю, что, конечно, икона Марии Николаевны может быть чудотворной. Она написала мне лик на этой иконе».

Мария Николаевна была великим человеком. Создав иконописный кружок в 50-е годы, она ведь жутко рисковала. Писать иконы – «идеологическая пропаганда», четыре года тюрьмы. А держать целую группу молодежи – тем более! В результате из этого кружка выросла современная иконописная школа. Силой своего авторитета Мария Николаевна перевернула мировоззрение целого поколения. В то время все были увлечены академической живописью, в лучшем случае Васнецовым[34], икон не понимали, и в Лавре в том числе. А благодаря ей все полюбили древние иконы. Теперь если кто и не понимал, то скрывал, потому что это уже считалось «неудобным».

Вот что писала о разнице между иконой и академической живописью сама Мария Николаевна в своем очерке «Картина и икона»: «Откуда шли иконы древности? Из монастырских мастерских, где смиренный инок под надзором своего наставника и старшего мастера тщательно прилежал своему послушанию – писанию икон, постепенно возрастая и духовно, и художественно. Эта среда была так высоко развита в обоих отношениях, что безымянные иконописцы работали, как подлинные большие мастера. <…> Все древние иконы были чудотворны. Начиналась икона молитвой, по правилам Церкви писалась молитвой, завершалась молитвой. Первый, кто ей молился, был сам иконописец.

Однажды в доме Виктора Михайловича Васнецова собралось московское общество любителей и почитателей его искусства. После чая художник повел гостей в свою мастерскую. Все восторгались его работами, среди которых было очень много картин на религиозные темы. После обозрения картин он предложил всем осмотреть его собрание древних икон – оно у него занимало почти две комнаты. И сам он очень любил и почитал древнюю икону.

Здесь одна дама в удивлении обратилась к нему с вопросом:

– Виктор Михайлович, как вы можете, создавши такую дивную красоту в своих картинах, интересоваться такою примитивностью и неумелостью?

– А вы, сударыня, газеты читаете? – неожиданно спросил он ее.

– Конечно, – ответила гостья, удивившись странности вопроса.

– Вы знаете, конечно, что в газетах бывают передовые статьи, а бывают и фельетоны.

– Да, бывают.

– Так вот, это, – он указал на древние иконы, – передовая статья, а моя работа – фельетон. Перед этой иконой я поставлю свечку, а перед своей – подумаю».

Однажды встретить святого

– Это была цельная личность, человек, который не менялся ни в той, ни в другой обстановке, – вспоминает внучатая племянница Марии Николаевны Соколовой Наталья Алдошина. – С кем бы она ни общалась, со всеми была ровная, но у нее был и добрый юмор – могла пошутить со студентами иконописного кружка. Всегда собранная, она смотрела за тем, чтобы и у них был порядок во всем. Все, кто приходили к ней, подтягивались внутренне перед ее благородством и духовной сдержанностью. Марии Николаевне была присуща очень хорошая мера строгости.

Наталья Евгеньевна Алдошина

Это та русская строгость людей, которые вели жизнь в церковных канонах, в традициях старого русского воспитания. Это отмечали при общении с ней все: студенты, искусствоведы, реставраторы. Они чувствовали в ней особого человека. Манера ее вести разговор, держаться, отвечать на вопросы – всегда с настоящим достоинством христианина и человека, который, прежде всего, боится Бога и предстоит перед Ним.

Многие догадывались, глядя на ее образ жизни, что она – в постриге. Хотя постриг был тайный, и никто до ее кончины не знал об этом.

Я была совсем маленькая, но хорошо помню, как однажды Мария Николаевна упомянула о том, что очень важно не просто прочитать о святом, а встретить святого в своей жизни. Я тогда спросила: «Бабушка, а вы видели когда-нибудь святого в жизни?» Она ответила: «Да, это батюшка отец Алексий. Я видела, как во время своей молитвы он оторвался от земли». Такое однажды увиденное меняет всю жизнь.

С ним ходит ангел

О протоиерее Тихоне Пелихе

На фото: протоиерей Тихон Пелих

Во время литургии Тихон вдруг почувствовал, что ему необходимо получить личное благословение Патриарха на новую жизнь.

В конце службы, нимало не колеблясь, он вошел в алтарь. Святейший как раз присел отдохнуть после причастия, и тут у его ног оказался незнакомец. Молодой Тихон стоял на коленях и просил благословить его на жизнь и учение в Москве. Патриарх ласково обнял его, поцеловал и спросил, откуда он и как его зовут. «Тихон», – назвался молодой человек. «Меня тоже Тихон», – улыбнулся Святейший. Но тут Тихона, стоявшего на коленях перед Патриархом, заприметили иподиаконы, взяли его за полы шинели и вывезли из алтаря.

Рассказчик:

Екатерина Тихоновна Кречетова (1938–2009) – дочь протоиерея Тихона Тихоновича Пелиха. Окончила с отличием среднюю школу в Загорске и курсы английского языка в Москве, но как дочь священника не смогла получить высшего образования. Работала в библиотеке Академии наук. Почти 40 лет была прихожанкой Николо-Кузнецкого храма, а с 1991 года помогала супругу, протоиерею Николаю Кречетову (род. 1934), в возрождении храма Спаса Преображения на Болвановке. С 1996 года исполняла обязанности секретаря Москворецкого благочиния.

Всю жизнь отец Тихон Пелих, получивший в молодости благословение святого Патриарха Тихона, безраздельно служил Церкви. Смиренный, кроткий, молитвенный человек, он умел ладить с каждым, говорил, не повышая голоса, а его лицо светилось добротой. За утешением к нему стремились очень разные люди: лаврские монахи, московские священники, а бывало, приезжали на правительственных «чайках». Двери его дома были открыты всегда – ранним утром, днем и даже ночью. О своем отце, протоиерее Тихоне, рассказывает матушка Екатерина Тихоновна Кречетова.

Тоска «по своим родненьким»

Мой отец Тихон Пелих[35] родился в Харьковской губернии в семье кузнеца. В шесть лет он остался круглым сиротой. Первое время его воспитывал старший брат, уже тогда женившийся. Потом он отдал мальчика в церковно-приходскую школу, где внимание на него обратил священник, преподаватель Закона Божия. Село, где учился Тихон, находилось рядом с поместьем барина, замечательного, глубоко верующего человека. И тот, по просьбе священника, взял сироту к себе в дом, усыновил и воспитал наравне со своими детьми. Отец Тихон любил приемных родителей, но очень тосковал «по своим родненьким», как он говорил. В общем, детство грустное было. Вскоре революционные события раскидали всех, его приемные родители эмигрировали, взяв с собой дочерей, а он с сыном помещика остался в районе военных действий.

Во время эпидемии сыпного тифа Тихон вместе с братом заболели и попали в лазарет. Папа рассказывал, как видел смерть, которая переходила от его койки к койке брата и как будто колебалась, кого выбрать. Потом села на кровать брата, и тот скончался. Тихон выздоровел, выжил и снова оказался на попечении добрых людей в одном из приходов Пятигорска. Там его устроили на работу в местную библиотеку, и какое-то время он трудился при храме и в библиотеке, помогая священнику. В 1923 году по совету друзей отправился в Москву и поступил на биологическое отделение Московского государственного педагогического института.

Благословение Святейшего

Когда он приехал в Москву, то прямо с вокзала направился в храм – это было утро воскресного дня. И попал на богослужение, которое совершал Святейший Патриарх Тихон[36]. Во время литургии Тихон вдруг почувствовал, что ему необходимо получить личное благословение

Патриарха на новую жизнь. В конце службы, нимало не колеблясь, он вошел в алтарь за благословением, и никто его не остановил. Святейший как раз присел отдохнуть после причастия, и тут у его ног оказался незнакомец. Молодой Тихон стоял на коленях и просил благословить его на жизнь и учение в Москве. Патриарх ласково обнял его, поцеловал и спросил, откуда он и как его зовут. «Тихон», – назвался молодой человек. «Меня тоже Тихон», – улыбнулся Святейший. Но тут Тихона, стоявшего на коленях перед Патриархом, заприметили иподиаконы, взяли его за полы шинели и вывезли из алтаря. Папа часто вспоминал об этом случае с улыбкой.

Велика была сила первосвятительского благословения! Она хранила Тихона во многих обстоятельствах жизни – и в студенчестве и в последние годы его жизни. Пока он учился в институте, то жил в общежитии, и не скрывал своих убеждений. Он вел дневник, иногда оставлял его открытым на столе. С ним в комнате жили еще человек семь, и никогда не возникло никаких неприятностей.

Вот что он запишет в своем дневнике: «1927 год. 3 апреля, Москва, Балчуг, общежитие. Вчера была суббота – Великий и святой день для меня. Однако насколько же наша человеческая природа способна быстро загрязняться! Стоит побыть в другой атмосфере, и уж ты непременно мыслью, или словом, или взглядом, или движением – тем или иным оттенком реагирования – кладешь отпечаток на очистившийся лик души. Трудно, очень трудно блюсти себя и следить за собой, будучи не в уединении. Так же было и сегодня. Так как этот дневник должен явиться зеркалом моей души, то да поможет мне Господь, и Пресвятая Матерь Его, и святой Ангел-Хранитель выполнить точно это мое намерение.

8 апреля. Накануне Благовещения Миша, с которым я живу в одной комнате, выразился хульно о Божией Матери, а я преступно промолчал. И только за всенощной необычайный стыд обуял меня. И я решил предупредить Мишу, чтобы он так не выражался, сказав ему, что я – верующий».

Однажды в студенческие годы их повезли с экскурсией по действовавшим храмам Москвы. Вошли они во время литургии в один храм, где пели «Тебе поем». И, как рассказывал папа, – «я не мог стоять». Он тут же опустился на колени и простоял до конца весь Евхаристический канон на коленях. И когда он встал, товарищ его спрашивает: «А где же ты был?» То есть никто этого даже не заметил!

Каждое лето студенты занимались изысканиями в астраханских степях. И там он находил место для молитвы, никогда не афишируя своих убеждений, но и не таясь. Как мне кажется, его всегда хранило благословение святого Патриарха Тихона. И снова мы обратимся к дневнику отца: «1927 год. 25 июля. Утро, 6 часов. Степь под Богучаром. Солнышко. Роса – редкое явление для степи, нет ветерка, далекие петухи и куры… Иду по степи, надо помолиться.

27 июля. Я человек не компанейский и не общественный. Люблю одиночество и ищу его, а говорить с людьми люблю только на темы философского характера и попадаю в глупое положение, когда мне приходится через силу вести <досужие> разговоры. Тогда и не знаю, о чем говорить.

21 августа. <…> человек ежедневно должен часть времени уделять пребыванию наедине с собой. Спросят: „Зачем это? Ведь это так скучно". Проделайте опыт, и вы узнаете, что только в уединении человек делается самим собой. Только уединение приносит с собой всю глубину загадок и вопросов бытия, ставит перед человеком проблемы философского и религиозного содержания».

Встреча в мезонине

В 1929 году Тихон Тихонович окончил институт, и его направили работать в Сергиев Посад, тогдашний Загорск. Он преподавал сразу несколько предметов: математику, физику, химию, биологию. Так продолжалось до войны. А в 1937 году он женился. Произошло это чудесным образом: в Загорске Тихон снимал комнатку в мезонине на краю города в районе Красюковка. Этот дом с мезонином купил отец Георгий (Лавров)[37]для духовных чад. Но тогда почти все духовные чада отбывали наказание в тюрьмах, в том числе и хозяйка этого мезонина, моя мама, Татьяна Борисовна Мельникова.

Мама была тоже необыкновенным человеком. В юности она духовно окормлялась у будущего священномученика Петра (Зверева)[38], он обучил ее уставу и пению. Потом, когда в 1921 году его арестовали, она стала ходить в храм Христа Спасителя к отцу Александру Хотовицкому[39], тоже будущему святому. А после прихода в храм Христа Спасителя обновленцев[40]в 1923 году мама обратилась за духовным руководством к архимандриту Георгию из Данилова монастыря. За отцом Георгием в 1928 году она пошла в ссылку на вольное поселение в Казахстан, причем не самовольно. Ему в помощницы ее выбрали духовные чада. Бабушка Тани, глубоко верующий человек, часто возмущалась: «Таня – такая красавица, и вечно спиной к зеркалу. Повяжет платок, и бегом на службу». Такими переживаниями она делилась с соседкой Мельниковых по московской квартире, но никогда маме не препятствовала, благословила на то, чтобы ехать за отцом Георгием в ссылку. И там, в ссылке, конечно, продолжалось изучение устава. Отец Георгий служил ежедневно, и все это ей пригодилось потом.

Между прочим, многих подруг Тани Мельниковой отец Георгий постригал, а ей говорил так: «Подожди, деточка, будешь еще матушкой» (хотя она хотела стать монахиней, не стремилась к семейной жизни). Будучи старцем, отец Георгий предвидел их знакомство с Тихоном Тихоновичем в мезонине ее дома. И сколько я себя помню, в нашей скромной комнатке всегда висел большой портрет отца Георгия, и пока он не был прославлен, всегда служилась панихида в день его памяти. На каждое дело, на каждую поездку «бралось у него благословение» возле портрета.

Мама до последнего оставалась с отцом Георгием. Он скончался уже после освобождения по дороге из Кара-Тюбе домой в Нижнем Новгороде от рака гортани. А Татьяну Борисовну спустя полгода арестовали и отправили в Забайкалье. В этой ссылке она провела еще три года. Тем временем в мезонинчик, записанный на ее имя, и вселился молодой Тихон Тихонович. Соседи сдали ему пустовавшее помещение.

Татьяна Борисовна вернулась в 1936 году. А ей говорят: «Ваш дом занят». Поехать к родителям в Москву она не могла, ей дали «минус сто», и она рискнула приехать назад в Сергиев Посад, это около 70 километров от Москвы, где ее приютили соседи. Она имела намерение поступать в медицинский институт, поскольку по образованию была медсестрой, и ей посоветовали за помощью обратиться к Тихону Тихоновичу: «Жилец, который снимает ваш мезонин, преподаватель, он подготовит вас». Он действительно ей очень помог и по физике, и по химии. Она успешно сдала экзамены. А Тихон Тихонович очень скоро понял, что без нее жить дальше не может. Он поехал к ее родителям просить руки, сделал ей предложение, которое она приняла. Венчались они у духовника Тихона Тихоновича, отца Вениамина Воронцова[41]. Это был 1937 год.

С супругой Татьяной Борисовной и дочерью Екатериной. 1940 г.

Лаврский антиминс

После окончания университета и распределения в Сергиев Посад Тихон Тихонович стал окормляться у последнего наместника Лавры отца Кронида (Любимова)[42]. Отец Кронид так доверял ему, что незадолго до своего ареста завещал антиминс Лавры. Когда немцы были под Москвой, родители вместе с другими святынями положили антиминс в ковчежец, для большей сохранности закопали в саду и просили меня хорошо запомнить это место.

Незадолго перед открытием Лавры, в 1945 году, папа во время чтения акафиста Царице Небесной сподобился чудесного явления преподобного Серафима Саровского, о чем так рассказал своей жене: «Родная моя Танюшенька! Странно тебе покажется, что вместо устной беседы с тобою я пишу тебе письмо, но так надо… Проводив тебя, я пришел домой и стал читать акафист Божией Матери со слезами на глазах. Вдруг меня обуял такой внутренний трепет, что я должен был опустить голову наземь, закрыл глаза и ясно почувствовал, что в комнату нисходят Силы Небесные. Это такой ужас, который не передашь словами. Я ясно почувствовал присутствие в комнате преподобного Серафима Саровского Чудотворца.

И тут началось самое страшное: таинство исповеди. Он меня исповедовал. Он мне в картинах показал всю мою жизнь, и, так как я по временам сомневался, не бред ли, не мерещится ли все это мне, он после исповеди каждого моего греха давил мою голову, как молотом, причем ни руками, ни ногами я не мог пошевельнуть. В продолжение всей исповеди я был в полном сознании. В исповеди мне был показан один страшнейший грех, к которому причастна и ты. Преподобный, укоряя меня, перечисляя мои грехи, вдруг открыл бездну святости, которая хранится у нас. Мне приказано в ближайшее же время привести святыню в надлежащий порядок. Деточка, под нашей крышей хранится величайшая святыня, и грозный суд за небрежение я пережил».

Тем временем готовилось открытие Лавры, первый лаврский наместник, отец Гурий[43], жил при Ильинском храме. За всеми хлопотами он позабыл, что у него нет антиминса. И вот подходит время первой литургии: а как служить-то? Об этом он и не подумал. Вот как об этом пишет протодиакон Сергий Боскин: «У тогдашнего настоятеля обители архимандрита Гурия было много хлопот: устанавливали колокола, приводили в надлежащий вид Успенский собор. Из окон сосульки, слой пыли на всем. Ни подсвечника, ни аналоя. Пустота, холод и запустение. Отцом Гурием овладело новое беспокойство – нет антиминса. Тут раздается стук: „К вам пришли".

Это был Тихон Тихонович Пелих, который вручил ему лаврский антиминс, тот самый, который хранился у нас в саду, в целости и сохранности. На антиминсе, раскрытом отцом Гурием, было написано: „Антиминс с престола Успения Божией Матери Успенского собора Троице-Сергиевой Лавры". Так преподобный Серафим позаботился о святыне Лавры преподобного Сергия».

Праздник сияющий

Вообще воспоминания о военных годах для меня самые тяжелые: очень хотелось есть, мы голодали, ели все, даже угли из печки доставали и ели. Для того чтобы нас прокормить, мама ходила по ближайшим селам и меняла вещи на продукты (после ссылки она была «лишенкой»[44] – без карточек и возможности устроиться на работу, а отец в годы войны служил в стройбате под Москвой). Все, что у нас было, она выменивала на муку и картофель. Это был ее подвиг. И вот мебели никакой, все продано, сосед сколотил стол, спали на топчанах. И при этом, вы знаете, открытие Лавры, а потом начало папиного священнического служения настолько захватили нас, детей, что мы жили в постоянной радости, не было обиды на эти условия жизни.