Возвращаясь к пережитому. О мемуарной прозе Константина Симонова

Первые стихи Константина Симонова были напечатаны во второй половине тридцатых годов, сейчас уже приходится добавлять — прошлого века. На молодого поэта сразу же обратили внимание, тем более что пора в литературе была тогда не очень урожайная. В нем увидели одну из самых ярких фигур нового, еще неведомого литературе поколения. Как заметил тогда Константин Паустовский, Симонов был «одним из первых талантливых поэтов — ровесников Октября, представлявших в литературе «молодых людей социалистического времени». И едва ли не как о главной черте молодого поэта говорили о присущем ему остром чувстве современности. То, что две самые крупные работы Симонова тех лет — поэмы «Ледовое побоище» (1938) и «Суворов» (1939) — и некоторые стихотворения («Поручик», «Английское военное кладбище в Севастополе») посвящены истории, в расчет не принималось, вернее, истолковывалось в том же духе — как своеобразное преломление неотступных тревожных раздумий о том, что нас не сегодня завтра ожидает. Впрочем, он и сам так считал. На обсуждении «Ледового побоища» в 1938 году Симонов говорил: «Желание написать эту поэму у меня явилось в связи с ощущением приближающейся войны. Я хотел, чтоб прочитавшие поэму почувствовали близость войны и что за нашими плечами, за плечами русского народа, стоит многовековая борьба за свою независимость». Позднее он снова повторил это: «Думая о предстоящей вооруженной схватке с фашизмом, некоторые из нас обращали взгляды в русскую историю, и прежде всего в военную историю нашего отечества. Размышлениям на эту тему были посвящены в предвоенные годы мои поэмы «Ледовое побоище» и «Суворов»… Работа над ними была тогда существенной частью моей нравственной жизни». В общем, нет ничего удивительного, что в его сознании и в сознании тех, кто писал тогда о его исторических поэмах, история воспринималась лишь как своеобразный, но вполне закономерный повод высказаться о современности, которая становилась все более тревожной и грозной…

Я же вспомнил об этих ранних опытах обращения Симонова к материалу истории для того, чтобы сказать, что они были для него первой, но все-таки существенной школой историзма, без которого в его трилогии «Живые и мертвые» было невозможно правдивое освещение событий великой войны, участником которой он был.

И не менее важен был историзм для его мемуарной прозы. И тогда, когда его целью, как в книге «Далеко на Востоке», было повествование о «малой войне», первой, в которой довелось ему участвовать (о военном конфликте с Японией на Халхин-Голе в 1939 году). И тогда, когда во фронтовых дневниках он писал о войне великой — с гитлеровской Германией (дневники увидели свет в двух томах под названием «Разные дни войны»). И тогда, когда рассказывал о пятимесячной командировке в только что проигравшую войну Японию («Япония. 46»).

По жанру все названные произведения — «путевые заметки». И в этом качестве они близки тем первоначальным — по ходу событий — записям писателя, которые были их основой. Думаю, что это был сознательный выбор Симонова, стремившегося сохранить и передать читателям живую плоть своих непосредственных впечатлений и оговаривавшего, что комментарии и попутные замечания, если они у него возникали, рождены другим, более поздним временем, другим опытом.

По-иному написаны «Глазами человека моего поколения», иную задачу ставил перед собой автор, но об этом речь впереди…

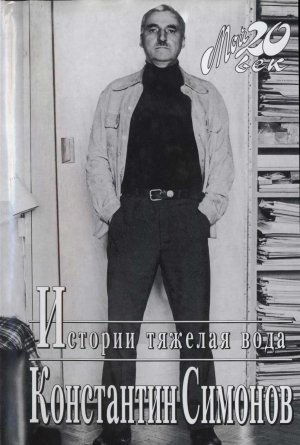

В 1971 году, когда он уже почти совсем забросил стихи, Симонов написал стихотворение, последняя строка которого не случайно дала название этой его книге воспоминаний. Мысль, выраженная в нем, была для него очень важна, не давала тогда ему покоя, потому стихотворение вдруг и написалось. Оно о том, что не надо принимать тонкий лед, едва — едва покрывающий реку, за ее глубинное течение: надо помнить о текущей подо льдом «тяжелой воде истории». Она, эта «тяжелая вода», определяет главное в жизни общества и судьбе людей.

Именно тут ключ к воспоминаниям Симонова — вне зависимости от того, пишет ли он о событиях, очевидцем которых был, или о людях, с которыми его сводила судьба…

И вот что еще непременно следует иметь в виду. Время, когда создавались мемуарные очерки Симонова, было трудное, порой уродливое, оно не давало автору возможности рассказать обо всем, что он знает и думает, на пути стояла бдительная цензура — главлит, главпур, ЦК на Старой площади, — решительно пресекавшая попытки как-то выйти за пределы дозволенного. Конечно, у тех читателей, которые — кто по молодости лет, кто из-за ослабевшей памяти — имеют весьма смутное, а то и превратное представление о былых временах и государственных нравах, эта мысль может вызвать недоумение: неужели и Симонову доставалось от цензуры? Баловень судьбы, обладатель одного из самых громких литературных имен, многажды лауреат, в тридцать лет один из руководителей Союза писателей и депутат Верховного Совета СССР — неужели и ему цензура чинила препятствия? Вот что нужно заметить по этому поводу. Популярность Симонова — фронтового корреспондента, драматурга и особенно поэта — была в годы войны невиданной. Последовавшее за этим официальное признание шло вслед за читательским успехом — славу Симонову сделали не власти, он завоевал ее своими произведениями, власти же решили, выдвигая и награждая его, ее присвоить, поставить себе на службу. Но благосклонность властей враз кончалась, едва писатель, каким бы высоким ни было отведенное ему до этого место в официальной иерархии признанных и удостоенных, касался в своих произведениях той правды, которая по каким-то причинам расценивалась власть имущими как нежелательная или зловредная. Писателя ставили на место, воспитывали, наказывали. Все это полной мерой отведал и Симонов.

Со всей остротой конфликт с цензурой, с властями, все разраставшийся и преследовавший писателя до самой его кончины, возник, когда на смену Хрущеву пришел Брежнев и в стране началась «ресталинизация». А Симонов чем дальше, тем решительнее отвергал пронизывавшую всю нашу жизнь сталинщину, ее порядки и нравы, особенно безобразно сказывавшиеся и особенно ощутимо задевавшие его в истолковании горьких событий Великой Отечественной войны. Тут надо сказать, что о чем бы и о ком бы ни писал Симонов (в том числе и в своих мемуарных очерках), главным предметом его размышлений и воспоминаний, основополагающей их исходной точкой неизменно была война. Не случайно в одном из вьетнамских своих стихотворений он написал: «Всё рифмы какие-то слышатся / Оттуда, из нашей войны». О войне он вспоминал, рассказывая о своих встречах с Буниным в Париже: «…я понаслышке уже знал про абсолютно безукоризненное поведение Бунина в годы немецкой оккупации, слышал, что он категорически отказался хотя бы палец о палец ударить для немцев. Для меня, только что пережившего войну, это было главным оселком в моем отношении к людям». Вспоминая о встречах с Хикметом, Симонов, конечно же, упомянет, что в годы мировой войны турецким поэтом была создана «удивительная поэма «Зоя», написанная в турецкой тюрьме, о русской девушке, повешенной среди подмосковных снегов немецкими фашистами». Война оказалась в его жизни ни с чем не сравнимым потрясением, не зря он как-то заметил, что «человек, всерьез заслуживающий этого названия, живет после войны с ощущением, что перенес операцию на сердце». Именно с таким чувством он и жил…

Продолжу, однако, разговор о «любезностях» цензуры, с которыми сталкивался Симонов. Не стану здесь подробно рассказывать о многолетней борьбе за издание дневников «Разные дни войны» — очень уж длинная, многоступенчатая и мучительная это была история. Первая часть дневников сорок первого года — «Сто суток войны» — должна была появиться в трех номерах «Нового мира» за 1967 год. Однако, набранная и сверстанная, света она так и не увидела. Обращение Симонова «на самый верх» успехом не увенчалось, поддержки он не получил, его даже не удостоили ответом. Мало того, само название этой вещи было занесено в черный, проскрипционный список главлита — любое упоминание о нем в печати было запрещено.

Еще пример — «Заметки к биографии Г. К. Жукова». Симонов начал писать их по просьбе своего друга, в войну редактора «Красной звезды» генерала Ортенберга, для сборника, который генерал составлял. Но после запрета «Ста суток войны» Симонов написал Ортенбергу: «До получения твоего письма я колебался только в одном: продолжать ли мне эту работу именно сейчас или отложить ее на некоторое время в связи с тем, что, очевидно, она — при нынешнем отношении к истории — скорей всего, все равно будет лежать в ящике письменного стола… Не надо тешить себя иллюзиями. Такого рода работа — а никакую другую мне делать неинтересно, да я и просто не смогу — при нынешнем, подчеркиваю, отношении к истории света не увидит. Поэтому я и сигнализировал тебе, что для проходимого через нынешнюю обезумевшую цензуру очерка надо срочно искать другого автора… Если бы вдруг случилось чудо и цензура наша образумилась, то тогда другое дело — такая вещь, конечно, могла бы быть напечатана. Но надежд на такое изменение нравов у меня что-то мало». Симонов все-таки дописал заметки о маршале Жукове, но мрачное предчувствие не обмануло его — свет они увидели, когда в живых уже не было ни Жукова, ни Симонова. Кстати, замечу попутно, что некоторые переклички в заметках о Жукове и в «Далеко на Востоке» возникли потому, что эти вещи писались отдельно, самостоятельно, независимо друг от друга.

Еще примеры на ту же тему… Последний абзац воспоминаний Симонова о Бунине, напечатанных в «Литературной России» 1 июля 1961 года, при последующих публикациях этого очерка цензурой категорически снимался. Именно по этой причине Симонов был вынужден их переименовать — «Из записей об И. А. Бунине», чтобы дать понять читателям: очерк печатается не полностью. В настоящей публикации этот текст, набранный для ясности курсивом, восстанавливается, как восстанавливается и первоначальное название очерка.

Таким же образом в мемуарном очерке Симонова об Эренбурге восстанавливается еще одна цензурная купюра (на нее указал исследователь творчества Эренбурга Б. Фрезинский).

Уход из жизни Александра Твардовского, у которого перед этим, после долгой травли, отобрали «Новый мир», Симонов, не раз выступавший в защиту журнала и его главного редактора (разумеется, эти выступления не печатались), воспринял как большую общественную и личную беду. Симонов высоко ценил стихи Твардовского, возглавил комиссию по литературному наследию после его кончины и много сделал для издания его произведений, преодолевая сопротивление властей предержащих. Этими горькими чувствами пронизаны воспоминания Симонова о Твардовском, которые он отдал в свое время в журнал «Вопросы литературы». И он, и редакция полагали, что в предназначенном для специалистов журнале они «пройдут» (характерное слово, обыденное в литературной жизни той поры) через цензурные рогатки. Но не тут-то было. Воспоминания были задержаны главлитом, оттуда переправлены в ЦК. Рукопись буквально исполосовали, в ней оказалось большое количество зияний и шрамов от пристального цензорского внимания — надзирающие за литературой в оба глаза следили за тем, что писали о Твардовском: «чуяла кошка, чье сало съела», боялись, что приоткроется, как они травили «Новый мир» и сживали Твардовского со свету. И Симонову, как и в случае с очерком о Бунине, пришлось, предупреждая читателей о сокращениях и потерях, также переименовать этот очерк — «Несколько глав из записей об А. Т. Твардовском». Для настоящего издания мы, благодаря любезности наследников Симонова, получили хранящийся в их архиве первоначальный экземпляр очерка — тот, который он представил в «Вопросы литературы», его мы и печатаем. Как и в воспоминаниях о Бунине и Эренбурге, здесь тоже курсивом восстанавливается все, запрещенное цензурой. Восстановлено и название очерка — «Таким я его помню…».

В общем, цензурные бесчинства той поры похожи одно на другое: все делалось по давно и хорошо отработанной исполнителями «указаний» колодке. За всем этим и стоял страх властей перед «истории тяжелой водой»…

Стоит сказать о том, что Симонов планировал выпустить сборник своих воспоминаний, подобный тому, который читатель держит сейчас в руках, дополнив его новыми мемуарами. В одном из последних интервью он рассказывал: «Сейчас занялся своим литературным архивом. Хочу написать и, очевидно, напишу в дополнение к тому, что у меня уже написано, книгу воспоминаний. Причем особенность этой книги будет заключаться в том, что в большинстве случаев — не всегда — она будет опираться на переписку с литераторами, о которых я буду писать… Я даже когда-то первоначально для такой книги придумал название — «Пачка писем». А потом мне почудилось, что в этом немножко что-то дамское есть, и отказался. Но названия другого, кроме «Книга воспоминаний», пока не придумал».

Но этот замысел он отложил до другого, более позднего времени, которое, увы, не было ему отпущено. Он уже очень плохо себя чувствовал и взялся за другую работу, которая казалась ему более важной, отвечающей его стремлению той поры привести в порядок то, что болело, то, что он хотел объяснить людям, но прежде всего сам хотел в этом разобраться, это было жгучей душевной потребностью. Весной 1979 года, за несколько месяцев до смерти, Симонов продиктовал свою последнюю работу — «Глазами человека моего поколения». У нее есть еще один заголовок — «Размышления о И. В. Сталине» (на эту тему он собрал очень важный материал — записал полные ценных исторических свидетельств беседы с маршалами Василевским и Коневым, адмиралом Исаковым). Впрочем, я не уверен, что он этот замысел осуществил бы, не уверен, потому что то, что написано, — это рассказ о своей жизни, Сталин возникает там в нескольких эпизодах встреч с писателями как оказавшийся в поле зрения автора исторический деятель, но увиден он автором с беспощадной ясностью на этом — раз в год устраиваемом вождем — показательном «театре одного актера», где, как во всей его зловещей деятельности, тоже проявлялись его иезуитство, жестокость, садизм: в назидание присутствующим одних он наказывал, других миловал, поощрял… Но пишет в записках Симонов о себе. Конечно, и прежде он тоже присутствовал в воспоминаниях, но как «боковая», «служебная» фигура; в этих же заметках он в центре повествования, главный их персонаж.

Так уж сложилось, что из-за болезни Симонов не успел вычитать и выправить рукопись «Глазами человека моего поколения»; публиковать ее пришлось мне. Разбирая в архиве Симонова оставшиеся после него рукописи, я наткнулся на заметки к задуманной им пьесе «Вечер воспоминаний». Очевидно, писались они незадолго до мемуаров «Глазами человека моего поколения» — автору и в том, и в другом случае не давали покоя одни и те же мысли и чувства. Мне они помогли яснее понять суть размышлений писателя о времени и о себе (точнее было бы говорить не о размышлениях, а о суде над самим собой).

В задуманной Симоновым пьесе врач назначает герою опасную, рискованную операцию, до нее остается какое-то время, и герою приходится решать, на что он должен использовать это уходящее, ограниченное, ставшее вдруг драгоценным время: «Что успеть? Состояние духа не такое, чтобы начинать что-то новое. А вот биография, с которой ко мне приставали, действительно не написана. Вот ее и надо, наверное, сделать. Пусть останется хотя бы черновик — в случае чего».

Со странным чувством читал я все это, словно бы Симонов угадал свой приближающийся конец — как все будет, перед каким выбором поставит его жизнь, что заставит решать, когда сил останется совсем мало. Так оно и случилось: когда болезнь заставила его выбирать, выбор этот пал на работу, представляющую расчет с собственным прошлым.

Сразу же надо сказать, что, приступая к запискам «Глазами человека моего поколения», Симонов не собирался предлагать их для печати, как говорили тогда, «писал в стол», потому что на собственном горьком опыте убедился: в обозримом будущем эту вещь напечатать не удастся. Это определило степень серьезности поставленных в ней проблем и предельный уровень откровенности автора.

Еще один отрывок из его заметок о задуманной пьесе «Вечер воспоминаний»: «В ней, — писал Симонов, — должно быть сразу четыре моих «я». Нынешний «я» и еще трое. Тот, каким я был в пятьдесят шестом году, тот, которым я был в сорок шестом году, вскоре после войны, и тот, которым я был до войны, в то время, когда я только — только успел узнать, что началась гражданская война в Испании, — в тридцать шестом году. Вот эти четыре моих «я» и будут разговаривать между собой… Сейчас при воспоминаниях о прошлом мы никак не можем удержаться от соблазна представить себе, что ты тогда, в тридцатых или сороковых годах, то, что ты тогда не знал, и то, что тогда не чувствовал, приписывать себе тогдашнему сегодняшние твои мысли и чувства. Вот с таким соблазном я вполне сознательно хочу бороться, во всяком случае, попробовать бороться с этим соблазном, который часто сильнее нас».

Сформулированный таким образом принцип историзма стал призмой, через которую рассмотрены в «Глазами человека моего поколения» события и люди и прежде всего прожитая самим автором жизнь. Симонов хотел выяснить, докопаться, почему до войны и в послевоенную пору он поступал так, а не иначе, почему так думал, к чему тогда стремился, что и как менялось затем в его взглядах и чувствах. Не для того, чтобы подивиться неожиданным капризам памяти, ее небескорыстному отбору — приятное, возвышающее нас в собственных глазах она хранит цепко и охотно, к тому, чего мы сегодня стыдимся, что не соответствует нашим нынешним представлениям, старается не возвращаться, и нужны немалые душевные усилия, чтобы вспомнить и то, что вспоминать не хочется. Оглядываясь на прожитые нелегкие годы, Симонов старается быть справедливым и нелицеприятным и к самому себе: что было, то было, за прошлое — ошибки, заблуждения, малодушие — надо рассчитываться. Симонов судит себя строго. Чтобы показать это, приведу один характерный отрывок из его заметок о пьесе «Вечер воспоминаний», где он пишет о том, к чему прикасаться было особенно больно, что свидетельствует о том, что и ты разделял представления, которых нынче стыдишься. Они были тогда общеприняты, за ними стояло государственное одобрение. Ты в них непосредственно не участвовал, но принимал их, считал тогда само собой разумеющимися. В этом отрывке есть, несомненно, и определенный автобиографический момент — иначе он не жег бы так автора…

«Нынешнему кажется, — писал Симонов, — что он всегда считал преступлением то, что было сделано в сорок четвертом году с балкарцами, или калмыками, или чеченцами. Ему многое надо проверить в себе, чтобы вспомнить, что тогда, в сорок четвертом, или сорок пятом, или даже в сорок шестом, он думал, что так оно и должно было быть. Что раз он слышал от многих, что там, на Кавказе или в Калмыкии, многие изменили и помогали немцам, то так и надо было сделать. Выселить — и всё! Ему не хочется вообще вспоминать сейчас о своих тогдашних мыслях на этот счет, да он и мало тогда думал об этом, по правде говоря. Даже странно подумать, что он мог тогда так мало думать об этом.

А тогда, в сорок шестом году, именно так и думал, не очень вникая в этот вопрос, считая, что все правильно. И только когда он сам сталкивался — а у него был такой случай — с этой трагедией на примере человека, который всю войну провоевал на фронте, а после этого, высланный куда-то в Казахстан или Киргизию, продолжал писать стихи на родном языке, но не мог их печатать, потому что считалось, что этого языка больше не существует, — только в этом случае поднималось в душе какое-то неосознанное чувство протеста».

Не секрет, конечно, что Симонов в данном случае имеет в виду Кайсына Кулиева. И стоит справедливости ради сказать, как в ту тяжкую пору Симонов выглядел в глазах Кулиева. Через много лет после этого, когда минули трагические, черные времена для Кулиева и его народа, он писал Симонову: «Помню, как приходил к Вам снежным февральским днем 1944 года в «Красную звезду». На стене у Вас висел автомат. Это были самые трагические для меня дни. Вы это, конечно, помните. Вы отнеслись ко мне тогда сердечно, благородно, как полагается не только поэту, но и мужественному человеку. Я помню это. О таких вещах не забывают».

Я привел это письмо Кулиева не только потому, что, когда речь идет об автобиографических мотивах, справедливость требует щепетильной точности. Главное — в другом. Мнение Кулиева помогает понять степень беспощадности отношения Симонова к прошлому, даже в тех случаях, когда его личной вины в происходившем не было. Не участвовал, но без снисхождения осуждает себя за то, что когда-то, не задумываясь, принимал на веру, соглашался, а это было ложью. Не так часто встречаются люди, способные допрашивать свое прошлое с подобной беспощадностью.

Не надо думать, что в «Глазами человека моего поколения» это одномоментная вспышка чувств — вдруг осенило, вдруг открылись глаза. Нет. Он давно к этому шел, давно не давало ему покоя желание проверить былое — и то, что было вокруг всех нас, и то, что тяготило его собственную душу.

В день своего пятидесятилетия, выслушав множество юбилейных речей, в которых его, естественно, всячески превозносили, он вдруг сказал в конце праздничного вечера: «Я хочу просто, чтобы присутствующие здесь мои товарищи знали, что не все мне в моей жизни нравится, не все я делал хорошо, — я это понимаю, — не всегда был на высоте. На высоте гражданственности, на высоте человеческой. Бывали в жизни вещи, о которых я вспоминаю с неудовольствием, случаи в жизни, когда я не проявлял ни достаточной воли, ни достаточного мужества. И я это помню». Я хорошо запомнил, как была встречена эта столь неожиданная для чествуемого и возносимого юбиляра речь. Но Симонов не только откровенно сказал тогда о том, что бывал не на высоте, о том, что его тяготит, но и сделал потом из этого для себя самые серьезные выводы, извлек уроки и старался, что мог, исправить. Один из этих трудных уроков для себя — «Глазами человека моего поколения». Читая их, стоит помнить о том, как нелегко и непросто человеку себя судить, кажется, нет более трудной, более мучительной душевной работы. Далеко не каждый за нее берется, редко кому она под силу. И надо уважать мужество тех, кто, как Симонов, отважился на такой суд, без которого невозможно очищение нравственной атмосферы в обществе.

Большая часть мемуарных очерков Симонова была написана в серые, мрачные «застойные» годы, когда торжествовала официозная «мифология», когда не верилось, что этому наступит когда-нибудь конец: казалось, задушат правду — и даже потомки наши не узнают, что же было на самом деле. В эту пору Симонов получил печально тревожное письмо, автор которого был в полном унынии от распространяющейся фанфарной лжи о нашей истории, прежде всего истории войны.

Отвечая на это откровенное, печальное письмо, Симонов писал: «Я менее пессимистически настроен, чем Вы, в отношении будущего. Думаю, что правду не спрячешь и история останется подлинной историей, несмотря на различные попытки фальсифицировать ее — главным образом при помощи умолчаний… Хотелось бы добавить: поживем — увидим, но поскольку речь идет об отдаленных временах, то мы уже не увидим. Однако думаю, что будут верить как раз тому, что ближе к истине. Человечество никогда не было лишено здравого смысла. Не лишится его и впредь».

Надежды свои на то, что история все-таки станет подлинной историей, Симонов связывал с отдаленным будущим. Мы же, перечитывая сегодня его воспоминания, можем без всяких преувеличений сказать, что они несут в себе те точные свидетельства, которые помогают понять, как текла нашей «истории тяжелая вода».

Л. Лазарев

Далеко на востоке

От автора

Неужели минуло уже почти тридцать лет после тех событий в Монголии, на реке Халхин-Гол, о которых идет речь в этих записях? Я задавал себе этот вопрос, перечитывая их и думая о том, через сколько пластов времени прошло мое, перешагнувшее за свой пятый десяток, поколение.

Время боев на Халхин-Голе — время моей юности, предгрозья перед трагическими и великими событиями, началом которых стал Брест, а концом — Берлин.

Позади была Испания, первая война с фашизмом, на которую готовы были пойти все, но попали добровольцами лишь немногие.

Впереди была Великая Отечественная война, на которой каждый совершил то, что положено.

Халхин-Гол был посредине. Там, в далекой пустыне, бок о бок с монголами сражаясь против вторгшихся в Народную Монголию японцев, армия первой в мире страны социализма с оружием в руках выполнила свой интернациональный долг. И, думается, именно поэтому события на Халхин-Голе не из тех, которые забываются, хотя, конечно, по своим масштабам они не идут в сравнение со многим из того, что нам пришлось пережить потом.

Мои записи о том лете и осени на Халхин-Голе не история событий, а лишь свидетельство одного из очевидцев о виденном своими глазами.

Остается объяснить, почему эти записи датированы 1948–1968 годами.

Вышло так, что, только приведя в порядок все свои материалы, связанные с Великой Отечественной войной, я сумел вернуться к началу — к Халхин-Голу и записать все, что сохранилось к тому времени в памяти.

А приготовить эти записи к печати руки дошли только теперь.

Константин Симонов 1968

Халхин-гольские записи

В июне 1939 года к тогдашнему начальнику ПУРа Мехлису пригласили группу, как тогда нас называли, «оборонных» писателей, и он предложил нам поехать в течение лета и осени в командировки в разные части Красной Армии. Все хотели ехать на Халхин-Гол, но послали туда только Славина, Лапина и Хацревина, видимо как людей, уже знавших Монголию. Они поехали вслед ранее уехавшему туда Ставскому. Мне предстояла осенью поездка на Камчатку, в находящуюся там воинскую часть. Вместо этого во второй половине августа меня вдруг вызвали в ПУР к Кузнецову (Мехлис, которого он заменял, в это время был на Халхин-Голе) и спросили, готов ли я ехать в Монголию. Я сказал, что готов.

Как сейчас помню, Кузнецов спросил меня:

— Как, ничего не жмет?

Я сказал, что не жмет.

Как выяснилось впоследствии, вызов объяснялся тем, что Ортенберг, редактор газеты армейской группы, действовавшей на Халхин-Голе, телеграфно запросил «одного поэта».

Когда я сказал, что готов ехать, то выяснилось, что ехать нужно сегодня же, с пятичасовым экспрессом. Происходило все это в час дня. Кое-как успели выписать мне литер и выдать деньги. Обмундирование выдать не успели, сказали, что выдадут на месте.

На пятые сутки я был в Чите, а через сутки уже летел на пассажирском самолете с окошечками в Тамцаг-Булак — тыловой городок, где стоял второй эшелон нашей действовавшей в районе Халхин-Гола армейской группы.

Когда мы летели, летчик вышел из кабины и, обращаясь к нам, сказал, чтобы мы смотрели за воздухом. Я долго смотрел «за воздухом», не обнаружил в нем ничего особенного, но с удивлением увидел, что все остальные тоже внимательно смотрят «за воздухом», в котором, видимо, и они ничего такого не замечали. Только впоследствии я выяснил, что фраза «смотреть за воздухом» предполагала наблюдение за тем, не появятся ли японские истребители. Тогда я был далек от такой мысли.

В Тамцаг-Булак прилетели с сумерками, летели туда часа три или четыре над сплошной желто-зеленой степью бреющим полетом; буквально из-под самолета выскакивали стада коз и напуганные шумом гуси и утки.

Тамцаг-Булак оказался городом довольно странного с непривычки вида: в нем было три или четыре глинобитных дома, скорее похожих на сараи, и сотни три малых, больших и средних юрт.

Ночью мне выдали обмундирование, почему-то танкистское, серое, — другого, кажется, на мой рост не было. Дали сапоги, пилотку, ремень и пустую кобуру: оружия тоже не было.

Утром кто-то, ехавший в штаб армейской группы на Хамардабу, которая была от города километрах в ста с чем-то, обещал завезти меня по дороге в Баин-Бурт — место, где стояла редакция. Утром Тамцаг-Булак выглядел еще непригляднее, чем вечером: кругом была выжженная, желто-зеленая степь без конца и края.

Мы ехали, и я впервые видел знакомые только по картинкам миражи: леса и озера передвигались то слева, то справа от нас.

Дороги, собственно, никакой не было: это была простая колея, накатанная по степи, правда, почти на всем протяжении абсолютно гладкая и ровная, только кое-где попадалось полкилометра или километр невыносимой тряски, там, где дорога пересекала полосы солончаков.

А над нашими головами проходили стайками самолеты к фронту.

Часа через два мы добрались до Баин-Бурта. Собственно, нельзя сказать, чтобы это был какой-нибудь пункт на карте. Просто здесь до конфликта находился пограничный пост (в шестидесяти километрах от границы), состоявший из нескольких юрт. Теперь пограничного поста не было, но стояла громадная, длинная палатка, в которой размещалась типография, и три или четыре юрты, в которых жили люди. Поодаль, в километре, виднелись юрты и палатки полевого госпиталя.

Мой попутчик ссадил меня перед юртой, сказал: «Приехали», повернул машину и уехал.

Я приоткрыл полог и вошел в юрту. В юрте посредине был стол, а по окружности стояли четыре койки. На одной из коек сидел Ставский, на другой — редактор армейской газеты полковой комиссар Ортенберг — человек, с которым мне потом пришлось не один год вместе работать и дружить и который в первую минуту мне очень не понравился: показался сухим и желчным. Он быстро и отрывисто со мной поздоровался.

— Приехали? Очень хорошо. Будете спать в соседней юрте, вместе с писателями. А теперь надо ехать на фронт. Володя, ты возьмешь его на фронт?

Ставский сказал, что возьмет.

— Ну вот и поедете на фронт сейчас. Пойдите поставьте свой чемодан.

Я, несколько огорошенный, пошел в соседнюю юрту. Там меня дружески встретили Славин, Лапин и Хацревин. Как выяснилось, именно они посоветовали редактору попросить прислать сюда поэта. Посоветовали не столько из любви к поэзии, сколько из чувства самосохранения, ибо въедливый Ортенберг, узнав, что они в молодости писали стихи, уже несколько раз покушался заставить их заняться этим в газете. Они знали, что какой-то поэт едет, но какой, не знали.

А через пятнадцать минут я сел в «эмочку» рядом со Ставским, который сам вел ее; шофер примостился на заднем сиденье, и мы поехали на фронт.

Несколько слов о Ставском, с которым я провел первые в своей жизни три дня на фронте и который был для меня в этом смысле своего рода «крестным отцом».

О нем как о человеке, сколько я помню, разные люди были всегда очень разных мнений. Одни не любили его. Другие — среди них особенно много военных — преданно любили и уважали. Третьи, вспоминая его, говорили о нем то хорошо, то плохо, и в каждом случае вполне искренне.

Мне думается, что правы были именно эти последние, и я сам принадлежу к их числу. Это был удивительно яркий пример человека, которого облагораживали война, опасность и товарищество среди опасности и который от этого до такой степени менялся, что был совсем другим человеком, чем в обычной, мирной, а для него всегда несколько начальственной, украшенной подчеркнуто важными знакомствами обстановке.

Мне пришлось с ним впервые столкнуться, когда я учился в Литературном институте. Он произвел на меня впечатление человека грубого, несправедливого и одновременно претендующего на картинную душевность и безапелляционную «партейную» непогрешимость. Сочетание этого создавало впечатление чего-то неуловимо ханжеского. Я не видел в нем ничего хорошего и имел реальные основания считать, что и он сам ко мне плохо относится. И вдруг на Халхин-Голе, взявши сразу другой, ворчливо-покровительственный тон, он в течение нескольких дней стал для меня и старшим другом, и дядькой — человеком, искренне беспокоившимся о моей безопасности больше, чем о своей. В нем были истинное дружелюбие, простое, непоказное товарищество и добрая забота.

А потом, после Халхин-Гола и Финляндии, я встретил его опять в Москве. Это был совсем другой человек. По-моему, он был несколько озлоблен тем, что ни его положение, ни знакомства, ни заслуги, ни авторитет как писателя — фронтовика не могли сломить какого-то едва заметного, но все же уловимого сквозь комплименты холодка, когда речь о нем заходила просто как о писателе.

Но это всего лишь деталь, связанная с его тогдашним настроением, а главное, передо мной вновь был человек грубый и самодовольный, с напыщенной прямотой и нетерпимостью говоривший о других людях.

А потом были 1942–1943 годы. Я неоднократно встречал на фронте людей литературных, а чаще — нелитературных, командиров дивизий, полков, которые говорили, что вот тогда-то или тогда-то у них был Ставский, и говорили о нем хорошо, с теплотой, с уважением к его храбрости и простоте. А надо ведь сказать, что к нашему брату писателю при всем армейском гостеприимстве потом, в воспоминаниях, относились сурово: и косточки перемывали, и не дай бог какая-нибудь червоточинка! Ее сразу замечали и долго о ней вспоминали. Значит, он там, на передовой, в самом деле был опять простым человеком и хорошим товарищем.

Он погиб в 1943 году. И когда мы в своей среде разговаривали о нем, я вспоминал сразу двух человек: одного — грубого, недружелюбного, напыщенного; другого — заботливого, простого, сердечного. Вспоминал и обоих сразу, и порознь.

Что же было? Непосредственная ли опасность украшала душу человека и он отбрасывал в себе все мелкое и злое, даже очень привычное и въевшееся? Или просто обстановка: окопы, поле, по которому надо было переползать, блиндаж, плащ-палатка, на которой стояла вскрытая ножом консервная банка и лежали два куска хлеба, твой и мой? Может быть, это не давало вспухать в горле пышным и ханжеским словам, останавливая их, и он говорил с тобой просто как товарищ, а не как «большое лицо»? Трудно ответить на этот вопрос, но, во всяком случае, все это было точно так, как я сейчас вспоминаю.

Уже не могу вспомнить сейчас во всех подробностях, как проходили те первые для меня дни на Халхин-Голе. Помню, что была жаркая громадная степь, по которой Ставский с удивительным чутьем ехал, переезжая с колеи на колею, а их было бесконечное количество, ибо степь была ровной, как стол.

Успех наступления уже определился. Бои со дня перехода наших войск в наступление шли седьмой день, а на десятый все уже было кончено. Наши в районе сопки Номун-Хан-Бурт-Обо сомкнули кольцо и сейчас брали сопки Зеленую, Песчаную и Ремизовскую — последние опорные пункты японцев.

Сначала мы поехали в штаб армейской группы на Хамардабу. Это была не слишком выдававшаяся над степью возвышенность с довольно крутыми скатами и извилистыми, расходившимися в разные стороны оврагами, вроде балок на верхнем Дону, только совершенно безлесными. В скаты были врыты многочисленные блиндажи, а кое-где стояли юрты, сверху прикрытые от авиации натянутыми сетками с травой.

Ставский пошел по начальству узнавать, что происходит и куда ехать, а я довольно долго — должно быть с час — сидел около какой-то юрты, кажется отдела по работе среди войск противника, в которую за этот час несколько раз приходили люди с разными трофеями: японскими записными книжечками, связками бумаг и фотокарточек — и оставляли все это в юрте.

Там сидел какой-то равнодушный лейтенант и разбирал все это, откладывая нужное на стол и бросая ненужное на пол. Пол юрты был завален фотографиями. Японцы, как я убедился в этом впоследствии, очень любят сниматься, и почти в каждой солдатской сумке были десятки фотографий: фотографии мужские, женские, фотографии стариков — видимо родителей, фотографии японских домиков, улиц, открытки с Фудзиямой, открытки с цветущей вишней — все это целым слоем лежало на полу, и проходившие к столу, за которым сидел лейтенант, шагали по всему этому туда и обратно, не обращая никакого внимания на то, что у них под ногами.

Это было мое первое и очень сильное впечатление войны. Впечатление большой машины, большого и безжалостного хода событий, в котором вдруг, подумав уже не о других, а о самом себе, чувствуешь, как обрывается сердце, как на минуту жаль себя, своего тела, которое могут вот так просто уничтожить, своего дома, своих близких, которые связаны именно с тобой и для которых ты что-то чрезвычайно большое, заполняющее огромное пространство в мире, а от тебя может остаться просто растоптанный чужими ногами бумажник с фотографиями.

Тогда, на Халхин-Голе, у меня не было с собой ничьих фотографий, но в 1941 году, когда я взял на фронт фотографию близкой мне женщины, я так и не смог избавиться от этого халхин-гольского воспоминания о юрте с фотографиями на полу и от ощущения жгучей опасности не по отношению к себе самому, а именно по отношению к этой фотографии, лежащей в кармане гимнастерки как частица всего, что осталось дома и что может быть взято и растоптано чужим каблуком.

Через час Ставский пришел, и мы поехали. Он сказал, что поедем на северную переправу, а оттуда — к Песчаной высоте, которую как раз сейчас берут.

По узкому мостику мы переправились через реку Халхин-Гол — ту самую спорную реку, до которой японцы числили свою границу и через которую они переходили еще в июле с намерением окружить всю нашу группу.

Сейчас бои шли довольно далеко за рекой, километрах в восьми. Оттуда слышалась густая артиллерийская канонада.

У переправы, на том берегу, было несколько землянок. Мы зашли в них, не помню зачем, и в это время невдалеке от нас японцы стали бомбить переправу.

Я впервые видел бомбежку. Это показалось мне больше всего похожим на внезапно возникшие на горизонте черные рощи. Потом мы поехали. Японцы опять бомбили, на этот раз близко от нас. Мы остановили машину и полезли в щель. Помню, я испугался, заметался, попал не в щель, а в какую-то воронку, которая, впрочем, показалась мне глубокой и поэтому безопасной. Когда мы вылезли, то Ставский сердился, что я отстал от него, и сказал, чтобы я держался возле него, а потом высмеял меня за то, как я оправдывался: что воронка была ближе и что она была глубокая. Высмеяв мое представление о безопасности, он стал терпеливо объяснять мне, что такое щель, почему ее роют под углом, почему ее роют узкую и почему она безопаснее, чем воронка.

Потом мы опять поехали дальше по степи. Сначала добрались до позиций артиллерийского дивизиона, где орудия стояли под сетками и вели беспрерывный огонь по гребню желтой высоты, видневшемуся невдалеке, километрах в трех. Это и была сопка Песчаная.

Но вел огонь не только этот дивизион — вели огонь еще несколько дивизионов, и гребень сопки, немножко впалый, как кратер вулкана, все время вспыхивал разрывами и дымился. Это было похоже на извержение, особенно если смотреть в бинокль. Хотя я знал еще со школьной скамьи разницу между скоростью света и звука, но несоответствие между появлением вспышек на гребне сопки и звуками разрывов бессознательно продолжало удивлять меня весь этот первый день.

От артиллеристов мы перебрались к пехотинцам; это был полк Федюнинского, впоследствии, в Отечественную войну, командовавшего армией, а тогда командира полка. Он был накануне ранен, причем, кажется, в неподходящее место — пониже спины. Во всяком случае, по этому поводу шутили и передавали его собственные ругательные остроты.

Командовал полком маленького роста майор. Помню его каску и очень грязную шинель, нескладно подпоясанную ремнем и горбившуюся на плечах. У него отросла семидневная щетина, очевидно, он не брился с начала наступления. Он был похудевший, усталый, со впалыми глазами. Кажется, фамилия его была Беляков, впрочем, не помню, может быть, я ошибаюсь. Он был заместителем командира полка по строевой части и принял на себя командование после ранения полковника. Его полк наступал на Песчаную сопку прямо в лоб. Сейчас он немного продвинулся и перенес командный пункт.

Мы оставили машину, потому что ехать дальше было нельзя: местность простреливалась, — и пошли вперед вместе с майором на новый командный пункт. Изредка чиркали пули. Тогда мне показалось, что это где-то далеко, и я даже удивился, когда одна шлепнулась близко и я увидел, как фонтанчиком встал песок. Мы прошли открытое место, потом закрытое, потом еще раз открытое, но по нас больше не стреляли, и мы выбрались на гребень низкого, но длинного холма, где был только что отбит японский блиндаж. Вокруг этого блиндажа, за гребнем высотки, разместился командный пункт полка, а командный пункт батальона, который был здесь до этого, ушел еще на сто метров вперед.

Сопка была отсюда хорошо видна. Она оказалась двойной: одна сопка немножко подальше и побольше, а другая — поменьше и поближе, метрах в трехстах от нас, может быть в четырехстах.

Уже начало смеркаться. Проходили раненые. Прошел маленький старшина, потный, обросший и с рукой на перевязи.

— И тебя ранило? — спросил майор.

Тот кивнул и выругался по адресу японцев и, ни на кого не обращая внимания, пошел дальше.

— Был командиром роты, — сказал майор. — Всех командиров в роте убило.

Как-то не сразу я заметил убитых японцев. Их было много: несколько лежало в круглых окопах в стороне, несколько — прямо на высотке, довольно много трупов лежало внизу, под холмом, — видимо, их уже свалили туда, вытащив из окопов.

Потом я заметил и наших. Лица их и головы были закрыты шинелями. Их лежало пять или шесть человек на горушке. Я думал сначала, что они отдыхают. Меня удивило только, какие у них длинные ноги. Оказалось, что это лежали мертвые. Потом подошел танк и привез еще одного убитого — командира роты. Его завезли на командный пункт полка, — сняли с брони, положили на землю, а танкисты быстро уехали заправляться.

Не помню точно всего, что было в этот день, и боюсь спутать, что было в этот, и что в следующий, и еще через день. Все эти три дня у меня как-то сошлись в один.

Ставский постоянно сам интересовался происходящим и в то же время не уставал мне объяснять, что, где, как и почему, причем ни чуточки не иронизировал над моей неопытностью, а все объяснял всерьез и досконально.

Надвигалась ночь. Примостились спать в мелких кустиках возле окопов. Я сдуру поехал без шинели. Ставский отдал мне свою плащ-палатку и при этом как-то особенно заботливо укрыл меня. Спал я крепко, но недолго, наверное часа два. Проснулся до рассвета и увидел, что устроился неудачно: то, что я принял за кочку, были ноги полузасыпанного землей японского солдата; от трупа шел запах; может быть, от него я и проснулся. Я перелег, но заснуть уже не мог.

Чуть рассвело, началось наступление. Мы перебрались на командный пункт батальона. Это был тоже маленький холмик с японскими окопами. Было тесно, потому что было много народу. Сюда же пришел комиссар дивизии — худощавый, южного тина человек, отчаянно мучившийся приступом язвы. Он был совершенно белый. Видно было, как ему плохо. Он все время интересовался боем и даже отдавал приказания, но у меня было такое чувство, что ему не до этого, не до боя и не до опасности, что боль, которая его мучает, сильнее.

Отсюда до ближайшей сопочки было метров двести. По ней вели огонь наши пушки. Сопочка эта мешала подходу к высоте. Ожидали, когда ее займут, чтобы начать штурм большой высоты.

Мы все время следили за этой сопочкой, а японцы оттуда все время обстреливали командный пункт нашего батальона. Пули проходили над козырьком окопа, а иногда закапывались в землю. Кто-то, слишком далеко высунувшийся, был убит наповал. Его отнесли назад и, как и у тех, раньше убитых, шинелью накрыли ему голову.

Я от времени до времени немножко высовывался, стараясь как можно глубже надвинуть на лоб каску и таким образом до минимума сокращая незащищенное расстояние между краем каски и глазами. Мне казалось, что так все-таки менее страшно, а смотреть постоянно хотелось.

Вдруг Ставский закричал:

— Смотри, смотри!

Я высунулся: из окопов, на вершине маленькой сопочки, один за другим выскакивали — их было довольно много — японцы и бежали через гребень сопки назад, к седловине, к большой сопке. Видимо, они выскочили, не выдержав огня, а может быть, получив приказ отступить на главную сопку. Во всяком случае, они один за другим выскакивали и бежали назад.

Комиссар дивизии не своим голосом закричал что-то, и две пушки, стоявшие сзади нас, перекатились на бугор рядом с нами, и артиллеристы очень быстро стали стрелять прямой наводкой по бежавшим в двухстах пятидесяти метрах от нас и очень хорошо видимым на гребне холма японцам. Снаряды один за другим попадали в самую гущу их. Кто-то еще бежал вперед, падал, опять бежал, наконец все упали.

Может быть, мне показалось это, но у меня до сих пор сохранилось ощущение, что я видел, как снаряд угодил прямым попаданием в одного из японцев. Может быть, на самом деле снаряд разорвался у него под ногами, но я видел, как человек, который только что был, вдруг на моих глазах исчез.

Через полчаса мы уже были на той сопочке, по которой стреляли наши пушки. Пушки катились дальше, пехота шла дальше, и к вечеру вся Песчаная высота была занята. Мы ночевали на ней среди многочисленных еще не убранных трупов, среди остатков чужой рухляди — вееров, бумаг, котелков, крошечных мешочков с маленькими японскими галетами, связок тоже крошечной сушеной рыбы — и среди того странного, как говорили тогда, «японского» запаха, который на самом деле был запахом креозота: японцы дезинфицировали им свои окопы.

На следующее утро мы на танке (иначе проехать было нельзя) перебрались на другой участок, где брали последнюю сопку. Перебирались мы по открытому месту, ибо между полком, где мы были, и полком, в который мы ехали, была сопка с японцами, все кругом простреливалось, и, если не ехать прямо, нужно было обходить где-то очень далеко, по большому кольцу наших войск, замыкавшему окруженных японцев.

Никакого ощущения от пребывания в танке, кроме ощущения грохота и многочисленных ушибов, я не испытал. Я был куда-то запихнут, и кто-то полусидел на мне, и я ничего никоим образом не мог видеть. В однообразный рев и грохот танка врывались еще какие-то грохоты. Когда мы приехали, выяснилось, что нас по дороге обстреливала артиллерия, но все сошло благополучно.

У этой последней сопки мы провели почти весь следующий день. Наконец она была взята. Мы пошли по окопам, буквально забитым телами убитых японцев. Я никогда потом не видел такого количества трупов в окопах. Видимо, сюда сползлось все, что могло сползтись. Это была самая последняя точка организованного сопротивления. Очень много было исколотых штыками. Было очень много ходов сообщения, окопов, блиндажей. Вся сопка была изрезана ими вдоль и поперек.

Кое-где еще раздавались выстрелы. Это доколачивали последних отстреливавшихся в блиндажах японцев. Потом при нас из песчаной норы вдруг вылез японец с поднятыми руками, с окровавленными и кое-как обмотанными бинтами лицом и шеей. Какой-то боец скинул с плеча винтовку и бросился на японца со штыком. Его остановили.

— Они только пять минут назад нашего командира роты убили — вот так, с поднятыми руками вышли! — кричал боец и рвался к японцу.

Его все-таки удержали, а кто-то сказал, что действительно здесь вот пять минут назад убили командира роты — так же вот вышли с поднятыми руками и убили!

Мы продолжали ходить по окопам, и я нервничал оттого, что так и не получил нагана и у меня не было никакого оружия. Тут, наверное, было все, вместе взятое: и страх, что вдруг откуда-то выскочит на меня японец, а я ничего не смогу сделать, и просто мальчишеское желание идти с наганом в руке, как ходили другие.

Бой угасал. На горизонте начинало зеленеть и краснеть. По-прежнему пахло креозотом. Вдалеке в двух или трех местах слышались пулеметные и винтовочные выстрелы. Где-то на маленьких сопочках и пригорках и просто в поле бродили последние группы японцев. Их добивали в мелких стычках, по-моему, еще дня три. Но война уже заканчивалась, это чувствовалось.

Ставский сказал, что ничего интересного больше не предвидится и что мы можем ехать к себе в Баин-Бурт: надо давать материал.

— Ты что будешь давать? — спросил он.

Я сказал, что попробую написать несколько рассказов в стихах о героях боев.

Мы пошли обратно. Оказалось, что Ставский уже распорядился, чтобы шофер пригнал «эмку» куда-то неподалеку. Нам предстояло пройти только небольшую ложбинку — там на холмике за кустами стояла наша «эмочка». Мы пошли через эту ложбинку метров двести длиной. Впереди шел Ставский, я за ним, больше никого не было.

И вдруг я услышал легкий свист и шлепок пули. Я вздрогнул, пригнулся, собирался лечь, но Ставский продолжал идти, не оборачиваясь. Я пошел тоже. Еще свист и шлепок. Потом длинная пауза. Ставский все не убыстрял шага. Прошли еще сто метров. Вот мы уже почти у холмика, сейчас мы зайдем за него. Еще свист и шлепок, еще свист и шлепок и еще один. Ставский идет все так же последние десять метров, и мы наконец за холмом. Только здесь Ставский оборачивается ко мне и говорит:

— Кое-где одиночки все-таки остались, еще несколько дней будут за нашими охотиться.

Машина действительно стояла там, где он сказал. Мы поехали обратно. Начинало все сильнее темнеть. То там, то здесь на скатах сопок и холмиков чернели остовы наших сгоревших танков и бронемашин. Около одной из них мы почему-то остановились. Ставский полез посмотреть. Это был легонький связной броневичок, зарывшийся передними колесами в японский окоп и уткнувшийся пулеметным стволом в землю. Рядом с ним прямо из земли торчали сапоги. Видимо, здесь же рядом, кое-как засыпанный песком, лежал погибший экипаж.

— Добрался, маленький, — сказал Ставский.

Как сейчас помню, это выражение, адресованное маленькому связному броневичку, показалось мне трогательным. В самом деле, к этому броневику была какая-то нежность: вот такой маленький, а дошел, врезался в окоп и здесь в последнюю минуту погиб.

Когда сели в машину, мне пришла в голову мысль, которую я сейчас же высказал Ставскому, — что хорошо бы, когда кончится конфликт, вместо всяких обычных памятников поставить в степи на высоком месте один из погибших здесь танков, избитый осколками снарядов, развороченный, но победивший.

Ставский резко заспорил со мной, говоря, что зачем же как монумент победы ставить ржавое, разбитое, то есть потерпевшее поражение, железо! Раз танк был так или иначе разбит или поврежден, он не годится для монумента победы.

Мы довольно долго спорили, но так и не сошлись во взглядах. Потом, когда я написал и напечатал стихотворение «Танк», в котором говорилось об этом, мы со Ставским случайно встретились в Москве и опять поспорили. Он снова говорил, что я не прав.

Но дело было, конечно, не в его или моей правоте, а в том, что эта же идея постепенно рождалась у самых разных людей: на нее наталкивала сама война. И сколько их, таких памятников, сейчас стоит, после войны, в разных местах! Кстати, как мне говорили, на Халхин-Голе теперь тоже стоит именно такой памятник — танк…

Совершенно неисповедимыми путями, по кромешной тьме Ставский, не вылезая из-за руля, за три часа довел машину до Баин-Бурта, сделав на обратном пути по непроглядной степи около ста километров.

Мы остановились у юрты Ортенберга. Я пошел туда переполненный впечатлениями, усталый, взволнованный и счастливый в этот момент тем, что война уже кончилась и опасности позади. Я чувствовал себя если не совсем, то почти причастным ко всему, что произошло.

В юрте было жарко. Топилась стоявшая посредине и уходившая трубой в потолок железная печка, а Ортенберг сидел на койке в полном обмундировании и спал, навалившись лицом и руками на стол, на котором лежала свежая полоса газеты «Героическая красноармейская». Он каждый день с рассвета уезжал в войска, возвращался к ночи и, выпустив газету, снова уезжал. Когда мы вошли, он поднял голову, посмотрел на нас сонными глазами, потом посмотрел на полосу, лежавшую перед ним, и красным карандашом — он, заснув, продолжал держать карандаш в руке — размашисто вычеркнул несколько абзацев, потом подумал, посмотрел на меня и вычеркнул целую колонку. Потом сказал:

— Надо написать стихи в номер. Сколько вам нужно строк? Шестьдесят хватит?

Я не нашел даже, что сказать.

— Шестьдесят, — сказал он. — Я снял тут одну колонку. Идите пишите.

Ночью я написал свое первое стихотворение для нашей армейской газеты. Это был мой первый опыт писания фронтовых рассказов в стихах, посвященных конкретным людям с подлинными фамилиями. Таких вещей я на Халхин-Голе написал десять или двенадцать. В начале Великой Отечественной войны по настоянию Ортенберга я, работая уже в «Красной звезде», написал еще два таких стихотворения, а потом бросил это и перешел на военные корреспонденции.

Я написал стихи, лежа на койке в юрте, и отнес их Ортенбергу. Он сидел над новой полосой, опять положив руки и голову на газетный лист, и опять спал. Когда я вошел, он встряхнулся, молча взял стихотворение и прочел его.

— Хорошо.

Потом спросил:

— А тут все фактически верно?

Я подтвердил.

— А то, может быть, не стоит настоящую фамилию? — еще раз спросил он.

Я еще раз сказал, что нет, что все фактически верно и можно ставить настоящую фамилию.

— Ну, хорошо. Идите спать.

Я пошел спать и долго не мог заснуть. Моих соседей по юрте — Льва Исаевича Славина, Захара Хацревина и Бориса Лапина — не было: они уехали утром и еще не вернулись.

Шел мелкий и сильный дождь. Подхваченный ветром, он летел даже не вкось, а почти параллельно земле. Слышно было, как шумит под дождем войлок.

А кругом была черная степь, абсолютно черная, без единого огонька, без единого пятна; даже соседних юрт не было видно: к ним надо было добираться на ощупь и угадывать, где они. Когда я приоткрывал войлок, завешивавший вход в юрту, то мне казалось, что я стою посредине большой черной комнаты без окон.

На следующий день я опять поехал на фронт и в ближайшие дни ездил туда как на дежурство. Рано утром выезжал, поздно ночью возвращался. Писал стихи, спал два — три часа, а если не успевал, то прямо садился в машину и опять ехал на фронт. Спал главным образом в дороге на заднем сиденье; за долгий путь сильно затекали ноги.

Боев, в сущности, уже не было. Наши и монголы вышли на границу с Маньчжурией, воткнули флаги и начали строить полевые укрепления, устанавливать колючую проволоку, класть малозаметные препятствия, состоявшие из тонкой, невидимой в траве, свитой спиралью проволоки. Достаточно было попасть в нее одной ногой, а потом другой, чтобы запутаться, не говоря уже о машине, которая мгновенно накручивала эту проволоку на оси и останавливалась. Рыли окопы, строили блиндажи. Кое-где вдоль границы происходили перестрелки с японцами. То там, то тут все еще добивали маленькие очажки японцев у нас в тылу и ловили одиночек. По ночам японцы стреляли, пробираясь к себе. На местах недавних боев наспех закапывали трупы. Там, где полевые дороги шли в теснинах между сопок, стоял тяжелый запах гниения.

Ночи были холодные, днем бывало то сухо и ветрено, то дождливо и ветрено. Дождь пронизывал до костей.

Разговаривая с людьми — с танкистами и с пехотинцами, — я понемногу уяснял себе картину боев, происходивших в течение четырех месяцев в этой бесконечной травянистой пустыне.

С самого начала конфликта мы были поставлены в очень тяжелые условия. У нас до ближайшей железнодорожной станции армейского снабжения — Борзя — было семьсот с лишним километров, а у японцев всего в ста километрах был Хайларский железнодорожный узел, а примерно в тридцати километрах — последний пункт строившейся Холун-Аршанской железной дороги.

Кстати говоря, постройка этой дороги явилась одной из причин конфликта. Примерно в пятнадцати километрах от границы между Монголией и Маньчжурией начинались первые отроги Хинганского хребта. Японцы тянули дорогу вдоль этих отрогов с юго — востока на северо — запад с таким расчетом, чтобы подвести ее к нашей границе, возможно ближе к Чите.

На участке Халхин-Гола монгольская граница образовывала большой выступ в сторону Маньчжурии, и японцы должны были или вести здесь дорогу через отроги Хингана, или строить ее в непосредственной близости к границе, на расстоянии орудийного выстрела.

Видимо, это не устраивало их, и они, помимо очередной провокации, ставили перед собой еще и практическую цель — захват всей полосы реки Халхин-Гол и прилегающих к ней высот для обеспечения строительства своей стратегической ветки, которое остановилось как раз перед Тамцаг-Булакским выступом.

Наверное, оттуда, с отрогов Хинганского хребта, были видны наши передовые позиции. Сопки без единого дерева, кое-где мелкий низкий кустарник, узкая и глубокая река Халхин-Гол и еще более извилистый, чем она, впадающий в нее ручей Хайластин-Гол. Западней за Халхин-Голом снова шла гряда сопок и возвышенностей, а дальше тянулась бесконечная монгольская степь до самого Тамцаг-Булака, а за ним еще на триста километров до Баин-Тумени и еще на полтысячи километров до Улан-Батора, по старому Урги.

Было что-то странное в этой войне, не похожее ни на что, чему я стал свидетелем потом. Это была война в полном смысле слова в пустыне; справа и слева тянулись бесконечные, ничем не защищенные степи, и только здесь, на участке в пятьдесят — шестьдесят километров, возводились вдоль гряды сопок легкие полевые укрепления. Конница, всадники могли обойти все это степями, взяв на сто или даже двести километров в сторону.

И с одной, и с другой стороны было что-то упорно обусловленное в том, что именно на этом участке четыре месяца происходили кровопролитнейшие бои. Маневрируя в пределах этой полосы, противники ни разу не раздвигали ее в стороны больше, чем еще на пять — десять километров.

Чуть севернее было синевато-свинцовое озеро Буир-Нур, холодное, чистое, окруженное низкой веселой зеленью, желтыми песчаными косами. Там, в районе пограничной заставы, и начались бои, начались, но сразу же переместились южнее, к реке Халхин-Гол. А застава, вблизи которой все началось, так и осталась спокойно — нетронутой и мирной со своим маленьким домиком, остатками какого-то не то храма, не то кумирни и с невысокой сторожевой вышкой, с которой невдалеке по-прежнему можно было видеть японскую пограничную заставу.

Наши танки пришли сюда, на Халхин-Гол, сделав четырехсоткилометровый марш по пустыне из Ундурхана. Пехота тоже шла по степи несколько сот километров. Ее у нас было не так много. Наша армейская группа, насколько я могу судить, даже в разгар боев насчитывала пехоты меньше, чем японцы. У нас было три дивизии, у японцев две плюс целый ряд отдельных батальонов — полицейских, железнодорожных и прочих, превращенных в пехоту; а японская дивизия по численности превышала нашу больше, чем в два раза. Но зато у нас было гораздо больше артиллерии и подавляющее преимущество в танках, против которых японцы только один раз неудачно попробовали бросить свои малочисленные и очень слабые в техническом отношении танковые части.

Авиации было много с обеих сторон, причем первые два месяца превосходство было на стороне японцев, и только на третий месяц после упорной борьбы оно перешло к нам. К концу боев с нашей стороны было особенно много авиации. В первые сутки нашего августовского наступления мы подняли в воздух без малого тысячу самолетов. Что касается происходивших над степью воздушных боев, то я так никогда и не видел потом такого количества самолетов в воздухе — сразу в обозримом глазом пространстве. Во время последнего сентябрьского воздушного боя, предшествовавшего мирным переговорам, когда японцы сделали свой последний звездный налет на наши аэродромы, воздух просто кишел самолетами: их было несколько сот с обеих сторон одновременно.

А кругом была пустыня. И воду возили на больших машинах, точно таких же, как бензиновозки. И ездили военторги в автобусах. И вообще у меня сохранилось ощущение, что на этом фронте, снабжавшемся за семьсот километров, было очень много машин — целые тысячи.

Рядом с нами, прямо в голой степи, стоял армейский госпиталь — десяток длинных брезентовых палаток.

«Дугласы» и ТБ-3, эвакуировавшие раненых в Читу, садились неподалеку от госпиталя, иногда подруливали прямо к палаткам; оттуда выносили раненых, грузили на самолеты, и они улетали. Ближайшая питьевая вода была в Халхин-Голе с его притоком Хайластин-Гол и в озере Буир-Нур. А дальше в тыл на много километров не было годной воды. Только белые солончаковые озера, из которых нельзя пить. Воду возили издалека и экономили.

Чаще всего я бывал у танкистов, в бригаде Яковлева, одного из первых Героев Советского Союза, погибшего во время танковой атаки еще до моего приезда. Он был убит, когда поднимал залегшую и не двигавшуюся за танками пехоту.

Кстати сказать, помню, как в одной из дивизий удивили меня разговоры с красноармейцами. В одном из таких разговоров я выяснил, что это была территориальная дивизия и что в данном случае разговаривавшие со мной люди попали в эту дивизию, так и не начав еще ничему обучаться. Их учили владеть винтовкой уже по дороге на Халхин-Гол, в вагоне, а везли их откуда-то с Урала.

Не знаю, может быть, это было вызвано тем, что все дальневосточные, давно и отлично обученные дивизии в ожидании перерастания конфликта в войну стояли в местах своей дислокации и не могли быть переброшены в Монголию, а может быть, имели место какие-то неурядицы, которые так часто бывают на войне, в особенности в первые месяцы ее…

У танкистов я чаще других бывал в батальоне Михайлова, тоже одного из первых Героев Советского Союза, тогда майора, впоследствии полковника, погибшего в Отечественную войну где-то под Калинином, командуя танковой дивизией. С Михайловым мы подружились. Мне нравился этот очень мягкий внешне и очень подобранный и резкий внутренне человек, с мягкой улыбкой и глазами, которые, когда он сердился, становились бешеными. Он был самолюбив, по-моему, и честолюбив и в то же время идеально держал себя в рамках той скромности, которую считал необходимой. Она была у него не природная, а от тренировки воли и холодного рассудка. Но мне и это тогда нравилось в нем.

Я провел в батальоне Михайлова много времени, расспрашивая его о бое при Баин-Цагане. 11–я яковлевская бригада особенно отличилась в этом сражении, которое решило исход первого периода боев на Халхин-Голе и пресекло попытки японцев окружить наши части. Потом, перед самой войной, в 1941 году, я написал поэму «Далеко на Востоке», где, в сущности, рассказана история марша яковлевской бригады через степи и той атаки при Баин-Цагане, за которую Михайлов получил Героя Советского Союза.

На фронте стояло затишье, только продолжались бомбежки и довольно крупные воздушные бои. Петляя по степи то к фронту, то от фронта, я привык к слову «воздух», хотя, впрочем, к этому времени японским истребителям было уже недосуг гоняться за всеми нашими сновавшими по степи машинами.

Удивительная это была степь, а вернее сказать, пустыня. Близко к фронту — ни одной птицы, никаких животных. Только подальше, как раз недалеко от нашей редакции, где была китайская бойня, где забивали пригоняемый монголами скот, было много орлов. На этом участке они сидели почти на всех телеграфных столбах, не пугались машин, медленно, нехотя взлетали. От нечего делать в них часто стреляли и попадали: они были обожравшиеся и ленивые.

А на свалке, около большой ямы, где валялось огромное количество гниющих внутренностей, орлы сновали, как воробьи где-нибудь на провинциальной булыжной мостовой. Их было всегда несколько десятков; они почти не обращали внимания ни на людей, ни на машины, лениво отлетали и снова садились жрать внутренности.

Дальше за нашим Баин-Буртом и за Тамцаг-Булаком, если отъехать в сторону от дороги, уже попадались утки и гуси, особенно влево от дороги, ближе к солончаковым озерам, видневшимся на горизонте.

А населения в этом районе совершенно не было. За все мое пребывание на Халхин-Голе (я не говорю, конечно, о военных: на южном участке фронта, где я чаще всего бывал, стояла на позициях одна монгольская кавалерийская дивизия, а на крайнем северном — другая) я только раз встретил семью аратов.

Это было около Тамцаг-Булака. Шли несколько верблюдов, груженных вьюками, и рядом с ними старый монгол и старая монголка.

Все население по призыву монгольского правительства снялось из этого района и откочевало вглубь. Это, кстати, облегчало борьбу с японским шпионажем, ибо японцы первое время пытались засылать из Внешней Монголии шпионов в штатском, которые выдавали себя за местных. А потом, когда население откочевало отсюда, каждый встреченный в полосе военных действий штатский уже брался под подозрение.

Первого или второго сентября я был с Ортенбергом на Хамардабе. Наверху, на возвышенности, толпилось много военных. Только что был получен указ о победе, ликвидации японской группировки и о награждениях. Стоял оживленный шумок, все разговаривали; на всех лицах было ощущение удачи и важности момента.

Посредине группы стоял Штерн в форме командарма. Он был подтянут, официален и сияющ. На нем было много орденов, блестела и хрустела совершенно новая портупея, сияли хорошо начищенные сапоги.

А рядом стоял летчик, комкор Смушкевич; являя всем своим внешним видом противоположность Штерну, он стоял с непокрытой курчавой головой и с длинным печальным лицом, в серой коверкотовой гимнастерке, заложив обе руки за спущенный низко, по-крестьянски, ремень. На нем были такие же, как гимнастерка, коверкотовые брюки навыпуск и сандалии на босу ногу. Он недавно разбился, ноги у него были переломаны, и он не мог носить сапоги.

Хотя в первые дни сентября на фронте не было выстрелов, в штабе начинала чувствоваться тревога.

Ждали информации о том, что происходит у японцев. Ходили всякие слухи, а главное, всех волновал вопрос, сочтут ли японцы себя разбитыми и постараются ли на этом закончить конфликт или втянут в дело новые силы. Может быть, даже всю Квантунскую армию, и тогда начнется что-то большое. Мы, пассивно стоящие теперь здесь, на этом выступе монгольской границы, в случае большой войны могли оказаться глубоко обойденными со стороны бескрайних, ничем не прикрытых степей, где кочевали только разъезды да патрулировали самолеты.

Во время одного из заездов своих на Хамардабу мне пришлось впервые столкнуться в военной среде с теми же самыми спорами о талантах и способностях, и притом почти в той же непримиримой форме, в какой они происходят у братьев писателей. Я не предполагал встретиться с этим на войне и поначалу удивился.

Не помню, кого-то дожидаясь, не то Ортенберга, не то Ставского, я сидел в одной из штабных палаток и разговаривал с командирами — кавалеристами. Один из них — сейчас уже давно генерал, а в то время совсем молодой еще полковник, служивший с Жуковым чуть ли не с Конармии, — убежденно и резко говорил, что весь план окружения японцев — это план Жукова, что Жуков его сам составил и предложил, а Штерн не имел к этому плану никакого отношения, что Жуков — талант и что все это именно так, потому что — он это точно знает — никто, кроме Жукова, не имел отношения к этому плану.

Разговор не носил личного характера. Если бы это было так, о нем не стоило бы и вспоминать. В словах полковника была та же увлеченность и безапелляционность, которая нередко бывала в наших собственных разговорах, когда мы, молодые питомцы Литературного института, категорически настаивая на талантах своих любимых поэтов и учителей, попутно, не слишком заботясь о справедливости, развенчивали всех остальных…

Седьмого сентября японцы на нашем крайнем правом фланге в районе сопки Ирис-Улийн-Обо произвели пробу сил одним батальоном вновь подошедшей гвардейской дивизии. Батальон ночью занял сопку, а днем почти целиком лег на ней, оставив 496 человек убитых. Наши потери были всего шесть или восемь человек. Японцев раздавили артиллерией и танками.

На следующий день в редакцию заехал где-то в другом месте ночевавший Ставский, вызвал меня из юрты и таинственно сказал:

— Собирайся без всяких разговоров, никому ничего не говори. Поедем: интересное дело!

Я сел с ним в машину. На Хамардабе к нам присоединился начальник политотдела армейской группы полковой комиссар Горохов.

И мы — теперь уж четверо, два полковых комиссара, шофер и я — двинулись, насколько я мог судить об этом при моей слабой ориентировке, куда-то на южный участок фронта.

Добрались мы туда к ночи. В одном месте дорогу нам преградили двигавшиеся танки; они шли, пыхая голубыми отсветами из глушителей и особенно громко лязгая в ночном безмолвии степи. Прошло их довольно много, штук сорок.

Ставский волновался все время, пока проходили танки, и спрашивал Горохова: что бы это могло быть, почему танки идут не в ту сторону, в какую им нужно идти?

Остановив ехавшую за танками легковую машину, мы от сидевших там командиров узнали, что предстоявшая операция отменена, уже не помню теперь, по каким причинам: не то японцы сами отступили и ушли, не то у нас появились какие-то высшие соображения.

Оказывается, Ставский поехал сюда потому, что здесь предполагалась большая ночная операция — окружение той вновь прибывшей японской гвардейской дивизии, один батальон которой уже погиб на Ирис-Улийн-Обо.

Все злились из-за этой отмены: злился Ставский, злился Горохов, злился даже я. Видимо, оттого, что Ставский злился, он не смотрел за дорогой, и мы в первый и единственный раз за все время моих поездок со Ставским на Халхин-Голе сбились с дороги, повернули один раз, повернули другой раз, окончательно запутались и застряли в песках. После этого стали выяснять, где мы. Ставский долго соображал и со своим удивительным чутьем (как позже выяснилось, оправдавшимся и на этот раз) ворчливо сказал, что мы находимся, очевидно, как раз посредине, между японцами и позициями 8–й монгольской кавалерийской дивизии, на самом крайнем фланге.

— Давайте вытаскивать машину.

Стали вытаскивать машину. Несколько раз садились на песок и отдыхали. Потом Ставский сказал, что, если не вытащим машину до утра и не выберемся отсюда в темноте, будет плохо, прохлаждаться нечего. Стали опять тащить машину. Наконец вытащили. И снова поехали в полной тьме.

Ставский вылез и сказал, что где-то здесь, по его расчетам, должен стоять штаб одного из полков 8–й монгольской кавалерийской дивизии, в которой он неделю назад был. Мы оставили машину с шофером и пошли, то полуутопая в песке, то поднимаясь на маленькие барханчики.

Вдруг резкий оклик по-монгольски. Мы стали кричать, в свою очередь, сначала по-русски, а потом вспоминая все известные нам монгольские слова; впрочем, их количество ограничивалось пятью — шестью. В ответ на это последовало щелканье затвора теперь уже различимого в темноте часового — монгола.

Мы остановились. Из темноты подошел другой цирик и тоже щелкнул затвором. Ставский выругался и сказал, что вот сейчас они нас и застрелят. Но Горохов вдруг стал кричать:

— Штаб! Штаб!

При слове «штаб» винтовки опустились. Обойдя нас с двух сторон и замыкая наше шествие, часовые с винтовками наперевес довели нас до штаба. Ставский долго болтал там с нашим, знакомым ему, советником. Я сперва прислушивался к их разговору о майских и июньских боях, а потом задремал. Ставский растолкал меня, и мы поехали обратно.

Так неудачно кончилась эта обещавшая стать интересной поездка.

На следующий день мне с Ортенбергом, Лапиным и Хацревиным пришлось быть у Жукова. Ортенберг хотел узнать, насколько реальны, по мнению Жукова, сведения о близком наступлении японцев, на что нам ориентироваться в газете.

Штаб помещался по-прежнему все на той же Хамардабе. Блиндаж у Жукова был новый, видимо только вчера или позавчера срубленный из свежих бревен.

Кстати, о бревнах. Мне рассказывали, что на северном участке фронта, когда понадобились бревна для полевых укреплений на границе, один из эскадронов, стоявший на самом фланге монгольской кавалерийской дивизии, обогнул степями японцев, забрался глубоко в их тыл и, спилив там на одном из участков Хайларской линии полсотни телеграфных столбов, волоком притащил их на наши позиции.

Итак, блиндаж был совершенно новый, очень чистый и добротно сделанный, с коридорчиком, с занавесочкой и, кажется, даже с кроватью вместо нар.

Жуков сидел в углу за небольшим, похожим на канцелярский, столом. Он, должно быть, только что вернулся из бани: порозовевший, распаренный, без гимнастерки, в заправленной в бриджи желтой байковой рубашке. Его широченная грудь распирала рубашку, и, будучи человеком невысокого роста, сидя он казался очень широким и большим.

Ортенберг начал разговор. Мы примостились кругом. Жуков отмалчивался. Въедливый, нетерпеливый Лапин стал задавать вопросы. Жуков все продолжал отмалчиваться, глядя на нас и думая, по-моему, о чем-то другом.

В это время вошел кто-то из командиров разведки с донесением. Жуков искоса прочел донесение, посмотрел на командира сердитым и ленивым взглядом и сказал:

— Насчет шести дивизий врете: зафиксировано у нас только две. Остальное врете. Для престижа… Хлеб себе зарабатывают, — сказал Жуков, обернувшись к Ортенбергу и не обращая внимания на командира.

Наступило молчание.

— Я могу идти? — спросил командир.

— Идите. Передайте там у себя, чтоб не фантазировали. Если есть у вас белые пятна, пусть честно так и остаются белыми пятнами, и не суйте мне на их место несуществующие японские дивизии.

Когда офицер вышел, Жуков повторил:

— Хлеб себе зарабатывают. Разведчики. — Потом повернулся к Лапину и сказал: — Спрашиваете, будет ли опять война?

Борис заторопился и сказал, что это не просто из любопытства, а что они с Хацревиным собираются уезжать на Запад в связи с тем, что там, на Западе, кажется, могут развернуться события. Но если здесь, на Востоке, будет что-то происходить, то они не уедут. Вот об этом он и спрашивает.

— Не знаю, — довольно угрюмо сказал Жуков. И потом повторил опять: — Не знаю. Думаю, что они нас пугают. — И после паузы добавил: — Думаю, что здесь ничего не будет. Лично я думаю так.

Он подчеркнул слово «лично», словно отделяя себя от кого-то, кто думал иначе.

— Думаю, можете ехать, — сказал он, как бы закругляя разговор и приглашая нас расстаться.

Мы вышли. Ортенберг остался еще на несколько минут и вышел вслед за нами. Вопрос об отъезде Лапина, Хацревина и Славина был решен. Через день или два они отправились самолетом через Улан-Батор и дальше — на Москву.

Наша юрта опустела. Как раз в это время Ставский переселился от Ортенберга куда-то на Хамардабу, и я перебрался к Ортенбергу. Там же с нами в юрте жил приехавший сюда в эти дни от «Правды» Николай Кружков. Мне, уже начинавшему чувствовать себя журналистом, его приезд показался хорошим предзнаменованием. Казалось, что раз после окончания событий «Правда» послала его сюда из Москвы, наверное, тут что-то еще будет происходить.

Я застал здесь только несколько самых последних дней войны, и мне хотелось, чтобы здесь произошло что-то еще и чтобы я принял в том, что последует, участие с самого начала.

Пожалуй, в таком желании присутствовали и какие-то дурные авантюристические нотки. Но скажу в свое частичное оправдание, что мои первые впечатления от боев на Халхин-Голе были еще очень далеки от всего того, что породила в моей душе война 1941 года.

То было громадное, вдруг обрушившееся несчастье, которое я сразу, буквально в первые дни ощутил как трагедию. В 41–м году, особенно в первые, самые страшные месяцы, у меня в душе гораздо меньше места занимали чувство опасности и личные опасения за то, что будет со мной. Физический страх, конечно, был, но это совсем другое. Я говорю о том, что в 41–м году в голове почти не было мыслей о собственной судьбе, а мысли о трагической судьбе родины, о трагедии, которая происходит с ней. Что будет? Как же мы отступаем? Неужели это возможно, неужели немцы могут нас победить? Что это значит?

Там, на Халхин-Голе, все это у меня совершенно отсутствовало. Я ощущал тогда все происходившее там как войну, в которой были затронуты наши обязательства, наш престиж, наша гордость, затронуты мои представления о том, что наша армия лучше всех других. Там происходила проверка этих представлений, но при этой проверке еще никак не были затронуты самые большие трагические проблемы: судьбы родины, родных, близких, наших городов, нашей земли — ничто это затронуто не было. Все это, казалось, одно, а война на Халхин-Голе — совсем другое. Было радостно, что мы в ней победили. Даже хотелось, чтобы японцы еще раз полезли и чтобы мы их еще раз разбили. Было романтическое ощущение войны, а не трагическое. Было ощущение, похожее на то, какое я раньше испытывал, узнавая, что тот или другой из наших дерется или дрался в Испании.

Только тогда мне не повезло, я хотел, но не попал в Испанию, а здесь мне повезло, и я попал.

Я, конечно, уже и тогда не был таким несмышленышем, чтобы не представлять себе взаимосвязанности событий в Испании и на Халхин-Голе и того, что происходило на Западе, где Германия в эти дни воевала с Польшей. Логически, в уме, для меня и тогда существовали эти связи, но почувствовал их всем сердцем и всей шкурой я только тогда, когда сам окунулся в 1941 году в громадную трагедию общенародного бедствия.

Кстати сказать, в первый же день на фронте в 1941 году я вдруг и навсегда разлюбил некоторые стихи Киплинга, которые очень долго и очень упорно любил, любил еще на Халхин-Голе. Киплинг и после 41–го года не перестал для меня существовать как интересный поэт, многие стихи которого мне продолжают нравиться. Но киплинговская военная романтика, все то, что, минуя существо стихов, подкупало меня в нем в юности, вдруг перестало иметь какое-либо отношение к той войне, которую я видел, и ко всему тому, что я испытал. Все это в 41–м году вдруг показалось далеким, маленьким и нарочито напряженным, похожим на ломающийся мальчишеский бас.

А в 39–м, там, на Халхин-Голе, я еще любил все стихи Киплинга!

Пожалуй, именно на этом маленьком примере я могу самому яснее всего объяснить, что переменилось в моей душе по дороге от 1939–го к 1941 году.

Лапин, Хацревин и Славин уехали. Мы простились с ними, не зная, когда увидимся снова.

Сейчас, много лет спустя, мне снова вспоминаются все люди, с которыми мы были вместе там, на Халхин-Голе.

Вспоминается Ортенберг, к которому у меня уже тогда, на Халхин-Голе, пробивались робкие симпатии с примесью некоторой опаски и раздражения и которого я в годы большой войны полюбил как одного из самых близких своих друзей. Мучивший всех и мучившийся сам, тормошливый, непоседливый, бессонный, то отвратительно придирчивый, то ворчливо добрый, Ортенберг, каждые свободные полчаса ребячливо учившийся ездить на мотоциклетке, гонявший на ней вокруг наших юрт и то тут, то там с грохотом падавший. Сначала доносились рев, гудение, потом треск — и тишина. Это значило, что полковой комиссар опять упал с мотоциклетки.

Вспоминаются и другие товарищи по редакции. Тогда на Халхин-Голе уцелели все — никого даже не поцарапало. Никого, кроме Ставского, не ранило и на финской войне, хотя половина была и на ней. А за эту войну почти все они погибли.

Погиб под Харьковом толстый Миша Бернштейн, всюду чувствовавший себя как дома, носивший на толстом брюхе сразу два фотоаппарата, почти физически лишенный чувства страха, обжора и примитивный хитрец, умевший найти место для того, чтобы выспаться даже в землянке, где стояли всего один стол со штабными документами и одна табуретка.

Погиб, тоже под Харьковом, Миша Розенфельд.

Убит бандеровцами под Львовом Паша Трошкин, которого я видел на Халхин-Голе только мельком, — по-моему, самый храбрый из всех наших фотокорреспондентов, хотя мне всегда казалось потом, когда я его наблюдал, что он физически боялся смерти ничуть не меньше меня, но только быстрее и решительнее всех нас преодолевал это чувство.

Погиб под Великими Луками Ставский.