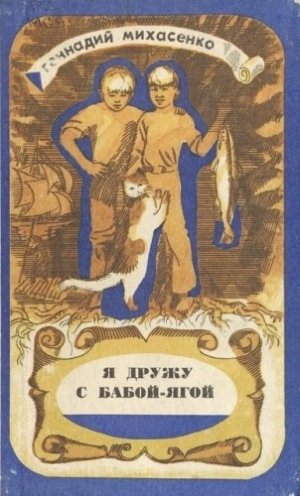

Геннадий Павлович Михасенко родился в 1936 году на Алтае. Детство его прошло в Новосибирске, там же закончил он строительный институт, и там же в 1959 году, одновременно с защитой диплома, вышла его первая повесть для детей «Кандаурские мальчишки».

Молодой инженер приезжает в Братск на строительство знаменитой ГЭС и в последующем, совмещая работу с литературным творчеством, выпускает книга: «В союзе с Аристотелем», «Пятая четверть», «Неугомонные бездельники», «Милый Эп» и повесть-сказку «Тирлямы в подземном королевстве».

Новая повесть создана в результате наблюдений за жизнью мальчишеского военно-морского лагеря «Варяг», созданного на Братском море, где автор несколько лет был комиссаром. В книге рассказывается о сложности ребячьих отношений, о развитии под влиянием этих отношений устойчивых характеров и об открытии новых ценностей в жизни, из которых главная — любовь к Родине.

1

Купаться меня отпускали только с братьями Лехтиными, с Димкой и Федей. Восемь лет мы жили с ними в одном подъезде пятиэтажного крупнопанельного дома, а потом врачи посоветовали хворой тете Ире сменить каменные стены на деревянные, и Лехтины купили себе недалеко от поселка, в лесу, на подстанции, насыпной домик. Трехкилометровое расстояние не ослабило нашей дружбы, тем более, что братья продолжали бегать в нашу школу. С Димкой мы были одногодки, но он окончил третий класс, а я — четвертый, потому что я родился до сентября, а он — после, и когда тетя Ира хотела все же пристроить Димку в первый класс вместе со мной, учителя, вроде бы о пустяках побеседовав с ним, сказали, что пусть мальчик еще немножко побегает. И Димка охотно пробегал целый год. А Федя перешел уже в восьмой.

Я сунул Лехтиным в сумку колбасный бутерброд и бутылку лимонада, мы вышли, и я сразу давай сообщать свои новости, которых со вчерашнего вечера накопилось предостаточно: я достал жилку, перетянул лук и загнул из консервной жести два наконечника для стрел. Один наконечник я тут же показал Димке. Чем-то удрученный, он рассеянно оглядел его и вернул со словами:

— А Федяй в военный лагерь едет.

— В военный? В какой это?.. A-а, в «Ермак»! — воскликнул я радостно, потому что в мартовские каникулы провел с папой три дня на строительстве этого морского лагеря, в тайге, на берегу глухого залива нашего моря, и получалось забавно — я как бы строил его, а Федя пойдет туда служить.

Но Федя ответил:

— Нет, в «Зарницу».

— У-у!— разочаровался я.— Лучше бы в «Ермак».

— Его запретили,— брякнул Димка.

— Как запретили?

— Поставили крест,— важно пояснил Федя и дважды рубанул рукой воздух.— Рискованно, говорят,— от жилья далеко и дороги нет. А вдруг ЧП?

— И медведи. Ты же сам видел,— напомнил Димка.

— Я не видел, но...

— В общем, запретили, мама узнавала. Я на море хотел... Кстати, «Зарница» тоже у воды — на острове. Правда, ниже ГЭС, там холодно, но ничего, хорошо хоть туда попал — чуть не опоздали с заявлением! А теперь порядок — путевочка в кармане! Через день еду! На второй сезон!—победно заключил Федя.

— Ну и не задавайся!—буркнул Димка.

— А ты не зуди, зудило! — пристрожился брат.— Вчера зудел, зудел и опять? Хватит!

— Ага.

— Ага — Баба-Яга!

Братья были один задириха, второй неспустиха. Они часто ссорились, но быстро мирились и были неразлучны, а тут вдруг Федя уезжает — конечно, Димке обидно.

— Раззадавался — лагерь-магерь! — проворчал Димка.— Зато мы с Семкой на свободе, и никаких лагерей нам не надо, да ведь, Семк? Кам-мудто...

Не «кам-мудто», а «как будто»! — поправил Федя.

Кам-мудто мы лето ждали, чтобы нас загородили и заперли! Мы вольные птицы, да ведь, Семк?

— Мда-а,— неопределенно протянул я.

Дома кончились. Прошмыгнув лабиринт мотоциклетных гаражиков, мы очутились у спуска к заливу. Димка затрубил «у-у», раскинул руки и понесся вниз. Перепорхнув железную дорогу, огибавшую поселок по лесистому косогору, он тормознул и поманил меня, но я отмахнулся.

— Федь, а точно «Ермак» запретили?—спросил я, вдруг почувствовав к лагерю жалость, как к живому существу, которому не разрешают жить.

— Конечно, точно.

— И насовсем?

— Наверно.

— Ну и дураки!

Не дождавшись нас, Димка сдернул с себя рубаху и, что-то крича на бегу, припустил к морю, откуда уже доносилось ребячье ликованье.

К нашему морю ни ехать не надо, ни лететь, а только сбежать с пригорка. Оно у нас самодельное, море! Слишком уж умные люди и приезжие называют его водохранилищем, а мы — морем. Чайник или ванна — это водохранилище, а если глубина в семь пятиэтажных домов, а длина — сутки плыть на «Ракете», да если еще туманно и не видно другого берега, то простите! А какие бури у нас бывают! Хоть раз попал бы один из тех, слишком умных, в такую бурю, понял бы, ванна это или море!.. Вон сколько рассказывают об утонувших рыбаках — стоят они, бедные, как часовые, на дне по всем заливам и не могут всплыть из-за тяжелых резиновых сапог. Даже в нашем, пригэсовском, заливе всплыл однажды утопленник. Кто-то занырнул подальше, задел его, он и всплыл. Нас как будто кто выдернул из воды, и потом с неделю мы боялись купаться. Вот вам и чайник!

Берег обрывался круто, подточенный осенними штормами, но сейчас море, убывшее за зиму, отступило метров на пятнадцать, образовав каменисто-галечный пляж с редкими проплешинами крупного и колючего песка.

Мы спрыгнули.

Димка уже бултыхался, кинув одежонку на голый, добела высушенный пень, так подмытый водой, что между корнями под ним можно было улечься. Мы с Федей разделись, набрали по урезу подсохших коряжек, ежедневно приносимых морем, попросили у соседей головешку и раздули свой костерок. Такие костерки дымились по всему берегу, и возле каждого ежились, дрожали и прыгали закупавшиеся до синевы пацаны. Было воскресенье, тихое и теплое, и люду к воде высыпало тьма: семьями и поодиночке, кто приютился на траве под кустами, кто лежал на одеялах, кто сидел на бревнах, оставшихся после зимнего спада, кто просто глазел, кто читал, кто играл в волейбол, а кто внимательно и не спеша бродил по пляжной полосе, ища приятных знакомств. Народ почти не купался, а так, слегка окунался или ошлепывался мокрыми ладонями — и все, потому что наше холодное море прогревалось лишь к середине лета. Редкий парень бухался от души, заплывал метров на пятнадцать и, шумно повернув назад, ошпарено вылетал на сушу. И только наш брат бесстрашно булькался в своем взбаламученно-парном «лягушатнике», отрезанном от залива лодочной станцией.

Сперва Федя, потом я сиганули с плахи-трамплина в глубину. Димка выловил пустую бутылку, и мы начали перекидываться ею. Я вдруг не рассчитал броска, бутылка стукнулась о бон, дзинькнула и пустила пузыри. С досады Димка чуть сам не пустил пузыри, но ухватился за бревно.

— Ну, Семен! — В сердцах Димка всегда называл меня Семеном.— Ну, криворукий черт!

— Случайно, Димк!

— Какая бутылка пропала!

— Еще найдем!

— Нет уж, раз первая с браком или разбилась — все, не повезет, тьфу — тьфу — тьфу!

Я знал, что ему и вправду жалко бутылку, не двенадцать копеек, а именно бутылку. Копейки появятся потом, как вторая ступень радости, а сначала — сами бутылки, охота за ними, их торжественное мытье и сутолочная сдача. С деньгами у Лехтиных в семье было стесненно. Отец по алкогольному слабоумию работал сторожем, мать — точковщицей на бетонном заводе, но больше болела, чем работала, и постоянно, часто при мне, внушала ребятишкам, что они несчастные и в жизни своей должны рассчитывать только на себя, если не хотят пропасть ни за грош ни за копейку, поскольку, мол, видите, какая я никудышная, и видите, мол, какой отец — не человек, а чурка с глазами, а ни бабушек, ни дядюшек нету — так что учитесь, мол, жить самостоятельно, пока мы еще рядом. И братья начали эту учебу с заработка денег на бутылках. Стеклотару у дошестнадцатилетних не принимали, но тетя Ира сумела договориться, и теперь на конфеты, значки и даже на кое-что покрупнее у братьев имелись сбережения.

Как боны ни отгораживали нас от моря, а низом все же тянул холод, и минут через десять мы продрогли. Выскочив и отряхнувшись по-собачьи, мы окружили свой уже разгоревшийся костерок, и Димка, еле попадая зуб на зуб, проклацал:

— Здорово!

— Да-а! — подхватил Федя.

— А у вас там, в «Зарнице», не будет такого. Там вон лед в падях не тает.

— А я вперед накупаюсь.

— Вперед не накупаешься, да ведь, Семк?

— Пожалуй, — согласился я, но видя, что Димка все завидует брату и все хочет как-то ущемить его и этим взбодрить себя, решил не поддерживать ни того, ни другого, а болтовней сбить их со скользкого разговора. — Вчера мы вон как нахлюпались, до ку-ка-ре-ку, а сегодня опять охота. Это как еда — ешь-ешь, ну, кажется, все уже, кажется, что пузо трещит, на месяц нажрался, а потом глянь — снова давай.

— Точно.

— Значит, потерплю, — спокойно сказал Федя.

— Ну и терпи! А мы с Семкой без всякого терпения — бултых — каждый день! Или в день раза по два — бултых! А надоест — в лес! С луками! Новый штаб делать! Ого-го, вольные птицы! — воскликнул Димка, неловко, потому что был ниже ростом, обняв меня за шею одной рукой и, как крылом, размахивая второй.

Если бы не давнишний уговор провести вместе все лето, мне бы не понравились Димкины слова и объяснения, потому что обидно, когда тебе навязывают вечную дружбу для того, чтобы только насолить кому-то, а не ради тебя самого, но мы договорились об этом сразу после школы, так что Димкин порыв был лишь новым подтверждением нашей неразлучности, поэтому я с ответной горячностью обхватил его плечо одной рукой и замахал второй.

Федя, на корточках гревший ладони, медленно выпрямился и с прищуром спросил:

— А чего тебе надо, птица?

— Ничего.

— Нет, скажи, чего тебе от меня надо? Что ты весь день ноешь и гнусишь, а?.. Чтобы я тебе путевку отдал?.. Пожалуйста, бери и поезжай!

— Нужна мне твоя путевка.

— Нот, ты бери и поезжай, а мы с Семкой полюбуемся, как тебя, пистончика, вышибут оттуда!

— А ты-то кто, бонба? — резко отцепившись от меня и головой подавшись к брату, выпалил Димка.

— Или хочешь, чтобы я остался делать с тобой штабы и гнуть луки? — запальчиво продолжал Федя, не обратив внимания на выпад брата. — Хватит! Я наделался этих сопливых штабов и настрелялся из лука. Мне теперь серьезнее давай: если штаб, то настоящий, если стрелять, то из винтовки! — рубя воздух, азартно говорил Федя. — И все это есть в лагере!

Озадаченный Димка некоторое время размышлял, хлопая глазами, потом спросил задиристо:

— И скажешь, каждому дадут по винтовке?

— Не знаю.

— То-то!

— А если не каждому, то на посту который — обязательно, винтовку или автомат!

— Незаряженный.

— Зарядить недолго, научат. Зато автомат, а не лук со стрелами, кур пугать!

— Ку-ур! — передразнил Димка.

— Или бурундуков.

— Да если я тебе пущу стрелу в одно место, ты сам, как бурундук, на дерево взлетишь!

— А уж если я тебя чесану из автомата, то у тебя этого места вообще не останется, понял?

— Ага.

— Вот тебе и ага, Баба-Яга.

Чувствуя, что загнанный в тупик Димка начнет сейчас психовать, злиться и сыпать всякие странно-забавные угрозы, я лихорадочно думал, чем бы отвлечь друзей от перепалки, как вдруг пацаны вокруг засвистели и закричали:

— Поезд!

— По-оезд! — подхватил и я, увидев вынесшийся на косогор электровоз с цистернами.

В такие моменты мы застывали, задрав головы и считая про себя вагоны — кто точнее. Димка еще дулся и пыхтел, но, не доведенный до кипения, тоже скосил глаза, и губы его как бы нехотя зашевелились.

— Пятьдесят девять, — закончил Федя.

— Шестьдесят одна, — сказал я.

— Шестьдесят, — буркнул Димка.

Не успел исчезнуть за поворотом хвост состава, как на плотину выползла голова, и мы давай пересчитывать. У всех вышло шестьдесят — по — Димкиному. Он сразу просиял, добрея, и мы обрадовались.

— На БАМ, — заметил я, провожая глазами поезд.

Подпрыгивая то на левой, то на правой ноге и вытряхивая из ушей воду, Димка отчеканил:

— Бензин, — проговорил Федя. — Опасная штука! Чуть какая искра — и рванет!

— И нету плотины! И начисто смоет ваш лагерь вместе с островом! — злорадно ввернул Димка.

А я вспомнил, как нынче в январе у нас гостила бабушка, по маминой линии. После двух дней отдыха мы повели ее на плотину. Как увидела она замерзшее море справа и пропасть с кипящей водой слева, да как представила, наверно, какую тяжесть удерживает плотина, так охнула и остановилась, замахав руками и с испугом отнекиваясь:

— Нет-нет, и не уговаривайте, и не пойду. Даже ногой не ступлю! С ума сойти! А вдруг как раз в это время и прорвет? Нет-нет! Сделали! Себе и людям на страх!.. А это что, неужели живут? — ужаснулась она, вдруг разглядев ниже плотины на том берегу низкий поселок.

— Конечно, живут!

— Батюшки! И не боятся?

— Чего бояться-то? Сами же построили, на совесть, — успокаивала мама. — Не прорвется.

— Не прорвется, так прорвут!

Точно услышав этот разговор, Федя возразил:

— Цистерной ГЭС не сметешь!

— А возьмут и бросят бонбу!

— Кто?

— Кто-нибудь.

— Не бросят! Не дадим! — с генеральской уверенностью сказал Федя. — А если уж на то пошло, то от бомбы не только наш лагерь смоет, но и вас в вашем лесном штабе изжарит, как цыплят!

— Ну да! — усомнился Димка.

— Вот-те и ну да!.. В радиусе триста километров все вокруг уничтожится! Даже Усть-Илимскую ГЭС прихватит! — грозно заключил Федя, махнув рукой.

Димка на какой-то миг задумался, а потом привстал на цыпочки, настороженно всматриваясь вдаль поверх Братской плотины, как будто- желая убедиться, жива ли еще Усть-Илимская. Я же поднял глаза к небу, точно взмывая туда, чтобы сверху разглядеть катастрофу, и вот почти что с высоты спутника увидел гигантскую воронку в центре нашей Сибири.

— Ого! — вырвалось у меня.

— Да-да, — подтвердил Федя, — нам в школе рассказывали... Но в общем-то дело не в бомбе. Бомба — еще не победа. Победа — это когда после бомбы приходят люди и захватывают чужую землю. А вот тут-то мы как раз и встанем с автоматами. И в «Зарнице», и в «Ермаке» — везде!

— «Ермак» же запретили, — напомнил я.

— Может, есть другой «Ермак»... И тогда посмотрим, кто кого. А ты, балда, хочешь, чтобы нас смыло!

— Да не хочу я, это просто так, — спасовал вдруг Димка.

— То-то.

— А вообще интересно, что на дне осталось бы, если море слить? Рыбы, наверно,— куча! — повернувшись к заливу, воскликнул Димка и аж за голову схватился, словно за толщей воды уже различил серебристые вороха.

— Рыба с водой уйдет, — сказал Федя.

— Бутылки останутся, — догадался я.

— Во! — воскликнул Димка.

— Да уж, бутылочек тут — будь здоров! — согласился Федя. — Так что жми-ка, Дементий, к начальнику, пусть на минутку сольет море, мы их соберем!

— А-а! — рассмеялся тот.

Наконец-то, а то все туча тучей! Димка смеялся не обычным смехом, как все люди, а каким-то веселым криком, словно его одновременно душили и щекотали, и был в веселье, как и в злости, неудержим.

Над нами просвистела пущенная из кустов над обрывчиком пустая бутылка и плюхнулась возле бон. Димка — к воде, бульк — с трамплина, и через минуту добыча уже лежала в сумке.

— Порядочек! — прошептал Димка.

— А ты говорил — не повезет!

— Это я нарочно, чтобы повезло!.. Надо последить за теми мужиками — у них, кажется, еще есть! Могут не бросить в воду, а в кустах оставить — для размножения! Мол, пусть вырастет еще. А мы ее — чик-чирик! Баба-Яга — санитар леса! — гордо заключил Димка. — Кстати, я заметил, что где валяются бутылки, там поганки растут! Так что я — двойной санитар! Ну-ка, где они там? — Он забрался на пень, старательно вглядываясь в кусты.

— Ну, ты последи там, а мы тут перекусим, — сказал Федя, заползая с сумкой под пенек.

— Э-э! И я!

Мы сошлись головами подо пнем, образовав трехконечную звезду, и, стиснутые корнями, как осьминожьими щупальцами, стали делить припасы.

2

В тот же день за ужином я вдруг вспомнил про «Ермак» и на всякий случай спросил у папы, правда ли, что лагерь запретили. Папа в свою очередь поинтересовался :

— А что?

— Да непонятно и глупо, — ответил я, пожимая плечами. — Ездили-ездили, строили-строили и хлоп — запретили. Пацаны уже собирались туда, а им — фигу!

— Кто собирался?

— Федя, например.

— Это он тебе сказал о запрете?

— Он.

— Ох, и шустрые Лехтинские, — заметила мама.

— Это тетя Ира узнала.

— Тетя Ира еще шустрей... Ведь есть, кажется, один военно-спортивный лагерь для ребятишек.

— «Зарница», но он сухопутный, — уточнил я.— А надо, чтобы и с моря охранять.

— Кого? — не понял папа.

— Как кого?.. И нас, и вас, и ГЭС.

— Хм, красивая картинка: отцы и матери вкалывают, а малышня воюет.

— Ну, уж если воевать, то пусть лучше малышня, — рассудила мама. — Со взрослых хватит, да они и воевать-то ладом не умеют, им обязательно чтобы смерть была и ужасы, а малышня бескровно воюет, по-человечески. И пусть.

— Значит, пап, правда?

— Позавчера было правдой, а вчера — уже нет.

— То есть как?

— Запрет сняли.

— Ура-а!.. А почему?

— Как раз потому, о чем ты сам говорил: ездили-ездили, строили-строили — зачем же бросать? Это раз! А второе, этот флотский оказался пробойным мужиком! — сказал папа, обращаясь к маме, и пояснил мне: —Я о том дяденьке, который, помнишь, приезжал к нам в лагерь зимой? Давлет Филипп Андреевич!.. Поднял весь проф- и партактив! И нас, плотников, вызвали. Что такое, говорит? Создали море, а моряков — кишка тонка? Позор! Чего, говорит, испугались? Природы? Парадокс! И пошел, и пошел! Дайте мне, говорит, ваших тепличных гавриков, я из них людей сделаю!.. В общем, опять разрешили! И его начальником назначили!.. А что, хорошая идея! Надо же чем-то настоящим заниматься пацанам! Пусть немного рискованно! Но вон один поляк говорил, что дети имеют право на риск! А уж юнгам-то маленький риск совсем не повредит!

— Даже большой не повредит, — уверенно сказал я. — Военный же лагерь, а не тру-ля-ля!

— Вот именно! И еще потому лагерь открывают, что едет пушка! — сказал папа.

— Пушка? — не понял я. — Какая пушка?

— Настоящая, с корабля. Филипп Андреевич как знал, что с «Ермаком» будут хлопоты. Едва лагерь заложили, он связался с Владивостоком — так, мол, и так, помогите юным морякам! И вот подарочек! Вчера пришла телеграмма: встречайте таким-то поездом такого-то числа, с приветом — тетя пушка! Нашим, понятно, деваться некуда! Не ставить же ее возле управления!

— Вот здорово! — воскликнул я.

— Всех обхитрил Давлет! Морская душа — жаждет моря! Даже для детей! Так что скажи Феде, заключил деловито папа, — пусть подает заявление в «Ермак».

— Поздно, — огорчился я. — У него уже путевка в «Зарницу». Послезавтра едет!

— Жаль! А мы завтра едем, всей бригадой, на неделю — срочно достраивать «Ермак». Там пустяк остался: поставить забор, подновить дебаркадер, обшить командный пункт да кое-какие мелочи в столовой, или как она по-морскому?

— Камбуз.

— Во-во, камбуз! — И папа обернулся к маме. — Если ты не против, я Семку опять возьму с собой!

— Ой, да хоть на все четыре стороны!

Внешне мама была суровато-безразлична ко мне, но за этим, как за плотиной, держались, я чувствовал, мягкость и доброта, которые в случае чего могли спасительно хлынуть из-под в миг приподнятых затворов. Отец же, на первый взгляд, вроде бы наоборот — купал меня в своем внимании и заботе, как в прогретых верхних слоях нашего моря, но я, бултыхаясь, постоянно ощущал суровость стометровой глубины, куда и мысленно занырнуть страшновато. Но в этом разнобое родители так ловко уравновешивались и согласовывались, что я никак не мог понять, кто же меня больше любит и кого больше люблю я. Вот и теперь они, порознь придя к одной мысли, вдруг умолкли и принялись швыркать чай, даже не глядя друг на друга, словно разговор на этом окончился.

Но разговор не окончился.

Дело в том, что зимой в «Ермаке» со мной случилась страшная вещь!.. Туда мы добрались по льду на машинах — перед этим прошел бульдозер и пробил в снегу дорогу. Если бы не вмерзший в заливчик дебаркадер, я бы решил, что до нас тут и не пахло человеком — тайга-тайгой и глухомань. На барже нашлась каюта с кирпичной печью, и в этой каюте мы с папой безвыездно прожили два дня. А на третий ему понадобилось отлучиться, и я до ночи согласился побыть один. Я не боялся, нет, и если бы не этот зверь, я бы спокойненько дождался папу. Но зверь, почуявший мое одиночество, явился. Я натерпелся столько страху, что расплакался, когда папа приехал, а утром, несмотря на уговоры, укатил домой... И сейчас родители испытывали меня — решусь ли я во второй раз подвергнуться опасности. Но именно потому, что тогда я напугался до смерти, и потому именно, что то место осталось для меня самым жутким, какие я только знал, теперь, когда я стал на три месяца старше, мне вдруг щемяще захотелось снова побывать там.

И я выпалил:

— А что? И поеду!

— Об этом и речь, — сказал папа.

— Нет, вы говорите так, как будто я не поеду, как будто я это... А я не трушу!

— Ну и правильно. Собирайся!

— Прямо сейчас?

— А чего же?.. Прикинь, что надо взять. Наверно, удочку, ножик, книжку, плавки. Купаться — посмотрим, а загорать будешь. Автомат возьми или саблю — для надежности. Какое у вас там оружие сейчас в моде?

Я вспомнил Федины слова о настоящем автомате, но все же ответил:

— Лук.

— Ну вот, лук и бери. Есть он у тебя?

— Есть.

— Покажи-ка.

Я принес короткий лук, сделанный из кривой и уже полувысохшей сосновой ветки. Папа оглядел его,ощупал, попружинил, пощипал тетиву — вовремя я сменил веревочку на жилку! — и заключил, щелкнув языком:

— Жидковат.

— Знаю. Это я наскоро, чтобы хоть какой-нибудь да был. А потом новый сделаю, как у Димки: во весь рост, из березы или из черемухи, если найду.

— Черемухи не обещаю, а вот берез в лагере — сколько хочешь. Несколько штук мы повалим — на всякие заготовки, а ветки — твои. Так что запасайся жилкой, и мы такой там лучище отгрохаем, что у Димки твоего от зависти уши распухнут! А уж о медведе том и говорить нечего — и носа не сунет, особенно если учесть, что его там и нет, медведя-то, — мягко намекнул папа на мое сомнительное, по их уму, зимнее приключение.

Я не стерпел:

— Зато был!

— Да не был же, говорю! — азартно подхватил папа. — Я потом все вокруг облазил — хоть бы след какой серьезный! Чисто и гладко, одни мышиные строчки.

— А кто лесины валил?

— И лесин поваленных не было.

— Опять не верите!.. А раз не верите, значит, я сумасшедший! И везите меня в больницу! И нечего со мной как с нормальным разговаривать! — возмутился я, вскочил со стула, обошел его и сел опять. — Я вон даже сочинение про это писал, и Ольга Максимовна поставила мне четверку.

— Да верим, не кипятись, — сказала мама, уже кончившая есть и с улыбкой наблюдавшая за нами. — И в сочинении очень правдоподобно и даже страшно. Только непонятно, кто же это все-таки был: медведь, лось или кто?

— Если бы я хоть капельку подождал, а не удрапал, я бы увидел!.. По-моему, морда уже показалась!

— Я как-то читал об одном французе, который исследовал подземные пещеры. И вот однажды он услышал там звон колоколов. Представляете? Глубоко под землей, гробовая тишина, одиночество и — колокола! Откуда, как, что за нечистая сила? Ему бы повернуть да — деру, а он — нет, не может быть и — вперед! И что вы думаете? Нашел три пустых консервных банки, в которые с потолка пещеры капала вода, и вот это-то бульканье из-за хитрой акустики превращалось в грозный колокольный звон. Вот ведь какая штука! Из-за пустой консервной банки можно с ума сойти, если остановиться на полпути.

— Да-а, — протянул я.

— И еще я читал про одного парнишку, — не дав мне напереживаться, продолжил папа, пошвыркивая чаем. — У них бабушка умерла. Ну, ее положили на стол, руки на груди, и накрыли простыней — все, как надо. А парнишка боялся. Боялся, боялся, а потом осмелел и подошел. А в горнице никого как раз не было. Ну, подошел и смотрит. И вдруг бабушкины руки под простыней шевельнулись, — таинственным шепотом протянул папа и, скрестив свои руки на груди, показал, как они шевельнулись.

— Страх-то! — охнула мама, а моим глазам стало аж холодно — до того я их выпучил.

— Парнишка как заорет и — деру!.. А подумай он, что это, мол, за чертовщина: бабушка мертвая, а руки шевелятся, да задержись — увидел бы, как из-под простыни вылез котенок. Вот такой! — внезапно добавил папа, кивнув в кухонный проход, где из темного коридора появилась, блестя глазами, наша Шкилдесса, как будто у нас в комнате лежал покойник, и она действительно шла от него к нам, живым.

Я обомлел.

— Брысь! — испуганно фыркнула мама, и кошка озадаченно остановилась в дверях. — Страсть-то какая!

— Страсть, если не доглядеть. А доглядишь — там всего на всего котенок. Привык с бабушкой спать, вот и пристроился, а потом замерз, видно.

— Да ну тебя! — отмахнулась мама.

Опомнившись, я чуть не спросил, уж не с нашей ли первой бабушкой произошел этот случай и уж не он ли сам был тем парнишкой — папа любил всякие были и небылицы приписывать книгам, чтобы лучше верили, — но вспомнил, что та бабушка погибла на фронте, а вторая жива и здорова.

— Чудес, братцы, нет! — заключил папа.

— А медведи есть, — сказал я.

— Медведи есть, — охотно согласился он, поднимаясь и глуша ладонью зевок.— Так что да здравствует настоящая встреча с настоящим медведем! Собирайся! И Шкилду вон сунь в рюкзак, для компании, пусть помышкует на природе.

Я осторожно, точно все еще подозревая в ней какого-то оборотня, дружащего с мертвецами, склонился к кошке и погладил ее. Заурчав, она мигом опрокинулась на спину, схватила мою руку передними лапами и, отбрыкиваясь задними, давай бешено кусать ее... Весной я натолкнулся у магазина на маленькую девчонку, которая предлагала всем хилого котенка, плача и объясняя, что папка хочет отнести его в лес. Никто котенка не брал. А я вспомнил, как мама однажды заикнулась о кошке, которую надо бы хоть на недельку попросить у кого-нибудь — погонять мышей, и взял беднягу, жалея и его и девочку. Мама охнула, но оставила котенка, окрестив его Шкилдой. Кто-то заметил, что правильнее — «шкидла», но мама отмахнулась, дескать, стоит ли тратить правильное слово на этакое создание. Помаленьку Шкилда выправилась и превратилась в настоящую Шкилдесса, боевую и хитрую кошечку. Это мы с Димкой воспитали ее по-боевому: я дразнил пятерней, а он придушивал и зажимал хвост, приговаривая «лови мышей, лови мышей»... И вдруг я спохватился — что же это получается: Федя укатывает, я укатываю, а Димка один кукарекай тут целую неделю? Если бы даже не та договоренность не разлучаться, все равно подло бросать человека на съедение скуке, а уж если договорились да еще так бурно и картинно подчеркнули сегодня это перед Федей, то тут совсем!..

— Пап, — сказал я, выпуская кошку, — а если для компании не Шкилдессу, а Димку взять?

Я и зимой так хотел, но тетя Ира не отпустила Димку к черту на кулички, и теперь он не очень-то верил моему страшному рассказу, хотя и не подсмеивался. А вот показать бы ему место, где полыхал костер и откуда раздался треск, он бы присвистнул!

— Димку? — размышляюще переспросил папа. — Он же тогда лучше твоего лук сделает!

— И пусть! Он все равно сделает лучше. Увидит — и сделает! Он полберезы согнет!

— Это конечно, но я вот боюсь, что вы мне работать не дадите. За одним тобой-то я угляжу, а за двумя?.. Вода кругом, бревна, а вас туда и понесет.

— Не-ет, пап!

— Знаю я ваше «нет».

— А может, вдвоем то надежнее, — вставила мама.

— Конечно, надежнее! — подхватил я. — Один булькнет — второй закричит.

— Тьфу, тьфу, тьфу! — по-Димкиному поплевала мама.

— Он хорошо плавает?

— Еще как!

— Ну, если тебе с отцом скучно...

— Да не скучно мне с тобой, пап, а просто ты будешь работать. Да и после работы не станешь ведь играть со мной в чижика или в войну!

— Стану.

— Да, станешь! — хмыкнул я. — Ударишь разок — и все, перекур. А с Димкой мы бы весь день!

— Ладно, уговорил, — сказал папа и потрепал мою шевелюру. — Бери свою ненаглядную Бабу-Ягу.

— Ура-а! — крикнул я, и Шкилдесса, решив, наверное, что это я готовлюсь к новой атаке на нее, панически буксанув на гладком полу, прыснула в коридор.

3

Отправляясь на работу, папа дал мне две десятки, листочек, на котором написал, чего и сколько купить, пояснил, как упаковать еду вместе с вещами в рюкзаки, и в двенадцать велел ждать — он заедет за мной. Сделав два рейса в магазин, я заметался по комнатам, как горящий человек, который хочет ветром сбить с себя пламя: схватив одно, я вспоминал второе, а на глаза попадалось третье. Я боялся не успеть к Лехтиным, а сам Димка может сегодня вообще не прийти, потому что по понедельникам они с Федей сдавали накопленную за неделю посуду.

И я спешил.

Обычно же мы встречались часов в десять. Димка поднимался по-стариковски рано, что-нибудь делал, потом не торопясь брел через лес и все равно заставал меня в постели, спящего или с книжкой. Я не был засоней, а просто не досыпал положенного. Мы жили на первом этаже, и утрами меня всегда будили хлопки подъездных дверей. Очнусь и, не открывая глаз, начинаю в полудреме прислушиваться и рассчитывать: вот затопали сверху, ниже, ближе, вот наша площадка, а вот — бух! Иногда так сильно, что вскочил бы, догнал этого негодяя и трахнул бы его чем-нибудь по башке с таким же дверным громом. А иногда простучат каблуки мимо, а хлопка нет, точно духом сквозь двери прошли,— вот люди! И тоже хочется догнать и узнать, кто же это!.. А когда отбухает, сон опять наваливается на меня, но уже вялый и зыбкий. Вскоре является и Димка. Если срочно — свистит под окном, а нет — усаживается там на камень и, строгая деревяшку, начинает петь, на лету подбирая слова, вроде таких:

Я, улыбаясь, слушаю эти деловые серенады, которым Димка, как глухарь копалуху, выманивал меня на свидание. Словно убаюканный, я иногда так долго не отзывался, что он, наконец, спохватившись, строго выкрикивал:

— Семка!

— Оу!

— Ты где там пропал?

Я вскакивал, открывал окно и выбрасывал наружу привязанную к батарее веревочную лестницу с пятью поперечинами, по которым Димка, сопя, забирался ко мне, как пират, и мы намечали планы на сегодня, а то и на завтра.

К половине одиннадцатого я набил оба рюкзака, запер квартиру и вылетел из подъезда.

В приплотинной части поселка все давно прибрали, вылизали и заасфальтировали, а в нашей, отдаленной, было грязно и неустроенно. Лежали кучи чернозема и груды бордюрных камней, с ними ежедневно возились только два-три человека — и дело шло по-черепашьи. Зато рядом с нами был лес: миг — и ты там, кувыркайся, пеки картошку да играй в войну. Не приучи меня этот лес к себе, я бы той ночью в «Ермаке» не просто дрожал, а помер бы!

Я мчался по узкой дорожке, на бегу дергая кусты за ветки, как девчонок за косички. Везде блекло синели подснежники. Они уже отходили — чашечки их расслабленно развернулись, подсыхая, и только в низинах и в тени, где таился холодок, они еще геройски не сдавались. На смену им из земли лезли тугие бутоны огоньков. Все это я замечал мельком, а ноги несли и несли меня. Солнце за соснами летело со мной наперегонки, щупая лучами, не опережаю ли я его... Интересная штука — бежишь вот, бежишь, лес все гуще, прохладней и тревожней, и чудится, что почти заблудился, и вдруг — прибегаешь к друзьям. Как хорошо, что друзья есть всюду, куда бы ты ни попал!

Еще недавно я боялся один добираться до Лехтиных, и лесной глуши боялся, и самой подстанции, даже названия — не станция, а подстанция, как подполье или подземелье, где водится нечистая сила, а сейчас — хоть бы хны, но к подстанции я относился с прежней почтительной настороженностью.

Вон она показалась между сосен, поверх кустарника. Высокая решетка, за какой в зоопарках держат львов, толстые кирпичные столбы, а внутри — жабристые, сердито надутые трансформаторы, брызгающие, говорят, кипящим маслом, и провода, провода — как будто в паучьем логове, а сами пауки как будто таятся вон в тех будках, с черепами на дверях, или прискальзывают по лэповским паутинам из-за лесного поворота, когда в их сеть кто-нибудь попадает. А вокруг валяются размозженные головы коричневатых изоляторов, как чьи-то обглоданные кости, а вон полузарылся в землю и полузарос травой ржавый бульдозерный отвал, похожий на челюсть гиганта. Казалось, что это дотлевали останки тех, кто пытался осадить подстанцию и пал, испепеленный.

Вот в этом-то странном тридевятом царстве и жили Лехтины. Их насыпной домишко, один из полутора десятков, стоял метрах в двадцати от решетки, а огород вообще упирался в прутья, так что малина даже западала туда.

На завалинке, в солнечном потоке, застыло сидел костлявый дядя Степа, в майке и с папиросой в зубах, рядом с ним, из опилок, жутко торчал дырявый валенок, словно дядя Степа только что закопал тут кого-то. Димка с Федей посреди двора мыли в поросячьем корыте «пушнину» —так они называли свою добычу — бутылки. Вокруг них, кококая и косоглазя, бродили куры. Поросенок Васька повизгивал в сторонке, возмущаясь, что его не подпускают к собственной посуде.

Мне нравился двор Лехтиных тем, что тут всегда кипела жизнь: кричали, бегали и дрались.

— Пошел! — шикнул Федя на поросенка и увидел меня. — Семка! Заходи!.. Раненько ты сегодня.

— Дела! Здрасте, дядя Степа!

— Здравствуй, — безразлично пыхнул тот дымком.

— A-а, стой-ка! — воскликнул вдруг Димка и стремительно умчался в дом.

— Э-э! — только и успел я протянуть. — Куда это он? Как будто я его бить хочу!

— Не ты его, а он тебя!

— Как это?

— Сейчас увидишь, — улыбнулся Федя.

— Фокус какой-нибудь?

— Почти.

Федя осторожно и даже морщась отделил, как бинт от раны, этикетку от бутылки, смыл тряпкой полоски клея, прополоскал нутро, заткнув горлышко указательным пальцем, потом глянул ее против солнца и поставил на фанерный лист рядом с корытом, где уже сушилось их десятка два — сегодняшний урожай. Каждый понедельник спозаранку Лехтины прочесывали лес между подстанцией и поселком, подчищая следы субботних и воскресных гулянок. Случайные бутылки попадались редко, но у братьев было на учете около десятка «капканов», так они окрестили те уютные пятачки с костерками, которые мужики постоянно облюбовывали для своих тайных увеселений, и эти «капканы» надежно приносили добычу. А бутылочных соперников у Лехтиных, кажется, не было.

Димка выскочил, гремя шахматной доской, и с ходу высыпал фигуры у поленницы, прямо на щепки.

— Семка, иди, я тебе детский мат поставлю!

Я хотел сказать, что некогда, что нас ждет ого-го какое дело, но Димка возбужденно-суетливо начал расставлять фигуры и весь горел таким нестерпимым азартом, что я, чувствуя, что время еще есть, заинтересованно подсел к нему. В шахматы мы играли плохо, через пень колоду, зная лишь, что в конце концов над поставить королю мат, а вот этого-то у нас и не получалось — срубалось все, что можно, и жестокий бой кончался обычно ничьей. А тут, видите ли, он матом грозит!

— Вчера его научили, — сказал Федя. — Он ту всех уже заматовал. Ты остался да вон Васька.

— Так, мои белые. Пошел, — крякнул он и двину центральную пешку, а я, не раздумывая, махнул конем через пешечный забор. — Куда! — возмутился Димка, водворяя моего коня на место. — Кто же так ходит! Надо вот этой пешкой. Хорошие игроки, которые понимают, всегда с нее начинают.

— Ладно, — согласился я, не желая отставать от хороших игроков, и пошел пешкой.

Димка скакнул офицером и заегозил. Я помедлил. Это показалось ему опасным, и он опять подсказал:

— Теперь защищай ее вот этим конем.

— Зачем защищать?

— Потому что я сейчас нападу на нее!

— Тогда и защищу, — сказал я и .выставил ферзя

— Куда! — опять рявкнул Димка и хотел схватить ферзя, но я отбил его руку.

— Не лапай, а за себя давай ходи!

— А ты убери ферзя!

— Не уберу!

— Ну и мата не получишь!

— И не надо!

— Балда! Ему как доброму мат ставят, а он!.. — Димка изловчился и цапнул-таки ферзя.

— Поставь! — вспылил я.

— А уберешь или нет?

— Нет!

— Ну, и вот тебе! — И Димка, вскочив на ноги, пульнул ферзя через забор на улицу.

Куры, собравшиеся возле нас в ожидании, не будет ли от нашей игры каких-нибудь съедобных отбросов, разлетелись с кудахтаньем. Федя, все время, наверное, крепившийся, прыснул наконец и разразился смехом на всю подстанцию. Гоготнул и дядя Степа, Опешивший было, я тоже разулыбался. А Димка, нервно оглядывая нас, засопел, засопел и вдруг обрушился на брата:

— А ты, Федяй, чего? Тебе-то я мат поставил!

— Я поддался.

— Поддался! Сейчас как рассыплю поленницу, узнаешь!

— Сам и соберешь.

— Или Ваську выпущу!

— Сам же пойдешь искать.

— Ага, сам!

Васька, услышав свое имя, решил, видно, что пора действовать и ему. Он улучил момент, сунулся к фанерке и поддел ее своим пятачком — бутылки со звоном посыпались в пыль.

— Ах ты, чмырина хвостатый! — всполошился Федя, схватил лежавшую у ног хворостину и дважды успел огреть поросенка, прежде чем тот, визжа на одной ноте, улепетнул. — Что ты наделал, черт лысый? Я тебе! — еще раз пригрозил он, и Васька издали понимающе хрюкнул.

Димка воскрес.

— Что, досмеялся, Федяй? Так тебе и надо! — возликовал он. — Васька за меня отомстил! Молодец, Вася! Хрю-хрю-хрю, иди сюда, я тебя почешу!

— Раз молодец — иди перемывать!

— Сам прозевал! — отрезал Димка.

— Из-за твоих шахмат.

— Давай-давай! — крикнул дядя Степа с завалинки.

Почувствовав, что огонь перепалки приближается ко мне, виновнику ссоры, я вмешался:

— Ладно, Димка! Вечером дашь мне мат!

— Ну вас!

— И не здесь, и не у нас, а в лагере «Ермак» — заявил я, сдерживая радостную дрожь в голосе, но приятно ощущая, как она все же пробивается.

— Где-где? — переспросил Федя.

— В «Ермаке»! — гордо повторил я и передал весь разговор с отцом, упомянув, конечно, и пушку и закончив главным — что нас с Димкой берут с собой. — И тебя, Федь! — добавил я. — Но мы же на неделю, а тебе завтра уже ехать.

— На неделю? — воскликнул Димка.

— А может, и больше! — поддал я.

— А-а! — залился он.

— А что ты радуешься, интересно? Тебя же еще никто не отпустил,— охладил братишку Федя.— Мамы-то нет.

— Ты отпустишь.

— А возьму и не отпущу!

— Отпустишь! — заверил весело Димка. — Ты же брат! Старший брат, умный брат, хороший брат!

— Заподлизывался?

— Это я чтобы добром, — хитро пояснил Димка. — А могу и не подлизываться. Если не пустишь — так удеру!

Димка присел, чтобы собрать шахматы, но замер без движений, ожидая окончательного ответа брага. Чувствуя это, Федя не спеша собрал в корыто все испачканные бутылки, тоже присел и лишь тогда ответил:

— Ладно, отправляйтесь!

— Ур-ра-а! — гремя фигурами, закричал Димка.

— Только быстрей, — подстегнул я. — В двенадцать часов за нами придет машина.

Захлопнув доску и зажав ее под мышкой, Димка кинулся вон со двора искать заброшенного ферзя и тотчас вернулся, зажав его в кулаке и торжествуя:

— Мы вперед тебя в лагерь попадем! И не в какую-нибудь «Зарницу», а в «Ермак»!

— Зато я — служить, а вы — так себе, цветочки нюхать!

— И мы с Семкой службу наладим! — не сдавался Димка. — За неделю знаешь как можно наслужиться!.. Э, Семк, значит, еду надо брать, если на неделю?

— Конечно!

— А тебе и на час надо еду, — заметил Федя, опять составляя ополоснутые бутылки на фанерку. — Ты ведь обжора, каждые пятнадцать минут что-нибудь да жуешь!

— А-а! — рассмеялся Димка и нырнул в дом.

— Давай-давай! — сказал дядя Степа.

Отец Лехтиных раньше был жутким пьяницей. Потом его насильно положили в больницу и долго лечили. Тягу к водке выгнали, но вместе с этой тягой ушло из него что-то человеческое — он стал как бы ненормальным. Не таким, которые на стены кидаются или бегают голыми по улице, а наоборот, — он затих намертво. Пустым — вот каким стал дядя Степа. Из электриков его перевели в сторожа, а дома он делал единственное — курил, курил так, что иногда из нетопленной печи струился дым. Для домашних он был ноль без палочки. Раньше, когда дядя Стела пил, братья ненавидели его, а сейчас просто не замечали.

Федя кончил с бутылками, достал из карманов две сетки, красную и зеленую. Красную протянул мне, и мы принялись складывать в них «пушнину». На крыльцо вылетел Димка и ликующе крикнул:

— Вот что я возьму! — Подбежал и поставил на чурбак банку с тушеной говядиной. — О-о!

— Хорошо! — сказал я.

— Еще надо?

— Хватит! Я накупил всего!

— Еще-еще! Нечего нахлебничать! Этот обжора объест вас, как миленьких! — Федя усмехнулся, связал шпагатом сетки, отнес их к крыльцу, выкатил из сеней велосипед и, перевесив сетки через раму, прислонил его к завалинке. — Пошли, горе-турист, я тебя соберу! Неси свою банку!

Было что-то сказочно-колдовское в том, что лехтинская насыпушка, такая неказистая и маленькая, почти нищая снаружи, оказывалась вдруг опрятной и просторной внутри, даже с перегородкой, отделявшей ребячью комнатку от главной, которая служила и кухней, и столовой, и спальней родителей, и тут же стоял телевизор. Но самым интересным были полати. Они шли над головой от двери до середины комнаты, справа упираясь в стену, а слева обрываясь в метре от печи; тут вздымалась крутая лесенка, за которой держались дрова. Свободный угол полатей, против ребячьих дверей, висел на толстой двойной цепи. Что-то дремуче-средневековое таилось во всем этом. Когда я оставался ночевать у Лехтиных, мы с Димкой спали на полатях и допоздна смотрели оттуда телевизор, хотя лица на экране сильно сплющивались.

Отправив Димку в подполье за картошкой, Федя открыл холодильник и давай опустошать его. Кругляк колбасы, начатый брикет масла, копченая селедка, около десятка яиц, три золотистых луковицы — все это мигом выросло на столе. Потом Федя отсыпал в полиэтиленовый мешочек сахару, достал из шкафа миску, кружку и ложку с вилкой, сходил в свою комнату и вернулся с рюкзаком и Димкиной телогрейкой. Выбравшись из подполья с ведерком картошки и увидев на столе груду пищи, Димка схватился за голову.

— А-а!.. Все мне?

— Тебе. А хлеб и чай там купим.

— А-а! Я столько не съем!

— За неделю-то? Съешь и облизнешься!.. Да, сухари забыли! Хочешь сухарей?

— Хе-хе! — ухмыльнулся Димка, довольно потирая ладони, как паут лапки перед тем, как впиться, хотя недавно объяснял мне, что злость в его характере пошла от сухарей, которые в детстве давали ему вместо игрушки, чтобы легче прорезались зубы, но сухари кололи десны, Димка злился и ревел, и так это осталось.

Со шкафа Федя достал большое сито, наполненное кубиками сухарей, отсыпал половину, и Димка тут же нетерпеливо сунул себе и мне в рот по сухарику.

— Ну, тащи старое одеяло с полатей и начнем укладываться, — отдал Федя последнее распоряжение.

Через десять минут все было готово, и мы вышли во двор. У корыта с невкусным хлебовом жалостливо повизгивал Васька, не подпуская однако кур. На завалинке так же оцепенело сидел дядя Степа. Федя взвалил рюкзак на багажник, зацепил лямки за седло, и мы тронулись. Проходя мимо отца, Димка наказал:

— Скажешь маме, что Федя меня отпустил.

— Ладно.

— До свидания, дядя Степа! — крикнул я, но он, прикуривая новую папиросу, не отозвался.

— Брось ты с ним здороваться да прощаться! — как то болезненно выговорил Федя за калиткой.

— Как же — человек ведь! — возразил я.

— Какой человек?!.

— Ты что на отца так? — ужаснулся я.

— Кабы он отцом был! — буркнул Димка.

— Все, отнянчились, хватит! — отрезал Федя, напряженно ведя за руль тяжелый велосипед. — Сколько лет просили, умоляли, плакали: папочка, миленький, родненький, не пей!.. Нет — дул, как лошадь! Вот и додулся!..

Начался лес.

Мы придержали велосипед, навьюченный так, что крутить педали было невозможно, Димка вспорхнул на седло и, легонько притормаживая, покатился по тропе, которая петляла и шла с заметным уклоном до самого поселка. А мы с Федей, придерживая с обеих сторон рюкзак, в котором бренькали шахматы, побежали, отмахиваясь от кустов и все более оживляясь.

4

В кузове, наполовину закрытом низкой будочкой, ехало шестеро плотников во главе с папой и мы с Димкой да Шкилдесса, которую я сунул в карман рюкзака и так застегнул клапан, что наружи осталась одна голова. Сперва кошка мяукала и рвалась, но, когда миновали плотину и начало трясти, она умолкла и только медленно закрывала и быстро открывала глаза, борясь, видно, с морской болезнью. Звякали инструменты в четырех плотницких ящиках. Плотники сидели у переднего борта на брусе, который подпрыгивал вместе с седоками, и они, беззлобно поругиваясь, все время сдерживали его прыть. Мы с Димкой, заложив рюкзаки между колен, устроились на запасном колесе, которое тоже подпрыгивало.

— Кого везешь? — весело кричали плотники, когда поддавало сильнее. — Дрова везешь?

Миновав правобережный поселок, машина углубилась в лес, затем запылила в гору. Прыгая, наше колесо выдвинулось из будочки, и мы с Димкой видели по сторонам и позади бескрайнюю зелень леса, в одном лишь месте запачканную дымом — там горела свалка древесных отходов. Дорога ползла вверх змеей, а ее напрямик перерезал нахрапистый след бульдозера. От плотников мы услышали, что эту «серпантину» еще давно проложили к карьеру, который был на макушке горы и который уже давно забросили, а вот что ниже — черт его знает. Значит, интересно.Когда черт примешивается, всегда бывает интересно!

Лес поредел, дорога стала выравниваться, машина газанула и вдруг остановилась. Шофер хлопнул дверцей и сказал, что проверит спуск впереди. Ехавший с ним в кабине парень-бурят в штормовке и кедах высунулся и крикнул, что спуск хороший, но шофер все равно пошел. Я потрогал Шкилдессу — жива ли, на мое прикосновение она беззвучно мяукнула. Мы с Димкой поднялись, разминая затекшие ноги. Слева, метрах в ста, я увидел телевизионный ретранслятор — высоченную мачту. Зимой я четко видел ее с дебаркадера. На мачте изредка выла какая-то сирена, а ночью зажигались красные огни — для того, наверное, чтобы ее не задевали самолеты, как раз отсюда заходящие на посадку. Встав на запаску, я глянул поверх будки и в глубине распадка поймал сверканье.

— Залив! — сказал я.

— Да? — отозвался Димка и, приподнявшись на цыпочки, завертел своей мышино-маленькой головой.

Он обратил внимание на опрокинутый в стороне от дороги автобус. По ржавым язвам, по тому, как он зарос и пророс зеленью, было ясно, что завалился он тут давненько. Димка заметил, что неплохо было бы в нем штаб устроить.

Нас объехали двое пацанов на велосипедах, которых мы обогнали на подъеме. На одном была пляжная шапочка с прозрачным зеленым козырьком, а с головы второго, старшего на вид, спускалось что-то похожее на капроновый чулок. К багажнику его велосипеда был приторочен желто-оранжевый тюк — палатка, наверно. Водитель наш вернулся, крикнул, что до первого дождя дорога сносная, и мы покатили вниз.

Наше колесо упрыгало опять в будку, и мир снова сузился до будочной рамы, напоминавшей, правда, огромный экран телевизора, и именно голубой из-за неба, на котором плыли, мотались и дергались махровые вершины сосен. Дорога шла круче, чем на подъеме, но петляла так же. Кузов дрожал, и в моем животе начало что-то холодеть и свертываться. Опасаясь, что это подступает морская болезнь, я нащупал голову Шкилдессы, сочувственно погладил ее и, глубоко задышав стал по ее способу медленно закрывать и резко открывать глаза, отпугивая тошноту... Не знаю, чем бы закончились мои упражнения, если бы машина, стрельнув глушителем, не замерла.

— Вот и приехали! — объявил папа.

— Обед! — крикнул кто-то из плотников, и они с гвалтом посыпались через борт, принимая друг у друга сумки, сетки, ящики с инструментами и наши рюкзаки.

Мы стояли на верхней дороге, между камбузом и каркасами палаток, которые ступенчато шли вниз. Зимой лагерь выглядел прозрачнее и беднее. А тут откуда что взялось — прорва зелени, густющей и яркой! Поставленный на столбы камбуз казался подвешанным к веткам сосен, а осинник так оплел палатки, как будто пожирал их, рассасывал, и потому-то от них остались одни скелеты.

Димка маханул на ворох свежих досок и брусьев, кувыркнулся оттуда в траву и, укатившись под куст, закуковал — в лесу он был как дома. Я же тихонько спустился по колесу и первым делом освободил размяукавшуюся Шкилдессу. Она потянулась и как ни в чем не бывало давай обнюхивать травинки. Окликнув Димку, я поспешил вниз, между палаток, мимо застекленного павильона ГКП[1] поставленного на деревянные столбы, наполовину обшитые уже досками.

«Ермак» прятался в глубине одного из боковых заливчиков большого Зябского залива. Этот заливчик делился маленьким мыском еще на две бухточки. Кто-то правильно заметил, что мысок похож на нос корабля, и с учетом этого возводились все береговые постройки. Как летчик, или птица, или даже ведьма, летающая на помеле, я почему-то умел смотреть с высоты, хотя ни на чем пока не летал, кроме как во сне, и отчетливо видел этот корабль, который, едва врезавшись в море, вдруг по чьему-то велению застыл. Лес не мешал мне, наоборот, маскировка обостряла мое зрение.

Я спустился к правой бухточке. Здесь у берега стоял дебаркадер, а посредине торчала из воды сухая и почти оголенная лиственница с надломленной вершиной.

— Вот она! — сказал я подоспевшему Димке.

— Которая горела?

— Да.

— А где гарь?

— Там немного, кольцом выгорело.

— А!.. А где кольцо?

— У самой воды. Блестит — не видно.

— Все видно. Нет там никакого кольца, — сказал Димка таким тоном, в котором так и чувствовалось, что, мол, не зря мы тебе не верили.

— Да как это никакого? — возмутился я, до рези вглядываясь в пограничье лиственницы с водой и действительно не находя там следов костра! — Хм, здорово!

— Может, в другом месте?

— Нет.

— Или другое дерево, которое потом рухнуло, — предположил Димка, намекая на возможную увертку.

— Нет, нет!

Какие могли быть увертки! Стой вокруг еще десяток подтопленных деревьев, я бы все равно узнал эту листвяшку, верхушка которой обвисла журавлиным клювом. Но устоявших больше не было, все попадали, сплелись ветками и вместе с блуждающими бревнами плотно закрыли почти полбухты, хоть перебегай на ту сторону, что и делали трясогузки, гоняясь за мошками.

— Смыло, — заключил Димка.

— Гарь не смывает! — чуть не со слезами возразил я зло. — Говоришь — смыло, а думаешь — врет!

— Да нет же, Семк, верю! Честное слово! Лагерь есть, баржа есть, значит, и зверь был! — рассудил он без тени легкомыслия на этот раз. — Откуда он ломился?

— Вон оттуда! — И я указал на тот берег.

— Ну и все, потом сходим, расследуем!

Нет, не будет мне покоя, пока не пойму этой чертовщины, как говорил папа в истории о мертвой бабушке и котенке!.. В мои ноги кто-то сунулся. Это была Шкилдесса. Аккуратно, будто на цыпочках, она спустилась к урезу и принялась лакать. Я тоже захотел пить, присел и разогнал пальцами соринки. Вода была холодной и прозрачной. На дне, придавая воде еще большую прозрачность своей зеленью, росла трава, вернее, она с берега уходила прямо в воду, а вода, поднимаясь, наползала на траву, как и возле нашего поселка — ведь море-то одно, и то убывает, то прибывает. И бревен, осевших на берегу, здесь полным-полно.

Я вдруг выпрямился.

— Слушай, Бабка-Агапка! — воскликнул я, на радостях смягчив Димкино прозвище. — Кольцо-то под водой!.. Понимаешь!.. Его не смыло, а затопило!

— А-а! — сообразив, залился Димка.

— Вот то-то!

— Конечно, затопило!

— И наверно, еще не глубоко. Наверно, можно увидеть. Надо плот построить и сплавать!

— Эй, шилобрейцы! — окликнул нас папа, появляясь у дебаркадера со всеми тремя рюкзаками. — А я вас ищу!.. Хорошо, что Димка засмеялся! Пошли обедать!

Подлетел испуганный бурят в штормовке.

— Что случилось? Кто кричал?

— Не волнуйтесь, это один из моих так смеется, — сказал папа, кивнув на нас.

— Уф, а я уж думал — беда! — вздохнул парень.— Вы на забор поставлены?

— Да.

— Начните, пожалуйста, со шлагбаума. А то дорогу пробили — все полезут, кому не лень.

— Ладно. А вы из начальства «Ермака»?

— Да, я физрук. А вы что, хотите узнать насчет этих смехунов? — спросил парень, глядя на нас. — Нет, малы. Мы только после седьмого принимаем.

— А если за геройство? — выпалил вдруг Димка.

— За какое геройство?

— А вот кам-мудто что-нибудь загорит, а мы потушим! Или кам-мудто кто украдет, а мы поймаем!

— Ну, за это можно!

— Хм! — с надеждой хмыкнул Димка.

— Да нет, я не об этом, — встрял папа. — Я хочу с недельку пожить тут с ребятишками. Можно ли на дебаркадере поселиться? Зимой мне Давлет разрешал.

— Поселяйтесь, конечно! — даже обрадовался парень.— Хоть за лагерем присмотрите, а то все брошено. Некогда. Сезон открывать через неделю, а ничего нет. Ну, пока! Завтра Давлет прикатит. Значит, —| шлагбаум! — напомнил он.

— Понятно.

Физрук убежал, а мы по бревнам забрались на| дебаркадер.

Вся палуба была густо уляпана ошметками засохшей грязи, нанесенной сюда чьими-то огромными сапогами. В каюте, закрытой всего на палочку, виднелись следы тех же сапожищ. На нарах валялась прожженная телогрейка, на столе стояла разорванная пачка соли, возле которой был воткнут самодельный нож с изолентой на ручке, на печке — черный чайник с куском коры вместо крышки, на полу — полиэтиленовые кульки, газеты, одеревяневшие горбушки хлеба и бутылки. Ночевал тут, и, видать, частенько, какой-то немытый и нечесанный рыбак-отшельник. Это лишь на миг опечалило меня, а в следующий миг я уже улыбался — это была та самая каюта, где мы с папой прожили зимой два дня, а на третий... И меня пронзило вдруг новое и странное чувство, как будто я нашел здесь что-то крайне важное для своей жизни, но случайно потерянное, хотя я вроде ничего не терял и ничего не искал.

— Э-э, — протянул папа, выставляя рюкзаки за порог. — Вот что, шилобрейцы! Пока я готовлю обед...

— Мы приберемся! — опередил я.

— Именно! — подтвердил папа.

— Ну, Димка!..

— Абрам! Свистать всех наверх! Киты на горизонте! — закричал Димка и первым делом кинулся выуживать из мусора бутылки, по-докторски привычно осматривая горлышки и пробуя на свет — нет ли трещин. — Справа акулы! Абрам!

— Абрам! — подхватил я.

— Что это за «абрам»? — спросил папа.

— А когда на корабле бегают, — пояснил Димка.

— Это аврал.

— Ну, аврал. Аврал! — поддал он и снова сорвался с места, распинывая кульки и газеты, которые я живо ловил и проворно засовывал в печку.

Когда-то на дебаркадере было электричество, но сейчас розетки, выключатели, патроны — все обрезали, а проводка пугающе болталась и топырилась в разные стороны. Я оторвал один шнур, привязал к помятому ведру из-под рукомойника и принес воды. Димка ножом отхватил от телогрейки оба рукава, остальное вышвырнул за порог под ноги, и мы принялись драить пол.

Когда, раз пять сменив воду, кончили, я объявил:

— Готово!

— Дядя Миша, чем не геройство? — воскликнул Димка. — Вы там скажите начальнику, что мы уже начали службу!

— Ладно, — пообещал папа.

— А ты и правда хочешь в лагерь? — спросил я.

— Еще бы! Чем с курами да поросенком сидеть! А то «Ермак»! Мы бы напали на «Зарницу», и я бы Федяя взял в плен! Я бы его скрутил и пытал!.. А ты разве не хочешь?

Я пожал плечами. Я даже не думал об этом, но тут вспомнил слова физрука о том, что мы еще малы и нам нельзя в лагерь, и они отозвались во мне неприятным эхом. Я нахмурился. Подумаешь — малы! Как это — малы?

— Три с плюсом! — оценил папа нашу работу.

После обеда папа отправился ставить шлагбаум, а мы, оставив орущую Шкилдессу на палубе, откуда она не решалась спрыгнуть на мокрые бревна, двинулись вокруг залива знакомиться с миром, в котором нам предстояло жить целых семь дней.

5

Я не запомнил в точности, о чем был сон, но снилось мне что-то приятное, как будто я и во сне нашел давно потерянное, поэтому-то неожиданный крик боли так не вписался в мой сон, что я на некоторое время вообще отключился ото всего. Но тут Димка разбудил меня и тревожно шепнул:

— Кто-то тонет!

Мы слетели с нар и, как попало натянув сапоги, выскочили на палубу. По берегу, в незаправленной и незастегнутой рубахе, прыгал с бревна на бревно папа, а перед ним скакал один из тех пацанов, которые вчера обогнали нас на велосипедах, — в пляжной шапочке с зеленым козырьком.

Не сговариваясь, мы припустили следом.

Пацан обогнул бухту, свернул направо и исчез в зарослях. Мы — туда же. Мой череп сразу стянуло холодным обручем — это было именно то место, откуда зимой на костер выбирался зверь, под которым валежины трещали точно так, как затрещал сушняк под ногами папы. Одолев крутой подъем, с колдобинами и сплошным осинником, мы устремились вниз по более пологому и чистому склону к соседнему заливу и вскоре очутились возле желто-оранжевой палатки.

— Где? — переспросил папа, еле переводя дух.

Едва пацан успел показать на небольшой плот

метрах в пятнадцати от берега, как слева из-за куста раздался хрипловато-бессильный голос:

— Я тут!

На сухом прибрежном мусоре сидел, отплевываясь, бледный и мокрый пацан, в рубашке и в закатанных до колен штанах. Наш проводник бросился к нему, упал рядом и, тряся его за ногу, разрыдался, выкрикивая сквозь слезы:

— Вадька!.. Вадька!..

Пострадавший с трудом погладил его по плечу, тяжело покосился на нас и, уронив голову на грудь, опять стал отплевываться.

— Выплыл, значит? — спросил папа с каким-то злым облегчением, пацан не ответил ни словом, ни жестом. — Это хорошо, что выплыл!..

— С плота сорвался, что ли? — спросил Димка. ’

— Нырнул. И ударился обо что-то, — ответил тот, болезненно ощупывая голову.

— И начал тонуть, — добавил младший, садясь, переставая плакать и все еще с удивлением разглядывая старшего. t

— Тут же сплошь топляки! — сказал папа, кивая на море. — Купаться — ни в коем случае! И вообще, шилобрейцы, сматывайте-ка удочки! — Папа вздохнул, помолчал и указал на палатку. — Приходите в себя и катитесь!

В лагерь мы вернулись в тот момент, когда к камбузу из распадка выбирались, ведя в руках велосипеды, еще два пацана, на плечах — рюкзачки, у рам — удочки.

— Новые кандидаты в утопленники! — хмуро проговорил папа. — А ну-ка марш отсюда!

Те остановились.

— А что?

— Видели шлагбаум?

— Видели. Но он поднят, а знака нет.

— Какой вам нужен знак? Труп в кружочке?.. Шлагбаум — значит, нельзя! Запрет! Ясно?.. Только что один чуть не утонул! На сегодня хватит!

— Тут военная база! — сказал Димка.

Пацаны озадаченно шевельнули плечами, поправляя рюкзачки, неохотно развернули свои велосипеды, неохотно сели и покатили обратно. А тут из распадка выползла наша будка, и когда плотники выгрузились, папа сказал нам с Димкой:

— Садитесь!

— Что? — не понял я. — Зачем?

— Домой? — ужаснулся Димка. — Дядя Миша, если вы думаете, кам-мудто мы утонем, то зря — мы нетонучие! Мы в огне не горим и в воде не тонем, да ведь, Семк?

— Не домой, а к шлагбауму! Покараулить надо, пока все не наладим, а то поползут сейчас шилобрейцы по новой дороге!.. И к воде чтоб — ни-ни, а то!..

Мы забрались в кабину и доехали до шлагбаума.

С двумя чурбаками пригруза, свежевыструганное бревно шлагбаума торчало круто. Веревки на нем не было. Димка скинул сапоги и полез. Выше, выше... Лесина качнулась и пошла вниз.

— Лови! — крикнул Димка.

Я подскочил ко второму столбу, чтобы принять конец, но он так разогнался, что прихлопнул бы меня, если бы я в последний миг не отпрыгнул. Шлагбаум стукнулся о столб, стряхнул Димку на дорогу и вздыбился снова.

— Ты чего не ловил? — возмутился Димка.

— А ты чего не удержался?

— Удержись тут! — проворчал Димка, поднимаясь и отряхиваясь. — Лезь-ка сам и удержись!

— И полезу! А ты лови!

— И поймаю!

Я направился к опоре, но Димка опередил меня и полез сам, буркнув, что он теперь знает, до какого места нужно доползать, чтобы жердь наклонялась не очень быстро. Да и я сообразил, что лучше не спереди ловить, а стоять сзади и в нужный момент повиснуть на противовесе. Расчет наш получился правильным, и шлагбаум на этот раз опустился плавно. Мы завели конец его под скобу, и Димка прокричал:

— Служба продолжается! Абрам! Свистать всех наверх! Киты на горизонте!

И словно дождавшись этого крика, с горы запылил мопед. Димка живо обулся, зыркнул по сторонам, сбегал в кусты и вернулся с толстенькой метровой палкой. Глядя на него, и я вооружился увесистым сучком, и мы встали посреди дороги.

На мопеде был простоволосый парень в расстегнутой клетчатой рубашке, завязанной на голом животе узлом. Спускался он на тормозах. Еле-еле дотянув до нас, мопед остановился, сунувшись передним колесом между мной и Димкой.

— Это «Ермак»? — спросил парень.

— «Ермак», — враз ответили мы.

— Угадал! — обрадовался он.— Вчера по телевизору объявили, что на днях открывается военно-морской лагерь «Ермак» и чтобы срочно подавали заявления. Я сразу понял, что это он! А ну-ка, салаги, брысь, я гляну — стоит ли сюда забуриваться! — И он шевельнул колесом, стиснутым нашими бедрами.

— Нельзя, — сказал Димка.

— Как это нельзя?

— А вот так!

— А кто вы, собственно, такие?

— Охрана!

— Та самая охрана, которая встает, ох, рано?

— Даже еще раньше! — ответил Димка. — И которая, ох, никого не пропускает!

— А вы когда-нибудь видели, как бегает собака с пустой консервной банкой на хвосте? — загадочно и доверительно понизив голос, спросил парень.

— Ну, видели, — сказал я.

— Так вот вы сейчас так же побежите, если не расступитесь!

— Посмотрим! — насупившись, прогундосил Димка, сильнее притискивая ко мне мопедное колесо.

Удивленно распахнув большие и вроде бы добрые глаза, парень вдруг так дернул рулем, что мы оба плюхнулись на землю, а он крутанул педали. Но тотчас наши две палки пронзили заднее колесо, мопед, щелкнув спицами, замер. Живо положив его набок, мопедист шагнул к нам и дал мне, уже поднявшемуся, такого пинка, что я опять шлепнулся, отлетев к обочине. Схватив ком засохшей глины, я вскочил и замахнулся, но Димка опередил меня — свернувшись ежиком, он врезался головой парню в живот, и они упали.

И тут перед нами, бибикая, выросла машина. Из машины выпрыгнул низенький дяденька и закричал:

— Что здесь такое?.. Лагерь еще не открыт! Еще засекречен, а у шлагбаума уже свалка?

— Это вон, на мопеде! — сказал я. — Нельзя, говорим, а он лезет! Да еще пинается!

— Ты, ухарь, откуда тут? — накинулся дяденька на пацана.

— А вам какое дело?

— Нет, вы посмотрите на этого нахала! — воскликнул толстячок, обращаясь к высунувшимся из кабины старику и девушке. — Рвется в мой лагерь! Ломает мой шлагбаум! Лупит моих сторожей! И спрашивает, какое мне дело!

И вдруг в толстячке я узнал начальника «Ермака», имевшего странную фамилию —Давлет. С ним я встречался лишь раз, тут же, когда он приезжал зимой дать указания плотникам. Паренек смутился, выдернул из колес палки и, подняв мопед, объяснил:

— Я на разведку приехал.

— На какую разведку?

— А стоит ли сюда заявление подавать.

— Ну и как?

— Да вот, ваши сторожа не пустили!

— Это уже говорит в пользу лагеря, что в него не так просто попасть! — смягчился Давлет.

— Без формы, без всего. Думал — два каких-то обормота. Откуда я знал, что они настоящие! — оправдывался мопедист, приглядываясь к уцелевшим, но погнутым спицам.

— Кстати, я их тоже не знаю, — заметил начальник и вопросительно уставился на нас.

— Мы с плотниками, — сказал Димка.

— А я зимой тут с папой жил, — добавил я. — И вы приезжали. Помните, я вам пить из проруби приносил?

— А-а! — воскликнул Давлет, подняв кустистые брови. — Сын Полыгина Михаила Иваныча? Как тебя звать?

— Семка.

— А прозвище?

— Полыга.

— По фамилии — это не прозвище А тебя?

— Димка.

— А прозвище?

— М-м... Баба-Яга! — нашелся он.

— Вот это прозвище! — удовлетворился Давлет. — Внимание! За проявленное мужество при охране границы военно-морского лагеря «Ермак» юнгам Полыге и Бабе-Яге объявляю благодарность! Начальник лагеря Давлет, Филипп Андреевич!

Я вытянулся, чувствуя, как спину обжигают мурашки, а Димка, метнув ладонь к уху, гаркнул:

— Есть!

— Не «есть», а «Служу Советскому Союзу».

— Служу Советскому Союзу! — с еще большим вдохновением поддал Димка, не опуская руки.

— Молодец! — похвалил Филипп Андреевич.— Только честь без головного убора не отдают.

— Есть! — Димка убрал руку.

— Ну, братцы, тут и без меня служба наладилась! — удивился начальник.— Вы что, и ночуете здесь?

— Да, на дебаркадере, — ответил я. — Мы на всю неделю приехали, пока не кончат строительство.

— Прекрасно! — одобрил Давлет. — Продолжайте охрану. Запомните номер этой машины и шофера. Рая, выгляни! Вон! Наша Раечка! Тетя Рая! Пропускать беззвучно. Ясно?

— Ясно! — враз пальнули мы.

— Вот так! Егор Семенович, — обратился Давлет к старику, — выдай им пилотки с якорями, чтоб их зря не лупили!.. А ты, ухарь, жми в лагерь! Если понравится — поговорим. Есть одна идея. Ну, полный вперед!.. Да, кстати, вы это сами придумали — охранять? — спросил нас Филипп Андреевич,

— Сами! — ответил Димка.

— С папой, — добавил я. — Тут пацан чуть не утонул сегодня. И вот, чтобы другие не лезли, мы...

— Как утонул? — ужаснулся Давлет.

— В соседнем заливе. Нахлебался уже, еле выбрался на берег.

Филипп Андреевич стоял не шевелясь и не моргая с минуту, потом кинулся к кабине, крикнув:

— Шлагбаум!

Мы отцепили шлагбаум, и машина, шурша чем-то в будке, покатила в распадок. За ней, беззлобно погрозив нам кулаком, запылил на своей тарахтелке Ухарь.

Какое-то время мы застывше смотрели вслед. Затем пошли закрывать шлагбаум.

— Слушай, Баба-Яга, откуда у тебя прозвище? — завистливо возмутился я, потому что даже в такой ерунде Димка перещеголял меня. — Это же не прозвище! Это тебя так Федя иногда зовет, а больше никто. У тебя же нет прозвища!

— А теперь будет!

— Теперь. Надо, чтобы раньше было! Теперь-то и я бы мог придумать! — запоздало спохватился я.

— Ну и придумал бы!

— Придумал!.. А что тут придумаешь?

— Ляпнул бы какой-нибудь «ридикюль»!

— А что это?

— А черт его знает! Просто «ридикюль».

— Сам ты ридикюль!

— Нет, теперь я Баба-Яга! Зако-онно! — горделиво протянул Димка. — Мне бы теперь ступу и метлу, я бы — вж-ж-ж! — И покрутившись на месте, как бы набирая скорость, он опять полез на шлагбаум запирать границу.

6

Следующим утром мы заступили на пост уже в пилотках. На шлагбауме висела веревка, к столбам примыкал забор, который, белея свеженапиленными планками, уныривал в кусты вверх и вниз по склону. Сверху доносился стук молотка — папа наращивал забор.

Сперва прикатила будка с плотниками. Потом провезли на прицепе большущий бак для питьевой воды, и следом прополз тяжелый автокран. Мы запрыгивали на подножку каждой машины и, выяснив у водителя, куда он едет и зачем, поднимали шлагбаум. Видя наши пилотки, никто не ослушивался.

Мы сидели у костерка.

Шкилдесса лежала тут же, сквозь дрему бдительно следя за нами. Сперва и она выскакивала на дорогу, когда выскакивали мы, но затем, сообразив, что это мы не от нее сбегаем, а так работаем, успокоилась, настораживаясь, однако, при всяком тарахтении.

Я думал о подгоревшей лиственнице, сплавать к которой нам так и не удалось. Мы с папой обшарили вчера обе бухты, но подходящего плотика не нашли. Плоты были, но громоздкие и наполовину лежавшие на берегу. Самим сбивать папа не разрешил. Я вдруг вспомнил про тот плотик с тремя удочками, с которого рыбачил Вадька. Не перегнать ли его сюда? Всего-то дел — мыс обогнуть. Это же не мыс Горн, где Магеллана трепало, а маленький мысок! Да и на море — ни складочки. Я высказал предложение.

— Давай! — подхватил Димка.

— Чш-ш!..

Вчерашний запрет не приближаться к воде относился, можно считать, лишь ко вчера. А сегодня запрета пока не было, и важно — не получить его. Нельзя сказать, чтобы я был идеально послушным сыном, нет, — я, например, мог сделать больше, чем разрешено, но неразрешенного я сделать не мог — хоть убей меня. А поскольку совсем без ограничений родители не могут обойтись, то надо напроситься на ложный запрет, который бы запрещал то, что мы и не собираемся делать.

Нужен отвлекающий маневр.

И я придумал.

Оставив шлагбаум поднятым, мы направились к папе. Забор уже тянулся метров на тридцать, а столбики с прожилинами еще выше. Папа, голый по пояс, прибивал штакетник, то и дело отхлестываясь березовой веткой от комаров.

— Пап, сколько времени? — спросил я.

— Десять.

— О, как раз! Утренняя смена закончилась! Мы идем на сопку, в лес. Поищем местечко для штаба.

— Вы же вчера нашли!

— Сырое.

— Нам бы корень полувывернутый! — возмечтал Димка.

— Или завал!

— Нет, лучше корень!

— Нет, завал!

— Дуйте! — разрешил папа, почесал спинную ложбинку о сосну, крякнул, попил воды из бутылки, стоявшей в ящике с гвоздями, и махнул рукой. — Только за перевал не ходите. Черт знает, что там — может, действительно медведь!

Есть ложный запрет!

А сразу два умный родитель не дает, зная, что один из них, причем более серьезный, в конце концов забудется. Кому много запрещается, тот делает все, что хочет.

— Ладно, пап! — весело пообещал я.

— Свистать всех наверх! Да здравствует новый штаб! — затрубил Димка. — Абрам!

— Абрам! — подхватил я.

И мы, громогласно заспорив, какой все-таки штаб лучше: под вывороченным корнем или под завалом — а оба хороши! — двинулись в гору, вдоль заборных столбиков. Спохватившись, кошка припустила за нами. Мне пришлось взять ее на руки, чтобы не терять времени, потому что по лесу Шкилдесса ходила медленно, не ходила, а вышагивала, замирая через каждые десять-пятнадцать шажков, принюхиваясь, прислушиваясь и приглядываясь, а потеряв нас из виду, взмяукивала с таким утробно-диким рыком, как будто вдруг вспоминала, что она родственница тигра.

Скрывшись за кустами, мы прервали галдеж и стали забирать влево, и чем выше поднимались, тем загибали сильнее, потом пошли под уклон и наконец, словно по циркулю описав вокруг лагеря огромный полукруг, оказались у соседнего залива. Приостановившись возле старой лиственницы, Димка наковырял серы, часть сунул себе в рот, а часть протянул мне.

— Жуй! Сера хороша от покойников!

— От кого?

— От покойников! Жуй!

Я не понял, как это сера может быть хорошей от

покойников, но рьяно зажевал, сплевывая первую горечь.

Потом мы спрыгнули на берег.

Пригвожденный ко дну длинным шестом, словно жук в коллекции, плот стоял метрах в полуторах от уреза. На какие-то секунды я замешкался. Как никак, а вчера тут чуть не утонул человек! Выпустив кошку, я все же шагнул в воду и, начерпав полные сапоги, взобрался на плот. Почти квадратный, из пяти толстых бревен, метра по три длиной, с дощатым настилом и с низеньким чурбаком посредине, он сидел в воде высоко и сразу ожил подо мной, как, наверно, оживает под всадником застоявшийся в безделии конь. Плоты не были для нас диковинкой — их часто заносило в наш лягушатник, но, едва наживуленные, они мигом расползались под натиском десятков тел. А тут не плот был, а игрушка! И кроме того, здесь было море и глушь, а не лягушатник под носом у поселка!

— А ну, качнись! — попросил Димка.

— Пожалуйста!

— Сильнее!

— Есть сильнее!

— Попляши!

— Оп-ля! — Я трижды подпрыгнул. — Что еще делать? Сальто-мортале крутануть?

— Это шест держит, — придрался Димка.

— Могу выдернуть!.. Во, без шеста!

— Или в дно упирается.

— Да ты что, боишься что ли? — удивился наконец я, впервые видя бесшабашного Димку таким нерешительно-озабоченным. — Тогда иди берегом, а я поплыву!

— Я те поплыву!.. Поплывет он! — рассердился Димка. — Человек чуть не утонул с него! И может, неспроста! Может, он с фокусом — переворачивается!.. Я-то не боюсь, не бойся, а вот ты, гляжу, хочешь раз-два — и рыбам на корм!

— К каким рыбам?! — возмутился я, шагнув к самому краю, так что плот накренился, но не опасно — вода лизнула только подошвы сапог. — Вишь — держит!.. Лезь давай! Мы же нетонучие!

— Нетонучие! — буркнул Димка, разулся и засучил штанины так, что над коленными чашечками образовались толстые, как спасательные круги, кольца. — А куда Шкилдессу?

— С собой, конечно.

— «С собой!..» Кошки плавать не умеют.

— Спасем, если что.

— «Спасем!» — продолжал поварчивать Димка, обиженный моим подозрением в трусости. — А ну, Шкилда-Милда, иди сюда! — Он сунул кошку в голенище и побрел к плоту, осторожно щупая дно. — Бр-р!.. Сам будешь нырять за ней. — Поставив сапоги у края, Димка вернулся на берег.

Коротко мяукнув, что наверняка означало «спасибо», Шкилдесса ничуть не испугалась, а принялась тщательно обнюхивать и даже полизывать настил, местами обрызганный чешуей и покрытый бурыми пятнами — там, похоже, когда-то потрошили рыбу.

Среди берегового мусора Димка нашел надтреснутую доску, трахнул ее о бревно, и получилось два хороших, правда, занозистых весла. Я тем временем тоже разулся и закатил штанины, и мы торжественно отпихнулись.

Зигзагами выбравшись из плена бревен на чистоту, мы не спеша поплыли метрах в семи-восьми от берега. В прозрачной воде до жути преувеличенно виднелись топляки да пни, пни и пни... То целиком под водой, то чуть торчащие наружу, то почти выползшие на сушу. А выше, у обрывчика, докуда поднималось осеннее море, пни тянулись непрерывной грядой. Волны так выхлестали из-под них почву, что главные, паукообразные корни висели в воздухе, и пни как бы парили, удерживаясь только на тонких вертикальных отростках, которых, казалось, у деревьев и не было и которые чудом пустили уже сами эти мертвые култышки.

Зимой, когда мы тут жили с папой, меня заинтересовали загадочные бугры-опухоли на пологом льду вдоль берега, местами треснутые, а местами словно взорванные. Папа объяснил, что море опускается, и лед садится на подводные пни, которые выгибают его, взламывают, образуя что-то вроде огромных ледяных цветков, и возносят порой ледяные береты на два-три метра в высоту. Это поразило меня, тем более что я, Дорисовывая картину, добавил к пням утонувших ры» баков, которые, стоя на дне в своих тяжелых резиновых сапогах, окоченевшими черепами пропарывают лед, Обходя потом эти «цветы», я с замиранием сердца заглядывал в их нутро, боясь увидеть там человеческую голову.

Не берег, а музей пней!

Димка вдруг загорланил:

И он затараракал, мысленно сочиняя дальше, как внезапно откуда-то раздался грохочущий бас:

— Юнги Полыга и Баба-Яга, срочно гребите к катеру!.. Срочно гребите к катеру!

Я чуть не подавился серой.

На выходе из залива, на уровне оконечности мыса, полузатертый бревнами, неподвижно белел катерок, и кто-то с рупором, высунувшись из рулевой рубки, энергично махал белым флагом. Мы не различили его физиономии и не узнали искаженного голоса, но сразу поняли, что это Давлет — только он мог нас так окликнуть. Откуда он там, как и почему — эти вопросы нам и в голову не пришли, главное — там Филипп Андреевич, и он зовет нас. Кинув шест поперек плота, мы ухватились за доски.

— Отставить! — донеслось из рупора. — Раздеться и бросить одежду на берегу!

Мудро — и для облегчения плота, и для нашей безопасности! Лихорадочно посрывав с себя все и оставшись в плавках, мы так налегли на весла, что за кормой, кажется, забурлило. Шкилдесса, опасаясь брызг, прыгнула на чурбак и, словно капитанша, устремила глаза вперед. Но тут опять громыхнуло:

— Отставить! Высадить кошку!

Тоже мудро — для облегчения плота, и для кошачьей безопасности! Давлет учитывает все!

— Во, зрение! — поразился Димка.

— У них там бинокль, — догадался я, и на катере что-то сверкнуло. — Ну, точно!

— Ух и мощный, наверно!

— Да уж наверно!

Мы дали задний ход.

Шкилдесса возмутилась было, когда мы не очень вежливо «списали» ее на сушу, но, обнюхав нашу одежду, успокоилась, решив, очевидно, что голыми мы далеко не уйдем. Но мы уходили далеко. До катера было с полкилометра, если не больше — вода скрадывала расстояние. Опять заработав «веслом», я почему-то подумал, что Давлет сейчас скомандует: отставить, выплюнуть серу — для облегчения плота, но он лишь гаркнул удовлетворенно:

— Так держать!

— Есть! — рявкнул Димка.

Гребли мы заполошно. Тяжеленький наш плот почти не юлил из стороны в сторону, а шел прямиком на катер. Встречные бревна мы таранили, и они, нехотя разворачиваясь, пропускали нас. Ветра не было совершенно. Освежаемые только своими движениями, мы скоро вспотели и стали задыхаться.

— Не выкладываться, — распорядился Филипп Андреевич, следя, видно, за нами в бинокль, — но и не сачковать!

— Есть! — отозвался Димка.

За плот с моей стороны каким-то чудом зацепилось бревнышко, я хотел оттолкнуть его «веслом», но оно повернулось, и я чуть не булькнул в воду. Сердце мое обмерло — ведь под нами сейчас метров двадцать, а для такой глубины я, наверно, пловец никудышный. И чем дальше мы отходили, тем мне больше казалось, что плаваю я совсем худо, если вообще умею. Да и плот, хорошо ли мы проверили его прочность? Не рассыпется ли — вон он как лупится о бревна!.. А вдруг здесь все заколдовано: и залив, и плот, и невесть откуда взявшийся катер с неизвестно кем там на борту, говорящим голосом Филиппа Андреевича?.. Не ловушка ли это, и не управляет ли ею та же нечистая сила, которая устроила мне зимой жуткое испытание и от которой я тогда благополучно отделался?.. Вспомнив, что сера сильно помогает от покойников, я зажевал так, что застучали зубы, однако на лице выразился, видно, страх, потому что Давлет прокричал, как начальник с первомайской трибуны:

— Да здравствует морской волк Полыга! Ура-а!.. Да здравствует сказочный юнга Баба-Яга! Ура-а!.. Да здравствуют славные потомки Нансена, Папанина и Хейердала! Ура-а! — При слове «ура» Давлет поводил рупором на сто восемьдесят градусов, оглашая весь залив, и многократное эхо, мечась между берегами, создавало такое ощущение, что это деревья, как толпы демонстрантов, подхватывали клич, ободряя нас.

Вся заколдованность мигом разлетелась вместе с моими страхами, и я лихо поддал:

— Ура-а!..

— Ура-а! — поддержал Димка.

— Юнга Полыга, у тебя все еще нет настоящего прозвища? — спросил Филипп Андреевич.

— Не-ету!

— Сейчас придумаем! — Все головы исчезли и спустя некоторое время появились опять — Просим прощения — ничего не вышло!.. Волей разума прозвища не рождаются!..Прозвища — плоды импровизации!.. Зато Рэкс придумал рифмы: Полыга — ханыга — прощелыга!.. Но мы его побили!.. Передых!