Помните, как зачарованно каждый из нас в детстве впервые знакомился с действием компаса? Мы и вращали его, и потряхивали. Кружились сами. А стрелка неумолимо показывала в одну сторону. Нам говорили, что на Северный полюс: потом мы узнали, что на магнитный, но тоже недалеко.

Мой компас действовал так же, пока я и вся моя семья не попали в магнитное поле удивительного человека — Франко Дзеффирелли. Стрелка начала перемещаться: то в Рим, куда так чудесно успеть заехать перед самолетом из Фьюмичино, полакомиться замечательным печеным a rosto мясом (рыбу там не едят), всерьез обсуждая постановку, задуманную маэстро, — действо на Большом Каменном мосту через Москву-реку; то в Верону на сюрреалистический вечер премьеры «Мадам Баттерфляй» — с проливным дождем, мистическими поклонниками, с тортом, негаснущей свечой и вспыхнувшей скатертью; то на «Три Виллы» в Позитано, где сам хозяин в этот момент физически отсутствует, а метафизически присутствует везде — и я, проходя вверх и вниз, и снова вверх, явственно ощущаю его оклик: «Не ленись! Заглянул ли ты в резную Белую гостиную Нижинского? А сюда?.. И вообще, пора худеть и больше двигаться!» Или стрелка вдруг поворачивается в сторону Израиля, где Дзеффирелли то ли ставит спектакль, то ли лечится, но определенно и ясно, что он концентрируется.

За то не слишком продолжительное время, что мне выпало счастье следовать за этой стрелкой, она приводила меня и в Москву на «Тоску» в Большом, и на замечательную художественную выставку в Пушкинском музее, и в Милан на самую громкую премьеру сезона — «Аиду» в «Ла Скала», и в кинозал на «Чай с Муссолини», и, наконец, к своему книжному шкафу, где стоит написанная маэстро и подписанная его твердой рукой книга того давнишнего итальянского издания, подаренная и прочитанная еще во время нашего первого знакомства.

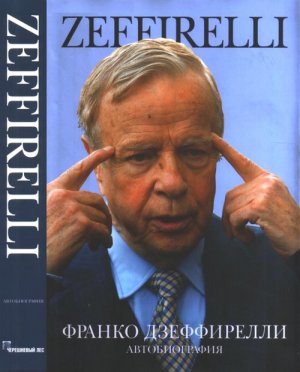

Конечно, я не мог себе представить тогда, что этот Великий, скорее. Великолепный голубоглазый человек доверит нашему «Черешневому лесу» издать Новую Книгу для русскоязычных читателей. Но Дзеффирелли не скупится делиться магнетизмом и — доверил.

Он — не полюс. Он — пространство.

И стрелка больше не вздрагивает. Мы просто читаем и кружимся.

И за это спасибо, маэстро!

Михаил Куснирович

Театр жизни Франко Дзеффирелли

Я не знаю, писал ли он когда-нибудь в своей жизни стихи, — об этом в его книге нет ни слова, но, конечно, Франко Дзеффирелли — это Поэт милостью Божьей. Поэт, в восемьдесят пять лет сохранивший юношескую порывистость, легкость и максимализм. Он все время что-то сочиняет, придумывает, воспевает или с не меньшей страстью клянет.

Дзеффирелли — романтик чистой воды. Может быть, последний на этой земле, умеющий, как никто, превращать свои тайные мечты и порывы в ослепительную реальность оперных постановок, а лирические излияния — в полнометражные художественные фильмы. Вся его история, рассказанная в этой книге, — цепь великих озарений и чудес, мистических пророчеств и тайных знаков судьбы. Чудо, что он родился и выжил в католической Италии, будучи внебрачным ребенком. Чудо, что остался жив во время Второй мировой войны, хотя несколько раз был на волосок от гибели. Чудо, что стал режиссером с мировым именем, ни дня специально не обучаясь этой профессии. Чудо, что его спектакли идут на лучших сценах мира по двадцать и тридцать лет с неизменным аншлагом.

По ходу книги Дзеффирелли пытается найти разгадку этих чудес или дать хоть какое-то правдоподобное объяснение, но какое там! Гром гремит, молнии сверкают, в оркестре бушует пятибалльный шторм, грозя затопить музыкой не только подмостки сцены и зрительный зал, но и все прилегающие к театру улицы. Хор падших женщин, незаконнорожденных детей и египетских воинов исполняет что-то грозное и душераздирающее из Вагнера или Верди, а на авансцене, нечеловеческим, сверхъестественным усилием удерживая заветное ля бемоль, умирает от любви и печали несравненная La Divina. Это, в сущности, и есть Театр жизни Франко Дзеффирелли, разыгранный им на почти пятистах страницах собственной «Автобиографии». Театр пафоса и жеста, театр великих голосов и необыкновенных судеб, мощных сценических эффектов и оглушающей, проникновенной тишины.

Для меня, как и для большинства моих сверстников, Дзеффирелли начался с фильма «Ромео и Джульетта». Он тогда нас потряс. В нем была внезапность какого-то первого, нестерпимо приятного опыта вроде поцелуя в губы или объятий в подъезде. От экрана шла волна откровенного желания, молодой жажды секса, кажется, только для отвода глаз декорированной в исторические одежды итальянского Кватроченто. В «Ромео» мы как будто впервые услышали стихи Шекспира. Впервые увидели эти лица, их яркую, смуглую, свежую красоту. Восхитились прозрачными пейзажами Умбрии и Тосканы, влюбились в меланхоличную музыку Нино Рота, звучавшую потом на всех наших школьных дискотеках. Если бы Дзеффирелли ничего, кроме «Ромео и Джульетты», в своей жизни больше не сделал, он все равно стал бы великим. Но в его жизни было еще столько всего! Поэтому когда на него в стотысячный раз обрушивают запоздалые восторги по поводу его шедевра сорокалетней давности, он не скрывает раздражения и спешит перевести разговор на другую тему. Особенно часто эти faux pas почему-то происходят с русскими поклонниками маэстро, которые, как правило, никаких других его работ не знают, зато всегда готовы поделиться с ним воспоминаниями о трудностях собственного пубертатного периода, так удачно совпавшего с выходом «Ромео и Джульетты» в отечественный прокат.

Что-то подобное произошло и со мной при нашей первой встрече. Маэстро многозначительно безмолвствовал, лукаво поглядывая на меня своими льдистыми голубыми глазами, как будто ждал, когда же можно будет поговорить о чем-то более занимательном, чем мои полудетские воспоминания. Ему интересна новая Россия, ее новые люди, искусство, политика. Он терпеть не может, когда с ним обращаются, как с музейным экспонатом. Он любит пафос на сцене, но не выносит пустословия и высокопарности в жизни. На римской вилле маэстро с ним за одним столом всегда обедают его садовник, секретарь, водитель, вся многочисленная прислуга. В Дзеффирелли есть широта настоящего патриция, позволяющая на равных общаться и с президентами, и с простой уборщицей.

…Я хорошо помню нашу первую встречу. Ноябрь, дождь — в это время года в Риме всегда дождь. Ворота открыты, но меня никто не встречает. Повсюду стоят стремянки. Пахнет краской и свежим цементом. Наверное, ремонт, думаю я. Боясь наследить, иду через сад к застекленному окну террасы. Там сквозь струи дождя, стекающие по стеклу, вижу его. Какое-то время просто стою и смотрю, не решаясь постучаться и войти. Очень старый человек перекладывает бумаги на столе и, кажется, о чем-то говорит сам с собой. Потом я понял, что у него такая манера общаться с собаками, расположившимися тут же, на диване и креслах. Эта сцена была похожа на финальные кадры «Соляриса» Тарковского: дождь, дом, старик отец, не видящий, кто стоит и смотрит на него за окном… В какой-то момент наши взгляды встретились. Собаки истошно залаяли. Но, похоже, он ничуть не удивился ни их лаю, ни моему появлению. «Ну что ты там стоишь, входи же наконец», — махнул он мне рукой.

В доме было тихо и зябко, хотя топился камин. Он пригласил сесть за обеденный стол, покрытой вязаной кружевной скатертью. Нам подали чай («Русские всегда пьют много чая»), С самого начала разговор пошел такой, будто мы знаем друг друга всю жизнь. У маэстро есть дар мгновенно устанавливать контакт и одним своим рукопожатием упразднять скучные формальности. Дзеффирелли так велик, что может себе позволить забыть о собственном статусе небожителя. Он так проницателен, что не нуждается в дистанции, соответствующей его возрасту и положению. Как идеально воспитанный человек, он всегда дает первым высказаться собеседнику, а не спешит обрушить на него заготовленные монологи «о доблести, о подвигах, о славе». В том, что он говорил, в самом тембре его красивого актерского баритона, и в тихом сиянии лампы под кремовым абажуром над столом, и в едва слышном сопении спящих собак, и в легком потрескивании дров в камине — во всем было что-то завораживающее. Все было наполнено таким подмосковным дачным уютом, что в какой-то момент я даже позабыл, зачем сюда пришел. Мне было хорошо, Дзеффирелли, надеюсь, тоже.

Иногда я ловил себя на том, что мы говорим о тех, кто давно стали легендами и мифами XX века, как если бы они были нашими соседями по лестничной клетке. «Ну ты же помнишь похороны Феллини? — восклицал он. — Правда, это было ужасно? Джульетта все время с ним громко разговаривала. Мы не знали куда деваться. „Фредери, ты только не волнуйся. Тебе нельзя волноваться… Фредери, я скоро к тебе приду…“ Она даже пыталась шутить. Идет заупокойная месса, а она чуть ли ни смеется в полный голос. Бедная, у меня прямо мурашки по коже. Ну ты же помнишь!»

Конечно, я ничего этого не помню, потому что не был на похоронах Феллини, как не был на последней «Норме» Марии Каллас в парижской «Гранд-опера», где ее партнерша, «эта сукина дочь Кассотта», зная, что Марии не вытянуть сложнейший дуэт во втором акте, специально передержала верхние ноты, чтобы добить соперницу, чтобы все убедились: Каллас кончилась… «Ну ведь скажи, сука!» Он неистово колотит по столу кулаком, и глаза его загораются голубым пламенем. И было это не сто лет назад, а вчера: и Мария, и Феллини, и Тосканини, и Шанель, и Анна Маньяни, и Лоуренс Оливье, и Ричард Бартон, и, конечно, Лукино… Лукино Висконти. Его вечное божество, его первый учитель и ревнивый соперник. Любовь и драма всей его жизни. «Нельзя перестать любить тех, кого любил однажды. Это неправда, что от любви до ненависти один шаг… Нет, даже если тебя предали, любовь, что когда-то была, остается в душе навсегда — не из-за человека, которого ты любил, а из-за себя самого, из-за того незабываемого счастливого времени…»

В «Автобиографии» эти слова вложены в уста мадемуазель Шанель, но на самом деле это любимая мысль самого маэстро, главный кредо его жизни и творчества — надо любить, надо любить… Любовь — путеводный инстинкт, ведущий всех героев его опер и фильмов через дебри архаичных сюжетов и по-старомодному обстоятельных декораций. Уже никто так не ставит, не рисует, не снимает, только одному Дзеффирелли позволено быть таким наивно восторженным и прекрасно романтичным. Он — последний в мировом театре, кто умеет согреть изнутри самое ходульное действо энергией большого чувства и большого стиля. Потому что знает, что его публика никогда не перестанет лить слезы над судьбой «Травиаты», никогда не изменит его любимым Тоске и Лючии де Ламмермур, никогда не перестанет стремиться увидеть своими глазами венецианский карнавал, версальские придворные празднества и разные фараоновские шествия. По части режиссуры народных праздников и массовых сцен Дзеффирелли нет равных. Поэтому на его спектаклях всегда аншлаг, и, как правило, кислые, через губу, рецензии. Критики Дзеффирелли не любят с давних пор. Для них он — слишком большой консерватор, скучный традиционалист и ретроград. Никакого простора для скандальных концепций и шокирующих трактовок. Всегда все очень обстоятельно, в точном соответствии с духом музыки и авторскими ремарками. В ту нашу первую встречу я спросил, неужели ему не надоедает по несколько раз ставить одну и ту же оперу, возвращаться к одним и тем же композиторам и героям. «Нисколько, — возразил маэстро. — Каждый раз все происходит по-новому. Ты просто подхватываешь прерванный разговор. И иной раз открываешь столько всего нового. Со временем все мои постановки улучшались. Может быть, кроме „Травиаты“, которую я поставил с Каллас в 58-м году. Ну, с этим уже ничто никогда не сравнится».

В роли защитника культуры Дзеффирелли чувствует себя наиболее органично. Он умеет бороться, умеет дать сдачи. Недаром одним из его любимых фильмов с детства была голливудская мелодрама о боксере «Чемпион» (в 1979-м он сделает его ремейк с Джоном Войтом в главной роли).

В послевоенной Италии Дзеффирелли был, наверное, единственным из больших режиссеров, кто никогда не скрывал своих откровенно правых, антикоммунистических взглядов. Его бойкотировали, ему не давали работать, его триумфы в Англии и США обходили молчанием, огульно обвиняли в фашизме, но он не сдавался. Этот эстет, тонкий знаток и любитель всего прекрасного демонстрировал редкий дар полемиста и неукротимого борца, как только речь заходила о любой попытке компромисса с всесильными партийными мафиози, контролировавшими итальянский кинематограф. С самого начала именно Дзеффирелли одним из первых разглядел в левацкой идеологии те силы зла и разрушения, которые способны привести западную цивилизацию к неминуемой катастрофе. Он будет грозить, атаковать, проклинать всех, кто посмеет поднять руку на ценности западного мира. И пощады тут никому ждать не приходится. Именно с позиций последовательного христианина, католика он и снимал в середине 70-х свой знаменитый библейский цикл «Иисус из Назарета» и фильм-притчу о Франциске Ассизском «Брат Солнце, сестра Луна» (1971).

Даже крушение коммунистического режима в России он воспринял не иначе как Божье знамение, которого ждал всю жизнь. Об этом в «Автобиографии» написано много и проникновенно.

От себя добавлю, что у «русского романа» Дзеффирелли имеется своя давняя предыстория: тут и памятная инсценировка «Преступления и наказания», с которой началась его театральная карьера, и знаменитые чеховские «Три сестры» в постановке Лукино Висконти, где он дебютировал в качестве сценографа, и страстная влюбленность в роман «Анна Каренина», который он так и не рискнул экранизировать («Кино — слишком слабый вид искусства для гения Толстого»). И целая галерея русских звезд, начиная с Галины Улановой, которую он видел еще подростком на фестивале «Музыкальный май» во Флоренции («Я хорошо запомнил ее имя, потому что Galina по-итальянски означает „курица“»), до ее знаменитых учеников Владимира Васильева и Екатерины Максимовой, снявшихся у него в «Травиате». Наконец, летняя резиденция Дзеффирелли в Позитано под Неаполем, некогда принадлежавшая русскому купцу Михаилу Семенову, где подолгу гостили звезды балетной труппы Дягилева. На склоне лет они со сладким вздохом вспоминали: «О, Позитано!»

Но это лишь исторический фон. Куда важнее, что на девятом десятке Дзеффирелли именно в России обрел новых поклонников и верных друзей. Инициатором его первых гастролей с «Травиатой» в Большом театре стал Александр Гафин, в то время вице-президент «Альфа-Банка», большой знаток и ценитель оперного искусства. Все тяготы по организации этих и последующих гастролей который год подряд берет на себя компания «Постмодерн театр» во главе с неутомимой Ирадой Акперовой. А знаменитая компания «Bosco di Ciliegi» просто стала для него вторым, русским, домом. «Мне надо позвонить Мише. Я должен посоветоваться с Мишей. Это в два счета уладит Миша…» Дзеффирелли произносит имя владельца «Bosco» Михаила Куснировича с той горделивой верой в его абсолютное могущество, с которой престарелые родители говорят о своих успешных и влиятельных детях. За всю свою жизнь Дзеффирелли не удостаивался таких почестей, как на фестивале «Черешневый лес», организованном «Bosco de Ciliegi» в 2005 году: тут и персональная выставка в Музее частных коллекций, и ретроспектива его фильмов, и награждение орденом в Кремле, врученным самим Президентом России. Стоит ли удивляться, что каждый раз приезжая в Москву, маэстро как будто сбрасывает лет двадцать: глаза сверкают, элегантнейший смокинг наутюжен, белый шарф небрежно наброшен на шею, как у опереточного Бони в «Сильве»… Дзеффирелли неотразим, когда вместе с Михаилом Куснировичем сажает вишневые деревья во дворе Пушкинского музея, или когда прямо на пресс-конференции предлагает Ирине Александровне Антоновой выйти за него замуж, или когда с насмешливой учтивостью склоняет седую голову, чтобы российскому Президенту Владимиру Путину было удобнее надеть на него орденскую ленту. Или — совсем недавний эпизод — когда, отбросив ненавистную палку, он вышел на сцену Кремлевского дворца под овацию вставшего зала. Это бесстрашная эскапада Дзеффирелли, смертельный номер напоследок, чтобы ни у кого не оставалось сомнений, кто есть кто. Чтобы знали, как выглядят настоящие звезды, и было что рассказать детям.

…А потом, нагруженный подарками и радостными впечатлениями, он возвращается к себе в Рим, на виллу на виа Волумнио, в сонную тишину всегда зеленого сада, долгих сиест и неторопливых променадов по беговой дорожке. У него — очередная «Тоска» в Римской опере, благотворительный концерт памяти Лучано Паваротти, его собственный гала-вечер в «Метрополитен-опера»… Мы снова сидим с ним за обеденным столом. Он спрашивает меня, понравилась ли мне его книга.

— Очень.

— Тебя не покоробила глава про секс?

— Нисколько.

— Не надо ничего стыдиться в своем прошлом, но я постарался никого не задеть. Правда?

— Вам это удалось.

— Если там есть длинноты или какие-то скучные места, давай их сократим. Никому не интересно читать про всякие забытые спектакли и потухших звезд. Как тебе кажется?

— Это ваша жизнь. Почему она должна быть сокращена или приспособлена под чьи-то вкусы?

— Ну, знаешь, если совсем не думать о читателе, этот «эпос» никто не осилит.

Мы обсуждаем судьбу его огромного архива. У Дзеффирелли он хранится в идеальном состоянии. На стеллажах собраны материалы по каждому его спектаклю, по каждому фильму. От первого варианта сценария до последней газетной рецензии, от первой зарисовки до выставочных эскизов. Все пронумеровано, разложено по папкам, переложено пергаментной бумагой. Огромное количество подготовительных материалов: альбомов, книг, гравюр, фотографий. Все это богатство он собирается передать родной Флоренции — городу своего детства. Им задумано что-то вроде Института искусств. Он не хочет, чтобы материалы бесцельно пылились на архивных полках. Они должны быть доступны, они должны работать, приносить пользу. В них вся его жизнь.

— Я там и место себе присмотрел, — как бы невзначай замечает маэстро.

— Какое место? — вздрагиваю я.

— Маленькое кладбище на горе, рядом с храмом Сан-Миниато. Я туда уже всех своих перенес: и маму, и тетю Лиде, и мою сводную сестру Фанни. Получилось что-то вроде семейного склепа.

— Да, я знаю это место. Оттуда открывается самый красивый вид на Флоренцию.

— Ну вот, придешь полюбоваться, а заодно и меня навестишь.

И без всякого перехода вдруг декламирует чуть нараспев:

— Чтоб ты знал, это Данте сочинил про Сан-Миниато. Он тоже там бывал и любовался видом на Флоренцию.

— А вы знаете, маэстро, мне и тут неплохо, — пытаюсь я отвлечь его от Данте и от грустных мыслей. — Сюда удобнее добираться, и вообще, почему бы нам не назначить следующую встречу, например, в Позитано?

— Позитано больше нет. Я все продал. Не могу больше содержать призраки былого счастья. Да и смысла не вижу. Эти бесконечные лестницы, переходы. Все время вверх-вниз, вверх-вниз. И столько воспоминаний… Зато теперь у меня появились деньги. Представляешь, первый раз в жизни мне не нужно о них думать.

— Ну, тогда нам надо договориться о встрече в Москве. Там вы быстро все прокутите.

Дзеффирелли нравится эта перспектива, и он готов отправиться в Москву прямо сейчас. Вот только надо «Тоску» закончить…

Мне пора. Такси ждет. Он хочет меня проводить. Я прошу этого не делать, но маэстро настаивает. Вместе с нами, оглашая лаем весь дом, спешат к дверям собаки. Объятия в прихожей, клятвенные обещания непременно звонить, приветы Мише, Кате и всем, всем, всем… Машина медленно выезжает по гравию на Аппиеву дорогу. Впереди Рим, позади удаляющаяся в темноте фигура, прощальный жест худой руки в стылом воздухе ноября. До свидания, маэстро! Живите долго.

Сергей Николаевич

АВТОБИОГРАФИЯ

Предисловие

За всю свою жизнь я по меньшей мере трижды оказывался перед лицом смерти: бомбежка, расстрел и автомобильная катастрофа.

Поэтому никого не должно удивлять, что я твердо верю в Бога и суеверно отношусь к судьбе. Хотя все мы знаем, что за жизнью следует смерть, я не готов признать, что однажды умру; как многие, в глубине души надеюсь на какое-то бессмертие и веду себя соответственно. Поэтому рассказывать о собственной жизни как о чем-то законченном и завершенном мне до сих пор кажется бессмысленным.

К тому же у меня вызывают недоверие причины, которые приводят к написанию такого рода книг: хотят ли их авторы отразить дух времени, в котором жили, или «истинное лицо» известных людей, с которыми сталкивала их судьба, с всевозможными байками, сплетнями и другими, на их взгляд, достойными внимания мелочами. Само собой, мемуары, переписка и автобиографии — не менее важная составляющая исторического бытописания, чем работы о политике, театре, истории, литературе и прочем, но часто это самооправдание постфактум. И еще один существенный момент: никто и никогда не скажет о себе всей правды. Более того, мы изо всех сил пытаемся ее скрыть и вспоминаем только то, что приятно вспомнить, а остальное старательно подкрашиваем и лакируем. Каждый из нас — это настоящее «чудо сочинительства», и в прошлое мы пляшем от настоящего: чем успешней мы в жизни, тем больше «салонных» анекдотов образуют коралловый риф фантазии вокруг крохотного ядрышка правды, пока вообще становится невозможно различить, где правда, а где вымысел. Ну и как тогда прикажете оценивать дневники или саму историю?

Так вот, только когда я это понял и смирился с тем, что я рассказчик баек, а не писатель, то допустил мысль об автобиографии. Но рассказывать жизнь — как?

Вначале воспоминания о знакомых людях были сильно искажены сегодняшними моими чувствами, но, копнув глубже, я понял, что те, кого я сегодня терпеть не могу, когда-то были мне очень дороги, и наоборот. Надеюсь, что кое-что из этого в книге отразилось. Она стала для меня возможностью еще раз взглянуть на свою жизнь и пересмотреть ее, как перелистать страницы романа, построенного на моей собственной памяти.

В последние годы меня все больше интересуют явления, которые выходят за пределы нашего земного измерения. Почему случается то или иное? Из-за чего? За свою жизнь я получил много знаков и сигналов такого рода, но только недавно «обернулся» и взглянул на события по-новому, хоть и не без тревоги.

Еще до моего рождения многое указывало на то, что я буду жить: мать твердо воспротивилась мысли об аборте, хотя ей предстояло выдержать скандал из-за моего появления на свет. Выше я говорил, что несколько раз в различных обстоятельствах был на волосок от смерти. И если я жив, то это не просто прихоть фортуны: мне все яснее и яснее, что моя жизнь — часть высшего замысла. Встречи с людьми, определившие мою судьбу, идеи, сопровождавшие меня в работе, чудеса, спасшие мне жизнь во время войны (и потом), — все это должно было произойти и произошло с определенной целью. Я чувствую прикосновение руки, которая направляет меня и пишет историю моей жизни. Я верю, что душа моей матери каким-то образом находилась рядом. Твердо знаю, что она не покинула меня насовсем, как будто ее дух и силы задержались на время здесь, на Земле, чтобы сохранить сына, которого она так желала и которого ей так рано пришлось оставить.

Это не языческое суеверие. Напротив, это полное понимание того, о чем Шекспир говорит устами Гамлета: «И в небе и в земле сокрыто больше, чем снится вашей мудрости, Горацио»[1]. Ибо нам надо хорошо помнить о главном, о венце всего, как просто выразила Мать Тереза: «Жизнь — это не бег к смерти. Напротив, смерть — это источник жизни».

Ну что же, друзья мои, вперед, и да будет наш земной путь ярко освещен этой надеждой.

Франко Дзеффирелли Рим — Позитано, 2006 г.

I. N. N.

Вижу себя мальчиком лет восьми или девяти в начальной школе, во Флоренции. После уроков я победно спускаюсь по лестнице среди других ребят. У выхода нас ожидает привычная толпа родителей и слуг — они пришли забрать детей. За мной никто не приходит, потому что мы с тетушкой живем всего в двухстах метрах от школы, и дорога занимает у меня не больше двух минут. В тот день на противоположной стороне улицы я вижу в толпе незнакомую женщину, которая очень странно на меня смотрит. На ней коричневая меховая шубка и черная шляпка с вуалью. Она сильно накрашена по моде тех лет, и вид у нее какой-то безумный. До сих пор отчетливо помню, как сверкают ее глаза из-под густо намазанных ресниц. Слегка встревоженный, я шагаю домой по узенькой средневековой улочке и скоро замечаю, что женщина следует за мной. Она бормочет себе под нос слова, которых я не могу разобрать, пока не слышу: «Ублюдок!» Она ухмыляется, хихикает: «Вот увидишь, ублюдок, увидишь у меня рано или поздно!»

Я сворачиваю в проулок, но странная женщина по-прежнему идет за мной. Перепугавшись, мчусь со всех ног к дому и взбегаю по лестнице с криком: «Тетя Лиде, тетя Лиде!» Но когда тетушка выходит на лестничную площадку, от испуга я не могу рассказать ей, что случилось.

«Кто это? Что сказала?»

Слово за слово тетушке удается вытащить из меня все об этой женщине. Я рассказываю, как она была одета и что назвала меня ублюдком. Тут моя тетушка свирепеет — такой я еще никогда ее не видел, хватает пальто и шляпку и пулей уносится прочь. Возвращается лишь вечером, но у меня не хватает духу спросить, где она была.

Ночью я в страхе просыпаюсь и плачу. В детстве меня преследовали ночные кошмары. Помню часто повторявшийся сон, в котором мир катится в ужасающую бездну, в кромешную, все пожирающую тьму, от которой я со всех ног пытаюсь убежать… В ту ночь мне приснилось, что за мной гонится женщина с черной вуалью. Я напрасно пытался понять, почему она так меня ненавидит и кто она вообще такая. Только много позже я узнал, что это жена моего отца. В тот день тетушка отправилась прямо к ней. «Только посмей еще раз, — набросилась она на нее, — и я задушу тебя собственными руками».

С того дня женщина никогда больше за мной не ходила, хотя иногда я замечал ее около школы. Она откидывала назад голову и разражалась безумным скрипучим хохотом.

Любой другой ребенок был бы, наверно, потрясен таким происшествием, а для меня оно стало просто еще одной странностью, которые в те годы заполняли мою жизнь.

Кто твоя мама? Кто твоя тетя? Что это за девочка с твоим отцом? А кто эта странная дама? Я никогда не знал, как отвечать на такие вопросы. Несмотря на внимание и любовь, которыми я был окружен, меня постоянно преследовало непреодолимое чувство неуверенности, ощущение неловкости и страха. А моя тетушка понимала это и очень страдала. Я часто подслушивал за дверью, как делают все дети, и однажды услышал, как она делится с кем-то переживаниями о том, что я такой скрытный.

Постепенно из разрозненных кусочков у меня сложилась цельная картина, хотя она всегда казалась мне ненастоящей, точно все это не имело ко мне никакого отношения. К тому же я видел, насколько моя жизнь отличалась от жизни других детей — у них были мамы, папы, и их семьи вместе проводили праздники и каникулы.

Свидания с отцом, который раз в неделю, по субботам, приезжал на фиакре в парк, где мы встречались, сопровождались очень серьезными приготовлениями. Тетя мыла меня с головы до ног, надевала лучший костюмчик и белые носочки, причесывала и прыскала одеколоном.

Я очень скоро понял, что отношения с отцом, красивым, ласковым и хорошо воспитанным господином, весело трепавшим меня по щеке, никогда не будут простыми. Мой отец Отторино Корси был очень привлекательным мужчиной: невысокого роста, но физически сильный и ладно сложенный, с обворожительной улыбкой, оживлявшей пронзительные голубые глаза. Еще в молодости он начал терять волосы и к моменту моего рождения почти полностью облысел, что для такого честолюбивого человека было большой неприятностью. Но, наверно, кто-то сказал ему в утешение, что мужские достоинства лысых куда лучше, чем обладателей густых шевелюр, потому что очень скоро он со своей лысиной смирился. Во Флоренции у него было бесчисленное множество друзей: отец в совершенстве владел искусством всем нравиться и ни у кого не вызывать зависти. Он был уважаемым коммерсантом, который начал дело с нуля, лишившись солидного наследства из-за безумств своего отца, моего деда.

Семейство Корси было одним из самых богатых в Винчи — родине Леонардо да Винчи. Отец был еще несовершеннолетним, когда в конце XIX века унаследовал все имущество семьи. Его бабка, старая графиня Браччи, решила, что ее единственному сынку Олинто, отцу моего отца (и, соответственно, моему деду) нельзя доверять. Любая попытка его образумить терпела поражение, и, наконец, на смертном одре графиня лишила его наследства и отписала все внучку, моему отцу.

Тогда-то Олинто и начал позволять себе всякие чудачества, как будто говоря: «Раз вы сочли меня сумасшедшим, я и буду сумасшедшим». С той самой минуты с упорством, свойственным всему роду Корси, благодаря которому одни достигли успеха, а другие потерпели полный крах, он вовсе перестал заниматься делами семьи и воспитанием сына. Он обожал музыку, с детских лет музицировал и мечтал стать профессиональным дирижером. Мечту эту он осуществил, на свой лад, разумеется: перевез из Апулии, кажется, из Корато, в Тоскану целый духовой оркестр — пятьдесят музыкантов с женами и детьми, которые поселились в Винчи. До сих пор в тех местах встречаются южные фамилии, явно потомки тех самых музыкантов из Корато. Осталось невыясненным, кто же оплатил эти астрономические расходы. Можно себе представить, как на Олинто и моего отца, тогда еще мальчика, коршунами набросились разного рода посредники, бессовестные управляющие и прочие, которые мало-помалу прибрали к рукам все имущество семьи и довели ее до краха. Таких историй полным-полно в литературе XIX века. Но чудачества деда на этом не кончились. Он, к примеру, начал есть только куриную кожу. В те годы курятина считалась роскошью, а он ее выбрасывал, потому что ему нравилась только кожа, неважно, вареная или жареная. А еще, куда бы он ни шел и что бы ни делал, его верной спутницей стала бутылка красного кьянти. Даже когда дед дирижировал своим оркестром, в одной руке была дирижерская палочка, в другой — бокал с вином. В конце концов водой он даже умываться перестал.

Для него это были годы безумного веселья. Он катался со своим оркестром по всей Тоскане, давал концерты на городских площадях и даже как-то выступал в Монтекатини, где, как он с гордостью вспоминал, его похвалил сам Верди. Но хорошенького понемножку: долги выросли до колоссальных размеров, кредиторы сомкнули ряды и осадили деда. Дело быстро шло к развязке. Рассказывали даже, что однажды судебный пристав прервал концерт, чем вызвал большой скандал. Короче говоря, когда отцу исполнилось двадцать и он стал совершеннолетним, разразилась неминуемая катастрофа. Оказалось, не так уж трудно убедить молодого человека, что если он не заплатит долги отца и отправит его в тюрьму, то покроет себя позором на всю жизнь. Ему подсунули на подпись какие-то бумаги, и прекрасные, богатые поместья Корси на дивных холмах вокруг Винчи перешли к кредиторам. Отец остался без гроша и должен был все начать с нуля.

Когда много позднее отец рассказал мне историю семьи, я не смог скрыть возмущения. Как он мог пойти наперекор воле бабушки, которая хорошо знала сына и не хотела пустить по ветру фамильное состояние? «И ты отправил бы меня в тюрьму, чтобы спасти состояние? — с изумлением спросил он. — Ты поищи-ка собственную дорогу в жизни, как я искал свою».

Он, безусловно, рассуждал правильно. Да и что стало бы с моей жизнью, сделайся я наследником огромного состояния? Вероятно, превратился бы в сельского барина, унылого и самодовольного, ничего бы не делал с утра до ночи, только тратил деньги и плодил идиотов. За всю жизнь я не встречал ни одного художника или артиста, родившегося богатым или не имевшего денежных затруднений.

Вообще-то я не могу сказать, что в самом деле сожалею о честности отца по отношению к полоумному Олинто. Это один из редких случаев, когда мой эгоист отец проявил великую щедрость и душевное благородство.

Итак, Отторино Корси совсем молодым остался без гроша за душой, но не пал духом. В Винчи он познакомился с красивой девушкой скромного происхождения по имени Коринна, которую сразу же и обрюхатил. Он, не раздумывая, женился и, прихватив старого безумца, которого не знал куда деть, оставил Винчи и переехал во Флоренцию. О предвоенных годах знаю только, что вначале отец нашел работу на почте (об этом он позже с гордостью рассказывал, добавляя, что нельзя стыдиться никакой честной работы), а потом, кажется, одолжил денег у семьи Коринны и занялся торговлей. Как ни странно, успех пришел к нему благодаря войне. В 1913 году, при не очень ясных обстоятельствах, он упал с лошади (в действительности лошадь его лягнула, но это звучит не так благородно) и сильно повредил позвоночник. Поэтому в то время как граждане всех возрастов отправлялись на фронт, отец был комиссован и остался во Флоренции, где его торговля тканями неожиданно стала процветать благодаря военным поставкам, на которые он удачно получил подряд.

К тому же вокруг оказалось множество женщин, чьи мужья были на фронте. Он как сыр в масле катался среди одиноких, стосковавшихся по любви женщин. Замужние дамы были его коронным номером. После истории с Коринной отец почти никогда не охотился на девочек. Его женщины должны были соответствовать следующим требованиям: высокие, пышные, страстные, а главное, замужние.

Он терпеливо ждал, когда мужья приедут домой на побывку и затем вновь вернутся на фронт, тут и вступал в игру. Таким образом, вероятный отпрыск относился на счет законного супруга. Уж не знаю, сколько сводных братьев и сестер наплодил отец во Флоренции и ее окрестностях в те годы, между 1915-м и 1918-м. Все его дети родились и выросли, ничего не подозревая, в почтенных городских семействах — Герардини, Мартелли, Гори, Вентури, Пиккарди… И лишь одному Богу известно, о скольких никто ничего не знает!

Нет сомнений, что Коринна прекрасно понимала, что за человек достался ей в мужья, но она принадлежала к тому типу женщин, которым льстит мысль, что муж пользуется таким успехом у других. Она просто закрывала на это глаза. Пока он не встретил мою мать — и началась совсем другая история.

Моя мать, Алаида Гарози, была известной во Флоренции портнихой и владела дорогим ателье в самом центре, на площади Витторио Эмануэле II. Она была замужем за адвокатом Альберто Чиприани, который по болезни был вынужден оставить практику и подолгу лечиться в дорогих санаториях и частных клиниках. Думаю, у него был туберкулез. Маме пришлось самой зарабатывать на все и на всех, прежде всего на троих детей: Адриану, совсем юной вышедшую замуж за биржевого брокера из Милана, Убальдо, рослого парня, который только и мечтал, чтобы стать футболистом, и очаровательную малышку Джулиану, по-домашнему Буби. Мама работала с утра до вечера. Она была красива и обаятельна, любила музыку и прекрасно играла на фортепьяно. Ее любимым композитором был Моцарт, и я помню, как она пела, чтобы отвлечься от работы, отрывки из «Дон Жуана» и «Женитьбы Фигаро». Она никогда никому не жаловалась на пустоту, образовавшуюся в ее женской жизни из-за неизлечимой болезни мужа. Клиентки ее обожали, и в ателье постоянно собиралось живописное и пестрое общество флорентийских дочерей Евы, от аристократок высшего света до дам сомнительных добродетелей. Мой отец поставлял в мамино ателье самые дорогие и модные ткани — шелка с озера Комо, английскую шерсть. Она была его любимой клиенткой, а вскоре стала объектом пристального внимания другого рода. Отец настойчиво и молчаливо ухаживал за ней — он понял и ее одиночество, и тоску по любви. Очень скоро они страстно влюбились друг в друга. Судя по всему, оба потеряли голову и стали совершать безрассудные и вызывающие поступки. Хватало и пикантных историй, быстро сделавшихся достоянием городских сплетников. В тридцать девять лет мать забеременела, и все знали, что дитя, которое она носит, вовсе не от мужа, который в это время умирал в больнице в Пратолино. Ее дочь Адриана, еще совсем молоденькая, тоже готовилась стать матерью, вот и получилось, что Алаида ждала рождения ребенка как раз тогда, когда вот-вот должна была стать бабушкой и вдовой.

Это известие хоть и вызывало у многих смех, в конце концов, всколыхнуло волну ханжеского возмущения. В закрытом флорентийском обществе разразился скандал, от мамы стали отворачиваться клиенты и даже друзья. А те, кто ее любил и остался верен, советовали «для ее же блага» немедленно прервать все отношения с Корси и, главное, избавиться от «бастарда», которого она носила под сердцем. Ее собственная мать даже привела к ней в дом акушерку, чтобы тайно и «безопасно» сделать аборт. Но мать была непреклонна.

Это дитя было прямым доказательством ее любви к моему отцу, и она предавалась туманным и невероятным фантазиям о том, как отец разведется, женится на ней, и они втроем будут настоящей семьей.

— Алаида, да ведь в Италии нет развода, — убеждали ее друзья.

— Пока нет. Но Муссолини обещал скоро его ввести. Я буду за него голосовать. И не говорите мне про аборт, я на это никогда не пойду.

Один за другим ее оставили почти все друзья. Среди немногих оставшихся была тетя Лиде, чье семейное положение тоже оставляло желать лучшего — она жила с женатым мужчиной. Тетя Лиде была кузиной отца и знала их историю с самого начала. Она посоветовала матери не терять мужества и рожать. «Прими волю Божью, — говорила она. — Он знает больше нашего».

Итак, Алаида, чтобы произвести меня на свет, бросила вызов предрассудкам и неприятию всего общества. Подарив жизнь мне, на собственной она поставила крест. Я благодарен матери за ее мужество. Стоит ли удивляться, что я убежденный противник абортов?

На последних месяцах беременности мать овдовела. Я так и не смог узнать, как отреагировало семейство Чиприани, когда мать явилась на похороны с животом, но могу себе это представить: стыд, возмущение и ярость. Перед родами мама уехала в небольшую клинику на окраине Флоренции. Роды ожидались тяжелые, она очень страдала. И отец, говорят, тоже. Прячась в машинах друзей, он караулил возле клиники день и ночь в ожидании известий или курил и пил кофе в барах неподалеку. Наконец я появился на свет. Когда отец узнал, что родился мальчик, он откупорил шампанское: мальчик, о котором он всегда мечтал, дитя любви!

Сразу возник вопрос о моей фамилии. Я не мог называться Чиприани, потому что семья покойного мужа угрожала скандалом и судом. Про фамилию Корси и говорить было нечего. Вот мне и записали, что родители неизвестны. Все знали, кто мои родители, но в документах нельзя было написать ничего, кроме «N.N.», то есть nescio nomen — фамилия неизвестна. Уже потом мне рассказали, но это неточно, что согласно средневековому правилу во Флоренции фамилия незаконнорожденного ребенка должна была начинаться на букву алфавита, которая падала на день, когда тот родился, — каждый день новая буква, а затем заново весь алфавит. На день моего рождения пришлась Z. Мать вспомнила арию из оперы Моцарта «Idomeneo», где упоминались zeffiretti — порывы легкого ветерка (зефира)[2]. Это слово ей необычайно понравилось. Так мне была выбрана фамилия, но переписчик сделал в книге записей ошибку, и вместо Дзеффиретти я стал Дзеффирелли.

Такую фамилию на всем белом свете ношу только я, как память о безумстве матери…

После моего рождения отец и мать стали более осторожны. В надежде успокоить бурю мать решила не выкармливать меня сама и не оставлять во Флоренции. Меня отправили в деревню километрах в сорока от Флоренции к кормилице Эрсилии Инноченти, крестьянке, которую отыскала тетя Лиде. Семья Эрсилии была очень бедна, они жили в старых домишках, стоявших высоко на холмах дивной долины Помино. Чистый воздух, оливковые деревья, виноградники, вековым трудом отвоеванные у неблагодарной природы. Мама навещала меня каждую неделю, обычно по воскресеньям. Она приезжала в экипаже, пряча лицо под вуалью, чтобы защититься от пыли, но, скорее всего, чтобы не быть узнанной.

«Госпожа приехала! Приехала госпожа!» — возбужденно перешептывались крестьянки, когда появлялась эта прекрасная и загадочная женщина. Мама целый день проводила со мной, веселилась как девочка, подкидывала на коленях, целовала и напевала песенки. Она подолгу беседовала с Эрсилией и ее домочадцами, дарила всем подарки, а к вечеру садилась в экипаж и с грустью возвращалась во Флоренцию. Обнимая Эрсилию, она всякий раз вздыхала: «Как бы мне хотелось остаться с вами…»

Не знаю, навещал ли меня отец, но считаю это вполне вероятным: он гордился мной. Его жена родила ему только дочь, Фанни, и потом уже не могла иметь детей. Основной причиной его разлада с женой была ее неспособность родить ему сына, которому бы он передал «почтенную» фамилию Корси. Для матери это имело первостепенное значение из-за ее безумных фантазий о разводе и о семье, которая будет построена вокруг меня — наследника.

Когда мне исполнилось два года, меня привезли обратно во Флоренцию. Для матери настали тяжелые времена. Мир катился к кризису конца двадцатых годов, клиентов у нее поубавилось, в том числе и из-за сплетен и скандала. Адриана, ее старшая дочь, вместе с мужем и ребенком переехала в Милан, чтобы начать новую жизнь. Так постепенно мы остались одни. Отец появлялся все реже и реже. Единственным светом в окошке для нас оставалась тетя Лиде, с прекрасной улыбкой и сияющими голубыми глазами. Она всегда поддерживала мать и первая заметила, что мама больна. Тетя отвела ее к хорошему врачу и быстро устроила операцию.

Все это я узнал много лет спустя. Воспоминаний о тех временах осталось немного, но все они очень ясные. Помню, как играю в прятки среди платьев в мамином ателье, а швеи, которые относились ко мне с большой нежностью, меня ищут. Память сохранила их взволнованные лица, когда они уходили от нас, — работы становилось все меньше, и маме приходилось постепенно увольнять одну за другой. Они часто навещали нас и дарили мне всякую мелочь, пока не исчезали окончательно с моего детского горизонта. Еще помню, как впервые увидел фашистов на площади Витторио Эмануэле: море черных рубашек и эмблем. Пение, крики, громкие аплодисменты. Наверно, это была демонстрация солидарности Муссолини после убийства Маттеотти[3]. Мать стояла рядом со мной у окна, но не помню, чтобы она разделяла всеобщий энтузиазм. Она вздыхала и качала головой — этот Муссолини разочаровал ее, главным образом потому, что ни о каком разрешении разводов он больше не заговаривал и даже произносил громкие слова о святости и целостности семьи и собирался помириться с Папой Римским. Я стоял на подоконнике и размахивал бумажным флажком, не предполагая, что прощаюсь с эпохой, которая уходит навсегда.

Вскоре мама узнала, что отец опять начал волочиться за женщинами. Ей стало известно о его новых романах, и она догадалась, что это только вершина айсберга. Всякий раз, когда отец приходил, между ними случались чудовищные ссоры, и он сократил свои визиты. В свое оправдание он говорил тете Лиде, что Алаида, к сожалению, сильно изменилась из-за болезней и операций, которые ей пришлось перенести… Ему стало трудно с ней… и это вполне понятно. Одним словом, он ее разлюбил, хотя продолжал испытывать к ней большую привязанность. Тетя на такие слова только и смогла ответить: «Пожалей ее, подумай о малыше».

Мать действительно ужасно страдала. Все вокруг неумолимо катилось под откос, она слабела, почва уходила у нее из-под ног. Наверно, над ней уже нависла тень смерти, и поэтому она бросилась к гадалкам и колдунам. Какие-то ужасные старухи жгли овечье сердце на углях прямо в кухне, при свечах, в клубах ладана — его запах проникал во все уголки дома — бормоча заговоры и заклинания, которые должны были вернуть отца… И он и в самом деле иногда возвращался, может потому, что испытывал угрызения совести, а может потому, что все-таки продолжал ее любить. Он приходил по вечерам, когда я уже крепко спал в большой материнской кровати.

Иногда он не появлялся неделями: только короткие телефонные звонки с объяснением, что завален делами, в отъезде, одним словом, находились разные предлоги. Однажды мать повела меня к знакомой, которая жила с мужем и двумя маленькими детьми в хорошеньком домике на берегу Арно. Когда та открыла, мать, едва поздоровавшись, взяла меня за руку и вывела вперед со словами:

— Это сын Отторино, он для меня все.

Женщина побледнела.

— Советую тебе немедленно прекратить грязную возню с его отцом, — пригрозила ей мать. — Не вынуждай меня говорить с твоим мужем. Сама понимаешь, мне терять нечего. — Потом схватила меня на руки и ушла, не сказав больше ни слова.

Узнав про сцену в доме любовницы, отец отказался видеться с матерью и даже перестал отвечать на ее телефонные звонки. Как-то зимой среди ночи мать встала, оделась, одела и меня, едва проснувшегося. Мама завернула меня в свою шубу, прижала к себе и так несла по пустынным, продуваемым ледяным ветром улицам. Мы подошли к дому на виа Орьоло, где жил отец, и спрятались в нише между колоннами здания Банка Италии. Было около полуночи, мы ждали, я хныкал, сонный и замерзший. Наконец появился отец, закутанный в меховое пальто. Мать вышла из-за колонны ему навстречу. Придя в себя от удивления, отец резко велел ей отправляться домой и прекратить заниматься глупостями — сколько можно! Но она, казалось, не слышала и отчаянно хваталась за него. Отец сделал попытку высвободиться, ударил ее по лицу, я заплакал и закричал. Мама совершенно обезумела, выдернула из шляпы длинную булавку и попыталась его заколоть. Она промахнулась, отец отделался парой царапин, но наши крики перебудили все округу, и кто-то вызвал полицию. Они записали наши имена и, увидев рыдающего от ужаса и дрожащего пятилетнего ребенка, отправили домой. Ну просто сцена из мелодрамы. Кто знает, может, она-то и повлияла на мою любовь к громким постановкам, к мизансценам, которые так нравились Масканьи и Леонкавалло, и мне, признаюсь, тоже? Что ж, я бы не стал сбрасывать это со счетов…

После этого случая между отцом и матерью произошел окончательный разрыв. Они больше никогда не встречались. Последние вопросы улаживались через адвокатов, полицейских чиновников и немногих верных друзей, в том числе тетю Лиде. Мама больше ничего не требовала, ее здоровье ухудшалось день ото дня. Она согласилась оставить Флоренцию, где после продажи за гроши ателье и расставания с отцом ее ничто не удерживало. Отец передал ей через тетю Лиде небольшую сумму, которую она вначале не хотела принимать, но потом взяла, потому что деваться было некуда. Незадолго до Рождества 1928 года мы уехали в Милан к ее дочери Адриане.

После прекрасных комнат на площади Витторио Эмануэле мы оказались на окраине, в маленькой комнатке обшарпанной квартирки, где даже мне все казалось крошечным. В силу жестокого каприза судьбы муж Адрианы тоже был болен туберкулезом, и появление тещи с «бастардом» стало источником постоянных скандалов, и довольно грубых. Вдобавок ко всему разразился экономический кризис — Великая депрессия, потрясшая весь мир. О терпимости и жалости и речи не было. Каждый заботился только о собственном выживании.

Та зима была очень тяжелой. Ледяная квартира, без отопления. Деньги закончились, и только Адриана подкидывала маме какие-то гроши. Мы спали вдвоем на узкой кровати, и мне это нравилось, потому что всю ночь я был с мамой, а она прижималась ко мне, словно пыталась получить толику тепла и надежды из рожденного ею с таким мужеством тельца. По утрам я ходил в детский сад к английским монахиням, а когда вечером возвращался домой, мама казалась еще бледнее. Однажды весной я пришел из детского сада и не обнаружил ее дома. Сначала мне сказали, что она поехала за город к друзьям, но через несколько дней отвели к ней. Я и сейчас помню тот день. Меня оставили играть в саду позади городской больницы; потом Адриана пришла за мной, глаза у нее были красные. Она проводила меня в палату, где лежала мама и еще много женщин. Я ее еле узнал и сразу понял, что она тяжело больна. Я взял ее за руку. Она покачала головой, улыбнулась, прошептала, что я должен быть хорошим мальчиком, учиться, а она скоро вернется домой.

8 мая 1929 года… Ко мне подходит монахиня и шепчет: «Пойдем в часовню, помолимся об упокоении твоей матушки». Сначала я не осознал, какое ужасное горе на меня обрушилось — я понятия не имел, что такое смерть, только понял, что почему-то стал особенным. Все дети в тот день молча и серьезно смотрели на меня, и я даже был горд тем, что вдруг стал объектом всеобщего внимания. Но, вернувшись домой, я почувствовал себя одиноко — все остальные были заняты делами, связанными с похоронами, и им было не до меня. Маленький шестилетний мальчуган, охваченный страхом и отчаянием, никому не нужный и не понимавший, за кого ухватиться… К счастью, из Флоренции сразу приехала тетя Лиде, и в ее объятиях я смог забыть о своем горе.

Два дня спустя маму похоронили, и в тот же вечер тетя Лиде собрала мои вещички, все мамины фотографии и увезла меня к себе во Флоренцию.

Оказалось, что отец, потрясенный смертью женщины, которую он все-таки очень любил, и мучимый угрызениями совести, отправил Лиде в Милан за сыном — во Флоренции он всегда сможет заботиться о мальчике. Не иначе как на него снизошел дух святой, раз вместо какого-нибудь приюта он решил поручить меня заботам тети Лиде. А может, она и сама ему это предложила в память о любимой и несчастной подруге. У нее детей быть не могло, и она приняла дитя чужой любви.

Тетя Лиде, Алаида Бекаттини, твердо знала, чего хочет. Молоденькой девушкой она едва не вышла замуж за богатого человека, который был в нее влюблен. Они подготовили документы и назначили день свадьбы, но в последний момент Лиде отказалась от этого замужества. Она безумно влюбилась в другого и поняла, что не сможет лгать до конца своих дней.

Лиде решила все бросить ради Густаво Соччи, хотя он был женат и имел двух взрослых детей. Никакой надежды узаконить их отношения не было. «Да и потом, — говорила тетя, — что значит жениться? Любовь — это ежедневная битва, и побеждать надо всегда, женат ты или нет». И действительно, любящая и преданная, она осталась с Густаво, «дядей Густаво», на всю жизнь. Густаво почти все время жил с нами. С женой он изредка обменивался парой слов, их брак рухнул давно, а по какой причине — мне неизвестно. Он жил с нами, свои вещи, одежду, книги держал у нас. Но это тоже выглядело странным, и вот все эти странности вокруг меня накапливались, пока не стали нормой.

Я был травмированным ребенком, со мной с самого рождения происходили ужасные вещи. Тетя знала это, и я рос, окруженный любовью и вниманием ко всем мелочам моей жизни. Иногда я сидел у себя в комнате и горько плакал. Тогда тетя сажала меня на колени, обнимала и прижимала к себе. «Ты пока не понимаешь, но поверь, — шептала она мне на ухо, — мама здесь, она рядом. Мы не слышим и не видим ее, не можем к ней прикоснуться, но она здесь. Она слышит и видит нас. А мы можем только молиться, чтобы душа ее упокоилась в мире, а ее любовь была с нами».

Ей всегда удавалось утешить меня. И очень часто, лежа в кровати, в темноте, я говорил с мамой так, будто она была рядом со мной.

Как я уже говорил, по субботам мы встречались с отцом. Это для меня было целое событие еще и потому, что, уходя, он давал мне на прощание монетку в пять лир. Мне казалось это огромной суммой, да так в те времена и было. Суббота стала для меня «днем орла» — орла на реверсе драгоценной серебряной монетки, а отец — приятным господином, который монетку приносит, благодаря чему я чувствую себя с друзьями богачом. Я испытывал непреодолимую неловкость перед словом «отец», которым тетя просила его называть. У нас не было близости, какая бывает между отцом и сыном, и я не знал, о чем с ним разговаривать. Он расспрашивал меня о школьных делах, о друзьях, одним словом, о моей жизни, а я отвечал односложно или чаще просто молчал. В результате говорил он один, а что рассказывал, я не запомнил.

Куда больше мне нравились визиты деда, чудаковатого, очень милого старика. Он по-прежнему дирижировал воображаемым оркестром и размахивал руками, как будто держал палочку. Когда мы выходили на прогулку со старым блохастым английским сеттером по кличке Лорд — мой отец ходил с ним на охоту, он и на улице держался так же. Помню, что дед всегда приходил к тете к пяти, и она подавала ему полдник — хлеб с чесночной колбасой. Ровно в пять, хотел он есть или нет, дед указывал на часы и восклицал: «Пять, начинает хотеться есть». Тетя над ним подшучивала. Например, переводила настенные часы на час назад, и он не мог понять, в чем дело. Он яростно тряс своими часами и в конце концов объявлял: «Пять или не пять, а я хочу есть. Давай полдник».

По-моему, именно он принес в мой мирок, который ширился с каждым днем, музыку, классическую музыку — симфонии, оперы. Он напевал что-то из них с утра до вечера, мурлыкал, изображал все инструменты подряд, от скрипки до кларнета и тромбона. Но даже в таком виде, а может, и благодаря этому старому безумцу удалось открыть мне волшебный мир музыки. Я очень переживал его смерть от пневмонии зимой 1933 года.

Таким было мое раннее детство, пора первых открытий и первых ответов на тайны и откровения жизни. Когда в семь лет я пошел в школу, то только-только научился жить без мамы. Это было нелегко.

Помню первый день в школе, все нарядные, в черных фартуках с белыми бантами. Учительница стала записывать наши имена в школьном журнале. Каждый должен был встать и назвать дату рождения, имя отца, имя матери. Она вызывала по алфавиту, я был последним и слушал, что говорили все дети передо мной.

— Имя отца?

— Карло.

— Имя матери?

— Луиза.

— Отец?

— Джованни.

— Мать?

— Элена.

— Отец?

— Франческо.

— Мать?

— Катерина.

Имена шли одно за другим, дети вставали и садились. За именами отцов и матерей я представлял счастливые, нормальные, правильные семьи и ждал своей очереди со все возрастающим страхом. И вот настал мой черед.

— Дзеффирелли Джан Франко.

Кое-кто из детей захихикал, потому что такое имя никто никогда не слыхал, оно казалось смешным.

— Отец?

Я не знал, что отвечать. Снова раздалось хихиканье, учительница нетерпеливо повторила вопрос. Я стоял опустив глаза и не мог решиться ответить. Потом нашел в себе силы и сказал:

— N.N.

Мои одноклассники не поняли и захихикали еще сильнее. Но учительница сразу прикрикнула на них и быстро сказала, чтобы сгладить мою неловкость:

— Хорошо. А мама?

Ответ пришел сам собой.

— Ее звали Алаида. Она умерла.

В классе стало тихо, даже самые шумные дети замолчали и стали рассматривать меня с уважением, как будто я какой-то особенный. Из-за того что у меня умерла мама. И снова, как это уже было в детском саду в Милане, я почувствовал, что не такой, как другие дети.

Это вполне естественно, если вспомнить все потрясения первых лет моей жизни. У меня было три матери: настоящая мама, Эрсилия, моя кормилица, а теперь Лиде, тетушка. Я целиком отдавал свое сердце каждой из этих женщин, а потом мне приходилось забирать его назад. Так я научился предельной осторожности, перестал приносить свою любовь в дар и искать ответной, начал замыкаться в себе. До сих пор, дожив до глубокой старости, я испытываю ту же неловкость, что и в детстве, когда мне предлагают любовь. Я по-прежнему ищу любовь и буду искать, пока жив, но, найдя, не могу принять ее целиком или поверить в ее долговечность.

II. Первые волнения

Только рядом с Эрсилией Инноченти, моей кормилицей, я испытывал ощущение постоянства и уверенности. Я переживал его всякий раз, когда на Рождество и Пасху она приезжала проведать меня во Флоренцию, и особенно когда отправлялся на лето к ней в деревню. Она жила в деревне Борселли километрах в сорока от Флоренции. Жители Борселли, как и все тосканские крестьяне, были крайне бедны, многие уже в преклонном возрасте и с кучей болезней, заработанных за долгие годы тяжкого труда. Образ жизни тогдашней деревни, ее устои, обычаи и ритм мало изменились со времен Средневековья. Это тоже был мой дом, может, отсюда и берет начало моя сильная привязанность к давно ушедшему миру, с которым наша реальность не имеет ничего общего.

Обычно я приезжал в Борселли после окончания учебного года, в июне, и первое, что делал — подальше забрасывал башмаки. Башмаки здесь не носил никто, все ходили босиком. Обувались, идя в лес, потому что по лесу ходить можно было только в башмаках из грубой кожи. Мы вставали с зарей или еще раньше, при свете масляной лампы, а спать ложились, когда небо багровело на закате и становилось темно. Я помогал пасти свиней и овец или ходил с другими ребятишками на источник за водой. Каждый раз, поднимаясь по склону холма с наполненным медным кувшином и касаясь босыми ногами земли, я чувствовал, что становлюсь ее обладателем, что теперь она моя на веки вечные.

Конечно, я не был ровней остальным крестьянам. Я был для них синьорино — молодой господин, потому еще, что мать, а позднее тетушка щедро платили Эрсилии за мое содержание. Но я всегда остро чувствовал, что мои корни глубоко уходят в тосканскую деревню. До сих пор обожаю ломоть хлеба с куском помидора и «серпиком» оливкового масла — так это называли потому, что в деревенских семьях могли позволить себе лишь полить кусок хлеба золотистой тоненькой струйкой масла и посолить-поперчить сверху. Я уплел бесчисленное множество таких ломтей, и даже сейчас при его виде во мне оживают воспоминания о тосканской деревне — о тамошних крестьянах, о детстве, о той настоящей Италии, которую я знал и которая нынче безвозвратно исчезла.

Хлеб пекли раз в неделю по пятницам. До сих пор помню дивный аромат свежевыпеченного хлеба. Понедельник был «днем стирки», для которой женщины использовали печную золу, куда добавляли едкого натра, и выдерживали эту смесь в больших фаянсовых тазах. Потом белье стирали на реке и развешивали сушить на солнце. Чистое белье пахло свежестью — тоже незабываемый запах.

А еще в середине недели был «день штопки». Портному заказывали только подвенечное платье, а всю остальную крестьянскую одежду шили дома и вечно ее латали и штопали. Молодые люди привозили из армии военную форму. Разве можно забыть мундир берсальера и красную фуражку с голубой кисточкой, которые Туридцу из «Сельской чести» привозит домой и щеголяет в них по улочкам Виццини. Сколько раз я пытался раздобыть такую одежду для театра или кино! Не удалось: эти вещи живут с теми, кто их носит или носил раньше — дедами и прадедами.

В те летние месяцы у кормилицы я впервые столкнулся с театром. К нам в деревню почти каждую неделю приезжали колоритные персонажи, любимцы деревенских жителей. По вечерам они, в компании здоровенного пса, садились к очагу и рассказывали всякие занимательные истории, в которых фантастические и трагические события перемешивались с сюжетами классической литературы, реальными происшествиями и последними новостями. Например, помню историю, где речь шла о совершенном в те самые дни громком убийстве. Актеры разыгрывали события одно за другим, причем делали это с необычайной страстью: они рыдали и вопили, изображая убийц или их жертв. У каждого было свое амплуа и целый арсенал трюков. Запомнились развеселый рыжий парень с подвижным, гуттаперчевым лицом, умевший строить смешные рожи, и другой — тощий и страшный. Среди них встречались настоящие виртуозы драматических эффектов. Например, один из них ставил возле себя на пол зажженную лампу так, что на стене отражались огромные жуткие тени. Позднее в постановках я нередко использовал этот прием. Никакой театр не внушал мне такого безусловного доверия, как вымыслы этих бедолаг. Они умели полностью завладеть нашим воображением: у нас замирали сердца и глаза наполнялись слезами, а в следующий момент мы уже беззаботно хохотали над забавными сценками, обычно завершавшими вечерние представления, и отправлялись спать, забыв все страхи, с легким сердцем… До сих пор не устаю ими восхищаться — ведь это были не радиопостановки и не телеспектакли, а сценки, разыгранные простыми бродячими актерами, как будто перенесшимися из эпохи Боккаччо, да Порто и Банделло[4].

Но лето кончалось, и я возвращался во Флоренцию, переполненный фантастическими историями этих бродяг. Я был поглощен сочинением сюжетов для игрушечных театров — teatrini — моего собственного изготовления. Дядя Густаво обратил внимание на мое растущее увлечение театром и подарил мне кукольный театр с множеством деревянных кукол, в который сам он играл в детстве. Никогда в жизни не получал подарка лучше! Вернувшись из школы, я проводил все время, придумывая сценки и вырезая из цветного картона актеров и декорации.

Густаво страстно любил оперу и водил знакомство со многими певцами. Они с тетей часто ходили в городской театр. Этот театр, где у Лиде и Густаво пополам с друзьями была ложа, был единственным местом, где они имели возможность вместе появляться на публике. Почему-то даже записные сплетники Флоренции считали городскую оперу нейтральной территорией, и там моя тетушка могла не нервничать и ощущать себя законной спутницей своего кавалера. Когда мне было лет восемь, они впервые повели меня в оперу.

Один из друзей Густаво, баритон Джакомо Римини, который бывал у нас, пел партию Вотана в вагнеровской «Валькирии», и тетушка с Густаво не могли это пропустить. Но поскольку в тот вечер со мной некому было остаться, им пришлось взять меня с собой (о няньках на час тогда и речи не было). Прямо скажем, «Валькирия» не совсем годится как первая опера для ребенка, но тетя Лиде решила, что в худшем случае я просто засну где-нибудь в углу ложи.

Усну? Какое там! Их ложа располагалась прямо над оркестровой ямой, и меня буквально заворожили музыканты во фраках, инструменты и дирижер, тоже во фраке, прямой и подтянутый — ну просто командующий на поле боя. А потом свет погас, и зазвучала музыка.

Я был потрясен звуками, которые издавали эти необыкновенные инструменты, они показались мне райским пением. Занавес поднялся, я увидел лес — совершенно настоящий. Хористы представлялись мне дикими зверями, а ужасающие валькирии, которые носились по сцене, напоминали обезумевших животных, и так до самого конца, когда Вотан наводит на Брунгильду чары с помощью огня, языков пламени и клубов дыма. На протяжении всех пяти часов я сидел, затаив дыхание, не в силах оторвать глаз от сцены.

— Нравится? — спросила тетя Лиде, которая сама, видно, устала от такого длинного спектакля. У меня и ответа не нашлось, я так и сидел с открытым ртом, как современный ребенок перед какими-нибудь «Звездными войнами».

— Смотри-ка, он любит музыку, — заметила тетушка дяде Густаво.

Нет, не музыку — мне полюбилось чудо оперы!

После спектакля мы пошли за кулисы поприветствовать Римини. В общей суете я отошел в сторону и вдруг оказался посреди сцены, еще наполненной дымом, и так и остался стоять среди поднимавшихся и опускавшихся задников и полуразобранных декораций. Передо мной открылся фантастический мир, и дома я попытался воссоздать его в игрушечном театре.

Задумываясь о своем длинном театральном пути, я понимаю, что все началось именно в тот вечер.

Говорят, в школе я был непоседлив и проказлив, и по поведению у меня были плохие отметки, но я неплохо успевал по истории, географии и поэзии. Мой отец настоял, чтобы три раза в неделю я брал частные уроки английского языка. Он закупал шерсть у многих компаний в Манчестере, но ему было трудно вести с ними дела, поэтому он решил, что его сын должен выучить английский и помогать ему в деловой переписке. Его настойчивость оказалась великим благом для моего будущего.

Он договорился, что трижды в неделю я буду заниматься с Мэри О’Нил, пожилой англичанкой, которая переводила отцу письма. Очаровательная строгая дама принадлежала к английской диаспоре, для которой Флоренция стала родным городом: это были леди без возраста, большей частью одетые и причесанные так, словно ничего не изменилось со времен их английской юности. Весной и летом они производили фурор своими белоснежными кружевами, нарядами в кремовых и сиреневых тонах, парасольками и соломенными шляпками, которые вызывали у жителей Флоренции особую нежность. Я прямо-таки вижу, как они шествуют по центральным улицам, направляясь на файф-о-клок в английскую чайную «Даниз». Они приходили парами и небольшими стайками, появляясь на виа Торнабуони со стороны моста Санта-Тринита или из средневековых улочек по соседству. Они обожали Италию, но были весьма скупы на похвалы в ее адрес и постоянно давали понять, что мы, флорентийцы, недостойны своего города. Горожане относились к этим дамам снисходительно и, вероятно, и любили-то их именно за неприступность и экстравагантность. Они были частью города, но за спиной их называли «скорпионами с виа Торнабуони».

Спустя много лет (Господи, ох как много!) я изобразил их в своем фильме «Чай с Муссолини».

Эти щебечущие старые девы были просто покорены дуче: их восхищала его тяжелая челюсть и исходящая от него энергия настоящего мачо. И они, естественно, пришли в негодование, когда в середине 1930-х он повздорил с Англией: наши дамы не могли согласиться с реакцией Чемберлена и Идена и сочли, что британцы просто плохо информированы о положении дел в фашистской Италии. Они как ни в чем не бывало попивали свой пятичасовой чай у «Даниз» и шпыняли официантов, стараясь убедить самих себя, что все обойдется.

Мир Мэри О’Нил был мне в новинку, и я его полюбил. Она жила в небольшой темной комнатушке, заставленной старой мебелью и всевозможными безделушками, все стены были завешаны старыми портретами и репродукциями. На крохотном столике рядом со статуэткой Шекспира стояла фотография ее отца, капитана британской армии, а рядом — молодого английского солдата, жениха Мэри О’Нил, погибшего в 1917-м. Над столиком-консолью на стене висела цветная репродукция портрета актрисы Эллен Терри в роли леди Макбет кисти Сарджента.

Престарелая леди, верно, хорошо отзывалась обо мне отцу, потому что он стал относиться ко мне более ласково и внимательно, чем прежде, и время от времени просил отнести ей цветы или сладости. Однажды я видел, как Мэри О’Нил, разодетая как леди с картины Гейнсборо, входила под руку с моим отцом в чайную «Даниз». В молодости она, должно быть, была очень хороша. Впрочем, несмотря на обаятельную внешность, пепельные волосы и голубые глаза, мне она спуску не давала.

В ее комнате стояли старинные часы, и она сердилась, если я не появлялся точно в назначенный час. Не дозволялось даже минутное опоздание. А для меня это была главная загвоздка: ведь даже теперь я не могу похвастаться пунктуальностью.

Я проходил в учениках у Мэри О’Нил чуть больше четырех лет. Она познакомила меня с английской грамматикой и поэзией, театром и историей, и я, овладев языком довольно сносно, начал штудировать сонеты и пьесы Шекспира. Мы с ней вместе разыгрывали сцены из его великих пьес. Сцена на балконе из «Ромео и Джульетты» была ее любимой. Мэри О’Нил передала мне оставшуюся на всю жизнь любовь к британской культуре, такой близкой нам, флорентийцам. Однако политическая ситуация в стране становилась все более опасной, и в конце концов наши уроки прекратились.

В известном смысле главным авторитетом для меня в те годы был Густаво. Он не только ввел меня в мир оперы, но и рассказывал о происходящих в мире потрясениях, не докатывавшихся до улиц и площадей Флоренции. Фашизм утвердился в Италии после марша Муссолини на Рим в 1922 году, за год до моего рождения. В школе нас обязали по субботам носить черную рубашку, а учителя, хотя я это уже плохо помню, как попугаи вдалбливали в нас «линию партии». Мне было двенадцать, когда в октябре 1935 года Италия вторглась в Эфиопию. Густаво, резервист флота, был мобилизован и отправлен в Ливорно, и тетушка, взяв меня, поехала за ним. Мы вернулись во Флоренцию в мае следующего года и ожидали, как обычно, приезда Эрсилии, но она не приехала. Оказывается, пока мы отсутствовали, она тихо — слава Богу — умерла. Я еще раз потерял мать! Теперь уже у меня не будет деревенского лета, я больше не увижу неповторимую древнюю Италию, которая вот-вот исчезнет с лица земли. Ведь Эрсилия была плоть от плоти феодальной Тосканы, где крестьяне, можно сказать, принадлежали своему хозяину, живущему в городе в палаццо. Как-то не верится, что это было совсем недавно, в середине XX века.

Та Флоренция, которую я знал, устояла перед крайностями модернизации, сумев сохранить практически в неприкосновенности свой средневековый облик и шедевры Возрождения, хотя старинный центр довольно сильно пострадал, когда Савойская династия сделала Флоренцию столицей Италии. Мало изменился и стиль жизни. Автомобилей почти не было, народу на улицах немного, магазины изысканы, а горожане одеты просто и со вкусом. Город тогда еще не осаждали орды туристов, и приезжали туда, главным образом, знакомиться с итальянским искусством или учиться.

Английская диаспора Флоренции не имела ни малейшего намерения покидать город из-за вульгарных политических неурядиц. Однако после санкций 1936 года[5] антибританские настроения в стране усилились, плохо отзываться об англичанах по любому поводу стало, как теперь говорят, политкорректно, а когда мы связались с Гитлером, это превратилось прямо-таки в национальную фобию. К несчастью, в Италии нашлось очень немного трезвых умов, сознававших, чем грозит союз с Гитлером: большинство считали его чем-то вроде могучего щита, который укроет нас от ненавистных демоплутократов.

Не знаю почему, но я почувствовал что-то неправильное в тот день 1937 года, когда впервые увидел Гитлера. Он прибыл в Италию с государственным визитом и посетил Венецию, Флоренцию, Неаполь и Рим с целью укрепления союза между нацистской Германией и фашистской Италией. Нас, детей, вывели на улицы в парадной форме маленьких фашистов, чтобы поприветствовать «этого немца с усиками». Меня подняли в пять утра, чтобы я со своим «батальоном» занял назначенное место у железнодорожного вокзала. Вся Флоренция была увешана национальными флагами, улицы и площади разукрашены транспарантами в честь итало-германской дружбы. Сквозь блеск маленького штыка, который я держал прямо перед собой, мне удалось разглядеть двух вождей, когда они проезжали мимо в открытом «мерседесе».

Попыткам фашистского режима взять под свой контроль наши умы и души противостояла церковь. Я получил католическое воспитание и проживал свою веру как нечто само собой разумеющееся, даже прислуживал за обедней в монастыре Сан-Марко. Моим друзьям и мне быстро наскучили бесконечные марши и политические речи: нам мало что было в них понятно, да и понимать-то там было нечего. Нам больше нравилось ходить в Католический клуб, организованный братьями монастыря Сан-Марко, — в его старинных внутренних двориках мы играли в футбол и пинг-понг — его я люблю до сих пор. Нашим излюбленным занятием были велосипедные прогулки по выходным: подобрав подол рясы, монахи вместе с нами жали на педали, и мы ехали на холмы долины Арно. Летом, отправляясь в многодневные походы, мы добирались до Сиены и Ареццо и ночевали в доминиканских монастырях. По сравнению с монахами фашисты казались серыми и противными занудами.

Кроме того, в Католическом клубе у меня было еще одно увлечение — драматический кружок, в те годы, естественно, только для мальчиков, который ставил по разным приходам пьесы на исторические и библейские темы. Думаю, именно эти первые опыты и повлияли впоследствии на мой выбор.

Важную роль в моей дальнейшей судьбе сыграли также почти ежедневные походы в кино с тетушкой Лиде и Густаво. Я свято верил всему, что видел на экране. Не могу сейчас вспомнить, как назывался самый первый фильм, который я увидел, думаю, что-то с Родольфо Валентино — тетушка и все наши знакомые дамы просто с ума по нему сходили. Я по-прежнему принимаю кино очень близко к сердцу: даже сегодня я смеюсь и плачу, не стыдясь, и всей душой верю всему, что происходит на экране.

Одна картина в те далекие времена особенно потрясла меня. Фильм назывался «Чемпион» с Уоллесом Бири в роли боксера-неудачника, который в одиночку воспитывает сына — мальчика играл Джекки Купер, — когда его бросает жена. Потом она возвращается, и мальчик буквально разрывается между ними; отец делает попытку вернуться на ринг и умирает в финальном раунде решающего боя. Я посмотрел эту картину в 1931 году, вскоре после смерти матери, и поэтому она так сильно травмировала мою психику: плакать от нее хочется каждому, но на меня она произвела просто ошеломляющее впечатление.

В домашней библиотеке у Густаво я находил десятки книг по искусству и биографии великих художников разных эпох. Вообще же дух Возрождения буквально витал в воздухе. У нас в доме были два складных стула в стиле эпохи Ренессанса, которые назывались «Савонарола», и когда к тетушке Лиде приходили гости, она просила меня: «Франко, достань Савонаролу и принеси сюда!» Так что в моей детской голове Савонарола[6] разгуливал взад-вперед по нашим комнатам…

А настоящий Джироламо Савонарола проповедовал как раз в монастыре Сан-Марко, где мы гоняли в футбол и куда частенько захаживал Лоренцо Великолепный[7], потому что этот доминиканский монастырь пользовался щедрым покровительством семьи Медичи. Там хранились бесчисленные сокровища: библиотека Микелоццо, творения Фра Бартоломмео и Фра Анджелико[8], повседневные встречи с которыми были для нас привычными. Так, чуть ли не все кельи были расписаны кистью Фра Анджелико, а стену лестничной площадки второго этажа украшала изумительная фреска Благовещения, которая несколько веков благословляла монахов, спешивших из монастыря в церковь и обратно.

Доминиканский орден всегда славился своей благородной традицией внимания к искусству и культуре, и большинство монахов-доминиканцев были высокообразованными людьми. Среди них встречались и художники. Один из них, отец Спинилло, руководил нашим молодежным кружком. Весьма одаренный живописец, он превратил монастырский чердак в студию, где мы часто занимались с ним.

В то время мне довелось познакомиться с художником Пьетро Аннигони. Он расписывал одно из монастырских помещений потрясающей фреской распятия, и я подглядывал за ним сквозь приоткрытую дверь. Отец Пьетро представлялся мне живым воплощением старых мастеров, его рисунки словно были работами Леонардо или Микеланджело. Я искренне восхищался его мастерством, хотя кое-кто из интеллигенции и критиков считал его бессовестным passatista[9]. Но я не мог взять в толк, что же дурного в том, если он пытается писать так же хорошо, как великие мастера прошлого. Тогда, наверное, я и начал задумываться о неразрешимом и необъяснимом конфликте между художником и критиком.

А еще в те годы в монастыре Сан-Марко я познакомился с другим незаурядным человеком — профессором Джорджо Ла Пира, который преподавал в университете историю римского права. Профессор Ла Пира был мирянин, но жил в одной из монастырских келий. После войны он стал мэром Флоренции, лучшим за всю ее историю. Это был уникальный человек, апостол милосердия и веры, посвятивший всю жизнь защите бедных и обездоленных. Он да отец Койро, угрюмый и вспыльчивый приор монастыря, этакий Савонарола наших дней, вне всякого сомнения, оказали на меня в детстве самое сильное влияние. Они, разумеется, не занимались политикой, их путь освещала вера, их призванием были забота и утешение. Однако именно через них до моего сознания доходила правда о социальной и политической ситуации, и воздействие этих людей я ощущал всю свою сознательную жизнь.

Был у меня еще один источник, где я мог утолить жажду знаний, — милейший профессор Фучини, преподаватель химии в художественном лицее, который обрушивал на наши юные головы ураганы понятий. Его уроки были для нас интересней и увлекательней любой переменки. Профессор Фучини, как никто другой, был настоящим мастером искусства преподавать просто и весело. Внук знаменитого тосканского писателя Ренато Фучини, ученика Джиусти и закадычного друга моего деда Олинто, который знал его с юных лет, он тоже был родом из Винчи.

У Ренато Фучини был прекрасный и очень колоритный стиль — «тосканский диалект, на котором изъясняются ангелы и бесы». Его лучшее творение — сборник новелл «Бессонные ночи в Нери» — было исключительно приятным семейным чтением, источником веселья для больших и маленьких. А внук великого писателя, мой учитель, вместо того чтобы удовлетвориться жизнью богатого сельского барина, неожиданно занялся химией и стал преподавать науку, которая была полной противоположностью гуманитарному миру деда. Слышали бы вы, как объяснял он эту химию, которая стала у нас, школьников, любимым предметом. Он делал это ясно, хотя и несколько оригинально, умело подводя нас к самым загадочным вещам. Тайны, которые, казалось, раскрыть вообще невозможно, профессор разворачивал на наших глазах, как конфетки, и сопровождал это репликами или рассказами, сразу становившимися легендой. Для начала он упразднил все нормы приличного поведения. Входил, например, в класс со словами «юнцы-пердунцы!», и мы покатывались со смеху.

Дома мы слово в слово с хохотом пересказывали его выходки. Дядя Густаво, который хорошо знал тексты Ренато Фучини и читал их нам вечерами, смеялся от души: «Еще бы!.. С таким дедом!» Находились, однако, родители, которые возмущались и даже пожаловались директору. И тот, хоть и смеялся в душе, как мы, дети, над выходками учителя, был вынужден при взбешенных родителях одернуть его. Профессор Фучини возмутился: «Да если не смешить их, они вырастут такими же тупицами, как их родители». Обещал, правда, быть сдержаннее.

Когда он вернулся в класс, мы повскакали с мест в ожидании привычного приветствия.

— Юнцы! — сказал учитель, по привычке потирая руки, и остановился. Он поднялся на кафедру и повторил: — Юнцы… — и больше ни слова.

Тогда один из мальчиков осмелился спросить:

— Профессор, что же дальше?

Фучини открыл учебник и, сделав неопределенный жест, сказал:

— Все как раньше, все как раньше.

Уроки профессора Фучини нас завораживали не только благодаря шуткам. Такой сухой предмет, как химия, был для него поводом для разговоров на любую тему. Одна из таких увлекательных тем касалась способностей и возможностей человека, которыми тот перестал пользоваться из-за технического прогресса.

— Сегодня человек мало и плохо думает, ему вполне достаточно пережевывать то, что уже продумали немногие мыслящие, — говорил он. А затем, обращаясь к свойствам «прежнего человека» — так он выражался, вдруг спрашивал: — Так зачем же в нашем мозгу семьдесят процентов клеток, которые вообще не используются, раз нам хватает трети?

Для нашего неокрепшего сознания это были неведомые просторы.

— Чтобы творить чудеса, — ответил один.

Профессор Фучини радостно захлопал в ладоши, спустился с кафедры и сел рядом с мальчиком.

— Но, — таинственно сказал он, — чудеса — это совсем не то, что мы под этим понимаем. Это те способности, которыми были наделены все и которые можно вернуть.

Профессор перечислял те возможности, которые человек, этот «тупица», считающий себя Богом благодаря тому, чем Бог его наделил, потерял из-за своего самолюбия. Тут он приоткрывал нам тайны людей, которые владеют якобы удивительными дарами, но на самом деле они есть у человека с самого сотворения. Иногда потухшие клетки вновь загораются в чьем-то мозгу, и все считают это чудом. И что же происходит? Происходят чудеса вроде переноса материи, телепатии, левитации; кто-то ходит по горящим углям и не обжигается, вгоняет себе иголки под кожу без всякого следа, случаются и всякие прочие вполне естественные вещи, которые кажутся нам «чудесами».

— А Иисус? А святые? — не удержался кто-то.

Профессор отреагировал сразу же: