Предмет предлагаемой вниманию читателя книги. — Топография Адмиралтейской площади. — Заложение Адмиралтейства. — Петровские торжества. — План постройки первоначального Адмиралтейства. — Шведские нападения на Петербург. — Изменение плана постройки Адмиралтейства. — Адмиралтейство. — Крепость. — Пожарные предосторожности. — Устройство башни и шпиля. — Работы в 1716 году. — Устройство и дальнейшая судьба Адмиралтейских каналов. — Адмиралтейская Коллегия. — Петровские фряжские погреба. — Екатерининский сервиз. — Адмиралтейские мосты. — Устройство застенка. — Описание Адмиралтейства. — Перестройка Адмиралтейства Коробовым. — Первоначальная церковь в Адмиралтействе. — Пожар 1783 года. — Проект переноса Адмиралтейства в Кронштадт. — Захаров и его перестройка Адмиралтейства. — Как можно говорить архитектурными формами. — Детали постройки Адмиралтейства. — Скульпторные украшения. — Главная лестница. — Зал Адмиралтейств-совета. — Адмиралтейская площадь. — Как она возникла. — Заботы об ее урегулировании. — Большая Луговая улица. — Обсадка площади изгородом. — Пастьба царских коров. — Балаганы на Адмиралтейской площади. — Пожар балагана Лемана. — Появление и значение Адмиралтейского бульвара. — Памятник Петру Великому. — История его постройки. — Легенда, связанная с памятником. — Восстание декабристов. — Устройство сада на Адмиралтейской площади. — Адмиралтейская набережная. — Проект Росси. — Устройство набережной в 1873 году. — Выкопировка из исторического плана Петербурга. — Река Мойка. — Начало построек на Мойке. — Полицейский мост. — Невский проспект — улица Веротерпимости. — Зарождение Невского проспекта. — Легенда о Невском проспекте. — Проект 1739 года. — Заботы о Невском проспекте Елизаветы Петровны. — Бульвары Невского проспекта. — Мостовая и освещение Невского проспекта. — Описание Невского проспекта. — Первый кабак. — Описание продажи пива. — Морской рынок. — Мытный двор или первый Гостиный двор. — Пожар 1736 года. — Деревянный Зимний дворец. — Банкетные столы. — Уничтожение деревянного дворца. — Дом Чичерина. — Переход его Куракину и Коссиковскому. — Модель С.-Петербурга Росси. — Вольная типография. — Книжные магазины. — Плюшар. — Ротган. — Смирдин сын. — Музыкальный клуб. — Танцовальное собрание. — Первые маскарады. — Зал Лихтенталя. — Цыгане. — Общество любителей стрельбы. — Оптические панорамы. — Кукольный театр Старого Петербурга. — Магазины дома Чичерина. — Аптека Имзена. — Дом Неймана. — Первый музеи восковых фигур. — Изделия из серпантинова камня. — Муфта из человеческих волос. — Торговля вином. — Зубной врач Д. Валленштейн. — Справка о зубных врачах Петербурга. — Кондитерские Петербурга. — Направление Малой Миллионной улицы. — Дом Овцына. — Другие дома замечательного перекрестка: Невский проспект — Проспект 25 Октября. — Нынешняя улица Герцена, былая Морская. — Трактир Лондон. — Трактиры и рестораны Невского проспекта. — Первое помещение для художественных выставок. — Дом Чаплина. — Морская улица. — Остатки Елизаветинского дворца. — Панорама Парижа. — Дом Руадзе. — Воскресные школы и профессор Павлов. — Театр деревянного Зимнего дворца. — Дом Мааса. — Положение первого немецкого театра и дом Елагина. — Как найти владельцев былых домов. — Квартира Герцена и петрашевца Ахшарумова. — Мариинская площадь и памятник Николаю I. — Дом Вольно-экономического Общества. — Лекции и заботы о сельском хозяйстве. — Дома графа Смайлова и барона Кутайсова. — Дом Лобанова-Ростовского. — Первые литографии. — Исаакиевский собор. — Заключение.

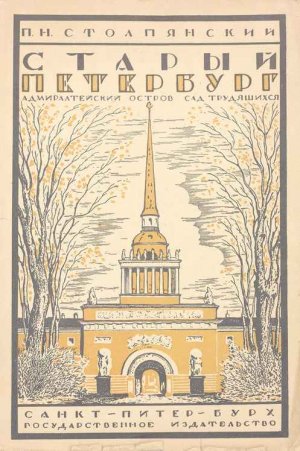

Эта книжка — третья из первой серии моих работ но Старому Петербургу. Первая серия должна носить общее название: Старый Петербург. Адмиралтейский остров и состоит из четырех книжек: 1) Площадь жертв революции, 2) Дворец Искусств 3) Сад Трудящихся и 4) Дворец Труда. — Случайные обстоятельства заставили начать выпуск в свет с конца серии: «Дворец Труда» уже вышел, «Сад Трудящихся» только что появляется, остальные книжки уже сданы в печать. Таким образом, центральная часть Петербурга имеет достаточное количество материалов для своей истории.

И при составлении этой книжки я преследовал те же две цели, о которых я говорил уже: именно — дать строго проверенные материалы в легкой доступной большинству форме. 538 ссылок на материалы в этой книжке говорят сами за себя.

П. Столпянский.

Предметом нашего обследования будет, как видно и из приложенного при сем плана, незначительный, можно сказать, даже миниатюрный уголок Петербурга, уголок, на котором возвышается столь прославленная Пушкиным «адмиралтейская игла» и разбит былой Александровский сад, получивший в настоящее время новое название — «Сад Трудящихся». Но, несмотря на свою миниатюрность, этот уголок Петербурга заслуживает большого внимания, и его история заключает в себе не одну страницу, полную захватывающего интереса, и современный петроградец, проходя по этой местности, даже не подозревает о тех переменах, которые она испытала за прошедшие 200 с небольшим лет...

На шведских картах XVII века на месте нынешнего Адмиралтейства показана какая-то деревушка; эта деревушка значится также без названия и в той перешитой окладной книге, которая сохранилась от старого Новгорода и от 1500 года дошла до нашего времени. Приведя «Великий Новгород во всю волю свою», Иоанн III, московский царь, потребовал в январе 1498 года от новгородцев дани. Для определения размера этой дани необходимо было сделать «перепись», определить количество земли и населения, которое нужно было обложить данью. На наше счастье сохранилась от 1500 года такая вторая по времени (первая перепись была в 7004 году от сотворения мира, т.-е. в 1496 году) переписная окладная книга, которая была издана Московским Обществом Истории и Древностей Российских и переиздана Археографическою комиссиею. И вот в этой-то переписной книге мы отыскиваем, что на месте нынешнего Адмиралтейства была довольно большая безыменная деревня, в ней заключалось «пять дворов и семь душ мужского пола, сена косили 90 копен, а хлеба сеяли 18 коробей». Домики деревни ютились по берегу Невы, где пролегала проезжая тропа, ведущая от дельты Невы на старую новгородскую дорогу; вокруг этой деревушки, конечно, был уже вырублен лес, распахано поле, словом, местность не была обычным болотом, а являла некоторые следы культуры. На таком месте было более легко возводить солидную постройку. Это обстоятельство, видимо, привлекла внимание Петра Великого, когда он подыскивал на нынешнем Адмиралтейском острове подходящее место для будущего Адмиралтейства[1]. Вообще нужно помнить, что большая часть значительных петровских сооружений закладывалась на тех местах, где при шведском владычестве были какие-нибудь постройки, усадьбы, деревни и т. п.; места эти, как до известной степени обработанные, считались более пригодными для поселения. И, выбирая место для устройства Адмиралтейства, Петр Великий даже не сделал промера в реке: у Адмиралтейства тянется узкой полосой отмель, над которой глубина воды не превышает 3 футов; эта отмель, конечно, делала большие затруднения при спуске судов, но все же это затруднение игнорировали во имя тех удобств, которые были от нахождения здесь деревушки.

И вот 5 ноября 1704 года[2] «заложили Адмиралтейство и были в Остерии (астерия, трактир) и веселились, длина 200 сажен, ширина 100 сажен»—такую пометку мы находим в журнале Петра Великого. Как веселились, к сожалению, журнал Петра Великого по указывает, но у нас имеются известия о других петровских веселиях, причем тот же журнал с точностью отмечает, что обыкновенно на другой день после веселия и сам Петр и его министры «принимали рвотное»[3], а Берхгольц в своем дневнике пребывания в Петербурге дополняет это чисто-медицинское сообщение картонкою следующего рода[4]:

«В продолжение обеда, хотя и пили только из рюмок, однакож, гости под конец до того опьянели, что большею частью и не помнили, как убрались с корабля. И немудрено: они сидели за столом с 4-х часов пополудни до 2-х часов утра и все это время беспрерывно пили, так что, наконец, даже сам император едва мог стоять на ногах. Он, впрочем, объявил наперед, что в этот день намерен хорошенько напиться. Его королевское высочество (герцог голштинский, отец Петра III) должен был отвечать на все тосты крепким венгерским вином, а потом не только сам за себя, но из дружбы к старшему Гессенскому, выпил еще несколько стаканов, кроме того, часто получал штрафные стаканы от императора, которому непременно хотелось напоить его и довести, как он говорил, до состояния пьяного немца. Вследствие этого его высочество так сильно опьянел, как ему никогда еще в жизни не случалось. Мы принуждены были под конец носить его, потому что он не мог более держаться на ногах, причем у него, как и у многих других, несколько раз начиналась рвота».

Дополнением к этому описанию может служить еще следующий счет с резолюцией Петра. Счет был подан 25 августа 1720 года за разбитою при спуске галер «Виктория» и «Констанция» посуду. Оказалось, что пьяными гостями было разбито: 78 бутылок, 7 рюмок больших хрустальных, 47 рюмок средних, 7 рюмок маленьких и 8 дюжин трубок. Резолюция — «записать в расход». Кроме того, пропало 5 шандалов и салфетки; стоимость этих вещей предписано было «взять с тех, кто у надсмотра вещей были»[5].

Надо полагать, что и при заложении Адмиралтейства веселие было в том же роде, — но веселие оказалось преждевременным, обстоятельства сложились так, что пришлось изменить и весь первоначальный план постройки Адмиралтейства. Этот первоначальный план был выполнен самим Петром, и под ним была следующая характерная падпись[6]:

«Сей верф делать государственными работниками или подрядом, как лучше, и строить по сему: жилья делать мазанками без кирпича; кузницы обе каменные в 1/2 кирпича; амбары и сараи делать основу из брусья и амбары доделать мазанками, а сараи обить досками, только как мельницы ветряные обиты, доска в доску, и у каждой доски нижний край обдорожить и потом писать красною краскою. От реки бить поженными сваями».

В этом петровском распоряжении особенно заслуживают внимания два обстоятельства — Петр Великий не настаивает на исполнении работ посылаемыми по наряду рабочими — «делать государственными работниками или подрядом» как лучше — таким образом, в самом начале постройки Петербурга принцип обязательности работы не особенно защищается Петром, а затем, хотя сараи Адмиралтейства и будут деревянными, но их нужно выкрасить красною краскою, под кирпич, т.-е. произвести тот же маскарад, который был допущен и с домиком Петра Великого на Петербургской стороне — деревянная постройка раскрашивалась под камень.

Первоначальное Адмиралтейство по плану Петра Великого должно было представлять из себя следующее: оно занимало участок земли тот же, что и теперь, длиною 200 сажен, шириною 100 сажен. Этот участок с трех сторон (кроме той стороны, которая прилегала к Неве) предполагалось окружить одноэтажным мазанковым зданием, передний фас которого имел бы в ширину 23 фута, а боковые 30 ф. Передний фас предполагался для разных мастерских; в боковом фасе (против нынешнего Зимнего дворца) думали устроить сарай в 350 футов длины для спуска канатов и такелажа и для помещения канатного и смоляного мастеров; в другом боковом фасе (против бывших сената и синода) проектировались амбары для мастеров мачтового, блокового, парусного и других. Наружные стены этих строений не должны были иметь никаких проемов, а все окна и двери выходили внутрь адмиралтейского двора, причем в 15 футовом от зданий расстоянии проектировалось вырыть канал, длина которого по длинному фасу равнялась бы 45 футам, а по двум коротким по 25 футов. Пространство внутри этого канала, длиною в 100, шириною в 49 сажен, составляло собственно верфь, где и надлежало устроить 13 эллингов для сооружения кораблей, три сарая для постройки более мелких судов и две кузницы.

Но этот первоначальный план так и остался в проекте; военные действия шведов заставили вместо простой верфи устроить верфь-крепость.

Шведы начали беспокоить вновь созидаемый Петербург чуть ли не с первого дня его основания. В дальнейшем изложении мы приведем вкратце сведения только о сухопутных походах шведов, оставляя без внимания их действия на возникающий Кронштадт.

В то время, как «на одном из островков (Енисари) Невского устья», — по словам С. М. Соловьева[7], — «стучал топор; рубили деревянный городок; этот городок был Петербурх» — недалеко от него, на реке Сестре, стоял шведский генерал Крониорт с сильным отрядом в 12.000 человек. Такое близкое соседство неприятеля на могло не тревожить Петра Великого, и последний 7 июля 1703 года двинулся на реку Сестру с 4 драгунскими и двумя пехотными — Преображенским и Семеновским — полками под начальством Чамберса. Несмотря на то, что шведы занимали сильную позицию, полковник Рен — первый петербургский обер-комендант — со своими драгунами овладел мостом и переправою; за Реном переправились и прочие полки, неприятель был опрокинут прежде, чем подоспели гвардейские полки, и, потеряв убитыми до 1000 человек, бежал к Выборгу[8].

Таким образом, на первых порах Петру Великому удалось обеспечить существование вновь воздвигаемой Петропавловской крепости. Но шведы не хотели без дальнейшей борьбы уступить Петру Великому устье Невы и сделали ряд попыток нападений на Петербург в 1704 —1705 г.г.[9].

12 июля 1704 г. произошел сильный артиллерийский бой под Петербургом. Утром 12 июля на нынешней Выборгской стороне появился генерал Майдель с отрядом до 8000 ч. и, установив орудия против позиций Брюса, коменданта Петербурга, открыл артиллерийский бой. Генерал Брюс ожидал этого нападения, успел на берегу нынешней Петербургской стороны устроить линию обороны с батареями, на которых «довольное число пушек поставил». Четыре часа продолжалась перестрелка и привела Майделя к убеждению, что не так-то легко сбить русских с занимаемых ими позиций и что будет благоразумнее убраться пз сферы поражаемости наших пушек. Майдель отступил от Петербурга, по ненадолго. 5 августа он снова подошел к Петербургу, несколько ниже Ниеншанца (нынешняя Охта) и послал к Брюсу барабанщика с письмом, в котором требовал немедленной сдачи Петропавловской крепости.

«Не угодно ли господину генерал-порутчику удалиться в свою землю, а меня таким писанием пощадить», — так характерно отвечал Брюс и выступил с частью своего гарнизона и пушками к Ниеншанцу. Сражения, однако, не произошло, и генерал Майдель 9 августа вторично отступил от Петербурга.

Еще раз тот же самый генерал показался у Петербурга 4 июня 1705 года и сжег три деревни на Каменном острове. По шведской диспозиции, в этот день шведский флот, взяв Кроншлот, разбив русский флот, должен был войти в Неву и начать бомбардировку Петербургской крепости. Однако, шведскому флоту не удалось выполнить этих предначертаний. У Кронштадта ожидал его только что зародившийся русский флот со старым испытанным морским вице-адмиралом Крейсом. И Майдель, видя, что шведский флот потерпел неудачу, отступил от Петербурга лишь для того, чтобы через три недели — 23 июня 1705 года — возобновить снова свою попытку. В этот день шведы переправились через Большую Невку на Каменный остров, а ночью подошли к Малой Невке с целью переправиться на Аптекарский. Но на последнем уже были русские окопы, и «через многую нашу стрельбу», на утренней заре сбили неприятеля с Каменного острова, и он «с великим поспешанием» ушел на Выборгскую дорогу.

Майдель сделал еще попытку — переправился через Неву, как бы желая двинуться в глубь Ингерманландии. Но ингерманландские драгуны, низовая конница Дмитрия Бахметева, казаки Михаила Зажорского, три полка пехоты и отряд Брюса принудили шведа спешно переправиться обратно за реку. Генерал Майдель сознал наконец таки невозможность нападения на Петербург с сухого пути с теми силами, которые были в его распоряжении.

Таким образом, хотя и вышеописанные шведские нападения, как и еще две попытки в 1707 и 1708 году, были неудачны, но они доставили много огорчений и хлопот первым аборигенам Петербурга, что ясно видно из немногих уцелевших до нашего времени писем.

«Чиню милости вашей ведомо, — писал Крейс К. А. Нарышкину от 28 января 1707 года[10], — что мы здесь при Санктпетербурге живем, аки слепые люди, потому что ничем не уведомлены; ныне прошу вашего благочестия, позволь нам уведомить о состоянии бытности вашей, також уведомить, что чинится в управлении против неприятеля».

А вот и еще характерные добавления к вырвавшемуся из глубины души воплю со стороны первоначальных строителей Петербурга. «Шведские полки подошли и стоят ниже Канец (т.-е. Охты), от нас неподалеку, стрельба от них из пушек по вся дни» (письмо Степанова Яковлеву от 28 нюня 1705 года[11]; «шведские полки перешли через Неву (пишет тот же Степанов от 3 июля 1705 года)[12], и на порогах кирпичные заводы и, что было строения, все пожгли и уже пыне лесов ничего пет и в строении остановка» и, наконец, последняя выписка[13]: «Ныне у нас в работах чинится остановка: Майдель по ведомостям в 8 тысячах войск от пас близко и шведские полки разъезжают но берегу реки Невы, по все дни против домов, на котором острове мы живем, также де в лесах работных люден от работы разгонивают, приезжают человек по 20 — 30 с ружьем неведома какие люди, и оттого многие разбегались, а иные от страху на делах быть опасны».

Вышеупомянутые нападения шведов имели первым последствием полное изменение плана постройки Адмиралтейства. Вместо обыкновенной верфи решили строить крепость, в которой уже учредить верфь. Первое указание на изменение этого плана мы встречаем в письме Меншикова Яковлеву (последний надзирал за постройками в Адмиралтействе) от 24 июня 1705 года[14]:

«Которое вновь строение заложено от Адмиралтейства в 60 саженях, то все вели отнесть и впредь, что надлежит строение от Адмиралтейского двора в 150 саженях, для того, чтобы от пожару Адмиралтейскому двору было безопасно, а ныне для прихода неприятеля велено сделать около Адмиралтейского двора палисад, вал земляной против образца, каков послан по нынешней почте к Роману Брюсу».

Роман Вильямович Брюс был первый обер-комендант С.-Петербурга. В приведенном письме Меншикова, кроме распоряжения об устройстве крепости, есть еще и другое очень ценное указание — на образование гласиса крепости — постройка от Адмиралтейства разрешена лишь в 150 саженях, — из этого гласиса впоследствии появилась Адмиралтейская площадь. Распоряжение Меншикова пришло в разгар работ в Адмиралтействе, в котором первою постройкою был амбар для съестных припасов, заложенный 26 января 1705 года[15]. К концу мая месяца того же года этот «анбар на припасы, на погребах, на длиннике 14 сажень» был готов. Кроме того, была готова часть светлиц для адмиралтейских рабочих, и «в 50 саженях от Адмиралтейства» ставились избы для жилья мастеровых. Эти избы нужно было теперь перенести на другое место, бросить другие начатые работы и приняться за устройство крепости.

Меншиков писал, что план Адмиралтейской крепости был послан «по нынешней почте». Однако, этого плана в Петербурге долго не получали, и только 17 сентября Р. В. Брюс послал Меншикову такое письмо[16]:

«Сего сентября в 17 депь от Вашего Превосходительства чертеж привезен, как строить крепость около двора адмиралтейского, которое дело зачато сентября 20-го и для поспешения из фашин строить станем, а дерном невозможно поспешить за опозданием времени. Против чертежа вышеупомянутого двора вымеряли и по размеру два бастиона далеко в реке будут, где 31/2 сажени глубины, которые нынешним поздним временем и за великими погодами (т.-е. дождями, бурями, наводнениями, поясним от себя) строить дало трудно и поспешить невозможно, а как скоро замерзнет река, то зачнем немедленно строить, а до того времени как те два бастиона строить станем, будут сделаны два маленькие бастиона, как на чертеже показано».

Работы велись действительно «с великим поспешанием»: уже 12 октября, т.-е. менее чем через месяц по получении плана, Яковлев доносил Меншикову—«крепость около двора сделана и полисад во рву поставлен», а через пять дней, т.-е. 17 октября, тот же Яковлев просил вице-адмирала Крейса, тогда начальника нарождавшейся балтийской эскадры: «около адмиралтейского двора на новопостроенной крепости и по больверкам для караула надлежит поставить пушек многое число, а ныне на адмиралтейском дворе пушек нет. Прошу, мой государь, прикажи, с кораблей и галер 6-фунтовые пушки собрав, для вышеописанных караулов прислать на время на адмиралтейский двор, а когда время их будет, возвратить попрежнему на корабли и они всегда готовы».

Очевидно, Крейс исполнил просьбу Яковлева, и последний, наконец таки, 15 ноября того же 1705 года писал с облегченным сердцем Меншикову[17]: «При Санкт-Питер-бурхе на Адмиралтейском дворе милостию вашею все хранимо и кроме того двора крепость строением совсем совершилась и ворота подъемные и шпиц и по бастионам по всем пушки поставлены и рогатками обнесены».

Итак, после месяца упорной работы крепость была готова, но оказалось, что, собственно говоря, она не нужна. Непосредственных нападений на Петербург шведы уже на делали, а тут подошел 1709 год с «Полтавскою викториею», позволившей Петру написать следующие строки: «Ныне уже совершенно камень в основание Санкт-Питер-бурха положен с помощью божией» — таким образом следовало бы заняться переустройством крепости по прежнему плану в обыкновенную верфь, но Петру, видимо, так поправилась эта крепость, что он все свое царствование не переставал о ней заботиться, заменяя временные, наскоро построенные укрепления прочными, фундаментальными, которые и просуществовали целое столетие: 25 мая 1806 года приступили к срытию валов[18].

Как видно из вышеприведенного письма Яковлева, одновременно с устройством крепости велись и другие работы, причем в одно время с крепостью был закончен и «па ворота шпиц». Таким образом уже при первом появлении Адмиралтейства обозначился тот его план, который остался без перемены при всех последующих изменениях крепости и даже при уничтожении валов, при полной перестройке Адмиралтейства Захаровым, основная идея постройки — Форма здания «покоем, обращенным к Неве, с башнею со шпицем на главных воротах» не была нарушена.

Первое время, до 1710 — 1711 годов, заботы Петра Великого были направлены главным образом на обеспечение Адмиралтейства от пожаров. Безусловно, вследствие постоянных указаний Петра — вице-адмирал Крейс писал 30 декабря 1708 года графу Апраксину, «великому адмиралтейцу», чтоб последний распорядился, «дабы хоромные строения, амбары, лавки 200 сажень отступить от берегу, понеже, — добавлял Крейс, — в пожарное время, от чего Бог спаси, флот великий страх имеет, о сем по вся годы я писал».

Еще раньше, 29 октября 1707 года, сам Петр осмотрел в гавани, где стоят корабли, по берегу реки Невы, хоромное строение, близ дока и на докладе об этом осмотре, против многих построек, своим характерным почерком написал: «Сломать». Большинство этих построек — «бани солдатские, избы караульные, избы солдатские», в которых «печи» или «обвалились» или «вовсе нет» — были сломаны, по одна постройка, как увидит читатель из дальнейшего изложения, уцелела, несмотря на категорическое распоряжение Петра — «сломать».

Все эти распоряжения завершились следующим собственноручным указом Петра от 5 февраля 1709 года[19]: «Великий, государь указал сим объявить, как и прежде сего объявлено было, чтоб около кораблей и прочих судов, также у галер в гавани, при Санкт-питер-бурхе, никакого огня не держать, также и табаку не курить, а с теми, кто в оном окажется виновен, будет бит: по первому приводу наказан 10 ударами у мачты, а с теми кто приведен будет в другой раз, оной будет под низ корабельный подпущен и у мачты будет бит 150 ударами, а потом вечно на каторгу сослан».

В этом указе современного читателя не может не поразить жестокость наказания: за второй привод, т.-е. за поимку во второй раз в курении в Адмиралтействе, кроме вечной каторги, виновный наказывался 150 ударами, а перед этим на веревке протаскивался в воде, под килем корабля (едва ли, испытав такое наказание, виновный оставался живым и мог быть сослан на каторгу). И этому наказанию подвергался всякий, кого заметили, что он во время работы в Адмиралтействе закурил во второй раз.

Установить так подробно, чуть ли не день за днем, как это мы делаем до сих пор, дальнейшие этапы постройки Адмиралтейства нам не удалось, так как мы не нашли необходимых данных в наших архивах, — быть может, всеуничтожающее время истребило эти указы, а, быть может, они хранятся в тайниках наших архивов, недоступные пока для исследователя. Но если невозможно детально-точное (подчеркиваем это слово) восстановление, то в общих чертах нарисовать картину, как строилось Адмиралтейство в Петровское время, конечно, возможно, причем придется исправить некоторые недомолвки предшествующих исследований.

У Богданова[20] встречается указание, что в 1711 году была перестроена средняя часть Адмиралтейства и выстроена «каменная над воротами Адмиралтейская коллегия, а над нею мазанковая башня». Рубан при этом указывает, что в это же время на башне были устроены часы. Не знаем, насколько справедливо последнее указание на часы, но во всяком случае они были поставлены до 1721 года, потому что в этом году появилось распоряжение[21] «о сделании на адмиралтейских часах часового круга больше». Очевидно, первоначальный круг часов и часовые стрелки были малы, так что трудно было различать время, — а ведь Петр устраивал на своих «шпицах» часы с исключительною целью приучить своих подданных проверять свои часы не по солнцу, а по городским часам. Далее, нужно безусловно ввести некоторые поправки и к вышеприведенной дате Богданова о башне. Если в 1711 году и была готова башня, то или ее шпиц был недостаточно высок или он не понравился Петру, но распоряжение о постройке шпиля было дано в 1716 году, постройка шпиля продолжалась и в следующем 1717 году[22] К постройке шпиля был привлечен подполковник Аничков[23], который, видимо, считался в Петровское время одним из лучших строителей — им, между прочим, построен и первый мост в Петербурге, сохранивший и поднесь в своем названии память о своем строителе, мы подразумеваем Аничков мост. Шпиль вполне был готов к 1720 году[24], когда приступили к его украшению. Заботы об этом украшении безусловно заслуживают внимания. 16 мая 1719 Адмиралтейств-коллегия докладывала, что «спицного дела мастер Герман Болес обещает шпиц достроить всякою столярною и плотничною работою своими мастеровыми людьми, а именно укрепить спиц, поставить на нем яблоко, корабль, отделать внутри и с лица того спица окошки, двери, кзымы, балясы, лестницы со всем как надлежит, кроме того спиц железом обить, на кровле того спица сделать два фонаря столярною и прочею работою как надлежит». За все это мастер хотел получить 350 р., из них 200 рублей задатком. 20 мая просимый задаток был дан, и мастер начал работу. Видимо, к осени он закончил устройство шпица, и тогда принялись его украшать — 30 сентября 1719 года[25] постановили: «Сделать в Адмиралтейство к шпилю резные 4 орла, 8 кронштейнов, да 12 капителей». Работа была сдана «резному мастеру Никласу Кнааку да подмастерью Ивану Сухому», причем, конечно, они обещались сделать «к объявленному сроку самым добрым мастерством»: ценилась их работа довольно таки дешево: орлы и кронштейны по 5 рублей, капители по 1 р. В 1720 году был выработан церемониал — «об украшении адмиралтейского шпица днем имеющимися старыми флагами, а ночью фонарями, когда имеет быть о полученной на море виктории по 3 дня иллюминации»[26]. Считаем более удобным дать здесь же общую справку об адмиралтейском шпиле, чтобы потом не возвращаться к нему, хотя этой справкою мы несколько нарушаем принятый нами способ изложения — хронологический. Шпицом занялись при первой перестройке Адмиралтейства в 1736—40 году[27]. 3 марта 1737 году вызывались подрядчики, желавшие взять на себя подряд «на обивку адмиралтейского шпица золотить медные листы»[28], во сколько обошлась эта работа, к сожалению, неизвестно, но при следующей переделке Адмиралтейства Захаровым на позолоту шпица требовалось 15 т. р.[29]. Этот новый шпиц стал тускнеть к 1845 году, и 23 октября 1846 года были сняты леса, и адмиралтейская игла снова засияла во всем своем блеске[30], и, наконец, последний ремонт она испытала в 1886 году[31] — таким образом позолота держится в петербургском климате приблизительно около 40 лет (с 1810 по 1846 г. и с последнего по 1886 г.).

Сохранилось очень подробное описание работ около Адмиралтейства и в нем самом, датированное 25 сентября 1716 года. Оказывается, что к этому числу в Адмиралтейской крепости было сделано следующее[32]: «Щиты с обоих концов от реки Невы запущены к сваям для заплаты в два ряда, между которыми сыпана земля, мерою в обоих концах 1100 сажен. Под каменными больверками подбито свай в 4 ряда, а именно по 648 свай под больверком, итого под оба больверка 1296 сваи, на которые кладены брусья в длину во все сваи, а на брусья помещены мосты. Два каменные больверка, мерою по 80 сажен, больверк вышиною 8 футов, толщиною 5 футов, покрыты лещадью. От тех больверков биты сваи в одни ряд кругом всей фортификации, а именно числом 920 свай. От воды с обоих концов у бодекктвега побиты во рвы тесаных по 110 свай. От каменных же больверков выкладено дерном от верхнего больверка куртина и большая половина наугольного больверка, вышиною в 8 футов, а длиною по каналу и с наугольного больверка 122 сажени. От нижнего каменного больверка выкладена дерном куртина и половина наугольного больверка, вышиною в 8 фут., длиною с наугольным больверком 73 сажени. На каменном нижнем больверке выкладено дерном во весь больверк вышиною 4 фута».

Как видим, в 1716 году постройка каменных стен около Адмиралтейства была почти закопчена. Нельзя не обратить внимания на колоссальность, если так можно выразиться, этих работ. Под каменные больверки было подбито 1516 свай, а общее количество свай, вбитых у Адмиралтейства, достигало 2436 штук — болота, трясины, на которых строился Петербург, требовали сначала своего укрепления, и в почву вбивалось бесконечное количество свай, чтобы на этом деревянном фундаменте возможно было возводить дальнейшую постройку. Понятно, что при таких условиях постройки велись значительный промежуток времени, но было и еще одно обстоятельство, замедлявшее ход построек, — недостаток в рабочих. Конечно, когда строилась временная Адмиралтейская крепость под угрозою шведского нападения, рабочих сгоняли много, хотя первоначальные строители чуть ли не в каждом своем рапорте жалуются на недостаток рабочих сил: «Ныне у нас работных людей новгородцев самое малое число и теми людьми управлять нечем; буде новых работников к нам в присылке не будет, тем припасам учинится остановка», — писал, например, один из строителей князь Мещерский 24 мая 1705 года[33], но как только опасность миновала, как начались работы по улучшению крепости, число рабочих сокращалось до минимума. В этом нас подтверждает и одна из сохранившихся ведомостей о числе рабочих при Адмиралтействе; из этой ведомости видно, что «у строения пристани адмиралтейской и сараев было 80 человек, а на адмиралтейском дворе, у строения каменных магазинов каторжан 88 человек»[34]. Весьма понятно, что с таким количеством рабочих, да к тому же каторжников, вести работы было мудрено. Работы замедлялись. Так, окончательная обкладка адмиралтейских валов дерном продолжалась еще в 1723 году[35].

В выше цитированном донесении есть указание, как велись и другие работы в Адмиралтействе: «При Адмиралтействе строение построено: магазины каменные длины на 441/2 саженях, поперек на 6 саженях с аршином; в построенных двух больших палатах на столбах своды сведены и одьи с фундамента вверх взнесены и верхние все палаты в длиннике и поперечнике выкладены кирпичом до матиц и на боковых потолочить начали и стропилы поднимают, а столбы каменные под галлереи с фундаментом выкладены к отделке. По обе стороны магазинов каменных магазины-мазанки изрешетили и поставили и каждая половина мазанки длины на 120 саженях, поперек на 6 саженях с полуаршином и одна половина мазанок вся кирпичом выложена, только не подмазана, у другой половины три доли фундамента бутом выбучены и кирпичом подведено и стропила на обоих половинах поставлены и крыть зачинать изготовились. У аптеки лаборатория срублена; мазанки на место поставлены с стропилами и фундамент бутом набучен и кирпичом подведен и сверх фундамента лаборатория мазанка и погреб половина кирпичем выкладен же и крыть изготовились».

Не знаем, остался ли Петр недоволен постройкою или были какие-нибудь другие причины, но через два года эти постройки начинают переделывать, причем был заключен контракт с железным и канатным мастером Фонарлиусом, который, «буде великий государь укажет, в Адмиралтейской крепости вновь палатное строение построит» за 15118 р., а одну кузницу за 1974 р. Контракт был заключен 15 января 1718 года[36].

Приведенный факт — вторичная постройка или перестройка всего построенного — не является чем-либо исключительным в строительной деятельности Петра. Последний обыкновенно, начиная постройку, не имел определенного плана, и если даже и был изготовлен чертеж, то последний во время постройки так изменялся, что по этому чертежу (если только он сохранился) совершенно невозможно составить представление о бывшей когда-то постройке. В самом деле — те же палатные строения, о которых речь была выше, подверглись еще перемене[37]: «10 апреля 1719 года Царское Величество, будучи в Адмиралтейской крепости, указал по именному указу своему в Адмиралтейской крепости мастерские палаты поднять в вышину на 4 кирпича». Конечно, для этого нового распоряжения чертеж не составляли. И вот, если бы был найден чертеж этих палат, подписанный архитектором и аппробованный Петром, то, как значится из только что приведенной архивной справки, на основании этого проекта нельзя было бы описывать этих мастерских палат, они увеличились в высоту на 4 кирпича. А мы, найдя подписанный проект, очень часто спешим, не делаем необходимых справок в делах, тем более, что делать эти справки тяжело, прямо заключать по проектному чертежу, какова была постройка. А между тем таковой она никогда не была, а только предполагалась. Вообще к графике XVIII века надо относиться с большим скептицизмом; это замечание вполне относится и к сохранившимся до нас двум рисункам Петровского Адмиралтейства. Было ли таково Адмиралтейство, мы не знаем, но что Петр хотел, чтобы Адмиралтейство было таковым, в этом нет сомнения.

Кроме внутренних построек, в Петровское время обращали особенное внимание на устройство каналов. По первоначальному проекту предполагался только один внутренний канал, он должен был проходить около магазинов, цель его — доставить удобства в выгрузке в магазины привозимых припасов. Но с устройством крепости около валов ее был проведен еще другой канал, который имел от себя отросток, шедший через площадь, по нынешнему Бульвару Профессиональных союзов и впадавший в существующий Крюков канал. Протянув Адмиралтейский канал, Петр Великий преследовал две цели — осушить ту местность, через которую проводился капал, а во-вторых, дать этой местности проводкою канала особое устройство, как это ясно видно из нашего очерка «Дворец Труда».

И в устройстве этих каналов мы встречаемся с только что нами отмеченными противоречиями: так, 13 ноября 1718 года дается распоряжение — «внутренний адмиралтейский канал прибавить в ширину и чтоб со дна вести каменную стену такую, на которой можно было бы впредь делать амбары, а стену от каналу у нижних амбаров с перемычками»[38], не проходит месяца это распоряжение отменяется, именно 5 декабря[39] говорится: «Внутреннего адмиралтейского канала не переделывать, как было прежде определено, токмо прибавить в ширину в тех местах, где строятся корабли»; положим, в конце концов в 1723 году[40] первоначально проектируемое расширение канала было сделано. Работа по устройству каналов началась с 30 сентября 1715 года[41], когда появился собственноручный указ об ограждении рвов адмиралтейской крепости паженными сваями для удобной выгрузки леса — таким образом первое время Петр полагал, что будет возможно пользоваться тем рвом, которым были обведены воздвигнутые валы Адмиралтейства, но, очевидно, помощью рвов не было удобно спускать пригоняемый по Неве к Адмиралтейству лес, и осенью того же 1715 года стали переделывать рвы в каналы[42], план которым был специально выработан[43], работа велась около двух лег, и в конце августа 1717 года «впустили воду в канал кругом фортеции»[44]. Затем дальнейшие заботы о каналах велись в двух направлениях — видимо, начальство очень желало вымостить дно канала и откосы камнем, чтобы каналы не так загрязнялись, но это желание так и осталось желанием, выполнить его не хватало денег; прибегали к паллиативам—мостили дно канала «днищами» барок[45], но такое мощение, пожалуй, только ухудшало дело, выбирали части каналов, на которых особенно происходила работа, и здесь устраивали каменные стенки[46], словом, ходили кругом да около, положение не улучшалось, загрязнение каналов происходило все сильнее и сильнее, и приходилось приступать к чистке канала — прежде всего нужно было вылить воду из канала, призывались подрядчики, которые брали за это дело в 50-х годах ХVШ века около 1500 р.[47]. После выливания воды приступали к вычерпыванию земли — эта вычерпнутая земля долгое время лежала тут же на площади, на берегу каналов и, конечно, производила не малое зловоние. Нужно было озаботиться и об уборке этой земли, и 21 августа 1752 года[48] появляется такого сорта объявление: «Вынутую при чищении имеющуюся кругом Адмиралтейского канала и накладенную около дворца в немалом числе землю на плац, что против луга и Исаакиевской церкви, желающих свозить, явиться в Адмиралтейской подрядной конторе, также желающих брать оттуда землю явиться к морской гауптвахте» — земля валялась против дворца, зловоние, видимо, доходило до императорских покоев, поэтому и решились на такую большую меру, как свозить этот ил, эту землю на возвышение Исаакиевского плаца, причем вначале это было только мероприятие адмиралтейского начальства, которое очень скоро обратилось и в законодательный акт. 14 октября 1752 года[49] появился указ о рассыпке и разрывании вынимаемой из канала вкруг Адмиралтейства земли на лугу против Зимнего дворца и Адмиралтейства согласно указаниям графа Растрелли, таким образом в устройстве Адмиралтейской площади принимал участие и граф Растрелли. Но такие общие мероприятия принимались очень редко, только тогда, когда, подчеркиваем опять, зловоние начинало беспокоить высочайших особ, а обыкновенно довольствовались такою мерою[50]: «При Адмиралтейском канале желающим брать лежащую землю в домы свои на какие употребления, являться у караульного на морской гауптвахте офицера» — земля давалась бесплатно. Нужно было только ее увозить.

Петровский канал просуществовал 150 лет — 24 июня 1804 года[51] был сделан следующий вызов: «Желающие устроить над продольным каналом между монументом Петра Великого и церковью св. Исаакия кирпичный свод длиною 52, шириною 6 сажен, пожалуют в Адмиралтейскую коллегию» — скрылся таким образом канал на Адмиралтейской площади, а через несколько лет, в 1812 году[52] началось дело «о засыпке части каналов против Адмиралтейства», а в 1817 году и весь Адмиралтейский канал, окружавший былую фортецию, был засыпан[53].

Повторилась одна из обычных историй в жизни Петербурга — начинание, сделанное одним из монархов, начинание, на которое было затрачено много и человеческих сил и денежных знаков, уничтожается волею одного из его наследников, причем логические причины для этого уничтожения трудно найти. Конечно, об утрате Адмиралтейских каналов особенно жалеть не приходится, принимая во внимание, как у нас вообще содержатся каналы, которые мы умели из водохранилищ превращать в источники миазм заразы, но если вообразить нынешнее Адмиралтейство, окруженное этими каналами, с бастионами, с красивейшей железною решеткою, как мечтал в своем проекте переустройства Адмиралтейства Захаров, то нельзя не сознаться, что исчез обворожительный поэтический уголок Петербурга, восстановить который, конечно, нет никакой возможности.

Валы, каналы — такие черты Адмиралтейства, которые резко бросаются в глаза, но в Петровском Адмиралтействе был еще ряд учреждений, на которые тоже обращалось не малое внимание. Так, с 1720 года начались заботы об Адмиралтейств-совете, о той зале, где должна была заседать Адмиралтейская коллегия — «При Адмиралтейств-Коллегии среднюю палату для приходящих штаб и обер-офицеров и других знатных персон убрать и стол и лавки накрыть зеленым сукном и поставить 12 стульев»[54], но очень скоро «зеленое» сукно на удовлетворило требований, и «для чести Его Величества и для приходящих из чужестранных государств знатных и прочих персон» по требованию заморянина т.-е. купца, торгующего заморским товаром, Крамева, велено было купить «на балдахин на подзоры и на кресла позументу широкого 70, узкого 50 аршин, тафты на окошки и на подзор 130 аршин, на обивку стен обою 235 аршин, — зала коллегии обклеилась обоями, появился трон под балдахином — можно было не только торжественно заседать в Адмиралтейств-совете, но и устраивать, не ударив лицом в грязь, богатейшие праздники для приезжающих иностранцев — при этом маленькая, но характерная для Петровской эпохи подробность. «Флотским погребам (в которых хранилось столовое белье, посуда и вино для спуска кораблей и других торжественных банкетов) — распорядился 24 августа 1723 года[55] сам Петр — при Адмиралтействе быть не велено, а питья продать, а когда будут кораблям и другим судам спуски, тогда все заготовлять заблаговременно при адмиралтейской провиантской конторе» — несмотря на присутствие значительных погребов, несмотря на большие суммы денег, которые тратились на содержание этих погребов — в нужную минуту в них никогда не было достаточного запаса вина, воровство было колоссальное, и другого средства прекратить это воровство, как уничтожить погреба, не было. При Екатерине II это петровское учреждение — «фряжские» погреба, если не целиком, то частично восстановлены, именно 25 августа 1763 года[56] последовало высочайшее согласие на ассигнование 50 т. р. для изготовления при Адмиралтействе серебряного сервиза, этот сервиз употреблялся при торжественных обедах.

Желание «блеснуть» обнаружилось и при устройстве мостов через адмиралтейские каналы — «при постройке двух подъемных мостов через адмиралтейский канал», нужно было озаботиться «постановкою на них пушек с завоеванных шведских судов»[57]. Главный мост и главные ворота долгое время были против Зимнего дворца, правда, они почти всегда были закрыты, но торжественные высочайшие входы в Адмиралтейство происходили именно через эти ворота, и этот мост и эти ворота чуть ли не ежегодно исправлялись, ремонт их, видимо, был, как говорилось в то время, «не без выгоды»[58]. При Павле Петровиче был поднят вопрос, в какую краску окрасить эти мосты, вопрос долго дебатировался в разных учреждениях и окончательное разрешение получил по силе высочайшего повеления от 9 ноября 1797 года[59].

31 января 1720 года последовало высочайшее повеление[60] — «для розыска во всяких делах застенок сделать в Адмиралтейской крепости в бастионе, который идучи в крепость на левой руке в углу» — появился застенок, т.-е. такой каземат, в котором можно было со всеми удобствами производить допрос «с пристрастием» и «без оного», где можно было медленно поднимать на дыбу, полосовать спину преступника, привязанного к деревянной кобыле, словом, можно было творить суд с соблюдением всех тонкостей юриспруденции того времени...

Был устроен застенок в углу в бастионе; над воротами, под шпилем был украшен средний покой, в ней находился трон с балдахином, стены покоя обклеены обоями, а на окнах навешена тафта; магазины большей частью мазанковые, но выкрашены под кирпич, подъемные мосты украшены трофеями побед над шведами, в элингах день и ночь копошатся плотники и мастеровые люди, одетые в немецкую одежду — 18 января 1715 года последовало распоряжение[61]: «Санктпетербургского Адмиралтейства мастеровым людям носить немецкое платье и чтоб оное было сделано всеконечно сего января к 23 числу, а ежели кто учинится преслушен (т.-е. не послушается) и таким учинено будет наказание: битье кнутом и из дач их годового и кормового жалования вычтено за полгода у каждого человека» — словом, Петровское. Адмиралтейство этим устройством застенка получило полную законченность, был сделан тот последний удар кисти, поставлена та последняя точка, которая дает весь смысл, полноту выражения картине...

Прежде чем перейти к восстановлению дальнейшей истории Адмиралтейства, остановимся на тех, к сожалению, немногочисленных описаниях Адмиралтейства, описаниях, оставленных нам иноземцами, бывшими в Петербурге в царствование Петра. Обойти молчанием эти свидетельства, весьма понятно, невозможно, а так как они сравнительно невелики, то можно их использовать не в пересказе или извлечениях, а целиком. Пересказ, извлечение далеко не соответствует цели, они слишком искажают впечатление.

Первое описание относится к 1710—1711 году, оно сравнительно очень кратко[62]: «Морской арсенал или адмиралтейство, обширное четырехугольное здание, окруженное рвом и валом, вооруженное пушками большого калибра, четверо (здесь описка, ворот было трое, ибо четвертая сторона направлялась на Неву и на ней ворот не было) крестообразно расположенных ворот (главный вход, ворота к дворцу и к бывшему сенату) ведут в это здание. Здесь строятся и оснащиваются все большие суда и припасены в значительном количестве нужные для этого материалы».

Второе описание отделено целым десятилетием, оно принадлежит перу неизвестного поляка, бывшего в Петербурге в 1720 году[63]: «Царь пригласил нас в Адмиралтейство...

Пройдя мост на канале и ворота, мы вошли через сени в громадное помещение, где строятся корабли.... Отправились мы в кузницу, выстроенную в углу. В этой кузнице было 15 горнов, и при каждом работало 15 кузнецов с мастером. Оттуда мы прошли через другой канал к большому трехъэтажному дому (он виден на сохранившейся гравюре Петровского времени, влево, недалеко от дворца), выстроенного в виде треугольника на прусский манер. Царь ходил с нами по разным магазинам, находящимся в этом здании.... В третьем этаже было приготовленона80 т. р. парусов..... Затем мы отправились в галлерею, находящуюся в среднем этаже, где адмирал Апраксин нас подчивал.... На башне в это время играла музыка... Посидев немного, мы отправились в коллегию, где было много молодежи.... Отсюда мы сошли к каналу, в котором находилось несколько судов с насосами.... В одной комнате находится библиотека.... Затем мы пошли через канал в другое здание, которое было так же длинно, как и первое, но только в один этаж. Здесь живут одни ремесленники, которые выделывают корабельные снасти.... Во втором углу столько же кузниц и кузнецов; эти здания совершенно равны, как по числу людей, так и по месту, ими занимаемому. Было там здание большое и широкое, на сваях, в 2 этажа; здесь приготовляют модели кораблей».

Берхгольц, дневник которого является бесценным документом для Петровского Петербурга, говорил об Адмиралтействе несколько раз. В первый раз 23 июня 1721 года он уделяет Адмиралтейству всего-навсего несколько строчек, но все же отмечает характерную особенность Адмиралтейства — шпиль[64]: «На Адмиралтействе, красивом и огромном здании, устроен прекрасный и довольно высокий шпиц, который восходит прямо против проспекта» — вот и все; через месяц — 24 июля того же года[65] — Берхгольцу удалось осмотреть Адмиралтейство, и он становится довольно красноречивым: «Осмотрели несколько и самое Адмиралтейство. Оно имеет внутри большое, почти совсем четыреугольное место, которое с трех сторон застроено, а с четвертой открыто на Неву, где корабли строятся, а потом спускаются в воду. Против открытой стороны находится большой въезд или главные ворота, над ними устроены комнаты для заседания Адмиралтейств-коллегии, и поднимается довольно высокая башня, выходящая, как я уже говорил прежде, прямо против аллеи, называемой проспектом, через который въезжают в Петербург и который в средине вымощен камнем, а по бокам имеет красивые рощицы и лужайки. Обе стороны Адмиралтейства,идущие флигелем к воде и окаймляющие вышеупомянутую четыреугольную площадь, наполнены огромным количеством корабельных снарядов. Там же живут и работают все принадлежащие Адмиралтейству мастеровые. Подле здания стоят большие кузницы. В одном из флигелей устроена обширная зала, где рисуют и, если нужно, перерисовывают мелом вид и устройство всех кораблей, назначенных к постройке. Вне и внутри Адмиралтейского здания наложено множество корабельного леса всякого рода, но еще большее его количество лежит в ближайших каналах, откуда его берут по мере надобности. Все это огромное Адмиралтейство обведено снаружи валом с бастионами со стороны реки, которые окружены довольно широким и глубоким каналом,, а с внутренней стороны обрыто небольшим рвом». Наконец, Берхгольц сообщает и следующую подробность[66]: «Прошли потом в флаговой зал,, где приготовлена была закуска. В этом зале развешаны под потолком все флаги, знамена и штандарты, отнятые в продолжение последней войны у шведов».

Вот и все описания, сохранившиеся нам от Петровского времени. Из них можно вывести заключение, что Петровское Адмиралтейство бесспорно поражало иностранцев своею громадностью, обширностью и колоссальностью заготовленных материалов. Конечно, Адмиралтейство показывалось иностранцам не с будничной стороны, а прикрашенное, приправленное, но все же мы не можем отказать, что при Петре I адмиралтейские запасы были громадны, а деятельность Адмиралтейства все расширялась и расширялась.

Затем в описаниях Адмиралтейства наступает большой пропуск, и мы можем процитировать только описание Богданова, датированное 1751 годом[67]: «Внутри Адмиралтейства строения следующие: 1. каменные магазины; 2. внутри по каналу построены каменные мастеровые покои (1719 года); 3. чертежные амбары, деревянные два, по обеим сторонам построены, в которых чертят корабельные чертежи; 4. доков, в которых корабли строят, 10, один мокрой; 5. ворот в крепости трое: 1) от лугу, 2) от дворца, 3) от Исаакия или по нынешнему от Сената.

6. мостов подъемных через ров и канал у всяких ворот по 2 моста, итого 6; 7. при всех воротах каменные караульни, одна гауптвахта».

Богданов слишком лаконичен в своем описании, и, сравнивая это описание с описанием Петровского Адмиралтейства, можно даже подумать, что после Петра Великого всякая строительная деятельность прекратилась и Адмиралтейство только поддерживалось. Но это впечатление тотчас изменится, когда мы узнаем, какое громадное количество дел по перестройке Адмиралтейства — они нами приведены в примечании[68] — сохранилось до нашего времени; большая строительная работа продолжалась все время царствования Анны Иоанновны, это была первая серьезная перестройка, которая вызывалась не только требованиями морского ведомства, по и требованиями эстетики — хотели облагородить, дать более изящный вид мазанковой башне и мазанковым строениям.

В 1727 году[69] мазанковые строения в Адмиралтействе заменились каменными, только башня со второго этажа осталась мазанковою. Впрочем, довольно скоро и эту башню разобрали и на ее месте поставили новую, каменную, купол и шпиц были обиты медными позолоченными листами. Главный въезд и башня, построенные в 1734 — 1738 годах, по проекту русского архитектора Ивана Коробова, обнаруживали — как говорит Н.Е. Лансере в своей монографии об Адмиралтействе — первоклассного зодчего и художника. Это была красивая постройка. Первые два этажа главного выступа, служащего как бы основанием для самой башни, под один корпус со всем зданием, обработаны просто и сильно — только рустированными широкими лопатками, причем под самой башнею более крупными и массивными камнями. Выше начиналась собственно башня, и третий ярус ее с пятью окнами в два света по фасаду расчленялся дорическими пилястрами. Над этим ярусом была открытая терраса. Следующая часть башни, сильно суженная, с тремя окнами, разделенными ионическими пилястрами, перекрывалась характерно изогнутым куполом с часами, служившим переходом к восьмигранному открытому, но впоследствии застекленному фонарю, обработанному по углам пилястрами коринфского ордена. Выше уже подымался шпиль, увенчанный яблоком, короной и трехмачтовым кораблем. Вся высота шпиля от земли 34 сажени.

В таком виде, только с необходимым ремонтом, эта часть Адмиралтейства сохранилась вплоть до своей окончательной перестройки Захаровым. Но если внешний вид Адмиралтейской башни не изменялся, то совершенно переменился характер внутренних помещений: при Петре и Анне в башне над входом помещалась Адмиралтейств-коллегия, но 23 декабря 1747 года было издано высочайшее повеление о постройке церкви в Адмиралтействе[70]; церковь строил Чевакинский, причем постройка церкви, как и вообще большинство Елизаветинских построек, сильно затянулась[71], и церковь была освящена 10 мая 1755 года, далеко не законченной. Потолок ее был подбит досками и сверх них холстиной, из опасения обвала от сырости; карнизы столярные, стены и потолки были раскрашены по рисунку другого русского архитектора Башмакова. Иконостас, тоже по его проекту, был деревянный, окрашенный светлолазуревой краской, пилястры же, рамки и вся резьба позолочены. Иконы писал значительный русский художник того времени Мина Колокольников[72].

В дальнейшей жизни Адмиралтейства большое значение имел 1783 год: одно событие этого года чуть-чуть вполне коренным образом не изменило судьбу Адмиралтейства. Событие это — столь обыкновенный в петербургской жизни пожар. О нем так картинно всеподданнейше доносила Екатерине II Адмиралтейств-коллегия[73]: «После бывшего сего 13 мая в полдень жестокого ветра и вихря через полчаса стоящий часовой на покрытом пути к Исаакиевской церкви усмотрел дым над адмиралтейскими магазинами с W сторону от угла под крышею с наружной стороны и тотчас закричал, что в Адмиралтействе пожар, что наконец и другими с таковым же криком подтверждено было». — Как видим, способы извещения о пожаре были очень примитивны — «таковым же криком подтверждено было». Далее, коллегия продолжала: «Почему в то самое время помощию находящимися и против самого того места заливными трубами действовать и оный тушить старались; а через 1/4 часа от начала оного съехались и все члены коллегии и увидели, что горят под крышею стропила и решетки, но уже по обеим сторонам угла по три магазина. И хотя все возможное употреблено было к погашению, но как ветер не токмо не уменьшался, но и усиливался, да и потому, что оное строение на углу прикрыто адмиралтейским валом, то беспрестанный был вихрь: то и не оставалось другого способа, как употребить всевозможное к пресечению пожара сломанием железных крышек, что однакож три раза огонь делать воспрепятствовал. Но наконец то сделать удалось и закласть одну дверь, которая в брангмаурах была, и тем его остановить. В то же самое время, когда свирепствовал над магазинами, перекинуло огонь и внутрь Адмиралтейства, где строют корабли, в мастерские покои, не более 81/2 сажен, через канал от горящих магазинов отдаленные и так же как и первые железом крытые. В сем случае, почти оставя сие не важное и малозначущее строение, все силы употреблены были для сохранения близ самого его лежащий для отстроения кораблей приуготовленный лес, в чем и предуспели, который если бы не спасли, то не токмо сгорело бы все Адмиралтейство, но и строющиеся военные 100 и 74-пушечные корабли, которые совершенно безвредно остались, так как и еще заложенный 100-пушечной. Где же и какое строение сгорело, а в том числе сколько и с чем магазинов было, на умедлит адмиралтейская коллегия, по сочинению первому плана, а второму по собрании обстоятельных ведомостей Вашему Императорскому Величеству донести. А теперь может токмо донести, что денежная сумма не токмо та, что в ведении казначейской экспедиции, но и та, что по разным другим департаментам, вся в целости без наималейшей траты, которой по всем местам российской 361.430 руб. да иностранной золотой и серебряной до 27.310 р. Также спасены и все счетные книги о деньгах и по экипажеским магазинам, о чем и формальные рапорты коллегия уже имеет. Что же до прочих вещей касается, сколько чего сгорело, или так испортилось, что к употреблению негодны, о том адмиралтейская коллегия не преминет вашему императорскому величеству всеподданнейше донести, как скоро оные вещи разобраны будут, к чему уже и приступили.

«О причине от чего сие злосчастное для адмиралтейской коллегии приключение последовало, донести за верное ничего не может, хотя и употребляла всевозможное старание, чтобы исследовав узнать; но более ничего не открылось и донести не может, как только то, что по собрании обстоятельств за вероподобнейше почитает. Загорелся деревянный карниз, который круг всех магазинов с начала строения сделанной, следственно самый сухой лес, каковы и стропила под железною крышею, к которому думать надо силою вихря пристали искры с огнем из кузниц, из коих одна в адмиралтействе внутри бастиона против остного угла, а другая деревянная на Исаакиевской площади.

«Правда, в первой из сих на тот раз менее обыкновенной работа была, ибо починивали одни токмо инструменты, но сила жестокого вихря может то и произвела. Подкрепляется сие ее мнение и тем, что загорелось над таковым магазином в 3 этаже, который был совсем пуст. Под оным во 2 этаже были одни железные вещи, по большей части проволока, а в 1-м под оным же или самом нижнем сортовое железо. Лестницы ближе к оному месту не было с одной и другой стороны 35 сажень и то до второго этажа, которые заперты были, так как и люки между второго и третьего этажа, а ходили до начатия пожара в магазины самого нижнего этажа и то только считая от угла, где в 3-ем этаже оказался огонь, с одной стороны в пятый и шестой, а с другой в 8-ой магазин. В средних же, т.-е. во втором, с 10 числа мая, а в верхний или третий с половины апреля месяца никто не ходил. Почему не токмо находящиеся в оных этажах магазины, но и входы между оными заперты.

«Не оставила коллегия рассмотреть имеющуюся на вахте шнуровую журнальную книгу, в которую записывают все то, что из Адмиралтейства выносится, и судя по тому, что было выношено и знав, в которых магазинах что лежит, удостоверено, что с 10 числа во втором этаже никто не был, а в третьем еще и долее».

Через 8 дней, т.-е. 22 мая, коллегия представила дополнительный рапорт со следующими любопытными подробностями: «Адмиралтейская коллегия приложить честь имеет обстоятельный план и фасад всему Адмиралтейству, означе на оном, сколько сгорело и что осталось; а к пополнению того донести честь имеет, что всего строения погорело по Фасаду 260 сажень, в сем числе в три апортамента, имея нижней 10 сводами 54 сажени; да таких же в трех апортаментах, но токмо нижней без сводов, 67 сажень; чертежная и такелажная в два апортамента 511/2 сажень, мастерских в один апортамент 88 сажень, над оными поместил в два апортамента 9 сажень.

«Ежели бы оные так точно отделать, как оное было, и как теперь оставшее строение, то по смете архитекторской надобно на оное 75.626 р. 35 к.

«Но как известно, что всему безъизятия предприемлемому основание есть польза и прочность, что и в строениях наблюдать указывать изволите, то адмиралтейская коллегия, следуя сему, заранее уже и сделала чрез своего архитектора смету, во что стать может, ежели бы угодно было повелеть сделать не токмо во всем нижнем апортаменте погоревшей части своды, т.-е. в 12 магазинах, но для совершенной безопасности и над всем третьим апортаментом таковые же, а сверх того стропила и крышу железные.

«Осмелилась бы адмиралтейская коллегия всеподданнейше представить, чтоб и над мастерскими, кои внутри Адмиралтейства, также сделать своды, но не столь тверды стены, чтоб снести то могли, почему и полагает для избежания опасности от огня, в которых с помощью огня работу производить должно, как-то: котельную, слесарную, фонарную и купорную и построить оные по конец канатного острова, где у нее инструментальная кузница. И для наивящей безопасности сверх железной стропил и железной же крыши, каковую на оных иметь представляет, думает еще услать и обить потолки железными листами, оставшимися от пожара, которые на то будут годны, а сверх их войлоком с замазкою черепицею, сделав внутри оных полы кирпичные или плитки.

«Желала бы адмиралтейская коллегия также вывести извне Адмиралтейства имеющую кузницу, но того по всегдашней в оной близ строения кораблей необходимой надобности сделать совершенно неудобно, к тому же когда весь верхний апортамент магазинов будет со сводами под железной крышею и тако же металла стропила, то оная вреда никакого сделать не может.

«На первое из сих строение, т.-е. магазины, денег 64.427 р. 66 к. надобно, а на второе, т.-е. мастерские, 49.134 р. 95 коп., на постройку упомянутых некоторых мастерских вновь на назначенном месте 19.186 р. 67 к., а на все сие строение 132.749 р. 27 к. надобно, о которых всеподданнейше просит, чтоб отпустить приказано было хотя помесячно, месяц в два или три, дабы все то еще в нынешнем лете, если возможность будет, окончить было можно»[74].

Из второго рапорта ясно, «что сие злосчастное для адмиралтейской коллегии приключение» было уже вовсе не так злосчастно, как хотела представить в своем первом рапорте, адмиралтейская коллегия за неделю успокоилась совершенно, составляла сметы иа перестройку, и надо думать, что многие уже мечтали о тех безгрешных доходах, которые неразрывно были связаны с ремонтами, перестройками и вообще со строительными работами, как вдруг будто удар грома поразил адмиралтейскую коллегию следующий высочайший указ от 28 мая того же года[75]:

«Признав удобным и с успехом в работах сходственным вывесть Адмиралтейство наше из столицы в Кронштадт, повелеваем адмиралтейской коллегии приступить к надлежащим о том распоряжениям и вследствие того:

1) начать с интендантской экспедиции, учредя строение мастерских и магазинов, для сего департамента потребных, а потом таким же образом поступить и с экспедициями артиллерийскою, коммисариатскою и прочими департаментами, стараяся переводить оные, как скоро для них строение поспеть может;

2) в Петербурге оставить только то, что необходимо нужно для галерного флота;

3) позволяем, по рассмотрению коллегии, построить в Ораниенбауме в местах способных и безопасных, некоторые магазины, принадлежащие до коммисариатской экспедиции, как-то: амбары для соления и хранения мяса, также печи и амбары для печения и хранения сухарей и тому подобное;

4) если занятый ныне дом под морской кадетский корпус по его положению найдется негоднее и нужнее для другого употребления, в таком случае, назнача удобное в Кронштадтском же острове место, построить для кадетского корпуса другой дом;

5) дабы прядильный двор немедленно в Кронштадт выведен быть мог, выбрать место и поспешить сочинением ему плана со сметою;

6) все сие распоряжение коллегии сделать, приглася главного командира Кронштадтского порта, и нам оные представить для утверждения и назначения сумм на таковой вывод адмиралтейства надобных;

7) а поелику строение, занимаемое ныне Адмиралтейством в столице нашей, Мы предполагаем за выводом и самой коллегии обратить на иное употребление, для того починки в оном произвесть только необходимо нужные на краткое время, и именно: покрыть железом, сделать необходимые полы в тех покоях, где разные канцелярские служителя находиться должны, над припасными магазинами сделать железные крышки и над сводами обыкновенный пол, оставить третий этаж без пола и заклав кирпичей окна; мастерские покрыть железною крышкою, над трубами везде сделать железные колпаки; вновь же прядильного двора и мачтового сарая не строить, ибо все то в Кронштадте сделано быть может. Сколько на сии починки потребно будет денег, коллегия долженствует представить Нам немедленно».

Екатерина II очень сильно перепугалась пожара, она вспоминала виденный ею пожар 1761 года, когда горели «переведенские слободки», до нее доходили рассказы еще живших очевидцев пожаров 1736 и 1737 годов, она рисовала себе картину возможности повторения пожара в Адмиралтействе с тою только разницею, что ветер будет дуть на дворец, который и может загореться; словом, Екатерина II рисовала себе разные ужасы, которые подкреплялись и жалобами приближенных лиц — у герцогини Кингстон, только что прибывшей в Петербург, сгорел стоявший в Адмиралтействе корабль с ее коллекциями... словом, Екатерина II хотела себя обеспечить от возможности повторения «злосчастного приключения». Но адмиралтейская коллегия думала совершенно иначе. Покидать Петербург, переезжать на постоянное местожительство в Кронштадт, который представлял из себя в то время невероятное захолустие, — всего этого коллегия вовсе не хотела допустить. А разве было что-либо невозможное для российского чиновничества? И началась волокита, царица требовала вывода некоторых частей Адмиралтейства чуть ли не на другой день после появления ее указа, а адмиралтейская коллегия собралась на первое заседание по вопросу о переводе Адмиралтейства в Кронштадт только 18 июня. Правда, в своем журнале коллегия описывает это заседание чем-то вроде «долгого» парламента, именно[76] — «в присутствие прибыли по утру в 9 часов и имели заседание до 3-х пополудни, потом прибыли в 6, вышли в 10 час. пополудни» — и несмотря на такое длительное заседание «единомыслия» не было достигнуто, адмиралтейств-коллегия с самого первого заседания встала в явную оппозицию адмиралу Грейгу, бывшему главным командором Кронштадта и искренно желавшему перевода Адмиралтейства в Кронштадт. И только ровно через год, 26 мая 1784 года, адмиралтейская коллегия представила Екатерине II проект перевода Адмиралтейства в Кронштадт.

Прошел год после пожара, непосредственное впечатление от пожара улеглось, страх рассеялся или казался, быть может, смешным, а ко всему этому адмиралтейств-коллегия подсчитала и сумму, нужную для перевода; сумма вышла совсем не маленькая — 8.624.208 руб. 50 коп., правда, адмиралтейская коллегия, прибавила[77]: «и хотя оная, конечно, велика, но, Всемилостивейшая Государыня, коллегия в расположении своем имела в виду и полагала сделать Адмиралтейство города Кронштадта совершенно достаточное с надежнейшею прочностию и достойное славы Воссоздательницы сего знаменитого места и величества Империи».

Конечно, быть «Воссоздательницею знаменитого места» — лестно, но откуда взять 9 миллионов, когда 1 Февраля того же года[78] — «на перенесение в Кронштадт Адмиралтейства повелели мы отпустить 200.000 руб. из С.-Петербургского для остаточных сумм казначейства в феврале, июне и октябре месяце нонешнего года по ровным частям в каждом» — и 200 т. р. с трудом нашлись, и их можно получить не единовременно, а в три срока по частям... Ясно, что при таком положении вещей думать о переносе Адмиралтейства в Кронштадт и о постройке на месте Адмиралтейства Сената,—значит попросту «мечтать», но не больше. И Екатерина II, несмотря на категорический тон своего первого указа, очень скоро примирилась с действительностью, и Адмиралтейство осталось на своем месте, отпущенные на перенос его в Кронштадт 200.000 рублей пошли на нужный для Адмиралтейства ремонт.

При Павле I был произведен значительный ремонт Адмиралтейства, обсыпавшиеся валы были возвышены, каналы вычищены, все Адмиралтейство было окружено палисадом, гласис засеяли мелким дерном, на угловых к площадям бастионах поставили новые срубы с флагштоками для подъема флагов Мальтийского ордена, наконец, как мы уже и упоминали, выкрасили в военную краску ворота — казалось, адмиралтейская крепость все еще долговечна. Но через очень небольшой промежуток времени, всего через 7 лет после последнего ремонта, 23 мая 1806 года, Александр I утверждает проект архитектора Захарова перестройки Адмиралтейства.

При проекте было приложено следующее его описание, составленное самим же Захаровым[78]:

«Составляя сей проект, — писал Захаров, — первым правилом поставлял соблюсти сколь возможно выгоды казны, что и побудило меня старые стены и фундамент не расстраивать ломкою, почему и прибавлено голых стен весьма мало, как ясно видно из сего описания:

1-ое. Ворота под спицею подняты выше, для укрепления стен оных прибавлен фундамент, дабы укрепление под спицею было тверже, чрез соединение новых стен со старыми. Спиц самый, не расстраивая нимало его связи, удержит настоящую свою фигуру, но фонарь, равно, как и все прочее строение, находящееся ниже спица, получит совсем другой вид. Церковь остается на прежнем своем месте;

2-ое. По обеим сторонам сих главных ворот под спицею сделаны большие лестницы, ведущие в общий внутренний коридор, в арсеналы для хранения адмиралтейских сокровищ, моделей и редкостей. За сими лестницами по сторонам помещены две гауптвахты, одна с арестантской для караула общего, а другая для артиллерийского, при которой находится большая кладовая для денежной казны;

3-ье. По концам главного фасада к императорскому дворцу и монументу Петра I сделаны большие выступы в три этажа с подъездами и большими парадными лестницами, в средний этаж ведущими. Первой корпус, что к императорскому дворцу, определяется для присутствия адмирал департамент с его библиотекою, музеумом и прочими к нему принадлежностями, второй, что к монументу Петра I, для присутствия адмиралтейств-коллегии с прочими ее отделениями;

4-ое. На Неву реку по обеим сего здания концам шлюпочные сараи соединены с наружными флигелями чрез продолжение оных до берега в один корпус, в средине коего сделаны над внутренним каналом большие ворота для впуску к магазинам барок. Над сими воротами поставлены павильоны вместо тех, кои ныне находятся на бастионах;

5-ое. Весь нижний этаж под всем зданием и в некоторых местах в среднем этаже займутся кладовыми, в нижнем же этаже корпуса к монументу подле павильона сделана большая кузница. Все сии комнаты, магазины и кладовые для безопасности от огня будут со сводами».

Мы текстуально переписали пояснительную записку Захарова, и современный читатель едва ли сможет из этого пояснения составить себе должное представление о проекте Захарова. А этот проект является, если не лучшим, то одним из лучших памятников раннего Empirе’а, того Empire’ когда он не потерял всей своей древней красоты линии и вдумчивости, порожденной требованием эпохи.

Расшифруем записку архитектора, объясним ее словами и покажем на этом проекте, на этом здании, что архитектор может вполне ясно и чересчур убедительно говорить не человеческими словами, а архитектурными формами, и этот своеобразный язык архитектурных форм не менее понятен, не менее ясен, чем обыкновенная человеческая речь; разница только в одном — человеческая речь скоро смолкает и забывается, речь архитектурными формами чересчур монументальна и способна пережить века...

Было ли приказано, или это произошло по инициативе художника, в сущности, почти безразлично, важны лишь конечные результаты, но в новом Адмиралтействе сохранен петровский план — построение Адмиралтейства покоем, — но старое содержание влито в новые формы, в формы архитектуры, как будто совсем не подходящей ко времени Петра, в формы архитектуры Empire, и в результате появилось нечто и грандиозное и монументальное.

Бесконечно длинные степы всегда являются при постройке покоем; стены эти при Петре, в Петровском Адмиралтействе, были без проемов, окна и двери выходили на внутренний двор — для стиля Empire оставить пустые стены невозможно, правда, окна будут изящны и просты, они не будут кричать, не будут назойливо выделяться из фасада, своими «empir’ истыми», если так можно выразиться, формами, они сохранят прежнее впечатление однообразной стены. Украшением будут те большие порталы, которые увенчают конечные выступы на углах площади и рассекут боковые фасады: они придадут однообразной длинноте стены законченность, взгляд на них успокоится, и мощные колонны порталов создадут впечатление вполне законченного. И этим устройством, бесконечно простым устройством, Захаров достиг того, что уничтожил впечатление от однообразности длинной стены.

Затем Захаров обратил усиленное внимание на центральную часть Адмиралтейства, на петровский спиц. И здесь заговорили Захаровские камни.

Адмиралтейство — центр морской жизни, это то учреждение, которое дает смысл существования всем морякам. Безусловно оно должно иметь чисто морской характер, специфически морской, так сказать. Но разберемте характер моряка и не забудемте, что дело идет о начале XIX века, когда царило только парусное судно, когда пароходов не было, когда о сверхдредноутах мечтать было невозможно и когда борьба между судами на море происходила на «абордаж»...

Как характеризовать моряка? Пожалуй, лучшую ему характеристику дал Купер в своих романах, назвав своих настоящих моряков — «морским волком».

Да, морской волк. Грубая наружность, присутствие большой физической силы, заметная коренастость, какая-то как будто неуверенная или растерянная походка на земле, сильное расставление ног, чтобы соблюсти больше равновесия, обильная растительность на лице, придающая лицу какой-то особый жестокий вид, отрывистый, лаконический язык (ведь в бурю, в грозу не много поговоришь на море,—приходится коротко кричать), частые жесты — вот характерные черты «морского волка».

Но наружность обманчива. Под этой жестокой, неуклюжей оболочкой бьется нежное, сочувствующее сердце, всегда велика потребность творить добро и вполне осознаны и свой долг и свои права... И слово моряка твердо так же, как те скалы морского берега, которые в бесконечной ярости в течение тысячелетий хочет сокрушить морской буран, но терпит фиаско в своих попытках и разбивает о скалы свои могучие волны в легкую зыбь... Затем у моряка — не забудем, мы опять подчеркиваем, что речь идет не о современном моряке, который только в микроскопической дозе сохранил черты былого «морского волка», речь идет о моряке XVIII века, о моряке паруса — бесконечно сильно развито стремление итти вперед. Покинув берег, отдав себя в распоряжение коварной стихии, моряк — истинный моряк, повторяю, моряк—идеал, если так можно выразиться — стремится ехать все вперед и вперед в бесконечно туманную даль, открывать новые земли, неведомые острова, находить ту таинственную птичку, которой шкурки под названием «райской птицы» доставляли в Европу голландцы, но шкурка постоянно была без ножек, и выросло убеждение, что бог не даровал райской птичке ног, что она на может присесть на землю, а живет свой короткий век в воздухе, в вечном порхании, в вечной игре переливов своего радужного наряда; находить тех «дивих людей», о которых сохранились такие причудливые рассказы... И зыбь спокойного моря надоедает моряку; попутный ветер иногда делается скучным, и моряк — вспомним нашего поэта Лермонтова с его дивным восьмистишием, в котором как в зеркале отразилась психология моряка:

Вот тот портрет моряка, который рисовался нашим предкам, который идеализировался писателями того времени, после того как Христофор Колумб открыл Америку, после того, как стали открываться — иногда ценою жизни — новые и новые острова, после того как отважный Беринг погиб в своем стремлении из Азии перейти в Америку...

Но если можно достаточно ярко характеризовать психологию моряка словами, если выдающиеся поэты умели дивными созвучьями своих стихов рисовать нам психологию моряка, то как должен поступить архитектор, имея в руках грубый вещественный материал...

Идите к Адмиралтейской башне, встаньте перед ней и постарайтесь проникнуть в замысел большого мастера.

«Моряк по внешности груб», «моряк обладает физической силой», «моряк способен бороться с ураганами, бурею» —и вот, как выражение этой физической силы, этой мощи — перед вами возвышается дорический сплошной монолит с грубыми, громадными воротами. Да, этот монолит может быть основанием, он много может снести, на нем можно смело возводить постройку— и появляется второй этаж башни. Дорический стиль здесь заменен ионическим; мощность, фундаментальность уступают место изяществу, грации, красиво белеет эта колоннада ионических колонн на дорическом фундаменте, и глубоким по замыслу является дополнение к этим колоннам в виде ряда статуй. Здесь уже говорится о человеческом созидающем духе... Но эта вторая часть башни должна быть только переходом к самой существенной, самой выразительной части постройки — к Адмиралтейскому «спицу», как писал сам творец, к той «Адмиралтейской игле», которую так поэтически воспел Пушкин. И — посмотрите еще раз на рисунок, на фотографию, хотя не забудьте, что никакой рисунок, а тем паче фотография, не смогут передать всей прелести воздушной перспективы, — и вы увидите, что трудно найти более подходящий рисунок линий, рисунок перехода одних частей в другие, купола в лантернер (в фонарик), а последнего в сверкающий золотой шпиц, как это удалось Захарову: стремление к бесконечному, стремление все вперед и вперед рельефно отражается на этом удивительном шпице...

И идея моряка, морская идея нашла полное отражение в Адмиралтейской башне...

Может быть, наше объяснение слишком субъективно, но нельзя никогда забывать, что все произведения искусства субъективны, что впечатление от того или другого произведения искусства на человека зависит от массы превходящих причин, и выразить это впечатление какой-либо сухой, математической формулой невозможно... Здесь именно возможен ответ: все это так, все ваши возражения вполне правильны и законны, но... но я так чувствую... И с чувством этого вашего «я» не может бороться никакая логика, и самое логическое объяснение должно уступить место творческому навеванию... Повторяем, таково наше впечатление от Захаровской постройки, и нам хочется верить, что в своем проекте Захаров хотел именно выразить эту идею...

И с какими трудностями приходилось бороться художнику. Царь «аппробывал» проект, аппробывал, т.-е. утвердил, конечно, не понимая, не разумея, а лишь потому, что он, будучи русским царем, должен был все знать, все понимать, все уметь ценить. Началась работа — воздвигается сторона Адмиралтейства против дворца, архитектор, кажется, днем и ночью на работе, он отдает себя всего этому делу, эта постройка становится целью, смыслом его существования; и постройка почти готова, нужно снять только леса — и на сцену опять появляется царская воля, ах, эта царская воля! Александр I нашел, что этот боковой флигель слишком далеко выступает к берегу Невы и тем закрывает вид из «собственных» комнат на Галерную Гавань и устье Невы. Царь недоволен, он, в редкие мгновения своего пребывания в Петербурге, вдруг захочет полюбоваться из окошка видом Невы, и, оказывается, этот вид сокрыт Адмиралтейством. Но ведь проект Адмиралтейства был утвержден царем, ведь царь, утверждая проект, если бы он хоть сколько-нибудь смыслил в архитектуре, должен был понять, что здание закроет вид... Но сознаться в своем невежестве не входило в обязанность российских царей, и... и после того, как здание почти готово, следует приказание: «отступить строением в такой пропорции, чтобы оное не отнимало упомянутых видов».

«Отступить», уменьшить длину, по ведь этим отступлением нарушается вся пропорция частей, нужно опять таки отыскивать эту раз найденную гармонию, нужно проделать всю эту бесконечно тяжелую работу, воплощение геометрических отношений в впечатление изящного; а затем — постройка почти готова, и ее перестраивают, кто виноват? Вот будет всеобщий вопрос, и виноватым, конечно, окажется художник... А как оправдаться?.. Правда, Захаров в своем рапорте о перестройке части здания просил «оправдать его в виду могущего возникнуть в публике противного мнения, что государь или недоволен прежним утвержденным проектом или же строение в прочности его подало какое-либо сомнение». Но, конечно, эта просьба Захарова так и осталась на бумаге, пока ее через сто лет после создания Адмиралтейства не раскопал в архиве трудолюбивый историк[79]... И надо думать, сколько таких же открытий будет сделано впереди, сколько еще раз мы столкнемся с таким тлетворным влиянием Романовых на творчество...