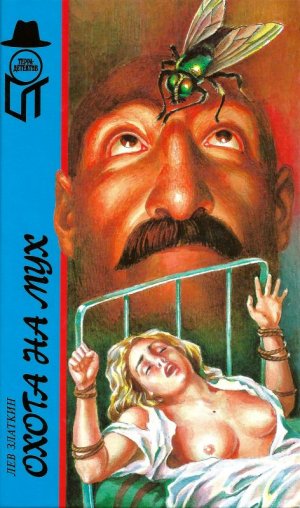

Охота на мух

Зеленая жирная муха ползала по нагретому солнцем стеклу окна возле общей уборной в конце галереи, останавливаясь изредка, чтобы заняться собой. Сегменты ее выпуклых глаз неотрывно следили за маленьким детенышем тех странных двуногих, которые были врагами, как птицы, но, в отличие от птиц, создавали среду обитания мухам своими испражнениями, отбросами пищи, свалками мусора. Детеныш не двигался, но его черные выпуклые глаза также неотрывно следили за мухой, гипнотизируя ее своим умоляющим взглядом: «замри, замри, замри, замри»!

И муха замерла. Ее передние лапки замелькали, очищая голову, а задняя пара, попеременно с передними, занимались брюшком. Микробы холеры и других опасных эпидемий тысячами летели в воздух.

Мир-Джавад дышал ими, но даже микробы холеры погибали, едва они оказывались втянутыми потоком воздуха в его огромный с горбинкой нос. Два пальца левой руки семилетнего мальчишки цепко держали один конец толстой резиновой нити, а два пальца правой руки натягивали резинку за другой конец, а правый глаз намечал место для удара. «В голову, только в голову, сразу брызнет темная кровь, короткие судорожные посучивания ножек, и все кончено… А может, в живот?»

Дверь уборной звякнула, с нее сбросили крючок. Муха на мгновение замерла, собираясь улететь, но удар резинки распластал ее внутренности по стеклу, и, как муха ни пыталась взлететь, ни сучила ножками, ничего не получалось, только крылышки жужжали от величайшего напряжения, от невозможности оторваться от страшной боли, впившейся ей в тело.

Дверь уборной резко распахнулась, едва не ударив Мир-Джавада. Вышел молодой мужчина, но уже совершенно седой. Увидев Мир-Джавада, вытирающего с резинки кровь пальцами, закричал отчаянно, так, как жужжала муха:

— Опять охотишься, негодяй, больше тебе нечем заняться?.. Иди на двор, погоняй мяч, или «покалай», паук двуногий, убийству учишься, чтобы у тебя руки отсохли…

Мужчина пытался влепить Мир-Джаваду подзатыльник, но тот увернулся и закричал:

— Ба!..Сумасшедший дерется…

— Вазген!.. Что к ребенку пристал? — закричала из общей кухни пожилая толстуха, бабушка Мир-Джавада. — Из уборной вышел, руки не вымыл, — заразу разносишь, маленького обижаешь. Занимайся своими делами, каждый лезет куда не просят, своих рожай, потом им раздавай «щелля»… Приходят тут всякие приблудные, распоряжаются…

А Мир-Джавад пропищал:

— Недорезанный!..

Вазген затряс кулаками в воздухе и, зайдя в общую кухню, закричал на бабушку Мир-Джавада:

— Да!.. «Недорезанный»!.. Не убили меня, как я их ни просил, оставили мучиться, оставили не жить, а мучиться и вспоминать ту дорогу, такую же пыльную и ровную, как это стекло, и так же, как муха, на ней билась моя Ануш, на моих глазах над ней надругались, на моих глазах ей кинжалом вспороли живот, а меня привязали к столбу над ней и били, чтобы я не отводил глаз, били, чтобы я смотрел, и смеялись, как они смеялись… Да, у меня никогда не будет детей… Ты, старая женщина, думай, кого ты растишь, думай, пока не поздно…

И Вазген поплелся по веранде, бормоча: «жестокий мир, жестокий мир, в липкой паутине все, что ни вижу, солнца хочу, солнца!.. А, распятый, я кричал солнцу: „ненавижу“!..

Бабушка Мир-Джавада выразительно покрутила пальцем у виска ему вслед, показывая внуку, что у Вазгена „не все дома“. А Мир-Джавад, ковыряя в носу, мерзко хихикал…

„Если мир вас ненавидит, знайте, что Меня прежде вас возненавидел. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое; а как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир. Помните слово, которое Я сказал вам: раб не больше господина своего. Если Меня гнали, будут гнать и вас; если Мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше… Не дивитесь, братия мои, если мир ненавидит вас“.

А солнце жарко светило. Город сонно разбросал по склонам горы дома, кое-как проложил между ними кривые улицы, щедро озелененные в центре и голые, грязные чуть в стороне. Вопиющая нищета соседствовала с наглой роскошью, дворцы окружали старый город, где солнце с трудом пробивалось во дворы, а в комнаты без окон оно не заглядывало. Запах сырости лежал на всем: на скудной мебели, залатанной одежде, на телах живущих здесь людей и, казалось, даже на их мыслях… А дворцы, в свою очередь, окружали жалкие домишки, где в каждой комнате жили по пять-шесть человек, где по утрам, во время игр, дети, хихикая, делились опытом подсмотренной и подслушанной близости отцов и матерей, семейных старших братьев и сестер. Эти — дома поставляли во дворцы прекрасные тела юных проституток, а в тюрьмы воров и грабителей, ибо развращенные с детства умы трудно направить на благое дело, а воровской мир нищеты, как и воровской мир роскоши, засасывает. А между двумя воровскими полюсами был мир тружеников, мир трудностей и забот, иногда светлых радостей, неподкупной и продажной любви, дружбы и предательства, дела и карьеры, доброты и зависти, ненависти и жестокости, преданности, прощения и мести. С утра мужчины уходили на работу, их ждали фабрики и заводы, лавки и магазины, учреждения и мастерские. Женщины отправлялись на базар, тонкие темно-пестрые струйки матерей и жен, сестер и невесток текли, унося в огромных зимбилях свежие зелень и фрукты, овощи и молочные продукты. Во дворы заходили браконьеры, предлагавшие черную икру и красную рыбу, фазанов и кашкалдаков, все по такой доступной цене, что вынужденные на всем экономить люди расхватывали в пять минут весь принесенный товар, хотя прекрасно знали, что скупают ворованное. И эта двойственность лежала на всем: родители лгали детям, дети — родителям, правительство — народу, народ — правительству, и правда запуталась в этом лабиринте лжи и обмана и отчаялась уже увидеть свет истины. Природный закон выживаемости и отбора выбрасывал за пределы жизни слабых, наивных, страдая, добрые и отзывчивые получали за доброту и отзывчивость зло или насмешки в лучшем случае, жестокость, их безжалостно использовали в своих целях и выбрасывали, как ненужный хлам: шкурку очищенного апельсина, разбитую на мелкие куски тарелку из грубого фаянса… А из старинного фарфора тарелку, если разбивалась, бережно склеивали и ставили на видное место, хвастаясь императорским вензелем, словно приобщаясь к царской фамилии, чувствуя свою исключительность… Это чувство было неистребимо, если оно появлялось: зараженный им искал таких же больных… так наркоманы узнают своих по блеску глаз, по особому, только им присущему взгляду, по запекшимся губам. Союз исключительных был беспощаден в своей неуязвимости, и его мог уничтожить только такой же союз исключительных. Город, словно Кронос, пожирал своих детей, но не родился пока Зевс, чтобы низвергнуть его в тартар.

„Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною“…

Из тамбура, в щелочку приоткрытой двери, маленький толстенький человечек с интересом наблюдал за находящимся в пустой приемной Мир-Джавадом. Прикрытая вторая дверь создавала в тамбуре тот полумрак, из которого легко можно было следить за всеми, ожидающими приема, оставаясь самому невидимым… Ждать и догонять, ждать и догонять! Это было самым трудным в жизни, на этом проверялся каждый, и мало кто выдерживал искус… А Мир-Джавад выдержал.

Он спокойно следил за мухой, летавшей с противным насмешливым жужжанием над его головой, но руки, невозмутимо лежавшие на коленях, цепко держали пальцами полунатянутую нить резинки. А за ним также невозмутимо следил из тамбура наместник провинции Атабек: „сколько этому лет?., двадцать пять?., или больше?., или меньше?., надо в деле посмотреть… что это он так внимательно рассматривает в приемной“?..

Муха несколько раз пикировала на большой нос Мир-Джавада, но юноша был невозмутим, не пошелохнулся. Однако легкий выдох чем-то смутил муху, и она раздумала сесть на потный, резко пахнувший чем-то приятным, гнилостным нос, выбрав местом для раздумья стену неподалеку.

Мир-Джавад повернулся всего на несколько градусов так осторожно и гибко, что муха не заметила его движения, а когда заметила, было уже поздно улетать, меткий удар расплющил ее голову о стену. Муха несколько раз дернула ножками и свалилась на пол, за скамейку.

— Попал? — с интересом спросил наместник провинции в щелочку двери.

— В голову! — ответил Мир-Джавад щелочке. — А ты кто: джинн или гном?

— Я тот, которому внимают все в полутемной тишине… Знаешь такого?

— Нет, это мы не проходили…

— Проходили, только ты плохо учил стихи…

Мир-Джавад вспомнил, как он читал в классе:

— Я помню чудное мгновенье, Передо мной явилась ты, Как гений чистой красоты, Как мимолетное виденье…

— Наоборот только, — заметил вслух учитель, а хотел про себя.

Мир-Джавад тут же начал снова:

— Я помню чудное мгновенье, Перед тобой явился я, Как мимолетное виденье…

И запнулся, почувствовал, что ошибся. Касым-всезнайка, отличник, сидевший на первой парте, невозмутимо закончил за Мир-Джавада:

— С горбатым носом и свинья…

Класс загоготал. Мир-Джаваду вдруг очень захотелось, чтобы Касым стал на минуту мухой…

И Касым превратился в муху, но сколько ни бил в него резинкой Мир-Джавад, резинка отскакивала от Касыма, словно стрелы от лат, сработанных миланским оружейником. Тщетно гонялся за Касымом Мир-Джавад. А когда тому надоела охота, Касым выпорхнул в окошко, махнув на прощание Мир-Джаваду лапкой… И вновь гомерический хохот класса обрушился на неудачника…

Учитель взмахом руки установил спокойствие:

— Одно я могу тебе смело предсказать: поэтом ты не будешь, ты совершенно не чувствуешь стихи… Помнишь, как ты прочитал однажды: „…и защелкала глазами, и захлопала перстами“…

„Поэты — нищие, бабушка еще ругалась: „учиться не будешь, дервишем станешь или поэтом, или бандитом каким-нибудь“, — подумал Мир-Джавад. — Их все преследуют, над ними смеются, издеваются, даже убивают… Если мне будет нужно, Касым мне напишет“…

Атабек открыл дверь в приемную настежь. Мир-Джавад, увидев наместника, вытянулся по стойке „смирно“ и „ел глазами начальство“.

— Заходи! — приказал Атабек.

Мир-Джавад, чеканя шаг, как на параде, вошел в кабинет и замер. Атабек тщательно закрыл за собой дверь, довольно посмотрел на застывшего столбом Мир-Джавада и сел за стол.

Красота и роскошь кабинета ошеломили Мир-Джавада: черное и красное дерево, ковры ручной выработки, малоазиатские, стены увешаны картинами в золоченых рамах, золотые и серебряные статуэтки, пепельницы, чернильницы… все сверкало, искрилось… убеждало.

— Подойди!..

Мир-Джавад сделал два шага и опять застыл в почтительности.

— Разрешаю сесть!..

Мир-Джавад робко присел на краешек стула и взглянул на Атабека. Атабек едва был виден из-за стола, но его вытаращенные глаза внушали страх.

— Слушай!..

— Я весь внимание, учитель!

— Ты кто?..

— Ваш слуга, учитель!..

— Ты уже член нашей партии?..

— Послушник!..

— Кто тебя рекомендовал, кроме Исмаил-паши?

— Мой дядя, Гяуров…

— Не наш человек… Ты о нем что-нибудь знаешь?.. Такое…

— О родственниках всегда знаешь все, или почти все… Что вам угодно?

— После… Ты хочешь стать моим человеком?

— Мечтаю!

— А сможешь, как муху?

— Смогу, учитель!

— В голову?

— Куда скажете!..

— И… когда скажу… Запомни: инициатива наказуема…

— Я не знаю, что это такое, учитель.

— Без команды ничего не делать…

— Как скажете, так и будет.

— Как будет, так и скажу…

Старый паук испытующе смотрел на молодого: „челюсти еще слабоваты, но будут стальные, и я их выкую, — подумал он, — моему клану нужна свежая кровь, а этот на все готов… Все нижестоящие для него — мухи!“

Мир-Джавад смотрел на Атабека преданно и твердо. „Вот центр паутины, куда он будет стремиться, вот где держат все нити и знают все сигналы, и главная добыча ему, центру“… Так думал он, но в глазах читалось: „я предан, как ваша рука, нога, настолько предан, что — если меня не станет, то вам будет так больно, словно вашу руку или ногу ампутировали“… Он знал еще несколько иностранных слов: презерватив, импотент, педераст, триппер, сифилис, космополит, агент, шпион, карьера, босс, шеф, шеф-кок, бифштекс, голубец, гурьевская каша… „Может, еще ввернуть что-нибудь Атабеку, — размышлял Мир-Джавад. — Сразу поймет, что я не вчера приехал из деревни“…

— Слушай и запоминай, записывать ничего не надо: возьмешь машину с шофером, поедешь в Каланчаевский район-виллайят, там всем распоряжается мой враг, пишет на меня в столицу самому Гаджу-сану, отрывает отца всего мира, всех наций и народов, вождя и учителя от исторических деяний. Великий полководец, чьего ногтя не стоят все Цезари и Наполеоны вместе взятые, вынужден тратить драгоценное время не на то, чтобы думать, как разбить всех врагов, а на мерзкие кляузы, в которых правды не больше, чем водорода в воздухе…

Атабек замолчал и, испытующе глядя на Мир-Джавада, думал: „неужели интересно мессии, сошедшему на нашу грешную, провонявшую дерьмом планету, что сев яровых я приказал начать на месяц раньше, а, сев хлопчатника на полмесяца позже, что вместе с государственными отарами пасутся мои собственные, а если погибают мои овцы, то их навечно вписывают в государственные… Разве интересно Оку вселенной знать, что для каждой должности существует свой тариф, ты, конечно, дурачок, этого слова не знаешь, неужели я должен выгодную должность, где „капает“, отдавать за красивые глаза, впрочем, за красивые глаза я даю должность, моя семьдесят восьмая жена получила дачу в заповеднике, а ее брат стал главным лесничим, правда, он продает лес, истребляет дичь, молодой, когда и погулять, но такие мелочи разве для ушей столпа мироздания“…

Атабек вышел из-за стола, подошел к Мир-Джаваду. Тот пытался встать со стула, но Атабек, положив руку ему на плечо, удержал: сиди, мол, сиди.

— Я тебе все рассказываю, чтобы ты ценил мое доверие, а детали там, на месте тебе расскажут в подробностях, может, даже больше откроют, я сам многого не знаю, а из дворца эмира не сообщат… Смешно? — неожиданно рявкнул Атабек…

— Печально, босс, что к вам в доверие влез проходимец, негодяй, таких злодеев надо убивать, как навозных мух…

— Убивать пока не разрешаю, у злодея „мохнатая рука“ в столице, у эмира во дворце… Ты должен, ты просто обязан дать мне на него „компру“…

— Компру?.. Это что-то такое мохнатое?..

— Копра… Кокос, вкусная штука, не пил небось… А „компра“ — какое-нибудь черненькое дельце, он не святой, а если святой, ты ему сам подбери такое дельце с дегтем, чтоб не отмылся до смерти, сечешь?..

— Хорошо, учитель. Не то, так это!..

— Какое у тебя образование?.. Высшее?..

— Неоконченное среднее…

— Партии нужны бойцы, а не специалисты, а если специалисты, то особые: „специалисты по жизненным коллизиям“, не трудись вспоминать, смысл этого слова я сам не знаю… В армии стрелять научился?

— Арчиловский стрелок… Значок в кармане.

— Носи на груди. Ты его заслужил.

— Шеф, может, мне лучше в пролетке поехать в виллайят? Амбал за кучера: ящик гранат, ящик персик, ящик виноград, инжир… вашим детишкам на „молочишко“…

— Амбал — не солидно, нет, шофер в ржанке, сбоку господин маузер… И в автомобиль больше вмещается, себе немного разрешаю прихватить тоже… Амбалов в районе хватает. Тебя пусть все принимают за высокое начальство, люди решат, что ты можешь слопать районное начальство, и пойдут к тебе со своими жалобами, а ты их поддержи, потом мы этих жалобщиков к „ногтю“, им все обещай, может, что-нибудь серьезное и откроется, а нет, так „каждое лыко в строку“… Запомни: „первый блин комом“, — так „комом“ и останешься на всю жизнь… В сторожах… А хорошо сделаешь, у меня на тебя большие виды… Сгинь!..

Мир-Джавад испарился. Атабек остался один. Тяжелые мысли давили: подпольная борьба в горах Серры сдружила его с Гаджу-саном, тогда еще скромным и отзывчивым бойцом, сражавшимся под кличкой Сосун, так что благодаря этой дружбе Атабек стоял крепко на ногах, но как „копать“: можно ведь и рухнуть, сколько бывших друзей Сосуна уже погибло, кто от операции язвы желудка, кто от насморка, при котором на теле выступают синие пятна, а кто от катастрофической случайности, вернее, от случайности катастроф: автомобиль переезжает, а веревки с трупа снимают уж потом, а их следов доктор в упор не видит, теряя зрение, скоро теряет и здоровье, скоропостижно умирает, ни разу не болея… Так что всю провинцию скорее надо прибрать к рукам, затем бросить ее к ногам великого Гаджу-сана, а то замену найдут быстрее, чем успеешь помолиться аллаху в мечети…

Ветер гнал по улице клубы пыли, создавая себе из них разнообразные наряды, бросая надоевшие на головы случайных прохожих, рискнувших выйти на улицу в самум, горячий песок наждаком полировал кожу, запорашивал глаза до воспаления, затруднял дыхание. От духоты люди ходили, как сонные мухи, а мухи ползали, как пьяные люди, а рядом с ними ходил одуревший от жары Мир-Джавад с иголкой, со спичками, со своей любимой нитью резинки… Удар отшибал у мухи одно крыло, и муха, не пытаясь взлететь, медленно кружилась на одном месте. Мир-Джавад привычно ловил муху за целое крыло, насаживал муху на иголку, зажигал спичку и начинал медленно поджаривать ее, пока она не обугливалась или огонь спички не начинал жечь пальцы. Тогда Мир-Джавад бросал остаток спички на пол, щелчком сбрасывал маленький уголек с острия иголки и все начинал сначала. Бесконечное аутодафе, для которого всегда было достаточно материала…

Несколько лет назад Мир-Джавад застал на лестнице сидящую на ступеньке и плачущую Дильбер, соседку, старше него на два года, толстую девчонку, но довольно красивую. Она плакала над раскрытой книгой.

— Отлупили? — с надеждой спросил Мир-Джавад, которого секли три-четыре раза в день.

— Нет, меня никогда не бьют! — всхлипывая, ответила Дильбер.

— Так чего ревешь, дура? — разочаровался Мир-Джавад.

— Обезьянку жалко, — пожаловалась Дильбер, ткнув пальцем в книгу.

Мир-Джавад взял раскрытую книгу и медленно, по слогам, прочел, как маленький Филипп во дворце жег на самодельном костре обезьянку. „Королевское удовольствие“, — вздохнул про себя Мир-Джавад и с тех пор каждый день испытывал его и удовлетворял, сжигая мух…

На веранду из своей комнаты вышел Вазген, направляясь в уборную. В горячий самум сознание его почти отключалось, и он на короткое время получал передышку: куда-то улетучивалась пыльная, ровная, затопленная жарким солнцем дорога, столб, к которому он был привязан, и его юная жена Ануш, чье растерзанное тело тяжким крестом Вазген нес по жизни.

— Мальчик, ты в каком классе? — спросил Вазген, словно в первый раз увидел Мир-Джавада.

— В шестом, — неприязненно ответил Мир-Джавад, ожидая очередного крика „недорезанного“.

— Хочешь, я возьму тебя на концерт в филармонию? Ты был хоть раз на концерте?

— Не хочу!

— Познакомишься с Моцартом, с Бетховеном…

— Мне твоих друзей не надо…

Из кухни закричала бабушка Мир-Джавада:

— Опять пристаешь к мальчику, бесстыжий, вот заявлю на тебя в полицию, как ты занимаешься своими турецкими штучками, суннит несчастный…

Бабушка выглянула из кухни и, окинув опытным взглядом Мир-Джавада, закричала уже на него:

— Опять портишь иголку?.. Смотрю, почему иголки закалены, а это шлюхин сын развлекается, нет чтобы брать пример с героя-отца…

Отец Мир-Джавада, мелкий лавочник и тайный наркоман, был расстрелян прогнившим режимом Ренка за то, что, хотя и без его ведома, в его лавке целую ночь скрывались от преследовавших их жандармов повстанцы во главе с Гаджу-саном. Мать Мир-Джавада работала помощником у видного деятеля управленческого аппарата Исмаил-паши, который в благодарность за помощь два раза в неделю приходил к ней домой, очевидно, помочь по хозяйству, для чего они запирались на ключ в отдельной комнате…

Самое лучшее время года в горах Серры — ранняя осень. Сады и виноградники радуют глаз. Благодатный край, щедрая земля. Но нет на ней мира. Когда один тянет к себе больше, чем ему нужно, больше, чем он может съесть, то другому не хватает и необходимого… В природе все уравновешивается. Насилие рождает насилие, а тот, кто роет яму другому, частенько в нее попадает сам…

Глава Каланчаевского района-виллайята сардар Али верил в революционную справедливость по-своему: у него идиот получал столько же благ, сколько и гений, ведь у гения есть утешение в собственной гениальности, а бедный идиот не осознавал даже своего идиотизма.

„Всем по возможности, от каждого по нужде“! — этот лозунг у сардара Али висел везде, где только можно было привесить разноцветную тряпку с белыми буквами, даже на общественных туалетах, которые убирались и мылись раз в месяц, в них больные астмой или сердечники умирали от миазмов, но зато в каждом висели большие таблички с надписью: „у нас не курят“!

Мир-Джавад трясся в автомобиле, рвущемся в горы по покрытой колдобинами пыльной дороге. Все меньше оставалось времени охотиться на мух, все больше ответственных поручений стали ему поручать, а то, по которому он ехал, было самым ответственным. Другой бы на его месте наслаждался редким покоем, выпадающим лишь в дороге, но Мир-Джаваду такое наслаждение не нравилось. Ему лишь нравилось, когда ребятишки стайками бежали за машиной, крича: „Сардар, сардар приехал“!.. Нравилось чувствовать себя богом в этой забытой богом дыре. Ему выносили в селениях чурек с солью, отводили на постой лучший дом, а Мир-Джавад устраивал для них митинг, где выступал всегда с одной и той же речью, обрушивая на их головы поток слов, которых и сам толком не понимал, читая их по бумаге, данной ему секретарем Атабека. „…Народное правительство о вас заботится, думает только о народе… в целом, о массах, вы уже ощутили эту пристальную заботу, а если нет, то в ближайшие сто лет расцветете и Запахнете, вам дают все, а вы должны отдать больше, чем вам дают, чтобы показать, как вы любите свое народное правительство, вы просто обязаны отдать своему правительству все свои силы, все свое достояние, все, что вы имеете, — это народное, а то, что народное, — это государственное, а что государственное, — это правительственное, а покушаться на общенародное достояние, грабить государство мы никому не позволим, как бы он высоко ни сидел, наш отец-орел парит над всеми нами, своими мощными крылами защищает нас, а его зоркий соколиный глаз видит каждого врага, кто еще даже не мыслит об этом, но имеет гнусную склонность подрывать веру в справедливость нашего исключительного и единственного в мире общества, выявляйте таких людей, составляйте на них списки, пусть они еще не знают, что они уже враги, вы должны это знать, будьте бдительными“…

Седобородые аксакалы согласно кивали головами, не понимая ни слова из сказанного, но не решаясь ни себе, ни другим в этом признаться.

Шофер, одетый в кожаную куртку, черную и блестящую, с маузером на боку, снимал всех „на память“ для особого отдела Комиссии контроля за настроениями счастливых и свободных и заодно Мир-Джавада зарубежным фотоаппаратом „Лейка“, вызывая зависть у малообразованных скрипом кожи, блеском фотоаппарата, неподвижной значительностью.

По вечерам Мир-Джавад принимал поодиночке целеустремленных идиотов, которые считали, что их обижают, уравнивая с гениями: те ничего не делают, только думают, ишак тоже думает, голова большая, а мы работаем, строим, что строим, — неважно, главное, что строим, мы не думаем, работаем, те думают, но не работают, все получаем одинаково, несправедливо, сардар района думает, что те, кто думают, что-то значат, нам не нужны те, кто думают, нам нужны те, кто работают, кто не работает, тот не ошибается, если ошибаемся, — значит работаем, те, кто думают, — не ошибаются, но они и не работают, а всем ясно, что, если кто не работает на строительстве нового общества, — тот гнилой осколок сметенного ветром переворота деспотического режима Ренка, когда была только низменная свобода уехать из страны и вернуться обратно, выбрать для удовлетворения своего брюха что-нибудь вкусное из обилия еды, но не было ни грамма свободы строить новое светлое здание, на строительство которого обязательно надо согнать насильно, под охраной, всех, кто в состоянии трудиться, имеют право не работать только те, кто не может, у кого нет сил, но они не имеют права требовать от нас и еды, „кто работает — тот живет“, „кто не работает — умирает“, светлое здание надо строить быстрее, отдать строительству все силы, даже если не останется сил жить в этом светлом здании, но другие нам скажут: „молодцы, вот спасибо“!

Однако во всех недовольствах сардаром Али Мир-Джавад не находил той „компры“, которой от него ждал Атабек…

„Нет ничего легче, чем выдумать правду, — вспомнил Мир-Джавад слова учителя математики, когда на вопрос: „сколько будет семью два?“ — ответил: „восемнадцать“! — Но твоя правда все же ближе к истине, чем если бы ты ответил: „двадцать пять“, правда, в математике важна истина, а не личная правда, поэтому я ставлю тебе „два““…

„А если нет ничего легче, чем выдумать, значит, надо выдумать, чем будет нелепее, тем больше нужно убедительности… Фотография, вот что мне может послужить „компрой“, но фотография чего?“

Райцентр был таким же грязным селением, только побольше в размерах. Мир-Джавад подъехал к самому большому зданию, уверенный, что это и есть дом сардара Али. К его удивлению, дом оказался местом собраний и принятий общих решений, перед домом висела большая корабельная рында, неизвестно как попавшая в этот сухопутный район-виллайят, очень далекий от моря, выполнявшая, очевидно, обязанности вечевого колокола.

„Из какой страны, интересно, приперли такую штуку? Какой-нибудь осман подумал, что золотой, вишь, как сверкает, кирпичом толченым чистят, не иначе капрал на военной службе пуговицы заставлял вас чистить таким молотым в пыль красным кирпичом“, — думал с завистью Мир-Джавад.

Сардар Али жил рядом в маленьком саманном домишке вместе с женой и кучей ребятишек. Печать спокойствия на его блаженном лице делала похожим это лицо на древние византийские иконы.

— Как жаль, что я не могу дать вам приют в своем доме, он слишком тесен, но я вас поселю по соседству, там живет вдова с дочерью, места много, очень уютно, — печально пропел он, и седина в его бороде и на висках блеснула чистым серебром, а в глазках стояла ласка и нежность. — Я вас там буду навещать, чай пить, разговаривать, как много у вас новостей должно быть, я вечность не выезжал из района, до сих пор в горах еще стреляют, свергнутые мстят, убивают из-за угла, один внедрился в полицию, сколько зла принес. Когда не защищают те, на кого возложена обязанность защищать, да еще грабят и убивают, то страшно. Разбойники на месте законодателей. Тогда и ложь станет правдой, правда ложью, черное белым, а белый цвет отменят указом: „то, что видится белым, только серое на самом-то деле“…

— Единичные случаи, сардар, мы не позволим бывшим занять наше место. Даже палачи у нас свои будут…

— Палачей не должно быть в нашем обществе, мы долго боролись, чтобы не было палачей…

— Палачи всегда были, есть и будут, палачи нужней науки, это науку можно запретить, астрологию разную отменить, а палачи, как хлеб, необходимы. Вы же не сможете прожить без хлеба, сардар!..

Сардар Али проводил Мир-Джавада и шофера в дом вдовы. Мир-Джавад внимательно исподтишка вглядывался в лицо вдовы, пытаясь прочесть в нем истинные отношения сардара Али с ней, но глаза ее были пусты, а лицо покрыто пеплом печали, чуть позже, в разговоре, Мир-Джавад узнает, что мужа вдовы недавно убили те бандиты, что пробрались служить в полицию. Зверски убили: сожгли в сарае вместе с двумя друзьями.

„Нет, не найдешь „компры“ в их отношениях. Действительно, как говорит: друг погибшего мужа и больше ничего“… Мир-Джавад стал уже отчаиваться, он хорошо помнил слова, сказанные Атабеком: „комом“ и останешься на всю жизнь»… И тон, которым были сказаны эти слова, не оставлял ни малейшего сомнения в том, что только так и будет.

В комнату вошла дочь вдовы, Гюли, и Мир-Джавад вздрогнул, осененный решением, возникшим сразу же, при первом взгляде на нее… Красота девушки могла поразить любого мужчину: молодая лань не сравнилась бы с ней в изяществе и грациозности, пантера в гибкости и упругости. Такие глаза, как у Гюли, воспевали многие тысячи лет поэты и влюбленные… Мир-Джавад был покорен ее внешностью, но своих планов отменять не собирался, то, что он задумал, ему очень понравилось и отменять было бы вдвойне глупо. Жалость на миг коснулась его сердца и улетела, испугавшись льда.

Мягко и как-то робко Мир-Джавад попросил сардара Али ознакомить его с теми необходимыми бумагами, ради которых он и приехал с инспекцией в такую даль.

— Вы же понимаете, уважаемый, что кроме вашего виллайята, у меня еще два, а, мне хотелось бы быстрее вернуться в город… Долг заплатить.

— Разумеется, дорогой, такое рвение в работе большая редкость в наши дни. Вы заслуживаете поощрения…

Сардар Али, удивленный таким рвением, пригласил Мир-Джавада следовать за ним. Мир-Джавад, уходя, у двери обернулся и бросил такой покорный взгляд на Гюли, эту нежную газель, что даже большая жирная зеленая муха не вызвала у него желания выхватить из кармана нить резинки и расправиться с нею…

Бумаг было немного, а тех, которые бы заинтересовали Мир-Джавада, не было совсем, но он рассчитал так время, чтобы закончить с ними только поздно вечером. И тут же высказал желание уехать в другой виллайят.

— Такой идеальный порядок, клянусь отцом. Можно было и не приезжать. Но вы же понимаете, сардар, приказы не обсуждают. Их только выполняют. Быстро выполняют… Извините, побеспокоил вас, уважаемый…

Но сардар Али, как охотно мы лезем в расставленную нам западню, настоял, чтобы Мир-Джавад со спутником переночевали:

— Я не пущу вас. Ночь скоро, в горах небезопасно, я вам говорил, постреливают… Вы наш почетный гость, разве можно допустить, чтобы с вами что-нибудь случилось… И новости еще не рассказали…

— Какие новости?.. Так, сплетни: «борода» вот развелся со старой женой, с боевой подругой, которая прошла с ним все подполье в горах Серры…

— Не может быть… «Борода»… На молодой женился?

— Не женился. Живет с двумя молоденькими кузинами. Потаскушки с такими неприличными фамилиями, что и повторять — язык пачкать… Ники — ваш друг?..

— Единственный! — расплылся в улыбке сардар Али.

— Ника в большом почете у Гаджу-сана… Удивительно, что сардар Али так скромен. Подумайте, ага, не перебраться ли вам во дворец эмира? Столица — это не районный центр…

— Какой дворец? — счастливо засмеялся сардар Али. — Мои сорванцы завалят любой дворец…

— Там мраморные туалеты с золотыми унитазами…

— А что это такое?

— Что такое, я и сам не знаю, слышал, в городе говорят: вроде это уборная, но такая, что там жить хочется…

— Вай, какая жизнь настает. Через два года и до нас дойдет, будем жить, как люди…

Сардар Али не рвался в столицу, хотя его друг Ники занимал во дворце почетный пост и звал его к себе, Ники был ему обязан жизнью, во время боя Али прикрыл Ники своей грудью от выстрела в упор, и теперь простреленная кость давала о себе знать в сырую погоду ноющей болью. Сардар Али считал, что он на своем месте, и не было на свете более довольного человека, вот только война с Атабеком отнимала много сил и здоровья: Али не мог спокойно видеть, как Атабек грабит весь край и заменяет старых испытанных бойцов, с которыми сардар Али бок о бок сражался в горах, на своих лизоблюдов и прихлебателей… Наивная душа сардара Али видела в каждом доброту и верность тем идеалам, ради которых они столько лет сражались в тяжелейших условиях в горах Серры, где их вождь, добрый богатырь Кален, своим мужеством поддерживал всех в трудную минуту, когда войска Ренка пытались штурмом взять главную базу возмущенцев. Какие картины светлого будущего рисовал Кален: справедливость и любовь воцарятся в стране, стоит лишь изгнать из нее эксплуататоров (это слово Али учил произносить неделю, но до сих пор произносил по слогам), садами засадим все пустыри, осушим болота, разрушим тюрьмы, построим на их месте дворцы «…с золотыми унитазами. Мальчик рассказал правду. Его в насмешку прислал Атабек с проверкой, чтобы унизить, несомненно, своего врага»…

После смерти Калена от сухотки мозга к власти неожиданно для всех пришел Гаджу-сан. «Борьба продолжается»! — заявил он твердо. Ему необходима была борьба, он еще не всю страну держал в своих маленьких пухлых ладошках… Низенькие человечки заполнили министерства, заполонили партийный и хозяйственный аппарат, чем меньше рост, тем больше честолюбия. Стали выдумывать врагов, а это бочка без дна, сколько ни лей, не наполнишь, одни враги рождают других, а если достаточно лишь объявить: «враг»! — а у тебя и требуют доказательств, какое страшное время настает.

Недавно объявили, что в стране уже победили неграмотность, читать и писать могут все, а бумаги хватает. И уже начинают писать.

Сардар Али только вчера читал такое сочинение на вольную тему: «Арвад — враг, гонял моих кур со своего огорода палкой, одна из них хромает второй день, а все потому, что Арвад служил в войсках Ренка, все говорят, что это он убил главного возмущенца Кармаса, посадите его на северный остров Бибирь, пусть остаток жизни проведет там, может, отучат от жестокости»…

Это письмо сардару Али прислали из города, предлагая срочно принять меры и арестовать убийцу… Али знал Арвада всю жизнь, тот никогда не служил в войсках Ренка и никогда не служил убийцей, он не выезжал ни разу из селенья, так что убить главного возмущенца Кармаса, который жил в другой стране восемьдесят лет тому назад, он не мог… Али знал и того, кто это письмо написал, соседа Арвада: до того как он научился читать и писать, тщеславие в нем спало непробудным сном, грамотность открыла ему мир, но в искаженном свете, словно через какую-то чудовищную призму, почувствовав свою значимость, он теперь любую ссору раздувал до размеров всемирного пожара, а раньше был человек как человек, не очень хороший, не очень плохой, разный…

За чаем у вдовы Мир-Джавад охотно рассказывал разные смешные истории, всякие мелкие слухи, что вечно носятся по городу, затем предложил вдове заварить свой чай из древней страны Инд, так, как он заваривает, никто не умеет заварить. «Такого чая, я уверен, никто еще из вас не пил», — подумал, ухмыляясь про себя, Мир-Джавад. Вдова проводила его на кухню.

— Я вас не обижу, если останусь один «поколдовать»…

Вдова первый раз после смерти мужа улыбнулась, ей еще не приходилось видеть мужчину на кухне, и она ушла, решив, что смущает мальчика. Мир-Джавад достал из потайного кармана плоскую коробочку, открыл и высыпал из нее порошок в чайник, щедро добавил редкостного чая и заварил эту дьявольскую смесь…

…Хасан, сосед Мир-Джавада по дому, хоть и старше на три года, выглядел младшим, так он был худ и мал, и никто бы ему не дал его девятнадцати лет. А Мир-Джавада, два года уже работающего у Исмаил-паши на побегушках, легко принимали за совершеннолетнего, настолько он был крепко сбит и выглядел взрослым.

Хасан подошел к Мир-Джаваду, когда тот отдыхал в свой выходной день после успешной охоты на мух.

— Слушай, я хочу жениться на Дильбер.

— Женись! — равнодушно бросил Мир-Джавад.

— Но она меня не любит, — отчаянно воскликнул Хасан.

— Плюнь и найди другую, — по-взрослому повторил чужие слова Мир-Джавад. — Мало, что ли, их бегает…

— Но я ее люблю, — захныкал Хасан.

— Тогда женись! — милостиво разрешил Мир-Джавад.

— А как? — спросил Хасан. — Дай совет.

— Пожалуйста, везде одни советы, если хочешь, как другу, я помогу тебе делом.

— Спрашиваешь, конечно хочу.

— Деньги есть?..

— Нет! — вздохнул Хасан.

Мир-Джавад задумался.

— Ладно, другое придумал, — загорелся он, — твоя мать дохтур?

— Врач.

— Все равно, дохтур. Доставай у нее сонный порошок, много доставай, потом я тебя позову.

— Когда?

— Можешь теперь, Дильбер одна, занимается, у нее какой-то сес… язык поломаешь, мать с отцом на работе, придут поздно вечером… А что, порошок есть?

— Есть и очень сильный, пять пачек мама приготовила для своей подруги, к ней по ночам какие-то кошмары приходят, а она их не желает видеть…

— Гони две пачки.

— Зачем две?

— Надо!

— Ну, если надо…

Хасан побежал за порошком, а Мир-Джавад постучал в комнату к Дильбер.

— Тюфяк, выйди, дело есть.

Разгневанная толстушка вылетела из комнаты.

— Опять обзываешься, хулиган?

— Закрой пасть, дело есть…

— Какие у нас с тобой могут быть дела?..

— А ты вспомни, что я тебе обещал?.. Порошок для худения!

— Ой, Мир-Джавадик! Хороший мой, пригожий мой, дай я тебя в носик поцелую.

— В носик не хочу, целуй в губы.

— В губы еще не дорос, вырасти сначала! Сколько денег надо?

— Пять монет!

— Ай, как дорого!

— А бесплатно только кошки занимаются любовью.

— Тьфу, хулиган!

— Принцесса!

— Ладно, неси порошок.

— Иди, готовь деньги, принесу к тебе…

Дильбер ушла к себе, а тут и Хасан, белый как мел от волнения, прибежал с двумя коробками порошка.

— Вот… Принес.

— Спрячься, я тебя позову…

Мир-Джавад постучал в комнату Дильбер и вошел. Дильбер делала вид, что читает, но, как только Мир-Джавад вошел в комнату, книга была отброшена на тахту. Приготовленные деньги лежали на столе.

— Как действует порошок?.. Как принимать его?

— Коробка на неделю. Два порошка в день, килограмм долой…

— А сразу попробовать можно?

— Можно, только после лечь надо… Попробуй, я тоже хочу посмотреть, как ты потеряешь килограмм, заметно будет… А может, на тебя не действует, тогда деньги верну сразу, э!

Дильбер торопливо, с жадностью выпила два порошка и прилегла на тахту. Порошки мгновенно подействовали, и она крепко уснула. Мир-Джавад приоткрыл дверь и свистнул. Вбежал Хасан, увидев лежащую Дильбер, застыл у двери.

— Чего стоишь как вкопанный? — насмешливо шепнул ему Мир-Джавад.

— Я не знаю, что делают, — смутился Хасан.

— Я тоже не знаю, давай думать, — сознался в своей неподготовленности Мир-Джавад, — сначала давай мы ее разденем…

Он стал неуклюже раздевать Дильбер. Хасан дрожал как осиновый лист. Мир-Джавад раздел догола Дильбер и с интересом рассматривал ее тело.

— Что стоишь, истукан? — обратился он к Хасану.

— Мне стыдно…

— Хорошо, я на тебя смотреть не буду, раздевайся.

Мир-Джавад отвернулся от Хасана и стал жадно, с желанием смотреть на ее тело, так что брюки надулись парусом. Хасан стыдливо разделся, оставив только длинные, до колен, трусы, подошел к тахте и остановился в нерешительности.

— А что дальше?

— Трусы снимай.

— Ни за что!..

— Дурак, трусы мешать будут… Ладно, ложись рядом.

— Я люблю у стенки.

— Ты что, со стенкой собираешься заниматься любовью?

— Я не могу при тебе…

— Хорошо, я выйду, если нужно будет, на помощь позовешь…

Мир-Джавад вышел из комнаты на веранду. Из своей квартиры он услышал, доносился до веранды, голос Исмаил-паши, который, как обычно, пришел навестить мать. А матери еще не было, она ушла мыться в баню и пока не вернулась, очереди огромные всюду. Мир-Джавад, услышав голос Исмаил-паши, заглянул в комнату Дильбер. Услышав плач Хасана, зашел в комнату и плотно закрыл дверь. Хасан лежал рядом с Дильбер и рыдал навзрыд.

— Не целка? — с любопытством спросил Мир-Джавад.

— Не получается у меня, — простонал, всхлипывая, Хасан.

— Дурачок, слезами ребенка не сделаешь, — Мир-Джавад сел на тахту, — слушай, выпей два порошка, поспи час, силы прибавятся, сон освежает, успокаивает, мама мне всегда так говорит…

Хасан жадно выпил два порошка и моментально уснул. А Мир-Джавад быстро разделся и овладел Дильбер.

— Целка! — довольно ухмыльнулся он.

Когда Мир-Джавад слез с тахты, то увидел стоящего в дверях Исмаил-пашу.

— Вдвоем одну? — Исмаил-паша не мог глаз оторвать от тела Дильбер.

— Нет, я один, этот не может.

— Давно любовью занимаешься?

— Первый раз, клянусь, э!

— Она спит?

— Порошок дал… Если хочешь, можешь стать вторым.

— Иди, покарауль! — Исмаил-паша задрожал от желания.

— Двадцать монет!

— Ты что?.. Дорого!

— Такая молодая на панели стоит пятьдесят, здесь ты будешь вторым, клянусь отца.

— Держи, вымогатель.

— Обижаешь, тридцать монет осталось у тебя в кармане…

Мир-Джавад, довольно позванивая монетами в кармане, вышел на веранду покараулить… На каплю варенья, неизвестно как попавшую на подоконник, налетели маленькие мухи. Подрастающее поколение густо облепило сладкое лакомство. Мир-Джавад достал нитку резинки и тремя хлопками устроил на месте пиршества кровавое месиво.

Затем стал тренироваться, стреляя мух на лету… Услышав голос матери, пришедшей из бани, Мир-Джавад постучал в комнату Дильбер и осторожно заглянул вовнутрь. Исмаил-паша быстро одевался. Мир-Джавад проскользнул в комнату и закрыл за собой дверь. Когда он обернулся, то увидел, что Исмаил-паша что-то делает с Хасаном. Мир-Джавад подошел поближе. Исмаил-паша пачкал кровью Дильбер Хасана.

— Ты чего делаешь?

— И с этим он жениться решил? Пусть женится, мы ему помогать будем, человек должен помогать человеку, ты как считаешь, сынок?

— Я еще хочу, а ты уходи, мать пришла, ты ее сегодня оставишь с носом.

— Плохо ты свою мать знаешь, джигит!

Исмаил-паша шкодливо шагнул за дверь, а Мир-Джавад остался с Дильбер…

Вечером родители Дильбер застали свою бесстыжую дочь в объятиях Хасана, они спали. Пришлось назначать свадьбу. Хасан был так рад этому, так счастлив, что бросался на шею Мир-Джаваду и клялся в вечной дружбе ему…

Мир-Джавад разлил по стаканам чай и задумался, как бы ему самому избавиться от чаепития.

— Пойди, принеси, — приказал он шоферу, — франкский коньяк. За встречу мужчины должны пить коньяк. Это пусть женщины пьют чай, а мы сначала согреемся другим.

Шофер рад был стараться. Рассчитывая, что и ему нальют, он опрометью бросился выполнять поручение. Но сардар Али от коньяка отказался.

— Я вина не пью!

— Вай, какой правоверный мусульманин! Отнесешь мулле пару монет, он тебе все грехи отпустит на неделю вперед.

— К мулле не хожу.

— Али, совсем плохо, с другом не хочешь выпить.

— Я лучше чаю, ты же сам говоришь, такого мы никогда не пили…

Мир-Джавад налил все же ему, несмотря ни на какие возражения, коньяк.

— Пусть стоит, захочешь, выпьешь.

Но сардар Али к коньяку не притронулся, а стал пить чай.

— Высший сорт! — похвалил он, отпив глоток.

— Пей, у меня много, если хочешь, оставлю тебе пачку.

Мир-Джавад выпили с шофером «за здоровье присутствующих». А сардар Али, вдова с дочерью пили чай… Но недолго. Скоро снотворное подействовало. Мир-Джавад с удовлетворением смотрел на распростертые тела. Шофер застыл от ужаса.

— Ты отравил их? — сиплым голосом спросил он Мир-Джавада.

— Ерунду говоришь, клянусь отца! Ты что, не слышишь, как вдова храпит?

— Вижу! — спокойно вздохнул шофер.

— Я тоже вижу, что она тебе понравилась, бери ее, унеси в другую комнату, что хочешь с нею делай полчаса, потом одень, как было, и ко мне с фотоаппаратом…

Шофер взял на руки вдову и унес в соседнюю комнату. А Мир-Джавад медленно, смакуя каждую деталь, раздел Гюли и грубо изнасиловал податливое бесчувственное тело, затем быстро раздел сардара Али, положил рядом с дочерью вдовы и вымазал кровью: «теперь скажи, что это не ты обидел маленькую девочку»… Сардар Али простонал во сне. «Стони, стони, утром плакать будешь»… Мир-Джавад застыл, впившись взглядом в обнаженную красоту Гюли. «Захватить с собой в город?.. Нельзя, опасна, что-нибудь не так скажет и все испортит, уберут сардара Али, тогда попробую». Но глаза его жадно ласкали обнаженное, опозоренное им тело несовершеннолетней девочки.

В комнату с одетой вдовой на руках вошел шофер. Мир-Джавад тихо зашипел:

— Осел, я тебе велел с фотоаппаратом, а не со вдовой вернуться. Брось ее в соседней комнате, осторожно бросай, без шума, и быстро приходи с фотоаппаратом, моим уже холодно, ночи не летние, сам понимаешь.

Шофер заторопился. Осторожно положив вдову в соседней комнате, он побежал к машине за фотоаппаратом. Когда вернулся, Мир-Джавад также зашипел на него:

— Осел, как в темноте снимать будешь? Ты что, вредитель?

Шофер посмотрел на три горевшие свечи в старинном, невесть как попавшем в такое захолустье подсвечнике и понял, что света действительно мало. Принести вспышку и приладить ее к фотоаппарату было минутным делом…

Мир-Джавад прикладывал в разных позах, каким он только научился в своей жизни, голые малоподвижные тела Гюли и сардара Али, а шофер аккуратно их фотографировал. Он с детства был послушным, а послушные, как он усвоил, неплохо живут, ему приказали выполнять любое поручение этого юноши, он выполняет, ему приказали следить за ним в оба глаза, он следит.

Шофер заснял всю пленку, но Мир-Джавад заставил его зарядить вторую кассету.

— Снимай, не ленись. А вдруг испорченная пленка, все дело загубим, мало что зарубежная, за границей опасные сицилисты и вредители, только и мечтают, как бы нашей горной державе ущерб причинить.

Шофер послушно зарядил и отщелкал вторую кассету. Глаза его разгорелись на Гюли, он направился было к ней, но Мир-Джавад отправил его к вдове.

— Не пристраивайся! Вдова — тоже человек, ласку заслужила, как нас принимает, как принимает, послушай.

Шофер, злобно сверкнув глазами, что в темноте не было заметно, покорно ушел к вдове, а Мир-Джавад задул огонь свечей и целый час согревал озябшее тело Гюли.

— Какая красота, — радовался Мир-Джавад, — разве достоин этот жалкий виллайят иметь у себя такую красавицу? Ни за что не оставлю здесь!

Звериным чутьем угадывая, что пора уходить, он последний раз поцеловал, жадно и продолжительно, ее нежные губы и вдруг ощутил ответный поцелуй. Мир-Джавад, затаив дыхание, на ощупь оделся в темноте и, тихо свистнув шоферу, вышел из дома во двор. Крупные южные звезды шаловливо подмигивали ему, луны поначалу не было видно, но вот и она важно выползла из-за туч, освещая дорогу к машине. Шофер, одеваясь на ходу, выбежал из дома, а затем нырнул обратно, чтобы вынырнуть уже с фотоаппаратом и вспышкой в руках, молча спрятал все в машину, избегая смотреть на Мир-Джавада, зол был на него несказанно, сел за руль машины и, включив первую скорость, почти беззвучно укатили из села.

«Я и в темноте поняла, что это он. Это могли быть только его тонкие, но такие жаркие губы, только он мог так впиться, словно хотел высосать душу. Он и высосал ее, вон как болит низ живота, никогда я уже не узнаю самого первого ощущения близости. Что будет дальше, не знаю, может, ничего, может, новая жизнь, не только во мне, но и для меня. Опоил, проклятый, „чай из страны Инд“, из страны дэвов, скорей… Что я матери скажу?.. А ничего, бранью дела не поправишь, нет той Гюли и не будет уже никогда… Но он вернется! Его глаза посажены на такую прочную цепь, что долго и далеко от меня он не сможет жить… Так что матери ничего не скажу, буду ждать, что еще остается, не вешаться же, не я первая, не я последняя, был бы жив отец, а без защитника… Да, а куда девался сардар Али?.. А… он тоже пил этот проклятый чай, где-нибудь без памяти валяется… Спать надо. Утром решу: как быть, с матерью посоветоваться не мешало бы, но… Спать!.. Спа…»

«Когда я проснулся, долго лежал и не мог понять: где я?.. Думал, что сплю и вижу сон. Дети, когда им снится сон, что они уже проснулись, писают в постель. Но я давно не мальчик, отец семейства… Сказал вчера жене, что буду с гостями, это чтобы не ждала, она всегда волнуется, когда я задерживаюсь… Так, что было вечером?.. Пили чай… да, чай, а потом сразу сон… Атабек! Его работа: прислал мальчишку, чтобы у меня не возникли подозрения. Мальчик далеко пойдет, какой мерзавец, вай, какой мерзавец… Тогда я сразу понял, что случилось что-то очень страшное. С трудом приподнялся, так спать тянуло, голова тяжелая, словно котел с водой, и увидел голую Гюли, голую, хоть ее и прикрыли покрывалом… А когда увидел на себе кровь, сразу понял, чья это кровь и кто виновник… Бедная девочка. Видит аллах, не хотел я этого, но из-за меня тебе испортили жизнь. Зашатался Атабек, если применяет такие подлые приемы. Неужели он думает меня этим сломать?.. Сегодня же поеду в столицу, во дворец, пусть Ники, первый раз обращусь к нему с какой-либо просьбой, представит меня Гаджу-сану. Я ему открою глаза, я ему расскажу, какую жабу он пригрел на своей груди и что эта жаба вытворяет… Ай, какой позор!.. Как я буду смотреть людям в глаза?.. Что будут думать обо мне мои дети?.. Как я оправдаюсь перед этой девочкой и перед ее матерью, женой моего погибшего друга… Враги?.. Эти люди хуже врагов, от врага всегда ждешь удара, а не ждешь, так не обижаешься, когда тебя бьют за каждую твою промашку, а когда человек, которого ты принимал за друга, всаживает тебе в спину кинжал… Что, так и видеть в каждом врага?.. В каждом глотке вина или чая яд или снотворное?.. Какая жизнь наступает, какая жизнь… Разве за такую жизнь мы боролись в горах Серры? Разве для этого я получил опасную рану в грудь, а пулю в легкое?.. Нельзя сдаваться»… — Сардар Али оделся и тихо вышел из дома вдовы. В тот же день он уехал поездом в столицу, во дворец эмира.

Атабек любовался представленными «доказательствами».

— Какие снимки, нет, ты посмотри, какие снимки, — предлагал он Мир-Джаваду, словно постороннему. — Тициан, Ренуар… Слушай, а ты их не подделал?..

— Как это, шеф?

— Снимают проститутку с сутенером, а потом к их телам подклеивают лица тех, кого надо, и снимают второй экспозицией?

— Я в этом еще не разбираюсь, босс, извините, молодой, исправлюсь, но снимки свежие и настоящие, как те персики, которые вы получили, как те гранаты, инжир и виноград…

— Я верю, что ты честно расплатился.

— Не беспокойтесь, вождь, официально все по закону, а так, конечно, подарок от ваших почитателей, больше — от почитателей вашего таланта, от тех, кто идет за вами вашим путем и счастливы, что именно вы их ведете.

— Себе что-нибудь захватил?

— Совсем немного: маленький ящичек персик, еще меньше ящичек винограда, совсем маленький ящичек гранат, а инжир, говорить стыдно, маленький, с горсточку ящичек, шофер немножко тоже взял, из-за широких плеч почти не видно…

Ну, не говорить же, что не было видно машины. Но Атабек и так все знал. Ему приносили информацию о всех его сторонниках, которые занимали важные посты, тоже… Вот и сейчас зашел его помощник и положил перед Атабеком сводку донесений. Атабек мельком просмотрел ее, делая попутно отметки, и вдруг побледнел.

— Джигит, все пропало, сардар Али поехал во дворец эмира. Если Ники на месте, он обязательно, из вредности, устроит встречу с Гаджу-саном. Ты, кажется, хотел стать главным инквизитором края?

Мир-Джавад все понял.

— Поездом поехал?

— Поездом.

— Не волнуйтесь, шеф, дайте мне свой личный самолет, и я буду в столице раньше сардара Али… Клянусь отца, он живым не вернется: два амбала, сто монет, головка сахара и делу конец. Не переживайте, босс, от переживаний морщинки выскакивают на лбу.

Каждую ночь Атабеку снился один и тот же сон: он гонялся по залитой ярким солнцем какой-то пустынной строительной площадке за соседской девчонкой, им обоим было уже по четырнадцати лет, и Атабек, нагоняя Ику, хватал ее за грудь, за тугую, как неспелый персик, грудь, а Ика вырывалась, увертывалась, и все начиналось сначала… Одно и то же. Сладостный и мучительный сон… Никогда Атабек в жизни не хватал Ику за грудь, соседская девчонка умерла в восемь лет от дифтерита, в жизни ей никогда не исполнялось четырнадцать лет, а во сне ей никогда не было больше четырнадцати лет, один и тот же счастливый возраст. И этот сон, один и тот же, не расставался с Атабеком в течение всех лет, он приходил к Атабеку и там, в горах Серры, и здесь, на вершине славы и почета, власти и богатства. Скольких жен ни имел Атабек, ни одна из самых красивых, страстных, любвеобильных женщин не появлялась во сне, ни разу Атабек не видел во сне своих детей, родителей, которых, правда, и наяву смутно помнил. Атабек уже свыкся с этим сном и полюбил его, и был бы удивлен и огорчен, если не напуган, не увидев ожидаемого сна.

Мир-Джавад никогда не был в столице. Она удивила его своей бестолковой суетой, но, приглядевшись, он убедился, что бегает в основном приезжий люд, который стремится попасть сразу в десять мест.

Вместе с Мир-Джавадом приехали два амбала, у Мир-Джавада в сейфе на них лежали улики: оба мальчика участвовали в ограблении и убийстве торговца коврами Джумшида. Мальчики охотно согласились вместо тюрьмы поступить на государственную службу и выполнять беспрекословно все распоряжения Мир-Джавада.

Все трое поехали на железнодорожный вокзал встречать прибывающий поезд, которым ехал сардар Али, чтобы в столице с помощью друга Ники искать защиты и справедливости у Гаджу-сана.

Поезд удивительно точно прибыл на станцию, в пути его не обстреляли и не ограбили, он не свалился в пропасть, ни один мост под ним не рухнул, не помешали ни сель, ни оползни, ни обвал, на что втайне так надеялся Мир-Джавад.

Сардар Али прямо с поезда поехал к Ники, а Мир-Джавад с амбалами следом за ним. К счастью Мир-Джавада. Ники был в поездке и должен был вернуться на следующий день, один из мальчиков «сшустрил» и ловко подслушал разговор сардара Али с супругой Ники. Она приглашала друга мужа остановиться в ее доме и подождать приезда Ники, но сардар Али решительно отказался, сказал, что у него есть где переночевать, и, оставив жене друга корзину персиков в подарок, ушел. Когда он проходил мимо уголовника, тот услышал, как сардар Али ясно пробормотал:

— Ночевать под одной крышей с женой друга, когда его нет дома, нельзя. Законы гор пока еще есть на земле…

И сардар Али поехал в старинную гостиницу «Интер», а Мир-Джавад с подручными за ним.

Сулеймен был философом: «когда столько лет стоишь за конторкой, выдавая ключи приезжим, а перед тобой проходят в день десятки людей, невольно от скуки начинаешь их изучать, — думал он, — часто я оказываюсь прав. Изучение становится второй профессией, интересным, захватывает, как все, что любишь, да и ищейкам из главного управления инквизиции есть что рассказать… Когда вошел этот горец, упрямый и гордый, я его сразу узнал, люблю читать воспоминания сильных мира сего, пока читаешь, живешь его жизнью, и „великое стояние“ за конторкой не кажется таким уж тягостным. Это о нем писал Ники, в книжке его портрет, один к одному, наверное, и снимали его в этой одежде, другой-то нет, все они нищие, — честные, такой только и может подставить свою грудь под пулю, закрывая собой другого. Я бы ему в благодарность хоть бы пиджак купил, да он меня закрывать от пули не будет, а вот своего начальника за милую душу. Я бы ни за какие коврижки не стал закрывать своего начальника, да и он чужого начальника не станет закрывать… Взял самый дешевый номер, чулан, а не номер, под самой крышей, бывший чердак, одно узенькое окошко и то во двор выходит, склеп, а не номер, и сам отнес наверх фибровый дешевенький чемоданчик, очень легкий, наверняка полупустой… За этим горцем вошли еще трое похожих, явно земляков, причем один тут же сел в кресло, закрылся газетой, как неопытный шпик, что еще так недавно ходили в гороховых пальто, и стал из-под газеты разглядывать ножки у проходящих мимо него женщин. Такой маленький, а с таким большим носом… Двое других, больше похожих на борцов из цирка, чем на государственных служащих, как значится у них в документах, потребовали номера рядом с героем. Странно, эти уж на нищих никак не похожи, особенно тот, кто закрылся газетой, чего закрываться, я тебя узнаю с первого предъявления хоть через сто лет, если нос не провалится. Я им пытался объяснить, что в таких клетушках у нас и преступников не содержат, на что один из амбалов, хмыкнув, сказал: „много ты понимаешь, в каких клетушках у нас преступники содержатся“, — и я растерялся. А они упрямо стояли на своем. Доморощенный шпик дочитал до конца газету и подошел к нам, посмотрел на меня взглядом убийцы, выслушал внимательно, а затем велел дать требуемые номера. Было только два свободных, но они их забрали, а когда я хотел их зарегистрировать, носатый грозно посмотрел на меня и сказал: „утром рассчитаемся, тогда и запишешь“… Багажа у них не было никакого, один небольшой портфель и только… Когда я им намекнул, что хочется чая, носатый отсчитал мне по одному три гроша и сказал: „это тебе на стакан чая с сахаром, сахар ты не просил, это, чтобы ты помнил мою щедрость“… Либо прямолинейный идиот, либо наглец, каких свет еще не видывал…»

До глубокой ночи сардар Али переносил на бумагу все прегрешения Атабека, подробно описывая каждый случай, приведя даты, факты и фамилии свидетелей. Только один раз он прервал свой утешительный труд: поел черствого чурека с брынзой и выпил воды из-под крана. А затем опять писал, стараясь ничего не упустить и облегчить последующую работу инквизиции Гаджу-сана. Ни одной детали не упустил сардар Али, рука устала, ныла, столько он написал, за всю жизнь столько не было. Но, как только написал, то с чувством исполненного долга лег спать и мгновенно крепко уснул, тяжелым сном очень уставшего человека…

Все время, пока сардар Али писал у себя в номере, в соседнем номере находились Мир-Джавад со своими амбалами, скучая, грызли плитки шоколада с орехами, прекрасный продукт с берегов Колумбуса, запивая лакомство сырой водой из-под крана, издающей противный запах хлорки… Один из амбалов сидел на тумбочке, приложив пустой стакан к тонкой перегородке, служившей стеной и разделявшей два номера, слушал, чем занимается сардар Али, другой сидел на стуле у двери и через маленькую щелочку следил, чтобы сосед не ушел куда-нибудь незамеченным… Мир-Джавад лежал на единственной узкой койке одетый, в ботинках и думал, как ему убрать незаметно и бесшумно сардара Али.

Под утро один из амбалов открыл отмычкой дверь номера сардара Али, и все трое бесшумно вошли в номер. Сардар Али крепко спал, измученный дорогой и переживаниями. Мир-Джавад вылил на платок из флакона хлороформ и, кивнув головой амбалам, приложил платок к лицу сардара Али, а в это время амбалы держали сардара Али за руки, за ноги. Взбрыкнувшись несколько раз, сардар Али затих. Мир-Джавад оглядел номер и, увидев бумаги на столе, подошел к столу и стал читать.

— Как много успел написать! — удивился неслышно подошедший к столу амбал.

Мир-Джавад быстро спрятал бумаги в портфель, достал из него фотографии, те, где не было видно лица Гюли, а только ее голое тело, зато каждый без труда узнал бы в голом мужчине сардара Али, бросил их на стол, вытащил из портфеля чистый лист белой бумаги и велел амбалу:

— Напиши на фарси: «гони монету, а не то фотографии будут у Великого Гаджу-сана. День на размышление».

Амбал хотел взять ручку, которой писал сардар Али, но Мир-Джавад хлопнул его по лбу.

— Про отпечатки пальцев своих забыл, болван? — напомнил он амбалу. — А они во многих картотеках числятся.

И вручил ему карандаш… Как только бумага была написана, Мир-Джавад тихо открыл окно, дал знак, два амбала подняли с кровати сардара Али и выбросили его во двор. Глухой стук удара им был даже неслышен. Оставив открытым окно, Мир-Джавад быстро вышел из номера, предварительно убедившись, что он пуст и никаких следов не оставлено. Амбалы последовали за ним…

У конторки Мир-Джавад задержался, вынул из портфеля бутылку франкского коньяка и демонстративно налил себе в стаканчик, которым завинчивалась бутылка. Консьерж и амбалы завистливо смотрели на коньяк.

— Что, тоже хотите? — ласково спросил Мир-Джавад.

— Конечно, ага! — глотая слюну, пробормотали амбалы, а консьерж с готовностью достал из-под конторки три стаканчика.

Мир-Джавад налил им стаканчики до края.

— Пейте, заслужили!

Те торопливо, а вдруг отнимут, залпом выпили коньяк и… дружно рухнули на пол мертвыми. Мир-Джавад аккуратно перелил в бутылку из своего стаканчика коньяк, крепко завинтил, спрятал в портфель бутылку и вышел из гостиницы. Его уже ждала машина, а на аэродроме личный самолет Атабека… Газеты, кратко сообщив о загадочном отравлении в холле гостиницы, ни словом не обмолвились о гибели сардара Али. Ники постарался уберечь имя друга от клеветы. Хула не коснулась наивного человека, верящего в лучшие качества людей, в то время как от них требовали проявления худших.

«Куда, интересно, он дел своих спутников?.. В столицу летели втроем, а обратно летит один. Не иначе подставил своих амбалов под пули, а сам целехонек. Ишь, нос отрастил, персюк поганый, вся сила роста в нос ушла… У инквизиторов тоже сладкая работа, смотри, какой коньяк пьет, франкский, а угощать и не собирается. Ничего, наш горный „Навес“ не хуже будет, один мне говорил: сакский вождь пьет только его, каждый месяц два ящика отправляют самолетом, все сам выпивает… А этот крутой начальник пользуется полным доверием Атабека, иначе самолет не дал бы гонять… А куда все-таки он дел своих спутников?.. Может, следить за кем-нибудь оставил? Ха! Следить! Этих амбалов ребенок разгадает, за километр видно таких дылд. Да и зачем гонять самолет, чтобы следить? Что, в столице следить некому? Больше чем достаточно. А если не следить, то зачем?.. Ащи, не думай ты о посторонних делах. За штурвалом лучше гляди, как болтает, в яму бы не попасть. Ащи, вообще, чем меньше знаешь, тем дольше живешь… Гург болтал о приписках, куда он исчез, кто знает? Даже жена не знает… „Без права переписки“… Для всех умер человек. Где-то, может, и живет, да разве это жизнь? Вина нет, шашлыков нет, хачапури нет, курицы по-судански нет, женщин нет… Ара, а что есть?.. Никто не знает, что есть и есть ли что. Как загробный мир: все знают, что он есть, но никто не знает, что там. Пока туда не попадешь, не узнаешь. А кто стремится туда раньше времени попасть? Клянусь, никто!.. Носатый улыбается, довольный… Такой коньяк пьет, каждый будет доволен… И не предложить земляку… Не по-товарищески, э!»

Мир-Джавад ловил завистливый взгляд летчика, и дьявольская ухмылка играла на его тонких губах.

«Не угощу, а то ты мне самолет разобьешь, не потому, что мне жалко самолета, пожалуйста, разбивай на здоровье, но без меня, — думал Мир-Джавад, делая вид, что наливает себе коньяк и пьет его, опрокидывая пустой стаканчик в рот, он не забывал закусить шоколадом „Люкс“, что убеждало пилота лучше, чем он видел бы, как коньяк вливается в глотку Мир-Джавада. Ладно, хватит делать вид, надо и пилоту половину оставить, чтобы пасть заткнул… Интересно, кого он с собой прихватит?»

Мир-Джавад вылил немного коньяка на воротник, дождавшись, когда машину резко тряхануло.

— Эй, извозчик, осторожно, трудно яму объехать, что ли?

— Ты думаешь, здесь тебе столичный проспект? Давай местами поменяемся: ты бери штурвал, а я коньяк пить буду. По рукам?

— Держи бутылку, там ровно половина, честно… Только поклянись, что дома выпьешь, а то на меня и так наговаривают, что я всех друзей спаиваю, мулла после утреннего намаза прямо намекал, в лоб почти. Билмир?

— Маленький, что ли, на работе не пью!

Мир-Джавад встал с кресла, незаметно вытер бутылку и отдал ее пилоту.

— Пей, аксакал, да дело разумей!

— Чего дело?

— Разумей, говорю.

— А что это?

— Сам не знаю, в столице, слышал, говорят.

— Может, ругательство такое?

— Может, но звучит хорошо.

— Нет, не ругательство: умей, а это — разумей, разучись, значит…

— Умный! Слушай, какой умный ты, э!

— А ты думал…

Мир-Джавад вдруг увидел маленькую черную муху, она пролетела мимо Мир-Джавада и села на шлем пилота.

— Вай, смотри, муха на голове у тебя, не двигайся, я ее сейчас убивать буду.

— Из пистолета собираешься стрелять?

— Зачем из пистолета, глупый, я тебе тоже тогда голову прострелю, муха меньше пули, не понимаешь, что ли… Не двигайся.

Мир-Джавад достал нитку резинки, свою вечную спутницу, он эти нитки доставал, аккуратно расплетая самую обычную резинку, на которой держались и его трусы. Секунда, и убитая муха упала на штурвал.

— Снайпер! — похвалил его пилот. — Поищи, может, еще найдешь.

Он сказал просто так, в шутку, а Мир-Джавад стал серьезно высматривать мух и, к удивлению летчика, нашел еще штук шесть и спокойно их расстрелял.

Атабек, услышав радостную весть, как мальчишка, запрыгал и захлопал в ладоши.

— Ай, как ловко получилось, ай, как ловко получилось. Молодец, джигит, инквизиция вся твоя, с потрохами. Бери, владей, только помни: каждое мое слово для тебя закон.

— Зачем обижаешь, отец, каждое твое дыхание для меня — закон… Ой, извините, босс, забылся…

— Ничего, ничего, это от избытка чувств… Слушай, бумаг никаких при сардаре Али не оказалось?

— Никаких, шеф. Я вам докладывал, что он сперва заезжал к Ники, если и были, там оставил, но мне кажется, что бумаг и не было, сардар Али намеревался сначала обсудить все с Ники, а того не было.

— Не было, не было… А если были?.. Ладно, до Ники все равно не добраться пока… Яблоки на столе, угощайся.

Мир-Джавад повернулся к столику взять яблоко и побелел: пирамиду яблок венчала маленькая человеческая голова…

…Днем солдат привез мешок яблок, сказал матери:

— Подарок от Ренка, переберите только, давно стоит, могут попасться червивые…

И уехал. Мать расстелила дерюгу во дворе и высыпала яблоки из мешка… Ее дикий крик оторвал от игры голенького Мир-Джавада. Подбежав к матери, он застал ее лежащей в обмороке возле яблок, а отец спал, зарывшись в яблоки так, что только голова его была видна на вершине горы из яблок. Малыш растолкал мать и спросил ее, когда она открыла пустые глаза:

— Почему папа спит так неудобно?

И не успела мать его остановить, как Мир-Джавад подбежал к отцу и ткнул его в лоб. Голова покатилась с яблочной горы вниз. Мир-Джавад так закричал, что его крик поднял в воздух стаю голубей, и они еще долго кружились в воздухе, не решаясь спуститься на землю… А голову отца уже облепили тучи мух…

…Сейчас Мир-Джавад не закричал, спокойно взял яблоко и откусил такой большой кусок, что стало неудобно жевать.

— Пугает, старый ишак, — злобно подумал он, — бумаг все равно не получишь.

— Нравится?

— Вкусное яблоко, шеф.

— Я о другом.

— Настоящая?

— А как ты думал? Есть у меня один умелец, из настоящих индейцев, племени майя, по узелкам читать не умеет, правда, зато знает, как высушивать головы в горячем песке… Думаю коллекцию оставить по завещанию музею антропологии.

— Что, музей есть, черепа собирает?

— Темный ты, необразованный. Никакую другую должность я бы тебе не доверил, но с инквизицией ты справишься.

— Буду стараться, шеф, в совете только не отказывайте.

— Не откажу, тебе не откажу.

— Совет всесилен… Я могу идти, босс?

— Иди… Стой! — остановил Атабек Мир-Джавада в дверях. — Почему ты убрал моего пилота? Тех двух амбалов убрал, я понимаю, а зачем пилота? Это преданный мне человек, не понимаю.

— Ники будет землю рыть, а на пилота выйдет. А он меня выгораживать не станет: туда летели втроем, скажет, обратно один… В глазах у него читал этот вопрос. Пилот скажет, Ники поймет, чей я человек, вам конец…

— Все звенья обрубил, один ты остался?

— Если других дел не будет, меня тоже надо обрубать…

Атабек внезапно успокоился.

— Понимаешь, значит?

— Слепому ясно…

— Иди, работай!

Мир-Джавад вышел из кабинета. Атабек остался один. Вот оно — новое поколение… А с кем работать? Этот не болтает, а делает и быстро. Но человек для него не человек, все что угодно, но не живой человек со своими бедами, желаниями, мыслями. А этот будет знать только желания начальства и свои желания. Смутные дни наступают. Своих людей мало, приходится таких брать. Опасно с ними работать. Как дрессировщик в цирке: тигры вроде бы и ручные, а скольких учителей уже растерзали, чуть почувствуют слабину… О, черт, забыл!

Атабек позвонил. Вошел секретарь.

— Ушел Мир-Джавад? Верни его немедленно.

Секретарь скрылся… Через некоторое время, в течение которого Атабек сидел, словно загипнотизированный, глядя в одну точку, вошел Мир-Джавад.

— Слушай внимательно, джигит: самое первое дело твое в инквизиции будет знаешь какое?

— Какое скажете, босс!

— Дело Гяурова!

Мир-Джавад молчал.

— Что молчишь?

— Считаю.

— Деньги?

— Время!

Атабек недоуменно посмотрел на Мир-Джавада, и тот поспешил пояснить.

— Сколько времени мне понадобится на это.

— Сколько?

— Примерно месяц.

— Почему не спрашиваешь зачем?

— Приказ не обсуждают.

— Это твой родной дядя.

— Я его с детства помню, такого ничем нельзя остановить: ни подкупить, ни испугать… Убивать его сейчас тоже нельзя, скажут: «террор»!.. Так что месяц нужен, чтобы все подготовить…

…Вазген смотрел с жалостью на Мир-Джавада, как тот занимался своим любимым делом: расстреливал мух. Глаза Мир-Джавада горели от удачной охоты, пальцы в крови, резинка в крови.

— В кого ты такой уродился, мальчик?

— В проезжего молодца!

— В кого, в кого?

— Бабушка так мне говорит: «не в мать, не в отца, а и проезжего молодца».

— У тебя такой замечательный дядя, вот с кого тебе пример надо брать.

— Кому не лень мне примеры дают: в школе, на улице, дома. Одни говорят — эти плохие, другие — эти плохие, третьи — и те, и другие плохие. Отстаньте от меня, я сам себе — «пример».

Блики от оконного стекла плясали на его лице, оставляя кровавые следы, Мир-Джавад, как обычно, вытирал пот со лба окровавленными пальцами… Вазген вновь вспомнил ту ужасную картину, когда он, привязанный к столбу, был вынужден под ударами плетей смотреть, как юнцы, чуть постарше Мир-Джавада, насиловали его молодую жену: они резвились, как щенки, повизгивая от возбуждения, отталкивая друг друга, а потом установили очередь, у предпоследнего не получилось, бессилие вызвало у него злобу и ярость, он выхватил кинжал и распорол живот у лежащей под ним жертвы. Последний, не получив своей доли, ударил убийцу, а тот, вымазав кровью жертвы все лицо, бросился на обидчика. Их разняли: «какие могут быть счеты между своими», заставили пожать друг другу руки и поцеловаться. Второй тоже вымазался в крови. Последнему предложили изнасиловать Вазгена, быстро отвязали его от столба и сорвали штаны, но последний ударил ногой Вазгена по голому заду и ушел, обиженный и неудовлетворенный…

«То же лицо, те же страшные глаза фанатика, одна мысль овладела им, одна безумная мысль, но разве кому докажешь. Я вижу, больше никто… Гяуров, такой хороший человек, и тот о племяннике хорошего мнения: послушный, добрый, поделится последним куском… Видят то, что хотят видеть, не видят, чего не желают понять. Сейчас он жарит мух и спокойно смотрит на их муки, не просто спокойно, а с наслаждением, а потом… Гяуров смеется: „дети всегда растут исследователями, изучают природу, им любопытно“… Это — не изучение, это — самовоспитание»…

Вазген пошел к себе в комнату, но затем обернулся и тихо спросил:

— Зачем мух убиваешь?

— Заразу разносят, нам в школе объяснили, — спокойно, без злобы и раздражения ответил Мир-Джавад.

— Хочешь, подарю тебе мухобойку? «Одним махом семерых побивахом».

— Не хочу, зачем она мне? Меня мухи не интересуют, меня интересует: попаду из резинки или не попаду, куда попаду: в голову, или в крыло, или в живот. А твоя мухобойка, я видел, шлеп, и муха падает целая, как живая.

Вазген ушел в комнату. Огненные круги мелькали у него перед глазами, а чей-то голос вколачивал раскаленными гвоздями каждое слово в его голову: «И видел я в деснице у сидящего на престоле книгу, написанную, внутри и отвне запечатанную семью печатями. И видел я Ангела сильного, провозглашающего громким голосом: кто достоин раскрыть сию книгу и снять печати ее? И никто не мог, ни на небе, ни на земле, ни под землею, раскрыть сию книгу, ни посмотреть в нее. И я много плакал о том, что никого не нашлось достойного раскрыть и читать сию книгу, и даже посмотреть в нее»…

День за днем ходил радостным Мир-Джавад, а назначения главным инквизитором края из столицы не поступало. Постепенно радость стала тускнеть, возникать сомнения, в которых Мир-Джавад не хотел себе признаться: «Неужели меня обошли?.. О бумагах Атабек ничего не может знать. Тогда кто? Кто перешел дорогу?»

Наконец, Мир-Джавада вызвал Атабек. Долго молчал, подражая Великому Гаджу-сану, курил любимые папиросы «Герцогиня».

— Поработаешь пока заместителем… — виновато начал он. — Во дворце сочли, что ты еще слишком молод для главного инквизитора. Потом, теперешний главный — старый борец, соратник Вождя… Между нами, тебе скажу, он тяжело болен, долго не протянет, каких-нибудь несколько лет, рак у него, ясно?

— У главного два заместителя уже есть, вместо кого пойду?

— Не вместо кого… Будешь третьим… Директива пришла из дворца эмира: о разорении.

— Это как?

— Всех несоглашенцев, всех непопутчиков можно грабить, доход в пользу государства.

— Блеск, э!

— Ты будешь этим заниматься.

— Как скажете, босс… А если кто будет сопротивляться или жаловаться?

— Кто будет сопротивляться, того можешь убивать, а кто жаловаться, тех ссылай на самый отдаленный и холодный остров Бибирь.

— Есть, сэр!

Атабек опять надолго замолчал, но Мир-Джавада не отпускал.

— Месяц для Гяурова наполовину прошел, — неожиданно спросил Атабек. — Что-нибудь есть?

— Сэр, я ждал назначения…

— У тебя осталось, значит, только полмесяца.

— Мало.

— Я ждать не могу. — Атабек раздавил недокуренную папиросу в золотой пепельнице. — Гяуров мне мешает… А ты будешь главным инквизитором края только после смерти старого борца за справедливость, такое распоряжение я получил от самого несравненного Гаджу-сана. Кстати, он о тебе уже все знает, помнит твоего отца, так что считай, утверждение у тебя в кармане… Я за тебя стою горой, но ты должен быть Магометом. Через полмесяца ты обязан убрать Гяурова любыми средствами, или он будет арестован. Ты обещал мне блестящую работу. Я хочу ее увидеть.

Мир-Джавад понял, что выхода нет.

— Будет сделано, босс!

Мир-Джавад, после того как убили отца, рос у дяди. С матерью случился удар, она лежала без движения, бабушка за ней ухаживала, а мальчик остался беспризорным, и дядя Муса взял его к себе. У него был сын, младше Мир-Джавада на год, Джумшид. Мир-Джавад полгода прожил у дяди. С братом у него установились такие дружественные отношения, что Джумшид ревел, вцепившись в Мир-Джавада, когда за ним пришла выздоровевшая мать, чтобы забрать домой. С тех пор они знали друг о друге все, вернее, Мир-Джавад знал о нем все.

Теперь Джумшид заведовал, после окончания торгового института, самой крупной торговой базой в городе. И Мир-Джавад, сразу же после напоминания Атабека о невыполненном задании, зашел к брату на базу.

— Как дела, дорогой?

Братья поцеловались. Джумшид взял пачку бумаг и потряс ими.

— Все просят прислать грузовики, а где я их столько возьму? Им бизнес, а мне одни хлопоты, я за всех должен отвечать, они палец о палец не хотят ударить, даже пошевелить, а я отдувайся.

— Попроси у отца, — посоветовал Мир-Джавад брату. — Худо-бедно, он — мэр города, пусть помогает.

— Ты что, своего дядю не знаешь? Родному сыну все в последнюю очередь: хорошую зарплату, квартиру, персональную машину. Не поверишь, до сих пор хожу пешком.

— Хорошо, что не под стол, — пошутил Мир-Джавад.

— Тебе хорошо шутить, я смотрю, в инквизиции одни шутники подобрались. Штучный отбор, да?

— Как брату помогу, дадут тебе грузовики, куда их посылать?

— В Корален, в первую очередь лимоны и апельсины забрать, вся партия идет в Дойчланд, сам понимаешь, должны быть свежими.

— Готовь склад, завтра утром к тебе прибудут пять машин, как минимум!

Мир-Джавад поболтал с братом о пустяках, выпил стакан чаю с кизиловым вареньем, поцеловал брата поцелуем Иуды и ушел. Больше они не встречались.

Мир-Джавад позвонил Атабеку.

— Шеф, срочно нужны машины!

— Надо, возьми! — последовал ответ.

— Взять надо у Гяурова, прошу вас ему позвонить. Но вы машины у него не просите, нажмите на срочное выполнение плана поставок лимонов и апельсинов в Дойчланд, он поймет и даст сыну машины, а остальное — мое дело.

Атабек обещал помочь. Накануне Мир-Джавад узнал о подпольном складе опиума, взял его со своими людьми, преданными только ему, начальству о складе, естественно, не доложил, и теперь все его люди сидели там в засаде, но выполняли странное поручение: разрезали апельсин на две равные половины, аккуратно вынимали содержимое, попутно отправляя его в свой желудок, в кожуру вкладывали мешочек с опиумом, склеивали половинки и закрашивали плод темным воском, затем заворачивали каждый плод в бумажку и прилепляли сверху длинную этикетку: «марока», что сокращенно обозначало «мировая автономно-республиканская овощная контора»… А тем временем машины шли на плантации за грузом цитрусовых для Дойчланд, которая взамен поставляла машинки для набивания сигарет и прочные презервативы. Один из шоферов был человеком Мир-Джавада. А сидевшие на складе агенты занимались странным для них делом, делом, которым обычно занимаются те, кого они неустанно выслеживали и ловили. Теперь агенты на собственном опыте постигали тяжелый труд контрабандистов и торговцев наркотиками…

На обратном пути одна из машин свернула в сторону от маршрута и остановилась у подпольного склада. Люди Мир-Джавада быстро выгрузили половину ящиков из машины и загрузили вместо выгруженных свои ящики с особыми апельсинами. Машина уехала на склад Джумшида, а агенты остались сидеть в засаде. От скуки они съели и те апельсины, что выгрузили из машины. Объелись так, что больше не могли на них смотреть всю жизнь. Тем более что Мир-Джавад вычел стоимость этих апельсинов из их денег, но зато заплатил за сверхурочные, чем поселил глубокую убежденность в справедливость в их сердцах…

А машины спокойно разгрузились на базе, которой заведовал Джумшид, он специально и склад для них освободил. Довольный Джумшид не уходил с базы, пока каждый ящик не был взвешен, не уложен в штабели на складе, а документы не оформлены.

А в это время Мир-Джавад заглянул «по дороге» в дом Джумшида, удивился, что тот так долго задерживается на работе: «совсем себя не бережет», остался пить чай и, улучив момент, когда жена Джумшида хлопотала на кухне, подложил пачку иностранной валюты Джумшиду в кровать под матрац. Затем Мир-Джавад долго пил чай с любимым черешневым вареньем, хвалил хозяйку и, не дождавшись брата, ушел, сославшись на неотложные дела. Из телефонного автомата, что неподалеку от дома Джумшида, он позвонил в инквизицию, в отдел по борьбе с наркотиками, изменив голос положенной в рот конфетой, сказал:

— Верноподданный сообщает: на первом складе у Джумшида крупная партия наркотиков, несколько ящиков апельсинов. Утром они уйдут в Дойчланд.

И, довольный, повесил трубку. Машина заработает, это он знал неплохо…

Усталый, как никогда, Джумшид уже уходил домой, когда территория базы была окружена солдатами, а к Джумшиду подошли трое в штатском и потребовали ключи от первого склада. Джумшид не стал даже требовать у них документов, людей инквизиции каждый узнавал по доброму и отзывчивому взгляду. Он вернулся в контору, взял ключи, полез зачем-то в карман и сразу был схвачен человеком в штатском. Его быстро обыскали и отпустили.

— Зачем? — обиделся Джумшид. — У меня никогда в жизни не было оружия.

— Береженого бог бережет, — мягко извинился инквизитор.