© Г. Кружков, автор, 2015

© Прогресс-Традиция, 2015

Предисловие

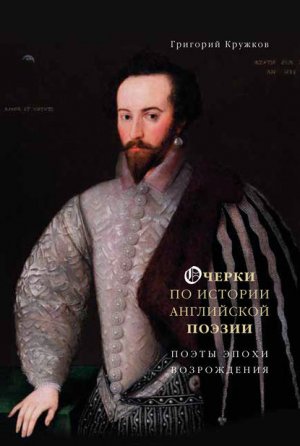

Очерки по истории английской поэзии

Два тома «Очерков по истории английской поэзии» предлагают читателю целую галерею поэтов и их творческих судеб поэзии – на протяжении без малого пяти веков. Лишь восемнадцатый век – эпоха Просвещения – едва затронут (Кристофер Смарт, Уильям Купер); основное внимание уделено Золотому веку английской поэзии, каким не без основания считается век шестнадцатый, а также поэтам романтического и викторианского периодов.

Первый том почти полностью посвящен поэтам Возрождения, притом не только таким важнейшим фигурам как Филип Сидни, Шекспир и Донн, но и, например, Джон Скельтон, Джордж Гаскойн и другие, о которых у нас знают чрезвычайно мало.

Отдельный раздел, отданный Шекспиру, основан на опыте переводческой работы автора над поэмой «Венера и Адонис», пьесами «Король Лир» и «Буря». Предлагается, в частности, новая интерпретация сюжета «Короля Лира» с учетом календарных обрядов смерти Старого Года. Мнение о том, что сюжет «Бури» является одним из немногих оригинальных сюжетов у Шекспира, пересмотрено; показано, что он является перелицовкой сюжетов его собственных пьес. В статье о сонетах Шекспира сделан акцент на их неоплатоническом аспекте, рассмотрена возможность прямого или косвенного влияния итальянских гуманистов Марсилио Фичино и Джордано Бруно.

Следующий раздел рассматривает различные аспекты творчества Джона Донна на фоне исторической обстановки его эпохи. Здесь показывается, в частности, как атмосфера шпиономании в последнее десятилетие правления Елизаветы отражается в элегиях Донна; а также делается попытка объяснить происхождение его незаконченной поэмы «Путь души» (1601).

Второй том посвящен поэтам XIX века и первой трети XX-го. В разделе о романтических поэтах отметим обширный очерк о практически неизвестном у нас поэте-крестьянине Джоне Клэре. Большое внимание уделено крупнейшим поэтам викторианского периода Роберту Браунингу и Альфреду Теннисону.

Статья о прерафаэлитской школе в поэзии освещает малоизвестные у нас явления английской поэзии, в частности творчество замечательной поэтессы Кристины Россетти, сестры Данте Габриэля. Еще меньше известно в России творчество поэтов-декадентов 1890-х годов Эрнста Даусона, Лионеля Джонсона и других членов Клуба рифмачей, собиравшихся в лондонской таверне «Старый чеширский сыр». Статья об этом поэтическом сообществе приподнимает завесу над интереснейшей страницей английской культуры, известной нам, отчасти, по творчеству Оскара Уайльда и Обри Бердслея, отчасти по воспоминаниям Йейтса.

Отдельный раздел второго тома отдан поэзии нонсенса и его классикам Эдварду Лиру, Кэрроллу, Честертону и Беллоку, о которых автор пишет не только как о живом продолжении средневековой смеховой традиции, но и о явлении типично викторианском, отнюдь не только и не просто комическом.

Последний раздел второго тома посвящен поэзии XX века: главным образом поэтам неоромантического направления Киплингу, Йейтсу и Грейвзу и тяготеющим к ним, особенно в поздние годы, Одену. В этом разделе одной из центральных является статья о мифопоэтических системах Йейтса и Грейвза «Белая Богиня и Черный кентавр», предлагающая интерпретацию одного из самых темных стихотворений Йейтса.

Статьи обоих томов широко иллюстрируются стихотворными примерами. Можно сказать, что издание отчасти содержит в себе и хрестоматию, – разумеется, не полную и субъективную, но хрестоматии другими и не бывают. В данном случае она отражает личные пристрастия и прочие обстоятельства переводческой работы автора. Наконец, в книгу просочились и поэтические заметки на полях (marginalia), возникавшие в процессе занятий английскими авторами или в связи с ними.

Автор надеется, что его труд вызовет интерес не только специалистов и студентов-филологов, но и самого широкого круга читателей – любителей поэзии. Ведь жизнь поэта, легка ли она оказалась (очень редко) или тяжела (намного чаще) – всегда захватывающая драма и подвиг духа. Стихи читаются совсем иначе, когда мы знаем обстоятельства, вызвавшие их появление. Скрещение судьбы и поэзии высекает искры смыслов, ускользающих от внимания читателя, знающего только стихи либо только биографию.

Г. Кружков

Вступление

Английская монархия и английская поэзия в эпоху Возрождения

Шестнадцатый век – самый драматический в летописях Англии, самый славный в истории ее литературы. Есть ли в галерее английских монархов фигуры живописней, чем Генрих VIII и великая Елизавета? Есть ли победа более легендарная, чем разгром испанской Непобедимой Армады? Или поэт славнее Шекспира? За какие-нибудь сто лет страна на окраине Европы, раздираемая междоусобицами, превратилась в великую державу, готовую бороться за свое первенство на всех океанах, прошла путь почти от разбитого корыта до той Англии, которую вскоре по праву назовут «Владычицей морскою».

Английское Возрождение, в основном, совпало с эпохой Тюдоров. Точкой отсчета следует считать битву при Ботсворте (1485 год), в которой пал король Ричард III, пресловутый злодей из одноименной пьесы Шекспира. Так завершились войны Алой и Белой Розы. Оба куста, алый – Йорков и белый – Ланкастеров, оказались ощипанными до цветочка, и на престол взошел Генрих VII (1485–1509), родоначальник новой династии Тюдоров. Страна была обескровлена, знатные лорды перебиты, французские владения почти полностью утрачены. Ровно через семь лет после Ботсвортской битвы, в 1492 году, Колумб откроет Америку и начнется великая гонка за землями и сокровищами Нового Света. Большую часть этого жирного пирога на первых порах захватит Испания. Но Генрих Тюдор (отдадим ему справедливость), несмотря на свою вошедшую в поговорку прижимистость, уже тогда не жалел денег для развития английского флота. И результаты сказались – в годы царствования его славной внучки Елизаветы.

Не властолюбие королей, но сама логика вещей толкала страну, уставшую от раздоров, к абсолютной монархии. На это ориентировался уже Генрих VII, а еще больше – его сын Генрих VIII Тюдор (1509–1547). В конце концов он установил полную власть не только над государством, но и над английской церковью, провозгласив себя ее верховным главой (1534 г.). Это означало разрыв с римским папой, но здесь англичане уже не были первыми: антипапская Реставрация, начатая виттенбергским доктором богословия Лютером, к тому времени уже победила во многих немецких землях, а также в Голландии; со временем Англия все больше начнет ориентироваться на своих протестантских союзников в Европе.

Генрих VIII вошел в историю как деспот и «Синяя Борода» на английском троне. Это был властный и упрямый король, укрепивший и сплотивший страну, – но в то же время и расколовший ее по религиозному принципу, что еще отзовется век спустя, в эпоху Английской революции и гражданской войны. Он был отлично образован, поощрял гуманистические знания и ренессансную культуру; именно при нем молодому придворному сделалось неприлично не музицировать, не петь, не писать стихов. Но сей любитель искусств без жалости отправил на эшафот великого Томаса Мора, казнил графа Сарри и ряд других придворных поэтов. Венценосный рыцарь, сражавшийся на турнирах за честь прекрасных дам и собственноручно сочинявший для них мадригалы, он без долгих раздумий предал палачу свою жену королеву Анну Болейн, а потом и королеву Елизавету Говард; хорошо еще, что король казнил не всех своих жен (их у него было шесть), а только через одну.

Малолетний сын Генриха Эдуард VI, коронованный в 1547 году (это он описан в романе Марка Твена «Принц и нищий»), был неизлечимо болен и правил недолго. После него трон захватила дочь Генриха от его первого брака с Екатериной Арагонской, Мария Тюдор (1553–1558). Обвенчавшись с испанским принцем Филиппом, она резко развернула Англию назад, к католичеству. Если каких-нибудь десять лет назад казнили тех, кто оставался верным католической вере и не признавал королевского «Акта о супрематии», то теперь на костер и под топор палача десятками и сотнями пошли те, кто не хотел возвращаться под власть римской церкви. Неудивительно, что когда Мария Католичка умерла, многие англичане облегченно вздохнули. К власти пришла дочь Генриха VIII и Анны Болейн, двадцатипятилетняя Елизавета Тюдор (1558–1603), и началось одно из самых длинных царствований в английской истории.

Время показало, каким «Макиавелли в юбке» оказалась новая королева. Серьезно образованная, отлично знающая несколько языков, она к тому же обладала исключительными политическими и дипломатическими талантами. В то время существовало предубеждение против женщин на троне, но Елизавета сумела и этот «недостаток» обернуть к своей выгоде, превратить в козырную карту. Она предложила народу идею королевы-девственницы как символа мистического союза между монархиней и государством. Расчет был точный: женщина – это грешная Ева, от которой все беды, но дева – это Пресвятая Мария, от которой приходит спасение. Елизавета так и не вышла замуж, корона заменила ей брачный венец. Но притом – вот что любопытно! – оставаясь как бы обрученной с английским народом, королева на протяжении всего царствования вела переговоры о замужестве со многими европейскими властителями, используя себя как приманку, а предполагаемый брак как мощный рычаг политики, и мастерски, годами, водила за нос претендентов – в частности испанского короля Филиппа.

Постепенно и без резких движений Елизавета восстановила англиканскую церковь, по своим догматам и устройству осуществляющую некий компромисс между католичеством и лютеранством. При этом образовалось два крыла радикалов: католиков, сторонников папы, и пуритан, стоявших за полное освобождение от римских обрядов, – с каждым из которых государству пришлось в дальнейшем вести борьбу. Особенно опасными были католики, которых поддерживали не только континентальные державы, но и независимая от Англии Шотландия и примыкающие к ней северные графства. Елизавете пришлось опасаться шотландской королевы Марии Стюарт, своей кузины, которую северяне прочили на трон Англии. К счастью для Елизаветы, Мария запуталась в амурных интригах и, обвиненная в причастности к убийству своего мужа лорда Дарнли, вынуждена была бежать в Англию, где вскоре оказалась на положении пленницы. В 1586 году, когда Испания активно готовилась к нападению на Англию, тайная служба Елизаветы разработала и осуществила операцию (можно сказать, провокацию) по вовлечению Марии Стюарт в преступную переписку с Испанией и получила все необходимые ей улики. Шотландская королева была обвинена в заговоре против Англии, предана суду и казнена 8 февраля 1587 года. В следующем году испанская Непобедимая Армада из 134 кораблей с огромным экспедиционным корпусом на борту отплыла к берегам Англии, намериваясь раз и навсегда покончить с «королевой-еретичкой», но была решительно атакована английским флотом в проливе Ла-Манш, возле порта Кале. Разгром завершила буря, потопившая многие испанские корабли, лишь жалкие остатки Армады сумели вернуться на родину.

Победа над Непобедимой Армадой воодушевила англичан. Борьба против испанцев на море, имевшая до этих пор эпизодический характер, – вспомним пиратские подвиги Фрэнсиса Дрейка, произведенного Елизаветой в рыцари! – приняли характер настоящей морской войны: набеги на испанские колонии в Америке, захваты идущих оттуда в метрополию «золотых» и «серебряных» флотилий, нападения на портовые города в самой Испании (например взятие Кадиса в 1596 году). Английские добровольцы и регулярные части сражались в Нидерландах, помогая молодой Голландской республике противостоять тем же испанцам. Одновременно расширялась международная торговля. С 1554 года существовала Московская компания, каждое лето посылавшая свои корабли в Архангельск; в 1581 году была основана Левантийская компания для торговли с Ближним Востоком, а в 1600-м – знаменитая в будущем Ост-Индская компания. Англичане старались закрепиться и на берегах Нового Света. Сэр Уолтер Рэли совершил экспедицию в Гвиану, на берега реки Ориноко, где он искал золотой край Эльдорадо. По его же инициативе была основана первая английская колония в Северной Америке – Вирджиния.

Все эти новости, новшества и достижения становилось всеобщим достоянием – через королевские и парламентские указы, отчеты о путешествиях, листовки с балладами на злободневные темы, через театральное действо, наконец. Кругозор среднего англичанина резко расширился, страна почувствовала стоящей себя на большом историческом и географическом перекрестке; и не случайно, что именно эти годы патриотического подъема совпали и с годами бурного расцвета английского театра, поэзии и драматургии.

Первым английским ренессансным поэтом, в сущности, был уже Джеффри Чосер (1340?–1400) – современник Боккаччо и Петрарки. Его поэма «Троил и Крессида», наравне со стихами итальянцев, послужила непосредственным образцом для английских поэтов XVI века от Уайетта до Шекспира. Но наследники Чосера не сумели развить его достижения. Столетие после смерти Чосера было временем поэтического отката, затянувшейся паузы. Может быть, это связано с политической нестабильностью Англии XV века? Судите сами. В XIV веке – 50-летнее царствование Эдуарда III – и явление Чосера. В XV веке – чехарда королей, война Роз – и ни одного великого поэта. В XVI веке – 38-летнее царствование Генриха VIII и первый расцвет поэзии, затем – 45-летнее царствование Елизаветы и все наивысшие достижения английского Ренессанса, включая Шекспира. Получается, что для поэзии важна именно стабильность, если даже это жесткая власть или деспотия. Тут есть о чем задуматься.

Разумеется, для расцвета английской поэзии были и другие причины. Одна, вполне очевидная, – начало английского книгопечатания, положенное Уильямом Кэкстоном в 1477 году. С тех пор количество издаваемых в Англии книг росло в геометрической прогрессии, впрямую повлияв на подъем национального образования – школьного и университетского. Среди первых книг, напечатанных Кэкстоном, были и полузабытые поэмы Чосера, которые таким образом стали достоянием широкого читателя.

Впрочем, и в XVI веке развитие английской поэзии шло неравномерно: после казни графа Сарри в 1547 году наступила заминка на три десятилетия – до появления на поэтическом горизонте таких звездных имен, как Филип Сидни, Эдмунд Спенсер и Уолтер Рэли. Лишь в 1580-е годы начинается ускорение, и в последнее десятилетие елизаветинской эпохи – резкий взлет: Кристофер Марло, Уильям Шекспир, Джон Донн.

Английская культура Возрождения литературоцентрична. Увы, она не может похвастаться шедеврами живописи или скульптуры. Сказался ли тут недостаток солнца или преобладание воображения над наблюдением, характерные для народов северных лесов – германцев и кельтов, не будем гадать, но факт остается фактом: культурным героем англичан стал не художник, а поэт. Стихописание в Англии XVI века сделалось настоящей манией. Не говоря уже о том, что искусство поэзии считалось непременной частью рыцарских совершенств и в этом качестве распространилось при дворе и в высшем обществе, те же стихи – через школьное обучение, театр, через книги и баллады-листовки – вошли в быт практически всех грамотных сословий. Редко какой лондонский подмастерье не мог при необходимости сочинить сонет или хотя бы пару рифмованных строф. Стихами писали не только дружеские послания и любовные записки, но и книги ученые, назидательные, исторические, географические и так далее.

ехидно заметил Бен Джонсон. Конечно, стихоплетство – еще не поэзия, и количество не всегда переходит в качество… хотя в конечном счете все-таки переходит. «Век рифмачей» (a rhyming Age) оказался на своем пике веком поэтических гениев.

Стихи, как мы уже сказали, бытовали тогда на разных уровнях. Они могли служить средством общения или инструментом придворной карьеры – высокие вельможи не были нечувствительны к стихотворной лести; и в то же время поэзия осознавалась как искусство, то есть служение прекрасному. Но печатать свои стихи, то есть делать их достоянием посторонней публики, поэту-дворянину не подобало. Ни Уайетт, ни Сидни и пальцем не пошевелили, чтобы предать огласке свои стихи, их честолюбие не выходило за пределы узкого кружка знатоков, «посвященных».

Положение стало меняться лишь к концу века, когда в литературу вошло новое поколение литераторов-разночинцев. Стремясь заручиться поддержкой, они посвящали свои книги вельможам – покровителям искусств или самой монархине. Писатель-профессионал по сути своей не может существовать без материального покровительства – либо мецената, либо публики. Но книготорговля не была еще тогда достаточно развита, чтобы поэт мог жить (или просто выжить) на свои стихи. Только расцвет театров в шекспировскую эпоху дал поэту-драматургу подобную возможность. Такие писатели, как Шекспир и Джонсон, фактически использовали оба вида поддержки – властных покровителей и театральной толпы. Пройти между Сциллой и Харибдой удавалось немногим, писавшим только «для души»: к их числу отнесем, например, талантливейшего ученика Джона Донна, священника Джорджа Герберта.

Поэзия Ренессанса была тесно связана с монархией, с жизнью королевского двора. Первый крупный поэт тюдоровской эпохи Джон Скельтон был сперва учителем латыни принца Генри (будущего короля), а затем чем-то вроде придворного шута. Автора первых английских сонетов Томаса Уайетта романтическая легенда связывает с Анной Болейн, женой Генриха VIII; при падении несчастной королевы он лишь чудом избежал гибели. Джордж Гаскойн, лучший поэт середины века, всю жизнь старался обратить на себя внимание двора, войти в фавор правящей монархини – и умер, едва достигнув желанной цели. Филип Сидни, «английский Петрарка», после своей геройской смерти на поле боя был канонизирован как образцовый рыцарь и поэт, стяжал государственной пышности похороны и посмертные почести. Уолтер Рэли, широко известный как солдат, политик, ученый и мореплаватель, обладал также первоклассным литературным даром: стихи Рэли к «королеве-девственнице» принадлежат к лучшим цветам ее поэтического венка. Елизавета и сама посвящала стихи своему любимцу, верному «Сэру Уолтеру». Увы, после смерти старой королевы колесо Фортуны повернулось: могущественный фаворит оказался узником Тауэра, и «самая умная голова в королевстве» в конце концов пала, срубленная рукой палача.

Примеры того, как дела литературные переплетались с делами государственными, легко умножить. Многие из этих историй трагичны, но главное в другом. Стихам придавали важность. Да, порою на их авторов писали доносы, их могли арестовать и даже убить. И в то же время принцы и вельможи считали долгом оказывать покровительство поэтам, их сочинения переписывали и бережно хранили. Без поэтов и блеск двора, и жизнь государства в целом, и внутренний мир отдельного человека были неполными. Когда казнили Карла I, он взял с собой на эшафот две книги: молитвенник и пасторально-лирическую «Аркадию» Филипа Сидни. Этим символическим жестом закончилась целая эпоха: в пуританской, буржуазной Англии поэзия заняла принципиально другое место. Лишь полтора столетия спустя поэты-романтики воскресили век Шекспира и заново оценили богатейшее наследие своей ренессансной поэзии.

Сегодня, вглядываясь сквозь толщу полупрозрачного времени, мы видим: это – целая Атлантида, огромный ушедший под воду материк. Сотни поэтов, тысячи книг, сотни тысяч стихотворных строк. Представленные в этом томе тридцать или около того авторов – лишь небольшая выборка из этого удивительного разнообразия. Она поневоле субъективна, хотя и включает все главные имена той эпохи. Из поэтов первого ряда лишь Эдмунд Спенсер представлен номинально, одним сонетом: будь это хорошо уравновешенная антология, следовало бы дать по крайней мере один отрывок из его прославленной «Королевы фей» – аллегорической поэмы, прославляющей королеву Елизавету.

Шире хотелось бы представить английских поэтесс, в частности, хотелось бы включить Изабеллу Уитни, издавшую в 1573 году первую в Англии книгу стихов, написанных женщиной. Но ее остроумное «Завещание лондонцам», в котором она отписывает своим читателям весь любимый ее Лондон – подробный путеводитель по улицам, лавкам и рынкам города – в переводе неизбежно потерял бы и свою достоверность, и очарование. Хотелось бы дать стихи Эмилии Ланьер, выдвигаемой иногда (впрочем, без достаточных оснований) на роль «Смуглой дамы» шекспировских сонетов. И все же я надеюсь, что книга отражает широту и размах поэтической эпохи, разнообразие жанров, тем и авторских индивидуальностей. Наряду с классическими произведениями Шекспира и Донна, читатель найдет здесь и шедевры лирики, принадлежащие перу менее известных поэтов, например стихи Чидика Тичборна, сочиненные перед казнью («Моя весна – зима моих забот»), или «Литанию во время чумы» Томаса Нэша. В книгу включены и стихи королевских особ: Генриха VIII, Елизаветы и Иакова I, а также безымянные песни и баллады.

Этот том охватывает в основном эпоху Тюдоров – от Генриха до Елизаветы. Поэзия времен Иакова Стюарта отражена лишь сочинениями авторов уже знакомых, то есть «плавно перешедших» в новое столетие и новое царствование (в том числе Донна и Джонсона), а также именами их учеников Джорджа Герберта и Роберта Геррика. В заключительном разделе выделяется фигура Эндрю Марвелла: это уже совсем другая эпоха – Английской революции и протектората Кромвеля. И все-таки (такова инерция стиля) поэзия Марвелла – еще во многом ренессансная, она являет собой завершение традиций и английских петраркистов, и английских метафизиков – своеобразный эпилог и подведение черты под тем, что сделали поэты XVI века.

Часть I

До Шекспира

«БуффоН»: о Джоне Скельтоне

На пороге тюдоровской эпохи английской поэзии, на рубеже XVI века нас встречает весьма колоритная фигура в рясе священника и в шутовском колпаке, со связкой ученых книг в одной руке и жезлом с погремушками в другой. Это – Джон Скельтон, которого Эразм Роттердамский называл в своих стихах aeterna vates – «бессмертным поэтом», а также Britannicarum literarum decus et lumen – «светочем и украшением британской литературы».

Джон Скельтон. Гравюра неизвестного художника. 1797 г.

Скельтон родился, по-видимому, в 1464 году. Он успешно зарекомендовал себя в науке, получив степень в Оксфорде, а также звание «поэта-лауреата» в трех университетах (Оксфорда, Кембриджа и Лувена), – для получения которого в то время требовалось только сочинить сотню гекзаметров и латинскую комедию, продемонстрировав тем самым знание латинской просодии и аристотелевой поэтики. Он перевел «Историю мира» Диодора Сицилийца и «Письма» Цицерона, а также составил «Новую английскую грамматику», до нас не дошедшую. В 1498 году, надеясь на прибыльные бенефиции, Скельтон принял сан священника.

Вскоре он обратил на себя внимание двора: королева доверила ему своего младшего сына, будущего короля Генриха VIII, поручив ученому риторику «добросовестно вразумлять и благотворно наставлять непослушного отрока».

Но получилось не совсем так. «Благотворным влиянием» на принца дело не ограничилось. Сама обстановка двора неожиданным образом стала влиять на ученого мужа, мало-помалу раздразнив и подстрекнув в нем славолюбие, поэтический и сатирический задор, склонность к эксцентрике и пародии. По восшествии на престол юного Генриха он попал в фавор, сделавшись первым придворным поэтом и одновременно привилегированным шутом короля, спутником его в разных эскападах и тайных вылазках в народ. Говорят, что после одной такой вылазки Скельтон по заказу короля написал свою «кабацкую поэму» под названием «Бражка Элиноры Румминг». Он также написал «Лавровый венок», в котором воспел собственную персону (а заодно и своих придворных покровительниц) и торжественно ввел себя, любимого, в Храм Славы. Третьей его поэтической проказой была «Книга воробушка Фила», ироикомическая поэма, оплакивающая смерть ручного воробышка некой отроковицы из монастырской школы в Кэроу, близ Нориджа. Наконец, его четвертой далеко идущей проказой была дерзкая кампания против кардинала Вулси, которую он развернул в своей поэме «Колин Дурачина» и множестве сатирических стихов, распространявшихся в Лондоне. Несмотря на шутовскую форму нападок, всесильный кардинал принял их всерьез. Даже король на этот раз не мог защитить Скельтона: он попал в тюрьму, каялся, снова грешил и в конце концов вынужден был искать «права убежища» в Вестминстерском аббатстве, где и умер затворником поневоле в 1529 году – за несколько месяцев до краха и смерти самого Вулси.

Пренебрежение, в которое впал Скельтон уже в елизаветинскую эпоху, и последующая его непопулярность у читателей на восемьдесят процентов объясняется неудобочитаемостью его стихов: они написаны в тоническом размере, а английская поэзия уже приняла силлабо-тонику. Есть даже специальный термин: skeltonics, то есть «скельтонические вирши». Я употребил в переводе слово «вирши», потому что для нынешнего англичанина они звучат примерно так же, как для нас – русская виршевая поэзия XVII века. Впрочем, даже современникам они должны были казаться чересчур архаичными и простонародными. Сам Скельтон так писал о своих «скельтонизмах»:

Оценивая вирши Скельтона, обязательно следует учесть одно важное обстоятельство. Он писал в переходную эпоху, когда фонетика английского языка была на переломе: еще не совершился до конца так называемый «великий сдвиг гласных» и (что еще важнее) статус конечного «е» (читаемое или немое) оставался неопределенным в течение всего царствования Генриха VIII; так что, как вы сами понимаете, писать правильные силлабо-тонические стихи было довольно трудно. Неудивительно, что Скельтон предпочел опираться на ударения и на рифмы.

Рифмы Скельтона, как в русском раешнике, звонки, порой каламбурны. Стиль его можно назвать неудержимым. Он не лезет за словом в карман, мысль его обгуливает предмет со всех сторон, прицепляя к нему множество близких и далеких уточнений и ассоциаций. Это многословие дрейфует в сторону пародии – заметим, пародии сознательной и торжествующей.

Джон Скельтон. Гравюра из книги начала XVI в.

В старости Скельтон гордо называл себя «британским Катуллом». Видимо, он имел в виду необузданный темперамент римского поэта, яростные и не стесняющиеся в выборе выражений сатирические выпады (в частности против Цезаря и его сподвижников), а также любовь к гротеску и преувеличению. Но не только: в словах Скельтона есть, по-видимому, и намек на стихотворение Катулла, посвященное смерти любимого птенчика его возлюбленной:

Именно эти стихи послужили основой для Скельтоновой «Книги воробышка Фила», хотя он подключил в свою поэму и совсем иные традиции – в частности, традицию шутовской (карнавальной) панихиды. А уж от «Воробышка Фила», как нетрудно убедиться, отталкивался поэт XVII века Марвелл в своей антологической «Жалобе нимфы на смерть ее олененка». Так что влияние Скельтона ощущалось и через сто лет после его смерти.

Можно сказать, что Скельтон – первый английский поэт нового времени, то есть первый поэт, которого можно читать без словаря. Это – занятное и полезное чтение. Скельтон ввел в английскую поэзию огромное количество свежих, не бывших в употреблении слов. В частности, в «Книге воробышка Фила» он называет по именам восемьдесят (!) видов английских птиц, собравшихся на похороны. Он отлично владеет сочной народной речью. Например, описывая хозяйку питейного заведения Элинор Румминг (изобретательницу той самой «бражки»), Скельтон замечает, что ее лицо было «как ухо жареного порося, утыканное щетиной». Он умеет смешивать простонародную речь с ученой и библейской терминологией. Он даже смешивает разные языки, переходя на макаронический стиль письма. В особенности он отыгрывает этот прием в своей «постмодернистской» поэме «Попка, скажи!» (Speak, Parrot), в которой попугай-полиглот, нафаршированный ученостью, разглагольствует без умолку и несет всякую околесицу. Основываясь на этой вещи, Скельтона вполне можно считать если не отцом английской поэзии нонсенса, то (во всяком случае) ее славным прадедом.

Чтобы лучше оценить роль Скельтона, полезно взглянуть на его творчество в исторической перспективе. На протяжении почти всего пятнадцатого века английская поэзия пребывала в столь длительном и тяжелом застое, что, казалось, истощилась сама почва поэзии – ее язык. Как пишет один из критиков, после смерти Чосера Гауэр продолжать писать «в духе Чосера, но похуже». После смерти Гауэра Лидгейт и Хоклив продолжали писать «так же, но еще похуже». Под конец века явился Стивен Хоз, который подхватил эстафету и продолжил писать в прежнем духе, но «даже еще хуже, чем Гауэр, Лидгейт и Хоклив». Ясно, что английская поэзия к началу тюдоровской эпохи представляла, по сравнению с Чосером, седьмую воду на киселе. Нужно было заново вскопать почву языка, перевернуть ее свежими пластами кверху. Именно эту работу и выполнил Скельтон. А то, что соха с виду корява, так другой соха и не бывает.

Наверное, ни один писатель в английской литературе не собрал столько живописных эпитетов и кличек, как этот ныне редко читаемый, «эпизодический» поэт, стоящий на грани между двумя эпохами – средневековьем и ренессансом.

Генрих VIII называл его «моим адским викарием», обыгрывая его должность приходского священника в Диссе (Dis по-латыни значит Ад).

Ричард Путтенхем в «Искусстве английской поэзии» (1589) заклеймил его «грубым и ругливым рифмачом, сочинителем нелепостей», Фрэнсис Мерес в «Сокровищнице ума» (1598) – просто «буффоном».

Джон Мильтон назвал его «одним из худших людей, что умело и усердно впрыскивают свой яд в окружение правителей, знакомя их с отборными описаниями и критиками пороков».

Классицист Александр Поуп кратко припечатал его «скотским Скельтоном» („beastly Skelton“).

Некоторые критики договорились до того, что якобы «развращающее воздействие этого сквернослова и грязного негодяя легло в основание всех будущих преступлений его царственного ученика» (Агнесса Стрикленд, 1842[1]).

Джон Скельтон. Гравюра из книги начала XVI в.

А вот утонченная и умная поэтесса Элизабет Браунинг (жена Роберта Браунинга) им открыто восхищалась. Да, признавала она, это – настоящий «санкюлот красноречия», «Силéн, приходящим в пьяный экстаз от собственного негодования», «сатир в поэтах». В своем восхитительном господстве над языком он, как зверь, разрывает его когтями и зубами – дико, яростно, скорее уничтожая, чем созидая. «Но нашим последним словом о Скелетоне, – заключает Элизабет Браунинг, – должно быть то, что он, вне всякого сомнения, оказал благотворное влияние на поэтический язык. Он был автором, уникально подходящим к задаче разглаживания всех узлов веревок, растягивания их до последней возможности. Грубый работник за грубой работой; могучий, грубый Скельтон!»[2]

Джон Скельтон

(1460–1529)

Сокол по кличке удача

Сэр Томас Уайетт – набросок к портрету

Т. У.

- Фортуна хмурится.

- Где взять лекарство?

- Меня швырнуло в прах

- Судьбы коварство.

В королевской библиотеке Виндзорского замка вот уже четыреста лет хранятся две папки с рисунками Ганса Гольбейна. Художник приезжал в Англию дважды: первый раз в 1527–1528 годах, а во второй раз – в 1532 году, когда он окончательно обосновался в Лондоне. Ганс Гольбейн Младший (1497–1543) был выдающимся портретистом, а его виндзорские рисунки – лучшее, что он создал в графике. Искусствоведы считают, что это – подготовительные наброски к живописи, они выполнены, в основном, серебряным карандашом и цветными мелками, но впоследствии чужая рука прошлась пером по контуру некоторых рисунков и добавила кое-где акварельной подкраски.

Сэр Томас Уайетт. Ганс Гольбейн Младший

Перед нами – портреты придворных Генриха VIII. Среди них – сэр Томас Уайетт, поэт. Умное, благородное лицо прекрасно «рифмуется» с дошедшими до нас стихами, письмами, переводами. Глядя на него, я думаю о том, как трудна моя задача. На живописный, красочный портрет мне не замахнуться. Попробую лишь очертить чернилами «по контуру» карандашный рисунок, оставленный в стихах и документах, расцветив его по своему разумению более или менее правдоподобными соображениями и догадками.

Двор Генриха VIII был сценой одной из самых патетических драм в мировой истории, и притом блестяще украшенной сценой. Король Генрих унаследовал от отца мрачный, еще вполне средневековый двор и полностью преобразовал его, превратив жизнь королевской семьи и своих придворных в то, что Екатерина Арагонская назвала «беспрерывным празднеством». Его прижими стый батюшка Генрих VII позаботился о том, чтобы наполнить казну, и эти денежки очень пригодились наследнику.

В глазах народа Генрих выглядел идеальным королем. Шести футов росту, румяный и статный, с величественной осанкой и манерами, он любил пиры, танцы, маскарады и сюрпризы. Он приглашал лучших музыкантов из Венеции, Милана, Германии, Франции. За музыкантами шли ученые и художники. Среди последних были необузданный Пьетро Торриджано из Рима (сломавший в драке нос Микеланджело), Ганс Гольбейн из Аугсбурга, рекомендованный Генриху Эразмом Роттердамским, Иоанн Корвус из Брюгге и другие. В Лондоне жил знаменитый Томас Мор, автор «Утопии», чей дом сравнивали с Платоновской Академией. Говорили, что по числу ученых английский двор может затмить любой европейский университет. Король и его придворные упражнялись в сочинении стихов и музыки, постоянно устраивали красочные шествия, праздники, даже рыцарские турниры (собственно говоря, бывшие уже анахронизмом). В общем, это был Золотой век, в особенности по сравнению с ушедшей, казалось, в далекое прошлое эпохой войн, интриг и злодейств.

Томасу Уайетту суждено было сыграть одну из приметных ролей на этой сцене. Он появился здесь молодым человеком, только что окончившим Кембриджский университет, и сразу выдвинулся благодаря своим исключительным талантам: он легко писал стихи, замечательно пел и играл на лютне, свободно и непринужденно говорил на нескольких языках, был силен и ловок в обращении с оружием (отличился на турнире в 1525 году).

К тому же этот образцовый рыцарь был из знатной дворянской семьи. Он родился в 1503 году в замке Аллингтон в Кенте. Отец его, сэр Генри Уайетт, во времена междоусобиц сохранил верность Генриху VII, за это (как сказывают) Ричард III его пытал и заточил в Тауэр, где лишь сочувственный кот, приносивший узнику по голубю каждый день, спас его от голодной смерти. Сохранился портрет сэра Генри в темнице – с котом, протягивающим ему через решетку голубя, а также отдельный портрет «Кота, спасшего жизнь сэра Генри Уайетта». После освобож де ния из тюрьмы Генри Уайетт возлюбил котов, а благодарный Генрих VII – своего верного подданного, которого он сделал рыцарем Бани. Генрих VIII также любил старого Уайетта: среди почетных должностей, пожалованных ему, была должность коменданта Норвичского замка, на которую он был назначен вместе с сэром Томасом Болейном. Так завязывались узлы фортуны: отец Томаса Уайетта сдружился с отцом Анны Болейн, его будущей дамы и королевы; история с котом, однажды позабавив короля, в критический момент могла спасти жизнь сына того самого, спасенного котом, дворянина.

Королева Анна Болейн. Ганс Гольбейн Младший, ок. 1533 г.

Здесь, при дворе, и встретился молодой Уайетт с юной Анной Болейн, вернувшейся в 1521 году из Франции, где она получила воспитание в кругу фрейлин королевы Маргариты Валуа. Смуглая, черноволосая, с выразительными черными глазами и нежным овалом лица, она сразу приобрела много поклонников. Анна прекрасно танцевала и играла на лютне. У нее были красивые руки, впоследствии, когда злая молва превратила ее в ведьму, стали говорить, что она была шестипалой: друзья уточняли, что речь шла о небольшом дефекте ногтя. Ее распущенные до пояса волосы с вплетенными в них нитями драгоценностей были совсем не по моде того времени, но она их носила так. Она затмевала анемичных дам английского двора и своими талантами, и остроумным изяществом разговора. Мог ли Уайетт не обратить внимание на ту, кому посвящал стихи Клеман Маро, мог ли сам не принести ей поэтической дани?

О своей госпоже, которую зовут Анной

В точности неизвестно, когда король Генрих обратил свой благосклонный взор на красавицу Анну Болейн. История соперничества монарха и поэта – тема многочисленных легенд и исторических анекдотов. Мы не знаем, какова была природа той куртуазной игры, которая уже связывала Анну с Уайеттом, но ясно, что после появления на сцене влюбленного Генриха VIII ситуация для придворного создалась непростая. В сонете «Noli me tangere» («Не трогай меня»), переложенном с итальянского, он уже говорит об Анне, как о запретной дичи королевского леса.

Noli me tangere

По некоторым сведениям, к тому времени среди любовниц Генриха уже была сестра Анны, Мария, и король предполагал, что легко удвоит счет. Встретив сопротивление, он тоже заупрямился и повел осаду по всем законам военной стратегии. Но крепость оказалась хорошо защищенной и не сдавалась в течение целого ряда лет – случай единственный и неслыханный в практике короля. Надо сказать, что королева Екатерина сама рыла себе яму, поддерживая целомудренное поведение своей фрейлины: она старалась не отпускать ее от себя, часто играла с ней в карты целыми вечерами, терзая влюбленного короля, и так далее. Если бы Екатерина повела себя иначе, король, возможно, сумел бы одержать победу – и охладеть; Анна предвидела такой вариант, ей не хотелось повторить судьбы сестры: она желала получить всё или ничего. Наконец король заговорил о женитьбе. Это означало развод с испанкой, разрыв с Римом, но Генрих решил идти до конца.

Доспехи короля Генриха VIII, ок. 1520 г.

Рассказывают, что примерно в это время Генрих VIII получил от Анны перстень в залог ее согласия на брак. Томас Уайетт еще раньше завладел маленьким бриллиантом, принадлежавшим Анне: он как бы играючи взял его и спрятал за пазу хой, дама попеняла ему и потребовала возвращения вещицы, но кавалер не отдавал, надеясь на продолжение галантной забавы. Владелица больше не возобновляла иска, так что Уайетт повесил бриллиант на шнурок и носил на груди под дублетом. Случилось вскоре, что король Генрих играл в мяч с придворными, среди которых были сэр Фрэнсис Брайан и Томас Уайетт, и будучи весело настроен, стал утверждать, что один особенно удачный бросок принадлежит ему, – хотя все видели противоположное. Уайетт вежливо возразил, но король поднял руку и ткнул в воздух указательным перстом, оттопыривая при этом мизинец, на котором блестел перстень Анны Болейн: «А я говорю, Уайетт, это мой бросок».

Поэт приметил перстень, но, чувствуя, что король в добром расположении духа, решил поддержать игру и когда Генрих повторил во второй раз: «Уайетт, он мой!» достал шнурок с бриллиантовой подвеской, известной королю, и сказал: «Если Ваше величество позволит, я измерю этот бросок: надеюсь, что он все-таки окажется моим». С этими словами он наклонился и стал вымерять шнурком расстояние; король же, признав бриллиант, отшвырнул мяч и сказал: «Коли так, значит, я обманулся» – и не продолжал игры. Многие бывшие при том придворные не уразумели ничего из этого происшествия, но были такие, что поняли и запомнили. (Джордж Уайетт. «Некоторые подробности из жизни королевы Анны Болейн»).

В 1532 году Генрих жалует Анне Болейн титул маркизы Пембрук, тогда же она становится его любовницей. В январе 1533-го выясняется, что Анна беременна, и король тайно венчается с нею. Спустя несколько месяцев брак легализуется и состоится коронация, сопровождаемая трехдневными торжествами и водным праздником. Анна, как Клеопатра, в золотом платье, с распущенными черными волосами, восседает на борту галеры, украшенной лентами, вымпелами и гирляндами цветов. Два ряда гребцов, налегая на весла, влекут корабль вперед, сотни меньших судов и суденышек сопровождают его. Тауэр, подновленный и сияющий, встречает королеву музыкой, знаменами, триумфальными арками и толпой разодетых придворных. «Лань Цезаря» заполучила, наконец, свой золотой ошейник.

По наблюдениям современной критики[6], образы охоты и соколиной ловли играют важную роль в стихах Уайетта. С образом лани связан и его знаменитый шедевр – стихотворение «Они меня обходят стороной»:

Мы порой недооцениваем психологическую сторону ренессансной лирики, представляя ее игрой с некоторым набором условных тем и образов. Но ведь эти люди знали и умели многое, чего мы сейчас не знаем и не умеем. Скажем, он были азартными охотниками. Изображая превратности любви в терминах оленьего гона и соколиной охоты, они касались таких областей подсознательного, которые лучше объясняют измену и жестокость, равнодушие и свободу, чем моральная психология более позднего времени. Скажем, спущенный с перчатки сокол может вернуться к хозяину, а может и улететь навсегда. И это не зависит от того, как он прикормлен и воспитан. Причина может быть любая – переменившийся ветер, пролетевшая вдали цапля – или никакая. Измена сокола – закон Фортуны, верность – ее редкая милость.

Итак, Генрих настоял на своем. Он объявил себя главой английской церкви, развелся с Екатериной Арагонской и женился на Анне Болейн, но с этого времени тучи начали сгущаться над его царствованием, и атмосфера непрерывного празднества, сохраняясь при английском дворе, стала приобретать все более зыбкий и зловещий характер. Дальнейшие события известны: рождение принцессы Елизаветы в 1534 году, Акт о престолонаследии, объявивший принцессу Мэри незаконнорожденной, насильственное приведение к присяге дворянства, казнь епископа Фишера и самого Томаса Мора, еще недавно лорда-канцлера короля, охлаждение Генриха к Анне Болейн, которая так и не смогла дать ему наследника мужского пола… Судьба королевы была окончательно решена после рождения ею мертвого младенца в 1536 году.

Анна и несколько ее предполагаемых «любовников» и «сообщников» в государственной измене были арестованы. Одновременно взяли и Томаса Уайетта. Из окна своей темницы в Тауэре он мог видеть казнь своих друзей Джорджа Болейна, сэра Генри Норриса, сэра Фрэнсиса Уэстона, сэра Уильяма Брертона, Марка Смитона и ждать своей очереди. 19 мая казнили Анну Болейн. На эшафоте ей прислуживала Мэри, сестра Томаса Уайетта – ей Анна передала свой прощальный дар – миниатюрный молитвенник в золотом, с черной эмалью, переплете. В последнюю минуту перед казнью королева обратилась к зрителям с такими словами:

Люди христианские! Я должна умереть, ибо в согласии с законом я осуж дена и по законному приговору, и против этого я говорить не буду. Не хочу ни обвинять никого, ни говорить о том, почему меня судили и приговорили к смерти. Я лишь молю Бога хранить Короля и послать ему мно гие годы правления над всеми вами, ибо более кроткого и милосерд ного государя доселе не бывало, а для меня он всегда был полновластным и добрым Господином. Если кто-нибудь вздумает вме шаться в мое дело, я прошу его рассудить как можно лучше. А теперь я оставляю сей мир и всех вас, и молю вас молиться за меня. Господи, смилуйся надо мной. Богу препоручаю я душу мою.

«И когда раздался роковой удар, нанесенный дрожащей рукой палача, всем показалось, что он обрушился на их собственные шеи; а она даже не вскрикнула», – продолжает первый биограф королевы Джордж Уайетт.

Томасу Уайетту повезло. 14 июня он был освобожден из Тауэра; неясно, что его спасло – покровительство Кромвеля или петиция отца, взявшего своего сына «на поруки» и увезшего в Аллингтон. Король вскоре вернул ему свою милость. Но жизнь Уайетта будто переломилась пополам («в тот день молодость моя кончилась», – писал он в стихах). Достаточно сравнить два портрета, выполненные Гансом Гольбейном до и после 1536 года[7]: на втором из них мы видим полностью изменившегося человека – преждевременно постаревшего, с каким-то остановившимся выражением глаз – ушла легкость и свобода, сокол удачи улетел.

Теперь он будет перелагать стихами покаянные псалмы и писать сатиры на придворную жизнь. Например, так:

Опасные строки? Но ведь это лишь перевод стихов итальянца Луиджи Аламанни, обращенных к другу Томазо. Уайетт переадресовал их к Джону Пойнцу (которого мы также можем видеть на рисунке Ганса Гольбейна) – придворному и другу, понимающему его с полуслова:

Впрочем, кому какое дело, что пишет или переводит ученый дворянин в своем имении, на лоне природы? Уайетт уцелел, но был отправлен с глаз долой, сперва – в Кент, под опеку отца, потом – с дипломатическим поручением к императору Карлу V. Как посол при испанском дворе, сэр Томас постоянно находился между молотом требований анг лийского короля и наковальней католической монархии. Несмотря на все трудности (и даже угрозы со стороны инквизиции), он действовал весьма успешно: ему удалось даже устроить изгнание из Мадрида кардинала Пола, злейшего врага англичан. Возникшая угроза примирения Карла с французским королем Франциском потребовала особого внимания со стороны Генриха: на помощь Уайетту были высланы Эдмунд Боннер и Симон Хейнз, которые более путались под ногами, чем помогали делу. Уайетт высокомерно третировал их, в результате, вернувшись в Лондон, они написали донос, обвинив его в изменнических сношениях с врагами Англии. Кардинал Кромвель, покровитель Уайетта, положил бумагу под сукно, но в 1540 году Кромвель сам был обвинен в государственной измене и казнен. Боннер, ставший к тому времени епископом Лондона, и Хейнз, капеллан короля, возобновили свои происки: в результате Уайетт был заключен в Тауэр и подвержен усиленным допросам.

Герб лорда-хранителя печати с девизом Ордена Подвязки.

В те последние годы царствования Генриха VIII головы с плеч слетали и без столь серьезных обвинений. Но Уайетт проявил удивительное хладнокровие и силу духа. Его защитительная речь была настолько блестящей и убедительной, что судьям ничего другого не оставалось, как оправдать его. Он удалился в Аллингтон, где, как обычно, предался чтению и охоте. Осенью 1542 года королевский приказ прервал эти мирные досуги – Уайетт должен был отправиться в порт Фалмут для встречи прибывающего в Англию испанского посла. В дороге, разгоряченный долгой скачкой, он простудился и умер от скоротечной лихорадки в Шелборне, в возрасте 39 лет. Во времена, когда многие умирали от еще более скоротечных причин, это была почти удача.

Кончилось царствование Генриха VIII, и власть перешла к его дочери Мэри, дочери Екатерины Арагонской, отменившей реформацию и восстановившей связь с Римом. Когда в 1554 году она объявила о своем браке с королем Филиппом Испанским, злейшим врагом Англии, многие возмутились и выступили с оружием в руках против коварной католички. Сын Томаса Уайетта, сэр Томас Уайетт Младший во главе отряда в три тысячи солдат пробился в Лондон, но был разбит правительственным войском и обезглавлен.

Интересно, что именно его сын, Джордж Уайетт, внук Томаса Уайетта, спустя тридцать лет напишет первую биографию Анны Болейн (дважды цитированную выше), в которой он также сообщает интересные сведения и о своем деде-поэте.

Стихи Уайетта были впервые опубликованы в 1557 году в первой английской антологии поэзии, полное название которой звучало так:

Впрочем, эта книга сделалась более известной под именем Сборника Тоттела (Tottel’s Miscellany). Упомянутые в названии лорд Генри Говард и граф Сарри – одно и то же лицо, стихи же сэра Томаса Уайетта занимают в ней более скромное место, рядом с большим отделом стихов «неизвестных авторов», среди которых наверняка находятся стихи его друзей-поэтов графа Рошфора и сэра Фрэсиса Брайана. (Все трое – Сарри, Рошфор и Брайан – сложили свои головы под топором палача.)

Именно издатель Тоттеловского сборника ввел живописные заголовки стихов, которые четыреста лет подряд украшали антологии английской поэзии и которые я счел естественным сохранить в своих переводах: «Влюбленный рассказывает, как безнадежно он покинут теми, что прежде дарили ему отраду», «Он восхваляет прелестную ручку своей дамы», «Отвергнутый влюбленный призывает свое перо вспомнить обиды от немилосерд ной госпожи», и прочее. В современных изданиях эти названия искоренены как не достовер ные, не авторские. Зато они старые – и передают аромат своего времени.

За тридцать лет сборник Тоттела переиздавался семь раз. В 1589 Путтенхэм писал в своем трактате «Искусство английской поэзии»:

Они [Уайетт и Сарри] отчистили нашу грубую и домо дельную манеру писать стихи от вульгарности, бывшей в ней доселе, и посему справедливо могут считаться первыми реформаторами нашей английской метрики и стиля… Они были двумя ярчайшими лампадами для всех, испробовавших свое перо на ниве Английской поэзии… их образы возвышенны, стиль торжествен, выражение ясно, слова точны, размер сладостен и строен, в чем они подражают непринужденно и тща тельно своему учителю Франциску Петрарке.

Томасу Уайетту принадлежит честь и заслуга впервые ввести сонет в английскую литературу, а также дантовские терцины. Белый пятистопный ямб – размер шекспировских пьес – изобретение Сарри. Так сложилась, что именно графу Сарри на протяжении столетий отдавалось предпочтение. «Эдинбургское обозрение» в 1816 году, отзываясь на первое большое издание двух поэтов и, в целом, благожелательно оценивая стихи Сарри, о его старшем современнике и учителе отзывалось так: «Сэр Томас Уайетт был умным человеком, зорким наблюдателем и тонким политиком, но никак не поэтом в истинном смысле этого слова».

В этом опрометчивом суждении был, тем не менее, свой резон. «Эдинбургское обозрение» руководствовалось классическим мерилом и вкусом. С этой точки зрения, граф Сарри – значительно более очищенный, «петраркианский» поэт. Если думать, что английский Ренессанс начался с ус воения Петрарки, тогда Томас Уайетт – дурной ученик, «испортивший» и «не понявший» своего учителя. Но дело в том, что для английской поэзии Петрарка был скорее раздражителем, чем учителем. Уже Чосер нарушил все его главные принципы и заветы. Народный, а не очищенный язык; здравый смысл и естест венные чувства, а не возвышенный неоплатонизм. Таков был и Уайетт, бравший новые формы у Петрарки, а стиль и суть – у Чосера и у французских куртуазных поэтов. Все это легко увидеть на любом его переводе из Петрарки. Скажем, на цитированном выше сонете «Noli me tangere». Мог ли Петрарка сказать, что преследование возлюбленной – «пустое дело» или «я ус тупаю вам – рискуйте смело, кому не жаль трудов своих и дней»? Никогда – ведь это убивает самую суть петраркизма. Чтобы продолжить сравнение, я позволю себе привести тот же самый сонет (На жизнь мадонны Лауры, CXC) в переводе Вячеслава Иванова:

Разумеется, перед нами не оригиналы, а лишь русские переложения английского и итальянского сонетов. Но, сравнивая оригиналы, мы увидим тот же контраст стилей, контраст мироощущений. Никакой идиллической природы – «зелени лугов», «лавровой сени» и «волшебных берегов» – у Уайетта нет в помине. Никакой экзальтации, никакой выспренности («полдневная встречала Феба грань») – лишь суть, выраженная энергично и доходчиво: «Попробуйте и убедитесь сами».

Именно эта суровая и здравая экспрессия оказалась стержневой для английской поэзии XVI века вплоть до Шекспира и Донна. Даже утонченный Филип Сидни, главный пропагандист петраркизма в Англии, когда речь доходила до практики, допускал такие вещи, от которых Петрарка отшатнулся бы с ужасом – например сравнение возлюбленной с разбойником, ведьмой, сатаной! А Донн сделал антипетраркизм едва ли не своим главным приемом в лирике. Он мог, скажем, изобразить Амура не как мальчугана с крылышками, а как отяжелевшего охотничьего сокола:

Таким образом, Томас Уайетт не только явился в нужное время и в нужном месте. Он оказался очень прочным и необходимым звеном английской традиции, связывающим Чосера с поэтами-елизаветинцами. Заимствуя у итальянцев, он не подражал им, но развивал другое, свое. Стихи его порой шероховаты, но от этого лишь более осязаемы.

Тот свод стихотворений Уайетта, которым мы сейчас располагаем, основан не только на антологии Тоттела, но и на различных рукописных источниках, среди которых важнейшие два: так называемые «Эджертонский манускрипт» и «Девонширский манускрипт». Первый из них сильно пострадал, побывав в руках неких набожных владельцев, которые, презирая любовные стишки, писали поверх них полезные библейские изречения и подсчитывали столбиком расходы. По этой причине почерк Уайетта кое-где трудно разобрать. И все же стихи не погибли. Как отмечает исследователь рукописи мисс Фоксуэлл (не вкладывая, впрочем, в свои слова никакого символического смысла), «чернила Уайетта оказались лучшего качества, чем чернила пуритан, и меньше выцвели»[8].

Особый интерес представляет Девонширский манускрипт. Это типичный альбом стихов, вроде тех, что заводили русские барышни в XIX веке, только на триста лет старше: он ходил в ближайшем окружении королевы Анны Болейн, его наверняка касались руки и Уайетта, и Сарри, и самой королевы.

Предполагают, что первым владельцем альбома был Генри Фицрой, граф Ричмонд, незаконный сын Генриха VIII. В 1533 году Фицрой женился на Мэри Говард (сестре своего друга Генри Говарда), и книжка перешла к ней. После свадьбы невесту сочли слишком молодой, чтобы жить с мужем (ей было всего-навсего четырнадцать лет) и, по обычаю того времени, отдали под опеку старшей родственницы, каковой, в данном случае, явилась сама королева Анна Болейн. Здесь, в доме Анны, Мэри Фицрой подружилась с другими молодыми дамами, в первую очередь, с Маргаритой Даглас, племянницей короля. Альбом стал как бы общим для Мэри и Маргариты, и они давали его читать знакомым – судя по записи, сделанной какой-то дамой по-французски, очевидно, при возвращении альбома: «Мадам Маргарите и Мадам Ричфорд – желаю всего самого доброго».

На страницах альбома встречаются и пометки королевы, подписанные именем Анна (Àn), одна из которых останавливает внимание – короткая бессмысленная песенка, последняя строка которой читается: «I ama yowres an», то есть «Я – ваша. Анна». Эта строчка обретает смысл, если сопоставить ее с сонетом Томаса Уайетта («В те дни, когда радость правила моей ладьей»), записанным на другой странице того же альбома. Сонет заканчивается таким трехстишьем:

По-английски здесь те же самые слова и даже буквы: «I am yowres». Разве мы не вправе увидеть тут вопрос и ответ, тайный знак, который сердце оставляет сердцу так, чтобы чужие не углядели, чтобы поняли только свои – те, кто способен понимать переклички и намеки. Для живущих в «золотой клетке» королевского двора такая предосторожность была вовсе не лишней, что доказывает дальнейшая судьба альбома и почти всех связанных с ним персонажей.

Трагическими для этого маленького кружка стали май, июнь и июль 1536 года. В мае – арестована и казнена Анна Болейн с пятью своими приближенными. В июне – обнаружен тайный брак между Маргаритой Даглас и сэром Томасом Говардом: оба преступника были арестованы и брошены в Тауэр. И, наконец, в июле умер Генри Фицрой, муж Мэри.

В эти печальные месяцы Девонширский сборник пополнился, может быть, самыми своими трогательными записями. Во-первых, это стихи Маргариты Даглас, которая, в разлучении с супругом (из Тауэра ее отправили в другую тюрьму), писала стихи, ободряя своего любимого и восхищаясь его мужеством. А на соседних страницах Томас Говард, которому сумели на время переправить заветный томик, записывал стихи о своей любви и верности. Два года спустя он скончался в своей тюрьме от малярии.

История Девонширского альбома ярче многих рассуждений показывает, каким рискованным делом была куртуазная игра при дворе Генриха VIII. Неудивительно, что достоинствами дамы в том узком кругу, для которого писали придворные поэты, почитались не только красота, но и сообразительность, решимость, умение хранить тайну. И не случайно первым стихотворением, занесенным в альбом, оказалась песенка Уайетта «Take hede be tyme leste ye be spyede»:

Многие вещи нарочно маскировались, зашифровывались в стихах Уайетта. Загадка с именем Анны: «Какое имя чуждо перемены?» – простейшая. Недавно критики обратили внимание, что образ сокола в стихах Уайетта 1530-х годов может иметь дополнительное значение. Я имею в виду прежде всего стихотворение: «Лети, Удача, смелый сокол мой!»:

Белый сокол был эмблемой Анны Болейн на празднестве ее коронования в 1533 году. Значит, можно предположить, что и эти стихи относятся к тому же «болейновскому» лирическому сюжету[9]. Они могли быть написаны, например, в 1534 году, когда Томас Уайетт в первый раз попал за решетку (за уличную стычку, в которой был убит стражник). Там он, вероятно, написал и веселый сонет «О вы, кому удача ворожит…» – о несчастливце и вертопрахе, который, вместо того чтобы радоваться весне, вынужден проводить дни на жесткой тюремной койке, «в памяти листая все огорченья и обиды мая, что год за годом жизнь ему дарит».

Но маяться в веселом месяце мае Уайетту пришлось недолго. Вскоре он был освобожден, и удача продолжала ему улыбаться.

Томас Уайетт

(1503–1542)

Влюбленный рассказывает, как безнадежно он покинут теми, что прежде дарили ему отраду

Отвергнутый влюбленный призывает свое перо вспомнить обиды от немилосердной госпожи

Он восхваляет прелестную ручку своей дамы

Сатира I

Coнет из тюрьмы

Прощай, любовь

Песня о несчастной королеве Анне Болейн и ее верном рыцаре Томасе Уайетте

Король Генрих VIII

(1491–1547)

Получил образование под руководством Джона Скельтона, привившего ему интерес к поэзии. Став королем, поддерживал изящные искусства, приглашая в Лондон художников, поэтов и музыкантов со всей Европы. Любил музицировать на лютне и сам сочинял музыку. Сохранившиеся его стихи предназначены для пения. Среди них – застольные и любовные песни, а также церковный гимн. В 1530-х годах порвал с римским папой и объявил себя главой Английской церкви. Закрыл монастыри и произвел секуляризацию их земель. Вторая половина его царствования омрачена репрессиями против не признавших его «Акт о Главенстве» (в их числе был и автор знаменитой «Утопии» Томас Мор), тиранской подозрительностью и жестокостью.

Король Генрих VIII. Ганс Гольбейн Младший, 1536 г.

Зелень остролиста

Джордж Болейн, Виконт Рошфор

(1504?–1536)

Брат королевы Анны Болейн и друг Томаса Уайетта, поэт. Обвинен в прелюбодейной связи со своей сестрой-королевой и казнен в Тауэре вместе с четырьмя его друзьями-придворными.

Смерть, приди