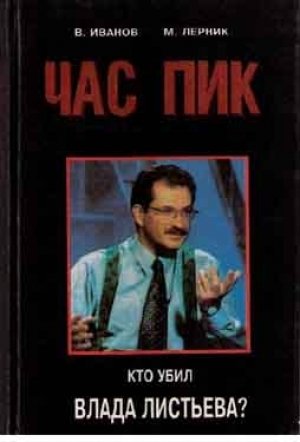

Час Пик

Первое марта 1995 года была среда.

— солнце взошло в 6 часов 49 минут по местному времени;

— курс доллара вырос на 21 пункт и составил 4473 рубля;

— средняя стоимость важнейших продуктов питания составила 146 тысяч рублей в расчете на месяц;

— на станции метро «Таганская» был найден кожаный бумажник с 25500 рублями;

— цены на основные продукты питания выросли за минувшую неделю на 2,4%, непродовольственные — на 2,1%, платные услуги населению — на 3,8%. Общий индекс инфляции за последнюю неделю составил 102,4%, с начала года — на 125,2 %;

— в Чечне продолжались военные действия, правительственные источники сообщали об очередных успехах Федеральных и внутренних войск и уничтожении групп «боевиков из незаконных вооруженных формирований генерала Джохара Дудаева». Количество погибших военнослужащих российской армии не уточнялось;

— в Москве, в магазине на улице Черняховского продавался лосьон «для нормальной кожи», 250 мл; по 2,50$;

— «Комсомольская правда» сообщала, что в Нижнем Тагиле с испытательного полигона производственного объединения «Уралвагонзавод» для разборки с заезжими коммерсантами местными бандитами был угнан новейший танк «Т–90»;

— средства массовой информации, подконтрольные правительству и Президенту, продолжали информировать население об исключительной криминагенности контингента чеченских боевиков;

— «новый русский» Самвел Саркисян, нигде не работающий, «без определенного места жительства» (БОМЖ), временно проживающий в городе Москва, приобрел автомобиль «мерседес‑600» класса SEL, черного цвета, стоимостью более 100 000 DM;

— сотруднику частной радиостанции «Свободная Находка» 24–летнему Игорю Каверину оставалось жить два дня. Утром третьего марта он будет застрелен в Находке;

— строительные работы по восстановлению храма Христа Спасителя шли полным ходом;

— фирма «Деловые люди» предлагала: «бизнес– круиз на борту т/х, финал конкурса «Российский бизнесмен», съемки телепередач, семинары и дипломы американского колледжа, детский и другие клубы, звезды эстрады, брызги шампанского и фейерверк сюрпризов». Стоимость путевки — от 1000$ до 2500$;

— no сообщениям немецких спецслужб, в 1994 году на территории Федеративной Республики Германия было конфисковано 700 сто долларовых банкнот, изготовленных на территории Российской Федерации. Это на 400 банкнот больше, чем в 1993 году;

— состоялась премьера документального телефильма «Свобода печали» режиссера Александра Марьямова — о трагической гибели журналиста «Московского комсомольца» Дмитрия Холодова;

— совет директоров нового «Останкино» сделал первое программное заявление, и оно оказалось сенсационным: идя навстречу пожеланиям трудящихся, компания решила отказаться от демонстрации рекламных роликов;

— в 9–25 телезрительницы вновь наслаждались очередной серией «Дикой Розы», в конце которой, перед титрами, шли рекламные ролики;

— «Московские новости» сообщали, что в столице ежедневно фиксируется более двадцати звонков с террористическими угрозами. По утверждению ФСК, каждый выезд спецгруппы по такому звонку обходится в среднем от 7 до 10 млн. рублей;

— во французском городе Лувьенн, в двадцати километрах от Парижа, прямо под Версалем, в богатом доме, который снимала русская семья, в ночь с понедельника на вторник было обнаружено шесть трупов. Все шестеро были убиты из огнестрельного оружия. Вину за произошедшее взял на себя сын хозяина, Алексей Полевой, которому 1 апреля исполнится 17 лет;

— поступила в продажу книга министра иностранных дел России Андрея Владимировича Козырева «Преображение». Из нее явствовало, что положение России «прочное и более достойное, чем у бывшего СССР», и что Россию «уважают больше, чем боятся»;

— в среде российских журналистов, пишущих о политических проблемах, живо обсуждалось заявление лидера российских коммунистов Геннадия Зюганова:

«…Президент должен избираться собранием выборщиков, которые могут отозвать его, если он не справляется со своими обязанностями или пьет…»;

— были арестованы лица, подозреваемые в убийстве Андрея Айздердзиса, депутата Думы;

— стало известно, что некий слесарь–самоучка из Кривого Рога наладил подпольное изготовление пистолетов–пулеметов и другого оружия, превосходящего по. техническим характеристикам лучшие зарубежные образцы. По сравнению с популярным автоматом Калашникова, например, темп стрельбы изделий подпольного оружейника вдвое выше, они отличаются надежностью и современным дизайном;

— продолжалось противостояние независимых профсоюзов шахтеров и правительства;

— рейтинг популярности акций среди профессиональных посредников был таковым:

1. «Ростелеком»

2. РАО «ЕЭС России»

3. «Мосэнерго»

4. «Норильский никель»

5. «Юганскнефтегаз»

6. «Ноябрьскнефтегаз»

7. «Пурнефтегаз»

8. «Г азпром»

9. Красноярский алюм. з–д.

10. «Нижневартовскнефтегаз»

— у нигде не работавшей инвалида с детства В. А–ч, проживавшей в Санкт — Петербурге по ул. Дибуновской, оставалось до пенсии 12 650 рублей;

— согласно последнему мониторингу НИСПИ рейтинг информационных программ в России был следующим:

«Вести» — 40, 3%

(от опрошенных)

«Время» — 39,1%

«Новости» — 14, б %

«Вести» — 14, 1%

«Сегодня» — 10,7%

«Сегодня» — 10,6%

«Времечко» — 4,0%

«Нотабене» — 3,4%

«Новости» — 0,4%;

— одиннадцатичасовой выпуск «Вестей» был прерван сообщением об убийстве известного телеведущего Владислава Листьева…

«Вращайте барабан, ваш ход… Есть такая буква!..» 150 очков

Большое пятиэтажное здание послевоенного сталинского ампира на одной из тихих улиц неподалеку от станции метро почти в центре Москвы.

Здание довольно старое, ветхое, грязноватое, постепенно разрушающееся — как и многие подобные дома в центре российской столицы.

Тяжеловесные портики, осыпающаяся лепнина, нелепые эркеры, подпирающие крышу массивные колонны–бревна, постоянно рушащиеся фризы.

На окнах первого этажа–тяжелые кованые решетки, окна последующих задернуты белыми занавесками или закрыты жалюзи, и они почти никогда не отодвигаются и не поднимаются.

Парадный вход с двумя половинками светло–желтых дубовых дверей наглухо заперт — никто никогда не видел, чтобы он когда–нибудь открывался, никто никогда не видел, чтобы оттуда кто–нибудь выходил или чтобы через эту дверь кто–нибудь входил.

Однако не вызывает сомнения, что в этом доме постоянно кто–то есть — как правило, с раннего утра и до позднего вечера в окнах горит свет.

Внимание наблюдательного прохожего могут привлечь и антенны, установленные на крыше, множество самых разнообразных антенн с идущими от них проводками.

Что за антенны, зачем, для каких целей?

Наблюдательный прохожий может заметить также то. что вход в здание все–таки есть, и расположен он во внутреннем дворе, а попасть в этот дом можно только тогда, если удастся миновать высоченные металлические ворота, отодвигаемые бесшумным электромотором, или через калитку в этих же воротах.

Но калитка в воротах обычно наглухо закрыта, а по всему фасаду здания укреплены многочисленные камеры наружного наблюдения — точно такие же, как у американского посольства.

Ни обычной таблички, ни сопроводительной надписи; неизвестно, кому, какому именно ведомству этот дом принадлежит, какая организация тут расположена и чем она занимается…

Кафкианец может найти сходство с литературным Замком, любитель политических тайн наверняка решит, что это — надземные этажи засекреченного спецбункера правительства, построенного на случай III Мировой войны, постоянный читатель гангстерских детективов — что тут расположено тайное денежное хранилище Центробанка или место сохранения Золотого фонда России.

Но все это не так…

Половину кабинета занимал стол красного дерева — аэродром, затянутый темно–зеленым сукном. Факс, несколько телефонов, правительственная «вертушка» с гербом уже несуществующего СССР на наборном диске, компьютер и принтер.

За столом–хозяин кабинета, и не только кабинета; хозяин этого загадочного здания, хозяин множества человеческих судеб, хозяин самой разнообразной информации, стекавшейся сюда по множеству каналов…

Человек, известный в очень узком кругу, близкому непосредственно к Президенту, как Аналитик.

Высокий, спортивно–стройный, он казался значительно моложе своих лет — а Аналитику было уже за пятьдесят. Старомодные, как у покойного Андропова очки в тонкой золотой оправе, тонкие, все время поджатые губы, вытянутое лицо; безукоризненный костюм консервативного покроя и белоснежная тонкая сорочка, были, однако, украшены цветастым галстуком легкомысленной расцветки.

Ничего не поделаешь.

Веяние времени.

Дань моде.

Во всяком случае, ничем не хуже, чем публика в Думе: один депутат, лишенный сана поп, постоянно является на заседания в черном маскхалате–рясе, другой рвется к микрофону в щегловатом малиновом пиджачке от Версачи, обсыпанном перхотью, третий во время выступлений надевает маскарадный костюм врача «скорой помощи».

Ладно, в Думе — вообще люди, мягко говоря… м–м–м.. Каждый второй, наверное, втихую мечтает поскорей сдать депутатский значок и стать хотя бы третьим замом какого–нибудь министра.

За окном незаметно рассвело — когда долго сидишь на одном месте и занимаешься чем–нибудь значительным, не замечаешь смены времени суток.

С глухим безотчетным вздохом, который он по обыкновению не умел сдерживать, когда знакомился с отчетами отделов, Аналитик придвинул к себе пачку бумаг и погрузился в чтение…

Аналитическая служба Президента, была и остается, наверное, одной из самых таинственных, загадочных и засекреченных среди всех российских спецслужб — в отличие от аналогичных и более открытых информационно–аналитических отделов ФСК. Создана она была сразу после войны, по прямому указанию Сталина, и, как правило, ни одно из серьезных политических решений не принималось последующими главами советского правительства без предварительного ознакомления с анализом ситуации и возможным прогнозом событий с рекомендациями, кропотливо сделанными в стенах этого здания.

Средний российский обыватель, мало сведущий во внутриполитических хитросплетениях, наверняка и теперь считает, что главная функция спецслужб — карательная, функция устрашения. Возможно, так оно и было ранее, в 30–50 годы, пока тогдашнее руководство страны и МГБ (именно так назывался в то время институт власти, позже преобразованный в КГБ, а затем — в СБ и ФСК) не поняли, что главная ценность деятельности спецслужб — информация, которой они в силу своей специфики овладевают.

Возникновению Аналитической службы способствовало множество факторов, прежде всего — разветвление и стремительное развитие средств массовой коммуникации; в Штатах в то время начался телевизионный бум, совпавший с бесчинствами сенатора–мракобеса МакКарти, самозабвенно охотившегося за красными и розовыми «ведьмами».

То ли он сам, то ли кто–то из его ближнего окружения ввел очень точный и образный термин — «промывание мозгов».

Промывание мозгов не может идти стихийно, а в плановом государстве, каким и являлся СССР, этот процесс тщательно скрупулезно рассчитывался также, как и все остальное: от выплавки чугуна до рождаемости.

Обработка общественного мнения, установление массовых ориентиров и стереотипов, дозированная утечка информации… Правда, с уничтожением государственной монополии на средства массовой информации и падением «железного занавеса» работать стало сложней, но — интересней.

Впрочем, это был далеко не единственный аспект деятельности подразделения в сталинском ампирном доме с рушащимися фризами…

Любая информация сама по себе ничего не стоит; информация становится ценной только тогда, когда она систематизирована и классифицирована. Именно это дает возможность прогноза событий, и чем больше информации, чем больше скрупулезного анализа, тем больше шансов попадания, как любил говорить Аналитик, «в десятку»…

Отделов в этой ответственной службе два — внутренней и внешней политики, а так как эти две вещи становятся все более и более взаимосвязанными (особенно после того, как бывшие союзные республики объявили суверенитет), то у обоих отделов только один руководитель — Аналитик.

К услугам сверхзасекреченного ведомства прибегали и Хрущев (просчитывая возможный общественный резонанс знаменитого доклада на XX партийном съезде; анализируя ситуацию, способствовавшую возникновению Карибского кризиса), и Брежнев, особенно — Андропов, чьим выдвиженцем на эту должность в свое время и стал Аналитик. Юрий Владимирович сразу же после прихода к руководству страной вывел эту структуру из подчинения Комитета Государственной Безопасности (на всякий случай) и переподчинил непосредственно себе — это было очень кстати накануне глобального «закручивания гаек».

Главный «прораб Перестройки», как ни странно, прибегал к услугам этой мощной аналитической организации довольно редко; видимо, этим во многом и можно было бы объяснить многочисленные ошибки в руководстве страной (Сумгаит, Тбилиси, Карабах, Вильнюс, Баку, Рига). Он вообще никого не слушал, казалось что советники, вроде Аналитика вообще не были ему нужны…

Аналитик узнал о падении Михаила Сергеевича с тихой радостью, а знал он об августовских событиях куда больше, чем даже можно было, находясь на такой должности, и театрально–таинственное высказывание Горби «главного я вам все равно не скажу» вызвало у него лишь скептическую усмешку.

Глава этого ведомства в силу свей профессиональной деятельности давно уже просчитал и распад Союза, и то, что альтернативы теперешнему Президенту на тот момент быть не могло.

Он поставил на него, как ставят на цвет или номер в рулетку — и не промахнулся. Он вообще редко ошибался в своих расчетах.

Они были довольны друг другом — Аналитику теперешнее положение давало не только многочисленные жизненные блага (что, впрочем, теперь было также немаловажно), не только устойчивый комфорт, не только уверенность в завтрашнем дне, но и ощущение полной, непосредственной сопричастности к кухне высшей власти, возможности влиять на нее; состояние, действующее на скрытого честолюбца (в чем Аналитика небезосновательно подозревали окружающие), как наркотик; Президент же, который в последнее время и вовсе не мог принимать самостоятельных решений, находящийся, по меткому выражению одного из оппозиционеров, в «состоянии перманентного визита в Ирландию», как никто другой нуждался в услугах людей вроде главы этого ведомства…

Именно ему, Аналитику, российская внешняя политика была обязана гениальному по своей простоте и доходчивости шантажному ходу относительно как Штатов, так и всего Запада в целом: если вы, мол, не будете нам помогать, то народ, понимающий только грубое насилие, привыкший за свою историю разве что к плетке и дыбе Малюты Скуратова, военным поселениям, ГУЛАГу да к казарменному коммунизму, окончательно разуверится в священных для вашей цивилизации принципах демократии, и тогда на смену относительно либеральному Президенту придет какой–нибудь реликтовый коммунистический тиранозавр юрского периода, вроде Макашова или Анпилова, или непредсказуемый политический авантюрист, профессиональный клоун, сын юриста и друг Хуссейна… Кстати, теперь друг не только Хуссейна, но и Президента. А тогда двинутся на ваши чудные тихие палисаднички с майскими розами новейшие Т–90, и потопчут их безразмерные сапоги русских чудо–богатырей, наследников боевых традиций, и будете вы кусать локти, кляня свою буржуазную меркантильность… Так что давайте кредиты, а по тем, по которым мы вам уже должны, быстренько отсрочьте платежи. Простая арифметика: просчитайте, сколько вам надо будет тратить на разные там дорогостоящие программы СОИ и «звездные войны», если следующий политический лидер резко возьмет вправо.

Как по «ящику» — «в мутных водах российской политики плавает огромная рыба–меч, и она протыкает все, что попадается у нее на пути… плавает огромная рыба–пила, и перепиливает все, что попадается у нее на пути…» А он, теперешний Президент, хотя и не подарок, но — «живой такой, веселый… Умница».

Кто из вас хочет быть проткнутым или перепиленным — ну–ка?

И Запад давал все новые и новые миллионы долларов, марок, фунтов, франков, отсчитывал, нервно слюнявя пальцы, зеленея от страха, слушая о национальной обуви, о кирзовых сапогах русского солдата, которые будут вымыты в теплых водах Индийского океана…

Кстати говоря, и сам сын юриста, и его суперскандальный имидж, равно, как и сама партия также были своевременно задуманы в недрах Аналитической службы…

Были, правда, два случая, когда Президент категорически не согласился с выводами и просчетами Аналитика — во время октябрьских событий 1993 года и совсем недавно, в начале чеченского кризиса…

За что, впрочем, и поплатился.

Аналитик поправил очки, то и дело сползавшие с переносицы, и погрузился в чтение…

Президент, по словам его пресс–секретаря, заявил, что не намерен баллотироваться на второй срок. Это решение делает его «свободным в маневрах и дает ему возможность не заботиться о своем рейтинге».

Сенсационное заявление Президента сделано не сегодня, а 4 июля 1992 года. Распространенное агентством ИТАР–ТАСС, оно цитировалось почти всеми средствами массовой информации. С тех пор многое изменилось.

БАНКРОТСТВОПрезидент на протяжении последних двух лет действительно был весьма «свободен в маневрах» и действительно совсем те заботился о своем рейтинге». Имея в 1991 году прекрасный стартовый капитал общественной поддержки, он промотал его, как легкомысленный повеса в азартных играх нечаянное наследство.

В начале 1992 года положительное отношение к нему выразили 48% избирателей. Но вот в декабре этого же года Президент «едал» популярного Экономиста — «рейтинг доверия» сократился до 32 процентов. Через год он танками разогнал российский парламент (уже 25 процентов), «проспал» встречу с ирландским премьер–министром (9 про– щитов) и, наконец, превратил в руины столицу Чечни, походя оклеветав российскую прессу (8 процентов). Так что по всем демократичным меркам Президент сегодня политический банкрот, которому кредиторы готовятся предъявить неоплаченные векселя: 72 процента российских избирателей, по свидетельству социологов, не доверяют Президенту.

Подобного рода презрение Президента к общественному мнению, которое мало что значит в текущей политике, но в момент президентской избирательной кампании становится решающим фактором, можно объяснить только тремя причинами:

1. Президент поставил крест на своем политическом будущем и действительно не намерен баллотироваться на второй срок;

2. Президент поставил крест на своей репутации демократа и намерен стать кремлевским долгожителем без каких–либо выборов;

3. Президент абсолютно уверен в хитроумии своих царедворцев, способных так организовать и провести президентские выборы, что победа ему будет гарантирована.

Чтобы ответить на вопрос, какая из этих причин истинна и соответственно какому сюжету будут развиваться события до июня 1996 года, необходимо отметить одну немаловажную особенность демократии, то есть той политической системы, в приверженности которой клянется Президент.

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬВ своем ежегодном послании Федеральному собранию Президент совсем не случайно отметил необходимость преемственности властей.

Действительно, в эпоху нестабильности и формирующейся государственности только преемственность власти на высших её этажах может гарантировать последовательность российской политики. Но вся беда в том, что демократическая процедура выборов как раз и не гарантирует этой самой преемственности. В этом можно углядеть слабость демократии: на смену либералам, как подсказывает история, могут прийти фашисты. Но в этом же и её сила: периодическая ротация властей, как свидетельствует та же история, заьцищает государство и общество от гниения.

Что же имел в виду Президент, говоря о преемственности власти? Можно допустить, что предполагалась верность будущих правителей России тому политическому курсу, который сформировался в 1991–1995 годах. Однако многие аналитики уже неоднократно отмечали, что никакого четко сформулированного политического и экономического курса, по которому ведет страну Президент, нет. К тому же только политический самоубийца мог бы выйти на демократические выборы с обещанием «верно следовать курсу Президента» и сохранять существующий порядок вещей.

Поэтому за словами Президента о преемственности власти скорее всего скрывается не забота о «верности курса», а тревога о безопасности правящей элиты и незыблемости её интересов. Для подобного вывода есть основания…

ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ[1]

Этот подзаголовок, набранный жирным шрифтом, почему–то сразу бросился в глаза Аналитику.

Он отодвинул газету и задумался…

В принципе все, изложенное в материале популярной в интеллигентской среде газеты, соответствовало действительности. Он знал это и без чтения.

Аналитик даже поверхностно не стал просчитывать прогноз, по которому Президент действительно бы добровольно отказывался.

Ха — нашли дурака!

Тут ведь не цивилизованный Запад — покажите мне человека, который бы, всю жизнь рвавшись и наконец дорвавшись до вершины, до слепящих снегов Килиманджаро, отдал бы победу людям, которых он ненавидит!

Более того, Аналитик был совершенно уверен, что вариант «кремлевского долгожителя» не пройдет — слишком велик риск откровенно объявить себя пожизненным диктатором, эдаким Ким Ир Сеном, Запад не поймет и кредитов не даст… А когда продадим им всю нефть и весь газ, в городах и весях по всей Руси великой начнется массовый каннибализм.

Вариант «царедворцы», которые мол, хитроумно оставят его на второй срок?..

Но кто?

Паша–мерседес, посмешище всей армии? Или Телохранитель?

Первый откровенно глуп, а второму — только «гусей» гонять.

Премьер, хозяин «Газпрома» и ВПК?

Он и сам не против занять президентское кресло — только и ждет своего часа.

Мэр — эдакий работяга в пролетарской кепочке?

Ну–ну…

А остальные — или мозгов не хватит, того самого хитроумия, или же, скорей всего, если хватит, постараются их продать подороже — и не теперешнему Президенту.

Есть кому.

Стало быть, под «царедворцем» подразумевают его, Аналитика.

Действительно, любая кардинальная смена руководства ему крайне невыгодна: дадут пинка под жопу, как пить дать. Лишат персональной госдачи, персональной машины, этого персонального кабинета, возможности содержать хорошую домработницу, платя ей в US$, лишат льгот, привелегий, а главное — ощущения сопричастности к высшей власти, ощущения того, что ты — один из её скрытых рычагов.

За что?

Совершенно естественно, что практически любой преемник Президента поспешит в той или иной форме объявить предыдущий режим «антинародным», равно, как и всех, кто ему служил. Это выгодно — видите, какие Авгиевы конюшни мне достались, за пять лет не разгребу все это говно, еще надо бы… Кроме того, надо будет обязательно найти козла отпущения, надо будет кого–нибудь бросить на вилы голодной толпе. Как у классика — «сбросили с колокольни вниз головой третьего Иваньку…»

Хорошо еще, если первым человеком страны станетсерьезныйполитик, умный и рассудительный, вроде теперешнего Премьера, а если…

Вон, вчера из отдела пришла информация, спрогнозировали — в июне 1996 года в среднем восемьдесят процентов кандидатов будут бесноватыми…

Что тогда?

И будешь ты уже не Аналитиком, а старым пердуном–пенсионером. будешь выращивать на своей подмосковной даче георгины с хризантемами да пописывать мемуары в стол.

Хорошо еще, если так.

Пусть, пусть в Кремле тебя считают немного ненормальным. живущем в собственной иллюзорной реальности, смоделированной, спроектированной тобой же самим, но кто сказал, что модель всегда хуже своего воплощения?

Лучше, потому что, как правило, он рассчитывает в идеале, а исполнение бывает более чем посредственным.

Аналитик пружинисто поднялся со своего места, прошелся по кабинету. Подошел к окну, долго смотрел, как по стеклу беспорядочными траекториями сбегают дождевые капли, сливаются, с противным жестяным звуком скатываются на наружный цинковый подоконник…

По улицам, пригибая головы от порывистого ветра, шли первые прохожие. Им бы его заботы…

А в голове Аналитика почему–то все время вертелся подзаголовок газетной статьи: «Жертвоприношение… Жертвоприношение…»

В половине одиннадцатого утра порядком уставший Аналитик затребовал служебный «мерседес» и распорядился отвезти себя домой.

Жил он недалеко — в огромной пятикомнатной квартире в самом центре, обставленной дорогой старинной мебелью, многочисленными горками красного дерева с антикварными фарфором и хрусталем (с домработницы три пота стекало, пока она все это перетирала, пыль смахивала), не один, с женой — четвертой по счету.

Вообще–то раньше в ведомстве, в которое прежде входила его служба, разводы крайне не приветствовались — разведенцев не выпускали за границу.

Все правильно — система заложников, а вдруг там останешься?

Теперь — проще, либеральней, спокойней, хоть двадцать раз разводись, теперь все можно…

Жена (они жили вместе всего несколько месяцев) — бывшая балерина кордебалета Мариинки, была моложе мужа почти на двадцать один год — на прошлой неделе ей исполнилось двадцать три.

Последняя женитьба поставила перед Аналитиком проблему, которую ни один анализ, ни одно логическое умозаключение не могло бы разрешить.

Более того–никогда, ни при каких обстоятельствах глава сверхсекретной спецслужбы не выдал бы свой самый страшный секрет; на это были причины, более чем веские…

Аналитик всегда считал себя Мужчиной, Настоящим Мужчиной, с Большой Буквы.

Никогда прежде у него не возникало таких проблем, ни–ког–да.

А тут.

Вот уже четвертый день подряд он боялся наступления вечера. Он, который никогда и ничего не боялся!

Вечер значит семейная идиллия, ритуальный просмотр телевизора (ресторанов, казино и клубов Аналитик терпеть не мог, его с духу воротило от сытых масляных рож «новых русских», кроме того, сказывалась старая профессиональная привычка «не светиться»), а потом — расстеленная кровать, соблазняюще отогнутый край одеяла…

Спать, спать, спать…

Так вот, три дня назад у него впервые в жизни не получилось.

Не всгал–с.

Вот как.

Пришлось нарочито–устало повернуться на другой бок, отвернуться и захрапеть — утомился, родная, не взыщи. Как–нибудь потом.

Обиделась, наверное… А–а–а, все пустое.

Не то, чтобы она не была, как теперь принято выражаться, «сексопильной», не то, чтобы не имела опыта жизни с мужчинами (сама рассказывала в пароксизме искренности!), не то, чтобы не возбуждала его.

Сексопильна.

Опытна. Еще бы — балерина…

М–м–м… Хорошо это или плохо, что опытна? Наверное, хорошо.

Хотя бы потому, что умело возбуждает.

Но не встает, не хочет, мерзавец, подниматься — что поделаешь?

Явившись домой, Аналитик прошел на огромнуюкухню, размерами своими напоминавшую средний конференц–зал, наскоро разогрел в микроволновке что–то холодное, бифштекс, кажется, уселся спиной к двери и принялся вяло пережевывать неприятные мясные волокна, так навязчиво застревавшие между зубов.

Квартира была так огромна, двери — так массивны и звуконепроницаемы, что при всем желании никак нельзя было определить — есть кто–нибудь в доме еще или нет.

Где–то в глубине скрипнула дверь — Аналитик поднял голову.

— Привет…

Этого еще не хватало… И почему она все время дома сидит, что денег мало получает от мужа, чтобы по магазинам шляться?

Странно…

— Давно пришел?

— Только что, — отодвинув тарелку с недоеденным бифштексом, Аналитик принялся ковыряться в зубах заостренной спичкой.

— А почему опять дома не ночевал?

— Работы много, — с явным неудовольствием ответил он.

Жена посмотрела на него с видимым сочувствием — слишком старается, переигрывает, все, как говорится, шито белыми нитками.

По убеждению Аналитика, она не была умна — в каждом её слове, в каждом жесте сквозило то, что можно было бы назвать «спасительной глупостью»; наверное, прежде всего за это качество, равно, как за красоту и бессловесность, он и взял её в жены.

— Работы?

Что — так о его здоровье печется? Мол, много работает, .сжигает себя, ночами не спит?

— Угу…

Она осторожно опустилась рядом.

— Все работаешь, работаешь?

— А что делать остается?

— По ночам?

Неожиданно Аналитик поймал себя на том, что его прошиб пот — холодная капелька медленно скатывалась между лопаток, неприятно щекотала спину.

Странно — никогда прежде с ним ничего подобного не случалось. Может быть — действительно беспокоится, может быть, ничего такого в виду не имеет?

— Да, и по ночам, — он сознательно сделал ударение на последнем слове, стараясь держаться не просто спокойно — предельно безразлично.

— А сегодня вечером –— как, у тебя тоже много работы?

Это уже был очевидный вопрос–капкан — мол, ждать тебя сегодня ночью или нет? Придешь?

Она вопросительно исподлобья смотрела на мужа, ожидая ответа.

А чего это он так разволновался?

Он ведь выполняет сверхсекретную работу государственной важности. Он — Аналитик, а она — дура, любительница телевизионных шоу и мыльных опер. Она, конечно же, о многом, не знает, о многом не догадывается — так лучше. Подругам заговорщицким шепотом сообщает, что муж работает «в КГБ генералом», и те, безмозглые курицы, конечно же цепенеют от этой страшной аббревиатуры…

Ничего, он человек казенный, пусть знает, что он может понадобиться Государству, ради его личных интересов, в любое время дня и ночи, и это для него важней, чем глупый коитус.

— Да, и сегодня.

Капелька пота, наконец докатившись до конца спины, перестала щекотать кожу; наверное, растворилась в резинке трусов.

Аналитик, почувствовав облегчение, поднялся из–за стола и, с трудом подавив все нараставшее раздражение, произнес нарочито–небрежно:

— Ну, я спать… Очень устал. Разбуди ближе к вечеру…

Только бы она к нему не подкладывалась… Бр–р–р–р…

Он проснулся сам — от боя старинных антикварных часов, стоявших в комнате.

Шесть вечера, за окном, за тяжелыми коричневыми портьерами почти стемнело.

Сбросил с себя плед в шотландскую клеточку, нехотя поднялся, прошел в холодную кафельную ванную, похожую на операционную, плеснул в лицо ледяной воды, с удовольствием растерся шершавым полотенцем.

— Ужинать будешь? — послышалось с кухни.

— Кофе свари…

— Кофе, как говорят, повышает потенцию мужчин, — донеслось из полуприкрытых дверей кухни после непродолжительной паузы.

Тьфу–что, специально, что ли, издевается?

Ничего не скажешь — стерва. Все они такие, все бабы…

Тяжело вздохнув, Аналитик уселся перед огромным на всю стенку японским телевизором. Взял в руки пульт, повертел, лениво, от нечего делать включил услужливое чудо азиатской техники.

— Тебе кофе сюда принести?

— Давай, — сипло произнес он.

На экране появилось изображение популярного телеведущего нехитрая беседа о СПИДе и его последствиях. Собеседник — то ли сексопатолог, то ли СПИДолог, то ли хрен его знает кто еще, с преувеличенно любезной улыбкой щурился в телекамеру.

Аналитик почему–то поймал себя на мысли, что телевизионный диалог неожиданно увлек его. Листьев с непонятным энтузиазмом говорил о вагинальном акте: «у вас были такие акты, у меня были такие акты, у всех телезрителей были такие акты…»

— Твой кофе…

— Спасибо.

Она опустилась рядом, растерянно посмотрела на телеэкран.

— А он потолстел, — произнес Аналитик только потому, что надо было что–нибудь сказать — не сидеть же просто так!

— Кто?

— Ну, этот, Листьев…

Хмыкнула — будто бы он, Аналитик, чего–то не понимал, и ему надо было бы теперь втолковывать самые что ни на есть очевидные вещи.

— Ничуть. Не знаю, мне кажется, такие мужчины всегда нравятся женщинам… Во всяком случае, немало моих подруг запросто бы отдались ему…

Аналитик хотел было сказать, что при желании, будь под рукой компьютерная сеть, он наверняка мог бы и назвать имена её подруг, которые запросто отдавались Листьеву — и не гипотетически, а совершенно реально, но промолчал; ссориться из–за такой ерунды, как ведущий «Часа пик» не имело смысла.

— Честно говоря раньше, когда он вел «Поле чудес», он мне почему–то меньше импонировал. Не понимаю только, почему именно… И не только мне…

Внутри Аналитика стал постепенно расти холодный пузырек гнева — непонятно почему, вроде бы, никаких оснований для этого не было.

— Ну, это все женщины так думают… Отлично подобранный имидж — видишь, сейчас в семейных домах уют и покой, окна во всех этих жутких Медведковых и Чертановых горят, застиранные шторки светятся, народ с работы пришел, мужики шляются по неубранной квартире в грязных майках и рваных шлепанцах на босую ногу, думают, как бы с пользой для себя вечер убить, женщины детей своих сопливых из садиков позабирали, обстирали, обштопали и накормили, теперь отдыхают. И он — такой же, домашний, родной, без пиджака, с широкими подтяжками всем на обозрение, почти что член семьи… «Поле чудес» — блеск, шик и элегант, строгий костюм, бабочка, и так далее… Вроде бы красиво а — далеко от народа. Подтяжки и простая рубашка ближе. Как говорил классик — «будь проще, и к тебе потянутся массы». А женщины из народа — как животные: они такое неосознанно чувствуют… И ценят.

«Женщины из народа» были реактивным, почти бессознательным ударом честолюбца и ревнивца за «импонирование Листьева» — родители новой жены, простые потомственные пролетарии, полжизни отдали родному Кировскому заводу в славном городе на Неве.

Она поняла, обидчиво поджала губы, но, не найдя, как возразить, спросила только:

— Не понимаю — он тебе что — не нравится?

— Листьев?

— Я о нем говорю…

Он лишь неопределенно передернул плечами — мол, я весьма далек от всего этого.

После этого в полумраке зала повисла тяжелая, томительная пауза — были слышны только энергичные реплики ведущего «Часа пик» о коитусе, от которых внутренний пузырек раздражения внутри лишь увеличивался.

Коитус — тьфу, слово какое–то собачье… Чем–то койота напоминает.

Поняв, что пауза чрезмерно затянулась, Аналитик не нашел ничего лучшего, как поинтересоваться:

— А тебе?

— Мне — нравится…

— Чем? — спросил он, отодвигая от себя чашечку с кофейной гущей.

— Ну, не знаю…

— Насчет подтяжек мы уже разобрались, — жестко улыбнулся Аналитик, — а что еще? Усы?

— А чем плохо? Если идут, то… — начала было она, однако не закончила фразы — в последнее время её часто перебивал муж:

— Ну, один нью–йоркский таксист как–то пел — «бабы любят чубчик кучерявый… ты не вейся на ветру…» а еще, оказывается, и усы. Пшеничные, жесткие — как проволока. Чтоб щекотали в разных местах. Да?

Она выразительно посмотрела на мужа, взяла чашку с уже застывшей кофейной гущей, пошла на кухню мыть (приходящая домработница уже была отпущена), походя едва заметно передернув плечами — мол, если ты такой циник и скептик, то о чем только с тобой можно говорить?

Аналитик с силой нажал на пульт дистанционного управления — изображение, собравшись на мгновение в одну точкув центре экрана, пропало.

Лениво, словно нехотя поднялся, взял трубку радиотелефона.

— Алло? Машину к дому…

— Уезжаешь?

Он поставил трубку на место, прошел на кухню, остановился в дверях.

— Да.

— Когда тебя ждать?

— Не знаю, — ответил Аналитик, стараясь не встречаться с женой взглядом, — всего хорошего…

Огромная представительская машина, подобно авианосцу «Киев», плавно плыла по одной из центральных улиц, в угарных бензиновых волнах. Аналитик, сосредоточенно глядя в какую–то только ему известную пространственную точку впереди себя, размышлял…

Нет, все–таки женщины, конечно, сучки и змейки, но с ними надо помягче. Тем более, что сам прекрасно понимал, на что шел, взяв в очередные жены молодую, на двадцать один год младше.

Ее можно понять, ей ведь хочется чисто биологической близости (в любовь Аналитик не верил), а ты уже и трахнуть не можешь. Интересно, а у Президента такие проблемы когда–нибудь возникали? Говорят, что у пьющих людей тоже не стоит. Спросить бы, да неудобно как–то…

Как бы то ни было, но надо идти на компромисс. Надо собраться с силами, отрешиться от службы, поесть несколько дней грецких орехов с медом, свежей зелени с Центрального рынка, посмотреть порнушку какую– нибудь повеселей. Ведь не такой же он и старый — должно получиться!

Встанет, стервец — куда он денется!

Машина плавно остановилась у светофора. Еще несколко перекрестков, потом — поворот на тихую улицу, потом еще перекресток — и все, высокие ворота, отодвигаемый электромотором железный занавес ворот.

Да, теперь в жизни главное — компромисс. Максимум доверия, хотя бы показного, максимум готовности на этот компромисс пойти…

Чеченские события, наверное, явились катализатором все растущего недоверия к Президенту: ведь говорил же он ему тогда, говорил, что нельзя идти на такие вещи, а он не послушался… Надо было пойти на компромисс.

Ну, хочешь неприятностей — слушай и Премьера, и Пашу–мерседеса, и всю свою камарилью. Не понимаешь — они ведь тебя специально на очередные ошибки толкают, чтобы твой рейтинг понизить, кроме того, и одному, и другому это выгодно: первый зарится на нефть на шельфе Каспия, вопрос, как пойдет нитка нефтепровода. и Чечня — ключевой момент; второй — после скандала с убийством репортера из одной столичной газеты, к которому он, как совершенно точно знал Аналитик, был косвенно причастен, видимо, решил, что геройски захватив мирный город силами одного парашютно–десантного полка, станет победителем, а победителей, как известно, не судят…

Дурак.

Как бы то ни было, но теперь, после многих тысяч трупов в Чечне рейтинг Президента снизился до рекордно низкой отмелей. Извечное российское нытье, извечная тяга к достоевщине, заложенная, наверное, на генетическом уровне, приобретают новую окраску — мы, де, нация уродов, палачей, вандалов, мы — нация мародеров и насильников.

А кто виноват?

Тот, кто отдал приказ.

А кто отдал приказ?

Понятно кто — Президент…

Нечто подобное уже было в США — после Вьетнама, Сонгми, Сайгона и т. д. Кого сделали козлом отпущения? Лейтенанта Колли? Пилотов В–52 и F–4? Создателей и распылителей «эйджент оранжа»? Ни хрена — Ричарда Никсона сделали козлом. И на тебе — отель «Уотергейт», якобы кража якобы документов конкурирующей партии. И турманами полетели со своих мест их аналитики, советники, все, кто был со причастен. Так что сопричастность–вещь–то, конечно, хорошая, но — палка о двух концах. А палкой, как известно, можно ведь и по шее…

Неожиданно проблема предстала перед Аналитиком очень ясно и предельно очерченно — по зарез нужен Национальный Герой.

Кто?

Загадка…

Надо убедить широкие народные массы, что Россия — по–прежнему великая страна, коль в ней есть замечательные и благородные люди, как…

Как кто?

Во всяком случае, очевидно одно — на сегодняшний день ни Президент, ни один из его окружения на такового не тянет.

Паша–мерседес?

Да матери погибших солдат в телевизор плюют, как только его видят. К тому же армия настроена к мерседесу крайне отрицательно — 92% процента офицеров. «Своими действиями он отдает армию в наши руки», — сказал один бесноватый оппозиционер, и знал, наверное, что говорил.

Так что Паша–мерседес пойдет в качестве Национального Героя разве что в анекдоте — наряду с Петькой и Василием Ивановичем да штандартенфюрером фон Штирлицем.

Ну, хорошо, допустим, все–таки — сам Президент?

Грубо, топорный официоз, и результат будет прямо противоположный — теперь не 1991 год, когда он перед Белым Домом с танка выступал.

Не–а.

Ну, хорошо, не Президент, предположим — известный Правозащитник, представитель по правам человека, активно выступающий против войны в Чечне, которого в свое время, кстати, активно гонял КГБ. Внешне — все сходится: безукоризненное диссидентское прошлое, никогда не был стукачом, в меру интеллигентен, всегда чисто выбрит, скромен, хорошо говорит, внушает безотчетную симпатию. Недавно выдвинут на Нобелевскую премию мира. С месяц назад одна влиятельная газета поместила заголовок: «Спасет ли он честь России?» Однако, если разобраться, то все–таки не годится: прежде всего потому, что плотно завязан на одну политическую партию, которую Президент, мягко говоря, не очень любит. Попадание явно не в «десятку» — где–то шесть, семь баллов, почти что «молоко»; Правозащитник вполне может потянуть на «шестерку» или «семерку», однако — не то. Двадцать пять процентов русских полностью поддерживают войну в Чечне, это — точно. Промывание мозгов по «ящику» — великое дело; свято верят и в «единую и неделимую», и в «криминальный заповедник». Значит, для каждого четвертого известный Правозащитник — враг нации, которого надо бы не в герои прочить, а торжественно повесить на задранном в чеченское небо танковом дуле перед телекамерами ВоенТВ под долгие, продолжительные апплодисменты российского генералитета.

Но — пока рано; Правозащитника лучше использовать, как занавеску, пусть и прозрачную, как подтверждение верности священным принципам демократии: мол, езжай–ка ты на Запад, расскажи о мародерах, бездарных солдафонах и кровожадных летчиках– убийцах, как они там за «боевиками» с детскими колясками в Грозном охотились, а факт твоей поездки сыграет только на руку теперешней власти — видите, дорогие буржуины, мол, как мы либеральны и плюралистичны, коль разрешаем острую критику нас же самих за наши же деньги, кстати говоря!

А за занавеской делай все, что хочешь — стыдно, когда видно.

Да, когда у нации нет своего Героя, его надо выдумать…

Аналитик поднялся со своего места и прошелся по кабинету. Мысли работали ясно и четко, нужные формулировки возникали сразу же, сами по себе — как на автопилоте. Его охватило такое чувство, которое, наверное, должен испытывать летчик в ту самую секунду, когда тяжелый боевой СУ‑35 отрывается от бетонной полосы, когда он чувствует всем естеством — лечу, все нормально! Сейчас вот только развернусь в сторону Грозного, и…

Он опустил жалюзи, налил себе из термоса кофе, поставил перед собой чашечку и, растерянно размешав серебряной ложечкой сахар, откинулся на спинку стула.

М–да, Правозащитник не пойдет.

Никак.

Нужен человек относительно нейтральный, никоим образом не связанный с политическими симпатиями и антипатиями народонаселения.

Кроме того — и Аналитик теперь не то чтобы понимал — чувствовал это всем своим нутром — Национального Героя можно сделать только из трупа.

Причины?

Уйма.

Ну, во–первых, смерть (насильственная) всегда накладывает покров тайны — кто, зачем, почему? Незначительных людей, как правило, не убивают, только собутыльников по бытовухе.

Во–вторых, убийцы (если действительно планировать убийство, криминальный русский «Уотергейт») послужат подсознательным воплощением «образа врага» — ужасный и коварный генерал Дудаев с его мифическими террактами широким народным массам давно приелся. В терракты, наверное, уже сами чеченцы не верят. Убийца известного, любимого всеми человека — персонофицированное зло; лучше, если им станет уголовник, профессиональный киллер (модное слово и на слуху), Чикатило, бандит с большой дороги. Поэтому несчастный случай отпадает — не тот резонанс.

В–третьих, насильственная смерть сразу же вызывает к жизни фразы–вздохи и фразы–стоны — «ах, сколько бы он еще мог сделать, если бы его не убили, как бы еще облагодетельствовал человечество!..»

В–четвертых, по законам жанра, апокриф получается только из трупа. Театр маркиза де Сада, музей восковых фигур мадам Тюссо, «список Шиндлера»: «черный человек», якобы отравивший Моцарта, застреленные Столыпин и Колчак, казненный в Екатеринбурге последний монарх, объявленный впоследствии святым, убитый снайпером Джон Фицжеральд Кеннеди, снаркоманившийся Элвис Пресли, загадочно умершая Мерелин Монро, маньяк, стрелявший в Джона Леннона…

Умерли бы они по классику: «на простынях голландских да на кровати медной», перетирая старческими беззубыми деснами манную кашу — не тот, не то, не то…

Как — понятно: преднамеренное убийство. Не зря ведь тогда бросился Аналитику подзаголовок в газете — «Жертвоприношение». Интуиция — сокращенный прыжок сознании, все правильно.

Кого?

Надо думать…

Аналитик думал весь вечер, всю ночь и весь последующий день. Однако ничего путного в голову не приходило: ход его мыслей почему–то шел только в направлении теперешних политических деятелей.

Сидя перед телевизором, он пил заботливо приготовленный крепкий кофе, неприязненно смотрел строго дозированную чушь о Чечне, искоса поглядывал на жену: как ты?

Продолжаешь дуться?

Ну–ну, продолжай…

Казалось, она за то короткое время, что жила тут, еще не освоилась с себялюбивым и эгоистическим комфортом роскошного жилища Аналитика — реакция вполне объяснимая, если учесть, что раньше всегда жила в коммуналке.

— Прости, — произнесла она мягко, — я никак понять не могу — а чем ты там у себя на службе занимаешься?

— Решаю проблемы государственной важности, — то ли серьезно, то ли шутя ответил Аналитик.

— И что за проблемы?

— Разные…

Она взяла пульт, переключила на «Останкино».

— «Как нам обустроить Россию», да?

— Об этом другие люди пусть думают, — недовольно ответил он и тут же поймал себя на мысли, что примеряет парадный гроб Национального Героя и для автора проекта обустройства — кстати, автор этот, как мгновенно оценил Аналитик, не подходил по той же причине, что и Правозащитник.

— А о чем?

— Да вот, вычисляю, кто самый популярный мужчина в нашей стране, — ответил хозяин дома совершенно искренне, понимая, что она все равно воспримет этот ответ как шутку.

— И кто?

— А ты сама как думаешь?

Она пожала плечами.

— Может быть — Президент?

— Я серьезно…

— Я тоже. А как думаешь ты?

Ответ жены заставил его сперва улыбнуться, однако потом всерьез задуматься:

— Мейсон.

— А кто это?

Посмотрев на мужа, как на круглого идиота, она воскликнула:

— Ты что — Мейсона не знаешь?

— Нет…

— Ну, из «Санта — Барбары», очень положительный герой…

— «Санта—Барбары»?

— Ты и этого не знаешь?

— Нет.

— Не понимаю, в какое время ты живешь! Ну, короче мужик — во какой!

Может быть, в Лондоне, в Королевском балете миловидная девушка, выставляющая вперед большой палец, как докер на рекламе пива, и шокировала бы кого–нибудь, но после двадцати одного года коммуналки и пять лет Мариинки не спасут…

— А что — его так любят?

— Еще бы! У нас в труппе все от него были без ума… — последовало очень серьезное. — Ну, а еще — Рикардо Линарес…

Аналитик удивленно вскинул брови.

— А это еще кто?

— Из «Дикой Розы»… Мексиканский телесериал. Сейчас, после «Часа пик» начнется… Да, а «Час пик» будем смотреть?..

На следующий день Аналитик с нехорошей улыбкой, кривившей нижнюю часть его лица, спросил у своей молоденькой секретарши:

— Простите, Мейсон из «Санта—Барбары…

— Что?

Она ошарашенно посмотрела на своего начальника — чего–чего, а такого вопроса от более чем серьезного и респектабельного главы сверхсекретного ведомства ожидать было нельзя.

— Что?

— Это положительный герой?

— Да, — совершенно механически ответила секретарша, соображая, для чего же шефу понадобилось спрашивать у нее о герое «Санта—Барбары» и нет ли тут какого–нибудь хитрого подвоха.

— Известный?

Она улыбнулась.

— Еще бы!

— Каков он? С усами?

— Молодой, красивый, удачливый… М–м–м… Богатый. Честен, открыт, скромен и порядочен. Теперь — без усов.

Характеристика была исчерпывающей, и Аналитик улыбнулся.

— Спасибо.

И пошел в свой кабинет, провожаемый недоуменным взглядом…

Итак, две вещи были очевидны:

Для создания апокрифа нужен труп, насильственная смерть позагадочней.

Герой должен быть молод, красив, сексопилен (основной контингент потребителей Героев, — женщины, для Аналитика это было более чем очевидно), удачлив, пользоваться репутацией исключительно порядочного человека. Должен быть богатым — ну, не очень, чтобы не раздражать этих нищих, но в меру.

Главное — он должен нравиться абсолютно всем, вне зависимости, какой политической ориентации придерживается потребитель:

Конечно, если бы этот самый… как его — тьфу, Мейсон, был бы не плодом незамысловатой кинематографической фантазии, можно было бы сделать Национальным Героем его. Аналитик уже прекрасно понял, что это за герой, хотя не смотрел ни единой серии. Наверное, если в какой–нибудь последующей серии этой самой «Санта—Барбары» его замочат, бабы три дня потом будут писать кипятком, обссыкая коленки. Траур будет похлеще, чем в 1982 году — «…колонный зал Дома Союзов в траурном убранстве… В траурном почетном карауле у гроба — члены партии и правительства…» И балет, балет… «Лебединое озеро».

Ну, хорошо, хорошо — кого бы?

Ладно, начнем с другого конца: кандидат в Национальные Герои не должен быть завязан на политику.

Религиозный деятель?

Допустим, неизвестные негодяи (известные Аналитику, потому что из Ясенево) застрелят Главного Попа — цинично, гнусно: где–нибудь в храме. Вой и стенания, отпевание тела по первому разряду, может быть, провозгласят великомучеником и страстотерпцем. Однако общество неминуемо разделится как минимум на три части: одни будут жаждать крови, и отмщения, другие — покаяния и очищения, а молчаливому большинству все будет фиолетово: русские, вопреки утверждениям попов, нерелигиозны, все эти показные крещения, венчания и отпевания — мода, и не более того. Как сказал классик «русский человек одной рукой крестится, а другой — почесывает …» Да, конечно же — капитализм есть власть $ плюс религиизация всей страны, однако вид Президента, стоявшего на минувшую Пасху в храме со свечкой в руке, вызывал у большинства верующих и неверующих приступы истерического хохота. Потом убийство Меня, крещеного еврея, прошло как новость второго плана. Более того, Главный Поп — стар, некрасив, хотя и весьма благообразен.

Не Мейсон, короче говоря…

Вариант — Эстрадная Звезда. Красив, обаятелен, породист, как бык–производигель на опытной животноводческой ферме, глуповат — по глазам видно, большие, навыкате. Им — все божья роса. Болгарин. Для среднерусской возвышенности экзотика. Жена, недавно повенчались, — Эстрадная Суперзвезда, на сто лет старше. Возможный вариант — она застает своего болгарина в постели с другой Звездой и убивает, как борова — кухонным ножом.

Резонанс?

Несомненно, еще какой!

Но — не идет, слишком бульварная мелодрама получается, и не тянет болгарин на Национального Героя. Тальков, убитый несколько лет назад, был ничем не хуже, по крайней мере — умней и интеллигентней, ну, застрелили — и что с того? Резонанс средненький, не в общенациональном масштабе… Ну, Цой погиб; тинейджеры обрисовали все стенки тремя буквами его фамилии, сидели по подъездам, пили дешевый вермут и заедали демидролом, чтобы сильней шибануло, бренчали на гитарах его песни. Герой–то получился, но только для определенной возрастной группы.

Был, правда, Владимир Высоцкий, резонанс смерти — предельный, никакие СМИП не раздували, все — полулегально, полуподпольно…

А если бы еще и СМИП…

Что — откопать, воскресить и… убить?

Ладно, с этим все понятно — подходящих кандидатов нет.

Популярный Экономист, которого не так давно сдал Президент? Вновь политика — побоку…

Спортсмен?

В семидесятые годы в авиакатастрофе разбился почти весь «Пахтакор», кроме тренеров — в Душанбе был траур, улицы в микрорайонах назвали именами погибших — Ан, Федоров, кажется…

Может быть, в восьмидесятых можно было бы что– то думать, а теперь — неактуально.

Так кого же, бля, грохнуть?!..

Решение созрело внезапно и упало к ногам, как перезревшая груша–бере; перед глазами неожиданно возникла идиллическая картинка: позавчерашний вечер, обжигающая горечь арабики, телевизор на всю стену…

«…у меня были такие акты, у вас были такие акты, у телезрителей были такие акты…»

«…не знаю, мне кажется, такие мужчины всегда нравятся женщинам… Во всяком случае, немало моих подруг запросто бы отдались ему…»

«…такой домашний, такой родной, без пиджака и в подтяжках, почти что член семьи…»

Аналитик возбужденно вскочил, опрокинув кофе на бумаги и забегал из угла в угол.

Да, да, стопроцентное попадание — чистая «десятка»! Красив, нравится бабам, наверняка богат, умен, интеллигентен, а главное — с усами! Короче — почти Мейсон.

И — никакой политики.

Значит — он…

Теперь надо убедить руководство и Президента в необходимости искупительной жертвы. Ну, телеведущий — не клоун, сын юриста, и убедить Президента будет, видимо, не очень сложно…

Расчистив стол от бумаг и газет, Аналитик принялся сочинять меморандум на высочайшее имя.

Набрасывая черновик, Аналитик прошептывал каждое слово, каждое выражение (что поделаешь — профессиональная привычка!), и слова эти липкими брызгами падали на финскую мелованную бумагу: «…предкризисная, взрывоопасная ситуация…» «…гнетущая общественная атмосфера…» «…нездоровое критиканство, захлестнувшее все слои общества…»

«…чеченские события явились катализатором недовольства…»

«…может быть использовано деструктивными силами и деструктивными элементами…»

«…необходима искупительная жертва, могущая не только отвлечь от происходящего, но и консолидировать российское общество…»

«…необходим положительный образ, необходимо мгновенно создать Национального Героя, способного сфокусировать в себе…»

«…таковым может стать только популярный телеведущий Владислав Листьев, не связанный ни с какими политическими партиями…»

«…его образ — один из немногих, который воспринимается россиянами однозначно положительно…» Закончив, Аналитик еще раз перечитал черновик,

внес необходимые правки и. зловеще блеснув очками в золотой оправе, откинулся на спинку стула.

Меморандум был составлен казенно–бюрократическим жаргоном, который, как точно знал Аналитик, воспринимался Президентом с трудом. Как для русского украинский язык — вроде бы, магистральное направление понятно, а вот тонкости и нюансы…

Ничего, там. в Кремле, тоже есть советники, дешифраторы. переводчики — объяснят, что к чему.

Плюсы были несомненны — Аналитик всячески подчеркивал их.

Минусы…

При всех плюсах у этого варианта «искупительной жертвы» был один серьезный недостаток: самого Президента запросто могли обвинить в бездействии, в том. что он ничего не противопоставляет организованной преступности (по плану Аналитика, вину за убийство предполагалось свалить на мифическую «мафию»).

Ничего, ничего — естественное озлобление оскорбленной общественности всегда можно будет направить в нужное русло.

Найдем козла…

А не найдем — еще лучше: озлобление можно отрегулировать и временно направить против Президента и его команды — пусть знает, кто настоящий хозяин…

Перечитав черновик меморандума несколько раз (ему очень понравилось собственное выражение «искупительная жертва»), Аналитик вызвал своего Заместителя.

Тот явился сразу же — будто бы все это время ждал за дверью.

Прямой приглаженный пробор, дрессированная улыбка, осторожный взгляд, отработанная мягкость в движениях, аккуратный английский костюмчик — точно комсомольский деятель районного масштаба начала–середины восьмидесятых. Весь такой примерненький, приторный, зализанный… Сволочь, короче говоря. Аналитик был совершенно уверен — придет время, и Заместитель сдаст его, как в упаковке, чтобы занять начальственное кресло.

Не дождешься, козлик — на тебя тоже кой–чего имеется…

— Вот что, — произнес Аналитик тусклым от усталости голосом, подвигая черновик, — доведи до ума, отредактируй как следует и отправь адресату…

Заместитель взял черновик — двумя пальчиками, как чашку с кофе.

— В какой срок?

— За два часа, больше не могу… И отправь не факсом, а нарочным…

В случаях, подобном этому, Аналитик не доверял технике.

— Хорошо, — произнес Заместитель и испарился в прокуренном воздухе кабинета.

Ответ пришел к вечеру, и сводился к одному: «вы что — совсем охренели?..»

Да, Президенту теперь было явно не до изощренных внутриполитических игр, задуманных Аналитиком — Дума, Чечня, армия, солдатские матери, минимальные пенсии и зарплаты, проигрыш в большой теннис, результаты последнего минского вояжа, где благодарные бульбаши подарили персональный «маз», Премьер, отправленный на Запад, серьезные внешние долги и, наверное — сильнейший абсинентный синдром на этой почве.

Прочитав ответ, Аналитик заметно помрачнел.

М–да…

Заместитель стоял у другого конца безразмерного стола, пожирая дорогого начальника глазами.

— Что будем делать?

— Придется самому ехать, — произнес Аналитик, прищурившись, — они там, судя по всему, совсем с ума посходили, ничего не понимают… Машину — срочно.

Он вернулся через два часа — повеселевший, хотя и усталый; подобные разговоры с начальством всегда давались ему с трудом, с душевной мукой (правда, сам Аналитик не верил ни в душу, ни в её бессмертие).

Зайдя по дороге в кабинет к Заместителю, он опустился в кресло и, закурив махнул рукой порывавшемуся было подняться хозяину:

— Да сиди ты…

Заместитель осторожно опустился на вертящийся стул и преданно посмотрел на начальство — ну, словно близкий родственник тяжелобольного на врача после сложной многочасовой операции:

— Ну, как?

— Убедил, — ответил Аналитик мрачно, — но какого труда стоило…

Значит…

— Теперь остановка за исполнением. Если опять все обосрут, то а ни за что не отвечаю…

— А кто?

— Съезди в Ясенево, поговори…

— Когда?

Заместитель с готовностью вскочил из–за стола — мал. хоть сию секунду.

— Потом, завтра утром… Это не самое срочное дело, — скривился Аналитик.

— А что самое срочное?

Неожиданно хозяин ампирного здания загадочно улыбнулся.

— Вот что… Скажи, у тебя дома порнушка какая– нибудь веселая есть?

— …?

— Порнуха. Порнофильмы. Только не говори, будто бы не знаешь, что это такое…

— Ну, есть… — в полной растерянности пробормотал Заместитель.

— Будь добр, принеси завтра…

— Какую? — со скрытым страхом в голосе спросил тот.

— Ну, на свой вкус… А у тебя что–выбор?

— Найдем что–нибудь…

— Вот и хорошо. — Аналитик поднялся со своего места. — А теперь — вызови–ка мне еще раз машину. Я хочу немного проветриться, съездить на Центральный рынок, походить, посмотреть… И покупки сделать.

«Традиционная игра со зрителями»

Нет в мире ничего хуже, чем телефон: надо, не надо — звонит и звонит. Идиотская выдумка. Орудие пыток. Древнеримская крестовина для беглых гладиаторов и рабов, эстрагулы, «испанский сапог» инквизиции, дыба Малюты Скуратова, кандалы, «одиночки» Шлиссельбурга, лесоповалы ГУЛАГа, газовые камеры Освенцима и Майданека, все это — детский лепет на лужайке в сравнении с маленьким, настырным, изуверским электроприборчиком, который своим «дзи–и–и–инь!..» бесцеремонно вторгается вовнутрь человеческого сознания и как нарочно — в самое неподходящее время.

Американца Белла, изобретателя этой мерзости, будь он жив, надо было бы судить международным судом за преступления против человечности и приговорить к удушению телефонным шнуром.

Линии телефонной связи — точно проводка электрошока к душам абонентов; аппарат со своим омерзительным «дзи–и–и–инь!..» — оголенный конец медной проволоки, no–садистски воткнутый заостренными контактами в твой нежный мозжечок.

Телефоношок какой–то.

Но еще хуже телефона — компьютер, особенно, когда надо работать, а не хочется; голубой квадратик экрана с программой Lexicon, прыгающий лимонно–желтый прямоугольник курсора, ежеминутно рожающий бессмысленные слова, пальцы, выбивающие на клавиатуре чечетку–тук, тук, турук–тук, тук, тук–тук.

Мало времени, мало, и чечетка переходит в рэп — тук–тук–тук–тук–тук–тук–туктуктуктуктук. Ага, вот и фраза, две фразы, предложение, абзац.

Много слов, много фраз, много предложений, много абзацев. Обозрение, репортаж с места событий, интервью, очерк, заметка, прогноз. Быстренько отредактировать, записать, перегнать на дискету, отвезти в редакцию, переписать в редакционную машину.

Все, уф–ф–ф…

Хорошо, — что при нынешних либеральных порядках в редакции можно, если свой аппарат дома стоит, и на работу не ходить; да к тому же еще, если ты авторитетный Обозреватель довольно популярного столичного издания. К тебе прислушиваются, тебе верят, твое имя на слуху. Так что — за прогулы по КЗОТу?

Но есть штука, еще хуже телефона и компьютера: телевизор. Особенно, когда последние известия: много ли там уже положили? С другом из редакции на ящик «Абсолюта–цитрон» поспорили, что до конца весны официальное количество трупов перевалит за пять тысяч, и друг, видимо, проспорит… Знаешь, что времени нет, а оторваться не можешь — предчувствуешь лимонный привкус шведской водочки на языке.

А потом — судоржно хватаешься за работу, выпиваешь литр крепчайшего кофе и, как безумный, смотришь на часы — ага, за ночь двадцать пять страниц текста про отличных парней из штата Мичиган, голубоглазых стейтовских бизнесменов, производителей замечательного корма для аквариумных рыбок, об их трогательной заботе о российских потребителях…

А дружба–то и забота нынче почем? Двадцать баксов за страницу — а потому давай, Обозреватель, выбивай рэп на клавиатуре:

Тук–тук, я ваш друг.

Два. — Дцать. — Бак. — Сов. — Стра. — Ни. — Ца.

Так–так–туктуктуктук.

Но, что ни говори, ото всех этих изощрений научно–технического прогресса только головная боль, и, как в любимом народом мультфильме — все по нарастающей, в арефметической прогрессии: от телефона голова болит больше, чем от пишущей машинки, но не как от компьютера. От телевизора — еще больше… Еще бы, количество трупов растет в геометрической прогрессии, такая скорость… И это радует: двадцать бутылок по одиннадцать баксов… Постойте, сколько же это будет?

Но — когда и телефон, и компьютер, и телевизор, когда это все вместе наваливается, одновременно, то — хоть в петлю. Или, что менее безопасно и куда более приятно — в запой.

Но сейчас — нельзя, потому что неожиданно подвалила халтурка: двадцать пять страниц какого–то каталога какого–то стейтовского концерна, даже не концерна, а какого–то там сто тридцать третьего эксклюзивного дистрибьютера какого–то шестнадцатого филиала девятой дочерней фирмы по двадцать баксов за страницу. Деньги, конечно, не ахти какие, но для Обозревателя авторитетного столичного издания с зарплатой согласно тарифной сетке…

А потому надо сосредоточиться, и чечетку на клавиатуре перевести в темп нью–йоркско–московскго рэпа: тук–тук, тук, тук–тук, тук–тук–тук–тук–тук…

— Дзи–и–и–инь!..

Зараза, ну звони, звони, хоть до окончания чеченской войны, все равно не подойду…

— Дзи–и–и–инь!..

И кто же это в половине одиннадцатого вечера может так названивать?

— Дзи–и–и–инь!..

Ну, ладно.

Поднялся, отодвинул стул, посмотрел на табло определителя (подачка научно–технической революции стойкому телефонофобу) — домашний номер Главного редактора.

М–м–м… К чему бы это?

Конечно, приятные новости по телефону тоже могут случаться: Обозревателя повысят до должности Председателя Роскомпечати, у Президента обнаружится цирроз печени, в редакцию пришлют новые тарифные сетки, с оплатой исключительно в баксах, в Чечне положат больше пяти тысяч наших и друг решит досрочно проставить «Абсолют–цитрон», но ни с одной этой новостью не будет звонить Главный, он может привнести в душу только раздраженность, смятение, суету, мгновенный испуг, синусоидно возникающее в мозгу напряжение, как это настырное, с пугающей периодичностью повторяемое:

— Дзи–и–и–инь!..

А пошел ты… Не подойду я к тебе, хоть тресни! Я занят, заболел, умер.

— Дзи–и–и–инь!.. Дзи–и–и–инь!!.. Дзи–и–и–инь!!!..

Взял трубку — куда денешься, постарался придать своему голосу как можно больше человеколюбия, раздражение замаскировать.

— Алло?

— Добрый вечер.

— Здравствуйте…

Голос официальный, суровый: ясно, не выпить же приглашает; ecтьГлавному с кем пить…

— Чем занимаешься?

Лучше не врать, что обещанное обозрение пишешь и так в редакции все знают, чем он занимается.

— Занят, халтурку строгаю. Корм для аквариумных рыбок, стейтовская реклама, на трех языках…

Хорошо еще, что в совершенстве владеет английским и немецким (кроме русского, разумеется); волка ноги кормят, а его — язык. Языки, точней, ну, и компьютер.

— Так, никаких халтурок: бросай все и сейчас же — ко мне.

Обозреватель скривился — видел бы это кривляние Главный — сразу бы в корректоры разжаловал.

— Что?

— Ко мне, говорю, едь…

— А что случилось?

— Не по телефону. Потом расскажу…

И бросил трубку, подлец.

Ну ладно: к тебе так к тебе.

Завел свою «бээмвуху» (не старую еще, в прошлом году из Германии, куда на какой–то симпозиум ездил, пригнал), выехал со двора и — в сторону Центра.

И чего это он позвонил?

Случилось что?

Может — издание прикрывают?

Да нет, вряд ли: кто на это пойдет? Не военное же положение. Хотя — теперь всего можно ожидать.

За время работы в издании вечерних звонков от Главного было всего три: в 1991, во время опереточного «путча», в позапрошлом, когда герои–танкисты, получив по мешку денег и по ящику водки, из орудий, как на Курской дуге под Прохоровкой по Белому Дому палили и в прошлом — когда точно стало известно о Чечне

Все три события — из рук, как говорится, вон. В первом случае надо было ехать в центр, готовить репортаж о БТРе, геройски таранившем мирный троллейбус и о патриотическом подъеме москвичей (половина в стельку); во втором — тоже репортаж, удалось пробраться в лагерь инстругентов, в Белый Дом, то есть (три четверти — в стельку), интервью с единственным трезвым генералом, правда, загнал в Германию и Штаты (деньги на «бээмвуху»–то откуда?); а в третий раз тоже надо было репортаж сделать, но, к счастью — тормознули военные: аккредитации не дали, хотя просьба в Генштаб была за очень высокой подписью. Не разобрались, наверное, ведь там всегда все в стельку.

Ну, а теперь что?

Наверное, труп…

«После тяжелой и продолжительной болезни…»

Her, не то, иначе оппозиционеры, те самые, которые в Белом Доме из автоматов по танкам стреляли, а теперь ежедневно интервью раздают, возмутятся: что же вы. мол, над больным таким человеком издевались, Президентом его держали? В ЛТП надо было, в хорошую клинику…

«Российский народ, все прогрессивное человечество понесло тяжелую утрату… Скоропостижно… Снискал авторитет и уважение… Светлая память… Навсегда сохранится в наших сердцах…»

Тоже не то: все прогрессивное человечество испугается, что следующим станет еще более авторитетный и уважаемый, а чем больше авторитета и уважения снискал предыдущий, тем дольше сохранится светлая память в сердцах после следующего… Такой вот закон физики.

Значит, надо обругать: в России всегда так — труп еще не остыл, еще в землю не закопали, даже еще зелененькими пятнами не покрылся, а его уже поругивают… Юродивые, правда, сразу на труп молиться начинают, голосят истошно — ах, ах, как мы его (когда живым был) не ценили!

За перекрестком мент стоит поганый с полосатой палочкой и всех подряд проверяет — вон какая очередь машин выстроилась!

С чего бы?

«Дорогие соотечественники!.. Братья и сестры!.. Кровавая диктатура демфашизма пала!.. Антинародный режим… Строили наши отцы и деды… Остановить обнищание россиян… Защитили и отстояли… Единое, могучее государство… Вернуть россиянам гордость… Социальная справедливость… Вера в будущее… Сов… то есть русский народ заслужил… В едином порыве… Нарушенные исторические узы… Единое и могучее государство… Гордость… Выполняя волю народов Советского Союза… Денонсация Беловежских соглашений… Ура, товарищи!..»

Явно не это: тогда бы наверняка и из танков стреляли, и автобусы–гармошки с зарешеченными окнами по городу вместо воронков гоняли, и на фонарях бы вешали. Уже бы болтались на ветру, точно.

Обозреватель осторожно притормозил, зачем–то огляделся по сторонам: никого на фонарях еще нет, пока чисто… Только мокрый снег так некстати повалил, надо вот дворники включить.

Мент подходит, рука рыбкой взмывает под козырек. Есть такой закон: чем шикарней у тебя тачка, тем быстрей взмывает рука.

— Ваши документы…

Отдал — на, смотри, сука, подавись… Что, опять придерешься к чему–нибудь, чтобы деньги вымогать? Мало настриг за сегодня, парикмахер?

Нет, не к чему придраться — отдает назад. Обижен, наверное…

— Спасибо. По дороге никого не подвозили?

Обзреватель пожал плечами.

— Нет.

— Езжайте…

— Простите, товарищ лейтетант, случилось что?

— Ничего не случилось, езжайте…

Странно.

А если ничего не случилось, но машины тормозят — что же тогда?

Нет, точно труп.

Но чей?..

Главный встретил Обозревателя в прихожей. Халат, домашние тапочки, бифокальные очки с толстенными линзами. Никогда бы не сказал, что это — Главный. Похож, скорей, на комика, на эдакого хронического неудачника из старой комедии. Эдакий мистер Питкин или синьор Фантоцци.

Ну, против кого ты теперь, Фантоцци?

Опять против всех?

И опять — один, как всегда?

Или…

— Проходи на кухню…

Обозреватель зашел, уселся, растер руки — замерзли за рулем.

А настроение у Главного мрачно–решительное — не глядя на гостя, полез в огромный холодильник, достал початую бутыль водочки, от которой не бывает похмелья, две стопки на стол, без закуски…

Такое впечатление, что он чего–то боится. Чего, интересно? В свое время ни Чебрикова, ни Лигачева не боялся, по слухам Горбатого посылал (после августа 1991–го, разумеется), а теперь…

Нет, что–то тут не то.

Что он — пить сюда по телефону вызвонил?

— Выпьешь?

— За рулем я…

— Пятьдесят граммов.

— Машины на Садовом проверяют, — слабо отмахнулся Обозреватель и скосил глаза на бутыль.

— Значит, больше не проверят. — Поймал удивленный взгляд, пояснил: — Бомбы дважды в одну воронку не падают…

Что бомбу в кого–то бросили? Как на Грозный? Летчики–штурмовики, «в каждом пропеллере дышит спокойствие наших границ», Гринивецкие, Халтурины и Каракозовы? Ну–ка…

Налил себе и Обозревателю, опрокинул в глотку — не чокаясь, не закусывая, стараясь не встречаться взглядами. Словно на поминках по близкому человеку. Нет, точно труп…

Теперь, наверное, самое главное–для чего все это…

Ну?

Обозреватель прищурился, склонил голову набок и — Главному:

— Кого?

По тому, как задергалась у Главного щека, понял: направление мысли правильное.

— Уже знаешь?

— Догадываюсь…

— М–да. — Поставил стопочку на стол, сел напротив. — Ты Листьева знаешь?

— Из «ВиДа», директор ОРТ?

Да, знает Обозреватель Листьева, примерно в одно время в универе учились, только на разных курсах. Ну, здоровались иногда, пару раз выпивали вместе–кажется, года три или четыре назад, когда еще «Взгляд» был… Высоко залетел, Икар — смотри, чем ближе к солнцу, тем больше шансов вниз… Что, он — кого–нибудь? Или…

— Убили его…

— Листьева?!

— Да.

Ну, наверное шутит — если бы Иосифа Давьщовича или Аллу Борисовну… Хотя у Иосифа Давыдовича шансов больше; спирт, как известно, не только согревает, но и горит синим пламенем. «Папа», короче говоря.

— Да не может быть!

— Мне полчаса назад когда позвонили, я то же самое сказал: «Быть того не может!..» Ан — может, оказывается..

— Это не шутка?

— Какая шутка! Знаешь, что теперь начнется?

Да, кто–кто, а Обозреватель это прекрасно знает. Сам недавно писал о противостоянии «Банкир плюс Градоначальник» против «Политик плюс ВПК плюс автомобильное любби плюс Дума плюс правительство плюс…» Как выразился в «МН» Телохранитель Президента — «я люблю поохотиться на гусей…»

Однако в услышанное верится как–то с трудом — с какой стати его убивать?

— Убили, убили, — успокоил Главный, — в подъезде собственного дома, два выстрела. Видимо, наемный киллер, не иначе…

— А кто?

Глупей вопроса, наверное, и придумать нельзя, хотя, если разобраться, вопрос–то совершенно естественный.

— Киллер. Киллер убил. Наемный убийца так теперь называется.

Слово какое–то глупое, как и все эти «брокеры», «дистрибьютеры», «проперти», «презентации»…

— Понимаю, что не восторженная поклонница…

— Завтра на Останкино, вроде бы, забастовка намечается.

Обозреватель недоуменно посмотрел на Главного.

— Вот как?

— Точно, мне сказали. Уже решено.

Спорить бессмысленно — если уже «мне сказали» то, наверняка, точно. Решено. Главный вообще редко когда ошибается.

— Что — санкционированная?

— Пока неизвестно. Думаю, что почти все — и техники, и эти, — он сделал неопределенный жест рукой, — ну, творческие работники, и администраторы выходить в эфир откажутся. Но там, — Главный поднял вверх большой палец, подразумевая под соседями наверху весьма высшие сферы, — там уже все знают…

— И кому же это надо было — Листьева убивать? Зачем?

— Ну, кому нужен скандал, кому нужны остановка приватизации Останкино, кому надо вновь столкнуть Премьера и Градоначальника, Кремль и Москву, кому нужна забастовка — это я примерно представляю… Равно, как и все остальное. Версий много. Больше, чем может показаться на первый взгляд. — Главный тяжело вздохнул, закурил. — Есть так называемые коммерческие структуры, хорошо делающие бизнес на телевидении.

— Реклама?

— Нет, не только… Они настолько глубоко проникли в Останкино, настолько повязали всех деньгами и посадили крупных людей в такую глубокую долговую яму, что теперь им оттуда не выбраться.

Обозреватель с изучающим интересом посмотрел на Главного — что же он так разнервничался, бедный Фантоцци: щеки отекли, кровью налились глаза, задышал тяжело, как марафонец после дистанции…

Что это с ним?

Может быть, и за себя боится?

Дослушав, Обозреватель решил на всякий случай прикинуться шлангом и невинным голосом уточнил:

— Долговая яма? А как это? Что — деньги им в долг давали?

— Да, но не деньги, не только деньги. Объяснять долго, если кухни не знаешь. Но они там расплачиваются не деньгами, а эфирным временем… Долго, говорю, объяснять, и утомительно. Останкино, если быть честным, давно перестало распоряжаться собой. Оно не принадлежит себе. Есть люди, которые закупили все вперед, на много месяцев вперед, чтобы не сказать иначе.

Видимо, знал он куда больше, чем говорил сейчас; знал, но рассказывать не хотел, а то, что сказал — от растерянности…

И все — захлопнулся, как сундук. В те мгновения, когда Главный боролся со своим испугом, раскрылась невзначай крышка, и мелькнуло в дневном свете то, чего никому, в том числе и Обозревателю, знать не надобно…

Хотя он и так много знает.

— Не должно это нас волновать.

— А что должно?

— Значит, так: просто надо на событие откликнуться. Не откликнуться нельзя, сам понимаешь. Первая полоса, сверху — портрет, рядом — заметка. А ведь ты у нас мастер борзописи…

— Приму как комплимент, — ответил Обозреватель и почему–то улыбнулся.

— И вообще — редкостный циник, — тоном профессионала, беседующего с профессионалом, продолжил Главный, — помню, когда Белый Дом горел, ты под фотоснимком замечательную подпись придумал, из «ящика»: «Русская недвижимость всегда в цене!» Потом мне звонили и возмущались…

— Профессиональное, — ответил Обозреватель, втайне гордый собой, — я вообще заметил, что профессиональный цинизм ярче всего выражен у хирургов и журналистов. Так что еще раз спасибо за комплимент.

— Ну, вот и договорились. Только так: мне надо две статьи…

Что — сам решил одну на Запад, налево, то есть толкнуть? Кому там этот Листьев нужен… Своих журналистов едва ли не каждый месяц убивают.

— Одна — просто заметка, — пояснил Главный, — небольшая, вроде бы как отклик коллег, траурная, проникновенно–прочувственная, а другая — обзорная статья. Подробности: кому было выгодно его убивать, что и как…

— «Что и как» — это что и как?

— Ну, возможно надо будет к приватизации Останкино приплести и «высокую политику»… Ну, скользко, конечно же, я проконсультируюсь, как это сделать. Это что касается «что». А «как» — надо обождать.

— Повертев в руках пустую стопочку, Обозреватель осведомился:

— Обзор — когда?

— Неделя — хватит?

Значит, халтурку про корм для аквариумных рыбок доделать успеет. За обзор–то копейки заплатят, да и связываться, если честно, не хочется…

— Ну, об обзоре завтра в редакции поговорим. Я с утра созвонюсь кое с кем. Значит–завтра утром принесешь дискету. Две–три страницы, не больше, по тысяче восемьсот полиграфических знаков. Ну, договорились. Еще пятьдесят грамм — выпьешь?..

Первая задача была довольно простой: две страницы, три тысячи шестьсот знаков.

Тональность траурной заметки также сомнений не вызывала: сердечно так («последнее «прости», хрустальный звон бокала…»), с плохо сдерживаемым возмущением («как прекрасна обнаженная Гласность, и как беззащитна! Можно купить её, раскрутить на барабане это слово из девяти букв, намалевать три «М», бабочек, Леню Голубкова, Инкомбанк, Премьер—ЭсВэ, Холдинг, Супремекс…»), невольно переходящим в хорошо контролируемое негодование, по нарастающей («мы не можем больше терпеть этого позора и этой муки, когда по всей России идет массовый, планомерный отстрел таких замечательных людей!..»).

Короче, примите соболезнования.

Ты ушел, Влад, но начатое тобой дело живет.

«Я тебя никогда не забуду, ты меня никогда не увидишь…»

Мы помним тебя.

Точно как на типовом памятнике из гранитной крошки: «Помним, любим, скорбим». И рядом, в позеленевшей майонезной баночке — увядшая гвоздичка, стаканчик двухсотграммовый с водочкой, и бутербродиком с килькой в томате сверху прикрыт.

«Смиренное кладбище».

Так, вперед, к станку, за компьютер, то есть.

Обозреватель, помешивая ложечкой кофе, с тяжелым вздохом уселся за компьютер и задумался.

Название.

Точно — как же это назвать?

Хорошо бы обыграть название какой–нибудь передачи, которая ассоциируется с именем покойного. «Взгляд», «Поле Чудес», «Тема», «Час Пик».

Первую мысль Обозреватель забраковал сразу же, хотя искус назвать заметку вроде «Его взгляд был честен», «Прощальный взгляд» или «Взгляд через оптический прицел» конечно же, подмывал.

Фантазия у журналистов вообще очень скудна, слаборазвита фантазия (особенно у искалеченных журфаком), и такая идея наверняка пришла в голову не только ему — сколько теперь по всей Москве сидит таких борзописцев, как он, и за ночь строгают?! Десятка три, не меньше, а то и больше… А сколько на радио, на телевидении?

Впрочем, на телевидении, если верить Главному, завтра забастовка.

Тоже самое и со вторым: «Убийство в Поле Чудес», «Киллер — это страшное слово из шести букв»… «Кровь на барабане»… Почему–то некстати вспомнилось: был в семидесятые такой шлягер, какой–то проходимец мелодию из гитарного «Романса» Гомеса списал: «Барабан был плох, барабанщик — бог…»