Те синие дни и солнце из детства…

Последние слова Антонио Мачадо

Предисловие

Я не думал, что когда-нибудь опубликую эту книгу, потому что наивно полагал, что после распада Союза советское прошлое Грузии останется лишь горьким воспоминанием. Но, оказывается, прошлому свойственно возвращаться, особенно когда мы сами никак не можем с ним расстаться.

Мы распрощались только с тем временем, но не с мышлением страны, которую называли империей зла и в которой добро встречалось так редко. В сверхдержаве, которая первой покорила космос, не смогли сшить джинсы… Что может быть добрее и безобиднее джинсов? В Советском Союзе действительно не освоили их пошива, чему нашли самый невероятный выход: джинсы попросту запретили.

Вожделенные, как и свобода, запрещенные джинсы оказались слаще запретного плода, и советские люди стремились обрести их любым, даже не совсем законным путем. Среди джинсов, ввезенных из разных стран, иногда даже можно было найти настоящие! В то время в Грузии многие считали, что настоящие джинсы (да и вообще все настоящее) обязательно должны были быть американскими, ведь советская пропаганда яростнее всего боролась именно с Соединенными Штатами. Идеология Москвы (с особым рвением) противостояла американским ценностям (в том числе и джинсам), и советские люди наивно полагали, что там, где джинсы, – там и счастье.

А там, где не было джинсов, не было и понятия собственности как основы независимости – свободным можно было стать, только сойдя в могилу. Вернее, твоя личная свобода лишь тогда не беспокоила советскую власть, когда ты уже покоился в земле, и поэтому, в отличие от других видов собственности, могилы не отбирали. Советские атеисты прекрасно знали, что рано или поздно они тоже будут преданы земле, и проявляли к ней лояльность, более того, они почитали усопших так же, как и все остальные люди.

Может, существовала и другая причина, но факт остается фактом – могильная земля была единственной формой собственности, которую советская власть отдавала народу без сожаления, с этого и началась деградация советских грузин. Тогда, в советский период, даже вкус у грузин изменился, и люди утратили чувство меры: раз единственным, что составляет их собственность, были могилы, они стали создавать надгробия, каких никогда прежде не было. До того грузинские могилы были просты до гениальности, но в советской Грузии изменилось отношение не только к могилам, но и к самой смерти: так на могилах появились мраморные скамейки, столы и даже мотоциклы и автомобили. И хотя эти автомобили владельцы при жизни оформляли на чужое имя, советский грузин точно знал, что, в отличие от всего остального, могильная земля будет его неотъемлемой собственностью, на которую никто и никогда уже не посягнет. Поэтому за ней ухаживали, украшали (каждый по своему разумению), обустраивая ту единственную собственность, которой владели. Это было время, когда запрещалось «самовольное строительство»: даже простую стену никто не мог сложить – ни в своем доме, ни во дворе. Но на кладбище советская власть ничему не препятствовала: на могиле можно было хоть дворец возвести, никто и слова бы не сказал, потому что эта земля была землей освобождения, и могила была единственным местом в советской Грузии, на которую не распространялась советская власть.

У власти тоже были грузины. Они (тогда) больше любили мертвых, чем живых, почитали их больше, чем живых, но для того, чтобы человеку была гарантирована собственная могила, все же существовало одно советское правило – надо было умереть своей смертью. Если убивали они (для этого в Советском Союзе обычно прибегали к расстрелам), то нечего было на это и надеяться: по их логике, расстреляному могилы не полагалось, лишь грузинская земля, в которой тебя обязательно бы похоронили, но могилы как таковой не было бы. Соединился бы ты с грузинской землей где-нибудь подальше от города, швырнули бы тебя в вырытую яму так, чтобы никто этого не видел (даже случайно) и никогда не узнал бы, что на этом поле, под этой травой, покоятся сотни расстрелянных. И даже те, кто рыл эту яму (не могилу, просто яму), уже на следующий день не смогли бы найти и узнать место, куда сбросили тебя накануне ночью. Но иногда так же невозможно понять человека, как невозможно понять Вселенную, столь же огромную, как то поле, где спустя двадцать лет один из могильщиков все же нашел свою жертву.

Он не был убийцей, он был просто могильщиком – если бы он был убийцей, то не запоминал бы, а сразу забыл бы это место. А он точно запомнил ту траву, под которой должен был покоиться Гега Кобахидзе. Голоса травы Трумена Капоте никогда не помогут найти вырытую двадцать лет назад могилу, и никогда ни один из могильщиков Шекспира или Галактиона не стал бы никого оплакивать. Впрочем, он и не плакал, он просто рыл могилу, рыл той холодной ноябрьской ночью и при свете луны запоминал тайну, которую через пятнадцать лет шепотом поведал матери Геги Кобахидзе. Мать Геги, Нателла Мачавариани, которой за эти годы уже не раз шепотом клялись, что точно знают, где сейчас ее сын, сразу поняла, что вот этот человек действительно что-то знает.

Он просто не мог не знать – у него не было лица, вообще не было, не было из-за того, что он видел. Его лицо было скрыто отражениями воспринятой им боли и удивления, и Нателла Мачавариани догадалась, что и сам этот человек уже мертв, давно уже мертв, и поэтому он действительно может знать истории других мертвецов. На протяжении многих лет в поисках сына она следовала за всеми, даже за теми, кого считала специально подосланными. Следовала и за теми, кто требовал вознаграждения за информацию, а потом бесследно исчезал с московского или ленинградского вокзалов.

А оттуда путь в северные, сибирские, лагеря лишь начинался.

Трудно поверить в смерть при жизни, тем более в смерть сына, потому что смерти сына просто не существует, особенно когда эту смерть от тебя скрывают и официальный ответ под таким же запретом, как и официальная мечта. Но надежда не может быть официальной, надежда – одна, она твоя, и ею можно жить. С этой надеждой можно искать своего приговоренного к смерти сына, которого, оказывается (а вдруг?), не расстреляли и который отбывает пожизненное где-то в Сибири, в очень отдаленном лагере, но он все же жив.

И на протяжении всех тех долгих лет всегда появлялись люди, которые уверяли, что видели Гегу (или кого-то, похожего на него) в России, в каком-нибудь лагере особого режима, видели живым. И родители искали – искали не потому, что не догадывались, что в этом грёбаном, бескрайнем и безадресном Советском Союзе невозможно найти расстрелянного сына, а для того, чтобы не потерять надежду.

А когда и надежда умерла, появился могильщик.

Под конец родители поняли, что лучше знать правду, даже самую страшную, знать, где их дети, – даже если они мертвы. И когда могильщик пришел, Нателла Мачавариани сразу догадалась, что этот человек что-то знает, знает больше, чем те, кто приходил к ней с нашептываниями. Она почувствовала, что именно этот человек будет могильщиком их надежд.

Их было немного, шли они скрытно: несмотря на то что секретаря тогдашнего ЦК уже называли Президентом (Гиорги вместо Эдуарда), на самом деле это был именно он – тот, который лучше всех знал, кто и когда был убит, но все же хранил молчание.

Шли тихо, было холодно, но женщин не пугали ни холод, ни сырая земля, которую они копали бы вместе с мужчинами, если бы те не отказались от их помощи. Шел дождь, иногда он прекращался, но земля давно уже превратилась в вязкое месиво, и вплоть до самого последнего момента на том бесконечном поле слышалось учащенное мужское дыхание.

Женщины не боялись, но Нателла Мачавариани все же была поражена точностью могильщика и старалась запомнить его лицо, но это было невозможно, ведь у могильщика действительно не было лица. Поле же и вправду было бесконечным – бескрайнее кладбище, где под покровом ночи хоронили вынесенные из города трупы. Людей, которых десятилетиями расстреливала советская власть, хоронили безымянно, без гроба, без могилы. Грузины называют гроб «сасахле» – дворец, – для того чтобы смерть казалась легче, но тех, кого расстреливала советская власть, хоронили без гробов. Поэтому даже сам могильщик удивился, когда послышался звук удара холодной лопаты (наконец-то!) по гробу, и только тогда он вспомнил, что этот был исключением – его опустили в яму в гробу, и теперь уже могильщик более уверенно повторил ту фразу, из-за которой все они сейчас были здесь. Он точно знал место, где был погребен Гега Кобахидзе.

Гроб был металлическим, а не деревянным (как положено), и при этом звуке Мише Кобахидзе стало плохо. Так плохо, что женщины решили дать ему воды, но воду не нашли, и жилья поблизости не было. Более того – вдруг никто не смог вспомнить, откуда, с какой стороны они пришли и где дорога, по которой они сюда добирались. Когда они шли из Тбилиси, все, не сговариваясь, старались запомнить дорогу, но как только раздался этот звук, дорога исчезла, и они оказались в незнакомом городе, в городе, который, как оказалось, существовал здесь же, совсем рядом с Тбилиси, с 1921 года. Это был подземный город. Сверху его скрывали полевые цветы, а внизу он таил новейшую историю Тбилиси и Грузии. Это поле скрывало историю Грузии XX века – в это подземное царство чаще всего попадали прямо из подвалов. Здесь покоились те, кому советская власть при жизни не подала бы воды, а мертвым вода уже не нужна. Поэтому никто не догадался (и сейчас не помнят), откуда, когда Мише Кобахидзе стало плохо, могильщик принес воду (жилья-то поблизости не было!), и всего несколько секунд оставалось до того момента, как поднимут крышку гроба. Они все же пропустили этот момент, хотя, кто знает, сколько раз представляли себе эту последнюю секунду родители Геги Кобахидзе. Гроб вскрыли остальные. Натия Мегрелишвили сразу же опознала покойника, но это был не Гега.

Но до того, как нашли гроб, в дождливую ночь 1999 года, когда на огромном, привольно раскинувшемся поле, где ничего не указывало на то, что здесь вообще кто-нибудь может быть похоронен, несколько человек с напряженными, взволнованными лицами копали землю, тот человек со странным лицом, в ответ на молчание Нателлы Мачавариани, громко сказал:

– Это то место, я точно помню.

– Уже пятнадцать лет прошло, – сказал кто-то.

– Здесь могила Геги, я помню точно.

Мужчины молча продолжили копать, и в тишине до тех пор слышалось их учащенное дыхание, пока одна из лопат не ударилась о гроб. При этом звуке все замерли, но лишь на секунду, и продолжили копать, потом подняли гроб наверх и поставили на край свежевырытой яма.

Когда мужчины подняли крышку, женщина быстро повернулась и стала ждать их реакции. Мужчины же озадаченно смотрели на труп, который после стольких лет опознать было сложно. И тогда Натиа Мегрелишвили, хотя и тихо, но уверенно сказала:

– Это не Гега.

Эка Чихладзе и представить не могла, что ей когда-либо придется вновь увидеть Сосо Церетели, на котором и через пятнадцать лет все еще были те джинсы, которые она запомнила с их последней встречи за несколько дней до угона самолета…

Тина

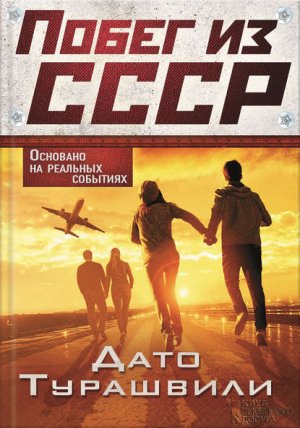

А пятнадцать лет назад, 18 ноября 1983 года, в открытой двери неудачно угнанного и приземлившегося в аэропорту Тбилиси самолета, в ожидании страшного финала, стояла молодая женщина с лимонкой в руках, и на ее лицо капал дождь.

Как раз для того, чтобы ускорить неизбежный финал, и стояла Тина с гранатой у входа в самолет – для того чтобы власти наконец решились сделать то, что собирались. Мучения людей в самолете затянулись настолько, что они только и мечтали, чтобы все поскорее закончилось: и те, кто наблюдал за событиями снаружи, и те, кто сидел внутри. Хотя в этом изрешеченном пулями самолете сидели не все – среди пассажиров и членов экипажа были погибшие, тела некоторых из них так и остались лежать у выхода из салона. Там были и раненые – тишину салона разрывали их стоны, а кто-то шепотом умолял Тину не взрывать гранату. Тина долго не отвечала, но потом все же ответила, скорее для себя и как бы со странным сожалением:

– Успокойтесь, она не настоящая.

Но и после этого на лице женщины, что просила, так же как и на лицах остальных, все еще оставался ужас, а Тина искала взглядом самое главное и дорогое лицо. Нашла, но лишь на секунду заглянула в глаза Геги.

Их взгляды встретились всего на одну секунду, потому что именно в этот момент расположившийся над их головами спецназ начал штурм, и салон наполнился белым дымом…

Она с самого детства была красавицей, нравилась мальчикам – всюду, куда бы она ни шла, они старались произвести на нее впечатление: в школе, на рисовании, на английском.

Но когда она выросла, все это начало ее раздражать: Тине казалось, что ее красота интересует парней гораздо больше, чем ее творчество, которое она считала более интересным, чем свою внешность.

Тина думала, что ее душа гораздо интересней, глубже, чем ее внешняя красота, но парни этого не замечали. Возможно, как раз из-за этого она так никого и не полюбила до знакомства с Гегой.

Тина уже была студенткой Академии художеств, когда Гега где-то случайно увидел ее рисунок и разузнал номер телефона автора. У автора того рисунка оказался такой голос, что, казалось, ее обладательница поверила бы всему, что бы ни сказал ей Гега, а Гега сказал, что ему очень понравился рисунок, он хотел бы познакомиться с автором, но хочет сразу сказать Тине, что он инвалид. Гега потом долго не мог понять, почему он тогда так зло пошутил, но ответ Тины его просто ошеломил:

– Не важно, что вы инвалид, для меня в человеке главное – его духовное здоровье.

Девушка, у которой был такой детский голос, скорее походила на ангела, чем на студентку Тбилисской Академии художеств, и Гега сразу повесил трубку. Скорее всего, от растерянности и неожиданности – такого ответа он действительно не ожидал. Гега даже не думал, что современная тбилисская девушка может оказаться такой, и жалел, очень жалел, о своей глупой шутке, хотя старался оправдать себя тем, что так и не сказал Тине, кем он был на самом деле. А Гега был очень молодым, всего двадцатидвухлетним актером, на его счету уже было несколько успешных ролей в кинофильмах, и его фамилию в Грузии знали все, кто любил кино. Как талантливый актер и просто красивый парень, Гега был очень популярен в Тбилиси того времени, особенно среди молоденьких девушек. А вот этого Гега как раз и не хотел. Он не хотел использовать свою популярность, поэтому и выдумал, что он – инвалид и не может передвигаться без коляски. Гега подумал еще немного, и решил, что теперь отступать будет только хуже, и снова набрал номер Тины.

– Слушаю, – раздался тот же детский голос, по которому Гега уже успел соскучиться, хотя девушка с этим голосом вновь заставила его растеряться, и от неловкости он раскашлялся. Гегу считали самым талантливым из молодых актеров, но сейчас ему роль явно не давалась. Вдруг ему стало стыдно за то, что он усомнился в своем профессионализме.

– Это опять я, – робко произнес наконец Гега и кашлянул еще раз.

– Куда вы пропали? – искренне удивилась Тина.

– Никуда, просто разъединилось.

– Что вы сказали?

– Когда?

– До того как разъединилось.

– Сказал, что я инвалид и передвигаюсь в коляске.

– Не страшно, если вы не против, я могу прийти к вам домой и принести свои рисунки.

– Нет, что вы, не хочу вас беспокоить, к тому же…

– Что к тому же?

– Я и так почти все время дома и предпочел бы встретиться где-нибудь, вы меня понимаете?

– Конечно. Я вас прекрасно понимаю. Мне просто не хотелось вас беспокоить, а вышло наоборот.

– Где вы скажете, там и встретимся.

– Я приду туда, где вам будет удобней.

– Лучше я вас встречу у Академии, после лекций.

– А как вы меня узнаете?

– Вы сами легко меня узнаете – не думаю, что еще у кого-нибудь, похожего на меня, будет свидание перед Академией.

– Я же сказала, что прекрасно понимаю ваше состояние…

– Но, наверное, все же неприятно, что после лекций такую красивую девушку, как вы, встретит инвалид в коляске с колесиками…

– Такую красивую, как я? Вы что, знаете, как я выгляжу?

– Не знаю, но какой бы вы ни были, подруги, наверное, все же удивятся, увидев перед Академией вашего поклонника-инвалида.

– Моя жизнь – это мое личное дело.

– Завтра?

– Что завтра?

– Можно я приду завтра?

– Завтра лекции у нас заканчиваются в три.

– Я подойду к трем, буду стоять, вернее, сидеть у памятника.

– Как только лекции закончатся, я выйду.

– Тогда до завтра.

– Наверное, я вас уже утомила?

– Нет, что вы…

Гега действительно не устал, но он не хотел, вернее, не мог продолжать разговор и, попрощавшись с Тиной, повесил трубку. Потом, улыбнувшись то ли от удовольствия, то ли от радости, обнаружил, что в этом городе, оказывается, живут и совсем другие девушки. Может, их очень немного, может, одна только Тина, но все же…

Гега понял и то, что Тину нельзя обманывать, что это действительно была совершенно неуместная шутка, а Тина была похожа на человека, обидеть которого Гега хотел меньше всего. И поэтому всю ночь, слушая любимые диски, он думал. И посреди ночи решил, что на следующий день пойдет в Академию художеств, встретится с Тиной, все ей объяснит и обязательно извинится. Решение было принято, но до утра Гега так и не заснул: он думал о том странном детском голосе, который был у Тины – девушки, так не похожей на других…

Днем он зашел к Дато. Дато Микаберидзе был другом Геги, и у него была куртка, настоящий «вранглер», которая Геге очень нравилась. Но он никогда не говорил об этом другу, потому что, будучи по натуре очень добрым, Дато тут же снял бы с себя эту куртку и подарил ее Геге. Он действительно был добрым, и не потому, что его отец работал в министерстве (по линии «Интуриста») и не пожалел бы джинсов для любимого сына.

Нет, не поэтому.

Просто Дато был очень добрым парнем, вот и все.

В то утро Гега решил одолжить у Дато эту вранглеровскую куртку, на один день, точнее, на полдня – встретился бы с Тиной, извинился, а вечером вернул бы куртку хозяину.

Он громко позвал Дато с улицы, но в окно выглянул Важа – младший брат Дато. Важу прозвали Простак, и он, как и старший брат, был отличным парнем. Гега приветственно поднял руку:

– Как ты?

– Ничего.

– Не в школе?

– Сгорела.

– Когда?

– Сегодня утром. И сейчас еще горит.

– Ва!.. А где твой брат?

– Не знаю. Когда я проснулся, его уже не было дома.

– Тебя, наверное, пожарные сирены разбудили…

Оба громко, от души, рассмеялись. Потом Гега снова поднял руку, прощаясь с Простаком. Он уже повернулся, но Важа не отставал:

– Ты что-нибудь хотел?

– Ничего, потом зайду.

– Скажи.

– Ничего особенного, вранглеровскую куртку на один день хотел позаимствовать.

– Подожди.

Простак исчез, а через несколько секунд он уже стоял на улице перед Гегой с джинсовой курткой в руках.

– Бери, Дато все время ходит в ней, а сегодня как раз оставил. Везет тебе.

– Не надо, пусть у вас будет, потом возьму.

– Бери, на самом деле она моя. Папа привез ее мне, но она оказалась велика. Дато ее временно носит. Потом все равно мне достанется. Это настоящий «вранглер». Не сносится, и ничего такого…

Гега улыбнулся и протянул Простаку руку.

– Сегодня же верну.

– Когда хочешь, тогда и верни, все равно она мне большая. А хочешь, носи, пока я не вырасту.

Теперь уже громко смеялся Гега.

– А Дато?

– Дато в монастырь уходит, в монахи, зачем ему джинсы…

И Важа тоже рассмеялся, а Гега вспомнил, что в каком-то монастыре у Дато действительно был друг монах и он в последнее время часто к нему ездил. Пару раз он обещал взять с собой и Гегу, но пока это были только обещания. Правда, сейчас Геге было некогда думать об этом, он поблагодарил Важу и по-тбилисски его обнял.

Тбилиси был столицей Грузии вот уже тысячу пятьсот лет, и, как во всех столицах, в нем случалось столько же хорошего, сколько и плохого. Но для Геги ничего не могло быть хуже того, что на Земеле, еще до того как он свернул на подъем к Академии, его остановили трое, с ножами, и потребовали снять одолженную для свидания джинсовую куртку. Тогда по Земелю еще прогуливались тбилисцы, поэтому было немного странно, что когда какой-то тип сказал Геге – братан, дело есть, на минутку, и увлек его к подъезду, среди прохожих не оказалось никого из знакомых. Но для самого Геги гораздо более странным было то, что, когда в том подъезде обозначились еще два столь же счастливых типа, он ничуть не испугался. Наоборот – улыбнулся и очень спокойно сказал:

– Зря стараетесь, не снимете!..

Гега был актером, правда, всего двадцати двух лет, но уже хорошим актером, и в том подъезде он очень спокойно произнес эту фразу. Произнес, как глубоко уверенный в себе человек, и больше всего это спокойствие удивило самого Гегу. Удивило, поскольку он-то никогда не претендовал на геройство – он прекрасно знал, что в Тбилиси того времени нередко снимали джинсы с прохожих. И так же, как другие, не раз думал о том, как сам он поступит в таком случае. Гега был уверен, что не стоит рисковать жизнью из-за брюк или куртки, он никогда не был сторонником бездумного героизма там, где в этом просто не было необходимости. И в другом месте, в другое время, он без слов, с улыбкой, уступил. Но в тот день Гега повел себя иначе, наверное, потому, что джинсовая куртка была чужой. А может, потому, что шел на свидание, на первое свидание с девушкой, которую не знал, но у которой был такой красивый голос…

Тина Петвиашвили и Гега Кобахидзе

Ножи были только у двоих, и до того, как убежать, оба успели ранить Гегу. Тогда в Тбилиси, даже во время драк, удары ножом в основном наносились в ногу или в зад, но Гегу ударили не только в ногу, но и в живот, может потому, что, сами того не осознавая, хотели порезать ту самую куртку, которую так и не смогли с него снять.

Когда Гега вышел на улицу, он смог сделать всего несколько шагов, истекая кровью, упал и потерял сознание. Свалился там же, прямо на тротуаре.

Он пришел в себя в больничной палате. У изголовья кровати плакала мать и осторожно, очень осторожно и нежно гладила его руку.

– Где Тина? – спросил Гега, посмотрев на мать.

– Кто такая Тина? – спросила Нателла и утерла удивленные мокрые глаза.

– Не знаю, я ее тоже не знаю, – произнес через некоторое время Гега и улыбнулся.

Это была чистая правда, Гега действительно не знал Тину, после лекций долго стоявшую перед Академией художеств, там, куда должен был прийти парень в инвалидной коляске. Но на встречу с Тиной так никто и не пришел. Ну как пришел бы на свидание Гега, если как раз в это время ему в больнице делали операцию и только через несколько дней он смог позвонить Тине.

– Извините за то, что я не пришел и не позвонил, я и сейчас еще в больнице.

– Здорово.

– Что здорово?

– Извините, нехорошо вышло, я совсем другое хотела сказать. Здорово то, что у вас уважительная причина и поэтому вы в тот день не пришли.

– Как только меня выпишут, мы сразу встретимся.

– Знаете, если вы не против, я могу навестить вас в больнице, принести фрукты или, если скажете, что-нибудь другое – то, что вы любите и что вас порадует…

– Не надо, сюда не приходите, меня скоро выпишут, и я сам вас повидаю, до свидания…

– Желаю скорейшего выздоровления…

Гега пролежал в больнице еще несколько дней, где его, как героя, навещали друзья и знакомые, и весь Тбилиси знал, что с Геги так и не смогли снять джинсы, но сам Гега упрямо шутил – не подождали, а то я бы отдал…

Этой упрямой шуткой он хотел сказать, что вовсе не был героем, и потом (через год), в тбилисской Ортачальской тюрьме, в камере смертников, Гега часто вспоминал эти дни в больнице, когда из него пытались сделать героя, а он хотел оставаться обычным человеком.

В больнице его долго не задержали, хотя он пока еще не мог ходить – по мнению врачей, это было всего лишь делом времени. На второй же день после операции братья Ивериели, учившиеся на медицинском друзья Геги, где-то достали и прикатили ему инвалидную коляску. По вечерам, когда, устав от похвал, он наконец оставался один, Гега катил в конец коридора, туда, где на розовой стене висел черный телефон, и звонил Тине.

С Тиной он встретился на второй день после выписки, прикатил в Академию в инвалидной коляске, без которой пока действительно не мог передвигаться, но Тина не простила ему ложь и целую неделю не разговаривала с ним. Он звонил ей каждый день, Тина трубку брала, и не отвечала. Гега пытался объяснить ей все, что мог, – Тина не отвечала, но, будучи хорошо воспитанным человеком, трубку не вешала и слушала Гегу. Но не отвечала ему.

Гега объяснял Тине то, чего не мог объяснить самому себе. Действительно, как можно было объяснить ту шутку, у которой не было иного объяснения, чем ирония судьбы? В том, что на первое свидание с Тиной Геге действительно пришлось отправиться в инвалидной коляске, возможно, действительно проявилась ирония судьбы. Хотя вскоре (где-то через неделю) он вернул коляску, и братья Ивериели отвезли ее в ту же больницу, откуда и взяли. Вранглеровскую куртку (мать тщательно отстирала кровь и любовно ее зашила) Дато так и не взял обратно, и, конечно, он пообещал Геге новые джинсы.

А Гега не хотел ничего, кроме Тины, он ни о чем не думал, кроме Тины. Только о Тине – самой красивой девушке на всей земле…

Отец Сосо

Он был известным профессором, одним из лучших умов своего времени, но то было советское время, и у него были свои законы. В шестидесятых-семидесятых годах прошлого века профессоров и ученых уже не расстреливали, но их вынуждали сотрудничать с советской властью. Большинство сотрудничало, ведь без этого никто никогда и не смог бы выехать за границу, ни на одну научную конференцию. Сотрудничество с властью, на первый взгляд, не было чем-то особенным, иногда за загранкомандировки с них ничего и не требовали, но это только на первый взгляд. В действительности же у них отбирали главное – право иметь и высказывать собственное мнение, право публично заявлять о своих политических взглядах, и при необходимости (а на самом деле всегда) они должны были быть сторонниками власти. Так оно и было: большинство советских ученых вместе с советским правительством покорно создавали одну большую советскую ложь. Конечно, бывали и исключения – те, кто не хотел от правительства никаких привилегий, ни квартир, ни автомобилей, (или правительство не желало их поощрять) – но их было мало. Сидели такие ученые по кухням своих хрущевок, там и работали, там же пили, и только там, на кухне, ругали советский режим. Правда, несколько человек (среди них и ученые) сидели по тюрьмам (а не на кухнях), но это уже были диссиденты…

Отец Сосо был одним из лучших, прославленных ученых советской Грузии – академик, к которому с особым почтением относился и сам Первый секретарь ЦК (фактический правитель) Грузии. Сосо как раз это и не нравилось – не нравилась близость и теплые отношения, которые были у его отца с властью: для антисоветски и либерально настроенной тбилисской молодежи того времени Эдуард Шеварднадзе, как карьерист-большевик, был личностью абсолютно неприемлемой. Чтобы выдвинуться в советской иерархии, не требовалось особого ума или образования, нужно было нечто иное – именно то, чем обладал (например) Шеварднадзе, который с чисто провинциальным упорством успешно продвигался от прекрасной гурийской деревушки к вершине прекрасной советской карьеры. Уже в начале шестидесятых (в борьбе с тбилисскими конкурентами) он стал в Грузии первым лицом и вскоре, без особого труда, завоевал симпатии местной советской интеллигенции. Хотя это было, скорее, заслугой самой грузинской интеллигенции, а не Первого Секретаря, поскольку на протяжении десятилетий (вместе с моралью) падали и ее мыслительные способности. Когда, идя к власти, Шеварднадзе начал аресты подпольных дельцов, грузинские интеллигенты искренне радовались, думая, что задержание Отара Лазишвили и было настоящей борьбой с коррупцией. Они не знали, что гонимый, вынужденный действовать подпольно, частный предприниматель в действительности и есть та самая основа, на которую опирается государственная экономика всех нормальных стран. Подпольные дельцы советского периода были людьми смелыми, и только они и могли составить средний слой общества – хребет нормального государства.

Обманывать старших всегда легче, чем детей. Когда отцы обманулись, дети догадались, что Шеварднадзе – это страшный человек, ведь среди арестованных был и его друг, которого вскоре расстреляли. Друг в Грузии всегда значил намного больше, чем товарищ (и не только из-за Руставели). Так грузинская молодежь того времени поняла, что новый Секретарь ЦК проливал кровь не зря – он наметил себе еще более высокую цель (кто знает, может, очень давно, еще с самого детства), и этой целью была Москва. Москве всегда нравились только те грузины, которые относились к своим с особой подозрительностью, и Сосо и его друзьям очень скоро стали совершенно ясны истинные намерения Шеварднадзе. Они возненавидели Шеварднадзе, и особенно Сосо, у которого из-за него осложнились взаимоотношения с собственным отцом. Ведь Сосо никак не мог поверить, что такому доброму человеку, как его отец, ученому, необходимо сотрудничать с такой злой властью. (Между прочим, Сосо, в отличие от большинства советских людей, вовсе не считал, что проблема в конкретном правителе, а не в советской системе правления.)

Сосо был студентом Академии художеств и хотел, закончив ее, стать материально независимым и отделиться от родителей. Он считал, что все это давно уже не походит на нормальную семью. С отцом Сосо не разговаривал, почти не общался и с матерью, неустанно старавшейся сберечь домашний покой – а это было совсем нелегко из-за Сосо, осуждавшего собственного отца.

Он не разговаривал с отцом и только отвечал на его вопросы, а когда перед отъездом на научный семинар в Америку тот спросил сына, что ему привезти, Сосо лишь улыбнулся.

– Ничего, – сказал он очень спокойно, но отец, обожавший своего единственного сына с первых дней его жизни, сейчас действительно заслуживал сострадания. Поэтому Сосо добавил еще два обязательных слова: – Большое спасибо…

Отец ничего не сказал своему единственному сыну. Он знал, что надо было привезти, ведь у него были студенты, а тогда мечтой любого молодого грузина были настоящие американские джинсы. И ради сына он впервые решил быть храбрым и решительным и, как только всевидящий спутник, сотрудник КГБ, хоть немного ослабит бдительность, купить Сосо в Америке настоящие джинсы, несмотря на то что он боялся, очень боялся…

Больше всего он боялся неизвестности, так как не знал, что последует за ввозом джинсов в советскую Грузию: может, и не будет никаких сложностей из-за этого неосторожного шага. Но могли наказать, и наказать очень строго – объявить выговор (с занесением в личное дело) или сместить с должности директора Института и исключить из партии. Об этом говорили бы по телевидению, а в прессе вполне могло появиться анонимное письмо о том, как, не устояв против западных соблазнов, советский академик поддался на провокацию капиталистов и купил сыну американские джинсы. В письме был бы и вывод. Набирая воображаемые очки, его вполне мог зачитать в конце передачи и диктор «…вот как ответил грузинский ученый на заботу советского правительства – променял интересы государства на дешевые капиталистические штаны».

Когда он (втайне от остальных членов делегации) покупал в Америке джинсы, ему слышался голос как раз того теледиктора, но он все равно был счастлив, ведь впервые в жизни сделал свободный выбор и принял политическое решение. Джинсы оказались совсем не такими дешевыми, как он думал. Возможно, и из-за того, что отправлявшимся за границу ученым и деятелям культуры правительство обменивало лишь незначительные суммы, а их иностранные гонорары полностью доставались властям. Но главной все же была сама покупка, потому что на обратном пути его ждала советская граница, которую, ради сына, он должен был пересечь вместе с джинсами. Проходя в аэропорту пограничный контроль, академик уже слышал голоса сразу нескольких теледикторов, на секунду мелькнула мысль самому достать из багажа джинсовые брюки и сдать их, но, собрав последние силы, он протер вспотевшие ладони (у него впервые в жизни вспотели руки)…

Когда прозвучал вопрос русского таможенника – не везет ли он что-либо запрещенное, грузинскому ученому захотелось заплакать, но на его открытый паспорт бесшумно капнула не слеза, а пот, и отец Сосо улыбнулся.

– Жарко, – сказал он, достал из кармана платок и протер лоб…

Таможенник не заметил, что на паспорт капнул пот, и повторил свой вопрос.

– Ничего, – вначале неуверенно, а затем уже более убедительно ответил академик, – ничего запрещенного.

Таможенник так испытывающе смотрел на прославленного ученого, что тому вспомнились его студенты и экзамены.

– Проверим? – И он посмотрел на чемодан. На ответ сил не было, и отец Сосо лишь кивнул, единственное, о чем он сейчас думал, были лежавшие в кармане таблетки от сердца, но лекарство надо было положить под язык так, чтобы таможенник этого не заметил. Это было нелегко, и начавшаяся у сердца, а потом охватившая все тело боль не прекращалась.

Когда он открыл глаза, все уже закончилось. Женщина в белом халате держала его запястье и с сожалением качала головой:

– Очень долгий путь проделали, переутомились, а чего вы ждали, не в обиду будь сказано, уже не мальчик, впредь должны избегать длительных путешествий.

Его багаж так и не открыли, ни в аэропорту, ни потом, и, только приехав домой, он распаковал свой чемодан, где, нетронутые, лежали купленные в Америке джинсы.

Он не знал, что же произошло в действительности, открывали или нет его багаж в аэропорту? Может быть, и джинсы видели, но не удивились и не возмутились, чего так боялся грузинский ученый, не знавший точно о том, что сейчас происходит в Советском Союзе, хотя точно знал, что происходило в Вавилоне несколько тысячелетий назад. Он и сейчас жил там – в Месопотамии Гильгамеша, вместе с древними шумерами.

О происшествии в аэропорту он ничего не рассказал ни жене, ни сыну и молча, с гордостью, протянул Сосо привезенные из Америки «настоящие» джинсы. Сосо улыбнулся, поблагодарил. Нетрудно было догадаться, как перенервничал, переходя советскую границу, отец.

Сосо давно уже повзрослел, но его мать была грузинской матерью – она попросила сына примерить джинсы и показаться, но сын лишь улыбнулся, поцеловал мать и заперся в своей комнате.

Всю ночь он рисовал и слушал «Лед Зеппелин». И лишь иногда поглядывал на перекинутые через спинку стула новенькие джинсы, переводя взгляд на висящий на стене плакат Мика Джаггера. Несколько раз, устав, устраивал перекур. Удовольствие от курения в такие минуты было совершенно особым. Джинсы Сосо так и не надел, он их даже не примерил. Когда Сосо лег, уже светало. И вскоре он уснул.

Утром, не позавтракав, Сосо подхватил под мышку джинсы и направился к Иракли Костава.

Иракли, друг Сосо, был сыном известного грузинского диссидента Мераба Костава. Мераб Костава – человек, которого ничто не могло сломить, – вот уже четвертый год отбывал наказание за антисоветскую деятельность в каком-то далеком сибирском лагере. Сосо точно знал, что отец Иракли не только не привезет сыну американские джинсы (как бы ему этого ни хотелось), но и в Грузию еще долго не вернется. Поэтому Сосо, недолго думая, наспех умылся и поспешил к другу.

Иракли тоже всю ночь не спал – он сочинял стихи и теперь, спросонок, долго протирал глаза, не веря, что эти «настоящие джинсы» теперь уже его. А когда поверил и понял, что именно ему дарят, улыбнулся, обнял Сосо и тихо, но очень убедительно сказал:

– Я не могу их взять.

Сосо знал, что так оно и будет (из-за самолюбия Иракли), поэтому заранее подготовил ответ:

– Если не возьмешь, я их порву.

– Это настоящие джинсы? – спросил Иракли и рассмеялся.

– Настоящие, американские, – в голосе Сосо послышалась обида.

– Значит, не порвешь, настоящие джинсы не рвутся.

– Тогда сожгу!

– Настоящие джинсы не горят и даже воду не пропускают, – смеясь, продолжил Иракли, и Сосо тоже рассмеялся.

Подаренные другом джинсы Иракли Костава проносил почти год, на улице взрослые провожали их взглядом, а малыши подходили поближе, чтобы лучше рассмотреть. За день до своего самоубийства, выстирав, он вернул их хозяину, а, увидев удивление на лице Сосо, все объяснил единственной фразой:

– Я очень устал, и они мне уже надоели.

Сказал и извинился.

Сосо подумал, что друг говорил о подаренных джинсах, но когда на следующий день он узнал о самоубийстве, то догадался обо всем. Вначале Сосо решил, что Иракли их всех переиграл, но потом вверх взяла злость на самого себя за то, что он ничего не почувствовал, не догадался, хотя бы накануне. И Сосо разрыдался, как ребенок.

После похорон Иракли Сосо нарисовал на правой штанине этих джинсов солнце, надел и стал их носить. Так и не снял, до самой смерти.

В них его и похоронили, втайне от всех, и по этим джинсам через пятнадцать лет Натия Мегрелишвили опознала его труп…

Гега

Отец Геги тоже был известным человеком – кинорежиссер, который совсем молодым снял удивительные фильмы и (в шестидесятые годы) стал одним из первых грузин, получивших приз на престижном международном кинофестивале. Уже тогда, совсем молодым, он был настоящим художником, мастером, истинной страстью которого был творческий процесс, а не призы и награды. Поэтому-то, в отличие от многих грузинских режиссеров старшего поколения, отец Геги не захотел вступать в ряды поддерживавшей режим советской интеллигенции, он решил жить только киноискусством. А поскольку коммунистов не устраивало, что в Советской Грузии живет непокорный режиссер (советская власть не могла допустить подобного прецедента), то проблему решили очень просто – отцу Геги запретили снимать фильмы. Конечно, официально никаких постановлений в ЦК не принимали, но неофициально ему объяснили, что возможности снимать у него не будет. Руководство советской Грузии прекрасно знало конформистский характер грузинской интеллигенции, и на этот раз оно тоже делало ставку на ее слабость, но отец Геги оказался волевым человеком – он научился плотничать и начал стелить полы, как простой рабочий. Бо́льшую часть тогдашнего грузинского общества, уже одуревшего и деградировавшего, считавшую физический труд неприличным, позорным занятием, возмутила принципиальность талантливого режиссера. Они сразу возненавидели это исключение из правил – человека, так не похожего на остальных. Человека, который пожертвовал собственным творчеством, но отказался принимать участие в совместной большой лжи, отказался выслуживаться и лестью добиваться благоволения правительства и Коммунистической партии.

Отец Геги был глубоко убежден, что неприличным и позорным было как раз то, что делали грузинские советские интеллигенты, а не простой труд – плотничье ремесло и настилка полов. Тогда не только весь Тбилиси, но и вся Грузия обсуждала эту странную (для них) форму протеста – вернее, спорила, спорили даже те, кто никогда не видел его фильмов, – но главным было то, что никто не знал, действительно ли отец Геги стелет полы. Может, это была легенда или просто история, сочиненная теми, кто страстно хотел, чтобы в Грузии, среди тех, кого тогда называли интеллигентами, нашелся хоть один человек, способный на настоящий протест против советской сласти.

Отец Геги оказался стойким человеком, он ничего не уступил, хотя никто точно не знал и того, действительно ли он, в знак протеста, забрал из советской школы своих детей, в том числе и Гегу, но тогда в Тбилиси об этом говорили больше, чем о русско-афганской войне.

Единственное, что все знали точно, потому что видели это, и чего действительно никто не оспаривал, был талант Геги. Из-за этого таланта и удачно сыгранных ролей в свой новый фильм на главную роль его пригласил Тенгиз Абуладзе, но в жизни Геги появился человек, ставший для него главным фильмом. Это была Тина – девятнадцатилетняя красавица-художница, в которую Гега без памяти влюбился. Их знакомство было странным, а отношения начались с ссоры. Но когда Тина помирилась с Гегой, то и она почувствовала и поняла, что в ее жизни он не был случайным человеком, – и тогда наступил день их настоящего первого свидания. Тине хотелось, чтобы в этом городе и во всем этом мире не было никого, кроме них, хотелось, чтобы их было только двое. И они встретились на проспекте Руставели на рассвете. Проспект был абсолютно пуст, и удивленный Гега даже слегка сердился на Тину за ее странное упрямство, ведь ему так хотелось спать (он еще никогда не вставал так рано), а Тина, наоборот, выглядела очень довольной. Сидела рядом с Гегой на длинной скамье со спинкой и с улыбкой наблюдала за единственным дворником, который с длинной метлой в руках неспешно продвигался по Руставели. Подметал он бесшумно, но шорох осенних листьев все же нарушал царившее кругом безмолвие. Но он не мог нарушить утренний покой, который почувствовал и Гега. Он посмотрел на Тину. А Тина, склонив голову, тихо, как будто боясь разбудить весь город, прошептала:

– В этом городе сейчас нас только двое: ты и я, и больше никого.

– Нас тут трое, – с улыбкой ответил Гега и посмотрел на дворника, но Тина, не обратив внимания на его шутку, опять прошептала:

– В этом городе и во всем мире только двое…

Гега вспомнил французский фильм «Двое в городе», который шел тогда во всех кинотеатрах Тбилиси, но не стал шутить. Гега даже не улыбнулся – он догадался, что, подшучивая, легко может потерять эту девушку. Поэтому всерьез задумался и, так, чтобы услышала Тина, переспросил:

– Только двое?

– Только двое: ты и я. Хочешь?

– Хочу.

– Можешь?

– Могу.

– Можешь завтра утром зайти за мной еще раньше?

– Еще раньше? Раньше этого еще темно…

– Встретимся до рассвета и поднимемся на Мтацминду.

– Пешком?

– Да… Посмотрим на восход солнца. Хочешь?

– Хочу, – робко сказал Гега, хотя точно знал, что не испытывал никакого желания подниматься пешком на Мтацминду и любоваться восходом.

По улице проехала первая утренняя машина. Удивленный водитель долго не отводил глаз от парочки, спозаранку устроившейся на скамейке.

– Пошли, – позвала Тина и встала.

Днем Гегу разбудил Дато. Мать Геги очень обрадовалась его приходу, Гега спал уже почти целый день, а вечером ему надо было идти в театр. (Грузинской матери и тогда было очень тяжело прерывать сон сына.)

– Он ушел на рассвете, вернулся, выпил чай и до сих пор еще спит, – с улыбкой рассказывала Нателла. Мать не сомневалась, что сын влюбился. Она с шумом распахнула перед Дато дверь его комнаты.

Дато зааплодировал, демонстративно громко, и когда Нателла вышла из комнаты, улыбаясь, спросил только что проснувшегося друга:

– Влюбился?

– Кто тебе сказал?

– «Голос Америки» передал, – весело отшутился Дато, протянув руку к висящему на стене американскому флагу.

– Я и завтра должен встать пораньше.

– Твоя мать сказала, что сегодня ты поднялся с рассветом…

– А завтра надо встать еще раньше. До рассвета надо успеть подняться на Мтацминду.

– Хотите взглянуть на могилу Кеке?

– Хотим посмотреть восход солнца.

– Никогда не думал о том, где в Тбилиси всходит солнце.

– А на небо в Тбилиси ты когда-нибудь смотрел?

– Наверное.

– Ты помнишь, когда последний раз смотрел на небо?

– Нет…

– Это главный минус городов – неба не видно…

Удивленный Дато подошел к окну, посмотрел вверх, присмотрелся к небу и с улыбкой спросил у Геги:

– Это она сказала?

– Я сам догадался. – Гега улыбнулся в ответ и тоже подошел к окну.

– Отсюда и вправду не видно неба.

– Это потому, что здание перед нами выше нашего.

– А что делать тому, кто живет в Нью-Йорке?

– Жил бы в Нью-Йорке, на небо вообще не глядел бы.

– Пока ты не выбрался в Нью-Йорк, может, хоть раз съездишь в монастырь, в субботу, и Сосо поедет. Хоть небо увидишь, если ты так без него скучаешь. Великолепное место.

– Я же сказал, куда иду завтра. В следующее воскресенье…

Оба на несколько секунд умолкли, но потом Дато снова нарушил молчание и сменил тему разговора:

– В какой стороне милиция?

– В той, со стороны двора. Если бы и эта комната туда выходила, ночью вообще было бы не заснуть.

– Почему?

– Обычно по ночам людей избивают. Там такое слышно, что те, у кого окна спален выходят во двор, квартиры попродавали и переехали.

– Что значит избивают?

– Пытают.

– Кого?

– Преступников. Невинных людей у нас не сажают…

Лицо Дато стало таким серьезным и возмущенным, что Гега, не окончив фразы, улыбнулся другу:

– Шучу я, шучу, не волнуйся.

– Знаю, что шутишь.

– Но попадать в милицию все же не советую, – сказал Гега и крикнул матери: – Мы пошли!

Нателла вышла из комнаты, попрощалась с Дато и поправила на Геге воротник пиджака. Гега, как всегда перед уходом из дому, поцеловал мать. Нателла заперла дверь и, как обычно, выглянула в окно посмотреть на выходящего из подъезда сына. Гега знал, что в это время мать всегда смотрит на него из окна, поэтому он и сейчас, даже не оглянувшись, в знак прощания, как обычно, весело поднял левую ногу…

Гега Кобахидзе

Когда Гега посмотрел на окно Тины на третьем этаже, было еще темно, на секунду в освещенном окне мелькнул девичий силуэт. Потом свет погас, Гега достал сигарету, прикурил. С лестницы донесся звук быстрых шагов. Выходя из подъезда, Тина улыбнулась Геге и поблагодарила.

– За что спасибо? – искренне удивился Гега.

– Что проснулся. Нелегко встать так рано, – ответила Тина и, улыбаясь, пошла по тротуару.

– Смотря почему, вернее, ради кого, – ответил Гега, хотя и сам прекрасно знал, что такое раннее пробуждение действительно стоило ему немалых усилий и действительно далось очень и очень нелегко.

Тина ничего не ответила и снова улыбнулась Геге. Она как будто оберегала ночную тишину, и когда они вышли на вымощенную камнем старую тбилисскую улицу, тишину эту нарушал лишь звук их шагов. Подъем был длинным. Гега был уверен, что устанет, но он так и не почувствовал усталости, и когда они смотрели сверху на город, который еще спит, даже принесенная рассветом ночная прохлада казалась приятной.

А солнце неспешно, очень медленно, выплыло на тбилисское небо. Геге захотелось поблагодарить Тину за то, что он сейчас был здесь, но из-за царящей кругом тишины у Тины было такое счастливое лицо, что Гега понял – сейчас молчание ценней любых слов. Это молчание Гега нарушил лишь на обратном пути, когда они уже спускались с Мтацминды:

– На заход тоже отсюда надо смотреть?

– Заход отсюда не виден.

– А что будем делать?

– Надо поехать на море.

– Сейчас на море?

– Сейчас на море хорошо. Осеннее море…

– Никого не будет?

– Только ты, я и море. Хочешь?

– Хочу, – сказал Гега и робко коснулся правой рукой пальцев Тины.

Утро уже вступило в свои права, и по улицам двигались люди. Девочки в форме, что шли в школу, долго провожали взглядом такую красивую пару. Правда, они не знали, что Гега и Тина были самой красивой парой в мире оттого, что этим утром их пальцы впервые соприкоснулись…

Монах

– Хотел уважить вас, до самого конца довезти, но выше подняться не смогу, машину тоже жалко, – сказал водитель и выключил двигатель.

Ребята вылезли и выгрузили рюкзаки.

– Далеко отсюда? – спросил Сосо и посмотрел вверх, на вершину горы.

– За час дойдем. Если идти быстро, можно и меньше, чем за час, – ответил Дато.

– Тогда давайте отпустим этого человека. Снег свежий, он и вправду лишь зря будет машину мучить, – сказал Паата.

– Если бы у меня были цепи, я бы вас довез, но без цепей машина вверх не поднимется, это точно, машина советская…

У водителя явно отлегло от сердца, когда ребята так легко согласились. Он с радостью взял деньги у Дато, который, спеша, стал подниматься по заснеженному склону. Все потянулись за ним, но помедленней, а Сосо даже несколько раз останавливался и внимательно вглядывался в необычайно красивое заснеженное ущелье.

– Садись и рисуй себе на здоровье, – с улыбкой сказал ему Кахабер, удивляясь раннему снегу.

– Действительно, здесь очень рано выпал снег, – согласился с ним Сосо, и больше они не разговаривали. Они знали, что, когда поднимаешься по заснеженному склону, больше всего утомляет именно разговор.

Вскоре показался монастырь. Он был так красив на фоне белых гор, что все остановились. Сосо даже улыбнулся и произнес свою любимую фразу:

– Все же самый лучший художник…

– Кто? – спросил Паата, но Сосо промолчал и лишь махнул рукой в сторону монастыря. Там у входа рядом с маленькой девочкой, стоял облаченный в анафору монах и разглядывал гостей.

Потом монах и девочка стали спускаться по дороге и встретили ребят. Хозяин в знак приветствия по-монашески обнял Дато и братьев, а Сосо он пожал руку.

– Это Сосо, наш друг, художник, я рассказывал о нем. Говорил, что он хочет подняться, – объяснил монаху Дато, и все скинули рюкзаки.

– Да благословит вас Господь, – произнес монах, обращаясь, главным образом, к Сосо.

Он попытался было забрать и перекинуть через плечо его рюкзак, но идти оставалось совсем немного, и Сосо отказался от помощи – он сам донес рюкзак до монастыря, убеленный снегом двор которого был удивительно красив. В монастыре осталось всего несколько маленьких келий и трапезная, чуть побольше. Здесь, выгрузив продукты, ребята начали готовить еду.

Перед тем как приступить к трапезе, монах прочел «Отче наш» и перекрестился. Ребята последовали его примеру. Самой усердной была маленькая Эка, которая молилась вместе с отцом, потом, довольная, посмотрела на него, радуясь похвале. Во время трапезы она вела себя как взрослая хозяйка и так ухаживала за гостями, что ребята несколько раз даже улыбнулись. Отец был счастлив и очень доволен своей маленькой хозяйкой, время от времени он хвалил ее, а она с огромной любовью поцеловала дорогого отца, который был так важен для этих ребят, что это сразу бросалось в глаза.

Тишину во время трапезы нарушил Дато. Он произнес вслух то, о чем, похоже, думали и остальные:

– Как рано здесь выпал снег, а в Тбилиси все еще теплая осень.

– Такая у нас страна, – ответил отец Тевдоре, – маленькая, но удивительная. Здесь уже лежит снег, а на море, наверное, еще купаются. Господь дал этой маленькой стране все, но люди здесь утратили чувство благодати, даже самого Господа забыли.

– Почему? – неожиданно прервал его Сосо. – Несмотря на то что им запрещают ходить в церковь, люди в этой стране все же помнят Бога. И если у этой страны плохое правительство, это не вина народа.

– Правительство тоже состоит из людей. – Теперь уже монах прервал Сосо. – Правительство – часть того же народа, который вы сейчас хвалите.

– Я никого не хвалю, просто защищаю тех, у которых нет права выбора, и, следовательно, они не в ответе за тех, кто в правительстве. Народ лишили этого права, и нельзя с него требовать ответа за то, что творится в нашей стране. – Теперь Сосо говорил уже не так спокойно.

Он посмотрел на ребят. Они были гораздо спокойнее – они знали, что Сосо любит спор, но не ссоры: он никогда не обижал противника и всегда старался обосновать свою позицию.

– Вы полагаете, что если у этой страны будет избранная народом власть, а не назначенное Кремлем правительство, как сейчас, она будет менее атеистичной и не такой плохой? – очень спокойно спросил у Сосо отец Тевдоре и наполнил вином его пустой стакан.

Спокойствие монаха оказалось заразительным, неожиданно Сосо тоже успокоился, улыбнулся и с улыбкой же произнес:

– Будет или плохим или хорошим, но если правительство выберет сам народ, то он за него и отвечает, а не какой-нибудь мертвый или живой вождь. А может случиться и наоборот – это избранное правительство станет преследовать не верующих, как сейчас, а атеистов.

– Даже представить не могу такую Грузию, – вмешался Дато.

– Это вовсе не сложно, и те люди, которые сейчас ходят на парады, всей массой двинутся в церковь и креститься будут повсюду, где только ни увидят церковь…

– И что в этом плохого? – спросил у Сосо Паата, очень удивившись.

– Напоказ и неискренне плохо ходить и на парады, и в церковь.

– Наверное, в церковь все же лучше, – заметил брат Пааты и посмотрел на отца Тевдоре.

Монах ответил всем сразу, но объяснял он, чем же лучше ходить в церковь, чем быть атеистом, в основном для Сосо:

– Если человек, идет в церковь, пусть даже напоказ, это все же лучше. Там, в церкви, у него будет больше времени подумать о Боге и Истине, подумать о Любви, которой так всем не хватает.

– Коллективные раздумья всегда заканчиваются ненавистью, а не любовью, – вновь прервал монаха Сосо, но отец Тевдоре не рассердился и так же спокойно продолжил:

– Коллективное мышление всегда порождает режимы, а не свободу, и это верно, но свой путь к свободе ты можешь начать в церкви.

– А потом идти в одиночестве, как вы? – опять прервал монаха Сосо, и отец Тевдоре ответил гостю только через несколько секунд.

– Я предпочитаю искать свою свободу здесь, вдали от города. Здесь меньше шума и много времени для мыслей о Боге.

– И сколько времени вы собираетесь здесь пробыть? – Дато всех опередил и спросил отца Тевдоре о том, что больше всего интересовало и его друзей.

– Через год мне исполнится тридцать три, и я хотел бы быть здесь, если до тех пор мне не запретят.

– Кто?

– Приходили уже, три дня назад, но пока ничего не запретили, посмотрели книги и ушли.

– А когда запретят?

– Когда решат, что даже само мое пребывание здесь для них опасно.

– Чем?

– У страха глаза велики, а неверующий человек очень труслив.

Монах улыбнулся и указал ребятам на то, как рядом с отцом, прямо на столе, спит маленькая Эка.

– Устала, – сказал Паата и поднял Эку на руки.

– Думаю, вас я тоже утомил, – сказал отец Тевдоре и встал.

Остальные тоже поднялись, поблагодарили.

– Завтра вы должны увезти Эку. Начинаются занятия в школе, я приеду в конце недели и увижусь с вами в Тбилиси, – говорил отец Тевдоре уже вышедшему во двор монастыря Дато.

– Мы принесли продуктов на неделю, – ответил Дато и посмотрел на усыпанное звездами небо.

– Мне хватит, без проблем, главное, что вы принесли мед.

– Вы любите мед? – спросил у монаха Сосо.

– Сюда приходит олень, я его прикармливаю.

– Как? – искренне удивился Дато, и отец Тевдоре с улыбкой ответил.

– С руки.

– А я думал, что олени любят соль и кислое, а не сладкое, – сказал Сосо.

– Я тоже так думал. Может, остальные и любят соль, но вот этот олень любит мед – я наливаю на ладонь, а он слизывает.

– Какая ясная ночь, – выйдя во двор, сказал Паата и посмотрел на небо.

– Наверное, вот такое звездное небо Кант увидел, потому и удивился.

– Хочу у вас что-то спросить, – неожиданно сказал монаху Сосо.

– Пожалуйста, – ответил отец Тевдоре, – но не надо на «вы».

– Хорошо, – согласился Сосо. – А если тебе запретят здесь находиться, куда ты пойдешь?

– Пойду в другой монастырь.

– А если в другой не пустят?

– Тогда – в другую страну, и там найду свою частицу покоя, – с улыбкой ответил отец Тевдоре.

Сосо, тоже улыбаясь, переспросил:

– А если не выпустят в другую страну?

– Сбегу, – ответил монах, уже смеясь, а потом оглядел остальных. – А теперь, с вашего разрешения, я сбегу спать, утром рано вставать, да и Эка там одна, если проснется – испугается.

– Мне кажется, Эка никогда ничего не испугается, – со смехом возразил Дато и вместе с остальными попрощался с отцом Тевдоре.

Оставшись в монастырском дворе одни, ребята долго молчали и тихо курили. Потом Кахабер нарушил молчание, спросив Сосо:

– Ну что скажешь?

– О чем?

– Он согласится?

– Не знаю, не думаю. Пока ему ничего говорить не будем, – ответил Сосо и быстро сменил тему: – Что говорил Кант, что его удивляло?

– Звездное небо надо мной и мораль во мне, – сказал кто-то, и ребята снова посмотрели на небо, сплошь усыпанное огромными блестящими звездами. А луна была такой непривычно белой.

– Остановите кого-нибудь на дороге. А если нет, в три проедет тбилисский автобус, – сказал утром, обращаясь ко всем одновременно, отец Тевдоре и обнял всех по очереди.

Потом он много раз поцеловал свою маленькую Эку и, когда они уже спускались, издали, еще раз всех перекрестил. Уже с дороги маленькая Эка еще несколько раз помахала рукой оставшемуся стоять у монастырских ворот любимому отцу и послала еще несколько воздушных поцелуев человеку, которого любила больше всех на свете…

В тот же вечер снежную монастырскую тишину сменил ужасный шум, который ждал Сосо в доме его друга – здесь отмечали день рождения хозяина. Отмечали особыми, большими, бокалами и поэтому гости давно уже были навеселе. И хотя пьяней всех был сам тамада, он все еще требовал наполнять канци (рога) и внимания, но, кроме Сосо, его уже никто не слушал. Девушки танцевали, Сосо хотелось пить, а не слушать тамаду, как того хотелось тамаде, в который уже раз благодарившего Сосо за внимание. А Сосо не только был пьян, он устал, и, когда ему окончательно надоело без конца слушать тосты, он по-дружески попросил тамаду:

– Давай-ка, выпей…

Тамада поднес ко рту канци, но отставил и вздохнул.

– Не могу, мать его, – откровенно признался он, сел, уронил голову на тарелку и сладко уснул.

Сосо улыбнулся, забрал у тамады из рук канци, заглянул в него, выдохнул и стал пить. К нему с улыбкой подошел Гега, обнял, молча отобрал канци и вылил в стакан остававшееся в нем вино.

– Чего тебе? – спросил Сосо и жестом попросил дать ему сигарету.

– Дело у меня, покурим на балконе.

Сосо было лень, но он все же вышел с Гегой и с удовольствием закурил. Из комнаты доносился шум танцев, и Гега прикрыл дверь.

– Видел? – спросил он Сосо и тоже закурил.

– Кого?

– Отца Тевдоре.

– Монаха?

– Да.

– Да, видел.

– И что?

– Что «что»?

– Говорили?

– Да, говорили.

– О чем?

– О Канте.

– Ты о Канте говорить ездил?

– Завтра расскажу…

– Знаю я твое похмелье, завтра ты будешь полумертвый.

– Завтра седьмое ноября, в этот день все порядочные люди, так же как и я, должны быть полумертвыми.

– Почему?

– Чтобы этот день пропустить.

– Ты поэтому столько выпил?

– Я и не вспомнил, да и пить не собирался. Просто когда шел сюда, видел, как вывешивали красные флаги.

– Где?

– Повсюду.

– Пошли домой, мы с Тиной тебя проводим.

– Я еще выпью.

– Не надо. Если ты еще выпьешь, то можешь весь ноябрь пропустить…

Сосо улыбнулся, и Гега догадался, что друг согласен идти домой.

Спускаясь по лестнице, они болтали, но ноги у Сосо заплетались. Тина и Гега с двух сторон подхватили его под руки, и Сосо со смехом спросил:

– Я такой пьяный?

Но все же он обнял обоих и почувствовал, что счастлив. А еще что очень рад за своего влюбленного друга. Потом ребята остановили такси, и Сосо без устали болтал до самого дома, а, выходя из машины, обнял водителя и серьезно спросил:

– Что-нибудь передать таксистам Нью-Йорка?

В ответ водитель улыбнулся:

– Передавай привет…

– Я сам поднимусь, – заявил перед своим подъездом Сосо, поблагодарив Тину и Гегу.

– Мы собираемся на море на недельку, – сказал Гега.

– Сейчас? Не замерзнете? – удивился Сосо.

– Вместе не замерзнем, – ответил Гега и обнял Тину.

– Вы очень красивые для этого правительства, будьте осторожны, – сказал Сосо.

– Что?

– Вы очень красивые для советской власти, – повторил Сосо и стал подниматься по лестнице.

Тина и Гега не стали останавливать такси. Они шли пешком, а по обеим сторонам улицы, на высоких столбах, и вправду развевались красные советские флаги. Было уже поздно, и влюбленные молча шли по пустынной улице. Гега вдруг остановился и с улыбкой посмотрел на красный флаг. Тина сразу же догадалась, что он задумал. Она тоже улыбнулась, а Гега быстро залез на один из столбов, чтобы сорвать флаг. Он ухватился за флаг, потянул, сначала легко, и, когда уже собрался повторить, неожиданно под столбом остановился трехглазый милицейский мотоцикл. Ни Тина, ни Гега так и не поняли, откуда на пустынной улице так быстро и так беззвучно возник милицейский патруль. То ли от страха, то ли от растерянности оба словно онемели.

– А ну слезай! – крикнул усатый, что сидел за рулем, и выключил двигатель.

Второй был толстым, настолько толстым, что Тина даже подумала, как же этот толстяк помещается на сиденье, но тут же промелькнуло, что сейчас совсем не время размышлять об этом. Для большей убедительности усатый даже указал Геге пальцем, что тому следует спуститься, а Толстый достал откуда-то банку соленых огурцов и с оглушительным хрустом надкусил огурчик. Гега слез, натянуто улыбнулся безмолвной Тине и посмотрел на Усатого. А Усатый внимательнее вгляделся в Гегу и начальственно спросил:

– Ты что там наверху делал?

– Флаг целовал, начальник, – ответил Гега, которому вдруг показалось, что с этими людьми можно и подурачиться.

– Издеваешься? – строго спросил Усатый и посмотрел на коллегу.

Толстый все еще хрустел огурцом, но при этом, пытаясь что-то вспомнить, не сводил глаз с Геги и вдруг вскричал:

– Ты, парень, случайно не артист? Я тебя в кино видел – ты там жениться хочешь, а братья не разрешают. Это же ты?!

– Да, – кивнул Толстому Гега, – это я, артист.

– Ага, и я такой был. Хотел жениться, а старший брат не позволял, говорил, что раньше он должен. Если бы я его тогда послушал, до сих пор и был бы холостым. – Толстяк опять откусил соленый огурец и взглянул на Усатого. – Отпустим его, хороший парень…

Заводя мотоцикл, усач оглядел Тину, потом посмотрел наверх – на красный флаг, а затем так, чтобы слышал Гега, громко произнес:

– Не шути, сынок, с этим флагом, они такое не любят, не пощадят…

– Спасибо, – сказала Тина.

Но милиционеры ее не слышали – их мотоцикл был уже далеко, и на пустынной улице раздавался лишь шум советского двигателя…

Гия

– Подержи немного, – устало сказала мужу Манана и передала Гие ребенка, который плакал уже целый час.

Манана прикрыла дверь спальни и присела на кухонный стул. Она собралась было закурить, но передумала – сын заплакал громче, и Манана вернулась в комнату.

Его звали Гиорги, но все называли его Гией, и сейчас у него был настолько озабоченный вид, что в другое время жена обязательно бы улыбнулась. Но не сейчас: от усталости у нее так болели руки, что не было сил даже улыбаться.

– Давай, – сказала она, снова забирая сына у Гии.

– А мне что сделать? – робко спросил тот у жены, но в ответ Манана сказала именно то, чего он ожидал.

– Ничего.

Это был скорее голос уставшей женщины, чем рассерженной жены, но Гия все же вышел в кухню, открыл форточку и прикурил сигарету. Он курил быстро и нервно: как и всех молодых отцов, детский плач сводил его с ума, и это несмотря на то, что характер у Гии был спокойный, он многое мог стерпеть.

Он докурил, потом открыл холодильник. Холодильник был пуст, и Гия сердито захлопнул дверцу, почувствовав, что чуть не выругался. Но вдруг он успокоился, и на лице даже появилось некое подобие улыбки.

Гия тихо подошел к двери в спальню. Оттуда больше не доносился детский плач, он осторожно откинул висевшую на двери занавеску – мать и ребенок спали.

Гия снова закурил, но уже радостно, снова открыл форточку. Теперь он курил уже медленно и с удовольствием, не бросил, как обычно, окурок наружу, но потушил его водой из-под крана. Потом очень осторожно открыл крышку мусорного ведра и выбросил окурок в ведро. Снова открыл пустой холодильник и снова его закрыл.

– Удивлен, что пустой? – спросила жена, и Гия быстро повернулся.

– Я думал, ты спишь, – сказал он Манане и присел на стул.

– Я спала, но ребенку надо еду приготовить.

– А может, у него опять ушко болит?

– Может быть.

– А того лекарства больше нет?

– Нет, и у соседей уже просить не могу.

– Завтра куплю.

– На что?

– Куплю.

– Опять в долг?

– Куплю.

– Его же достать невозможно.

– У Чашки куплю.

– У Чашки очень дорого.

– Куплю.

– Выпьем чаю. А что насчет работы?

– Завтра будет ответ.

– Примут?

– Наверное.

– Тебя же никуда не берут, почему ты на этих надеешься?

– Они не знают, что у меня судимость.

– А если бы и знали? Тебя же официально оправдали, и в деле лежит подтверждение реабилитации.

– А его обычно никто не читает.

– А ты, конечно же, не говоришь, чтобы документы дочитали до конца.

– Конечно.

– Тебе гордость и самолюбие не позволяют.

– Не могу просить.

– Тогда почему же ты на них надеешься?

– А я все лишнее из документов вынул, а потом уже сдал в отдел кадров.

Муж и жена рассмеялись, но тут же вспомнили о с таким трудом успокоенном ребенке, и оба одновременно прикрыли рты руками.

– Давай я тебе быстро картошки нажарю, – сказала Манана. – Еще немного есть, мне не лень.

– Я не голоден, – ответил Гия, прикурил от газовой горелки и снова открыл запертую форточку.

Рано утром он вышел из дому.

Гия осмотрел сверток у себя под мышкой и сел в троллейбус, шедший в сторону площади Ленина. От площади он пешком спустился по улице Леселидзе и свернул к синагоге. Перед синагогой стояло несколько евреев, вот у них Гия и спросил, не видели ли они Чашку. Появление незнакомого человека насторожило евреев. До этого у Гии никогда не было никаких дел к Чашке. Он его даже не видел, но, как и все тбилисцы, знал, что Чашка торгует импортными и дефицитными лекарствами. И хотя Гия не знал, как выглядит Чашка, но догадался, что сейчас Чашка стоит здесь, среди этих евреев, и Гия, не таясь, открыто объяснил причину своего появления:

– Лекарство мне нужно, для ребенка…

Чашка тоже, благодаря генетической интуиции и большому опыту, догадался, что этот человек – на самом деле его клиент, а не агент из КГБ или ОБХСС.

– Пошли, – позвал он Гию, приглашая зайти на первый этаж стоявшего рядом дома.

Чашка открыл какой-то блокнот и предложил клиенту сесть. Гиорги попытался было рассмотреть комнату, просто из любопытства, но у Чашки не было на это времени:

– Какое лекарство тебе нужно? – спросил он Гию и заглянул в раскрытый блокнот.

– От боли в ушах, немецкое, для ребенка, три ночи уже не спит, соседка дала нам болгарское, но оно закончилось.

– Эх, болгарское и не помогает вовсе, тебе нужно или немецкое, или австрийское, – прервал его Чашка, профессионально раскинув руки.

– Есть? – спросил Гия и так разволновался в ожидании ответа, что собрался было закурить.

– Вообще-то это лекарство – большая редкость, да и дорогое очень, – начал Чашка, но теперь уже Гия его прервал.

– Не дороже же этого?! – сказал он, кладя на стол свой сверток, и поспешно развернул, демонстрируя Чашке его содержимое – новенькие американские джинсы, удивившие даже Чашку. Вначале он сам долго их разглядывал, а потом позвал со двора Моше.

Войдя, Моше сразу, без слов, понял, в чем дело, и тщательно осмотрел товар, потом, довольный, посмотрел на Гиорги и сказал так, чтобы слышал Чашка:

– Клянусь детьми, настоящие «левисы». Мы рядом с синагогой, Бог не даст соврать, – снова посмотрел на Гию и с деловым видом произнес: – На них клиентов полно, если оставляешь, цену назови.

– Лекарство мне нужно для ребенка, поэтому и продаю джинсы. Я в ценах вообще не разбираюсь, первый раз что-то продаю, – ответил Гия.

Чашка и Моше переглянулись. Чашка повернулся, достал из шкафа лекарство и протянул Гие:

– Деньги оттуда возьму, за остатком зайди завтра, возьмешь у Моше.

Гия ничего не ответил, положил лекарство в карман и попрощался с обоими.

Он знал, конечно, что ему и здесь откажут, но все же зашел в исследовательский институт, где ему сегодня должны были дать официальный ответ. В отделе кадров, как он и ожидал, Гие принесли извинения:

– Ваш вопрос рассмотрели, но вакансий нет и, наверное, в этом году уже не будет. Принесите документы через год, может, тогда…

– Через год я буду уже далеко, – ответил Гия женщине с ярко-алыми, густо напомаженными губами и вежливо забрал документы.

Он сунул бумаги под мышку и, как только вышел на улицу, тут же прикурил сигарету. Перешел улицу, потом ненадолго приостановился на мосту, спокойно выкинул документы в Куру и продолжил свой путь. Спросил у какого-то прохожего, который час, и сел в троллейбус. Он должен был повидать братьев и знал, что в это время оба будут дома, – было время обеда, а братья всегда обедали вместе со всей семьей.

Дверь открыл Паата и пригласил гостя в большую столовую. Есть почему-то не хотелось, но отцу братьев отказать Гия не смог – так он оказался за столом. Отец во время обеда читал газету, на которой особым крупным шрифтом было написано «Правда». В действительности у этой газеты с правдой не было ничего общего, и старший сын, с улыбкой, сказал отцу:

– Если бы в этой газете писали правду, она бы не стоила пять копеек.

– В советских газетах я читаю только зарубежные новости, – сняв очки, тоже с улыбкой, ответил сыну Важа.

Темур Чихладзе (отец Тевдоре)

– А советские новости тебя не интересуют?

– Советские новости мне «Голос Америки» сообщает, – все так же улыбаясь, ответил Важа, и все рассмеялись. – Так проще узнать правду…

Какое-то время никто не пытался нарушить тишину. Наконец хозяин дома, обращаясь к детям, спросил:

– А выпить мы гостю не предложим? А то потом скажет, что угощали всухую.

– Спасибо, но я спешу, – отозвался Гия и посмотрел на братьев.

– Если спешишь, выпьем по-быстрому, разве это не от нас зависит?!

– Мне уже пора, – сказал Гия, встал и снова посмотрел на братьев, – я к ребятам ненадолго заглянул.

– Ну что за молодежь, – с улыбкой сказал Важа, – хорошо хоть не в Америке живете, здесь-то не продается, а то вместо вина пили бы, наверное, кока-колу.

Он махнул рукой и встал. Гия еще раз поблагодарил хозяина и уединился с братьями в их комнате.

– Я уже готов, сегодня даже свои документы в реку бросил. – Гия сказал это спокойно, но очень убедительно и стал ждать реакции ребят.

– Ты, верно, Куру имеешь в виду? – пошутил Кахабер, а Паата очень серьезно спросил:

– Паспорт оставил?

– Оставил. А вы что сделали?

– А что мы должны были сделать?

– Вы же должны были того монаха навестить.

– Навестили.

– И что?

– Мы пока ему ничего не сказали. Через несколько дней он приедет, тогда и скажем.

– А он согласится?

– Еще не знаем.

– Надо уговорить. Монах нам очень нужен. Он оружие в самолет должен пронести.

– Знаем. Нас всех обыщут.

– Когда мы летом летали в Москву, этим же рейсом летел какой-то священник. Мы специально следили – его вообще не обыскивали, относились с особым почтением, подчеркнуто, чтобы все это видели…

– Знаю. Сейчас им так удобнее, вот поэтому нам очень нужен тот монах. Я твердо решил: при любом варианте – еду. Здесь у меня никогда работы не будет, это уже точно.

– У меня работа-то будет, и что с того? Семнадцатый год учусь, а дадут мне в месяц сто двадцать рублей, еще и вычитать будут.

– Я пошел, – прервал Паату Гия и встал.

Попрощался с обоими, достал сигареты:

– Покурю, когда выйду.

– В конце недели мы узнаем ответ монаха и сообщим.

– Жду.

Вскинув в прощальном жесте руку, Гия еще раз попрощался с братьями и ушел.

Дверь ему открыла жена, и он сначала поцеловал ее в щеку, а потом достал из кармана детское лекарство. С довольным видом Гия протянул лекарство Манане и сел на стул:

– Ну, как он?

– Спит.

– Завтра у меня и деньги будут.

– Тебя с такой радостью взяли на работу, что первую зарплату завтра же и выдадут?…

Гия улыбнулся.

– Мне отказали.

– Документы забрал?

Гия кивнул.

– Дай, спрячу. Может, когда и пригодятся.

– Куда спрячешь?

– Под твои «левисы».

Гия пытливо вгляделся в ее лицо: он старался угадать, знает ли уже Манана, какая судьба постигла его джинсы. Но, не заметив ничего подозрительного, ответил:

– Нет у меня документов.

– А где они?

– Наверное, уже в Баку.

Теперь улыбнулась Манана:

– Если ты бросил их в реку, то твои документы еще даже до Рустави не доплыли. Если передумаешь, там и должен их ловить.

– Не передумаю. Все решено.

– А с нами что будет?

– Ради вас и уезжаю, вы тоже здесь не останетесь. Вначале мне самому надо отсюда выбраться, а потом, конечно, и вас вывезти…

– А как?

– Пока не знаю.

– Но ты уже окончательно решил с отъездом?

– Окончательно.

– Наверное, в новых «левисах» и поедешь.

Манана не улыбалась, но эта шутка все же очень рассердила Гиорги, и он поднялся. Достал сигарету, прикурил, потом погасил и, уходя, в сердцах громко хлопнул входной дверью, забыв, что ребенок спит.

Уже потом, 18 ноября 1983 года, в том самом неудачно угнанном самолете, получив несколько пуль, одна из которых была смертельной, в последнюю секунду своей жизни, Гия все же вспомнил тот день, когда показал маленькому Гиорги звезды на лунном небе и сказал – если соскучишься, найди эту звездочку и помаши мне рукой…

Море

Море было таким спокойным, что казалось неподвижным. Неподвижное Черное море. Таким оно бывает осенью, незадолго до самых ветреных бурных зимних дней. Солнце перед заходом становилось огромным, красным и красивым.

Обычно Тина и Гега наблюдали за заходом с балкона. Оттуда как на ладони просматривалась вся прибрежная полоса, тщательно контролируемая русскими пограничниками, вооруженными автоматами. Ведь совсем близко, уже через две деревни, начиналась Турция. Приближаться к границе, даже на несколько километров, конечно, было запрещено. Тина и Гега сняли комнату в доме, который стоял наверху, на самой вершине горы, и у которого был прекрасный балкон. Дом принадлежал лазам. Как и все лазы, хозяева часто готовили вкусную черноморскую рыбу и нередко приглашали на обед или ужин и Тину с Гегой. Гости очень сблизились с хозяевами, но английским Гега продолжал заниматься все же скрытно – он не хотел, чтобы его усердие и прилежание вызвало подозрения у семьи, живущей так близко к границе. Поэтому и было немного комичным это тайное изучение новых слов: по ночам, шепотом, вместе с Тиной, которая вознаграждала его поцелуями за правильный ответ.

Накануне отъезда они снова прогулялись по набережной, решив посмотреть на закат с берега и только потом вернуться в дом.

Стояла осень, было холодно, но холод еще не пронизывал до костей. Тину согревала близость Геги, которую она постоянно ощущала, особенно когда Гега, сидя рядом, слушал плеск волн и ждал заката.

Море было спокойным, а солнце огромным и красным.

Гега обнял Тину и поцеловал ее в щеку. Тина положила голову ему на плечо и снова почувствовала, что во всем мире у нее нет никого ближе Геги.

– А человек может переплыть море?

– Если захочет, человек все может.

– Я тебя не теоретически спрашиваю. На самом деле он может переплыть это море?

– По ширине?

– Да, до Турции.

– Может. У нас в киностудии был один режиссер или оператор, по фамилии Александрия, так вот он переплыл.

– Переплыл Черное море?

– Да, отсюда до Турции.

– Как?

– Потихоньку.

– Скажи правду.

– Правда переплыл.

– Как?

– Тренировался и переплыл.

– Все море?

– Когда доплыл до Турции, его подняли на корабль.

– Значит, до конца все же не доплыл.

– А где он сейчас?

– В Америке…

Потом они молча сидели на морском берегу, среди белых камешков, и поэтому их удивило, что они не заметили, как к ним подошли вооруженные автоматами пограничники. Вначале у Тины и Геги потребовали документы, потом им объяснили, что своим аморальным поведением они нарушают общественный порядок. Встав, Тина удивленно огляделась – хотела убедиться, был ли этот пустынный берег и в самом деле местом общественных встреч. Но еще больше ее удивило, что, как оказалось, класть голову на плечо любимому считается аморальным поведением.

Тина была удивлена, а Гега сердит – он чувствовал себя униженным. Тина испугалась, что он может что-нибудь ответить вооруженным людям, она взглядом попросила его ничего не говорить пограничникам. Гега от злости закусил губу, но все-таки, не проронив ни слова, послушно последовал за Тиной к дому и долго молчал…

Гега молчал. Он неподвижно лежал, и Тина до тех пор осторожно, как ребенка, гладила его по голове, пока он не нарушил молчание:

– Вот поэтому я и не хочу здесь жить…

– Армия и полиция всюду грубые, властные.

– Но любовь нигде не запрещена.

– В свободных странах, может, и не запрещена.

– Я тоже хочу жить в свободной стране, а ты не хочешь?

– Я хочу быть с тобой.

– А свобода тебе не нужна?

– Вместе с тобой я везде свободна.

– Если уеду, поедешь со мной?

– Я не смогу переплыть море.

– Я тоже не смогу… Так хорошо я плавать не умею.

– А что ты собираешься сделать?

– Перелететь.

– А летать ты умеешь лучше?

– Ты же ангел, главное – чтобы твои крылья смогли поднять нас обоих.

– Я серьезно спрашиваю, что ты собираешься делать?

– Я тоже серьезно говорю, что ты ангел.

– Скажи правду.

– Я и вправду улечу, но вместе с тобой…

Тина встала, открыла окно и посмотрела на море. Черное море действительно было черным.

Дато вместе с братьями внимательно слушали отца Тевдоре. Его комната производила впечатление комнаты беззаботного молодого человека, но монах очень спокойно беседовал на очень простые, но по тому времени очень важные темы.

– На следующий день после вашего отъезда меня опять навестили.

– Что им было нужно?

– Наверное, хотели узнать, что за дело привело вас ко мне.

– И что ты ответил?

– А то и сказал, о чем мы тогда говорили.

– О чем говорили?

– О Боге, Добре и Любви.

– Они этого боятся?

– Больше всего они боятся именно этого, но вслух не признаются, и публично с церковью не воюют. Даже наоборот – поменяли стратегию, со священниками и монахами обращаются с подчеркнутым почтением, так, чтобы все это видели, а КГБ тайно за каждым следит.

– И что ты будешь делать?

– То же, что и всегда. Препятствия лишь укрепляют меня в вере, так начинался и путь первых христиан. Испытания пестуют веру…

– Ты – монах и уже сделал свой выбор.

– Человек всегда и везде должен делать выбор, и не важно, светский ли он человек, или духовное лицо. Все равно должен сделать выбор между добром и злом, светом и тьмой, рабством и свободой…

– Мы тоже сделали свой выбор, – сказал Кахабер.

Он вначале посмотрел на друзей, потом на монаха и повторил эту фразу.

– Какой выбор? – спросил отец Тевдоре всех сразу.

Ребята еще раз переглянулись, как бы колеблясь, и после этой паузы Паата, посмотрев в глаза отцу Тевдоре, очень спокойно сказал:

– Мы уезжаем.

– Как?

– Самолетом.

– Как?

– Сядем в Турции на американской военной базе, а там уже они сами о нас позаботятся.

– Как?

– Как о литовцах, помнишь, в прошлом году, их в Америке приняли как героев?