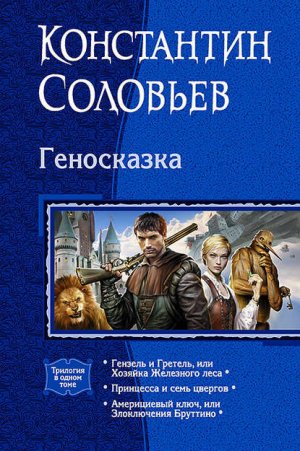

Гензель и Гретель,

или Хозяйка Железного леса

Отцовская нога отвратительно скрипела. Так невыносимо, что Гензелю временами хотелось заткнуть уши, лишь бы не слышать этого ритмичного «скруээ-э-пп-п-п, скруээ-э-пп-п-п» — ни дать ни взять кому-то пилят хребет тупой и ржавой пилой…

Нога у отца была старой, другой Гензель и не помнил. Громоздкая, неуклюжая, из темного щербатого металла, со скрипучими, движущимися внутри поршнями, она была такой же привычной, как старенькая печь в их каморке или рассохшийся потолок. Нога была ворчливой и уродливой, но Гензель привык считать ее частью своего привычного мира, как нелюбимого дальнего родственника или уродливый дом по соседству. И теперь эта часть словно в насмешку каркала ему в левое ухо свое бесконечное «скруээ-э-пп-п-п», и в карканье этом Гензелю чудилось ехидство, сдерживаемая радость скорого расставания.

Отец шагал размеренно, тяжело переваливаясь со здоровой ноги на механическую и обратно. Он не оборачивался, не делал лишних движений, даже головы не отрывал от стелющейся перед ним лесной тропинки, и оттого сам казался механическим, заведенным, незнакомым. Но Гензель знал, что отец видит гораздо больше, чем кажется.

На том месте, где тропинка вихляла в сторону, превращаясь в зыбкий пунктир среди жирной болотной жижи, отец резко остановился.

— Где эта девчонка? — спросил он сердито, упершись посохом в бесформенную кочку.

Гензель рефлекторно оглянулся. Какое-то мгновение ему казалось, что позади них с отцом ничего нет, только протоптанная в лесном чреве смрадная колея двух параллельных цепочек следов. «Гретель!» — хотел было он воскликнуть, совсем позабыв о том, что шуметь в Ярнвиде не полагается. Но кричать не потребовалось, зря набирал воздух в легкие. Поодаль, среди колючих ветвей, мелькнул клочок серой ткани, и почти тотчас он увидел Гретель — та торопливо нагоняла их, на ходу оправляя фартук.

— Рядом, — с облегчением сказал Гензель отцу. — Вот она, идет… Отстала маленько.

Но отец не обрадовался, из-под грязно-седых волос по-волчьи сверкнули глаза.

— Сколько раз вам говорить! — рявкнул он. — Не отставайте, чтоб вас черти по кусочкам растащили! Это Ярнвид, а не ваша песочница! Гензель, следи за сестрой!

Гензель помнил, что это Ярнвид.

Он и рад был бы забыть, но это было совершенно не в человеческих силах. Ярнвид обступал их со всех сторон, из его гнилостных объятий невозможно было вырваться. Стоило прикрыть глаза — Гензель пару раз малодушно пытался прикрывать, — как делалось еще хуже. Скользкое чавканье жижи под ногами становилось жутким, как дыхание притаившегося водяного, а острые ветки, задевающие плечи, ощущались стальными когтями неизвестных чудовищ из чащи. Приходилось открывать глаза и вновь с отвращением таращиться в гнилое нутро Ярнвида, бездонное, бесконечное и зловонное.

Ярнвид, Железный лес.

Гензель не знал, отчего его кличут Железным. Сколько он себя помнил, все тринадцать лет, Ярнвид был каким угодно, но только не железным. Здесь никогда не видели блеска металла, если не считать топоров дровосеков или охотничьих ружей, да и те встречались лишь в руках круглых дураков — кому взбредет в голову отправляться на промысел сюда, в гиблое место?..

Здесь неоткуда было взяться благородному железу. Здесь было царство гнили, разложения, упадка и смрада, чертоги уродства и искаженных, чудовищных форм. Гензель иногда задумывался о том, кто бы мог создать такое, и неизбежно приходил к выводу, что, кто бы это ни был, этот кто-то столь чужд человеку и столь сильно ненавидит все человеческое, что даже и представлять его не хотелось.

Деревья здесь торчали из болотной жижи, как обломанные кости из трупа давно умершего животного. Они переплетались друг с другом, порождая самые жуткие формы, которые невозможно было описать человеческим языком, да и тот лип к нёбу при одном лишь виде здешних чащ. Ветви, изломанные, острые, зубрящиеся то ли шипами, то ли листьями, тянулись со всех сторон, чтобы заполонить собой все свободное пространство. В них было что-то невыносимо зловещее и вместе с тем гадостное, напоминающее о мучительных болезнях, вырождении, скверне, изувеченных генетических цепочках. Но хуже всего то, что эти деревья были не просто декорациями Ярнвида, некогда железного леса, — они являлись его обитателями. И они жили.

Вместо коры их изувеченные стволы обтягивала шкура, где-то серая, где-то пятнистая или бурая. Иногда эта шкура оказывалась покрыта жестким волосом, иногда была по-змеиному маслянистой, и по ней плыли, переливаясь желтым и сизым, отвратительные нечеловеческие узоры. Гензель не мог себя заставить прикоснуться к стволу, даже когда требовалось перескочить глубокую, полную колышущейся жижи яму. Он видел, как тела здешних деревьев медленно пульсировали, гоня в своих паукообразных отростках гнилые соки проклятой земли. Как отверстия от обломанных веток истекали полупрозрачным ихором, а чудовищные плоды, похожие на человеческие потроха, развешанные по ветвям, едва заметно шевелились, как если бы в них что-то ворочалось. Что-то, чего Гензель не готов был увидеть.

Таков был Ярнвид, царство умирающей плоти и тлена, в котором человек чувствовал себя переваривающейся в гигантском желудке мошкой. Средоточие болезни и медленной смерти. Колыбель чудовищных мутаций, которые, обгоняя друг друга, мчались в слепой гонке окончательного вырождения. Ветви над головой сплетались в подобие колючего купола, сквозь который солнечный свет проходил лишь в виде редких и разрозненных лучей, что мгновенно теряли свою небесную чистоту, стоило им коснуться гнилостной почвы. И запах… Гензель ненавидел этот запах. Так пахнуть может лишь в больничных палатах, наполненных прокаженными, или в разворошенных некрополисах. Не запах, а сгущающаяся в воздухе слизь, пропитывающая одежду и кожу под ней, слипающаяся в легких, забивающая горло. Когда отец не видел, Гензель прижимал ко рту рукав, пытаясь дышать сквозь плотную ткань, но облегчения это не приносило.

«Сюда бы огнемет, — тоскливо подумал он, вспомнив неприветливые, обычно тесные улочки Шлараффенланда и урчащее, издающее едкий бензиновый аромат стальное чудовище в сильных руках городского стражника. — По веткам всем этим, по стволам — фрр-р-р-р-р! Чтобы аж копоть…»

Огнемета у них не было. У отца за спиной висело старенькое, одолженное у соседа ружье с разношенным стволом и потертыми кремнями, да у самого Гензеля за ремнем, беспокойно тычась в поясницу оголовьем, сидел небольшой ножичек. Какой уж тут огнемет…

Здесь, в извечных владениях Железного леса, не существовало ничего созданного человеческими руками. И отчего-то казалось, что лес давно уже разросся на весь мир, поглотив и переварив все то, что попалось ему на пути, — горы, распадки, поля, пашни, а затем и сам Шлараффенланд с его крепостными стенами, церквями и гнилыми трущобами. Все кануло в жадную раззявленную пасть. Все поддалось генетической скверне. Шлараффенланд был не просто далек, он существовал в каком-то отдельном, скрытом от взора мире. Сейчас он казался Гензелю почти уютным. Даже Мачеха, при мысли о которой всякий раз под языком делалось холодно, как от взятой в рот сосульки, теперь казалась не такой уж и страшной…

Гензель охнул от неожиданности и страха, когда возле его лица на стволе дерева что-то зашевелилось. Сперва показалось, дерево ожило, как в дурных детских снах, изогнуло изломанные кости-ветви, чтобы сграбастать его и утянуть на дно черного болота. Но нет. Это ползло по стволу одно из существ, которые с полным на то правом могли именовать зловещий Ярнвид своим домом. Что-то похожее на сколопендру, только двигающуюся разболтанно и резко, как не двигаются привычные городские сколопендры, выползающие погреться вечером на улицы. Гензель проворно отскочил в сторону и только затем дал себе возможность рассмотреть странную тварь. Это была не сколопендра.

Перед оторопевшим Гензелем, беспорядочно вихляясь из стороны в сторону, проползло скопление глаз, связанных узловатыми жгутами-хлястиками. Может, это и не были глаза, но Гензелю почудилось, что в этих мутных бусинах размером с орех он видит вполне человеческую радужку и даже зрачок. Глаза ползли по ветке и слепо таращились на Гензеля. При них не было ни щупалец, ни лап, однако они умудрялись тащиться вперед, обхватывая пульсирующую кору отростками жгутов, словно крохотными извивающимися ресничками…

— Чего кричишь, дуралей? — сердито спросил отец, оказываясь рядом. — Этот лес крикливых не любит.

— Я… — Гензель сглотнул. — Пустое, показалось.

Отец с брезгливым выражением на лице проследил путь странной твари. Кажется, та не искала человеческого общества, просто тащилась куда-то наугад.

— Испугался?

Гензель мотнул головой, но попробуй солги отцу, чьи глаза пронзают тело вместе со всеми его потрохами и мыслями подобно всепроникающему альфа-излучению. «Скруээ-э-пп-п-п! — насмешливо сказала механическая отцовская нога, явно издеваясь. — Какой трусливый мальчишка, гляньте только. Скруээ-э-пп-п-п!..»

— Нашел чего бояться, — буркнул отец, явно недовольный. — Дрянь всякая… Тебе только зубами щелкнуть — она и лопнет со страху. Ты, может, и лягушки болотной испугаешься?

«Нет здесь лягушек, — подумал Гензель хмуро. Он не любил, когда отец поминал его зубы. — А если и есть, так та лягушка нас обоих сожрет недорого возьмет. Зубы у здешних лягушек небось побольше моих будут…»

— Не испугаюсь.

— По делу надо бояться, — пояснил отец, поправляя ружье. — Без дела боязнь — дурная… Вот как та тварь, что на прошлой неделе Карла сожрала… Притворилась деревом, а он ее возьми и коснись, на свою беду. А она в него кислотой… Только дым пошел. Думали, хоть обувка от него останется, да куда там. Домой в казане разве что нести, вдове на радость… А ты дури всякой боишься. Гретель! Во имя Бессмертного и святого Человечества, куда сестра твоя опять запропастилась?

— Здесь я, отец! — донесся из-за спины тонкий голос, точно птица какая-то пискнула в сумрачном, наполненном миазмами лесу.

Гретель шла по следам Гензеля, придерживая подол и широко переставляя ноги. Время от времени она отставала, но быстро нагоняла их, и Гензель всякий раз дивился тому, откуда в этом тощем девчачьем теле столько выносливости. Гретель не жаловалась, не стонала, не просила сделать привал. С осунувшегося лица, бледного, как свежеслитое молоко в крынке, внимательно взирали глаза, большие, внимательные и кажущиеся почти прозрачными. «Бес у нее в глазах, — шептались за спиной соседки в Шлараффенланде, но, конечно, просто из дрянной своей зависти. — Экие же глазищи безумные!..»

Они могли завидовать Гретель. Лицо у нее, пусть и ужасно бледное, было с вполне человеческими чертами, а по нынешним временам — даже миловидное. Что же до глаз и их странной прозрачности, Гензель за сестру и подавно не беспокоился — глаза эти были зрячими и, как он не единожды убеждался, удивительно зоркими. Белыми были и волосы Гретель, что легко было заметить по выбившимся из-под платка прядям, время от времени досадливо одергиваемым. Когда-то, когда Гензель был достаточно мал, чтоб пройти под кухонным столом, а Гретель вообще была пищащей крошкой, он спрашивал у отца, отчего у сестры такие дивные, белого цвета, волосы. Отец ворчал: «В молоке парном искупалась, когда рожали… Иди во двор, делом займись лучше!»

Поймав обеспокоенный взгляд брата, Гретель едва заметно кивнула и поспешно вытащила руку из кармана передника. Судя по тому, как карман оттопыривался, пуст он определенно не был. И Гензель сомневался, что сестра набила его ягодами: здесь, в сердце Железного леса, ягоды напоминали скорее нарывы или бородавки, чем что-то съедобное, и съесть их не решился бы даже самый отважный смельчак из Шлараффенланда.

— Опять вошкаешься, чумная твоя душа? — буркнул отец с досадой. — Не отставай от брата, Гретель! Слышишь? Или хочешь, чтобы тебя цверги уволокли в свою нору? Они тебя живенько по косточкам растащат! Цверги детей непослушных любят, у непослушных мясо сладкое, как мед!

«Скруээ-э-пп-п-п!» — злорадно подтвердила механическая нога, что означало: «Именно так! Мне ли не знать?»

Гретель вздрогнула. Она была смела и рассудительна, как знал Гензель, и подчас возилась с такими вещами, при одной мысли о которых его передергивало. Но все же она была всего лишь десятилетней девочкой, уставшей, со сбитыми ногами и ноющей от постоянного внутреннего напряжения спиной. Девочкой в скользких объятиях умирающего и жуткого леса. Сегодня же на ее долю выпала дополнительная нагрузка, и Гензель мог лишь подбодрить ее взглядом. Он знал, что от девочки с бледным лицом и белыми волосами зависят как минимум две жизни.

Гретель некоторое время шагала наравне с ними, но быстро начала вновь отставать. Заполненные бурой слизью ямы, через которые перешагивали Гензель с отцом, для ее маленьких ног были настоящими колодцами, а переплетения шипастых ветвей — изгородями. Не прошло и минуты, как она вновь оказалась позади них, а обтянутая белоснежной кожей ручонка опять нырнула в карман фартука.

Отец не должен был этого заметить. Чтобы отвлечь его, Гензель нарочито громко спросил:

— Отец, а тут что, и верно есть цверги?

Отец пожевал губами. Лицо его, сухое, невыразительное, изрезанное морщинами, как истощенная пашня лезвиями плуга, не переменило выражения. Оно его, насколько помнил Гензель, вообще никогда не меняло.

— Это Ярнвид, Железный лес. Самая большая помойка к югу от Лаленбурга, бестолочь. Тут есть вся дрянь, которая только встречается в нашем грешном мире.

В то, что здесь могут встретиться цверги, Гензель не верил. Цверги — кровожадные уродливые коротышки, живущие в земле, своими кривыми зубами они могут обглодать взрослого мужчину за пару минут, но даже они должны окончательно рехнуться, чтобы перебраться в Железный лес, который всей своей сутью и природой был враждебен жизни в любой ее форме, пусть даже такой уродливой и страшной, как цверги.

— Что же они тут едят?

— Кто?

— Цверги.

— Глупых мальчишек едят, — отрезал отец. — И их непослушных сестер.

Гензель подавил ухмылку, чтобы не озлить отца. Он знал, что на всех окружающих его ухмылка обычно производит самое наисквернейшее впечатление, не исключая и близких родичей. Напоминание о грехах деда, судя по всему… Что ж, подумалось ему, если цверги и в самом деле питаются глупыми мальчишками, сегодня им точно придется ложиться спать в своей земляной норе несолоно хлебавши. Сам он был тощим, как иссохшая рыбешка, одни кости. Не то что стае цвергов — даже вурколаку не наесться. Щедрот Мачехи, выдаваемых каждый день под традиционное напутствие, хватало лишь на то, чтобы не хлопнуться в обморок посреди рабочего дня, а если повезет, дотащиться до лежанки.

Отец засопел. Кажется, ему тоже было неловко — за свой неуместный гнев, за раздражительное настроение. И еще за то, что, как он думал, было известно только ему, но никак не плетущимся за ним сквозь сумрачный гнилой лес детям.

— Сегодня добудем что-то, что не стыдно засунуть в горшок и поставить в печь, — сказал он отрывисто через плечо. — Вот увидите. Сегодня нам повезет, печенкой чую. Что-то живое, с горячей кровью, с кучей настоящего, всамделишного мяса, а не какой-нибудь протоплазмы… Должно же нам наконец повезти, а? Похлебку сварим… Сто лет, кажется, не ел похлебки, все эта дрянь из пробирки… Похлебку, значит, поставим, и мяса еще останется… Помните настоящее мясо, оглоеды? Ну да, откуда вам помнить…

От отцовской лжи отчего-то стало неловко Гензелю, точно это он сам сейчас солгал. Пришлось сделать вид, что изучает какую-то тварь, расположившуюся поодаль на кочке и похожую на трепыхающийся эмбрион цыпленка. Отец не обратил на нее внимания — на добычу, как и все прочие обитатели этого проклятого леса, она не тянула.

Позади них что-то булькнуло, Гензель мгновенно обернулся, внутренне холодея, представляя, как клок белых, точно паутина, волос Гретель пропадает в какой-то зубастой, выросшей из ниоткуда пасти. Но успел заметить только то, как Гретель бросила что-то в кусты. Повернувшийся мгновением позже отец не заметил и этого.

— Гипохромная анемия! Что за ленивая девчонка… — выругался он было, но сам отчего-то быстро смолк. Двигай, бедовая! Ох, несчастье мне с вами. Угораздило же взять с собой на охоту… Надо было дома оставить, хоть какой-то прок был бы. Ну давайте же… Вон уже поляну видать. Там и остановимся.

То, что отец назвал поляной, Гензелю показалось огромным лысым лишаем, выросшим посреди хлюпающей топи. Бессмысленно разрастающаяся ткань, розовая, с серым налетом, выпирала на пол-локтя вверх из тела Железного леса и была обрамлена зарослями тонкой и жесткой, как старушечий волос, травы. Может, это была раковая опухоль, зародившаяся внутри гниющего леса и медленно пожирающая его?.. Гензель не хотел об этом задумываться. Он безропотно ступил ногой на отвратительно упругую поверхность и ощутил подошвой изношенного сапога что-то вроде испачканной в прогорклом сале губки. Гретель забралась на «поляну» без его помощи, молча замерла поодаль.

— Ждите меня здесь, — решил отец, переступая с ноги на ногу. — Наломайте веток, разведите костер… Я по округе похожу, может, и подстрелю кого. Буду до темноты. Только не вздумайте никуда отходить, как в прошлый раз, а то всыплю так, что мало не покажется! Слышите меня, чертенята? Я скоро вернусь.

Шумно дыша, отец зашагал по направлению к проходу между зарослями. Гензель думал, что сможет это выдержать, но зрелище удаляющейся отцовской спины, такой знакомой, неуклюжей, прочной и привычной, едва не заставило его по-детски хлюпнуть носом. Даже отцовская нога, механическая и противная, не вызывала у него привычного раздражения, напротив, ее ритмичный скрип стал звучать едва ли не жалобно.

«Скруээ-э-пп-п-п! Ах, прощайте, бедные, бедные дети… Скруээ-э-пп-и-п!.. Теперь-то мы уж не встретимся. Скруээ-э-пп-п-п! Не натирать меня вам больше масляной тряпицей, не полировать песком! Скруээ-э-пп-п-п! Скруээ-э-пп-п-п!»

«Неужели больше ничего не скажет? — подумал Гензель, разглядывая скособоченную отцовскую спину, уже наполовину скрытую скользкой серой листвой Железного леса. — Так запросто и уйдет?..»

Ему показалось, что отец вот-вот остановится, повернется и что-то скажет им на прощанье. Пусть даже это будет что-то нарочито-грубое вроде: «Не вздумайте съесть обед сразу же, лентяи!» — или: «Не приведи Человечество вам куда-то отойти!» Но отец не сказал и этого. Замедлил на мгновение свой тяжелый шаг, но даже не повернулся. Нырнул в колючие заросли, листья за его спиной плотоядно зашипели, — и пропал. Даже скрежет механической ноги оборвался почти мгновенно. Словно топь мигом сомкнулась над головой отца. Или же над их с Гретель головой.

— Он ведь не вернется, да?

Гензель обернулся. Гретель сидела на кучке хвороста, обхватив тощие, в рваных чулках коленки. Ее огромные полупрозрачные глаза посерели от усталости и страха. Гензель хотел было ее утешить, но вовремя вспомнил, что теперь он — единственный мужчина здесь. А мужчинам непозволительны всякие глупые нежности.

— Откуда нам знать? — буркнул он нарочно грубовато. — Может, и придет.

— В прошлый раз не пришел.

— Так то в прошлый… Заплутал небось, тут это запросто. Еще не родился, сестрица, тот следопыт, что здешние тропы знает. Да и нельзя здешним тропам доверять, сама знаешь.

Гретель вздохнула:

— Знаю.

Гензель понимал, что больше она ничего не скажет, так и будет молча сидеть, не жалуясь и не хныча.

— Вернется он, поняла? В прошлый раз он нас случайно потерял. А сейчас — вернется. Я чувствую.

— Ты же только кровь чувствуешь, Гензель… — пробормотала Гретель, но Гензель упрямо мотнул головой.

— Чувствую, и все тут, ясно? Вернется он за нами. Так что нечего сопли до земли тянуть, вот что. Давай-ка и верно костер разведем, все одно не так пакостно ждать будет.

— Давай…

Но костра им развести не удалось. Гензель возился с хворостом часа два, сперва терпеливо, потом упрямо и под конец остервенело, но не добился даже язычка пламени. Обломки сухих веток, валявшиеся под ногами, не хотели гореть. Они были похожи на кости мумифицированных животных, твердые и ломкие, неохотно щепились и совсем не давали жара. Гензель складывал их то так, то этак, чиркал кремнями до тех пор, пока подушечка большого пальца не превратилась в кровоточащую мозоль, — тщетно. Здешний мох не горел, от огня он чернел и съеживался, распространяя запах, похожий на трупный смрад. Гензель попытался ножиком оторвать кусок сухой коры, но бросил это — стоило ему приложить усилие, как ствол дерева затрепетал, словно от боли, а из разреза выступила багряная, похожая на кровь смола. Гензель чертыхнулся и бросил свои попытки.

— Посидим без огня, — решил он, плотнее кутаясь в свои обноски. — Не помрем небось.

Гретель кивнула. Она редко заговаривала первой и уж точно не собиралась пенять брату за неумелость. Сжавшись в комочек, нахохлившись, она серым воробушком сидела на своем месте, не обращая внимания на страшный лес, окружающий ее со всех сторон.

А лес чувствовал их беспомощность. Сперва Гензель гнал эти мысли, силясь уверить себя в том, что шипение Ярнвида, от которого кожа на спине покрывается колючими ледяными мурашками, вовсе не стало громче. Но через три часа, когда отец все еще не вернулся, почувствовал, что долго не выдержит. Лес обступал их со всех сторон, и узкое кольцо «поляны», казалось, делается все меньше с каждой минутой. Лес шипел, трещал, скрежетал, бормотал тысячью гадостных змеиных голосов и предвкушал сытную трапезу. Двое детей на поляне, точно на блюде, тощих, но полных теплой и сладкой крови, — крови и приятно хрустящих тонких косточек…

— Скоро вернется, — убежденно сказал Гензель. — Ей-ей, скоро уже. Наверно, дичь какую-то в самом деле нашел.

Но Гретель лишь качнула белокурой головой.

— Здесь нет дичи, братец.

Он разозлился, хотя Гретель, конечно, ничуть не была виновата в том, что с ними приключилось. И замечание ее насчет дичи тоже было верным. Дичи в Железном лесу отродясь не водилось. По крайней мере такой, что не была бы ядом человеческому метаболизму.

Нету! — фыркнул он. — Уж тебе-то знать, малявка! Можно подумать, весь Ярнвид исходила.

— Я знаю, что нету, — сказала она по-детски упрямо, но тихо. — И ходить для этого никуда не надо. Это старый лес, больной.

Насчет больного — это она, пожалуй, верное слово нашла. Именно такое ощущение у Гензеля и возникло.

— Чем же он болен? — тем не менее спросил он немного насмешливо. — Скажите на милость, госпожа геномастер!

Но Гретель никогда не обижалась на него, даже когда он позволял себе зубоскалить, насмехаясь над ее единственным увлечением. Она отбросила со лба прилипший к нему белый локон и сказала:

— Он болен… всем, братец. Всем сразу. Эта хворь, что поселилась в нем, не обычная. Это генетическая хворь. Страшная. Все его генетические цепочки перепутались, обросли грязью и трухой, изменились… Полное генетическое вырождение, что длится уже не одно поколение. Каскадная хромосомная аберрация…

Гензель терпеть не мог, когда Гретель говорила на эту гему. Во-первых, ужасно чудно это звучало, когда девчонка, от горшка два вершка, произносила мудреные слова про геномагию и всякие там ее процессы. Во-вторых — в этом Гензель не хотел признаться даже себе, — самые невинные словечки из лексикона геномастеров звучали зловеще и таинственно. Как и все мальчишки Шлараффенланда, он знал некоторые из них, но чтобы произнести вслух… Если застукает отец — точно ремнем выпорет, по-взрослому, до крови. А даже если нет, себя-то самого не обманешь — язык немеет при попытке произнести какое-то геномагическое словечко, а дух под ребрами спирает. И еще более жутко было слышать, как подобные слова, даже не запинаясь, выплевывает десятилетняя девчонка.

— Чертовщина какая-то, — перебил ее Гензель. — Начиталась всяких книжек… Прав был отец, спалить их надо было. Лес — и болеет! Чушь все это, любому в городе известно. Просто проклят Железный лес, проклят, и все тут. На людей, чай, не бросается… А что гадкий… Ну не всем же альвами прекрасноликими быть. Вспомни нашего соседа, дядюшку Вайнберга. Страшен был, как кобольд, а внутри добряк добряком!

— Дядюшка Вайнберг был мулом, — тихо сказала Гретель. — В нем человеческого самую малость было. Но все же человек… А тут уже и деревья — давно не деревья. Перемешалось тут все, как похлебка в горшке, перемешалось, забродило да и испортилось…

Гензель вспомнил дядюшку Вайнберга и мысленно признал, что на человека тот был похож не очень-то. Двадцать процентов человеческого фенотипа, едва не за пределом красной черты — чего же тут удивительного?.. Дядюшка Вайнберг походил на тюленя, огромного, неуклюжего, лишенного конечностей, если не считать нескольких тонких щупалец, которые помогали ему худо-бедно передвигаться. Голова у дядюшки Вайнберга была похожа на кувшин, только несимметричный, сделанный неуклюжим мастером, вдобавок — с огромными оттопыривающимися ушами и одним-единственным глазом, в котором не было даже радужки. Дядюшка Вайнберг был жутковат даже для мула. Его большое неуклюжее тело часто можно было увидеть на улице, где оно с грацией дождевого червя двигалось по направлению из дома к трактиру, если было утро, или же из трактира домой, если сгущались сумерки.

При этом дядюшка Вайнберг был добр к детям, любил поболтать и никогда не отказывал в мелких соседских услугах. Просто он был мулом. Не таким, как все. В Шлараффенланде всегда было много тех, кто не такой, как все, в этом городе всегда нужны были рабочие руки, даже если выглядели совсем не как руки…

Гензель заметил, что его собственная рука машинально коснулась узкого металлического браслета на левом запястье. Браслет был серебристым, приятного глазу цвета, и мог бы выглядеть украшением, если бы не маленький искусный замочек, смыкающий его половинки. На тусклом серебре не напрягая глаз можно было различить две цифры — «17». Гензель отдернул руку от браслета. Хоть и знал, что через какое-то время она машинально вновь потянется к нему, как язык к ноющему зубу. Тут же он вспомнил и браслет дядюшки Вайнберга — тот был еще более блеклым, даже не серебро, а шлифованная жесть, и цифра на нем была иной, пугающей и жуткой: «80».

Это означало — восемьдесят процентов бракованного фенотипа, восемьдесят частей оскверненной генетическими мутациями крови. Это означало — мул. Чернь. Бесправный городской раб. Впрочем, дядюшка Вайнберг никогда не унывал и прочим жителям не завидовал.

— Когда-то здесь был настоящий лес, — задумчиво сказала Гретель. Может быть, просто оттого что в тишине сидеть было жутковато. — Я видела на картинках. Зеленый, густой… Тогда он был здоровым. А сейчас умирает. Болезнь его точит, выедает изнутри.

Гензель не мог представить себе Железный лес каким-нибудь другим, но все-таки спросил:

— Был, значит, настоящим, а потом сам собой заболел? — Неохота было разговаривать про такую дрянь, как Ярнвид, но всякий разговор может скрасить ожидание, особенно такое тревожное, как нынешнее.

Гретель задумчиво коснулась пальцем шляпки гриба, что торчал возле нее. На вид тот был почти обычным, но стоило ему ощутить чужое прикосновение, как мясистая поверхность заволновалась, пошла буграми, окрасилась в смесь багрового и желтого. Гензель хотел было крикнуть, предупредить, что эта пакость может быть ядовитой или, иди знай, скрывает под поверхностью бритвенно-острые зубы-крючки. Но сдержал себя. Давно пора привыкнуть, что во всех делах, что касаются внутреннего устройства вещей, особенно животных и растений, малолетняя сестра понимает куда больше его, взрослого лба.

— Не сам собой заболел. Его отравили. Когда-то давным-давно, когда еще и отца на свете не было. Болезнь эта развивалась в нем много лет, передавалась доминантными генами, видоизменялась, мимикрировала, разъединялась и вновь объединялась, порождала другие болезни…

Свои геномагические словечки Гретель произносила тихо, но очень старательно, словно повторяла за невидимым учителем, каждый раз заставляя Гензеля сжимать зубы.

— Кто же ее наслал? — спросил Гензель недоверчиво. — Болезнь — она из ниоткуда не берется, сама же недавно говорила. Кто мог болезнь на целый лес наслать? И к чему?

Гретель пожала худыми плечами с выпирающими ключицами.

— Не знаю, братец. Может, во время войны кто-то специально генозелье использовал, чтобы лес уничтожить, да только не рассчитал… Может, кто-то из геномастеров опыты ставил, не нам это знать. А может, и вовсе никто не виноват… Просто лес — он как большая губка, он вдыхает все то, что делает человек. Генетическая дегенерация шла в нем веками, от малого к великому! А теперь он неизлечимо болен, как и мы все. Только мы следим за генетическими отклонениями, ведем учет грязной крови, а в лесу этого делать некому…

Гензель не был уверен в том, что полностью понимает. Гретель говорила медленно, нарочно используя попятные ему слова, но кое-где сами собой вкраплялись жутковатые геномагические словечки, от которых он невольно морщился.

Мерозигота. Кариогамия. Сиблинги. Трансмутация. Аллели. Хиазма…

Когда слышишь такое, поневоле возникает желание сплюнуть. По счастью, Гретель всегда была молчаливой, а уж подробными объяснениями генетической сути редко беспокоила окружающих. Скорее напротив. И все равно Гензелю иногда было жутковато от ее слов. Видит Человечество, что-то неискоренимо Опасное и дрянное есть во всех этих геномагических штучках…

Понял я, — буркнул он. — Не такая уж и хитрая наука. Я, может, в школе не учился, но про дефектные гены понимаю не хуже. Так что, значит, рано или поздно эта болезнь лес доконает?

Гретель осторожно, точно через силу, кивнула, белоснежные волосы рассыпались по плечам.

— Когда-нибудь.

«Он-то, может, и когда-нибудь, — Гензель сдержал на языке рвущуюся наружу едкость. — А вот мы, может, и завтрашнего дня не увидим…»

Лес большой, это верно. А дети — маленькие, совсем крошки по сравнению с ним. Поднимется из чащи огромная скользкая лапа, махнет — и смахнет те крошки, никто и не заметит. Только короткий крик метнется над болотом. Был бы рядом отец с ружьем — он бы, конечно, тут же поспел на помощь. Но Гензель знал, что отца рядом нет. Знал, хоть столько времени и пытался уверить себя в обратном.

Гензель вслушивался в звуки Железного леса, пытаясь различить среди его зловещего шипения, скрежета и причмокивания треск ветки под отцовской ногой. Сейчас уродливые заросли раздадутся в стороны, и на поляне покажется отец. Уставший, исцарапанный, без добычи, но живой, со своей противной скрипящей ногой. Махнет рукой и буркнет: «Чего уселись, как слизни под лопухом? Домой пойдем!»

Несколько раз Гензель едва не вскакивал от неожиданности — ему казалось, что в окружающих полянку зарослях кто-то шевелится. Но это были лишь порождения Железного леса, его бессменные слуги и обитатели, одним своим видом заставлявшие желудок болезненно сжиматься.

Один раз Гензель увидел что-то извивающееся, точно клубок змей, только клубок этот был, судя по всему, единым существом, неторопливо ползущим по болотной жиже. Существо не шипело, как можно было бы ожидать, лишь посвистывало, и свист этот напоминал полувопросительное бормотание беззубой старухи: «Фью-уи-и-ить?.. Фьють?.. Фифифиють?..» По счастью, на полянку отвратительное существо не выбралось, уползло обратно в заросли. Гензель не знал, было ли оно опасным, но на всякий случай сжал в кармане рукоятку ножа. От жителей Железного леса ничего хорошего ждать явно не приходилось. В лучшем случае они были просто ядовиты. О худшем и думать не хотелось.

Сумерки поспели раньше отца. Они были еще неразличимы глазом, лишь угадывались по накатившей из подлеска холодной и липкой влажности, а Железный лес уже ощутил их наступление. Закопошился, заскрипел своими изъеденными древними костями, закряхтел, как умирающий старик на продавленном годами смертном ложе. Гензель ощутил по всему телу противные сквознячки страха. Один раз ему уже приходилось встречать темноту здесь, и он хорошо помнил, чего это ему стоило.

— Отец не придет, — тихо сказала Гретель, обхватившая руками колени и безучастно глядевшая в сторону. — Нам надо идти домой, братец. Как в прошлый раз.

— Придет! — упрямо мотнул головой Гензель. — Он же обещал! Он сказал ждать его!

— В прошлый раз он тоже так сказал. И не пришел.

— Он сам заблудился!

— Он оставил нас в чаще, а сам вернулся домой. К Мачехе.

Что-то внутри Гензеля отказывалось в это верить, упрямо топорщило перья и порывалось огрызнуться. Отец не мог их бросить в чаще Железного леса на верную смерть. Не такой он. Отец, конечно, строг, лаской своих отпрысков не баловал, но чтобы самолично обречь их на подобное… Да мыслимо ли!

— Это все Мачеха… — сказала Гретель тихонько. — Ты же знаешь, братец. Это Мачеха захотела нас сгубить. Отец не виноват. Пошли домой. Пожалуйста. Мне страшно.

В лесу делалось все темнее. Небо еще было серым, но стремительно мутнело, утрачивало прозрачность. Еще час или два — и темнота обрушится со всех сторон, заперев детей в Железном лесу, окружив их шипами, зубами и невесть чем.

«Мне тоже, — подумал Гензель. — Мне тоже страшно, сестрица, только говорить об этом вслух я не буду, чтобы тебя еще больше не перепугать».

— Ну пошли, наверно, — сказал он нарочито небрежно. — Один раз выбрались, значит, и в этот раз дорогу найдем, верно я говорю? Покажи-ка своих проводников…

Гретель запустила руку в карман передника. Когда ладонь разжалась, на бледной коже можно было рассмотреть несколько предметов. Каждый из них размерами не превышал желудь, но на крохотной ладошке Гретель выглядел большим. Бесформенные комки каши — вот первое, что приходило на ум Гензелю.

Белесая рыхлая плоть, едва заметно шевелящаяся, из этой плоти торчат короткие отростки, но явно слишком немощные, чтобы передвигать непомерно большое тело. Кажется, были и глаза, по крайней мере Гензель в сумерках разглядел на диковинных «желудях» крохотные точки. Впрочем, насчет глаз — это едва ли. К чему им глаза?.. Гретель никогда не создавала ничего лишнего. С глазами или без, а выглядели они не лучшим образом. Складки плоти подрагивали, отростки бездумно шевелились, а разбухшие тельца едва заметно вибрировали. Какие-то опарыши, подумалось ему, только беспомощные и несуразно большие.

— Какие противные! — не сдержался он. — Неужели нельзя было сделать их более… ну…

Гретель лишь пожала плечами.

— Это же просто катышки. Они не для красоты, они простенькие совсем. Ни думать не умеют, ни двигаться.

— Еще не хватало, чтобы двигались эти твои… катышки! Еще уползут к черту на рога, вместо того чтобы на месте лежать, там, где их кинули. Светиться-то ночью будут?

— Будут, — кивнула Гретель. — Я в чулане проверяла, светятся как лампочки в ночи. Они днем от солнышка тепло запасают, а ночью его высвобождают… Это нетрудно совсем, я давно так умела.

— Не знаю, что они там высвобождают, — буркнул он. — Мне главное — чтобы дорогу указывали. Много ты их кинула по пути?

— Через каждые полсотни шагов, братец. Ох и страху натерпелась… Все время приходилось отставать, чтобы отец не заметил… Я катышки в траве пристраивала, но не там, где слишком густо. Так, чтобы их днем заметно не было, а ночью, как засветятся…

— Ясно. — Гензель взглянул на быстро темнеющее небо. — Если светятся, как те твои прошлые, значит, отыщем.

— Отыщем, братец. Но…

Гензель нахмурился. Не любил он таких «но».

— Что такое?

— Эти катышки не… не такие, как прежние, — смущенно сказала Гретель, ковыряя пальцем дырку в чулке. — Они…

— Что — они? Сама же говоришь, что светятся?.. Ну так нам больше ничего и не надо, пойдем домой, как по путеводным звездам. Ну что?

— Ты понимаешь, братец… Я же эти катышки делала из того, что нам Мачеха каждое утро на завтрак давала, — пробормотала Гретель.

Гензель вспомнил неизменный, как каменные улицы Шлараффенланда, завтрак Мачехи, выдаваемый всем на рассвете под утробный бубнеж давно выученных наизусть наставлений. Контейнер с мутным бульоном, кажется, белковым, невероятно соленым на вкус. «Всегда помни о своем месте в обществе и уважай тех, кто занимает более достойное положение». Одноразовый тюбик сладковатой пасты с глюкозой. «Помни: каков бы ни был твой фенотип, ты человек, что означает не только права человека, но и обязанности человека». Запаянная упаковка с чем-то рыхлым, похожим на грибную мякоть, кажется, биополимерная пищевая смесь. «Трудись на благо общества и помни, что нет большего счастья, чем быть человеком». Еще один контейнер, наполненный крошечными серыми гранулами, минеральные соли. «Будь ты октороном, квартероном или даже мулом по крови — не отравляй себя гордыней или принижением, чти свой фенотип таким, каким он был создан, и не помышляй о другом…»

Голос Мачехи был сухим, как смесь минеральных солей, и столь же скрипучим. Гензель давно привык к его отстраненности, как привык когда-то давно к неизменным завтракам. Наставления выдавались теми же взвешенными дозированными порциями, что и пища, однако насыщали еще меньше. Голос Мачехи, который он слышал каждое утро, звучал всегда неизменно, но Гензель знал, что, несмотря на это показное безразличие, Мачеха обращает на него, Гензеля, самое пристальное внимание. Каждый день, перед гем как отправить на работу, Мачеха придирчиво изучала его — рост, вес, состав крови, артериальное давление, процент жировых отложений. Мачеха заботилась о нем, пусть и без лишней нежности. Вспомнив ее неуклюжую заботу, Гензель ощутил щемящую тоску по дому. В гнилом нутре Железного леса становилось все более и более жутко.

— Так в чем беда? — спросил он у Гретель, виновата повесившей голову. — Какая разница, из чего ты делала свои катышки?

— Сегодня утром Мачеха не дала нам пасты с глюкозой.

Действительно, Гензель только сейчас вспомнил это. Нынешним утром им не выдали пасту с глюкозой. На мгновение вспомнилось короткое утреннее огорчение — паста была самым вкусным блюдом в дневном рационе. Но он быстро забыл об этом, помогая отцу смазывать механическую ногу и чистить ружье… А Гретель, выходит, не забыла.

— Чтобы катышки были правильными, им нужна эта паста, — пояснила она. — В пасте есть специальные штуки… Они для запаха.

— Какого запаха? — не понял Гензель. — Зачем им запах, твоим козявкам?

— Для специального противного запаха, — терпеливо объяснила Гретель, — чтобы катышки плохо пахли и лесные звери их не ели.

Гензель сжал зубы. Об этом он тоже не подумал. А Гретель молодец, все предусмотрела. И в самом деле, они в самой гуще Железного леса, где на каждом шагу хищные твари и невиданные чудовища, коварные или же бездумные уничтожители живой плоти. Сколько часов пролежит беззащитный крошечный катышек на тропинке, прежде чем пропадет в чьей-то жадной пасти?..

— Так, значит, эти твои катышки без противного запаха? Просто светятся, и все?

Гретель кивнула, отчего непослушные белые пряди в очередной раз выбились из-под платка.

— Угу.

Гензель похолодел, собственное его сердце стало одноклеточным комочком ткани, крошечным и твердым. Гретель всю дорогу от Шлараффенланда разбрасывала свои катышки. Светящиеся в темноте, но не имеющие никакой защиты от здешних хищников.

— Пошли! Живо!

Он схватил сестру за руку и потянул к тропинке. Гретель покорно пошла следом, придерживая подол, норовивший зацепиться за обломки выпирающих из земли корней.

— Помедленнее, братец! — попросила она жалобно.

Гензель мог ей разве что посочувствовать.

— Бежим со всех ног! Ты что, не понимаешь? Солнце уже садится! Стоит опуститься ночи твои катышки загорятся на весь лес, как лампочки. И их тут же сожрут. А мы с тобой останемся в Железном лесу навсегда!.. Бежим, сестрица, бежим скорее!

Они побежали.

Сперва бежать было легко, тропинка, по которой они пришли к полянке, сама стелилась под ноги, извиваясь между скрипучими деревьями, похожими на засевшие в десне гнилые зубы. Эту тропинку Гензель хорошо помнил. Украдкой от отца сам на всякий случай оставлял на ней метки — чиркал ножиком по коре то здесь, то там, обламывал незаметно тонкие ветви… Да и нелегко заблудиться на тропе, знай себе ногами работай, тропа на то и тропа, куда-то да выведет, можно не искать по зарослям крошечные белые катышки.

Их тропа скрестилась с другой, поуже. Ее Гензель тоже помнил, на перекрестке торчало приметное дерево, кора которого отслаивалась лоскутами, обнажая кровоточащую красноватой смолой сердцевину. Гензель улыбнулся, стараясь не обращать внимания на то, как стремительно темнеет Железный лес, как острые силуэты кустарника превращаются в рыцарей в шипастых доспехах, а небо заволакивает густой сизой кашей. Он помнит дорогу… Конечно, помнит. Вот она, дорога, послушно вьется змейкой. Час, может, полтора — и впереди появится сонная громада Шлараффенланда, открытый зев городских ворот, шпили сторожевых башен…

Он остановился на развилке, где тропинка вновь сливалась со своей близняшкой — ну точно змеи переплелись. По которой тропе вел их отец?..

— Катышки! — указала Гретель, дернув Гензеля за рукав.

Присмотревшись, куда она указывает, Гензель и в самом деле увидел крошечный размытый огонек в ближайших кустах. Огонек был слабым, колеблющимся, неуверенным, но он горел, и Гензель машинально пробормотал:

— Слава Человечеству, Извечному и Всеблагому!.. Ты молодец, сестрица. Ишь как нам дорогу украсила! Значит, вот наша тропинка, правая. Ну точно. Бежим, бежим!

Если бы не катышки, они заблудились бы, не успев отойти от полянки и на сотню шагов. Это Гензель понял очень быстро, и чувство собственной гордости несколько поблекло. Он уже и забыл, как меняется Железный лес, стоит только темноте поселиться меж его изувеченных ветвей. Знакомые тропинки становятся чужими, грозными — точно и не тропинки вовсе, а жилы, петляющие по скользкой шкуре огромного существа. Просветы между деревьями и вовсе исчезают, отчего стена леса кажется сплошной.

— Там! — указывала Гретель, тыча в темноту своим бледным крошечным пальцем. — Там! Вперед!

И они бежали вперед, от одного огонька к другому. Иногда огонька долго не было видно, и они бежали едва ли не вслепую, спотыкаясь на корнях и рискуя шлепнуться в жирную болотную жижу. Железный лес насмешливо подгонял их, ухая где-то в глубине и скрежеща на разные голоса. Где же новый огонек?..

Гензель похолодел, когда не смог через полсотни шагов разглядеть очередной белый катышек. Он уже давно забыл, по какой тропе они шли, а заметить собственные ориентиры нечего было и думать — деревья давным-давно стали похожими друг на друга, как близнецы. Один раз они нырнули в глубокий овраг, который Гензель точно помнил. Они проходили здесь с отцом. Потом оказались в густом подлеске, где хищные когти ветвей вцеплялись в волосы со стервозностью голодных гарпий. Вышли на другую тропу, совсем узенькую и давно не хоженую. Гензель не мог вспомнить этих мест. Но за очередным поворотом призывно мелькал крошечный дрожащий огонек, и они с сестрой вновь бежали вперед, держа друг друга за руки.

Они вернутся домой. И в этот раз. Отец онемеет, стоя на пороге. Он хлопнет себя по ляжкам тяжелыми, грубыми, как сосновая доска, ладонями, и крикнет во все горло: «Ах вы разбойники! Где же вас носило, бездонные утробы? Чего же на месте не сидели, где я вас оставил? Мерзавцы этакие! Да я весь Железный лес обыскал!..» Наверняка всыплет ремнем. Ремень у отца широкий, коснется обожжет как раскаленный металл. Но Гензель знал, что нынешним вечером ни ремень, ни ругань не будут казаться очень уж обидными… Может, потому что отец будет сердиться лишь для виду, чтобы Мачеха не заругала, а в глазах у него будет тревожное, но облегчение. Ну а Мачеха равнодушно взглянет на детей своим круглым серым глазом, проворчит что-то под нос и сделает вид, будто ничего не случилось.

— Не вижу огонька, Гензель! Где огонек?

Гензель встрепенулся. Оказывается, он глушил сладкими мыслями растущую внутри тревогу, не позволяя ей пробиться наружу. Попытался вспомнить, когда он видел последний светящийся катышек. Выходило, две сотни шагов назад, не меньше. Лес качался перед глазами черным лабиринтом без малейшего просвета. И в этом лабиринте — Гензель чувствовал это всеми нервами своего щуплого тела, ставшими вдруг чувствительными, как антенны, — они были не одни.

Сейчас будет твой огонек, — уверенно сказал он, не выпуская холодной сестринской ладошки из пальцев. — Не хнычь! Сейчас сама увидишь…

Огонька все не было, и Гензель поймал себя на том, что сам начинает паниковать. В прошлый раз, когда они с Гретель выбирались из проклятого леса, огоньков было много, катышки вышли на славу и горели ярко, ну прямо как фонари на вечерней улице. Они с сестрой бежали по тропинке из огоньков, ни минуты не сомневаясь, где свернуть, и даже лес не виделся им столь опасным.

Гензелю показалось, что он увидел впереди, по правую сторону от тропинки, проблеск белого света.

— Там! — воскликнул он. — Ну вон же! А ты боялась, глупышка… Бежим, бежим, Гретель. Ух черт! Он двигается!..

Огонек и в самом деле двинулся, недалеко, но резко, скачком, как поплавок на водной глади в тот момент, когда рыбак подсекает наживку. Но ведь у катышков и ног-то нет!.. Что за чертовщина?

Гензель все понял еще до того, как увидел катышек собственными глазами, поэтому не испугался. Рядом с тропинкой сидела какая-то тварь, грузная и обвисшая, как старая жаба, но размером с приличный мяч. Шкура у нее была оливково-лоснящейся, в крупных стяжках, по этой шкуре бежал узор из рваных звездообразных нарывов, жуткий и неестественный, но взгляд отчего-то буквально примерзал к нему. Отвисающее брюхо придавало обитателю Железного леса сходство с бурдюком, который вдруг встал на небольшие и кривые, но крепкие лапы. Тварь утробно сопела, из ее пасти, полной полупрозрачных желтоватых зубов, доносилось чавканье. На детей она взглянула с безразличием, почти как Мачеха, только рефлекторно шевельнулись острые отверстия ноздрей. Судя по всему, дети не относились к ее привычной пище, но и бояться их она не собиралась. Тварь быстро работала зубами, между которыми еще можно было различить влажные комья катышка. Он едва заметно светился, и свечение это угасало с каждой секундой.

— Ах ты выродок! — крикнул Гензель, выпуская руку Гретель. — А ну не смей!

Злость, накатившая — на него, в мгновение выбила из головы все мысли, и те рассыпались бесполезными осколками. Он знал эту свою черту и даже иногда сам ее побаивался — слишком уж быстро тело и разум переключались в режим холодной хищной ярости. Боль, страх и неуверенность пропадали, лишь на дне сознания, становившегося в такие мгновения чем-то вроде глубокого прохладного колодца, маячила зыбкая тень — его собственные чувства и мысли. Отцу не единожды приходилось его пороть, прежде чем Гензель научился сдерживать себя.

Как-то раз он отхватил одному мальчишке с их улицы всю пятерню и даже сам не понял, как это произошло. Он помнил, что шел по поручению Мачехи, сжимая в кулаке пару неровных медяков с заусенчатыми краями. Помнил, что на тротуаре перед ним вырос угловатый силуэт, на миг заслонивший жидкое шлараффенландское солнце. Помнил и презрительное: «Эй, акула, тебе зубы разговаривать не мешают?» — брошенное ему в упор. Гензель не ответил, отец запрещал ему ввязываться в уличные ссоры. Да и жутковато, если честно, было: парень-то на голову выше… Мало того, выглядел он неожиданно прилично — ни сросшихся глаз, ни лишних конечностей, даже кожа — и та чистая, гладкая. Браслета на руке не видать, скрыт рукавом, но хозяин его определенно не мул, да и, кажется, не квартерон. Вдруг, чем черт не шутит, окторон?.. С таким связываться — себе дороже.

Долго думать в тот раз Гензелю не пришлось. Потому что мостовая вдруг скакнула в сторону и ударила его по ребрам, родив в груди тупую, парализующую дыхание боль. Мальчишка торжествующе усмехнулся и поднес к его носу ногу. Ту самую, что поставила подножку. «Убирайся с этой улицы, — сказал мальчишка, щурясь. — Тут с такими зубами не ходят, понял, ты? Грязный мул!»

И вот тогда сознание Гензеля на шаг отступило в сторону, как бы скрывшись в тени. Осталась только ненависть, ледяная, прозрачная, кристально-чистая — как глыба замерзшего льда с бритвенно острыми краями. Эта ненависть не затмевала глаз, не полнила вен кипящим огнем.

Совсем напротив.

Гензель чувствовал себя невероятно спокойным, но спокойствие это было зловещим, гибельным, как спокойствие прохладного стального лезвия, готового без размышлений погрузиться в чью-то плоть. Гензель сознавал происходящее, но не вполне мог им управлять — тело передавало управление тому, кто был Гензелем и в то же время не был им. Тому, кто привык находиться на дне его разума, в толще образованных подсознанием водорослей. Хладнокровному хищнику, который всплывал только для того, чтобы нанести удар, и, утолив голод, погружался обратно в свои непроглядные глубины.

В тот раз хищник не вернулся голодным. Гензель ощутил боль в челюсти от неожиданно резкого сокращения мышц. И хруст, с которым его зубы сошлись вместе. В рот хлынула сладковато-соленая жидкость, теплая и густая. Кто-то рядом оглушительно завизжал. Когда Гензель разжал зубы, по его подбородку что-то потекло, а на мостовую шлепнулись короткие белые обрубки с неровно обгрызенными желтоватыми ногтями…

История получилась скверная, отец отходил его ремнем так, что спина и все, что располагалось пониже нее, пылало еще неделю. Больше всего Гензель боялся гнева Мачехи, но обошлось. На его счастье, обидчик сам оказался квартероном…

— Не смей жрать! — Ярость внутри Гензеля на миг разогнала темноту Железного леса, словно, переполнив его тощее тело, хлынула холодным светом из его глаз в окружающий мир. — Не смей!.. Ах ты гадюка…

Гензель схватил с земли палку и ударил ею раздувшуюся жабу поперек спины. Удар получился хорошим, от плеча, упругий бурдюк ее тела сморщился то ли от боли, то ли от неожиданности. Жаба зашипела, обнажив неровные ряды полупрозрачных зубов-конусов, по которым вперемешку с остатками внутренностей катышка стекала прозрачная слюна.

— Убирайся! Убирайся, дрянь! — Гензель ударил ее еще дважды, по морде и по боку.

Жаба не спешила убираться. Она прижалась к земле, забыв про свое пиршество, и устремила на Гензеля взгляд своих мутных, ничего не выражающих глаз. Гензель был больше нее, но она чувствовала, что здесь, под гнилостной сенью Железного леса, у него нет над ней превосходства. Она была плотью от плоти Ярнвида, его врожденной и неотъемлемой частью, а человеческий ребенок всегда будет здесь чужим. Жаба зашипела, получив еще один удар по носу, ее короткие лапы напряглись для прыжка, под гладкой кожей натянулись струны мощных сухожилий. И глаза, прежде мутные и пустые, осветились изнутри влажной животной яростью.

— Гензель!.. — Что-то дергало его за рукав. — Брось ее, братец! Гензель! Бежим же! Бежим дальше! Пока не поздно!

Ледяная пелена ярости, сквозь которую Гензель смотрел на мир, стирала черты лица, как морозное стекло: он видел человека, но не мог разобрать, кто это. Однако растрепанные белые волосы, выбившиеся из-под платка, невозможно было с чем-то спутать. Уставившись на них, Гензель неожиданно вспомнил, где находится, ощутил тяжесть палки в руке и приятное нытье напряженных для схватки мускулов. Жаба пялилась на него, выжидая. Но Гензель уже овладел собой. Хищник внутри него бросил на тварь презрительный взгляд из его, Гензеля, глаз и погрузился обратно в ледяные глубины. Затаился.

— Пошли, Гензель! — молила Гретель. — Иначе и прочих не найдем!

Она была права. Нет смысла расправляться с гадкой тварью, сожравшей беспомощный катышек, только альвам известно, сколько их вообще уцелело. И сколько гибнет каждую минуту, пока они с Гретель стоят на месте.

Бежать!..

Они вновь помчались вперед, больше угадывая направление, чем ощущая его, — тропинка под ногами давно растаяла в накатившей темноте. Они бежали сквозь липкую ночь, то и дело поскальзываясь, спотыкаясь, помогая друг другу. Крошечная ладошка Гретель слабым насекомым билась в пальцах Гензеля, но он знал, что ни за что на свете ее не выпустит. Умрет, а не выпустит.

Они нашли еще два катышка. Первый доедала стая крупных насекомых, похожих на серых влажных муравьев с непомерно длинными лапами. Катышек беспомощно трепетал, раздираемый на части деловитыми челюстями, но его гаснущего света хватило Гензелю и Гретель, чтобы понять направление. Следующий катышек тоже стремительно таял, от него осталась только выгрызенная оболочка вроде ореховой скорлупы. Гензелю стало жаль катышков, этих бессловесных и крошечных существ, которые не умели ни мыслить, ни даже чувствовать боль и которые были созданы Гретель с одной-единственной целью — давать свет и направлять путников. У катышков даже не было выбора, светить или нет. И они светили, светили сквозь липкую темноту Железного леса, привлекая внимание его обитателей и тем самым обрекая себя на быструю гибель. Но не светить они не могли. Таково было их предназначение, и они встречали его молча.

А потом катышки пропали. Гензель напрягал глаза, пытаясь в сплетении ветвей и умирающих остовов деревьев разглядеть слабое свечение, но тщетно. Они пробежали, кажется, уже тысячу шагов, но до сих пор не нашли ни единого катышка. Гензель стиснул зубы. Еще не все потеряно. Не могло же здешнее зверье за считаные минуты съесть все катышки?.. «Могло, — неохотно признал он мысленно. — Еще как могло. Эти светящиеся крошки тварям из Железного леса — на один укус…» А на сколько укусов хватит их с Гретель, когда они сдадутся и окажутся окружены в темноте хищно клацающим голодным лесом?..

Они не останавливались. Гретель совсем изнемогала, она уже не могла бежать, да и шла с трудом. Гензель пытался тянуть ее за собой, но без особого успеха. Гретель была тощей, ему под стать, но собственные силы убывали с пугающей скоростью. Железный лес вытягивал их с каждым шагом, как комар вытягивает кровь из своей жертвы, неумолимо и равнодушно. Они карабкались по осыпающимся бокам оврагов, пачкая пальцы липким мхом, от которого несло гнилыми фруктами. Раздвигали колючие заросли, оставлявшие на ладонях тысячи тончайших жгущих заноз. Переступали через невесть откуда взявшиеся канавы, на дне которых собралась чернильная, жадно хлюпающая жижа.

Гензель знал, что, если они не найдут направления к дому, их отчаянный бег не продлится долго. Легкие точно принимали в себя на каждом вздохе разъедающий газ вместо воздуха. Суставы стонали от чрезмерных усилий и скрежетали, как шестерни, в которые набился песок. Волокна мышц раскалились до такой степени, что сплавлялись в единую массу. Где же катышки? Хотя бы один, чтобы понять, верным ли они движутся направлением! Или, может, сбившись в темноте, давно идут в чащу Железного леса, удаляясь с каждым шагом от дома?..

— Держись, сестрица, — бормотал Гензель, хотя его собственные ноги дрожали, а глаза почти ничего не видели. — Нам бы еще сто шагов сделать, а там уже и дом… Места-то знакомые, смотри. Зуб даю, мы тут нынче утром с отцом шли!..

Гретель была измождена настолько, что могла разве что стонать. Но, услышав брата, она нашла силы улыбнуться:

— Толку с твоего зуба… У тебя же через день новый вырастет, больше предыдущего…

Еще получасом позже, когда Железный лес полностью утонул в жирной лоснящейся ночи, Гретель уже не могла улыбаться. Уцепившись за корягу, чья кора была похожа на кожу прокаженного, она лишь хватала губами воздух. И Гензель понимал, что не в его силах заставить ее двигаться дальше. Он бы понес ее, но понимал, что собственных сил осталось самую малость, только для того, чтобы держаться на ногах.

Железный лес, окружавший их со всех сторон, довольно булькал своими черными потрохами. Он знал, что теперь они от него не убегут. Он переварит их, как тысячи прочих глупцов и смельчаков, так что не останется даже косточек. Высосет из них кровь, растворит своими едкими соками остатки, даже одежку — и ту сгноит в считаные дни.

Увидеть бы спасительный катышек… Но Гензель знал, что надежде этой сбыться не суждено. Катышков больше не было. А может, это они с Гретель так далеко углубились в чащу, что катышки остались далеко в стороне…

— Братец…

— Что, Гретель?

— Мы ведь заблудились, да?

— Ничего не заблудились, — сердито сказал Гензель. — Вот еще придумаешь! Просто отдыхаем. Ты сиди, сиди. Вот я тебе подушку из листьев сгребу… Отдышись.

Гретель взглянула на него своими большими доверчивыми глазами. Сейчас они слезились от усталости и готовы были вот-вот сомкнуться. Гензелю представился их старый дом. Рассохшиеся балки, увитые металлическими лозами силовых кабелей, потрескивающий в углу старый монитор, грубо сколоченный стол. Представилось, как отец открывает дверь и заходит внутрь, поскрипывая механической ногой, как обводит взглядом пустую комнату и как тишина обтекает его. Убийственная тишина, в которой нет больше знакомых детских голосов. Отец снимает с плеча ружье, садится за стол и долго молчит, уставившись на собственные колени… «Что же я наделал? — бормочет отец, его гулкий и тяжелый голос всхлипывает. — Что же я натворил, старый мул?..»

— Ты отдыхай, Гретель, — сказал Гензель как можно мягче. — Отдохнем немножко, и пойдем дальше.

— А катышки?..

— Дойдем без катышков. Что нам твои катышки?.. Руки-ноги у нас есть, да еще и головы свои на плечах. Неужели из какого-то леса не выйдем? Не дураки же мы с тобой, сестрица, а?

— Угу…

Будем идти-идти по тропинке, а там, глядишь, и Шлараффенланд. Он большой город, туда все тропинки ведут. Вернемся домой, а там отец. Сидит, черный от горя, плачет и сам себя корит: «Зачем я деток своих на охоту в Железный лес взял, отчего дома не оставил?» А тут мы в воротца стучим и смеемся. Отец вскочит, точно его пониже спины обожгло. «Ах вы, ротозеи! — закричит и ногами затопает. Куда же вас унесло, мыши вы безмозглые? Разве не говорил я вам меня дождаться?.. Разбойники!» А потом обнимет нас крепко-крепко и к себе прижмет. А в воскресенье поведет на ярмарку. Тебе подарит орехов, меда и платок шелковый, а мне — ружье настоящее…

Геностанцию… пробормотала Гретель, уже с закрытыми глазами. — С синтезатором. И реактивы… И…

И геностанцию тоже, — согласился Гензель. — Новенькую, только с завода. Такую, что не у каждого геномастера есть. Ты на ней таких катышков наделаешь, что их вовек никто не съест, это они сами всех зверей в лесу съедят…

Гретель улыбалась сквозь сон — наверно, ей снились огромные катышки, которых никто не сможет обидеть, с большими зубами, острыми рогами и зазубренными шипами. Гензель подгреб сухих листьев ей под бок, чтобы было мягче, и сам сел рядом. Тело затрещало, как древнее, рассохшееся дерево, и стало совершенно ясно, что подняться своими силами оно не сможет — рассыплется в труху. Надо немножко посидеть, собирая силы, совсем чуть-чуть, только чтобы обрели чувствительность ноги. Потом поднять Гретель и вновь идти. Каждая минута промедления удаляет их от дома, ведь где-то еще остались белеть в ночи маленькие глупые катышки, и надо спешить, пока их…

В груди сладко заныло, под язык словно накапали густого сладкого варенья, и глаза сами собой стали закрываться. Не спать! Нельзя спать в Железном лесу!.. Гензель попытался мотнуть головой, чтобы выкинуть из нее сон, но с тем же успехом можно было ворочать многотонный валун.

Гаснущей искрой сознания Гензель понял, что засыпает. И в следующий миг ночь потушила ее, набросив поверх свое тяжелое и мягкое одеяло.

Проснулся он от холода. В обычном лесу даже в рассветный час не бывает так холодно, но обычный лес живой, он греет забредшего путника одним только своим присутствием, своим неуклюжим, кряжистым телом. Железный лес — напротив, лишь высасывал тепло.

Гензель обнаружил, что в углублении, которое продавило его тело в опавших листьях, полно воды, ржавой и мутной. То ли с деревьев натекло, то ли это сок мертвых листьев… Пить воду Гензель не стал, хотя спросонок отчаянно хотелось. Что-то подсказывало ему, что в лучшем случае эта жидкость не сможет усвоиться его организмом. В худшем…

— Вставай, Гретель! — Он потряс сестру за плечо. — Нам надо идти, помнишь?

— Идти?

— Домой.

Гретель просыпалась быстро, еще с тех пор как была совсем ребенком. Глаза моргнули — и перестали быть сонными, заблестели. Но почти тут же потемнели от нахлынувших воспоминаний.

— Как мы попадем домой без катышков? Мы же не знаем, куда идти!

Это, увы, было сущей правдой. Некоторое время Гензель пытался оттолкнуть эту правду от себя, но она липла к нему, и в конце концов не замечать ее сделалось невозможно. Есть вещи, с которыми рано или поздно надо смириться. Они с сестрой в чаще Железного леса, без помощи, без еды, без оружия — и без представления о том, куда им идти.

— Как-нибудь да попадем, — не очень охотно сказал Гензель. — Сама увидишь. Не бесконечный же этот лес! Если повезет, выйдем к окраинам Шлараффенланда. А не повезет… Ну мало ли хороших городов на свете? Нам главное — идти, а куда выйдем — это уже как повезет. Ну давай поднимайся. Пока идешь, мысли дурные в голову не лезут.

Гретель поднялась и привела в порядок платье. Скрюченные и немощные листья Железного леса осыпались с нее, как стрелы, оказавшиеся не в силах пробить доспех.

— Все в порядке, сестрица?

— Ага, — сказала она, потом помялась и тихо сказала: — Только я есть очень хочу.

Гензель лишь беззвучно вздохнул. У него у самого желудок подводило от голода, но он надеялся, что Гретель ощутит подобные муки не так быстро. Зря надеялся, выходит.

— Держи. — Запустив руку в карман, он вытащил белковую плитку в прозрачной упаковке.

Будучи размером с его собственную ладонь, она походила на кусок пересушенного волокнистого пластика. Такая полагалась взрослым за день работы на гидропонной ферме — день выматывающего труда, после которого душа едва держится в теле. Свою последнюю Гензель не съел, хотя очень хотелось. Сунул в карман, едва увидел вечером лицо отца. И правильно, выходит, сделал.

Гретель уставилась на плитку с нескрываемым вожделением, таким, что Гензель украдкой усмехнулся. Чего с нее взять — ребенок. К тому же не от мира сего. Такие слишком поздно учатся лгать.

— Дели скорее, братец!

— Эта вся твоя. Я свою ночью съел, — легко солгал он. — Держи, ешь.

Он достал нож и помог Гретель снять упаковку. От шелеста целлофана по желудку проходили короткие, но злые судороги. «А ну молчи! — приказал ему Гензель. — Утроба ненасытная. Пожрешь еще, чай, пустым не останешься». Желудок недовольно заворчал. Он знал то, что было известно и его хозяину, — еды у них больше нет, если не считать маленького тюбика пищевой смеси, который остался у Гензеля со вчерашнего завтрака. Тюбик этот он взял именно по причине малого размера, и его содержимого не хватит им обоим даже для того, чтобы заморить червячка. Надо было взять больше еды!.. Но тогда Мачеха наверняка что-то заметила бы. Она невероятно зоркая, у нее тысячи глаз и сотни ушей. Если бы отец раньше сказал про охоту в Железном лесу, Гензель и Гретель успели бы, откладывая по крошке с каждой трапезы, накопить хоть сколько-нибудь существенных запасов. Но в этот раз отец не счел нужным заранее посвящать их в свои планы. Значит…

— Я знаю, отчего он нас тут бросил, — сказал Гензель.

Гретель встрепенулась, на несколько секунд даже забыв про еду. «Дурак! укорил себя он, да только поздно. — Чего разорался?»

— Отчего? — спросила она с тревогой.

Пришлось отвечать.

— Потому что не хотел отдавать Мачехе. Решил, что даже в Железном лесу нам будет безопаснее, чем дома.

— Но здесь совсем не безопасно! — воскликнула Гретель. — Это очень плохой лес!..

Точно в подтверждение ее слов, по дереву над их головами проползла какая-то здешняя тварь, выбравшаяся, казалось, ночью из детских кошмаров, пока они спали. Раздутая голова слепо смотрела в разные стороны десятком паучьих глаз, а тело выглядело полуптичьим-полузвериным, оно густо поросло то ли перьями, то ли свалявшейся шерстью, и передвигалось за счет маленьких уродливых лап, вцепившихся в кору. Был это хищник или просто уродливое травоядное? А может, это был мутант, вовсе лишенный пищеварительной системы и с момента своего рождения обреченный на голодную смерть. Про тварей Железного леса Гензелю приходилось слышать самые разные истории.

— Это плохой лес, — сказал он. — Здесь на каждом шагу нас могут съесть или отравить. Но выйти из этого леса живыми у нас больше шансов, чем покинуть Шлараффенланд, если мы понадобимся Мачехе. Поэтому отец и вывел нас. Я думаю, он знал, что у Мачехи насчет нас свои планы… Решил — раз уж погибать, так пусть у них хоть крошечный шанс, да будет. Глядишь, Железный лес их и помилует…

— Лучше Железный лес, чем Мачеха, — серьезно кивнула Гретель. — Она ест детей. Это все знают.

— Меньше слушай, что кухарки на рынке болтают, — поморщился Гензель. — Ест!.. Придумаешь тоже. К чему ей дети? Она же даже голода не знает.

Но во взгляде Гретель обнаружилась уверенность, которая редко встречается у детей.

— Не все дети. Только те, у которых внутри порчи мало. Квартероны, как мы. Мулы Мачехе не нужны, у них внутри все грязное и порченое. Слишком много генетических дефектов. Бракованная плоть.

— Иной мул на человека больше похож, чем наш брат, квартерон, — из упрямства заявил Гензель. — Горазда же ты выдумывать, сестрица! Всем известно, что Мачеха забирает себе только непослушных детей, которые родителей не слушают или против власти идут. Больно нужно ей наше квартеронское мясо!

— А вот и нужно! — не согласилась Гретель, обычно редко спорившая со старшим братом. — Наше мясо лучше прочих. У мулов все мясо испорченное, там человеческого — половина или меньше. Такому цена медяк, если каких-нибудь полезных мутаций нет. У нас, квартеронов, максимум четвертушка. Значит, внутренние органы немного у нас не человеческие, но только на четвертушку эту. А все прочее можно использовать, пока это мясо не натянуло в себя ядов и токсинов из города, не стало жестким от работы или не испортилось.

Гензель с сомнением бросил взгляд на собственные руки. Руки были тощими, жилистыми и грязными, с острыми костяшками и обломанными ногтями. Едва ли Мачеха, даже будь она так жестока, как говорят слухи, соблазнилась бы таким. Из его, Гензеля, мяса даже похлебки не сварить, а если и сваришь, то, должно быть, будет горше полыни…

— Ну и куда это мясо?

— По-разному, — совсем по-взрослому вздохнула Гретель. — Для города все сгодится. Город — это ведь тоже как тело, только очень большое и прожорливое. Ему нужна свежая кровь, эритроциты, гемоглобин и…

— Завязывай ты со своими словечками, — недовольно буркнул Гензель. — Опять понесло.

Гретель отщипывала от белковой плитки маленькие кусочки и отправляла их в рот.

— Нервную ткань — в геномастерские. В городе их много, она всегда в цене… Желчь и лимфу в лаборатории, говорят, отправляют. На питательные растворы для всяких бактерий, им это как похлебка… Кости — на гидропонические фермы. Кожу — в мастерские… У мулов кожа грубая и толстая, не везде годится…

Гензель не некоторое время даже забыл про голод, наблюдая, как с ладони сестры исчезают один за другим кусочки плитки. Было что-то жуткое в том, каким спокойным тоном она перечисляла все это, размеренно поглощая еду.

Гензелю показалось, что полуптица-полузверь с раздутой головой протопталась своими лапами аккурат по его груди, и оттого сделалось внутри тошно и противно. Он и прежде слышал подобные слухи, да и пострашнее от мальчишек или пьяных подмастерьев можно было подчас перехватить.

Например, о том, что Мачеха держит личный цирк уродцев, куда со всего света поставляются самые страшные мутанты, даже не мулы, а те, кого генетическое семя лишило и надежды на человекоподобие. Или о том, что у Мачехи есть собственное тело, сшитое из частей людей и животных, только его никто не видел, потому что оно не выходит из своих чертогов. Или…

Да мало ли о чем болтают на грязных улочках Шлараффенланда! Можно подумать, не болтали там намедни о том, что войско небесных альвов с золотым оружием летит разить городских мулов — за их греховную природу и издевательство над Человечеством, Извечным и Всеблагим. Все городские мулы неделю в страхе по подвалам прятались, и что же, заявился в Шлараффенланд хоть один альв?..

— Даже если и так, как ты говоришь, все равно нечестно выходит, — сказал Гензель. — Тогда Мачехе надо господ побогаче потрошить и есть. Окторонов, седецимионов, тригинтадуонов. У них-то, чай, человеческого в мясе и крови побольше!.. У некоторых порченого — всего по проценту-трем. А у меня семнадцать! Чего же сразу нас, квартеронов?

— Господское мясо слаще, но и дороже, братец. Не каждому по карману. Да и кто же станет седецимионов и тригинтадуонов потрошить, если они все Мачехе служат да посты важные занимают? Судьи, чиновники из ратуши, генералы, прочие…

Гретель не знала многих слов, иные по-детски коверкала, но Гензель чувствовал, что какая-то толика правды в этих словах есть. Он и сам не раз задавался вопросом, отчего в городе пропадает детвора, причем именно из их чернового квартеронского сословия. Мулы почти никогда не пропадали, они даже не пытались бежать из города. Положение их полурабское было настолько плачевным, что, имея раз в день миску белковой похлебки от Мачехи, они уже были счастливы. Да и многие из них с рождения были обладателями стольких генетических хворей, пороков и отклонений, что редко доживали до возраста, в котором захочется куда-то бежать.

— Может, это из-за меня все?

Задумавшись, Гензель не заметил, что Гретель давно покончила с плиткой и теперь бессмысленно комкает в пальцах целлофановую упаковку.

— Что? — спросил он рассеянно.

— Может, это меня Мачеха захотела съесть? А в лесу оба оказались…

Гретель потеребила свой браслет. Он был серебристым, как у брата, но казался лучше отполированным, его металл вспыхивал искрами, стоило поймать редкий в Железном лесу солнечный лучик. На ее браслете была выгравирована цифра «11», и по этой цифре Гретель бездумно водила пальцем.

— Шесть процентов разницы, ерунда какая! — сказал Гензель. — У меня семнадцать — что же с того? Может, наоборот, Мачеха меня выбрала, чтобы порчу по наследству не нести. Вдруг у меня дети и вовсе мулы будут?

— Это никому, братец, не известно — ни тебе, ни мне. Разве что Мачехе. У тебя семнадцать процентов фенотипа порченого, а за детей не он, а генотип отвечает. У тебя семнадцать процентов, а у детей твоих может быть и пять процентов, и сорок. Это анализы надо специальные делать…

— Пусть у них будет три процента, — предложил Гензель, потрепав сестру по волосам. — Тогда они станут урожденными седецимионами. Мачеха пожалует им богатый дом с прислугой и чины соответствующие. Они нас к себе заберут, там и заживем, а? Будем как яблоки в меду купаться, одежку носить из тонкой ткани, челядью командовать… Ты будешь балы и приемы устраивать, а я охотой стану баловаться, как граф какой-нибудь. Закажу геномастерам свору борзых, таких, чтобы след даже через неделю вели. Ну и зубы себе выправлю, конечно. Чтобы были человечьими, как у тебя.

Гретель улыбнулась.

— У тебя хорошие зубы, не надо их менять.

— А вот и поменяю! Надоело, что на улицах на меня пялятся, словно я мул какой. Акулой обзывают. Угораздило же: семнадцать процентов, да так изукрасило, что хоть маску носи… Некоторые с двадцатью процентами живут, а по виду — ну ни за что не догадаешься.

— Порча не всегда на виду, — согласилась Гретель. — Она разная бывает. У кого-то — три процента, да так вышло, что на лице ногти растут. А у другого может быть и пятьдесят, но только все внутри — все органы перемешаны друг с другом…

— У отца вот пятнадцать, и он без ноги одной родился, зато в остальном повезло. А нам с тобой в высший свет вход заказан, — заметил Гензель. — Да и черт с ним, со светом, хоть и несправедливо это. Ничего, и квартеронам можно жить, главное — место свое знать и к почестям не рваться. Пошли, что ли, сестрица. Дом нас ждет. Новый ли, старый, кто знает?.. Раз от Мачехи ушли, может, и дальше повезет, а?

Гретель кивнула и схватила его за руку.

— Пошли, братец.

Железный лес насмехался над ними весь бесконечный день. На их пути он обнажал овраги, глубокие, зловонные и полные ломких корней — точно незатянувшиеся, тронутые гангреной раны. Насаждал чащи из колючих деревьев, которые впились друг в друга мертвой хваткой, будто пытаясь удушить сами себя. Разбрасывал по камням отвратительный липкий мох, который вонял, как брошенное на жаре мясо, и привлекал насекомых, столь же мерзких на вид.

Безжалостный к людям, Железный лес не щадил и своих собственных слуг. То здесь, то там Гензель и Гретель замечали плоды его ненависти, столь же слепой, сколь и разрушительной. Мох, привлекающий насекомых, их же и пожирал. Огромные мухи, упоенно гудящие над ним, садились на заляпанные мхом камни, но не проходило и секунды, как к ним тянулись крохотные, не толще паутинки, отростки, мгновенно оплетающие тело. Жужжание резко смолкало, а мох едва заметно колыхался, выталкивая на поверхность то, что от них осталось, — мелкие хитиновые осколки и прозрачную шелуху крыльев.

В Железном лесу то и дело кто-то погибал. Иногда они видели это, иногда до слуха доносился лишь предсмертный крик очередной жертвы, сокрытой среди серой, источающей серую слизь листвы. Весь здешний лес был не более чем одной бескрайней ареной смерти, на которой смерть торжествовала, пировала и ублажала себя миллионами различных способов.

Какая-то тварь, покрытая жирно блестящей серой чешуей, гибкая и стремительная, как ящерица, молниеносно ухватила пастью длинноногого паука, дремавшего на коре дерева. Хруст — и паук целиком скрылся в ней, снаружи остались лишь еще трепещущие лапки. Но минуту спустя охотник сам стал жертвой. Гензель заметил его в клетке из узловатых сплетающихся ветвей, ощетинившихся зазубренными иглами. Клетка эта сжималась сама собой, заставляя хищника метаться внутри и издавать беспокойные быстрые щелчки. Ловушка, в которую он попал, не имела выхода. Ветки пронзили его и стали медленно врастать в тело, деловито шевелясь и отрывая клочья серой чешуи. Тварь кричала до тех пор, пока Гензель и Гретель не отошли достаточно далеко: здешняя смерть в своих приговорах была лишена милосердной поспешности.

При мысли о том, какие опасности поджидают здесь человека, Гензель ощущал на спине едкие капли выступающего пота. С малых лет он слушал отцовские рассказы о зловещем Ярнвиде, который, подобно злобному кобольду, обожал издеваться над неосторожными путниками и незваными гостями. Ставшие объектом его шуток редко возвращались домой, а если и возвращались, навсегда сохраняли память о них. Но все же горожане Шлараффенланда ходили время от времени в проклятый генетической порчей Железный лес — некоторые сорта мутировавших растений обладали необычайными свойствами, а городские геномастера охотно платили за образцы чудовищной флоры.

По вечерам, когда работа по дому была закончена, отец обыкновенно располагался за верстаком со своими инструментами и принимался за изготовление маленьких деревянных фигурок, которые по воскресеньям продавал на базаре. Из больших его плотницких рук, в совершенстве владевших и топором, и рубанком, выходили на удивление ладные игрушки, сделанные с немалым старанием, с великим множеством деталей.

Атлетически сложенные альвы были прекрасны, как изображения на алтаре Церкви Человечества, которыми Гензель украдкой любовался во время проповеди. Деревянные тролли внушали уважение своими гипертрофированными разбухшими мускулами и искаженными в оскалах лицами. Игрушечные цверги на рынке часто пугали детей до слез — стараниями отца крошечным резцом их лицам придавалась совершенно жуткая реалистичность. Вырезал он и всякого рода уродцев — анэнцефалов в сложносоставных рыцарских доспехах с приплюснутыми, почти лишенными мозга головами. Караульных спригганов с их насекомоподобными колючими телами. Жутковатых химер — сросшихся телами людей, животных и птиц.

Гензель любил наблюдать за тем, как отец аккуратно орудует своими инструментами, цепляя большими пальцами то миниатюрный резец, то специальную щеточку. Пахло свежей древесной стружкой — лучший запах из всех, существующих в мире! — лаком и жженым деревом. Обычно неразговорчивый и строгий, отец делался спокоен и внимателен, стоило ему взяться за инструмент, — ведь, как известно, тонкая работа не терпит поспешности и сильных эмоций. В такие минуты отца можно было расспрашивать о самых разных вещах, включая те, за которые еще днем мог влететь основательный, отпущенный тяжеленной отцовской рукой подзатыльник.

— Железный лес?.. хмурился отец, работая над очередной игрушкой. — Чего это тебя Ярнвид заинтересовал, подменыш ты дикий? Опять проказу какую придумал? С Железным лесом не шутят. Запомни и на носу у себя топором заруби. Когда в Железный лес идут, на алтаре свечку ставят Бессмертному Человечеству, а если приходят в целости — еще две.

Знал Гензель и то, что ответы отца в таком настроении частенько бывают многословными. Нужно лишь выжидающе помолчать или задать пару невинных вопросов — и отец рано или поздно, сам того не замечая, примется рассказывать, ощипывая очередную деревяшку и глядя лишь на нее:

— Был у меня приятель, де Фризом звали, а по имени — Хуго. Угольщик. Зачастил в Железный лес по своим делам, хотя ему сорок раз было говорено: не лезь. Но того всю жизнь тянуло туда, куда не велено. «Я, — говорит, — при удаче. Все деревья в Ярнвиде знаю, сколько их там есть. Каждую опасность разумею и никогда не рискую лишний раз, вот отчего всегда домой возвращаюсь». А Железный лес самоуверенных не любит. Он таких испытывает, черту, стало быть, определяет… Да так, что, как наиграется, сам же и ломает. Не любит он слишком слабых и слишком сильных — тоже… А ну сиди не вертись, Гензель, лошадиное отродье! Сам речь завел — теперь слушай, что с людьми бывает, которые старших не слушают и на себя слишком уж надеются…

Гензель терпеливо слушал, хотя деревянная скамья буквально обжигала седалищное место. Невозможно было усидеть на месте, слушая все эти отцовские истории, хотелось вскочить, пробежаться по огороду, сшибая сухой веткой покачивающиеся чертополошьи головы, крикнуть: «Вот тебе, Ярнвид! Получай, старое болото!..» Тогда он сам был возрастом не старше Гретель. Будь он постарше да поумнее — постарался бы получше запомнить советы отца…

— …И полез этот Хуго в очередной раз в чащу. Все ему один цветок покоя не давал. Слыхал про Алый Цветок, немощь ты моя безродная? А? Ну конечно слыхал. Будешь столько языком чесать с мальчишками уличными — точно ремня у меня отведаешь… В общем, наслушался Хуго про этот Алый Цветок — и решил его добыть во что бы то ни стало. Он говорил, то ли для жены, то ли для дочери хочет, но мы так поняли, что Алый Цветок ему для личного пользования нужен. Он же знаешь чего… Ну все-то ты знаешь, а! Смотри-ка на него, подлеца! Не положено тебе таких вещей знать еще, огрызок! В общем, ходит слух, что Алый Цветок на силу мужскую сильно воздействует. Ну как потроха мантикоры, только в тысячу раз сильнее. Вот наши бабы в свое время и погнали мужей в Железный лес за этим своим Алым Цветком… Сколько из-за этой прихоти головы лишилось, вспомнить страшно. А, бабы, одно слово…